Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Paris

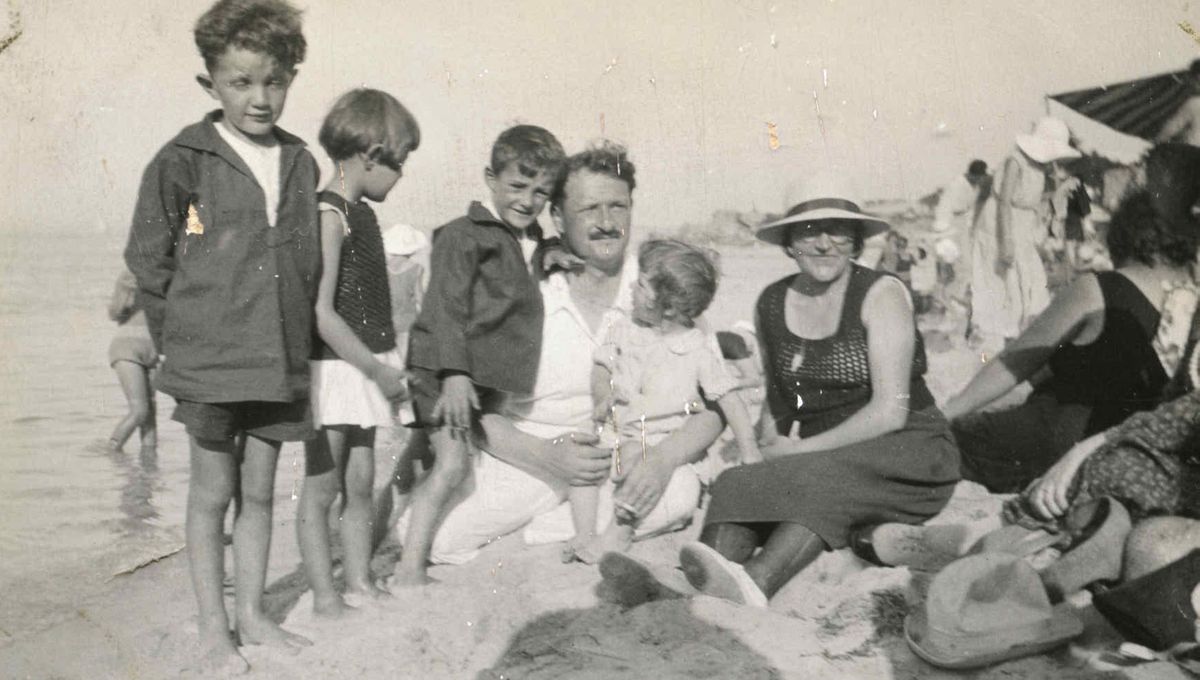

L’été 1936 marque un tournant dans l’histoire sociale française. Grâce à l’action du gouvernement du Front populaire, les ouvriers et employés de France obtiennent pour la première fois des congés payés. Ce droit, aujourd’hui considéré comme fondamental, a vu le jour dans un contexte de luttes syndicales, de mobilisation populaire et d’espoir collectif. Retour sur cet été où le mot « vacances » est devenu une réalité pour des millions de travailleurs.

Un contexte social explosif

L'après-crise et la montée des tensions

La France des années 1930 est secouée par la crise économique mondiale de 1929. Le chômage, la misère ouvrière, les salaires en berne et les inégalités croissantes alimentent la colère. La montée des fascismes en Europe inquiète profondément les républicains.

En février 1934, les émeutes sanglantes à Paris organisées par les ligues d’extrême droite déclenchent une réaction politique forte. La gauche comprend qu’il faut s’unir pour défendre la démocratie et les droits sociaux.

La victoire du Front populaire

En mai 1936, la coalition du Front populaire, menée par Léon Blum, remporte les élections législatives. Cette alliance rassemble les socialistes (SFIO), les radicaux et les communistes. Leur programme promet une série de réformes sociales historiques : semaine de 40 heures, conventions collectives, augmentation des salaires… et congés payés.

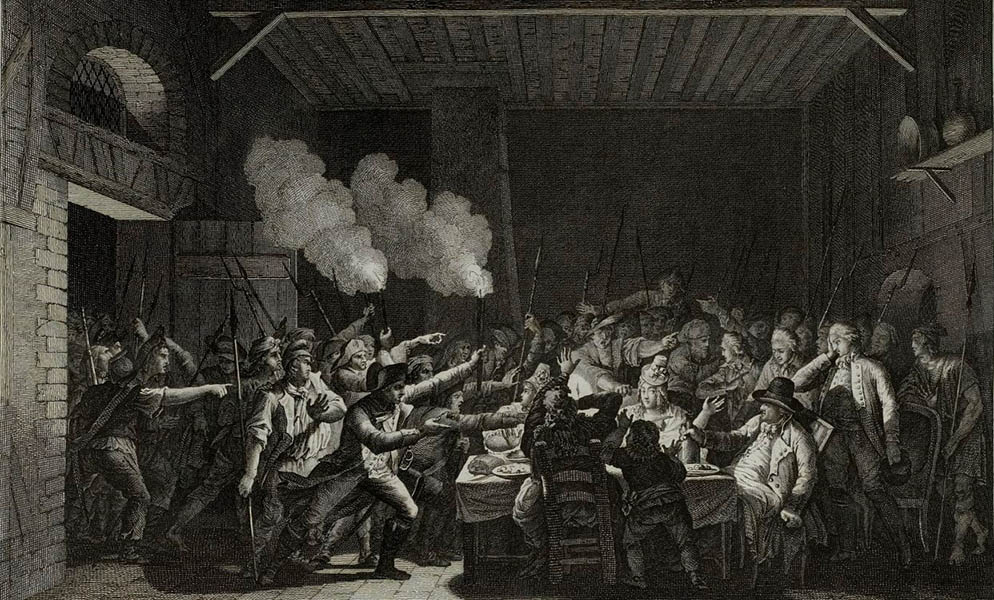

Ce souffle d’espoir déclenche une vague de grèves inédites, souvent joyeuses et pacifiques, avec occupation des usines et chants révolutionnaires. Les ouvriers ne se contentent plus de promesses : ils exigent des actes.

La loi du 20 juin 1936 : une conquête sociale historique

Deux semaines de liberté

Le 20 juin 1936, la loi sur les congés payés est adoptée. Elle accorde deux semaines de congés payés à tous les salariés sous contrat. Pour la première fois, les travailleurs ont droit à du repos rémunéré. C’est une révolution dans le quotidien ouvrier : le temps libre devient un droit.

L’article 1er de la loi est clair :

« Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur. »

Cette avancée est un symbole puissant. Comme le dira Léon Blum :

« Ce n’est pas seulement une réforme sociale. C’est l’entrée dans la dignité. »

Une réponse à une longue attente

Le principe des congés payés était réclamé depuis longtemps par les syndicats, notamment la CGT. En Allemagne, l’Italie ou la Tchécoslovaquie, des formes de congés existaient déjà, parfois encadrées par des régimes autoritaires. Mais en France, leur reconnaissance dans un cadre démocratique et progressiste a une portée toute particulière.

L’été des premiers départs

Premiers départs vers la mer et la montagne

L’été 1936 restera dans les mémoires comme celui des premiers départs massifs en vacances. Des milliers d’ouvriers découvrent la mer, la campagne ou les montagnes. Certains partent à bicyclette, d’autres en train grâce aux billets populaires à tarif réduit.

C’est aussi le début d’une France qui voyage, qui se repose, qui respire après des années de labeur. Les plages de la Manche, de la Bretagne ou du Languedoc se remplissent de familles modestes, ébahies devant l’horizon. La mer, jusque-là réservée aux bourgeois, devient un bien commun.

Naissance du tourisme populaire

Le développement des auberges de jeunesse, des colonies de vacances et des centres de loisirs accompagne cette démocratisation du temps libre. Les syndicats, les comités d’entreprises et les associations jouent un rôle essentiel dans l’organisation des vacances collectives.

Des chants, des jeux, des balades en plein air : c’est tout un imaginaire nouveau qui se crée. Le repos devient une composante du bien-être ouvrier et de la santé sociale.

Une réforme structurante à long terme

Un nouveau rapport au travail

Les congés payés redéfinissent la relation au travail. Ils rappellent que le travailleur n’est pas une machine, qu’il a droit au repos et à la vie familiale. C’est une rupture avec la logique capitaliste du XIXe siècle, où l’ouvrier devait « mériter » son repos.

Les deux semaines de 1936 deviendront progressivement trois, puis quatre semaines en 1969, et enfin cinq semaines en 1982 sous le gouvernement Mauroy. La France s’impose alors comme l’un des pays les plus avancés en matière de droits sociaux.

Un pilier de la société française

Aujourd’hui encore, les congés payés sont considérés comme un acquis fondamental. Ils participent à l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, à la santé mentale des travailleurs, et au dynamisme du tourisme national.

On oublie parfois que ce droit a été conquis de haute lutte. Il est le fruit d’un rapport de force, d’une mobilisation populaire intense, et d’un projet politique assumé.

L’écho d’un été qui a changé la France

L’été 1936 n’a pas seulement vu naître les congés payés. Il a marqué une révolution douce mais déterminante dans la vie des Français. En reconnaissant le droit au repos, à la famille, à la découverte, le Front populaire a redéfini ce que signifie vivre dignement.

Aujourd’hui, chaque départ en vacances porte, consciemment ou non, l’héritage de cet été lumineux. En s’arrachant à la logique de l’exploitation continue, les ouvriers de 1936 ont ouvert la voie à une nouvelle manière d’être citoyen : libre de son temps, acteur de sa vie.

Né le 20 juin 1899 à Béziers, Jean Moulin est l’une des figures les plus emblématiques de la Résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Préfet, résistant, unificateur des mouvements clandestins, son destin tragique en fait un héros national. Retour sur la vie d’un homme dont le nom est aujourd’hui synonyme de courage, d'engagement et de sacrifice

Les jeunes années d’un futur héros

Une enfance républicaine et engagée

Jean Moulin naît dans une famille républicaine et laïque. Son père, Antoine-Émile Moulin, est professeur d'histoire et conseiller général radical-socialiste. Cette éducation le façonne très tôt dans un esprit de justice, de liberté et d’égalité.

Dès ses jeunes années, Jean développe un goût pour l’art (il dessinait sous le pseudonyme de "Romanin") mais aussi pour les idéaux politiques. Après des études de droit à Montpellier, il devient rapidement le plus jeune sous-préfet de France en 1925, à seulement 26 ans.

Une ascension administrative remarquable

La carrière de Jean Moulin progresse rapidement. Il devient préfet en 1937, d’abord en Aveyron, puis à Chartres. Reconnu pour son sens de l’État et son humanisme, il incarne une administration républicaine ferme mais proche des citoyens. Son engagement prend une tournure décisive lorsque la France entre dans la guerre.

L’entrée en Résistance : un choix moral

Le refus de collaborer

Lorsque l’armistice est signé en 1940, Jean Moulin est toujours préfet d’Eure-et-Loir. Refusant de signer un faux document nazi accusant des soldats africains de crimes contre des civils français, il tente de se suicider pour ne pas céder à la pression allemande. Il survit, mais cet acte devient le symbole de son refus de collaborer.

Il est révoqué de ses fonctions de préfet par le régime de Vichy. Plutôt que de se résigner, Jean Moulin choisit l’ombre : il entre en Résistance, convaincu qu’unir les différents groupes clandestins est la clé pour préparer la Libération.

De la clandestinité à Londres

En 1941, il parvient à rejoindre Londres après un périple dangereux à travers l’Espagne. Là, il rencontre le général de Gaulle, chef de la France libre. Ce dernier lui confie une mission capitale : unifier les mouvements de Résistance sous l’autorité de la France libre. Jean Moulin devient alors "Rex" puis "Max", pseudonymes qu’il utilisera dans la clandestinité.

Unificateur des mouvements de Résistance

La création du Conseil National de la Résistance (CNR)

De retour en France en janvier 1942, Jean Moulin entame un travail de fourmi. Il voyage sans cesse, multiplie les contacts, apaise les rivalités. Il réussit l’exploit de rassembler des mouvements aussi différents que Combat, Libération, Franc-Tireur, les socialistes, les communistes, les radicaux, et les gaullistes.

Le 27 mai 1943, il réunit pour la première fois le Conseil National de la Résistance à Paris, rue du Four. Ce moment historique acte la coordination des forces de Résistance et la reconnaissance de l’autorité du général de Gaulle. Ce jour-là, Jean Moulin entre définitivement dans l’Histoire.

Des convictions profondément républicaines

Jean Moulin n’était ni militaire de carrière, ni chef politique. Il était un haut fonctionnaire amoureux de la République. Son combat visait à préparer une France d’après-guerre plus juste, démocratique et solidaire. Il rédige les premières lignes du programme du CNR, qui prévoient notamment la sécurité sociale, le droit au travail, et la nationalisation de certaines industries.

La trahison et l’arrestation

L’étau se resserre

Malgré les précautions, la Gestapo devient de plus en plus efficace dans sa traque des réseaux de Résistance. Le 21 juin 1943, soit un an jour pour jour après son retour de Londres, Jean Moulin est arrêté à Caluire-et-Cuire, près de Lyon, lors d’une réunion avec d’autres chefs de la Résistance.

L’arrestation reste controversée. Des zones d’ombre subsistent, notamment sur le rôle joué par René Hardy, seul rescapé de cette réunion, soupçonné d’avoir trahi. Jean Moulin est identifié, malgré ses faux papiers, par Klaus Barbie, le tristement célèbre chef de la Gestapo de Lyon.

La torture et la mort

Jean Moulin est emprisonné à Lyon puis à Paris. Il subit de terribles tortures sans jamais parler ni trahir ses compagnons. Son courage impressionne même ses bourreaux. Il meurt des suites de ses blessures, probablement le 8 juillet 1943, dans un train en direction de l’Allemagne.

Son corps ne sera jamais retrouvé avec certitude, mais la mémoire de son sacrifice survivra.

Un symbole national et universel

L’entrée au Panthéon

Le 19 décembre 1964, le général de Gaulle fait transférer les cendres supposées de Jean Moulin au Panthéon, lors d’une cérémonie mémorable. Le discours d’André Malraux, alors ministre de la Culture, reste un moment fort de la mémoire nationale :

« Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège… »

Ce discours poignant inscrit définitivement Jean Moulin dans la légende de la Résistance et dans la mémoire collective des Français.

Héritage moral et politique

Jean Moulin est devenu un modèle de courage, de résilience et de dévouement. Des lycées, des rues, des places portent son nom. Son exemple inspire encore les défenseurs de la démocratie, des droits humains, et ceux qui résistent à l’oppression, où qu’ils soient dans le monde.

Représentations culturelles

Son histoire a inspiré de nombreux films, documentaires, romans, pièces de théâtre. Il est devenu une icône de l’histoire de France, mais aussi un symbole universel du refus de la barbarie.

Jean Moulin, l’éternel résistant

L'histoire de Jean Moulin dépasse le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Elle est celle d’un homme debout face à la tyrannie, d’un républicain fidèle à ses principes jusqu’au sacrifice ultime. Son combat pour la liberté, l’unité et la justice reste un phare dans l’histoire tourmentée du XXe siècle. En se dressant contre l'oppression, Jean Moulin a rappelé à tous la force d'une conscience droite et indomptable.

Le 20 juin 1791, Louis XVI tente de fuir Paris avec sa famille pour rejoindre une base militaire fidèle à la monarchie à l’est du royaume. Ce projet échoue dramatiquement à Varennes-en-Argonne, où le roi est reconnu puis arrêté. Cet événement historique provoque une rupture irrémédiable entre la monarchie et le peuple français, accélérant la chute de l’Ancien Régime et la marche vers la République.

Un roi prisonnier à Paris depuis octobre 1789

Depuis la marche des femmes sur Versailles en octobre 1789, Louis XVI et sa famille résident au palais des Tuileries, à Paris, sous la surveillance constante de la Garde nationale. Officiellement, le roi soutient la Révolution, mais en réalité, il se sent prisonnier et humilié.

Les événements s’accélèrent : l’Assemblée constituante travaille à une monarchie constitutionnelle, les tensions religieuses augmentent après la Constitution civile du clergé, et la guerre civile gronde dans certaines provinces.

Un plan de fuite minutieusement préparé

Objectif : rejoindre Montmédy

Le plan prévoit de quitter Paris déguisés et de rejoindre la place forte de Montmédy, à la frontière avec les Pays-Bas autrichiens, où une armée commandée par le marquis de Bouillé reste fidèle au roi.

C’est la reine Marie-Antoinette qui pousse le roi à agir. Elle souhaite que son frère, l’empereur Léopold II d’Autriche, intervienne militairement si besoin. La fuite doit permettre au roi de reprendre la main, réaffirmer son autorité et appeler les Français à soutenir la monarchie.

Une logistique mal pensée

La famille royale part dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, à bord d’une grande berline tirée par six chevaux. Le roi, la reine, leurs enfants, Madame Élisabeth et trois domestiques déguisés y prennent place. Mais la lenteur du convoi, son apparence trop voyante et plusieurs imprévus rendent le voyage laborieux.

Le roi, pourtant déguisé en valet, est reconnu à Sainte-Menehould par Jean-Baptiste Drouet, maître de poste et patriote convaincu, qui court alerter les autorités à Varennes.

L’arrestation à Varennes : la monarchie démasquée

Dans la nuit du 21 juin, les autorités locales stoppent la berline à Varennes-en-Argonne, avec l’aide de Drouet. Louis XVI refuse d’abord d’obéir, mais il est formellement reconnu grâce à un assignat portant son visage. Les habitants, hostiles et méfiants, encerclent le véhicule.

Des émissaires de l’Assemblée nationale arrivent rapidement pour ordonner le retour du roi à Paris. Le 25 juin, Louis XVI entre dans la capitale sous les huées d’une foule glaciale. Aucun cri de "Vive le roi". Le peuple a compris : le roi a trahi la Révolution.

Les conséquences politiques majeures

Rupture entre le roi et le peuple

Avant Varennes, beaucoup de Français espéraient encore une monarchie constitutionnelle stable. Après la fuite, le roi perd sa crédibilité : comment faire confiance à un souverain qui fuit son peuple en pleine refondation politique ?

Les clubs révolutionnaires, notamment les Cordeliers et les Jacobins, réclament désormais l’abolition de la monarchie. La confiance est rompue.

La fusillade du Champ-de-Mars

Le 17 juillet 1791, une manifestation républicaine est organisée au Champ-de-Mars pour réclamer la déchéance du roi. Elle tourne au drame : la Garde nationale, dirigée par La Fayette, tire sur la foule, faisant plusieurs dizaines de morts. C’est un tournant : la violence révolutionnaire s’installe.

Vers la République

Si l’Assemblée constituante maintient Louis XVI sur le trône (il est “suspendu” provisoirement), la République devient inéluctable. L’acte de Varennes sera brandi en 1792 pour justifier l’arrestation définitive du roi, son procès et son exécution le 21 janvier 1793.

Anecdotes et faits marquants

La trahison de la montre

C’est une pièce de monnaie, un assignat, qui permet à Drouet de confirmer l’identité du roi. Son visage figurait dessus. Ironiquement, un instrument de la Révolution a permis la reconnaissance du roi en fuite.

Drouet, l’homme qui changea l’Histoire

Jean-Baptiste Drouet devient un héros national. Il sera élu député à la Convention, et votera plus tard la mort de Louis XVI.

Le roi maladroit

Tout au long du voyage, Louis XVI prend son temps, salue des gens, parle à des paysans, ralentit l’allure. Son tempérament indécis et sa mauvaise compréhension du peuple seront des handicaps majeurs jusqu’à sa fin.

Varennes : la fin de la monarchie de confiance

La fuite et l’arrestation de Louis XVI à Varennes le 20 juin 1791 marquent une rupture décisive entre le roi et son peuple. Ce geste de défiance ouvre la voie à la radicalisation de la Révolution et précipite la chute de la monarchie. Désormais, la Révolution ne vise plus seulement à réformer, mais à refonder entièrement le pouvoir politique, sans roi.

Le 19 juin 1986, la France perd l’un de ses humoristes les plus populaires et les plus engagés : Coluche, de son vrai nom Michel Colucci, meurt tragiquement dans un accident de moto près d’Opio, dans les Alpes-Maritimes. Cette disparition brutale provoque une onde de choc nationale. Coluche n’était pas qu’un amuseur public ; il incarnait une voix libre, provocante et profondément humaine. Retour sur les circonstances de sa mort et l’héritage d’un artiste hors normes.

Le 19 juin 1986 : une route, une moto, un destin brisé

Coluche, 41 ans, circule ce jeudi après-midi sur sa Honda 1100 cm³ dans l’arrière-pays niçois, en compagnie de deux amis motards. Il se rendait à un déjeuner à Opio. À 16h35, il percute violemment un camion-benne qui aurait tourné à gauche sans clignotant, selon les témoins.

Malgré le port du casque, le choc est mortel. Coluche décède sur le coup. La nouvelle fait l’effet d’une bombe. Les radios interrompent leurs programmes, les journaux sortent des éditions spéciales, et les hommages pleuvent dans tout le pays.

Un comédien, mais aussi un homme de combats

L’humour comme arme sociale

Coluche s’est imposé dans les années 1970 comme un humoriste corrosif, iconoclaste, à contre-courant du politiquement correct. Son ton cru, son franc-parler et ses tenues provocantes (la célèbre salopette à rayures) l’ont rendu incontournable.

Il n’hésite pas à s’attaquer aux politiciens, aux bourgeois, aux institutions. Il disait :

« Je suis capable du meilleur comme du pire, mais dans le pire, c’est moi le meilleur. »

Le provocateur qui voulait changer les choses

En 1980, Coluche annonce sa candidature à l’élection présidentielle, sur un ton satirique. Mais le soutien populaire dépasse toutes les attentes : selon certains sondages, il aurait pu recueillir jusqu’à 15 % des intentions de vote.

Menacé, harcelé, il finira par se retirer, mais cette initiative marquera les esprits et posera la question du rôle de la satire en politique.

Les Restos du Cœur : l’héritage humanitaire

En 1985, devant les caméras d’Europe 1, il lance un cri du cœur :

« J’ai une petite idée comme ça… un resto qui aurait pour ambition de donner à manger à ceux qui ont faim. »

Quelques mois plus tard, les Restos du Cœur voient le jour. Grâce au soutien de ses amis artistes, du public et de l'État, l’association nourrit des milliers de personnes. Après sa mort, les Enfoirés perpétuent chaque année cet engagement.

Une disparition entourée de rumeurs

L’enquête officielle

L’enquête conclura à un accident de la route sans responsabilité pénale du chauffeur, même si des zones d’ombre subsistent. La vitesse, l’angle du virage, l’absence de clignotant : autant de facteurs qui alimenteront des interrogations.

Les théories complotistes

À cause de sa notoriété, de son franc-parler, et de son engagement social, des rumeurs ont circulé sur un possible attentat déguisé. Certains y ont vu un “accident politique”. Aucune preuve n’a jamais étayé ces thèses, mais le mystère alimente encore la fascination autour de sa mort.

Une immense émotion populaire

Des funérailles nationales du cœur

Le 24 juin 1986, des milliers de personnes assistent à ses obsèques à l’église Saint-Germain-des-Prés, à Paris. Des anonymes, des artistes, des politiques, tous unis dans le chagrin. L’émotion est immense, sincère, populaire.

Une icône toujours vivante

Des dizaines de documentaires, films, biographies et hommages lui sont consacrés. Des rues, des écoles, des centres sociaux portent aujourd’hui son nom. Le Prix Coluche, créé en 1996, récompense chaque année une œuvre engagée pour la justice sociale.

Anecdotes et empreinte culturelle

** Coluche a reçu le César du meilleur acteur pour Tchao Pantin en 1984, prouvant qu’il pouvait exceller dans le drame autant que dans la comédie.

** Il fut le cofondateur de la radio libre RFM.

** Il rêvait de “planter un micro dans la gueule du monde” pour donner la parole à ceux qui ne l’avaient jamais.

Son humour reste d’actualité. Il disait en 1980 : « Si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. »

Coluche : l’éternel poil à gratter d’une France populaire

La mort de Coluche, le 19 juin 1986, n’a pas seulement endeuillé la scène humoristique : elle a coupé court à une voix libre, impertinente et solidaire. Coluche reste dans les mémoires comme l’un des rares artistes à avoir réellement influencé le débat public par le rire. Trente ans plus tard, son héritage reste vivant, porté par les Restos du Cœur et par une génération qui cherche encore des voix aussi franches que la sienne.

Le 19 juin 1885, le navire français Isère entre dans le port de New York avec à son bord une cargaison exceptionnelle : la Statue de la Liberté, démontée en 350 pièces. Offerte par la France aux États-Unis, cette œuvre colossale n’est pas seulement un exploit technique ou artistique, mais un geste politique fort, incarnant les valeurs communes de liberté et de démocratie. Retour sur une épopée transatlantique qui a forgé l’un des plus puissants symboles de l’histoire moderne.

Une idée née d’un républicain français

L’idée d’offrir un monument aux États-Unis germe en 1865 dans l’esprit de Édouard René de Laboulaye, juriste, écrivain et fervent défenseur de la démocratie. Admirateur de la Constitution américaine et opposant au Second Empire, il souhaite célébrer l’indépendance américaine et l’amitié franco-américaine.

Son idée est simple : un cadeau de la France au peuple américain, pour marquer le centenaire de la Déclaration d’indépendance de 1776. Ce projet est aussi, en filigrane, un plaidoyer pour la démocratie en France.

Auguste Bartholdi : l’artiste derrière la colossale “Lady Liberty”

C’est Frédéric Auguste Bartholdi, sculpteur alsacien, qui est choisi pour concevoir le monument. Dès 1871, il se rend aux États-Unis pour trouver un emplacement. Il est séduit par Bedloe’s Island, à l’entrée du port de New York, aujourd’hui appelée

Liberty Island.

La statue qu’il imagine représente une femme drapée dans une toge, tenant une torche levée dans sa main droite, symbole de lumière et de connaissance. Dans sa main gauche, elle tient une tablette portant la date du 4 juillet 1776, anniversaire de l’indépendance américaine. À ses pieds, des chaînes brisées évoquent la fin de l’oppression.

Une œuvre titanesque

Construction en France

La statue est construite à Paris, dans les ateliers Gaget-Gauthier, entre 1875 et 1884. Elle mesure 46 mètres de haut, et 93 mètres avec son piédestal, une fois assemblée.

Le squelette intérieur, véritable prouesse technique, est conçu par Gustave Eiffel, futur constructeur de la Tour Eiffel. Il permet à la statue de résister aux vents violents de l’Atlantique.

Une livraison par bateau

Le 19 juin 1885, après avoir été démontée en 350 éléments, la statue est transportée dans 214 caisses à bord du navire Isère. L’arrivée de la statue dans le port de New York est accueillie avec enthousiasme : salves de canons, acclamations populaires et une immense fierté nationale.

Elle sera finalement inaugurée le 28 octobre 1886 par le président américain Grover Cleveland.

Le piédestal : une contribution américaine

Si la France offre la statue, les Américains doivent financer le piédestal. Cette mission est laborieuse. La presse, dont le célèbre journal New York World dirigé par Joseph Pulitzer, lance une campagne nationale de dons.

Des milliers de citoyens, riches et pauvres, participent. Ce financement participatif, inédit à l’époque, forge un lien émotionnel fort entre le peuple américain et la statue.

Un message universel de liberté

Un symbole d’immigration et d’espoir

Située à l’entrée du port de New York, la statue devient un symbole pour des millions d’immigrants arrivant aux États-Unis. Depuis Ellis Island, ils voient briller la torche de "Lady Liberty", promesse d’un avenir meilleur.

Emma Lazarus, poétesse américaine, immortalise cette vision dans son célèbre sonnet “The New Colossus”, gravé au pied de la statue :

"Give me your tired, your poor, Your huddled masses yearning to breathe free..."

Une allégorie de la démocratie

Dans un monde en mutation, entre monarchies autoritaires et mouvements révolutionnaires, la Statue de la Liberté devient un symbole visuel fort de la démocratie républicaine. Elle est rapidement adoptée comme icône universelle de liberté, bien au-delà des États-Unis.

Anecdotes et faits peu connus

Une première version à Paris

Une réplique miniature de la statue fut installée sur l’île aux Cygnes à Paris dès 1889. Bartholdi disait : « Mon œuvre vivra sur deux continents ».

Des chaînes brisées à ses pieds

Souvent oubliés, les fers brisés aux pieds de la statue symbolisent l’abolition de l’esclavage, en lien avec la guerre de Sécession terminée vingt ans plus tôt.

L’accueil mitigé en France

À l’époque, certains milieux politiques français critiquent le projet, le jugeant coûteux et inutile. Mais l’engouement populaire l’emportera, faisant de l’entreprise un succès diplomatique et artistique.

Une amitié scellée par la Liberté

Le 19 juin 1885, la France ne livrait pas simplement une statue aux États-Unis. Elle transmettait un message durable d’amitié, de valeurs communes et de foi en l’avenir démocratique. La Statue de la Liberté, née d’un rêve franco-américain, demeure aujourd’hui l’un des monuments les plus célèbres et respectés au monde. Elle rappelle que les nations libres peuvent, ensemble, éclairer les chemins de l’histoire.

Le 18 juin 1940, dans un contexte de défaite militaire et de chaos politique, une voix s’élève depuis Londres. Celle du général Charles de Gaulle, qui appelle les Français à refuser la capitulation et à continuer le combat. Ce discours, devenu mythique, marque le début symbolique de la Résistance française et reste une date fondatrice de l’histoire contemporaine de la France.

Un contexte historique dramatique

La débâcle française de 1940

En mai-juin 1940, les troupes allemandes envahissent la France, balayant la ligne Maginot et provoquant l’effondrement de l’armée française en quelques semaines. Le gouvernement français, dirigé par Paul Reynaud, est contraint à la fuite, et le maréchal Philippe Pétain est nommé chef du gouvernement le 16 juin. Deux jours plus tard, il demande l’armistice.

La solitude d’un général inconnu

Charles de Gaulle, alors général de brigade à titre temporaire, refuse la défaite. Convaincu que la guerre est mondiale et que l’empire colonial et les Alliés permettront une revanche, il quitte la France pour Londres le 17 juin, avec l’aide du Premier ministre britannique Winston Churchill. Le lendemain, il prononce à la radio de la BBC son célèbre appel.

Le contenu de l’Appel du 18 juin

Un message de refus et d’espoir

Dans ce discours d’à peine quelques minutes, De Gaulle affirme que « la flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas ». Il appelle les soldats, les ingénieurs, les ouvriers spécialisés à le rejoindre en Grande-Bretagne pour continuer le combat contre l’Allemagne nazie. Il insiste sur le fait que la guerre n’est pas finie, que l’espoir n’est pas perdu, et que la France a encore des ressources.

Un discours peu entendu… mais crucial

Le 18 juin 1940, peu de Français entendent ce discours. La majorité ne capte pas la BBC, et l’appel n’est pas publié dans la presse française soumise à la censure. Pourtant, ce message va se répandre rapidement dans les milieux résistants, notamment grâce à la réédition du discours dans les jours qui suivent. Il acquiert une portée symbolique capitale.

Les conséquences à long terme

Naissance de la France libre

L’appel donne naissance à la France libre, organisation politique et militaire qui se structure dès l’été 1940 à Londres. De Gaulle en devient le chef incontesté. Des réseaux se forment dans les colonies françaises, en Afrique et ailleurs, qui reconnaissent son autorité. Le général incarne alors la continuité de la légitimité républicaine française face au régime de Vichy.

Un mythe fondateur pour la Résistance

Si l’appel du 18 juin n’a pas été massivement entendu en direct, il est devenu le symbole de la résistance morale à la défaite. Il est commémoré chaque année, et la date du 18 juin figure sur de nombreux monuments. Comme le dira plus tard André Malraux : « Il ne s’agit pas d’un simple discours. Il s’agit d’un acte de foi. »

Légitimation du gaullisme

Ce discours est également un acte fondateur pour le gaullisme. Il installe de Gaulle comme une figure incontournable de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de l’après-guerre. Son courage, sa clairvoyance et son appel à l’unité feront de lui le leader naturel de la France libérée.

Une mémoire vivante et célébrée

Les commémorations du 18 juin

Chaque année, la France rend hommage à cet appel. Le président de la République dépose une gerbe devant la statue du général de Gaulle à Paris. Des cérémonies ont également lieu à Londres, au mémorial du 18 juin. Ces commémorations rappellent aux nouvelles générations la nécessité de la vigilance face à la tyrannie et l’importance de l’engagement.

L’appel dans la culture et l’éducation

L’appel du 18 juin est étudié à l’école, cité dans les manuels d’histoire, et repris dans de nombreux films et documentaires. Il représente à la fois la voix du refus et celle de l’espoir. Il a inspiré de nombreuses générations de résistants, militants et hommes politiques.

L’appel qui fit renaître la France

L’appel du 18 juin reste bien plus qu’un simple discours radiophonique. Il est un tournant dans l’histoire de France, un acte de foi en la liberté et en la grandeur de la nation. Dans un moment d’abandon, il a réveillé une conscience collective. Ce message de refus et de résistance continue d’habiter la mémoire française et européenne comme un symbole du courage politique.

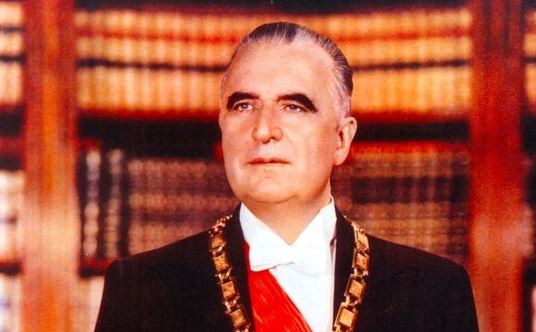

Le 15 juin 1969 marque un tournant politique majeur dans l’histoire de la Ve République française : Georges Pompidou est élu président de la République. Ancien Premier ministre du général de Gaulle, Pompidou prend les rênes du pays dans une période de transition politique et sociale agitée, un an après les événements de Mai 68. Retour sur cette élection clé, ses enjeux, son déroulement et son héritage.

Un contexte politique post-gaullien incertain

En avril 1969, le général de Gaulle démissionne à la suite de l'échec du référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Cet événement ouvre une période d’incertitude. Après une décennie dominée par la figure charismatique du Général, la France doit élire un nouveau chef d’État.

Georges Pompidou, fidèle gaulliste et ancien Premier ministre (1962-1968), se présente comme le candidat de la continuité. Mais son style plus pragmatique, moins idéologique, séduit au-delà du seul camp gaulliste. En face, Alain Poher, président du Sénat et président par intérim, se présente comme le candidat du centre et de la modération.

Une campagne électorale contrastée

La campagne présidentielle de 1969 reflète les tensions de l’époque. Georges Pompidou mise sur son expérience gouvernementale et sa stature d’homme d’État. Il incarne un certain calme après la tempête de Mai 68. Il promet de réconcilier les Français et de moderniser le pays sans rupture brutale.

De son côté, Alain Poher attire les électeurs modérés et centristes, mais son manque de charisme et d’ancrage populaire limite sa dynamique. La gauche, encore désorganisée après Mai 68, est divisée et absente du second tour. Cette fragmentation laisse le champ libre à une opposition entre deux visions conservatrices de la République.

Les résultats du scrutin du 15 juin 1969

Le second tour oppose donc Georges Pompidou à Alain Poher. Le résultat est sans appel :

-

Georges Pompidou : 58,21 % des voix

-

Alain Poher : 41,79 % des voix

Avec plus de 11 millions de suffrages exprimés en sa faveur, Georges Pompidou devient le deuxième président de la Ve République, succédant à de Gaulle. Son élection marque une certaine stabilité retrouvée après les bouleversements sociaux de 1968.

Le style Pompidou : modernité et culture

Georges Pompidou se distingue rapidement par un style présidentiel différent de son prédécesseur. Plus ouvert à la société moderne, il incarne une France technocratique, tournée vers la croissance et l’innovation. Il soutient les grands projets d’infrastructures, l’industrie, mais aussi la culture.

Grand amateur d’art moderne, il lance le projet du Centre Beaubourg, futur Centre Georges-Pompidou, à Paris. Ce lieu emblématique de la culture contemporaine témoigne de sa volonté de réconcilier modernité et tradition, innovation et identité nationale.

Un président entre tradition gaulliste et ouverture

Durant son mandat (1969-1974), Pompidou poursuit la politique d’indépendance nationale chère au général de Gaulle, notamment en matière diplomatique. Mais il assouplit certaines positions, notamment envers l’Europe, en facilitant la reprise de la construction européenne.

Sur le plan intérieur, il fait face à une société en mutation. L’après-68 oblige à plus de dialogue social. Son gouvernement engage des réformes économiques (développement industriel, modernisation de l’agriculture) tout en gérant les premiers soubresauts de la crise énergétique mondiale.

Une présidence écourtée mais marquante

Atteint par la maladie, Georges Pompidou meurt en fonction le 2 avril 1974, devenant le premier président de la Ve République à décéder en exercice. Sa disparition ouvre une nouvelle page politique avec l’élection de Valéry Giscard d’Estaing.

Malgré la brièveté de son mandat, Pompidou laisse une empreinte durable. Il incarne la France des Trente Glorieuses, celle de la modernisation économique, de la stabilité politique, et d’une certaine élégance républicaine.

Un tournant calme après la tempête de Mai 68

L’élection de Georges Pompidou en juin 1969 constitue un moment charnière pour la France. Après la tempête de Mai 68 et la démission du général de Gaulle, le pays trouve en lui un président rassurant, capable d’assurer la continuité tout en amorçant des changements profonds. Modernisation, développement culturel et adaptation à une nouvelle ère font de ce quinquennat un chapitre à part entière de la Ve République.

Le 6 juin 1944 reste à jamais gravé dans la mémoire collective comme le jour du "D-Day", lorsque les forces alliées ont lancé l'opération Overlord, une offensive militaire d'une ampleur sans précédent visant à libérer l'Europe de l'occupation nazie. Ce moment historique marque un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale.

L'opération Overlord : une planification titanesque

Un plan stratégique de longue haleine

Dès 1943, les Alliés commencent à planifier l'invasion de l'Europe occidentale. L'opération Overlord, supervisée par le général américain Dwight D. Eisenhower, nécessite une coordination massive entre les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et les forces de la Résistance française.

Une logistique colossale

L'opération implique plus de 156 000 soldats débarqués sur les plages, appuyés par 11 000 avions et près de 7 000 navires. Des ports artificiels (les Mulberry) et des pipelines sous-marins (le PLUTO) sont également mis en place pour ravitailler les troupes.

Le choix de la Normandie : un coup de maître stratégique

Tromper l'ennemi

La Normandie est choisie au détriment du Pas-de-Calais, plus proche de l'Angleterre. Cette décision est accompagnée d'une vaste opération de désinformation (opération Fortitude), qui laisse croire aux Allemands que l'invasion aura lieu ailleurs.

Les cinq plages du débarquement

Les forces alliées se répartissent sur cinq plages codées : Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword. Chacune est assignée à une nation ou à une combinaison de forces (par exemple, Juno est attaquée par les Canadiens).

Une résistance allemande acharnée

Le Mur de l'Atlantique

Les Allemands, sous le commandement du maréchal Rommel, ont fortifié les côtes avec des bunkers, des mines et des obstacles anti-chars. Ils s'attendent à une invasion, mais pas en Normandie.

Omaha Beach, un carnage mémorable

À Omaha Beach, les troupes américaines subissent des pertes terribles : plus de 2 000 morts en quelques heures. Cette plage reste le symbole du sacrifice des soldats alliés.

Le rôle crucial de la Résistance française

Sabotages et renseignements

Les réseaux de la Résistance participent activement en sabotant les voies ferrées, en transmettant des informations stratégiques, et en guidant les troupes alliées à l'intérieur des terres.

Une guerre dans l'ombre

Des figures comme Jean Moulin ou le réseau du SOE britannique incarnent cette guerre de l’ombre. Leur action facilite la progression des troupes après le débarquement.

Les conséquences à long terme du D-Day

La libération de la France

En quelques semaines, les Alliés libèrent la Normandie, puis Paris le 25 août 1944. Ce succès redonne espoir à toute l'Europe occupée.

Le début de la fin pour le IIIe Reich

Le front de l’Ouest est ouvert, obligeant l’Allemagne nazie à combattre sur deux fronts majeurs. En moins d’un an, Berlin tombe et la guerre prend fin en Europe.

Un héritage de mémoire

Chaque année, des cérémonies commémoratives rappellent le courage des soldats. Les plages du débarquement, les cimetières militaires et les musées normands perpétuent ce souvenir.

Un jour qui a changé le monde à jamais

Le 6 juin 1944 n'est pas seulement une date militaire : c'est un symbole de solidarité internationale, de sacrifice pour la liberté et de résistance à la tyrannie. Ce jour illustre combien la coordination, le courage et la détermination peuvent changer le cours de l’Histoire.

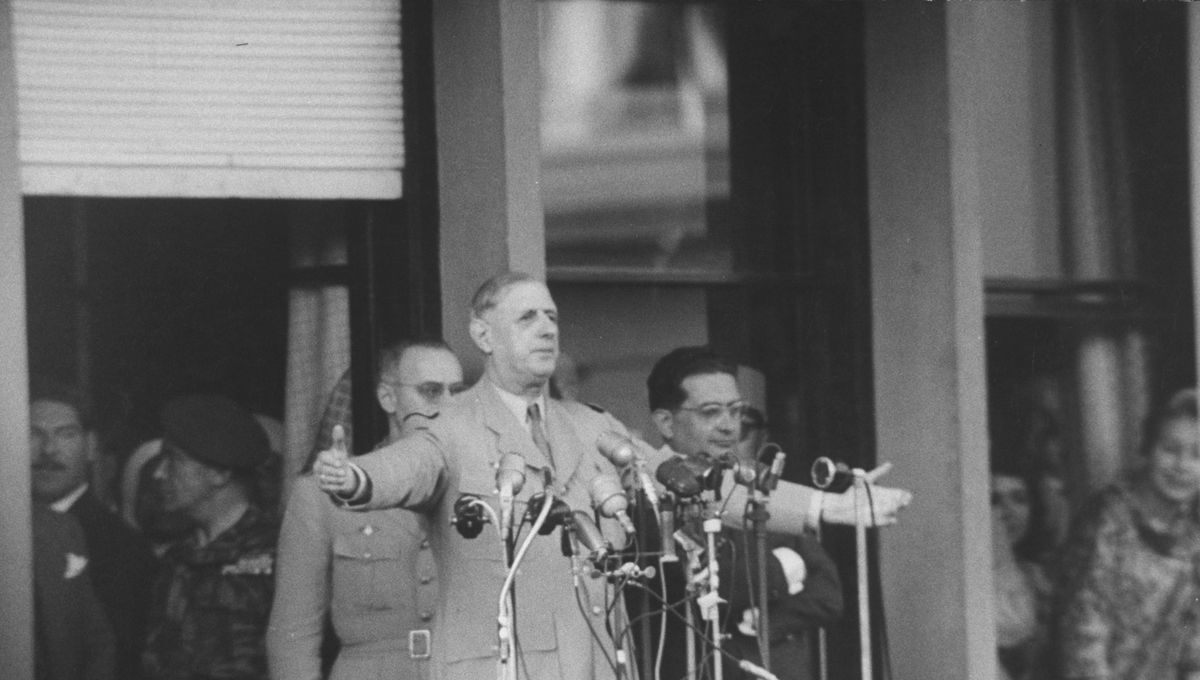

Le 4 juin 1958, Charles de Gaulle prononçait à Alger une phrase restée célèbre : « Je vous ai compris ». Ce discours, au cœur de la crise algérienne, fut un tournant décisif dans l’histoire de la France et de l’Algérie. Derrière ces mots ambigus se cache une manœuvre politique brillante mais controversée, qui continue de faire débat aujourd’hui. Retour sur un moment charnière, entre espoirs, malentendus et ruptures.

Le contexte politique explosif de mai-juin 1958

Une IVe République en pleine crise

À la fin des années 1950, la IVe République est à bout de souffle. Instable, incapable de gérer la guerre d’Algérie qui s’enlise depuis 1954, elle fait face à la colère croissante des militaires, des pieds-noirs et d’une partie de l’opinion publique.

Le 13 mai 1958, un coup de force est organisé à Alger par les partisans de l’Algérie française. Le « Comité de Salut Public » réclame le retour de Charles de Gaulle au pouvoir. À Paris, la situation devient ingérable. Le président René Coty fait appel à De Gaulle, figure mythique de la Libération.

Un retour triomphal et stratégique

De Gaulle revient officiellement au pouvoir le 1er juin 1958. Dès le 4 juin, il se rend à Alger pour calmer les esprits. C’est là qu’il prononce son fameux discours devant une foule exaltée, majoritairement européenne, sur le balcon du Gouvernement général à Alger.

Le discours du 4 juin : « Je vous ai compris »

Une formule historique, volontairement ambiguë

Devant une foule galvanisée, De Gaulle lance :

« Je vous ai compris ! »

Cette phrase suscite une immense ovation. Les pieds-noirs y voient une promesse : celle de maintenir l’Algérie française. Pourtant, De Gaulle, fin stratège, ne fait aucune promesse explicite.

Il poursuit en évoquant la France une et indivisible, tout en restant flou sur l’avenir de l’Algérie :

« Je sais ce qui s’est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je constate ce que vous êtes en train de faire. »

L’ambiguïté est totale. De Gaulle, en maître de la rhétorique, laisse chacun entendre ce qu’il souhaite.

Une mise en scène habile

Le décor est solennel. Les caméras sont présentes. De Gaulle parle avec autorité. Il utilise son charisme pour rassurer sans s’engager, séduire sans promettre. Ce discours marque son retour effectif au pouvoir et sa reprise en main de la situation.

Réactions immédiates : entre euphorie et méfiance

L’exaltation des partisans de l’Algérie française

À Alger, la foule acclame De Gaulle. Les généraux, les colons, les militants de l’OAS (Organisation de l’armée secrète) se sentent confortés. Ils croient à un soutien indéfectible du nouveau chef de l’État.

Certains murmurent déjà qu’un « sauveur » est revenu. On chante la Marseillaise, on brandit des drapeaux tricolores. L’euphorie est totale.

Les doutes des nationalistes algériens

Du côté du FLN (Front de libération nationale), le message est clair : De Gaulle ne dit rien de concret. On pressent que le général cherche avant tout à reprendre le contrôle, pas à négocier. La lutte armée continue.

Une illusion entretenue : De Gaulle et la stratégie du flou

Gagner du temps pour changer la donne

De Gaulle n’a jamais dit « L’Algérie restera française ». En réalité, il sait déjà qu’une solution durable passe par une rupture avec le statu quo. Il se donne le temps de réformer les institutions (nouvelle Constitution en septembre 1958) et de reprendre la main sur les militaires.

Il joue un double jeu : rassurer les uns, désarçonner les autres. C’est une stratégie classique chez lui, comme il l’écrira plus tard dans ses Mémoires :

« Il fallait d’abord rétablir l’État avant de trancher. »

Le tournant de 1959 : vers l’autodétermination

Dès 1959, De Gaulle change de ton. Il évoque publiquement le droit des Algériens à l’autodétermination, provoquant la fureur des partisans de l’Algérie française. Les désillusions s’accumulent. Le divorce est consommé.

Conséquences à long terme

L’éclatement de la communauté pied-noir

Beaucoup de pieds-noirs se sentiront trahis par De Gaulle. Certains rejoignent l’OAS, d’autres fuient vers la métropole à partir de 1962, lors de l’indépendance algérienne. Le traumatisme restera vif.

Une Algérie en marche vers l’indépendance

Le discours de juin 1958 marque pourtant le début d’un processus irréversible. En 1962, les accords d’Évian consacrent l’indépendance de l’Algérie. Les paroles de De Gaulle résonnent alors comme un moment clé de la transition, non comme une promesse tenue.

Une phrase restée dans l’histoire

« Je vous ai compris » est devenue une formule mythique, mais aussi un symbole d’ambiguïté politique. Elle incarne la capacité de De Gaulle à dominer la scène politique par le verbe, tout en gardant secrètes ses intentions réelles.

Une phrase, une stratégie, un tournant

Le discours du 4 juin 1958 à Alger est l’un des plus célèbres de l’histoire politique française. Il révèle toute la complexité du général de Gaulle, son habileté à manier les symboles, à apaiser sans promettre, à séduire sans s’engager. Derrière les mots « Je vous ai compris », se cache une stratégie de reconquête de l’État, qui aboutira à la fin de la guerre d’Algérie… et à une fracture durable entre la France et une partie de ses citoyens d’alors.

Le 4 juin 1940 marque un tournant crucial de la Seconde Guerre mondiale : la fin de l'opération Dynamo, le vaste effort d'évacuation des forces alliées coincées à Dunkerque par les troupes allemandes. Pendant dix jours, entre le 26 mai et le 4 juin, plus de 330 000 soldats, majoritairement britanniques mais aussi français, ont été sauvés d'une capture certaine. Ce miracle militaire eut des conséquences majeures sur la suite du conflit et sur le moral des nations concernées.

Le contexte stratégique : la débâcle du front occidental

La percée allemande et l'encerclement des Alliés

Le 10 mai 1940, l'Allemagne lance sa campagne contre l'Europe de l'Ouest. En quelques jours, la Wehrmacht déferle sur la Belgique, les Pays-Bas et la France. Grâce à une tactique audacieuse de guerre éclair (Blitzkrieg), les forces allemandes percent le front dans les Ardennes, contournent la ligne Maginot, et foncent vers la Manche.

Le groupe d'armée nord, composé de divisions britanniques, françaises et belges, se retrouve alors pris au piège entre la mer et les troupes allemandes. La seule issue est la mer, et le port de Dunkerque devient le dernier espoir d'évasion.

Une situation désespérée

Coincés sur une étroite bande de littoral, les soldats alliés subissent des bombardements incessants de la Luftwaffe. Les infrastructures portuaires sont gravement endommagées. Pourtant, l'amirauté britannique lance l'opération Dynamo depuis le quartier général de Douvres pour organiser une évacuation massive.

L'opération Dynamo : un sauvetage improvisé

Une flotte improvisée et courageuse

Pour mener à bien l'opération, la Royal Navy mobilise tout ce qui flotte : destroyers, chalutiers, yachts, bateaux de pêche, ferries et embarcations de plaisance. On les appellera les "Little Ships of Dunkirk". En tout, plus de 800 navires participent à l'évacuation.

Ce sont des civils, souvent sans expérience militaire, qui répondent à l'appel. Leur bravoure est saluée comme un acte de dévouement national. Le roi George VI lui-même appelle à une journée de prières le 26 mai.

Des chiffres impressionnants

Entre le 26 mai et le 4 juin 1940, 338 226 soldats sont évacués vers l'Angleterre. Parmi eux, environ 123 000 sont français. Malgré les pertes humaines et matérielles importantes (plus de 200 navires coulés, des milliers de morts et de blessés), l'opération est considérée comme un succès inattendu.

Winston Churchill, tout juste nommé Premier ministre, déclare dans un discours resté célèbre : "Nous ne nous rendrons jamais".

Conséquences stratégiques et symboliques

Une victoire dans la défaite

Bien que l'évacuation ait lieu dans un contexte de défaite militaire, elle devient un symbole de résistance et de détermination. Les soldats évacués pourront être redéployés ultérieurement, notamment pour la défense de la Grande-Bretagne.

Cette opération renforce l'esprit de cohésion nationale au Royaume-Uni. Elle prouve que même face à une supériorité militaire écrasante, la volonté collective peut faire la différence.

La France face à son destin

Malheureusement, pour la France, la suite est tragique. Moins de deux semaines après la fin de l'opération Dynamo, Paris est occupée, et le 22 juin, l'armistice est signé avec l'Allemagne. Cependant, l'esprit de Dunkerque inspirera la Résistance et la poursuite du combat depuis Londres par le général de Gaulle.

Une mémoire encore vive aujourd'hui

Commémorations et transmissions historiques

Chaque année, le souvenir de Dunkerque est entretenu par des commémorations, notamment en Grande-Bretagne. Musées, documentaires, films (comme "Dunkerque" de Christopher Nolan en 2017) perpétuent l'histoire et la légende de ce sauvetage.

Des anecdotes comme celle du yacht Sundowner, piloté par un ancien de la marine, qui sauva à lui seul plus de 130 soldats, sont devenues emblématiques de cette période d'héroïsme ordinaire.

Une leçon de courage et de solidarité

Dunkerque rappelle que même dans les pires situations, la solidarité et le courage humain peuvent changer le cours de l'histoire. Elle enseigne aux générations futures l'importance de l'engagement collectif face à l'adversité.

Dunkerque : le symbole d'une volonté inébranlable

Le 4 juin 1940 n'est pas simplement la fin d'une opération logistique : c'est la naissance d'un mythe national et d'une force morale pour les années de guerre à venir. Ce jour-là, Dunkerque a prouvé que l'espoir et la détermination pouvaient triompher même dans la défaite.

Le 4 juin 1783, les habitants d’Annonay, petite ville de l’Ardèche en France, furent les témoins d’un événement qui allait marquer un tournant dans l'histoire de l'aviation : le tout premier envol public d’une montgolfière. Conçue par les frères Joseph et Étienne de Montgolfier, cette invention symbolise le début de la conquête du ciel par l’Homme. Ce succès technologique a suscité l’admiration des foules, l'intérêt des savants, et la curiosité des puissants de l'époque.

Le contexte : le XVIIIe siècle, siècle des Lumières et de la science

Le XVIIIe siècle est marqué par de grandes avancées scientifiques et techniques. Le courant intellectuel des Lumières encourage la recherche, l’expérimentation, et la diffusion des connaissances. Dans ce contexte foisonnant, les frères Montgolfier, issus d'une famille de papetiers, s'intéressent aux propriétés de l'air chaud. Joseph, l'aîné, est fasciné par les nuages et les fumées qui montent. Avec Étienne, ils imaginent un engin capable de s'élever dans les airs grâce à l'air chauffé.

L'expérience du 4 juin 1783 à Annonay

Le grand jour arrive : le 4 juin 1783, les frères Montgolfier organisent une expérience publique sur la place du marché d’Annonay. Ils présentent un ballon fait de toile et de papier, mesurant près de 11 mètres de diamètre. Sous les yeux ébahis des spectateurs, ils allument un feu sous l’ouverture du ballon. L'air chaud gonfle l’enveloppe, et la montgolfière s’élève majestueusement dans le ciel.

L’appareil parcourt environ 2 km et atteint une altitude estimée à 2 000 mètres. Cet exploit est salué comme une prouesse inédite. Les journaux relaient la nouvelle, et la communauté scientifique, intriguée, commence à s’intéresser de près à cette invention.

Une invention qui attire l'attention de la cour de France

La notoriété des Montgolfier atteint rapidement la cour de Versailles. Louis XVI et la Reine Marie-Antoinette sont fascinés. Une nouvelle démonstration est organisée à Versailles le 19 septembre 1783. Cette fois, la montgolfière transporte des passagers : un mouton, un coq et un canard. L’expérience est un succès, et l'on constate que les animaux n'ont subi aucun dommage, ce qui ouvre la voie aux vols humains.

Le premier vol habité : une autre étape historique

Le 21 novembre 1783, un nouveau cap est franchi : deux hommes, Jean-François Pilâtre de Rozier et François Laurent d'Arlandes, prennent place à bord d'une montgolfière à Paris. Ils volent pendant 25 minutes au-dessus de la Seine et des toits de la capitale, parcourant environ 9 km. C'est le premier vol habité de l’Histoire.

Ce vol historique entraînera une véritable fébrilité autour de la montgolfière en France et en Europe. Les inventions se multiplient, les tentatives aussi, et de nombreux pays s’intéressent au potentiel militaire, scientifique et commercial du vol aérien.

Anecdotes et réactions de l'époque

Les premiers vols suscitaient l’émerveillement mais aussi l’inquiétude. Certains paysans, voyant une montgolfière atterrir dans leurs champs, crurent à une manifestation diabolique. Pour rassurer la population, les frères Montgolfier eurent l'idée d'attacher des messages explicatifs et des bouteilles de vin aux nacelles.

Benjamin Franklin, alors ambassadeur des États-Unis en France, assista à une démonstration. Interrogé sur l’utilité de cette invention, il répondit par une formule restée célèbre : « À quoi ça sert ? Et à quoi sert un nouveau-né ? »

Les conséquences à long terme : le début de l’aviation

L’expérience de la montgolfière ne fut pas un simple exploit isolé. Elle fut le point de départ d’une formidable aventure humaine : l’aviation. Moins d’un siècle plus tard, les premières machines à moteur volent, préfigurant les avions modernes.

Aujourd’hui encore, les montgolfières sont utilisées dans le cadre du tourisme aérien, pour des compétitions sportives, ou à des fins scientifiques. Elles incarnent une forme de vol poétique, liée à la lenteur, la beauté des paysages et l’héritage d’une grande invention française.

Une étincelle de génie qui a fait décoller l’humanité

L’envol de la première montgolfière le 4 juin 1783 constitue l'un des jalons les plus inspirants de l’histoire des sciences. Il est la preuve que l’imagination, alliée à la rigueur scientifique, peut faire franchir à l’humanité des limites jadis jugées infranchissables. Les frères Montgolfier ont ainsi allumé la flamme d'une nouvelle ère : celle de la conquête du ciel.

Le 4 juin 1666 marque une date clé de l'histoire théâtrale française : la première représentation du Misanthrope de Molière. Cette comédie en vers, acide et profonde, est jouée pour la première fois au Théâtre du Palais-Royal à Paris par la troupe de Molière. Réputée pour sa finesse psychologique et sa critique sociale mordante, elle s'impose rapidement comme l'une des œuvres majeures du dramaturge et un monument de la littérature classique.

Un contexte historique et artistique en pleine effervescence

La France de Louis XIV : faste et tensions sociales

La seconde moitié du XVIIe siècle est dominée par le règne absolu de Louis XIV. Paris est alors un centre intellectuel foisonnant, où les arts, notamment le théâtre, occupent une place prépondérante. Le Roi-Soleil soutient les artistes, mais les tensions religieuses, morales et politiques n’en demeurent pas moins vives. Dans ce contexte, Molière, auteur et acteur adulé autant que critiqué, manie la comédie pour dénoncer l’hypocrisie et les travers de son époque.

Molière et sa troupe au sommet de leur art

En 1666, Molière est déjà un dramaturge confirmé, ayant connu des succès avec Tartuffe (1664), bien que cette pièce ait soulevé de violentes controverses. Avec Le Misanthrope, il va plus loin encore dans l’analyse des mœurs, en abordant le paradoxe d’un homme honnête dans une société corrompue.

Alceste : le héros misanthrope et son paradoxe moral

Un personnage en rupture avec son monde

Alceste, le personnage principal, rejette les conventions sociales, le mensonge et la flatterie. Il incarne l’idéal d’une sincérité absolue dans un monde où le paraître prévaut sur l’être. Pourtant, il est amoureux de Célimène, une jeune femme vive et coquette, qui incarne à l’inverse les travers qu’il exècre.

L'humanité contradictoire au cœur de la comédie

Le génie de Molière réside dans cette tension : Alceste est à la fois ridicule par son intransigeance et admirable dans sa quête de vérité. Molière ne juge pas, il met en scène l’homme dans toute sa complexité. Alceste devient ainsi un miroir tendu au spectateur, partagé entre idéalisme et compromis.

Une réception mitigée, puis une reconnaissance éternelle

Un public dérouté par une comédie "amère"

Lors de sa première, Le Misanthrope ne rencontre pas un succès immédiat. Le public, habitué à des farces plus légères, est déconcerté par le ton grave et satirique de la pièce. La subtilité psychologique du texte en déroute plus d’un. On rapporte que même Louis XIV aurait été réservé dans ses éloges.

Une postérité éclatante

Malgré ce départ timide, la pièce est rapidement reconnue pour sa richesse et sa modernité. Aujourd’hui, Le Misanthrope est étudié dans les écoles, joué dans le monde entier, et continue de susciter des interprétations diverses. Des metteurs en scène comme Jean-Louis Barrault, Antoine Vitez ou plus récemment Ivo van Hove ont offert des relectures puissantes de ce texte intemporel.

Le génie de la langue moliéresque

Vers alexandrins et satire raffinée

Écrite en vers alexandrins, la pièce allie rigueur formelle et liberté de ton. Molière excelle dans l’art de faire rire tout en posant de vraies questions. Sa langue est vive, mordante, mais toujours élégante. Les dialogues entre Alceste et Philinte, ou entre Célimène et ses prétendants, sont de véritables bijoux de rhétorique.

Citations célèbres et passages inoubliables

Certaines répliques sont devenues emblématiques, telles qu’Alceste déclarant : « Je veux qu’on soit sincère, et qu’en homme d’honneur / On ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. » Cette quête de vérité, toujours d’actualité, fait du Misanthrope une œuvre profondément moderne.

Une œuvre toujours d’actualité

Des thèmes universels

L’hypocrisie sociale, le besoin de vérité, le conflit entre l’individu et la société sont autant de thèmes qui résonnent encore. À l’ère des réseaux sociaux, où l’image prime souvent sur l’authenticité, Alceste trouverait sans doute bien des raisons d’être misanthrope.

Le Misanthrope à l’épreuve du temps

Interprété dans des contextes très différents, transposé dans des univers contemporains ou classiques, Le Misanthrope continue de fasciner. Il interroge sans donner de leçon, et c’est peut-être là sa plus grande force.

Un joyau du théâtre français à redécouvrir

Le 4 juin 1666, Molière dévoilait une œuvre qui allait traverser les siècles. Le Misanthrope n’est pas seulement une comédie : c’est une méditation sur l’honnêteté, l’amour, la société, et la solitude de celui qui refuse de se plier aux usages. Une pièce à relire, à revoir, à faire vivre encore et toujours.

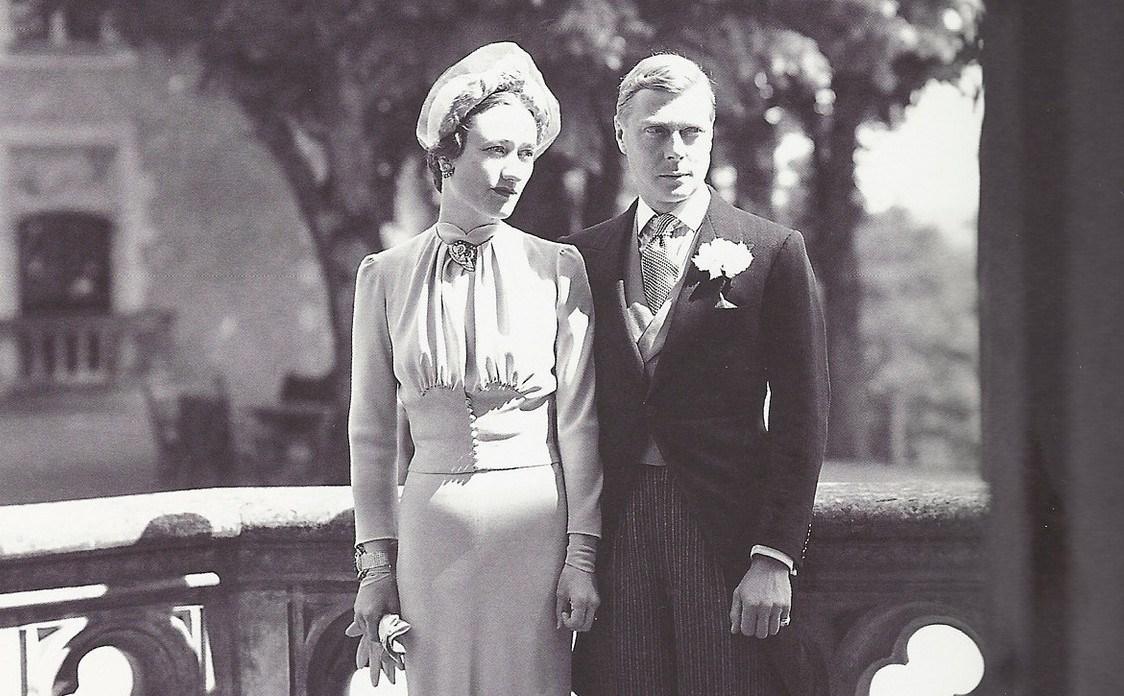

Le 3 juin 1937 marque un tournant historique dans la monarchie britannique : l'ex-roi Édouard VIII, désormais connu sous le titre de Duc de Windsor, épouse l'Américaine Wallis Simpson au château de Candé en France. Cet événement, hautement médiatisé et controversé, fut la conséquence directe de l'une des crises constitutionnelles les plus graves qu'ait connue le Royaume-Uni.

Un Amour Interdit dans l'Ombre du Trône

Une liaison naissante sous les projecteurs

Édouard VIII, roi d'Angleterre pendant moins d'un an en 1936, tombe amoureux de Wallis Simpson, une femme américaine divorcée deux fois. Cette relation choque l'establishment britannique et l'Église anglicane, pour qui un roi ne peut épouser une femme divorcée dont les ex-maris sont encore en vie. Le scandale fait la une des journaux internationaux.

Une abdication historique

Face à l'impossibilité de concilier ses fonctions royales avec sa volonté d'épouser Wallis, Édouard VIII abdique le 10 décembre 1936. Il devient alors le premier monarque britannique à renoncer volontairement au trône. Son discours d'abdication reste célèbre : "J'ai trouvé impossible de porter le lourd fardeau de la responsabilité et d'assumer mes devoirs en tant que roi sans l'aide et le soutien de la femme que j'aime."

Le Mariage du Siècle au Château de Candé

Une cérémonie discrète mais symbolique

Le mariage a lieu en France, au château de Candé, près de Tours. Aucun membre de la famille royale britannique n'assiste à la cérémonie. Le couple est entouré d'amis proches et de quelques journalistes. Wallis Simpson devient la duchesse de Windsor, bien qu'elle ne soit jamais reconnue officiellement comme "Altesse Royale" par la Couronne.

Un mariage aux conséquences durables

Leur union bouleverse durablement la monarchie. Le trône revient au frère cadet d'Édouard, Albert, qui devient George VI. Ce changement inattendu mène indirectement à l'accession d'Élisabeth II, fille de George VI, à la tête du royaume. Ce mariage entraîne également une méfiance persistante à l'égard du couple Windsor, soupçonné de sympathies pro-nazies pendant la Seconde Guerre mondiale.

Une Romance Romantique ou un Caprice Royal ?

Un amour sincère ou une obsession ?

Les avis divergent encore aujourd'hui sur la nature de leur amour. Pour certains, il s'agit d'une histoire d'amour véritable, digne des plus grands romans. Pour d'autres, Édouard aurait été aveuglé par une passion irrationnelle, mettant en péril l'institution monarchique pour satisfaire un désir personnel.

Une vie en exil

Le couple mène une vie de jet-setteurs exilés, entre Paris et New York, vivant dans le luxe mais isolés de la famille royale. Ils n'auront jamais d'enfants, et leur héritage reste ambigu : mélange d'élégance, de scandale et de sacrifice.

Une Union qui Changea le Cours de l'Histoire Britannique

Le mariage entre le Duc de Windsor et Wallis Simpson ne fut pas qu'un acte d'amour : il incarna un moment charnière de l'histoire britannique, où les choix personnels d'un monarque redéfinirent les rôles et les limites du pouvoir royal. Cette histoire continue de fasciner historiens et romanciers, preuve que la réalité dépasse parfois la fiction.

Le 28 mai 1972 marque une date emblématique dans l’histoire de la monarchie britannique : la mort du duc de Windsor, autrefois roi Édouard VIII. Ce décès symbolise bien plus qu’une disparition physique. Il sonne le glas d'un règne avorté et d’une crise constitutionnelle sans précédent qui bouleversa la Couronne d’Angleterre au XXème siècle.

Le roi qui abdiqua par amour

Édouard VIII devient roi en janvier 1936 à la mort de son père, George V. Mais son règne ne durera que 326 jours. Tombé amoureux de Wallis Simpson, une mondaine américaine deux fois divorcée, il provoque un véritable scandale au sein du royaume.

En tant que chef de l’Église anglicane, il lui était interdit d’épouser une femme divorcée dont les ex-maris étaient encore en vie. Refusant de choisir entre son trône et Wallis, Édouard opte pour l’abdication le 11 décembre 1936, un geste sans précédent dans l’histoire britannique.

Une abdication aux lourdes conséquences

Cette abdication entraîna une onde de choc à travers le pays. Le prince Albert, son frère cadet, monta sur le trône sous le nom de George VI. La crise déstabilisa la monarchie et mit en lumière les conflits entre traditions royales, devoir politique et choix personnels.

L’affaire passionna l’opinion publique et fit les choux gras de la presse internationale. Elle souleva aussi des questions fondamentales sur la nature du rôle royal, entre symbolisme institutionnel et vie privée.

Une vie d’exil et de regrets voilés

Après l’abdication, Édouard reçoit le titre de duc de Windsor et épouse Wallis Simpson en 1937. Ils vivent en grande partie en France, dans un exil doré, mais marqué par la distance et la méfiance persistante de la famille royale.

Malgré quelques apparitions officielles, le couple est maintenu à l'écart des affaires du royaume. Le duc tente à plusieurs reprises de retrouver un rôle officiel, sans succès. Il publie en 1951 ses mémoires intitulées A King’s Story, où il exprime sa vision des événements et sa perception du sacrifice qu’il estime avoir fait.

L’ombre d’un flirt avec l’Allemagne nazie

Le passé du duc de Windsor reste controversé. Durant la Seconde Guerre mondiale, ses liens supposés avec l’Allemagne nazie font l’objet de vives suspicions. Une visite à Hitler en 1937 et des communications interceptées alimentent les théories d’une sympathie pro-allemande.

Pour l’éloigner, Churchill le nomme gouverneur des Bahamas de 1940 à 1945. Ce poste, considéré comme une forme d’exil politique, achève de le marginaliser dans l’appareil monarchique.

Une fin discrète et une réconciliation tardive

Dans les années 1960, la santé du duc se dégrade. Il souffre d’un cancer de la gorge et d’une isolement croissant. En 1972, peu avant sa mort, la reine Élisabeth II lui rend une visite très symbolique à Paris. C’est une forme de réconciliation familiale, longtemps attendue.

Il meurt le 28 mai 1972, à 77 ans. Son corps est rapatrié au Royaume-Uni et enterré au cimetère royal de Frogmore, près de Windsor, aux côtés de son épouse, décédée en 1986.

L’héritage d’un choix personnel

La mort du duc de Windsor symbolise la fin d'une ère marquée par le choc entre devoir royal et liberté personnelle. Son histoire reste l’une des plus romantiques et controversées de la monarchie britannique.

À l’heure où les familles royales modernes tentent de concilier tradition et modernité, le cas d’Édouard VIII résonne encore, notamment à travers les choix de Harry et Meghan, souvent comparés à leurs prédécesseurs déchus.

Une fin de conte moderne aux relents de tragédie

La vie du duc de Windsor reste un mélange fascinant d’amour, de renoncement, de scandales et de regrets. Sa mort en 1972 referme le chapitre d’un roi qui a préféré l’amour à la couronne, un choix qui continue d’interroger et d’inspirer.

Le 27 mai 1918 marque une date charnière dans l'histoire de la Première Guerre mondiale : le déclenchement de la troisième bataille de l'Aisne, plus connue sous le nom d'offensive du Chemin des Dames. Cette opération militaire, initiée par les forces allemandes, visait à briser le front allié au nord de l’Aisne et à s’approcher de Paris. Elle s’inscrit dans le cadre de la grande offensive du printemps 1918, également appelée "offensive Ludendorff".

Contexte stratégique de l’année 1918

L’issue incertaine du conflit

Après quatre années d’une guerre d’usure sanglante, l’année 1918 commence sous le signe de l’incertitude. La Russie s’est retirée du conflit avec la signature du traité de Brest-Litovsk en mars 1918, libérant des troupes allemandes sur le front de l’Ouest. L’Allemagne cherche alors à remporter une victoire décisive avant l’arrivée massive des troupes américaines.

Le pari allemand

Le général allemand Erich Ludendorff lance une série d’offensives sur le front occidental, espérant faire plier les Alliés. Après les échecs relatifs des offensives de mars et avril, l’état-major allemand décide de frapper un coup décisif dans la région du Chemin des Dames, mal défendue par des troupes françaises épuisées.

Le Chemin des Dames : une position symbolique et stratégique

Un terrain déjà meurtri

Le Chemin des Dames, situé entre Soissons et Reims, a déjà été le théâtre de combats acharnés en 1917. La tentative française menée par le général Nivelle s’était soldée par un désastre humain, entraînant des mutineries dans l’armée française. En mai 1918, le secteur est considéré comme relativement calme, ce qui contribue à la surprise allemande.

Une défense française affaiblie

Le front est tenu par la 6e armée française du général Duchêne, mal équipée et peu préparée à une attaque d’envergure. De plus, Duchêne a repositionné ses troupes en première ligne, ce qui les rendra particulièrement vulnérables au bombardement initial allemand.

Le déroulement de l’offensive du 27 mai 1918

Un bombardement massif et soudain

À 1h du matin, les Allemands déclenchent un bombardement d’une violence inouïe, utilisant des obus explosifs et à gaz. En quelques heures, les lignes françaises sont désorganisées. À 4h, l’infanterie allemande lance l’assaut avec le soutien de troupes d’assaut spécialisées, les "Sturmtruppen".

Une percée fulgurante

Les Allemands avancent de 20 kilomètres en une seule journée, capturant des dizaines de milliers de soldats français et britanniques. Soissons est menacé, et l’armée allemande s’approche dangereusement de la Marne. C’est l’une des plus grandes avancées depuis le début de la guerre de tranchées.

La panique chez les Alliés

Les chefs alliés sont pris de court. Philippe Pétain, commandant en chef des armées françaises, tente de stabiliser le front. Foch, commandant suprême des forces alliées, mobilise les renforts américains pour enrayer l’offensive.

Conséquences de l’offensive

Une victoire tactique allemande… mais sans lendemain

Malgré l’ampleur de la percée, l’objectif stratégique n’est pas atteint. Paris reste hors de portée, et les lignes allemandes s’allongent dangereusement. L’épuisement des troupes, le manque de réserves et la réaction rapide des Alliés empêchent une exploitation durable du succès.

L’entrée décisive des troupes américaines

L’offensive du Chemin des Dames précipite l’engagement massif des troupes américaines, notamment lors de la bataille du bois Belleau en juin 1918. Les forces fraîches et déterminées des États-Unis commencent à renverser l’équilibre en faveur des Alliés.

Un tournant psychologique

L’échec de cette ultime poussée allemande mine le moral des troupes impériales et de la population allemande. À l’inverse, les Alliés reprennent confiance et passent progressivement à l’offensive à partir de juillet 1918.

Une leçon d’histoire sur la guerre moderne

L’offensive du Chemin des Dames, le 27 mai 1918, illustre à quel point la guerre moderne repose autant sur la stratégie, la logistique et le moral des troupes que sur les seules capacités militaires. Si les Allemands surprennent leurs adversaires par la rapidité de leur attaque, ils ne parviennent pas à transformer cette victoire tactique en succès stratégique.

Ce moment clé de la Première Guerre mondiale montre aussi les limites de la guerre de mouvement dans un contexte où les ressources humaines et matérielles sont profondément entamées après quatre ans de conflit mondial.

Une date à retenir dans la mémoire collective

L’attaque du 27 mai 1918 reste un des derniers grands sursauts de l’armée allemande avant le basculement du conflit en faveur des Alliés. Elle marque la fin d’une époque et annonce l’épuisement final de l’Empire allemand. Dans la mémoire française, elle rappelle les souffrances endurées par des soldats souvent sacrifiés sur un front devenu secondaire, mais décisif.

Le 23 mai 1934 marque la fin tragique et sanglante du duo criminel le plus célèbre de l’Amérique des années 1930 : Bonnie Parker et Clyde Barrow. Entre mythe romanesque et réalité brutale, leur histoire fascine encore aujourd’hui. Retour sur la traque et l'embuscade qui mirent fin à leur cavale sanglante.

Les origines d’un duo hors-la-loi

Une jeunesse marquée par la pauvreté

Bonnie Parker, née en 1910 à Rowena (Texas), et Clyde Barrow, né en 1909 à Telico (Texas), grandissent dans un contexte de grande pauvreté. La Grande Dépression jette sur eux une ombre économique pesante, qui influence leurs choix de vie. Clyde, initialement attiré par la musique, bascule rapidement dans la petite délinquance. Bonnie, quant à elle, rêvait d’une vie d’actrice ou de poétesse.

Une rencontre explosive

Leur rencontre en 1930 scelle le destin d’un couple aussi passionné que dangereux. Rapidement, ils forment le noyau dur d’un gang spécialisé dans les braquages de banques, de stations-service et de magasins. Leur parcours est jalonné de meurtres, de fuites spectaculaires et d’une notoriété grandissante alimentée par les médias de l’époque.

Une cavale sanglante à travers les États-Unis

Crimes et poursuites

Entre 1932 et 1934, Bonnie et Clyde mènent une véritable guerre contre les forces de l’ordre. Leur gang, auquel se joignent parfois Buck Barrow (le frère de Clyde) et sa femme Blanche, est responsable de la mort d’au moins treize personnes, dont plusieurs policiers. Leur style de vie nomade et leur connaissance du territoire rendent leur capture difficile.

Le rôle des médias

Les journaux de l’époque, en quête de sensations, transforment Bonnie et Clyde en figures presque romantiques. Des photos volées, notamment celles où Bonnie pose avec un cigare et une arme, nourrissent le mythe. Leur image se construit à mi-chemin entre criminels impitoyables et amants maudits.

L’étau se resserre

L’intervention de Frank Hamer

En 1934, le Texas Department of Corrections engage Frank Hamer, ancien Ranger réputé, pour traquer le couple. Hamer étudie les habitudes de déplacement du duo et anticipe leurs trajets. Il met en place un plan d’embuscade minutieux avec l’aide de plusieurs agents, dont certains originaires de Louisiane, État où Bonnie et Clyde semblent avoir trouvé refuge.

L’embuscade du 23 mai 1934

Au petit matin du 23 mai, les forces de l’ordre prennent position sur une route isolée près de Bienville Parish en Louisiane. Bonnie et Clyde, à bord de leur Ford V8, sont surpris par une salve de plus de 130 balles. Ils meurent instantanément, criblés de projectiles. La brutalité de l’attaque choque l’opinion publique, bien que beaucoup la considèrent comme une justice rendue.

Une légende posthume

L’après-mort : objets de fascination

Leur voiture criblée de balles devient une pièce de musée. Leurs vies sont adaptées au cinéma, notamment dans le célèbre film "Bonnie and Clyde" de 1967 avec Faye Dunaway et Warren Beatty. Des livres, des chansons et des documentaires perpétuent leur mémoire.

Entre mythe et réalité

Si certains voient en eux des rebelles romantiques défiant l’ordre établi, d’autres soulignent la brutalité et l’amoralité de leurs actes. Leur histoire reflète les tensions sociales de l’Amérique des années 30 et le besoin de héros — même négatifs — dans une époque troublée.

L’ombre d’un rêve brisé

La fin sanglante de Bonnie et Clyde le 23 mai 1934 symbolise l’échec d’un rêve américain dévoyé. Le couple criminel, aujourd’hui entré dans la légende, rappelle que la célébrité peut naître dans le sang et s’éteindre dans un nuage de balles. Leur histoire demeure un fascinant mélange de passion, de violence et de fatalité.

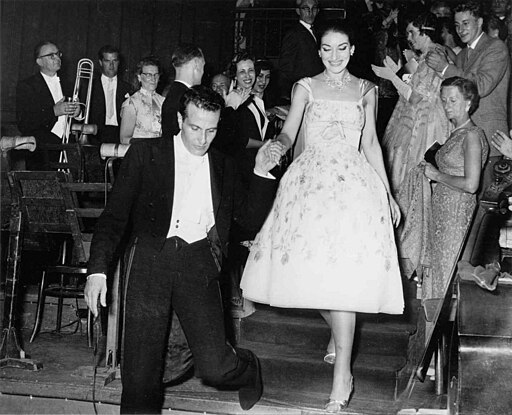

Le 22 mai 1964 reste gravé dans les mémoires comme l’une des dates les plus mythiques de l’histoire de l’opéra français. Ce soir-là, Maria Callas, la « Divina », livra une performance exceptionnelle au Palais Garnier, incarnant la puissance, la technique et l’émotion du bel canto. Retour sur cet événement légendaire qui consacra la diva grecque dans le cœur du public parisien.

Maria Callas : une étoile déjà au zénith

Une carrière forgée dans le feu du drame

Née à New York en 1923 de parents grecs, Maria Callas débute très jeune dans le monde du chant lyrique. Après des débuts difficiles en Grèce, elle perce à l'international grâce à sa voix unique, à la fois puissante et chargée d'émotion. Elle s’impose dans les années 1950 comme la grande prêtresse du bel canto, redonnant vie aux œuvres oubliées de Bellini, Donizetti ou encore Cherubini.

Sa rigueur artistique, son investissement émotionnel et sa présence scénique presque surnaturelle lui valent l’admiration du public comme des critiques.

Un style révolutionnaire

Contrairement à de nombreuses sopranos de son temps, Callas privilégie l’expressivité à la pure virtuosité. Elle transforme chaque rôle en drame humain intense, incarnant des personnages comme Norma, Tosca ou Violetta avec une vérité bouleversante. Sa voix, reconnaissable entre toutes, s’impose autant par ses fêlures que par sa force.

Le Palais Garnier : un temple lyrique à conquérir

L’attente fébrile d’un retour

En 1964, Maria Callas n’est plus aussi présente sur les scènes internationales. Ses apparitions se font rares, et chaque prestation devient un événement. À Paris, l’attente est immense. Callas n’a pas chanté au Palais Garnier depuis 1958, date d’une prestation entachée par des tensions avec la direction.

Mais en cette fin de printemps 1964, les tensions s’apaisent. Sous l'impulsion de Maurice Béjart et de Georges Prêtre, un récital exceptionnel est organisé. Le tout-Paris se presse au Palais Garnier pour entendre une Callas au sommet de son art.

Une soirée d’exception

Le récital du 22 mai 1964 est conçu comme une célébration de la diva. Au programme : des extraits de Bellini, Verdi et Puccini. Accompagnée de l’Orchestre de l’Opéra dirigé par Georges Prêtre, Callas livre une performance d’une intensité rare.

Elle interprète notamment "Casta Diva" (Norma), "Vissi d’arte" (Tosca) et "Addio del passato" (La Traviata). Chacune de ces pièces est accueillie par une ovation. Le public est debout, ému aux larmes.

Une ovation historique

Une communion entre la scène et la salle

À la fin du récital, les applaudissements durent plus de vingt minutes. Callas, visiblement émue, revient plusieurs fois saluer. Les spectateurs jettent des fleurs, crient son nom. Des témoignages parlent d’une atmosphère presque mystique, où l’émotion collective transcende le simple plaisir musical.

L’écrivain Jean Cocteau, grand admirateur de la chanteuse, aurait déclaré à son propos :

« Elle ne chante pas, elle ressuscite les morts. »

L’écho dans la presse

La presse française et internationale célèbre l’événement. Le Figaro titre : « Callas au sommet de son art, bouleverse le Palais Garnier ». The New York Times parle d’un « miracle lyrique », et Le Monde insiste sur « l’intelligence dramatique de la diva, plus vive que jamais ».

Ce triomphe parisien marque un tournant. Il est l’un des derniers grands récitals de Callas sur une grande scène. Après 1965, elle se fait plus rare, puis met fin à sa carrière en 1969.

Une soirée immortalisée par la mémoire collective

Des enregistrements et des légendes

Bien qu’aucun enregistrement officiel du récital du 22 mai 1964 ne subsiste de manière complète, certains extraits ont été captés par des passionnés. Ces enregistrements circulent encore aujourd’hui entre mélomanes comme des reliques sonores.

La soirée est également entrée dans la légende pour ses anecdotes : des spectateurs ayant vendu des biens pour acheter une place, des musiciens en larmes, une Callas transcendée par l’instant.

L’impact sur les générations futures

Le récital de 1964 reste un modèle pour de nombreuses chanteuses lyriques. Il est souvent cité dans les masterclasses comme un exemple de l’alliance parfaite entre technique, émotion et présence scénique. Des artistes comme Angela Gheorghiu, Anna Netrebko ou Sonya Yoncheva revendiquent l’héritage de Callas, et cette soirée en particulier.

Un moment suspendu dans l’histoire de l’opéra