À regarder en ce moment

Pour prendre le temps de lire

Geronimo : le chef apache, une légende américaine

Geronimo est souvent réduit à un cri de bravoure ou à une silhouette de western. Pourtant, derrière le mythe, il y a un homme, un peuple et une époqu…

Lire l’article

Découvrez Bal du moulin de la Galette d’Auguste Renoir

Peint en 1876, Bal du moulin de la Galette d’Auguste Renoir capture un après-midi de danse à Montmartre comme un instant volé : rires,conversations,r…

Lire l’article

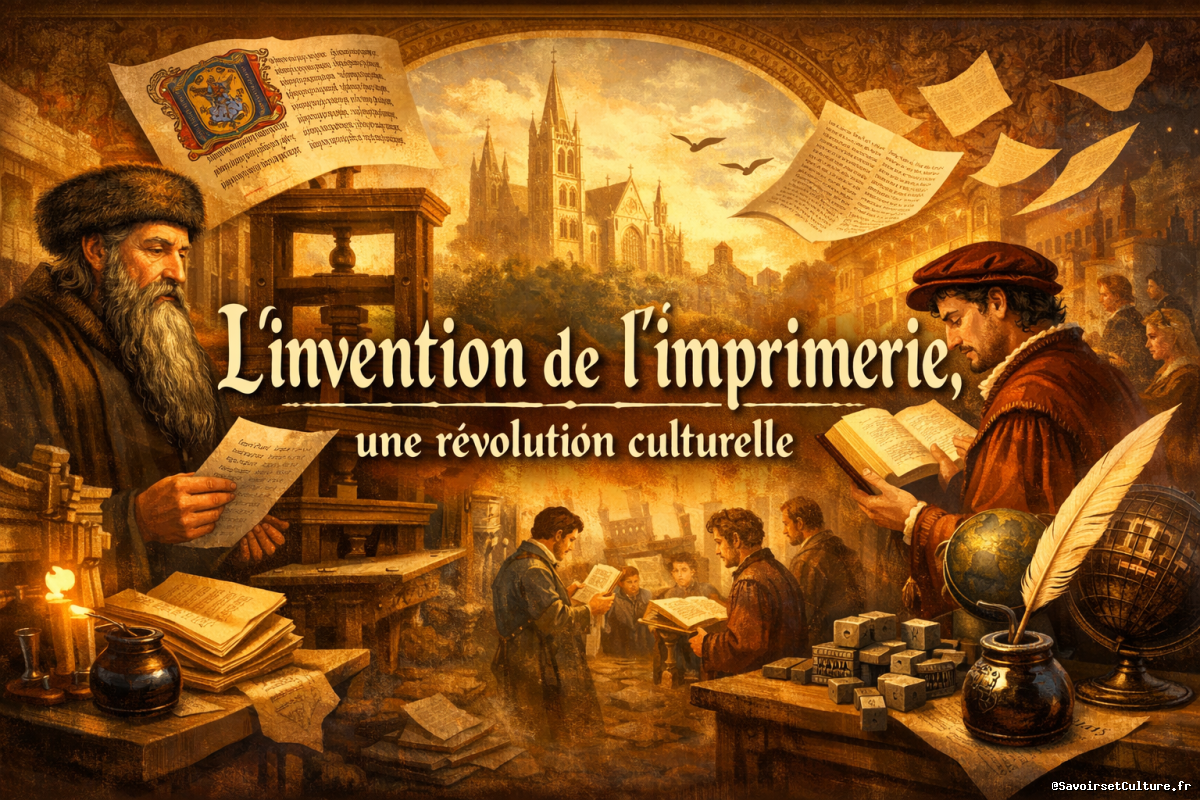

L’invention de l’imprimerie, une révolution culturelle

Découvrez comment l’imprimerie de Gutenberg a transformé l’Europe : diffusion des idées, essor de l’alphabétisation, Réforme, sciences, presse… Une r…

Lire l’articleUn jour comme aujourd’hui…

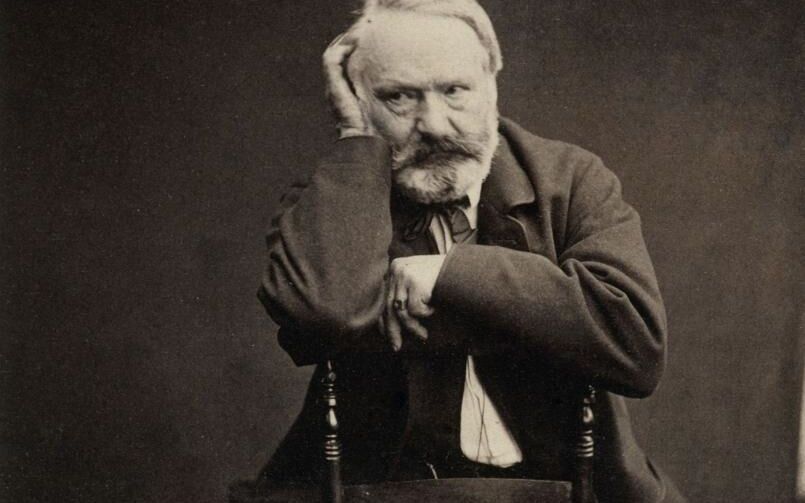

26 Février 1802 : Naissance de Victor Hugo, Géant de la Littérature

Le 26 février 1802 marque la naissance de l'un des plus grands écrivains de la littérature française : Victor Hugo. Poète, romancier, dramaturge et h…

Lire l’éphéméride

23 Février 1934 : Léopold III, l'Accession au Trône de Belgique

L'année 1934 marque un tournant dans l'histoire de la Belgique avec l'accession au trône de Léopold III, succédant à son père, le roi Albert Ier. Son…

Lire l’éphéméride

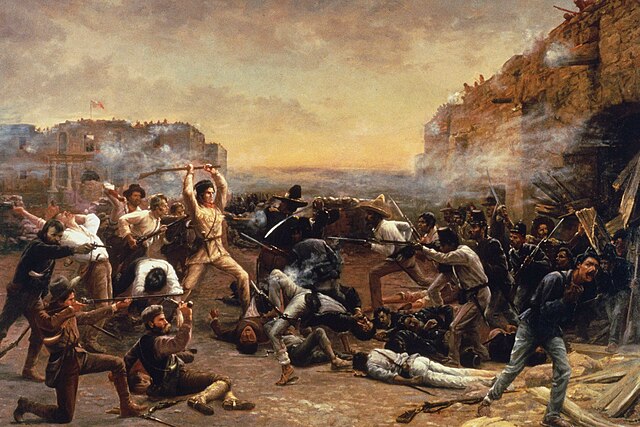

23 Février 1836 : Le Siège de Fort Alamo, un Tournant dans l'Histoire du Texas

Le siège de Fort Alamo, qui s'est déroulé du 23 février au 6 mars 1836, est l'un des événements les plus marquants de la révolution texane. Ce combat…

Lire l’éphéméride