Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Paris

Le 20 mai 1932 marque une date inoubliable dans l’histoire de l’aviation et du combat pour l’égalité des sexes. Ce jour-là, Amelia Earhart, aviatrice américaine déterminée et visionnaire, décolle de Terre-Neuve pour devenir la première femme à traverser l’Atlantique seule à bord d’un avion. Cette prouesse héroïque ne fut pas seulement un exploit technique, mais aussi un symbole puissant de liberté, d'audace et de progrès social. Retour sur cette aventure aérienne hors norme et son immense portée historique.

Une aviatrice déjà célèbre avant son exploit en solitaire

Une passion née dans l’enfance

Née en 1897 au Kansas, Amelia Earhart découvre l’aviation à l'âge adulte, mais c’est dès l’enfance qu’elle affiche un goût prononcé pour l’aventure et l’indépendance. Inspirée par les exploits de pionniers comme Charles Lindbergh, elle obtient sa licence de pilote en 1923, devenant la 16e femme au monde à la décrocher.

Première traversée de l’Atlantique… en tant que passagère

Amelia Earhart n’en était pas à sa première traversée de l’Atlantique. En 1928, elle est la première femme à traverser l’océan en avion, mais en tant que simple passagère. Le pilote était Wilmer Stultz. Cet événement lui vaut une célébrité immédiate, mais elle déclare :

« Je n’ai été qu’un sac de pommes de terre. »

Elle se donne alors pour mission de rééditer l’exploit seule aux commandes de son appareil.

La traversée historique du 20 mai 1932

Un départ risqué depuis Terre-Neuve

Le 20 mai 1932, à bord de son Lockheed Vega rouge, Amelia décolle de Harbour Grace, à Terre-Neuve. Son objectif initial est Paris, pour marquer les cinq ans de l'exploit de Charles Lindbergh. Mais le ciel lui réserve un tout autre itinéraire.

Des conditions de vol extrêmes

Au cours des 14 heures et 56 minutes de vol, Earhart affronte des conditions climatiques redoutables : vents violents, givrage des ailes, turbulences, brouillard, et une fuite d’essence qui faillit la forcer à amerrir. Elle garde néanmoins son sang-froid, guidée par une concentration extrême et une détermination sans faille.

Finalement, elle atterrit dans un champ à Culmore, près de Londonderry, en Irlande du Nord. En descendant de son avion, elle s’adresse aux paysans médusés :

« Je viens d’Amérique. »

Une reconnaissance immédiate et internationale

Des honneurs et des récompenses prestigieuses

Son exploit est immédiatement salué dans le monde entier. Elle reçoit la Distinguished Flying Cross, devenant la première femme à en être décorée. Le président américain Herbert Hoover lui remet une médaille spéciale, et de nombreuses associations féminines la prennent comme modèle.

Une icône médiatique et féministe

Amelia Earhart devient une star internationale. Elle donne des conférences, écrit des livres et milite ardemment pour les droits des femmes. Elle affirme :

« Les femmes doivent tenter de faire tout ce que les hommes ont essayé. Lorsque les femmes échouent, leur échec ne doit être qu’un défi pour d’autres femmes. »

Elle est perçue comme une ambassadrice du progrès, à une époque où les femmes accèdent difficilement aux postes de responsabilité et aux métiers techniques.

Un héritage gravé dans les airs et dans les esprits

Une figure fondatrice de l’aviation moderne

Au-delà de son exploit du 20 mai 1932, Amelia Earhart a multiplié les records : première femme à voler à plus de 4 000 mètres, première à traverser les États-Unis en solitaire, et première à tenter un tour du monde équatorial en avion.

Une disparition qui ajoute à sa légende

En 1937, lors de sa tentative de tour du monde, elle disparaît au-dessus du Pacifique. Son corps et son avion ne seront jamais retrouvés. Ce mystère alimente encore aujourd’hui d’innombrables théories et participe à la construction de son mythe.

Une pionnière qui inspire encore aujourd’hui

L’exploit du 20 mai 1932 d’Amelia Earhart reste un moment charnière de l’histoire de l’aviation et du combat pour l’égalité des sexes. Elle a prouvé que courage, compétence et détermination transcendent les genres. Elle incarne cette force tranquille des pionnières qui, par leurs actes, ouvrent la voie à des générations futures.

Son nom est gravé dans les mémoires, sur les pistes d’aéroport, dans les livres d’histoire, et dans l’imaginaire collectif. Elle ne fut pas simplement une aviatrice, mais une aventurière de l’esprit humain.

Le 16 mai 1703 marque la disparition d’un géant de la littérature française : Charles Perrault. À 75 ans, cet homme de lettres laisse derrière lui un héritage culturel inestimable. Père des célèbres "Contes de ma mère l’Oye", il a su transformer les récits populaires en chefs-d'œuvre littéraires. Cet article vous propose de retracer son parcours, ses influences, l’impact de ses œuvres, et pourquoi sa mort fut une perte majeure pour le monde littéraire.

Charles Perrault, un homme des Lumières avant l’heure

Né à Paris le 12 janvier 1628, Charles Perrault grandit dans une famille bourgeoise aisée. Après des études de droit, il entame une carrière administrative auprès de son frère aîné Pierre, haut fonctionnaire influent. Il devient vite un homme de lettres engagé, fervent partisan des Modernes dans la célèbre "Querelle des Anciens et des Modernes", qui opposait partisans de la tradition classique aux défenseurs d’un renouveau littéraire.

Perrault croyait fermement au progrès et à la supériorité des œuvres modernes sur celles de l’Antiquité. Cette vision se manifeste dans toute son œuvre, où il injecte une modernité dans des récits pourtant issus de traditions orales très anciennes.

Les Contes de Perrault : une révolution littéraire

En 1697, à l’âge de 69 ans, Charles Perrault publie anonymement Histoires ou contes du temps passé, sous-titré Contes de ma mère l’Oye. Ce recueil contient des histoires devenues mythiques comme :

-

Le Petit Chaperon Rouge

-

Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre

-

La Belle au bois dormant

-

Le Chat botté

-

Barbe Bleue

Ces contes, bien que tirés du folklore oral, sont réécrits avec élégance, humour, et une morale claire, souvent adaptée à la société de cour de Louis XIV.

“La vertu est toujours récompensée, le vice puni” – telle est la philosophie que l’on retrouve en filigrane dans l’ensemble de ses récits.

Anecdotes et inspirations

Contrairement à une idée reçue, Perrault n’a pas "inventé" ces contes : il les a adaptés. Il s’est inspiré de traditions paysannes, de récits italiens (comme ceux de Giambattista Basile), mais aussi de l’imaginaire féerique européen plus ancien. Son génie fut de les rendre lisibles par la haute société, tout en conservant une simplicité d’accès pour les enfants.

Une anecdote célèbre raconte que c’est pour amuser ses propres enfants que Perrault a commencé à mettre par écrit ces histoires populaires.

Le rôle de la morale et du contexte historique

Chaque conte de Perrault est doté d’une ou deux moralités finales. Ces maximes, en vers, sont parfois ironiques, parfois sévères, mais toujours instructives. À travers elles, Perrault enseigne la prudence, la vertu, et parfois, la méfiance envers les apparences.

Ces messages sont en adéquation avec le contexte social de la fin du XVIIe siècle, marqué par l’absolutisme royal, la montée de la bourgeoisie et une certaine méfiance à l’égard des libertins.

L’exemple du Petit Chaperon Rouge

Dans Le Petit Chaperon Rouge, la morale est explicite : il faut se méfier des "loups", métaphore des hommes séduisants et dangereux. Ce conte, souvent perçu comme enfantin, est en réalité une mise en garde pour les jeunes filles à la cour.

Une mort discrète, une œuvre immortelle

Charles Perrault s’éteint à Paris le 16 mai 1703. Sa mort ne fait pas grand bruit à l’époque. Pourtant, son œuvre traverse les siècles. Ses contes sont traduits dans des dizaines de langues, adaptés au théâtre, à l’opéra, au cinéma, à la bande dessinée et à l’animation.

Walt Disney lui-même s’est inspiré de Perrault pour Cendrillon (1950) et La Belle au bois dormant (1959).

Ses contes deviennent des archétypes, repris par les frères Grimm, Andersen, puis par les psychanalystes comme Bruno Bettelheim, qui y voient un miroir de l’inconscient collectif.

Un héritage culturel universel

L’héritage de Charles Perrault dépasse la littérature enfantine. Il a posé les bases du conte moderne, en donnant à des récits oraux une forme artistique durable. Il est aussi l’un des premiers à affirmer que la littérature pouvait s’adresser aux enfants, à une époque où celle-ci était réservée aux adultes éduqués.

Sa capacité à mêler simplicité narrative, profondeur morale et ironie subtile en fait un auteur universel, dont l’œuvre continue d’inspirer écrivains, enseignants, cinéastes et parents du monde entier.

Pourquoi Charles Perrault reste incontournable aujourd’hui

Trois siècles après sa mort, Charles Perrault continue de parler à toutes les générations. Il nous rappelle la puissance des récits, leur fonction éducative et leur rôle dans la construction de l’imaginaire collectif. Il est, avec La Fontaine et Molière, l’un des piliers de l’identité littéraire française.

“Rien ne sert de courir ; il faut partir à point.” – Cette morale n’est pas de Perrault, mais elle résume bien l’esprit de ses contes : sagesse, patience, et lucidité.

Une disparition discrète, un impact éternel

La mort de Charles Perrault, le 16 mai 1703, fut celle d’un érudit discret, mais son œuvre lui survécut et influença la culture mondiale. Grâce à lui, les contes sont sortis du cercle familial pour entrer dans la mémoire collective. Lire Perrault, c’est redécouvrir la magie, la morale et la richesse du patrimoine oral européen.

Le 15 mai 1898 naissait à Courbevoie une femme qui allait devenir l’une des icônes les plus emblématiques du cinéma français : Arletty. De son vrai nom Léonie Bathiat, elle a marqué à jamais le paysage artistique français par son charisme, sa gouaille unique et des répliques devenues légendaires. Retour sur le parcours fascinant de cette étoile au destin hors du commun.

Arletty : de Courbevoie à la lumière des projecteurs

Une enfance modeste dans la banlieue parisienne

Née Léonie Marie Julie Bathiat à Courbevoie, Arletty grandit dans un milieu ouvrier. Son père est employé dans les chemins de fer, sa mère femme au foyer. Très tôt, la jeune Léonie est fascinée par la ville lumière qu’est Paris. Après la mort tragique de son père, elle quitte l’école à 15 ans pour subvenir aux besoins de sa famille.

Elle enchaîne les petits boulots — sténo-dactylo, modèle pour peintres — avant de se tourner vers le monde du spectacle, guidée par une forte volonté d’émancipation.

L’origine d’un nom de scène inoubliable

C’est en hommage à un ami écrivain qu’elle choisit son pseudonyme : Arletty. Ce nom, à la sonorité chantante, va bientôt résonner dans tout le pays.

Comme elle le dira elle-même plus tard : « Mon nom ne me plaisait pas, alors je me suis choisie un nom qui me plairait. »

Une carrière bâtie sur l’audace et le talent

Des débuts sur les planches

Arletty débute sur scène comme chanteuse de cabaret. Sa voix, son humour, son accent parisien inimitable la distinguent rapidement. Elle côtoie bientôt les grands noms de l'époque : Mistinguett, Maurice Chevalier, ou encore Jean Cocteau.

Sa carrière théâtrale prend un tournant décisif avec sa participation à des pièces de Sacha Guitry, qui reconnaît immédiatement son talent naturel pour la comédie.

Le cinéma : consécration et gloire

C’est dans les années 1930 qu’Arletty s’impose au cinéma. Mais c’est surtout son rôle dans Hôtel du Nord (1938) de Marcel Carné qui la propulse au rang de mythe. Aux côtés de Louis Jouvet, elle y lance la fameuse réplique : « Atmosphère, atmosphère ! Est-ce que j’ai une gueule d’atmosphère ? ».

Puis vient Les Enfants du Paradis (1945), chef-d’œuvre absolu du cinéma français. Arletty y incarne Garance, figure de la femme libre et passionnée, dans une fresque romantique et poétique en pleine Occupation. Ce rôle la fait entrer définitivement dans la légende.

Une femme libre dans un monde en guerre

Une idylle controversée

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Arletty entretient une liaison avec un officier allemand, Hans Jürgen Soehring. Cette relation lui vaudra d’être accusée de collaboration à la Libération.

Elle est incarcérée quelques mois à Fresnes, puis assignée à résidence. Lorsqu’on l’interroge sur cette liaison, elle répond avec aplomb : « Mon cœur est français, mais mon cul est international. » — une formule choc qui résume toute son irrévérence.

Une carrière ralentie mais jamais oubliée

Après la guerre, Arletty ne retrouvera jamais la même place au cinéma. Pourtant, elle continue de fasciner le public. Elle se retire progressivement de la vie publique dans les années 1960, frappée par des problèmes de vue.

Elle meurt le 23 juillet 1992, à l’âge de 94 ans, laissant derrière elle une empreinte indélébile dans l’imaginaire collectif.

Héritage et postérité : Arletty, une légende vivante

Une muse pour les artistes

Arletty a inspiré des générations de cinéastes, d’écrivains, de comédiens. Sa gouaille, son élégance populaire, sa liberté de ton et d’être, ont traversé les décennies.

Des documentaires, des pièces de théâtre, des expositions lui ont été consacrés. Le personnage d’Arletty dépasse la réalité : elle est devenue une incarnation de l’esprit parisien, libre, insolent, et profondément humain.

Une star immortalisée

Elle repose au cimetière de Courbevoie, sa ville natale, mais son image vit toujours dans les archives du cinéma français. Elle fait partie du panthéon des grandes actrices françaises avec Sarah Bernhardt, Jeanne Moreau ou Catherine Deneuve.

Sa filmographie continue d’être étudiée dans les écoles de cinéma. Et sa voix, ses répliques, résonnent encore comme un écho à une époque où l’audace et le talent pouvaient renverser les destins.

Une vie plus grande que nature

Arletty n’était pas simplement une actrice : elle était une attitude, un regard sur la vie, une époque à elle seule. Née un 15 mai 1898 dans la grisaille de Courbevoie, elle est devenue l’astre flamboyant d’un cinéma qui osait l’intelligence, la sensualité et l’irrévérence. On ne se lasse pas de revoir ses films, d’écouter sa voix rauque, d’admirer son insolence. Elle incarne à jamais cette atmosphère si particulière du Paris d’avant, entre poésie et gouaille, liberté et fatalité.

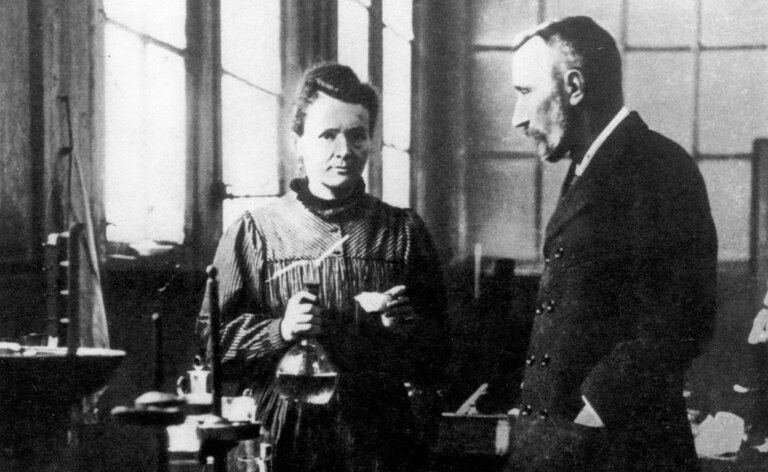

Le 15 mai 1859 marque la naissance d’un homme dont les travaux allaient bouleverser notre compréhension de la physique et de la radioactivité : Pierre Curie. Physicien français au destin intimement lié à celui de Marie Curie, son épouse et collaboratrice, il fut un pionnier dans l’étude des phénomènes magnétiques, des cristaux, mais surtout dans la découverte de la radioactivité aux côtés de sa femme. Retour sur un parcours scientifique hors du commun, jalonné de découvertes fondamentales et de réflexions visionnaires.

Une enfance parisienne propice à la curiosité scientifique

Un environnement familial stimulant

Pierre Curie naît à Paris dans une famille bourgeoise cultivée. Son père, médecin, lui inculque très tôt le goût de la science. Dès l’âge de 16 ans, il obtient sa licence en sciences physiques à la Sorbonne, un exploit qui préfigure un destin hors normes. Il n’est pas seulement un brillant élève : il est surtout un chercheur indépendant d’esprit, passionné par les lois cachées de la nature.

Une jeunesse marquée par l'observation et l'expérimentation

Avant même de collaborer avec les plus grands noms de la science, Pierre se distingue par ses recherches sur le magnétisme. Il élabore dès 1880 une loi sur la température critique à partir de laquelle un matériau cesse d’être magnétique : le point de Curie, qui porte aujourd’hui son nom. Son approche est méthodique, toujours appuyée par des expérimentations rigoureuses.

La rencontre décisive avec Marie Skłodowska

Une union scientifique et sentimentale

En 1894, Pierre Curie rencontre Marie Skłodowska, jeune étudiante polonaise venue à Paris pour poursuivre ses études. Leur union en 1895 marque le début d’une collaboration scientifique exceptionnelle. Ensemble, ils travaillent sur les radiations découvertes par Henri Becquerel.

Une découverte majeure : le polonium et le radium

En 1898, le couple annonce la découverte de deux nouveaux éléments radioactifs : le polonium, baptisé en hommage à la Pologne natale de Marie, et le radium. Ces travaux révolutionnent la physique nucléaire et ouvrent la voie à de nombreuses applications médicales et industrielles. Leurs recherches sont couronnées en 1903 par le Prix Nobel de physique, partagé avec Becquerel.

« Il est des choses qui doivent être faites, même si elles sont dangereuses. » — Pierre Curie

Un esprit scientifique guidé par l'éthique

Le refus du brevet : une éthique rare

Fait remarquable, Pierre et Marie Curie refusent de breveter leur découverte du radium, estimant que la science appartient à l’humanité. Ce choix, à contre-courant de l’esprit de rentabilité, témoigne de leur intégrité intellectuelle. Ils vivent pourtant dans une grande précarité matérielle, mais leur priorité demeure la diffusion du savoir.

Engagement pour la science pure

Pierre Curie milite également pour une science libre de toute influence politique ou commerciale. Il alerte déjà à son époque sur les risques liés à la radioactivité, bien avant que les effets sanitaires de l’exposition ne soient pleinement compris. Il meurt prématurément en 1906, percuté par une voiture à cheval, laissant une œuvre scientifique immense et inachevée.

L’héritage durable de Pierre Curie dans la science moderne

Une influence multigénérationnelle

Le nom de Curie reste à jamais gravé dans la mémoire scientifique mondiale. Sa fille, Irène Joliot-Curie, poursuivra l’œuvre familiale en recevant elle-même un Prix Nobel avec son mari Frédéric Joliot. Le laboratoire Curie, fondé par Marie, demeure aujourd’hui un centre de recherche de premier plan.

Une référence pour la recherche contemporaine

Les découvertes de Pierre Curie sont à l’origine de nombreuses avancées modernes : traitements contre le cancer, datation des roches, centrales nucléaires, etc. Le point de Curie reste fondamental dans la physique des matériaux. On retrouve même son nom gravé sur la Tour Eiffel, aux côtés des plus grands savants.

Pierre Curie : une vie brève, un impact éternel

La naissance de Pierre Curie, le 15 mai 1859, fut le point de départ d’un destin scientifique majeur. Pionnier discret mais déterminé, il a jeté les bases de la physique moderne aux côtés de Marie Curie. Sa rigueur, son éthique et sa passion pour la vérité scientifique font de lui une figure emblématique dont l’influence perdure dans les laboratoires du monde entier. En célébrant sa naissance, nous saluons l’héritage d’un homme qui a préféré l’ombre de ses recherches à la lumière de la reconnaissance.

Lorsque Paris accueille en 1900 les deuxièmes Jeux Olympiques modernes, l’événement est loin d’avoir l’éclat que nous lui connaissons aujourd’hui. Intégrés à l’Exposition Universelle, ces Jeux ont pourtant posé les bases d’une évolution majeure dans le sport international.

Un contexte historique unique : l’Exposition Universelle de 1900

Une célébration du progrès scientifique et industriel

En 1900, Paris est en pleine effervescence. La capitale française organise l’Exposition Universelle, gigantesque manifestation destinée à célébrer les avancées techniques, culturelles et scientifiques du XIXe siècle. Le baron Pierre de Coubertin, fervent défenseur du sport comme vecteur de paix et d’éducation, profite de cet engouement pour organiser la seconde édition des Jeux Olympiques modernes, relancés à Athènes en 1896.

Une édition sans clarté olympique

Contrairement aux Jeux de 1896, qui avaient été organisés comme un événement à part entière, ceux de 1900 sont noyés dans le programme de l’Exposition. Les compétitions s’étalent de mai à octobre, sans cérémonie d’ouverture ni de clôture. Beaucoup d’athlètes ne savent même pas qu’ils participent aux Jeux Olympiques. Cette confusion historique a longtemps laissé cette édition dans l’ombre.

Des innovations sportives inédites

Une place pionnière pour les femmes

Pour la première fois dans l’histoire des Jeux modernes, des femmes sont autorisées à concourir. La joueuse de tennis britannique Charlotte Cooper devient ainsi la première championne olympique. Cette participation féminine, bien que marginale à l’époque, constitue une avancée majeure dans la reconnaissance des femmes dans le sport.

Une diversité inédite de disciplines

Les Jeux de 1900 présentent un programme de compétitions très étendu : plus de 95 épreuves dans 19 disciplines, parfois insolites selon les standards contemporains. On y retrouve, en plus des classiques (athlétisme, natation, escrime), des compétitions de croquet, de tir à la corde ou même de ballon captif. Les concours sont parfois farfelus : des épreuves de natation avec obstacles ou des courses de bateaux sur la Seine aux règles floues.

Une organisation chaotique mais fondatrice

L'absence de standardisation

L’un des problèmes majeurs de ces Jeux fut leur manque d’uniformité. Il n’existait pas encore de Comité International Olympique (CIO) fort capable de coordonner l’ensemble. Chaque compétition était gérée par un comité différent, les règles variaient selon les épreuves, et les récompenses n’étaient pas toujours des médailles mais parfois des objets d’art ou de valeur.

Une participation internationale encore timide

Plus de 1 000 athlètes venus de 26 nations participent à ces Jeux, ce qui représente un progrès significatif par rapport aux 14 pays d’Athènes en 1896. La majorité des sportifs reste néanmoins européenne, les déplacements transatlantiques étant coûteux et complexes. Les États-Unis, pourtant présents, n’envoient qu’une délégation réduite.

Anecdotes et moments marquants

Les oubliés de l’histoire

Certains exploits sportifs sont restés longtemps inconnus. C’est le cas de Constantin Henriquez, Haïtien naturalisé français, qui devient le premier médaillé olympique noir en rugby à XV. D'autres compétitions, comme celles de tir, furent longtemps ignorées ou contestées dans leur caractère olympique.

Des médailles sans prestige immédiat

Il faut attendre plusieurs décennies pour que ces Jeux soient pleinement reconnus comme "olympiques". Certains athlètes n'ont su qu'ils étaient champions olympiques qu'après la reconstitution des résultats par le CIO dans les années 1950. L’Américaine Margaret Abbott, par exemple, gagna une épreuve de golf sans jamais savoir qu’elle était devenue la première femme championne olympique de son pays.

Un héritage sous-estimé mais fondamental

La lente affirmation du mouvement olympique

Malgré les critiques sur leur désorganisation, les Jeux de Paris 1900 posent les jalons d’un événement de plus en plus structuré. Ils ouvrent la voie à une participation féminine, élargissent la palette des disciplines et démontrent la portée internationale du sport.

Une leçon pour le futur

L’expérience parisienne convainc le CIO de la nécessité de dissocier les Jeux Olympiques des Expositions Universelles. Ainsi, les éditions suivantes se dérouleront avec une organisation plus autonome, à commencer par celle de 1904 à Saint-Louis, qui souffrira pourtant de défauts similaires.

Héritage d’un tournant historique oublié

Les Jeux Olympiques de 1900 à Paris sont souvent perçus comme un échec organisationnel. Mais sous cette façade chaotique, ils ont jeté les bases d’un événement mondial. Première participation féminine, extension des disciplines, diversification des nationalités : ces Jeux furent un laboratoire essentiel du modèle olympique moderne. Ils nous rappellent que les grandes avancées naissent parfois dans l’improvisation.

Le 14 mai 1610, la France bascule brutalement dans l'incertitude. En plein cœur de Paris, le roi Henri IV, surnommé le « Bon Roi Henri », est assassiné par un fanatique catholique, François Ravaillac. Cet événement marque l’un des tournants les plus dramatiques de l’histoire politique française, mettant fin au règne de celui qui avait pacifié un royaume divisé par les guerres de religion.

Un roi entre réformes et tensions religieuses

Henri IV, le roi de la paix et du compromis

Henri IV, premier roi de la branche des Bourbons, monte sur le trône en 1589 après des décennies de guerres de religion entre catholiques et protestants. Ancien protestant lui-même, il se convertit au catholicisme en 1593 dans un geste politique célèbre, résumé par sa phrase apocryphe : « Paris vaut bien une messe ». Il signe l'Édit de Nantes en 1598, accordant aux protestants la liberté de culte dans certaines régions. Cet édit fait de lui un roi pragmatique et visionnaire, mais également une cible pour les extrémistes.

Un royaume toujours sous tension

Malgré la paix relative instaurée par l’édit, les tensions religieuses persistent. Certains catholiques radicaux ne pardonnent pas à Henri IV son passé huguenot, tandis que des protestants le jugent opportuniste. Le roi gouverne cependant avec efficacité, relançant l’économie, réformant les finances publiques, développant les infrastructures et réduisant la dette. Il prépare également une guerre contre les Habsbourg, ce qui accentue les tensions.

François Ravaillac : un fanatique en quête de mission divine

Un profil trouble

François Ravaillac, né en 1578 à Angoulême, est issu d’une famille modeste. Profondément religieux, il est hanté par des visions mystiques et persuadé d’être investi d’une mission divine. Il tente d’entrer dans les ordres, mais est rejeté à plusieurs reprises à cause de son comportement instable.

Une obsession pour Henri IV

Ravaillac développe une obsession contre le roi, qu’il accuse de vouloir faire la guerre au pape et de trahir la foi catholique. Après plusieurs tentatives pour approcher Henri IV, il décide d’agir. Il arrive à Paris en mai 1610, résolu à tuer le roi.

Le 14 mai 1610 : le jour fatidique

Une opportunité tragique

Ce jour-là, Henri IV doit se rendre à l’Arsenal pour visiter son ministre Sully. Les rues étant encombrées, le carrosse royal est contraint de s’arrêter rue de la Ferronnerie, près des Halles. C’est là que François Ravaillac, armé d’un couteau, profite de l’ouverture du carrosse pour frapper.

Un meurtre en plein cœur de Paris

Ravaillac frappe le roi de deux coups de couteau, l’un au thorax, l’autre au cœur. Henri IV meurt rapidement dans son carrosse, sans avoir pu se défendre. L’émotion est immédiate dans la capitale. Paris est sidéré. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre.

L’arrestation et l’exécution de Ravaillac

Un procès rapide

Ravaillac est immédiatement arrêté, couvert de sang. Il déclare avoir agi seul, poussé par sa conscience religieuse. Le procès est rapide. Les autorités veulent éviter la panique ou une nouvelle flambée de violence.

Un supplice exemplaire

Le 27 mai 1610, Ravaillac est exécuté place de Grève à Paris. Son supplice est particulièrement cruel : écartelé vif après avoir été brûlé au soufre et mutilé. Ce châtiment spectaculaire vise à dissuader d’autres fanatiques.

Les conséquences politiques immédiates

La régence de Marie de Médicis

À la mort d’Henri IV, son fils Louis XIII n’a que neuf ans. Sa mère, Marie de Médicis, assure la régence. Elle est influencée par les cercles catholiques conservateurs et écarte rapidement les proches d’Henri IV, comme Sully.

Un retour en arrière

La régence marque une rupture avec les politiques réformatrices d’Henri IV. Les tensions religieuses se ravivent, la noblesse tente de regagner son influence, et les finances publiques se dégradent à nouveau. La France entre dans une période de troubles qui ne prendra fin qu’avec le règne personnel de Louis XIII et l’arrivée du cardinal Richelieu.

Héritage et mémoire d’un roi assassiné

Le mythe du « Bon Roi Henri »

Henri IV reste dans la mémoire collective comme un roi proche du peuple, soucieux de la paix et du bien-être de ses sujets. Des légendes entourent sa personne, comme celle de la « poule au pot » chaque dimanche pour chaque Français. Son assassinat renforce cette image d’un roi juste et aimé, fauché dans la fleur de l’âge.

Une France marquée à jamais

Le régicide du 14 mai 1610 a marqué un tournant. Il a révélé les fractures profondes de la société française et la fragilité du pouvoir monarchique. Il a aussi initié une réflexion sur la sécurité des souverains et les dangers du fanatisme religieux.

Une tragédie fondatrice dans l’histoire de France

L’assassinat d’Henri IV par François Ravaillac a bouleversé la France. Ce crime, au croisement des passions religieuses et des ambitions politiques, reste l’un des événements les plus tragiques et symboliques de l’histoire française. Il incarne les tensions d’une époque où la foi, la politique et la violence se confondaient, mais aussi la figure d’un roi qui rêvait d’unir son peuple dans la paix et la prospérité.

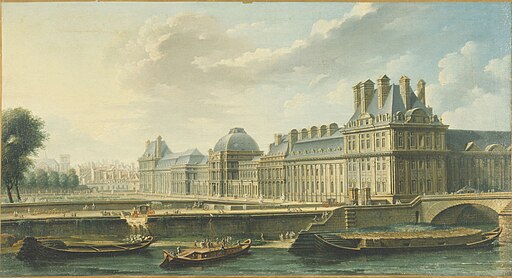

En 1564, Catherine de Médicis initie un projet monumental qui marquera profondément l’histoire de Paris : la construction du palais des Tuileries. Situé à l’ouest du Louvre, ce palais devait incarner la puissance royale et introduire une modernité architecturale inspirée de la Renaissance italienne. Retour sur les origines d’un chantier emblématique, ses enjeux politiques, ses transformations successives, et son influence durable.

Un contexte historique sous haute tension

La France dans la tourmente des guerres de Religion

À la mort de son époux Henri II en 1559, Catherine de Médicis devient régente pour ses fils mineurs. Elle doit gouverner une France divisée par les tensions religieuses entre catholiques et protestants, qui culmineront avec les guerres de Religion (1562-1598). Dans ce climat instable, la reine-mère cherche à affirmer son autorité et à inscrire durablement son empreinte sur la capitale.

Le projet des Tuileries est à la fois un geste de pouvoir et une échappatoire : Catherine souhaite s’éloigner du Louvre, qu’elle considère comme sombre et trop associé à son défunt mari. Le site choisi est une ancienne fabrique de tuiles (d’où le nom), situé entre le Louvre et la Seine.

Une vision italienne au cœur de Paris

Catherine de Médicis, mécène de la Renaissance

Née à Florence, Catherine est imprégnée de la culture artistique italienne. Elle veut insuffler à Paris un style nouveau, à l’image des palais toscans et des innovations de la Renaissance. Elle fait appel à l’architecte Philibert Delorme, l’un des plus grands bâtisseurs de son temps.

Delorme conçoit un palais élégant, ordonné, avec des colonnades, des frontons, et un plan symétrique. Les travaux débutent en 1564 mais sont ralentis par les crises politiques et le manque de financements. Après la mort de Delorme en 1570, Jean Bullant reprend le chantier, modifiant partiellement les plans.

Un chantier interrompu puis relancé

Le palais reste inachevé pendant plusieurs décennies. Il faut attendre le règne d’Henri IV et surtout celui de Louis XIV pour que les Tuileries prennent l’ampleur souhaitée. Le projet s’inscrit alors dans une ambition plus vaste : relier le Louvre aux Tuileries par la grande galerie, amorce de ce qui deviendra le Grand Dessein.

Les Tuileries, un lieu de pouvoir en mutation

De la résidence royale à l’épicentre politique

Les Tuileries ne deviennent résidence royale qu’à partir de 1667. Louis XIV y séjourne brièvement avant de s’installer à Versailles. Plus tard, les Tuileries connaissent leur véritable apogée politique sous la Révolution française : en octobre 1789, la famille royale y est transférée de force depuis Versailles par le peuple parisien. Ce déplacement marque un changement symbolique : la monarchie est désormais sous la surveillance directe du peuple.

Un théâtre d’événements historiques majeurs

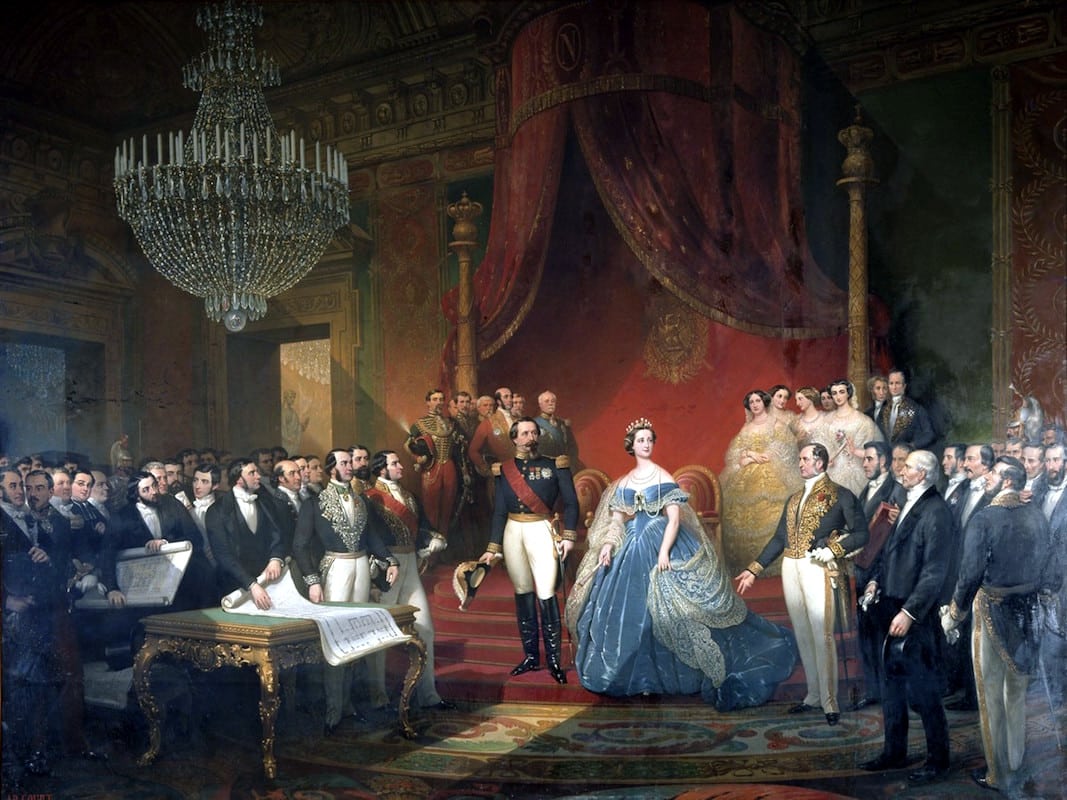

Le palais des Tuileries devient le décor de nombreux épisodes décisifs : la fuite manquée de Louis XVI (1791), l’insurrection du 10 août 1792, ou encore la prise de pouvoir de Napoléon Bonaparte, qui y installe le gouvernement du Consulat, puis de l’Empire.

Sous Napoléon Ier, les Tuileries deviennent le centre de l’administration impériale. Le palais est modernisé, agrandi, orné de décors somptueux. Il symbolise la continuité du pouvoir, malgré les régimes successifs.

Un symbole détruit mais toujours présent

L’incendie de 1871 et la fin du palais

En 1871, lors de la Commune de Paris, le palais est incendié par les insurgés. Il brûle pendant plusieurs jours et reste en ruines pendant plus d'une décennie. En 1883, la Troisième République décide finalement de le raser complètement.

Cet acte marque une rupture : on efface un symbole de monarchie et d’Empire pour affirmer une République nouvelle. Pourtant, l’absence du palais laisse un vide architectural au cœur de Paris, entre le Louvre et le jardin des Tuileries.

Un espace toujours vivant

Le jardin des Tuileries, créé à l’origine par Catherine de Médicis et repensé par André Le Nôtre au XVIIe siècle, reste un espace emblématique. Il conserve le nom du palais disparu et perpétue son souvenir. Des projets de reconstruction ont vu le jour, notamment au XXIe siècle, portés par des associations historiques, sans qu’aucun ne soit concrétisé à ce jour.

L’héritage des Tuileries dans l’histoire de Paris

Une inspiration pour l’urbanisme

L’axe formé par les Tuileries, les Champs-Élysées et l’Arc de Triomphe incarne l’ordre classique et la puissance monarchique, puis impériale. Il est devenu l’un des repères structurants du paysage parisien.

Le style architectural initié aux Tuileries a influencé d’autres constructions majeures, comme le Palais du Luxembourg ou le Château de Saint-Germain-en-Laye.

Une empreinte dans l’imaginaire collectif

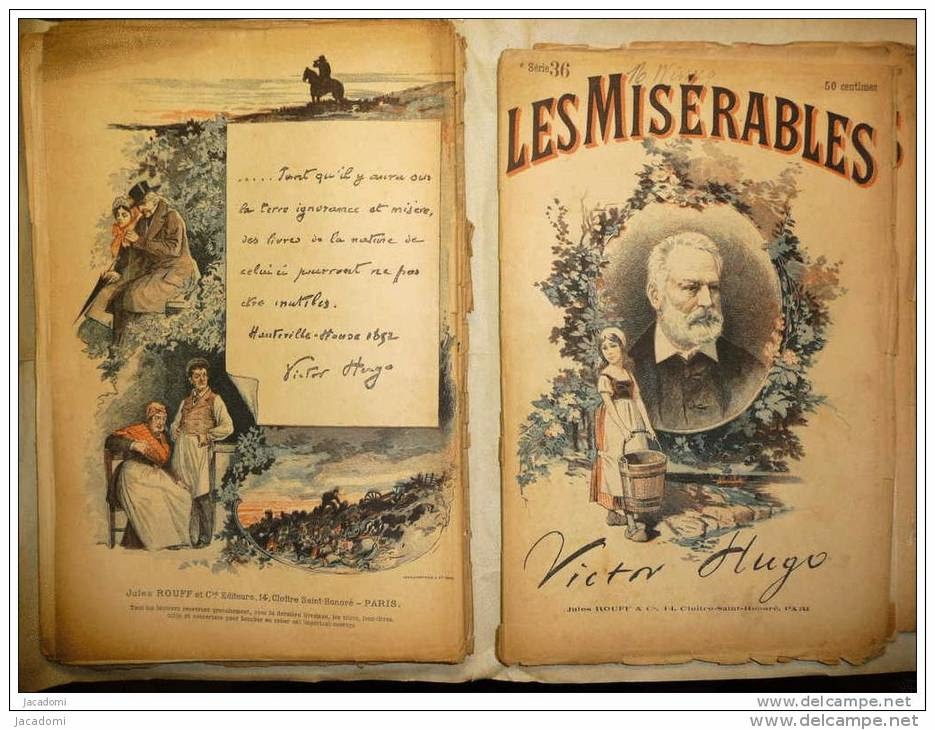

Victor Hugo, dans Les Misérables, décrit les Tuileries comme « ce palais dont les murailles ont vu passer toutes les couleurs de la monarchie ». Leur destruction fut vécue comme une mutilation patrimoniale. Les peintres, les écrivains, les mémorialistes du XIXe siècle évoquent les fastes perdus, les intrigues politiques, les jardins animés.

Une pierre fondatrice de l’histoire architecturale française

Le début de la construction des Tuileries en 1564 ne fut pas qu’un projet royal : il fut un moment clé dans la transformation de Paris et dans la naissance de l’État moderne. De palais de plaisir à bastion du pouvoir, les Tuileries témoignent des ambitions de Catherine de Médicis et de la continuité monarchique française. Leur souvenir habite encore les pierres du Louvre, l’ordonnancement des jardins, et l’axe royal qui structure la capitale.

Le 13 mai 1958 marque une journée décisive dans l’histoire de la France et de l’Algérie, une date-charnière où les tensions coloniales et la crise politique française atteignent leur paroxysme. Ce jour-là, à Alger, des militaires, des colons et des partisans de l'Algérie française prennent d’assaut les institutions locales, dénonçant l’inaction du gouvernement de la IVe République. Cet événement, souvent considéré comme un coup de force militaire et politique, ouvre la voie au retour au pouvoir du général de Gaulle et à la naissance de la Ve République.

Un contexte explosif : l’impasse de la guerre d’Algérie

Une guerre qui s’enlise

Depuis 1954, la guerre d'Algérie fait rage entre les indépendantistes algériens du FLN (Front de Libération Nationale) et l’armée française. Ce conflit, que le gouvernement français refuse longtemps de qualifier de "guerre", tourne au bourbier colonial, accumulant les violences, les attentats, les représailles et les pertes humaines des deux côtés. À Paris, les gouvernements se succèdent sans trouver de solution, tandis qu’en Algérie, l’armée est convaincue qu’elle peut encore "gagner la guerre sur le terrain".

Une IVe République à bout de souffle

La IVe République, marquée par une instabilité chronique (plus de 20 gouvernements en 12 ans), est incapable de trancher sur la question algérienne. Cette faiblesse politique agace profondément les militaires et les colons d’Algérie, qui redoutent une négociation avec le FLN et la perte de l’Algérie française. C’est dans ce climat d’impasse politique, de défiance vis-à-vis du pouvoir et de montée des extrêmes que va éclater la révolte du 13 mai 1958.

Le 13 mai 1958 : la prise d’Alger

La manifestation tourne à l’insurrection

Tout commence par une manifestation organisée à Alger à la suite de l’assassinat de trois soldats français par le FLN. Les organisateurs veulent faire pression sur Paris pour maintenir une ligne dure. Mais très vite, la manifestation dégénère. Les manifestants, menés par des militaires, des pieds-noirs et des militants d’extrême droite, envahissent le siège du Gouvernement général. Ils réclament un gouvernement de salut public et crient leur confiance en Charles de Gaulle, le général retiré de la vie politique depuis 1946.

Le Comité de Salut Public

Sous la pression des insurgés, un Comité de Salut Public est créé à Alger, dirigé par le général Jacques Massu. Le mot d’ordre est clair : il faut un pouvoir fort à Paris pour sauver l’Algérie française. Le Comité va jusqu’à menacer de faire débarquer des troupes à Paris si les autorités n’obéissent pas. C’est un véritable chantage militaire au cœur du système républicain.

De Gaulle revient : entre mythe et manipulation

Un retour savamment orchestré

Face à la pression militaire et au chaos politique, la IVe République s’effondre. Le président René Coty, incapable de former un gouvernement stable, fait appel à Charles de Gaulle le 29 mai 1958. Ce dernier, figure tutélaire de la Résistance, accepte de revenir, à condition de pouvoir réformer profondément les institutions. Ce n’est donc pas seulement un retour au pouvoir, c’est aussi la promesse d’une nouvelle République.

Une prise du pouvoir ambigüe

De Gaulle est acclamé par les partisans de l’Algérie française, mais lui-même reste flou sur ses intentions. Il prononce son célèbre discours : "Je vous ai compris", le 4 juin 1958 à Alger, s’adressant aux colons et aux militaires. Mais derrière cette formule ambivalente, il prépare déjà l’émancipation progressive de l’Algérie, ce qui provoquera plus tard la colère de ceux qui l’avaient soutenu.

Les conséquences durables du 13 mai 1958

La fin de la IVe République

Le 13 mai 1958 marque l’acte de décès de la IVe République. En quelques semaines, la Constitution est révisée, un référendum organisé, et la Ve République naît officiellement le 4 octobre 1958. Elle offre un pouvoir exécutif renforcé, répondant aux aspirations de stabilité exprimées par les événements d’Alger.

Une démocratie sous la menace militaire

Cet épisode montre aussi la fragilité des institutions démocratiques face à la pression de la rue et de l’armée. Jamais auparavant un gouvernement français n’avait cédé sous la menace de troupes stationnées à l’étranger. Cette situation laissera des traces dans la mémoire politique française et alimentera la méfiance vis-à-vis d’un pouvoir militaire trop influent.

Vers l’indépendance algérienne

Ironie de l’histoire : ceux qui ont soutenu de Gaulle en mai 1958 pour préserver l’Algérie française seront bientôt ses pires ennemis. En 1962, l’Algérie obtient son indépendance après les accords d’Évian. Le fossé entre les promesses perçues du 13 mai 1958 et la réalité de l’indépendance entraîne une crise majeure, marquée par les actions de l’OAS (Organisation armée secrète) et les rapatriements massifs de pieds-noirs.

Héritage d’une journée décisive

Le 13 mai 1958 reste l’un des événements politiques les plus marquants de la France contemporaine. Il incarne à la fois la fin d’un système à bout de souffle, le rôle ambigu du général de Gaulle, et la violence des rapports coloniaux. Plus de six décennies plus tard, cette date continue d’alimenter les débats sur la mémoire de la guerre d’Algérie, le rapport à l’autorité, et la nature même de la démocratie française.

Une date qui a changé le destin de la France

Le soulèvement du 13 mai 1958 n’est pas qu’un épisode parmi d’autres de la guerre d’Algérie : c’est une fracture historique qui redéfinit les institutions françaises et précipite la fin d’un empire colonial vieux de plus d’un siècle. Il montre à quel point une crise outre-mer peut bouleverser le cœur même de la République.

Le 8 mai 1945 reste gravé dans l’Histoire comme le jour marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Ce jour de victoire contre l’Allemagne nazie symbolise non seulement la libération des peuples opprimés, mais aussi le début d’une nouvelle ère pour l’Europe et le monde. Derrière cette date se cache une série d’événements militaires, politiques et humains d’une ampleur sans précédent. Retour sur ce moment charnière qui a changé le destin de millions de personnes.

Le contexte historique avant le 8 mai 1945

Une guerre totale et mondiale

La Seconde Guerre mondiale, déclenchée le 1er septembre 1939 avec l’invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie, s’est progressivement étendue à presque tous les continents. En Europe, le régime hitlérien avait conquis une grande partie du continent entre 1939 et 1942. Mais dès 1943, le vent tourne avec la défaite allemande à Stalingrad, puis la reconquête progressive de l’Europe de l’Ouest par les Alliés.

L'effondrement du IIIe Reich

En avril 1945, l’Allemagne est en ruines, tant sur le plan militaire que civil. Berlin est encerclée par l’Armée rouge soviétique, tandis que les forces alliées occidentales progressent rapidement vers l’Est. Le 30 avril 1945, Adolf Hitler se suicide dans son bunker à Berlin. Le 7 mai, à Reims, le général allemand Alfred Jodl signe la capitulation sans condition de la Wehrmacht. Mais ce n’est que le lendemain, le 8 mai, que l’acte est officiellement ratifié à Berlin devant les Soviétiques, donnant ainsi naissance à la "Victoire du 8 mai".

Un jour de liesse, mais aussi de souvenirs douloureux

Des célébrations dans toute l'Europe

Le 8 mai 1945 est un jour de liesse pour des millions d’Européens. À Paris, Londres, Bruxelles ou encore New York, les foules descendent dans les rues pour célébrer la fin d’un conflit qui a duré plus de six ans. Le général de Gaulle déclare à la radio : « La guerre est gagnée. Voici la victoire. C’est la victoire des Nations unies et c’est la victoire de la France. »

Une victoire endeuillée

Malgré la joie de la fin des combats, ce jour marque aussi un moment de recueillement. La guerre a fait plus de 60 millions de morts, dont environ 6 millions de Juifs victimes de la Shoah. Des villes entières sont détruites, des familles décimées, et l’Europe est un continent à reconstruire. Les survivants des camps de concentration commencent à être libérés, révélant l’horreur de la politique d’extermination nazie.

Les conséquences géopolitiques de la victoire

Le début de la Guerre froide

La victoire du 8 mai 1945 met fin au conflit, mais marque aussi le début de nouvelles tensions. L’Europe est désormais divisée entre l’Ouest sous influence américaine et l’Est sous domination soviétique. Le rideau de fer se met en place, symbolisant la ### rivalité idéologique entre capitalisme et communisme.

Naissance de l’ONU

La guerre a démontré la nécessité d’une organisation internationale capable de prévenir de futurs conflits. L’Organisation des Nations unies (ONU) voit le jour en octobre 1945, avec pour mission principale de maintenir la paix dans le monde. Elle succède à la Société des Nations, dont l’échec à empêcher la guerre est évident.

Le 8 mai dans la mémoire collective

Une commémoration annuelle

Depuis 1946, le 8 mai est commémoré chaque année en France et dans de nombreux pays européens. En 1953, il devient jour férié en France, avant d’être supprimé en 1959 par de Gaulle, puis rétabli en 1981 par François Mitterrand. Chaque année, des gerbes sont déposées au pied des monuments aux morts et une cérémonie se tient à l’Arc de Triomphe à Paris.

Un devoir de mémoire

La Victoire du 8 mai est aussi un moment fort de l’histoire mémorielle. Elle rappelle l’engagement des résistants, le rôle des forces françaises libres, le sacrifice des soldats alliés et la barbarie nazie. Elle incite les générations actuelles à se souvenir des horreurs de la guerre et à défendre les valeurs de paix, de démocratie et de liberté.

Héritages de la victoire : entre paix et vigilance

Une Europe reconstruite

Dans l’après-guerre, l’Europe entreprend un long processus de reconstruction. Le Plan Marshall, lancé par les États-Unis en 1947, aide financièrement à la relance économique du continent. Ce sera aussi le point de départ d’une coopération européenne qui débouchera sur la création de l’Union européenne.

Vigilance face aux résurgences

Le 8 mai 1945 ne doit pas être une simple date historique. Dans un monde toujours en proie à des conflits, au nationalisme et à l’autoritarisme, le souvenir de la Seconde Guerre mondiale reste une alerte permanente. Comme le disait Winston Churchill : « Ceux qui oublient le passé sont condamnés à le revivre. »

Une victoire pour l’Histoire, un message pour l’avenir

La Victoire du 8 mai 1945 est un moment fondateur du monde contemporain. Elle célèbre la fin d’un régime de terreur, la libération de millions d’êtres humains et l’espérance d’un avenir meilleur. Mais elle nous rappelle aussi que la paix est un bien fragile, qu’il faut entretenir sans relâche.

Derrière les dorures somptueuses du Château de Versailles se cache une réalité plus contrastée. Pour les courtisans du Roi-Soleil, la vie au palais n’est pas une sinécure. Rythmée par le protocole, les rivalités, et l'espoir d’un regard royal, la vie à la cour exigeait autant de stratégie que de présence d’esprit. Plongée dans un quotidien où chaque geste pouvait faire ou défaire une carrière.

Un univers clos : Versailles, ville-palais du pouvoir

Une cour toujours sous l’œil du roi

Avec l’installation de la cour à Versailles en 1682, Louis XIV impose une résidence obligatoire à ses nobles. Près de 3 000 personnes vivent en permanence dans l’enceinte du château ou ses dépendances. La présence constante du roi fait de Versailles un théâtre de représentations, où chacun joue son rôle dans un ballet politique et social très codifié.

L’exiguïté derrière la façade dorée

Contrairement à l’image de faste et de confort que renvoie Versailles, la réalité des appartements privés des courtisans est souvent bien moins glorieuse. Beaucoup vivent dans des pièces petites, mal aérées, parfois infestées de rats ou envahies par l’humidité. On s’y entasse en famille, avec domestiques, et l’intimité y est quasiment inexistante.

Une journée rythmée par le roi

Le lever et le coucher du Roi : le cœur de la vie de cour

La journée à Versailles est structurée autour de l’agenda du roi. Le lever du roi, appelé lever du roi, est un moment stratégique : seuls les courtisans les plus en vue ont l’honneur d’y assister. Il en va de même pour le coucher du roi. Être présent à ces moments est une preuve de faveur royale.

Le temps des repas et des promenades

Les repas du roi – notamment le grand couvert, où le roi dîne en public – sont également des moments clés. Les promenades dans les jardins, les jeux dans les salons, les chasses dans le parc sont autant d’occasions d’être vu, remarqué, ou d’approcher un ministre ou le roi lui-même. La vie de cour est une vie d’attente active.

Intrigues, rumeurs et jeux d’influence

Une société hiérarchisée à l’extrême

Chaque place, chaque titre, chaque privilège est codifié. Une duchesse précède une marquise, un prince du sang a droit à un fauteuil. Ces détails, insignifiants en apparence, déclenchent parfois de véritables conflits. La cour est un monde où l’étiquette est une arme politique.

Le règne de la rumeur

Les salons bruissent de commérages. Une anecdote, une indiscrétion ou une rumeur bien placée peut ruiner une réputation ou précipiter une disgrâce. L’affaire des poisons, dans les années 1680, éclaire cet univers trouble où ambition et jalousie cohabitent.

« À la cour, l'on survit par le silence ou par la flatterie », disait Madame de Maintenon, favorite et épouse secrète du roi.

Les femmes à la cour : pouvoir et surveillance

Entre influence discrète et soumission affichée

Si les femmes ne détiennent pas de pouvoir officiel, leur influence à la cour est bien réelle. Les favorites, comme Madame de Montespan ou Madame de Pompadour plus tard, orientent les goûts du roi, influencent les nominations, et jouent un rôle diplomatique informel. Mais elles sont aussi surveillées, jalousées, et parfois discréditées.

Le rôle central de l’apparence

À Versailles, l’apparence est capitale. Les femmes dépensent des fortunes en robes, bijoux, coiffures élaborées. Être vue dans une tenue inédite, recevoir les compliments du roi, marquer sa présence au bal : tout cela fait partie d’une stratégie sociale minutieuse.

Coût et récompenses d’une vie de cour

Une charge financière dévorante

Résider à Versailles est une source de prestige, mais aussi de ruine. Il faut entretenir un train de vie à la hauteur du lieu : habits, perruques, domestiques, cadeaux… Les familles nobles vendent parfois leurs terres pour pouvoir continuer à « paraître ». Le roi récompense rarement les courtisans en monnaie, préférant les pensions, les titres et les charges.

Des gratifications convoitées

Le jeu en vaut parfois la chandelle : une charge proche du roi, un mariage avantageux, une terre reçue en apanage. Mais rares sont ceux qui parviennent à monter dans la hiérarchie. La vie à Versailles ressemble plus souvent à une course d’endurance qu’à une ascension fulgurante.

Anecdotes célèbres de la vie à la cour

Le duel du salon

En 1711, deux nobles se battent pour une place à la table du roi. Le roi, irrité, fait arrêter les deux hommes. L’affaire devient célèbre et montre à quel point les apparences pouvaient déclencher des tensions démesurées.

Le bal masqué de 1745

Louis XV rencontre Madame de Pompadour lors d’un bal costumé dans la galerie des Glaces. Déguisé en if avec six compagnons, il est séduit par la grâce de Jeanne-Antoinette. Cet événement montre que, même dans un cadre aussi rigide, la cour laisse place à la surprise… et aux jeux amoureux.

Versailles : un théâtre où l’on joue sa vie

La vie des courtisans à Versailles, loin d’être un long fleuve doré, était un mélange subtil de privilèges et de contraintes. Le quotidien y était fait de patience, de rituels fastidieux, d’ambitions contrariées et d’alliances éphémères. Pour survivre et briller à la cour, il fallait maîtriser l’art de la représentation. Versailles n’était pas qu’un château : c’était une scène, et chaque courtisan un acteur à la recherche de son meilleur rôle.

Le 6 mai 1682, Louis XIV installe officiellement la cour et le gouvernement au Château de Versailles. Ce geste politique, architectural et symbolique marque un tournant majeur dans l’histoire de la France. Derrière les dorures et les jardins à la française se cache une révolution du pouvoir royal et une mise en scène inédite de l’absolutisme.

De pavillon de chasse à centre du pouvoir absolu

Les débuts modestes du domaine de Versailles

À l’origine, Versailles n’était qu’un simple pavillon de chasse acquis par Louis XIII en 1623. Le site, marécageux et éloigné de Paris, ne prédestinait en rien à devenir le cœur battant du royaume. Mais son fils, Louis XIV, séduit par les lieux dès son adolescence, voit en ce domaine un écrin idéal pour incarner sa vision du pouvoir.

La volonté de rupture avec Paris

Louis XIV n’aimait guère Paris, ville frondeuse qui avait traumatisé son enfance pendant les révoltes de la Fronde. En installant sa cour à Versailles, il éloigne le pouvoir des intrigues parlementaires et des soulèvements populaires. C’est aussi une manière de se rendre inaccessible : un roi-soleil ne doit pas vivre parmi les ombres de la capitale.

L’installation de la cour en 1682 : une stratégie politique

Une date décisive : 6 mai 1682

Le 6 mai 1682, Louis XIV signe le décret qui fait de Versailles la résidence officielle du roi et de la cour. Dès lors, ministres, courtisans, domestiques et artistes doivent suivre le souverain en ce lieu qu’il transforme en théâtre du pouvoir. Le château devient non seulement un palais, mais aussi un outil de gouvernement.

Une centralisation du pouvoir royal

À Versailles, tout est organisé pour contrôler l’aristocratie. En obligeant les nobles à résider au château, Louis XIV les tient à l’écart de leurs terres et de leurs bases de pouvoir. C’est une stratégie brillante : en les attirant dans un monde de fastes et de privilèges, il les neutralise politiquement tout en renforçant son autorité.

Versailles, miroir du roi-soleil

Une architecture pensée comme un manifeste

Chaque pierre du château célèbre la gloire du monarque. Les jardins dessinés par André Le Nôtre incarnent l’ordre et la domination sur la nature. La Galerie des Glaces, conçue par Jules Hardouin-Mansart, illustre l’éclat de la monarchie. Tout à Versailles est fait pour refléter la magnificence de Louis XIV, jusqu’au moindre détail.

Un cérémonial quotidien millimétré

Le roi organise sa journée selon un rituel précis : lever, messe, conseil, repas, coucher… Chaque acte est public et codifié. Les courtisans y assistent comme à une pièce de théâtre. Ce cérémonial crée une distance entre le roi et les autres, tout en consolidant l’image d’un souverain omniprésent et infaillible.

Une vie de cour réglée comme une horloge

Des milliers de personnes sous un même toit

Versailles devient une véritable ville dans le château : on y croise artistes, financiers, serviteurs, soldats. Près de 3 000 personnes vivent en permanence au palais. L’ouverture de la résidence royale en 1682 transforme ce lieu en fourmilière, où chaque déplacement du roi donne le tempo de la vie collective.

La compétition pour l’attention royale

Les nobles se battent pour obtenir une charge, un regard ou un sourire du roi. L’installation de la cour à Versailles accentue ce phénomène. Loin de s’ennuyer, les courtisans sont engagés dans une lutte permanente pour exister dans l’œil du monarque. Ce système hiérarchisé permet à Louis XIV de renforcer son emprise.

Des conséquences durables pour la monarchie française

Un modèle imité en Europe

L’installation du pouvoir à Versailles inspire d’autres souverains : à Vienne, Saint-Pétersbourg ou Madrid, on tente de reproduire cette mise en scène du pouvoir. Le château devient un modèle international de résidence royale. Le style versaillais façonne l’art et l’architecture du XVIIIe siècle.

Une distance croissante avec le peuple

Mais Versailles, en coupant la monarchie du peuple, crée aussi une distance qui s’accentuera au fil du temps. Les rois suivants hériteront d’un château somptueux, mais aussi d’un isolement politique croissant. La Révolution de 1789 sonnera la fin de cette monarchie repliée sur elle-même, dans ses ors et ses privilèges.

Versailles 1682 : quand le pouvoir s'habille de marbre et d'or

L’installation de la cour à Versailles en 1682 ne fut pas un simple déménagement. Ce fut une opération stratégique et symbolique d’une ampleur inédite. Louis XIV a transformé un château de chasse en cœur de la monarchie absolue, en laboratoire de pouvoir, en scène où il jouait le rôle principal. Versailles reste aujourd’hui le témoin éclatant de cette volonté de faire du roi une incarnation terrestre du divin.

voir également : La vie quotidienne des courtisans à Versailles : entre luxe, intrigues et servitude dorée

Événement phare du XIXe et XXe siècle, l’Exposition Universelle de Paris a marqué à plusieurs reprises l’histoire de la France et du monde. Retour sur les ouvertures spectaculaires qui ont changé à jamais l’image de la capitale et défini une nouvelle ère de progrès, d’innovation et d’universalité.

L’origine des Expositions Universelles : un rêve de modernité

Le modèle londonien de 1851 et son influence

C’est en 1851, à Londres, que naît le concept d’Exposition Universelle avec la célèbre Crystal Palace Exhibition. Cette exposition visait à réunir les nations autour des plus grandes avancées industrielles et culturelles. Paris s’en inspira rapidement, déterminée à montrer sa puissance artistique, technique et impériale.

Napoléon III et l’ambition française

Sous l’impulsion de Napoléon III, la première Exposition Universelle parisienne voit le jour en 1855. Elle se déroule sur les Champs-Élysées et attire plus de 5 millions de visiteurs. L’objectif est clair : démontrer que la France n’est pas en reste face à l’Empire britannique. Cette initiative sera suivie de cinq autres éditions, chacune surpassant la précédente.

L’Exposition Universelle de 1889 : une ouverture sous le signe de la Tour Eiffel

Un centenaire de la Révolution française célébré par le fer

L’ouverture de l’Exposition Universelle de 1889, le 6 mai, coïncide avec le centenaire de la Révolution française. Elle marque l’apogée d’une République tournée vers le progrès. Le clou du spectacle : la Tour Eiffel, fraîchement achevée, que Gustave Eiffel inaugure en hissant le drapeau tricolore à son sommet. C’est un choc esthétique autant qu’un symbole d’innovation.

Une cérémonie grandiose

Lors de l’ouverture, une foule immense envahit le Champ-de-Mars. Le président Sadi Carnot procède à l’inauguration officielle, saluant les délégations internationales venues des quatre coins du monde. Le spectacle est total : feux d’artifice, fanfares, discours enflammés. L’événement est relayé par la presse internationale, consacrant Paris capitale mondiale du progrès.

1900 : Paris devient le centre du monde moderne

Une entrée dans le XXe siècle éclatante

L’Exposition de 1900 s’ouvre le 14 avril, au seuil d’un nouveau siècle. Elle illustre à merveille la foi dans la science et les découvertes. Les nouveautés abondent : trottoirs roulants, cinéma parlant, éclairage électrique… Le Grand Palais et le Petit Palais sont construits pour l’occasion, tout comme le pont Alexandre III, symboles d’élégance et de puissance.

Des chiffres impressionnants

Plus de 50 millions de visiteurs sont enregistrés. L’ouverture de l’événement rassemble chefs d’État, inventeurs, industriels, artistes. Des inventions marquent les esprits, comme l’escalator de Jesse Reno ou le film projeté par les frères Lumière. Sarah Bernhardt déclame un poème à la gloire du progrès. L’ambiance est électrique : on entre dans l’ère moderne à toute allure.

Impacts culturels et diplomatiques des ouvertures des Expositions

Une vitrine de la puissance française

Chaque ouverture d’Exposition Universelle à Paris est une démonstration de puissance culturelle, technologique et diplomatique. Les chefs d’État y assistent, les traités s’y négocient parfois en coulisses, et les artistes y trouvent une tribune. L’ouverture est bien plus qu’un lancement : elle est un rituel d’union universelle.

Un soft power avant l’heure

À travers ces cérémonies d’ouverture, la France exerce ce que l’on nomme aujourd’hui du soft power. Elle diffuse son art de vivre, son goût pour l’innovation et sa vision du monde. Paris devient la scène où s’écrit l’histoire des nations par la paix et la collaboration. Ces ouvertures fondent les bases de ce qu’on appellera plus tard la diplomatie culturelle.

Héritages architecturaux et symboliques durables

Un patrimoine bâti qui façonne le Paris moderne

Les édifices construits à l’occasion des Expositions Universelles – comme la Tour Eiffel ou les Palais de 1900 – témoignent encore aujourd’hui de cette volonté d’impressionner et d’innover. À chaque ouverture, on dévoilait une nouvelle prouesse architecturale.

Des souvenirs gravés dans la mémoire collective

Les cérémonies d’ouverture sont restées dans les mémoires comme des moments suspendus, où l’humanité s’offrait un instant de rêve collectif. Citons la déclaration de Jules Ferry en 1889 :

« L’humanité n’a de destin que dans l’unité du savoir et l’échange des idées. »

Ces ouvertures étaient des mises en scène du progrès et de l’espoir, à une époque où tout semblait possible.

L'ouverture d’un monde nouveau à chaque Exposition

L’Ouverture de chaque Exposition Universelle de Paris n’est pas seulement un acte protocolaire. C’est un moment de bascule, un saut collectif dans le futur. Ces journées inaugurales ont révélé la capacité de l’humanité à s’unir autour de la beauté, de la science et du rêve. En repensant aux discours, aux foules, aux monuments dévoilés, on comprend pourquoi elles résonnent encore dans la mémoire du monde.

Après une vie marquée par les conquêtes, les réformes et les bouleversements de l’Europe, Napoléon Bonaparte a vécu une fin aussi spectaculaire que tragique. Exilé sur l’île de Sainte-Hélène, il meurt loin de la France qu’il a tant façonnée. Retour sur les circonstances, les mystères et les conséquences de la mort de l'Empereur des Français.

Le déclin d’un empereur : l'exil sur Sainte-Hélène

Après sa défaite à la bataille de Waterloo en juin 1815, Napoléon Ier abdique une seconde fois et tente de fuir vers l'Amérique. Mais les Britanniques l’interceptent et choisissent de l’envoyer en exil sur l’île de Sainte-Hélène, un rocher perdu dans l’Atlantique Sud, à plus de 1 800 kilomètres des côtes africaines. Ce lieu isolé a été choisi précisément pour rendre toute évasion impossible.

Arrivé à Sainte-Hélène en octobre 1815, Napoléon s’installe à Longwood House, une résidence austère et humide. Il y vivra pendant près de six ans, surveillé de près par le gouverneur britannique Hudson Lowe, avec qui les relations sont très tendues.

Une santé qui se détériore lentement

Dès 1817, les compagnons d’exil de Napoléon constatent une dégradation progressive de sa santé. Il souffre de douleurs à l’estomac, de nausées, de faiblesse généralisée, et son moral se détériore. L’air marin, l’isolement, le climat humide et la mauvaise qualité des aliments aggravent son état. En 1821, ses symptômes s’intensifient : vomissements, fièvre, amaigrissement.

Plusieurs médecins se succèdent à son chevet, mais les soins sont rudimentaires. Le docteur Francesco Antommarchi, envoyé par sa famille en 1819, rédige des rapports médicaux détaillés mais impuissants à enrayer la progression de la maladie.

La mort de Napoléon : 5 mai 1821

Le 5 mai 1821, à 17h49, Napoléon Bonaparte meurt à l’âge de 51 ans. Ses derniers mots auraient été : « France… armée… tête d’armée… Joséphine… », selon les témoignages de ses proches. Son corps est embaumé le lendemain. Il est enterré dans la vallée du Géranium, à proximité de Longwood, selon les règles britanniques malgré sa volonté d’être inhumé en bord de Seine, « au milieu de ce peuple français qu’il a tant aimé ».

La nouvelle de sa mort atteint l’Europe plusieurs semaines plus tard, mais provoque une vive émotion. Victor Hugo écrit : « Il dort. Qu’il dorme en paix sur ce rocher lugubre. »

La controverse autour de la cause de sa mort

Officiellement, le docteur Antommarchi diagnostique un cancer de l’estomac, une maladie déjà présente dans la famille Bonaparte, notamment chez son père. L’autopsie aurait révélé un ulcère perforé et une importante détérioration de l’estomac.

Cependant, dès le XIXe siècle, certains évoquent un possible empoisonnement à l’arsenic. Des analyses modernes réalisées sur des mèches de cheveux de Napoléon ont révélé des taux élevés d’arsenic, mais les experts demeurent divisés. Certains affirment qu'il s'agissait d'une exposition environnementale, courante à l'époque (présence d’arsenic dans les teintures et papiers peints), tandis que d'autres évoquent un empoisonnement lent, possiblement orchestré par les autorités britanniques ou même des proches trahis.

Le retour des cendres : un événement national

En 1840, Louis-Philippe obtient de la Grande-Bretagne le transfert des cendres de Napoléon en France. Ce retour spectaculaire, appelé le retour des cendres, est orchestré pour redonner de la légitimité à la monarchie de Juillet.

Le 15 décembre 1840, les restes de l’Empereur sont transférés aux Invalides à Paris, dans une cérémonie grandiose en présence de milliers de Français. L’architecte Visconti conçoit un tombeau monumental au sein du Dôme des Invalides, où repose encore aujourd’hui Napoléon Ier, dans un sarcophage de quartzite rouge.

Héritage et fascination posthume

La mort de Napoléon n’a pas mis fin à son influence. Son image est utilisée par différents régimes pour incarner l’ordre, le génie militaire ou la grandeur nationale. Napoléon III, son neveu, s'en inspirera largement pour légitimer son propre pouvoir.

Des écrivains comme Chateaubriand, Lamartine ou Hugo ont immortalisé sa figure dans la littérature. Des centaines de livres, films, pièces de théâtre, musées et études historiques lui sont consacrés. Le personnage de Napoléon fascine toujours par son ascension fulgurante, sa chute brutale et sa mort solitaire.

Une fin d’empire entre mythe et réalité

La mort de Napoléon Ier à Sainte-Hélène marque la fin d’une ère. Elle symbolise à la fois la fragilité du pouvoir absolu et la grandeur tragique de celui qui a rêvé de dominer l’Europe. Exilé, affaibli mais lucide jusqu’au bout, l’Empereur est devenu une légende, entre vérité historique et mythe napoléonien. Son décès, entouré de mystères et de passion, continue de nourrir les imaginaires deux siècles plus tard.

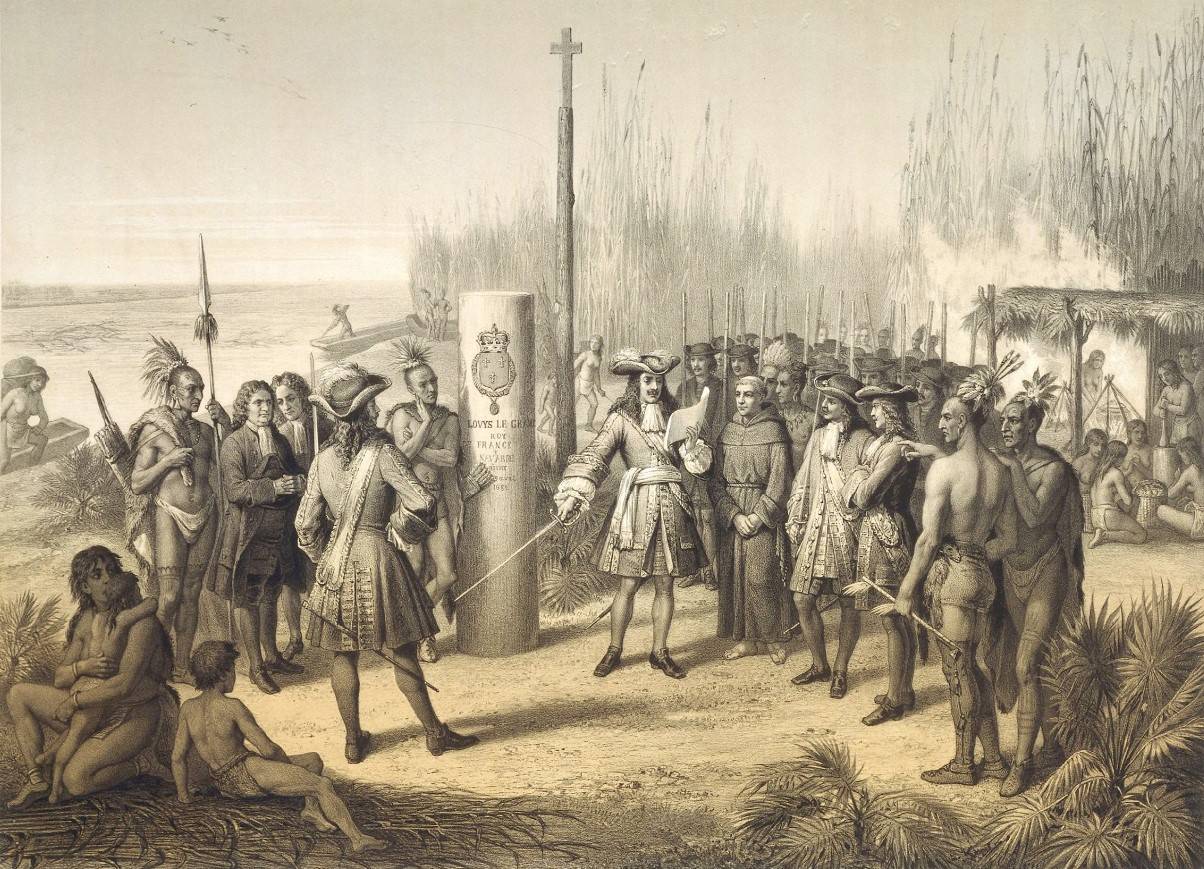

Le 30 avril 1803, un événement aux répercussions géopolitiques considérables se produit dans le plus grand secret à Paris. Napoléon Bonaparte, Premier Consul de France, vend aux jeunes États-Unis un territoire immense, la Louisiane, pour 15 millions de dollars. Cette transaction, connue sous le nom de Louisiana Purchase, double instantanément la superficie du pays acheteur et marque le début de son expansion vers l’Ouest. Retour sur une décision stratégique et les coulisses de l’une des plus grandes ventes foncières de l’Histoire.

La Louisiane française : un territoire stratégique mais difficile à maîtriser

Une colonie à l'histoire mouvementée

La Louisiane est initialement explorée au XVIIe siècle par Cavelier de La Salle, qui revendique cette terre au nom du roi Louis XIV. Elle s’étend sur environ 2,1 millions de kilomètres carrés, depuis le golfe du Mexique jusqu’aux confins des Rocheuses. Pourtant, sa gestion reste un défi permanent pour la France : peu peuplée, mal défendue, éloignée de la métropole et entourée d’intérêts concurrents — espagnols, britanniques, amérindiens.

De la France à l’Espagne, puis retour à la France

Après la guerre de Sept Ans, en 1762, la France cède la Louisiane à l’Espagne via le traité de Fontainebleau. Ce n’est qu’en 1800, par le traité secret de San Ildefonso, que Napoléon Bonaparte récupère la colonie. Il ambitionne alors de bâtir un empire colonial en Amérique, centré sur Saint-Domingue (actuelle Haïti), mais les réalités vont rapidement contrecarrer ses plans.

Les raisons de la vente : entre échecs et calculs stratégiques

L’échec de Saint-Domingue : un coup dur pour Napoléon

La clé du projet colonial napoléonien résidait dans Saint-Domingue, la colonie la plus rentable des Caraïbes. Mais l'insurrection menée par Toussaint Louverture, puis la révolte générale des esclaves, fragilise l'autorité française. En 1802, l'expédition Leclerc, envoyée pour rétablir l’ordre, échoue face à la résistance et aux ravages de la fièvre jaune. Sans Saint-Domingue, la Louisiane perd tout intérêt logistique.

La guerre se profile en Europe

Napoléon sait que la paix d’Amiens avec l’Angleterre ne tiendra pas. Une guerre contre la Grande-Bretagne paraît inévitable, et la France n’a ni les moyens ni l’intérêt stratégique de défendre une colonie aussi éloignée. Vendre la Louisiane, c’est aussi priver les Britanniques de toute ambition d’y prendre pied.

Une vente inattendue qui surprend même les Américains

Jefferson et la mission Livingston-Monroe

De l'autre côté de l’Atlantique, le président Thomas Jefferson s’inquiète de la présence française en Louisiane, craignant un verrouillage du Mississippi. Il mandate Robert Livingston, puis James Monroe, pour négocier l’achat de La Nouvelle-Orléans et de quelques territoires avoisinants, pour 10 millions de dollars.

Une proposition surprise : vendre toute la Louisiane

Contre toute attente, Napoléon propose non seulement La Nouvelle-Orléans, mais l’ensemble de la Louisiane ! Le 30 avril 1803, le traité est signé à Paris. Pour 15 millions de dollars, les États-Unis obtiennent un territoire équivalent à 22 % de leur surface actuelle. Jefferson, pourtant partisan d'une lecture stricte de la Constitution, accepte ce coup de poker historique.

Conséquences géopolitiques durables

Un bond en avant pour les États-Unis

Avec cet achat, les États-Unis doublent leur territoire. Cela leur permet non seulement de contrôler le Mississippi — artère vitale pour le commerce — mais aussi de jeter les bases de leur future expansion vers l’Ouest. La Frontière américaine vient de naître.

Le début de la fin pour les empires européens en Amérique du Nord

La vente de la Louisiane marque la fin des ambitions françaises sur le continent. L’Espagne, affaiblie, reculera progressivement, tandis que les États-Unis s’affirmeront comme une puissance montante. Napoléon, de son côté, utilisera les fonds pour préparer la guerre en Europe, sans pouvoir enrayer sa future chute.

Anecdotes et échos dans l’histoire

-

Le territoire vendu couvrait une quinzaine d'États américains actuels, dont l’Arkansas, le Missouri, l’Iowa, le Dakota du Nord et du Sud, et une partie du Colorado.

-

Jefferson lui-même doutait de la légalité de l'achat au regard de la Constitution américaine, mais le Sénat ratifie rapidement le traité.

-

En 1804, l’expédition de Lewis et Clark est lancée pour explorer ce nouvel empire à l’Ouest.

Citation célèbre

"L’achat de la Louisiane est le plus grand exploit diplomatique jamais accompli par un peuple libre."

— Historien Henry AdamsNapoléon Bonaparte modifie à jamais le visage du continent nord-américain

Le 30 avril 1803, en vendant la Louisiane, Napoléon Bonaparte modifie à jamais le visage du continent nord-américain. Ce choix dicté par la nécessité financière et stratégique a offert aux États-Unis une opportunité inespérée de croissance territoriale. Cet acte, bien qu’oublié par certains manuels d’histoire européens, est considéré aux États-Unis comme l’un des fondements de leur puissance future. Une preuve éclatante que certaines décisions, prises dans l’ombre, façonnent durablement le cours du monde.

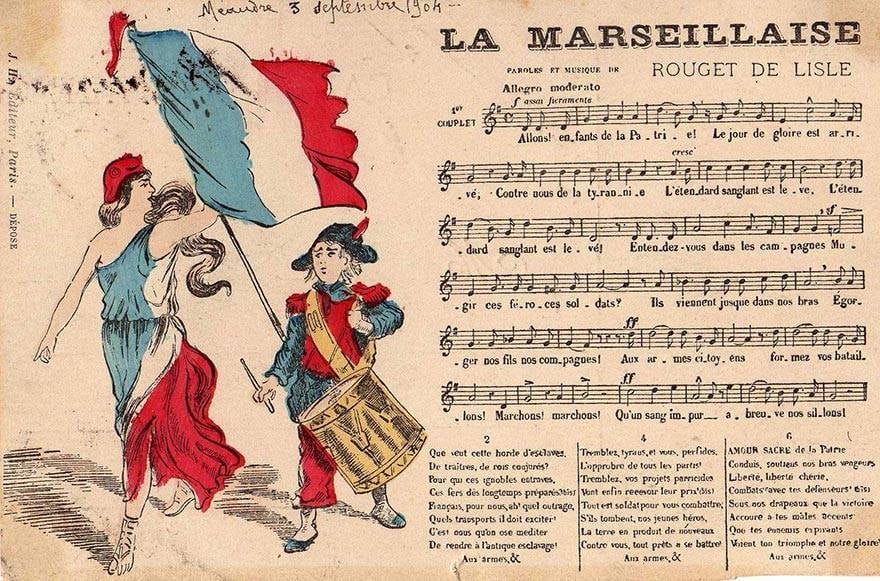

Dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, à Strasbourg, un chant de guerre composé en quelques heures par le capitaine Rouget de Lisle allait devenir l'emblème musical de la Révolution française. Ce qui fut d'abord baptisé "Chant de guerre pour l'armée du Rhin" deviendra La Marseillaise, aujourd'hui l'un des hymnes nationaux les plus célèbres au monde.

Une France en pleine tourmente

La situation politique en 1792

L'année 1792 est marquée par une extrême instabilité en France. Trois ans après la prise de la Bastille, la Révolution, loin d'apaiser le pays, continue de diviser et de radicaliser la société française. Le roi Louis XVI, bien que toujours en place, est de plus en plus contesté, et la peur d'une contre-révolution grandit.

Menace d'invasion austro-prussienne

Au printemps 1792, la France révolutionnaire fait face à une menace extérieure majeure : les monarchies européennes, notamment l'Autriche et la Prusse, s'unissent pour restaurer l'autorité monarchique. La déclaration de guerre à l'Autriche le 20 avril 1792 précipite les événements : une invasion est redoutée, et la frontière de l'Est, dont Strasbourg, est en première ligne.

Montée des tensions révolutionnaires

À l'intérieur, la situation est tout aussi tendue. Les partisans de la Révolution s’opposent violemment aux royalistes, et les tensions culminent dans les villes et les campagnes. Les clubs révolutionnaires appellent à la mobilisation générale contre "les ennemis de la liberté", et l'atmosphère est propice à l'émergence d'un chant patriotique pour galvaniser les citoyens-soldats.

Préparation militaire à Strasbourg

Strasbourg, ville stratégique proche de la frontière, vit au rythme des préparatifs militaires. Les régiments s'organisent à la hâte pour affronter une invasion possible. Dans ce contexte nerveux, la nécessité d'un chant martial pour souder et motiver les troupes devient une urgence.

La commande du maire de Strasbourg

Dietrich demande un chant patriotique

Le maire de Strasbourg, Philippe-Frédéric de Dietrich, conscient de la gravité de la situation, souhaite renforcer l'ardeur des soldats. Lors d'une soirée réunissant des officiers et des notables, il formule le souhait de disposer d'un chant patriotique, capable de transcender la peur et d'exalter l'amour de la patrie.

Objectif : galvaniser les troupes françaises

Il ne s'agit pas seulement de créer une chanson : il faut une œuvre forte, susceptible d'enthousiasmer les soldats et de symboliser l'engagement révolutionnaire contre les despotes étrangers.

Rouget de Lisle, officier et musicien amateur, se lance

Rouget de Lisle, capitaine du génie, présent ce soir-là, est sollicité pour cette mission. Passionné de musique et patriote convaincu, il accepte le défi. Inspiré par l'émotion du moment et la ferveur ambiante, il va écrire en quelques heures ce qui deviendra l'un des plus puissants chants révolutionnaires.

La genèse d'un hymne immortel

Une composition fulgurante

Dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, dans sa chambre, Rouget de Lisle compose aussi bien les paroles que la musique. Selon la légende, c'est sous le coup d'une profonde exaltation patriotique qu'il donne naissance à cette œuvre.

Écrit en une seule nuit (du 25 au 26 avril)

Le matin venu, le chant est prêt : une œuvre rapide, spontanée, née d'un élan sincère pour la cause révolutionnaire.

Inspiration mélodique controversée

Certains musicologues ont émis l'hypothèse que Rouget de Lisle se serait inspiré d'airs antérieurs, voire d'opéras italiens. Cependant, l'originalité de l'ensemble et la force du texte militent pour reconnaître la paternité pleine et entière de l'officier.

Texte enflammé appelant à la résistance

Dès les premières lignes, l'appel est sans équivoque : il s'agit de défendre la liberté contre la tyrannie. Le ton martial et exalté du chant frappe immédiatement les esprits.

Les paroles originelles

"Allons enfants de la Patrie"

Le texte s'ouvre par cet appel direct aux jeunes générations, incarnation de l'avenir de la France. La Patrie devient ici une figure quasi sacrée, qu'il faut défendre au prix du sang.

Appel aux armes contre la tyrannie

La Marseillaise dénonce les rois coalisés et appelle à lutter contre l'esclavage politique imposé par les puissances étrangères.

Thèmes de liberté et de résistance

Liberté, patrie, résistance : ces thèmes forts traversent l'ensemble des couplets, offrant un chant aussi politique que profondément émotionnel.

De Strasbourg à Paris : l'ascension d'un hymne

L'adoption par les fédérés marseillais

Rapidement, le "Chant de guerre pour l'armée du Rhin" franchit les frontières de l'Alsace pour gagner d'autres régions. Ce sont les fédérés marseillais, enrôlés pour défendre Paris, qui vont particulièrement s’approprier ce chant.

Popularisation par les volontaires du Midi

Les volontaires du Midi, enthousiastes, entonnent la chanson en montant vers la capitale. Leur accent chantant contribue à associer définitivement ce chant au nom de Marseille.

Chanté lors de l'insurrection du 10 août 1792

Le 10 août 1792, jour de l'assaut contre les Tuileries et de la chute de la monarchie, les fédérés marseillais chantent à pleine voix l’hymne révolutionnaire. Le peuple parisien, séduit par cet air martial, le reprend massivement.

Surnom "La Marseillaise" donné par les Parisiens

C'est ainsi que le chant prend son surnom définitif : La Marseillaise, en hommage aux volontaires venus du Midi.

Devenir l'hymne national

Adopté officiellement en 1795

Reconnaissant la puissance symbolique de la Marseillaise, la Convention nationale l’adopte comme hymne national de la République française le 14 juillet 1795.

Interdit sous l'Empire et la Restauration

Sous Napoléon Ier, puis sous la Restauration monarchique, la Marseillaise est interdite, perçue comme trop subversive pour des régimes autoritaires.

Réinstauré définitivement en 1879

Avec l’avènement de la Troisième République, La Marseillaise retrouve sa place officielle d'hymne national en 1879, statut qu'elle conserve encore aujourd'hui.

Postérité et symbolique

Un chant universel

Adapté dans de nombreux pays

La force de la Marseillaise dépasse les frontières françaises : elle est reprise et adaptée dans de nombreux mouvements révolutionnaires à travers le monde.

Symbole des luttes pour la liberté