Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Paris

Le 12 juillet 1793, sur les hauteurs de Ménilmontant, un événement discret allait marquer un tournant décisif dans l’histoire des communications modernes : Claude Chappe réalise le premier essai concluant de son télégraphe optique. En pleine Révolution française, cette invention permit de transmettre des messages à grande distance en quelques minutes, jetant les bases des systèmes de communication rapides et efficaces. Ce moment, souvent méconnu, mérite une plongée dans son contexte, ses protagonistes et ses conséquences.

Claude Chappe : un inventeur visionnaire dans une France en mutation

Un homme entre science et politique

Né en 1763, Claude Chappe est issu d’une famille bourgeoise. Initialement destiné à une carrière ecclésiastique, il se tourne rapidement vers les sciences. Dans une époque où les moyens de communication sont lents et peu fiables, Chappe rêve de transmettre les mots par la lumière et le mouvement. Aidé par ses frères, il met au point un système ingénieux de bras articulés visibles à distance : le télégraphe optique.

La Révolution française (1789) bouleverse la société et l'État. Le besoin de transmettre des ordres militaires rapidement devient stratégique. C’est dans ce contexte brûlant que son invention va pouvoir être testée à grande échelle.

L’essai du 12 juillet 1793 : Ménilmontant, le point de départ

Une expérience entre Paris et Saint-Martin-du-Tertre

Le premier essai officiel du télégraphe Chappe se déroule le 12 juillet 1793, entre la butte de Ménilmontant à Paris et Saint-Martin-du-Tertre, à environ 35 km au nord. Ces deux points sont choisis pour leur visibilité mutuelle et leur altitude favorable.

Le système utilise des bras mobiles montés sur un mât, formant des signaux visuels codés. Ces signaux sont observés à l’aide de longues-vues, puis retransmis de station en station.

Le succès est immédiat : le mot "siège" est transmis en moins de 10 minutes entre les deux points. Une révolution est en marche.

Un réseau stratégique : le télégraphe au service de la République

La guerre, un moteur de l’innovation

En pleine guerre contre les coalitions étrangères, la République a besoin d’une communication ultra-rapide. Le télégraphe Chappe devient alors un outil militaire capital. Le Comité de salut public, dominé par des figures comme Robespierre, voit dans ce télégraphe un moyen de centraliser et sécuriser l’information.

Dès 1794, une ligne est mise en place entre Paris et Lille, longue de plus de 230 km. Elle comprend 15 stations, chacune espacée d’environ 12 à 15 km. Le système permet de transmettre un message en moins d’une heure, un exploit inédit pour l’époque.

Anecdotes et résistance face à l’innovation

Entre admiration et incompréhension

Comme toute invention révolutionnaire, le télégraphe suscite fascination et méfiance. Certains paysans croient à un outil de sorcellerie ou d’espionnage. À plusieurs reprises, des stations sont vandalisées par peur de l’inconnu.

Claude Chappe, quant à lui, est conscient de l’importance de son invention. Il déclare dans une lettre : « Mon télégraphe est une arme de la pensée, aussi puissante que le canon l’est pour le corps. »

Une influence durable sur les systèmes de communication

Vers le télégraphe électrique et l’ère numérique

Le système optique de Chappe sera utilisé jusqu’au milieu du XIXe siècle, avant d’être remplacé par le télégraphe électrique de Morse. Cependant, les principes fondamentaux posés par Chappe — codage, transmission rapide, réseau de relais — sont repris dans tous les systèmes modernes de communication, y compris internet.

La poste aérienne, la radio, les satellites, les réseaux mobiles… tous trouvent leurs racines dans cette invention de 1793.

Héritage et reconnaissance d’une innovation pionnière

Ménilmontant, berceau d’une révolution silencieuse

Aujourd’hui encore, peu de gens savent que Ménilmontant fut le théâtre de la première communication optique rapide de l’histoire. Un modeste mât installé sur une colline parisienne a pourtant changé à jamais la manière dont l’humanité échange des informations.

Le nom de Claude Chappe a été donné à de nombreuses rues, écoles et stations, notamment la station Télégraphe sur la ligne 11 du métro parisien, située non loin du lieu de l’essai originel.

L'invention du télégraphe Chappe, premier pas vers notre monde connecté

Le 12 juillet 1793 marque une date fondatrice dans l’histoire des communications modernes. Grâce à Claude Chappe, la parole devient message codé, transmissible à des dizaines de kilomètres sans déplacement humain. Ce premier essai à Ménilmontant inaugure une nouvelle ère, où la vitesse de l'information devient un pouvoir. À travers cette innovation visionnaire, la France révolutionnaire ouvre la voie à notre monde hyperconnecté d’aujourd’hui.

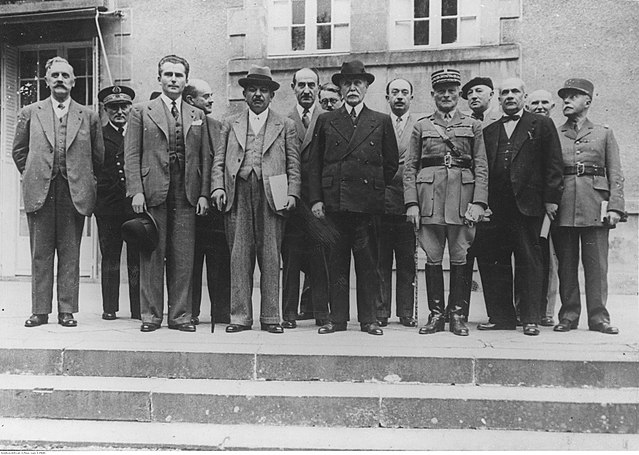

Le 10 juillet 1940, dans le tumulte de la défaite militaire face à l’Allemagne nazie, l’Assemblée nationale française vote les pleins pouvoirs au maréchal Philippe Pétain. Cette décision historique scelle la fin de la Troisième République et marque la naissance de l’État français, plus connu sous le nom de régime de Vichy. Ce jour-là, le gouvernement s’installe officiellement à Vichy, une petite ville thermale auvergnate qui deviendra le symbole de la collaboration et de la défaite morale. Retour sur une bascule politique majeure du XXe siècle.

Un pays vaincu, une République à l’agonie

La débâcle de mai-juin 1940

L’invasion allemande, commencée le 10 mai 1940, se révèle foudroyante. En six semaines, la France s’effondre militairement face à la Blitzkrieg. Paris est occupée le 14 juin, des millions de civils fuient vers le sud dans un exode chaotique.

Le président du Conseil Paul Reynaud démissionne le 16 juin. Il est remplacé par le maréchal Philippe Pétain, figure de la Première Guerre mondiale, qui prône l’armistice. Le 22 juin 1940, l’armistice est signé avec l’Allemagne. Le pays est divisé en deux : zone occupée au nord et zone libre au sud.

Vichy, une ville "neutre" choisie pour gouverner

Le nouveau pouvoir refuse de rester à Paris, occupée par les nazis. Bordeaux est jugée trop exposée, Clermont-Ferrand mal équipée. Le choix se porte sur Vichy, station thermale moderne, calme, dotée d’infrastructures hôtelières adaptées. Le gouvernement s’y installe officiellement en juillet 1940.

Le 10 juillet 1940 : un tournant politique dramatique

Le vote des pleins pouvoirs à Pétain

Le 10 juillet 1940, à Vichy, l’Assemblée nationale (chambre des députés + Sénat réunis) se réunit au Grand Casino. Sur 649 parlementaires présents, 569 votent pour accorder les pleins pouvoirs constituants au maréchal Pétain, 80 votent contre, 20 s’abstiennent.

L’article unique stipule que Pétain a pouvoir de rédiger une nouvelle Constitution, rompant ainsi avec la tradition républicaine. En réalité, cela revient à abolir la Troisième République, sans débat démocratique.

Par ce vote, la République s’efface, et l’État français, autoritaire et centralisé, voit le jour.

Un geste de capitulation politique

Ce vote est souvent vu comme un acte de peur et de résignation. Les parlementaires, dans une atmosphère de défaite et de chaos, espèrent préserver une forme de souveraineté et éviter le pire. En réalité, ils ouvrent la voie à un régime collaborateur et répressif.

Parmi les 80 parlementaires ayant voté contre, on trouve Léon Blum, Pierre Mendès France, Jean Zay : figures de la gauche et de la Résistance future. Ces "80" deviendront un symbole de l’opposition morale.

La mise en place de l’État français

Un régime autoritaire et personnel

Pétain instaure un pouvoir exécutif fort. Il s’autoproclame "chef de l’État français" et gouverne par décrets. Les symboles républicains sont effacés : la devise "Travail, Famille, Patrie" remplace "Liberté, Égalité, Fraternité". Les partis politiques sont dissous, la presse muselée.

Il met en place une politique de "Révolution nationale" : retour aux traditions, rejet du parlementarisme, exaltation du travail paysan et de la famille. L’idéologie est profondément conservatrice, autoritaire et antisémite.

Collaboration avec l’occupant nazi

Dès 1940, Vichy choisit la collaboration d’État avec l’Allemagne nazie. En octobre, Pétain rencontre Hitler à Montoire, scène immortalisée par la fameuse poignée de main.

Le régime adopte de lui-même des lois antisémites, sans pression directe de Berlin : recensement, exclusion des Juifs de la fonction publique, spoliations. Il collabore activement à la déportation des Juifs vers les camps nazis (rafles, aide de la police française).

Vichy, un gouvernement légal mais illégitime

L’installation à Vichy n’est pas une simple relocalisation : c’est une rupture institutionnelle majeure. Si le régime reste techniquement "légal" (issu d’un vote parlementaire), il est illégitime aux yeux de l’histoire et de la mémoire.

La Résistance s’organise, la République renaîtra

’appel du 18 juin et les débuts de la France libre

Deux jours après l’arrivée de Pétain au pouvoir, le général de Gaulle lance, depuis Londres, son appel à poursuivre le combat. Minoritaire et marginal au départ, il incarne peu à peu la légitimité républicaine face à Vichy.

Une guerre civile larvée

Le régime de Vichy ne se contente pas de collaborer avec l’Allemagne : il traque les résistants, collabore avec la Gestapo, pratique la répression et les exécutions. La France est déchirée entre collaboration et résistance, dans une guerre intérieure impitoyable.

L’après-guerre : jugement et mémoire

À la Libération, Vichy est délégué aux oubliettes judiciaires : la République est rétablie sans transition. Pétain est jugé et condamné à mort (peine commuée en prison à vie), Laval exécuté.

La mémoire du 10 juillet 1940 reste complexe : moment de bascule, d'effondrement démocratique, mais aussi acte fondateur pour les résistants de demain.

Le 10 juillet 1940 : un renoncement national devenu une leçon démocratique

Le 10 juillet 1940 marque l'un des jours les plus sombres de l'histoire républicaine française. En cédant les pleins pouvoirs à un homme, l’Assemblée abandonne la souveraineté du peuple au nom de la peur et de la survie. Mais cet effondrement donnera naissance, en creux, à l'esprit de la Résistance, et à une République renouvelée. C’est aussi un rappel essentiel de la fragilité des institutions démocratiques, et de l’importance de les défendre même dans les pires circonstances.

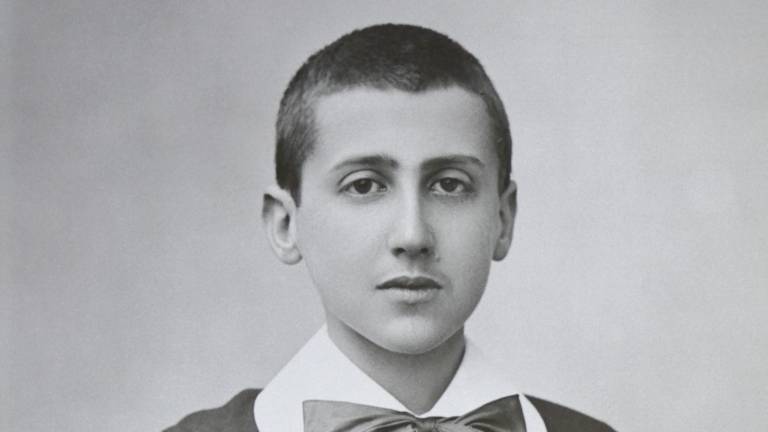

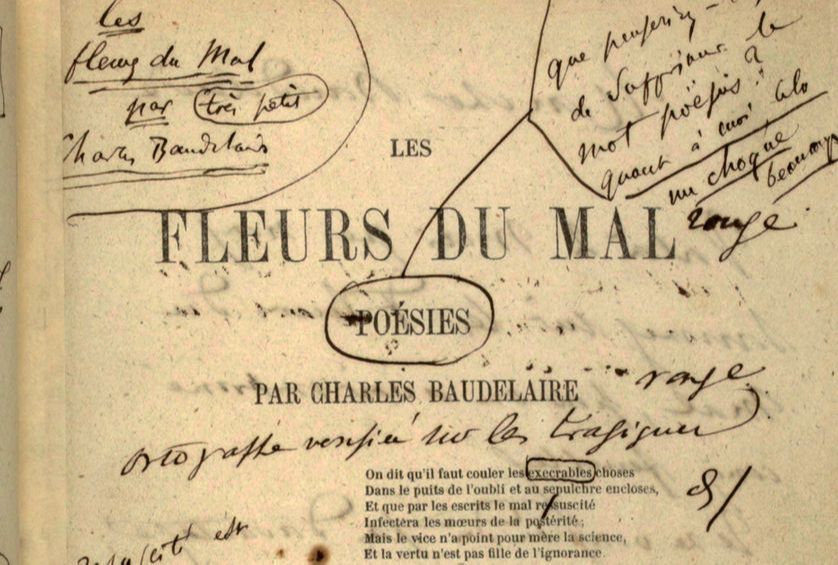

Le 10 juillet 1871, au cœur d’un Paris encore marqué par les traumatismes de la guerre franco-prussienne et de la Commune, naît Marcel Proust, futur monument de la littérature française. Enfant fragile devenu auteur d’un chef-d'œuvre universel, À la recherche du temps perdu, Proust a révolutionné la manière d’écrire, de lire, et même de percevoir le temps et la mémoire. Retour sur une vie d’introspection, de solitude et de génie.

Un enfant de la bourgeoisie parisienne

Une naissance post-communarde dans un Paris en reconstruction

Marcel Proust voit le jour dans le 16e arrondissement de Paris, le 10 juillet 1871, quelques semaines après l’écrasement sanglant de la Commune. La ville est meurtrie, mais la famille Proust, issue de la bourgeoisie cultivée, évolue dans un milieu protégé. Son père, Adrien Proust, est un éminent médecin hygiéniste, et sa mère, Jeanne Weil, une femme d’origine juive, raffinée et très cultivée.

C’est surtout cette dernière qui influencera profondément la sensibilité de Marcel. Il développera très jeune une passion pour la littérature, encouragé par une éducation soignée, nourrie de lectures, de musique et d'art.

Une santé fragile, une sensibilité exacerbée

Marcel souffre dès l’enfance de crises d’asthme aiguës, ce qui en fait un enfant à part, souvent absent des activités de son âge. Cette fragilité physique, qui l’accompagnera toute sa vie, forge chez lui un regard intérieur, introspectif. Très vite, il commence à observer avec acuité les nuances du comportement humain et à vivre dans le monde des sensations.

De dandy mondain à écrivain nocturne

Une jeunesse entre salons et littérature

Après des études brillantes au lycée Condorcet, Marcel fréquente les milieux intellectuels et mondains de la Belle Époque. Il devient l’ami de figures comme Anatole France, Reynaldo Hahn, ou Montesquiou. Ces expériences nourrissent les portraits satiriques et profonds qu’il dressera plus tard dans À la recherche du temps perdu.

Mais derrière les apparences de dandy se cache un observateur obsessionnel, qui accumule les carnets, les lettres, les impressions. Il commence à écrire très tôt, mais c’est un projet titanesque qui va bientôt le happer.

Le repli décisif et la naissance d’un chef-d'œuvre

À partir de 1905, après la mort de sa mère, Proust se retire du monde. Il transforme sa chambre en cellule de création, tapissée de liège pour s’isoler du bruit. Il y consacre ses jours (et surtout ses nuits) à écrire À la recherche du temps perdu, une œuvre de plus de 3000 pages publiée entre 1913 et 1927.

Ce roman-fleuve, mêlant mémoire, introspection, analyse sociale, art et philosophie, est aujourd’hui considéré comme l’un des sommets de la littérature mondiale.

"À la recherche du temps perdu" : une œuvre révolutionnaire

Une narration non linéaire et introspective

Proust casse les codes du roman traditionnel. Le récit ne suit pas une chronologie classique, mais explore les méandres de la mémoire involontaire, comme le célèbre passage de la madeleine, où une simple bouchée ravive tout un pan de souvenirs d’enfance.

Il écrit :

« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. »

La quête du narrateur est celle de l’identité, du sens, de la mémoire – une archéologie intime du moi.

Un miroir de la société de la Belle Époque

À travers ses personnages – Swann, Charlus, la duchesse de Guermantes, Albertine – Proust peint une fresque sociale de la haute bourgeoisie et de l’aristocratie décadente. Il observe avec ironie et tendresse les ridicules et les grandeurs de cette société en mutation, dont les valeurs s’effondrent à l’aube de la Première Guerre mondiale.

Un legs littéraire universel

Influence sur les écrivains et penseurs du XXe siècle

L’œuvre de Proust influencera Sartre, Beckett, Nabokov, Borges, mais aussi des philosophes comme Gilles Deleuze ou Paul Ricoeur. Son style long, sinueux, sa capacité à décrire les moindres mouvements de l’âme, bouleversent la narration romanesque. La littérature devient chez lui un outil de compréhension de soi et du monde.

Une popularité croissante après sa mort

Marcel Proust meurt en 1922, à 51 ans, usé par la maladie. Il ne verra pas la publication complète de son œuvre. Pourtant, sa renommée ne cessera de croître, jusqu’à faire de lui une figure incontournable de la culture française. Chaque année, des lecteurs du monde entier se lancent dans la lecture de son œuvre monumentale, parfois à la recherche de leur propre temps perdu.

Un génie littéraire né dans les douleurs de l’Histoire

La naissance de Marcel Proust, le 10 juillet 1871, ne pouvait pas mieux symboliser la tension entre le chaos du monde et l’intériorité du génie. Il naît dans une France bouleversée, grandit entre crise politique et mutations sociales, mais choisit de répondre au tumulte du monde par l’écriture d’un roman total, intemporel et profondément humain. En figeant le temps dans les mots, il l’a rendu éternel.

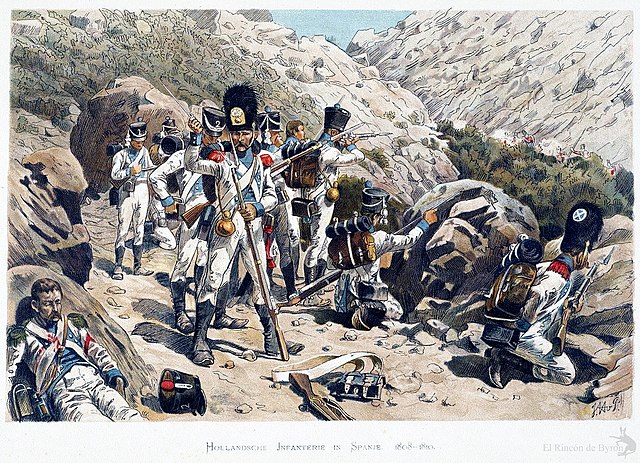

Le 9 juillet 1810, un événement décisif dans l’histoire européenne marque la volonté expansionniste de Napoléon Bonaparte : l’annexion du Royaume de Hollande à l’Empire français. Cette opération stratégique transforme profondément la géographie politique des Pays-Bas, désormais divisés en sept départements français. Pourquoi Napoléon a-t-il annexé ce territoire ? Quels en furent les enjeux et les conséquences ? Plongée dans un moment clé du Premier Empire.

Un royaume sous influence française depuis 1806

Louis Bonaparte : un roi réticent au service de l’Empire

Le Royaume de Hollande avait été créé par Napoléon en 1806, placé sous le contrôle de son frère Louis Bonaparte. L’objectif était de transformer les anciens Pays-Bas en un État satellite fidèle à l’Empire tout en donnant une certaine autonomie apparente.

Cependant, Louis Bonaparte prit son rôle de roi très au sérieux. Il s'efforça de défendre les intérêts des Hollandais, notamment en tentant de limiter les prélèvements militaires et les réquisitions imposées par la France. Il alla jusqu’à se proclamer "Hollandais avant d’être Bonaparte", suscitant la colère de son frère.

Un royaume peu rentable et mal aligné

Les tensions entre les deux frères s’accroissent. Le blocus continental imposé par Napoléon pour affaiblir l’Angleterre était peu respecté par le Royaume de Hollande, dont l’économie dépendait du commerce maritime, notamment avec les Anglais. Louis était incapable d’appliquer ce blocus de manière stricte, et cela devenait un point de rupture.

Face à cette désobéissance et au manque de résultats stratégiques, Napoléon décide de mettre fin à cette autonomie fragile.

Le 9 juillet 1810 : la Hollande cesse d’exister comme royaume

L’abdication de Louis et l’annexion immédiate

Le 1er juillet 1810, Louis Bonaparte abdique sous pression et s’exile. Huit jours plus tard, le 9 juillet, Napoléon signe un décret d’annexion : la Hollande est officiellement intégrée à l’Empire français. Ce territoire stratégique ne sera plus un royaume, mais une simple extension administrative de l’État impérial.

La division en sept départements français

Napoléon restructure immédiatement l’ancien royaume, conformément à son organisation administrative méticuleuse. Il divise la Hollande en sept départements français :

-

Zuyderzée

-

Bouches-de-l’Issel

-

Bouches-de-la-Meuse

-

Frise

-

Ems-Occidental

-

Ems-Oriental

-

Bouches-de-l’Yssel

Chaque département reçoit un préfet nommé par Paris, et les lois françaises y sont imposées, notamment le Code Napoléon. La conscription militaire y devient obligatoire, ce qui provoquera un fort ressentiment parmi la population.

Une expansion stratégique mais impopulaire

Un objectif de contrôle maritime

L’annexion de la Hollande répondait à une volonté claire : affaiblir l’Angleterre en verrouillant les côtes de la mer du Nord. La Hollande disposait d’un réseau portuaire important (Amsterdam, Rotterdam), que Napoléon voulait soumettre entièrement à son blocus.

Ce contrôle devait aussi renforcer le commerce continental et priver les Anglais de leurs relais commerciaux européens.

Une résistance civile et religieuse

L’occupation française fut très impopulaire. Les Hollandais, attachés à leur autonomie et à leur tradition calviniste, voyaient d’un très mauvais œil l’ingérence de la France catholique. La conscription militaire imposée entraîna des protestations massives, certains paysans préférant se mutiler pour éviter le service.

La langue française, imposée dans l’administration, fut également mal accueillie. En quelques années, l’esprit de résistance s’enracina.

Les conséquences de l’annexion de la Hollande

Une domination de courte durée

L’annexion de la Hollande ne dura que jusqu’en 1813. Après la défaite de Napoléon en Russie et la formation de la Sixième Coalition, les troupes françaises se retirèrent. La Hollande retrouva son indépendance avec la création du Royaume uni des Pays-Bas en 1815, lors du Congrès de Vienne.

Une réforme administrative durable

Malgré la brièveté de l’annexion, certaines réformes napoléoniennes laissèrent une trace durable. L’administration centrale, la codification du droit et le découpage en circonscriptions influencèrent la future organisation des Pays-Bas.

Des historiens notent encore aujourd’hui que la Hollande du XIXe siècle s’est structurée en partie selon le moule français.

Un avertissement pour les autres royaumes satellites

L’affaire hollandaise sert aussi d’avertissement à d’autres États satellites (Espagne, Italie, Westphalie). Napoléon démontre qu’il peut supprimer une monarchie à tout moment si elle n’obéit pas strictement aux intérêts impériaux. Cela accentue la méfiance des cours européennes envers l’Empereur, et prépare le terrain de futures coalitions contre lui.

Un épisode révélateur de l’obsession impériale de Napoléon

L’annexion de la Hollande le 9 juillet 1810 illustre parfaitement l’ambition de Napoléon de faire de l’Europe un prolongement de la France. Si elle répondait à une logique stratégique face à l’Angleterre, cette décision montrait aussi l’incapacité de l’Empereur à tolérer des gouvernements autonomes, même tenus par des membres de sa propre famille. Ce choix autoritaire provoquera du ressentiment et renforcera les mouvements nationalistes, jusqu’à la chute finale de l’Empire.

Le 4 juillet 1934 s’éteignait Marie Curie, l’une des plus grandes scientifiques de l’histoire. Première femme à recevoir un prix Nobel, seule personne à en avoir reçu deux dans deux disciplines scientifiques différentes, elle a bouleversé notre compréhension de la matière. Retour sur un destin exceptionnel, entre science, courage et sacrifice.

Une enfance marquée par l’exil et le savoir

Née Maria Sklodowska le 7 novembre 1867 à Varsovie, dans une Pologne alors sous domination russe, elle grandit dans une famille d’intellectuels patriotes. Son père enseigne la physique et les mathématiques, sa mère dirige un pensionnat pour filles.

Privée d’accès aux grandes écoles à cause de son sexe et de la situation politique, Maria suit les cours clandestins de l'« Université volante » de Varsovie. Pour financer les études de sa sœur, elle travaille comme gouvernante, tout en étudiant seule la physique et la chimie.

L’arrivée à Paris : le début d’une carrière scientifique fulgurante

En 1891, Maria part à Paris et devient Marie, étudiant à la Sorbonne où elle obtient brillamment ses diplômes. Elle rencontre Pierre Curie en 1894, physicien reconnu, avec qui elle se marie l’année suivante. Ensemble, ils vont former un tandem scientifique légendaire.

En 1898, les Curie annoncent la découverte de deux nouveaux éléments radioactifs : le polonium (nommé en hommage à la Pologne) et le radium. Ces travaux marquent la naissance du concept de radioactivité, un terme que Marie Curie elle-même introduit dans le vocabulaire scientifique.

Prix Nobel et reconnaissance mondiale

En 1903, le Prix Nobel de physique est attribué à Marie et Pierre Curie, ainsi qu’à Henri Becquerel, pour leurs travaux sur les radiations. Marie devient ainsi la première femme nobélisée.

Après la mort accidentelle de Pierre en 1906, écrasé par un fiacre, Marie poursuit seule leurs recherches. Elle obtient en 1911 un second prix Nobel, cette fois en chimie, pour l’isolement du radium pur. C’est un exploit unique dans l’histoire scientifique.

Marie devient aussi la première femme professeur à la Sorbonne. Elle brise ainsi les barrières de genre, ouvrant la voie à d’autres femmes dans les sciences.

Engagement humanitaire et patriotique pendant la Grande Guerre

Durant la Première Guerre mondiale, Marie Curie mobilise ses compétences pour sauver des vies. Elle équipe des véhicules d'appareils de radiographie mobiles — les fameuses "petites Curies" — qui permettent de soigner les blessés sur le front.

Accompagnée de sa fille Irène, elle forme des infirmières à l’utilisation des rayons X, contribuant ainsi directement à l’effort de guerre. Cette facette de son œuvre, souvent méconnue, démontre son humanisme et son patriotisme profond.

Un sacrifice pour la science

Marie Curie a payé de sa santé son engagement scientifique. À une époque où les effets des radiations sont inconnus, elle manipule des substances hautement radioactives sans protection. Ses cahiers de laboratoire sont encore radioactifs aujourd’hui.

Elle meurt le 4 juillet 1934, à Sancellemoz, en Haute-Savoie, d’une anémie aplasique, probablement due à une exposition prolongée aux radiations. Sa disparition marque la fin d’une ère, mais son héritage perdure.

Héritage scientifique et mémoire éternelle

L’héritage de Marie Curie est colossal. Le Radium Institute (aujourd’hui Institut Curie) qu’elle fonde en 1914 est toujours un centre majeur de recherche et de traitement du cancer.

Sa fille, Irène Joliot-Curie, poursuit son œuvre et reçoit à son tour un Prix Nobel de chimie en 1935 avec son mari Frédéric Joliot, pour la découverte de la radioactivité artificielle.

En 1995, Marie Curie est la première femme à entrer au Panthéon pour ses propres mérites, aux côtés de Pierre Curie. Le transfert de ses cendres est une reconnaissance posthume de son génie et de sa contribution à la science universelle.

Comme l’a écrit Albert Einstein à propos d’elle :

« Marie Curie est, de tous les êtres célèbres, la seule que la gloire n’a pas corrompue. »

Une femme hors du commun au service de la science

Le 4 juillet 1934 marque la perte d’une géante de la science, mais aussi d’un modèle d’intégrité, de ténacité et de courage. Marie Curie n’a pas seulement changé la science ; elle a redéfini le rôle que les femmes pouvaient jouer dans la société et dans l’histoire. Sa vie reste un phare pour toutes les générations de chercheurs, et au-delà, pour tous ceux qui croient en la puissance de la connaissance et de l’émancipation.

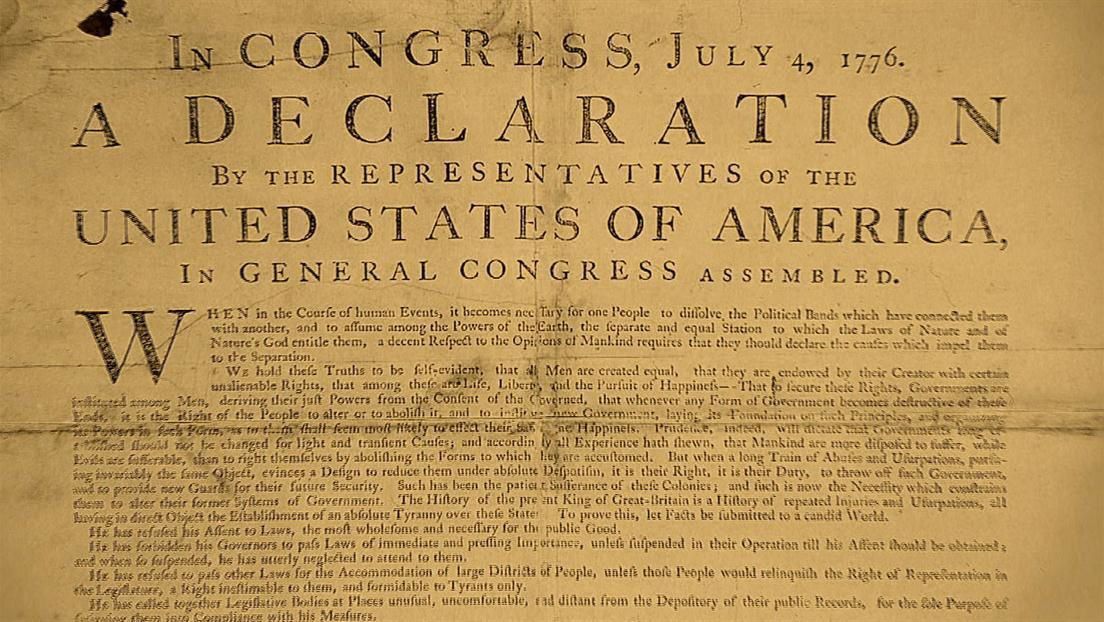

Moment fondateur de l'histoire américaine, le 4 juillet 1776 symbolise bien plus qu'une rupture politique avec la Grande-Bretagne. Il marque la naissance d'une nouvelle nation fondée sur des idéaux de liberté, d'égalité et d'autodétermination. Retour sur cet événement crucial qui a redéfini l'équilibre des puissances mondiales.

Contexte politique et tensions coloniales

À la veille de la Révolution américaine, les treize colonies britanniques d'Amérique du Nord sont soumises à une fiscalité jugée injuste par leurs habitants. Le slogan « No taxation without representation » illustre bien la frustration grandissante des colons, qui refusent de financer la couronne britannique sans avoir de représentants au Parlement de Londres.

Depuis la fin de la guerre de Sept Ans (1756-1763), l’Empire britannique impose une série de taxes : Stamp Act (1765), Townshend Acts (1767), Tea Act (1773). Ces mesures provoquent colère et soulèvements, notamment le fameux Boston Tea Party de 1773, où des colons déguisés en Amérindiens jettent des cargaisons de thé dans le port de Boston.

Le chemin vers la rupture

En 1775, les tensions dégénèrent en conflit armé : la guerre d’indépendance commence avec les batailles de Lexington et Concord. Sous la direction de George Washington, l'armée continentale affronte les troupes britanniques. Parallèlement, les débats s’intensifient au sein du Second Congrès continental réuni à Philadelphie.

C’est dans ce contexte que l’idée d’une indépendance totale prend forme. Le 7 juin 1776, Richard Henry Lee propose une résolution affirmant que les colonies « sont, et doivent de droit être, des États libres et indépendants ». Le Congrès confie alors à un comité, dirigé par Thomas Jefferson, la rédaction d’un document officiel.

La rédaction de la Déclaration

Le texte est rédigé principalement par Thomas Jefferson, avec l’aide de John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman et Robert R. Livingston. Jefferson s’inspire des Lumières et notamment de John Locke, affirmant le droit des peuples à renverser un gouvernement tyrannique.

Adoptée officiellement le 4 juillet 1776, la Déclaration d'indépendance proclame que les colonies ne reconnaissent plus l'autorité britannique. Elle affirme que « tous les hommes sont créés égaux » et dotés de droits inaliénables tels que « la Vie, la Liberté et la recherche du Bonheur ».

Réactions en chaîne et portée internationale

La Déclaration ne met pas immédiatement fin au conflit : la guerre se poursuit jusqu’en 1783, avec le traité de Paris qui reconnaît officiellement l’indépendance des États-Unis.

À l’étranger, la Déclaration d’indépendance inspire de nombreux mouvements. En France, elle galvanise les philosophes et futurs révolutionnaires. La Fayette, figure emblématique, participera activement aux combats américains avant de jouer un rôle central dans la Révolution française.

Les idées de liberté et d’égalité, bien qu’imparfaitement appliquées à l’époque (notamment en ce qui concerne l’esclavage ou le droit des femmes), deviendront des références universelles. Victor Hugo dira plus tard : « L'indépendance américaine a été la première grande secousse de l'ancien monde. »

4 juillet : fête nationale et mémoire collective

Dès 1777, les festivités du 4 juillet commencent à s’organiser dans les colonies. Feux d’artifice, discours, parades et concerts célèbrent cette date. Aujourd’hui encore, l’Independence Day reste la fête nationale des États-Unis, un symbole fort de patriotisme et de liberté.

Chaque année, des millions d’Américains rendent hommage aux Pères fondateurs comme George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, en décorant leurs maisons de drapeaux et en participant aux célébrations locales.

L’esprit du 4 juillet est également immortalisé dans la culture populaire : des discours célèbres comme celui de Martin Luther King ou des films hollywoodiens y font référence, perpétuant ainsi la mémoire d’un acte fondateur.

Héritage durable et critiques modernes

Si la Déclaration d’indépendance représente un tournant majeur dans l’histoire mondiale, elle n’est pas exempte de critiques. Des historiens pointent ses contradictions : alors que le texte proclame l’égalité des hommes, l’esclavage est encore légal et pratiqué dans plusieurs États.

Des voix comme celle de Frederick Douglass, ancien esclave devenu abolitionniste, rappellent que la liberté proclamée en 1776 ne s’est pas immédiatement étendue à tous les citoyens. Dans un discours célèbre de 1852, il déclare : « Ce 4 juillet est à vous, pas à moi. »

Néanmoins, la Déclaration reste un modèle pour d'autres luttes : elle inspire les mouvements anticolonialistes du XXe siècle, les défenseurs des droits civiques et les partisans de la démocratie dans le monde entier.

L'acte fondateur d’une démocratie moderne

Le 4 juillet 1776 reste une date pivot de l’histoire universelle. En affirmant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, la Déclaration d’indépendance a posé les fondations d’un idéal démocratique qui continue d’inspirer les générations. Entre aspirations nobles et réalités complexes, ce texte demeure l’un des symboles les plus puissants de la quête de liberté.

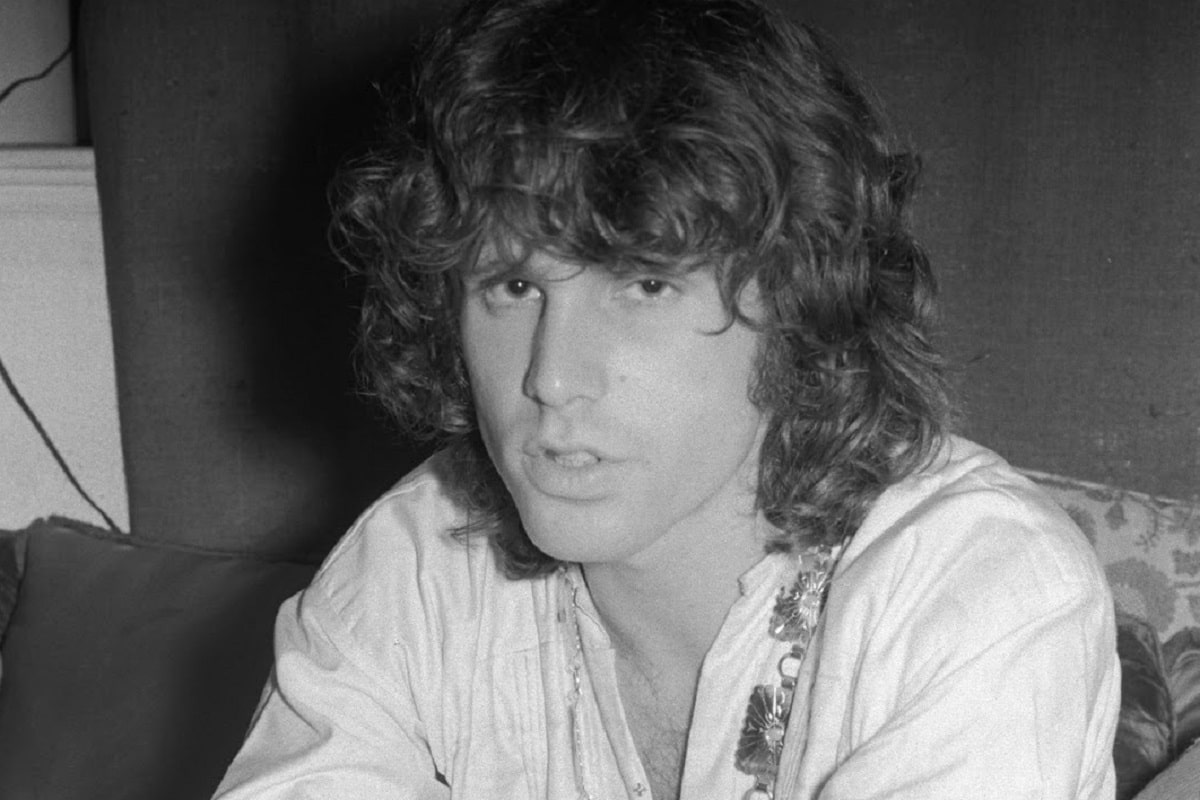

Le 3 juillet 1971, Jim Morrison, chanteur emblématique des Doors et figure mythique du rock psychédélique, est retrouvé mort dans la baignoire de son appartement parisien, à seulement 27 ans. À la croisée du rock, de la poésie et de la rébellion, sa disparition énigmatique le propulse définitivement au rang d’icône. Cinquante ans plus tard, son aura reste intacte, alimentée par les mystères qui entourent ses derniers jours.

Un artiste entre poésie, provocations et transes scéniques

Né en 1943 à Melbourne, en Floride, Jim Morrison est un adolescent surdoué, passionné de littérature, de philosophie et de poésie symboliste. Admirateur de William Blake, Rimbaud et Nietzsche, il développe très tôt une vision du monde à la fois mystique, violente et lucide.

En 1965, à Venice Beach (Californie), il fonde The Doors avec Ray Manzarek, Robbie Krieger et John Densmore. Le nom du groupe est inspiré du livre The Doors of Perception d’Aldous Huxley, lui-même emprunté à William Blake : “If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is: infinite.”

Dès leurs débuts, les Doors séduisent par leur mélange explosif de rock, de blues et de poésie noire, porté par la voix grave et incantatoire de Morrison.

Une ascension fulgurante

Avec des titres comme :

-

Light My Fire

-

Break on Through

-

The End

-

Riders on the Storm

… Jim Morrison devient une figure charismatique du rock psychédélique, adulée et redoutée. Sur scène, il entre en transe, improvise, provoque. Il est surnommé “The Lizard King”, un avatar scénique énigmatique qui cultive le mystère et la sensualité.

Mais derrière le mythe, l’homme se perd. Il sombre dans l’alcool, la drogue et la dépression. Condamné en 1970 pour exhibitionnisme après un concert chaotique à Miami, il s’éloigne peu à peu de la scène.

L’exil parisien, une retraite poétique

En mars 1971, Jim Morrison quitte les États-Unis avec sa compagne Pamela Courson. Ils s’installent dans un appartement du Marais, au 17 rue Beautreillis, à Paris. Il se veut poète, écrit beaucoup, visite les cafés, marche dans les cimetières, notamment celui du Père-Lachaise. Il écoute des disques de jazz, prend du poids, semble fatigué, mais apaisé.

Certains amis le décrivent "désireux de tourner la page", d’autres le disent "déprimé, désenchanté". Il parle d’écrire un recueil de poésie, An American Prayer, qui paraîtra après sa mort.

3 juillet 1971 : une mort sans autopsie

Le matin du 3 juillet 1971, Pamela Courson découvre Jim Morrison inerte dans la baignoire, le nez ensanglanté. Elle appelle un médecin, mais il est trop tard. Le certificat de décès indique une “insuffisance cardiaque”, sans autopsie — ce que la loi française n’exigeait pas si aucun élément suspect n'était constaté.

Cette absence d’autopsie ouvre la voie à toutes les spéculations : overdose d’héroïne ? Crise cardiaque due à une consommation excessive d’alcool ? Mort accidentelle dans un club et corps déplacé ? Même la version d’une mise en scène pour simuler sa mort circule encore parmi les fans les plus conspirationnistes.

Une mort dans la lignée du "Club des 27"

Comme Brian Jones (mort exactement deux ans plus tôt, le 3 juillet 1969), Jimi Hendrix et Janis Joplin, Jim Morrison meurt à 27 ans. Ce chiffre devient une malédiction générationnelle : jeunes, brillants, maudits — fauchés au sommet de leur gloire.

Une sépulture devenue lieu de culte

Jim Morrison est inhumé au cimetière du Père-Lachaise, à Paris, dans une tombe modeste. Au fil des années, elle devient un lieu de pèlerinage mondial, recouvert de graffitis, de bouteilles, de poèmes et de fleurs.

Malgré les protestations de certains responsables du cimetière, elle reste l’une des plus visitées avec celles d’Édith Piaf, Chopin et Oscar Wilde. En 1991, une stèle en grec ancien y est apposée : ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΑ ΕΑΥΤΟΥ, souvent traduit par « Fidèle à son propre démon ».

Un héritage toujours vivant

Plus qu’un chanteur, Jim Morrison fut un poète maudit, visionnaire et provocateur. Son œuvre dépasse la musique : il a publié des recueils de poésie, et ses textes sont étudiés dans les universités. En 1991, Oliver Stone lui rend hommage dans le film The Doors, avec Val Kilmer dans le rôle principal.

Des générations d'artistes — Patti Smith, Iggy Pop, Nick Cave, Marilyn Manson — revendiquent son héritage artistique, spirituel et scénique.

Citations marquantes

« Expose yourself to your deepest fear; after that, fear has no power. »

« Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as raven’s claws. »

« This is the end, beautiful friend… »

Jim Morrison : mythe, poésie et autodestruction

La mort de Jim Morrison, le 3 juillet 1971, n’est pas seulement celle d’un chanteur. C’est la chute d’un esprit en quête d’absolu, tiraillé entre lumière et obscurité. Il avait prévenu : « Je veux vivre intensément, peut-être mourir jeune. »

Il a tenu parole. Il est devenu éternel.

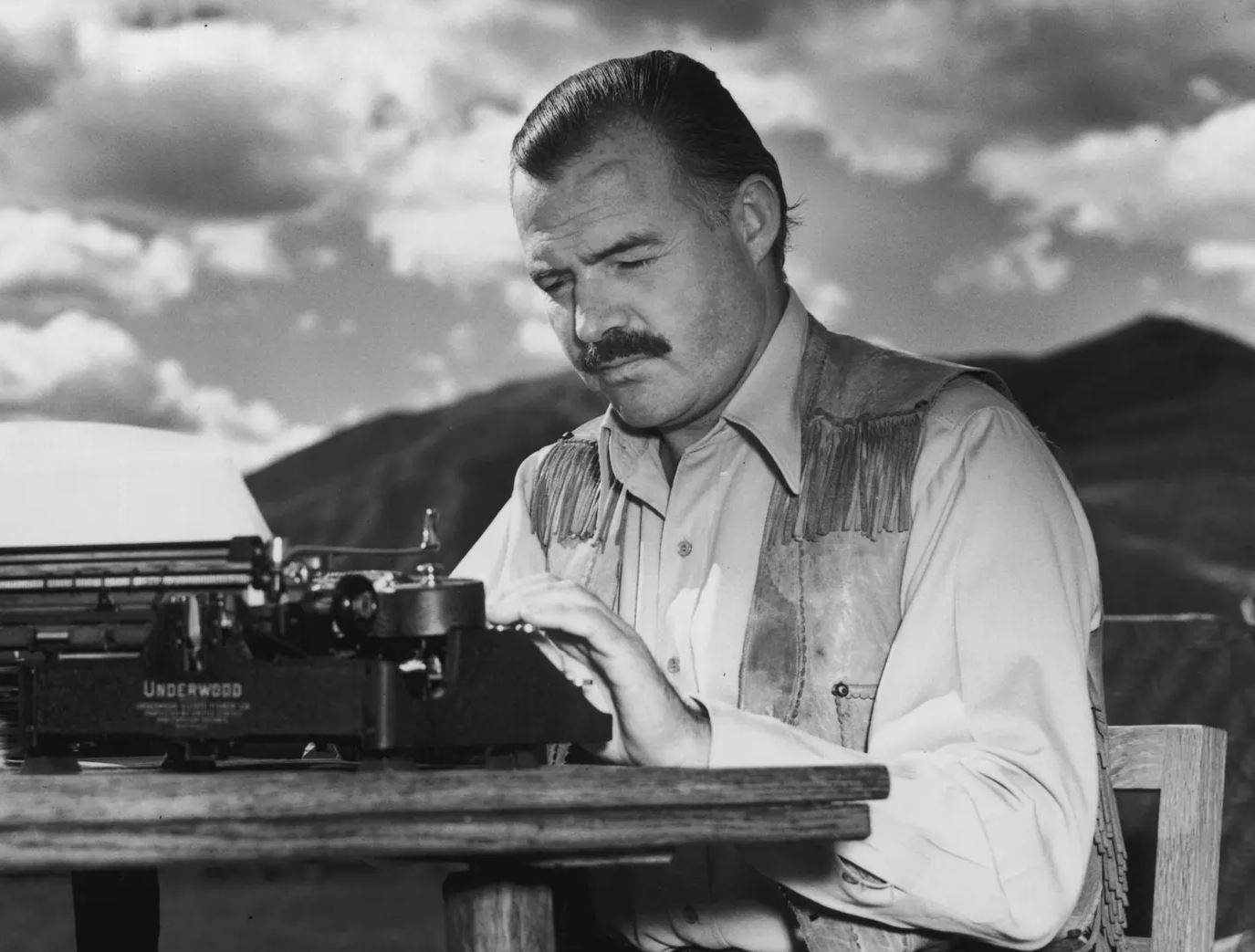

Le 2 juillet 1961, Ernest Hemingway, prix Nobel de littérature et figure mythique des lettres américaines, se donne la mort à Ketchum, dans l’Idaho. À 61 ans, celui que l’on surnommait "Papa" laisse derrière lui une œuvre majeure, faite de guerre, d’amour, d’alcool et de solitude. Ce suicide brutal clôt la trajectoire d’un homme aussi admiré qu’angoissé, reflet d’un XXe siècle tiraillé entre modernité et désillusion.

Une vie d’aventurier, de journaliste et d’écrivain

Né en 1899 à Oak Park dans l’Illinois, Ernest Hemingway incarne l’écrivain engagé dans le réel. Très jeune, il travaille comme journaliste, puis s’engage comme ambulancier pendant la Première Guerre mondiale. Blessé au front italien, il en tirera le matériau de son roman L’Adieu aux armes (1929), qui révèle son style épuré et direct.

Dans les années 1920, il s’installe à Paris et rejoint la "génération perdue" d’auteurs américains expatriés, tels que F. Scott Fitzgerald et Gertrude Stein. Son premier grand succès, Le Soleil se lève aussi (1926), témoigne de cette errance morale et spirituelle d’une jeunesse brisée par la guerre.

Un style littéraire révolutionnaire

Hemingway invente un style que l’on qualifiera de "télégraphique" : phrases courtes, descriptions précises, économie de mots. Il développe ce qu’il nomme la "théorie de l’iceberg" : l’essentiel du message est sous-entendu, invisible sous la surface du texte.

Cette sobriété formelle, héritée de son métier de journaliste, fait école. Elle influence des générations d’écrivains, de Raymond Carver à Cormac McCarthy. Pour Hemingway, « tout bon écrivain est un menteur habile ».

Le romancier de la guerre et du courage

Les thèmes de la guerre, de la mort et du courage dominent son œuvre. Dans Pour qui sonne le glas (1940), il évoque son engagement auprès des Républicains pendant la guerre d’Espagne. Dans Les Neiges du Kilimandjaro ou Le Vieil Homme et la Mer (1952), il explore la solitude et la dignité face à l’échec ou à la mort.

Ce dernier ouvrage lui vaut le prix Pulitzer en 1953, puis le prix Nobel de littérature en 1954, saluant « sa maîtrise de l’art du récit et l’influence qu’il exerce sur le style contemporain ».

Une célébrité mondiale… et pesante

Hemingway devient un mythe vivant. Baroudeur, chasseur de gros gibier en Afrique, pêcheur de marlins à Cuba, il cultive une image virile, presque cinématographique. Cette posture, pourtant, masque de profondes blessures psychiques.

L’écrivain multiplie les mariages (quatre au total), fréquente les bars de La Havane, traverse la guerre civile espagnole, la libération de Paris, la Seconde Guerre mondiale. Ce rythme effréné alimente autant sa légende que son épuisement.

L’effondrement intérieur

À partir des années 1950, Hemingway entre dans une phase de dépression sévère, aggravée par l’alcoolisme et des troubles bipolaires non diagnostiqués. Il subit plusieurs électrochocs à la Mayo Clinic, perdant peu à peu sa mémoire, sa créativité et sa lucidité.

Ses proches notent son obsession de la persécution, sa peur d’être surveillé par le FBI (peur qui se révélera fondée après sa mort, selon des documents déclassifiés). L’écrivain s’isole dans sa maison de Ketchum, dans l’Idaho, souffrant de paranoïa et de désespoir.

Le suicide du 2 juillet 1961

Le matin du 2 juillet, Hemingway se lève tôt, prend son fusil préféré, un double canon Boss, et se tire une balle dans la tête dans le vestibule de sa maison. Sa femme, Mary Welsh, tente d’abord de faire croire à un accident de nettoyage d’arme. Mais très vite, la vérité s’impose.

Le suicide d’Hemingway choque le monde littéraire. Il met fin à la vie d’un écrivain qui avait tant décrit la mort, les limites humaines et l’honneur dans l’adversité.

Un héritage immense et complexe

Hemingway laisse derrière lui une œuvre dense, traduite dans toutes les langues, étudiée dans les écoles et les universités du monde entier. Son influence dépasse la littérature : il a inspiré le cinéma, la peinture, la musique.

Pour de nombreux auteurs, il incarne le modèle de l’écrivain absolu, engagé dans son époque, dans son corps, dans ses contradictions.

Citations emblématiques

« Le monde brise tout le monde, et ensuite, beaucoup sont forts aux endroits brisés. »

« Écrire, c’est facile. Il suffit de s’asseoir devant une machine à écrire et de saigner. »

Papa Hemingway, une figure tragique du XXe siècle

Ernest Hemingway meurt comme il a vécu : dans l’excès, la confrontation avec la mort, la solitude intérieure. Son suicide du 2 juillet 1961 ne fait que souligner la violence d’un monde qu’il n’a jamais cessé de décrire avec une lucidité glaçante.

Il reste aujourd’hui une figure centrale de la littérature mondiale, une icône américaine tourmentée, et un miroir de la fragilité humaine face à l’absolu.

Le 2 juillet 1900 marque une étape symbolique dans l'histoire du sport mondial : l'ouverture à Paris des Deuxièmes Jeux Olympiques modernes, en marge de l’Exposition universelle. Organisés dans un contexte de foire internationale, ces Jeux vont mêler innovation sportive, expérimentations sociales et débuts féminins… mais aussi désordre mémorable et reconnaissance tardive.

Des Jeux Olympiques au cœur de l’Exposition universelle de 1900

Contrairement aux Jeux d’Athènes de 1896, ces deuxièmes Jeux n'ont pas de cérémonie d'ouverture officielle. Ils s’inscrivent dans le vaste programme des festivités de l’Exposition universelle de Paris, et sont organisés par l’Union des sociétés françaises de sports athlétiques (USFSA) avec peu de coordination avec le Comité International Olympique (CIO) de Pierre de Coubertin.

Le 2 juillet 1900, une première compétition « olympique » officiellement reconnue se tient : l’escrime, un sport emblématique du prestige français, marque le coup d'envoi d’une série d’épreuves qui s’étendront jusqu’en… octobre 1900, soit plus de 5 mois de compétitions dispersées.

Une organisation floue aux limites de l’improvisation

Les Jeux de 1900 souffrent d’une absence de structure. Il n’y a pas de village olympique, pas de distinction claire entre compétitions olympiques et démonstrations sportives de l’Exposition. De nombreux athlètes ignorent même qu’ils participent aux Jeux Olympiques.

Cette confusion est aggravée par le refus des organisateurs français d’utiliser le mot « olympique », jugé trop pompeux ou trop anglicisé. Ce flou durera jusqu'à la relecture historique du CIO, qui reconnaîtra rétroactivement 95 épreuves comme olympiques.

Des anecdotes révélatrices

-

Les médailles remises ne sont pas toutes des médailles olympiques. Certains athlètes reçoivent des parapluies, couverts en argent ou coupes en guise de récompense.

-

Aucune cérémonie de clôture ni classement officiel n’est établi. C’est donc un événement fragmenté, sans vision globale.

Premiers Jeux olympiques avec des femmes

L’un des faits les plus marquants reste la première participation féminine à des Jeux Olympiques. Pierre de Coubertin y était farouchement opposé, estimant que « les femmes doivent couronner les vainqueurs, non concourir ». Pourtant, des femmes participent dans plusieurs disciplines :

-

Tennis : La Britannique Charlotte Cooper devient la première championne olympique.

-

Golf : La compétition féminine est remportée par Margaret Abbott, qui ne saura jamais qu’elle avait été championne olympique.

Ces exploits restent longtemps oubliés, mais constituent un tournant majeur pour le sport féminin.

Une participation internationale croissante

Plus de 1 200 athlètes issus de 24 nations participent aux Jeux de Paris. C’est un chiffre bien supérieur à celui d’Athènes 1896 (241 athlètes de 14 pays). Pourtant, beaucoup de ces compétiteurs ne savent pas qu’ils représentent leur pays : l’esprit d’équipe nationale n’est pas encore structuré.

Des disciplines originales

Les Jeux de Paris 1900 innovent avec des sports peu conventionnels, souvent disparus ensuite des programmes olympiques :

-

Tir au canon, escalade de corde, natation avec obstacles, polo, cricket, saut en longueur à cheval…

-

Des épreuves aujourd’hui classiques comme le rugby, le football ou le tir à l’arc apparaissent pour la première fois.

Le paradoxe de Paris 1900 : entre vision universelle et chaos pratique

Pierre de Coubertin rêvait de jeux pacifiques, internationaux, éducatifs. Paris 1900 semblait l’endroit idéal, avec l’Exposition universelle comme vitrine du progrès. Pourtant, la réalité montre une collision entre l’idéal olympique et les contraintes logistiques et politiques de l’époque.

La France voulait montrer sa suprématie culturelle et scientifique, mais n’a pas su accorder l’importance voulue au sport en tant qu’expression universelle. Ce manque de reconnaissance immédiate contraste fortement avec l’héritage que ces Jeux finiront par laisser.

Un héritage reconnu tardivement

Ce n’est qu’à partir des années 1920 que le CIO commencera à réhabiliter les Jeux de 1900, en officialisant les résultats et en intégrant leurs données dans l’historiographie olympique.

Des figures marquantes comme Alvin Kraenzlein (États-Unis), quadruple médaillé en athlétisme, ou Charlotte Cooper, pionnière du sport féminin, seront reconnues à leur juste valeur.

Une édition oubliée mais fondatrice

Les Jeux de Paris 1900, malgré leur apparence désordonnée, posent les bases de nombreux principes de l’olympisme moderne :

-

Universalité : 24 nations représentées, première fois sur les cinq continents.

-

Participation féminine : un tabou brisé.

-

Diversité sportive : introduction de nombreux sports, même éphémères.

Ils montrent aussi les écueils à éviter : manque de gouvernance, confusion des objectifs, absence de symboles communs.

Le 2 juillet 1816, la frégate française La Méduse s’échoue sur un banc de sable au large des côtes de la Mauritanie. Ce qui aurait pu être un simple accident maritime tourne au drame absolu, révélant incompétence, lâcheté et cruauté. Le scandale qui en découle ébranle la monarchie de la Restauration et inspire l’un des tableaux les plus célèbres de l’histoire de l’art.

La Méduse : symbole d’une monarchie restaurée mais défaillante

La frégate La Méduse appartenait à la Marine royale française. En juin 1816, elle quitte Rochefort en direction du Sénégal, colonie que la France récupère après le Congrès de Vienne. À son bord, plus de 400 personnes, dont le nouveau gouverneur Julien Schmaltz, des militaires, des scientifiques et des colons.

La frégate est placée sous le commandement de Hugues Duroy de Chaumareys, un aristocrate royaliste choisi plus pour sa fidélité au roi Louis XVIII que pour ses compétences maritimes. Cela illustre la politique de la Restauration, qui favorise les nobles émigrés au détriment de l’expérience, avec des conséquences tragiques.

Le naufrage sur le banc d’Arguin

Le 2 juillet 1816, alors qu’elle s’approche des côtes africaines, La Méduse s’échoue sur le banc d’Arguin, au large de la Mauritanie. Le capitaine, ayant ignoré les conseils de ses officiers plus compétents, provoque cette catastrophe par une navigation imprudente.

Face à l’urgence, les passagers sont évacués. Mais les canots de sauvetage ne suffisent pas. Une partie des naufragés — 147 hommes et une femme — est entassée sur un radeau de fortune de 20 mètres de long, à peine gouvernable, abandonné à la mer.

Douze jours d’enfer sur le radeau

Le calvaire des rescapés du radeau dure douze jours. Manquant d’eau, de nourriture et sans espoir de secours, les survivants sombrent dans la folie. Certains se jettent à la mer, d’autres se battent ou s’entretuent. Des cas de cannibalisme sont attestés.

Seuls 15 hommes survivent, recueillis par le navire Argus. Leur témoignage bouleverse l’opinion publique et révèle la gestion catastrophique du naufrage par les autorités françaises.

Un scandale politique et moral

La presse s’empare de l’affaire. Le capitaine de Chaumareys est jugé en conseil de guerre et condamné à trois ans de prison. Mais le véritable coupable, pour l’opinion éclairée, reste la monarchie elle-même, accusée d’avoir privilégié les intérêts de caste à la compétence.

L’événement devient un symbole des abus de la Restauration. Il incarne l’échec du retour à l’ordre ancien, de l’aristocratie incapable de diriger une France qui aspire à modernité et justice.

Le radeau de la Méduse : quand l’art transcende le réel

En 1819, le jeune peintre Théodore Géricault présente Le Radeau de La Méduse au Salon de Paris. Le tableau, immense (près de 5 mètres de long), fait scandale et sensation à la fois. Il représente les survivants à l’instant où ils aperçoivent le navire venu les sauver.

Une œuvre militante

Géricault mène une enquête approfondie : il interroge les survivants, consulte les rapports médicaux, étudie les cadavres à la morgue. Il veut peindre non pas un mythe, mais une vérité brute, politique et sociale. Son œuvre est un acte d’accusation contre les puissants, un hommage à la souffrance humaine et à la résilience.

Le tableau, aujourd’hui exposé au musée du Louvre, est considéré comme un chef-d'œuvre du romantisme et un tournant dans l’histoire de la peinture engagée.

Répercussions à long terme

Le drame de La Méduse dépasse le simple fait divers maritime :

-

Il révèle la fragilité des institutions monarchiques post-napoléoniennes.

-

Il souligne le besoin de réforme dans la Marine française, qui sera réorganisée dans les décennies suivantes.

-

Il inspire de nombreuses œuvres littéraires et artistiques, dont La Tentation de Saint Antoine de Flaubert et des écrits de Victor Hugo.

Témoignages glaçants

Deux survivants, Corréard et Savigny, publient un récit officiel du naufrage dès 1817. Leur témoignage, d’une précision clinique, choque par sa description de la déchéance humaine. Il est lu dans toute l’Europe et renforce la dimension tragique et symbolique de l’événement.

Un naufrage devenu miroir de la société

L’échouage de La Méduse le 2 juillet 1816 reste l’une des plus grandes tragédies maritimes françaises. Par sa violence, ses implications politiques et son retentissement artistique, il devient bien plus qu’un accident : un révélateur des tensions d’un siècle en transition, entre monarchie et modernité, entre devoir d’humanité et logique de pouvoir.

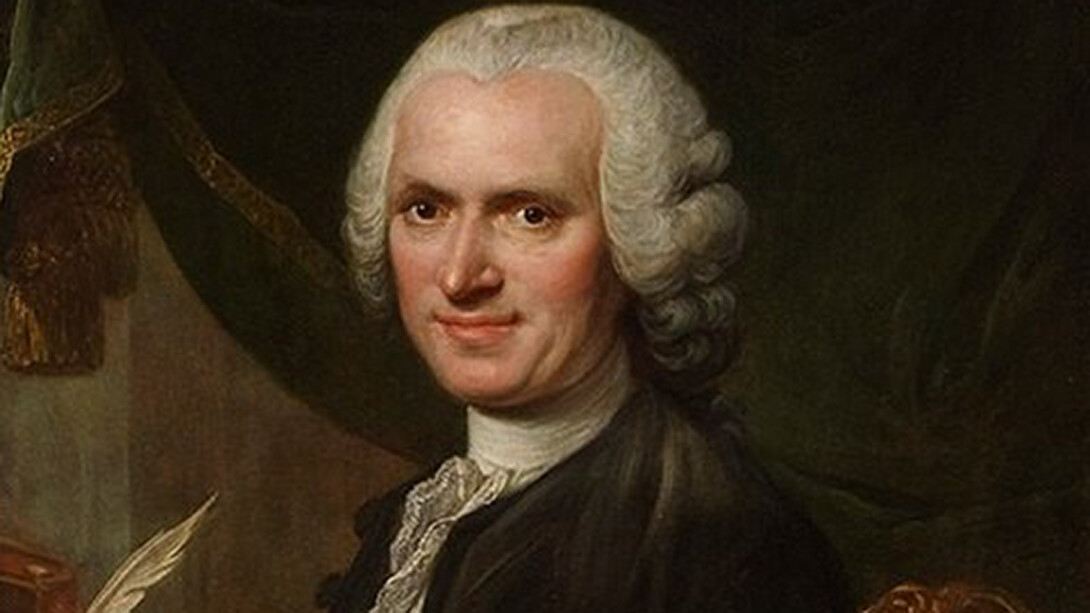

Le 2 juillet 1778 marque la disparition de Jean-Jacques Rousseau, philosophe majeur du Siècle des Lumières. Il meurt à Ermenonville, chez le marquis de Girardin, mettant fin à une vie marquée par l’exil, la controverse et une pensée révolutionnaire qui influencera profondément la Révolution française, la pédagogie moderne et la philosophie politique.

Jean-Jacques Rousseau : un philosophe aux multiples visages

Jean-Jacques Rousseau n’est pas seulement un philosophe. Il est aussi écrivain, musicien, botaniste amateur et théoricien politique. Né en 1712 à Genève, ville alors indépendante et républicaine, il grandit dans un environnement où la liberté et la culture occupent une place essentielle.

Très tôt, Rousseau se passionne pour les idées. Son œuvre se construit en opposition aux excès de la civilisation, qu’il juge corruptrice. Son célèbre aphorisme « L’homme est né libre, et partout il est dans les fers » résume son combat contre les inégalités sociales et politiques.

Une pensée subversive pour son temps

Rousseau rompt avec les dogmes classiques des Lumières. Alors que Voltaire ou Diderot glorifient la raison et le progrès, lui prône un retour à la nature et à la vertu intérieure. Dans Le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, il accuse la propriété privée d’être la racine de l’injustice.

Ses écrits dérangent. En 1762, Émile, ou De l’éducation est condamné en France, et Du contrat social interdit à Genève. Recherché, Rousseau fuit, se cache, passe en Suisse, puis en Angleterre, où il est hébergé par David Hume, avant de revenir en France sous une fausse identité.

Le paradoxe de la solitude

Les dernières années de Rousseau sont marquées par l’isolement. Persuadé d’être persécuté, il se replie sur lui-même, tenant un discours quasi mystique. Dans Les Rêveries du promeneur solitaire, il se livre à une introspection profonde, peignant les paysages comme autant de refuges pour une âme meurtrie.

Il écrit : « Je suis seul sur la terre, n’ayant plus de frère, de prochain, d’ami, de société que moi-même. » Cette solitude, loin de l’abattre, nourrit une œuvre parmi les plus sensibles du XVIIIe siècle.

Ermenonville : un ultime refuge bucolique

C’est au domaine d’Ermenonville, propriété du marquis René-Louis de Girardin, admirateur de son œuvre, que Rousseau trouve enfin un havre de paix. Le lieu, inspiré des jardins anglais, reflète parfaitement ses idéaux de simplicité et d’harmonie avec la nature.

Le 2 juillet 1778, après une promenade matinale, Rousseau meurt subitement d’un accident vasculaire cérébral, selon les sources les plus crédibles. Il est enterré sur l’île des Peupliers, au cœur du parc d’Ermenonville, dans une tombe modeste qui deviendra lieu de pèlerinage révolutionnaire.

Un héritage révolutionnaire

Moins de dix ans après sa mort, les idées de Rousseau deviennent le ferment intellectuel de la Révolution française. Robespierre le cite abondamment, et Le Contrat social devient presque une bible politique. La devise « Liberté, Égalité, Fraternité » puise directement dans ses écrits.

En 1794, sa dépouille est transférée au Panthéon à Paris, aux côtés de Voltaire. La République rend hommage à celui qui a su penser une société plus juste, centrée sur l’homme et la liberté.

Anecdotes et citations marquantes

-

Sur l’éducation : Rousseau révolutionne la pédagogie en affirmant que l’enfant doit apprendre par l’expérience et non par la contrainte. Il influence Pestalozzi, Montessori et l’Éducation nouvelle.

-

Sur la politique : Sa conception de la souveraineté populaire inspirera les rédacteurs de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en 1789.

-

Sa tombe à Ermenonville porte l’inscription : Ici repose l’homme de la nature et de la vérité.

Rousseau, éternel éveilleur de conscience

La mort de Jean-Jacques Rousseau le 2 juillet 1778 ne marque pas la fin de sa pensée. Au contraire, son œuvre ne cesse de résonner dans les débats modernes sur l’éducation, la démocratie, la nature et la société. En quête de liberté intérieure, il a ouvert la voie à une humanité plus sensible, plus juste, et plus proche d’elle-même.

Le 1er juillet 1903, dans une effervescence discrète mais historique, s’élance depuis Montgeron, en banlieue parisienne, la première édition du Tour de France. Ce qui n’était alors qu’un pari journalistique deviendra l’un des événements sportifs les plus suivis de la planète. À travers routes poussiéreuses et étapes dantesques, le Tour a façonné l’histoire du cyclisme, de la France et du sport en général.

Aux origines d’un mythe sportif : pourquoi créer le Tour de France ?

Une rivalité de presse et un pari audacieux

L’idée du Tour de France naît d’une concurrence féroce entre deux quotidiens sportifs : Le Vélo et L’Auto. Pour relancer les ventes de L’Auto, Henri Desgrange, directeur du journal, soutient une idée lancée par son collaborateur Géo Lefèvre : organiser une course cycliste traversant toute la France.

Ce projet novateur ambitionne à la fois de tester les limites physiques des coureurs et de captiver l’imaginaire populaire.

« Une épreuve terrible pour des hommes terriblement endurcis » — Henri Desgrange

Un parcours titanesque

Le parcours du premier Tour de France compte six étapes, de 400 à 500 km chacune, pour un total de 2 428 kilomètres. Le départ est donné le 1er juillet 1903 depuis Montgeron, près de Paris. Les villes étapes sont Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes, avant un retour à Paris.

Les conditions sont extrêmes : routes non goudronnées, vélos sans vitesses, étapes de nuit. Les coureurs doivent se débrouiller seuls, sans assistance.

Une première édition entre héroïsme et endurance

60 coureurs au départ, une vingtaine à l’arrivée

Ils sont 60 à s’élancer lors de cette première édition, venus de toute la France mais aussi de Belgique, d’Italie ou de Suisse. Parmi eux : des forgerons, des ouvriers, quelques coureurs professionnels… et un certain Maurice Garin, ancien ramoneur italo-français.

Les abandons sont nombreux, les blessures fréquentes. Certains trichent, d'autres se perdent, mais tous participent à écrire la légende.

Maurice Garin, premier vainqueur de l’Histoire

Le 19 juillet 1903, Maurice Garin remporte le premier Tour de France avec une avance écrasante. Il gagne trois des six étapes et termine l’épreuve en 94 heures et 33 minutes. Son endurance, sa régularité et sa stratégie en font un héros national.

Garin devient instantanément une figure populaire. Il dira :

« C’était plus qu’une course. C’était une lutte contre soi-même, contre le sommeil, la douleur et la route. »

L’impact immédiat et les évolutions rapides

Succès populaire et boost médiatique

Le Tour remplit son objectif : les ventes de L’Auto explosent. Le public est fasciné par ces héros modernes affrontant les montagnes et les éléments. Dès l’année suivante, le Tour devient un rendez-vous attendu.

En 1904, la deuxième édition est marquée par des scandales de tricherie et de violence, mais cela ne fait que renforcer la notoriété de l’épreuve. Le Tour devient un phénomène culturel et social.

Une course qui épouse la géographie et l’histoire

Le Tour de France devient un révélateur du territoire : les paysages, les villages, les cols. Il traverse la guerre (pause pendant les deux guerres mondiales), s’adapte à la modernité, et devient un marqueur de l’été français.

Il servira aussi à promouvoir les routes, à faire connaître les régions rurales, et à créer une narration nationale autour de l’effort et de la persévérance.

Anecdotes historiques et évolutions marquantes

Le Tour et la Première Guerre mondiale

Plusieurs vainqueurs du Tour de France périssent durant la Première Guerre mondiale, dont François Faber et Octave Lapize. Le cyclisme paie un lourd tribut, et le Tour devient aussi un hommage à ces sportifs disparus.

Les innovations au fil du temps

Du vélo à pignon fixe aux équipements modernes, des routes caillouteuses à l’asphalte lisse, le Tour n’a cessé d’évoluer. L’apparition du maillot jaune en 1919, des étapes en montagne, du contre-la-montre, des équipes sponsorisées… autant de nouveautés qui enrichissent son histoire.

Le Tour est aujourd’hui diffusé dans plus de 190 pays, suivi par des millions de téléspectateurs et considéré comme la plus grande course cycliste du monde.

Plus qu’une course : un symbole national et mondial

Le Tour de France n’est pas qu’un événement sportif. C’est un miroir de la société française, de ses mutations, de son goût pour l’exploit et l’effort collectif. Il a traversé les époques, les crises, les évolutions technologiques. Il a vu naître des légendes comme Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain ou encore Tadej Pogačar.

« Le Tour de France, c’est la France en fête, qui pédale et qui rêve en même temps » – Antoine Blondin, écrivain et chroniqueur du Tour

Une aventure née en 1903 qui roule encore pour la légende

Du 1er juillet 1903 à nos jours, le Tour de France n’a cessé de fasciner, d’émerveiller, de rassembler. Ce premier coup de pédale est devenu un mythe. Ce pari journalistique s’est transformé en institution mondiale. À chaque édition, l’esprit des pionniers de 1903 plane encore au-dessus des routes, des cols et des Champs-Élysées.

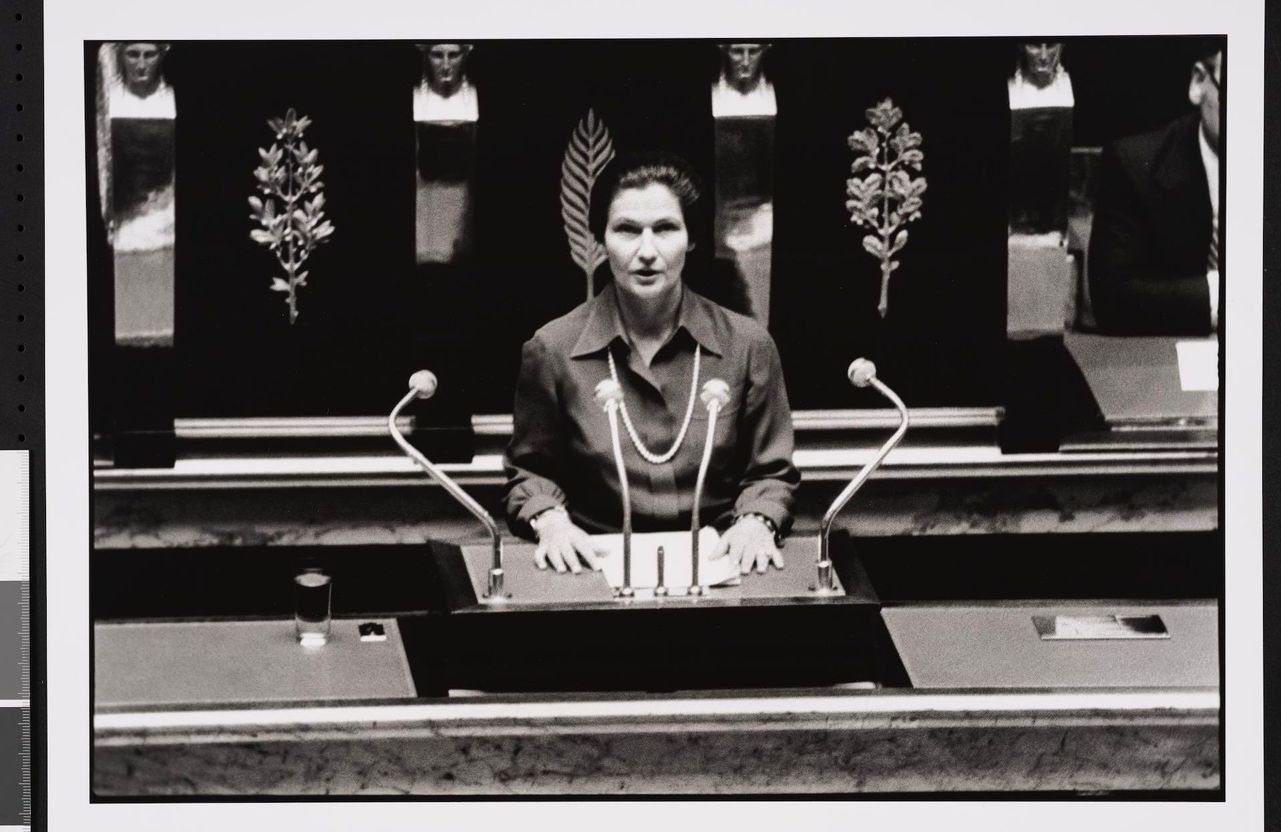

Le 30 juin 2017, la France perd l’une de ses figures les plus admirées : Simone Veil. Survivante de la Shoah, magistrate, ministre et première présidente du Parlement européen, elle laisse derrière elle un héritage immense. Son combat pour les droits des femmes et la mémoire de la déportation a marqué l’histoire du XXe siècle. Retour sur une vie d’engagements et de combats exemplaires.

Une jeunesse marquée par la guerre et la déportation

De Nice à Auschwitz : l’épreuve de la Shoah

Née Simone Jacob le 13 juillet 1927 à Nice dans une famille juive laïque, elle voit son destin basculer en 1944, à l’âge de 16 ans. Arrêtée avec sa famille par la Gestapo, elle est déportée à Auschwitz-Birkenau. Elle y perd son père, sa mère et son frère. Cette expérience traumatisante forgera en elle une force intérieure exceptionnelle. Elle survivra à l’enfer nazi, ce qui marquera à jamais sa vision de l’humanité, de la justice et du devoir de mémoire.

« J’ai souvent pensé que ce que j’avais vécu me donnait une responsabilité particulière. » – Simone Veil

Reconstruction et études de droit

Après la guerre, Simone Veil poursuit des études de droit et de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po). Elle devient magistrate et s’oriente rapidement vers l’administration pénitentiaire, avec une volonté constante de réformer les institutions.

Le combat pour les droits des femmes : la loi Veil

Ministre de la Santé sous Valéry Giscard d’Estaing

En 1974, Simone Veil devient ministre de la Santé dans le gouvernement de Jacques Chirac, sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing. À une époque où l’avortement est encore illégal, elle s’attaque à un tabou majeur de la société française.

Le débat houleux sur l’IVG

Le 26 novembre 1974, elle présente à l’Assemblée nationale la loi dépénalisant l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Le débat est houleux. Elle subit des attaques virulentes, souvent antisémites et sexistes, mais reste ferme et digne.

« Je le dis avec toute ma conviction : l’avortement doit rester l’exception, l’ultime recours pour des situations sans issue. » – Simone Veil

La loi est adoptée en janvier 1975, devenant une étape fondatrice dans l’histoire des droits des femmes en France. Simone Veil incarne alors une nouvelle image de la femme politique : engagée, résolue, humaniste.

Une carrière politique européenne et républicaine

Première présidente du Parlement européen

En 1979, Simone Veil devient la première femme présidente du Parlement européen élu au suffrage universel. Ce rôle lui permet de promouvoir les valeurs de paix, de justice et de mémoire à l’échelle du continent.

Engagements multiples : mémoire, bioéthique, défense des droits

De retour dans la vie politique française, elle continue de siéger au Conseil constitutionnel et s’investit dans des débats majeurs, comme la bioéthique ou la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Elle fut également présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qu'elle contribua à fonder en 2000.

Une reconnaissance nationale et internationale

Académie française et distinctions

En 2010, elle est élue à l’Académie française, devenant l’une des rares femmes à y siéger. Elle y occupe le fauteuil n°13, autrefois réservé à figures prestigieuses comme Racine ou Chateaubriand.

Son parcours est couronné de nombreuses distinctions : Grand-croix de la Légion d’honneur, Médaille d’or du Conseil de l’Europe, Prix Charlemagne, et bien d’autres à travers le monde.

Entrée au Panthéon : un hommage national

Le 1er juillet 2018, un an après sa mort, Simone Veil entre au Panthéon aux côtés de son mari Antoine Veil, un hommage solennel de la Nation à celle qui incarne les valeurs de la République. Emmanuel Macron déclare alors :

« Que son exemple inspire nos jeunes et que son courage guide nos pas. »

Simone Veil : Un modèle d'humanisme et de résilience

Simone Veil demeure l'une des personnalités les plus respectées de l'histoire contemporaine française. Son parcours, de la déportation à l'Académie française, incarne les valeurs de courage, de justice et de liberté. À travers ses engagements, elle a su défendre la dignité humaine et œuvrer pour une société plus égalitaire. Le 30 juin 2017, la France n’a pas seulement perdu une femme politique, mais une conscience morale.

Le 25 juin 1929 disparaissait Georges Courteline, écrivain et dramaturge incontournable du théâtre français. Maître de la satire, il a croqué avec une ironie mordante les absurdités de l’administration, les travers des petits bourgeois et les hypocrisies de son époque. Son œuvre, toujours aussi actuelle, continue de faire rire, grincer des dents et réfléchir.

De Georges Moinaux à Courteline

Né le 25 juin 1858 à Tours, Georges Courteline s’appelle en réalité Georges Victor Marcel Moinaux. Il est le fils de Jules Moinaux, lui-même écrivain et chroniqueur judiciaire. Il choisit rapidement le pseudonyme de Courteline, en référence à une rue parisienne, pour marquer sa différence littéraire et échapper à l’ombre paternelle.

Sa plume, vive et acide, le fait d’abord connaître dans les journaux satiriques de la fin du XIXe siècle, comme Le Chat noir ou Le Journal amusant.

Le théâtre comme arme comique

Courteline se révèle au théâtre à partir des années 1890. Son style repose sur une mécanique comique implacable, une langue populaire et vivante, et un sens aigu du ridicule social. À l’instar de Molière ou Feydeau, il installe ses pièces dans un quotidien exagérément réaliste où l’absurde naît de la banalité même.

Il s’en prend notamment à trois piliers de la société de son temps :

-

L’administration : lourde, rigide, kafkaïenne avant l’heure

-

L’armée : où l’absurdité de la hiérarchie engendre la bêtise

-

Le couple bourgeois : rongé par la mesquinerie, l’ennui et les faux-semblants

Les grandes œuvres de Courteline

Messieurs les ronds-de-cuir (1893)

Sans doute son œuvre la plus célèbre, cette pièce met en scène des fonctionnaires plus préoccupés par la forme de leurs chaises que par leur devoir. Courteline y dénonce la lenteur et l’inefficacité de la bureaucratie française, une critique qui résonne encore de nos jours.

Le succès est tel que l’expression « rond-de-cuir » est passée dans le langage courant pour désigner un bureaucrate zélé et inutile.

Les Boulingrin, Le Commissaire est bon enfant et autres perles

D’autres pièces courtes, comme Les Boulingrin, Le Commissaire est bon enfant, Boubouroche, sont de petits bijoux d’observation sociale. Elles montrent des hommes ordinaires confrontés à l’absurdité de la loi, de la morale ou de la vie conjugale.

À travers des dialogues précis et des situations cocasses, Courteline met en scène l’absurdité humaine dans toute sa banalité.

Exemple de réplique typique de son style :

« Quand on ne sait pas ce que c’est, il vaut mieux ne pas en parler. »

Une écriture simple, mais redoutable

Courteline n’utilise pas de grandes phrases. Il préfère la langue du quotidien, truffée d’argot, de tournures populaires, mais toujours rigoureusement structurée. Ce réalisme de langage rend ses personnages crédibles, parfois grotesques, mais profondément humains.

Un moraliste désabusé, mais jamais cynique

Une critique féroce mais humaine

Ce qui distingue Courteline d'autres satiristes, c’est sa tendresse pour ses personnages. Il ne les ridiculise jamais gratuitement. Ses fonctionnaires sont dépassés, ses petits bourgeois ridicules, mais jamais foncièrement méchants. Il regarde le monde avec ironie, non avec haine.

Il écrit :

« Le plus grand comique, c’est celui qui n’ajoute rien à la réalité. »

Courteline révèle ainsi la comédie du quotidien, sans la forcer.

Son rapport à la société et à la politique

Farouchement anti-militariste, allergique à l’ordre établi, Courteline reste pourtant en retrait des grands combats politiques. Son arme, c’est l’observation. Il préfère souligner l’absurde là où les autres dénoncent frontalement.

Il est décoré de la Légion d’honneur en 1899, mais il la reçoit avec le sourire ironique d’un homme qui a passé sa vie à se moquer du pouvoir.

Une fin discrète, un héritage durable

Mort à Paris en 1929

Georges Courteline s’éteint à Paris le 25 juin 1929, le jour même de son 71e anniversaire. Il laisse derrière lui une œuvre riche, drôle et grinçante. Le monde du théâtre lui rend hommage, bien qu’il soit déjà éclipsé par de nouveaux genres plus avant-gardistes.

Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise, parmi les grands noms de la littérature et des arts.

Une œuvre toujours actuelle

Plus d’un siècle après ses premières pièces, les œuvres de Courteline continuent d’être jouées, étudiées et appréciées. Elles trouvent un écho dans les critiques modernes de l’administration, dans la comédie sociale télévisée ou même dans certains sketchs humoristiques contemporains.

Son regard sur l’absurde, sur la médiocrité humaine, sur les petits pouvoirs, fait de lui un auteur universel.

Courteline, miroir comique de la société française

Georges Courteline n’a jamais cessé de rire du monde, et de nous faire rire avec lui. Derrière ses dialogues savoureux et ses personnages absurdes, il dresse le portrait toujours d’actualité d’une France prise dans ses contradictions, ses lenteurs et ses petitesses. Mort en 1929, il reste l’un des plus fins analystes de notre société, dont les mots claquent encore comme des coups de théâtre sur notre quotidien.

Aventurier, pilote audacieux, homme du ciel avant l’heure : Hubert Latham incarne le souffle de l’innovation du début du XXe siècle. Mort prématurément à 29 ans dans des circonstances mystérieuses, il reste l’un des plus brillants précurseurs de l’aviation mondiale, à la fois témoin et acteur de l'ère héroïque des premiers vols.

Une jeunesse dorée entre Afrique et progrès

Une origine cosmopolite et bourgeoise

Né le 10 janvier 1883 à Paris, Hubert Latham grandit dans une famille aisée. Neveu de Léon Say, homme politique et économiste renommé, il reçoit une éducation raffinée et voyage dès son plus jeune âge. Il passe une partie de sa jeunesse en Afrique, notamment au Gabon et au Congo, où il développe un goût prononcé pour l’aventure et les terres lointaines.

Ce goût pour l’exploration, allié à un esprit scientifique aiguisé, prépare le terrain pour ce qui deviendra sa vocation : voler.

Fasciné par le vol, inspiré par la modernité

À l'aube du XXe siècle, le monde est en pleine mutation. Les avancées techniques dans le domaine du vol mécanique captivent l’imagination. Latham est fasciné par ces machines qui défient la gravité. Il se rapproche très tôt de Léon Levavasseur, ingénieur français, créateur de l’Antoinette, un avion au design novateur.

Latham devient pilote d’essai de cette machine futuriste, et l’un de ses plus fervents ambassadeurs.

Le ciel pour seul horizon : exploits aériens de Latham

Première tentative de traversée de la Manche

Le 19 juillet 1909, Hubert Latham tente un exploit retentissant : traverser la Manche à bord de son Antoinette IV, depuis Calais jusqu'à Douvres. Il devient ainsi le premier homme à tenter officiellement de traverser la Manche en avion.

Malheureusement, un problème de moteur l’oblige à amerrir à mi-parcours. Il réussit à poser l’appareil sur l’eau en douceur — une prouesse en soi — et est repêché sain et sauf par un torpilleur français.

L’échec relatif est salué comme un exploit technique et humain. Il devient une célébrité du jour au lendemain.

Rivalité avec Blériot et seconde tentative

Le 27 juillet 1909, Louis Blériot réussit là où Latham avait échoué : il traverse la Manche et entre dans l’histoire. Latham effectue une seconde tentative quelques jours plus tard, mais est à nouveau contraint d’abandonner en raison de conditions météo défavorables.

Sa rivalité avec Blériot symbolise la course effrénée que se livrent les pionniers de l'aviation dans cette décennie de tous les défis.

Recordman des vols spectaculaires

En 1910, Latham établit plusieurs records, notamment en atteignant des altitudes inédites et en effectuant des démonstrations aériennes lors de meetings internationaux.

Parmi ses exploits marquants :

-

Premier vol au-dessus de Berlin

-

Vols spectaculaires à Reims, où il effectue des virages à 45° au ras du sol

-

Figure parmi les premiers à envisager le vol de nuit

Il impressionne ses contemporains par son audace, sa maîtrise et son élégance naturelle aux commandes.

Une mort aussi mystérieuse que tragique

Une expédition africaine fatale

En 1912, Hubert Latham part en Afrique équatoriale française pour une expédition de chasse et d’exploration. C’est lors de cette mission, près de Fort Archambault (aujourd’hui Sarh, au Tchad), que son corps est retrouvé, criblé de blessures.

Officiellement, on parle d’un accident de chasse avec un buffle. Mais rapidement, des doutes émergent. Certains évoquent une mort par assassinat, d’autres suggèrent une rivalité locale ou coloniale.

Aucune enquête rigoureuse ne sera menée, et le mystère entourant sa disparition alimente les rumeurs et les théories.

Un destin fauché en pleine ascension

La mort de Latham à seulement 29 ans choque le monde aéronautique. Il était vu comme le pilote le plus prometteur de sa génération, et probablement un des futurs maîtres de l’aviation française.

Son audace, son charisme et son amour du vol en faisaient une figure déjà légendaire. Il aurait sans doute joué un rôle majeur dans les développements militaires et civils de l’aviation s’il avait survécu.

Une figure mythique de l’âge d’or de l’aviation

Un pionnier oublié, mais fondamental

Aujourd’hui, le nom d’Hubert Latham est peu cité auprès du grand public, éclipsé par Blériot, Farman ou Santos-Dumont. Pourtant, son rôle de pionnier est fondamental. Il fait partie de cette poignée d’hommes qui, au péril de leur vie, ont démontré que voler était possible, faisable, et bientôt incontournable.

Il n’était pas seulement un pilote : il était un ambassadeur du progrès, un esthète du vol, un homme en avance sur son temps.

Hommages et mémoire

Quelques rues, places et établissements scolaires portent son nom en France. Il est également mentionné dans plusieurs musées de l’air, comme celui du Bourget. Son Antoinette est devenue une pièce iconique de l’histoire de l’aviation.

Mais son souvenir mérite d’être ravivé, car il incarne la passion, l’élégance et la témérité d’une époque fascinée par la conquête du ciel.

Hubert Latham, l’étoile filante de l’aviation française

Audacieux, élégant, et tragiquement disparu, Hubert Latham a inscrit son nom dans les premières lignes du grand livre de l’aviation. Sa vie, faite d’innovations, d’exploits et de mystères, continue d’inspirer les rêveurs du ciel. Il fait partie de ces pionniers qui, en ouvrant la voie des airs, ont rapproché les peuples et repoussé les limites du possible.

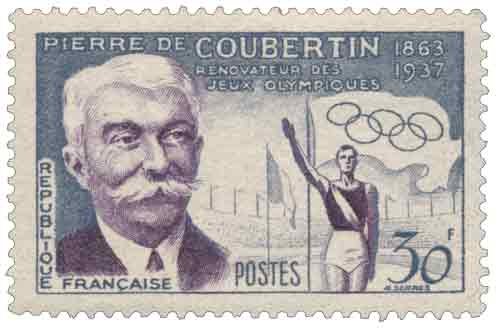

Le 23 juin 1894 est une date clé dans l’histoire du sport mondial. Ce jour-là, à Paris, un événement fondateur a jeté les bases du plus grand rassemblement sportif international : la renaissance des Jeux Olympiques. Portée par la vision humaniste du baron Pierre de Coubertin, cette initiative allait redonner vie à une tradition antique tout en la modernisant pour en faire un symbole de paix, de dépassement de soi et d’universalité.

Un rêve humaniste hérité de l’Antiquité

Les Jeux Olympiques dans la Grèce antique

Les premiers Jeux Olympiques ont vu le jour en 776 av. J.-C. à Olympie, en Grèce. Ils étaient organisés tous les quatre ans en l'honneur de Zeus et rassemblaient les meilleurs athlètes des cités-États grecques. Plus qu’une simple compétition sportive, ils incarnaient l’idéal de l’arété, la quête de l’excellence physique et morale.

Interrompus en 393 ap. J.-C. par l’empereur Théodose Ier, les Jeux tombèrent dans l’oubli pendant plus de 1 500 ans.

Le baron Pierre de Coubertin : un réformateur visionnaire

Né en 1863, Pierre de Coubertin était passionné d’éducation et de sport. Convaincu que l’éducation physique contribuait à former des citoyens équilibrés, il milita pour sa promotion dans le système scolaire français. Inspiré par les public schools britanniques et leur pratique du sport comme outil de discipline et de cohésion, il entreprit un projet fou : faire renaître les Jeux Olympiques.

Le 23 juin 1894 : un tournant historique

Le Congrès international à la Sorbonne

C’est dans l’amphithéâtre de la Sorbonne à Paris que Coubertin convoque un Congrès international pour le rétablissement des Jeux Olympiques, du 16 au 23 juin 1894. L’objectif est clair : convaincre les représentants de 13 pays d’adhérer à son projet.

Le 23 juin, le Congrès adopte à l’unanimité la résolution de recréer les Jeux Olympiques. On décide également que la première édition se tiendra à Athènes, en 1896. Ainsi naît le Comité international olympique (CIO), avec Coubertin comme secrétaire général et le Grec Démétrios Vikelas comme premier président.

Une date fondatrice célébrée chaque année

Depuis 1948, le 23 juin est devenu la Journée olympique mondiale, célébrée dans de nombreux pays à travers des événements sportifs et éducatifs. Elle rappelle le message originel de Coubertin : « L’important, c’est de participer ».

Les premiers Jeux modernes : Athènes 1896

Un retour aux sources

Organisés du 6 au 15 avril 1896, les premiers Jeux modernes réunissent 241 athlètes de 14 pays, qui s’affrontent dans 43 épreuves. La Grèce, patrie historique des Jeux, accueille avec fierté cet événement. L’un des moments les plus marquants est la victoire du berger grec Spyrídon Loúis dans le marathon, devenu un héros national.

Une logistique encore artisanale