Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Aviation

Le 25 juillet 1909, l'ingénieur et aviateur français Louis Blériot réalise un exploit historique : la première traversée de la Manche en avion. Cet exploit audacieux, à bord de son monoplan Blériot XI, marque une étape décisive dans l'histoire de l'aviation et symbolise le triomphe de l'homme sur un des obstacles naturels les plus redoutés de l'époque. Retour sur un vol de 36 minutes qui a changé la perception du ciel.

L’aviation à ses débuts

Une conquête du ciel encore balbutiante

Au début du XXe siècle, l’aviation n’en est qu’à ses prémices. Les frères Wright ont réalisé le premier vol motorisé en 1903 aux États-Unis, mais en Europe, les vols sont encore courts, hasardeux et souvent proches du sol. Les pionniers de l’air cherchent à repousser les limites techniques, humaines et géographiques.

Le défi de Lord Northcliffe

C’est le journal britannique Daily Mail, dirigé par le magnat de la presse Lord Northcliffe, qui va stimuler la compétition. En 1908, il offre une récompense de 1 000 livres sterling (une somme considérable pour l'époque) à quiconque réussira à traverser la Manche en avion, de la France à l’Angleterre, en moins de 24 heures. Plusieurs candidats se préparent à relever le défi, dont le Comte de Lambert, Hubert Latham, et bien sûr, Louis Blériot.

Louis Blériot : un ingénieur tenace

De l’automobile à l’aviation

Louis Blériot, né en 1872 à Cambrai, est un ingénieur de formation passionné par la mécanique. Après avoir fait fortune dans l’industrie de l’éclairage automobile avec ses phares acétylène, il se lance dans l’aviation. Il conçoit plusieurs prototypes avant de réaliser le Blériot XI, un monoplan révolutionnaire, léger, maniable et motorisé par un moteur Anzani de 25 chevaux.

Un homme blessé mais déterminé

Quelques jours avant la tentative, Blériot se blesse gravement au pied lors d'un vol d'essai. Clopinant sur des béquilles, il décide pourtant de maintenir son vol. Il sait que Latham est prêt à tenter sa chance dès que la météo le permettra. Mais le 25 juillet au matin, les vents tombent, le ciel s'éclaircit : l'instant est idéal.

La traversée de la Manche : un vol historique

4 h 41 : le décollage depuis Calais

Blériot décolle depuis une prairie proche de Calais, à Sangatte. Il ne dispose d'aucun instrument de navigation, juste une boussole et un bateau d’accompagnement. Très vite, il perd le navire de vue, mais continue son vol au-dessus d’une mer calme, en direction de la côte anglaise.

5 h 17 : l’atterrissage triomphal à Douvres

Après 36 minutes de vol et environ 40 km parcourus, Blériot aperçoit les falaises de Douvres. Il effectue un atterrissage chaotique dans un champ à proximité du château de Douvres, endommageant légèrement son appareil. Mais peu importe : il est devenu le premier homme à traverser la Manche en avion.

Un exploit retentissant

Une portée symbolique et médiatique

L’exploit de Blériot est immédiatement relayé dans le monde entier. Il est accueillis en héros à Douvres, puis à Londres, où il est reçu avec tous les honneurs. En France, il devient un symbole du génie français. Le président Armand Fallières le félicite personnellement. L’aventure entre dans la postérité : "J’ai réussi !" aurait simplement dit Blériot en posant le pied en Angleterre.

Une avancée pour l'industrie aéronautique

Après son exploit, les commandes pour le Blériot XI affluent, notamment de la part d’armées européennes. L’appareil devient un modèle de référence. Blériot fonde une école de pilotage et participe à l'émergence de l'aviation commerciale et militaire.

Conséquences historiques et héritage

L'aviation comme moyen de transport d'avenir

La traversée de la Manche par Blériot fait comprendre au monde entier que les avions peuvent réellement relier des territoires auparavant isolés par la mer ou les montagnes. L'avion devient un véritable outil de conquête du monde, de communication et de transport.

Une inspiration pour les générations futures

Des pionniers comme Charles Lindbergh ou Jean Mermoz s’inspireront de Blériot. Les exploits aériens deviennent autant de jalons vers une humanité connectée par les airs. La traversée de la Manche, qui semblait insurmontable, devient un symbole de volonté, de courage et d’ingéniosité.

Le ciel s'ouvre aux audacieux

Le 25 juillet 1909, Louis Blériot a fait plus que traverser la Manche : il a franchi les frontières de l'impossible. Son vol marque l’entrée de l’humanité dans l’ère moderne de l’aviation. Un exploit technique, humain et historique, qui continue de faire rêver et d’inspirer les aventuriers du ciel.

Le 18 juillet 1936, une partie de l’armée espagnole se soulève contre la République. Ce soulèvement militaire marque le début de l’un des conflits les plus meurtriers et emblématiques du XXe siècle : la guerre civile espagnole (1936-1939). En trois ans de combats sanglants, cette guerre oppose les Républicains, défenseurs d’une démocratie réformiste, aux Nationalistes menés par le général Franco, soutenus par les régimes fascistes européens. Elle sera un laboratoire de la guerre totale, annonçant l’affrontement idéologique de la Seconde Guerre mondiale.

Un contexte explosif : tensions sociales, politiques et religieuses

L’instabilité de la Seconde République espagnole

La Seconde République, proclamée en avril 1931, promet modernisation, réforme agraire, laïcité et démocratie. Mais elle se heurte à de puissantes résistances : l’Église, les grands propriétaires terriens, l’armée et la monarchie. À gauche, syndicats anarchistes et marxistes trouvent les réformes trop timides. À droite, les conservateurs dénoncent un projet anticlérical et bolchévique.

Les élections de février 1936 voient la victoire du Front populaire, une coalition de gauche. L’atmosphère est tendue, les violences politiques se multiplient. L’assassinat du chef monarchiste José Calvo Sotelo le 13 juillet 1936 déclenche l’insurrection tant attendue par les militaires conspirateurs.

Le soulèvement militaire

Le 17 juillet 1936, la révolte commence au Maroc espagnol, puis s’étend à plusieurs garnisons d’Espagne. Le 18 juillet, elle prend une ampleur nationale. C’est le début de la guerre civile. Le général Francisco Franco, jusque-là relativement en retrait, devient rapidement le chef incontesté du camp nationaliste.

Deux camps, deux visions irréconciliables

Les Républicains : défense de la démocratie et réformes sociales

Le camp républicain regroupe des forces hétérogènes : socialistes, communistes, anarchistes, syndicalistes, républicains modérés. Ils défendent le suffrage universel, la laïcité, les droits des travailleurs, la réforme agraire. Mais cette diversité sera aussi leur faiblesse : divisions internes, luttes intestines, rivalités sanglantes comme à Barcelone en mai 1937.

Ils reçoivent un soutien limité de l’Union soviétique et des Brigades internationales, composées de volontaires antifascistes venus du monde entier (notamment français, allemands, américains). George Orwell et Ernest Hemingway feront partie de ceux qui relateront cette guerre au nom de la liberté.

Les Nationalistes : ordre, catholicisme et autoritarisme

Franco impose une discipline de fer à une coalition de conservateurs, monarchistes, fascistes (Phalange) et traditionalistes carlistes. Ils prônent le retour à l’ordre, à la foi catholique, à l’unité de l’Espagne, et rejettent toute forme de républicanisme.

Le camp nationaliste bénéficie très tôt d’un soutien militaire massif de l’Allemagne nazie (aviation, artillerie) et de l’Italie fasciste (chars, troupes régulières). Ces appuis vont jouer un rôle décisif dans la victoire de Franco.

Une guerre d’une violence inouïe

Bombardements et terreur

La guerre civile espagnole est l’un des premiers conflits modernes où les civils deviennent des cibles. Le bombardement de Guernica par l’aviation allemande (Légion Condor) en avril 1937 fait plus de 1 500 morts et traumatise l’opinion internationale. Pablo Picasso en fera une toile symbole de l’horreur.

Des massacres de masse sont commis des deux côtés : répression de l’Église et des élites par les Républicains, fusillades et purges systématiques par les Nationalistes. La guerre devient une guerre d’extermination de l’ennemi politique.

Les chiffres de la tragédie

Entre 1936 et 1939 :

-

Près de 500 000 morts

-

Des centaines de milliers d’exilés vers la France, le Mexique ou l’URSS

-

Des villes et villages rasés

-

Un traumatisme national durable

Une victoire des Nationalistes, une dictature de 36 ans

La chute de Madrid et la fin du conflit

En mars 1939, les Républicains sont vaincus militairement. Le 1er avril 1939, Franco annonce officiellement la fin de la guerre. Il devient le Caudillo (chef) de l’Espagne. Une dictature militaire, catholique et ultraconservatrice s’installe pour plus de trois décennies.

La répression et le silence

Les premières années du franquisme sont marquées par une répression féroce : exécutions, emprisonnements, camps de travail. Toute référence à la République est effacée. L’Église retrouve son pouvoir, les langues régionales sont interdites, la censure devient totale.

Franco restera au pouvoir jusqu’à sa mort en 1975. La transition démocratique espagnole commencera seulement après cette date.

Une guerre mondiale miniature

Un affrontement idéologique précoce

La guerre civile espagnole est souvent considérée comme le prélude de la Seconde Guerre mondiale. Elle oppose déjà fascisme et démocratie, totalitarisme et libertés, propagande et vérité. C’est une guerre où l’aviation, les blindés, la terreur psychologique sont testés grandeur nature.

L’indifférence des démocraties

Les démocraties occidentales (France, Royaume-Uni) choisissent une politique de non-intervention, refusant d’aider les Républicains, par peur de provoquer un conflit plus large. Ce silence sera plus tard interprété comme une lâcheté complice.

En revanche, les totalitarismes (Hitler, Mussolini, Staline) n’hésitent pas à intervenir massivement. L’Espagne devient un théâtre d’affrontement indirect entre puissances rivales.

Aventurier, pilote audacieux, homme du ciel avant l’heure : Hubert Latham incarne le souffle de l’innovation du début du XXe siècle. Mort prématurément à 29 ans dans des circonstances mystérieuses, il reste l’un des plus brillants précurseurs de l’aviation mondiale, à la fois témoin et acteur de l'ère héroïque des premiers vols.

Une jeunesse dorée entre Afrique et progrès

Une origine cosmopolite et bourgeoise

Né le 10 janvier 1883 à Paris, Hubert Latham grandit dans une famille aisée. Neveu de Léon Say, homme politique et économiste renommé, il reçoit une éducation raffinée et voyage dès son plus jeune âge. Il passe une partie de sa jeunesse en Afrique, notamment au Gabon et au Congo, où il développe un goût prononcé pour l’aventure et les terres lointaines.

Ce goût pour l’exploration, allié à un esprit scientifique aiguisé, prépare le terrain pour ce qui deviendra sa vocation : voler.

Fasciné par le vol, inspiré par la modernité

À l'aube du XXe siècle, le monde est en pleine mutation. Les avancées techniques dans le domaine du vol mécanique captivent l’imagination. Latham est fasciné par ces machines qui défient la gravité. Il se rapproche très tôt de Léon Levavasseur, ingénieur français, créateur de l’Antoinette, un avion au design novateur.

Latham devient pilote d’essai de cette machine futuriste, et l’un de ses plus fervents ambassadeurs.

Le ciel pour seul horizon : exploits aériens de Latham

Première tentative de traversée de la Manche

Le 19 juillet 1909, Hubert Latham tente un exploit retentissant : traverser la Manche à bord de son Antoinette IV, depuis Calais jusqu'à Douvres. Il devient ainsi le premier homme à tenter officiellement de traverser la Manche en avion.

Malheureusement, un problème de moteur l’oblige à amerrir à mi-parcours. Il réussit à poser l’appareil sur l’eau en douceur — une prouesse en soi — et est repêché sain et sauf par un torpilleur français.

L’échec relatif est salué comme un exploit technique et humain. Il devient une célébrité du jour au lendemain.

Rivalité avec Blériot et seconde tentative

Le 27 juillet 1909, Louis Blériot réussit là où Latham avait échoué : il traverse la Manche et entre dans l’histoire. Latham effectue une seconde tentative quelques jours plus tard, mais est à nouveau contraint d’abandonner en raison de conditions météo défavorables.

Sa rivalité avec Blériot symbolise la course effrénée que se livrent les pionniers de l'aviation dans cette décennie de tous les défis.

Recordman des vols spectaculaires

En 1910, Latham établit plusieurs records, notamment en atteignant des altitudes inédites et en effectuant des démonstrations aériennes lors de meetings internationaux.

Parmi ses exploits marquants :

-

Premier vol au-dessus de Berlin

-

Vols spectaculaires à Reims, où il effectue des virages à 45° au ras du sol

-

Figure parmi les premiers à envisager le vol de nuit

Il impressionne ses contemporains par son audace, sa maîtrise et son élégance naturelle aux commandes.

Une mort aussi mystérieuse que tragique

Une expédition africaine fatale

En 1912, Hubert Latham part en Afrique équatoriale française pour une expédition de chasse et d’exploration. C’est lors de cette mission, près de Fort Archambault (aujourd’hui Sarh, au Tchad), que son corps est retrouvé, criblé de blessures.

Officiellement, on parle d’un accident de chasse avec un buffle. Mais rapidement, des doutes émergent. Certains évoquent une mort par assassinat, d’autres suggèrent une rivalité locale ou coloniale.

Aucune enquête rigoureuse ne sera menée, et le mystère entourant sa disparition alimente les rumeurs et les théories.

Un destin fauché en pleine ascension

La mort de Latham à seulement 29 ans choque le monde aéronautique. Il était vu comme le pilote le plus prometteur de sa génération, et probablement un des futurs maîtres de l’aviation française.

Son audace, son charisme et son amour du vol en faisaient une figure déjà légendaire. Il aurait sans doute joué un rôle majeur dans les développements militaires et civils de l’aviation s’il avait survécu.

Une figure mythique de l’âge d’or de l’aviation

Un pionnier oublié, mais fondamental

Aujourd’hui, le nom d’Hubert Latham est peu cité auprès du grand public, éclipsé par Blériot, Farman ou Santos-Dumont. Pourtant, son rôle de pionnier est fondamental. Il fait partie de cette poignée d’hommes qui, au péril de leur vie, ont démontré que voler était possible, faisable, et bientôt incontournable.

Il n’était pas seulement un pilote : il était un ambassadeur du progrès, un esthète du vol, un homme en avance sur son temps.

Hommages et mémoire

Quelques rues, places et établissements scolaires portent son nom en France. Il est également mentionné dans plusieurs musées de l’air, comme celui du Bourget. Son Antoinette est devenue une pièce iconique de l’histoire de l’aviation.

Mais son souvenir mérite d’être ravivé, car il incarne la passion, l’élégance et la témérité d’une époque fascinée par la conquête du ciel.

Hubert Latham, l’étoile filante de l’aviation française

Audacieux, élégant, et tragiquement disparu, Hubert Latham a inscrit son nom dans les premières lignes du grand livre de l’aviation. Sa vie, faite d’innovations, d’exploits et de mystères, continue d’inspirer les rêveurs du ciel. Il fait partie de ces pionniers qui, en ouvrant la voie des airs, ont rapproché les peuples et repoussé les limites du possible.

Le 18 juin 1937, dans la quiétude de sa maison natale d’Aigues-Vives dans le Gard, s’éteint Gaston Doumergue, ancien président de la République française. Discret mais influent, cet homme politique au parcours exceptionnel fut le premier président protestant de la République et un symbole d’unité dans une France fracturée. Retour sur la vie et l’héritage de ce personnage méconnu de la Troisième République.

De la République radicale à la présidence : un parcours hors du commun

Né en 1863 à Aigues-Vives, Gaston Doumergue est issu d’une modeste famille protestante cévenole. Après des études de droit, il entre dans la magistrature, puis entame une carrière politique sous les couleurs radicales.

Il est élu député en 1893, puis occupe plusieurs portefeuilles ministériels : Colonies, Commerce, Instruction publique… Il devient l’un des piliers de la Troisième République, un régime souvent instable où les alliances politiques changent rapidement.

Son pragmatisme et son attachement aux institutions républicaines le distinguent dans un contexte politique souvent dominé par les querelles idéologiques.

Président de la République de 1924 à 1931 : un homme d’équilibre

Le 13 juin 1924, Doumergue est élu président de la République à une large majorité. Il succède à Alexandre Millerand, dans un climat tendu, marqué par les tensions entre les radicaux et les socialistes.

Durant son septennat, il incarne une présidence apaisée et consensuelle. Il jouit d’une popularité inédite grâce à son affabilité, son humour et son bon sens paysan. On le surnomme affectueusement “Gastounet”.

Parmi les événements marquants de sa présidence :

** La stabilisation de la monnaie grâce au franc Poincaré,

** La poursuite des réparations allemandes prévues par le traité de Versailles,

** L’ouverture de la France à la modernité des années 1920 : culture, aviation, sports, cinéma.

Il quitte la présidence en 1931, volontairement, à l’issue de son mandat. Il reste à ce jour l’un des rares chefs d’État français à avoir quitté le pouvoir sans crise ni scandale.

1934 : le retour temporaire en politique face à la crise

Après la chute du gouvernement Daladier à la suite des émeutes du 6 février 1934, la République vacille. Le président de la République, Albert Lebrun, appelle Doumergue à former un gouvernement d’union nationale.

Malgré son âge (70 ans), Doumergue accepte par devoir civique. Il tente de rassurer l’opinion et de restaurer la stabilité républicaine, mais se heurte à la fragmentation des partis et à la montée des extrêmes, notamment de l’Action française et des ligues d’extrême-droite.

Il démissionne en novembre 1934, épuisé et déçu de la fragilité des institutions.

Sa mort en 1937 : la fin d’un républicain modéré

Le 18 juin 1937, Gaston Doumergue meurt à 74 ans dans sa maison d’Aigues-Vives. Sa disparition passe relativement inaperçue, dans une France préoccupée par la guerre d’Espagne, la montée du fascisme en Europe, et les divisions internes du Front populaire.

Il est inhumé dans son village natal. Son souvenir reste vivace dans le Gard, mais peu de Français retiennent aujourd’hui son nom, éclipsé par les figures plus flamboyantes de la République comme Clemenceau ou Jaurès.

Un président atypique et attaché à la laïcité

Un protestant à l’Élysée

Fait rare : Doumergue fut le premier président de confession protestante dans un pays majoritairement catholique. Il incarna une République inclusive et laïque, soucieuse de faire vivre le pluralisme religieux dans l’esprit des lois de 1905.

Un président proche du peuple

Son style personnel, sans prétention, tranchait avec l’image parfois austère de la présidence. Il disait préférer "la simplicité d’un bon vin du Languedoc à la solennité des banquets diplomatiques".

Sa popularité auprès des Français témoigne de ce lien simple et direct. Il est régulièrement invité à des inaugurations de foires, de gares ou de monuments aux morts dans les campagnes françaises.

Doumergue dans l’histoire : héritage et postérité

Un républicain modèle

Dans une époque marquée par l’instabilité, les scandales (affaire Stavisky, ligues factieuses), et les tentations autoritaires, Gaston Doumergue incarne un républicanisme modéré, honnête et fidèle à l’État de droit.

Son exemple fut parfois invoqué sous la IVe République, notamment comme modèle d’équilibre face à la crise.

Mémoire discrète mais persistante

Plusieurs écoles, rues et bâtiments publics portent son nom, principalement dans le Sud de la France. Une statue de bronze le représente dans son village natal d’Aigues-Vives.

Mais dans la mémoire collective, Doumergue reste une figure secondaire, souvent oubliée dans les manuels scolaires. À tort, car il incarne une forme d’humanisme politique, aujourd’hui encore précieuse.

Gaston Doumergue : un président exemplaire dans la tourmente républicaine

La mort de Gaston Doumergue marque la disparition d’un artisan calme de la République, à mille lieues des tumultes politiciens. Ni tribun, ni révolutionnaire, mais homme de devoir et d’unité, il a su incarner une présidence utile, modérée et profondément respectueuse des institutions. Son héritage, bien que discret, mérite d’être redécouvert.

Le 16 juin 1963 marque une date historique dans la conquête spatiale et l’histoire des droits des femmes : Valentina Terechkova devient la première femme à voyager dans l’espace. Ce vol, à bord de Vostok 6, la propulse à jamais dans la légende, brisant les barrières de genre dans un domaine jusque-là dominé par les hommes. Retour sur une mission audacieuse, une femme exceptionnelle, et un événement qui continue d’inspirer des générations entières.

Le contexte : la Guerre froide et la course à l’espace

Une rivalité technologique entre superpuissances

Dans les années 1960, la Guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique atteint des sommets, notamment dans le domaine spatial. Après le lancement de Spoutnik en 1957 et le vol de Youri Gagarine en 1961, l’URSS cherche une nouvelle première mondiale. Envoyer une femme dans l’espace serait un coup de maître symbolique et politique.

Un enjeu idéologique autant que scientifique

Pour Moscou, démontrer l’égalité entre les sexes en matière d’exploration spatiale permettrait de renforcer l’image d’un régime progressiste. Nikita Khrouchtchev, alors dirigeant soviétique, soutient fermement l’idée. Une sélection est organisée parmi des centaines de femmes pilotes, parachutistes et sportives de haut niveau.

Le choix de Valentina Terechkova

D’une usine textile aux étoiles

Née le 6 mars 1937 à Maslennikovo, un village de Russie centrale, Valentina Terechkova travaille dans une usine textile. Passionnée de parachutisme, elle effectue plus de 120 sauts avant d’être repérée. Sa popularité parmi le peuple, son passé ouvrier et son engagement communiste font d’elle une candidate idéale.

Une sélection stricte et un entraînement intensif

Avec quatre autres femmes, Terechkova suit une formation semblable à celle des cosmonautes masculins : tests médicaux, entraînement en centrifugeuse, vols en apesanteur, simulations de pilotage. Elle se distingue par son endurance physique et mentale, malgré des critiques internes sur son niveau académique.

Le vol de Vostok 6 : une mission historique

16 juin 1963 : lancement depuis Baïkonour

À 12h30 heure locale, la fusée Vostok 6 décolle avec Valentina Terechkova à son bord. L’URSS devient la première nation à envoyer une femme dans l’espace. Elle orbite autour de la Terre 48 fois en presque 3 jours (71 heures), parcourant plus de 2 millions de kilomètres.

Une performance exceptionnelle malgré les difficultés

Le vol ne se déroule pas sans incident : Terechkova souffre de nausées, son casque est mal ajusté, et elle rencontre un problème de trajectoire qu’elle garde secret pendant des années. Pourtant, elle accomplit sa mission avec brio, effectuant des observations de la Terre et tenant un journal de bord.

Un symbole durable de l’émancipation féminine

Une héroïne de l’Union soviétique

À son retour, elle est accueillie en triomphe. Elle reçoit la médaille de Héros de l’Union soviétique, et son image fait le tour du monde. Son message radio adressé aux jeunes filles soviétiques : « Moi, une simple ouvrière, je suis allée dans l’espace », devient emblématique.

Une carrière politique et scientifique

Terechkova n’effectuera plus de vols spatiaux, mais elle reste active dans les sphères politiques et scientifiques. Elle devient députée au Soviet suprême, puis membre de la Douma. Elle milite toute sa vie pour l’éducation des filles, les sciences et les droits des femmes.

L’héritage de Valentina Terechkova

Une pionnière inspirante

Valentina Terechkova ouvre la voie à d’autres femmes dans l’espace, comme Sally Ride (États-Unis) ou Claudie Haigneré (France). Pourtant, il faudra attendre 19 ans pour voir une deuxième femme soviétique voler : Svetlana Savitskaya en 1982. La lenteur de cette évolution démontre combien Terechkova était en avance sur son temps.

Une icône culturelle et politique

Sa figure est célébrée dans de nombreux pays, sur des timbres, des statues, des films. Elle reste un symbole puissant de courage, de ténacité et de progrès. En Russie, elle demeure une légende vivante, honorée à chaque anniversaire de son vol historique.

Citation emblématique

« Si les femmes peuvent être cosmonautes, elles peuvent tout faire. » – Valentina Terechkova

Une révolution dans les étoiles

Le 16 juin 1963, Valentina Terechkova ne devient pas seulement la première femme dans l’espace. Elle incarne un tournant dans l’histoire humaine, à la croisée de la science, de la politique et de l’émancipation. Son vol fut plus qu’un exploit technologique : un signal d’espoir pour des millions de femmes à travers le monde, montrant que le ciel n’a pas de genre.

Le 4 juin 1783, les habitants d’Annonay, petite ville de l’Ardèche en France, furent les témoins d’un événement qui allait marquer un tournant dans l'histoire de l'aviation : le tout premier envol public d’une montgolfière. Conçue par les frères Joseph et Étienne de Montgolfier, cette invention symbolise le début de la conquête du ciel par l’Homme. Ce succès technologique a suscité l’admiration des foules, l'intérêt des savants, et la curiosité des puissants de l'époque.

Le contexte : le XVIIIe siècle, siècle des Lumières et de la science

Le XVIIIe siècle est marqué par de grandes avancées scientifiques et techniques. Le courant intellectuel des Lumières encourage la recherche, l’expérimentation, et la diffusion des connaissances. Dans ce contexte foisonnant, les frères Montgolfier, issus d'une famille de papetiers, s'intéressent aux propriétés de l'air chaud. Joseph, l'aîné, est fasciné par les nuages et les fumées qui montent. Avec Étienne, ils imaginent un engin capable de s'élever dans les airs grâce à l'air chauffé.

L'expérience du 4 juin 1783 à Annonay

Le grand jour arrive : le 4 juin 1783, les frères Montgolfier organisent une expérience publique sur la place du marché d’Annonay. Ils présentent un ballon fait de toile et de papier, mesurant près de 11 mètres de diamètre. Sous les yeux ébahis des spectateurs, ils allument un feu sous l’ouverture du ballon. L'air chaud gonfle l’enveloppe, et la montgolfière s’élève majestueusement dans le ciel.

L’appareil parcourt environ 2 km et atteint une altitude estimée à 2 000 mètres. Cet exploit est salué comme une prouesse inédite. Les journaux relaient la nouvelle, et la communauté scientifique, intriguée, commence à s’intéresser de près à cette invention.

Une invention qui attire l'attention de la cour de France

La notoriété des Montgolfier atteint rapidement la cour de Versailles. Louis XVI et la Reine Marie-Antoinette sont fascinés. Une nouvelle démonstration est organisée à Versailles le 19 septembre 1783. Cette fois, la montgolfière transporte des passagers : un mouton, un coq et un canard. L’expérience est un succès, et l'on constate que les animaux n'ont subi aucun dommage, ce qui ouvre la voie aux vols humains.

Le premier vol habité : une autre étape historique

Le 21 novembre 1783, un nouveau cap est franchi : deux hommes, Jean-François Pilâtre de Rozier et François Laurent d'Arlandes, prennent place à bord d'une montgolfière à Paris. Ils volent pendant 25 minutes au-dessus de la Seine et des toits de la capitale, parcourant environ 9 km. C'est le premier vol habité de l’Histoire.

Ce vol historique entraînera une véritable fébrilité autour de la montgolfière en France et en Europe. Les inventions se multiplient, les tentatives aussi, et de nombreux pays s’intéressent au potentiel militaire, scientifique et commercial du vol aérien.

Anecdotes et réactions de l'époque

Les premiers vols suscitaient l’émerveillement mais aussi l’inquiétude. Certains paysans, voyant une montgolfière atterrir dans leurs champs, crurent à une manifestation diabolique. Pour rassurer la population, les frères Montgolfier eurent l'idée d'attacher des messages explicatifs et des bouteilles de vin aux nacelles.

Benjamin Franklin, alors ambassadeur des États-Unis en France, assista à une démonstration. Interrogé sur l’utilité de cette invention, il répondit par une formule restée célèbre : « À quoi ça sert ? Et à quoi sert un nouveau-né ? »

Les conséquences à long terme : le début de l’aviation

L’expérience de la montgolfière ne fut pas un simple exploit isolé. Elle fut le point de départ d’une formidable aventure humaine : l’aviation. Moins d’un siècle plus tard, les premières machines à moteur volent, préfigurant les avions modernes.

Aujourd’hui encore, les montgolfières sont utilisées dans le cadre du tourisme aérien, pour des compétitions sportives, ou à des fins scientifiques. Elles incarnent une forme de vol poétique, liée à la lenteur, la beauté des paysages et l’héritage d’une grande invention française.

Une étincelle de génie qui a fait décoller l’humanité

L’envol de la première montgolfière le 4 juin 1783 constitue l'un des jalons les plus inspirants de l’histoire des sciences. Il est la preuve que l’imagination, alliée à la rigueur scientifique, peut faire franchir à l’humanité des limites jadis jugées infranchissables. Les frères Montgolfier ont ainsi allumé la flamme d'une nouvelle ère : celle de la conquête du ciel.

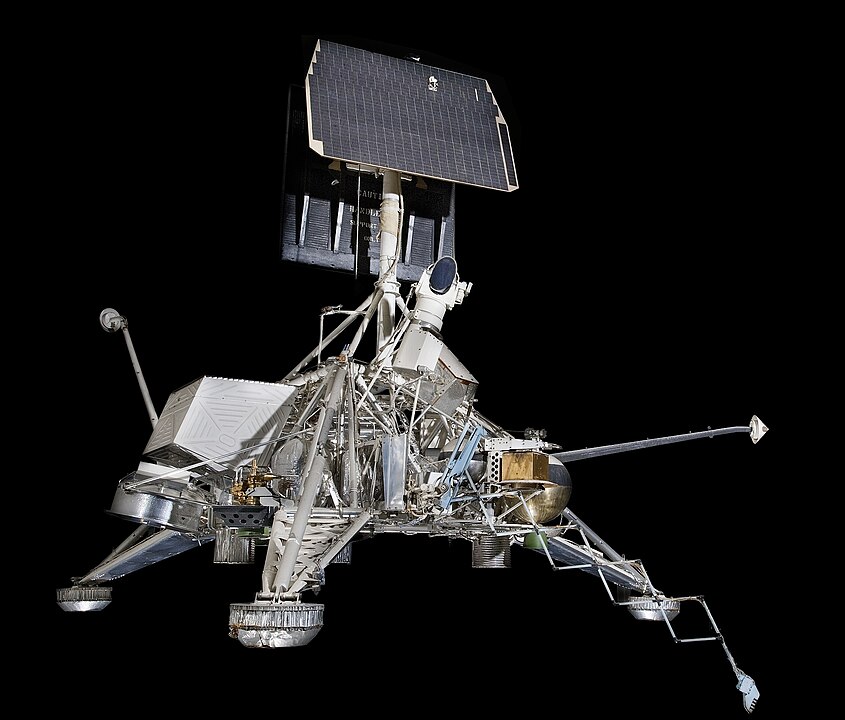

Le 2 juin 1966 marque une date majeure dans l’histoire de l’exploration spatiale : le premier alunissage en douceur d’un engin américain, Surveyor I. Cette réussite technologique majeure, survenue trois ans avant les premiers pas de l’Homme sur la Lune, a joué un rôle crucial dans le succès du programme Apollo. Retour sur cet événement historique qui a posé les fondations de l’exploration lunaire moderne.

Contexte de la course à l’espace

Un climat de rivalité technologique

À l’aube des années 60, les États-Unis et l’URSS sont engagés dans une course effrénée pour la conquête de l’espace. Après le succès de Spoutnik en 1957 et le vol de Youri Gagarine en 1961, l’Amérique ressent une pression intense pour affirmer sa suprématie technologique. En 1961, le président John F. Kennedy déclare que les États-Unis enverront un homme sur la Lune avant la fin de la décennie.

Le rôle clé des missions non habitées

Avant d’envoyer des astronautes, la NASA doit s’assurer que l’alunissage est possible. C’est là que le programme Surveyor entre en jeu. Composé de sept missions, il vise à tester les capacités d’atterrissage, à analyser la composition du sol lunaire et à fournir des données essentielles pour la mission Apollo.

Le vol historique de Surveyor I

Une prouesse technique inédite

Lancé le 30 mai 1966 depuis Cap Kennedy par une fusée Atlas-Centaur, Surveyor I atteint la Lune en moins de 64 heures. Le 2 juin 1966, il se pose sans encombre dans l’Oceanus Procellarum, une vaste plaine basaltique. Il s’agit du premier alunissage en douceur réalisé par les États-Unis, après plusieurs tentatives infructueuses.

Une mission robotique autonome

Surveyor I est un robot spatial de 3 mètres de haut, équipé de caméras, de capteurs et d’un moteur de descente. Grâce à un système de rétrofusée sophistiqué, il parvient à freiner sa descente jusqu’à atteindre la surface à moins de 4 m/s. Le tout sans assistance humaine directe, une prouesse pour l’époque.

Résultats scientifiques et retombées

Des images inédites de la surface lunaire

Surveyor I transmet plus de 11 000 images télévisées en noir et blanc, révélant une surface lunaire meuble mais capable de supporter le poids d’un engin. Ce point était crucial : certains scientifiques redoutaient que les astronautes s’enfoncent dans une poussière lunaire trop fine.

Une validation des hypothèses d’alunissage

Les instruments embarqués permettent d’analyser la texture du régolithe lunaire. Les données récoltées confirment que l’alunissage d’un module lunaire habité est techniquement réalisable, ce qui rassure les ingénieurs du programme Apollo.

Une démonstration de la capacité américaine

Le succès de Surveyor I permet aux États-Unis de reprendre l’avantage symbolique dans la course à l’espace. Il renforce la crédibilité de la NASA et constitue un argument fort pour les budgets fédéraux liés à l’exploration spatiale.

Héritage et continuité scientifique

Un jalon vers Apollo 11

Sans Surveyor I, le succès d’Apollo 11 aurait été bien plus incertain. Les informations recueillies permettent d’optimiser les plans de vol, les profils d’alunissage et le design des modules lunaires. Neil Armstrong lui-même soulignera l’importance des missions robotiques dans la préparation de son propre voyage.

Une inspiration pour les sondes modernes

Surveyor I est souvent cité comme précurseur des atterrisseurs modernes comme les rovers lunaires chinois Chang’e ou la mission indienne Chandrayaan. Son autonomie et sa robustesse restent une référence dans le domaine de l’astronautique.

Des leçons toujours d’actualité

Le contrôle automatisé, la gestion de la propulsion et l’analyse du sol à distance sont des problématiques toujours présentes dans les projets spatiaux. Les ingénieurs d’aujourd’hui s’inspirent encore des solutions imaginées pour Surveyor.

Un petit robot pour un grand pas scientifique

Le 2 juin 1966, Surveyor I ouvrait la voie à l’exploration humaine de la Lune. Par son alunissage en douceur, il apportait la preuve que les ambitions lunaires américaines étaient techniquement fondées. Au-delà de son importance historique, Surveyor I incarne le triomphe de la rigueur scientifique, de l’ingéniosité technique et de la volonté humaine d’explorer l’inconnu.

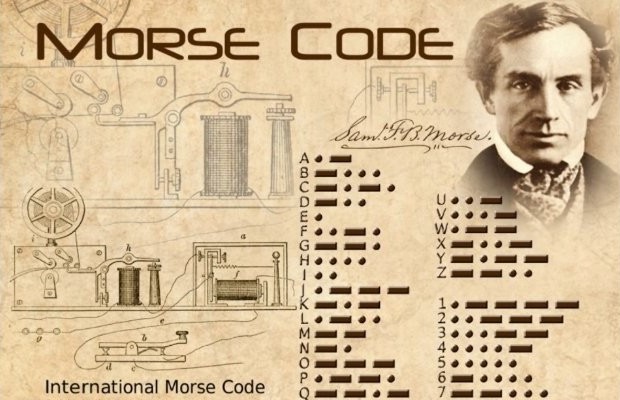

Le 24 mai 1844 marque un tournant décisif dans l'histoire des communications. Ce jour-là, entre Washington et Baltimore, Samuel Morse envoie le tout premier message télégraphique sur une ligne électrique : « What hath God wrought? ». Cet événement inaugure une nouvelle ère, celle de la transmission instantanée de l'information à distance, préfigurant les réseaux modernes dont Internet est l’héritier. Retour sur cette invention révolutionnaire, ses protagonistes et ses conséquences mondiales.

Un contexte favorable à l'essor de la télégraphie

La lenteur des communications au début du XIXe siècle

Avant l'invention du télégraphe électrique, les communications longue distance dépendaient de la vitesse des chevaux, des pigeons voyageurs ou des navires. Même les systèmes visuels comme le télégraphe optique de Chappe, inventé en France à la fin du XVIIIe siècle, restaient limités à la visibilité et nécessitaient des relais physiques.

La révolution industrielle, les avancées en électricité et la demande croissante de rapidité en matière de commerce, d’information politique et militaire favorisent un terrain fertile pour l’innovation.

Samuel Morse, un inventeur au carrefour des disciplines

Samuel Morse (1791-1872) n’était pas uniquement inventeur. Peintre de formation et professeur d’art, il s’est intéressé à l’électromagnétisme au cours d’un voyage en Europe dans les années 1830. À son retour aux États-Unis, il collabore avec des scientifiques comme Alfred Vail et Leonard Gale pour perfectionner un système de communication par impulsions électriques. Ensemble, ils mettent au point un code binaire basé sur des points et des traits : le célèbre code Morse.

Le 24 mai 1844 : une transmission historique

Un message biblique pour un moment historique

Le 24 mai 1844, une ligne de 60 kilomètres relie le Capitole à Washington D.C. à la gare de Baltimore. Samuel Morse, devant un parterre de responsables politiques et scientifiques, tape sur son appareil télégraphique le message :

« What hath God wrought? »

(traduit : « Ce que Dieu a créé »), tiré du Livre des Nombres (23:23).

Ce choix n’est pas anodin. Morse, profondément religieux, voulait marquer l’importance presque divine de ce progrès technique.

Réaction et impact immédiat

Le message est reçu presque instantanément à Baltimore, créant la stupéfaction. Pour la première fois, une information franchit des dizaines de kilomètres sans aucun support matériel visible. C’est une révolution : le temps n’est plus un obstacle à la circulation de l'information.

Le succès est tel que le gouvernement américain décide rapidement de financer d’autres lignes télégraphiques.

Une invention qui transforme le monde

L’essor fulgurant du télégraphe

Dès les années 1850, les lignes se multiplient aux États-Unis et en Europe. Le télégraphe devient un outil essentiel pour :

- les compagnies de chemin de fer pour la gestion du trafic ferroviaire

- les journaux pour la transmission des dépêches

- les armées pour la coordination des troupes

- les entreprises commerciales pour la rapidité des échanges

En 1866, le premier câble transatlantique est installé entre l’Irlande et Terre-Neuve, réduisant le délai de communication entre l’Europe et l’Amérique de plusieurs semaines à quelques minutes.

La création d’agences de presse mondiales

Le télégraphe rend possible la naissance d'agences de presse internationales comme Reuters ou l'Associated Press, qui peuvent diffuser en quasi-temps réel des nouvelles économiques, politiques ou diplomatiques. Il devient l’ossature d’une information mondialisée.

Le télégraphe pendant les conflits

Pendant la guerre de Sécession (1861-1865) aux États-Unis, Abraham Lincoln utilise le télégraphe pour coordonner les opérations militaires. Ce sera également le cas durant la guerre de Crimée ou la guerre franco-prussienne. La vitesse de communication devient un atout stratégique majeur.

Des critiques et des résistances

Comme toute avancée technologique majeure, le télégraphe n’a pas été accueilli sans crainte. Certains voyaient dans cette "magie électrique" une menace pour la vie privée, ou même une forme d’intrusion divine. D’autres dénonçaient les risques de manipulation de l’information.

Des opérateurs devenaient les premiers "internautes" : ils formaient une communauté soudée, communiquant parfois entre eux en code Morse sur des sujets personnels, en dehors de toute surveillance.

Héritage du télégraphe : l'ancêtre d'Internet

Une infrastructure pionnière

Le réseau mondial de câbles télégraphiques pose les bases des futures infrastructures téléphoniques, puis numériques. Le principe d’un réseau interconnecté de transmission de données est hérité directement du télégraphe.

Un langage universel

Le code Morse, bien que dépassé technologiquement, reste enseigné dans certains milieux (aviation, navigation) et demeure un symbole de la communication d'urgence. Il est également un langage universel, qui transcende les barrières linguistiques.

Un bouleversement irréversible

La télégraphie a changé à jamais notre rapport au temps et à l’espace. Elle a réduit le monde, initié la mondialisation de l'information, et inspiré toutes les technologies de communication suivantes : le téléphone, la radio, la télévision, Internet.

Comme l’écrit l'historien Tom Standage dans The Victorian Internet, "le télégraphe fut pour le XIXe siècle ce que l’Internet est pour le nôtre : une révolution des communications qui a redessiné la société."

Ce que la première ligne télégraphique a véritablement déclenché

Le 24 mai 1844 n’est pas seulement la date d’un exploit technique. C’est le point de départ d’une transformation planétaire. En connectant deux villes, Samuel Morse a connecté le monde entier. Grâce à cette invention, les sociétés se sont rapprochées, les affaires se sont accélérées, les guerres ont changé de nature et l’information est devenue un enjeu stratégique mondial. Le fil tendu entre Washington et Baltimore est devenu la première corde du vaste instrument de communication planétaire que nous utilisons encore aujourd’hui.

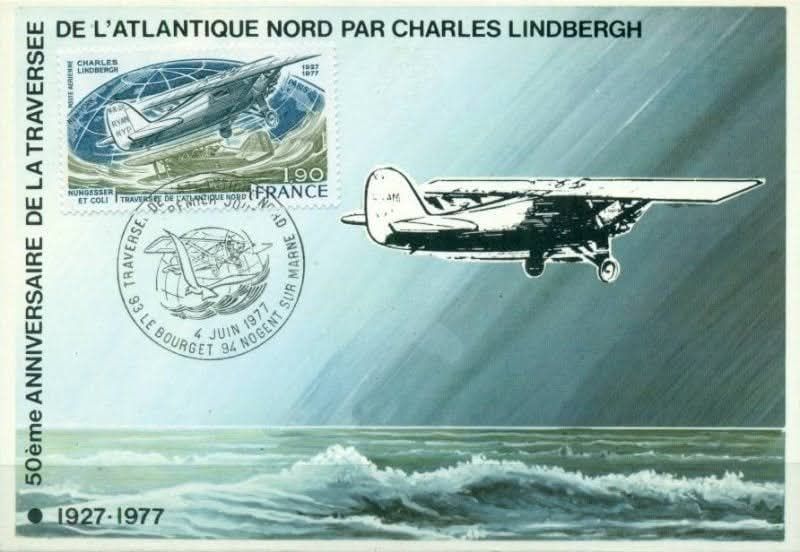

Le 21 mai 1927, un jeune aviateur américain de 25 ans nommé Charles Lindbergh atterrit au Bourget, en France, après avoir traversé l’océan Atlantique depuis New York sans escale ni assistance. Cette prouesse marque un tournant dans l’histoire de l’aviation et fait de Lindbergh un héros planétaire. Plus qu’un exploit technique, ce vol symbolise le début d’une ère nouvelle, celle de l’aviation moderne.

L’Amérique des années 1920 et la course à l’Atlantique

Une époque avide de progrès et de records

Les années 1920, surnommées les "Roaring Twenties", sont une période de bouleversements technologiques, d’innovation et de fascination pour la vitesse. L’aviation, encore balbutiante après la Première Guerre mondiale, devient un terrain de jeu et de conquête pour de nombreux pilotes téméraires.

Le Prix Orteig, doté de 25 000 dollars, est lancé en 1919 par l’homme d’affaires new-yorkais Raymond Orteig. Il promet cette somme au premier aviateur capable de relier Paris à New York (ou l’inverse) sans escale. Plusieurs tentatives ont lieu dans les années qui suivent, souvent tragiques.

Une ambition solitaire et déterminée

Charles Lindbergh, jusque-là peu connu, est un ancien pilote de l’US Air Mail. Il conçoit avec la société Ryan Airlines un avion monoplace spécialement adapté au vol transatlantique : le Spirit of St. Louis. Son audace est telle qu’il prévoit de faire le trajet seul, sans copilote ni navigateur, afin d’alléger l’appareil.

Le vol du Spirit of St. Louis : une aventure humaine et technique

Un départ sous tension

Le 20 mai 1927, à 7h52 du matin, Lindbergh décolle de l’aéroport Roosevelt Field, près de New York, par un temps brumeux et incertain. À bord, pas de radio, pas de parachute, mais 1 700 litres de carburant, un compas, un sextant et une détermination de fer.

33 heures et 30 minutes de solitude

Pendant plus de 33 heures, Lindbergh survole l’Atlantique Nord, affrontant brouillard, givrage, fatigue extrême et hallucinations dues au manque de sommeil. Il ne dort pas un instant et vole à une altitude moyenne de 3 000 mètres. Il suit la côte de Terre-Neuve, puis survole l’océan jusqu’en Irlande, l’Angleterre, puis la France.

“Je volais au-dessus d’un désert liquide sans horizon, avec pour seule boussole mon instinct et mon espoir.” — Charles Lindbergh

Une arrivée triomphale au Bourget

À 22h22, le 21 mai 1927, Lindbergh pose son appareil sur l’aéroport du Bourget, acclamé par une foule de plus de 150 000 personnes. Il devient instantanément une légende vivante. Le monde entier salue l’exploit du "Lone Eagle", l’Aigle solitaire.

Un exploit aux conséquences mondiales

Lindbergh, héros des temps modernes

De retour aux États-Unis, Charles Lindbergh est accueilli en héros. Il reçoit la Medal of Honor, fait la couverture de Time Magazine, et entame une tournée triomphale dans 48 États américains. Son courage, sa jeunesse et sa modestie en font une icône.

Il devient également un fervent défenseur de l’aviation civile, contribuant au développement de lignes commerciales et à la popularisation du transport aérien.

Révolution dans l’aviation mondiale

L’exploit de Lindbergh a un impact immédiat : le nombre de passagers aériens aux États-Unis double en un an. Les gouvernements et les compagnies investissent massivement dans l’aviation commerciale. C’est aussi une prise de conscience planétaire du potentiel stratégique et économique de l’aérien.

Un symbole pour les générations futures

Lindbergh devient une source d’inspiration pour les pilotes du monde entier, comme Jean Mermoz, Amelia Earhart, ou encore Antoine de Saint-Exupéry. Sa traversée incarne la ténacité, le courage individuel et le progrès technologique.

L’héritage d’un vol qui a changé le monde

Une empreinte indélébile dans la culture populaire

Lindbergh a inspiré de nombreux films, chansons, romans et biographies. Son Spirit of St. Louis est exposé au Smithsonian Air and Space Museum à Washington. Il est cité dans des œuvres littéraires de William Faulkner à Philip Roth.

Une figure controversée

Plus tard dans sa vie, Lindbergh est critiqué pour ses positions politiques ambiguës avant la Seconde Guerre mondiale, notamment son isolationnisme et ses discours controversés. Néanmoins, son exploit de 1927 reste unanimement reconnu comme un jalon majeur de l’histoire de l’humanité.

“L’histoire est faite par ceux qui osent.” — Citation apocryphe souvent attribuée à Lindbergh

Un vol, une légende, une nouvelle ère

Le 21 mai 1927 ne fut pas qu’un simple atterrissage : ce fut le point de départ d’un monde nouveau, où les océans cessèrent d’être des barrières pour devenir des ponts. Grâce à Charles Lindbergh, l’impossible devint accessible, et le ciel s’ouvrit à l’humanité tout entière.

Le 20 mai 1932 marque une date inoubliable dans l’histoire de l’aviation et du combat pour l’égalité des sexes. Ce jour-là, Amelia Earhart, aviatrice américaine déterminée et visionnaire, décolle de Terre-Neuve pour devenir la première femme à traverser l’Atlantique seule à bord d’un avion. Cette prouesse héroïque ne fut pas seulement un exploit technique, mais aussi un symbole puissant de liberté, d'audace et de progrès social. Retour sur cette aventure aérienne hors norme et son immense portée historique.

Une aviatrice déjà célèbre avant son exploit en solitaire

Une passion née dans l’enfance

Née en 1897 au Kansas, Amelia Earhart découvre l’aviation à l'âge adulte, mais c’est dès l’enfance qu’elle affiche un goût prononcé pour l’aventure et l’indépendance. Inspirée par les exploits de pionniers comme Charles Lindbergh, elle obtient sa licence de pilote en 1923, devenant la 16e femme au monde à la décrocher.

Première traversée de l’Atlantique… en tant que passagère

Amelia Earhart n’en était pas à sa première traversée de l’Atlantique. En 1928, elle est la première femme à traverser l’océan en avion, mais en tant que simple passagère. Le pilote était Wilmer Stultz. Cet événement lui vaut une célébrité immédiate, mais elle déclare :

« Je n’ai été qu’un sac de pommes de terre. »

Elle se donne alors pour mission de rééditer l’exploit seule aux commandes de son appareil.

La traversée historique du 20 mai 1932

Un départ risqué depuis Terre-Neuve

Le 20 mai 1932, à bord de son Lockheed Vega rouge, Amelia décolle de Harbour Grace, à Terre-Neuve. Son objectif initial est Paris, pour marquer les cinq ans de l'exploit de Charles Lindbergh. Mais le ciel lui réserve un tout autre itinéraire.

Des conditions de vol extrêmes

Au cours des 14 heures et 56 minutes de vol, Earhart affronte des conditions climatiques redoutables : vents violents, givrage des ailes, turbulences, brouillard, et une fuite d’essence qui faillit la forcer à amerrir. Elle garde néanmoins son sang-froid, guidée par une concentration extrême et une détermination sans faille.

Finalement, elle atterrit dans un champ à Culmore, près de Londonderry, en Irlande du Nord. En descendant de son avion, elle s’adresse aux paysans médusés :

« Je viens d’Amérique. »

Une reconnaissance immédiate et internationale

Des honneurs et des récompenses prestigieuses

Son exploit est immédiatement salué dans le monde entier. Elle reçoit la Distinguished Flying Cross, devenant la première femme à en être décorée. Le président américain Herbert Hoover lui remet une médaille spéciale, et de nombreuses associations féminines la prennent comme modèle.

Une icône médiatique et féministe

Amelia Earhart devient une star internationale. Elle donne des conférences, écrit des livres et milite ardemment pour les droits des femmes. Elle affirme :

« Les femmes doivent tenter de faire tout ce que les hommes ont essayé. Lorsque les femmes échouent, leur échec ne doit être qu’un défi pour d’autres femmes. »

Elle est perçue comme une ambassadrice du progrès, à une époque où les femmes accèdent difficilement aux postes de responsabilité et aux métiers techniques.

Un héritage gravé dans les airs et dans les esprits

Une figure fondatrice de l’aviation moderne

Au-delà de son exploit du 20 mai 1932, Amelia Earhart a multiplié les records : première femme à voler à plus de 4 000 mètres, première à traverser les États-Unis en solitaire, et première à tenter un tour du monde équatorial en avion.

Une disparition qui ajoute à sa légende

En 1937, lors de sa tentative de tour du monde, elle disparaît au-dessus du Pacifique. Son corps et son avion ne seront jamais retrouvés. Ce mystère alimente encore aujourd’hui d’innombrables théories et participe à la construction de son mythe.

Une pionnière qui inspire encore aujourd’hui

L’exploit du 20 mai 1932 d’Amelia Earhart reste un moment charnière de l’histoire de l’aviation et du combat pour l’égalité des sexes. Elle a prouvé que courage, compétence et détermination transcendent les genres. Elle incarne cette force tranquille des pionnières qui, par leurs actes, ouvrent la voie à des générations futures.

Son nom est gravé dans les mémoires, sur les pistes d’aéroport, dans les livres d’histoire, et dans l’imaginaire collectif. Elle ne fut pas simplement une aviatrice, mais une aventurière de l’esprit humain.

Le 13 mai 1930, l’histoire de l’aviation française connaît une avancée spectaculaire : Jean Mermoz, accompagné de ses compagnons Léopold Gimié et Jean Dabry, réalise la première traversée commerciale de l’Atlantique Sud en hydravion Latécoère 28.3. Cet exploit signe l’acte de naissance de l’Aéropostale transatlantique, reliant Toulouse à Santiago du Chili via Dakar, Natal et Buenos Aires. Une véritable aventure humaine et technologique, entre ciel et océan.

L’Aéropostale : une aventure avant tout humaine

L’ambition de relier les continents

Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, l’aviation civile cherche à s’imposer comme un vecteur rapide de communication. Pierre-Georges Latécoère, industriel visionnaire, rêve de relier la France à l’Amérique du Sud en transportant du courrier. Ce projet fou devient réalité avec la Compagnie générale aéropostale, fondée en 1927 par Latécoère et développée par Marcel Bouilloux-Lafont.

Des pilotes légendaires

L’Aéropostale est aussi une épopée d’hommes courageux, pionniers du ciel, souvent comparés aux chevaliers des temps modernes. On y trouve des noms légendaires comme Antoine de Saint-Exupéry, Henri Guillaumet, Paul Vachet et bien sûr Jean Mermoz, surnommé "l’Archange". Ces aviateurs bravaient des conditions extrêmes, survolaient les Andes et l’océan sans instruments modernes, avec pour seul objectif : transporter le courrier coûte que coûte.

Le 13 mai 1930 : la première traversée aéropostale de l’Atlantique Sud

Un vol historique

Le 12 mai 1930, à bord de l’hydravion Laté 28.3 "Comte de La Vaulx", Jean Mermoz quitte Saint-Louis du Sénégal. À ses côtés, le navigateur Jean Dabry et le radio Léopold Gimié. Ils doivent rallier Natal, au Brésil, en survolant l’Atlantique Sud — un défi encore jamais accompli en vol postal commercial.

Après 21 heures et 10 minutes de vol au-dessus d’un océan capricieux, l’hydravion amerrit le 13 mai à Natal, au Brésil. L’exploit est salué par la presse du monde entier. Pour la première fois, le courrier a traversé l’océan en un seul vol, sans escale ni navire d’accompagnement. L’âge moderne de l’aviation postale commence véritablement ce jour-là.

Une prouesse technologique

L’appareil utilisé, le Latécoère 28.3, était un hydravion monomoteur, doté d’un moteur Hispano-Suiza de 650 chevaux. Il transportait 130 kg de courrier. Conçu pour résister aux embruns, il était capable d’amerrir en cas d’urgence, ce qui lui a valu sa sélection pour cette tentative risquée. L’Atlantique Sud, souvent balayé par des tempêtes tropicales, représentait un obstacle majeur pour les liaisons aériennes.

Jean Mermoz : héros moderne et figure mythique

Une légende de l’aviation

Jean Mermoz n’a que 29 ans lorsqu’il réussit cette traversée. Déjà auréolé de nombreux exploits, il devient l’incarnation du pilote courageux, déterminé, perfectionniste. Ami de Saint-Exupéry, il partage avec lui cette idée que l’aviation est aussi une école de la vie. Mermoz dira un jour : « Ce que j’ai fait, je vous le jure, jamais aucune bête ne l’aurait fait. »

Une fin tragique

Le 7 décembre 1936, lors d’un vol entre Dakar et Natal, Jean Mermoz disparaît en mer avec son hydravion "Croix-du-Sud". Son corps ne sera jamais retrouvé. Sa mort marque la fin d’une époque mais scelle sa légende dans l’imaginaire collectif français.

L’héritage de la traversée du 13 mai 1930

L’avènement des lignes intercontinentales

Cette traversée inaugure la liaison postale régulière entre l’Europe et l’Amérique du Sud, une première mondiale. Elle préfigure le développement des lignes aériennes commerciales longues distances, qui se généraliseront après la Seconde Guerre mondiale avec l’avènement des avions à réaction.

Une école de l’exigence

L’Aéropostale restera aussi dans l’histoire comme une école du devoir, du dépassement de soi et de la rigueur. Antoine de Saint-Exupéry en témoignera dans Vol de nuit ou Terre des hommes, œuvres inspirées directement de cette expérience. L’aventure du 13 mai incarne à la perfection ce que ces pilotes ressentaient : « Être homme, c’est précisément être responsable. »

Une mémoire toujours vivante

En France, de nombreux lieux, rues et aéroports rendent hommage à Mermoz et à l’Aéropostale. À Toulouse, un musée dédié à cette époque pionnière rappelle que la conquête du ciel fut d’abord une affaire d’hommes, de passion et de courage.

Une traversée qui a ouvert les cieux

Le 13 mai 1930 ne fut pas qu’un simple vol : ce fut un acte de foi dans l’avenir, dans la capacité de l’homme à dompter les éléments pour rapprocher les continents. Par son courage et sa vision, Jean Mermoz a offert à l’humanité un nouveau chemin à travers le ciel. Son exploit reste, près d’un siècle plus tard, un symbole puissant d’audace et de progrès.

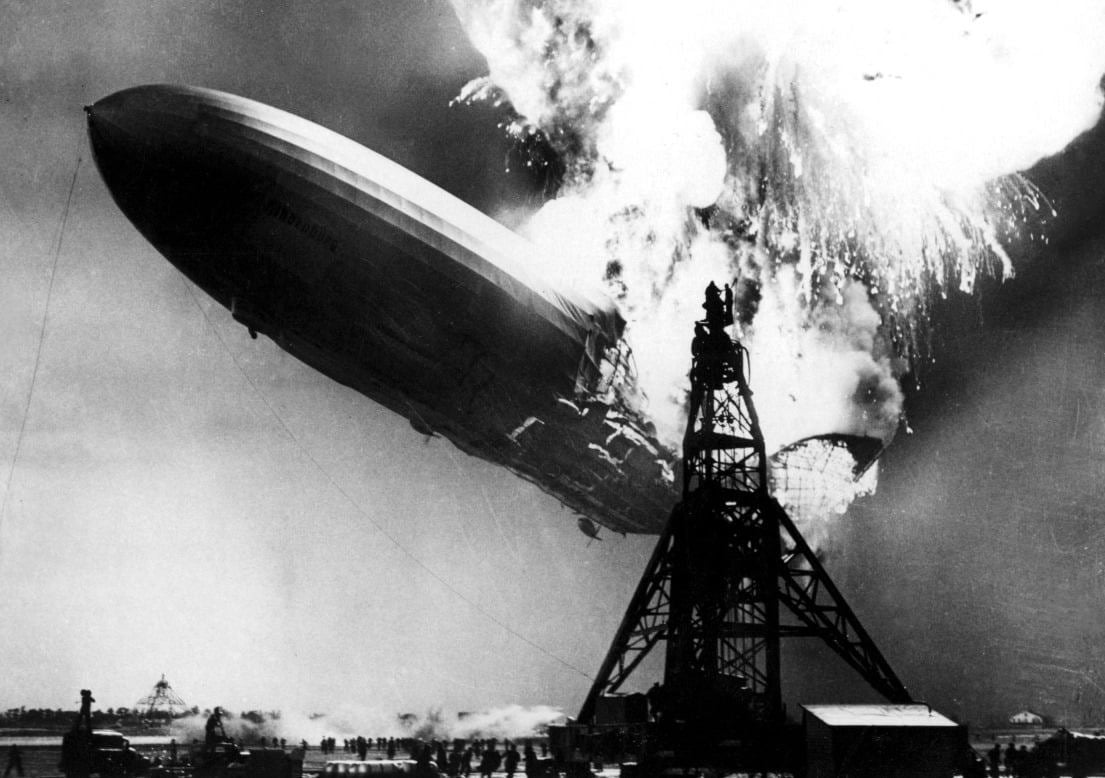

Le 6 mai 1937, le monde assiste, stupéfait, à l’un des désastres aériens les plus marquants du XXe siècle : l’explosion du zeppelin Hindenburg. Ce drame survenu à Lakehurst, dans le New Jersey, marque symboliquement la fin d’une époque, celle des grands dirigeables transatlantiques, et laisse une empreinte durable dans la mémoire collective. Retour sur une catastrophe spectaculaire, ses causes, son contexte et ses conséquences.

Le Hindenburg : fleuron technologique allemand

Un géant des airs au service du prestige

Le LZ 129 Hindenburg, du nom du président allemand Paul von Hindenburg, était le plus grand dirigeable jamais construit. Long de 245 mètres (soit plus que trois Boeing 747 alignés), ce mastodonte de l’air représentait l’apogée des ambitions aéronautiques de l’Allemagne nazie dans les années 1930. Il pouvait transporter jusqu’à 97 personnes, dont 36 passagers en classe luxueuse.

Construit par la société Luftschiffbau Zeppelin, le Hindenburg était avant tout un outil de propagande, une vitrine de la supériorité technologique allemande. En 1936, il effectua sa première traversée transatlantique entre l’Allemagne et les États-Unis en seulement trois jours, un record pour l’époque.

Le choix de l'hydrogène : une décision fatale

Conçu initialement pour être gonflé à l’hélium, un gaz ininflammable, le Hindenburg dut finalement utiliser de l’hydrogène, extrêmement inflammable, à cause de l’embargo américain sur l’hélium. Cette contrainte allait sceller son destin tragique.

Le 6 mai 1937 : une tragédie en direct

Une arrivée attendue à Lakehurst

Le 6 mai 1937, le Hindenburg s’apprête à atterrir à Lakehurst Naval Air Station, près de New York. La météo orageuse retarde la manœuvre. À bord, 97 personnes, dont journalistes, membres d’équipage et passagers, profitent d’un vol jusqu’alors sans incident.

À 19h25, le dirigeable entame sa descente finale. Soudain, une explosion retentit, suivie d’une boule de feu qui engloutit la coque. En moins de 40 secondes, le géant des airs est réduit à une carcasse fumante au sol.

Un drame filmé et diffusé mondialement

Ce qui rend cette catastrophe encore plus marquante, c’est sa médiatisation immédiate. Plusieurs caméras filmaient l’arrivée du dirigeable et captèrent l’explosion en temps réel. Le reportage audio du journaliste Herbert Morrison, criant « Oh, the humanity! », devient emblématique du choc causé par la scène.

Sur les 97 personnes à bord, 36 périrent dans l’incendie, ainsi qu’un membre du personnel au sol. Si le bilan humain aurait pu être bien plus lourd, l’impact psychologique fut considérable.

Les causes de l'accident : hypothèses et controverses

Court-circuit, sabotage ou réaction chimique ?

Les enquêtes n’ont jamais permis d’établir une cause unique et définitive. Trois grandes hypothèses dominent :

*Un court-circuit électrique, causant une étincelle dans l’hydrogène.

*Un sabotage, évoqué mais jamais prouvé.

*Une réaction chimique, favorisée par l’accumulation d’électricité statique et la peinture inflammable de l’enveloppe.

Des analyses modernes, notamment celles de l’ingénieur Addison Bain, suggèrent une combinaison entre hydrogène inflammable et matériaux hautement combustibles sur la surface du dirigeable.

Une leçon aéronautique cruelle

L’accident du Hindenburg souligne l’importance des choix techniques en matière de sécurité. L'usage de matériaux inflammables dans une structure aussi massive et le recours à un gaz hautement explosif ont constitué une erreur stratégique majeure.

La fin des zeppelins : un monde qui change

Un coup fatal à la confiance du public

Avant 1937, les dirigeables étaient perçus comme des symboles de modernité. Luxueux, silencieux, offrant des panoramas inégalés, ils représentaient une alternative crédible à l’avion. Mais le traumatisme du Hindenburg brisa cette image. Les réservations chutèrent, les projets futurs furent annulés.

L’avion prend définitivement le relais

À partir de la fin des années 1930, l’essor des avions à moteurs puissants, plus rapides et moins coûteux à entretenir, marqua le début d’une nouvelle ère. Le Hindenburg devint ainsi l’ultime géant de l’air à périr dans les flammes, scellant le destin des zeppelins dans l’histoire de l’aviation.

L’héritage du Hindenburg : mémoire et culture populaire

Une tragédie devenue icône visuelle

L’image du Hindenburg en flammes est devenue l’un des symboles visuels les plus puissants du XXe siècle. Elle a inspiré de nombreuses œuvres, films, documentaires et même des couvertures d’albums musicaux, comme celle du groupe Led Zeppelin en 1969.

Commémorations et préservation de la mémoire

Le site de Lakehurst abrite aujourd’hui un mémorial dédié aux victimes. Des expositions permanentes et des archives témoignent de l’importance historique de cet accident. Le Hindenburg reste un cas d’étude majeur dans les formations aéronautiques et en ingénierie.

Une catastrophe qui a changé le visage du transport aérien

L'incendie du Hindenburg est bien plus qu’un accident spectaculaire : il incarne la fragilité des rêves de grandeur technologique face aux lois de la physique et aux limites humaines. Cet épisode tragique a marqué la fin d’une époque audacieuse, celle des dirigeables géants, pour ouvrir la voie à une aviation moderne plus sûre. Une leçon d’humilité et de progrès, encore étudiée et ressentie près d’un siècle plus tard.

Le 18 mars 1965, le cosmonaute soviétique Alexeï Leonov entre dans l’histoire en devenant le premier homme à effectuer une sortie dans l’espace. Cet exploit, réalisé dans le cadre de la mission Voskhod 2, marque une étape cruciale dans la conquête spatiale et renforce la position de l’URSS dans la course à l’espace face aux États-Unis. Cet article revient sur les détails de cette mission audacieuse, les défis rencontrés et son impact sur l’exploration spatiale.

Contexte de la Course à l’Espace

La Rivalité entre l’URSS et les États-Unis

Dans les années 1960, la guerre froide bat son plein, et la conquête spatiale est un enjeu majeur de prestige et de pouvoir. Après le succès de Youri Gagarine, premier homme dans l’espace en 1961, l’URSS cherche à maintenir son avance technologique sur les États-Unis.

Les Préparatifs de la Mission Voskhod 2

La mission Voskhod 2 est conçue pour repousser les limites de l’exploration spatiale. Alexeï Leonov et son coéquipier Pavel Beliaïev sont choisis pour cette mission périlleuse, qui inclut la première sortie extravéhiculaire (EVA) de l’histoire.

La Sortie Historique d’Alexeï Leonov

Le Début de l’EVA

Le 18 mars 1965, après avoir revêtu une combinaison spatiale spéciale, Alexeï Leonov quitte le vaisseau Voskhod 2 et flotte dans le vide spatial pendant 12 minutes. Il est relié au vaisseau par un câble de 5,35 mètres, qui lui permet de rester en sécurité tout en explorant cet environnement hostile.

Les Défis Rencontrés

La sortie ne se déroule pas sans difficultés. Leonov doit faire face à des problèmes imprévus, comme l’augmentation de la pression dans sa combinaison, qui le rend rigide et difficile à manœuvrer. Pour rentrer dans le vaisseau, il est contraint de réduire manuellement la pression, risquant sa vie à plusieurs reprises.

Le Retour sur Terre : Une Autre Épreuve

Problèmes Techniques et Atterrissage Forcé

Après la sortie spatiale, la mission Voskhod 2 rencontre de nouveaux problèmes. Le système d’atterrissage automatique tombe en panne, obligeant les cosmonautes à atterrir manuellement. Ils se posent finalement dans une région reculée de l’Oural, à des centaines de kilomètres du site prévu.

L’Attente des Secours

Leonov et Beliaïev doivent survivre deux jours dans une forêt enneigée avant d’être secourus. Malgré ces épreuves, leur mission est un succès et consacre Leonov comme un héros de l’exploration spatiale.

L’Héritage de la Première Sortie Spatiale

Une Avancée Technologique Majeure

La sortie d’Alexeï Leonov démontre que les humains peuvent survivre et travailler dans l’espace, ouvrant la voie à des missions plus complexes, comme les sorties extravéhiculaires lors des missions Apollo ou la construction de la Station Spatiale Internationale (ISS).

Un Symbole de la Conquête Spatiale Soviétique

Cet exploit renforce la position de l’URSS dans la course à l’espace et inspire des générations de scientifiques, d’ingénieurs et de rêveurs. Leonov devient une figure emblématique de l’exploration spatiale.

Premier Homme à Flotter dans le Vide Spatial

Le 18 mars 1965, Alexeï Leonov a repoussé les frontières de l’humanité en devenant le premier homme à marcher dans l’espace. Son courage et sa détermination ont marqué un tournant dans l’histoire de l’exploration spatiale, rappelant que les défis les plus audacieux peuvent être surmontés.

Marie Marvingt est une figure méconnue mais essentielle de l'histoire de l'aviation et du sport féminin. Née en 1875, elle s'est illustrée dans de nombreux domaines, allant de l'aviation à la médecine, en passant par le journalisme et l'alpinisme. Son parcours exceptionnel en fait une véritable pionnière, souvent comparée aux grandes aventurières de son époque.

Une Enfance Marquée par le Dépassement de Soi

Marie Marvingt voit le jour le 20 février 1875 à Aurillac, en France. Très tôt, elle se passionne pour le sport et s'initie à diverses disciplines physiques. Elle excelle rapidement en natation, cyclisme et alpinisme, des activités encore peu accessibles aux femmes à cette époque. Encouragée par son père, elle développe une force mentale et une volonté hors du commun.

Une Sportive aux Multiples Exploits

Avant de se tourner vers l'aviation, Marie Marvingt accumule les exploits sportifs :

-Cyclisme : Elle tente de participer au Tour de France en 1908, mais en est exclue en raison de son sexe. Qu'à cela ne tienne, elle effectue tout de même le parcours seule, prouvant ainsi sa détermination.

-Alpinisme : Elle réalise plusieurs ascensions dans les Alpes et devient l'une des rares femmes à dompter les sommets les plus rudes de son époque.

-Sports d'hiver : Elle excelle dans le ski et la luge, remportant plusieurs compétitions en France et en Suisse.

L'Aviation : Une Passion et une Révolution

Marie Marvingt ne se limite pas aux exploits terrestres. Lorsqu'elle découvre l'aviation naissante, elle décide de s'y consacrer pleinement. Elle obtient son brevet de pilote en 1910, devenant ainsi l'une des premières femmes aviatrices au monde.

Une Aviatrice Engagée

Son engagement ne se limite pas à voler pour le plaisir. Pendant la Première Guerre mondiale, elle propose ses services comme pilote militaire. Refusée en raison de son sexe, elle parvient tout de même à effectuer des missions de bombardement sous un nom d'emprunt, une initiative courageuse qui la distingue dans l'histoire de l'aviation.

L'Invention de l'Ambulance Aérienne

Marie Marvingt ne cesse d'innover. Consciente de l'importance de l'aviation pour le secours médical, elle conçoit l'idée d'une ambulance aérienne capable d'évacuer rapidement les blessés du champ de bataille. Elle consacre une grande partie de sa vie à promouvoir ce concept, qui deviendra un pilier des secours aéromédicaux modernes.

Une Fin de Vie Digne d'une Légende

Malgré les obstacles et les préjugés de son époque, Marie Marvingt ne cesse jamais d'innover et de défendre la cause des femmes dans le sport et l'aviation. Elle poursuit son engagement jusqu'à un âge avancé et disparaît en 1963, laissant derrière elle un héritage inspirant.

Un exemplaire du courage et de la persévérance

Marie Marvingt incarne une figure exemplaire du courage et de la persévérance. Sportive accomplie, aviatrice hors pair et innovatrice visionnaire, elle a marqué son temps par sa détermination à repousser les limites imposées aux femmes. Son rôle dans l'histoire de l'aviation et du secours médical a ouvert la voie à de nombreuses avancées encore visibles aujourd'hui.

L’année 1919 marque un tournant décisif dans l’histoire de l’aviation : le premier vol commercial reliant Paris à Londres. Cet événement, souvent méconnu, a ouvert la voie à l’aviation civile moderne et a transformé la manière dont les gens voyagent. Cet article explore les circonstances de ce vol historique, les défis techniques et logistiques rencontrés, ainsi que son impact sur le développement du transport aérien.

Le Contexte de l’Aviation en 1919

L’Héritage de la Première Guerre Mondiale

La fin de la Première Guerre mondiale en 1918 a laissé derrière elle une industrie aéronautique en plein essor. Les avions, initialement conçus pour des usages militaires, commencent à être adaptés pour des applications civiles. Les pilotes, formés pendant la guerre, cherchent de nouvelles opportunités, et les gouvernements envisagent l’aviation comme un outil de connexion entre les nations.

Les Premières Tentatives de Vols Civils

Avant 1919, quelques vols expérimentaux avaient déjà eu lieu, mais ils étaient principalement destinés à des démonstrations ou à des records. L’idée de transporter des passagers de manière régulière était encore une utopie. Cependant, la demande pour des voyages plus rapides et efficaces entre les grandes villes européennes se faisait de plus en plus pressante.

Le Premier Vol Commercial Paris-Londres

Les Acteurs Clés de l’Événement

Le premier vol commercial entre Paris et Londres a été réalisé par la compagnie aérienne française Lignes Aériennes Farman. Utilisant un avion biplan Farman F.60 Goliath, conçu à l’origine pour le transport de bombes, l’appareil a été reconverti pour accueillir des passagers. Ce vol inaugural a transporté deux passagers, ainsi que du courrier, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère.

Les Défis Techniques et Logistiques

Le vol entre Paris et Londres n’était pas sans risques. Les avions de l’époque étaient peu fiables, les conditions météorologiques difficiles à prévoir, et les infrastructures aéroportuaires quasi inexistantes. Malgré ces obstacles, le vol a été un succès, prouvant que le transport aérien commercial était réalisable.

L’Impact du Vol sur l’Aviation Civile

La Naissance d’une Nouvelle Industrie

Ce premier vol commercial a servi de catalyseur pour le développement de l’aviation civile. D’autres compagnies aériennes ont rapidement vu le jour, et des routes aériennes régulières ont été établies entre les grandes villes européennes. L’idée de voyager rapidement d’un pays à l’autre est devenue une réalité.

L’Évolution des Avions et des Infrastructures

Les années qui ont suivi ont vu d’importantes avancées technologiques, avec des avions plus sûrs, plus rapides et plus confortables. Les aéroports ont commencé à se développer, et des réglementations internationales ont été mises en place pour garantir la sécurité des passagers.

L’Héritage du Premier Vol Commercial

Une Révolution dans les Voyages Internationaux

Le vol Paris-Londres de 1919 a marqué le début d’une ère où les distances se réduisaient considérablement. Il a permis de rapprocher les cultures, de stimuler le tourisme et de faciliter les échanges commerciaux. Aujourd’hui, des millions de personnes empruntent cette route chaque année, sans réaliser qu’elle a été pionnière.

Un Symbole de l’Innovation Humaine

Ce vol historique est un rappel de la capacité humaine à repousser les limites du possible. Il a inspiré des générations d’ingénieurs, de pilotes et de visionnaires, qui ont contribué à faire de l’aviation civile l’un des piliers de la mondialisation.

Bien plus qu’une simple traversée aérienne

Le premier vol commercial entre Paris et Londres en 1919 a été bien plus qu’une simple traversée aérienne : il a été le point de départ d’une révolution dans les transports. En reliant deux capitales européennes en quelques heures, il a ouvert la voie à un monde plus connecté et a posé les bases de l’aviation moderne. Aujourd’hui, alors que des millions de passagers prennent l’avion chaque jour, il est important de se souvenir de ce vol pionnier qui a changé le cours de l’histoire.

Le 6 février 1971, un événement insolite et historique a marqué l’exploration spatiale : Alan Bartlett Shepard, astronaute américain et commandant de la mission Apollo 14, a frappé quelques balles de golf sur la surface lunaire. Cet acte, à la fois symbolique et ludique, est devenu une anecdote mémorable de la conquête spatiale. Mais que s’est-il vraiment passé ce jour-là ? Plongeons dans les détails de cette histoire fascinante.

Alan Shepard, un pionnier de l’espace

Un héros de la NASA

Alan Shepard n’était pas un inconnu dans le monde de l’astronautique. En 1961, il est devenu le premier Américain à voyager dans l’espace lors de la mission Mercury-Redstone 3. Dix ans plus tard, il a de nouveau marqué l’histoire en devenant le cinquième homme à marcher sur la Lune.

Une passion pour le golf

Shepard était un passionné de golf. Avant même de devenir astronaute, il passait ses temps libres sur les terrains de golf. Cette passion a pris une dimension unique lorsqu’il a eu l’idée de l’emporter avec lui sur la Lune.

Une idée qui sort de l’ordinaire

La préparation secrète

Avant la mission Apollo 14, Shepard a discrètement collaboré avec un équipementier sportif pour adapter un fer de golf à son équipement spatial. Le club a été conçu pour s’adapter à la combinaison encombrante et aux conditions de gravité réduite de la Lune.

L’autorisation de la NASA

Bien que l’idée puisse sembler farfelue, Shepard a obtenu l’aval de la NASA pour emporter le club. L’agence spatiale y a vu une opportunité de montrer un aspect plus humain et accessible de l’exploration spatiale.

Le moment historique

Le premier swing lunaire

Le 6 février 1971, après avoir déployé des instruments scientifiques, Shepard a sorti son fer de golf. Devant les caméras, il a déclaré : "Je vais essayer de frapper une petite balle blanche qui est familière à des millions d’Américains." Malgré les difficultés liées à sa combinaison, il a réussi à frapper deux balles.

Une performance impressionnante

En raison de la faible gravité lunaire (environ 1/6e de celle de la Terre), les balles ont parcouru une distance bien plus grande que sur Terre. Shepard a estimé que la première balle avait volé sur environ 180 mètres, et la seconde encore plus loin.

L’héritage de ce geste

Un symbole d’ingéniosité et de légèreté

Ce moment a montré que l’exploration spatiale pouvait être à la fois sérieuse et ludique. Shepard a réussi à capturer l’imagination du public en associant un sport terrestre à une aventure extraterrestre.

Une anecdote qui perdure

Aujourd’hui encore, cette histoire est racontée comme un exemple de la créativité et de l’esprit d’innovation des astronautes. Le club de golf utilisé par Shepard est exposé au USGA Museum aux États-Unis, rappelant ce moment unique dans l’histoire de l’humanité.

Quand Alan Shepard a transformé la Lune en terrain de golf !

Alan Shepard n’a pas seulement laissé ses empreintes sur la Lune ; il y a aussi laissé une marque sportive et culturelle. Son coup de golf lunaire reste une anecdote fascinante qui illustre à la fois l’audace et l’humanité des explorateurs de l’espace. Qui aurait cru qu’un simple jeu terrestre pourrait un jour devenir une légende interplanétaire ?

Le 4 février 1902 marque la naissance de Charles Lindbergh, un homme qui deviendra l’une des figures les plus emblématiques de l’aviation. Aventurier visionnaire, il entre dans l’histoire en réalisant la première traversée de l’Atlantique en solitaire et sans escale en 1927. Mais son parcours ne se limite pas à cet exploit : il fut aussi un acteur influent dans l’essor de l’aviation moderne et un personnage controversé par ses prises de position. Retour sur la vie de cet aviateur hors norme.

Les Premiers Pas d’un Passionné

Une Enfance Entre Terre et Air

Charles Lindbergh naît dans une famille aisée du Minnesota. Son père, homme politique, et sa mère, enseignante, lui inculquent dès son plus jeune âge des valeurs de rigueur et d’indépendance. Fasciné par les machines, il se tourne rapidement vers l’ingénierie et l’aviation, un domaine encore balbutiant à l’époque.

Ses Débuts Comme Pilote

Après des études inachevées en mécanique, Lindbergh choisit d’embrasser sa véritable passion : piloter. Il commence comme apprenti mécanicien avant de suivre une formation de vol. À force de persévérance, il devient pilote de l’US Army et se spécialise dans le transport du courrier aérien, un métier risqué mais exaltant.

1927 : La Conquête de l’Atlantique

Le Défi Fou du Prix Orteig

Depuis plusieurs années, le prix Orteig promet une récompense de 25 000 dollars au premier aviateur qui réussira un vol sans escale entre New York et Paris. Lindbergh décide de relever ce défi, bien que de nombreux pilotes expérimentés aient déjà échoué dans cette tentative.

Le Spirit of St. Louis : Un Avion Taillé pour l’Exploit

Lindbergh fait concevoir un avion spécialement adapté pour cette mission : le Spirit of St. Louis. Léger, doté d’un réservoir immense et sans pare-brise frontal pour gagner en aérodynamisme, l’appareil est optimisé pour la longue distance.

Un Vol Légendaire

Le 20 mai 1927, Lindbergh décolle de Roosevelt Field, à New York. Pendant 33 heures et 30 minutes, il survole l’Atlantique, seul face aux éléments. Il atterrit triomphalement au Bourget, à Paris, sous les acclamations d’une foule en délire. Son exploit fait de lui un héros mondial instantané.

Une Vie Marquée par la Gloire et la Controverse

Un Ambassadeur de l’Aviation

Après son exploit, Lindbergh devient un fervent défenseur du développement aéronautique. Il participe à l’essor de compagnies aériennes et milite pour l’utilisation de l’aviation commerciale.

L’Affaire du Kidnapping

Mais sa vie bascule en 1932 lorsqu’un drame frappe sa famille : son fils est enlevé et retrouvé mort. L’affaire bouleverse l’Amérique et devient l’un des premiers grands faits divers médiatisés du XXe siècle.

Un Personnage Controversé

Dans les années 1930, Lindbergh suscite la controverse en prônant l’isolationnisme américain face à la guerre en Europe et en recevant une médaille des mains d’Hitler. Son image en pâtit, mais il regagne en estime en servant dans l’armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale.

Un Héros de l'Aviation

Charles Lindbergh est bien plus qu’un simple aviateur. Héros de l’aviation, visionnaire et personnage controversé, il a marqué l’histoire par son audace et son engagement. Son exploit de 1927 reste l’un des moments les plus marquants de l’aviation moderne, prouvant que la détermination et l’innovation peuvent repousser les limites du possible.