Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Aviation

L'année 1970 marque un tournant dans l'histoire de l'aviation civile avec le premier vol transatlantique commercial reliant New York à Londres. Cette avancée technologique a ouvert la voie à une nouvelle ère de transport aérien, plus rapide et plus efficace. Ce vol inaugural symbolise non seulement une prouesse technique, mais aussi l'ambition des compagnies aériennes à offrir un service plus performant sur les longues distances.

Une Révolution dans l'Aéronautique

L'essor des vols commerciaux long-courriers

Au cours des années 1960, les avancées en ingénierie aéronautique permettent aux avions d'atteindre des distances de plus en plus longues sans escale. Les compagnies aériennes cherchent à proposer des itinéraires directs entre les grandes métropoles mondiales afin de répondre à une demande croissante de voyages internationaux rapides.

Le développement d'avions long-courriers

Les avancées en motorisation et en aérodynamisme permettent l’émergence de nouveaux appareils capables de traverser l'Atlantique en un temps record. C'est dans ce contexte que les Boeing 747 et Concorde sont développés, chacun incarnant une approche différente de la vitesse et du confort.

Le Premier Vol Commercial entre New York et Londres

Une liaison sans escale inédite

Le premier vol commercial sans escale entre New York (JFK) et Londres (Heathrow) a eu lieu en 1970. Cette route, aujourd’hui incontournable pour les compagnies aériennes, était à l’époque une avancée significative, car elle permettait de raccourcir considérablement le temps de trajet, évitant les escales techniques pour le ravitaillement en carburant.

L'impact du Boeing 747

Le Boeing 747, souvent surnommé « Jumbo Jet », est l’un des premiers avions à offrir une capacité d’accueil et une autonomie suffisante pour assurer cette liaison. Cet appareil, conçu pour transporter plus de passagers sur des distances plus longues, a révolutionné l’industrie du transport aérien en réduisant les coûts par siège et en rendant les vols long-courriers plus accessibles au grand public.

Conséquences et Héritage

Une démocratisation du transport aérien

L’introduction de vols transatlantiques commerciaux directs a favorisé l'expansion du tourisme international et des voyages d'affaires. Les vols sans escale sont rapidement devenus un standard, incitant les compagnies à améliorer leur flotte et à proposer des prix plus compétitifs.

Vers l'ère supersonique

Bien que le Boeing 747 ait marqué une avancée décisive, l’aviation commerciale vise encore plus de rapidité. Le Concorde, entré en service quelques années plus tard, illustre cette quête de vitesse en réduisant le temps de vol entre New York et Londres à environ trois heures, bien que son exploitation ait été limitée par son coût et sa consommation de carburant.

Une étape clé dans l’évolution de l’aviation moderne

Le premier vol transatlantique commercial sans escale entre New York et Londres en 1970 marque une étape clé dans l’évolution de l’aviation moderne. Il a pavé la voie à des décennies d’innovations dans les voyages aériens, facilitant les échanges internationaux et redéfinissant la notion de distance. Aujourd’hui encore, cet événement reste un symbole de progrès dans l’histoire de l’aviation civile.

Le 21 janvier 1976 marque une date historique dans l'aviation civile avec le lancement du premier vol commercial supersonique du Concorde. Cet avion révolutionnaire, fruit de la collaboration entre la France et le Royaume-Uni, a bouleversé le transport aérien en permettant de relier des destinations transatlantiques à une vitesse inégalée. Retour sur un événement qui a marqué l’histoire de l’aviation.

La Genèse du Concorde

Un Projet Franco-Britannique Ambitieux

L’idée d’un avion de ligne capable de voler à des vitesses supersoniques émerge dans les années 1950. Face aux avancées technologiques et à la nécessité d’accélérer les déplacements intercontinentaux, la France et le Royaume-Uni s’associent en 1962 pour concevoir un avion hors du commun. Cette coopération donne naissance au Concorde, un appareil conçu par Aérospatiale et British Aircraft Corporation.

Un Défi Technologique et Économique

La conception du Concorde représente un véritable exploit technique. Avec sa silhouette effilée, son aile delta et ses réacteurs Rolls-Royce/Snecma Olympus, il est conçu pour franchir le mur du son et atteindre Mach 2, soit plus de 2 000 km/h. Cependant, ce projet est aussi un défi économique colossal, entraînant des coûts de développement exorbitants et soulevant des interrogations sur la rentabilité du programme.

Le Premier Vol Supersonique Commercial

21 Janvier 1976 : Une Date Historique

Après des années de tests et de mises au point, le Concorde effectue son premier vol commercial supersonique le 21 janvier 1976. Deux appareils décollent simultanément : l’un d’Air France de Paris à destination de Rio de Janeiro via Dakar, et l’autre de British Airways de Londres vers Bahreïn. Ce jour-là, le Concorde prouve que le voyage supersonique n'est plus un rêve, mais une réalité accessible aux passagers fortunés.

Une Expérience Unique pour les Passagers

Voyager à bord du Concorde offre une expérience hors du commun. En plus du confort et du service haut de gamme, les passagers bénéficient d’un temps de vol réduit de moitié par rapport aux avions classiques. Un vol Paris-New York, par exemple, ne prend que 3 heures et demie au lieu de 7 à 8 heures.

Un Rêve Qui Tourne Court

Succès et Controverses

Malgré son aura prestigieuse et l’enthousiasme qu’il suscite, le Concorde se heurte à de nombreux obstacles. Le bruit assourdissant de son bang supersonique conduit à des restrictions sur ses routes aériennes, tandis que la consommation excessive de carburant et le coût des billets le réservent à une élite fortunée.

La Fin d’une Ère

L’accident tragique du Concorde d’Air France en 2000 à Gonesse précipite la fin de son exploitation. Face à la baisse de la demande et aux coûts d’entretien élevés, les derniers vols commerciaux du Concorde ont lieu en 2003, mettant un terme à une aventure aéronautique légendaire.

Un symbole d’innovation et de prouesse technologique

Le Concorde reste une icône de l’aviation, symbole d’innovation et de prouesse technologique. Bien qu’il ait disparu du ciel, il continue de faire rêver les passionnés d’aviation et laisse un héritage qui inspire les nouvelles générations d’ingénieurs et d’aéronautes. L’histoire retiendra 1976 comme l’année où le transport aérien a franchi un cap décisif, en rendant le voyage supersonique une réalité.

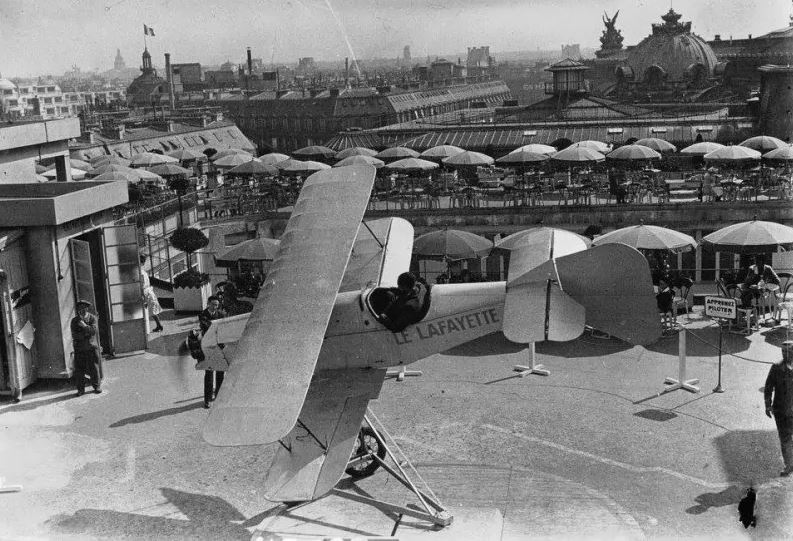

Le 19 janvier 1919, l’aviation française entre dans la légende avec un exploit des plus audacieux : l’atterrissage de Jules Védrines sur le toit des Galeries Lafayette à Paris. Ce pilote de renom, connu pour son audace et son habileté, réussit un défi périlleux qui marquera l’histoire de l’aviation et du progrès aéronautique. Comment cet exploit a-t-il été rendu possible et quelles en furent les conséquences ? Cet article revient sur cet événement hors du commun.

Contexte Historique

L’essor de l’aviation au début du XXe siècle

L’aviation connaît une avancée spectaculaire après la Première Guerre mondiale. Les pilotes de chasse, ayant acquis une grande maîtrise du vol, cherchent à repousser les limites de la technologie et de leurs capacités. Jules Védrines fait partie de ces pionniers de l’aéronautique qui veulent démontrer la fiabilité des avions dans un monde en pleine transition.

Jules Védrines, un pilote hors normes

Né en 1881, Jules Védrines se distingue par son tempérament intrépide et son ambition. Il remporte la Coupe Gordon Bennett en 1912 et multiplie les exploits aériens. Son audace lui vaut une grande notoriété et une réputation d’homme prêt à relever tous les défis.

L’atterrissage sur les Galeries Lafayette

Un défi audacieux

L’idée d’atterrir sur le toit des Galeries Lafayette ne vient pas seulement d’un goût du spectacle. En 1919, un concours organisé par le célèbre magasin parisien offre une récompense au premier pilote capable de réussir un tel exploit. Védrines, toujours en quête de prouesses, accepte le défi.

Une exécution millimétrée

Le 19 janvier 1919, Jules Védrines approche Paris à bord de son Caudron G.3. L’espace d’atterrissage est extrêmement réduit et nécessite une précision absolue. En contrôlant avec habileté son appareil, il parvient à poser son avion sur le toit du grand magasin, sous les regards médusés des Parisiens.

Les Conséquences de l’Exploit

Une popularité décuplée

L’atterrissage de Védrines fait immédiatement la une des journaux. Son exploit est perçu comme une démonstration éclatante des capacités de l’aviation et du génie des pilotes français.

L’impact sur l’aviation

Ce succès renforce l’idée que l’aviation peut devenir un moyen de transport fiable et accessible. Il illustre également l’évolution rapide des techniques de vol et ouvre la voie à de nouvelles expérimentations dans l’aviation civile et militaire.

Un Exploit Historique

L’atterrissage de Jules Védrines sur les Galeries Lafayette est l’un des épisodes les plus marquants de l’histoire de l’aviation française. Cet exploit, bien que risqué, témoigne de l’audace et du talent des pionniers du vol. Plus qu’un simple coup médiatique, il représente une avancée dans la perception des possibilités aéronautiques et inspire encore aujourd’hui les passionnés d’aviation.

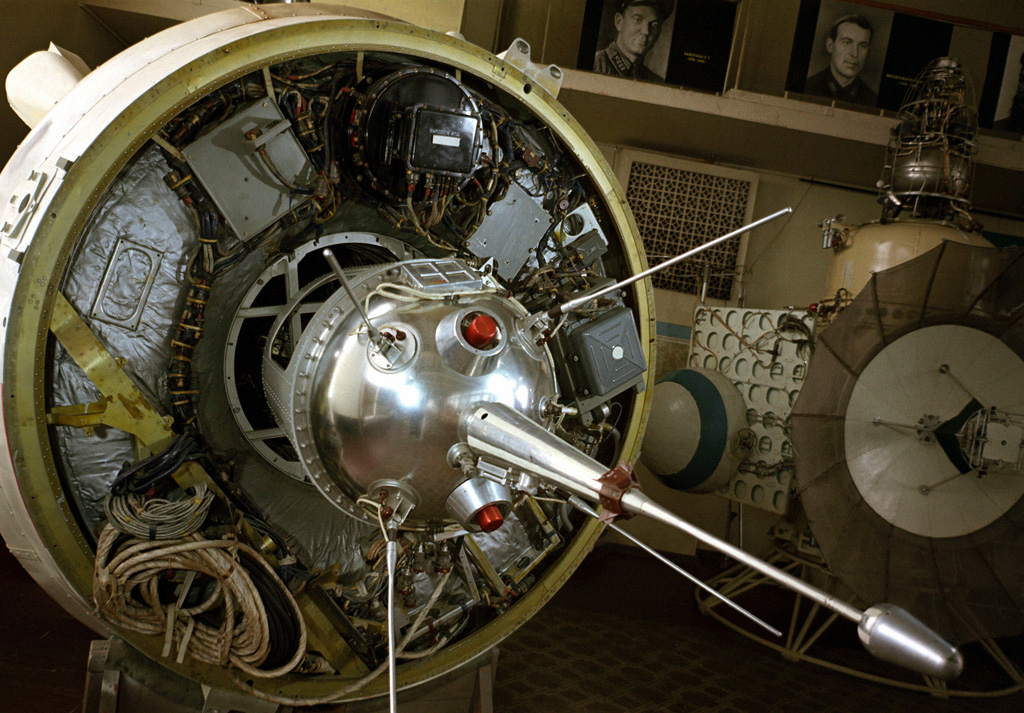

Le 16 janvier 1969, l’Union soviétique réalise une prouesse historique : le premier amarrage orbital réussi entre deux engins habités. Cette manœuvre, effectuée entre Soyouz 4 et Soyouz 5, marque une étape essentielle dans la conquête spatiale et prépare le terrain pour les futures stations orbitales. Retour sur une mission audacieuse qui a mis à l’épreuve la technologie spatiale et le courage des cosmonautes soviétiques.

Une Course Spatiale Toujours Plus Intense

Dans les années 1960, la Guerre Froide pousse les États-Unis et l’URSS à rivaliser d’ingéniosité pour la conquête de l’espace. Après l’alunissage américain prévu pour 1969 avec Apollo 11, les Soviétiques cherchent à démontrer leur maîtrise des vols habités et de l’amarrage spatial, élément clé pour leurs futures missions lunaires et stations orbitales.

L’objectif de la mission Soyouz 4 et 5 est donc clair :

- Réaliser un amarrage en orbite basse

- Transférer des cosmonautes d’un vaisseau à l’autre

- Tester la viabilité des futurs modules orbitaux

Le Déroulement de la Mission : Une Coordination Millimétrée

Lancement de Soyouz 4 : Le Début d’un Exploit

Le 14 janvier 1969, le vaisseau Soyouz 4 est lancé avec à son bord Vladimir Shatalov. Il a pour mission d’attendre l’arrivée d’un autre vaisseau pour réaliser l’amarrage.

Soyouz 5 : Un Équipage Expérimenté

Le lendemain, le 15 janvier, Soyouz 5 est lancé avec Boris Volynov, Aleksei Yeliseyev, et Yevgeny Khrunov. L’objectif est clair : les deux vaisseaux doivent s’amarrer et permettre à des cosmonautes de passer d’un vaisseau à l’autre en plein vol orbital.

Un Amarrage Spatial Historique

Le 16 janvier 1969, après plusieurs manœuvres précises, Soyouz 4 et Soyouz 5 s’amarrent avec succès en orbite terrestre. C’est une première dans l’histoire spatiale : deux vaisseaux habités soviétiques forment un « premier prototype de station spatiale ».

Les cosmonautes Yeliseyev et Khrunov quittent Soyouz 5 en combinaison spatiale pour rejoindre Soyouz 4 via une sortie extravéhiculaire. Ce transfert humain en orbite est une étape clé pour les futurs projets de stations spatiales.

Un Retour Périlleux sur Terre

Si l’amarrage est un succès, le retour de Soyouz 5 est bien plus problématique. Après la séparation des modules, la capsule rencontre un problème de rentrée atmosphérique : elle se retourne à l’envers, exposant la partie la moins protégée aux températures extrêmes.

Heureusement, le vaisseau finit par se redresser, mais Boris Volynov subit une rentrée extrêmement brutale. L’atterrissage est si violent qu’il se fracture plusieurs dents à l’impact. Malgré tout, il survit, faisant de cette mission une réussite stratégique.

Un Héritage Durable pour l’Exploration Spatiale

L’amarrage de Soyouz 4 et Soyouz 5 démontre que le transfert d’équipage entre vaisseaux est possible, ouvrant la voie aux futures missions de collaboration orbitale, notamment :

- La construction des stations Saliout et Mir

- Le développement de l’actuelle Station Spatiale Internationale (ISS)

- La coopération spatiale avec d’autres nations à travers des missions communes

L’Union soviétique, bien que devancée par les États-Unis sur l’alunissage, marque ici un point clé dans la course à l’espace.

Un Rendez-vous Cosmique Historique

La mission Soyouz 4 et Soyouz 5 représente un jalon fondamental de l’histoire spatiale. Elle prouve la faisabilité des opérations d’amarrage et de transfert en orbite, compétences essentielles pour les futures missions habitées vers la Lune et au-delà. Bien que l’URSS n’ait jamais envoyé d’homme sur la Lune, cette avancée a consolidé son rôle de pionnier dans l’exploration spatiale et influencé les missions de coopération internationale à venir.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la course à la vitesse dans l’aviation militaire s’accélère. Parmi les appareils qui marquent cette période, le Gloster Meteor MK 4 s’impose comme un pionnier de l’aviation à réaction. Cet avion britannique établit des records de vitesse et renforce la suprématie technologique du Royaume-Uni dans l’aviation de l’après-guerre. Cet article retrace son développement, ses performances et son impact sur l’aviation mondiale.

Contexte et développement du Gloster Meteor

L’héritage du Gloster Meteor

Le Gloster Meteor, conçu par la société Gloster Aircraft Company, est le premier avion à réaction britannique à entrer en service. Développé initialement pendant la Seconde Guerre mondiale, il apporte une révolution dans la conception aéronautique et démontre le potentiel des moteurs à réaction.

Vers une version améliorée du Gloster

Après la fin du conflit, la nécessité d’un avion encore plus performant pousse les ingénieurs à concevoir une version améliorée : le Gloster Meteor MK 4. Doté de moteurs plus puissants Rolls-Royce Derwent 5, ce modèle est conçu pour repousser les limites de la vitesse et améliorer ses capacités opérationnelles.

Les performances du Meteor MK 4

Un record de vitesse historique

Le 7 novembre 1945, le Gloster Meteor MK 4 établit un nouveau record de vitesse pour un avion à réaction en atteignant 975 km/h. Cette performance impressionnante marque une étape clé dans l’évolution de l’aviation militaire et place le Royaume-Uni en tête des nations développant des avions à réaction.

Innovations techniques

Le Meteor MK 4 bénéficie de plusieurs améliorations notables, notamment :

-

Une structure renforcée pour supporter des vitesses élevées.

-

Des réacteurs optimisés offrant une meilleure puissance et une consommation réduite.

-

Une aérodynamique améliorée réduisant la traînée et augmentant la stabilité en vol.

Impact sur l’aviation militaire et civile

Influence sur la conception des futurs avions

Le succès du Meteor MK 4 inspire la conception des générations suivantes d’avions à réaction. Ses avancées technologiques sont intégrées dans de nombreux projets aéronautiques britanniques et internationaux.

Une exportation réussie

Le Meteor MK 4 est rapidement adopté par plusieurs forces aériennes dans le monde. Son succès à l’exportation contribue à asseoir la réputation du Royaume-Uni en tant que leader dans le domaine des avions de chasse à réaction.

Une avancée majeure dans l’histoire de l’aviation

Le Gloster Meteor MK 4 marque une avancée majeure dans l’histoire de l’aviation. En devenant l’avion à réaction le plus rapide de son époque, il illustre l’excellence technologique britannique et prépare le terrain pour les futurs avions supersoniques. Son héritage perdure à travers les innovations qu’il a inspirées et les records qu’il a établis.

Le Lioré et Olivier LeO 451 est un bombardier français emblématique conçu à la fin des années 1930. Destiné à moderniser l’aviation militaire française, son développement a marqué une avancée significative dans l’aéronautique. Le premier vol expérimental de son prototype a été un moment clé dans son histoire, déterminant son avenir opérationnel et ses performances en combat. Cet article retrace les circonstances de ce vol, les défis techniques rencontrés et l’impact de cet avion sur l’aviation française.

Contexte et genèse du projet Lioré et Olivier LeO 451

Un besoin de modernisation

À la fin des années 1930, l’aviation militaire française souffre d’un retard technologique face aux puissances émergentes. Le gouvernement lance un programme de modernisation et charge plusieurs constructeurs de développer des avions répondant aux exigences de vitesse, de maniabilité et de capacité de bombardement accrues. C’est dans ce contexte que la société Lioré et Olivier conçoit le LeO 451.

La conception du prototype

Le développement du LeO 451 commence en 1936 avec l’objectif de créer un bombardier moyen rapide et performant. L’appareil est doté d’une structure moderne en métal, d’un train d’atterrissage escamotable et d’un cockpit profilé pour réduire la traînée aérodynamique. Ces innovations lui promettent un avantage certain sur les modèles précédents.

Le premier vol expérimental

Les préparatifs avant le décollage

Avant son vol inaugural, le prototype subit une batterie de tests au sol pour vérifier la solidité de sa structure et la fiabilité de ses moteurs. Les ingénieurs surveillent particulièrement le fonctionnement des moteurs Gnome-Rhône 14N, essentiels à la puissance et à la maniabilité de l’avion.

Un moment clé pour l’aéronautique française

Le premier vol du LeO 451 a lieu en 1937 sur l’aérodrome de Villacoublay. Aux commandes, un pilote d’essai expérimenté prend place dans le cockpit. L’appareil s’élève dans les airs avec succès, démontrant une bonne stabilité et une vitesse impressionnante pour l’époque. Les premiers essais révèlent quelques ajustements nécessaires, notamment sur les commandes et la motorisation, mais confirment le potentiel de l’appareil.

Impact et évolution du LeO 451

De l’expérimentation à la production en série

Après son premier vol, le LeO 451 entre dans une phase d’amélioration et d’optimisation. La production en série est décidée en 1938 pour équiper les forces aériennes françaises. Toutefois, des retards et des difficultés industrielles ralentissent sa mise en service à grande échelle.

Une utilisation en temps de guerre

Lors de la Seconde Guerre mondiale, le LeO 451 est engagé dans plusieurs missions de bombardement et de reconnaissance. Malgré ses qualités, il souffre d’un nombre limité d’exemplaires disponibles et d’un manque d’accompagnement dans son développement. Néanmoins, il reste un témoignage du savoir-faire aéronautique français de l’époque.

Le Baptême des Cieux

Le premier vol expérimental du prototype Lioré et Olivier LeO 451 marque une avancée significative pour l’aviation militaire française. Conçu pour moderniser la flotte aérienne, cet appareil innovant a montré des performances prometteuses dès ses premiers essais. Bien que son exploitation ait été entravée par divers obstacles, il demeure un jalon important dans l’histoire aéronautique et un symbole du progrès technologique de son époque.

Le 11 janvier 1962, le paquebot France, symbole du savoir-faire maritime français, prend la mer pour la première fois lors de son voyage inaugural. Ce géant des mers, joyau technologique et esthétique, devient rapidement une icône mondiale du luxe et de l’élégance. Cet article revient sur cet événement historique, le rôle du France dans la marine marchande et son héritage dans l’histoire des croisières.

La genèse du paquebot France

Un projet ambitieux dans un contexte de renouveau

Après la Seconde Guerre mondiale, la Compagnie Générale Transatlantique souhaite redorer le blason de la marine française. En 1956, la construction d’un nouveau navire est lancée, avec l’objectif d’incarner l’excellence française en matière de navigation et de design.

Un chantier colossal

La construction du France débute en 1957 dans les chantiers de Saint-Nazaire. Long de 316 mètres et pesant plus de 66 000 tonnes, il est à l’époque le plus long paquebot jamais construit. Chaque détail, des moteurs à la décoration intérieure, est pensé pour impressionner et offrir une expérience unique aux passagers.

Le voyage inaugural : un événement mémorable

Une cérémonie grandiose

Le 11 janvier 1962, le France quitte le port du Havre pour son voyage inaugural en direction de New York. Cet événement attire une foule immense, venue admirer ce chef-d’œuvre de l’ingénierie maritime. À bord, des personnalités, des journalistes et des passagers privilégiés s’apprêtent à vivre une expérience unique.

Une traversée sous le signe du luxe

Le France offre un confort inégalé à ses passagers, avec des cabines somptueuses, des salons décorés par les plus grands designers de l’époque, et une cuisine digne des meilleurs restaurants français. Cette traversée transatlantique devient rapidement une référence en matière de voyage de prestige.

Le rôle du France dans l’âge d’or des paquebots

Une ambassade flottante du savoir-faire français

Le France ne se contente pas de transporter des passagers : il devient un symbole du rayonnement culturel et technologique de la France. À chaque escale, il incarne l’élégance et l’innovation française, attirant l’attention internationale.

Une concurrence avec l’aviation

À l’aube des années 1960, les paquebots doivent faire face à la montée en puissance de l’aviation commerciale. Le France, malgré ses qualités exceptionnelles, doit s’adapter à une époque où la vitesse de l’avion commence à supplanter le charme des traversées maritimes.

L’héritage du paquebot France

Une icône intemporelle

Le France reste, encore aujourd’hui, une référence en matière de design naval et d’art de vivre à la française. Sa silhouette élégante et ses innovations techniques en font une légende de la navigation.

Une histoire qui continue d’inspirer

Après son retrait du service en 1974 et sa transformation en navire de croisière sous le nom de Norway, le France continue de fasciner les passionnés de l’histoire maritime. Il symbolise un âge d’or révolu, où les paquebots représentaient bien plus que des moyens de transport.

Une page d’histoire gravée dans l’océan

Le voyage inaugural du France, le 11 janvier 1962, reste un moment marquant de l’histoire maritime. Ce navire emblématique a transcendé sa fonction première pour devenir un véritable ambassadeur de l’art et du savoir-faire français. Aujourd’hui encore, il incarne la grandeur et le prestige d’une époque où les océans étaient le théâtre des plus grandes aventures humaines.

Le 2 janvier 1959, Luna 1 marquait l’histoire en devenant le premier objet fabriqué par l’homme à échapper à l’attraction terrestre pour s’approcher de la Lune. Cet exploit, réalisé par l’Union soviétique, a ouvert une ère nouvelle dans l’exploration spatiale et marqué un tournant dans la course à l’espace. Cet article revient sur le contexte, les objectifs et l’héritage de cette mission pionnière.

Contexte de la course à l’espace

Un climat de compétition entre deux superpuissances

Dans les années 1950, la guerre froide opposait les États-Unis et l’Union soviétique sur tous les fronts, y compris dans le domaine spatial. Le lancement de Spoutnik en 1957 par l’URSS avait déjà démontré la supériorité soviétique dans la mise en orbite de satellites.

La genèse du programme Luna

Face à la pression internationale, l’Union soviétique a décidé d’aller encore plus loin en explorant notre satellite naturel. Luna 1, première mission de son programme lunaire, devait établir la faisabilité technique de telles entreprises tout en consolidant le prestige soviétique.

Le lancement de Luna 1

Une étape historique

Luna 1 fut lancée depuis le cosmodrome de Baïkonour à bord d’une fusée Vostok. Sa mission principale : survoler la Lune et collecter des données sur l’espace interplanétaire.

Une trajectoire imprévue

Bien que la mission ait échoué à atteindre son objectif initial — un impact contrôlé sur la surface lunaire — Luna 1 a accompli un exploit inattendu en devenant le premier objet artificiel à s’approcher de la Lune et à entrer en orbite solaire.

Découvertes scientifiques et héritage

Une révolution dans la science spatiale

Luna 1 a permis de collecter des informations cruciales sur les ceintures de radiations de la Terre, le vent solaire et les champs magnétiques. Ces données ont jeté les bases pour les futures missions spatiales.

Un symbole de la conquête spatiale

Malgré son échec partiel, Luna 1 a marqué un jalon essentiel dans l’histoire de l’exploration spatiale. Elle a montré que quitter l’orbite terrestre était possible, inspirant une décennie d’efforts pour poser le pied sur la Lune.

La poursuite de la Lune

Luna 1, surnommée "Planète de rêve" par les Soviétiques, a été bien plus qu’une simple mission spatiale. Elle a symbolisé l’audace de repousser les limites de la science et de la technologie dans un contexte géopolitique tendu. Cet événement rappelle que même les échecs techniques peuvent conduire à des avancées majeures, et que la conquête de l’espace est avant tout une aventure humaine.

Le 3 novembre 1957, le monde assiste à un événement inédit : une chienne nommée Laïka devient le premier être vivant à orbiter autour de la Terre. À bord de la capsule Sputnik 2, cette mission soviétique symbolise les débuts audacieux de l'exploration spatiale, mais elle soulève également des questions éthiques qui résonnent encore aujourd'hui. Cet article revient sur l’histoire de Laïka, de son entraînement à sa destinée tragique.

Contexte historique et course à l’espace

La rivalité soviétique-américaine

En pleine Guerre froide, la conquête spatiale devient une scène de confrontation technologique et idéologique entre les États-Unis et l’Union soviétique. Après le lancement réussi de Sputnik 1 en octobre 1957, Moscou veut renforcer sa supériorité en envoyant un être vivant dans l’espace.

Un délai audacieux

L’idée de Sputnik 2 naît dans l’urgence : les ingénieurs soviétiques disposent d’un mois pour concevoir et construire une capsule capable de soutenir un vol habité. La mission est à la fois scientifique et politique, destinée à impressionner le monde.

Laïka : Une héroïne venue des rues de Moscou

Une sélection stricte

Parmi les nombreux chiens errants de Moscou, Laïka, une femelle âgée d’environ trois ans, est choisie pour sa petite taille, sa docilité et sa capacité d’adaptation. Les scientifiques estiment que les chiens de rue, habitués à des conditions difficiles, sont mieux préparés aux rigueurs de l’espace.

Un entraînement rigoureux

Laïka et d’autres chiens subissent un entraînement intensif :

- Confinement dans des espaces restreints pour simuler les conditions de la capsule.

- Adaptation à des régimes alimentaires spécifiques, composés de gelées nutritives.

- Exposition à des vibrations et des bruits pour imiter le décollage.

La mission Sputnik 2 : Succès technique, drame humain

Le décollage historique

Le 3 novembre 1957, Laïka est placée à bord de Sputnik 2. Le lancement est un succès, et la chienne devient la première créature vivante à atteindre l’orbite terrestre, captivant l’imagination du monde entier.

Une fin tragique

Cependant, la capsule n’est pas conçue pour un retour sur Terre. Officiellement, les responsables soviétiques affirment que Laïka est morte paisiblement après plusieurs jours à bord. Des informations ultérieures révèlent qu’elle aurait succombé à un stress et une surchauffe quelques heures après le lancement.

L’héritage de Laïka et de Sputnik 2

Avancées scientifiques

Malgré sa tragédie, la mission Sputnik 2 fournit des données précieuses sur la physiologie des êtres vivants dans l’espace. Ces informations permettent de préparer les vols habités ultérieurs, dont ceux de Youri Gagarine et des missions Apollo.

Questions éthiques

Le sort de Laïka soulève des débats sur l’utilisation des animaux dans les expériences scientifiques. Elle devient un symbole de sacrifice et de résilience, inspirant des réflexions sur les limites de la recherche.

Un hommage éternel

Aujourd’hui, Laïka est commémorée par des statues, des timbres et des œuvres littéraires. Elle reste une icône de la conquête spatiale, rappelant les sacrifices nécessaires pour explorer l’inconnu.

Une pionnière immortelle

La mission de Laïka, bien que tragique, a marqué une étape essentielle dans l’histoire de l’exploration spatiale. Son courage, bien que silencieux, a ouvert la voie à des réalisations extraordinaires. Si son destin suscite toujours des émotions, il rappelle aussi l’importance de l’éthique dans les grandes aventures scientifiques.

Le 17 décembre 1903, une date mémorable dans l’histoire de l’humanité, les frères Wright, Orville et Wilbur, réalisaient l'impensable : le premier vol motorisé contrôlé. Grâce à leur ingéniosité et leur détermination, ils ouvrirent une ère nouvelle pour l’aviation et l’exploration aérienne. Cet exploit historique, réalisé à Kitty Hawk, en Caroline du Nord, reste le symbole d’un rêve devenu réalité.

Les prémices d’une révolution aéronautique

Des inventeurs passionnés et visionnaires

Originaires de Dayton, dans l’Ohio, Orville et Wilbur Wright, animés par leur passion pour la mécanique et le vol, consacrèrent des années à l’étude des principes de l'aérodynamisme. Leur fascination pour les machines volantes et leur esprit innovant les poussèrent à construire un avion capable de décoller, se stabiliser et atterrir en toute sécurité.

Un travail d’expérimentation acharné

Les frères Wright ne laissèrent rien au hasard. Après des essais sur des planeurs et des cerfs-volants pour comprendre les lois du vol, ils développèrent une hélice innovante et un moteur léger spécialement conçu pour leur aéronef, le Flyer I. Leur approche méthodique mêlait des calculs précis et des tests sur le terrain.

Le premier vol motorisé : 17 décembre 1903

Une journée historique à Kitty Hawk

C’est sur une plage venteuse de Kitty Hawk, un site choisi pour ses conditions favorables, que les frères Wright réalisèrent leur exploit. Orville fut le premier à prendre les commandes du Flyer I. Le vol dura 12 secondes et couvrit une distance de 36 mètres. Bien que modeste, ce premier vol marqua un tournant décisif dans l'histoire du transport.

Des vols successifs pour la postérité

Le même jour, les deux frères alternèrent les essais, réalisant plusieurs vols. Le plus long, piloté par Wilbur, atteignit 260 mètres en 59 secondes. Cet accomplissement démontra non seulement la faisabilité du vol motorisé, mais aussi leur capacité à contrôler la machine, une avancée révolutionnaire.

Les conséquences d’un exploit historique

Un monde transformé par l’aviation

L’invention des frères Wright changea la trajectoire de l’histoire. Leur Flyer I devint le précurseur de l’aviation moderne, influençant aussi bien les transports civils que militaires. Quelques décennies plus tard, l'avion serait un outil incontournable du monde moderne.

Des défis pour une reconnaissance mondiale

Malgré leur succès, Orville et Wilbur durent lutter pour obtenir la reconnaissance de leur invention. Leur détermination et leurs démonstrations publiques finirent par convaincre le monde de leur génie, plaçant leur nom dans l’histoire de l’aéronautique.

L’héritage des frères Wright

Des pionniers célébrés à travers le monde

Aujourd’hui, les frères Wright sont considérés comme les pères de l’aviation moderne. Leurs contributions ont jeté les bases des technologies aéronautiques que nous utilisons encore aujourd’hui.

Des leçons d’innovation et de persévérance

L’histoire des Wright inspire les inventeurs et ingénieurs du monde entier. Leur capacité à résoudre des problèmes complexes par l'expérimentation et la rigueur reste un modèle pour les générations futures.

Comment les frères Wright ont conquis les airs

En réalisant le premier vol motorisé contrôlé, Orville et Wilbur Wright ont donné des ailes à l’humanité. Leur esprit d’innovation et leur quête de progrès continuent de marquer l’histoire, nous rappelant que les rêves les plus ambitieux peuvent s’élever dans les airs.

Jean Mermoz, figure emblématique de l’aviation française, incarne l’esprit pionnier et l’audace des premiers explorateurs du ciel. Né au début du XXe siècle, Mermoz a joué un rôle crucial dans le développement des liaisons aériennes transatlantiques et dans la conquête de nouvelles routes aériennes en Amérique du Sud. Cet article retrace les origines de Jean Mermoz, son enfance, les débuts de sa passion pour l’aviation, et les premières étapes qui ont forgé son caractère intrépide et innovant. En explorant les fondations de sa vie, nous comprenons mieux l’homme derrière la légende et les influences qui l’ont conduit à devenir un héros des airs.

Les Origines de Jean Mermoz

Naissance et Contexte Familial

Jean Mermoz est né le 9 décembre 1901 à Aubenton, une petite commune du Doubs, en France. Issu d’une famille modeste, son père était agriculteur et sa mère, institutrice, lui inculqua dès son plus jeune âge des valeurs de travail et de persévérance. Cette éducation rigoureuse et ces valeurs familiales joueront un rôle déterminant dans la formation de son caractère résilient et ambitieux.

Enfance et Éducation

Durant son enfance, Mermoz montre un intérêt précoce pour les machines et les mécanismes, passant des heures à démonter et remonter des objets pour comprendre leur fonctionnement. Son éducation est marquée par une curiosité insatiable et une volonté d’apprendre. Il fréquente l’école locale avec sérieux, mais son véritable attrait se porte sur les récits d’aventures et les innovations technologiques de l’époque.

Les Premiers Pas vers l’Aviation

Découverte de l’Aviation

L’âge de quinze ans, Jean Mermoz assiste pour la première fois à un vol en montgolfière. Ce spectacle aérien éveille en lui une fascination profonde pour le ciel et les machines volantes. Inspiré par les exploits des pionniers de l’aviation comme Louis Blériot, Mermoz décide de poursuivre une carrière dans ce domaine novateur.

Formation et Premières Expériences

Après avoir obtenu son diplôme, Mermoz rejoint une école de pilotage où il se forme intensivement aux techniques de pilotage et à la mécanique aéronautique. Sa détermination et son talent naturel lui permettent d’obtenir rapidement sa licence de pilote. Il commence alors à travailler pour des compagnies aériennes locales, gagnant en expérience et en réputation grâce à sa maîtrise des avions et son esprit d’initiative.

L’Émergence d’un Héros des Cieux

Première Missions Importantes

Jean Mermoz est rapidement recruté par des compagnies aériennes pionnières cherchant à établir de nouvelles liaisons aériennes entre la France et l’Amérique du Sud. Ses premières missions sont marquées par des défis techniques et logistiques, mais son ingéniosité et son courage lui permettent de surmonter les obstacles, renforçant sa réputation de pilote exceptionnel.

Innovations et Contributions

Mermoz joue un rôle clé dans le développement de routes aériennes plus sûres et plus efficaces. Il contribue à l’amélioration des avions et des équipements de navigation, intégrant des innovations qui augmenteront la fiabilité des vols transatlantiques. Son approche pragmatique et sa capacité à résoudre rapidement les problèmes techniques font de lui un leader respecté dans le domaine de l’aviation.

Les Défis et les Triomphes

Confrontations aux Aléas du Ciel

Au cours de ses nombreuses expéditions, Mermoz est confronté à des conditions météorologiques extrêmes, des pannes mécaniques et des terrains difficiles. Chaque mission réussie renforce son statut de pilote intrépide, tandis que chaque défi surmonté témoigne de sa détermination inébranlable.

Reconnaissance et Honneurs

Les exploits de Jean Mermoz ne passent pas inaperçus. Il reçoit plusieurs distinctions pour son courage et ses contributions à l’aviation, devenant une source d’inspiration pour les jeunes pilotes et les amateurs d’aviation. Sa renommée s’étend au-delà des frontières françaises, faisant de lui une icône mondiale de l’aviation.

Héritage et Influence

Impact sur l’Aviation Moderne

Jean Mermoz a laissé une empreinte indélébile sur l’aviation moderne. Ses innovations techniques et ses stratégies de vol sont encore étudiées et appliquées aujourd’hui. Il a contribué à façonner les standards de sécurité et d’efficacité dans le transport aérien international.

Mémoire et Commémorations

De nombreuses institutions aéronautiques honorent la mémoire de Mermoz à travers des musées, des prix et des événements commémoratifs. Son héritage continue d’influencer les générations futures, rappelant l’importance de l’audace et de l’innovation dans le progrès technologique.

Influence Culturelle

Au-delà de l’aviation, Jean Mermoz est devenu une figure culturelle emblématique, symbolisant le rêve de conquête des cieux et la quête incessante de l’humanité pour repousser les limites de l’inconnu. Son histoire inspire des œuvres littéraires, cinématographiques et artistiques, perpétuant son légendaire esprit d’aventure.

Pionnier de l’Aviation Française

La naissance de Jean Mermoz et ses premiers pas dans l’aviation marquent le début d’une aventure exceptionnelle qui a transformé le paysage aéronautique mondial. Son intrépidité, son innovation et son dévouement ont non seulement façonné sa carrière, mais ont également ouvert la voie à de nouvelles possibilités dans le transport aérien international. L’héritage de Mermoz perdure, rappelant à tous l’importance de l’audace et de la détermination dans la réalisation de grands exploits. En célébrant la naissance de cet aviator intrépide, nous honorons également l’esprit pionnier qui continue d’influencer l’aviation moderne.

Le 7 décembre 1941 reste gravé dans les mémoires comme le jour où l'histoire mondiale a basculé. L'attaque aérienne surprise menée par l'aviation japonaise contre la base navale américaine de Pearl Harbor à Hawaï a non seulement marqué l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, mais a également transformé le cours des événements internationaux. Cet article examine les motivations derrière cette attaque, les détails de l'opération, les répercussions immédiates et les impacts à long terme sur les relations internationales et la stratégie militaire.

Contexte Géopolitique Avant l'Attaque

Tensions Croissantes en Asie-Pacifique

Au début des années 1940, le Japon cherchait à étendre son influence en Asie-Pacifique, notamment en Chine et en Indochine. Cette expansion impérialiste a suscité l'inquiétude des puissances occidentales, particulièrement des États-Unis, qui imposaient des sanctions économiques et un embargo sur le pétrole en réponse aux agissements japonais.

Stratégies et Diplomatie Franco-Américaine

Les relations diplomatiques entre le Japon et les États-Unis étaient tendues. Les négociations visant à apaiser les tensions et à éviter la guerre ont échoué, poussant les dirigeants japonais à envisager des mesures militaires pour sécuriser leurs intérêts stratégiques et économiques dans la région.

Planification de l'Attaque

L'attaque sur Pearl Harbor a été soigneusement planifiée par l'amiral Isoroku Yamamoto, chef d'état-major de la flotte impériale japonaise. L'objectif était de neutraliser la flotte américaine du Pacifique, afin de permettre au Japon de consolider ses conquêtes sans intervention immédiate des États-Unis.

Déroulement de l'Attaque de Pearl Harbor

Préparatifs et Mobilisation

Le 7 décembre 1941, une flotte de 353 avions japonais a décollé de six porte-avions, prenant les forces américaines de Pearl Harbor au dépourvu. Les préparatifs comprenaient des exercices d'entraînement intensifs et une coordination méticuleuse entre les différentes unités aériennes.

L'Exécution de l'Opération Z

L'attaque, connue sous le nom d'Opération Z, a débuté à 7h48 heure locale. Les avions japonais ont ciblé les navires de guerre, les aéroports et les installations militaires, causant des destructions massives en quelques heures seulement. Des cuirassés, des croiseurs et des destroyers ont été endommagés ou coulés, tandis que des bases aériennes ont subi des pertes significatives.

Réaction Immédiate des États-Unis

La surprise de l'attaque a plongé les États-Unis dans le chaos. Les pertes humaines furent lourdes, avec plus de 2 400 Américains tués et près de 1 200 blessés. Les infrastructures militaires ont été gravement endommagées, mais la flotte américaine, bien que frappée, n'a pas été complètement anéantie, notamment en raison de la non-destruction des porte-avions.

Conséquences Immédiates de l'Attaque

Déclaration de Guerre

Le lendemain de l'attaque, le président Franklin D. Roosevelt a prononcé son célèbre discours "Day of Infamy" devant le Congrès, appelant à la déclaration de guerre contre le Japon. Cette réaction a marqué l'entrée officielle des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale.

Mobilisation Nationale

L'attaque a unifié l'opinion publique américaine en faveur de l'effort de guerre. Une mobilisation massive des ressources humaines et matérielles a été mise en place, transformant l'économie américaine en une machine de guerre efficace et renforçant la production militaire.

Répercussions Internationales

L'attaque a également eu des répercussions sur les alliances internationales. Les États-Unis se sont rapprochés des Alliés, notamment la Grande-Bretagne et l'Union soviétique, renforçant la coalition contre les puissances de l'Axe.

Impacts à Long Terme sur la Guerre et les Relations Internationales

Stratégie Militaire et Technologique

L'attaque de Pearl Harbor a poussé les États-Unis à développer des stratégies militaires innovantes et à investir dans de nouvelles technologies. La guerre du Pacifique a mis en lumière l'importance des porte-avions, des avions de chasse et des sous-marins, transformant la nature des conflits navals.

Équilibre des Pouvoirs Mondiaux

La participation américaine a été décisive dans la défaite des puissances de l'Axe. Après Pearl Harbor, les États-Unis ont joué un rôle central dans les opérations militaires en Europe et en Asie, influençant durablement l'équilibre des pouvoirs mondiaux et contribuant à la formation de l'ordre international d'après-guerre.

Mémoire et Commémoration

L'attaque de Pearl Harbor est devenue un symbole de résilience et de détermination américaine. Chaque année, des cérémonies commémoratives honorent les victimes et célèbrent la solidarité nationale, rappelant l'importance de l'unité face à l'adversité.

L'Attaque Aérienne Japonaise qui a Transformé la Seconde Guerre Mondiale

L'attaque surprise de l'aviation japonaise sur Pearl Harbor en 1941 a été un événement décisif qui a profondément modifié le cours de la Seconde Guerre mondiale et redéfini les relations internationales. Cette attaque, marquée par une planification stratégique et une exécution spectaculaire, a non seulement entraîné l'entrée des États-Unis dans la guerre, mais a également catalysé des changements durables dans la stratégie militaire et l'équilibre des puissances mondiales. En commémorant cet événement, nous honorons la mémoire des victimes et reconnaissons l'impact profond qu'il a eu sur l'histoire moderne.

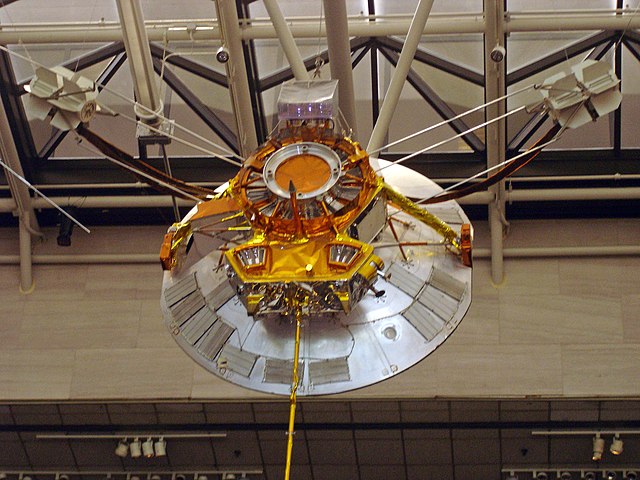

Le 3 décembre 2024, une étape révolutionnaire de l'exploration spatiale a été franchie avec la mission Pioneer X, qui a réussi son tout premier vol autour de Jupiter, la plus grande planète du système solaire. Après des années de préparation et de calculs minutieux, cet exploit marque un jalon décisif pour l'exploration interplanétaire et pour la compréhension de l'immense planète géante. Ce vol, tout en étant un défi technologique colossal, ouvre également de nouvelles perspectives sur la recherche scientifique en dehors de notre Terre.

Contexte de la mission Pioneer X

La genèse d’un projet audacieux

Lancé par une collaboration internationale entre agences spatiales de premier plan, Pioneer X est le fruit d’une vision ambitieuse : repousser les limites de l’exploration spatiale et obtenir des données jamais collectées auparavant sur Jupiter et ses lunes. Le projet a vu le jour après le succès de plusieurs missions antérieures, telles que Juno de la NASA, mais Pioneer X se distingue par ses innovations technologiques et ses objectifs scientifiques novateurs.

Un vaisseau pour l’inconnu

Conçu pour résister aux conditions extrêmes du système jovien, le vaisseau Pioneer X est équipé de technologies de pointe, notamment un bouclier thermique avancé pour survivre aux températures glaciales et aux radiations intenses près de la planète géante. Ses instruments de mesure, allant des spectromètres aux caméras haute définition, sont capables de fournir des images et des données détaillées, offrant ainsi un aperçu sans précédent de la planète et de ses nombreuses lunes.

Le vol autour de Jupiter : Un défi scientifique et technologique

Un voyage préparé depuis des décennies

Avant de réussir ce vol historique, le voyage de Pioneer X a duré plusieurs années. Lancé depuis la Terre, le vaisseau a traversé des millions de kilomètres pour atteindre son objectif. Il a bénéficié d’un parcours optimisé, utilisant la gravité des planètes et des manœuvres fines pour économiser du carburant et maximiser ses chances d’arriver avec succès à destination.

L’orbite autour de Jupiter

Le 3 décembre, après avoir franchi une série d’obstacles techniques et un parcours complexe de manœuvres orbitales, Pioneer X entre enfin en orbite autour de Jupiter. Ce vol autour de la planète permet aux scientifiques de collecter des données sur son atmosphère turbulente, son champ magnétique et ses célèbres lunes comme Io, Europe, et Ganymède. Ce succès est un tournant dans la manière dont l’humanité perçoit l’exploration spatiale et ses possibilités futures.

Les découvertes scientifiques : Une mine de données

L’atmosphère de Jupiter dévoilée

Une des premières missions de Pioneer X consiste à analyser l’atmosphère de Jupiter, notamment les formations nuageuses et les cyclones géants qui caractérisent la planète. Les données récoltées permettent de mieux comprendre la dynamique des tempêtes géantes et d’explorer la composition chimique de l'atmosphère, une quête qui pourrait aider à percer les mystères de la formation des géantes gazeuses.

Exploration des lunes de Jupiter

Le vaisseau a également envoyé des images spectaculaires des lunes de Jupiter, dont certaines, comme Europe, présentent des caractéristiques géologiques fascinantes. Des scientifiques spéculent déjà sur la possibilité de trouver des conditions propices à la vie sous la surface glacée d’Europe, et Pioneer X pourrait jouer un rôle essentiel dans la confirmation ou l’infirmation de ces hypothèses.

Un tournant pour l’avenir de l’exploration spatiale

Des possibilités infinies pour les missions futures

Le succès de ce premier vol autour de Jupiter marque non seulement un exploit technique, mais il ouvre la voie à une nouvelle ère d'exploration spatiale. Avec les données recueillies par Pioneer X, de futures missions pourront être orientées pour étudier plus en profondeur les autres géantes gazeuses comme Saturne ou même pour se préparer à des voyages interstellaires.

L'impact sur les recherches en astronomie

Ce vol historique permettra aux chercheurs de mieux comprendre la formation des planètes et la structure de notre système solaire. Les découvertes sur Jupiter et ses lunes pourraient également avoir des implications profondes sur la recherche de la vie ailleurs dans l'univers et sur la manière dont les planètes évoluent au fil du temps.

L’horizon infini de l’espace

Le premier vol de Pioneer X autour de Jupiter n’est qu’une étape dans l’ambitieuse quête de l’humanité pour comprendre les mystères de notre système solaire et au-delà. Cet exploit est bien plus qu’une réussite technique; il symbolise les progrès fulgurants que l’humanité réalise dans la compréhension de l’univers. Alors que Pioneer X continue son exploration, un monde de découvertes inattendues et fascinantes s'ouvre devant nous.

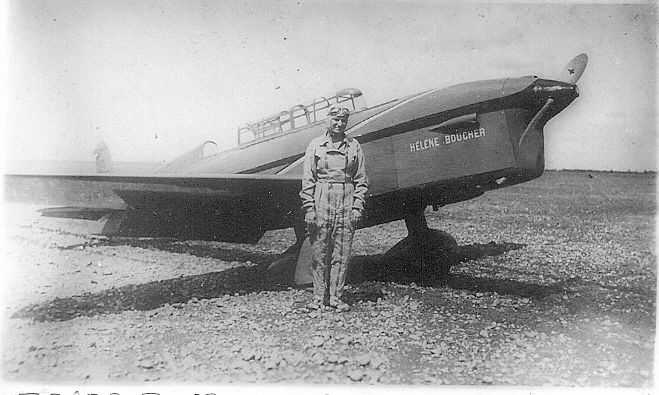

Hélène Boucher, aviatrice française de talent et pionnière de l’aviation dans les années 1930, incarne la détermination et l'esprit d'aventure de son époque. Connue pour ses records de vitesse et son audace, elle est l'une des figures emblématiques du début du XXe siècle dans l'aviation. Pourtant, sa carrière prometteuse prend fin tragiquement le 30 novembre 1934, lorsqu'elle meurt dans un accident lors d'une démonstration aérienne. Son décès, survenu en plein élan de gloire, plonge la France dans la consternation, et l’histoire d’Hélène Boucher reste à ce jour marquée par cette fin prématurée. Cet article retrace le parcours de l’aviatrice et les circonstances de sa mort, tout en explorant son héritage durable dans le monde de l’aviation.

La Naissance d’une Aviatrice

Une enfance passionnée par le ciel

Née le 27 mars 1908 à Paris, Hélène Boucher grandit dans une époque où l'aviation était en plein essor. Dès son plus jeune âge, elle est fascinée par les avions et rêve de s’impliquer dans ce domaine alors réservé aux hommes. Son intérêt pour les sports mécaniques, en particulier les avions, est rapidement évident, et c'est à l'âge de 20 ans qu'elle décide de se lancer dans la formation de pilote. Son talent exceptionnel et son désir de repousser les limites de l'air lui permettent de se faire un nom dans un milieu encore très masculin.

Une ascension rapide dans le monde de l’aviation

Après avoir obtenu son brevet de pilote en 1931, Hélène Boucher se distingue rapidement par sa capacité à établir des records de vitesse. Elle enchaîne les succès, devenant l'une des premières femmes à concilier les exigences de l'aviation de compétition et de démonstration. Ses performances lui valent le respect de ses pairs, et elle se voit confier des missions prestigieuses, notamment dans des compétitions internationales. Hélène Boucher devient ainsi un modèle pour les jeunes aviatrices et une figure importante dans l’aviation française.

Les Records et les Démonstrations

Une pionnière du ciel

En 1934, Hélène Boucher établit plusieurs records de vitesse, consolidant ainsi sa réputation de pilote exceptionnelle. Elle bat notamment le record du monde de vitesse sur circuit fermé en atteignant des vitesses impressionnantes pour l’époque. Ces succès renforcent son statut de figure emblématique de l’aviation française et l’ouvrent à un public plus large, captivé par ses exploits. L’aviatrice participe également à des démonstrations aériennes, où elle présente ses talents au public et aux autorités militaires, prouvant qu’elle est à la fois une pilote d’élite et une ambassadrice de la technologie aéronautique française.

Des démonstrations à grande échelle

Les démonstrations aériennes sont au cœur de la carrière d'Hélène Boucher, qui excelle dans l'art de piloter des avions dans des spectacles impressionnants. Ces démonstrations ne se contentent pas de mettre en valeur ses compétences techniques ; elles incarnent également la puissance et la modernité de l’aviation de l’époque. Chaque performance est une occasion pour elle de repousser ses limites et de démontrer l’efficacité de l’aéronautique française. Son public est de plus en plus nombreux et admiratif, tandis que les autorités françaises voient en elle un symbole de la force aérienne du pays.

La Tragédie de sa Mort

Le 30 novembre 1934 : Un vol fatidique

Le 30 novembre 1934, Hélène Boucher participe à une démonstration aérienne près de Paris. Ce jour-là, elle pilote un Caudron Simoun, un avion qu'elle maîtrise parfaitement et avec lequel elle a déjà effectué plusieurs vols réussis. Cependant, lors de cette démonstration, l’avion se trouve pris dans une violente tempête de vent. Alors qu'elle effectue une série de manœuvres acrobatiques, Hélène Boucher perd le contrôle de son appareil. L'avion se crashe et l'aviatrice meurt sur le coup. Cette tragédie, survenue alors qu’elle était à l’apogée de sa carrière, choque profondément la France et laisse une trace indélébile dans l’histoire de l’aviation.

Les circonstances et les spéculations

Les circonstances exactes de l’accident font l’objet de nombreuses spéculations. Certains attribuent la cause de l’accident à des conditions météorologiques particulièrement mauvaises, d’autres évoquent des problèmes mécaniques ou une erreur humaine. Quel que soit le facteur précis, le décès d'Hélène Boucher est un coup dur pour l’aviation française, qui perd l’une de ses plus grandes figures féminines et l'une de ses aviatrices les plus prometteuses.

L'Héritage de Hélène Boucher

Une figure emblématique pour les femmes dans l'aviation

La mort tragique d'Hélène Boucher n’efface pas son impact sur l'aviation. En tant que femme dans un domaine largement dominé par les hommes, elle a ouvert la voie à d'autres femmes dans le ciel. Son héritage va au-delà de ses records : elle a prouvé qu’une femme pouvait exceller dans des disciplines aussi exigeantes que la vitesse et la compétition aérienne. Aujourd'hui, elle est toujours considérée comme une pionnière, et son nom est associé à l’histoire de l’aviation française.

Un hommage durable dans la culture populaire

L'héritage d’Hélène Boucher perdure dans de nombreux hommages et références culturelles. Des rues et des écoles portent son nom, et elle est régulièrement célébrée dans des livres et des documentaires retraçant l'histoire des grandes aviatrices. Son portrait continue d’être un symbole de courage, de compétence et de dévouement, inspirant des générations d’aviatrices et de jeunes filles désireuses de suivre ses traces.

Une Aviatrice d'Exception et une Tragédie Céleste

La mort d'Hélène Boucher, survenue en pleine gloire, reste l'une des tragédies les plus marquantes de l'histoire de l'aviation. Bien que sa vie ait été écourtée, son influence demeure vivante dans l’industrie aéronautique et au-delà. En tant que pionnière, elle a brisé des barrières et incarné un idéal de modernité et de courage. L'héritage de Hélène Boucher continue d’inspirer, et sa mémoire est célébrée comme celle d'une légende de l'aviation qui, même disparue, n’a cessé de marquer les esprits.

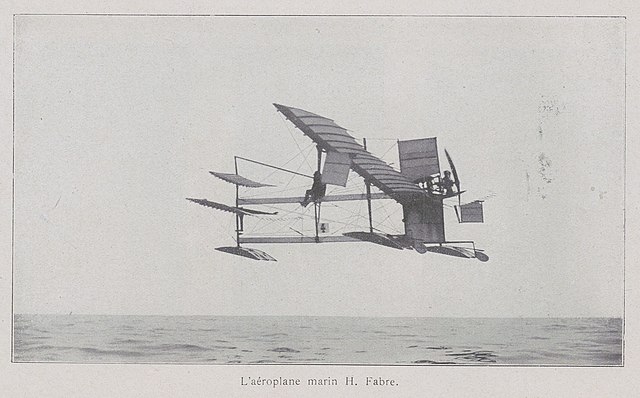

Henri Fabre, un nom souvent associé à l’aéronautique, est l’un des pionniers les plus remarquables dans l’histoire de l’aviation. Moins connu que d’autres figures emblématiques comme les frères Wright ou Louis Blériot, Fabre a pourtant marqué de manière significative les premiers pas de l’humanité dans le domaine du vol. Son exploit, un vol réussi en 1910 avec un hydravion, est un jalon fondamental dans l’histoire de l'aviation et fait de lui un personnage incontournable de cette époque. Cet article explore la naissance de Henri Fabre, ses influences et son rôle dans les débuts de l’aviation.

Les Origines de Henri Fabre

Une enfance dans le Sud de la France

Henri Fabre naît le 29 novembre 1882 à Marseille, dans une époque où les sciences et la technologie connaissent des avancées rapides, mais où le vol humain reste encore un rêve lointain. Il grandit dans une famille modeste et développe dès son jeune âge une grande curiosité pour la mécanique et l'ingénierie. Bien que son parcours scolaire ait été marqué par une passion pour les sciences naturelles, c’est sa fascination pour le vol qui va vraiment guider son avenir.

L’influence de la mer et de la navigation

Bien que l'aviation fût son objectif ultime, Henri Fabre est également attiré par la mer et la navigation. Avant de se consacrer entièrement à l’aviation, il a l’occasion de travailler dans des chantiers navals. L’expérience acquise dans la construction navale, notamment la conception de bateaux et d'hydravions, sera déterminante pour ses futures recherches. Ce lien avec la mer et les bateaux va devenir un pilier dans l’élaboration de son propre projet d'hydravion, l'élément qui marquera son nom dans l'histoire.

La Passion pour l'Aviation et le Projet d'Hydravion

L'inspiration et les premiers pas dans l'aéronautique

Au début du XXe siècle, l'aviation commence à susciter un intérêt croissant dans le monde entier. Henri Fabre, passionné par cette évolution, se plonge dans l’étude des théories aéronautiques et des travaux de pionniers comme Clément Ader et Alberto Santos-Dumont. Mais c’est son intérêt particulier pour l’hydravion qui va le distinguer des autres inventeurs de l’époque. À une époque où les avions terrestres sont encore en phase de développement, Fabre veut franchir un nouveau cap en combinant les concepts de vol et de navigation maritime.

La conception du Fabre Hydravion

Henri Fabre se lance dans la conception de son propre avion, qu’il appelle le Fabre Hydravion. Ce modèle innovant est un hydravion à flotteurs, adapté à un décollage et un atterrissage sur l’eau, une technologie révolutionnaire pour l’époque. Il utilise des matériaux légers et une aérodynamique poussée pour garantir la stabilité du vol. Après plusieurs mois de conception et d’essais, Henri Fabre réussit enfin à faire décoller son appareil le 28 mars 1910, sur le lac de Berre, près de Marseille.

Le Vol Historique et ses Conséquences

Le premier vol réussi du Fabre Hydravion

Le 28 mars 1910, Henri Fabre réalise un exploit qui restera gravé dans les annales de l’histoire de l’aviation. Son hydravion décolle avec succès, marquant ainsi le premier vol d’un avion à hydravion dans l’histoire. Ce vol, bien qu’encore modeste en termes de distance et de durée, est une percée technique majeure et fait de Fabre un pionnier incontesté de l’aéronautique. Sa démonstration met en lumière la possibilité de relier la mer et le ciel, ouvrant ainsi la voie à de futures innovations dans le domaine des hydravions.

L'impact sur l’aviation et la reconnaissance internationale

Ce vol historique marque un tournant pour l’aviation, car il inspire d’autres chercheurs et inventeurs à développer des appareils capables de voler et d’atterrir sur l’eau. Bien que Fabre ne reçoive pas une reconnaissance immédiate à la hauteur de son exploit, son invention influence durablement les développements suivants dans l’aviation maritime. À partir de ce moment, la communauté scientifique et aéronautique commence à considérer sérieusement les hydravions comme un domaine d’avenir pour le transport et la guerre.

Henri Fabre et l’Héritage de son Oeuvre

Les années après l'exploit d'Henri Fabre

Après son vol historique, Henri Fabre continue de travailler dans le domaine de l’aéronautique, bien qu'il soit moins médiatisé que certains de ses contemporains. Il reste un défenseur de la recherche scientifique et de l'innovation. Bien que son nom ne soit pas aussi célèbre que ceux des plus grands pionniers de l'aviation, son héritage reste intact à travers son invention. Fabre continue à promouvoir l’hydravion comme une solution viable pour les traversées maritimes et les applications militaires.

Un précurseur dans le développement des hydravions

Henri Fabre est souvent oublié dans les récits traditionnels de l'histoire de l'aviation, mais il reste un précurseur important dans le développement des hydravions. Ses recherches et ses essais pratiques ont pavé la voie à d'autres innovations, et son nom est honoré par ceux qui reconnaissent la contribution fondamentale qu'il a apportée à la construction d'une aviation plus moderne et plus versatile. Il reste une figure emblématique pour ceux qui croient en l'importance de l'innovation technologique et de l'audace.

L’Homme qui a transformé l’Histoire des Vols

La naissance de Henri Fabre en tant que pionnier de l’aviation se révèle être un tournant crucial dans l’histoire des transports aériens et maritimes. Son exploit avec le Fabre Hydravion en 1910 marque le début d’une nouvelle ère pour les inventions aéronautiques. Si son nom n’a pas la même renommée que celui d’autres inventeurs célèbres, son rôle de précurseur est indéniable, et son héritage demeure toujours vivace dans les technologies modernes de l’aviation. Henri Fabre a ouvert une voie que d’autres ont suivie, transformant l’histoire du vol humain.

Eugène Adrien Ducretet, né en 1844, est une figure incontournable de l’histoire de la radiotechnique et de l’électronique. Son nom est lié à des avancées majeures dans le développement des technologies de communication sans fil et dans l’évolution de la radio. À travers son travail, Ducretet a contribué à la naissance de l’industrie de la radiophonie et a jeté les bases de nombreuses innovations qui façonneront le XXe siècle. Cet article explore les premières années de ce pionnier, son parcours scientifique et les découvertes qui l’ont propulsé au rang de figure clé dans le monde des sciences physiques et de l’ingénierie.

Les Premières Années - De la Formation à l'Innovation

Eugène Ducretet grandit dans un environnement propice à l’éveil scientifique. Son enfance, marquée par une curiosité insatiable, lui permet de développer un intérêt pour la physique et les sciences appliquées. Dès ses premières années d’études, Ducretet montre un talent particulier pour les technologies mécaniques et électriques.

Les Études de Ducretet

Après avoir poursuivi des études à l'École Polytechnique, Eugène Adrien Ducretet se spécialise dans les sciences appliquées, particulièrement dans le domaine de l’électricité. C’est au contact des grandes avancées de son époque que son esprit innovant commence à se forger. Inspiré par les travaux de scientifiques comme Hertz et Marconi, il s’oriente rapidement vers les domaines de la radiophonie et des télécommunications sans fil.

La Naissance d’un Ingénieur Visionnaire

Dès le début de sa carrière, Ducretet se distingue par ses inventions et ses recherches, qui attirent l'attention des cercles scientifiques. Ce sont ses premières expérimentations dans le domaine de la radiophonie qui marqueront le début de son empreinte dans le domaine de la radiotechnique.

Ducretet et la Radiotechnique - Une Révolution Technologique

À la fin du XIXe siècle, la radiotechnique en est encore à ses balbutiements. Cependant, Eugène Ducretet va rapidement devenir l'un des pionniers en la matière. Ses travaux sur les premières expériences de transmission radio vont le rendre célèbre et permettre d'envisager la communication à longue distance sans fil.

Les Premières Expériences de Transmission Radio

En 1898, Ducretet réussit à réaliser la première transmission radio en France, une avancée qui révolutionne les télécommunications. En développant des appareils de plus en plus perfectionnés, il rend possible la diffusion de signaux sans fil sur de longues distances. Ce progrès, qui semblait jusqu’alors impossible, va ouvrir la voie à de nouvelles applications dans le domaine de la communication.

L’Invention du Détecteur de Radio

Un autre grand moment de la carrière de Ducretet fut l’invention du détecteur de radio, un appareil permettant de capter et d’amplifier les signaux radio. Cette invention est considérée comme un véritable jalon dans l’histoire de la radiophonie, car elle permet une meilleure qualité de transmission et contribue à la propagation des premiers émetteurs de radio à travers le monde.

Un Héritage Durable - Ducretet et l'Industrie de la Radio

L'impact de Ducretet ne se limite pas à ses inventions. Sa vision d’un avenir dominé par les technologies sans fil a joué un rôle clé dans la transformation de la radio en industrie. Il fonde la société Ducretet-Thomson, qui devient l’un des leaders dans la fabrication des premiers postes de radio et des équipements associés.

L’Essor de la Radio en France

L’impulsion donnée par Ducretet à l’industrie de la radio en France est considérable. En tant que fondateur de l’une des premières entreprises de production d’appareils de radiocommunication, il contribue activement à la démocratisation de la radio et à l’essor des premières stations de radiodiffusion.

L'Influence sur la Science et la Technologie

Au-delà de ses inventions, l’héritage scientifique de Ducretet continue d’influencer l’évolution des technologies modernes. Ses travaux ont ouvert la voie à des développements majeurs dans le domaine des télécommunications et de l’électronique, dont les applications se retrouvent dans des secteurs aussi variés que la télévision, l’aviation, et les communications militaires.

Pionnier de la Radiotechnique

Eugène Adrien Ducretet est l’un des pionniers les plus influents de l’histoire de la radiotechnique. Son travail a non seulement permis la naissance de la radiophonie moderne, mais a également préparé le terrain pour de futures innovations dans les télécommunications sans fil. À travers son parcours, Ducretet incarne l’esprit d’innovation et de vision qui a marqué le tournant technologique de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Son héritage est toujours vivant aujourd’hui, non seulement dans les appareils que nous utilisons quotidiennement, mais aussi dans l’âme de l’industrie des communications modernes.

Le Concorde, emblème du progrès aéronautique des années 60 et 70, a marqué l'histoire du transport aérien en permettant de relier Paris à New York en un temps record. Cet avion supersonique, fruit d'une collaboration entre la France et le Royaume-Uni, a incarné la quête d'une nouvelle ère pour les voyages aériens. Mais au-delà de la prouesse technique, le Concorde a symbolisé l'excellence et l'innovation dans l'aviation.

L'Ascension du Concorde : Un Projet Visionnaire

Les Débuts d'une Collaboration Internationale

Le projet Concorde a vu le jour dans les années 1950, au moment où les nations devaient collaborer pour réaliser une technologie de transport révolutionnaire. La France et le Royaume-Uni ont décidé d'unir leurs forces pour créer un avion capable de franchir le mur du son tout en transportant des passagers. Ce projet ambitieux a été lancé avec la vision de transformer la manière dont le monde voyage.

Les Défis Techniques et l'Innovation

La conception du Concorde a nécessité des avancées technologiques considérables, notamment en matière de moteurs, de matériaux et de conception aérodynamique. L'aviation commerciale n'avait jamais vu un appareil aussi sophistiqué, capable de voler à plus de deux fois la vitesse du son, soit Mach 2. Le défi était de rendre l’avion non seulement rapide mais aussi sûr et confortable pour les passagers.

Le Vol Paris-New York : Une Expérience Unique

Le Voyage Supersonique

Le Concorde a redéfini l'expérience du voyage transatlantique. Les passagers pouvaient rejoindre New York depuis Paris en seulement 3 heures et 30 minutes, soit bien moins que les 8 heures nécessaires à l'époque pour les avions traditionnels. Cette réduction drastique du temps de vol a attiré une clientèle prestigieuse, composée de chefs d’entreprises, de célébrités et de dignitaires internationaux.

L'Influence du Concorde sur le Transport Aérien

Bien plus qu'une simple ligne de vol, le Concorde a introduit des changements majeurs dans la perception du transport aérien. Il représentait non seulement une prouesse technique, mais aussi un symbole de statut social. Les passagers qui embarquaient à bord du Concorde vivaient une expérience inédite, alliant luxe et rapidité.

Les Raisons du Retrait du Concorde : Une Fin Prématurée

Les Coûts de Maintenance et l’Impact Environnemental

Malgré son succès initial, le Concorde a fait face à plusieurs obstacles qui ont conduit à sa retraite. Les coûts d'entretien élevés et l'impact environnemental de ses moteurs ont été des facteurs déterminants dans la décision de retirer l'avion du service commercial. L’avion supersonique, bien que spectaculaire, ne correspondait plus aux exigences de rentabilité et d'impact écologique des compagnies aériennes modernes.

La Dernière Volée du Concorde

Le dernier vol du Concorde a eu lieu en 2003, marquant la fin d’une ère pour le transport aérien. Bien que son service ait pris fin, le Concorde reste dans les mémoires comme l'incarnation du summum de l'aviation commerciale.

L'Héritage Supersonique

Le Concorde, avec son vol supersonique Paris-New York, a marqué une époque où l'aviation semblait capable de réaliser l’impossible. Sa rapidité, son élégance et sa technologie en faisaient un symbole de la modernité et de l’innovation. Bien que l'avion ne soit plus en service, son héritage perdure dans l’histoire de l’aviation et inspire encore aujourd'hui les ambitions futures pour des voyages aériens supersoniques.

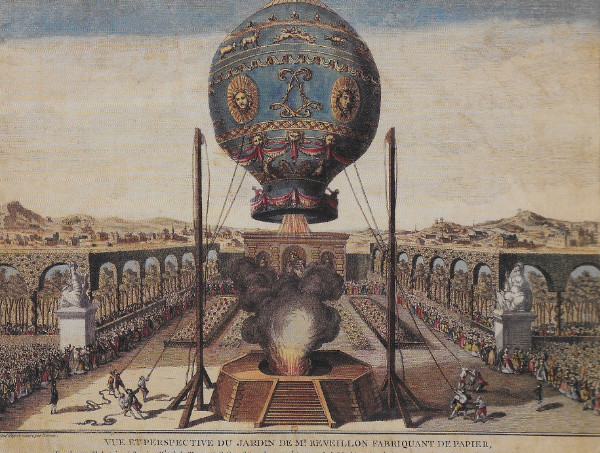

Le 21 novembre 1783 marque un tournant dans l'histoire de l'humanité : ce jour-là, les frères Montgolfier réalisent l'impensable en permettant à l'Homme de s'élever dans les airs. Cet exploit, fruit d'une ambition scientifique et d'un esprit novateur, reste gravé dans les mémoires comme le premier vol habité en montgolfière. Retour sur cet événement historique qui a ouvert la voie à l'aéronautique moderne.

Une Épopée Céleste Révolutionnaire

L'Europe des Lumières en Effervescence

Le XVIIIe siècle est une période marquée par des avancées scientifiques et techniques majeures. En France, les idées des Lumières favorisent la curiosité et l'expérimentation. Les progrès en physique et en chimie inspirent des inventeurs à repousser les limites du possible. C’est dans ce contexte que Joseph et Étienne Montgolfier, papetiers de métier, se passionnent pour l’étude des gaz et de leur comportement.

Les Premiers Essais : Les Origines de la Montgolfière

En 1782, les frères Montgolfier découvrent qu’un sac rempli d’air chaud s’élève naturellement. Cet effet est dû à la différence de densité entre l’air chaud et l’air ambiant. Encouragés par leurs premiers essais, ils construisent une enveloppe en toile et papier qu'ils nomment "montgolfière", en hommage à leur nom. Après plusieurs tests concluants, ils décident de tenter l’expérience avec des passagers vivants.

Le Jour Historique

Le Premier Vol Habité

Le 21 novembre 1783, à Paris, devant une foule impressionnante, Jean-François Pilâtre de Rozier et le marquis d’Arlandes prennent place dans une nacelle attachée à une montgolfière. Après des mois de préparation, le ballon s’élève majestueusement dans le ciel, atteignant une altitude d’environ 900 mètres. Le vol dure 25 minutes et couvre une distance de 9 kilomètres. Cet exploit est un triomphe pour la science et une source de fierté pour la France.

Une Réaction Mondiale

Cet événement suscite un engouement international. Les journaux en parlent comme d’une révolution dans les transports, et les cours royales européennes saluent l’ingéniosité des inventeurs. Cependant, certains expriment des craintes : les cieux étaient jusque-là réservés aux oiseaux, et cette intrusion humaine bouleverse l’ordre établi.

L’Héritage des Frères Montgolfier

Une Révolution Technologique

Le vol des frères Montgolfier marque le début de l’aérostation et ouvre la voie aux avions, dirigeables et autres engins volants. Leur invention inspire de nombreuses innovations dans les décennies suivantes, notamment en matière de propulsion et de matériaux.

Une Passion Toujours Vivante

Aujourd’hui, les montgolfières continuent de faire rêver. Des rassemblements et festivals à travers le monde célèbrent cette prouesse historique. Le vol inaugural de 1783 reste un symbole de la capacité humaine à conquérir l’inconnu grâce à l’ingéniosité et au courage.

Une Révolution en Plein Air

Le premier vol en montgolfière incarne l’esprit d’aventure et d’innovation des Lumières. Il rappelle que même les rêves les plus audacieux peuvent devenir réalité avec persévérance et audace. Plus qu’un exploit scientifique, cette aventure est une ode à l’exploration et à la curiosité humaine.

Roger Salengro, homme politique et figure emblématique du mouvement socialiste, s’éteint tragiquement à un moment charnière de l’histoire de France. Ministre du gouvernement de Léon Blum, il incarne la force de la République et le courage politique face aux adversités. Son décès, survenu en 1936, laisse un vide dans la politique française et soulève encore aujourd'hui des questions sur l’impact de son engagement. Cet article retrace la vie, les combats et l’héritage de Roger Salengro, tout en explorant les circonstances dramatiques de sa disparition et son influence sur l’histoire.

La Vie de Roger Salengro

Une enfance marquée par les idéaux

Roger Salengro naît en 1890 à Lille dans une famille ouvrière, et dès son plus jeune âge, il est sensibilisé aux réalités sociales et aux inégalités qui traversent la société française. L’aspiration à une France plus juste et égalitaire devient le moteur de ses engagements. Son parcours scolaire et professionnel le conduit progressivement vers les idéaux socialistes, et il devient un ardent défenseur des droits des travailleurs.

L’ascension politique

Son entrée en politique se fait au travers de la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO), le parti socialiste, dont il devient une figure importante. En 1932, il est élu maire de Lille, où il œuvre pour la modernisation de la ville et le bien-être de ses habitants. Sa proximité avec des leaders comme Léon Blum lui permet de prendre part à la politique nationale, et il est nommé ministre de l'Air en 1936 dans le gouvernement du Front Populaire.

Un Engagement Politique et Social

Le rôle de ministre dans le gouvernement du Front Populaire

En tant que ministre de l'Air, Roger Salengro se distingue par son action dans le domaine de l'aviation et de la défense nationale. Cependant, son influence ne se limite pas à la gestion technique de son ministère. Il incarne le mouvement du Front Populaire, un gouvernement de gauche qui cherche à améliorer les conditions de vie des ouvriers et à instaurer des réformes sociales majeures. La mise en place des congés payés, la réduction de la semaine de travail à 40 heures et la reconnaissance des droits syndicaux sont autant de conquêtes sociales qui marquent cette période.

L'homme de principes face à la montée des tensions politiques

Roger Salengro est un homme de principes, fidèle à ses valeurs socialistes et républicaines. Il s'oppose vigoureusement à la montée du fascisme en Europe et soutient la République espagnole dans la guerre civile. Ses engagements le placent régulièrement en opposition avec les courants conservateurs et la montée de l’extrême droite, ce qui lui vaut à la fois soutien et inimitié.

La Disparition Tragique

Le contexte de sa disparition

La mort de Roger Salengro, en novembre 1936, intervient dans un contexte politique et social particulièrement tendu. Alors qu’il est ministre, des rumeurs et des accusations infondées circulent à son sujet, notamment des insinuations sur son manque de courage militaire pendant la Première Guerre mondiale. Ces attaques se font plus virulentes et finissent par l’atteindre psychologiquement. Son état de santé se dégrade et il se retire temporairement de la vie politique. Peu après, il met fin à ses jours, dans un acte qui résonne comme une tragédie personnelle et nationale.

Les conséquences politiques et sociales

La disparition de Roger Salengro choque l’ensemble du pays. De nombreux partisans du Front Populaire, mais aussi des figures de la droite et de la gauche, expriment leur émotion et leur soutien. Le suicide de Salengro met en lumière la violence de l’attaque politique, et plusieurs analystes soulignent l'impact que cette tragédie a eu sur la politique française, notamment en ce qui concerne la gestion de l’opinion publique et des oppositions politiques.

L’Héritage de Roger Salengro

La mémoire de Roger Salengro

La disparition prématurée de Roger Salengro laisse une empreinte indélébile sur l’histoire politique française. Il est célébré comme un homme de conviction, courageux et résolu dans son combat pour une société plus juste. Son nom reste associé à des réformes progressistes et à la défense des valeurs républicaines. Des rues, des écoles et des places portent son nom, perpétuant ainsi son héritage au-delà de sa mort tragique.

L’impact de sa disparition

L’héritage de Roger Salengro ne se limite pas à son action politique ; il symbolise également le sacrifice de ceux qui, dans l’histoire, ont été victimes de l’intolérance et des attaques politiques. Son histoire est un rappel poignant de la nécessité de préserver l’honneur, la dignité et la justice dans la vie publique.

La Triste Disparition d’un Héros du Front Populaire