Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Musée

Le 31 août 1944 marque une date cruciale dans l’histoire des Hauts-de-France et, plus largement, dans celle de la France libérée de l’Occupation nazie. Alors que les Alliés poursuivent leur avancée fulgurante après le Débarquement de Normandie, la région du Nord, stratégique tant sur le plan industriel que géographique, est progressivement libérée du joug allemand. Retour sur cette journée charnière, entre batailles, ferveur populaire et enjeux militaires de grande envergure.

Un contexte tendu mais porteur d’espoir

La situation militaire en août 1944

Au cours de l'été 1944, les troupes alliées, renforcées par les succès du Débarquement en Normandie (6 juin 1944), percent les lignes allemandes. L’Opération Cobra permet aux forces américaines de progresser rapidement vers le nord et l’est de la France. Paris est libérée le 25 août. Dans la foulée, les armées alliées se dirigent vers la Belgique, traversant la Picardie, l’Artois et la Flandre.

Les Hauts-de-France sont alors sous une occupation allemande renforcée, mais l’armée allemande commence à battre en retraite face à la supériorité matérielle et numérique des Alliés.

Les Hauts-de-France : un territoire stratégique

La région est un carrefour logistique pour les troupes allemandes, avec ses ports (Dunkerque, Boulogne-sur-Mer), ses voies ferroviaires et son industrie lourde. Elle a été profondément marquée par l’Occupation : travail obligatoire (STO), répression de la Résistance, déportations.

Les Alliés savent qu’une libération rapide de cette région affaiblirait l’ennemi et permettrait d’ouvrir la voie vers l’Allemagne.

31 août 1944 : une journée décisive

Les principales villes libérées

Le 31 août, plusieurs localités des Hauts-de-France retrouvent la liberté. Amiens est libérée dès le 31 par les forces britanniques de la 2e armée du général Dempsey. Arras, ville hautement symbolique pour sa résistance, voit également le retrait des forces allemandes ce jour-là. D’autres communes comme Doullens, Albert ou encore Péronne accueillent les troupes alliées sous les acclamations de la population.

Une avancée rapide mais prudente

Les troupes alliées avancent rapidement, parfois même plus vite que prévu. La Wehrmacht, désorganisée et démoralisée, tente de ralentir la progression alliée en détruisant ponts et infrastructures. Mais les colonnes blindées alliées parviennent à maintenir leur élan, malgré des accrochages sporadiques et des poches de résistance allemande.

La Résistance locale joue un rôle crucial en fournissant des renseignements, en sabotant les voies de communication et en aidant à la sécurisation des villes avant l’arrivée des troupes alliées.

L’accueil de la population : entre liesse et prudence

Scènes de joie populaire

Partout où les Alliés passent, la population les accueille en libérateurs. Drapaux tricolores ressortis des greniers, cris de joie, fleurs jetées aux soldats : la liesse populaire contraste avec les années d’humiliation et de privation.

Dans les villages comme dans les grandes villes, on assiste à des scènes marquantes : les cloches sonnent, les enfants courent après les chars, des bals improvisés surgissent sur les places publiques.

Maisons détruites, familles endeuillées

Mais la joie est teintée de tristesse. Beaucoup de familles pleurent un père, un frère, un fils, tombé au combat ou déporté. Les destructions sont considérables, surtout dans les zones de combats. Les mines, les bombes et les sabotages laissent des cicatrices durables dans le paysage urbain et rural.

L’action des forces alliées : une opération d’envergure

Des troupes venues de toute l’Europe et d’Amérique

Les armées qui libèrent les Hauts-de-France sont composées de soldats britanniques, canadiens, américains, polonais et français. Leur coordination, bien que parfois complexe, permet une progression rapide. Les Canadiens sont notamment très actifs dans la région d’Arras et de Lens.

L'objectif : atteindre la Belgique

Le 31 août, l’objectif est clair : foncer vers la frontière belge, couper la retraite allemande, et sécuriser les ports de la Manche. Le port d’Anvers, vital pour la logistique alliée, est en ligne de mire. Dans les jours qui suivent, Lille est atteinte (le 3 septembre), puis Tournai, Bruxelles et Anvers.

Un tournant stratégique pour la suite de la guerre

L’effondrement du front allemand à l’Ouest

Avec la libération des Hauts-de-France, la ligne de défense allemande s’effondre complètement dans le nord de la France. Les forces du Reich sont contraintes de se replier précipitamment vers la ligne Siegfried, à la frontière allemande.

C’est une victoire majeure pour les Alliés, qui peuvent désormais envisager une incursion directe sur le territoire allemand.

La Résistance entre dans la lumière

Les réseaux résistants, longtemps clandestins, peuvent désormais agir au grand jour. Dans certaines villes, ce sont même eux qui prennent le contrôle avant l’arrivée des Alliés, évitant ainsi pillages ou destructions inutiles.

La Libération consacre le rôle central de ces hommes et femmes de l’ombre dans la reconquête du territoire.

Une mémoire encore vive dans la région

Commémorations et patrimoine

Chaque année, de nombreuses communes des Hauts-de-France organisent des cérémonies pour rappeler cette date charnière. Monuments, plaques commémoratives, musées (comme le Musée de la Résistance à Bondues) perpétuent la mémoire des combats et des sacrifices.

Témoignages poignants

Les récits de ceux qui ont vécu cette journée demeurent bouleversants. Une habitante de Péronne raconte : « J'avais 11 ans, je me souviens des tanks qui avançaient lentement dans la rue principale. Nous pleurions de joie. »

Ces témoignages sont précieux pour transmettre aux jeunes générations l’importance de cette libération.

Une journée symbole de renouveau et de liberté

Le 31 août 1944 reste gravé dans la mémoire collective des Hauts-de-France comme le jour où l’espoir renaquit après quatre longues années d’Occupation. C’est le début d’une reconstruction, morale et matérielle, dans une région meurtrie mais déterminée à se relever. Les Hauts-de-France entrent ce jour-là dans l’histoire de la Libération avec dignité, courage et résilience.

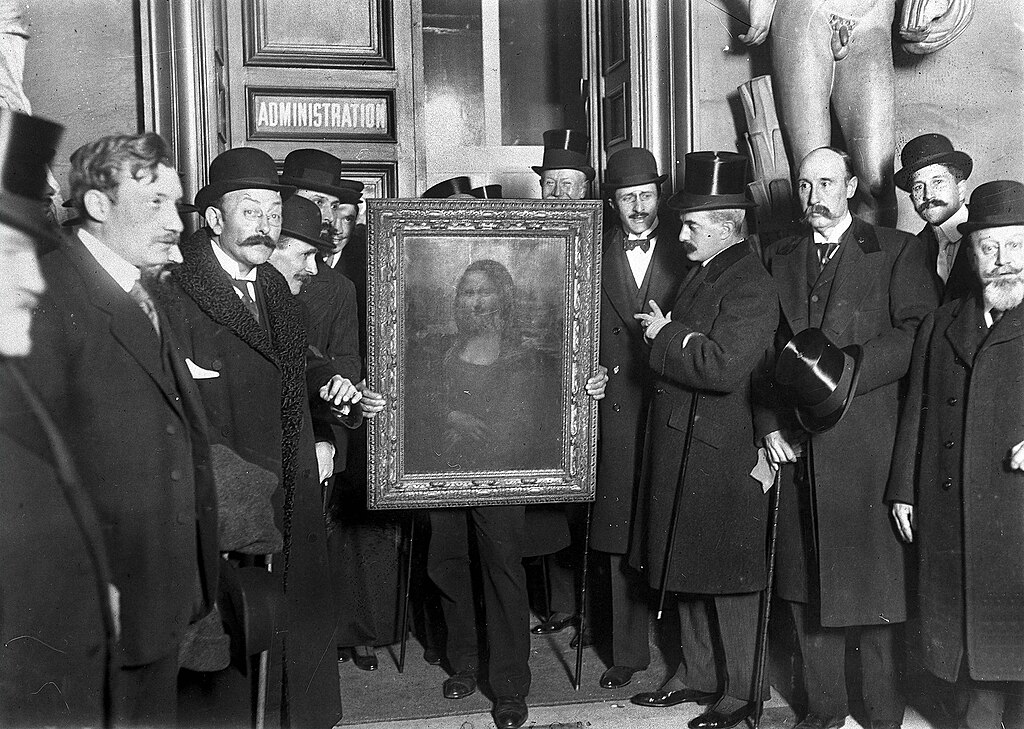

Le 21 août 1911, un événement digne d’un roman policier secoue la France et le monde de l’art : la Joconde disparaît du musée du Louvre. Ce vol, aussi audacieux qu’absurde, va transformer à jamais la notoriété du célèbre tableau de Léonard de Vinci. Retour sur une affaire qui a défrayé la chronique et contribué à faire de La Joconde l’œuvre la plus célèbre au monde.

Un chef-d’œuvre déjà célèbre… mais pas encore une icône

La Joconde au début du XXe siècle

Avant 1911, La Joconde était une œuvre admirée des connaisseurs mais pas encore le symbole mondial qu’elle est devenue aujourd’hui. Peinte par Léonard de Vinci au début du XVIe siècle, elle entre dans les collections royales françaises sous François Ier, avant d’être exposée au Louvre à partir de la Révolution.

Mais au tournant du XXe siècle, d’autres œuvres attirent davantage l’attention des foules. La Vénus de Milo ou encore La Liberté guidant le peuple sont, à l’époque, bien plus populaires auprès du grand public.

Un tableau accessible, sans protection particulière

À l’époque, les mesures de sécurité sont bien différentes d’aujourd’hui. Les œuvres sont exposées avec une relative simplicité, souvent accrochées à des clous sur les murs, sans vitrines ni alarmes. Cette légèreté allait permettre l’un des cambriolages les plus incroyables de l’histoire de l’art.

Le 21 août 1911 : la Joconde s’évapore du musée

Un lundi pas comme les autres

Le Louvre est fermé au public ce lundi 21 août 1911. C’est le jour de repos hebdomadaire du musée, réservé aux travaux de maintenance. Ce matin-là, un homme vêtu d’une blouse blanche — identique à celle portée par les ouvriers du musée — sort calmement avec un tableau dissimulé sous sa blouse.

L’œuvre est alors absente de son emplacement dans la Salle des États. Mais ce n’est que le mardi suivant, à l’ouverture au public, que l’absence est réellement constatée.

Une enquête digne d’un polar

La disparition du tableau est signalée, la salle est fouillée, le cadre retrouvé abandonné dans un escalier. Le Louvre est fermé pendant une semaine. La presse s’empare de l’affaire. C’est un véritable scandale national.

La police interroge des centaines de personnes, dont le célèbre poète Guillaume Apollinaire, brièvement emprisonné. Même Pablo Picasso est entendu, en raison de ses liens avec les milieux d’avant-garde et du vol d'autres antiquités quelques années auparavant.

Mais aucune piste ne semble sérieuse. La Joconde est introuvable. Le mystère s’épaissit.

Un voleur italien et un patriotisme mal placé

Vincenzo Peruggia : le cambrioleur inattendu

Ce n’est que deux ans plus tard, en décembre 1913, que le mystère est élucidé. À Florence, un antiquaire reçoit un homme affirmant posséder La Joconde et souhaitant la restituer à l’Italie. L’homme se nomme Vincenzo Peruggia, un ancien employé du Louvre.

Son mobile ? Il prétend avoir voulu "rapatrier" l’œuvre en Italie, pensant que Napoléon l’avait volée — ce qui est historiquement inexact, puisque François Ier l’avait acquise trois siècles plus tôt.

Peruggia est arrêté. Il avait conservé le tableau caché dans une malle sous son lit, à Paris, pendant deux ans, avant de tenter de le vendre à un musée florentin.

Une peine légère pour un geste "patriotique"

Condamné à seulement un an et deux semaines de prison, Peruggia bénéficia d’une certaine indulgence, notamment parce que son acte fut perçu par certains comme un geste de fierté nationale italienne. Il sortit de prison au bout de quelques mois et retourna à une vie anonyme.

Conséquences d’un vol spectaculaire

La notoriété mondiale de la Joconde

Ironie de l’histoire : le vol transforma la Joconde. D’œuvre célèbre, elle devint une icône planétaire. Les journaux du monde entier en firent leurs gros titres. Des milliers de visiteurs affluèrent au Louvre… pour contempler le vide laissé par le tableau.

Lorsque La Joconde est finalement restituée à Paris en 1914, l’accueil est triomphal. Elle est désormais entourée d’un mythe, d’un mystère, d’un prestige nouveau. On vient l’admirer autant pour sa beauté que pour son histoire.

Un tournant pour la sécurité des musées

Cet incident marqua également un tournant dans la manière de sécuriser les œuvres d’art. Dès son retour, la Joconde est placée derrière une vitre blindée, protégée par des gardiens, et devient l’objet d’une vigilance extrême.

Les musées du monde entier en tirèrent des leçons. La sécurité des œuvres devint une priorité, entraînant la modernisation des dispositifs de protection.

Anecdotes et postérité

Charlie Chaplin déclara un jour que "le vol de la Joconde fut la meilleure publicité jamais faite pour une œuvre d’art."

Une chanson de Serge Gainsbourg, La chanson de Prévert, évoque la Joconde en lien avec le souvenir amoureux.

En 2009, le Louvre a réorganisé entièrement la Salle des États pour faire de la Joconde son centre absolu d’attraction.

Le jour où la Joconde devint immortelle

Le 21 août 1911, un voleur italien sans grand envergure a, sans le savoir, donné à la Joconde la célébrité éternelle. Son vol a révélé la force des mythes, l’importance de la mémoire collective et la fragilité de notre patrimoine. Depuis ce jour, le sourire énigmatique de Mona Lisa est devenu un emblème universel… bien plus fort que la peinture seule.

Le 4 août 1936, aux Jeux Olympiques de Berlin, Jesse Owens entre dans l’histoire en remportant une nouvelle médaille d’or, humiliant publiquement la théorie de la supériorité aryenne prônée par Adolf Hitler. Retour sur un moment-clé de l’histoire du sport et de la politique mondiale, à la croisée des destins.

Le contexte des Jeux Olympiques de Berlin 1936

Une vitrine pour le régime nazi

Les Jeux Olympiques d’été de 1936 sont organisés à Berlin, sous le régime d’Adolf Hitler. Il s'agit d'une opportunité en or pour le dictateur nazi de montrer au monde la puissance retrouvée de l’Allemagne. Le pays sort du Traité de Versailles et cherche à imposer sa vision du monde fondée sur le racisme, l'antisémitisme et le culte du corps aryen.

La propagande nazie, orchestrée par Joseph Goebbels, transforme les JO en une vitrine parfaite : stades monumentaux, organisation impeccable, cérémonies grandioses. La cinéaste Leni Riefenstahl est même chargée de filmer les Jeux pour en faire un documentaire, Les Dieux du stade, monument de propagande visuelle.

L’espoir américain : Jesse Owens

Dans cette ambiance tendue, arrive Jesse Owens, jeune sprinteur noir américain de 22 ans. Né dans une famille pauvre de l’Alabama et élevé dans l'Ohio, Owens s'est distingué par ses performances exceptionnelles sur les pistes. Il est vu comme un outsider face aux ambitions hégémoniques du régime nazi.

Le 4 août 1936 : une victoire historique au saut en longueur

Un duel symbolique

Ce jour-là, Jesse Owens participe à l’épreuve du saut en longueur. Après avoir remporté l’or au 100 mètres, tous les regards sont tournés vers lui. Il est opposé à Luz Long, athlète allemand blond aux traits "aryens", favori local et représentant idéalisé du régime.

Lors des qualifications, Owens échoue à deux reprises. Il lui reste un seul essai. C’est alors que Luz Long, dans un geste qui fera date, lui donne un conseil : prendre une marge plus en arrière pour ne pas être disqualifié. Owens suit le conseil, se qualifie, puis remporte l’épreuve en finale avec un saut de 8,06 mètres, établissant un record olympique.

Le refus de la poignée de main : mythe ou réalité ?

L’un des épisodes les plus débattus de ce jour est l’attitude d’Adolf Hitler. Selon une légende tenace, Hitler aurait refusé de serrer la main à Jesse Owens, humilié par la victoire d’un Noir sur ses athlètes "aryens". En réalité, Hitler avait quitté le stade plus tôt et, selon les règles du CIO, avait été sommé de saluer tous les vainqueurs ou aucun. Il choisit de ne plus saluer aucun athlète à partir de ce moment.

Pour sa part, Jesse Owens déclara plus tard :

« Hitler ne m’a pas snobé. C’est FDR [Franklin D. Roosevelt] qui l’a fait. Le président ne m’a jamais envoyé de télégramme de félicitations. »

L’amitié entre Jesse Owens et Luz Long

Une fraternité au-delà de la propagande

Le geste de Luz Long ne passe pas inaperçu. Malgré les risques, l’Allemand n’hésite pas à féliciter Owens publiquement, à marcher bras dessus bras dessous avec lui sous les yeux du Führer. Cet acte de sportivité pure fait le tour du monde.

Après la guerre, Owens racontera que Luz Long lui avait écrit des lettres, jusqu’à sa mort survenue en 1943 en Sicile. Une preuve que la dignité humaine et la solidarité peuvent triompher des idéologies les plus sombres.

L’impact politique et culturel de la victoire de Jesse Owens

Un camouflet pour le régime nazi

En remportant quatre médailles d’or (100 m, 200 m, saut en longueur, relais 4 × 100 m), Jesse Owens démolit la doctrine nazie de la supériorité raciale. L’impact est immense. La presse internationale titre sur l’exploit d’un homme noir dans une Allemagne qui prône l'exclusion et la haine raciale.

Une reconnaissance tardive aux États-Unis

Ironie du sort, Jesse Owens, de retour aux États-Unis, n’est pas traité en héros. Il doit prendre un ascenseur de service pour entrer dans un hôtel lors d’une cérémonie en son honneur. L’Amérique ségrégationniste n’est pas prête à célébrer un héros noir.

Ce n’est qu’en 1976 que le président Gerald Ford lui remet la Médaille présidentielle de la liberté, plus haute distinction civile américaine. En 1990, George H. W. Bush lui accorde, à titre posthume, la Médaille d’or du Congrès.

Héritage et symbolique éternelle

Une figure de lutte contre le racisme

Jesse Owens est aujourd’hui une icône de la lutte pour les droits civiques. Son nom est associé au courage, à la détermination, à la dignité humaine. Son histoire inspire des générations d’athlètes, d’hommes politiques, de citoyens.

Des références dans la culture populaire

Des films, documentaires et ouvrages retracent son parcours. Le film Race (2016) raconte notamment son combat contre la discrimination. Owens est aussi célébré dans les manuels scolaires, les musées, les événements sportifs.

Un saut qui fit vaciller une idéologie

Le 4 août 1936 reste gravé dans l’histoire comme le jour où un homme, par son talent et sa droiture, mit à mal l’un des régimes les plus dangereux du XXe siècle. Jesse Owens, par ses exploits, démontra que la valeur d’un être humain ne se mesure ni à sa couleur de peau ni à sa nationalité, mais à son courage, son intégrité, et sa volonté de se surpasser.

Le 24 janvier 1924 marque une date historique dans l’histoire du sport mondial : l’ouverture des tout premiers Jeux Olympiques d’hiver à Chamonix, en France. Cet événement fondateur fut bien plus qu’une simple compétition sportive. Il symbolisa l’union entre les nations dans un contexte d’après-guerre, la valorisation des sports de montagne et l’amorce d’une tradition centenaire qui allait bouleverser le monde olympique.

une Europe en quête de paix

Après la Première Guerre mondiale, le besoin de rassemblement entre les peuples se fait ressentir. Les Jeux Olympiques de Paris, prévus pour l’été 1924, offrent l’occasion parfaite pour prolonger l’esprit pacifique du baron Pierre de Coubertin. Dans cette optique, le Comité International Olympique décide d’organiser une "Semaine internationale des sports d’hiver" en amont de Paris, à Chamonix, au pied du Mont Blanc.

Ce n’est que rétroactivement que cet événement fut reconnu comme les premiers Jeux Olympiques d’hiver.

Pourquoi Chamonix ? Une station au cœur des Alpes françaises

Chamonix, station alpine réputée pour son dynamisme hivernal, fut choisie grâce à sa capacité d’accueil et son terrain naturel adapté à la plupart des disciplines hivernales : ski, patinage, bobsleigh, etc. Ville pionnière de l’alpinisme, elle disposait déjà d’infrastructures de base et d’une population familière aux rigueurs de l’hiver montagnard.

La France voulant rayonner sur la scène internationale, choisit de mettre en avant son patrimoine naturel tout en rendant hommage à l’esprit sportif.

Les disciplines sportives en 1924 : entre traditions nordiques et nouveautés

Les compétitions débutèrent le 25 janvier et s'étendirent jusqu'au 5 février. Seize épreuves furent disputées dans six sports différents : patinage artistique, patinage de vitesse, ski de fond, saut à ski, combiné nordique et bobsleigh.

Parmi les moments marquants :

-

La victoire du Norvégien Thorleif Haug en ski de fond et combiné nordique.

-

Le triomphe de Gillis Grafström, Suédois, en patinage artistique.

-

La médaille d’or française remportée par les frères Brunet (Pierre et Andrée) en patinage en couple.

Une participation encore limitée mais symbolique

Seules 16 nations participèrent à cette première édition, avec environ 250 athlètes, dont une dizaine de femmes. Les pays scandinaves (Norvège, Suède, Finlande) dominèrent les épreuves de ski, tandis que les nations alpines comme la Suisse et l’Autriche s’illustrèrent en bobsleigh et ski alpin (non encore discipline olympique).

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Tchécoslovaquie marquèrent également leur présence. Ce fut une rencontre des cultures sportives et une occasion unique de partager les traditions des pays du Nord.

Une reconnaissance officielle postérieure

Ce n’est qu’en 1926, lors de la session du CIO à Lisbonne, que la "Semaine internationale des sports d’hiver" fut officiellement rebaptisée "Premiers Jeux Olympiques d’hiver". Depuis, cet événement est reconnu comme la naissance du cycle olympique hivernal.

Ce changement témoigne de l’impact majeur qu’eut cette initiative. Le succès de Chamonix montra que les sports d’hiver méritaient une place aussi prestigieuse que ceux de l’été.

Un héritage durable dans le monde du sport

Depuis 1924, les Jeux Olympiques d’hiver sont devenus une tradition incontournable, se tenant tous les quatre ans, avec une croissance constante du nombre de disciplines, d’athlètes et de spectateurs. Le modèle initié à Chamonix a inspiré d’autres stations à travers le monde.

Chamonix reste à jamais gravée dans l’histoire du sport mondial comme le berceau des JO d’hiver. Aujourd’hui encore, la station célèbre cette mémoire à travers musées, plaques commémoratives et événements festifs.

Une aventure olympique qui a marqué l’histoire

Les premiers Jeux Olympiques d’hiver de 1924 à Chamonix ne furent pas qu’un événement sportif. Ils furent un manifeste de paix, une vitrine du savoir-faire alpin français, et le point de départ d’une aventure qui, un siècle plus tard, continue de faire vibrer les cœurs des passionnés de sport.

Le 15 juillet 1606 naît à Leyde, aux Pays-Bas, un enfant promis à l’immortalité artistique : Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Figure emblématique du Siècle d’or néerlandais, Rembrandt deviendra l’un des plus grands peintres de l’histoire occidentale, célèbre pour ses jeux de lumière, ses autoportraits bouleversants et sa capacité unique à saisir l’âme humaine. Ce génie, à la fois adulé de son vivant et oublié à sa mort, continue d’inspirer artistes et amateurs d’art à travers les siècles.

Un enfant de Leyde dans une Hollande en plein essor

Un contexte favorable aux arts

Au début du XVIIe siècle, la République des Provinces-Unies connaît un essor économique, politique et culturel sans précédent. C’est le Siècle d’or néerlandais, marqué par une prospérité commerciale, une tolérance religieuse relative, et un développement sans égal des sciences et des arts. Dans ce contexte, la demande pour la peinture explose, non seulement dans les palais mais aussi chez les riches bourgeois.

Rembrandt naît dans une famille aisée : son père est meunier et sa mère fille de boulanger. Il reçoit une éducation classique au latin school de Leyde, avant de s’orienter très tôt vers la peinture.

Une formation prometteuse

Après un apprentissage chez le peintre local Jacob van Swanenburgh, Rembrandt part à Amsterdam pour étudier auprès de Pieter Lastman, un peintre d’histoire réputé. Très vite, il s’affranchit du style de son maître et développe son propre langage pictural, caractérisé par un chiaroscuro (clair-obscur) intense et une attention nouvelle aux expressions du visage.

Une carrière brillante à Amsterdam

La montée en puissance

Installé définitivement à Amsterdam en 1631, Rembrandt devient rapidement un peintre très demandé. Il réalise des portraits, des scènes religieuses, mythologiques et historiques. Parmi ses œuvres majeures de cette période figurent :

** La Leçon d’anatomie du docteur Tulp (1632), véritable manifeste de sa maîtrise de la composition et de la lumière.

** Une longue série d’autoportraits, commencée dès l’âge de 22 ans, et poursuivie tout au long de sa vie, offrant un témoignage unique de l’évolution de son art et de son être.

Une technique novatrice

Rembrandt bouleverse les codes traditionnels du portrait et du tableau d’histoire. Il n’hésite pas à utiliser des empâtements, des touches grasses et un modelé très libre. Sa façon de suggérer les détails par la lumière et les ombres inspire et choque ses contemporains.

Il privilégie l’expressivité à l’idéalisation, ce que résume bien cette citation d’Eugène Fromentin, écrivain et critique d’art du XIXe siècle :

« Il a su peindre non pas l’apparence des choses, mais ce qu’elles sont profondément. »

Les revers d’une vie artistique et personnelle tumultueuse

Les drames familiaux

La vie personnelle de Rembrandt est marquée par de nombreuses tragédies. Il perd trois enfants en bas âge, puis son épouse bien-aimée, Saskia van Uylenburgh, en 1642, peu après la naissance de leur fils Titus. Par la suite, ses relations amoureuses sont tumultueuses, notamment avec Geertje Dircx, qui l’accuse de trahison et le poursuit en justice.

La faillite

Malgré son succès initial, Rembrandt connaît des difficultés financières croissantes à partir des années 1650. Son style, devenu plus introspectif, ne plaît plus à la bourgeoisie amstellodamoise qui lui préfère des peintres plus classiques comme Gerard de Lairesse. En 1656, il déclare faillite. Ses biens sont saisis, y compris sa précieuse collection d'art.

Il continue néanmoins à peindre jusqu’à sa mort, dans un relatif isolement.

Un héritage artistique immense

Un peintre de l’âme humaine

Ce qui distingue Rembrandt, c’est sa capacité à exprimer la profondeur psychologique de ses sujets. Dans ses portraits comme dans ses scènes religieuses (Le Retour du fils prodigue, Le Christ au tombeau), il offre une vision profondément humaine, loin des canons idéalisés de son époque.

Il influencera durablement l’art européen, de Goya à Van Gogh, jusqu’aux expressionnistes modernes.

Un graveur exceptionnel

Moins connu du grand public, Rembrandt est aussi un graveur de génie. Il innove dans l’utilisation de l’eau-forte et du burin, jouant sur les effets de lumière et de matière. Ses estampes ont largement contribué à sa renommée internationale.

Une postérité triomphante

Redécouvert au XIXe siècle

Longtemps oublié après sa mort en 1669, Rembrandt est redécouvert à l’époque romantique. Le XIXe siècle célèbre sa sensibilité, son audace et sa modernité. Des musées entiers lui sont consacrés, notamment la Maison de Rembrandt à Amsterdam, aujourd’hui lieu de mémoire et d’exposition.

Rembrandt aujourd’hui

Rembrandt est aujourd’hui l’un des artistes les plus étudiés, exposés et admirés dans le monde. Ses œuvres sont conservées dans les plus grands musées : le Rijksmuseum d’Amsterdam, le Louvre, la National Gallery de Londres, ou encore le Metropolitan Museum of Art de New York.

En 2019, les Pays-Bas ont même célébré « L’année Rembrandt » à l’occasion des 350 ans de sa mort.

Rembrandt : l’intemporel peintre de l’âme

Né un 15 juillet 1606 à Leyde, Rembrandt a transcendé les époques par la force expressive de son art. Peintre du clair-obscur, de l’intime et du tragique, il a su dévoiler les profondeurs de l’âme humaine avec une intensité inégalée. Sa vie, faite de succès, de drames et de solitude, est le miroir de son œuvre : lumineuse et sombre à la fois, profondément humaine. Rembrandt reste aujourd’hui une figure incontournable de l’histoire de l’art mondial.

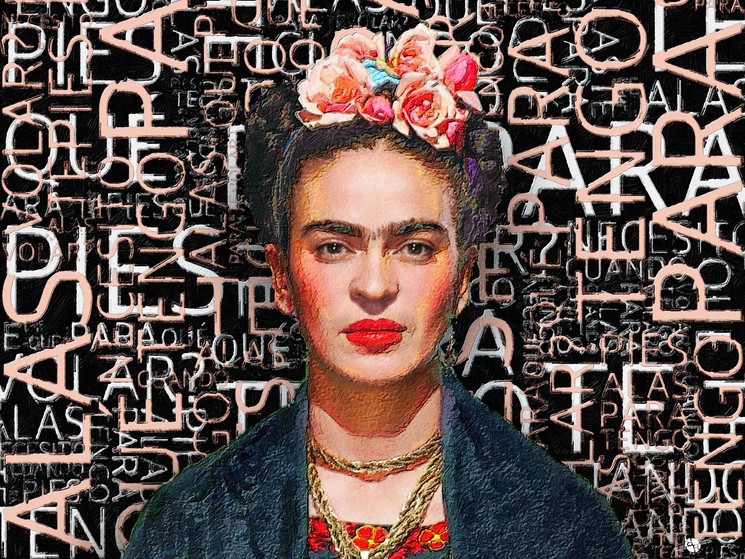

Le 13 juillet 1954, à l’âge de 47 ans, s’éteignait Frida Kahlo, l’une des artistes les plus marquantes du XXe siècle. Peintre autodidacte, figure féministe avant l’heure, femme blessée dans sa chair et son âme, Frida a laissé derrière elle une œuvre puissante, viscérale, profondément intime. Son style unique, entre surréalisme, art populaire mexicain et réalisme magique, continue d’inspirer artistes, militants et historiens de l’art à travers le monde.

Une jeunesse brisée par un accident

Un destin bouleversé à 18 ans

Née le 6 juillet 1907 à Coyoacán, au sud de Mexico, Frida Kahlo est une enfant vive et curieuse. Adolescente brillante, elle envisage une carrière en médecine. Mais le 17 septembre 1925, sa vie bascule lorsqu’un bus dans lequel elle voyage percute un tramway. Elle est grièvement blessée : colonne vertébrale brisée, bassin fracturé, jambes déchiquetées, un garde-corps la transperce. Elle subit plus de 30 opérations chirurgicales au cours de sa vie.

Contrainte de rester alitée pendant de longs mois, Frida commence alors à peindre, allongée, un miroir accroché au-dessus de son lit. C’est le point de départ d’une œuvre profondément introspective.

« Je me peins moi-même parce que je suis souvent seule et que je suis le sujet que je connais le mieux. »

La rencontre avec Diego Rivera : passion et tourments

Un couple mythique et tumultueux

En 1929, Frida épouse Diego Rivera, muraliste mexicain célèbre et de vingt ans son aîné. Leur relation sera marquée par des infidélités, des séparations, des réconciliations et une passion dévorante. Ils se marient, divorcent en 1939, puis se remarient un an plus tard. Leur couple est à l’image de leur art : foisonnant, engagé, parfois douloureux.

Malgré les tensions, Diego sera l’un des plus fervents soutiens de Frida. Il dira d’elle :

« Frida est la première femme dans l’histoire de l’art à avoir affronté, avec une sincérité absolue, les vérités intimes, les douleurs et les événements féminins. »

Une œuvre entre douleur, identité et engagement

L’intime au service de l’universel

Frida Kahlo a réalisé environ 143 tableaux, dont 55 autoportraits. Son art est un journal visuel de ses souffrances physiques, de ses avortements, de ses amours, de ses convictions politiques et de sa mexicanité revendiquée. Ses tableaux comme La colonne brisée, Henry Ford Hospital ou Le cerf blessé témoignent de cette profonde douleur sublimée par la création.

Elle se distingue par l’utilisation de symboles issus de la culture populaire mexicaine, de la mythologie, du catholicisme et de l’imagerie précolombienne. Elle peint ce qu’elle ressent plus que ce qu’elle voit.

Un engagement politique affirmé

Militante communiste, Frida adhère au Parti Communiste Mexicain en 1928. Elle soutient activement les causes révolutionnaires, accueille Léon Trotski en exil et utilise son art comme un acte politique. Son identité de femme, de Mexicaine, de victime et de résistante s’imbrique dans une œuvre profondément engagée.

Une reconnaissance tardive mais mondiale

Une icône féministe et posthume

De son vivant, Frida Kahlo est davantage connue comme la femme de Diego Rivera que pour sa peinture. Ce n’est qu’après sa mort que son œuvre est pleinement reconnue. Dans les années 1970, le mouvement féministe s’empare de son image : Frida devient symbole de résilience, d’authenticité, de lutte contre les normes.

Aujourd’hui, son visage orne des tee-shirts, des fresques murales, des expositions prestigieuses. Le Frida Kahlo Museum, installé dans la Casa Azul où elle est née et morte, attire des centaines de milliers de visiteurs chaque année.

Le 13 juillet 1954 : la fin d’une vie, le début d’une légende

Le 13 juillet 1954, Frida Kahlo meurt à Coyoacán. Officiellement d'une embolie pulmonaire, mais certains avancent la possibilité d’un suicide. Dans son journal, elle écrit quelques jours avant :

« J’espère que la sortie sera joyeuse – et j’espère ne jamais revenir. »

Ses funérailles sont organisées au Palais des Beaux-Arts de Mexico. Son cercueil, recouvert du drapeau communiste, est salué par des centaines de personnes. Une artiste, une militante, une femme libre s’en allait, mais son œuvre, elle, commençait à résonner à travers le monde.

Héritage d'une âme indomptable

Frida Kahlo, à travers ses tableaux, sa vie et ses combats, a marqué l’histoire de l’art et des luttes sociales. Elle incarne le courage face à la douleur, la beauté de l’imperfection, la puissance de l’expression personnelle. Son œuvre continue de toucher des millions de personnes car elle parle à l’universel : souffrir, aimer, résister, exister.

Le 2 juillet 1816, la frégate française La Méduse s’échoue sur un banc de sable au large des côtes de la Mauritanie. Ce qui aurait pu être un simple accident maritime tourne au drame absolu, révélant incompétence, lâcheté et cruauté. Le scandale qui en découle ébranle la monarchie de la Restauration et inspire l’un des tableaux les plus célèbres de l’histoire de l’art.

La Méduse : symbole d’une monarchie restaurée mais défaillante

La frégate La Méduse appartenait à la Marine royale française. En juin 1816, elle quitte Rochefort en direction du Sénégal, colonie que la France récupère après le Congrès de Vienne. À son bord, plus de 400 personnes, dont le nouveau gouverneur Julien Schmaltz, des militaires, des scientifiques et des colons.

La frégate est placée sous le commandement de Hugues Duroy de Chaumareys, un aristocrate royaliste choisi plus pour sa fidélité au roi Louis XVIII que pour ses compétences maritimes. Cela illustre la politique de la Restauration, qui favorise les nobles émigrés au détriment de l’expérience, avec des conséquences tragiques.

Le naufrage sur le banc d’Arguin

Le 2 juillet 1816, alors qu’elle s’approche des côtes africaines, La Méduse s’échoue sur le banc d’Arguin, au large de la Mauritanie. Le capitaine, ayant ignoré les conseils de ses officiers plus compétents, provoque cette catastrophe par une navigation imprudente.

Face à l’urgence, les passagers sont évacués. Mais les canots de sauvetage ne suffisent pas. Une partie des naufragés — 147 hommes et une femme — est entassée sur un radeau de fortune de 20 mètres de long, à peine gouvernable, abandonné à la mer.

Douze jours d’enfer sur le radeau

Le calvaire des rescapés du radeau dure douze jours. Manquant d’eau, de nourriture et sans espoir de secours, les survivants sombrent dans la folie. Certains se jettent à la mer, d’autres se battent ou s’entretuent. Des cas de cannibalisme sont attestés.

Seuls 15 hommes survivent, recueillis par le navire Argus. Leur témoignage bouleverse l’opinion publique et révèle la gestion catastrophique du naufrage par les autorités françaises.

Un scandale politique et moral

La presse s’empare de l’affaire. Le capitaine de Chaumareys est jugé en conseil de guerre et condamné à trois ans de prison. Mais le véritable coupable, pour l’opinion éclairée, reste la monarchie elle-même, accusée d’avoir privilégié les intérêts de caste à la compétence.

L’événement devient un symbole des abus de la Restauration. Il incarne l’échec du retour à l’ordre ancien, de l’aristocratie incapable de diriger une France qui aspire à modernité et justice.

Le radeau de la Méduse : quand l’art transcende le réel

En 1819, le jeune peintre Théodore Géricault présente Le Radeau de La Méduse au Salon de Paris. Le tableau, immense (près de 5 mètres de long), fait scandale et sensation à la fois. Il représente les survivants à l’instant où ils aperçoivent le navire venu les sauver.

Une œuvre militante

Géricault mène une enquête approfondie : il interroge les survivants, consulte les rapports médicaux, étudie les cadavres à la morgue. Il veut peindre non pas un mythe, mais une vérité brute, politique et sociale. Son œuvre est un acte d’accusation contre les puissants, un hommage à la souffrance humaine et à la résilience.

Le tableau, aujourd’hui exposé au musée du Louvre, est considéré comme un chef-d'œuvre du romantisme et un tournant dans l’histoire de la peinture engagée.

Répercussions à long terme

Le drame de La Méduse dépasse le simple fait divers maritime :

-

Il révèle la fragilité des institutions monarchiques post-napoléoniennes.

-

Il souligne le besoin de réforme dans la Marine française, qui sera réorganisée dans les décennies suivantes.

-

Il inspire de nombreuses œuvres littéraires et artistiques, dont La Tentation de Saint Antoine de Flaubert et des écrits de Victor Hugo.

Témoignages glaçants

Deux survivants, Corréard et Savigny, publient un récit officiel du naufrage dès 1817. Leur témoignage, d’une précision clinique, choque par sa description de la déchéance humaine. Il est lu dans toute l’Europe et renforce la dimension tragique et symbolique de l’événement.

Un naufrage devenu miroir de la société

L’échouage de La Méduse le 2 juillet 1816 reste l’une des plus grandes tragédies maritimes françaises. Par sa violence, ses implications politiques et son retentissement artistique, il devient bien plus qu’un accident : un révélateur des tensions d’un siècle en transition, entre monarchie et modernité, entre devoir d’humanité et logique de pouvoir.

Aventurier, pilote audacieux, homme du ciel avant l’heure : Hubert Latham incarne le souffle de l’innovation du début du XXe siècle. Mort prématurément à 29 ans dans des circonstances mystérieuses, il reste l’un des plus brillants précurseurs de l’aviation mondiale, à la fois témoin et acteur de l'ère héroïque des premiers vols.

Une jeunesse dorée entre Afrique et progrès

Une origine cosmopolite et bourgeoise

Né le 10 janvier 1883 à Paris, Hubert Latham grandit dans une famille aisée. Neveu de Léon Say, homme politique et économiste renommé, il reçoit une éducation raffinée et voyage dès son plus jeune âge. Il passe une partie de sa jeunesse en Afrique, notamment au Gabon et au Congo, où il développe un goût prononcé pour l’aventure et les terres lointaines.

Ce goût pour l’exploration, allié à un esprit scientifique aiguisé, prépare le terrain pour ce qui deviendra sa vocation : voler.

Fasciné par le vol, inspiré par la modernité

À l'aube du XXe siècle, le monde est en pleine mutation. Les avancées techniques dans le domaine du vol mécanique captivent l’imagination. Latham est fasciné par ces machines qui défient la gravité. Il se rapproche très tôt de Léon Levavasseur, ingénieur français, créateur de l’Antoinette, un avion au design novateur.

Latham devient pilote d’essai de cette machine futuriste, et l’un de ses plus fervents ambassadeurs.

Le ciel pour seul horizon : exploits aériens de Latham

Première tentative de traversée de la Manche

Le 19 juillet 1909, Hubert Latham tente un exploit retentissant : traverser la Manche à bord de son Antoinette IV, depuis Calais jusqu'à Douvres. Il devient ainsi le premier homme à tenter officiellement de traverser la Manche en avion.

Malheureusement, un problème de moteur l’oblige à amerrir à mi-parcours. Il réussit à poser l’appareil sur l’eau en douceur — une prouesse en soi — et est repêché sain et sauf par un torpilleur français.

L’échec relatif est salué comme un exploit technique et humain. Il devient une célébrité du jour au lendemain.

Rivalité avec Blériot et seconde tentative

Le 27 juillet 1909, Louis Blériot réussit là où Latham avait échoué : il traverse la Manche et entre dans l’histoire. Latham effectue une seconde tentative quelques jours plus tard, mais est à nouveau contraint d’abandonner en raison de conditions météo défavorables.

Sa rivalité avec Blériot symbolise la course effrénée que se livrent les pionniers de l'aviation dans cette décennie de tous les défis.

Recordman des vols spectaculaires

En 1910, Latham établit plusieurs records, notamment en atteignant des altitudes inédites et en effectuant des démonstrations aériennes lors de meetings internationaux.

Parmi ses exploits marquants :

-

Premier vol au-dessus de Berlin

-

Vols spectaculaires à Reims, où il effectue des virages à 45° au ras du sol

-

Figure parmi les premiers à envisager le vol de nuit

Il impressionne ses contemporains par son audace, sa maîtrise et son élégance naturelle aux commandes.

Une mort aussi mystérieuse que tragique

Une expédition africaine fatale

En 1912, Hubert Latham part en Afrique équatoriale française pour une expédition de chasse et d’exploration. C’est lors de cette mission, près de Fort Archambault (aujourd’hui Sarh, au Tchad), que son corps est retrouvé, criblé de blessures.

Officiellement, on parle d’un accident de chasse avec un buffle. Mais rapidement, des doutes émergent. Certains évoquent une mort par assassinat, d’autres suggèrent une rivalité locale ou coloniale.

Aucune enquête rigoureuse ne sera menée, et le mystère entourant sa disparition alimente les rumeurs et les théories.

Un destin fauché en pleine ascension

La mort de Latham à seulement 29 ans choque le monde aéronautique. Il était vu comme le pilote le plus prometteur de sa génération, et probablement un des futurs maîtres de l’aviation française.

Son audace, son charisme et son amour du vol en faisaient une figure déjà légendaire. Il aurait sans doute joué un rôle majeur dans les développements militaires et civils de l’aviation s’il avait survécu.

Une figure mythique de l’âge d’or de l’aviation

Un pionnier oublié, mais fondamental

Aujourd’hui, le nom d’Hubert Latham est peu cité auprès du grand public, éclipsé par Blériot, Farman ou Santos-Dumont. Pourtant, son rôle de pionnier est fondamental. Il fait partie de cette poignée d’hommes qui, au péril de leur vie, ont démontré que voler était possible, faisable, et bientôt incontournable.

Il n’était pas seulement un pilote : il était un ambassadeur du progrès, un esthète du vol, un homme en avance sur son temps.

Hommages et mémoire

Quelques rues, places et établissements scolaires portent son nom en France. Il est également mentionné dans plusieurs musées de l’air, comme celui du Bourget. Son Antoinette est devenue une pièce iconique de l’histoire de l’aviation.

Mais son souvenir mérite d’être ravivé, car il incarne la passion, l’élégance et la témérité d’une époque fascinée par la conquête du ciel.

Hubert Latham, l’étoile filante de l’aviation française

Audacieux, élégant, et tragiquement disparu, Hubert Latham a inscrit son nom dans les premières lignes du grand livre de l’aviation. Sa vie, faite d’innovations, d’exploits et de mystères, continue d’inspirer les rêveurs du ciel. Il fait partie de ces pionniers qui, en ouvrant la voie des airs, ont rapproché les peuples et repoussé les limites du possible.

Le 24 juin 1901, dans la prestigieuse galerie parisienne Ambroise Vollard, un jeune Espagnol de 19 ans fait une entrée fracassante dans le monde de l’art : Pablo Picasso y inaugure sa première exposition personnelle à Paris. Ce jour marque le début d’une carrière révolutionnaire. L’événement, discret mais remarqué, annonce la naissance d’un génie qui bouleversera l’art du XXe siècle.

Un jeune prodige à la conquête de Paris

De Malaga à Montmartre

Né à Málaga en 1881, Pablo Ruiz Picasso grandit dans une famille d’artistes. Son père, peintre et professeur de dessin, repère très tôt son talent. Après des études à Barcelone, il expose à Madrid, puis décide de tenter sa chance dans la capitale des arts : Paris. Il s’y installe brièvement une première fois en 1900, fasciné par les cabarets, la misère, et la vie bohème de Montmartre.

Une rencontre déterminante

En 1901, Picasso revient à Paris, encouragé par son ami catalan Carlos Casagemas, poète et artiste tourmenté. Mais Casagemas se suicide en février de la même année, plongeant Picasso dans une profonde tristesse. Ce drame marquera durablement son œuvre et amorcera la période bleue.

L’exposition de la galerie Vollard : un coup d’éclat

Ambroise Vollard, le découvreur de talents

Ambroise Vollard, marchand d’art visionnaire, a déjà lancé Cézanne, Van Gogh et Gauguin. Intrigué par l’audace du jeune Espagnol, il lui offre une exposition personnelle dans sa galerie du boulevard Montmartre.

Une centaine d’œuvres présentées

L’exposition du 24 juin 1901 rassemble plus de 60 tableaux et dessins réalisés par Picasso entre Barcelone et Paris. Il y mélange des influences variées : post-impressionnisme, fauvisme naissant, modernisme espagnol. Le critique Gustave Coquiot, proche de Rodin, s’enthousiasme pour cette peinture « férocement vivante ».

Anecdote marquante : sur certaines toiles, Picasso signe encore « P. R. Picasso » ou simplement « Ruiz », hésitant entre ses identités.

Une œuvre entre audace et mélancolie

Explosion de couleurs et de styles

Picasso étonne par sa maturité précoce. Il peint des scènes de rue, des portraits de femmes, des arlequins, des clowns, des danseuses de cabaret — mêlant réalisme brut et éclats de couleur. L’influence de Toulouse-Lautrec est visible, mais déjà, son trait se distingue.

Le deuil de Casagemas

Au cœur de l’exposition figure un tableau poignant : « La mort de Casagemas », représentant son ami défunt avec un halo mystique. Cette œuvre amorce la période bleue (1901-1904), dominée par des tons froids, la solitude, la misère humaine. Picasso transforme la douleur en art.

Les réactions critiques et le début d’une légende

Paris découvre un phénomène

Les critiques sont mitigées mais attentives. Certains, comme Félix Fénéon, saluent la fougue du jeune Espagnol, d’autres s’agacent de son éclectisme. Le public, curieux, achète quelques toiles. Picasso ne connaît pas un succès commercial immédiat, mais il marque les esprits.

Citation du critique Georges Besson (rétrospective de 1932) :

« Dès 1901, Picasso savait tout. Le reste de sa carrière fut un long chemin vers l’inconnu. »

Une jeunesse sans limites

Après cette exposition, Picasso s’installe définitivement à Paris. Il fréquente les milieux littéraires et artistiques de Montmartre, croise Max Jacob, Apollinaire, et bientôt Braque. Il peint sans relâche, explore tous les registres. Sa légende est en marche.

Une exposition fondatrice pour l’art moderne

Le prélude d’un siècle de ruptures

Cette première exposition annonce les grandes étapes à venir : la période bleue, la période rose, le cubisme, le surréalisme, et les multiples métamorphoses de l’œuvre picassienne. Dès ses débuts, Picasso refuse de se fixer. Comme il le dira plus tard :

« Je ne cherche pas, je trouve. »

Le rôle de Vollard et des marchands

L’exposition de 1901 illustre aussi le rôle croissant des galeristes dans la découverte et la promotion de l’avant-garde. Ambroise Vollard joue un rôle essentiel dans la construction du mythe Picasso — et plus largement dans l’histoire de l’art moderne.

Picasso entre dans le siècle comme une comète

Le 24 juin 1901, le nom de Picasso surgit à Paris, dans le cœur battant de la modernité artistique. Ce jeune Espagnol inconnu y impose déjà une voix singulière, audacieuse, qui refuse les cadres. L’exposition chez Vollard fut un modeste succès à l’époque, mais elle est aujourd’hui vue comme un jalon historique. Le XXe siècle artistique commence là, dans cette galerie, avec un jeune homme de 19 ans prêt à tout bousculer.

Le 24 juin 1859, dans le nord de l’Italie, une bataille décisive oppose les armées franco-sarde à l’armée autrichienne. Ce choc militaire, connu sous le nom de bataille de Solférino, marque un tournant dans la guerre d’unification italienne. Mais surtout, il laissera une empreinte durable dans la conscience européenne : l’ampleur du carnage inspirera à un témoin suisse, Henry Dunant, la création de la Croix-Rouge. Une tragédie historique qui deviendra le point de départ du droit humanitaire moderne.

Contexte géopolitique : l’Europe en ébullition

L’unification italienne en marche

Depuis le début du XIXe siècle, l’Italie est divisée en une mosaïque d’États souvent contrôlés par des puissances étrangères. Le Royaume de Piémont-Sardaigne, dirigé par Victor-Emmanuel II et son Premier ministre Cavour, mène la lutte pour unifier la péninsule. Pour contrer l’emprise autrichienne au nord, Cavour obtient le soutien militaire de Napoléon III lors du traité de Plombières (1858).

Les Autrichiens sur la défensive

L’Empire d’Autriche contrôle la Lombardie et la Vénétie. Voyant d’un mauvais œil la montée du nationalisme italien, il déclare la guerre au Piémont en avril 1859. La France s’engage alors aux côtés des Italiens, déclenchant la Seconde guerre d’indépendance italienne.

La bataille de Solférino : un affrontement titanesque

Une journée d’horreur

Le 24 juin 1859, près du village de Solférino en Lombardie, environ 300 000 soldats s’affrontent : 150 000 du côté franco-sarde, et 140 000 autrichiens. Il s’agit de l’un des plus grands affrontements militaires depuis les guerres napoléoniennes. La bataille commence dès l’aube et s'étend sur une ligne de front de près de 15 kilomètres.

Trois foyers de combat

-

Medole, au sud : les troupes françaises du maréchal Niel y affrontent les Autrichiens.

-

San Martino, au nord : les Piémontais de Victor-Emmanuel II s’opposent à la résistance autrichienne.

-

Solférino, au centre : Napoléon III dirige lui-même l’attaque dans une lutte acharnée maison par maison.

Une victoire franco-sarde coûteuse

Au terme de 14 heures de combat, les Autrichiens reculent. Mais le prix est terrible : près de 40 000 morts, blessés ou disparus. Les conditions sanitaires sont catastrophiques, les blessés gisent sans soins, abandonnés sous un soleil accablant.

Henry Dunant : du témoin au fondateur de la Croix-Rouge

Un choc émotionnel

Par hasard, Henry Dunant, un homme d'affaires suisse, est témoin de la bataille. Choqué par la souffrance des blessés et l’absence totale d’organisation médicale, il mobilise les habitants du village de Castiglione pour porter secours aux victimes, sans distinction d’uniforme. Il résume cette initiative par la devise : « Tutti fratelli » (tous frères).

La naissance de l’humanitaire moderne

De retour à Genève, Dunant écrit Un Souvenir de Solférino (1862), où il décrit l’horreur de la guerre et propose la création d’une organisation neutre d’aide aux blessés. Ce texte influencera la création du Comité international de la Croix-Rouge en 1863, puis la signature de la première Convention de Genève en 1864.

Conséquences militaires et politiques

Vers l’unité italienne

La bataille de Solférino est un tournant de la guerre. Quelques semaines plus tard, Napoléon III signe l’armistice de Villafranca avec l’Autriche, sans en référer à ses alliés italiens, provoquant leur déception. Mais la Lombardie est cédée à la France, qui la remet aussitôt au Piémont. C’est une étape clé dans l’unification italienne, qui aboutira en 1861 avec la proclamation du royaume d’Italie.

La fin d’un modèle de guerre

Solférino est la dernière grande bataille dirigée par un empereur en personne. Elle marque aussi la transition entre les guerres classiques et les conflits modernes. Le désordre logistique, l’absence de secours médicaux organisés et la violence des combats provoquent un traumatisme durable dans les esprits européens.

Mémoire et héritage

Un lieu de mémoire

Aujourd’hui, Solférino est un haut lieu de mémoire. Un ossuaire monumental conserve les restes de milliers de soldats. Un musée commémore la bataille et les débuts de l’aide humanitaire. Chaque année, des membres de la Croix-Rouge du monde entier s’y réunissent en hommage à leur fondateur.

L’impact universel de la Croix-Rouge

La tragédie de Solférino est à l’origine de l’une des plus grandes organisations humanitaires internationales. Le Comité international de la Croix-Rouge, fondé en 1863, est reconnu par tous les États et joue un rôle fondamental dans les conflits contemporains. Henry Dunant recevra le premier prix Nobel de la paix en 1901.

Solférino : un massacre qui fit germer l’humanité

La bataille de Solférino reste dans l’histoire comme une effusion de sang sans précédent, un choc politique et un catalyseur pour la cause humanitaire. Ce 24 juin 1859, dans la chaleur lombarde, est née non seulement une étape vers l’unité italienne, mais aussi un espoir pour l’humanité souffrante : celui d’un monde où la guerre ne prive pas l’homme de sa dignité. Grâce à Henry Dunant, des millions de vies ont, depuis, été soulagées — sinon épargnées.

Le 18 juin 1815, sur les terres boueuses de Belgique, s’est jouée l’une des batailles les plus célèbres de l’histoire : la bataille de Waterloo. Elle marque la fin définitive de l’épopée napoléonienne et redessine la carte politique de l’Europe. Retour sur une journée décisive où les rêves impériaux s’effondrèrent face à une coalition déterminée.

L’évasion de l’île d’Elbe et les Cent-Jours

Après avoir abdiqué en avril 1814, Napoléon Bonaparte est exilé sur l’île d’Elbe. Mais le 1er mars 1815, il débarque en France avec quelques fidèles. Son retour, connu sous le nom des Cent-Jours, effraie les souverains européens. Une nouvelle coalition se forme immédiatement, réunissant le Royaume-Uni, la Prusse, l’Autriche et la Russie, bien décidée à mettre fin au pouvoir de l’Empereur.

Napoléon comprend qu’il doit frapper vite, avant que ses ennemis ne puissent rassembler leurs forces. Il décide d’attaquer les troupes alliées stationnées en Belgique, dirigées par le duc de Wellington (britannique) et le maréchal Blücher (prussien).

Les forces en présence : une coalition hétérogène face à l’armée impériale

Le 18 juin 1815, Napoléon affronte l’armée anglo-hollandaise du duc de Wellington près du village de Waterloo, au sud de Bruxelles. L’empereur dispose d’environ 73 000 hommes, contre 68 000 pour Wellington, qui attend les renforts de Blücher, retardés par une précédente bataille à Ligny.

Malgré leur diversité linguistique et culturelle, les troupes alliées font preuve d’une étonnante cohésion, galvanisées par la volonté commune de faire tomber l’Empire napoléonien.

Le déroulement de la bataille : une pluie, des erreurs et un destin

Une matinée sous la pluie

La nuit du 17 au 18 juin est marquée par de fortes pluies, transformant le champ de bataille en bourbier. Napoléon retarde l’attaque, espérant un terrain plus favorable. Cette décision tactique de quelques heures aura des conséquences stratégiques majeures.

L’attaque de Hougoumont

La bataille commence par l’attaque du château-fortifié de Hougoumont, sur l’aile droite alliée. Malgré l’engagement massif de troupes françaises, les Britanniques tiennent bon, grâce à leur discipline et leur position avantageuse.

L'assaut de d’Erlon et la contre-attaque d’Uxbridge

Vers 13h, Napoléon ordonne à son général d’Erlon d’attaquer le centre de Wellington. Mais une contre-attaque fulgurante de la cavalerie britannique, menée par Lord Uxbridge, brise cet élan et provoque de lourdes pertes françaises.

Le tournant : l’arrivée des Prussiens

Vers 16h, les premières unités prussiennes de Blücher arrivent sur le flanc droit français, à Plancenoit. Napoléon envoie la Jeune Garde pour les repousser, mais le front français commence à vaciller. À 19h, Wellington lance sa contre-attaque générale.

La charge de la Garde impériale

Napoléon joue son va-tout en envoyant la Vieille Garde, l’élite de son armée. Mais, pour la première fois, cette Garde réputée invincible recule. Le mythe s’effondre. La panique gagne les rangs français : c’est la déroute.

Les conséquences : la fin d’un empire et un nouvel ordre européen

La défaite de Waterloo met un terme définitif aux ambitions de Napoléon. Il abdique une seconde fois le 22 juin 1815 et est exilé sur l’île de Sainte-Hélène, où il mourra en 1821.

L’Europe entre alors dans une ère de Restauration, dirigée par les monarchies victorieuses du Congrès de Vienne. La carte du continent est redessinée, et la paix relative durera jusqu’à la guerre de Crimée en 1853.

Le champ de bataille de Waterloo devient un symbole européen : celui de la chute des empires par la force des coalitions.

Anecdotes et figures marquantes

Le duc de Wellington

Arthur Wellesley, futur duc de Wellington, dira après la bataille : « La chose la plus proche de l’enfer que j’aie jamais vue. » Son sang-froid et sa stratégie défensive ont été décisifs.

Le maréchal Blücher

À 72 ans, le maréchal prussien arrive sur le champ de bataille malgré sa blessure. Son opiniâtreté sera essentielle à la victoire alliée.

Le mot de Cambronne

Le général français Pierre Cambronne aurait répondu « Merde ! » à l’invitation des Anglais à se rendre. Cette bravade, réelle ou apocryphe, devient légendaire et résume l’héroïsme désespéré des soldats napoléoniens.

Un événement fondateur de la mémoire européenne

Waterloo n’est pas seulement une défaite militaire, c’est un moment fondateur de l’histoire européenne. Lieu de mémoire, il symbolise la fin d’une époque et le début d’un nouvel équilibre continental. Aujourd’hui, le champ de bataille est un site touristique majeur, avec ses musées, ses reconstitutions et son panorama.

Waterloo : le dernier acte de la tragédie impériale

La bataille de Waterloo reste l’un des affrontements les plus étudiés de l’histoire militaire. Plus qu’un choc d’armées, elle fut le théâtre de la fin d’un mythe, celui de Napoléon, dont l’aura domine encore les mémoires. Le 18 juin 1815, dans la boue et le sang, l’Histoire bascule.

Le 6 juin 1944 reste à jamais gravé dans la mémoire collective comme le jour du "D-Day", lorsque les forces alliées ont lancé l'opération Overlord, une offensive militaire d'une ampleur sans précédent visant à libérer l'Europe de l'occupation nazie. Ce moment historique marque un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale.

L'opération Overlord : une planification titanesque

Un plan stratégique de longue haleine

Dès 1943, les Alliés commencent à planifier l'invasion de l'Europe occidentale. L'opération Overlord, supervisée par le général américain Dwight D. Eisenhower, nécessite une coordination massive entre les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et les forces de la Résistance française.

Une logistique colossale

L'opération implique plus de 156 000 soldats débarqués sur les plages, appuyés par 11 000 avions et près de 7 000 navires. Des ports artificiels (les Mulberry) et des pipelines sous-marins (le PLUTO) sont également mis en place pour ravitailler les troupes.

Le choix de la Normandie : un coup de maître stratégique

Tromper l'ennemi

La Normandie est choisie au détriment du Pas-de-Calais, plus proche de l'Angleterre. Cette décision est accompagnée d'une vaste opération de désinformation (opération Fortitude), qui laisse croire aux Allemands que l'invasion aura lieu ailleurs.

Les cinq plages du débarquement

Les forces alliées se répartissent sur cinq plages codées : Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword. Chacune est assignée à une nation ou à une combinaison de forces (par exemple, Juno est attaquée par les Canadiens).

Une résistance allemande acharnée

Le Mur de l'Atlantique

Les Allemands, sous le commandement du maréchal Rommel, ont fortifié les côtes avec des bunkers, des mines et des obstacles anti-chars. Ils s'attendent à une invasion, mais pas en Normandie.

Omaha Beach, un carnage mémorable

À Omaha Beach, les troupes américaines subissent des pertes terribles : plus de 2 000 morts en quelques heures. Cette plage reste le symbole du sacrifice des soldats alliés.

Le rôle crucial de la Résistance française

Sabotages et renseignements

Les réseaux de la Résistance participent activement en sabotant les voies ferrées, en transmettant des informations stratégiques, et en guidant les troupes alliées à l'intérieur des terres.

Une guerre dans l'ombre

Des figures comme Jean Moulin ou le réseau du SOE britannique incarnent cette guerre de l’ombre. Leur action facilite la progression des troupes après le débarquement.

Les conséquences à long terme du D-Day

La libération de la France

En quelques semaines, les Alliés libèrent la Normandie, puis Paris le 25 août 1944. Ce succès redonne espoir à toute l'Europe occupée.

Le début de la fin pour le IIIe Reich

Le front de l’Ouest est ouvert, obligeant l’Allemagne nazie à combattre sur deux fronts majeurs. En moins d’un an, Berlin tombe et la guerre prend fin en Europe.

Un héritage de mémoire

Chaque année, des cérémonies commémoratives rappellent le courage des soldats. Les plages du débarquement, les cimetières militaires et les musées normands perpétuent ce souvenir.

Un jour qui a changé le monde à jamais

Le 6 juin 1944 n'est pas seulement une date militaire : c'est un symbole de solidarité internationale, de sacrifice pour la liberté et de résistance à la tyrannie. Ce jour illustre combien la coordination, le courage et la détermination peuvent changer le cours de l’Histoire.

Le 4 juin 1940 marque un tournant crucial de la Seconde Guerre mondiale : la fin de l'opération Dynamo, le vaste effort d'évacuation des forces alliées coincées à Dunkerque par les troupes allemandes. Pendant dix jours, entre le 26 mai et le 4 juin, plus de 330 000 soldats, majoritairement britanniques mais aussi français, ont été sauvés d'une capture certaine. Ce miracle militaire eut des conséquences majeures sur la suite du conflit et sur le moral des nations concernées.

Le contexte stratégique : la débâcle du front occidental

La percée allemande et l'encerclement des Alliés

Le 10 mai 1940, l'Allemagne lance sa campagne contre l'Europe de l'Ouest. En quelques jours, la Wehrmacht déferle sur la Belgique, les Pays-Bas et la France. Grâce à une tactique audacieuse de guerre éclair (Blitzkrieg), les forces allemandes percent le front dans les Ardennes, contournent la ligne Maginot, et foncent vers la Manche.

Le groupe d'armée nord, composé de divisions britanniques, françaises et belges, se retrouve alors pris au piège entre la mer et les troupes allemandes. La seule issue est la mer, et le port de Dunkerque devient le dernier espoir d'évasion.

Une situation désespérée

Coincés sur une étroite bande de littoral, les soldats alliés subissent des bombardements incessants de la Luftwaffe. Les infrastructures portuaires sont gravement endommagées. Pourtant, l'amirauté britannique lance l'opération Dynamo depuis le quartier général de Douvres pour organiser une évacuation massive.

L'opération Dynamo : un sauvetage improvisé

Une flotte improvisée et courageuse

Pour mener à bien l'opération, la Royal Navy mobilise tout ce qui flotte : destroyers, chalutiers, yachts, bateaux de pêche, ferries et embarcations de plaisance. On les appellera les "Little Ships of Dunkirk". En tout, plus de 800 navires participent à l'évacuation.

Ce sont des civils, souvent sans expérience militaire, qui répondent à l'appel. Leur bravoure est saluée comme un acte de dévouement national. Le roi George VI lui-même appelle à une journée de prières le 26 mai.

Des chiffres impressionnants

Entre le 26 mai et le 4 juin 1940, 338 226 soldats sont évacués vers l'Angleterre. Parmi eux, environ 123 000 sont français. Malgré les pertes humaines et matérielles importantes (plus de 200 navires coulés, des milliers de morts et de blessés), l'opération est considérée comme un succès inattendu.

Winston Churchill, tout juste nommé Premier ministre, déclare dans un discours resté célèbre : "Nous ne nous rendrons jamais".

Conséquences stratégiques et symboliques

Une victoire dans la défaite

Bien que l'évacuation ait lieu dans un contexte de défaite militaire, elle devient un symbole de résistance et de détermination. Les soldats évacués pourront être redéployés ultérieurement, notamment pour la défense de la Grande-Bretagne.

Cette opération renforce l'esprit de cohésion nationale au Royaume-Uni. Elle prouve que même face à une supériorité militaire écrasante, la volonté collective peut faire la différence.

La France face à son destin

Malheureusement, pour la France, la suite est tragique. Moins de deux semaines après la fin de l'opération Dynamo, Paris est occupée, et le 22 juin, l'armistice est signé avec l'Allemagne. Cependant, l'esprit de Dunkerque inspirera la Résistance et la poursuite du combat depuis Londres par le général de Gaulle.

Une mémoire encore vive aujourd'hui

Commémorations et transmissions historiques

Chaque année, le souvenir de Dunkerque est entretenu par des commémorations, notamment en Grande-Bretagne. Musées, documentaires, films (comme "Dunkerque" de Christopher Nolan en 2017) perpétuent l'histoire et la légende de ce sauvetage.

Des anecdotes comme celle du yacht Sundowner, piloté par un ancien de la marine, qui sauva à lui seul plus de 130 soldats, sont devenues emblématiques de cette période d'héroïsme ordinaire.

Une leçon de courage et de solidarité

Dunkerque rappelle que même dans les pires situations, la solidarité et le courage humain peuvent changer le cours de l'histoire. Elle enseigne aux générations futures l'importance de l'engagement collectif face à l'adversité.

Dunkerque : le symbole d'une volonté inébranlable

Le 4 juin 1940 n'est pas simplement la fin d'une opération logistique : c'est la naissance d'un mythe national et d'une force morale pour les années de guerre à venir. Ce jour-là, Dunkerque a prouvé que l'espoir et la détermination pouvaient triompher même dans la défaite.

Le 23 mai 1934 marque la fin tragique et sanglante du duo criminel le plus célèbre de l’Amérique des années 1930 : Bonnie Parker et Clyde Barrow. Entre mythe romanesque et réalité brutale, leur histoire fascine encore aujourd’hui. Retour sur la traque et l'embuscade qui mirent fin à leur cavale sanglante.

Les origines d’un duo hors-la-loi

Une jeunesse marquée par la pauvreté

Bonnie Parker, née en 1910 à Rowena (Texas), et Clyde Barrow, né en 1909 à Telico (Texas), grandissent dans un contexte de grande pauvreté. La Grande Dépression jette sur eux une ombre économique pesante, qui influence leurs choix de vie. Clyde, initialement attiré par la musique, bascule rapidement dans la petite délinquance. Bonnie, quant à elle, rêvait d’une vie d’actrice ou de poétesse.

Une rencontre explosive

Leur rencontre en 1930 scelle le destin d’un couple aussi passionné que dangereux. Rapidement, ils forment le noyau dur d’un gang spécialisé dans les braquages de banques, de stations-service et de magasins. Leur parcours est jalonné de meurtres, de fuites spectaculaires et d’une notoriété grandissante alimentée par les médias de l’époque.

Une cavale sanglante à travers les États-Unis

Crimes et poursuites

Entre 1932 et 1934, Bonnie et Clyde mènent une véritable guerre contre les forces de l’ordre. Leur gang, auquel se joignent parfois Buck Barrow (le frère de Clyde) et sa femme Blanche, est responsable de la mort d’au moins treize personnes, dont plusieurs policiers. Leur style de vie nomade et leur connaissance du territoire rendent leur capture difficile.

Le rôle des médias

Les journaux de l’époque, en quête de sensations, transforment Bonnie et Clyde en figures presque romantiques. Des photos volées, notamment celles où Bonnie pose avec un cigare et une arme, nourrissent le mythe. Leur image se construit à mi-chemin entre criminels impitoyables et amants maudits.

L’étau se resserre

L’intervention de Frank Hamer

En 1934, le Texas Department of Corrections engage Frank Hamer, ancien Ranger réputé, pour traquer le couple. Hamer étudie les habitudes de déplacement du duo et anticipe leurs trajets. Il met en place un plan d’embuscade minutieux avec l’aide de plusieurs agents, dont certains originaires de Louisiane, État où Bonnie et Clyde semblent avoir trouvé refuge.

L’embuscade du 23 mai 1934

Au petit matin du 23 mai, les forces de l’ordre prennent position sur une route isolée près de Bienville Parish en Louisiane. Bonnie et Clyde, à bord de leur Ford V8, sont surpris par une salve de plus de 130 balles. Ils meurent instantanément, criblés de projectiles. La brutalité de l’attaque choque l’opinion publique, bien que beaucoup la considèrent comme une justice rendue.

Une légende posthume

L’après-mort : objets de fascination

Leur voiture criblée de balles devient une pièce de musée. Leurs vies sont adaptées au cinéma, notamment dans le célèbre film "Bonnie and Clyde" de 1967 avec Faye Dunaway et Warren Beatty. Des livres, des chansons et des documentaires perpétuent leur mémoire.

Entre mythe et réalité

Si certains voient en eux des rebelles romantiques défiant l’ordre établi, d’autres soulignent la brutalité et l’amoralité de leurs actes. Leur histoire reflète les tensions sociales de l’Amérique des années 30 et le besoin de héros — même négatifs — dans une époque troublée.

L’ombre d’un rêve brisé

La fin sanglante de Bonnie et Clyde le 23 mai 1934 symbolise l’échec d’un rêve américain dévoyé. Le couple criminel, aujourd’hui entré dans la légende, rappelle que la célébrité peut naître dans le sang et s’éteindre dans un nuage de balles. Leur histoire demeure un fascinant mélange de passion, de violence et de fatalité.

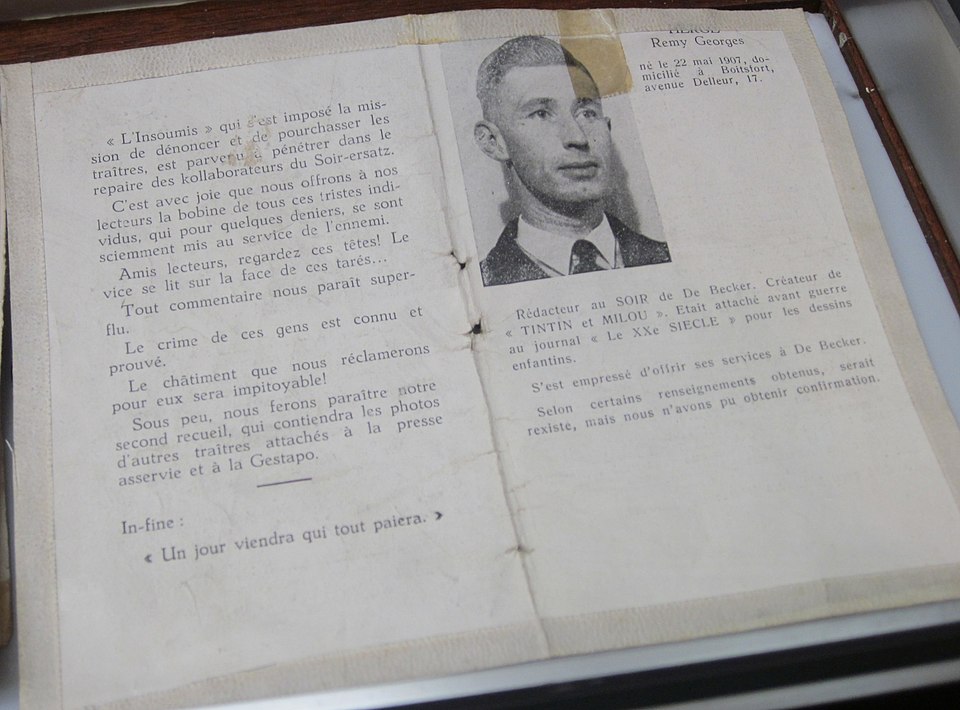

Le 22 mai 1907 naissait à Etterbeek, en Belgique, un garçon nommé Georges Remi. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais son pseudonyme, Hergé, est gravé dans la mémoire collective de millions de lecteurs à travers le monde. Car Hergé, c’est le génial créateur de Tintin, figure emblématique de la bande dessinée franco-belge et l’un des auteurs les plus influents du XXe siècle. Retour sur une vie et une œuvre hors du commun.

Une jeunesse nourrie d’imaginaire et de scoutisme

Georges Remi grandit dans un environnement modeste mais stable. Très tôt, il montre un intérêt marqué pour le dessin. C’est au collège Saint-Boniface, à Bruxelles, qu’il affine ses talents graphiques tout en s’investissant dans le mouvement scout. Le scoutisme joue un rôle déterminant dans la construction de son imaginaire. C’est là qu’il prend le totem de "Renard curieux", et qu’il commence à signer ses premières illustrations dans des publications scoutes.

Ce cadre scout va aussi inspirer certains traits fondamentaux de Tintin : son sens de la justice, sa débrouillardise, et même son style vestimentaire, très proche de celui des scouts de l'époque. C’est dans ce contexte qu’Hergé découvre l’art de raconter en images, de manière claire, efficace et universelle.

La naissance de Tintin : un héros intemporel

C’est en 1929, dans les pages du journal Le Petit Vingtième, que Tintin fait sa première apparition dans Tintin au pays des Soviets. Accompagné de son fidèle chien Milou, ce jeune reporter intrépide séduit instantanément le public. Hergé a trouvé sa formule magique : un héros neutre mais courageux, une aventure palpitante, et un dessin clair, précis, qui deviendra sa marque de fabrique.

Les albums suivants vont assoir sa renommée : Le Lotus bleu, Les Cigares du pharaon, Le Secret de la Licorne ou encore On a marché sur la Lune. Chaque récit est soigneusement documenté, nourri par des lectures, des recherches et parfois des rencontres. Par exemple, pour Le Lotus bleu, Hergé est aidé par un étudiant chinois, Zhang Chongren, qui lui ouvre les yeux sur la Chine réelle, loin des clichés occidentaux.

Le style "ligne claire" : une révolution graphique

Hergé impose avec Tintin un style graphique épuré et lisible, qu’on appellera plus tard la "ligne claire". Ce style, qui évite les hachures et privilégie les aplats de couleurs et les contours nets, influence durablement la bande dessinée européenne. Il permet une compréhension immédiate des scènes, et met en valeur l'expression des personnages et la lisibilité des décors.

Une œuvre marquée par son époque

Les aventures de Tintin reflètent aussi les grandes préoccupations du XXe siècle : colonisation, guerre, totalitarismes, conquête spatiale, course à l'or noir… Certaines œuvres ont suscité la polémique, comme Tintin au Congo, accusé de colonialisme, ou L'Étoile mystérieuse, pour ses représentations stéréotypées. Hergé lui-même reconnaîtra, avec le temps, certaines limites de ses premières productions. Il fera évoluer ses récits vers plus de nuances et de respect des cultures.

Des personnages devenus légendaires

Outre Tintin et Milou, l’univers d’Hergé regorge de personnages hauts en couleur : le capitaine Haddock et ses jurons inoubliables, le professeur Tournesol et ses inventions loufoques, les détectives Dupont et Dupond, ou encore la Castafiore et son célèbre "Air des bijoux". Ces figures participent à l’attachement profond du public à la série.

Un perfectionniste acharné

Hergé était réputé pour son perfectionnisme presque obsessionnel. Il allait jusqu'à créer des maquettes de décors, collecter des dizaines de documents photographiques, voire retarder la sortie d’un album jusqu'à être parfaitement satisfait. Il disait : « Je crois que je suis plus un raconteur qu’un dessinateur. »

Il crée les Studios Hergé pour l’épauler dans les dernières années de sa vie, encadrant une équipe d’assistants pour l’aider à maintenir la qualité de la série. Pourtant, il refusera catégoriquement qu’un autre reprenne le flambeau après sa mort.

Héritage et postérité d’un géant de la BD

Hergé meurt en 1983, laissant derrière lui 24 albums de Tintin traduits en plus de 70 langues et vendus à plus de 250 millions d’exemplaires. Il est considéré comme l’un des pères fondateurs de la bande dessinée moderne, et son influence perdure dans le monde entier.

Le musée Hergé, à Louvain-la-Neuve, retrace son parcours artistique et personnel, et continue d’attirer des milliers de visiteurs chaque année. Lien Wikipédia sur Hergé

Hergé : l’homme qui fit voyager le monde depuis son bureau

En célébrant la naissance d’Hergé le 22 mai 1907, on rend hommage à un visionnaire qui a transformé la bande dessinée en art narratif majeur. Grâce à lui, des générations entières ont rêvé, voyagé, réfléchi. Tintin n’est pas qu’un héros de papier : il est le compagnon de route de notre imagination.

Le 14 mai 1948, un événement historique bouleverse le Moyen-Orient : la création officielle de l'État d'Israël. Cette proclamation marque l’aboutissement d’un long processus politique, idéologique et diplomatique, mais aussi le début d’un conflit qui perdure encore aujourd’hui. Plongée dans une journée-clé du XXe siècle et ses profondes ramifications historiques et géopolitiques.

Du sionisme à la Seconde Guerre mondiale

Les origines du mouvement sioniste

À la fin du XIXe siècle, alors que l'antisémitisme sévit en Europe, naît un mouvement politique prônant le retour du peuple juif en Palestine, terre ancestrale du judaïsme. Théodore Herzl, journaliste austro-hongrois, publie en 1896 L’État juif, manifeste fondateur du sionisme moderne. En 1897, il organise le premier Congrès sioniste à Bâle, lançant officiellement un projet de foyer national juif en Terre d’Israël.

Herzl écrivait :

« À Bâle, j’ai fondé l’État juif. »

À l’époque, la Palestine est sous domination ottomane. Le projet sioniste reste marginal, mais il pose les bases d’un objectif clair : fonder un État pour le peuple juif, en réponse à des persécutions séculaires.

La Déclaration Balfour et le mandat britannique

Pendant la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni publie la Déclaration Balfour (1917), où il se dit favorable à la création d’un « foyer national juif » en Palestine. Après la chute de l’Empire ottoman, la Société des Nations confie le mandat de la Palestine au Royaume-Uni en 1920.

Les tensions entre Arabes palestiniens et Juifs augmentent dès les années 1920 et 1930, notamment à cause de l’augmentation de l’immigration juive fuyant l’Europe, et des achats de terres par des organisations sionistes.

L'impact de la Shoah et l'urgence d’un refuge

La Seconde Guerre mondiale et l’extermination de six millions de Juifs par les nazis renforcent l'idée que les Juifs doivent disposer d’un État propre, garant de leur sécurité. La pression s'intensifie sur les Britanniques pour autoriser l’immigration juive, notamment après la guerre.

Le 14 mai 1948 : Proclamation de l’indépendance

Le départ des Britanniques

En 1947, l’ONU adopte le plan de partage de la Palestine (résolution 181), prévoyant deux États : un juif et un arabe. Jérusalem doit être placée sous contrôle international. Les Juifs acceptent ce plan, mais les États arabes et les dirigeants palestiniens le rejettent catégoriquement.

Face à l’échec du plan et à l’escalade de la violence, le Royaume-Uni annonce la fin de son mandat le 14 mai 1948.

David Ben Gourion lit la Déclaration d’Indépendance

Le même jour, à Tel-Aviv, dans le musée d’art de la ville, David Ben Gourion, leader du mouvement sioniste et futur Premier ministre, proclame l’indépendance de l’État d’Israël.

« Nous proclamons la création de l’État juif en Eretz-Israël – l’État d’Israël. »

La déclaration s’inspire des idéaux démocratiques, affirme la continuité historique du peuple juif sur cette terre, et appelle à la paix avec les voisins arabes.

Une guerre immédiate : le conflit israélo-arabe de 1948

Invasion par les pays arabes

Dès le 15 mai 1948, les armées de cinq pays arabes (Égypte, Jordanie, Syrie, Liban, Irak) entrent en guerre contre le nouvel État d’Israël. Ce conflit, appelé guerre d’indépendance par les Israéliens et Nakba (la catastrophe) par les Palestiniens, se solde par la victoire d’Israël.

Plus de 700 000 Arabes palestiniens fuient ou sont expulsés, ce qui crée le problème des réfugiés palestiniens, encore non résolu à ce jour.

Une victoire fondatrice, mais incomplète

Israël agrandit son territoire au-delà du plan de partage de l’ONU. Jérusalem-Ouest est sous contrôle israélien, l’Est sous celui de la Jordanie. La bande de Gaza est occupée par l'Égypte.

La jeune nation est reconnue par les États-Unis quelques minutes après la proclamation, et par l’URSS quelques jours plus tard. Elle est admise à l’ONU en 1949.

Conséquences à long terme de la création d’Israël

Un conflit géopolitique durable

La fondation d’Israël marque le début d’une série de conflits majeurs : guerres de 1956, 1967, 1973, Intifadas, affrontements avec le Hezbollah, tensions à Gaza… Le conflit israélo-palestinien reste l’un des plus complexes et sensibles de notre époque.

Une société en construction

Dès 1948, Israël fait face à de nombreux défis : intégrer des vagues de migrants (rescapés de la Shoah, Juifs du monde arabe), construire une armée, une économie, un système politique. Le pays adopte une démocratie parlementaire et développe rapidement des institutions modernes.