Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Musée

Le 30 avril 1945 marque l’un des tournants les plus symboliques du XXe siècle : la mort d’Adolf Hitler, dictateur du Troisième Reich. Retranché dans son bunker souterrain à Berlin, alors que la ville est assiégée par les forces soviétiques, Hitler met fin à ses jours. Cet acte désespéré clôt un règne marqué par la guerre, le génocide et la terreur. Ce jour-là, l’Histoire bascule définitivement, scellant la fin du nazisme en Europe.

Un Contexte de Fin du Monde dans les Ruines de Berlin

L’encerclement de la capitale allemande

À la fin d’avril 1945, Berlin est encerclée par l’Armée rouge. Les forces allemandes sont en déroute sur tous les fronts. La ville est en ruines sous les bombardements incessants, et la population civile endure les souffrances de la guerre totale. Le bunker de la chancellerie, le Führerbunker, devient le dernier refuge du dictateur et de ses proches collaborateurs.

Un dictateur coupé du monde

Adolf Hitler vit ses derniers jours dans un isolement psychologique et physique. Retranché à 8,5 mètres sous terre, il refuse toute reddition malgré les appels pressants de ses généraux. Déconnecté de la réalité, il croit encore à des contre-offensives fantasmées. Son monde s’effondre, mais il s’accroche jusqu’au bout à l’idée d’un Reich millénaire.

Le Suicide : Un Dernier Geste de Contrôle

Le 30 avril 1945, à 15h30

Ce jour-là, Hitler met fin à ses jours en se tirant une balle dans la tête après avoir ingéré du cyanure. À ses côtés, Eva Braun, qu’il avait épousée la veille dans une cérémonie intime, choisit également le suicide. Ils avaient rédigé un testament politique, où Hitler accusait les Juifs et les bolcheviks de la guerre, refusant toute responsabilité.

Les ordres posthumes et la crémation

Conformément à ses instructions, leurs corps sont aspergés d’essence et brûlés dans le jardin de la chancellerie pour éviter toute exhibition publique, à l’image de celle de Mussolini quelques jours auparavant. Les restes calcinés seront retrouvés par les Soviétiques, mais l’annonce de sa mort ne sera rendue publique que plusieurs jours plus tard.

Une Mort Qui Marque la Fin du Troisième Reich

Les conséquences immédiates

Le suicide d’Hitler précipite l’effondrement du régime nazi. Le 1er mai, Joseph Goebbels, son ministre de la propagande, se suicide à son tour avec sa femme, après avoir assassiné leurs six enfants. Le 2 mai, Berlin capitule. Le 8 mai, la reddition sans condition de l'Allemagne est signée. Le monde entre dans une nouvelle ère.

L’impact psychologique mondial

La nouvelle de la mort de Hitler provoque une onde de choc. Pour les Alliés, c’est la fin d’un cauchemar, mais aussi le début des interrogations sur l’avenir de l’Allemagne. En URSS, Staline doute de la véracité de la mort du dictateur et fait poursuivre les investigations pendant des années. Pour les peuples occupés et les survivants de la Shoah, c’est un soulagement mêlé d’amertume : le tyran échappe au jugement.

Un Suicide Qui Ne Lave Pas les Crimes

Le poids de l’histoire

Hitler est responsable de la Seconde Guerre mondiale, qui fit plus de 60 millions de morts, et de la Shoah, qui coûta la vie à six millions de Juifs. Son suicide, loin de lui offrir une quelconque rédemption, souligne sa lâcheté à affronter les conséquences de ses actes. Il reste l’un des symboles les plus noirs de l’histoire de l’humanité.

Les procès de Nuremberg : la justice en héritage

Même absent, Hitler est omniprésent dans les procès de Nuremberg à partir de novembre 1945. Ses proches collaborateurs sont jugés et certains exécutés. Le monde découvre alors l’ampleur des crimes nazis : camps de concentration, expériences médicales, exterminations de masse.

Une Page Sombre Qui Ne Doit Jamais Être Tournée

La mémoire collective en vigilance

La date du 30 avril 1945 demeure un rappel solennel des dangers du totalitarisme, de la propagande et de l’idéologie raciste. Les musées, les films, les ouvrages d’histoire et les témoignages perpétuent la mémoire des victimes et rappellent l’ampleur du mal qu’un seul homme, avec un appareil d'État à sa solde, peut engendrer.

Citations et réflexions

Winston Churchill déclara : « La guerre est gagnée, mais la paix ne l’est pas encore. » Cette phrase illustre le long chemin vers la reconstruction et la réconciliation après l’effondrement du nazisme. Aujourd’hui encore, l’image du Führerbunker reste celle d’un lieu maudit, symbole de la chute d’un empire bâti sur la haine et la peur.

Une Fin à la Hauteur de son Régime : Obscure, Violente, Désespérée

La mort d’Adolf Hitler, dans le huis clos du Führerbunker, incarne la fin d’un régime déshumanisé. Elle ne peut être vue ni comme un soulagement, ni comme une punition, mais comme l’ultime manifestation d’un dictateur refusant jusqu’au bout la responsabilité de ses crimes. Le 30 avril 1945 n’est pas seulement une date historique : c’est un avertissement éternel pour les générations futures.

Instauré en 1933 par António de Oliveira Salazar, l'Estado Novo (« État Nouveau ») est un régime autoritaire qui dirige le Portugal d'une main de fer pendant plusieurs décennies. Cette dictature se caractérise par une censure rigoureuse, une police politique redoutée (la PIDE), et un isolement international croissant dû à son refus obstiné de décoloniser ses territoires africains. En 1968, après l'incapacité de Salazar, Marcelo Caetano prend la tête du régime, promettant des réformes. Cependant, son mandat s’inscrit dans une continuité sans réels changements, renforçant le mécontentement populaire.

Les causes immédiates de la révolte

Dans les années 1970, plusieurs facteurs conduisent le Portugal au bord de l'explosion sociale. Les guerres coloniales menées en Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau pèsent lourdement sur le moral et les ressources économiques du pays. L’économie portugaise stagne, la pauvreté s'étend, poussant de nombreux Portugais à l'émigration massive vers l'Europe occidentale, notamment la France et l'Allemagne. De plus, une société civile étouffée par la censure et une jeunesse révoltée, influencée par les mouvements internationaux de contestation, préparent le terrain à la révolution.

Le jour J : une révolution en douceur

Le rôle-clé du MFA (Mouvement des Forces Armées)

Le MFA, composé principalement d'officiers intermédiaires expérimentés dans les guerres coloniales, devient rapidement l'élément moteur de la révolution. Ces militaires prennent conscience des injustices et de l'absurdité de ces conflits prolongés. Organisés secrètement dès 1973, ils choisissent symboliquement de déclencher leur coup d’État pacifique par la diffusion, à minuit 20 le 25 avril 1974, de la chanson interdite « Grândola, Vila Morena » du chanteur engagé Zeca Afonso, sur les ondes de Rádio Renascença.

Un déroulement quasi-chorégraphié

La révolution se déroule selon un plan précis : dès 4h20, les troupes commencent à se déployer discrètement dans les rues de Lisbonne. À 16h00, Marcelo Caetano, encerclé dans la caserne du Carmo, se rend sans violence aux militaires insurgés. Deux heures plus tard, à 18h00, les rues de la capitale portugaise sont remplies par une foule joyeuse célébrant l’effondrement pacifique d’une dictature vieille de près d’un demi-siècle.

Les acteurs clés d'une révolution pacifique

Les « Capitaines d'Avril »

Le succès du 25 avril repose largement sur la détermination de quelques figures emblématiques. Otelo Saraiva de Carvalho se distingue comme stratège opérationnel, orchestrant avec précision les opérations. Salgueiro Maia, devenu héros populaire, est l'officier qui, avec sang-froid et humanité, obtient la reddition pacifique des forces loyalistes. Vasco Gonçalves, quant à lui, devient l'une des figures marquantes du « Processus Révolutionnaire en Cours », période intense de changements politiques et sociaux qui suit immédiatement la révolution.

Le peuple portugais, acteur inattendu

Les Portugais eux-mêmes jouent un rôle crucial et symbolique en distribuant spontanément des œillets rouges aux soldats insurgés, ces fleurs étant placées dans les canons des fusils. Ce geste pacifique donne son nom à la révolution. Les journalistes assurent une couverture médiatique essentielle, permettant au monde entier de suivre les événements en temps réel, tandis que les photographes immortalisent ces moments historiques.

Conséquences immédiates et héritage

Les trois D : Démocratiser, Décoloniser, Développer

La Révolution des Œillets enclenche immédiatement de profondes réformes sous le slogan des « trois D » : démocratiser le pays, décoloniser rapidement les territoires africains, et développer une économie moderne. Dès 1975, les colonies africaines obtiennent leur indépendance, mettant fin à des années de conflits meurtriers. En 1976, le Portugal adopte sa première Constitution démocratique et organise ses premières élections libres, ouvrant ainsi une nouvelle ère. Dix ans plus tard, en 1986, le pays intègre la Communauté Économique Européenne (CEE), scellant définitivement son ancrage dans une Europe démocratique et moderne.

La mémoire vivante du 25 Avril

L'héritage du 25 avril 1974 reste extrêmement vivant dans la mémoire collective portugaise. Des symboles forts en témoignent, comme le pont 25 de Abril à Lisbonne, initialement nommé pont Salazar. Le Musée du Aljube, consacré à la résistance antifasciste, retrace cette période sombre mais aussi l'espoir qu'a suscité la révolution. La chanson « Grândola, Vila Morena » de Zeca Afonso demeure un hymne populaire toujours chanté lors des commémorations.

Quand le Portugal Renversa sa Dictature avec des Fleurs

Plus qu'un simple renversement politique, la Révolution des Œillets est un éveil soudain à la liberté, symboliquement marqué par les fleurs offertes aux soldats. Ce caractère unique, pacifique et poétique de la révolution continue d'inspirer les mouvements démocratiques à travers le monde. Chaque année, le 25 avril, les Portugais célèbrent avec émotion cet anniversaire symbolisant l'espoir, la liberté et la renaissance démocratique de leur pays.

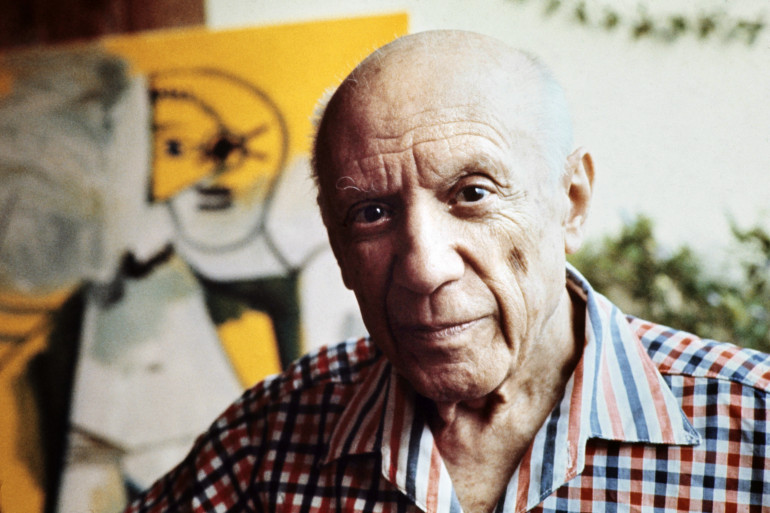

Le 8 avril 1973 marque une date charnière dans l'histoire de l'art : Pablo Picasso, génie visionnaire et acteur majeur de la modernité artistique, s'éteint à l'âge de 91 ans. Artiste infatigable et innovateur hors pair, Picasso a redéfini les limites de la création plastique en initiant des mouvements tels que le cubisme. Bien au-delà de sa mort, son influence reste prégnante, traversant les décennies et continuant d'inspirer artistes, penseurs et amateurs d'art.

La Vie et l'Œuvre foisonnante de Pablo Picasso

Né en 1881 à Malaga, dans le sud de l'Espagne, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispín Crispiniano María Remedios de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso montre dès son plus jeune âge un talent exceptionnel pour le dessin. Sous la houlette de son père, peintre et professeur de dessin, il perfectionne très tôt ses techniques. Sa précocité impressionne : à 14 ans, il réalise « La Première Communion », une œuvre d’un réalisme saisissant.

Installé à Barcelone, puis à Paris, Picasso côtoie l'ébullition artistique du tournant du XXème siècle. Il ne cesse d’explorer de nouvelles formes d’expression, renouvelant sans cesse son langage pictural. Sa carrière se caractérise par une succession de périodes stylistiques riches et variées, témoignant d'une insatiable quête de nouveauté.

Les Grandes Étapes de son Parcours Artistique

Période Bleue (1901-1904)

Entre 1901 et 1904, marqué par le suicide de son ami Carlos Casagemas, Picasso plonge dans une profonde mélancolie. Ses toiles, aux dominantes bleues, explorent la solitude, la misère et la souffrance humaine. Des œuvres comme « La Vie » ou « Le Vieux Guitariste » incarnent cette phase introspective.

Période Rose (1904-1906)

Peu à peu, la lumière revient dans sa palette. Installé au Bateau-Lavoir à Montmartre, il peint des artistes de cirque, des acrobates et des arlequins dans des tons chauds de rose et d’ocre. Cette période témoigne d'une nouvelle tendresse et d'un regard plus humain sur la condition sociale.

Le Cubisme (1907 et au-delà)

En 1907, Picasso déconcerte le monde de l'art avec « Les Demoiselles d’Avignon », tableau qui préfigure le cubisme. Aux côtés de Georges Braque, il décompose la réalité en formes géométriques, bouleversant la représentation traditionnelle. Le cubisme influencera de façon décisive l'ensemble des arts visuels du XXème siècle.

Autres Expérimentations

Jamais prisonnier d'un style, Picasso s’essaie également au surréalisme, au classicisme, et explore la sculpture, la céramique, le collage. Il signe « Guernica » en 1937, immense fresque politique contre les horreurs de la guerre civile espagnole.

Les Dernières Années : Une Créativité Inaltérée

Installé dans le sud de la France, entre Vallauris, Cannes et Mougins, Picasso ne cesse jamais de créer. Dans une prolixité remarquable, il produit une multitude de tableaux, dessins, gravures et sculptures, exprimant une liberté artistique totale. « Quand je n'ai pas de bleu, je mets du rouge », disait-il, illustrant son impétueux élan vital.

Entouré de proches et de quelques fidèles, l'artiste médite sur son œuvre monumentale et sur son rôle de passeur d'époques.

Le 8 avril 1973 : Une Mort dans l'Intimité

Pablo Picasso s'éteint le 8 avril 1973 à Mougins, victime d'un œdème pulmonaire. Il meurt en toute discrétion, loin des fastes publics. Ses funérailles, conformément à ses volontés, se tiennent en cercle restreint.

La nouvelle de sa disparition suscite une émotion mondiale. Picasso avait dit un jour : « Quand je mourrai, ce sera la mort d'un peintre, pas d'un homme. » Et de fait, son œuvre reste bien vivante.

L’Héritage inépuisable de Picasso

L'impact de Picasso sur l'histoire de l'art est comparable à celui de figures comme Michel-Ange ou Rembrandt. Plus de 50 000 œuvres jalonnent son héritage, exposées dans des musées prestigieux tels que le Musée Picasso à Paris ou celui de Barcelone.

Ses toiles atteignent des prix records dans les ventes aux enchères, renforçant son statut mythique. Ses explorations audacieuses continuent d'inspirer peintres, sculpteurs, designers et artistes multimédias.

Picasso, Éternelle icône de la Culture Populaire

Au-delà des galeries, Picasso est devenu une icône universelle. Son visage, ses citations et ses œuvres sont récupérés par la culture populaire : dans des films, des chansons, des romans. Andy Warhol, autre génie du XXème siècle, a déclaré : « Tout le monde veut être Picasso. »

Même l'industrie de la mode, la publicité et les arts numériques se nourrissent de l’imaginaire picassien. Une preuve supplémentaire que son influence est sans limites.

Pablo Picasso, un génie pour l'éternité

Près d'un demi-siècle après sa mort, Pablo Picasso continue d'être une référence absolue dans l'histoire de l'art. Sa liberté d’esprit, son goût de l'expérimentation et son énergie créatrice sans bornes font de lui une source d'inspiration inépuisable pour les artistes du monde entier. Plus qu'un peintre, il est devenu un symbole universel de l'art comme acte de vie.

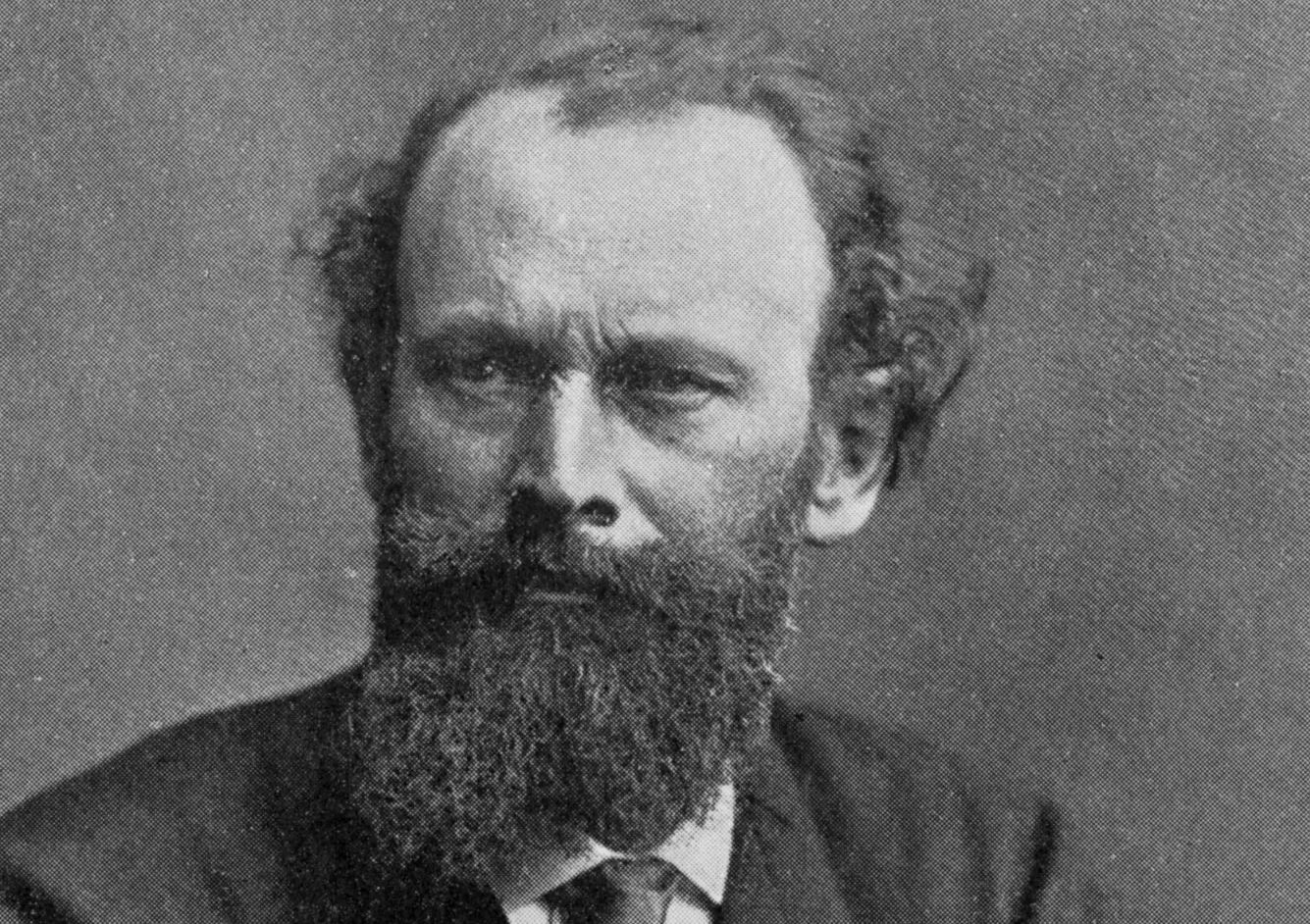

Le 30 mars 1853 naît à Groot-Zundert, aux Pays-Bas, l’un des artistes les plus marquants de l’histoire de l’art : Vincent Van Gogh. Bien que méconnu de son vivant, son œuvre intense et expressive a révolutionné la peinture. Retour sur le parcours d’un génie au destin tragique.

Une Jeunesse en Quête de Sens

Enfance dans une Famille Religieuse

Fils d’un pasteur protestant, Van Gogh grandit dans un environnement austère. Dès son plus jeune âge, il montre une sensibilité artistique, mais ses premières ambitions le portent vers le métier de marchand d’art puis de prédicateur en Belgique.

La Révélation de la Peinture

À 27 ans, après une crise spirituelle, il se tourne définitivement vers l’art. Ses premières œuvres, sombres et réalistes (Les Mangeurs de pommes de terre, 1885), reflètent son empathie pour les plus humbles.

L’Explosion Créative en France

L’Arrivée à Paris (1886) et la Découverte des Impressionnistes

Installé chez son frère Théo, marchand d’art, Van Gogh découvre Monet, Gauguin et Seurat. Sa palette s’éclaircit, son style évolue vers des couleurs vives et des touches énergiques.

La Période Provençale : Arles et Saint-Rémy (1888-1890)

* Les Tournesols, La Nuit étoilée, La Chambre à coucher : des chefs-d’œuvre nés dans la fièvre créative.

* Crise mentale et mutilation de l’oreille (décembre 1888).

* Internement à Saint-Rémy-de-Provence, où il peint malgré tout sans relâche.Derniers Jours à Auvers-sur-Oise et Mort Tragique

L’Installation sous la Surveillance du Dr Gachet

En mai 1890, Van Gogh s’établit à Auvers-sur-Oise, près de Paris. En 70 jours, il produit 70 tableaux, dont L’Église d’Auvers et Le Champ de blé aux corbeaux.

Le Suicide et la Gloire Posthume

Le 27 juillet 1890, il se tire une balle dans la poitrine et meurt deux jours plus tard. Il n’a vendu qu’une seule toile de son vivant. Aujourd’hui, ses œuvres valent des centaines de millions.

L’Héritage de Van Gogh : Mythe et Influence

Un Artiste Culte, Symbole du Génie Maudit

* Expressionnisme et Fauvisme s’inspirent de sa touche vibrante.

* Musée Van Gogh d’Amsterdam : sanctuaire de son œuvre.

* Pop culture : La Nuit étoilée est une icône mondiale.Van Gogh, Plus qu’un Peintre : Un Phénomène

Expositions blockbusters, films (Rêves de Kurosawa, Loving Vincent), et même expériences immersives prouvent son impact durable.

L’Artiste qui a Peint l’Âme Humaine

Vincent Van Gogh, né ce 30 mars 1853, reste le symbole de l’artiste incompris devenu légende. Son œuvre, née de la souffrance et de la passion, continue d’émouvoir le monde entier.

Le 30 mars 1746 naît à Fuendetodos, en Aragon, l’un des plus grands artistes de l’histoire espagnole : Francisco de Goya. Peintre, graveur et portraitiste, son œuvre traverse les époques, mêlant grâce classique, critique sociale et visions cauchemardesques. Retour sur la vie et l’héritage d’un maître incontesté.

Les Débuts d’un Prodigieux Talent

Une Jeunesse Modeste en Aragon

Fils d’un maître doreur et d’une famille de petite noblesse rurale, Goya montre très tôt des dispositions pour le dessin. À 14 ans, il entre en apprentissage chez José Luzán, un peintre local de Saragosse.

Formation et Premières Commandes

-

Voyage en Italie (1770-1771) pour parfaire son art

-

Retour en Espagne et premières fresques religieuses

-

Entre à la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1780)

Goya, Peintre de la Cour d’Espagne

L’Ascension auprès des Bourbons

Grâce à son talent, Goya devient peintre du roi Charles III (1786), puis premier peintre de la chambre sous Charles IV. Ses portraits royaux, comme La Famille de Charles IV (1800), mêlent réalisme et subtile ironie.

Entre Gloire et Crise Personnelle

En 1792, une maladie mystérieuse le laisse sourd, influençant son style : ses œuvres deviennent plus sombres, plus critiques envers la société (Les Caprices, 1799).

L’Œuvre Noire : Entre Guerre et Désespoir

Le Choc de la Guerre d’Indépendance

L’invasion napoléonienne (1808) et la répression féroce inspirent ses chefs-d’œuvre "Le 3 mai 1808" et "Les Désastres de la guerre", dénonçant la brutalité du conflit.

Les "Peintures Noires" : Cauchemars sur Mur

À la fin de sa vie, isolé dans sa maison "La Quinta del Sordo", il crée des fresques hallucinées (Saturne dévorant son fils, Le Chien) qui préfigurent l’art moderne.

Héritage et Postérité

Un Précurseur des Mouvements Modernes

Goya influence l’expressionnisme, le surréalisme et le romantisme. Son audace technique et sa liberté stylistique en font un pionnier de l’art contemporain.

Mort et Reconnaissance Éternelle

Exilé à Bordeaux pour fuir la répression absolutiste, il meurt en 1828. Aujourd’hui, ses œuvres sont exposées au Prado (Madrid) et dans les plus grands musées du monde.

Le Peintre qui a Défié les Ténèbres

De la splendeur des cours royales aux ténèbres de la guerre, Goya a marqué l’art par son génie et son audace. Son œuvre, à la fois réaliste et visionnaire, reste une référence absolue.

Dans la nuit du 9 au 10 mars 1945, Tokyo a subi l'un des bombardements les plus dévastateurs de la Seconde Guerre mondiale. Menée par les forces aériennes américaines, cette opération a causé des destructions massives et des pertes humaines considérables, marquant un tournant dans la stratégie alliée contre le Japon. Ce raid aérien, souvent éclipsé par les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, reste pourtant l'un des épisodes les plus meurtriers de l'histoire militaire.

La Guerre du Pacifique

La Situation en 1945

En 1945, la Seconde Guerre mondiale entrait dans sa phase finale. Dans le Pacifique, les forces alliées, dirigées principalement par les États-Unis, avaient repris l'initiative après des victoires clés comme celles de Midway et de Guadalcanal. Cependant, le Japon, bien qu'affaibli, résistait farouchement, refusant de se rendre malgré les pertes subies.

La Stratégie de Bombardement

Pour forcer la capitulation du Japon, les Alliés ont adopté une stratégie de bombardements intensifs visant à détruire les infrastructures industrielles et à saper le moral de la population. Tokyo, en tant que capitale et centre économique majeur, était une cible prioritaire.

Le Bombardement du 9-10 Mars 1945

L'Opération Meetinghouse

Le bombardement de Tokyo, baptisé "Operation Meetinghouse", a été mené par l'US Army Air Forces. Plus de 300 bombardiers B-29 Superfortress ont décollé des bases des îles Mariannes pour larguer des bombes incendiaires sur la ville.

Les Bombes Incendiaires

Contrairement aux bombes explosives traditionnelles, les bombes incendiaires utilisées lors de ce raid étaient conçues pour provoquer des incendies massifs. Le mélange de napalm et d'autres substances inflammables a créé des tempêtes de feu, détruisant tout sur leur passage.

L'Impact Immédiat

En quelques heures, une grande partie de Tokyo a été réduite en cendres. Les estimations varient, mais on estime que plus de 100 000 personnes ont perdu la vie, et plus d'un million se sont retrouvées sans abri. Les quartiers résidentiels, construits principalement en bois, ont été particulièrement touchés.

Les Conséquences du Bombardement

Les Pertes Humaines et Matérielles

Le bombardement de Tokyo a été l'un des plus meurtriers de l'histoire, surpassant en termes de victimes civiles les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Les infrastructures de la ville ont été gravement endommagées, paralysant l'économie et les communications.

L'Impact sur le Moral Japonais

Bien que le gouvernement japonais ait tenté de minimiser l'impact du raid, la population a été profondément traumatisée. Le bombardement a contribué à saper le moral des civils et a accru la pression sur les dirigeants pour qu'ils mettent fin à la guerre.

L'Héritage du Bombardement de Tokyo

Dans l'Histoire Militaire

Le bombardement de Tokyo est souvent cité comme un exemple des stratégies de guerre totale, où les civils et les infrastructures civiles deviennent des cibles légitimes. Il a également influencé les tactiques de bombardement aérien dans les conflits ultérieurs.

Dans la Mémoire Collective

Aujourd'hui, le bombardement de Tokyo est commémoré comme un événement tragique de la Seconde Guerre mondiale. Des monuments et des musées rappellent les souffrances endurées par la population civile et les leçons à tirer de cette période sombre.

Une Tragédie de Guerre

Le bombardement de Tokyo en mars 1945 reste un épisode marquant de la Seconde Guerre mondiale, illustrant les horreurs de la guerre aérienne et ses conséquences dévastatrices sur les populations civiles. Alors que le monde se souvient des événements de cette période, il est essentiel de réfléchir aux moyens d'éviter de telles tragédies à l'avenir.

Le 6 mars 1475 marque la naissance de l'un des artistes les plus influents de l'histoire : Michelangelo Buonarroti, plus connu sous le nom de Michel-Ange. Né à Caprese, en Toscane, cet artiste polyvalent a marqué son époque par ses œuvres monumentales en sculpture, peinture, architecture et poésie. Considéré comme l'un des piliers de la Renaissance italienne, Michel-Ange a laissé un héritage artistique qui continue d'inspirer et d'émerveiller le monde entier.

Contexte Historique : La Renaissance Italienne

L'Émergence de la Renaissance

La Renaissance, période de renouveau culturel et artistique, a débuté en Italie au XIVe siècle et s'est étendue à travers l'Europe jusqu'au XVIe siècle. Ce mouvement a été caractérisé par un regain d'intérêt pour l'Antiquité classique, l'humanisme et l'exploration de nouvelles techniques artistiques. Florence, en particulier, était un foyer de créativité et d'innovation.

La Famille Buonarroti

Michel-Ange est né dans une famille modeste. Son père, Ludovico di Leonardo Buonarroti Simoni, était un magistrat local, tandis que sa mère, Francesca di Neri del Miniato di Siena, est décédée alors qu'il était encore jeune. Malgré les attentes de son père pour qu'il poursuive une carrière plus traditionnelle, Michel-Ange a rapidement montré un talent exceptionnel pour les arts.

Les Débuts Artistiques de Michel-Ange

L'Apprentissage chez Ghirlandaio

À l'âge de 13 ans, Michel-Ange est devenu apprenti dans l'atelier du peintre Domenico Ghirlandaio à Florence. C'est là qu'il a acquis les bases de la peinture et du dessin, tout en développant une passion pour la sculpture. Son talent précoce a attiré l'attention de Laurent de Médicis, dit "le Magnifique", qui l'a pris sous son aile.

Les Premières Œuvres

Parmi ses premières œuvres notables figurent les sculptures "La Vierge à l'escalier" et "Le Combat des Centaures". Ces pièces révèlent déjà son génie pour la représentation du corps humain et son sens aigu du détail.

Les Chefs-d'Œuvre de Michel-Ange

La Sculpture : David et la Pietà

Michel-Ange a révolutionné la sculpture avec des œuvres comme "David", achevée en 1504, et "La Pietà", réalisée en 1499. Ces sculptures incarnent la perfection anatomique et l'émotion intense, devenant des icônes de l'art occidental.

La Peinture : La Chapelle Sixtine

Entre 1508 et 1512, Michel-Ange a peint le plafond de la Chapelle Sixtine au Vatican, une fresque monumentale représentant des scènes bibliques, dont la célèbre "Création d'Adam". Ce travail colossal est considéré comme l'un des sommets de l'art pictural.

L'Architecture : La Basilique Saint-Pierre

Plus tard dans sa vie, Michel-Ange s'est tourné vers l'architecture. Il a contribué à la conception de la Basilique Saint-Pierre à Rome, notamment en dessinant le dôme, qui reste l'un des symboles les plus reconnaissables de la ville.

L'Héritage de Michel-Ange

Influence sur l'Art et la Culture

Michel-Ange a influencé des générations d'artistes, de la Renaissance à nos jours. Son approche novatrice de la forme humaine et sa maîtrise technique ont établi de nouveaux standards dans l'art.

La Postérité de ses Œuvres

Aujourd'hui, les œuvres de Michel-Ange sont conservées dans les plus grands musées du monde et continuent d'attirer des millions de visiteurs. Elles témoignent de son génie intemporel et de sa quête incessante de beauté et de perfection.

Le Génie Intemporel de Michel-Ange

La naissance de Michel-Ange en 1475 a marqué le début d'une carrière artistique exceptionnelle qui a redéfini les limites de la créativité humaine. Son héritage, riche et varié, reste une source d'inspiration pour les artistes et les amateurs d'art du monde entier. Michel-Ange incarne l'esprit de la Renaissance, une époque où l'homme cherchait à explorer et à transcender les limites de son potentiel.

En 1975, le monde du cinéma a rendu un hommage royal à l'une de ses figures les plus emblématiques : Charlie Chaplin. Cet artiste polyvalent, connu pour son personnage de Charlot, a marqué l'histoire du cinéma par son talent unique et sa capacité à mêler humour et profondeur. Cet article explore les moments clés de cette année mémorable, où Chaplin a été célébré pour ses contributions inestimables au septième art.

La Reconnaissance d'un Génie

Un Retour Triomphal

Après des années d'exil volontaire en Suisse, Charlie Chaplin a fait un retour triomphal sur la scène internationale en 1975. Cette année-là, il a été honoré par l'Académie des Oscars avec un Oscar d'honneur pour son "impact incalculable" sur l'industrie cinématographique. Cet événement a marqué un tournant dans la reconnaissance de son œuvre, souvent critiquée mais toujours admirée.

L'Impact Culturel de Charlot

Le personnage de Charlot, créé par Chaplin, est devenu un symbole universel de résilience et d'humanité. En 1975, des rétrospectives et des hommages ont été organisés à travers le monde pour célébrer ce personnage iconique. Des cinéastes, des acteurs et des critiques ont souligné comment Charlot a influencé des générations d'artistes et continue de résonner avec le public moderne.

Les Célébrations de 1975

Une Nuit Mémorable aux Oscars

La cérémonie des Oscars de 1975 a été un moment fort de la reconnaissance de Chaplin. Lorsqu'il est monté sur scène pour recevoir son Oscar, l'audience s'est levée pour une standing ovation de plusieurs minutes. Ce moment émouvant a été diffusé dans le monde entier, rappelant à tous l'importance de son héritage.

Expositions et Projections Spéciales

En plus des honneurs aux Oscars, 1975 a vu une série d'expositions et de projections spéciales dédiées à Chaplin. Des cinémathèques et des musées ont organisé des événements pour présenter ses films les plus célèbres, ainsi que des documents rares et des photographies de sa carrière. Ces événements ont permis aux nouvelles générations de découvrir son travail et de comprendre son influence sur le cinéma.

L'Héritage de Charlie Chaplin

Influence sur le Cinéma Moderne

L'œuvre de Chaplin continue d'inspirer les cinéastes contemporains. En 1975, des réalisateurs comme François Truffaut et Stanley Kubrick ont exprimé leur admiration pour son travail, soulignant comment ses films ont ouvert la voie à de nouvelles formes de narration et de performance. Son approche unique du comique et du tragique reste une référence dans l'industrie.

Un Message Intemporel

Au-delà de son talent artistique, Chaplin a laissé un message intemporel sur la condition humaine. Ses films, souvent centrés sur des personnages marginalisés, abordent des thèmes universels comme l'amour, la pauvreté et la quête de dignité. En 1975, ces messages ont été réaffirmés comme pertinents et nécessaires, rappelant au public la puissance du cinéma comme miroir de la société.

L'importance de son héritage

1975 a été une année mémorable pour Charlie Chaplin, marquée par des hommages et des célébrations qui ont confirmé son statut de génie du cinéma. Son retour sur le devant de la scène a permis de réaffirmer l'importance de son héritage, non seulement pour le cinéma, mais aussi pour la culture mondiale. Aujourd'hui, plus que jamais, Charlie Chaplin reste une figure incontournable, dont l'œuvre continue de toucher et d'inspirer des millions de personnes à travers le monde.

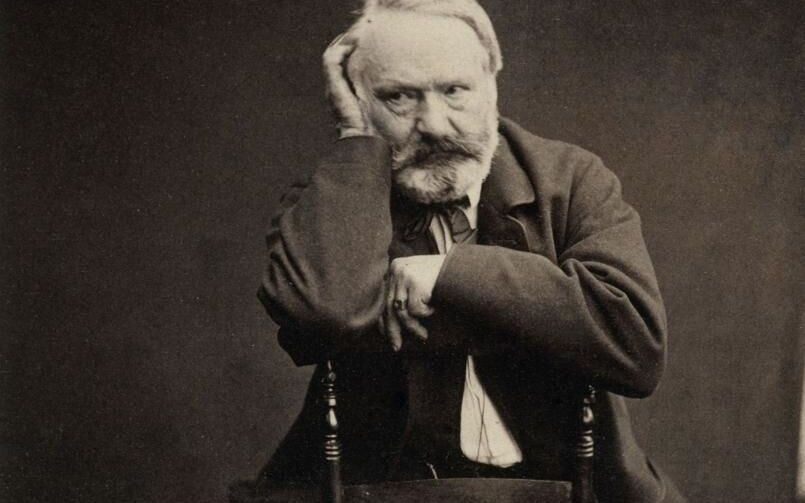

Le 26 février 1802 marque la naissance de l'un des plus grands écrivains de la littérature française : Victor Hugo. Poète, romancier, dramaturge et homme politique, Hugo a laissé une empreinte indélébile sur la culture mondiale. Cet article retrace sa vie, ses œuvres majeures et son engagement politique, tout en explorant l'héritage qu'il a légué aux générations futures.

Les débuts de Victor Hugo : Une enfance marquée par les voyages

Une famille aux origines contrastées

Victor Hugo est né à Besançon, dans l'est de la France, fils de Joseph Hugo, un général de Napoléon, et de Sophie Trébuchet, une royaliste fervente. Ces divergences politiques au sein de sa famille ont influencé sa vision du monde et ses idées.

Une jeunesse itinérante

En raison de la carrière militaire de son père, Victor Hugo a passé une partie de son enfance à voyager à travers l'Europe, notamment en Italie et en Espagne. Ces expériences ont nourri son imagination et enrichi sa compréhension des différentes cultures.

L'ascension littéraire : De la poésie aux chefs-d'œuvre romanesques

Les premiers succès

Victor Hugo a montré très tôt un talent exceptionnel pour l'écriture. À seulement 20 ans, il publie son premier recueil de poèmes, Odes et Ballades, qui lui vaut une reconnaissance immédiate. En 1827, sa pièce Cromwell et sa préface deviennent un manifeste du mouvement romantique en France.

Les œuvres majeures

Hugo est surtout connu pour ses romans monumentaux, tels que Notre-Dame de Paris (1831) et Les Misérables (1862). Ces œuvres, qui mêlent profondeur psychologique, critique sociale et descriptions épiques, ont marqué l'histoire de la littérature et continuent d'inspirer des adaptations cinématographiques et théâtrales.

Victor Hugo et l'engagement politique : Un défenseur des libertés

De la monarchie à la république

Initialement proche de la monarchie, Victor Hugo a évolué vers des idées républicaines et démocratiques. Son exil en 1851, après le coup d'État de Napoléon III, est un tournant décisif. Depuis Guernesey, il dénonce le régime autoritaire et plaide pour la justice sociale.

Un humaniste engagé

Hugo a utilisé sa plume pour défendre les opprimés et dénoncer les inégalités. Dans Les Misérables, il met en lumière la misère des classes populaires et critique les institutions qui perpétuent l'injustice. Son discours contre la peine de mort et son plaidoyer pour l'éducation universelle témoignent de son humanisme.

L'héritage de Victor Hugo : Une influence intemporelle

Un monument de la littérature mondiale

Victor Hugo est considéré comme l'un des plus grands écrivains de tous les temps. Son œuvre, traduite dans de nombreuses langues, a influencé des générations d'artistes, d'écrivains et de penseurs. Son style lyrique et sa capacité à capturer l'essence de l'âme humaine restent inégalés.

Commémorations et hommages

Aujourd'hui, Victor Hugo est célébré à travers le monde. Sa maison à Paris, place des Vosges, est un musée dédié à sa vie et à son œuvre. De nombreuses rues, écoles et institutions portent son nom, témoignant de son impact durable sur la société.

L'Éclat d'une Étoile Littéraire et Humaniste

La naissance de Victor Hugo en 1802 a donné au monde un génie littéraire dont l'influence dépasse les frontières et les époques. À travers ses écrits et son engagement, il a défendu les valeurs de liberté, de justice et d'humanité. Victor Hugo reste une figure incontournable, dont l'héritage continue d'éclairer et d'inspirer.

Le siège de Fort Alamo, qui s'est déroulé du 23 février au 6 mars 1836, est l'un des événements les plus marquants de la révolution texane. Ce combat épique, bien que désespéré, a galvanisé les forces texanes et joué un rôle crucial dans leur lutte pour l'indépendance face au Mexique. Cet article retrace les événements clés de ce siège, ses héros et son impact durable sur l'histoire des États-Unis.

Contexte historique : Les tensions entre le Texas et le Mexique

La colonisation anglo-américaine

Dans les années 1820, le gouvernement mexicain a encouragé la colonisation du Texas par des colons anglo-américains pour développer la région. Cependant, des différences culturelles, politiques et économiques ont rapidement créé des tensions entre les colons et les autorités mexicaines.

La montée des revendications indépendantistes

En 1835, les tensions ont atteint leur paroxysme, conduisant à des affrontements armés. Les colons texans, inspirés par les idéaux de liberté et d'autodétermination, ont commencé à se rebeller contre le gouvernement centraliste du président mexicain Antonio López de Santa Anna.

Le siège de Fort Alamo : Un combat héroïque

Les défenseurs d'Alamo

Fort Alamo, une ancienne mission espagnole située à San Antonio, était défendu par environ 200 hommes, dont des figures légendaires comme James Bowie, William B. Travis et Davy Crockett. Ces hommes, bien que largement inférieurs en nombre, étaient déterminés à résister à l'armée mexicaine.

L'assaut final

Le siège a duré 13 jours, pendant lesquels les forces mexicaines, dirigées par Santa Anna, ont encerclé et bombardé le fort. Le 6 mars 1836, après plusieurs assauts infructueux, les Mexicains ont finalement réussi à percer les défenses. La bataille s'est terminée par la mort de presque tous les défenseurs, devenus des symboles de courage et de sacrifice.

L'impact du siège : Un catalyseur pour l'indépendance

"Remember the Alamo !"

La chute de Fort Alamo a eu un effet paradoxal : bien que ce fût une défaite militaire, elle a galvanisé les forces texanes. Le cri de ralliement "Remember the Alamo !" est devenu un symbole de résistance et a motivé les troupes texanes lors de la bataille décisive de San Jacinto le 21 avril 1836.

La naissance de la République du Texas

La victoire à San Jacinto a conduit à la capture de Santa Anna et à la signature du traité de Velasco, reconnaissant l'indépendance du Texas. En 1845, le Texas a rejoint les États-Unis, marquant le début d'une nouvelle ère pour la région.

L'héritage de Fort Alamo : Un symbole de courage et de liberté

Un lieu de mémoire

Aujourd'hui, Fort Alamo est un site historique et un musée visité par des millions de personnes chaque année. Il sert de rappel des sacrifices consentis pour la liberté et de l'esprit de résistance qui a façonné l'histoire du Texas.

Dans la culture populaire

Le siège de Fort Alamo a inspiré de nombreux films, livres et œuvres d'art, dont le célèbre film The Alamo (1960). Ces représentations ont contribué à immortaliser les héros de cette bataille et à perpétuer leur légende.

Naissance d'une Légende Texane

Le siège de Fort Alamo en 1836 est bien plus qu'un simple événement militaire ; c'est un symbole de courage, de sacrifice et de lutte pour la liberté. Bien que la bataille se soit soldée par une défaite, elle a joué un rôle crucial dans l'indépendance du Texas et continue d'inspirer des générations. "Remember the Alamo" reste un appel à se souvenir des valeurs qui ont forgé une nation.

Le 20 février 1872 marque un événement culturel majeur aux États-Unis : l’inauguration du Metropolitan Museum of Art (Met) à New York. Ce musée, aujourd’hui l’un des plus importants au monde, a été fondé pour rendre l’art accessible à tous et enrichir la vie culturelle de la ville. Cet article retrace l’histoire de sa création, ses premières années et son évolution en tant qu’institution incontournable de l’art et de la culture.

Les Origines du Metropolitan Museum of Art

L’idée de créer un grand musée à New York émerge au milieu du XIXe siècle, alors que la ville devient un centre économique et culturel de premier plan. Des citoyens influents, artistes et philanthropes, unissent leurs forces pour concrétiser ce projet ambitieux.

Une Initiative Civique

En 1866, un groupe de personnalités, dont l’avocat John Jay et l’artiste Eastman Johnson, propose la création d’un musée national. Leur objectif est de rivaliser avec les grandes institutions européennes et d’offrir aux Américains un accès à l’art et à l’éducation culturelle.

La Fondation Officielle

Le Metropolitan Museum of Art est officiellement fondé en 1870, avec l’adoption de sa charte par l’État de New York. Les premiers administrateurs se lancent dans la collecte d’œuvres d’art et la recherche d’un lieu pour exposer les collections.

L’Inauguration en 1872

Le 20 février 1872, le Met ouvre ses portes pour la première fois dans un bâtiment situé au 681 de la Cinquième Avenue. Bien que modeste à ses débuts, le musée suscite immédiatement l’enthousiasme du public.

Les Premières Collections

Les premières œuvres exposées proviennent de dons privés et d’acquisitions. Parmi elles, on trouve des peintures européennes, des sculptures antiques et des objets d’art décoratif. Ces pièces posent les bases de ce qui deviendra l’une des collections les plus riches au monde.

Un Début Modeste mais Prometteur

Malgré un espace limité et des moyens financiers restreints, le Met attire rapidement des visiteurs curieux et des donateurs généreux. Son succès initial démontre l’appétit des New-Yorkais pour la culture et l’art.

L’Expansion et le Déménagement

Dès les premières années, le Met connaît une croissance rapide, nécessitant un espace plus grand pour accueillir ses collections et son public.

Le Déménagement à Central Park

En 1880, le musée s’installe dans son emplacement actuel, en bordure de Central Park. Le bâtiment, conçu par l’architecte Calvert Vaux, est progressivement agrandi pour répondre aux besoins croissants de l’institution.

Une Architecture Emblématique

Au fil des décennies, le Met se transforme en un complexe architectural impressionnant, mêlant styles néo-gothique et moderne. L’ajout de nouvelles ailes et de structures, comme le célèbre escalier en marbre, en fait un lieu iconique de New York.

Les Collections et les Expositions

Le Met abrite aujourd’hui plus de deux millions d’œuvres d’art, couvrant 5 000 ans d’histoire et provenant des quatre coins du globe.

Une Collection Universelle

Les collections du Met incluent des chefs-d’œuvre de l’art européen, des antiquités égyptiennes, des armures médiévales, des œuvres asiatiques et des pièces contemporaines. Cette diversité en fait un musée unique au monde.

Des Expositions Innovantes

Le Met est également connu pour ses expositions temporaires, qui attirent des millions de visiteurs chaque année. Ces événements mettent en lumière des artistes, des périodes historiques ou des thèmes spécifiques, renouvelant sans cesse l’intérêt du public.

Le Met Aujourd’hui et son Impact Culturel

Plus de 150 ans après son inauguration, le Metropolitan Museum of Art reste une institution majeure, tant pour les New-Yorkais que pour les visiteurs du monde entier.

Un Rôle Éducatif et Social

Le Met s’engage à rendre l’art accessible à tous, grâce à des programmes éducatifs, des visites guidées et des initiatives communautaires. Il joue un rôle clé dans la promotion de la culture et de la créativité.

Une Influence Mondiale

Le Met est devenu un modèle pour les musées du monde entier. Son succès a inspiré la création d’autres institutions culturelles et renforcé la place de New York comme capitale mondiale de l’art.

Un Phare Culturel à New York

L’inauguration du Metropolitan Museum of Art en 1872 a marqué le début d’une aventure culturelle exceptionnelle. Depuis ses modestes débuts, le Met est devenu l’un des musées les plus prestigieux et les plus visités au monde. Il incarne l’importance de l’art et de la culture dans la société, tout en rappelant que les grandes institutions naissent souvent de la vision et de la passion de quelques-uns. Aujourd’hui, le Met continue d’inspirer, d’éduquer et d’émerveiller, témoignant de la richesse de la créativité humaine à travers les âges.

Le 3 février 1962, un événement marque l’histoire maritime et symbolise l’excellence française : le paquebot France entame son premier voyage transatlantique entre Le Havre et New York. Ce géant des mers, fierté nationale, incarne le luxe, l’innovation et le prestige de la France dans le domaine maritime. Cet article retrace l’histoire de ce voyage inaugural, les caractéristiques impressionnantes du France et son impact culturel et économique.

La Conception et la Construction du France

Un Projet Ambitieux

Dans les années 1950, la France cherche à renouer avec sa gloire maritime en construisant un paquebot capable de rivaliser avec les grands navires transatlantiques britanniques et américains. Le projet du France est lancé en 1956, avec l’objectif de créer un navire à la fois luxueux et technologiquement avancé.

La Construction aux Chantiers de l’Atlantique

Le France est construit aux Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire, un chantier naval réputé pour son expertise. Avec une longueur de 316 mètres et une capacité de plus de 2 000 passagers, le France est l’un des plus grands paquebots de son époque. Sa construction mobilise des milliers d’ouvriers et représente un défi technique majeur.

Les Innovations Techniques

Le France est équipé des dernières technologies, notamment des turbines à vapeur qui lui permettent d’atteindre une vitesse de 30 nœuds. Il est également conçu pour offrir un confort exceptionnel, avec des cabines spacieuses, des restaurants gastronomiques et des espaces de loisirs luxueux.

Le Voyage Inaugural en 1962

Le Départ du Havre

Le 3 février 1962, le France quitte le port du Havre sous les acclamations de la foule. Ce voyage inaugural est un événement médiatique majeur, attirant l’attention du monde entier. À bord, des personnalités, des journalistes et des passagers chanceux découvrent les splendeurs du navire.

La Traversée de l’Atlantique

Pendant cinq jours, le France traverse l’Atlantique avec élégance et rapidité. Les passagers profitent de divertissements variés, de repas raffinés et du luxe des installations. Le navire devient un symbole de l’art de vivre à la française.

L’Arrivée à New York

Le 8 février 1962, le France arrive à New York, où il est accueilli en grande pompe. Les médias américains saluent ce chef-d’œuvre de l’ingénierie et du design français. Le paquebot est amarré à Manhattan, où il devient une attraction touristique.

L’Impact du Paquebot France

Un Symbole National

Le France incarne la fierté française et le savoir-faire national. Il est perçu comme un ambassadeur de la culture et de l’industrie françaises à travers le monde. Son succès renforce la réputation de la France dans le domaine maritime.

L’Âge d’Or des Paquebots Transatlantiques

Le France représente l’apogée des paquebots transatlantiques, une époque où ces navires étaient le moyen de transport privilégié entre l’Europe et l’Amérique. Cependant, l’essor de l’aviation commerciale marquera le déclin de cette ère.

La Fin d’une Époque

Malgré son succès initial, le France est confronté à des difficultés financières dans les années 1970. En 1974, il est retiré du service et vendu. Rebaptisé Norway, il navigue sous pavillon norvégien avant d’être finalement démantelé en 2008.

L’Héritage du France

Une Inspiration Culturelle

Le France a inspiré des films, des livres et des œuvres d’art. Il reste un symbole de l’élégance et de l’innovation, rappelant une époque révolue où les voyages en mer étaient synonymes de luxe et d’aventure.

La Mémoire Maritime

Aujourd’hui, le France est célébré dans des musées et des expositions. Son histoire continue de captiver les amateurs de navigation et les passionnés d’histoire maritime.

Les Leçons du France

Le France rappelle l’importance de l’innovation et du design dans l’industrie maritime. Son héritage inspire les constructeurs de navires modernes, qui cherchent à allier performance, confort et durabilité.

Un Géant des Mers entre Le Havre et New York

Le premier voyage du France entre Le Havre et New York en 1962 est un moment phare de l’histoire maritime. Ce paquebot, symbole de l’excellence française, a marqué les esprits par son luxe, sa technologie et son élégance. Bien que l’ère des grands paquebots transatlantiques soit révolue, le France reste une icône, rappelant que les voyages en mer peuvent être bien plus qu’un simple déplacement : une expérience inoubliable.

Le 3 février 1468, Johannes Gutenberg, l’inventeur de l’imprimerie à caractères mobiles, s’éteint à Mayence, en Allemagne. Bien que peu reconnu de son vivant, Gutenberg a révolutionné le monde en permettant la diffusion massive des connaissances. Son invention a marqué le début de l’ère de l’information et a joué un rôle clé dans des mouvements majeurs comme la Renaissance et la Réforme. Cet article retrace la vie de Gutenberg, son invention révolutionnaire et son impact durable sur l’histoire de l’humanité.

La Vie de Johannes Gutenberg

Les Jeunes Années

Johannes Gutenberg est né vers 1400 à Mayence, dans une famille aisée de la bourgeoisie. Peu de détails sur sa jeunesse sont connus, mais il est probable qu’il ait reçu une éducation solide et qu’il se soit intéressé très tôt à l’orfèvrerie et à la métallurgie, des compétences qui lui seront essentielles plus tard.

Les Débuts de l’Invention

Dans les années 1430, Gutenberg s’installe à Strasbourg, où il commence à expérimenter des techniques de reproduction de textes. Il travaille en secret sur un projet visant à créer des caractères mobiles en métal, capables d’être réutilisés pour imprimer des livres de manière plus rapide et économique que les méthodes traditionnelles de copie manuscrite.

L’Invention de l’Imprimerie

La Presse à Caractères Mobiles

Vers 1450, Gutenberg retourne à Mayence et perfectionne son invention. Il met au point une presse mécanique utilisant des caractères mobiles en alliage de plomb, ainsi qu’une encre spéciale adaptée à l’impression. Cette innovation permet de produire des textes de manière rapide et uniforme.

La Bible de Gutenberg

Le chef-d’œuvre de Gutenberg est la Bible à 42 lignes, également connue sous le nom de Bible de Gutenberg, imprimée vers 1455. Cet ouvrage, considéré comme le premier livre imprimé en série en Europe, est une prouesse technique et artistique. Il marque le début de la révolution de l’imprimerie.

Les Défis et les Conflits

Malgré son génie, Gutenberg fait face à des difficultés financières et juridiques. Il est contraint de partager les droits de son invention avec son associé, Johann Fust, qui finit par le poursuivre en justice. Gutenberg meurt sans avoir profité pleinement des fruits de son travail.

L’Impact de l’Imprimerie

La Diffusion des Connaissances

L’invention de Gutenberg permet une diffusion massive des livres, rendant le savoir accessible à un public beaucoup plus large. Les idées circulent plus rapidement, favorisant des mouvements intellectuels comme la Renaissance et la Réforme.

La Standardisation des Langues

L’imprimerie contribue à la standardisation des langues européennes, en fixant l’orthographe et la grammaire. Elle joue également un rôle clé dans la préservation des textes anciens et la transmission du savoir.

Un Changement Sociétal

L’imprimerie transforme la société en permettant l’émergence d’une culture de masse. Les journaux, les pamphlets et les livres deviennent des outils de communication et de débat public, influençant la politique, la religion et les arts.

L’Héritage de Gutenberg

Une Reconnaissance Posthume

Bien que Gutenberg soit mort dans une relative obscurité, son invention est rapidement reconnue comme l’une des plus importantes de l’histoire. Aujourd’hui, il est célébré comme le père de l’imprimerie moderne.

L’Imprimerie dans le Monde Moderne

L’invention de Gutenberg a posé les bases de l’industrie de l’édition et a ouvert la voie à des innovations ultérieures, comme la presse rotative et l’impression numérique. Son impact se fait encore sentir à l’ère du numérique.

La Mémoire de Gutenberg

Des musées, des monuments et des prix portent le nom de Gutenberg, rendant hommage à son génie. Sa Bible est considérée comme l’un des livres les plus précieux au monde, et ses techniques d’impression continuent d’inspirer les imprimeurs et les designers.

L’Homme qui a Imprimé l’Histoire

Le décès de Johannes Gutenberg en 1468 marque la fin de la vie d’un inventeur visionnaire, mais le début d’une révolution qui a transformé le monde. Grâce à son invention de l’imprimerie à caractères mobiles, Gutenberg a permis la diffusion des connaissances, l’essor de la culture et la transformation des sociétés. Son héritage reste vivant, rappelant que les idées, une fois imprimées, ont le pouvoir de changer le monde.

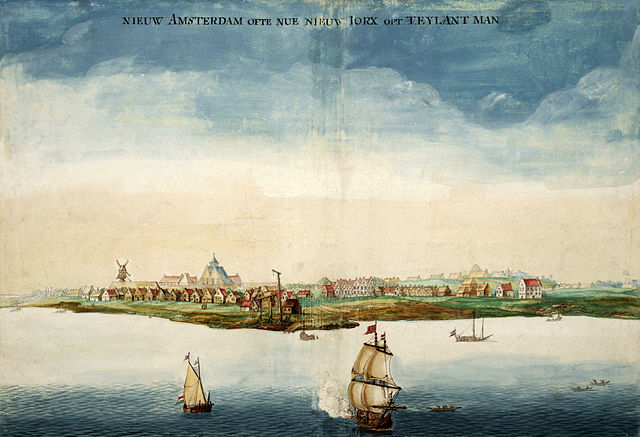

En 1653, un événement marque l’histoire de l’Amérique du Nord : la fondation officielle de La Nouvelle-Amsterdam, une colonie néerlandaise située à la pointe sud de l’île de Manhattan. Cette ville, qui deviendra plus tard New York, est le fruit de l’ambition coloniale des Pays-Bas et d’un mélange unique de cultures et de traditions. Cet article explore les origines de La Nouvelle-Amsterdam, son développement sous l’administration néerlandaise et son héritage dans la métropole mondiale que nous connaissons aujourd’hui.

Les Origines de La Nouvelle-Amsterdam

Les Premières Explorations Néerlandaises

Au début du XVIIe siècle, les Pays-Bas, alors puissance maritime et commerciale majeure, cherchent à établir des colonies dans le Nouveau Monde. En 1609, l’explorateur Henry Hudson, mandaté par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, remonte le fleuve qui portera plus tard son nom, ouvrant la voie à la colonisation de la région.

La Création de La Nouvelle-Amsterdam

En 1624, les Néerlandais établissent un poste de traite sur l’île de Manhattan, qu’ils achètent officiellement aux Lenapes en 1626 pour l’équivalent de 60 florins (une légende populaire évoque l’achat pour 24 dollars). La colonie, baptisée La Nouvelle-Amsterdam, devient rapidement un centre commercial stratégique, grâce à son port naturel et à sa position géographique.

Le Développement de La Nouvelle-Amsterdam

Une Colonie Cosmopolite

Dès ses débuts, La Nouvelle-Amsterdam attire des colons de diverses origines : Néerlandais, mais aussi Anglais, Français, Allemands, Scandinaves et Africains (certains libres, d’autres réduits en esclavage). Cette diversité culturelle fait de la colonie un lieu unique en Amérique du Nord.

L’Administration de Peter Stuyvesant

En 1647, Peter Stuyvesant est nommé directeur général de la colonie. Sous son administration, La Nouvelle-Amsterdam se développe rapidement. Des rues sont tracées, des fortifications sont construites (notamment le mur qui donnera son nom à Wall Street), et des infrastructures publiques sont mises en place.

La Vie Quotidienne dans la Colonie

La Nouvelle-Amsterdam est un centre commercial animé, où les fourrures, le tabac et d’autres marchandises sont échangés. Cependant, la vie dans la colonie est également marquée par des tensions sociales, des conflits avec les populations autochtones et des défis liés à la gestion d’une société multiculturelle.

La Transition vers New York

La Conquête Anglaise de 1664

En 1664, pendant la deuxième guerre anglo-néerlandaise, les Anglais s’emparent de La Nouvelle-Amsterdam sans grande résistance. La ville est rebaptisée New York en l’honneur du duc d’York, frère du roi Charles II d’Angleterre.

L’Héritage Néerlandais

Malgré le changement de souveraineté, l’influence néerlandaise perdure dans la culture, l’architecture et les noms de lieux de New York. Des termes comme « Brooklyn » (de Breukelen) et « Harlem » (de Haarlem) témoignent de cette héritage.

L’Héritage de La Nouvelle-Amsterdam

Les Fondements d’une Métropole Mondiale

La Nouvelle-Amsterdam pose les bases de ce qui deviendra l’une des villes les plus importantes au monde. Son emplacement stratégique, son port naturel et son esprit d’ouverture en font un carrefour commercial et culturel.

Un Symbole de Diversité

La Nouvelle-Amsterdam incarne dès ses débuts la diversité et le multiculturalisme qui caractérisent New York aujourd’hui. Cette tradition d’accueil et de mélange des cultures reste un pilier de l’identité de la ville.

La Mémoire de La Nouvelle-Amsterdam

Aujourd’hui, des traces de La Nouvelle-Amsterdam subsistent dans le paysage new-yorkais, notamment dans le quartier historique de Lower Manhattan. Des musées et des monuments rappellent cette période fondatrice de l’histoire de la ville.

Aux Racines de New York

La fondation de La Nouvelle-Amsterdam en 1653 marque le début d’une aventure qui transformera une petite colonie néerlandaise en l’une des métropoles les plus influentes au monde. En explorant ses origines, son développement et son héritage, nous comprenons comment cette ville est devenue un symbole de diversité, d’innovation et de résilience. New York, héritière de La Nouvelle-Amsterdam, continue d’incarner ces valeurs à travers les siècles.

Le 23 janvier 1832 naissait à Paris un enfant qui allait bouleverser l’histoire de la peinture : Édouard Manet. Précurseur de l’impressionnisme, il fut un pont entre la tradition académique et la modernité picturale. Mais que sait-on réellement de ses premières années ? Comment son environnement familial et culturel a-t-il façonné son regard artistique ? Cet article plonge dans les débuts de celui qui allait redéfinir la peinture au XIXe siècle.

Un Enfant de la Haute Bourgeoisie Parisienne

Une naissance dans un Paris en mutation

La naissance d’Édouard Manet s’inscrit dans une époque de profonds bouleversements. En 1832, Paris est marqué par la monarchie de Juillet sous Louis-Philippe, une période de transition politique et culturelle. La capitale est en pleine expansion, la société bourgeoise s’impose et l’art se cherche de nouveaux horizons.

Une famille influente et conservatrice

Édouard Manet voit le jour dans un milieu privilégié. Son père, Auguste Manet, est haut fonctionnaire au ministère de la Justice, et sa mère, Eugénie-Désirée Fournier, est issue d’une famille fortunée liée à la noblesse. Ce cadre familial rigide promet à Édouard une carrière respectable dans l’administration ou le droit, mais son destin en décidera autrement.

L’Éveil d’une Passion Artistique

Une éducation stricte mais ouverte à la culture

Malgré la volonté paternelle de le voir embrasser une carrière juridique, le jeune Manet montre rapidement une sensibilité pour le dessin et la peinture. Son oncle maternel, Edmond Fournier, l’emmène régulièrement au Louvre, où il découvre les chefs-d’œuvre de la peinture classique.

L’École Navale : un détour avant l’art

Avant de se consacrer pleinement à la peinture, Manet tente brièvement une autre voie : en 1848, il embarque sur un navire à destination du Brésil dans l’espoir d’intégrer l’École navale. Ce voyage, bien que sans lendemain, marquera son imaginaire et son goût pour l’exotisme que l’on retrouvera dans certaines de ses œuvres.

La Peinture Comme Une Vocation Irrépressible

Une formation auprès de Thomas Couture

De retour en France, Manet convainc son père de le laisser suivre sa passion. Il intègre l’atelier du peintre académique Thomas Couture en 1850. Cependant, son esprit rebelle et son désir de modernité le poussent à s’éloigner des canons classiques pour explorer une peinture plus libre.

Des influences marquantes

Manet ne se contente pas de l’enseignement académique. Il parcourt l’Europe et étudie les maîtres anciens : Vélasquez, Goya, Titien et Frans Hals l’inspirent profondément. Son regard se tourne également vers des contemporains comme Courbet, qui incarne la rupture avec l’art officiel.

L’Héritage de Sa Naissance : Un Artiste Qui Va Transformer la Peinture

Un précurseur de l’impressionnisme

Bien que souvent associé aux impressionnistes, Manet ne revendique jamais ce mouvement. Pourtant, sa manière d’appliquer la couleur en larges touches et son usage audacieux de la lumière influencent profondément Monet, Renoir et Degas.

Un artiste incompris de son temps

Ses œuvres comme Le Déjeuner sur l’herbe (1863) ou Olympia (1865) provoquent des scandales en raison de leur audace formelle et de leur rupture avec les conventions académiques. Manet devient une figure centrale du renouveau artistique du XIXe siècle.

Une Naissance Qui a Changé le Visage de l’Art

L’histoire de l’art aurait été bien différente sans la naissance d’Édouard Manet en 1832. Son regard novateur, son refus des conventions et son influence sur l’impressionnisme font de lui un pionnier de la peinture moderne. Aujourd’hui encore, son œuvre continue de fasciner et de marquer les générations d’artistes et d’amateurs d’art.

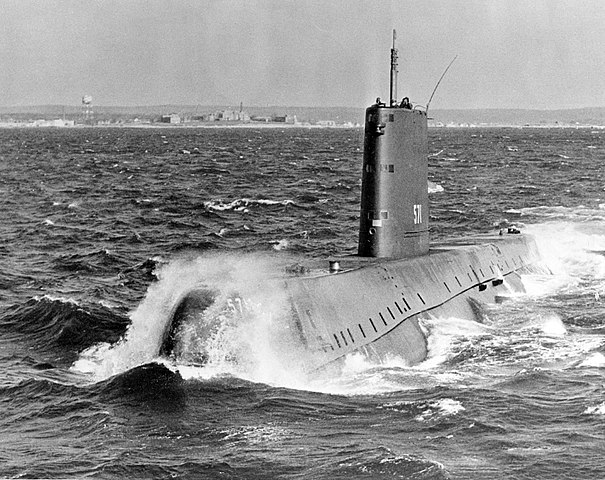

Le 21 janvier 1954, l’USS Nautilus (SSN-571) devient le premier sous-marin à propulsion nucléaire de l’histoire. Ce lancement marque une révolution majeure dans le domaine naval, bouleversant la guerre sous-marine et ouvrant la voie aux innovations technologiques dans le secteur militaire et civil.

Propulsé par un réacteur nucléaire, le Nautilus peut naviguer sous l’eau pendant de longues périodes sans besoin de refaire surface, une avancée stratégique déterminante durant la Guerre froide. Dans cet article, nous reviendrons sur la genèse de ce projet, ses implications militaires et l’héritage laissé par ce sous-marin emblématique.

Un Projet Visionnaire : Les Origines du Nautilus

La Course à la Suprématie Militaire

Après la Seconde Guerre mondiale, la guerre sous-marine devient un enjeu majeur entre les États-Unis et l’Union soviétique. Les sous-marins diesel-électriques, bien que performants, sont limités en autonomie, car ils doivent fréquemment refaire surface pour recharger leurs batteries.

En pleine Guerre froide, les États-Unis cherchent un moyen d’accroître leur supériorité navale. Le développement de la propulsion nucléaire apparaît alors comme une solution idéale pour rendre les sous-marins quasiment autonomes et invisibles en haute mer.

L’Ingénieur Derrière l’Invention : Hyman G. Rickover

Le projet du Nautilus est porté par l’amiral Hyman G. Rickover, surnommé le "Père de la marine nucléaire". Ingénieur tenace, il convainc le gouvernement américain du potentiel révolutionnaire de cette technologie et supervise le développement du premier réacteur naval au sein du laboratoire de recherche navale.

Le Nautilus est construit dans les chantiers navals Electric Boat Company à Groton, Connecticut. Sa mise à l’eau en janvier 1954 symbolise l’aboutissement de plusieurs années de recherche et d’ingénierie avancée.

Le Lancement et les Performances du Nautilus

Une Cérémonie Historique

Le 21 janvier 1954, le Nautilus est officiellement lancé lors d’une cérémonie présidée par la Première Dame des États-Unis, Mamie Eisenhower, qui brise une bouteille de champagne sur la coque du sous-marin. Cet événement attire l’attention du monde entier, car il annonce l’entrée de l’humanité dans une nouvelle ère de la navigation sous-marine.

Une Capacité Inédite

Grâce à son réacteur nucléaire, le Nautilus surpasse tous les sous-marins existants à l’époque :

- Autonomie quasi illimitée : Il peut rester sous l’eau pendant des semaines, contrairement aux sous-marins conventionnels limités à quelques jours.

- Vitesse accrue : Il atteint une vitesse de 23 nœuds (43 km/h) en immersion, une performance exceptionnelle pour l’époque.

- Capacité furtive : Il devient un atout stratégique pour les États-Unis, pouvant naviguer discrètement sous les océans sans être repéré.

Les Missions et Exploits du Nautilus

- Un Record Historique : La Traversée du Pôle Nord

En 1958, le Nautilus réalise un exploit inédit : il traverse le pôle Nord sous la banquise en naviguant entièrement sous l’eau. Cette mission, baptisée "Opération Sunshine", prouve que les sous-marins nucléaires peuvent opérer dans les conditions les plus extrêmes et se déplacer sans contrainte géographique.

Ce succès stratégique envoie un message clair à l’Union soviétique : la marine américaine dispose désormais d’une technologie de pointe capable d’opérer en toute discrétion.

Une Influence Sur Les Sous-Marins Modernes

Le Nautilus sert de prototype pour toute une génération de sous-marins nucléaires, devenant le modèle des flottes modernes. Aujourd’hui encore, la plupart des sous-marins militaires utilisent cette technologie, permettant des missions prolongées et une dissuasion stratégique dans le cadre de la guerre nucléaire.

L’Héritage du Nautilus

La Fin de Carrière et Son Musée

Après 25 ans de service, le Nautilus est retiré du service actif en 1980. Au lieu d’être démantelé, il est conservé comme musée flottant à Groton, Connecticut, où il attire des milliers de visiteurs chaque année.

Il symbolise encore aujourd’hui une révolution technologique et un tournant dans l’histoire de la guerre sous-marine.

L’Impact Sur la Propulsion Nucléaire Civile

Si le Nautilus a transformé la marine militaire, son succès a aussi accéléré le développement de la propulsion nucléaire civile, notamment dans le domaine des brise-glaces nucléaires et des centrales nucléaires maritimes.

La technologie employée à bord a servi de laboratoire expérimental pour de nombreux réacteurs modernes, prouvant que l’énergie nucléaire pouvait être utilisée de manière sécurisée pour la navigation.

Un Sous-Marin qui a Changé l’Histoire

Le lancement du Nautilus en 1954 marque une avancée spectaculaire dans l’histoire de la navigation sous-marine et de la guerre navale. Premier sous-marin nucléaire de l’histoire, il prouve que l’autonomie totale sous-marine est possible et redéfinit la stratégie militaire des décennies suivantes.

Aujourd’hui, il reste une icône de l’innovation maritime et un témoignage du génie humain dans l’exploitation de l’énergie nucléaire pour la propulsion. Sa légende continue d’inspirer les ingénieurs et les passionnés d’histoire navale à travers le monde.

Le 19 janvier 1839 marque la naissance de Paul Cézanne, l’un des artistes les plus influents de l’histoire de l’art moderne. Originaire d’Aix-en-Provence, il a joué un rôle déterminant dans la transition entre l’impressionnisme et le cubisme, influençant des générations de peintres après lui. Cet article revient sur les origines de cet artiste visionnaire, son parcours et l'impact de son œuvre sur l’histoire de l’art.

Contexte familial et jeunesse

Une enfance en Provence

Paul Cézanne voit le jour dans une famille aisée. Son père, Louis-Auguste Cézanne, est un banquier prospère, ce qui assure à Paul une certaine stabilité financière, bien que cela ne suffise pas à garantir son adhésion immédiate au monde de l’art.

Études et premières influences

Après des études au collège Bourbon d’Aix-en-Provence, Cézanne entreprend des études de droit pour satisfaire les attentes paternelles. Cependant, sa passion pour le dessin et la peinture l’amène à suivre des cours à l’École municipale de dessin d’Aix, où il rencontre Émile Zola, un ami fidèle qui jouera un rôle clé dans son évolution artistique.

L’appel de Paris et les débuts artistiques

Un départ décisif

En 1861, contre l’avis de son père, Paul Cézanne s’installe à Paris pour intégrer l’Académie Suisse, un atelier artistique où il côtoie Camille Pissarro et d’autres figures majeures de l’impressionnisme. Malgré des débuts difficiles, il s’imprègne des courants avant-gardistes et perfectionne son style.

Une approche singulière

Cézanne, bien que proche des impressionnistes, se distingue rapidement par une approche plus structurée de la peinture. Il cherche à capter l’essence des formes et de la lumière, préparant ainsi le terrain pour les évolutions du cubisme.

Un artiste incompris devenu une référence

Une reconnaissance tardive

Pendant de nombreuses années, Cézanne peine à être reconnu par les cercles académiques et le grand public. Ses œuvres sont souvent rejetées par le Salon officiel, mais trouvent un écho favorable auprès des jeunes peintres et marchands d’art, qui perçoivent la modernité de son travail.

Une influence durable

Ce n’est qu’à la fin de sa vie que Paul Cézanne acquiert une reconnaissance institutionnelle. Ses recherches sur la composition, la couleur et la perspective marqueront profondément l’histoire de l’art, influençant Picasso, Braque et de nombreux artistes du XXe siècle.

L'aube d'un maître de la peinture moderne

La naissance de Paul Cézanne en 1839 fut celle d’un génie précurseur, qui bouleversa les codes établis de la peinture pour ouvrir la voie à l’art moderne. Son héritage demeure aujourd’hui incontesté, et son influence se ressent dans de nombreux courants artistiques. De ses débuts à Aix-en-Provence jusqu’à sa reconnaissance tardive, Cézanne incarne l’artiste visionnaire dont l’œuvre continue d’inspirer et de fasciner.

Charlie Chaplin, figure emblématique du cinéma muet, a marqué des générations par son talent inégalé et son personnage inoubliable de Charlot. Sa disparition, le 25 décembre 1977, a laissé un vide immense dans le monde artistique. Cet article revient sur les derniers instants de sa vie et l’héritage intemporel qu’il a légué.

Le Crépuscule d’une Vie Exceptionnelle

Les Dernières Années de Charlie Chaplin

Installé en Suisse depuis les années 1950, Charlie Chaplin vivait à Vevey, au Manoir de Ban, avec sa famille. Ses dernières années furent paisibles, entouré de ses proches. Malgré son âge avancé, il restait une figure respectée et admirée, incarnant l’essence même du cinéma classique.

Un Adieu le Jour de Noël

Le 25 décembre 1977, Charlie Chaplin s’éteint dans son sommeil à l’âge de 88 ans. Ce départ, coïncidant avec Noël, ajoute une dimension poignante à sa disparition. Le monde perdait alors une icône universelle, capable de transcender les frontières culturelles et linguistiques.

L’Héritage Éternel de Charlot

L'Impact de son Œuvre

Avec des chefs-d’œuvre tels que Les Temps Modernes, Le Dictateur, et La Ruée vers l’Or, Chaplin a révolutionné le cinéma. Son humour subtil et son humanisme continuent d’inspirer artistes et spectateurs. Son personnage de Charlot reste l’un des plus reconnus de l’histoire du septième art.

Une Mémoire Toujours Vivante b

Aujourd’hui, Charlie Chaplin est célébré dans le monde entier. Des musées, comme le Chaplin’s World en Suisse, témoignent de son influence durable. Ses films sont régulièrement redécouverts par de nouvelles générations, confirmant son statut de légende intemporelle.

Un Chapitre de Cinéma qui se Ferme

La mort de Charlie Chaplin marque la fin d’une ère, mais son héritage demeure immortel. À travers son œuvre, il continue de faire rire, réfléchir et émouvoir, prouvant que les plus grandes étoiles du cinéma ne s’éteignent jamais vraiment.

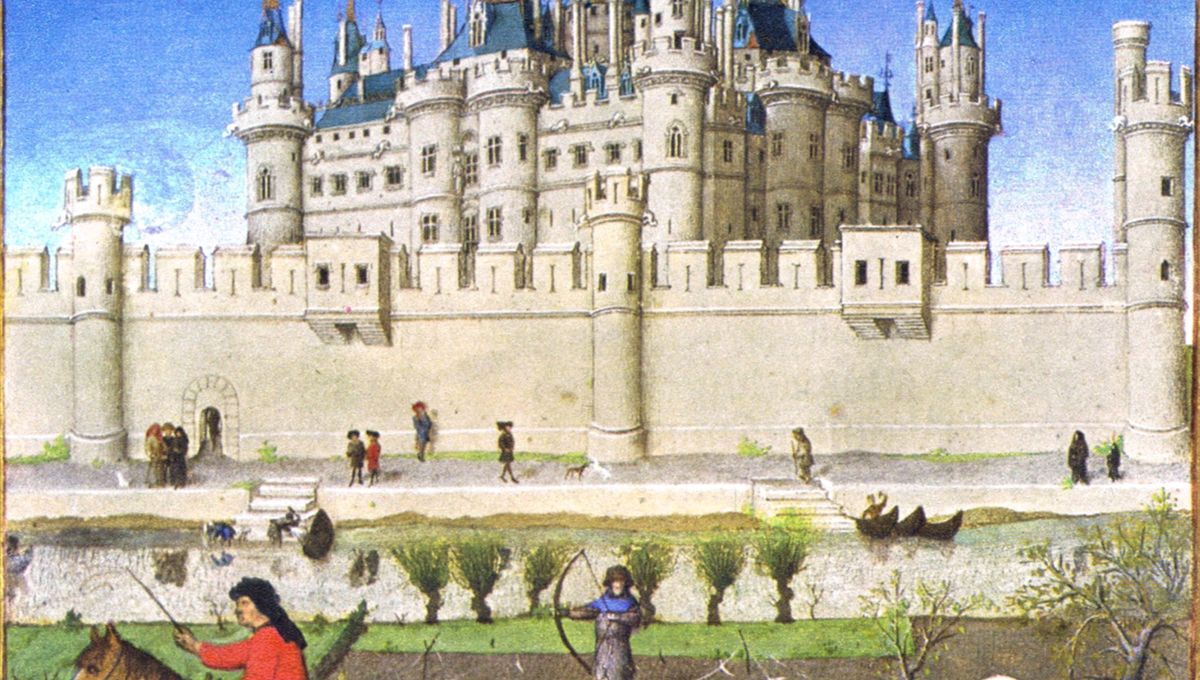

Le Louvre, véritable symbole de la culture et de l’histoire française, est aujourd’hui l’un des musées les plus visités au monde. Mais avant de devenir cet écrin d’art accessible à tous, il fut un palais royal, témoin des grandes transformations de la société. Son ouverture au public, le 10 août 1793, incarna un tournant décisif dans l’histoire de l’art et de la démocratisation culturelle. Explorons les origines de ce lieu mythique et la révolution qu’a représentée son ouverture au peuple.

Le Louvre avant le musée : une histoire royale

Un palais chargé d’histoire

Construit initialement comme une forteresse médiévale sous Philippe Auguste au XIIᵉ siècle, le Louvre évolue au fil des siècles pour devenir un majestueux palais royal. Sous François Ier, il se transforme en résidence et accueille les premières grandes collections d’art, notamment la célèbre Mona Lisa de Léonard de Vinci.

Un symbole de pouvoir et de raffinement

Les rois de France enrichissent continuellement le Louvre. Louis XIV y ajoute des œuvres prestigieuses avant de déplacer la cour à Versailles. Ce départ marque une transition : le Louvre devient un espace davantage consacré à l’art qu’au pouvoir.

L’ouverture au peuple : une révolution culturelle

Le contexte révolutionnaire

La Révolution française bouleverse les institutions et les symboles de l’ancien régime. En 1793, la République décide de transformer le Louvre en musée national, accessible à tous. Cette décision reflète une volonté de mettre le patrimoine artistique au service du peuple, brisant ainsi les barrières sociales qui en restreignaient l’accès.

Une première exposition ambitieuse

Le 10 août 1793, le Musée central des arts ouvre ses portes avec environ 500 œuvres provenant des collections royales et d’églises. Pour la première fois, les citoyens français, quelles que soient leurs origines, peuvent admirer des trésors jusqu’alors réservés à une élite. Ce geste marque un moment clé dans la démocratisation de l’art.

Le Louvre aujourd’hui : un musée universel

Une collection exceptionnelle

Avec près de 38 000 œuvres exposées, le Louvre est un véritable trésor de l’humanité. Il abrite des pièces emblématiques telles que la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace, ou encore la Joconde. Chaque galerie invite les visiteurs à voyager à travers les civilisations, de l’Égypte antique à l’Europe classique.

Une accessibilité renforcée

Loin de se limiter à une élite culturelle, le Louvre s’efforce d’attirer des publics variés grâce à des expositions temporaires, des visites guidées et des programmes éducatifs. L’institution se modernise également, notamment avec l’ouverture de la Pyramide en 1989 et des espaces numériques permettant une exploration virtuelle.

Un symbole de la démocratisation culturelle

Un lieu de convergence

Chaque année, des millions de visiteurs venus du monde entier franchissent les portes du Louvre, faisant de ce musée un carrefour des cultures. Sa vocation universelle est un écho à l’idéal révolutionnaire qui a guidé son ouverture.

Un héritage en constante évolution

Le Louvre est bien plus qu’un musée ; il est un espace vivant où l’histoire, l’art et la modernité se rencontrent. En célébrant à la fois le passé et l’avenir, il demeure un modèle pour d’autres institutions culturelles à travers le monde.

L’histoire fascinante du Louvre

L’ouverture du Louvre au peuple fut une révolution, non seulement pour la France, mais pour l’histoire de l’art dans son ensemble. Ce palais royal devenu temple de l’art incarne une volonté de rendre le patrimoine accessible à tous, sans distinction. Aujourd’hui encore, il reste un symbole puissant de la capacité de la culture à rapprocher les peuples et à enrichir nos vies.

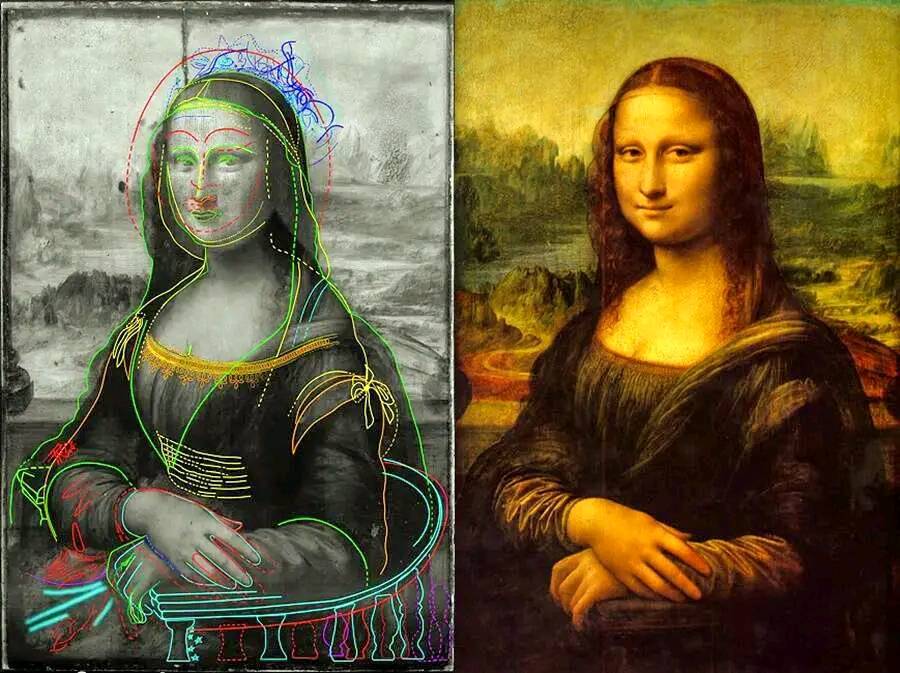

La Joconde de Léonard de Vinci, chef-d’œuvre inégalé de la Renaissance, fascine depuis des siècles. Mais derrière le sourire énigmatique de Mona Lisa pourrait se cacher un autre secret : une femme différente, révélée grâce à des techniques d’imagerie modernes. Cette découverte soulève des questions fascinantes sur le processus créatif de Léonard de Vinci et les multiples vies de son œuvre. Cet article explore cette hypothèse intrigante et ses implications.

Une Découverte Technologique Révolutionnaire

L’Analyse par Imagerie Scientifique

En 2015, des experts utilisent une technologie d’imagerie appelée réflectographie infrarouge et fluorescence X pour explorer les couches cachées de la peinture. Ces techniques permettent de révéler des détails invisibles à l’œil nu et de remonter aux différentes étapes de création du tableau.

Une Femme Derrière Mona Lisa

Ces analyses dévoilent sous la Joconde une autre figure féminine, distincte de celle que nous connaissons. Le visage semble différent : les traits sont moins souriants, et la posture légèrement modifiée. Ce portrait sous-jacent suggère que Léonard a peut-être commencé un autre projet avant de le transformer en la Joconde que nous admirons aujourd’hui.

Qui Est Cette Femme Cachée ?

Une Commande Initiale ?

Certains historiens pensent que le portrait caché pourrait correspondre à une commande initiale pour une autre femme. Mona Lisa, ou Lisa Gherardini, épouse d’un marchand florentin, est généralement identifiée comme le modèle de la Joconde, mais ce portrait pourrait représenter une femme différente, liée à une autre commande.

Un Changement d’Intention

Léonard de Vinci, perfectionniste connu pour modifier ses œuvres en cours de création, aurait pu changer d’idée en cours de route. La figure cachée pourrait être une esquisse abandonnée ou le début d’une autre composition qu’il a ensuite recouverte pour réaliser la Joconde.

Pourquoi Léonard de Vinci a-t-il Modifié son Œuvre ?

Une Vision Artistique Évolutive

Léonard de Vinci était un artiste en constante recherche de perfection. Le passage d’un portrait plus traditionnel à une composition complexe, empreinte de mystère et d’innovation, correspond à son génie créatif. La Joconde actuelle incarne cette évolution, avec son sourire énigmatique et son paysage en arrière-plan.

Des Raisons Pratiques ou Commanditaires

Il est également possible que des raisons pratiques ou des demandes des commanditaires aient conduit Léonard à modifier son œuvre. Le portrait initial aurait pu être jugé inapproprié ou insatisfaisant, poussant l’artiste à réutiliser la toile pour une nouvelle composition.

L’Impact de cette Découverte

Une Nouvelle Lecture de la Joconde

Cette découverte bouleverse la manière dont nous percevons la Joconde. Elle n’est plus seulement un portrait unique, mais le résultat d’un processus complexe, où Léonard a exploré plusieurs idées avant d’arriver à son chef-d’œuvre final.

Une Porte Ouverte sur les Techniques de Léonard

Ces révélations offrent un aperçu fascinant des techniques de Léonard de Vinci. Elles montrent un artiste en perpétuelle expérimentation, repoussant les limites de la peinture et jouant avec les multiples couches de ses œuvres pour atteindre la perfection.

Les Secrets Enfouis sous la Joconde