Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Guerre

Le 2 septembre 1870, l’empereur Napoléon III se rend aux forces prussiennes à Sedan, en pleine guerre franco-prussienne. Ce moment marque la fin du Second Empire et ouvre la voie à la proclamation de la Troisième République. Un tournant majeur dans l’histoire de France, riche en conséquences politiques, sociales et militaires. Retour sur cet épisode clé, entre humiliations, stratégies ratées et basculement historique.

Une guerre mal engagée : le contexte de la débâcle

Les tensions entre la France et la Prusse

La guerre franco-prussienne débute en juillet 1870, provoquée par un incident diplomatique autour de la dépêche d’Ems et les ambitions de Bismarck. La France, dirigée par Napoléon III, pense pouvoir renforcer son prestige en s’opposant à la montée de la Prusse. Mais l’armée française est mal préparée, mal équipée, et souffre d’un commandement désorganisé.

« Ce n’est pas une guerre, c’est une marche triomphale », déclare Bismarck avec une confiance glaciale.

Une succession de défaites

Dès août 1870, les revers s’enchaînent pour les Français : Wissembourg, Froeschwiller, puis Mars-la-Tour. Les forces prussiennes, bien coordonnées, encerclent les armées françaises dans la ville fortifiée de Sedan, dans les Ardennes. L’armée de Mac Mahon y est acculée avec Napoléon III lui-même.

Le désastre de Sedan : 1er et 2 septembre 1870

La bataille : un piège militaire

Le 1er septembre, les troupes françaises, prises en étau, sont bombardées sans relâche par l’artillerie prussienne. L’armée française compte 120 000 hommes, mais elle est piégée dans une cuvette, vulnérable aux tirs. Le maréchal Mac Mahon est grièvement blessé dès le matin. Son remplaçant, le général Ducrot, tente une percée, mais échoue face à la supériorité allemande.

« Nous sommes dans une souricière ! » aurait déclaré un officier français en voyant la position tactique désastreuse.

La reddition de l’Empereur

Le 2 septembre à l’aube, Napoléon III, isolé, humilié, se rend personnellement au roi Guillaume Ier de Prusse. Il envoie un message :

« Ne pouvant plus mourir à la tête de mes troupes, je dépose mon épée aux pieds de Votre Majesté. »

L’empereur est fait prisonnier, l’armée française capitule, et 83 000 soldats sont faits prisonniers. Une des pires défaites militaires de l’histoire de France.

Les conséquences politiques : fin du Second Empire

L’effondrement immédiat du régime

La nouvelle de la reddition provoque une onde de choc à Paris. Le 4 septembre 1870, la foule envahit le Palais Bourbon, chasse les derniers partisans du régime et proclame la Troisième République. L’impératrice Eugénie, régente en l’absence de son mari, s’enfuit précipitamment en exil.

La chute de Napoléon III met fin à 18 ans de règne autoritaire, marqué par des grands travaux, une politique coloniale ambitieuse, mais aussi une progressive impopularité.

L’exil de Napoléon III

Napoléon III est interné en Allemagne, puis autorisé à rejoindre l’Angleterre, où il meurt en 1873. L’ancien empereur n’aura jamais retrouvé le pouvoir. Sa chute marque la fin définitive du bonapartisme impérial en France.

Une humiliation nationale lourde de conséquences

L’annexion de l’Alsace-Lorraine

Par le traité de Francfort (mai 1871), la France perd l’Alsace et une partie de la Lorraine. Ce traumatisme territorial alimente pendant des décennies un profond ressentiment contre l’Allemagne, jusqu’à la Première Guerre mondiale.

« Pensons-y toujours, n’en parlons jamais » – Devise courante dans la IIIe République à propos de l’Alsace-Lorraine

La Commune de Paris : l’instabilité après Sedan

La chute du Second Empire plonge Paris dans le chaos. Le siège de la capitale par les Prussiens, puis les tensions internes, débouchent sur la Commune de Paris en 1871. Ce soulèvement ouvrier, écrasé dans le sang, révèle la fracture sociale et politique laissée ouverte par l’effondrement impérial.

La naissance d’une armée moderne

Le désastre de Sedan met en lumière l’obsolescence de l’armée impériale. La République entreprend une profonde réforme militaire : service militaire obligatoire, modernisation des équipements, meilleure formation des officiers. Ces transformations seront déterminantes pour l’avenir stratégique de la France.

Symboles et mémoires de Sedan

Un traumatisme durable

Sedan reste un symbole d’humiliation, souvent comparé à Waterloo pour Napoléon Ier. Pendant des décennies, le mot "Sedan" évoque l'échec, la honte, et la chute d'un régime.

Le monument commémoratif de Bazeilles, lieu d’une résistance héroïque de la Légion étrangère le 1er septembre, devient un lieu de pèlerinage militaire, soulignant la volonté de rédemption.

Une bataille étudiée dans les écoles militaires

La bataille de Sedan devient un cas d’école dans les académies militaires, notamment en stratégie de terrain et logistique. Elle incarne les erreurs à ne pas commettre : mauvaise anticipation, communication défaillante, et présence du chef suprême sans commandement opérationnel clair.

Sedan 1870 : le jour où la France changea de régime

Le 2 septembre 1870 représente bien plus qu’une défaite militaire : c’est une rupture dans l’histoire de France. La fin d’un empire, la naissance d’une république, une perte territoriale douloureuse, et une recomposition du paysage politique et militaire. La capitulation de Sedan marque un avant et un après. Elle demeure dans la mémoire collective comme l’un des événements les plus marquants de la chute du pouvoir impérial et du réveil républicain français.

Le 31 août 1944 marque une date cruciale dans l’histoire des Hauts-de-France et, plus largement, dans celle de la France libérée de l’Occupation nazie. Alors que les Alliés poursuivent leur avancée fulgurante après le Débarquement de Normandie, la région du Nord, stratégique tant sur le plan industriel que géographique, est progressivement libérée du joug allemand. Retour sur cette journée charnière, entre batailles, ferveur populaire et enjeux militaires de grande envergure.

Un contexte tendu mais porteur d’espoir

La situation militaire en août 1944

Au cours de l'été 1944, les troupes alliées, renforcées par les succès du Débarquement en Normandie (6 juin 1944), percent les lignes allemandes. L’Opération Cobra permet aux forces américaines de progresser rapidement vers le nord et l’est de la France. Paris est libérée le 25 août. Dans la foulée, les armées alliées se dirigent vers la Belgique, traversant la Picardie, l’Artois et la Flandre.

Les Hauts-de-France sont alors sous une occupation allemande renforcée, mais l’armée allemande commence à battre en retraite face à la supériorité matérielle et numérique des Alliés.

Les Hauts-de-France : un territoire stratégique

La région est un carrefour logistique pour les troupes allemandes, avec ses ports (Dunkerque, Boulogne-sur-Mer), ses voies ferroviaires et son industrie lourde. Elle a été profondément marquée par l’Occupation : travail obligatoire (STO), répression de la Résistance, déportations.

Les Alliés savent qu’une libération rapide de cette région affaiblirait l’ennemi et permettrait d’ouvrir la voie vers l’Allemagne.

31 août 1944 : une journée décisive

Les principales villes libérées

Le 31 août, plusieurs localités des Hauts-de-France retrouvent la liberté. Amiens est libérée dès le 31 par les forces britanniques de la 2e armée du général Dempsey. Arras, ville hautement symbolique pour sa résistance, voit également le retrait des forces allemandes ce jour-là. D’autres communes comme Doullens, Albert ou encore Péronne accueillent les troupes alliées sous les acclamations de la population.

Une avancée rapide mais prudente

Les troupes alliées avancent rapidement, parfois même plus vite que prévu. La Wehrmacht, désorganisée et démoralisée, tente de ralentir la progression alliée en détruisant ponts et infrastructures. Mais les colonnes blindées alliées parviennent à maintenir leur élan, malgré des accrochages sporadiques et des poches de résistance allemande.

La Résistance locale joue un rôle crucial en fournissant des renseignements, en sabotant les voies de communication et en aidant à la sécurisation des villes avant l’arrivée des troupes alliées.

L’accueil de la population : entre liesse et prudence

Scènes de joie populaire

Partout où les Alliés passent, la population les accueille en libérateurs. Drapaux tricolores ressortis des greniers, cris de joie, fleurs jetées aux soldats : la liesse populaire contraste avec les années d’humiliation et de privation.

Dans les villages comme dans les grandes villes, on assiste à des scènes marquantes : les cloches sonnent, les enfants courent après les chars, des bals improvisés surgissent sur les places publiques.

Maisons détruites, familles endeuillées

Mais la joie est teintée de tristesse. Beaucoup de familles pleurent un père, un frère, un fils, tombé au combat ou déporté. Les destructions sont considérables, surtout dans les zones de combats. Les mines, les bombes et les sabotages laissent des cicatrices durables dans le paysage urbain et rural.

L’action des forces alliées : une opération d’envergure

Des troupes venues de toute l’Europe et d’Amérique

Les armées qui libèrent les Hauts-de-France sont composées de soldats britanniques, canadiens, américains, polonais et français. Leur coordination, bien que parfois complexe, permet une progression rapide. Les Canadiens sont notamment très actifs dans la région d’Arras et de Lens.

L'objectif : atteindre la Belgique

Le 31 août, l’objectif est clair : foncer vers la frontière belge, couper la retraite allemande, et sécuriser les ports de la Manche. Le port d’Anvers, vital pour la logistique alliée, est en ligne de mire. Dans les jours qui suivent, Lille est atteinte (le 3 septembre), puis Tournai, Bruxelles et Anvers.

Un tournant stratégique pour la suite de la guerre

L’effondrement du front allemand à l’Ouest

Avec la libération des Hauts-de-France, la ligne de défense allemande s’effondre complètement dans le nord de la France. Les forces du Reich sont contraintes de se replier précipitamment vers la ligne Siegfried, à la frontière allemande.

C’est une victoire majeure pour les Alliés, qui peuvent désormais envisager une incursion directe sur le territoire allemand.

La Résistance entre dans la lumière

Les réseaux résistants, longtemps clandestins, peuvent désormais agir au grand jour. Dans certaines villes, ce sont même eux qui prennent le contrôle avant l’arrivée des Alliés, évitant ainsi pillages ou destructions inutiles.

La Libération consacre le rôle central de ces hommes et femmes de l’ombre dans la reconquête du territoire.

Une mémoire encore vive dans la région

Commémorations et patrimoine

Chaque année, de nombreuses communes des Hauts-de-France organisent des cérémonies pour rappeler cette date charnière. Monuments, plaques commémoratives, musées (comme le Musée de la Résistance à Bondues) perpétuent la mémoire des combats et des sacrifices.

Témoignages poignants

Les récits de ceux qui ont vécu cette journée demeurent bouleversants. Une habitante de Péronne raconte : « J'avais 11 ans, je me souviens des tanks qui avançaient lentement dans la rue principale. Nous pleurions de joie. »

Ces témoignages sont précieux pour transmettre aux jeunes générations l’importance de cette libération.

Une journée symbole de renouveau et de liberté

Le 31 août 1944 reste gravé dans la mémoire collective des Hauts-de-France comme le jour où l’espoir renaquit après quatre longues années d’Occupation. C’est le début d’une reconstruction, morale et matérielle, dans une région meurtrie mais déterminée à se relever. Les Hauts-de-France entrent ce jour-là dans l’histoire de la Libération avec dignité, courage et résilience.

Le 28 août 1947, l’Espagne retient son souffle. À Linares, dans le sud de l’Andalousie, Manolete, icône nationale et mythe vivant de la tauromachie, tombe sous les cornes du taureau Islero. Cette mort dramatique bouleverse tout un peuple et marque la fin d’une ère. Plus qu’un simple matador, Manolete symbolisait une certaine Espagne, celle d’après-guerre, pétrie de fierté, de douleur et de grandeur tragique. Retour sur une des morts les plus célèbres de l’histoire de la corrida.

Manolete : une figure sacrée du toreo

Une ascension fulgurante dans une Espagne déchirée

Né en 1917 à Cordoue, Manuel Laureano Rodríguez Sánchez, dit Manolete, grandit dans une famille de toreros. Dès les années 1930, il s’impose par un style unique : sérieux, austère, grave, à mille lieues de la flamboyance andalouse traditionnelle.

Pendant la guerre civile espagnole (1936-1939), Manolete se forge un public fidèle. Dans l’Espagne franquiste des années 1940, il devient un héros populaire, vénéré pour son courage stoïque et sa maîtrise technique. Il ne cherche pas à séduire : il impose le respect.

« Manolete torée comme on entre en religion », dira un chroniqueur taurin.

Le style Manolete : dépouillé, frontal, implacable

Ce qui fait la légende de Manolete, c’est son style épuré, presque sacrificiel. Il torée près du taureau, très droit, immobile, concentré, comme s’il défiait la mort à chaque instant. Son visage impassible renforce son image de prêtre du toreo, investi d’une mission quasi mystique.

Il ne cherche ni l’ovation ni le spectacle : il incarne l’essence dramatique de la tauromachie.

La fatale corrida de Linares : 28 août 1947

Un duel déjà tendu

Ce 28 août 1947, Manolete partage l’affiche à Linares avec Domingo Ortega et Luis Miguel Dominguín. Il affronte le taureau Islero, de la redoutable ganadería Miura, connue pour ses bêtes imprévisibles et violentes.

Déjà affaibli physiquement, usé par des années de combats, Manolete doute. Certains disent qu’il voulait mettre fin à sa carrière. D’autres évoquent une tension avec son entourage, notamment avec Lupe Sino, sa compagne, que le régime franquiste n’approuvait guère.

Le coup de corne mortel

Vers 18h45, Manolete entre pour porter l’estocade finale. Il frappe Islero, mais le taureau le heurte violemment. La corne entre dans sa cuisse droite et transperce l’artère fémorale.

L'hémorragie est massive. Il est transporté dans l'infirmerie de l'arène. Malgré des soins immédiats, notamment une transfusion de 11 litres de sang, il meurt dans la nuit, le 29 août à 5h07 du matin.

L’Espagne est en deuil.

« Manolete est mort comme il a vécu : en silence, debout face à la mort. »

Une onde de choc nationale

Un deuil qui bouleverse toute l’Espagne

La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Des milliers de personnes affluent dans les rues de Cordoue, Madrid et Séville. Franco lui-même rend hommage au torero. Les funérailles attirent une foule immense.

Des journaux titrent :

"Espagne, lève-toi, ton héros est tombé."

La tauromachie, déjà élevée au rang de religion populaire, trouve dans la mort de Manolete son martyr.

Lupe Sino, l’amoureuse évincée

La tragédie est aussi sentimentale. Lupe Sino, actrice et compagne de Manolete, est écartée de l’enterrement par la famille du torero, hostile à cette femme libre et indépendante.

Cette histoire d’amour contrariée, mêlée à la mort tragique, alimente les récits romantiques. Manolete devient un personnage de roman, à la croisée des passions, de la politique et du mythe.

Les conséquences durables sur la tauromachie

La fin d’un âge d’or

Avec la mort de Manolete, une page se tourne dans l’histoire du toreo. Il représentait le dernier lien avec la tauromachie tragique, empreinte de noblesse et de sacrifice. Après lui, d'autres grands matadors émergent, mais aucun n’atteindra ce niveau de vénération quasi religieuse.

Certains critiques diront que la corrida devient alors plus spectacle que rite, plus technique que tragique.

Un renouveau des règles de sécurité

Le drame de Linares relance aussi le débat sur la sécurité médicale dans les arènes. À l’époque, l’infirmerie de Linares n’était pas équipée pour des blessures aussi graves. Après 1947, plusieurs arènes s’équipent en matériel de chirurgie d’urgence.

De nombreux toreros commencent également à porter des protections sous leurs costumes, ce qui était jusque-là mal vu car jugé "peu viril".

Une icône culturelle au-delà de l’arène

Un mythe entretenu par la littérature et le cinéma

Manolete devient une légende. Des biographies, des films (Manolete, 2008 avec Adrien Brody et Penélope Cruz), et de nombreuses chansons flamencas rendent hommage à sa figure tragique.

Des écrivains comme Ernest Hemingway, passionné de tauromachie, évoquent son nom avec respect dans Mort dans l’après-midi.

Une image gravée dans la mémoire collective

Aujourd’hui encore, des statues de Manolete ornent les places d’Espagne, notamment à Cordoue, sa ville natale. Les jeunes toreros apprennent son style, et les aficionados citent son nom comme un modèle de pureté et de courage.

La photographie de son dernier salut, maigre et droit devant le taureau, reste l’un des clichés les plus célèbres de l’histoire de la tauromachie.

Manolete, ou la mort comme accomplissement

La mort de Manolete à Linares, le 28 août 1947, ne fut pas seulement celle d’un torero. Elle fut celle d’un héros tragique, d’un homme qui avait fait de sa vie une offrande à l’art le plus controversé qui soit. En tombant dans l’arène, il a scellé sa légende.

À une époque où l’Espagne cherchait des figures d’unité, Manolete offrait l’image d’un homme debout face au destin. Sa disparition résonne encore, entre héroïsme, douleur et silence.

Le 27 août 1928, à Paris, les grandes puissances du monde signaient un accord historique : le Pacte Briand-Kellogg, qui devait mettre fin à la guerre en tant qu’instrument de politique nationale. Porté par une volonté idéaliste de bâtir une paix durable après l’horreur de la Première Guerre mondiale, ce traité marque un tournant diplomatique majeur. Pourtant, son efficacité sera très vite remise en question par la montée des tensions dans les années 1930. Retour sur un pacte aussi ambitieux qu’utopique.

Une initiative franco-américaine inédite

Aristide Briand, l’artisan de la paix

Le projet naît de l’esprit du diplomate français Aristide Briand, figure centrale de la diplomatie d’après-guerre. Déjà Prix Nobel de la paix en 1926 pour son rôle dans la réconciliation franco-allemande avec Gustav Stresemann, Briand propose en 1927 un pacte bilatéral de non-agression entre la France et les États-Unis. Il souhaite ancrer dans le droit international une renonciation à la guerre comme outil de règlement des conflits.

Frank Kellogg et l’extension multilatérale

L’idée séduit le secrétaire d’État américain Frank B. Kellogg, mais celui-ci propose une portée plus large : pourquoi ne pas inclure d’autres nations ? Sous la pression du mouvement pacifiste américain, très influent à l’époque, Kellogg pousse pour un pacte multilatéral. Le projet prend alors une ampleur internationale.

Le 27 août 1928, à Paris, le traité est signé dans le ministère des Affaires étrangères, au Quai d’Orsay, par 15 pays, dont la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et le Japon. Par la suite, près de 63 États adhèrent au pacte.

Le contenu du pacte : une ambition universelle

La guerre déclarée illégale

Le cœur du pacte est simple et révolutionnaire dans sa formulation :

« Les parties condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux. »

L'article 1 interdit la guerre comme instrument de politique nationale, et l'article 2 engage les signataires à résoudre leurs conflits par des moyens pacifiques.

Une portée morale plus que juridique

Ce qui frappe, c’est le caractère non contraignant du pacte. Aucune sanction n’est prévue en cas de violation. Il s’agit d’un engagement moral et diplomatique, sans force exécutoire.

Dans l’euphorie pacifiste des années 1920, ce pacte est vu comme l’acte de naissance d’un nouvel ordre mondial, fondé sur la coopération, la diplomatie et le droit international.

Les réactions internationales et les premières limites

Un accueil contrasté

L’initiative est saluée dans les opinions publiques, notamment en France et aux États-Unis. Des mouvements pacifistes, des intellectuels et même des religieux y voient l’espoir d’une paix universelle. On parle du "pacte pour mettre fin à toutes les guerres".

Mais certains diplomates restent sceptiques. Le pacte n’évoque ni les sanctions, ni le désarmement, ni la sécurité collective. Il ne remplace pas la Société des Nations, qui reste l’organe central de la paix mondiale.

L’absence de clauses contraignantes

Dès sa signature, on pointe la faiblesse majeure du pacte : il repose sur la bonne volonté des États. Sans mécanisme de contrôle, il ne peut empêcher une agression armée.

Un diplomate britannique dira ironiquement :

« C’est comme interdire le vol à main armée en distribuant une brochure aux voleurs. »

Les trahisons du pacte : de la Mandchourie à Munich

Le Japon et l’invasion de la Mandchourie (1931)

Trois ans à peine après la signature, le Japon, pourtant signataire, envahit la Mandchourie, territoire chinois. L’action militaire, condamnée par la Société des Nations, montre l’inefficacité du pacte. Aucun pays n’intervient.

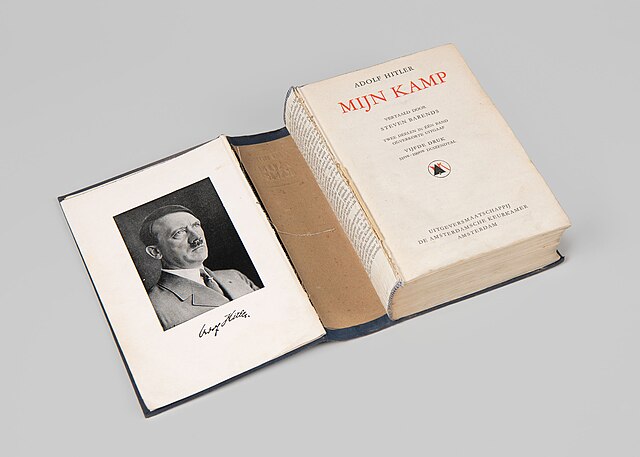

L’Allemagne nazie et l’expansion hitlérienne

Dans les années 1930, l’Allemagne d’Hitler viole ouvertement les principes du pacte : remilitarisation de la Rhénanie, Anschluss avec l’Autriche, occupation de la Tchécoslovaquie. Là encore, aucune réaction concertée des signataires du pacte. L’accord se révèle totalement impuissant face à l’agression.

L’Italie fasciste en Éthiopie (1935)

L’agression italienne contre l’Éthiopie, menée par Mussolini, constitue une autre violation flagrante. Malgré les protestations, aucune sanction militaire n’est appliquée. Le pacte est réduit à un document symbolique, vidé de sa substance.

Une influence durable malgré l’échec

Une base pour le droit international

Même si le pacte échoue à empêcher la Seconde Guerre mondiale, il n’est pas sans héritage. Il constitue la première tentative d’interdire juridiquement la guerre dans les relations internationales.

Après 1945, le Pacte Briand-Kellogg servira de fondement juridique lors du procès de Nuremberg. Les juges invoqueront la violation du pacte pour qualifier les crimes d’agression commis par les nazis.

Vers l’ONU et le droit à la paix

Le Pacte Briand-Kellogg est considéré comme un ancêtre de la Charte des Nations Unies, signée en 1945. Celle-ci ira plus loin, en instaurant un Conseil de sécurité, un droit d’ingérence, et une force coercitive potentielle.

L’idée que la guerre peut être illégale reste au cœur du droit international moderne. De nombreux traités ultérieurs (non-prolifération, désarmement, droits de l’homme) s’inscrivent dans cette lignée.

Un symbole fragile mais fondateur

Le 27 août 1928, le monde voulait croire à la paix par la parole, aux vertus du droit sur la force. Le Pacte Briand-Kellogg, bien qu’utopique, représente un moment d’espoir et une tentative sérieuse de bâtir un monde sans guerre.

Il est aussi un témoignage des limites de la diplomatie sans moyens coercitifs, une leçon douloureuse que les années 1930 ont enseignée au prix fort.

Le 26 août 1880 marque la naissance d’un des plus grands poètes français du XXe siècle : Guillaume Apollinaire. Figure emblématique de la modernité littéraire, il fut à la fois poète, critique d’art, romancier et pionnier du surréalisme. Sa vie passionnante, marquée par l’exil, les amours tumultueuses, la guerre et l’avant-garde artistique, continue d’influencer la littérature contemporaine. Plongeons dans l’histoire de cet homme hors du commun.

Les origines mystérieuses d’un poète européen

Une naissance à Rome sous une identité floue

Guillaume Apollinaire naît à Rome le 26 août 1880, sous le nom de Wilhelm Albert Włodzimierz Apolinary de Kostrowicki. Il est le fils d’Angelika Kostrowicka, une aristocrate polonaise exilée, et d’un père inconnu, peut-être un officier italien. Le mystère autour de ses origines nourrira chez lui un sentiment d’errance et d’exil, thème récurrent dans son œuvre.

Très jeune, il quitte l’Italie pour la France avec sa mère et son frère. Il étudie dans divers lycées, notamment à Nice, Cannes et Monaco, avant de s’installer à Paris, capitale artistique de l’époque.

Un Européen avant l’heure

Polyglotte, passionné par la culture italienne, allemande, slave et française, Apollinaire incarne une identité européenne bien avant que cette idée ne prenne forme politiquement. Ce cosmopolitisme irrigue sa poésie, traversée par des influences multiples, des mythes antiques à la modernité urbaine, en passant par les avant-gardes artistiques.

Le poète de la modernité et de l’invention poétique

Invention du mot "surréalisme"

Apollinaire est sans conteste un précurseur du surréalisme, bien qu’il meure avant la fondation officielle du mouvement par André Breton en 1924. C’est lui qui forge le mot "surréalisme" en 1917, à l’occasion de la pièce Parade de Jean Cocteau et Erik Satie, qu’il qualifie de "ballet surréaliste". Cette intuition d’un art qui dépasse le réel anticipait les explorations de l’inconscient propres aux surréalistes.

Les Calligrammes : une révolution visuelle de la poésie

En 1918, Apollinaire publie Calligrammes, un recueil où les poèmes prennent des formes visuelles : un cœur, une tour Eiffel, une montre… Cette fusion entre poésie et image anticipe les arts visuels modernes. Il écrivait :

« Un calligramme est un poème dont la disposition graphique sur la page forme un dessin en rapport avec le sujet du texte. »

Ces poèmes dessinent une nouvelle voie où le langage devient plastique, libéré de la linéarité traditionnelle.

Alcools : entre tradition et modernité

Alcools (1913), son recueil majeur, incarne à merveille la tension entre tradition lyrique et modernité technique. Apollinaire y supprime volontairement la ponctuation pour laisser au lecteur une liberté d’interprétation. On y trouve des poèmes célèbres comme Zone, Le Pont Mirabeau, ou La Chanson du Mal-Aimé.

Dans Zone, il s’affranchit des anciens dieux pour célébrer les villes, les avions, les affiches publicitaires, les symboles de son époque :

« À la fin tu es las de ce monde ancien. »

L’amoureux blessé, le soldat poète

Des passions amoureuses fondatrices

Apollinaire fut un grand amoureux, souvent malheureux. Son amour pour Lou, rencontrée en 1914, marque profondément sa poésie de guerre. La correspondance entre eux constitue un témoignage poignant des sentiments exacerbés par la séparation et le danger.

L’engagement dans la Grande Guerre

Naturalisé français en 1916, Apollinaire s’engage comme volontaire lors de la Première Guerre mondiale. Il est grièvement blessé à la tête par un éclat d’obus en mars 1916. Cette blessure physique le fragilise durablement et il meurt deux ans plus tard, le 9 novembre 1918, emporté par la grippe espagnole à 38 ans.

Malgré la guerre, il continue d’écrire et d’innover, transformant la tragédie en matière poétique :

« C’est au front que j’ai le mieux compris la fraternité. »

Un passeur des avant-gardes artistiques

L’ami de Picasso, Braque et Delaunay

Apollinaire fréquente tous les artistes majeurs de l’avant-garde parisienne. Il est proche de Pablo Picasso, Georges Braque, Robert et Sonia Delaunay, Marc Chagall, et Marcel Duchamp. Il les soutient en tant que critique d’art et théoricien du cubisme.

Il publie Les Peintres cubistes en 1913, un essai fondateur qui défend l’idée d’un art nouveau, libéré de l’imitation du réel. Il perçoit l’art comme un langage parallèle à la poésie, capable de réinventer le monde.

Une vie courte, une œuvre immense

Malgré sa mort prématurée, Apollinaire laisse derrière lui une œuvre d’une richesse foisonnante, encore étudiée et célébrée aujourd’hui. Son influence est immense, de Breton à Prévert, de Desnos à Aragon, et même dans la chanson française (Léo Ferré, Serge Gainsbourg).

Pourquoi Apollinaire reste un poète essentiel aujourd’hui

L’œuvre de Guillaume Apollinaire traverse le temps avec une étonnante modernité. Son art est celui d’un funambule entre deux mondes : l’ancien et le nouveau, le visible et l’invisible, la guerre et l’amour. Il nous enseigne que la poésie n’est pas un refuge mais une manière de vivre le réel avec intensité.

- Son vers le plus célèbre, tiré du Pont Mirabeau, résonne encore :

« Il est grand temps de rallumer les étoiles. »

Apollinaire, le poète qui annonça le siècle

Guillaume Apollinaire, né le 26 août 1880, incarne cette transition fondamentale entre le XIXe siècle symboliste et le XXe siècle des avant-gardes. Poète de l’amour, de la ville, de la guerre et du rêve, il reste une figure lumineuse de la littérature mondiale.

Le 23 août 1939, à Moscou, l’impossible devient réalité : l’Allemagne nazie d’Adolf Hitler et l’Union soviétique de Joseph Staline signent un pacte de non-agression. Officiellement baptisé pacte Molotov-Ribbentrop, du nom des ministres des Affaires étrangères des deux régimes totalitaires, ce traité sidère le monde. Moins d’une semaine plus tard, l’Europe bascule dans la Seconde Guerre mondiale. Cette entente entre ennemis idéologiques marque un tournant stratégique et moral majeur dans l’histoire contemporaine. Pourquoi un tel accord a-t-il été signé ? Que contenait-il réellement ? Et quelles furent ses conséquences tragiques ?

L’Europe au bord du gouffre en 1939

Des tensions croissantes entre l’Allemagne et les démocraties occidentales

Depuis l’arrivée d’Adolf Hitler au pouvoir en 1933, l’Allemagne multiplie les provocations et les annexions. L’Anschluss en 1938, l’annexion des Sudètes puis de la Tchécoslovaquie au printemps 1939 montrent la détermination du Führer à remodeler l’Europe à son avantage. Face à cette montée des périls, la France et le Royaume-Uni hésitent entre diplomatie d’apaisement et fermeté.

L’URSS, un acteur isolé mais incontournable

De son côté, l’Union soviétique reste méfiante à l’égard des démocraties occidentales, qui l’ont tenue à l’écart des négociations de Munich. Staline craint une agression allemande, mais il redoute tout autant un isolement diplomatique face à une éventuelle guerre générale. Il explore alors une voie inattendue : une entente avec l’Allemagne.

Le pacte Molotov-Ribbentrop : contenu et intentions

Un pacte de non-agression entre ennemis idéologiques

Signé dans la nuit du 23 août 1939, le pacte prévoit que l’Allemagne et l’Union soviétique s’engagent à ne pas s’agresser mutuellement et à rester neutres en cas de conflit impliquant l’un des deux pays. Sur le papier, il s’agit d’un simple accord de neutralité, semblable à d’autres traités bilatéraux. Mais l’accord comporte une clause secrète aux implications bien plus lourdes.

Le protocole secret : le partage de l’Europe de l’Est

Dans une annexe secrète, les deux parties s’entendent sur un partage des zones d’influence en Europe orientale. La Pologne est divisée en deux, les Pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) tombent dans la sphère soviétique, tout comme la Bessarabie (actuelle Moldavie).

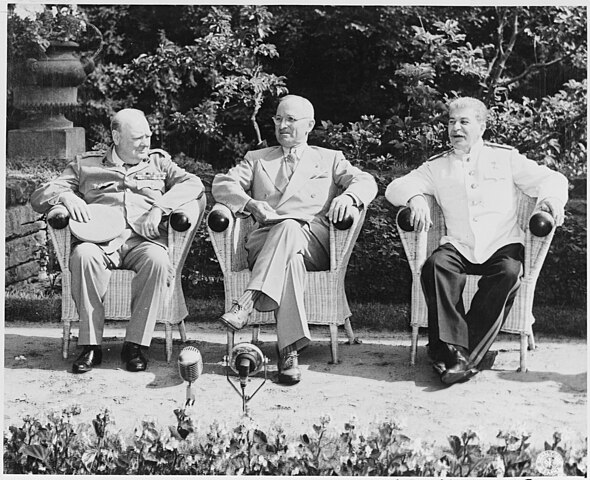

« Hitler et Staline se sont partagés l’Europe comme deux brigands se partagent le butin. » — Winston Churchill

Les motivations cachées des deux dictatures

Les objectifs de l’Allemagne nazie

Hitler cherche à éviter une guerre sur deux fronts. En assurant ses arrières à l’Est, il peut lancer son offensive contre la Pologne sans craindre une attaque soviétique. Le pacte lui donne la liberté d’agir rapidement, tout en gagnant du temps pour renforcer son armée.

Les calculs stratégiques de Staline

Staline, de son côté, espère éviter un affrontement immédiat avec l’Allemagne et gagner du temps pour préparer l’Armée rouge. Il voit aussi dans le pacte une occasion d’étendre l’influence soviétique vers l’ouest, notamment en Pologne et dans les pays baltes. Pour lui, c’est un coup diplomatique permettant de tirer profit du chaos européen à venir.

Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale

L’invasion de la Pologne

Le 1er septembre 1939, l’Allemagne envahit la Pologne par l’ouest. Deux semaines plus tard, le 17 septembre, l’Armée rouge envahit à son tour la Pologne orientale, conformément au pacte secret. La Pologne est rayée de la carte. La France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l’Allemagne le 3 septembre, mais pas à l’URSS.

Un accord qui ouvre la voie à la guerre totale

Le pacte germano-soviétique permet à Hitler de déclencher une guerre qu’il avait longuement préparée, sans craindre d’opposition immédiate à l’Est. Il marque la faillite de la diplomatie européenne et inaugure une période de violents bouleversements géopolitiques.

Les conséquences immédiates du pacte

L’expansion soviétique en Europe de l’Est

Profitant de l’accord, Staline annexe les pays baltes en 1940, impose des régimes communistes locaux et entame la soviétisation de ces territoires. En Finlande, il déclenche la guerre d’Hiver (1939–1940), avec des pertes énormes, mais s’empare de plusieurs régions stratégiques.

Des crimes partagés : le cas du massacre de Katyn

L’occupation soviétique de la Pologne s’accompagne de répressions massives. En 1940, plus de 20 000 officiers et intellectuels polonais sont exécutés par le NKVD dans la forêt de Katyn, sur ordre direct de Moscou. Ce crime de masse illustre l’impitoyable collaboration initiale entre les deux dictatures.

La rupture du pacte : l’opération Barbarossa

L’invasion de l’URSS par l’Allemagne en 1941

Le 22 juin 1941, Hitler rompt brutalement le pacte en lançant l’opération Barbarossa, l’invasion massive de l’Union soviétique. Staline, pris de court malgré plusieurs avertissements, voit son territoire envahi sur plus de 2 000 km de front. L’alliance des contraires vole en éclats.

Le retournement soviétique

L’URSS rejoint alors les Alliés contre l’Axe. Ironie du sort : celle qui avait facilité le déclenchement de la guerre devient un pilier de la victoire contre le nazisme. Mais le souvenir du pacte ternira longtemps l’image de l’URSS, en Occident comme dans les pays d’Europe de l’Est.

Un pacte aux répercussions historiques majeures

Une mémoire encore vive

Dans les pays baltes et en Pologne, le pacte est perçu comme une trahison impardonnable. Le 23 août est commémoré comme Journée européenne du souvenir des victimes du stalinisme et du nazisme, en hommage aux millions de morts causés par les deux régimes.

Une alliance cynique révélatrice de la realpolitik

Le pacte Molotov-Ribbentrop reste un cas d’école de diplomatie cynique, où deux idéologies radicalement opposées s’unissent par opportunisme. Il illustre combien, dans les jeux de pouvoir entre États, les principes peuvent être sacrifiés sur l’autel de la stratégie.

Quand deux totalitarismes ont précipité l’Europe dans l’abîme

Le 23 août 1939, l’Allemagne nazie et l’Union soviétique signaient un pacte qui allait sceller le destin de l’Europe. Cette alliance temporaire entre deux régimes totalitaires a permis le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, l’écrasement de la Pologne et l’annexion de territoires entiers. Ce moment historique rappelle que derrière les grandes catastrophes se cachent souvent des ententes secrètes, des calculs froids, et un mépris total des peuples.

Le 23 août 1914, dans les premières semaines du déclenchement de la Première Guerre mondiale, un acteur inattendu entre en scène : le Japon. En déclarant officiellement la guerre à l’Allemagne, l’Empire du Soleil Levant confirme sa volonté de peser sur la scène internationale. Cet événement, souvent relégué au second plan dans les récits européens de la Grande Guerre, marque pourtant un tournant géopolitique majeur en Asie et dans le Pacifique. Pourquoi le Japon a-t-il pris cette décision ? Quels en furent les enjeux et les conséquences ? Plongée dans un épisode stratégique aux résonances mondiales.

Le contexte mondial en août 1914

Une guerre européenne qui s’internationalise rapidement

Le 28 juillet 1914, l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, mettant le feu aux poudres d’un conflit latent. Très vite, les grandes puissances européennes s’engagent : l’Allemagne soutient l’Autriche-Hongrie, la Russie entre en guerre pour défendre la Serbie, et la France et le Royaume-Uni rejoignent le conflit contre les puissances centrales. Loin d’être un simple conflit européen, la guerre devient mondiale en raison des vastes empires coloniaux.

L’Alliance anglo-japonaise de 1902

Le Japon n’est pas directement concerné par les tensions balkaniques ou européennes, mais il est lié au Royaume-Uni par un traité d’alliance signé en 1902. Ce traité stipule que si l’un des deux pays est attaqué par une troisième puissance, l’autre doit lui apporter son aide. En 1914, Londres demande discrètement au Japon d’intervenir contre l’Allemagne dans la région Asie-Pacifique, en particulier en Chine, où l’Empire allemand possède plusieurs concessions.

Les raisons de l’entrée en guerre du Japon

Une opportunité géopolitique pour renforcer son influence

Depuis sa victoire contre la Russie en 1905, le Japon a montré qu’il pouvait rivaliser avec les grandes puissances. Entrer en guerre en 1914 permettrait au Japon de s’imposer davantage en Asie, en s’emparant des possessions allemandes dans la région, notamment Tsingtao (Qingdao) en Chine et plusieurs îles dans le Pacifique.

« Le Japon n’a pas combattu par loyauté envers l’Entente, mais pour ses propres ambitions impériales. » – Historien Ian Nish

Une stratégie diplomatique maîtrisée

Avant de déclarer la guerre, le Japon envoie un ultimatum à l’Allemagne le 15 août 1914, lui demandant de retirer ses navires de guerre de la région asiatique et de céder la concession de Tsingtao. L’Allemagne n’ayant pas répondu, le Japon déclare officiellement la guerre le 23 août.

Les opérations militaires japonaises en Asie

Le siège de Tsingtao

L’action militaire la plus emblématique du Japon pendant la Première Guerre mondiale fut le siège de Tsingtao, enclenché en octobre 1914. Avec l’appui symbolique de quelques troupes britanniques, l’armée japonaise assiège la base allemande fortifiée. Après deux mois de combats acharnés, la garnison allemande capitule le 7 novembre 1914. Le Japon s’empare ainsi d’un point stratégique sur la côte chinoise.

L’occupation des îles du Pacifique

Simultanément, la marine japonaise s’empare sans combat des possessions allemandes dans le Pacifique nord (îles Mariannes, Carolines et Marshall), élargissant son emprise maritime. Ces territoires seront placés sous mandat japonais après la guerre, renforçant sa position d’empire colonial.

Les conséquences géopolitiques de l’intervention japonaise

Le Japon, nouvelle puissance impériale

La Première Guerre mondiale permet au Japon de légitimer son statut de puissance mondiale. Il gagne des territoires, augmente son influence diplomatique et se place à la table des négociations à la Conférence de la paix de Paris en 1919. Il y obtient le mandat de la Société des Nations sur les anciennes colonies allemandes du Pacifique.

Une montée des tensions avec la Chine

L’occupation de Tsingtao et l’envoi des fameuses « Vingt et une demandes » à la Chine en 1915 nourrissent la méfiance chinoise. Ces revendications japonaises visent à accroître encore leur influence économique et politique en Chine, provoquant un sursaut nationaliste chinois et une rupture durable dans les relations bilatérales.

Des relations ambiguës avec les Alliés

Si le Japon combat aux côtés de l’Entente, ses ambitions coloniales et son absence d’engagement sur les fronts européens le tiennent à l’écart des décisions stratégiques majeures. La France et surtout les États-Unis commencent à voir dans le Japon un rival potentiel en Asie.

Héritages et tensions durables

Une victoire à double tranchant

Le Japon sort renforcé du conflit, mais son comportement impérialiste commence à inquiéter ses alliés. Lors de la Conférence de Versailles, sa demande d’inscrire l’égalité raciale dans la charte de la Société des Nations est rejetée, provoquant une humiliation diplomatique qui nourrira le ressentiment japonais dans les décennies suivantes.

Un prélude au militarisme des années 1930

L’occupation de territoires allemands préfigure l’expansionnisme japonais des années 1930. La guerre contre l’Allemagne a servi de test grandeur nature pour les ambitions militaires de l’empire japonais. Elle contribue aussi à développer une idéologie impérialiste fondée sur la supériorité nationale, qui mènera à la Seconde Guerre mondiale en Asie.

Quand le Japon entre dans l’Histoire mondiale par la voie des armes

Le 23 août 1914, en déclarant la guerre à l’Allemagne, le Japon prend une décision stratégique aux répercussions majeures. Plus qu’un simple acte diplomatique, c’est un moment charnière dans l’histoire du pays, qui marque son entrée dans le cercle restreint des puissances impériales. Ce choix militaire, motivé par des intérêts géopolitiques, aura des conséquences durables en Asie et sur l’équilibre mondial du XXe siècle.

Le 6 août 1945, à 8 h 15, le ciel d’Hiroshima s’illumina d’un éclat aveuglant qu’aucun témoin n’avait jamais imaginé. En une fraction de seconde, la première bombe atomique utilisée en temps de guerre marqua l’entrée de l’humanité dans l’ère nucléaire. Comprendre les causes, le déroulement et les répercussions de ce bombardement, c’est éclairer l’une des pages les plus sombres – mais aussi les plus formatrices – de l’histoire contemporaine.

Bombardement atomique d’Hiroshima : origines, impacts et héritage durable

Aux racines d’une décision

Le projet Manhattan, lancé en 1942 par les États-Unis avec le Royaume-Uni et le Canada, mobilisa plus de 130 000 personnes dans le secret absolu. Les raisons officielles : hâter la capitulation japonaise et épargner, selon l’état-major américain, jusqu’à un million de vies qu’aurait coûté un débarquement sur les îles principales. Pourtant, des voix divergentes s’élevèrent dès juillet 1945 : plusieurs scientifiques dont Leo Szilard alertèrent le président Truman sur les implications morales de l’arme atomique – un courrier resté lettre morte.

« Nous avons créé un moyen de destruction potentiellement illimité ; il nous incombe d’en avertir le monde avant qu’il ne soit trop tard. »

— Albert Einstein, juillet 1945.

6 août 1945, 8 h 15 : l’explosion

Le B-29 Enola Gay largue « Little Boy » à 9 500 m d’altitude. Quarante-trois secondes plus tard, l’engin de 4,4 tonnes explose à 580 m au-dessus du Shima Hospital :

-

Température du cœur de la boule de feu : près de 4 000 °C.

-

Onde de choc initiale : plus de 400 m/s.

-

Rayon de destruction presque totale : 1,6 km.

Les bâtiments de bois et de papier huilé de la vieille ville s’embrasent instantanément. La cathédrale, les rizières, les lignes de tramway fondent. Trois jours plus tard, Nagasaki sera frappée à son tour. Mais Hiroshima reste le symbole premier, figé par la photographie du Dôme de Genbaku – rescapé fantomatique au milieu d’un champ de ruines.

Témoignages et chiffres humains

À la fin de 1945, 140 000 morts (sur 350 000 habitants) sont dénombrés, morts sur le coup ou des suites des brûlures et de la maladie des radiations. Le docteur Shuntaro Hida, l’un des rares médecins rescapés, décrivit les « ombres gravées sur les murs » : silhouettes carbonisées si nettes qu’elles révélaient la posture exacte des victimes au moment du flash. Les hibakusha (« personnes bombardées ») subirent ensuite leucémies et cancers à des taux sans précédent ; nombre d’entre eux durent affronter la stigmatisation sociale au Japon pendant des décennies.

Conséquences géopolitiques immédiates

-

9 août 1945 : entrée en guerre de l’URSS contre le Japon.

-

2 septembre 1945 : reddition japonaise à bord du cuirassé USS Missouri.

-

Création, dès 1946, de la Commission de l’énergie atomique américaine.

-

Début de la course aux armements : l’URSS teste sa bombe en 1949, le Royaume-Uni en 1952, la France en 1960.

Cette « logique de dissuasion » dominera la guerre froide ; paradoxalement, la peur d’une destruction mutuelle assurée contribuera à empêcher toute frappe nucléaire directe entre superpuissances.

Dimensions culturelles et mémorielles

Hiroshima devient dès 1947 un motif central de la littérature et du cinéma :

-

« Les Fleurs d’Hiroshima » de Edita Morris (1959).

-

« Hiroshima, mon amour » film d’Alain Resnais, scénario de Marguerite Duras (1959).

-

Manga « Hadashi no Gen » (Gen d’Hiroshima) de Keiji Nakazawa (1973) – témoignage autobiographique d’un jeune survivant.

Chaque œuvre rappelle la tension entre oubli et devoir de mémoire ; le Dôme désormais classé au patrimoine mondial de l’UNESCO est le pivot de cérémonies annuelles où l’on relâche des lanternes sur la rivière Motoyasu.

Avancées scientifiques et éthiques

Sans Hiroshima, les usages civils du nucléaire (énergie, médecine) auraient-ils émergé si vite ? Les tout premiers traitements par radiothérapie et l’imagerie gamma se développent dès les années 1950. Mais le traumatisme nourrit également le mouvement antinucléaire : la signature du Traité de non-prolifération de 1968, puis plus récemment le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TPNW) de 2017, doit beaucoup à l’engagement des hibakusha comme Setsuko Thurlow, lauréate du prix Nobel de la Paix.

Anecdotes et faits méconnus

-

Le pilote Tibbets baptisa l’avion Enola Gay du nom de sa mère – détail qui suscita la controverse lors de l’exposition du Smithsonian en 1995.

-

Un olivier vieux de trois siècles, transplanté en 1973, pousse encore dans le Jardin de la paix ; il est classé « arbre phénix ».

-

Certains tramways d’origine, remis en service en 1946, circulent toujours : symboles de résilience, ils portent des plaques commémoratives en anglais et en japonais.

Leçon pour le XXIᵉ siècle

Dans un monde où neuf États possèdent l’arme nucléaire et où la miniaturisation progresse, Hiroshima demeure un avertissement. Les catastrophes évitées de justesse (Cuba 1962, Kamtchatka 1983, Kargil 1999) montrent que l’erreur humaine reste la faille majeure. Comme le résumait le secrétaire général de l’ONU António Guterres lors des 75 ans de la bombe : « Le seul moyen sûr de garantir qu’aucune arme nucléaire ne sera jamais employée est de les éliminer toutes. »

Un héritage nucléaire qui interpelle encore

Le champignon d’Hiroshima s’est dissipé il y a 80 ans, mais son ombre plane toujours sur nos choix énergétiques, militaires et humanitaires. Se souvenir du 6 août 1945, c’est rappeler que la science sans conscience peut réduire une cité à la cendre en un battement de cils – et qu’elle peut, tout autant, façonner un avenir de coopération et de paix.

Le 4 août 1936, aux Jeux Olympiques de Berlin, Jesse Owens entre dans l’histoire en remportant une nouvelle médaille d’or, humiliant publiquement la théorie de la supériorité aryenne prônée par Adolf Hitler. Retour sur un moment-clé de l’histoire du sport et de la politique mondiale, à la croisée des destins.

Le contexte des Jeux Olympiques de Berlin 1936

Une vitrine pour le régime nazi

Les Jeux Olympiques d’été de 1936 sont organisés à Berlin, sous le régime d’Adolf Hitler. Il s'agit d'une opportunité en or pour le dictateur nazi de montrer au monde la puissance retrouvée de l’Allemagne. Le pays sort du Traité de Versailles et cherche à imposer sa vision du monde fondée sur le racisme, l'antisémitisme et le culte du corps aryen.

La propagande nazie, orchestrée par Joseph Goebbels, transforme les JO en une vitrine parfaite : stades monumentaux, organisation impeccable, cérémonies grandioses. La cinéaste Leni Riefenstahl est même chargée de filmer les Jeux pour en faire un documentaire, Les Dieux du stade, monument de propagande visuelle.

L’espoir américain : Jesse Owens

Dans cette ambiance tendue, arrive Jesse Owens, jeune sprinteur noir américain de 22 ans. Né dans une famille pauvre de l’Alabama et élevé dans l'Ohio, Owens s'est distingué par ses performances exceptionnelles sur les pistes. Il est vu comme un outsider face aux ambitions hégémoniques du régime nazi.

Le 4 août 1936 : une victoire historique au saut en longueur

Un duel symbolique

Ce jour-là, Jesse Owens participe à l’épreuve du saut en longueur. Après avoir remporté l’or au 100 mètres, tous les regards sont tournés vers lui. Il est opposé à Luz Long, athlète allemand blond aux traits "aryens", favori local et représentant idéalisé du régime.

Lors des qualifications, Owens échoue à deux reprises. Il lui reste un seul essai. C’est alors que Luz Long, dans un geste qui fera date, lui donne un conseil : prendre une marge plus en arrière pour ne pas être disqualifié. Owens suit le conseil, se qualifie, puis remporte l’épreuve en finale avec un saut de 8,06 mètres, établissant un record olympique.

Le refus de la poignée de main : mythe ou réalité ?

L’un des épisodes les plus débattus de ce jour est l’attitude d’Adolf Hitler. Selon une légende tenace, Hitler aurait refusé de serrer la main à Jesse Owens, humilié par la victoire d’un Noir sur ses athlètes "aryens". En réalité, Hitler avait quitté le stade plus tôt et, selon les règles du CIO, avait été sommé de saluer tous les vainqueurs ou aucun. Il choisit de ne plus saluer aucun athlète à partir de ce moment.

Pour sa part, Jesse Owens déclara plus tard :

« Hitler ne m’a pas snobé. C’est FDR [Franklin D. Roosevelt] qui l’a fait. Le président ne m’a jamais envoyé de télégramme de félicitations. »

L’amitié entre Jesse Owens et Luz Long

Une fraternité au-delà de la propagande

Le geste de Luz Long ne passe pas inaperçu. Malgré les risques, l’Allemand n’hésite pas à féliciter Owens publiquement, à marcher bras dessus bras dessous avec lui sous les yeux du Führer. Cet acte de sportivité pure fait le tour du monde.

Après la guerre, Owens racontera que Luz Long lui avait écrit des lettres, jusqu’à sa mort survenue en 1943 en Sicile. Une preuve que la dignité humaine et la solidarité peuvent triompher des idéologies les plus sombres.

L’impact politique et culturel de la victoire de Jesse Owens

Un camouflet pour le régime nazi

En remportant quatre médailles d’or (100 m, 200 m, saut en longueur, relais 4 × 100 m), Jesse Owens démolit la doctrine nazie de la supériorité raciale. L’impact est immense. La presse internationale titre sur l’exploit d’un homme noir dans une Allemagne qui prône l'exclusion et la haine raciale.

Une reconnaissance tardive aux États-Unis

Ironie du sort, Jesse Owens, de retour aux États-Unis, n’est pas traité en héros. Il doit prendre un ascenseur de service pour entrer dans un hôtel lors d’une cérémonie en son honneur. L’Amérique ségrégationniste n’est pas prête à célébrer un héros noir.

Ce n’est qu’en 1976 que le président Gerald Ford lui remet la Médaille présidentielle de la liberté, plus haute distinction civile américaine. En 1990, George H. W. Bush lui accorde, à titre posthume, la Médaille d’or du Congrès.

Héritage et symbolique éternelle

Une figure de lutte contre le racisme

Jesse Owens est aujourd’hui une icône de la lutte pour les droits civiques. Son nom est associé au courage, à la détermination, à la dignité humaine. Son histoire inspire des générations d’athlètes, d’hommes politiques, de citoyens.

Des références dans la culture populaire

Des films, documentaires et ouvrages retracent son parcours. Le film Race (2016) raconte notamment son combat contre la discrimination. Owens est aussi célébré dans les manuels scolaires, les musées, les événements sportifs.

Un saut qui fit vaciller une idéologie

Le 4 août 1936 reste gravé dans l’histoire comme le jour où un homme, par son talent et sa droiture, mit à mal l’un des régimes les plus dangereux du XXe siècle. Jesse Owens, par ses exploits, démontra que la valeur d’un être humain ne se mesure ni à sa couleur de peau ni à sa nationalité, mais à son courage, son intégrité, et sa volonté de se surpasser.

À la veille de la Première Guerre mondiale, alors que les tensions diplomatiques et militaires s’exacerbent en Europe, un événement tragique vient bouleverser la France : l’assassinat de Jean Jaurès. Ce leader socialiste, fervent défenseur de la paix et opposant résolu à l’entrée en guerre, est abattu à Paris le 31 juillet 1914. Ce meurtre marque un tournant tragique dans l’histoire française et européenne, précipitant le basculement vers un conflit mondial.

Qui était Jean Jaurès ?

Un intellectuel et homme politique hors norme

Jean Jaurès, né en 1859 à Castres dans le Tarn, est un brillant normalien, agrégé de philosophie, devenu député républicain, puis l’un des fondateurs du socialisme français. Doté d’une éloquence remarquable, il s’impose comme une figure centrale de la gauche et un défenseur infatigable des classes populaires.

L’unificateur du socialisme français

Jaurès joue un rôle clé dans la création de la Section Française de l’Internationale Ouvrière (SFIO) en 1905. Il milite pour l’unité des travailleurs et promeut un socialisme démocratique, humaniste et anticlérical. Il dirige le journal L’Humanité, tribune de ses idées pacifistes et sociales.

Le contexte international de l'été 1914

L'Europe au bord du gouffre

L’été 1914 est marqué par une montée des tensions entre les grandes puissances européennes après l’attentat de Sarajevo du 28 juin, qui coûte la vie à l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche. Le jeu des alliances précipite l’Europe vers un conflit généralisé.

Le rôle de Jaurès dans la lutte contre la guerre

Alors que les nations se préparent à la mobilisation, Jaurès tente de freiner l’élan belliciste. Il participe à des congrès internationaux et appelle à la solidarité ouvrière pour empêcher la guerre. Le 25 juillet, il parle devant une foule au Pré-Saint-Gervais, dénonçant "la logique des fusils" et appelant à la fraternité des peuples.

« Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage. » — Jean JaurèsLe 31 juillet 1914 : Un crime politique

L’assassinat au Café du Croissant

Le soir du 31 juillet, Jaurès dîne avec ses collaborateurs au Café du Croissant, rue Montmartre à Paris. Il relit des télégrammes venus d’Allemagne, espérant encore éviter la guerre. C’est alors qu’un homme, Raoul Villain, nationaliste exalté, tire deux balles dans la tête de Jaurès à travers la vitre. Il meurt sur le coup.

Raoul Villain : un assassin méconnu

Raoul Villain, âgé de 29 ans, est un étudiant en lettres déséquilibré, membre de ligues patriotiques. Pour lui, Jaurès est un traître qui empêche la France de se préparer à la guerre. Son geste vise à faire taire celui qu’il considère comme un obstacle à la mobilisation.

Les répercussions immédiates

Une onde de choc en France

L’assassinat provoque une émotion immense, mais la mobilisation générale proclamée le 1er août relègue rapidement la mort de Jaurès au second plan. Les socialistes, malgré leur douleur, se rallient à « l’Union sacrée », mettant entre parenthèses la lutte des classes au nom de la défense de la nation.

Une ironie tragique

Ironie du sort, la mort de Jaurès permet précisément ce qu’il redoutait : l’effacement des dernières résistances à la guerre. Celui qui incarnait la voix de la paix disparaît à la veille du chaos mondial. L’Allemagne déclare la guerre à la France le 3 août.

Le procès et la mémoire

Un procès controversé

Jugé en 1919, Raoul Villain est acquitté, au grand scandale de la gauche française. Dans un climat d’après-guerre, marqué par le patriotisme exacerbé, l’assassin de Jaurès est vu comme un défenseur de la France, non comme un criminel politique.

Jaurès entre dans la légende

Dès lors, Jean Jaurès devient un martyr de la paix. Des rues, des écoles, des places portent son nom. Il est célébré à gauche comme un exemple de courage politique et d’engagement intellectuel. Son tombeau repose au Panthéon depuis 1924.

« Il n’y a pas d’idéal qui vaille une goutte de sang. » — Jean JaurèsUne perte immense pour la démocratie et la paix

L’assassinat de Jean Jaurès, au-delà de sa brutalité, symbolise l’échec des forces pacifistes face à la montée des nationalismes. Il nous rappelle combien la voix des consciences, même forte, peut être étouffée par la violence politique. Dans le tumulte des conflits mondiaux, l’héritage de Jaurès résonne encore comme un appel à la vigilance, à la paix, et à l'humanisme.

En mémoire d’une voix étouffée mais inoubliable

Le 31 juillet 1914 reste une date funeste, celle où l’Europe perd l’un de ses plus ardents défenseurs de la paix. La trajectoire de Jean Jaurès est un témoignage saisissant de l’engagement intellectuel au service de l’humanité. Son héritage, tant politique que moral, demeure d’une actualité brûlante dans un monde encore secoué par les conflits.

Le 25 juillet 1943, un événement spectaculaire secoue l'Italie fasciste : Benito Mussolini, fondateur du régime fasciste et allié d'Hitler, est arrêté sur ordre du roi Victor-Emmanuel III. Cette chute brutale marque le début de l'effondrement du fascisme en Italie et a des conséquences profondes sur le cours de la Seconde Guerre mondiale. Retour sur une journée clé qui a précipité la fin d'un dictateur et changé la face de l'Europe.

L'Italie en crise : un régime vacillant

Les défaites militaires successives

Depuis son entrée en guerre aux côtés de l'Allemagne nazie en 1940, l'Italie subit une série de revers militaires cuisants. Les campagnes en Afrique du Nord, en Grèce et en Russie se soldent par des échecs retentissants. Les villes italiennes sont bombardées, l'économie s'effondre, et le peuple, lassé, désire la paix.

La perte de confiance dans le Duce

Le culte de la personnalité entretenu par Mussolini s'effrite. Au sein même du Grand Conseil fasciste, ses soutiens se délitent. La figure du Duce, autrefois adulée, est aujourd'hui perçue comme responsable des malheurs du pays. Le roi Victor-Emmanuel III, jusque-là silencieux, commence à envisager une sortie du régime.

Une décision historique : le Grand Conseil renverse Mussolini

La réunion du 24 juillet 1943

Le 24 juillet au soir, le Grand Conseil du fascisme se réunit pour la première fois depuis le début de la guerre. Dino Grandi, ancien ministre, y propose une motion visant à restituer les pleins pouvoirs au roi. Cette motion, à la surprise de Mussolini, est adoptée par 19 voix contre 7.

Le roi reprend la main

Le 25 juillet, Mussolini est convoqué au palais royal. Pensant discuter de la situation militaire, il se présente confiant. Mais le roi lui annonce froidement sa destitution et le fait immédiatement arrêter par les carabiniers. "Vous êtes la personne la plus haïe d’Italie," lui aurait lancé Victor-Emmanuel III.

La chute du Duce : réaction et conséquences

La fin du régime fasciste ?

Après l'arrestation, le maréchal Pietro Badoglio est nommé chef du gouvernement. Il annonce que la guerre continue aux côtés de l'Allemagne, tout en entamant secrètement des négociations avec les Alliés. La population italienne accueille la nouvelle avec soulagement. Partout, les bustes de Mussolini sont renversés, les slogans fascistes effacés.

Une libération éphémère

Mais Hitler ne reste pas inactif. Le 12 septembre 1943, lors de l'opération commando « Eiche » (Chêne), les troupes allemandes libèrent Mussolini, détenu au Gran Sasso. Il devient alors le chef d'un État fantoche, la République sociale italienne, basée à Salo, au nord du pays.

Une répercussion sur le déroulement de la guerre

Un tournant pour les Alliés

L'arrestation de Mussolini permet aux Alliés de concentrer leurs efforts sur le débarquement en Italie. Le 3 septembre 1943, les forces britanniques débarquent en Calabre. L'armistice est signé secrètement avec Badoglio, puis rendu public le 8 septembre. L'Italie entre alors dans une guerre civile entre partisans et fascistes.

Le début de la fin pour l'Axe

La défection italienne affaiblit considérablement l'Axe. Hitler est contraint de mobiliser des troupes supplémentaires pour occuper l'Italie. La chute du Duce sonne le glas de l'un des trois grands leaders totalitaires de l'Europe. Après Mussolini, ce sera au tour de Hitler.

Le crépuscule d'un dictateur

La fin tragique de Mussolini

Le 28 avril 1945, après une fuite ratée vers la Suisse, Benito Mussolini est capturé par des partisans italiens à Dongo. Il est exécuté sommairement avec sa compagne Clara Petacci. Leurs corps sont exposés publiquement à Milan, symbole de la chute d'un régime honni.

Un héritage controversé

Aujourd'hui encore, la figure de Mussolini divise en Italie. Certains nostalgiques glorifient son autoritarisme, mais la majorité voit en lui un dictateur responsable de l'alignement avec le nazisme et des drames de la guerre. Son arrestation reste l'un des moments les plus marquants du XXe siècle italien.

Le jour où l'Italie a tourné la page du fascisme

Le 25 juillet 1943 incarne un moment charnière où l'Italie s'est détournée du fascisme après plus de deux décennies d'oppression. L'arrestation de Mussolini n'a pas seulement été un changement de pouvoir, mais un acte décisif vers la reconstruction d'une nation dévastée. Ce jour-là, l'Europe a commencé à entrevoir la fin de la tyrannie.

Le 24 janvier 1924 marque une date historique dans l’histoire du sport mondial : l’ouverture des tout premiers Jeux Olympiques d’hiver à Chamonix, en France. Cet événement fondateur fut bien plus qu’une simple compétition sportive. Il symbolisa l’union entre les nations dans un contexte d’après-guerre, la valorisation des sports de montagne et l’amorce d’une tradition centenaire qui allait bouleverser le monde olympique.

une Europe en quête de paix

Après la Première Guerre mondiale, le besoin de rassemblement entre les peuples se fait ressentir. Les Jeux Olympiques de Paris, prévus pour l’été 1924, offrent l’occasion parfaite pour prolonger l’esprit pacifique du baron Pierre de Coubertin. Dans cette optique, le Comité International Olympique décide d’organiser une "Semaine internationale des sports d’hiver" en amont de Paris, à Chamonix, au pied du Mont Blanc.

Ce n’est que rétroactivement que cet événement fut reconnu comme les premiers Jeux Olympiques d’hiver.

Pourquoi Chamonix ? Une station au cœur des Alpes françaises

Chamonix, station alpine réputée pour son dynamisme hivernal, fut choisie grâce à sa capacité d’accueil et son terrain naturel adapté à la plupart des disciplines hivernales : ski, patinage, bobsleigh, etc. Ville pionnière de l’alpinisme, elle disposait déjà d’infrastructures de base et d’une population familière aux rigueurs de l’hiver montagnard.

La France voulant rayonner sur la scène internationale, choisit de mettre en avant son patrimoine naturel tout en rendant hommage à l’esprit sportif.

Les disciplines sportives en 1924 : entre traditions nordiques et nouveautés

Les compétitions débutèrent le 25 janvier et s'étendirent jusqu'au 5 février. Seize épreuves furent disputées dans six sports différents : patinage artistique, patinage de vitesse, ski de fond, saut à ski, combiné nordique et bobsleigh.

Parmi les moments marquants :

-

La victoire du Norvégien Thorleif Haug en ski de fond et combiné nordique.

-

Le triomphe de Gillis Grafström, Suédois, en patinage artistique.

-

La médaille d’or française remportée par les frères Brunet (Pierre et Andrée) en patinage en couple.

Une participation encore limitée mais symbolique

Seules 16 nations participèrent à cette première édition, avec environ 250 athlètes, dont une dizaine de femmes. Les pays scandinaves (Norvège, Suède, Finlande) dominèrent les épreuves de ski, tandis que les nations alpines comme la Suisse et l’Autriche s’illustrèrent en bobsleigh et ski alpin (non encore discipline olympique).

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Tchécoslovaquie marquèrent également leur présence. Ce fut une rencontre des cultures sportives et une occasion unique de partager les traditions des pays du Nord.

Une reconnaissance officielle postérieure

Ce n’est qu’en 1926, lors de la session du CIO à Lisbonne, que la "Semaine internationale des sports d’hiver" fut officiellement rebaptisée "Premiers Jeux Olympiques d’hiver". Depuis, cet événement est reconnu comme la naissance du cycle olympique hivernal.

Ce changement témoigne de l’impact majeur qu’eut cette initiative. Le succès de Chamonix montra que les sports d’hiver méritaient une place aussi prestigieuse que ceux de l’été.

Un héritage durable dans le monde du sport

Depuis 1924, les Jeux Olympiques d’hiver sont devenus une tradition incontournable, se tenant tous les quatre ans, avec une croissance constante du nombre de disciplines, d’athlètes et de spectateurs. Le modèle initié à Chamonix a inspiré d’autres stations à travers le monde.

Chamonix reste à jamais gravée dans l’histoire du sport mondial comme le berceau des JO d’hiver. Aujourd’hui encore, la station célèbre cette mémoire à travers musées, plaques commémoratives et événements festifs.

Une aventure olympique qui a marqué l’histoire

Les premiers Jeux Olympiques d’hiver de 1924 à Chamonix ne furent pas qu’un événement sportif. Ils furent un manifeste de paix, une vitrine du savoir-faire alpin français, et le point de départ d’une aventure qui, un siècle plus tard, continue de faire vibrer les cœurs des passionnés de sport.

Le 23 juillet 1945 s’ouvre à Paris un procès historique : celui du maréchal Philippe Pétain. Héros de la Première Guerre mondiale devenu le chef de l’État français sous l’Occupation nazie, il est jugé pour intelligence avec l’ennemi et atteinte à la sûreté de l’État. Ce procès, profondément symbolique, marque une étape cruciale de l’épuration judiciaire et politique de la France à la Libération.

Le contexte de l’après-guerre : une France meurtrie et divisée

La Libération et le besoin de justice

À la Libération en 1944, la France sort d’une occupation allemande brutale. Le pays est encore sous le choc des quatre années de collaboration du régime de Vichy avec l’Allemagne nazie. Le peuple français, meurtri, réclame justice. Le gouvernement provisoire dirigé par le général de Gaulle entend répondre à cette attente à travers une série de procès destinés à juger les collaborateurs.

Philippe Pétain, figure double de l’histoire française

Philippe Pétain, âgé de 89 ans au moment du procès, est une figure complexe. Vainqueur de Verdun en 1916, il avait été élevé au rang de héros national. Mais en 1940, après la débâcle française, il devient chef de l’État français, siège à Vichy et collabore avec l’Allemagne nazie. Il signe l’armistice du 22 juin 1940 et engage une politique d’exclusion, notamment à l’encontre des Juifs, des résistants et des communistes.

L’ouverture du procès : 23 juillet 1945, un événement national

Un procès très attendu

Le procès de Pétain débute le 23 juillet 1945 dans la salle du Palais de justice à Paris. Il se tient devant la Haute Cour de justice, créée spécialement pour juger les actes de collaboration. Une foule nombreuse, journalistes, anciens résistants, citoyens curieux et victimes du régime de Vichy, attendent avec ferveur le début des audiences.

Un climat tendu

La tension est à son comble. Pétain refuse de se défendre personnellement, estimant qu’il ne doit rendre des comptes qu’au peuple français. C’est l’un de ses anciens avocats, Jacques Isorni, qui assure sa défense avec fougue. Le procès est aussi politique que juridique. Il oppose deux visions de la France : celle de la Résistance et celle de l’Ordre nouveau imposé par Vichy.

Les chefs d'accusation retenus contre Pétain

Intelligence avec l’ennemi

Le principal chef d’accusation porte sur l’intelligence avec l’ennemi. Pétain est accusé d’avoir collaboré activement avec l’occupant nazi, facilitant les arrestations, les déportations, la répression et la remise aux Allemands des opposants et des Juifs.

Haute trahison et atteinte à la sûreté de l’État

Le maréchal est également jugé pour avoir violé la Constitution de la République en s’octroyant les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940. En devenant chef de l’État par des voies extra-constitutionnelles, il est accusé d’avoir trahi la République.

La responsabilité morale et politique

Le procès ne se limite pas aux actes juridiques. Il soulève aussi la question de la responsabilité morale d’un homme qui, tout en prétendant protéger les Français, a accepté de coopérer avec le régime nazi. Il a cautionné les lois antisémites, toléré les rafles et contribué à l’exécution de résistants.

Un procès médiatisé et riche en symboles

Des témoins de poids

De nombreux témoins sont appelés à la barre, dont Léon Blum, ancien président du Conseil, déporté sous Vichy. Il témoigne avec dignité de l’action du régime. Des membres de la Résistance, des anciens ministres, des survivants de la Shoah ou des familles de fusillés viennent exprimer la souffrance vécue pendant l’Occupation.

La ligne de défense : un bouclier contre l’Allemagne

L’argument principal de la défense est que Pétain aurait « protégé » la France en coopérant avec les Allemands afin de limiter les dégâts. « J’ai voulu éviter le pire », martèle son avocat Isorni. Mais cette ligne de défense peine à convaincre face aux preuves accablantes d’une politique d’adhésion plus que de contrainte.

Le verdict du 15 août 1945

La condamnation à mort… avec une commutation

Le 15 août 1945, la Haute Cour rend son verdict : Philippe Pétain est reconnu coupable de haute trahison. Il est condamné à la peine de mort, à la dégradation nationale et à la confiscation de ses biens. Cependant, le général de Gaulle, conscient du poids historique du personnage, commue sa peine en détention à perpétuité, en raison de son grand âge et de son rôle pendant la Grande Guerre.

L’exil intérieur : l’île d’Yeu

Pétain est transféré à la forteresse de l’île d’Yeu, au large de la Vendée. Il y restera jusqu’à sa mort en 1951, dans un isolement presque complet. Sa tombe y repose toujours, devenant un lieu discret de mémoire pour quelques partisans fidèles.

Un procès aux résonances contemporaines

La mémoire française face à Vichy

Le procès Pétain a marqué une rupture dans la mémoire collective. Il a mis en lumière les heures sombres de Vichy et ouvert le débat sur la responsabilité individuelle et collective. Pendant des décennies, la France a lutté avec cette mémoire douloureuse, entre mythe résistancialiste et reconnaissance tardive des crimes commis.

Une justice imparfaite mais nécessaire

Certains historiens ont critiqué le procès pour son aspect politique, voire expiatoire. D’autres soulignent qu’il fut un moment nécessaire pour tourner la page de l’Occupation. Comme le disait Marc Bloch : « Il est des vérités que l’histoire doit dire, même si elles dérangent. »

Héritage du procès : justice, mémoire et enseignements

Le procès Pétain reste un jalon fondamental de l’histoire judiciaire et morale de la France. Il a posé les bases d’une réflexion toujours actuelle sur la responsabilité des dirigeants, le rôle de l’État en temps de crise et les limites de l’obéissance. Il enseigne aussi que nul prestige passé ne saurait absoudre les fautes les plus graves envers la République et l’humanité.

Comprendre le passé pour éclairer l’avenir

En jugée Pétain en 1945, la France a cherché à faire la lumière sur ses années les plus noires. Ce procès a été à la fois un acte de justice, un exercice de mémoire et un symbole de résilience républicaine. Il nous rappelle que le devoir de vigilance face aux dérives autoritaires reste une exigence démocratique permanente.

Le 21 juillet 1954 marque un tournant historique majeur : la fin officielle de la guerre d’Indochine, après huit années d’un conflit sanglant opposant la France au Viêt Minh. Cette date scelle l’échec du colonialisme français en Asie et ouvre la voie à une nouvelle géopolitique en pleine Guerre froide. Retour sur les origines, le déroulement et les conséquences de cet événement fondamental.

Les origines du conflit : de la colonisation à l’insurrection

L’Indochine française : un empire colonial complexe

Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, la France avait imposé sa domination sur l’Indochine, une entité coloniale regroupant le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Cette domination s’exerçait à travers une administration centralisée, une exploitation économique intensive et une mainmise culturelle, souvent au détriment des populations locales.

La montée du nationalisme vietnamien

Le XXe siècle voit émerger des mouvements nationalistes, notamment sous l’impulsion du Parti communiste indochinois fondé par Hô Chi Minh. Inspiré par les idées marxistes-léninistes et les exemples de libération nationale, le Viêt Minh lance une insurrection armée contre la présence française après la Seconde Guerre mondiale, dès septembre 1945.

La guerre d’Indochine (1946-1954) : une guerre d’usure et d’embourbement

Le déclenchement du conflit

Le 19 décembre 1946, les hostilités s’ouvrent officiellement avec le bombardement de Hanoï par les forces françaises. La guerre devient vite un conflit asymétrique, opposant une armée coloniale bien équipée à une guérilla populaire déterminée et appuyée par la Chine et l’URSS.

L’enlisement militaire français

Malgré ses moyens supérieurs, la France ne parvient pas à soumettre le Viêt Minh. Le conflit s’étend aux zones rurales et montagneuses, là où l’armée française perd en efficacité. L’armée coloniale s’appuie sur des troupes issues de l’Empire colonial (Maghreb, Afrique noire, légion étrangère), ce qui renforce le sentiment d’un conflit lointain et coûteux.

La bataille décisive de Diên Biên Phu

Le point de rupture survient en mars 1954 avec la bataille de Diên Biên Phu, un affrontement décisif entre les forces françaises retranchées et les troupes du général Giáp. Après 57 jours de siège, la garnison française capitule le 7 mai 1954. Cette défaite humiliante marque symboliquement la fin de l’Empire colonial français en Asie.

Les accords de Genève : l’armistice du 21 juillet 1954

Une conférence internationale sous tension

À la suite de la chute de Diên Biên Phu, une conférence internationale s’ouvre à Genève en avril 1954, rassemblant les grandes puissances (France, URSS, Chine, États-Unis, Royaume-Uni) et les délégations vietnamienne, laotienne et cambodgienne.

Le contenu des accords

Le 21 juillet 1954, les Accords de Genève sont signés, prévoyant :

-

Un cessez-le-feu immédiat entre la France et le Viêt Minh

-

Le retrait des troupes françaises du nord du Vietnam

-

La partition temporaire du Vietnam le long du 17e parallèle, en attendant des élections prévues en 1956

-

La reconnaissance de l’indépendance du Laos et du Cambodge

Une paix fragile et contestée

Ces accords marquent la fin officielle de la guerre, mais aussi le début d’un nouveau conflit larvé. Les États-Unis refusent de signer les accords, craignant une expansion du communisme dans la région. Cette méfiance pose les bases de l’implication américaine future dans ce qui deviendra la guerre du Vietnam.

Les conséquences de la fin de la guerre d’Indochine

La fin d’un empire colonial

La signature des accords de Genève acte la fin de l’Indochine française. La France perd un pan entier de son empire colonial, dans un contexte où les revendications d’indépendance se multiplient en Afrique et en Algérie.

« L’Indochine est perdue, mais ce n’est que le début. » – Pierre Mendès France, Premier ministre français de l’époque

Le traumatisme pour l’armée française

La guerre d’Indochine laisse un traumatisme profond chez les militaires français. L’expérience de la guérilla, des défaites humiliantes et du manque de soutien politique pèsera lourdement sur la stratégie française lors de la guerre d’Algérie (1954-1962), commencée quelques mois après.

L’émergence du Vietnam comme acteur stratégique

Le Viêt Minh, désormais installé au nord du Vietnam, fonde la République démocratique du Vietnam. Le sud est dirigé par un gouvernement pro-occidental soutenu par les États-Unis. La division du pays préfigure une nouvelle guerre, celle du Vietnam, qui embrasera la région pendant près de vingt ans.

Héritages et leçons d’une guerre oubliée

Une guerre méconnue mais déterminante

Longtemps éclipsée par la guerre d’Algérie ou la guerre du Vietnam, la guerre d’Indochine reste peu présente dans la mémoire collective française. Pourtant, elle fut un révélateur de la fin de l’ère coloniale et un avertissement sur les limites du pouvoir militaire dans des conflits de décolonisation.

L’importance de la diplomatie et de la médiation