Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Guerre

Le 16 juillet 1942 débute à Paris l’une des pages les plus sombres de l’histoire contemporaine française : la rafle du Vélodrome d’Hiver, tristement connue sous le nom de « rafle du Vél’ d’Hiv ». Ce jour-là, près de 13 000 Juifs, dont un tiers d’enfants, sont arrêtés par la police française, par ordre du régime de Vichy en collaboration avec l’occupant nazi. Ce crime d’État, longtemps occulté, marque un tournant dans la politique antisémite menée en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Retour sur les faits, les responsabilités, les conséquences et la mémoire de cette rafle.

La rafle du Vél’ d’Hiv

Une France sous occupation et collaboration

En juillet 1942, la France est divisée en deux zones : une zone occupée par l’Allemagne nazie au nord, et une zone « libre » administrée par le régime de Vichy dirigé par le maréchal Pétain. Ce dernier collabore activement avec les nazis, notamment en appliquant leurs lois raciales et en livrant les Juifs étrangers.

En vertu des accords entre Vichy et l’Allemagne, les autorités françaises acceptent d’organiser elles-mêmes des arrestations massives de Juifs étrangers vivant en France. Cette politique de collaboration est aussi motivée par la volonté d’anticiper et de contrôler les demandes de l’occupant.

Le plan de la rafle : l’Opération Vent printanier

L’opération baptisée « Vent printanier » a été décidée par René Bousquet, secrétaire général à la police, en concertation avec les autorités allemandes. Elle vise principalement les Juifs étrangers, mais très vite les enfants sont aussi arrêtés, bien que cela n’ait pas été explicitement exigé par les nazis.

Ce sont plus de 9 000 policiers et gendarmes français qui seront mobilisés pour procéder à ces arrestations dans Paris et sa banlieue, les 16 et 17 juillet 1942.

Les faits : deux jours d’horreur à Paris

Arrestations massives et déshumanisation

Dans la nuit du 15 au 16 juillet, les policiers français frappent aux portes de milliers de familles juives. Femmes, hommes et enfants sont extraits de chez eux, parfois en pyjama, avec pour tout bagage une petite valise. Ils sont ensuite rassemblés dans différents centres avant d’être conduits au Vélodrome d’Hiver, dans le 15ᵉ arrondissement de Paris.

En tout, 12 884 personnes seront arrêtées pendant ces deux jours, dont près de 4 000 enfants. La majorité sont des Juifs étrangers ou apatrides, réfugiés depuis des années en France.

Le calvaire du Vélodrome d’Hiver

Le Vélodrome d’Hiver, salle de sport couverte, devient une prison improvisée. Sans lumière, sans ventilation, sans sanitaires en état de marche, les conditions de détention y sont abominables. Les détenus y resteront plusieurs jours sans soins, sans nourriture suffisante, sans contact extérieur.

Simone Veil, rescapée de la Shoah, témoignera plus tard : « Ils ont osé enfermer des enfants avec leurs parents dans cette fournaise, dans cet enfer sans pitié. »

La déportation et l’extermination

Le transfert vers Drancy, Pithiviers et Beaune-la-Rolande

Après plusieurs jours, les familles sont transférées dans des camps d’internement en région parisienne, principalement à Drancy, Pithiviers et Beaune-la-Rolande. C’est là que les familles sont séparées : les enfants sont arrachés à leurs parents pour être envoyés à part, dans une attente désespérée.

Vers Auschwitz, sans retour

Entre juillet et septembre 1942, la plupart des personnes arrêtées sont déportées vers le camp d’extermination d’Auschwitz. Aucun des enfants raflés ne reviendra. Sur les 13 152 personnes arrêtées durant la rafle, moins de 100 survivront à la guerre.

Les responsabilités françaises

Une implication directe du régime de Vichy

Contrairement à ce que certains ont longtemps prétendu, la rafle n’a pas été menée par les nazis mais par la police française, avec une précision et une efficacité glaçantes. Le gouvernement de Vichy porte donc une responsabilité écrasante dans cette opération.

René Bousquet, Jean Leguay, Louis Darquier de Pellepoix, tous hauts responsables de Vichy, seront impliqués à différents niveaux dans la rafle. Certains seront poursuivis après la guerre, d’autres échapperont à la justice.

Le long silence de la République

Pendant des décennies, la République française refuse de reconnaître sa responsabilité dans la rafle. Il faut attendre 1995 pour que le président Jacques Chirac, dans un discours historique, reconnaisse officiellement la complicité de l’État français :

« La folie criminelle de l’occupant a été secondée par des Français, par l’État français. »

La mémoire de la rafle aujourd’hui

Commémorations et transmission

Chaque année, une cérémonie de commémoration a lieu aux abords de l’ancien Vélodrome d’Hiver, à proximité de la station Bir-Hakeim. Un mémorial a été érigé pour rappeler les victimes. Les établissements scolaires organisent aussi des activités pédagogiques pour transmettre cette mémoire aux jeunes générations.

Témoignages et œuvres de mémoire

De nombreux ouvrages, documentaires et films ont été consacrés à la rafle. Parmi les plus marquants, le film La Rafle (2010) de Roselyne Bosch, avec Jean Reno et Mélanie Laurent, a contribué à faire connaître cette tragédie au grand public.

Les témoignages de survivants comme Joseph Weismann, l’un des rares enfants à avoir survécu, sont précieux. Dans son livre Après la rafle, il raconte avec émotion les jours d’enfermement, la fuite, et la survie.

Un symbole de devoir de mémoire

Pour ne jamais oublier : la mémoire comme rempart contre l'oubli

La rafle du Vél’ d’Hiv n’est pas seulement une tragédie historique, c’est un symbole puissant de ce qui peut arriver lorsque l’État, les institutions et les citoyens ferment les yeux. Elle interroge encore aujourd’hui sur la responsabilité individuelle et collective face à l’injustice et à la barbarie.

Se souvenir de la rafle du 16 juillet 1942, c’est refuser l’oubli, c’est résister à toute forme de négationnisme, de racisme ou d’antisémitisme. C’est honorer la mémoire des victimes et transmettre aux générations futures les leçons douloureuses de l’histoire.

En pleine reconstruction post-révolutionnaire, la France cherche une stabilité politique et sociale durable. Le 15 juillet 1801, un événement historique marque une réconciliation majeure : la signature du Concordat entre Napoléon Bonaparte, alors Premier Consul, et le pape Pie VII. Ce traité diplomatique et religieux met fin à une décennie de conflits entre la République française et l’Église catholique. Retour sur une manœuvre politique brillante, à la fois religieuse et stratégique.

La Révolution française et la rupture avec l’Église

La Constitution civile du clergé : le point de rupture

Depuis 1789, les relations entre la France révolutionnaire et le Vatican sont chaotiques. En 1790, l’Assemblée constituante adopte la Constitution civile du clergé, qui transforme les prêtres en fonctionnaires élus par les citoyens, au grand dam du pape Pie VI. La majorité du clergé refuse de prêter serment à la nouvelle organisation religieuse : la France entre alors dans une période de schisme religieux interne.

La Terreur (1793-1794) radicalise la situation. La religion catholique est pourchassée, les églises fermées, les biens du clergé nationalisés. La Révolution semble vouloir éradiquer l’influence du christianisme.

L’échec du déchristianisme

Malgré les tentatives de promotion du culte de la Raison ou de l’Être suprême, la population française reste en grande partie attachée au catholicisme. Dans les campagnes notamment, la religion reste un repère identitaire fondamental. L’hostilité envers la République se cristallise souvent autour de la question religieuse, comme en témoigne la guerre de Vendée.

Napoléon Bonaparte, le stratège de la réconciliation

Un pragmatisme politique

Lorsque Bonaparte prend le pouvoir en 1799 par le coup d’État du 18 brumaire, il comprend rapidement qu’une pacification religieuse est indispensable pour consolider son autorité. Il n’est pas particulièrement croyant, mais perçoit l’Église comme un outil d’ordre et de cohésion nationale.

Il entame donc des négociations secrètes avec le Vatican dès 1800. C’est le cardinal Consalvi qui représente le pape Pie VII, face au diplomate français Joseph Bonaparte, frère de Napoléon.

La signature du Concordat

Après des mois de discussions, le Concordat est signé le 15 juillet 1801 à Paris, dans le plus grand secret. Le texte ne sera officiellement promulgué qu’en avril 1802. Il marque le retour de la paix religieuse en France, sans pour autant restaurer l’Ancien Régime.

Le contenu du Concordat : un équilibre subtil

Les concessions de l’Église

Le pape reconnaît que la religion catholique n’est plus religion d’État. Le clergé accepte la perte de ses anciens biens nationaux, et le fait que les évêques seront désormais nommés par le Premier Consul, puis confirmés par Rome. Les anciens évêques, réfractaires ou constitutionnels, doivent tous remettre leur démission pour laisser place à une nouvelle hiérarchie.

Les garanties pour les fidèles

En échange, la République garantit la liberté de culte et reconnaît que la religion catholique est "la religion de la majorité des Français". L’État s’engage à salarier les ministres du culte, ce qui instaure une forme de contrôle mais aussi de reconnaissance.

D'autres cultes sont également autorisés et reconnus (protestants, juifs), ce qui annonce les premiers pas vers la laïcité pluraliste du XIXe siècle.

Réactions et répercussions

Une réception mitigée

Du côté des catholiques royalistes, le Concordat est vu comme une trahison : la monarchie de droit divin est définitivement enterrée. Chez les révolutionnaires radicaux, on dénonce un retour de la "superstition" et une atteinte à la souveraineté républicaine.

Mais pour la majorité de la population, notamment rurale, c’est un retour au calme et à la messe après des années de chaos spirituel. La France se réconcilie, non sans tensions, avec son héritage religieux.

Le Concordat transformé en outil de pouvoir

Dès 1802, Bonaparte impose un "catéchisme impérial", outil d’endoctrinement politique. Le Concordat est ainsi utilisé pour renforcer la légitimité de son pouvoir, culminant dans le sacre de Napoléon comme empereur en 1804, célébré par le pape Pie VII lui-même à Notre-Dame de Paris.

Mais la relation se tendra à nouveau entre l’Église et l’Empire, jusqu’à l’arrestation du pape par Napoléon en 1809.

Une œuvre durable jusqu’au XXe siècle

Le Concordat, fondement du régime religieux français

Le Concordat de 1801 reste en vigueur en France jusqu’à la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905. Il aura donc encadré les relations religieuses en France pendant plus d’un siècle. Son modèle inspirera également d’autres États européens.

Encore aujourd’hui, en Alsace-Moselle, un régime concordataire particulier issu de ce traité est en vigueur.

Un équilibre précaire entre laïcité et tradition

La signature du Concordat incarne l’ambiguïté française vis-à-vis de la religion : ni retour à la théocratie, ni bannissement pur de la foi, mais une tentative de compromis entre l’héritage catholique et les valeurs républicaines.

Une paix religieuse cruciale pour asseoir le pouvoir napoléonien

La signature du Concordat du 15 juillet 1801 n’est pas seulement un acte religieux : c’est une manœuvre politique décisive de Bonaparte pour stabiliser la France post-révolutionnaire. En rétablissant les liens avec l’Église sans abandonner les principes républicains, il réussit un équilibre subtil, fragile mais durable. Ce Concordat témoigne encore aujourd’hui de la capacité de la France à négocier entre foi et raison, héritage et modernité.

Le 14 juillet 2002, lors du traditionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées, une tentative d'assassinat contre le président de la République française, Jacques Chirac, est déjouée de justesse. Cet événement, pourtant spectaculaire et symboliquement puissant, reste aujourd'hui largement méconnu du grand public. Plongée dans les faits, les motivations de l'auteur, et les conséquences politiques de cette journée tendue sous le ciel de Paris.

Un 14 juillet sous haute surveillance

La cérémonie : un moment solennel de la République

Comme chaque année depuis plus d’un siècle, le 14 juillet est célébré par un défilé militaire sur les Champs-Élysées, en présence du président de la République. En 2002, Jacques Chirac vient d’être réélu quelques mois plus tôt face à Jean-Marie Le Pen, dans un contexte politique marqué par une forte mobilisation contre l’extrême droite.

Ce jour-là, les forces de sécurité sont déployées en nombre, la menace terroriste étant bien présente dans les esprits, en particulier après les attentats du 11 septembre 2001.

Une faille dans la foule

C’est au moment du passage de la voiture présidentielle, aux alentours de 10h45, qu’un jeune homme armé sort un fusil à pompe dissimulé dans un étui de guitare. Placé dans la foule, il tente de tirer en direction du cortège présidentiel. Heureusement, plusieurs spectateurs alertent rapidement les forces de l’ordre, qui interviennent avant qu’un deuxième coup de feu puisse être tiré. Le tir, mal ajusté, n’a pas atteint sa cible.

Maxime Brunerie : le profil d’un jeune extrémiste

Un homme seul, radicalisé sur Internet

L’auteur de la tentative d’assassinat s’appelle Maxime Brunerie, un étudiant en comptabilité de 25 ans, originaire de Courcouronnes. Il est alors lié à des mouvances néonazies et proches de l’extrême droite radicale, notamment Unité Radicale, un groupuscule dissous peu après l’attentat.

Brunerie laisse avant son acte un message sur un forum d’extrême droite : « Regardez bien la télé ce dimanche, je vais faire un truc historique ». Une annonce glaçante qui ne sera repérée qu’après coup.

Troubles psychologiques et projet suicidaire

Lors de l’enquête, Brunerie affirme qu’il voulait se faire tuer par les policiers après son geste. Les experts psychiatres diagnostiquent chez lui des troubles de la personnalité. L’opinion publique découvre ainsi que cet acte, s’il est clairement politique, est aussi le fruit d’une profonde détresse personnelle et d’une radicalisation solitaire.

Un attentat déjoué aux conséquences politiques immédiates

Dissolution d’Unité Radicale

Suite à l’attentat manqué, le ministère de l’Intérieur réagit immédiatement : le groupuscule Unité Radicale est dissous par décret le 6 août 2002, en raison de son idéologie et de ses liens avec Brunerie. Cette décision marque un tournant dans la politique de surveillance des mouvements ultra-nationalistes en France.

Réflexion sur la sécurité présidentielle

L’attentat interroge également sur les failles de sécurité : comment un individu a-t-il pu approcher si facilement du convoi présidentiel avec une arme ? Le dispositif est depuis repensé, avec une meilleure coordination entre police, gendarmerie, et services de renseignement.

Un acte presque oublié par la mémoire collective

Peu de commémorations, peu de rappels

Contrairement à d’autres tentatives d’attentat contre des chefs d’État, celle du 14 juillet 2002 n’a jamais vraiment marqué la mémoire nationale. Peu évoquée dans les médias ou les ouvrages d’histoire contemporaine, elle reste un fait divers pour beaucoup, malgré sa gravité.

Cela s’explique en partie par son échec, mais aussi par la personnalité de l’auteur, isolé, sans réseau structuré, et par la volonté des autorités de ne pas lui offrir de tribune.

Jacques Chirac, stoïque et silencieux

Le président Jacques Chirac, fidèle à son style discret, a très peu commenté cette tentative contre sa vie. Il poursuit la cérémonie comme si de rien n’était. Ce sang-froid est salué à l’époque, mais contribue aussi à banaliser l’événement aux yeux de l’opinion.

Une alerte face à la radicalisation silencieuse

L’attentat manqué contre Jacques Chirac en 2002 révèle à quel point la menace peut surgir d’individus isolés, radicalisés en silence, souvent via Internet. À une époque où les forums extrémistes prolifèrent, cette affaire fut l’un des premiers signaux d’alerte sur le terrorisme d’ultra-droite en Europe.

Depuis, plusieurs événements similaires ont montré que le danger ne vient pas seulement de réseaux islamistes, mais aussi de jeunes hommes, souvent désœuvrés, qui s’imaginent héros d’une guerre fantasmatique contre la démocratie.

Une tentative d’assassinat révélatrice d’un malaise profond

Le 14 juillet 2002 aurait pu entrer dans l’histoire comme une journée tragique pour la République. Grâce à l’intervention rapide de citoyens et de la police, le pire a été évité. Mais cet événement met en lumière des enjeux encore actuels : la fragilité de nos démocraties face à l’extrémisme, le rôle d’Internet dans les processus de radicalisation, et la nécessité d’une vigilance constante. Plus qu’un simple fait divers, cette tentative ratée d’assassinat contre Jacques Chirac est un signal d’alarme toujours pertinent.

Le 14 juillet est aujourd’hui le symbole de la République française, avec ses défilés militaires, ses feux d’artifice et ses bals populaires. Mais c’est seulement en 1880 que cette date a été officiellement choisie comme fête nationale. Cette décision marque un moment clé dans la construction républicaine, dans un contexte politique encore instable, où il fallait ancrer durablement les valeurs républicaines dans la mémoire collective.

Un besoin d’unité nationale dans une République fragile

Une Troisième République encore vacillante

En 1880, la Troisième République n’a que quelques années d’existence. Née en 1870 après la défaite de Napoléon III face à la Prusse, elle a dû faire face à l’épisode sanglant de la Commune de Paris en 1871, et elle est encore contestée par les monarchistes et les bonapartistes.

Les républicains modérés, comme Jules Ferry ou Léon Gambetta, cherchent à renforcer la légitimité du régime. Ils savent que pour qu’un régime politique dure, il doit s’enraciner dans l’imaginaire collectif à travers des symboles forts.

Créer un consensus autour d’une date historique

Le choix d’un jour de fête nationale est débattu à l’Assemblée. Plusieurs options sont envisagées : le 5 mai (ouverture des États généraux en 1789), le 4 août (abolition des privilèges), ou encore le 21 janvier (exécution de Louis XVI, proposé par les radicaux, mais trop clivant).

Finalement, le 14 juillet s’impose. Mais attention : ce n’est pas uniquement en référence à la prise de la Bastille de 1789, mais aussi à la Fête de la Fédération du 14 juillet 1790, célébration pacifique et symbolique de l’unité nationale.

La loi du 6 juillet 1880 : naissance officielle d’une fête républicaine

Une loi votée avec vigueur

Le député Benjamin Raspail dépose le projet de loi en juin 1880. Le texte est adopté rapidement, malgré l’opposition de certains députés conservateurs. L’article unique de la loi est bref mais historique :

« La République adopte le 14 juillet comme jour de fête nationale annuelle. »

Aucun détail sur l’événement célébré, permettant d’inclure à la fois les révolutionnaires et les modérés : la prise de la Bastille pour les uns, la fête de la Fédération pour les autres.

Une première célébration spectaculaire

Le 14 juillet 1880 est marqué par un déploiement sans précédent : un grand défilé militaire est organisé sur l’hippodrome de Longchamp, en présence du président Jules Grévy. Près de 300 000 Parisiens assistent à l’événement. Dans toute la France, les mairies organisent des bals, des banquets, des concerts et des feux d’artifice.

C’est aussi une journée où l’on inaugure des monuments aux morts de la guerre de 1870 et où l’on hisse fièrement le drapeau tricolore.

Un outil d’éducation républicaine

La République cherche à former des citoyens

À cette époque, l’école publique devient obligatoire, gratuite et laïque sous l’impulsion de Jules Ferry. Le 14 juillet devient alors un outil pédagogique, un moment de célébration des valeurs républicaines inculquées à l’école : liberté, égalité, fraternité, mais aussi laïcité et patriotisme.

Une fête pensée pour le peuple

Contrairement aux fêtes monarchiques du passé, le 14 juillet se veut populaire et inclusive. Elle descend dans la rue, dans les quartiers, dans les campagnes. La République se manifeste à travers les cérémonies locales, les chants collectifs, les décorations tricolores, les discours et les jeux pour enfants.

Une fête qui évolue avec les époques

Le 14 juillet sous la République et les guerres

Durant les deux guerres mondiales, le 14 juillet devient un acte de résistance. En 1940, à Londres, le général de Gaulle prononce un discours en hommage à la France libre. En France occupée, des patriotes célèbrent clandestinement la fête nationale.

Le défilé militaire comme rituel républicain

Depuis 1880, le défilé militaire est l’un des rituels centraux du 14 juillet. Organisé aujourd’hui sur les Champs-Élysées, il est à la fois un hommage aux forces armées et une vitrine du prestige national. Il est diffusé à la télévision et regardé par des millions de Français.

Une fête toujours vivante

Chaque 14 juillet, les communes organisent des bals populaires, des concerts, des feux d’artifice. C’est un moment de cohésion nationale mais aussi de joie et de partage. La fête s’internationalise aussi : de nombreuses ambassades françaises célèbrent ce jour dans le monde entier.

Un symbole républicain enraciné dans la mémoire collective

Le 14 juillet 1880 n’a pas simplement instauré un jour férié. Il a marqué l’ancrage de la République dans les pratiques et les esprits. Cette date, soigneusement choisie pour son pouvoir symbolique, permet d’unir un peuple autour d’une histoire commune et de valeurs partagées.

En fixant ce rendez-vous annuel avec la nation, la République a su donner chair à ses idéaux et inscrire dans le temps la mémoire des luttes pour la liberté.

Le 14 juillet 1789 marque un tournant décisif de l’histoire de France. Ce jour-là, les Parisiens prennent d’assaut la Bastille, une forteresse royale, symbole de l’absolutisme et de l’arbitraire monarchique. Cet événement spectaculaire devient rapidement l’emblème de la Révolution française, enclenchant un processus politique, social et culturel qui bouleversera la France et inspirera le monde entier.

Une monarchie à bout de souffle

Une crise économique et sociale profonde

À la fin du XVIIIe siècle, la France est plongée dans une grave crise financière. Le royaume est endetté à cause des guerres coûteuses, notamment la guerre d'indépendance américaine, à laquelle la France a participé. Les récoltes sont mauvaises, les prix explosent, et la famine menace les plus pauvres.

Un pouvoir royal contesté

Le roi Louis XVI, mal conseillé et hésitant, convoque les États généraux en mai 1789 pour faire face à la crise. Ce rassemblement des trois ordres (clergé, noblesse, tiers état) se transforme rapidement en bras de fer politique. Le Tiers État se proclame Assemblée nationale, affirmant représenter le peuple souverain.

Une tension qui monte à Paris

Pendant ce temps, à Paris, la rumeur enfle : le roi préparerait un coup de force contre l'Assemblée nationale. Le peuple, inquiet, s’arme. Des tensions éclatent entre soldats et citoyens. Le licenciement de Necker, ministre populaire, met le feu aux poudres.

La Bastille : un symbole honni

Une prison au cœur de l’imaginaire populaire

Bien que la Bastille ne renferme que sept prisonniers le 14 juillet 1789, elle est perçue comme un lieu de terreur et d'injustice. Forteresse austère, elle incarne l’arbitraire royal, où les lettres de cachet permettaient d’enfermer sans procès.

Un objectif stratégique

Au-delà du symbole, la Bastille possède une réserve d’armes et de poudre, ce qui en fait un objectif militaire pour les insurgés. Le peuple parisien, déjà armé de fusils pris aux Invalides, cherche désespérément de la poudre pour se défendre contre les troupes royales.

Le déroulement de l’assaut

Un soulèvement populaire spontané

Le 14 juillet au matin, des milliers de Parisiens se dirigent vers la Bastille. Après des négociations confuses avec le gouverneur Bernard-René de Launay, l’assaut est lancé. Les combats sont violents et durent plusieurs heures.

Une victoire éclatante

Vers 17 heures, la Bastille tombe. Launay est capturé puis lynché par la foule. La victoire est totale : le peuple a pris le dessus sur une institution monarchique. C’est un choc politique : pour la première fois, la souveraineté populaire triomphe de l’absolutisme.

Réactions et conséquences immédiates

L’effroi à Versailles

Louis XVI est informé dans la nuit. À la question « C’est une révolte ? », son conseiller lui répond : « Non Sire, c’est une révolution. » Le roi doit reculer : il rappelle Necker et accepte la cocarde tricolore portée par La Fayette.

La naissance d’un nouveau pouvoir

Les Parisiens forment une Garde nationale, élisent des représentants municipaux, et commencent à organiser une administration populaire. C’est la fin du pouvoir absolu du roi à Paris.

L’effet domino dans toute la France

La prise de la Bastille entraîne des soulèvements dans d’autres villes. En province, les châteaux sont attaqués, les seigneurs fuient. C’est le début de la « Grande Peur » qui pousse l’Assemblée nationale à abolir les privilèges dans la nuit du 4 août 1789.

L’héritage révolutionnaire du 14 juillet

Une mémoire nationale

Dès 1790, le 14 juillet est célébré par la Fête de la Fédération, symbole d’unité nationale. En 1880, il devient officiellement fête nationale, célébrant non seulement la prise de la Bastille mais aussi les valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité.

Une inspiration mondiale

La Révolution française et la chute de la Bastille inspirent les mouvements de libération dans le monde entier. L’écrivain américain Thomas Jefferson, alors ambassadeur à Paris, écrit : « La Révolution française a réveillé l’esprit de liberté dans l’humanité tout entière. »

Un symbole toujours vivant

Aujourd’hui, le 14 juillet donne lieu à des défilés, feux d’artifice et célébrations dans toute la France. Mais c’est aussi un jour de mémoire, rappelant que le peuple peut faire l’histoire lorsqu’il décide de se lever.

La flamme de la liberté ne s’éteint jamais

La prise de la Bastille le 14 juillet 1789 reste bien plus qu’un simple événement militaire ou symbolique. Elle incarne le basculement d’un monde vers un autre, l’émergence de la citoyenneté, la chute de l’absolutisme et le début d’une quête universelle pour les droits de l’homme. En renversant la forteresse, le peuple français n’a pas seulement ouvert une prison : il a ouvert la voie à une nouvelle ère.

Le 12 juillet 1906, la Cour de cassation annule sans renvoi le jugement du conseil de guerre de Rennes. Le capitaine Alfred Dreyfus est enfin reconnu innocent et réintégré dans l’armée française. Cet événement met un terme à une affaire d'État qui aura profondément bouleversé la société française à la fin du XIXe siècle. Retour sur un scandale judiciaire emblématique et sur la portée historique de cette réhabilitation.

Une affaire d'État au cœur de la Troisième République

Une France fracturée

À la fin du XIXe siècle, la Troisième République est fragile. Les tensions entre républicains, monarchistes, catholiques et laïques sont vives. C’est dans ce contexte politique instable qu’éclate l’Affaire Dreyfus, du nom d’un officier juif accusé, à tort, d’avoir livré des secrets militaires à l’Empire allemand.

Le 22 décembre 1894, Alfred Dreyfus, capitaine dans l’artillerie, est condamné pour haute trahison sur la base de preuves douteuses, principalement un document écrit, le « bordereau ». Il est publiquement dégradé dans la cour de l'École militaire de Paris et envoyé en déportation sur l’île du Diable, en Guyane.

Un procès entaché de préjugés et de falsifications

Le procès de Dreyfus est marqué par l'antisémitisme, très présent dans l’armée et une partie de la presse de l’époque. La condamnation repose sur des documents secrets non communiqués à la défense, ce qui viole les principes de la justice. Comme l’écrira Émile Zola dans son célèbre article « J’accuse… ! » publié le 13 janvier 1898 dans L’Aurore, « on a osé, au nom de la raison d’État, condamner un innocent ».

Le combat des dreyfusards pour la justice

L'engagement d'intellectuels et d'hommes politiques

L’affaire divise profondément l’opinion publique française. D’un côté, les anti-dreyfusards, souvent nationalistes et antisémites, refusent de remettre en question l’autorité militaire. De l’autre, les dreyfusards, défenseurs des droits de l’homme et de la justice, réclament la révision du procès.

Parmi les figures clés de ce combat figurent Émile Zola, Jean Jaurès, Georges Clemenceau et Lucie Dreyfus, l’épouse du capitaine, qui lutte sans relâche pour son mari. La presse joue un rôle déterminant : des journaux comme L’Aurore ou Le Siècle deviennent des armes contre l’injustice.

Des révélations décisives

En 1896, le colonel Picquart découvre que le véritable auteur du bordereau est un autre officier, le commandant Esterhazy. Malgré cette découverte, l’armée tente d’étouffer l’affaire et transfère Picquart. Ce n’est qu’après de multiples pressions que l’affaire est réexaminée.

En 1899, un nouveau procès a lieu à Rennes. Dreyfus est de nouveau condamné, mais bénéficie d’une grâce présidentielle. Ce geste politique ne suffit pas aux yeux des dreyfusards : seule une réhabilitation complète peut réparer cette injustice.

Le 12 juillet 1906 : la réhabilitation officielle

La décision de la Cour de cassation

Après plus d’une décennie de luttes juridiques et politiques, la Cour de cassation annule définitivement la condamnation d’Alfred Dreyfus le 12 juillet 1906. Il est alors officiellement réintégré dans l’armée avec le grade de commandant et décoré de la Légion d’honneur dans la cour de l’École militaire, là même où il avait été humilié.

Cette décision marque un triomphe de la justice sur l’arbitraire, mais aussi une victoire pour les institutions républicaines qui, bien que tardivement, ont reconnu leurs erreurs.

Une réintégration symbolique

La cérémonie de réintégration de Dreyfus est empreinte d’émotion et de solennité. Mais elle ne fait pas l’unanimité. Les blessures causées par l’affaire sont encore ouvertes, et les tensions sociales, politiques et religieuses subsistent. Toutefois, pour de nombreux républicains, cet acte représente une victoire de la vérité et du droit.

Les conséquences durables de l’Affaire Dreyfus

Une société transformée

L’Affaire Dreyfus a profondément transformé la société française. Elle a provoqué une prise de conscience sur les dangers de l’antisémitisme, sur les limites du nationalisme aveugle et sur la nécessité de garantir une justice impartiale. Elle a aussi renforcé les valeurs républicaines : laïcité, liberté de la presse, indépendance de la justice.

Jean Jaurès écrira : « La vérité est en marche et rien ne l’arrêtera. »

L’affaire aura aussi un impact international. En Europe, elle alimente les débats sur les droits de l’homme. Le journaliste autrichien Theodor Herzl, couvrant l’affaire, en tire la conclusion que les Juifs n’ont pas d’avenir en Europe : il fonde ainsi le sionisme politique.

L’Affaire comme matrice des luttes modernes

L’Affaire Dreyfus est souvent considérée comme le premier grand combat pour les droits civiques dans la France moderne. Elle préfigure les débats contemporains sur la justice, les minorités, et la transparence de l’État. Elle a aussi laissé une trace dans la mémoire collective : le terme « dreyfusard » est encore utilisé pour désigner ceux qui défendent la justice et l’éthique publique face au pouvoir.

Une réhabilitation qui a changé la République

Le 12 juillet 1906 n’est pas seulement la fin d’une injustice : c’est une date charnière dans l’histoire politique et morale de la France. Le combat pour Dreyfus a renforcé les fondations démocratiques de la République française et révélé la puissance de la mobilisation citoyenne contre l’arbitraire.

Alfred Dreyfus vivra encore 29 ans après sa réintégration, loin de la lumière publique. Il décédera en 1935. Il repose aujourd’hui au cimetière du Montparnasse, à Paris, honoré comme un symbole de justice retrouvée.

Le 12 juillet 1793, sur les hauteurs de Ménilmontant, un événement discret allait marquer un tournant décisif dans l’histoire des communications modernes : Claude Chappe réalise le premier essai concluant de son télégraphe optique. En pleine Révolution française, cette invention permit de transmettre des messages à grande distance en quelques minutes, jetant les bases des systèmes de communication rapides et efficaces. Ce moment, souvent méconnu, mérite une plongée dans son contexte, ses protagonistes et ses conséquences.

Claude Chappe : un inventeur visionnaire dans une France en mutation

Un homme entre science et politique

Né en 1763, Claude Chappe est issu d’une famille bourgeoise. Initialement destiné à une carrière ecclésiastique, il se tourne rapidement vers les sciences. Dans une époque où les moyens de communication sont lents et peu fiables, Chappe rêve de transmettre les mots par la lumière et le mouvement. Aidé par ses frères, il met au point un système ingénieux de bras articulés visibles à distance : le télégraphe optique.

La Révolution française (1789) bouleverse la société et l'État. Le besoin de transmettre des ordres militaires rapidement devient stratégique. C’est dans ce contexte brûlant que son invention va pouvoir être testée à grande échelle.

L’essai du 12 juillet 1793 : Ménilmontant, le point de départ

Une expérience entre Paris et Saint-Martin-du-Tertre

Le premier essai officiel du télégraphe Chappe se déroule le 12 juillet 1793, entre la butte de Ménilmontant à Paris et Saint-Martin-du-Tertre, à environ 35 km au nord. Ces deux points sont choisis pour leur visibilité mutuelle et leur altitude favorable.

Le système utilise des bras mobiles montés sur un mât, formant des signaux visuels codés. Ces signaux sont observés à l’aide de longues-vues, puis retransmis de station en station.

Le succès est immédiat : le mot "siège" est transmis en moins de 10 minutes entre les deux points. Une révolution est en marche.

Un réseau stratégique : le télégraphe au service de la République

La guerre, un moteur de l’innovation

En pleine guerre contre les coalitions étrangères, la République a besoin d’une communication ultra-rapide. Le télégraphe Chappe devient alors un outil militaire capital. Le Comité de salut public, dominé par des figures comme Robespierre, voit dans ce télégraphe un moyen de centraliser et sécuriser l’information.

Dès 1794, une ligne est mise en place entre Paris et Lille, longue de plus de 230 km. Elle comprend 15 stations, chacune espacée d’environ 12 à 15 km. Le système permet de transmettre un message en moins d’une heure, un exploit inédit pour l’époque.

Anecdotes et résistance face à l’innovation

Entre admiration et incompréhension

Comme toute invention révolutionnaire, le télégraphe suscite fascination et méfiance. Certains paysans croient à un outil de sorcellerie ou d’espionnage. À plusieurs reprises, des stations sont vandalisées par peur de l’inconnu.

Claude Chappe, quant à lui, est conscient de l’importance de son invention. Il déclare dans une lettre : « Mon télégraphe est une arme de la pensée, aussi puissante que le canon l’est pour le corps. »

Une influence durable sur les systèmes de communication

Vers le télégraphe électrique et l’ère numérique

Le système optique de Chappe sera utilisé jusqu’au milieu du XIXe siècle, avant d’être remplacé par le télégraphe électrique de Morse. Cependant, les principes fondamentaux posés par Chappe — codage, transmission rapide, réseau de relais — sont repris dans tous les systèmes modernes de communication, y compris internet.

La poste aérienne, la radio, les satellites, les réseaux mobiles… tous trouvent leurs racines dans cette invention de 1793.

Héritage et reconnaissance d’une innovation pionnière

Ménilmontant, berceau d’une révolution silencieuse

Aujourd’hui encore, peu de gens savent que Ménilmontant fut le théâtre de la première communication optique rapide de l’histoire. Un modeste mât installé sur une colline parisienne a pourtant changé à jamais la manière dont l’humanité échange des informations.

Le nom de Claude Chappe a été donné à de nombreuses rues, écoles et stations, notamment la station Télégraphe sur la ligne 11 du métro parisien, située non loin du lieu de l’essai originel.

L'invention du télégraphe Chappe, premier pas vers notre monde connecté

Le 12 juillet 1793 marque une date fondatrice dans l’histoire des communications modernes. Grâce à Claude Chappe, la parole devient message codé, transmissible à des dizaines de kilomètres sans déplacement humain. Ce premier essai à Ménilmontant inaugure une nouvelle ère, où la vitesse de l'information devient un pouvoir. À travers cette innovation visionnaire, la France révolutionnaire ouvre la voie à notre monde hyperconnecté d’aujourd’hui.

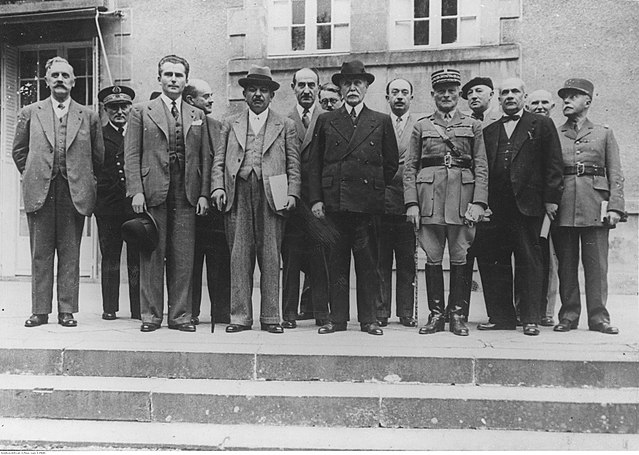

Le 10 juillet 1940, dans le tumulte de la défaite militaire face à l’Allemagne nazie, l’Assemblée nationale française vote les pleins pouvoirs au maréchal Philippe Pétain. Cette décision historique scelle la fin de la Troisième République et marque la naissance de l’État français, plus connu sous le nom de régime de Vichy. Ce jour-là, le gouvernement s’installe officiellement à Vichy, une petite ville thermale auvergnate qui deviendra le symbole de la collaboration et de la défaite morale. Retour sur une bascule politique majeure du XXe siècle.

Un pays vaincu, une République à l’agonie

La débâcle de mai-juin 1940

L’invasion allemande, commencée le 10 mai 1940, se révèle foudroyante. En six semaines, la France s’effondre militairement face à la Blitzkrieg. Paris est occupée le 14 juin, des millions de civils fuient vers le sud dans un exode chaotique.

Le président du Conseil Paul Reynaud démissionne le 16 juin. Il est remplacé par le maréchal Philippe Pétain, figure de la Première Guerre mondiale, qui prône l’armistice. Le 22 juin 1940, l’armistice est signé avec l’Allemagne. Le pays est divisé en deux : zone occupée au nord et zone libre au sud.

Vichy, une ville "neutre" choisie pour gouverner

Le nouveau pouvoir refuse de rester à Paris, occupée par les nazis. Bordeaux est jugée trop exposée, Clermont-Ferrand mal équipée. Le choix se porte sur Vichy, station thermale moderne, calme, dotée d’infrastructures hôtelières adaptées. Le gouvernement s’y installe officiellement en juillet 1940.

Le 10 juillet 1940 : un tournant politique dramatique

Le vote des pleins pouvoirs à Pétain

Le 10 juillet 1940, à Vichy, l’Assemblée nationale (chambre des députés + Sénat réunis) se réunit au Grand Casino. Sur 649 parlementaires présents, 569 votent pour accorder les pleins pouvoirs constituants au maréchal Pétain, 80 votent contre, 20 s’abstiennent.

L’article unique stipule que Pétain a pouvoir de rédiger une nouvelle Constitution, rompant ainsi avec la tradition républicaine. En réalité, cela revient à abolir la Troisième République, sans débat démocratique.

Par ce vote, la République s’efface, et l’État français, autoritaire et centralisé, voit le jour.

Un geste de capitulation politique

Ce vote est souvent vu comme un acte de peur et de résignation. Les parlementaires, dans une atmosphère de défaite et de chaos, espèrent préserver une forme de souveraineté et éviter le pire. En réalité, ils ouvrent la voie à un régime collaborateur et répressif.

Parmi les 80 parlementaires ayant voté contre, on trouve Léon Blum, Pierre Mendès France, Jean Zay : figures de la gauche et de la Résistance future. Ces "80" deviendront un symbole de l’opposition morale.

La mise en place de l’État français

Un régime autoritaire et personnel

Pétain instaure un pouvoir exécutif fort. Il s’autoproclame "chef de l’État français" et gouverne par décrets. Les symboles républicains sont effacés : la devise "Travail, Famille, Patrie" remplace "Liberté, Égalité, Fraternité". Les partis politiques sont dissous, la presse muselée.

Il met en place une politique de "Révolution nationale" : retour aux traditions, rejet du parlementarisme, exaltation du travail paysan et de la famille. L’idéologie est profondément conservatrice, autoritaire et antisémite.

Collaboration avec l’occupant nazi

Dès 1940, Vichy choisit la collaboration d’État avec l’Allemagne nazie. En octobre, Pétain rencontre Hitler à Montoire, scène immortalisée par la fameuse poignée de main.

Le régime adopte de lui-même des lois antisémites, sans pression directe de Berlin : recensement, exclusion des Juifs de la fonction publique, spoliations. Il collabore activement à la déportation des Juifs vers les camps nazis (rafles, aide de la police française).

Vichy, un gouvernement légal mais illégitime

L’installation à Vichy n’est pas une simple relocalisation : c’est une rupture institutionnelle majeure. Si le régime reste techniquement "légal" (issu d’un vote parlementaire), il est illégitime aux yeux de l’histoire et de la mémoire.

La Résistance s’organise, la République renaîtra

’appel du 18 juin et les débuts de la France libre

Deux jours après l’arrivée de Pétain au pouvoir, le général de Gaulle lance, depuis Londres, son appel à poursuivre le combat. Minoritaire et marginal au départ, il incarne peu à peu la légitimité républicaine face à Vichy.

Une guerre civile larvée

Le régime de Vichy ne se contente pas de collaborer avec l’Allemagne : il traque les résistants, collabore avec la Gestapo, pratique la répression et les exécutions. La France est déchirée entre collaboration et résistance, dans une guerre intérieure impitoyable.

L’après-guerre : jugement et mémoire

À la Libération, Vichy est délégué aux oubliettes judiciaires : la République est rétablie sans transition. Pétain est jugé et condamné à mort (peine commuée en prison à vie), Laval exécuté.

La mémoire du 10 juillet 1940 reste complexe : moment de bascule, d'effondrement démocratique, mais aussi acte fondateur pour les résistants de demain.

Le 10 juillet 1940 : un renoncement national devenu une leçon démocratique

Le 10 juillet 1940 marque l'un des jours les plus sombres de l'histoire républicaine française. En cédant les pleins pouvoirs à un homme, l’Assemblée abandonne la souveraineté du peuple au nom de la peur et de la survie. Mais cet effondrement donnera naissance, en creux, à l'esprit de la Résistance, et à une République renouvelée. C’est aussi un rappel essentiel de la fragilité des institutions démocratiques, et de l’importance de les défendre même dans les pires circonstances.

Le 10 juillet 1871, au cœur d’un Paris encore marqué par les traumatismes de la guerre franco-prussienne et de la Commune, naît Marcel Proust, futur monument de la littérature française. Enfant fragile devenu auteur d’un chef-d'œuvre universel, À la recherche du temps perdu, Proust a révolutionné la manière d’écrire, de lire, et même de percevoir le temps et la mémoire. Retour sur une vie d’introspection, de solitude et de génie.

Un enfant de la bourgeoisie parisienne

Une naissance post-communarde dans un Paris en reconstruction

Marcel Proust voit le jour dans le 16e arrondissement de Paris, le 10 juillet 1871, quelques semaines après l’écrasement sanglant de la Commune. La ville est meurtrie, mais la famille Proust, issue de la bourgeoisie cultivée, évolue dans un milieu protégé. Son père, Adrien Proust, est un éminent médecin hygiéniste, et sa mère, Jeanne Weil, une femme d’origine juive, raffinée et très cultivée.

C’est surtout cette dernière qui influencera profondément la sensibilité de Marcel. Il développera très jeune une passion pour la littérature, encouragé par une éducation soignée, nourrie de lectures, de musique et d'art.

Une santé fragile, une sensibilité exacerbée

Marcel souffre dès l’enfance de crises d’asthme aiguës, ce qui en fait un enfant à part, souvent absent des activités de son âge. Cette fragilité physique, qui l’accompagnera toute sa vie, forge chez lui un regard intérieur, introspectif. Très vite, il commence à observer avec acuité les nuances du comportement humain et à vivre dans le monde des sensations.

De dandy mondain à écrivain nocturne

Une jeunesse entre salons et littérature

Après des études brillantes au lycée Condorcet, Marcel fréquente les milieux intellectuels et mondains de la Belle Époque. Il devient l’ami de figures comme Anatole France, Reynaldo Hahn, ou Montesquiou. Ces expériences nourrissent les portraits satiriques et profonds qu’il dressera plus tard dans À la recherche du temps perdu.

Mais derrière les apparences de dandy se cache un observateur obsessionnel, qui accumule les carnets, les lettres, les impressions. Il commence à écrire très tôt, mais c’est un projet titanesque qui va bientôt le happer.

Le repli décisif et la naissance d’un chef-d'œuvre

À partir de 1905, après la mort de sa mère, Proust se retire du monde. Il transforme sa chambre en cellule de création, tapissée de liège pour s’isoler du bruit. Il y consacre ses jours (et surtout ses nuits) à écrire À la recherche du temps perdu, une œuvre de plus de 3000 pages publiée entre 1913 et 1927.

Ce roman-fleuve, mêlant mémoire, introspection, analyse sociale, art et philosophie, est aujourd’hui considéré comme l’un des sommets de la littérature mondiale.

"À la recherche du temps perdu" : une œuvre révolutionnaire

Une narration non linéaire et introspective

Proust casse les codes du roman traditionnel. Le récit ne suit pas une chronologie classique, mais explore les méandres de la mémoire involontaire, comme le célèbre passage de la madeleine, où une simple bouchée ravive tout un pan de souvenirs d’enfance.

Il écrit :

« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. »

La quête du narrateur est celle de l’identité, du sens, de la mémoire – une archéologie intime du moi.

Un miroir de la société de la Belle Époque

À travers ses personnages – Swann, Charlus, la duchesse de Guermantes, Albertine – Proust peint une fresque sociale de la haute bourgeoisie et de l’aristocratie décadente. Il observe avec ironie et tendresse les ridicules et les grandeurs de cette société en mutation, dont les valeurs s’effondrent à l’aube de la Première Guerre mondiale.

Un legs littéraire universel

Influence sur les écrivains et penseurs du XXe siècle

L’œuvre de Proust influencera Sartre, Beckett, Nabokov, Borges, mais aussi des philosophes comme Gilles Deleuze ou Paul Ricoeur. Son style long, sinueux, sa capacité à décrire les moindres mouvements de l’âme, bouleversent la narration romanesque. La littérature devient chez lui un outil de compréhension de soi et du monde.

Une popularité croissante après sa mort

Marcel Proust meurt en 1922, à 51 ans, usé par la maladie. Il ne verra pas la publication complète de son œuvre. Pourtant, sa renommée ne cessera de croître, jusqu’à faire de lui une figure incontournable de la culture française. Chaque année, des lecteurs du monde entier se lancent dans la lecture de son œuvre monumentale, parfois à la recherche de leur propre temps perdu.

Un génie littéraire né dans les douleurs de l’Histoire

La naissance de Marcel Proust, le 10 juillet 1871, ne pouvait pas mieux symboliser la tension entre le chaos du monde et l’intériorité du génie. Il naît dans une France bouleversée, grandit entre crise politique et mutations sociales, mais choisit de répondre au tumulte du monde par l’écriture d’un roman total, intemporel et profondément humain. En figeant le temps dans les mots, il l’a rendu éternel.

Le 9 juillet 1810, un événement décisif dans l’histoire européenne marque la volonté expansionniste de Napoléon Bonaparte : l’annexion du Royaume de Hollande à l’Empire français. Cette opération stratégique transforme profondément la géographie politique des Pays-Bas, désormais divisés en sept départements français. Pourquoi Napoléon a-t-il annexé ce territoire ? Quels en furent les enjeux et les conséquences ? Plongée dans un moment clé du Premier Empire.

Un royaume sous influence française depuis 1806

Louis Bonaparte : un roi réticent au service de l’Empire

Le Royaume de Hollande avait été créé par Napoléon en 1806, placé sous le contrôle de son frère Louis Bonaparte. L’objectif était de transformer les anciens Pays-Bas en un État satellite fidèle à l’Empire tout en donnant une certaine autonomie apparente.

Cependant, Louis Bonaparte prit son rôle de roi très au sérieux. Il s'efforça de défendre les intérêts des Hollandais, notamment en tentant de limiter les prélèvements militaires et les réquisitions imposées par la France. Il alla jusqu’à se proclamer "Hollandais avant d’être Bonaparte", suscitant la colère de son frère.

Un royaume peu rentable et mal aligné

Les tensions entre les deux frères s’accroissent. Le blocus continental imposé par Napoléon pour affaiblir l’Angleterre était peu respecté par le Royaume de Hollande, dont l’économie dépendait du commerce maritime, notamment avec les Anglais. Louis était incapable d’appliquer ce blocus de manière stricte, et cela devenait un point de rupture.

Face à cette désobéissance et au manque de résultats stratégiques, Napoléon décide de mettre fin à cette autonomie fragile.

Le 9 juillet 1810 : la Hollande cesse d’exister comme royaume

L’abdication de Louis et l’annexion immédiate

Le 1er juillet 1810, Louis Bonaparte abdique sous pression et s’exile. Huit jours plus tard, le 9 juillet, Napoléon signe un décret d’annexion : la Hollande est officiellement intégrée à l’Empire français. Ce territoire stratégique ne sera plus un royaume, mais une simple extension administrative de l’État impérial.

La division en sept départements français

Napoléon restructure immédiatement l’ancien royaume, conformément à son organisation administrative méticuleuse. Il divise la Hollande en sept départements français :

-

Zuyderzée

-

Bouches-de-l’Issel

-

Bouches-de-la-Meuse

-

Frise

-

Ems-Occidental

-

Ems-Oriental

-

Bouches-de-l’Yssel

Chaque département reçoit un préfet nommé par Paris, et les lois françaises y sont imposées, notamment le Code Napoléon. La conscription militaire y devient obligatoire, ce qui provoquera un fort ressentiment parmi la population.

Une expansion stratégique mais impopulaire

Un objectif de contrôle maritime

L’annexion de la Hollande répondait à une volonté claire : affaiblir l’Angleterre en verrouillant les côtes de la mer du Nord. La Hollande disposait d’un réseau portuaire important (Amsterdam, Rotterdam), que Napoléon voulait soumettre entièrement à son blocus.

Ce contrôle devait aussi renforcer le commerce continental et priver les Anglais de leurs relais commerciaux européens.

Une résistance civile et religieuse

L’occupation française fut très impopulaire. Les Hollandais, attachés à leur autonomie et à leur tradition calviniste, voyaient d’un très mauvais œil l’ingérence de la France catholique. La conscription militaire imposée entraîna des protestations massives, certains paysans préférant se mutiler pour éviter le service.

La langue française, imposée dans l’administration, fut également mal accueillie. En quelques années, l’esprit de résistance s’enracina.

Les conséquences de l’annexion de la Hollande

Une domination de courte durée

L’annexion de la Hollande ne dura que jusqu’en 1813. Après la défaite de Napoléon en Russie et la formation de la Sixième Coalition, les troupes françaises se retirèrent. La Hollande retrouva son indépendance avec la création du Royaume uni des Pays-Bas en 1815, lors du Congrès de Vienne.

Une réforme administrative durable

Malgré la brièveté de l’annexion, certaines réformes napoléoniennes laissèrent une trace durable. L’administration centrale, la codification du droit et le découpage en circonscriptions influencèrent la future organisation des Pays-Bas.

Des historiens notent encore aujourd’hui que la Hollande du XIXe siècle s’est structurée en partie selon le moule français.

Un avertissement pour les autres royaumes satellites

L’affaire hollandaise sert aussi d’avertissement à d’autres États satellites (Espagne, Italie, Westphalie). Napoléon démontre qu’il peut supprimer une monarchie à tout moment si elle n’obéit pas strictement aux intérêts impériaux. Cela accentue la méfiance des cours européennes envers l’Empereur, et prépare le terrain de futures coalitions contre lui.

Un épisode révélateur de l’obsession impériale de Napoléon

L’annexion de la Hollande le 9 juillet 1810 illustre parfaitement l’ambition de Napoléon de faire de l’Europe un prolongement de la France. Si elle répondait à une logique stratégique face à l’Angleterre, cette décision montrait aussi l’incapacité de l’Empereur à tolérer des gouvernements autonomes, même tenus par des membres de sa propre famille. Ce choix autoritaire provoquera du ressentiment et renforcera les mouvements nationalistes, jusqu’à la chute finale de l’Empire.

Le 4 juillet 1934 s’éteignait Marie Curie, l’une des plus grandes scientifiques de l’histoire. Première femme à recevoir un prix Nobel, seule personne à en avoir reçu deux dans deux disciplines scientifiques différentes, elle a bouleversé notre compréhension de la matière. Retour sur un destin exceptionnel, entre science, courage et sacrifice.

Une enfance marquée par l’exil et le savoir

Née Maria Sklodowska le 7 novembre 1867 à Varsovie, dans une Pologne alors sous domination russe, elle grandit dans une famille d’intellectuels patriotes. Son père enseigne la physique et les mathématiques, sa mère dirige un pensionnat pour filles.

Privée d’accès aux grandes écoles à cause de son sexe et de la situation politique, Maria suit les cours clandestins de l'« Université volante » de Varsovie. Pour financer les études de sa sœur, elle travaille comme gouvernante, tout en étudiant seule la physique et la chimie.

L’arrivée à Paris : le début d’une carrière scientifique fulgurante

En 1891, Maria part à Paris et devient Marie, étudiant à la Sorbonne où elle obtient brillamment ses diplômes. Elle rencontre Pierre Curie en 1894, physicien reconnu, avec qui elle se marie l’année suivante. Ensemble, ils vont former un tandem scientifique légendaire.

En 1898, les Curie annoncent la découverte de deux nouveaux éléments radioactifs : le polonium (nommé en hommage à la Pologne) et le radium. Ces travaux marquent la naissance du concept de radioactivité, un terme que Marie Curie elle-même introduit dans le vocabulaire scientifique.

Prix Nobel et reconnaissance mondiale

En 1903, le Prix Nobel de physique est attribué à Marie et Pierre Curie, ainsi qu’à Henri Becquerel, pour leurs travaux sur les radiations. Marie devient ainsi la première femme nobélisée.

Après la mort accidentelle de Pierre en 1906, écrasé par un fiacre, Marie poursuit seule leurs recherches. Elle obtient en 1911 un second prix Nobel, cette fois en chimie, pour l’isolement du radium pur. C’est un exploit unique dans l’histoire scientifique.

Marie devient aussi la première femme professeur à la Sorbonne. Elle brise ainsi les barrières de genre, ouvrant la voie à d’autres femmes dans les sciences.

Engagement humanitaire et patriotique pendant la Grande Guerre

Durant la Première Guerre mondiale, Marie Curie mobilise ses compétences pour sauver des vies. Elle équipe des véhicules d'appareils de radiographie mobiles — les fameuses "petites Curies" — qui permettent de soigner les blessés sur le front.

Accompagnée de sa fille Irène, elle forme des infirmières à l’utilisation des rayons X, contribuant ainsi directement à l’effort de guerre. Cette facette de son œuvre, souvent méconnue, démontre son humanisme et son patriotisme profond.

Un sacrifice pour la science

Marie Curie a payé de sa santé son engagement scientifique. À une époque où les effets des radiations sont inconnus, elle manipule des substances hautement radioactives sans protection. Ses cahiers de laboratoire sont encore radioactifs aujourd’hui.

Elle meurt le 4 juillet 1934, à Sancellemoz, en Haute-Savoie, d’une anémie aplasique, probablement due à une exposition prolongée aux radiations. Sa disparition marque la fin d’une ère, mais son héritage perdure.

Héritage scientifique et mémoire éternelle

L’héritage de Marie Curie est colossal. Le Radium Institute (aujourd’hui Institut Curie) qu’elle fonde en 1914 est toujours un centre majeur de recherche et de traitement du cancer.

Sa fille, Irène Joliot-Curie, poursuit son œuvre et reçoit à son tour un Prix Nobel de chimie en 1935 avec son mari Frédéric Joliot, pour la découverte de la radioactivité artificielle.

En 1995, Marie Curie est la première femme à entrer au Panthéon pour ses propres mérites, aux côtés de Pierre Curie. Le transfert de ses cendres est une reconnaissance posthume de son génie et de sa contribution à la science universelle.

Comme l’a écrit Albert Einstein à propos d’elle :

« Marie Curie est, de tous les êtres célèbres, la seule que la gloire n’a pas corrompue. »

Une femme hors du commun au service de la science

Le 4 juillet 1934 marque la perte d’une géante de la science, mais aussi d’un modèle d’intégrité, de ténacité et de courage. Marie Curie n’a pas seulement changé la science ; elle a redéfini le rôle que les femmes pouvaient jouer dans la société et dans l’histoire. Sa vie reste un phare pour toutes les générations de chercheurs, et au-delà, pour tous ceux qui croient en la puissance de la connaissance et de l’émancipation.

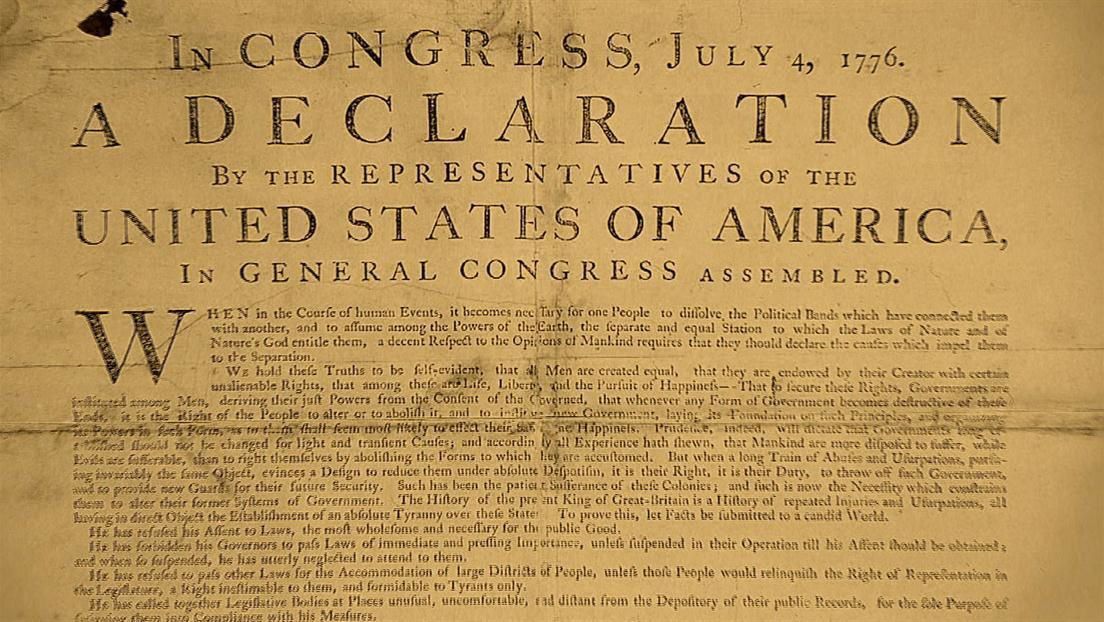

Moment fondateur de l'histoire américaine, le 4 juillet 1776 symbolise bien plus qu'une rupture politique avec la Grande-Bretagne. Il marque la naissance d'une nouvelle nation fondée sur des idéaux de liberté, d'égalité et d'autodétermination. Retour sur cet événement crucial qui a redéfini l'équilibre des puissances mondiales.

Contexte politique et tensions coloniales

À la veille de la Révolution américaine, les treize colonies britanniques d'Amérique du Nord sont soumises à une fiscalité jugée injuste par leurs habitants. Le slogan « No taxation without representation » illustre bien la frustration grandissante des colons, qui refusent de financer la couronne britannique sans avoir de représentants au Parlement de Londres.

Depuis la fin de la guerre de Sept Ans (1756-1763), l’Empire britannique impose une série de taxes : Stamp Act (1765), Townshend Acts (1767), Tea Act (1773). Ces mesures provoquent colère et soulèvements, notamment le fameux Boston Tea Party de 1773, où des colons déguisés en Amérindiens jettent des cargaisons de thé dans le port de Boston.

Le chemin vers la rupture

En 1775, les tensions dégénèrent en conflit armé : la guerre d’indépendance commence avec les batailles de Lexington et Concord. Sous la direction de George Washington, l'armée continentale affronte les troupes britanniques. Parallèlement, les débats s’intensifient au sein du Second Congrès continental réuni à Philadelphie.

C’est dans ce contexte que l’idée d’une indépendance totale prend forme. Le 7 juin 1776, Richard Henry Lee propose une résolution affirmant que les colonies « sont, et doivent de droit être, des États libres et indépendants ». Le Congrès confie alors à un comité, dirigé par Thomas Jefferson, la rédaction d’un document officiel.

La rédaction de la Déclaration

Le texte est rédigé principalement par Thomas Jefferson, avec l’aide de John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman et Robert R. Livingston. Jefferson s’inspire des Lumières et notamment de John Locke, affirmant le droit des peuples à renverser un gouvernement tyrannique.

Adoptée officiellement le 4 juillet 1776, la Déclaration d'indépendance proclame que les colonies ne reconnaissent plus l'autorité britannique. Elle affirme que « tous les hommes sont créés égaux » et dotés de droits inaliénables tels que « la Vie, la Liberté et la recherche du Bonheur ».

Réactions en chaîne et portée internationale

La Déclaration ne met pas immédiatement fin au conflit : la guerre se poursuit jusqu’en 1783, avec le traité de Paris qui reconnaît officiellement l’indépendance des États-Unis.

À l’étranger, la Déclaration d’indépendance inspire de nombreux mouvements. En France, elle galvanise les philosophes et futurs révolutionnaires. La Fayette, figure emblématique, participera activement aux combats américains avant de jouer un rôle central dans la Révolution française.

Les idées de liberté et d’égalité, bien qu’imparfaitement appliquées à l’époque (notamment en ce qui concerne l’esclavage ou le droit des femmes), deviendront des références universelles. Victor Hugo dira plus tard : « L'indépendance américaine a été la première grande secousse de l'ancien monde. »

4 juillet : fête nationale et mémoire collective

Dès 1777, les festivités du 4 juillet commencent à s’organiser dans les colonies. Feux d’artifice, discours, parades et concerts célèbrent cette date. Aujourd’hui encore, l’Independence Day reste la fête nationale des États-Unis, un symbole fort de patriotisme et de liberté.

Chaque année, des millions d’Américains rendent hommage aux Pères fondateurs comme George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, en décorant leurs maisons de drapeaux et en participant aux célébrations locales.

L’esprit du 4 juillet est également immortalisé dans la culture populaire : des discours célèbres comme celui de Martin Luther King ou des films hollywoodiens y font référence, perpétuant ainsi la mémoire d’un acte fondateur.

Héritage durable et critiques modernes

Si la Déclaration d’indépendance représente un tournant majeur dans l’histoire mondiale, elle n’est pas exempte de critiques. Des historiens pointent ses contradictions : alors que le texte proclame l’égalité des hommes, l’esclavage est encore légal et pratiqué dans plusieurs États.

Des voix comme celle de Frederick Douglass, ancien esclave devenu abolitionniste, rappellent que la liberté proclamée en 1776 ne s’est pas immédiatement étendue à tous les citoyens. Dans un discours célèbre de 1852, il déclare : « Ce 4 juillet est à vous, pas à moi. »

Néanmoins, la Déclaration reste un modèle pour d'autres luttes : elle inspire les mouvements anticolonialistes du XXe siècle, les défenseurs des droits civiques et les partisans de la démocratie dans le monde entier.

L'acte fondateur d’une démocratie moderne

Le 4 juillet 1776 reste une date pivot de l’histoire universelle. En affirmant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, la Déclaration d’indépendance a posé les fondations d’un idéal démocratique qui continue d’inspirer les générations. Entre aspirations nobles et réalités complexes, ce texte demeure l’un des symboles les plus puissants de la quête de liberté.

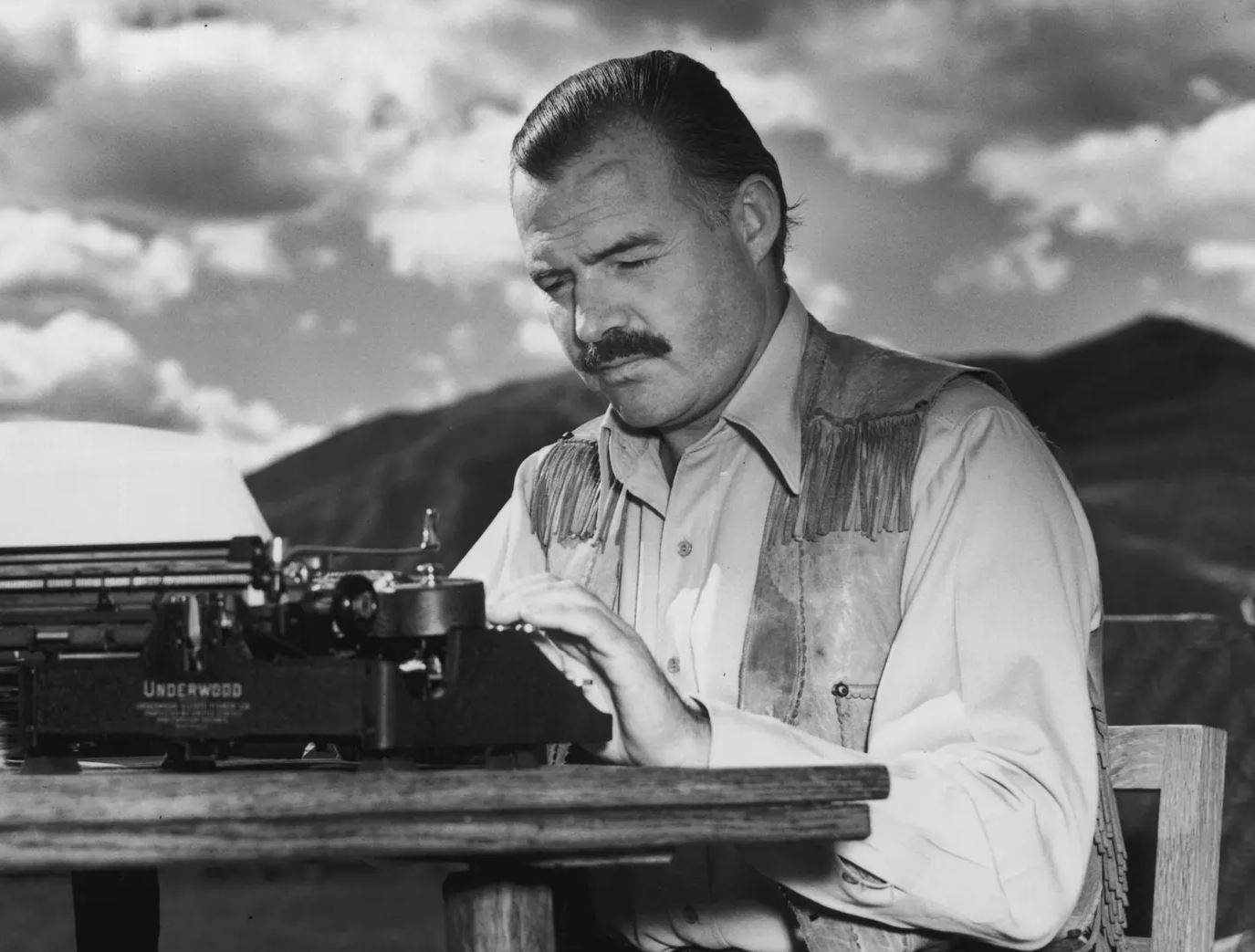

Le 2 juillet 1961, Ernest Hemingway, prix Nobel de littérature et figure mythique des lettres américaines, se donne la mort à Ketchum, dans l’Idaho. À 61 ans, celui que l’on surnommait "Papa" laisse derrière lui une œuvre majeure, faite de guerre, d’amour, d’alcool et de solitude. Ce suicide brutal clôt la trajectoire d’un homme aussi admiré qu’angoissé, reflet d’un XXe siècle tiraillé entre modernité et désillusion.

Une vie d’aventurier, de journaliste et d’écrivain

Né en 1899 à Oak Park dans l’Illinois, Ernest Hemingway incarne l’écrivain engagé dans le réel. Très jeune, il travaille comme journaliste, puis s’engage comme ambulancier pendant la Première Guerre mondiale. Blessé au front italien, il en tirera le matériau de son roman L’Adieu aux armes (1929), qui révèle son style épuré et direct.

Dans les années 1920, il s’installe à Paris et rejoint la "génération perdue" d’auteurs américains expatriés, tels que F. Scott Fitzgerald et Gertrude Stein. Son premier grand succès, Le Soleil se lève aussi (1926), témoigne de cette errance morale et spirituelle d’une jeunesse brisée par la guerre.

Un style littéraire révolutionnaire

Hemingway invente un style que l’on qualifiera de "télégraphique" : phrases courtes, descriptions précises, économie de mots. Il développe ce qu’il nomme la "théorie de l’iceberg" : l’essentiel du message est sous-entendu, invisible sous la surface du texte.

Cette sobriété formelle, héritée de son métier de journaliste, fait école. Elle influence des générations d’écrivains, de Raymond Carver à Cormac McCarthy. Pour Hemingway, « tout bon écrivain est un menteur habile ».

Le romancier de la guerre et du courage

Les thèmes de la guerre, de la mort et du courage dominent son œuvre. Dans Pour qui sonne le glas (1940), il évoque son engagement auprès des Républicains pendant la guerre d’Espagne. Dans Les Neiges du Kilimandjaro ou Le Vieil Homme et la Mer (1952), il explore la solitude et la dignité face à l’échec ou à la mort.

Ce dernier ouvrage lui vaut le prix Pulitzer en 1953, puis le prix Nobel de littérature en 1954, saluant « sa maîtrise de l’art du récit et l’influence qu’il exerce sur le style contemporain ».

Une célébrité mondiale… et pesante

Hemingway devient un mythe vivant. Baroudeur, chasseur de gros gibier en Afrique, pêcheur de marlins à Cuba, il cultive une image virile, presque cinématographique. Cette posture, pourtant, masque de profondes blessures psychiques.

L’écrivain multiplie les mariages (quatre au total), fréquente les bars de La Havane, traverse la guerre civile espagnole, la libération de Paris, la Seconde Guerre mondiale. Ce rythme effréné alimente autant sa légende que son épuisement.

L’effondrement intérieur

À partir des années 1950, Hemingway entre dans une phase de dépression sévère, aggravée par l’alcoolisme et des troubles bipolaires non diagnostiqués. Il subit plusieurs électrochocs à la Mayo Clinic, perdant peu à peu sa mémoire, sa créativité et sa lucidité.

Ses proches notent son obsession de la persécution, sa peur d’être surveillé par le FBI (peur qui se révélera fondée après sa mort, selon des documents déclassifiés). L’écrivain s’isole dans sa maison de Ketchum, dans l’Idaho, souffrant de paranoïa et de désespoir.

Le suicide du 2 juillet 1961

Le matin du 2 juillet, Hemingway se lève tôt, prend son fusil préféré, un double canon Boss, et se tire une balle dans la tête dans le vestibule de sa maison. Sa femme, Mary Welsh, tente d’abord de faire croire à un accident de nettoyage d’arme. Mais très vite, la vérité s’impose.

Le suicide d’Hemingway choque le monde littéraire. Il met fin à la vie d’un écrivain qui avait tant décrit la mort, les limites humaines et l’honneur dans l’adversité.

Un héritage immense et complexe

Hemingway laisse derrière lui une œuvre dense, traduite dans toutes les langues, étudiée dans les écoles et les universités du monde entier. Son influence dépasse la littérature : il a inspiré le cinéma, la peinture, la musique.

Pour de nombreux auteurs, il incarne le modèle de l’écrivain absolu, engagé dans son époque, dans son corps, dans ses contradictions.

Citations emblématiques

« Le monde brise tout le monde, et ensuite, beaucoup sont forts aux endroits brisés. »

« Écrire, c’est facile. Il suffit de s’asseoir devant une machine à écrire et de saigner. »

Papa Hemingway, une figure tragique du XXe siècle

Ernest Hemingway meurt comme il a vécu : dans l’excès, la confrontation avec la mort, la solitude intérieure. Son suicide du 2 juillet 1961 ne fait que souligner la violence d’un monde qu’il n’a jamais cessé de décrire avec une lucidité glaçante.

Il reste aujourd’hui une figure centrale de la littérature mondiale, une icône américaine tourmentée, et un miroir de la fragilité humaine face à l’absolu.

Le 2 juillet 1816, la frégate française La Méduse s’échoue sur un banc de sable au large des côtes de la Mauritanie. Ce qui aurait pu être un simple accident maritime tourne au drame absolu, révélant incompétence, lâcheté et cruauté. Le scandale qui en découle ébranle la monarchie de la Restauration et inspire l’un des tableaux les plus célèbres de l’histoire de l’art.

La Méduse : symbole d’une monarchie restaurée mais défaillante

La frégate La Méduse appartenait à la Marine royale française. En juin 1816, elle quitte Rochefort en direction du Sénégal, colonie que la France récupère après le Congrès de Vienne. À son bord, plus de 400 personnes, dont le nouveau gouverneur Julien Schmaltz, des militaires, des scientifiques et des colons.

La frégate est placée sous le commandement de Hugues Duroy de Chaumareys, un aristocrate royaliste choisi plus pour sa fidélité au roi Louis XVIII que pour ses compétences maritimes. Cela illustre la politique de la Restauration, qui favorise les nobles émigrés au détriment de l’expérience, avec des conséquences tragiques.

Le naufrage sur le banc d’Arguin

Le 2 juillet 1816, alors qu’elle s’approche des côtes africaines, La Méduse s’échoue sur le banc d’Arguin, au large de la Mauritanie. Le capitaine, ayant ignoré les conseils de ses officiers plus compétents, provoque cette catastrophe par une navigation imprudente.

Face à l’urgence, les passagers sont évacués. Mais les canots de sauvetage ne suffisent pas. Une partie des naufragés — 147 hommes et une femme — est entassée sur un radeau de fortune de 20 mètres de long, à peine gouvernable, abandonné à la mer.

Douze jours d’enfer sur le radeau

Le calvaire des rescapés du radeau dure douze jours. Manquant d’eau, de nourriture et sans espoir de secours, les survivants sombrent dans la folie. Certains se jettent à la mer, d’autres se battent ou s’entretuent. Des cas de cannibalisme sont attestés.

Seuls 15 hommes survivent, recueillis par le navire Argus. Leur témoignage bouleverse l’opinion publique et révèle la gestion catastrophique du naufrage par les autorités françaises.

Un scandale politique et moral

La presse s’empare de l’affaire. Le capitaine de Chaumareys est jugé en conseil de guerre et condamné à trois ans de prison. Mais le véritable coupable, pour l’opinion éclairée, reste la monarchie elle-même, accusée d’avoir privilégié les intérêts de caste à la compétence.

L’événement devient un symbole des abus de la Restauration. Il incarne l’échec du retour à l’ordre ancien, de l’aristocratie incapable de diriger une France qui aspire à modernité et justice.

Le radeau de la Méduse : quand l’art transcende le réel

En 1819, le jeune peintre Théodore Géricault présente Le Radeau de La Méduse au Salon de Paris. Le tableau, immense (près de 5 mètres de long), fait scandale et sensation à la fois. Il représente les survivants à l’instant où ils aperçoivent le navire venu les sauver.

Une œuvre militante

Géricault mène une enquête approfondie : il interroge les survivants, consulte les rapports médicaux, étudie les cadavres à la morgue. Il veut peindre non pas un mythe, mais une vérité brute, politique et sociale. Son œuvre est un acte d’accusation contre les puissants, un hommage à la souffrance humaine et à la résilience.

Le tableau, aujourd’hui exposé au musée du Louvre, est considéré comme un chef-d'œuvre du romantisme et un tournant dans l’histoire de la peinture engagée.

Répercussions à long terme

Le drame de La Méduse dépasse le simple fait divers maritime :

-

Il révèle la fragilité des institutions monarchiques post-napoléoniennes.

-

Il souligne le besoin de réforme dans la Marine française, qui sera réorganisée dans les décennies suivantes.

-

Il inspire de nombreuses œuvres littéraires et artistiques, dont La Tentation de Saint Antoine de Flaubert et des écrits de Victor Hugo.

Témoignages glaçants

Deux survivants, Corréard et Savigny, publient un récit officiel du naufrage dès 1817. Leur témoignage, d’une précision clinique, choque par sa description de la déchéance humaine. Il est lu dans toute l’Europe et renforce la dimension tragique et symbolique de l’événement.

Un naufrage devenu miroir de la société

L’échouage de La Méduse le 2 juillet 1816 reste l’une des plus grandes tragédies maritimes françaises. Par sa violence, ses implications politiques et son retentissement artistique, il devient bien plus qu’un accident : un révélateur des tensions d’un siècle en transition, entre monarchie et modernité, entre devoir d’humanité et logique de pouvoir.

Le 1er juillet 1903, dans une effervescence discrète mais historique, s’élance depuis Montgeron, en banlieue parisienne, la première édition du Tour de France. Ce qui n’était alors qu’un pari journalistique deviendra l’un des événements sportifs les plus suivis de la planète. À travers routes poussiéreuses et étapes dantesques, le Tour a façonné l’histoire du cyclisme, de la France et du sport en général.

Aux origines d’un mythe sportif : pourquoi créer le Tour de France ?

Une rivalité de presse et un pari audacieux

L’idée du Tour de France naît d’une concurrence féroce entre deux quotidiens sportifs : Le Vélo et L’Auto. Pour relancer les ventes de L’Auto, Henri Desgrange, directeur du journal, soutient une idée lancée par son collaborateur Géo Lefèvre : organiser une course cycliste traversant toute la France.

Ce projet novateur ambitionne à la fois de tester les limites physiques des coureurs et de captiver l’imaginaire populaire.

« Une épreuve terrible pour des hommes terriblement endurcis » — Henri Desgrange

Un parcours titanesque

Le parcours du premier Tour de France compte six étapes, de 400 à 500 km chacune, pour un total de 2 428 kilomètres. Le départ est donné le 1er juillet 1903 depuis Montgeron, près de Paris. Les villes étapes sont Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes, avant un retour à Paris.

Les conditions sont extrêmes : routes non goudronnées, vélos sans vitesses, étapes de nuit. Les coureurs doivent se débrouiller seuls, sans assistance.

Une première édition entre héroïsme et endurance

60 coureurs au départ, une vingtaine à l’arrivée

Ils sont 60 à s’élancer lors de cette première édition, venus de toute la France mais aussi de Belgique, d’Italie ou de Suisse. Parmi eux : des forgerons, des ouvriers, quelques coureurs professionnels… et un certain Maurice Garin, ancien ramoneur italo-français.

Les abandons sont nombreux, les blessures fréquentes. Certains trichent, d'autres se perdent, mais tous participent à écrire la légende.

Maurice Garin, premier vainqueur de l’Histoire

Le 19 juillet 1903, Maurice Garin remporte le premier Tour de France avec une avance écrasante. Il gagne trois des six étapes et termine l’épreuve en 94 heures et 33 minutes. Son endurance, sa régularité et sa stratégie en font un héros national.

Garin devient instantanément une figure populaire. Il dira :

« C’était plus qu’une course. C’était une lutte contre soi-même, contre le sommeil, la douleur et la route. »

L’impact immédiat et les évolutions rapides

Succès populaire et boost médiatique

Le Tour remplit son objectif : les ventes de L’Auto explosent. Le public est fasciné par ces héros modernes affrontant les montagnes et les éléments. Dès l’année suivante, le Tour devient un rendez-vous attendu.

En 1904, la deuxième édition est marquée par des scandales de tricherie et de violence, mais cela ne fait que renforcer la notoriété de l’épreuve. Le Tour devient un phénomène culturel et social.

Une course qui épouse la géographie et l’histoire

Le Tour de France devient un révélateur du territoire : les paysages, les villages, les cols. Il traverse la guerre (pause pendant les deux guerres mondiales), s’adapte à la modernité, et devient un marqueur de l’été français.

Il servira aussi à promouvoir les routes, à faire connaître les régions rurales, et à créer une narration nationale autour de l’effort et de la persévérance.

Anecdotes historiques et évolutions marquantes

Le Tour et la Première Guerre mondiale

Plusieurs vainqueurs du Tour de France périssent durant la Première Guerre mondiale, dont François Faber et Octave Lapize. Le cyclisme paie un lourd tribut, et le Tour devient aussi un hommage à ces sportifs disparus.

Les innovations au fil du temps

Du vélo à pignon fixe aux équipements modernes, des routes caillouteuses à l’asphalte lisse, le Tour n’a cessé d’évoluer. L’apparition du maillot jaune en 1919, des étapes en montagne, du contre-la-montre, des équipes sponsorisées… autant de nouveautés qui enrichissent son histoire.

Le Tour est aujourd’hui diffusé dans plus de 190 pays, suivi par des millions de téléspectateurs et considéré comme la plus grande course cycliste du monde.

Plus qu’une course : un symbole national et mondial

Le Tour de France n’est pas qu’un événement sportif. C’est un miroir de la société française, de ses mutations, de son goût pour l’exploit et l’effort collectif. Il a traversé les époques, les crises, les évolutions technologiques. Il a vu naître des légendes comme Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain ou encore Tadej Pogačar.

« Le Tour de France, c’est la France en fête, qui pédale et qui rêve en même temps » – Antoine Blondin, écrivain et chroniqueur du Tour

Une aventure née en 1903 qui roule encore pour la légende