Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Paris

Le 2 septembre 1870, l’empereur Napoléon III se rend aux forces prussiennes à Sedan, en pleine guerre franco-prussienne. Ce moment marque la fin du Second Empire et ouvre la voie à la proclamation de la Troisième République. Un tournant majeur dans l’histoire de France, riche en conséquences politiques, sociales et militaires. Retour sur cet épisode clé, entre humiliations, stratégies ratées et basculement historique.

Une guerre mal engagée : le contexte de la débâcle

Les tensions entre la France et la Prusse

La guerre franco-prussienne débute en juillet 1870, provoquée par un incident diplomatique autour de la dépêche d’Ems et les ambitions de Bismarck. La France, dirigée par Napoléon III, pense pouvoir renforcer son prestige en s’opposant à la montée de la Prusse. Mais l’armée française est mal préparée, mal équipée, et souffre d’un commandement désorganisé.

« Ce n’est pas une guerre, c’est une marche triomphale », déclare Bismarck avec une confiance glaciale.

Une succession de défaites

Dès août 1870, les revers s’enchaînent pour les Français : Wissembourg, Froeschwiller, puis Mars-la-Tour. Les forces prussiennes, bien coordonnées, encerclent les armées françaises dans la ville fortifiée de Sedan, dans les Ardennes. L’armée de Mac Mahon y est acculée avec Napoléon III lui-même.

Le désastre de Sedan : 1er et 2 septembre 1870

La bataille : un piège militaire

Le 1er septembre, les troupes françaises, prises en étau, sont bombardées sans relâche par l’artillerie prussienne. L’armée française compte 120 000 hommes, mais elle est piégée dans une cuvette, vulnérable aux tirs. Le maréchal Mac Mahon est grièvement blessé dès le matin. Son remplaçant, le général Ducrot, tente une percée, mais échoue face à la supériorité allemande.

« Nous sommes dans une souricière ! » aurait déclaré un officier français en voyant la position tactique désastreuse.

La reddition de l’Empereur

Le 2 septembre à l’aube, Napoléon III, isolé, humilié, se rend personnellement au roi Guillaume Ier de Prusse. Il envoie un message :

« Ne pouvant plus mourir à la tête de mes troupes, je dépose mon épée aux pieds de Votre Majesté. »

L’empereur est fait prisonnier, l’armée française capitule, et 83 000 soldats sont faits prisonniers. Une des pires défaites militaires de l’histoire de France.

Les conséquences politiques : fin du Second Empire

L’effondrement immédiat du régime

La nouvelle de la reddition provoque une onde de choc à Paris. Le 4 septembre 1870, la foule envahit le Palais Bourbon, chasse les derniers partisans du régime et proclame la Troisième République. L’impératrice Eugénie, régente en l’absence de son mari, s’enfuit précipitamment en exil.

La chute de Napoléon III met fin à 18 ans de règne autoritaire, marqué par des grands travaux, une politique coloniale ambitieuse, mais aussi une progressive impopularité.

L’exil de Napoléon III

Napoléon III est interné en Allemagne, puis autorisé à rejoindre l’Angleterre, où il meurt en 1873. L’ancien empereur n’aura jamais retrouvé le pouvoir. Sa chute marque la fin définitive du bonapartisme impérial en France.

Une humiliation nationale lourde de conséquences

L’annexion de l’Alsace-Lorraine

Par le traité de Francfort (mai 1871), la France perd l’Alsace et une partie de la Lorraine. Ce traumatisme territorial alimente pendant des décennies un profond ressentiment contre l’Allemagne, jusqu’à la Première Guerre mondiale.

« Pensons-y toujours, n’en parlons jamais » – Devise courante dans la IIIe République à propos de l’Alsace-Lorraine

La Commune de Paris : l’instabilité après Sedan

La chute du Second Empire plonge Paris dans le chaos. Le siège de la capitale par les Prussiens, puis les tensions internes, débouchent sur la Commune de Paris en 1871. Ce soulèvement ouvrier, écrasé dans le sang, révèle la fracture sociale et politique laissée ouverte par l’effondrement impérial.

La naissance d’une armée moderne

Le désastre de Sedan met en lumière l’obsolescence de l’armée impériale. La République entreprend une profonde réforme militaire : service militaire obligatoire, modernisation des équipements, meilleure formation des officiers. Ces transformations seront déterminantes pour l’avenir stratégique de la France.

Symboles et mémoires de Sedan

Un traumatisme durable

Sedan reste un symbole d’humiliation, souvent comparé à Waterloo pour Napoléon Ier. Pendant des décennies, le mot "Sedan" évoque l'échec, la honte, et la chute d'un régime.

Le monument commémoratif de Bazeilles, lieu d’une résistance héroïque de la Légion étrangère le 1er septembre, devient un lieu de pèlerinage militaire, soulignant la volonté de rédemption.

Une bataille étudiée dans les écoles militaires

La bataille de Sedan devient un cas d’école dans les académies militaires, notamment en stratégie de terrain et logistique. Elle incarne les erreurs à ne pas commettre : mauvaise anticipation, communication défaillante, et présence du chef suprême sans commandement opérationnel clair.

Sedan 1870 : le jour où la France changea de régime

Le 2 septembre 1870 représente bien plus qu’une défaite militaire : c’est une rupture dans l’histoire de France. La fin d’un empire, la naissance d’une république, une perte territoriale douloureuse, et une recomposition du paysage politique et militaire. La capitulation de Sedan marque un avant et un après. Elle demeure dans la mémoire collective comme l’un des événements les plus marquants de la chute du pouvoir impérial et du réveil républicain français.

Le 31 août 1944 marque une date cruciale dans l’histoire des Hauts-de-France et, plus largement, dans celle de la France libérée de l’Occupation nazie. Alors que les Alliés poursuivent leur avancée fulgurante après le Débarquement de Normandie, la région du Nord, stratégique tant sur le plan industriel que géographique, est progressivement libérée du joug allemand. Retour sur cette journée charnière, entre batailles, ferveur populaire et enjeux militaires de grande envergure.

Un contexte tendu mais porteur d’espoir

La situation militaire en août 1944

Au cours de l'été 1944, les troupes alliées, renforcées par les succès du Débarquement en Normandie (6 juin 1944), percent les lignes allemandes. L’Opération Cobra permet aux forces américaines de progresser rapidement vers le nord et l’est de la France. Paris est libérée le 25 août. Dans la foulée, les armées alliées se dirigent vers la Belgique, traversant la Picardie, l’Artois et la Flandre.

Les Hauts-de-France sont alors sous une occupation allemande renforcée, mais l’armée allemande commence à battre en retraite face à la supériorité matérielle et numérique des Alliés.

Les Hauts-de-France : un territoire stratégique

La région est un carrefour logistique pour les troupes allemandes, avec ses ports (Dunkerque, Boulogne-sur-Mer), ses voies ferroviaires et son industrie lourde. Elle a été profondément marquée par l’Occupation : travail obligatoire (STO), répression de la Résistance, déportations.

Les Alliés savent qu’une libération rapide de cette région affaiblirait l’ennemi et permettrait d’ouvrir la voie vers l’Allemagne.

31 août 1944 : une journée décisive

Les principales villes libérées

Le 31 août, plusieurs localités des Hauts-de-France retrouvent la liberté. Amiens est libérée dès le 31 par les forces britanniques de la 2e armée du général Dempsey. Arras, ville hautement symbolique pour sa résistance, voit également le retrait des forces allemandes ce jour-là. D’autres communes comme Doullens, Albert ou encore Péronne accueillent les troupes alliées sous les acclamations de la population.

Une avancée rapide mais prudente

Les troupes alliées avancent rapidement, parfois même plus vite que prévu. La Wehrmacht, désorganisée et démoralisée, tente de ralentir la progression alliée en détruisant ponts et infrastructures. Mais les colonnes blindées alliées parviennent à maintenir leur élan, malgré des accrochages sporadiques et des poches de résistance allemande.

La Résistance locale joue un rôle crucial en fournissant des renseignements, en sabotant les voies de communication et en aidant à la sécurisation des villes avant l’arrivée des troupes alliées.

L’accueil de la population : entre liesse et prudence

Scènes de joie populaire

Partout où les Alliés passent, la population les accueille en libérateurs. Drapaux tricolores ressortis des greniers, cris de joie, fleurs jetées aux soldats : la liesse populaire contraste avec les années d’humiliation et de privation.

Dans les villages comme dans les grandes villes, on assiste à des scènes marquantes : les cloches sonnent, les enfants courent après les chars, des bals improvisés surgissent sur les places publiques.

Maisons détruites, familles endeuillées

Mais la joie est teintée de tristesse. Beaucoup de familles pleurent un père, un frère, un fils, tombé au combat ou déporté. Les destructions sont considérables, surtout dans les zones de combats. Les mines, les bombes et les sabotages laissent des cicatrices durables dans le paysage urbain et rural.

L’action des forces alliées : une opération d’envergure

Des troupes venues de toute l’Europe et d’Amérique

Les armées qui libèrent les Hauts-de-France sont composées de soldats britanniques, canadiens, américains, polonais et français. Leur coordination, bien que parfois complexe, permet une progression rapide. Les Canadiens sont notamment très actifs dans la région d’Arras et de Lens.

L'objectif : atteindre la Belgique

Le 31 août, l’objectif est clair : foncer vers la frontière belge, couper la retraite allemande, et sécuriser les ports de la Manche. Le port d’Anvers, vital pour la logistique alliée, est en ligne de mire. Dans les jours qui suivent, Lille est atteinte (le 3 septembre), puis Tournai, Bruxelles et Anvers.

Un tournant stratégique pour la suite de la guerre

L’effondrement du front allemand à l’Ouest

Avec la libération des Hauts-de-France, la ligne de défense allemande s’effondre complètement dans le nord de la France. Les forces du Reich sont contraintes de se replier précipitamment vers la ligne Siegfried, à la frontière allemande.

C’est une victoire majeure pour les Alliés, qui peuvent désormais envisager une incursion directe sur le territoire allemand.

La Résistance entre dans la lumière

Les réseaux résistants, longtemps clandestins, peuvent désormais agir au grand jour. Dans certaines villes, ce sont même eux qui prennent le contrôle avant l’arrivée des Alliés, évitant ainsi pillages ou destructions inutiles.

La Libération consacre le rôle central de ces hommes et femmes de l’ombre dans la reconquête du territoire.

Une mémoire encore vive dans la région

Commémorations et patrimoine

Chaque année, de nombreuses communes des Hauts-de-France organisent des cérémonies pour rappeler cette date charnière. Monuments, plaques commémoratives, musées (comme le Musée de la Résistance à Bondues) perpétuent la mémoire des combats et des sacrifices.

Témoignages poignants

Les récits de ceux qui ont vécu cette journée demeurent bouleversants. Une habitante de Péronne raconte : « J'avais 11 ans, je me souviens des tanks qui avançaient lentement dans la rue principale. Nous pleurions de joie. »

Ces témoignages sont précieux pour transmettre aux jeunes générations l’importance de cette libération.

Une journée symbole de renouveau et de liberté

Le 31 août 1944 reste gravé dans la mémoire collective des Hauts-de-France comme le jour où l’espoir renaquit après quatre longues années d’Occupation. C’est le début d’une reconstruction, morale et matérielle, dans une région meurtrie mais déterminée à se relever. Les Hauts-de-France entrent ce jour-là dans l’histoire de la Libération avec dignité, courage et résilience.

Le 27 août 1928, à Paris, les grandes puissances du monde signaient un accord historique : le Pacte Briand-Kellogg, qui devait mettre fin à la guerre en tant qu’instrument de politique nationale. Porté par une volonté idéaliste de bâtir une paix durable après l’horreur de la Première Guerre mondiale, ce traité marque un tournant diplomatique majeur. Pourtant, son efficacité sera très vite remise en question par la montée des tensions dans les années 1930. Retour sur un pacte aussi ambitieux qu’utopique.

Une initiative franco-américaine inédite

Aristide Briand, l’artisan de la paix

Le projet naît de l’esprit du diplomate français Aristide Briand, figure centrale de la diplomatie d’après-guerre. Déjà Prix Nobel de la paix en 1926 pour son rôle dans la réconciliation franco-allemande avec Gustav Stresemann, Briand propose en 1927 un pacte bilatéral de non-agression entre la France et les États-Unis. Il souhaite ancrer dans le droit international une renonciation à la guerre comme outil de règlement des conflits.

Frank Kellogg et l’extension multilatérale

L’idée séduit le secrétaire d’État américain Frank B. Kellogg, mais celui-ci propose une portée plus large : pourquoi ne pas inclure d’autres nations ? Sous la pression du mouvement pacifiste américain, très influent à l’époque, Kellogg pousse pour un pacte multilatéral. Le projet prend alors une ampleur internationale.

Le 27 août 1928, à Paris, le traité est signé dans le ministère des Affaires étrangères, au Quai d’Orsay, par 15 pays, dont la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et le Japon. Par la suite, près de 63 États adhèrent au pacte.

Le contenu du pacte : une ambition universelle

La guerre déclarée illégale

Le cœur du pacte est simple et révolutionnaire dans sa formulation :

« Les parties condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux. »

L'article 1 interdit la guerre comme instrument de politique nationale, et l'article 2 engage les signataires à résoudre leurs conflits par des moyens pacifiques.

Une portée morale plus que juridique

Ce qui frappe, c’est le caractère non contraignant du pacte. Aucune sanction n’est prévue en cas de violation. Il s’agit d’un engagement moral et diplomatique, sans force exécutoire.

Dans l’euphorie pacifiste des années 1920, ce pacte est vu comme l’acte de naissance d’un nouvel ordre mondial, fondé sur la coopération, la diplomatie et le droit international.

Les réactions internationales et les premières limites

Un accueil contrasté

L’initiative est saluée dans les opinions publiques, notamment en France et aux États-Unis. Des mouvements pacifistes, des intellectuels et même des religieux y voient l’espoir d’une paix universelle. On parle du "pacte pour mettre fin à toutes les guerres".

Mais certains diplomates restent sceptiques. Le pacte n’évoque ni les sanctions, ni le désarmement, ni la sécurité collective. Il ne remplace pas la Société des Nations, qui reste l’organe central de la paix mondiale.

L’absence de clauses contraignantes

Dès sa signature, on pointe la faiblesse majeure du pacte : il repose sur la bonne volonté des États. Sans mécanisme de contrôle, il ne peut empêcher une agression armée.

Un diplomate britannique dira ironiquement :

« C’est comme interdire le vol à main armée en distribuant une brochure aux voleurs. »

Les trahisons du pacte : de la Mandchourie à Munich

Le Japon et l’invasion de la Mandchourie (1931)

Trois ans à peine après la signature, le Japon, pourtant signataire, envahit la Mandchourie, territoire chinois. L’action militaire, condamnée par la Société des Nations, montre l’inefficacité du pacte. Aucun pays n’intervient.

L’Allemagne nazie et l’expansion hitlérienne

Dans les années 1930, l’Allemagne d’Hitler viole ouvertement les principes du pacte : remilitarisation de la Rhénanie, Anschluss avec l’Autriche, occupation de la Tchécoslovaquie. Là encore, aucune réaction concertée des signataires du pacte. L’accord se révèle totalement impuissant face à l’agression.

L’Italie fasciste en Éthiopie (1935)

L’agression italienne contre l’Éthiopie, menée par Mussolini, constitue une autre violation flagrante. Malgré les protestations, aucune sanction militaire n’est appliquée. Le pacte est réduit à un document symbolique, vidé de sa substance.

Une influence durable malgré l’échec

Une base pour le droit international

Même si le pacte échoue à empêcher la Seconde Guerre mondiale, il n’est pas sans héritage. Il constitue la première tentative d’interdire juridiquement la guerre dans les relations internationales.

Après 1945, le Pacte Briand-Kellogg servira de fondement juridique lors du procès de Nuremberg. Les juges invoqueront la violation du pacte pour qualifier les crimes d’agression commis par les nazis.

Vers l’ONU et le droit à la paix

Le Pacte Briand-Kellogg est considéré comme un ancêtre de la Charte des Nations Unies, signée en 1945. Celle-ci ira plus loin, en instaurant un Conseil de sécurité, un droit d’ingérence, et une force coercitive potentielle.

L’idée que la guerre peut être illégale reste au cœur du droit international moderne. De nombreux traités ultérieurs (non-prolifération, désarmement, droits de l’homme) s’inscrivent dans cette lignée.

Un symbole fragile mais fondateur

Le 27 août 1928, le monde voulait croire à la paix par la parole, aux vertus du droit sur la force. Le Pacte Briand-Kellogg, bien qu’utopique, représente un moment d’espoir et une tentative sérieuse de bâtir un monde sans guerre.

Il est aussi un témoignage des limites de la diplomatie sans moyens coercitifs, une leçon douloureuse que les années 1930 ont enseignée au prix fort.

Le 26 août 1880 marque la naissance d’un des plus grands poètes français du XXe siècle : Guillaume Apollinaire. Figure emblématique de la modernité littéraire, il fut à la fois poète, critique d’art, romancier et pionnier du surréalisme. Sa vie passionnante, marquée par l’exil, les amours tumultueuses, la guerre et l’avant-garde artistique, continue d’influencer la littérature contemporaine. Plongeons dans l’histoire de cet homme hors du commun.

Les origines mystérieuses d’un poète européen

Une naissance à Rome sous une identité floue

Guillaume Apollinaire naît à Rome le 26 août 1880, sous le nom de Wilhelm Albert Włodzimierz Apolinary de Kostrowicki. Il est le fils d’Angelika Kostrowicka, une aristocrate polonaise exilée, et d’un père inconnu, peut-être un officier italien. Le mystère autour de ses origines nourrira chez lui un sentiment d’errance et d’exil, thème récurrent dans son œuvre.

Très jeune, il quitte l’Italie pour la France avec sa mère et son frère. Il étudie dans divers lycées, notamment à Nice, Cannes et Monaco, avant de s’installer à Paris, capitale artistique de l’époque.

Un Européen avant l’heure

Polyglotte, passionné par la culture italienne, allemande, slave et française, Apollinaire incarne une identité européenne bien avant que cette idée ne prenne forme politiquement. Ce cosmopolitisme irrigue sa poésie, traversée par des influences multiples, des mythes antiques à la modernité urbaine, en passant par les avant-gardes artistiques.

Le poète de la modernité et de l’invention poétique

Invention du mot "surréalisme"

Apollinaire est sans conteste un précurseur du surréalisme, bien qu’il meure avant la fondation officielle du mouvement par André Breton en 1924. C’est lui qui forge le mot "surréalisme" en 1917, à l’occasion de la pièce Parade de Jean Cocteau et Erik Satie, qu’il qualifie de "ballet surréaliste". Cette intuition d’un art qui dépasse le réel anticipait les explorations de l’inconscient propres aux surréalistes.

Les Calligrammes : une révolution visuelle de la poésie

En 1918, Apollinaire publie Calligrammes, un recueil où les poèmes prennent des formes visuelles : un cœur, une tour Eiffel, une montre… Cette fusion entre poésie et image anticipe les arts visuels modernes. Il écrivait :

« Un calligramme est un poème dont la disposition graphique sur la page forme un dessin en rapport avec le sujet du texte. »

Ces poèmes dessinent une nouvelle voie où le langage devient plastique, libéré de la linéarité traditionnelle.

Alcools : entre tradition et modernité

Alcools (1913), son recueil majeur, incarne à merveille la tension entre tradition lyrique et modernité technique. Apollinaire y supprime volontairement la ponctuation pour laisser au lecteur une liberté d’interprétation. On y trouve des poèmes célèbres comme Zone, Le Pont Mirabeau, ou La Chanson du Mal-Aimé.

Dans Zone, il s’affranchit des anciens dieux pour célébrer les villes, les avions, les affiches publicitaires, les symboles de son époque :

« À la fin tu es las de ce monde ancien. »

L’amoureux blessé, le soldat poète

Des passions amoureuses fondatrices

Apollinaire fut un grand amoureux, souvent malheureux. Son amour pour Lou, rencontrée en 1914, marque profondément sa poésie de guerre. La correspondance entre eux constitue un témoignage poignant des sentiments exacerbés par la séparation et le danger.

L’engagement dans la Grande Guerre

Naturalisé français en 1916, Apollinaire s’engage comme volontaire lors de la Première Guerre mondiale. Il est grièvement blessé à la tête par un éclat d’obus en mars 1916. Cette blessure physique le fragilise durablement et il meurt deux ans plus tard, le 9 novembre 1918, emporté par la grippe espagnole à 38 ans.

Malgré la guerre, il continue d’écrire et d’innover, transformant la tragédie en matière poétique :

« C’est au front que j’ai le mieux compris la fraternité. »

Un passeur des avant-gardes artistiques

L’ami de Picasso, Braque et Delaunay

Apollinaire fréquente tous les artistes majeurs de l’avant-garde parisienne. Il est proche de Pablo Picasso, Georges Braque, Robert et Sonia Delaunay, Marc Chagall, et Marcel Duchamp. Il les soutient en tant que critique d’art et théoricien du cubisme.

Il publie Les Peintres cubistes en 1913, un essai fondateur qui défend l’idée d’un art nouveau, libéré de l’imitation du réel. Il perçoit l’art comme un langage parallèle à la poésie, capable de réinventer le monde.

Une vie courte, une œuvre immense

Malgré sa mort prématurée, Apollinaire laisse derrière lui une œuvre d’une richesse foisonnante, encore étudiée et célébrée aujourd’hui. Son influence est immense, de Breton à Prévert, de Desnos à Aragon, et même dans la chanson française (Léo Ferré, Serge Gainsbourg).

Pourquoi Apollinaire reste un poète essentiel aujourd’hui

L’œuvre de Guillaume Apollinaire traverse le temps avec une étonnante modernité. Son art est celui d’un funambule entre deux mondes : l’ancien et le nouveau, le visible et l’invisible, la guerre et l’amour. Il nous enseigne que la poésie n’est pas un refuge mais une manière de vivre le réel avec intensité.

- Son vers le plus célèbre, tiré du Pont Mirabeau, résonne encore :

« Il est grand temps de rallumer les étoiles. »

Apollinaire, le poète qui annonça le siècle

Guillaume Apollinaire, né le 26 août 1880, incarne cette transition fondamentale entre le XIXe siècle symboliste et le XXe siècle des avant-gardes. Poète de l’amour, de la ville, de la guerre et du rêve, il reste une figure lumineuse de la littérature mondiale.

Le 23 août 1914, dans les premières semaines du déclenchement de la Première Guerre mondiale, un acteur inattendu entre en scène : le Japon. En déclarant officiellement la guerre à l’Allemagne, l’Empire du Soleil Levant confirme sa volonté de peser sur la scène internationale. Cet événement, souvent relégué au second plan dans les récits européens de la Grande Guerre, marque pourtant un tournant géopolitique majeur en Asie et dans le Pacifique. Pourquoi le Japon a-t-il pris cette décision ? Quels en furent les enjeux et les conséquences ? Plongée dans un épisode stratégique aux résonances mondiales.

Le contexte mondial en août 1914

Une guerre européenne qui s’internationalise rapidement

Le 28 juillet 1914, l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, mettant le feu aux poudres d’un conflit latent. Très vite, les grandes puissances européennes s’engagent : l’Allemagne soutient l’Autriche-Hongrie, la Russie entre en guerre pour défendre la Serbie, et la France et le Royaume-Uni rejoignent le conflit contre les puissances centrales. Loin d’être un simple conflit européen, la guerre devient mondiale en raison des vastes empires coloniaux.

L’Alliance anglo-japonaise de 1902

Le Japon n’est pas directement concerné par les tensions balkaniques ou européennes, mais il est lié au Royaume-Uni par un traité d’alliance signé en 1902. Ce traité stipule que si l’un des deux pays est attaqué par une troisième puissance, l’autre doit lui apporter son aide. En 1914, Londres demande discrètement au Japon d’intervenir contre l’Allemagne dans la région Asie-Pacifique, en particulier en Chine, où l’Empire allemand possède plusieurs concessions.

Les raisons de l’entrée en guerre du Japon

Une opportunité géopolitique pour renforcer son influence

Depuis sa victoire contre la Russie en 1905, le Japon a montré qu’il pouvait rivaliser avec les grandes puissances. Entrer en guerre en 1914 permettrait au Japon de s’imposer davantage en Asie, en s’emparant des possessions allemandes dans la région, notamment Tsingtao (Qingdao) en Chine et plusieurs îles dans le Pacifique.

« Le Japon n’a pas combattu par loyauté envers l’Entente, mais pour ses propres ambitions impériales. » – Historien Ian Nish

Une stratégie diplomatique maîtrisée

Avant de déclarer la guerre, le Japon envoie un ultimatum à l’Allemagne le 15 août 1914, lui demandant de retirer ses navires de guerre de la région asiatique et de céder la concession de Tsingtao. L’Allemagne n’ayant pas répondu, le Japon déclare officiellement la guerre le 23 août.

Les opérations militaires japonaises en Asie

Le siège de Tsingtao

L’action militaire la plus emblématique du Japon pendant la Première Guerre mondiale fut le siège de Tsingtao, enclenché en octobre 1914. Avec l’appui symbolique de quelques troupes britanniques, l’armée japonaise assiège la base allemande fortifiée. Après deux mois de combats acharnés, la garnison allemande capitule le 7 novembre 1914. Le Japon s’empare ainsi d’un point stratégique sur la côte chinoise.

L’occupation des îles du Pacifique

Simultanément, la marine japonaise s’empare sans combat des possessions allemandes dans le Pacifique nord (îles Mariannes, Carolines et Marshall), élargissant son emprise maritime. Ces territoires seront placés sous mandat japonais après la guerre, renforçant sa position d’empire colonial.

Les conséquences géopolitiques de l’intervention japonaise

Le Japon, nouvelle puissance impériale

La Première Guerre mondiale permet au Japon de légitimer son statut de puissance mondiale. Il gagne des territoires, augmente son influence diplomatique et se place à la table des négociations à la Conférence de la paix de Paris en 1919. Il y obtient le mandat de la Société des Nations sur les anciennes colonies allemandes du Pacifique.

Une montée des tensions avec la Chine

L’occupation de Tsingtao et l’envoi des fameuses « Vingt et une demandes » à la Chine en 1915 nourrissent la méfiance chinoise. Ces revendications japonaises visent à accroître encore leur influence économique et politique en Chine, provoquant un sursaut nationaliste chinois et une rupture durable dans les relations bilatérales.

Des relations ambiguës avec les Alliés

Si le Japon combat aux côtés de l’Entente, ses ambitions coloniales et son absence d’engagement sur les fronts européens le tiennent à l’écart des décisions stratégiques majeures. La France et surtout les États-Unis commencent à voir dans le Japon un rival potentiel en Asie.

Héritages et tensions durables

Une victoire à double tranchant

Le Japon sort renforcé du conflit, mais son comportement impérialiste commence à inquiéter ses alliés. Lors de la Conférence de Versailles, sa demande d’inscrire l’égalité raciale dans la charte de la Société des Nations est rejetée, provoquant une humiliation diplomatique qui nourrira le ressentiment japonais dans les décennies suivantes.

Un prélude au militarisme des années 1930

L’occupation de territoires allemands préfigure l’expansionnisme japonais des années 1930. La guerre contre l’Allemagne a servi de test grandeur nature pour les ambitions militaires de l’empire japonais. Elle contribue aussi à développer une idéologie impérialiste fondée sur la supériorité nationale, qui mènera à la Seconde Guerre mondiale en Asie.

Quand le Japon entre dans l’Histoire mondiale par la voie des armes

Le 23 août 1914, en déclarant la guerre à l’Allemagne, le Japon prend une décision stratégique aux répercussions majeures. Plus qu’un simple acte diplomatique, c’est un moment charnière dans l’histoire du pays, qui marque son entrée dans le cercle restreint des puissances impériales. Ce choix militaire, motivé par des intérêts géopolitiques, aura des conséquences durables en Asie et sur l’équilibre mondial du XXe siècle.

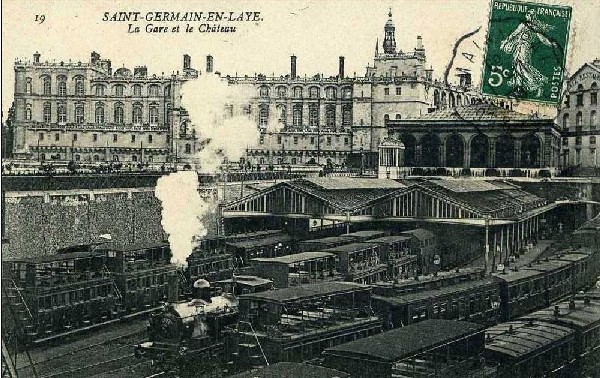

Le 24 août 1837 marque une date fondatrice dans l’histoire des transports en France : l'inauguration de la toute première ligne de chemin de fer destinée au transport de passagers, reliant Paris à Saint-Germain-en-Laye. Cet événement, souvent relégué aux marges des manuels scolaires, a pourtant profondément bouleversé les modes de vie, l’économie et la géographie du territoire français. Retour sur cette révolution ferroviaire qui a ouvert la voie à un siècle d’industrialisation et de modernisation.

Le contexte d’un pays en mutation

La France face à la révolution industrielle

Au début du XIXe siècle, la France observe avec une certaine prudence les avancées industrielles de l’Angleterre, pionnière en matière de transport ferroviaire. Le succès de la ligne Stockton-Darlington en 1825 et surtout celui de Liverpool-Manchester en 1830 commencent à faire réfléchir les ingénieurs et industriels français. Pourtant, le pays reste encore fortement rural, et les transports dépendent majoritairement des routes souvent impraticables et des voies fluviales lentes.

Le rôle moteur de la monarchie de Juillet

Sous le règne de Louis-Philippe, la monarchie de Juillet (1830-1848) encourage les initiatives modernisatrices, dans une logique de développement économique. Le roi et ses ministres, notamment Adolphe Thiers, voient dans le chemin de fer un moyen d'unifier le territoire, de dynamiser les échanges commerciaux et de renforcer le pouvoir central. C’est dans ce contexte politique favorable qu’est lancée la construction de la ligne Paris – Saint-Germain.

Un projet ambitieux porté par des pionniers

Les figures clés : les frères Pereire et l’ingénieur Eugène Flachat

Le projet est porté par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, fondée par les frères Émile et Isaac Pereire, financiers et visionnaires d’origine bordelaise. Ils font appel à l’ingénieur Eugène Flachat, jeune prodige de la technique, pour diriger les travaux. Ensemble, ils ambitionnent de créer une ligne moderne, efficace et confortable, en s’inspirant des meilleurs modèles britanniques.

Une construction semée d’embûches

Longue de 18 kilomètres, la ligne doit traverser des zones urbaines denses et affronter des obstacles techniques notables. Le principal défi réside dans la traversée de la colline du Pecq, ce qui nécessite la construction d’un viaduc et la mise en place, pour la première fois en France, d’un système de traction par câble pour aider les locomotives à gravir la pente. Un exploit technique pour l’époque.

Le jour de l’inauguration : un événement national

Un voyage inaugural sous les yeux du roi

Le 24 août 1837, la ligne est officiellement inaugurée en grande pompe. Le roi Louis-Philippe, accompagné de ses fils et d’une foule de notables, monte à bord d’un train tiré par la locomotive « La Stéphanie ». Le convoi parcourt les 18 km en environ 30 minutes, à une vitesse moyenne de 25 km/h, ce qui impressionne les spectateurs massés le long du trajet.

Une expérience nouvelle pour les passagers

Pour la première fois, les passagers font l’expérience d’un voyage rapide, régulier et relativement confortable. Les voitures sont encore rudimentaires, mais les passagers découvrent avec émerveillement le paysage qui défile à vive allure. C’est un choc culturel autant qu’un bond technique.

Une ligne qui ouvre la voie à la modernité

Un succès immédiat

Dès les premiers mois d’exploitation, la ligne connaît un immense succès populaire. Elle transporte rapidement plusieurs milliers de passagers par jour. Ce succès encourage les autorités et les investisseurs à développer d’autres lignes en direction de Versailles, Orléans ou Rouen.

Une transformation du territoire

Avec cette première ligne, la banlieue parisienne devient plus accessible. Saint-Germain-en-Laye, ville de villégiature aristocratique, voit arriver une nouvelle population. Le train modifie en profondeur la relation entre centre et périphérie, préfigurant l’urbanisation du Grand Paris.

Des conséquences à long terme sur la société française

L’accélération de l’industrialisation

Le développement du chemin de fer accélère l’industrialisation en facilitant le transport des matières premières et des marchandises. Les usines peuvent désormais s’installer plus loin des ports ou des rivières, les ouvriers peuvent se déplacer plus facilement, et les marchés régionaux s’ouvrent au reste du pays.

Une nouvelle perception du temps et de l’espace

Victor Hugo écrivait : « Le rail, c’est le niveau du progrès. » Le train bouleverse les repères temporels : on peut désormais traverser des régions en quelques heures, ce qui était autrefois impossible. Cela transforme les mentalités, encourage la mobilité et annonce les mutations de la société moderne.

Une démocratisation des voyages

Avec le train, voyager n’est plus réservé aux élites. Les classes moyennes, puis les ouvriers, accèdent progressivement à cette nouvelle forme de déplacement. Le tourisme populaire prend naissance, les congés payés du XXe siècle s’inscriront dans cette lignée.

Un héritage toujours vivant

La ligne Paris – Saint-Germain est aujourd’hui intégrée au réseau du RER A, l’une des lignes les plus fréquentées d’Europe. Elle reste le symbole d’une innovation majeure qui a propulsé la France dans l’ère moderne. Ce premier trait de fer tracé entre la capitale et sa périphérie a marqué le début d’un vaste maillage ferroviaire, transformant durablement le pays.

Une petite ligne, un grand tournant de l’histoire française

L’inauguration du chemin de fer entre Paris et Saint-Germain-en-Laye, le 24 août 1837, n’est pas qu’un simple événement technique. C’est une rupture, une bascule dans la modernité. Elle illustre à quel point les innovations techniques peuvent remodeler la société, les mentalités et le territoire tout entier. Elle préfigure un siècle d’expansion ferroviaire qui marquera profondément l’identité française.

Le 21 août 1911, un événement digne d’un roman policier secoue la France et le monde de l’art : la Joconde disparaît du musée du Louvre. Ce vol, aussi audacieux qu’absurde, va transformer à jamais la notoriété du célèbre tableau de Léonard de Vinci. Retour sur une affaire qui a défrayé la chronique et contribué à faire de La Joconde l’œuvre la plus célèbre au monde.

Un chef-d’œuvre déjà célèbre… mais pas encore une icône

La Joconde au début du XXe siècle

Avant 1911, La Joconde était une œuvre admirée des connaisseurs mais pas encore le symbole mondial qu’elle est devenue aujourd’hui. Peinte par Léonard de Vinci au début du XVIe siècle, elle entre dans les collections royales françaises sous François Ier, avant d’être exposée au Louvre à partir de la Révolution.

Mais au tournant du XXe siècle, d’autres œuvres attirent davantage l’attention des foules. La Vénus de Milo ou encore La Liberté guidant le peuple sont, à l’époque, bien plus populaires auprès du grand public.

Un tableau accessible, sans protection particulière

À l’époque, les mesures de sécurité sont bien différentes d’aujourd’hui. Les œuvres sont exposées avec une relative simplicité, souvent accrochées à des clous sur les murs, sans vitrines ni alarmes. Cette légèreté allait permettre l’un des cambriolages les plus incroyables de l’histoire de l’art.

Le 21 août 1911 : la Joconde s’évapore du musée

Un lundi pas comme les autres

Le Louvre est fermé au public ce lundi 21 août 1911. C’est le jour de repos hebdomadaire du musée, réservé aux travaux de maintenance. Ce matin-là, un homme vêtu d’une blouse blanche — identique à celle portée par les ouvriers du musée — sort calmement avec un tableau dissimulé sous sa blouse.

L’œuvre est alors absente de son emplacement dans la Salle des États. Mais ce n’est que le mardi suivant, à l’ouverture au public, que l’absence est réellement constatée.

Une enquête digne d’un polar

La disparition du tableau est signalée, la salle est fouillée, le cadre retrouvé abandonné dans un escalier. Le Louvre est fermé pendant une semaine. La presse s’empare de l’affaire. C’est un véritable scandale national.

La police interroge des centaines de personnes, dont le célèbre poète Guillaume Apollinaire, brièvement emprisonné. Même Pablo Picasso est entendu, en raison de ses liens avec les milieux d’avant-garde et du vol d'autres antiquités quelques années auparavant.

Mais aucune piste ne semble sérieuse. La Joconde est introuvable. Le mystère s’épaissit.

Un voleur italien et un patriotisme mal placé

Vincenzo Peruggia : le cambrioleur inattendu

Ce n’est que deux ans plus tard, en décembre 1913, que le mystère est élucidé. À Florence, un antiquaire reçoit un homme affirmant posséder La Joconde et souhaitant la restituer à l’Italie. L’homme se nomme Vincenzo Peruggia, un ancien employé du Louvre.

Son mobile ? Il prétend avoir voulu "rapatrier" l’œuvre en Italie, pensant que Napoléon l’avait volée — ce qui est historiquement inexact, puisque François Ier l’avait acquise trois siècles plus tôt.

Peruggia est arrêté. Il avait conservé le tableau caché dans une malle sous son lit, à Paris, pendant deux ans, avant de tenter de le vendre à un musée florentin.

Une peine légère pour un geste "patriotique"

Condamné à seulement un an et deux semaines de prison, Peruggia bénéficia d’une certaine indulgence, notamment parce que son acte fut perçu par certains comme un geste de fierté nationale italienne. Il sortit de prison au bout de quelques mois et retourna à une vie anonyme.

Conséquences d’un vol spectaculaire

La notoriété mondiale de la Joconde

Ironie de l’histoire : le vol transforma la Joconde. D’œuvre célèbre, elle devint une icône planétaire. Les journaux du monde entier en firent leurs gros titres. Des milliers de visiteurs affluèrent au Louvre… pour contempler le vide laissé par le tableau.

Lorsque La Joconde est finalement restituée à Paris en 1914, l’accueil est triomphal. Elle est désormais entourée d’un mythe, d’un mystère, d’un prestige nouveau. On vient l’admirer autant pour sa beauté que pour son histoire.

Un tournant pour la sécurité des musées

Cet incident marqua également un tournant dans la manière de sécuriser les œuvres d’art. Dès son retour, la Joconde est placée derrière une vitre blindée, protégée par des gardiens, et devient l’objet d’une vigilance extrême.

Les musées du monde entier en tirèrent des leçons. La sécurité des œuvres devint une priorité, entraînant la modernisation des dispositifs de protection.

Anecdotes et postérité

Charlie Chaplin déclara un jour que "le vol de la Joconde fut la meilleure publicité jamais faite pour une œuvre d’art."

Une chanson de Serge Gainsbourg, La chanson de Prévert, évoque la Joconde en lien avec le souvenir amoureux.

En 2009, le Louvre a réorganisé entièrement la Salle des États pour faire de la Joconde son centre absolu d’attraction.

Le jour où la Joconde devint immortelle

Le 21 août 1911, un voleur italien sans grand envergure a, sans le savoir, donné à la Joconde la célébrité éternelle. Son vol a révélé la force des mythes, l’importance de la mémoire collective et la fragilité de notre patrimoine. Depuis ce jour, le sourire énigmatique de Mona Lisa est devenu un emblème universel… bien plus fort que la peinture seule.

À la veille de la Première Guerre mondiale, alors que les tensions diplomatiques et militaires s’exacerbent en Europe, un événement tragique vient bouleverser la France : l’assassinat de Jean Jaurès. Ce leader socialiste, fervent défenseur de la paix et opposant résolu à l’entrée en guerre, est abattu à Paris le 31 juillet 1914. Ce meurtre marque un tournant tragique dans l’histoire française et européenne, précipitant le basculement vers un conflit mondial.

Qui était Jean Jaurès ?

Un intellectuel et homme politique hors norme

Jean Jaurès, né en 1859 à Castres dans le Tarn, est un brillant normalien, agrégé de philosophie, devenu député républicain, puis l’un des fondateurs du socialisme français. Doté d’une éloquence remarquable, il s’impose comme une figure centrale de la gauche et un défenseur infatigable des classes populaires.

L’unificateur du socialisme français

Jaurès joue un rôle clé dans la création de la Section Française de l’Internationale Ouvrière (SFIO) en 1905. Il milite pour l’unité des travailleurs et promeut un socialisme démocratique, humaniste et anticlérical. Il dirige le journal L’Humanité, tribune de ses idées pacifistes et sociales.

Le contexte international de l'été 1914

L'Europe au bord du gouffre

L’été 1914 est marqué par une montée des tensions entre les grandes puissances européennes après l’attentat de Sarajevo du 28 juin, qui coûte la vie à l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche. Le jeu des alliances précipite l’Europe vers un conflit généralisé.

Le rôle de Jaurès dans la lutte contre la guerre

Alors que les nations se préparent à la mobilisation, Jaurès tente de freiner l’élan belliciste. Il participe à des congrès internationaux et appelle à la solidarité ouvrière pour empêcher la guerre. Le 25 juillet, il parle devant une foule au Pré-Saint-Gervais, dénonçant "la logique des fusils" et appelant à la fraternité des peuples.

« Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage. » — Jean JaurèsLe 31 juillet 1914 : Un crime politique

L’assassinat au Café du Croissant

Le soir du 31 juillet, Jaurès dîne avec ses collaborateurs au Café du Croissant, rue Montmartre à Paris. Il relit des télégrammes venus d’Allemagne, espérant encore éviter la guerre. C’est alors qu’un homme, Raoul Villain, nationaliste exalté, tire deux balles dans la tête de Jaurès à travers la vitre. Il meurt sur le coup.

Raoul Villain : un assassin méconnu

Raoul Villain, âgé de 29 ans, est un étudiant en lettres déséquilibré, membre de ligues patriotiques. Pour lui, Jaurès est un traître qui empêche la France de se préparer à la guerre. Son geste vise à faire taire celui qu’il considère comme un obstacle à la mobilisation.

Les répercussions immédiates

Une onde de choc en France

L’assassinat provoque une émotion immense, mais la mobilisation générale proclamée le 1er août relègue rapidement la mort de Jaurès au second plan. Les socialistes, malgré leur douleur, se rallient à « l’Union sacrée », mettant entre parenthèses la lutte des classes au nom de la défense de la nation.

Une ironie tragique

Ironie du sort, la mort de Jaurès permet précisément ce qu’il redoutait : l’effacement des dernières résistances à la guerre. Celui qui incarnait la voix de la paix disparaît à la veille du chaos mondial. L’Allemagne déclare la guerre à la France le 3 août.

Le procès et la mémoire

Un procès controversé

Jugé en 1919, Raoul Villain est acquitté, au grand scandale de la gauche française. Dans un climat d’après-guerre, marqué par le patriotisme exacerbé, l’assassin de Jaurès est vu comme un défenseur de la France, non comme un criminel politique.

Jaurès entre dans la légende

Dès lors, Jean Jaurès devient un martyr de la paix. Des rues, des écoles, des places portent son nom. Il est célébré à gauche comme un exemple de courage politique et d’engagement intellectuel. Son tombeau repose au Panthéon depuis 1924.

« Il n’y a pas d’idéal qui vaille une goutte de sang. » — Jean JaurèsUne perte immense pour la démocratie et la paix

L’assassinat de Jean Jaurès, au-delà de sa brutalité, symbolise l’échec des forces pacifistes face à la montée des nationalismes. Il nous rappelle combien la voix des consciences, même forte, peut être étouffée par la violence politique. Dans le tumulte des conflits mondiaux, l’héritage de Jaurès résonne encore comme un appel à la vigilance, à la paix, et à l'humanisme.

En mémoire d’une voix étouffée mais inoubliable

Le 31 juillet 1914 reste une date funeste, celle où l’Europe perd l’un de ses plus ardents défenseurs de la paix. La trajectoire de Jean Jaurès est un témoignage saisissant de l’engagement intellectuel au service de l’humanité. Son héritage, tant politique que moral, demeure d’une actualité brûlante dans un monde encore secoué par les conflits.

Le 24 juillet 1967, depuis le balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal, le général Charles de Gaulle, président de la République française, prononce une phrase qui va marquer l'histoire des relations franco-canadiennes : "Vive le Québec libre !". Ce cri du cœur, perçu comme un soutien à l'indépendantisme québécois, provoque un séisme diplomatique et divise les opinions à travers le monde. Retour sur un discours qui fit trembler les colonnes du pouvoir.

Une visite d’État transformée en manifeste politique

Le général de Gaulle est invité au Canada à l’occasion de l’Exposition universelle de Montréal (Expo 67). Il entame une tournée triomphale en remontant le fleuve Saint-Laurent à bord du croiseur "Colbert". Partout où il passe au Québec, il reçoit un accueil enthousiaste, mêlant ferveur populaire et aspirations identitaires.

C'est dans ce contexte, le 24 juillet, que le président français s'adresse à une foule en liesse depuis le balcon de l’Hôtel de Ville de Montréal. Son discours, relativement classique au départ, s’achève par cette déclaration fracassante :

"Je vais vous confier un secret : ce soir, ici, et toute la journée, j’ai trouvé ce qu’il y a de plus grand dans le monde : c’est un peuple canadien français qui est en train de prendre en main son destin. Vive Montréal ! Vive le Québec ! Vive le Québec libre ! Vive le Canada français ! Et vive la France !"

Un choc diplomatique entre Paris et Ottawa

La réaction du gouvernement canadien est immédiate. Le Premier ministre Lester B. Pearson, outré, rappelle que le Canada est un pays unifié et que son avenir ne saurait être dicté par une puissance étrangère. La visite de de Gaulle est abrégée : il annule la partie de son voyage prévue à Ottawa et rentre en France.

Les médias internationaux relaient l'incident, certains saluant le courage du général, d'autres dénonçant une ingérence inacceptable. Ce discours devient rapidement un sujet de débat au sein même de la diplomatie française, partagée entre le respect de la souveraineté canadienne et la volonté de soutenir les minorités francophones.

Le contexte québécois : un nationalisme en éveil

Dans les années 1960, le Québec vit la "Révolution tranquille", une période de profondes transformations sociales et politiques. Le sentiment nationaliste québécois gagne en puissance, nourri par une volonté de modernisation, de réforme de l'Église, de contrôle des ressources et de reconnaissance de la culture francophone.

Les paroles de de Gaulle résonnent donc comme un encouragement : elles renforcent les mouvements souverainistes et seront brandies comme un symbole pendant les décennies suivantes. Le Parti québécois, fondé en 1968, et les deux référendums de 1980 et 1995 trouvent en ce discours une légitimité historique.

Un discours prémédité ou improvisé ?

Les historiens débattent encore de l’intention exacte du général. Pour certains, la formule "Vive le Québec libre !" fut improvisée, portée par l’enthousiasme du moment. Pour d’autres, elle était dûment réfléchie et visait à envoyer un message politique fort.

Ce qui est certain, c’est que de Gaulle croyait fermement à la décolonisation et au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Il considérait le Québec comme une province opprimée culturellement par le pouvoir anglo-canadien.

Une phrase, un symbole

"Vive le Québec libre !" est devenue l’une des citations les plus célèbres de la Ve République. Gravée dans la mémoire collective, elle dépasse le cadre du discours pour incarner un mouvement. Les souverainistes québécois la reprennent dans leurs discours, leurs affiches, leurs chansons.

En France, le discours de Montréal a suscité un débat sur la portée de la politique extérieure et la place de la francophonie. De Gaulle, fidèle à sa vision d’une France libre et influente, n’a jamais renié ses paroles.

Un cri qui résonne encore dans l’Histoire

Le discours de Charles de Gaulle le 24 juillet 1967 fut un moment charnière dans l'histoire du Québec moderne. Il souligna l’aspiration à l’autonomie d’une nation au sein d’un pays bilingue, et il rappela au monde que les mots peuvent ébranler les frontières autant que les armes.

Le 24 janvier 1924 marque une date historique dans l’histoire du sport mondial : l’ouverture des tout premiers Jeux Olympiques d’hiver à Chamonix, en France. Cet événement fondateur fut bien plus qu’une simple compétition sportive. Il symbolisa l’union entre les nations dans un contexte d’après-guerre, la valorisation des sports de montagne et l’amorce d’une tradition centenaire qui allait bouleverser le monde olympique.

une Europe en quête de paix

Après la Première Guerre mondiale, le besoin de rassemblement entre les peuples se fait ressentir. Les Jeux Olympiques de Paris, prévus pour l’été 1924, offrent l’occasion parfaite pour prolonger l’esprit pacifique du baron Pierre de Coubertin. Dans cette optique, le Comité International Olympique décide d’organiser une "Semaine internationale des sports d’hiver" en amont de Paris, à Chamonix, au pied du Mont Blanc.

Ce n’est que rétroactivement que cet événement fut reconnu comme les premiers Jeux Olympiques d’hiver.

Pourquoi Chamonix ? Une station au cœur des Alpes françaises

Chamonix, station alpine réputée pour son dynamisme hivernal, fut choisie grâce à sa capacité d’accueil et son terrain naturel adapté à la plupart des disciplines hivernales : ski, patinage, bobsleigh, etc. Ville pionnière de l’alpinisme, elle disposait déjà d’infrastructures de base et d’une population familière aux rigueurs de l’hiver montagnard.

La France voulant rayonner sur la scène internationale, choisit de mettre en avant son patrimoine naturel tout en rendant hommage à l’esprit sportif.

Les disciplines sportives en 1924 : entre traditions nordiques et nouveautés

Les compétitions débutèrent le 25 janvier et s'étendirent jusqu'au 5 février. Seize épreuves furent disputées dans six sports différents : patinage artistique, patinage de vitesse, ski de fond, saut à ski, combiné nordique et bobsleigh.

Parmi les moments marquants :

-

La victoire du Norvégien Thorleif Haug en ski de fond et combiné nordique.

-

Le triomphe de Gillis Grafström, Suédois, en patinage artistique.

-

La médaille d’or française remportée par les frères Brunet (Pierre et Andrée) en patinage en couple.

Une participation encore limitée mais symbolique

Seules 16 nations participèrent à cette première édition, avec environ 250 athlètes, dont une dizaine de femmes. Les pays scandinaves (Norvège, Suède, Finlande) dominèrent les épreuves de ski, tandis que les nations alpines comme la Suisse et l’Autriche s’illustrèrent en bobsleigh et ski alpin (non encore discipline olympique).

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Tchécoslovaquie marquèrent également leur présence. Ce fut une rencontre des cultures sportives et une occasion unique de partager les traditions des pays du Nord.

Une reconnaissance officielle postérieure

Ce n’est qu’en 1926, lors de la session du CIO à Lisbonne, que la "Semaine internationale des sports d’hiver" fut officiellement rebaptisée "Premiers Jeux Olympiques d’hiver". Depuis, cet événement est reconnu comme la naissance du cycle olympique hivernal.

Ce changement témoigne de l’impact majeur qu’eut cette initiative. Le succès de Chamonix montra que les sports d’hiver méritaient une place aussi prestigieuse que ceux de l’été.

Un héritage durable dans le monde du sport

Depuis 1924, les Jeux Olympiques d’hiver sont devenus une tradition incontournable, se tenant tous les quatre ans, avec une croissance constante du nombre de disciplines, d’athlètes et de spectateurs. Le modèle initié à Chamonix a inspiré d’autres stations à travers le monde.

Chamonix reste à jamais gravée dans l’histoire du sport mondial comme le berceau des JO d’hiver. Aujourd’hui encore, la station célèbre cette mémoire à travers musées, plaques commémoratives et événements festifs.

Une aventure olympique qui a marqué l’histoire

Les premiers Jeux Olympiques d’hiver de 1924 à Chamonix ne furent pas qu’un événement sportif. Ils furent un manifeste de paix, une vitrine du savoir-faire alpin français, et le point de départ d’une aventure qui, un siècle plus tard, continue de faire vibrer les cœurs des passionnés de sport.

Le 23 juillet 1945 s’ouvre à Paris un procès historique : celui du maréchal Philippe Pétain. Héros de la Première Guerre mondiale devenu le chef de l’État français sous l’Occupation nazie, il est jugé pour intelligence avec l’ennemi et atteinte à la sûreté de l’État. Ce procès, profondément symbolique, marque une étape cruciale de l’épuration judiciaire et politique de la France à la Libération.

Le contexte de l’après-guerre : une France meurtrie et divisée

La Libération et le besoin de justice

À la Libération en 1944, la France sort d’une occupation allemande brutale. Le pays est encore sous le choc des quatre années de collaboration du régime de Vichy avec l’Allemagne nazie. Le peuple français, meurtri, réclame justice. Le gouvernement provisoire dirigé par le général de Gaulle entend répondre à cette attente à travers une série de procès destinés à juger les collaborateurs.

Philippe Pétain, figure double de l’histoire française

Philippe Pétain, âgé de 89 ans au moment du procès, est une figure complexe. Vainqueur de Verdun en 1916, il avait été élevé au rang de héros national. Mais en 1940, après la débâcle française, il devient chef de l’État français, siège à Vichy et collabore avec l’Allemagne nazie. Il signe l’armistice du 22 juin 1940 et engage une politique d’exclusion, notamment à l’encontre des Juifs, des résistants et des communistes.

L’ouverture du procès : 23 juillet 1945, un événement national

Un procès très attendu

Le procès de Pétain débute le 23 juillet 1945 dans la salle du Palais de justice à Paris. Il se tient devant la Haute Cour de justice, créée spécialement pour juger les actes de collaboration. Une foule nombreuse, journalistes, anciens résistants, citoyens curieux et victimes du régime de Vichy, attendent avec ferveur le début des audiences.

Un climat tendu

La tension est à son comble. Pétain refuse de se défendre personnellement, estimant qu’il ne doit rendre des comptes qu’au peuple français. C’est l’un de ses anciens avocats, Jacques Isorni, qui assure sa défense avec fougue. Le procès est aussi politique que juridique. Il oppose deux visions de la France : celle de la Résistance et celle de l’Ordre nouveau imposé par Vichy.

Les chefs d'accusation retenus contre Pétain

Intelligence avec l’ennemi

Le principal chef d’accusation porte sur l’intelligence avec l’ennemi. Pétain est accusé d’avoir collaboré activement avec l’occupant nazi, facilitant les arrestations, les déportations, la répression et la remise aux Allemands des opposants et des Juifs.

Haute trahison et atteinte à la sûreté de l’État

Le maréchal est également jugé pour avoir violé la Constitution de la République en s’octroyant les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940. En devenant chef de l’État par des voies extra-constitutionnelles, il est accusé d’avoir trahi la République.

La responsabilité morale et politique

Le procès ne se limite pas aux actes juridiques. Il soulève aussi la question de la responsabilité morale d’un homme qui, tout en prétendant protéger les Français, a accepté de coopérer avec le régime nazi. Il a cautionné les lois antisémites, toléré les rafles et contribué à l’exécution de résistants.

Un procès médiatisé et riche en symboles

Des témoins de poids

De nombreux témoins sont appelés à la barre, dont Léon Blum, ancien président du Conseil, déporté sous Vichy. Il témoigne avec dignité de l’action du régime. Des membres de la Résistance, des anciens ministres, des survivants de la Shoah ou des familles de fusillés viennent exprimer la souffrance vécue pendant l’Occupation.

La ligne de défense : un bouclier contre l’Allemagne

L’argument principal de la défense est que Pétain aurait « protégé » la France en coopérant avec les Allemands afin de limiter les dégâts. « J’ai voulu éviter le pire », martèle son avocat Isorni. Mais cette ligne de défense peine à convaincre face aux preuves accablantes d’une politique d’adhésion plus que de contrainte.

Le verdict du 15 août 1945

La condamnation à mort… avec une commutation

Le 15 août 1945, la Haute Cour rend son verdict : Philippe Pétain est reconnu coupable de haute trahison. Il est condamné à la peine de mort, à la dégradation nationale et à la confiscation de ses biens. Cependant, le général de Gaulle, conscient du poids historique du personnage, commue sa peine en détention à perpétuité, en raison de son grand âge et de son rôle pendant la Grande Guerre.

L’exil intérieur : l’île d’Yeu

Pétain est transféré à la forteresse de l’île d’Yeu, au large de la Vendée. Il y restera jusqu’à sa mort en 1951, dans un isolement presque complet. Sa tombe y repose toujours, devenant un lieu discret de mémoire pour quelques partisans fidèles.

Un procès aux résonances contemporaines

La mémoire française face à Vichy

Le procès Pétain a marqué une rupture dans la mémoire collective. Il a mis en lumière les heures sombres de Vichy et ouvert le débat sur la responsabilité individuelle et collective. Pendant des décennies, la France a lutté avec cette mémoire douloureuse, entre mythe résistancialiste et reconnaissance tardive des crimes commis.

Une justice imparfaite mais nécessaire

Certains historiens ont critiqué le procès pour son aspect politique, voire expiatoire. D’autres soulignent qu’il fut un moment nécessaire pour tourner la page de l’Occupation. Comme le disait Marc Bloch : « Il est des vérités que l’histoire doit dire, même si elles dérangent. »

Héritage du procès : justice, mémoire et enseignements

Le procès Pétain reste un jalon fondamental de l’histoire judiciaire et morale de la France. Il a posé les bases d’une réflexion toujours actuelle sur la responsabilité des dirigeants, le rôle de l’État en temps de crise et les limites de l’obéissance. Il enseigne aussi que nul prestige passé ne saurait absoudre les fautes les plus graves envers la République et l’humanité.

Comprendre le passé pour éclairer l’avenir

En jugée Pétain en 1945, la France a cherché à faire la lumière sur ses années les plus noires. Ce procès a été à la fois un acte de justice, un exercice de mémoire et un symbole de résilience républicaine. Il nous rappelle que le devoir de vigilance face aux dérives autoritaires reste une exigence démocratique permanente.

Le 21 juillet 1974, Eddy Merckx marque à jamais l’histoire du cyclisme en remportant son cinquième Tour de France, égalant ainsi les plus grands noms de ce sport mythique. Véritable monument du cyclisme, Merckx atteint ce jour-là l’apogée de sa carrière, incarnant la domination, la régularité et la rage de vaincre. Retour sur une étape clé du sport mondial, et sur un champion hors norme.

Le "Cannibale" : naissance d’une légende du cyclisme

Des débuts précoces et fulgurants

Né à Meensel-Kiezegem en Belgique le 17 juin 1945, Eddy Merckx montre dès l’enfance un tempérament de compétiteur acharné. Dès ses premières courses amateurs, il écrase la concurrence. En 1964, il devient champion du monde amateur, puis passe professionnel en 1965. Très vite, il se distingue dans les classiques : Milan-San Remo, Liège-Bastogne-Liège, Paris-Roubaix...

Le surnom de "Cannibale"

Sa volonté de tout gagner, partout et tout le temps, lui vaut un surnom qui restera gravé dans la légende : le Cannibale. Contrairement à d'autres champions qui se concentraient sur les grandes courses, Merckx ne faisait aucun cadeau : étapes, maillots, primes... tout devait lui revenir. Une domination presque inédite dans l’histoire du cyclisme.

Le Tour de France, le terrain de sa suprématie

Les quatre premières victoires (1969, 1970, 1971, 1972)

Dès sa première participation au Tour de France 1969, Merckx impressionne en remportant non seulement le classement général, mais aussi le maillot vert, le maillot à pois et le classement par points. Un exploit unique.

Il récidive les trois années suivantes, surclassant ses rivaux comme Luis Ocaña, Joop Zoetemelk ou Raymond Poulidor. Sa science de la course, son endurance en montagne et ses talents de rouleur le rendent presque intouchable.

En 1973, il décide de faire l’impasse sur le Tour pour se concentrer sur la Vuelta, qu’il remporte. Ce break rend sa victoire de 1974 encore plus significative.

Le Tour de France 1974 : une domination retrouvée

Une édition sous haute tension

Le Tour 1974 s’ouvre dans un climat de suspense : Merckx revient après une année d’absence. A-t-il encore la condition pour gagner ? Ses adversaires se nomment Raymond Poulidor, Bernard Thévenet et Vicente López Carril.

Mais dès les premières étapes, Merckx impose son rythme. Il remporte plusieurs étapes, dont des contre-la-montre décisifs. Il reprend le maillot jaune dès la première semaine et ne le lâche plus.

Une victoire incontestée à Paris

Le 21 juillet 1974, sur les Champs-Élysées, Eddy Merckx franchit la ligne d’arrivée avec près de 8 minutes d’avance sur son dauphin Raymond Poulidor. Il remporte ainsi son cinquième Tour de France, égalant les légendes Jacques Anquetil et plus tard Bernard Hinault, Miguel Indurain et Lance Armstrong (avant disqualification).

Il termine également avec le maillot vert, montrant qu’à 29 ans, il reste le plus complet et le plus redouté des coureurs.

Un exploit gravé dans l’histoire du sport

Le troisième coureur à atteindre 5 victoires

Avant Merckx, seul Jacques Anquetil avait remporté cinq fois le Tour. Avec ce succès, le Belge entre dans le panthéon du cyclisme mondial. Il continuera sa carrière jusqu’en 1978, totalisant :

-

5 Tours de France

-

5 Giro d’Italia

-

1 Vuelta

-

3 championnats du monde

-

7 Milan-San Remo

-

3 Paris-Roubaix

-

34 victoires d’étapes sur le Tour

Un modèle de rigueur et de soif de victoire

« Peu importe ce que tu gagnes, tu veux toujours plus. Le cyclisme, c’est une drogue. »

– Eddy Merckx

Sa mentalité inspire encore aujourd’hui des champions comme Tadej Pogačar ou Jonas Vingegaard. Au-delà des chiffres, c’est sa volonté de ne jamais laisser de répit à ses concurrents qui forge sa légende.

Le 21 juillet 1974 : un tournant pour le cyclisme moderne

Ce jour-là, la Belgique entière célèbre son héros national. Le monde du sport comprend qu’il assiste à l’apogée d’un champion total, inégalé par sa polyvalence, son instinct et sa rage de vaincre. La 5e victoire de Merckx au Tour ne marque pas la fin, mais le sommet d’un règne sans partage.

La date du 17 juillet 1453 marque un tournant fondamental dans l’histoire de la France et de l’Angleterre : la fin officielle de la guerre de Cent Ans, un conflit interminable qui aura bouleversé l’Europe médiévale pendant plus d’un siècle. Cette guerre, commencée en 1337, a vu s’affronter deux grandes puissances pour la couronne de France. Avec la bataille de Castillon, dernière grande confrontation de ce conflit, la France reconquiert l’Aquitaine et sonne le glas des ambitions anglaises sur le continent. Retour sur un conflit aussi long que déterminant pour l’avenir des deux nations.

Un conflit né d’une querelle dynastique

Une crise de succession à l’origine de la guerre

À la mort de Charles IV le Bel en 1328 sans héritier mâle, la couronne de France revient à Philippe VI de Valois, écartant les prétentions d’Édouard III d’Angleterre, petit-fils de Philippe IV. Ce dernier revendique alors ses droits au trône de France, déclenchant un affrontement prolongé. La guerre de Cent Ans commence officiellement en 1337, mais elle est entrecoupée de trêves et de périodes de calme relatif.

Deux nations aux ambitions divergentes

La France, morcelée politiquement et affaiblie par des crises internes, affronte une Angleterre désireuse d’imposer sa domination sur les riches territoires français, notamment la Guyenne. C’est une lutte autant militaire que symbolique entre deux monarchies qui cherchent à s’imposer dans un monde féodal en pleine mutation.

Les grandes phases du conflit

Des victoires anglaises spectaculaires

Au début de la guerre, l’Angleterre enchaîne les succès. Les batailles de Crécy (1346), Poitiers (1356), et Azincourt (1415) sont des défaites cuisantes pour la France. Le roi Jean II est même capturé à Poitiers. Le traité de Troyes en 1420 marque un moment de bascule, en désignant Henri V d’Angleterre comme héritier du trône de France au détriment du dauphin Charles, futur Charles VII.

Jeanne d’Arc : une figure salvatrice

En 1429, Jeanne d’Arc, une jeune paysanne de Domrémy, affirme avoir reçu la mission divine de libérer la France. Elle rallie les troupes françaises et permet la libération d’Orléans, événement décisif qui entraîne le sacre de Charles VII à Reims. Jeanne sera brûlée vive à Rouen en 1431, mais son action redonne espoir au royaume.

La reconquête française

Sous Charles VII, la France se restructure militairement et politiquement. Il crée une armée permanente, réforme la fiscalité et rallie progressivement les grandes villes. Les Anglais perdent du terrain : Paris est reprise en 1436, la Normandie en 1450, et la Guyenne reste le dernier bastion anglais.

La bataille de Castillon : le point final

Une victoire éclatante

Le 17 juillet 1453, les troupes françaises commandées par Jean Bureau remportent une victoire décisive à Castillon, en Guyenne. L’armée anglaise, dirigée par John Talbot, est écrasée. Talbot lui-même y trouve la mort. C’est la dernière grande bataille de la guerre de Cent Ans, et elle scelle la reconquête du sud-ouest de la France.

Conséquences immédiates

Après Castillon, les Anglais abandonnent définitivement l’Aquitaine. Seule Calais restera anglaise jusqu’en 1558. Cette victoire française clôt plus de 116 années de guerre, même si aucun traité officiel ne sera signé. L’Angleterre, affaiblie, entre dans une période de guerre civile : la guerre des Deux-Roses.

Héritage et conséquences à long terme

L'affirmation de l'identité nationale

La fin de la guerre de Cent Ans marque le début d’un sentiment national en France. Le pouvoir royal se renforce, l'autorité monarchique est réaffirmée, et les provinces commencent à se fédérer autour du roi.

Une Angleterre repliée sur elle-même

Privée de ses possessions françaises, l’Angleterre va connaître une instabilité interne. Les conflits entre les maisons de Lancaster et d’York plongeront le royaume dans des décennies de guerre civile. Ce repli favorisera, plus tard, une centralisation politique différente de celle du modèle français.

Un changement de paradigme militaire

La guerre de Cent Ans symbolise aussi la fin de la chevalerie classique. L’utilisation de l’artillerie, de l’infanterie disciplinée et des stratégies défensives annonce l’avènement des guerres modernes. La noblesse, autrefois dominatrice sur le champ de bataille, cède progressivement sa place à l’État et à ses armées régulières.

Citation marquante

« Ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le commencement de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement. »

Cette célèbre citation de Winston Churchill, bien postérieure, illustre pourtant parfaitement ce que fut la fin de la guerre de Cent Ans : un nouveau départ pour l’Europe.

Une guerre longue, mais fondatrice de la France moderne

La fin de la guerre de Cent Ans en juillet 1453 est bien plus qu’un événement militaire : c’est un tournant civilisationnel. Elle marque la fin du Moyen Âge féodal, la montée des États-nations et l’affirmation du pouvoir monarchique. Pour la France, c’est le point de départ d’une centralisation réussie et d’une renaissance politique. Pour l’Angleterre, une occasion manquée qui la pousse vers des réformes intérieures profondes.

Le 16 juillet 1942 débute à Paris l’une des pages les plus sombres de l’histoire contemporaine française : la rafle du Vélodrome d’Hiver, tristement connue sous le nom de « rafle du Vél’ d’Hiv ». Ce jour-là, près de 13 000 Juifs, dont un tiers d’enfants, sont arrêtés par la police française, par ordre du régime de Vichy en collaboration avec l’occupant nazi. Ce crime d’État, longtemps occulté, marque un tournant dans la politique antisémite menée en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Retour sur les faits, les responsabilités, les conséquences et la mémoire de cette rafle.

La rafle du Vél’ d’Hiv

Une France sous occupation et collaboration

En juillet 1942, la France est divisée en deux zones : une zone occupée par l’Allemagne nazie au nord, et une zone « libre » administrée par le régime de Vichy dirigé par le maréchal Pétain. Ce dernier collabore activement avec les nazis, notamment en appliquant leurs lois raciales et en livrant les Juifs étrangers.

En vertu des accords entre Vichy et l’Allemagne, les autorités françaises acceptent d’organiser elles-mêmes des arrestations massives de Juifs étrangers vivant en France. Cette politique de collaboration est aussi motivée par la volonté d’anticiper et de contrôler les demandes de l’occupant.

Le plan de la rafle : l’Opération Vent printanier

L’opération baptisée « Vent printanier » a été décidée par René Bousquet, secrétaire général à la police, en concertation avec les autorités allemandes. Elle vise principalement les Juifs étrangers, mais très vite les enfants sont aussi arrêtés, bien que cela n’ait pas été explicitement exigé par les nazis.

Ce sont plus de 9 000 policiers et gendarmes français qui seront mobilisés pour procéder à ces arrestations dans Paris et sa banlieue, les 16 et 17 juillet 1942.

Les faits : deux jours d’horreur à Paris

Arrestations massives et déshumanisation

Dans la nuit du 15 au 16 juillet, les policiers français frappent aux portes de milliers de familles juives. Femmes, hommes et enfants sont extraits de chez eux, parfois en pyjama, avec pour tout bagage une petite valise. Ils sont ensuite rassemblés dans différents centres avant d’être conduits au Vélodrome d’Hiver, dans le 15ᵉ arrondissement de Paris.

En tout, 12 884 personnes seront arrêtées pendant ces deux jours, dont près de 4 000 enfants. La majorité sont des Juifs étrangers ou apatrides, réfugiés depuis des années en France.

Le calvaire du Vélodrome d’Hiver

Le Vélodrome d’Hiver, salle de sport couverte, devient une prison improvisée. Sans lumière, sans ventilation, sans sanitaires en état de marche, les conditions de détention y sont abominables. Les détenus y resteront plusieurs jours sans soins, sans nourriture suffisante, sans contact extérieur.

Simone Veil, rescapée de la Shoah, témoignera plus tard : « Ils ont osé enfermer des enfants avec leurs parents dans cette fournaise, dans cet enfer sans pitié. »

La déportation et l’extermination

Le transfert vers Drancy, Pithiviers et Beaune-la-Rolande

Après plusieurs jours, les familles sont transférées dans des camps d’internement en région parisienne, principalement à Drancy, Pithiviers et Beaune-la-Rolande. C’est là que les familles sont séparées : les enfants sont arrachés à leurs parents pour être envoyés à part, dans une attente désespérée.

Vers Auschwitz, sans retour

Entre juillet et septembre 1942, la plupart des personnes arrêtées sont déportées vers le camp d’extermination d’Auschwitz. Aucun des enfants raflés ne reviendra. Sur les 13 152 personnes arrêtées durant la rafle, moins de 100 survivront à la guerre.

Les responsabilités françaises

Une implication directe du régime de Vichy

Contrairement à ce que certains ont longtemps prétendu, la rafle n’a pas été menée par les nazis mais par la police française, avec une précision et une efficacité glaçantes. Le gouvernement de Vichy porte donc une responsabilité écrasante dans cette opération.

René Bousquet, Jean Leguay, Louis Darquier de Pellepoix, tous hauts responsables de Vichy, seront impliqués à différents niveaux dans la rafle. Certains seront poursuivis après la guerre, d’autres échapperont à la justice.

Le long silence de la République

Pendant des décennies, la République française refuse de reconnaître sa responsabilité dans la rafle. Il faut attendre 1995 pour que le président Jacques Chirac, dans un discours historique, reconnaisse officiellement la complicité de l’État français :

« La folie criminelle de l’occupant a été secondée par des Français, par l’État français. »

La mémoire de la rafle aujourd’hui

Commémorations et transmission

Chaque année, une cérémonie de commémoration a lieu aux abords de l’ancien Vélodrome d’Hiver, à proximité de la station Bir-Hakeim. Un mémorial a été érigé pour rappeler les victimes. Les établissements scolaires organisent aussi des activités pédagogiques pour transmettre cette mémoire aux jeunes générations.

Témoignages et œuvres de mémoire

De nombreux ouvrages, documentaires et films ont été consacrés à la rafle. Parmi les plus marquants, le film La Rafle (2010) de Roselyne Bosch, avec Jean Reno et Mélanie Laurent, a contribué à faire connaître cette tragédie au grand public.

Les témoignages de survivants comme Joseph Weismann, l’un des rares enfants à avoir survécu, sont précieux. Dans son livre Après la rafle, il raconte avec émotion les jours d’enfermement, la fuite, et la survie.

Un symbole de devoir de mémoire

Pour ne jamais oublier : la mémoire comme rempart contre l'oubli

La rafle du Vél’ d’Hiv n’est pas seulement une tragédie historique, c’est un symbole puissant de ce qui peut arriver lorsque l’État, les institutions et les citoyens ferment les yeux. Elle interroge encore aujourd’hui sur la responsabilité individuelle et collective face à l’injustice et à la barbarie.

Se souvenir de la rafle du 16 juillet 1942, c’est refuser l’oubli, c’est résister à toute forme de négationnisme, de racisme ou d’antisémitisme. C’est honorer la mémoire des victimes et transmettre aux générations futures les leçons douloureuses de l’histoire.

En pleine reconstruction post-révolutionnaire, la France cherche une stabilité politique et sociale durable. Le 15 juillet 1801, un événement historique marque une réconciliation majeure : la signature du Concordat entre Napoléon Bonaparte, alors Premier Consul, et le pape Pie VII. Ce traité diplomatique et religieux met fin à une décennie de conflits entre la République française et l’Église catholique. Retour sur une manœuvre politique brillante, à la fois religieuse et stratégique.

La Révolution française et la rupture avec l’Église

La Constitution civile du clergé : le point de rupture

Depuis 1789, les relations entre la France révolutionnaire et le Vatican sont chaotiques. En 1790, l’Assemblée constituante adopte la Constitution civile du clergé, qui transforme les prêtres en fonctionnaires élus par les citoyens, au grand dam du pape Pie VI. La majorité du clergé refuse de prêter serment à la nouvelle organisation religieuse : la France entre alors dans une période de schisme religieux interne.

La Terreur (1793-1794) radicalise la situation. La religion catholique est pourchassée, les églises fermées, les biens du clergé nationalisés. La Révolution semble vouloir éradiquer l’influence du christianisme.

L’échec du déchristianisme

Malgré les tentatives de promotion du culte de la Raison ou de l’Être suprême, la population française reste en grande partie attachée au catholicisme. Dans les campagnes notamment, la religion reste un repère identitaire fondamental. L’hostilité envers la République se cristallise souvent autour de la question religieuse, comme en témoigne la guerre de Vendée.

Napoléon Bonaparte, le stratège de la réconciliation

Un pragmatisme politique

Lorsque Bonaparte prend le pouvoir en 1799 par le coup d’État du 18 brumaire, il comprend rapidement qu’une pacification religieuse est indispensable pour consolider son autorité. Il n’est pas particulièrement croyant, mais perçoit l’Église comme un outil d’ordre et de cohésion nationale.

Il entame donc des négociations secrètes avec le Vatican dès 1800. C’est le cardinal Consalvi qui représente le pape Pie VII, face au diplomate français Joseph Bonaparte, frère de Napoléon.