Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Paris

Le 9 janvier 1908 marque la naissance d’une figure emblématique du XXe siècle : Simone de Beauvoir. Philosophe, écrivaine et féministe, elle a laissé une empreinte indélébile dans la pensée moderne et le mouvement pour l’émancipation des femmes. Cet article revient sur les circonstances de sa naissance et les premières années de cette personnalité hors du commun.

Une naissance dans une famille bourgeoise

Le contexte familial

Simone de Beauvoir voit le jour dans une famille bourgeoise parisienne. Son père, Georges Bertrand de Beauvoir, est un avocat ambitieux, tandis que sa mère, Françoise Brasseur, issue d'une riche famille catholique, incarne la piété et les traditions.

Une éducation rigoureuse

Simone grandit dans un environnement où l’éducation et la culture occupent une place centrale. Très jeune, elle manifeste un intérêt pour la lecture et les débats intellectuels, influencée par son père qui la surnomme "l'intellectuelle".

Les premières influences d’une future philosophe

Un esprit en quête de liberté

Malgré son cadre familial traditionnel, Simone remet rapidement en question les normes imposées aux femmes de son époque. Elle s’interroge sur son rôle dans la société et commence à forger sa pensée critique.

L’importance des premières lectures

Les œuvres littéraires et philosophiques qu’elle découvre enfant jouent un rôle clé dans sa formation intellectuelle. Balzac, Flaubert et, plus tard, Bergson la fascinent et alimentent sa réflexion.

L’éveil d’une conscience féministe

Une enfance entre privilèges et frustrations

Si son appartenance à la bourgeoisie lui offre des opportunités, Simone ressent également les limites imposées aux femmes de sa classe sociale. Cette dualité nourrit son désir d’émancipation.

Une vision qui bouleversera son siècle

Les réflexions initiées dès son plus jeune âge sur la condition féminine deviendront la pierre angulaire de ses écrits majeurs, notamment Le Deuxième Sexe. Mais déjà, ses premières années révèlent une volonté farouche de se libérer des carcans sociaux.

Les premiers pas d’une vie extraordinaire

La naissance de Simone de Beauvoir n’est pas seulement celle d’un individu, mais aussi le début d’une pensée qui allait transformer la société. Dès ses premières années, elle montre les signes d’un esprit brillant et contestataire, annonçant les combats intellectuels et féministes qui feront sa renommée.

L'Affaire Dreyfus est l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire de la Troisième République française. Le 5 janvier 1895, la dégradation publique du capitaine Alfred Dreyfus, accusé à tort de trahison, a secoué la nation et cristallisé des tensions sociales, politiques et religieuses. Ce scandale, qui a vu la remise en question des institutions et des valeurs républicaines, reste aujourd’hui un symbole du combat pour la justice et contre l’antisémitisme.

Contexte et Origine de l'Affaire Dreyfus

Une France Divisée

À la fin du XIXe siècle, la France est marquée par des tensions exacerbées entre les républicains et les conservateurs, exacerbées par une montée de l’antisémitisme, largement diffusé dans certains milieux.

Les Accusations contre Alfred Dreyfus

Capitaine de l'armée française et brillant officier, Alfred Dreyfus est arrêté en 1894, accusé d’avoir transmis des informations militaires confidentielles à l'Allemagne. L’affaire repose sur un simple bordereau, une pièce controversée dont l’authenticité sera largement remise en question par la suite.

La Dégradation Publique : Une Humiliation Nationale

Le Rituel de la Dégradation

Le 5 janvier 1895, Alfred Dreyfus est publiquement dégradé dans la cour de l'École militaire à Paris. Sa condamnation est suivie par la destruction de ses insignes et le brisement de son épée, sous les huées de la foule. Cette cérémonie a pour but d'humilier l'accusé et de restaurer l'honneur supposément perdu de l'armée.

Une Scène d’une Grande Violence Symbolique

Pour beaucoup, cet événement symbolise le triomphe d’un nationalisme aveugle et d’un antisémitisme institutionnel. Pourtant, des voix commencent à s’élever contre cette injustice, notamment dans les milieux intellectuels.

Les Conséquences Immédiates et à Long Terme

La Division de la Société Française

L'affaire Dreyfus polarise la France. D’un côté, les dreyfusards, défenseurs des idéaux républicains et de la justice, et de l’autre, les antidreyfusards, fervents patriotes et soutiens de l'armée.

Une Réhabilitation Historique

Après des années de lutte acharnée, et grâce à des personnalités comme Émile Zola avec son célèbre "J’accuse...!", Alfred Dreyfus sera réhabilité en 1906. Cet épisode marquera un tournant dans la lutte contre l’antisémitisme et le respect des droits individuels en France.

Une Dégradation Publique qui a Choqué la France

La dégradation publique d’Alfred Dreyfus reste un moment clé de l’histoire française, illustrant à la fois les failles des institutions et la résilience des valeurs républicaines. Plus d’un siècle plus tard, cet événement rappelle l’importance de la vigilance face à l’injustice et au sectarisme.

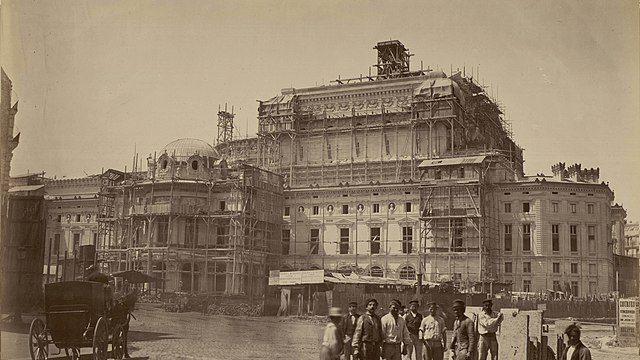

L'Opéra Garnier, joyau architectural et symbole de la grandeur parisienne, a marqué l'histoire culturelle de la France par son inauguration mémorable. Cette soirée exceptionnelle, empreinte d'élégance et de faste, a réuni artistes, dignitaires et passionnés de musique. Découvrons ensemble les coulisses, les moments forts et l'héritage de cet événement inoubliable.

Un Chef-d'Œuvre au Cœur de Paris

Une vision grandiose

L'Opéra Garnier, conçu par Charles Garnier, est bien plus qu'un simple édifice. Fruit d'un concours prestigieux organisé en 1861 par Napoléon III, ce bâtiment incarne une vision ambitieuse : créer un lieu où l'architecture, la musique et la danse s'entrelacent pour émerveiller.

Une construction titanesque

Les travaux, débutés en 1862, ont nécessité plus de 14 ans en raison de défis techniques, notamment des inondations du site initial. Mais le résultat final, inauguré en 1875, est une œuvre d'art où marbre, dorures et fresques se marient harmonieusement.

L'Inauguration : Une Nuit de Splendeur

Une soirée sous le signe de l'élégance

Le 5 janvier 1875, Paris retient son souffle. L'inauguration de l'Opéra Garnier est un événement attendu, un véritable rendez-vous pour l'élite parisienne. Sous les lustres scintillants et dans le décor somptueux du grand foyer, invités et artistes se préparent à vivre une expérience inégalée.

Un programme musical d'exception

Pour l'occasion, les meilleurs compositeurs et musiciens de l'époque se produisent, offrant une performance à la hauteur de l'acoustique exceptionnelle de la salle. Le public, émerveillé, applaudit avec ferveur, faisant de cette soirée un moment gravé dans les mémoires.

L'Héritage de l'Opéra Garnier

Un lieu mythique

Depuis cette inauguration magique, l'Opéra Garnier a accueilli des milliers de spectacles, devenant un temple pour la musique et la danse. Son architecture, emblématique, continue d'attirer des visiteurs du monde entier.

Une source d'inspiration

L'Opéra n'est pas seulement un lieu de spectacle, mais aussi une muse pour les artistes et écrivains, inspirant des œuvres telles que Le Fantôme de l’Opéra de Gaston Leroux.

La Première de l'Opéra Garnier

L'inauguration de l'Opéra Garnier reste un symbole d'excellence artistique et de raffinement. Ce moment, où le passé et l'avenir se rencontrent, continue de fasciner et de rappeler que Paris est la ville où l'art et la culture rayonnent.

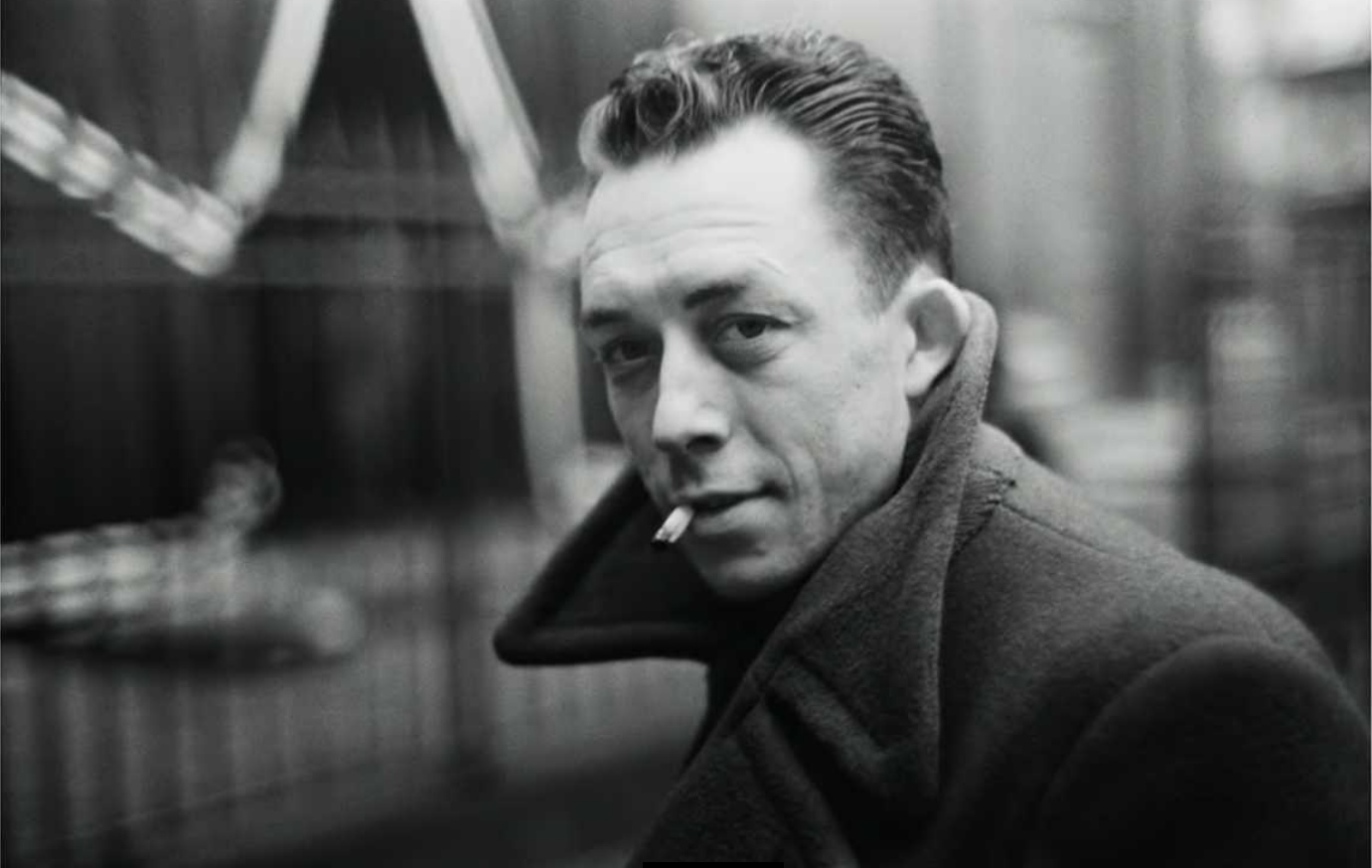

Le 4 janvier 1960, le monde littéraire perdait l’un de ses plus grands génies. Albert Camus, écrivain, philosophe et prix Nobel de littérature, trouvait une fin prématurée dans un accident de voiture en France. Cet événement tragique a suscité un choc mondial, d’autant plus qu’il est entouré de circonstances marquant une ironie tragique. À travers cet article, nous revenons sur les événements entourant la disparition d’Albert Camus, son héritage et les théories qui entourent cette tragédie.

Les derniers jours d'Albert Camus

Une période de succès et de remise en question

En 1957, Albert Camus reçoit le prix Nobel de littérature pour l’ensemble de son œuvre. Malgré cette reconnaissance, il traverse une période de doutes personnels et artistiques, cherchant à se renouveler et à approfondir ses réflexions philosophiques.

Un voyage qui scelle son destin

Au début de janvier 1960, Camus décide de rentrer à Paris après des vacances dans le sud de la France. Initialement prévu en train, il accepte finalement de voyager en voiture avec son éditeur et ami Michel Gallimard, une décision fatidique qui le conduira à sa perte.

L’accident mortel

Le déroulement du drame

Le 4 janvier 1960, la voiture de Michel Gallimard, une Facel Vega, sort de la route près de Villeblevin, en Bourgogne. Le choc est violent, tuant Albert Camus sur le coup et blessant mortellement Michel Gallimard, qui décédera quelques jours plus tard.

Une ironie tragique

Dans ses carnets, Camus avait un jour écrit que mourir dans un accident de voiture était l'une des façons les plus absurdes de quitter ce monde. Ce détail poignant souligne l’ironie qui entoure sa mort, lui qui avait fait de l’absurde une des pierres angulaires de sa philosophie.

Héritage et controverses

Un monde en deuil

La mort d’Albert Camus a laissé un vide immense dans le monde littéraire. Ses œuvres, telles que L’Étranger, La Peste et Le Mythe de Sisyphe, continuent d’influencer des générations de lecteurs et de penseurs.

Les théories autour de sa mort

Depuis l’accident, diverses hypothèses ont émergé. Certains ont suggéré que sa mort pourrait avoir été orchestrée par des forces politiques hostiles à ses prises de position, notamment sur la guerre d’Algérie. Bien que cette théorie reste spéculative, elle alimente l’aura de mystère entourant sa disparition.

Le destin tragique d’un géant littéraire

La disparition prématurée d’Albert Camus rappelle la fragilité de la vie humaine, un thème qu’il n’a cessé d’explorer dans ses œuvres. Si sa mort a privé le monde d’une voix unique, son héritage perdure à travers ses écrits, qui continuent d’interroger l’existence, l’absurde et la quête de sens. Camus reste aujourd’hui une figure intemporelle, dont la vie et la mort sont à la fois une source de réflexion et d’inspiration.

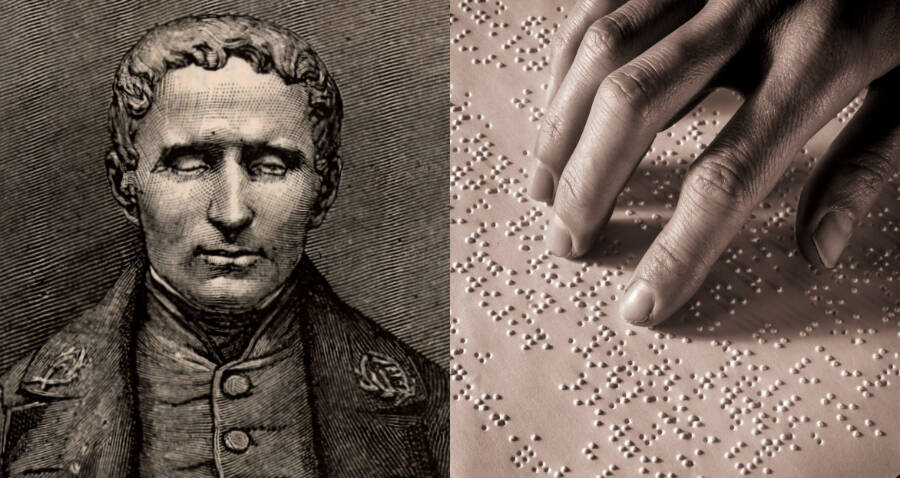

Le 4 janvier 1809 marque la naissance d’un homme dont l’invention a transformé la vie des personnes aveugles ou malvoyantes dans le monde entier. Louis Braille, malgré une cécité survenue à l’âge de trois ans, a conçu un système d’écriture universellement reconnu pour son accessibilité et son efficacité. Cet article retrace les débuts de cet inventeur exceptionnel, son enfance, et les circonstances qui l’ont conduit à révolutionner la communication pour les non-voyants.

Une naissance dans un monde rural

L’arrivée au monde d’un génie visionnaire

Louis Braille voit le jour dans le petit village de Coupvray, en Seine-et-Marne. Issu d’une famille modeste, son père, Simon-René Braille, est un artisan sellier. L’environnement rural dans lequel il grandit façonnera en partie sa détermination et son inventivité.

Une enfance marquée par un accident tragique

À l’âge de trois ans, Louis perd la vue après une blessure accidentelle causée par un outil de travail de son père. L’infection qui s’en suit affecte irrémédiablement ses deux yeux. Ce handicap bouleversera sa vie, mais deviendra aussi la source d’un défi qu’il relèvera avec brio.

Le parcours éducatif d’un enfant précoce

Une intégration au sein de l’Institut des jeunes aveugles

Grâce à son intelligence remarquable, Louis Braille est admis à l’Institut Royal des Jeunes Aveugles à Paris. Là, il découvre les limites des systèmes d’apprentissage de l’époque pour les personnes non-voyantes.

Les premières inspirations pour une nouvelle écriture

En 1821, il fait la rencontre du système de "sonographie" développé par Charles Barbier, un ancien capitaine de l’armée. Bien que complexe et peu adapté à la lecture fluide, ce système sert de point de départ à Louis pour concevoir son propre alphabet tactile.

Les prémices du braille

L’élaboration d’un alphabet révolutionnaire

À seulement 15 ans, Louis Braille développe un système simple basé sur des points en relief. Ce code permet non seulement de lire, mais aussi d’écrire, offrant ainsi une autonomie sans précédent aux personnes aveugles.

Une reconnaissance lente mais inéluctable

Malgré l’efficacité de son invention, le braille mettra plusieurs décennies avant d’être adopté officiellement. Louis Braille n’aura pas la chance de voir son système pleinement accepté de son vivant, mais il laissera derrière lui un héritage inestimable.

La naissance d’une révolution pour les aveugles

La naissance de Louis Braille ne représente pas seulement l’arrivée au monde d’un enfant, mais bien celle d’un pionnier dont l’invention a brisé des barrières pour des millions de personnes à travers le monde. Sa détermination, née dans l’adversité, reste une inspiration universelle, rappelant que les limitations physiques ne peuvent contenir la grandeur d’un esprit visionnaire.

Jeanne Antoinette Poisson, connue sous le nom de Madame de Pompadour, est l’une des figures les plus fascinantes de l’histoire française. Née en 1721, elle devient la favorite officielle du roi Louis XV, influençant non seulement la cour de Versailles, mais aussi les arts, la politique et la culture de son époque. Cet article explore son parcours extraordinaire, ses contributions majeures et son rôle dans l’histoire de France.

Les Origines Modestes d’une Femme Ambitieuse

Une Jeunesse Prometteuse

Jeanne Antoinette Poisson naît le 29 décembre 1721 à Paris, dans une famille bourgeoise. Son éducation est soignée, grâce au soutien financier d’un riche protecteur, ce qui lui permet de développer ses talents en arts, musique et conversation, des qualités essentielles pour briller à la cour.

Un Mariage Stratégique

En 1741, elle épouse Charles-Guillaume Le Normant d’Étiolles, un mariage qui renforce sa position sociale. C’est durant cette période qu’elle fréquente les salons parisiens, où elle se fait remarquer pour son esprit vif et sa beauté.

La Rencontre avec Louis XV

Une Entrée à la Cour

En 1745, Jeanne attire l’attention du roi Louis XV lors d’un bal masqué. Séduit par son charme et son intelligence, le roi la fait installer à Versailles. Rapidement, elle obtient le titre de marquise de Pompadour, officialisant son rôle de favorite royale.

Une Favorite Pas Comme les Autres

Contrairement à d’autres favorites, Madame de Pompadour ne se limite pas à une relation sentimentale. Elle devient une confidente et conseillère politique du roi, influençant des décisions importantes, notamment dans les affaires diplomatiques et culturelles.

Une Protectrice des Arts et des Lettres

Une Mécène Incontournable

Madame de Pompadour est une grande protectrice des arts. Elle soutient des artistes tels que François Boucher et des philosophes comme Voltaire. Son goût pour l’architecture et le design se manifeste dans la construction de bâtiments emblématiques, comme le Petit Trianon.

L’Art de Vivre à la Française

Sous son influence, le style rococo atteint son apogée. Elle favorise le développement des manufactures royales, notamment celle de Sèvres, qui produit des porcelaines luxueuses. Sa passion pour l’élégance et l’innovation contribue à façonner l’image raffinée de la cour de Versailles.

Une Figure Contestée

Les Critiques et la Jalousie

Madame de Pompadour ne fait pas l’unanimité à la cour. Issue de la bourgeoisie, elle est souvent critiquée par l’aristocratie, qui lui reproche son ascension fulgurante et son influence sur le roi. Malgré cela, elle maintient sa position grâce à sa finesse et à son sens politique.

Un Rôle Politique Controversé

Bien qu’elle ne soit pas officiellement impliquée dans le gouvernement, son rôle de conseillère suscite des débats. Certains la blâment pour des décisions militaires ou économiques, tandis que d’autres saluent son pragmatisme et son soutien aux Lumières.

Le Déclin et l’Héritage

Les Dernières Années

Madame de Pompadour souffre de problèmes de santé dans ses dernières années. Elle meurt en 1764 à l’âge de 42 ans, laissant Louis XV profondément attristé. Son décès marque la fin d’une époque, mais son influence perdure.

Une Héritière des Lumières

Son mécénat et son rôle à la cour ont façonné une partie de l’héritage culturel français. Aujourd’hui encore, elle est reconnue comme une figure emblématique de l’art, de la mode et de la diplomatie du XVIIIe siècle.

La Favorite qui Changea Versailles

Jeanne Antoinette Poisson, dite Madame de Pompadour, incarne l’intelligence et l’élégance à la cour de Louis XV. Par son ascension exceptionnelle et son impact durable sur les arts et la politique, elle reste une figure incontournable de l’histoire française.

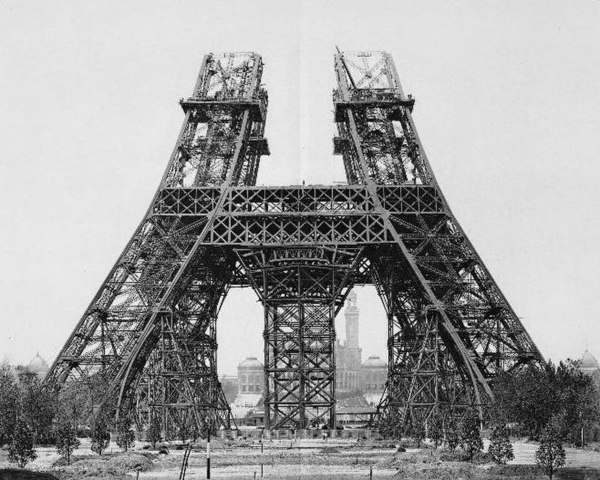

Symbole emblématique de Paris et de la France, la Tour Eiffel intrigue par sa grandeur et son ingéniosité. Ce chef-d’œuvre d’architecture, inauguré en 1889 pour l’Exposition universelle, est le fruit d’un mélange d’innovation technique et d’ambition artistique. Cet article explore les étapes clés de sa création, les défis relevés par son concepteur Gustave Eiffel, et l’impact durable de ce monument sur l’histoire.

Le Projet Audacieux d’un Monument Unique

Contexte Historique : Une Exposition Universelle Révolutionnaire

L'idée d'un monument phare pour célébrer le centenaire de la Révolution française naît dans un contexte de compétition internationale. En 1884, un concours est lancé pour concevoir un ouvrage marquant l’ingéniosité française. Gustave Eiffel, ingénieur visionnaire, présente un projet ambitieux : une tour métallique de 300 mètres.

Le Choix de la Métalurgie : Une Première Mondiale

À l’époque, le choix du fer puddlé pour une structure de cette envergure est audacieux. Ce matériau, à la fois léger et résistant, révolutionne les techniques de construction. Le concept, inspiré de recherches sur la résistance au vent, prouve la capacité de la France à innover dans les domaines scientifique et technologique.

La Construction de la Tour Eiffel : Une Épreuve de Défi Technique et Humain

Des Défis Techniques Majeurs

La construction débute en 1887 et s’achève en 1889. Les ingénieurs doivent surmonter de nombreux obstacles, notamment le transport des matériaux et l'assemblage précis des 18 038 pièces métalliques. Chaque rivet est posé avec une précision millimétrée pour assurer la stabilité de l’édifice.

L’Opposition Publique et Artistique

Malgré les prouesses techniques, la Tour Eiffel suscite des critiques véhémentes avant même son achèvement. Une pétition signée par des artistes et écrivains renommés la qualifie de "monstrueuse". Gustave Eiffel, persuadé de la valeur esthétique et pratique de son œuvre, défend son projet avec passion.

Un Monument à la Gloire de l’Innovation

Une Inauguration Triomphale

Lors de l’Exposition universelle de 1889, la Tour Eiffel attire des millions de visiteurs et devient un symbole de modernité. Malgré son caractère temporaire initial, elle est rapidement adoptée comme une icône culturelle et scientifique.

L’Héritage Durable de la Tour

Aujourd’hui, la Tour Eiffel est l’un des monuments les plus visités au monde. Elle incarne non seulement l’esprit d’innovation du XIXe siècle, mais aussi la capacité de l’humanité à repousser les limites de l’ingénierie. Elle reste une source d’inspiration pour les architectes et ingénieurs du monde entier.

Une Histoire d'Audace et de Vision

L’invention de la Tour Eiffel est le résultat d’une vision audacieuse et d’une maîtrise technique remarquable. De simple exposition temporaire à monument universel, elle témoigne de l’excellence française et continue d’émerveiller des millions de visiteurs chaque année.

En 1894, la France est secouée par une affaire judiciaire et politique qui deviendra l’un des plus grands scandales de son histoire : l’affaire Dreyfus. Alfred Dreyfus, un capitaine de l’armée française, est accusé de haute trahison pour avoir prétendument transmis des secrets militaires à l’Allemagne. Rapidement, l’affaire dépasse le simple cadre juridique pour cristalliser les tensions sociales, politiques et religieuses du pays. Retour sur cet événement marquant et ses répercussions durables.

Les Débuts de l'Affaire Dreyfus

Une France sous Tensions

À la fin du XIXe siècle, la France est en pleine instabilité politique, marquée par la rivalité avec l’Allemagne depuis la défaite de 1870 et par une montée de l’antisémitisme, exacerbée par des scandales financiers et des tensions religieuses.

L’Arrestation d’Alfred Dreyfus

En octobre 1894, un document compromettant, appelé le "bordereau", est découvert dans une poubelle de l’ambassade allemande à Paris. Bien que les preuves soient minces, Alfred Dreyfus, un officier juif alsacien, est rapidement accusé. L’armée voit en lui un bouc émissaire idéal.

Le Procès et la Dégradation

Un Jugement Expéditif

En décembre 1894, malgré une enquête bâclée et des preuves contestables, Dreyfus est condamné à la déportation à vie sur l’île du Diable, en Guyane. La décision repose sur des préjugés antisémites et des documents forgés.

Une Dégradation Humiliante

Le 5 janvier 1895, Dreyfus est publiquement dégradé dans la cour de l’École militaire à Paris. Cet événement, destiné à symboliser la trahison, deviendra un moment emblématique de l’injustice subie par Dreyfus.

La Lutte pour la Vérité

Le Rôle d’Émile Zola

En 1898, l’écrivain Émile Zola publie une lettre ouverte intitulée J’accuse...! dans le journal L’Aurore. Il y dénonce l’injustice faite à Dreyfus et les manœuvres de l’armée pour dissimuler la vérité. Ce texte marque un tournant dans l’affaire, mobilisant l’opinion publique.

Un Mouvement Divisé

L’affaire divise profondément la France entre "dreyfusards", qui soutiennent la réhabilitation de Dreyfus, et "antidreyfusards", qui défendent l’honneur de l’armée. Cette fracture reflète des clivages politiques, religieux et sociaux.

La Réhabilitation de Dreyfus

Une Vérité Longue à Émerger

Après des années de combats juridiques et politiques, de nouvelles preuves disculpent Alfred Dreyfus. En 1899, il est gracié, mais il faudra attendre 1906 pour que sa condamnation soit annulée et qu’il soit réintégré dans l’armée.

Un Héritage Durable

L’affaire Dreyfus met en lumière les dangers de l’antisémitisme et du nationalisme aveugle. Elle conduit à des réformes importantes dans la société française, notamment en matière de justice et de laïcité.

Entre Injustice et Division

Le scandale Dreyfus reste un symbole de l’injustice et de la lutte pour la vérité. Cette affaire a profondément marqué la France, révélant ses divisions internes tout en contribuant à son évolution vers une société plus juste. Elle demeure un rappel puissant des dangers des préjugés et de l’intolérance.

Les 16 et 17 juillet 1942, plus de 13 000 juifs, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont arrêtés à Paris et en région parisienne lors d’une opération massive connue sous le nom de "Rafle du Vélodrome d’Hiver" ou "Rafle du Vel’ d’Hiv". Orchestrée par les autorités françaises sous la pression de l’occupant nazi, cette tragédie reste un symbole de la collaboration et de la déportation des juifs en France. Retour sur cet événement marquant et ses conséquences historiques.

Contexte et Préparatifs

L’Occupation et la Collaboration

En 1942, la France est divisée entre la zone occupée par l’Allemagne et la zone libre sous le régime de Vichy. Ce dernier, dirigé par le maréchal Pétain, collabore activement avec les nazis, adoptant des lois antisémites et participant à la déportation des juifs.

L’Opération "Vent Printanier"

La rafle du Vel’ d’Hiv est décidée en juin 1942 par les autorités nazies, avec l’appui du régime de Vichy. L’objectif : arrêter un maximum de juifs étrangers résidant en France, en vue de leur déportation vers les camps d’extermination.

Les Journées de la Rafle

Des Arrestations Massives

Au petit matin du 16 juillet 1942, plus de 4 500 policiers et gendarmes français commencent les arrestations. Les familles juives sont arrachées à leur domicile, parfois dénoncées par des voisins. En deux jours, 13 152 personnes, dont 4 115 enfants, sont arrêtées.

Un Internement au Vélodrome d’Hiver

Une grande partie des personnes arrêtées est entassée dans le Vélodrome d’Hiver, situé dans le 15e arrondissement de Paris. Les conditions de détention y sont épouvantables : surpopulation, chaleur étouffante, absence de nourriture et d’hygiène.

La Déportation et ses Conséquences

Vers les Camps de la Mort

Après plusieurs jours d’internement, les victimes sont transférées vers des camps de transit comme Drancy, Pithiviers ou Beaune-la-Rolande, avant d’être déportées à Auschwitz. La quasi-totalité des personnes raflées ne reviendra jamais.

Une France Meurtrie

La rafle du Vel’ d’Hiv laisse une cicatrice profonde dans l’histoire française. Cet épisode symbolise l’ampleur de la collaboration du régime de Vichy avec l’Allemagne nazie.

Mémoire et Reconnaissance

Le Silence et la Mémoire

Après la guerre, cet événement est longtemps resté un sujet tabou. Ce n’est qu’en 1995, dans un discours historique, que le président Jacques Chirac reconnaît officiellement la responsabilité de l’État français dans la rafle.

Des Hommages Nationaux

Aujourd’hui, des cérémonies commémoratives sont organisées chaque année pour honorer la mémoire des victimes. Le Vélodrome d’Hiver, détruit en 1959, est remplacé par des monuments et plaques en souvenir de cette tragédie.

Une Mémoire Indélébile

La rafle du Vel’ d’Hiv reste un épisode sombre et douloureux de l’histoire de France. Elle rappelle l’importance de la mémoire collective pour éviter que de telles horreurs ne se reproduisent. Ce devoir de mémoire est essentiel pour honorer les victimes et transmettre les leçons du passé aux générations futures.

Le 19 décembre 1915 naissait Édith Giovanna Gassion, celle qui allait devenir une légende de la musique sous le nom d’Édith Piaf. Surnommée la Môme, cette chanteuse à la voix inoubliable a marqué le monde entier par ses chansons profondément émouvantes, empreintes de passion et de mélancolie. Revenons sur les premières années de celle qui deviendra l’âme de la chanson française.

Un début modeste à Paris

Une naissance dans des conditions précaires

Édith Piaf voit le jour le 19 décembre 1915 dans le quartier populaire de Belleville, à Paris. Selon la légende, elle serait née sous un lampadaire, bien que cette version romancée de son arrivée au monde ait été contestée. Ce qui est certain, c’est qu’elle grandit dans un environnement difficile, marqué par la pauvreté.

Une enfance tourmentée

Édith est rapidement confrontée à l’adversité. Sa mère, Annetta Maillard, une chanteuse de rue, et son père, Louis Gassion, un artiste de cirque, ne peuvent lui offrir une stabilité. Après avoir été confiée à sa grand-mère maternelle, elle rejoint finalement sa grand-mère paternelle, tenancière d’un bordel en Normandie. Ce cadre atypique joue un rôle dans la construction de sa personnalité.

Les premières notes : une vocation qui naît tôt

Un talent précoce

Dès son plus jeune âge, Édith Piaf montre un intérêt pour le chant. Encouragée par son père, elle commence à chanter dans les rues pour gagner quelques pièces. C’est là qu’elle découvre sa passion pour la musique et qu’elle forge son lien unique avec le public.

Un surnom à jamais associé à sa carrière

Sa petite taille et sa voix puissante lui valent le surnom de la Môme Piaf (le petit moineau), qui devient son nom de scène. Ce surnom, donné par son entourage, symbolise à la fois sa fragilité et sa résilience.

Le début d’une carrière mythique

Une rencontre décisive

En 1935, Édith Piaf est découverte par Louis Leplée, un directeur de cabaret parisien. Il la fait débuter au Gerny’s, un cabaret chic des Champs-Élysées, où elle conquiert rapidement un public de plus en plus large. Leplée joue un rôle essentiel dans le lancement de sa carrière, bien qu’il soit tragiquement assassiné peu après.

Un succès fulgurant

Sa voix unique, capable de transmettre une palette d’émotions infinie, séduit les spectateurs et lui ouvre les portes des plus grandes scènes parisiennes. Rapidement, Piaf s’impose comme une figure incontournable de la chanson française.

Un héritage musical intemporel

Une voix reconnaissable entre toutes

Au fil de sa carrière, Édith Piaf a interprété des chansons devenues mythiques, comme La Vie en rose, Non, je ne regrette rien, ou encore L’Hymne à l’amour. Ces titres, chargés de poésie et d’intensité, continuent de toucher des générations de mélomanes.

Une source d’inspiration universelle

Édith Piaf a marqué l’histoire de la musique par son authenticité. Sa capacité à transformer les épreuves de sa vie en chansons universelles a fait d’elle une source d’inspiration pour les artistes du monde entier.

Une légende de la chanson française

La naissance d’Édith Piaf, un jour d’hiver en 1915, annonçait l’arrivée d’une étoile qui allait illuminer le monde de la chanson française. Malgré les épreuves de la vie, elle a su transcender sa condition pour devenir une légende. Aujourd’hui encore, la Môme reste une figure intemporelle, incarnant l’émotion pure et l’âme de la musique française.

Le 18 novembre 1922, Marcel Proust, l’un des plus grands écrivains de la littérature française, s’éteignait à l’âge de 51 ans. Auteur du monument littéraire À la recherche du temps perdu, il a laissé derrière lui une œuvre colossale et intemporelle qui continue d’inspirer lecteurs et écrivains à travers le monde. Revenons sur la vie et l’héritage de cet homme dont la plume a redéfini l’art du roman.

Un parcours hors du commun : de la fragilité à la grandeur

Une jeunesse marquée par la maladie

Né le 10 juillet 1871 à Paris, Marcel Proust grandit dans une famille bourgeoise. Dès son jeune âge, il souffre d’asthme, une maladie qui l’accompagnera tout au long de sa vie et influencera son mode de vie reclus. Cette condition le pousse à développer une sensibilité accrue et une observation fine du monde qui l’entoure.

Les prémices d’un génie littéraire

Proust commence sa carrière littéraire avec des articles et des essais publiés dans des revues. En 1896, il publie Les Plaisirs et les Jours, un recueil d’histoires courtes qui révèle déjà son talent pour capturer les nuances des émotions humaines.

L’œuvre monumentale : À la recherche du temps perdu

Un projet littéraire ambitieux

En 1909, Proust se lance dans l’écriture de ce qui deviendra À la recherche du temps perdu, une œuvre en sept volumes qui explore la mémoire, le temps et la complexité des relations humaines. Inspiré par sa propre vie, il tisse un récit riche en détails et en réflexions philosophiques.

Des thèmes universels et intemporels

Le roman aborde des sujets universels comme l’amour, la jalousie, l’art et la quête de soi. Avec des personnages mémorables comme Swann, Charlus ou Albertine, Proust plonge ses lecteurs dans un univers fascinant où chaque détail a son importance.

Un style inimitable

Le style proustien, caractérisé par ses phrases longues, ses digressions et sa précision méticuleuse, a révolutionné la littérature. Il a influencé des générations d’écrivains, de Virginia Woolf à James Joyce, et continue d’éblouir les amateurs de littérature.

La disparition de Marcel Proust : une perte immense

Les dernières années de reclus

Fragilisé par sa santé, Proust passe ses dernières années confiné dans sa chambre, consacrant tout son temps à l’écriture. Il travaille d’arrache-pied à la révision de son œuvre, mais n’aura pas le temps de la terminer entièrement avant sa mort.

Une réaction unanime

La disparition de Marcel Proust suscite une immense émotion dans les cercles littéraires et au-delà. Ses contemporains saluent un génie qui a su capturer l’essence de la condition humaine avec une profondeur inégalée.

L’héritage de Proust : un géant immortel

Une œuvre toujours actuelle

Près d’un siècle après sa mort, À la recherche du temps perdu reste une référence incontournable. Elle est étudiée dans le monde entier et continue de séduire les lecteurs par sa richesse et sa profondeur.

Une influence durable

Marcel Proust a marqué l’histoire de la littérature. Son exploration du temps et de la mémoire a inspiré des disciplines aussi variées que la philosophie, la psychologie et même les neurosciences.

Un géant littéraire qui a marqué l’histoire

La disparition de Marcel Proust a laissé un vide immense dans le paysage littéraire, mais son œuvre continue de briller à travers les âges. En capturant avec une précision unique les subtilités de l’expérience humaine, il a offert au monde une réflexion intemporelle sur le temps, la mémoire et la quête de sens. Marcel Proust demeure un géant littéraire, dont l’héritage continue d’enrichir notre compréhension de l’art et de la vie.

Le Louvre, véritable symbole de la culture et de l’histoire française, est aujourd’hui l’un des musées les plus visités au monde. Mais avant de devenir cet écrin d’art accessible à tous, il fut un palais royal, témoin des grandes transformations de la société. Son ouverture au public, le 10 août 1793, incarna un tournant décisif dans l’histoire de l’art et de la démocratisation culturelle. Explorons les origines de ce lieu mythique et la révolution qu’a représentée son ouverture au peuple.

Le Louvre avant le musée : une histoire royale

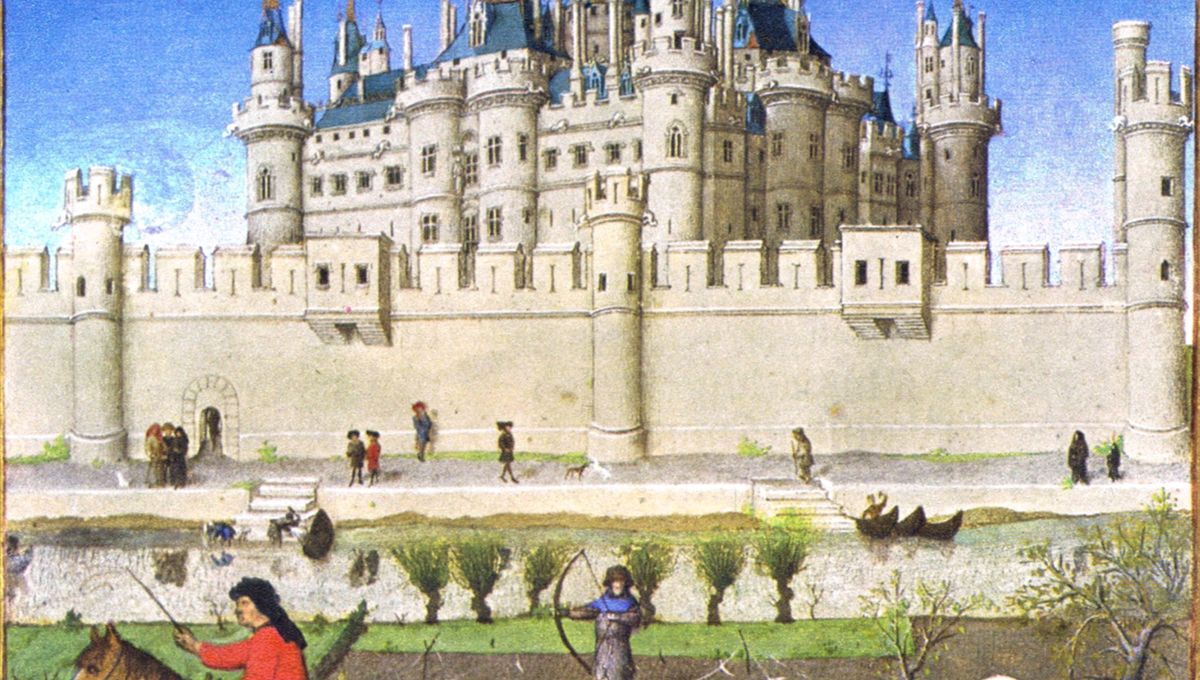

Un palais chargé d’histoire

Construit initialement comme une forteresse médiévale sous Philippe Auguste au XIIᵉ siècle, le Louvre évolue au fil des siècles pour devenir un majestueux palais royal. Sous François Ier, il se transforme en résidence et accueille les premières grandes collections d’art, notamment la célèbre Mona Lisa de Léonard de Vinci.

Un symbole de pouvoir et de raffinement

Les rois de France enrichissent continuellement le Louvre. Louis XIV y ajoute des œuvres prestigieuses avant de déplacer la cour à Versailles. Ce départ marque une transition : le Louvre devient un espace davantage consacré à l’art qu’au pouvoir.

L’ouverture au peuple : une révolution culturelle

Le contexte révolutionnaire

La Révolution française bouleverse les institutions et les symboles de l’ancien régime. En 1793, la République décide de transformer le Louvre en musée national, accessible à tous. Cette décision reflète une volonté de mettre le patrimoine artistique au service du peuple, brisant ainsi les barrières sociales qui en restreignaient l’accès.

Une première exposition ambitieuse

Le 10 août 1793, le Musée central des arts ouvre ses portes avec environ 500 œuvres provenant des collections royales et d’églises. Pour la première fois, les citoyens français, quelles que soient leurs origines, peuvent admirer des trésors jusqu’alors réservés à une élite. Ce geste marque un moment clé dans la démocratisation de l’art.

Le Louvre aujourd’hui : un musée universel

Une collection exceptionnelle

Avec près de 38 000 œuvres exposées, le Louvre est un véritable trésor de l’humanité. Il abrite des pièces emblématiques telles que la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace, ou encore la Joconde. Chaque galerie invite les visiteurs à voyager à travers les civilisations, de l’Égypte antique à l’Europe classique.

Une accessibilité renforcée

Loin de se limiter à une élite culturelle, le Louvre s’efforce d’attirer des publics variés grâce à des expositions temporaires, des visites guidées et des programmes éducatifs. L’institution se modernise également, notamment avec l’ouverture de la Pyramide en 1989 et des espaces numériques permettant une exploration virtuelle.

Un symbole de la démocratisation culturelle

Un lieu de convergence

Chaque année, des millions de visiteurs venus du monde entier franchissent les portes du Louvre, faisant de ce musée un carrefour des cultures. Sa vocation universelle est un écho à l’idéal révolutionnaire qui a guidé son ouverture.

Un héritage en constante évolution

Le Louvre est bien plus qu’un musée ; il est un espace vivant où l’histoire, l’art et la modernité se rencontrent. En célébrant à la fois le passé et l’avenir, il demeure un modèle pour d’autres institutions culturelles à travers le monde.

L’histoire fascinante du Louvre

L’ouverture du Louvre au peuple fut une révolution, non seulement pour la France, mais pour l’histoire de l’art dans son ensemble. Ce palais royal devenu temple de l’art incarne une volonté de rendre le patrimoine accessible à tous, sans distinction. Aujourd’hui encore, il reste un symbole puissant de la capacité de la culture à rapprocher les peuples et à enrichir nos vies.

Le 18 septembre 1759, un événement marquant changea le cours de l'histoire de l'Amérique du Nord : la signature des Articles de capitulation de Québec. Ce traité formalisa la reddition de la ville de Québec aux forces britanniques durant la Guerre de Sept Ans. Ce moment décisif marqua le début de la fin pour la Nouvelle-France et annonça de profondes transformations politiques, sociales et culturelles sur le continent.

Contexte historique : la Guerre de Sept Ans

Un conflit mondial aux répercussions locales

La Guerre de Sept Ans (1756-1763) opposa les grandes puissances européennes, notamment la France et la Grande-Bretagne, sur plusieurs continents. En Amérique du Nord, elle prit la forme d’une lutte acharnée pour le contrôle des territoires coloniaux. La bataille de Québec, qui culmina avec la célèbre confrontation sur les plaines d’Abraham le 13 septembre 1759, fut un tournant majeur du conflit.

Une ville sous siège

Québec, capitale de la Nouvelle-France, devint la cible principale des forces britanniques dirigées par le général James Wolfe. Après plusieurs mois de siège, marqués par des bombardements et des privations pour les habitants, la défaite française devint inévitable, conduisant à la signature des Articles de capitulation.

La signature des Articles de capitulation

Les termes du traité

Les Articles de capitulation furent signés entre le général britannique James Murray et Jean-Baptiste Nicolas Roch de Ramezay, lieutenant-gouverneur de Québec. Ces articles définissaient les conditions de la reddition française.

Parmi les clauses principales, on retrouve :

- La garantie de la sécurité des habitants de Québec.

- Le respect des biens privés.

- La liberté de culte pour les catholiques.

Un compromis pragmatique

Si la reddition signifiait une défaite militaire, les négociateurs français cherchèrent à protéger au mieux les droits et les biens des habitants. Toutefois, cette capitulation symbolisait la perte de contrôle sur la ville et, plus largement, sur le territoire de la Nouvelle-France.

Les conséquences immédiates et à long terme

La chute de la Nouvelle-France

La capitulation de Québec marqua le début de la fin pour la présence française en Amérique du Nord. La victoire britannique fut confirmée lors de la signature du traité de Paris en 1763, qui scella la cession officielle de la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne.

Un impact sur les populations locales

Pour les habitants de Québec, la transition vers l’administration britannique entraîna des changements profonds. Les élites françaises furent invitées à quitter le territoire, tandis que les colons restants durent s’adapter à un nouveau régime, souvent en préservant leurs traditions et leur langue.

Une mémoire partagée

Un événement commémoré et débattu

La signature des Articles de capitulation demeure un événement clé de l’histoire canadienne. Si certains y voient la fin d’une époque glorieuse pour la France en Amérique, d’autres considèrent que cela permit l’émergence d’une identité québécoise unique, forgée dans la résilience face aux changements imposés.

Un symbole de transition historique

Plus qu’une simple défaite militaire, la capitulation de Québec représente un moment de transition entre deux mondes : celui de la colonisation française et celui de la domination britannique, qui influencera profondément le destin du Canada.

Un tournant historique

La signature des Articles de capitulation de Québec fut bien plus qu’un simple acte formel. Elle symbolisa la fin d’un chapitre de l’histoire coloniale française en Amérique et le début d’une nouvelle ère sous influence britannique. Aujourd’hui encore, cet événement résonne dans la mémoire collective, rappelant les bouleversements qu’il a engendrés et son rôle dans la construction de l’identité canadienne.

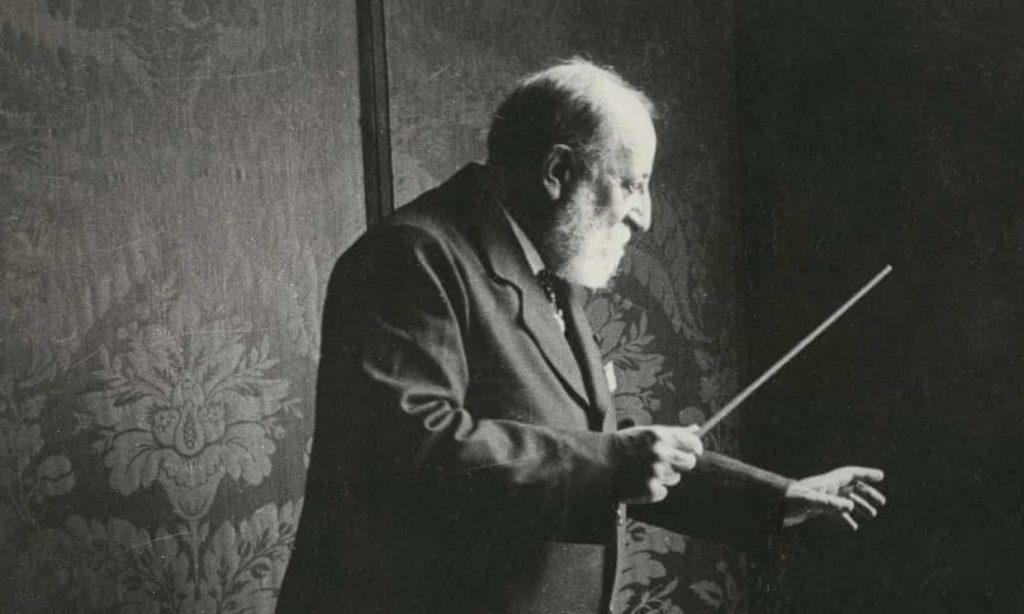

Camille Saint-Saëns, compositeur, pianiste et organiste français, a marqué l’histoire de la musique par son talent et sa vision novatrice. Né en 1835 et disparu en 1921, il a laissé derrière lui un héritage exceptionnel, mêlant virtuosité, inventivité et romantisme. Ce génie prolifique a contribué à l’évolution de la musique classique tout en restant profondément attaché aux traditions françaises. Cet article rend hommage à cet artiste incomparable, dont l’œuvre continue d’émerveiller le monde entier.

Une Vie Dédiée à la Musique

Les débuts précoces d’un prodige

Camille Saint-Saëns montre dès son plus jeune âge des talents exceptionnels pour la musique. Initié au piano par sa mère et sa grande-tante, il donne son premier concert public à seulement 10 ans, impressionnant par sa maturité et sa virtuosité.

Une carrière prolifique

Admis au Conservatoire de Paris à 13 ans, il se distingue rapidement comme un élève brillant. Saint-Saëns ne tarde pas à se faire un nom en tant que compositeur, créant des œuvres qui touchent à tous les genres, des symphonies aux opéras, en passant par les concertos et la musique de chambre.

Un Compositeur aux Mille Facettes

2.1 Des chefs-d’œuvre emblématiques

Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve Le Carnaval des Animaux, une suite musicale joyeuse et satirique qui enchante petits et grands. Samson et Dalila, son opéra le plus connu, reste une référence incontournable dans le répertoire lyrique.

Un innovateur respectueux de la tradition

Bien qu’influencé par le romantisme, Saint-Saëns était un fervent défenseur de la musique classique française. Il parvenait à marier modernité et tradition, comme en témoignent ses concertos pour piano, d’une richesse harmonique et d’une virtuosité exceptionnelle.

Un Homme aux Multiples Talents

Une passion pour les sciences et les lettres

Outre la musique, Saint-Saëns était un homme curieux et érudit. Il s’intéressait à l’astronomie, l’archéologie et les mathématiques, et publia même des écrits littéraires. Cette polyvalence faisait de lui une figure incontournable de la vie intellectuelle de son époque.

Un voyageur inspiré

Saint-Saëns était également un grand voyageur. Ses séjours en Égypte et en Algérie, notamment, influencèrent son style musical, comme en témoignent des œuvres telles que le Concerto pour piano n°5, surnommé le "Concerto égyptien".

Un Héritage Éternel

Une reconnaissance mondiale

Durant sa vie, Saint-Saëns fut honoré à travers le monde pour ses contributions à la musique. Aujourd’hui encore, ses œuvres continuent d’être jouées dans les salles de concert et les opéras du monde entier.

Une source d’inspiration pour les générations futures

La musique de Saint-Saëns, par son élégance et sa profondeur, demeure une source d’inspiration pour de nombreux compositeurs et musiciens. Sa capacité à allier virtuosité et émotion le place parmi les plus grands de son époque.

Un Génie Musical Intemporel

Camille Saint-Saëns incarne le génie musical dans toute sa diversité et sa profondeur. Virtuose, compositeur, intellectuel et voyageur, il a marqué son époque tout en laissant un héritage intemporel. En rendant hommage à cet artiste exceptionnel, nous célébrons non seulement l’homme, mais aussi l’inspiration qu’il continue d’apporter à la musique et aux arts.

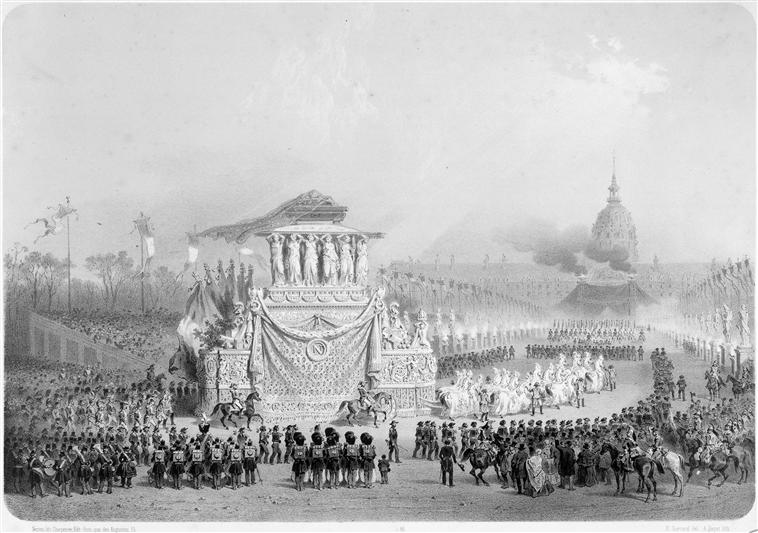

Le 15 décembre 1840, Paris vit un événement historique d'une rare intensité : le retour des cendres de Napoléon Bonaparte aux Invalides. Cet acte, à la fois politique, symbolique et émotionnel, marque la réconciliation d'une nation avec son passé impérial. Ce transfert, fruit d'un long processus diplomatique, est devenu une page mémorable de l'histoire de France. Revenons sur les grandes étapes et la portée de cet événement exceptionnel.

Un Contexte Historique Chargé

La volonté de Louis-Philippe

Le retour des cendres de Napoléon s'inscrit dans un contexte politique spécifique. En 1840, Louis-Philippe, roi des Français, cherche à unir la nation divisée en honorant une figure emblématique de l'histoire. Ce geste vise à apaiser les tensions entre les nostalgiques de l'Empire et les défenseurs de la Monarchie de Juillet.

L'exil sur l'île de Sainte-Hélène

Depuis sa mort en 1821 sur l'île de Sainte-Hélène, Napoléon repose en terre étrangère. Les demandes de rapatriement de ses cendres s'étaient multipliées, symbolisant le désir de ramener l'empereur au cœur de sa patrie.

Le Voyage de Retour : Une Expédition Mémorable

L'exhumation à Sainte-Hélène

L'exhumation des cendres de Napoléon est effectuée avec un grand respect. En présence de représentants français et britanniques, son cercueil est ouvert, dévoilant un corps remarquablement conservé. Les cérémonies sur l'île marquent le début d'un voyage chargé d'émotion.

La traversée maritime

À bord de la frégate La Belle Poule, les restes de Napoléon entament leur long voyage vers la France. Le navire, accompagné de salves d'artillerie et d'honneurs militaires, devient le symbole flottant d'un retour triomphal.

L'Apothéose aux Invalides

Une arrivée triomphale à Paris

Le 15 décembre 1840, les cendres arrivent à Paris, accueillies par une foule immense et enthousiaste. Le cortège funèbre traverse la capitale, passant par des lieux emblématiques tels que l'Arc de Triomphe, avant de rejoindre les Invalides.

La cérémonie d'hommage

Lors d'une cérémonie solennelle, les cendres sont déposées dans un sarcophage monumental conçu par Louis Visconti. Ce tombeau, situé sous le dôme des Invalides, devient un lieu de pèlerinage pour les admirateurs de l'empereur et une icône de la mémoire nationale.

Un Héritage Durable

La réhabilitation de Napoléon

Ce transfert des cendres contribue à réhabiliter l'image de Napoléon en France. Il incarne désormais l'unité nationale et l'esprit de grandeur qui ont marqué son règne.

Une commémoration permanente

Aujourd'hui encore, le tombeau de Napoléon reste l'un des sites historiques les plus visités de France, perpétuant le souvenir de cet événement marquant et du destin exceptionnel de l'empereur.

Le Retour Solennel

Le retour des cendres de Napoléon aux Invalides dépasse le simple acte funéraire : il s'agit d'une opération politique et culturelle majeure qui a réaffirmé le lien entre Napoléon et la France. Cet événement, chargé de symboles, illustre la façon dont un pays peut se réconcilier avec son passé pour construire son avenir.

Gustave Eiffel, dont le nom est aujourd’hui synonyme d’ingéniosité et d’innovation, est bien plus qu’un simple constructeur de la célèbre tour parisienne. Né en 1832, cet ingénieur visionnaire a marqué l’histoire de l’architecture et de l’ingénierie par ses projets audacieux et révolutionnaires. Cet article revient sur les débuts de sa vie, ses premières influences et comment sa naissance et son environnement ont façonné l’homme qui allait redéfinir les horizons du monde.

Les Origines d’un Visionnaire

Une Naissance à Dijon

Alexandre Gustave Eiffel voit le jour le 15 décembre 1832 à Dijon, en France. Il est issu d’une famille modeste mais ambitieuse. Son père, François Alexandre Bönickhausen, travaille comme militaire avant de se tourner vers les affaires, tandis que sa mère, Catherine Mélanie Moneuse, joue un rôle clé dans la gestion de l’entreprise familiale spécialisée dans le commerce de charbon.

Une Éducation Inspirante

La jeunesse de Gustave Eiffel est marquée par une solide éducation. Il étudie au Lycée Royal de Dijon, où il se distingue par son intelligence et son intérêt pour les sciences. Encouragé par sa mère, il intègre ensuite l’École centrale des arts et manufactures à Paris, une institution de renom qui forme les ingénieurs les plus brillants de son époque.

Les Premières Influences et Débuts

Une Passion pour les Structures

Dès son plus jeune âge, Eiffel manifeste un intérêt pour les ponts, les bâtiments et les innovations techniques. Son esprit analytique et sa curiosité le poussent à explorer les matériaux, notamment le fer, qui deviendra central dans ses réalisations futures.

Premiers Pas dans l’Industrie

Après avoir obtenu son diplôme en 1855, Eiffel commence sa carrière comme assistant ingénieur pour des entreprises spécialisées dans les travaux publics. Il se distingue rapidement par sa capacité à résoudre des problèmes complexes et à innover dans l’utilisation des matériaux.

Un Ingénieur Visionnaire

L’Exploration du Fer et de l’Acier

Eiffel est fasciné par les possibilités offertes par le fer et l’acier, des matériaux légers mais résistants. Ces métaux lui permettent d’imaginer des structures plus audacieuses et plus légères que tout ce qui avait été conçu auparavant.

La Réalisation de Projets Ambitieux

Avant même la construction de la tour Eiffel, Gustave Eiffel a participé à des projets emblématiques tels que le viaduc de Garabit et le pont Maria Pia au Portugal. Ces ouvrages témoignent de son ingéniosité et de sa capacité à repousser les limites techniques de son époque.

Héritage et Impact

Un Nom Gravé dans l’Histoire

Bien que la tour Eiffel soit l’œuvre la plus célèbre de Gustave Eiffel, son impact va bien au-delà. Il a introduit des techniques d’ingénierie innovantes qui ont influencé l’architecture moderne et les infrastructures du monde entier.

4.2. Une Source d’Inspiration

La vie de Gustave Eiffel, depuis ses modestes débuts à Dijon jusqu’à ses triomphes à Paris, inspire des générations d’ingénieurs et d’architectes. Sa capacité à imaginer l’impossible et à le transformer en réalité reste un modèle pour ceux qui cherchent à innover.

Aux Origines d’un Ingénieur de Génie

La naissance de Gustave Eiffel marque le début d’une ère de génie et d’innovation. Ses premiers pas à Dijon et son éducation rigoureuse ont jeté les bases d’une carrière qui allait redéfinir le paysage architectural mondial. Visionnaire et perfectionniste, Eiffel continue de fasciner par son héritage, rappelant que l’audace et le travail acharné peuvent transformer des rêves en structures immortelles.

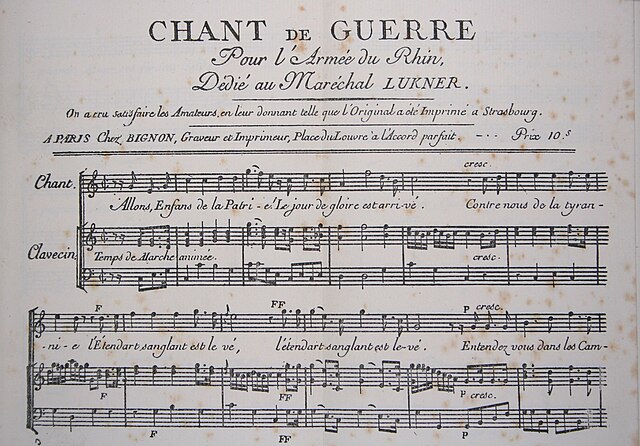

En 1981, Serge Gainsbourg, figure emblématique de la chanson française, crée une nouvelle onde de choc dans le monde culturel. Passionné par l’histoire et provocateur assumé, il s’offre le manuscrit signé de La Marseillaise, écrit par Claude Joseph Rouget de Lisle en 1792. Cet achat, à la fois acte symbolique et déclaration artistique, résonne comme une nouvelle étape dans sa relation complexe avec l’hymne national. Cet article explore cet événement marquant et les multiples significations qu’il revêt.

Un Achat Historique

Une Vente aux Enchères Pas Comme les Autres

C’est en 1981, lors d’une prestigieuse vente aux enchères à Paris, que Serge Gainsbourg fait l’acquisition du manuscrit signé de La Marseillaise. Le document, d’une valeur historique inestimable, témoigne de la création d’un hymne qui deviendra le symbole de la République française. Gainsbourg, fidèle à son goût pour les objets rares et significatifs, ne laisse pas passer l’occasion.

Une Passion pour l’Histoire

Au-delà de sa carrière d’auteur-compositeur-interprète, Serge Gainsbourg est un amateur éclairé de l’histoire de France. Cet achat s’inscrit dans une démarche où l’artiste cherche à se rapprocher des figures et des événements qui ont façonné l’identité française.

La Relation de Gainsbourg avec La Marseillaise

Une Relecture Provocante

Quelques années avant cet achat, en 1979, Gainsbourg avait déjà fait parler de lui en revisitant La Marseillaise dans une version reggae intitulée Aux Armes et caetera. Cette interprétation moderne, bien que saluée par certains pour son audace, déclenche une vive polémique, notamment de la part d’anciens combattants.

De la Provocation à l’Appropriation

En acquérant le manuscrit original de La Marseillaise, Gainsbourg transforme ce symbole national en une propriété personnelle. Ce geste, bien qu’interprété comme une provocation par certains, illustre sa capacité à mêler histoire, art et controverse pour susciter le débat.

Les Réactions et Interprétations

Une Controverse Inévitable

L’annonce de l’achat ne passe pas inaperçue. Tandis que certains saluent l’initiative de Gainsbourg comme un hommage à l’hymne national, d’autres y voient une nouvelle provocation, en lien avec son passé sulfureux et ses déclarations publiques sur la culture et l’identité française.

Une Œuvre Vivante

Pour Gainsbourg, l’acquisition du manuscrit est plus qu’un acte d’achat : c’est une manière de réaffirmer que La Marseillaise appartient à tous, et pas seulement aux institutions. En plaçant l’histoire dans un cadre personnel, il questionne la place des symboles dans la société contemporaine.

L’Héritage de cet Achat

Un Acte Symbolique

L’achat du manuscrit de La Marseillaise par Serge Gainsbourg reste l’un des épisodes les plus marquants de son parcours artistique. Il reflète son goût pour les gestes symboliques et sa volonté de brouiller les frontières entre patrimoine et modernité.

Une Trace dans l’Histoire Culturelle

Aujourd’hui encore, cet événement illustre la manière dont un artiste peut interagir avec l’histoire nationale. Gainsbourg n’a pas seulement acquis un objet, il a enrichi le débat sur la place des symboles dans l’art et la culture populaire.

L’Homme qui Posséda le Manuscrit de La Marseillaise

En achetant le manuscrit de La Marseillaise, Serge Gainsbourg inscrit son nom dans une histoire qui dépasse le cadre de la musique. Provocateur pour certains, visionnaire pour d’autres, cet acte reflète la profondeur de sa réflexion sur l’identité française et son rapport à l’héritage culturel. Plus qu’un simple achat, il s’agit d’une déclaration artistique, qui continue de résonner bien après sa disparition.

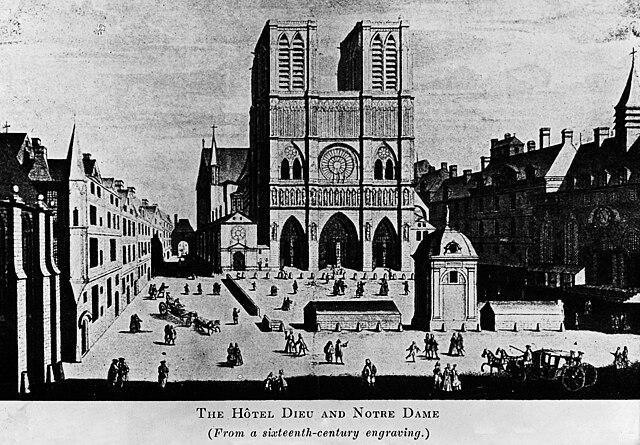

La cathédrale Notre-Dame de Paris est l’un des monuments les plus emblématiques du patrimoine mondial, attirant des millions de visiteurs chaque année. Mais avant de s’élever majestueusement au cœur de la capitale française, elle a débuté par un événement fondateur : la pose de sa première pierre. Ce moment clé marque non seulement le début d’un chantier monumental, mais aussi l’essor de l’architecture gothique en Europe. Cet article revient sur les circonstances historiques et symboliques entourant cet instant crucial.

Le Contexte Historique de la construction de Notre Dame de Paris

Paris au XIIe Siècle : Une Ville en Expansion

Au XIIe siècle, Paris est en pleine transformation. Sous le règne des rois capétiens, elle s’impose comme un centre politique, religieux et intellectuel majeur. L’Église, moteur de ces changements, décide de doter la ville d’une cathédrale à la hauteur de son importance.

La Décision de Construire Notre-Dame

En 1160, Maurice de Sully, évêque de Paris, entreprend le projet ambitieux de remplacer l’ancienne cathédrale Saint-Étienne, jugée vétuste, par une nouvelle église dédiée à la Vierge Marie. Cette initiative vise à refléter la puissance de l’Église et à accueillir une population grandissante.

La Cérémonie de la Première Pierre

Un Moment Solennel

C’est en 1163, sous le règne de Louis VII, qu’a lieu la pose de la première pierre de Notre-Dame. Cette cérémonie symbolique, présidée par le pape Alexandre III ou son représentant (les sources divergent), consacre officiellement le début des travaux. Le geste, hautement spirituel, reflète l’importance de la foi dans la société médiévale.

L’Engagement Collectif

La construction de Notre-Dame mobilise l’ensemble de la communauté : des architectes visionnaires aux artisans qualifiés, en passant par les habitants qui contribuent par des dons ou leur force de travail. Cet effort collectif incarne la dévotion et l’unité des Parisiens autour de leur foi.

Les Défis du Chantier

Une Entreprise Monumentale

Construire une cathédrale gothique comme Notre-Dame représente un défi technique et logistique colossal. Les architectes doivent innover pour ériger des voûtes élancées, des arcs-boutants et des vitraux majestueux. Les travaux s’étendent sur près de deux siècles, reflétant l’ambition et les contraintes de l’époque.

Les Symboles Cachés

Dès sa première pierre, Notre-Dame est pensée comme un chef-d’œuvre chargé de symbolisme. Chaque détail architectural, des gargouilles aux portails sculptés, porte un message religieux ou social destiné à éduquer et impressionner les fidèles.

L’Héritage de Notre-Dame

Un Monument Universel

Depuis sa fondation, Notre-Dame de Paris est bien plus qu’un édifice religieux. Elle devient un témoin de l’histoire de France, accueillant des événements marquants tels que le sacre de Napoléon ou les funérailles de personnalités nationales.

La Cathédrale au XXIe Siècle

Après l’incendie tragique de 2019, Notre-Dame demeure un symbole de résilience et d’espoir. La reconstruction, entamée dans le respect de son histoire, rappelle l’importance de préserver ce patrimoine pour les générations futures.

L’Événement Fondateur

La pose de la première pierre de la cathédrale Notre-Dame de Paris en 1163 marque le début d’une aventure architecturale et spirituelle hors du commun. Ce moment fondateur scelle l’union entre la foi, l’art et la communauté, posant les bases d’un chef-d’œuvre intemporel. Aujourd’hui encore, cet événement résonne comme un hommage à l’audace et à la persévérance des bâtisseurs du passé.

Jean Marais demeure une figure incontournable du cinéma français, connu pour son élégance, sa polyvalence et son charisme légendaire. Bien au-delà de son rôle d’acteur, il s’est également illustré comme peintre, sculpteur et écrivain, incarnant à lui seul l’esprit d’un véritable artiste de la Renaissance. Cet article retrace les jalons de sa carrière exceptionnelle et explore les facettes moins connues de sa vie et de son œuvre.

Aux Origines d’un Destin

Une Jeunesse Héroïque

Jean-Alfred Villain-Marais, connu sous le nom de Jean Marais, voit le jour le 11 décembre 1913 à Cherbourg. Sa jeunesse, marquée par des épreuves familiales et des débuts modestes, forge un caractère résilient et audacieux. Passionné par les arts dès son plus jeune âge, il rêve de grandeur et commence à explorer le théâtre et le cinéma.

Premiers Pas sur les Planches

Avant d’enflammer le grand écran, Jean Marais fait ses armes sur les planches des théâtres parisiens. Encouragé par sa rencontre décisive avec le dramaturge et poète Jean Cocteau, il embrasse une carrière artistique qui le mènera au sommet. Leur collaboration prolifique marque un tournant, autant dans sa vie personnelle que professionnelle.

L’Ascension Cinématographique de Jean Marais

La Rencontre avec Jean Cocteau

C’est grâce à Jean Cocteau que Jean Marais décroche ses premiers rôles marquants au cinéma. En 1943, il incarne le rôle-titre dans L'Éternel Retour, une réinterprétation du mythe de Tristan et Iseut. Ce film, à la fois poétique et audacieux, assoit sa renommée et le propulse parmi les grands noms du cinéma français.

Un Acteur Polyvalent

Des rôles romantiques aux personnages héroïques, Jean Marais excelle dans une variété de genres. Il incarne tour à tour des figures légendaires telles que La Belle et la Bête (1946) et le célèbre Capitaine Fracasse (1961). Son jeu, à la fois subtil et puissant, séduit un public large et diversifié.

Une Âme d’Artiste

Au-delà de l’Écran

Si Jean Marais est surtout connu pour ses exploits cinématographiques, son talent ne se limite pas au septième art. Passionné de sculpture et de peinture, il consacre une grande partie de sa vie à ces disciplines. Ses œuvres, exposées dans plusieurs galeries, révèlent un artiste complet, animé par une quête incessante de beauté et d’expression.

Auteur et Témoin

Jean Marais a également laissé une empreinte en tant qu’écrivain. Dans ses mémoires et ses ouvrages, il partage ses réflexions sur l’art, le cinéma et ses relations personnelles, offrant un regard intime sur sa vie et son époque.

Héritage et Mémoire

Une Influence Durable

Jean Marais continue d’inspirer les artistes et les cinéastes, bien des années après sa disparition en 1998. Son style inimitable et son engagement artistique en font une icône intemporelle.

Hommages et Reconnaissances

Des rétrospectives à ses œuvres cinématographiques aux expositions de ses sculptures, l’héritage de Jean Marais est célébré à travers le monde. Ses collaborations avec Jean Cocteau restent particulièrement emblématiques, symbolisant une époque d’audace et de créativité.

L'Étoile Éternelle du Cinéma Français

Jean Marais n’était pas seulement un acteur talentueux, mais un véritable artiste polymorphe dont la vie et l’œuvre continuent de briller dans le firmament des arts. Sa quête constante de dépassement et son attachement à la beauté le consacrent comme l’une des figures les plus fascinantes de l’histoire culturelle française.

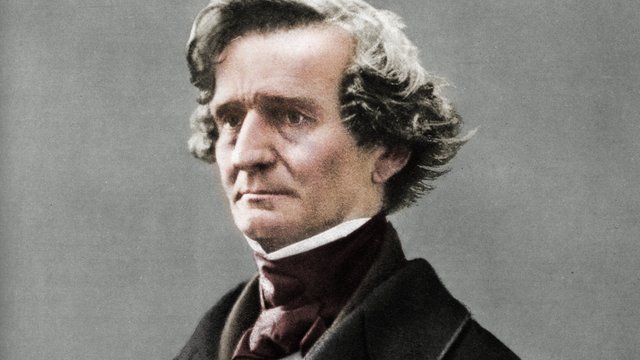

Hector Berlioz, figure emblématique de la musique romantique, est reconnu pour son innovation et sa passion débordante. Sa naissance marque le début d'une carrière qui allait révolutionner le paysage musical du XIXe siècle. Cet article explore les origines de ce compositeur exceptionnel, en examinant son enfance, son éducation musicale, ses premiers succès et l'héritage qu'il a laissé derrière lui.

Les Premières Années d'Hector Berlioz

Naissance et Enfance

Hector François Pauline Berlioz est né le 11 décembre 1803 à La Côte-Saint-André, une petite ville des Alpes françaises. Fils d'un riche propriétaire terrien, il grandit dans un environnement relativement privilégié, bien que ses relations familiales aient été parfois tumultueuses. Son père, conservateur et strict, n'encourageait guère les aspirations artistiques de son fils, ce qui créa dès le plus jeune âge une tension entre eux.

Premières Influences Musicales de Berlioz

Dès son enfance, Berlioz manifeste un intérêt prononcé pour la musique. Il apprend le violon et commence à composer des pièces simples. L'influence de compositeurs classiques comme Mozart et Beethoven se fait rapidement sentir, mais Berlioz aspire à quelque chose de plus audacieux et novateur. Cette quête d'originalité deviendra l'un des traits distinctifs de son œuvre future.

L'Éducation et la Formation

Les Études Musicales

À l'âge de 17 ans, Berlioz entre au Conservatoire de Paris, une institution prestigieuse qui façonnera sa carrière musicale. Malgré des débuts difficiles et des conflits avec certains professeurs, il persévère et développe une technique remarquable. Ses études lui permettent de maîtriser diverses disciplines musicales, allant de l'orchestration à la composition symphonique.

Les Débuts dans la Composition

Pendant ses années au conservatoire, Berlioz compose ses premières œuvres majeures. Son "Symphonie fantastique", bien que créée après ses études, trouve ses racines dans les idées novatrices qu'il a développées durant cette période. Son approche dramatique et narrative de la musique commence à se dessiner, posant les bases de son style unique.

Les Premiers Succès et Reconnaissance

Œuvres Initiales

Après avoir quitté le conservatoire, Berlioz se lance dans une carrière de compositeur et de chef d'orchestre. Ses premières compositions rencontrent un succès mitigé, mais elles attirent l'attention des critiques et des amateurs de musique innovante. Des œuvres telles que "Harold en Italie" témoignent de son talent pour l'orchestration et la narration musicale.

Impact sur le Monde Musical

Berlioz ne tarde pas à devenir une figure influente dans le monde musical parisien. Sa capacité à fusionner des éléments dramatiques avec des structures musicales complexes lui vaut une reconnaissance croissante. Il inspire de nombreux contemporains et futures générations de compositeurs, consolidant sa place parmi les grands maîtres de la musique classique.

Héritage et Influence

Contributions à la Musique Classique

L'innovation de Berlioz en matière d'orchestration et de forme symphonique a profondément marqué la musique classique. Il a introduit de nouvelles sonorités et techniques orchestrales, élargissant les possibilités expressives des compositeurs. Son utilisation audacieuse de la couleur orchestrale et des motifs thématiques a ouvert la voie à des compositions plus complexes et émotionnellement chargées.

Héritage Durable

L'influence de Berlioz perdure au-delà de sa vie, inspirant des compositeurs tels que Wagner, Mahler et même des artistes contemporains. Ses écrits, notamment "Mémoires," offrent un aperçu précieux de son processus créatif et de sa vision artistique. Aujourd'hui, ses œuvres continuent d'être interprétées et célébrées dans le monde entier, témoignant de la portée et de la durabilité de son génie musical.

Un Compositeur Visionnaire

La naissance et l'ascension d'Hector Berlioz dans le monde de la musique témoignent de la puissance de la passion et de l'innovation. Malgré les défis personnels et professionnels, il a su forger une carrière exceptionnelle qui a laissé une empreinte indélébile sur la musique classique. Son héritage continue d'influencer les artistes et les mélomanes, assurant que le génie de Berlioz reste vivant à travers les siècles.