Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Paris

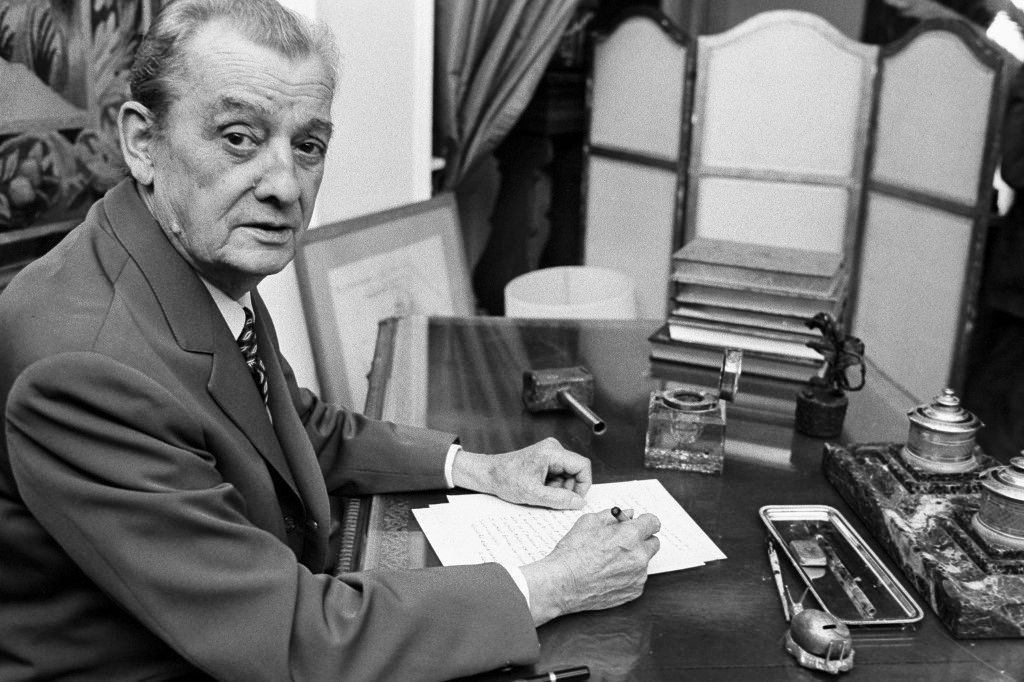

Le 28 février 1895, à Aubagne, dans le sud de la France, naît Marcel Pagnol, l'un des plus grands écrivains et cinéastes français du XXe siècle. Connu pour ses récits chaleureux et ses personnages hauts en couleur, Pagnol a su capturer l'essence de la Provence et la rendre universelle. Cet article explore sa vie, ses œuvres majeures et son héritage culturel.

Les débuts de Marcel Pagnol : Une enfance provençale

Une famille d'enseignants

Marcel Pagnol naît dans une famille d'enseignants. Son père, Joseph Pagnol, est instituteur, et sa mère, Augustine Lansot, couturière. Cette éducation rigoureuse et aimante lui inculque très tôt un amour pour les mots et les histoires.

Les paysages de Provence

La Provence, avec ses collines, ses oliviers et ses villages pittoresques, joue un rôle central dans l'œuvre de Pagnol. Les souvenirs de son enfance à Aubagne et à Marseille nourrissent son imagination et inspirent ses récits les plus célèbres.

L'ascension littéraire : Du théâtre au cinéma

Les débuts au théâtre

Marcel Pagnol commence sa carrière comme professeur d'anglais, mais sa passion pour l'écriture le pousse à se tourner vers le théâtre. En 1928, sa pièce Topaze rencontre un succès retentissant, mettant en scène les travers de la société avec humour et finesse.

L'aventure cinématographique

Dans les années 1930, Pagnol se lance dans le cinéma, devenant l'un des premiers réalisateurs à adapter ses propres œuvres. Il fonde même ses studios à Marseille, affirmant son indépendance artistique. Des films comme Marius (1931), Fanny (1932) et César (1936) forment la célèbre "Trilogie marseillaise", qui immortalise les personnages de Marius, Fanny et César.

Les œuvres majeures : Un hommage à la Provence

La Gloire de mon Père et Le Château de ma Mère

Parmi ses œuvres les plus célèbres, les deux premiers tomes de ses Souvenirs d'enfance, La Gloire de mon Père (1957) et Le Château de ma Mère (1957), racontent avec tendresse et nostalgie son enfance en Provence. Ces récits autobiographiques sont devenus des classiques de la littérature française.

Jean de Florette et Manon des Sources

Adaptés au cinéma dans les années 1980, Jean de Florette et Manon des Sources explorent des thèmes universels comme l'amour, la trahison et la lutte pour la terre. Ces œuvres, empreintes de poésie et de réalisme, ont conquis un public international.

L'héritage de Marcel Pagnol : Un visionnaire polyvalent

Un écrivain populaire

Marcel Pagnol a su toucher un large public grâce à son style accessible et émouvant. Ses histoires, ancrées dans la réalité provençale, parlent à tous grâce à leurs thèmes universels et leurs personnages attachants.

Un pionnier du cinéma

Pagnol est également reconnu pour son rôle dans l'histoire du cinéma français. En produisant et réalisant ses propres films, il a ouvert la voie à une nouvelle génération de cinéastes indépendants.

Les dernières années : Une reconnaissance tardive

L'Académie française

En 1946, Marcel Pagnol est élu à l'Académie française, une consécration pour cet autodidacte qui a toujours défendu la langue française avec passion.

Une fin de vie paisible

Marcel Pagnol s'éteint le 18 avril 1974 à Paris, laissant derrière lui une œuvre immense et intemporelle. Il est enterré à La Treille, près de Marseille, dans cette Provence qu'il a tant aimée.

L'Enfant de Provence devenu Maître du Récit

La naissance de Marcel Pagnol en 1895 a donné à la France un artiste aux multiples talents, dont l'œuvre continue de rayonner. À travers ses livres, ses pièces de théâtre et ses films, il a su capturer l'âme de la Provence et la partager avec le monde. Marcel Pagnol reste une figure incontournable de la culture française, un conteur dont les histoires résonnent encore aujourd'hui.

Le 28 février 1869, la France perd l'une de ses figures littéraires et politiques les plus emblématiques du XIXe siècle : Alphonse de Lamartine. Poète, écrivain, historien et homme d'État, Lamartine a marqué son époque par son talent littéraire et son engagement en faveur de la démocratie. Cet article retrace sa vie, ses œuvres majeures et son héritage durable.

Les débuts de Lamartine : Une jeunesse romantique

Une éducation aristocratique

Né le 21 octobre 1790 à Mâcon, Alphonse de Lamartine grandit dans une famille de la petite noblesse. Il reçoit une éducation classique, marquée par la lecture des grands auteurs et un amour précoce pour la nature, qui influencera profondément son œuvre.

Les premiers pas en littérature

Lamartine publie son premier recueil de poèmes, Méditations poétiques, en 1820. Ce recueil, qui inclut des poèmes comme Le Lac, rencontre un succès immédiat et est considéré comme l'un des textes fondateurs du romantisme français. Son style lyrique et émouvant séduit les lecteurs et établit sa réputation.

Lamartine, l'homme politique : Un idéaliste engagé

Une carrière politique tumultueuse

En plus de son talent littéraire, Lamartine s'engage en politique. Élu député en 1833, il défend des idées libérales et humanistes. Il joue un rôle clé pendant la révolution de 1848, où il contribue à l'établissement de la Deuxième République.

La présidence du gouvernement provisoire

En février 1848, Lamartine devient l'une des figures de proue du gouvernement provisoire. Il prononce des discours passionnés pour éviter la guerre civile et défend l'abolition de l'esclavage et l'instauration du suffrage universel. Cependant, son influence décline après l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence.

Les œuvres majeures : Un héritage littéraire inestimable

Poésie et prose

Lamartine est l'auteur de nombreux chefs-d'œuvre, dont Les Harmonies poétiques et religieuses (1830) et Jocelyn (1836). Ses écrits, empreints de spiritualité et de mélancolie, explorent des thèmes universels comme l'amour, la nature et la mort.

Histoire et voyages

En plus de la poésie, Lamartine s'intéresse à l'histoire et aux récits de voyage. Son ouvrage Histoire des Girondins (1847) est une fresque historique qui retrace la Révolution française et influence les idées politiques de son époque.

Les dernières années : Une fin de vie modeste

Des difficultés financières

Malgré son succès littéraire et politique, Lamartine connaît des difficultés financières à la fin de sa vie. Pour subvenir à ses besoins, il écrit des ouvrages alimentaires et donne des conférences, mais ces efforts ne suffisent pas à rétablir sa situation.

La mort d'un visionnaire

Alphonse de Lamartine s'éteint le 28 février 1869 à Paris, dans une relative indifférence. Pourtant, son héritage littéraire et politique continue d'inspirer les générations suivantes.

L'héritage de Lamartine : Un romantique humaniste

Une influence littéraire durable

Lamartine est considéré comme l'un des pères du romantisme français. Son style poétique, caractérisé par son lyrisme et son émotion, a influencé de nombreux écrivains, de Victor Hugo à Charles Baudelaire.

Un défenseur des libertés

En politique, Lamartine reste une figure de l'idéalisme et de la défense des droits de l'homme. Son engagement pour la démocratie et la justice sociale résonne encore aujourd'hui.

L'Âme Romantique de la France

La disparition d'Alphonse de Lamartine en 1869 marque la fin d'une époque, mais son œuvre et ses idées continuent de vivre. Poète romantique et homme politique visionnaire, Lamartine a su allier l'art et l'engagement, laissant derrière lui un héritage riche et inspirant. Son nom reste synonyme de beauté littéraire et de quête de liberté.

Le 27 février 1594 marque un moment décisif dans l'histoire de France : le couronnement d'Henri IV à la cathédrale de Chartres. Ce roi, issu de la maison de Bourbon, met fin à des décennies de guerres de religion et inaugure une période de réconciliation et de reconstruction. Cet article explore les circonstances de son couronnement, son rôle dans la pacification du royaume et son héritage durable.

Contexte historique : Une France déchirée par les guerres de religion

Les tensions religieuses

Depuis les années 1560, la France est plongée dans une série de conflits connus sous le nom de guerres de religion. Les affrontements entre catholiques et protestants (ou huguenots) ont ravagé le pays, affaiblissant l'autorité royale et divisant la population.

L'assassinat d'Henri III

En 1589, le roi Henri III est assassiné par un moine fanatique, laissant le trône à son cousin Henri de Navarre, un protestant. Cependant, son accession est contestée par la Ligue catholique, qui refuse de reconnaître un roi non catholique. Cette opposition plonge la France dans une nouvelle phase de troubles.

Le couronnement d'Henri IV : Un acte symbolique

Le choix de Chartres

Henri IV est couronné à la cathédrale de Chartres plutôt qu'à Reims, lieu traditionnel des sacres royaux, car Reims est contrôlé par la Ligue catholique. Ce choix reflète les difficultés auxquelles le roi est confronté, mais aussi sa détermination à légitimer son règne.

La conversion au catholicisme

Pour apaiser les tensions et gagner le soutien de la majorité catholique, Henri IV se convertit au catholicisme en 1593, prononçant la célèbre phrase : "Paris vaut bien une messe." Cette conversion, bien que critiquée par certains protestants, est un geste politique crucial qui ouvre la voie à son couronnement.

La pacification du royaume : L'édit de Nantes

La fin des guerres de religion

En 1598, Henri IV promulgue l'édit de Nantes, un texte fondateur qui accorde aux protestants des droits religieux et politiques tout en maintenant le catholicisme comme religion officielle. Cet édit marque la fin des guerres de religion et instaure une paix relative dans le royaume.

La reconstruction de la France

Henri IV se consacre à la reconstruction économique et sociale du pays. Avec son ministre Sully, il met en œuvre des réformes agricoles, encourage le commerce et lance des projets d'infrastructure. Son règne est souvent considéré comme une période de renouveau pour la France.

L'héritage d'Henri IV : Un roi populaire et visionnaire

Le "bon roi Henri"

Henri IV est resté dans la mémoire collective comme le "bon roi Henri", un souverain proche de son peuple et soucieux de son bien-être. Sa simplicité, son sens de l'humour et son charisme ont contribué à sa popularité.

Une fin tragique

Malgré ses succès, Henri IV est assassiné en 1610 par François Ravaillac, un fanatique religieux. Sa mort met fin à un règne marqué par des avancées significatives, mais son héritage perdure à travers les siècles.

Couronnement d'un Roi Réconciliateur

Le couronnement d'Henri IV en 1594 symbolise le début d'une nouvelle ère pour la France, marquée par la paix, la tolérance et la reconstruction. Grâce à son pragmatisme et à sa vision, Henri IV a réussi à unir un royaume déchiré et à poser les fondations d'une France plus forte. Son règne reste un exemple de leadership et de résilience face à l'adversité.

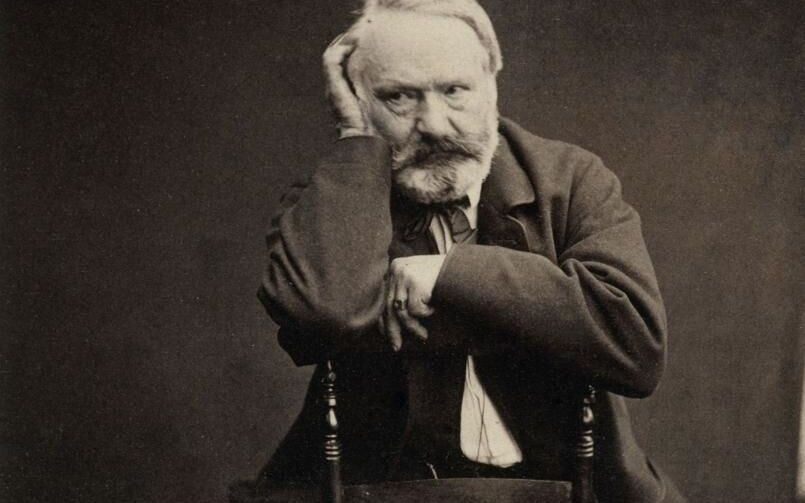

Le 26 février 1802 marque la naissance de l'un des plus grands écrivains de la littérature française : Victor Hugo. Poète, romancier, dramaturge et homme politique, Hugo a laissé une empreinte indélébile sur la culture mondiale. Cet article retrace sa vie, ses œuvres majeures et son engagement politique, tout en explorant l'héritage qu'il a légué aux générations futures.

Les débuts de Victor Hugo : Une enfance marquée par les voyages

Une famille aux origines contrastées

Victor Hugo est né à Besançon, dans l'est de la France, fils de Joseph Hugo, un général de Napoléon, et de Sophie Trébuchet, une royaliste fervente. Ces divergences politiques au sein de sa famille ont influencé sa vision du monde et ses idées.

Une jeunesse itinérante

En raison de la carrière militaire de son père, Victor Hugo a passé une partie de son enfance à voyager à travers l'Europe, notamment en Italie et en Espagne. Ces expériences ont nourri son imagination et enrichi sa compréhension des différentes cultures.

L'ascension littéraire : De la poésie aux chefs-d'œuvre romanesques

Les premiers succès

Victor Hugo a montré très tôt un talent exceptionnel pour l'écriture. À seulement 20 ans, il publie son premier recueil de poèmes, Odes et Ballades, qui lui vaut une reconnaissance immédiate. En 1827, sa pièce Cromwell et sa préface deviennent un manifeste du mouvement romantique en France.

Les œuvres majeures

Hugo est surtout connu pour ses romans monumentaux, tels que Notre-Dame de Paris (1831) et Les Misérables (1862). Ces œuvres, qui mêlent profondeur psychologique, critique sociale et descriptions épiques, ont marqué l'histoire de la littérature et continuent d'inspirer des adaptations cinématographiques et théâtrales.

Victor Hugo et l'engagement politique : Un défenseur des libertés

De la monarchie à la république

Initialement proche de la monarchie, Victor Hugo a évolué vers des idées républicaines et démocratiques. Son exil en 1851, après le coup d'État de Napoléon III, est un tournant décisif. Depuis Guernesey, il dénonce le régime autoritaire et plaide pour la justice sociale.

Un humaniste engagé

Hugo a utilisé sa plume pour défendre les opprimés et dénoncer les inégalités. Dans Les Misérables, il met en lumière la misère des classes populaires et critique les institutions qui perpétuent l'injustice. Son discours contre la peine de mort et son plaidoyer pour l'éducation universelle témoignent de son humanisme.

L'héritage de Victor Hugo : Une influence intemporelle

Un monument de la littérature mondiale

Victor Hugo est considéré comme l'un des plus grands écrivains de tous les temps. Son œuvre, traduite dans de nombreuses langues, a influencé des générations d'artistes, d'écrivains et de penseurs. Son style lyrique et sa capacité à capturer l'essence de l'âme humaine restent inégalés.

Commémorations et hommages

Aujourd'hui, Victor Hugo est célébré à travers le monde. Sa maison à Paris, place des Vosges, est un musée dédié à sa vie et à son œuvre. De nombreuses rues, écoles et institutions portent son nom, témoignant de son impact durable sur la société.

L'Éclat d'une Étoile Littéraire et Humaniste

La naissance de Victor Hugo en 1802 a donné au monde un génie littéraire dont l'influence dépasse les frontières et les époques. À travers ses écrits et son engagement, il a défendu les valeurs de liberté, de justice et d'humanité. Victor Hugo reste une figure incontournable, dont l'héritage continue d'éclairer et d'inspirer.

Georges Bernanos est l'un des auteurs français les plus marquants du XXe siècle. Né en 1888, il se distingue par une œuvre littéraire engagée, explorant la spiritualité, le mal et les conflits intérieurs de l'être humain. Son regard critique sur la société et son engagement politique en font une figure incontournable de la littérature française.

Une Enfance et une Formation Intellectuelle

Georges Bernanos voit le jour le 20 février 1888 à Paris, dans une famille catholique. Il passe une partie de son enfance à Fressin, un village du Pas-de-Calais, cadre qui influencera profondément son imaginaire.

Dès son plus jeune âge, il se passionne pour la littérature et la philosophie. Il suit des études de lettres et de droit à l'Institut Catholique de Paris, où il s'imprègne des grandes idées qui nourriront ses œuvres futures.

Un Homme de Lettres et de Combat

Bernanos ne se contente pas d'être un simple écrivain. Il s'engage activement dans la vie politique et sociale de son temps.

La Grande Guerre : Une Expérience Fondatrice

Mobilisé en 1914, il combat sur le front et est blessé à plusieurs reprises. Cette expérience douloureuse renforce sa vision pessimiste du monde et nourrit son inspiration littéraire.

L'Engagement Littéraire

Son premier roman, Sous le soleil de Satan (1926), remporte un immense succès et impose son style unique. Il y explore les thèmes de la grâce et du mal, préfigurant les grandes questions de son œuvre.

D'autres écrits comme Journal d'un curé de campagne (1936) confirment son talent. Il y dépeint avec une rare intensité la quête spirituelle d'un prêtre confronté à la solitude et au doute.

Un Observateur Lucide et un Esprit Libre

Bernanos ne se contente pas d'écrire des romans. Il prend position sur les grands enjeux de son époque.

Le Refus du Fascisme et de la Collaboration

Profondément opposé au franquisme, il dénonce dans Les Grands Cimetières sous la lune (1938) les exactions commises pendant la guerre d'Espagne. Son courage politique se manifeste également durant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il s'exile au Brésil pour critiquer la collaboration et le régime de Vichy.

Une Fin de Vie Marquée par la Désobéissance

Revenu en France après la guerre, il continue de défendre avec vigueur ses idées. Il s'oppose à la modernité technocratique et rédige des essais percutants jusqu'à sa mort en 1948.

Une voix singulière de la littérature française

Georges Bernanos demeure une voix singulière de la littérature française. Son œuvre, marquée par un profond questionnement spirituel et moral, continue d'influencer de nombreux auteurs et penseurs. Figure de résistance et d'engagement, il laisse un héritage puissant, appelant à une réflexion permanente sur le bien, le mal et la liberté de conscience.

Le 16 février 1899, la France est secouée par une nouvelle inattendue : la mort du président Félix Faure. Son décès, survenu dans des circonstances dramatiques et entouré de rumeurs, marque la fin d’un mandat présidentiel mouvementé et laisse une trace durable dans l’histoire politique française. Cet article retrace les événements entourant sa mort, son héritage politique et les légendes qui ont émergé de cette tragédie.

Félix Faure, un Parcours Politique Ascendant

Les Débuts de Félix Faure

Né en 1841 à Paris, Félix Faure est issu d’une famille modeste. Après une carrière réussie dans le commerce, il se lance en politique et gravit rapidement les échelons. Élu député en 1881, il occupe plusieurs postes ministériels avant d’être élu président de la République en 1895.

Un Mandat Présidentiel Marqué par les Controverses

Le mandat de Félix Faure est marqué par des événements majeurs, notamment l’affaire Dreyfus, qui divise profondément la France. Faure, opposé à la révision du procès de Dreyfus, incarne une position conservatrice et nationaliste. Son règne est également marqué par des efforts pour renforcer les alliances internationales, notamment avec la Russie.

Les Circonstances de sa Mort

Une Fin Brutale et Mystérieuse

Le 16 février 1899, Félix Faure reçoit sa maîtresse, Marguerite Steinheil, dans son bureau de l’Élysée. Peu après, il est victime d’un malaise et décède quelques heures plus tard. Les circonstances exactes de sa mort restent floues, mais les rumeurs d’une mort liée à une activité intime se répandent rapidement, alimentant les commérages.

Les Réactions du Public et de la Presse

La mort de Félix Faure provoque une onde de choc dans toute la France. La presse s’empare de l’affaire, mêlant faits et spéculations. Les détails intimes de sa mort deviennent un sujet de fascination et de moquerie, éclipsant parfois ses réalisations politiques.

Les Conséquences Politiques de sa Mort

Une Succession Rapide

Après la mort de Faure, Émile Loubet est élu président de la République. Cette transition marque un tournant dans l’affaire Dreyfus, car Loubet est favorable à une révision du procès. La mort de Faure a donc indirectement influencé le cours de cette affaire historique.

L’Impact sur l’Image de la Présidence

La mort de Félix Faure, entourée de scandale, a temporairement terni l’image de la présidence française. Cependant, elle a également mis en lumière les tensions politiques et sociales de l’époque, notamment les divisions causées par l’affaire Dreyfus.

L’Héritage de Félix Faure

Un Président Oublié ?

Malgré les controverses, Félix Faure a laissé une marque dans l’histoire française. Ses efforts pour renforcer les alliances internationales et son rôle dans l’expansion coloniale de la France sont des aspects importants de son héritage. Cependant, sa mort spectaculaire a souvent éclipsé ces réalisations.

Les Légendes et les Mythes

La mort de Félix Faure a donné naissance à de nombreuses légendes, notamment l’expression « être mort comme Félix Faure », qui fait référence à une mort subite et embarrassante. Ces récits, bien que souvent exagérés, témoignent de l’impact culturel de cet événement.

Un Président dans l’Ombre du Scandale

La mort de Félix Faure en 1899 reste l’un des épisodes les plus mémorables de l’histoire politique française. Bien que son mandat ait été marqué par des controverses, sa fin tragique et mystérieuse a captivé l’imagination du public et laissé une trace durable dans la mémoire collective. Aujourd’hui, Félix Faure est autant rappelé pour ses réalisations que pour les circonstances dramatiques de sa mort.

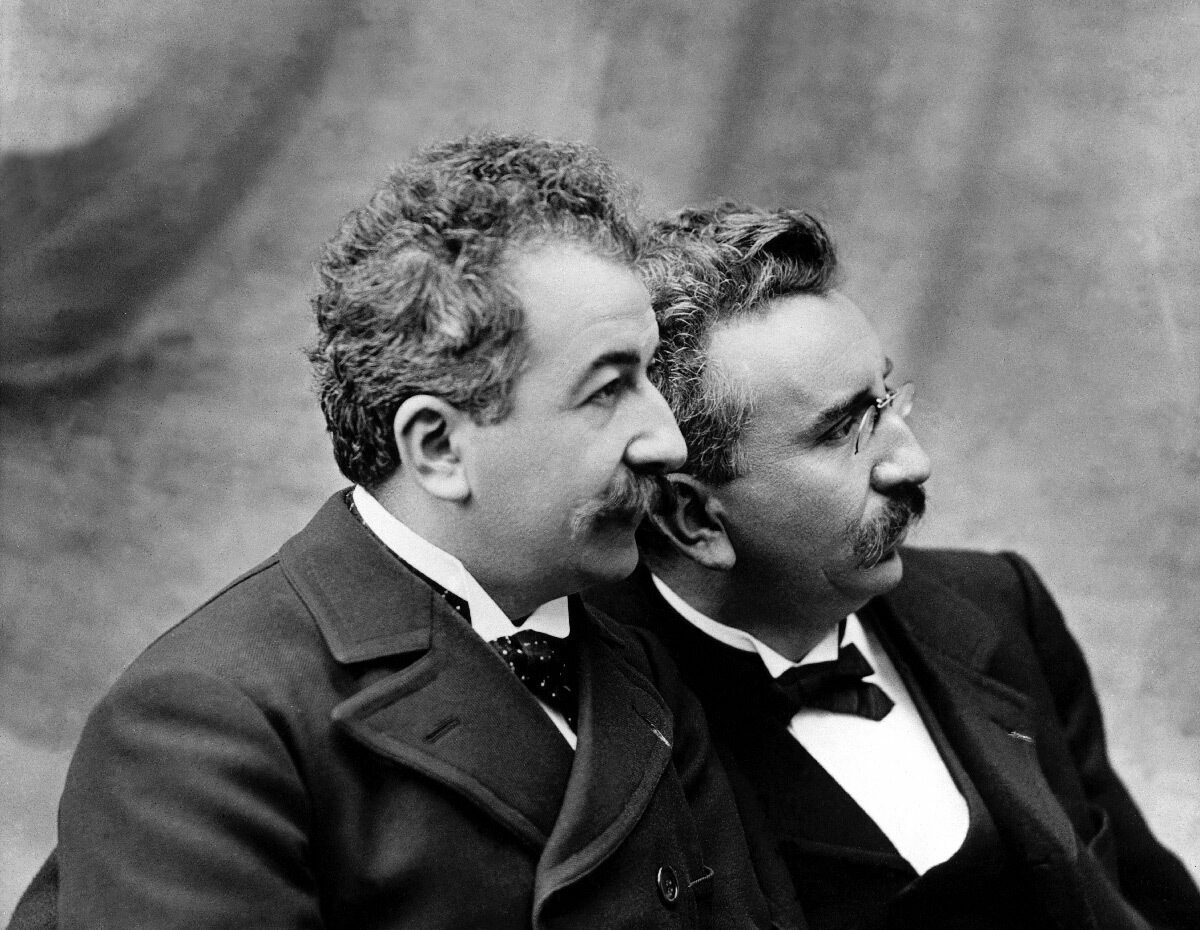

Le 28 décembre 1895, une révolution culturelle et technologique a lieu à Paris : les frères Auguste et Louis Lumière présentent leur invention, le Cinématographe, au public. Cette date marque la naissance officielle du cinéma, un art qui allait transformer le divertissement et la manière dont les histoires sont racontées. Cet article explore l’histoire des frères Lumière, leur invention révolutionnaire et l’impact durable de leur contribution sur le monde moderne.

Les Frères Lumière, des Inventeurs Visionnaires

Une Famille d’Innovateurs

Auguste et Louis Lumière sont nés dans une famille d’industriels lyonnais. Leur père, Antoine Lumière, était un photographe et un homme d’affaires prospère, qui a encouragé ses fils à explorer les nouvelles technologies. Les deux frères ont rapidement démontré un talent pour l’ingénierie et l’innovation.

L’Inspiration derrière le Cinématographe

Les frères Lumière ont été inspirés par les travaux de Thomas Edison et de son Kinétoscope, un appareil qui permettait de visionner des films individuels. Cependant, contrairement à Edison, les Lumière ont cherché à créer un dispositif capable à la fois de capturer et de projeter des images en mouvement, rendant ainsi le cinéma accessible à un public plus large.

L’Invention du Cinématographe

Une Machine Polyvalente

Le Cinématographe, breveté en 1895, était une invention remarquable. Léger et portable, il servait à la fois de caméra, de projecteur et de tireuse de films. Cette polyvalence en faisait un outil révolutionnaire, bien plus pratique que les dispositifs existants.

Les Premiers Films des Frères Lumière

Les frères Lumière ont réalisé une série de courts métrages pour démontrer les capacités de leur invention. Parmi les plus célèbres figurent La Sortie de l’Usine Lumière à Lyon, L’Arrivée d’un Train en Gare de La Ciotat et Le Jardinier Arrosé. Ces films, bien que simples, ont captivé les premiers spectateurs par leur réalisme et leur nouveauté.

La Première Projection Publique

Le Grand Café de Paris

Le 28 décembre 1895, les frères Lumière organisent la première projection publique payante au Salon Indien du Grand Café, à Paris. Pour un prix d’entrée d’un franc, les spectateurs découvrent une série de films courts projetés sur un écran. L’événement est un succès immédiat, marquant le début de l’industrie cinématographique.

La Réaction du Public

Les premiers spectateurs sont émerveillés par les images en mouvement. La légende raconte que certains ont même paniqué en voyant L’Arrivée d’un Train en Gare de La Ciotat, craignant que le train ne sorte de l’écran. Cette réaction illustre l’impact profond de cette nouvelle technologie sur l’imagination humaine.

L’Héritage des Frères Lumière

La Diffusion Mondiale du Cinéma

Après leur succès à Paris, les frères Lumière envoient des opérateurs à travers le monde pour filmer et projeter des images. Le cinéma devient rapidement un phénomène global, avec des projections organisées dans des villes comme Londres, New York et Bombay. Les frères Lumière ont ainsi posé les bases de l’industrie cinématographique moderne.

Une Influence Culturelle Durable

Le cinéma a transformé la manière dont les histoires sont racontées et partagées. Des films muets aux blockbusters modernes, l’invention des frères Lumière a inspiré des générations de réalisateurs, d’acteurs et de techniciens. Leur héritage est visible dans chaque film projeté aujourd’hui.

Quand les Frères Lumière Ont Donné Vie au Cinéma

La première projection publique des frères Lumière en 1895 a marqué le début d’une nouvelle ère dans le divertissement et la communication. Leur invention, le Cinématographe, a non seulement révolutionné la manière dont les images sont capturées et partagées, mais a également donné naissance à l’une des industries les plus influentes au monde. Aujourd’hui, alors que le cinéma continue d’évoluer, nous devons nous souvenir de ces pionniers qui ont rendu tout cela possible.

L’année 1919 marque un tournant décisif dans l’histoire de l’aviation : le premier vol commercial reliant Paris à Londres. Cet événement, souvent méconnu, a ouvert la voie à l’aviation civile moderne et a transformé la manière dont les gens voyagent. Cet article explore les circonstances de ce vol historique, les défis techniques et logistiques rencontrés, ainsi que son impact sur le développement du transport aérien.

Le Contexte de l’Aviation en 1919

L’Héritage de la Première Guerre Mondiale

La fin de la Première Guerre mondiale en 1918 a laissé derrière elle une industrie aéronautique en plein essor. Les avions, initialement conçus pour des usages militaires, commencent à être adaptés pour des applications civiles. Les pilotes, formés pendant la guerre, cherchent de nouvelles opportunités, et les gouvernements envisagent l’aviation comme un outil de connexion entre les nations.

Les Premières Tentatives de Vols Civils

Avant 1919, quelques vols expérimentaux avaient déjà eu lieu, mais ils étaient principalement destinés à des démonstrations ou à des records. L’idée de transporter des passagers de manière régulière était encore une utopie. Cependant, la demande pour des voyages plus rapides et efficaces entre les grandes villes européennes se faisait de plus en plus pressante.

Le Premier Vol Commercial Paris-Londres

Les Acteurs Clés de l’Événement

Le premier vol commercial entre Paris et Londres a été réalisé par la compagnie aérienne française Lignes Aériennes Farman. Utilisant un avion biplan Farman F.60 Goliath, conçu à l’origine pour le transport de bombes, l’appareil a été reconverti pour accueillir des passagers. Ce vol inaugural a transporté deux passagers, ainsi que du courrier, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère.

Les Défis Techniques et Logistiques

Le vol entre Paris et Londres n’était pas sans risques. Les avions de l’époque étaient peu fiables, les conditions météorologiques difficiles à prévoir, et les infrastructures aéroportuaires quasi inexistantes. Malgré ces obstacles, le vol a été un succès, prouvant que le transport aérien commercial était réalisable.

L’Impact du Vol sur l’Aviation Civile

La Naissance d’une Nouvelle Industrie

Ce premier vol commercial a servi de catalyseur pour le développement de l’aviation civile. D’autres compagnies aériennes ont rapidement vu le jour, et des routes aériennes régulières ont été établies entre les grandes villes européennes. L’idée de voyager rapidement d’un pays à l’autre est devenue une réalité.

L’Évolution des Avions et des Infrastructures

Les années qui ont suivi ont vu d’importantes avancées technologiques, avec des avions plus sûrs, plus rapides et plus confortables. Les aéroports ont commencé à se développer, et des réglementations internationales ont été mises en place pour garantir la sécurité des passagers.

L’Héritage du Premier Vol Commercial

Une Révolution dans les Voyages Internationaux

Le vol Paris-Londres de 1919 a marqué le début d’une ère où les distances se réduisaient considérablement. Il a permis de rapprocher les cultures, de stimuler le tourisme et de faciliter les échanges commerciaux. Aujourd’hui, des millions de personnes empruntent cette route chaque année, sans réaliser qu’elle a été pionnière.

Un Symbole de l’Innovation Humaine

Ce vol historique est un rappel de la capacité humaine à repousser les limites du possible. Il a inspiré des générations d’ingénieurs, de pilotes et de visionnaires, qui ont contribué à faire de l’aviation civile l’un des piliers de la mondialisation.

Bien plus qu’une simple traversée aérienne

Le premier vol commercial entre Paris et Londres en 1919 a été bien plus qu’une simple traversée aérienne : il a été le point de départ d’une révolution dans les transports. En reliant deux capitales européennes en quelques heures, il a ouvert la voie à un monde plus connecté et a posé les bases de l’aviation moderne. Aujourd’hui, alors que des millions de passagers prennent l’avion chaque jour, il est important de se souvenir de ce vol pionnier qui a changé le cours de l’histoire.

Le 8 février 1828, dans la ville portuaire de Nantes, en France, naît un homme dont l’imagination allait révolutionner la littérature : Jules Verne. Considéré comme l’un des pères de la science-fiction, Verne a captivé des générations de lecteurs avec des récits d’aventures extraordinaires et des visions futuristes. Cet article retrace les débuts de sa vie, son parcours littéraire et l’héritage qu’il a laissé derrière lui.

Le Contexte de la Naissance de Jules Verne

Une Époque de Bouleversements Scientifiques et Technologiques

Les années 1820 sont marquées par des avancées scientifiques et industrielles majeures. La machine à vapeur, les débuts du chemin de fer et les explorations géographiques inspirent un sentiment d’optimisme et de curiosité. C’est dans ce climat d’innovation que Jules Verne grandit, développant une fascination précoce pour les voyages et les découvertes.

La Famille Verne : Un Environnement Propice à la Créativité

Issu d’une famille bourgeoise, Jules Verne est le fils d’un avoué prospère. Bien que son père souhaite qu’il suive une carrière juridique, Verne est attiré par les arts et la littérature. Sa mère, issue d’une famille de navigateurs, lui transmet un amour pour la mer et les récits d’aventures, qui influenceront profondément son œuvre.

Les Jeunes Années et la Formation de Jules Verne

Une Enfance Curieuse et Rêveuse

Jules Verne passe son enfance à Nantes, où il observe les navires arrivant et partant du port. Ces scènes nourrissent son imagination et inspirent ses futurs récits maritimes. Très tôt, il manifeste un goût pour l’écriture, composant des poèmes et des histoires courtes.

Les Études et les Premières Déceptions

Conformément aux souhaits de son père, Verne étudie le droit à Paris. Cependant, il se passionne davantage pour le théâtre et la littérature. Il fréquente les salons parisiens et se lie d’amitié avec des écrivains comme Alexandre Dumas, qui l’encourage à poursuivre sa vocation littéraire.

La Carrière Littéraire de Jules Verne

Les Débuts d’un Visionnaire

Jules Verne connaît son premier grand succès avec Cinq Semaines en ballon (1863), un roman qui marque le début de sa collaboration avec l’éditeur Pierre-Jules Hetzel. Cette alliance donne naissance à la série des Voyages Extraordinaires, qui comprend des œuvres célèbres comme Vingt Mille Lieues sous les mers, Le Tour du monde en quatre-vingts jours et Voyage au centre de la Terre.

Un Précurseur de la Science-Fiction

Verne se distingue par sa capacité à mêler science et fiction. Ses récits, souvent basés sur des technologies émergentes ou des hypothèses scientifiques, anticipent des inventions comme les sous-marins, les avions et les voyages spatiaux. Son travail inspire non seulement des générations d’écrivains, mais aussi des scientifiques et des explorateurs.

L’Héritage de Jules Verne

Une Influence Mondiale

Jules Verne est l’un des auteurs les plus traduits au monde. Ses œuvres continuent d’être adaptées au cinéma, à la télévision et en bandes dessinées, témoignant de leur universalité et de leur intemporalité.

Un Homme en Avance sur Son Temps

Verne a su capturer l’esprit d’une époque tout en ouvrant des perspectives vers l’avenir. Ses récits, empreints d’optimisme et de curiosité, rappellent l’importance de l’exploration et de l’innovation. Aujourd’hui, il est célébré comme un visionnaire dont les idées ont transcendé les limites de son siècle.

Le Rêveur qui a Changé le Monde par les Mots

La naissance de Jules Verne en 1828 a marqué le début d’une aventure littéraire sans précédent. À travers ses romans, il a transporté ses lecteurs dans des mondes lointains et des futurs imaginés, tout en célébrant l’ingéniosité humaine. Son héritage demeure une source d’inspiration pour tous ceux qui rêvent de repousser les frontières du possible.

En 1626, naît à Paris Marie de Rabutin-Chantal, future marquise de Sévigné, l’une des figures littéraires les plus emblématiques du XVIIe siècle. Connue pour sa correspondance riche et vivante, elle a laissé derrière elle un trésor épistolaire qui offre un aperçu unique de la vie aristocratique, politique et culturelle de son époque. Retour sur la vie et l’héritage de cette femme d’esprit, dont les lettres continuent de captiver les lecteurs modernes.

Les Origines et la Jeunesse de Marie de Rabutin-Chantal

1.1 Une Enfance Marquée par les Épreuves

Marie de Rabutin-Chantal naît le 5 février 1626 dans une famille de la noblesse bourguignonne. Orpheline très jeune, elle perd son père à l’âge de 18 mois et sa mère à 7 ans. Malgré ces drames familiaux, elle reçoit une éducation soignée, grâce à la bienveillance de ses oncles, qui veillent à son instruction. Elle apprend le latin, l’italien et l’espagnol, et développe un goût précoce pour la littérature.

Un Mariage et un Titre

En 1644, Marie épouse Henri de Sévigné, un aristocrate breton. Le couple s’installe à Paris, où ils mènent une vie mondaine. Cependant, ce mariage est de courte durée : en 1651, Henri meel lors d’un duel, laissant Marie veuve à seulement 25 ans. Malgré cette tragédie, elle conserve son titre de marquise de Sévigné et se consacre à l’éducation de ses deux enfants, Françoise-Marguerite et Charles.

La Marquise de Sévigné, Femme de Lettres

Une Correspondance Exceptionnelle

C’est surtout grâce à ses lettres que la marquise de Sévigné entre dans l’histoire. Sa correspondance, principalement adressée à sa fille Françoise-Marguerite, comtesse de Grignan, est un chef-d’œuvre de style et de finesse. Elle y aborde des sujets variés : la vie à la cour, les événements politiques, les potins mondains, mais aussi ses sentiments maternels et ses réflexions personnelles.

Un Témoignage Unique sur le Grand Siècle

Les lettres de la marquise offrent un panorama vivant de la société française sous le règne de Louis XIV. Elle décrit avec esprit et précision les intrigues de Versailles, les grandes figures de l’époque (comme Madame de La Fayette ou le cardinal de Retz), et même des événements historiques comme l’affaire des Poisons. Son style, à la fois élégant et naturel, fait d’elle l’une des plus grandes épistolières de la littérature française.

La Vie Mondaine et les Relations de la Marquise

Un Réseau Influent

La marquise de Sévigné fréquente les salons littéraires et les cercles les plus en vue de son temps. Elle entretient des relations amicales avec des personnalités comme La Rochefoucauld, Madame de La Fayette et Nicolas Fouquet. Ces amitiés nourrissent sa correspondance et enrichissent son regard sur le monde.

Une Mère Passionnée

La relation entre la marquise et sa fille Françoise-Marguerite est au cœur de sa vie et de ses lettres. Séparées par la distance (Françoise-Marguerite vit en Provence après son mariage), elles entretiennent une correspondance régulière et intense. Les lettres de la marquise révèlent un amour maternel profond, parfois teinté de jalousie et de mélancolie.

L’Héritage Littéraire de la Marquise de Sévigné

La Postérité de sa Correspondance

Publiées pour la première fois au XVIIIe siècle, les lettres de la marquise de Sévigné rencontrent un succès immédiat. Elles sont aujourd’hui considérées comme un modèle du genre épistolaire et sont étudiées pour leur valeur littéraire et historique. Son style, alliant spontanéité et élégance, a influencé de nombreux écrivains.

Une Figure Féminine Inspirante

La marquise de Sévigné incarne l’esprit et l’intelligence d’une femme indépendante dans une société dominée par les hommes. Son œuvre témoigne de sa curiosité intellectuelle, de son sens de l’observation et de sa capacité à exprimer avec finesse les nuances de la condition humaine.

Voix Éternelle du XVIIe Siècle

Née en 1626, la marquise de Sévigné a marqué son époque par son esprit, son éloquence et sa sensibilité. Ses lettres, véritables joyaux de la littérature française, continuent de nous éclairer sur les mœurs et les mentalités du Grand Siècle. Plus qu’une simple épistolière, elle reste une figure inspirante, dont l’héritage traverse les siècles.

Le 4 février 1902 marque la naissance de Charles Lindbergh, un homme qui deviendra l’une des figures les plus emblématiques de l’aviation. Aventurier visionnaire, il entre dans l’histoire en réalisant la première traversée de l’Atlantique en solitaire et sans escale en 1927. Mais son parcours ne se limite pas à cet exploit : il fut aussi un acteur influent dans l’essor de l’aviation moderne et un personnage controversé par ses prises de position. Retour sur la vie de cet aviateur hors norme.

Les Premiers Pas d’un Passionné

Une Enfance Entre Terre et Air

Charles Lindbergh naît dans une famille aisée du Minnesota. Son père, homme politique, et sa mère, enseignante, lui inculquent dès son plus jeune âge des valeurs de rigueur et d’indépendance. Fasciné par les machines, il se tourne rapidement vers l’ingénierie et l’aviation, un domaine encore balbutiant à l’époque.

Ses Débuts Comme Pilote

Après des études inachevées en mécanique, Lindbergh choisit d’embrasser sa véritable passion : piloter. Il commence comme apprenti mécanicien avant de suivre une formation de vol. À force de persévérance, il devient pilote de l’US Army et se spécialise dans le transport du courrier aérien, un métier risqué mais exaltant.

1927 : La Conquête de l’Atlantique

Le Défi Fou du Prix Orteig

Depuis plusieurs années, le prix Orteig promet une récompense de 25 000 dollars au premier aviateur qui réussira un vol sans escale entre New York et Paris. Lindbergh décide de relever ce défi, bien que de nombreux pilotes expérimentés aient déjà échoué dans cette tentative.

Le Spirit of St. Louis : Un Avion Taillé pour l’Exploit

Lindbergh fait concevoir un avion spécialement adapté pour cette mission : le Spirit of St. Louis. Léger, doté d’un réservoir immense et sans pare-brise frontal pour gagner en aérodynamisme, l’appareil est optimisé pour la longue distance.

Un Vol Légendaire

Le 20 mai 1927, Lindbergh décolle de Roosevelt Field, à New York. Pendant 33 heures et 30 minutes, il survole l’Atlantique, seul face aux éléments. Il atterrit triomphalement au Bourget, à Paris, sous les acclamations d’une foule en délire. Son exploit fait de lui un héros mondial instantané.

Une Vie Marquée par la Gloire et la Controverse

Un Ambassadeur de l’Aviation

Après son exploit, Lindbergh devient un fervent défenseur du développement aéronautique. Il participe à l’essor de compagnies aériennes et milite pour l’utilisation de l’aviation commerciale.

L’Affaire du Kidnapping

Mais sa vie bascule en 1932 lorsqu’un drame frappe sa famille : son fils est enlevé et retrouvé mort. L’affaire bouleverse l’Amérique et devient l’un des premiers grands faits divers médiatisés du XXe siècle.

Un Personnage Controversé

Dans les années 1930, Lindbergh suscite la controverse en prônant l’isolationnisme américain face à la guerre en Europe et en recevant une médaille des mains d’Hitler. Son image en pâtit, mais il regagne en estime en servant dans l’armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale.

Un Héros de l'Aviation

Charles Lindbergh est bien plus qu’un simple aviateur. Héros de l’aviation, visionnaire et personnage controversé, il a marqué l’histoire par son audace et son engagement. Son exploit de 1927 reste l’un des moments les plus marquants de l’aviation moderne, prouvant que la détermination et l’innovation peuvent repousser les limites du possible.

En 1887, la première pierre d’un projet ambitieux fut posée : celui d’une tour de fer destinée à marquer l’Exposition universelle de 1889. Longtemps critiquée avant d’être admirée, la Tour Eiffel symbolise aujourd’hui l’ingéniosité et l’audace technique du XIXe siècle. Retour sur la naissance de ce monument qui allait redéfinir l’horizon parisien.

Le Contexte de la Construction : Une Ambition Mondiale

Un Défi pour l’Exposition Universelle de 1889

À la fin du XIXe siècle, Paris se prépare à accueillir une nouvelle Exposition universelle. Cet événement doit célébrer le centenaire de la Révolution française et affirmer la place de la France sur la scène mondiale. Un concours est lancé pour concevoir un monument spectaculaire au cœur de la capitale.

Gustave Eiffel, Ingénieur Visionnaire

Si le projet est souvent attribué à Gustave Eiffel, ce sont en réalité Maurice Koechlin et Émile Nouguier, deux ingénieurs de sa société, qui imaginent cette gigantesque structure métallique. Séduit par leur concept, Eiffel rachète les droits et devient le visage du projet.

Une Construction Hors Normes

Un Chantier Digne d’un Géant de Fer

Le 28 janvier 1887 marque le début des travaux sur le Champ-de-Mars. La construction mobilise 250 ouvriers et nécessite l’assemblage de 18 038 pièces métalliques. Pour garantir solidité et précision, 2,5 millions de rivets sont utilisés, un exploit technique inédit à l’époque.

Des Critiques et Controverses

Dès l’annonce du projet, des voix s’élèvent contre cette "tour inutile et monstrueuse". Une pétition signée par des intellectuels, dont Guy de Maupassant et Charles Gounod, dénonce une atteinte à l’esthétique parisienne. Eiffel, lui, défend avec ferveur son chef-d’œuvre, convaincu que l’avenir lui donnera raison.

La Tour Eiffel : Une Œuvre Révolutionnaire

Une Innovation Technique Sans Précédent

Avec ses 330 mètres de hauteur (à l’origine 312 m), la Tour Eiffel devient la plus haute structure jamais construite par l’homme. Son architecture, basée sur les principes de l’aérodynamique, lui assure une résistance exceptionnelle au vent.

Une Icône en Devenir

Si elle devait initialement être démontée après 20 ans, la Tour Eiffel trouve rapidement une utilité scientifique et militaire. L’installation d’antennes radio lui permet de survivre et de s’imposer comme un symbole incontournable de Paris.

Un Monument Légendaire Prend Forme

De projet controversé à chef-d’œuvre architectural, la Tour Eiffel s’est imposée comme l’un des monuments les plus emblématiques au monde. Son érection en 1887 marque une véritable révolution technique et culturelle, témoignant du génie français et de son audace visionnaire. Aujourd’hui, elle demeure une fierté nationale et une attraction incontournable pour des millions de visiteurs.

Le 23 janvier 1832 naissait à Paris un enfant qui allait bouleverser l’histoire de la peinture : Édouard Manet. Précurseur de l’impressionnisme, il fut un pont entre la tradition académique et la modernité picturale. Mais que sait-on réellement de ses premières années ? Comment son environnement familial et culturel a-t-il façonné son regard artistique ? Cet article plonge dans les débuts de celui qui allait redéfinir la peinture au XIXe siècle.

Un Enfant de la Haute Bourgeoisie Parisienne

Une naissance dans un Paris en mutation

La naissance d’Édouard Manet s’inscrit dans une époque de profonds bouleversements. En 1832, Paris est marqué par la monarchie de Juillet sous Louis-Philippe, une période de transition politique et culturelle. La capitale est en pleine expansion, la société bourgeoise s’impose et l’art se cherche de nouveaux horizons.

Une famille influente et conservatrice

Édouard Manet voit le jour dans un milieu privilégié. Son père, Auguste Manet, est haut fonctionnaire au ministère de la Justice, et sa mère, Eugénie-Désirée Fournier, est issue d’une famille fortunée liée à la noblesse. Ce cadre familial rigide promet à Édouard une carrière respectable dans l’administration ou le droit, mais son destin en décidera autrement.

L’Éveil d’une Passion Artistique

Une éducation stricte mais ouverte à la culture

Malgré la volonté paternelle de le voir embrasser une carrière juridique, le jeune Manet montre rapidement une sensibilité pour le dessin et la peinture. Son oncle maternel, Edmond Fournier, l’emmène régulièrement au Louvre, où il découvre les chefs-d’œuvre de la peinture classique.

L’École Navale : un détour avant l’art

Avant de se consacrer pleinement à la peinture, Manet tente brièvement une autre voie : en 1848, il embarque sur un navire à destination du Brésil dans l’espoir d’intégrer l’École navale. Ce voyage, bien que sans lendemain, marquera son imaginaire et son goût pour l’exotisme que l’on retrouvera dans certaines de ses œuvres.

La Peinture Comme Une Vocation Irrépressible

Une formation auprès de Thomas Couture

De retour en France, Manet convainc son père de le laisser suivre sa passion. Il intègre l’atelier du peintre académique Thomas Couture en 1850. Cependant, son esprit rebelle et son désir de modernité le poussent à s’éloigner des canons classiques pour explorer une peinture plus libre.

Des influences marquantes

Manet ne se contente pas de l’enseignement académique. Il parcourt l’Europe et étudie les maîtres anciens : Vélasquez, Goya, Titien et Frans Hals l’inspirent profondément. Son regard se tourne également vers des contemporains comme Courbet, qui incarne la rupture avec l’art officiel.

L’Héritage de Sa Naissance : Un Artiste Qui Va Transformer la Peinture

Un précurseur de l’impressionnisme

Bien que souvent associé aux impressionnistes, Manet ne revendique jamais ce mouvement. Pourtant, sa manière d’appliquer la couleur en larges touches et son usage audacieux de la lumière influencent profondément Monet, Renoir et Degas.

Un artiste incompris de son temps

Ses œuvres comme Le Déjeuner sur l’herbe (1863) ou Olympia (1865) provoquent des scandales en raison de leur audace formelle et de leur rupture avec les conventions académiques. Manet devient une figure centrale du renouveau artistique du XIXe siècle.

Une Naissance Qui a Changé le Visage de l’Art

L’histoire de l’art aurait été bien différente sans la naissance d’Édouard Manet en 1832. Son regard novateur, son refus des conventions et son influence sur l’impressionnisme font de lui un pionnier de la peinture moderne. Aujourd’hui encore, son œuvre continue de fasciner et de marquer les générations d’artistes et d’amateurs d’art.

Le 21 janvier 1976 marque une date historique dans l'aviation civile avec le lancement du premier vol commercial supersonique du Concorde. Cet avion révolutionnaire, fruit de la collaboration entre la France et le Royaume-Uni, a bouleversé le transport aérien en permettant de relier des destinations transatlantiques à une vitesse inégalée. Retour sur un événement qui a marqué l’histoire de l’aviation.

La Genèse du Concorde

Un Projet Franco-Britannique Ambitieux

L’idée d’un avion de ligne capable de voler à des vitesses supersoniques émerge dans les années 1950. Face aux avancées technologiques et à la nécessité d’accélérer les déplacements intercontinentaux, la France et le Royaume-Uni s’associent en 1962 pour concevoir un avion hors du commun. Cette coopération donne naissance au Concorde, un appareil conçu par Aérospatiale et British Aircraft Corporation.

Un Défi Technologique et Économique

La conception du Concorde représente un véritable exploit technique. Avec sa silhouette effilée, son aile delta et ses réacteurs Rolls-Royce/Snecma Olympus, il est conçu pour franchir le mur du son et atteindre Mach 2, soit plus de 2 000 km/h. Cependant, ce projet est aussi un défi économique colossal, entraînant des coûts de développement exorbitants et soulevant des interrogations sur la rentabilité du programme.

Le Premier Vol Supersonique Commercial

21 Janvier 1976 : Une Date Historique

Après des années de tests et de mises au point, le Concorde effectue son premier vol commercial supersonique le 21 janvier 1976. Deux appareils décollent simultanément : l’un d’Air France de Paris à destination de Rio de Janeiro via Dakar, et l’autre de British Airways de Londres vers Bahreïn. Ce jour-là, le Concorde prouve que le voyage supersonique n'est plus un rêve, mais une réalité accessible aux passagers fortunés.

Une Expérience Unique pour les Passagers

Voyager à bord du Concorde offre une expérience hors du commun. En plus du confort et du service haut de gamme, les passagers bénéficient d’un temps de vol réduit de moitié par rapport aux avions classiques. Un vol Paris-New York, par exemple, ne prend que 3 heures et demie au lieu de 7 à 8 heures.

Un Rêve Qui Tourne Court

Succès et Controverses

Malgré son aura prestigieuse et l’enthousiasme qu’il suscite, le Concorde se heurte à de nombreux obstacles. Le bruit assourdissant de son bang supersonique conduit à des restrictions sur ses routes aériennes, tandis que la consommation excessive de carburant et le coût des billets le réservent à une élite fortunée.

La Fin d’une Ère

L’accident tragique du Concorde d’Air France en 2000 à Gonesse précipite la fin de son exploitation. Face à la baisse de la demande et aux coûts d’entretien élevés, les derniers vols commerciaux du Concorde ont lieu en 2003, mettant un terme à une aventure aéronautique légendaire.

Un symbole d’innovation et de prouesse technologique

Le Concorde reste une icône de l’aviation, symbole d’innovation et de prouesse technologique. Bien qu’il ait disparu du ciel, il continue de faire rêver les passionnés d’aviation et laisse un héritage qui inspire les nouvelles générations d’ingénieurs et d’aéronautes. L’histoire retiendra 1976 comme l’année où le transport aérien a franchi un cap décisif, en rendant le voyage supersonique une réalité.

Le 21 janvier 1938, le monde du cinéma perd l’un de ses pionniers les plus créatifs et visionnaires : Georges Méliès. Illusionniste devenu cinéaste, il a révolutionné le septième art avec des films regorgeant d’inventivité, d’effets spéciaux et de poésie. Pourtant, sa carrière s’achève dans l’oubli et la pauvreté, bien loin de la gloire de ses débuts.

Comment celui qui a donné au cinéma ses premières grandes œuvres de science-fiction et de fantastique s’est-il retrouvé oublié de son vivant ? Cet article revient sur son ascension fulgurante, sa chute brutale et la reconnaissance posthume de son génie.

Georges Méliès : De l’Illusion à l’Invention du Cinéma

Un Magicien Fasciné par l’Image Animée

Né en 1861, Georges Méliès commence sa carrière comme illusionniste au Théâtre Robert-Houdin à Paris. Lorsqu’il assiste en 1895 à une démonstration du Cinématographe Lumière, il perçoit immédiatement le potentiel du dispositif et cherche à l’exploiter pour enrichir ses spectacles.

Il développe alors ses propres techniques et crée le premier véritable studio de cinéma en 1897 à Montreuil, un espace conçu spécialement pour la mise en scène et les effets spéciaux.

Le Père des Effets Spéciaux et de la Science-Fiction

Contrairement aux frères Lumière, qui se concentrent sur le réalisme, Méliès explore l’imaginaire. Il invente le stop-motion, les surimpressions, les disparitions et les décors peints, donnant naissance à un cinéma de spectacle et d’illusion.

En 1902, il réalise Le Voyage dans la Lune, son chef-d'œuvre le plus célèbre, où une fusée s’écrase dans l’œil de la Lune. Ce film de 14 minutes marque l’histoire du cinéma et influence des générations de cinéastes.

Le Déclin et l’Oubli d’un Visionnaire

L’Arrivée de la Production Industrielle

Alors que Méliès crée des mondes oniriques, le cinéma évolue vers une industrie dominée par les grandes compagnies comme Pathé et Gaumont. La demande pour des films plus réalistes et narratifs éclipse progressivement son style théâtral.

Face à cette transformation, il peine à s’adapter et ses productions deviennent obsolètes. En 1913, il fait faillite et doit fermer son studio, détruisant de nombreuses œuvres dans un acte de désespoir.

Un Cinéaste Tombé dans l’Oubli

Contraint d’abandonner le cinéma, Méliès se retrouve sans ressources. Après la Première Guerre mondiale, il vit modestement dans une boutique de jouets et friandises à la gare Montparnasse avec sa femme, Jeanne d'Alcy, ancienne actrice de ses films.

Alors que le cinéma devient une industrie mondiale, son rôle fondateur est largement ignoré par le grand public.

La Redécouverte et la Fin de Vie de Méliès

Une Reconnaissance Tardive

Dans les années 1920, des critiques et cinéastes commencent à redécouvrir son travail. En 1929, un hommage lui est rendu lors d’une rétrospective à Paris. En 1931, il reçoit la Légion d’honneur des mains de Louis Lumière, reconnaissant enfin son rôle de pionnier.

Ses Derniers Jours et Son Héritage

Georges Méliès s’éteint le 21 janvier 1938, à 76 ans, dans l’oubli médiatique malgré les hommages tardifs. Il laisse derrière lui un héritage immense, inspirant des générations de réalisateurs comme Tim Burton, Martin Scorsese et Terry Gilliam.

Son influence résonne encore aujourd’hui, notamment grâce au film Hugo Cabret (2011) de Martin Scorsese, qui lui rend un vibrant hommage.

Du Rêve à l’Éternité

La disparition de Georges Méliès en 1938 marque la fin d’un artiste incompris de son temps mais célébré aujourd’hui comme l’un des pères du cinéma moderne. Son imagination sans limite et son audace technique ont ouvert la voie aux effets spéciaux et au cinéma de genre.

Bien qu’il ait fini dans la pauvreté, son œuvre continue de fasciner et de nourrir les rêves des cinéastes et spectateurs du monde entier.

Le Rallye de Monte-Carlo, aujourd’hui l’une des épreuves les plus prestigieuses du Championnat du Monde des Rallyes (WRC), trouve ses origines en 1911. À cette époque, l’Automobile Club de Monaco souhaite promouvoir la Principauté comme une destination touristique de premier choix, tout en mettant en avant les progrès techniques de l’automobile. C’est ainsi que naît une compétition hors du commun : un rallye où les concurrents doivent rallier Monaco depuis différentes villes d’Europe.

Dans cet article, nous reviendrons sur le contexte de cette première édition, les défis rencontrés par les participants et l’impact de l’événement sur le sport automobile.

Genèse du Rallye

Monaco et l’essor de l’automobile

Au début du XXe siècle, la Principauté de Monaco cherche à attirer une clientèle fortunée en dehors de la saison estivale. L’automobile, en pleine révolution industrielle, devient un symbole de modernité et de prestige. Charles Faroux et Antony Noghès, figures influentes de l’Automobile Club de Monaco, proposent alors un événement mêlant performance et endurance : un rallye reliant plusieurs capitales européennes à Monaco.

Un concept original et audacieux

Contrairement aux courses automobiles traditionnelles, le Rallye de Monte-Carlo de 1911 repose sur un concept novateur : les concurrents partent de différentes villes européennes – Paris, Bruxelles, Genève, Vienne et Boulogne-sur-Mer – et doivent rejoindre la Principauté en respectant un itinéraire imposé. La distance parcourue, les conditions météorologiques et la fiabilité des véhicules sont autant de facteurs déterminants.

Une Épreuve aux Multiples Défis

Des itinéraires exigeants

En janvier 1911, les routes européennes ne sont pas encore adaptées aux automobiles modernes. Les pilotes affrontent des chaussées mal entretenues, des chemins de terre et des conditions hivernales difficiles. Certains traversent des cols enneigés, d’autres doivent affronter la pluie et la boue.

Les voitures utilisées sont encore rudimentaires par rapport aux standards actuels : elles ne disposent ni de suspensions sophistiquées, ni de pneus adaptés aux surfaces glissantes. Seule la robustesse mécanique et l’habileté des pilotes permettent de surmonter ces obstacles.

Un barème de notation unique

Contrairement aux rallyes modernes, la victoire ne repose pas uniquement sur la vitesse. Un système de points est mis en place, prenant en compte plusieurs critères :

- La régularité du parcours

- L’état général du véhicule à l’arrivée

- Le confort et l’élégance de la voiture

Ce dernier critère illustre l’aspect mondain et promotionnel de l’événement, qui vise aussi à séduire les élites européennes.

Le Déroulement et les Résultats du Premier Rallye

Une arrivée spectaculaire à Monaco

Après plusieurs jours d’efforts, les concurrents convergent vers Monte-Carlo. L’accueil y est fastueux : la haute société monégasque assiste aux arrivées, tandis que la presse couvre largement l’événement.

Sur les 23 participants engagés, 20 parviennent à rallier la ligne d’arrivée, un exploit compte tenu des conditions difficiles.

La victoire controversée de Henri Rougier

Henri Rougier, aviateur et passionné d’automobile, est proclamé vainqueur avec sa Turcat-Méry 25 HP. Cependant, certains concurrents contestent les critères de notation, estimant que d’autres pilotes ont démontré plus de régularité et d’endurance. Cette polémique marquera les prémices des débats qui accompagneront le rallye dans les décennies suivantes.

Un Héritage Majeur dans le Sport Automobile

Une course qui s’institutionnalise

Après le succès de l’édition 1911, le Rallye de Monte-Carlo devient un rendez-vous incontournable. Son format évolue, privilégiant progressivement la performance pure. Dans les années 1920 et 1930, il attire les plus grands constructeurs et pilotes, devenant un laboratoire technologique pour l’industrie automobile.

L’influence sur les rallyes modernes

Avec la création du Championnat du Monde des Rallyes en 1973, le Rallye de Monte-Carlo s’impose comme une manche mythique, réputée pour ses spéciales sinueuses et ses conditions météorologiques imprévisibles. Il reste fidèle à son esprit d’origine : un défi où l’endurance, la régularité et l’ingéniosité mécanique sont essentielles.

Une Première Édition Fondatrice

Le Rallye de Monte-Carlo 1911 marque le début d’une aventure sportive exceptionnelle. Conçu pour promouvoir Monaco, il devient rapidement un test d’endurance pour l’automobile et ses pilotes. Si les critères de victoire ont évolué, l’essence du rallye demeure : un défi mêlant vitesse, régularité et maîtrise de la route.

Aujourd’hui encore, le Rallye Monte-Carlo est un événement incontournable, où se croisent tradition et innovation. Plus d’un siècle après sa première édition, il perpétue un héritage qui a façonné l’histoire du sport automobile.

Le 19 janvier 1919, l’aviation française entre dans la légende avec un exploit des plus audacieux : l’atterrissage de Jules Védrines sur le toit des Galeries Lafayette à Paris. Ce pilote de renom, connu pour son audace et son habileté, réussit un défi périlleux qui marquera l’histoire de l’aviation et du progrès aéronautique. Comment cet exploit a-t-il été rendu possible et quelles en furent les conséquences ? Cet article revient sur cet événement hors du commun.

Contexte Historique

L’essor de l’aviation au début du XXe siècle

L’aviation connaît une avancée spectaculaire après la Première Guerre mondiale. Les pilotes de chasse, ayant acquis une grande maîtrise du vol, cherchent à repousser les limites de la technologie et de leurs capacités. Jules Védrines fait partie de ces pionniers de l’aéronautique qui veulent démontrer la fiabilité des avions dans un monde en pleine transition.

Jules Védrines, un pilote hors normes

Né en 1881, Jules Védrines se distingue par son tempérament intrépide et son ambition. Il remporte la Coupe Gordon Bennett en 1912 et multiplie les exploits aériens. Son audace lui vaut une grande notoriété et une réputation d’homme prêt à relever tous les défis.

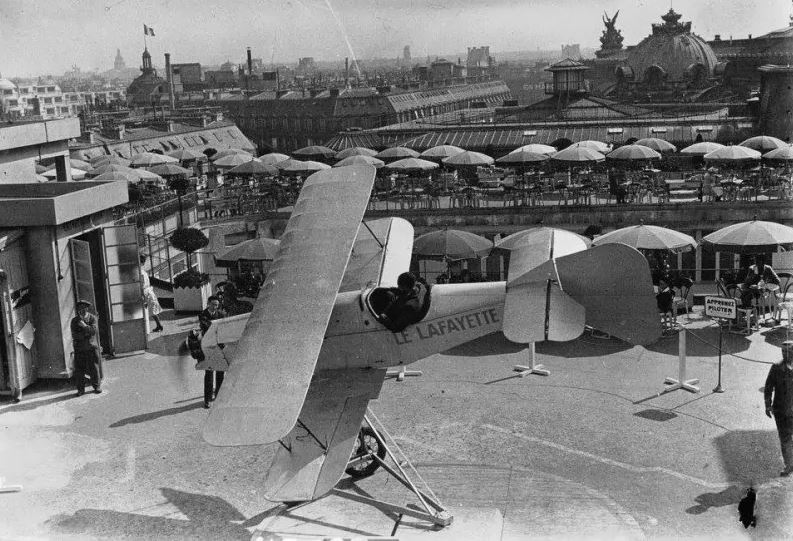

L’atterrissage sur les Galeries Lafayette

Un défi audacieux

L’idée d’atterrir sur le toit des Galeries Lafayette ne vient pas seulement d’un goût du spectacle. En 1919, un concours organisé par le célèbre magasin parisien offre une récompense au premier pilote capable de réussir un tel exploit. Védrines, toujours en quête de prouesses, accepte le défi.

Une exécution millimétrée

Le 19 janvier 1919, Jules Védrines approche Paris à bord de son Caudron G.3. L’espace d’atterrissage est extrêmement réduit et nécessite une précision absolue. En contrôlant avec habileté son appareil, il parvient à poser son avion sur le toit du grand magasin, sous les regards médusés des Parisiens.

Les Conséquences de l’Exploit

Une popularité décuplée

L’atterrissage de Védrines fait immédiatement la une des journaux. Son exploit est perçu comme une démonstration éclatante des capacités de l’aviation et du génie des pilotes français.

L’impact sur l’aviation

Ce succès renforce l’idée que l’aviation peut devenir un moyen de transport fiable et accessible. Il illustre également l’évolution rapide des techniques de vol et ouvre la voie à de nouvelles expérimentations dans l’aviation civile et militaire.

Un Exploit Historique

L’atterrissage de Jules Védrines sur les Galeries Lafayette est l’un des épisodes les plus marquants de l’histoire de l’aviation française. Cet exploit, bien que risqué, témoigne de l’audace et du talent des pionniers du vol. Plus qu’un simple coup médiatique, il représente une avancée dans la perception des possibilités aéronautiques et inspire encore aujourd’hui les passionnés d’aviation.

Le 19 janvier 1839 marque la naissance de Paul Cézanne, l’un des artistes les plus influents de l’histoire de l’art moderne. Originaire d’Aix-en-Provence, il a joué un rôle déterminant dans la transition entre l’impressionnisme et le cubisme, influençant des générations de peintres après lui. Cet article revient sur les origines de cet artiste visionnaire, son parcours et l'impact de son œuvre sur l’histoire de l’art.

Contexte familial et jeunesse

Une enfance en Provence

Paul Cézanne voit le jour dans une famille aisée. Son père, Louis-Auguste Cézanne, est un banquier prospère, ce qui assure à Paul une certaine stabilité financière, bien que cela ne suffise pas à garantir son adhésion immédiate au monde de l’art.

Études et premières influences

Après des études au collège Bourbon d’Aix-en-Provence, Cézanne entreprend des études de droit pour satisfaire les attentes paternelles. Cependant, sa passion pour le dessin et la peinture l’amène à suivre des cours à l’École municipale de dessin d’Aix, où il rencontre Émile Zola, un ami fidèle qui jouera un rôle clé dans son évolution artistique.

L’appel de Paris et les débuts artistiques

Un départ décisif

En 1861, contre l’avis de son père, Paul Cézanne s’installe à Paris pour intégrer l’Académie Suisse, un atelier artistique où il côtoie Camille Pissarro et d’autres figures majeures de l’impressionnisme. Malgré des débuts difficiles, il s’imprègne des courants avant-gardistes et perfectionne son style.

Une approche singulière

Cézanne, bien que proche des impressionnistes, se distingue rapidement par une approche plus structurée de la peinture. Il cherche à capter l’essence des formes et de la lumière, préparant ainsi le terrain pour les évolutions du cubisme.

Un artiste incompris devenu une référence

Une reconnaissance tardive

Pendant de nombreuses années, Cézanne peine à être reconnu par les cercles académiques et le grand public. Ses œuvres sont souvent rejetées par le Salon officiel, mais trouvent un écho favorable auprès des jeunes peintres et marchands d’art, qui perçoivent la modernité de son travail.

Une influence durable

Ce n’est qu’à la fin de sa vie que Paul Cézanne acquiert une reconnaissance institutionnelle. Ses recherches sur la composition, la couleur et la perspective marqueront profondément l’histoire de l’art, influençant Picasso, Braque et de nombreux artistes du XXe siècle.

L'aube d'un maître de la peinture moderne

La naissance de Paul Cézanne en 1839 fut celle d’un génie précurseur, qui bouleversa les codes établis de la peinture pour ouvrir la voie à l’art moderne. Son héritage demeure aujourd’hui incontesté, et son influence se ressent dans de nombreux courants artistiques. De ses débuts à Aix-en-Provence jusqu’à sa reconnaissance tardive, Cézanne incarne l’artiste visionnaire dont l’œuvre continue d’inspirer et de fasciner.

Le 18 janvier 1800 marque une étape décisive dans l'histoire économique et financière de la France avec la création de la Banque de France. Fondée sous l'impulsion de Napoléon Bonaparte, cette institution devait stabiliser le système monétaire français et restaurer la confiance dans l'économie après les turbulences révolutionnaires. Comment et pourquoi cette banque a-t-elle vu le jour ? Quels étaient ses objectifs et son impact sur la société française ? Cet article revient sur les origines et les premières années de cette institution qui demeure aujourd’hui un acteur central de la politique monétaire.

Contexte économique et politique de la fin du XVIIIe siècle

Les turbulences financières de la Révolution

La Révolution française a profondément bouleversé l'économie du pays. L'État, criblé de dettes, avait tenté de remédier à la crise en émettant des assignats, une monnaie papier garantissant la valeur des biens nationaux. Cependant, l'inflation galopante et la défiance envers ce système ont rapidement mené à l’effondrement du crédit public et à un chaos financier.

Bonaparte face à la nécessité d'une réforme monétaire

Lorsque Napoléon Bonaparte prend le pouvoir en 1799, la France est en proie à une instabilité économique majeure. Le besoin d'une institution capable de centraliser l'émission monétaire et d'assurer la stabilité du système financier se fait pressant. C'est dans ce contexte que la Banque de France voit le jour le 18 janvier 1800.

La fondation de la Banque de France

Un projet inspiré des modèles européens

Bonaparte s’inspire des banques centrales européennes, notamment la Banque d’Angleterre, pour concevoir une institution privée mais placée sous contrôle étatique. Il s’appuie sur des financiers influents et des banquiers parisiens pour bâtir cette nouvelle structure.

Objectifs et missions initiales

La Banque de France reçoit plusieurs missions clés dès sa création :

-

Émettre une monnaie fiable et encadrer sa circulation.

-

Stabiliser l'économie en finançant les besoins de l'État.

-

Faciliter le crédit aux entreprises et aux particuliers.

-

Rétablir la confiance du public envers le système bancaire.

-

Les premiers défis et l'évolution de l'institution

-

Les premières années : Une adaptation progressive

Dans un premier temps, la Banque de France est principalement au service des grandes institutions et du gouvernement. Cependant, Napoléon souhaite étendre son rôle pour toucher davantage l'économie nationale. En 1803, elle obtient le monopole de l’émission des billets de banque à Paris, consolidant ainsi son rôle central.

Vers une institution d'État

Si la Banque de France demeure initialement une entité privée, son rapprochement progressif avec l’État en fait un outil stratégique de la politique économique du pays. Elle deviendra plus tard une véritable banque centrale, jouant un rôle fondamental dans la régulation monétaire.

Héritage et influence actuelle

Un pilier du système financier français

Depuis sa création, la Banque de France a évolué pour s’adapter aux défis économiques contemporains. Aujourd’hui, elle joue un rôle crucial au sein de l’Eurosystème et contribue à la mise en œuvre des politiques monétaires de la zone euro.

Un modèle qui a traversé les siècles

Malgré les réformes et les crises, la Banque de France reste une institution clé du paysage économique français. Son rôle dans la gestion de l’inflation, le contrôle du crédit et la supervision des banques en fait un acteur incontournable.

Marque un tournant dans l’histoire économique française

La création de la Banque de France le 18 janvier 1800 a marqué un tournant dans l’histoire économique française. Née d’un besoin de stabilité après les troubles révolutionnaires, elle a su évoluer pour devenir une référence en matière de politique monétaire. Plus de deux siècles après sa fondation, son influence demeure essentielle dans la régulation financière et l’accompagnement de l’économie nationale et européenne.

Le 17 janvier 1933 marque la naissance d’une future légende de la chanson : Iolanda Cristina Gigliotti, plus connue sous le nom de Dalida. Née au Caire, en Égypte, cette artiste à la voix envoûtante et au charisme unique allait marquer plusieurs générations. Son parcours, mêlant glamour, passion et drames, débute dans une famille d’origine italienne où la musique et le spectacle jouent un rôle clé. Cet article retrace ses premières années, son enfance égyptienne et les premiers pas de celle qui deviendra une icône internationale.

Les Origines de Dalida : Entre l’Italie et l’Égypte

Une Famille d’Artistes

Dalida naît dans une famille italienne installée en Égypte. Son père, Pietro Gigliotti, est un violoniste talentueux qui joue à l’Opéra du Caire, tandis que sa mère, Giuseppina, veille sur ses enfants avec amour et rigueur. Cette influence musicale marquera profondément la petite Iolanda.

Une Enfance au Caire

En grandissant dans le quartier cosmopolite de Choubra, la jeune fille évolue dans une Égypte multiculturelle, où coexistent les influences orientales et occidentales. Bien qu’elle grandisse avec une éducation stricte dans un couvent catholique, elle développe très tôt une passion pour le spectacle.

Les Premiers Pas vers la Lumière

Une Beauté Remarquée

Si la musique est omniprésente dans sa famille, c’est pourtant grâce à sa beauté que Dalida se fait d’abord remarquer. En 1954, à l’âge de 21 ans, elle participe au concours de Miss Égypte et remporte le titre. Ce couronnement lui ouvre les portes du cinéma.

Débuts dans le Cinéma Égyptien

Après son sacre, elle décroche de petits rôles dans des films égyptiens. Son rêve de devenir actrice semble alors prendre forme, mais elle sait que pour aller plus loin, elle doit élargir ses horizons.

Paris : Le Tournant d’une Vie

Le Grand Départ

En 1954, Dalida quitte l’Égypte et s’installe à Paris, déterminée à se faire un nom dans le monde du spectacle. Elle suit des cours de théâtre et enchaîne les auditions, cherchant à percer dans le cinéma français.

Une Voix Révélée

Si le cinéma lui ouvre quelques portes, c’est finalement la chanson qui lui permet de briller. Elle commence à se produire dans des cabarets et attire rapidement l’attention de Bruno Coquatrix, directeur de l’Olympia, et d’Eddie Barclay, producteur influent de l’époque.

L’Ascension d’une Étoile

En 1956, Dalida enregistre son premier grand succès, "Bambino", qui la propulse sur le devant de la scène musicale française. Dès lors, son destin est scellé : elle devient une star incontournable, enchaînant les tubes et les tournées internationales.

Une Étoile Éblouissante Née

La naissance de Dalida n’était que le premier chapitre d’une vie fascinante et intense. De son enfance au Caire à ses débuts à Paris, elle a su transformer chaque étape de son parcours en tremplin vers la gloire. Si sa carrière sera marquée par des triomphes éclatants et des drames personnels, son héritage musical demeure immortel. Dalida, bien plus qu’une chanteuse, est devenue une légende intemporelle.