Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Résistance

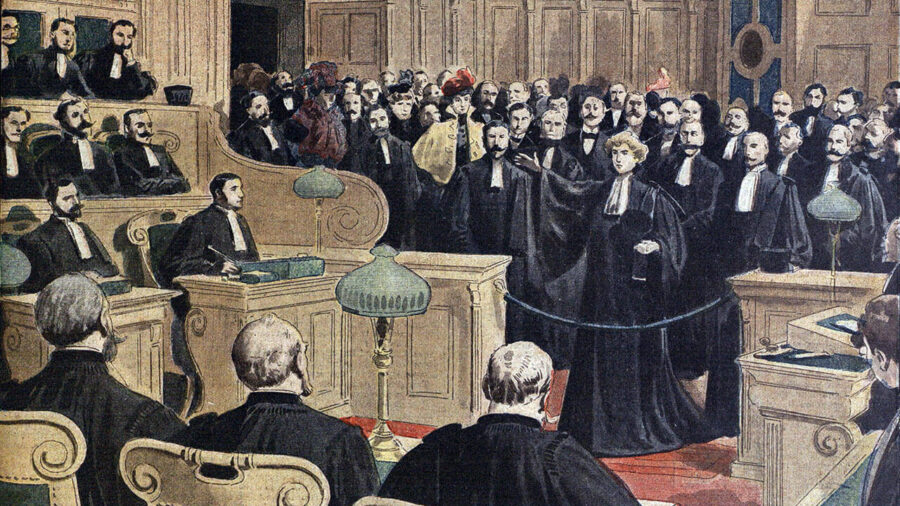

L'accès à la profession d'avocat est un droit qui, en France, est désormais ouvert à toutes les personnes diplômées en droit, sans distinction de sexe. Cependant, cette situation actuelle est le résultat d'un long parcours historique de luttes et de changements sociaux, qui ont permis aux femmes d'entrer dans un domaine historiquement dominé par les hommes. Bien que les premières femmes licenciées en droit aient dû faire face à de nombreux obstacles pour exercer leur métier, elles ont aujourd'hui pleinement leur place dans le monde juridique français. Cet article explore l’évolution du statut des femmes dans le domaine du droit en France et leur accès à la profession d’avocat.

L’Histoire des Femmes dans le Droit en France

L'accès à l’université : Une première étape décisive

L’histoire de l’accès des femmes à la profession d’avocat commence par leur admission à l’université, un droit qui leur a été refusé pendant de nombreuses années. Ce n'est qu'à partir de la fin du XIXe siècle que des femmes commencent à être admises dans les facultés de droit en France. L'une des figures marquantes de cette période est Geneviève Brière, qui obtient son diplôme de droit en 1900. Toutefois, l’université en France reste longtemps un espace masculin, et les femmes doivent faire face à des obstacles sociaux et juridiques pour poursuivre des études de droit.

Le chemin vers l'intégration dans la profession d'avocat

Bien que les femmes puissent désormais obtenir leur diplôme en droit, l’accès à la profession d’avocat est longtemps resté fermé pour elles. Ce n’est qu’en 1900 que la première femme, Madeleine Pelletier, parvient à passer l'examen du barreau. Mais malgré cette avancée, les femmes se heurtent encore à des résistances sociétales et institutionnelles qui les empêchent d’exercer en tant qu'avocates. Il faudra attendre plusieurs décennies avant que la profession d'avocat ne devienne pleinement accessible aux femmes, avec des avancées notables après la Seconde Guerre mondiale.

Les Objections Sociales et Légales au Siècle XX

La place des femmes dans la société

Les premières femmes qui tentent d’exercer la profession d’avocat se heurtent à des préjugés sociaux puissants. En effet, à cette époque, le rôle des femmes dans la société est essentiellement centré sur la sphère privée, et la profession d’avocat, liée à la représentation publique, est considérée comme inappropriée pour une femme. Les femmes avocates sont souvent perçues comme des anomalies dans un monde dominé par des traditions masculines.

Les évolutions législatives du XXe siècle

Ce n’est qu’en 1972 que la France modifie véritablement la législation concernant l’accès des femmes à la profession d’avocat. Avant cette date, bien que le diplôme de droit soit accessible aux femmes, elles ne pouvaient pas exercer la profession d'avocat. En 1972, une loi permet aux femmes licenciées en droit de passer l'examen du barreau et d'entrer dans la profession. Cette réforme marque un tournant majeur dans l’histoire des femmes dans le droit en France et marque la fin d'une ère de discrimination juridique.

Les Femmes Avocates en France Aujourd’hui

Une profession ouverte mais encore inégale

Aujourd’hui, les femmes représentent près de la moitié des avocats inscrits au barreau en France. Cependant, bien que la profession soit théoriquement ouverte à tous, des inégalités persistent, en particulier dans l’accès aux postes à responsabilité. Par exemple, les femmes sont encore sous-représentées dans les postes de direction des cabinets d’avocats et dans les grandes instances judiciaires. Malgré tout, de plus en plus de femmes parviennent à briser le plafond de verre et à occuper des fonctions de leadership, transformant progressivement le paysage juridique en France.

Les défis et les réussites

Les femmes avocates en France continuent de faire face à des défis spécifiques, notamment en matière de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Cependant, de nombreuses femmes avocates ont réussi à se faire un nom dans des domaines variés du droit, notamment dans les droits de l'homme, la défense pénale et le droit des affaires. Elles jouent un rôle essentiel dans l’évolution du système juridique et dans la représentation des clients à travers le pays. Leur présence grandissante dans les affaires juridiques renforce la diversité et l'efficacité de la profession.

Les Perspectives d'Avenir

Un accès égalitaire mais des combats à poursuivre

Bien que la situation des femmes dans la profession d'avocat ait considérablement évolué, des disparités persistent, notamment en matière de rémunération et de progression de carrière. Il est essentiel que des efforts continus soient déployés pour garantir l'égalité réelle dans la profession, notamment en améliorant l'accès des femmes aux postes de direction et en luttant contre les stéréotypes sexistes qui peuvent encore exister dans certaines parties du système judiciaire.

Les réformes nécessaires pour une profession totalement égalitaire

Afin de renforcer l’égalité entre les hommes et les femmes dans la profession, plusieurs réformes pourraient être envisagées. Cela inclurait la mise en place de politiques d'équité salariale, de soutien à la parentalité et de mesures favorisant une meilleure représentation des femmes dans les fonctions de haute responsabilité. Ces actions sont essentielles pour garantir que les femmes avocates puissent non seulement exercer pleinement leurs compétences, mais aussi accéder à tous les aspects de la profession.

Un Droit Acquis et un Combat Historique

Les femmes françaises licenciées en droit ont aujourd’hui la possibilité d’exercer la profession d’avocat, un droit qu’elles ont acquis après une longue lutte contre les obstacles juridiques et sociaux. Bien que la profession soit aujourd’hui largement accessible aux femmes, des inégalités subsistent encore. Cependant, les progrès réalisés depuis la loi de 1972 marquent une étape importante dans l’évolution de la place des femmes dans la société et dans la profession juridique. Avec des efforts continus, il est probable que l’avenir verra encore plus de femmes réussir dans cette profession et accéder aux plus hauts niveaux de responsabilité.

Les Forces Françaises de l'Intérieur (F.F.I.) constituent l'une des étapes majeures de la résistance contre l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Créées en 1944, ces forces unifièrent les divers mouvements de résistance français, jusque-là divisés, sous un même commandement, dans un but commun : libérer la France de l'occupant nazi. Leurs actions ont été déterminantes dans le processus de libération, contribuant à affaiblir les forces allemandes et à préparer le terrain pour le débarquement allié. Cet article retrace la création des F.F.I., leur organisation, leurs combats et leur rôle clé dans la victoire finale.

Contexte historique et les débuts de la résistance française

La France sous l’occupation allemande

Après la défaite de 1940 et l'armistice signé avec l'Allemagne, la France est divisée en deux zones : une zone occupée par les nazis et une zone libre sous le régime de Vichy. La France vit dans l’ombre de l’occupation, et les Français se retrouvent confrontés à des restrictions, des persécutions, et des souffrances quotidiennes. Cependant, la résistance commence à émerger, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du pays, avec pour but ultime la libération de la nation.

La multiplication des réseaux de résistance

La résistance française se déploie de manière éclatée. D'un côté, des mouvements comme Libération-Sud, Combat, Franc-Tireur et Défense de la France se forment sous diverses formes, parfois de manière clandestine, et sans lien direct entre eux. De l'autre côté, le Général De Gaulle, depuis Londres, crée la France libre, qui regroupe les forces françaises de l'extérieur. Mais ces mouvements demeurent divisés, manquant d’une structure coordonnée, jusqu’à ce qu’émerge la nécessité d’une unité militaire face à l’occupant nazi.

La création des Forces Françaises de l'Intérieur (F.F.I.)

Unification de la résistance sous un même commandement

C'est dans ce contexte de guerre et de division que, en 1944, les leaders de la résistance française se réunissent à Paris sous l'impulsion du Conseil National de la Résistance (CNR), présidé par Jean Moulin. Ils décident de créer un réseau militaire unique, les Forces Françaises de l'Intérieur, qui viendra fédérer les différents mouvements de résistance pour mener une lutte plus organisée et plus efficace contre les nazis.

Le 1er mai 1944, un décret crée officiellement les F.F.I., en unifiant les différents maquis de résistance sous un même commandement. Cela permet à la résistance intérieure d'agir de manière plus coordonnée, et de soutenir les Alliés dans leur stratégie de libération de la France. Cette décision marque un tournant décisif dans l’organisation de la résistance française.

La structuration des F.F.I. et leur lien avec les Alliés

Les F.F.I. sont structurées de manière à pouvoir mener à la fois des actions militaires de sabotage et de guérilla, mais aussi à assurer l’accueil des troupes alliées lors du débarquement. Leur coordination avec les Alliés se fait par l’intermédiaire du Bureau Central de Renseignements et d’Action (BCRA), qui fournit des informations précieuses aux services de renseignement britanniques et américains.

Les Actions et Les Combats des Forces Françaises de l'Intérieur

Les sabotages et les attaques contre les forces nazies

Les F.F.I. mènent des actions de sabotage contre les infrastructures allemandes, en détruisant des voies ferrées, des lignes téléphoniques, et des dépôts de munitions. Ces attaques sont cruciales pour affaiblir les Allemands, perturber leur logistique et freiner leurs déplacements. Le travail de renseignement mené par les F.F.I. permet également de recueillir des informations stratégiques, notamment sur les déplacements des troupes allemandes.

Les maquis, qui sont des unités de résistance dispersées dans les zones rurales, deviennent des points stratégiques d’opposition à l'occupant. Les F.F.I. se battent non seulement contre les Allemands mais aussi contre la Milice française, qui collabore avec les nazis, et contre les forces vichystes.

Le soutien au débarquement allié et la libération de la France

Les F.F.I. jouent un rôle essentiel lors du débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Dès les premiers jours de l'opération Overlord, elles facilitent les mouvements des troupes alliées, détruisent des ponts et des lignes de communication, et apportent un soutien vital dans les régions occupées par les nazis. Leur implication est cruciale dans le succès de la libération de la France, notamment lors des combats en Bretagne, en Normandie, et dans le sud de la France.

L'Héritage des Forces Françaises de l'Intérieur

La contribution à la victoire et la reconnaissance

Les F.F.I. sont reconnues comme un acteur clé de la libération de la France. Leur engagement, leur courage et leur efficacité lors des combats contre les forces nazies et de Vichy ont été décisifs dans la victoire finale. Après la libération, de nombreux résistants des F.F.I. sont honorés et intégrés dans l’armée régulière. Jean Moulin, en particulier, devient un symbole de la résistance et de l’unité nationale, bien que son sacrifice ait été tragique.

L'impact durable sur la mémoire nationale

La création des F.F.I. marque un moment fort dans la mémoire collective française. Elles symbolisent l’unité de la résistance intérieure face à l’occupation et à la collaboration. Aujourd’hui, l’héritage des F.F.I. est célébré chaque année lors des cérémonies commémoratives de la libération de la France, et les anciens combattants des F.F.I. continuent de recevoir des hommages pour leur rôle dans la défense de la liberté et de la souveraineté nationale.

Unifiées pour la Libération de la France

La création des Forces Françaises de l'Intérieur représente l'une des réponses les plus significatives à l'occupation allemande et au régime de Vichy. L'unification des mouvements de résistance sous un même commandement a permis une coordination efficace, donnant un élan décisif à la libération de la France. Aujourd'hui, l’héritage des F.F.I. reste une source d'inspiration pour les générations futures, un exemple de courage, de solidarité et d’engagement envers la liberté.

Le 28 novembre 1947, le Maréchal Philippe Leclerc de Hauteclocque, l'un des héros les plus emblématiques de la Libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, trouve la mort dans un accident de voiture. Sa disparition prématurée à l'âge de 52 ans marque la fin d'une carrière militaire brillante et le départ d'un homme qui incarna le courage, le patriotisme et l'engagement. Cette tragédie survient alors que la France commence à reconstruire son avenir, et Leclerc, à la tête de la 2e Division Blindée, était une figure incontournable de l'après-guerre.

Leclerc, un Héros de la Seconde Guerre Mondiale

Le Parcours du Maréchal Leclerc

Né en 1902, Philippe Leclerc a rapidement su se faire remarquer dans les rangs de l'armée française. Son engagement pendant la Seconde Guerre mondiale, particulièrement lors de la Libération de la France, fait de lui l'un des grands stratèges de l'époque. À la tête de la 2e Division Blindée, il joue un rôle essentiel lors du Débarquement de Normandie et dans la libération de Paris, où il reçoit les honneurs pour sa bravoure.

L'ascension de Leclerc après la Libération

Après la fin de la guerre, Leclerc continue d'occuper des positions de haute responsabilité. Il devient une figure clé de la reconstruction militaire et politique de la France. Ses talents de commandant et son rôle dans l'organisation des forces armées françaises de l’après-guerre lui valent une reconnaissance nationale et internationale.

L'Accident Fatal

Le Dernier Voyage du Maréchal

Le 28 novembre 1947, alors qu'il se rend à Paris, Leclerc prend place dans une voiture militaire avec son chauffeur. La route est difficile, les conditions météorologiques sont mauvaises, et un accident tragique survient près de Paris. L'auto s'écrase, et le Maréchal Leclerc perd la vie dans l'impact. Cet événement inattendu secoue la nation, tant Leclerc était apprécié non seulement pour ses exploits militaires mais aussi pour sa personnalité.

Les circonstances de l'accident

Les circonstances exactes de l'accident restent floues. Selon les témoins, la route était glissante à cause de la pluie et de la brume. Certains évoquent également une vitesse excessive, d'autres attribuent l'incident à un problème mécanique de la voiture. Quoi qu'il en soit, la disparition du Maréchal est un choc, surtout en raison de la jeunesse de son âge et de ses projets d'avenir.

L'Héritage du Maréchal Leclerc

Un Héros Inoubliable de la Libération

Philippe Leclerc reste dans l’histoire comme un héros de la Libération. Il incarne les valeurs de courage et d’héroïsme qui ont marqué la résistance française face à l'occupation allemande. Son rôle dans la Libération de Paris et sa capacité à mener ses hommes à travers les épreuves de la guerre font de lui une figure emblématique de la France libre.

La Postérité du Maréchal

Bien que sa vie ait été écourtée, l'héritage du Maréchal Leclerc est immense. Son nom reste associé à la grandeur militaire de la France et à la libération des territoires occupés. Des monuments, des rues et des écoles portent son nom en hommage à son sacrifice et à son rôle crucial pendant la guerre. Leclerc a également marqué l’histoire en tant que commandant et stratège, laissant une empreinte indélébile sur les forces armées françaises.

La Fin d'une Figure Héroïque

La mort de Philippe Leclerc, survenue bien trop tôt, a privé la France d'une de ses plus grandes figures militaires et d'un homme d'exception. Sa mémoire perdure aujourd'hui à travers les monuments qui lui rendent hommage, mais aussi dans le cœur des Français, qui continuent de célébrer son courage et son sacrifice. Leclerc restera à jamais un symbole du courage face à l'adversité et un héros national inoubliable.

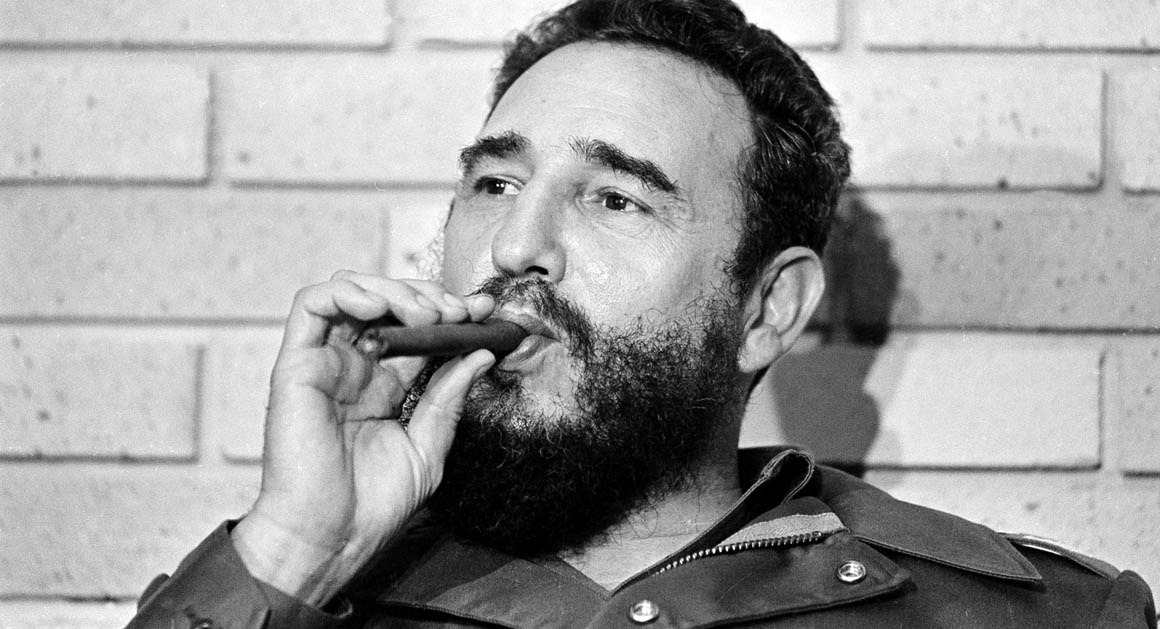

Le 25 novembre 2016, Fidel Castro, l'un des personnages les plus emblématiques du XXe siècle, s’éteint à l’âge de 90 ans, marquant ainsi la fin d'une époque pour Cuba et pour le monde. Leader de la révolution cubaine de 1959, il a dirigé le pays d'une main de fer pendant près de cinq décennies, laissant une empreinte indélébile sur l’histoire de l’Amérique latine et du monde. Son décès a suscité des réactions contrastées à travers le monde, symbolisant la fin d’une ère de confrontation idéologique entre le communisme et le capitalisme. Cet article revient sur la vie de Fidel Castro, ses accomplissements, et l’héritage complexe qu’il laisse derrière lui.

La Révolution Cubaine : Le Commencement de la Légende

Le Contexte de la Révolution

Fidel Castro naît en 1926 dans une famille relativement aisée à Cuba. Cependant, son engagement politique naît de son opposition à la dictature de Fulgencio Batista, un régime soutenu par les États-Unis. En 1953, après un échec cuisant dans sa tentative de renverser Batista, il est emprisonné puis exilé au Mexique. Là, il fonde un groupe révolutionnaire qu’il appellera "le Mouvement du 26 juillet", visant à libérer Cuba de l’oppression et à instaurer une société plus égalitaire.

La Révolution de 1959

Le 1er janvier 1959, après plusieurs années de guérilla dans les montagnes de la Sierra Maestra, Fidel Castro et ses compagnons, dont son frère Raul Castro et Che Guevara, renversent le régime de Batista. La victoire marque le début de la révolution cubaine et de l’édification d’un nouveau système politique basé sur les principes du marxisme-léninisme. Cette victoire fait de Castro un héros pour certains et un dictateur tyrannique pour d'autres.

La Construction d’un Nouveau Cuba

Réformes Sociales et Économiques

Dès son arrivée au pouvoir, Fidel Castro engage une série de réformes radicales. Il nationalise l'industrie et l'agriculture, met en place un système de santé universel et développe un programme éducatif qui rend l'analphabétisme pratiquement inexistant sur l’île. Si ces réalisations sont saluées par ses partisans, elles ont également entraîné des tensions avec les États-Unis, qui imposent un embargo commercial qui dure jusqu’à aujourd’hui.

Le Blocage et l’Isolation

L’instauration du socialisme en Cuba amène une confrontation directe avec les États-Unis, qui voient dans Castro un dangereux adversaire idéologique. Le pays se trouve alors isolé sur la scène internationale, à l'exception du soutien de l'Union soviétique. Cet isolement se manifeste par la crise des missiles de 1962, qui a failli mener à un conflit nucléaire entre les superpuissances. Cependant, grâce à une diplomatie habile, Castro parvient à maintenir son régime en place malgré les menaces externes.

Le Rôle de Fidel Castro sur la Scène Internationale

La Diplomatie et les Alliances

Fidel Castro, même s’il se concentre principalement sur la consolidation de son pouvoir à Cuba, s’illustre aussi sur la scène internationale en soutenant les mouvements de libération en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Il offre son soutien aux guérillas et aux révolutions dans des pays comme le Congo, l’Angola et le Nicaragua. Il devient ainsi un symbole de la lutte contre l’impérialisme et de l’opposition à l’ordre mondial dominé par les États-Unis.

L’Image Partagée de Castro

L'image de Fidel Castro varie profondément selon les perspectives. Pour beaucoup de Cubains et de personnes dans le monde entier, il est un symbole de résistance et de souveraineté nationale, un héros révolutionnaire. Pour d'autres, en particulier aux États-Unis et parmi les exilés cubains, il est perçu comme un dictateur impitoyable ayant réprimé les libertés et contraint son peuple à vivre sous un régime autoritaire.

La Retraite de Fidel Castro et Son Héritage

La Cession du Pouvoir

En 2006, la santé de Fidel Castro se dégrade gravement, et il cède officiellement le pouvoir à son frère Raul. Ce dernier initie des réformes économiques limitées et entame une ouverture diplomatique avec les États-Unis, culminant avec la normalisation des relations en 2014 sous la présidence de Barack Obama. Cependant, Fidel Castro reste une figure de proue de la révolution cubaine jusqu’à sa mort.

L'Héritage Contradictoire

Le décès de Fidel Castro en 2016 marque la fin d’une ère. Si certains le considèrent comme un visionnaire qui a transformé Cuba, d'autres le jugent pour ses violations des droits de l’homme et sa gestion autoritaire du pays. Son héritage reste controversé et la question de savoir s'il a amélioré ou non la vie des Cubains demeure un débat central.

Une des figures les plus marquantes et controversées du XXe siècle

Fidel Castro fut l'une des figures les plus marquantes et controversées du XXe siècle. Son leadership a façonné Cuba et influencé les événements mondiaux pendant plus de cinq décennies. À sa mort en 2016, il laisse un héritage complexe : celui d’un révolutionnaire audacieux qui a défié les puissances impérialistes et celui d'un dirigeant autoritaire qui a imposé son idéologie au prix de nombreuses libertés. Le bilan de son règne continue de diviser l’opinion publique, mais son influence sur l’histoire cubaine et mondiale est indéniable.

Le 3 janvier 1925, Benito Mussolini, leader du Parti national fasciste, annonce la prise de contrôle totale du gouvernement italien. Cet événement marque une étape décisive dans l’établissement du fascisme en Italie et dans la consolidation du pouvoir personnel de Mussolini. Ce moment de l’histoire italienne, où Mussolini obtient les pleins pouvoirs, ne représente pas simplement un changement politique, mais également le début d’un régime autoritaire qui marquera profondément l’Europe dans les décennies suivantes.

Contexte Politique Avant 1925

Une Italie Divisée et Fragile

L’Italie, unifiée en 1861, reste un pays politiquement instable tout au long des premières décennies du XXe siècle. La Première Guerre mondiale a exacerbé cette instabilité, laissant derrière elle un pays affaibli, économiquement dévasté et politiquement divisé. La guerre a également ravivé les tensions entre les différentes classes sociales, les régions et les partis politiques.

La Montée du Fascisme

Dans ce contexte de mécontentement et de crise, Benito Mussolini, ancien socialiste devenu nationaliste, fonde le mouvement fasciste en 1919. Il capitalise sur la frustration populaire, promettant l’ordre, la prospérité et une Italie forte. En 1922, il parvient à obtenir le soutien de la monarchie et des élites économiques, ce qui lui permet d’entrer au gouvernement. Cependant, sa montée au pouvoir reste fragilisée par des oppositions internes et des luttes politiques.

Le Processus de Concentration du Pouvoir

Le Premier Gouvernement Mussolini

Mussolini devient Premier ministre en octobre 1922 après la célèbre "Marche sur Rome", un événement symbolique qui montre la force et la détermination de son mouvement fasciste. Malgré sa nomination officielle par le roi Victor Emmanuel III, Mussolini n'a pas immédiatement les pleins pouvoirs. Il doit encore naviguer entre les alliances politiques et les compromis avec les forces traditionnelles de l’État.

L’Accroissement des Pouvoirs de Mussolini

Au fur et à mesure que les années passent, Mussolini travaille à renforcer son contrôle sur les institutions italiennes. Il parvient à éliminer les opposants politiques, y compris les socialistes, les communistes et les libéraux, grâce à des lois et des décrets qui restreignent les libertés publiques. En 1925, après l'assassinat du leader fasciste Giacomo Matteotti par des partisans du régime, Mussolini utilise cet événement comme un prétexte pour déclarer l’état de siège et suspendre les libertés démocratiques.

La Loi de 1925 et la Consolidation du Régime Fasciste

La Loi de 1925 : Mussolini Devient Dictateur

Le 3 janvier 1925, Mussolini annonce officiellement qu’il a pris les pleins pouvoirs en Italie. Le discours qu’il prononce à la Chambre des députés annonce son intention de gouverner par décret, mettant fin à la démocratie parlementaire en Italie. La Loi de 1925 permet à Mussolini de gouverner sans l’accord du parlement et de prendre des mesures sans restrictions juridiques. Il devient ainsi le dictateur absolu de l'Italie.

L'Impact sur les Institutions et la Société Italienne

La Loi de 1925 établit un régime autoritaire où les partis politiques sont interdits, la presse est contrôlée, et les libertés individuelles sont sévèrement restreintes. Mussolini fait de l’État une machine de propagande fasciste, réorganise l’économie sous le contrôle de l’État et commence à préparer l’Italie pour son expansion future. L’opposition est muselée, et les syndicats sont supprimés, ce qui permet au fascisme de se consolider sans véritable résistance interne.

Conséquences à Long Terme du Règne de Mussolini

L’Italie Fasciste et la Seconde Guerre Mondiale

Avec l’obtention des pleins pouvoirs, Mussolini met en place les fondations d’un régime totalitaire. Son gouvernement s’appuie sur un culte de la personnalité, l’idéologie fasciste et une politique expansionniste qui finit par conduire l’Italie dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés de l’Allemagne nazie. Mussolini tente d’imposer une dictature qui influencera l’Italie et le reste de l’Europe tout au long ### La Chute du Régime Fasciste ###

La victoire des Alliés en 1945 et la chute de Mussolini marquent la fin de son régime. Après sa capture et son exécution en 1945, l'Italie se tourne vers un modèle républicain et démocratique, rejetant les années de dictature fasciste. Cependant, l'ombre de Mussolini et de son régime demeure dans l’histoire politique et sociale de l’Italie.

L’Ascension du Fascisme en Italie

L’obtention des pleins pouvoirs par Benito Mussolini en 1925 représente le point culminant de son ascension politique et le début d’un régime fasciste autoritaire qui marquera l’histoire de l’Italie et de l’Europe. Cet événement ne fut pas simplement une prise de pouvoir, mais le début d’une ère de répression et d’intolérance qui a duré plus de deux décennies et a eu des conséquences profondes sur la politique mondiale.

André Malraux est l'un des écrivains les plus marquants du XXe siècle, à la fois romancier, homme politique et penseur. Sa carrière littéraire a été jalonnée de chefs-d'œuvre qui ont profondément marqué la culture française. Cependant, au-delà de son œuvre, Malraux incarne une époque où les enjeux politiques et philosophiques se mêlaient aux aspirations artistiques. Cet article se penche sur le parcours exceptionnel de cet homme, sa relation avec la littérature, et son ultime adieu en tant qu'écrivain, alors qu'il se dirigeait vers d'autres horizons.

Le parcours littéraire d'André Malraux

L'ascension d’un écrivain engagé

André Malraux naît en 1901, dans une famille bourgeoise qui lui donne accès à une éducation de qualité. Dès son jeune âge, il manifeste une passion pour la littérature et les grandes causes humaines. Son premier grand succès littéraire, La Condition humaine (1933), le place immédiatement parmi les écrivains les plus prometteurs de son époque. Ce roman, qui traite des luttes idéologiques et des drames de la guerre civile chinoise, dévoile son talent pour explorer les aspects sombres de l'âme humaine.

Un écrivain aux multiples facettes

Tout au long de sa carrière, Malraux publie une série d'ouvrages qui oscillent entre fiction et réflexion philosophique. Des livres comme L’Espoir (1937), qui aborde la guerre d'Espagne, ou Les Conquérants (1928), sur la révolution asiatique, témoignent de sa fascination pour les grandes luttes humaines. Mais André Malraux n'est pas seulement un écrivain engagé, il est également un intellectuel qui cherche à comprendre le monde dans lequel il vit et à traduire cette compréhension à travers ses œuvres.

La fin de la carrière littéraire de Malraux

La politique, un nouvel horizon

Malraux, après avoir connu la gloire littéraire, se détourne peu à peu de la littérature pour se consacrer pleinement à la politique. Dans les années 1940, il rejoint la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, un acte qui précède son entrée en politique après la Libération. Il devient ministre des Affaires culturelles sous la présidence de Charles de Gaulle et se concentre sur la politique culturelle, un domaine où il va laisser une empreinte durable.

Un dernier regard sur la littérature

Malgré son engagement en politique, l'écrivain Malraux n'est jamais totalement absent de la scène littéraire. Cependant, ses dernières années sont marquées par une certaine distance vis-à-vis de l'écriture. À mesure que son rôle en tant qu'homme d'État prend de plus en plus d'importance, il consacre de moins en moins de temps à ses romans et à ses essais. Il signe toutefois des ouvrages comme La Métamorphose de la jungle (1961) et Le Musée imaginaire (1965), mais ces derniers semblent plus être des prolongements de ses idées que des créations littéraires à part entière.

Le dernier adieu à l'écrivain

La reconnaissance posthume

Le décès d'André Malraux en 1976 marque la fin d'une époque. L'écrivain, qui avait vu sa carrière littéraire se muer en une aventure politique, laisse derrière lui une œuvre qui continue de résonner dans les cercles intellectuels. Cependant, avec le temps, la figure de Malraux s'est progressivement éloignée de son statut d’écrivain pour devenir celle d'un homme d'État. Ce dernier adieu à la littérature, bien qu'inévitable, n'a pas effacé l'empreinte profonde qu'il a laissée dans le monde littéraire.

L’héritage de l’écrivain

L'impact d'André Malraux sur la littérature reste considérable. Ses romans, ses réflexions sur la condition humaine, ses voyages et ses rencontres nourrissent encore aujourd'hui les débats littéraires et philosophiques. Son engagement en faveur des grandes causes humaines et sa quête de sens à travers la littérature continuent d’inspirer de nombreux écrivains et penseurs. Malraux, l'homme politique, n'a pas éclipser Malraux, l'écrivain.

De la Littérature à la Politique

André Malraux, au-delà de son rôle d'écrivain, a incarné les grandes contradictions du XXe siècle. Son adieu à la littérature, marqué par un passage vers la politique, n’a pas effacé la puissance de son écriture. Au contraire, cette transition a permis à son œuvre d’être redécouverte sous un autre angle, celui de l’homme qui a vécu les grands événements du siècle et qui les a traduits à travers son art. Sa disparition physique a marqué la fin de l’un des plus grands écrivains français, mais son héritage littéraire, politique et intellectuel continue de résonner à travers les générations.

Charles de Gaulle est une figure incontournable de l’histoire de France. Sa naissance et ses premiers pas dans la vie ont eu une influence importante sur la trajectoire de son futur rôle dans la politique française et internationale. Cet article explore les circonstances entourant la naissance de cet homme qui allait devenir l'un des plus grands leaders du pays, le fondateur de la Ve République et un symbole de la résistance et de la grandeur nationale.

Contexte historique et familial

Une époque marquée par l'instabilité

La naissance de Charles de Gaulle a lieu le 22 novembre 1890 dans un contexte de turbulences politiques en France. Le pays, encore marqué par les répercussions de la guerre franco-prussienne de 1870, traverse une période de profonde instabilité, avec une république qui peine à s'ancrer.

Une famille d'origine bourgeoise

Charles de Gaulle est né dans une famille catholique et bourgeoise, ce qui marquera son éducation. Son père, Henri de Gaulle, est un homme respecté dans la région, enseignant et intellectuel engagé dans la vie publique. Sa mère, Jeanne Maillot, appartient à une famille bourgeoise également, ce qui confère à Charles un accès à une éducation privilégiée.

Les premières années de Charles de Gaulle

Un enfant studieux

Dès son plus jeune âge, Charles de Gaulle se distingue par son caractère. Il est un élève studieux, passionné par l’histoire et la littérature, des disciplines qui joueront un rôle déterminant dans sa formation. Son éducation sera également marquée par un fort sentiment de devoir et d'honneur, valeurs qui définiront son parcours futur.

L'ascension militaire

Le jeune Charles de Gaulle rejoint l'armée en 1909, ce qui marquera un tournant dans sa vie. Sa formation à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, puis ses premières affectations, feront de lui un officier respecté et un militaire brillant. Son caractère et son esprit de leader se forgeront au sein de l'armée, préparant ainsi le terrain pour ses futures victoires et son engagement pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le rôle de la naissance de Charles de Gaulle dans son héritage

L'héritage familial et intellectuel

La naissance de Charles de Gaulle dans une famille intellectuelle et engagée lui permet d’acquérir très tôt une vision du monde qui influencera profondément ses décisions politiques. L'influence de son père et de son éducation chrétienne forge son sens du devoir et de la responsabilité, des valeurs qu'il mettra en avant lors de son entrée en politique.

L’impact sur la France

L'ascension de Charles de Gaulle, depuis ses humbles débuts jusqu'à son rôle de fondateur de la Ve République, montre à quel point sa naissance n’était qu’un premier acte dans une vie consacrée à la grandeur de la France. Son rôle de résistant pendant la Seconde Guerre mondiale et de chef d'État l'a élevé au rang de figure historique essentielle, dont l'empreinte est encore présente dans la politique et l'esprit national français.

Une Étoile Est Née

La naissance de Charles de Gaulle ne fut que le commencement d'une vie marquée par des événements d'une ampleur exceptionnelle. Bien que son arrivée au monde fût banale au départ, son destin allait faire de lui l'un des hommes les plus influents de l'histoire de France. De ses premiers pas dans une famille bourgeoise jusqu'à son rôle de leader, Charles de Gaulle incarne l’ascension d’un homme à la destinée hors du commun.

Le 20 novembre 1805, Vienne vécut un moment d'histoire avec la première représentation de Fidelio, l'unique opéra de Ludwig van Beethoven. Cet événement marqua un tournant non seulement dans la carrière du compositeur, mais également dans l'histoire de l'opéra, avec une œuvre mêlant puissance musicale et message universel de liberté. Revenons sur ce triomphe et sur l'impact durable de cette œuvre intemporelle.

Une Aventure Audacieuse

Un Compositeur Déterminé à Innover

Connu avant tout pour ses symphonies et son génie pianistique, Beethoven s'aventure avec Fidelio sur un terrain nouveau. L'opéra, genre exigeant, demande un équilibre entre musique et drame. Beethoven, fidèle à son style, n’hésite pas à repousser les limites pour imposer une vision unique.

L’Inspiration : Une Histoire de Résistance

Le livret de Fidelio s’inspire d’un fait réel : une femme déguisée en homme, Léonore, infiltre une prison pour sauver son mari injustement emprisonné. Ce thème de lutte contre la tyrannie résonne particulièrement dans l’Europe napoléonienne, marquée par des bouleversements politiques.

La Première à Vienne : Une Réception Contrastée

Le Contexte Politique de 1805

Lors de la première, Vienne était sous occupation française, ce qui pesa sur l’accueil réservé à l’œuvre. Le public, divisé, ne parvint pas à pleinement apprécier la profondeur du message.

Une Musique Avant-Gardiste

Beethoven introduit des innovations audacieuses, mêlant une orchestration dense à des chœurs majestueux, ce qui perturbe les amateurs d’opéra traditionnel. Cependant, ces choix visionnaires posèrent les bases d’un nouveau genre lyrique.

Un Message Universel : Liberté et Humanité

La Force du Récit

Au-delà de sa richesse musicale, Fidelio se distingue par son message puissant. Il célèbre le courage individuel face à l’oppression, un écho des idéaux de liberté et de fraternité qui inspirent Beethoven.

Une Influence Durable

Bien que les premières représentations rencontrèrent des critiques, Fidelio s’imposa progressivement comme une œuvre majeure. Elle influença des générations de compositeurs et reste aujourd’hui un symbole de l’art au service des grandes causes.

Une Victoire Retentissante de l'Art

La première de Fidelio fut bien plus qu’un simple événement culturel : elle annonça l'émergence d'une nouvelle forme d'opéra, profondément humaniste et universelle. En fusionnant drame, musique et idéaux, Beethoven signa une œuvre qui continue de résonner à travers les siècles.

Germaine Ribière, une figure méconnue mais essentielle de la Résistance française, nous a quittés. Son parcours exemplaire, marqué par son courage et son engagement humanitaire, mérite d'être salué. Cet article revient sur les moments marquants de sa vie et son héritage, afin de préserver la mémoire d'une femme qui a bravé l'occupation pour défendre les valeurs de liberté et de justice.

Une Jeunesse Marquée par l'Engagement

Germaine Ribière est née en 1917 dans une famille profondément attachée aux valeurs républicaines. Très tôt, elle a manifesté un vif intérêt pour les questions sociales et humanitaires.

L'Éducation : Fondement de Son Engagement

Après des études en lettres, Germaine s'oriente vers l'enseignement, où elle met en avant l'importance de l'éducation comme levier de transformation sociale. C'est dans ce cadre qu'elle commence à développer des contacts avec des réseaux engagés.

L'Entrée dans la Résistance

Lorsque la France est envahie en 1940, Germaine Ribière refuse de céder à l'oppression. Elle s'engage dans la Résistance et devient un membre clé du réseau "Combat".

Actions Menées pour Sauver des Vies

Parmi ses actes de bravoure, elle joue un rôle crucial dans le sauvetage de nombreuses familles juives. Ses missions impliquent des falsifications de documents, des passages clandestins et la coordination d'évasions.

La Collaboration avec l'Église

Son lien avec certains membres du clergé lui permet de protéger des enfants juifs en les cachant dans des institutions religieuses. Ce partenariat discret mais efficace sauve des dizaines de vies.

Un Héritage Humanitaire Durable

Après la guerre, Germaine Ribière ne relâche pas son engagement. Elle milite pour la reconnaissance des Justes parmi les Nations et s'implique dans plusieurs causes humanitaires.

La Transmission de la Mémoire

Germaine consacre une grande partie de son temps à témoigner dans les écoles et à sensibiliser les jeunes générations sur les horreurs de la guerre et l'importance de la tolérance.

Une Vie au Service des Autres

Le décès de Germaine Ribière est une perte immense, mais son héritage demeure vivant. Elle nous laisse un message fort : celui du courage, de l'empathie et de la persévérance face à l'injustice. Sa vie est un exemple lumineux qui continuera d'inspirer bien au-delà de notre époque.

Paul Éluard, l’un des poètes les plus emblématiques du XXe siècle, reste une figure incontournable de la littérature française. Sa poésie, marquée par la passion et l’engagement, incarne l’amour, la révolte et l'espoir. À travers son œuvre, il s’est illustré comme un homme de résistance, à la fois par son engagement politique et par la force symbolique de ses mots. Dans cet article, nous vous invitons à découvrir l'univers poétique d'Éluard, un homme qui a su transformer la douleur en beauté et la révolte en poésie.

La naissance d’un poète

Les premières années de Paul Éluard

Né le 14 décembre 1895 à Saint-Denis sous le nom d'Eugène Éluard, Paul Éluard a grandi dans une France en pleine effervescence. Dès son plus jeune âge, il est marqué par les difficultés familiales et la maladie. Loin de le briser, ces épreuves nourrissent sa créativité et son esprit révolté. Très tôt, il se tourne vers la poésie comme moyen d’expression, influencé par les écrivains symbolistes et le mouvement dadaïste.

Les influences littéraires et artistiques

La rencontre avec les surréalistes, en particulier André Breton, sera déterminante dans la vie d'Éluard. À travers ce groupe littéraire, il adopte une écriture libre, sans contrainte, qui valorise l’inconscient et la libération des mots. C’est à cette époque qu'il choisit de se faire connaître sous le nom de Paul Éluard, un pseudonyme qui devient synonyme de révolte et de liberté créative.

La poésie de l’amour et de la liberté

L’amour comme moteur de la création

L'amour est un thème central dans l’œuvre de Paul Éluard. Il le considère comme une force universelle et rédemptrice. Ses poèmes les plus célèbres, tels que Liberté, égalité, fraternité et La courbe de tes yeux, célèbrent l’amour comme une expression de la beauté et de l'espoir. L’amour pour sa muse, Gala, mais aussi pour la liberté et la justice, traverse toute son œuvre, donnant une profondeur émotionnelle et une universalité à ses vers.

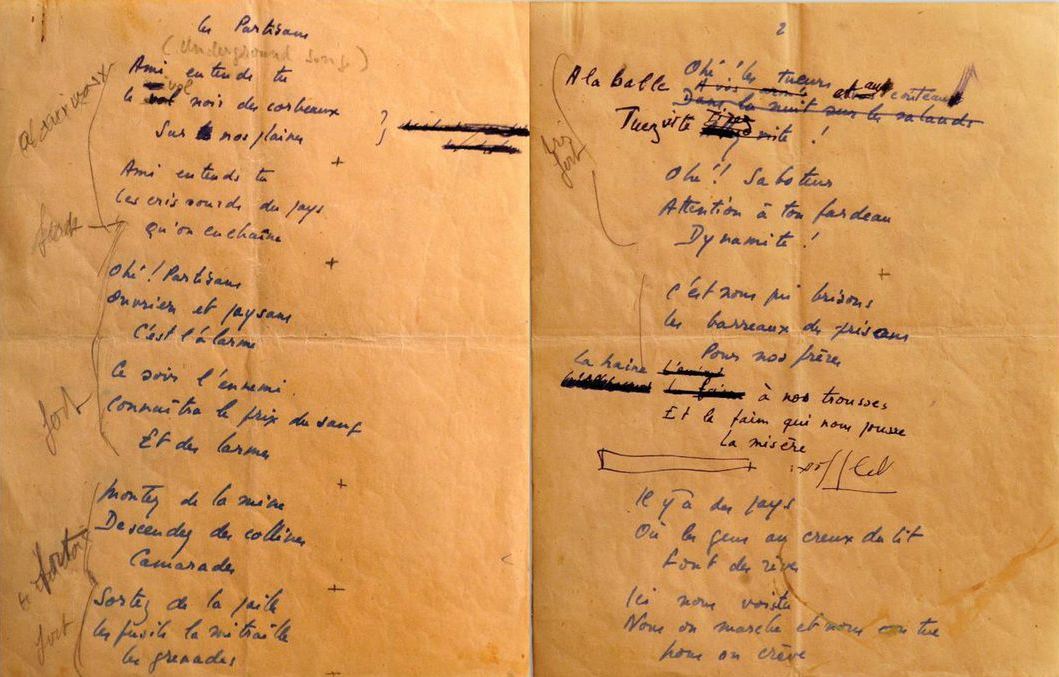

La poésie de la résistance

Paul Éluard n’a jamais été un poète déconnecté de son époque. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s’engage activement contre l’occupant nazi, et sa poésie devient un outil de résistance. Dans Poésie et vérité ou La guerre, il dénonce l’inhumanité de la guerre tout en appelant à l’unité et à la solidarité. Sa poésie devient ainsi un appel à la libération et à la révolte, incarnant l'espoir dans des périodes sombres.

L’héritage d’Éluard

Une influence durable sur la poésie moderne

L’héritage de Paul Éluard continue de rayonner à travers la poésie contemporaine. Sa manière de tordre les mots et de défaire les formes classiques de la poésie a inspiré plusieurs générations de poètes. Sa vision de la poésie comme un moyen de libérer la pensée et de toucher le cœur des hommes reste un modèle pour beaucoup.

Un hommage vivant

Aujourd'hui, de nombreux événements, expositions et éditions mettent à l’honneur son œuvre, assurant ainsi une transmission de son message aux jeunes générations. En explorant sa poésie, nous comprenons mieux la puissance des mots pour lutter contre l’injustice et célébrer la beauté de l’existence.

Poésie, Passion et Engagement

Paul Éluard, par son œuvre, nous a légué un message de résistance, d’amour et de beauté. Son engagement et sa poésie continuent d’inspirer et de résonner, bien au-delà des époques. En rendant hommage à ce grand poète, nous célébrons non seulement un écrivain, mais un homme de cœur et de lutte, dont l’œuvre reste un phare dans l’histoire de la littérature.

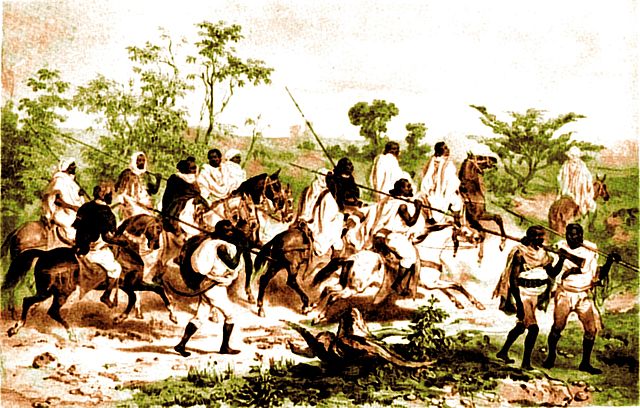

Le 7 octobre 1935, l'Italie fasciste, sous le régime de Benito Mussolini, envahit l'Éthiopie, déclenchant une crise internationale majeure. Cette invasion a non seulement violé les principes de souveraineté de l’Éthiopie, un État indépendant, mais a aussi mis à l’épreuve la toute jeune Société des Nations (SDN), créée en 1920 pour promouvoir la paix et la coopération internationale. En réponse à cet acte d’agression, la SDN a décidé d’imposer des sanctions économiques contre l’Italie, un geste symbolique mais également significatif dans l’histoire des relations internationales. Cependant, ces sanctions ont montré les limites de l'efficacité de la SDN et n'ont pas empêché Mussolini de poursuivre ses ambitions impérialistes en Afrique. Cet article revient sur les événements qui ont conduit à cette décision, ainsi que sur les conséquences de l’invasion et des sanctions.

Contexte de l'Invasion de l'Éthiopie

L'Italie et ses ambitions impérialistes

Depuis les années 1930, l'Italie fasciste, dirigée par Benito Mussolini, cherchait à établir un empire colonial en Afrique, inspirée par les grandes puissances européennes qui avaient déjà colonisé une grande partie du continent. L'invasion de l'Éthiopie, un des derniers bastions de l'indépendance africaine, faisait partie de cette politique expansionniste. Après plusieurs échecs coloniaux en Libye et en Érythrée, Mussolini a cherché à renforcer sa position internationale en annexant l'Éthiopie, pays dirigé par l'empereur Hailé Sélassié.

Les tensions diplomatiques avant l'invasion

L'invasion de l'Éthiopie ne s'inscrivait pas seulement dans un cadre régional, mais aussi dans une dynamique internationale complexe. La SDN, bien qu'encore jeune, avait pour mission de maintenir la paix et de prévenir les conflits, en particulier ceux résultant d'attaques non provoquées. En prévision d'une telle action italienne, l'Éthiopie avait sollicité l'aide de la SDN, qui, pourtant, avait hésité à prendre des mesures fermes contre l'Italie.

La Réaction de la Société des Nations

Le vote des sanctions économiques

Le 30 octobre 1935, face à l'agression de l'Italie, la Société des Nations prit des mesures contre l'Italie, bien que ces sanctions restèrent limitées. La décision de la SDN fut de condamner l'invasion et d’imposer des sanctions économiques, principalement sous forme de restrictions commerciales et de l’interdiction de la vente d’armements à l'Italie. Les sanctions incluaient également des mesures comme le boycott du pétrole et la fermeture des ports aux navires italiens. L’objectif était de priver l'Italie des ressources nécessaires pour mener à bien sa guerre en Éthiopie.

L'inefficacité des sanctions

Malgré l’adoption des sanctions, la SDN ne réussit pas à faire pression de manière décisive sur Mussolini. L'Italie, avec son alliance avec l'Allemagne nazie, contournait largement ces restrictions, en particulier en se fournissant en pétrole par le biais de pays comme l'Allemagne et la Hongrie. De plus, les grandes puissances européennes, comme le Royaume-Uni et la France, étaient réticentes à appliquer des sanctions strictes, notamment en raison de leurs intérêts économiques et de leurs alliances avec l'Italie. Ces divisions au sein de la SDN et l'absence de sanctions militaires ont rendu ces mesures largement inefficaces.

Les Conséquences de l'Invasion et des Sanctions

L'échec de la SDN à prévenir l'agression

L'incapacité de la Société des Nations à empêcher l'invasion de l'Éthiopie marqua un moment clé dans l’histoire de l’organisation. Malgré les efforts diplomatiques, l'Italie continua sa campagne militaire, et l'Éthiopie, bien que résistant avec courage, ne parvint pas à stopper l'agression. L'incapacité de la SDN à appliquer des sanctions efficaces et la faiblesse des mesures économiques prises ont révélé les limites de l'organisation, surtout face à des puissances comme l'Italie, l'Allemagne et le Japon, qui défiaient ouvertement ses résolutions.

L'impact sur l’Italie et l’Éthiopie

L'Italie, bien que parvenant à annexer l’Éthiopie, se retrouva de plus en plus isolée sur la scène internationale. Les sanctions, bien que peu contraignantes, ont contribué à envenimer les relations entre l'Italie et d’autres nations européennes. Pour l’Éthiopie, la guerre fut tragique et dévastatrice, et bien que le pays ait finalement été occupé par les troupes italiennes, la lutte pour l’indépendance et la souveraineté n’a jamais cessé, marquée par la résistance de nombreux Ethiopiens.

La montée des tensions internationales

L'échec de la SDN à empêcher l’invasion de l’Éthiopie alimenta les tensions internationales dans les années qui suivirent. Le manque de sanctions sévères et la faiblesse de la SDN ont contribué à l’effritement de la crédibilité de l’organisation et à l'affirmation du rôle des puissances autoritaires, comme l’Allemagne nazie, l’Italie fasciste et le Japon impérial. Ces événements ont précipité l’émergence de la Seconde Guerre mondiale en 1939, où la SDN, déjà largement discréditée, ne joua aucun rôle significatif.

Héritage et Réflexions sur l'Action Internationale

Le rôle de la SDN dans la diplomatie moderne

Bien que la SDN ait échoué dans la gestion de la crise éthiopienne, l’incident a permis de tirer des leçons importantes sur la nécessité d’une organisation internationale plus robuste et d’un système de sécurité collective plus efficace. Après la Seconde Guerre mondiale, la création des Nations Unies a cherché à corriger certaines des lacunes de la SDN, en introduisant des mécanismes de sécurité plus puissants et une plus grande capacité d’interventions militaires et diplomatiques.

La mémoire de l'Éthiopie et la solidarité internationale

L'invasion de l’Éthiopie reste un épisode marquant de l’histoire du XXe siècle. Elle a non seulement révélé les tensions internes à la communauté internationale, mais a aussi renforcé l’idée que la lutte pour la souveraineté et l’indépendance des peuples devait être soutenue par des actions concrètes. La résistance de l’Éthiopie et l'échec des sanctions ont inspiré des mouvements de solidarité internationale, renforçant la conviction que la paix ne peut être obtenue que par l’unité et l’engagement des nations envers le respect des droits fondamentaux.

Indifférence de la Société des Nations

L'invasion de l'Éthiopie par l'Italie et la réaction de la Société des Nations illustrent les défis auxquels les organisations internationales sont confrontées face à des puissances autoritaires déterminées à étendre leur influence. Les sanctions économiques imposées contre l’Italie, bien que symboliques, ont révélé l’incapacité de la SDN à empêcher les agressions militaires et ont mis en lumière les faiblesses de la diplomatie multilatérale. Cet échec a contribué à la montée des tensions internationales, menant à la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, cet épisode a aussi été une leçon pour la création d’organisations plus efficaces, comme les Nations Unies, qui cherchent à prévenir de telles tragédies à l’échelle mondiale.

La Bataille d'Arcole, qui s’est déroulée en novembre 1796, est l'un des affrontements les plus symboliques de la campagne d'Italie menée par Napoléon Bonaparte. Cette victoire, bien que difficile et incertaine, a marqué un tournant dans la carrière de Napoléon et dans l’histoire militaire de la Révolution française. Le pont d'Arcole, théâtre de cette bataille décisive, est devenu le symbole de la détermination et du génie stratégique de l'Empereur. À travers cette victoire, Napoléon a non seulement consolidé sa position de commandant respecté, mais a également affirmé son autorité et sa capacité à inspirer ses troupes dans les moments les plus critiques. Retour sur cette bataille et la manière dont elle a fait entrer Napoléon dans l’histoire.

Contexte Historique et Stratégique de la Bataille d'Arcole

La Révolution française et la guerre en Italie

La Révolution française, entamée en 1789, avait plongé la France dans un tourbillon de changements politiques et sociaux. En 1796, les armées révolutionnaires étaient engagées dans une guerre contre les puissances monarchiques d'Europe. Le général Bonaparte, nommé commandant de l'Armée d'Italie, s’était vu confier la mission de repousser les forces autrichiennes et piémontaises, qui menaçaient la France du sud-est. La campagne d'Italie allait devenir le théâtre de ses premiers grands succès militaires et de la construction de sa légende.

La situation à Arcole

La bataille d'Arcole faisait partie de la série d'engagements militaires entre l’armée française et l’armée autrichienne. Arcole, un petit village situé au bord du fleuve Adige, représentait un point stratégique crucial pour les forces françaises. Si Napoléon parvenait à prendre cette position, cela ouvrirait la voie à de nouvelles victoires sur le front italien. Cependant, l’Armée autrichienne, bien que battue à plusieurs reprises, résistait farouchement.

Le Déroulement de la Bataille

La manœuvre de Napoléon

La bataille d'Arcole a commencé le 15 novembre 1796. Napoléon, déterminé à briser la résistance autrichienne, a ordonné à ses troupes d’attaquer la position autrichienne en traversant le pont d'Arcole. Cependant, le terrain était particulièrement difficile, et les autrichiens tenaient fermement leur position, rendant l’assaut difficile. Les Français, sous le commandement de Napoléon, ont fait face à de violentes contre-attaques et ont dû adopter des stratégies audacieuses pour passer à l'attaque.

Le rôle du pont d'Arcole

Le pont d'Arcole est devenu l'épicentre de la bataille. Le général Bonaparte, prenant personnellement la tête des troupes, a tenté de traverser le pont pour mener un assaut direct. Ce geste héroïque, malgré les nombreuses difficultés, est resté dans les annales de l’histoire. On raconte que, pendant la bataille, Napoléon aurait gesticulé et dansé au milieu des combats, symbolisant ainsi la volonté de vaincre et la détermination inébranlable de l'armée française. Bien que la prise du pont ne soit pas immédiate, l’effort collectif des troupes françaises a permis de faire plier l’armée autrichienne.

Les Conséquences et Légende de la Bataille

Une victoire décisive pour Napoléon

Malgré les pertes subies et la difficulté de la situation, la bataille d'Arcole a abouti à une victoire stratégique pour les Français. L’armée autrichienne, épuisée et démoralisée, a été contrainte de battre en retraite, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles victoires pour Napoléon. Ce succès a renforcé sa réputation de tacticien brillant et de leader charismatique, capable de rallier ses hommes même dans les moments les plus périlleux.

L'impact sur la carrière de Napoléon

La victoire d'Arcole a marqué un tournant dans la carrière de Napoléon. Cette bataille lui a permis de se faire un nom auprès des autorités françaises et du peuple, consolidant son ascension vers le pouvoir. En effet, le succès militaire à Arcole, combiné à sa capacité à galvaniser ses troupes, a fait de lui un héros national, et une figure incontournable de la politique et de la guerre en France.

La Bataille d'Arcole dans la Mémoire Collective

L’iconographie de la bataille

La Bataille d'Arcole a été immortalisée dans de nombreuses œuvres artistiques, dont des peintures et des gravures, qui dépeignent Napoléon sur le pont d'Arcole, en train de mener ses troupes à la victoire. Ces représentations ont contribué à la construction du mythe napoléonien et ont renforcé l’image de Napoléon comme un génie militaire audacieux.

L'héritage de la bataille

La bataille d'Arcole a également eu des répercussions profondes sur le développement de la stratégie militaire. Les méthodes de Napoléon, alliant audace et souplesse tactique, ont inspiré de nombreux futurs généraux et stratèges. L’image de Napoléon “dansant” sur le pont d’Arcole a ainsi traversé les siècles, symbolisant son habileté à s’impliquer personnellement dans les combats, à diriger et à inspirer ses hommes.

Napoléon danse sur le Pont de l'Histoire

La Bataille d'Arcole a marqué une étape clé dans l’ascension de Napoléon Bonaparte et dans l’histoire de l’armée française. Ce fut une victoire symbolique, qui a mis en lumière les qualités stratégiques et le charisme du jeune général. Le pont d’Arcole, devenu un lieu mythique, incarne à jamais l’esprit de la Révolution française et l’ambition de Napoléon. Plus qu'une simple victoire militaire, Arcole a été un moment décisif dans la construction de l’empire napoléonien.

La Bataille de Morgarten, qui s'est déroulée le 15 novembre 1315, reste un événement fondamental dans l'histoire de la Suisse. Cette victoire décisive des Confédérés suisses sur l'armée du duc Leopold Ier d'Autriche a marqué un tournant non seulement militaire, mais aussi symbolique pour la jeune confédération. À travers cette bataille, les Suisses ont non seulement préservé leur indépendance, mais ont également posé les bases de l'esprit fédéraliste qui caractérisera le pays tout au long de son histoire. Ce qui aurait pu être une défaite fatale est devenu un symbole de résistance et d'unité, dont l'impact perdure encore aujourd'hui.

Contexte de la Bataille de Morgarten

Les tensions préexistantes

Le contexte qui a mené à la Bataille de Morgarten remonte à des décennies de luttes de pouvoir entre les cantons suisses et les forces extérieures, principalement l'Empire d'Autriche. Le duc Léopold Ier, qui cherchait à étendre son influence sur la région alpine, a vu d'un mauvais œil l'alliance croissante entre les cantons suisses. La coopération renforcée entre ces territoires, qui cherchaient à maintenir leur indépendance face aux puissances extérieures, a été perçue comme une menace par l'Empire autrichien.

L'alliance des cantons suisses

À la fin du XIIIe siècle, plusieurs cantons suisses, dont Uri, Schwytz et Unterwald, avaient formé une alliance qui visait à protéger leur autonomie. Cette union renforcée, bien que précaire, représentait un défi pour les puissances voisines. La bataille de Morgarten n'était qu'une partie d'une série de conflits destinés à confirmer ou détruire cette confédération.

Le Déroulement de la Bataille

Les forces en présence

Le duc Léopold Ier, avec une armée bien entraînée et équipée, comptait sur une victoire rapide. Cependant, face à lui, les Suisses étaient en infériorité numérique, mais possédaient un terrain stratégique à leur avantage. L'armée confédérée, composée de paysans et de soldats issus de différents cantons, avait l'avantage de connaître parfaitement le terrain escarpé de la région autour du lac de Zoug, notamment la vallée de Morgarten, qui deviendra le théâtre de la bataille.

La stratégie décisive

Les Suisses ont utilisé un terrain difficile et ont lancé des attaques sur les flancs de l'armée autrichienne, qui se trouvait en mauvaise posture dans un défilé étroit. Les soldats autrichiens, pris au piège, ont subi des pertes importantes. La bataille, bien que brève, fut marquée par une grande brutalité et une détermination farouche des Confédérés à défendre leur territoire. La victoire de Morgarten fut un exploit stratégique qui illustra le courage et l'ingéniosité des forces suisses.

Conséquences de la Bataille

L'affirmation de l'indépendance

La victoire à Morgarten a solidifié la position des cantons suisses face à l'Empire. Les Confédérés ont su tirer parti de cet exploit pour obtenir davantage de reconnaissance et de respect de la part de leurs voisins. Ils ont prouvé qu'ils étaient capables de se défendre et d’unir leurs forces pour repousser une puissance extérieure.

L'impact sur la Suisse moderne

L'une des conséquences majeures de la bataille fut l'affirmation de l'esprit fédéraliste suisse, où les cantons se soutiennent mutuellement pour maintenir leur indépendance. La Bataille de Morgarten est souvent vue comme un symbole de résistance à l'oppression et d'unité dans la diversité. Ce sentiment de solidarité entre les cantons a jeté les bases d'une confédération moderne qui résiste encore aujourd'hui à l'influence étrangère.

Un Symbole de l'Indépendance Suisse

La Bataille de Morgarten est un moment clé de l’histoire suisse, un tournant militaire et symbolique. Non seulement elle a permis de préserver l'indépendance des cantons suisses face à l'Empire, mais elle a aussi forgé l'identité d'une nation qui valorise la liberté, la solidarité et l'indépendance. Plus de 700 ans après cet événement, la mémoire de Morgarten reste vivante, et son héritage continue d’inspirer la Suisse moderne.

Le 14 novembre 1453 marque l'une des dates les plus significatives de l'Histoire, celle de la prise de Constantinople par les armées ottomanes dirigées par le sultan Mehmed II. Cet événement, qui signa la fin de l'Empire byzantin, fut un tournant décisif pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Il changea non seulement la carte politique de la région, mais ouvrit également de nouvelles perspectives économiques et culturelles qui redéfinirent l'ère moderne. Cet article se propose de revenir sur les événements marquants qui ont conduit à la chute de Constantinople et les conséquences immédiates et durables de cet affrontement historique.

Les Derniers Jours de l'Empire Byzantin

L'Empire byzantin : Un géant affaibli

L'Empire byzantin, héritier de l'Empire romain d'Orient, avait été l'un des plus puissants états du Moyen Âge. Toutefois, après plusieurs siècles de déclin, il n'était plus que l'ombre de sa grandeur passée. Les invasions barbares, les luttes internes et la perte progressive de ses territoires avaient considérablement affaibli l'empire, le réduisant à la seule ville de Constantinople.

La pression ottomane

Dès le début du XVe siècle, l'Empire ottoman, dirigé par les sultans Osman et Orhan, commença à se renforcer et à élargir son territoire. En 1453, sous le règne de Mehmed II, les Ottomans assiègent Constantinople, une ville stratégiquement située, porte d'entrée entre l'Europe et l'Asie, ainsi qu'un carrefour commercial et culturel. La menace ottomane devint de plus en plus pressante pour les Byzantins, qui tentaient désespérément de défendre leur capitale.

L'Assaut Ottoman et la Chute de la Ville

La stratégie de Mehmed II

Mehmed II, surnommé "le Conquérant", mit en place une stratégie d'attaque méthodique et implacable. Il avait rassemblé une armée impressionnante et utilisé une nouvelle technologie militaire : des canons gigantesques capables de briser les murailles de la ville, réputées pour leur robustesse. En plus de cette force militaire, Mehmed II s'assura également de l'isolement de Constantinople en contrôlant les voies maritimes au tour de la ville.

La résistance byzantine

L'empereur byzantin Constantin XI Paléologue, bien que gravement affaibli, organisa une défense héroïque avec les moyens limités dont il disposait. Malgré les efforts des derniers défenseurs de la ville, et l'appui de quelques alliés européens, Constantinople tomba après un siège de plusieurs semaines. Le 14 novembre 1453, la ville capitula, et Constantin XI périt dans les derniers combats.

Les Conséquences de la Chute de Constantinople

La fin de l'Empire Byzantin

La chute de Constantinople marqua la fin définitive de l'Empire byzantin, qui n'avait survécu que grâce à sa capitale. La ville, qui avait été un centre de culture chrétienne orthodoxe, fut ensuite intégrée à l'Empire ottoman, qui en fit la nouvelle capitale de son empire, qu'il rebaptisa Istanbul. Cette prise signa également la fin d'une époque pour le christianisme orthodoxe, qui perdit son centre spirituel.

Un bouleversement pour l'Europe et le Moyen-Orient

La prise de Constantinople bouleversa l'équilibre des forces en Europe et en Asie Mineure. Elle provoqua une rupture dans les routes commerciales traditionnelles entre l'Orient et l'Occident, forçant les Européens à chercher de nouvelles routes vers l'Asie, ce qui précipita les Grandes Découvertes et l'exploration maritime. Par ailleurs, l'Empire ottoman, désormais au sommet de sa puissance, devint une menace pour l'Europe chrétienne, déclenchant plusieurs siècles de conflits.

L'héritage culturel et intellectuel

La chute de Constantinople eut également un impact profond sur la culture et la science. Les érudits byzantins, fuyant les invasions ottomanes, apportèrent avec eux les trésors intellectuels de l'Antiquité grecque et romaine. Ces savoirs furent largement intégrés par l'Europe de la Renaissance, notamment en Italie, où ils nourrirent un renouveau culturel et artistique. Constantinople, en tant que foyer de la connaissance antique, laissa un héritage durable qui influença le développement de la civilisation européenne.

Un tournant majeur dans l’histoire de l’Europe

Le 14 novembre 1453 représente un tournant majeur dans l’histoire de l’Europe, du Moyen-Orient et du monde entier. La chute de Constantinople, en plus de marquer la fin d'une grande civilisation, ouvrit la voie à de profonds changements géopolitiques, économiques et culturels. Les événements de ce jour-là continuent d'influencer la politique et les relations internationales de notre époque, tout en rappelant les enjeux des grandes batailles de l'Histoire.

La chanson "Song for Liberty", interprétée par l'incontournable Nana Mouskouri, résonne encore avec force aujourd'hui. Enracinée dans une quête de liberté et de paix, cette chanson rappelle les luttes, les espoirs et les valeurs universelles que des générations ont portées. Nana Mouskouri, artiste emblématique, a su transmettre un message d’espoir à travers cette chanson qui trouve des échos puissants dans le monde actuel. Avec les mouvements sociaux et les appels croissants à plus de justice, "Song for Liberty" semble trouver une nouvelle pertinence. Revenons sur cette œuvre puissante et ce qu’elle nous inspire aujourd’hui.

L’Origine et le Contexte de "Song for Liberty"

Née dans les années 1970, "Song for Liberty" est une adaptation de l’air de la Symphonie n°9 de Beethoven, une œuvre synonyme de grandeur et d’universalité. Cette symphonie, et particulièrement son dernier mouvement, l’Ode à la Joie, est mondialement reconnue comme un chant d’unité et de liberté. En reprenant ce thème, Nana Mouskouri a su fusionner cette dimension musicale intemporelle avec des paroles inspirées de la paix et de la liberté, lui permettant de transcender les générations et de toucher un public international.

L’influence de Beethoven et l’Ode à la Liberté

La symphonie de Beethoven a été adoptée comme hymne européen et représente un idéal de fraternité et de paix. Ce choix musical confère à "Song for Liberty" une force symbolique. Par ce lien, Nana Mouskouri élève son interprétation au-delà de la simple chanson pour en faire un hymne à la liberté et un appel universel à la tolérance et à l’unité.

Nana Mouskouri, une Voix pour le Monde

Nana Mouskouri est plus qu’une chanteuse, elle est une messagère de paix. Connue pour sa voix claire et ses interprétations émouvantes, elle a su s’imposer sur la scène musicale internationale, devenant une figure de tolérance et d'ouverture. À travers "Song for Liberty", elle incarne les valeurs de liberté et de fraternité, prônant un monde où chacun peut vivre en paix. Ce titre se révèle être un puissant témoignage de son engagement et de sa vision d’un monde meilleur.

L’impact international de l’Artiste

Avec plus de 300 millions de disques vendus, Nana Mouskouri a su toucher un public mondial. Cette chanson, parmi tant d’autres dans son répertoire multilingue, montre à quel point son message de paix et de liberté résonne partout. En portant "Song for Liberty" dans ses tournées internationales, elle a fait de cette chanson un message de tolérance et de paix pour tous.

"Song for Liberty" dans le Monde Actuel

Dans le contexte actuel, où les droits de l’homme, la liberté d'expression, et la justice sociale sont des thèmes récurrents, "Song for Liberty" prend une résonance particulière. Cette chanson nous rappelle que, bien que le monde ait changé, les aspirations humaines restent les mêmes. À l’ère des réseaux sociaux et des mouvements de protestation en ligne, ce message se réinvente pour encourager des actions en faveur de la liberté et du respect mutuel.

Une Inspiration pour les Nouvelles Générations

Les jeunes générations, souvent impliquées dans des causes de justice sociale, peuvent trouver dans cette chanson un rappel des luttes de leurs prédécesseurs. "Song for Liberty" leur offre une perspective historique tout en ravivant leur espoir d'un monde plus équitable. À travers ses paroles et son symbolisme, cette chanson leur parle des luttes pour la liberté, un message qu’ils portent désormais dans leur quotidien.

Deux Hymnes pour la Liberté

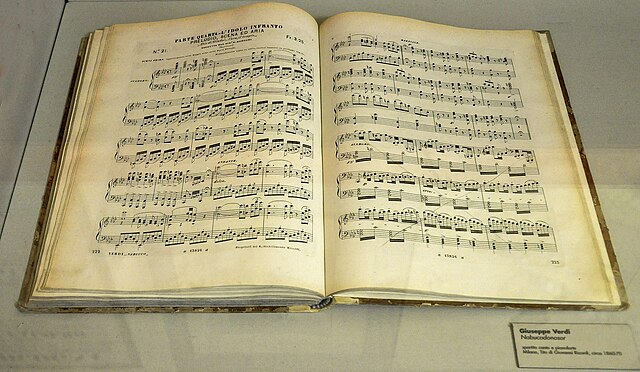

L'œuvre de Nana Mouskouri avec "Song for Liberty" n'est pas sans rappeler une autre composition intemporelle dédiée à la quête de liberté et à l'aspiration à la paix : le célèbre Chœur des Esclaves (Va, Pensiero) tiré de l'opéra Nabucco de Giuseppe Verdi. Ces deux œuvres, bien que distinctes dans leur contexte et leur époque, partagent un puissant message de liberté et de résistance face à l’oppression. En les réécoutant aujourd'hui, on perçoit des échos de solidarité universelle qui trouvent encore des résonances profondes dans le monde contemporain.

Le Chœur des Esclaves, Symbole d’Espoir et de Liberté

Le Chœur des Esclaves de Verdi est interprété dans l’opéra Nabucco, écrit en 1841. Cette œuvre met en scène le peuple hébreu en exil, chantant son amour pour sa patrie et son désir de retrouver la liberté. "Va, pensiero, sull'ali dorate" ("Va, pensée, sur tes ailes dorées") est une supplication qui appelle à l’espoir, et ce chant est devenu un symbole des luttes contre l'oppression, ayant même été repris comme hymne officieux en Italie lors des luttes pour l’unification du pays. La force de ce chœur repose dans sa capacité à émouvoir profondément, inspirant à la fois les peuples en quête de liberté et ceux qui se souviennent des luttes passées.

Verdi et la Naissance d’un Hymne Populaire

Verdi, à travers Nabucco, n’a pas seulement raconté une histoire biblique ; il a également donné une voix à l'Italie, alors divisée en plusieurs États. Le Chœur des Esclaves est devenu une sorte de cri du cœur pour la liberté et l’indépendance italienne. Dans les salles de spectacle, le public reprenait souvent ce chant avec émotion, et aujourd'hui encore, il résonne comme un symbole d'émancipation.

Parallèles entre "Song for Liberty" et le Chœur des Esclaves

L'interprétation de "Song for Liberty" par Nana Mouskouri et le Chœur des Esclaves de Nabucco partagent un message universel de liberté, mais chacun l'exprime avec des sensibilités différentes. Si le Chœur des Esclaves représente la nostalgie et l'aspiration à une terre perdue, "Song for Liberty" de Mouskouri prend une dimension plus universelle, s'adressant à l’humanité dans son ensemble. Dans les deux cas, cependant, la musique sert de moyen de résistance et de célébration de la liberté.

Deux Langages Musicaux au Service de la Liberté

Les orchestrations de Verdi et le choix de l'Ode à la Joie de Beethoven pour "Song for Liberty" offrent chacun une intensité émotionnelle unique. Alors que Verdi utilise des harmonies chorales puissantes pour traduire la douleur de l'exil et l'aspiration à la libération, Beethoven, et donc Mouskouri à travers son interprétation, exprime un espoir résilient par des mélodies célestes. Ces deux langages musicaux, bien qu’opposés, rappellent que la liberté est une valeur partagée, portée à la fois par la douleur et par l’espoir.

Héritage et Influence des Deux Hymnes dans le Monde Actuel

Aujourd’hui, le Chœur des Esclaves et "Song for Liberty" restent des sources d’inspiration, notamment dans un contexte mondial où de nombreux peuples continuent de lutter pour leurs droits et leur liberté. Ces deux hymnes rappellent à quel point les thèmes de la paix, de l’unité et de la liberté sont universels et intemporels. Dans les manifestations, les rassemblements ou les moments solennels, leur mélodie résonne toujours, portant un message d'espoir et de solidarité.

Une Transmission aux Nouvelles Générations

Ces deux hymnes peuvent également inspirer les jeunes générations, qui héritent de ce patrimoine musical et symbolique. Que ce soit dans des moments de commémoration ou d’appel au changement, ces œuvres continuent de jouer un rôle, soulignant que la lutte pour la liberté est un effort partagé et intergénérationnel.

Une ode à la liberté et à la paix

"Song for Liberty" de Nana Mouskouri et le Chœur des Esclaves de Nabucco se rejoignent dans leur mission commune : transmettre un message de paix et de liberté à travers les époques. En les revisitant aujourd'hui, on découvre que la musique est un langage sans frontières, capable de transmettre des idéaux qui défient le temps et les divisions culturelles. Ces deux hymnes sont la preuve que, quelle que soit l’époque, l’aspiration à la liberté et la justice continuera toujours d’inspirer et de rassembler les cœurs.

Entre 1940 et 1944, le régime de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain, met en place une propagande massive pour diffuser ses idéaux, justifier sa politique de collaboration avec l’Allemagne nazie et imposer une nouvelle vision de la France. Cet appareil de propagande, qui infiltre tous les aspects de la société, de l’éducation aux médias, est destiné à contrôler l'opinion publique, marginaliser la résistance et promouvoir un retour aux valeurs conservatrices. L'étude de cette propagande révèle les techniques employées par Vichy pour assoir son autorité et ses liens avec l'occupant allemand.

Les fondements idéologiques de la propagande de Vichy

Les valeurs du régime : "Travail, Famille, Patrie"

Le régime de Vichy promeut des valeurs traditionnelles, symbolisées par sa devise « Travail, Famille, Patrie ». Pétain cherche à rompre avec l'idéal républicain en valorisant le retour à la terre, la piété et la structure familiale traditionnelle. Cette idéologie sert de base à la propagande officielle, qui oppose le modèle du « redressement moral » de Vichy à celui de la France républicaine, perçue comme décadente et corrompue.

La collaboration comme stratégie politique

Vichy, tout en conservant une certaine autonomie apparente, adopte une politique de collaboration active avec l’occupant nazi. Cette collaboration est présentée au public comme une nécessité pragmatique pour protéger les Français et garantir une stabilité en période d’occupation. En glorifiant cette approche, Vichy tente de justifier ses actions et de légitimer ses choix politiques.

Les outils de la propagande de Vichy

Les médias sous contrôle

La presse, la radio et le cinéma deviennent les principaux vecteurs de la propagande de Vichy. Le gouvernement exerce un contrôle strict sur les contenus, imposant la censure et diffusant des messages favorables au régime. La radio, en particulier, est utilisée pour des discours patriotiques de Pétain, destinés à rassurer et influencer les masses. Les journaux, quant à eux, publient des articles glorifiant l'effort national et dénonçant les ennemis de l'intérieur, notamment les résistants et les communistes.

L'éducation et la jeunesse

Vichy met en place un système éducatif visant à former une jeunesse fidèle à ses idéaux. Les programmes scolaires sont remaniés pour enseigner les valeurs du régime, et des organisations de jeunesse, comme les Chantiers de la jeunesse, sont créées pour inculquer l’obéissance et l’attachement à la patrie. Ces efforts visent à faire des jeunes le pilier de la « Révolution nationale » de Vichy.

Cibles et stratégies de la propagande vichyste

La persécution des « ennemis intérieurs »

La propagande de Vichy contribue à alimenter l’antisémitisme et à stigmatiser certains groupes sociaux. Les juifs, les francs-maçons, les communistes et les résistants sont désignés comme des ennemis de la nation, responsables de la décadence morale de la France. Cette rhétorique sert à justifier les lois raciales de Vichy et les persécutions contre les minorités, renforçant le contrôle social et facilitant la répression.

Valoriser Pétain comme le "sauveur" de la France

Pétain est présenté comme un héros protecteur, un guide sage qui prend des décisions difficiles pour préserver la France. Cette image paternaliste est soigneusement cultivée pour inspirer le respect et l’obéissance au régime. À travers des affiches, des discours radiodiffusés et des événements publics, le maréchal est érigé en symbole de stabilité et de renouveau pour une France en crise.

Les effets et les limites de la propagande de Vichy

L'impact sur l'opinion publique

La propagande de Vichy réussit à influencer une partie de la population, qui adhère aux valeurs conservatrices promues par le régime et voit en Pétain un guide légitime. Cependant, avec le temps et les difficultés économiques croissantes, une partie des Français se montre sceptique, voire critique envers le régime. La montée en puissance de la résistance et les informations diffusées par la BBC finissent par contrebalancer la propagande vichyste.

Les contradictions et l’échec final

Les incohérences entre la rhétorique de Vichy et la réalité de la collaboration avec l'occupant deviennent de plus en plus visibles. Les exactions allemandes et la déportation de citoyens français, notamment juifs, renforcent l’hostilité au régime. En 1944, avec la libération de la France, la propagande de Vichy apparaît comme un échec : au lieu de susciter un consensus, elle a contribué à la fracture de la société française et à l’isolement du régime.

Mécanismes et objectifs sous l’occupation allemande

La propagande de Vichy a été un outil central du régime pour imposer ses valeurs, justifier sa collaboration avec l’occupant et réprimer les oppositions. En diffusant une vision idéalisée de la France traditionnelle et en glorifiant l'autorité de Pétain, Vichy a cherché à modeler l'opinion publique et à discréditer les opposants. Pourtant, cette propagande, malgré ses réussites initiales, a fini par se heurter aux réalités de l’occupation et aux aspirations des Français à la liberté. Elle incarne aujourd'hui un exemple puissant de manipulation idéologique en temps de crise et souligne les dangers d’un pouvoir autoritaire appuyé sur une propagande omniprésente.

Le 11 novembre 1942 marque un tournant dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale en France. Alors que les célébrations de l'Armistice de 1918, qui mettaient fin à la Première Guerre mondiale, devaient symboliser la paix, cette date prend une toute autre signification en 1942. En effet, c'est à cette période que les forces allemandes, jusque-là cantonnées en zone occupée au nord, investissent la zone libre, gérée par le régime de Vichy. Ce basculement militaire et politique a des répercussions majeures sur l'administration française et la résistance naissante.