Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Résistance

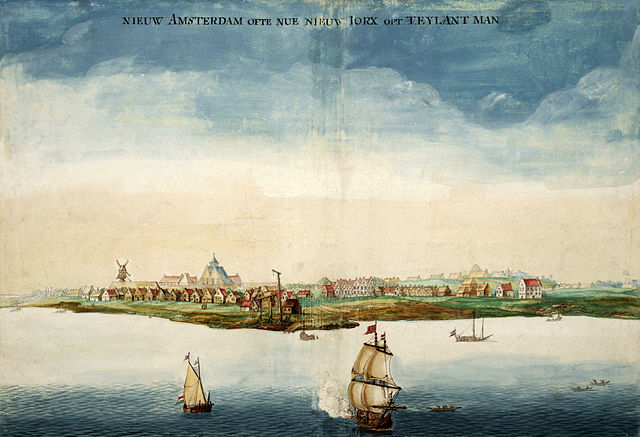

En 1653, un événement marque l’histoire de l’Amérique du Nord : la fondation officielle de La Nouvelle-Amsterdam, une colonie néerlandaise située à la pointe sud de l’île de Manhattan. Cette ville, qui deviendra plus tard New York, est le fruit de l’ambition coloniale des Pays-Bas et d’un mélange unique de cultures et de traditions. Cet article explore les origines de La Nouvelle-Amsterdam, son développement sous l’administration néerlandaise et son héritage dans la métropole mondiale que nous connaissons aujourd’hui.

Les Origines de La Nouvelle-Amsterdam

Les Premières Explorations Néerlandaises

Au début du XVIIe siècle, les Pays-Bas, alors puissance maritime et commerciale majeure, cherchent à établir des colonies dans le Nouveau Monde. En 1609, l’explorateur Henry Hudson, mandaté par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, remonte le fleuve qui portera plus tard son nom, ouvrant la voie à la colonisation de la région.

La Création de La Nouvelle-Amsterdam

En 1624, les Néerlandais établissent un poste de traite sur l’île de Manhattan, qu’ils achètent officiellement aux Lenapes en 1626 pour l’équivalent de 60 florins (une légende populaire évoque l’achat pour 24 dollars). La colonie, baptisée La Nouvelle-Amsterdam, devient rapidement un centre commercial stratégique, grâce à son port naturel et à sa position géographique.

Le Développement de La Nouvelle-Amsterdam

Une Colonie Cosmopolite

Dès ses débuts, La Nouvelle-Amsterdam attire des colons de diverses origines : Néerlandais, mais aussi Anglais, Français, Allemands, Scandinaves et Africains (certains libres, d’autres réduits en esclavage). Cette diversité culturelle fait de la colonie un lieu unique en Amérique du Nord.

L’Administration de Peter Stuyvesant

En 1647, Peter Stuyvesant est nommé directeur général de la colonie. Sous son administration, La Nouvelle-Amsterdam se développe rapidement. Des rues sont tracées, des fortifications sont construites (notamment le mur qui donnera son nom à Wall Street), et des infrastructures publiques sont mises en place.

La Vie Quotidienne dans la Colonie

La Nouvelle-Amsterdam est un centre commercial animé, où les fourrures, le tabac et d’autres marchandises sont échangés. Cependant, la vie dans la colonie est également marquée par des tensions sociales, des conflits avec les populations autochtones et des défis liés à la gestion d’une société multiculturelle.

La Transition vers New York

La Conquête Anglaise de 1664

En 1664, pendant la deuxième guerre anglo-néerlandaise, les Anglais s’emparent de La Nouvelle-Amsterdam sans grande résistance. La ville est rebaptisée New York en l’honneur du duc d’York, frère du roi Charles II d’Angleterre.

L’Héritage Néerlandais

Malgré le changement de souveraineté, l’influence néerlandaise perdure dans la culture, l’architecture et les noms de lieux de New York. Des termes comme « Brooklyn » (de Breukelen) et « Harlem » (de Haarlem) témoignent de cette héritage.

L’Héritage de La Nouvelle-Amsterdam

Les Fondements d’une Métropole Mondiale

La Nouvelle-Amsterdam pose les bases de ce qui deviendra l’une des villes les plus importantes au monde. Son emplacement stratégique, son port naturel et son esprit d’ouverture en font un carrefour commercial et culturel.

Un Symbole de Diversité

La Nouvelle-Amsterdam incarne dès ses débuts la diversité et le multiculturalisme qui caractérisent New York aujourd’hui. Cette tradition d’accueil et de mélange des cultures reste un pilier de l’identité de la ville.

La Mémoire de La Nouvelle-Amsterdam

Aujourd’hui, des traces de La Nouvelle-Amsterdam subsistent dans le paysage new-yorkais, notamment dans le quartier historique de Lower Manhattan. Des musées et des monuments rappellent cette période fondatrice de l’histoire de la ville.

Aux Racines de New York

La fondation de La Nouvelle-Amsterdam en 1653 marque le début d’une aventure qui transformera une petite colonie néerlandaise en l’une des métropoles les plus influentes au monde. En explorant ses origines, son développement et son héritage, nous comprenons comment cette ville est devenue un symbole de diversité, d’innovation et de résilience. New York, héritière de La Nouvelle-Amsterdam, continue d’incarner ces valeurs à travers les siècles.

Le 14 février 1879, la France officialise un symbole puissant de son identité nationale : La Marseillaise devient l’hymne national de la République française. Composée en 1792 par Claude Joseph Rouget de Lisle, cette chanson révolutionnaire a traversé les époques, incarnant les idéaux de liberté, de résistance et de patriotisme. Cet article explore les origines de La Marseillaise, son parcours tumultueux et son adoption officielle comme hymne national en 1879.

Les Origines de La Marseillaise

La Création en 1792

La Marseillaise est composée dans un contexte de guerre et de révolution. En avril 1792, Claude Joseph Rouget de Lisle, un officier et musicien, écrit Le Chant de guerre pour l’armée du Rhin à Strasbourg, pour soutenir les troupes françaises en lutte contre l’Autriche. Le chant, rapidement adopté par les volontaires marseillais, gagne en popularité et devient La Marseillaise.

Un Hymne Révolutionnaire

Avec ses paroles enflammées et son rythme entraînant, La Marseillaise incarne l’esprit révolutionnaire. Elle devient un symbole de la lutte pour la liberté et de la défense de la patrie en danger. En 1795, elle est déclarée « chant national » par la Convention, mais son statut fluctue au gré des régimes politiques.

Le Parcours Tourmenté de La Marseillaise

L’Interdiction sous l’Empire et la Restauration

Sous Napoléon Bonaparte, La Marseillaise perd son statut officiel, bien qu’elle reste populaire. Pendant la Restauration monarchique (1815-1830), elle est même interdite, car elle est associée à la Révolution et à la République. Ce n’est qu’avec la Révolution de 1830 qu’elle retrouve une place dans le cœur des Français.

Le Retour en Grâce sous la IIe République

En 1848, avec l’avènement de la IIe République, La Marseillaise redevient un symbole officiel. Cependant, le Second Empire de Napoléon III (1852-1870) la relègue à nouveau au second plan, préférant des hymnes moins révolutionnaires.

L’Adoption Officielle en 1879

Le Contexte Politique de la IIIe République

En 1879, la France est en pleine consolidation de la IIIe République. Les républicains, au pouvoir, cherchent à renforcer les symboles nationaux pour unifier le pays et affirmer les valeurs républicaines. La Marseillaise, avec son histoire révolutionnaire et son message de liberté, s’impose comme un choix évident.

La Décision du 14 Février 1879

Le 14 février 1879, le président de la République, Jules Grévy, signe un décret officialisant La Marseillaise comme hymne national. Cette décision est accueillie avec enthousiasme par les républicains, qui y voient un moyen de célébrer l’héritage de la Révolution française.

Les Réactions et l’Impact

L’adoption de La Marseillaise comme hymne national renforce son statut de symbole de la République. Elle est désormais chantée lors des cérémonies officielles, des événements sportifs et des moments de rassemblement national. Cependant, ses paroles guerrières et révolutionnaires continuent de susciter des débats.

L’Héritage de La Marseillaise

Un Symbole Universel

La Marseillaise dépasse les frontières de la France pour devenir un symbole universel de lutte pour la liberté et les droits de l’homme. Elle inspire des mouvements révolutionnaires et des hymnes à travers le monde.

Les Débats Contemporains

Aujourd’hui encore, La Marseillaise fait l’objet de discussions. Certains critiquent ses paroles jugées violentes, tandis que d’autres y voient un rappel nécessaire des combats pour la démocratie et la justice.

La Marseillaise dans la Culture Populaire

Devenue un emblème culturel, La Marseillaise est reprise dans des films, des œuvres littéraires et des événements artistiques. Elle reste un élément central de l’identité française.

Un Chant de la Liberté

L’adoption de La Marseillaise comme hymne national en 1879 marque un moment clé dans l’histoire de la France. Ce chant, né dans la ferveur révolutionnaire, incarne les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité qui fondent la République. Aujourd’hui, La Marseillaise continue de résonner comme un appel à la résistance et à l’unité, rappelant que les idéaux qu’elle porte sont plus que jamais d’actualité.

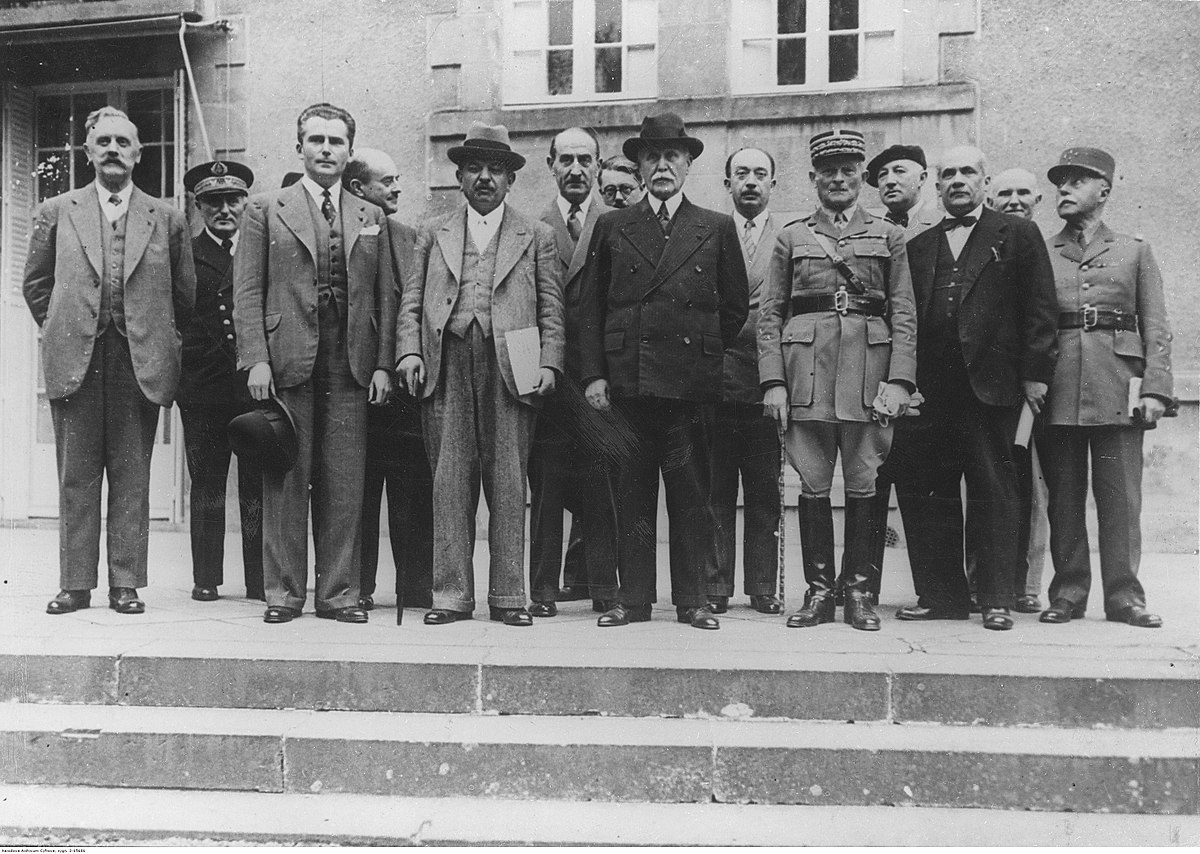

Le 30 janvier 1943 marque un tournant sombre dans l’histoire de la France sous l’Occupation. Ce jour-là, le gouvernement de Vichy, dirigé par Pierre Laval, crée officiellement la Milice française, une organisation paramilitaire chargée de lutter contre les « ennemis intérieurs » du régime. Collaborant étroitement avec l’Allemagne nazie, la Milice devient un instrument de répression, de terreur et de collaboration active. Cet article retrace les origines, les objectifs et les actions de cette milice, ainsi que son impact sur la société française pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les Origines de la Milice Française

Le Contexte Politique de Vichy

Après la défaite de 1940, la France est divisée entre une zone occupée par l’Allemagne nazie et une zone « libre » dirigée par le régime de Vichy, sous l’autorité du maréchal Pétain. Ce régime, officiellement neutre, s’engage progressivement dans une collaboration active avec l’occupant. La création de la Milice s’inscrit dans cette logique de renforcement de l’autorité de Vichy et de répression des opposants.

La Naissance de la Milice

La Milice française est officiellement fondée le 30 janvier 1943, mais ses racines remontent à 1941 avec la création du Service d’ordre légionnaire (SOL), une organisation de militants pétainistes. Sous l’impulsion de Joseph Darnand, un fervent collaborateur, le SOL se transforme en Milice, une structure plus organisée et plus violente.

Les Objectifs et le Fonctionnement de la Milice

Une Organisation Paramilitaire

La Milice est conçue comme une force de police parallèle, dotée de pouvoirs étendus. Ses membres, souvent des ultra-collaborationnistes, sont armés et formés pour traquer les résistants, les Juifs, les communistes et tous ceux considérés comme des « ennemis de l’État ».

La Collaboration avec les Nazis

La Milice travaille en étroite collaboration avec la Gestapo et les SS. Elle participe activement à la traque des résistants, aux rafles de Juifs et à la répression des maquis. Ses méthodes brutales, incluant la torture et les exécutions sommaires, en font un outil redouté.

L’Idéologie de la Milice

La Milice se revendique d’une idéologie fascisante, mêlant anticommunisme, antisémitisme et nationalisme extrême. Elle prône une « révolution nationale » selon les principes de Vichy, mais son engagement aux côtés de l’Allemagne nazie la discrédite aux yeux de nombreux Français.

Les Actions et les Conséquences de la Milice

La Répression des Résistants

La Milice joue un rôle clé dans la lutte contre la Résistance intérieure. Ses membres infiltrent les réseaux clandestins, organisent des raids et participent à des opérations militaires contre les maquis. Leur brutalité alimente la haine à leur égard.

La Participation à la Shoah

La Milice est impliquée dans la persécution des Juifs en France. Elle participe aux rafles, aide à la déportation et traque les Juifs cachés. Son rôle dans la Shoah en fait l’un des symboles les plus sombres de la collaboration française.

La Fin de la Milice

Avec la libération de la France en 1944, la Milice se retrouve en déroute. Ses membres fuient ou sont arrêtés. Joseph Darnand, son chef, est capturé, jugé et exécuté en 1945. La Milice est dissoute, mais son héritage reste un sujet de honte et de controverse.

La Milice Française, Bras Armé de la Collaboration

La création de la Milice française le 30 janvier 1943 illustre la dérive totalitaire et collaborationniste du régime de Vichy. En s’engageant aux côtés de l’Allemagne nazie, cette organisation a semé la terreur et participé à certaines des pires atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Son histoire rappelle l’importance de la vigilance face aux dérives autoritaires et aux idéologies extrémistes.

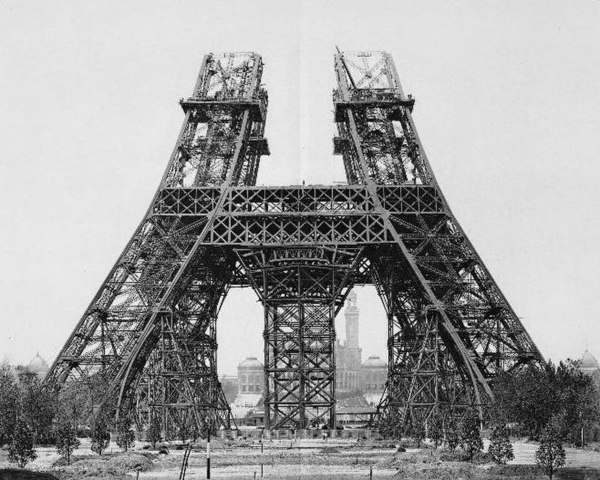

En 1887, la première pierre d’un projet ambitieux fut posée : celui d’une tour de fer destinée à marquer l’Exposition universelle de 1889. Longtemps critiquée avant d’être admirée, la Tour Eiffel symbolise aujourd’hui l’ingéniosité et l’audace technique du XIXe siècle. Retour sur la naissance de ce monument qui allait redéfinir l’horizon parisien.

Le Contexte de la Construction : Une Ambition Mondiale

Un Défi pour l’Exposition Universelle de 1889

À la fin du XIXe siècle, Paris se prépare à accueillir une nouvelle Exposition universelle. Cet événement doit célébrer le centenaire de la Révolution française et affirmer la place de la France sur la scène mondiale. Un concours est lancé pour concevoir un monument spectaculaire au cœur de la capitale.

Gustave Eiffel, Ingénieur Visionnaire

Si le projet est souvent attribué à Gustave Eiffel, ce sont en réalité Maurice Koechlin et Émile Nouguier, deux ingénieurs de sa société, qui imaginent cette gigantesque structure métallique. Séduit par leur concept, Eiffel rachète les droits et devient le visage du projet.

Une Construction Hors Normes

Un Chantier Digne d’un Géant de Fer

Le 28 janvier 1887 marque le début des travaux sur le Champ-de-Mars. La construction mobilise 250 ouvriers et nécessite l’assemblage de 18 038 pièces métalliques. Pour garantir solidité et précision, 2,5 millions de rivets sont utilisés, un exploit technique inédit à l’époque.

Des Critiques et Controverses

Dès l’annonce du projet, des voix s’élèvent contre cette "tour inutile et monstrueuse". Une pétition signée par des intellectuels, dont Guy de Maupassant et Charles Gounod, dénonce une atteinte à l’esthétique parisienne. Eiffel, lui, défend avec ferveur son chef-d’œuvre, convaincu que l’avenir lui donnera raison.

La Tour Eiffel : Une Œuvre Révolutionnaire

Une Innovation Technique Sans Précédent

Avec ses 330 mètres de hauteur (à l’origine 312 m), la Tour Eiffel devient la plus haute structure jamais construite par l’homme. Son architecture, basée sur les principes de l’aérodynamique, lui assure une résistance exceptionnelle au vent.

Une Icône en Devenir

Si elle devait initialement être démontée après 20 ans, la Tour Eiffel trouve rapidement une utilité scientifique et militaire. L’installation d’antennes radio lui permet de survivre et de s’imposer comme un symbole incontournable de Paris.

Un Monument Légendaire Prend Forme

De projet controversé à chef-d’œuvre architectural, la Tour Eiffel s’est imposée comme l’un des monuments les plus emblématiques au monde. Son érection en 1887 marque une véritable révolution technique et culturelle, témoignant du génie français et de son audace visionnaire. Aujourd’hui, elle demeure une fierté nationale et une attraction incontournable pour des millions de visiteurs.

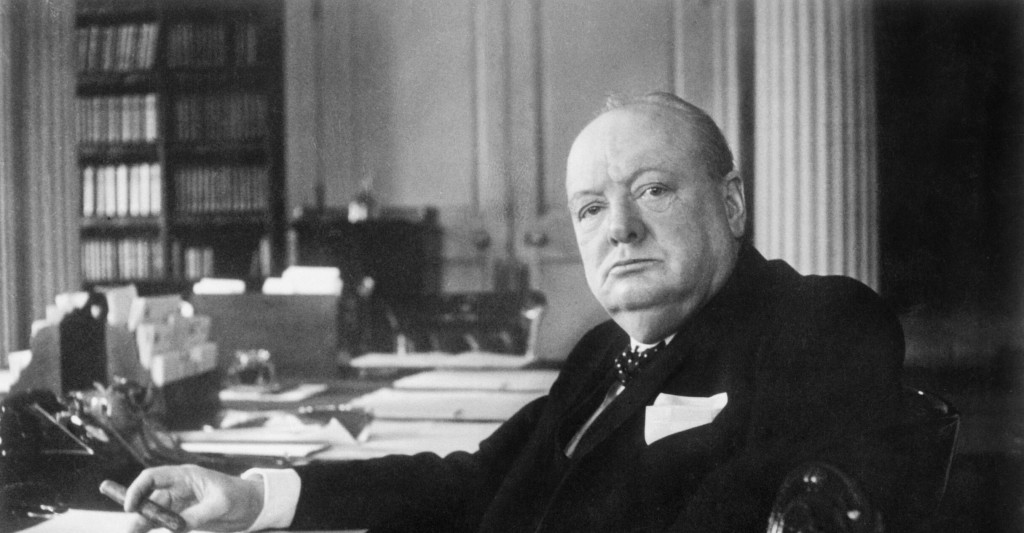

Le 24 janvier 1965, le monde perdait l’une des figures les plus marquantes du XXe siècle : Winston Churchill. L’ancien Premier ministre britannique, célèbre pour son rôle crucial durant la Seconde Guerre mondiale, s’est éteint à l’âge de 90 ans. Son héritage politique et son influence sur l’histoire moderne restent indélébiles.

Winston Churchill : Un Homme d’État Hors du Commun

Une Carrière Politique Exceptionnelle

Avant de devenir une icône mondiale, Churchill a gravi les échelons du pouvoir en occupant divers postes gouvernementaux. Député dès 1900, il fut successivement ministre du Commerce, de l’Intérieur et de la Marine, avant de prendre les rênes du pays en 1940.

Le Leader Inébranlable du Temps de Guerre

Durant la Seconde Guerre mondiale, son charisme, ses discours inspirants et sa détermination ont galvanisé la résistance britannique face à l’Allemagne nazie. Son célèbre appel à "ne jamais capituler" a marqué l’histoire et renforcé le moral de la nation.

Un Homme de Lettres et un Esprit Visionnaire

Un Orateur et Écrivain de Talent

En plus d’être un stratège politique, Churchill était un écrivain prolifique. Lauréat du Prix Nobel de littérature en 1953, il a rédigé de nombreux ouvrages, dont ses mémoires sur la guerre, qui restent des références historiques incontournables.

Un Européen Avant l’Heure

Visionnaire, il fut l’un des premiers à prôner l’unité européenne après la guerre. Son célèbre discours de Zurich en 1946 appelait à la création des « États-Unis d’Europe » pour éviter de nouveaux conflits.

La Fin d’une Ère : Churchill et Son Héritage

Ses Derniers Années

Après un dernier mandat comme Premier ministre entre 1951 et 1955, Churchill se retire progressivement de la vie politique. Son état de santé décline dans les années 1960, et il finit par s’éteindre à son domicile de Londres en janvier 1965.

Des Funérailles Nationales et un Hommage Planétaire

Son décès déclenche un immense élan de reconnaissance. Ses funérailles, organisées à la cathédrale Saint-Paul, rassemblent chefs d’État, dignitaires et citoyens venus du monde entier pour honorer sa mémoire.

L’Adieu à Winston Churchill : Un Héritage Intact

Winston Churchill restera à jamais une figure emblématique de l’histoire contemporaine. Son courage en temps de guerre, son éloquence et sa vision politique ont façonné le XXe siècle. Cinquante ans après sa disparition, son influence perdure et inspire encore les générations actuelles.

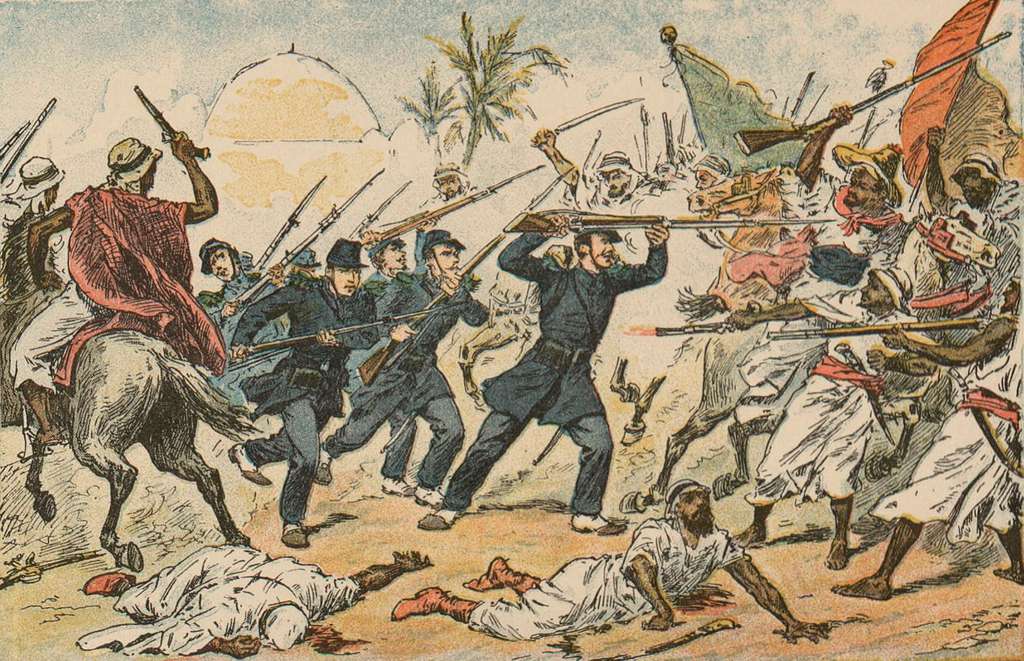

Le 7 janvier 1957 marque le début de la bataille d'Alger, un épisode clé de la guerre d'indépendance algérienne. Opposant les forces françaises aux combattants du Front de Libération Nationale (FLN), cette bataille se déroule dans la capitale, Alger, et devient rapidement un symbole des luttes urbaines modernes. Cette période intense révèle les enjeux humains, politiques et stratégiques d'un conflit qui continue de marquer la mémoire collective.

Contexte Historique

La Guerre d’Algérie : Un Conflit Déjà Enraciné

Depuis le 1er novembre 1954, le FLN mène une lutte armée pour l’indépendance de l’Algérie, alors colonie française. Les tensions montent dans les grandes villes, où la répression française et les actions du FLN s'intensifient.

Alger : Une Ville sous Haute Tension

En 1957, Alger est un foyer de contestation et de violence. Le FLN y multiplie les attentats, cherchant à affaiblir l’administration coloniale française et à mobiliser la population algérienne. La ville devient un champ de bataille, mêlant lutte armée, résistance civile et répression brutale.

Le Déroulement de la Bataille d'Alger

L’Intervention Militaire Française

Le général Jacques Massu et la 10e division parachutiste sont déployés à Alger pour rétablir l’ordre. L’armée reçoit les pleins pouvoirs pour démanteler les réseaux du FLN dans la ville. Cette approche marque un tournant, remplaçant les forces de police par une gestion militaire.

Les Tactiques du FLN

Le FLN adopte une stratégie de guérilla urbaine, avec des attentats ciblés et des actions coordonnées. Les "bombes de la Casbah" deviennent tristement célèbres, illustrant la détermination des combattants à défier l’occupant.

Les Méthodes Controversées de la Répression

L’armée française met en place une politique de quadrillage strict, multipliant les contrôles, les arrestations et les interrogatoires. Cependant, l’utilisation systématique de la torture pour obtenir des informations suscite des condamnations internationales et divise l’opinion publique en France.

Les Conséquences Immédiates et à Long Terme

Une Victoire Militaire Française

Après plusieurs mois de combats, les réseaux du FLN à Alger sont démantelés, marquant une victoire militaire française. Pourtant, cette victoire est à double tranchant : elle nourrit la colère et le ressentiment de la population algérienne.

Une Guerre Médiatisée et Contestée

La bataille d’Alger attire l’attention internationale sur le conflit algérien. Les accusations de torture et les atteintes aux droits humains ternissent l’image de la France à l’étranger.

Un Épisode Déterminant pour l’Indépendance

Malgré sa défaite à Alger, le FLN gagne en légitimité sur la scène mondiale. La bataille révèle l’impossibilité d’une victoire durable par la force et contribue à accélérer les négociations menant à l’indépendance de l’Algérie en 1962.

Un Tournant dans la Guerre d'Algérie

Le début de la bataille d’Alger en janvier 1957 représente un moment charnière dans l’histoire de la guerre d’Algérie. Au-delà de ses aspects militaires, cet épisode met en lumière les dilemmes moraux, politiques et stratégiques auxquels la France et le FLN étaient confrontés. Plus qu’un simple affrontement, la bataille d’Alger illustre les tensions profondes d’une époque où la quête de liberté s’opposait à la volonté de maintenir un empire colonial.

Jeanne d’Arc, figure emblématique de l’histoire de France, est née dans un contexte marqué par la guerre de Cent Ans. Sa naissance, à Domrémy en 1412, semble prédestiner une vie hors du commun. Cette jeune fille devenue chef de guerre et héroïne nationale incarne encore aujourd’hui le courage, la foi et la détermination face à l’adversité. Mais avant de devenir "la Pucelle d’Orléans", qu’en était-il de sa naissance et de son enfance dans un monde bouleversé ?

Le Contexte Historique

Une France Fragmentée

Au début du XVe siècle, la France est plongée dans le chaos de la guerre de Cent Ans, un conflit opposant le royaume de France et le royaume d’Angleterre. Les divisions internes, exacerbées par les querelles entre Armagnacs et Bourguignons, affaiblissent le pays.

Une Région en Pleine Tourmente

Le village de Domrémy, où Jeanne voit le jour, est situé en Lorraine, une région frontalière régulièrement touchée par les raids anglais et bourguignons. Malgré ces troubles, la foi catholique reste profondément ancrée dans la vie quotidienne des habitants.

La Naissance et l’Enfance de Jeanne

Une Famille Modeste mais Pieuse

Jeanne d’Arc naît vers 1412 dans une famille de paysans aisés. Son père, Jacques d’Arc, et sa mère, Isabelle Romée, lui inculquent dès son plus jeune âge des valeurs de piété et d’amour du prochain.

Un Enfant Marqué par la Foi

Très tôt, Jeanne se distingue par sa ferveur religieuse. Elle fréquente régulièrement l’église du village, participant aux offices et priant avec une dévotion exceptionnelle pour son âge.

L’Éveil d’une Mission

Une Enfance Simple mais Visionnaire

Bien que rien ne laisse présager son destin, Jeanne aurait entendu dès l’âge de 13 ans des voix célestes, celles des saints Michel, Catherine et Marguerite. Ces messages divins marquent le début de sa mission : délivrer la France de l’occupation anglaise et rétablir le roi Charles VII sur le trône.

Une Enfance Transcendant l’Histoire

L’enfance de Jeanne reste entourée de mystère, alimentant les récits et légendes qui ont contribué à en faire un personnage mythique. Ce mélange de simplicité et de transcendance continue de captiver historiens et écrivains.

Une Naissance pour l’Histoire de France

La naissance de Jeanne d’Arc, au cœur d’un village isolé de la Lorraine, marque le début d’une vie extraordinaire qui changera le cours de l’histoire de France. Symbole de la résistance et de l’espoir, Jeanne transcende les siècles comme une figure de courage et de foi. Son parcours, depuis sa modeste naissance jusqu’à son rôle dans la libération d’Orléans, demeure une source d’inspiration universelle.

Le massacre de Grenade est un événement historique tragique qui continue de résonner à travers les siècles. Marqué par une violence inouïe et des tensions politiques, cet épisode met en lumière les complexités de la cohabitation culturelle, religieuse et ethnique dans une région autrefois réputée pour sa richesse et sa diversité. Cet article explore les causes, le déroulement et les conséquences de cette tragédie, en mettant l’accent sur les leçons qu’elle peut offrir au monde contemporain.

Contexte historique et tensions sous-jacentes

Grenade, un carrefour de civilisations

Grenade, située au sud de l’Espagne, était au Moyen Âge un centre culturel et économique de premier plan. Sous le règne des Nasrides, la ville avait prospéré grâce à la coexistence relative entre les musulmans, les chrétiens et les juifs.

Les fractures religieuses et politiques

L’expansion de la Reconquista menée par les rois catholiques Ferdinand et Isabelle a exacerbé les tensions religieuses. L’annexion du royaume de Grenade en 1492 a marqué la fin d’un équilibre fragile, conduisant à une marginalisation progressive des populations musulmanes et juives.

Déroulement du massacre

Les prémices de la révolte

En 1499, les autorités catholiques ont imposé une politique agressive de conversion forcée des musulmans au christianisme, générant des frustrations croissantes. Ces pressions ont provoqué des révoltes, notamment dans les Alpujarras et d'autres zones de Grenade.

L'éclatement de la violence

Le massacre de Grenade proprement dit s’est déroulé dans un climat de répression brutale. Les soldats royaux ont investi des quartiers musulmans, commettant des massacres indiscriminés pour réprimer toute forme de résistance.

Conséquences et héritage historique

Un impact humain dévastateur

Le massacre a conduit à la mort de milliers de personnes et à l’exil massif des populations musulmanes. Les familles restées sur place ont souvent été contraintes de se convertir ou de vivre dans des conditions de discrimination extrême.

Une leçon pour l’avenir

L’événement a laissé une empreinte durable dans l’histoire espagnole, alimentant les débats sur la tolérance religieuse et les conséquences des politiques d’exclusion.

Héritage sanglant : retour sur le massacre de Grenade

Le massacre de Grenade illustre les dangers de l’intolérance et des politiques d’assimilation forcée. Cet épisode, bien que tragique, sert également de rappel puissant de la nécessité de préserver la diversité et le dialogue entre les cultures. Aujourd’hui, comprendre ce passé douloureux peut contribuer à bâtir un avenir fondé sur le respect mutuel.

Le 28 décembre 1967 marque un tournant historique pour la société française : la promulgation de la loi Neuwirth, qui autorise l’usage des contraceptifs. Ce texte, porté par Lucien Neuwirth, député et ancien résistant, a permis de briser un tabou et d’ouvrir la voie à une nouvelle liberté pour les femmes. Cet article explore les origines de cette loi, les débats qu’elle a suscités, et son impact durable sur la société.

Quand la France Tourna la Page de l’Interdit

Une Société sous le Poids de la Loi de 1920

Depuis 1920, la contraception était interdite en France, avec des peines allant jusqu’à la prison pour ceux qui en faisaient la promotion. Cette législation reflétait une société conservatrice, influencée par des considérations religieuses et natalistes, particulièrement après les pertes humaines des deux guerres mondiales.

Les Années 1960 : Émergence d’une Nouvelle Mentalité

Les années 1960 furent marquées par des transformations profondes, notamment avec l’émancipation des femmes et l’évolution des mentalités sur la sexualité. La découverte de la pilule contraceptive en 1956 et son introduction sur le marché américain en 1960 suscitaient un vif intérêt en France, bien que son usage y restât illégal.

La Bataille pour une Légalisation

Lucien Neuwirth : Le Porté-Étendard du Changement

Lucien Neuwirth, député gaulliste, entreprit de défendre un projet de loi visant à légaliser la contraception. Ancien résistant, il voyait dans ce combat une question de liberté individuelle et de modernisation de la société.

Les Débats Passionnés

Le projet de loi Neuwirth déclencha des débats houleux à l’Assemblée nationale et dans la société civile. Tandis que les opposants, souvent conservateurs ou religieux, craignaient un affaiblissement des valeurs familiales, les partisans y voyaient une avancée pour les droits des femmes et le contrôle des naissances.

La Loi Neuwirth : Une Victoire Historique

Une Adoption Législative Importante

Le 28 décembre 1967, après plusieurs mois de débats, la loi Neuwirth fut promulguée, autorisant la fabrication, la distribution et la publicité des contraceptifs en France. Cependant, des décrets d’application tardifs limitèrent sa mise en œuvre immédiate, notamment en raison de résistances administratives et culturelles.

Les Premiers Impacts

L’entrée en vigueur effective de la loi permit progressivement aux femmes d’accéder à des moyens de contraception, favorisant ainsi leur autonomie. Cet acte législatif s’inscrivait dans une dynamique plus large d’émancipation, notamment avec les mouvements féministes des années 1970.

Un Héritage Durable

Une Révolution Sociale

La loi Neuwirth a marqué une étape clé dans la libération des mœurs en France. Elle a non seulement permis aux femmes de mieux maîtriser leur vie reproductive, mais elle a également ouvert la voie à d’autres avancées, comme la légalisation de l’avortement en 1975.

Un Modèle pour d’Autres Luttes

En France comme ailleurs, la loi Neuwirth a inspiré d’autres réformes en faveur des droits des femmes. Elle reste un exemple de la manière dont un changement législatif peut transformer profondément une société.

Une Date Clé pour les Droits des Femmes

La promulgation de la loi Neuwirth représente bien plus qu’une avancée législative : elle symbolise un basculement vers une société plus libre et plus égalitaire. En permettant aux femmes de contrôler leur fécondité, cette loi a contribué à redéfinir les relations entre les sexes et à moderniser la France.

Symbole emblématique de Paris et de la France, la Tour Eiffel intrigue par sa grandeur et son ingéniosité. Ce chef-d’œuvre d’architecture, inauguré en 1889 pour l’Exposition universelle, est le fruit d’un mélange d’innovation technique et d’ambition artistique. Cet article explore les étapes clés de sa création, les défis relevés par son concepteur Gustave Eiffel, et l’impact durable de ce monument sur l’histoire.

Le Projet Audacieux d’un Monument Unique

Contexte Historique : Une Exposition Universelle Révolutionnaire

L'idée d'un monument phare pour célébrer le centenaire de la Révolution française naît dans un contexte de compétition internationale. En 1884, un concours est lancé pour concevoir un ouvrage marquant l’ingéniosité française. Gustave Eiffel, ingénieur visionnaire, présente un projet ambitieux : une tour métallique de 300 mètres.

Le Choix de la Métalurgie : Une Première Mondiale

À l’époque, le choix du fer puddlé pour une structure de cette envergure est audacieux. Ce matériau, à la fois léger et résistant, révolutionne les techniques de construction. Le concept, inspiré de recherches sur la résistance au vent, prouve la capacité de la France à innover dans les domaines scientifique et technologique.

La Construction de la Tour Eiffel : Une Épreuve de Défi Technique et Humain

Des Défis Techniques Majeurs

La construction débute en 1887 et s’achève en 1889. Les ingénieurs doivent surmonter de nombreux obstacles, notamment le transport des matériaux et l'assemblage précis des 18 038 pièces métalliques. Chaque rivet est posé avec une précision millimétrée pour assurer la stabilité de l’édifice.

L’Opposition Publique et Artistique

Malgré les prouesses techniques, la Tour Eiffel suscite des critiques véhémentes avant même son achèvement. Une pétition signée par des artistes et écrivains renommés la qualifie de "monstrueuse". Gustave Eiffel, persuadé de la valeur esthétique et pratique de son œuvre, défend son projet avec passion.

Un Monument à la Gloire de l’Innovation

Une Inauguration Triomphale

Lors de l’Exposition universelle de 1889, la Tour Eiffel attire des millions de visiteurs et devient un symbole de modernité. Malgré son caractère temporaire initial, elle est rapidement adoptée comme une icône culturelle et scientifique.

L’Héritage Durable de la Tour

Aujourd’hui, la Tour Eiffel est l’un des monuments les plus visités au monde. Elle incarne non seulement l’esprit d’innovation du XIXe siècle, mais aussi la capacité de l’humanité à repousser les limites de l’ingénierie. Elle reste une source d’inspiration pour les architectes et ingénieurs du monde entier.

Une Histoire d'Audace et de Vision

L’invention de la Tour Eiffel est le résultat d’une vision audacieuse et d’une maîtrise technique remarquable. De simple exposition temporaire à monument universel, elle témoigne de l’excellence française et continue d’émerveiller des millions de visiteurs chaque année.

Durant l’Occupation allemande, le régime de Vichy a mis en place un vaste réseau de renseignement et d’espionnage pour lutter contre la Résistance et asseoir son autorité sous le contrôle de l’Allemagne nazie. Derrière cette collaboration se cachent des mécanismes complexes, mêlant surveillance, infiltrations et manipulation. Cet article dévoile les rouages de cet espionnage, ses acteurs, et ses conséquences sur l’histoire de la France.

Le cadre politique et historique de Vichy

Un régime sous influence allemande

En 1940, l’armistice divise la France en deux zones : une zone occupée par l’Allemagne et une zone libre sous le contrôle du régime de Vichy. Ce dernier, dirigé par le maréchal Pétain, s’engage dans une collaboration active avec l’occupant, espérant préserver une partie de sa souveraineté.

L’importance du renseignement

Face à la montée des réseaux résistants, Vichy déploie des efforts considérables pour identifier, infiltrer et neutraliser ces mouvements. Ces actions s’inscrivent dans une volonté de maintenir l’ordre intérieur, mais aussi de répondre aux exigences de l’Allemagne.

Les acteurs de l’espionnage sous Vichy

Les services de renseignement français

Plusieurs institutions participent à la collecte d’informations :

- Les Renseignements Généraux (RG) : spécialisés dans la surveillance des citoyens et des activités politiques.

- La Milice française : organisation paramilitaire créée en 1943 pour traquer les résistants et collaborer avec la Gestapo.

- La Police spéciale : dédiée à la surveillance et à la répression des activités clandestines.

Les agents infiltrés et les informateurs

Le régime de Vichy recrute des informateurs parmi la population, souvent motivés par l’argent, la peur ou des convictions idéologiques. Ces agents infiltrent les réseaux résistants pour fournir des renseignements aux autorités.

Les outils et méthodes utilisés

L’infiltration et les agents doubles

Les agents de Vichy utilisent des stratégies d’infiltration pour s’intégrer dans les réseaux de Résistance. Une fois à l’intérieur, ils transmettent des informations permettant des arrestations massives.

Les écoutes et la surveillance technologique

Avec l’aide des Allemands, Vichy met en place des systèmes d’écoutes téléphoniques et intercepte les communications pour identifier les bases et les opérations des résistants.

La torture et les interrogatoires sous Vichy

Les informations obtenues par l’espionnage sont souvent confirmées par des interrogatoires violents menés par la police de Vichy ou la Gestapo.

Les conséquences pour la Résistance et la société

L’impact sur les réseaux résistants

Les opérations de renseignement conduisent à des vagues d’arrestations, des démantèlements de réseaux entiers et l’exécution de nombreux résistants.

La peur et la méfiance généralisées

La présence d’informateurs dans les villages et les villes crée un climat de méfiance parmi la population, paralysant parfois les initiatives des résistants.

Après la guerre : révélations et jugements

Les procès des collaborateurs

Après la Libération, de nombreux membres des services de renseignement de Vichy sont jugés. Certains sont condamnés pour trahison, tandis que d’autres réussissent à échapper à la justice.

L’ouverture des archives

Les archives déclassifiées après la guerre révèlent l’ampleur de l’espionnage sous Vichy, ainsi que les méthodes brutales utilisées pour maintenir le contrôle.

L’Héritage Obscur de Vichy

L’espionnage sous le régime de Vichy est une page sombre de l’histoire de la France. Il illustre les compromis et les trahisons d’un gouvernement collaborant avec un occupant oppressif. Les ombres de ces réseaux de renseignement rappellent les dilemmes éthiques auxquels les sociétés peuvent être confrontées en période de crise.

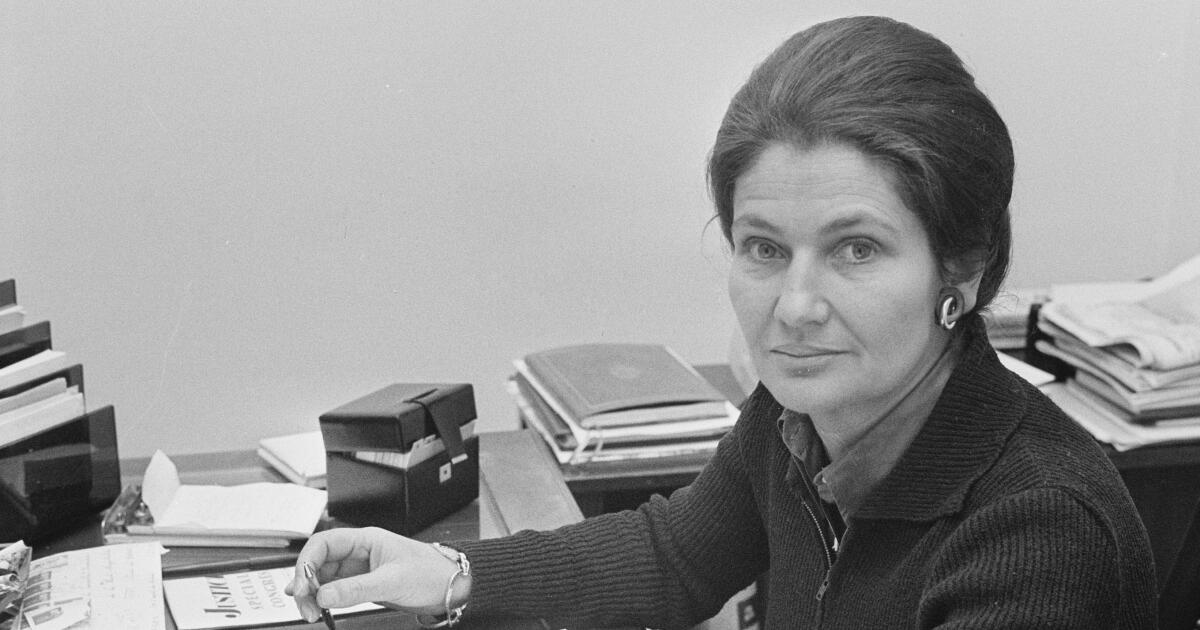

Le 20 décembre 1974, le Parlement français adopte définitivement la loi sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG), portée par Simone Veil, alors ministre de la Santé. Cette réforme marque une étape historique dans la reconnaissance des droits des femmes en France, ouvrant la voie à une nouvelle ère pour la liberté et la dignité. Revenons sur ce moment fondateur, son contexte, et ses répercussions.

Un Contexte de Luttes Féministes

Les Débats de Société

Les années 1960 et 1970 voient émerger des revendications pour le droit à disposer de son corps. Des mouvements féministes comme le Mouvement de Libération des Femmes (MLF) militent activement pour la dépénalisation de l’avortement, mettant en lumière les drames liés aux pratiques clandestines.

Une Société en Mutation

Portée par les événements de Mai 68 et le mouvement global pour les droits civiques, la société française évolue. Ces changements sociaux et culturels ouvrent la voie à un débat législatif inédit sur une question longtemps taboue.

L'Élaboration de la Loi Veil

Simone Veil, une Femme de Conviction

Simone Veil, rescapée de la Shoah et figure respectée, devient ministre de la Santé en 1974. Elle porte avec courage ce projet de loi, malgré des résistances politiques et sociales virulentes.

Un Débat Parlementaire Intense

Le projet de loi est présenté en novembre 1974 à l’Assemblée nationale. Les débats, parfois houleux, reflètent les tensions entre conservateurs et progressistes. Simone Veil fait preuve d’une éloquence remarquable pour défendre la nécessité de cette réforme.

L’Adoption Définitive

Une Étape Décisive

Le 19 décembre 1974, après plusieurs semaines de discussions et un vote positif à l’Assemblée nationale et au Sénat, la loi est adoptée définitivement. Elle autorise l’IVG sous conditions strictes, encadrée par un délai de 10 semaines et après consultation médicale.

Une Victoire pour les Droits des Femmes

Cette adoption est saluée comme une avancée majeure pour les droits des femmes en France. Elle met fin aux risques liés aux avortements clandestins et reconnaît aux femmes leur droit à disposer de leur corps.

Héritage et Défis

L’Impact de la Loi Veil

La loi entre en vigueur le 17 janvier 1975 et, depuis, a permis à des millions de femmes d’accéder à une procédure médicale sécurisée. Elle reste une pierre angulaire des droits reproductifs en France.

Les Débats Toujours Actuels

Près de 50 ans après son adoption, la loi sur l’IVG continue de susciter des débats, notamment face aux remises en question dans d'autres pays. En France, la vigilance demeure essentielle pour préserver cet acquis.

Une Révolution Sociétalen

L’adoption définitive de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse en 1974 est une victoire historique pour la liberté des femmes. Elle incarne le courage politique de Simone Veil et le fruit de décennies de luttes féministes. Ce moment reste gravé dans l’histoire comme un symbole d’émancipation et de progrès.

Jean Moulin, figure emblématique de la Résistance française durant la Seconde Guerre mondiale, incarne le courage et le sacrifice pour la liberté. Le transfert solennel de ses cendres au Panthéon le 19 décembre 1964, à l'initiative du général de Gaulle, marque un moment fort dans l'histoire contemporaine de la France. Ce geste symbolique honore non seulement sa mémoire mais aussi celle de tous les résistants. Retour sur cet événement historique.

Jean Moulin, un Homme d’Engagement

Un Préfet Résistant

Né en 1899 à Béziers, Jean Moulin est nommé préfet en 1937, devenant l'un des plus jeunes à accéder à cette fonction. En juin 1940, il refuse de collaborer avec l'occupant nazi, un acte qui lui vaut d’être arrêté et torturé. Ce refus marque le début de son engagement dans la Résistance.

Unificateur de la Résistance

Envoyé par le général de Gaulle en France occupée, Jean Moulin joue un rôle clé dans l’unification des différents mouvements résistants. Sa mission culmine avec la création du Conseil National de la Résistance (CNR) en 1943, unifiant les efforts pour libérer le pays.

L’Hommage National

Un Transfert Empli de Symboles

Le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon est un moment solennel, orchestré pour honorer son dévouement. Ce lieu, dédié aux grands personnages ayant marqué la France, accueille désormais son urne, qui représente tous ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté.

Un Discours Mémorable

Le discours d’André Malraux, alors ministre de la Culture, prononcé lors de la cérémonie, reste gravé dans les mémoires. Par des mots empreints d’émotion, il évoque non seulement Jean Moulin, mais également l'esprit de la Résistance et le prix de la liberté.

Héritage et Mémoire

Un Message Universel

Le transfert de Jean Moulin au Panthéon n’est pas seulement un hommage national. C’est aussi un appel à la mémoire collective, une invitation à transmettre les valeurs de courage, d'engagement et de sacrifice aux générations futures.

Une Figure Inaltérable

Jean Moulin demeure une figure centrale dans l’histoire de la Résistance et de la République française. Son transfert au Panthéon illustre la reconnaissance d’un pays envers ceux qui ont défendu ses valeurs fondamentales.

Un Héros dans la Mémoire Nationale

L’entrée de Jean Moulin au Panthéon symbolise le triomphe des idéaux de liberté et de résistance face à l’oppression. Ce moment historique rappelle l’importance de se souvenir et de célébrer ceux qui, par leur courage et leur engagement, ont façonné l’histoire de la France.

Le 19 décembre 1946 marque le début officiel de la Guerre d’Indochine, un conflit qui oppose la France aux forces indépendantistes vietnamiennes menées par le Viet Minh. Ce conflit, qui s’inscrit dans le contexte global de la décolonisation et de la montée des tensions idéologiques après la Seconde Guerre mondiale, est un tournant décisif pour l’histoire du Vietnam et des empires coloniaux. Cet article revient sur les causes profondes de cette guerre, son déclenchement et les premières étapes de l’affrontement.

Contexte historique : la situation en Indochine avant 1946

La domination coloniale française

Depuis la fin du XIXᵉ siècle, l’Indochine française regroupait le Vietnam, le Laos et le Cambodge. La colonisation, marquée par une exploitation économique intense et des inégalités sociales, avait suscité des mouvements de résistance dès le début du XXᵉ siècle.

La Seconde Guerre mondiale et ses répercussions

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Indochine fut occupée par le Japon, affaiblissant l’autorité française. Après la capitulation japonaise en 1945, le Viet Minh, dirigé par Hô Chi Minh, proclama l’indépendance du Vietnam, créant une situation de confrontation avec la France, désireuse de rétablir son autorité coloniale.

Le déclenchement du conflit : décembre 1946

Les tensions grandissantes

À la fin de 1946, les négociations entre la France et le Viet Minh échouèrent. La France souhaitait une autonomie limitée pour le Vietnam au sein de l’Union française, tandis que le Viet Minh exigeait une indépendance totale. Les tensions s’intensifièrent à Hanoi, où des incidents violents éclatèrent entre les deux camps.

Le bombardement de Haiphong

En novembre 1946, un affrontement dans le port de Haiphong conduisit à un bombardement massif par la marine française, causant des milliers de morts parmi la population vietnamienne. Cet événement marqua un point de non-retour et alimenta la colère du Viet Minh.

Le 19 décembre 1946 : le début des hostilités

Dans la nuit du 19 au 20 décembre, le Viet Minh lança une attaque surprise contre les positions françaises à Hanoi. Ce soulèvement armé marqua le début officiel de la guerre d’Indochine, qui allait durer près de huit ans.

Les enjeux du conflit : indépendance et idéologies

Un combat pour l’indépendance nationale

Pour le Viet Minh, cette guerre était avant tout une lutte pour libérer le pays du joug colonial. Elle s’inscrivait dans une aspiration plus large des peuples colonisés à l’autodétermination après la Seconde Guerre mondiale.

Une guerre dans un contexte global

Le conflit prit rapidement une dimension idéologique. Soutenu par l’Union soviétique et la Chine communiste, le Viet Minh devint un acteur clé de la lutte entre le bloc occidental et le bloc communiste. Pour la France, la guerre en Indochine s’inscrivait dans la défense de son empire et la lutte contre l’expansion du communisme en Asie.

Les premières étapes de la guerre

La stratégie du Viet Minh

Face à une armée française mieux équipée, le Viet Minh adopta une stratégie de guerre asymétrique, combinant guérilla et mobilisation de la population. Cette approche s’appuyait sur une connaissance approfondie du terrain et une détermination sans faille.

La réponse française

La France, de son côté, déploya d’importants moyens militaires pour tenter de reprendre le contrôle des zones occupées par le Viet Minh. Cependant, elle se heurta rapidement à une résistance acharnée et à des difficultés logistiques dans un territoire vaste et complexe.

Conséquences immédiates du déclenchement

Un conflit qui s’enlise

Dès les premières années, la guerre d’Indochine s’annonça comme un conflit long et coûteux. Les pertes humaines et financières s’accumulèrent des deux côtés, sans qu’aucun camp ne parvienne à prendre un avantage décisif.

Une implication internationale croissante

Le déclenchement de la guerre attira l’attention des puissances internationales, notamment les États-Unis, préoccupés par la montée du communisme en Asie. Bien qu’initialement en retrait, leur soutien à la France allait croissant au fil des années.

Les origines d’un conflit majeur

Le déclenchement de la guerre d’Indochine en 1946 marqua le début d’un conflit complexe, mêlant luttes d’indépendance, rivalités idéologiques et enjeux géopolitiques. Si les premières années furent marquées par une intensité militaire croissante, le conflit allait profondément transformer l’histoire du Vietnam et annoncer de nouvelles dynamiques dans la décolonisation mondiale.

Lorsque l’on évoque le nom d’Alfred Nobel, il est difficile de ne pas penser immédiatement aux prestigieux Prix Nobel, remis chaque année afin d’honorer les plus grandes avancées intellectuelles et humanistes de notre monde. Pourtant, cet ingénieur et chimiste suédois est également connu comme l’inventeur de la dynamite, une découverte qui a profondément marqué l’industrie, mais dont l’utilisation a généré controverse et remises en question. Ce paradoxe entre un geste philanthropique majeur, matérialisé par la création des prix Nobel, et la mise au point d’un explosif aux conséquences parfois désastreuses, est au cœur de l’héritage laissé par Alfred Nobel au moment de sa disparition.

Le profil d’un scientifique cosmopolite et inspiré

De Stockholm à Paris : un parcours formateur

Né en 1833 à Stockholm, Alfred Nobel grandit dans une famille d’ingénieurs et d’entrepreneurs. Cette influence précoce, doublée d’une éducation cosmopolite acquise entre Saint-Pétersbourg, Paris et les États-Unis, façonna un esprit ouvert, polyglotte et fasciné par la science. Toujours à l’affût d’innovations, il s’intéressa particulièrement à la chimie des explosifs, un domaine où les applications industrielles pouvaient répondre aux grands chantiers d’infrastructures de la seconde moitié du XIXe siècle.

L’invention de la dynamite et son impact industriel

Au cœur de ses travaux, la dynamite est sans doute l’innovation la plus marquante d’Alfred Nobel. Mise au point dans les années 1860, elle offrait une alternative plus stable à la nitroglycérine pure, trop instable pour être manipulée sans risque. Cette invention facilita considérablement l’excavation de mines, le percement de tunnels, la construction de routes et de voies ferrées, contribuant de fait au développement économique de nombreux pays. Néanmoins, l’emploi de cet explosif dans des contextes militaires et destructeurs ternit l’image du scientifique, conscient que sa découverte pouvait être instrumentalisée à des fins meurtrières.

Le testament de Nobel et la genèse des Prix Nobel

geste philanthropique ancré dans la conscience

Aux prises avec le poids moral de ses découvertes, Alfred Nobel, sans descendance directe, songea à léguer sa fortune à une cause plus noble. Son testament, rédigé en 1895, prévoyait ainsi la création d’un fonds destiné à récompenser chaque année celles et ceux ayant apporté « le plus grand bénéfice à l’humanité » dans divers domaines : la paix, la littérature, la médecine, la chimie et la physique.

Des récompenses emblématiques, un succès mondial

La première remise des Prix Nobel eut lieu en 1901, cinq ans après la mort du fondateur. Depuis, ces distinctions jouissent d’une renommée internationale, symbolisant le triomphe du savoir, de l’engagement et de la recherche pacifique. Paradoxe intéressant, elles assurent à Nobel un statut immuable de bienfaiteur de l’humanité, mettant en sourdine le lourd héritage lié à l’industrie des explosifs.

La mort d’Alfred Nobel, un adieu discret aux allures de renouveau

Le dernier souffle à San Remo

Alfred Nobel s’éteint le 10 décembre 1896, dans sa villa de San Remo, en Italie. Cet homme devenu immensément riche grâce à ses brevets laisse derrière lui un testament audacieux, dont l’exécution ne sera pas sans difficultés. La colère de certains membres de sa famille, craignant de perdre une partie de leur héritage, et les résistances de certaines autorités freineront temporairement la mise en place de la fondation qui porte son nom. Toutefois, après bien des démarches, le Fonds Nobel verra le jour et remplira scrupuleusement la mission que lui avait confiée son créateur.

L’empreinte d’un homme à la mémoire complexe

À sa mort, Alfred Nobel laisse un héritage ambivalent. L’homme qui permit la mise en chantier de grands projets industriels reste aussi celui qui donna malgré lui des armes plus puissantes à l’humanité. Mais c’est également le mécène visionnaire qui voulut encourager la pensée, la paix et le progrès. Aujourd’hui, le nom Nobel évoque autant l’ingéniosité scientifique que la célébration de la créativité et de l’engagement humaniste.

Ingénieur visionnaire et fondateur de récompenses inestimables

Le décès d’Alfred Nobel marque un tournant dans l’histoire des sciences et de la philanthropie. La disparition de ce personnage complexe, symbole du génie industriel et de la générosité éclairée, a donné naissance aux Prix Nobel, devenus un véritable baromètre de l’excellence internationale. Son héritage, bien qu’imprégné d’un certain paradoxe, continue de résonner à travers ces récompenses prestigieuses, rappelant à chacun que le savoir et le progrès peuvent, entre des mains bienveillantes, contribuer à un avenir meilleur.

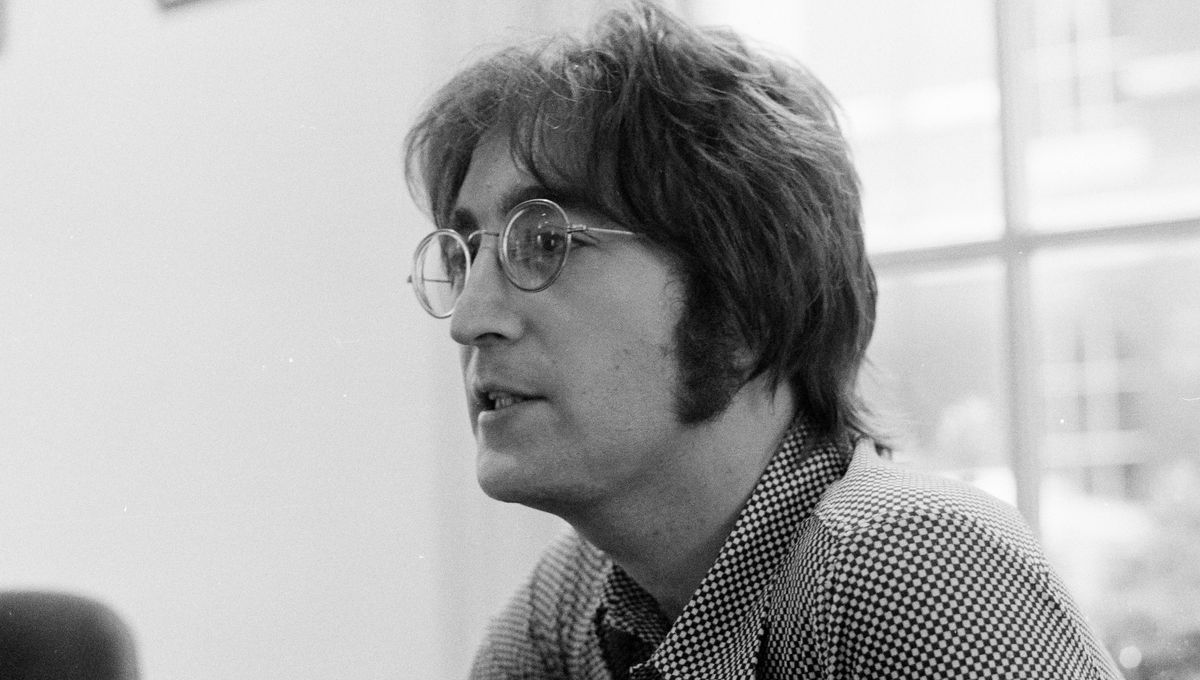

Le 8 décembre 1980, le monde de la musique et des arts visuels a été secoué par la tragédie de l'assassinat de John Lennon, membre emblématique des Beatles, sur le campus de l'Université de New York. Cet événement a non seulement mis fin à la vie d'une légende musicale, mais a également laissé une empreinte indélébile sur la société et la culture populaire. Cet article examine les circonstances de cet acte tragique, l'impact immédiat sur les fans et la communauté musicale, ainsi que les conséquences à long terme sur la sécurité des célébrités et la mémoire collective de John Lennon.

Contexte et Vie de John Lennon

Les Beatles et l'Ascension de John Lennon

John Lennon, né en 1940 à Liverpool, est devenu une figure centrale des Beatles, le groupe de rock le plus influent de l'histoire. Avec Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr, Lennon a contribué à révolutionner la musique populaire dans les années 1960, apportant des innovations musicales et des messages de paix et d'amour.

Carrière Solo et Engagements

Après la dissolution des Beatles en 1970, Lennon a poursuivi une carrière solo prolifique, marquée par des albums comme "Imagine" et des chansons engagées politiquement et socialement. Son activisme pour la paix et ses prises de position publiques ont renforcé son image de porte-parole pour la non-violence et la justice sociale.

Vie Personnelle et Relations

Marié à Yoko Ono, Lennon a partagé une relation artistique et personnelle intense avec elle. Leur partenariat a été au cœur de nombreuses œuvres et performances artistiques, consolidant leur place dans la culture populaire.

La Soirée du 8 Décembre 1980

Retour à New York

Le 8 décembre 1980, John Lennon revenait à New York après avoir donné une performance au studio d'enregistrement de la Playboy Club. Il était accompagné de Yoko Ono et de son fils Sean, profitant d'une soirée tranquille après une semaine bien remplie.

Les Préparatifs du Tireur

Mark David Chapman, un fan obsédé par les Beatles et particulièrement par John Lennon, avait planifié minutieusement son acte. Installé dans un magasin de disques à l'entrée du Dakota Building, où Lennon résidait, Chapman attendait patiemment le retour de l'artiste.

L'Assassinat John Lennon

Alors que Lennon et Ono traversaient le campus, Chapman s'est approché, demandant un autographe. Après avoir obtenu la signature de Lennon, Chapman a sorti un revolver et a tiré plusieurs fois, atteignant Lennon à plusieurs reprises dans l'abdomen et l'épaule avant de tirer à nouveau dans la tête. Lennon a été transporté d'urgence à l'hôpital, où il a été déclaré mort peu de temps après.

Réactions Immédiates et Impact Global

Choc et Incrédulité

L'annonce de la mort de John Lennon a provoqué un choc mondial. Des millions de fans à travers le globe ont exprimé leur tristesse et leur désespoir, organisant des veillées et des hommages spontanés dans les rues.

Réactions des Célébrités et de la Communauté Musicale

Des artistes et musiciens renommés ont exprimé leur chagrin, rappelant l'impact de Lennon sur leur propre carrière et sur la musique en général. Les Beatles ont eux-mêmes publiquement rendu hommage à leur ancien membre, soulignant l'importance de leur contribution collective.

Conséquences Sociales et Culturelles

L'assassinat a intensifié les discussions sur la sécurité des célébrités et les fanatiques obsessionnels. Il a également renforcé le mythe de Lennon en tant que figure pacifique et influente, amplifiant son héritage dans la lutte pour la paix et les droits civiques.

Enquête et Procès de Mark David Chapman

Arrestation et Déclarations

Mark David Chapman a été immédiatement arrêté sur les lieux de l'assassinat. Lors de son interrogatoire, il a exprimé un mélange de fascination et de haine envers Lennon, citant des frustrations personnelles et une obsession maladive comme motifs de son acte.

Procès et Verdict

Au cours du procès, Chapman a plaidé coupable d'homicide volontaire, déclarant qu'il ne pouvait plus vivre sans Lennon. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité, en raison de son état mental instable au moment de l'assassinat.

4.3. Implications Juridiques et Médicales

Le procès de Chapman a soulevé des questions sur la responsabilité mentale et les critères de culpabilité. Les experts en santé mentale ont débattu de son état psychologique, influençant les pratiques futures en matière de justice pénale pour les personnes souffrant de troubles mentaux.

L'Héritage de John Lennon

Influence Musicale et Artistique

John Lennon continue d'influencer des générations d'artistes avec ses compositions et son approche innovante de la musique. Ses messages de paix et d'amour résonnent toujours dans les œuvres contemporaines, consolidant son statut de légende intemporelle.

Initiatives et Fondations en Sa Mémoire

Plusieurs initiatives et fondations ont été créées en hommage à Lennon, visant à promouvoir la paix, la non-violence et l'expression artistique. Des concerts commémoratifs et des expositions permanentes dans les musées célèbrent sa vie et son œuvre.

Impact Durable sur la Culture Populaire

L'image de John Lennon, son style et ses idéaux continuent d'être représentés dans les médias, le cinéma et la littérature. Son héritage perdure, inspirant des discussions sur la liberté artistique, l'activisme social et l'importance de la paix mondiale.

Fin d'une Icône de la Paix

L'assassinat de John Lennon à New York en 1980 a été un moment tragique qui a marqué l'histoire de la musique et de la culture populaire. La perte de ce visionnaire a non seulement affecté ses proches et ses fans, mais a également eu des répercussions profondes sur la société mondiale. Son héritage continue de vivre à travers sa musique, ses messages de paix et l'inspiration qu'il offre aux générations futures. En commémorant sa vie et son œuvre, nous honorons non seulement un artiste exceptionnel, mais aussi un symbole de résistance pacifique et de créativité sans limites.

Le Général Jean de Lattre de Tassigny est une figure emblématique de l'histoire militaire française, reconnu pour son leadership exemplaire durant la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Indochine. Sa nomination en tant que Haut-Commissaire en Indochine marque une étape déterminante dans les efforts de la France pour maintenir son influence dans la région face aux aspirations indépendantistes croissantes. Cet article explore les circonstances de sa nomination, les défis qu'il a affrontés, ses stratégies pour restaurer l'ordre et l'impact durable de son mandat sur l'histoire de l'Indochine et de la France.

Contexte Historique et Politique Avant la Nomination

La Situation de l'Indochine Française au Début des Années 1950

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Indochine française est confrontée à une instabilité politique croissante et à une montée des mouvements indépendantistes, notamment le Viet Minh dirigé par Hô Chi Minh. La décolonisation, en cours dans de nombreuses parties du monde, exerce une pression considérable sur la France pour qu'elle revoie sa politique coloniale.

Les Défis Internes en France

La France, après les ravages de la guerre, est en pleine reconstruction économique et sociale. Le gouvernement français est divisé sur la question de l'Indochine, oscillant entre la volonté de maintenir l'empire colonial et la reconnaissance des mouvements de libération nationale.

Les Pressions Internationales

La guerre froide et le contexte international compliquent davantage la situation. Les États-Unis soutiennent la France dans sa lutte contre le communisme en Asie du Sud-Est, tandis que l'Union soviétique et la Chine appuient les mouvements indépendantistes, intensifiant les tensions régionales.

La Nomination du Général De Lattre de Tassigny

Parcours Militaire du Général De Lattre de Tassigny

Jean de Lattre de Tassigny, héros de la Libération, a démontré ses compétences tactiques et son leadership lors de la campagne d'Italie et de la libération de la France. Sa réputation de stratège aguerri et de leader respecté le rend éligible pour des missions de haute importance.

Les Motifs de sa Nomination

Face à l'échec des tentatives précédentes pour stabiliser la région, le gouvernement français décide de nommer un leader militaire expérimenté pour reprendre le contrôle de la situation en Indochine. La nomination de De Lattre vise à instaurer une autorité forte capable de gérer les tensions et de rétablir l'ordre.

Les Objectifs Assignés

En tant que Haut-Commissaire, De Lattre est chargé de réorganiser les forces françaises, de rétablir la discipline, et de négocier avec les leaders locaux pour tenter de trouver une solution politique durable au conflit.

Stratégies et Actions en Indochine

Réorganisation des Forces Françaises

De Lattre entreprend une réorganisation complète des troupes françaises en Indochine, améliorant la logistique, la formation et la discipline. Il met en place des stratégies militaires pour contrer les tactiques du Viet Minh et renforcer la présence française dans les zones clés.

Initiatives Politiques et Négociations

Conscient que la force seule ne suffira pas à résoudre le conflit, De Lattre engage des négociations avec les leaders indépendantistes. Il cherche à instaurer un dialogue constructif pour apaiser les tensions et explorer des solutions politiques qui pourraient mener à une coexistence pacifique.

Relations avec les Forces Locales et Alliés

Le général travaille à renforcer les relations avec les dirigeants locaux pro-français et cherche le soutien des alliés internationaux, notamment les États-Unis, pour obtenir des ressources et une assistance stratégique dans ses efforts de stabilisation.

Défis et Résistances

Résistance du Viet Minh

Le Viet Minh, dirigé par Hô Chi Minh, demeure résolument indépendantiste et continue de mener des opérations de guérilla contre les forces françaises. Leur détermination et leur connaissance du terrain posent des défis constants à De Lattre.

Tensions Internes et Critiques

De Lattre fait face à des critiques au sein même du gouvernement français, certains remettant en question la viabilité de la présence française en Indochine. Il doit naviguer entre les attentes politiques et les réalités sur le terrain.

Enjeux Socio-économiques

La guerre a des impacts dévastateurs sur la population civile et l'économie de l'Indochine. De Lattre doit adresser les besoins humanitaires tout en poursuivant les objectifs militaires, ce qui complique davantage sa mission.

Héritage et Impact de sa Mission

Succès et Échecs

Bien que De Lattre ait réussi à renforcer temporairement les forces françaises et à instaurer une certaine stabilité, le conflit en Indochine persiste et s'intensifie, menant finalement à la défaite française à Dien Bien Phu en 1954.

Influence sur les Politiques Coloniales Françaises

La mission de De Lattre en Indochine a des répercussions durables sur la politique coloniale française, influençant les décisions futures concernant d'autres colonies et la gestion des conflits de décolonisation.

Mémoire et Reconnaissance

Jean de Lattre de Tassigny est reconnu pour son engagement et son dévouement, même si les résultats de sa mission restent mitigés. Son rôle en Indochine fait partie intégrante de son héritage militaire et de sa contribution à l'histoire française.

Réorganisation de l'Indochine Française

La nomination du Général Jean de Lattre de Tassigny en tant que Haut-Commissaire en Indochine représente une tentative déterminée de la France pour maintenir son empire colonial face à des forces indépendantistes en plein essor. Bien que ses efforts aient temporairement stabilisé la situation, les défis complexes et les dynamiques changeantes de la région ont finalement conduit à la fin de la présence française en Indochine. Néanmoins, le leadership de De Lattre reste une illustration poignante des efforts de la France pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la décolonisation et de la guerre moderne. Son héritage continue d'influencer les réflexions sur le rôle militaire et politique dans les contextes de conflit et de transition nationale.

Le début du XXe siècle est une période charnière pour l'Irlande, marquée par des luttes acharnées pour l'indépendance et des transformations politiques majeures. L'année 1922 marque une étape cruciale avec la formation de l'Irlande du Sud en tant que Dominion membre du Commonwealth britannique. Cet événement historique symbolise la fin d'une ère de domination coloniale et le début d'une nation souveraine, tout en maintenant des liens étroits avec le Royaume-Uni. Cet article explore les circonstances menant à cette transformation, les implications politiques et sociales de cette transition, ainsi que l'évolution ultérieure vers une république indépendante.

Contexte Historique Avant la Formation du Dominion

La Domination Britannique en Irlande

Depuis plusieurs siècles, l'Irlande est sous la domination britannique, une période marquée par des tensions politiques, économiques et sociales. La présence britannique a engendré des mouvements de résistance et des aspirations à l'autonomie parmi la population irlandaise, alimentant des conflits récurrents.

Les Mouvements Nationalistes et la Quête d'Indépendance

Au début du XXe siècle, des mouvements nationalistes tels que l'Irish Republican Brotherhood et le Sinn Féin ont émergé, réclamant l'indépendance totale de l'Irlande. Ces mouvements ont joué un rôle déterminant dans la mobilisation de la population et dans la pression exercée sur le gouvernement britannique pour des réformes politiques.

Les Négociations de Paix et le Traité Anglo-Irlandais

La Guerre d'Indépendance Irlandaise

Entre 1919 et 1921, la guerre d'indépendance a opposé les forces britanniques aux forces républicaines irlandaises. Ce conflit a intensifié les demandes d'autonomie et a mis en lumière les difficultés de gouvernance dans la région.

Les Négociations de Traité

En décembre 1921, des négociations de paix ont abouti au Traité anglo-irlandais. Ce traité stipulait la création de l'Irish Free State en tant que Dominion autonome au sein du Commonwealth, tout en maintenant une relation de suzeraineté avec le Royaume-Uni.

Les Controverses et le Désaccord

Le traité a suscité des débats internes, divisant la société irlandaise entre partisans de l'accord et républicains opposés à toute forme de domination britannique. Ces divergences ont conduit à la guerre civile irlandaise, exacerbant les tensions politiques et sociales.

La Création du Dominion de l'Irlande du Sud

Mise en Place du Gouvernement

En décembre 1922, l'Irish Free State est officiellement proclamé, établissant un gouvernement autonome dirigé par le Premier ministre W.T. Cosgrave. Cette nouvelle entité politique bénéficie d'une large autonomie législative tout en restant membre du Commonwealth britannique.

Statut au Sein du Commonwealth

En tant que Dominion, l'Irlande du Sud jouit d'une reconnaissance internationale et d'une certaine indépendance dans ses affaires intérieures, tout en conservant des liens politiques et économiques avec le Royaume-Uni. Ce statut permet une transition progressive vers une souveraineté complète.

Les Institutions et la Constitution

La constitution de l'Irish Free State établit des institutions démocratiques, incluant un parlement bicaméral et un système judiciaire indépendant. Ces structures visent à garantir la stabilité politique et la gouvernance efficace de la nouvelle nation.

Implications Politiques et Sociales de la Transition

Relations avec le Royaume-Uni

La création du Dominion de l'Irlande du Sud a redéfini les relations entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Bien que membres du même Commonwealth, les deux nations ont dû naviguer dans une nouvelle dynamique de coopération et d'autonomie.

Conséquences Internes en Irlande

La transition vers un Dominion a engendré des réformes sociales et économiques en Irlande, visant à moderniser le pays et à améliorer les conditions de vie de la population. Cependant, les divisions politiques internes ont également laissé des cicatrices profondes dans la société irlandaise.

Influence sur les Relations Internationales

L'Irish Free State a commencé à jouer un rôle plus actif sur la scène internationale, participant à des organisations multilatérales et développant des relations diplomatiques indépendantes, tout en bénéficiant du soutien du Commonwealth.

L'Évolution Vers la République d'Irlande

Les Changements Constitutionnels

Au fil des décennies, l'Irlande du Sud a progressivement renforcé son autonomie, culminant avec la promulgation de la Constitution de 1937 qui a établi l'État d'Irlande (Éire) comme une république indépendante.

La Déclaration de la République

En 1949, l'Irlande a officiellement quitté le Commonwealth et s'est déclarée république, marquant la fin de ses liens constitutionnels avec le Royaume-Uni et affirmant sa pleine souveraineté nationale.

Héritage et Influence

La transition de l'Irlande du Sud en Dominion et son évolution vers une république ont eu un impact durable sur l'identité nationale irlandaise et sur les relations internationales, influençant d'autres mouvements d'indépendance à travers le monde.

Irlande du Sud en Dominion membre du Commonwealth

La transformation de l'Irlande du Sud en Dominion membre du Commonwealth en 1922 représente une étape cruciale dans l'histoire irlandaise, symbolisant la fin de la domination britannique et le début d'une nation autonome. Cette transition, bien que marquée par des défis politiques et sociaux, a pavé la voie à une souveraineté complète et à une identité nationale renforcée. L'évolution ultérieure vers la République d'Irlande témoigne de la résilience et de la détermination du peuple irlandais à forger son propre destin, tout en maintenant des liens avec le Commonwealth. L'héritage de cette période continue de résonner dans la politique et la société irlandaises contemporaines, illustrant l'importance des mouvements d'indépendance et des réformes politiques dans la construction des nations modernes.

L'année 1940 est un tournant décisif dans l'histoire de la France, marquée par la défaite militaire face à l'Allemagne nazie et la naissance du régime de Vichy dirigé par le maréchal Philippe Pétain. Cette formation gouvernementale a profondément transformé le paysage politique, social et moral du pays, instaurant une période sombre caractérisée par la collaboration et la résistance. Cet article explore les circonstances menant à la formation du gouvernement Pétain, les principales actions entreprises par ce régime, ainsi que les répercussions durables sur la France contemporaine.

Contexte Historique de 1940

La Seconde Guerre mondiale en France

En mai 1940, la France est plongée dans une guerre éclatante contre les forces de l'Axe. Les offensives allemandes, notamment la Blitzkrieg, mettent rapidement en déroute les armées françaises et britanniques, conduisant à une situation militaire désespérée.

L'Invasion allemande et la chute de Paris

L'avancée rapide des troupes allemandes aboutit à la chute de Paris le 14 juin 1940. Face à l'effondrement imminent, le gouvernement français est contraint de fuir vers Bordeaux, puis vers Tours, cherchant une solution pour capituler tout en préservant une certaine dignité nationale.

L'appel du 18 juin et la division nationale

Le 18 juin 1940, le général Charles de Gaulle lance son célèbre appel depuis Londres, invitant les Français à continuer la lutte. Cet appel marque le début de la résistance française, créant une fracture entre ceux qui acceptent la défaite et ceux qui choisissent de résister.

La Rencontre à Vichy et la Chute du Gouvernement Reynaud

Les Négociations entre Pétain et le Gouvernement

Face à la situation militaire désastreuse, le président du Conseil, Paul Reynaud, engage des négociations avec le maréchal Philippe Pétain, ancien héros de la Première Guerre mondiale. Ces discussions visent à trouver une issue à la crise nationale et à envisager une nouvelle gouvernance.

La Démission de Reynaud et l'Ascension de Pétain

Le 16 juin 1940, Paul Reynaud démissionne, laissant la place à Philippe Pétain, figure respectée pour sa réputation militaire. Pétain accepte de former un nouveau gouvernement, marquant ainsi le début du régime de Vichy.

Les Bases du Régime de Vichy

Le gouvernement Pétain s'installe à Vichy, dans le centre de la France, choisissant cette ville pour son isolement relatif et son symbolisme. Pétain prône une politique de "Révolution nationale", visant à restaurer les valeurs traditionnelles et à collaborer avec l'Allemagne nazie.

Les Principes et les Actions du Gouvernement Pétain

La Politique de Collaboration

Le régime de Vichy adopte une politique de collaboration avec l'Allemagne nazie, acceptant de coopérer économiquement et militairement. Cette collaboration se manifeste par la mise en œuvre du Service du travail obligatoire (STO) et la participation française à la persécution des Juifs.

La Révolution Nationale

Pétain lance une "Révolution nationale" visant à renverser les acquis de la République et à instaurer un ordre autoritaire basé sur des valeurs conservatrices, telles que l'autorité, la famille et le travail. Cette idéologie s'oppose aux idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité de la République.

La Répression et la Persécution

Le régime de Vichy met en place des mesures répressives contre les résistants, les opposants politiques et les minorités ethniques. Les lois anti-juives sont renforcées, et des rafles de Juifs sont organisées en coopération avec les autorités allemandes.

La Résistance et les Conséquences du Régime Pétain

L'Émergence de la Résistance Française

Face à l'oppression et à la collaboration, des mouvements de résistance se forment à travers le pays. Des figures emblématiques comme Jean Moulin et des réseaux tels que le Front National résistent activement contre le régime de Vichy et l'occupation allemande.

La Fin du Régime de Vichy

Avec la libération de la France en 1944, le régime de Vichy s'effondre. Philippe Pétain est arrêté et jugé pour haute trahison. Le pays entame alors une période de reconstruction et de réconciliation nationale.

Les Héritages et les Leçons de Vichy

Le régime de Vichy laisse une empreinte durable sur la mémoire collective française. Les débats sur la collaboration, la résistance et la responsabilité nationale persistent, influençant les politiques et les mémoires historiques jusqu'à aujourd'hui.

L'Ascension de Philippe Pétain

La formation du gouvernement Pétain en 1940 représente une période complexe et douloureuse de l'histoire française. Confronté à une défaite militaire écrasante, le maréchal Pétain choisit la collaboration avec l'Allemagne nazie, entraînant des conséquences tragiques pour le pays et ses habitants. Cependant, cette période est également marquée par la résilience et le courage des résistants qui ont lutté pour la liberté et la dignité humaine. L'étude de ce régime permet de mieux comprendre les défis de la souveraineté nationale en temps de crise et les implications morales des choix politiques.

L'année 1812 marque un tournant décisif dans l'histoire militaire européenne avec la campagne de Russie menée par Napoléon Bonaparte. Cette expédition ambitieuse, initialement couronnée de succès, s'est transformée en une désastreuse retraite qui a précipité le déclin de l'Empire napoléonien. Cet article examine les facteurs qui ont conduit Napoléon à quitter la Grande Armée, les événements clés de la campagne, et les répercussions durables de cette défaite monumentale.

Les Prémices de la Campagne de Russie

Les Motivations de Napoléon

En 1812, Napoléon cherchait à consolider son hégémonie sur l'Europe continentale et à imposer le Blocus continental contre le Royaume-Uni. La Russie, ayant violé ce blocus, devenait un obstacle majeur à ses ambitions impériales. La décision d'envahir la Russie était donc motivée par un désir de réaffirmer la suprématie française et de punir la Russie pour sa désobéissance.

La Composition de la Grande Armée

La Grande Armée rassemblait environ 600 000 hommes provenant de diverses nations sous domination française. Cette armée multinationale était considérée comme l'une des plus puissantes de l'époque, dotée d'une logistique avancée et d'une discipline rigoureuse. Cependant, la diversité des troupes posait également des défis en termes de communication et de coordination.

L'Avancée en Terre Russe

Les Premières Victoires et les Défis Logistiques

L'armée napoléonienne a initialement rencontré un certain succès, remportant plusieurs batailles contre les forces russes. Toutefois, l'approvisionnement en vivres et en matériel se révéla rapidement problématique. Les vastes distances et les infrastructures rudimentaires de la Russie compliquaient les lignes de ravitaillement, mettant à rude épreuve la capacité logistique de la Grande Armée.

La Bataille de Borodino

La bataille de Borodino, livrée le 7 septembre 1812, fut l'un des affrontements les plus sanglants de la campagne. Bien que techniquement une victoire française, elle n'a pas permis à Napoléon de défaire définitivement l'armée russe. Les pertes massives et l'incapacité à briser la résistance russe ont marqué le début du déclin de la campagne.

L'Occupation de Moscou