À regarder en ce moment

Tour Eiffel : Les Secrets Méconnus de l’Histoire du Géant de Fer Parisien

Regarder

Léonard de Vinci : Le Génie Visionnaire qui a Imaginé le Futur Cinq Siècles Avant Son Temps

Regarder

Le Silence Sacré : Le Vatican, les États-Unis et l’Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale

Regarder

La dernière offensive d’Hitler : l’opération Wacht am Rhein et la bataille des Ardennes

Regarder

La bataille de Verdun : le piège de l’usure, l’enfer de 1916

RegarderPour prendre le temps de lire

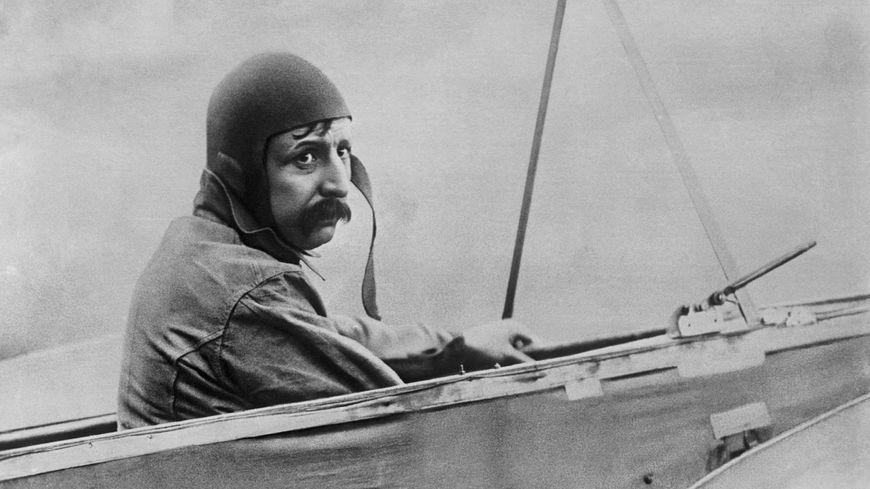

Louis Blériot : Le Pionnier Français qui a Marqué à Jamais l’Histoire de l’Aviation

Le nom de Louis Blériot est gravé dans l’histoire de l’aviation comme celui d’un pionnier audacieux, ingénieur de talent et aviateur intrépide. Le 25…

Lire l’article

L’Île de Pâques : Mystères, Histoire et Beauté d’un Joyau Isolé du Pacifique Sud

Située à plus de 3 500 kilomètres des côtes chiliennes, l’île de Pâques, ou Rapa Nui, reste l’un des lieux les plus énigmatiques de la planète. Connu…

Lire l’article

Rembrandt : Vie, Œuvre et Héritage du Maître de la Peinture Néerlandaise

Peu de noms dans l’histoire de l’art résonnent avec autant de force que celui de Rembrandt van Rijn. Né en 1606 à Leyde, aux Pays-Bas, ce peintre pro…

Lire l’articleUn jour comme aujourd’hui…

19 Décembre 1946 : Déclenchement de la Guerre d’Indochine

Le 19 décembre 1946 marque le début officiel de la Guerre d’Indochine, un conflit qui oppose la France aux forces indépendantistes vietnamiennes mené…

Lire l’éphéméride

19 Décembre 1915 : Naissance de Edith Piaf

Le 19 décembre 1915 naissait Édith Giovanna Gassion, celle qui allait devenir une légende de la musique sous le nom d’Édith Piaf. Surnommée la Môme, …

Lire l’éphéméride

17 Décembre 1903 : Les frères Wright, pionniers du ciel avec le premier vol motorisé

Le 17 décembre 1903, une date mémorable dans l’histoire de l’humanité, les frères Wright, Orville et Wilbur, réalisaient l'impensable : le premier vo…

Lire l’éphéméride