À regarder en ce moment

U-864 : le sous-marin nazi coulé avec sa cargaison secrète et mortelle

Regarder

Sorciers et Prophètes : Plongée dans la France mystérieuse des croyances oubliées

Regarder

Louis Blériot, homme de la Manche : cent ans de pionniers de l’aviation (1909-2009)

Regarder

Le Paris médiéval : plongée dans la capitale au Moyen Âge

Regarder

Ilse Koch : la « sorcière nazie » de Buchenwald, histoire d’un symbole de cruauté

RegarderPour prendre le temps de lire

8 Janvier 1324 : Le Dernier Voyage de Marco Polo : Entre Légendes et Réalité Historique

Marco Polo reste, des siècles après sa mort, l’un des plus grands noms de l’exploration. Si ses voyages en Asie ont fait l’objet de récits captivants…

Lire l’article

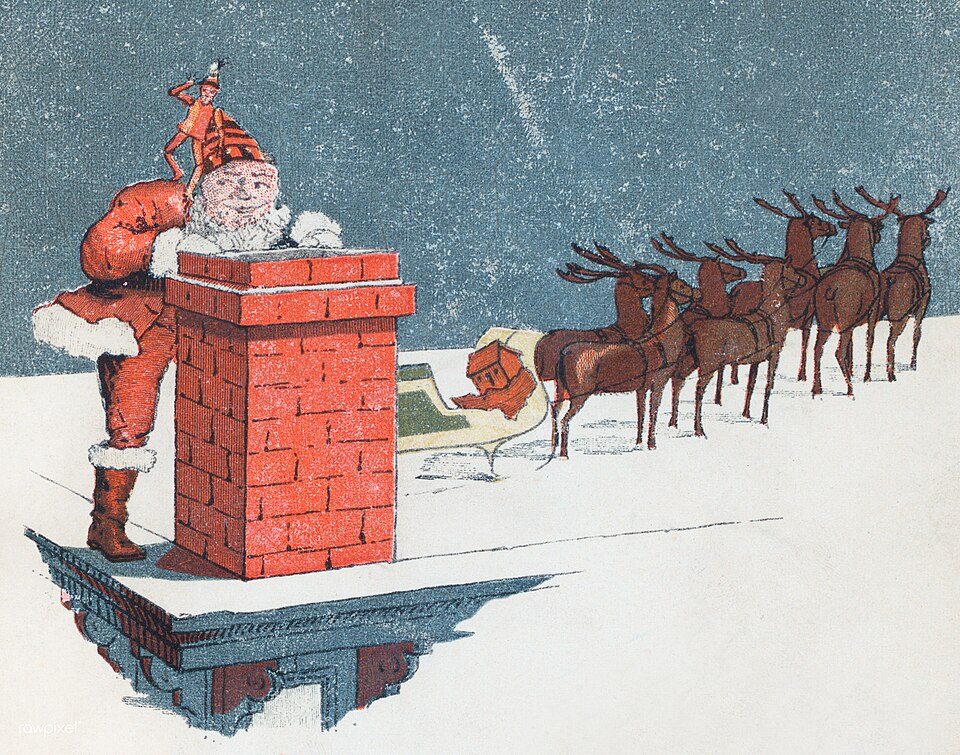

La vraie histoire du Père Noël : origines, traditions

Derrière le personnage jovial et barbu du Père Noël se cache une histoire complexe mêlant religion, folklore, marketing et traditions populaires. Déc…

Lire l’article

27 décembre 1923 : la mort de Gustave Eiffel,

Le 27 décembre 1923, à l’âge de 91 ans, s’éteignait Gustave Eiffel, figure emblématique de l’ingénierie française et père de la célèbre tour qui port…

Lire l’articleUn jour comme aujourd’hui…

8 Janvier 1896 : L'Adieu à Paul Verlaine

Paul Verlaine, figure emblématique du symbolisme, demeure l’un des poètes les plus fascinants de la littérature française. Qualifié de "poète maudit"…

Lire l’éphéméride

8 Janvier 1297 : L’Épopée des Grimaldi - Naissance d’une Dynastie Monégasque

La dynastie des Grimaldi, qui règne sur Monaco depuis plus de sept siècles, est l’une des familles les plus emblématiques de l’histoire européenne. L…

Lire l’éphéméride

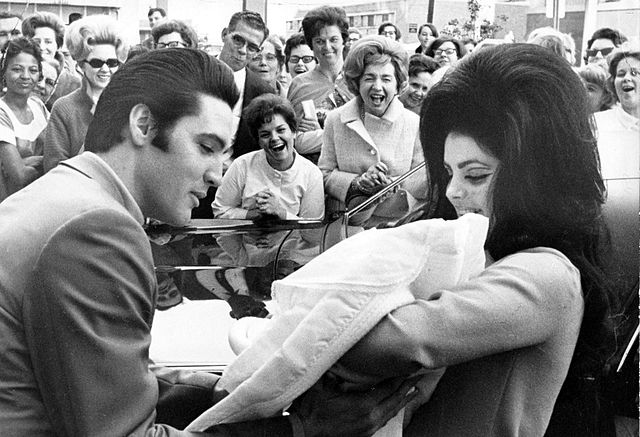

8 Janvier 1935 : Naissance d'Elvis Presley

Le 8 janvier 1935, dans une petite maison de Tupelo, Mississippi, naît Elvis Aaron Presley, celui qui allait devenir l’une des plus grandes icônes de…

Lire l’éphéméride