Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Révolution française

Né dans une époque troublée, Lazare Hoche a su incarner l'esprit révolutionnaire français à travers son courage, sa loyauté et son génie militaire. Enfant du peuple devenu général de la République, sa vie fulgurante a marqué l'histoire de France et laissé une empreinte indélébile dans la mémoire nationale.

Une jeunesse modeste au service de la France

Issu du peuple, formé par l’armée

Lazare Hoche naît le 25 juin 1768 à Montreuil, dans une famille modeste. Orphelin très jeune de son père, il est élevé par sa mère et sa tante. À 16 ans, il s’engage dans la Garde royale en tant que simple soldat. Bien que de condition modeste, Hoche montre très vite des qualités d’intelligence, de discipline et de leadership.

À une époque où les postes militaires sont souvent réservés à l’aristocratie, la Révolution de 1789 vient briser ces barrières sociales. Hoche en profite pour gravir les échelons à une vitesse fulgurante.

Un soldat nourri de l’idéal révolutionnaire

La Révolution française permet à de nombreux jeunes officiers issus du peuple de s’illustrer. Hoche est de ceux-là. Il adhère sincèrement aux idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité. Il combat avec détermination pour défendre la jeune République contre les puissances étrangères et les ennemis de l’intérieur.

Un général républicain d’exception

L’éclatante campagne de la Moselle

En 1793, à seulement 25 ans, Lazare Hoche est nommé général de division. Il s’illustre lors de la campagne de la Moselle, réussissant à repousser les armées prussiennes. Ses victoires, malgré le manque de moyens, montrent un talent tactique indéniable. Les soldats l’adorent pour sa proximité et son autorité bienveillante. Il n’hésite pas à partager les conditions de vie de ses hommes.

Le pacificateur de la Vendée et de la Bretagne

L’un des grands faits d’armes de Hoche reste sa campagne de pacification en Vendée et en Bretagne. Envoyé en 1795 pour mettre fin aux insurrections royalistes, il combine habilement force militaire et négociation politique.

Il déclare à ses hommes :

« L'humanité la plus éclairée n'est pas incompatible avec la fermeté. »

Cette approche permet d’obtenir la reddition de nombreux chefs royalistes sans bain de sang inutile. Il signe notamment la paix de La Mabilais en 1795, marquant un tournant dans la stabilisation de l’Ouest.

Un destin brisé trop tôt

L’expédition d’Irlande : un rêve inachevé

En 1796, Lazare Hoche est chargé de diriger une expédition en Irlande pour soutenir les nationalistes irlandais contre l’Angleterre. Malheureusement, l'opération échoue en raison de conditions météorologiques désastreuses. Hoche démontre malgré tout sa capacité à gérer une entreprise d’envergure et à maintenir l’ordre dans une situation chaotique.

Mort prématurée d’un héros républicain

Le 19 septembre 1797, Hoche meurt subitement à Wetzlar, en Allemagne, à l'âge de 29 ans. Les circonstances de sa mort restent floues. Certains parlent d’une maladie, d’autres d’un possible empoisonnement. Sa disparition choque profondément la République.

Napoléon lui-même aurait déclaré :

« S’il eût vécu, je ne serais peut-être pas où je suis. »

Cette phrase en dit long sur l’aura et le potentiel politique que représentait Hoche.

Un héritage vivant dans l’histoire de France

Un symbole de la Révolution républicaine

Lazare Hoche reste dans la mémoire collective comme l’un des meilleurs représentants de l’armée révolutionnaire française. Son sens de l’honneur, sa fidélité aux principes républicains et son refus des excès en font un modèle de vertu civique.

Des hommages durables

De nombreuses rues et lycées en France portent son nom. Son tombeau se trouve à Versailles, dans une position d’honneur. Sur son monument est gravée cette simple mais puissante inscription :

« Il fut sans peur et sans reproche. »

Hoche est également présent dans la culture populaire et les livres d’histoire, bien que son nom soit aujourd’hui moins connu que celui de Napoléon. Son souvenir mérite pourtant d’être ravivé pour ce qu’il incarne : le génie militaire au service d’un idéal démocratique.

Lazare Hoche, l’étoile brillante de la République tombée trop tôt

Enfant du peuple devenu général à 25 ans, pacificateur de la Vendée, républicain convaincu et homme de devoir, Lazare Hoche est un exemple rare de bravoure et de fidélité aux idéaux. Sa vie, bien que courte, fut marquée par un sens aigu de l’intérêt général. Il fait partie de ces figures trop peu connues, mais essentielles, qui ont permis à la France de traverser ses heures les plus sombres avec honneur.

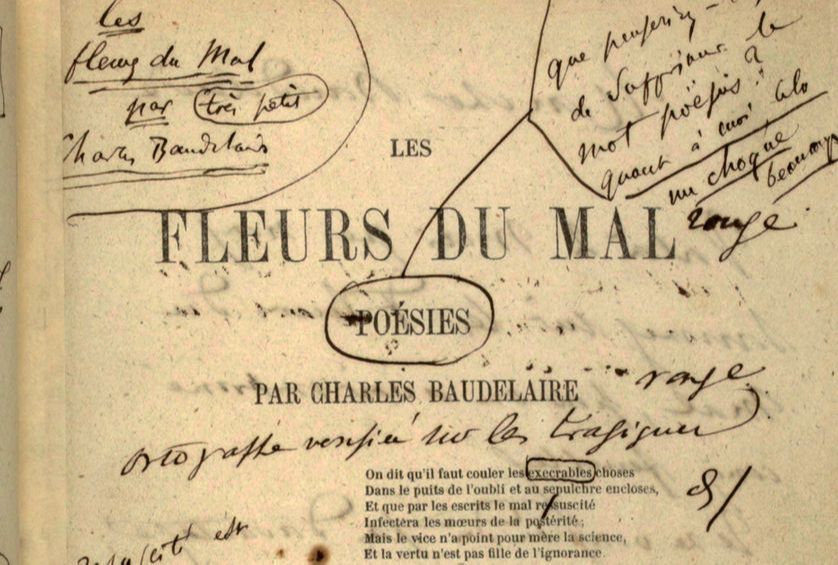

Le 21 juin 1857, une révolution discrète mais majeure secoue le monde littéraire français : la publication de la première édition des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Ce recueil de poèmes, aujourd’hui considéré comme un chef-d’œuvre de la poésie moderne, provoque alors un scandale retentissant. Œuvre d’une beauté noire et d’une profondeur troublante, Les Fleurs du Mal bouscule les conventions morales, esthétiques et littéraires de son époque.

Charles Baudelaire, poète du spleen et de l’idéal

Une figure marginale au cœur du XIXe siècle

Né en 1821 à Paris, Charles Baudelaire est une figure complexe, souvent incomprise de son vivant. Esprit tourmenté, dandy parisien, critique d'art acerbe, il incarne un romantisme finissant et préfigure le symbolisme. Sa vie est marquée par les excès : dettes, querelles familiales, drogues et amours tumultueuses, notamment avec Jeanne Duval, sa muse haïtienne.

Une sensibilité moderne avant l’heure

Baudelaire capte le malaise de son époque : la perte du sacré, l’essor du matérialisme, l’aliénation de la vie urbaine. Il cherche une forme poétique capable d’exprimer la beauté dans la laideur, le sublime dans l’ordinaire, le sacré dans le charnel. Comme il le dit lui-même dans sa préface : « Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l’une vers Dieu, l’autre vers Satan. »

La genèse d’un recueil controversé

Une décennie de gestation

Avant la publication des Fleurs du Mal, Baudelaire publie sporadiquement ses poèmes dans des revues littéraires. Son style novateur, mêlant rigueur formelle et thématiques scandaleuses, divise. Il travaille pendant plus de dix ans à l’élaboration de son recueil, classant soigneusement ses poèmes selon une structure thématique qui suit un parcours spirituel.

Le titre provocateur

Dès le titre, Les Fleurs du Mal heurte : comment les fleurs peuvent-elles pousser du mal ? Cette contradiction reflète la vision baudelairienne de la beauté — une beauté sombre, née de la souffrance, du péché, du dégoût et de la mélancolie.

Une publication sous le feu des critiques

Le choc du 21 juin 1857

La première édition est publiée par Auguste Poulet-Malassis, ami fidèle de Baudelaire. Elle contient 100 poèmes répartis en six sections, dont Spleen et Idéal, Tableaux parisiens, et La Révolte. Très vite, le livre suscite une polémique nationale.

Procès pour outrage à la morale

Le 5 juillet 1857, moins de deux semaines après la publication, Baudelaire est poursuivi en justice pour « outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs ». Parmi les poèmes incriminés : Les Bijoux, Lesbos, Femmes damnées. Le procès s’ouvre le 20 août 1857. Baudelaire est condamné à une amende, et six poèmes sont censurés.

Citation du procureur Pinard : « Tout est là : l’art sans morale est un crime ! »

L’impact durable des Fleurs du Mal

Une reconnaissance posthume fulgurante

Malgré la censure, l’œuvre circule. En 1861, Baudelaire publie une seconde édition expurgée et enrichie de nouveaux poèmes. Après la mort du poète en 1867, la réception de l’œuvre s’inverse : elle est encensée par les plus grands écrivains — Victor Hugo parle de « frissons nouveaux », Verlaine s’en inspire, Mallarmé le considère comme un maître.

Une source d’inspiration inépuisable

Les Fleurs du Mal influencent durablement la poésie moderne, en France et à l’étranger. Le symbolisme, le surréalisme, et même des chanteurs comme Léo Ferré ou des écrivains comme Jean Genet ou André Breton revendiquent l’héritage baudelairien.

Les poèmes réhabilités

En 1949, les six poèmes censurés sont enfin réhabilités par la Cour de cassation française. Il aura fallu presque un siècle pour reconnaître officiellement leur valeur littéraire.

Une œuvre toujours d’actualité

Un miroir de l’âme humaine

Les Fleurs du Mal reste l’un des recueils les plus étudiés dans les lycées français. La richesse de ses thèmes — l’amour, la mort, l’ennui, la beauté, le temps, le mal — continue de fasciner. Baudelaire nous parle de notre dualité profonde, entre désir de lumière et tentation des ténèbres.

Baudelaire et notre époque

À l’heure où la société s’interroge sur la liberté d’expression, la censure, ou encore la place de la provocation dans l’art, Les Fleurs du Mal apparaissent comme une œuvre visionnaire. Elles posent une question toujours brûlante : l’artiste doit-il choquer pour faire voir ?

Héritage d’un poète maudit devenu immortel

Le 21 juin 1857 marque bien plus que la parution d’un recueil : c’est le surgissement d’une voix singulière, d’une esthétique nouvelle, d’un rapport à la beauté bouleversé. Charles Baudelaire, en semant Les Fleurs du Mal, a fait germer une poésie moderne, sensuelle, douloureuse et sublime. Un acte littéraire courageux, toujours vivace près de deux siècles plus tard.

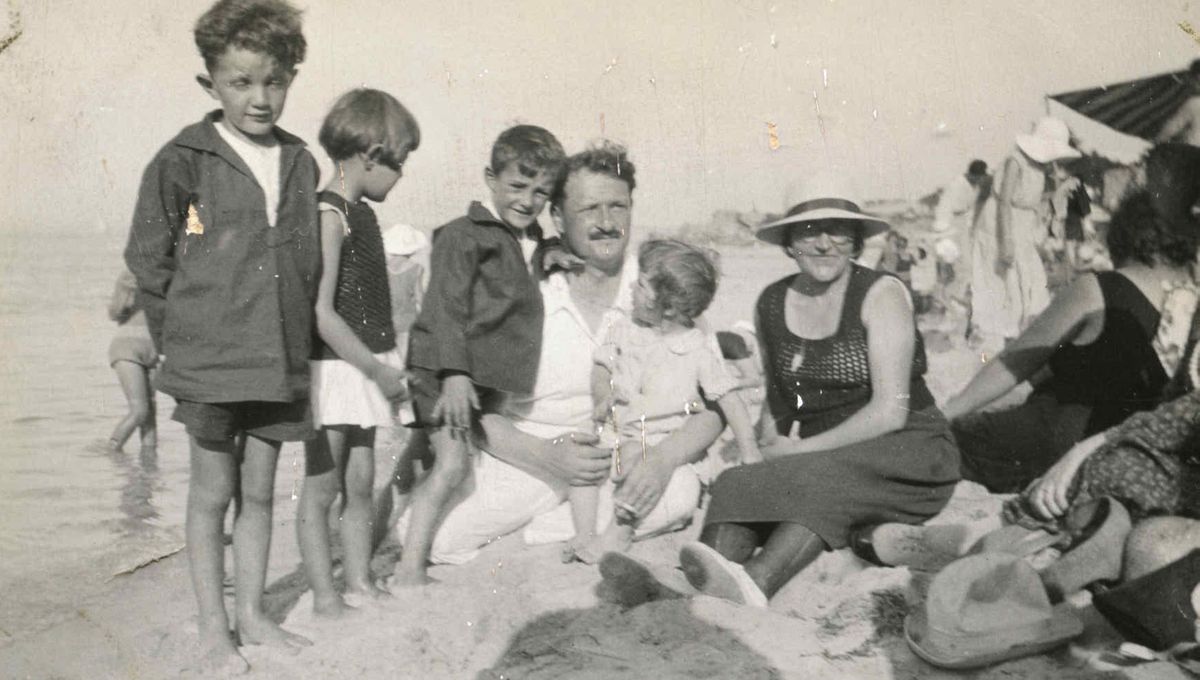

L’été 1936 marque un tournant dans l’histoire sociale française. Grâce à l’action du gouvernement du Front populaire, les ouvriers et employés de France obtiennent pour la première fois des congés payés. Ce droit, aujourd’hui considéré comme fondamental, a vu le jour dans un contexte de luttes syndicales, de mobilisation populaire et d’espoir collectif. Retour sur cet été où le mot « vacances » est devenu une réalité pour des millions de travailleurs.

Un contexte social explosif

L'après-crise et la montée des tensions

La France des années 1930 est secouée par la crise économique mondiale de 1929. Le chômage, la misère ouvrière, les salaires en berne et les inégalités croissantes alimentent la colère. La montée des fascismes en Europe inquiète profondément les républicains.

En février 1934, les émeutes sanglantes à Paris organisées par les ligues d’extrême droite déclenchent une réaction politique forte. La gauche comprend qu’il faut s’unir pour défendre la démocratie et les droits sociaux.

La victoire du Front populaire

En mai 1936, la coalition du Front populaire, menée par Léon Blum, remporte les élections législatives. Cette alliance rassemble les socialistes (SFIO), les radicaux et les communistes. Leur programme promet une série de réformes sociales historiques : semaine de 40 heures, conventions collectives, augmentation des salaires… et congés payés.

Ce souffle d’espoir déclenche une vague de grèves inédites, souvent joyeuses et pacifiques, avec occupation des usines et chants révolutionnaires. Les ouvriers ne se contentent plus de promesses : ils exigent des actes.

La loi du 20 juin 1936 : une conquête sociale historique

Deux semaines de liberté

Le 20 juin 1936, la loi sur les congés payés est adoptée. Elle accorde deux semaines de congés payés à tous les salariés sous contrat. Pour la première fois, les travailleurs ont droit à du repos rémunéré. C’est une révolution dans le quotidien ouvrier : le temps libre devient un droit.

L’article 1er de la loi est clair :

« Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur. »

Cette avancée est un symbole puissant. Comme le dira Léon Blum :

« Ce n’est pas seulement une réforme sociale. C’est l’entrée dans la dignité. »

Une réponse à une longue attente

Le principe des congés payés était réclamé depuis longtemps par les syndicats, notamment la CGT. En Allemagne, l’Italie ou la Tchécoslovaquie, des formes de congés existaient déjà, parfois encadrées par des régimes autoritaires. Mais en France, leur reconnaissance dans un cadre démocratique et progressiste a une portée toute particulière.

L’été des premiers départs

Premiers départs vers la mer et la montagne

L’été 1936 restera dans les mémoires comme celui des premiers départs massifs en vacances. Des milliers d’ouvriers découvrent la mer, la campagne ou les montagnes. Certains partent à bicyclette, d’autres en train grâce aux billets populaires à tarif réduit.

C’est aussi le début d’une France qui voyage, qui se repose, qui respire après des années de labeur. Les plages de la Manche, de la Bretagne ou du Languedoc se remplissent de familles modestes, ébahies devant l’horizon. La mer, jusque-là réservée aux bourgeois, devient un bien commun.

Naissance du tourisme populaire

Le développement des auberges de jeunesse, des colonies de vacances et des centres de loisirs accompagne cette démocratisation du temps libre. Les syndicats, les comités d’entreprises et les associations jouent un rôle essentiel dans l’organisation des vacances collectives.

Des chants, des jeux, des balades en plein air : c’est tout un imaginaire nouveau qui se crée. Le repos devient une composante du bien-être ouvrier et de la santé sociale.

Une réforme structurante à long terme

Un nouveau rapport au travail

Les congés payés redéfinissent la relation au travail. Ils rappellent que le travailleur n’est pas une machine, qu’il a droit au repos et à la vie familiale. C’est une rupture avec la logique capitaliste du XIXe siècle, où l’ouvrier devait « mériter » son repos.

Les deux semaines de 1936 deviendront progressivement trois, puis quatre semaines en 1969, et enfin cinq semaines en 1982 sous le gouvernement Mauroy. La France s’impose alors comme l’un des pays les plus avancés en matière de droits sociaux.

Un pilier de la société française

Aujourd’hui encore, les congés payés sont considérés comme un acquis fondamental. Ils participent à l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, à la santé mentale des travailleurs, et au dynamisme du tourisme national.

On oublie parfois que ce droit a été conquis de haute lutte. Il est le fruit d’un rapport de force, d’une mobilisation populaire intense, et d’un projet politique assumé.

L’écho d’un été qui a changé la France

L’été 1936 n’a pas seulement vu naître les congés payés. Il a marqué une révolution douce mais déterminante dans la vie des Français. En reconnaissant le droit au repos, à la famille, à la découverte, le Front populaire a redéfini ce que signifie vivre dignement.

Aujourd’hui, chaque départ en vacances porte, consciemment ou non, l’héritage de cet été lumineux. En s’arrachant à la logique de l’exploitation continue, les ouvriers de 1936 ont ouvert la voie à une nouvelle manière d’être citoyen : libre de son temps, acteur de sa vie.

Le 18 juin 1937, dans la quiétude de sa maison natale d’Aigues-Vives dans le Gard, s’éteint Gaston Doumergue, ancien président de la République française. Discret mais influent, cet homme politique au parcours exceptionnel fut le premier président protestant de la République et un symbole d’unité dans une France fracturée. Retour sur la vie et l’héritage de ce personnage méconnu de la Troisième République.

De la République radicale à la présidence : un parcours hors du commun

Né en 1863 à Aigues-Vives, Gaston Doumergue est issu d’une modeste famille protestante cévenole. Après des études de droit, il entre dans la magistrature, puis entame une carrière politique sous les couleurs radicales.

Il est élu député en 1893, puis occupe plusieurs portefeuilles ministériels : Colonies, Commerce, Instruction publique… Il devient l’un des piliers de la Troisième République, un régime souvent instable où les alliances politiques changent rapidement.

Son pragmatisme et son attachement aux institutions républicaines le distinguent dans un contexte politique souvent dominé par les querelles idéologiques.

Président de la République de 1924 à 1931 : un homme d’équilibre

Le 13 juin 1924, Doumergue est élu président de la République à une large majorité. Il succède à Alexandre Millerand, dans un climat tendu, marqué par les tensions entre les radicaux et les socialistes.

Durant son septennat, il incarne une présidence apaisée et consensuelle. Il jouit d’une popularité inédite grâce à son affabilité, son humour et son bon sens paysan. On le surnomme affectueusement “Gastounet”.

Parmi les événements marquants de sa présidence :

** La stabilisation de la monnaie grâce au franc Poincaré,

** La poursuite des réparations allemandes prévues par le traité de Versailles,

** L’ouverture de la France à la modernité des années 1920 : culture, aviation, sports, cinéma.

Il quitte la présidence en 1931, volontairement, à l’issue de son mandat. Il reste à ce jour l’un des rares chefs d’État français à avoir quitté le pouvoir sans crise ni scandale.

1934 : le retour temporaire en politique face à la crise

Après la chute du gouvernement Daladier à la suite des émeutes du 6 février 1934, la République vacille. Le président de la République, Albert Lebrun, appelle Doumergue à former un gouvernement d’union nationale.

Malgré son âge (70 ans), Doumergue accepte par devoir civique. Il tente de rassurer l’opinion et de restaurer la stabilité républicaine, mais se heurte à la fragmentation des partis et à la montée des extrêmes, notamment de l’Action française et des ligues d’extrême-droite.

Il démissionne en novembre 1934, épuisé et déçu de la fragilité des institutions.

Sa mort en 1937 : la fin d’un républicain modéré

Le 18 juin 1937, Gaston Doumergue meurt à 74 ans dans sa maison d’Aigues-Vives. Sa disparition passe relativement inaperçue, dans une France préoccupée par la guerre d’Espagne, la montée du fascisme en Europe, et les divisions internes du Front populaire.

Il est inhumé dans son village natal. Son souvenir reste vivace dans le Gard, mais peu de Français retiennent aujourd’hui son nom, éclipsé par les figures plus flamboyantes de la République comme Clemenceau ou Jaurès.

Un président atypique et attaché à la laïcité

Un protestant à l’Élysée

Fait rare : Doumergue fut le premier président de confession protestante dans un pays majoritairement catholique. Il incarna une République inclusive et laïque, soucieuse de faire vivre le pluralisme religieux dans l’esprit des lois de 1905.

Un président proche du peuple

Son style personnel, sans prétention, tranchait avec l’image parfois austère de la présidence. Il disait préférer "la simplicité d’un bon vin du Languedoc à la solennité des banquets diplomatiques".

Sa popularité auprès des Français témoigne de ce lien simple et direct. Il est régulièrement invité à des inaugurations de foires, de gares ou de monuments aux morts dans les campagnes françaises.

Doumergue dans l’histoire : héritage et postérité

Un républicain modèle

Dans une époque marquée par l’instabilité, les scandales (affaire Stavisky, ligues factieuses), et les tentations autoritaires, Gaston Doumergue incarne un républicanisme modéré, honnête et fidèle à l’État de droit.

Son exemple fut parfois invoqué sous la IVe République, notamment comme modèle d’équilibre face à la crise.

Mémoire discrète mais persistante

Plusieurs écoles, rues et bâtiments publics portent son nom, principalement dans le Sud de la France. Une statue de bronze le représente dans son village natal d’Aigues-Vives.

Mais dans la mémoire collective, Doumergue reste une figure secondaire, souvent oubliée dans les manuels scolaires. À tort, car il incarne une forme d’humanisme politique, aujourd’hui encore précieuse.

Gaston Doumergue : un président exemplaire dans la tourmente républicaine

La mort de Gaston Doumergue marque la disparition d’un artisan calme de la République, à mille lieues des tumultes politiciens. Ni tribun, ni révolutionnaire, mais homme de devoir et d’unité, il a su incarner une présidence utile, modérée et profondément respectueuse des institutions. Son héritage, bien que discret, mérite d’être redécouvert.

Le 18 juin 1815, sur les terres boueuses de Belgique, s’est jouée l’une des batailles les plus célèbres de l’histoire : la bataille de Waterloo. Elle marque la fin définitive de l’épopée napoléonienne et redessine la carte politique de l’Europe. Retour sur une journée décisive où les rêves impériaux s’effondrèrent face à une coalition déterminée.

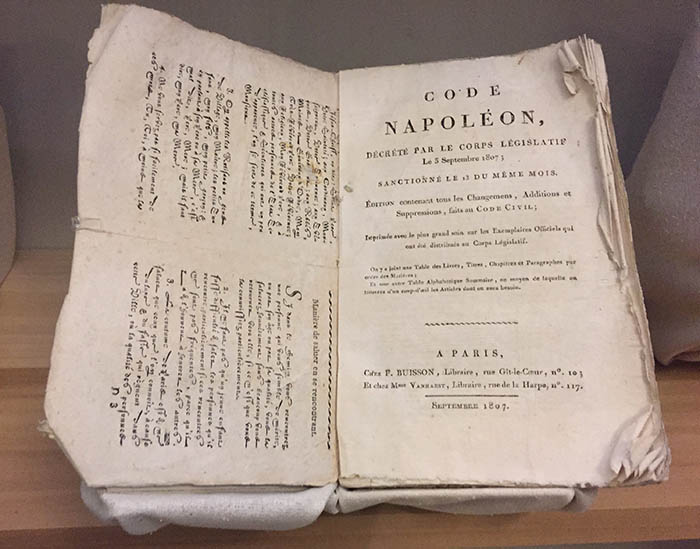

L’évasion de l’île d’Elbe et les Cent-Jours

Après avoir abdiqué en avril 1814, Napoléon Bonaparte est exilé sur l’île d’Elbe. Mais le 1er mars 1815, il débarque en France avec quelques fidèles. Son retour, connu sous le nom des Cent-Jours, effraie les souverains européens. Une nouvelle coalition se forme immédiatement, réunissant le Royaume-Uni, la Prusse, l’Autriche et la Russie, bien décidée à mettre fin au pouvoir de l’Empereur.

Napoléon comprend qu’il doit frapper vite, avant que ses ennemis ne puissent rassembler leurs forces. Il décide d’attaquer les troupes alliées stationnées en Belgique, dirigées par le duc de Wellington (britannique) et le maréchal Blücher (prussien).

Les forces en présence : une coalition hétérogène face à l’armée impériale

Le 18 juin 1815, Napoléon affronte l’armée anglo-hollandaise du duc de Wellington près du village de Waterloo, au sud de Bruxelles. L’empereur dispose d’environ 73 000 hommes, contre 68 000 pour Wellington, qui attend les renforts de Blücher, retardés par une précédente bataille à Ligny.

Malgré leur diversité linguistique et culturelle, les troupes alliées font preuve d’une étonnante cohésion, galvanisées par la volonté commune de faire tomber l’Empire napoléonien.

Le déroulement de la bataille : une pluie, des erreurs et un destin

Une matinée sous la pluie

La nuit du 17 au 18 juin est marquée par de fortes pluies, transformant le champ de bataille en bourbier. Napoléon retarde l’attaque, espérant un terrain plus favorable. Cette décision tactique de quelques heures aura des conséquences stratégiques majeures.

L’attaque de Hougoumont

La bataille commence par l’attaque du château-fortifié de Hougoumont, sur l’aile droite alliée. Malgré l’engagement massif de troupes françaises, les Britanniques tiennent bon, grâce à leur discipline et leur position avantageuse.

L'assaut de d’Erlon et la contre-attaque d’Uxbridge

Vers 13h, Napoléon ordonne à son général d’Erlon d’attaquer le centre de Wellington. Mais une contre-attaque fulgurante de la cavalerie britannique, menée par Lord Uxbridge, brise cet élan et provoque de lourdes pertes françaises.

Le tournant : l’arrivée des Prussiens

Vers 16h, les premières unités prussiennes de Blücher arrivent sur le flanc droit français, à Plancenoit. Napoléon envoie la Jeune Garde pour les repousser, mais le front français commence à vaciller. À 19h, Wellington lance sa contre-attaque générale.

La charge de la Garde impériale

Napoléon joue son va-tout en envoyant la Vieille Garde, l’élite de son armée. Mais, pour la première fois, cette Garde réputée invincible recule. Le mythe s’effondre. La panique gagne les rangs français : c’est la déroute.

Les conséquences : la fin d’un empire et un nouvel ordre européen

La défaite de Waterloo met un terme définitif aux ambitions de Napoléon. Il abdique une seconde fois le 22 juin 1815 et est exilé sur l’île de Sainte-Hélène, où il mourra en 1821.

L’Europe entre alors dans une ère de Restauration, dirigée par les monarchies victorieuses du Congrès de Vienne. La carte du continent est redessinée, et la paix relative durera jusqu’à la guerre de Crimée en 1853.

Le champ de bataille de Waterloo devient un symbole européen : celui de la chute des empires par la force des coalitions.

Anecdotes et figures marquantes

Le duc de Wellington

Arthur Wellesley, futur duc de Wellington, dira après la bataille : « La chose la plus proche de l’enfer que j’aie jamais vue. » Son sang-froid et sa stratégie défensive ont été décisifs.

Le maréchal Blücher

À 72 ans, le maréchal prussien arrive sur le champ de bataille malgré sa blessure. Son opiniâtreté sera essentielle à la victoire alliée.

Le mot de Cambronne

Le général français Pierre Cambronne aurait répondu « Merde ! » à l’invitation des Anglais à se rendre. Cette bravade, réelle ou apocryphe, devient légendaire et résume l’héroïsme désespéré des soldats napoléoniens.

Un événement fondateur de la mémoire européenne

Waterloo n’est pas seulement une défaite militaire, c’est un moment fondateur de l’histoire européenne. Lieu de mémoire, il symbolise la fin d’une époque et le début d’un nouvel équilibre continental. Aujourd’hui, le champ de bataille est un site touristique majeur, avec ses musées, ses reconstitutions et son panorama.

Waterloo : le dernier acte de la tragédie impériale

La bataille de Waterloo reste l’un des affrontements les plus étudiés de l’histoire militaire. Plus qu’un choc d’armées, elle fut le théâtre de la fin d’un mythe, celui de Napoléon, dont l’aura domine encore les mémoires. Le 18 juin 1815, dans la boue et le sang, l’Histoire bascule.

Le 4 juin 1783, les habitants d’Annonay, petite ville de l’Ardèche en France, furent les témoins d’un événement qui allait marquer un tournant dans l'histoire de l'aviation : le tout premier envol public d’une montgolfière. Conçue par les frères Joseph et Étienne de Montgolfier, cette invention symbolise le début de la conquête du ciel par l’Homme. Ce succès technologique a suscité l’admiration des foules, l'intérêt des savants, et la curiosité des puissants de l'époque.

Le contexte : le XVIIIe siècle, siècle des Lumières et de la science

Le XVIIIe siècle est marqué par de grandes avancées scientifiques et techniques. Le courant intellectuel des Lumières encourage la recherche, l’expérimentation, et la diffusion des connaissances. Dans ce contexte foisonnant, les frères Montgolfier, issus d'une famille de papetiers, s'intéressent aux propriétés de l'air chaud. Joseph, l'aîné, est fasciné par les nuages et les fumées qui montent. Avec Étienne, ils imaginent un engin capable de s'élever dans les airs grâce à l'air chauffé.

L'expérience du 4 juin 1783 à Annonay

Le grand jour arrive : le 4 juin 1783, les frères Montgolfier organisent une expérience publique sur la place du marché d’Annonay. Ils présentent un ballon fait de toile et de papier, mesurant près de 11 mètres de diamètre. Sous les yeux ébahis des spectateurs, ils allument un feu sous l’ouverture du ballon. L'air chaud gonfle l’enveloppe, et la montgolfière s’élève majestueusement dans le ciel.

L’appareil parcourt environ 2 km et atteint une altitude estimée à 2 000 mètres. Cet exploit est salué comme une prouesse inédite. Les journaux relaient la nouvelle, et la communauté scientifique, intriguée, commence à s’intéresser de près à cette invention.

Une invention qui attire l'attention de la cour de France

La notoriété des Montgolfier atteint rapidement la cour de Versailles. Louis XVI et la Reine Marie-Antoinette sont fascinés. Une nouvelle démonstration est organisée à Versailles le 19 septembre 1783. Cette fois, la montgolfière transporte des passagers : un mouton, un coq et un canard. L’expérience est un succès, et l'on constate que les animaux n'ont subi aucun dommage, ce qui ouvre la voie aux vols humains.

Le premier vol habité : une autre étape historique

Le 21 novembre 1783, un nouveau cap est franchi : deux hommes, Jean-François Pilâtre de Rozier et François Laurent d'Arlandes, prennent place à bord d'une montgolfière à Paris. Ils volent pendant 25 minutes au-dessus de la Seine et des toits de la capitale, parcourant environ 9 km. C'est le premier vol habité de l’Histoire.

Ce vol historique entraînera une véritable fébrilité autour de la montgolfière en France et en Europe. Les inventions se multiplient, les tentatives aussi, et de nombreux pays s’intéressent au potentiel militaire, scientifique et commercial du vol aérien.

Anecdotes et réactions de l'époque

Les premiers vols suscitaient l’émerveillement mais aussi l’inquiétude. Certains paysans, voyant une montgolfière atterrir dans leurs champs, crurent à une manifestation diabolique. Pour rassurer la population, les frères Montgolfier eurent l'idée d'attacher des messages explicatifs et des bouteilles de vin aux nacelles.

Benjamin Franklin, alors ambassadeur des États-Unis en France, assista à une démonstration. Interrogé sur l’utilité de cette invention, il répondit par une formule restée célèbre : « À quoi ça sert ? Et à quoi sert un nouveau-né ? »

Les conséquences à long terme : le début de l’aviation

L’expérience de la montgolfière ne fut pas un simple exploit isolé. Elle fut le point de départ d’une formidable aventure humaine : l’aviation. Moins d’un siècle plus tard, les premières machines à moteur volent, préfigurant les avions modernes.

Aujourd’hui encore, les montgolfières sont utilisées dans le cadre du tourisme aérien, pour des compétitions sportives, ou à des fins scientifiques. Elles incarnent une forme de vol poétique, liée à la lenteur, la beauté des paysages et l’héritage d’une grande invention française.

Une étincelle de génie qui a fait décoller l’humanité

L’envol de la première montgolfière le 4 juin 1783 constitue l'un des jalons les plus inspirants de l’histoire des sciences. Il est la preuve que l’imagination, alliée à la rigueur scientifique, peut faire franchir à l’humanité des limites jadis jugées infranchissables. Les frères Montgolfier ont ainsi allumé la flamme d'une nouvelle ère : celle de la conquête du ciel.

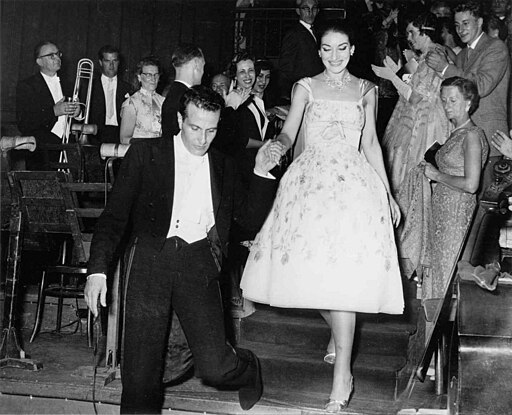

Le 22 mai 1964 reste gravé dans les mémoires comme l’une des dates les plus mythiques de l’histoire de l’opéra français. Ce soir-là, Maria Callas, la « Divina », livra une performance exceptionnelle au Palais Garnier, incarnant la puissance, la technique et l’émotion du bel canto. Retour sur cet événement légendaire qui consacra la diva grecque dans le cœur du public parisien.

Maria Callas : une étoile déjà au zénith

Une carrière forgée dans le feu du drame

Née à New York en 1923 de parents grecs, Maria Callas débute très jeune dans le monde du chant lyrique. Après des débuts difficiles en Grèce, elle perce à l'international grâce à sa voix unique, à la fois puissante et chargée d'émotion. Elle s’impose dans les années 1950 comme la grande prêtresse du bel canto, redonnant vie aux œuvres oubliées de Bellini, Donizetti ou encore Cherubini.

Sa rigueur artistique, son investissement émotionnel et sa présence scénique presque surnaturelle lui valent l’admiration du public comme des critiques.

Un style révolutionnaire

Contrairement à de nombreuses sopranos de son temps, Callas privilégie l’expressivité à la pure virtuosité. Elle transforme chaque rôle en drame humain intense, incarnant des personnages comme Norma, Tosca ou Violetta avec une vérité bouleversante. Sa voix, reconnaissable entre toutes, s’impose autant par ses fêlures que par sa force.

Le Palais Garnier : un temple lyrique à conquérir

L’attente fébrile d’un retour

En 1964, Maria Callas n’est plus aussi présente sur les scènes internationales. Ses apparitions se font rares, et chaque prestation devient un événement. À Paris, l’attente est immense. Callas n’a pas chanté au Palais Garnier depuis 1958, date d’une prestation entachée par des tensions avec la direction.

Mais en cette fin de printemps 1964, les tensions s’apaisent. Sous l'impulsion de Maurice Béjart et de Georges Prêtre, un récital exceptionnel est organisé. Le tout-Paris se presse au Palais Garnier pour entendre une Callas au sommet de son art.

Une soirée d’exception

Le récital du 22 mai 1964 est conçu comme une célébration de la diva. Au programme : des extraits de Bellini, Verdi et Puccini. Accompagnée de l’Orchestre de l’Opéra dirigé par Georges Prêtre, Callas livre une performance d’une intensité rare.

Elle interprète notamment "Casta Diva" (Norma), "Vissi d’arte" (Tosca) et "Addio del passato" (La Traviata). Chacune de ces pièces est accueillie par une ovation. Le public est debout, ému aux larmes.

Une ovation historique

Une communion entre la scène et la salle

À la fin du récital, les applaudissements durent plus de vingt minutes. Callas, visiblement émue, revient plusieurs fois saluer. Les spectateurs jettent des fleurs, crient son nom. Des témoignages parlent d’une atmosphère presque mystique, où l’émotion collective transcende le simple plaisir musical.

L’écrivain Jean Cocteau, grand admirateur de la chanteuse, aurait déclaré à son propos :

« Elle ne chante pas, elle ressuscite les morts. »

L’écho dans la presse

La presse française et internationale célèbre l’événement. Le Figaro titre : « Callas au sommet de son art, bouleverse le Palais Garnier ». The New York Times parle d’un « miracle lyrique », et Le Monde insiste sur « l’intelligence dramatique de la diva, plus vive que jamais ».

Ce triomphe parisien marque un tournant. Il est l’un des derniers grands récitals de Callas sur une grande scène. Après 1965, elle se fait plus rare, puis met fin à sa carrière en 1969.

Une soirée immortalisée par la mémoire collective

Des enregistrements et des légendes

Bien qu’aucun enregistrement officiel du récital du 22 mai 1964 ne subsiste de manière complète, certains extraits ont été captés par des passionnés. Ces enregistrements circulent encore aujourd’hui entre mélomanes comme des reliques sonores.

La soirée est également entrée dans la légende pour ses anecdotes : des spectateurs ayant vendu des biens pour acheter une place, des musiciens en larmes, une Callas transcendée par l’instant.

L’impact sur les générations futures

Le récital de 1964 reste un modèle pour de nombreuses chanteuses lyriques. Il est souvent cité dans les masterclasses comme un exemple de l’alliance parfaite entre technique, émotion et présence scénique. Des artistes comme Angela Gheorghiu, Anna Netrebko ou Sonya Yoncheva revendiquent l’héritage de Callas, et cette soirée en particulier.

Un moment suspendu dans l’histoire de l’opéra

Loin d’être une simple performance artistique, le récital de Maria Callas au Palais Garnier le 22 mai 1964 incarne la quintessence de l’opéra : un art total, où la voix devient vecteur d’émotion, d’histoire, et de vérité humaine. Ce triomphe reste l’un des sommets de la carrière de la diva et une page d’or de la musique en France.

Une soirée d’or gravée à jamais dans la mémoire lyrique

Maria Callas, ce soir de mai 1964, ne s’est pas contentée de chanter. Elle a transcendé la scène, le public, et l’histoire même de l’Opéra de Paris. Elle a prouvé qu’un récital peut devenir une expérience spirituelle, un rendez-vous avec l’éternité. En cela, cette soirée continue de faire rêver, d’inspirer, et de vibrer dans le cœur des amateurs d’art lyrique du monde entier.

Le 16 mai 1703 marque la disparition d’un géant de la littérature française : Charles Perrault. À 75 ans, cet homme de lettres laisse derrière lui un héritage culturel inestimable. Père des célèbres "Contes de ma mère l’Oye", il a su transformer les récits populaires en chefs-d'œuvre littéraires. Cet article vous propose de retracer son parcours, ses influences, l’impact de ses œuvres, et pourquoi sa mort fut une perte majeure pour le monde littéraire.

Charles Perrault, un homme des Lumières avant l’heure

Né à Paris le 12 janvier 1628, Charles Perrault grandit dans une famille bourgeoise aisée. Après des études de droit, il entame une carrière administrative auprès de son frère aîné Pierre, haut fonctionnaire influent. Il devient vite un homme de lettres engagé, fervent partisan des Modernes dans la célèbre "Querelle des Anciens et des Modernes", qui opposait partisans de la tradition classique aux défenseurs d’un renouveau littéraire.

Perrault croyait fermement au progrès et à la supériorité des œuvres modernes sur celles de l’Antiquité. Cette vision se manifeste dans toute son œuvre, où il injecte une modernité dans des récits pourtant issus de traditions orales très anciennes.

Les Contes de Perrault : une révolution littéraire

En 1697, à l’âge de 69 ans, Charles Perrault publie anonymement Histoires ou contes du temps passé, sous-titré Contes de ma mère l’Oye. Ce recueil contient des histoires devenues mythiques comme :

-

Le Petit Chaperon Rouge

-

Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre

-

La Belle au bois dormant

-

Le Chat botté

-

Barbe Bleue

Ces contes, bien que tirés du folklore oral, sont réécrits avec élégance, humour, et une morale claire, souvent adaptée à la société de cour de Louis XIV.

“La vertu est toujours récompensée, le vice puni” – telle est la philosophie que l’on retrouve en filigrane dans l’ensemble de ses récits.

Anecdotes et inspirations

Contrairement à une idée reçue, Perrault n’a pas "inventé" ces contes : il les a adaptés. Il s’est inspiré de traditions paysannes, de récits italiens (comme ceux de Giambattista Basile), mais aussi de l’imaginaire féerique européen plus ancien. Son génie fut de les rendre lisibles par la haute société, tout en conservant une simplicité d’accès pour les enfants.

Une anecdote célèbre raconte que c’est pour amuser ses propres enfants que Perrault a commencé à mettre par écrit ces histoires populaires.

Le rôle de la morale et du contexte historique

Chaque conte de Perrault est doté d’une ou deux moralités finales. Ces maximes, en vers, sont parfois ironiques, parfois sévères, mais toujours instructives. À travers elles, Perrault enseigne la prudence, la vertu, et parfois, la méfiance envers les apparences.

Ces messages sont en adéquation avec le contexte social de la fin du XVIIe siècle, marqué par l’absolutisme royal, la montée de la bourgeoisie et une certaine méfiance à l’égard des libertins.

L’exemple du Petit Chaperon Rouge

Dans Le Petit Chaperon Rouge, la morale est explicite : il faut se méfier des "loups", métaphore des hommes séduisants et dangereux. Ce conte, souvent perçu comme enfantin, est en réalité une mise en garde pour les jeunes filles à la cour.

Une mort discrète, une œuvre immortelle

Charles Perrault s’éteint à Paris le 16 mai 1703. Sa mort ne fait pas grand bruit à l’époque. Pourtant, son œuvre traverse les siècles. Ses contes sont traduits dans des dizaines de langues, adaptés au théâtre, à l’opéra, au cinéma, à la bande dessinée et à l’animation.

Walt Disney lui-même s’est inspiré de Perrault pour Cendrillon (1950) et La Belle au bois dormant (1959).

Ses contes deviennent des archétypes, repris par les frères Grimm, Andersen, puis par les psychanalystes comme Bruno Bettelheim, qui y voient un miroir de l’inconscient collectif.

Un héritage culturel universel

L’héritage de Charles Perrault dépasse la littérature enfantine. Il a posé les bases du conte moderne, en donnant à des récits oraux une forme artistique durable. Il est aussi l’un des premiers à affirmer que la littérature pouvait s’adresser aux enfants, à une époque où celle-ci était réservée aux adultes éduqués.

Sa capacité à mêler simplicité narrative, profondeur morale et ironie subtile en fait un auteur universel, dont l’œuvre continue d’inspirer écrivains, enseignants, cinéastes et parents du monde entier.

Pourquoi Charles Perrault reste incontournable aujourd’hui

Trois siècles après sa mort, Charles Perrault continue de parler à toutes les générations. Il nous rappelle la puissance des récits, leur fonction éducative et leur rôle dans la construction de l’imaginaire collectif. Il est, avec La Fontaine et Molière, l’un des piliers de l’identité littéraire française.

“Rien ne sert de courir ; il faut partir à point.” – Cette morale n’est pas de Perrault, mais elle résume bien l’esprit de ses contes : sagesse, patience, et lucidité.

Une disparition discrète, un impact éternel

La mort de Charles Perrault, le 16 mai 1703, fut celle d’un érudit discret, mais son œuvre lui survécut et influença la culture mondiale. Grâce à lui, les contes sont sortis du cercle familial pour entrer dans la mémoire collective. Lire Perrault, c’est redécouvrir la magie, la morale et la richesse du patrimoine oral européen.

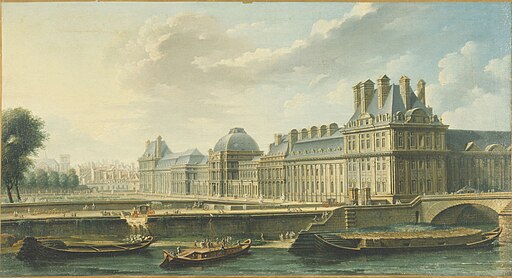

En 1564, Catherine de Médicis initie un projet monumental qui marquera profondément l’histoire de Paris : la construction du palais des Tuileries. Situé à l’ouest du Louvre, ce palais devait incarner la puissance royale et introduire une modernité architecturale inspirée de la Renaissance italienne. Retour sur les origines d’un chantier emblématique, ses enjeux politiques, ses transformations successives, et son influence durable.

Un contexte historique sous haute tension

La France dans la tourmente des guerres de Religion

À la mort de son époux Henri II en 1559, Catherine de Médicis devient régente pour ses fils mineurs. Elle doit gouverner une France divisée par les tensions religieuses entre catholiques et protestants, qui culmineront avec les guerres de Religion (1562-1598). Dans ce climat instable, la reine-mère cherche à affirmer son autorité et à inscrire durablement son empreinte sur la capitale.

Le projet des Tuileries est à la fois un geste de pouvoir et une échappatoire : Catherine souhaite s’éloigner du Louvre, qu’elle considère comme sombre et trop associé à son défunt mari. Le site choisi est une ancienne fabrique de tuiles (d’où le nom), situé entre le Louvre et la Seine.

Une vision italienne au cœur de Paris

Catherine de Médicis, mécène de la Renaissance

Née à Florence, Catherine est imprégnée de la culture artistique italienne. Elle veut insuffler à Paris un style nouveau, à l’image des palais toscans et des innovations de la Renaissance. Elle fait appel à l’architecte Philibert Delorme, l’un des plus grands bâtisseurs de son temps.

Delorme conçoit un palais élégant, ordonné, avec des colonnades, des frontons, et un plan symétrique. Les travaux débutent en 1564 mais sont ralentis par les crises politiques et le manque de financements. Après la mort de Delorme en 1570, Jean Bullant reprend le chantier, modifiant partiellement les plans.

Un chantier interrompu puis relancé

Le palais reste inachevé pendant plusieurs décennies. Il faut attendre le règne d’Henri IV et surtout celui de Louis XIV pour que les Tuileries prennent l’ampleur souhaitée. Le projet s’inscrit alors dans une ambition plus vaste : relier le Louvre aux Tuileries par la grande galerie, amorce de ce qui deviendra le Grand Dessein.

Les Tuileries, un lieu de pouvoir en mutation

De la résidence royale à l’épicentre politique

Les Tuileries ne deviennent résidence royale qu’à partir de 1667. Louis XIV y séjourne brièvement avant de s’installer à Versailles. Plus tard, les Tuileries connaissent leur véritable apogée politique sous la Révolution française : en octobre 1789, la famille royale y est transférée de force depuis Versailles par le peuple parisien. Ce déplacement marque un changement symbolique : la monarchie est désormais sous la surveillance directe du peuple.

Un théâtre d’événements historiques majeurs

Le palais des Tuileries devient le décor de nombreux épisodes décisifs : la fuite manquée de Louis XVI (1791), l’insurrection du 10 août 1792, ou encore la prise de pouvoir de Napoléon Bonaparte, qui y installe le gouvernement du Consulat, puis de l’Empire.

Sous Napoléon Ier, les Tuileries deviennent le centre de l’administration impériale. Le palais est modernisé, agrandi, orné de décors somptueux. Il symbolise la continuité du pouvoir, malgré les régimes successifs.

Un symbole détruit mais toujours présent

L’incendie de 1871 et la fin du palais

En 1871, lors de la Commune de Paris, le palais est incendié par les insurgés. Il brûle pendant plusieurs jours et reste en ruines pendant plus d'une décennie. En 1883, la Troisième République décide finalement de le raser complètement.

Cet acte marque une rupture : on efface un symbole de monarchie et d’Empire pour affirmer une République nouvelle. Pourtant, l’absence du palais laisse un vide architectural au cœur de Paris, entre le Louvre et le jardin des Tuileries.

Un espace toujours vivant

Le jardin des Tuileries, créé à l’origine par Catherine de Médicis et repensé par André Le Nôtre au XVIIe siècle, reste un espace emblématique. Il conserve le nom du palais disparu et perpétue son souvenir. Des projets de reconstruction ont vu le jour, notamment au XXIe siècle, portés par des associations historiques, sans qu’aucun ne soit concrétisé à ce jour.

L’héritage des Tuileries dans l’histoire de Paris

Une inspiration pour l’urbanisme

L’axe formé par les Tuileries, les Champs-Élysées et l’Arc de Triomphe incarne l’ordre classique et la puissance monarchique, puis impériale. Il est devenu l’un des repères structurants du paysage parisien.

Le style architectural initié aux Tuileries a influencé d’autres constructions majeures, comme le Palais du Luxembourg ou le Château de Saint-Germain-en-Laye.

Une empreinte dans l’imaginaire collectif

Victor Hugo, dans Les Misérables, décrit les Tuileries comme « ce palais dont les murailles ont vu passer toutes les couleurs de la monarchie ». Leur destruction fut vécue comme une mutilation patrimoniale. Les peintres, les écrivains, les mémorialistes du XIXe siècle évoquent les fastes perdus, les intrigues politiques, les jardins animés.

Une pierre fondatrice de l’histoire architecturale française

Le début de la construction des Tuileries en 1564 ne fut pas qu’un projet royal : il fut un moment clé dans la transformation de Paris et dans la naissance de l’État moderne. De palais de plaisir à bastion du pouvoir, les Tuileries témoignent des ambitions de Catherine de Médicis et de la continuité monarchique française. Leur souvenir habite encore les pierres du Louvre, l’ordonnancement des jardins, et l’axe royal qui structure la capitale.

Le 6 mai 1682, Louis XIV installe officiellement la cour et le gouvernement au Château de Versailles. Ce geste politique, architectural et symbolique marque un tournant majeur dans l’histoire de la France. Derrière les dorures et les jardins à la française se cache une révolution du pouvoir royal et une mise en scène inédite de l’absolutisme.

De pavillon de chasse à centre du pouvoir absolu

Les débuts modestes du domaine de Versailles

À l’origine, Versailles n’était qu’un simple pavillon de chasse acquis par Louis XIII en 1623. Le site, marécageux et éloigné de Paris, ne prédestinait en rien à devenir le cœur battant du royaume. Mais son fils, Louis XIV, séduit par les lieux dès son adolescence, voit en ce domaine un écrin idéal pour incarner sa vision du pouvoir.

La volonté de rupture avec Paris

Louis XIV n’aimait guère Paris, ville frondeuse qui avait traumatisé son enfance pendant les révoltes de la Fronde. En installant sa cour à Versailles, il éloigne le pouvoir des intrigues parlementaires et des soulèvements populaires. C’est aussi une manière de se rendre inaccessible : un roi-soleil ne doit pas vivre parmi les ombres de la capitale.

L’installation de la cour en 1682 : une stratégie politique

Une date décisive : 6 mai 1682

Le 6 mai 1682, Louis XIV signe le décret qui fait de Versailles la résidence officielle du roi et de la cour. Dès lors, ministres, courtisans, domestiques et artistes doivent suivre le souverain en ce lieu qu’il transforme en théâtre du pouvoir. Le château devient non seulement un palais, mais aussi un outil de gouvernement.

Une centralisation du pouvoir royal

À Versailles, tout est organisé pour contrôler l’aristocratie. En obligeant les nobles à résider au château, Louis XIV les tient à l’écart de leurs terres et de leurs bases de pouvoir. C’est une stratégie brillante : en les attirant dans un monde de fastes et de privilèges, il les neutralise politiquement tout en renforçant son autorité.

Versailles, miroir du roi-soleil

Une architecture pensée comme un manifeste

Chaque pierre du château célèbre la gloire du monarque. Les jardins dessinés par André Le Nôtre incarnent l’ordre et la domination sur la nature. La Galerie des Glaces, conçue par Jules Hardouin-Mansart, illustre l’éclat de la monarchie. Tout à Versailles est fait pour refléter la magnificence de Louis XIV, jusqu’au moindre détail.

Un cérémonial quotidien millimétré

Le roi organise sa journée selon un rituel précis : lever, messe, conseil, repas, coucher… Chaque acte est public et codifié. Les courtisans y assistent comme à une pièce de théâtre. Ce cérémonial crée une distance entre le roi et les autres, tout en consolidant l’image d’un souverain omniprésent et infaillible.

Une vie de cour réglée comme une horloge

Des milliers de personnes sous un même toit

Versailles devient une véritable ville dans le château : on y croise artistes, financiers, serviteurs, soldats. Près de 3 000 personnes vivent en permanence au palais. L’ouverture de la résidence royale en 1682 transforme ce lieu en fourmilière, où chaque déplacement du roi donne le tempo de la vie collective.

La compétition pour l’attention royale

Les nobles se battent pour obtenir une charge, un regard ou un sourire du roi. L’installation de la cour à Versailles accentue ce phénomène. Loin de s’ennuyer, les courtisans sont engagés dans une lutte permanente pour exister dans l’œil du monarque. Ce système hiérarchisé permet à Louis XIV de renforcer son emprise.

Des conséquences durables pour la monarchie française

Un modèle imité en Europe

L’installation du pouvoir à Versailles inspire d’autres souverains : à Vienne, Saint-Pétersbourg ou Madrid, on tente de reproduire cette mise en scène du pouvoir. Le château devient un modèle international de résidence royale. Le style versaillais façonne l’art et l’architecture du XVIIIe siècle.

Une distance croissante avec le peuple

Mais Versailles, en coupant la monarchie du peuple, crée aussi une distance qui s’accentuera au fil du temps. Les rois suivants hériteront d’un château somptueux, mais aussi d’un isolement politique croissant. La Révolution de 1789 sonnera la fin de cette monarchie repliée sur elle-même, dans ses ors et ses privilèges.

Versailles 1682 : quand le pouvoir s'habille de marbre et d'or

L’installation de la cour à Versailles en 1682 ne fut pas un simple déménagement. Ce fut une opération stratégique et symbolique d’une ampleur inédite. Louis XIV a transformé un château de chasse en cœur de la monarchie absolue, en laboratoire de pouvoir, en scène où il jouait le rôle principal. Versailles reste aujourd’hui le témoin éclatant de cette volonté de faire du roi une incarnation terrestre du divin.

voir également : La vie quotidienne des courtisans à Versailles : entre luxe, intrigues et servitude dorée

Événement phare du XIXe et XXe siècle, l’Exposition Universelle de Paris a marqué à plusieurs reprises l’histoire de la France et du monde. Retour sur les ouvertures spectaculaires qui ont changé à jamais l’image de la capitale et défini une nouvelle ère de progrès, d’innovation et d’universalité.

L’origine des Expositions Universelles : un rêve de modernité

Le modèle londonien de 1851 et son influence

C’est en 1851, à Londres, que naît le concept d’Exposition Universelle avec la célèbre Crystal Palace Exhibition. Cette exposition visait à réunir les nations autour des plus grandes avancées industrielles et culturelles. Paris s’en inspira rapidement, déterminée à montrer sa puissance artistique, technique et impériale.

Napoléon III et l’ambition française

Sous l’impulsion de Napoléon III, la première Exposition Universelle parisienne voit le jour en 1855. Elle se déroule sur les Champs-Élysées et attire plus de 5 millions de visiteurs. L’objectif est clair : démontrer que la France n’est pas en reste face à l’Empire britannique. Cette initiative sera suivie de cinq autres éditions, chacune surpassant la précédente.

L’Exposition Universelle de 1889 : une ouverture sous le signe de la Tour Eiffel

Un centenaire de la Révolution française célébré par le fer

L’ouverture de l’Exposition Universelle de 1889, le 6 mai, coïncide avec le centenaire de la Révolution française. Elle marque l’apogée d’une République tournée vers le progrès. Le clou du spectacle : la Tour Eiffel, fraîchement achevée, que Gustave Eiffel inaugure en hissant le drapeau tricolore à son sommet. C’est un choc esthétique autant qu’un symbole d’innovation.

Une cérémonie grandiose

Lors de l’ouverture, une foule immense envahit le Champ-de-Mars. Le président Sadi Carnot procède à l’inauguration officielle, saluant les délégations internationales venues des quatre coins du monde. Le spectacle est total : feux d’artifice, fanfares, discours enflammés. L’événement est relayé par la presse internationale, consacrant Paris capitale mondiale du progrès.

1900 : Paris devient le centre du monde moderne

Une entrée dans le XXe siècle éclatante

L’Exposition de 1900 s’ouvre le 14 avril, au seuil d’un nouveau siècle. Elle illustre à merveille la foi dans la science et les découvertes. Les nouveautés abondent : trottoirs roulants, cinéma parlant, éclairage électrique… Le Grand Palais et le Petit Palais sont construits pour l’occasion, tout comme le pont Alexandre III, symboles d’élégance et de puissance.

Des chiffres impressionnants

Plus de 50 millions de visiteurs sont enregistrés. L’ouverture de l’événement rassemble chefs d’État, inventeurs, industriels, artistes. Des inventions marquent les esprits, comme l’escalator de Jesse Reno ou le film projeté par les frères Lumière. Sarah Bernhardt déclame un poème à la gloire du progrès. L’ambiance est électrique : on entre dans l’ère moderne à toute allure.

Impacts culturels et diplomatiques des ouvertures des Expositions

Une vitrine de la puissance française

Chaque ouverture d’Exposition Universelle à Paris est une démonstration de puissance culturelle, technologique et diplomatique. Les chefs d’État y assistent, les traités s’y négocient parfois en coulisses, et les artistes y trouvent une tribune. L’ouverture est bien plus qu’un lancement : elle est un rituel d’union universelle.

Un soft power avant l’heure

À travers ces cérémonies d’ouverture, la France exerce ce que l’on nomme aujourd’hui du soft power. Elle diffuse son art de vivre, son goût pour l’innovation et sa vision du monde. Paris devient la scène où s’écrit l’histoire des nations par la paix et la collaboration. Ces ouvertures fondent les bases de ce qu’on appellera plus tard la diplomatie culturelle.

Héritages architecturaux et symboliques durables

Un patrimoine bâti qui façonne le Paris moderne

Les édifices construits à l’occasion des Expositions Universelles – comme la Tour Eiffel ou les Palais de 1900 – témoignent encore aujourd’hui de cette volonté d’impressionner et d’innover. À chaque ouverture, on dévoilait une nouvelle prouesse architecturale.

Des souvenirs gravés dans la mémoire collective

Les cérémonies d’ouverture sont restées dans les mémoires comme des moments suspendus, où l’humanité s’offrait un instant de rêve collectif. Citons la déclaration de Jules Ferry en 1889 :

« L’humanité n’a de destin que dans l’unité du savoir et l’échange des idées. »

Ces ouvertures étaient des mises en scène du progrès et de l’espoir, à une époque où tout semblait possible.

L'ouverture d’un monde nouveau à chaque Exposition

L’Ouverture de chaque Exposition Universelle de Paris n’est pas seulement un acte protocolaire. C’est un moment de bascule, un saut collectif dans le futur. Ces journées inaugurales ont révélé la capacité de l’humanité à s’unir autour de la beauté, de la science et du rêve. En repensant aux discours, aux foules, aux monuments dévoilés, on comprend pourquoi elles résonnent encore dans la mémoire du monde.

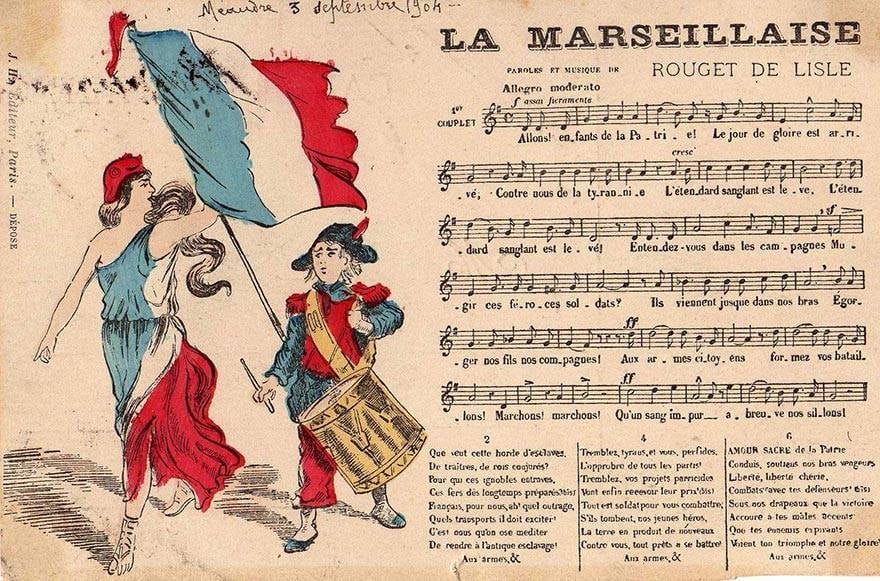

Dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, à Strasbourg, un chant de guerre composé en quelques heures par le capitaine Rouget de Lisle allait devenir l'emblème musical de la Révolution française. Ce qui fut d'abord baptisé "Chant de guerre pour l'armée du Rhin" deviendra La Marseillaise, aujourd'hui l'un des hymnes nationaux les plus célèbres au monde.

Une France en pleine tourmente

La situation politique en 1792

L'année 1792 est marquée par une extrême instabilité en France. Trois ans après la prise de la Bastille, la Révolution, loin d'apaiser le pays, continue de diviser et de radicaliser la société française. Le roi Louis XVI, bien que toujours en place, est de plus en plus contesté, et la peur d'une contre-révolution grandit.

Menace d'invasion austro-prussienne

Au printemps 1792, la France révolutionnaire fait face à une menace extérieure majeure : les monarchies européennes, notamment l'Autriche et la Prusse, s'unissent pour restaurer l'autorité monarchique. La déclaration de guerre à l'Autriche le 20 avril 1792 précipite les événements : une invasion est redoutée, et la frontière de l'Est, dont Strasbourg, est en première ligne.

Montée des tensions révolutionnaires

À l'intérieur, la situation est tout aussi tendue. Les partisans de la Révolution s’opposent violemment aux royalistes, et les tensions culminent dans les villes et les campagnes. Les clubs révolutionnaires appellent à la mobilisation générale contre "les ennemis de la liberté", et l'atmosphère est propice à l'émergence d'un chant patriotique pour galvaniser les citoyens-soldats.

Préparation militaire à Strasbourg

Strasbourg, ville stratégique proche de la frontière, vit au rythme des préparatifs militaires. Les régiments s'organisent à la hâte pour affronter une invasion possible. Dans ce contexte nerveux, la nécessité d'un chant martial pour souder et motiver les troupes devient une urgence.

La commande du maire de Strasbourg

Dietrich demande un chant patriotique

Le maire de Strasbourg, Philippe-Frédéric de Dietrich, conscient de la gravité de la situation, souhaite renforcer l'ardeur des soldats. Lors d'une soirée réunissant des officiers et des notables, il formule le souhait de disposer d'un chant patriotique, capable de transcender la peur et d'exalter l'amour de la patrie.

Objectif : galvaniser les troupes françaises

Il ne s'agit pas seulement de créer une chanson : il faut une œuvre forte, susceptible d'enthousiasmer les soldats et de symboliser l'engagement révolutionnaire contre les despotes étrangers.

Rouget de Lisle, officier et musicien amateur, se lance

Rouget de Lisle, capitaine du génie, présent ce soir-là, est sollicité pour cette mission. Passionné de musique et patriote convaincu, il accepte le défi. Inspiré par l'émotion du moment et la ferveur ambiante, il va écrire en quelques heures ce qui deviendra l'un des plus puissants chants révolutionnaires.

La genèse d'un hymne immortel

Une composition fulgurante

Dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, dans sa chambre, Rouget de Lisle compose aussi bien les paroles que la musique. Selon la légende, c'est sous le coup d'une profonde exaltation patriotique qu'il donne naissance à cette œuvre.

Écrit en une seule nuit (du 25 au 26 avril)

Le matin venu, le chant est prêt : une œuvre rapide, spontanée, née d'un élan sincère pour la cause révolutionnaire.

Inspiration mélodique controversée

Certains musicologues ont émis l'hypothèse que Rouget de Lisle se serait inspiré d'airs antérieurs, voire d'opéras italiens. Cependant, l'originalité de l'ensemble et la force du texte militent pour reconnaître la paternité pleine et entière de l'officier.

Texte enflammé appelant à la résistance

Dès les premières lignes, l'appel est sans équivoque : il s'agit de défendre la liberté contre la tyrannie. Le ton martial et exalté du chant frappe immédiatement les esprits.

Les paroles originelles

"Allons enfants de la Patrie"

Le texte s'ouvre par cet appel direct aux jeunes générations, incarnation de l'avenir de la France. La Patrie devient ici une figure quasi sacrée, qu'il faut défendre au prix du sang.

Appel aux armes contre la tyrannie

La Marseillaise dénonce les rois coalisés et appelle à lutter contre l'esclavage politique imposé par les puissances étrangères.

Thèmes de liberté et de résistance

Liberté, patrie, résistance : ces thèmes forts traversent l'ensemble des couplets, offrant un chant aussi politique que profondément émotionnel.

De Strasbourg à Paris : l'ascension d'un hymne

L'adoption par les fédérés marseillais

Rapidement, le "Chant de guerre pour l'armée du Rhin" franchit les frontières de l'Alsace pour gagner d'autres régions. Ce sont les fédérés marseillais, enrôlés pour défendre Paris, qui vont particulièrement s’approprier ce chant.

Popularisation par les volontaires du Midi

Les volontaires du Midi, enthousiastes, entonnent la chanson en montant vers la capitale. Leur accent chantant contribue à associer définitivement ce chant au nom de Marseille.

Chanté lors de l'insurrection du 10 août 1792

Le 10 août 1792, jour de l'assaut contre les Tuileries et de la chute de la monarchie, les fédérés marseillais chantent à pleine voix l’hymne révolutionnaire. Le peuple parisien, séduit par cet air martial, le reprend massivement.

Surnom "La Marseillaise" donné par les Parisiens

C'est ainsi que le chant prend son surnom définitif : La Marseillaise, en hommage aux volontaires venus du Midi.

Devenir l'hymne national

Adopté officiellement en 1795

Reconnaissant la puissance symbolique de la Marseillaise, la Convention nationale l’adopte comme hymne national de la République française le 14 juillet 1795.

Interdit sous l'Empire et la Restauration

Sous Napoléon Ier, puis sous la Restauration monarchique, la Marseillaise est interdite, perçue comme trop subversive pour des régimes autoritaires.

Réinstauré définitivement en 1879

Avec l’avènement de la Troisième République, La Marseillaise retrouve sa place officielle d'hymne national en 1879, statut qu'elle conserve encore aujourd'hui.

Postérité et symbolique

Un chant universel

Adapté dans de nombreux pays

La force de la Marseillaise dépasse les frontières françaises : elle est reprise et adaptée dans de nombreux mouvements révolutionnaires à travers le monde.

Symbole des luttes pour la liberté

Au fil des siècles, La Marseillaise est devenue l'un des hymnes les plus reconnaissables et les plus utilisés lors des combats pour la liberté, qu'ils soient politiques ou sociaux.

Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO

En reconnaissance de son importance historique et culturelle, le manuscrit original de La Marseillaise est classé patrimoine mondial par l'UNESCO.

Controverses et interprétations

Texte jugé violent par certains

Certains critiques estiment que la violence du texte (notamment l'évocation du "sang impur") est difficilement compatible avec les valeurs pacifistes modernes.

Réappropriations politiques diverses

À travers l'histoire, La Marseillaise a été reprise par tous les courants politiques, parfois de manière contradictoire, pour servir des idéologies variées.

Débats sur son enseignement

Dans l'école républicaine, l'enseignement et la pratique de La Marseillaise suscitent encore aujourd'hui des débats : entre fierté nationale, devoir de mémoire et questionnement sur son contenu martial.

Née dans le feu de la Révolution, La Marseillaise transcende son époque pour incarner l'esprit de résistance et les idéaux républicains. Ce chant composé dans l'urgence par Rouget de Lisle est devenu bien plus qu'un hymne national : un patrimoine musical universel qui continue, plus de deux siècles plus tard, à susciter émotion, fierté et débat.

L'année 1808 marque un tournant méconnu dans l'histoire française : la naissance de Charles-Louis Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III. Ce personnage complexe, souvent éclipsé par son oncle Napoléon Ier, allait pourtant redessiner le visage de la France pendant près de 22 ans de pouvoir. Entre modernisation accélérée et ambitions impériales, son règne constitue une véritable Renaissance nationale aux multiples facettes.

Les Fondations d'un Destin Impérial

Une Naissance dans l'Ombre de la Gloire

20 avril 1808 : Naissance à Paris, fils de Louis Bonaparte (roi de Hollande) et Hortense de Beauharnais

-

Élevé en exil après la chute du Premier Empire (1815)

-

Imprégné dès l'enfance du mythe napoléonien

La Longue Marche vers le Pouvoir

-

1836 : Première tentative de coup d'État (Strasbourg)

-

1840 : Seconde tentative (Boulogne-sur-Mer) → Emprisonnement

-

1848 : Profite de la Révolution pour se faire élire Président de la République

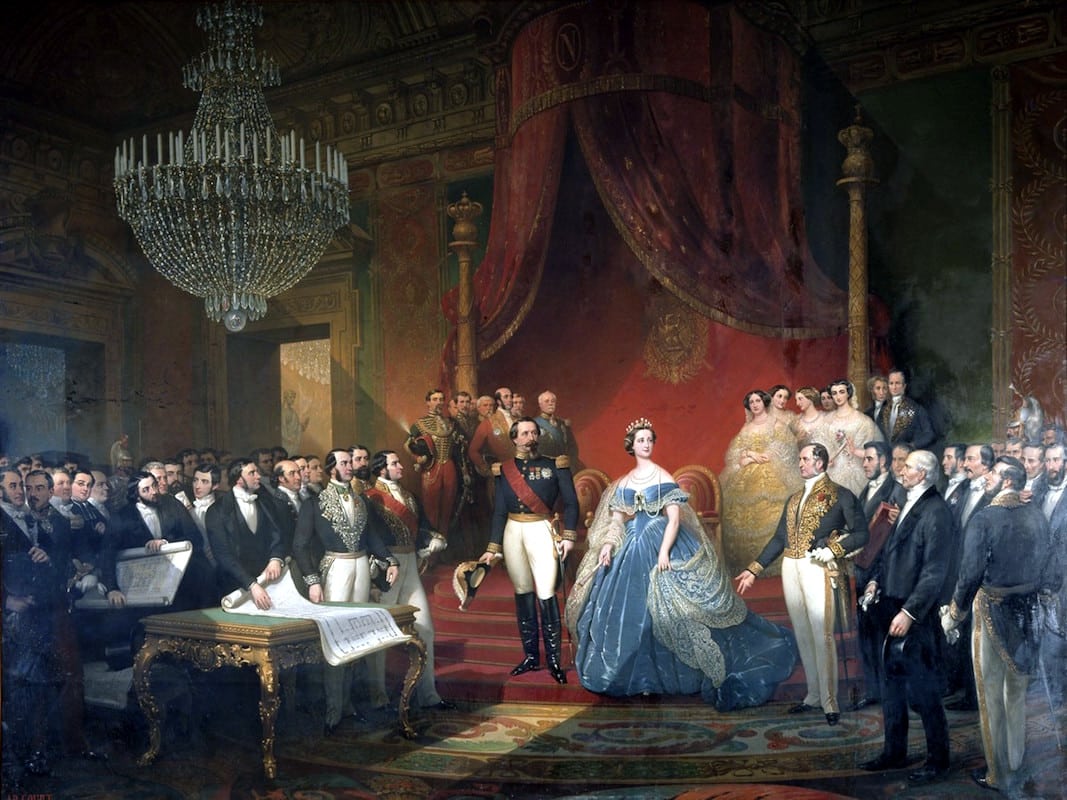

Le Second Empire : Entre Tradition et Modernité

Le Coup d'État du 2 Décembre 1851

-

Dissolution de l'Assemblée Nationale

-

Plébiscite approuvant la nouvelle constitution (92% de oui)

-

2 décembre 1852 : Proclamation de l'Empire

Un Régime Autoritaire Éclairé

Modernisation économique :

-

Création des grands magasins (Bon Marché)

-

Expansion du réseau ferroviaire (x6 en 20 ans)

-

Transformation de Paris par Haussmann

Politique étrangère ambitieuse :

-

Guerre de Crimée (1853-1856)

-

Intervention au Mexique (1861-1867)

L'Héritage Contrasté d'un Visionnaire

Les Avancées Sociales

-

Droit de grève (1864)

-

Caisses de retraite pour les ouvriers (1850)

-

Développement de l'enseignement pour les filles

Les Ombres au Tableau

-

Libertés politiques restreintes

-

Défaite contre la Prusse (1870) → Chute de l'Empire

-

Exil en Angleterre jusqu'à sa mort en 1873

Napoléon III dans la Mémoire Nationale

Une Réhabilitation Progressive

-

Reconnaissance de son rôle dans l'industrialisation

-

Valorisation de son urbanisme visionnaire

-

Réévaluation de sa politique sociale

Les Symboles Durables

-

Opéra Garnier

-

Réseau des Halles

-

Bois de Boulogne et Vincennes

Le Second Empire : Quand la France se Réinventait

Napoléon III reste une figure paradoxale de l'histoire française : autoritaire et modernisateur, impérial et social, visionnaire et finalement vaincu. Son règne constitue pourtant le véritable pont entre la France rurale du début du XIXe siècle et la puissance industrielle de la Belle Époque. La "Renaissance Impériale" qu'il impulsa continue de façonner notre paysage et notre société bien au-delà de sa chute.

Le 8 avril 1929 naît à Schaerbeek (Belgique) celui qui allait révolutionner la chanson francophone : Jacques Brel. Bien plus qu'un simple interprète, ce géant aux textes ciselés et à la présence scénique électrique a marqué de son empreinte indélébile la culture populaire du XXe siècle. Cet article retrace les débuts de cet artiste hors norme, depuis son enfance bruxelloise jusqu'à ses premiers succès parisiens.

Une Jeunesse Bourgeoise en Belgique

L'Enfant du Carton Ondulé

Fils de Romain Brel, directeur d'une usine d'emballages, le jeune Jacques grandit dans un milieu catholique aisé. Cet environnement bourgeois qu'il décrira plus tard comme étouffant ("Les Bourgeois") forge son regard acéré sur la société.

Les Premiers Émois Artistiques

Adolescent, il découvre le théâtre et la poésie au collège Saint-Louis. Ses premiers poèmes, influencés par Baudelaire et Verlaine, révèlent déjà son talent d'écriture. Mais c'est à 16 ans, lorsqu'il achète sa première guitare, que sa vocation musicale s'éveille vraiment.

Les Débuts Difficiles

De Bruxelles à Paris

Après son service militaire et un bref passage dans l'entreprise familiale, Brel décide en 1953 de tenter sa chance à Paris avec femme et enfant. Ses premiers concerts dans des cabarets comme L'Écluse ne rencontrent qu'un succès mitigé.

La Rencontre Décisive avec Jacques Canetti

Le directeur artistique des Trois Baudets repère ce Belge mal dégrossi mais au talent brut. Sous sa houlette, Brel affine son style et compose ses premiers grands titres : "Quand on n'a que l'amour" (1956) marque son premier vrai succès.

L'Affirmation d'un Style Unique

La Révolution Brel

Contrairement aux chanteurs de l'époque au phrasé policé, Brel impose une diction rageuse et une gestuelle théâtrale. Ses textes mêlent avec génie lyrisme et sarcasme, tendresse et violence ("Ne me quitte pas", "Amsterdam").

Le Triomphe à l'Olympia

Son premier récital en 1961 est un électrochoc. La critique unanime salue ce "phénomène" de la chanson. En trois ans, il devient l'artiste francophone le plus demandé dans le monde.

L'Alchimiste des Mots

Le 8 avril 1929 naissait bien plus qu'un chanteur : un poète, un acteur, un conteur d'histoires universelles. Ces années de formation, entre Bruxelles et Paris, ont forgé l'artiste complet qui allait donner ses lettres de noblesse à la chanson francophone.

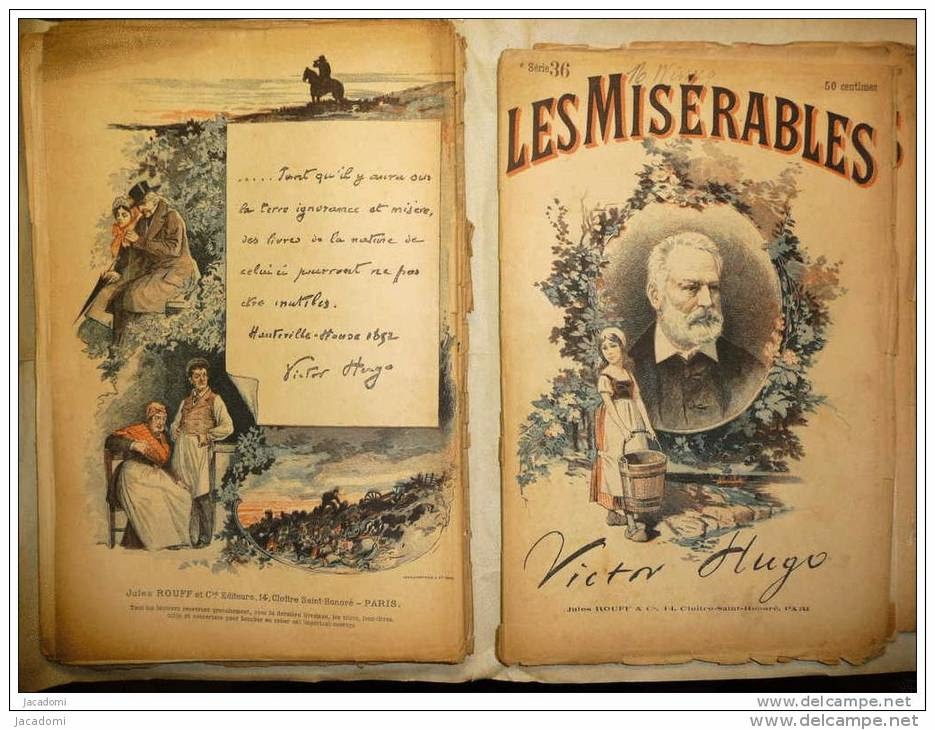

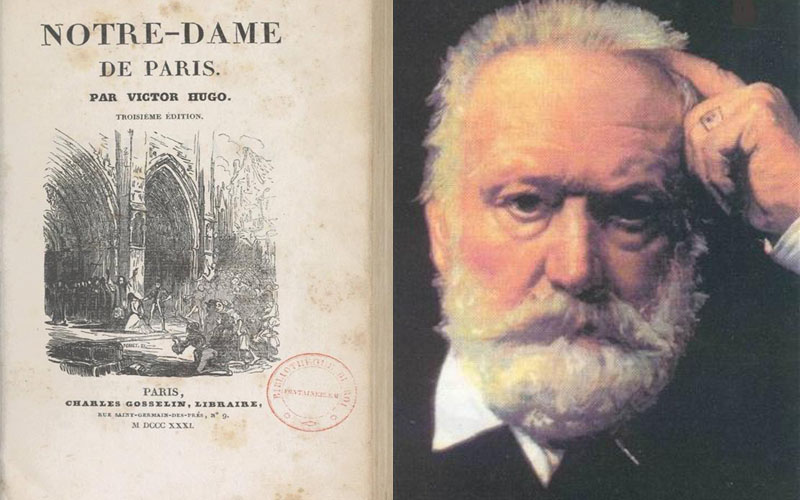

Le 3 avril 1862 paraît à Paris un monument de la littérature française : Les Misérables de Victor Hugo. Cette œuvre colossale, fruit de quinze années de gestation, marque un tournant dans l'histoire du roman social. Entre épopée historique et plaidoyer humaniste, Hugo y déploie toute la puissance de son génie littéraire. Cet article explore les circonstances de cette publication, la structure révolutionnaire du roman et son impact immédiat sur la société du XIXe siècle.

Genèse d'une Œuvre-Monde

Les Années d'Exil et de Maturation

Victor Hugo commence à travailler sur ce qui s'intitule d'abord Les Misères en 1845. Interrompu par la révolution de 1848 puis par son exil politique (1851-1870), le projet mûrit à Guernesey où l'écrivain, fuyant le Second Empire, donne sa pleine mesure à cette fresque sociale.

Une Publication en Feuilleton

L'œuvre paraît d'abord en cinq parties distinctes chez l'éditeur belge Lacroix, qui mise sur le succès du roman-feuilleton. La stratégie est payante : les livraisons successives (de avril à juin 1862) créent un phénomène d'attente fiévreuse chez les lecteurs.

Architecture d'un Roman Total

La Structure Symphonique

Hugo construit son roman comme une cathédrale narrative :

-

Fantine (la chute)

-

Cosette (l'enfance volée)

-

Marius (l'éveil politique)

-

L'Idylle rue Plumet (l'amour contrarié)

-

Jean Valjean (la rédemption)

Les Digressions Visionnaires

Le récit principal est entrecoupé de méditations historiques (Waterloo), sociales (l'argot) ou philosophiques (les égouts de Paris) qui élèvent le roman au rang de manifeste civilisationnel.

Réception et Scandale

Un Succès Immédiat mais Contesté

Dès sa sortie, l'œuvre divise :

-

Le public populaire s'arrache les exemplaires (50 000 ventes en quelques jours)

-

La critique académique dénonce un "livre dangereux" (Le Figaro)

-

L'Église catholique le met à l'Index

L'Impact Social

Le roman devient le bréviaire des mouvements progressistes. Sa description de la misère ouvrière influencera directement les lois sociales du XXe siècle.

Postérité d'un Mythe Littéraire

Adaptations et Réappropriations

De la comédie musicale de 1980 au film de Ladj Ly (2019), Les Misérables n'a cessé d'être réinterprété, prouvant son actualité brûlante.

Le Message Intemporel

"Tant qu'il existera des damnés de la terre", l'appel hugolien à la justice sociale gardera sa force prophétique. Le personnage de Jean Valjean incarne l'éternel combat de la dignité humaine contre les systèmes oppressifs.

L'Épopée Littéraire de Victor Hugo

Plus qu'un roman, Les Misérables est une expérience de lecture transformatrice. Le 3 avril 1862, Victor Hugo offrait au monde un miroir déformant qui, étrangement, révélait les vérités les plus crues sur la condition humaine.

Le 2 avril 1928 naît à Paris Lucien Ginsburg, plus connu sous le nom de Serge Gainsbourg. Cet artiste aux multiples talents - chanteur, compositeur, peintre et écrivain - allait révolutionner la chanson française et marquer durablement la culture populaire. Cet article retrace les débuts de ce créateur hors norme, depuis son enfance marquée par la guerre jusqu'à ses premières incursions dans le monde de la musique.

Les Racines d'un Artiste

Une Enfance entre Deux Cultures

Fils d'immigrants juifs russes fuyant les pogroms, le jeune Lucien grandit dans le Paris des années 1930. Son père, Joseph Ginsburg, pianiste de bar, lui transmet très tôt le goût de la musique. La guerre et l'obligation de porter l'étoile jaune marqueront profondément l'adolescent.

Les Premières Passions Artistiques

Avant la musique, c'est vers la peinture que se tourne le jeune Ginsburg. Il fréquente l'École des Beaux-Arts de Paris et expose même quelques toines. Mais c'est dans les cabarets de la rive gauche qu'il trouvera sa véritable vocation.

La Naissance de Gainsbourg

Du Piano-Bar au Micro

Dans les années 1950, Lucien Ginsburg devient pianiste d'accompagnement dans les cabarets parisiens. C'est là qu'il forge son style unique, mélange d'influences jazz, classiques et populaires. En 1958, il adopte le pseudonyme de Serge Gainsbourg et sort son premier album.

Les Débuts Difficiles

Ses premières chansons, comme "Le Poinçonneur des Lilas", passent inaperçues. Son physique atypique et son style décalé ne correspondent pas aux canons de l'époque. Pourtant, quelques initiés reconnaissent déjà son génie.

L'Émergence d'un Style Unique

La Rencontre avec Boris Vian

Cette amitié artistique sera déterminante. Vian encourage Gainsbourg à assumer son originalité. Ensemble, ils créent des chansons qui bousculent les conventions, annonçant déjà le futur provocateur.

1960 : Le Tournant

Avec "L'Eau à la bouche" pour le film de Jacques Doniol-Valcroze, Gainsbourg connaît enfin le succès. Son album "No. 2" révèle un compositeur audacieux, capable de mélanger élégance et subversion.

1928 : Paris Voit Naître Lucien Ginsburg

Le 2 avril 1928 naissait bien plus qu'un futur chanteur à succès : un artiste complet qui allait redéfinir les frontières de la chanson française. Ces premières années, bien que difficiles, contenaient déjà en germe toute la richesse créative de celui qui deviendrait "le plus grand poète français depuis Verlaine" selon François Truffaut.

Le 31 mars 1889, Paris assistait à un événement historique : l'inauguration officielle de la Tour Eiffel. Construite pour l'Exposition Universelle de 1889, cette structure métallique de 300 mètres deviendra non seulement le clou de l'exposition, mais aussi l'icône incontestée de Paris et de la France. Retour sur cette aventure technique et architecturale sans précédent.

Un Projet Audacieux pour l'Exposition Universelle

Le Concours de 1886

Pour célébrer le centenaire de la Révolution française, le gouvernement organise un concours visant à ériger sur le Champ-de-Mars une tour de 300 mètres. Parmi les 107 projets présentés, c'est celui de Gustave Eiffel, Maurice Koechlin et Émile Nouguier qui est retenu.

Une Construction Record

Les travaux débutent le 28 janvier 1887 et s'achèvent en seulement 2 ans, 2 mois et 5 jours :

-

18 038 pièces métalliques

-

2,5 millions de rivets

-

300 ouvriers sur le chantier

-

Aucun mort accidentel (exploit pour l'époque)

La Tour des Superlatifs

Une Performance Technique Inégalée

Au moment de son inauguration, la Tour Eiffel pulvérise tous les records :

-

Plus haute structure du monde (324 m avec antenne)

-

Poids total : 7 300 tonnes

-

1 665 marches jusqu'au sommet

-

5 ascenseurs hydrauliques révolutionnaires

Un Défi aux Lois de la Physique

Les critiques craignaient son effondrement, mais Eiffel avait tout calculé :

-

Oscillation maximale au vent : 12 cm

-

Dilatation thermique : 18 cm en été

-

Fondations de seulement 7 m de profondeur

L'Inauguration et les Premières Réactions

Une Cérémonie sous les Étoiles

Le 31 mars 1889 à 13h30, Gustave Eiffel hisse le drapeau tricolore au sommet devant :

-

Le président Sadi Carnot

-

200 journalistes du monde entier

-

Des milliers de Parisiens sceptiques

Entre Admiration et Indignation

Les réactions sont contrastées :

-

Pour : "Prodige de l'industrie française" (Le Figaro)

-

Contre : "Ce squelette de beffroi" (Maupassant), "Inutile et monstrueuse" (Zola)

De l'Exposition Universelle au Symbole Éternel

Sauvée de Justesse

Prévue pour être démontée après 20 ans, elle est sauvée par :

-

Son utilité pour les communications radio (dès 1903)

-

Son succès populaire (2 millions de visiteurs en 1889)

-

Son adoption par les Parisiens

Chiffres Clés Aujourd'hui

-

7 millions de visiteurs annuels (75% d'étrangers)

-

20 000 ampoules pour le scintillement nocturne

-

60 tonnes de peinture tous les 7 ans

-

2,5 milliards de visiteurs depuis 1889

La Tour Eiffel, de la Polémique à la Gloire