Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Guerre

Le 6 juin 1944, date historique du Débarquement de Normandie, marque un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale. Parmi les milliers de soldats alliés débarquant sur les plages de Normandie, un groupe se distingue : les Commandos Kieffer. Ce commando de marins et soldats français, unique unité française engagée dans l’assaut initial, est dirigé par le commandant Philippe Kieffer. Leur mission, cruciale et périlleuse, les place en première ligne à Sword Beach, où leur courage et leur détermination resteront gravés dans l’histoire. Cet article revient sur leur formation, leur rôle dans le Débarquement et leur héritage.

La création des Commandos Kieffer

Philippe Kieffer : un homme de détermination

Philippe Kieffer, ancien banquier franco-américain, décide de rejoindre les Forces françaises libres dès 1940. Motivé par un fort patriotisme, il se donne pour mission de former une unité de soldats français au sein des forces britanniques d’élite. Sa persévérance et son courage permettent la création d’une unité de commandos spécifiquement français, connue sous le nom de Commandos Kieffer.

La formation des commandos français

Les volontaires recrutés pour cette mission s’entraînent dans des conditions extrêmes aux côtés des commandos britanniques en Écosse. Entraînements intensifs, maniement des armes et techniques de combat rapproché : les hommes de Kieffer sont formés pour devenir une unité d’élite, prête à intervenir dans des missions de haute intensité.

Le débarquement à Sword Beach

Les préparatifs de l’opération Overlord

L’opération Overlord, nom de code du Débarquement de Normandie, implique des mois de préparation et une coordination inédite des forces alliées. Le commando de Kieffer est affecté à Sword Beach, avec pour objectif d’ouvrir la voie aux troupes alliées en neutralisant les positions allemandes fortifiées.

L’assaut sur la plage : une bataille héroïque

Le matin du 6 juin 1944, les Commandos Kieffer débarquent sur Sword Beach sous un déluge de feu ennemi. Malgré les tirs allemands et les mines, les hommes avancent avec bravoure. Ils combattent avec acharnement pour s’emparer des positions ennemies, permettant ainsi aux troupes alliées de progresser dans les terres normandes.

Les moments forts et les héros de Sword Beach

Le combat pour Ouistreham

Les Commandos Kieffer sont parmi les premiers à atteindre Ouistreham, une ville stratégique. Ils mènent des attaques ciblées pour sécuriser la zone, neutralisant des positions fortifiées et libérant des quartiers cruciaux. Ce succès contribue à l’avancée des troupes alliées vers Caen, un objectif clé pour la libération de la Normandie.

Des hommes d’exception au courage sans faille

Chaque soldat du commando Kieffer incarne le courage et le sacrifice. Parmi eux, des figures héroïques se démarquent : Louis Brière de l’Isle, Maurice Chauvet, et d’autres dont la bravoure inspire les générations suivantes. Leurs actions décisives rappellent l’importance du rôle joué par les forces françaises dans le succès du Débarquement.

L’héritage des Commandos Kieffer

La reconnaissance des héros du 6 juin

Bien que souvent méconnus, les Commandos Kieffer obtiennent progressivement la reconnaissance de leur rôle historique. Leur contribution est saluée en France et à l’étranger, et leurs actions sont commémorées lors de chaque anniversaire du Débarquement, en hommage à leur courage.

L’impact des Commandos Kieffer sur les forces spéciales françaises

Les Commandos Kieffer ont posé les bases des futures unités de forces spéciales françaises. Leur esprit d’équipe, leur formation intense et leur engagement pour la liberté inspirent encore les unités d’élite actuelles. Le commando marine de Lorient, par exemple, est en partie inspiré de cet héritage.

Les premiers Français du Débarquement

L’histoire des Commandos Kieffer est celle d’une unité d’élite animée par un patriotisme indéfectible et un courage remarquable. Ces pionniers du Débarquement à Sword Beach ont non seulement contribué au succès de l’opération Overlord, mais aussi laissé un héritage durable dans l’histoire militaire française. Leur engagement rappelle que, au milieu des forces alliées, des Français ont combattu en première ligne pour la liberté et la paix en Europe. Aujourd’hui, leur mémoire est honorée, et leur exemple continue d’inspirer.

L’Empire inca, l’une des plus vastes civilisations de l’Amérique précolombienne, a émergé dans les Andes avec une sophistication et une organisation impressionnantes. Bien que cet empire n'ait duré qu’un peu plus d’un siècle, son héritage et ses avancées dans les domaines de l’architecture, de l’ingénierie et de l’administration continuent d’intriguer. L’histoire des Incas, de leur expansion à leur déclin face aux conquérants espagnols, révèle une société avancée mais fragile, dont la chute rapide témoigne des bouleversements de l’époque. Explorons les origines, les réalisations et la fin de ce vaste empire.

Les origines et l'expansion de l’Empire inca

Les débuts de l’Empire : de Cuzco à l’expansion impériale

Selon la légende, l’histoire de l’Empire inca commence avec le fondateur mythique, Manco Cápac, qui aurait fondé Cuzco. Petit à petit, Cuzco devint le centre de cette civilisation en expansion. Les premiers empereurs incas parviennent à étendre leur influence en intégrant diverses cultures et peuples, consolidant leur pouvoir par une habile combinaison de diplomatie et de conquête.

Pachacútec : l’architecte de l’Empire inca

Le neuvième empereur, Pachacútec, transforme l’Empire inca en un État puissant et organisé. Connu pour sa vision stratégique, il renforce Cuzco, développe des routes et des systèmes de communication, et consolide un empire qui s'étend des Andes à la côte Pacifique. Il met également en place des réformes administratives qui assureront la stabilité et la prospérité de l’empire.

Chapitre 2 : Organisation et innovations de l’Empire inca

Une administration centralisée et hiérarchisée

L’Empire inca se distingue par une administration hautement centralisée. Les Incas divisent leur territoire en provinces administrées par des gouverneurs locaux, supervisés par Cuzco. Les "ayllus", unités de base de la société inca, favorisent la cohésion sociale et permettent une gestion efficace des ressources.

Les avancées technologiques et architecturales

Les Incas sont célèbres pour leurs impressionnantes constructions, comme la citadelle du Machu Picchu. Leur connaissance avancée de l'ingénierie leur permet de bâtir des structures qui résistent aux séismes. Ils développent également un réseau de routes (le Qhapaq Ñan), facilitant les échanges et la communication à travers l’empire.

Religion et cosmologie des Incas

Les divinités et les rituels sacrés

La religion inca est polythéiste et centrée sur le culte de plusieurs divinités, dont Inti, le dieu-soleil, et Pachamama, la déesse de la terre. Les Incas pratiquent divers rituels pour honorer leurs dieux, souvent en lien avec l’agriculture et les cycles de la nature. Ces cérémonies montrent l'importance de la religion dans la vie quotidienne et dans l’unité de l’empire.

Les sanctuaires et lieux de culte

Les Incas construisent des sanctuaires dans des lieux sacrés, comme les montagnes et les lacs, considérés comme des ponts entre le monde des hommes et celui des divinités. Le site de Machu Picchu est un exemple de sanctuaire où l’architecture semble se fondre dans la nature, reflétant la relation spirituelle des Incas avec leur environnement.

Le déclin rapide et la chute de l’Empire inca

L’arrivée des conquistadors espagnols

En 1532, l'Empire inca, affaibli par une guerre civile entre les héritiers du trône, est confronté aux troupes de Francisco Pizarro. L’arrivée des Espagnols marque le début d’une confrontation brutale. Malgré leur supériorité numérique, les Incas, surpris par les armes à feu et les chevaux des Espagnols, ne parviennent pas à résister.

La capture d’Atahualpa et la fin de l’empire

Le dernier empereur inca, Atahualpa, est capturé puis exécuté par les Espagnols, un événement symbolisant la fin de l'empire. Avec la chute de Cuzco en 1533, l’empire inca s’effondre rapidement, laissant place à la domination espagnole. Les Espagnols imposent leur langue, leur religion, et modifient profondément la culture andine.

Entre légende et histoire

L’Empire inca, malgré sa chute brutale, demeure un symbole de grandeur, d’innovation et de mystère. Ses avancées architecturales et ses connaissances en agriculture et en organisation sociale témoignent de l'ingéniosité de cette civilisation. Bien que leur empire ait disparu, l’influence des Incas perdure dans la culture des Andes. Leurs vestiges, tels que le Machu Picchu, continuent de fasciner et rappellent l’importance des civilisations précolombiennes dans l’histoire mondiale.

En pleine Guerre de Cent Ans, alors que la France est affaiblie par des luttes internes et une succession de défaites face à l'Angleterre, le dauphin Charles prend une décision cruciale qui changera le cours de l'histoire française. Contraint de se réfugier à Bourges, il se proclame roi en 1422, une initiative audacieuse qui marquera le début de la reconquête du royaume et l'affirmation de la souveraineté française. Retour sur cet épisode historique et la destinée de celui que l’on surnommera le « roi de Bourges ».

Contexte historique et les prémices de la crise

La Guerre de Cent Ans : un conflit sans fin

Débutée en 1337, la Guerre de Cent Ans plonge la France et l'Angleterre dans une lutte pour la succession du trône français. Les ambitions des rois d’Angleterre pour le trône de France et les rivalités féodales internes affaiblissent le pays.

Les luttes intestines et l'occupation anglaise

En plus des batailles contre l’Angleterre, la France est divisée par des conflits internes, notamment entre les Armagnacs, partisans du dauphin Charles, et les Bourguignons, alliés des Anglais. Cette division affaiblit le pouvoir central et facilite les avancées anglaises sur le territoire français.

La proclamation de Charles VII à Bourges

Un dauphin en exil

En 1422, après la mort de son père, Charles VI, le dauphin Charles n'est pas encore reconnu comme roi sur l'ensemble du territoire. Exilé à Bourges, il n'a pas accès à Paris, alors sous le contrôle des Anglais et des Bourguignons.

La décision de se proclamer roi malgré les obstacles

Malgré son isolement et les doutes entourant sa légitimité, Charles prend la décision de se proclamer roi sous le nom de Charles VII. En se déclarant souverain depuis Bourges, il marque un acte de défiance envers les forces anglaises et réaffirme son autorité sur le royaume.

Les conséquences symboliques de cette proclamation

Cette proclamation renforce la symbolique de Bourges comme un bastion de résistance française. Aux yeux de nombreux fidèles, Charles devient un roi légitime et résistant face à l’envahisseur, ce qui lui vaut le surnom de "roi de Bourges."

L'impact de la proclamation de Bourges et la reconquête du royaume

Le soutien de Jeanne d'Arc : le tournant décisif

Quelques années après sa proclamation, Charles VII reçoit l'appui de Jeanne d’Arc, qui convainc le roi de lui donner une armée pour libérer Orléans. Cet acte marque le début d'une série de victoires françaises qui inversent la tendance en faveur des forces royales.

La reconquête progressive du territoire

Grâce à la montée en puissance de l'armée française et au soutien populaire, Charles VII parvient à reprendre progressivement le contrôle des territoires occupés. Sa couronne, autrefois remise en question, est maintenant solidifiée par des succès militaires et diplomatiques.

Le triomphe final : le traité d'Arras et le couronnement à Reims

Après plusieurs années de luttes, Charles VII est officiellement couronné roi de France en 1429 à Reims, signant ainsi la fin de la crise de légitimité. Le traité d’Arras en 1435 met fin aux rivalités internes, permettant au roi d'unifier le royaume sous son règne.

Une proclamation royale décisive en pleine Guerre de Cent Ans

La proclamation de Charles VII comme roi à Bourges est un acte décisif dans l’histoire de France, marquant le point de départ d’une reconquête historique face aux Anglais et aux Bourguignons. Charles VII, autrefois surnommé le "roi de Bourges" en raison de son exil, s’impose finalement comme le souverain légitime et victorieux d’un royaume unifié. Par cette décision audacieuse, il amorce le renouveau de la monarchie française et jette les bases de l’État centralisé que l’on connaîtra sous la Renaissance.

Les procès de Nuremberg, tenus de 1945 à 1946, ont jugé les principaux responsables nazis des atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi eux, douze furent condamnés à mort et exécutés le 16 octobre 1946, dans une salle du tribunal transformée en lieu d'exécution. Si les procès ont été largement documentés, le devenir des corps des condamnés reste un aspect méconnu de cette page d’histoire. Ce sujet dévoile une ultime volonté d'effacer toute trace des responsables du Troisième Reich.

Les Procès de Nuremberg et les Condamnations à Mort

Une Justice Historique et Internationale

Les procès de Nuremberg, tenus par le Tribunal militaire international, marquent la première fois dans l’histoire que des responsables politiques et militaires sont jugés pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide. Parmi les 24 accusés, douze seront condamnés à la peine capitale.

Les Condamnés à Mort

Les condamnés à mort incluent des personnalités de haut rang comme Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères, Wilhelm Keitel, chef d’état-major de l’armée, et Hermann Göring, commandant de la Luftwaffe. Leurs crimes étant jugés inacceptables, la sentence de la potence est prononcée.

Les Exécutions dans le Silence

La Nuit du 16 Octobre 1946

Les exécutions ont lieu dans la nuit du 16 octobre 1946, dans une salle aménagée spécialement pour cet acte. Les condamnés, à l’exception de Göring, qui s’est suicidé avant sa pendaison, sont pendus un par un. Le procès-verbal de ces exécutions est méticuleusement tenu pour assurer le respect des décisions du tribunal.

Le Secret Maintenu autour des Exécutions

Pour éviter toute glorification posthume, les autorités alliées prennent soin de maintenir un certain secret autour des exécutions. Les cercueils des condamnés ne sont pas rendus aux familles, et leurs corps sont destinés à un sort inhabituel.

L’Élimination des Corps des Condamnés

Le Refus de Sépultures Officielles

Les Alliés, conscients du risque que les corps deviennent des reliques pour d’éventuels sympathisants nazis, refusent de fournir aux condamnés des sépultures identifiables. Cette décision vise à effacer définitivement leur trace, les empêchant de devenir des martyrs pour des courants extrémistes.

Crémation Anonyme

Les corps sont emmenés au cimetière d’Ostfriedhof à Munich, où ils sont incinérés de manière anonyme. Les cendres ne sont ni marquées ni identifiées, empêchant ainsi toute forme de culte posthume. L’acte de crémation est conduit sous surveillance stricte, et chaque étape est consignée pour éviter tout écart.

La Dispersion des Cendres

Les Rivières comme Dernier Repos

Après la crémation, les cendres sont emportées et dispersées dans la rivière Isar, à proximité de Munich. Cette dispersion vise à effacer toute possibilité de localisation ou de recueillement autour de leur mémoire. La rivière symbolise la volonté d’effacer, au sens propre, l’empreinte de leur passage.

Une Décision Stratégique et Symbolique

En dispersant les cendres dans une rivière, les autorités démontrent leur intention de rompre tout lien entre le souvenir de ces criminels et le sol allemand. Cet acte symbolique souligne l'éradication de toute forme de mémoire associée aux responsables des atrocités nazies, ancrant ainsi leur jugement dans l’oubli.

Héritage et Questions Éthiques

La Mémoire des Crimes et le Respect des Victimes

Le traitement des corps des condamnés soulève des réflexions éthiques. Si l’effacement de leur mémoire répond au respect des victimes, il pose aussi la question du droit à une sépulture, même pour les criminels de guerre. Cette décision renforce la condamnation symbolique prononcée par le tribunal.

Une Mémoire Qui Subsiste malgré Tout

Malgré la dispersion des cendres, l’histoire de ces procès et des condamnés reste vivante. Les archives, les témoignages et les commémorations rappellent la mémoire des victimes et les atrocités commises, illustrant la nécessité de se souvenir pour éviter la répétition de telles horreurs.

Conclusion

Les exécutions des procès de Nuremberg ne furent pas seulement une sanction pénale, mais également un acte visant à effacer définitivement l’empreinte des principaux responsables nazis. En refusant toute sépulture et en dispersant leurs cendres, les autorités alliées entendaient empêcher toute possibilité de glorification. Ce traitement particulier révèle une approche unique dans la justice d’après-guerre, où l’effacement des criminels symbolise la volonté de ne jamais laisser leur mémoire entacher l’histoire.

Gilles de Rais, aussi connu sous le nom de « Barbe Bleue », est l’une des figures les plus sombres du Moyen Âge français. Ancien compagnon de Jeanne d’Arc, héros de guerre, puis criminel notoire, il incarne la descente tragique d’un noble homme d’armes devenu un assassin. Accusé de multiples meurtres d’enfants et d’actes de sorcellerie, Gilles de Rais est jugé et condamné à mort en 1440. Cet article retrace les étapes de sa vie et les circonstances de sa fin brutale, mêlant histoire, légende, et tragédie.

Qui était Gilles de Rais ?

Un Noble Puissant et Respecté

Gilles de Rais naît en 1405 au sein d’une riche famille noble bretonne, et devient l’un des seigneurs les plus influents de son époque. Sa bravoure au combat et sa loyauté envers le roi de France lui valent d’être nommé Maréchal de France, une distinction prestigieuse.

Un Compagnon d’Armes de Jeanne d’Arc

L’un des moments marquants de la vie de Gilles de Rais est sa participation aux côtés de Jeanne d’Arc dans la guerre de Cent Ans. Héros de la bataille d’Orléans, il gagne en réputation en combattant pour la libération de la France face aux Anglais, un acte qui renforce son aura publique.

La Chute et la Décadence

La Ruine Financière et les Excès

Malgré son prestige militaire, Gilles de Rais tombe dans des dépenses extravagantes, organisant des fêtes somptueuses et entretenant une cour digne d’un prince. En quelques années, sa fortune est dilapidée, et il vend même une partie de son domaine pour financer son train de vie.

L’Attrait pour l’Alchimie et la Sorcellerie

Dans sa quête pour retrouver sa richesse, Gilles de Rais s’intéresse à l’alchimie et la magie. Il s’entoure d’alchimistes et de sorciers dans l’espoir de découvrir le secret de la transmutation des métaux en or. Cet intérêt pour les arts occultes l’entraîne dans des pratiques de plus en plus sinistres.

Les Crimes et la Terreur

Accusations de Meurtres d’Enfants

Au fil des années, les rumeurs de disparitions d’enfants se multiplient autour des domaines de Gilles de Rais. Les habitants commencent à craindre ce seigneur autrefois vénéré, désormais suspecté de tuer et torturer des enfants pour ses expériences occultes et ses rituels.

La Descente dans la Barbarie

Les récits des crimes de Gilles de Rais relatent des actes horrifiants : enlèvements, tortures, assassinats. Ces témoignages, aussi terrifiants que troublants, font de lui l’une des premières figures du « tueur en série » de l’histoire. Il est alors surnommé « Barbe Bleue », rappelant le personnage de conte qui tue ses épouses.

Le Procès et la Condamnation

Arrestation et Inculpation

En 1440, les autorités religieuses et civiles décident d’enquêter sur les agissements de Gilles de Rais. Après une série d’audiences et de confessions, souvent obtenues sous la menace, il avoue ses crimes. La liste des accusations inclut meurtres, sodomie, sorcellerie, et hérésie.

Le Jugement et la Sentence

Le 26 octobre 1440, après un procès public qui fait sensation, Gilles de Rais est condamné à mort pour ses crimes. Il est exécuté par pendaison et incinération à Nantes, marquant la fin d’un homme autrefois admiré, devenu symbole de cruauté.

Héritage et Légende de Barbe Bleue

Légende et Histoire : L’Ambiguïté de Barbe Bleue

Le nom de Gilles de Rais est depuis lors associé au personnage de Barbe Bleue, popularisé par le conte de Charles Perrault. Si le conte dépeint un mari assassinant ses épouses, l’histoire de Gilles de Rais inspire ce mythe en accentuant la dimension tragique et perverse du personnage.

Réhabilitations et Réinterprétations Historiques

Avec le temps, certaines voix tentent de réhabiliter Gilles de Rais, évoquant une possible manipulation de l’Église et des autorités pour s’emparer de ses biens. Cependant, les preuves et témoignages de l’époque pèsent lourdement contre lui, et son nom demeure associé aux actes les plus sombres.

Héros de guerre à criminel sanguinaire

La mort de Gilles de Rais marque la fin de l’un des plus grands scandales judiciaires du XVe siècle. Passé de héros de guerre à criminel sanguinaire, son destin tragique continue de fasciner et d’effrayer. Que ce soit par ses actions ou par la légende qui l’entoure, il reste l’une des figures les plus énigmatiques et sombres de l’histoire française.

Joséphine Baker est principalement connue pour son rôle de chanteuse, danseuse et figure emblématique de la scène des années 1920 et 1930. Mais derrière les paillettes et les plumes, elle est aussi une héroïne de la Résistance française durant la Seconde Guerre mondiale. S’engageant avec courage, elle utilise sa célébrité et ses talents pour recueillir des informations, aider des réfugiés et soutenir la lutte contre l'occupation nazie. Cet article explore comment Joséphine Baker a risqué sa vie pour la liberté et la justice, devenant une icône de la Résistance.

Joséphine Baker, Une Icône Artistique des Années 1920

L’Ascension d’une Artiste Unique

Née aux États-Unis en 1906, Joséphine Baker s'installe en France en 1925, où elle est rapidement adoptée par le public français. Avec ses danses exotiques, notamment la célèbre danse de la banane, elle devient une star du cabaret et incarne un symbole de liberté.

Une Réputation Mondiale

À Paris, Joséphine Baker fréquente des personnalités artistiques et intellectuelles influentes, et sa renommée s’étend rapidement au-delà des frontières françaises. Elle devient l'une des premières grandes vedettes noires internationales, et utilise sa notoriété pour promouvoir des idéaux d’égalité et de tolérance.

Le Choix de la Résistance

Le Début de la Seconde Guerre mondiale

Lorsque la guerre éclate en 1939, Joséphine Baker est une artiste accomplie et respectée. Profondément attachée à la France, son pays d’adoption, elle refuse de rester passive face à l’occupation nazie et s’engage dans la Résistance.

Un Engagement Inspiré par ses Valeurs

Baker est une femme de principes, profondément opposée aux idéologies racistes et autoritaires des nazis. Elle voit dans la Résistance une chance de défendre les valeurs d’égalité et de liberté, ce qui la motive à risquer sa carrière, et même sa vie.

Espionne et Messagère de la Résistance

Son Rôle d’Espionne

Sous couverture, Baker utilise ses voyages et sa popularité pour recueillir des informations stratégiques. En tant que membre du réseau de renseignement de la Résistance française, elle transmet des informations cruciales en les dissimulant dans ses partitions musicales et autres documents.

Soutien aux Alliés et Missions en Afrique du Nord

En 1941, Joséphine Baker s’installe au Maroc où elle joue un rôle essentiel dans le soutien logistique aux forces alliées. Elle utilise sa résidence pour cacher des armes et des réfugiés, continuant d’aider la Résistance en toute discrétion.

Une Célébrité au Service de la France Libre

Une Influence Utilisée avec Intelligence

Sa célébrité est un atout : elle peut circuler facilement dans des lieux sensibles sans éveiller de soupçons. Elle collecte des fonds pour soutenir la Résistance et participe à des concerts pour remonter le moral des troupes, galvanisant l’esprit de la France libre.

L’Obtention de la Citoyenneté Française et son Engagement pour l'Après-guerre

En reconnaissance de son engagement, Joséphine Baker reçoit la citoyenneté française et continue d'incarner les valeurs de la République. Son engagement dans les causes sociales et son dévouement à la France renforcent son statut d’icône nationale.

Héritage et Reconnaissance Posthume

Distinctions et Honneurs

Pour ses actions héroïques, Joséphine Baker reçoit plusieurs distinctions, dont la médaille de la Résistance, la Croix de guerre, et est même faite chevalière de la Légion d’honneur par le général de Gaulle.

Entrée au Panthéon : Une Héroïne de la Nation

En 2021, Joséphine Baker devient la première femme noire à entrer au Panthéon, reconnue non seulement pour sa carrière artistique mais aussi pour son courage et son engagement pour la liberté. Cette consécration rappelle son rôle exceptionnel dans l’histoire de la France.

Lutte pour la liberté de la France

Joséphine Baker, bien plus qu’une simple artiste de music-hall, a consacré une partie de sa vie à la lutte pour la liberté de la France, son pays d’adoption. En alliant talent, courage et conviction, elle a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de la Résistance et demeure aujourd’hui un symbole de bravoure et de résilience. Au-delà des scènes et des projecteurs, elle est une héroïne dont le parcours inspire encore de nombreuses générations.

L’immigration vietnamienne en France est une histoire profondément marquée par les liens historiques entre les deux pays, les vagues de migration successives et les défis d’intégration. Du colonialisme au refuge post-guerre, puis à l’installation des générations plus récentes, les travailleurs vietnamiens ont apporté des contributions significatives à la société française tout en conservant une forte identité culturelle. Cet article examine le parcours de ces travailleurs, leurs conditions de vie, les obstacles qu'ils rencontrent et leur impact sur la société française.

Origines de l'Immigration Vietnamienne en France

Les Premières Vagues sous le Colonialisme

L’immigration vietnamienne en France débute à l’époque coloniale, au XIXe siècle, lorsque le Vietnam faisait partie de l’Indochine française. Certains Vietnamiens venaient en France pour étudier ou travailler, souvent dans des conditions précaires. Beaucoup étaient recrutés comme travailleurs dans les plantations ou les usines pour répondre aux besoins économiques des colonies.

Les Travailleurs durant les Guerres Mondiales

Au cours des deux guerres mondiales, des milliers de Vietnamiens ont été recrutés pour soutenir l’effort de guerre en France, travaillant dans les usines, les chantiers et même dans les tranchées. À la fin des guerres, une partie de ces travailleurs a choisi de rester en France, constituant les premières communautés vietnamiennes sur le sol français.

L'Immigration de Réfugiés après 1975

L’Arrivée des « Boat People »

Après la fin de la guerre du Vietnam en 1975, des milliers de réfugiés vietnamiens, appelés les « boat people », ont fui le régime communiste pour se réfugier en France. Ils sont souvent arrivés dans des conditions difficiles, cherchant à reconstruire leur vie dans un pays étranger.

L’installation et les Premiers Emplois

Les réfugiés vietnamiens, souvent peu qualifiés, se sont intégrés dans le secteur du travail manuel. Ils ont souvent travaillé dans des usines, des restaurants, et des chantiers de construction, s'adaptant progressivement à la vie française tout en préservant leurs traditions.

Conditions de Vie et Défis des Travailleurs Vietnamiens en France

Les Quartiers Populaires et la Cohésion Communautaire

Les Vietnamiens se sont installés dans des quartiers populaires des grandes villes comme Paris, Lyon et Marseille. Ces quartiers sont devenus des lieux de solidarité et d’entraide où la communauté a pu s’entourer de structures sociales, culturelles et économiques propres.

Le Défi de l’Intégration Culturelle et Linguistique

L’intégration a souvent été difficile pour les travailleurs vietnamiens, confrontés à des barrières linguistiques et culturelles. La seconde génération a cependant joué un rôle crucial dans le rapprochement avec la culture française, en combinant les valeurs vietnamiennes traditionnelles et la modernité française.

L’Impact et les Contributions à la Société Française

L’Entrepreneuriat et les Réussites Économiques

Beaucoup de Vietnamiens en France se sont tournés vers l'entrepreneuriat, ouvrant des restaurants, des magasins et des entreprises spécialisées. Ces commerces ont enrichi le paysage culturel et économique de la France, apportant des saveurs et des produits asiatiques dans les quartiers urbains.

Les Réussites Professionnelles et Intellectuelles

Au-delà des emplois manuels, la communauté vietnamienne en France a également vu émerger des figures dans des domaines tels que la médecine, les sciences, la politique et les arts. Ces réussites témoignent de la résilience et de l’ambition des immigrés vietnamiens et de leurs descendants.

Les Jeunes Générations et l'Évolution de l'Identité

Préserver la Culture Vietnamienne en France

Les nouvelles générations de Vietnamiens en France s’efforcent de préserver leur identité culturelle, en participant à des festivals, des associations culturelles, et en maintenant des traditions familiales. Ces efforts permettent de préserver le lien avec le Vietnam, tout en intégrant les valeurs et pratiques de la société française.

Un Identité Hybride et la Représentation dans la Société

La jeunesse vietnamienne en France développe une identité hybride, à cheval entre les cultures française et vietnamienne. Cela leur permet d’être des ambassadeurs culturels, enrichissant le multiculturalisme français et offrant un exemple de coexistence entre diverses identités culturelles.

Ont offert une richesse culturelle et économique au pays

La vie des travailleurs immigrés vietnamiens en France est une histoire d’adaptation, de résilience et de contributions durables à la société française. En s’installant en France, les Vietnamiens ont construit des vies nouvelles et offert une richesse culturelle et économique au pays. Aujourd'hui, ils font partie intégrante du tissu social français, apportant une diversité qui témoigne des valeurs de solidarité et de respect entre les cultures.

La bataille de la Somme, qui s'est déroulée de juillet à novembre 1916, est l'une des batailles les plus longues et les plus coûteuses en vies humaines de la Première Guerre mondiale. Opposant les forces alliées, principalement britanniques et françaises, aux armées allemandes, cette offensive visait à briser les lignes ennemies et à alléger la pression sur les troupes françaises engagées dans la bataille de Verdun. Cet article explore les causes, le déroulement, les enjeux stratégiques et les conséquences de ce conflit majeur.

Le Contexte et les Causes de la Bataille

Le Front de l'Ouest en 1916

Après deux ans de guerre de tranchées et de nombreuses offensives infructueuses, les forces alliées cherchent à infliger un coup décisif à l'armée allemande, en proie à un épuisement progressif. Le front de l’Ouest est figé, et les alliés espèrent rompre cette impasse.

Le Plan Anglo-Français

Les forces britanniques et françaises, dirigées par les généraux Douglas Haig et Joseph Joffre, planifient une offensive commune dans la région de la Somme. Leur objectif est de percer les lignes allemandes et de soulager les troupes françaises engagées dans la bataille de Verdun.

Les Premiers Jours de l'Offensive

Le 1er Juillet 1916 : Un Jour Sombre

Le 1er juillet 1916 marque le début de l’offensive alliée. Ce jour-là, les Britanniques subissent des pertes record : près de 60 000 hommes sont tués ou blessés en une seule journée, le plus lourd bilan de l'histoire militaire britannique.

Les Difficultés de l'Assaut

Malgré une préparation d'artillerie massive, les lignes allemandes restent solides, protégées par des tranchées bien construites et des mitrailleuses redoutables. Les assaillants avancent difficilement, au prix de lourdes pertes humaines.

L'Enlisement de la Bataille

Les Conditions de Combat

Les conditions de combat dans la Somme sont extrêmement dures. La pluie, la boue et les mauvaises conditions sanitaires rendent l’avancée difficile pour les soldats, qui vivent dans des tranchées infestées de rats et exposées aux intempéries.

L'Utilisation des Nouvelles Technologies

Pour la première fois, les chars d’assaut sont utilisés en septembre 1916, bien que de façon limitée. Ces nouvelles machines apportent un soutien moral aux troupes alliées mais sont souvent inefficaces sur le terrain boueux de la Somme.

Les Résultats et le Bilan Humain

La Fin de l'Offensive

En novembre 1916, les alliés stoppent finalement l'offensive sans avoir réussi à obtenir de victoire décisive. Après cinq mois de combats, le front n'a avancé que de quelques kilomètres, et les pertes humaines sont terrifiantes.

Le Bilan des Pertes

La bataille de la Somme est l'une des plus meurtrières de la Première Guerre mondiale, avec plus d'un million de victimes, incluant des soldats tués, blessés ou disparus. Ce bilan tragique laisse des cicatrices indélébiles dans la mémoire collective des pays concernés.

Les Conséquences et l'Héritage de la Bataille

Un Impact Profond sur le Moral

Les pertes humaines massives et l'absence de résultats stratégiques ont un impact profond sur le moral des troupes et des civils. En Grande-Bretagne et en France, la bataille de la Somme devient synonyme de sacrifice inutile et de l’horreur des tranchées.

L’Héritage et la Mémoire

De nombreux mémoriaux, comme celui de Thiepval, rendent aujourd'hui hommage aux soldats tombés dans la Somme. La bataille reste un symbole puissant de la souffrance endurée par les combattants et de la détermination des armées face à des conditions éprouvantes.

L’une des Batailles les Plus Meurtrières de la Première Guerre Mondiale

La bataille de la Somme est emblématique des horreurs de la Première Guerre mondiale. Avec des pertes humaines dévastatrices, elle représente l’un des conflits les plus meurtriers du XXe siècle. Bien que l’offensive n’ait pas atteint ses objectifs, elle a néanmoins marqué l’histoire militaire et le souvenir des nations impliquées, rappelant les sacrifices consentis au nom de la liberté et de la paix.

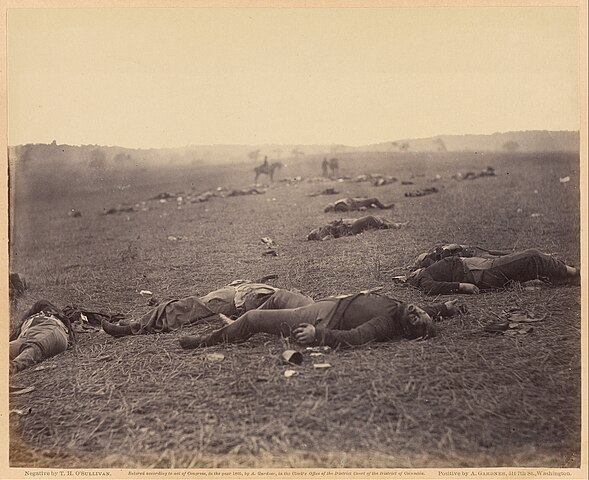

La bataille de Gettysburg, qui s'est déroulée du 1er au 3 juillet 1863, est considérée comme l'un des tournants majeurs de la guerre de Sécession aux États-Unis. Ce conflit sanglant a opposé les forces de l'Union, dirigées par le général George Meade, à l'armée confédérée commandée par le général Robert E. Lee. La victoire de l'Union à Gettysburg a non seulement marqué un revers significatif pour le Sud, mais a également renforcé la détermination du Nord à poursuivre la guerre. Cet article examine le contexte de la bataille, son déroulement, ses conséquences et son impact durable sur l'histoire américaine.

Le Tournant de la Guerre de Sécession

Les origines de la guerre de Sécession

La guerre de Sécession (1861-1865) a émergé d'un ensemble complexe de tensions entre le Nord et le Sud des États-Unis, principalement sur les questions de l'esclavage, des droits des États et des différences économiques. Les élections de 1860, qui ont porté Abraham Lincoln au pouvoir, ont exacerbé ces tensions, conduisant plusieurs États du Sud à faire sécession et à former la Confédération.

Les événements précédents à Gettysburg

Avant la bataille de Gettysburg, plusieurs affrontements majeurs avaient eu lieu, dont la bataille de Bull Run et celle de Chancellorsville. En 1863, après sa victoire à Chancellorsville, Lee entreprend une invasion du Nord, espérant porter la guerre sur le territoire de l'Union et forcer les Nordistes à négocier la paix.

Le déroulement de la bataille de Gettysburg

Le premier jour : une lutte acharnée

La bataille commence le 1er juillet 1863, lorsque les forces confédérées engagent les troupes de l'Union à Gettysburg. Après des combats intenses, les Confédérés parviennent à repousser les Nordistes vers des positions défensives sur Cemetery Hill et Cemetery Ridge.

Le deuxième jour : l'assaut des flancs

Le 2 juillet, Lee lance une série d'attaques contre les flancs des positions de l'Union. Les combats se concentrent autour de Little Round Top, où des régiments de l'Union réussissent à tenir malgré des assauts répétés. Cette journée est marquée par des pertes massives des deux côtés, mais les troupes de l'Union parviennent à maintenir leurs lignes.

Le troisième jour : la charge de Pickett

Le 3 juillet, Lee décide de lancer une attaque audacieuse contre le centre des lignes de l'Union, connue sous le nom de « charge de Pickett ». Bien que courageuse, cette offensive s'avère désastreuse. Les forces confédérées subissent de lourdes pertes face à la puissance de feu des troupes de l'Union, ce qui met fin à l'assaut.

Les conséquences de la bataille

Un tournant dans la guerre

La bataille de Gettysburg se solde par une victoire décisive pour l'Union, avec environ 51 000 pertes au total entre les deux camps. Cette victoire freine l'invasion du Nord par Lee et constitue un tournant majeur dans la guerre de Sécession, redonnant espoir aux troupes de l'Union et à la population nordiste.

L'impact sur le moral et la stratégie

La victoire de Gettysburg renforce le moral des troupes de l'Union et est perçue comme un signe de la détermination des Nordistes à poursuivre la guerre jusqu'à la victoire finale. Elle incite également le gouvernement de Lincoln à intensifier l'effort de guerre, en se concentrant sur la capture de la ville de Vicksburg, un autre point stratégique.

Gettysburg dans la mémoire collective

La dédicace du cimetière national

En novembre 1863, quelques mois après la bataille, le président Abraham Lincoln prononce le célèbre Discours de Gettysburg lors de la dédicace du cimetière national. Ce discours souligne les idéaux de liberté et d'égalité et réaffirme l'engagement de la nation envers ces principes.

La commémoration de la bataille

Gettysburg devient un site de mémoire, attirant des millions de visiteurs chaque année. La bataille est étudiée dans le cadre de l'histoire militaire et est souvent commémorée à travers des reconstitutions, des monuments et des cérémonies.

L'héritage de Gettysburg

Les leçons de la bataille

La bataille de Gettysburg offre de nombreuses leçons sur la stratégie militaire, le leadership et le coût de la guerre. Elle met en lumière les défis auxquels font face les commandants militaires et les conséquences tragiques des conflits armés.

Gettysburg dans la lutte pour les droits civiques

Le souvenir de la bataille et les principes défendus par Lincoln continuent d'inspirer les luttes pour les droits civiques aux États-Unis. Gettysburg est devenu un symbole de la lutte pour l'égalité et la justice, ancré dans l'histoire américaine.

Le Combat qui a Changé le Cours de l'Histoire Américaine

La bataille de Gettysburg a été un choc décisif dans la guerre de Sécession, marquant un tournant dans le conflit et un moment clé dans l'histoire des États-Unis. Sa signification va au-delà du champ de bataille, incarnant les idéaux de liberté et d'égalité qui continuent d'influencer la société américaine aujourd'hui. À travers ses leçons et son héritage, Gettysburg demeure un point de référence essentiel dans la mémoire collective des États-Unis.

La bataille d'Azincourt, qui a eu lieu le 25 octobre 1415, est l'un des épisodes les plus célèbres et décisifs de la guerre de Cent Ans entre la France et l'Angleterre. Cette confrontation sanglante a non seulement influencé le cours de la guerre, mais elle a également laissé une empreinte durable sur l'identité nationale des deux pays. Cet article examine le contexte historique, le déroulement de la bataille et ses conséquences sur la guerre et l'histoire européenne.

Un Tournant de la Guerre de Cent Ans

Les origines de la guerre de Cent Ans

La guerre de Cent Ans, qui s'étend de 1337 à 1453, trouve ses racines dans des disputes dynastiques, économiques et territoriales entre la France et l'Angleterre. La revendication d'Édouard III d'Angleterre au trône français et les tensions autour des territoires français, notamment la Guyenne, exacerbent les conflits entre les deux royaumes.

La situation en 1415

En 1415, la France est affaiblie par des guerres internes, notamment la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons. Pendant ce temps, le roi Henri V d'Angleterre cherche à affirmer son autorité et à revendiquer ses droits sur le trône français. Il décide de mener une campagne militaire pour reconquérir des territoires perdus et renforcer sa légitimité.

Le déroulement de la bataille

La préparation d'Henri V

Henri V, accompagné d'une armée de près de 12 000 hommes, dont une majorité de tireurs à l'arc gallois, débarque sur les côtes françaises et progresse vers le nord en direction de Calais. Après avoir pillé et ravagé des territoires, il est contraint de se replier face à l'armée française, qui compte environ 25 000 soldats, composée de nobles, de fantassins et de cavaliers.

La bataille d'Azincourt

Le 25 octobre, les deux armées se rencontrent près d'Azincourt, dans le Pas-de-Calais. Le champ de bataille, boueux à cause des pluies récentes, joue un rôle crucial. Les archers anglais, positionnés derrière des murs de piques, infligent des pertes massives aux cavaliers français qui tentent de les charger. La bataille se transforme rapidement en un carnage, où l'avantage technologique des arcs longs anglais, capables de tirer des flèches à une grande distance et avec une rapidité mortelle, se fait sentir.

Les conséquences de la bataille

Un désastre pour la France

La bataille d'Azincourt se solde par une victoire écrasante des Anglais. Les pertes françaises sont catastrophiques, avec des milliers de morts, dont de nombreux nobles et officiers de haut rang. Ce désastre marque un tournant dans la guerre, laissant la France en état de choc et fragilisée.

La montée en puissance d'Henri V

Pour Henri V, la victoire d'Azincourt renforce sa réputation et son autorité en tant que roi. Elle lui permet de revendiquer des territoires en France et de poursuivre ses ambitions de conquête. La bataille devient un symbole de la bravoure anglaise et d'un nationalisme croissant.

Azincourt dans la mémoire collective

La légende d'Azincourt

La bataille d'Azincourt est rapidement devenue légendaire, inspirant des œuvres littéraires et artistiques. William Shakespeare, dans sa pièce Henry V, immortalise le courage des soldats anglais et l'esprit de camaraderie au sein de l'armée.

Le souvenir de la bataille

Aujourd'hui, la bataille d'Azincourt est commémorée par des monuments et des cérémonies, et elle demeure un sujet d'étude pour les historiens. Les anniversaires de la bataille sont souvent l'occasion de se rappeler les sacrifices des soldats et de réfléchir sur les leçons de l'histoire.

Le déclin de la guerre de Cent Ans

L'évolution du conflit

Malgré la victoire d'Azincourt, la guerre de Cent Ans se poursuivra encore pendant près de quarante ans. D'autres batailles, telles que celles de Crécy et de Poitiers, marqueront des moments clés de ce conflit. Cependant, la montée du nationalisme français et l'émergence de figures emblématiques, comme Jeanne d'Arc, commenceront à renverser la tendance.

La fin de la guerre

Finalement, la guerre de Cent Ans se termine en 1453 avec la victoire des Français. Azincourt demeure un moment charnière, mais la résistance française et les efforts pour restaurer la souveraineté conduisent à la libération des territoires occupés et à la fin de la domination anglaise en France.

Les relations franco-anglaises

La bataille d'Azincourt, avec sa combinaison de stratégie militaire, de bravoure et de tragédie, a marqué l'histoire de la guerre de Cent Ans et les relations franco-anglaises. Elle illustre la complexité des conflits humains, où les aspirations politiques se heurtent aux réalités brutales de la guerre. Aujourd'hui, Azincourt est un symbole à la fois de la gloire militaire et des lourdes conséquences des conflits, rappelant aux générations futures l'importance de la mémoire historique.

Le 10 juin 1944, le village d'Oradour-sur-Glane, en Haute-Vienne, a été le théâtre d'un des massacres les plus atroces de la Seconde Guerre mondiale. Ce jour-là, une unité de la Waffen-SS a tué 642 habitants, hommes, femmes et enfants, avant de brûler le village. Ce drame, aujourd'hui symbole des horreurs de la guerre et de la barbarie nazie, a marqué à jamais l'histoire de la France. Cet article revient sur les événements tragiques de ce jour, les raisons qui ont conduit à ce massacre et son importance dans la mémoire collective.

Un Massacre Gravé dans l'Histoire

La Seconde Guerre mondiale en 1944

En juin 1944, la France est encore sous l'occupation allemande, mais le débarquement allié en Normandie, le 6 juin, a redonné espoir à la Résistance et aux populations opprimées. Alors que les forces alliées progressent vers l'intérieur des terres, les forces allemandes, en déroute, réagissent brutalement pour tenter de reprendre le contrôle.

La montée de la Résistance en Limousin

La région du Limousin est un haut lieu de la Résistance française. Les maquisards mènent des actions de sabotage et des embuscades contre les forces allemandes. La répression contre la Résistance est féroce, et les nazis n’hésitent pas à s’en prendre aux civils pour terroriser la population locale.

Le massacre d'Oradour-sur-Glane

L'arrivée de la division SS Das Reich

Le 9 juin 1944, la division SS Das Reich, une unité d'élite allemande, reçoit l'ordre de se diriger vers le nord pour renforcer les troupes qui luttent contre l'avancée des Alliés. En chemin, elle fait face à des actions de la Résistance, notamment des sabotages et des attaques sur des convois. Pour réprimer ces actions, la division adopte une politique de terreur, ciblant les villages français.

Le déroulement du massacre

Le 10 juin, sans raison apparente, les SS encerclent le village d’Oradour-sur-Glane. Ils rassemblent toute la population sur la place principale sous prétexte de vérifier les identités. Les hommes sont séparés des femmes et des enfants, puis emmenés dans plusieurs granges où ils sont fusillés. Les SS mettent ensuite le feu aux bâtiments, achevant les survivants. Pendant ce temps, les femmes et les enfants sont enfermés dans l'église, où ils périssent dans un incendie criminel après l'explosion de grenades. En quelques heures, le village est réduit en cendres, et 642 vies sont brutalement anéanties.

Les raisons du massacre

Un acte de représailles

Bien que les raisons exactes du massacre restent floues, il est probable que les SS aient voulu punir la population locale pour son soutien à la Résistance. Oradour-sur-Glane aurait été choisi au hasard, illustrant la politique de terreur menée par les nazis contre les civils dans les zones où la Résistance était active.

La violence aveugle de la division SS

La division Das Reich, connue pour sa brutalité, avait déjà commis des exactions similaires lors de sa traversée du Sud-Ouest de la France. Le massacre d'Oradour est l'un des nombreux crimes de guerre commis par cette unité, qui symbolise la barbarie aveugle de l'occupation nazie.

Après le massacre d'Oradour-sur-Glane

La découverte du massacre

Après le départ des SS, des survivants et des habitants des villages voisins découvrent l'ampleur de la tragédie. Le village est un champ de ruines fumantes, et les corps des victimes, en grande partie calcinés, jonchent le sol. Le massacre choque profondément la France occupée et le monde entier.

L'enquête et les procès

Après la guerre, une enquête est menée pour identifier les responsables du massacre. En 1953, un procès a lieu à Bordeaux, mais les condamnations des soldats allemands et français enrôlés dans la division sont jugées insuffisantes par de nombreuses familles de victimes. Le procès met en lumière la complexité de la guerre, mais laisse également un sentiment d'injustice pour beaucoup.

Oradour-sur-Glane, symbole de la mémoire

Le village martyr

À la fin de la guerre, il est décidé que le village d'Oradour-sur-Glane ne serait pas reconstruit, mais conservé en l'état, comme un témoignage des horreurs de la guerre. Les ruines sont aujourd'hui un lieu de mémoire, visité par des milliers de personnes chaque année, et le village est devenu un symbole du martyr civil pendant les conflits.

La mémoire et la réconciliation

Le massacre d'Oradour-sur-Glane est un des symboles les plus forts de la barbarie nazie en France. En 2013, un geste symbolique fort a lieu lorsque le président allemand Joachim Gauck visite le site avec le président français François Hollande, marquant une étape importante dans la réconciliation franco-allemande.

Un moment tragique et symbolique de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale

Oradour-sur-Glane, 1944, reste un moment tragique et symbolique de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, illustrant l'atrocité des crimes de guerre et la souffrance des civils innocents. Le village en ruines témoigne encore aujourd'hui de cette barbarie, et rappelle la nécessité de préserver la mémoire collective pour éviter que de telles horreurs ne se reproduisent. Oradour-sur-Glane est non seulement un lieu de deuil et de commémoration, mais aussi un puissant symbole de la résistance à l'oubli.

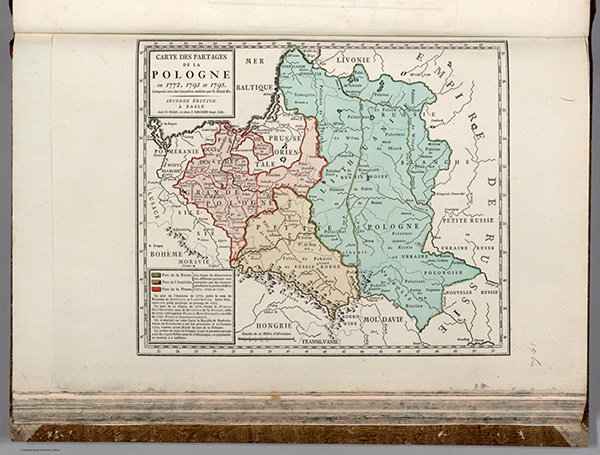

Le troisième partage de la Pologne, qui a eu lieu en 1795, représente un événement crucial dans l'histoire européenne, marquant la disparition définitive de l'État polonais. Cet article explore les causes qui ont conduit à cette situation, les événements qui ont mené au partage, ainsi que ses conséquences sur la Pologne et l'Europe dans son ensemble.

Contexte historique

La Pologne au XVIIIe siècle

Au XVIIIe siècle, la Pologne-Lituanie, une république aristocratique, fait face à de graves problèmes internes, notamment des luttes de pouvoir entre les nobles et une faible centralisation du pouvoir. Ces faiblesses politiques rendent le pays vulnérable aux ambitions de ses voisins.

L'influence des puissances voisines

Les puissances voisines, à savoir la Russie, la Prusse et l'Autriche, profitent de l'instabilité interne de la Pologne pour étendre leur influence. Les guerres et les alliances changent constamment la dynamique régionale, mettant la Pologne en position défavorable.

Les partages précédents de la Pologne

Le premier partage (1772)

Le premier partage de la Pologne a eu lieu en 1772, lorsque la Russie, la Prusse et l'Autriche s'emparent de différentes régions du pays. Ce partage réduit considérablement la superficie de la Pologne et affaiblit son statut en tant qu'État souverain.

Le deuxième partage (1793)

Un second partage intervient en 1793, où la Russie et la Prusse profitent des troubles internes et de la guerre polonaise pour annexer davantage de territoires. Ce partage divise le pays en trois zones d'influence, laissant la Pologne encore plus affaiblie.

Le troisième partage

Les causes du troisième partage

Les tensions entre les puissances européennes, notamment la Russie et la Prusse, s'intensifient, tandis que la Pologne tente de se réformer. Cependant, les réformes internes échouent à stabiliser le pays, rendant un nouveau partage inévitable.

L'acte final de partition

En 1795, après plusieurs tentatives de révolte et de réforme, la Pologne est finalement partagée une troisième fois. La Prusse, la Russie et l'Autriche se partagent les territoires restants de la Pologne, mettant ainsi fin à l'existence de l'État polonais en tant qu'entité indépendante.

Conséquences du troisième partage

La disparition de la Pologne

La Pologne disparaît de la carte de l'Europe pendant plus d'un siècle. Les populations polonaises sont intégrées aux empires russe, prussien et autrichien, et la culture et l'identité polonaises sont menacées.

Impact sur l'Europe

La disparition de la Pologne a des conséquences géopolitiques importantes. Elle contribue à un rééquilibrage des puissances en Europe, renforçant les empires voisins et modifiant les dynamiques politiques jusqu'à la Première Guerre mondiale.

La résilience polonaise et la renaissance

Le nationalisme polonais

Malgré la disparition de l'État polonais, le sentiment nationaliste demeure fort parmi les Polonais. Des mouvements de résistance et des soulèvements, tels que l'insurrection de novembre en 1830 et celle de janvier en 1863, émergent pour revendiquer l'indépendance.

La rétablissement de la Pologne

Finalement, après la Première Guerre mondiale, la Pologne retrouve son indépendance en 1918, illustrant la résilience de son peuple et la persistance de son identité nationale.

Un moment tragique dans l'histoire du pays

Le troisième partage de la Pologne représente un moment tragique dans l'histoire du pays, marquant la fin d'un État souverain pendant plus d'un siècle. Cependant, malgré les obstacles, la culture et l'identité polonaises ont survécu, préparant le terrain pour la renaissance de la Pologne au XXe siècle. Cet événement rappelle les enjeux de la souveraineté nationale et les conséquences des rivalités géopolitiques.

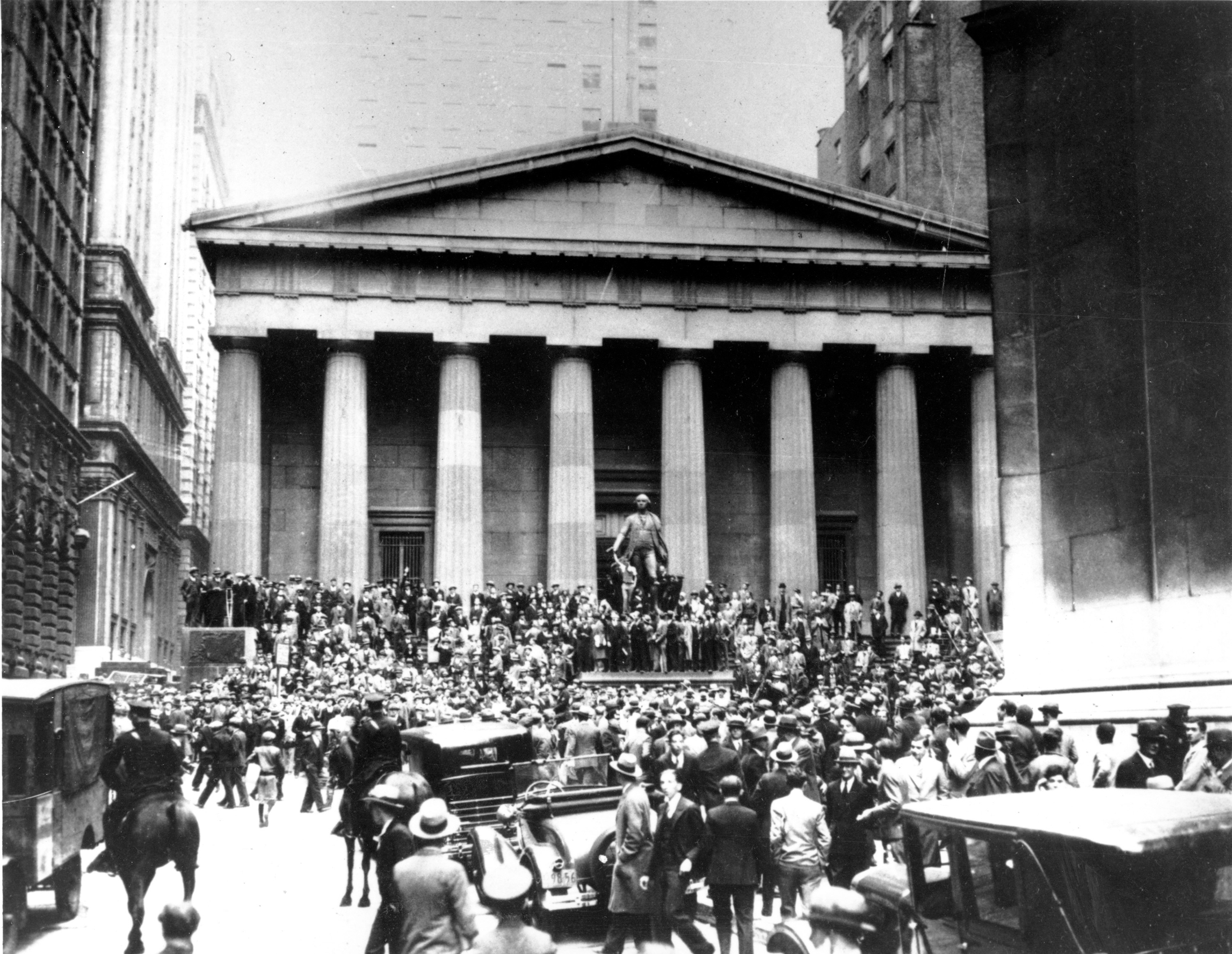

Le krach de 1929, souvent considéré comme l'un des événements les plus dévastateurs de l'histoire économique moderne, a marqué le début d'une crise financière mondiale qui a eu des répercussions profondes et durables sur les économies du monde entier. Cet article examine les causes, le déroulement et les conséquences de ce krach, ainsi que son impact sur la société et la politique des années qui ont suivi.

Contexte économique avant le krach

L'essor des années 1920

Après la Première Guerre mondiale, les États-Unis connaissent une période de prospérité sans précédent. L'industrialisation rapide, l'expansion des marchés et l'augmentation de la consommation ont entraîné une croissance économique spectaculaire. La spéculation boursière devient une pratique courante, avec de nombreux investisseurs qui achètent des actions dans l'espoir de réaliser des profits rapides.

La bulle spéculative

La hausse continue des prix des actions a conduit à la formation d'une bulle spéculative. De nombreux investisseurs achètent des actions à crédit, sans tenir compte des fondamentaux économiques. Cette tendance alimente l'optimisme excessif et incite encore plus de personnes à investir, souvent avec des capitaux empruntés.

Le déclenchement du krach

Les premiers signes de trouble

À l'été 1929, certains signes de faiblesse apparaissent. La production industrielle commence à ralentir, et les bénéfices des entreprises chutent. Malgré ces avertissements, la spéculation se poursuit, masquant les problèmes sous-jacents.

Le jeudi noir : 24 octobre 1929

Le krach commence véritablement le 24 octobre 1929, connu sous le nom de "jeudi noir". Les investisseurs, craignant une chute imminente des prix, commencent à vendre massivement leurs actions. Le marché s'effondre, et des millions de dollars de valeurs boursières sont effacés en quelques heures.

Les jours suivants et la panique

La cascade des ventes

Le krach se poursuit avec des ventes de panique qui s'étendent sur plusieurs jours. Le lundi suivant, le 28 octobre, le marché subit une nouvelle chute, aggravant la crise de confiance parmi les investisseurs et le grand public.

Impact sur les banques et les entreprises

La chute des marchés boursiers entraîne des difficultés financières pour de nombreuses banques et entreprises. Des faillites se multiplient, et la liquidité devient rare. La crise de confiance se propage, provoquant des retraits massifs de dépôts dans les banques.

Conséquences et répercussions du krach de 1929

La Grande Dépression

Le krach de 1929 marque le début de la Grande Dépression, une crise économique mondiale qui dure toute la décennie des années 1930. Le chômage explose, et des millions de personnes perdent leurs économies et leurs moyens de subsistance.

Changements politiques et sociaux

La crise économique entraîne des bouleversements politiques et sociaux. Les gouvernements sont contraints d'intervenir pour stabiliser les économies en difficulté, menant à des politiques économiques nouvelles et à des programmes de secours social. Des mouvements politiques extrêmes, y compris le fascisme et le communisme, gagnent en popularité en réponse à la désillusion croissante face au capitalisme.

Un tournant majeur dans l'histoire économique mondiale

Le krach de 1929 représente un tournant majeur dans l'histoire économique mondiale. Ses effets dévastateurs ont non seulement façonné la politique et l'économie des États-Unis, mais ont également eu des répercussions à l'échelle mondiale. L'événement souligne l'importance de la régulation des marchés financiers et la nécessité d'une vigilance constante pour prévenir des crises similaires à l'avenir.

Marie Laurencin est une figure emblématique du mouvement artistique du début du XXe siècle, connue pour son style unique et son rôle central dans le milieu artistique parisien. Peintre, dessinatrice et graveuse, elle s'est illustrée par ses portraits de femmes et ses compositions colorées qui mêlent modernisme et éléments classiques. Cet article explore sa vie, son œuvre, son mariage avec Otto von Wätjen, et son influence dans le monde de l'art.

Origines et formation de l'artiste

Une enfance artistique

Née en 1883 à Paris, Marie Laurencin grandit dans une famille modeste. Dès son jeune âge, elle développe un intérêt pour les arts et fréquente des écoles d'art, où elle commence à perfectionner son talent.

Influence des mouvements artistiques

Laurencin s'immerge dans le milieu artistique de son époque, notamment en côtoyant des artistes du fauvisme et du cubisme. Son contact avec ces mouvements lui permet de développer son propre style, caractérisé par des formes fluides et des couleurs pastel.

La carrière artistique

Un style distinctif

Marie Laurencin est connue pour ses portraits de femmes, souvent baignés de douceur et de délicatesse. Ses œuvres se distinguent par des figures allongées et des visages expressifs, évoquant une sensibilité unique.

La vie à Montmartre

Dans les années 1910, Laurencin devient une figure importante de Montmartre, où elle se lie d'amitié avec de nombreux artistes et écrivains, notamment Apollinaire et Picasso. Son cercle d'amis influents lui permet de se faire un nom dans le monde de l'art.

Mariage avec Otto von Wätjen

Un mariage stratégique

En 1915, Marie Laurencin épousa Otto von Wätjen, un noble allemand. Ce mariage, bien que parfois perçu comme un acte de désespoir durant la Première Guerre mondiale, a également renforcé son statut social. Cependant, ce lien avec l'aristocratie a également suscité des tensions dans sa vie personnelle et professionnelle.

Les répercussions du mariage sur sa carrière

Le mariage de Laurencin avec von Wätjen a eu un impact sur sa carrière. Bien qu'elle ait gagné en reconnaissance, les attentes sociales et les obligations liées à son statut de baronne ont parfois entravé sa liberté artistique. Malgré cela, elle a réussi à maintenir sa pratique artistique, naviguant habilement entre ses responsabilités familiales et sa passion pour la peinture.

Les thèmes et motifs

La représentation de la femme

Les œuvres de Laurencin explorent souvent la condition féminine, mettant en avant la beauté, la fragilité et la force des femmes. Ses portraits sont à la fois un hommage à ses modèles et une réflexion sur leur place dans la société.

Éléments de la nature

Outre les portraits, Laurencin intègre également des éléments de la nature dans ses œuvres. Ses paysages et natures mortes reflètent son amour pour le monde naturel, qu'elle représente avec une sensibilité poétique.

Reconnaissance et postérité

Expositions et succès

Marie Laurencin connaît un succès croissant au cours des années 1920. Ses œuvres sont exposées dans des galeries renommées et elle reçoit de nombreux prix, confirmant sa place dans l'histoire de l'art.

L'héritage de Laurencin

Bien qu'elle ait été moins reconnue que certains de ses contemporains, Laurencin reste une figure importante du modernisme. Son style distinctif et sa représentation de la féminité continuent d'inspirer des artistes et des chercheurs aujourd'hui.

Une figure importante du modernisme

Marie Laurencin est une artiste dont le travail reflète à la fois la richesse du modernisme et la complexité de la condition féminine au début du XXe siècle. À travers ses portraits et ses paysages, elle a laissé une empreinte indélébile sur le monde de l'art. Son mariage avec Otto von Wätjen, bien qu'ambivalent, a également joué un rôle dans son parcours artistique, soulignant les défis que rencontrent souvent les femmes artistes dans des contextes sociaux contraignants.

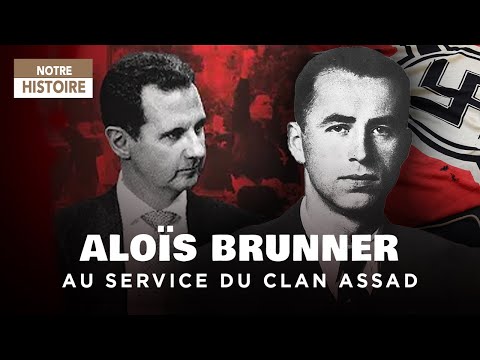

Alois Brunner, surnommé "le bourreau de Drancy", est l'un des criminels de guerre nazis les plus tristement célèbres. Cet Autrichien, membre de la SS, fut un des principaux artisans de la déportation de milliers de Juifs vers les camps de la mort, notamment à travers son rôle dans le camp de transit de Drancy, en France. Resté en fuite pendant plusieurs décennies après la guerre, Brunner symbolise à lui seul l'horreur de la Solution finale. Cet article retrace son parcours, ses crimes, et les efforts déployés pour le traduire en justice.

Les débuts d'Alois Brunner

Un homme façonné par l'idéologie nazie

Né en 1912 en Autriche, Alois Brunner rejoignit très tôt le parti nazi. Influencé par l'antisémitisme virulent qui dominait à l'époque, il intégra la SS et devint l'un des hommes de confiance d'Adolf Eichmann, l'architecte logistique de la Solution finale.

L’ascension au sein de la SS

Brunner gagna en influence à partir de 1940, en supervisant la déportation des Juifs d’Autriche, d’Allemagne et de Tchécoslovaquie. Sa réputation de cruauté lui ouvrit les portes de missions plus sinistres encore, notamment en France, où il fut envoyé pour superviser le camp de Drancy.

Drancy, l'antichambre de l'horreur

Drancy : le camp de transit français

Situé en banlieue parisienne, le camp de Drancy fut utilisé par les nazis comme centre de transit pour les Juifs avant leur déportation vers les camps de la mort, notamment Auschwitz. Sous la direction d'Alois Brunner, ce camp devint un symbole de terreur pour la population juive de France.

Brunner à Drancy : une cruauté sans limite

Arrivé en 1943 à Drancy, Brunner imposa immédiatement un régime de terreur. Sous son autorité, environ 24 000 Juifs furent déportés en quelques mois. Il appliquait les ordres d'Eichmann avec une efficacité impitoyable, et n'hésitait pas à maltraiter personnellement les prisonniers. Sa cruauté le démarqua des autres officiers nazis.

La fuite et la cavale d'un criminel de guerre

Disparition après la guerre

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Alois Brunner parvint à fuir. Utilisant de faux papiers, il échappa à la justice et disparut en Syrie, où il se mit au service du régime local. Contrairement à de nombreux autres criminels de guerre nazis, Brunner ne fut jamais jugé pour ses crimes.

Une cavale protégée

Pendant plusieurs décennies, Brunner vécut en Syrie sous la protection du régime de Hafez al-Assad. Malgré les efforts d'Israël, de la France et de l'Allemagne pour obtenir son extradition, il échappa aux poursuites judiciaires. Plusieurs tentatives d'assassinat échouèrent, bien qu’il perdit un œil et plusieurs doigts lors d'attentats organisés par les services secrets israéliens.

L'impunité et la quête de justice

Une impunité qui choque

Le fait qu'Alois Brunner ait pu échapper à la justice jusqu’à sa mort reste l'une des grandes injustices de l'après-guerre. Son rôle dans la déportation et l'extermination de milliers de Juifs est indiscutable, mais malgré les preuves accablantes, il ne fut jamais jugé.

L’oubli et la fin de sa vie en exil

Brunner aurait vécu jusqu’à un âge avancé en Syrie, mourant probablement dans les années 2000. Il fut l’un des criminels nazis les plus recherchés du XXe siècle, et son absence de procès reste une cicatrice ouverte dans l’histoire des crimes de guerre nazis.

Un des pires criminels de guerre de l'Histoire

Alois Brunner, surnommé le "bourreau de Drancy", incarne l'horreur et l'efficacité du système de déportation nazi. Il personnifie également l’échec de la communauté internationale à juger certains des pires criminels de guerre de l'Histoire. Même après la guerre, son nom est resté synonyme de terreur, et sa cavale, une blessure profonde pour les survivants et les familles des victimes.

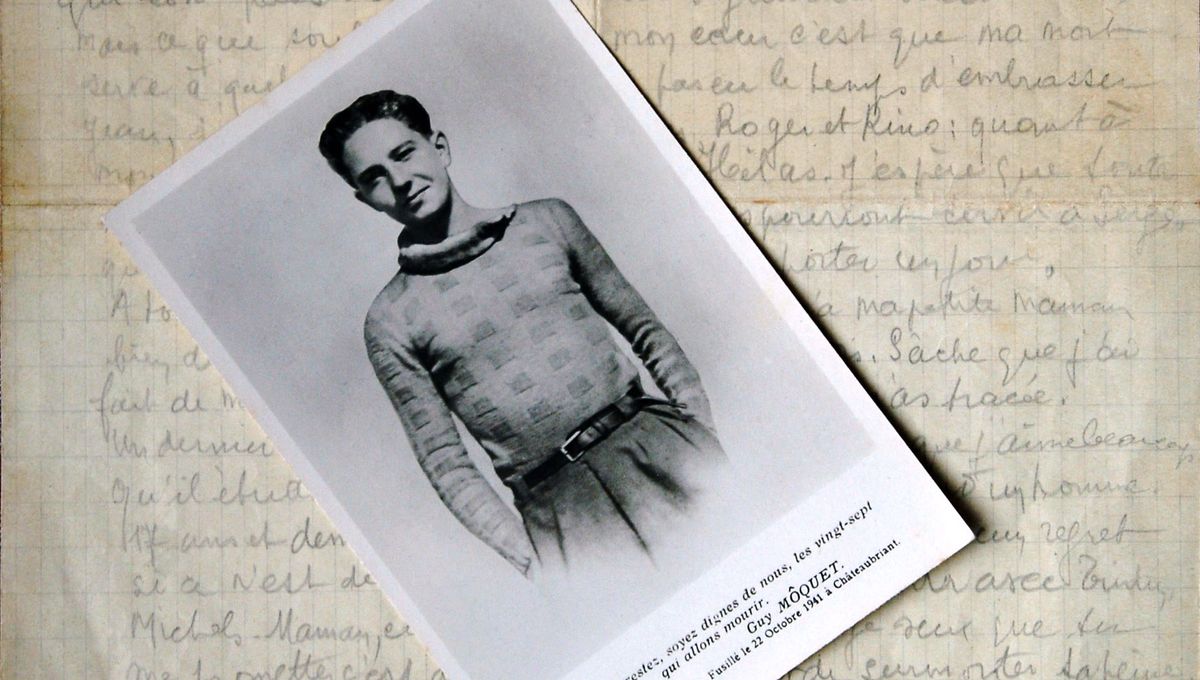

Le 22 octobre 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, la France sous occupation allemande est secouée par un événement tragique : l'exécution de 27 otages, dont le jeune résistant Guy Môquet, au camp de Châteaubriant. Ces exécutions, ordonnées par les autorités nazies en représailles à l'assassinat d'un officier allemand, symbolisent la brutalité de l'occupation et la répression impitoyable menée contre les résistants et ceux perçus comme une menace pour le régime. Cet article retrace cet épisode sombre de l’histoire, son contexte, et le rôle joué par Guy Môquet dans la mémoire collective française.

Le Contexte Historique de 1941

La France sous l'Occupation

En 1941, la France est divisée en deux zones après la signature de l'armistice avec l'Allemagne en juin 1940 : la zone occupée au nord, sous contrôle direct des nazis, et la zone libre au sud, dirigée par le régime de Vichy sous Philippe Pétain. L’occupant allemand impose un régime de terreur et de répression, et toute opposition est sévèrement punie.

La Résistance qui s'organise

Dès les premières semaines de l'Occupation, des mouvements de résistance se forment pour s’opposer aux nazis et au régime collaborateur de Vichy. Ces mouvements sont encore minoritaires en 1941, mais certains groupes communistes, gaullistes, ou socialistes, lancent des actions de sabotage et d’assassinats ciblés contre les forces d'occupation. C'est dans ce contexte que se déroule l'assassinat de Karl Hotz, un officier allemand à Nantes, qui déclenche la répression à Châteaubriant.

L'Assassinat de Karl Hotz et la Répression Nazi

L’assassinat de Karl Hotz

Le 20 octobre 1941, Karl Hotz, un officier de la Wehrmacht, est abattu par des résistants communistes à Nantes. Cet acte symbolique de résistance va entraîner une réaction d’une extrême violence de la part des autorités allemandes. Hitler ordonne de sévir en exécutant des otages français pour chaque soldat allemand tué.

La sélection des otages

En réponse à cet assassinat, le général Otto von Stülpnagel, commandant des troupes allemandes en France, décide de l’exécution de 50 otages en représailles. Parmi ces otages, 27 détenus politiques, communistes pour la plupart, internés au camp de Châteaubriant, sont sélectionnés pour être exécutés. Parmi eux figure un jeune homme de 17 ans, Guy Môquet, dont le nom deviendra plus tard un symbole de la résistance française.

Guy Môquet : Le Plus Jeune des Otages

Un jeune militant communiste

Né le 26 avril 1924 à Paris, Guy Môquet est le fils du député communiste Prosper Môquet, arrêté par le gouvernement de Vichy en raison de ses convictions politiques. Guy suit les traces de son père et devient rapidement militant communiste. En octobre 1940, à seulement 16 ans, il est arrêté par la police française pour avoir distribué des tracts appelant à la résistance contre l’occupant allemand.

L’arrestation et l’exécution

Incarcéré au camp de Châteaubriant, Guy Môquet est l'un des plus jeunes détenus politiques. Le 22 octobre 1941, il est fusillé aux côtés de 26 autres otages. Juste avant son exécution, il écrit une lettre à sa famille, devenue depuis un texte emblématique de la résistance française : « Je vais mourir ! Ce que je vous demande, vous surtout ma petite maman, c'est d'être courageuse et de surmonter votre peine. Je meurs sans peur... »

Les Exécutions de Châteaubriant et leur Impact

Un acte de terreur

Les exécutions du 22 octobre 1941 sont un exemple parmi d'autres de la politique de représailles menée par les nazis en Europe occupée. Elles visaient à dissuader les actes de résistance par une terreur implacable. À Nantes et à Châteaubriant, la population est choquée par la violence des exécutions et la jeunesse de certaines victimes comme Guy Môquet.

La réaction de la population et de la Résistance

Plutôt que de décourager la résistance, ces exécutions galvanisent les rangs des opposants à l’Occupation. De nombreux jeunes, touchés par la mort de Guy Môquet, rejoignent les mouvements clandestins. La lettre de Guy devient un symbole de la résistance pour les communistes, mais aussi pour de nombreux Français de tous horizons.

L'Héritage de Guy Môquet et des Otages

Guy Môquet, un symbole national

Après la guerre, Guy Môquet est élevé au rang de martyr de la Résistance. Sa lettre est lue dans les écoles françaises pour transmettre aux générations futures les valeurs de courage, de patriotisme et de résistance face à l'oppression. Bien que cette initiative ait été controversée au fil du temps, elle témoigne de l’importance de Môquet dans la mémoire collective française.

La commémoration des otages

Chaque année, des commémorations ont lieu à Châteaubriant pour honorer la mémoire des 27 otages. Leurs noms sont inscrits dans l’histoire comme ceux de héros qui, par leur mort, ont contribué à forger l’esprit de résistance qui mènera à la libération de la France en 1944.

Un Acte de Barbarie sous l'occupation Allemande

L’exécution des 27 otages de Châteaubriant, dont Guy Môquet, est l’un des épisodes les plus tragiques de la Seconde Guerre mondiale en France. Cet événement, marqué par la brutalité de l’occupant nazi, a cependant contribué à souder et à renforcer la Résistance, tout en laissant un héritage indélébile dans la mémoire nationale. Plus de 80 ans après, la figure de Guy Môquet et le sacrifice des otages continuent de symboliser la lutte pour la liberté et l’honneur face à la tyrannie.

Le 22 octobre 1987, le cinéma français perdait l'une de ses plus grandes figures avec la disparition de Lino Ventura. Acteur emblématique des années 1950 à 1980, il a marqué le grand écran par ses rôles de dur à cuire au grand cœur, souvent dans des films policiers et des drames. Sa carrière, riche de plus de 70 films, est un témoignage de son talent, de sa présence charismatique et de son humilité. Cet article revient sur la vie, la carrière et l’héritage de cet acteur incontournable du cinéma français.

Les Débuts de Lino Ventura

Une carrière inattendue

Né le 14 juillet 1919 à Parme, en Italie, sous le nom d’Angiolino Giuseppe Pasquale Ventura, Lino Ventura arrive en France avec ses parents alors qu’il n’a que huit ans. Avant de devenir acteur, il mène une carrière sportive en tant que lutteur professionnel, obtenant plusieurs titres. C’est après une blessure qui met fin à sa carrière sportive qu’il se tourne, presque par hasard, vers le cinéma.

La rencontre décisive avec Jacques Becker

En 1953, Lino Ventura fait ses débuts au cinéma dans "Touchez pas au grisbi" de Jacques Becker, aux côtés de Jean Gabin. Ce rôle de gangster impose immédiatement son personnage d'homme de l’ombre, et sa prestation attire l'attention des critiques et du public. Dès lors, une nouvelle carrière s’ouvre à lui, et Ventura commence à enchaîner les rôles dans des films policiers où son physique imposant et sa voix grave font sensation.

Une Carrière Marquée par des Rôles Mémorables

Les grands succès du cinéma policier

Lino Ventura devient rapidement l'un des visages incontournables du cinéma français, notamment grâce à des films policiers et de gangsters. Parmi ses rôles les plus marquants, on peut citer "Les Tontons Flingueurs" (1963) de Georges Lautner, où il interprète le rôle de Fernand Naudin, un ancien truand, dans un film devenu culte pour ses dialogues et son humour noir. D'autres succès comme "Le Clan des Siciliens" (1969) et "Le Deuxième Souffle" (1966) de Jean-Pierre Melville renforcent sa notoriété et son image d'acteur au caractère bien trempé.

Les collaborations avec des réalisateurs de renom

Outre son travail avec Georges Lautner et Jean-Pierre Melville, Ventura a collaboré avec certains des plus grands réalisateurs de l’époque, dont Claude Sautet dans "L'Armée des Ombres" (1969) et "Les Choses de la Vie" (1970), qui marquent une étape importante dans sa carrière en le révélant dans des rôles plus introspectifs. Sous la direction de Robert Enrico, dans "Le Vieux Fusil" (1975), il livre une performance poignante dans ce drame historique sur fond de Seconde Guerre mondiale.

Un Homme de Valeurs et de Discrétion

La lutte contre l'injustice et le handicap

Lino Ventura n'était pas seulement un acteur remarquable, il était aussi un homme de cœur. En 1966, il fonde l’association Perce-Neige, dédiée à l’aide aux personnes handicapées mentales, une cause qui lui tenait particulièrement à cœur après avoir été confronté aux difficultés liées au handicap de sa propre fille. Il y consacre une grande partie de son énergie en dehors de sa carrière d'acteur, refusant d’en faire un argument publicitaire et restant extrêmement discret sur ses engagements personnels.

Un homme loin du star-system

Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Ventura a toujours cherché à se tenir éloigné du vedettariat. Il menait une vie simple et réservée, préférant se concentrer sur la qualité de ses rôles plutôt que sur les paillettes de la célébrité. Il refusait les interviews et les apparitions publiques, affirmant que sa vie privée ne regardait que lui et sa famille. Cette humilité et cette discrétion lui ont valu le respect de ses pairs et du public.

L'Héritage de Lino Ventura

Une figure incontournable du cinéma français

Lino Ventura laisse derrière lui un héritage cinématographique immense. Avec plus de 70 films à son actif, il a incarné avec brio des personnages complexes, souvent en tension entre la violence et l’humanité. Sa filmographie regorge de classiques, et son influence sur le cinéma français perdure encore aujourd'hui. Il est régulièrement cité comme l'un des plus grands acteurs de son époque, aux côtés de Jean Gabin et Alain Delon.

Une influence sur les générations futures d'acteurs

Lino Ventura a marqué non seulement les spectateurs, mais aussi plusieurs générations d’acteurs qui se sont inspirés de son jeu et de son charisme. Son style de jeu réaliste, dépouillé de toute fioriture, ainsi que sa manière d'aborder ses rôles avec une grande rigueur, sont devenus des références pour beaucoup de jeunes comédiens.

Hommage à une Légende du Cinéma Français

La disparition de Lino Ventura a laissé un vide immense dans le monde du cinéma. Homme discret mais d'une intensité rare à l’écran, il a su incarner des personnages mémorables qui résonnent encore dans la mémoire collective. Son engagement philanthropique avec l'association Perce-Neige témoigne de son profond sens de la justice et de sa générosité. Plus de 35 ans après sa mort, Lino Ventura reste une icône indétrônable du cinéma français, et son héritage continue de vivre à travers ses films et ses actions.

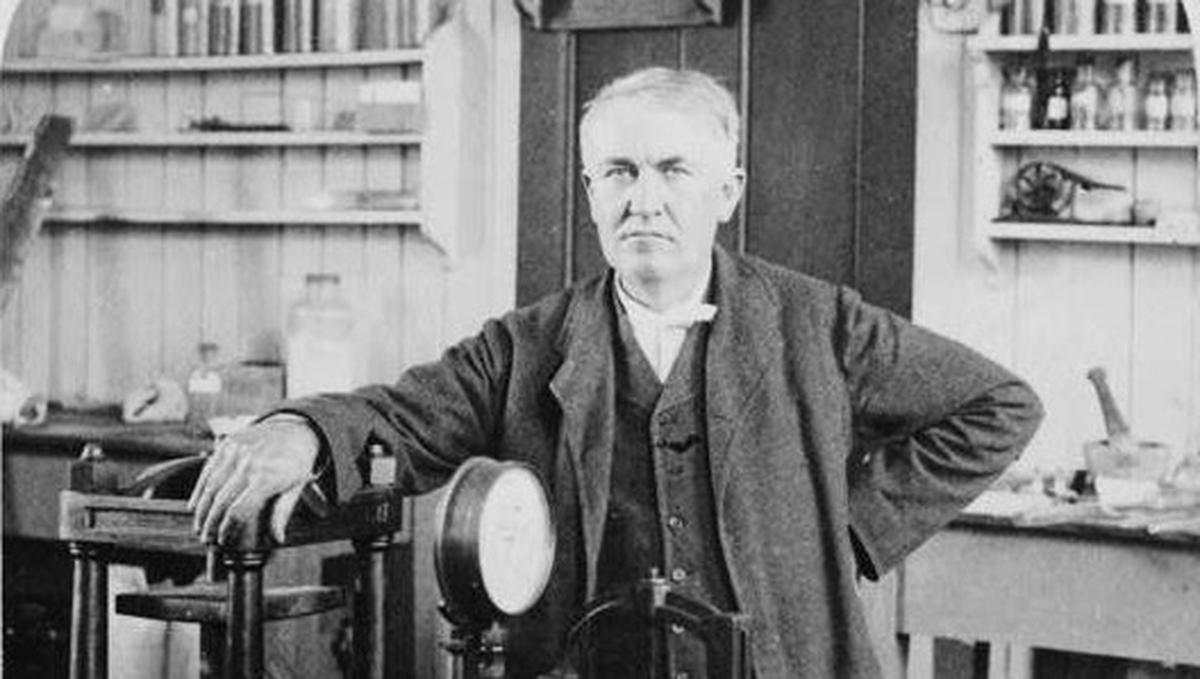

L’invention de l’ampoule électrique par Thomas Edison en 1879 a marqué un tournant dans l’histoire de l’humanité, révolutionnant non seulement la manière dont les gens vivent, travaillent et interagissent, mais aussi l’industrie et l’économie mondiales. Bien que la lumière électrique ait été expérimentée avant lui, c'est Edison qui a su perfectionner et commercialiser une version viable de l'ampoule. Cet article retrace les étapes clés de l’invention de l’ampoule électrique, le processus de recherche qui y a mené, et son impact durable sur le monde moderne.

Le Contexte Avant Edison : Les Premières Tentatives d’Éclairage

Les débuts de l'éclairage artificiel

Avant l'invention de l'ampoule électrique, les humains utilisaient des bougies, des lampes à huile et à gaz pour s'éclairer. Ces méthodes étaient rudimentaires, peu pratiques et dangereuses, notamment en raison des risques d’incendie et de l’émanation de fumée. Avec l’essor de la révolution industrielle, le besoin d’un éclairage plus sûr et plus efficace devient pressant.

Les pionniers de l'électricité