Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Guerre

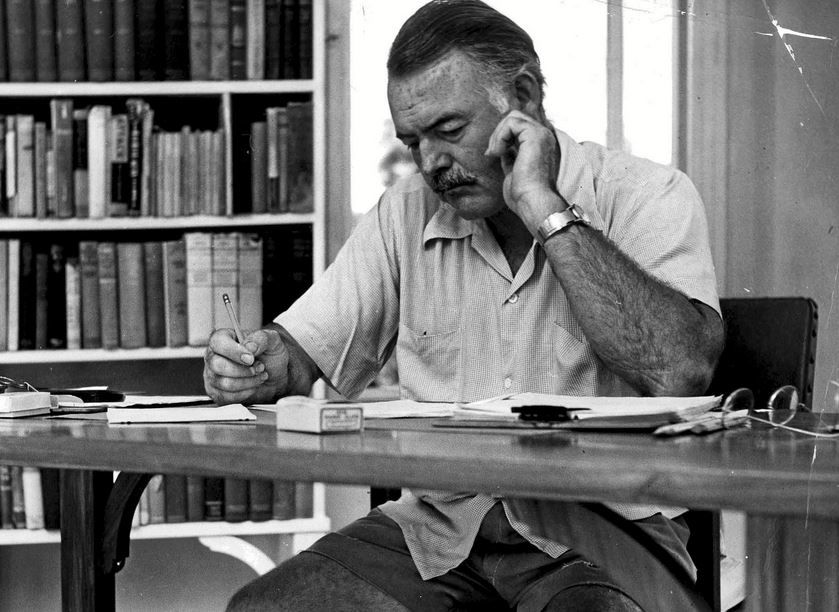

Ernest Hemingway, l'un des écrivains les plus influents du 20e siècle, est connu pour ses œuvres marquantes telles que Le Vieil Homme et la Mer et Pour qui sonne le glas. Toutefois, peu de gens savent que, dans les dernières années de sa vie, Hemingway était hanté par un sentiment croissant de persécution. Ce sentiment, loin d'être de la simple paranoïa, était alimenté par une surveillance constante de la part du FBI. Cet article explore comment et pourquoi le Bureau fédéral d'investigation a scruté la vie de Hemingway, et comment cette surveillance a contribué à l'isolement et aux difficultés mentales de l'auteur.

Hemingway, de l'écrivain célèbre à l'homme traqué

Hemingway était une figure publique, admirée et controversée à la fois. Sa plume, souvent acérée contre l'injustice et les autorités, attirait l'attention bien au-delà du monde littéraire. Le FBI, alors dirigé par J. Edgar Hoover, était particulièrement vigilant vis-à-vis des célébrités influentes, craignant que leur voix ne devienne une arme contre les institutions américaines. Hemingway, avec son intérêt pour la politique et ses voyages à travers le monde, s'est vite retrouvé sur leur radar.

La Guerre civile espagnole et ses implications

L'implication de Hemingway dans la Guerre civile espagnole, aux côtés des républicains contre le régime fasciste de Franco, lui a valu des regards suspicieux. À l'époque de la guerre froide, toute sympathie pour les républicains espagnols pouvait être interprétée comme une proximité idéologique avec le communisme. Ainsi, Hemingway, bien que critique du communisme, s'est vu étiqueté par le FBI comme un potentiel sympathisant des régimes de gauche.

La surveillance du FBI dans les années 1940 et 1950

Hemingway, sans le savoir au début, a fait l'objet d'une surveillance continue par le FBI pendant plus d'une décennie. Son implication dans des milieux progressistes et son réseau de contacts dans différents pays ont alimenté les soupçons. Des agents du FBI suivaient ses déplacements, recueillaient des informations sur ses rencontres, et accumulaient un dossier à son nom.

Des écoutes et filatures renforçant sa méfiance

Hemingway a commencé à suspecter qu'il était surveillé, confiant parfois à ses proches qu'il se sentait observé. Si cette méfiance semblait à certains exagérée, elle se basait pourtant sur des faits réels. Le FBI utilisait les écoutes téléphoniques et d'autres moyens pour garder un œil sur lui. Ces actions ont exacerbé l'anxiété de Hemingway, le plongeant peu à peu dans une spirale paranoïaque.

Les effets de cette surveillance sur sa santé mentale

Les dernières années de la vie de Hemingway ont été marquées par un déclin mental notable. Il fut interné plusieurs fois et reçut même des séances d'électrochocs pour traiter sa dépression et sa paranoïa. Dans ses dernières lettres, il évoquait souvent des "flics" qui le suivaient, et un sentiment d'oppression omniprésent. Si beaucoup de ses proches et médecins pensaient à de la paranoïa, la réalité était plus complexe.

Quand la surveillance devient une obsession

L'obsession de Hemingway pour cette surveillance n'était pas infondée. Cette pression constante, ajoutée à ses problèmes personnels, a probablement accéléré son isolement. Il était convaincu que le FBI cherchait à nuire à sa carrière et à sa réputation, et cela l’a éloigné de ses proches. Cette méfiance a pris le dessus sur sa vie, jusqu'à en devenir insupportable.

Une tragédie alimentée par la méfiance

Ernest Hemingway est décédé en 1961, après des années de lutte contre ses propres démons. Ce que beaucoup ont interprété comme une paranoïa délirante était en fait alimenté par une réalité incontestable : Hemingway était surveillé par le FBI. Cette traque, avec d'autres facteurs personnels, a contribué à plonger un génie littéraire dans un abîme de solitude et de méfiance. L’histoire de Hemingway est un rappel des impacts potentiellement dévastateurs qu'une surveillance excessive peut avoir sur la santé mentale et la vie privée, même des personnalités publiques.

Le 10 novembre 1960, Édith Piaf entre en studio pour enregistrer ce qui deviendra l'un des titres les plus emblématiques de sa carrière : Non, je ne regrette rien. Ce morceau, composé par Charles Dumont et écrit par Michel Vaucaire, capte l’essence même de la chanteuse et de son parcours de vie tumultueux. Cette chanson, qui résonne encore dans les cœurs des générations successives, s’impose non seulement comme un succès musical, mais aussi comme une véritable déclaration d’indépendance et de résilience.

La genèse de "Non, je ne regrette rien"

Un moment clé dans la carrière de Piaf

À l’aube des années 1960, Édith Piaf est une figure incontournable de la chanson française. Cependant, elle traverse une période difficile, affaiblie par des problèmes de santé et les séquelles de nombreux accidents. Malgré ces épreuves, elle conserve une passion ardente pour la scène et la musique. C’est dans ce contexte que Non, je ne regrette rien voit le jour, offrant à Piaf une opportunité d’exprimer toute la force de son caractère.

Une première réaction inattendue

Lorsque Charles Dumont propose sa composition à Piaf, celle-ci, d’abord sceptique, n’y accorde que peu d’attention. Ce n'est qu'après que Dumont ait insisté pour lui jouer la chanson que Piaf est touchée par la mélodie et les paroles. Dès les premières notes, elle est frappée par l’intensité du morceau, et accepte finalement de l'enregistrer, marquant ainsi un tournant dans son répertoire.

Une composition sur mesure pour une légende

La mélodie et les paroles, fruits d’une collaboration exceptionnelle

Charles Dumont compose cette mélodie puissante et grave, en écho à la vie de Piaf, tandis que Michel Vaucaire en écrit les paroles. Le texte reflète la philosophie de Piaf, marquée par l’acceptation de ses épreuves et un refus de céder aux regrets. Ces paroles, qui célèbrent l’acceptation et la résilience, entrent en parfaite résonance avec le parcours de Piaf, et la chanteuse se les approprie d’une manière qui touche profondément son public.

Un succès immédiat et fulgurant

Lors de la sortie du disque en décembre 1960, la chanson connaît un succès fulgurant. Non, je ne regrette rien grimpe rapidement en tête des classements en France. Le public est captivé par la puissance du message et l’interprétation sincère de Piaf, qui donne l’impression de chanter pour elle-même, mais aussi pour tous ceux qui refusent de céder à la douleur du passé.

L'impact historique et culturel de "Non, je ne regrette rien"

Un hymne de résilience adopté par la Légion étrangère

La chanson, par son message de détermination, trouve un écho particulier auprès de la Légion étrangère française, qui adopte Non, je ne regrette rien comme un hymne de motivation pour ses soldats en guerre d’Algérie. Elle devient rapidement un symbole de courage, de sacrifice et de persévérance, marquant ainsi son intégration dans l'histoire française au-delà de la seule sphère musicale.

Une résonance mondiale

La portée de Non, je ne regrette rien dépasse rapidement les frontières de la France. Enregistrée peu de temps avant la mort de Piaf en 1963, la chanson gagne une reconnaissance internationale. Le refrain devient un cri de ralliement pour tous ceux qui choisissent de vivre pleinement leur vie, sans se laisser envahir par les regrets.

L'héritage intemporel de "Non, je ne regrette rien"

Un testament musical pour Édith Piaf

L’enregistrement de Non, je ne regrette rien incarne l’ultime déclaration d’indépendance de Piaf face aux difficultés. Épuisée physiquement, elle continue cependant de chanter avec une intensité rare, délivrant à travers cette chanson une sorte de testament émotionnel et artistique. Elle semble parler non seulement au public, mais aussi à elle-même, affirmant haut et fort son absence de regrets.

Une source d’inspiration pour les artistes et la culture populaire

Après sa disparition, Non, je ne regrette rien est reprise par de nombreux artistes du monde entier. Que ce soit dans des films, des publicités ou des interprétations sur scène, cette chanson devient un symbole universel de résilience. Dans le cinéma, elle est souvent utilisée pour illustrer des moments de décision ou de défi, perpétuant ainsi le message d’Édith Piaf et son empreinte culturelle.

Le 11 novembre 1973 marque une date clé dans l'histoire du Moyen-Orient. Ce jour-là, Israël et l'Égypte parviennent à un accord de cessez-le-feu mettant fin à la guerre du Kippour, un conflit bref mais intense qui a exacerbé les tensions dans la région. Ce cessez-le-feu, négocié par l'intermédiaire des États-Unis et de l'ONU, entraîne des bouleversements géopolitiques majeurs et façonne les relations futures entre Israël et ses voisins arabes. Cet article explore les causes et le déroulement de la guerre du Kippour, les termes du cessez-le-feu et les conséquences à long terme de cet accord.

Le contexte et les causes de la guerre du Kippour

Une région sous haute tension

Depuis la création de l’État d’Israël en 1948, les relations entre Israël et les pays arabes voisins sont tendues. La guerre des Six Jours en 1967, qui voit Israël occuper des territoires stratégiques comme le Sinaï, la Cisjordanie et le plateau du Golan, accroît encore les tensions. Ces territoires sont revendiqués par les États arabes, notamment l'Égypte et la Syrie, qui envisagent de les reprendre par la force.

Le déclenchement de la guerre du Kippour

Le 6 octobre 1973, jour de Yom Kippour, une fête religieuse en Israël, l'Égypte et la Syrie lancent une offensive surprise contre Israël, cherchant à récupérer les territoires perdus en 1967. Cette guerre, qui sera nommée "guerre du Kippour" ou "guerre d'Octobre", dure plusieurs semaines et met à l’épreuve les capacités militaires des deux camps. Le conflit attire l’attention internationale et pousse les superpuissances, les États-Unis et l’URSS, à intervenir diplomatiquement.

La signature du cessez-le-feu du 11 novembre 1973

Les négociations de paix

Après des semaines de combats, une trêve est instaurée grâce à la médiation des États-Unis, en particulier du secrétaire d'État Henry Kissinger. Sous la pression internationale et face à des pertes importantes, Israël et l'Égypte conviennent d’un cessez-le-feu, qui est formalisé le 11 novembre 1973. Cet accord est le premier pas vers des négociations plus étendues visant à rétablir une certaine stabilité dans la région.

Les termes du cessez-le-feu

Le cessez-le-feu met fin aux hostilités et instaure une zone démilitarisée surveillée par des forces internationales sur les lignes de front. Bien que le conflit soit officiellement terminé, la tension persiste, et les frontières restent des lieux sensibles. Ce cessez-le-feu ouvre cependant la voie à des discussions plus approfondies, qui déboucheront en 1978 sur les accords de Camp David, scellant la paix entre Israël et l’Égypte.

Les répercussions du cessez-le-feu sur le Moyen-Orient

Un tournant dans les relations israélo-arabes

Le cessez-le-feu du 11 novembre marque un tournant dans les relations entre Israël et les pays arabes. La guerre du Kippour a permis à l'Égypte de rétablir son honneur perdu lors de la guerre des Six Jours, et elle incite les dirigeants arabes à adopter des approches diplomatiques plutôt que militaires pour résoudre le conflit. Ce cessez-le-feu sera suivi d’un dialogue qui culmine avec la reconnaissance mutuelle entre l'Égypte et Israël en 1979.

Les conséquences économiques et stratégiques

Le conflit entraîne une crise énergétique mondiale, car les pays arabes producteurs de pétrole décrètent un embargo sur les exportations de pétrole vers les pays soutenant Israël. Ce choc pétrolier fait grimper les prix du pétrole et provoque une récession économique dans de nombreux pays occidentaux. Les conséquences économiques de cette guerre font prendre conscience de l'importance stratégique du Moyen-Orient sur la scène internationale.

Une trêve historique au Moyen-Orient

Le cessez-le-feu du 11 novembre 1973 met un terme à la guerre du Kippour, un conflit qui a profondément marqué le Moyen-Orient et changé la donne géopolitique mondiale. Cet accord de cessez-le-feu, en plus de mettre fin aux combats, ouvre la voie à un processus de paix entre Israël et l'Égypte, marquant le début d’une diplomatie de compromis dans la région. La guerre du Kippour et ses conséquences économiques rappellent l’importance du dialogue pour éviter de futurs conflits dans cette région stratégique.

Le Coca-Cola est aujourd’hui l’une des boissons les plus consommées dans le monde et un véritable symbole de la culture américaine. Mais cette célèbre boisson gazeuse n’a pas toujours été un produit de grande consommation. Sa création remonte au XIXe siècle, où elle est d’abord utilisée comme un remède médicinal. Cet article retrace l’histoire fascinante du Coca-Cola, de son invention comme tonique de santé jusqu’à sa transformation en une marque mondiale de boissons.

La Création de Coca-Cola : Naissance d'un Remède

John Stith Pemberton : L’Apothicaire à l’Origine de Coca-Cola

L’histoire du Coca-Cola commence en 1886 à Atlanta, en Géorgie, où un pharmacien nommé John Stith Pemberton invente un nouveau breuvage. Pemberton, blessé durant la guerre de Sécession, est à la recherche d'un remède contre la douleur, et comme beaucoup à l’époque, il s’intéresse aux préparations à base de coca et de vin.

Une Recette Unique : La Première Formule du Coca-Cola

Pemberton crée une boisson appelée French Wine Coca, un mélange de vin de Bordeaux et de coca (plante sud-américaine connue pour ses effets stimulants). Cependant, la loi interdisant les boissons alcoolisées à Atlanta en 1886, il modifie sa recette pour remplacer le vin par du sirop sucré. Il y ajoute de la noix de kola, riche en caféine, et de la feuille de coca. La boisson est commercialisée comme tonique pour l’énergie et la concentration, sous le nom de Coca-Cola, avec son célèbre logo dessiné par Frank Mason Robinson.

Les Premières Années de Coca-Cola : De Remède à Boisson Gazeuse

L’Engouement des Pharmacies et les Premières Ventes

D’abord vendue en pharmacie, Coca-Cola se distingue rapidement par son goût unique. Servie comme boisson gazeuse au comptoir des pharmacies, elle devient populaire parmi les habitants d’Atlanta. Son créateur, cependant, ne bénéficie pas pleinement de son succès, car il vend progressivement des parts de son entreprise en raison de problèmes de santé.

L'Expansion avec Asa Candler

En 1888, Asa Candler, un homme d'affaires d’Atlanta, acquiert les droits complets de Coca-Cola pour une somme modique. Il comprend immédiatement le potentiel de la boisson et investit dans la publicité pour en accroître la notoriété. Candler transforme Coca-Cola d’un remède local en un produit de grande consommation. Il établit le logo et le branding qui resteront longtemps la signature de Coca-Cola.

L'Expansion de Coca-Cola : De Boisson Américaine à Phénomène Mondial

La Première Usine d’Embouteillage et l'Expansion aux États-Unis

Avec la demande en hausse, Coca-Cola ouvre sa première usine d’embouteillage à Chattanooga, dans le Tennessee, en 1899. Cette étape marque le début de l’expansion nationale, permettant de distribuer la boisson au-delà d’Atlanta et d’atteindre un public beaucoup plus large. Les bouteilles de Coca-Cola deviennent alors emblématiques.

L’Internationalisation : Conquête des Marchés Étrangers

Au début du XXe siècle, Coca-Cola commence à s’exporter à l’étranger, devenant un symbole de l'Amérique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Coca-Cola est même distribué aux soldats américains à l'étranger, ce qui accélère sa popularité internationale. La boisson se développe dans de nombreux pays et devient un produit emblématique de la culture mondiale.

L’Évolution et l'Adaptation de Coca-Cola

Les Défis du XXe et XXIe Siècles

Avec le temps, Coca-Cola doit faire face à de nouveaux défis : concurrence, préoccupations pour la santé, et changements de consommation. Pour répondre aux attentes, l’entreprise introduit de nouveaux produits (Coca-Cola light, zéro sucre, Coca-Cola sans caféine) et s'adapte aux goûts locaux dans différents pays.

L'Engagement de Coca-Cola pour la Responsabilité Sociale et Environnementale

Aujourd'hui, Coca-Cola poursuit son engagement dans des initiatives de durabilité, comme la réduction des déchets plastiques et le recyclage. La marque continue de moderniser ses pratiques pour répondre aux enjeux écologiques actuels.

Une boisson mondialement connue

Depuis ses débuts comme remède médicinal à son statut de boisson mondiale, Coca-Cola a su évoluer pour devenir l'un des symboles les plus reconnaissables de la culture moderne. L’histoire de Coca-Cola montre comment une simple invention a pu conquérir le monde et s'adapter aux évolutions culturelles et sociales pour rester un incontournable. Plus qu'une boisson, Coca-Cola incarne désormais un véritable patrimoine mondial.

Le 11 novembre 1918 est une date marquante de l’histoire mondiale, car elle signe l’arrêt des combats de la Première Guerre mondiale. Cette signature de l’armistice, tant attendue après quatre années de conflit intense, est aujourd’hui commémorée dans de nombreux pays, en hommage aux millions de vies sacrifiées et pour rappeler l'importance de la paix. Cet article retrace les événements qui ont mené à l’armistice, les termes de cet accord et les cérémonies qui honorent aujourd’hui la mémoire des combattants.

Comprendre les origines de la Grande Guerre

Les tensions en Europe

Les causes de la Première Guerre mondiale remontent à des tensions entre les grandes puissances européennes, amplifiées par des alliances militaires complexes. Le déclencheur est l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche en juin 1914, qui entraîne rapidement une série de déclarations de guerre impliquant les pays de la Triple-Entente et ceux de la Triple-Alliance.

L’évolution du conflit

Dès 1914, les fronts s’installent et la guerre s’étend, devenant un conflit total mobilisant des millions de soldats. De violentes batailles se succèdent, comme celles de Verdun et de la Somme, causant des pertes humaines immenses. Ce conflit d’un genre nouveau, marqué par les tranchées et des innovations technologiques militaires, plonge l’Europe dans une crise sans précédent.

La signature de l’armistice à Rethondes

Le contexte de la négociation

En 1918, après quatre années d'une guerre sans issue, les forces de la Triple-Alliance s’affaiblissent, et les forces alliées, renforcées par l’arrivée des troupes américaines, progressent. Consciente de la situation, l'Allemagne demande un armistice pour éviter une défaite plus humiliante. La France, représentée par le maréchal Foch, mène les négociations dans un wagon situé dans la forêt de Compiègne.

Les termes de l’armistice

Signé à 5 h 15 le 11 novembre 1918, l’armistice impose à l’Allemagne de retirer ses troupes et de cesser immédiatement les combats. À 11 heures, les hostilités cessent officiellement, mettant fin à un conflit qui aura profondément marqué les sociétés européennes. Cette date devient alors un symbole de paix, mais aussi de mémoire pour les victimes de la guerre.

Le 11 novembre, journée de mémoire et de commémoration

L’instauration d’une journée de commémoration

Dès 1919, le 11 novembre est proclamé jour de souvenir pour honorer les soldats morts durant la Première Guerre mondiale. En France, chaque ville érige un monument aux morts, et à Paris, l’Arc de Triomphe devient un lieu de recueillement avec l’allumage de la flamme du Soldat inconnu, initié en 1923, pour garder vivante la mémoire des combattants.

Les commémorations aujourd’hui

La tradition perdure, et le 11 novembre est chaque année marqué par des cérémonies officielles en hommage aux soldats tombés au combat. En France, ces commémorations se tiennent autour des monuments aux morts, et une cérémonie officielle est organisée sous l’Arc de Triomphe, avec la participation des plus hautes autorités de l'État. Ces cérémonies rappellent l’importance du devoir de mémoire et sont l'occasion d’enseigner aux jeunes générations les leçons de l’histoire.

Se souvenir et honorer les héros de la Grande Guerre

L’armistice du 11 novembre est bien plus qu’une simple signature ; il symbolise la fin d’une guerre et le début d’un long processus de reconstruction. Les commémorations annuelles rappellent les horreurs de la guerre et l’importance de préserver la paix. Cette journée est un moment de recueillement et d'hommage à ceux qui ont donné leur vie, mais aussi un appel à ne jamais oublier les leçons de l’histoire.

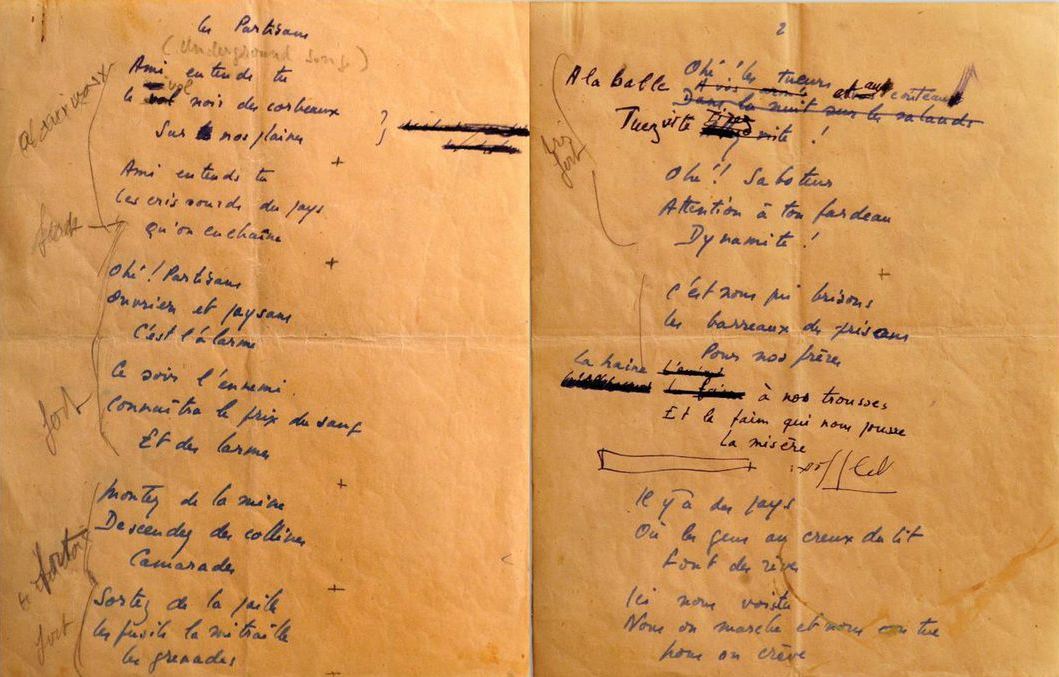

Le Chant des Partisans, connu comme l’hymne de la Résistance française, a marqué l'histoire par son appel vibrant à la liberté et à la lutte contre l'occupation nazie. Composé en 1943, ce chant symbolise la détermination et le courage de ceux qui, souvent dans l'ombre, ont risqué leur vie pour la liberté de la France. Porté par des paroles fortes et une mélodie poignante, il est devenu un emblème de résilience pour toutes les générations. Cet article explore l’origine, les significations et l’héritage de ce chant qui résonne encore aujourd’hui comme un appel à l’esprit de résistance.

Les origines du Chant des Partisans

La naissance d’une chanson de guerre

Le Chant des Partisans naît en 1943, en pleine occupation de la France par les forces nazies. Écrit par Joseph Kessel et Maurice Druon, deux écrivains français réfugiés à Londres, les paroles sont d’abord un poème puissant inspiré par l'élan de révolte et de solidarité de la Résistance. Les deux auteurs souhaitent créer un hymne capable d’unir et de mobiliser tous ceux qui luttent pour la libération de la France.

La composition musicale par Anna Marly

La mélodie du Chant des Partisans est composée par Anna Marly, une musicienne d'origine russe également engagée dans la Résistance. Marly imagine une mélodie saisissante et entraînante, aux accents guerriers et sombres, qui évoque la détermination et le courage. Ce chant, diffusé sur les ondes de la BBC, devient rapidement un symbole pour les résistants et ceux qui les soutiennent dans leur combat.

Les paroles et leur signification

Un appel à l’action et au sacrifice

Les paroles du Chant des Partisans sont un véritable appel aux armes. Avec des mots simples et percutants, Kessel et Druon évoquent l’urgence de la situation et l’impératif de résister, même au prix de la vie. Les lignes "Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?" symbolisent la menace constante, tandis que l'invitation à rejoindre le maquis fait écho au besoin pressant de liberté.

Une métaphore de l’ombre et de la lumière

Le texte se construit sur une alternance entre l'ombre et la lumière. Les résistants y sont décrits comme des ombres dans la nuit, invisibles mais puissants, prêts à frapper l’ennemi pour faire jaillir la lumière de la liberté. Cette opposition évoque le courage silencieux et la force de ceux qui opèrent dans l'ombre, mais également l'espoir d’un avenir libéré de l’oppression.

La diffusion du Chant des Partisans

La BBC, canal de la Résistance

Grâce à la BBC, le Chant des Partisans est diffusé dans toute la France, atteignant les résistants, les civils et même les soldats alliés. La radio devient un outil essentiel de propagande pour galvaniser les Français et les inciter à résister à l’occupant. Cette diffusion permet au chant de devenir l'hymne officieux de la Résistance et de renforcer le moral des partisans.

L’impact dans les maquis et les réseaux clandestins

Dans les maquis et les réseaux clandestins, le chant est adopté comme symbole de ralliement. Il unit les résistants de tous horizons, des anciens soldats aux civils, dans un même esprit de lutte. Le Chant des Partisans est alors entonné dans les réunions secrètes, les actions de sabotage et lors des moments de recueillement, comme une prière pour la liberté de la France.

L’après-guerre et l’héritage du Chant des Partisans

La reconnaissance officielle de l’hymne

Après la Libération, le Chant des Partisans reste une référence symbolique de la Résistance et de l’honneur national. Il est interprété lors de cérémonies commémoratives et devient une partie intégrante de la mémoire collective de la Seconde Guerre mondiale. Ce chant, célébré par les anciens résistants et les nouvelles générations, incarne le souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour la liberté.

Une source d’inspiration pour les générations futures

Le message de courage et de résistance du Chant des Partisans résonne encore aujourd’hui. Les valeurs qu’il véhicule - le sacrifice, la solidarité et la lutte contre la tyrannie - sont des principes universels qui inspirent toujours les mouvements pour la liberté à travers le monde. Ce chant a également été repris et interprété par des artistes, contribuant à sa postérité et à sa résonance intemporelle.

Un chant pour la liberté

Le Chant des Partisans est plus qu’un hymne de la Résistance ; il est un cri de ralliement qui transcende les générations. Composé dans un contexte de guerre et d’oppression, il rappelle l’esprit indomptable des résistants français et l’espoir qui les animait. Aujourd’hui encore, cette chanson est un témoignage puissant de la lutte pour la liberté et un hommage aux héros de l’ombre qui, au péril de leur vie, ont défendu l’honneur et la dignité de la France.

Claus Schenk Graf von Stauffenberg est aujourd’hui reconnu comme l’un des symboles de la résistance allemande au nazisme. Aristocrate prussien et officier de la Wehrmacht, il incarne le courage et l’honneur en tentant de renverser Adolf Hitler lors de l’attentat du 20 juillet 1944. Pourtant, malgré la notoriété de ce complot, la complexité de son personnage et de son engagement sont souvent méconnues. Cet article explore la vie, les motivations et l’héritage de ce héros qui, au prix de sa vie, a tenté de libérer l’Allemagne de l’oppression nazie.

Les années de formation de Claus von Stauffenberg

Une éducation aristocratique

Né en 1907 dans une famille aristocratique prussienne, Claus von Stauffenberg grandit dans un environnement où la discipline, l’honneur et la fidélité à la patrie sont des valeurs essentielles. Dès son plus jeune âge, il est influencé par la culture militaire prussienne, qui le destine naturellement à une carrière dans l’armée.

Un intellectuel et humaniste

Passionné par la littérature, la philosophie et la théologie, Stauffenberg s’intéresse aux écrits de penseurs comme Goethe et Stefan George, dont il devient un disciple. Ces influences développent en lui une forte conscience éthique, qui le pousse à se poser des questions sur la morale et la justice, même au sein d’un système militaire rigide.

L’adhésion initiale à la Wehrmacht et le dilemme moral

Un officier prometteur dans l’Allemagne nazie

Lors de l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler en 1933, Stauffenberg, comme de nombreux militaires, adhère aux idéaux de redressement national prônés par le Führer. Il espère, comme beaucoup, voir l’Allemagne retrouver sa puissance et sa fierté. Cependant, en tant qu’homme de principes, il se heurte vite aux dérives du régime, en particulier après les premières actions brutales contre les populations civiles et les minorités.

Le basculement éthique

La Seconde Guerre mondiale confronte Stauffenberg aux horreurs du nazisme. Témoin des atrocités commises par les SS à l’Est, il prend progressivement conscience de la nécessité de s’opposer à Hitler. C’est en 1942, après la défaite de Stalingrad, qu’il décide de rejoindre la résistance allemande, convaincu que l’Allemagne doit être libérée de ce régime tyrannique pour pouvoir se reconstruire.

Le complot du 20 juillet 1944

L’organisation de la résistance militaire

Au sein de la Wehrmacht, plusieurs officiers partagent les convictions de Stauffenberg et préparent un complot pour assassiner Hitler et renverser le régime nazi. Stauffenberg devient une figure centrale de cette résistance militaire, apportant son charisme et son leadership pour coordonner les actions du groupe.

L’attentat à la Wolfsschanze

Le 20 juillet 1944, Claus von Stauffenberg transporte une bombe à la Wolfsschanze, le quartier général d’Hitler en Prusse orientale. Malgré les conditions difficiles et les risques énormes, il parvient à placer l’explosif près d’Hitler avant de s’éclipser. L’explosion survient, mais contre toute attente, Hitler survit. Ce qui devait être un coup fatal au régime se solde par un échec, plongeant les conspirateurs dans une situation périlleuse.

L'arrestation et l’exécution de Stauffenberg

La répression impitoyable

Après l’échec de l’attentat, les SS et la Gestapo procèdent à l’arrestation immédiate des conspirateurs. Stauffenberg est arrêté dans la nuit qui suit, avec d’autres officiers impliqués dans le complot. L’échec du complot conduit à une répression brutale, au cours de laquelle des centaines de résistants, réels ou supposés, sont arrêtés et exécutés.

Le dernier acte de bravoure

Stauffenberg est exécuté le 21 juillet 1944 avec plusieurs de ses compagnons. Ses dernières paroles, "Vive l'Allemagne sacrée !", témoignent de sa loyauté envers son pays, un amour distinct de l’idéologie nazie. En se sacrifiant, il espère semer les graines d’un futur sans tyrannie pour son pays.

L’héritage de Claus von Stauffenberg

Un héros longtemps méconnu

Pendant plusieurs décennies, la mémoire de Stauffenberg reste controversée en Allemagne. Jugé comme traître par certains, héros par d’autres, il faut attendre les années 1950 pour que son action soit pleinement reconnue et honorée comme un acte de bravoure. Aujourd’hui, son engagement est célébré comme un exemple de résistance intérieure au nazisme.

Le symbole de la résistance allemande

Stauffenberg incarne l’idée que la conscience et l’éthique peuvent prévaloir, même dans des circonstances extrêmes. Sa tentative de renverser Hitler a inspiré de nombreuses générations, en particulier dans le contexte de la reconstruction de l’Allemagne, et il demeure un symbole de l’opposition au totalitarisme et au fascisme.

Le héros méconnu de la résistance allemande

Claus von Stauffenberg reste l’un des visages les plus emblématiques de la résistance allemande au nazisme. À travers son courage et son sacrifice, il a laissé un héritage précieux pour la mémoire collective allemande et mondiale, celui d’un homme prêt à tout risquer pour ses convictions. Son combat rappelle que, même dans les heures les plus sombres de l’histoire, il est possible de se dresser contre l’oppression au nom de la justice et de l’humanité.

Le 10 novembre 1483 marque la naissance de Martin Luther, un homme dont la pensée et les actions allaient transformer le monde chrétien. Moine augustinien, théologien et réformateur, Luther remet en question les fondements de l’Église catholique au XVIe siècle et initie la Réforme protestante. Cet événement marquera le début d’un mouvement religieux et social d’une envergure sans précédent, dont l’influence se fait encore sentir aujourd’hui. Cet article rend hommage à celui qui devint l’architecte d’une réforme qui a profondément bouleversé la foi chrétienne et la société occidentale.

La jeunesse de Martin Luther et sa quête spirituelle

Un environnement de foi et d’austérité

Martin Luther naît dans une famille modeste en Saxe, au sein d’une société profondément marquée par la foi catholique et la rigueur religieuse. Son père, ambitieux, espère pour lui une carrière juridique, mais Luther est attiré par la spiritualité et la quête de réponses à des questions morales et existentielles. Cette jeunesse marquée par une dévotion intense façonne sa perception du monde et sa relation à la foi.

Entrée au monastère et cheminement intellectuel

En 1505, à la suite d’une violente tempête qui le laisse craindre pour sa vie, Luther abandonne ses études de droit et entre dans un monastère augustinien. Il s’immerge dans les Écritures et développe une compréhension de la foi qui s’éloigne progressivement des pratiques établies par l’Église, notamment en ce qui concerne la notion de salut.

Les prémices de la Réforme et la dénonciation des indulgences

Les 95 thèses : un appel à la réforme

Le 31 octobre 1517, Luther rédige et affiche ses 95 thèses sur la porte de l’église de Wittenberg, dénonçant principalement la vente d’indulgences, une pratique permettant aux fidèles de "racheter" leurs péchés moyennant de l’argent. Pour Luther, cette pratique s’éloigne de l’essence même du message chrétien, et il appelle l’Église à retrouver une foi fondée sur les Écritures et la grâce divine.

La rupture avec Rome

Les thèses de Luther se répandent rapidement en Europe grâce à l’imprimerie, suscitant de vifs débats. Son refus de renier ses positions, malgré les pressions et les menaces d’excommunication, entraîne une rupture avec l’Église catholique. En 1521, il est convoqué à la Diète de Worms, où il refuse de se rétracter, affirmant que sa conscience est liée aux Écritures. Ce geste courageux scelle la séparation entre Luther et l’Église de Rome.

L’élaboration d’une nouvelle doctrine protestante

La justification par la foi

Au cœur de la pensée de Luther se trouve la doctrine de la "justification par la foi seule" (sola fide). Pour lui, le salut ne peut être obtenu par les œuvres ou les pratiques humaines, mais uniquement par la foi en la grâce de Dieu. Cette idée fondamentale de la Réforme protestante marque une rupture avec le catholicisme et redéfinit la relation des croyants à Dieu.

La traduction de la Bible en allemand

En 1522, Luther traduit le Nouveau Testament en allemand, rendant les Écritures accessibles au peuple et rompant avec la tradition de la lecture en latin, réservée aux clercs. Cette traduction démocratise l’accès à la Bible et marque un tournant dans l’éducation et l’alphabétisation en Europe, stimulant un accès direct à la parole divine pour tous.

Les répercussions de la Réforme et l’essor du protestantisme

La diffusion du protestantisme en Europe

La Réforme initiée par Luther ne se limite pas à l’Allemagne : elle s’étend rapidement à d’autres régions d’Europe. Des mouvements réformateurs voient le jour en Suisse, en France, en Angleterre et dans les pays scandinaves, où d’autres figures comme Jean Calvin et Ulrich Zwingli poursuivent son œuvre et développent leurs propres interprétations de la foi protestante.

Les conflits religieux et politiques

La Réforme suscite des tensions considérables, qui culminent en guerres de religion à travers l’Europe. Ces conflits entraînent des divisions profondes, à la fois religieuses et politiques, et participent à la fragmentation du pouvoir de l’Église catholique, modifiant le paysage politique et social du continent pour les siècles à venir.

L’héritage de Martin Luther et la modernité de la Réforme

L’influence durable de la pensée de Luther

La Réforme luthérienne laisse un héritage religieux et culturel qui influence profondément le monde chrétien et la société occidentale. Les valeurs de Luther sur l’éducation, la liberté de conscience et la lecture personnelle des Écritures résonnent encore aujourd’hui, et son approche inspire les mouvements de liberté religieuse et de droits individuels.

Luther, un précurseur de la pensée moderne ?

En prônant une foi personnelle et une autonomie face à l’autorité religieuse, Luther introduit des idées qui préfigurent la modernité. Sa quête de vérité et son refus de se plier aux dogmes établis font de lui un modèle pour la pensée critique et l’émancipation individuelle, des valeurs fondamentales dans les sociétés modernes.

Architecte de la Réforme Protestante

La naissance de Martin Luther le 10 novembre 1483 a donné le jour à une figure visionnaire dont l’influence dépasse largement le domaine religieux. Par sa réforme, il a initié une révolution spirituelle et sociale, modifiant profondément les structures de l’Église et de la société. Son héritage perdure à travers les églises protestantes et l’idée de liberté de conscience. Luther incarne la lutte pour une foi authentique et une quête de justice, des idéaux qui continuent d’inspirer et de guider des millions de croyants et de penseurs à travers le monde.

Le 9 novembre 1970 marque une date cruciale dans l’histoire de France. Ce jour-là, le général Charles de Gaulle, figure centrale de la Résistance et fondateur de la Cinquième République, s’éteint dans sa demeure de Colombey-les-Deux-Églises. Sa disparition ne symbolise pas seulement la perte d’un homme d’État exceptionnel, mais aussi la fin d’une époque pour le pays qu’il a contribué à rebâtir et à moderniser. Cet hommage retrace l’héritage d’un personnage hors du commun, véritable architecte de la France moderne.

Charles de Gaulle, le chef de la Résistance

L’appel du 18 juin 1940 et la naissance de la France libre

Lorsque la France tombe sous l’occupation allemande, Charles de Gaulle, alors général de brigade, prend une décision historique. Il lance son appel depuis Londres, exhortant les Français à résister. Cet appel, symbole d’espoir, marque le début de la lutte pour libérer la France, et de Gaulle devient ainsi l'incarnation de la Résistance.

Un leader charismatique en exil

Durant les années de guerre, de Gaulle œuvre depuis Londres pour organiser et unir les forces françaises libres, tout en s’imposant sur la scène internationale. Sa capacité à rallier les alliés, à négocier avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, et à maintenir l’intégrité de la France malgré la défaite, consolide sa réputation de leader visionnaire.

L’architecte de la Cinquième République

Les débuts d’une nouvelle Constitution

En 1958, face à la crise en Algérie et à l’instabilité de la Quatrième République, de Gaulle est rappelé au pouvoir. Il élabore une nouvelle Constitution qui instaure la Cinquième République, réformant en profondeur les institutions françaises. Cette nouvelle structure politique renforce l’autorité de l'exécutif et assure une plus grande stabilité au pays, inaugurant une ère de modernité politique.

Les principes de la politique gaullienne

De Gaulle met en œuvre une politique d’indépendance nationale, notamment par le retrait de la France du commandement intégré de l’OTAN et le développement de la dissuasion nucléaire. Son objectif est de placer la France en tant que puissance indépendante sur la scène mondiale, loin des influences américaines et soviétiques.

La modernisation de la France

Un pays en transformation économique et sociale

Sous le leadership de Charles de Gaulle, la France connaît une période de transformation rapide. Il favorise le développement industriel et la modernisation des infrastructures, donnant naissance à ce que l’on appelle les "Trente Glorieuses". Durant cette période, l’économie française s’épanouit, les conditions de vie s’améliorent et le pays prend une position de leader en Europe.

L'héritage de la politique étrangère

La vision européenne de de Gaulle repose sur une coopération avec l'Allemagne pour garantir la paix et la prospérité. Il soutient une Europe des États indépendants, et bien que ses vues divergent parfois de celles d'autres leaders européens, son empreinte sur la politique extérieure française est durable.

Un adieu national et un héritage impérissable

Le choc de la disparition

La mort de Charles de Gaulle en 1970 laisse un vide immense. La France et le monde entier saluent un homme d’État qui a profondément influencé le XXe siècle. Ses funérailles, modestes conformément à ses volontés, se déroulent dans l’intimité à Colombey-les-Deux-Églises, mais suscitent une grande émotion collective.

L’héritage du général de Gaulle aujourd'hui

Plus de cinquante ans après sa disparition, l’héritage de de Gaulle continue de marquer la politique française. Son modèle de gouvernance, sa vision de l'indépendance nationale et sa capacité à réformer sont encore des sources d’inspiration pour de nombreux dirigeants. Le gaullisme reste une référence incontournable dans la culture politique française.

La Fin d'une Ère

Le 9 novembre 1970 a marqué la fin d'une ère pour la France et l'Europe. Charles de Gaulle laisse derrière lui un pays profondément transformé, modernisé et résolu à affirmer son indépendance. Par son courage, sa vision et son intégrité, le général a redéfini la place de la France dans le monde, créant une nation capable de se relever après des épreuves redoutables. Aujourd'hui encore, la mémoire de de Gaulle perdure dans les valeurs et les idéaux qui continuent de façonner la République française.

Madeleine Riffaud, résistante, poétesse et correspondante de guerre, est une figure marquante de la Résistance française durant la Seconde Guerre mondiale. Son parcours, empreint de courage et de détermination, témoigne d'un engagement profond pour la liberté et la justice. À travers son combat pour la libération de la France, Madeleine Riffaud a laissé un héritage puissant, symbolisant la lutte contre l'oppression. Cet article revient sur son histoire, de ses premiers engagements jusqu'à sa vie après la guerre.

Les Premiers Pas d'une Résistante

L'Enfance et les Influences

Née en 1924 dans un milieu modeste, Madeleine Riffaud grandit dans une France marquée par la montée du nazisme et le spectre de la guerre. Ses parents, profondément patriotes, lui inculquent dès son plus jeune âge des valeurs de liberté et de résistance. En 1940, lorsque la France est occupée par les troupes allemandes, Madeleine est encore adolescente, mais elle est déjà déterminée à s’opposer à cette occupation.

L'Entrée dans la Résistance

En 1942, Madeleine Riffaud entre officiellement dans la Résistance. Elle rejoint les rangs du réseau FTP-MOI (Francs-tireurs et partisans - Main-d'œuvre immigrée), l'une des organisations de la Résistance les plus actives en France. Malgré son jeune âge, elle s’engage avec une volonté farouche et commence à participer à des actions de sabotage et de renseignement.

Les Actions de Résistance

L'Attentat contre un Officier Allemand

En 1944, Madeleine commet un acte audacieux : elle abat un officier allemand en pleine rue. Cet acte de résistance, risqué et symbolique, fait d'elle une cible des autorités d'occupation. Arrêtée par la Gestapo, elle est torturée et interrogée, mais refuse de livrer des informations. Son courage inspire le respect de ses compagnons de lutte et fait d’elle une figure emblématique du mouvement.

Les Missions de Sabotage

Au-delà de cet attentat, Madeleine participe à de nombreuses missions de sabotage, visant à désorganiser les forces d’occupation et à ralentir leur progression. Elle prend part à des actions audacieuses, souvent au péril de sa vie, tout en inspirant d’autres résistants. Sa détermination et sa ténacité font d’elle un pilier de la Résistance parisienne.

La Libération et le Retour à la Vie Civile

La Libération de Paris

En août 1944, Madeleine participe activement à la libération de Paris. Aux côtés de ses compagnons de lutte, elle prend les armes pour libérer la capitale. Ce moment marque l’aboutissement de plusieurs années de lutte pour elle et ses camarades. Avec la fin de l'occupation, Madeleine devient l'une des témoins privilégiés de cet événement historique.

L'Après-Guerre : Correspondante de Guerre et Poétesse

Après la guerre, Madeleine Riffaud devient correspondante de guerre, notamment au Vietnam. Son expérience de résistante l’a sensibilisée aux luttes pour la liberté, et elle se consacre désormais à dénoncer les injustices et à informer sur les conflits mondiaux. Elle se tourne aussi vers l’écriture et la poésie, utilisant ses mots pour exprimer les souffrances et les espoirs qu’elle a vécus.

L'Héritage de Madeleine Riffaud

Un Modèle de Résilience

Madeleine Riffaud incarne la résilience et la force de caractère. Son parcours, fait de courage et de conviction, inspire aujourd’hui encore de nombreux Français. Elle symbolise la capacité d’une jeune femme à s’opposer à l’oppression et à défendre la liberté au péril de sa vie.

Une Influence Durable dans la Mémoire Collective

À travers ses écrits et ses témoignages, Madeleine a contribué à préserver la mémoire de la Résistance. Sa voix, authentique et engagée, continue de transmettre les valeurs qu’elle a défendues. En tant que témoin et actrice de l'histoire, elle laisse un héritage puissant, ancré dans la mémoire collective de la France.

Un Combat pour la Liberté

Madeleine Riffaud a marqué l'histoire de France par son engagement et sa bravoure. Résistante infatigable, elle a combattu pour la liberté avec une détermination exceptionnelle, faisant face aux dangers sans faiblir. Après la guerre, elle a continué de servir la cause de la justice en devenant une journaliste engagée, dénonçant les conflits et les oppressions dans le monde entier. Aujourd’hui, elle reste une source d’inspiration et un symbole de la lutte pour la liberté.

Pepsi-Cola est aujourd’hui l'une des marques de soda les plus connues au monde, en concurrence directe avec Coca-Cola. Mais avant d'être la boisson internationale que l’on connaît, Pepsi était connu sous un autre nom : "Brad's Drink." Fondée à la fin du XIXe siècle, cette boisson a une histoire étonnante, marquée par des innovations et une vision unique de son créateur, Caleb Bradham. Dans cet article, explorons ensemble les origines de Pepsi-Cola, depuis ses débuts modestes dans une petite pharmacie de Caroline du Nord jusqu'à son succès international.

Le Pharmacien Derrière la Boisson

Qui était Caleb Bradham ?

Caleb Bradham, né en 1867, est un pharmacien passionné par la chimie et la médecine. Diplômé de l'Université de Caroline du Nord, Bradham ouvre sa propre pharmacie dans la ville de New Bern en 1893. Il est non seulement un pharmacien respecté, mais également un entrepreneur dans l’âme.

L'Inspiration pour Brad's Drink

L'idée de Brad's Drink naît d'un mélange de passion et d'observation. Bradham souhaite créer une boisson rafraîchissante et bienfaisante pour ses clients, qui puisse soulager les problèmes de digestion. Inspiré par la popularité des sodas en pharmacie à cette époque, il commence à expérimenter avec différentes recettes, recherchant le parfait équilibre entre saveur et bien-être.

La Création de Brad's Drink

Les Ingrédients d'Origine

La première recette de Brad's Drink comprend de l'eau gazéifiée, du sucre, de la vanille, de la noix de muscade et un extrait spécial de cola, donnant à la boisson son goût distinctif. Le mélange est conçu pour être à la fois rafraîchissant et apaisant pour l'estomac.

La Popularité Croissante de la Boisson

Très vite, Brad's Drink devient un succès local. Les habitants de New Bern affluent dans la pharmacie de Bradham pour déguster cette boisson unique. Grâce à son marketing habile et à la satisfaction des clients, la boisson gagne en notoriété et attire même des visiteurs des villes voisines. En quelques années, "Brad's Drink" devient une référence locale.

La Transformation en Pepsi-Cola

Le Changement de Nom

En 1898, voyant l’ampleur du succès de sa boisson, Bradham décide de renommer "Brad's Drink" en "Pepsi-Cola." Le nouveau nom est inspiré du mot "dyspepsie" (indigestion), mettant en avant les qualités digestives de la boisson. Le suffixe "Cola" fait référence à l'extrait de noix de cola utilisé dans la recette.

La Création de la Marque Pepsi-Cola

Avec ce changement de nom, Bradham crée une véritable marque et fonde la Pepsi-Cola Company. La boisson est désormais produite en plus grande quantité, et Bradham investit dans un marketing soigné pour développer la notoriété de sa marque. Il commence à vendre Pepsi-Cola en bouteille, permettant ainsi à un plus grand nombre de personnes d’en profiter.

Les Défis et Expansions de Pepsi-Cola

L'Impact de la Première Guerre Mondiale

La montée en flèche du prix du sucre pendant la Première Guerre mondiale entraîne des difficultés financières pour l'entreprise. Malgré ses efforts, Bradham se retrouve dans une situation difficile et doit finalement vendre la compagnie en 1923. Ce fut une période de turbulences pour Pepsi-Cola, marquée par plusieurs changements de propriétaires.

Le Renouveau de Pepsi dans les Années 1930

Dans les années 1930, sous la direction de nouveaux propriétaires, Pepsi-Cola retrouve une place de choix dans l'industrie des sodas. En 1934, la marque lance la campagne des bouteilles de 12 onces vendues au même prix que les bouteilles de 6 onces de Coca-Cola, une stratégie marketing audacieuse qui redynamise les ventes de Pepsi.

L'Héritage de Brad's Drink et la Marque Pepsi Aujourd'hui

L'Influence Durable de Caleb Bradham

Bien que Caleb Bradham ait perdu la compagnie, sa vision continue de marquer l'histoire de Pepsi. Le concept original d'une boisson à la fois rafraîchissante et bienfaisante pour la digestion est resté au cœur des valeurs de la marque, qui, au fil des décennies, a développé de nombreux produits inspirés de cette philosophie.

Pepsi : Une Icône Culturelle Mondiale

Aujourd'hui, Pepsi-Cola est bien plus qu'une simple boisson. Avec des campagnes publicitaires iconiques et des partenariats dans le monde du sport et du divertissement, la marque s'est imposée comme une référence culturelle mondiale. Mais derrière ce succès international se trouve toujours l'histoire modeste de "Brad's Drink," née d'une petite pharmacie de Caroline du Nord.

Naissance d'une Boisson Iconique

L'histoire de Pepsi-Cola est celle d'une passion pour l'innovation et d'un engagement à offrir une boisson unique, inspirée par les besoins des clients. En commençant avec "Brad's Drink," Caleb Bradham a créé bien plus qu'un simple soda ; il a lancé une marque qui, plus de cent ans plus tard, continue d'influencer l'industrie des boissons et la culture populaire. Cette aventure entrepreneuriale, partie d'une modeste pharmacie, incarne l'esprit de persévérance et d'adaptation qui fait de Pepsi une marque intemporelle.

Dans le monde moderne, il est difficile de trouver un objet aussi simple et universel que le stylo BIC. Conçu pour écrire, griffonner et noter, il est devenu un indispensable de la vie quotidienne. Mais peu de gens connaissent l'histoire fascinante de son invention. Derrière cet outil si répandu se cache une épopée d’innovation, de perfectionnement, et même quelques anecdotes surprenantes. Ce voyage commence avec Marcel Bich, un entrepreneur visionnaire qui a révolutionné l’écriture.

La genèse de l’idée du stylo BIC

L'invention inspirée par une flaque d'eau

En 1930, un inventeur hongrois, László József Bíró, observa des enfants jouer avec des billes dans une flaque d'eau et remarqua que ces billes laissaient une traînée d'eau derrière elles . Cette simple observation allait inspirer une idée révolutionnaire : pourquoi ne pas utiliser une pointe métallique en forme de bille pour écrire, permettant à l’encre de suivre la même trajectoire fluide que l’eau laissée par les billes ?

L’invention et les premiers prototypes

Bíró partagea cette idée avec son frère György, un chimiste, et ensemble, ils commencèrent à expérimenter pour concevoir un stylo fonctionnant selon ce principe. Après de nombreuses expérimentations, ils trouvèrent la combinaison parfaite : une encre visqueuse et une bille tournante qui empêchait l'encre de sécher, assurant ainsi une écriture fluide et sans fuite.

Un brevet et un parcours semé d’embûches

En 1938, László Bíró brevetait son invention. Cependant, son projet rencontra de nombreux obstacles, notamment la Seconde Guerre mondiale qui perturba sa production. Ce n’est qu'après la guerre que l’invention commença à se propager, notamment grâce à Marcel Bich, un entrepreneur français.

Lancement du BIC Cristal

Marcel Bich racheta les droits du brevet et perfectionna l'idée en 1950, donnant naissance au BIC Cristal, un produit simple, fiable et économique qui allait devenir un véritable symbole. En plus de sa fiabilité, le design simple et pratique du BIC Cristal fit de lui l'un des produits les plus iconiques de l'histoire des instruments d’écriture.

Les Premiers Pas de Marcel Bich et l’Idée du Stylo Bille

Le Contexte des Années 1940

Dans les années 1940, le monde de l'écriture était dominé par les stylos plume, souvent fragiles, coûteux et nécessitant un entretien minutieux. La recherche d'une alternative plus simple se faisait sentir, mais les premiers essais de stylos à bille avaient tendance à fuir et à manquer de fiabilité.

Marcel Bich et l'Acquisition de la Technologie de Bille

En 1945, Marcel Bich, alors un fabricant d’articles de bureau, prend conscience du potentiel énorme des stylos à bille, une innovation déjà tentée par Laszlo Biro, un inventeur hongrois. Il acquiert la licence de cette technologie, bien décidé à perfectionner ce concept et à en faire un produit fiable, pratique, et accessible à tous.

La Création du Stylo BIC Cristal

La Recherche de la Perfection

Loin de se contenter des prototypes existants, Marcel Bich et son équipe investissent dans la recherche pour résoudre les problèmes techniques des premiers stylos bille. Ils travaillent sur l'encre pour éviter les fuites et perfectionnent la bille en acier inoxydable, capable de rouler de manière fluide et régulière.

Le Design du Stylo BIC Cristal

Le stylo BIC Cristal, tel qu’on le connaît aujourd’hui, voit le jour en 1950. Simple, transparent pour vérifier le niveau d’encre, léger et doté d’une forme hexagonale pour une meilleure prise en main, il est pensé pour être fonctionnel et économique. Le design transparent, qui fait aussi partie de l’identité visuelle de BIC, permet de visualiser la quantité d’encre restante, un ajout innovant pour l’époque.

L’Ascension Mondiale du Stylo BIC

Un Succès Économique et Populaire

Le stylo BIC Cristal rencontre un succès immédiat en Europe puis aux États-Unis. Il devient très vite une référence mondiale, grâce à son prix abordable, sa fiabilité et sa disponibilité. Le slogan « Écrit d'abord, écrit toujours » reflète bien l'esprit du produit : un stylo durable, conçu pour être pratique et universel.

Une Anecdote Surprenante : Le Bouchon Troué

L'un des détails les plus reconnaissables du stylo BIC Cristal est son bouchon percé d’un trou, ajouté en 1991 pour des raisons de sécurité. Cette innovation, anecdotique mais essentielle, vise à réduire les risques d’étouffement chez les enfants en permettant à l’air de passer, même si le bouchon est avalé par accident.

L’Héritage du Stylo BIC et Son Impact Culturel

Un Objet du Quotidien et de la Culture Populaire

Avec plus de 100 milliards de stylos vendus dans le monde, le stylo BIC Cristal est devenu bien plus qu’un simple outil d’écriture. Il symbolise la démocratisation de l’écriture, mais aussi l’ingéniosité et la simplicité. Des artistes, écrivains et étudiants du monde entier l’utilisent, transformant ce petit objet en véritable icône culturelle.

BIC et l’Évolution des Produits d’Écriture

Le succès du stylo BIC a permis à l’entreprise de diversifier ses produits tout en gardant cette philosophie d'accessibilité. Aujourd’hui, BIC propose des gammes variées, allant des stylos effaçables aux marqueurs permanents, tout en restant fidèle à son esprit d’innovation pratique.

Le Stylo Qui a Révolutionné l'Écriture

L’histoire du stylo BIC Cristal est celle d’une invention née d’un besoin pratique, transformée par l’ingéniosité d’un entrepreneur visionnaire. Marcel Bich n’a pas seulement créé un produit, il a démocratisé l’accès à l’écriture en proposant un stylo accessible, fiable et durable. Le BIC Cristal est aujourd’hui bien plus qu’un simple outil, c’est un symbole d’innovation qui a traversé les générations et continue d’écrire l’histoire.

L'élection d'Abraham Lincoln en 1860 est un tournant majeur de l'histoire américaine. En pleine période de tensions croissantes sur la question de l'esclavage et des droits des États, Lincoln, représentant du Parti républicain, émerge comme un leader déterminé à préserver l'Union. Son ascension au pouvoir ne marque pas seulement le début de sa présidence, mais aussi le commencement d'une ère de bouleversements qui aboutira à la guerre civile. Cet article explore le contexte politique, les événements de l'élection, et les conséquences de son mandat sur le destin de l'Amérique.

Contexte Politique et Social des Années 1860

Les tensions croissantes entre le Nord et le Sud

Dans les années 1850, les États-Unis sont profondément divisés sur la question de l'esclavage. Les États du Sud, principalement agricoles et dépendants de l'esclavage, s'opposent à l'abolition et aux politiques d'expansion du Parti républicain, qui prône l'arrêt de l'esclavage dans les nouveaux territoires.

L'émergence du Parti républicain

Le Parti républicain est fondé en 1854 en réaction à l'expansion de l'esclavage. Sa plateforme politique attire de nombreux abolitionnistes, des fermiers et des membres du Parti whig, qui s'opposent tous à l'esclavage. Lincoln, avec son expérience politique et sa réputation d'homme intègre, devient rapidement un candidat prometteur.

Les Élections de 1860

Les candidats en lice

L'élection de 1860 voit plusieurs candidats majeurs, mais Lincoln émerge en tant que candidat principal du Parti républicain. Les autres candidats incluent Stephen A. Douglas, représentant du Parti démocrate du Nord, et John C. Breckinridge, représentant du Parti démocrate du Sud, ainsi que John Bell du Parti constitutionnel unioniste.

La campagne électorale

La campagne de Lincoln se concentre sur l'unité nationale et l'abolition de l'esclavage dans les nouveaux territoires. Son discours est axé sur la préservation de l'Union et la conviction que l'esclavage est moralement et politiquement injustifiable. Il utilise les nouvelles technologies, comme le télégraphe, pour mobiliser ses partisans.

Les Résultats de l’Élection et leurs Conséquences

Un résultat inattendu

Lincoln remporte l'élection avec une majorité des voix populaires et une écrasante victoire au Collège électoral. Cependant, il n'obtient pas la majorité des voix dans le Sud, où son nom n'apparaît même pas sur le bulletin de vote dans plusieurs États.

La réaction des États du Sud

La victoire de Lincoln déclenche une réaction immédiate dans le Sud. Les États commencent à faire sécession, invoquant la crainte que Lincoln ne cherche à abolir l'esclavage. Cette décision mènera finalement à la formation des États confédérés d'Amérique et au début de la guerre civile.

Le Mandat de Lincoln et l'Impact Historique

La présidence en temps de guerre

Le mandat de Lincoln est marqué par la guerre civile (1861-1865), un conflit brutal qui remet en question l'existence même des États-Unis. Lincoln doit naviguer entre les défis militaires, la gestion des ressources et le maintien de l'Union.

L'émancipation des esclaves

L'un des accomplissements les plus significatifs de Lincoln est la Proclamation d'émancipation de 1863, qui libère les esclaves dans les États en rébellion. Cette action renforce la cause de l'Union et change la dynamique de la guerre, ajoutant un enjeu moral à la lutte.

L'Héritage d'Abraham Lincoln

Une figure emblématique de l'unité nationale

Lincoln est souvent célébré comme le président qui a sauvé l'Union. Son engagement envers l'égalité et la justice continue d'inspirer des générations. Son discours de Gettysburg et sa vision d'une nation "de, par et pour le peuple" restent des références dans le discours politique américain.

Le legs des droits civiques

L'héritage de Lincoln se manifeste également dans le mouvement des droits civiques. Son travail pave la voie à des avancées majeures en matière de droits civils et d'égalité pour tous les citoyens, indépendamment de leur race.

Un Leader au Cœur de l’Histoire Américaine

L'élection d'Abraham Lincoln en 1860 est un événement décisif qui a changé le cours de l'histoire américaine. Son leadership durant la guerre civile et sa détermination à préserver l'Union ont eu des répercussions durables sur la nation. En tant que symbole de l'espoir et du changement, Lincoln demeure une figure centrale dans la lutte pour l'égalité et la justice, illustrant comment un homme peut effectivement changer le destin d'une nation.

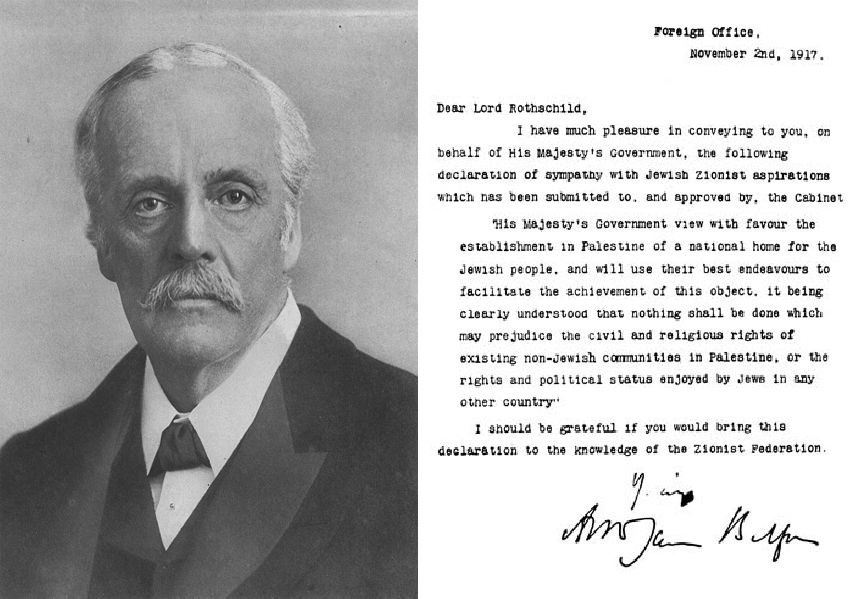

La Déclaration Balfour de 1917 est un document fondateur, bien que controversé, dans l’histoire du Moyen-Orient. Rédigée par Arthur Balfour, le ministre britannique des Affaires étrangères, elle soutient la création d’un « foyer national pour le peuple juif » en Palestine, alors sous domination ottomane. Cette déclaration s’inscrit dans le contexte de la Première Guerre mondiale et des intérêts stratégiques britanniques au Moyen-Orient. Mais ce texte, bien qu’encourageant pour les partisans du sionisme, marque également le début de tensions durables entre les communautés juives et arabes de Palestine, et reste une source de débat et de controverses jusqu’à aujourd’hui.

Le Contexte Historique de la Déclaration Balfour

L’Europe et le Moyen-Orient en pleine Première Guerre mondiale

En 1917, la Première Guerre mondiale fait rage, et le contrôle du Moyen-Orient est stratégique pour les puissances européennes. L’Empire ottoman, qui règne sur la Palestine, s’effondre face aux offensives britanniques. Ce contexte de guerre ouvre la voie à de nouvelles ambitions territoriales, notamment pour la Grande-Bretagne, qui souhaite affermir son influence dans cette région charnière.

Le sionisme et l’espoir d’un foyer national pour les Juifs

Le mouvement sioniste, fondé par Theodor Herzl à la fin du XIXe siècle, milite pour la création d’un État juif en Palestine. Les pogroms et les persécutions antisémites en Europe de l’Est renforcent cette aspiration, et des contacts s’établissent avec les autorités britanniques pour obtenir un soutien international en faveur d’un foyer national juif.

La Rédaction de la Déclaration Balfour

Arthur Balfour et la vision britannique de la Palestine

Arthur Balfour, ministre des Affaires étrangères britannique, est sensible aux revendications sionistes, influencé par des personnalités comme Chaim Weizmann, un chimiste et leader sioniste respecté. En parallèle, la Grande-Bretagne voit dans le soutien au sionisme une opportunité de renforcer son influence au Moyen-Orient, tout en cherchant à rallier les Juifs à sa cause dans la guerre.

Le texte de la déclaration et ses ambiguïtés

La Déclaration Balfour est publiée le 2 novembre 1917 sous forme d’une lettre adressée à Lord Rothschild, représentant de la communauté juive britannique. Le texte exprime le soutien du gouvernement britannique à l’établissement d’un foyer national juif en Palestine, tout en mentionnant que cela ne doit pas nuire aux « droits civils et religieux des communautés non juives en Palestine ». Cette formulation vague et ambiguë est à l’origine de nombreuses tensions futures.

Les Répercussions Immédiates de la Déclaration

L’espoir pour les sionistes et les premiers développements en Palestine

Pour les sionistes, la déclaration est un grand succès diplomatique et ouvre la voie à l’immigration juive vers la Palestine. De nombreuses organisations juives se mobilisent pour construire ce foyer national, notamment en acquérant des terres et en fondant des communautés agricoles.

La réaction des communautés arabes palestiniennes

La déclaration suscite une vive opposition de la part des Arabes palestiniens, qui représentent la majorité de la population et craignent d’être marginalisés dans leur propre pays. Les leaders arabes voient cette déclaration comme une trahison des promesses faites par les Britanniques dans les accords antérieurs, notamment la correspondance Hussein-McMahon, qui évoquait un possible soutien britannique à une indépendance arabe.

La Déclaration Balfour et les Mandats Britanniques

La Conférence de San Remo et le Mandat britannique en Palestine

Après la Première Guerre mondiale, la Conférence de San Remo en 1920 attribue officiellement à la Grande-Bretagne le mandat sur la Palestine, incluant une clause sur la mise en œuvre de la Déclaration Balfour. Les Britanniques doivent donc gérer la coexistence des communautés juives et arabes en Palestine, tâche complexe et parfois conflictuelle.

La montée des tensions et les premières émeutes

Au cours des années 1920 et 1930, les tensions entre Juifs et Arabes en Palestine s’intensifient, alimentées par l’immigration juive croissante et la crainte d’une perte d’influence des Arabes palestiniens. Des émeutes éclatent, et la situation devient de plus en plus difficile à gérer pour les Britanniques, pris entre les engagements contradictoires envers les deux communautés.

L’héritage de la Déclaration Balfour

Le rôle de la Déclaration dans la création de l’État d’Israël

La Déclaration Balfour est un point de départ crucial dans le processus de création de l’État d’Israël en 1948. Elle marque le premier soutien officiel d’une grande puissance occidentale au projet sioniste, donnant une légitimité internationale aux aspirations juives en Palestine, même si la situation ne se stabilisera qu’après de nombreuses crises.

Les controverses et les débats contemporains autour de la Déclaration

Aujourd’hui encore, la Déclaration Balfour reste un sujet de discorde dans les relations israélo-palestiniennes. Pour les partisans d’Israël, elle représente une avancée décisive pour le droit des Juifs à un foyer national. Pour les Palestiniens, elle symbolise une trahison et le début d’une dépossession de leur terre, posant les bases d’un conflit qui perdure.

Aux origines du conflit israélo-palestinien

La Déclaration Balfour de 1917 est bien plus qu’un simple document politique. Elle a contribué à transformer le destin de la Palestine et a jeté les bases du conflit israélo-palestinien qui perdure aujourd’hui. La vision de Balfour, motivée autant par des intérêts stratégiques que par une réelle sympathie pour le sionisme, a conduit à des décennies de tensions dans la région. Alors que certains la voient comme un acte de soutien légitime, d’autres la considèrent comme le début d’une longue série d’injustices. L’héritage de la Déclaration Balfour rappelle ainsi les défis complexes de la diplomatie au Moyen-Orient.

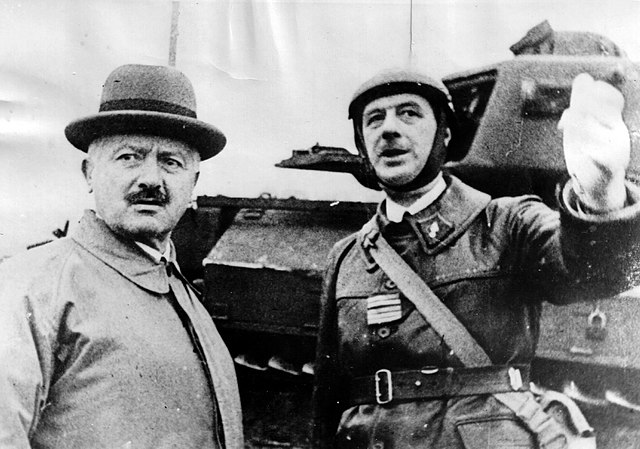

Le 22 août 1962, une tentative d'assassinat visant le général Charles de Gaulle, alors président de la République, a lieu au Petit-Clamart, dans la banlieue de Paris. Cet attentat est organisé par un groupe de militaires opposés à la politique d’indépendance de l’Algérie conduite par de Gaulle. Cet acte, qui échoue de peu, marque un tournant dans la lutte entre les partisans de l’Algérie française et ceux favorables à l’indépendance. L'attentat du Petit-Clamart incarne la radicalisation des opposants à la décolonisation et témoigne de la tension extrême en France durant cette période charnière.

Le contexte historique et politique

La guerre d'Algérie et la politique de décolonisation

La guerre d'Algérie, qui débute en 1954, plonge la France dans un conflit sanglant et complexe. En 1958, Charles de Gaulle revient au pouvoir avec l'espoir de stabiliser la situation. Mais, en 1962, après avoir pris la décision de négocier l’indépendance de l’Algérie, il se met à dos une partie de l’armée et des partisans de l'Algérie française, qui considèrent sa politique comme une trahison.

La création de l'OAS et la radicalisation des opposants

Face à la perspective de l'indépendance algérienne, certains militaires et colons français créent l'Organisation de l'Armée Secrète (OAS), une organisation clandestine qui mène des opérations violentes pour s’opposer à la politique de décolonisation. Ce groupe devient rapidement un réseau bien organisé, capable de mener des attentats pour atteindre ses objectifs, notamment l'élimination de Charles de Gaulle.

La préparation de l'attentat

Le rôle du lieutenant-colonel Bastien-Thiry

L’attentat du Petit-Clamart est dirigé par Jean-Marie Bastien-Thiry, un lieutenant-colonel de l'armée de l'air française. Pour lui et ses complices, éliminer de Gaulle est la seule solution pour sauver l’Algérie française. Bastien-Thiry recrute des hommes déterminés et planifie soigneusement l'opération, qui doit se dérouler lorsque le cortège présidentiel est le plus vulnérable.

Les préparatifs et la logistique de l'opération

L’attentat est minutieusement préparé, avec des hommes positionnés le long de l’itinéraire du président. Le Petit-Clamart, une zone de passage fréquente pour de Gaulle, est choisi comme lieu idéal pour tendre l'embuscade. Les assaillants se procurent des armes et prévoient d'attaquer au moment où la voiture de de Gaulle ralentit.

Le déroulement de l'attentat

L'embuscade au Petit-Clamart

Le 22 août 1962, le convoi de de Gaulle quitte l'Élysée pour se rendre à l'aéroport de Villacoublay. Les conjurés, armés de fusils-mitrailleurs et postés en embuscade au bord de la route, ouvrent le feu dès que la DS présidentielle passe à leur niveau. La voiture de de Gaulle est criblée de balles, mais, par miracle, le président et son épouse sortent indemnes de l’attaque.

L’échec de l’attentat

L'attentat échoue, principalement en raison de la robustesse de la voiture présidentielle et de la rapidité du chauffeur qui parvient à accélérer malgré les tirs. L’échec de cet attentat suscite une onde de choc dans le pays et renforce la détermination de de Gaulle à poursuivre sa politique de décolonisation.

Les suites judiciaires et les conséquences

L’arrestation et le procès des conspirateurs

Après l'attentat, une enquête est rapidement menée, aboutissant à l'arrestation de Bastien-Thiry et de plusieurs complices. Le procès, très médiatisé, se tient devant un tribunal militaire. Bastien-Thiry, considéré comme l’instigateur principal, est condamné à mort et exécuté par fusillade en mars 1963. D'autres membres du groupe reçoivent également de lourdes peines.

L'impact de l'attentat sur la présidence de de Gaulle

Cet attentat marque un tournant dans la présidence de de Gaulle, renforçant sa résolution et son image d’homme d’État déterminé. L’échec de l’OAS à éliminer de Gaulle scelle le sort des partisans de l’Algérie française, tout en accentuant la volonté du président de protéger les institutions républicaines face aux menaces terroristes.

L’héritage de l’attentat du Petit-Clamart

Un symbole de la division au sein de la France

L’attentat du Petit-Clamart est devenu un symbole des luttes internes en France durant la période de décolonisation. Il incarne la violence des oppositions politiques et montre jusqu’où certains groupes étaient prêts à aller pour défendre leur vision de la France. Cet événement souligne les divisions au sein de la société française et la complexité de la transition vers un pays post-colonial.

La mémoire de l’attentat et son impact sur la politique française

L'attentat du Petit-Clamart reste gravé dans la mémoire collective, rappelant les défis auxquels la France a dû faire face dans sa transition post-coloniale. Il rappelle aussi la fragilité de la stabilité politique en période de crise et la nécessité de préserver les institutions démocratiques face aux extrémismes.

Un attentat manqué aux répercussions historiques

L'attentat du Petit-Clamart est l'un des événements les plus marquants de la présidence de Charles de Gaulle. Ce coup manqué, qui aurait pu changer le cours de l'histoire de France, symbolise les tensions extrêmes qui entouraient la décolonisation et la politique d’indépendance de l’Algérie. En échappant à cette attaque, de Gaulle est devenu un symbole de résistance, et l’affaire rappelle encore aujourd'hui les défis posés par les conflits de convictions en période de transformation politique.

Les années 1970 en France sont marquées par une série de prises d’otages, à la fois sur le sol national et à l’international, impliquant des citoyens français. À une époque où le terrorisme politique prend une ampleur mondiale, la France doit faire face à des situations complexes qui mobilisent les autorités et bouleversent la société. Cet article revient sur cette période tendue, entre idéologies extrêmes, opérations militaires, et changements dans la gestion de crises.

Contexte international et montée des extrémismes

Les années 70 : une décennie de violence mondiale

La France, comme d'autres nations, fait face à une montée de la violence dans un monde marqué par la Guerre froide. Des groupes extrémistes, souvent influencés par des idéologies marxistes, anarchistes ou nationalistes, emploient des méthodes radicales pour faire entendre leur cause, utilisant la prise d’otages comme moyen de pression.

L'impact des conflits au Moyen-Orient

Les tensions politiques au Moyen-Orient, notamment entre Israël et les pays arabes, ont un impact direct sur l'Europe. Les conflits régionaux entraînent des actes de violence visant les pays occidentaux alliés, avec des prises d'otages dans les aéroports, les ambassades et d'autres lieux stratégiques. La France devient alors un terrain d'action pour les groupes prônant la cause palestinienne, ce qui contribue à créer une atmosphère d’insécurité.

Les prises d'otages emblématiques en France

La prise d'otages de l'ambassade d'Irak en 1973

En 1973, un groupe armé palestinien prend en otages plusieurs personnes au sein de l’ambassade d’Irak à Paris, exigeant la libération de prisonniers palestiniens. Cet événement attire l’attention internationale et force le gouvernement français à négocier sous la pression. La crise se termine par une médiation réussie, mais laisse une empreinte durable dans la gestion des futures crises.

La prise d'otages de la rue de Grenelle en 1974

L’affaire de la rue de Grenelle est un autre exemple de la violence des années 70. En 1974, des terroristes prennent en otage plusieurs membres d’une banque dans le quartier parisien. L’intervention des forces de l’ordre se solde par la libération des otages, mais cet épisode marque les esprits et souligne la complexité de ces opérations à haut risque.

Les enjeux politiques et diplomatiques

La pression des gouvernements étrangers

Les prises d'otages de citoyens étrangers en France et de Français à l'étranger génèrent des tensions diplomatiques. Les gouvernements étrangers demandent des garanties de sécurité pour leurs ressortissants, et la France se trouve parfois contrainte d’accorder des concessions. Ces événements mettent en évidence la nécessité d’un cadre diplomatique clair pour gérer les situations de crise.

L’influence des médias sur les négociations

Avec l’émergence des médias télévisés, les prises d'otages bénéficient d'une couverture en direct qui influence les négociations. Les terroristes, conscients de leur visibilité, utilisent les médias pour communiquer leurs revendications, ajoutant une pression supplémentaire sur les autorités et suscitant l'intérêt et l'émotion du public. La médiatisation rend également la gestion des crises plus complexe pour le gouvernement.

L’intervention des forces de l’ordre et l’évolution des stratégies

La création des groupes d’intervention spécialisés

Face à l’augmentation des prises d’otages, la France crée des unités spéciales, comme le GIGN (Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale) en 1974. Ces forces d'élite sont formées pour gérer des situations d'une grande complexité et mener des opérations de libération dans des conditions extrêmes. L’action du GIGN lors des prises d'otages dans les années suivantes assoit leur réputation.

La stratégie de négociation et la gestion des otages

Au-delà des interventions armées, les années 70 voient aussi une évolution dans les stratégies de négociation. La France adopte des techniques de négociation plus subtiles pour éviter le recours systématique à la force, en développant des méthodes d’interlocution avec les preneurs d'otages afin de préserver des vies humaines et d’éviter les escalades violentes.

L’impact social et la perception publique

Le sentiment d’insécurité dans la population

La fréquence des prises d'otages dans les années 70 crée un sentiment d'insécurité et d'anxiété parmi les Français. Ces événements marquent durablement la société et suscitent des débats sur les causes profondes de la violence, ainsi que sur les réponses adéquates de la part de l’État pour protéger les citoyens.

Les critiques et soutiens face aux mesures gouvernementales

Si les interventions de l'État sont souvent soutenues, certaines voix critiquent la manière dont les crises sont gérées, notamment en raison des risques de dommages collatéraux. La décennie 70 voit l'émergence de débats publics sur l'efficacité des politiques de sécurité et de lutte contre le terrorisme, alimentant les discussions sur les droits civiques et la transparence de l’action gouvernementale.

Héritage et leçons des années 70

Les mesures préventives et législatives

Les années 70 ont poussé la France à mettre en place des législations et des mesures de sécurité renforcées. La création de groupes d'intervention, la modernisation des infrastructures de sécurité et les mesures diplomatiques en matière de protection des ressortissants deviennent des priorités.

Un tournant pour la gestion des crises dans les décennies suivantes