Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

La bataille de Glasgow, qui s’est déroulée du 15 au 16 octobre 1864, est un épisode marquant dans la guerre de Sécession américaine. Bien que mineure par rapport à d’autres affrontements plus connus, cette victoire confédérée dans la petite ville de Glasgow, dans le Missouri, a permis aux forces du Sud de renforcer temporairement leur position dans la région. Elle a aussi souligné l'importance stratégique des raids et des guérillas dans les derniers mois du conflit. Cet article revient sur les origines, le déroulement et les conséquences de cette bataille.

Contexte de la Guerre de Sécession au Missouri

La guerre de Sécession et le rôle du Missouri

Le Missouri, un État frontalier, était un terrain de lutte acharnée pendant la guerre civile américaine. Bien que l'État soit resté officiellement dans l'Union, il était profondément divisé entre les partisans de l'Union et ceux de la Confédération. De nombreux affrontements ont eu lieu sur son territoire, rendant la situation confuse et instable. Les guérillas confédérées, appelées bushwhackers, étaient particulièrement actives dans cette région, et la bataille de Glasgow s’inscrit dans ce contexte d’une guerre à la fois militaire et civile.

La campagne de Price en 1864

La bataille de Glasgow s’inscrit dans la campagne plus large menée par le général confédéré Sterling Price en 1864. Price avait pour mission de conduire une grande offensive au Missouri pour rallier les sympathisants sudistes, lever des recrues et obtenir des fournitures pour l’armée confédérée. En septembre et octobre 1864, Price et ses troupes parcourent l’État, menant des batailles et occupant brièvement plusieurs villes. Glasgow devient une cible importante en raison de ses ressources et de sa position stratégique.

Le Déroulement de la Bataille de Glasgow

Les forces en présence

Le 15 octobre 1864, les troupes confédérées sous le commandement des généraux John B. Clark Jr. et Joe Shelby marchent sur Glasgow. Les forces de l’Union présentes dans la ville, dirigées par le colonel Chester Harding, sont peu nombreuses et mal préparées pour un affrontement de grande ampleur. Harding commande environ 800 soldats, principalement des milices locales, tandis que les confédérés alignent environ 1 500 hommes, une supériorité numérique décisive.

Le siège et l’assaut confédéré

La bataille commence avec l’arrivée des forces confédérées autour de Glasgow. Harding, comprenant qu’il ne pourrait pas résister longtemps à une attaque directe, organise ses hommes pour défendre les principales hauteurs de la ville. Cependant, le 16 octobre, les forces confédérées lancent un assaut coordonné. Les troupes de Shelby attaquent sur plusieurs fronts, et malgré une résistance acharnée de la garnison de l'Union, Harding est contraint de se rendre après plusieurs heures de combat.

Conséquences et Signification de la Victoire Confédérée

Une victoire confédérée stratégique

La prise de Glasgow par les confédérés permet à Sterling Price de s’emparer de plusieurs milliers de fusils, d'une grande quantité de munitions et d’autres fournitures essentielles. Bien que la bataille n’ait pas changé le cours général de la guerre, cette victoire temporaire a permis aux forces sudistes de prolonger leur campagne dans le Missouri et de maintenir une pression sur les forces de l’Union dans la région.

Le déclin rapide après la victoire

Malgré cette victoire, la campagne de Price fut rapidement vouée à l’échec. Quelques jours après la bataille de Glasgow, les forces confédérées subissent une défaite décisive lors de la bataille de Westport, près de Kansas City. Cette défaite marque la fin de l’influence confédérée au Missouri. La victoire à Glasgow, bien que significative à court terme, ne fut pas suffisante pour renverser la situation globale dans l’Ouest.

Impact de la Bataille de Glasgow sur la Guerre Civile

Le rôle des petites batailles dans la guerre

La bataille de Glasgow illustre l’importance des petits engagements dans la guerre de Sécession, en particulier dans les régions frontières comme le Missouri. Ces batailles, bien que souvent éclipsées par les grandes confrontations de l’Est comme Gettysburg ou Antietam, étaient essentielles pour maintenir le moral des troupes, ravitailler les armées, et influencer la loyauté des populations locales.

Les tactiques de guérilla et de raids

La campagne de Price, dont la bataille de Glasgow fut un épisode clé, s’appuyait sur des tactiques de guérilla et de raids éclairs. Dans des territoires largement contrôlés par l’Union, les confédérés adoptaient souvent des stratégies de harcèlement plutôt que des confrontations directes à grande échelle. Ces tactiques, tout en réussissant parfois à capturer des villes et des ressources, ne purent toutefois empêcher la domination militaire de l’Union à long terme.

Un Tournant Mineur de la Guerre de Sécession

La victoire confédérée à la bataille de Glasgow a marqué un succès temporaire dans le cadre de la campagne du Missouri menée par Sterling Price. Bien que la prise de la ville ait offert aux confédérés un court répit et des ressources vitales, elle n'a pas modifié le cours général de la guerre, qui penchait de plus en plus en faveur de l’Union. La bataille de Glasgow reste toutefois un témoignage de la complexité des combats dans les États frontaliers, où les lignes de loyauté étaient souvent floues et où la guerre se jouait autant sur le terrain militaire que sur le plan psychologique et symbolique.

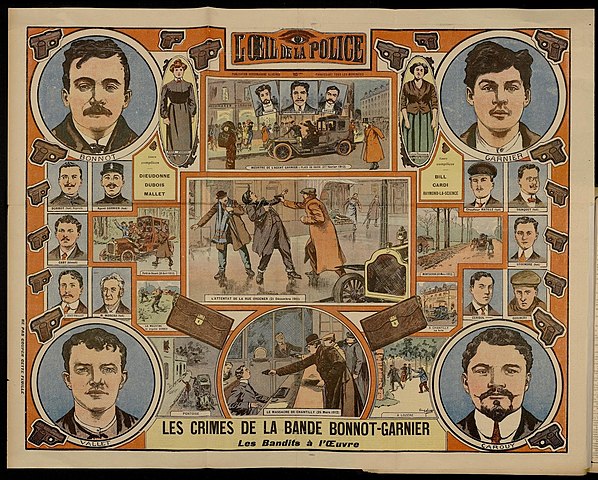

La Bande à Bonnot est un groupe criminel tristement célèbre qui a marqué le début du XXe siècle en France. Connu pour avoir été le premier gang à utiliser des voitures dans ses braquages, il a introduit une nouvelle forme de criminalité moderne. Composée de jeunes anarchistes radicaux, la bande a semé la terreur en 1911 et 1912, et sa fin violente est restée gravée dans l’histoire criminelle française. Cet article retrace l’histoire de ce gang, ses origines idéologiques, ses principaux coups, et la répression brutale qui a mis fin à ses activités.

Contexte Historique et Origines de la Bande à Bonnot

La France du début du XXe siècle

Au début du XXe siècle, la France connaît une période de bouleversements sociaux et politiques. Les inégalités sociales sont fortes, le mouvement ouvrier est en pleine expansion, et les idées anarchistes gagnent en popularité chez certains jeunes révoltés contre le capitalisme et l’ordre établi. Ces idéaux extrêmes trouvent un écho chez des militants convaincus que seule la violence peut renverser la société bourgeoise.

Les anarchistes illégalistes

La bande à Bonnot est issue du courant anarchiste illégaliste, un mouvement radical qui prône l’usage de la violence et du vol pour lutter contre l’oppression du système. Influencés par des figures comme l’écrivain anarchiste Jules Bonnot, les membres de la bande sont convaincus que le pillage des riches et la redistribution de leurs biens sont des moyens légitimes de combattre les injustices sociales.

Jules Bonnot et la Formation du Gang

Jules Bonnot : un anarchiste radical

Jules Bonnot, né en 1876 à Pont-de-Roide, est un ancien ouvrier et mécanicien passionné d’automobiles. Sa vie bascule lorsqu’il rejoint les cercles anarchistes et commence à fréquenter des individus prônant l'action violente contre l'État. Charismatique et audacieux, Bonnot devient rapidement le leader naturel de ce groupe de jeunes anarchistes radicaux.

La formation de la bande

En 1911, Bonnot forme un groupe avec d'autres anarchistes, dont Raymond Callemin, Édouard Carouy, Octave Garnier et André Soudy. Tous partagent une même idéologie de révolte contre la société et un mépris des lois. Grâce aux talents de mécanicien de Bonnot, ils décident d’utiliser les voitures, alors une nouveauté technologique, pour réaliser des braquages rapides et audacieux.

Les Actions Spectaculaires de la Bande

Premier braquage : l’attaque de la Société Générale

Le premier coup célèbre de la bande à Bonnot a lieu le 21 décembre 1911, lorsque les membres attaquent une voiture de la Société Générale à Paris. Ce braquage marque une rupture dans l’histoire criminelle : c’est la première fois que des bandits utilisent une voiture pour commettre un vol. Leur rapidité et leur organisation prennent les forces de l’ordre par surprise. Ce mode opératoire audacieux leur permet de s’enfuir avec l'argent, marquant le début de leurs activités criminelles.

Une série de braquages audacieux

Après le succès de leur premier braquage, la bande multiplie les attaques. Elle commet plusieurs vols à main armée, visant notamment des banques et des établissements financiers. Leur technique, alliant violence extrême et fuite rapide en automobile, devient leur signature. Les journaux de l’époque, fascinés par ces nouveaux bandits modernes, contribuent à la notoriété du gang, qui sème la terreur dans Paris et sa région.

La Répression et la Fin Violente de la Bande

Traque par les forces de l’ordre

Face à l’escalade de la violence, les autorités françaises, sous la pression de l’opinion publique, se lancent dans une traque acharnée des membres de la bande à Bonnot. Le gang devient l’ennemi public numéro un, et les forces de police mobilisent d’importants moyens pour les capturer. C’est dans ce contexte que le gouvernement fait appel aux "Brigades du Tigre", la première unité mobile de la police, créée pour combattre ce type de criminalité moderne.

Les dernières heures de Bonnot

Le 28 avril 1912, la police localise Jules Bonnot dans une planque à Choisy-le-Roi. Refusant de se rendre, Bonnot est abattu après un siège de plusieurs heures. Sa mort marque la fin de la bande à Bonnot, mais certains membres survivants, comme Raymond Callemin et Octave Garnier, sont encore en cavale. Quelques semaines plus tard, ils seront également traqués et tués ou capturés.

Procès et Héritage

Le procès des survivants

Après la mort de Bonnot, les membres capturés de la bande sont jugés en 1913. Le procès attire l’attention de tout le pays. Raymond Callemin et d'autres sont condamnés à mort et guillotinés, tandis que certains reçoivent des peines d’emprisonnement. Ce procès met en lumière les motivations anarchistes du groupe, mais aussi la brutalité des méthodes utilisées par les autorités pour les capturer.

L’héritage criminel

La bande à Bonnot reste célèbre dans l’histoire pour son utilisation avant-gardiste des automobiles dans la commission de crimes et pour avoir poussé l’État à moderniser ses forces de police. Leur légende, amplifiée par les médias, a inspiré de nombreux films, romans et œuvres de fiction. Le gang symbolise aussi la tension entre révolte sociale et violence criminelle au début du XXe siècle, dans une France en pleine mutation.

Une nouvelle ère dans l’histoire criminelle

La bande à Bonnot a marqué une nouvelle ère dans l’histoire criminelle en introduisant la modernité dans ses méthodes, notamment par l’utilisation des voitures pour échapper aux forces de l’ordre. Mais au-delà de leurs exploits criminels, ces anarchistes illégalistes incarnaient une révolte contre la société capitaliste et bourgeoise de leur époque. Leur histoire tragique, faite de violence, de trahisons et de fin brutale, continue de fasciner et de questionner les rapports entre crime, idéologie et technologie dans un monde en transformation.

La linguistique est la science qui étudie le langage humain sous toutes ses formes. Elle cherche à comprendre comment les langues fonctionnent, comment elles évoluent et comment elles sont utilisées dans la société. Contrairement à une étude normative du langage, qui prescrit des règles pour bien parler, la linguistique adopte une approche descriptive en observant et en analysant les langues telles qu'elles sont réellement utilisées. Cet article explore les principaux domaines de la linguistique, ses branches et son importance dans l'étude de la communication humaine.

Définition et Objectifs de la Linguistique

La linguistique, une science du langage

La linguistique se distingue des autres sciences humaines par son approche scientifique du langage. Elle vise à analyser les structures sous-jacentes des langues, qu'il s'agisse des sons, des mots, des phrases ou du sens. Les linguistes étudient à la fois les langues vivantes et les langues mortes, en tentant de découvrir les principes universels qui régissent le fonctionnement de toutes les langues.

Les objectifs de la linguistique

L'objectif principal de la linguistique est de décrire et de comprendre les mécanismes du langage. Elle cherche à répondre à des questions fondamentales comme : Comment les langues sont-elles structurées ? Comment sont-elles acquises par les enfants ? Comment évoluent-elles au fil du temps ? La linguistique s'intéresse également à la manière dont les langues influencent la culture et la société, et vice versa.

Les Principales Branches de la Linguistique

Phonétique et phonologie

La phonétique est la branche de la linguistique qui étudie les sons produits par les êtres humains lors de la parole. Elle s'intéresse à la production, à la perception et aux caractéristiques physiques des sons. La phonologie, quant à elle, se concentre sur la manière dont ces sons sont organisés et utilisés dans une langue donnée. Par exemple, elle analyse comment les sons peuvent changer le sens d’un mot (comme en anglais, entre pat et bat).

Morphologie

La morphologie est l'étude de la structure interne des mots. Elle examine comment les mots sont formés à partir de plus petites unités de sens appelées morphèmes. Par exemple, le mot "incroyable" est composé de trois morphèmes : in- (préfixe), croy (racine) et -able (suffixe). La morphologie cherche à comprendre les règles qui gouvernent la formation des mots dans différentes langues.

Syntaxe de la linguistique

La syntaxe est la branche de la linguistique qui analyse la manière dont les mots sont organisés en phrases et en propositions. Elle étudie les règles qui régissent l'ordre des mots dans une phrase, ainsi que la manière dont les différentes parties d’une phrase interagissent pour créer un sens grammaticalement correct. Par exemple, en français, l’ordre des mots est essentiel pour le sens : "Le chat mange la souris" a une signification différente de "La souris mange le chat".

Sémantique et pragmatique

La sémantique étudie le sens des mots, des phrases et des textes. Elle cherche à comprendre comment les humains attribuent du sens à ce qu’ils entendent ou lisent. La pragmatique, quant à elle, s'intéresse à la manière dont le sens change en fonction du contexte dans lequel une phrase est utilisée. Par exemple, la phrase "Peux-tu fermer la fenêtre ?" est une question en surface, mais dans un contexte pragmatique, elle peut être interprétée comme une demande.

L’Évolution des Langues

Langue et changement linguistique

Les langues sont dynamiques et en constante évolution. Elles changent au fil du temps sous l'influence de facteurs internes (comme les simplifications grammaticales) et externes (comme les contacts avec d'autres langues). La linguistique historique est la branche qui étudie l'évolution des langues et la manière dont les langues modernes descendent des langues anciennes. Par exemple, le français est issu du latin, mais il a évolué sous l'influence du gaulois, du germanique et d'autres langues régionales.

Langues mortes et langues vivantes

Certaines langues, comme le latin ou le sumérien, ne sont plus parlées comme langues maternelles et sont considérées comme des langues mortes. Cependant, elles continuent à jouer un rôle important dans l'étude de la linguistique et dans la compréhension de l'évolution des langues vivantes. En revanche, des langues comme l'anglais ou le chinois sont en perpétuelle évolution, influencées par les échanges culturels, les médias et la technologie.

Linguistique et Société

Sociolinguistique : langue et société

La sociolinguistique est la branche de la linguistique qui étudie l'interaction entre la langue et la société. Elle s’intéresse à la manière dont les variations sociales comme le sexe, l’âge, la classe sociale ou l’ethnie influencent la manière dont les gens parlent. Par exemple, les gens ne parlent pas toujours de la même façon à leurs amis, à leurs collègues de travail ou à des inconnus. La sociolinguistique examine également la manière dont certaines langues ou dialectes sont valorisés ou stigmatisés dans une société donnée.

Le bilinguisme et le multilinguisme

Le bilinguisme et le multilinguisme sont des phénomènes répandus dans de nombreuses parties du monde. Les linguistes s'intéressent à la manière dont les individus apprennent, utilisent et passent d'une langue à l'autre dans des contextes multilingues. Ces compétences linguistiques multiples peuvent être un atout social et économique, mais elles posent aussi des défis, notamment en ce qui concerne la préservation des langues minoritaires et la gestion de la diversité linguistique dans les systèmes éducatifs.

La Linguistique Appliquée et les Défis Modernes

Linguistique et technologies du langage

Avec l’avènement de la technologie, la linguistique a trouvé de nombreuses applications pratiques, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle et du traitement du langage naturel. Les systèmes de reconnaissance vocale, les traducteurs automatiques et les assistants virtuels, comme Siri ou Alexa, s’appuient sur des avancées en linguistique computationnelle pour comprendre et générer du langage humain.

La préservation des langues en danger

La mondialisation et l'homogénéisation culturelle ont conduit à la disparition rapide de nombreuses langues. Selon l'UNESCO, environ la moitié des langues parlées aujourd'hui pourraient disparaître d'ici la fin du siècle. Les linguistes travaillent donc activement à documenter et préserver ces langues en danger. La revitalisation linguistique est un enjeu majeur pour la préservation du patrimoine culturel mondial.

Joue un rôle crucial dans la compréhension des langues et de la communication humaine

La linguistique est une discipline vaste et interdisciplinaire qui joue un rôle crucial dans la compréhension des langues et de la communication humaine. Que ce soit par l'étude des structures grammaticales, des sons ou des relations entre langue et société, la linguistique permet de révéler la complexité du langage. À une époque où la technologie transforme les modes de communication et où les langues sont en danger, la linguistique s’impose comme une science indispensable pour préserver et enrichir le dialogue entre les cultures et les générations.

La langue est au cœur de l’humanité. C'est à travers elle que les individus communiquent, expriment des idées, partagent des émotions et façonnent des cultures. L’étude des langues et de leur structure, appelée linguistique, permet de comprendre les mécanismes qui sous-tendent ces systèmes complexes. La linguistique est une science fascinante qui englobe l’étude de la grammaire, de la phonologie, du lexique, de la sémantique et bien plus encore. Cet article explore les concepts fondamentaux de la linguistique, l’évolution des langues, ainsi que l’impact des langues sur la société et la culture.

Qu’est-ce que la Linguistique ?

Définition de la linguistique

La linguistique est la science qui étudie le langage humain et les langues, qu’elles soient parlées, signées ou écrites. Contrairement à la grammaire normative qui prescrit des règles pour "bien parler" une langue, la linguistique descriptive cherche à comprendre comment les langues fonctionnent réellement, en étudiant leur structure, leur usage et leur évolution.

Les branches de la linguistique

La linguistique se divise en plusieurs branches spécialisées :

- Phonétique et phonologie : l’étude des sons du langage (phonèmes) et la manière dont ils sont produits et perçus.

- Morphologie : l’étude de la structure des mots et des formes grammaticales.

- Syntaxe : l’analyse des règles qui régissent la formation des phrases.

- Sémantique : l’étude du sens des mots et des phrases.

- Sociolinguistique : l’étude des relations entre langue et société, y compris la variation linguistique.

- Pragmatique : l’étude du contexte dans lequel les mots sont utilisés et comment ce contexte influence le sens.

Les Origines et l’Évolution des Langues

Les théories sur l'origine des langues

L'origine des langues reste un sujet débattu parmi les chercheurs. Plusieurs théories existent pour expliquer l'apparition du langage humain :

- La théorie du cri primitif (théorie du "bow-wow") suggère que le langage a émergé à partir de sons naturels imitant les bruits de la nature.

- La théorie du geste propose que le langage a d'abord été gestuel avant de devenir vocal.

- La théorie de la sélection sociale avance que le langage s'est développé comme un moyen de communication complexe favorisant la coopération au sein des groupes humains.

L’évolution des langues au fil du temps

Les langues évoluent constamment sous l'influence de divers facteurs, notamment les contacts avec d'autres langues, les innovations culturelles et technologiques, ainsi que les migrations. Par exemple, le latin a évolué pour donner naissance aux langues romanes telles que le français, l’espagnol et l’italien. De plus, l’apparition de nouveaux concepts dans la science et la technologie contribue à l’enrichissement lexical des langues modernes.

La Diversité Linguistique dans le Monde

Le nombre de langues dans le monde

Il existe environ 7 000 langues parlées dans le monde aujourd'hui, réparties de manière inégale entre les continents. Certaines régions, comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sont particulièrement riches en diversité linguistique, tandis que d'autres, comme l'Europe, comptent relativement peu de langues par rapport à leur superficie.

Langues en danger et préservation

Bien que de nombreuses langues soient encore parlées, certaines sont menacées d'extinction. Selon l'UNESCO, près de la moitié des langues actuelles pourraient disparaître d’ici la fin du siècle, souvent en raison de la mondialisation, de l’urbanisation et de la domination de quelques langues globales comme l'anglais. La préservation des langues en danger est devenue une priorité pour de nombreuses organisations, qui tentent de documenter et de revitaliser ces langues avant qu’elles ne disparaissent.

La Langue et la Société

Langue et identité

La langue joue un rôle crucial dans la construction de l'identité personnelle et collective. Elle est souvent liée à l'appartenance à un groupe culturel, ethnique ou national. Des mouvements politiques et sociaux ont parfois été étroitement associés à des revendications linguistiques, comme en Catalogne ou au Québec, où la langue est un élément central de l'identité régionale.

Le bilinguisme et le multilinguisme

Le bilinguisme et le multilinguisme sont des phénomènes courants dans de nombreuses sociétés. Certaines personnes parlent plusieurs langues dès leur enfance, tandis que d'autres les apprennent plus tard dans la vie. Le multilinguisme est souvent perçu comme un atout, facilitant la communication interculturelle et ouvrant de nouvelles opportunités professionnelles et sociales.

Les Défis Modernes de la Linguistique

Le rôle de la technologie dans l’étude des langues

Avec l’avènement de la technologie, la linguistique a évolué pour inclure des outils informatiques qui permettent de traiter et d’analyser d’énormes quantités de données linguistiques. La linguistique computationnelle, par exemple, contribue au développement des technologies de traitement du langage naturel (NLP), utilisées dans les assistants vocaux et la traduction automatique.

Les questions d'égalité linguistique

La mondialisation a mis en lumière des inégalités linguistiques, où certaines langues jouissent d’un prestige et d’un pouvoir accrus, tandis que d'autres sont marginalisées. L’anglais, devenu une langue mondiale dominante, est souvent perçu comme une menace pour les langues locales. Les politiques linguistiques dans de nombreux pays visent à équilibrer l'importance des langues internationales tout en protégeant les l ##angues nationales et régionales.

Mieux comprendre les divers systèmes linguistiques et leurs rôles dans la société

L’étude des langues et de la linguistique révèle la complexité et la richesse du langage humain. À travers l’analyse des structures, des sons, des significations et des usages, la linguistique nous permet de mieux comprendre les divers systèmes linguistiques et leurs rôles dans la société. Alors que le monde évolue, la linguistique continue d'être un domaine crucial pour comprendre les interactions humaines et la manière dont la langue façonne nos vies et nos cultures.

Les Brigades du Tigre, officiellement appelées Brigades Régionales de Police Mobile, furent créées en 1907 sous l'impulsion de Georges Clemenceau, alors président du Conseil et ministre de l'Intérieur. Confronté à une montée en puissance de la criminalité organisée en France, Clemenceau comprit la nécessité de moderniser la police pour répondre aux nouveaux défis. Ces brigades devinrent rapidement une des forces emblématiques de la lutte contre la criminalité et contribuèrent à la modernisation des techniques d’enquête et de maintien de l’ordre en France.

Contexte Historique et Politique

Une France en mutation à la fin du XIXe siècle

À la fin du XIXe siècle, la France est en pleine mutation. L’industrialisation rapide et l'urbanisation accélérée entraînent des changements sociaux profonds. L’essor des grandes villes, la construction des chemins de fer et le développement des échanges commerciaux bouleversent les modes de vie et favorisent, parallèlement, une augmentation des activités criminelles. Le banditisme, les vols à main armée et les crimes violents se multiplient, notamment dans les grandes métropoles comme Paris, Lyon et Marseille.

La criminalité en plein essor

Parallèlement à ces changements, une nouvelle forme de criminalité apparaît : celle des bandes organisées et des criminels itinérants, qui exploitent le développement des transports pour échapper à la justice. L’exemple le plus célèbre est celui de la bande à Bonnot, un groupe d'anarchistes-criminels qui se spécialise dans les braquages violents et utilise l'automobile, une technologie encore récente à l'époque, pour commettre ses méfaits et s’enfuir rapidement. Cette nouvelle forme de criminalité itinérante dépasse les moyens de la police locale, souvent mal équipée pour poursuivre ces malfaiteurs à travers plusieurs régions.

Georges Clemenceau et la Réforme de la Police

Clemenceau, l’homme du changement

Georges Clemenceau, surnommé "le Tigre" pour sa détermination politique, accède au poste de président du Conseil en 1906, après avoir été ministre de l'Intérieur. Conscient de la nécessité de réformer la police pour faire face à la montée du crime, Clemenceau veut créer une force capable de répondre de manière rapide et efficace à ces nouvelles menaces. Il envisage alors de doter la police française de nouvelles unités mobiles, modernes et équipées des dernières innovations techniques pour traquer les criminels itinérants.

La naissance des Brigades du Tigre

En 1907, Clemenceau décide de fonder les Brigades Régionales de Police Mobile, rapidement surnommées les "Brigades du Tigre" en référence à son propre surnom. Ces brigades, composées d’agents spécialement formés et dotés de moyens modernes de transport et de communication, représentent une rupture avec les méthodes traditionnelles de la police française. Leur mission est de se déplacer rapidement à travers le pays pour intervenir dans des enquêtes complexes et lutter contre les réseaux criminels organisés.

Les Innovations des Brigades du Tigre

Des moyens modernes et inédits

Les Brigades du Tigre se distinguent dès leur création par l’utilisation de technologies avancées pour l’époque. Elles sont les premières unités de police en France à être équipées d'automobiles, leur permettant d'intervenir rapidement sur une grande étendue géographique. Cette mobilité accrue est essentielle pour traquer les criminels itinérants. En outre, les brigades bénéficient d'équipements révolutionnaires comme le téléphone, qui facilite la coordination entre les différentes unités régionales, et les télégraphes, qui permettent de transmettre rapidement des informations cruciales.

L’introduction de nouvelles techniques d’investigation

Les Brigades du Tigre se démarquent également par l’utilisation de nouvelles techniques d’enquête. Sous l’impulsion d’Alphonse Bertillon, pionnier de la police scientifique, les agents des Brigades du Tigre sont formés à l’identification criminelle. Ils se familiarisent avec les méthodes d’anthropométrie judiciaire (mesures du corps humain), dactyloscopie (relevé des empreintes digitales) et balistique. Ces innovations permettent de résoudre des affaires complexes et de combattre les criminels de manière plus efficace.

Les Grandes Affaires des Brigades du Tigre

La lutte contre la bande à Bonnot

L’un des premiers grands succès des Brigades du Tigre est la traque de la bande à Bonnot en 1911-1912. Cette organisation anarchiste-criminelle, spécialisée dans les braquages de banques, se distinguait par l'utilisation de l'automobile pour s’échapper après leurs méfaits. Les Brigades du Tigre, équipées des mêmes moyens de transport modernes et dotées des techniques d'investigation les plus avancées, parviennent finalement à démanteler ce groupe. L’arrestation et la neutralisation de la bande à Bonnot marquent un tournant dans la lutte contre le crime organisé en France.

Les autres succès des brigades

Au-delà de la bande à Bonnot, les Brigades du Tigre sont impliquées dans de nombreuses autres affaires criminelles d'envergure. Elles interviennent dans des enquêtes sur des meurtres en série, des réseaux de contrebande, et des affaires de cambriolages complexes. Elles deviennent rapidement un symbole d’efficacité et de modernité dans la police française.

L’Héritage des Brigades du Tigre

Un modèle pour la police moderne

L’institution des Brigades du Tigre a profondément marqué l’histoire de la police en France. En introduisant de nouvelles méthodes d’investigation et en équipant les forces de l’ordre de moyens techniques modernes, elles ont jeté les bases de la police moderne telle qu’elle est connue aujourd’hui. L’idée de brigades mobiles, capables de se déplacer rapidement sur le territoire national, est toujours en vigueur dans le cadre des unités de police et de gendarmerie mobiles actuelles.

Les Brigades du Tigre dans la culture populaire

Au-delà de leur rôle dans l’histoire policière, les Brigades du Tigre ont laissé une empreinte durable dans la culture populaire française. Elles ont inspiré des romans policiers, des films et une célèbre série télévisée, Les Brigades du Tigre (1974), qui relatait les aventures de ces policiers pionniers du début du XXe siècle. Cette popularité témoigne de l'impact de cette institution sur l’imaginaire collectif et de son rôle crucial dans la modernisation de la lutte contre le crime.

Naissance de la Police Moderne en France

Les Brigades du Tigre, nées sous l’impulsion de Georges Clemenceau, ont marqué un tournant décisif dans l’histoire de la police en France. Leur création a permis de faire face à une criminalité nouvelle et plus sophistiquée, tout en introduisant des techniques modernes d’enquête et des équipements novateurs. Plus qu'une simple unité de police, les Brigades du Tigre représentent l’avènement d’une ère nouvelle dans le maintien de l’ordre, une ère où la technologie et la science sont mises au service de la justice. Leur héritage se perpétue encore aujourd'hui dans les forces de police contemporaines.

L'instauration du repos hebdomadaire en France est l'un des piliers du droit du travail moderne. Enracinée dans la longue lutte des ouvriers pour obtenir de meilleures conditions de travail, la loi de 1906 instituant le repos hebdomadaire a marqué une étape clé dans la réglementation du temps de travail en France. Ce progrès social a non seulement amélioré la qualité de vie des travailleurs, mais a également jeté les bases du modèle français du bien-être au travail.

Le Contexte Historique et Social

Les conditions de travail avant le XXe siècle

Au XIXe siècle, avec l’essor de la révolution industrielle, les conditions de travail en France étaient particulièrement difficiles. La majorité des ouvriers, adultes comme enfants, travaillaient entre 12 et 16 heures par jour, six jours par semaine, souvent dans des conditions dangereuses et insalubres. Les dimanches, consacrés à la religion, étaient censés être un jour de repos, mais cette tradition ne suffisait pas à garantir un temps libre véritable pour les travailleurs. De plus, avec l'industrialisation, les entreprises devenaient de plus en plus réticentes à accorder un jour sans production.

La montée des revendications ouvrières

À mesure que la classe ouvrière se développait, les revendications pour de meilleures conditions de travail et une réduction du temps de travail se faisaient de plus en plus pressantes. Les mouvements sociaux et syndicaux, apparus au cours du XIXe siècle, mirent en avant la nécessité d'accorder aux travailleurs un temps de repos régulier. Le développement des syndicats ouvriers, comme la CGT (Confédération générale du travail), joua un rôle crucial dans la défense de ces droits.

La Loi de 1906 sur le Repos Hebdomadaire

La catastrophe de Courrières, un déclencheur

L'événement qui précipita la mise en place de la législation sur le repos hebdomadaire fut la catastrophe minière de Courrières, survenue en 1906. Ce tragique accident, qui coûta la vie à 1 099 mineurs, mit en lumière les conditions de travail déplorables des ouvriers et la nécessité urgente de réformes sociales. La population, émue par cette tragédie, poussa le gouvernement à accélérer les mesures en faveur des travailleurs.

Les débats parlementaires et l’adoption de la loi

Sous le gouvernement de Ferdinand Sarrien, soutenu par le ministre du Travail Georges Clemenceau, les discussions au Parlement sur l’instauration du repos hebdomadaire prirent de l’ampleur. Malgré les résistances de certains patrons d’industrie et commerçants, la loi du 13 juillet 1906 fut adoptée. Elle établissait pour la première fois en France le principe du repos hebdomadaire obligatoire, accordé en principe le dimanche.

Les Principes de la Loi

Un jour de repos obligatoire

La loi de 1906 stipulait que tous les salariés, dans les secteurs industriels et commerciaux, devaient bénéficier d’une journée complète de repos par semaine. Ce jour de repos devait être accordé de manière régulière, en principe le dimanche, jour traditionnel de repos dominical. L'objectif était d'améliorer le bien-être physique et mental des travailleurs, en leur permettant de se reposer et de se consacrer à des activités familiales ou religieuses.

Les exceptions et aménagements

Toutefois, la loi prévoyait des exceptions pour certaines professions, notamment celles nécessitant une activité continue, comme les hôpitaux, les transports et les services publics essentiels. Dans ces cas, des systèmes de repos compensateur pouvaient être mis en place, permettant de décaler le jour de repos à un autre moment de la semaine.

Les Réactions et Conséquences

Les réticences du patronat

L'institution du repos hebdomadaire ne fut pas immédiatement acceptée par tous. De nombreux patrons craignaient que cette mesure ne freine la productivité et n’entraîne des pertes financières. Les petits commerçants et artisans, en particulier, s’opposaient au repos obligatoire le dimanche, arguant que leur activité économique reposait en grande partie sur ce jour où les familles pouvaient faire leurs achats.

L'impact sur les conditions de travail

Malgré ces réticences, l’application de la loi eut des effets bénéfiques immédiats. Les travailleurs bénéficièrent pour la première fois d’un droit au repos régulier, ce qui permit une amélioration significative de la santé et du moral des ouvriers. Le repos hebdomadaire devint aussi un moyen de renforcer la cohésion familiale, en offrant aux travailleurs la possibilité de consacrer du temps à leurs proches et à leurs loisirs.

L’Évolution du Repos Hebdomadaire au XXe Siècle

Vers la semaine de cinq jours

L’instauration du repos hebdomadaire en 1906 ne marquait que le début d'une série de réformes visant à améliorer les conditions de travail en France. Au fil des décennies, de nouvelles avancées furent réalisées, notamment avec la réduction progressive du temps de travail et l’instauration des congés payés en 1936. La semaine de travail de cinq jours devint progressivement la norme dans les années 1950 et 1960, renforçant l’idée que le temps de repos était une composante essentielle du bien-être des travailleurs.

Les débats contemporains

Si le repos hebdomadaire reste aujourd'hui un droit acquis, les débats sur son aménagement continuent, notamment dans le secteur du commerce. La question de l'ouverture des magasins le dimanche est régulièrement au cœur des discussions politiques et sociales, soulevant des interrogations sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, ainsi que sur la compétitivité économique.

Une avancée majeure dans la reconnaissance des droits des travailleurs en France

L'institution du repos hebdomadaire en 1906 a marqué une avancée majeure dans la reconnaissance des droits des travailleurs en France. Cette mesure, inscrite dans un contexte de lutte sociale et de progrès, a transformé la manière dont le travail et le temps libre étaient perçus, en donnant aux ouvriers un droit fondamental au repos. Plus qu'un simple jour de pause, le repos hebdomadaire a contribué à redéfinir le rapport entre l'individu, le travail et la société, en plaçant la dignité humaine et le bien-être au centre des préoccupations.

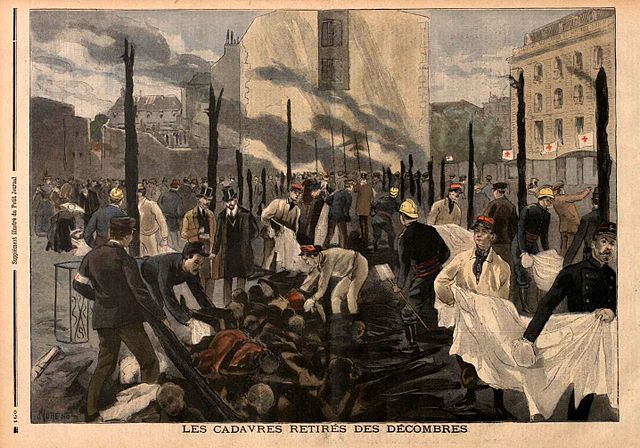

Le Bazar de la Charité était un événement mondain annuel organisé à Paris, où les membres de la haute société se rassemblaient pour lever des fonds destinés aux œuvres de charité. Cependant, en 1897, ce qui devait être une occasion de bienfaisance se transforma en un cauchemar tragique. Le 4 mai de cette année-là, un incendie éclata au sein de l'événement, causant la mort de 126 personnes, principalement des femmes de la noblesse et de l'aristocratie. Ce drame fut l'une des pires catastrophes de l'époque et marqua durablement l'opinion publique.

Le Contexte du Bazar de la Charité

Un événement de bienfaisance populaire

Créé en 1885, le Bazar de la Charité était une institution parisienne où les élites sociales vendaient divers articles pour financer des œuvres de charité. L'événement se déroulait chaque année à un endroit prestigieux de la capitale, attirant des personnalités influentes et des mécènes de la haute société. En 1897, il se tenait dans un hangar en bois temporaire situé rue Jean-Goujon, dans le 8e arrondissement de Paris.

L’importance de la charité dans la société du XIXe siècle

À cette époque, les œuvres de charité jouaient un rôle central dans la vie des classes privilégiées en France. C'était non seulement un devoir moral pour les élites, mais aussi une manière de démontrer leur générosité et leur influence. Participer au Bazar de la Charité était perçu comme un acte noble et un symbole de statut social.

Le Drame du 4 mai 1897

L'incendie mortel

Le 4 mai 1897, le Bazar de la Charité battait son plein lorsque vers 16h, un incendie se déclara. La cause de l’incendie est attribuée à un appareil de projection cinématographique, alimenté par de l’éther et de l’oxygène, qui prit feu. Le hangar, principalement construit en bois et décoré de matériaux inflammables, fut rapidement englouti par les flammes. En quelques minutes, le feu se propagea de manière incontrôlable, piégeant des centaines de visiteurs à l'intérieur.

Une évasion difficile

Les issues de secours étaient rares et mal signalées, ce qui compliqua l'évacuation des personnes présentes. En raison de l'exiguïté des lieux et du chaos engendré par la panique, de nombreux invités furent incapables de s'échapper à temps. De plus, les lourdes robes et les corsets des femmes ralentirent leur fuite, les rendant particulièrement vulnérables. Les hommes tentèrent de sauver les femmes et les enfants, mais beaucoup périrent en essayant de les secourir.

Les Héroïnes et Héros de la Tragédie

Le sacrifice des hommes

Dans cette situation désespérée, de nombreux hommes se distinguèrent par leur courage. Certains membres de l'aristocratie, tels que le prince Radziwill et le marquis de Luppé, donnèrent leur vie pour sauver les femmes. Ils restèrent à l'intérieur pour aider les plus vulnérables, refusant de fuir tant que d'autres étaient encore en danger. Leur sacrifice fut salué comme un acte de bravoure exceptionnel.

La duchesse d'Alençon : une figure héroïque

La tragédie du Bazar de la Charité est particulièrement associée à la duchesse Sophie d'Alençon, sœur de l'impératrice Sissi d'Autriche. Refusant d'abandonner ses compagnes et les jeunes filles qui l'accompagnaient, elle perdit la vie dans l'incendie. Son sacrifice marqua profondément les esprits, et elle devint une figure de dévotion et de courage.

Les Conséquences de la Catastrophe

Le choc dans la société parisienne

La tragédie bouleversa la société parisienne et suscita une immense vague d'émotion à travers le pays. Les journaux de l'époque relatèrent abondamment les récits de bravoure et de mort héroïque, tandis que les funérailles des victimes furent des événements solennels et publics. La société française, souvent vue comme insouciante et mondaine, fut confrontée à la réalité de la mort et de la tragédie, même au sein des élites.

Une prise de conscience des risques

La catastrophe du Bazar de la Charité mit en lumière les lacunes dans la sécurité des lieux publics, en particulier concernant les dispositifs de projection cinématographique, qui étaient alors une nouveauté. À la suite de cet événement, des mesures furent prises pour renforcer la sécurité dans les lieux accueillant des foules, notamment des réglementations plus strictes sur les matériaux de construction et les équipements de projection.

L’Impact Culturel et Historique

La mémoire du Bazar de la Charité

Le souvenir de la tragédie du Bazar de la Charité reste vivace dans l'histoire de Paris. Un monument fut érigé à la mémoire des victimes dans le cimetière de Picpus, tandis que l'église Saint-Pierre de Chaillot devint un lieu de commémoration. Ce drame marqua durablement la conscience collective parisienne, rappelant les dangers de l'industrialisation rapide et l'importance de la sécurité dans les lieux publics.

Une inspiration pour la culture moderne

La tragédie du Bazar de la Charité a inspiré plusieurs œuvres littéraires et cinématographiques. Plus récemment, en 2019, une série télévisée française intitulée Le Bazar de la Charité a revisité cette tragédie, en dramatisant les événements et en explorant les vies des survivants et des victimes. Ce projet a permis de redonner vie à cette histoire méconnue et de sensibiliser un nouveau public à cette catastrophe.

Les failles dans la sécurité des lieux publics à la fin du XIXe siècle

Le Bazar de la Charité, censé être une fête de bienfaisance, s'est transformé en un événement tragique dont les conséquences ont résonné bien au-delà des cercles de la haute société parisienne. Ce drame a non seulement révélé les failles dans la sécurité des lieux publics à la fin du XIXe siècle, mais il a aussi laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de Paris. Il reste aujourd'hui un symbole de la vulnérabilité humaine face aux catastrophes, mais aussi du courage et du sacrifice en des temps de crise.

Le 12 octobre 1492, une date qui a marqué un tournant dans l'histoire mondiale, Christophe Colomb pose pied sur une terre qui allait changer la face du globe. Ce navigateur italien, au service de la couronne espagnole, n'avait pas conscience que sa découverte inaugurait une nouvelle ère de contacts entre l'Europe et les Amériques. Son voyage marquait le début de l'ère des grandes explorations et des conquêtes coloniales qui allaient remodeler la géopolitique et l'économie du monde.

Le Contexte Historique de l’Exploration

L’Europe à la fin du XVe siècle

À la fin du XVe siècle, l’Europe est en pleine transformation. La chute de Constantinople en 1453 aux mains des Ottomans met fin à une route commerciale cruciale entre l’Europe et l’Asie, poussant les puissances européennes à chercher de nouvelles voies maritimes vers l’Est, notamment vers l'Inde et la Chine. Le commerce d’épices, de soie et d'autres richesses orientales devenait vital pour les économies européennes.

L’Espagne et les ambitions maritimes

À cette époque, l’Espagne venait tout juste de se libérer de la domination musulmane avec la prise de Grenade en 1492. Sous le règne d’Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon, la nation cherchait à s’affirmer sur la scène internationale et à concurrencer le Portugal, alors en tête des découvertes maritimes. C’est dans ce contexte que Christophe Colomb propose un plan audacieux : atteindre les Indes en traversant l’Océan Atlantique.

Le Premier Voyage de Christophe Colomb

Un pari risqué

Christophe Colomb, convaincu que la terre était plus petite qu’elle ne l’était réellement, pensait pouvoir atteindre l'Asie en traversant l’Atlantique vers l’Ouest. Après avoir été rejeté par plusieurs cours royales, il obtient finalement le soutien des monarques espagnols. En août 1492, Colomb part de Palos de la Frontera avec trois navires : la Santa María, la Pinta et la Niña.

La traversée de l’Atlantique

Le voyage fut long et périlleux. Les équipages de Colomb, craignant pour leur vie, commencèrent à douter de la réussite de cette expédition. Après plus de deux mois de navigation, le 12 octobre 1492, la terre fut enfin aperçue. Colomb croyait avoir atteint les côtes asiatiques, mais en réalité, il avait découvert un nouveau continent.

La Découverte du Nouveau Monde

Les premières terres aperçues

La première île aperçue par Colomb et son équipage fut l’île de Guanahani, qu’il rebaptisa San Salvador. Il continua ensuite son exploration dans les Caraïbes, découvrant les îles de Cuba et d'Hispaniola (aujourd’hui Haïti et la République dominicaine). Partout où il accostait, Colomb prenait possession des terres au nom des Rois Catholiques d’Espagne.

La rencontre avec les peuples autochtones

Colomb et son équipage furent accueillis par des peuples indigènes, qu’ils qualifièrent de "gentils et hospitaliers". Cependant, les relations entre les Européens et les Amérindiens allaient rapidement se détériorer. Colomb croyait avoir trouvé une terre riche en or et en épices, ce qui renforça la volonté des puissances européennes d'exploiter ces nouvelles terres.

Les Conséquences de la Découverte

Les bouleversements économiques et politiques

La découverte de Christophe Colomb ouvrit la voie à la colonisation massive des Amériques par les puissances européennes. Cette expansion donna naissance à des empires coloniaux qui modifièrent radicalement le paysage économique mondial. Des tonnes d’or, d’argent, de nouvelles cultures comme le maïs et la pomme de terre furent transférées vers l’Europe, stimulant ainsi le développement du commerce et de l’industrie.

L’impact sur les populations amérindiennes

La découverte du Nouveau Monde par Colomb eut des conséquences désastreuses pour les peuples autochtones. Les maladies venues d’Europe, contre lesquelles les indigènes n’avaient aucune immunité, décimèrent des populations entières. De plus, l’exploitation des ressources naturelles et la mise en place de systèmes coloniaux entraînèrent l’asservissement de nombreux peuples indigènes.

Le Mythe de Colomb et son Héritage

Le héros controversé

Christophe Colomb est longtemps resté une figure héroïque, glorifié pour avoir découvert un "nouveau monde". Cependant, l’histoire moderne a réévalué son rôle, mettant en lumière les conséquences tragiques de ses expéditions pour les peuples autochtones. Il est désormais une figure controversée, à la fois célébrée pour son audace et critiquée pour les effets destructeurs de la colonisation.

5.2. Un tournant dans l’histoire mondiale

Quoi qu’il en soit, la découverte de Christophe Colomb a changé à jamais le cours de l’histoire. Elle a marqué le début d'une nouvelle ère d’échanges entre les continents, favorisant l’expansion européenne, mais aussi le choc des civilisations. La découverte du Nouveau Monde a façonné le monde moderne, et les conséquences de cet événement résonnent encore aujourd'hui.

Une nouvelle ère de l’histoire humaine

Christophe Colomb, sans le savoir, ouvrit la porte à une nouvelle ère de l’histoire humaine en découvrant le Nouveau Monde. Si son expédition est souvent célébrée comme un exploit majeur, elle rappelle aussi les ombres du passé, marquées par l’exploitation et la souffrance des peuples indigènes. La découverte de Colomb reste une pierre angulaire de l’histoire mondiale, illustrant à la fois la grandeur et la complexité des explorations humaines.

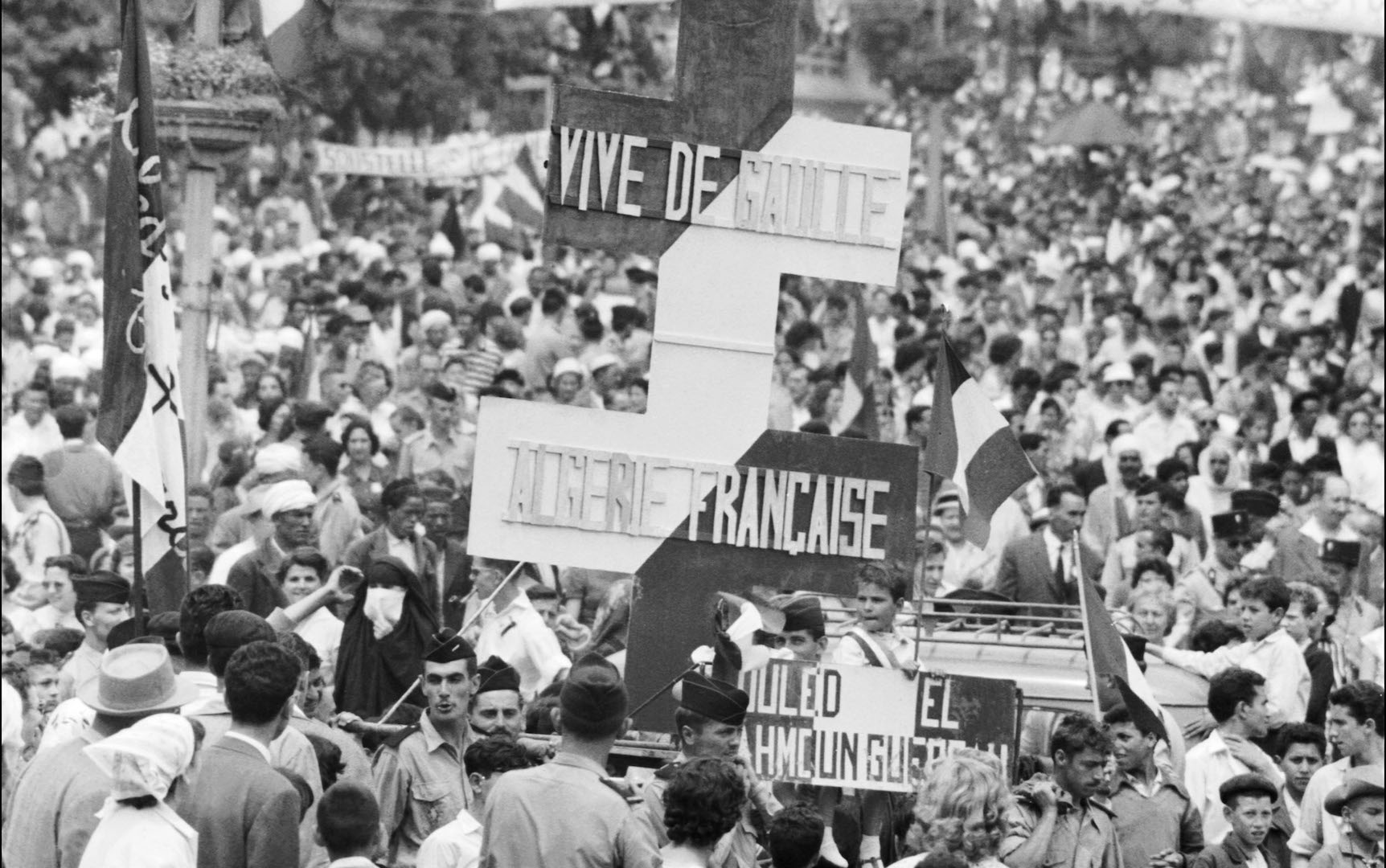

La naissance du Front de Libération Nationale (FLN) le 1er novembre 1954 représente un moment crucial dans l’histoire de l’Algérie et de son combat pour l’indépendance. En réponse à plus de 130 ans de colonisation française, ce mouvement devient le principal acteur de la lutte pour la libération nationale. Le FLN ne se contente pas de revendiquer l’indépendance, mais incarne également les aspirations d’un peuple en quête de dignité, d’identité et de justice sociale. Cet article explore les origines, la formation et l'impact du FLN sur le processus d'indépendance de l'Algérie.

Contexte Historique

L’occupation française de l’Algérie

L’Algérie est colonisée par la France en 1830, ce qui marque le début d’une longue période de domination coloniale. Pendant plus d’un siècle, le peuple algérien souffre de discriminations raciales, économiques et culturelles. Les politiques d’assimilation et de dépossessions des terres exacerbent le mécontentement et nourrissent des aspirations nationalistes au sein de la population.

Les mouvements nationalistes antérieurs

Dans les années précédant la formation du FLN, plusieurs mouvements nationalistes émergent en Algérie. Le Parti du Peuple Algérien (PPA) et l’Association des Élus Algériens (AEE) s’efforcent de revendiquer des droits pour les Algériens, mais leurs efforts sont souvent réprimés par l’administration coloniale. Ces mouvements contribuent à éveiller la conscience nationale et à préparer le terrain pour un mouvement plus structuré et radical.

La Formation du FLN

La conférence de la Soummam

En 1954, plusieurs leaders nationalistes, dont Ahmed Ben Bella, sont conscients de la nécessité d'unir leurs forces pour mener un combat plus efficace contre le colonialisme. Ils organisent la conférence de la Soummam, qui fixe les bases d'un mouvement unifié pour la libération nationale. Le FLN est officiellement créé le 1er novembre 1954, marquant le début d’une lutte armée contre l’occupant français.

Le programme du FLN

Le FLN adopte un programme qui prône la lutte pour l’indépendance, la justice sociale et l’unité nationale. Ce programme se base sur la nécessité de mobiliser le peuple algérien autour de l’idée d’une nation souveraine, libre de toute domination. Le FLN se positionne également comme un mouvement représentant toutes les couches sociales, cherchant à inclure les paysans, les ouvriers et les intellectuels dans son combat.

La Lutte Armée et la Résistance

Le déclenchement de la guerre

Le 1er novembre 1954, le FLN lance une série d’attaques contre des cibles militaires et administratives françaises à travers l’Algérie. Ce jour marque le début de la guerre d'Algérie, qui durera jusqu’en 1962. Les actions du FLN visent à établir une présence militaire dans tout le pays et à démontrer que le peuple algérien est déterminé à lutter pour son indépendance.

La répression française

La réaction de l'État français est brutale. Le gouvernement lance une répression sévère, mobilisant des milliers de soldats et utilisant des techniques de contre-insurrection. La guerre d'Algérie se transforme en un conflit brutal, marqué par des atrocités des deux côtés, mais également par la résistance acharnée du peuple algérien. Le FLN réussit à organiser des réseaux de soutien, des opérations militaires et à établir un rapport de force.

L’Internationalisation du Conflit

Le soutien international

Au fur et à mesure que la guerre se prolonge, le FLN parvient à internationaliser la question algérienne. Il attire l’attention de l’opinion publique mondiale sur la lutte du peuple algérien pour l’indépendance. De nombreux pays et organisations de gauche, notamment en Afrique et en Asie, apportent leur soutien au FLN, renforçant ainsi sa légitimité sur la scène internationale.

La conférence de la paix d’Evian

Les années 1960 voient la pression internationale croissante sur le gouvernement français pour qu’il mette fin à la guerre. Après plusieurs tentatives de négociations, la conférence de paix d’Evian est convoquée en 1962. Les accords qui en résultent mettent fin à la guerre et ouvrent la voie à l’indépendance de l’Algérie.

L’Héritage du FLN

La proclamation de l’indépendance

Le 5 juillet 1962, l’Algérie est officiellement déclarée indépendante. Le FLN, ayant joué un rôle central dans ce processus, devient le principal parti politique du pays. Ahmed Ben Bella est élu comme le premier président de l'Algérie indépendante, symbolisant la victoire des aspirations nationalistes.

Les défis post-indépendance

Malgré la victoire, l’Algérie fait face à de nombreux défis post-indépendance. La construction d'un État-nation, la gestion des tensions internes et l’établissement d’une économie autonome sont des tâches difficiles. Le FLN, devenu un parti unique, doit également faire face à des critiques croissantes sur sa gouvernance et son approche autoritaire.

Un Tournant dans la Lutte pour l’Indépendance de l’Algérie

La naissance du Front de Libération Nationale le 1er novembre 1954 est un tournant majeur dans l’histoire de l’Algérie. En unissant les forces nationalistes pour mener une lutte armée contre le colonialisme français, le FLN incarne les aspirations d’un peuple en quête de liberté et de dignité. Son héritage, bien que complexe, continue d'influencer la politique algérienne contemporaine. Le FLN reste un symbole de la lutte pour l'indépendance et un acteur central dans la construction de l'identité nationale algérienne.

Le soulèvement de Wuchang, qui a eu lieu le 10 octobre 1911, marque le début de la Révolution Xinhai, un tournant majeur dans l'histoire de la Chine. Cet événement est le point de départ d'une série de révoltes qui mèneront à la chute de la dynastie Qing, la dernière dynastie impériale de Chine. Cette révolution est un moment charnière qui symbolise les aspirations d'un peuple en quête de modernité et de changement, mettant fin à plus de deux millénaires de régime impérial. Cet article explore les origines, les événements et les conséquences du soulèvement de Wuchang ainsi que son impact sur la Chine moderne.

Le Début de la Révolution Xinhai

La dynastie Qing et ses défis

La dynastie Qing, établie en 1644, a dominé la Chine pendant près de trois siècles. Cependant, au début du XXe siècle, elle est confrontée à de nombreux défis, notamment des problèmes économiques, sociaux et politiques. Les échecs militaires, en particulier lors des guerres de l'Opium et de la guerre sino-japonaise, ont affaibli la légitimité du régime. Le mécontentement grandissant des élites intellectuelles et des classes populaires vis-à-vis de la corruption, de la pauvreté et de la domination étrangère contribue à la montée du nationalisme.

Les mouvements réformistes et révolutionnaires

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, plusieurs mouvements réformistes émergent en Chine, prônant la modernisation et des réformes politiques. Des figures telles que Liang Qichao et Sun Yat-sen commencent à plaider pour un changement radical du système impérial. La création de la Ligue jurée en 1905, une organisation révolutionnaire visant à renverser la dynastie Qing, marque une étape clé dans l'organisation du mouvement révolutionnaire. Les idées républicaines commencent à se répandre, incitant la population à aspirer à un gouvernement du peuple.

Le Soulèvement de Wuchang

Les événements du 10 octobre 1911

Le 10 octobre 1911, un groupe de révolutionnaires en désaccord avec le régime impérial se soulève à Wuchang, la capitale de la province de Hubei. Le soulèvement commence par une explosion accidentelle dans une caserne d'artillerie, ce qui attire l'attention des autorités et des soldats. Les révolutionnaires profitent de la confusion pour attaquer les installations gouvernementales. En quelques heures, ils réussissent à prendre le contrôle de la ville. Cet événement devient le déclencheur de la Révolution Xinhai, incitant d'autres provinces à se joindre au mouvement.

La propagation de la révolte

Suite au soulèvement de Wuchang, plusieurs provinces, notamment Hunan, Jiangxi et Guangdong, se soulèvent à leur tour contre le régime Qing. Les autorités, incapables de réprimer ces révoltes, voient leur pouvoir s'effondrer progressivement. Le mouvement révolutionnaire gagne en ampleur et en soutien populaire, et des armées provinciales se forment pour soutenir la cause républicaine.

Les Conséquences du Soulèvement

La chute de la dynastie Qing

Le soulèvement de Wuchang et les révoltes qui s'ensuivent entraînent la chute rapide de la dynastie Qing. Le 12 février 1912, l'empereur Puyi abdique, mettant ainsi fin à plus de 2 000 ans de règne impérial. Ce moment historique marque la fin de l'ère des dynasties en Chine et ouvre la voie à la création d'une république.

La fondation de la République de Chine

Le 1er janvier 1912, la République de Chine est officiellement proclamée, avec Sun Yat-sen comme son premier président par intérim. Cependant, la transition vers un gouvernement stable est difficile. Des rivalités internes entre différents factions politiques, ainsi que la résistance des seigneurs de guerre, compliquent la situation et rendent la période post-révolutionnaire instable.

L'Héritage de la Révolution Xinhai

Un tournant dans l'histoire chinoise

Le soulèvement de Wuchang et la Révolution Xinhai représentent un moment clé dans l'histoire moderne de la Chine. Il illustre la volonté du peuple chinois de se libérer du régime impérial et d'aspirer à la démocratie et à la modernité. Cet événement pave la voie à d'autres mouvements révolutionnaires et à des réformes qui façonneront l'avenir du pays.

L'impact sur la politique chinoise

La Révolution Xinhai inspire des générations de révolutionnaires et de leaders politiques, notamment le Parti communiste chinois. Les idées républicaines et nationalistes continuent d’influencer la politique chinoise, même après la guerre civile et l’établissement de la République populaire de Chine en 1949.

La chute de la dynastie Qing et la naissance de la République de Chine

Le soulèvement de Wuchang du 10 octobre 1911 est un jalon historique qui marque la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère pour la Chine. Les événements qui en découlent entraînent la chute de la dynastie Qing et la naissance de la République de Chine, ouvrant la voie à des changements sociaux et politiques majeurs. En tant que symbole de la lutte du peuple chinois pour la liberté et la modernité, le soulèvement de Wuchang demeure gravé dans la mémoire collective du pays et continue d'inspirer des mouvements pour la démocratie et le changement à travers le monde.

Le 10 octobre 1963 marque la disparition d’Édith Piaf, surnommée "La Môme", l'une des plus grandes chanteuses françaises de tous les temps. De son véritable nom Édith Giovanna Gassion, Piaf a laissé un héritage musical et émotionnel incomparable, incarnant la chanson française avec des titres emblématiques tels que "La Vie en Rose" et "Non, je ne regrette rien". Ce jour tragique clôt une carrière fulgurante et une vie marquée par la souffrance, l’amour et la gloire. Cet article explore la vie, la carrière et l'impact de Piaf, tout en revenant sur les événements entourant sa disparition.

La Jeunesse et les Débuts Difficiles

Une enfance marquée par la pauvreté

Née le 19 décembre 1915 à Paris, Édith Piaf grandit dans une grande pauvreté. Abandonnée par sa mère, une chanteuse de rue, elle est confiée à sa grand-mère paternelle, tenancière d’un bordel en Normandie. Piaf connaît une enfance difficile, faite de privations et de solitude. Cependant, c’est dans cette atmosphère rude qu’elle développe son talent pour le chant, se produisant dès son plus jeune âge dans les rues de Paris pour gagner sa vie.

La découverte par Louis Leplée

En 1935, alors qu'elle chante dans les rues de Pigalle, Piaf est découverte par Louis Leplée, directeur du cabaret Le Gerny’s, qui est immédiatement séduit par sa voix puissante et son charisme. C’est lui qui lui donne le surnom de "La Môme Piaf", en raison de sa petite taille et de sa jeunesse (môme signifie "gamine" en argot). Leplée lui ouvre les portes de la scène parisienne, et rapidement, Piaf devient une vedette montante de la chanson française.

Le Succès International et les Grands Triomphes

Les premières grandes chansons

Dès les années 1940, Piaf enchaîne les succès. Sa voix profonde et émotive, capable de transmettre toute la gamme des sentiments humains, séduit le public. Parmi ses premiers grands succès figurent des chansons comme "La Vie en Rose" (1946), qui deviendra l'une de ses plus célèbres compositions. Elle connaît une ascension fulgurante, se produisant dans les plus grandes salles de Paris et à l’international.

L'expansion à l'étranger

À la fin des années 1940 et dans les années 1950, Édith Piaf conquiert les États-Unis, devenant l'une des rares artistes françaises à avoir un véritable succès outre-Atlantique. Elle se produit au Carnegie Hall de New York et séduit des personnalités influentes comme Marlene Dietrich et Jean Cocteau. Sa réputation grandit, et Piaf devient un symbole universel de la chanson française, admirée pour son talent brut et sa capacité à toucher les cœurs avec ses chansons émouvantes.

Les Tourments de la Vie Privée

Les amours tumultueuses

La vie d’Édith Piaf est marquée par des relations amoureuses passionnées mais souvent tragiques. Parmi ses amants célèbres, le boxeur Marcel Cerdan occupe une place centrale dans son cœur. Leur histoire d'amour intense prend fin de manière tragique lorsque Cerdan meurt dans un accident d'avion en 1949. Cette perte plonge Piaf dans une profonde dépression, et elle ne cessera jamais de chanter son amour perdu à travers des chansons déchirantes comme "L'Hymne à l'amour".

La maladie et la dépendance

Au fil des années, Édith Piaf est victime de nombreux problèmes de santé. Entre les accidents de voiture, les opérations chirurgicales et la consommation croissante de médicaments pour soulager ses douleurs, la chanteuse devient dépendante aux substances comme la morphine. Ses dernières années sont particulièrement difficiles physiquement, et son corps affaibli limite ses performances.

La Fin d’une Légende

Les derniers triomphes

Malgré ses problèmes de santé, Piaf continue de chanter jusqu’à la fin de sa vie. En 1960, elle enregistre "Non, je ne regrette rien", une chanson devenue un hymne à la résilience et à la force intérieure. Cette dernière grande chanson résume parfaitement son parcours : un mélange de souffrance, d'amour et de fierté inébranlable. Le public, malgré l'affaiblissement physique de la chanteuse, continue de la soutenir, et ses concerts restent des moments d'émotion intense.

Le 10 octobre 1963 : la mort d'une étoile

Édith Piaf meurt le 10 octobre 1963 à l’âge de 47 ans à Grasse, dans le sud de la France. Ses derniers mois sont marqués par un affaiblissement progressif, et elle décède des suites d'une insuffisance hépatique, exacerbée par ses années de dépendance. Sa disparition provoque une immense vague d’émotion à travers la France et le monde entier.

L’Héritage Intemporel de Piaf

Une icône culturelle

Après sa mort, Édith Piaf devient une icône de la culture française. Ses chansons, empreintes de mélancolie et d’espoir, continuent de résonner avec les générations suivantes. Elle est considérée comme l'une des plus grandes chanteuses de tous les temps, et son influence s'étend bien au-delà de la musique, touchant également la littérature, le cinéma et la mode.

Un symbole de résilience

Piaf incarne la force intérieure face à l’adversité. Sa vie, marquée par les tragédies, les passions et les épreuves, symbolise une forme de résistance à la souffrance. Elle inspire de nombreuses femmes et artistes à travers le monde, et ses chansons restent synonymes de courage et de sincérité.

Hommages et représentations

Au fil des années, Piaf a été immortalisée à travers de nombreux films, biographies et hommages musicaux. L'un des plus célèbres est le film "La Môme" (2007) réalisé par Olivier Dahan, dans lequel l'actrice Marion Cotillard incarne Piaf, remportant un Oscar pour sa performance. De plus, ses chansons continuent d’être réinterprétées par des artistes du monde entier.

Un symbole intemporel de la chanson française

Le 10 octobre 1963, la disparition d’Édith Piaf a laissé un vide dans le cœur de millions de personnes. Cependant, son héritage artistique perdure, continuant de toucher des générations de mélomanes à travers le monde. "La Môme" Piaf reste un symbole intemporel de la chanson française, et son parcours de vie, aussi tourmenté qu'inspirant, continue de fasciner. Avec sa voix inoubliable et ses chansons qui transcendent les époques, Édith Piaf demeure, pour toujours, une étoile dans le firmament de la musique.

Le premier vol entre la France et le Sénégal constitue un moment clé dans l'histoire de l'aviation mondiale et de la colonisation française en Afrique. Cet exploit technologique et humain a ouvert la voie à la création de liaisons aériennes intercontinentales, reliant l’Europe et l’Afrique de l’Ouest, favorisant ainsi les échanges économiques, culturels et politiques. Ce vol s’inscrit dans un contexte d'expansion coloniale et de développement de l’aviation civile et militaire après la Première Guerre mondiale.

Contexte historique

Dans les années 1920, l’aviation mondiale était en pleine évolution. Les grandes puissances, notamment la France, cherchaient à développer des réseaux aériens pour relier leurs colonies à la métropole. La connexion entre la France et le Sénégal, l'une des principales colonies de l’Afrique de l’Ouest, représentait un défi ambitieux qui symbolisait l’expansion de l’influence française sur ce continent.

L'Aviation Française après la Première Guerre Mondiale

Les prémices du développement aérien

Après la Première Guerre mondiale, la France sort de la guerre avec un secteur aéronautique en plein essor. Des innovations technologiques avaient été réalisées durant le conflit, notamment en matière de moteurs et de conception d’appareils. Cependant, l’objectif principal après la guerre était de transformer cet acquis militaire en un outil de communication et de transport civil.

L’ambition coloniale

La France avait un réseau étendu de colonies en Afrique de l’Ouest, et le Sénégal jouait un rôle central en tant que point stratégique. Dakar, la capitale, représentait une porte d’entrée vers l’Afrique et un point clé pour relier l’Europe à l’Amérique du Sud via des routes aériennes. L’idée d’établir une liaison aérienne régulière entre la France et Dakar, au Sénégal, est alors née dans les esprits des pionniers de l’aviation.

Les Pionniers et la Conception du Projet

Pierre-Georges Latécoère, un visionnaire

L’un des principaux artisans de ce projet fut Pierre-Georges Latécoère, un industriel français passionné d'aviation. Dès 1919, il entreprit de lancer la Compagnie Générale Aéropostale, une entreprise qui avait pour ambition de relier Toulouse à Dakar, puis l’Amérique du Sud. Pour Latécoère, l’aéronautique n’était pas seulement une technologie prometteuse mais également un moyen de relier les peuples et les cultures.

Les premiers essais

Les premières tentatives de vols transsahariens sont marquées par de nombreuses difficultés. Les conditions météorologiques extrêmes, le manque d’infrastructures adaptées et la distance à parcourir constituaient des obstacles majeurs. Cependant, l’esprit pionnier des aviateurs français et la volonté de repousser les limites permirent à ces projets de prendre forme.

Le Premier Vol entre la France et le Sénégal

La préparation du vol

Le premier vol direct entre la France et le Sénégal fut réalisé par l’Aéropostale, dans le cadre des liaisons postales transsahariennes. Avant cette première liaison, plusieurs étapes de reconnaissance et de préparation avaient été menées pour identifier les meilleures routes et garantir la sécurité des équipages.

Le départ de Toulouse

Le 1er septembre 1925, un avion Bréguet 14, piloté par Jean Mermoz, décolle de Toulouse avec pour mission de rejoindre Dakar. Mermoz, qui deviendra par la suite l’un des aviateurs les plus célèbres de son époque, joua un rôle central dans cette expédition aérienne.

Une traversée pleine de défis

Le vol, qui traversa le désert du Sahara, fut marqué par des conditions extrêmes. Les températures élevées, les tempêtes de sable, ainsi que l'isolement des équipages en cas de panne étaient autant de difficultés à surmonter. Le premier vol dura plusieurs jours, avec des escales techniques, mais atteignit finalement Dakar, marquant ainsi la première liaison aérienne réussie entre la France et le Sénégal.

Les Conséquences de ce Premier Vol

Une avancée technologique majeure

Ce vol démontra la faisabilité des liaisons aériennes longues distances entre l’Europe et l’Afrique. Le succès de cette mission permit de renforcer la confiance dans les capacités techniques des appareils de l’époque, ouvrant la voie à l’établissement de vols réguliers pour le courrier et les passagers.

L’impact sur les relations franco-africaines

Sur le plan politique et économique, ce vol renforça la domination coloniale française en Afrique. En connectant les colonies africaines à la métropole par voie aérienne, la France consolidait son contrôle sur les territoires et facilitait la circulation des biens, des ressources et des informations.

L'Héritage du Premier Vol

L’essor de l’aéropostale

Le succès du vol entre la France et le Sénégal marque le début d’une série de développements pour l’Aéropostale. Très rapidement, des lignes régulières furent établies, et la liaison Toulouse-Dakar devint un axe stratégique pour la poste aérienne et les communications entre les continents.

La naissance d’une légende

Les aviateurs qui prirent part à ces premiers vols, tels que Jean Mermoz et Antoine de Saint-Exupéry, sont aujourd'hui des figures légendaires de l'aviation. Ils ont non seulement contribué au développement technique de l’aviation, mais également à une vision romantique et héroïque du métier de pilote, immortalité dans la littérature et l’histoire de l’aviation.

Une Étape Cruciale dans l’Histoire de l’Aviation

Le premier vol entre la France et le Sénégal fut un événement marquant qui symbolisa l’audace et l’innovation de l’époque. Ce vol transsaharien, malgré ses nombreux défis, ouvrit une nouvelle ère pour l’aviation et renforça les liens entre l’Europe et l’Afrique. Il témoigne de l’esprit pionnier des aviateurs qui, au péril de leur vie, ont contribué à rapprocher les continents et à écrire une nouvelle page de l’histoire mondiale.

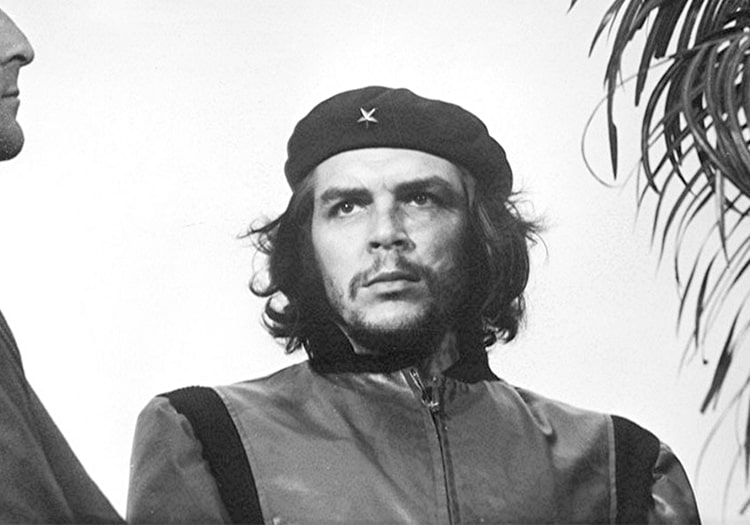

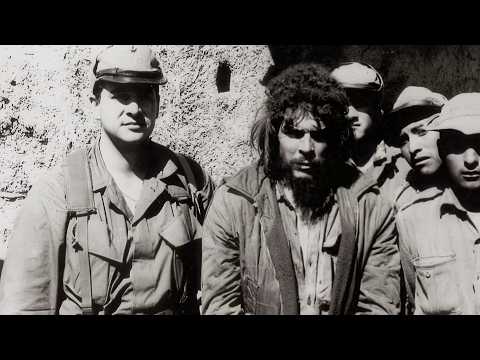

La capture de Ernesto "Che" Guevara en Bolivie, survenue le 8 octobre 1967, constitue un moment emblématique de l'histoire révolutionnaire du XXe siècle. Figure de proue du mouvement révolutionnaire latino-américain, le Che a mené des luttes armées dans plusieurs pays, prônant l'idée de la lutte contre l'impérialisme et la promotion du socialisme. Sa capture et son exécution par les forces boliviennes ont suscité un immense intérêt et une grande controverse, renforçant sa légende et son statut de martyr de la révolution. Cet article explore les circonstances entourant sa capture, ses implications politiques et l'héritage durable du Che.

Contexte Historique et Idéologique

La Révolution cubaine

Ernesto Guevara, médecin argentin de formation, devient l’un des principaux leaders de la Révolution cubaine, qui renverse le régime de Fulgencio Batista en 1959. Sous la direction de Fidel Castro, Guevara joue un rôle clé dans la consolidation du nouveau gouvernement révolutionnaire, devenant ministre de l'Industrie et symbole de la lutte contre l'impérialisme américain. Sa vision marxiste-léniniste l’amène à croire en la nécessité d’une révolution armée pour instaurer le socialisme dans d'autres pays d'Amérique latine.

La théorie de la guérilla

Après avoir quitté Cuba en 1965, Guevara s'engage dans une série d'initiatives révolutionnaires à travers le monde, convaincu que la lutte armée pouvait s’étendre à d’autres nations. Son livre "La guerre de guérilla", publié en 1960, prône l'idée que les paysans peuvent être mobilisés pour renverser les gouvernements oppressifs. Il choisit la Bolivie comme théâtre de sa prochaine opération, considérant que le pays était un point stratégique pour une révolution continentale.

La Campagne Bolivienne

Les débuts de la guérilla

En novembre 1966, Guevara arrive en Bolivie avec un petit groupe de guérilleros, espérant établir un mouvement révolutionnaire qui pourrait s’étendre à toute l’Amérique latine. Cependant, ses efforts se heurtent à des difficultés considérables, notamment le manque de soutien local et la répression de l'armée bolivienne, renforcée par les États-Unis. Malgré cela, Guevara et ses partisans commencent une série d'actions armées dans la région de la Sierra de la Laguna.

L'isolement et les défis

Au fil des mois, la campagne de Guevara devient de plus en plus isolée. Le manque de ressources, la difficulté de recruter des paysans et les erreurs stratégiques contribuent à l’échec de son opération. En mars 1967, l'armée bolivienne, soutenue par la CIA, intensifie ses efforts pour traquer les guérilleros. Le Che est confronté à des défis logistiques et à une série de revers militaires, tandis que son groupe se réduit progressivement.

La Capture de Che Guevara

La traque des guérilleros

Le 8 octobre 1967, après plusieurs mois de combats, l'armée bolivienne localise le campement de Guevara grâce à des informations fournies par des paysans et des soldats capturés. Une opération militaire est lancée dans la région de La Higuera, où Guevara et une poignée de ses hommes tentent de s'échapper. Le Che est capturé lors d'un échange de tirs avec les forces boliviennes, et il est blessé à la jambe.

L'arrestation et les interrogatoires

Après sa capture, Guevara est amené dans une école de La Higuera, où il est interrogé par des officiers boliviens et des agents de la CIA. Malgré les sévices et la pression, il maintient sa dignité et refuse de donner des informations sur ses camarades ou ses opérations. Sa popularité et son statut de héros de la révolution deviennent évidents, même dans les moments les plus sombres de sa détention.

L'Exécution de Che Guevara

Les circonstances de l'exécution

Le 9 octobre 1967, en dépit des appels à la clémence et à un procès équitable, le gouvernement bolivien, sous la pression des États-Unis, décide d'exécuter Guevara. À l’aube, il est sommairement condamné à mort par le lieutenant-colonel Roberto Quintanilla, le commandant de la mission bolivienne de lutte contre la guérilla. Le Che est abattu dans une salle de classe, mettant un terme à sa vie, mais non à sa légende.

Les réactions internationales

L'exécution de Che Guevara provoque une onde de choc à l'échelle mondiale. Les mouvements révolutionnaires et de gauche dans de nombreux pays expriment leur indignation et leur solidarité envers Guevara, qui devient un symbole de la lutte contre l’impérialisme et l’oppression. Sa mort est perçue comme un martyr de la cause révolutionnaire, galvanisant des générations futures d'activistes.

L'Héritage de Che Guevara

Une figure emblématique de la lutte révolutionnaire

L'image de Che Guevara, immortalisée par la célèbre photographie de Alberto Korda, est devenue un symbole universel de la révolte et de la résistance. Son idéal de justice sociale et de lutte contre l'injustice inspire encore de nombreux mouvements à travers le monde. Le Che est célébré non seulement comme un révolutionnaire, mais aussi comme un héros populaire.

La vision du Che et ses conséquences

Les idées et la vision de Guevara continuent de susciter des débats passionnés. Son engagement en faveur de la lutte armée et de la guérilla est critiqué par certains, tandis que d'autres louent sa passion pour l'égalité et la justice sociale. Les débats sur son héritage soulignent la complexité de son personnage, à la fois admiré et controversé.

Un Événement Marquant de l’Histoire Révolutionnaire