Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Marie-Antoinette, dernière reine de France avant la Révolution, est l'une des figures les plus controversées et fascinantes de l'histoire européenne. Née archiduchesse d'Autriche, elle devint reine à 19 ans, plongeant dans les tourments politiques et sociaux de la fin du XVIIIe siècle. Son parcours, de la splendeur de Versailles à sa chute tragique sous la guillotine, incarne les bouleversements d'une époque marquée par la fin de la monarchie absolue et la montée de la Révolution française.

Une enfance au cœur de l'Europe des Habsbourg

Naissance et famille impériale

Marie-Antoinette est née le 2 novembre 1755 à Vienne, dans la famille des Habsbourg, l'une des dynasties les plus puissantes d'Europe. Fille de l'empereur François Ier et de l'impératrice Marie-Thérèse, elle grandit dans une cour fastueuse, où elle fut éduquée selon les traditions impériales, notamment dans la musique et les arts.

Une enfance insouciante à la cour de Vienne

Durant son enfance, Marie-Antoinette fut choyée par ses parents, qui s’efforçaient de marier leurs enfants dans les différentes cours royales européennes pour renforcer leur influence politique. La jeune archiduchesse était décrite comme joyeuse et vive, bien que parfois négligente dans ses études.

Mariée pour la France : Les débuts d’une reine

Le mariage diplomatique avec le dauphin de France

En 1770, à l'âge de 14 ans, Marie-Antoinette fut mariée à Louis-Auguste, le dauphin de France, futur Louis XVI. Ce mariage visait à sceller l’alliance entre la France et l’Autriche, autrefois ennemies, dans un contexte de rivalité politique. Elle quitta alors l'Autriche pour s'installer à la cour de France, où elle était attendue avec curiosité et scepticisme.

L’arrivée à Versailles

L'arrivée de Marie-Antoinette à Versailles marqua le début d'une vie sous le regard incessant de la cour et du peuple français. Elle fut confrontée à un environnement strictement codifié, où chaque geste était observé et commenté. Ses premières années furent difficiles, d'autant que son mariage avec Louis-Auguste ne fut pas immédiatement consommé, ce qui alimenta les rumeurs.

Reine de France : Entre luxe et critiques

Les responsabilités d’une jeune reine

En 1774, Louis XVI monta sur le trône, et Marie-Antoinette devint reine de France. Très jeune, elle ne fut pas immédiatement préparée à assumer un rôle politique important. Elle préférait les divertissements, les fêtes et les jeux de cartes, ce qui contribua à son image de reine frivole, déconnectée des réalités de son pays.

La vie à la cour : Le Petit Trianon et l'extravagance

À Versailles, Marie-Antoinette se réfugia souvent dans son domaine du Petit Trianon, où elle pouvait échapper à la rigidité de la cour. Ce lieu, où elle recréa un univers bucolique et intime, devint un symbole de ses dépenses extravagantes, renforçant l’image d’une reine insensible aux difficultés économiques du royaume.

La chute de la monarchie et la Révolution

Les tensions avec le peuple

Les excès de la cour et la situation financière catastrophique de la France conduisirent à une montée de l'hostilité à l’égard de la monarchie. Le peuple, qui souffrait de la pauvreté, voyait en Marie-Antoinette la personnification de l’inaction et du luxe excessif. La rumeur selon laquelle elle aurait dit "Qu'ils mangent de la brioche", bien que probablement fausse, incarna cette image de déconnexion totale.

Le déclenchement de la Révolution

En 1789, la Révolution française éclata, marquant le début de la fin pour Marie-Antoinette et la monarchie. Après la prise de la Bastille et les événements d'octobre, la famille royale fut contrainte de quitter Versailles pour s’installer au palais des Tuileries à Paris. La tension entre la famille royale et le peuple français ne cessa de croître, particulièrement après la tentative de fuite de Varennes en 1791, qui échoua et discrédita davantage la monarchie.

Le procès et la mort tragique de la reine

L’emprisonnement et la chute

Après l'abolition de la monarchie en 1792, Louis XVI fut jugé et exécuté en janvier 1793. Marie-Antoinette, désormais veuve, fut emprisonnée avec ses enfants à la prison du Temple. Elle fut séparée de ses enfants et transférée à la Conciergerie, où elle attendit son procès.

Le procès expéditif et la condamnation

Le procès de Marie-Antoinette débuta en octobre 1793. Accusée de trahison et de conspiration contre la République, elle fut condamnée à mort après un procès rapide et largement joué d’avance. Les accusations d’inceste avec son fils, bien que farfelues, furent présentées comme des preuves de son immoralité, choquant même ses détracteurs.

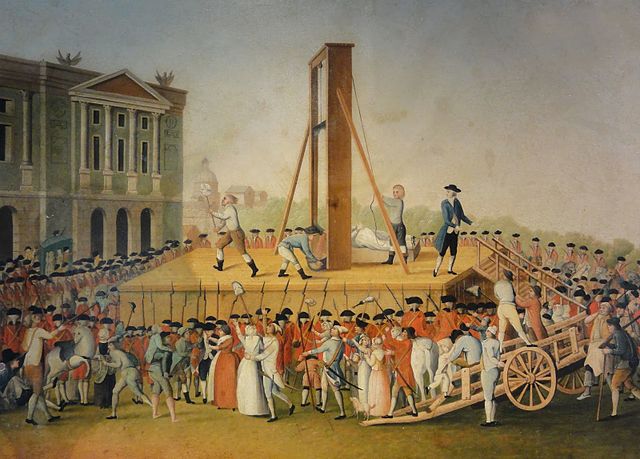

L’exécution

Le 16 octobre 1793, Marie-Antoinette fut guillotinée sur la place de la Révolution à Paris. Elle fit face à sa mort avec calme et dignité, ses derniers mots étant une excuse à son bourreau pour avoir marché sur son pied. Elle laissa derrière elle une image controversée : celle d’une reine accusée de tous les maux de la monarchie, mais aussi d'une femme piégée par son rôle et les circonstances.

L'archiduchesse insouciante à la reine tragique

Marie-Antoinette reste l'une des figures les plus fascinantes et complexes de l'histoire. Reine adulée puis haïe, elle incarne les excès et les faiblesses de l'Ancien Régime, mais aussi les bouleversements profonds qui ont conduit à sa chute. Son parcours, de l'archiduchesse insouciante à la reine tragique, reflète les contradictions d'une époque en pleine mutation, où le destin d'une femme devint le symbole d'une monarchie condamnée.

Le 16 octobre 1793 marque une date clé dans l’histoire de la Révolution française : l'exécution de Marie-Antoinette. Reine de France et épouse de Louis XVI, elle est devenue l’un des symboles de la monarchie déchue. Condamnée à mort par le Tribunal révolutionnaire, elle fut guillotinée sur la place de la Révolution à Paris. Cet acte, qui clôt un chapitre tragique de l’histoire royale, est le reflet des bouleversements politiques qui ont secoué la France à la fin du XVIIIe siècle.

Le parcours de Marie-Antoinette avant la Révolution

Une enfance dans la splendeur des Habsbourg

Marie-Antoinette, née en 1755 à Vienne, était la fille de l'empereur François Ier et de l'impératrice Marie-Thérèse. Elle grandit dans la cour fastueuse des Habsbourg, où elle fut éduquée dans les arts et les sciences, mais aussi préparée à un futur rôle politique.

Mariage avec le dauphin de France

En 1770, à l’âge de 14 ans, Marie-Antoinette est mariée à Louis-Auguste, futur Louis XVI, pour renforcer l'alliance franco-autrichienne. Le mariage ne fut pas seulement une union entre deux individus, mais un geste diplomatique, dans un contexte de rivalité entre grandes puissances européennes.

Reine de France : symbole de la monarchie contestée

Les premières années à Versailles

Devenue reine en 1774, Marie-Antoinette adopta rapidement le style de vie extravagant de la cour de Versailles. Ses goûts pour le luxe, les fêtes somptueuses et ses dépenses excessives lui valurent rapidement l’animosité d’une grande partie de la population, qui souffrait de la misère économique.

La crise financière et les scandales

Le royaume de France était en proie à de graves difficultés financières. Les excès de la cour, notamment ceux de Marie-Antoinette, furent perçus comme une cause majeure de cette crise. Le scandale du collier de la reine, en 1785, ternit encore plus son image, la rendant responsable aux yeux du peuple de la ruine de la France.

La Révolution française : chute et emprisonnement

La prise de la Bastille et la fuite à Varennes

En 1789, la Révolution éclata, bouleversant l’ordre établi. En 1791, la tentative de fuite de la famille royale vers l'Autriche, connue sous le nom de "fuite à Varennes", échoua, scellant le sort de la monarchie. Cet épisode augmenta la méfiance et la colère du peuple à l’égard de la reine, désormais surnommée "l'Autrichienne".

L’emprisonnement aux Tuileries

Après la chute de la monarchie en août 1792, la famille royale fut emprisonnée dans la Tour du Temple. Louis XVI fut exécuté en janvier 1793, et Marie-Antoinette se retrouva seule face aux révolutionnaires, symbolisant à elle seule tout ce que le peuple voulait abolir.

Le procès et l'exécution de Marie-Antoinette

Un procès politique

Le 14 octobre 1793, Marie-Antoinette fut jugée par le Tribunal révolutionnaire. Accusée de haute trahison, de dilapidation des finances publiques et même d’inceste avec son fils, elle subit un procès expéditif, où la sentence semblait déjà décidée d’avance. Son calme et sa dignité face aux accusations injustes marquèrent les observateurs.

La condamnation à mort

Deux jours plus tard, le 16 octobre 1793, Marie-Antoinette fut condamnée à la guillotine. La veille de son exécution, elle rédigea une dernière lettre à sa belle-sœur, exprimant son chagrin et sa foi inébranlable.

Le jour de l’exécution de Marie-Antoinette

Le trajet vers la place de la Révolution

Le matin du 16 octobre, la reine fut conduite de la Conciergerie à la place de la Révolution dans une charrette, un traitement humiliant réservé aux condamnés du peuple. Ses cheveux furent coupés, et elle portait une simple robe blanche, symbolisant sa pureté. La foule qui s’était rassemblée pour assister à sa mort était nombreuse, divisée entre mépris et curiosité.

Les derniers instants de la reine

Arrivée sur l’échafaud, Marie-Antoinette monta les marches avec dignité. Ses derniers mots furent adressés à son bourreau après avoir accidentellement marché sur son pied : "Pardonnez-moi, monsieur, je ne l’ai pas fait exprès". À 12h15, la lame de la guillotine tomba, mettant fin à la vie de l’ancienne reine de France.

Le tournant symbolique dans la Révolution française

L'exécution de Marie-Antoinette ne fut pas seulement la fin d'une vie royale, mais aussi un tournant symbolique dans la Révolution française. Détestée par certains, admirée par d'autres, elle reste une figure controversée de l’histoire. Son décès marqua la fin de l’Ancien Régime, ouvrant la voie à la naissance de la République française, tandis que son souvenir continue de hanter les mémoires, tantôt victime expiatoire, tantôt symbole d'une monarchie déconnectée des réalités.

Le 26 avril 1986, l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, a marqué l'une des plus grandes catastrophes nucléaires de l’histoire de l’humanité. Cette tragédie a laissé des conséquences profondes sur les populations locales, sur l’environnement, et sur la perception globale de l’énergie nucléaire. Alors que les autorités soviétiques tentent de dissimuler l’ampleur de la catastrophe, les radiations se propagent à travers l'Europe, entraînant un réveil brutal pour la communauté internationale. Cet événement est devenu un symbole du danger nucléaire, du mensonge d'État et des risques environnementaux à long terme. L'histoire de Tchernobyl est celle d’une crise humaine et environnementale dont les répercussions continuent à se faire sentir des décennies plus tard.

La Centrale Nucléaire de Tchernobyl : Un Monument de la Technologie Soviétique

L'Union Soviétique et la Course à l’Énergie Nucléaire

Dans les années 1970, l'Union soviétique se lance dans une expansion massive de son parc nucléaire pour répondre à ses besoins énergétiques croissants. La centrale de Tchernobyl, située près de la ville de Pripiat, devient l'un des fleurons de cette stratégie, avec plusieurs réacteurs de type RBMK, une technologie alors perçue comme innovante.

La Construction de la Centrale et les Problèmes de Conception

La construction de la centrale de Tchernobyl commence en 1970. Cependant, dès les premières phases, des défauts de conception et des manquements dans la sécurité sont signalés. Les réacteurs RBMK utilisés à Tchernobyl se révèlent particulièrement instables en cas de panne, un problème qui sera tragiquement mis en évidence lors de l'accident.

Le 26 Avril 1986 : Une Nuit qui Change Tout

Les Tests et l’Explosion

Dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, une équipe d’ingénieurs effectue un test de sécurité sur le réacteur numéro 4 pour simuler une panne électrique. Une série d’erreurs humaines, combinées à des problèmes de conception du réacteur, conduit à une montée en puissance incontrôlée. À 01h23, une explosion massive souffle le couvercle du réacteur, libérant des tonnes de matières radioactives dans l’atmosphère.

Les Premières Réactions : Confusion et Déni

Dans les heures qui suivent l’explosion, les autorités de la centrale et le gouvernement soviétique sous-estiment ou minimisent l’ampleur de l’accident. Le feu dans le réacteur est combattu par des pompiers sans équipement de protection adéquat, tandis que la ville voisine de Pripiat continue de vivre normalement, ignorant la catastrophe qui se déroule à quelques kilomètres.

L'Évacuation et la Réaction Internationale

L’Évacuation Tardive de Pripiat

Ce n’est que 36 heures après l'explosion que les autorités soviétiques décident d’évacuer Pripiat, une ville de 50 000 habitants principalement composée de travailleurs de la centrale et de leurs familles. Les habitants quittent la ville en laissant derrière eux tous leurs biens, croyant que l’évacuation serait temporaire.

Les Révélations au Monde Extérieur

Pendant plusieurs jours, le gouvernement soviétique garde le silence sur l'accident. Ce n’est qu’après que des niveaux élevés de radiation soient détectés en Suède et dans d’autres pays européens que les autorités soviétiques admettent publiquement l'existence d’un accident nucléaire majeur. La communauté internationale commence alors à réaliser l'ampleur de la catastrophe.

Les Conséquences Sanitaires et Environnementales

L'Impact des Radiations sur la Santé

Les travailleurs de la centrale, les premiers pompiers et les « liquidateurs » envoyés sur place pour contenir la catastrophe sont les premières victimes des radiations. Beaucoup souffrent de maladies aiguës et meurent dans les semaines qui suivent. Des années plus tard, les effets à long terme sur la population locale, y compris une augmentation des cancers, des malformations congénitales et d’autres maladies, deviennent évidents.

La Zone d’Exclusion : Une Terre Abandonnée

Une zone d’exclusion de 30 kilomètres autour de la centrale est établie, rendant cette région inhabitée pendant des décennies. La nature reprend rapidement ses droits dans cette zone abandonnée, mais les effets de la contamination radioactive persistent, rendant ces terres dangereuses pour l’homme.

La Gestion de la Crise et le Sarcophage

La Construction du Sarcophage

Dans les mois qui suivent l'accident, des milliers de liquidateurs sont envoyés à Tchernobyl pour construire un immense sarcophage en béton autour du réacteur détruit afin de contenir les radiations. Ce travail est extrêmement dangereux, et beaucoup de ces ouvriers seront gravement irradiés.

Le Nouveau Sarcophage : Une Solution à Long Terme

En 2016, un nouveau confinement en acier, financé par la communauté internationale, est installé autour du réacteur 4 pour remplacer l'ancien sarcophage en béton qui s’était détérioré. Ce nouveau dôme devrait contenir les radiations pendant au moins un siècle, mais la question du démantèlement complet de la centrale reste en suspens.

Tchernobyl Aujourd’hui : Héritage et Mémoire

Les Leçons de Tchernobyl pour l’Énergie Nucléaire

La catastrophe de Tchernobyl a eu un impact majeur sur la perception publique et politique de l'énergie nucléaire. Dans les années qui ont suivi, plusieurs pays ont revu leur politique énergétique, tandis que des normes de sécurité plus strictes ont été mises en place au niveau mondial pour prévenir de futures catastrophes.

La Mémoire de Tchernobyl : Un Site Historique

Aujourd’hui, la zone d’exclusion de Tchernobyl est devenue un lieu de mémoire et d’intérêt touristique. Des visites sont organisées pour voir les ruines de Pripiat, la centrale elle-même et la nature qui a regagné ces terres. Ce lieu rappelle les dangers des technologies mal contrôlées et l’importance des responsabilités en matière de sécurité nucléaire.

L'Impact Culturel : Tchernobyl dans les Médias

La catastrophe de Tchernobyl a également inspiré de nombreuses œuvres culturelles, du cinéma à la télévision, en passant par la littérature. En 2019, la mini-série « Chernobyl » a ramené l’attention mondiale sur cet événement, en soulignant les erreurs humaines et les mensonges qui ont exacerbé la crise.

Tchernobyl, une Tragédie Universelle

La catastrophe de Tchernobyl reste l'un des événements les plus tragiques de l'ère nucléaire, ayant changé à jamais notre vision de cette technologie. Ce désastre, causé par une combinaison d'erreurs humaines, de défaillances techniques et de mensonges politiques, a coûté des milliers de vies et a contaminé de vastes territoires. Mais il a aussi révélé les dangers de la négligence et de la désinformation, des leçons qui restent cruciales à l'heure où le monde continue d'explorer les potentiels et les risques de l’énergie nucléaire. Tchernobyl n'est pas seulement un accident historique, c'est un avertissement pour l'avenir.

Le 6 juin 1944, connu sous le nom de D-Day, marque un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale avec le débarquement des forces alliées en Normandie. Bien que les contributions des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada soient largement mises en avant, l'implication de la Pologne dans cette opération cruciale est souvent méconnue. Pourtant, les forces polonaises, exilées après l'invasion de leur pays en 1939, ont joué un rôle clé dans la libération de l'Europe, notamment à travers leur participation aux batailles de Normandie, à la reconquête des Pays-Bas, et à la campagne en Allemagne. Cet article met en lumière la bravoure et l'engagement de l'armée polonaise aux portes de l'Europe lors du D-Day et des opérations qui ont suivi.

La Pologne en Exil et l’Organisation de l’Armée Polonaise

L’Invasion de la Pologne : Une Nation en Exil

En septembre 1939, la Pologne est envahie par l’Allemagne nazie et l’Union soviétique. Rapidement occupée, une partie de l’armée polonaise parvient à s’échapper vers l’Occident, où elle reconstitue ses forces sous la direction du gouvernement polonais en exil, basé à Londres.

La Création de l’Armée Polonaise de l’Ouest

L'armée polonaise en exil, composée de soldats ayant fui la Pologne, ainsi que de prisonniers libérés de l’Union soviétique après l’accord Sikorski-Maïski, se reforme pour combattre aux côtés des Alliés. Ces unités polonaises seront bientôt déployées sur plusieurs théâtres de guerre, y compris en Afrique du Nord et en Italie.

La Contribution Polonaise au Débarquement en Normandie

La 1re Division Blindée Polonaise : Unité d'Élite du D-Day

Sous le commandement du général Stanisław Maczek, la 1re division blindée polonaise participe activement à la bataille de Normandie après le débarquement initial du 6 juin 1944. Intégrée dans le 1er Corps canadien, cette unité d'élite est composée de vétérans polonais aguerris.

Le Rôle Polonais dans l’Opération Totalize

La 1re division blindée polonaise joue un rôle central dans l'Opération Totalize, lancée en août 1944. Cette offensive alliée, destinée à percer les lignes allemandes autour de Caen, voit les forces polonaises avancer rapidement vers Falaise, où elles contribuent à encercler les troupes allemandes.

La Poche de Falaise : Une Victoire Cruciale

La bataille de la Poche de Falaise, qui se déroule du 12 au 21 août 1944, est l’un des moments décisifs de la campagne de Normandie. La 1re division blindée polonaise se distingue par sa ténacité, parvenant à bloquer la retraite allemande et infligeant de lourdes pertes à l'ennemi. Cette victoire marque un point tournant pour les Alliés en France.

La Libération de l’Europe et la Poursuite des Combats

La Marche Vers les Pays-Bas : Les Forces Polonaises en Action

Après la libération de la Normandie, la 1re division blindée polonaise participe à l’avancée alliée à travers l'Europe de l’Ouest. En septembre 1944, elle est engagée dans la libération des Pays-Bas, notamment lors de la bataille d'Arnhem et la campagne de la Meuse.

La Bataille de Breda : La Libération de la Ville par les Polonais

Le 29 octobre 1944, la division du général Maczek entre dans la ville néerlandaise de Breda et la libère des forces d’occupation allemandes, sans subir de lourdes pertes civiles. Cet acte de libération héroïque renforce les liens entre les Néerlandais et les Polonais, qui demeurent forts à ce jour.

La Pologne Aux Portes de l’Allemagne

La Campagne en Allemagne : La Poursuite de la Victoire

En 1945, l'armée polonaise participe à l'invasion de l'Allemagne, apportant une contribution significative à la défaite finale du Troisième Reich. La division polonaise traverse le Rhin et avance vers le nord de l'Allemagne, libérant plusieurs villes et prenant part à l'encerclement de la poche de Wilhelmshaven.

L’Occupation de Wilhelmshaven : Un Dernier Triomphe

En avril 1945, la division polonaise joue un rôle majeur dans la capture de la ville portuaire de Wilhelmshaven, l’un des derniers bastions de la Kriegsmarine allemande. La reddition de la garnison allemande à la 1re division blindée polonaise symbolise la victoire finale de ces soldats exilés.

L’Héritage de l’Armée Polonaise en Occident

Un Sacrifice Méconnu

Malgré leur contribution essentielle à la libération de l’Europe, les soldats polonais exilés n’ont pas pu retourner dans une Pologne libre après la guerre, leur pays étant sous domination soviétique. Cette trahison politique par les Alliés laisse un goût amer pour ces vétérans, malgré leurs victoires sur le champ de bataille.

Le Souvenir des Héros Polonais en Europe

Le rôle de l'armée polonaise est aujourd'hui célébré à travers des monuments et des commémorations, notamment aux Pays-Bas et en France. La bravoure et le sacrifice de ces soldats sont reconnus comme des éléments essentiels à la libération de l'Europe occidentale.

La Pologne et la Seconde Guerre mondiale : Un Combat pour la Liberté

Pour la Pologne, la Seconde Guerre mondiale représente un combat non seulement contre l’occupation nazie, mais aussi contre l’impérialisme soviétique. L'armée polonaise en Occident reste un symbole de la lutte pour l'indépendance et la souveraineté nationale, un rêve qui ne se concrétisera qu'avec la chute du communisme en 1989.

L’Héroïsme Oublié de l’Armée Polonaise

L’armée polonaise en exil a combattu avec un courage indomptable aux côtés des Alliés pour libérer l’Europe des forces de l’Axe. Bien que souvent négligée dans les récits historiques dominants, sa contribution au succès du D-Day et aux campagnes qui ont suivi est indéniable. Des plages de Normandie aux rues de Wilhelmshaven, les soldats polonais ont prouvé leur détermination à se battre pour une Europe libre, même si leur propre pays restait sous occupation. Leur héritage de bravoure et de sacrifice continue de résonner à travers les générations, symbolisant la quête inachevée de la liberté pour la Pologne.

Le 16 octobre 1984, la France découvre avec stupeur l’affaire du « Petit Grégory », un drame qui bouleversera le pays pendant des décennies. Grégory Villemin, un enfant de 4 ans, est retrouvé noyé dans la Vologne, une rivière des Vosges, quelques heures après sa disparition. Ce crime sordide va rapidement devenir l’un des faits divers les plus célèbres et énigmatiques de l’histoire judiciaire française. Entre conflits familiaux, accusations publiques, et une série de rebondissements, l’affaire est marquée par une enquête confuse et des soupçons qui pèsent sur plusieurs membres de la famille Villemin. Plus de trente ans après les faits, cette tragédie reste un mystère non résolu, fascinant autant qu’il indigne.

Le Drame du 16 Octobre 1984

La Disparition de Grégory Villemin

L’après-midi du 16 octobre 1984, Christine Villemin, la mère de Grégory, signale la disparition de son fils de 4 ans, alors qu'il jouait devant leur maison familiale à Lépanges-sur-Vologne. La panique s'installe rapidement alors que les recherches pour retrouver le garçon commencent.

La Découverte du Corps

Quelques heures après la disparition, le corps de Grégory est retrouvé dans la rivière Vologne, pieds et mains ligotés. Ce crime choquant marque le début d’une affaire complexe, où les secrets de famille et les jalousies vont prendre une place prépondérante dans l’enquête.

Le Corbeau et les Lettres de Menaces

Un Contexte de Harcèlement Anonyme

Depuis plusieurs années avant le drame, Jean-Marie Villemin, le père de Grégory, reçoit des lettres anonymes et des appels téléphoniques menaçants. Le mystérieux expéditeur, surnommé « le corbeau », semble nourrir une haine intense envers la famille Villemin, en particulier contre Jean-Marie, qui a réussi professionnellement en tant que contremaître.

Le Rôle du Corbeau dans l’Enquête

Le jour de la découverte du corps de Grégory, une nouvelle lettre anonyme parvient à la famille Villemin. Elle clame : « J’espère que tu mourras de chagrin, chef. Ce n’est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » Ce message donne à penser que le corbeau est l’auteur du crime, mais son identité reste inconnue, et l’enquête prend rapidement une tournure complexe.

Les Accusations contre Bernard Laroche

Les Premières Suspicions

Dès le début de l’enquête, les soupçons se portent sur Bernard Laroche, cousin de Jean-Marie Villemin. Plusieurs éléments troublants semblent le lier à l’affaire, notamment des témoignages de proches et l'analyse graphologique des lettres du corbeau.

L’Accusation de Murielle Bolle

La nièce de Laroche, Murielle Bolle, âgée de 15 ans à l’époque, déclare à la police que Bernard Laroche aurait été avec elle le jour de la disparition de Grégory, l’amenant en voiture près de la scène du crime. Laroche est arrêté et inculpé pour le meurtre. Cependant, quelques jours plus tard, Murielle revient sur sa déclaration, affirmant qu’elle a été forcée par les enquêteurs.

L’Assassinat de Bernard Laroche

Le 29 mars 1985, Jean-Marie Villemin, convaincu de la culpabilité de Bernard Laroche, abat ce dernier d’un coup de fusil. Ce geste tragique ajoute une dimension dramatique supplémentaire à l’affaire et conduit Jean-Marie en prison pour homicide volontaire.

Christine Villemin dans la Tourmente

L’Accusation contre la Mère

En 1985, l’enquête prend un nouveau tournant lorsque Christine Villemin, la mère de Grégory, est accusée d’avoir tué son propre fils. Des témoins affirment avoir vu une femme jeter un paquet dans la rivière, et des analyses révèlent des incohérences dans son emploi du temps le jour du meurtre.

La Libération de Christine Villemin

Christine Villemin nie catégoriquement les accusations et se bat pour laver son nom. Après plusieurs mois de détention provisoire, elle est finalement libérée en 1986. L’instruction s'enlise, et aucune preuve formelle ne vient corroborer sa culpabilité.

Le Soutien Public et les Médias

L’accusation de Christine Villemin divise l’opinion publique, mais de nombreuses personnes expriment leur soutien à cette mère en deuil. Les médias jouent un rôle important dans la couverture de l’affaire, parfois critiqués pour leur sensationnalisme.

Les Enquêtes Successives et les Rebondissements Judiciaires

Les Nouveaux Indices et la Relance de l’Enquête

En 2000, l’affaire est relancée grâce à de nouvelles analyses ADN, mais les résultats s’avèrent insuffisants pour identifier formellement le coupable. En 2017, de nouvelles expertises graphologiques désignent trois membres de la famille Villemin comme étant liés aux lettres du corbeau, relançant une fois de plus les soupçons.

Les Rebondissements Sans Fin

Malgré les avancées technologiques, l’enquête sur la mort du petit Grégory reste marquée par des incertitudes et des contradictions. Les nombreuses pistes explorées n'ont jamais permis d'apporter une réponse définitive à cette affaire complexe. La vérité semble toujours hors d'atteinte, et l’affaire demeure irrésolue.

Chapitre 6 : Un Mystère qui Perdure

L’Échec de la Justice

Plus de trente ans après les faits, la justice française n’a toujours pas trouvé le coupable du meurtre de Grégory Villemin. L’affaire, devenue emblématique, montre les limites du système judiciaire face à un dossier embrouillé par des erreurs de procédure, des témoins peu fiables et des rebondissements incessants.

Les Conséquences pour la Famille Villemin

La famille Villemin, brisée par cette tragédie, reste marquée à vie par ce drame. Jean-Marie et Christine Villemin ont dû faire face à la perte de leur enfant, aux accusations injustes et aux années de tourments judiciaires. Leur combat pour la vérité n’a cependant jamais cessé.

Une Affaire dans la Mémoire Collective

L’affaire du petit Grégory continue de fasciner le grand public et suscite encore de nombreuses théories et spéculations. Ce crime non résolu a laissé une empreinte durable dans la mémoire collective française, devenant un exemple de l’énigme judiciaire par excellence.

Une Affaire qui Défie le Temps et la Justice

L’affaire du petit Grégory est l’un des plus grands mystères judiciaires français. Ce meurtre atroce a révélé non seulement des rivalités et tensions au sein d’une famille, mais aussi les faiblesses de la justice française dans des affaires complexes. Malgré les décennies écoulées et les avancées technologiques, le coupable reste insaisissable. Pour la famille Villemin, la quête de justice continue, tandis que pour la France, cette affaire demeure un sujet de fascination et de débat.

L'Égypte ancienne, avec ses pyramides monumentales et ses pharaons célèbres, fascine depuis des siècles. Mais avant les grands souverains des dynasties historiques, un royaume plus ancien et mystérieux existait. Parmi les figures les plus énigmatiques de cette période pré-dynastique se trouvent les pharaons appelés "Scorpion", dont les règnes restent en grande partie méconnus. Scorpion I et Scorpion III sont deux de ces souverains oubliés, régnant probablement à une époque de transition, avant l’unification de l’Égypte. Ce texte explore les découvertes archéologiques et les indices laissés par l’histoire pour retracer la vie et l’influence de ces rois, ainsi que leur rôle dans la formation de la civilisation égyptienne.

La Période Pré-Dynastique et ses Mystères

La Période de Nagada : Aux Origines de l’Égypte Unifiée

Avant la fondation de la première dynastie par Narmer (ou Ménès), les terres égyptiennes étaient divisées en plusieurs petites chefferies indépendantes. La culture de Nagada, apparue autour de 4000 avant J.-C., marque le début d’un processus de centralisation du pouvoir en Haute-Égypte, menant à l’unification du pays.

Les Débuts des Rois Scorpions

Les pharaons Scorpion, dont les noms sont basés sur des représentations symboliques du scorpion, sont des figures-clés de cette époque. Ils semblent avoir régné sur une partie de la Haute-Égypte, mais leur rôle exact dans l’histoire reste obscur en raison du manque de documents écrits. Leur existence est attestée principalement par des inscriptions et des objets retrouvés dans des tombes et des temples.

Scorpion I : Un Pionnier dans l’Histoire de l’Égypte

La Découverte de la Tombe de Scorpion I

En 1988, des archéologues allemands ont découvert une tombe monumentale à Abydos, datant d’environ 3200 avant J.-C., et attribuée à un roi appelé "Scorpion I". Cette tombe, l’une des plus anciennes découvertes en Égypte, témoigne de l’importance du souverain à son époque. Les objets funéraires trouvés à l’intérieur révèlent un royaume relativement avancé pour la période.

Le Règne de Scorpion I : Conquérant ou Diplomate ?

Bien que peu de détails précis soient connus sur le règne de Scorpion I, il semble avoir été un leader militaire, unificateur des petites chefferies de Haute-Égypte. Les représentations le montrent souvent portant une couronne blanche, symbole de la Haute-Égypte. Certains chercheurs pensent qu'il aurait mené des campagnes militaires contre d'autres chefferies pour étendre son territoire.

Le Symbole du Scorpion : Signification et Puissance

Le choix du scorpion comme symbole royal est particulièrement intrigant. Dans la culture égyptienne, le scorpion est souvent associé à la déesse Serket, protectrice des pharaons et gardienne des esprits des morts. Scorpion I aurait ainsi adopté cet animal pour signifier sa puissance protectrice et son autorité divine.

Scorpion III : Une Figure Négligée de l’Histoire Égyptienne

Qui était Scorpion III ?

Scorpion III est un autre roi énigmatique de la période pré-dynastique. Contrairement à Scorpion I, Scorpion III est encore moins documenté dans les archives historiques, et son existence même fait l'objet de débats parmi les égyptologues. Ce souverain pourrait avoir régné plusieurs décennies après Scorpion I, au cœur des luttes pour l’unification de l’Égypte.

Les Hypothèses sur son Règne

Les preuves de l’existence de Scorpion III proviennent principalement de fragments d’artefacts et de poteries portant des inscriptions anciennes, retrouvées dans la région de Nagada. Il est probable que, tout comme Scorpion I, Scorpion III ait cherché à étendre son influence sur les terres de la vallée du Nil, consolidant le pouvoir royal avant l’avènement des premiers pharaons historiques.

Les Limites des Sources Archéologiques

Les difficultés à reconstituer l’histoire de Scorpion III proviennent du manque de documentation écrite détaillée, un problème commun pour les périodes si anciennes de l’histoire de l’Égypte. Les découvertes archéologiques de son époque sont fragmentaires, limitant notre compréhension de son règne et de son rôle dans la pré-dynastie égyptienne.

Le Lien entre les Scorpions et l’Unification de l’Égypte

Des Précurseurs de l’Unification ?

Les rois Scorpion sont souvent considérés comme des précurseurs de l’unification de l’Égypte, qui culminera sous Narmer, premier roi de la première dynastie. Scorpion I, en particulier, aurait joué un rôle majeur dans la consolidation du pouvoir en Haute-Égypte, rendant possible l’unification ultérieure avec la Basse-Égypte.

La Transition Vers l’État Pharaonique

Les règnes de Scorpion I et de Scorpion III marquent une étape importante dans la transition des petites chefferies égyptiennes vers un État centralisé sous l’autorité d’un pharaon unique. Les tombes monumentales et les objets funéraires de cette époque témoignent de l’essor d’une organisation politique plus complexe et de l’émergence des premiers symboles de la royauté égyptienne.

Les Scorpions, Premiers Pharaons ?

Si les Scorpions n'ont peut-être pas régné sur une Égypte unifiée, ils ont certainement jeté les bases du pouvoir pharaonique. Certains égyptologues pensent qu'ils pourraient être considérés comme les premiers pharaons de l’Égypte ancienne, même si leur influence est restée limitée à une partie de la Haute-Égypte.

Le Mythe et la Réalité des Pharaons Scorpion

Le Pharaon Scorpion dans la Culture Populaire

Le pharaon Scorpion a acquis une notoriété inattendue dans la culture populaire moderne, notamment à travers des films et des romans. Ces représentations, bien qu’éloignées des faits historiques, ont contribué à redonner une certaine visibilité à ces figures mystérieuses de l’Égypte ancienne.

Ce que nous Enseigne l'Histoire

Les découvertes archéologiques concernant les rois Scorpion nous offrent un aperçu fascinant des origines de la civilisation égyptienne. En cherchant à comprendre ces pharaons méconnus, nous découvrons les premières tentatives d’organisation politique en Égypte, avant même la construction des grandes pyramides ou l'épanouissement de la culture égyptienne classique.

Le Défi de l'Archéologie en Égypte Pré-Dynastique

L’archéologie pré-dynastique reste un champ d’étude particulièrement difficile, en raison du manque de sources écrites et de la rareté des vestiges archéologiques. Cependant, chaque nouvelle découverte, aussi minime soit-elle, éclaire un peu plus cette époque obscure et nous rapproche de la compréhension des origines du pouvoir pharaonique.

À la Recherche des Rois Oubliés de l’Égypte

Les pharaons Scorpion, bien que moins connus que leurs successeurs des dynasties historiques, occupent une place essentielle dans la préhistoire égyptienne. À travers les découvertes archéologiques récentes et les études de spécialistes, leur histoire se dévoile peu à peu, révélant l'importance de leur rôle dans l'unification et la consolidation de l’Égypte ancienne. La recherche du pharaon perdu, qu’il s’agisse de Scorpion I ou Scorpion III, est une quête qui continue de fasciner et qui pourrait un jour changer notre compréhension des débuts de la civilisation égyptienne.

La bataille de Verdun, qui s'est déroulée entre février et décembre 1916, est l'une des plus longues et des plus sanglantes de la Première Guerre mondiale. Ce combat acharné entre les armées françaises et allemandes est devenu un symbole du courage, de la résistance et de l'endurance des soldats français. Verdun n’est pas seulement une victoire militaire ; elle incarne la défense acharnée du territoire national et a donné naissance à des héros qui, par leur sacrifice et leur bravoure, ont marqué l’histoire de la France. Ce texte retrace le parcours des principaux acteurs de cette bataille, du général Philippe Pétain aux simples soldats, ces héros de Verdun qui ont forgé une légende.

Le Contexte Historique de la Bataille de Verdun

La Première Guerre mondiale : Un Conflit Mondial Dévastateur

En 1914, la guerre éclate en Europe, opposant les Alliés aux puissances centrales. Après deux années de combats acharnés sur le front occidental, l'impasse militaire pousse l'Allemagne à tenter une percée décisive à Verdun, un point stratégique sur le front français.

Verdun : Un Enjeu Stratégique pour la France et l'Allemagne

Verdun est une ville fortifiée, située sur la Meuse, qui détient une valeur symbolique et stratégique cruciale. Les Allemands, sous le commandement du général von Falkenhayn, espèrent saigner à blanc l'armée française en prenant la ville. Pour la France, Verdun devient un symbole national qu'il faut défendre à tout prix.

Le Général Philippe Pétain : Le Stratège de Verdun

L'Arrivée de Pétain à Verdun

En février 1916, après les premiers assauts allemands, Philippe Pétain est nommé à la tête des troupes françaises pour organiser la défense de Verdun. Contrairement à d'autres généraux, Pétain privilégie une approche défensive méthodique, cherchant à limiter les pertes humaines.

La Stratégie de Résistance de Pétain

Pétain réorganise les lignes françaises en créant un système de rotation des troupes, surnommé "la noria", pour permettre à ses soldats de se reposer après des combats intenses. Il est également responsable de la mise en place de la "Voie Sacrée", une route permettant le ravitaillement constant en hommes et en matériel. Ces décisions stratégiques s'avèrent essentielles pour tenir face à l'offensive allemande.

Le Commandement Humain et Respecté

Pétain est reconnu pour son approche humaine et pragmatique, proche de ses soldats. Il devient un héros aux yeux des troupes pour sa capacité à organiser une défense efficace tout en veillant à leur bien-être dans des conditions inhumaines.

Les Poilus : Les Soldats de Verdun

Le Quotidien des Soldats dans l'Enfer de Verdun

Les soldats français, surnommés les "poilus", subissent des conditions de combat extrêmes à Verdun. Entre les bombardements incessants, la boue, le froid et les tranchées, leur courage est mis à rude épreuve. La vie quotidienne dans les tranchées est marquée par la peur constante et la mort omniprésente.

La Bravoure et l'Endurance des Poilus

Malgré des conditions terrifiantes, les poilus se battent avec une détermination inébranlable. Nombre d’entre eux, bien que simples soldats, se distinguent par des actes de bravoure individuelle, souvent méconnus. Leur résistance face à la machine de guerre allemande fait d’eux les véritables héros de Verdun.

Les Unités de Légende

Parmi les régiments les plus célèbres de la bataille de Verdun, on compte les 151e et 164e régiments d’infanterie, qui ont défendu âprement les positions-clés comme le fort de Vaux ou le fort de Douaumont. Le sacrifice de ces unités a été essentiel pour tenir Verdun contre des attaques allemandes répétées.

Les Officiers de Verdun : Des Chefs dans la Tempête

Le Colonel Driant : Le Premier Héros de Verdun

L’un des premiers officiers à se distinguer lors de la bataille de Verdun est le colonel Émile Driant. Commandant deux bataillons de chasseurs à pied, il meurt héroïquement lors de l’assaut initial des Allemands, après avoir résisté farouchement dans le bois des Caures. Son sacrifice est devenu un symbole de la défense de Verdun.

Les Généraux Nivelle et Mangin : Les Successeurs de Pétain

Après le transfert de Pétain au commandement de l’ensemble du front, les généraux Robert Nivelle et Charles Mangin prennent la relève. Nivelle mène une contre-offensive en décembre 1916, permettant de reprendre des positions stratégiques. Mangin, surnommé "le boucher" pour ses tactiques offensives, joue un rôle clé dans les dernières phases de la bataille.

La Coordination et l’Exemplarité des Officiers

Les officiers de Verdun, malgré des ordres souvent contradictoires, parviennent à maintenir une défense cohérente. Leur capacité à motiver leurs hommes et à résister à des pressions énormes fait d’eux des héros de la bataille, dont les noms sont gravés dans la mémoire nationale.

La Fin de la Bataille et le Triomphe des Héros

Le Retournement de la Bataille

Après dix mois de combats, la bataille de Verdun prend fin en décembre 1916. Grâce à la ténacité des troupes françaises et aux erreurs de calcul allemandes, la ville ne tombe pas. Verdun est sauvé, au prix de centaines de milliers de vies.

Le Triomphe de la Résistance Française

La victoire française à Verdun devient un symbole de la résistance nationale face à l’envahisseur. Les soldats qui ont combattu à Verdun, les poilus, sont salués comme des héros. Le souvenir de Verdun reste gravé dans l’histoire comme une preuve de la résilience et du courage des soldats français.

Un Prix Héroïque, mais Terrible

Si la victoire est célébrée, elle n'efface pas le coût humain effroyable de la bataille. Plus de 300 000 hommes, français et allemands, sont morts sur le champ de bataille. Cette bataille héroïque a laissé des cicatrices profondes dans la mémoire collective française, mais elle a aussi affirmé l'idée de sacrifice pour la patrie.

L'Héritage des Héros de Verdun

Verdun : Un Symbole de Mémoire Nationale

Aujourd'hui, Verdun est un lieu de mémoire, où des monuments comme l'ossuaire de Douaumont honorent la mémoire des soldats tombés. Chaque année, des commémorations rappellent le courage de ceux qui ont défendu la ville.

Les Héros de Verdun dans l'Histoire de France

Les héros de Verdun, qu'ils soient généraux ou simples soldats, ont laissé une empreinte durable dans l’histoire de France. Leur résistance face à l'adversité a contribué à forger l’identité nationale et à réaffirmer l’esprit de défense face à l’ennemi.

Le Devoir de Mémoire

Les leçons de Verdun, avec ses sacrifices et ses horreurs, sont un rappel constant des ravages de la guerre. Aujourd'hui, plus que jamais, le souvenir des héros de Verdun appelle à la paix et à la vigilance face aux menaces de guerre.

Des Héros Éternels dans l’Histoire de la France

Les héros de Verdun, qu'ils soient généraux comme Philippe Pétain ou simples poilus, ont écrit l'une des pages les plus importantes de l'histoire militaire française. Par leur bravoure, leur endurance et leur sacrifice, ils ont sauvé la France d'une défaite qui aurait pu changer le cours de la guerre. La bataille de Verdun reste un symbole de résistance nationale, et le souvenir de ses héros demeure gravé dans la mémoire collective française.

Philippe Pétain est une figure marquante de l'histoire de France, dont le parcours illustre la complexité et les contradictions d'une époque tourmentée. Considéré comme un héros national après la Première Guerre mondiale pour sa défense victorieuse lors de la bataille de Verdun, il jouissait d'une immense popularité. Pourtant, son rôle durant la Seconde Guerre mondiale, en tant que chef de l'État français collaborant avec l'Allemagne nazie, a profondément terni son image. Le passage de Pétain du statut de sauveur de la patrie à celui de traître divise encore aujourd'hui. Cet article retrace le parcours de Philippe Pétain, de sa carrière militaire éclatante à sa chute politique et morale, pour comprendre comment il est devenu l'une des figures les plus controversées de l'histoire de France.

Le Héros de Verdun

Les Premières Années de Philippe Pétain

Philippe Pétain naît en 1856 dans une famille paysanne du Pas-de-Calais. Après des études militaires à Saint-Cyr, il gravit les échelons de l'armée française avec prudence et rigueur, tout en adoptant une approche tactique qui allait plus tard se révéler décisive.

La Bataille de Verdun (1916)

Durant la Première Guerre mondiale, alors que la France est plongée dans le désespoir, Pétain se distingue comme le stratège qui sauve Verdun. Cette bataille, l'une des plus longues et des plus meurtrières du conflit, devient son chef-d'œuvre militaire. Sa devise "On ne passe pas" fait de lui un héros national. Il est perçu comme un général protecteur, soucieux du bien-être de ses soldats.

Une Consécration Nationale

Après la guerre, Pétain est érigé en symbole du patriotisme et du courage français. Il devient maréchal de France en 1918 et incarne la victoire de la France sur l’Allemagne, jouissant d'une réputation irréprochable auprès de la population.

L’Entre-Deux-Guerres et l’Appel à la Politique

Pétain dans les Années 1920 et 1930

Après la guerre, Pétain reste actif dans l'armée et participe à la reconstruction militaire de la France. Il est aussi nommé inspecteur général des armées. Durant les années 1930, il entre de plus en plus dans la sphère politique, même si son ambition reste modérée.

Un Héros en Quête de Rôle Politique

À la fin des années 1930, face à la montée des tensions internationales, Pétain est appelé à prendre des postes de responsabilité dans le gouvernement. En 1939, il est nommé ambassadeur en Espagne, puis devient brièvement ministre de la Guerre en 1940. Cependant, la débâcle de l'armée française face aux forces allemandes change son destin de manière radicale.

Le Régime de Vichy : Du Patriote au Collaborateur

La Défaite de 1940 et la Prise de Pouvoir

Après la défaite de la France en juin 1940 face à l'Allemagne nazie, le gouvernement français s'effondre. Pétain, alors perçu comme un sauveur potentiel, est appelé à la rescousse. Il signe l’armistice avec l’Allemagne le 22 juin 1940, mettant ainsi fin aux combats. En juillet 1940, il obtient les pleins pouvoirs et instaure le régime de Vichy.

La Politique de Collaboration

À la tête de l'État français, Pétain choisit de collaborer avec l'occupant nazi, pensant que cela permettrait de protéger la France de nouvelles destructions et de préserver une forme d'autonomie. Cette politique de collaboration se traduit par une répression des résistants, des déportations de Juifs, et une légitimation de la présence nazie sur le territoire français.

La "Révolution Nationale" et la Propagande

Sous le régime de Vichy, Pétain prône une "Révolution Nationale" fondée sur des valeurs conservatrices : "Travail, Famille, Patrie". Il tente de restaurer une France moralement et socialement régénérée, tout en justifiant son choix de collaboration comme un mal nécessaire pour le salut de la nation.

Le Déclin et la Fin de Pétain

L’Occupation Totale de la France

En novembre 1942, l'Allemagne envahit la zone libre, mettant fin à l'illusion d'une relative indépendance sous Pétain. Le régime de Vichy perd toute crédibilité et n'est plus qu'un outil des nazis. La collaboration devient encore plus étroite, et la France plonge dans le chaos de la guerre.

La Libération et l’Arrestation de Pétain

En 1944, alors que les forces alliées libèrent la France, le régime de Pétain s'effondre. Pétain fuit en Allemagne mais est arrêté après la fin de la guerre. Il est rapatrié en France pour être jugé.

Le Procès et la Condamnation

Le procès de Pétain se tient en 1945. L'ancien héros de Verdun est accusé de haute trahison et de collaboration avec l'ennemi. Condamné à mort, sa peine est commuée en emprisonnement à perpétuité en raison de son âge avancé. Pétain passe le reste de ses jours en exil sur l'île d'Yeu, où il meurt en 1951.

Héritage et Controverses

Un Héros Déchu

Le parcours de Pétain, de héros de Verdun à collaborateur, a laissé une empreinte indélébile sur la mémoire collective française. Son rôle ambigu durant la guerre suscite encore des débats passionnés. Certains continuent de voir en lui un patriote qui a tenté de limiter les souffrances de la France, tandis que d'autres le considèrent comme un traître ayant livré le pays aux nazis.

Les Leçons de l’Histoire

L'histoire de Philippe Pétain illustre les dilemmes tragiques auxquels les dirigeants sont parfois confrontés en temps de crise. Sa chute éclaire les dangers d’une autorité qui, sous prétexte de protection, se compromet avec des régimes totalitaires. L'héritage de Pétain reste un avertissement contre les dérives politiques en période de guerre et de fragilité nationale.

Une Figure à Jamais Partagée entre Héros et Traître

Philippe Pétain, autrefois acclamé comme le sauveur de Verdun, a vu sa réputation ternie à jamais par ses choix durant la Seconde Guerre mondiale. Son parcours, marqué par une gloire militaire indiscutable, se termine dans la disgrâce et l'opprobre. L’histoire de cet homme symbolise la difficulté de juger des actions dans des périodes de bouleversements extrêmes. Aujourd’hui, Pétain reste une figure clivante, partagée entre le souvenir du héros et celui du collaborateur, témoin de l’ambivalence de l'histoire humaine et de ses contradictions profondes.

Grigori Raspoutine est l'une des figures les plus intrigantes et controversées de la Russie impériale. Ce moine mystique, venu des profondeurs de la Sibérie, est parvenu à s'introduire dans les cercles les plus proches de la famille impériale Romanov grâce à ses prétendus dons de guérisseur. Sa proximité avec la tsarine Alexandra et son influence sur les affaires de l'État en plein cœur de la Première Guerre mondiale ont éveillé la méfiance et la colère de nombreux membres de la noblesse et de la politique russe. Perçu par certains comme un homme saint, mais par d'autres comme un manipulateur dépravé, Raspoutine a attiré autant d'adoration que de haine. Cette haine atteignit son apogée en décembre 1916, lorsqu'un groupe de conspirateurs décida de l'assassiner à Saint-Pétersbourg. Cet article revient sur les événements qui ont conduit à ce meurtre, sur la vie de Raspoutine et sur les répercussions de sa disparition dans une Russie au bord de la révolution.

Grigori Raspoutine, le Mystérieux Moine

Les Origines Humble de Raspoutine

Grigori Raspoutine est né en 1869 dans le village sibérien de Pokrovskoïe. Enfant de paysans, il vécut une jeunesse modeste avant de connaître une transformation spirituelle qui le conduisit à un rôle influent dans la Russie impériale.

L’Ascension vers la Cour Impériale

Devenu mystique et guérisseur autoproclamé, Raspoutine gagna en notoriété grâce à ses prétendus pouvoirs de guérison. En 1905, il fut présenté à la famille impériale par des figures influentes de la société russe, notamment pour soigner le tsarévitch Alexis, fils du Tsar Nicolas II, atteint d'hémophilie.

L'Influence Croissante de Raspoutine

Raspoutine devint rapidement un conseiller privilégié de la famille impériale, et en particulier de la tsarine Alexandra. Il obtint une influence politique notable, suscitant la colère et les soupçons de la noblesse et des politiciens.

Le Pouvoir et la Déchéance

Un Homme Détesté par l'Aristocratie

À mesure que son influence grandissait, Raspoutine se fit de nombreux ennemis. L'aristocratie et les hauts responsables politiques voyaient en lui une menace pour l'État, le considérant comme un homme corrompu qui manipulait la famille impériale à des fins personnelles.

L’Empoisonnement de la Société Russe

Le comportement de Raspoutine, entre mysticisme et débauche, scandalisait. Il était accusé d’orgies, d’alcoolisme, et de semer le chaos dans la politique russe. Pour la noblesse, il devenait clair que son élimination était essentielle pour sauver l’empire en pleine tourmente politique.

L’Empire en Crise

En pleine Première Guerre mondiale, la Russie était sur le point de s'effondrer sous le poids des défaites militaires, des pénuries et des révoltes populaires. Beaucoup voyaient en Raspoutine un des responsables indirects de cette crise, en raison de son influence sur la famille impériale.

Le Complot pour Éliminer Raspoutine

Les Conspirateurs

En décembre 1916, un groupe de nobles russes décida qu'il était temps de mettre fin à l'influence néfaste de Raspoutine. Le prince Félix Ioussoupov, l’un des hommes les plus riches de Russie, fut à la tête du complot, accompagné de Vladimir Pourichkevitch, un politicien ultra-nationaliste, et du grand-duc Dmitri Pavlovitch, cousin du Tsar.

La Nuit Fatidique : 16-17 décembre 1916

Raspoutine fut invité au palais de Ioussoupov sous le prétexte d'une soirée conviviale. Les conspirateurs avaient planifié de l'empoisonner à l’aide de cyanure dissimulé dans des gâteaux et du vin. Cependant, contre toute attente, Raspoutine sembla résister au poison, ce qui renforça encore son aura mystique.

Le Meurtre de Raspoutine

Tentative d'Empoisonnement et Résistance Inexplicable

Malgré l’absorption du cyanure, Raspoutine resta conscient, ce qui déstabilisa les conspirateurs. Face à l’échec de l'empoisonnement, Ioussoupov se résolut à utiliser une arme à feu et tira plusieurs fois sur lui, le croyant mort.

La Résurrection et la Fuite

Selon les récits, Raspoutine se serait relevé après avoir été abattu, et tenta de fuir en titubant à travers la cour enneigée du palais. Ce qui suivit reste encore entouré de mystère, mais les conspirateurs finirent par l’achever en le battant et en lui tirant une dernière balle à bout portant.

Le Corps Jeté dans la Neva

Pour s'assurer de sa mort, les assassins jetèrent le corps de Raspoutine dans la rivière Neva, où il fut retrouvé plusieurs jours plus tard. Une autopsie révéla qu’il aurait pu être encore en vie au moment où il fut immergé, même si les circonstances exactes de sa mort sont controversées.

Les Conséquences Immédiates

La Réaction de la Tsarine Alexandra

La tsarine Alexandra fut dévastée par la mort de Raspoutine, qu'elle voyait comme un protecteur mystique de son fils et de l’empire. Elle accusa la noblesse et les conspirateurs de trahison, mais la guerre et les troubles intérieurs empêchèrent toute vengeance directe.

Un Meurtre Inutile ?

Ironiquement, la mort de Raspoutine n’apporta aucun répit à la Russie. Moins de trois mois après son assassinat, la Révolution de Février éclata, menant à l'abdication du Tsar Nicolas II et à l'effondrement de la dynastie Romanov. Le meurtre de Raspoutine n’aura donc pas pu empêcher la chute inévitable de l’Empire russe.

L'Héritage de Raspoutine

Légende ou Réalité ?

Raspoutine est resté une figure énigmatique et controversée. De nombreux mythes ont entouré sa vie et sa mort, amplifiant son aura de mystique invincible. Ses prétendus pouvoirs et sa survie après de nombreuses tentatives de meurtre ont alimenté les récits surnaturels.

Un Homme Symbole de la Fin d'une Ère

Le meurtre de Raspoutine a été perçu par beaucoup comme l’un des derniers événements marquants avant la chute de la Russie impériale. Il est devenu un symbole de l’effondrement de l’ancien ordre et de l’émergence d'une ère de chaos et de révolution.

Une Mort Enveloppée de Mystère

Le meurtre de Grigori Raspoutine à Saint-Pétersbourg est un épisode emblématique de la fin tragique de la dynastie Romanov. Figure controversée, à la fois adoré et haï, Raspoutine a marqué l'histoire russe par son influence sur la famille impériale et son assassinat spectaculaire. Bien que sa disparition n’ait pas réussi à sauver la Russie de la révolution, elle symbolise le désespoir et la confusion de la société russe à la veille d'un bouleversement majeur. Le mystère entourant sa mort, et sa résilience face aux multiples tentatives d'assassinat, continue de fasciner historiens et écrivains, faisant de lui une figure à la frontière du mythe et de la réalité.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le camp d'Auschwitz est devenu l'un des symboles les plus terribles du génocide orchestré par les nazis. Si les récits des survivants et les images des camps après leur libération ont révélé l'ampleur des atrocités, peu de personnes connaissent l’histoire de ceux qui, à l’époque, ont risqué leur vie pour révéler la vérité au monde. Parmi ces héros méconnus figure Witold Pilecki, un résistant polonais qui a volontairement accepté d’être interné à Auschwitz pour recueillir des informations sur les crimes commis derrière les barbelés. Cet article explore l’infiltration audacieuse de Pilecki dans le camp, son rôle crucial dans la collecte de renseignements et l'héritage de son courage inébranlable.

Contexte Historique d'Auschwitz

Les Camps de Concentration et d'Extermination

Le camp d'Auschwitz, situé en Pologne occupée, est devenu le symbole du génocide perpétré par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Environ 1,1 million de personnes y ont trouvé la mort entre 1940 et 1945, principalement des Juifs, mais aussi des Polonais, des Tsiganes, des prisonniers de guerre soviétiques et des opposants politiques.

Le Fonctionnement d'Auschwitz-Birkenau

Auschwitz était divisé en plusieurs sections : Auschwitz I (le camp principal), Auschwitz II (Birkenau, le camp d'extermination), et Auschwitz III (Monowitz, un camp de travail). Birkenau, avec ses chambres à gaz et ses fours crématoires, est devenu l'épicentre de l'Holocauste.

Les Missions d'Infiltration

Les Risques d'une Mission Derrière les Barbelés

S'infiltrer à Auschwitz représentait une mission à haut risque, où la moindre erreur pouvait signifier la mort. Peu d'agents osaient approcher ces lieux de mort, protégés par les nazis avec une vigilance extrême.

2.2. L'Importance du Renseignement

Les informations sur le fonctionnement d'Auschwitz étaient vitales pour la résistance. Les gouvernements alliés avaient besoin de preuves concrètes des crimes commis pour réagir efficacement.

Witold Pilecki, un Héros Oublié

Qui Était Witold Pilecki ?

Witold Pilecki, un officier polonais et membre de la résistance, est l'un des rares hommes à s'être volontairement infiltré à Auschwitz. En 1940, il se laissa arrêter par les Allemands afin de collecter des informations sur le camp.

L'Organisation d'un Réseau de Résistance

Une fois à l'intérieur du camp, Pilecki réussit à organiser un réseau de résistance. Il communiqua régulièrement avec la résistance polonaise à l'extérieur du camp, envoyant des rapports détaillés sur les atrocités commises par les nazis.

La Vie d'un Infiltré à Auschwitz

Survivre à l'Enfer d'Auschwitz

Pilecki dut survivre dans des conditions inhumaines. Les prisonniers étaient soumis à des travaux forcés, des expériences médicales, des tortures et des exécutions sommaires. Sa couverture était constamment menacée par la brutalité quotidienne du camp.

Collecter et Transmettre des Informations

Pilecki rédigea des rapports détaillés qui furent envoyés à la résistance polonaise puis aux Alliés. Ces informations ont permis de prouver l'existence des chambres à gaz et des camps d'extermination, bien que les Alliés aient tardé à réagir.

L’Évasion et l’Héritage

L'Évasion d'Auschwitz

En 1943, après plus de deux ans à l'intérieur du camp, Pilecki réussit à s'évader. Son rapport complet, intitulé "Rapport de Witold", fut l'un des premiers témoignages directs sur Auschwitz. Cependant, sa voix resta largement méconnue à l'époque.

Reconnaissance Tardive

Ce n'est que plusieurs décennies après la guerre que Witold Pilecki a reçu une reconnaissance internationale pour ses actes héroïques. Son histoire illustre le courage et le sacrifice de ceux qui ont lutté contre l'oppression nazie de l'intérieur même de ses machines de mort.

Le Poids du Témoignage

La Mémoire des Survivants

Le témoignage de Pilecki, comme celui d'autres survivants et résistants, est essentiel pour comprendre les horreurs de la Shoah. Ces récits permettent de perpétuer la mémoire des millions de victimes et de s’assurer que de tels crimes ne soient jamais oubliés.

L'Impact sur l'Histoire Contemporaine

Aujourd'hui, l'histoire d'Auschwitz et des résistants infiltrés comme Pilecki sert de leçon sur la nécessité de résister à l'injustice, peu importe les risques encourus. Elle nous rappelle également l'importance de défendre les droits humains face aux tyrannies de tout type.

Une Mission Suicide pour Révéler l’Innommable

Un Acte de Courage Inouï Witold Pilecki, en se portant volontaire pour s'infiltrer à Auschwitz, a accompli un acte de bravoure exceptionnel. Ses actions ont permis de dénoncer les atrocités nazies tout en témoignant de la force inébranlable de l'esprit humain face aux pires barbaries.

La Cène, peinte entre 1495 et 1498 par Léonard de Vinci, est l'une des œuvres les plus célèbres de la Renaissance. Située dans le réfectoire du couvent de Santa Maria delle Grazie à Milan, elle représente le dernier repas du Christ avec ses disciples, tel que raconté dans les Évangiles. Cet article se propose d'explorer les dimensions artistiques, spirituelles et techniques de ce chef-d'œuvre, ainsi que l'influence durable qu’il a exercée sur l’histoire de l’art.

Contexte Historique et Commande de la Cène

La Renaissance Italienne et la Commande de Ludovic Sforza

À la fin du XVe siècle, Milan est l'un des centres artistiques les plus importants de la Renaissance italienne. C'est dans ce contexte que Ludovic Sforza, duc de Milan, commande à Léonard de Vinci la réalisation d'une fresque pour orner le mur du réfectoire du couvent dominicain de Santa Maria delle Grazie. Sforza espère ainsi renforcer sa légitimité politique et marquer son mécénat par une œuvre spirituelle de grande envergure.

Le Sujet : Le Dernier Repas du Christ

Le thème de La Cène (ou "Dernière Cène") a été largement utilisé dans l'art chrétien. La scène représente le moment où Jésus annonce à ses disciples qu'un des convives le trahira. C'est également lors de ce repas qu'il institue l'Eucharistie, élément central de la liturgie chrétienne. Léonard de Vinci choisit de capturer l’instant précis où cette révélation provoque une réaction d'émotion intense chez les apôtres.

Une Composition Maîtrisée

La Symétrie et la Perspective

L’un des éléments les plus frappants de La Cène est la parfaite symétrie de la composition. Léonard place le Christ au centre, créant une hiérarchie visuelle claire. La perspective est construite à partir d'un point de fuite situé derrière la tête de Jésus, attirant ainsi le regard vers cette figure centrale. La salle représentée dans la fresque semble se prolonger dans l'espace réel du réfectoire, créant un effet d'intégration avec l'architecture environnante.

Les Postures et Gestes des Apôtres

Léonard de Vinci accorde une grande importance à l’expressivité des gestes et des visages. Les apôtres sont regroupés en quatre groupes de trois, chacun réagissant différemment à l'annonce de la trahison. Pierre, par exemple, exprime la colère, tandis que Jean semble abattu. Judas, celui qui trahira Jésus, est représenté en retrait, tenant une bourse, symbole de sa trahison pour trente pièces d’argent.

Technique et Innovation

L'Utilisation de la Tempéra sur Plâtre

Contrairement à la technique traditionnelle de la fresque (peinture sur enduit humide), Léonard de Vinci expérimente ici une méthode particulière en utilisant de la tempéra sur un enduit sec. Son intention était de permettre plus de détails et de précision dans les expressions et les textures. Cependant, cette technique s’est révélée moins durable et a contribué à la dégradation rapide de l’œuvre.

Le Jeu de Lumière

Léonard de Vinci est un maître du clair-obscur, et dans La Cène, il utilise la lumière pour accentuer l’aspect dramatique de la scène. La lumière naturelle semble provenir de fenêtres imaginaires à gauche, renforçant l’illusion de profondeur et donnant un relief subtil aux personnages. La figure de Jésus est particulièrement mise en avant grâce à la lumière qui baigne son visage et ses mains.

Significations Symboliques

L’Institution de l’Eucharistie

La Cène représente l’institution de l’Eucharistie, un sacrement clé du christianisme. Les mains de Jésus, placées au-dessus du pain et du vin, font allusion au partage de son corps et de son sang. Ce geste est central dans la liturgie chrétienne et souligne la spiritualité profonde de la scène.

Le Rôle de Judas

Dans de nombreuses représentations antérieures de la Cène, Judas est souvent isolé du reste des apôtres pour souligner son rôle de traître. Dans l’œuvre de Léonard de Vinci, il est assis parmi les autres, mais il est le seul à se pencher vers l’ombre. Son geste, la bourse qu’il tient et son expression distante accentuent sa culpabilité.

Détérioration et Restauration

Une Dégradation Rapide

Dès les premières années après sa réalisation, La Cène commence à se détériorer. La méthode expérimentale de Léonard de Vinci, combinée à l'humidité du réfectoire et à divers dommages causés par le temps (y compris un bombardement durant la Seconde Guerre mondiale), ont contribué à l’altération de l’œuvre. En 1726, une première tentative de restauration est effectuée, mais elle ne parvient pas à arrêter la dégradation.

La Restauration Moderne

La restauration la plus importante de La Cène a eu lieu entre 1978 et 1999. Grâce à des techniques modernes, les restaurateurs ont pu redonner une partie de sa clarté à l'œuvre, bien que de nombreuses parties aient été irrémédiablement perdues. Cette restauration a été saluée pour sa minutie, même si elle reste sujette à débat parmi les historiens de l'art.

Héritage et Influence

Un Chef-d'œuvre du Romantisme et au-delà

La Cène est un exemple parfait du haut-Renaissance et a eu une influence profonde sur les générations d’artistes qui ont suivi. Des peintres comme Raphaël et Michel-Ange ont été inspirés par la composition et la profondeur émotionnelle de l'œuvre. Son étude du mouvement et des expressions humaines a aussi influencé des peintres baroques comme Caravage.

L’impact Culturel

L’influence de La Cène dépasse largement le cadre de l’art pictural. Elle a imprégné la culture populaire, notamment au travers de multiples réinterprétations, parodies et hommages. Elle demeure un symbole de la dernière rencontre du Christ avec ses apôtres et de la complexité des émotions humaines face à la trahison, la mort et la spiritualité.

Une étude profonde des émotions humaines

La Cène de Léonard de Vinci est un témoignage exceptionnel de la maîtrise technique et artistique du grand peintre de la Renaissance. Elle transcende la simple scène religieuse pour devenir une étude profonde des émotions humaines, de la trahison à la foi. Malgré sa détérioration au fil des siècles, cette œuvre continue de captiver et d’inspirer, restant une référence incontournable dans l’histoire de l’art.

Le Radeau de La Méduse, peint en 1818-1819 par Théodore Géricault, est une œuvre monumentale et saisissante qui incarne à la fois la tragédie humaine et la critique politique. Inspirée du naufrage tragique de la frégate La Méduse en 1816, cette peinture est un symbole du romantisme français et un chef-d'œuvre qui a marqué un tournant dans l’histoire de l’art. Cet article explore le contexte historique de cette œuvre, son impact émotionnel, et son importance dans la carrière de Géricault.

Le Naufrage de La Méduse

Un Contexte Politique

En juillet 1816, la frégate La Méduse fait naufrage au large des côtes de Mauritanie après s’être échouée sur un banc de sable. Ce navire transportait des colons français vers le Sénégal. L’incident fut aggravé par l'incompétence de son capitaine, Hugues Duroy de Chaumareys, un aristocrate nommé à ce poste par le gouvernement royaliste de Louis XVIII sans qualifications maritimes suffisantes.

Le Radeau de La Méduse

Faute de suffisamment de canots de sauvetage pour tous les passagers, un radeau de fortune fut construit pour transporter environ 150 personnes. Abandonné par les autres bateaux, le radeau dériva pendant 13 jours dans des conditions épouvantables : faim, soif, insolation, mutinerie et même cannibalisme. Sur les 150 naufragés, seuls 15 survécurent. Ce drame provoqua un scandale national et incarna l’échec et la négligence de la monarchie.

La Genèse de l'Œuvre

L’Intérêt de Géricault pour le Sujet

À l’âge de 27 ans, Théodore Géricault, jeune peintre ambitieux, décide de s'emparer de cet événement tragique pour créer une œuvre qui marquerait les esprits. Fasciné par la tragédie humaine et les thèmes de la souffrance et de la mort, il entreprit un travail minutieux de recherche. Il rencontra des survivants du naufrage, visita des morgues pour étudier des cadavres, et réalisa de nombreuses esquisses préparatoires.

La Composition et les Inspirations

Géricault s’inspire de la peinture classique, mais aussi du caravagisme avec ses contrastes de lumière et d’ombre, ainsi que du baroque pour l’intensité des émotions. Sa composition pyramidale guide le regard du spectateur des corps inertes à la base du radeau jusqu'à la figure du naufragé signalant un navire à l'horizon, incarnant à la fois l’espoir et le désespoir.

Analyse du Tableau

Une Scène de Désespoir et d’Espoir

Dans Le Radeau de La Méduse, Géricault capture le moment où les naufragés aperçoivent un bateau à l’horizon après des jours de dérive. Le contraste entre les corps inanimés et les gestes désespérés vers la lueur de l'espoir met en avant la lutte pour la survie dans des circonstances extrêmes. Le tableau reflète le dilemme de l'humanité face à la mort et la question du destin.

Le Réalisme Cru

L’œuvre est marquée par un réalisme saisissant, avec des corps nus et tordus dans des poses dramatiques. Géricault ne cache rien de la souffrance humaine : la famine, l’épuisement et la mort sont représentés sans détour. Les muscles contractés, les chairs livides et les visages ravagés témoignent de l'intensité émotionnelle de la scène.

L’usage de la Lumière et de la Couleur

Le jeu de lumière est central dans l'œuvre, illuminant les survivants au centre du radeau tandis que les coins sont plongés dans une obscurité qui évoque le désespoir. Les tonalités sombres et les teintes brunâtres, presque monochromes, créent une ambiance de tragédie et renforcent l’intensité dramatique de la scène.

L’Impact Politique et Social

Une Allégorie Politique

Le naufrage de La Méduse ne fut pas seulement un accident maritime, mais un événement politique dénonçant l’incompétence du gouvernement royaliste de l’époque. Géricault, tout en restant dans une œuvre artistique, propose une critique voilée de l’élite au pouvoir. Le radeau devient une métaphore de la société française en perdition après la Révolution et l’Empire.

Réception Publique et Critique

Lorsque le tableau fut exposé pour la première fois au Salon de Paris en 1819, il provoqua des réactions contrastées. Certains critiquèrent son réalisme brutal, le trouvant trop violent et dérangeant, tandis que d'autres furent fascinés par la puissance de son message et sa technique innovante. Malgré la controverse, Le Radeau de La Méduse fut rapidement reconnu comme un chef-d’œuvre, marquant un tournant dans l’art romantique.

L'Héritage de Géricault et de Son Œuvre

Le Chef-d’œuvre Romantique

Avec Le Radeau de La Méduse, Géricault pose les bases du mouvement romantique en France. En mettant l’accent sur les émotions humaines, le désespoir et la force intérieure, il rompt avec le néoclassicisme dominant et ouvre la voie à des artistes comme Delacroix. Son tableau est devenu une référence pour son audace et sa force expressive.

L'Influence sur l'Art et la Culture

Au-delà de l’histoire de l’art, le tableau a inspiré de nombreux artistes, écrivains et cinéastes à travers les siècles. Il a également fait l’objet de nombreuses analyses politiques et philosophiques, reflétant les angoisses d’une époque en transition. L'œuvre est aujourd'hui conservée au Musée du Louvre et reste l’une des peintures les plus étudiées et admirées.

Un chef-d’œuvre du romantisme

Le Radeau de La Méduse est bien plus qu’une simple représentation d’un naufrage ; c’est un symbole puissant de la condition humaine, de la souffrance, de l’espoir et de la critique sociale. Par cette œuvre, Théodore Géricault a non seulement créé un chef-d’œuvre du romantisme, mais il a aussi offert une réflexion intemporelle sur la survie, l’injustice et l’inhumanité. Sa peinture demeure une œuvre majeure dans l’histoire de l’art, un rappel de la capacité de l'art à dénoncer et à émouvoir.

François-René de Chateaubriand est l'une des figures majeures de la littérature française et du mouvement romantique. Né le 4 septembre 1768 à Saint-Malo et mort le 4 juillet 1848 à Paris, il fut à la fois écrivain, diplomate, homme politique, et historien. Précurseur du romantisme en France, Chateaubriand a marqué la littérature française par ses œuvres empreintes de mélancolie, d’exotisme et de réflexion religieuse. Cet article retrace sa vie et son influence en tant que pionnier littéraire et acteur politique de son temps.

La Jeunesse de Chateaubriand

Les Premières Années en Bretagne

François-René de Chateaubriand est né dans une famille noble bretonne. Son enfance dans le château de Combourg, une imposante demeure dans un cadre austère, marqua profondément sa sensibilité. Isolé et solitaire, il développa un goût prononcé pour la nature et la réflexion intérieure, thèmes récurrents dans ses œuvres futures. Ses jeunes années furent aussi marquées par la Révolution française, qui transforma la société française et bouleversa son destin.

Le Voyage en Amérique

En 1791, pour échapper aux bouleversements politiques en France, Chateaubriand entreprit un voyage en Amérique. Ce périple lui permit de découvrir de vastes étendues sauvages, les cultures amérindiennes et un monde encore en grande partie inexploré. Cette expérience enrichira ses écrits et lui inspirera des œuvres majeures comme "Atala" (1801) et "René" (1802), qui exaltent le goût de l'aventure et l'exotisme.

Le Parcours Littéraire

Les Premières Œuvres et le Mouvement Romantique

Chateaubriand est souvent considéré comme le précurseur du romantisme en France. Dans "Atala", il décrit l’amour impossible entre une jeune Amérindienne et un Européen, et dans "René", il exprime le mal du siècle, cette mélancolie romantique propre à son époque. Ses œuvres, marquées par la grandeur des sentiments, le culte de la nature et une profonde réflexion religieuse, influenceront toute une génération d’écrivains, tels que Victor Hugo et Alfred de Musset.

"Le Génie du Christianisme" et le Retour à la Foi

En 1802, Chateaubriand publie son œuvre majeure, "Le Génie du Christianisme", dans laquelle il cherche à réhabiliter le christianisme en démontrant sa beauté et sa grandeur morale et artistique. Ce livre, écrit après son retour à la foi catholique, répond au mouvement de déchristianisation qui a suivi la Révolution française. Il y célèbre l’esthétique religieuse et la profondeur spirituelle du christianisme, ce qui lui vaut une reconnaissance tant littéraire que politique.

Le Diplomate et l'Homme Politique

La Carrière Diplomatique

Sous le règne de Napoléon Bonaparte, Chateaubriand fut d’abord un fervent opposant à l’Empire. Cependant, après la chute de Napoléon et la restauration de la monarchie, il se rapproche du pouvoir royaliste. Il occupe divers postes diplomatiques, notamment celui d’ambassadeur en Angleterre et en Suède, puis en Italie. Ces expériences enrichissent sa vision du monde et lui permettent d’écrire plusieurs essais politiques.

Ministre des Affaires Étrangères sous la Restauration

Chateaubriand atteint le sommet de sa carrière politique lorsqu’il devient ministre des Affaires étrangères sous le roi Charles X en 1822. Durant cette période, il participe activement à la politique étrangère française, notamment à l’intervention militaire en Espagne pour rétablir le roi Ferdinand VII. Cependant, ses idées libérales le mettront en désaccord avec le pouvoir conservateur, ce qui conduit à son éviction en 1824.

L’Homme d’Idées et de Mémoire

Les "Mémoires d'Outre-Tombe"