Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

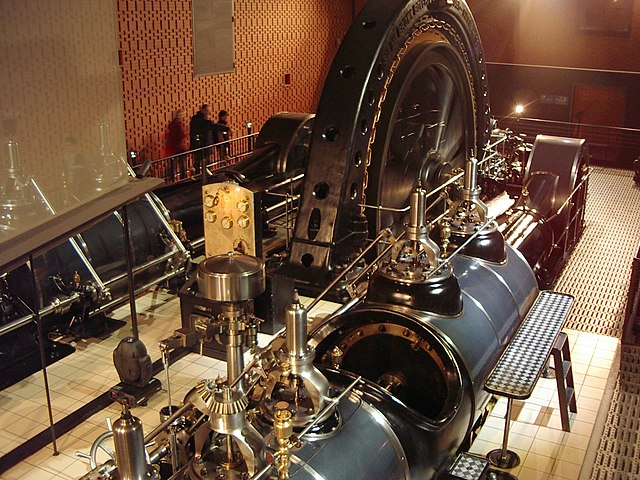

La machine à vapeur est sans doute l'une des plus grandes inventions de l'histoire humaine. Elle a joué un rôle central dans la Révolution industrielle, un tournant décisif qui a transformé la société au XVIIIe et XIXe siècles. En permettant de générer une énergie puissante, fiable et transportable, la machine à vapeur a révolutionné la production, les transports et même la structure sociale. Cet article explore l’évolution de la machine à vapeur, ses inventeurs et son impact sur la Révolution industrielle.

Les Origines de la Machine à Vapeur

Les premiers concepts

L’idée de la vapeur comme force motrice n’est pas nouvelle. Dès l’Antiquité, Héron d'Alexandrie avait conçu un appareil rudimentaire utilisant la vapeur pour créer du mouvement, connu sous le nom d'éolipile. Cependant, ce n’est qu’au XVIIe siècle que des ingénieurs ont commencé à réfléchir à l’exploitation pratique de la vapeur.

Les premières utilisations : Thomas Savery et Thomas Newcomen

En 1698, Thomas Savery a breveté une des premières machines à vapeur utilisées principalement pour pomper de l’eau dans les mines. Peu après, en 1712, Thomas Newcomen a conçu une version plus efficace, capable de mieux convertir la force de la vapeur en énergie mécanique. Toutefois, ces machines étaient encore très limitées en termes d'efficacité et d'applications.

L'Innovation de James Watt

L'amélioration de la machine à vapeur

Le véritable changement est venu avec l'ingénieur écossais James Watt, qui a apporté des améliorations décisives à la machine de Newcomen. En 1765, il inventa le condenseur séparé, une innovation qui permettait d'économiser de l'énergie et de rendre la machine bien plus efficace. En 1776, la première machine à vapeur de Watt fut installée et utilisée dans les usines.

Collaboration avec Matthew Boulton

La rencontre de Watt avec l’entrepreneur Matthew Boulton fut cruciale. Ensemble, ils ont développé et commercialisé la machine à vapeur à une échelle industrielle, rendant son utilisation plus accessible et plus largement applicable. Leur société, Boulton & Watt, a joué un rôle clé dans la diffusion de cette technologie à travers le Royaume-Uni et l'Europe.

L'Impact de la Machine à Vapeur sur la Révolution Industrielle

Révolution des industries textiles

L’une des premières industries à bénéficier de la machine à vapeur fut l’industrie textile. Avant l’invention de cette machine, la production textile se faisait principalement à la main ou à l'aide de moulins à eau. La machine à vapeur permit de mécaniser et d'accélérer la production, menant à la naissance des premières usines modernes.

Les mines et la métallurgie

Les machines à vapeur ont aussi révolutionné l’extraction du charbon et du minerai. Elles ont permis de pomper l’eau des mines, rendant possible l’exploitation de gisements plus profonds. Cela a alimenté les industries du fer et de l'acier, donnant naissance à de nouvelles infrastructures, telles que les chemins de fer.

Les transports : chemin de fer et navigation

Un autre secteur radicalement transformé par la machine à vapeur fut celui des transports. En 1804, la première locomotive à vapeur a été construite par Richard Trevithick. Les locomotives ont permis de développer des réseaux ferroviaires, facilitant le commerce, l'urbanisation et la mobilité des populations. Parallèlement, des bateaux à vapeur comme ceux développés par Robert Fulton ont révolutionné le transport maritime et fluvial.

Les Conséquences Sociales et Économiques

Le développement des villes industrielles

La machine à vapeur a conduit à la création de vastes complexes industriels, notamment dans des villes comme Manchester en Angleterre, surnommée la "cité du coton". Ces centres industriels ont attiré des milliers de travailleurs, entraînant une urbanisation rapide.

L’émergence de nouvelles classes sociales

La Révolution industrielle a bouleversé les structures sociales. La classe ouvrière, employée dans les usines et les mines, s'est développée tandis que la bourgeoisie industrielle a pris une place dominante dans la société. Cette nouvelle organisation sociale a été à l'origine de tensions et de revendications qui ont débouché sur les premiers mouvements ouvriers.

L’Héritage de la Machine à Vapeur

Vers de nouvelles technologies

Bien que la machine à vapeur ait été peu à peu remplacée par des technologies plus avancées, comme les moteurs à combustion interne et les moteurs électriques, elle a posé les bases de l’industrialisation moderne. L’esprit d’innovation et d’efficacité qu’elle a inspiré se retrouve dans toutes les grandes révolutions technologiques qui ont suivi.

Un symbole de progrès

Aujourd’hui, la machine à vapeur est perçue comme le symbole d’une époque où l’ingéniosité humaine a transformé le monde. Elle est un témoignage du pouvoir de la technologie à modifier radicalement les sociétés et à ouvrir de nouvelles perspectives.

Lancement de la Révolution industrielle

La machine à vapeur a joué un rôle central dans le lancement de la Révolution industrielle, transformant à la fois les processus de production, les transports et la société elle-même. Elle a marqué une rupture nette avec les méthodes artisanales et a ouvert la voie à l'ère de l'industrialisation moderne. Grâce à des inventeurs tels que James Watt, la machine à vapeur a non seulement changé la manière dont les biens étaient produits, mais elle a également façonné le monde moderne en ouvrant une nouvelle ère de progrès technologique et de transformation sociale.

Le 20 juillet 1969, l'humanité a franchi un pas décisif dans l'exploration spatiale avec l'atterrissage de la mission Apollo 11 sur la Lune. Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont devenus les premiers humains à marcher sur la surface lunaire, réalisant ainsi un rêve qui avait captivé l'imagination de l'humanité pendant des siècles. Cet événement historique a non seulement marqué un exploit scientifique et technologique sans précédent, mais il a également eu des répercussions profondes sur la culture, la politique et l'avenir de l'exploration spatiale. Cet article explore les préparatifs, l'exécution et les conséquences de la mission Apollo 11.

Contexte Historique de cet évènement planétaire

La course à l'espace

La mission Apollo 11 s'inscrit dans le contexte de la guerre froide et de la course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique. Après le lancement de Spoutnik en 1957, l'URSS a pris l'ascendant dans l'exploration spatiale. En réponse, le président John F. Kennedy a déclaré, en 1961, que les États-Unis enverraient un homme sur la Lune et le ramèneraient sain et sauf avant la fin de la décennie.

Les missions précédentes

Avant Apollo 11, plusieurs missions Apollo avaient été lancées, notamment Apollo 8, qui a vu des astronautes orbiter autour de la Lune, et Apollo 10, qui a effectué des essais en vue de l'atterrissage. Ces missions ont permis de tester les technologies nécessaires et de préparer le terrain pour la mission historique.

La Mission Apollo 11

L'équipage

Apollo 11 était composé de trois astronautes : Neil Armstrong, commandant de la mission, Buzz Aldrin, pilote du module lunaire, et Michael Collins, pilote du module de commande. Chacun avait un rôle essentiel à jouer dans le succès de la mission.

Le voyage vers la Lune

Le lancement d'Apollo 11 a eu lieu le 16 juillet 1969, à partir du Kennedy Space Center en Floride. Le voyage vers la Lune a duré environ quatre jours. Pendant cette période, les astronautes ont effectué des vérifications et des préparatifs pour l'atterrissage.

L'atterrissage

Le module lunaire, surnommé "Eagle", s'est séparé du module de commande "Columbia" et a commencé sa descente vers la surface lunaire. Malgré quelques problèmes techniques et des préoccupations sur l'endroit d'atterrissage, Neil Armstrong a réussi à poser l'Eagle à Tranquility Base, le 20 juillet 1969, à 20h17 UTC.

Les Premiers Pas sur la Lune

Le moment historique

Neil Armstrong a été le premier homme à poser le pied sur la Lune, prononçant les célèbres mots : "C'est un petit pas pour [un] homme, un bond de géant pour l'humanité." Buzz Aldrin a suivi peu après, et ensemble, ils ont passé environ deux heures et demie à explorer la surface lunaire.

Les expériences scientifiques

Les astronautes ont réalisé plusieurs expériences, notamment la collecte d'échantillons de sol et de roches lunaires, l'installation d'instruments scientifiques et la prise de photographies. Ces activités ont permis de recueillir des données précieuses sur la Lune.

Le Retour sur Terre

Le voyage de retour

Après avoir passé environ 21 heures sur la surface lunaire, Armstrong et Aldrin ont regagné le module de commande, où Michael Collins les attendait. Le retour vers la Terre a été marqué par des vérifications minutieuses et des ajustements de trajectoire.

Le splashdown

Apollo 11 a amerri dans l'océan Pacifique le 24 juillet 1969. Les astronautes ont été récupérés par le porte-avions USS Hornet, où ils ont été accueillis en héros. Leur retour a été célébré à travers le monde comme une réalisation collective de l'humanité.

Les Répercussions de la Mission Apollo 11

L'impact culturel de la mission

Apollo 11 a inspiré des générations de scientifiques, d'ingénieurs et d'explorateurs. La mission a marqué un tournant dans la perception de l'espace et a suscité un intérêt accru pour les sciences et les technologies, incitant de nombreux jeunes à poursuivre des carrières dans ces domaines.

L'héritage de l'exploration spatiale

La réussite d'Apollo 11 a ouvert la voie à d'autres missions lunaires et a jeté les bases pour des explorations futures, y compris les missions vers Mars et au-delà. L'importance de la coopération internationale dans l'exploration spatiale est devenue de plus en plus évidente, comme en témoigne le programme de la Station spatiale internationale.

Un grand pas pour l'Humanité

Apollo 11 représente un jalon majeur dans l'histoire de l'humanité. Les premiers pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune ne sont pas seulement un témoignage des capacités humaines en matière d'exploration, mais aussi un symbole d'unité et d'espoir. En célébrant cet exploit incroyable, nous sommes invités à réfléchir sur notre potentiel collectif et sur les défis à venir dans notre quête d'exploration au-delà des frontières de notre planète. Les leçons tirées d'Apollo 11 continuent d'inspirer les futurs explorateurs de l'espace et nous rappellent que, ensemble, nous pouvons réaliser des choses extraordinaires.

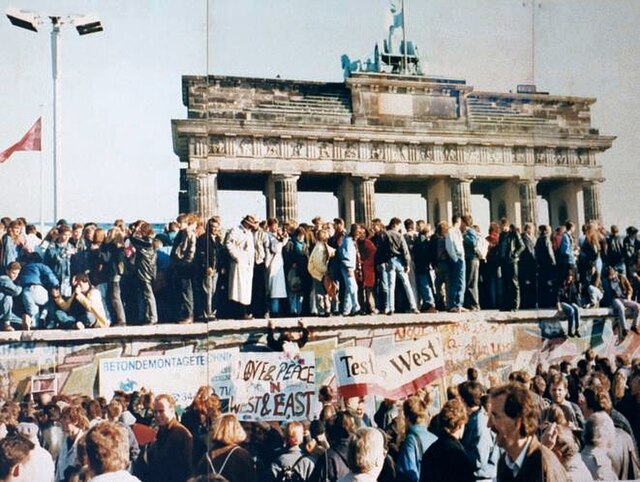

La chute du Mur de Berlin, survenue le 9 novembre 1989, a marqué la fin d'une ère et symbolisé la fin du Rideau de fer, qui divisait l'Europe en deux blocs depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cet événement historique a non seulement provoqué la réunification de l'Allemagne, mais a également été un catalyseur pour le déclin du communisme en Europe de l'Est et la fin de la guerre froide. En 2024, alors que nous célébrons le 35e anniversaire de cette monumental transformation, il est essentiel de revisiter les événements qui ont conduit à la chute du mur, ses répercussions sur l'Europe et le monde, et comment cet héritage continue de façonner notre société contemporaine.

Contexte Historique de la chute du Mur de Berlin

Le Rideau de Fer

Le terme "Rideau de fer" a été popularisé par Winston Churchill en 1946 pour décrire la division entre les pays communistes d'Europe de l'Est et les pays démocratiques d'Europe de l'Ouest. Cette séparation a conduit à des tensions politiques et militaires croissantes, symbolisées par la construction du Mur de Berlin en 1961, qui a été érigé pour empêcher l'exode des citoyens de l'Est vers l'Ouest.

La Guerre froide

La guerre froide, période de tension entre les États-Unis et l'Union soviétique, a façonné les relations internationales pendant près de 50 ans. Les idéologies opposées, le capitalisme et le communisme, ont entraîné une série de conflits par procuration et une course aux armements, rendant la menace d'une guerre nucléaire omniprésente.

Les Événements Précédant la Chute du Mur

Les réformes de Mikhaïl Gorbatchev

Au milieu des années 1980, Mikhaïl Gorbatchev a introduit des réformes cruciales, comme la perestroïka (restructuration) et la glasnost (transparence), visant à moderniser l'économie soviétique et à permettre une plus grande liberté d'expression. Ces réformes ont eu des conséquences profondes dans les pays satellites de l'Union soviétique, incitant de nombreux citoyens à revendiquer des réformes similaires.

Les mouvements populaires

Les manifestations en Pologne, notamment le mouvement Solidarnosc dirigé par Lech Wałęsa, ainsi que les mouvements pro-démocratiques en Hongrie, en Tchécoslovaquie et dans d'autres pays d'Europe de l'Est, ont été des facteurs catalyseurs qui ont renforcé la pression sur les régimes communistes. La désillusion face à la répression et la quête de liberté ont alimenté ces mouvements.

La Chute du Mur

Les événements du 9 novembre 1989

La chute du Mur de Berlin a été le résultat d'une série d'événements qui ont culminé le 9 novembre 1989. Une confusion autour d'une annonce concernant la libéralisation des voyages a conduit à des milliers de Berlinois de l'Est à se rassembler aux points de contrôle. Les gardes-frontières, débordés, ont finalement ouvert les portes, permettant aux citoyens de traverser librement. Ce moment historique a été acclamé comme la victoire des aspirations démocratiques sur la répression.

Les réactions internationales

La chute du Mur a suscité des réactions enthousiastes dans le monde entier. Elle a été saluée comme un triomphe de la démocratie et a ouvert la voie à la réunification de l'Allemagne, qui a été officiellement réalisée le 3 octobre 1990. Cet événement a également inspiré d'autres pays d'Europe de l'Est à abandonner leurs régimes communistes.

Conséquences de la Chute du Mur

Réunification allemande et intégration européenne

La réunification de l'Allemagne a eu un impact profond sur la politique européenne. Elle a conduit à la création de l'Union européenne et à une expansion vers l'est, intégrant d'anciens pays communistes au sein d'une structure démocratique.

Le nouvel ordre mondial

La fin du Rideau de fer a marqué la fin de la guerre froide et a conduit à un nouvel ordre mondial, caractérisé par la domination des États-Unis en tant que superpuissance unique et une augmentation des tensions régionales, notamment au Moyen-Orient et en Afrique.

L'Héritage de la Chute du Mur en 2024

Réflexions sur la démocratie et les droits de l'homme

En 2024, la chute du Mur de Berlin continue de servir de symbole pour les luttes pour la démocratie et les droits de l'homme. Les défis actuels, tels que le populisme croissant, les tensions géopolitiques et les menaces à la démocratie, rappellent que le combat pour la liberté et l'égalité est toujours d'actualité.

Un regard vers l'avenir

Alors que nous commémorons cet événement marquant, il est crucial de réfléchir aux leçons tirées du passé. La solidarité internationale et la vigilance en matière de droits civiques demeurent essentielles pour prévenir la régression démocratique dans le monde.

La voie à des changements significatifs dans le monde entier

La chute du Mur de Berlin a été un moment charnière qui a non seulement marqué la fin d'une époque, mais a également ouvert la voie à des changements significatifs dans le monde entier. À l'approche des 35 ans de cet événement, il est essentiel de célébrer les avancées réalisées en matière de liberté et de démocratie tout en restant conscients des défis qui subsistent. En honorant cet héritage, nous pouvons continuer à œuvrer pour un avenir où les droits de tous sont respectés et où la paix et la liberté prévalent.

La Guerre de Sécession, qui a eu lieu de 1861 à 1865, a marqué un tournant majeur dans l’histoire des États-Unis. Ce conflit dévastateur entre les États du Nord (l'Union) et les États du Sud (la Confédération) a été motivé par des questions complexes telles que l'esclavage, les droits des États et les tensions économiques. Plus de 160 ans après le début de cette guerre, son impact perdure dans la société américaine contemporaine, influençant toujours les débats sur les droits civiques, l'identité nationale et les relations raciales. Cet article examine les causes, le déroulement et les conséquences de la Guerre de Sécession, ainsi que son héritage aujourd'hui.

Les Causes de la Guerre de Sécession

L'esclavage et les droits des États

L'esclavage était au cœur des tensions entre le Nord et le Sud. Tandis que le Nord industrialisé s'opposait à l'expansion de l'esclavage, le Sud, économiquement dépendant du travail esclavagiste, défendait son droit à conserver cette institution. Les questions de droits des États, qui consistaient à savoir si les États pouvaient ignorer les lois fédérales, ont également exacerbé les tensions.

Les événements déclencheurs

Des événements clés, tels que le compromis du Missouri (1820), la loi sur les esclaves fugitifs (1850) et le raid de John Brown à Harpers Ferry (1859), ont intensifié les conflits. La victoire d'Abraham Lincoln à l'élection présidentielle de 1860, alors qu'il était perçu comme un opposant à l'esclavage, a conduit à la sécession de plusieurs États du Sud.

Le Déroulement du Conflit

Les premières batailles

La guerre a commencé le 12 avril 1861 avec l'attaque de Fort Sumter en Caroline du Sud. Les batailles de Bull Run et de Shiloh ont marqué les débuts violents du conflit, révélant la brutalité et l'ampleur de la guerre à venir.

Les moments clés

Des batailles décisives, comme celles de Gettysburg (1863) et de Vicksburg (1863), ont changé le cours de la guerre. La proclamation d'émancipation d'Abraham Lincoln en 1863 a également modifié le caractère du conflit, transformant la guerre en lutte pour la liberté des esclaves.

Les Conséquences de la Guerre de secession

Les pertes humaines et matérielles

La Guerre de Sécession a coûté la vie à environ 620 000 soldats et a eu des répercussions dévastatrices sur le paysage économique et social du Sud. Des villes ont été détruites, et l'économie du Sud, déjà fragile, a été considérablement affaiblie.

La Reconstruction

Après la guerre, les États-Unis ont traversé une période de Reconstruction, durant laquelle des efforts ont été faits pour réintégrer les États du Sud dans l'Union et pour garantir les droits des anciens esclaves. Cependant, les tensions raciales et les conflits politiques ont perduré, laissant un héritage complexe.

L'Héritage de la Guerre de Sécession

Les droits civiques

L'héritage de la Guerre de Sécession se fait encore sentir dans les luttes pour les droits civiques aux États-Unis. Les Amendements XIII, XIV et XV, qui ont suivi la guerre, ont tenté de garantir des droits aux Afro-Américains, mais leur mise en œuvre a été entravée pendant des décennies.

La mémoire historique

Aujourd'hui, la mémoire de la Guerre de Sécession est souvent débattue. Les monuments confédérés et la manière dont cette période est enseignée dans les écoles suscitent des discussions sur l'identité nationale et la race en Amérique. Les mouvements de défense des droits civiques rappellent que les luttes pour l'égalité et la justice continuent d'être des enjeux cruciaux.

Les Réflexions sur la Guerre de Sécession en 2024

Un regard sur l'actualité

Alors que nous célébrons plus de 160 ans depuis le début de la Guerre de Sécession, les discussions sur le racisme systémique, les droits civiques et la justice sociale sont toujours d'actualité. Les commémorations et les réflexions sur ce conflit historique sont des occasions de tirer des leçons pour l'avenir.

La nécessité de l'éducation

Il est essentiel de continuer à éduquer les générations futures sur les causes et les conséquences de la Guerre de Sécession. Une compréhension approfondie de ce conflit peut favoriser un dialogue constructif sur les questions de race, de droits et d'identité aux États-Unis.

Luttes profondes pour l'identité et les valeurs américaines

La Guerre de Sécession américaine est plus qu'un simple conflit militaire ; elle est le reflet de luttes profondes pour l'identité et les valeurs américaines. Plus de 160 ans après le début de ce conflit, son héritage continue d'influencer la société contemporaine, nous rappelant l'importance de l'éducation, de la mémoire collective et de la lutte pour l'égalité et la justice. En explorant les leçons du passé, nous pouvons espérer construire un avenir meilleur pour tous les Américains.

Les pandémies ont marqué l’histoire de l’humanité, laissant des traces indélébiles dans les sociétés, les cultures et les économies. Des épidémies dévastatrices comme la Peste Noire au XIVe siècle à la récente pandémie de COVID-19, ces crises sanitaires ont mis à l’épreuve notre résilience et ont conduit à des changements sociaux et médicaux majeurs. Cet article examine quelques-unes des pandémies les plus significatives de l’histoire, leurs causes, leurs conséquences et les leçons que nous en avons tirées.

La Peste Noire (1347-1351)

Origines et propagation

La Peste Noire, causée par la bactérie Yersinia pestis, a commencé en Asie avant de se propager à l'Europe par les routes commerciales. Les navires marchands transportaient non seulement des marchandises, mais aussi des rats et des puces infectés, facilitant la transmission de la maladie.

Impact démographique et social

Cette pandémie a décimé environ un tiers de la population européenne, entraînant des changements profonds dans la structure sociale. La perte massive de vies a provoqué une pénurie de main-d'œuvre, augmentant les salaires et améliorant les conditions de travail pour ceux qui ont survécu. Elle a également conduit à des changements dans la religion, la culture et la perception de la santé publique.

La Grippe Espagnole (1918-1919)

Caractéristiques de la pandémie

La Grippe Espagnole est l'une des pandémies les plus meurtrières de l'histoire, infectant environ un tiers de la population mondiale et causant la mort de 50 à 100 millions de personnes. Ce virus de la grippe H1N1 s'est répandu rapidement en raison des mouvements de troupes pendant la Première Guerre mondiale.

Réponses et conséquences des pandémies

La réponse à la pandémie a varié d'un pays à l'autre, allant de la quarantaine à la fermeture des écoles et des lieux publics. La pandémie a mis en évidence l'importance de la santé publique et de la communication en temps de crise, et a conduit à des progrès significatifs dans la recherche sur les maladies infectieuses.

Le VIH/SIDA (1981-présent)

Découverte et propagation

Le VIH (virus de l'immunodéficience humaine) a été identifié pour la première fois aux États-Unis dans les années 1980. Initialement considéré comme une maladie touchant principalement les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, le virus a rapidement montré qu'il affectait tous les groupes de population.

Réactions sociétales et médicales

Le VIH/SIDA a conduit à la stigmatisation des personnes infectées et à des mouvements sociaux puissants pour l'égalité des droits et l'accès aux traitements. Les avancées dans le traitement antirétroviral ont transformé le VIH/SIDA d'une maladie mortelle à une maladie chronique, modifiant radicalement la vie des personnes vivant avec le virus.

La COVID-19 (2019-présent)

Origine et propagation

La COVID-19, causée par le virus SARS-CoV-2, a été identifiée pour la première fois à Wuhan, en Chine, fin 2019. Sa propagation rapide à l'échelle mondiale a conduit à des confinements stricts, à la fermeture des frontières et à un bouleversement sans précédent de la vie quotidienne.

Réponses sanitaires et sociales

Les gouvernements ont dû adopter des mesures de santé publique, telles que le port de masques, la distanciation sociale et la vaccination de masse. La pandémie a également mis en lumière des inégalités sociales et économiques, ainsi que l'importance de la coopération internationale en matière de santé publique.

Leçons tirées des pandémies

Importance de la préparation

Les pandémies passées et présentes soulignent l'importance d'une préparation adéquate, d'une surveillance efficace et d'une réponse rapide pour limiter la propagation des maladies infectieuses. Les systèmes de santé doivent être renforcés et les ressources allouées à la recherche et au développement de vaccins et de traitements.

Impact sur la société

Chaque pandémie a laissé des cicatrices, mais elle a également été le catalyseur de changements positifs. Elles ont souvent conduit à des avancées en matière de santé publique, de recherche médicale et de droits humains. Les leçons apprises doivent être appliquées pour mieux affronter les crises futures.

Face aux menaces sanitaires

Les grandes pandémies de l'histoire, de la Peste Noire à la COVID-19, nous rappellent à quel point l'humanité est vulnérable face aux menaces sanitaires. Cependant, elles illustrent également notre capacité à nous adapter et à évoluer en réponse à ces défis. En tirant parti des leçons du passé, nous pouvons mieux nous préparer à affronter les pandémies futures et renforcer notre résilience face aux crises sanitaires.

Johannes Gutenberg, né vers 1400 à Mayence en Allemagne, est souvent considéré comme l'un des plus grands inventeurs de l'histoire. Son innovation majeure, l'imprimerie à caractères mobiles, a non seulement transformé le paysage de l'écriture et de la diffusion des idées, mais a également joué un rôle clé dans le développement de la culture, de l'éducation et de la société moderne. Cet article explore la vie de Gutenberg, l'impact de son invention, et comment elle a façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui.

La vie de Johannes Gutenberg

Les débuts de l'imprimerie

Gutenberg naît dans une famille de l'aristocratie bourgeoise à Mayence. Peu d'informations sont disponibles sur sa jeunesse, mais il est probable qu'il ait reçu une éducation qui lui a permis de développer son intérêt pour la mécanique et l'artisanat. Dans les années 1430, il s’installe à Strasbourg, où il commence à expérimenter différentes techniques d'impression.

L’invention de l’imprimerie

Entre 1440 et 1450, Gutenberg met au point sa technique d'imprimerie à caractères mobiles, utilisant des caractères en métal qu'il pouvait assembler et réutiliser. Ce processus, combiné à l’utilisation d’encre à base d’huile et à un mécanisme de presse inspiré des presses à vin, révolutionne la manière dont les livres sont produits.

L'impact de l'imprimerie

La diffusion des connaissances

L'invention de l'imprimerie permet la production en série de livres, rendant l'écrit accessible à un public beaucoup plus large. Avant Gutenberg, les livres étaient manuscrits, rares et coûteux. Avec l'imprimerie, des œuvres littéraires, scientifiques et religieuses peuvent être diffusées rapidement et à moindre coût.

La Renaissance et la Réforme

L'imprimerie joue un rôle fondamental dans la Renaissance, en facilitant la diffusion des idées humanistes. Elle contribue également à la Réforme protestante en permettant la publication des écrits de Martin Luther et d'autres réformateurs, qui remettent en question l'autorité de l'Église catholique. Les pamphlets, brochures et traductions de la Bible atteignent rapidement un large public, provoquant des changements profonds dans la société européenne.

Les défis de Gutenberg

Les difficultés financières

Malgré le succès de son invention, Gutenberg fait face à des difficultés financières. Pour financer son entreprise, il emprunte de l'argent à des investisseurs, mais il ne parvient pas à rembourser ses dettes. En 1455, il perd le contrôle de son imprimerie et doit renoncer à son projet initial.

L'héritage controversé

Bien que son invention ait eu un impact immense, le succès commercial de Gutenberg est controversé. Il ne bénéficie pas de la reconnaissance qu'il mérite de son vivant, et de nombreux autres imprimeurs, comme Aldus Manutius, le surpassent sur le plan commercial. Cependant, son héritage est indéniable et son invention demeure l'une des plus influentes de l'histoire.

La postérité de Gutenberg

La Bible de Gutenberg

La Bible de Gutenberg, imprimée vers 1455, est l'une des premières grandes œuvres publiées en utilisant sa méthode d'impression. Considérée comme une œuvre d'art, elle illustre à la fois la beauté de la typographie et la capacité de l'imprimerie à produire des textes de manière rapide et efficace. Aujourd'hui, elle est l'un des livres les plus précieux au monde.

L'impact durable sur la culture

L'imprimerie de Gutenberg a ouvert la voie à la culture de masse et à l'éducation. Elle a facilité la diffusion des idées et des connaissances, entraînant une augmentation de l'alphabétisation et un accès élargi à l'éducation. Les bibliothèques et les universités ont vu le jour, et le livre devient un outil essentiel pour la transmission du savoir.

Son Impact sur le Monde

Johannes Gutenberg a été un pionnier dont l'invention a changé le cours de l'histoire. Son imprimante à caractères mobiles a non seulement facilité la diffusion des connaissances, mais a également contribué à l'émergence de mouvements culturels et sociaux majeurs. Bien que sa vie ait été marquée par des défis et des revers, son héritage perdure dans la manière dont nous accédons à l'information et partageons des idées. En réfléchissant à son impact, nous réalisons que Gutenberg a véritablement façonné le monde moderne.

Au cours de l'histoire humaine, certaines inventions ont eu un impact révolutionnaire, transformant non seulement la société, mais aussi la façon dont nous vivons, travaillons et interagissons. Des outils rudimentaires aux technologies avancées, ces innovations ont façonné le cours de l'humanité et ont été le moteur de changements culturels, économiques et sociaux. Cet article explore les grandes inventions qui ont véritablement changé le monde, en mettant en lumière leur origine, leur évolution et leur influence sur nos vies.

L’invention de la roue

Les origines de la roue

La roue, inventée vers 3500 av. J.-C. en Mésopotamie, est l'une des inventions les plus fondamentales de l'humanité. Initialement conçue pour la poterie, elle a rapidement trouvé son application dans le transport, permettant de déplacer des charges lourdes sur de longues distances.

L'impact sur le transport et le commerce

L'introduction de la roue a révolutionné les modes de transport. Les chariots tirés par des animaux ont facilité le commerce entre les régions, favorisant l'émergence de civilisations prospères. La roue a également joué un rôle crucial dans le développement des infrastructures, permettant la construction de routes et de ponts.

L'imprimerie

L'innovation de Johann es Gutenberg

Au XVe siècle, Johannes Gutenberg a inventé l'imprimerie à caractères mobiles, une innovation qui a radicalement changé le paysage de la communication. Pour la première fois, des livres pouvaient être produits en série, rendant l'écriture accessible à un public plus large.

La diffusion des connaissances

L'imprimerie a permis la diffusion rapide des idées et des connaissances, jouant un rôle clé dans des mouvements historiques tels que la Renaissance et la Réforme. Elle a favorisé l'éducation et a contribué à l'émergence de sociétés plus éclairées, marquées par des débats intellectuels et des avancées scientifiques.

La machine à vapeur

L'invention et ses précurseurs

La machine à vapeur, développée au XVIIIe siècle par des inventeurs tels que James Watt, a été une avancée majeure de la Révolution industrielle. Elle a permis de transformer la chaleur en énergie mécanique, ouvrant la voie à de nouvelles méthodes de production et de transport.

L'industrialisation et le changement social

L'usage de la machine à vapeur a facilité la mécanisation des usines, augmentant la production de biens et entraînant une urbanisation massive. Ce changement a modifié les structures sociales, avec l'émergence d'une classe ouvrière et des conditions de vie et de travail qui allaient devenir des enjeux majeurs au cours des siècles suivants.

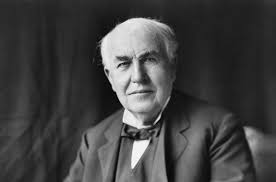

L'électricité

Les découvertes fondamentales

L'électricité, bien que connue depuis l'Antiquité, a été véritablement exploitée à la fin du XIXe siècle grâce aux travaux d'inventeurs comme Thomas Edison et Nikola Tesla. L'invention de l'ampoule électrique et le développement du courant alternatif ont transformé la vie quotidienne.

L'impact sur la société moderne

L'électricité a révolutionné l'industrie, les communications, et les modes de vie. Elle a permis l'émergence de nouveaux appareils électroménagers, d'industries basées sur l'énergie électrique et a transformé les villes grâce à l'éclairage public. Ce changement a également ouvert la voie à des innovations technologiques ultérieures.

L'Internet

Les débuts de l'Internet

L'Internet, né dans les années 1960 sous forme de projet de recherche militaire, a évolué pour devenir un réseau mondial d'échanges d'informations. La création du World Wide Web par Tim Berners-Lee en 1989 a facilité son utilisation par le grand public.

La révolution de la communication

L'Internet a radicalement changé la façon dont les gens communiquent, apprennent et se divertissent. Il a ouvert la porte à l'ère de l'information, permettant un accès sans précédent à des connaissances et des ressources, tout en redéfinissant les interactions sociales, les entreprises et le commerce mondial.

La biotechnologie

Les avancées en génétique

La biotechnologie, qui a pris son essor dans la seconde moitié du XXe siècle, a ouvert de nouvelles perspectives dans le domaine de la santé, de l'agriculture et de l'environnement. Les découvertes en génétique, notamment le séquençage du génome humain, ont transformé notre compréhension des maladies et de la biologie.

Les applications et leurs enjeux

Les applications de la biotechnologie, telles que les thérapies géniques, les OGM et les vaccins, ont suscité des débats éthiques et scientifiques. Ces innovations ont le potentiel d'améliorer la qualité de vie, mais elles soulèvent également des questions sur la sécurité alimentaire, la santé publique et l'éthique de la manipulation génétique.

La créativité et de l'ingéniosité humaines

Les grandes inventions qui ont changé le monde témoignent de la créativité et de l'ingéniosité humaines. Elles ont façonné notre histoire et continuent d'influencer notre avenir. En réfléchissant à ces innovations, il est essentiel de reconnaître leur impact durable sur la société et de considérer comment les prochaines grandes inventions pourraient à nouveau transformer notre façon de vivre et d'interagir. L'humanité est à un tournant, et les inventions d'aujourd'hui ouvriront la voie à un avenir encore plus prometteur.

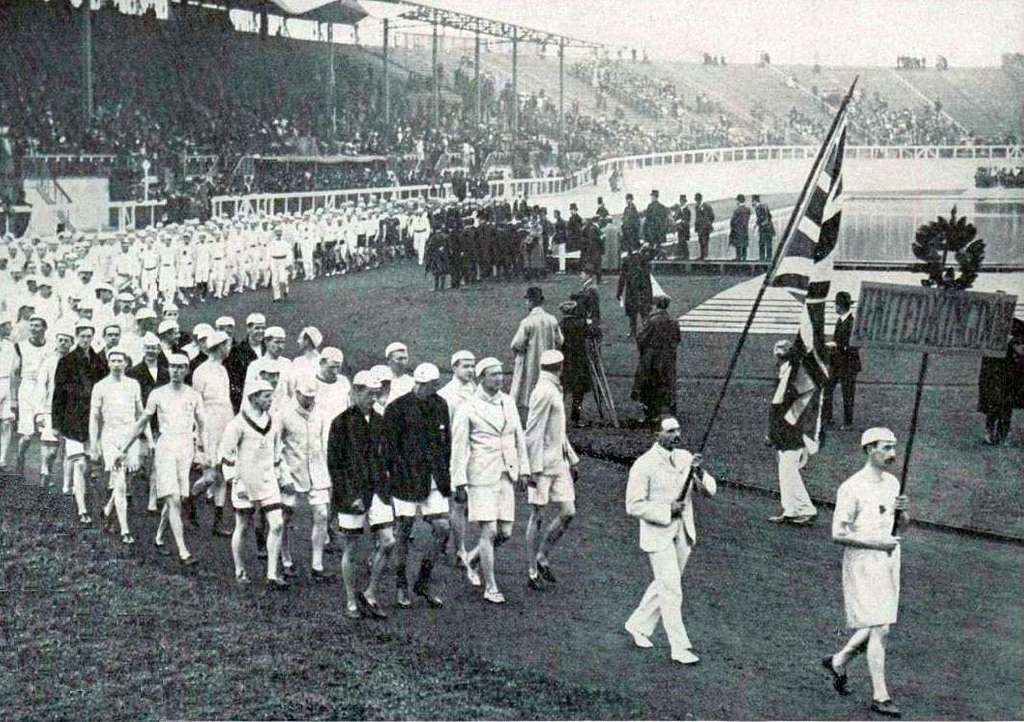

Les Jeux Olympiques modernes représentent l'un des événements sportifs les plus emblématiques et attendus au monde. Ils incarnent non seulement la quête de l'excellence athlétique, mais également des valeurs de paix, d'unité et d'amitié entre les nations. Depuis leur réinvention par Pierre de Coubertin à la fin du XIXe siècle jusqu'à la préparation pour les Jeux de Paris 2024, cette compétition a traversé les âges, évoluant en réponse aux changements sociaux, politiques et culturels. Cet article explore l'histoire des Jeux Olympiques modernes, de leurs origines à leur futur imminent, en mettant en lumière les figures clés, les événements marquants et les défis auxquels ils ont été confrontés.

Les origines des Jeux Olympiques modernes

La redécouverte des Jeux anciens

Les origines des Jeux Olympiques remontent à l'Antiquité grecque, où ils se déroulaient tous les quatre ans à Olympie, à partir de 776 av. J.-C. Ces jeux étaient dédiés à Zeus et réunissaient des athlètes venus de différentes cités-États grecques. Les compétitions comprenaient la course à pied, la lutte, et des épreuves équestres, et elles étaient un moyen de célébrer la paix entre les nations.

Pierre de Coubertin et la renaissance olympique

Au XIXe siècle, Pierre de Coubertin, un éducateur et historien français, s'intéresse à la philosophie du sport et à l'éducation physique. Il rêve de revivre l'esprit des Jeux antiques et, en 1896, il réussit à organiser les premiers Jeux Olympiques modernes à Athènes. Cet événement marque un tournant majeur dans l'histoire du sport, réunissant 280 athlètes de 13 pays pour concourir dans 43 épreuves.

L'évolution des Jeux Olympiques

La croissance des disciplines et des participants

Au fil des décennies, les Jeux Olympiques se sont élargis pour inclure de nouvelles disciplines sportives et un nombre croissant de participants. Les Jeux de Paris en 1900, par exemple, ont vu l'introduction des sports collectifs tels que le rugby et le football, ainsi que la participation des premières femmes, qui ont concouru dans des épreuves comme le tennis et le croquet.

Les défis géopolitiques et les interruptions

Les Jeux Olympiques ont également été marqués par des événements tragiques et des boycotts. Les Jeux de Berlin en 1936 ont été utilisés par le régime nazi comme un outil de propagande, tandis que ceux de 1940 et 1944 ont été annulés en raison de la Seconde Guerre mondiale. Les tensions de la Guerre froide ont également affecté les compétitions, avec des boycotts notables en 1980 et 1984.

L'impact des technologies et des médias

L'évolution des technologies et des médias a transformé la manière dont les Jeux Olympiques sont perçus et suivis. L'introduction de la télévision dans les années 1960 a élargi l'audience mondiale, tandis que les avancées technologiques ont permis des performances athlétiques toujours plus impressionnantes. Les Jeux de Sydney en 2000 ont été les premiers à tirer pleinement parti des nouvelles technologies numériques pour une expérience immersive.

Les Jeux Olympiques dans le contexte moderne

La promotion de la durabilité et de l'inclusivité

Au XXIe siècle, les Jeux Olympiques ont évolué pour intégrer des valeurs de durabilité et d'inclusivité. Le Comité International Olympique (CIO) a mis en place des initiatives visant à réduire l'empreinte écologique des événements et à promouvoir la diversité parmi les athlètes et les participants. Les Jeux de Tokyo en 2021, par exemple, ont mis en avant des matériaux recyclés et des mesures pour minimiser les déchets.

L'importance des valeurs olympiques

Les valeurs olympiques – excellence, amitié et respect – continuent de guider les Jeux modernes. Des programmes comme "Olympism in Action" visent à renforcer la solidarité et la compréhension entre les nations à travers le sport, tout en abordant des enjeux sociaux tels que l'égalité des sexes et l'inclusion des personnes handicapées.

Paris 2024 : Un nouveau chapitre

Les préparatifs pour les Jeux

Paris accueillera les Jeux Olympiques d'été en 2024, marquant la troisième fois que la ville est l'hôte de cet événement prestigieux, après les éditions de 1900 et 1924. Les préparatifs incluent la rénovation d'infrastructures existantes et la construction de nouveaux sites, avec un fort accent sur la durabilité et l'héritage à long terme de ces Jeux pour la ville et ses habitants.

Les innovations prévues

Les Jeux de Paris 2024 seront marqués par plusieurs innovations, notamment l'utilisation des nouvelles technologies pour améliorer l'expérience des spectateurs et des athlètes. Le CIO a également annoncé que le programme des sports sera enrichi, avec des épreuves comme le breakdance, qui feront leurs débuts olympiques.

Les défis à relever

Bien que Paris 2024 s'annonce prometteur, des défis subsistent, notamment en matière de sécurité, de financement et d'accessibilité. Les leçons tirées des précédentes éditions des Jeux, notamment en ce qui concerne la gestion des crises et la sécurité des participants et des spectateurs, seront essentielles pour le succès de cet événement.

Un symbole puissant de l'aspiration humaine à l'excellence

L'histoire des Jeux Olympiques modernes, depuis leur réinvention par Pierre de Coubertin jusqu'à la préparation de Paris 2024, est une véritable saga de résilience, de passion et d'engagement envers les valeurs sportives. Alors que nous nous dirigeons vers les prochains Jeux, il est crucial de réfléchir à l'impact positif que le sport peut avoir sur la société et de continuer à promouvoir un esprit de coopération et d'unité entre les nations. Les Jeux Olympiques demeurent un symbole puissant de l'aspiration humaine à l'excellence, à la paix et à l’amitié.

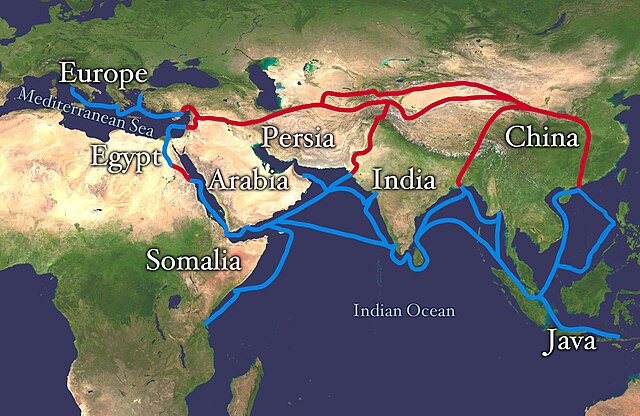

Depuis des millénaires, la Route de la Soie a été un réseau commercial emblématique reliant l'Orient et l'Occident, facilitant non seulement le commerce, mais aussi l’échange culturel, technologique et religieux entre différentes civilisations. Abandonnée depuis longtemps à la suite de bouleversements géopolitiques, cette voie légendaire connaît aujourd'hui une nouvelle renaissance. Portée par l’initiative chinoise des "Nouvelles Routes de la Soie" (ou "Belt and Road Initiative"), elle symbolise le retour d'une vision mondiale de la coopération et du développement à l’échelle internationale. Cet article explore l'histoire ancienne de la Route de la Soie, les enjeux contemporains de sa réhabilitation, et les défis qui en découlent pour l'avenir.

Une histoire millénaire de la Route de la Soie

Les origines de la Route de la Soie

La Route de la Soie est née au IIe siècle avant J.-C. sous la dynastie Han en Chine, lorsque l’Empire du Milieu a cherché à établir des liens commerciaux avec l’Empire romain. Le nom "Route de la Soie" provient de l'un des produits les plus précieux échangés à l'époque : la soie chinoise. Toutefois, la route ne se limitait pas à ce seul produit et permettait aussi l'échange d’épices, de pierres précieuses, de métaux, ainsi que de savoirs et d’idées philosophiques.

Le réseau commercial : bien plus qu’une route

En réalité, la Route de la Soie n’était pas une seule route, mais plutôt un vaste réseau de voies commerciales terrestres et maritimes qui reliaient la Chine, l’Asie centrale, le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, et l’Europe. Elle a facilité la circulation des produits, mais aussi des cultures, des religions (comme le bouddhisme, le christianisme et l’islam), et des technologies (comme la poudre à canon et le papier).

Le déclin et l'oubli de la Route de la Soie

Avec la montée des routes maritimes commerciales plus directes et sûres à la fin du Moyen Âge, ainsi que la chute de grandes civilisations intermédiaires, la Route de la Soie a perdu son importance. Le monde moderne s’est peu à peu tourné vers des échanges commerciaux mondialisés, centrés autour des océans plutôt que des routes terrestres.

La Renaissance des Routes de la Soie : La Vision de la Chine

L’initiative Belt and Road : une ambition moderne

En 2013, le président chinois Xi Jinping a dévoilé l'initiative des "Nouvelles Routes de la Soie", connue sous le nom de "Belt and Road Initiative" (BRI). Ce projet colossal vise à redessiner le réseau de transports et de commerce mondial en connectant les économies asiatiques, européennes et africaines à travers des corridors terrestres et maritimes modernisés.

Les objectifs économiques et géopolitiques

Les objectifs officiels de l’initiative sont de promouvoir la coopération économique, les investissements dans les infrastructures et le développement durable dans les pays partenaires. Cependant, l’initiative est également perçue comme un moyen pour la Chine d’étendre son influence géopolitique à l'échelle mondiale, en créant une interdépendance économique forte avec de nombreux pays à travers des projets d’infrastructures stratégiques comme des ports, des chemins de fer, et des pipelines.

Les corridors économiques et leurs dimensions

Les Nouvelles Routes de la Soie se déclinent en plusieurs corridors terrestres et maritimes. Parmi les plus importants figurent le "Corridor économique Chine-Pakistan", le "Couloir eurasiatique" reliant la Chine à l’Europe via la Russie et l'Asie centrale, ainsi que les "Routes maritimes de la Soie", qui relient la Chine aux ports d’Afrique, du Moyen-Orient, et de l’Europe via l’océan Indien.

Les enjeux et défis des Nouvelles Routes de la Soie

Les perspectives économiques pour les pays partenaires

Pour de nombreux pays, notamment ceux en développement, l'initiative BRI représente une opportunité de moderniser leurs infrastructures et de dynamiser leur économie grâce aux investissements chinois. Des projets de grande envergure, tels que la construction de routes, de ponts, et de chemins de fer, ont déjà permis d'améliorer la connectivité régionale et de réduire les coûts commerciaux.

Les préoccupations géopolitiques

Cependant, l'initiative n’est pas sans susciter des inquiétudes. Certains critiques affirment que la BRI enferme les pays partenaires dans des "pièges de la dette", car les prêts massifs contractés pour financer ces infrastructures pourraient s’avérer insoutenables pour les économies plus faibles. De plus, plusieurs grandes puissances, comme les États-Unis et l'Union européenne, y voient une stratégie d’expansion chinoise qui pourrait modifier les équilibres géopolitiques mondiaux.

L’impact environnemental et social

Les projets liés aux Nouvelles Routes de la Soie soulèvent également des questions en termes d’impact environnemental. De vastes infrastructures en construction peuvent entraîner la déforestation, la perte de biodiversité et l’augmentation des émissions de carbone. Par ailleurs, certains projets ont été critiqués pour ne pas respecter les droits des communautés locales, avec des répercussions négatives sur les conditions sociales et économiques des populations affectées.

L’avenir de la Route de la Soie

Les opportunités de développement durable

Si l'initiative BRI s'accompagne de défis considérables, elle pourrait aussi, si bien gérée, ouvrir la voie à un modèle de développement plus inclusif et durable. En investissant dans des technologies vertes, comme l'énergie solaire ou l'électrification des transports, la Chine et ses partenaires pourraient transformer la BRI en un vecteur de croissance respectueuse de l’environnement.

La coopération internationale face à la rivalité

Dans un contexte mondial de plus en plus polarisé, la Route de la Soie peut-elle rester un projet de coopération pacifique, ou se transformera-t-elle en une arène de rivalités entre grandes puissances ? L'avenir de la BRI dépendra de la capacité des différentes nations à dialoguer, à collaborer, et à partager les bénéfices de ce projet ambitieux.

Le projet les plus ambitieux du XXIe siècle

La renaissance de la Route de la Soie, à travers l’initiative Belt and Road, est sans doute l’un des projets les plus ambitieux du XXIe siècle. Elle symbolise à la fois la volonté de redessiner la carte mondiale des échanges et l’affirmation de la Chine comme acteur global. Pourtant, si cette initiative peut représenter une opportunité pour un monde plus connecté et développé, elle pose aussi des défis en termes de durabilité, de souveraineté et de justice économique. La Route de la Soie, bien qu'ancrée dans l’histoire ancienne, est aujourd’hui au cœur des enjeux géopolitiques contemporains.

En 2025, nous célébrerons le centenaire de la Conférence de Locarno, un événement diplomatique majeur qui a joué un rôle essentiel dans la stabilisation de l'Europe après la Première Guerre mondiale. La conférence, qui s'est tenue en octobre 1925 dans la ville suisse de Locarno, a marqué un tournant dans les relations internationales de l'entre-deux-guerres. Elle a jeté les bases d'un climat de coopération et de confiance entre les grandes puissances européennes, tout en essayant de garantir la paix et la sécurité collective. Cet article revient sur les enjeux, les accords et l'héritage de cet événement marquant, et propose une réflexion sur sa pertinence un siècle plus tard.

Contexte historique de la Conférence de Locarno

L’Europe après la Première Guerre mondiale

La Première Guerre mondiale a laissé l’Europe dans un état de chaos, avec des tensions géopolitiques exacerbées et des économies dévastées. Le traité de Versailles de 1919, qui avait officiellement mis fin à la guerre, avait créé un climat de ressentiment, en particulier en Allemagne, où le sentiment d’humiliation prédominait. L'Europe était donc plongée dans une atmosphère de méfiance et de divisions profondes.

La montée des initiatives pour la paix

Dans les années qui ont suivi, plusieurs initiatives pour rétablir la stabilité internationale ont émergé. Le pacte de la Société des Nations (SDN) avait pour but de promouvoir la paix, mais il s'est avéré insuffisant pour régler les problèmes complexes de frontières et de sécurité en Europe. La Conférence de Locarno visait à combler ces lacunes en offrant un cadre diplomatique pour consolider la sécurité européenne.

Les principaux acteurs et objectifs de la Conférence

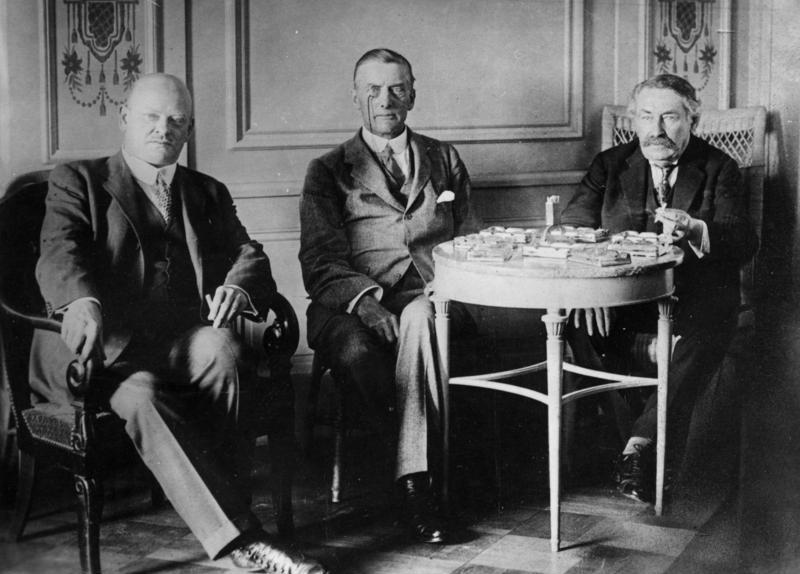

Les puissances présentes à Locarno

La Conférence de Locarno a réuni plusieurs puissances européennes majeures, dont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, la Belgique, la Pologne et la Tchécoslovaquie. Ces nations avaient toutes un intérêt particulier à garantir la paix en Europe, mais elles avaient aussi des préoccupations propres, notamment en matière de sécurité des frontières et de réparations de guerre.

Les objectifs diplomatiques de la conférence

L’objectif principal de la conférence était de normaliser les relations entre la France et l’Allemagne, les deux grandes rivales européennes. Il s'agissait de trouver un compromis qui garantirait la sécurité des frontières, en particulier celles de l’Allemagne avec la France et la Belgique, tout en permettant à l’Allemagne de réintégrer le concert des nations européennes.

Les accords de Locarno et leurs implications

Le Pacte rhénan et la sécurisation des frontières

L'un des accords centraux de la Conférence de Locarno fut le Pacte rhénan, qui garantissait la démilitarisation de la Rhénanie et la reconnaissance des frontières occidentales de l'Allemagne. Ce pacte offrait des garanties de sécurité à la France et à la Belgique, tout en apaisant les craintes allemandes d'une future invasion.

Les accords bilatéraux avec la Pologne et la Tchécoslovaquie

En plus du Pacte rhénan, des accords bilatéraux furent conclus entre l’Allemagne et ses voisins de l'Est, la Pologne et la Tchécoslovaquie. Cependant, ces accords étaient moins solides, car l'Allemagne refusa de garantir ses frontières orientales de manière aussi ferme que celles avec la France et la Belgique.

La réintégration de l'Allemagne dans la diplomatie européenne

Un autre résultat majeur de la Conférence fut le retour de l’Allemagne sur la scène diplomatique internationale. L'Allemagne fut invitée à rejoindre la Société des Nations en 1926, ce qui marqua une étape symbolique vers la normalisation de ses relations avec les autres puissances européennes.

L’héritage de la Conférence de Locarno

Les années de stabilité relative en Europe

La période qui suivit la Conférence de Locarno fut marquée par un court moment de stabilité en Europe. Les accords de Locarno apportèrent une certaine détente dans les relations franco-allemandes et renforcèrent la coopération diplomatique entre les grandes puissances. Cependant, cette stabilité s’avéra fragile et de courte durée.

L'effondrement de l'esprit de Locarno dans les années 1930

Avec la montée du nazisme en Allemagne et la politique expansionniste d'Hitler, les accords de Locarno perdirent rapidement leur pertinence. En 1936, lorsque l'Allemagne remilitarisa la Rhénanie, en violation directe du pacte signé à Locarno, les espoirs de maintenir une paix durable en Europe s'effondrèrent.

Le Centenaire de Locarno : Réflexion sur un héritage complexe

Un modèle de diplomatie multilatérale

Un siècle après Locarno, l'événement est souvent perçu comme un modèle de diplomatie multilatérale, qui a tenté de répondre aux défis de la sécurité collective à une époque de profonds bouleversements. Malgré ses limites, la Conférence de Locarno reste un exemple d’effort pour instaurer une paix durable à travers la coopération internationale.

Les leçons à tirer pour le présent

Le centenaire de la Conférence de Locarno offre une occasion de réfléchir sur les leçons que cet événement peut offrir au monde contemporain. À une époque où les tensions géopolitiques sont de nouveau vives, notamment en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, l'idée d'une diplomatie préventive et de sécurité collective prend une nouvelle résonance.

La sécurité collective et le respect des frontières

La Conférence de Locarno représente une tentative ambitieuse de construire un nouvel ordre international fondé sur la coopération, la sécurité collective et le respect des frontières. Bien que ses succès aient été partiels et de courte durée, son centenaire nous invite à réexaminer l’importance des efforts diplomatiques dans la prévention des conflits et à tirer des enseignements pour relever les défis contemporains de la paix et de la sécurité internationales.

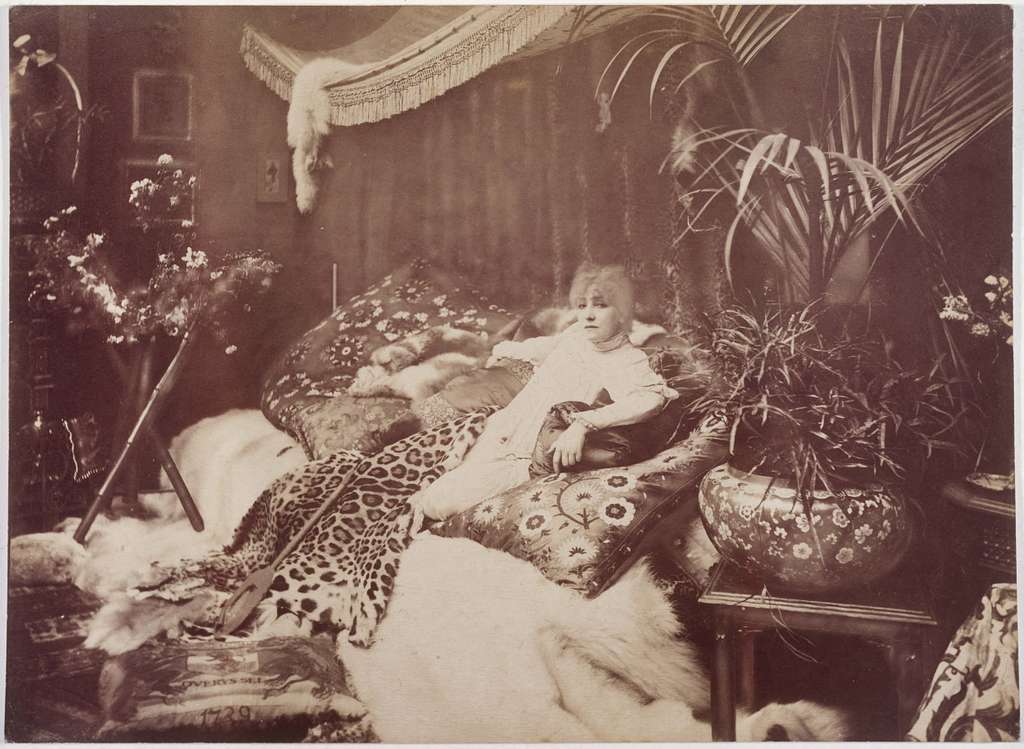

Sarah Bernhardt, née en 1844 à Paris, est une icône du théâtre mondial et l'une des actrices les plus célèbres de son époque. Surnommée "la Voix d'Or" ou encore "la Divine", elle a marqué l’histoire du spectacle par son talent, sa passion, et son charisme inégalé. Sa carrière, qui s’étend sur plus de cinquante ans, a fait d’elle une légende vivante. Mais derrière les projecteurs se cache une vie pleine de défis, de scandales, et de triomphes. Cet article explore le destin extraordinaire de Sarah Bernhardt, depuis ses débuts modestes jusqu'à sa renommée internationale, en passant par ses combats personnels et professionnels.

Les débuts d’une étoile montante

Une enfance tumultueuse

Sarah Bernhardt naît le 22 octobre 1844 à Paris, fille illégitime d’une courtisane hollandaise et d'un père inconnu. Elle est élevée dans des conditions modestes et connaît une enfance marquée par l’absence de ses parents. Très jeune, elle est envoyée dans des pensionnats et des couvents, où elle commence à développer une fascination pour le théâtre. Sa vocation se dessine dès lors qu’elle participe à des spectacles scolaires, et elle rêve de devenir actrice.

L’entrée à la Comédie-Française

À 16 ans, Sarah Bernhardt est admise au Conservatoire de Paris, ce qui lui permet de faire ses débuts à la Comédie-Française en 1862, la plus prestigieuse institution théâtrale de France. Bien que ses premières performances soient mal reçues par la critique, elle ne se laisse pas décourager. Son style, jugé trop original et audacieux pour l’époque, ne tardera pas à la démarquer des autres. Après quelques conflits, elle quitte la Comédie-Française, mais reviendra triomphante plusieurs années plus tard.

L’ascension d’une légende

La révélation de "La Dame aux Camélias"

C’est en 1880 que Sarah Bernhardt connaît son premier triomphe international avec le rôle de Marguerite Gautier dans "La Dame aux Camélias", une pièce d'Alexandre Dumas fils. Ce rôle, celui d'une courtisane mourant d'amour, semble taillé sur mesure pour l'actrice. Elle conquiert le public par son émotion sincère, sa grâce, et son jeu intense. Ce succès marque le début d'une carrière fulgurante à l’international.

La conquête des scènes internationales

Sarah Bernhardt ne se contente pas d’être une star en France. Elle entame une série de tournées internationales, jouant dans les plus grands théâtres de Londres, New York, et même en Amérique du Sud. Partout où elle passe, elle attire des foules immenses, fascinées par son jeu d’actrice et son charisme magnétique. Elle interprète des rôles masculins, tels que Hamlet, montrant une audace sans pareille dans le choix de ses personnages.

Une vie hors du commun : entre gloire et scandale

La vie privée tumultueuse

Sarah Bernhardt n’était pas seulement célèbre pour ses performances scéniques, mais aussi pour sa vie privée haute en couleur. Ses nombreuses liaisons avec des artistes, des écrivains, et des personnalités politiques ont souvent défrayé la chronique. Son tempérament indépendant et son refus de se plier aux conventions sociales ont alimenté son image de femme libre et scandaleuse. Elle a eu un fils, Maurice, issu d'une liaison avec un prince belge, et a élevé cet enfant seule, une décision rare pour l'époque.

La femme d'affaires avisée

En plus d’être une grande actrice, Sarah Bernhardt était aussi une femme d'affaires avisée. Elle a su gérer sa carrière d'une main de maître, créant sa propre troupe théâtrale et dirigeant plusieurs théâtres à Paris, dont le célèbre Théâtre Sarah-Bernhardt. Son sens des affaires et sa capacité à se réinventer en tant qu'artiste et productrice ont contribué à sa longévité dans le monde du spectacle.

Le défi du handicap et la fin de carrière

L’amputation de la jambe

En 1915, alors qu’elle est au sommet de sa carrière, Sarah Bernhardt subit une tragédie : une infection sévère à la jambe gauche nécessite une amputation. À 70 ans, beaucoup pensent que cet événement mettra fin à sa carrière, mais c’est mal connaître la ténacité de l’actrice. Malgré son handicap, elle continue de monter sur scène, souvent dans un fauteuil roulant ou sur une chaise. Elle refuse de se laisser abattre, et prouve une fois de plus son dévouement au théâtre.

Une carrière jusqu’au dernier souffle

Malgré sa santé déclinante, Sarah Bernhardt continue de se produire jusqu’à sa mort en 1923. Son dernier grand rôle fut celui de Jeanne d'Arc, une héroïne avec laquelle elle partageait de nombreuses similitudes en termes de force de caractère et de résilience. Même affaiblie, elle captiva encore les foules avec la même intensité et passion qui l’ont portée tout au long de sa carrière.

L'héritage immortel de Sarah Bernhardt

Une influence durable sur le théâtre

Sarah Bernhardt a révolutionné le jeu d’acteur. Son style, qui alliait une grande expressivité et une compréhension profonde de ses personnages, a influencé des générations d’acteurs. Son audace, que ce soit dans ses choix de rôles ou dans la manière de diriger sa carrière, a ouvert la voie à d'autres femmes dans le monde du théâtre et du cinéma.

- Un symbole de la modernité féminine

En plus d’être une grande actrice, Sarah Bernhardt est devenue un symbole de l'émancipation des femmes. À une époque où les femmes étaient encore largement cantonnées à des rôles subalternes, elle a pris le contrôle de sa carrière et de sa vie, refusant de se conformer aux attentes de la société. Son courage, sa force de caractère, et son indépendance continuent d'inspirer aujourd’hui.

La Diva Incomparable du Théâtre

Le destin de Sarah Bernhardt est celui d’une femme exceptionnelle qui a marqué l’histoire par son talent et sa détermination. En dépit de ses débuts difficiles et des obstacles qu'elle a rencontrés au cours de sa vie, elle est parvenue à se hisser au sommet du monde théâtral, devenant une véritable légende. Sa contribution au théâtre et à la culture mondiale reste inestimable, et son nom est à jamais gravé dans les annales de l’histoire du spectacle.

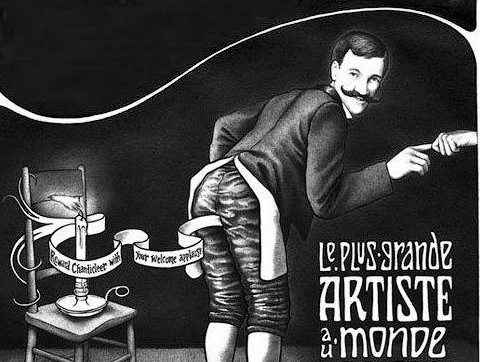

Joseph Pujol, mieux connu sous le nom de "Le Pétomane", est une figure hors du commun dans l’histoire du spectacle. Né en 1857 à Marseille, cet artiste de cabaret a marqué la Belle Époque grâce à une performance des plus insolites : il était capable de contrôler ses muscles abdominaux pour imiter des sons, et plus précisément, de produire des flatulences à la demande. Véritable phénomène de son temps, il a séduit les foules par son humour et son talent unique. Cet article retrace la vie et la carrière incroyable de Joseph Pujol, et explique comment il est devenu une légende du divertissement français.

Qui était Joseph Pujol ?

Les débuts modestes d’un boulanger

Joseph Pujol est né le 1er juin 1857 à Marseille, dans une famille modeste. Fils d'un maçon, il devient boulanger après avoir terminé ses études. Rien ne prédisposait ce jeune homme au métier de la scène. Pourtant, un incident étrange lors d’une baignade dans la mer lui permet de découvrir son incroyable capacité à contrôler ses muscles abdominaux et à expulser de l’air par son rectum. Cette découverte deviendra le point de départ de sa future carrière.

La découverte de son talent hors du commun

Après avoir découvert son talent singulier, Pujol s’exerce à en faire un véritable art. Il découvre qu’il peut non seulement contrôler ses flatulences, mais aussi moduler le son et la puissance de celles-ci, imitant ainsi des instruments de musique, des bruits d’animaux, et même des explosions. Rapidement, il décide de se lancer dans une carrière artistique en exploitant cette faculté peu commune.

Le phénomène du Pétomane : une carrière éclatante

Le succès au Moulin Rouge

C’est en 1892 que Joseph Pujol, désormais surnommé "Le Pétomane", fait ses débuts sur la scène du célèbre cabaret parisien, le Moulin Rouge. Très vite, il devient l’une des attractions phares de l’établissement. Sur scène, il réalise des performances hilarantes où il imite des sons de toute sorte avec ses flatulences : des animaux, des morceaux de musique, et même des batailles entières, avec explosions et coups de canon. Son talent est si exceptionnel qu'il attire les foules, rivalisant même avec d'autres stars de l'époque comme Sarah Bernhardt.

Une performance artistique unique

Ce qui rendait les spectacles du Pétomane si populaires n'était pas seulement son talent particulier, mais aussi la manière dont il transformait son don en véritable performance artistique. Il portait souvent des costumes extravagants et accompagnait ses démonstrations de mises en scène comiques. Il jouait des morceaux célèbres, comme "La Marseillaise", et utilisait des objets comme des flûtes ou des bougies pour renforcer l’effet visuel et sonore de ses prouesses.

L'art du Pétomane : entre humour et technique

Un contrôle musculaire impressionnant

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les performances de Pujol ne reposaient pas sur des flatulences naturelles, mais sur un contrôle extrêmement précis de ses muscles abdominaux et de son diaphragme. Il inhalait de l’air par le rectum pour ensuite l’expulser de manière contrôlée, ce qui lui permettait de créer des sons variés et étonnants. Cette capacité à manipuler son corps avec une telle précision était le fruit d’années d’entraînement.

L'humour au cœur de ses spectacles

Le talent unique du Pétomane n’était pas seulement de produire des sons avec son corps, mais aussi de les intégrer dans des spectacles comiques. Ses représentations étaient pleines d’humour et de dérision, souvent axées sur des situations absurdes où il imitait des événements historiques, des scènes de la vie quotidienne, ou des parodies de pièces célèbres. Cet humour, accessible et universel, a contribué à son succès dans toutes les couches de la société.

La fin de carrière et l'héritage d'un artiste hors du commun

Un déclin progressif

Malgré son succès fulgurant, la carrière de Joseph Pujol n’a pas été éternelle. Après avoir performé dans toute la France et à l’étranger, il décide de prendre sa retraite en 1914, peu avant la Première Guerre mondiale. Avec l’évolution des goûts du public et l’apparition de nouvelles formes de divertissement, l'art du Pétomane tombe peu à peu dans l’oubli. Il retourne à une vie plus tranquille à Marseille, où il reprend son métier de boulanger.

Un héritage durable dans la culture populaire

Même si l’art du Pétomane est devenu un phénomène marginal au fil du temps, son influence dans la culture populaire reste indéniable. De nombreux artistes de cabaret, comédiens et humoristes se sont inspirés de l'humour décalé de Pujol. Des œuvres littéraires, des films et des spectacles font référence à ce personnage excentrique, témoignant de la fascination qu’il continue d’exercer. Le Pétomane est aussi un symbole de la Belle Époque, une période où l’excentricité et l’expérimentation étaient les maîtres mots dans le domaine du divertissement.

Le Pétomane aujourd'hui : un artiste encore célébré

Une curiosité historique

Aujourd’hui, Joseph Pujol reste une figure fascinante de l’histoire du spectacle. Des documentaires, des livres et des pièces de théâtre continuent d’évoquer sa vie et ses performances, notamment en mettant en avant le côté excentrique et avant-gardiste de ses spectacles. Des musées comme le Musée des Arts Forains à Paris conservent des traces de son passage dans l’histoire du cabaret.

Une source d’inspiration pour l’humour moderne

Le Pétomane a également laissé une empreinte durable dans le monde de l'humour. Son mélange d’absurde, d’humour physique et de spectacle burlesque a ouvert la voie à de nombreuses formes d’humour contemporaines. Son art, basé sur l'exploration des capacités humaines les plus inattendues, rappelle que l’humour n'a pas de limites et peut se nourrir des aspects les plus surprenants de la nature humaine.

Conclusion

Joseph Pujol, alias "Le Pétomane", a su transformer un talent inhabituel en une carrière extraordinaire. À une époque où le cabaret était en pleine effervescence, il a su captiver et divertir un large public grâce à ses spectacles uniques, alliant technique, humour et créativité. Bien que son art soit aujourd'hui méconnu du grand public, il reste une figure emblématique de la culture populaire française. Sa carrière témoigne de l'originalité et de la diversité du spectacle vivant à la Belle Époque.

Paris, ville de lumières et de romantisme, est aussi une cité traversée par la Seine, fleuve majestueux mais parfois capricieux. Depuis des siècles, la capitale française a été le théâtre de crues dévastatrices, où les eaux ont submergé les rues et mis en péril ses habitants et son patrimoine. Cet article retrace l’histoire des inondations à Paris, les événements marquants, les causes naturelles et humaines, ainsi que les mesures prises pour prévenir ces catastrophes.

L’histoire des grandes inondations à Paris

La crue historique de 1910

L'une des inondations les plus mémorables de Paris est sans aucun doute celle de 1910. En janvier, après des semaines de pluies intenses, la Seine atteint un niveau record de 8,62 mètres. Pendant près d'une semaine, une grande partie de la ville se retrouve sous les eaux. Les quartiers les plus touchés sont ceux proches du fleuve, tels que le Marais, le Quartier Latin, et la Gare d'Orsay. Les images de Parisiens se déplaçant en barque dans les rues inondées sont devenues célèbres. Cette crue a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la capitale.

Les autres inondations marquantes

Outre la crue de 1910, Paris a connu plusieurs autres inondations significatives, bien que souvent moins dévastatrices. On peut citer celles de 1924, 1955 et plus récemment en 2016 et 2018, où la montée des eaux a de nouveau fait craindre le pire. Chaque fois, ces événements rappellent la vulnérabilité de la capitale face aux caprices de la Seine.

Les causes des inondations à Paris

Les facteurs climatiques

Les inondations de Paris sont principalement causées par des crues de la Seine, qui sont déclenchées par des précipitations importantes sur l'ensemble du bassin fluvial. Lorsque le fleuve et ses affluents reçoivent une quantité d'eau excessive sur une courte période, ils débordent, inondant les berges et les quartiers environnants. Les hivers pluvieux et la fonte des neiges en amont peuvent aggraver ce phénomène.

L’urbanisation et ses impacts

L'expansion urbaine et l'artificialisation des sols à Paris et dans ses environs ont accentué les risques d'inondation. La construction de bâtiments, de routes et d'infrastructures sur des zones autrefois perméables empêche désormais l'eau de s’infiltrer dans le sol. Ce phénomène, combiné à des systèmes de drainage parfois saturés, augmente les risques de crues urbaines.

Les conséquences des inondations sur la capitale

Les dégâts matériels et humains

Les inondations causent des dégâts considérables, tant sur les infrastructures que sur les habitations. Lors des grandes crues, les réseaux de transport, les lignes de métro et les services publics sont perturbés, entraînant des pertes économiques importantes. En 1910, les inondations ont causé des millions de francs de dommages, et de nombreux habitants ont dû être évacués. Heureusement, malgré l’ampleur des inondations récentes, les pertes humaines sont restées limitées grâce aux mesures de prévention.

Les menaces sur le patrimoine culturel

Le patrimoine culturel de Paris, notamment ses musées, est également menacé par les inondations. Le Louvre, le Musée d’Orsay, et bien d’autres institutions situées près de la Seine, doivent mettre en place des plans d’urgence pour protéger leurs collections. Lors de la crue de 2016, ces musées ont dû évacuer des milliers d'œuvres d'art afin de les protéger des eaux montantes.

Les mesures de prévention et de gestion des inondations

La création des barrages et bassins de rétention

Après la crue de 1910, les autorités ont mis en place des mesures pour mieux réguler le flux de la Seine. Plusieurs barrages-réservoirs ont été construits en amont, comme celui du lac de Pannecière ou de la Marne, pour contenir une partie des eaux en cas de crue. Ces infrastructures ont pour but de réduire la pression sur le fleuve en régulant les niveaux d’eau.

Les plans de prévention des risques d'inondation (PPRI)

Paris s’est dotée de plusieurs outils de planification pour mieux anticiper les crues. Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) définit les zones à risque et les mesures à prendre en cas de montée des eaux. Des exercices de simulation de crue sont régulièrement organisés pour sensibiliser les habitants et les services de secours aux dangers d'une crue majeure.

Les systèmes d’alerte et de gestion de crise

Aujourd’hui, Paris dispose de systèmes d’alerte performants pour prévenir des inondations. Vigicrues, un service de surveillance des cours d’eau, permet de suivre en temps réel les niveaux de la Seine et d’anticiper les risques de crue. En cas d’alerte, des mesures d’urgence sont déclenchées, comme la fermeture des berges et l’évacuation préventive des habitants des zones les plus exposées.

L’avenir : Paris face au défi du changement climatique

L’impact du réchauffement climatique

Avec le changement climatique, les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les épisodes de fortes pluies, sont appelés à devenir plus fréquents. Le risque d'inondation pourrait donc s'accentuer à Paris dans les décennies à venir. Les autorités locales et nationales sont conscientes de ces défis et travaillent à renforcer les infrastructures pour mieux résister aux crues futures.

Des projets pour renforcer la résilience de la ville

Paris et la région Île-de-France mettent en œuvre des projets pour rendre la ville plus résiliente face aux inondations. Le projet "Seine Métropole" vise à renforcer la protection des zones urbaines et à créer de nouveaux bassins de rétention. De plus, des efforts sont faits pour adapter les bâtiments et infrastructures essentielles aux risques d’inondation, afin de minimiser les impacts des futures crues.

Un Phénomène Naturel Dévastateur

Les inondations de Paris, bien que redoutées, sont un phénomène récurrent dans l’histoire de la capitale. Si les grandes crues, comme celle de 1910, ont marqué les esprits et causé des dégâts importants, elles ont aussi permis de mieux comprendre les risques naturels auxquels la ville est exposée. Grâce aux progrès réalisés en matière de prévention et de gestion de crise, Paris est aujourd'hui mieux préparée à faire face à ces catastrophes naturelles. Toutefois, avec les défis liés au changement climatique, la vigilance reste de mise pour protéger la Ville Lumière de futures montées des eaux.

Lancée en 1961, la Renault 4, communément appelée la "4L", est bien plus qu'une simple voiture. Ce modèle populaire a marqué des générations d'automobilistes, devenant un véritable symbole de liberté et de simplicité. Connue pour sa polyvalence, sa robustesse et son faible coût, la 4L a conquis des millions de conducteurs à travers le monde et est restée en production pendant plus de trois décennies. Cet article retrace l’histoire fascinante de ce véhicule iconique et explique comment il est devenu une légende de l’automobile.

La genèse de la 4L : une voiture pour tous

- Le contexte de l'après-guerre

Dans les années 1950, la France est en pleine reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Le besoin d'une voiture accessible, polyvalente et simple devient évident. La Renault 4L est conçue en réponse à ce besoin, visant à concurrencer des modèles populaires comme la Citroën 2CV. Elle devait être à la fois fonctionnelle pour les zones rurales et pratique pour les citadins.

- Les débuts du projet

L'ingénieur Pierre Dreyfus, directeur général de Renault, lance le projet en 1956 avec un objectif clair : créer une voiture populaire universelle, capable de transporter des personnes et des marchandises avec facilité. La Renault 4, surnommée la "4L", est dévoilée en 1961 au Salon de l'Automobile de Paris, et son succès est immédiat.

Une révolution dans le design automobile

- Un design pratique et innovant

La 4L présente des caractéristiques novatrices pour l'époque. Elle est la première voiture à traction avant de Renault et possède une suspension souple qui s’adapte à tout type de terrain. Sa conception simple mais fonctionnelle inclut un hayon arrière, une nouveauté qui permet un accès facile au coffre et en fait un véhicule idéal pour le transport de marchandises.

- Une voiture modulable

La 4L est conçue pour répondre aux besoins de tous. Avec ses sièges amovibles, elle peut être configurée en version utilitaire ou familiale. Elle devient vite la voiture préférée des artisans, des agriculteurs, des jeunes conducteurs et des familles grâce à son espace intérieur généreux et sa modularité. Son moteur simple et robuste permet une maintenance facile, ce qui renforce sa popularité.

La conquête du monde : un succès international

- Un modèle mondialement apprécié

Le succès de la 4L dépasse rapidement les frontières françaises. Elle est exportée dans plus de 100 pays et produite sous licence dans de nombreux autres, dont l’Espagne, le Maroc et l’Argentine. Sa robustesse et sa capacité à s'adapter à différents climats et routes font d'elle un modèle prisé dans les zones rurales et les pays en développement.

- Des versions pour tous les usages

Au fil des années, de nombreuses versions de la 4L voient le jour : de la fourgonnette à la version camping-car, en passant par des modèles spéciaux pour l’armée ou les pompiers. La Renault 4L devient une voiture caméléon, capable de s’adapter à toutes les situations et besoins.

L'aventure de la 4L : rallyes et défis

- La 4L et le 4L Trophy

La 4L ne s’est pas contentée de rouler sur les routes d'Europe. Elle est également devenue une icône dans le monde du rallye, notamment grâce au célèbre 4L Trophy. Ce rallye étudiant, qui traverse le désert marocain, met en avant la robustesse et la fiabilité du véhicule. Chaque année, des centaines d'étudiants s'aventurent dans cette course humanitaire, renforçant la légende de la 4L comme un véhicule capable de braver les conditions les plus difficiles.

- Des expéditions mémorables

La Renault 4L a également été utilisée pour de nombreuses expéditions à travers le monde. Sa simplicité mécanique et sa capacité à affronter des terrains difficiles en font un véhicule de choix pour des aventuriers. Des récits de voyages traversant l’Afrique, l’Amérique du Sud ou les steppes d’Asie montrent que la 4L n’a rien à envier aux 4x4 modernes en matière d’endurance.

Une légende intemporelle : la 4L aujourd'hui

- La fin de la production et l’héritage laissé

En 1992, après plus de 8 millions d’exemplaires vendus, la production de la Renault 4L s’arrête. Mais loin de disparaître, la 4L reste un modèle culte pour de nombreux passionnés. Des clubs de collectionneurs existent partout dans le monde, et des rassemblements annuels réunissent des centaines de propriétaires.

- Une voiture de collection prisée

Aujourd’hui, la 4L est recherchée par les collectionneurs et les amateurs de véhicules rétro. Sa simplicité, son esthétique unique et son héritage en font une pièce de choix pour les passionnés d’automobile. Restaurer une 4L est devenu un passe-temps pour de nombreux amoureux de voitures anciennes, qui souhaitent préserver cette icône de l’histoire automobile française.

Symbole de liberté, d’aventure et d’ingéniosité à la française

La Renault 4L a marqué l’histoire par sa simplicité, son ingéniosité et sa polyvalence. Véritable phénomène culturel, elle a accompagné des millions de personnes à travers le monde, aussi bien sur les routes de campagne que dans les grandes villes. Plus qu’une simple voiture, la 4L est devenue un symbole de liberté, d’aventure et d’ingéniosité à la française. Son épopée continue de résonner dans le cœur des automobilistes, faisant d’elle une légende indéfectible du patrimoine automobile.