Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Le 22 octobre 1926, le célèbre illusionniste et maître de l’évasion Harry Houdini, connu pour ses prouesses inégalées, succombe à une péritonite causée par la rupture de son appendice. La mort de Houdini, entourée de mystère, a souvent été attribuée à un coup de poing porté à l’abdomen quelques jours avant sa mort. Cet incident tragique a non seulement marqué la fin d’une ère pour la magie, mais il a aussi alimenté des légendes et spéculations sur la véritable cause de son décès. Cet article revient sur les événements qui ont conduit à la disparition de cette icône de la magie.

Harry Houdini : Le Maître de l’Évasion

Un magicien au sommet de sa gloire

Harry Houdini, né Erik Weisz en Hongrie en 1874, est rapidement devenu une légende dans le monde de la magie et de l’évasion. Sa capacité à se libérer de chaînes, de camisoles et de coffres verrouillés lui a valu une renommée internationale. Houdini était également connu pour son esprit indomptable et son endurance physique impressionnante.

Une carrière fondée sur la maîtrise du corps

Au fil de sa carrière, Houdini a développé une forme physique remarquable, essentielle à ses actes d'évasion. Il se vantait souvent de sa capacité à résister à des coups violents sans montrer de signes de douleur, une compétence qui finirait par jouer un rôle crucial dans les événements tragiques de 1926.

L’Incident Fatal : Un Coup de Poing Foudroyant

Une rencontre avec des étudiants admirateurs

Le 22 octobre 1926, lors d’une de ses tournées à Montréal, Houdini reçoit dans sa loge des étudiants de l’université McGill. L’un d'eux, un jeune boxeur amateur du nom de J. Gordon Whitehead, le questionne sur sa capacité à résister aux coups de poing dans l’abdomen, un exploit dont Houdini s'était fait une spécialité.

Le coup inattendu

Sans prévenir ni attendre que Houdini se prépare, Whitehead lui assène plusieurs coups violents dans l’estomac. Bien que Houdini ait l’habitude de se contracter pour absorber l’impact de tels coups, cette fois-ci, pris au dépourvu, il n’a pas le temps de se préparer. Le coup de poing aurait contribué à l’éclatement de son appendice.

La Détérioration de l’État de Santé d’Houdini

Les premiers symptômes

Malgré la douleur croissante dans son abdomen, Houdini continue de se produire sur scène, refusant d’annuler ses spectacles. Ce n’est que lorsqu’il tombe sérieusement malade après une représentation à Détroit que son équipe le force à consulter un médecin.

Le diagnostic fatal

Houdini est rapidement diagnostiqué avec une péritonite, causée par la rupture de son appendice. Bien que la chirurgie ait été tentée, il était déjà trop tard pour sauver le magicien. Le 31 octobre 1926, Houdini meurt des suites de cette infection, à seulement 52 ans.

L’Après-Mort de Houdini : Mythe et Légende

Un mystère entourant sa mort

La nature soudaine de la mort d’Houdini a alimenté de nombreuses rumeurs. Certains ont affirmé que son appendice était déjà enflammé avant le coup de poing, et que le coup n’a fait qu’accélérer une issue inévitable. D’autres, fascinés par son combat contre les médiums et l’ésotérisme, ont spéculé que sa mort aurait été le résultat d’une vengeance surnaturelle.

Le mythe du défi à la mort

Houdini a souvent défié la mort dans ses spectacles, mais cette fois-ci, la réalité l’a rattrapé. Son décès prématuré a renforcé son aura de légende, alimentant la fascination pour ses exploits et sa personnalité. Jusqu’à aujourd’hui, il reste une figure mythique dans l’histoire de la magie.

L’Incident qui a Coûté la Vie au Maître de l’Évasion

La mort d’Houdini à la suite d’un incident apparemment banal, un coup de poing mal anticipé, a choqué le monde entier. Cet événement tragique, entouré de mystères et de spéculations, a contribué à faire d'Houdini une icône immortelle. Son incroyable carrière, marquée par des évasions périlleuses et des exploits extraordinaires, continue d’inspirer des générations de magiciens et de passionnés d’illusion. La disparition du plus grand maître de l'évasion a laissé un vide dans le monde du spectacle, mais son héritage perdure, presque un siècle après sa mort.

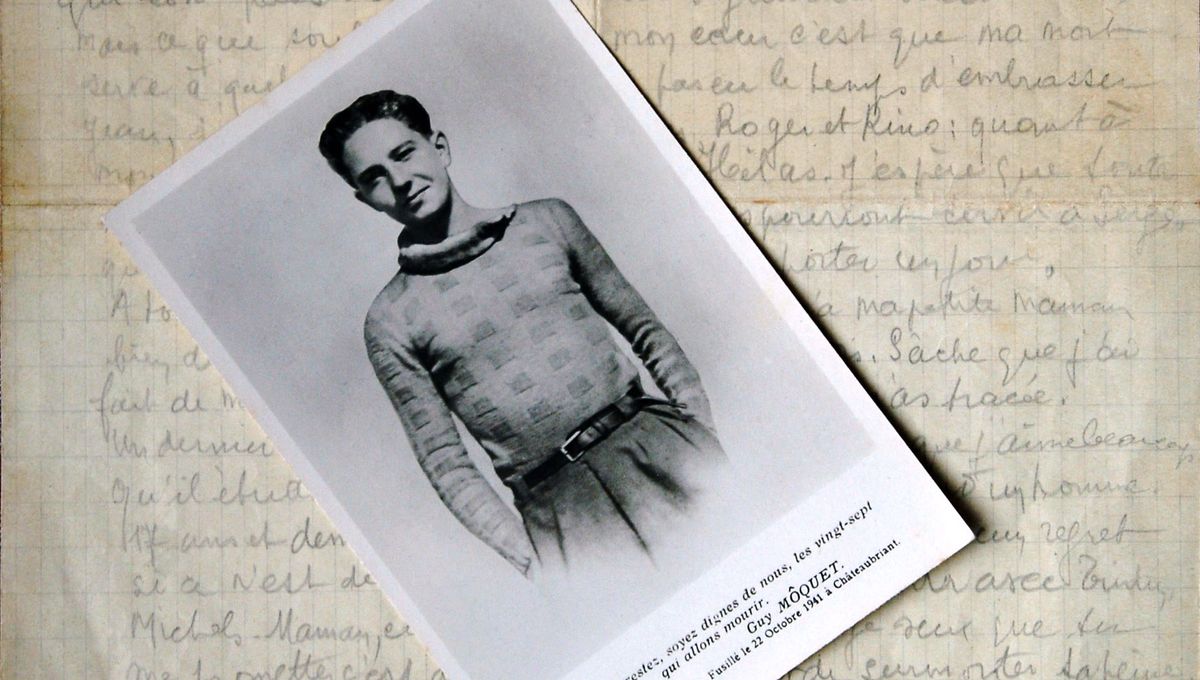

Le 22 octobre 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, la France sous occupation allemande est secouée par un événement tragique : l'exécution de 27 otages, dont le jeune résistant Guy Môquet, au camp de Châteaubriant. Ces exécutions, ordonnées par les autorités nazies en représailles à l'assassinat d'un officier allemand, symbolisent la brutalité de l'occupation et la répression impitoyable menée contre les résistants et ceux perçus comme une menace pour le régime. Cet article retrace cet épisode sombre de l’histoire, son contexte, et le rôle joué par Guy Môquet dans la mémoire collective française.

Le Contexte Historique de 1941

La France sous l'Occupation

En 1941, la France est divisée en deux zones après la signature de l'armistice avec l'Allemagne en juin 1940 : la zone occupée au nord, sous contrôle direct des nazis, et la zone libre au sud, dirigée par le régime de Vichy sous Philippe Pétain. L’occupant allemand impose un régime de terreur et de répression, et toute opposition est sévèrement punie.

La Résistance qui s'organise

Dès les premières semaines de l'Occupation, des mouvements de résistance se forment pour s’opposer aux nazis et au régime collaborateur de Vichy. Ces mouvements sont encore minoritaires en 1941, mais certains groupes communistes, gaullistes, ou socialistes, lancent des actions de sabotage et d’assassinats ciblés contre les forces d'occupation. C'est dans ce contexte que se déroule l'assassinat de Karl Hotz, un officier allemand à Nantes, qui déclenche la répression à Châteaubriant.

L'Assassinat de Karl Hotz et la Répression Nazi

L’assassinat de Karl Hotz

Le 20 octobre 1941, Karl Hotz, un officier de la Wehrmacht, est abattu par des résistants communistes à Nantes. Cet acte symbolique de résistance va entraîner une réaction d’une extrême violence de la part des autorités allemandes. Hitler ordonne de sévir en exécutant des otages français pour chaque soldat allemand tué.

La sélection des otages

En réponse à cet assassinat, le général Otto von Stülpnagel, commandant des troupes allemandes en France, décide de l’exécution de 50 otages en représailles. Parmi ces otages, 27 détenus politiques, communistes pour la plupart, internés au camp de Châteaubriant, sont sélectionnés pour être exécutés. Parmi eux figure un jeune homme de 17 ans, Guy Môquet, dont le nom deviendra plus tard un symbole de la résistance française.

Guy Môquet : Le Plus Jeune des Otages

Un jeune militant communiste

Né le 26 avril 1924 à Paris, Guy Môquet est le fils du député communiste Prosper Môquet, arrêté par le gouvernement de Vichy en raison de ses convictions politiques. Guy suit les traces de son père et devient rapidement militant communiste. En octobre 1940, à seulement 16 ans, il est arrêté par la police française pour avoir distribué des tracts appelant à la résistance contre l’occupant allemand.

L’arrestation et l’exécution

Incarcéré au camp de Châteaubriant, Guy Môquet est l'un des plus jeunes détenus politiques. Le 22 octobre 1941, il est fusillé aux côtés de 26 autres otages. Juste avant son exécution, il écrit une lettre à sa famille, devenue depuis un texte emblématique de la résistance française : « Je vais mourir ! Ce que je vous demande, vous surtout ma petite maman, c'est d'être courageuse et de surmonter votre peine. Je meurs sans peur... »

Les Exécutions de Châteaubriant et leur Impact

Un acte de terreur

Les exécutions du 22 octobre 1941 sont un exemple parmi d'autres de la politique de représailles menée par les nazis en Europe occupée. Elles visaient à dissuader les actes de résistance par une terreur implacable. À Nantes et à Châteaubriant, la population est choquée par la violence des exécutions et la jeunesse de certaines victimes comme Guy Môquet.

La réaction de la population et de la Résistance

Plutôt que de décourager la résistance, ces exécutions galvanisent les rangs des opposants à l’Occupation. De nombreux jeunes, touchés par la mort de Guy Môquet, rejoignent les mouvements clandestins. La lettre de Guy devient un symbole de la résistance pour les communistes, mais aussi pour de nombreux Français de tous horizons.

L'Héritage de Guy Môquet et des Otages

Guy Môquet, un symbole national

Après la guerre, Guy Môquet est élevé au rang de martyr de la Résistance. Sa lettre est lue dans les écoles françaises pour transmettre aux générations futures les valeurs de courage, de patriotisme et de résistance face à l'oppression. Bien que cette initiative ait été controversée au fil du temps, elle témoigne de l’importance de Môquet dans la mémoire collective française.

La commémoration des otages

Chaque année, des commémorations ont lieu à Châteaubriant pour honorer la mémoire des 27 otages. Leurs noms sont inscrits dans l’histoire comme ceux de héros qui, par leur mort, ont contribué à forger l’esprit de résistance qui mènera à la libération de la France en 1944.

Un Acte de Barbarie sous l'occupation Allemande

L’exécution des 27 otages de Châteaubriant, dont Guy Môquet, est l’un des épisodes les plus tragiques de la Seconde Guerre mondiale en France. Cet événement, marqué par la brutalité de l’occupant nazi, a cependant contribué à souder et à renforcer la Résistance, tout en laissant un héritage indélébile dans la mémoire nationale. Plus de 80 ans après, la figure de Guy Môquet et le sacrifice des otages continuent de symboliser la lutte pour la liberté et l’honneur face à la tyrannie.

Le 22 octobre 1906, Paul Cézanne, l'un des artistes les plus influents de l’histoire de l'art moderne, s’éteignait à Aix-en-Provence. Cézanne, souvent considéré comme le pont entre l’impressionnisme et le cubisme, a révolutionné la manière de concevoir et de représenter le monde à travers la peinture. Son influence est immense, marquant des artistes tels que Pablo Picasso et Georges Braque. Cet article revient sur la vie, la carrière et l'impact de Paul Cézanne, et explore comment sa vision a redéfini l'art moderne.

Les Premières Années : L'Enfant d'Aix-en-Provence

Une enfance en Provence

Né à Aix-en-Provence en 1839, Paul Cézanne est le fils d’un banquier. Malgré les attentes de son père pour qu'il embrasse une carrière juridique, Cézanne se passionne très tôt pour l’art et décide de poursuivre son chemin de peintre, contre la volonté paternelle. Il suit des études à l'école de dessin locale avant de partir à Paris pour se plonger dans la scène artistique florissante.

Ses débuts artistiques à Paris

À Paris, Cézanne fréquente des artistes comme Camille Pissarro, Édouard Manet et Claude Monet. Il rejoint temporairement les impressionnistes mais, très vite, son style diverge. Il préfère la recherche de la structure et de la forme, ce qui le distingue des impressionnistes, plus centrés sur la lumière et les effets immédiats.

Une Révolution Artistique : De l'Impressionnisme au Cubisme

La quête de la forme et de la couleur

Contrairement aux impressionnistes, Cézanne ne cherche pas simplement à capturer des instants fugaces. Il explore plutôt les relations entre les formes, les volumes et les couleurs. Son approche unique consistait à « traiter la nature par le cylindre, la sphère et le cône ». Ses recherches sur la perspective et la fragmentation de l’espace inspireront plus tard les cubistes.

Les œuvres emblématiques

Cézanne est l'auteur de toiles emblématiques telles que "Les Grandes Baigneuses" (1898-1905) et sa série de natures mortes, où il revisite des objets ordinaires avec une complexité géométrique unique. Son obsession pour le Mont Sainte-Victoire, une montagne près de sa ville natale, a donné lieu à une série de paysages où la montagne devient un motif récurrent, traité à travers différentes nuances de lumière et de couleur.

La Reconnaissance Tardive : Un Artiste Mal-aimé de son Temps

Le rejet par les critiques

Tout au long de sa vie, Cézanne a dû faire face à de nombreuses critiques. Son style, considéré comme trop radical à l’époque, ne séduisait ni les critiques ni les acheteurs. Il fut rejeté par les salons officiels et se trouvait souvent isolé de ses contemporains.

La reconnaissance posthume

C’est seulement après sa mort que Paul Cézanne reçoit la reconnaissance qu'il mérite. Les jeunes artistes du début du XXe siècle, notamment Picasso, Matisse et Braque, reconnaissent en lui un véritable précurseur. Ses recherches sur la décomposition des formes et sa manière de traiter l’espace influenceront de manière décisive le cubisme et l’abstraction.

L'Héritage de Paul Cézanne

L’impact sur les artistes du XXe siècle

Sans Paul Cézanne, l'histoire de l'art moderne aurait été bien différente. Picasso l’a qualifié de « père de nous tous », soulignant l'influence décisive de Cézanne sur sa propre œuvre. Son utilisation novatrice de la couleur et de la perspective continue de nourrir la réflexion des artistes contemporains.

Un héritage éternel dans les musées

Aujourd'hui, les œuvres de Cézanne sont exposées dans les plus grands musées du monde, du Musée d’Orsay à Paris au Metropolitan Museum of Art à New York. Chaque exposition retraçant son travail attire des foules de visiteurs, curieux de découvrir le génie de ce maître souvent incompris de son vivant.

Un artiste peintre de renom

La mort de Paul Cézanne a marqué la fin d'une époque pour l'art moderne, mais son influence est loin de s'être éteinte. Loin d'être limité par les conventions de son époque, Cézanne a ouvert la voie à une nouvelle manière de concevoir la peinture, offrant aux générations suivantes un modèle d'audace et de vision artistique. Plus de 100 ans après sa mort, Cézanne demeure une figure emblématique, un pionnier qui a redéfini le paysage de l’art moderne.

Le 22 octobre 1987, le cinéma français perdait l'une de ses plus grandes figures avec la disparition de Lino Ventura. Acteur emblématique des années 1950 à 1980, il a marqué le grand écran par ses rôles de dur à cuire au grand cœur, souvent dans des films policiers et des drames. Sa carrière, riche de plus de 70 films, est un témoignage de son talent, de sa présence charismatique et de son humilité. Cet article revient sur la vie, la carrière et l’héritage de cet acteur incontournable du cinéma français.

Les Débuts de Lino Ventura

Une carrière inattendue

Né le 14 juillet 1919 à Parme, en Italie, sous le nom d’Angiolino Giuseppe Pasquale Ventura, Lino Ventura arrive en France avec ses parents alors qu’il n’a que huit ans. Avant de devenir acteur, il mène une carrière sportive en tant que lutteur professionnel, obtenant plusieurs titres. C’est après une blessure qui met fin à sa carrière sportive qu’il se tourne, presque par hasard, vers le cinéma.

La rencontre décisive avec Jacques Becker

En 1953, Lino Ventura fait ses débuts au cinéma dans "Touchez pas au grisbi" de Jacques Becker, aux côtés de Jean Gabin. Ce rôle de gangster impose immédiatement son personnage d'homme de l’ombre, et sa prestation attire l'attention des critiques et du public. Dès lors, une nouvelle carrière s’ouvre à lui, et Ventura commence à enchaîner les rôles dans des films policiers où son physique imposant et sa voix grave font sensation.

Une Carrière Marquée par des Rôles Mémorables

Les grands succès du cinéma policier

Lino Ventura devient rapidement l'un des visages incontournables du cinéma français, notamment grâce à des films policiers et de gangsters. Parmi ses rôles les plus marquants, on peut citer "Les Tontons Flingueurs" (1963) de Georges Lautner, où il interprète le rôle de Fernand Naudin, un ancien truand, dans un film devenu culte pour ses dialogues et son humour noir. D'autres succès comme "Le Clan des Siciliens" (1969) et "Le Deuxième Souffle" (1966) de Jean-Pierre Melville renforcent sa notoriété et son image d'acteur au caractère bien trempé.

Les collaborations avec des réalisateurs de renom

Outre son travail avec Georges Lautner et Jean-Pierre Melville, Ventura a collaboré avec certains des plus grands réalisateurs de l’époque, dont Claude Sautet dans "L'Armée des Ombres" (1969) et "Les Choses de la Vie" (1970), qui marquent une étape importante dans sa carrière en le révélant dans des rôles plus introspectifs. Sous la direction de Robert Enrico, dans "Le Vieux Fusil" (1975), il livre une performance poignante dans ce drame historique sur fond de Seconde Guerre mondiale.

Un Homme de Valeurs et de Discrétion

La lutte contre l'injustice et le handicap

Lino Ventura n'était pas seulement un acteur remarquable, il était aussi un homme de cœur. En 1966, il fonde l’association Perce-Neige, dédiée à l’aide aux personnes handicapées mentales, une cause qui lui tenait particulièrement à cœur après avoir été confronté aux difficultés liées au handicap de sa propre fille. Il y consacre une grande partie de son énergie en dehors de sa carrière d'acteur, refusant d’en faire un argument publicitaire et restant extrêmement discret sur ses engagements personnels.

Un homme loin du star-system

Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Ventura a toujours cherché à se tenir éloigné du vedettariat. Il menait une vie simple et réservée, préférant se concentrer sur la qualité de ses rôles plutôt que sur les paillettes de la célébrité. Il refusait les interviews et les apparitions publiques, affirmant que sa vie privée ne regardait que lui et sa famille. Cette humilité et cette discrétion lui ont valu le respect de ses pairs et du public.

L'Héritage de Lino Ventura

Une figure incontournable du cinéma français

Lino Ventura laisse derrière lui un héritage cinématographique immense. Avec plus de 70 films à son actif, il a incarné avec brio des personnages complexes, souvent en tension entre la violence et l’humanité. Sa filmographie regorge de classiques, et son influence sur le cinéma français perdure encore aujourd'hui. Il est régulièrement cité comme l'un des plus grands acteurs de son époque, aux côtés de Jean Gabin et Alain Delon.

Une influence sur les générations futures d'acteurs

Lino Ventura a marqué non seulement les spectateurs, mais aussi plusieurs générations d’acteurs qui se sont inspirés de son jeu et de son charisme. Son style de jeu réaliste, dépouillé de toute fioriture, ainsi que sa manière d'aborder ses rôles avec une grande rigueur, sont devenus des références pour beaucoup de jeunes comédiens.

Hommage à une Légende du Cinéma Français

La disparition de Lino Ventura a laissé un vide immense dans le monde du cinéma. Homme discret mais d'une intensité rare à l’écran, il a su incarner des personnages mémorables qui résonnent encore dans la mémoire collective. Son engagement philanthropique avec l'association Perce-Neige témoigne de son profond sens de la justice et de sa générosité. Plus de 35 ans après sa mort, Lino Ventura reste une icône indétrônable du cinéma français, et son héritage continue de vivre à travers ses films et ses actions.

Nadia Boulanger, décédée le 22 octobre 1979, était une compositrice, cheffe d’orchestre, organiste et surtout une pédagogue musicale de renommée mondiale. Sa carrière s’étend sur plus de sept décennies, durant lesquelles elle a influencé des générations de musiciens, tels que Leonard Bernstein, Aaron Copland, et Philip Glass. Bien que souvent éclipsée par ses étudiants, elle est aujourd'hui reconnue comme l'une des figures les plus influentes de la musique du XXe siècle. Cet article revient sur sa vie, son héritage et l'impact qu'elle a eu sur la musique contemporaine.

Une Jeunesse Musicale et Prometteuse

Les origines et l’éducation musicale

Nadia Boulanger est née le 16 septembre 1887 à Paris dans une famille de musiciens. Son père, Ernest Boulanger, était compositeur et professeur au Conservatoire de Paris, tandis que sa mère, Raïssa Myshetskaya, était une cantatrice russe. Dès son plus jeune âge, Nadia montre un talent musical prodigieux, étudiant à l'âge de 10 ans au Conservatoire de Paris où elle excelle en composition, orgue et piano. Elle est formée par des maîtres comme Gabriel Fauré, et remporte rapidement plusieurs prix prestigieux.

Les débuts de sa carrière de compositrice

Malgré son immense talent pour la composition, Nadia Boulanger abandonne rapidement cette voie après la mort prématurée de sa sœur cadette, Lili Boulanger, également une compositrice talentueuse. Elle se dévoue dès lors à la promotion de l’œuvre de Lili et à l’enseignement de la musique, une carrière dans laquelle elle s’épanouira et marquera les générations futures.

Nadia Boulanger, La Pédagogue

La fondation de son école d’enseignement

Nadia Boulanger ouvre son propre studio de musique à Paris, et devient rapidement une professeure prisée. Son style d’enseignement est rigoureux et exigeant, mais elle est admirée pour sa capacité à encourager ses élèves à explorer leur propre voie créative tout en maîtrisant les fondamentaux de la théorie musicale. Elle enseigne également aux États-Unis, notamment au Conservatoire de Fontainebleau et à l'American Conservatory.

Les étudiants de Boulanger : Une génération de grands musiciens

Nadia Boulanger a formé certains des plus grands compositeurs, chefs d’orchestre et musiciens du XXe siècle. Parmi ses élèves, on compte des personnalités comme Aaron Copland, qui deviendra une figure emblématique de la musique américaine, ainsi que Leonard Bernstein, Quincy Jones, Philip Glass et bien d'autres. Elle a su transmettre à chacun de ses élèves les outils nécessaires pour développer leur propre voix musicale.

Un Engagement Exceptionnel dans la Musique

La cheffe d'orchestre pionnière

En plus de son rôle de pédagogue, Nadia Boulanger s’est imposée en tant que cheffe d'orchestre. En 1937, elle devient la première femme à diriger l'Orchestre philharmonique de New York. Elle dirige également l’Orchestre de Boston, l’Orchestre symphonique de Londres, et bien d’autres formations prestigieuses. Ses performances sont marquées par une grande précision et une sensibilité profonde aux œuvres qu’elle dirige.

Sa contribution à la musique contemporaine

Outre son travail avec ses étudiants et ses performances en tant que cheffe d'orchestre, Nadia Boulanger a également joué un rôle clé dans la promotion de la musique contemporaine. Elle a encouragé la création et la diffusion d'œuvres modernes, défendant souvent des compositeurs de son temps qui étaient en marge du courant dominant. Son rôle dans la diffusion de la musique de Stravinsky, Fauré et d'autres est inestimable.

L’Héritage de Nadia Boulanger

Un modèle pour les femmes dans la musique

Dans un milieu majoritairement masculin, Nadia Boulanger s’est imposée comme une figure d'autorité et une pionnière. Elle a ouvert la voie à de nombreuses femmes dans le domaine de la composition et de la direction d’orchestre, prouvant que le talent musical ne connaît pas de genre.

Son influence durable sur la musique du XXe siècle

L’influence de Nadia Boulanger est palpable encore aujourd’hui. Ses anciens élèves ont marqué la musique classique, la musique de film, le jazz et même la musique populaire. De plus, son approche de l'enseignement, basée sur une compréhension profonde des structures musicales, continue d’inspirer de nombreux professeurs et conservatoires dans le monde.

Une Figure Incontournable de la Musique Classique

La disparition de Nadia Boulanger en 1979 a marqué la fin d'une époque dans l'histoire de la musique, mais son héritage demeure vivant à travers ses œuvres, ses enseignements et ses élèves. Son influence transcende les frontières géographiques et stylistiques, faisant d'elle une véritable figure emblématique du monde musical. Avec un dévouement total à son art et une perspicacité inégalée dans son approche pédagogique, Nadia Boulanger a laissé une empreinte indélébile sur la musique du XXe siècle et au-delà.

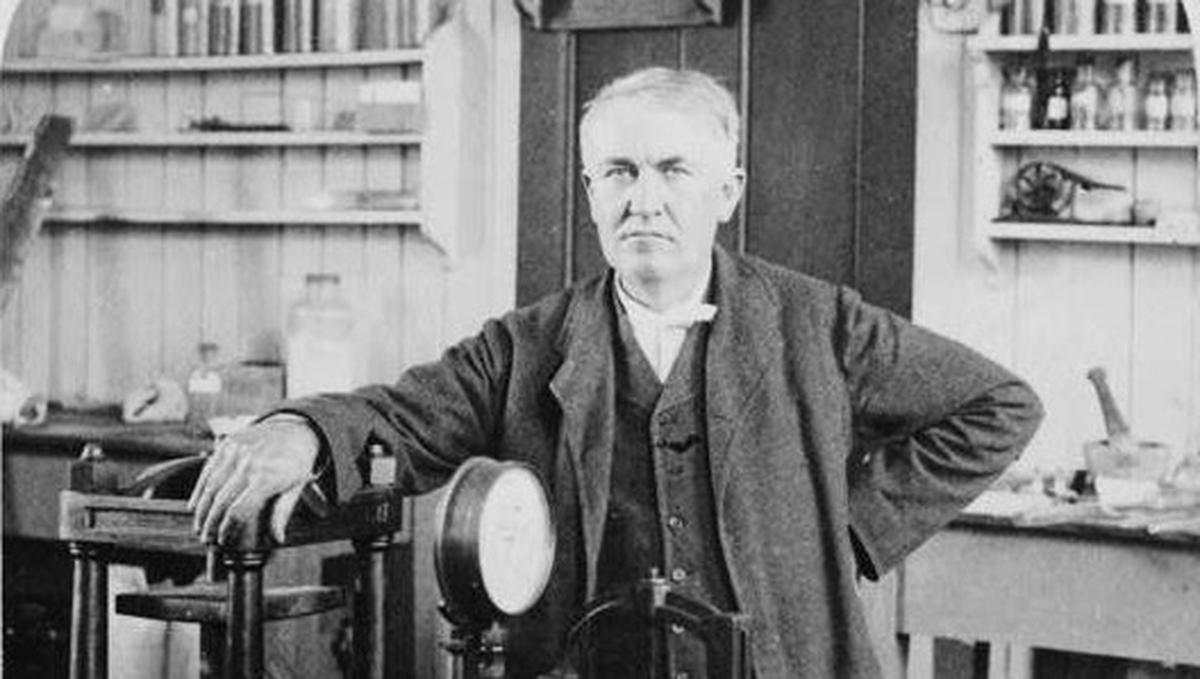

L’invention de l’ampoule électrique par Thomas Edison en 1879 a marqué un tournant dans l’histoire de l’humanité, révolutionnant non seulement la manière dont les gens vivent, travaillent et interagissent, mais aussi l’industrie et l’économie mondiales. Bien que la lumière électrique ait été expérimentée avant lui, c'est Edison qui a su perfectionner et commercialiser une version viable de l'ampoule. Cet article retrace les étapes clés de l’invention de l’ampoule électrique, le processus de recherche qui y a mené, et son impact durable sur le monde moderne.

Le Contexte Avant Edison : Les Premières Tentatives d’Éclairage

Les débuts de l'éclairage artificiel

Avant l'invention de l'ampoule électrique, les humains utilisaient des bougies, des lampes à huile et à gaz pour s'éclairer. Ces méthodes étaient rudimentaires, peu pratiques et dangereuses, notamment en raison des risques d’incendie et de l’émanation de fumée. Avec l’essor de la révolution industrielle, le besoin d’un éclairage plus sûr et plus efficace devient pressant.

Les pionniers de l'électricité

Avant Edison, plusieurs inventeurs avaient déjà fait des avancées dans l’utilisation de l’électricité pour produire de la lumière. Humphry Davy, en 1800, fut l’un des premiers à créer une forme de lumière électrique, connue sous le nom d'arc électrique. Cependant, ces tentatives restaient limitées par leur inefficacité, leur durée de vie très courte et la difficulté à contrôler la puissance lumineuse.

Thomas Edison : Un Inventeur Persévérant

La quête d'une ampoule viable

Thomas Edison, né en 1847 aux États-Unis, est souvent considéré comme l’un des plus grands inventeurs de l’histoire. En 1878, il se lance dans la quête de l’invention de l’ampoule électrique viable, capable de fournir une lumière durable et peu coûteuse. Il souhaite créer un système d’éclairage complet, comprenant la production d’électricité et sa distribution aux foyers.

La méthode scientifique d'Edison

Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Edison adopte une approche très méthodique et scientifique dans sa quête. Il teste des milliers de matériaux pour le filament de l’ampoule, cherchant une substance qui pourrait résister à la chaleur et durer longtemps sans brûler. Après plusieurs mois de recherche, Edison et son équipe identifient un filament en bambou carbonisé qui permet à l'ampoule de briller pendant plus de 1200 heures.

La Réalisation de l'Ampoule Électrique en 1879

L’ampoule incandescente brevetée

Le 21 octobre 1879, Edison présente enfin une ampoule incandescente viable, marquant un jalon dans l’histoire de l’électricité. Il dépose un brevet pour cette invention le 27 janvier 1880, officialisant ainsi son statut de pionnier de l'éclairage électrique. Cette ampoule, qui fonctionnait grâce à un filament incandescent, représentait une avancée technologique majeure.

La commercialisation et les premiers réseaux électriques

Edison ne se contente pas d’inventer l’ampoule, il conçoit également un système de production et de distribution de l'électricité. En 1882, il inaugure la première centrale électrique à New York, permettant ainsi de fournir de l’électricité à plusieurs bâtiments simultanément. C’est ainsi que naît le réseau d’électricité moderne.

L'Impact Mondial de l'Ampoule Électrique

Une révolution dans la vie quotidienne

L’invention de l’ampoule électrique a transformé la vie des gens de manière radicale. Pour la première fois, il était possible d’éclairer les maisons, les rues et les usines sans avoir recours aux lampes à huile ou à gaz, qui étaient dangereuses et coûteuses. L’éclairage électrique permet aussi de prolonger les heures de travail et de loisir, modifiant ainsi le rythme de la vie quotidienne.

Un coup de pouce à l'industrie

Dans l'industrie, l'ampoule électrique a permis de moderniser les chaînes de production et de rendre les usines plus sûres et plus efficaces. Le développement des centrales électriques a également encouragé la création de nouvelles technologies basées sur l’électricité, telles que les moteurs électriques et les appareils électroménagers.

Edison et ses Rivaux : La Guerre des Courants

La rivalité entre Edison et Tesla

Bien qu’Edison ait inventé l’ampoule électrique, il était en compétition avec d’autres inventeurs pour le développement du réseau électrique. L’une des rivalités les plus célèbres fut celle entre Edison, partisan du courant continu (DC), et Nikola Tesla, qui soutenait le courant alternatif (AC). Cette "guerre des courants" a finalement été remportée par le courant alternatif, qui permettait de transporter l’électricité sur de plus longues distances, mais Edison reste néanmoins l’initiateur de l’éclairage électrique domestique.

La diffusion internationale de l’éclairage électrique

Grâce aux progrès technologiques et à la demande croissante en électricité, l’éclairage électrique s’est rapidement répandu dans le monde entier. Les grandes villes ont adopté ce système pour éclairer les rues, les théâtres et les lieux publics, transformant ainsi les paysages urbains du XIXe siècle. L’ampoule électrique est devenue le symbole du progrès et de la modernité.

Une Révolution Lumineuse

L'invention de l'ampoule électrique par Thomas Edison en 1879 a non seulement transformé l’éclairage, mais aussi initié l’ère de l'électricité moderne. En démocratisant l’accès à une source de lumière pratique, sûre et abordable, Edison a changé la manière dont les gens vivaient et travaillaient. Son invention reste l'une des plus influentes de l'histoire, ouvrant la voie à d’innombrables avancées technologiques qui façonnent encore le monde d'aujourd'hui.

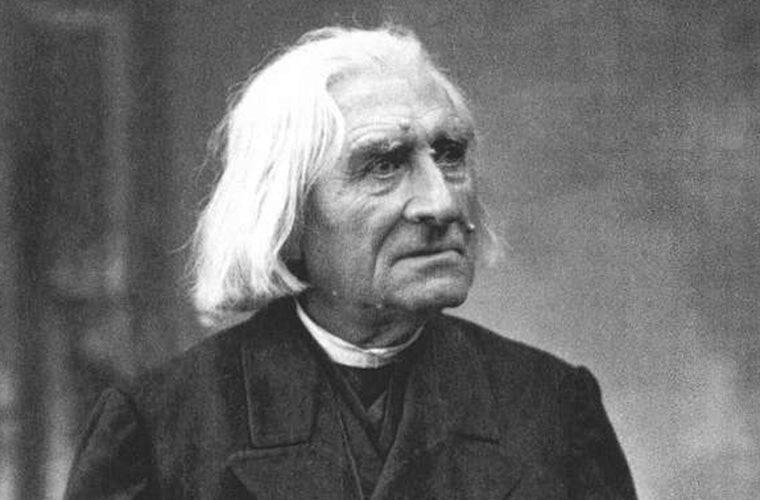

Franz Liszt, né le 22 octobre 1811 en Hongrie, est l'une des figures les plus emblématiques de la musique romantique. Pianiste virtuose, compositeur prolifique et chef d’orchestre, il a révolutionné la technique pianistique et marqué l’histoire de la musique par son génie et son charisme. Son influence dépasse le cadre de son époque, et il est aujourd'hui reconnu non seulement pour ses œuvres, mais aussi pour son rôle en tant que mentor de nombreux musiciens. Cet article retrace la naissance, l’enfance et les premières étapes de la carrière de Liszt, tout en explorant son impact durable sur la musique.

Les Origines de Franz Liszt : Une Enfance Prometteuse

Une naissance dans un foyer musical

Franz Liszt naît à Raiding, un petit village en Hongrie (alors partie de l'Empire autrichien), dans une famille modeste mais férue de musique. Son père, Adam Liszt, était un musicien amateur qui jouait du violoncelle et travaillait comme intendant pour le prince Esterházy, un mécène des arts. Dès son plus jeune âge, Franz baigne dans un environnement musical stimulant. À six ans, il commence à prendre des leçons de piano avec son père, qui décèle rapidement son talent exceptionnel.

Un prodige dès l'enfance

Liszt se révèle être un enfant prodige. À l'âge de neuf ans, il donne son premier concert public à Sopron, en Hongrie, attirant l'attention de mécènes qui l'aideront à financer sa formation musicale. Grâce à leur soutien, Liszt et sa famille s’installent à Vienne, où il devient l’élève de deux des plus grands maîtres de l’époque : le compositeur Antonio Salieri et le pianiste Carl Czerny. Ces années viennoises marquent le début de sa carrière en tant que pianiste virtuose.

Les Premières Années de Carrière : De Vienne à Paris

Les leçons de Carl Czerny

Sous la tutelle de Carl Czerny, un ancien élève de Beethoven, Liszt perfectionne sa technique pianistique. Czerny lui enseigne non seulement la maîtrise du clavier, mais aussi l'art de l'interprétation. À l'âge de 12 ans, Liszt a déjà acquis une technique éblouissante qui impressionne ses contemporains. C’est également à Vienne qu’il rencontre Beethoven, qui, impressionné par le jeune Liszt, lui donne sa bénédiction.

L'installation à Paris

En 1823, à l'âge de 12 ans, Liszt et sa famille déménagent à Paris, où il espère intégrer le Conservatoire de musique. Cependant, en raison de sa nationalité étrangère, il est refusé. Néanmoins, Liszt prend des leçons privées avec Ferdinand Paër, un compositeur d’opéras, et se fait rapidement un nom dans les salons parisiens en tant que virtuose du piano. Ses premières œuvres pour piano commencent à être publiées, et sa carrière prend son envol.

Le Pianiste Virtuose : La Gloire et l’Innovation

La tournée européenne

À partir de 1830, Liszt entame une carrière de concertiste qui le mène dans toute l’Europe. Il parcourt les grandes capitales du continent, de Londres à Vienne, en passant par Berlin et Rome. Ses performances sont acclamées pour leur virtuosité et leur expressivité, et Liszt devient l'une des premières véritables "stars" de la musique classique.

L'invention du récital moderne

Franz Liszt est également l’inventeur du récital de piano tel que nous le connaissons aujourd’hui. Avant lui, les concerts étaient généralement des événements où plusieurs musiciens jouaient des œuvres variées. Liszt innove en offrant des concerts solo, jouant exclusivement des pièces pour piano, et en mémorisant toutes les œuvres, une pratique qui se généralisera par la suite.

L’Impact de Franz Liszt sur la Musique

Le compositeur novateur

Bien que Liszt soit avant tout connu pour son jeu pianistique, ses œuvres ont également marqué le répertoire classique. Il a composé des pièces pour piano qui ont repoussé les limites techniques de l’instrument, comme les célèbres Études d'exécution transcendante ou les Années de pèlerinage. Liszt a également contribué au développement de la forme symphonique, notamment avec la création du poème symphonique, une œuvre orchestrale inspirée par des thèmes littéraires ou picturaux.

Un mentor et mécène

En plus de sa carrière personnelle, Liszt a joué un rôle important en tant que mentor pour de nombreux compositeurs, dont Richard Wagner, Hector Berlioz et Camille Saint-Saëns. Son soutien financier et ses conseils ont aidé plusieurs de ses contemporains à se faire un nom. Liszt a également dirigé des concerts de charité et enseigné gratuitement à de jeunes pianistes prometteurs.

Le Génie Romantique du Piano

La naissance de Franz Liszt en 1811 a marqué le début d'une vie dédiée à la musique et à l'innovation. Du prodige pianistique à l’inventeur du récital moderne, Liszt a su transcender les frontières musicales de son époque. Son influence sur le monde de la musique romantique et son rôle dans l'évolution de la technique pianistique continuent de se faire sentir aujourd'hui. En tant que compositeur, interprète et mentor, Liszt a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de la musique.

Tout au long de l'histoire, les femmes ont joué un rôle crucial dans les découvertes et les avancées scientifiques, bien que leur contribution ait souvent été ignorée ou minimisée en raison des normes sociales et des préjugés de leur époque. Dans cet article, nous rendons hommage à certaines des femmes qui, par leur travail acharné et leur génie, ont marqué l’histoire des sciences. Qu'il s'agisse de physique, de chimie, de mathématiques ou d'informatique, ces pionnières ont surmonté les obstacles pour ouvrir la voie à de nouvelles connaissances.

Marie Curie : Pionnière de la Physique et de la Chimie

Une scientifique d'exception

Marie Curie est sans doute l’une des femmes scientifiques les plus connues et respectées. Née en Pologne en 1867, elle déménage à Paris pour poursuivre ses études universitaires, où elle rencontre Pierre Curie, son futur mari et collaborateur scientifique. Ensemble, ils se lancent dans l'étude de la radioactivité, un domaine tout nouveau à l’époque.

La découverte du radium et du polonium

En 1898, les Curie découvrent deux nouveaux éléments : le radium et le polonium. Leurs recherches sur la radioactivité naturelle leur valent le prix Nobel de physique en 1903, partagé avec Henri Becquerel. En 1911, Marie Curie reçoit un second prix Nobel, cette fois en chimie, pour ses découvertes sur le radium. Elle devient ainsi la première personne à recevoir deux prix Nobel dans des disciplines scientifiques différentes.

Un héritage durable

Marie Curie a non seulement marqué l’histoire par ses découvertes, mais elle a également ouvert la voie à de nombreuses femmes scientifiques. Son courage face aux obstacles académiques et personnels, ainsi que sa persévérance dans la recherche, en font une figure incontournable de la science moderne.

Rosalind Franklin et la Découverte de la Structure de l’ADN

Une contribution décisive à la biologie moléculaire

Rosalind Franklin, née à Londres en 1920, était une chimiste et cristallographe dont les travaux ont été essentiels à la découverte de la structure en double hélice de l’ADN. En 1951, elle rejoint l’équipe du King’s College à Londres, où elle utilise la diffraction des rayons X pour photographier les structures de l’ADN.

La photo 51 : une clé pour comprendre l’ADN

L’une des découvertes les plus importantes de Franklin fut la fameuse "photo 51", une image prise grâce à la diffraction des rayons X qui révéla la structure hélicoïdale de l’ADN. Cette image fut utilisée, sans son consentement, par James Watson et Francis Crick pour formuler leur modèle de l'ADN en 1953. Si Watson, Crick et Maurice Wilkins ont reçu le prix Nobel pour cette découverte, le rôle crucial de Franklin n’a été pleinement reconnu qu’après sa mort prématurée en 1958.

La reconnaissance tardive de son rôle

Aujourd’hui, Rosalind Franklin est enfin reconnue comme l’une des figures majeures de la biologie moléculaire. Sa contribution à la compréhension de l’ADN a ouvert la voie à des avancées révolutionnaires dans les domaines de la génétique, de la médecine et de la biotechnologie.

Hypatie d’Alexandrie : La Philosophe et Mathématicienne Antique

Une figure emblématique de la science antique

Née vers 370 à Alexandrie, en Égypte, Hypatie est l’une des premières femmes mathématiciennes et astronomes de l’histoire. Fille de Théon d'Alexandrie, un célèbre mathématicien, elle se distingue par son savoir et enseigne les mathématiques, la philosophie et l’astronomie à Alexandrie, un centre intellectuel majeur de l’époque.

Une vie dédiée à la science et à l’enseignement

Hypatie est particulièrement reconnue pour ses travaux sur l’algèbre et la géométrie, ainsi que pour ses commentaires sur les œuvres de Ptolémée et d’Euclide. Ses contributions aux mathématiques, notamment dans l’étude des coniques et des nombres, sont précieuses pour l'avancée de ces disciplines dans le monde antique.

Une mort tragique

En 415, Hypatie est assassinée par une foule chrétienne à Alexandrie, lors d’un conflit religieux et politique. Sa mort symbolise la fin de l’ère des grandes écoles philosophiques païennes, mais elle reste une figure emblématique de la lutte pour le savoir, à une époque où les femmes étaient rarement reconnues pour leurs talents intellectuels.

Ada Lovelace : La Première Programmeuse Informatique

Une pionnière visionnaire de l’informatique

Née en 1815, Ada Lovelace, fille du poète Lord Byron, est considérée comme la première programmeuse informatique de l’histoire. Passionnée par les mathématiques, elle collabore avec le mathématicien Charles Babbage, créateur de la machine analytique, une invention précurseur des ordinateurs modernes.

Un algorithme avant l'heure

Le travail le plus marquant d’Ada Lovelace est son "algorithme" pour la machine analytique de Babbage. Elle écrit des instructions pour que la machine exécute des calculs complexes, anticipant ainsi l’idée d’un langage de programmation. Son travail dépasse la simple application des mathématiques : elle imagine déjà que les machines pourraient un jour traiter des informations complexes comme des images, du texte ou de la musique.

Un héritage redécouvert

Si ses contributions sont longtemps restées dans l’ombre, Ada Lovelace est aujourd’hui reconnue comme une figure clé dans l’histoire de l’informatique. Chaque année, la "Journée Ada Lovelace" célèbre son héritage et celui des femmes dans les sciences et les technologies.

Pionnières dans l’Ombre des Hommes

Ces femmes, tout comme beaucoup d’autres dans l’histoire, ont joué un rôle fondamental dans le progrès scientifique, souvent dans l’ombre de leurs homologues masculins. De Marie Curie à Ada Lovelace, en passant par Rosalind Franklin et Hypatie d’Alexandrie, leurs contributions sont aujourd’hui enfin reconnues à leur juste valeur. Elles incarnent l’audace, la persévérance et l’amour du savoir, des qualités qui continuent d’inspirer les générations futures de scientifiques.

La Bataille de Trafalgar, qui s’est déroulée le 21 octobre 1805 au large du cap Trafalgar, en Espagne, est l'une des batailles navales les plus importantes de l’histoire. Cette confrontation opposa la flotte britannique, dirigée par l’amiral Horatio Nelson, à une coalition franco-espagnole. Elle marqua non seulement la domination britannique sur les mers pour plus d’un siècle, mais aussi la fin des ambitions navales de Napoléon Bonaparte. Cet article revient sur les causes, le déroulement et les conséquences de cette bataille décisive.

L’Europe en Guerre

La montée en puissance de Napoléon Bonaparte

Au début du XIXe siècle, Napoléon Bonaparte, alors empereur des Français, règne sur une grande partie de l’Europe continentale grâce à une série de victoires militaires. Cependant, le Royaume-Uni reste un ennemi redoutable en raison de la puissance de sa flotte. Pour contrer cette menace, Napoléon conçoit un plan audacieux : envahir l’Angleterre.

La stratégie navale franco-espagnole

Pour envahir l’Angleterre, Napoléon a besoin de contrôler la Manche. Il forme donc une coalition navale avec l’Espagne, et l’amiral français Pierre-Charles Villeneuve est chargé de rassembler une flotte capable de vaincre la Royal Navy. Cependant, les préparatifs sont lents et compliqués par des désaccords entre les commandants français et espagnols, tandis que les Britanniques, sous la direction d’Horatio Nelson, organisent la défense de leur territoire.

Le Déroulement de la Bataille

Les forces en présence

Le matin du 21 octobre 1805, la flotte franco-espagnole, composée de 33 navires, se trouve face à la flotte britannique, qui compte 27 vaisseaux. Bien que moins nombreux, les Britanniques bénéficient de la supériorité stratégique et de l’expérience de Nelson.

La tactique audacieuse de Nelson

Nelson adopte une tactique audacieuse pour rompre la ligne ennemie. Plutôt que de suivre les conventions de la guerre navale de l’époque en s’alignant face à l’ennemi, il divise sa flotte en deux colonnes pour attaquer la flotte franco-espagnole perpendiculairement, afin de créer un effet de surprise et de désorganisation.

La mort de Nelson et la victoire britannique

La bataille est féroce, et le HMS Victory, le navire amiral de Nelson, se distingue par son engagement dans la mêlée. Nelson est mortellement blessé au cours de la bataille, mais la stratégie britannique porte ses fruits. En quelques heures, la flotte franco-espagnole est mise en déroute. Les Britanniques capturent ou détruisent 22 navires ennemis, sans perdre un seul de leurs vaisseaux.

Les Conséquences de la Bataille

La domination maritime britannique

La victoire de Trafalgar marque le début de la domination britannique sur les mers. La Royal Navy devient incontestée, empêchant tout plan d’invasion de l’Angleterre par Napoléon. Cette maîtrise des mers permettra à la Grande-Bretagne de renforcer son empire colonial et d'étendre son influence mondiale tout au long du XIXe siècle.

La fin des ambitions navales napoléoniennes

Pour Napoléon, Trafalgar est un coup dur. Bien que ses armées continuent de triompher sur les champs de bataille européens, la perte de la flotte signifie qu’il ne pourra jamais menacer l’Angleterre directement. Son rêve de dominer également les mers s’évanouit.

La légende de Nelson

La mort héroïque de Nelson en fait une figure légendaire au Royaume-Uni. Sa stratégie, son audace et son sens du devoir en font un modèle pour les officiers navals britanniques et un héros national. Son corps est ramené en Angleterre, où il reçoit des funérailles d'État. Nelson reste, à ce jour, l'une des plus grandes icônes militaires britanniques.

Héritage de la Bataille de Trafalgar

Une bataille qui façonne l’histoire européenne

La victoire de Trafalgar a des répercussions profondes sur le cours de l’histoire européenne. En privant Napoléon du contrôle des mers, elle permet à la Grande-Bretagne de soutenir ses alliés contre l’Empire français et de jouer un rôle déterminant dans sa chute finale en 1815.

Trafalgar dans la culture populaire

Trafalgar est devenu un symbole de la puissance maritime britannique, célébré chaque année au Royaume-Uni. La place Trafalgar à Londres, dominée par la statue de Nelson, est un monument commémoratif de cette victoire historique. La bataille a également inspiré de nombreuses œuvres littéraires, artistiques et cinématographiques au fil des siècles.

La Bataille de Trafalgar fut bien plus qu'une victoire militaire : elle changea le cours de l’histoire européenne et consolida la puissance britannique pour les décennies à venir. En triomphant face à la flotte franco-espagnole, Horatio Nelson et la Royal Navy ont non seulement mis fin aux ambitions navales de Napoléon, mais ont également posé les fondations de la suprématie maritime britannique qui allait perdurer tout au long du XIXe siècle.

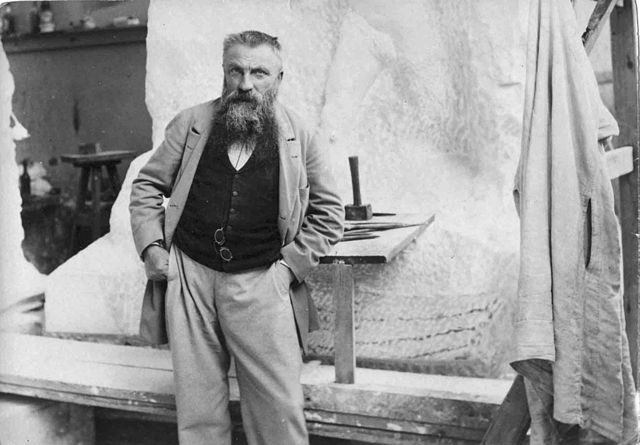

Auguste Rodin, né en 1840, est souvent considéré comme l’un des plus grands sculpteurs de tous les temps. Son travail a révolutionné l’art de la sculpture, rompant avec les conventions académiques pour explorer de nouvelles formes d'expression émotionnelle et physique. Ses œuvres, telles que "Le Penseur", "Le Baiser" et "Les Bourgeois de Calais", continuent d'inspirer et de fasciner. Cet article explore la vie, l’œuvre et l’héritage de Rodin, tout en examinant ses relations avec ses contemporains, notamment Camille Claudel, qui a joué un rôle crucial dans sa carrière et sa vie personnelle.

Les Débuts d'Auguste Rodin : Une Ascension Lente

Jeunesse et formation artistique

Né à Paris en 1840, Rodin grandit dans un milieu modeste. Très tôt, il développe une passion pour le dessin et la sculpture. Cependant, ses débuts sont marqués par des échecs : il échoue à plusieurs reprises à l'examen d'entrée de l'École des Beaux-Arts. Rodin se forme donc dans des ateliers privés et commence à travailler comme ornemaniste pour des artisans et des sculpteurs.

Un style en devenir : l'influence de l'Antiquité et de la Renaissance

Rodin trouve dans l'art antique et la sculpture de la Renaissance des sources d'inspiration fondamentales. Mais contrairement à ses contemporains, il ne cherche pas à reproduire la perfection des formes classiques. Au lieu de cela, il explore l’imperfection, les textures et les émotions humaines brutes, cherchant à représenter le mouvement et la vie.

La Révélation avec "L'Âge d'Airain" : Un Premier Succès

L'œuvre qui fait scandale

En 1877, Rodin présente "L'Âge d'Airain", une statue d’un homme nu représentant un soldat. L’œuvre est si réaliste qu’elle suscite un scandale : certains critiques l'accusent d'avoir moulé directement sur un modèle vivant, une accusation qui, bien que fausse, reflète la puissance expressive de son travail. Cette controverse place néanmoins Rodin sous les feux de la rampe et lui permet d’affirmer son style.

Les prémices d'une nouvelle ère de la sculpture

Avec "L'Âge d'Airain", Rodin montre déjà son intention de s’éloigner de la représentation classique de la figure humaine. Ses œuvres commencent à explorer des thématiques plus philosophiques, émotionnelles et spirituelles, ce qui marque le début de sa renommée internationale.

Les Grands Œuvres de Rodin : Entre Perfection et Mouvement

"Le Penseur" et "La Porte de l'Enfer"

L’un des projets les plus ambitieux de Rodin est "La Porte de l'Enfer", une immense œuvre sculpturale inspirée de La Divine Comédie de Dante. Commandée pour un musée qui ne verra jamais le jour, cette porte est peuplée de figures tourmentées, symbolisant la souffrance humaine et les passions. "Le Penseur", sans doute l’œuvre la plus emblématique de Rodin, fait partie de ce vaste projet. Représentant un homme en profonde réflexion, cette sculpture incarne la quête humaine de compréhension et de sagesse.

"Les Bourgeois de Calais" : un hommage à l'héroïsme

En 1884, Rodin reçoit une commande pour commémorer un épisode de la guerre de Cent Ans : la reddition héroïque des notables de Calais pour sauver leur ville. "Les Bourgeois de Calais" devient l’un de ses chefs-d’œuvre. Contrairement aux monuments traditionnels glorifiant les héros, Rodin choisit de montrer les bourgeois dans un état de résignation, leur humanité palpable et leur douleur visible, transformant cette œuvre en une méditation poignante sur le sacrifice.

Rodin et Camille Claudel : Un Duo Créatif et Tourmenté

La rencontre avec Camille Claudel

En 1883, Rodin rencontre Camille Claudel, une jeune sculptrice talentueuse. Claudel devient son élève, assistante, et muse. Leur relation, à la fois passionnelle et complexe, influence grandement le travail de Rodin. Claudel apporte une sensibilité et une délicatesse à certaines de ses œuvres, tandis qu’elle développe son propre style en parallèle.

Une rupture dévastatrice

Malgré une collaboration artistique prolifique, leur relation personnelle se détériore. Camille Claudel souffre de vivre dans l'ombre de Rodin, et leurs vies finissent par se séparer. Cette rupture affecte profondément Claudel, qui sombre peu à peu dans la maladie mentale. Si Rodin continue à produire, sa relation avec Claudel restera une blessure jamais vraiment refermée.

L'Héritage de Rodin : Un Nouveau Langage Sculptural

Un style révolutionnaire

Rodin est souvent considéré comme le père de la sculpture moderne. Il a su, à travers ses œuvres, rompre avec les codes de la représentation idéalisée pour explorer l’âme humaine dans toute sa complexité. Il a inspiré de nombreuses générations d’artistes, de Bourdelle à Giacometti, en passant par les sculpteurs expressionnistes du XXe siècle.

Le Musée Rodin et sa postérité

Le Musée Rodin, inauguré en 1919 à Paris, expose la majeure partie de ses œuvres et conserve une collection impressionnante de ses créations. Grâce à cet espace, son art reste accessible à un large public, et Rodin est désormais considéré comme un monument de l’art mondial, un pionnier de la sculpture moderne.

Conclusion

Auguste Rodin, avec sa vision unique et sa quête de la vérité émotionnelle, a transformé la sculpture en un art vivant et en mouvement. Au-delà de ses œuvres emblématiques, sa capacité à capturer l’essence même de l’expérience humaine en fait un artiste intemporel. Si ses relations personnelles, notamment avec Camille Claudel, ont été marquées par la souffrance, son héritage artistique demeure une source d’inspiration pour des générations d’artistes et d’amateurs d’art. Rodin a non seulement façonné des formes, mais a également sculpté l’histoire de l’art moderne, ouvrant la voie à de nouvelles explorations artistiques.

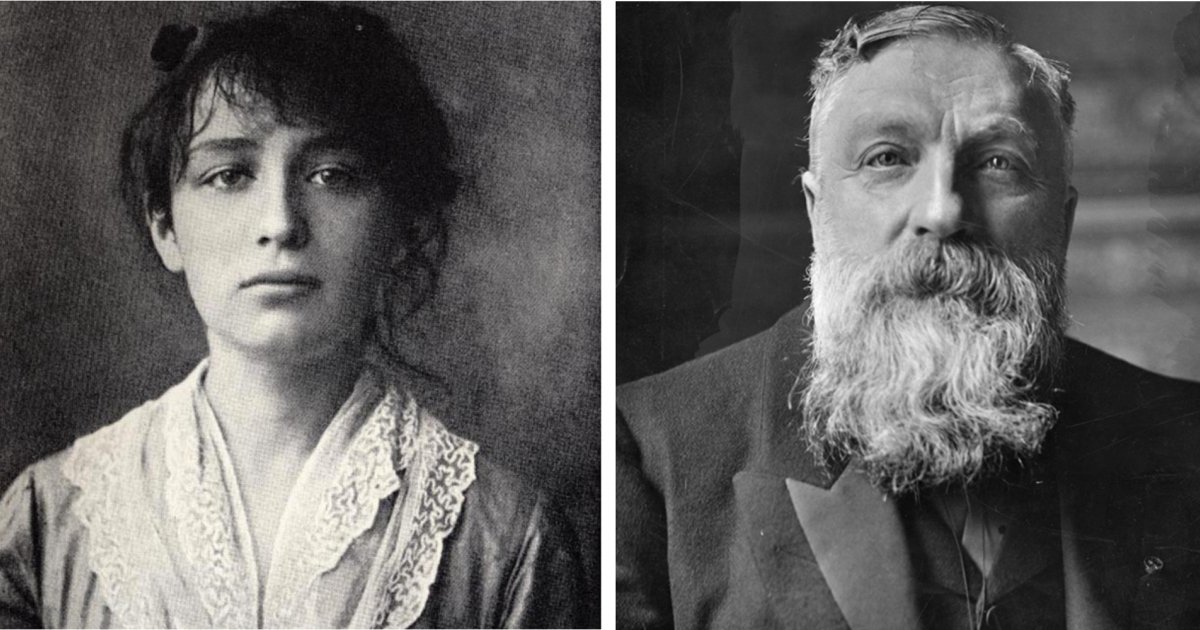

Camille Claudel, sculptrice de génie et élève du célèbre Auguste Rodin, est une figure majeure de l’art à cheval entre le XIXe et le XXe siècle. Pourtant, la fin de sa vie fut marquée par la tragédie et l’oubli. Internée dans un asile pendant plus de trente ans, elle mourut dans l’indifférence générale en 1943. Ce n’est que des décennies plus tard que son œuvre et son parcours ont été redécouverts, lui rendant enfin l’hommage qu’elle mérite. Cet article explore les circonstances de la mort de Camille Claudel, ainsi que l’héritage artistique qu’elle a laissé.

Camille Claudel : Une Vie de Passion et de Souffrance

Les Débuts prometteurs

Née en 1864, Camille Claudel se distingue très tôt par son talent pour la sculpture. Encouragée par sa famille, elle suit des études à l'Académie Colarossi, une institution qui accepte les femmes, alors que l’École des Beaux-Arts leur est fermée. Très vite, son travail attire l’attention d’Auguste Rodin, qui devient son maître, son mentor, mais aussi son amant.

La Relation tumultueuse avec Rodin

Si sa relation avec Rodin lui permet d’accéder à des cercles artistiques influents, elle se révèle également source de grande souffrance. Camille Claudel, tout en assistant Rodin dans la réalisation de certaines œuvres majeures, développe un style personnel empreint de finesse et de sensibilité. Mais leur liaison se détériore, et la sculptrice, refusant de rester dans l’ombre de son mentor, décide de se séparer de lui. Cette rupture marque le début d’une lente descente aux enfers.

L’Enfermement et la Mort : Une Fin Tragique

L’internement en 1913

À partir de 1905, Camille Claudel manifeste des signes de paranoïa et de dépression. Elle vit recluse, détruisant une partie de ses œuvres et accusant Rodin de conspirer contre elle. En 1913, à la demande de sa mère et de son frère, l'écrivain Paul Claudel, elle est internée dans l’asile de Montdevergues, près d'Avignon. Bien que son état mental ait fluctué, elle y passera les trente dernières années de sa vie sans jamais pouvoir en sortir.

La mort dans l’oubli

Le 19 octobre 1943, Camille Claudel meurt de malnutrition et de solitude. Sa famille, notamment son frère Paul, refuse de la faire sortir de l’asile malgré plusieurs demandes des médecins. Elle est enterrée dans une fosse commune, sans aucune cérémonie, symbolisant l’indifférence de la société face à son destin tragique.

La Redécouverte de Camille Claudel : Un Génie Incompris

La reconnaissance posthume

Ce n’est que dans les années 1980 que l’œuvre de Camille Claudel est redécouverte et réévaluée à sa juste valeur. Des expositions lui sont consacrées, et plusieurs de ses sculptures, telles que "L’Âge mûr" et "La Valse", sont enfin reconnues comme des chefs-d’œuvre de la sculpture moderne. Le film "Camille Claudel" (1988), avec Isabelle Adjani, contribue également à populariser son histoire tragique.

Un héritage artistique durable

Aujourd’hui, Camille Claudel est considérée comme l’une des plus grandes sculptrices de son temps. Son travail, marqué par une approche très personnelle du corps humain et des émotions, inspire de nombreux artistes contemporains. Des musées, comme celui de Nogent-sur-Seine, lui sont désormais dédiés, et son œuvre est étudiée dans le cadre de l’histoire de l’art.

La place de Camille Claudel dans l’Histoire de l’Art

Entre ombre et lumière

Longtemps restée dans l’ombre de Rodin, Camille Claudel est aujourd’hui perçue comme une artiste à part entière, dotée d’un style unique. Ses sculptures, souvent mélancoliques et expressives, capturent la complexité des émotions humaines, tout en repoussant les limites de la forme classique.

Un symbole de la condition féminine

Le destin de Camille Claudel reflète également la difficulté pour les femmes artistes de s’imposer dans un monde dominé par les hommes. Son internement et son oubli pendant des décennies symbolisent l’injustice et les discriminations auxquelles les femmes ont été confrontées, non seulement dans l’art, mais dans tous les aspects de la vie sociale.

L’Artiste Oubliée, Redécouverte

La mort de Camille Claudel a longtemps été entourée de silence et de négligence. Cependant, son œuvre, redécouverte bien après sa disparition, témoigne de son génie artistique et de sa capacité à exprimer l’intensité des émotions humaines à travers la sculpture. Aujourd’hui, Camille Claudel est reconnue comme une figure incontournable de l’art moderne, et son histoire continue d'inspirer des générations d’artistes et de féministes

Le 5 novembre 2024 marque un événement crucial non seulement pour les États-Unis, mais pour le monde entier : l’élection présidentielle américaine. Surnommée "la nuit américaine", cette date symbolise le moment où des millions d'Américains choisissent leur prochain président, un leader dont les décisions auront des répercussions bien au-delà des frontières américaines. En cette année électorale, les enjeux sont considérables : politiques internes, tensions internationales, et défis économiques et environnementaux majeurs. Cet article propose une analyse de la campagne, des candidats, et des thématiques qui ont façonné ces élections, tout en examinant leur impact potentiel sur l’avenir des États-Unis et du monde.

Les Candidats : Qui se Disputent la Maison-Blanche ?

Le Parti Démocrate : Un second mandat en jeu ?

Le Parti démocrate, occupant actuellement la Maison-Blanche, cherche à conserver son influence. Le président sortant, s’il se représente, doit défendre son bilan face aux multiples crises qu'il a traversées, notamment la gestion de la pandémie, la reprise économique post-COVID, et les questions liées au changement climatique. Il est accompagné d'une équipe gouvernementale expérimentée, mais devra aussi répondre aux critiques internes au parti, avec une aile progressiste exigeant davantage de réformes.

Le Parti Républicain : Une nouvelle approche ou un retour au passé ?

Le Parti républicain, en quête de reconquête du pouvoir, est à un tournant. Si certains candidats s'alignent sur les politiques populistes incarnées par Donald Trump, d'autres prônent un retour à des valeurs conservatrices traditionnelles. Ce contraste au sein du parti pourrait bien façonner les élections, avec une lutte interne pour définir l’identité future du mouvement. Le candidat républicain devra convaincre un électorat divisé, tout en s’adressant aux électeurs indépendants, qui seront déterminants pour remporter cette élection.

Les Enjeux Majeurs des Élections 2024

L’Économie et l’Inflation : un thème central

L'économie, comme toujours, est au cœur du débat politique. Les questions d'inflation, de pouvoir d'achat et de relance économique dominent les discussions. Les Américains sont préoccupés par la hausse des prix des biens de première nécessité, et les deux partis proposent des solutions radicalement différentes. Tandis que les démocrates prônent une intervention accrue de l'État pour réguler l'économie et protéger les plus vulnérables, les républicains favorisent des réductions d’impôts et un désengagement de l’État.

Le changement climatique : l’urgence d’une réponse

Le changement climatique est un autre enjeu incontournable de l’élection de 2024. Avec des événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents, les politiques environnementales sont devenues un sujet de préoccupation majeur pour les jeunes électeurs. Les démocrates mettent l’accent sur les investissements dans les énergies renouvelables et des politiques plus strictes en matière de régulation des industries polluantes, tandis que certains républicains cherchent à rééquilibrer les priorités entre développement économique et protection de l’environnement.

Les tensions sociales : polarisation et justice sociale

Les élections de 2024 se déroulent dans un climat de grande polarisation. Les questions de justice sociale, d'inégalités raciales, et les droits des minorités continuent d’alimenter des débats passionnés. L’issue de cette élection pourrait décider de la direction que prendra le pays en matière de réformes sociétales. De l’immigration aux droits des LGBTQ+, les candidats adoptent des positions diamétralement opposées, ce qui amplifie encore la fracture politique au sein de la population américaine.

La Nuit Électorale : Un Moment de Tension et de Suspense

Le déroulement du vote

Le 5 novembre 2024, les Américains se rendront aux urnes dans un processus complexe mêlant scrutin direct et suffrage indirect via les grands électeurs. Le système électoral américain, avec son Collège électoral, signifie que chaque État joue un rôle crucial dans le résultat final. Les swing states (États indécis), comme la Pennsylvanie, la Floride et le Wisconsin, seront une fois de plus au cœur de l’attention médiatique, car ils pourraient faire basculer le vote en faveur de l’un ou l’autre candidat.

Le rôle des médias et des réseaux sociaux

Les médias traditionnels, tout comme les réseaux sociaux, jouent un rôle déterminant dans la couverture et l’analyse des élections. De plus en plus, les Américains se tournent vers Twitter, Facebook, et TikTok pour suivre les résultats en temps réel et partager leurs opinions. Cependant, la désinformation reste un défi majeur, et la gestion des fake news par les plateformes numériques sera surveillée de près. Les grands médias, quant à eux, offriront une couverture continue de la nuit électorale, scrutant l’évolution des résultats État par État.

L’impact du vote par correspondance et du vote anticipé

Avec la pandémie de COVID-19 ayant modifié les habitudes de vote en 2020, le vote par correspondance et le vote anticipé sont devenus des éléments clés du processus électoral américain. En 2024, ces formes de vote jouent encore un rôle prépondérant. Toutefois, elles font l’objet de controverses, certains candidats ayant remis en question la sécurité et la fiabilité du processus. Le décompte des bulletins pourrait donc être long et potentiellement contesté, prolongeant ainsi l'incertitude après la nuit électorale.

L’Impact Global de l’Élection de 2024

Les relations internationales : un leadership mondial en question

L’élection présidentielle américaine ne se limite pas aux seuls enjeux internes. Le président des États-Unis est également un acteur clé sur la scène internationale. La politique étrangère, que ce soit vis-à-vis de la Chine, de la Russie ou du Moyen-Orient, sera largement influencée par l’issue de cette élection. Le maintien des alliances traditionnelles, la gestion des conflits internationaux, et la position des États-Unis dans les organisations internationales comme l’OTAN ou l’ONU seront déterminants pour la stabilité géopolitique des prochaines années.

L’économie mondiale : quel impact sur les marchés ?

Le résultat de l’élection présidentielle américaine aura un effet direct sur l’économie mondiale. Que ce soit en matière de régulation financière, de politique commerciale ou de gestion des crises économiques, les décisions de la Maison-Blanche influencent les marchés financiers et les grandes économies. Les investisseurs et les gouvernements du monde entier suivront de près l’évolution des résultats, conscients que le président élu orientera la politique commerciale des États-Unis, notamment en ce qui concerne les relations avec l’Europe et l’Asie.

Le 5 novembre 2024 marquera un tournant historique

La nuit du 5 novembre 2024 sera une nuit décisive non seulement pour les Américains, mais pour le monde entier. Ce scrutin pourrait bien redéfinir la direction politique, économique et sociale des États-Unis, influençant les relations internationales et l’avenir des grandes causes globales comme la lutte contre le changement climatique. À une époque de profonde division, le choix des électeurs américains en dira long sur les priorités du pays et sur la façon dont il souhaite aborder les défis du XXIe siècle. Le monde entier suivra de près cette élection, avec la certitude que le 5 novembre 2024 marquera un tournant historique.

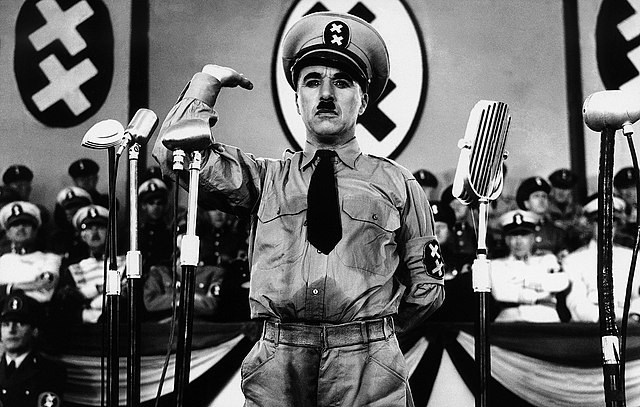

En 1940, au cœur de la montée du nazisme et du fascisme en Europe, Charlie Chaplin a fait un choix audacieux en réalisant Le Dictateur (The Great Dictator). Ce film marque un tournant dans sa carrière, car c’est non seulement son premier film parlant, mais aussi une œuvre ouvertement politique. À travers la satire, Chaplin critique sans détours la figure d’Adolf Hitler et le totalitarisme, utilisant l'humour pour dénoncer la cruauté et l’absurdité des dictatures. Ce film, à la fois comique et profondément engagé, est devenu un classique du cinéma, représentant une des premières grandes oppositions artistiques à la barbarie du régime nazi. Dans cet article, nous explorerons les aspects majeurs de ce film, de sa conception à son impact durable.

Contexte Historique et Création du Film

Le contexte politique mondial en 1940

Lors de la sortie du film en 1940, l’Europe était en pleine tourmente. Adolf Hitler et le parti nazi étaient au pouvoir en Allemagne depuis 1933, et les politiques racistes et expansionnistes du régime avaient déjà mené à l'annexion de territoires voisins. La Seconde Guerre mondiale avait éclaté en 1939, et le film de Chaplin fut réalisé à un moment où les États-Unis n'étaient pas encore directement impliqués dans le conflit. Malgré la gravité de la situation mondiale, peu de films américains avaient abordé le sujet du nazisme. Chaplin s’est ainsi distingué en faisant le choix courageux d'aborder cette thématique sous forme de comédie.

La genèse du film

Chaplin avait déjà commencé à réfléchir à un projet sur le thème du totalitarisme dès 1938. Inspiré par la montée des régimes dictatoriaux en Europe, il décida de réaliser un film qui parodierait les figures d'Hitler et de Mussolini. Chaplin, avec son célèbre personnage de Charlot, partageait une ressemblance physique frappante avec Hitler, un fait qui ne lui avait pas échappé. Cela a contribué à l’idée de cette satire, où Chaplin interprète deux rôles : celui d’Adenoïd Hynkel, un dictateur tyrannique, et celui d’un humble barbier juif.

Analyse des Personnages Principaux

Adenoïd Hynkel : la parodie d'Hitler

Le personnage d’Adenoïd Hynkel, joué par Chaplin, est une caricature flagrante d’Adolf Hitler. Hynkel est présenté comme un dictateur mégalomane, obsédé par le pouvoir et voué à l’oppression de son peuple. Chaplin accentue les gestes, les discours emphatiques et les comportements absurdes de son personnage pour en faire un symbole du ridicule des tyrans. Une des scènes les plus mémorables est celle où Hynkel danse avec un globe terrestre, symbolisant ses rêves de domination mondiale.

Le barbier juif : une figure de l’innocence et de la résilience

Le barbier juif, également interprété par Chaplin, représente le contraste total avec Hynkel. C’est un homme simple, humble, victime des persécutions du régime. Ce personnage rappelle le Charlot classique, avec sa maladresse, son humanité et sa capacité à survivre dans un monde hostile. Le barbier devient malgré lui un symbole de la lutte contre l’oppression et l’injustice.

2.3 Benzino Napaloni : la caricature de Mussolini

Dans le film, Chaplin ne se contente pas de parodier Hitler. Il s’attaque également à Benito Mussolini, à travers le personnage de Benzino Napaloni, dictateur de Bactérie. Napaloni, joué par Jack Oakie, est un autre portrait comique de la tyrannie, et ses interactions avec Hynkel, remplies de rivalité et de bouffonnerie, sont des moments clés du film.

Les Thèmes Majeurs du Film

La satire politique et la dénonciation des dictatures

Le Dictateur est avant tout une satire politique. Chaplin utilise l’humour pour désamorcer la peur et la terreur que suscite la montée du fascisme, tout en dénonçant les régimes autoritaires. Le film montre comment les dictateurs manipulent les masses, exploitent la peur et l’ignorance pour asseoir leur pouvoir. La caricature d'Hitler et de Mussolini, bien que comique, met en lumière la menace réelle qu'ils représentaient pour le monde.

La persécution des minorités

Un des aspects les plus poignants du film est la représentation de la persécution des Juifs sous le régime d'Hynkel. Le barbier juif et ses amis sont victimes d’humiliations et de violences, reflétant les réalités de la vie sous le nazisme. À travers ces scènes, Chaplin critique l’antisémitisme et la brutalité des régimes fascistes, sensibilisant ainsi le public international à la souffrance des victimes.

L’espoir et l’humanisme

L’un des messages centraux du film est celui de l’espoir et de la résistance face à l’oppression. Dans le célèbre discours final du film, prononcé par le personnage du barbier, Chaplin délivre un puissant appel à l’humanité, à la liberté et à la démocratie. Ce discours est un plaidoyer pour un monde meilleur, libéré de la haine et de la tyrannie.

Réception et Impact Culturel

La réception du film à sa sortie

À sa sortie, Le Dictateur a rencontré un succès critique et commercial. Toutefois, le film n'a pas fait l’unanimité. Certains ont salué le courage de Chaplin d’aborder un sujet aussi délicat à une époque où les États-Unis étaient encore neutres dans le conflit. D’autres, notamment des sympathisants nazis ou des isolationnistes américains, ont critiqué le film, estimant qu’il était trop provocateur. Chaplin lui-même a révélé qu’il n’aurait probablement pas réalisé le film s’il avait su l’ampleur des atrocités commises par les nazis.

Un film précurseur dans la lutte contre le fascisme

Le Dictateur est l’une des premières grandes œuvres cinématographiques à dénoncer ouvertement le régime nazi et le fascisme. En cela, il occupe une place particulière dans l’histoire du cinéma. Chaplin a utilisé sa notoriété pour attirer l’attention sur les dangers du totalitarisme et a contribué à éveiller les consciences sur la gravité de la situation en Europe.

L’héritage du film

Aujourd’hui, Le Dictateur est considéré comme un classique intemporel. Le discours final de Chaplin reste l’un des moments les plus cités et les plus étudiés de l’histoire du cinéma. Le film est souvent analysé pour sa capacité à allier la comédie et le drame, l’humour et le message politique, tout en conservant une humanité qui transcende les époques. Chaplin est parvenu à montrer que le rire pouvait être une arme puissante contre la tyrannie et l’injustice.

Un classique intemporel

Le Dictateur de Charlie Chaplin est une œuvre audacieuse qui continue de résonner aujourd'hui par la force de son message humaniste et sa critique acerbe des régimes totalitaires. En mêlant humour et gravité, Chaplin a créé une satire inoubliable qui a non seulement diverti le public, mais a aussi offert une réflexion profonde sur le pouvoir, la guerre et la dignité humaine. Plus de 80 ans après sa sortie, le film reste un témoignage puissant de l'engagement artistique face à la barbarie, et un rappel de l'importance de la liberté et des droits de l’homme.

Sorti en 1939, Autant en emporte le vent (Gone with the Wind) est l'un des films les plus emblématiques de l'âge d'or d'Hollywood. Adapté du roman à succès de Margaret Mitchell, ce film épique réalisé par Victor Fleming a marqué des générations par son ampleur, ses personnages mémorables et son traitement historique. Avec des acteurs tels que Vivien Leigh dans le rôle de Scarlett O'Hara et Clark Gable en Rhett Butler, il est à la fois une histoire d’amour, un drame historique et une fresque qui se déroule pendant la guerre de Sécession. Toutefois, au-delà de son succès critique et commercial, Autant en emporte le vent suscite également des débats sur la représentation de l'histoire et les questions raciales. Cet article analyse les thèmes, les personnages, et l'impact culturel de ce chef-d'œuvre cinématographique.

Contexte Historique et Adaptation

Le roman de Margaret Mitchell

Publié en 1936, Gone with the Wind est un roman qui a rencontré un succès immédiat, remportant le prix Pulitzer en 1937. L’histoire raconte la vie de Scarlett O’Hara, une jeune femme du Sud pendant et après la guerre de Sécession. Le livre explore les thèmes de la survie, de l'amour et du changement social dans une Amérique en pleine transformation.

La transition vers le cinéma

Dès sa sortie, les studios hollywoodiens ont vu le potentiel du roman de Mitchell pour devenir un film à succès. Après plusieurs changements de réalisateurs et de scénaristes, le film fut finalement dirigé par Victor Fleming, également connu pour Le Magicien d'Oz. Avec son budget colossal pour l’époque et l'usage innovant de la technologie Technicolor, le film fut une production ambitieuse qui marqua l'histoire du cinéma.

Les Personnages Principaux

Scarlett O'Hara : l'héroïne complexe

Scarlett O'Hara est l'une des héroïnes les plus mémorables de la littérature et du cinéma. Forte, obstinée et souvent égoïste, Scarlett représente la lutte pour la survie et l'adaptation face à l'adversité. Son évolution, de la fille gâtée à la femme résiliente qui doit faire face aux pertes de la guerre et à la destruction de son monde, est au cœur de l’histoire. Vivien Leigh a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation magistrale du personnage.

Rhett Butler : l'antihéros charismatique

Interprété par Clark Gable, Rhett Butler est l'un des personnages masculins les plus charismatiques du cinéma. Cynique et désillusionné, Rhett est pourtant profondément amoureux de Scarlett, même s'il est conscient de ses défauts. Leur relation tumultueuse est l'un des moteurs émotionnels du film, entre attraction, passion et destruction.

Mélanie Hamilton et Ashley Wilkes : le contraste moral

Mélanie Hamilton (Olivia de Havilland) et Ashley Wilkes (Leslie Howard) incarnent un autre type de moralité et d'innocence face à la brutalité du monde. Mélanie est douce, loyale et vertueuse, formant un contraste saisissant avec l'impulsivité de Scarlett. Ashley, quant à lui, symbolise la fragilité d'un monde en train de disparaître, un idéaliste pris entre deux époques.

Thèmes Majeurs

La guerre et la destruction du Sud

Un des thèmes centraux du film est la destruction du Sud durant la guerre de Sécession et les conséquences économiques, sociales et personnelles de cette guerre. Le film, bien qu’il montre la dévastation de cette région des États-Unis, tend à idéaliser la vie avant la guerre, ce qui a soulevé des critiques concernant sa représentation romantique de l'esclavage et de la société sudiste.

L’amour et la survie

L’amour est au cœur de l’histoire, mais ce n’est pas un amour simple. Le film traite d’amours non partagés, de passions dévorantes et de sacrifices. Parallèlement, le thème de la survie est omniprésent, notamment à travers la devise de Scarlett : « Après tout, demain est un autre jour ». Ce besoin de se réinventer pour s'adapter à un monde en ruines est essentiel à la psychologie des personnages.

La quête du pouvoir et de l’indépendance

Scarlett symbolise une femme en quête d'indépendance, qui prend en main son destin à une époque où cela était mal vu pour une femme. Elle manipule, triche, et prend des décisions immorales pour garantir sa survie et celle de sa famille. Ce portrait d’une femme cherchant à s’émanciper des attentes sociales peut être vu à la fois comme une force et comme un signe de son égocentrisme.

Réception et Impact Culturel

Un succès commercial et critique sans précédent

Lors de sa sortie en 1939, Autant en emporte le vent fut un succès immédiat, devenant l’un des films les plus rentables de l’histoire. Il a remporté dix Oscars, dont celui du meilleur film, et est souvent cité parmi les plus grands films jamais réalisés. Le film est connu pour ses scènes iconiques, comme la fuite d’Atlanta ou les panoramiques sur Tara, la plantation de Scarlett.

Les controverses liées à la représentation raciale

Le film a cependant été critiqué pour sa représentation des Afro-Américains et de l'esclavage. Bien que Hattie McDaniel ait été la première Afro-Américaine à remporter un Oscar pour son rôle de Mammy, le film est accusé d’avoir renforcé des stéréotypes racistes et d’idéaliser la société esclavagiste du Sud. Avec le recul, Autant en emporte le vent est souvent analysé à travers le prisme de l’histoire et des relations raciales en Amérique.

Un héritage durable dans la culture populaire

Malgré ces controverses, le film reste une référence majeure dans la culture populaire. Ses répliques iconiques, comme « Frankly, my dear, I don’t give a damn », et ses scènes mémorables continuent d’influencer le cinéma moderne. Le film est également régulièrement rediffusé et demeure un objet d’étude dans les écoles de cinéma.

Une œuvre cinématographique complexe

Autant en emporte le vent est plus qu'un simple film : c'est une œuvre cinématographique complexe, à la fois fascinante et problématique. Il reflète les ambitions d'Hollywood à l'apogée de son pouvoir, tout en mettant en lumière des thèmes universels tels que l'amour, la guerre et la survie. Cependant, il est aussi le produit de son époque, avec ses contradictions et ses représentations discutables. En dépit de cela, ce film continue d'occuper une place prépondérante dans l'histoire du cinéma, offrant un témoignage durable sur l'évolution de l'art cinématographique et de la société américaine.

Qu'est-ce qui rend un film inoubliable ? Est-ce sa capacité à captiver notre imagination, à émouvoir nos cœurs, ou à offrir un commentaire intemporel sur la société ? Le cinéma, art du mouvement, est avant tout un art collectif qui s’inscrit dans une longue tradition de narration visuelle. Pour les amoureux du 7e art, un chef-d'œuvre transcende le simple divertissement. Il devient une fenêtre sur l’âme humaine, un reflet de la culture et une expérience esthétique intense. Cet article vous propose un voyage à travers les œuvres majeures du cinéma, en explorant ce qui fait d’un film un chef-d’œuvre et comment ces créations ont marqué l’histoire du cinéma mondial.

Les Fondements du 7e Art

L’Héritage des Frères Lumière : Les Débuts du Cinéma