Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Ephemeride

Le 16 décembre 1970 marquait une date historique pour le cinéma français avec la première du film Peau d’Âne, réalisé par Jacques Demy. Inspiré du célèbre conte de Charles Perrault, ce long-métrage est devenu une œuvre emblématique, mêlant poésie, musique et une esthétique visuelle captivante. Revenons sur les moments forts de cette première et les raisons pour lesquelles ce film continue de fasciner.

Un conte revisité par Jacques Demy

Un pari audacieux

Adapter un conte de fées au cinéma était un défi que Jacques Demy a relevé avec brio. Il a su transposer la magie de l'histoire originale en y ajoutant sa touche personnelle : des décors baroques, une musique envoûtante signée Michel Legrand, et des costumes éblouissants.

Une distribution exceptionnelle

Pour incarner les personnages, Demy a fait appel à des figures incontournables du cinéma français, notamment Catherine Deneuve dans le rôle de la princesse, Jean Marais en roi, et Delphine Seyrig en Fée des Lilas. Leur performance a donné vie à cette histoire intemporelle.

La 1ère : une soirée inoubliable

Un événement mondain et féérique

La première de Peau d’Âne s’est tenue dans une ambiance féérique, à l’image du film. Des invités prestigieux, des tenues élégantes et une salle décorée aux couleurs du conte ont contribué à faire de cette soirée un moment mémorable.

Réactions du public

Le public et les critiques ont été charmés dès les premières minutes. L’originalité de l’œuvre et son univers enchanteur ont conquis tous les spectateurs présents, consacrant Jacques Demy comme un maître du cinéma poétique.

Un héritage cinématographique intemporel

Un classique intergénérationnel

Plus de cinquante ans après sa sortie, Peau d’Âne continue d’émerveiller petits et grands. Sa capacité à mêler modernité et tradition en fait un chef-d’œuvre intemporel, souvent étudié dans les écoles de cinéma et redécouvert à chaque génération.

Un symbole de créativité française

Ce film reste une démonstration éclatante du génie artistique de Jacques Demy et de sa capacité à transcender les frontières entre cinéma, musique et littérature.

Un voyage féérique

La première de Peau d’Âne de Jacques Demy reste un jalon dans l’histoire du cinéma français. Ce film, véritable ode à l’imagination, a marqué les esprits dès sa sortie et continue de susciter l’admiration. Sa magie demeure intacte, rappelant le pouvoir du cinéma de nous transporter dans des mondes merveilleux.

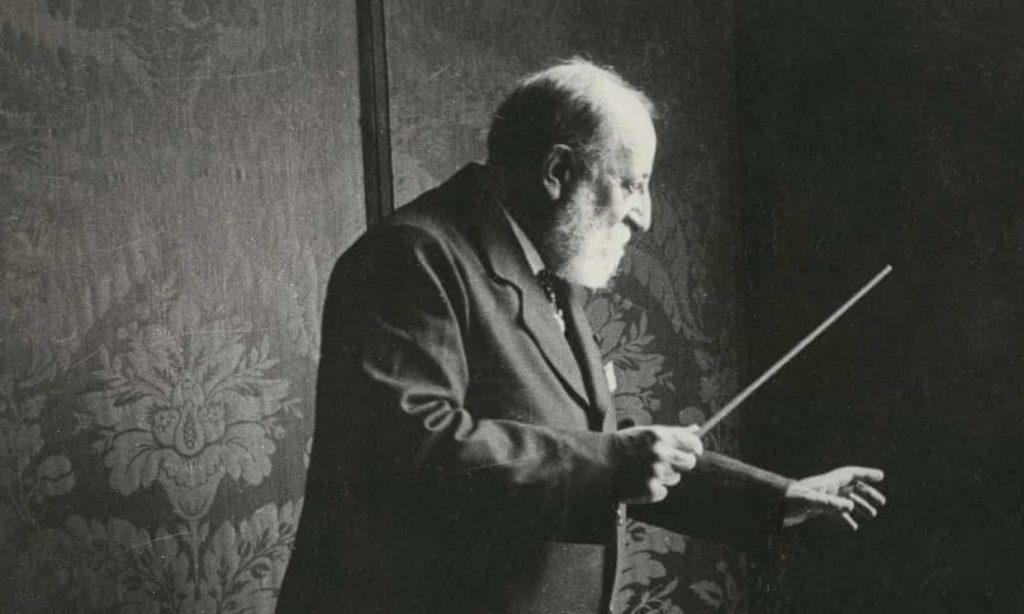

Camille Saint-Saëns, compositeur, pianiste et organiste français, a marqué l’histoire de la musique par son talent et sa vision novatrice. Né en 1835 et disparu en 1921, il a laissé derrière lui un héritage exceptionnel, mêlant virtuosité, inventivité et romantisme. Ce génie prolifique a contribué à l’évolution de la musique classique tout en restant profondément attaché aux traditions françaises. Cet article rend hommage à cet artiste incomparable, dont l’œuvre continue d’émerveiller le monde entier.

Une Vie Dédiée à la Musique

Les débuts précoces d’un prodige

Camille Saint-Saëns montre dès son plus jeune âge des talents exceptionnels pour la musique. Initié au piano par sa mère et sa grande-tante, il donne son premier concert public à seulement 10 ans, impressionnant par sa maturité et sa virtuosité.

Une carrière prolifique

Admis au Conservatoire de Paris à 13 ans, il se distingue rapidement comme un élève brillant. Saint-Saëns ne tarde pas à se faire un nom en tant que compositeur, créant des œuvres qui touchent à tous les genres, des symphonies aux opéras, en passant par les concertos et la musique de chambre.

Un Compositeur aux Mille Facettes

2.1 Des chefs-d’œuvre emblématiques

Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve Le Carnaval des Animaux, une suite musicale joyeuse et satirique qui enchante petits et grands. Samson et Dalila, son opéra le plus connu, reste une référence incontournable dans le répertoire lyrique.

Un innovateur respectueux de la tradition

Bien qu’influencé par le romantisme, Saint-Saëns était un fervent défenseur de la musique classique française. Il parvenait à marier modernité et tradition, comme en témoignent ses concertos pour piano, d’une richesse harmonique et d’une virtuosité exceptionnelle.

Un Homme aux Multiples Talents

Une passion pour les sciences et les lettres

Outre la musique, Saint-Saëns était un homme curieux et érudit. Il s’intéressait à l’astronomie, l’archéologie et les mathématiques, et publia même des écrits littéraires. Cette polyvalence faisait de lui une figure incontournable de la vie intellectuelle de son époque.

Un voyageur inspiré

Saint-Saëns était également un grand voyageur. Ses séjours en Égypte et en Algérie, notamment, influencèrent son style musical, comme en témoignent des œuvres telles que le Concerto pour piano n°5, surnommé le "Concerto égyptien".

Un Héritage Éternel

Une reconnaissance mondiale

Durant sa vie, Saint-Saëns fut honoré à travers le monde pour ses contributions à la musique. Aujourd’hui encore, ses œuvres continuent d’être jouées dans les salles de concert et les opéras du monde entier.

Une source d’inspiration pour les générations futures

La musique de Saint-Saëns, par son élégance et sa profondeur, demeure une source d’inspiration pour de nombreux compositeurs et musiciens. Sa capacité à allier virtuosité et émotion le place parmi les plus grands de son époque.

Un Génie Musical Intemporel

Camille Saint-Saëns incarne le génie musical dans toute sa diversité et sa profondeur. Virtuose, compositeur, intellectuel et voyageur, il a marqué son époque tout en laissant un héritage intemporel. En rendant hommage à cet artiste exceptionnel, nous célébrons non seulement l’homme, mais aussi l’inspiration qu’il continue d’apporter à la musique et aux arts.

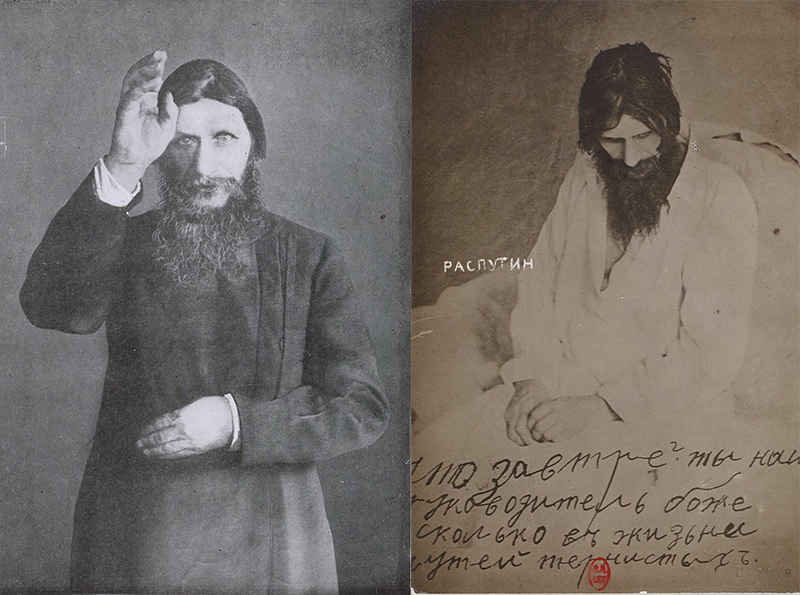

Dans les sombres jours de l’hiver 1916, un événement choquant secoue la Russie impériale : la mort de Grigori Raspoutine. Cet homme, énigmatique et controversé, mystique adulé par certains et détesté par d'autres, avait gagné une influence immense à la cour des Romanov. Son assassinat brutal dans des circonstances rocambolesques est souvent vu comme le prélude à l’effondrement de la dynastie. Mais qui était réellement Raspoutine, et pourquoi sa mort a-t-elle autant marqué l'histoire ?

Raspoutine : Une Figure Mystique au Cœur de la Cour

Les origines modestes

Né en Sibérie dans une famille paysanne en 1869, Raspoutine mène une jeunesse simple avant de se tourner vers la religion. Il se forge une réputation de guérisseur et de mystique, attirant l’attention des élites.

L’ascension à la cour impériale

Raspoutine gagne la confiance de la tsarine Alexandra grâce à ses prétendus pouvoirs de guérison sur le jeune tsarévitch Alexis, atteint d’hémophilie. Cette proximité lui vaut une influence considérable sur la famille impériale, mais aussi de nombreux ennemis parmi l’aristocratie et les politiques.

Les Causes de Sa Chute

Une influence controversée

Aux yeux de beaucoup, Raspoutine incarne la décadence et la corruption de la cour impériale. Son influence sur la tsarine, notamment dans les affaires d’État, alimente les rumeurs et les critiques.

Un contexte révolutionnaire

En 1916, la Russie est en pleine crise. La guerre mondiale, les pénuries alimentaires et la montée des mouvements révolutionnaires plongent le pays dans le chaos. Raspoutine devient un bouc émissaire, accusé de contribuer à la déstabilisation du régime.

Un Assassinat Mystérieux

Le complot des aristocrates

Dans la nuit du 29 au 30 décembre 1916, un groupe de conspirateurs dirigé par le prince Félix Ioussoupov et le grand-duc Dmitri Pavlovitch attire Raspoutine dans un piège. Ils l’invitent à un dîner dans le palais Moïka à Saint-Pétersbourg, prétendant célébrer une fête.

Les multiples tentatives de meurtre

Selon les récits, Raspoutine est empoisonné au cyanure, mais le poison n’a aucun effet visible. Les conspirateurs lui tirent ensuite dessus, mais il semble survivre. Finalement, il est battu, ligoté et jeté dans les eaux glacées de la Neva.

L’Héritage de Raspoutine

Une mort entourée de mythes

Les circonstances de sa mort, mêlant poison, balles et noyade, ont nourri les légendes. Certains témoignages exagérés ont renforcé l’image d’un homme quasi surnaturel.

L’effondrement de la monarchie

Quelques mois après sa mort, la révolution de février 1917 éclate, entraînant l’abdication de Nicolas II et la fin de la dynastie Romanov. La mort de Raspoutine apparaît aujourd’hui comme l’un des derniers soubresauts d’un régime en déclin.

La Fin Tragique d’un Homme de l’Ombre

La mort de Raspoutine symbolise l’effondrement d’une époque et l’émergence d’un nouveau chapitre pour la Russie. Mystique pour certains, manipulateur pour d’autres, il reste une figure énigmatique dont l’assassinat reflète les tensions extrêmes de la société russe à la veille de la révolution.

Le 15 décembre 1966, le monde perdait l'un de ses plus grands rêveurs : Walt Disney. Visionnaire et créateur d'un univers intemporel, il a marqué l'histoire du cinéma et de l'industrie du divertissement. Son décès, à seulement 65 ans, laissa un vide immense dans le cœur de millions de fans et une empreinte indélébile sur la culture populaire. Cet article revient sur la vie, l'œuvre et l'héritage d'un homme qui a su donner vie à l'imagination.

Un Rêveur Visionnaire

Les débuts modestes

Né en 1901 à Chicago, Walt Disney grandit dans une famille modeste. Très jeune, il se passionne pour le dessin et la narration. Avec son frère Roy, il s’installe en Californie dans les années 1920, rêvant de conquérir l'industrie du cinéma.

La naissance de Mickey Mouse

En 1928, Mickey Mouse voit le jour. Avec ce personnage, Walt révolutionne le monde de l’animation en introduisant le premier dessin animé synchronisé avec du son : Steamboat Willie. Ce succès marque le début d’une carrière prolifique.

L'Empire Disney

Des chefs-d'œuvre cinématographiques

Walt Disney a marqué les esprits avec des classiques intemporels comme Blanche-Neige et les Sept Nains (1937), premier long-métrage d’animation, suivi de films tels que Pinocchio, Fantasia et Cendrillon. Chacun d’eux repoussait les limites techniques et artistiques de son époque.

La création des parcs à thème

Dans les années 1950, Walt concrétise un autre rêve : un lieu où parents et enfants pourraient partager des moments de magie. En 1955, Disneyland ouvre ses portes en Californie, devenant rapidement une destination emblématique. Ce concept novateur pose les bases des parcs à thème modernes.

Les Derniers Jours de Walt Disney

Une santé déclinante

À l'automne 1966, Walt Disney apprend qu’il est atteint d’un cancer du poumon, conséquence de son tabagisme. Malgré son état de santé, il continue à travailler sur plusieurs projets, notamment Disney World en Floride.

Un héritage en marche

Jusqu'à son dernier souffle, Walt resta impliqué dans ses œuvres. Sa mort le 15 décembre 1966 bouleversa le monde, mais il laissa derrière lui un héritage inestimable.

Un Héritage Intemporel

L’expansion de l’empire Disney

Après sa disparition, la Walt Disney Company poursuivit son expansion sous la direction de Roy Disney. Des œuvres comme Le Livre de la Jungle (1967) et des projets visionnaires tels qu'EPCOT témoignèrent de l'esprit innovant de Walt.

Une influence mondiale

Aujourd’hui, les films, les parcs à thème et l’univers Disney continuent de toucher des générations. Walt Disney a prouvé qu’avec de l’imagination et de la persévérance, il était possible de transformer des rêves en réalité.

La Fin d’une Étoile, Le Début d’une Légende

Walt Disney s'est éteint, mais sa magie demeure. Il a non seulement redéfini le divertissement, mais aussi inspiré des millions de personnes à croire en la puissance de leurs rêves. Plus qu’un homme, il est devenu une légende, dont l’héritage continue de faire rêver petits et grands à travers le monde.

Le 15 décembre 1960, la Belgique célèbre un événement grandiose : le mariage du roi Baudouin avec Fabiola de Mora y Aragón. Cette union symbolique marque une nouvelle ère pour le royaume, entre tradition monarchique et modernité. Retour sur cette journée mémorable qui a uni un roi dévoué à une jeune aristocrate espagnole, suscitant l'enthousiasme des Belges et de l'Europe entière.

Une Rencontre Destinée

Baudouin, un roi solitaire

Devenu roi à seulement 21 ans après l’abdication de son père, Baudouin Ier était perçu comme un monarque sérieux et réservé. Son célibat prolongé, alors inhabituel pour un souverain, suscitait l'inquiétude parmi ses conseillers et ses sujets.

La rencontre avec Fabiola

Originaire d'une noble famille espagnole, Fabiola de Mora y Aragón se distinguait par son intelligence et sa piété. Leur rencontre, orchestrée par des amis communs, fut marquée par une profonde compatibilité. Pour beaucoup, leur union semblait écrite d’avance.

Les Préparatifs du Mariage

Une organisation grandiose

Le mariage de Baudouin et Fabiola fut préparé avec soin, mêlant protocole royal et ferveur populaire. Les cérémonies furent conçues pour renforcer l'image d'une monarchie proche de son peuple tout en respectant les traditions dynastiques.

La robe et les symboles

Fabiola portait une robe dessinée par le couturier espagnol Cristóbal Balenciaga. Ce choix soulignait son attachement à ses racines tout en mettant en avant la modernité et l’élégance. La simplicité de la tenue reflétait également sa personnalité discrète.

Le Jour du Mariage

Une double cérémonie

Le mariage royal comprenait deux étapes : une cérémonie civile au Palais Royal de Bruxelles suivie d’un office religieux en la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule. La dimension spirituelle était au cœur de cette union, reflétant la foi commune des deux époux.

Une ferveur populaire

Des milliers de Belges s’étaient rassemblés dans les rues pour acclamer le couple royal. Les festivités furent retransmises en direct à la télévision, rassemblant un public international. La joie collective marqua profondément les esprits.

Un Couple Royal Emblématique

L’image d’union et de stabilité

Le mariage de Baudouin et Fabiola offrait une image rassurante dans un monde en mutation. Leur complicité et leur engagement envers le royaume renforcèrent la popularité de la monarchie belge.

Une vie dédiée au service

Le couple, bien que sans enfants, consacra sa vie au bien-être de la nation. Leur mariage devint un symbole d’union spirituelle et d’amour authentique, inspirant admiration et respect.

L’Alliance Royale

Le mariage du roi Baudouin et de la reine Fabiola ne fut pas seulement une célébration royale, mais aussi un moment de communion entre un peuple et ses souverains. Leur union, empreinte de simplicité et de dignité, a marqué un chapitre important de l'histoire de la Belgique. Plus de 60 ans après, cet événement reste gravé dans la mémoire collective, rappelant l’importance des liens entre la monarchie et ses sujets.

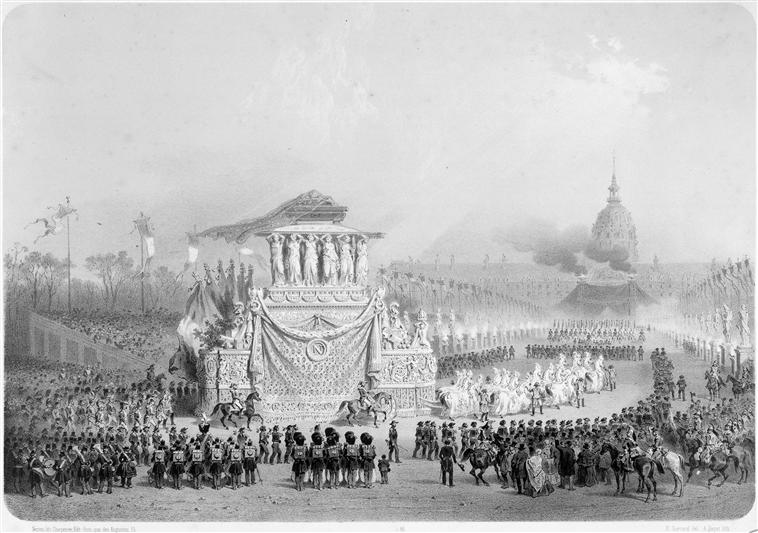

Le 15 décembre 1840, Paris vit un événement historique d'une rare intensité : le retour des cendres de Napoléon Bonaparte aux Invalides. Cet acte, à la fois politique, symbolique et émotionnel, marque la réconciliation d'une nation avec son passé impérial. Ce transfert, fruit d'un long processus diplomatique, est devenu une page mémorable de l'histoire de France. Revenons sur les grandes étapes et la portée de cet événement exceptionnel.

Un Contexte Historique Chargé

La volonté de Louis-Philippe

Le retour des cendres de Napoléon s'inscrit dans un contexte politique spécifique. En 1840, Louis-Philippe, roi des Français, cherche à unir la nation divisée en honorant une figure emblématique de l'histoire. Ce geste vise à apaiser les tensions entre les nostalgiques de l'Empire et les défenseurs de la Monarchie de Juillet.

L'exil sur l'île de Sainte-Hélène

Depuis sa mort en 1821 sur l'île de Sainte-Hélène, Napoléon repose en terre étrangère. Les demandes de rapatriement de ses cendres s'étaient multipliées, symbolisant le désir de ramener l'empereur au cœur de sa patrie.

Le Voyage de Retour : Une Expédition Mémorable

L'exhumation à Sainte-Hélène

L'exhumation des cendres de Napoléon est effectuée avec un grand respect. En présence de représentants français et britanniques, son cercueil est ouvert, dévoilant un corps remarquablement conservé. Les cérémonies sur l'île marquent le début d'un voyage chargé d'émotion.

La traversée maritime

À bord de la frégate La Belle Poule, les restes de Napoléon entament leur long voyage vers la France. Le navire, accompagné de salves d'artillerie et d'honneurs militaires, devient le symbole flottant d'un retour triomphal.

L'Apothéose aux Invalides

Une arrivée triomphale à Paris

Le 15 décembre 1840, les cendres arrivent à Paris, accueillies par une foule immense et enthousiaste. Le cortège funèbre traverse la capitale, passant par des lieux emblématiques tels que l'Arc de Triomphe, avant de rejoindre les Invalides.

La cérémonie d'hommage

Lors d'une cérémonie solennelle, les cendres sont déposées dans un sarcophage monumental conçu par Louis Visconti. Ce tombeau, situé sous le dôme des Invalides, devient un lieu de pèlerinage pour les admirateurs de l'empereur et une icône de la mémoire nationale.

Un Héritage Durable

La réhabilitation de Napoléon

Ce transfert des cendres contribue à réhabiliter l'image de Napoléon en France. Il incarne désormais l'unité nationale et l'esprit de grandeur qui ont marqué son règne.

Une commémoration permanente

Aujourd'hui encore, le tombeau de Napoléon reste l'un des sites historiques les plus visités de France, perpétuant le souvenir de cet événement marquant et du destin exceptionnel de l'empereur.

Le Retour Solennel

Le retour des cendres de Napoléon aux Invalides dépasse le simple acte funéraire : il s'agit d'une opération politique et culturelle majeure qui a réaffirmé le lien entre Napoléon et la France. Cet événement, chargé de symboles, illustre la façon dont un pays peut se réconcilier avec son passé pour construire son avenir.

Gustave Eiffel, dont le nom est aujourd’hui synonyme d’ingéniosité et d’innovation, est bien plus qu’un simple constructeur de la célèbre tour parisienne. Né en 1832, cet ingénieur visionnaire a marqué l’histoire de l’architecture et de l’ingénierie par ses projets audacieux et révolutionnaires. Cet article revient sur les débuts de sa vie, ses premières influences et comment sa naissance et son environnement ont façonné l’homme qui allait redéfinir les horizons du monde.

Les Origines d’un Visionnaire

Une Naissance à Dijon

Alexandre Gustave Eiffel voit le jour le 15 décembre 1832 à Dijon, en France. Il est issu d’une famille modeste mais ambitieuse. Son père, François Alexandre Bönickhausen, travaille comme militaire avant de se tourner vers les affaires, tandis que sa mère, Catherine Mélanie Moneuse, joue un rôle clé dans la gestion de l’entreprise familiale spécialisée dans le commerce de charbon.

Une Éducation Inspirante

La jeunesse de Gustave Eiffel est marquée par une solide éducation. Il étudie au Lycée Royal de Dijon, où il se distingue par son intelligence et son intérêt pour les sciences. Encouragé par sa mère, il intègre ensuite l’École centrale des arts et manufactures à Paris, une institution de renom qui forme les ingénieurs les plus brillants de son époque.

Les Premières Influences et Débuts

Une Passion pour les Structures

Dès son plus jeune âge, Eiffel manifeste un intérêt pour les ponts, les bâtiments et les innovations techniques. Son esprit analytique et sa curiosité le poussent à explorer les matériaux, notamment le fer, qui deviendra central dans ses réalisations futures.

Premiers Pas dans l’Industrie

Après avoir obtenu son diplôme en 1855, Eiffel commence sa carrière comme assistant ingénieur pour des entreprises spécialisées dans les travaux publics. Il se distingue rapidement par sa capacité à résoudre des problèmes complexes et à innover dans l’utilisation des matériaux.

Un Ingénieur Visionnaire

L’Exploration du Fer et de l’Acier

Eiffel est fasciné par les possibilités offertes par le fer et l’acier, des matériaux légers mais résistants. Ces métaux lui permettent d’imaginer des structures plus audacieuses et plus légères que tout ce qui avait été conçu auparavant.

La Réalisation de Projets Ambitieux

Avant même la construction de la tour Eiffel, Gustave Eiffel a participé à des projets emblématiques tels que le viaduc de Garabit et le pont Maria Pia au Portugal. Ces ouvrages témoignent de son ingéniosité et de sa capacité à repousser les limites techniques de son époque.

Héritage et Impact

Un Nom Gravé dans l’Histoire

Bien que la tour Eiffel soit l’œuvre la plus célèbre de Gustave Eiffel, son impact va bien au-delà. Il a introduit des techniques d’ingénierie innovantes qui ont influencé l’architecture moderne et les infrastructures du monde entier.

4.2. Une Source d’Inspiration

La vie de Gustave Eiffel, depuis ses modestes débuts à Dijon jusqu’à ses triomphes à Paris, inspire des générations d’ingénieurs et d’architectes. Sa capacité à imaginer l’impossible et à le transformer en réalité reste un modèle pour ceux qui cherchent à innover.

Aux Origines d’un Ingénieur de Génie

La naissance de Gustave Eiffel marque le début d’une ère de génie et d’innovation. Ses premiers pas à Dijon et son éducation rigoureuse ont jeté les bases d’une carrière qui allait redéfinir le paysage architectural mondial. Visionnaire et perfectionniste, Eiffel continue de fasciner par son héritage, rappelant que l’audace et le travail acharné peuvent transformer des rêves en structures immortelles.

Le mariage de Charles II le Chauve, roi de Francie occidentale, et d’Ermentrude d’Orléans en 842 marque un événement clé de l’histoire carolingienne. Bien plus qu’une simple union, ce mariage incarne une alliance stratégique visant à consolider le pouvoir royal et à stabiliser le royaume dans une période de bouleversements politiques et territoriaux. Cet article explore les origines de cette union, son contexte historique et ses répercussions pour le royaume franc.

Le Contexte Historique

Une Europe Divisée

Au IXe siècle, l’empire carolingien est en proie à de nombreuses divisions. Après la mort de Charlemagne, ses successeurs peinent à maintenir l’unité de l’empire face aux tensions internes et aux menaces extérieures, notamment les invasions vikings. Charles II, surnommé le Chauve, hérite de la Francie occidentale, un royaume instable et convoité.

Les Enjeux d’une Union

Dans ce contexte, le mariage de Charles II est une décision hautement stratégique. En épousant Ermentrude d’Orléans, issue d’une famille noble influente, Charles renforce sa légitimité et s’assure le soutien d’alliés puissants pour asseoir son autorité sur son royaume.

Charles II le Chauve et Ermentrude : Portraits Croisés

Charles II, un Roi en Lutte

Né en 823, Charles II est le petit-fils de Charlemagne et le fils de Louis le Pieux. Son règne est marqué par des luttes incessantes pour maintenir le contrôle de ses terres face à ses frères et autres prétendants. Malgré son surnom de "Chauve", qui reflète une possible calvitie prématurée ou un sobriquet ironique, Charles se distingue par sa persévérance et ses talents politiques.

Ermentrude, une Reine Respectée

Ermentrude d’Orléans, née en 830, est la fille d’Eudes d’Orléans, un comte influent. Sa noblesse et son éducation en font une épouse de choix pour Charles. En plus d’apporter une alliance précieuse, Ermentrude joue un rôle actif en tant que reine, notamment dans le soutien aux institutions religieuses.

Le Mariage et ses Conséquences

La Cérémonie

Le mariage de Charles et d’Ermentrude est célébré en 842, probablement dans une ambiance solennelle et entouré des grandes figures du royaume. Cette union symbolise la continuité dynastique et marque un moment d’unité dans un royaume fragmenté.

Une Descendance Prometteuse

De leur union naîtront plusieurs enfants, dont certains joueront un rôle clé dans la politique européenne. Leur fils Louis II, dit "le Bègue", succèdera à Charles et perpétuera la dynastie carolingienne. Leur descendance renforce ainsi le rôle central de leur lignée dans l’histoire médiévale.

L’Héritage de l’Union

Une Reine Engagée

Ermentrude n’est pas seulement une figure passive. Elle s’implique activement dans la vie religieuse du royaume, fondant ou soutenant plusieurs abbayes. Son rôle contribue à la consolidation de l’influence de l’Église dans la politique carolingienne.

Une Alliance Durable

Le mariage de Charles et Ermentrude représente une étape importante dans la stabilisation du pouvoir royal en Francie occidentale. Bien que leur règne soit ponctué de conflits, cette union permet de renforcer le réseau d’alliances qui soutient la monarchie carolingienne.

Une Alliance Stratégique au Cœur du Moyen Âge

Le mariage de Charles II le Chauve et d’Ermentrude d’Orléans est bien plus qu’un simple événement familial : il illustre la complexité des alliances politiques et dynastiques à l’époque carolingienne. Cette union, qui allie stratégie et continuité dynastique, a permis à Charles de consolider son règne dans une période de grandes turbulences. Leur héritage, tant politique que religieux, continue de témoigner de l’importance de cette union royale dans l’histoire médiévale européenne.

Abel Tasman, navigateur néerlandais du XVIIe siècle, occupe une place particulière dans l’histoire des explorations européennes. En 1642, il devient le premier Européen à poser les yeux sur les terres de la Nouvelle-Zélande, un territoire jusqu’alors inconnu des cartographes occidentaux. Cet article retrace le contexte de son voyage, les événements marquants de cette découverte et l’impact de son expédition sur la cartographie et l’histoire mondiale.

Le Contexte de l’Exploration de la Nouvelle-Zélande

L'Âge d’Or de l’Exploration Néerlandaise

Au XVIIe siècle, les Provinces-Unies (actuels Pays-Bas) dominent les mers grâce à leur puissance navale et commerciale. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC) finance de nombreuses expéditions dans le but de découvrir de nouvelles routes commerciales et d'explorer des territoires encore inconnus.

Les Mystères du « Grand Continent Austral »

À cette époque, les Européens croient en l’existence d’un vaste continent dans l’hémisphère sud, connu sous le nom de Terra Australis. L’expédition d’Abel Tasman, commanditée par la VOC, vise à localiser ce territoire supposé et à ouvrir de nouvelles voies commerciales pour les Néerlandais.

L’Expédition d’Abel Tasman

Un Voyage vers l’Inconnu

En août 1642, Abel Tasman quitte Batavia (actuelle Jakarta) avec deux navires, le Heemskerck et le Zeehaen. Après avoir exploré les côtes de la Tasmanie, qu’il nomme Terre de Van Diemen en l’honneur du gouverneur de Batavia, il se dirige plus au nord-est, atteignant les côtes de la Nouvelle-Zélande en décembre de la même année.

La Rencontre avec les Māori

Le 13 décembre 1642, Tasman et son équipage aperçoivent pour la première fois les rivages de la Nouvelle-Zélande. Ils jettent l’ancre dans une baie qu’ils baptisent Murderers' Bay (aujourd’hui Golden Bay) après un violent affrontement avec les Māori. Cette rencontre tragique, causée par des malentendus culturels, coûte la vie à plusieurs membres de l’équipage.

L’Héritage de la Découverte

Une Cartographie Transformée

Bien que Tasman n’ait pas exploré l’intérieur des terres, son expédition permet de cartographier pour la première fois les côtes occidentales et septentrionales de la Nouvelle-Zélande. Ses relevés enrichissent les connaissances géographiques européennes et inspirent les futurs explorateurs, comme James Cook, qui approfondira l’exploration de la région un siècle plus tard.

Un Impact à Long Terme

La découverte de la Nouvelle-Zélande par Tasman marque le début d’une histoire complexe entre les Européens et les populations autochtones, les Māori. Bien que l’expédition de Tasman ne conduise pas à une colonisation immédiate, elle ouvre la voie à des échanges culturels et, malheureusement, à des conflits dans les siècles suivants.

Abel Tasman : Figure Méconnue

Un Explorateur Mal Récompensé

Malgré l’importance de ses découvertes, Abel Tasman ne bénéficie pas de la reconnaissance qu’il mérite de son vivant. Ses expéditions, bien qu’innovantes, ne répondent pas totalement aux attentes économiques de la VOC, ce qui limite son influence.

Une Réhabilitation Posthume

Aujourd’hui, Abel Tasman est célébré comme un pionnier de l’exploration. La mer de Tasman, située entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que de nombreux lieux en Nouvelle-Zélande, comme le parc national Abel Tasman, portent son nom en hommage à ses exploits.

Le Navigateur qui Révéla la Nouvelle-Zélande à l’Europe

L’expédition d’Abel Tasman en 1642 constitue une étape cruciale dans l’histoire des découvertes européennes. En révélant l’existence de la Nouvelle-Zélande, il enrichit la cartographie mondiale et pave la voie à de futures explorations. Bien que sa rencontre avec les Māori ait été marquée par des tensions tragiques, Tasman reste une figure emblématique de l’audace et de l’ingéniosité humaine face à l’inconnu. Aujourd’hui, son héritage continue de fasciner et d’inspirer.

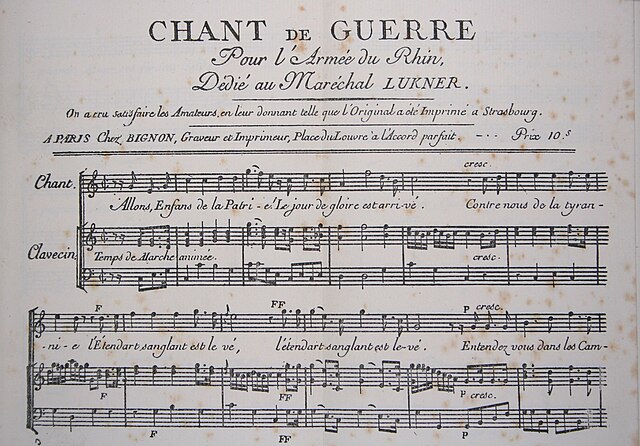

En 1981, Serge Gainsbourg, figure emblématique de la chanson française, crée une nouvelle onde de choc dans le monde culturel. Passionné par l’histoire et provocateur assumé, il s’offre le manuscrit signé de La Marseillaise, écrit par Claude Joseph Rouget de Lisle en 1792. Cet achat, à la fois acte symbolique et déclaration artistique, résonne comme une nouvelle étape dans sa relation complexe avec l’hymne national. Cet article explore cet événement marquant et les multiples significations qu’il revêt.

Un Achat Historique

Une Vente aux Enchères Pas Comme les Autres

C’est en 1981, lors d’une prestigieuse vente aux enchères à Paris, que Serge Gainsbourg fait l’acquisition du manuscrit signé de La Marseillaise. Le document, d’une valeur historique inestimable, témoigne de la création d’un hymne qui deviendra le symbole de la République française. Gainsbourg, fidèle à son goût pour les objets rares et significatifs, ne laisse pas passer l’occasion.

Une Passion pour l’Histoire

Au-delà de sa carrière d’auteur-compositeur-interprète, Serge Gainsbourg est un amateur éclairé de l’histoire de France. Cet achat s’inscrit dans une démarche où l’artiste cherche à se rapprocher des figures et des événements qui ont façonné l’identité française.

La Relation de Gainsbourg avec La Marseillaise

Une Relecture Provocante

Quelques années avant cet achat, en 1979, Gainsbourg avait déjà fait parler de lui en revisitant La Marseillaise dans une version reggae intitulée Aux Armes et caetera. Cette interprétation moderne, bien que saluée par certains pour son audace, déclenche une vive polémique, notamment de la part d’anciens combattants.

De la Provocation à l’Appropriation

En acquérant le manuscrit original de La Marseillaise, Gainsbourg transforme ce symbole national en une propriété personnelle. Ce geste, bien qu’interprété comme une provocation par certains, illustre sa capacité à mêler histoire, art et controverse pour susciter le débat.

Les Réactions et Interprétations

Une Controverse Inévitable

L’annonce de l’achat ne passe pas inaperçue. Tandis que certains saluent l’initiative de Gainsbourg comme un hommage à l’hymne national, d’autres y voient une nouvelle provocation, en lien avec son passé sulfureux et ses déclarations publiques sur la culture et l’identité française.

Une Œuvre Vivante

Pour Gainsbourg, l’acquisition du manuscrit est plus qu’un acte d’achat : c’est une manière de réaffirmer que La Marseillaise appartient à tous, et pas seulement aux institutions. En plaçant l’histoire dans un cadre personnel, il questionne la place des symboles dans la société contemporaine.

L’Héritage de cet Achat

Un Acte Symbolique

L’achat du manuscrit de La Marseillaise par Serge Gainsbourg reste l’un des épisodes les plus marquants de son parcours artistique. Il reflète son goût pour les gestes symboliques et sa volonté de brouiller les frontières entre patrimoine et modernité.

Une Trace dans l’Histoire Culturelle

Aujourd’hui encore, cet événement illustre la manière dont un artiste peut interagir avec l’histoire nationale. Gainsbourg n’a pas seulement acquis un objet, il a enrichi le débat sur la place des symboles dans l’art et la culture populaire.

L’Homme qui Posséda le Manuscrit de La Marseillaise

En achetant le manuscrit de La Marseillaise, Serge Gainsbourg inscrit son nom dans une histoire qui dépasse le cadre de la musique. Provocateur pour certains, visionnaire pour d’autres, cet acte reflète la profondeur de sa réflexion sur l’identité française et son rapport à l’héritage culturel. Plus qu’un simple achat, il s’agit d’une déclaration artistique, qui continue de résonner bien après sa disparition.

L’affaire Marie Besnard, surnommée « l’affaire de la bonne dame de Loudun », a captivé la France du milieu du XXe siècle. Accusée d’avoir empoisonné 12 personnes, dont son mari et plusieurs membres de sa famille, cette femme a fait l’objet d’un procès long et médiatisé, marqué par des rebondissements inattendus. L’acquittement final de Marie Besnard en 1961 reste à ce jour l’une des décisions judiciaires les plus controversées de l’histoire française. Cet article explore les grandes étapes de cette affaire, ses enjeux et son impact.

Le Contexte de l’Affaire Marie Besnard

1.1. Une Vie Apparemment Ordinaire

Marie Besnard, née Marie Davaillaud en 1896 à Loudun, dans la Vienne, semblait mener une vie paisible. Mariée en secondes noces à Léon Besnard, un homme aisé, elle vivait confortablement dans un environnement rural. Pourtant, des rumeurs de tensions familiales et des décès répétés dans son entourage commencent à alimenter la méfiance.

1.2. Les Premiers Soupçons

En 1947, la mort subite de Léon Besnard, suivie d’accusations portées par des proches, attire l’attention des autorités. Une enquête est ouverte, et les corps de plusieurs membres de la famille Besnard sont exhumés. Les analyses révèlent des traces d’arsenic dans plusieurs cas, déclenchant une onde de choc dans la petite ville de Loudun.

Les Procès et leurs Rebondissements

2.1. Un Procès Hors Norme

L’affaire Marie Besnard est marquée par trois procès distincts entre 1952 et 1961, un record à l’époque. Les audiences se déroulent dans une atmosphère tendue, alimentée par une couverture médiatique sans précédent. Les témoignages contradictoires et les expertises scientifiques divergentes brouillent les pistes, rendant le procès particulièrement complexe.

2.2. Les Doutes sur les Analyses

Une grande partie des accusations repose sur les résultats des analyses chimiques effectuées sur les corps exhumés. Cependant, des erreurs dans les procédures et des divergences entre experts viennent affaiblir la crédibilité de ces preuves. Ces incertitudes jouent un rôle déterminant dans le verdict final.

L’Acquittement Final

3.1. Une Décision Contestée

En 1961, après plus de 14 ans de procédure, Marie Besnard est finalement acquittée faute de preuves irréfutables. Ce verdict suscite de vives réactions, divisant l’opinion publique entre ceux qui voient en elle une innocente victime et ceux qui la considèrent comme une empoisonneuse habile ayant échappé à la justice.

3.2. Les Facteurs Déterminants

L’acquittement repose sur plusieurs éléments clés : l’absence de témoins directs, les failles dans les expertises scientifiques et l’incapacité des procureurs à établir un mobile clair. Cette combinaison d’incertitudes permet à Marie Besnard de recouvrer la liberté.

Héritage et Mystères

4.1. Une Affaire qui Marque les Annales

L’affaire Marie Besnard a profondément marqué le système judiciaire français, soulevant des questions sur la fiabilité des preuves scientifiques et la gestion des procès médiatisés. Elle reste une référence dans l’histoire criminelle, étudiée pour ses enseignements sur la présomption d’innocence et les erreurs judiciaires potentielles.

4.2. Une Femme au Centre des Polémiques

Après son acquittement, Marie Besnard retourne à Loudun où elle vit discrètement jusqu’à sa mort en 1980. Malgré les doutes persistants, elle maintient toujours son innocence. Le mystère autour de sa culpabilité ou de son innocence reste entier, alimentant encore aujourd’hui les débats et les analyses.

Mystères et Polémiques autour d’un Acquittement

L’acquittement de Marie Besnard en 1961 clôt une affaire judiciaire hors du commun, mais il ne met pas fin aux interrogations. Entre erreurs d’analyse, tensions sociales et fascination médiatique, l’affaire illustre les défis du système judiciaire face à des cas complexes. Marie Besnard, qu’elle ait été innocente ou coupable, incarne un mystère qui continue de fasciner et d’intriguer les passionnés d’histoire criminelle.

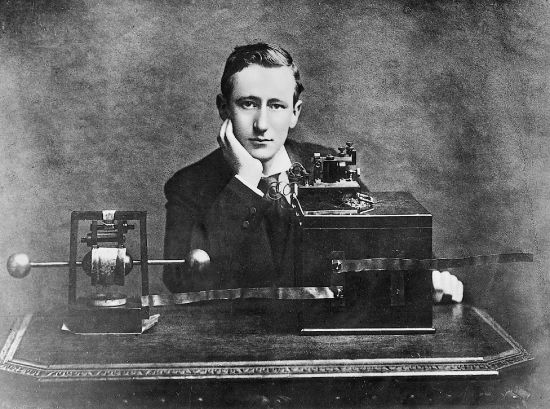

Le 12 décembre 1901, un événement sans précédent transforme l’histoire des télécommunications : Guglielmo Marconi, pionnier de la radio, réussit la première transmission radio transatlantique. Cet exploit, qui relie l’Europe et l’Amérique par les ondes, marque une étape clé dans l’évolution des communications modernes. Cet article revient sur les défis, les circonstances et les répercussions de cet exploit scientifique et technologique.

Le Contexte de l’Époque

La Révolution des Télécommunications

À la fin du XIXe siècle, le télégraphe et le téléphone dominent les échanges à distance. Cependant, ces technologies nécessitent des infrastructures coûteuses, comme des câbles sous-marins, limitant leur portée. L’idée d’une communication sans fil commence à émerger, portée par des scientifiques tels que Heinrich Hertz et Nikola Tesla.

L’Ascension de Guglielmo Marconi

Né en 1874 à Bologne, en Italie, Marconi s’intéresse très tôt aux ondes électromagnétiques. Inspiré par les travaux de Hertz, il développe des appareils capables de transmettre des signaux sans fil sur des distances croissantes. Son entreprise, fondée en 1897, ambitionne de révolutionner la communication en éliminant les barrières physiques.

La Première Transmission Radio Transatlantique

Les Défis Techniques

La transmission radio transatlantique représente un défi colossal à l’époque. Les signaux doivent parcourir plus de 3 000 kilomètres, surmontant la courbure de la Terre et les interférences atmosphériques. Beaucoup doutent de la faisabilité d’un tel projet, mais Marconi est déterminé.

L’Expérience Historique

Le 12 décembre 1901, depuis une station émettrice située à Poldhu, en Angleterre, Marconi envoie un signal radio simple : la lettre "S" en code Morse. Ce signal est capté par une antenne rudimentaire installée à St. John’s, à Terre-Neuve, au Canada. Cet exploit prouve que les ondes radio peuvent traverser l’Atlantique, ouvrant de nouvelles perspectives pour les télécommunications.

L’Impact de la Transmission

Une Révolution des Communications

La réussite de Marconi bouleverse les paradigmes des communications. Les messages peuvent désormais être transmis instantanément à travers les océans, réduisant les délais et reliant les continents. Cette avancée pose les bases de la radio commerciale et des technologies de transmission modernes.

Applications Pratiques

Dans les décennies qui suivent, la radio devient un outil indispensable, notamment pour la navigation maritime, les communications militaires et la diffusion de contenu. L’impact de l’innovation de Marconi se fait sentir dans tous les aspects de la société, des affaires au divertissement.

Héritage et Reconnaissance

Le Triomphe de Marconi

Pour son exploit, Guglielmo Marconi reçoit le prix Nobel de physique en 1909, partagé avec Karl Ferdinand Braun, en reconnaissance de leurs contributions à la télégraphie sans fil. Il est célébré comme un visionnaire ayant transformé les interactions humaines.

Un Héritage Durable

L’exploit de Marconi reste une source d’inspiration pour les générations futures. Ses innovations posent les bases des technologies sans fil modernes, comme la télévision, le Wi-Fi et les télécommunications satellitaires.

Une Révolution des Communications

La première transmission radio transatlantique réalisée par Guglielmo Marconi en 1901 marque un tournant décisif dans l’histoire des télécommunications. Ce moment historique, fruit d’un esprit visionnaire et d’une détermination sans faille, illustre le pouvoir de l’innovation scientifique. Aujourd’hui encore, les avancées de Marconi résonnent dans chaque onde qui traverse notre monde interconnecté.

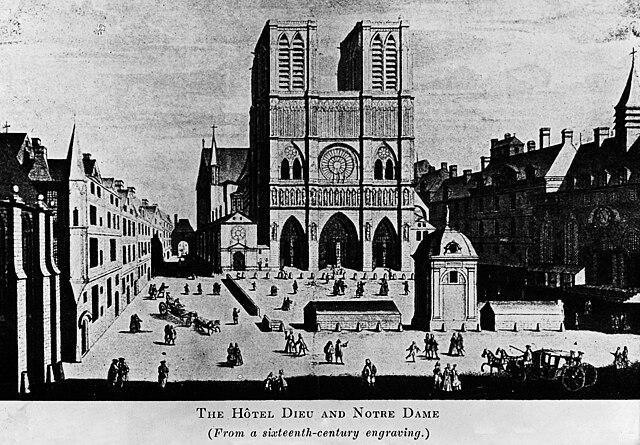

La cathédrale Notre-Dame de Paris est l’un des monuments les plus emblématiques du patrimoine mondial, attirant des millions de visiteurs chaque année. Mais avant de s’élever majestueusement au cœur de la capitale française, elle a débuté par un événement fondateur : la pose de sa première pierre. Ce moment clé marque non seulement le début d’un chantier monumental, mais aussi l’essor de l’architecture gothique en Europe. Cet article revient sur les circonstances historiques et symboliques entourant cet instant crucial.

Le Contexte Historique de la construction de Notre Dame de Paris

Paris au XIIe Siècle : Une Ville en Expansion

Au XIIe siècle, Paris est en pleine transformation. Sous le règne des rois capétiens, elle s’impose comme un centre politique, religieux et intellectuel majeur. L’Église, moteur de ces changements, décide de doter la ville d’une cathédrale à la hauteur de son importance.

La Décision de Construire Notre-Dame

En 1160, Maurice de Sully, évêque de Paris, entreprend le projet ambitieux de remplacer l’ancienne cathédrale Saint-Étienne, jugée vétuste, par une nouvelle église dédiée à la Vierge Marie. Cette initiative vise à refléter la puissance de l’Église et à accueillir une population grandissante.

La Cérémonie de la Première Pierre

Un Moment Solennel

C’est en 1163, sous le règne de Louis VII, qu’a lieu la pose de la première pierre de Notre-Dame. Cette cérémonie symbolique, présidée par le pape Alexandre III ou son représentant (les sources divergent), consacre officiellement le début des travaux. Le geste, hautement spirituel, reflète l’importance de la foi dans la société médiévale.

L’Engagement Collectif

La construction de Notre-Dame mobilise l’ensemble de la communauté : des architectes visionnaires aux artisans qualifiés, en passant par les habitants qui contribuent par des dons ou leur force de travail. Cet effort collectif incarne la dévotion et l’unité des Parisiens autour de leur foi.

Les Défis du Chantier

Une Entreprise Monumentale

Construire une cathédrale gothique comme Notre-Dame représente un défi technique et logistique colossal. Les architectes doivent innover pour ériger des voûtes élancées, des arcs-boutants et des vitraux majestueux. Les travaux s’étendent sur près de deux siècles, reflétant l’ambition et les contraintes de l’époque.

Les Symboles Cachés

Dès sa première pierre, Notre-Dame est pensée comme un chef-d’œuvre chargé de symbolisme. Chaque détail architectural, des gargouilles aux portails sculptés, porte un message religieux ou social destiné à éduquer et impressionner les fidèles.

L’Héritage de Notre-Dame

Un Monument Universel

Depuis sa fondation, Notre-Dame de Paris est bien plus qu’un édifice religieux. Elle devient un témoin de l’histoire de France, accueillant des événements marquants tels que le sacre de Napoléon ou les funérailles de personnalités nationales.

La Cathédrale au XXIe Siècle

Après l’incendie tragique de 2019, Notre-Dame demeure un symbole de résilience et d’espoir. La reconstruction, entamée dans le respect de son histoire, rappelle l’importance de préserver ce patrimoine pour les générations futures.

L’Événement Fondateur

La pose de la première pierre de la cathédrale Notre-Dame de Paris en 1163 marque le début d’une aventure architecturale et spirituelle hors du commun. Ce moment fondateur scelle l’union entre la foi, l’art et la communauté, posant les bases d’un chef-d’œuvre intemporel. Aujourd’hui encore, cet événement résonne comme un hommage à l’audace et à la persévérance des bâtisseurs du passé.

Depuis sa création, l’Unicef s’est imposée comme un acteur clé dans la protection et le développement des droits de l’enfant à travers le monde. Fondée dans un contexte de crise mondiale, cette organisation a su s’adapter aux besoins changeants des enfants et des familles vulnérables. Cet article revient sur les circonstances de sa création, ses premières missions, et l’impact global de son action.

Le Contexte Historique de la Création de l'Unicef

L’après-guerre : Un Monde en Reconstruction

L’Unicef, acronyme pour Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (United Nations International Children’s Emergency Fund), a été créé le 11 décembre 1946. À cette époque, le monde se relève des ravages de la Seconde Guerre mondiale, qui a laissé des millions d’enfants sans abri, affamés, et privés d’accès à l’éducation et aux soins de santé.

Une Initiative des Nations Unies

Face à cette situation alarmante, les Nations Unies décident de fonder un organisme spécifiquement dédié aux enfants victimes de conflits. Initialement pensé comme une aide d’urgence, l’Unicef voit son mandat rapidement élargi pour inclure le soutien au développement durable des enfants et de leurs communautés.

Les Premiers Pas de l’Organisation

Les Missions Initiales

Dans ses premières années, l’Unicef concentre ses efforts sur la fourniture de nourriture, de vêtements et de médicaments aux enfants des pays dévastés par la guerre. Ses campagnes de vaccination contre des maladies comme la tuberculose et la poliomyélite marquent ses premiers succès majeurs.

Une Vision Élargie

Dès les années 1950, l’Unicef ne se limite plus à l’urgence humanitaire. Elle s’engage dans des programmes d’éducation, d’approvisionnement en eau potable et de lutte contre la malnutrition. Cette diversification reflète une prise de conscience croissante des liens entre pauvreté, santé et développement des enfants.

Une Organisation Mondiale

La Reconnaissance Internationale

En 1953, l’Unicef devient une institution permanente des Nations Unies, officialisant ainsi son rôle à long terme. En 1965, elle reçoit le prix Nobel de la paix pour ses efforts dans la protection des enfants et la promotion de la solidarité internationale.

Des Campagnes Marquantes

L’Unicef est à l’origine de nombreuses initiatives emblématiques, telles que la campagne pour l’éradication de la variole, ou encore la promotion des droits de l’enfant grâce à la Convention internationale adoptée en 1989. Ces actions renforcent son image de leader dans la défense des causes infantiles.

L’Héritage et les Défis Actuels

Un Impact Durable

Depuis sa création, l’Unicef a joué un rôle crucial dans l’amélioration des conditions de vie de millions d’enfants. Ses programmes d’éducation, de santé et de protection des droits continuent d’avoir un impact significatif dans les régions les plus vulnérables du monde.

Les Défis à Relever

Malgré ses nombreuses réussites, l’Unicef fait face à des défis constants. Les crises humanitaires, les conflits armés, et les changements climatiques posent de nouvelles menaces pour les enfants. L’organisation doit continuellement innover pour répondre à ces enjeux complexes.

Un Engagement Mondial pour les Enfants

La création de l’Unicef symbolise un engagement profond envers les générations futures. Ce fonds, né dans une période de souffrance et de reconstruction, a su se transformer en une organisation universelle dédiée à la protection des enfants. À travers ses initiatives et son impact global, l’Unicef demeure une lueur d’espoir pour un avenir où chaque enfant pourra grandir dans la dignité et la sécurité.

Jean Marais demeure une figure incontournable du cinéma français, connu pour son élégance, sa polyvalence et son charisme légendaire. Bien au-delà de son rôle d’acteur, il s’est également illustré comme peintre, sculpteur et écrivain, incarnant à lui seul l’esprit d’un véritable artiste de la Renaissance. Cet article retrace les jalons de sa carrière exceptionnelle et explore les facettes moins connues de sa vie et de son œuvre.

Aux Origines d’un Destin

Une Jeunesse Héroïque

Jean-Alfred Villain-Marais, connu sous le nom de Jean Marais, voit le jour le 11 décembre 1913 à Cherbourg. Sa jeunesse, marquée par des épreuves familiales et des débuts modestes, forge un caractère résilient et audacieux. Passionné par les arts dès son plus jeune âge, il rêve de grandeur et commence à explorer le théâtre et le cinéma.

Premiers Pas sur les Planches

Avant d’enflammer le grand écran, Jean Marais fait ses armes sur les planches des théâtres parisiens. Encouragé par sa rencontre décisive avec le dramaturge et poète Jean Cocteau, il embrasse une carrière artistique qui le mènera au sommet. Leur collaboration prolifique marque un tournant, autant dans sa vie personnelle que professionnelle.

L’Ascension Cinématographique de Jean Marais

La Rencontre avec Jean Cocteau

C’est grâce à Jean Cocteau que Jean Marais décroche ses premiers rôles marquants au cinéma. En 1943, il incarne le rôle-titre dans L'Éternel Retour, une réinterprétation du mythe de Tristan et Iseut. Ce film, à la fois poétique et audacieux, assoit sa renommée et le propulse parmi les grands noms du cinéma français.

Un Acteur Polyvalent

Des rôles romantiques aux personnages héroïques, Jean Marais excelle dans une variété de genres. Il incarne tour à tour des figures légendaires telles que La Belle et la Bête (1946) et le célèbre Capitaine Fracasse (1961). Son jeu, à la fois subtil et puissant, séduit un public large et diversifié.

Une Âme d’Artiste

Au-delà de l’Écran

Si Jean Marais est surtout connu pour ses exploits cinématographiques, son talent ne se limite pas au septième art. Passionné de sculpture et de peinture, il consacre une grande partie de sa vie à ces disciplines. Ses œuvres, exposées dans plusieurs galeries, révèlent un artiste complet, animé par une quête incessante de beauté et d’expression.

Auteur et Témoin

Jean Marais a également laissé une empreinte en tant qu’écrivain. Dans ses mémoires et ses ouvrages, il partage ses réflexions sur l’art, le cinéma et ses relations personnelles, offrant un regard intime sur sa vie et son époque.

Héritage et Mémoire

Une Influence Durable

Jean Marais continue d’inspirer les artistes et les cinéastes, bien des années après sa disparition en 1998. Son style inimitable et son engagement artistique en font une icône intemporelle.

Hommages et Reconnaissances

Des rétrospectives à ses œuvres cinématographiques aux expositions de ses sculptures, l’héritage de Jean Marais est célébré à travers le monde. Ses collaborations avec Jean Cocteau restent particulièrement emblématiques, symbolisant une époque d’audace et de créativité.

L'Étoile Éternelle du Cinéma Français

Jean Marais n’était pas seulement un acteur talentueux, mais un véritable artiste polymorphe dont la vie et l’œuvre continuent de briller dans le firmament des arts. Sa quête constante de dépassement et son attachement à la beauté le consacrent comme l’une des figures les plus fascinantes de l’histoire culturelle française.

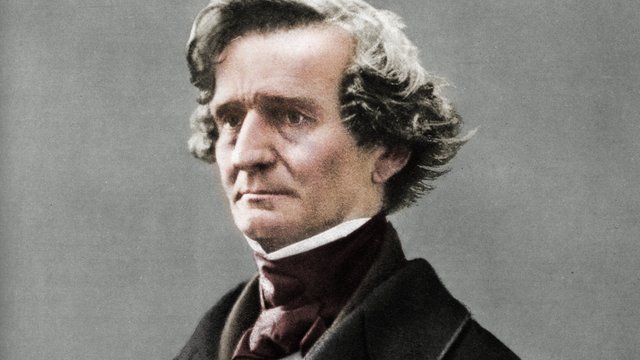

Hector Berlioz, figure emblématique de la musique romantique, est reconnu pour son innovation et sa passion débordante. Sa naissance marque le début d'une carrière qui allait révolutionner le paysage musical du XIXe siècle. Cet article explore les origines de ce compositeur exceptionnel, en examinant son enfance, son éducation musicale, ses premiers succès et l'héritage qu'il a laissé derrière lui.

Les Premières Années d'Hector Berlioz

Naissance et Enfance

Hector François Pauline Berlioz est né le 11 décembre 1803 à La Côte-Saint-André, une petite ville des Alpes françaises. Fils d'un riche propriétaire terrien, il grandit dans un environnement relativement privilégié, bien que ses relations familiales aient été parfois tumultueuses. Son père, conservateur et strict, n'encourageait guère les aspirations artistiques de son fils, ce qui créa dès le plus jeune âge une tension entre eux.

Premières Influences Musicales de Berlioz

Dès son enfance, Berlioz manifeste un intérêt prononcé pour la musique. Il apprend le violon et commence à composer des pièces simples. L'influence de compositeurs classiques comme Mozart et Beethoven se fait rapidement sentir, mais Berlioz aspire à quelque chose de plus audacieux et novateur. Cette quête d'originalité deviendra l'un des traits distinctifs de son œuvre future.

L'Éducation et la Formation

Les Études Musicales

À l'âge de 17 ans, Berlioz entre au Conservatoire de Paris, une institution prestigieuse qui façonnera sa carrière musicale. Malgré des débuts difficiles et des conflits avec certains professeurs, il persévère et développe une technique remarquable. Ses études lui permettent de maîtriser diverses disciplines musicales, allant de l'orchestration à la composition symphonique.

Les Débuts dans la Composition

Pendant ses années au conservatoire, Berlioz compose ses premières œuvres majeures. Son "Symphonie fantastique", bien que créée après ses études, trouve ses racines dans les idées novatrices qu'il a développées durant cette période. Son approche dramatique et narrative de la musique commence à se dessiner, posant les bases de son style unique.

Les Premiers Succès et Reconnaissance

Œuvres Initiales

Après avoir quitté le conservatoire, Berlioz se lance dans une carrière de compositeur et de chef d'orchestre. Ses premières compositions rencontrent un succès mitigé, mais elles attirent l'attention des critiques et des amateurs de musique innovante. Des œuvres telles que "Harold en Italie" témoignent de son talent pour l'orchestration et la narration musicale.

Impact sur le Monde Musical

Berlioz ne tarde pas à devenir une figure influente dans le monde musical parisien. Sa capacité à fusionner des éléments dramatiques avec des structures musicales complexes lui vaut une reconnaissance croissante. Il inspire de nombreux contemporains et futures générations de compositeurs, consolidant sa place parmi les grands maîtres de la musique classique.

Héritage et Influence

Contributions à la Musique Classique

L'innovation de Berlioz en matière d'orchestration et de forme symphonique a profondément marqué la musique classique. Il a introduit de nouvelles sonorités et techniques orchestrales, élargissant les possibilités expressives des compositeurs. Son utilisation audacieuse de la couleur orchestrale et des motifs thématiques a ouvert la voie à des compositions plus complexes et émotionnellement chargées.

Héritage Durable

L'influence de Berlioz perdure au-delà de sa vie, inspirant des compositeurs tels que Wagner, Mahler et même des artistes contemporains. Ses écrits, notamment "Mémoires," offrent un aperçu précieux de son processus créatif et de sa vision artistique. Aujourd'hui, ses œuvres continuent d'être interprétées et célébrées dans le monde entier, témoignant de la portée et de la durabilité de son génie musical.

Un Compositeur Visionnaire

La naissance et l'ascension d'Hector Berlioz dans le monde de la musique témoignent de la puissance de la passion et de l'innovation. Malgré les défis personnels et professionnels, il a su forger une carrière exceptionnelle qui a laissé une empreinte indélébile sur la musique classique. Son héritage continue d'influencer les artistes et les mélomanes, assurant que le génie de Berlioz reste vivant à travers les siècles.

Le 10 décembre 1948, un événement d’une portée universelle se produit dans la salle de l’Assemblée générale des Nations unies à Paris : l’adoption de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’humanité aspire à tourner la page des barbaries passées pour se tourner vers un avenir fondé sur la reconnaissance et la préservation de la dignité humaine. Ce texte, qui n’a pas la valeur juridique d’un traité mais exerce une influence morale et politique considérable, définit une norme internationale inédite en matière de libertés fondamentales. Plus qu’un simple énoncé de principes, la Déclaration universelle marque le début d’une dynamique de défense et de promotion des droits humains à l’échelle planétaire.

Le contexte historique d’une initiative sans précédent

Les blessures de la guerre et le réveil des consciences

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le monde est en ruines, tant sur le plan matériel que moral. Les atrocités perpétrées dans les camps de concentration, les massacres de civils et les discriminations raciales et religieuses ont laissé une empreinte durable dans la mémoire collective. Les vainqueurs, rassemblés au sein des Nations unies, comprennent que la paix ne saurait être durable sans un cadre éthique commun protégeant chaque individu, quelle que soit son origine. Cette prise de conscience conduit à l’élaboration d’un texte capable de transcender les frontières et d’inscrire les droits humains comme fondement indiscutable de la société internationale.

Une coalition d’idées et de cultures

L’élaboration de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme implique des représentants issus de divers horizons culturels, politiques et philosophiques. Sous la houlette de la Commission des droits de l’homme, présidée par Eleanor Roosevelt, les débats s’enrichissent des traditions juridiques occidentales, des conceptions asiatiques du bien commun, ou encore des valeurs africaines de solidarité. Malgré leurs divergences, les délégués parviennent à forger un consensus sur l’essentiel : toute personne humaine doit être considérée avec dignité et disposer de droits inaliénables.

Le contenu visionnaire d’un texte fondateur

Des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels

La Déclaration universelle des Droits de l’Homme ne se limite pas aux libertés individuelles comme la liberté d’expression, de religion ou d’association. Elle met également en avant des droits économiques, sociaux et culturels, tels que l’accès à l’éducation, au travail et à un niveau de vie suffisant. Ce choix reflète la volonté de proposer un idéal global qui dépasse les simples garanties juridiques, assurant à chacun les conditions nécessaires à une vie digne et épanouissante.

Un instrument fédérateur

Bien que la Déclaration ne soit pas juridiquement contraignante, sa reconnaissance générale et l’autorité morale qui en découle en font une référence incontournable. Elle inspire l’élaboration de conventions internationales, de constitutions nationales et d’instances régionales de protection des droits humains. Au fil des décennies, ce texte sera au cœur de campagnes contre les discriminations, l’esclavage moderne ou la torture, alimentant le travail de la société civile, des gouvernements et des organisations internationales.

L’adoption officielle et sa portée internationale

Un vote historique

Le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations unies adopte la Déclaration universelle des Droits de l’Homme par 48 voix pour, 0 contre et 8 abstentions. Si certains États hésitent ou s’abstiennent, craignant pour leur souveraineté nationale ou contestant certaines formulations, la majorité reconnaît en ce texte un repère éthique commun, transcendant les clivages idéologiques de l’époque.

Un héritage qui perdure

Depuis son adoption, la Déclaration universelle exerce une influence considérable. Elle sert de référence aux institutions judiciaires, aux ONG, aux militants et aux défenseurs des droits humains dans leur lutte contre l’injustice et la répression. Même si le chemin vers une mise en œuvre intégrale reste semé d’embûches, son existence rappelle sans relâche que chaque individu, où qu’il se trouve, est porteur de droits essentiels. La Déclaration universelle incarne ainsi la détermination de la communauté internationale à prévenir de nouvelles tragédies et à œuvrer pour un monde fondé sur la justice et le respect mutuel.

Un jalon historique pour la dignité humaine

L’adoption de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme par l’Assemblée générale de l’ONU en 1948 marque un tournant décisif dans l’histoire contemporaine. Ce texte, fruit d’un compromis ardu entre des conceptions diverses, devient la pierre angulaire d’un ordre international aspirant à la paix, à la dignité et à l’égalité. Bien que les défis restent nombreux et que les violations des droits humains persistent dans de nombreux pays, la Déclaration universelle continue de guider les efforts en faveur de la liberté et de l’équité. Elle rappelle que la reconnaissance de la valeur inestimable de chaque être humain, même en l’absence d’uniformité culturelle, demeure le socle d’une civilisation véritablement humaniste.

Lorsque l’on évoque le nom d’Alfred Nobel, il est difficile de ne pas penser immédiatement aux prestigieux Prix Nobel, remis chaque année afin d’honorer les plus grandes avancées intellectuelles et humanistes de notre monde. Pourtant, cet ingénieur et chimiste suédois est également connu comme l’inventeur de la dynamite, une découverte qui a profondément marqué l’industrie, mais dont l’utilisation a généré controverse et remises en question. Ce paradoxe entre un geste philanthropique majeur, matérialisé par la création des prix Nobel, et la mise au point d’un explosif aux conséquences parfois désastreuses, est au cœur de l’héritage laissé par Alfred Nobel au moment de sa disparition.

Le profil d’un scientifique cosmopolite et inspiré

De Stockholm à Paris : un parcours formateur

Né en 1833 à Stockholm, Alfred Nobel grandit dans une famille d’ingénieurs et d’entrepreneurs. Cette influence précoce, doublée d’une éducation cosmopolite acquise entre Saint-Pétersbourg, Paris et les États-Unis, façonna un esprit ouvert, polyglotte et fasciné par la science. Toujours à l’affût d’innovations, il s’intéressa particulièrement à la chimie des explosifs, un domaine où les applications industrielles pouvaient répondre aux grands chantiers d’infrastructures de la seconde moitié du XIXe siècle.

L’invention de la dynamite et son impact industriel

Au cœur de ses travaux, la dynamite est sans doute l’innovation la plus marquante d’Alfred Nobel. Mise au point dans les années 1860, elle offrait une alternative plus stable à la nitroglycérine pure, trop instable pour être manipulée sans risque. Cette invention facilita considérablement l’excavation de mines, le percement de tunnels, la construction de routes et de voies ferrées, contribuant de fait au développement économique de nombreux pays. Néanmoins, l’emploi de cet explosif dans des contextes militaires et destructeurs ternit l’image du scientifique, conscient que sa découverte pouvait être instrumentalisée à des fins meurtrières.

Le testament de Nobel et la genèse des Prix Nobel

geste philanthropique ancré dans la conscience

Aux prises avec le poids moral de ses découvertes, Alfred Nobel, sans descendance directe, songea à léguer sa fortune à une cause plus noble. Son testament, rédigé en 1895, prévoyait ainsi la création d’un fonds destiné à récompenser chaque année celles et ceux ayant apporté « le plus grand bénéfice à l’humanité » dans divers domaines : la paix, la littérature, la médecine, la chimie et la physique.

Des récompenses emblématiques, un succès mondial

La première remise des Prix Nobel eut lieu en 1901, cinq ans après la mort du fondateur. Depuis, ces distinctions jouissent d’une renommée internationale, symbolisant le triomphe du savoir, de l’engagement et de la recherche pacifique. Paradoxe intéressant, elles assurent à Nobel un statut immuable de bienfaiteur de l’humanité, mettant en sourdine le lourd héritage lié à l’industrie des explosifs.

La mort d’Alfred Nobel, un adieu discret aux allures de renouveau

Le dernier souffle à San Remo

Alfred Nobel s’éteint le 10 décembre 1896, dans sa villa de San Remo, en Italie. Cet homme devenu immensément riche grâce à ses brevets laisse derrière lui un testament audacieux, dont l’exécution ne sera pas sans difficultés. La colère de certains membres de sa famille, craignant de perdre une partie de leur héritage, et les résistances de certaines autorités freineront temporairement la mise en place de la fondation qui porte son nom. Toutefois, après bien des démarches, le Fonds Nobel verra le jour et remplira scrupuleusement la mission que lui avait confiée son créateur.

L’empreinte d’un homme à la mémoire complexe

À sa mort, Alfred Nobel laisse un héritage ambivalent. L’homme qui permit la mise en chantier de grands projets industriels reste aussi celui qui donna malgré lui des armes plus puissantes à l’humanité. Mais c’est également le mécène visionnaire qui voulut encourager la pensée, la paix et le progrès. Aujourd’hui, le nom Nobel évoque autant l’ingéniosité scientifique que la célébration de la créativité et de l’engagement humaniste.

Ingénieur visionnaire et fondateur de récompenses inestimables

Le décès d’Alfred Nobel marque un tournant dans l’histoire des sciences et de la philanthropie. La disparition de ce personnage complexe, symbole du génie industriel et de la générosité éclairée, a donné naissance aux Prix Nobel, devenus un véritable baromètre de l’excellence internationale. Son héritage, bien qu’imprégné d’un certain paradoxe, continue de résonner à travers ces récompenses prestigieuses, rappelant à chacun que le savoir et le progrès peuvent, entre des mains bienveillantes, contribuer à un avenir meilleur.

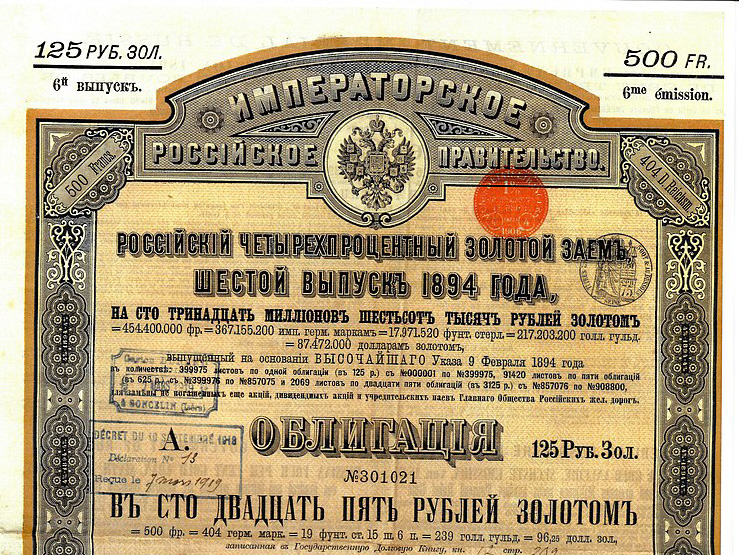

À la fin du XIXᵉ siècle, l’Empire russe traverse une période de modernisation et d’expansion économique. Sous le règne d’Alexandre III, le Tsar met en place des stratégies financières innovantes pour soutenir les ambitions nationales et industrielles. Parmi ces initiatives, l’émission d’emprunts russes se distingue comme une avancée majeure, permettant de financer des infrastructures, renforcer l’armée et stimuler le développement économique. Cet article explore le rôle d’Alexandre III en tant que pionnier de l’émission de l’emprunt russe, analysant ses motivations, ses méthodes et son impact sur l’économie de la Russie impériale.

Contexte Historique et Économique

La Russie au XIXᵉ Siècle

Au XIXᵉ siècle, la Russie connaît des transformations profondes, oscillant entre tradition autocratique et pressions pour la modernisation. La croissance démographique, l’industrialisation naissante et les aspirations impériales nécessitent des ressources financières considérables.

Les Défis Financiers de l’Empire

Face à des dépenses militaires élevées et à la nécessité de moderniser les infrastructures, l’Empire russe se trouve confronté à un déficit budgétaire. Les méthodes traditionnelles de financement, basées sur les impôts et les contributions nobles, s’avèrent insuffisantes pour répondre aux besoins croissants de l’État.

Alexandre III, un Tsar Visionnaire

Portrait d’Alexandre III

Monté sur le trône en 1881, Alexandre III adopte une politique conservatrice, visant à renforcer l’autorité impériale et à stabiliser l’économie. Son approche pragmatique et sa volonté de moderniser le pays le distinguent comme un dirigeant déterminé et stratégique.

Les Motivations pour l’Émission d’Emprunts

Conscient des limitations des finances publiques, Alexandre III cherche des solutions innovantes pour financer les projets impériaux. L’émission d’emprunts devient une option viable pour mobiliser des capitaux sans alourdir la charge fiscale sur la population.

L’Émission de l’Emprunt Russe

Les Premiers Emprunts

Sous le règne d’Alexandre III, la Russie émet ses premiers emprunts souverains, attirant l’attention des investisseurs nationaux et internationaux. Ces emprunts sont structurés de manière à offrir des rendements attractifs tout en garantissant la sécurité des investisseurs.

Stratégies de Financement

Le Tsar met en place des mécanismes financiers sophistiqués, incluant des partenariats avec des banques européennes et la création de marchés financiers robustes. Ces stratégies permettent une diffusion large des emprunts et une diversification des sources de financement.

Impact Économique et Social

Stimulation de l’Industrialisation

Les fonds levés grâce aux emprunts sont principalement investis dans le développement des infrastructures, telles que les chemins de fer, les usines et les ports. Cette injection de capitaux accélère l’industrialisation et renforce la compétitivité de la Russie sur la scène mondiale.

Renforcement de la Présence Militaire

Une partie des emprunts est allouée au renforcement de l’armée, permettant à la Russie de moderniser ses forces armées et de maintenir son statut de grande puissance. Cela contribue également à la stabilité intérieure en assurant la sécurité de l’Empire.

Héritage et Influence Durable

L’Évolution des Marchés Financiers Russes

L’initiative d’Alexandre III pose les bases des marchés financiers modernes en Russie. Les structures et réglementations mises en place durant cette période facilitent le développement futur des institutions financières et des marchés de capitaux.

Influence sur les Politiques Financières Postérieures

Les succès et les leçons tirées de l’émission des emprunts russes sous Alexandre III influencent les politiques financières des dirigeants suivants. Cette approche financière devient une référence pour la gestion des finances publiques et le financement des projets d’État.

Architecte des Financements de l’Empire Russe

Le règne d’Alexandre III marque une étape cruciale dans l’histoire financière de la Russie impériale. En pionnier de l’émission d’emprunts russes, le Tsar ouvre la voie à des pratiques financières modernes, soutenant l’industrialisation et le renforcement de l’Empire. Son approche innovante et stratégique permet de répondre aux défis économiques de l’époque tout en posant les fondations d’un système financier résilient. L’héritage d’Alexandre III résonne encore dans les structures financières contemporaines, témoignant de son rôle déterminant dans le développement économique de la Russie.

À une époque où le crédit usuraire frappait durement les classes populaires, la création du Mont de Piété à Paris a marqué une avancée significative en matière de solidarité financière. Cet organisme de prêts sur gages a été conçu pour offrir une alternative éthique et accessible, permettant aux citoyens de faire face à des difficultés économiques sans sombrer dans l’endettement excessif. Cet article explore les origines, le développement et l’impact du Mont de Piété dans la capitale française.

Contexte Historique de la Création du Mont de Piété à Paris

La Situation Économique au XVIIe Siècle

Au XVIIe siècle, Paris connaît une croissance démographique rapide, accompagnée de tensions sociales et économiques. Les artisans, commerçants et ouvriers font face à des difficultés financières, souvent contraints de recourir à des prêteurs à intérêt élevé.

L’Injustice de l’Usure

L’usure, pratique largement répandue, accentue les inégalités sociales. Les taux d’intérêt exorbitants imposés par les usuriers rendent le remboursement des prêts presque impossible, plongeant de nombreuses familles dans la précarité.

L’Initiative de Donato Bramante

L’Idée du Mont de Piété

Inspiré par des modèles italiens, Donato Bramante propose la création d’un établissement prêtant de l’argent à des conditions justes, en échange de nantissements temporaires sur des biens de valeur.

La Fondation Officielle

En 1690, le Mont de Piété de Paris est officiellement fondé sous l’impulsion de personnalités influentes et soutenu par l’Église, qui voit dans cette initiative une réponse chrétienne à l’usure.

Fonctionnement et Principes

Mécanisme des Prêts sur Gages

Le Mont de Piété accepte divers objets en gage, tels que bijoux, montres ou œuvres d’art, en échange de prêts à court terme. Les intérêts pratiqués sont réglementés pour rester accessibles.

Valeurs Éthiques et Sociales

L’organisme se base sur des principes de solidarité et de justice sociale, visant à protéger les citoyens vulnérables contre les pratiques financières abusives.

Impact sur la Société Parisienne

Réduction de l’Endettement Populaire

Grâce au Mont de Piété, de nombreux Parisiens ont pu éviter les pièges de l’usure, améliorant ainsi leur stabilité financière et sociale.

Renforcement du Tissu Social

En offrant une aide accessible, le Mont de Piété contribue à renforcer la cohésion sociale et à promouvoir une économie plus équitable.

Héritage et Modernité

L’Évolution du Mont de Piété

Au fil des siècles, le Mont de Piété s’adapte aux évolutions économiques et sociales, intégrant de nouvelles pratiques et technologies pour rester pertinent.

Influence sur les Institutions Financières Modernes

L’initiative pionnière du Mont de Piété a inspiré la création de diverses institutions de microcrédit et de solidarité financière contemporaines.

Un Pilier de l’Aide Financière Solidaire

La création du Mont de Piété à Paris représente une étape majeure dans l’histoire des initiatives financières solidaires. En offrant une alternative éthique aux pratiques usuraires, cet organisme a non seulement aidé des générations de Parisiens à surmonter leurs difficultés financières, mais a également jeté les bases d’un modèle économique fondé sur la justice et la solidarité. Aujourd’hui encore, l’héritage du Mont de Piété résonne dans les structures de microcrédit et les politiques de soutien financier, témoignant de son importance durable dans la société française.