Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Ephemeride

Le 28 décembre 1967 marque un tournant historique pour la société française : la promulgation de la loi Neuwirth, qui autorise l’usage des contraceptifs. Ce texte, porté par Lucien Neuwirth, député et ancien résistant, a permis de briser un tabou et d’ouvrir la voie à une nouvelle liberté pour les femmes. Cet article explore les origines de cette loi, les débats qu’elle a suscités, et son impact durable sur la société.

Quand la France Tourna la Page de l’Interdit

Une Société sous le Poids de la Loi de 1920

Depuis 1920, la contraception était interdite en France, avec des peines allant jusqu’à la prison pour ceux qui en faisaient la promotion. Cette législation reflétait une société conservatrice, influencée par des considérations religieuses et natalistes, particulièrement après les pertes humaines des deux guerres mondiales.

Les Années 1960 : Émergence d’une Nouvelle Mentalité

Les années 1960 furent marquées par des transformations profondes, notamment avec l’émancipation des femmes et l’évolution des mentalités sur la sexualité. La découverte de la pilule contraceptive en 1956 et son introduction sur le marché américain en 1960 suscitaient un vif intérêt en France, bien que son usage y restât illégal.

La Bataille pour une Légalisation

Lucien Neuwirth : Le Porté-Étendard du Changement

Lucien Neuwirth, député gaulliste, entreprit de défendre un projet de loi visant à légaliser la contraception. Ancien résistant, il voyait dans ce combat une question de liberté individuelle et de modernisation de la société.

Les Débats Passionnés

Le projet de loi Neuwirth déclencha des débats houleux à l’Assemblée nationale et dans la société civile. Tandis que les opposants, souvent conservateurs ou religieux, craignaient un affaiblissement des valeurs familiales, les partisans y voyaient une avancée pour les droits des femmes et le contrôle des naissances.

La Loi Neuwirth : Une Victoire Historique

Une Adoption Législative Importante

Le 28 décembre 1967, après plusieurs mois de débats, la loi Neuwirth fut promulguée, autorisant la fabrication, la distribution et la publicité des contraceptifs en France. Cependant, des décrets d’application tardifs limitèrent sa mise en œuvre immédiate, notamment en raison de résistances administratives et culturelles.

Les Premiers Impacts

L’entrée en vigueur effective de la loi permit progressivement aux femmes d’accéder à des moyens de contraception, favorisant ainsi leur autonomie. Cet acte législatif s’inscrivait dans une dynamique plus large d’émancipation, notamment avec les mouvements féministes des années 1970.

Un Héritage Durable

Une Révolution Sociale

La loi Neuwirth a marqué une étape clé dans la libération des mœurs en France. Elle a non seulement permis aux femmes de mieux maîtriser leur vie reproductive, mais elle a également ouvert la voie à d’autres avancées, comme la légalisation de l’avortement en 1975.

Un Modèle pour d’Autres Luttes

En France comme ailleurs, la loi Neuwirth a inspiré d’autres réformes en faveur des droits des femmes. Elle reste un exemple de la manière dont un changement législatif peut transformer profondément une société.

Une Date Clé pour les Droits des Femmes

La promulgation de la loi Neuwirth représente bien plus qu’une avancée législative : elle symbolise un basculement vers une société plus libre et plus égalitaire. En permettant aux femmes de contrôler leur fécondité, cette loi a contribué à redéfinir les relations entre les sexes et à moderniser la France.

Maurice Ravel, compositeur emblématique du XXe siècle, s’est éteint le 28 décembre 1937 à l’âge de 62 ans. Réputé pour des chefs-d’œuvre tels que Boléro ou Daphnis et Chloé, Ravel a marqué l’histoire de la musique par son style unique et son approche novatrice. Cet article revient sur les derniers instants de sa vie, les causes de sa mort et l’héritage qu’il a laissé dans le monde musical.

Les Dernières Années de Maurice Ravel

Une Santé Déclinante

Dès le milieu des années 1920, Maurice Ravel commença à souffrir de troubles neurologiques. Ces problèmes, diagnostiqués plus tard comme liés à une possible lésion cérébrale, affectèrent ses capacités à écrire et à parler. Malgré ces difficultés, son esprit créatif restait intact, même si l’exécution de ses idées devenait de plus en plus laborieuse.

Une Opération Fatale

En 1937, Ravel subit une opération chirurgicale pour tenter de soulager ses maux. Malheureusement, cette intervention, réalisée à une époque où la neurochirurgie était encore expérimentale, entraîna des complications. Le compositeur s’éteignit le 28 décembre, plongeant le monde de la musique dans le deuil.

Un Héritage Musical Inestimable

Des Œuvres qui Traversent les Siècles

Maurice Ravel est mondialement connu pour son Boléro, une pièce répétitive et hypnotique qui reste l’un des morceaux les plus joués et reconnaissables de l’histoire de la musique. Outre cette œuvre, il a composé des pièces orchestrales, des ballets et des œuvres de musique de chambre, toutes marquées par une précision et une sensibilité rares.

Un Maître de l’Orchestration

Ravel excellait dans l’art de l’orchestration, transformant de simples thèmes en paysages sonores riches et colorés. Son travail sur des œuvres comme Ma Mère l’Oye et Rapsodie Espagnole témoigne de son talent pour explorer les timbres et les textures musicales.

Une Influence qui Perdure

L’Impact de Ravel sur la Musique Moderne

Les compositions de Ravel continuent d’influencer les musiciens, compositeurs et chefs d’orchestre. Sa capacité à fusionner des traditions classiques avec des éléments de modernité en fait une figure incontournable dans les conservatoires et les salles de concert.

Des Hommages Éternels

Depuis sa disparition, Maurice Ravel a été célébré à travers le monde. Des festivals, des concerts et des publications continuent de mettre en lumière son génie musical, assurant que son nom et ses œuvres restent vivants dans la mémoire collective.

L’Héritage d’un Maître de l’Orchestration

La mort de Maurice Ravel a marqué la fin d’une carrière remarquable, mais son influence reste bien vivante. Grâce à son héritage musical, il continue de captiver et d’émouvoir des générations entières. Ravel a prouvé que la musique transcende les époques, reliant les âmes au-delà du temps.

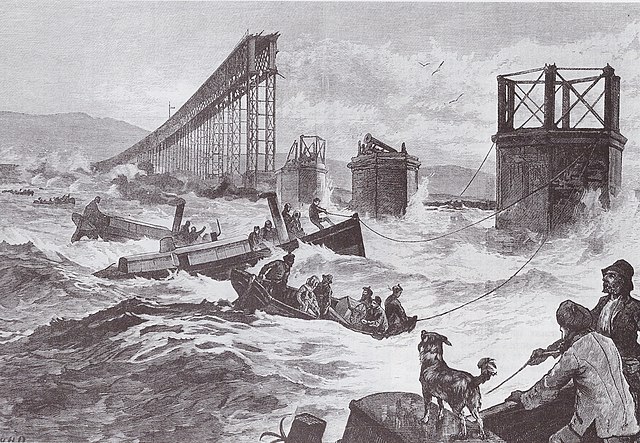

Le 28 décembre 1879, une tragédie ferroviaire secoua l’Écosse et marqua l’histoire de l’ingénierie moderne. Cette nuit-là, le pont ferroviaire du Tay, alors une prouesse technologique, s’effondra sous le passage d’un train, entraînant des dizaines de victimes dans les eaux glaciales de la rivière Tay. Cet article revient sur cet événement dramatique, les causes de la catastrophe et ses répercussions sur l’ingénierie et la sécurité des infrastructures.

Le Pont sur le Tay : Un Chef-d’Œuvre Ambitieux

Contexte de la Construction

Inauguré en 1878, le pont sur le Tay était à l’époque le plus long pont ferroviaire du monde, s’étendant sur près de 3,5 kilomètres. Conçu par l’ingénieur Thomas Bouch, il symbolisait l’audace de l’ère industrielle et la volonté de relier les grandes villes écossaises par des infrastructures modernes.

Une Fierté Technologique

Construit avec des piliers métalliques et un tablier en fer forgé, le pont était conçu pour résister aux intempéries et aux pressions du trafic ferroviaire. Cependant, certains choix techniques, influencés par des contraintes budgétaires, allaient se révéler fatals.

La Nuit de la Catastrophe

Des Conditions Météorologiques Défavorables

Le soir du 28 décembre 1879, un train transportant environ 75 passagers traversait le pont sous des vents violents estimés à plus de 120 km/h. La structure, déjà affaiblie, ne pouvait résister à une telle force.

L’Effondrement Tragique du Pont de Tay

À 19h15, une partie centrale du pont s’effondra, entraînant avec elle le train et ses passagers dans les eaux tumultueuses de la rivière Tay. Aucun survivant ne fut retrouvé. Ce drame suscita une onde de choc en Écosse et bien au-delà.

Les Enquêtes et les Conséquences

Les Causes de l’Effondrement

L’enquête révéla de nombreux défauts dans la conception et la construction du pont. Les matériaux utilisés étaient de qualité inférieure, et les piliers n’étaient pas suffisamment ancrés pour résister aux vents violents. Thomas Bouch, autrefois acclamé, fut sévèrement critiqué et vit sa carrière ruinée.

Les Répercussions sur l’Ingénierie

La catastrophe du Tay marqua un tournant dans l’histoire de l’ingénierie. Elle mit en lumière l’importance des tests rigoureux, de la qualité des matériaux et de la prise en compte des conditions météorologiques dans la conception des structures. Un nouveau pont, plus robuste, fut construit sur le site et inauguré en 1887.

Un Héritage Mêlé de Tragédie et de Leçons

Un Souvenir Gravé dans l’Histoire pour les Ecossais

La catastrophe du pont sur le Tay reste gravée dans la mémoire collective écossaise. Des poèmes, tels que celui tristement célèbre de William McGonagall, ont immortalisé cet événement.

Une Évolution des Normes de Sécurité

En réponse à cette tragédie, de nouvelles normes de sécurité et des méthodologies d’évaluation des structures furent mises en place. L’effondrement du pont sur le Tay devint un exemple clé pour l’évolution de l’ingénierie moderne.

Le Drame du Pont Ferroviaire du Tay

Le 28 décembre 1879, la catastrophe du pont sur le Tay rappela douloureusement les limites de la technologie face à des conditions extrêmes et des erreurs humaines. Cependant, cet événement

Charlie Chaplin, figure emblématique du cinéma muet, a marqué des générations par son talent inégalé et son personnage inoubliable de Charlot. Sa disparition, le 25 décembre 1977, a laissé un vide immense dans le monde artistique. Cet article revient sur les derniers instants de sa vie et l’héritage intemporel qu’il a légué.

Le Crépuscule d’une Vie Exceptionnelle

Les Dernières Années de Charlie Chaplin

Installé en Suisse depuis les années 1950, Charlie Chaplin vivait à Vevey, au Manoir de Ban, avec sa famille. Ses dernières années furent paisibles, entouré de ses proches. Malgré son âge avancé, il restait une figure respectée et admirée, incarnant l’essence même du cinéma classique.

Un Adieu le Jour de Noël

Le 25 décembre 1977, Charlie Chaplin s’éteint dans son sommeil à l’âge de 88 ans. Ce départ, coïncidant avec Noël, ajoute une dimension poignante à sa disparition. Le monde perdait alors une icône universelle, capable de transcender les frontières culturelles et linguistiques.

L’Héritage Éternel de Charlot

L'Impact de son Œuvre

Avec des chefs-d’œuvre tels que Les Temps Modernes, Le Dictateur, et La Ruée vers l’Or, Chaplin a révolutionné le cinéma. Son humour subtil et son humanisme continuent d’inspirer artistes et spectateurs. Son personnage de Charlot reste l’un des plus reconnus de l’histoire du septième art.

Une Mémoire Toujours Vivante b

Aujourd’hui, Charlie Chaplin est célébré dans le monde entier. Des musées, comme le Chaplin’s World en Suisse, témoignent de son influence durable. Ses films sont régulièrement redécouverts par de nouvelles générations, confirmant son statut de légende intemporelle.

Un Chapitre de Cinéma qui se Ferme

La mort de Charlie Chaplin marque la fin d’une ère, mais son héritage demeure immortel. À travers son œuvre, il continue de faire rire, réfléchir et émouvoir, prouvant que les plus grandes étoiles du cinéma ne s’éteignent jamais vraiment.

Découverts par hasard à la fin du XIXᵉ siècle, les rayons X ont transformé la science et la médecine. Ce phénomène invisible a offert une fenêtre unique sur le corps humain, initiant une ère de progrès inimaginables. Cet article retrace l’histoire fascinante de cette découverte et explore son impact durable.

Wilhelm Röntgen : À l’origine d’une révolution

Le hasard d’une découverte

En 1895, le physicien allemand Wilhelm Conrad Röntgen travaille sur les propriétés des rayons cathodiques lorsqu’il observe un phénomène étrange. Une lumière fluorescente apparaît sur une plaque couverte de sel de baryum, bien qu’aucune source lumineuse directe ne soit présente. Il identifie ce phénomène comme des "rayons inconnus", qu'il baptise "rayons X".

L’annonce scientifique et la reconnaissance

Quelques semaines seulement après sa découverte, Röntgen publie ses travaux, démontrant que ces rayons peuvent traverser les tissus mous tout en révélant les structures osseuses. Sa contribution lui vaudra le premier Prix Nobel de Physique en 1901.

Les premières applications médicales

Une fenêtre sur le corps humain

L’utilisation des rayons X en médecine débute presque immédiatement après leur découverte. Les premières radiographies permettent de diagnostiquer des fractures, des corps étrangers, et même des pathologies internes.

Les défis techniques et éthiques

Au départ, les appareils de radiographie étaient rudimentaires et exposaient patients et praticiens à des doses importantes de radiations, dont les effets nocifs n’étaient pas encore bien compris. Ces limitations n’ont pas empêché leur adoption rapide dans les hôpitaux du monde entier.

L’héritage des rayons X dans la science et la technologie

Des applications au-delà de la médecine

Outre la radiographie médicale, les rayons X jouent un rôle clé en cristallographie, permettant de découvrir la structure de l’ADN, et en astrophysique, où ils dévoilent les secrets des étoiles.

La radioprotection et la maîtrise des risques

Avec le temps, des progrès significatifs ont été réalisés pour minimiser les risques associés à l’exposition aux rayons X, grâce à des appareils plus sûrs et des protocoles rigoureux.

Un outil irremplaçable

Depuis plus d’un siècle, les rayons X continuent de révolutionner la médecine et la science. Leur découverte, bien qu’inattendue, a démontré que les merveilles de la nature cachent encore des secrets prêts à être dévoilés par l’ingéniosité humaine.

En 1894, la France est secouée par une affaire judiciaire et politique qui deviendra l’un des plus grands scandales de son histoire : l’affaire Dreyfus. Alfred Dreyfus, un capitaine de l’armée française, est accusé de haute trahison pour avoir prétendument transmis des secrets militaires à l’Allemagne. Rapidement, l’affaire dépasse le simple cadre juridique pour cristalliser les tensions sociales, politiques et religieuses du pays. Retour sur cet événement marquant et ses répercussions durables.

Les Débuts de l'Affaire Dreyfus

Une France sous Tensions

À la fin du XIXe siècle, la France est en pleine instabilité politique, marquée par la rivalité avec l’Allemagne depuis la défaite de 1870 et par une montée de l’antisémitisme, exacerbée par des scandales financiers et des tensions religieuses.

L’Arrestation d’Alfred Dreyfus

En octobre 1894, un document compromettant, appelé le "bordereau", est découvert dans une poubelle de l’ambassade allemande à Paris. Bien que les preuves soient minces, Alfred Dreyfus, un officier juif alsacien, est rapidement accusé. L’armée voit en lui un bouc émissaire idéal.

Le Procès et la Dégradation

Un Jugement Expéditif

En décembre 1894, malgré une enquête bâclée et des preuves contestables, Dreyfus est condamné à la déportation à vie sur l’île du Diable, en Guyane. La décision repose sur des préjugés antisémites et des documents forgés.

Une Dégradation Humiliante

Le 5 janvier 1895, Dreyfus est publiquement dégradé dans la cour de l’École militaire à Paris. Cet événement, destiné à symboliser la trahison, deviendra un moment emblématique de l’injustice subie par Dreyfus.

La Lutte pour la Vérité

Le Rôle d’Émile Zola

En 1898, l’écrivain Émile Zola publie une lettre ouverte intitulée J’accuse...! dans le journal L’Aurore. Il y dénonce l’injustice faite à Dreyfus et les manœuvres de l’armée pour dissimuler la vérité. Ce texte marque un tournant dans l’affaire, mobilisant l’opinion publique.

Un Mouvement Divisé

L’affaire divise profondément la France entre "dreyfusards", qui soutiennent la réhabilitation de Dreyfus, et "antidreyfusards", qui défendent l’honneur de l’armée. Cette fracture reflète des clivages politiques, religieux et sociaux.

La Réhabilitation de Dreyfus

Une Vérité Longue à Émerger

Après des années de combats juridiques et politiques, de nouvelles preuves disculpent Alfred Dreyfus. En 1899, il est gracié, mais il faudra attendre 1906 pour que sa condamnation soit annulée et qu’il soit réintégré dans l’armée.

Un Héritage Durable

L’affaire Dreyfus met en lumière les dangers de l’antisémitisme et du nationalisme aveugle. Elle conduit à des réformes importantes dans la société française, notamment en matière de justice et de laïcité.

Entre Injustice et Division

Le scandale Dreyfus reste un symbole de l’injustice et de la lutte pour la vérité. Cette affaire a profondément marqué la France, révélant ses divisions internes tout en contribuant à son évolution vers une société plus juste. Elle demeure un rappel puissant des dangers des préjugés et de l’intolérance.

En 1975, TF1, la première chaîne de télévision française, passe officiellement à la couleur. Ce tournant technologique bouleverse le paysage audiovisuel, offrant une nouvelle dimension aux programmes télévisés et transformant durablement l’expérience des téléspectateurs. Retour sur ce moment historique et son impact sur la télévision en France.

Le Contexte de l’Arrivée de la Couleur sur nos petits écrans

Une Révolution Déjà en Marche

Si la télévision en couleur est déjà adoptée dans plusieurs pays, la France reste fidèle à la diffusion en noir et blanc jusqu’au début des années 1970. Avec l’introduction du système SECAM en 1967, la transition se prépare, mais son déploiement généralisé nécessite encore du temps.

TF1, Pionnière du Paysage Audiovisuel

Créée en 1935 sous le nom de Radio-PTT Vision, TF1 est une chaîne emblématique, souvent en avance sur les évolutions technologiques. L’arrivée de la couleur marque une nouvelle étape dans son histoire.

Les Premières Émissions en Couleur

Une Date Symbolique : 1er Janvier 1975

Le passage à la couleur est officialisé en début d’année, avec des émissions emblématiques diffusées dans une qualité inédite. Les journaux télévisés, les divertissements et les événements sportifs bénéficient désormais de cette innovation.

Un Changement dans les Habitudes

Pour les téléspectateurs, la couleur transforme la manière de consommer la télévision. Les foyers investissent progressivement dans des téléviseurs adaptés, malgré un coût encore élevé.

Les Répercussions Culturelles et Économiques

Une Nouvelle Dimension Visuelle

La couleur enrichit les programmes, rendant les paysages, les costumes et les scènes plus immersifs. Les spectacles comme Intervilles ou les grands rendez-vous sportifs gagnent en attrait, captivant un public de plus en plus large.

Une Impulsion pour l’Industrie

Le passage à la couleur stimule l’innovation technologique et booste l’industrie audiovisuelle. Les chaînes, les producteurs et les techniciens doivent adapter leurs méthodes de travail à cette nouvelle exigence.

Héritage de cette Révolution

Un Standard Devenu Universel

En quelques années, la couleur s’impose comme un standard incontournable. TF1, en tant que chaîne publique à l’époque, joue un rôle clé dans cette démocratisation, influençant durablement le développement de la télévision française.

L’Évolution Vers de Nouvelles Technologies

Le passage à la couleur préfigure d’autres révolutions technologiques, comme l’arrivée de la haute définition ou des écrans plats, qui continueront de transformer l’expérience télévisuelle.

Une Révolution Télévisuelle

1975 reste une année charnière pour TF1 et la télévision française. En introduisant la couleur, la chaîne ne fait pas qu’améliorer l’expérience des téléspectateurs : elle ouvre une nouvelle ère pour l’audiovisuel, où l’innovation continue de redéfinir les frontières du divertissement.

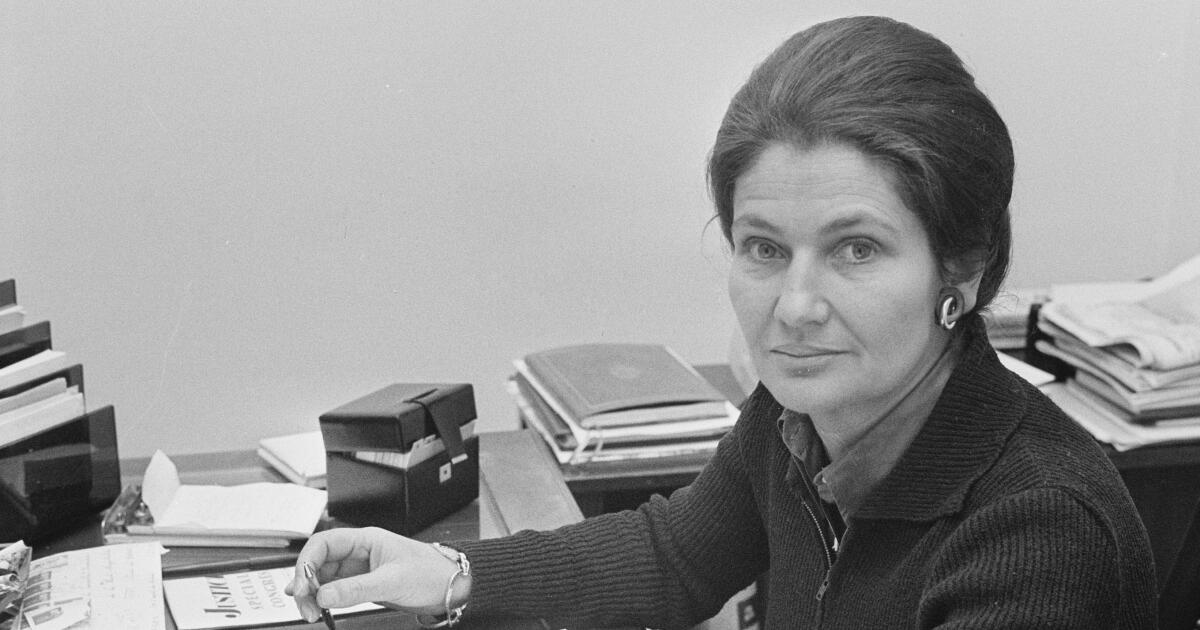

Le 20 décembre 1974, le Parlement français adopte définitivement la loi sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG), portée par Simone Veil, alors ministre de la Santé. Cette réforme marque une étape historique dans la reconnaissance des droits des femmes en France, ouvrant la voie à une nouvelle ère pour la liberté et la dignité. Revenons sur ce moment fondateur, son contexte, et ses répercussions.

Un Contexte de Luttes Féministes

Les Débats de Société

Les années 1960 et 1970 voient émerger des revendications pour le droit à disposer de son corps. Des mouvements féministes comme le Mouvement de Libération des Femmes (MLF) militent activement pour la dépénalisation de l’avortement, mettant en lumière les drames liés aux pratiques clandestines.

Une Société en Mutation

Portée par les événements de Mai 68 et le mouvement global pour les droits civiques, la société française évolue. Ces changements sociaux et culturels ouvrent la voie à un débat législatif inédit sur une question longtemps taboue.

L'Élaboration de la Loi Veil

Simone Veil, une Femme de Conviction

Simone Veil, rescapée de la Shoah et figure respectée, devient ministre de la Santé en 1974. Elle porte avec courage ce projet de loi, malgré des résistances politiques et sociales virulentes.

Un Débat Parlementaire Intense

Le projet de loi est présenté en novembre 1974 à l’Assemblée nationale. Les débats, parfois houleux, reflètent les tensions entre conservateurs et progressistes. Simone Veil fait preuve d’une éloquence remarquable pour défendre la nécessité de cette réforme.

L’Adoption Définitive

Une Étape Décisive

Le 19 décembre 1974, après plusieurs semaines de discussions et un vote positif à l’Assemblée nationale et au Sénat, la loi est adoptée définitivement. Elle autorise l’IVG sous conditions strictes, encadrée par un délai de 10 semaines et après consultation médicale.

Une Victoire pour les Droits des Femmes

Cette adoption est saluée comme une avancée majeure pour les droits des femmes en France. Elle met fin aux risques liés aux avortements clandestins et reconnaît aux femmes leur droit à disposer de leur corps.

Héritage et Défis

L’Impact de la Loi Veil

La loi entre en vigueur le 17 janvier 1975 et, depuis, a permis à des millions de femmes d’accéder à une procédure médicale sécurisée. Elle reste une pierre angulaire des droits reproductifs en France.

Les Débats Toujours Actuels

Près de 50 ans après son adoption, la loi sur l’IVG continue de susciter des débats, notamment face aux remises en question dans d'autres pays. En France, la vigilance demeure essentielle pour préserver cet acquis.

Une Révolution Sociétalen

L’adoption définitive de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse en 1974 est une victoire historique pour la liberté des femmes. Elle incarne le courage politique de Simone Veil et le fruit de décennies de luttes féministes. Ce moment reste gravé dans l’histoire comme un symbole d’émancipation et de progrès.

Le 19 décembre 1974 marque une date clé dans l’histoire maritime française : le paquebot France, joyau des mers et symbole de l’élégance française, entame son dernier voyage commercial entre Southampton et Le Havre. Après 12 ans de service, cet événement met en lumière les défis économiques et technologiques auxquels le géant des océans ne peut échapper. Revenons sur cette page historique et émouvante.

Le Paquebot France, Fierté Nationale

Une Conception Visionnaire

Inauguré en 1962, le France est un chef-d’œuvre d’ingénierie navale. Long de 316 mètres, il est le plus grand paquebot du monde à sa mise en service. Construit pour rivaliser avec les légendaires navires britanniques, il devient rapidement un symbole du savoir-faire et de l'élégance française.

Un Ambassadeur Culturel

Le France ne se contente pas de transporter des passagers ; il incarne l’art de vivre à la française. Sa décoration luxueuse, ses salons somptueux et sa gastronomie exceptionnelle en font un ambassadeur culturel, admiré à travers le monde.

Les Défis d’un Géant des Mers

La Crise Énergétique et Économique

Les années 1970 sont marquées par la crise pétrolière, rendant les coûts d’exploitation du France exorbitants. Son appétit colossal pour le fioul devient un handicap face à des modes de transport plus économiques comme l’avion.

Un Navire en Perte de Vitesse

La concurrence des lignes aériennes transatlantiques, offrant des trajets rapides et bon marché, réduit le nombre de passagers. Malgré ses charmes indéniables, le France ne peut rivaliser avec l’essor des vols intercontinentaux.

Le Dernier Voyage

Une Traversée Chargée d’Émotion

Le 19 décembre 1974, le France quitte Southampton pour sa dernière traversée commerciale. Les passagers et l’équipage vivent ce voyage avec un mélange de fierté et de tristesse, conscients de tourner une page glorieuse de l’histoire maritime.

Un Avenir Incertain

À son arrivée au Havre, le paquebot est désarmé et mis en réserve, laissant planer le doute sur son avenir. Les discussions autour de sa reconversion ou de sa vente s’intensifient, suscitant un vif débat public.

Héritage et Renaissance

Le France Devient le Norway

Après plusieurs années d’incertitude, le France est racheté en 1979 par une compagnie norvégienne et rebaptisé Norway. Transformé en navire de croisière, il reprend la mer, offrant une seconde vie à ce géant des flots.

Une Mémoire Intacte

Pour les Français, le France reste une icône nationale. Des associations, des livres et des expositions célèbrent son histoire, entre nostalgie et admiration pour son héritage maritime.

un Emblème en Péril

Le dernier voyage du France symbolise la fin d’une époque, celle où les paquebots transatlantiques régnaient sur les mers. Mais au-delà de ce jour de décembre 1974, son histoire se poursuit, témoignant de l’attachement profond à ce navire exceptionnel.

Le 19 décembre 1971, Orange Mécanique (A Clockwork Orange), réalisé par Stanley Kubrick, fait ses débuts dans les salles obscures de New York. Adapté du roman éponyme d’Anthony Burgess, ce film dérangeant et visionnaire explore les thèmes de la violence, du libre arbitre et du conditionnement. Sa première ne passe pas inaperçue, suscitant autant d’admiration que de controverses. Plongeons dans le contexte et l’impact de cet événement marquant du cinéma.

Un Chef-d'œuvre Avant-Gardiste

Une Œuvre de Stanley Kubrick

Stanley Kubrick, maître du cinéma, s’attaque à un roman complexe et controversé, publié en 1962. Son adaptation cinématographique, portée par une mise en scène percutante et une esthétique futuriste, reste fidèle à l’essence du livre tout en le sublimant.

Un Casting Mémorable

Malcolm McDowell, dans le rôle d’Alex DeLarge, livre une performance captivante et glaçante. Son interprétation du jeune délinquant fascine autant qu’elle inquiète, marquant durablement l’histoire du cinéma.

La Première à New York

Une Attente Fébrile

La sortie d’Orange Mécanique est précédée d’une campagne promotionnelle audacieuse. L’affiche, mêlant visuel frappant et slogans provocateurs, attise la curiosité du public new-yorkais. La première se déroule dans une ambiance électrique.

Un Accueil Contrasté

Si certains critiques saluent immédiatement le génie de Kubrick, d’autres s’interrogent sur la représentation explicite de la violence et le message moral du film. Ces débats polarisent les spectateurs, rendant l’événement encore plus mémorable.

Un Impact Durable

Une Œuvre Qui Divise

La réception du film à New York reflète son impact mondial. Orange Mécanique est tour à tour considéré comme une satire brillante ou une glorification inquiétante de la violence. Ces controverses contribuent à son statut de classique intemporel.

Un Film à l’Avant-Garde

Le traitement visuel et sonore du film est salué comme une révolution dans le septième art. La bande originale, mêlant musique classique et électronique, devient culte et souligne l’originalité de l’œuvre.

Un Film qui Bouscule les Codes

La première d’Orange Mécanique à New York marque un tournant dans l’histoire du cinéma. En repoussant les limites de la narration et de l’esthétique, Kubrick livre une œuvre qui continue de fasciner et d’interroger, plus de 50 ans après sa sortie.

Jean Moulin, figure emblématique de la Résistance française durant la Seconde Guerre mondiale, incarne le courage et le sacrifice pour la liberté. Le transfert solennel de ses cendres au Panthéon le 19 décembre 1964, à l'initiative du général de Gaulle, marque un moment fort dans l'histoire contemporaine de la France. Ce geste symbolique honore non seulement sa mémoire mais aussi celle de tous les résistants. Retour sur cet événement historique.

Jean Moulin, un Homme d’Engagement

Un Préfet Résistant

Né en 1899 à Béziers, Jean Moulin est nommé préfet en 1937, devenant l'un des plus jeunes à accéder à cette fonction. En juin 1940, il refuse de collaborer avec l'occupant nazi, un acte qui lui vaut d’être arrêté et torturé. Ce refus marque le début de son engagement dans la Résistance.

Unificateur de la Résistance

Envoyé par le général de Gaulle en France occupée, Jean Moulin joue un rôle clé dans l’unification des différents mouvements résistants. Sa mission culmine avec la création du Conseil National de la Résistance (CNR) en 1943, unifiant les efforts pour libérer le pays.

L’Hommage National

Un Transfert Empli de Symboles

Le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon est un moment solennel, orchestré pour honorer son dévouement. Ce lieu, dédié aux grands personnages ayant marqué la France, accueille désormais son urne, qui représente tous ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté.

Un Discours Mémorable

Le discours d’André Malraux, alors ministre de la Culture, prononcé lors de la cérémonie, reste gravé dans les mémoires. Par des mots empreints d’émotion, il évoque non seulement Jean Moulin, mais également l'esprit de la Résistance et le prix de la liberté.

Héritage et Mémoire

Un Message Universel

Le transfert de Jean Moulin au Panthéon n’est pas seulement un hommage national. C’est aussi un appel à la mémoire collective, une invitation à transmettre les valeurs de courage, d'engagement et de sacrifice aux générations futures.

Une Figure Inaltérable

Jean Moulin demeure une figure centrale dans l’histoire de la Résistance et de la République française. Son transfert au Panthéon illustre la reconnaissance d’un pays envers ceux qui ont défendu ses valeurs fondamentales.

Un Héros dans la Mémoire Nationale

L’entrée de Jean Moulin au Panthéon symbolise le triomphe des idéaux de liberté et de résistance face à l’oppression. Ce moment historique rappelle l’importance de se souvenir et de célébrer ceux qui, par leur courage et leur engagement, ont façonné l’histoire de la France.

Le 19 décembre 1946 marque le début officiel de la Guerre d’Indochine, un conflit qui oppose la France aux forces indépendantistes vietnamiennes menées par le Viet Minh. Ce conflit, qui s’inscrit dans le contexte global de la décolonisation et de la montée des tensions idéologiques après la Seconde Guerre mondiale, est un tournant décisif pour l’histoire du Vietnam et des empires coloniaux. Cet article revient sur les causes profondes de cette guerre, son déclenchement et les premières étapes de l’affrontement.

Contexte historique : la situation en Indochine avant 1946

La domination coloniale française

Depuis la fin du XIXᵉ siècle, l’Indochine française regroupait le Vietnam, le Laos et le Cambodge. La colonisation, marquée par une exploitation économique intense et des inégalités sociales, avait suscité des mouvements de résistance dès le début du XXᵉ siècle.

La Seconde Guerre mondiale et ses répercussions

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Indochine fut occupée par le Japon, affaiblissant l’autorité française. Après la capitulation japonaise en 1945, le Viet Minh, dirigé par Hô Chi Minh, proclama l’indépendance du Vietnam, créant une situation de confrontation avec la France, désireuse de rétablir son autorité coloniale.

Le déclenchement du conflit : décembre 1946

Les tensions grandissantes

À la fin de 1946, les négociations entre la France et le Viet Minh échouèrent. La France souhaitait une autonomie limitée pour le Vietnam au sein de l’Union française, tandis que le Viet Minh exigeait une indépendance totale. Les tensions s’intensifièrent à Hanoi, où des incidents violents éclatèrent entre les deux camps.

Le bombardement de Haiphong

En novembre 1946, un affrontement dans le port de Haiphong conduisit à un bombardement massif par la marine française, causant des milliers de morts parmi la population vietnamienne. Cet événement marqua un point de non-retour et alimenta la colère du Viet Minh.

Le 19 décembre 1946 : le début des hostilités

Dans la nuit du 19 au 20 décembre, le Viet Minh lança une attaque surprise contre les positions françaises à Hanoi. Ce soulèvement armé marqua le début officiel de la guerre d’Indochine, qui allait durer près de huit ans.

Les enjeux du conflit : indépendance et idéologies

Un combat pour l’indépendance nationale

Pour le Viet Minh, cette guerre était avant tout une lutte pour libérer le pays du joug colonial. Elle s’inscrivait dans une aspiration plus large des peuples colonisés à l’autodétermination après la Seconde Guerre mondiale.

Une guerre dans un contexte global

Le conflit prit rapidement une dimension idéologique. Soutenu par l’Union soviétique et la Chine communiste, le Viet Minh devint un acteur clé de la lutte entre le bloc occidental et le bloc communiste. Pour la France, la guerre en Indochine s’inscrivait dans la défense de son empire et la lutte contre l’expansion du communisme en Asie.

Les premières étapes de la guerre

La stratégie du Viet Minh

Face à une armée française mieux équipée, le Viet Minh adopta une stratégie de guerre asymétrique, combinant guérilla et mobilisation de la population. Cette approche s’appuyait sur une connaissance approfondie du terrain et une détermination sans faille.

La réponse française

La France, de son côté, déploya d’importants moyens militaires pour tenter de reprendre le contrôle des zones occupées par le Viet Minh. Cependant, elle se heurta rapidement à une résistance acharnée et à des difficultés logistiques dans un territoire vaste et complexe.

Conséquences immédiates du déclenchement

Un conflit qui s’enlise

Dès les premières années, la guerre d’Indochine s’annonça comme un conflit long et coûteux. Les pertes humaines et financières s’accumulèrent des deux côtés, sans qu’aucun camp ne parvienne à prendre un avantage décisif.

Une implication internationale croissante

Le déclenchement de la guerre attira l’attention des puissances internationales, notamment les États-Unis, préoccupés par la montée du communisme en Asie. Bien qu’initialement en retrait, leur soutien à la France allait croissant au fil des années.

Les origines d’un conflit majeur

Le déclenchement de la guerre d’Indochine en 1946 marqua le début d’un conflit complexe, mêlant luttes d’indépendance, rivalités idéologiques et enjeux géopolitiques. Si les premières années furent marquées par une intensité militaire croissante, le conflit allait profondément transformer l’histoire du Vietnam et annoncer de nouvelles dynamiques dans la décolonisation mondiale.

Le 19 décembre 1915 naissait Édith Giovanna Gassion, celle qui allait devenir une légende de la musique sous le nom d’Édith Piaf. Surnommée la Môme, cette chanteuse à la voix inoubliable a marqué le monde entier par ses chansons profondément émouvantes, empreintes de passion et de mélancolie. Revenons sur les premières années de celle qui deviendra l’âme de la chanson française.

Un début modeste à Paris

Une naissance dans des conditions précaires

Édith Piaf voit le jour le 19 décembre 1915 dans le quartier populaire de Belleville, à Paris. Selon la légende, elle serait née sous un lampadaire, bien que cette version romancée de son arrivée au monde ait été contestée. Ce qui est certain, c’est qu’elle grandit dans un environnement difficile, marqué par la pauvreté.

Une enfance tourmentée

Édith est rapidement confrontée à l’adversité. Sa mère, Annetta Maillard, une chanteuse de rue, et son père, Louis Gassion, un artiste de cirque, ne peuvent lui offrir une stabilité. Après avoir été confiée à sa grand-mère maternelle, elle rejoint finalement sa grand-mère paternelle, tenancière d’un bordel en Normandie. Ce cadre atypique joue un rôle dans la construction de sa personnalité.

Les premières notes : une vocation qui naît tôt

Un talent précoce

Dès son plus jeune âge, Édith Piaf montre un intérêt pour le chant. Encouragée par son père, elle commence à chanter dans les rues pour gagner quelques pièces. C’est là qu’elle découvre sa passion pour la musique et qu’elle forge son lien unique avec le public.

Un surnom à jamais associé à sa carrière

Sa petite taille et sa voix puissante lui valent le surnom de la Môme Piaf (le petit moineau), qui devient son nom de scène. Ce surnom, donné par son entourage, symbolise à la fois sa fragilité et sa résilience.

Le début d’une carrière mythique

Une rencontre décisive

En 1935, Édith Piaf est découverte par Louis Leplée, un directeur de cabaret parisien. Il la fait débuter au Gerny’s, un cabaret chic des Champs-Élysées, où elle conquiert rapidement un public de plus en plus large. Leplée joue un rôle essentiel dans le lancement de sa carrière, bien qu’il soit tragiquement assassiné peu après.

Un succès fulgurant

Sa voix unique, capable de transmettre une palette d’émotions infinie, séduit les spectateurs et lui ouvre les portes des plus grandes scènes parisiennes. Rapidement, Piaf s’impose comme une figure incontournable de la chanson française.

Un héritage musical intemporel

Une voix reconnaissable entre toutes

Au fil de sa carrière, Édith Piaf a interprété des chansons devenues mythiques, comme La Vie en rose, Non, je ne regrette rien, ou encore L’Hymne à l’amour. Ces titres, chargés de poésie et d’intensité, continuent de toucher des générations de mélomanes.

Une source d’inspiration universelle

Édith Piaf a marqué l’histoire de la musique par son authenticité. Sa capacité à transformer les épreuves de sa vie en chansons universelles a fait d’elle une source d’inspiration pour les artistes du monde entier.

Une légende de la chanson française

La naissance d’Édith Piaf, un jour d’hiver en 1915, annonçait l’arrivée d’une étoile qui allait illuminer le monde de la chanson française. Malgré les épreuves de la vie, elle a su transcender sa condition pour devenir une légende. Aujourd’hui encore, la Môme reste une figure intemporelle, incarnant l’émotion pure et l’âme de la musique française.

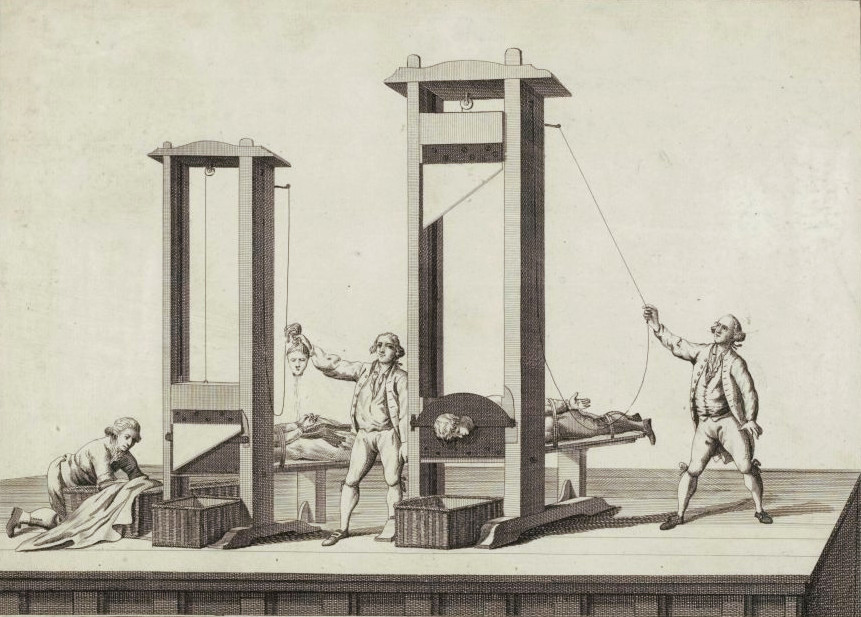

Le 18 Septembre 1981, la France franchit une étape historique en abolissant la peine de mort. Cet acte, longtemps débattu et porteur d’une profonde symbolique, a marqué un tournant dans l’histoire des droits humains. Portée par le ministre de la Justice Robert Badinter et soutenue par le président François Mitterrand, cette décision fit de la France l’un des derniers pays européens à abandonner cette pratique. Retour sur ce moment clé et sur les enjeux qu’il représente encore aujourd’hui.

Contexte historique : un long chemin vers l’abolition

Une tradition enracinée

La peine de mort était inscrite dans le système judiciaire français depuis des siècles. Sous l’Ancien Régime, elle constituait une forme de châtiment public, visant à maintenir l’ordre social. Avec la Révolution française, si certaines voix réclamèrent sa suppression, elle fut conservée dans le Code pénal de 1791.

Des débats récurrents au XIXᵉ et XXᵉ siècle

Au fil des décennies, les abolitionnistes gagnèrent en influence, notamment grâce à des figures comme Victor Hugo, qui dénonça la cruauté et l’inhumanité de la peine capitale. Malgré tout, des exécutions spectaculaires, comme celle d’Eugène Weidmann en 1939, continuèrent de marquer les esprits et d’alimenter le débat.

1981 : L’année de l’abolition

L’engagement de Robert Badinter

Robert Badinter, avocat et militant des droits de l’homme, fit de l’abolition de la peine de mort son combat personnel. Ses plaidoiries contre la peine capitale et son ouvrage L’Exécution sensibilisèrent l’opinion publique à l’injustice et à l’irréversibilité de cette sanction.

Un contexte politique favorable

L’élection de François Mitterrand en mai 1981 ouvrit une fenêtre d’opportunité. Mitterrand, premier président socialiste de la Cinquième République, avait inscrit l’abolition de la peine de mort dans son programme, faisant de cette réforme une priorité de son mandat.

Un discours historique

Le 17 septembre 1981, Robert Badinter prononça un discours mémorable devant l’Assemblée nationale, plaidant avec force pour l’abolition. Il dénonça une justice imparfaite et le caractère irréparable de l’exécution d’un innocent. Ses mots résonnèrent profondément et contribuèrent à faire basculer l’opinion parlementaire.

Les conséquences de l’abolition

Une avancée pour les droits humains

L’abolition fut perçue comme une victoire pour les droits humains et la dignité. Elle réaffirma les valeurs de la République française et sa volonté de se conformer aux normes internationales, notamment la Convention européenne des droits de l’homme.

Un débat persistant

Malgré l’abolition, le sujet reste sensible. Certains considèrent encore aujourd’hui que la peine capitale aurait une fonction dissuasive face à des crimes particulièrement graves. Toutefois, les gouvernements successifs ont maintenu le principe d’abolition, affirmant qu’une société moderne ne peut légitimer la mort comme châtiment.

Un exemple pour le monde

La France sur la scène internationale

Avec l’abolition de la peine de mort, la France s’est inscrite dans une dynamique internationale de défense des droits humains. Elle milite activement pour l’abolition universelle et soutient des initiatives visant à réduire l’application de la peine capitale dans le monde.

L’évolution mondiale

Depuis 1981, de nombreux pays ont suivi l’exemple français. Aujourd’hui, la majorité des États ont aboli ou suspendu la peine de mort, bien que certaines nations continuent de la pratiquer, alimentant le débat sur la justice et les droits fondamentaux.

Un tournant historique en France

L’abolition de la peine de mort en France, en 1981, reste un jalon majeur dans l’histoire des droits humains. Elle symbolise une avancée vers une justice plus humaine et un rejet de la vengeance institutionnalisée. Si le combat pour l’abolition universelle reste inachevé, la France continue de porter ce message sur la scène internationale, rappelant que la dignité humaine doit rester au cœur de nos sociétés.

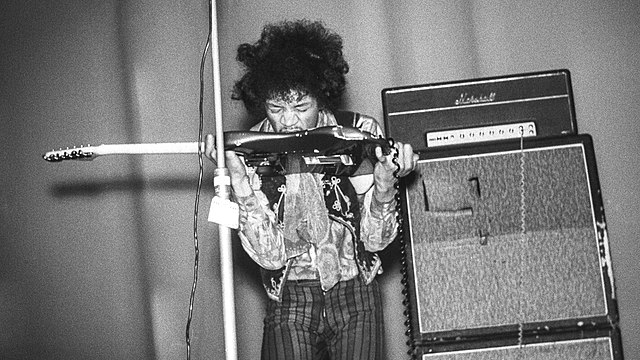

Le 18 septembre 1970, le monde perdait l’un de ses plus grands talents musicaux : Jimi Hendrix. À seulement 27 ans, le guitariste virtuose quittait la scène, laissant derrière lui un héritage inégalé. Symbole de la révolution culturelle des années 60, Hendrix a redéfini les codes de la musique rock et électrique, marquant des générations d’artistes et de fans. Cet article revient sur sa carrière fulgurante, les circonstances de sa disparition, et l’impact qu’il a laissé dans l’histoire de la musique.

Un parcours fulgurant : de Seattle à la scène mondiale

Les débuts modestes d’un génie

Né à Seattle en 1942, Jimi Hendrix découvre la musique dès son enfance. Inspiré par des artistes de blues comme B.B. King et Muddy Waters, il se passionne pour la guitare. Autodidacte, il développe un style unique mêlant virtuosité technique et créativité débordante.

L’explosion du talent

Après avoir joué comme guitariste de session pour des artistes comme Little Richard et Ike & Tina Turner, Hendrix s’installe à Londres en 1966. C’est là qu’il forme le Jimi Hendrix Experience, un groupe qui conquiert rapidement le public grâce à des performances éblouissantes et des albums révolutionnaires comme Are You Experienced et Electric Ladyland.

Le style Hendrix : une révolution musicale

Un maître de la guitare électrique

Jimi Hendrix n’était pas seulement un guitariste virtuose ; il était un innovateur. Il a repoussé les limites de la guitare électrique, expérimentant avec les distorsions, les effets de feedback et le phasing pour créer des sonorités inédites.

Des performances mémorables

Les concerts d’Hendrix étaient de véritables spectacles. Son interprétation de The Star-Spangled Banner à Woodstock en 1969 reste l’un des moments les plus iconiques de l’histoire de la musique.

Un mélange de genres audacieux

Hendrix a su mélanger des influences variées, du rock au blues, en passant par le funk et le jazz. Cette richesse musicale a fait de lui une figure unique dans l’univers de la musique.

Les circonstances de sa disparition

Un départ tragique

Le 18 septembre 1970, Jimi Hendrix est retrouvé inconscient dans son appartement à Londres. Transporté à l’hôpital, il ne peut être réanimé. Les causes exactes de sa mort restent controversées, bien que l’asphyxie due à l’inhalation de vomissements après la prise de médicaments soit généralement acceptée.

Un membre du tristement célèbre “Club des 27”

Avec Janis Joplin, Jim Morrison, et plus tard Kurt Cobain et Amy Winehouse, Hendrix est l’un des membres les plus emblématiques du “Club des 27”, ces artistes brillants partis trop tôt à l’âge de 27 ans.

Un héritage immortel

L’inspiration pour des générations

Même après sa disparition, l’influence de Jimi Hendrix reste immense. Des guitaristes comme Stevie Ray Vaughan, Prince et John Mayer citent Hendrix comme une source d’inspiration majeure.

Des enregistrements intemporels

Ses albums continuent de captiver les mélomanes, et des morceaux comme Purple Haze, Little Wing ou All Along the Watchtower restent des classiques du rock.

Hendrix, un symbole culturel

Au-delà de la musique, Hendrix incarne l’esprit des années 60 : liberté, innovation et exploration. Il est devenu un symbole de la créativité sans limites et de la quête de l’authenticité.

L’homme qui a changé la guitare à jamais

La disparition de Jimi Hendrix a laissé un vide immense dans le monde de la musique. En seulement quelques années, il a redéfini la guitare électrique, marqué l’histoire du rock, et inspiré des générations d’artistes. Si sa carrière fut brève, son impact reste éternel, rappelant que même une étoile filante peut illuminer le ciel à jamais.

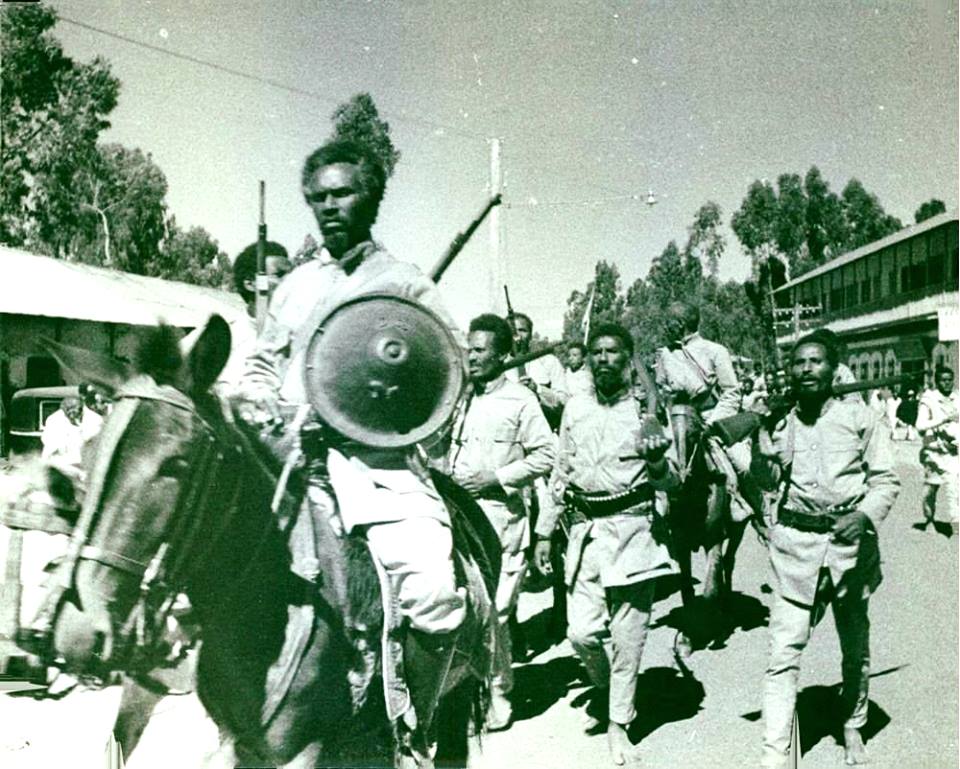

Le 3 octobre 1935, l’Italie fasciste de Benito Mussolini envahissait l’Éthiopie, un acte qui violait ouvertement les principes de paix et de coopération internationale. Face à cette agression, la Société des Nations (SDN) adopta des sanctions économiques contre l’Italie. Ce moment crucial illustre à la fois la volonté d’agir pour la paix et les limites d’une organisation internationale naissante. Revenons sur les événements, les sanctions décrétées et leurs répercussions.

Contexte historique : l’Éthiopie, cible de l’expansion italienne

Les ambitions coloniales de Mussolini

Depuis son arrivée au pouvoir en 1922, Mussolini cherchait à redonner à l’Italie une place dominante sur la scène mondiale. L’invasion de l’Éthiopie, dernier État africain indépendant, s’inscrivait dans son projet de créer un nouvel empire colonial.

Une guerre préparée de longue date

L’Italie avait déjà tenté de conquérir l’Éthiopie à la fin du XIXᵉ siècle, mais la défaite à la bataille d’Adoua (1896) restait une humiliation nationale. En 1935, Mussolini mobilisa une armée massive, justifiant l’invasion par des prétextes territoriaux et des tensions frontalières.

La réponse de la Société des Nations : des sanctions inédites

Une condamnation unanime

En tant que membre de la Société des Nations, l’Italie était tenue de respecter le pacte garantissant la souveraineté des États membres. L’agression contre l’Éthiopie fut immédiatement dénoncée par la SDN, qui qualifia cet acte de violation flagrante du droit international.

Les sanctions économiques

Le 7 octobre 1935, la SDN décréta une série de sanctions économiques contre l’Italie :

-Interdiction des exportations vers l’Italie, notamment de biens stratégiques comme le fer, le charbon et le caoutchouc.

- Blocage des crédits internationaux destinés à financer l’effort de guerre italien.

- Suspension des échanges commerciaux avec les membres de la SDN.

Cependant, des ressources cruciales comme le pétrole ne furent pas incluses dans les sanctions, limitant leur efficacité.

Les limites des sanctions et leurs conséquences

Un échec de la dissuasion

Malgré ces sanctions, l’Italie poursuivit son invasion, capturant Addis-Abeba en mai 1936 et annexant officiellement l’Éthiopie. Le manque d’unité des grandes puissances, comme la France et le Royaume-Uni, affaiblit les mesures. Par crainte de pousser Mussolini dans les bras d’Hitler, elles hésitèrent à adopter des mesures plus strictes.

Une défaite pour la SDN

L’incapacité de la SDN à empêcher l’annexion de l’Éthiopie mit en lumière ses faiblesses structurelles. Dépourvue de forces armées et dépendante de la coopération de ses membres, elle ne put contraindre l’Italie à respecter ses engagements.

Les répercussions internationales

Une montée des tensions en Europe

La faiblesse de la SDN face à l’Italie envoya un signal inquiétant à d’autres régimes autoritaires, notamment l’Allemagne nazie. Adolf Hitler en profita pour intensifier ses ambitions territoriales, convaincu que les démocraties européennes manquaient de volonté d’agir.

La question éthiopienne

Bien que l’Éthiopie ait été annexée, l’empereur Hailé Sélassié continua de plaider la cause de son pays. Son discours à la SDN en juin 1936 fut un appel à la justice et un avertissement sur les dangers de l’inaction internationale face à l’agression.

Un héritage complexe : les leçons de l’Éthiopie

Les limites de la diplomatie collective

L’épisode éthiopien souligna l’importance d’une coopération internationale forte, mais aussi les obstacles posés par les intérêts nationaux divergents. Ce fut une leçon amère pour la SDN, dont l’efficacité fut remise en question.

Un précédent pour les institutions futures

L’échec de la SDN à empêcher l’invasion de l’Éthiopie renforça la volonté de créer des structures internationales plus robustes après la Seconde Guerre mondiale, comme l’Organisation des Nations unies (ONU).

Un défi pour la Société des Nations

La décision de la Société des Nations de sanctionner l’Italie après l’invasion de l’Éthiopie fut une première tentative de défense collective du droit international. Toutefois, son incapacité à faire respecter ces sanctions souligna les limites d’une organisation sans moyens coercitifs. Cet épisode marqua un tournant dans l’histoire des relations internationales et reste un rappel des défis de la coopération mondiale face à l’agression.

Le 18 novembre 1922, Marcel Proust, l’un des plus grands écrivains de la littérature française, s’éteignait à l’âge de 51 ans. Auteur du monument littéraire À la recherche du temps perdu, il a laissé derrière lui une œuvre colossale et intemporelle qui continue d’inspirer lecteurs et écrivains à travers le monde. Revenons sur la vie et l’héritage de cet homme dont la plume a redéfini l’art du roman.

Un parcours hors du commun : de la fragilité à la grandeur

Une jeunesse marquée par la maladie

Né le 10 juillet 1871 à Paris, Marcel Proust grandit dans une famille bourgeoise. Dès son jeune âge, il souffre d’asthme, une maladie qui l’accompagnera tout au long de sa vie et influencera son mode de vie reclus. Cette condition le pousse à développer une sensibilité accrue et une observation fine du monde qui l’entoure.

Les prémices d’un génie littéraire

Proust commence sa carrière littéraire avec des articles et des essais publiés dans des revues. En 1896, il publie Les Plaisirs et les Jours, un recueil d’histoires courtes qui révèle déjà son talent pour capturer les nuances des émotions humaines.

L’œuvre monumentale : À la recherche du temps perdu

Un projet littéraire ambitieux

En 1909, Proust se lance dans l’écriture de ce qui deviendra À la recherche du temps perdu, une œuvre en sept volumes qui explore la mémoire, le temps et la complexité des relations humaines. Inspiré par sa propre vie, il tisse un récit riche en détails et en réflexions philosophiques.

Des thèmes universels et intemporels

Le roman aborde des sujets universels comme l’amour, la jalousie, l’art et la quête de soi. Avec des personnages mémorables comme Swann, Charlus ou Albertine, Proust plonge ses lecteurs dans un univers fascinant où chaque détail a son importance.

Un style inimitable

Le style proustien, caractérisé par ses phrases longues, ses digressions et sa précision méticuleuse, a révolutionné la littérature. Il a influencé des générations d’écrivains, de Virginia Woolf à James Joyce, et continue d’éblouir les amateurs de littérature.

La disparition de Marcel Proust : une perte immense

Les dernières années de reclus

Fragilisé par sa santé, Proust passe ses dernières années confiné dans sa chambre, consacrant tout son temps à l’écriture. Il travaille d’arrache-pied à la révision de son œuvre, mais n’aura pas le temps de la terminer entièrement avant sa mort.

Une réaction unanime

La disparition de Marcel Proust suscite une immense émotion dans les cercles littéraires et au-delà. Ses contemporains saluent un génie qui a su capturer l’essence de la condition humaine avec une profondeur inégalée.

L’héritage de Proust : un géant immortel

Une œuvre toujours actuelle

Près d’un siècle après sa mort, À la recherche du temps perdu reste une référence incontournable. Elle est étudiée dans le monde entier et continue de séduire les lecteurs par sa richesse et sa profondeur.

Une influence durable

Marcel Proust a marqué l’histoire de la littérature. Son exploration du temps et de la mémoire a inspiré des disciplines aussi variées que la philosophie, la psychologie et même les neurosciences.

Un géant littéraire qui a marqué l’histoire

La disparition de Marcel Proust a laissé un vide immense dans le paysage littéraire, mais son œuvre continue de briller à travers les âges. En capturant avec une précision unique les subtilités de l’expérience humaine, il a offert au monde une réflexion intemporelle sur le temps, la mémoire et la quête de sens. Marcel Proust demeure un géant littéraire, dont l’héritage continue d’enrichir notre compréhension de l’art et de la vie.

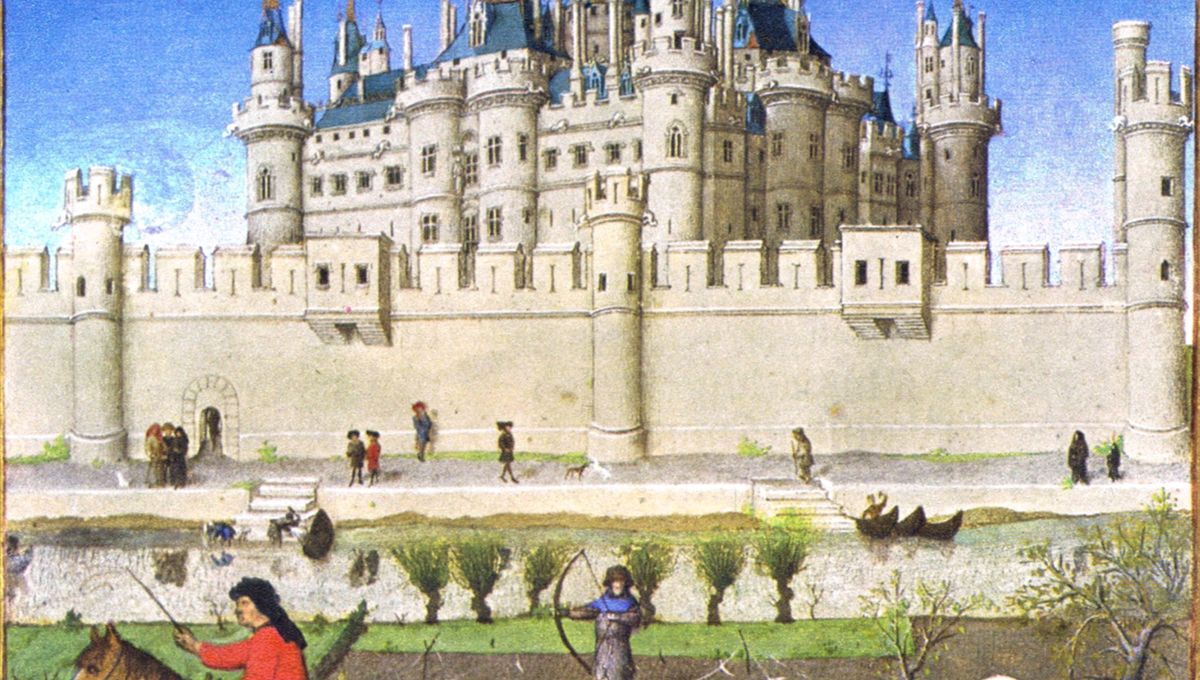

Le Louvre, véritable symbole de la culture et de l’histoire française, est aujourd’hui l’un des musées les plus visités au monde. Mais avant de devenir cet écrin d’art accessible à tous, il fut un palais royal, témoin des grandes transformations de la société. Son ouverture au public, le 10 août 1793, incarna un tournant décisif dans l’histoire de l’art et de la démocratisation culturelle. Explorons les origines de ce lieu mythique et la révolution qu’a représentée son ouverture au peuple.

Le Louvre avant le musée : une histoire royale

Un palais chargé d’histoire

Construit initialement comme une forteresse médiévale sous Philippe Auguste au XIIᵉ siècle, le Louvre évolue au fil des siècles pour devenir un majestueux palais royal. Sous François Ier, il se transforme en résidence et accueille les premières grandes collections d’art, notamment la célèbre Mona Lisa de Léonard de Vinci.

Un symbole de pouvoir et de raffinement

Les rois de France enrichissent continuellement le Louvre. Louis XIV y ajoute des œuvres prestigieuses avant de déplacer la cour à Versailles. Ce départ marque une transition : le Louvre devient un espace davantage consacré à l’art qu’au pouvoir.

L’ouverture au peuple : une révolution culturelle

Le contexte révolutionnaire

La Révolution française bouleverse les institutions et les symboles de l’ancien régime. En 1793, la République décide de transformer le Louvre en musée national, accessible à tous. Cette décision reflète une volonté de mettre le patrimoine artistique au service du peuple, brisant ainsi les barrières sociales qui en restreignaient l’accès.

Une première exposition ambitieuse

Le 10 août 1793, le Musée central des arts ouvre ses portes avec environ 500 œuvres provenant des collections royales et d’églises. Pour la première fois, les citoyens français, quelles que soient leurs origines, peuvent admirer des trésors jusqu’alors réservés à une élite. Ce geste marque un moment clé dans la démocratisation de l’art.

Le Louvre aujourd’hui : un musée universel

Une collection exceptionnelle

Avec près de 38 000 œuvres exposées, le Louvre est un véritable trésor de l’humanité. Il abrite des pièces emblématiques telles que la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace, ou encore la Joconde. Chaque galerie invite les visiteurs à voyager à travers les civilisations, de l’Égypte antique à l’Europe classique.

Une accessibilité renforcée

Loin de se limiter à une élite culturelle, le Louvre s’efforce d’attirer des publics variés grâce à des expositions temporaires, des visites guidées et des programmes éducatifs. L’institution se modernise également, notamment avec l’ouverture de la Pyramide en 1989 et des espaces numériques permettant une exploration virtuelle.

Un symbole de la démocratisation culturelle

Un lieu de convergence

Chaque année, des millions de visiteurs venus du monde entier franchissent les portes du Louvre, faisant de ce musée un carrefour des cultures. Sa vocation universelle est un écho à l’idéal révolutionnaire qui a guidé son ouverture.

Un héritage en constante évolution

Le Louvre est bien plus qu’un musée ; il est un espace vivant où l’histoire, l’art et la modernité se rencontrent. En célébrant à la fois le passé et l’avenir, il demeure un modèle pour d’autres institutions culturelles à travers le monde.

L’histoire fascinante du Louvre

L’ouverture du Louvre au peuple fut une révolution, non seulement pour la France, mais pour l’histoire de l’art dans son ensemble. Ce palais royal devenu temple de l’art incarne une volonté de rendre le patrimoine accessible à tous, sans distinction. Aujourd’hui encore, il reste un symbole puissant de la capacité de la culture à rapprocher les peuples et à enrichir nos vies.

Le 18 septembre 1759, un événement marquant changea le cours de l'histoire de l'Amérique du Nord : la signature des Articles de capitulation de Québec. Ce traité formalisa la reddition de la ville de Québec aux forces britanniques durant la Guerre de Sept Ans. Ce moment décisif marqua le début de la fin pour la Nouvelle-France et annonça de profondes transformations politiques, sociales et culturelles sur le continent.

Contexte historique : la Guerre de Sept Ans

Un conflit mondial aux répercussions locales

La Guerre de Sept Ans (1756-1763) opposa les grandes puissances européennes, notamment la France et la Grande-Bretagne, sur plusieurs continents. En Amérique du Nord, elle prit la forme d’une lutte acharnée pour le contrôle des territoires coloniaux. La bataille de Québec, qui culmina avec la célèbre confrontation sur les plaines d’Abraham le 13 septembre 1759, fut un tournant majeur du conflit.

Une ville sous siège

Québec, capitale de la Nouvelle-France, devint la cible principale des forces britanniques dirigées par le général James Wolfe. Après plusieurs mois de siège, marqués par des bombardements et des privations pour les habitants, la défaite française devint inévitable, conduisant à la signature des Articles de capitulation.

La signature des Articles de capitulation

Les termes du traité

Les Articles de capitulation furent signés entre le général britannique James Murray et Jean-Baptiste Nicolas Roch de Ramezay, lieutenant-gouverneur de Québec. Ces articles définissaient les conditions de la reddition française.

Parmi les clauses principales, on retrouve :

- La garantie de la sécurité des habitants de Québec.

- Le respect des biens privés.

- La liberté de culte pour les catholiques.

Un compromis pragmatique

Si la reddition signifiait une défaite militaire, les négociateurs français cherchèrent à protéger au mieux les droits et les biens des habitants. Toutefois, cette capitulation symbolisait la perte de contrôle sur la ville et, plus largement, sur le territoire de la Nouvelle-France.

Les conséquences immédiates et à long terme

La chute de la Nouvelle-France

La capitulation de Québec marqua le début de la fin pour la présence française en Amérique du Nord. La victoire britannique fut confirmée lors de la signature du traité de Paris en 1763, qui scella la cession officielle de la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne.

Un impact sur les populations locales

Pour les habitants de Québec, la transition vers l’administration britannique entraîna des changements profonds. Les élites françaises furent invitées à quitter le territoire, tandis que les colons restants durent s’adapter à un nouveau régime, souvent en préservant leurs traditions et leur langue.

Une mémoire partagée

Un événement commémoré et débattu

La signature des Articles de capitulation demeure un événement clé de l’histoire canadienne. Si certains y voient la fin d’une époque glorieuse pour la France en Amérique, d’autres considèrent que cela permit l’émergence d’une identité québécoise unique, forgée dans la résilience face aux changements imposés.

Un symbole de transition historique

Plus qu’une simple défaite militaire, la capitulation de Québec représente un moment de transition entre deux mondes : celui de la colonisation française et celui de la domination britannique, qui influencera profondément le destin du Canada.

Un tournant historique

La signature des Articles de capitulation de Québec fut bien plus qu’un simple acte formel. Elle symbolisa la fin d’un chapitre de l’histoire coloniale française en Amérique et le début d’une nouvelle ère sous influence britannique. Aujourd’hui encore, cet événement résonne dans la mémoire collective, rappelant les bouleversements qu’il a engendrés et son rôle dans la construction de l’identité canadienne.

Le 17 décembre 1903, une date mémorable dans l’histoire de l’humanité, les frères Wright, Orville et Wilbur, réalisaient l'impensable : le premier vol motorisé contrôlé. Grâce à leur ingéniosité et leur détermination, ils ouvrirent une ère nouvelle pour l’aviation et l’exploration aérienne. Cet exploit historique, réalisé à Kitty Hawk, en Caroline du Nord, reste le symbole d’un rêve devenu réalité.

Les prémices d’une révolution aéronautique

Des inventeurs passionnés et visionnaires

Originaires de Dayton, dans l’Ohio, Orville et Wilbur Wright, animés par leur passion pour la mécanique et le vol, consacrèrent des années à l’étude des principes de l'aérodynamisme. Leur fascination pour les machines volantes et leur esprit innovant les poussèrent à construire un avion capable de décoller, se stabiliser et atterrir en toute sécurité.

Un travail d’expérimentation acharné

Les frères Wright ne laissèrent rien au hasard. Après des essais sur des planeurs et des cerfs-volants pour comprendre les lois du vol, ils développèrent une hélice innovante et un moteur léger spécialement conçu pour leur aéronef, le Flyer I. Leur approche méthodique mêlait des calculs précis et des tests sur le terrain.

Le premier vol motorisé : 17 décembre 1903

Une journée historique à Kitty Hawk

C’est sur une plage venteuse de Kitty Hawk, un site choisi pour ses conditions favorables, que les frères Wright réalisèrent leur exploit. Orville fut le premier à prendre les commandes du Flyer I. Le vol dura 12 secondes et couvrit une distance de 36 mètres. Bien que modeste, ce premier vol marqua un tournant décisif dans l'histoire du transport.

Des vols successifs pour la postérité

Le même jour, les deux frères alternèrent les essais, réalisant plusieurs vols. Le plus long, piloté par Wilbur, atteignit 260 mètres en 59 secondes. Cet accomplissement démontra non seulement la faisabilité du vol motorisé, mais aussi leur capacité à contrôler la machine, une avancée révolutionnaire.

Les conséquences d’un exploit historique

Un monde transformé par l’aviation

L’invention des frères Wright changea la trajectoire de l’histoire. Leur Flyer I devint le précurseur de l’aviation moderne, influençant aussi bien les transports civils que militaires. Quelques décennies plus tard, l'avion serait un outil incontournable du monde moderne.

Des défis pour une reconnaissance mondiale

Malgré leur succès, Orville et Wilbur durent lutter pour obtenir la reconnaissance de leur invention. Leur détermination et leurs démonstrations publiques finirent par convaincre le monde de leur génie, plaçant leur nom dans l’histoire de l’aéronautique.

L’héritage des frères Wright

Des pionniers célébrés à travers le monde

Aujourd’hui, les frères Wright sont considérés comme les pères de l’aviation moderne. Leurs contributions ont jeté les bases des technologies aéronautiques que nous utilisons encore aujourd’hui.

Des leçons d’innovation et de persévérance

L’histoire des Wright inspire les inventeurs et ingénieurs du monde entier. Leur capacité à résoudre des problèmes complexes par l'expérimentation et la rigueur reste un modèle pour les générations futures.

Comment les frères Wright ont conquis les airs

En réalisant le premier vol motorisé contrôlé, Orville et Wilbur Wright ont donné des ailes à l’humanité. Leur esprit d’innovation et leur quête de progrès continuent de marquer l’histoire, nous rappelant que les rêves les plus ambitieux peuvent s’élever dans les airs.