Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Médias

Casimir, une créature née de l'imagination des années 1970

La télévision pour enfants en plein essor

Au début des années 1970, la télévision française commence à s’intéresser sérieusement à la programmation destinée aux plus jeunes. La pédagogie, l’éducation ludique et la créativité sont au cœur des préoccupations. ORTF (Office de Radiodiffusion-Télévision Française) cherche alors à produire une émission originale qui pourrait concurrencer les programmes anglo-saxons comme Sesame Street.

C’est dans ce contexte que naît L’Île aux Enfants, une émission à mi-chemin entre l’apprentissage, la comédie et le théâtre de marionnettes, imaginée par Christophe Izard, également créateur de Casimir.

Un monstre... pas si monstrueux !

Casimir est une créature fantasque, mi-dinosaure, mi-peluche géante, dotée d’un caractère jovial. Il vit sur l’île avec ses amis humains et marionnettes dans un monde utopique où l’imagination est reine. Ce monstre orange ne fait peur à personne : bien au contraire, il incarne l’ami idéal des enfants. Son trait de caractère principal ? La gentillesse.

Il raffole du fameux "gloubi-boulga", un plat fictif aussi absurde que drôle, devenu culte. Casimir symbolise une certaine douceur éducative des années 70.

16 septembre 1974 : une première apparition historique sur les écrans français

Une première diffusion marquante

Le 16 septembre 1974, L’Île aux Enfants est diffusée pour la première fois sur FR3, avec la toute première apparition de Casimir. Le générique résonne alors dans les foyers avec cette voix enfantine chantant :

"Bonjour les enfants, vous allez bien ? Bienvenue sur l'île aux enfants !"

Le succès est immédiat. Casimir apparaît avec son sourire, ses gros yeux bienveillants et ses maladresses touchantes. Il parle aux enfants comme un ami, joue avec eux, partage ses peurs et ses découvertes. Les lettres de téléspectateurs affluent rapidement, et le personnage s’impose comme une figure incontournable de la télévision jeunesse.

Un acteur dans le costume : Yves Brunier

Le personnage de Casimir est incarné par Yves Brunier, comédien et mime, qui prête son corps et sa voix au gentil monstre. Sa gestuelle, ses intonations de voix et son investissement donnent toute la dimension humaine et attachante à Casimir.

Brunier dira plus tard :

"Casimir, c’est un peu l’enfant que nous avons tous été."

Une émission culte pour toute une génération

Un décor utopique et coloré

L’Île aux Enfants propose un univers doux, sans violence, aux décors pastel, où tout semble possible. Les personnages – Léonard le Renard, Monsieur du Snob, Hippolyte, François – évoluent dans des saynètes pédagogiques ou humoristiques, favorisant l'imagination, la tolérance et l’apprentissage.

Casimir y joue un rôle central, souvent en train de faire des bêtises ou d’apprendre de ses erreurs, comme le ferait un enfant. L’identification est totale, et les enfants se reconnaissent dans ses aventures quotidiennes.

L’éducation par le jeu et l’émotion

L’émission aborde des sujets variés : les émotions, le partage, la différence, l’environnement, la politesse. Le tout dans un ton bienveillant, loin des contenus moralisateurs. Casimir devient un outil pédagogique pour les enseignants et parents, en plus d’être un compagnon de télévision pour les enfants.

De nombreuses écoles diffusent des extraits de l’émission dans les classes, et des livres, disques et produits dérivés fleurissent dans les rayons jeunesse.

Un phénomène culturel des années 70 et 80

Une longévité exceptionnelle

L’Île aux Enfants est diffusée jusqu’en 1982, mais Casimir continue à vivre à travers plusieurs déclinaisons comme Le Village dans les Nuages ou des apparitions ponctuelles dans des émissions et événements.

À son apogée, Casimir attire plus de 2 millions de téléspectateurs quotidiens. Il devient une star des cours de récréation, et son image orne les cartables, les posters, les autocollants. À la fin des années 70, il devient même une mascotte de certaines campagnes de prévention et de santé publique.

Une empreinte indélébile dans la culture populaire

Casimir reste, pour beaucoup, un symbole d’une époque douce et insouciante. Il est régulièrement cité dans des documentaires sur la télévision française, et des hommages lui sont rendus dans des émissions comme Les Enfants de la Télé. En 2014, pour ses 40 ans, plusieurs chaînes lui consacrent des rétrospectives.

Des générations d’adultes gardent une tendresse particulière pour ce monstre pas comme les autres, symbole de leur enfance.

Casimir aujourd’hui : toujours vivant dans les cœurs

Une icône transgénérationnelle

Malgré l’arrêt de l’émission, Casimir n’a jamais totalement disparu. Il dispose aujourd’hui d’un site officiel, d’une présence sur les réseaux sociaux, et participe à des événements culturels ou nostalgiques.

De nombreuses initiatives pédagogiques font revivre le personnage auprès des plus jeunes, parfois même avec des spectacles ou interventions en milieu scolaire. Des livres jeunesse rééditent ses aventures et font découvrir aux enfants d’aujourd’hui l’univers de L’Île aux Enfants.

Un ambassadeur de la bienveillance

Casimir est devenu, malgré lui, une forme d’ambassadeur des valeurs de bienveillance, d’amitié et de respect. Dans un monde médiatique souvent bruyant et hyperactif, son souvenir agit comme une madeleine de Proust pour beaucoup d’adultes. Le gloubi-boulga, ses maladresses, ses rires sont autant de clins d’œil à une époque que l’on regarde avec affection.

Casimir : le monstre orange qui a conquis des millions d’enfants

Le 16 septembre 1974, la télévision française ouvrait une page joyeuse de son histoire en donnant vie à Casimir. Ce drôle de monstre orange, loin des créatures effrayantes, a offert aux enfants un espace d’expression, de jeu et d’émotion, dans un monde imaginaire où tout était permis. Son succès fulgurant, sa longévité et l’attachement qu’il suscite encore aujourd’hui en font une véritable légende de la culture populaire française.

Le 27 juin 1964 marque un tournant décisif dans l’histoire des médias en France : la création de l’Office de Radiodiffusion-Télévision Française (ORTF). Véritable monstre audiovisuel d’État, l’ORTF devient le symbole de la centralisation de l’information sous l’ère gaullienne, tout en jetant les bases du paysage télévisuel moderne.

Contexte politique et technologique : les prémices de l'ORTF

L'État au cœur des ondes

Dans les années 1960, la France connaît un essor économique et social, marqué par la modernisation rapide des infrastructures, y compris dans le domaine de l’audiovisuel. La télévision devient un objet central dans les foyers. Mais en pleine Guerre froide et à la suite de la guerre d’Algérie, l’information reste considérée comme un enjeu stratégique majeur. Le général de Gaulle, soucieux du contrôle de l’opinion publique, souhaite un organisme fort, unique et centralisé pour encadrer la radio et la télévision.

Une fusion rationalisée

Avant 1964, la Radiodiffusion-télévision française (RTF), créée en 1949, gère l’audiovisuel public. Jugée trop éclatée et peu efficace, elle est remplacée par un établissement public industriel et commercial (EPIC) : l’Office de Radiodiffusion-Télévision Française (ORTF), créé par la loi du 27 juin 1964. Cette réforme vise à professionnaliser les médias, centraliser la production et affirmer une autorité étatique sur l’ensemble du système audiovisuel.

L’ORTF : une machine médiatique tentaculaire

Une structure imposante

L’ORTF, c’est une organisation colossale qui regroupe :

-

Deux chaînes de télévision (la première chaîne, puis la deuxième chaîne couleur en 1967)

-

Plusieurs stations de radio nationales et régionales (France Inter, France Culture, France Musique)

-

Des studios de production, des laboratoires, des orchestres

-

Un service de recherche audiovisuelle

-

Une école de formation : l’Institut national de l’audiovisuel (INA, fondé en 1975)

Avec plus de 13 000 employés, l’ORTF devient l’un des plus gros employeurs du secteur public culturel en France.

Une télévision sous influence

Officiellement indépendante, l’ORTF reste étroitement contrôlée par le pouvoir exécutif. Le directeur général est nommé par le gouvernement, les journalistes sont tenus à une certaine retenue, et l’information est filtrée. On surnomme parfois l’ORTF la « voix de la France » ou même « la voix du pouvoir ».

Comme le dira un jour André Malraux : « La télévision, c’est la plus grande force de propagande du siècle ».

Des innovations techniques et culturelles marquantes

L’arrivée de la couleur et du direct

Sous l’ORTF, la télévision connaît ses grandes mutations : en 1967, la deuxième chaîne émet en couleur (norme SECAM). On assiste à la généralisation des retransmissions en direct, notamment lors des grands événements comme le Tour de France, les élections présidentielles ou les concerts classiques.

L’ORTF développe aussi des journaux télévisés modernes, tels que le Journal de 20 heures, présenté par des figures devenues cultes comme Léon Zitrone ou Roger Gicquel.

Une programmation culturelle ambitieuse

Malgré les critiques sur le contrôle de l'information, l’ORTF s’impose aussi comme un acteur majeur de la culture populaire et savante. Des émissions éducatives comme La Caméra explore le temps, Les Dossiers de l’écran, ou encore Cinq colonnes à la une captivent les téléspectateurs.

L'ORTF soutient également la création musicale et théâtrale : des orchestres symphoniques sont créés, des pièces classiques sont adaptées à la télévision, et les grands auteurs comme Ionesco ou Beckett sont diffusés dans le salon des Français.

Mai 68 : l’ORTF au cœur de la tourmente

Une grève inédite

Lors des événements de Mai 1968, les journalistes et techniciens de l’ORTF se mettent massivement en grève. Ils dénoncent la censure, les pressions hiérarchiques et réclament une véritable indépendance de l’information. Les émissions sont perturbées, certaines antennes régionales diffusent des programmes alternatifs.

Une rupture symbolique

Mai 68 marque une rupture entre le pouvoir gaulliste et le monde de l’audiovisuel. L’ORTF apparaît à la fois comme le symbole de l’ordre ancien et comme une machine que les nouvelles générations veulent réinventer. Les journalistes demandent une information libre, les artistes plus d’audace et les citoyens, plus de transparence.

La fin de l’ORTF : un éclatement stratégique

1974 : la dissolution programmée

Après le départ du général de Gaulle, la présidence de Valéry Giscard d’Estaing sonne le glas de l’ORTF. La loi du 7 août 1974 décide sa dissolution au 1er janvier 1975. L’objectif : mettre fin au monopole d’État, libéraliser le paysage audiovisuel et garantir l’indépendance des journalistes.

L’ORTF est alors scindé en sept entités autonomes :

-

TF1 (Télévision française 1)

-

Antenne 2 (future France 2)

-

FR3 (future France 3)

-

Radio France

-

INA (Institut national de l’audiovisuel)

-

SFP (Société française de production)

-

TDF (Télédiffusion de France)

Une réforme majeure du paysage audiovisuel

La fin de l’ORTF ouvre une nouvelle ère : celle de la diversification des chaînes, de l’indépendance éditoriale accrue (progressive), puis de l’arrivée des chaînes privées dans les années 1980. Mais elle marque aussi la fin d’un âge d’or où l’État faisait de la télévision un outil de prestige national et culturel.

L’héritage durable de l’ORTF dans les médias français

Une empreinte encore visible

Aujourd’hui encore, l’héritage de l’ORTF reste palpable : l’INA conserve des millions d’heures d’archives, France Télévisions hérite de ses structures, et de nombreux programmes des années 1960-70 sont régulièrement rediffusés ou disponibles en ligne.

Des générations de réalisateurs, de comédiens, de journalistes ont été formés à l’ORTF. Il a joué un rôle fondamental dans la professionnalisation de l’audiovisuel français.

Entre nostalgie et critique

Certains regrettent une époque où la télévision formait l’esprit critique, valorisait la langue française et promouvait la culture. D’autres rappellent les dérives autoritaires d’un système trop centralisé. Mais tous s’accordent à dire que l’ORTF a façonné l’imaginaire collectif des Français pendant une décennie cruciale.

L’ORTF, miroir d’une France en pleine mutation

Le 27 juin 1964, l’ORTF naît d’une volonté politique forte : celle de contrôler et valoriser l’audiovisuel à une époque charnière. À la fois outil de propagande, incubateur culturel et laboratoire technologique, l’Office restera dans l’histoire comme une utopie audiovisuelle étatisée, à la fois brillante et controversée. Sa trace perdure dans l’architecture même des médias français actuels.

En 1975, TF1, la première chaîne de télévision française, passe officiellement à la couleur. Ce tournant technologique bouleverse le paysage audiovisuel, offrant une nouvelle dimension aux programmes télévisés et transformant durablement l’expérience des téléspectateurs. Retour sur ce moment historique et son impact sur la télévision en France.

Le Contexte de l’Arrivée de la Couleur sur nos petits écrans

Une Révolution Déjà en Marche

Si la télévision en couleur est déjà adoptée dans plusieurs pays, la France reste fidèle à la diffusion en noir et blanc jusqu’au début des années 1970. Avec l’introduction du système SECAM en 1967, la transition se prépare, mais son déploiement généralisé nécessite encore du temps.

TF1, Pionnière du Paysage Audiovisuel

Créée en 1935 sous le nom de Radio-PTT Vision, TF1 est une chaîne emblématique, souvent en avance sur les évolutions technologiques. L’arrivée de la couleur marque une nouvelle étape dans son histoire.

Les Premières Émissions en Couleur

Une Date Symbolique : 1er Janvier 1975

Le passage à la couleur est officialisé en début d’année, avec des émissions emblématiques diffusées dans une qualité inédite. Les journaux télévisés, les divertissements et les événements sportifs bénéficient désormais de cette innovation.

Un Changement dans les Habitudes

Pour les téléspectateurs, la couleur transforme la manière de consommer la télévision. Les foyers investissent progressivement dans des téléviseurs adaptés, malgré un coût encore élevé.

Les Répercussions Culturelles et Économiques

Une Nouvelle Dimension Visuelle

La couleur enrichit les programmes, rendant les paysages, les costumes et les scènes plus immersifs. Les spectacles comme Intervilles ou les grands rendez-vous sportifs gagnent en attrait, captivant un public de plus en plus large.

Une Impulsion pour l’Industrie

Le passage à la couleur stimule l’innovation technologique et booste l’industrie audiovisuelle. Les chaînes, les producteurs et les techniciens doivent adapter leurs méthodes de travail à cette nouvelle exigence.

Héritage de cette Révolution

Un Standard Devenu Universel

En quelques années, la couleur s’impose comme un standard incontournable. TF1, en tant que chaîne publique à l’époque, joue un rôle clé dans cette démocratisation, influençant durablement le développement de la télévision française.

L’Évolution Vers de Nouvelles Technologies

Le passage à la couleur préfigure d’autres révolutions technologiques, comme l’arrivée de la haute définition ou des écrans plats, qui continueront de transformer l’expérience télévisuelle.

Une Révolution Télévisuelle

1975 reste une année charnière pour TF1 et la télévision française. En introduisant la couleur, la chaîne ne fait pas qu’améliorer l’expérience des téléspectateurs : elle ouvre une nouvelle ère pour l’audiovisuel, où l’innovation continue de redéfinir les frontières du divertissement.

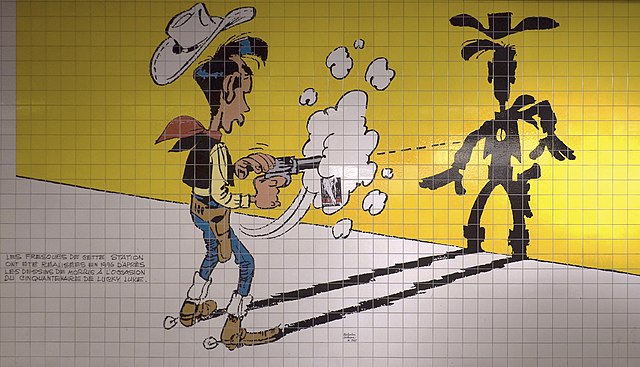

En 1946, un nouveau héros fait son apparition dans le paysage de la bande dessinée européenne : Lucky Luke. Créé par le dessinateur belge Morris, ce cow-boy solitaire et inégalé dans son tir rapide devient rapidement une figure emblématique de la culture populaire. Cet article retrace les origines de Lucky Luke, explore les premières aventures du personnage, analyse l'impact de cette création sur le monde de la bande dessinée, et examine l'héritage durable de ce héros du Far West.

Les Origines de Lucky Luke

L'Ère de la Bande Dessinée en Europe

À la fin des années 1940, la bande dessinée connaît une véritable explosion en Europe, notamment en Belgique et en France. Des artistes comme Hergé avec "Tintin" ou André Franquin avec "Spirou" posent les bases d'un art narratif et graphique qui séduira des générations de lecteurs.

Morris : Un Dessinateur Visionnaire

Maurice De Bevere, plus connu sous le pseudonyme de Morris, est un pionnier de la bande dessinée franco-belge. Avant la création de Lucky Luke, Morris travaille sur divers projets, affinant son style et développant une expertise en narration visuelle qui lui permettra de donner vie à son futur héros.

La Naissance de Lucky Luke

En 1946, Morris crée Lucky Luke, un cow-boy solitaire connu pour son incroyable rapidité au tir et son habileté à résoudre les problèmes avec ingéniosité. Inspiré par les récits du Far West et les légendes des cow-boys, Morris imagine un personnage qui incarne à la fois la bravoure et l'esprit de justice.

Les Premières Aventures de Lucky Luke

"Arizona 1880" : Le Premier Album

Le premier album de Lucky Luke, "Arizona 1880", pose les bases de l'univers du héros. Dans cette aventure, Lucky Luke arrive dans la petite ville d'Arizona pour affronter une bande de hors-la-loi qui terrorise les habitants. L'album établit le ton humoristique et les thèmes récurrents de justice et d'amitié qui caractériseront la série.

Les Personnages Fondamentaux

Dès les premières aventures, Lucky Luke rencontre des personnages mémorables tels que Rantanplan, le chien le plus stupide de l'Ouest, et les Dalton, une bande de frères malfrats récurrents. Ces personnages apportent une dimension supplémentaire à l'histoire, mêlant comédie et action.

Style Narratif et Graphique

Le style graphique de Morris, avec ses traits clairs et expressifs, et son sens de la mise en scène dynamique, font de Lucky Luke une lecture captivante. La narration combine action, humour et moments de tendresse, permettant aux lecteurs de s'attacher rapidement au héros et à ses compagnons.

L’Impact de Lucky Luke sur la Bande Dessinée

Une Popularité Grandissante

Rapidement, Lucky Luke gagne en popularité, non seulement en Belgique et en France, mais aussi à l'international. Les aventures du cow-boy solitaire deviennent des best-sellers, attirant un large public allant des enfants aux adultes.

Influence sur les Créateurs

De nombreux dessinateurs s'inspirent de l'univers de Lucky Luke, adoptant des éléments de son style narratif et graphique. La série influence également d'autres genres de bandes dessinées, montrant qu'un personnage central fort peut porter une série avec succès sur de nombreuses années.

Adaptations et Médias

La popularité de Lucky Luke entraîne des adaptations en films, dessins animés et jeux vidéo. Ces extensions médiatiques permettent à la série de toucher un public encore plus vaste et de renforcer sa place dans la culture populaire.

L’Héritage de Lucky Luke

Une Longévité Exceptionnelle

Depuis sa création en 1946, Lucky Luke continue d’être publié, avec des centaines d'albums à son actif. Cette longévité témoigne de la capacité du personnage à s'adapter aux époques tout en conservant son charme et son identité unique.

Un Symbole de la Justice et de la Liberté

Lucky Luke incarne des valeurs intemporelles telles que la justice, la liberté et le courage. Son engagement à protéger les innocents et à combattre l'injustice fait de lui un héros universel, apprécié dans de nombreuses cultures.

Impact Culturel et Éducatif

Au-delà du divertissement, Lucky Luke joue un rôle éducatif en introduisant les jeunes lecteurs à l'histoire et aux légendes du Far West. Les albums offrent une fenêtre sur une période historique tout en restant accessibles et amusants.

L’Inauguration d’un Héros du Far West en 1946

La première aventure de Lucky Luke en 1946 marque le début d'une saga légendaire dans l'univers de la bande dessinée. Créé par Morris, ce cow-boy solitaire a su captiver les lecteurs par ses aventures pleines d'action et d'humour, tout en véhiculant des valeurs de justice et de liberté. Aujourd'hui, Lucky Luke reste une icône culturelle, influençant des générations de créateurs et continuant d'enchanter un public mondial. L'héritage de Lucky Luke perdure, illustrant l'importance d'un personnage fort et attachant dans la réussite et la longévité d'une série de bande dessinée.

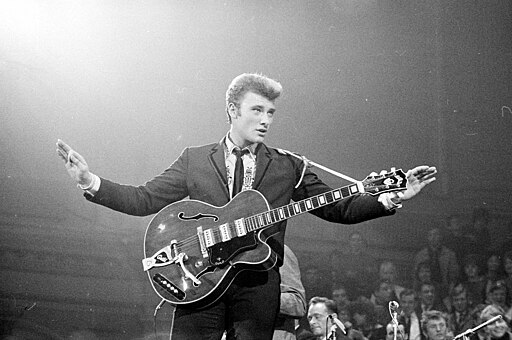

En 2017, la France a perdu l'une de ses plus grandes légendes musicales : Johnny Hallyday. Surnommé l’« Elvis Presley français », Hallyday a marqué plusieurs générations par son charisme, sa voix puissante et sa présence scénique inégalée. Avec une carrière s'étalant sur plus de cinq décennies, il a su se réinventer tout en restant fidèle à ses racines rock'n'roll. Cet article retrace le parcours exceptionnel de Johnny Hallyday, explore son influence sur la musique française et examine l'héritage qu'il laisse derrière lui.

Les Débuts d’une Étoile

Jeunesse et Premiers Pas dans la Musique

Né Jean-Philippe Smet le 15 juin 1943 à Paris, Johnny Hallyday découvre très tôt sa passion pour la musique. Influencé par les pionniers du rock américain, il se lance dans une carrière musicale audacieuse qui le distingue rapidement dans le paysage français.

Les Premiers Succès

Son premier grand succès arrive avec le titre "Laisse les filles" en 1960, suivi de nombreux autres hits qui consolident sa place de leader du rock en France. Ces années formatrices sont cruciales pour établir son style unique et sa réputation d'icône rebelle.

L’Ascension vers la Gloire

L’Âge d’Or des Années 60 et 70

Au cours des années 60 et 70, Johnny Hallyday enchaîne les tournées et les albums à succès. Des chansons comme "Que je t’aime" et "Allumer le feu" deviennent des hymnes générationnels, témoignant de son immense popularité.

Collaborations et Innovations Musicales

Hallyday collabore avec de nombreux artistes et producteurs internationaux, explorant divers genres musicaux et repoussant les limites de son art. Ces collaborations enrichissent sa discographie et renforcent son statut de pionnier.

Vie Personnelle et Image Publique

Relations et Vie Familiale

La vie personnelle de Johnny Hallyday est marquée par plusieurs mariages et une grande famille. Ses relations souvent médiatisées ajoutent une dimension humaine à sa figure publique, faisant de lui un sujet constant dans la presse.

Style et Charisme

Connu pour son style flamboyant et son charisme sur scène, Hallyday incarne l'image du rockeur passionné. Son allure et son énergie contagieuse lors de ses performances sont autant d'éléments qui ont contribué à sa légende.

Les Dernières Années et la Lutte Contre la Maladie

Continuité de la Carrière

Même à un âge avancé, Johnny Hallyday ne ralentit pas et continue de se produire sur scène, démontrant une résilience et une passion inébranlables pour la musique. Ses derniers albums et concerts témoignent de son engagement sans faille.

Diagnostique et Défis de Santé

En 2017, Hallyday est diagnostiqué avec un cancer du poumon, une épreuve difficile qui ravive l'affection et le soutien de ses fans. Sa lutte contre la maladie est suivie de près par les médias et le public, soulignant son statut de figure emblématique.

L’Adieu et les Hommages

Les Derniers Concerts

Ses dernières représentations scéniques, marquées par une émotion palpable, offrent un au revoir poignant à ses admirateurs. Ces concerts deviennent des moments de communion entre l'artiste et son public fidèle.

Décès et Réactions Nationales

Johnny Hallyday s'éteint le 5 décembre 2017, laissant un vide immense dans le cœur de millions de fans. Les hommages affluent de toutes parts, reflétant l'impact profond qu'il a eu sur la musique et la culture française.

L’Héritage de Johnny Hallyday

Influence sur la Musique Française

Hallyday a joué un rôle déterminant dans la popularisation du rock en France, inspirant de nombreux artistes et contribuant à l'évolution de la scène musicale nationale.

Mémoire et Célébrations Posthumes

Des hommages permanents, tels que des monuments, des musées et des festivals, perpétuent la mémoire de Johnny Hallyday. Son influence continue d'être célébrée à travers des rééditions d'albums, des documentaires et des expositions.

Un Modèle de Persévérance et de Passion

Au-delà de sa musique, l'histoire de Johnny Hallyday est celle d'une détermination sans faille et d'une passion inépuisable pour son art. Son parcours inspire les générations futures à poursuivre leurs rêves avec courage et dévouement.

L’Héritage d’un Rockeur Français

Johnny Hallyday n'était pas seulement un chanteur ; il était une légende vivante de la musique française, un symbole de liberté et de passion. Sa carrière exceptionnelle et son influence durable font de lui une figure incontournable de l'histoire culturelle de la France. En 2017, le monde a perdu une étoile brillante, mais son héritage musical et son esprit rebelle continuent de vibrer à travers ses chansons et l'affection de ses fans. Johnny Hallyday restera à jamais dans les mémoires comme l’un des plus grands artistes qui aient jamais porté le flambeau du rock en France.