Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Les Rois de France

Le 22 septembre 1981, un train à grande vitesse quitte la gare de Lyon à Paris pour rallier Lyon-Perrache en un temps record. Ce voyage inaugural du TGV (Train à Grande Vitesse) marque le début d’une nouvelle ère pour le transport ferroviaire français. Pensé comme un symbole de modernité, de performance et de souveraineté technologique, le TGV a transformé durablement le paysage des transports en France et à l’international.

Une ambition née dans les années 1960

Les prémices d’un projet futuriste

Dès les années 1960, la SNCF réfléchit à des moyens d’accélérer ses lignes ferroviaires afin de concurrencer l’avion sur les longues distances. En 1967, un premier projet nommé "C03" envisage un train circulant à plus de 200 km/h. Mais c’est dans les années 1970, sous l’impulsion de la crise pétrolière, que l'idée prend de l’ampleur : un train rapide, électrique, sûr et économe en énergie devient une priorité.

Le soutien politique décisif

En 1974, le président Valéry Giscard d’Estaing donne son feu vert à la construction d’une ligne à grande vitesse entre Paris et Lyon, nommée LGV Sud-Est. C’est un projet ambitieux, unique au monde, reposant sur une technologie 100 % française. Le TGV devient alors un enjeu industriel et politique majeur.

22 septembre 1981 : le grand départ du TGV

Un voyage inaugural sous haute attention

Le mardi 22 septembre 1981, le président François Mitterrand inaugure officiellement le premier trajet commercial du TGV. Le train relie Paris à Lyon en 2 heures et 40 minutes, une prouesse pour l’époque. Le convoi file à 260 km/h, une vitesse révolutionnaire en 1981. Ce jour symbolise la mise en service de la LGV Sud-Est, longue de 409 km.

Une performance saluée mondialement

Ce voyage inaugural marque l’entrée de la France dans le club très restreint des pays maîtrisant la très grande vitesse ferroviaire. Le Japon avait inauguré son Shinkansen en 1964, mais la France innove par la conception intégrée du système : infrastructures, signalisation, matériel roulant… tout est conçu en synergie.

Le TGV : un symbole de la technologie française

Une réussite industrielle

Le TGV est le fruit du travail de la SNCF, d’Alstom et de nombreuses PME françaises. Il devient rapidement un fleuron industriel. En 1989, le TGV Atlantique voit le jour, suivi du TGV Nord, Est, Méditerranée, Rhin-Rhône… Jusqu’à aujourd’hui, plus de 2 700 km de lignes à grande vitesse ont été construites en France.

Une icône culturelle

Le TGV devient un symbole de modernité. Son design aérodynamique, sa ponctualité et son confort en font un modèle admiré. Il est cité dans des films, utilisé comme vitrine lors des expositions universelles, et même chanté dans la chanson populaire. Le slogan "Prenez le temps d’aller vite" résume à merveille cette révolution douce.

Les impacts durables sur le territoire français

Une nouvelle géographie des mobilités

Le TGV modifie en profondeur la carte des temps de trajet en France. Des villes comme Lyon, Lille, Strasbourg ou Bordeaux deviennent plus accessibles. On parle d’"effet TGV", qui stimule le tourisme, dynamise les économies locales et incite aux mobilités domicile-travail sur de longues distances.

Un engagement écologique croissant

Face à la crise climatique, le TGV est présenté comme une alternative verte à l’avion et à la voiture. Alimenté à l’électricité, il produit jusqu’à 90 % de CO₂ en moins par passager qu’un vol intérieur. La SNCF mise désormais sur l’hydrogène et les matériaux recyclés pour ses futures rames.

Une révolution toujours en marche

Le voyage inaugural du 22 septembre 1981 ne fut pas qu’un événement technique : il incarna une vision audacieuse du futur, un pari sur l’innovation et la durabilité. Aujourd’hui, le TGV continue de se réinventer avec les modèles InOui, Ouigo et bientôt le TGV M, prévu pour 2025. Quarante ans plus tard, la grande vitesse ferroviaire reste au cœur de la stratégie de mobilité durable de la France.

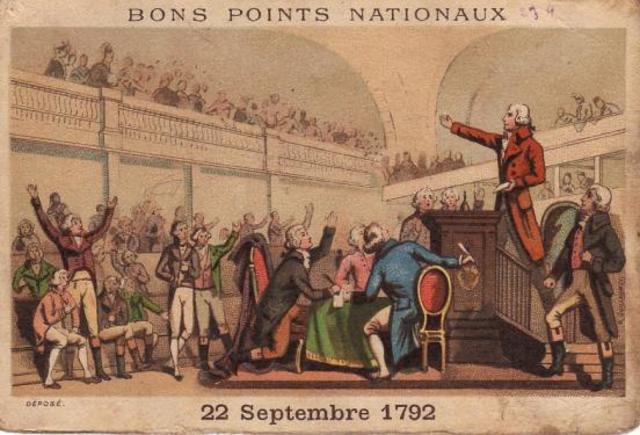

Le 22 septembre 1792 marque un tournant fondamental dans l’histoire de France : l’abolition de la monarchie et la proclamation de la République. Ce jour-là, la France entre officiellement dans une nouvelle ère politique, rompant avec des siècles de royauté héréditaire. Cet événement fondateur de la Première République est aussi le fruit de bouleversements profonds, tant politiques que sociaux, qui ont secoué le pays depuis 1789.

Le contexte révolutionnaire de 1789 à 1792

La chute de la monarchie absolue

En 1789, la Révolution française éclate à la suite de la convocation des États généraux. Loin de calmer les tensions, cette initiative du roi Louis XVI cristallise les colères sociales, fiscales et politiques. Le 14 juillet, la prise de la Bastille symbolise le renversement de l’ordre monarchique. S’ensuit l’abolition des privilèges dans la nuit du 4 août et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

La lente agonie de la royauté constitutionnelle

Entre 1789 et 1792, la France tente une monarchie constitutionnelle, mais la méfiance à l’égard du roi ne cesse de croître. La fuite de Louis XVI à Varennes en juin 1791 achève de discréditer la monarchie. L’Assemblée législative tente de préserver un équilibre fragile, tandis que les tensions avec les monarchies européennes s’intensifient. En avril 1792, la France entre en guerre contre l’Autriche et la Prusse.

10 août 1792 : le prélude sanglant à la République

Le 10 août 1792, le peuple de Paris prend d’assaut le palais des Tuileries. La famille royale est arrêtée et emprisonnée à la prison du Temple. Cet événement met fin de facto à la monarchie. Une Convention nationale est convoquée au suffrage universel masculin pour décider du sort des institutions.

Le 22 septembre 1792 : un jour fondateur

L’abolition de la monarchie

Le 21 septembre 1792, la Convention nationale tient sa première séance. Dès le lendemain, le 22 septembre, elle proclame l’abolition de la royauté. C’est ce jour que l’on considère comme l’avènement de la Première République. Ce moment hautement symbolique est aussi marqué par une rupture temporelle : les révolutionnaires décident de faire débuter un nouveau calendrier, le calendrier républicain, dont le jour 1 correspond au 22 septembre 1792, jour de l’équinoxe d’automne.

Le poids des symboles

Ce choix de l’équinoxe n’est pas anodin. Il marque un équilibre entre jour et nuit, métaphore d’un nouvel ordre politique équilibré. La République se veut fondée sur la raison, l’égalité et la souveraineté populaire. L’Ancien Régime est relégué dans l’ombre d’un passé révolu.

Une République dans la tourmente

Les divisions internes

La Première République ne connaîtra pas de stabilité. Rapidement, les divisions entre Girondins et Montagnards fragilisent l’Assemblée. Le procès puis l’exécution de Louis XVI en janvier 1793 radicalisent la Révolution. Robespierre et les Jacobins imposent la Terreur (1793–1794), période de violences politiques extrêmes.

Un modèle républicain en construction

Malgré les troubles, des institutions se mettent en place : levée en masse pour défendre la patrie, écoles républicaines, réforme des poids et mesures… Mais les idéaux de liberté, égalité, fraternité sont mis à mal par les conflits internes et les menaces extérieures.

Héritage et postérité de la République de 1792

Un modèle qui inspirera les générations suivantes

La République de 1792 jette les bases d’une culture politique républicaine qui perdurera en France. Même si la République est interrompue par le Consulat et l’Empire de Napoléon, l’idée républicaine survit, renaissant sous la Deuxième République (1848), puis s’imposant durablement avec la Troisième République en 1870.

Une mémoire toujours vivante

Aujourd’hui encore, le 22 septembre 1792 reste une date symbolique de rupture avec la monarchie absolue. Des figures comme Danton, Robespierre ou Saint-Just hantent notre mémoire collective. L’hymne national, la Marseillaise, né pendant cette période, incarne toujours les valeurs républicaines.

Une date fondatrice de l’identité républicaine française

L’avènement de la République française le 22 septembre 1792 ne fut pas seulement un acte politique : ce fut une refondation symbolique et idéologique de la nation. Si la République a connu des interruptions, son esprit est demeuré au cœur de l’identité française. Ce jour d’équinoxe, choisi comme origine d’un nouveau calendrier, continue d’éclairer le chemin d’une France en quête d’égalité, de liberté et de fraternité.

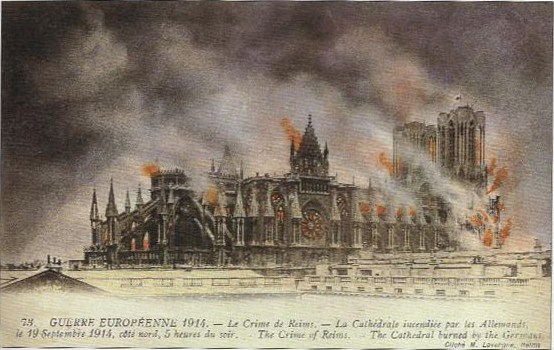

Le 19 septembre 1914, la cathédrale de Reims, joyau de l’art gothique et lieu de sacre des rois de France, est la cible d’un intense bombardement allemand. Cet acte choque le monde entier et devient un symbole de la brutalité de la guerre moderne. Plus qu’un crime contre le patrimoine, cet événement marque une fracture morale et culturelle dans le déroulement de la Grande Guerre.

La cathédrale de Reims : un monument chargé d’histoire

Le cœur spirituel de la monarchie française

Construite à partir du XIIIe siècle, la cathédrale Notre-Dame de Reims est un haut lieu de l’histoire de France. C’est ici que furent sacrés 33 rois, depuis Louis le Pieux jusqu’à Charles X. Son architecture gothique, ses vitraux somptueux et son célèbre Ange au sourire en font un trésor du patrimoine européen.

Classée monument historique dès 1862, elle est restaurée à la fin du XIXe siècle par l’architecte Viollet-le-Duc. À la veille de la Première Guerre mondiale, elle est l’un des symboles les plus puissants de l’identité française.

Une ville en ligne de front

Reims, située à une centaine de kilomètres de la frontière allemande, se retrouve dès août 1914 dans la ligne de mire des combats. Après la bataille de la Marne, les Allemands sont repoussés, mais les canons restent à portée de tir de la ville.

Le 19 septembre 1914 : un bombardement tragique

Le feu sur la cathédrale

Le samedi 19 septembre, sans justification militaire réelle, l’armée allemande bombarde Reims. La cathédrale, utilisée comme hôpital de fortune pour soigner les blessés français et allemands, est directement visée. Un obus frappe les échafaudages en bois installés lors des restaurations. Le feu se propage rapidement.

Les toitures s'effondrent, les vitraux explosent sous la chaleur, les statues fondent ou se brisent. L’Ange au sourire est défiguré. Des blessés, soignés à l’intérieur, périssent dans les flammes. L’incendie dure plusieurs jours. Ce qui fut un sanctuaire devient un brasier.

Une onde de choc mondiale

La presse internationale s’indigne. En France, ce bombardement est qualifié de "barbarie allemande". En Grande-Bretagne, on parle de "sacrilège contre la civilisation". L’image de la cathédrale en flammes fait le tour du monde. Le bombardement devient un outil de propagande pour galvaniser l’opinion publique contre l’ennemi allemand.

"Ce n’est pas seulement la France que l’on assassine, c’est l’âme de l’Europe." – Anatole France

Une guerre qui ne respecte plus rien

Le patrimoine comme cible

Le bombardement de Reims marque un tournant symbolique : pour la première fois, un monument de cette importance est visé délibérément dans une guerre moderne. Ce n’est pas un dommage collatéral : c’est une attaque contre un symbole historique et religieux.

D’autres édifices seront touchés pendant la guerre (Ypres, Louvain), mais Reims devient l’exemple emblématique du vandalisme de guerre. C’est aussi le début d’un débat qui marquera tout le XXe siècle : faut-il protéger les œuvres d’art et les monuments, même en temps de guerre ?

La mobilisation des artistes et intellectuels

Des artistes, écrivains et architectes français et étrangers prennent la plume pour dénoncer l’acte. Le célèbre peintre Claude Monet écrit au président Poincaré :

"Ce que les flammes n’ont pas détruit, c’est notre volonté de reconstruire et de vaincre."

Le bombardement suscite une vague de solidarité culturelle. Des campagnes de dons sont lancées, des expositions itinérantes sensibilisent les populations, et l’UNESCO naissante s’en souviendra dans ses futures actions de préservation du patrimoine.

Une reconstruction comme acte de foi

Après la guerre, la douleur et la volonté

À l’issue de la guerre, la cathédrale est en ruine. Pourtant, les Rémois refusent de la laisser mourir. L'État français engage un vaste projet de reconstruction sous la direction de Henri Deneux, architecte en chef des Monuments historiques. Les travaux dureront près de 20 ans.

Des vitraux contemporains, notamment ceux de Marc Chagall, seront ajoutés pour symboliser la renaissance. La cathédrale rouvre ses portes, restaurée, et devient un lieu de mémoire nationale et européenne.

Une cathédrale de paix

En 1962, dans une scène hautement symbolique, le général de Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer assistent ensemble à une messe de réconciliation dans la cathédrale de Reims. Ce geste fort efface symboliquement les blessures de 1914 et pose les bases de l’amitié franco-allemande contemporaine.

Reims bombardée : mémoire d’un outrage, symbole d’espoir

Le bombardement de la cathédrale de Reims le 19 septembre 1914 reste l’un des actes les plus tragiques et emblématiques de la Première Guerre mondiale. Ce n’était pas seulement un bâtiment que l’on attaquait, mais une mémoire collective, une foi, une culture. Pourtant, loin de céder à la haine, la France a choisi de reconstruire, de pardonner et d’avancer. La cathédrale de Reims se dresse aujourd’hui, fière et lumineuse, comme un symbole de résilience et de paix.

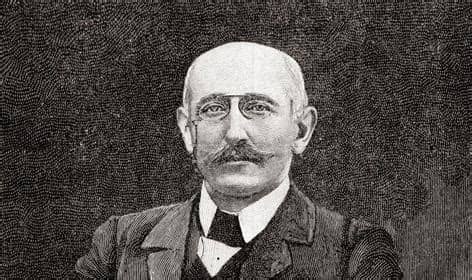

Le 19 septembre 1899, Alfred Dreyfus, capitaine de l’armée française faussement accusé de trahison, est gracié par le président de la République Émile Loubet. Cette décision ne met pas fin à l’Affaire Dreyfus, mais marque un tournant décisif dans l’un des plus grands scandales judiciaires de la Troisième République. Retour sur cet événement qui cristallise les passions politiques, religieuses et intellectuelles de la France de la fin du XIXe siècle.

L’Affaire Dreyfus : un scandale d’État

Un officier accusé sans preuve

En 1894, Alfred Dreyfus, capitaine juif alsacien de l’armée française, est accusé d’avoir livré des documents secrets à l’Empire allemand. Sans preuve formelle, il est condamné à la déportation à perpétuité en Guyane, au bagne de l’île du Diable. L’accusation repose sur un "bordereau" dont l’écriture aurait ressemblé à la sienne.

Ce verdict déclenche peu de réactions dans un premier temps, dans une société où l’antisémitisme est déjà bien enraciné. L’armée, l’opinion publique et la presse conservatrice réclament un coupable, et Dreyfus devient le bouc émissaire idéal.

L’intervention des intellectuels

En 1896, le lieutenant-colonel Picquart découvre que le vrai traître serait un autre officier, le commandant Esterhazy, mais sa hiérarchie tente d’étouffer l’affaire. C’est alors que les intellectuels entrent en scène, avec en tête Émile Zola, qui publie en janvier 1898 son fameux article "J’accuse…!" dans L’Aurore.

"La vérité est en marche, et rien ne l’arrêtera." – Émile Zola

Cet article provoque un véritable séisme politique. La société française se divise en deux camps : les dreyfusards, partisans de la révision du procès, et les antidreyfusards, attachés à l’honneur de l’armée et souvent motivés par l’antisémitisme.

Le procès de Rennes et la grâce présidentielle

Un procès en demi-teinte

En août 1899, après des années de mobilisation et de révélations, un second procès est organisé à Rennes. Malgré les preuves accablantes de son innocence, Dreyfus est à nouveau condamné, cette fois à 10 ans de prison, avec circonstances atténuantes. Le choc est immense. Le procès est largement perçu comme une parodie de justice.

La grâce d'Émile Loubet

Sous pression de l’opinion internationale, et face au risque d’un embrasement politique et social, le gouvernement de Waldeck-Rousseau décide d’agir. Le président Émile Loubet propose une grâce présidentielle, que Dreyfus accepte, bien qu’il proclame toujours son innocence. Le 19 septembre 1899, après cinq années de bagne, Alfred Dreyfus recouvre la liberté, mais n’est pas réhabilité.

Une France coupée en deux

Les dreyfusards contre les antidreyfusards

L’Affaire Dreyfus divise profondément la société française. À gauche, les républicains, socialistes, francs-maçons et intellectuels défendent les valeurs de justice, de vérité et de laïcité. À droite, les nationalistes, monarchistes, militaires et catholiques traditionnels dénoncent une machination contre l’armée.

La presse joue un rôle fondamental dans cette polarisation : La Libre Parole de Drumont distille l’antisémitisme, tandis que L’Aurore, dirigée par Clemenceau, milite pour la révision du procès.

Une crise de la République

Cette affaire révèle les failles de la Troisième République : l’instrumentalisation de la justice, le poids de l’armée dans les affaires civiles, la montée de l’antisémitisme, et la fragilité des institutions face à la pression de la rue et de la presse. Elle annonce aussi les grands combats laïques et républicains du début du XXe siècle, notamment la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905.

Après la grâce : le combat pour la réhabilitation

Un innocent toujours suspect

Bien que libre, Dreyfus reste officiellement coupable. Il vit reclus, surveillé, souvent insulté. Ses soutiens poursuivent le combat pour obtenir l’annulation du jugement de Rennes.

En 1906, après de longues procédures et la découverte de nouveaux faux, la Cour de cassation annule définitivement les condamnations. Dreyfus est réhabilité, réintégré dans l’armée avec le grade de commandant, et décoré de la Légion d’honneur.

Une victoire morale tardive

Mais Dreyfus ne retrouvera jamais la paix. Il reste marqué par le bagne et l’humiliation. Il combat toutefois dans les rangs français pendant la Première Guerre mondiale. Il meurt en 1935, sans avoir vu l’éclosion du nazisme en Allemagne, qui donnera une dimension tragique et prophétique à son histoire.

Une affaire aux résonances universelles

Les leçons de l’histoire

L’affaire Dreyfus reste un symbole universel de l’injustice judiciaire, du courage des intellectuels face à l’État, et du combat pour les droits de l’homme. Elle est étudiée dans les écoles comme un cas d’école sur les dangers du racisme, de l’aveuglement institutionnel et de la manipulation de l’opinion publique.

Une mémoire toujours vive

-

En 1985, un timbre commémore la réhabilitation de Dreyfus.

-

En 1998, pour le centenaire de "J’accuse…!", des cérémonies officielles sont organisées.

-

En 2006, l’Élysée organise une cérémonie en hommage à Alfred Dreyfus.

-

En 2021, un film de Roman Polanski, J’accuse, relance le débat public.

La grâce de Dreyfus : justice partielle, combat total

Le 19 septembre 1899, Alfred Dreyfus sort du bagne, mais la France ne sort pas encore de l’Affaire. Il faudra encore sept ans pour que justice lui soit pleinement rendue. Ce scandale, qui a révélé les failles morales de la République, a aussi permis à la vérité de triompher grâce à la mobilisation citoyenne. La grâce présidentielle n’était qu’une étape : le vrai combat, celui de la justice et de la mémoire, allait durer encore des décennies.

Le 19 septembre 1783, un événement spectaculaire se déroule sous les yeux de Louis XVI et de la cour de Versailles : un ballon à air chaud s’élève dans le ciel, emportant avec lui un mouton, un coq et un canard. Derrière cette expérience audacieuse, deux frères papetiers d’Annonay, Joseph et Étienne Montgolfier, qui rêvent de conquérir les airs. Ce vol, considéré comme le premier transport aérien d’êtres vivants, marque les débuts de l’aérostation et inaugure une nouvelle ère dans l’histoire des sciences.

Le rêve d’Icare : une ambition millénaire

Le mythe et la science

Depuis l’Antiquité, l’homme rêve de voler. Le mythe d’Icare illustre ce désir d’échapper à la pesanteur terrestre. Mais pendant des siècles, voler reste du domaine du fantasme. Ce n’est qu’au XVIIIe siècle, siècle des Lumières et du progrès scientifique, que ce rêve commence à se concrétiser.

Les progrès en physique, notamment la découverte des propriétés de l’air chaud et des gaz légers, ouvrent la voie à des tentatives audacieuses. C’est dans ce contexte que les frères Montgolfier font leur entrée.

Les frères Montgolfier : deux papetiers inventifs

Une famille d’industriels innovants

Joseph-Michel et Jacques-Étienne Montgolfier sont issus d’une famille de papetiers d’Annonay, en Ardèche. Passionnés par les sciences, ils s’intéressent à la poussée d’Archimède appliquée à l’air. Ils observent que l’air chaud, plus léger que l’air ambiant, s’élève.

Inspirés par ce principe, ils fabriquent en 1782 un premier ballon en toile et papier qui s’élève à plus de 300 mètres. Enthousiasmés par leur réussite, ils cherchent à présenter leur invention à la cour.

Le 19 septembre 1783 à Versailles : une première mondiale

Le vol du mouton, du coq et du canard

À la demande du roi Louis XVI, une démonstration publique est organisée dans les jardins du château de Versailles. Le ballon, d’un volume de plus de 2 000 m³, est décoré de motifs dorés sur fond bleu.

Pour cette première expérience avec des êtres vivants, les Montgolfier placent à bord de la nacelle trois passagers insolites :

-

Un mouton (nommé Montauciel, "qui monte au ciel")

-

Un coq

-

Un canard

À 13 heures, le ballon s’élève majestueusement sous les acclamations de la foule. Il parcourt environ 3,2 kilomètres en 8 minutes avant de retomber près de la forêt de Vaucresson. Les animaux, miraculeusement indemnes, deviennent les premiers "aéronautes" de l’histoire.

Une expérience validée par la science

Des médecins, dont le célèbre Pilâtre de Rozier, examinent les animaux à l’atterrissage : le mouton et le canard sont en parfaite santé, seul le coq a une aile blessée — probablement due à un coup de sabot du mouton pendant le vol ! Ce succès lève les dernières craintes sur les effets de l’altitude sur les êtres vivants.

Une révolution scientifique et populaire

Les Lumières dans les airs

Cette démonstration publique fait grand bruit dans toute l’Europe. Elle incarne l’esprit des Lumières : foi dans la raison, progrès scientifique, volonté de repousser les limites de l’homme. Voltaire, pourtant déjà âgé, s’exclame :

"Jamais l’homme ne fut si près des dieux qu’en montant vers eux dans un globe de feu."

Une fascination pour les ballons

Partout en France, on organise des envolées. Les ballons deviennent un phénomène de mode, représentés dans l’art, les gravures, les tapisseries, les bijoux. On parle de "ballonomanie". Le peuple rêve, les savants observent, les nobles s’enthousiasment.

Vers le premier vol habité : les suites du 19 septembre

Pilâtre de Rozier et le marquis d’Arlandes

Encouragés par le succès du vol animal, les Montgolfier préparent un vol habité. Le 21 novembre 1783, Jean-François Pilâtre de Rozier et le marquis d’Arlandes s’envolent à bord d’un ballon à air chaud au-dessus de Paris. Ils parcourent environ 9 kilomètres en une vingtaine de minutes. C’est le premier vol humain libre et contrôlé de l’histoire.

Débuts de l’aéronautique

Le vol de 1783 est considéré comme l’acte de naissance de l’aéronautique. Quelques semaines plus tard, Jacques Charles fait voler un ballon gonflé à l’hydrogène, montrant que d’autres gaz peuvent servir. L’homme est désormais capable de quitter le sol, un exploit impensable un siècle plus tôt.

Anecdotes et postérité des Montgolfier

Une innovation célébrée… mais dépassée

Ironie de l’histoire : malgré leur invention, les frères Montgolfier sont rapidement éclipsés par d’autres aéronautes plus médiatisés. Néanmoins, ils sont célébrés de leur vivant, anoblis et intégrés à l’Académie des sciences.

Hommages durables

-

En 1889, une statue est érigée à Annonay.

-

Le mot "montgolfière" devient synonyme de ballon à air chaud.

-

L’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry a longtemps porté leur nom.

-

Le brevet de l’invention n’a jamais été déposé : les Montgolfier ont offert leur invention à la France.

Un petit pas pour l’homme, un grand bond vers le ciel

Le 19 septembre 1783, sous le regard émerveillé de la cour de Versailles, l’homme fait un premier pas vers la conquête des airs. Grâce au génie de deux artisans visionnaires, le ciel cesse d’être un territoire interdit. Cette envolée animale marque le début d’une révolution technologique, scientifique et symbolique, qui aboutira deux siècles plus tard aux vols spatiaux. Le rêve d’Icare, enfin, devenait réalité.

Le 19 septembre 1356, la France subit un revers historique à Poitiers. Le roi Jean II, dit Jean le Bon, est capturé par les troupes anglaises menées par le Prince Noir. Cet événement tragique marque un tournant décisif dans la guerre de Cent Ans, plongeant le royaume de France dans une crise politique et sociale profonde. Retour sur cette bataille aussi brutale que symbolique.

La guerre de Cent Ans : un contexte explosif

Une querelle dynastique qui dégénère

La guerre de Cent Ans (1337-1453) oppose la France à l’Angleterre sur fond de rivalités dynastiques et territoriales. À la mort du roi Charles IV en 1328, sans héritier mâle direct, Édouard III d’Angleterre revendique le trône de France en tant que petit-fils de Philippe IV le Bel. Mais c’est Philippe VI de Valois, cousin du défunt roi, qui est désigné.

Cette contestation de la légitimité des Valois va dégénérer en conflit ouvert. Dès lors, l'Angleterre cherche à affaiblir la France par des chevauchées destructrices, tandis que les rois français tentent de préserver leur territoire et leur autorité.

Le rôle des "chevauchées" anglaises

La stratégie anglaise repose sur la "chevauchée" : une campagne de raids rapides et violents en territoire ennemi, visant à terroriser les populations, ruiner l’économie locale et pousser le roi adverse à livrer bataille. En 1356, le Prince Noir (Édouard de Woodstock, fils d’Édouard III) mène l’une de ces chevauchées à travers l’Aquitaine, ravageant le sud-ouest de la France.

La marche vers Poitiers : une bataille inévitable

Jean le Bon prend les armes

Jean II, surnommé "le Bon" pour son sens de l’honneur et son attachement à la chevalerie, prend personnellement la tête d’une armée forte d’environ 15 000 hommes. Il veut affronter et capturer le Prince Noir, dont les troupes comptent à peine 6 000 soldats, en majorité des archers et hommes d’armes anglais aguerris.

Une position anglaise bien défendue

Le 18 septembre 1356, les deux armées se font face près de Poitiers. Le Prince Noir, conscient de sa faiblesse numérique, choisit une position défensive stratégique : il campe derrière des haies, sur un terrain étroit entouré de vignes et de bois, rendant difficile toute manœuvre de cavalerie.

Selon Froissart, célèbre chroniqueur de l'époque :

"Les Anglois s'étoient fort bien retranchés, et avoient ordonné leur bataille avec grande prudence."

Le désastre français du 19 septembre 1356

L’assaut frontal : une erreur tactique fatale

Contre l’avis de certains de ses conseillers, Jean le Bon ordonne une attaque frontale. Les chevaliers français, engoncés dans leurs armures, s’élancent contre les lignes anglaises… et tombent dans un piège mortel. Les archers anglais décochent leurs flèches en rafale, provoquant le chaos. La cavalerie française est désorganisée, piégée dans les haies et repoussée.

La capture du roi de France

Jean le Bon, malgré la déroute, combat vaillamment avec son fils Philippe, âgé de 14 ans. Il refuse de fuir, fidèle à son idéal chevaleresque. Finalement encerclé, il se rend avec panache au chevalier Denis de Morbecque, au service de l’Angleterre. La légende veut qu’il ait dit :

"Je suis le roi. Rendez-moi au Prince de Galles."

Conséquences immédiates et long terme de la bataille

Le roi prisonnier à Londres

Jean le Bon est emmené en captivité en Angleterre. Il y sera détenu au palais de la Savoy à Londres, traité avec les égards dus à un roi, mais utilisé comme monnaie d’échange politique. Son absence plonge la France dans le désarroi : son fils aîné, le futur Charles V, tente de gouverner un royaume en crise depuis Paris.

Le traité de Brétigny : une lourde rançon

En 1360, la France est contrainte de signer le traité de Brétigny, cédant une vaste portion du territoire (notamment la Guyenne) aux Anglais et s'engageant à payer une rançon astronomique de 3 millions d'écus d’or pour libérer Jean le Bon. Un véritable gouffre pour le trésor royal.

Une crise politique et sociale profonde

Cette défaite humiliante aggrave les tensions internes. La monarchie perd de sa crédibilité, le pouvoir royal est contesté, notamment par les États généraux réunis sous l’influence d’Étienne Marcel. À la même époque, la Jacquerie (1358) éclate : les paysans se révoltent contre les nobles qu’ils accusent de les avoir abandonnés.

Jean le Bon, un roi chevaleresque mais dépassé

Un roi de l’ancien monde

Jean le Bon incarne une noblesse attachée aux codes de la chevalerie, à l’honneur, au duel, au combat loyal. Face à la guerre moderne menée par les Anglais – fondée sur la discipline, les archers et les tactiques défensives – cette vision semble dépassée.

La monarchie sur la voie de la réforme

L’humiliation de Poitiers marque un tournant. Charles V, son fils, montera sur le trône en 1364 et entamera un redressement intelligent du royaume, en misant sur une armée professionnelle, des alliances diplomatiques et une meilleure gestion du royaume. La leçon de Poitiers aura été dure, mais salutaire.

Une défaite qui forge la résilience française

Le 19 septembre 1356 reste l’une des dates les plus sombres de l’histoire de France. Mais de cette défaite émergera une nouvelle vision du pouvoir, de la guerre, et du rôle de l’État. Si Jean le Bon est tombé à Poitiers, la monarchie française s’est relevée avec intelligence et ténacité, ouvrant la voie à la reconquête du royaume sous Charles V et Charles VII.

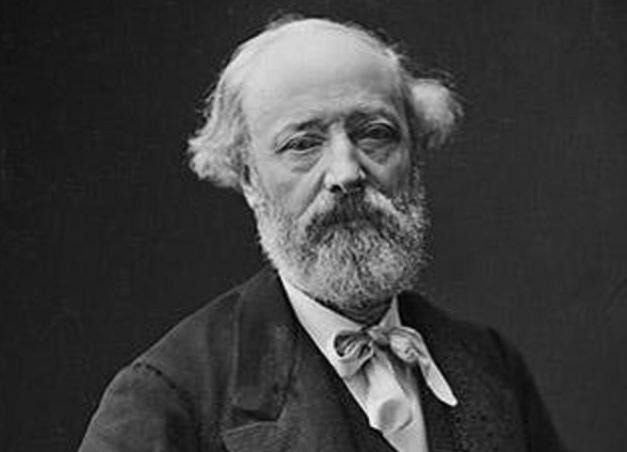

Le 17 septembre 1879, Eugène Viollet-le-Duc meurt à Lausanne, laissant derrière lui une œuvre immense d’architecte, de restaurateur, de théoricien et d’historien de l’art. Figure majeure du XIXe siècle, il redonne vie à l’architecture médiévale française, tout en suscitant débats et polémiques par ses restaurations audacieuses. Retour sur la vie et la mort d’un visionnaire qui transforma à jamais notre regard sur le patrimoine.

Eugène Viollet-le-Duc : un enfant de l’Empire passionné par l’histoire

Une jeunesse bercée par les arts

Né à Paris le 27 janvier 1814, Viollet-le-Duc grandit dans un milieu cultivé : son oncle est peintre, son père travaille au ministère de l’intérieur. Très tôt, il s’intéresse à l’architecture, mais refuse de suivre la voie classique de l’École des Beaux-Arts, jugée trop rigide. Il préfère apprendre sur le terrain, en visitant les églises romanes et gothiques de France.

C’est à l’âge de 26 ans, en 1840, qu’il reçoit sa première commande officielle : la restauration de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay. Ce sera le point de départ d’une longue carrière dédiée à la préservation — et à la transformation — du patrimoine médiéval.

Restaurer ou réinventer : la méthode Viollet-le-Duc

Une vision inédite de la restauration

Viollet-le-Duc ne se contente pas de consolider les ruines : il imagine les bâtiments tels qu’ils auraient pu ou dû être. Sa définition de la restauration est célèbre et révélatrice :

"Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné."

Cette conception, jugée audacieuse par certains, hérétique par d’autres, ouvre un débat toujours actuel sur la légitimité de la restauration patrimoniale.

Des chantiers emblématiques

Il dirige ou supervise une multitude de chantiers prestigieux :

-

Notre-Dame de Paris (1844-1864) : il rétablit les pinacles, les gargouilles, la flèche centrale (emblématique, détruite en 2019).

-

La cité de Carcassonne : il reconstitue les remparts, les toitures, les tours, souvent avec des matériaux ou styles extrapolés.

-

La Sainte-Chapelle, Amiens, Reims, Pierrefonds, Sens, Mont-Saint-Michel : partout, sa patte est reconnaissable.

Son style mêle rigueur archéologique et imagination créative, à mi-chemin entre l’historien et l’artiste.

Un théoricien et pédagogue hors pair

Le Dictionnaire raisonné de l’architecture française

Entre 1854 et 1868, Viollet-le-Duc publie un monumental Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, en 10 volumes. C’est un ouvrage de référence, richement illustré, où il détaille les techniques, les styles, les fonctions de l’architecture médiévale.

Il y développe une pensée structurée autour du principe de l’adéquation entre la forme et la fonction, et prône une architecture rationnelle. Il est un des premiers à penser l’architecture comme un système intellectuel, avant même qu’elle ne soit modernisée par le XXe siècle.

Une influence au-delà du Moyen Âge

Viollet-le-Duc ne se limite pas au passé : il imagine aussi l’avenir. Il s’intéresse au métal, aux structures, à l’usage de matériaux modernes. Il influence directement des architectes comme Gaudí, Perret ou Le Corbusier. Ce dernier dira de lui :

"Il a compris ce que c’était que la structure, bien avant les autres."

Une mort à Lausanne, loin des chantiers de France

Une fin discrète

Le 17 septembre 1879, à l’âge de 65 ans, Viollet-le-Duc meurt à Lausanne, en Suisse, où il s'était retiré pour raisons de santé. Il laisse derrière lui une œuvre monumentale, mais aussi inachevée. Jusqu’à ses derniers jours, il rêvait encore d’architecture, d’un monde structuré, équilibré, harmonieux.

Il est enterré au cimetière du Bois-de-Vaux, à Lausanne, bien que son cœur repose dans la tour du château de Pierrefonds, qu’il avait lui-même restauré.

Une reconnaissance progressive

À sa mort, il est autant admiré que contesté. Certains l’accusent d’avoir défiguré les monuments médiévaux en leur imposant une vision romantique. D’autres le célèbrent comme un génie protecteur du patrimoine.

Ce n’est qu’au XXe siècle que son œuvre est pleinement réévaluée, notamment par les architectes modernistes qui voient en lui un précurseur. Aujourd’hui, il est étudié dans les écoles du monde entier.

Une œuvre monumentale entre mémoire et invention

Un visionnaire du patrimoine

Sans Viollet-le-Duc, de nombreux monuments emblématiques de la France auraient sombré dans l’oubli ou la ruine. Il a redonné au patrimoine médiéval ses lettres de noblesse, dans une époque qui lui tournait encore souvent le dos.

Il a aussi défendu une approche scientifique de la construction, basée sur l’observation, la logique structurelle, et l’unité des matériaux. En ce sens, il a pavé la voie à l’architecture moderne, bien plus que ne le laissait penser son goût pour les ogives et les arcs-boutants.

Un style identifiable, une méthode contestée

Son œuvre soulève une question fondamentale : peut-on restaurer sans trahir ? Ses interventions ont parfois reconstruit des éléments qui n’avaient jamais existé tels quels. À Carcassonne, il dote les toitures de tuiles grises "à la nordique", choix encore critiqué aujourd’hui.

Mais c’est peut-être dans cette tension entre fidélité historique et vision créative que réside toute la richesse de son héritage.

Viollet-le-Duc : l’homme qui fit revivre les pierres du passé

Le 17 septembre 1879, la France perd l’un de ses plus grands architectes. Eugène Viollet-le-Duc laisse un héritage immense, à la croisée du génie artistique, de la rigueur scientifique et de l’imaginaire romantique. Il n’a pas simplement restauré des monuments : il a façonné la mémoire collective d’un pays en redonnant vie aux pierres muettes du Moyen Âge. Son œuvre continue de poser des questions essentielles sur la préservation, la vérité historique, et la beauté des formes.

Le 16 septembre 1936, l’un des plus célèbres navires de la marine scientifique française, le Pourquoi Pas ?, sombre au large des côtes islandaises dans une tempête dévastatrice. Ce drame entraîne la disparition du commandant Charcot, figure emblématique de l'exploration polaire. Retour sur une catastrophe maritime qui a marqué l’histoire scientifique et maritime française.

Le Pourquoi Pas ? : un navire de légende

Une naissance au service de la science et de l'exploration

Le Pourquoi Pas ? IV est le quatrième navire d'une série portant ce nom, construit à l’arsenal de Saint-Malo en 1908 à l'initiative de Jean-Baptiste Charcot. Il s’agit d’un trois-mâts barque, conçu pour les missions d’exploration polaire et d’observation scientifique. Doté d’un moteur auxiliaire de 450 chevaux, il combine la tradition de la voile et la modernité mécanique.

Charcot, fils de l’éminent neurologue Jean-Martin Charcot, s’est détourné de la médecine pour se consacrer à la mer. Passionné d’exploration, il a mené de nombreuses expéditions en Antarctique et dans l’Arctique. Le Pourquoi Pas ? devient rapidement un symbole de la recherche française en milieux extrêmes.

Un palmarès d’explorations prestigieuses

Le navire réalise plusieurs missions majeures, notamment :

-

Une expédition scientifique en Antarctique entre 1908 et 1910.

-

Des campagnes océanographiques en Atlantique Nord.

-

Des missions hydrographiques pour la Marine nationale.

-

Des relevés topographiques en Islande.

Jean-Baptiste Charcot n’était pas seulement un explorateur ; c’était aussi un savant, un homme rigoureux, admiré par ses pairs. Il disait :

"Il faut toujours aller plus loin, c’est ce qui fait avancer la science."

La mission de 1936 : un dernier voyage au service de la science

Un objectif islandais

En 1936, Jean-Baptiste Charcot, alors âgé de 69 ans, repart pour une mission scientifique en Islande, pays qu’il connaît bien. Il s’agit d’y effectuer des relevés hydrographiques, météorologiques et océanographiques. L'équipage compte 40 hommes, dont des scientifiques, des marins, des officiers et des techniciens.

La mission se déroule sans incident majeur, jusqu’à la veille du retour vers la France.

16 septembre 1936 : la tempête fatale

Une météo défavorable et des décisions cruciales

Le Pourquoi Pas ? appareille de Reykjavik dans la nuit du 15 au 16 septembre 1936. La météo annonce une tempête, mais Charcot, pressé de rentrer, prend le risque de mettre le cap sur Saint-Malo. Vers 5 heures du matin, le navire est pris dans une violente tempête au large de la côte sud de l’Islande, près de Borgarfjörður.

Les vents atteignent plus de 120 km/h, et la mer est déchaînée. Le navire ne parvient pas à tenir le cap. Il est projeté contre les rochers et se brise rapidement sous les assauts des vagues.

Le bilan : un seul survivant

Sur les 41 hommes à bord, un seul survit : le quartier-maître Eugène Gonidec. Gravement blessé, il est recueilli par des pêcheurs islandais au matin. Il témoigne plus tard des derniers instants du navire, de la bravoure des marins, et du calme impressionnant de Charcot, qui aurait dit avant de couler :

"Adieu, mes enfants, à bientôt là-haut."

Charcot et son équipage sont portés disparus. Leurs corps, pour la plupart, ne seront jamais retrouvés.

Une onde de choc en France et dans le monde

Une nation en deuil

La nouvelle du naufrage provoque une onde de choc en France. Jean-Baptiste Charcot était une figure respectée, presque mythique. Le président de la République Albert Lebrun rend hommage à un "grand serviteur de la science et de la patrie". Des cérémonies sont organisées dans tout le pays. Une plaque commémorative est apposée à l’École de médecine navale de Rochefort.

Le naufrage du Pourquoi Pas ? marque la fin d’une époque héroïque de l’exploration scientifique française par la mer.

L’Islande se souvient aussi

En Islande, l’émotion est vive. Les habitants de Borgarnes, proches du lieu du naufrage, rendent hommage aux marins disparus. Une stèle commémorative est installée en 1956 à l’endroit du drame. Encore aujourd’hui, les Islandais honorent la mémoire de Charcot comme un "ami du Nord".

L’héritage de Charcot et du Pourquoi Pas ?

Une figure fondatrice de l'exploration scientifique française

Charcot laisse un héritage immense. Il a contribué à la cartographie de régions encore inconnues à l’époque, et ses travaux scientifiques sont toujours utilisés. Il a aussi inspiré une génération d’océanographes et d’explorateurs français, dont Paul-Émile Victor.

Son navire, le Pourquoi Pas ?, reste un symbole de courage, de persévérance et de rigueur scientifique. Il a ouvert la voie à d'autres bâtiments portant le même nom, jusqu’au Pourquoi Pas ? actuel, navire océanographique moderne lancé en 2005.

Une mémoire entretenue

En France, plusieurs rues, écoles et navires portent le nom de Charcot. Des expositions lui sont consacrées dans les musées maritimes, et son journal de bord est un témoignage poignant sur l’état d’esprit d’un explorateur du XXe siècle.

Un timbre à son effigie a été émis en 1982. Et chaque année, le 16 septembre, les hommages se multiplient pour se souvenir de cet homme qui disait :

"Pourquoi pas tenter l’impossible, si c’est pour faire avancer la connaissance ?"

Une tragédie qui forgea la légende de la science maritime française

Le naufrage du Pourquoi Pas ? n’a pas seulement coûté la vie à Jean-Baptiste Charcot et à son équipage : il a marqué l’imaginaire collectif comme une fin tragique mais héroïque. Ce drame scelle la légende d’un homme qui, jusqu’à la fin, a mis la science au-dessus de sa propre vie. Il reste une source d’inspiration pour les explorateurs, les marins, et tous ceux qui rêvent de percer les mystères de l’océan.

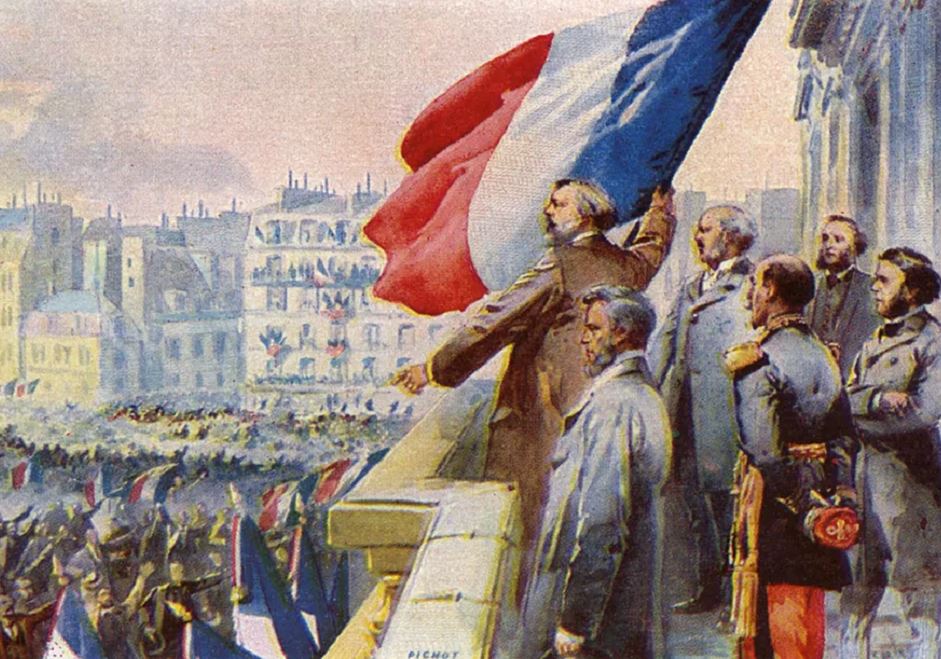

Le 4 septembre 1870, la Troisième République est proclamée à Paris, après la défaite humiliante de Napoléon III face aux Prussiens à Sedan. Cet événement marque la fin du Second Empire et le retour d’un régime républicain qui, malgré les soubresauts de l’histoire, s’ancrera durablement en France. Une journée décisive pour la démocratie française, entre chaos militaire, agitation populaire et volonté politique.

Naissance de la Troisième République

La guerre franco-prussienne et la chute de l’Empire

L’année 1870 s’ouvre sous tension. La France, dirigée par Napoléon III, entre en guerre contre la Prusse le 19 juillet. Ce conflit, motivé par une diplomatie maladroite et le désir d’enrayer la montée en puissance allemande, se révèle désastreux pour l’armée française. En quelques semaines, les défaites s’enchaînent, culminant avec la capitulation de Napoléon III à Sedan le 2 septembre 1870.

La nouvelle de cette reddition, vécue comme une trahison nationale, provoque une onde de choc dans tout le pays. À Paris, la colère populaire éclate. Le régime impérial est discrédité. L’heure est venue pour les républicains d’agir.

Une journée de soulèvement populaire à Paris

Le 4 septembre au matin, la foule se masse sur la Place de la Concorde, puis converge vers le Palais Bourbon, siège du Corps législatif. Elle exige la déchéance de l’Empereur et la proclamation immédiate de la République.

Sous la pression, les députés républicains prennent les devants. Parmi eux, Léon Gambetta, Jules Ferry, Jules Favre ou encore Henri Rochefort, tous figures majeures de l’opposition au régime impérial. Ils se rendent à l’Hôtel de Ville de Paris, symbole de la démocratie depuis la Révolution française.

Dans l’après-midi, Léon Gambetta proclame solennellement la République depuis le balcon de l’Hôtel de Ville, devant une foule immense et en liesse. C’est la naissance officielle de la Troisième République, sans violence ni bain de sang, mais dans une urgence absolue.

La formation du Gouvernement de la Défense nationale

Dans la foulée de la proclamation, un Gouvernement provisoire, baptisé Gouvernement de la Défense nationale, est mis en place. Il est chargé de poursuivre la guerre contre la Prusse, de défendre Paris et d’assurer la continuité de l’État.

Ce gouvernement est composé majoritairement de républicains modérés. Il inclut des personnalités comme Jules Favre (Affaires étrangères), Adolphe Crémieux (Justice) ou Ernest Picard (Intérieur), sous la présidence du général Louis-Jules Trochu.

Mais si la République est proclamée, elle ne repose encore sur aucune légitimité électorale. Il faudra attendre les élections de février 1871 pour qu’une Assemblée nationale soit élue — majoritairement monarchiste dans un premier temps.

La République proclamée, mais pas encore consolidée

Le 4 septembre 1870 ne marque pas seulement un changement de régime, mais aussi le début d’une nouvelle instabilité politique. Le Gouvernement de la Défense nationale doit affronter une situation dramatique : Paris est assiégé, la province est désorganisée, et la menace prussienne s’intensifie.

Gambetta, depuis Tours puis Bordeaux, tente d’organiser une résistance en province. Il s'envole même en ballon depuis Paris assiégé pour rallier les armées du sud. Malgré son énergie, la situation militaire reste désespérée. Le 28 janvier 1871, Paris capitule. Le traité de paix signé à Francfort en mai consacre la perte de l’Alsace et de la Moselle, un choc national.

Malgré ces débuts chaotiques, la République résiste. Elle surmonte la Commune de Paris (mars-mai 1871), les tentatives de restauration monarchique, et s'impose durablement à partir de 1875 avec l'adoption des lois constitutionnelles.

Anecdote : la proclamation improvisée d’une République attendue

Contrairement à 1848, où la Seconde République avait été proclamée après un soulèvement violent, la proclamation du 4 septembre 1870 se déroule sans effusion de sang. La foule ne cherche pas la vengeance, mais la restauration d’un idéal démocratique. Les drapeaux tricolores remplacent les aigles impériaux, et la Marseillaise résonne à nouveau dans Paris.

Une phrase célèbre de Victor Hugo, républicain de la première heure, illustre l’esprit du moment :

« La République est déclarée. Elle a été reçue avec une explosion d’enthousiasme. »

Un événement marquant dans la longue marche vers la démocratie

Le rétablissement de la République en 1870 est un moment-clé de l’histoire de France. Il marque la troisième tentative républicaine après celles de 1792 et de 1848, et cette fois-ci, elle s’inscrira dans la durée.

Ce régime va devenir le socle de la vie politique française, en dépit des crises (Affaire Dreyfus, Première Guerre mondiale, montée des extrêmes). Il jettera les bases des libertés fondamentales, de la laïcité et du suffrage universel.

La République surgit des ruines de l’Empire

Le 4 septembre 1870, la France bascule dans un nouveau chapitre de son histoire. Dans un moment de crise nationale, alors que l’Empire s’effondre sous les coups de la Prusse, le peuple et ses représentants proclament une République qui saura, malgré les épreuves, s’ancrer durablement dans le paysage politique français.

De cette journée est née une institution qui, bien que contestée et parfois mise à mal, est devenue le pilier de la démocratie française moderne. La Troisième République, issue de la défaite, incarne un espoir : celui d’un peuple qui choisit la liberté et la souveraineté populaire au cœur du chaos.

Lien Wikipédia pertinent :

Le 2 septembre 1870, l’empereur Napoléon III se rend aux forces prussiennes à Sedan, en pleine guerre franco-prussienne. Ce moment marque la fin du Second Empire et ouvre la voie à la proclamation de la Troisième République. Un tournant majeur dans l’histoire de France, riche en conséquences politiques, sociales et militaires. Retour sur cet épisode clé, entre humiliations, stratégies ratées et basculement historique.

Une guerre mal engagée : le contexte de la débâcle

Les tensions entre la France et la Prusse

La guerre franco-prussienne débute en juillet 1870, provoquée par un incident diplomatique autour de la dépêche d’Ems et les ambitions de Bismarck. La France, dirigée par Napoléon III, pense pouvoir renforcer son prestige en s’opposant à la montée de la Prusse. Mais l’armée française est mal préparée, mal équipée, et souffre d’un commandement désorganisé.

« Ce n’est pas une guerre, c’est une marche triomphale », déclare Bismarck avec une confiance glaciale.

Une succession de défaites

Dès août 1870, les revers s’enchaînent pour les Français : Wissembourg, Froeschwiller, puis Mars-la-Tour. Les forces prussiennes, bien coordonnées, encerclent les armées françaises dans la ville fortifiée de Sedan, dans les Ardennes. L’armée de Mac Mahon y est acculée avec Napoléon III lui-même.

Le désastre de Sedan : 1er et 2 septembre 1870

La bataille : un piège militaire

Le 1er septembre, les troupes françaises, prises en étau, sont bombardées sans relâche par l’artillerie prussienne. L’armée française compte 120 000 hommes, mais elle est piégée dans une cuvette, vulnérable aux tirs. Le maréchal Mac Mahon est grièvement blessé dès le matin. Son remplaçant, le général Ducrot, tente une percée, mais échoue face à la supériorité allemande.

« Nous sommes dans une souricière ! » aurait déclaré un officier français en voyant la position tactique désastreuse.

La reddition de l’Empereur

Le 2 septembre à l’aube, Napoléon III, isolé, humilié, se rend personnellement au roi Guillaume Ier de Prusse. Il envoie un message :

« Ne pouvant plus mourir à la tête de mes troupes, je dépose mon épée aux pieds de Votre Majesté. »

L’empereur est fait prisonnier, l’armée française capitule, et 83 000 soldats sont faits prisonniers. Une des pires défaites militaires de l’histoire de France.

Les conséquences politiques : fin du Second Empire

L’effondrement immédiat du régime

La nouvelle de la reddition provoque une onde de choc à Paris. Le 4 septembre 1870, la foule envahit le Palais Bourbon, chasse les derniers partisans du régime et proclame la Troisième République. L’impératrice Eugénie, régente en l’absence de son mari, s’enfuit précipitamment en exil.

La chute de Napoléon III met fin à 18 ans de règne autoritaire, marqué par des grands travaux, une politique coloniale ambitieuse, mais aussi une progressive impopularité.

L’exil de Napoléon III

Napoléon III est interné en Allemagne, puis autorisé à rejoindre l’Angleterre, où il meurt en 1873. L’ancien empereur n’aura jamais retrouvé le pouvoir. Sa chute marque la fin définitive du bonapartisme impérial en France.

Une humiliation nationale lourde de conséquences

L’annexion de l’Alsace-Lorraine

Par le traité de Francfort (mai 1871), la France perd l’Alsace et une partie de la Lorraine. Ce traumatisme territorial alimente pendant des décennies un profond ressentiment contre l’Allemagne, jusqu’à la Première Guerre mondiale.

« Pensons-y toujours, n’en parlons jamais » – Devise courante dans la IIIe République à propos de l’Alsace-Lorraine

La Commune de Paris : l’instabilité après Sedan

La chute du Second Empire plonge Paris dans le chaos. Le siège de la capitale par les Prussiens, puis les tensions internes, débouchent sur la Commune de Paris en 1871. Ce soulèvement ouvrier, écrasé dans le sang, révèle la fracture sociale et politique laissée ouverte par l’effondrement impérial.

La naissance d’une armée moderne

Le désastre de Sedan met en lumière l’obsolescence de l’armée impériale. La République entreprend une profonde réforme militaire : service militaire obligatoire, modernisation des équipements, meilleure formation des officiers. Ces transformations seront déterminantes pour l’avenir stratégique de la France.

Symboles et mémoires de Sedan

Un traumatisme durable

Sedan reste un symbole d’humiliation, souvent comparé à Waterloo pour Napoléon Ier. Pendant des décennies, le mot "Sedan" évoque l'échec, la honte, et la chute d'un régime.

Le monument commémoratif de Bazeilles, lieu d’une résistance héroïque de la Légion étrangère le 1er septembre, devient un lieu de pèlerinage militaire, soulignant la volonté de rédemption.

Une bataille étudiée dans les écoles militaires

La bataille de Sedan devient un cas d’école dans les académies militaires, notamment en stratégie de terrain et logistique. Elle incarne les erreurs à ne pas commettre : mauvaise anticipation, communication défaillante, et présence du chef suprême sans commandement opérationnel clair.

Sedan 1870 : le jour où la France changea de régime

Le 2 septembre 1870 représente bien plus qu’une défaite militaire : c’est une rupture dans l’histoire de France. La fin d’un empire, la naissance d’une république, une perte territoriale douloureuse, et une recomposition du paysage politique et militaire. La capitulation de Sedan marque un avant et un après. Elle demeure dans la mémoire collective comme l’un des événements les plus marquants de la chute du pouvoir impérial et du réveil républicain français.

Le 27 août 1928, à Paris, les grandes puissances du monde signaient un accord historique : le Pacte Briand-Kellogg, qui devait mettre fin à la guerre en tant qu’instrument de politique nationale. Porté par une volonté idéaliste de bâtir une paix durable après l’horreur de la Première Guerre mondiale, ce traité marque un tournant diplomatique majeur. Pourtant, son efficacité sera très vite remise en question par la montée des tensions dans les années 1930. Retour sur un pacte aussi ambitieux qu’utopique.

Une initiative franco-américaine inédite

Aristide Briand, l’artisan de la paix

Le projet naît de l’esprit du diplomate français Aristide Briand, figure centrale de la diplomatie d’après-guerre. Déjà Prix Nobel de la paix en 1926 pour son rôle dans la réconciliation franco-allemande avec Gustav Stresemann, Briand propose en 1927 un pacte bilatéral de non-agression entre la France et les États-Unis. Il souhaite ancrer dans le droit international une renonciation à la guerre comme outil de règlement des conflits.

Frank Kellogg et l’extension multilatérale

L’idée séduit le secrétaire d’État américain Frank B. Kellogg, mais celui-ci propose une portée plus large : pourquoi ne pas inclure d’autres nations ? Sous la pression du mouvement pacifiste américain, très influent à l’époque, Kellogg pousse pour un pacte multilatéral. Le projet prend alors une ampleur internationale.

Le 27 août 1928, à Paris, le traité est signé dans le ministère des Affaires étrangères, au Quai d’Orsay, par 15 pays, dont la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et le Japon. Par la suite, près de 63 États adhèrent au pacte.

Le contenu du pacte : une ambition universelle

La guerre déclarée illégale

Le cœur du pacte est simple et révolutionnaire dans sa formulation :

« Les parties condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux. »

L'article 1 interdit la guerre comme instrument de politique nationale, et l'article 2 engage les signataires à résoudre leurs conflits par des moyens pacifiques.

Une portée morale plus que juridique

Ce qui frappe, c’est le caractère non contraignant du pacte. Aucune sanction n’est prévue en cas de violation. Il s’agit d’un engagement moral et diplomatique, sans force exécutoire.

Dans l’euphorie pacifiste des années 1920, ce pacte est vu comme l’acte de naissance d’un nouvel ordre mondial, fondé sur la coopération, la diplomatie et le droit international.

Les réactions internationales et les premières limites

Un accueil contrasté

L’initiative est saluée dans les opinions publiques, notamment en France et aux États-Unis. Des mouvements pacifistes, des intellectuels et même des religieux y voient l’espoir d’une paix universelle. On parle du "pacte pour mettre fin à toutes les guerres".

Mais certains diplomates restent sceptiques. Le pacte n’évoque ni les sanctions, ni le désarmement, ni la sécurité collective. Il ne remplace pas la Société des Nations, qui reste l’organe central de la paix mondiale.

L’absence de clauses contraignantes

Dès sa signature, on pointe la faiblesse majeure du pacte : il repose sur la bonne volonté des États. Sans mécanisme de contrôle, il ne peut empêcher une agression armée.

Un diplomate britannique dira ironiquement :

« C’est comme interdire le vol à main armée en distribuant une brochure aux voleurs. »

Les trahisons du pacte : de la Mandchourie à Munich

Le Japon et l’invasion de la Mandchourie (1931)

Trois ans à peine après la signature, le Japon, pourtant signataire, envahit la Mandchourie, territoire chinois. L’action militaire, condamnée par la Société des Nations, montre l’inefficacité du pacte. Aucun pays n’intervient.

L’Allemagne nazie et l’expansion hitlérienne

Dans les années 1930, l’Allemagne d’Hitler viole ouvertement les principes du pacte : remilitarisation de la Rhénanie, Anschluss avec l’Autriche, occupation de la Tchécoslovaquie. Là encore, aucune réaction concertée des signataires du pacte. L’accord se révèle totalement impuissant face à l’agression.

L’Italie fasciste en Éthiopie (1935)

L’agression italienne contre l’Éthiopie, menée par Mussolini, constitue une autre violation flagrante. Malgré les protestations, aucune sanction militaire n’est appliquée. Le pacte est réduit à un document symbolique, vidé de sa substance.

Une influence durable malgré l’échec

Une base pour le droit international

Même si le pacte échoue à empêcher la Seconde Guerre mondiale, il n’est pas sans héritage. Il constitue la première tentative d’interdire juridiquement la guerre dans les relations internationales.

Après 1945, le Pacte Briand-Kellogg servira de fondement juridique lors du procès de Nuremberg. Les juges invoqueront la violation du pacte pour qualifier les crimes d’agression commis par les nazis.

Vers l’ONU et le droit à la paix

Le Pacte Briand-Kellogg est considéré comme un ancêtre de la Charte des Nations Unies, signée en 1945. Celle-ci ira plus loin, en instaurant un Conseil de sécurité, un droit d’ingérence, et une force coercitive potentielle.

L’idée que la guerre peut être illégale reste au cœur du droit international moderne. De nombreux traités ultérieurs (non-prolifération, désarmement, droits de l’homme) s’inscrivent dans cette lignée.

Un symbole fragile mais fondateur

Le 27 août 1928, le monde voulait croire à la paix par la parole, aux vertus du droit sur la force. Le Pacte Briand-Kellogg, bien qu’utopique, représente un moment d’espoir et une tentative sérieuse de bâtir un monde sans guerre.

Il est aussi un témoignage des limites de la diplomatie sans moyens coercitifs, une leçon douloureuse que les années 1930 ont enseignée au prix fort.

Le 23 août 1939, à Moscou, l’impossible devient réalité : l’Allemagne nazie d’Adolf Hitler et l’Union soviétique de Joseph Staline signent un pacte de non-agression. Officiellement baptisé pacte Molotov-Ribbentrop, du nom des ministres des Affaires étrangères des deux régimes totalitaires, ce traité sidère le monde. Moins d’une semaine plus tard, l’Europe bascule dans la Seconde Guerre mondiale. Cette entente entre ennemis idéologiques marque un tournant stratégique et moral majeur dans l’histoire contemporaine. Pourquoi un tel accord a-t-il été signé ? Que contenait-il réellement ? Et quelles furent ses conséquences tragiques ?

L’Europe au bord du gouffre en 1939

Des tensions croissantes entre l’Allemagne et les démocraties occidentales

Depuis l’arrivée d’Adolf Hitler au pouvoir en 1933, l’Allemagne multiplie les provocations et les annexions. L’Anschluss en 1938, l’annexion des Sudètes puis de la Tchécoslovaquie au printemps 1939 montrent la détermination du Führer à remodeler l’Europe à son avantage. Face à cette montée des périls, la France et le Royaume-Uni hésitent entre diplomatie d’apaisement et fermeté.

L’URSS, un acteur isolé mais incontournable

De son côté, l’Union soviétique reste méfiante à l’égard des démocraties occidentales, qui l’ont tenue à l’écart des négociations de Munich. Staline craint une agression allemande, mais il redoute tout autant un isolement diplomatique face à une éventuelle guerre générale. Il explore alors une voie inattendue : une entente avec l’Allemagne.

Le pacte Molotov-Ribbentrop : contenu et intentions

Un pacte de non-agression entre ennemis idéologiques

Signé dans la nuit du 23 août 1939, le pacte prévoit que l’Allemagne et l’Union soviétique s’engagent à ne pas s’agresser mutuellement et à rester neutres en cas de conflit impliquant l’un des deux pays. Sur le papier, il s’agit d’un simple accord de neutralité, semblable à d’autres traités bilatéraux. Mais l’accord comporte une clause secrète aux implications bien plus lourdes.

Le protocole secret : le partage de l’Europe de l’Est

Dans une annexe secrète, les deux parties s’entendent sur un partage des zones d’influence en Europe orientale. La Pologne est divisée en deux, les Pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) tombent dans la sphère soviétique, tout comme la Bessarabie (actuelle Moldavie).

« Hitler et Staline se sont partagés l’Europe comme deux brigands se partagent le butin. » — Winston Churchill

Les motivations cachées des deux dictatures

Les objectifs de l’Allemagne nazie

Hitler cherche à éviter une guerre sur deux fronts. En assurant ses arrières à l’Est, il peut lancer son offensive contre la Pologne sans craindre une attaque soviétique. Le pacte lui donne la liberté d’agir rapidement, tout en gagnant du temps pour renforcer son armée.

Les calculs stratégiques de Staline

Staline, de son côté, espère éviter un affrontement immédiat avec l’Allemagne et gagner du temps pour préparer l’Armée rouge. Il voit aussi dans le pacte une occasion d’étendre l’influence soviétique vers l’ouest, notamment en Pologne et dans les pays baltes. Pour lui, c’est un coup diplomatique permettant de tirer profit du chaos européen à venir.

Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale

L’invasion de la Pologne

Le 1er septembre 1939, l’Allemagne envahit la Pologne par l’ouest. Deux semaines plus tard, le 17 septembre, l’Armée rouge envahit à son tour la Pologne orientale, conformément au pacte secret. La Pologne est rayée de la carte. La France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l’Allemagne le 3 septembre, mais pas à l’URSS.

Un accord qui ouvre la voie à la guerre totale

Le pacte germano-soviétique permet à Hitler de déclencher une guerre qu’il avait longuement préparée, sans craindre d’opposition immédiate à l’Est. Il marque la faillite de la diplomatie européenne et inaugure une période de violents bouleversements géopolitiques.

Les conséquences immédiates du pacte

L’expansion soviétique en Europe de l’Est

Profitant de l’accord, Staline annexe les pays baltes en 1940, impose des régimes communistes locaux et entame la soviétisation de ces territoires. En Finlande, il déclenche la guerre d’Hiver (1939–1940), avec des pertes énormes, mais s’empare de plusieurs régions stratégiques.

Des crimes partagés : le cas du massacre de Katyn

L’occupation soviétique de la Pologne s’accompagne de répressions massives. En 1940, plus de 20 000 officiers et intellectuels polonais sont exécutés par le NKVD dans la forêt de Katyn, sur ordre direct de Moscou. Ce crime de masse illustre l’impitoyable collaboration initiale entre les deux dictatures.

La rupture du pacte : l’opération Barbarossa

L’invasion de l’URSS par l’Allemagne en 1941

Le 22 juin 1941, Hitler rompt brutalement le pacte en lançant l’opération Barbarossa, l’invasion massive de l’Union soviétique. Staline, pris de court malgré plusieurs avertissements, voit son territoire envahi sur plus de 2 000 km de front. L’alliance des contraires vole en éclats.

Le retournement soviétique

L’URSS rejoint alors les Alliés contre l’Axe. Ironie du sort : celle qui avait facilité le déclenchement de la guerre devient un pilier de la victoire contre le nazisme. Mais le souvenir du pacte ternira longtemps l’image de l’URSS, en Occident comme dans les pays d’Europe de l’Est.

Un pacte aux répercussions historiques majeures

Une mémoire encore vive

Dans les pays baltes et en Pologne, le pacte est perçu comme une trahison impardonnable. Le 23 août est commémoré comme Journée européenne du souvenir des victimes du stalinisme et du nazisme, en hommage aux millions de morts causés par les deux régimes.

Une alliance cynique révélatrice de la realpolitik

Le pacte Molotov-Ribbentrop reste un cas d’école de diplomatie cynique, où deux idéologies radicalement opposées s’unissent par opportunisme. Il illustre combien, dans les jeux de pouvoir entre États, les principes peuvent être sacrifiés sur l’autel de la stratégie.

Quand deux totalitarismes ont précipité l’Europe dans l’abîme

Le 23 août 1939, l’Allemagne nazie et l’Union soviétique signaient un pacte qui allait sceller le destin de l’Europe. Cette alliance temporaire entre deux régimes totalitaires a permis le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, l’écrasement de la Pologne et l’annexion de territoires entiers. Ce moment historique rappelle que derrière les grandes catastrophes se cachent souvent des ententes secrètes, des calculs froids, et un mépris total des peuples.

Le 23 août 1914, dans les premières semaines du déclenchement de la Première Guerre mondiale, un acteur inattendu entre en scène : le Japon. En déclarant officiellement la guerre à l’Allemagne, l’Empire du Soleil Levant confirme sa volonté de peser sur la scène internationale. Cet événement, souvent relégué au second plan dans les récits européens de la Grande Guerre, marque pourtant un tournant géopolitique majeur en Asie et dans le Pacifique. Pourquoi le Japon a-t-il pris cette décision ? Quels en furent les enjeux et les conséquences ? Plongée dans un épisode stratégique aux résonances mondiales.

Le contexte mondial en août 1914

Une guerre européenne qui s’internationalise rapidement

Le 28 juillet 1914, l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, mettant le feu aux poudres d’un conflit latent. Très vite, les grandes puissances européennes s’engagent : l’Allemagne soutient l’Autriche-Hongrie, la Russie entre en guerre pour défendre la Serbie, et la France et le Royaume-Uni rejoignent le conflit contre les puissances centrales. Loin d’être un simple conflit européen, la guerre devient mondiale en raison des vastes empires coloniaux.

L’Alliance anglo-japonaise de 1902

Le Japon n’est pas directement concerné par les tensions balkaniques ou européennes, mais il est lié au Royaume-Uni par un traité d’alliance signé en 1902. Ce traité stipule que si l’un des deux pays est attaqué par une troisième puissance, l’autre doit lui apporter son aide. En 1914, Londres demande discrètement au Japon d’intervenir contre l’Allemagne dans la région Asie-Pacifique, en particulier en Chine, où l’Empire allemand possède plusieurs concessions.

Les raisons de l’entrée en guerre du Japon

Une opportunité géopolitique pour renforcer son influence

Depuis sa victoire contre la Russie en 1905, le Japon a montré qu’il pouvait rivaliser avec les grandes puissances. Entrer en guerre en 1914 permettrait au Japon de s’imposer davantage en Asie, en s’emparant des possessions allemandes dans la région, notamment Tsingtao (Qingdao) en Chine et plusieurs îles dans le Pacifique.

« Le Japon n’a pas combattu par loyauté envers l’Entente, mais pour ses propres ambitions impériales. » – Historien Ian Nish

Une stratégie diplomatique maîtrisée

Avant de déclarer la guerre, le Japon envoie un ultimatum à l’Allemagne le 15 août 1914, lui demandant de retirer ses navires de guerre de la région asiatique et de céder la concession de Tsingtao. L’Allemagne n’ayant pas répondu, le Japon déclare officiellement la guerre le 23 août.

Les opérations militaires japonaises en Asie

Le siège de Tsingtao

L’action militaire la plus emblématique du Japon pendant la Première Guerre mondiale fut le siège de Tsingtao, enclenché en octobre 1914. Avec l’appui symbolique de quelques troupes britanniques, l’armée japonaise assiège la base allemande fortifiée. Après deux mois de combats acharnés, la garnison allemande capitule le 7 novembre 1914. Le Japon s’empare ainsi d’un point stratégique sur la côte chinoise.

L’occupation des îles du Pacifique

Simultanément, la marine japonaise s’empare sans combat des possessions allemandes dans le Pacifique nord (îles Mariannes, Carolines et Marshall), élargissant son emprise maritime. Ces territoires seront placés sous mandat japonais après la guerre, renforçant sa position d’empire colonial.

Les conséquences géopolitiques de l’intervention japonaise

Le Japon, nouvelle puissance impériale

La Première Guerre mondiale permet au Japon de légitimer son statut de puissance mondiale. Il gagne des territoires, augmente son influence diplomatique et se place à la table des négociations à la Conférence de la paix de Paris en 1919. Il y obtient le mandat de la Société des Nations sur les anciennes colonies allemandes du Pacifique.

Une montée des tensions avec la Chine

L’occupation de Tsingtao et l’envoi des fameuses « Vingt et une demandes » à la Chine en 1915 nourrissent la méfiance chinoise. Ces revendications japonaises visent à accroître encore leur influence économique et politique en Chine, provoquant un sursaut nationaliste chinois et une rupture durable dans les relations bilatérales.

Des relations ambiguës avec les Alliés

Si le Japon combat aux côtés de l’Entente, ses ambitions coloniales et son absence d’engagement sur les fronts européens le tiennent à l’écart des décisions stratégiques majeures. La France et surtout les États-Unis commencent à voir dans le Japon un rival potentiel en Asie.

Héritages et tensions durables

Une victoire à double tranchant

Le Japon sort renforcé du conflit, mais son comportement impérialiste commence à inquiéter ses alliés. Lors de la Conférence de Versailles, sa demande d’inscrire l’égalité raciale dans la charte de la Société des Nations est rejetée, provoquant une humiliation diplomatique qui nourrira le ressentiment japonais dans les décennies suivantes.

Un prélude au militarisme des années 1930

L’occupation de territoires allemands préfigure l’expansionnisme japonais des années 1930. La guerre contre l’Allemagne a servi de test grandeur nature pour les ambitions militaires de l’empire japonais. Elle contribue aussi à développer une idéologie impérialiste fondée sur la supériorité nationale, qui mènera à la Seconde Guerre mondiale en Asie.

Quand le Japon entre dans l’Histoire mondiale par la voie des armes

Le 23 août 1914, en déclarant la guerre à l’Allemagne, le Japon prend une décision stratégique aux répercussions majeures. Plus qu’un simple acte diplomatique, c’est un moment charnière dans l’histoire du pays, qui marque son entrée dans le cercle restreint des puissances impériales. Ce choix militaire, motivé par des intérêts géopolitiques, aura des conséquences durables en Asie et sur l’équilibre mondial du XXe siècle.

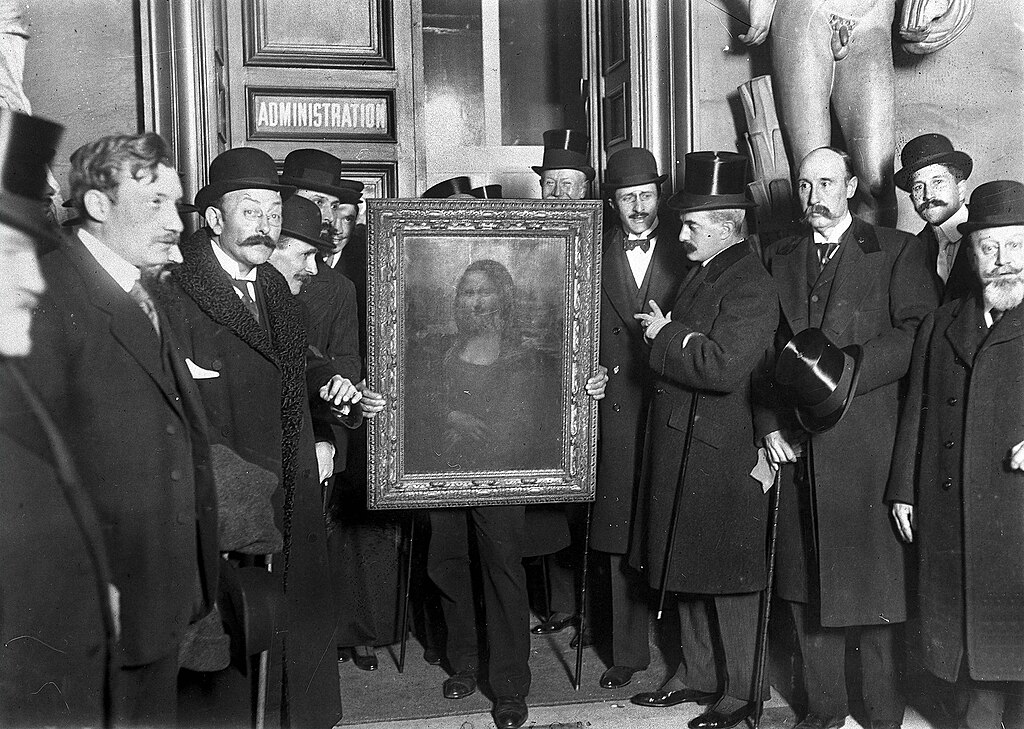

Le 21 août 1911, un événement digne d’un roman policier secoue la France et le monde de l’art : la Joconde disparaît du musée du Louvre. Ce vol, aussi audacieux qu’absurde, va transformer à jamais la notoriété du célèbre tableau de Léonard de Vinci. Retour sur une affaire qui a défrayé la chronique et contribué à faire de La Joconde l’œuvre la plus célèbre au monde.

Un chef-d’œuvre déjà célèbre… mais pas encore une icône

La Joconde au début du XXe siècle

Avant 1911, La Joconde était une œuvre admirée des connaisseurs mais pas encore le symbole mondial qu’elle est devenue aujourd’hui. Peinte par Léonard de Vinci au début du XVIe siècle, elle entre dans les collections royales françaises sous François Ier, avant d’être exposée au Louvre à partir de la Révolution.

Mais au tournant du XXe siècle, d’autres œuvres attirent davantage l’attention des foules. La Vénus de Milo ou encore La Liberté guidant le peuple sont, à l’époque, bien plus populaires auprès du grand public.

Un tableau accessible, sans protection particulière

À l’époque, les mesures de sécurité sont bien différentes d’aujourd’hui. Les œuvres sont exposées avec une relative simplicité, souvent accrochées à des clous sur les murs, sans vitrines ni alarmes. Cette légèreté allait permettre l’un des cambriolages les plus incroyables de l’histoire de l’art.

Le 21 août 1911 : la Joconde s’évapore du musée

Un lundi pas comme les autres

Le Louvre est fermé au public ce lundi 21 août 1911. C’est le jour de repos hebdomadaire du musée, réservé aux travaux de maintenance. Ce matin-là, un homme vêtu d’une blouse blanche — identique à celle portée par les ouvriers du musée — sort calmement avec un tableau dissimulé sous sa blouse.

L’œuvre est alors absente de son emplacement dans la Salle des États. Mais ce n’est que le mardi suivant, à l’ouverture au public, que l’absence est réellement constatée.

Une enquête digne d’un polar

La disparition du tableau est signalée, la salle est fouillée, le cadre retrouvé abandonné dans un escalier. Le Louvre est fermé pendant une semaine. La presse s’empare de l’affaire. C’est un véritable scandale national.

La police interroge des centaines de personnes, dont le célèbre poète Guillaume Apollinaire, brièvement emprisonné. Même Pablo Picasso est entendu, en raison de ses liens avec les milieux d’avant-garde et du vol d'autres antiquités quelques années auparavant.

Mais aucune piste ne semble sérieuse. La Joconde est introuvable. Le mystère s’épaissit.

Un voleur italien et un patriotisme mal placé

Vincenzo Peruggia : le cambrioleur inattendu

Ce n’est que deux ans plus tard, en décembre 1913, que le mystère est élucidé. À Florence, un antiquaire reçoit un homme affirmant posséder La Joconde et souhaitant la restituer à l’Italie. L’homme se nomme Vincenzo Peruggia, un ancien employé du Louvre.

Son mobile ? Il prétend avoir voulu "rapatrier" l’œuvre en Italie, pensant que Napoléon l’avait volée — ce qui est historiquement inexact, puisque François Ier l’avait acquise trois siècles plus tôt.

Peruggia est arrêté. Il avait conservé le tableau caché dans une malle sous son lit, à Paris, pendant deux ans, avant de tenter de le vendre à un musée florentin.

Une peine légère pour un geste "patriotique"

Condamné à seulement un an et deux semaines de prison, Peruggia bénéficia d’une certaine indulgence, notamment parce que son acte fut perçu par certains comme un geste de fierté nationale italienne. Il sortit de prison au bout de quelques mois et retourna à une vie anonyme.

Conséquences d’un vol spectaculaire

La notoriété mondiale de la Joconde

Ironie de l’histoire : le vol transforma la Joconde. D’œuvre célèbre, elle devint une icône planétaire. Les journaux du monde entier en firent leurs gros titres. Des milliers de visiteurs affluèrent au Louvre… pour contempler le vide laissé par le tableau.

Lorsque La Joconde est finalement restituée à Paris en 1914, l’accueil est triomphal. Elle est désormais entourée d’un mythe, d’un mystère, d’un prestige nouveau. On vient l’admirer autant pour sa beauté que pour son histoire.

Un tournant pour la sécurité des musées

Cet incident marqua également un tournant dans la manière de sécuriser les œuvres d’art. Dès son retour, la Joconde est placée derrière une vitre blindée, protégée par des gardiens, et devient l’objet d’une vigilance extrême.

Les musées du monde entier en tirèrent des leçons. La sécurité des œuvres devint une priorité, entraînant la modernisation des dispositifs de protection.

Anecdotes et postérité

Charlie Chaplin déclara un jour que "le vol de la Joconde fut la meilleure publicité jamais faite pour une œuvre d’art."

Une chanson de Serge Gainsbourg, La chanson de Prévert, évoque la Joconde en lien avec le souvenir amoureux.

En 2009, le Louvre a réorganisé entièrement la Salle des États pour faire de la Joconde son centre absolu d’attraction.

Le jour où la Joconde devint immortelle

Le 21 août 1911, un voleur italien sans grand envergure a, sans le savoir, donné à la Joconde la célébrité éternelle. Son vol a révélé la force des mythes, l’importance de la mémoire collective et la fragilité de notre patrimoine. Depuis ce jour, le sourire énigmatique de Mona Lisa est devenu un emblème universel… bien plus fort que la peinture seule.

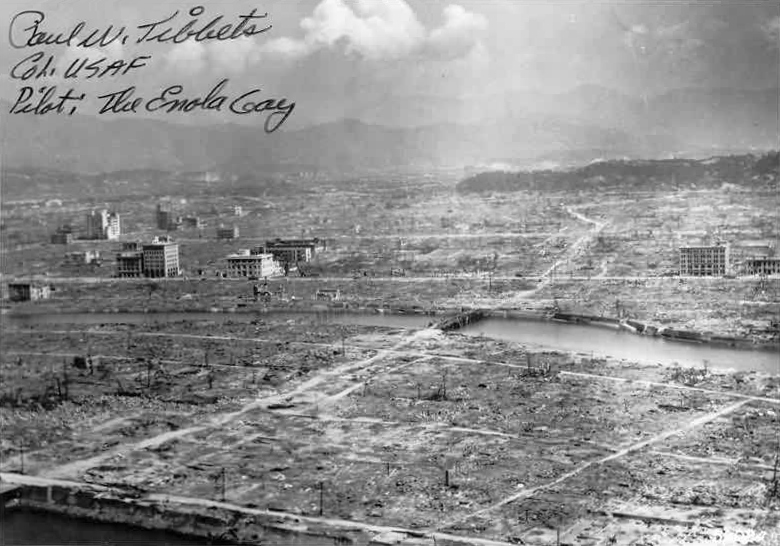

Le 6 août 1945, à 8 h 15, le ciel d’Hiroshima s’illumina d’un éclat aveuglant qu’aucun témoin n’avait jamais imaginé. En une fraction de seconde, la première bombe atomique utilisée en temps de guerre marqua l’entrée de l’humanité dans l’ère nucléaire. Comprendre les causes, le déroulement et les répercussions de ce bombardement, c’est éclairer l’une des pages les plus sombres – mais aussi les plus formatrices – de l’histoire contemporaine.

Bombardement atomique d’Hiroshima : origines, impacts et héritage durable

Aux racines d’une décision