Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur Débat

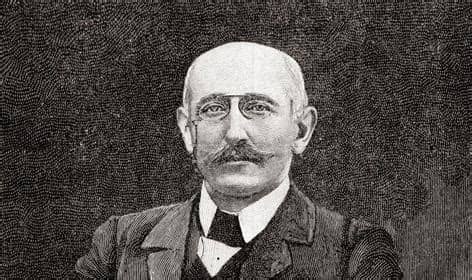

Le 19 septembre 1899, Alfred Dreyfus, capitaine de l’armée française faussement accusé de trahison, est gracié par le président de la République Émile Loubet. Cette décision ne met pas fin à l’Affaire Dreyfus, mais marque un tournant décisif dans l’un des plus grands scandales judiciaires de la Troisième République. Retour sur cet événement qui cristallise les passions politiques, religieuses et intellectuelles de la France de la fin du XIXe siècle.

L’Affaire Dreyfus : un scandale d’État

Un officier accusé sans preuve

En 1894, Alfred Dreyfus, capitaine juif alsacien de l’armée française, est accusé d’avoir livré des documents secrets à l’Empire allemand. Sans preuve formelle, il est condamné à la déportation à perpétuité en Guyane, au bagne de l’île du Diable. L’accusation repose sur un "bordereau" dont l’écriture aurait ressemblé à la sienne.

Ce verdict déclenche peu de réactions dans un premier temps, dans une société où l’antisémitisme est déjà bien enraciné. L’armée, l’opinion publique et la presse conservatrice réclament un coupable, et Dreyfus devient le bouc émissaire idéal.

L’intervention des intellectuels

En 1896, le lieutenant-colonel Picquart découvre que le vrai traître serait un autre officier, le commandant Esterhazy, mais sa hiérarchie tente d’étouffer l’affaire. C’est alors que les intellectuels entrent en scène, avec en tête Émile Zola, qui publie en janvier 1898 son fameux article "J’accuse…!" dans L’Aurore.

"La vérité est en marche, et rien ne l’arrêtera." – Émile Zola

Cet article provoque un véritable séisme politique. La société française se divise en deux camps : les dreyfusards, partisans de la révision du procès, et les antidreyfusards, attachés à l’honneur de l’armée et souvent motivés par l’antisémitisme.

Le procès de Rennes et la grâce présidentielle

Un procès en demi-teinte

En août 1899, après des années de mobilisation et de révélations, un second procès est organisé à Rennes. Malgré les preuves accablantes de son innocence, Dreyfus est à nouveau condamné, cette fois à 10 ans de prison, avec circonstances atténuantes. Le choc est immense. Le procès est largement perçu comme une parodie de justice.

La grâce d'Émile Loubet

Sous pression de l’opinion internationale, et face au risque d’un embrasement politique et social, le gouvernement de Waldeck-Rousseau décide d’agir. Le président Émile Loubet propose une grâce présidentielle, que Dreyfus accepte, bien qu’il proclame toujours son innocence. Le 19 septembre 1899, après cinq années de bagne, Alfred Dreyfus recouvre la liberté, mais n’est pas réhabilité.

Une France coupée en deux

Les dreyfusards contre les antidreyfusards

L’Affaire Dreyfus divise profondément la société française. À gauche, les républicains, socialistes, francs-maçons et intellectuels défendent les valeurs de justice, de vérité et de laïcité. À droite, les nationalistes, monarchistes, militaires et catholiques traditionnels dénoncent une machination contre l’armée.

La presse joue un rôle fondamental dans cette polarisation : La Libre Parole de Drumont distille l’antisémitisme, tandis que L’Aurore, dirigée par Clemenceau, milite pour la révision du procès.

Une crise de la République

Cette affaire révèle les failles de la Troisième République : l’instrumentalisation de la justice, le poids de l’armée dans les affaires civiles, la montée de l’antisémitisme, et la fragilité des institutions face à la pression de la rue et de la presse. Elle annonce aussi les grands combats laïques et républicains du début du XXe siècle, notamment la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905.

Après la grâce : le combat pour la réhabilitation

Un innocent toujours suspect

Bien que libre, Dreyfus reste officiellement coupable. Il vit reclus, surveillé, souvent insulté. Ses soutiens poursuivent le combat pour obtenir l’annulation du jugement de Rennes.

En 1906, après de longues procédures et la découverte de nouveaux faux, la Cour de cassation annule définitivement les condamnations. Dreyfus est réhabilité, réintégré dans l’armée avec le grade de commandant, et décoré de la Légion d’honneur.

Une victoire morale tardive

Mais Dreyfus ne retrouvera jamais la paix. Il reste marqué par le bagne et l’humiliation. Il combat toutefois dans les rangs français pendant la Première Guerre mondiale. Il meurt en 1935, sans avoir vu l’éclosion du nazisme en Allemagne, qui donnera une dimension tragique et prophétique à son histoire.

Une affaire aux résonances universelles

Les leçons de l’histoire

L’affaire Dreyfus reste un symbole universel de l’injustice judiciaire, du courage des intellectuels face à l’État, et du combat pour les droits de l’homme. Elle est étudiée dans les écoles comme un cas d’école sur les dangers du racisme, de l’aveuglement institutionnel et de la manipulation de l’opinion publique.

Une mémoire toujours vive

-

En 1985, un timbre commémore la réhabilitation de Dreyfus.

-

En 1998, pour le centenaire de "J’accuse…!", des cérémonies officielles sont organisées.

-

En 2006, l’Élysée organise une cérémonie en hommage à Alfred Dreyfus.

-

En 2021, un film de Roman Polanski, J’accuse, relance le débat public.

La grâce de Dreyfus : justice partielle, combat total

Le 19 septembre 1899, Alfred Dreyfus sort du bagne, mais la France ne sort pas encore de l’Affaire. Il faudra encore sept ans pour que justice lui soit pleinement rendue. Ce scandale, qui a révélé les failles morales de la République, a aussi permis à la vérité de triompher grâce à la mobilisation citoyenne. La grâce présidentielle n’était qu’une étape : le vrai combat, celui de la justice et de la mémoire, allait durer encore des décennies.

Le 28 décembre 1967 marque un tournant historique pour la société française : la promulgation de la loi Neuwirth, qui autorise l’usage des contraceptifs. Ce texte, porté par Lucien Neuwirth, député et ancien résistant, a permis de briser un tabou et d’ouvrir la voie à une nouvelle liberté pour les femmes. Cet article explore les origines de cette loi, les débats qu’elle a suscités, et son impact durable sur la société.

Quand la France Tourna la Page de l’Interdit

Une Société sous le Poids de la Loi de 1920

Depuis 1920, la contraception était interdite en France, avec des peines allant jusqu’à la prison pour ceux qui en faisaient la promotion. Cette législation reflétait une société conservatrice, influencée par des considérations religieuses et natalistes, particulièrement après les pertes humaines des deux guerres mondiales.

Les Années 1960 : Émergence d’une Nouvelle Mentalité

Les années 1960 furent marquées par des transformations profondes, notamment avec l’émancipation des femmes et l’évolution des mentalités sur la sexualité. La découverte de la pilule contraceptive en 1956 et son introduction sur le marché américain en 1960 suscitaient un vif intérêt en France, bien que son usage y restât illégal.

La Bataille pour une Légalisation

Lucien Neuwirth : Le Porté-Étendard du Changement

Lucien Neuwirth, député gaulliste, entreprit de défendre un projet de loi visant à légaliser la contraception. Ancien résistant, il voyait dans ce combat une question de liberté individuelle et de modernisation de la société.

Les Débats Passionnés

Le projet de loi Neuwirth déclencha des débats houleux à l’Assemblée nationale et dans la société civile. Tandis que les opposants, souvent conservateurs ou religieux, craignaient un affaiblissement des valeurs familiales, les partisans y voyaient une avancée pour les droits des femmes et le contrôle des naissances.

La Loi Neuwirth : Une Victoire Historique

Une Adoption Législative Importante

Le 28 décembre 1967, après plusieurs mois de débats, la loi Neuwirth fut promulguée, autorisant la fabrication, la distribution et la publicité des contraceptifs en France. Cependant, des décrets d’application tardifs limitèrent sa mise en œuvre immédiate, notamment en raison de résistances administratives et culturelles.

Les Premiers Impacts

L’entrée en vigueur effective de la loi permit progressivement aux femmes d’accéder à des moyens de contraception, favorisant ainsi leur autonomie. Cet acte législatif s’inscrivait dans une dynamique plus large d’émancipation, notamment avec les mouvements féministes des années 1970.

Un Héritage Durable

Une Révolution Sociale

La loi Neuwirth a marqué une étape clé dans la libération des mœurs en France. Elle a non seulement permis aux femmes de mieux maîtriser leur vie reproductive, mais elle a également ouvert la voie à d’autres avancées, comme la légalisation de l’avortement en 1975.

Un Modèle pour d’Autres Luttes

En France comme ailleurs, la loi Neuwirth a inspiré d’autres réformes en faveur des droits des femmes. Elle reste un exemple de la manière dont un changement législatif peut transformer profondément une société.

Une Date Clé pour les Droits des Femmes

La promulgation de la loi Neuwirth représente bien plus qu’une avancée législative : elle symbolise un basculement vers une société plus libre et plus égalitaire. En permettant aux femmes de contrôler leur fécondité, cette loi a contribué à redéfinir les relations entre les sexes et à moderniser la France.

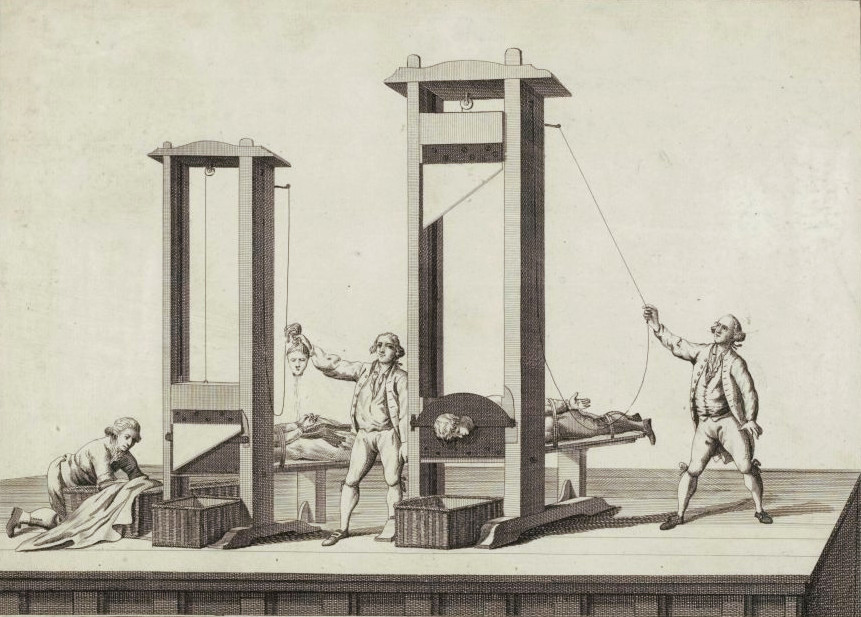

Le 18 Septembre 1981, la France franchit une étape historique en abolissant la peine de mort. Cet acte, longtemps débattu et porteur d’une profonde symbolique, a marqué un tournant dans l’histoire des droits humains. Portée par le ministre de la Justice Robert Badinter et soutenue par le président François Mitterrand, cette décision fit de la France l’un des derniers pays européens à abandonner cette pratique. Retour sur ce moment clé et sur les enjeux qu’il représente encore aujourd’hui.

Contexte historique : un long chemin vers l’abolition

Une tradition enracinée

La peine de mort était inscrite dans le système judiciaire français depuis des siècles. Sous l’Ancien Régime, elle constituait une forme de châtiment public, visant à maintenir l’ordre social. Avec la Révolution française, si certaines voix réclamèrent sa suppression, elle fut conservée dans le Code pénal de 1791.

Des débats récurrents au XIXᵉ et XXᵉ siècle

Au fil des décennies, les abolitionnistes gagnèrent en influence, notamment grâce à des figures comme Victor Hugo, qui dénonça la cruauté et l’inhumanité de la peine capitale. Malgré tout, des exécutions spectaculaires, comme celle d’Eugène Weidmann en 1939, continuèrent de marquer les esprits et d’alimenter le débat.

1981 : L’année de l’abolition

L’engagement de Robert Badinter

Robert Badinter, avocat et militant des droits de l’homme, fit de l’abolition de la peine de mort son combat personnel. Ses plaidoiries contre la peine capitale et son ouvrage L’Exécution sensibilisèrent l’opinion publique à l’injustice et à l’irréversibilité de cette sanction.

Un contexte politique favorable

L’élection de François Mitterrand en mai 1981 ouvrit une fenêtre d’opportunité. Mitterrand, premier président socialiste de la Cinquième République, avait inscrit l’abolition de la peine de mort dans son programme, faisant de cette réforme une priorité de son mandat.

Un discours historique

Le 17 septembre 1981, Robert Badinter prononça un discours mémorable devant l’Assemblée nationale, plaidant avec force pour l’abolition. Il dénonça une justice imparfaite et le caractère irréparable de l’exécution d’un innocent. Ses mots résonnèrent profondément et contribuèrent à faire basculer l’opinion parlementaire.

Les conséquences de l’abolition

Une avancée pour les droits humains

L’abolition fut perçue comme une victoire pour les droits humains et la dignité. Elle réaffirma les valeurs de la République française et sa volonté de se conformer aux normes internationales, notamment la Convention européenne des droits de l’homme.

Un débat persistant

Malgré l’abolition, le sujet reste sensible. Certains considèrent encore aujourd’hui que la peine capitale aurait une fonction dissuasive face à des crimes particulièrement graves. Toutefois, les gouvernements successifs ont maintenu le principe d’abolition, affirmant qu’une société moderne ne peut légitimer la mort comme châtiment.

Un exemple pour le monde

La France sur la scène internationale

Avec l’abolition de la peine de mort, la France s’est inscrite dans une dynamique internationale de défense des droits humains. Elle milite activement pour l’abolition universelle et soutient des initiatives visant à réduire l’application de la peine capitale dans le monde.

L’évolution mondiale

Depuis 1981, de nombreux pays ont suivi l’exemple français. Aujourd’hui, la majorité des États ont aboli ou suspendu la peine de mort, bien que certaines nations continuent de la pratiquer, alimentant le débat sur la justice et les droits fondamentaux.

Un tournant historique en France

L’abolition de la peine de mort en France, en 1981, reste un jalon majeur dans l’histoire des droits humains. Elle symbolise une avancée vers une justice plus humaine et un rejet de la vengeance institutionnalisée. Si le combat pour l’abolition universelle reste inachevé, la France continue de porter ce message sur la scène internationale, rappelant que la dignité humaine doit rester au cœur de nos sociétés.

Le 10 décembre 1948, un événement d’une portée universelle se produit dans la salle de l’Assemblée générale des Nations unies à Paris : l’adoption de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’humanité aspire à tourner la page des barbaries passées pour se tourner vers un avenir fondé sur la reconnaissance et la préservation de la dignité humaine. Ce texte, qui n’a pas la valeur juridique d’un traité mais exerce une influence morale et politique considérable, définit une norme internationale inédite en matière de libertés fondamentales. Plus qu’un simple énoncé de principes, la Déclaration universelle marque le début d’une dynamique de défense et de promotion des droits humains à l’échelle planétaire.

Le contexte historique d’une initiative sans précédent

Les blessures de la guerre et le réveil des consciences

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le monde est en ruines, tant sur le plan matériel que moral. Les atrocités perpétrées dans les camps de concentration, les massacres de civils et les discriminations raciales et religieuses ont laissé une empreinte durable dans la mémoire collective. Les vainqueurs, rassemblés au sein des Nations unies, comprennent que la paix ne saurait être durable sans un cadre éthique commun protégeant chaque individu, quelle que soit son origine. Cette prise de conscience conduit à l’élaboration d’un texte capable de transcender les frontières et d’inscrire les droits humains comme fondement indiscutable de la société internationale.

Une coalition d’idées et de cultures

L’élaboration de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme implique des représentants issus de divers horizons culturels, politiques et philosophiques. Sous la houlette de la Commission des droits de l’homme, présidée par Eleanor Roosevelt, les débats s’enrichissent des traditions juridiques occidentales, des conceptions asiatiques du bien commun, ou encore des valeurs africaines de solidarité. Malgré leurs divergences, les délégués parviennent à forger un consensus sur l’essentiel : toute personne humaine doit être considérée avec dignité et disposer de droits inaliénables.

Le contenu visionnaire d’un texte fondateur

Des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels

La Déclaration universelle des Droits de l’Homme ne se limite pas aux libertés individuelles comme la liberté d’expression, de religion ou d’association. Elle met également en avant des droits économiques, sociaux et culturels, tels que l’accès à l’éducation, au travail et à un niveau de vie suffisant. Ce choix reflète la volonté de proposer un idéal global qui dépasse les simples garanties juridiques, assurant à chacun les conditions nécessaires à une vie digne et épanouissante.

Un instrument fédérateur

Bien que la Déclaration ne soit pas juridiquement contraignante, sa reconnaissance générale et l’autorité morale qui en découle en font une référence incontournable. Elle inspire l’élaboration de conventions internationales, de constitutions nationales et d’instances régionales de protection des droits humains. Au fil des décennies, ce texte sera au cœur de campagnes contre les discriminations, l’esclavage moderne ou la torture, alimentant le travail de la société civile, des gouvernements et des organisations internationales.

L’adoption officielle et sa portée internationale

Un vote historique

Le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations unies adopte la Déclaration universelle des Droits de l’Homme par 48 voix pour, 0 contre et 8 abstentions. Si certains États hésitent ou s’abstiennent, craignant pour leur souveraineté nationale ou contestant certaines formulations, la majorité reconnaît en ce texte un repère éthique commun, transcendant les clivages idéologiques de l’époque.

Un héritage qui perdure

Depuis son adoption, la Déclaration universelle exerce une influence considérable. Elle sert de référence aux institutions judiciaires, aux ONG, aux militants et aux défenseurs des droits humains dans leur lutte contre l’injustice et la répression. Même si le chemin vers une mise en œuvre intégrale reste semé d’embûches, son existence rappelle sans relâche que chaque individu, où qu’il se trouve, est porteur de droits essentiels. La Déclaration universelle incarne ainsi la détermination de la communauté internationale à prévenir de nouvelles tragédies et à œuvrer pour un monde fondé sur la justice et le respect mutuel.

Un jalon historique pour la dignité humaine

L’adoption de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme par l’Assemblée générale de l’ONU en 1948 marque un tournant décisif dans l’histoire contemporaine. Ce texte, fruit d’un compromis ardu entre des conceptions diverses, devient la pierre angulaire d’un ordre international aspirant à la paix, à la dignité et à l’égalité. Bien que les défis restent nombreux et que les violations des droits humains persistent dans de nombreux pays, la Déclaration universelle continue de guider les efforts en faveur de la liberté et de l’équité. Elle rappelle que la reconnaissance de la valeur inestimable de chaque être humain, même en l’absence d’uniformité culturelle, demeure le socle d’une civilisation véritablement humaniste.