Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Résistance

Le 23 septembre 1943, la ville de Nantes est la cible d'un bombardement massif par les forces aériennes américaines et britanniques. Dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, ce raid aérien a pour objectif de frapper les infrastructures stratégiques utilisées par l'occupant nazi. Mais l'opération entraînera la mort de plusieurs centaines de civils et détruira une grande partie du tissu urbain nantais. Ce jour tragique demeure l'un des épisodes les plus douloureux de l'histoire contemporaine de la ville.

Nantes sous occupation allemande

Une ville stratégique pour le Troisième Reich

Depuis juin 1940, Nantes est occupée par l'armée allemande. En raison de sa position sur la Loire et de ses chantiers navals, la ville joue un rôle crucial dans le dispositif logistique nazi. Les Allemands y installent des dépôts, des voies ferrées stratégiques, ainsi qu'une base arrière pour leurs sous-marins (U-Boots), non loin, à Saint-Nazaire.

La vie quotidienne sous le joug nazi

La population vit sous les règles strictes de l'occupation : couvre-feu, rationnement, présence militaire omnipresente. La résistance s'organise en secret, tandis que les actes de répression et les déportations s'intensifient. Nantes devient ainsi une cible légitime pour les Alliés dans leur stratégie de harcèlement de l'ennemi.

Le raid du 23 septembre 1943

L'opération militaire

Le 23 septembre 1943, 160 bombardiers américains décollent d'Angleterre pour frapper la gare de triage, les dépôts ferroviaires et les zones industrielles de Nantes. Ce type d’attaque a pour but de désorganiser le ravitaillement allemand. Mais l'imprécision des bombardements, aggravée par une météo capricieuse, entraîne un véritable carnage.

Un lourd bilan humain et matériel

Les bombes tombent sur les quartiers d'habitation, le centre-ville, les écoles et les hôpitaux. On dénombre plus de 1 500 morts et plusieurs milliers de blessés. Près de 50 000 Nantais se retrouvent sans logis. L'émotion est immense, même au sein des populations favorables à la Libération. Certains parleront d'une « tragédie de la Libération ».

Un traumatisme ancré dans la mémoire locale

Une population à genoux

Le bombardement du 23 septembre 1943 laisse une ville meurtrie. Les scènes de chaos, les églises effondrées, les enfants ensevelis, les quartiers rasés, tout cela hante durablement la mémoire collective. Des récits poignants de survivants racontent l'effroi, les cris, la poussière, le feu.

Polémiques et incompréhensions

Après la guerre, les bombardements alliés restent un sujet sensible. Comment justifier un tel massacre de civils, même dans un but stratégique ? Des historiens rappellent que les Alliés manquaient alors de moyens de guidage précis. Toutefois, la colère est palpable dans les témoignages. Certains critiquent l’absence de coordination avec la résistance locale, qui aurait pu éviter certains drames.

Commémorations et devoir de mémoire

Mémoriaux et plaques

Aujourd'hui, des plaques commémoratives, des stèles et des noms de rues rappellent ce jour funeste. La ville de Nantes organise chaque année des cérémonies en hommage aux victimes. Des expositions, des livres, des témoignages enregistrés entretiennent le souvenir.

Un traumatisme intégré à l'histoire de la ville

Le bombardement du 23 septembre 1943 fait partie de l'identité de Nantes. Il est enseigné dans les écoles, discuté lors de visites patrimoniales, et reste un exemple marquant des conséquences civiles de la guerre moderne.

Une journée de feu gravée dans l'histoire nantaise

Le 23 septembre 1943, en tentant de frapper les installations militaires allemandes, les Alliés infligèrent à Nantes l'un des bombardements les plus meurtriers de la Seconde Guerre mondiale sur le sol français. Si la ville fut reconstruite, la blessure reste vive dans la mémoire de ses habitants. Cette journée tragique rappelle que la guerre, même pour la liberté, a souvent un prix terrible pour les innocents.

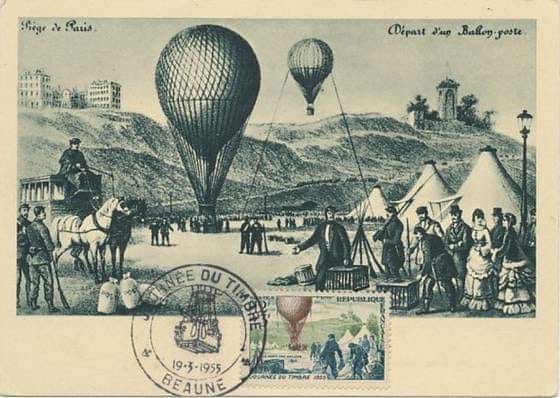

Le 23 septembre 1870, dans un contexte dramatique de guerre, naît une idée audacieuse et visionnaire : acheminer le courrier par les airs. Ce jour-là, un ballon s'élève au-dessus de Paris assiégé pour transporter des lettres hors de la capitale encerclée. C’est le début de la poste aérienne, une invention née de la nécessité, qui va marquer un tournant dans l’histoire des communications.

Paris assiégé : un contexte d’urgence

La guerre franco-prussienne

Depuis juillet 1870, la France est en guerre contre la Prusse. Les premières batailles tournent à la catastrophe pour l’armée française. Le 2 septembre, Napoléon III est fait prisonnier à Sedan. Le 19 septembre, Paris est totalement encerclé par les troupes prussiennes. Commence alors le siège de Paris, qui durera jusqu’en janvier 1871.

Une capitale isolée

Paris est coupée du reste du pays. Aucun courrier ne peut entrer ni sortir. Cette rupture de communication inquiète les Parisiens et le gouvernement de la Défense nationale. Comment transmettre des messages, organiser la résistance, informer la province ? C’est alors qu’une idée étonnante refait surface : utiliser des ballons montés pour transporter le courrier au-dessus des lignes ennemies.

23 septembre 1870 : premier vol postal en ballon

Le ballon Le Neptune

Le 23 septembre 1870, un ballon baptisé Le Neptune décolle de la gare d’Orléans à Paris. Il emporte avec lui environ 125 kg de courrier, des documents officiels et un passager : Jules Durouf, marin de profession. Le vol dure quelques heures et le ballon atterrit en toute sécurité en dehors du cercle de siège. C’est une réussite totale, saluée par les autorités et la presse.

Le début d’une véritable organisation

Ce vol inaugure une véritable « ligne aérienne » improvisée. Entre septembre 1870 et janvier 1871, 67 ballons montés quitteront Paris, transportant au total plus de 2,5 millions de lettres. Certains ballons atterrissent en province, d’autres en mer ou en territoire ennemi. Quelques pilotes seront faits prisonniers, d’autres portés disparus.

Une prouesse technique et humaine

Une logistique improvisée mais efficace

La fabrication des ballons est confiée à des ateliers improvisés. Les noms des ballons (Le Daguerre, Le Denis Papin, L’Armand-Barbès...) révèlent le patriotisme de l’entreprise. Les lettres sont écrites sur du papier pelure très fin pour réduire le poids. Le service est tarifé à 20 centimes par lettre.

Des figures audacieuses

Parmi les pilotes les plus célèbres, on trouve Nadar, célèbre photographe et aéronaute, et Gaston Tissandier, scientifique et futur fondateur de la revue "La Nature". Tous risquent leur vie à chaque mission. Le service de poste aérienne devient un véritable acte de bravoure patriotique.

L’après : un héritage durable

Une première mondiale

La poste aérienne parisienne est la première expérience opérationnelle de transport de courrier par voie aérienne. Elle préfigure les systèmes de courrier aérien qui se généraliseront avec l’avion au XXe siècle. À l’époque, c’est une innovation mondiale saluée jusque dans la presse étrangère.

Une mémoire philatélique

Les lettres transportées par ballon sont aujourd’hui des pièces très recherchées par les collectionneurs. Elles portent souvent la mention "Par ballon monté". Certaines sont conservées dans les archives nationales ou au musée de La Poste à Paris.

Une invention de guerre devenue référence

La poste aérienne, née le 23 septembre 1870 en pleine tragédie, fut une démonstration saisissante de la capacité humaine à innover sous la contrainte. Là où la guerre enfermait, les ballons ouvraient une brèche vers la liberté, la communication, l’espoir. Cette expérience pionnière restera pour toujours le premier envol d’un courrier vers l’avenir.

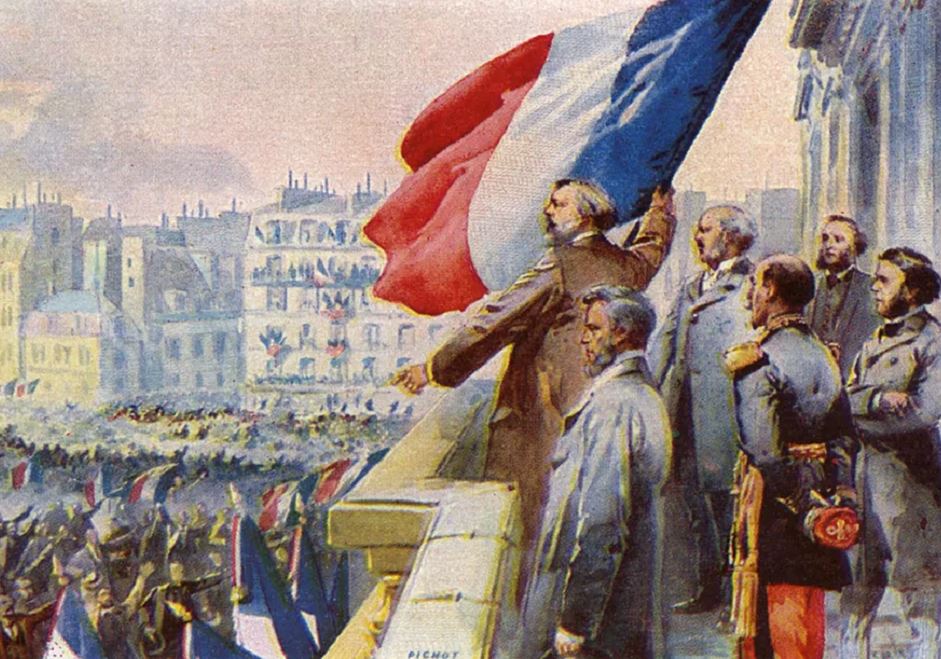

Le 4 septembre 1870, la Troisième République est proclamée à Paris, après la défaite humiliante de Napoléon III face aux Prussiens à Sedan. Cet événement marque la fin du Second Empire et le retour d’un régime républicain qui, malgré les soubresauts de l’histoire, s’ancrera durablement en France. Une journée décisive pour la démocratie française, entre chaos militaire, agitation populaire et volonté politique.

Naissance de la Troisième République

La guerre franco-prussienne et la chute de l’Empire

L’année 1870 s’ouvre sous tension. La France, dirigée par Napoléon III, entre en guerre contre la Prusse le 19 juillet. Ce conflit, motivé par une diplomatie maladroite et le désir d’enrayer la montée en puissance allemande, se révèle désastreux pour l’armée française. En quelques semaines, les défaites s’enchaînent, culminant avec la capitulation de Napoléon III à Sedan le 2 septembre 1870.

La nouvelle de cette reddition, vécue comme une trahison nationale, provoque une onde de choc dans tout le pays. À Paris, la colère populaire éclate. Le régime impérial est discrédité. L’heure est venue pour les républicains d’agir.

Une journée de soulèvement populaire à Paris

Le 4 septembre au matin, la foule se masse sur la Place de la Concorde, puis converge vers le Palais Bourbon, siège du Corps législatif. Elle exige la déchéance de l’Empereur et la proclamation immédiate de la République.

Sous la pression, les députés républicains prennent les devants. Parmi eux, Léon Gambetta, Jules Ferry, Jules Favre ou encore Henri Rochefort, tous figures majeures de l’opposition au régime impérial. Ils se rendent à l’Hôtel de Ville de Paris, symbole de la démocratie depuis la Révolution française.

Dans l’après-midi, Léon Gambetta proclame solennellement la République depuis le balcon de l’Hôtel de Ville, devant une foule immense et en liesse. C’est la naissance officielle de la Troisième République, sans violence ni bain de sang, mais dans une urgence absolue.

La formation du Gouvernement de la Défense nationale

Dans la foulée de la proclamation, un Gouvernement provisoire, baptisé Gouvernement de la Défense nationale, est mis en place. Il est chargé de poursuivre la guerre contre la Prusse, de défendre Paris et d’assurer la continuité de l’État.

Ce gouvernement est composé majoritairement de républicains modérés. Il inclut des personnalités comme Jules Favre (Affaires étrangères), Adolphe Crémieux (Justice) ou Ernest Picard (Intérieur), sous la présidence du général Louis-Jules Trochu.

Mais si la République est proclamée, elle ne repose encore sur aucune légitimité électorale. Il faudra attendre les élections de février 1871 pour qu’une Assemblée nationale soit élue — majoritairement monarchiste dans un premier temps.

La République proclamée, mais pas encore consolidée

Le 4 septembre 1870 ne marque pas seulement un changement de régime, mais aussi le début d’une nouvelle instabilité politique. Le Gouvernement de la Défense nationale doit affronter une situation dramatique : Paris est assiégé, la province est désorganisée, et la menace prussienne s’intensifie.

Gambetta, depuis Tours puis Bordeaux, tente d’organiser une résistance en province. Il s'envole même en ballon depuis Paris assiégé pour rallier les armées du sud. Malgré son énergie, la situation militaire reste désespérée. Le 28 janvier 1871, Paris capitule. Le traité de paix signé à Francfort en mai consacre la perte de l’Alsace et de la Moselle, un choc national.

Malgré ces débuts chaotiques, la République résiste. Elle surmonte la Commune de Paris (mars-mai 1871), les tentatives de restauration monarchique, et s'impose durablement à partir de 1875 avec l'adoption des lois constitutionnelles.

Anecdote : la proclamation improvisée d’une République attendue

Contrairement à 1848, où la Seconde République avait été proclamée après un soulèvement violent, la proclamation du 4 septembre 1870 se déroule sans effusion de sang. La foule ne cherche pas la vengeance, mais la restauration d’un idéal démocratique. Les drapeaux tricolores remplacent les aigles impériaux, et la Marseillaise résonne à nouveau dans Paris.

Une phrase célèbre de Victor Hugo, républicain de la première heure, illustre l’esprit du moment :

« La République est déclarée. Elle a été reçue avec une explosion d’enthousiasme. »

Un événement marquant dans la longue marche vers la démocratie

Le rétablissement de la République en 1870 est un moment-clé de l’histoire de France. Il marque la troisième tentative républicaine après celles de 1792 et de 1848, et cette fois-ci, elle s’inscrira dans la durée.

Ce régime va devenir le socle de la vie politique française, en dépit des crises (Affaire Dreyfus, Première Guerre mondiale, montée des extrêmes). Il jettera les bases des libertés fondamentales, de la laïcité et du suffrage universel.

La République surgit des ruines de l’Empire

Le 4 septembre 1870, la France bascule dans un nouveau chapitre de son histoire. Dans un moment de crise nationale, alors que l’Empire s’effondre sous les coups de la Prusse, le peuple et ses représentants proclament une République qui saura, malgré les épreuves, s’ancrer durablement dans le paysage politique français.

De cette journée est née une institution qui, bien que contestée et parfois mise à mal, est devenue le pilier de la démocratie française moderne. La Troisième République, issue de la défaite, incarne un espoir : celui d’un peuple qui choisit la liberté et la souveraineté populaire au cœur du chaos.

Lien Wikipédia pertinent :

Le 3 septembre 1939, deux jours après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie, la France et le Royaume-Uni entrent officiellement en guerre contre Hitler. Cette date marque le début du second conflit mondial pour les puissances occidentales, entraînant une mobilisation générale et ouvrant une nouvelle page tragique de l’histoire du XXe siècle. Retour sur cet événement décisif qui plongea l’Europe dans la tourmente.

Un climat européen sous haute tension

Depuis les années 1930, l’Europe vit sous la menace grandissante du régime nazi. Après la remilitarisation de la Rhénanie (1936), l’Anschluss avec l’Autriche (1938) et l’annexion des Sudètes via les accords de Munich, Hitler n’a cessé d’avancer ses pions. Malgré les promesses de paix de Neville Chamberlain, les démocraties occidentales comprennent que l’expansion hitlérienne ne s’arrêtera pas.

Le pacte germano-soviétique, un choc diplomatique

Le 23 août 1939, la signature du pacte de non-agression entre l'Allemagne et l'URSS (pacte Molotov-Ribbentrop) surprend le monde. Ce traité contient un protocole secret prévoyant le partage de la Pologne entre les deux puissances. C’est une véritable trahison pour les démocraties occidentales qui espéraient encore un front commun contre Hitler.

L’invasion de la Pologne, déclencheur de la guerre

Le 1er septembre 1939, les troupes allemandes envahissent la Pologne sans déclaration préalable. La Blitzkrieg (guerre éclair) s’abat sur le pays. L’aviation nazie bombarde Varsovie, les divisions blindées percent les lignes polonaises. La réaction diplomatique ne tarde pas : la France et le Royaume-Uni, liés à la Pologne par un traité d’assistance, adressent un ultimatum à Berlin.

L’ultimatum ignoré

Le 2 septembre, les diplomaties britanniques et françaises attendent une réponse allemande. Celle-ci ne viendra jamais. Le 3 septembre au matin, le Royaume-Uni déclare officiellement la guerre à l’Allemagne. Quelques heures plus tard, à 17h, la France suit le pas. La Seconde Guerre mondiale est enclenchée.

Une drôle de guerre s’installe

Malgré la déclaration de guerre, les combats n’éclatent pas immédiatement sur le front occidental. Cette période, connue sous le nom de "drôle de guerre", dure de septembre 1939 à mai 1940. Les armées françaises et britanniques restent massées derrière la ligne Maginot, tandis que les civils s’interrogent sur l’issue du conflit.

La mobilisation générale en France

Dès l’annonce de la guerre, la France mobilise des millions d’hommes. L’économie passe en mode guerre, l’information est censurée, les villes sont placées en alerte. Mais une forme de résignation et d’inquiétude domine la population. Les souvenirs de 1914-1918 sont encore vivaces.

Conséquences immédiates et symboliques

La déclaration de guerre du 3 septembre 1939 a une portée symbolique considérable. Elle marque la faillite des politiques d’apaisement et l’échec de la diplomatie face au totalitarisme. Elle montre aussi que les démocraties sont prêtes à affronter la barbarie nazie, même au prix d’un nouveau conflit mondial.

Une guerre inévitable ?

De nombreux historiens considèrent que la guerre était devenue inévitable dès le début de 1939. Le réarmement allemand, les provocations répétées d’Hitler et la passivité des puissances occidentales ont nourri un engrenage fatal. Winston Churchill déclarera plus tard : « Vous aviez le choix entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur, et vous aurez la guerre. »

Un tournant majeur du XXe siècle

Le 3 septembre 1939 n’est pas seulement une date d’entrée en guerre. C’est le jour où l’Europe bascule dans une guerre totale qui durera six ans, fera plus de 60 millions de morts et redéfinira les équilibres mondiaux. Cette décision difficile prise par la France et la Grande-Bretagne a marqué le début de la résistance contre le nazisme.

Le 2 septembre 1870, l’empereur Napoléon III se rend aux forces prussiennes à Sedan, en pleine guerre franco-prussienne. Ce moment marque la fin du Second Empire et ouvre la voie à la proclamation de la Troisième République. Un tournant majeur dans l’histoire de France, riche en conséquences politiques, sociales et militaires. Retour sur cet épisode clé, entre humiliations, stratégies ratées et basculement historique.

Une guerre mal engagée : le contexte de la débâcle

Les tensions entre la France et la Prusse

La guerre franco-prussienne débute en juillet 1870, provoquée par un incident diplomatique autour de la dépêche d’Ems et les ambitions de Bismarck. La France, dirigée par Napoléon III, pense pouvoir renforcer son prestige en s’opposant à la montée de la Prusse. Mais l’armée française est mal préparée, mal équipée, et souffre d’un commandement désorganisé.

« Ce n’est pas une guerre, c’est une marche triomphale », déclare Bismarck avec une confiance glaciale.

Une succession de défaites

Dès août 1870, les revers s’enchaînent pour les Français : Wissembourg, Froeschwiller, puis Mars-la-Tour. Les forces prussiennes, bien coordonnées, encerclent les armées françaises dans la ville fortifiée de Sedan, dans les Ardennes. L’armée de Mac Mahon y est acculée avec Napoléon III lui-même.

Le désastre de Sedan : 1er et 2 septembre 1870

La bataille : un piège militaire

Le 1er septembre, les troupes françaises, prises en étau, sont bombardées sans relâche par l’artillerie prussienne. L’armée française compte 120 000 hommes, mais elle est piégée dans une cuvette, vulnérable aux tirs. Le maréchal Mac Mahon est grièvement blessé dès le matin. Son remplaçant, le général Ducrot, tente une percée, mais échoue face à la supériorité allemande.

« Nous sommes dans une souricière ! » aurait déclaré un officier français en voyant la position tactique désastreuse.

La reddition de l’Empereur

Le 2 septembre à l’aube, Napoléon III, isolé, humilié, se rend personnellement au roi Guillaume Ier de Prusse. Il envoie un message :

« Ne pouvant plus mourir à la tête de mes troupes, je dépose mon épée aux pieds de Votre Majesté. »

L’empereur est fait prisonnier, l’armée française capitule, et 83 000 soldats sont faits prisonniers. Une des pires défaites militaires de l’histoire de France.

Les conséquences politiques : fin du Second Empire

L’effondrement immédiat du régime

La nouvelle de la reddition provoque une onde de choc à Paris. Le 4 septembre 1870, la foule envahit le Palais Bourbon, chasse les derniers partisans du régime et proclame la Troisième République. L’impératrice Eugénie, régente en l’absence de son mari, s’enfuit précipitamment en exil.

La chute de Napoléon III met fin à 18 ans de règne autoritaire, marqué par des grands travaux, une politique coloniale ambitieuse, mais aussi une progressive impopularité.

L’exil de Napoléon III

Napoléon III est interné en Allemagne, puis autorisé à rejoindre l’Angleterre, où il meurt en 1873. L’ancien empereur n’aura jamais retrouvé le pouvoir. Sa chute marque la fin définitive du bonapartisme impérial en France.

Une humiliation nationale lourde de conséquences

L’annexion de l’Alsace-Lorraine

Par le traité de Francfort (mai 1871), la France perd l’Alsace et une partie de la Lorraine. Ce traumatisme territorial alimente pendant des décennies un profond ressentiment contre l’Allemagne, jusqu’à la Première Guerre mondiale.

« Pensons-y toujours, n’en parlons jamais » – Devise courante dans la IIIe République à propos de l’Alsace-Lorraine

La Commune de Paris : l’instabilité après Sedan

La chute du Second Empire plonge Paris dans le chaos. Le siège de la capitale par les Prussiens, puis les tensions internes, débouchent sur la Commune de Paris en 1871. Ce soulèvement ouvrier, écrasé dans le sang, révèle la fracture sociale et politique laissée ouverte par l’effondrement impérial.

La naissance d’une armée moderne

Le désastre de Sedan met en lumière l’obsolescence de l’armée impériale. La République entreprend une profonde réforme militaire : service militaire obligatoire, modernisation des équipements, meilleure formation des officiers. Ces transformations seront déterminantes pour l’avenir stratégique de la France.

Symboles et mémoires de Sedan

Un traumatisme durable

Sedan reste un symbole d’humiliation, souvent comparé à Waterloo pour Napoléon Ier. Pendant des décennies, le mot "Sedan" évoque l'échec, la honte, et la chute d'un régime.

Le monument commémoratif de Bazeilles, lieu d’une résistance héroïque de la Légion étrangère le 1er septembre, devient un lieu de pèlerinage militaire, soulignant la volonté de rédemption.

Une bataille étudiée dans les écoles militaires

La bataille de Sedan devient un cas d’école dans les académies militaires, notamment en stratégie de terrain et logistique. Elle incarne les erreurs à ne pas commettre : mauvaise anticipation, communication défaillante, et présence du chef suprême sans commandement opérationnel clair.

Sedan 1870 : le jour où la France changea de régime

Le 2 septembre 1870 représente bien plus qu’une défaite militaire : c’est une rupture dans l’histoire de France. La fin d’un empire, la naissance d’une république, une perte territoriale douloureuse, et une recomposition du paysage politique et militaire. La capitulation de Sedan marque un avant et un après. Elle demeure dans la mémoire collective comme l’un des événements les plus marquants de la chute du pouvoir impérial et du réveil républicain français.

Le 31 août 1944 marque une date cruciale dans l’histoire des Hauts-de-France et, plus largement, dans celle de la France libérée de l’Occupation nazie. Alors que les Alliés poursuivent leur avancée fulgurante après le Débarquement de Normandie, la région du Nord, stratégique tant sur le plan industriel que géographique, est progressivement libérée du joug allemand. Retour sur cette journée charnière, entre batailles, ferveur populaire et enjeux militaires de grande envergure.

Un contexte tendu mais porteur d’espoir

La situation militaire en août 1944

Au cours de l'été 1944, les troupes alliées, renforcées par les succès du Débarquement en Normandie (6 juin 1944), percent les lignes allemandes. L’Opération Cobra permet aux forces américaines de progresser rapidement vers le nord et l’est de la France. Paris est libérée le 25 août. Dans la foulée, les armées alliées se dirigent vers la Belgique, traversant la Picardie, l’Artois et la Flandre.

Les Hauts-de-France sont alors sous une occupation allemande renforcée, mais l’armée allemande commence à battre en retraite face à la supériorité matérielle et numérique des Alliés.

Les Hauts-de-France : un territoire stratégique

La région est un carrefour logistique pour les troupes allemandes, avec ses ports (Dunkerque, Boulogne-sur-Mer), ses voies ferroviaires et son industrie lourde. Elle a été profondément marquée par l’Occupation : travail obligatoire (STO), répression de la Résistance, déportations.

Les Alliés savent qu’une libération rapide de cette région affaiblirait l’ennemi et permettrait d’ouvrir la voie vers l’Allemagne.

31 août 1944 : une journée décisive

Les principales villes libérées

Le 31 août, plusieurs localités des Hauts-de-France retrouvent la liberté. Amiens est libérée dès le 31 par les forces britanniques de la 2e armée du général Dempsey. Arras, ville hautement symbolique pour sa résistance, voit également le retrait des forces allemandes ce jour-là. D’autres communes comme Doullens, Albert ou encore Péronne accueillent les troupes alliées sous les acclamations de la population.

Une avancée rapide mais prudente

Les troupes alliées avancent rapidement, parfois même plus vite que prévu. La Wehrmacht, désorganisée et démoralisée, tente de ralentir la progression alliée en détruisant ponts et infrastructures. Mais les colonnes blindées alliées parviennent à maintenir leur élan, malgré des accrochages sporadiques et des poches de résistance allemande.

La Résistance locale joue un rôle crucial en fournissant des renseignements, en sabotant les voies de communication et en aidant à la sécurisation des villes avant l’arrivée des troupes alliées.

L’accueil de la population : entre liesse et prudence

Scènes de joie populaire

Partout où les Alliés passent, la population les accueille en libérateurs. Drapaux tricolores ressortis des greniers, cris de joie, fleurs jetées aux soldats : la liesse populaire contraste avec les années d’humiliation et de privation.

Dans les villages comme dans les grandes villes, on assiste à des scènes marquantes : les cloches sonnent, les enfants courent après les chars, des bals improvisés surgissent sur les places publiques.

Maisons détruites, familles endeuillées

Mais la joie est teintée de tristesse. Beaucoup de familles pleurent un père, un frère, un fils, tombé au combat ou déporté. Les destructions sont considérables, surtout dans les zones de combats. Les mines, les bombes et les sabotages laissent des cicatrices durables dans le paysage urbain et rural.

L’action des forces alliées : une opération d’envergure

Des troupes venues de toute l’Europe et d’Amérique

Les armées qui libèrent les Hauts-de-France sont composées de soldats britanniques, canadiens, américains, polonais et français. Leur coordination, bien que parfois complexe, permet une progression rapide. Les Canadiens sont notamment très actifs dans la région d’Arras et de Lens.

L'objectif : atteindre la Belgique

Le 31 août, l’objectif est clair : foncer vers la frontière belge, couper la retraite allemande, et sécuriser les ports de la Manche. Le port d’Anvers, vital pour la logistique alliée, est en ligne de mire. Dans les jours qui suivent, Lille est atteinte (le 3 septembre), puis Tournai, Bruxelles et Anvers.

Un tournant stratégique pour la suite de la guerre

L’effondrement du front allemand à l’Ouest

Avec la libération des Hauts-de-France, la ligne de défense allemande s’effondre complètement dans le nord de la France. Les forces du Reich sont contraintes de se replier précipitamment vers la ligne Siegfried, à la frontière allemande.

C’est une victoire majeure pour les Alliés, qui peuvent désormais envisager une incursion directe sur le territoire allemand.

La Résistance entre dans la lumière

Les réseaux résistants, longtemps clandestins, peuvent désormais agir au grand jour. Dans certaines villes, ce sont même eux qui prennent le contrôle avant l’arrivée des Alliés, évitant ainsi pillages ou destructions inutiles.

La Libération consacre le rôle central de ces hommes et femmes de l’ombre dans la reconquête du territoire.

Une mémoire encore vive dans la région

Commémorations et patrimoine

Chaque année, de nombreuses communes des Hauts-de-France organisent des cérémonies pour rappeler cette date charnière. Monuments, plaques commémoratives, musées (comme le Musée de la Résistance à Bondues) perpétuent la mémoire des combats et des sacrifices.

Témoignages poignants

Les récits de ceux qui ont vécu cette journée demeurent bouleversants. Une habitante de Péronne raconte : « J'avais 11 ans, je me souviens des tanks qui avançaient lentement dans la rue principale. Nous pleurions de joie. »

Ces témoignages sont précieux pour transmettre aux jeunes générations l’importance de cette libération.

Une journée symbole de renouveau et de liberté

Le 31 août 1944 reste gravé dans la mémoire collective des Hauts-de-France comme le jour où l’espoir renaquit après quatre longues années d’Occupation. C’est le début d’une reconstruction, morale et matérielle, dans une région meurtrie mais déterminée à se relever. Les Hauts-de-France entrent ce jour-là dans l’histoire de la Libération avec dignité, courage et résilience.

À la veille de la Première Guerre mondiale, alors que les tensions diplomatiques et militaires s’exacerbent en Europe, un événement tragique vient bouleverser la France : l’assassinat de Jean Jaurès. Ce leader socialiste, fervent défenseur de la paix et opposant résolu à l’entrée en guerre, est abattu à Paris le 31 juillet 1914. Ce meurtre marque un tournant tragique dans l’histoire française et européenne, précipitant le basculement vers un conflit mondial.

Qui était Jean Jaurès ?

Un intellectuel et homme politique hors norme

Jean Jaurès, né en 1859 à Castres dans le Tarn, est un brillant normalien, agrégé de philosophie, devenu député républicain, puis l’un des fondateurs du socialisme français. Doté d’une éloquence remarquable, il s’impose comme une figure centrale de la gauche et un défenseur infatigable des classes populaires.

L’unificateur du socialisme français

Jaurès joue un rôle clé dans la création de la Section Française de l’Internationale Ouvrière (SFIO) en 1905. Il milite pour l’unité des travailleurs et promeut un socialisme démocratique, humaniste et anticlérical. Il dirige le journal L’Humanité, tribune de ses idées pacifistes et sociales.

Le contexte international de l'été 1914

L'Europe au bord du gouffre

L’été 1914 est marqué par une montée des tensions entre les grandes puissances européennes après l’attentat de Sarajevo du 28 juin, qui coûte la vie à l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche. Le jeu des alliances précipite l’Europe vers un conflit généralisé.

Le rôle de Jaurès dans la lutte contre la guerre

Alors que les nations se préparent à la mobilisation, Jaurès tente de freiner l’élan belliciste. Il participe à des congrès internationaux et appelle à la solidarité ouvrière pour empêcher la guerre. Le 25 juillet, il parle devant une foule au Pré-Saint-Gervais, dénonçant "la logique des fusils" et appelant à la fraternité des peuples.

« Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage. » — Jean JaurèsLe 31 juillet 1914 : Un crime politique

L’assassinat au Café du Croissant

Le soir du 31 juillet, Jaurès dîne avec ses collaborateurs au Café du Croissant, rue Montmartre à Paris. Il relit des télégrammes venus d’Allemagne, espérant encore éviter la guerre. C’est alors qu’un homme, Raoul Villain, nationaliste exalté, tire deux balles dans la tête de Jaurès à travers la vitre. Il meurt sur le coup.

Raoul Villain : un assassin méconnu

Raoul Villain, âgé de 29 ans, est un étudiant en lettres déséquilibré, membre de ligues patriotiques. Pour lui, Jaurès est un traître qui empêche la France de se préparer à la guerre. Son geste vise à faire taire celui qu’il considère comme un obstacle à la mobilisation.

Les répercussions immédiates

Une onde de choc en France

L’assassinat provoque une émotion immense, mais la mobilisation générale proclamée le 1er août relègue rapidement la mort de Jaurès au second plan. Les socialistes, malgré leur douleur, se rallient à « l’Union sacrée », mettant entre parenthèses la lutte des classes au nom de la défense de la nation.

Une ironie tragique

Ironie du sort, la mort de Jaurès permet précisément ce qu’il redoutait : l’effacement des dernières résistances à la guerre. Celui qui incarnait la voix de la paix disparaît à la veille du chaos mondial. L’Allemagne déclare la guerre à la France le 3 août.

Le procès et la mémoire

Un procès controversé

Jugé en 1919, Raoul Villain est acquitté, au grand scandale de la gauche française. Dans un climat d’après-guerre, marqué par le patriotisme exacerbé, l’assassin de Jaurès est vu comme un défenseur de la France, non comme un criminel politique.

Jaurès entre dans la légende

Dès lors, Jean Jaurès devient un martyr de la paix. Des rues, des écoles, des places portent son nom. Il est célébré à gauche comme un exemple de courage politique et d’engagement intellectuel. Son tombeau repose au Panthéon depuis 1924.

« Il n’y a pas d’idéal qui vaille une goutte de sang. » — Jean JaurèsUne perte immense pour la démocratie et la paix

L’assassinat de Jean Jaurès, au-delà de sa brutalité, symbolise l’échec des forces pacifistes face à la montée des nationalismes. Il nous rappelle combien la voix des consciences, même forte, peut être étouffée par la violence politique. Dans le tumulte des conflits mondiaux, l’héritage de Jaurès résonne encore comme un appel à la vigilance, à la paix, et à l'humanisme.

En mémoire d’une voix étouffée mais inoubliable

Le 31 juillet 1914 reste une date funeste, celle où l’Europe perd l’un de ses plus ardents défenseurs de la paix. La trajectoire de Jean Jaurès est un témoignage saisissant de l’engagement intellectuel au service de l’humanité. Son héritage, tant politique que moral, demeure d’une actualité brûlante dans un monde encore secoué par les conflits.

Le 23 juillet 1945 s’ouvre à Paris un procès historique : celui du maréchal Philippe Pétain. Héros de la Première Guerre mondiale devenu le chef de l’État français sous l’Occupation nazie, il est jugé pour intelligence avec l’ennemi et atteinte à la sûreté de l’État. Ce procès, profondément symbolique, marque une étape cruciale de l’épuration judiciaire et politique de la France à la Libération.

Le contexte de l’après-guerre : une France meurtrie et divisée

La Libération et le besoin de justice

À la Libération en 1944, la France sort d’une occupation allemande brutale. Le pays est encore sous le choc des quatre années de collaboration du régime de Vichy avec l’Allemagne nazie. Le peuple français, meurtri, réclame justice. Le gouvernement provisoire dirigé par le général de Gaulle entend répondre à cette attente à travers une série de procès destinés à juger les collaborateurs.

Philippe Pétain, figure double de l’histoire française

Philippe Pétain, âgé de 89 ans au moment du procès, est une figure complexe. Vainqueur de Verdun en 1916, il avait été élevé au rang de héros national. Mais en 1940, après la débâcle française, il devient chef de l’État français, siège à Vichy et collabore avec l’Allemagne nazie. Il signe l’armistice du 22 juin 1940 et engage une politique d’exclusion, notamment à l’encontre des Juifs, des résistants et des communistes.

L’ouverture du procès : 23 juillet 1945, un événement national

Un procès très attendu

Le procès de Pétain débute le 23 juillet 1945 dans la salle du Palais de justice à Paris. Il se tient devant la Haute Cour de justice, créée spécialement pour juger les actes de collaboration. Une foule nombreuse, journalistes, anciens résistants, citoyens curieux et victimes du régime de Vichy, attendent avec ferveur le début des audiences.

Un climat tendu

La tension est à son comble. Pétain refuse de se défendre personnellement, estimant qu’il ne doit rendre des comptes qu’au peuple français. C’est l’un de ses anciens avocats, Jacques Isorni, qui assure sa défense avec fougue. Le procès est aussi politique que juridique. Il oppose deux visions de la France : celle de la Résistance et celle de l’Ordre nouveau imposé par Vichy.

Les chefs d'accusation retenus contre Pétain

Intelligence avec l’ennemi

Le principal chef d’accusation porte sur l’intelligence avec l’ennemi. Pétain est accusé d’avoir collaboré activement avec l’occupant nazi, facilitant les arrestations, les déportations, la répression et la remise aux Allemands des opposants et des Juifs.

Haute trahison et atteinte à la sûreté de l’État

Le maréchal est également jugé pour avoir violé la Constitution de la République en s’octroyant les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940. En devenant chef de l’État par des voies extra-constitutionnelles, il est accusé d’avoir trahi la République.

La responsabilité morale et politique

Le procès ne se limite pas aux actes juridiques. Il soulève aussi la question de la responsabilité morale d’un homme qui, tout en prétendant protéger les Français, a accepté de coopérer avec le régime nazi. Il a cautionné les lois antisémites, toléré les rafles et contribué à l’exécution de résistants.

Un procès médiatisé et riche en symboles

Des témoins de poids

De nombreux témoins sont appelés à la barre, dont Léon Blum, ancien président du Conseil, déporté sous Vichy. Il témoigne avec dignité de l’action du régime. Des membres de la Résistance, des anciens ministres, des survivants de la Shoah ou des familles de fusillés viennent exprimer la souffrance vécue pendant l’Occupation.

La ligne de défense : un bouclier contre l’Allemagne

L’argument principal de la défense est que Pétain aurait « protégé » la France en coopérant avec les Allemands afin de limiter les dégâts. « J’ai voulu éviter le pire », martèle son avocat Isorni. Mais cette ligne de défense peine à convaincre face aux preuves accablantes d’une politique d’adhésion plus que de contrainte.

Le verdict du 15 août 1945

La condamnation à mort… avec une commutation

Le 15 août 1945, la Haute Cour rend son verdict : Philippe Pétain est reconnu coupable de haute trahison. Il est condamné à la peine de mort, à la dégradation nationale et à la confiscation de ses biens. Cependant, le général de Gaulle, conscient du poids historique du personnage, commue sa peine en détention à perpétuité, en raison de son grand âge et de son rôle pendant la Grande Guerre.

L’exil intérieur : l’île d’Yeu

Pétain est transféré à la forteresse de l’île d’Yeu, au large de la Vendée. Il y restera jusqu’à sa mort en 1951, dans un isolement presque complet. Sa tombe y repose toujours, devenant un lieu discret de mémoire pour quelques partisans fidèles.

Un procès aux résonances contemporaines

La mémoire française face à Vichy

Le procès Pétain a marqué une rupture dans la mémoire collective. Il a mis en lumière les heures sombres de Vichy et ouvert le débat sur la responsabilité individuelle et collective. Pendant des décennies, la France a lutté avec cette mémoire douloureuse, entre mythe résistancialiste et reconnaissance tardive des crimes commis.

Une justice imparfaite mais nécessaire

Certains historiens ont critiqué le procès pour son aspect politique, voire expiatoire. D’autres soulignent qu’il fut un moment nécessaire pour tourner la page de l’Occupation. Comme le disait Marc Bloch : « Il est des vérités que l’histoire doit dire, même si elles dérangent. »

Héritage du procès : justice, mémoire et enseignements

Le procès Pétain reste un jalon fondamental de l’histoire judiciaire et morale de la France. Il a posé les bases d’une réflexion toujours actuelle sur la responsabilité des dirigeants, le rôle de l’État en temps de crise et les limites de l’obéissance. Il enseigne aussi que nul prestige passé ne saurait absoudre les fautes les plus graves envers la République et l’humanité.

Comprendre le passé pour éclairer l’avenir

En jugée Pétain en 1945, la France a cherché à faire la lumière sur ses années les plus noires. Ce procès a été à la fois un acte de justice, un exercice de mémoire et un symbole de résilience républicaine. Il nous rappelle que le devoir de vigilance face aux dérives autoritaires reste une exigence démocratique permanente.

Le 18 juillet 1936, une partie de l’armée espagnole se soulève contre la République. Ce soulèvement militaire marque le début de l’un des conflits les plus meurtriers et emblématiques du XXe siècle : la guerre civile espagnole (1936-1939). En trois ans de combats sanglants, cette guerre oppose les Républicains, défenseurs d’une démocratie réformiste, aux Nationalistes menés par le général Franco, soutenus par les régimes fascistes européens. Elle sera un laboratoire de la guerre totale, annonçant l’affrontement idéologique de la Seconde Guerre mondiale.

Un contexte explosif : tensions sociales, politiques et religieuses

L’instabilité de la Seconde République espagnole

La Seconde République, proclamée en avril 1931, promet modernisation, réforme agraire, laïcité et démocratie. Mais elle se heurte à de puissantes résistances : l’Église, les grands propriétaires terriens, l’armée et la monarchie. À gauche, syndicats anarchistes et marxistes trouvent les réformes trop timides. À droite, les conservateurs dénoncent un projet anticlérical et bolchévique.

Les élections de février 1936 voient la victoire du Front populaire, une coalition de gauche. L’atmosphère est tendue, les violences politiques se multiplient. L’assassinat du chef monarchiste José Calvo Sotelo le 13 juillet 1936 déclenche l’insurrection tant attendue par les militaires conspirateurs.

Le soulèvement militaire

Le 17 juillet 1936, la révolte commence au Maroc espagnol, puis s’étend à plusieurs garnisons d’Espagne. Le 18 juillet, elle prend une ampleur nationale. C’est le début de la guerre civile. Le général Francisco Franco, jusque-là relativement en retrait, devient rapidement le chef incontesté du camp nationaliste.

Deux camps, deux visions irréconciliables

Les Républicains : défense de la démocratie et réformes sociales

Le camp républicain regroupe des forces hétérogènes : socialistes, communistes, anarchistes, syndicalistes, républicains modérés. Ils défendent le suffrage universel, la laïcité, les droits des travailleurs, la réforme agraire. Mais cette diversité sera aussi leur faiblesse : divisions internes, luttes intestines, rivalités sanglantes comme à Barcelone en mai 1937.

Ils reçoivent un soutien limité de l’Union soviétique et des Brigades internationales, composées de volontaires antifascistes venus du monde entier (notamment français, allemands, américains). George Orwell et Ernest Hemingway feront partie de ceux qui relateront cette guerre au nom de la liberté.

Les Nationalistes : ordre, catholicisme et autoritarisme

Franco impose une discipline de fer à une coalition de conservateurs, monarchistes, fascistes (Phalange) et traditionalistes carlistes. Ils prônent le retour à l’ordre, à la foi catholique, à l’unité de l’Espagne, et rejettent toute forme de républicanisme.

Le camp nationaliste bénéficie très tôt d’un soutien militaire massif de l’Allemagne nazie (aviation, artillerie) et de l’Italie fasciste (chars, troupes régulières). Ces appuis vont jouer un rôle décisif dans la victoire de Franco.

Une guerre d’une violence inouïe

Bombardements et terreur

La guerre civile espagnole est l’un des premiers conflits modernes où les civils deviennent des cibles. Le bombardement de Guernica par l’aviation allemande (Légion Condor) en avril 1937 fait plus de 1 500 morts et traumatise l’opinion internationale. Pablo Picasso en fera une toile symbole de l’horreur.

Des massacres de masse sont commis des deux côtés : répression de l’Église et des élites par les Républicains, fusillades et purges systématiques par les Nationalistes. La guerre devient une guerre d’extermination de l’ennemi politique.

Les chiffres de la tragédie

Entre 1936 et 1939 :

-

Près de 500 000 morts

-

Des centaines de milliers d’exilés vers la France, le Mexique ou l’URSS

-

Des villes et villages rasés

-

Un traumatisme national durable

Une victoire des Nationalistes, une dictature de 36 ans

La chute de Madrid et la fin du conflit

En mars 1939, les Républicains sont vaincus militairement. Le 1er avril 1939, Franco annonce officiellement la fin de la guerre. Il devient le Caudillo (chef) de l’Espagne. Une dictature militaire, catholique et ultraconservatrice s’installe pour plus de trois décennies.

La répression et le silence

Les premières années du franquisme sont marquées par une répression féroce : exécutions, emprisonnements, camps de travail. Toute référence à la République est effacée. L’Église retrouve son pouvoir, les langues régionales sont interdites, la censure devient totale.

Franco restera au pouvoir jusqu’à sa mort en 1975. La transition démocratique espagnole commencera seulement après cette date.

Une guerre mondiale miniature

Un affrontement idéologique précoce

La guerre civile espagnole est souvent considérée comme le prélude de la Seconde Guerre mondiale. Elle oppose déjà fascisme et démocratie, totalitarisme et libertés, propagande et vérité. C’est une guerre où l’aviation, les blindés, la terreur psychologique sont testés grandeur nature.

L’indifférence des démocraties

Les démocraties occidentales (France, Royaume-Uni) choisissent une politique de non-intervention, refusant d’aider les Républicains, par peur de provoquer un conflit plus large. Ce silence sera plus tard interprété comme une lâcheté complice.

En revanche, les totalitarismes (Hitler, Mussolini, Staline) n’hésitent pas à intervenir massivement. L’Espagne devient un théâtre d’affrontement indirect entre puissances rivales.

Le 14 juillet est aujourd’hui le symbole de la République française, avec ses défilés militaires, ses feux d’artifice et ses bals populaires. Mais c’est seulement en 1880 que cette date a été officiellement choisie comme fête nationale. Cette décision marque un moment clé dans la construction républicaine, dans un contexte politique encore instable, où il fallait ancrer durablement les valeurs républicaines dans la mémoire collective.

Un besoin d’unité nationale dans une République fragile

Une Troisième République encore vacillante

En 1880, la Troisième République n’a que quelques années d’existence. Née en 1870 après la défaite de Napoléon III face à la Prusse, elle a dû faire face à l’épisode sanglant de la Commune de Paris en 1871, et elle est encore contestée par les monarchistes et les bonapartistes.

Les républicains modérés, comme Jules Ferry ou Léon Gambetta, cherchent à renforcer la légitimité du régime. Ils savent que pour qu’un régime politique dure, il doit s’enraciner dans l’imaginaire collectif à travers des symboles forts.

Créer un consensus autour d’une date historique

Le choix d’un jour de fête nationale est débattu à l’Assemblée. Plusieurs options sont envisagées : le 5 mai (ouverture des États généraux en 1789), le 4 août (abolition des privilèges), ou encore le 21 janvier (exécution de Louis XVI, proposé par les radicaux, mais trop clivant).

Finalement, le 14 juillet s’impose. Mais attention : ce n’est pas uniquement en référence à la prise de la Bastille de 1789, mais aussi à la Fête de la Fédération du 14 juillet 1790, célébration pacifique et symbolique de l’unité nationale.

La loi du 6 juillet 1880 : naissance officielle d’une fête républicaine

Une loi votée avec vigueur

Le député Benjamin Raspail dépose le projet de loi en juin 1880. Le texte est adopté rapidement, malgré l’opposition de certains députés conservateurs. L’article unique de la loi est bref mais historique :

« La République adopte le 14 juillet comme jour de fête nationale annuelle. »

Aucun détail sur l’événement célébré, permettant d’inclure à la fois les révolutionnaires et les modérés : la prise de la Bastille pour les uns, la fête de la Fédération pour les autres.

Une première célébration spectaculaire

Le 14 juillet 1880 est marqué par un déploiement sans précédent : un grand défilé militaire est organisé sur l’hippodrome de Longchamp, en présence du président Jules Grévy. Près de 300 000 Parisiens assistent à l’événement. Dans toute la France, les mairies organisent des bals, des banquets, des concerts et des feux d’artifice.

C’est aussi une journée où l’on inaugure des monuments aux morts de la guerre de 1870 et où l’on hisse fièrement le drapeau tricolore.

Un outil d’éducation républicaine

La République cherche à former des citoyens

À cette époque, l’école publique devient obligatoire, gratuite et laïque sous l’impulsion de Jules Ferry. Le 14 juillet devient alors un outil pédagogique, un moment de célébration des valeurs républicaines inculquées à l’école : liberté, égalité, fraternité, mais aussi laïcité et patriotisme.

Une fête pensée pour le peuple

Contrairement aux fêtes monarchiques du passé, le 14 juillet se veut populaire et inclusive. Elle descend dans la rue, dans les quartiers, dans les campagnes. La République se manifeste à travers les cérémonies locales, les chants collectifs, les décorations tricolores, les discours et les jeux pour enfants.

Une fête qui évolue avec les époques

Le 14 juillet sous la République et les guerres

Durant les deux guerres mondiales, le 14 juillet devient un acte de résistance. En 1940, à Londres, le général de Gaulle prononce un discours en hommage à la France libre. En France occupée, des patriotes célèbrent clandestinement la fête nationale.

Le défilé militaire comme rituel républicain

Depuis 1880, le défilé militaire est l’un des rituels centraux du 14 juillet. Organisé aujourd’hui sur les Champs-Élysées, il est à la fois un hommage aux forces armées et une vitrine du prestige national. Il est diffusé à la télévision et regardé par des millions de Français.

Une fête toujours vivante

Chaque 14 juillet, les communes organisent des bals populaires, des concerts, des feux d’artifice. C’est un moment de cohésion nationale mais aussi de joie et de partage. La fête s’internationalise aussi : de nombreuses ambassades françaises célèbrent ce jour dans le monde entier.

Un symbole républicain enraciné dans la mémoire collective

Le 14 juillet 1880 n’a pas simplement instauré un jour férié. Il a marqué l’ancrage de la République dans les pratiques et les esprits. Cette date, soigneusement choisie pour son pouvoir symbolique, permet d’unir un peuple autour d’une histoire commune et de valeurs partagées.

En fixant ce rendez-vous annuel avec la nation, la République a su donner chair à ses idéaux et inscrire dans le temps la mémoire des luttes pour la liberté.

Le 12 juillet 1793, sur les hauteurs de Ménilmontant, un événement discret allait marquer un tournant décisif dans l’histoire des communications modernes : Claude Chappe réalise le premier essai concluant de son télégraphe optique. En pleine Révolution française, cette invention permit de transmettre des messages à grande distance en quelques minutes, jetant les bases des systèmes de communication rapides et efficaces. Ce moment, souvent méconnu, mérite une plongée dans son contexte, ses protagonistes et ses conséquences.

Claude Chappe : un inventeur visionnaire dans une France en mutation

Un homme entre science et politique

Né en 1763, Claude Chappe est issu d’une famille bourgeoise. Initialement destiné à une carrière ecclésiastique, il se tourne rapidement vers les sciences. Dans une époque où les moyens de communication sont lents et peu fiables, Chappe rêve de transmettre les mots par la lumière et le mouvement. Aidé par ses frères, il met au point un système ingénieux de bras articulés visibles à distance : le télégraphe optique.

La Révolution française (1789) bouleverse la société et l'État. Le besoin de transmettre des ordres militaires rapidement devient stratégique. C’est dans ce contexte brûlant que son invention va pouvoir être testée à grande échelle.

L’essai du 12 juillet 1793 : Ménilmontant, le point de départ

Une expérience entre Paris et Saint-Martin-du-Tertre

Le premier essai officiel du télégraphe Chappe se déroule le 12 juillet 1793, entre la butte de Ménilmontant à Paris et Saint-Martin-du-Tertre, à environ 35 km au nord. Ces deux points sont choisis pour leur visibilité mutuelle et leur altitude favorable.

Le système utilise des bras mobiles montés sur un mât, formant des signaux visuels codés. Ces signaux sont observés à l’aide de longues-vues, puis retransmis de station en station.

Le succès est immédiat : le mot "siège" est transmis en moins de 10 minutes entre les deux points. Une révolution est en marche.

Un réseau stratégique : le télégraphe au service de la République

La guerre, un moteur de l’innovation

En pleine guerre contre les coalitions étrangères, la République a besoin d’une communication ultra-rapide. Le télégraphe Chappe devient alors un outil militaire capital. Le Comité de salut public, dominé par des figures comme Robespierre, voit dans ce télégraphe un moyen de centraliser et sécuriser l’information.

Dès 1794, une ligne est mise en place entre Paris et Lille, longue de plus de 230 km. Elle comprend 15 stations, chacune espacée d’environ 12 à 15 km. Le système permet de transmettre un message en moins d’une heure, un exploit inédit pour l’époque.

Anecdotes et résistance face à l’innovation

Entre admiration et incompréhension

Comme toute invention révolutionnaire, le télégraphe suscite fascination et méfiance. Certains paysans croient à un outil de sorcellerie ou d’espionnage. À plusieurs reprises, des stations sont vandalisées par peur de l’inconnu.

Claude Chappe, quant à lui, est conscient de l’importance de son invention. Il déclare dans une lettre : « Mon télégraphe est une arme de la pensée, aussi puissante que le canon l’est pour le corps. »

Une influence durable sur les systèmes de communication

Vers le télégraphe électrique et l’ère numérique

Le système optique de Chappe sera utilisé jusqu’au milieu du XIXe siècle, avant d’être remplacé par le télégraphe électrique de Morse. Cependant, les principes fondamentaux posés par Chappe — codage, transmission rapide, réseau de relais — sont repris dans tous les systèmes modernes de communication, y compris internet.

La poste aérienne, la radio, les satellites, les réseaux mobiles… tous trouvent leurs racines dans cette invention de 1793.

Héritage et reconnaissance d’une innovation pionnière

Ménilmontant, berceau d’une révolution silencieuse

Aujourd’hui encore, peu de gens savent que Ménilmontant fut le théâtre de la première communication optique rapide de l’histoire. Un modeste mât installé sur une colline parisienne a pourtant changé à jamais la manière dont l’humanité échange des informations.

Le nom de Claude Chappe a été donné à de nombreuses rues, écoles et stations, notamment la station Télégraphe sur la ligne 11 du métro parisien, située non loin du lieu de l’essai originel.

L'invention du télégraphe Chappe, premier pas vers notre monde connecté

Le 12 juillet 1793 marque une date fondatrice dans l’histoire des communications modernes. Grâce à Claude Chappe, la parole devient message codé, transmissible à des dizaines de kilomètres sans déplacement humain. Ce premier essai à Ménilmontant inaugure une nouvelle ère, où la vitesse de l'information devient un pouvoir. À travers cette innovation visionnaire, la France révolutionnaire ouvre la voie à notre monde hyperconnecté d’aujourd’hui.

Le 10 juillet 1940, dans le tumulte de la défaite militaire face à l’Allemagne nazie, l’Assemblée nationale française vote les pleins pouvoirs au maréchal Philippe Pétain. Cette décision historique scelle la fin de la Troisième République et marque la naissance de l’État français, plus connu sous le nom de régime de Vichy. Ce jour-là, le gouvernement s’installe officiellement à Vichy, une petite ville thermale auvergnate qui deviendra le symbole de la collaboration et de la défaite morale. Retour sur une bascule politique majeure du XXe siècle.

Un pays vaincu, une République à l’agonie

La débâcle de mai-juin 1940

L’invasion allemande, commencée le 10 mai 1940, se révèle foudroyante. En six semaines, la France s’effondre militairement face à la Blitzkrieg. Paris est occupée le 14 juin, des millions de civils fuient vers le sud dans un exode chaotique.

Le président du Conseil Paul Reynaud démissionne le 16 juin. Il est remplacé par le maréchal Philippe Pétain, figure de la Première Guerre mondiale, qui prône l’armistice. Le 22 juin 1940, l’armistice est signé avec l’Allemagne. Le pays est divisé en deux : zone occupée au nord et zone libre au sud.

Vichy, une ville "neutre" choisie pour gouverner

Le nouveau pouvoir refuse de rester à Paris, occupée par les nazis. Bordeaux est jugée trop exposée, Clermont-Ferrand mal équipée. Le choix se porte sur Vichy, station thermale moderne, calme, dotée d’infrastructures hôtelières adaptées. Le gouvernement s’y installe officiellement en juillet 1940.

Le 10 juillet 1940 : un tournant politique dramatique

Le vote des pleins pouvoirs à Pétain

Le 10 juillet 1940, à Vichy, l’Assemblée nationale (chambre des députés + Sénat réunis) se réunit au Grand Casino. Sur 649 parlementaires présents, 569 votent pour accorder les pleins pouvoirs constituants au maréchal Pétain, 80 votent contre, 20 s’abstiennent.

L’article unique stipule que Pétain a pouvoir de rédiger une nouvelle Constitution, rompant ainsi avec la tradition républicaine. En réalité, cela revient à abolir la Troisième République, sans débat démocratique.

Par ce vote, la République s’efface, et l’État français, autoritaire et centralisé, voit le jour.

Un geste de capitulation politique

Ce vote est souvent vu comme un acte de peur et de résignation. Les parlementaires, dans une atmosphère de défaite et de chaos, espèrent préserver une forme de souveraineté et éviter le pire. En réalité, ils ouvrent la voie à un régime collaborateur et répressif.

Parmi les 80 parlementaires ayant voté contre, on trouve Léon Blum, Pierre Mendès France, Jean Zay : figures de la gauche et de la Résistance future. Ces "80" deviendront un symbole de l’opposition morale.

La mise en place de l’État français

Un régime autoritaire et personnel

Pétain instaure un pouvoir exécutif fort. Il s’autoproclame "chef de l’État français" et gouverne par décrets. Les symboles républicains sont effacés : la devise "Travail, Famille, Patrie" remplace "Liberté, Égalité, Fraternité". Les partis politiques sont dissous, la presse muselée.

Il met en place une politique de "Révolution nationale" : retour aux traditions, rejet du parlementarisme, exaltation du travail paysan et de la famille. L’idéologie est profondément conservatrice, autoritaire et antisémite.

Collaboration avec l’occupant nazi

Dès 1940, Vichy choisit la collaboration d’État avec l’Allemagne nazie. En octobre, Pétain rencontre Hitler à Montoire, scène immortalisée par la fameuse poignée de main.

Le régime adopte de lui-même des lois antisémites, sans pression directe de Berlin : recensement, exclusion des Juifs de la fonction publique, spoliations. Il collabore activement à la déportation des Juifs vers les camps nazis (rafles, aide de la police française).

Vichy, un gouvernement légal mais illégitime

L’installation à Vichy n’est pas une simple relocalisation : c’est une rupture institutionnelle majeure. Si le régime reste techniquement "légal" (issu d’un vote parlementaire), il est illégitime aux yeux de l’histoire et de la mémoire.

La Résistance s’organise, la République renaîtra

’appel du 18 juin et les débuts de la France libre

Deux jours après l’arrivée de Pétain au pouvoir, le général de Gaulle lance, depuis Londres, son appel à poursuivre le combat. Minoritaire et marginal au départ, il incarne peu à peu la légitimité républicaine face à Vichy.

Une guerre civile larvée

Le régime de Vichy ne se contente pas de collaborer avec l’Allemagne : il traque les résistants, collabore avec la Gestapo, pratique la répression et les exécutions. La France est déchirée entre collaboration et résistance, dans une guerre intérieure impitoyable.

L’après-guerre : jugement et mémoire

À la Libération, Vichy est délégué aux oubliettes judiciaires : la République est rétablie sans transition. Pétain est jugé et condamné à mort (peine commuée en prison à vie), Laval exécuté.

La mémoire du 10 juillet 1940 reste complexe : moment de bascule, d'effondrement démocratique, mais aussi acte fondateur pour les résistants de demain.

Le 10 juillet 1940 : un renoncement national devenu une leçon démocratique

Le 10 juillet 1940 marque l'un des jours les plus sombres de l'histoire républicaine française. En cédant les pleins pouvoirs à un homme, l’Assemblée abandonne la souveraineté du peuple au nom de la peur et de la survie. Mais cet effondrement donnera naissance, en creux, à l'esprit de la Résistance, et à une République renouvelée. C’est aussi un rappel essentiel de la fragilité des institutions démocratiques, et de l’importance de les défendre même dans les pires circonstances.

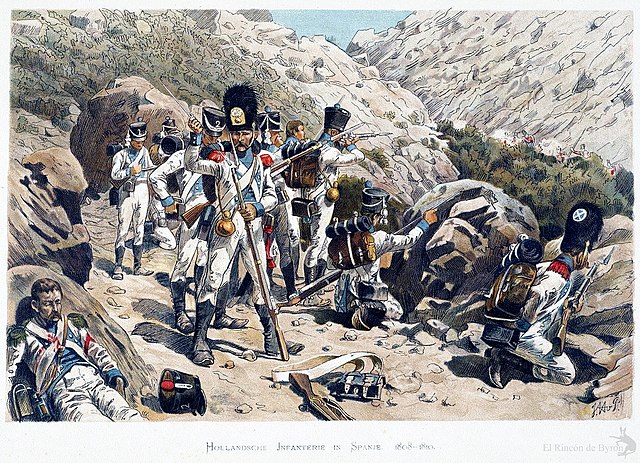

Le 9 juillet 1810, un événement décisif dans l’histoire européenne marque la volonté expansionniste de Napoléon Bonaparte : l’annexion du Royaume de Hollande à l’Empire français. Cette opération stratégique transforme profondément la géographie politique des Pays-Bas, désormais divisés en sept départements français. Pourquoi Napoléon a-t-il annexé ce territoire ? Quels en furent les enjeux et les conséquences ? Plongée dans un moment clé du Premier Empire.

Un royaume sous influence française depuis 1806

Louis Bonaparte : un roi réticent au service de l’Empire

Le Royaume de Hollande avait été créé par Napoléon en 1806, placé sous le contrôle de son frère Louis Bonaparte. L’objectif était de transformer les anciens Pays-Bas en un État satellite fidèle à l’Empire tout en donnant une certaine autonomie apparente.

Cependant, Louis Bonaparte prit son rôle de roi très au sérieux. Il s'efforça de défendre les intérêts des Hollandais, notamment en tentant de limiter les prélèvements militaires et les réquisitions imposées par la France. Il alla jusqu’à se proclamer "Hollandais avant d’être Bonaparte", suscitant la colère de son frère.

Un royaume peu rentable et mal aligné

Les tensions entre les deux frères s’accroissent. Le blocus continental imposé par Napoléon pour affaiblir l’Angleterre était peu respecté par le Royaume de Hollande, dont l’économie dépendait du commerce maritime, notamment avec les Anglais. Louis était incapable d’appliquer ce blocus de manière stricte, et cela devenait un point de rupture.

Face à cette désobéissance et au manque de résultats stratégiques, Napoléon décide de mettre fin à cette autonomie fragile.

Le 9 juillet 1810 : la Hollande cesse d’exister comme royaume

L’abdication de Louis et l’annexion immédiate

Le 1er juillet 1810, Louis Bonaparte abdique sous pression et s’exile. Huit jours plus tard, le 9 juillet, Napoléon signe un décret d’annexion : la Hollande est officiellement intégrée à l’Empire français. Ce territoire stratégique ne sera plus un royaume, mais une simple extension administrative de l’État impérial.

La division en sept départements français

Napoléon restructure immédiatement l’ancien royaume, conformément à son organisation administrative méticuleuse. Il divise la Hollande en sept départements français :

-

Zuyderzée

-

Bouches-de-l’Issel

-

Bouches-de-la-Meuse

-

Frise

-

Ems-Occidental

-

Ems-Oriental

-

Bouches-de-l’Yssel

Chaque département reçoit un préfet nommé par Paris, et les lois françaises y sont imposées, notamment le Code Napoléon. La conscription militaire y devient obligatoire, ce qui provoquera un fort ressentiment parmi la population.

Une expansion stratégique mais impopulaire

Un objectif de contrôle maritime

L’annexion de la Hollande répondait à une volonté claire : affaiblir l’Angleterre en verrouillant les côtes de la mer du Nord. La Hollande disposait d’un réseau portuaire important (Amsterdam, Rotterdam), que Napoléon voulait soumettre entièrement à son blocus.

Ce contrôle devait aussi renforcer le commerce continental et priver les Anglais de leurs relais commerciaux européens.

Une résistance civile et religieuse

L’occupation française fut très impopulaire. Les Hollandais, attachés à leur autonomie et à leur tradition calviniste, voyaient d’un très mauvais œil l’ingérence de la France catholique. La conscription militaire imposée entraîna des protestations massives, certains paysans préférant se mutiler pour éviter le service.

La langue française, imposée dans l’administration, fut également mal accueillie. En quelques années, l’esprit de résistance s’enracina.

Les conséquences de l’annexion de la Hollande

Une domination de courte durée

L’annexion de la Hollande ne dura que jusqu’en 1813. Après la défaite de Napoléon en Russie et la formation de la Sixième Coalition, les troupes françaises se retirèrent. La Hollande retrouva son indépendance avec la création du Royaume uni des Pays-Bas en 1815, lors du Congrès de Vienne.

Une réforme administrative durable

Malgré la brièveté de l’annexion, certaines réformes napoléoniennes laissèrent une trace durable. L’administration centrale, la codification du droit et le découpage en circonscriptions influencèrent la future organisation des Pays-Bas.

Des historiens notent encore aujourd’hui que la Hollande du XIXe siècle s’est structurée en partie selon le moule français.

Un avertissement pour les autres royaumes satellites

L’affaire hollandaise sert aussi d’avertissement à d’autres États satellites (Espagne, Italie, Westphalie). Napoléon démontre qu’il peut supprimer une monarchie à tout moment si elle n’obéit pas strictement aux intérêts impériaux. Cela accentue la méfiance des cours européennes envers l’Empereur, et prépare le terrain de futures coalitions contre lui.

Un épisode révélateur de l’obsession impériale de Napoléon

L’annexion de la Hollande le 9 juillet 1810 illustre parfaitement l’ambition de Napoléon de faire de l’Europe un prolongement de la France. Si elle répondait à une logique stratégique face à l’Angleterre, cette décision montrait aussi l’incapacité de l’Empereur à tolérer des gouvernements autonomes, même tenus par des membres de sa propre famille. Ce choix autoritaire provoquera du ressentiment et renforcera les mouvements nationalistes, jusqu’à la chute finale de l’Empire.

Le 28 juin 1635 marque la prise de possession de la Guadeloupe par les Français, un événement fondateur de l’expansion coloniale dans les Caraïbes. À travers ce geste, la France entame une longue histoire de domination, de conflits, d’exploitation et de résistances dans l’archipel antillais. Retour sur une conquête décisive aux lourdes conséquences humaines, culturelles et économiques.

Un contexte de rivalité européenne dans les Caraïbes

Une mer des Caraïbes convoitée

Au XVIIe siècle, les puissances européennes rivalisent pour le contrôle des terres du Nouveau Monde. Après les Espagnols, les Anglais, Hollandais et Français cherchent à s’implanter dans les Antilles pour profiter du commerce du sucre, du tabac et d’autres ressources tropicales. La mer des Caraïbes devient une zone stratégique.

La Compagnie des Îles d’Amérique

En 1635, Richelieu autorise la création de la Compagnie des Îles d’Amérique, destinée à coloniser les territoires antillais au nom de la France. Deux flibustiers, Charles Liénard de L’Olive et Jean du Plessis d’Ossonville, sont mandatés pour s’installer en Guadeloupe et y établir une colonie française durable. Le roi Louis XIII donne son aval, mais la mission est essentiellement privée et commerciale dans ses débuts.

L'arrivée en Guadeloupe : le 28 juin 1635

Une implantation sur un territoire habité

Le 28 juin 1635, les navires français accostent à la Pointe-Allègre, au nord de la Basse-Terre. Le territoire est alors peuplé par les Kalinagos (ou Caraïbes), un peuple amérindien vivant de pêche, de chasse et d’agriculture. Les relations avec ces populations sont rapidement tendues. Malgré quelques échanges, les Français imposent progressivement leur domination par la force.

La création d’une société coloniale

Les colons installent des plantations de tabac et défrichent les terres avec l’aide de main-d’œuvre servile. Au début, ce sont surtout des engagés (colons européens sous contrat de travail), mais très vite, les Français se tournent vers l’esclavage africain, considéré comme plus rentable et plus docile aux yeux des planteurs.

En quelques années, la Guadeloupe devient une colonie structurée, dotée de forts, de ports et d’une organisation administrative embryonnaire.

L’expulsion des Kalinagos : une colonisation brutale

Conflits et résistance

Les Kalinagos ne se laissent pas dominer sans réagir. De 1635 à 1640, de nombreuses escarmouches ont lieu entre les colons et les autochtones, qui connaissent parfaitement le territoire et mènent une guerre de harcèlement. Mais les armes à feu et les renforts européens ont raison de leur résistance.

Le massacre et la fuite

En 1641, une vaste offensive française menée par Charles Houël, gouverneur nommé par la Compagnie, conduit à la quasi-élimination des Kalinagos. Les survivants fuient vers la Dominique et Saint-Vincent. Ce drame, souvent occulté, marque la première grande tragédie coloniale guadeloupéenne.

L’économie de plantation et la traite négrière

L’introduction de l’esclavage africain

Pour développer les cultures commerciales (sucre, indigo, coton), les colons importent des esclaves venus d’Afrique à partir de 1644. Le Code noir, promulgué plus tard en 1685 sous Louis XIV, codifie l’esclavage dans les colonies françaises. Les esclaves constituent rapidement la majorité de la population de la Guadeloupe.

Une économie florissante… sur des bases inhumaines

Le XVIIIe siècle est l’apogée de l’économie sucrière en Guadeloupe. Les plantations enrichissent la métropole, mais au prix de conditions de vie épouvantables pour les esclaves. Le travail forcé, les châtiments corporels, les privations et l’absence totale de droits définissent l’existence de ces hommes et femmes arrachés à l’Afrique.

Comme l’écrira Victor Schoelcher plus tard : « L’esclavage est un crime contre l’humanité, même quand il s’appelle civilisation. »

Guadeloupe : entre colonisation, révoltes et abolition

Les révoltes d’esclaves

Dès le XVIIe siècle, des révoltes éclatent sporadiquement dans les plantations. Certaines communautés marronnes (esclaves enfuis) s’organisent dans les montagnes. Si elles sont souvent violemment réprimées, elles témoignent d’une volonté constante de liberté.

L’abolition temporaire puis définitive

La Révolution française abolit l’esclavage en 1794, et Victor Hugues arrive en Guadeloupe pour appliquer la loi. Mais Napoléon Bonaparte rétablit l’esclavage en 1802, provoquant de nouvelles insurrections. Il faudra attendre 1848, sous l’impulsion de Schoelcher, pour une abolition définitive dans les colonies françaises.

Héritage et mémoire de la colonisation

Une culture créole née du métissage

La Guadeloupe d’aujourd’hui est le fruit de cette histoire complexe : colonisation européenne, présence africaine, résistance amérindienne. Sa langue créole, sa cuisine, sa musique (gwoka, zouk) sont les produits d’un métissage culturel singulier.

Une mémoire encore douloureuse

La colonisation et l’esclavage laissent des traces profondes. Depuis les années 1990, des mouvements mémoriels et politiques réclament plus de reconnaissance, voire réparation. En 2001, la loi Taubira reconnaît l’esclavage comme crime contre l’humanité. Le 28 mai est devenu une journée officielle de commémoration de l’abolition.

Une date fondatrice aux multiples résonances

Le 28 juin 1635, la France prend officiellement possession de la Guadeloupe, donnant naissance à un processus colonial d’une ampleur historique. Cette date symbolise l'entrée des Antilles françaises dans l’histoire mondiale, à travers le prisme du commerce triangulaire, de l’esclavage, de la violence et du métissage. Aujourd’hui, la Guadeloupe reste un département français, mais son histoire coloniale continue de nourrir réflexions, débats et combats pour la mémoire.

Le 24 juin 1859, dans le nord de l’Italie, une bataille décisive oppose les armées franco-sarde à l’armée autrichienne. Ce choc militaire, connu sous le nom de bataille de Solférino, marque un tournant dans la guerre d’unification italienne. Mais surtout, il laissera une empreinte durable dans la conscience européenne : l’ampleur du carnage inspirera à un témoin suisse, Henry Dunant, la création de la Croix-Rouge. Une tragédie historique qui deviendra le point de départ du droit humanitaire moderne.

Contexte géopolitique : l’Europe en ébullition

L’unification italienne en marche

Depuis le début du XIXe siècle, l’Italie est divisée en une mosaïque d’États souvent contrôlés par des puissances étrangères. Le Royaume de Piémont-Sardaigne, dirigé par Victor-Emmanuel II et son Premier ministre Cavour, mène la lutte pour unifier la péninsule. Pour contrer l’emprise autrichienne au nord, Cavour obtient le soutien militaire de Napoléon III lors du traité de Plombières (1858).

Les Autrichiens sur la défensive

L’Empire d’Autriche contrôle la Lombardie et la Vénétie. Voyant d’un mauvais œil la montée du nationalisme italien, il déclare la guerre au Piémont en avril 1859. La France s’engage alors aux côtés des Italiens, déclenchant la Seconde guerre d’indépendance italienne.

La bataille de Solférino : un affrontement titanesque

Une journée d’horreur

Le 24 juin 1859, près du village de Solférino en Lombardie, environ 300 000 soldats s’affrontent : 150 000 du côté franco-sarde, et 140 000 autrichiens. Il s’agit de l’un des plus grands affrontements militaires depuis les guerres napoléoniennes. La bataille commence dès l’aube et s'étend sur une ligne de front de près de 15 kilomètres.

Trois foyers de combat

-

Medole, au sud : les troupes françaises du maréchal Niel y affrontent les Autrichiens.

-

San Martino, au nord : les Piémontais de Victor-Emmanuel II s’opposent à la résistance autrichienne.

-

Solférino, au centre : Napoléon III dirige lui-même l’attaque dans une lutte acharnée maison par maison.

Une victoire franco-sarde coûteuse

Au terme de 14 heures de combat, les Autrichiens reculent. Mais le prix est terrible : près de 40 000 morts, blessés ou disparus. Les conditions sanitaires sont catastrophiques, les blessés gisent sans soins, abandonnés sous un soleil accablant.

Henry Dunant : du témoin au fondateur de la Croix-Rouge

Un choc émotionnel

Par hasard, Henry Dunant, un homme d'affaires suisse, est témoin de la bataille. Choqué par la souffrance des blessés et l’absence totale d’organisation médicale, il mobilise les habitants du village de Castiglione pour porter secours aux victimes, sans distinction d’uniforme. Il résume cette initiative par la devise : « Tutti fratelli » (tous frères).

La naissance de l’humanitaire moderne

De retour à Genève, Dunant écrit Un Souvenir de Solférino (1862), où il décrit l’horreur de la guerre et propose la création d’une organisation neutre d’aide aux blessés. Ce texte influencera la création du Comité international de la Croix-Rouge en 1863, puis la signature de la première Convention de Genève en 1864.

Conséquences militaires et politiques

Vers l’unité italienne

La bataille de Solférino est un tournant de la guerre. Quelques semaines plus tard, Napoléon III signe l’armistice de Villafranca avec l’Autriche, sans en référer à ses alliés italiens, provoquant leur déception. Mais la Lombardie est cédée à la France, qui la remet aussitôt au Piémont. C’est une étape clé dans l’unification italienne, qui aboutira en 1861 avec la proclamation du royaume d’Italie.

La fin d’un modèle de guerre

Solférino est la dernière grande bataille dirigée par un empereur en personne. Elle marque aussi la transition entre les guerres classiques et les conflits modernes. Le désordre logistique, l’absence de secours médicaux organisés et la violence des combats provoquent un traumatisme durable dans les esprits européens.

Mémoire et héritage

Un lieu de mémoire

Aujourd’hui, Solférino est un haut lieu de mémoire. Un ossuaire monumental conserve les restes de milliers de soldats. Un musée commémore la bataille et les débuts de l’aide humanitaire. Chaque année, des membres de la Croix-Rouge du monde entier s’y réunissent en hommage à leur fondateur.

L’impact universel de la Croix-Rouge

La tragédie de Solférino est à l’origine de l’une des plus grandes organisations humanitaires internationales. Le Comité international de la Croix-Rouge, fondé en 1863, est reconnu par tous les États et joue un rôle fondamental dans les conflits contemporains. Henry Dunant recevra le premier prix Nobel de la paix en 1901.

Solférino : un massacre qui fit germer l’humanité