Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Seconde Guerre mondiale

Les procès de Nuremberg, tenus de 1945 à 1946, ont jugé les principaux responsables nazis des atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi eux, douze furent condamnés à mort et exécutés le 16 octobre 1946, dans une salle du tribunal transformée en lieu d'exécution. Si les procès ont été largement documentés, le devenir des corps des condamnés reste un aspect méconnu de cette page d’histoire. Ce sujet dévoile une ultime volonté d'effacer toute trace des responsables du Troisième Reich.

Les Procès de Nuremberg et les Condamnations à Mort

Une Justice Historique et Internationale

Les procès de Nuremberg, tenus par le Tribunal militaire international, marquent la première fois dans l’histoire que des responsables politiques et militaires sont jugés pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide. Parmi les 24 accusés, douze seront condamnés à la peine capitale.

Les Condamnés à Mort

Les condamnés à mort incluent des personnalités de haut rang comme Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères, Wilhelm Keitel, chef d’état-major de l’armée, et Hermann Göring, commandant de la Luftwaffe. Leurs crimes étant jugés inacceptables, la sentence de la potence est prononcée.

Les Exécutions dans le Silence

La Nuit du 16 Octobre 1946

Les exécutions ont lieu dans la nuit du 16 octobre 1946, dans une salle aménagée spécialement pour cet acte. Les condamnés, à l’exception de Göring, qui s’est suicidé avant sa pendaison, sont pendus un par un. Le procès-verbal de ces exécutions est méticuleusement tenu pour assurer le respect des décisions du tribunal.

Le Secret Maintenu autour des Exécutions

Pour éviter toute glorification posthume, les autorités alliées prennent soin de maintenir un certain secret autour des exécutions. Les cercueils des condamnés ne sont pas rendus aux familles, et leurs corps sont destinés à un sort inhabituel.

L’Élimination des Corps des Condamnés

Le Refus de Sépultures Officielles

Les Alliés, conscients du risque que les corps deviennent des reliques pour d’éventuels sympathisants nazis, refusent de fournir aux condamnés des sépultures identifiables. Cette décision vise à effacer définitivement leur trace, les empêchant de devenir des martyrs pour des courants extrémistes.

Crémation Anonyme

Les corps sont emmenés au cimetière d’Ostfriedhof à Munich, où ils sont incinérés de manière anonyme. Les cendres ne sont ni marquées ni identifiées, empêchant ainsi toute forme de culte posthume. L’acte de crémation est conduit sous surveillance stricte, et chaque étape est consignée pour éviter tout écart.

La Dispersion des Cendres

Les Rivières comme Dernier Repos

Après la crémation, les cendres sont emportées et dispersées dans la rivière Isar, à proximité de Munich. Cette dispersion vise à effacer toute possibilité de localisation ou de recueillement autour de leur mémoire. La rivière symbolise la volonté d’effacer, au sens propre, l’empreinte de leur passage.

Une Décision Stratégique et Symbolique

En dispersant les cendres dans une rivière, les autorités démontrent leur intention de rompre tout lien entre le souvenir de ces criminels et le sol allemand. Cet acte symbolique souligne l'éradication de toute forme de mémoire associée aux responsables des atrocités nazies, ancrant ainsi leur jugement dans l’oubli.

Héritage et Questions Éthiques

La Mémoire des Crimes et le Respect des Victimes

Le traitement des corps des condamnés soulève des réflexions éthiques. Si l’effacement de leur mémoire répond au respect des victimes, il pose aussi la question du droit à une sépulture, même pour les criminels de guerre. Cette décision renforce la condamnation symbolique prononcée par le tribunal.

Une Mémoire Qui Subsiste malgré Tout

Malgré la dispersion des cendres, l’histoire de ces procès et des condamnés reste vivante. Les archives, les témoignages et les commémorations rappellent la mémoire des victimes et les atrocités commises, illustrant la nécessité de se souvenir pour éviter la répétition de telles horreurs.

Conclusion

Les exécutions des procès de Nuremberg ne furent pas seulement une sanction pénale, mais également un acte visant à effacer définitivement l’empreinte des principaux responsables nazis. En refusant toute sépulture et en dispersant leurs cendres, les autorités alliées entendaient empêcher toute possibilité de glorification. Ce traitement particulier révèle une approche unique dans la justice d’après-guerre, où l’effacement des criminels symbolise la volonté de ne jamais laisser leur mémoire entacher l’histoire.

Joséphine Baker est principalement connue pour son rôle de chanteuse, danseuse et figure emblématique de la scène des années 1920 et 1930. Mais derrière les paillettes et les plumes, elle est aussi une héroïne de la Résistance française durant la Seconde Guerre mondiale. S’engageant avec courage, elle utilise sa célébrité et ses talents pour recueillir des informations, aider des réfugiés et soutenir la lutte contre l'occupation nazie. Cet article explore comment Joséphine Baker a risqué sa vie pour la liberté et la justice, devenant une icône de la Résistance.

Joséphine Baker, Une Icône Artistique des Années 1920

L’Ascension d’une Artiste Unique

Née aux États-Unis en 1906, Joséphine Baker s'installe en France en 1925, où elle est rapidement adoptée par le public français. Avec ses danses exotiques, notamment la célèbre danse de la banane, elle devient une star du cabaret et incarne un symbole de liberté.

Une Réputation Mondiale

À Paris, Joséphine Baker fréquente des personnalités artistiques et intellectuelles influentes, et sa renommée s’étend rapidement au-delà des frontières françaises. Elle devient l'une des premières grandes vedettes noires internationales, et utilise sa notoriété pour promouvoir des idéaux d’égalité et de tolérance.

Le Choix de la Résistance

Le Début de la Seconde Guerre mondiale

Lorsque la guerre éclate en 1939, Joséphine Baker est une artiste accomplie et respectée. Profondément attachée à la France, son pays d’adoption, elle refuse de rester passive face à l’occupation nazie et s’engage dans la Résistance.

Un Engagement Inspiré par ses Valeurs

Baker est une femme de principes, profondément opposée aux idéologies racistes et autoritaires des nazis. Elle voit dans la Résistance une chance de défendre les valeurs d’égalité et de liberté, ce qui la motive à risquer sa carrière, et même sa vie.

Espionne et Messagère de la Résistance

Son Rôle d’Espionne

Sous couverture, Baker utilise ses voyages et sa popularité pour recueillir des informations stratégiques. En tant que membre du réseau de renseignement de la Résistance française, elle transmet des informations cruciales en les dissimulant dans ses partitions musicales et autres documents.

Soutien aux Alliés et Missions en Afrique du Nord

En 1941, Joséphine Baker s’installe au Maroc où elle joue un rôle essentiel dans le soutien logistique aux forces alliées. Elle utilise sa résidence pour cacher des armes et des réfugiés, continuant d’aider la Résistance en toute discrétion.

Une Célébrité au Service de la France Libre

Une Influence Utilisée avec Intelligence

Sa célébrité est un atout : elle peut circuler facilement dans des lieux sensibles sans éveiller de soupçons. Elle collecte des fonds pour soutenir la Résistance et participe à des concerts pour remonter le moral des troupes, galvanisant l’esprit de la France libre.

L’Obtention de la Citoyenneté Française et son Engagement pour l'Après-guerre

En reconnaissance de son engagement, Joséphine Baker reçoit la citoyenneté française et continue d'incarner les valeurs de la République. Son engagement dans les causes sociales et son dévouement à la France renforcent son statut d’icône nationale.

Héritage et Reconnaissance Posthume

Distinctions et Honneurs

Pour ses actions héroïques, Joséphine Baker reçoit plusieurs distinctions, dont la médaille de la Résistance, la Croix de guerre, et est même faite chevalière de la Légion d’honneur par le général de Gaulle.

Entrée au Panthéon : Une Héroïne de la Nation

En 2021, Joséphine Baker devient la première femme noire à entrer au Panthéon, reconnue non seulement pour sa carrière artistique mais aussi pour son courage et son engagement pour la liberté. Cette consécration rappelle son rôle exceptionnel dans l’histoire de la France.

Lutte pour la liberté de la France

Joséphine Baker, bien plus qu’une simple artiste de music-hall, a consacré une partie de sa vie à la lutte pour la liberté de la France, son pays d’adoption. En alliant talent, courage et conviction, elle a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de la Résistance et demeure aujourd’hui un symbole de bravoure et de résilience. Au-delà des scènes et des projecteurs, elle est une héroïne dont le parcours inspire encore de nombreuses générations.

L’immigration vietnamienne en France est une histoire profondément marquée par les liens historiques entre les deux pays, les vagues de migration successives et les défis d’intégration. Du colonialisme au refuge post-guerre, puis à l’installation des générations plus récentes, les travailleurs vietnamiens ont apporté des contributions significatives à la société française tout en conservant une forte identité culturelle. Cet article examine le parcours de ces travailleurs, leurs conditions de vie, les obstacles qu'ils rencontrent et leur impact sur la société française.

Origines de l'Immigration Vietnamienne en France

Les Premières Vagues sous le Colonialisme

L’immigration vietnamienne en France débute à l’époque coloniale, au XIXe siècle, lorsque le Vietnam faisait partie de l’Indochine française. Certains Vietnamiens venaient en France pour étudier ou travailler, souvent dans des conditions précaires. Beaucoup étaient recrutés comme travailleurs dans les plantations ou les usines pour répondre aux besoins économiques des colonies.

Les Travailleurs durant les Guerres Mondiales

Au cours des deux guerres mondiales, des milliers de Vietnamiens ont été recrutés pour soutenir l’effort de guerre en France, travaillant dans les usines, les chantiers et même dans les tranchées. À la fin des guerres, une partie de ces travailleurs a choisi de rester en France, constituant les premières communautés vietnamiennes sur le sol français.

L'Immigration de Réfugiés après 1975

L’Arrivée des « Boat People »

Après la fin de la guerre du Vietnam en 1975, des milliers de réfugiés vietnamiens, appelés les « boat people », ont fui le régime communiste pour se réfugier en France. Ils sont souvent arrivés dans des conditions difficiles, cherchant à reconstruire leur vie dans un pays étranger.

L’installation et les Premiers Emplois

Les réfugiés vietnamiens, souvent peu qualifiés, se sont intégrés dans le secteur du travail manuel. Ils ont souvent travaillé dans des usines, des restaurants, et des chantiers de construction, s'adaptant progressivement à la vie française tout en préservant leurs traditions.

Conditions de Vie et Défis des Travailleurs Vietnamiens en France

Les Quartiers Populaires et la Cohésion Communautaire

Les Vietnamiens se sont installés dans des quartiers populaires des grandes villes comme Paris, Lyon et Marseille. Ces quartiers sont devenus des lieux de solidarité et d’entraide où la communauté a pu s’entourer de structures sociales, culturelles et économiques propres.

Le Défi de l’Intégration Culturelle et Linguistique

L’intégration a souvent été difficile pour les travailleurs vietnamiens, confrontés à des barrières linguistiques et culturelles. La seconde génération a cependant joué un rôle crucial dans le rapprochement avec la culture française, en combinant les valeurs vietnamiennes traditionnelles et la modernité française.

L’Impact et les Contributions à la Société Française

L’Entrepreneuriat et les Réussites Économiques

Beaucoup de Vietnamiens en France se sont tournés vers l'entrepreneuriat, ouvrant des restaurants, des magasins et des entreprises spécialisées. Ces commerces ont enrichi le paysage culturel et économique de la France, apportant des saveurs et des produits asiatiques dans les quartiers urbains.

Les Réussites Professionnelles et Intellectuelles

Au-delà des emplois manuels, la communauté vietnamienne en France a également vu émerger des figures dans des domaines tels que la médecine, les sciences, la politique et les arts. Ces réussites témoignent de la résilience et de l’ambition des immigrés vietnamiens et de leurs descendants.

Les Jeunes Générations et l'Évolution de l'Identité

Préserver la Culture Vietnamienne en France

Les nouvelles générations de Vietnamiens en France s’efforcent de préserver leur identité culturelle, en participant à des festivals, des associations culturelles, et en maintenant des traditions familiales. Ces efforts permettent de préserver le lien avec le Vietnam, tout en intégrant les valeurs et pratiques de la société française.

Un Identité Hybride et la Représentation dans la Société

La jeunesse vietnamienne en France développe une identité hybride, à cheval entre les cultures française et vietnamienne. Cela leur permet d’être des ambassadeurs culturels, enrichissant le multiculturalisme français et offrant un exemple de coexistence entre diverses identités culturelles.

Ont offert une richesse culturelle et économique au pays

La vie des travailleurs immigrés vietnamiens en France est une histoire d’adaptation, de résilience et de contributions durables à la société française. En s’installant en France, les Vietnamiens ont construit des vies nouvelles et offert une richesse culturelle et économique au pays. Aujourd'hui, ils font partie intégrante du tissu social français, apportant une diversité qui témoigne des valeurs de solidarité et de respect entre les cultures.

Le 10 juin 1944, le village d'Oradour-sur-Glane, en Haute-Vienne, a été le théâtre d'un des massacres les plus atroces de la Seconde Guerre mondiale. Ce jour-là, une unité de la Waffen-SS a tué 642 habitants, hommes, femmes et enfants, avant de brûler le village. Ce drame, aujourd'hui symbole des horreurs de la guerre et de la barbarie nazie, a marqué à jamais l'histoire de la France. Cet article revient sur les événements tragiques de ce jour, les raisons qui ont conduit à ce massacre et son importance dans la mémoire collective.

Un Massacre Gravé dans l'Histoire

La Seconde Guerre mondiale en 1944

En juin 1944, la France est encore sous l'occupation allemande, mais le débarquement allié en Normandie, le 6 juin, a redonné espoir à la Résistance et aux populations opprimées. Alors que les forces alliées progressent vers l'intérieur des terres, les forces allemandes, en déroute, réagissent brutalement pour tenter de reprendre le contrôle.

La montée de la Résistance en Limousin

La région du Limousin est un haut lieu de la Résistance française. Les maquisards mènent des actions de sabotage et des embuscades contre les forces allemandes. La répression contre la Résistance est féroce, et les nazis n’hésitent pas à s’en prendre aux civils pour terroriser la population locale.

Le massacre d'Oradour-sur-Glane

L'arrivée de la division SS Das Reich

Le 9 juin 1944, la division SS Das Reich, une unité d'élite allemande, reçoit l'ordre de se diriger vers le nord pour renforcer les troupes qui luttent contre l'avancée des Alliés. En chemin, elle fait face à des actions de la Résistance, notamment des sabotages et des attaques sur des convois. Pour réprimer ces actions, la division adopte une politique de terreur, ciblant les villages français.

Le déroulement du massacre

Le 10 juin, sans raison apparente, les SS encerclent le village d’Oradour-sur-Glane. Ils rassemblent toute la population sur la place principale sous prétexte de vérifier les identités. Les hommes sont séparés des femmes et des enfants, puis emmenés dans plusieurs granges où ils sont fusillés. Les SS mettent ensuite le feu aux bâtiments, achevant les survivants. Pendant ce temps, les femmes et les enfants sont enfermés dans l'église, où ils périssent dans un incendie criminel après l'explosion de grenades. En quelques heures, le village est réduit en cendres, et 642 vies sont brutalement anéanties.

Les raisons du massacre

Un acte de représailles

Bien que les raisons exactes du massacre restent floues, il est probable que les SS aient voulu punir la population locale pour son soutien à la Résistance. Oradour-sur-Glane aurait été choisi au hasard, illustrant la politique de terreur menée par les nazis contre les civils dans les zones où la Résistance était active.

La violence aveugle de la division SS

La division Das Reich, connue pour sa brutalité, avait déjà commis des exactions similaires lors de sa traversée du Sud-Ouest de la France. Le massacre d'Oradour est l'un des nombreux crimes de guerre commis par cette unité, qui symbolise la barbarie aveugle de l'occupation nazie.

Après le massacre d'Oradour-sur-Glane

La découverte du massacre

Après le départ des SS, des survivants et des habitants des villages voisins découvrent l'ampleur de la tragédie. Le village est un champ de ruines fumantes, et les corps des victimes, en grande partie calcinés, jonchent le sol. Le massacre choque profondément la France occupée et le monde entier.

L'enquête et les procès

Après la guerre, une enquête est menée pour identifier les responsables du massacre. En 1953, un procès a lieu à Bordeaux, mais les condamnations des soldats allemands et français enrôlés dans la division sont jugées insuffisantes par de nombreuses familles de victimes. Le procès met en lumière la complexité de la guerre, mais laisse également un sentiment d'injustice pour beaucoup.

Oradour-sur-Glane, symbole de la mémoire

Le village martyr

À la fin de la guerre, il est décidé que le village d'Oradour-sur-Glane ne serait pas reconstruit, mais conservé en l'état, comme un témoignage des horreurs de la guerre. Les ruines sont aujourd'hui un lieu de mémoire, visité par des milliers de personnes chaque année, et le village est devenu un symbole du martyr civil pendant les conflits.

La mémoire et la réconciliation

Le massacre d'Oradour-sur-Glane est un des symboles les plus forts de la barbarie nazie en France. En 2013, un geste symbolique fort a lieu lorsque le président allemand Joachim Gauck visite le site avec le président français François Hollande, marquant une étape importante dans la réconciliation franco-allemande.

Un moment tragique et symbolique de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale

Oradour-sur-Glane, 1944, reste un moment tragique et symbolique de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, illustrant l'atrocité des crimes de guerre et la souffrance des civils innocents. Le village en ruines témoigne encore aujourd'hui de cette barbarie, et rappelle la nécessité de préserver la mémoire collective pour éviter que de telles horreurs ne se reproduisent. Oradour-sur-Glane est non seulement un lieu de deuil et de commémoration, mais aussi un puissant symbole de la résistance à l'oubli.

Alois Brunner, surnommé "le bourreau de Drancy", est l'un des criminels de guerre nazis les plus tristement célèbres. Cet Autrichien, membre de la SS, fut un des principaux artisans de la déportation de milliers de Juifs vers les camps de la mort, notamment à travers son rôle dans le camp de transit de Drancy, en France. Resté en fuite pendant plusieurs décennies après la guerre, Brunner symbolise à lui seul l'horreur de la Solution finale. Cet article retrace son parcours, ses crimes, et les efforts déployés pour le traduire en justice.

Les débuts d'Alois Brunner

Un homme façonné par l'idéologie nazie

Né en 1912 en Autriche, Alois Brunner rejoignit très tôt le parti nazi. Influencé par l'antisémitisme virulent qui dominait à l'époque, il intégra la SS et devint l'un des hommes de confiance d'Adolf Eichmann, l'architecte logistique de la Solution finale.

L’ascension au sein de la SS

Brunner gagna en influence à partir de 1940, en supervisant la déportation des Juifs d’Autriche, d’Allemagne et de Tchécoslovaquie. Sa réputation de cruauté lui ouvrit les portes de missions plus sinistres encore, notamment en France, où il fut envoyé pour superviser le camp de Drancy.

Drancy, l'antichambre de l'horreur

Drancy : le camp de transit français

Situé en banlieue parisienne, le camp de Drancy fut utilisé par les nazis comme centre de transit pour les Juifs avant leur déportation vers les camps de la mort, notamment Auschwitz. Sous la direction d'Alois Brunner, ce camp devint un symbole de terreur pour la population juive de France.

Brunner à Drancy : une cruauté sans limite

Arrivé en 1943 à Drancy, Brunner imposa immédiatement un régime de terreur. Sous son autorité, environ 24 000 Juifs furent déportés en quelques mois. Il appliquait les ordres d'Eichmann avec une efficacité impitoyable, et n'hésitait pas à maltraiter personnellement les prisonniers. Sa cruauté le démarqua des autres officiers nazis.

La fuite et la cavale d'un criminel de guerre

Disparition après la guerre

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Alois Brunner parvint à fuir. Utilisant de faux papiers, il échappa à la justice et disparut en Syrie, où il se mit au service du régime local. Contrairement à de nombreux autres criminels de guerre nazis, Brunner ne fut jamais jugé pour ses crimes.

Une cavale protégée

Pendant plusieurs décennies, Brunner vécut en Syrie sous la protection du régime de Hafez al-Assad. Malgré les efforts d'Israël, de la France et de l'Allemagne pour obtenir son extradition, il échappa aux poursuites judiciaires. Plusieurs tentatives d'assassinat échouèrent, bien qu’il perdit un œil et plusieurs doigts lors d'attentats organisés par les services secrets israéliens.

L'impunité et la quête de justice

Une impunité qui choque

Le fait qu'Alois Brunner ait pu échapper à la justice jusqu’à sa mort reste l'une des grandes injustices de l'après-guerre. Son rôle dans la déportation et l'extermination de milliers de Juifs est indiscutable, mais malgré les preuves accablantes, il ne fut jamais jugé.

L’oubli et la fin de sa vie en exil

Brunner aurait vécu jusqu’à un âge avancé en Syrie, mourant probablement dans les années 2000. Il fut l’un des criminels nazis les plus recherchés du XXe siècle, et son absence de procès reste une cicatrice ouverte dans l’histoire des crimes de guerre nazis.

Un des pires criminels de guerre de l'Histoire

Alois Brunner, surnommé le "bourreau de Drancy", incarne l'horreur et l'efficacité du système de déportation nazi. Il personnifie également l’échec de la communauté internationale à juger certains des pires criminels de guerre de l'Histoire. Même après la guerre, son nom est resté synonyme de terreur, et sa cavale, une blessure profonde pour les survivants et les familles des victimes.

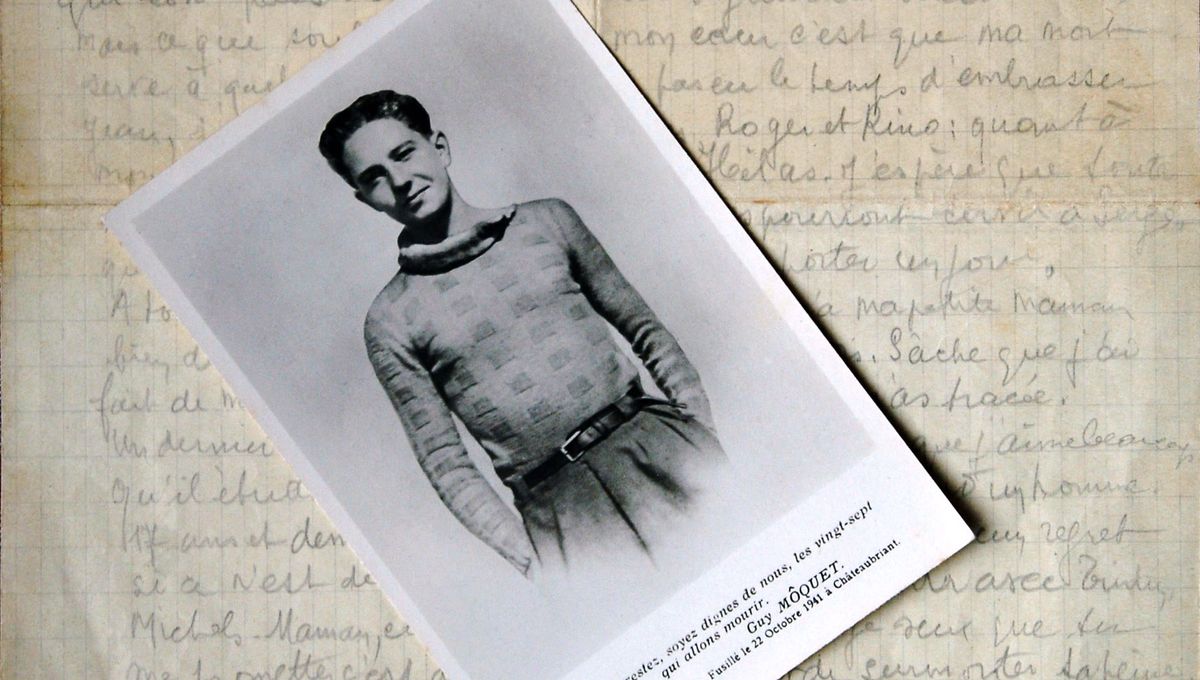

Le 22 octobre 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, la France sous occupation allemande est secouée par un événement tragique : l'exécution de 27 otages, dont le jeune résistant Guy Môquet, au camp de Châteaubriant. Ces exécutions, ordonnées par les autorités nazies en représailles à l'assassinat d'un officier allemand, symbolisent la brutalité de l'occupation et la répression impitoyable menée contre les résistants et ceux perçus comme une menace pour le régime. Cet article retrace cet épisode sombre de l’histoire, son contexte, et le rôle joué par Guy Môquet dans la mémoire collective française.

Le Contexte Historique de 1941

La France sous l'Occupation

En 1941, la France est divisée en deux zones après la signature de l'armistice avec l'Allemagne en juin 1940 : la zone occupée au nord, sous contrôle direct des nazis, et la zone libre au sud, dirigée par le régime de Vichy sous Philippe Pétain. L’occupant allemand impose un régime de terreur et de répression, et toute opposition est sévèrement punie.

La Résistance qui s'organise

Dès les premières semaines de l'Occupation, des mouvements de résistance se forment pour s’opposer aux nazis et au régime collaborateur de Vichy. Ces mouvements sont encore minoritaires en 1941, mais certains groupes communistes, gaullistes, ou socialistes, lancent des actions de sabotage et d’assassinats ciblés contre les forces d'occupation. C'est dans ce contexte que se déroule l'assassinat de Karl Hotz, un officier allemand à Nantes, qui déclenche la répression à Châteaubriant.

L'Assassinat de Karl Hotz et la Répression Nazi

L’assassinat de Karl Hotz

Le 20 octobre 1941, Karl Hotz, un officier de la Wehrmacht, est abattu par des résistants communistes à Nantes. Cet acte symbolique de résistance va entraîner une réaction d’une extrême violence de la part des autorités allemandes. Hitler ordonne de sévir en exécutant des otages français pour chaque soldat allemand tué.

La sélection des otages

En réponse à cet assassinat, le général Otto von Stülpnagel, commandant des troupes allemandes en France, décide de l’exécution de 50 otages en représailles. Parmi ces otages, 27 détenus politiques, communistes pour la plupart, internés au camp de Châteaubriant, sont sélectionnés pour être exécutés. Parmi eux figure un jeune homme de 17 ans, Guy Môquet, dont le nom deviendra plus tard un symbole de la résistance française.

Guy Môquet : Le Plus Jeune des Otages

Un jeune militant communiste

Né le 26 avril 1924 à Paris, Guy Môquet est le fils du député communiste Prosper Môquet, arrêté par le gouvernement de Vichy en raison de ses convictions politiques. Guy suit les traces de son père et devient rapidement militant communiste. En octobre 1940, à seulement 16 ans, il est arrêté par la police française pour avoir distribué des tracts appelant à la résistance contre l’occupant allemand.

L’arrestation et l’exécution

Incarcéré au camp de Châteaubriant, Guy Môquet est l'un des plus jeunes détenus politiques. Le 22 octobre 1941, il est fusillé aux côtés de 26 autres otages. Juste avant son exécution, il écrit une lettre à sa famille, devenue depuis un texte emblématique de la résistance française : « Je vais mourir ! Ce que je vous demande, vous surtout ma petite maman, c'est d'être courageuse et de surmonter votre peine. Je meurs sans peur... »

Les Exécutions de Châteaubriant et leur Impact

Un acte de terreur

Les exécutions du 22 octobre 1941 sont un exemple parmi d'autres de la politique de représailles menée par les nazis en Europe occupée. Elles visaient à dissuader les actes de résistance par une terreur implacable. À Nantes et à Châteaubriant, la population est choquée par la violence des exécutions et la jeunesse de certaines victimes comme Guy Môquet.

La réaction de la population et de la Résistance

Plutôt que de décourager la résistance, ces exécutions galvanisent les rangs des opposants à l’Occupation. De nombreux jeunes, touchés par la mort de Guy Môquet, rejoignent les mouvements clandestins. La lettre de Guy devient un symbole de la résistance pour les communistes, mais aussi pour de nombreux Français de tous horizons.

L'Héritage de Guy Môquet et des Otages

Guy Môquet, un symbole national

Après la guerre, Guy Môquet est élevé au rang de martyr de la Résistance. Sa lettre est lue dans les écoles françaises pour transmettre aux générations futures les valeurs de courage, de patriotisme et de résistance face à l'oppression. Bien que cette initiative ait été controversée au fil du temps, elle témoigne de l’importance de Môquet dans la mémoire collective française.

La commémoration des otages

Chaque année, des commémorations ont lieu à Châteaubriant pour honorer la mémoire des 27 otages. Leurs noms sont inscrits dans l’histoire comme ceux de héros qui, par leur mort, ont contribué à forger l’esprit de résistance qui mènera à la libération de la France en 1944.

Un Acte de Barbarie sous l'occupation Allemande

L’exécution des 27 otages de Châteaubriant, dont Guy Môquet, est l’un des épisodes les plus tragiques de la Seconde Guerre mondiale en France. Cet événement, marqué par la brutalité de l’occupant nazi, a cependant contribué à souder et à renforcer la Résistance, tout en laissant un héritage indélébile dans la mémoire nationale. Plus de 80 ans après, la figure de Guy Môquet et le sacrifice des otages continuent de symboliser la lutte pour la liberté et l’honneur face à la tyrannie.

Le 22 octobre 1987, le cinéma français perdait l'une de ses plus grandes figures avec la disparition de Lino Ventura. Acteur emblématique des années 1950 à 1980, il a marqué le grand écran par ses rôles de dur à cuire au grand cœur, souvent dans des films policiers et des drames. Sa carrière, riche de plus de 70 films, est un témoignage de son talent, de sa présence charismatique et de son humilité. Cet article revient sur la vie, la carrière et l’héritage de cet acteur incontournable du cinéma français.

Les Débuts de Lino Ventura

Une carrière inattendue

Né le 14 juillet 1919 à Parme, en Italie, sous le nom d’Angiolino Giuseppe Pasquale Ventura, Lino Ventura arrive en France avec ses parents alors qu’il n’a que huit ans. Avant de devenir acteur, il mène une carrière sportive en tant que lutteur professionnel, obtenant plusieurs titres. C’est après une blessure qui met fin à sa carrière sportive qu’il se tourne, presque par hasard, vers le cinéma.

La rencontre décisive avec Jacques Becker

En 1953, Lino Ventura fait ses débuts au cinéma dans "Touchez pas au grisbi" de Jacques Becker, aux côtés de Jean Gabin. Ce rôle de gangster impose immédiatement son personnage d'homme de l’ombre, et sa prestation attire l'attention des critiques et du public. Dès lors, une nouvelle carrière s’ouvre à lui, et Ventura commence à enchaîner les rôles dans des films policiers où son physique imposant et sa voix grave font sensation.

Une Carrière Marquée par des Rôles Mémorables

Les grands succès du cinéma policier

Lino Ventura devient rapidement l'un des visages incontournables du cinéma français, notamment grâce à des films policiers et de gangsters. Parmi ses rôles les plus marquants, on peut citer "Les Tontons Flingueurs" (1963) de Georges Lautner, où il interprète le rôle de Fernand Naudin, un ancien truand, dans un film devenu culte pour ses dialogues et son humour noir. D'autres succès comme "Le Clan des Siciliens" (1969) et "Le Deuxième Souffle" (1966) de Jean-Pierre Melville renforcent sa notoriété et son image d'acteur au caractère bien trempé.

Les collaborations avec des réalisateurs de renom

Outre son travail avec Georges Lautner et Jean-Pierre Melville, Ventura a collaboré avec certains des plus grands réalisateurs de l’époque, dont Claude Sautet dans "L'Armée des Ombres" (1969) et "Les Choses de la Vie" (1970), qui marquent une étape importante dans sa carrière en le révélant dans des rôles plus introspectifs. Sous la direction de Robert Enrico, dans "Le Vieux Fusil" (1975), il livre une performance poignante dans ce drame historique sur fond de Seconde Guerre mondiale.

Un Homme de Valeurs et de Discrétion

La lutte contre l'injustice et le handicap

Lino Ventura n'était pas seulement un acteur remarquable, il était aussi un homme de cœur. En 1966, il fonde l’association Perce-Neige, dédiée à l’aide aux personnes handicapées mentales, une cause qui lui tenait particulièrement à cœur après avoir été confronté aux difficultés liées au handicap de sa propre fille. Il y consacre une grande partie de son énergie en dehors de sa carrière d'acteur, refusant d’en faire un argument publicitaire et restant extrêmement discret sur ses engagements personnels.

Un homme loin du star-system

Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Ventura a toujours cherché à se tenir éloigné du vedettariat. Il menait une vie simple et réservée, préférant se concentrer sur la qualité de ses rôles plutôt que sur les paillettes de la célébrité. Il refusait les interviews et les apparitions publiques, affirmant que sa vie privée ne regardait que lui et sa famille. Cette humilité et cette discrétion lui ont valu le respect de ses pairs et du public.

L'Héritage de Lino Ventura

Une figure incontournable du cinéma français

Lino Ventura laisse derrière lui un héritage cinématographique immense. Avec plus de 70 films à son actif, il a incarné avec brio des personnages complexes, souvent en tension entre la violence et l’humanité. Sa filmographie regorge de classiques, et son influence sur le cinéma français perdure encore aujourd'hui. Il est régulièrement cité comme l'un des plus grands acteurs de son époque, aux côtés de Jean Gabin et Alain Delon.

Une influence sur les générations futures d'acteurs

Lino Ventura a marqué non seulement les spectateurs, mais aussi plusieurs générations d’acteurs qui se sont inspirés de son jeu et de son charisme. Son style de jeu réaliste, dépouillé de toute fioriture, ainsi que sa manière d'aborder ses rôles avec une grande rigueur, sont devenus des références pour beaucoup de jeunes comédiens.

Hommage à une Légende du Cinéma Français

La disparition de Lino Ventura a laissé un vide immense dans le monde du cinéma. Homme discret mais d'une intensité rare à l’écran, il a su incarner des personnages mémorables qui résonnent encore dans la mémoire collective. Son engagement philanthropique avec l'association Perce-Neige témoigne de son profond sens de la justice et de sa générosité. Plus de 35 ans après sa mort, Lino Ventura reste une icône indétrônable du cinéma français, et son héritage continue de vivre à travers ses films et ses actions.

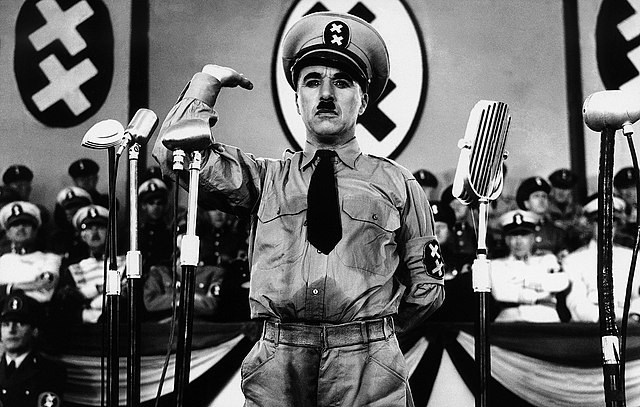

En 1940, au cœur de la montée du nazisme et du fascisme en Europe, Charlie Chaplin a fait un choix audacieux en réalisant Le Dictateur (The Great Dictator). Ce film marque un tournant dans sa carrière, car c’est non seulement son premier film parlant, mais aussi une œuvre ouvertement politique. À travers la satire, Chaplin critique sans détours la figure d’Adolf Hitler et le totalitarisme, utilisant l'humour pour dénoncer la cruauté et l’absurdité des dictatures. Ce film, à la fois comique et profondément engagé, est devenu un classique du cinéma, représentant une des premières grandes oppositions artistiques à la barbarie du régime nazi. Dans cet article, nous explorerons les aspects majeurs de ce film, de sa conception à son impact durable.

Contexte Historique et Création du Film

Le contexte politique mondial en 1940

Lors de la sortie du film en 1940, l’Europe était en pleine tourmente. Adolf Hitler et le parti nazi étaient au pouvoir en Allemagne depuis 1933, et les politiques racistes et expansionnistes du régime avaient déjà mené à l'annexion de territoires voisins. La Seconde Guerre mondiale avait éclaté en 1939, et le film de Chaplin fut réalisé à un moment où les États-Unis n'étaient pas encore directement impliqués dans le conflit. Malgré la gravité de la situation mondiale, peu de films américains avaient abordé le sujet du nazisme. Chaplin s’est ainsi distingué en faisant le choix courageux d'aborder cette thématique sous forme de comédie.

La genèse du film

Chaplin avait déjà commencé à réfléchir à un projet sur le thème du totalitarisme dès 1938. Inspiré par la montée des régimes dictatoriaux en Europe, il décida de réaliser un film qui parodierait les figures d'Hitler et de Mussolini. Chaplin, avec son célèbre personnage de Charlot, partageait une ressemblance physique frappante avec Hitler, un fait qui ne lui avait pas échappé. Cela a contribué à l’idée de cette satire, où Chaplin interprète deux rôles : celui d’Adenoïd Hynkel, un dictateur tyrannique, et celui d’un humble barbier juif.

Analyse des Personnages Principaux

Adenoïd Hynkel : la parodie d'Hitler

Le personnage d’Adenoïd Hynkel, joué par Chaplin, est une caricature flagrante d’Adolf Hitler. Hynkel est présenté comme un dictateur mégalomane, obsédé par le pouvoir et voué à l’oppression de son peuple. Chaplin accentue les gestes, les discours emphatiques et les comportements absurdes de son personnage pour en faire un symbole du ridicule des tyrans. Une des scènes les plus mémorables est celle où Hynkel danse avec un globe terrestre, symbolisant ses rêves de domination mondiale.

Le barbier juif : une figure de l’innocence et de la résilience

Le barbier juif, également interprété par Chaplin, représente le contraste total avec Hynkel. C’est un homme simple, humble, victime des persécutions du régime. Ce personnage rappelle le Charlot classique, avec sa maladresse, son humanité et sa capacité à survivre dans un monde hostile. Le barbier devient malgré lui un symbole de la lutte contre l’oppression et l’injustice.

2.3 Benzino Napaloni : la caricature de Mussolini

Dans le film, Chaplin ne se contente pas de parodier Hitler. Il s’attaque également à Benito Mussolini, à travers le personnage de Benzino Napaloni, dictateur de Bactérie. Napaloni, joué par Jack Oakie, est un autre portrait comique de la tyrannie, et ses interactions avec Hynkel, remplies de rivalité et de bouffonnerie, sont des moments clés du film.

Les Thèmes Majeurs du Film

La satire politique et la dénonciation des dictatures

Le Dictateur est avant tout une satire politique. Chaplin utilise l’humour pour désamorcer la peur et la terreur que suscite la montée du fascisme, tout en dénonçant les régimes autoritaires. Le film montre comment les dictateurs manipulent les masses, exploitent la peur et l’ignorance pour asseoir leur pouvoir. La caricature d'Hitler et de Mussolini, bien que comique, met en lumière la menace réelle qu'ils représentaient pour le monde.

La persécution des minorités

Un des aspects les plus poignants du film est la représentation de la persécution des Juifs sous le régime d'Hynkel. Le barbier juif et ses amis sont victimes d’humiliations et de violences, reflétant les réalités de la vie sous le nazisme. À travers ces scènes, Chaplin critique l’antisémitisme et la brutalité des régimes fascistes, sensibilisant ainsi le public international à la souffrance des victimes.

L’espoir et l’humanisme

L’un des messages centraux du film est celui de l’espoir et de la résistance face à l’oppression. Dans le célèbre discours final du film, prononcé par le personnage du barbier, Chaplin délivre un puissant appel à l’humanité, à la liberté et à la démocratie. Ce discours est un plaidoyer pour un monde meilleur, libéré de la haine et de la tyrannie.

Réception et Impact Culturel

La réception du film à sa sortie

À sa sortie, Le Dictateur a rencontré un succès critique et commercial. Toutefois, le film n'a pas fait l’unanimité. Certains ont salué le courage de Chaplin d’aborder un sujet aussi délicat à une époque où les États-Unis étaient encore neutres dans le conflit. D’autres, notamment des sympathisants nazis ou des isolationnistes américains, ont critiqué le film, estimant qu’il était trop provocateur. Chaplin lui-même a révélé qu’il n’aurait probablement pas réalisé le film s’il avait su l’ampleur des atrocités commises par les nazis.

Un film précurseur dans la lutte contre le fascisme

Le Dictateur est l’une des premières grandes œuvres cinématographiques à dénoncer ouvertement le régime nazi et le fascisme. En cela, il occupe une place particulière dans l’histoire du cinéma. Chaplin a utilisé sa notoriété pour attirer l’attention sur les dangers du totalitarisme et a contribué à éveiller les consciences sur la gravité de la situation en Europe.

L’héritage du film

Aujourd’hui, Le Dictateur est considéré comme un classique intemporel. Le discours final de Chaplin reste l’un des moments les plus cités et les plus étudiés de l’histoire du cinéma. Le film est souvent analysé pour sa capacité à allier la comédie et le drame, l’humour et le message politique, tout en conservant une humanité qui transcende les époques. Chaplin est parvenu à montrer que le rire pouvait être une arme puissante contre la tyrannie et l’injustice.

Un classique intemporel

Le Dictateur de Charlie Chaplin est une œuvre audacieuse qui continue de résonner aujourd'hui par la force de son message humaniste et sa critique acerbe des régimes totalitaires. En mêlant humour et gravité, Chaplin a créé une satire inoubliable qui a non seulement diverti le public, mais a aussi offert une réflexion profonde sur le pouvoir, la guerre et la dignité humaine. Plus de 80 ans après sa sortie, le film reste un témoignage puissant de l'engagement artistique face à la barbarie, et un rappel de l'importance de la liberté et des droits de l’homme.

Il y a plus de 60 ans, de nombreux pays africains ont accédé à l’indépendance après une longue période de colonisation européenne. Ce processus de décolonisation a marqué un tournant historique, libérant des nations de la domination coloniale, mais laissant également de nombreuses cicatrices et défis économiques, politiques et sociaux. Aujourd’hui, six décennies plus tard, il est essentiel d’analyser les retombées de cette période, de comprendre les réussites et les obstacles rencontrés par ces nations et d’examiner comment elles se positionnent dans le contexte global. Cet article retrace les étapes clés de la décolonisation africaine, tout en explorant les enjeux actuels liés à l’héritage de la colonisation.

Le Contexte Historique de la Colonisation

L’Afrique avant la colonisation

Avant la colonisation européenne, l’Afrique était un continent diversifié avec une multitude de royaumes, d'empires et de sociétés autonomes, dont les civilisations étaient variées et riches. Les échanges commerciaux, notamment avec le monde arabo-musulman, étaient florissants.

L’ère de la colonisation

Au XIXe siècle, lors de la Conférence de Berlin en 1884-1885, les puissances européennes se sont partagé l’Afrique. Ce « partage » s’est traduit par la domination directe des territoires africains par des puissances coloniales comme la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, le Portugal et d'autres. La colonisation a bouleversé les structures politiques, économiques et sociales des peuples africains.

Le Mouvement de Décolonisation

Les premières revendications d’indépendance

Les premières revendications de souveraineté sont apparues au début du XXe siècle, influencées par la Première Guerre mondiale et la montée du nationalisme dans les colonies. Après la Seconde Guerre mondiale, les mouvements nationalistes se sont intensifiés, soutenus par des leaders africains charismatiques tels que Kwame Nkrumah au Ghana, Léopold Sédar Senghor au Sénégal ou encore Patrice Lumumba au Congo.

Les grandes étapes de la décolonisation (1957-1965)

La décolonisation s'est accélérée dans les années 1950 et 1960. Le Ghana fut le premier pays d’Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance en 1957. Cette victoire a inspiré d'autres nations à suivre cette voie, et au début des années 1960, la plupart des pays africains avaient proclamé leur indépendance, bien que la transition n’ait pas toujours été pacifique.

La décolonisation pacifique

Certains pays ont accédé à l'indépendance de manière relativement pacifique à travers des négociations avec les puissances coloniales. Par exemple, la Tunisie et le Maroc ont obtenu leur indépendance de la France en 1956, sans conflit majeur.

Les luttes armées pour l’indépendance

Dans d'autres pays, la lutte pour l'indépendance a pris la forme de conflits armés, comme en Algérie, où la guerre de libération (1954-1962) a été sanglante et longue. Le Kenya, l'Angola, et le Mozambique ont également connu des luttes violentes avant d'obtenir leur souveraineté.

Les Défis Post-Indépendance

Les difficultés économiques

Après l’indépendance, de nombreuses nations africaines ont hérité d’économies basées sur l'exportation de matières premières et des infrastructures inadaptées au développement industriel. La dépendance à l'égard des anciennes puissances coloniales, combinée à la faible diversification économique, a souvent limité la croissance.

La construction des États-nations

Les frontières héritées de la colonisation, souvent arbitraires, ont posé des défis importants pour la construction nationale. De nombreux États africains se sont retrouvés avec des populations ethniquement, linguistiquement et culturellement diverses, ce qui a entraîné des tensions et des conflits internes, comme dans le cas du Nigeria ou du Congo.

Les systèmes politiques et les dictatures

Au lendemain des indépendances, certains pays ont expérimenté la démocratie, mais beaucoup ont basculé dans des régimes autoritaires ou militaires. Les rivalités internes, souvent exacerbées par des influences extérieures, ont conduit à des coups d'État et à l'instabilité politique. Des leaders comme Mobutu Sese Seko au Zaïre (aujourd'hui République Démocratique du Congo) ou Idi Amin en Ouganda incarnent cette période de dictatures brutales.

L’Héritage de la Colonisation

Les relations avec les anciennes puissances coloniales

Les relations entre les pays africains et leurs anciennes puissances coloniales restent complexes. La France, par exemple, a maintenu une influence économique et militaire sur ses anciennes colonies à travers la « Françafrique », un réseau d’influences politiques et économiques. Ce modèle, critiqué pour ses aspects néo-colonialistes, continue de soulever des débats sur l'autonomie réelle des États africains.

L’impact social et culturel

La colonisation a laissé un héritage profond dans les sociétés africaines, notamment à travers l’éducation, la langue et les structures administratives. Si le français, l’anglais et le portugais sont devenus des langues officielles dans de nombreux pays, les langues et cultures locales continuent de jouer un rôle clé dans la construction identitaire des nations africaines.

L’Afrique Aujourd’hui : Réalisations et Défis

L’émergence économique

Au cours des dernières décennies, plusieurs pays africains ont connu une croissance économique significative, notamment en raison de l’essor des technologies et des industries extractives. Des nations comme le Nigeria, le Kenya ou l’Afrique du Sud sont aujourd’hui des acteurs économiques régionaux majeurs.

Les défis persistants

Malgré les progrès, le continent continue de faire face à des défis majeurs tels que la pauvreté, la corruption, l’instabilité politique et les conflits armés. La question de la gestion des ressources naturelles, souvent accaparées par des élites ou des multinationales, demeure centrale dans la lutte pour un développement plus inclusif.

La montée en puissance de la jeunesse africaine

Avec une population jeune et en pleine croissance, l'Afrique possède un immense potentiel démographique. Cette jeunesse, de plus en plus connectée et éduquée, réclame des changements politiques et économiques. Des mouvements sociaux, comme celui des #FeesMustFall en Afrique du Sud ou les révoltes populaires au Soudan, montrent que la jeunesse africaine entend prendre en main son avenir.

Le Rôle de l’Afrique sur la Scène Internationale

Les nouvelles alliances géopolitiques

Les relations internationales de l’Afrique ont évolué. Si les anciennes puissances coloniales restent influentes, de nouveaux acteurs, notamment la Chine, la Russie et les pays du Golfe, jouent un rôle croissant sur le continent. La Chine, en particulier, a investi massivement dans les infrastructures africaines, créant à la fois des opportunités et des inquiétudes quant à une nouvelle forme de dépendance économique.

La voix de l’Afrique dans les organisations internationales

L’Afrique cherche à avoir une voix plus forte dans les organisations internationales comme l’ONU ou l’Union africaine. L’Union africaine, créée en 2002, tente de renforcer l’unité du continent, même si elle doit encore surmonter les divisions internes pour devenir un acteur global influent.

Conclusion

Soixante ans après les indépendances africaines, le processus de décolonisation continue d’exercer une influence sur la trajectoire des nations du continent. Si l’Afrique a accompli de grandes avancées, tant sur le plan économique que social, elle fait toujours face à des défis importants, hérités de la période coloniale et exacerbés par des problèmes internes et internationaux. Cependant, avec une jeunesse pleine d'énergie et de nouvelles alliances internationales, le continent est prêt à façonner son propre avenir dans un monde en mutation rapide. La décolonisation n'est donc pas seulement une question historique, mais un processus toujours en cours, façonnant le présent et l'avenir de l'Afrique.

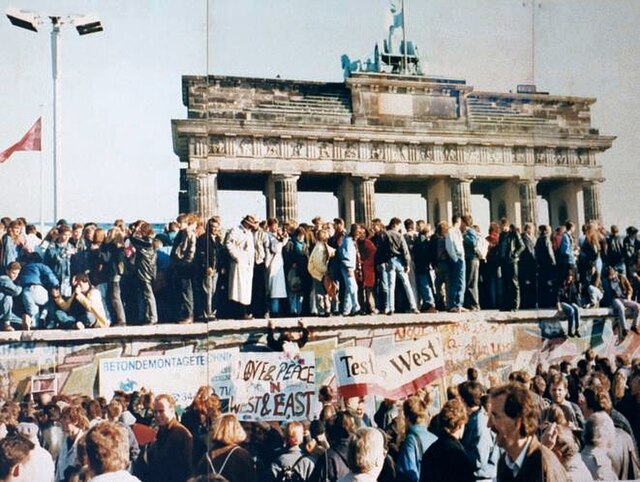

La chute du Mur de Berlin, survenue le 9 novembre 1989, a marqué la fin d'une ère et symbolisé la fin du Rideau de fer, qui divisait l'Europe en deux blocs depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cet événement historique a non seulement provoqué la réunification de l'Allemagne, mais a également été un catalyseur pour le déclin du communisme en Europe de l'Est et la fin de la guerre froide. En 2024, alors que nous célébrons le 35e anniversaire de cette monumental transformation, il est essentiel de revisiter les événements qui ont conduit à la chute du mur, ses répercussions sur l'Europe et le monde, et comment cet héritage continue de façonner notre société contemporaine.

Contexte Historique de la chute du Mur de Berlin

Le Rideau de Fer

Le terme "Rideau de fer" a été popularisé par Winston Churchill en 1946 pour décrire la division entre les pays communistes d'Europe de l'Est et les pays démocratiques d'Europe de l'Ouest. Cette séparation a conduit à des tensions politiques et militaires croissantes, symbolisées par la construction du Mur de Berlin en 1961, qui a été érigé pour empêcher l'exode des citoyens de l'Est vers l'Ouest.

La Guerre froide

La guerre froide, période de tension entre les États-Unis et l'Union soviétique, a façonné les relations internationales pendant près de 50 ans. Les idéologies opposées, le capitalisme et le communisme, ont entraîné une série de conflits par procuration et une course aux armements, rendant la menace d'une guerre nucléaire omniprésente.

Les Événements Précédant la Chute du Mur

Les réformes de Mikhaïl Gorbatchev

Au milieu des années 1980, Mikhaïl Gorbatchev a introduit des réformes cruciales, comme la perestroïka (restructuration) et la glasnost (transparence), visant à moderniser l'économie soviétique et à permettre une plus grande liberté d'expression. Ces réformes ont eu des conséquences profondes dans les pays satellites de l'Union soviétique, incitant de nombreux citoyens à revendiquer des réformes similaires.

Les mouvements populaires

Les manifestations en Pologne, notamment le mouvement Solidarnosc dirigé par Lech Wałęsa, ainsi que les mouvements pro-démocratiques en Hongrie, en Tchécoslovaquie et dans d'autres pays d'Europe de l'Est, ont été des facteurs catalyseurs qui ont renforcé la pression sur les régimes communistes. La désillusion face à la répression et la quête de liberté ont alimenté ces mouvements.

La Chute du Mur

Les événements du 9 novembre 1989

La chute du Mur de Berlin a été le résultat d'une série d'événements qui ont culminé le 9 novembre 1989. Une confusion autour d'une annonce concernant la libéralisation des voyages a conduit à des milliers de Berlinois de l'Est à se rassembler aux points de contrôle. Les gardes-frontières, débordés, ont finalement ouvert les portes, permettant aux citoyens de traverser librement. Ce moment historique a été acclamé comme la victoire des aspirations démocratiques sur la répression.

Les réactions internationales

La chute du Mur a suscité des réactions enthousiastes dans le monde entier. Elle a été saluée comme un triomphe de la démocratie et a ouvert la voie à la réunification de l'Allemagne, qui a été officiellement réalisée le 3 octobre 1990. Cet événement a également inspiré d'autres pays d'Europe de l'Est à abandonner leurs régimes communistes.

Conséquences de la Chute du Mur

Réunification allemande et intégration européenne

La réunification de l'Allemagne a eu un impact profond sur la politique européenne. Elle a conduit à la création de l'Union européenne et à une expansion vers l'est, intégrant d'anciens pays communistes au sein d'une structure démocratique.

Le nouvel ordre mondial

La fin du Rideau de fer a marqué la fin de la guerre froide et a conduit à un nouvel ordre mondial, caractérisé par la domination des États-Unis en tant que superpuissance unique et une augmentation des tensions régionales, notamment au Moyen-Orient et en Afrique.

L'Héritage de la Chute du Mur en 2024

Réflexions sur la démocratie et les droits de l'homme

En 2024, la chute du Mur de Berlin continue de servir de symbole pour les luttes pour la démocratie et les droits de l'homme. Les défis actuels, tels que le populisme croissant, les tensions géopolitiques et les menaces à la démocratie, rappellent que le combat pour la liberté et l'égalité est toujours d'actualité.

Un regard vers l'avenir

Alors que nous commémorons cet événement marquant, il est crucial de réfléchir aux leçons tirées du passé. La solidarité internationale et la vigilance en matière de droits civiques demeurent essentielles pour prévenir la régression démocratique dans le monde.

La voie à des changements significatifs dans le monde entier

La chute du Mur de Berlin a été un moment charnière qui a non seulement marqué la fin d'une époque, mais a également ouvert la voie à des changements significatifs dans le monde entier. À l'approche des 35 ans de cet événement, il est essentiel de célébrer les avancées réalisées en matière de liberté et de démocratie tout en restant conscients des défis qui subsistent. En honorant cet héritage, nous pouvons continuer à œuvrer pour un avenir où les droits de tous sont respectés et où la paix et la liberté prévalent.

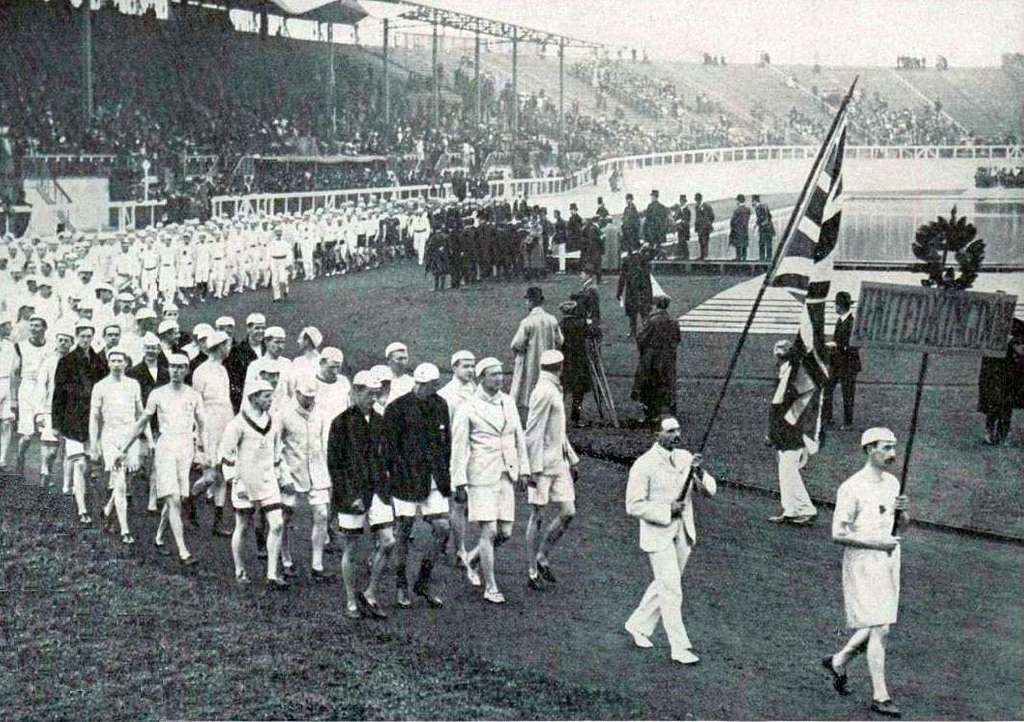

Les Jeux Olympiques modernes représentent l'un des événements sportifs les plus emblématiques et attendus au monde. Ils incarnent non seulement la quête de l'excellence athlétique, mais également des valeurs de paix, d'unité et d'amitié entre les nations. Depuis leur réinvention par Pierre de Coubertin à la fin du XIXe siècle jusqu'à la préparation pour les Jeux de Paris 2024, cette compétition a traversé les âges, évoluant en réponse aux changements sociaux, politiques et culturels. Cet article explore l'histoire des Jeux Olympiques modernes, de leurs origines à leur futur imminent, en mettant en lumière les figures clés, les événements marquants et les défis auxquels ils ont été confrontés.

Les origines des Jeux Olympiques modernes

La redécouverte des Jeux anciens

Les origines des Jeux Olympiques remontent à l'Antiquité grecque, où ils se déroulaient tous les quatre ans à Olympie, à partir de 776 av. J.-C. Ces jeux étaient dédiés à Zeus et réunissaient des athlètes venus de différentes cités-États grecques. Les compétitions comprenaient la course à pied, la lutte, et des épreuves équestres, et elles étaient un moyen de célébrer la paix entre les nations.

Pierre de Coubertin et la renaissance olympique

Au XIXe siècle, Pierre de Coubertin, un éducateur et historien français, s'intéresse à la philosophie du sport et à l'éducation physique. Il rêve de revivre l'esprit des Jeux antiques et, en 1896, il réussit à organiser les premiers Jeux Olympiques modernes à Athènes. Cet événement marque un tournant majeur dans l'histoire du sport, réunissant 280 athlètes de 13 pays pour concourir dans 43 épreuves.

L'évolution des Jeux Olympiques

La croissance des disciplines et des participants

Au fil des décennies, les Jeux Olympiques se sont élargis pour inclure de nouvelles disciplines sportives et un nombre croissant de participants. Les Jeux de Paris en 1900, par exemple, ont vu l'introduction des sports collectifs tels que le rugby et le football, ainsi que la participation des premières femmes, qui ont concouru dans des épreuves comme le tennis et le croquet.

Les défis géopolitiques et les interruptions

Les Jeux Olympiques ont également été marqués par des événements tragiques et des boycotts. Les Jeux de Berlin en 1936 ont été utilisés par le régime nazi comme un outil de propagande, tandis que ceux de 1940 et 1944 ont été annulés en raison de la Seconde Guerre mondiale. Les tensions de la Guerre froide ont également affecté les compétitions, avec des boycotts notables en 1980 et 1984.

L'impact des technologies et des médias

L'évolution des technologies et des médias a transformé la manière dont les Jeux Olympiques sont perçus et suivis. L'introduction de la télévision dans les années 1960 a élargi l'audience mondiale, tandis que les avancées technologiques ont permis des performances athlétiques toujours plus impressionnantes. Les Jeux de Sydney en 2000 ont été les premiers à tirer pleinement parti des nouvelles technologies numériques pour une expérience immersive.

Les Jeux Olympiques dans le contexte moderne

La promotion de la durabilité et de l'inclusivité

Au XXIe siècle, les Jeux Olympiques ont évolué pour intégrer des valeurs de durabilité et d'inclusivité. Le Comité International Olympique (CIO) a mis en place des initiatives visant à réduire l'empreinte écologique des événements et à promouvoir la diversité parmi les athlètes et les participants. Les Jeux de Tokyo en 2021, par exemple, ont mis en avant des matériaux recyclés et des mesures pour minimiser les déchets.

L'importance des valeurs olympiques

Les valeurs olympiques – excellence, amitié et respect – continuent de guider les Jeux modernes. Des programmes comme "Olympism in Action" visent à renforcer la solidarité et la compréhension entre les nations à travers le sport, tout en abordant des enjeux sociaux tels que l'égalité des sexes et l'inclusion des personnes handicapées.

Paris 2024 : Un nouveau chapitre

Les préparatifs pour les Jeux

Paris accueillera les Jeux Olympiques d'été en 2024, marquant la troisième fois que la ville est l'hôte de cet événement prestigieux, après les éditions de 1900 et 1924. Les préparatifs incluent la rénovation d'infrastructures existantes et la construction de nouveaux sites, avec un fort accent sur la durabilité et l'héritage à long terme de ces Jeux pour la ville et ses habitants.

Les innovations prévues

Les Jeux de Paris 2024 seront marqués par plusieurs innovations, notamment l'utilisation des nouvelles technologies pour améliorer l'expérience des spectateurs et des athlètes. Le CIO a également annoncé que le programme des sports sera enrichi, avec des épreuves comme le breakdance, qui feront leurs débuts olympiques.

Les défis à relever

Bien que Paris 2024 s'annonce prometteur, des défis subsistent, notamment en matière de sécurité, de financement et d'accessibilité. Les leçons tirées des précédentes éditions des Jeux, notamment en ce qui concerne la gestion des crises et la sécurité des participants et des spectateurs, seront essentielles pour le succès de cet événement.

Un symbole puissant de l'aspiration humaine à l'excellence

L'histoire des Jeux Olympiques modernes, depuis leur réinvention par Pierre de Coubertin jusqu'à la préparation de Paris 2024, est une véritable saga de résilience, de passion et d'engagement envers les valeurs sportives. Alors que nous nous dirigeons vers les prochains Jeux, il est crucial de réfléchir à l'impact positif que le sport peut avoir sur la société et de continuer à promouvoir un esprit de coopération et d'unité entre les nations. Les Jeux Olympiques demeurent un symbole puissant de l'aspiration humaine à l'excellence, à la paix et à l’amitié.

Lancée en 1961, la Renault 4, communément appelée la "4L", est bien plus qu'une simple voiture. Ce modèle populaire a marqué des générations d'automobilistes, devenant un véritable symbole de liberté et de simplicité. Connue pour sa polyvalence, sa robustesse et son faible coût, la 4L a conquis des millions de conducteurs à travers le monde et est restée en production pendant plus de trois décennies. Cet article retrace l’histoire fascinante de ce véhicule iconique et explique comment il est devenu une légende de l’automobile.

La genèse de la 4L : une voiture pour tous

- Le contexte de l'après-guerre

Dans les années 1950, la France est en pleine reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Le besoin d'une voiture accessible, polyvalente et simple devient évident. La Renault 4L est conçue en réponse à ce besoin, visant à concurrencer des modèles populaires comme la Citroën 2CV. Elle devait être à la fois fonctionnelle pour les zones rurales et pratique pour les citadins.

- Les débuts du projet

L'ingénieur Pierre Dreyfus, directeur général de Renault, lance le projet en 1956 avec un objectif clair : créer une voiture populaire universelle, capable de transporter des personnes et des marchandises avec facilité. La Renault 4, surnommée la "4L", est dévoilée en 1961 au Salon de l'Automobile de Paris, et son succès est immédiat.

Une révolution dans le design automobile

- Un design pratique et innovant

La 4L présente des caractéristiques novatrices pour l'époque. Elle est la première voiture à traction avant de Renault et possède une suspension souple qui s’adapte à tout type de terrain. Sa conception simple mais fonctionnelle inclut un hayon arrière, une nouveauté qui permet un accès facile au coffre et en fait un véhicule idéal pour le transport de marchandises.

- Une voiture modulable

La 4L est conçue pour répondre aux besoins de tous. Avec ses sièges amovibles, elle peut être configurée en version utilitaire ou familiale. Elle devient vite la voiture préférée des artisans, des agriculteurs, des jeunes conducteurs et des familles grâce à son espace intérieur généreux et sa modularité. Son moteur simple et robuste permet une maintenance facile, ce qui renforce sa popularité.

La conquête du monde : un succès international

- Un modèle mondialement apprécié

Le succès de la 4L dépasse rapidement les frontières françaises. Elle est exportée dans plus de 100 pays et produite sous licence dans de nombreux autres, dont l’Espagne, le Maroc et l’Argentine. Sa robustesse et sa capacité à s'adapter à différents climats et routes font d'elle un modèle prisé dans les zones rurales et les pays en développement.

- Des versions pour tous les usages

Au fil des années, de nombreuses versions de la 4L voient le jour : de la fourgonnette à la version camping-car, en passant par des modèles spéciaux pour l’armée ou les pompiers. La Renault 4L devient une voiture caméléon, capable de s’adapter à toutes les situations et besoins.

L'aventure de la 4L : rallyes et défis

- La 4L et le 4L Trophy

La 4L ne s’est pas contentée de rouler sur les routes d'Europe. Elle est également devenue une icône dans le monde du rallye, notamment grâce au célèbre 4L Trophy. Ce rallye étudiant, qui traverse le désert marocain, met en avant la robustesse et la fiabilité du véhicule. Chaque année, des centaines d'étudiants s'aventurent dans cette course humanitaire, renforçant la légende de la 4L comme un véhicule capable de braver les conditions les plus difficiles.

- Des expéditions mémorables

La Renault 4L a également été utilisée pour de nombreuses expéditions à travers le monde. Sa simplicité mécanique et sa capacité à affronter des terrains difficiles en font un véhicule de choix pour des aventuriers. Des récits de voyages traversant l’Afrique, l’Amérique du Sud ou les steppes d’Asie montrent que la 4L n’a rien à envier aux 4x4 modernes en matière d’endurance.

Une légende intemporelle : la 4L aujourd'hui

- La fin de la production et l’héritage laissé

En 1992, après plus de 8 millions d’exemplaires vendus, la production de la Renault 4L s’arrête. Mais loin de disparaître, la 4L reste un modèle culte pour de nombreux passionnés. Des clubs de collectionneurs existent partout dans le monde, et des rassemblements annuels réunissent des centaines de propriétaires.

- Une voiture de collection prisée

Aujourd’hui, la 4L est recherchée par les collectionneurs et les amateurs de véhicules rétro. Sa simplicité, son esthétique unique et son héritage en font une pièce de choix pour les passionnés d’automobile. Restaurer une 4L est devenu un passe-temps pour de nombreux amoureux de voitures anciennes, qui souhaitent préserver cette icône de l’histoire automobile française.

Symbole de liberté, d’aventure et d’ingéniosité à la française

La Renault 4L a marqué l’histoire par sa simplicité, son ingéniosité et sa polyvalence. Véritable phénomène culturel, elle a accompagné des millions de personnes à travers le monde, aussi bien sur les routes de campagne que dans les grandes villes. Plus qu’une simple voiture, la 4L est devenue un symbole de liberté, d’aventure et d’ingéniosité à la française. Son épopée continue de résonner dans le cœur des automobilistes, faisant d’elle une légende indéfectible du patrimoine automobile.

Le 6 juin 1944, connu sous le nom de D-Day, marque un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale avec le débarquement des forces alliées en Normandie. Bien que les contributions des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada soient largement mises en avant, l'implication de la Pologne dans cette opération cruciale est souvent méconnue. Pourtant, les forces polonaises, exilées après l'invasion de leur pays en 1939, ont joué un rôle clé dans la libération de l'Europe, notamment à travers leur participation aux batailles de Normandie, à la reconquête des Pays-Bas, et à la campagne en Allemagne. Cet article met en lumière la bravoure et l'engagement de l'armée polonaise aux portes de l'Europe lors du D-Day et des opérations qui ont suivi.

La Pologne en Exil et l’Organisation de l’Armée Polonaise

L’Invasion de la Pologne : Une Nation en Exil

En septembre 1939, la Pologne est envahie par l’Allemagne nazie et l’Union soviétique. Rapidement occupée, une partie de l’armée polonaise parvient à s’échapper vers l’Occident, où elle reconstitue ses forces sous la direction du gouvernement polonais en exil, basé à Londres.

La Création de l’Armée Polonaise de l’Ouest

L'armée polonaise en exil, composée de soldats ayant fui la Pologne, ainsi que de prisonniers libérés de l’Union soviétique après l’accord Sikorski-Maïski, se reforme pour combattre aux côtés des Alliés. Ces unités polonaises seront bientôt déployées sur plusieurs théâtres de guerre, y compris en Afrique du Nord et en Italie.

La Contribution Polonaise au Débarquement en Normandie

La 1re Division Blindée Polonaise : Unité d'Élite du D-Day

Sous le commandement du général Stanisław Maczek, la 1re division blindée polonaise participe activement à la bataille de Normandie après le débarquement initial du 6 juin 1944. Intégrée dans le 1er Corps canadien, cette unité d'élite est composée de vétérans polonais aguerris.

Le Rôle Polonais dans l’Opération Totalize

La 1re division blindée polonaise joue un rôle central dans l'Opération Totalize, lancée en août 1944. Cette offensive alliée, destinée à percer les lignes allemandes autour de Caen, voit les forces polonaises avancer rapidement vers Falaise, où elles contribuent à encercler les troupes allemandes.

La Poche de Falaise : Une Victoire Cruciale

La bataille de la Poche de Falaise, qui se déroule du 12 au 21 août 1944, est l’un des moments décisifs de la campagne de Normandie. La 1re division blindée polonaise se distingue par sa ténacité, parvenant à bloquer la retraite allemande et infligeant de lourdes pertes à l'ennemi. Cette victoire marque un point tournant pour les Alliés en France.

La Libération de l’Europe et la Poursuite des Combats

La Marche Vers les Pays-Bas : Les Forces Polonaises en Action

Après la libération de la Normandie, la 1re division blindée polonaise participe à l’avancée alliée à travers l'Europe de l’Ouest. En septembre 1944, elle est engagée dans la libération des Pays-Bas, notamment lors de la bataille d'Arnhem et la campagne de la Meuse.

La Bataille de Breda : La Libération de la Ville par les Polonais

Le 29 octobre 1944, la division du général Maczek entre dans la ville néerlandaise de Breda et la libère des forces d’occupation allemandes, sans subir de lourdes pertes civiles. Cet acte de libération héroïque renforce les liens entre les Néerlandais et les Polonais, qui demeurent forts à ce jour.

La Pologne Aux Portes de l’Allemagne

La Campagne en Allemagne : La Poursuite de la Victoire

En 1945, l'armée polonaise participe à l'invasion de l'Allemagne, apportant une contribution significative à la défaite finale du Troisième Reich. La division polonaise traverse le Rhin et avance vers le nord de l'Allemagne, libérant plusieurs villes et prenant part à l'encerclement de la poche de Wilhelmshaven.

L’Occupation de Wilhelmshaven : Un Dernier Triomphe

En avril 1945, la division polonaise joue un rôle majeur dans la capture de la ville portuaire de Wilhelmshaven, l’un des derniers bastions de la Kriegsmarine allemande. La reddition de la garnison allemande à la 1re division blindée polonaise symbolise la victoire finale de ces soldats exilés.

L’Héritage de l’Armée Polonaise en Occident

Un Sacrifice Méconnu

Malgré leur contribution essentielle à la libération de l’Europe, les soldats polonais exilés n’ont pas pu retourner dans une Pologne libre après la guerre, leur pays étant sous domination soviétique. Cette trahison politique par les Alliés laisse un goût amer pour ces vétérans, malgré leurs victoires sur le champ de bataille.

Le Souvenir des Héros Polonais en Europe

Le rôle de l'armée polonaise est aujourd'hui célébré à travers des monuments et des commémorations, notamment aux Pays-Bas et en France. La bravoure et le sacrifice de ces soldats sont reconnus comme des éléments essentiels à la libération de l'Europe occidentale.

La Pologne et la Seconde Guerre mondiale : Un Combat pour la Liberté

Pour la Pologne, la Seconde Guerre mondiale représente un combat non seulement contre l’occupation nazie, mais aussi contre l’impérialisme soviétique. L'armée polonaise en Occident reste un symbole de la lutte pour l'indépendance et la souveraineté nationale, un rêve qui ne se concrétisera qu'avec la chute du communisme en 1989.

L’Héroïsme Oublié de l’Armée Polonaise

L’armée polonaise en exil a combattu avec un courage indomptable aux côtés des Alliés pour libérer l’Europe des forces de l’Axe. Bien que souvent négligée dans les récits historiques dominants, sa contribution au succès du D-Day et aux campagnes qui ont suivi est indéniable. Des plages de Normandie aux rues de Wilhelmshaven, les soldats polonais ont prouvé leur détermination à se battre pour une Europe libre, même si leur propre pays restait sous occupation. Leur héritage de bravoure et de sacrifice continue de résonner à travers les générations, symbolisant la quête inachevée de la liberté pour la Pologne.

Philippe Pétain est une figure marquante de l'histoire de France, dont le parcours illustre la complexité et les contradictions d'une époque tourmentée. Considéré comme un héros national après la Première Guerre mondiale pour sa défense victorieuse lors de la bataille de Verdun, il jouissait d'une immense popularité. Pourtant, son rôle durant la Seconde Guerre mondiale, en tant que chef de l'État français collaborant avec l'Allemagne nazie, a profondément terni son image. Le passage de Pétain du statut de sauveur de la patrie à celui de traître divise encore aujourd'hui. Cet article retrace le parcours de Philippe Pétain, de sa carrière militaire éclatante à sa chute politique et morale, pour comprendre comment il est devenu l'une des figures les plus controversées de l'histoire de France.

Le Héros de Verdun

Les Premières Années de Philippe Pétain

Philippe Pétain naît en 1856 dans une famille paysanne du Pas-de-Calais. Après des études militaires à Saint-Cyr, il gravit les échelons de l'armée française avec prudence et rigueur, tout en adoptant une approche tactique qui allait plus tard se révéler décisive.

La Bataille de Verdun (1916)

Durant la Première Guerre mondiale, alors que la France est plongée dans le désespoir, Pétain se distingue comme le stratège qui sauve Verdun. Cette bataille, l'une des plus longues et des plus meurtrières du conflit, devient son chef-d'œuvre militaire. Sa devise "On ne passe pas" fait de lui un héros national. Il est perçu comme un général protecteur, soucieux du bien-être de ses soldats.

Une Consécration Nationale

Après la guerre, Pétain est érigé en symbole du patriotisme et du courage français. Il devient maréchal de France en 1918 et incarne la victoire de la France sur l’Allemagne, jouissant d'une réputation irréprochable auprès de la population.

L’Entre-Deux-Guerres et l’Appel à la Politique

Pétain dans les Années 1920 et 1930

Après la guerre, Pétain reste actif dans l'armée et participe à la reconstruction militaire de la France. Il est aussi nommé inspecteur général des armées. Durant les années 1930, il entre de plus en plus dans la sphère politique, même si son ambition reste modérée.

Un Héros en Quête de Rôle Politique

À la fin des années 1930, face à la montée des tensions internationales, Pétain est appelé à prendre des postes de responsabilité dans le gouvernement. En 1939, il est nommé ambassadeur en Espagne, puis devient brièvement ministre de la Guerre en 1940. Cependant, la débâcle de l'armée française face aux forces allemandes change son destin de manière radicale.

Le Régime de Vichy : Du Patriote au Collaborateur

La Défaite de 1940 et la Prise de Pouvoir

Après la défaite de la France en juin 1940 face à l'Allemagne nazie, le gouvernement français s'effondre. Pétain, alors perçu comme un sauveur potentiel, est appelé à la rescousse. Il signe l’armistice avec l’Allemagne le 22 juin 1940, mettant ainsi fin aux combats. En juillet 1940, il obtient les pleins pouvoirs et instaure le régime de Vichy.

La Politique de Collaboration

À la tête de l'État français, Pétain choisit de collaborer avec l'occupant nazi, pensant que cela permettrait de protéger la France de nouvelles destructions et de préserver une forme d'autonomie. Cette politique de collaboration se traduit par une répression des résistants, des déportations de Juifs, et une légitimation de la présence nazie sur le territoire français.

La "Révolution Nationale" et la Propagande

Sous le régime de Vichy, Pétain prône une "Révolution Nationale" fondée sur des valeurs conservatrices : "Travail, Famille, Patrie". Il tente de restaurer une France moralement et socialement régénérée, tout en justifiant son choix de collaboration comme un mal nécessaire pour le salut de la nation.

Le Déclin et la Fin de Pétain

L’Occupation Totale de la France

En novembre 1942, l'Allemagne envahit la zone libre, mettant fin à l'illusion d'une relative indépendance sous Pétain. Le régime de Vichy perd toute crédibilité et n'est plus qu'un outil des nazis. La collaboration devient encore plus étroite, et la France plonge dans le chaos de la guerre.

La Libération et l’Arrestation de Pétain

En 1944, alors que les forces alliées libèrent la France, le régime de Pétain s'effondre. Pétain fuit en Allemagne mais est arrêté après la fin de la guerre. Il est rapatrié en France pour être jugé.

Le Procès et la Condamnation

Le procès de Pétain se tient en 1945. L'ancien héros de Verdun est accusé de haute trahison et de collaboration avec l'ennemi. Condamné à mort, sa peine est commuée en emprisonnement à perpétuité en raison de son âge avancé. Pétain passe le reste de ses jours en exil sur l'île d'Yeu, où il meurt en 1951.

Héritage et Controverses

Un Héros Déchu

Le parcours de Pétain, de héros de Verdun à collaborateur, a laissé une empreinte indélébile sur la mémoire collective française. Son rôle ambigu durant la guerre suscite encore des débats passionnés. Certains continuent de voir en lui un patriote qui a tenté de limiter les souffrances de la France, tandis que d'autres le considèrent comme un traître ayant livré le pays aux nazis.

Les Leçons de l’Histoire

L'histoire de Philippe Pétain illustre les dilemmes tragiques auxquels les dirigeants sont parfois confrontés en temps de crise. Sa chute éclaire les dangers d’une autorité qui, sous prétexte de protection, se compromet avec des régimes totalitaires. L'héritage de Pétain reste un avertissement contre les dérives politiques en période de guerre et de fragilité nationale.

Une Figure à Jamais Partagée entre Héros et Traître

Philippe Pétain, autrefois acclamé comme le sauveur de Verdun, a vu sa réputation ternie à jamais par ses choix durant la Seconde Guerre mondiale. Son parcours, marqué par une gloire militaire indiscutable, se termine dans la disgrâce et l'opprobre. L’histoire de cet homme symbolise la difficulté de juger des actions dans des périodes de bouleversements extrêmes. Aujourd’hui, Pétain reste une figure clivante, partagée entre le souvenir du héros et celui du collaborateur, témoin de l’ambivalence de l'histoire humaine et de ses contradictions profondes.