Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Seconde Guerre mondiale

Le 21 janvier 1924, Vladimir Ilitch Oulianov, plus connu sous le nom de Lénine, s’éteint à l’âge de 53 ans à Gorki, près de Moscou. Fondateur de l’Union Soviétique et architecte de la révolution bolchevique, il laisse derrière lui un héritage complexe et une nation en quête de direction. Sa disparition marque une transition cruciale pour l’URSS, ouvrant la voie à une lutte féroce pour le pouvoir.

Cet article revient sur les dernières années de Lénine, ses maladies, son influence persistante jusqu’à son dernier souffle et les conséquences immédiates de son décès sur l’histoire soviétique.

Les Dernières Années d’un Leader Éprouvé

Lénine, un corps affaibli par la révolution

Depuis la révolution d’Octobre 1917, Lénine a consacré toute son énergie à la consolidation du pouvoir bolchevique. Les guerres civiles, la famine et l’hostilité des puissances étrangères ont mis à rude épreuve son leadership. Mais c’est surtout sa santé qui décline dramatiquement dès 1921, alors qu’il est atteint de violents maux de tête et de troubles neurologiques.

Son état s’aggrave en mai 1922 lorsqu’il subit un premier accident vasculaire cérébral (AVC). Bien qu’il récupère partiellement, il est victime d’une seconde attaque en décembre de la même année, réduisant considérablement sa capacité à parler et à se mouvoir. En mars 1923, un troisième AVC le laisse presque totalement paralysé, incapable de gouverner activement.

Une influence qui persiste malgré la maladie

Malgré son état, Lénine continue d’exercer une influence majeure sur le parti. Conscient des dérives bureaucratiques du régime qu’il a lui-même mis en place, il rédige ce qui est aujourd’hui connu sous le nom de "Testament de Lénine". Ce document, rédigé en décembre 1922 et janvier 1923, critique la montée en puissance de Joseph Staline et préconise son éviction du poste de secrétaire général du Parti communiste.

Cependant, affaibli et isolé, Lénine ne peut imposer sa vision. Staline, habile stratège, s’assure que ce testament ne soit pas largement diffusé au sein du parti.

Le 21 Janvier 1924 : La Mort de Lénine

Une fin entourée de mystères

Le 21 janvier 1924, Lénine succombe à une nouvelle attaque cérébrale dans sa résidence de Gorki. Officiellement, il meurt des suites de complications liées à ses AVC répétés. Cependant, certaines théories suggèrent un empoisonnement orchestré par Staline, désireux d’écarter définitivement son rival. Aucune preuve formelle n’a confirmé cette hypothèse, mais la méfiance entre les hauts dirigeants soviétiques était alors à son comble.

Un deuil national sans précédent

La mort de Lénine provoque un immense émoi en URSS. Son corps est transporté à Moscou où il est exposé au Mausolée de Lénine, un monument spécialement construit sur la Place Rouge. Des milliers de citoyens défilent devant sa dépouille pour lui rendre hommage.

Staline, qui organise les funérailles, profite de l’occasion pour se poser en héritier légitime du léninisme. En transformant Lénine en une figure quasi-religieuse, il renforce son propre pouvoir et légitime la future dictature stalinienne.

Les Conséquences Immédiates de sa Mort

Une guerre de succession acharnée

Avec la disparition de Lénine, la question de la succession devient cruciale. Trois figures dominent la scène politique :

- Joseph Staline, secrétaire général du Parti communiste, pragmatique et impitoyable.

- Léon Trotski, commandant de l’Armée rouge, défenseur de la révolution mondiale.

- Lev Kamenev et Grigori Zinoviev, alliés temporaires de Staline mais rapidement écartés.

Bien que Trotski soit considéré comme le successeur naturel de Lénine, il est progressivement marginalisé par Staline, qui utilise son contrôle du Parti pour éliminer ses opposants. En 1927, Trotski est exilé, ouvrant la voie à la dictature stalinienne.

Le culte de Lénine, instrument du pouvoir stalinien

Staline comprend rapidement l’importance symbolique de Lénine. Il impose son embaumement et l’exposition permanente de son corps, transformant le fondateur de l’URSS en une icône inaltérable du communisme.

Le "léninisme" devient alors une doctrine officielle, bien que son application sous Staline soit radicalement différente des principes originaux de Lénine.

Une Mort Qui Change l’Histoire

La disparition de Lénine en 1924 marque la fin d’une ère et le début d’une autre. L’homme qui a renversé le tsarisme et instauré un État communiste laisse un héritage ambivalent : si son projet d’égalitarisme et de dictature du prolétariat a bouleversé le monde, il a aussi ouvert la voie à un système autoritaire qui prendra un tournant encore plus répressif sous Staline.

Aujourd’hui encore, la figure de Lénine suscite des débats : visionnaire révolutionnaire ou dictateur impitoyable ? Sa mort, en tout cas, a scellé le destin d’une Union Soviétique qui allait connaître une transformation radicale sous l’ère stalinienne.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la course à la vitesse dans l’aviation militaire s’accélère. Parmi les appareils qui marquent cette période, le Gloster Meteor MK 4 s’impose comme un pionnier de l’aviation à réaction. Cet avion britannique établit des records de vitesse et renforce la suprématie technologique du Royaume-Uni dans l’aviation de l’après-guerre. Cet article retrace son développement, ses performances et son impact sur l’aviation mondiale.

Contexte et développement du Gloster Meteor

L’héritage du Gloster Meteor

Le Gloster Meteor, conçu par la société Gloster Aircraft Company, est le premier avion à réaction britannique à entrer en service. Développé initialement pendant la Seconde Guerre mondiale, il apporte une révolution dans la conception aéronautique et démontre le potentiel des moteurs à réaction.

Vers une version améliorée du Gloster

Après la fin du conflit, la nécessité d’un avion encore plus performant pousse les ingénieurs à concevoir une version améliorée : le Gloster Meteor MK 4. Doté de moteurs plus puissants Rolls-Royce Derwent 5, ce modèle est conçu pour repousser les limites de la vitesse et améliorer ses capacités opérationnelles.

Les performances du Meteor MK 4

Un record de vitesse historique

Le 7 novembre 1945, le Gloster Meteor MK 4 établit un nouveau record de vitesse pour un avion à réaction en atteignant 975 km/h. Cette performance impressionnante marque une étape clé dans l’évolution de l’aviation militaire et place le Royaume-Uni en tête des nations développant des avions à réaction.

Innovations techniques

Le Meteor MK 4 bénéficie de plusieurs améliorations notables, notamment :

-

Une structure renforcée pour supporter des vitesses élevées.

-

Des réacteurs optimisés offrant une meilleure puissance et une consommation réduite.

-

Une aérodynamique améliorée réduisant la traînée et augmentant la stabilité en vol.

Impact sur l’aviation militaire et civile

Influence sur la conception des futurs avions

Le succès du Meteor MK 4 inspire la conception des générations suivantes d’avions à réaction. Ses avancées technologiques sont intégrées dans de nombreux projets aéronautiques britanniques et internationaux.

Une exportation réussie

Le Meteor MK 4 est rapidement adopté par plusieurs forces aériennes dans le monde. Son succès à l’exportation contribue à asseoir la réputation du Royaume-Uni en tant que leader dans le domaine des avions de chasse à réaction.

Une avancée majeure dans l’histoire de l’aviation

Le Gloster Meteor MK 4 marque une avancée majeure dans l’histoire de l’aviation. En devenant l’avion à réaction le plus rapide de son époque, il illustre l’excellence technologique britannique et prépare le terrain pour les futurs avions supersoniques. Son héritage perdure à travers les innovations qu’il a inspirées et les records qu’il a établis.

Le Lioré et Olivier LeO 451 est un bombardier français emblématique conçu à la fin des années 1930. Destiné à moderniser l’aviation militaire française, son développement a marqué une avancée significative dans l’aéronautique. Le premier vol expérimental de son prototype a été un moment clé dans son histoire, déterminant son avenir opérationnel et ses performances en combat. Cet article retrace les circonstances de ce vol, les défis techniques rencontrés et l’impact de cet avion sur l’aviation française.

Contexte et genèse du projet Lioré et Olivier LeO 451

Un besoin de modernisation

À la fin des années 1930, l’aviation militaire française souffre d’un retard technologique face aux puissances émergentes. Le gouvernement lance un programme de modernisation et charge plusieurs constructeurs de développer des avions répondant aux exigences de vitesse, de maniabilité et de capacité de bombardement accrues. C’est dans ce contexte que la société Lioré et Olivier conçoit le LeO 451.

La conception du prototype

Le développement du LeO 451 commence en 1936 avec l’objectif de créer un bombardier moyen rapide et performant. L’appareil est doté d’une structure moderne en métal, d’un train d’atterrissage escamotable et d’un cockpit profilé pour réduire la traînée aérodynamique. Ces innovations lui promettent un avantage certain sur les modèles précédents.

Le premier vol expérimental

Les préparatifs avant le décollage

Avant son vol inaugural, le prototype subit une batterie de tests au sol pour vérifier la solidité de sa structure et la fiabilité de ses moteurs. Les ingénieurs surveillent particulièrement le fonctionnement des moteurs Gnome-Rhône 14N, essentiels à la puissance et à la maniabilité de l’avion.

Un moment clé pour l’aéronautique française

Le premier vol du LeO 451 a lieu en 1937 sur l’aérodrome de Villacoublay. Aux commandes, un pilote d’essai expérimenté prend place dans le cockpit. L’appareil s’élève dans les airs avec succès, démontrant une bonne stabilité et une vitesse impressionnante pour l’époque. Les premiers essais révèlent quelques ajustements nécessaires, notamment sur les commandes et la motorisation, mais confirment le potentiel de l’appareil.

Impact et évolution du LeO 451

De l’expérimentation à la production en série

Après son premier vol, le LeO 451 entre dans une phase d’amélioration et d’optimisation. La production en série est décidée en 1938 pour équiper les forces aériennes françaises. Toutefois, des retards et des difficultés industrielles ralentissent sa mise en service à grande échelle.

Une utilisation en temps de guerre

Lors de la Seconde Guerre mondiale, le LeO 451 est engagé dans plusieurs missions de bombardement et de reconnaissance. Malgré ses qualités, il souffre d’un nombre limité d’exemplaires disponibles et d’un manque d’accompagnement dans son développement. Néanmoins, il reste un témoignage du savoir-faire aéronautique français de l’époque.

Le Baptême des Cieux

Le premier vol expérimental du prototype Lioré et Olivier LeO 451 marque une avancée significative pour l’aviation militaire française. Conçu pour moderniser la flotte aérienne, cet appareil innovant a montré des performances prometteuses dès ses premiers essais. Bien que son exploitation ait été entravée par divers obstacles, il demeure un jalon important dans l’histoire aéronautique et un symbole du progrès technologique de son époque.

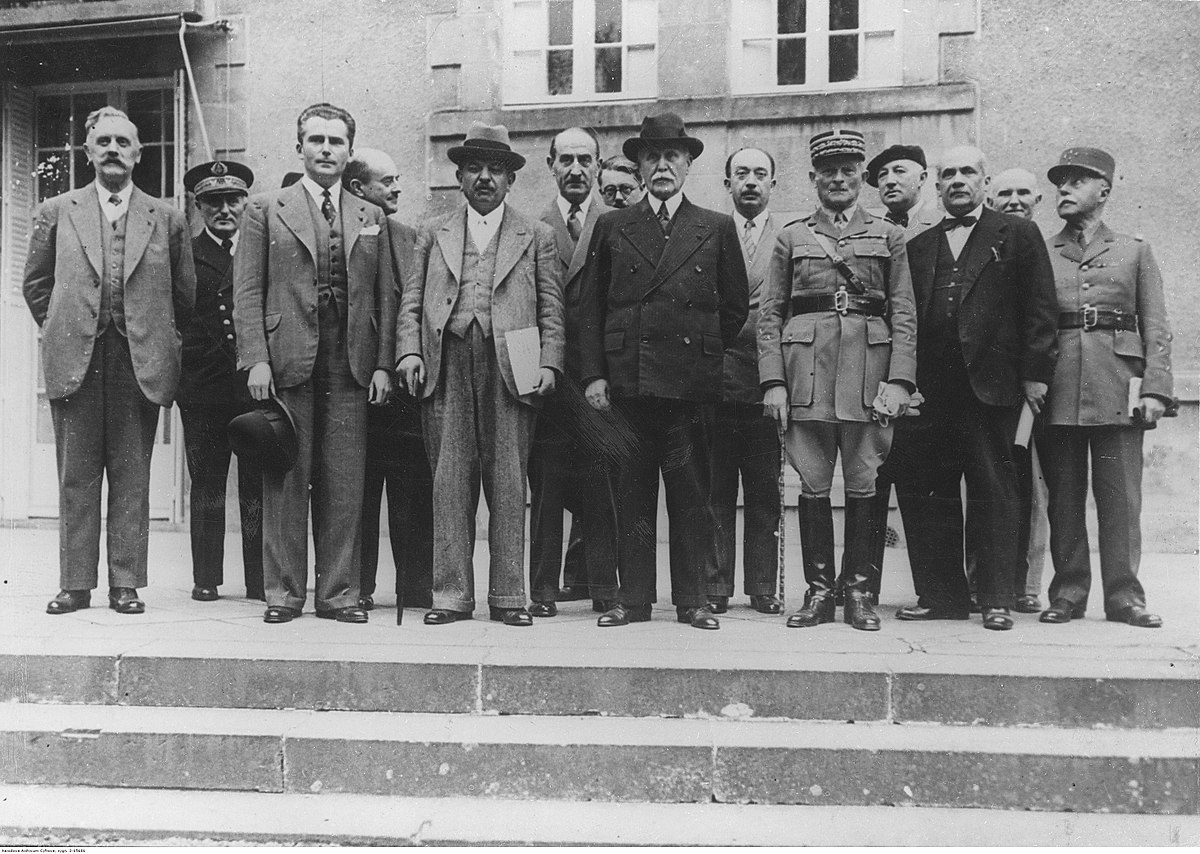

Le 12 janvier 1953 débute à Bordeaux l’un des procès les plus marquants de l’après-guerre en France : celui des responsables du massacre d’Oradour-sur-Glane. Ce village martyr, théâtre d’un des pires crimes commis par l’armée allemande en 1944, reste un symbole poignant des atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Retour sur les enjeux de ce procès historique, ses controverses et ses répercussions.

Le massacre d’Oradour-sur-Glane : un crime qui bouleverse la France

Les faits tragiques du 10 juin 1944

Le 10 juin 1944, la division SS Das Reich encercle le village d’Oradour-sur-Glane, en Haute-Vienne. En l’espace de quelques heures, 642 civils, dont des femmes et des enfants, sont massacrés. Les hommes sont fusillés tandis que les femmes et les enfants périssent dans l’église incendiée. Ce massacre, sans justification stratégique apparente, reste gravé dans la mémoire collective française.

Un village figé dans le temps

Après la guerre, Oradour-sur-Glane est laissé en ruines, transformé en un mémorial à ciel ouvert. Le village incarne le souvenir des victimes et la barbarie de l’occupation nazie.

Le procès des responsables à Bordeaux

Une justice attendue depuis des années

Près de neuf ans après les faits, le procès s’ouvre à Bordeaux, mettant en accusation 21 hommes. Parmi eux, des soldats allemands et des Alsaciens incorporés de force dans la Waffen-SS. L’attente de ce procès est immense, autant pour les familles des victimes que pour l’opinion publique française.

Une procédure complexe et controversée

Le procès soulève des questions délicates, notamment sur la responsabilité des Alsaciens enrôlés de force, connus sous le nom de "malgré-nous". Leur culpabilité est vivement débattue, certains affirmant qu’ils étaient contraints d’obéir aux ordres sous peine de mort.

Les verdicts et leurs répercussions

Des peines variées et une amnistie polémique

Le verdict, prononcé le 13 février 1953, condamne plusieurs accusés à la peine de mort et d’autres à des peines de travaux forcés. Cependant, en 1953, une loi d’amnistie pour les "malgré-nous" provoque une vive polémique, alimentant un sentiment d’injustice chez les survivants et les familles des victimes.

Une mémoire toujours vivante

Le procès marque une étape importante dans la quête de justice, mais il ne met pas un terme aux douleurs des survivants. Oradour-sur-Glane demeure un lieu de mémoire visité chaque année par des milliers de personnes, rappelant les horreurs de la guerre et la nécessité de préserver la paix.

Oradour-sur-Glane et la quête de justice

Le 12 janvier 1953 reste une date clé dans l’histoire judiciaire française. Ce procès, bien qu’imparfait, a permis de porter sur la scène publique les atrocités commises à Oradour-sur-Glane et de rappeler l’importance du devoir de mémoire. Aujourd’hui encore, le village martyr reste un symbole puissant des ravages de la guerre et un appel à la vigilance face à l’oubli.

Le 11 janvier 1962, le paquebot France, symbole du savoir-faire maritime français, prend la mer pour la première fois lors de son voyage inaugural. Ce géant des mers, joyau technologique et esthétique, devient rapidement une icône mondiale du luxe et de l’élégance. Cet article revient sur cet événement historique, le rôle du France dans la marine marchande et son héritage dans l’histoire des croisières.

La genèse du paquebot France

Un projet ambitieux dans un contexte de renouveau

Après la Seconde Guerre mondiale, la Compagnie Générale Transatlantique souhaite redorer le blason de la marine française. En 1956, la construction d’un nouveau navire est lancée, avec l’objectif d’incarner l’excellence française en matière de navigation et de design.

Un chantier colossal

La construction du France débute en 1957 dans les chantiers de Saint-Nazaire. Long de 316 mètres et pesant plus de 66 000 tonnes, il est à l’époque le plus long paquebot jamais construit. Chaque détail, des moteurs à la décoration intérieure, est pensé pour impressionner et offrir une expérience unique aux passagers.

Le voyage inaugural : un événement mémorable

Une cérémonie grandiose

Le 11 janvier 1962, le France quitte le port du Havre pour son voyage inaugural en direction de New York. Cet événement attire une foule immense, venue admirer ce chef-d’œuvre de l’ingénierie maritime. À bord, des personnalités, des journalistes et des passagers privilégiés s’apprêtent à vivre une expérience unique.

Une traversée sous le signe du luxe

Le France offre un confort inégalé à ses passagers, avec des cabines somptueuses, des salons décorés par les plus grands designers de l’époque, et une cuisine digne des meilleurs restaurants français. Cette traversée transatlantique devient rapidement une référence en matière de voyage de prestige.

Le rôle du France dans l’âge d’or des paquebots

Une ambassade flottante du savoir-faire français

Le France ne se contente pas de transporter des passagers : il devient un symbole du rayonnement culturel et technologique de la France. À chaque escale, il incarne l’élégance et l’innovation française, attirant l’attention internationale.

Une concurrence avec l’aviation

À l’aube des années 1960, les paquebots doivent faire face à la montée en puissance de l’aviation commerciale. Le France, malgré ses qualités exceptionnelles, doit s’adapter à une époque où la vitesse de l’avion commence à supplanter le charme des traversées maritimes.

L’héritage du paquebot France

Une icône intemporelle

Le France reste, encore aujourd’hui, une référence en matière de design naval et d’art de vivre à la française. Sa silhouette élégante et ses innovations techniques en font une légende de la navigation.

Une histoire qui continue d’inspirer

Après son retrait du service en 1974 et sa transformation en navire de croisière sous le nom de Norway, le France continue de fasciner les passionnés de l’histoire maritime. Il symbolise un âge d’or révolu, où les paquebots représentaient bien plus que des moyens de transport.

Une page d’histoire gravée dans l’océan

Le voyage inaugural du France, le 11 janvier 1962, reste un moment marquant de l’histoire maritime. Ce navire emblématique a transcendé sa fonction première pour devenir un véritable ambassadeur de l’art et du savoir-faire français. Aujourd’hui encore, il incarne la grandeur et le prestige d’une époque où les océans étaient le théâtre des plus grandes aventures humaines.

Romain Rolland, écrivain, dramaturge et essayiste, s’éteint le 30 décembre 1944 à l’âge de 78 ans. Lauréat du prix Nobel de littérature en 1915, il est surtout connu pour son engagement pacifiste, ses écrits humanistes et ses œuvres magistrales comme Jean-Christophe. Cet article revient sur les derniers instants de sa vie, ses accomplissements littéraires et son héritage dans l’histoire intellectuelle et littéraire.

Une Vie Dédiée aux Lettres et à la Paix

Les Premières Années et la Naissance d’un Humaniste

Né le 29 janvier 1866 à Clamecy, Romain Rolland manifeste dès son jeune âge un amour pour la littérature et la musique. Diplômé de l'École normale supérieure, il devient professeur et s’investit dans l’étude des grands artistes et philosophes, influencé par Tolstoï et Beethoven, qui marquent profondément sa pensée.

Un Engagement Littéraire et Pacifiste

Romain Rolland publie son chef-d'œuvre Jean-Christophe, une fresque monumentale en dix volumes, qui illustre son idéalisme et son amour pour la musique. Pendant la Première Guerre mondiale, il s’érige en défenseur de la paix et de la réconciliation entre les peuples, ce qui lui vaut des critiques virulentes en France, mais aussi une reconnaissance internationale.

Les Dernières Années de Romain Rolland

Un Retrait Progressif

Dans les années 1930, Rolland se retire dans son village natal de Vézelay, où il continue d’écrire et de correspondre avec des personnalités comme Gandhi, Albert Einstein et Stefan Zweig. Affaibli par l’âge et la maladie, il se concentre sur ses mémoires et des essais empreints d’un profond humanisme.

Une Mort dans un Contexte Troublé

Romain Rolland meurt le 30 décembre 1944, quelques mois après la libération de la France, dans une époque encore marquée par les séquelles de la Seconde Guerre mondiale. Sa disparition passe presque inaperçue dans un pays en pleine reconstruction, mais son héritage littéraire reste intact.

Un Héritage Littéraire et Spirituel

Un Prix Nobel Mérité

Le prix Nobel de littérature, décerné à Rolland en 1915, récompense son œuvre pacifiste et son engagement pour une fraternité universelle. Cette distinction consacre son rôle de conscience morale dans un monde déchiré par la guerre.

Une Influence Durable

Ses écrits, tels que Jean-Christophe ou Au-dessus de la mêlée, continuent d’inspirer des générations d’écrivains, d’intellectuels et de militants pour la paix. Il est souvent cité comme un modèle d’écrivain engagé, dont les convictions humanistes transcendent les époques.

Une Mémoire Vivante

Les Hommages Posthumes

Après sa mort, de nombreux intellectuels et institutions lui rendent hommage. Sa maison à Vézelay devient un lieu de mémoire, tandis que ses écrits sont réédités et étudiés dans le monde entier.

Romain Rolland dans le Panthéon Littéraire

Rolland demeure une figure emblématique de la littérature française et du pacifisme. Son œuvre illustre l’importance de l’art et de la pensée dans la quête d’un idéal de justice et de fraternité.

Mort d’un Écrivain Pacifiste et Humaniste

La mort de Romain Rolland en 1944 marque la disparition d’une voix incontournable de la littérature et du pacifisme. Par ses écrits et son engagement, il a laissé un héritage durable qui continue d’éclairer les générations sur les valeurs de paix et d’humanisme.

Le 6 août 1945, la ville d’Hiroshima devient le théâtre du premier bombardement nucléaire de l’histoire, marquant une étape décisive vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cet événement tragique, suivi par le bombardement de Nagasaki, force la capitulation du Japon. Cependant, au-delà de l’impact immédiat, des zones d’ombre persistent concernant les décisions, les conséquences humaines et les traces souvent cachées de cette tragédie. Cet article explore les aspects méconnus de ce moment charnière de l’histoire.

La guerre dans le Pacifique

Une guerre d’usure

En 1945, le Japon est acculé. Les Alliés remportent victoire sur victoire dans le Pacifique, et les bombardements intensifs des villes japonaises par les forces américaines affaiblissent la capacité militaire et morale du pays.

La course à l’arme atomique

Le projet Manhattan, lancé par les États-Unis, vise à mettre au point une arme capable de mettre fin rapidement à la guerre. La décision de l’utiliser, toutefois, est controversée, certains estimant que le Japon était déjà sur le point de se rendre.

Hiroshima : L’explosion et ses conséquences immédiates

Le bombardement du 6 août 1945

À 8h15, la bombe surnommée "Little Boy" est larguée sur Hiroshima, une ville stratégique abritant des bases militaires. L’explosion provoque une destruction quasi totale, tuant instantanément des dizaines de milliers de personnes et en blessant encore davantage.

Destruction et souffrances humaines

L’impact thermique, les radiations et l’onde de choc transforment la ville en un paysage apocalyptique. Les survivants, connus sous le nom de hibakusha, endurent des blessures physiques et psychologiques, souvent ignorées pendant des décennies.

Les traces cachées : Zones d’ombre et controverses

Des données expérimentales ?

Certains historiens avancent que les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki auraient servi, en partie, de test grandeur nature pour étudier les effets de l’arme atomique sur une population urbaine. Cette hypothèse soulève des questions sur les motivations réelles derrière ces attaques.

Le silence imposé

Pendant l’occupation américaine, les informations sur les conséquences des radiations sont censurées. Les journalistes et chercheurs sont empêchés de documenter les effets à long terme, laissant une partie de l’histoire dans l’ombre.

Les victimes oubliées

Au-delà des citoyens japonais, de nombreux travailleurs forcés coréens et prisonniers de guerre étrangers présents à Hiroshima sont également décimés, mais leurs souffrances sont souvent minimisées dans les récits officiels.

Hiroshima dans la mémoire collective

La reconstruction et le mémorial

Hiroshima a été reconstruite pour devenir un symbole de paix. Le Parc du Mémorial de la Paix et le Dôme de Genbaku, restes de l’explosion, rappellent l’importance de prévenir de telles tragédies à l’avenir.

Les hibakusha et leur combat

Les survivants continuent de lutter pour la reconnaissance de leurs souffrances et militent activement pour le désarmement nucléaire. Leur voix reste essentielle pour garder vivante la mémoire de cet événement.

Un héritage mêlé de lumière et d’ombre

Hiroshima incarne à la fois la destruction ultime et l’espoir d’un monde sans armes nucléaires. Si cet épisode tragique a marqué la fin de la guerre, il laisse aussi des questions irrésolues sur les motivations, les conséquences et les responsabilités. En explorant les traces cachées de cette histoire, nous pouvons mieux comprendre l’importance de préserver la paix et la dignité humaine.

Durant l’Occupation allemande, le régime de Vichy a mis en place un vaste réseau de renseignement et d’espionnage pour lutter contre la Résistance et asseoir son autorité sous le contrôle de l’Allemagne nazie. Derrière cette collaboration se cachent des mécanismes complexes, mêlant surveillance, infiltrations et manipulation. Cet article dévoile les rouages de cet espionnage, ses acteurs, et ses conséquences sur l’histoire de la France.

Le cadre politique et historique de Vichy

Un régime sous influence allemande

En 1940, l’armistice divise la France en deux zones : une zone occupée par l’Allemagne et une zone libre sous le contrôle du régime de Vichy. Ce dernier, dirigé par le maréchal Pétain, s’engage dans une collaboration active avec l’occupant, espérant préserver une partie de sa souveraineté.

L’importance du renseignement

Face à la montée des réseaux résistants, Vichy déploie des efforts considérables pour identifier, infiltrer et neutraliser ces mouvements. Ces actions s’inscrivent dans une volonté de maintenir l’ordre intérieur, mais aussi de répondre aux exigences de l’Allemagne.

Les acteurs de l’espionnage sous Vichy

Les services de renseignement français

Plusieurs institutions participent à la collecte d’informations :

- Les Renseignements Généraux (RG) : spécialisés dans la surveillance des citoyens et des activités politiques.

- La Milice française : organisation paramilitaire créée en 1943 pour traquer les résistants et collaborer avec la Gestapo.

- La Police spéciale : dédiée à la surveillance et à la répression des activités clandestines.

Les agents infiltrés et les informateurs

Le régime de Vichy recrute des informateurs parmi la population, souvent motivés par l’argent, la peur ou des convictions idéologiques. Ces agents infiltrent les réseaux résistants pour fournir des renseignements aux autorités.

Les outils et méthodes utilisés

L’infiltration et les agents doubles

Les agents de Vichy utilisent des stratégies d’infiltration pour s’intégrer dans les réseaux de Résistance. Une fois à l’intérieur, ils transmettent des informations permettant des arrestations massives.

Les écoutes et la surveillance technologique

Avec l’aide des Allemands, Vichy met en place des systèmes d’écoutes téléphoniques et intercepte les communications pour identifier les bases et les opérations des résistants.

La torture et les interrogatoires sous Vichy

Les informations obtenues par l’espionnage sont souvent confirmées par des interrogatoires violents menés par la police de Vichy ou la Gestapo.

Les conséquences pour la Résistance et la société

L’impact sur les réseaux résistants

Les opérations de renseignement conduisent à des vagues d’arrestations, des démantèlements de réseaux entiers et l’exécution de nombreux résistants.

La peur et la méfiance généralisées

La présence d’informateurs dans les villages et les villes crée un climat de méfiance parmi la population, paralysant parfois les initiatives des résistants.

Après la guerre : révélations et jugements

Les procès des collaborateurs

Après la Libération, de nombreux membres des services de renseignement de Vichy sont jugés. Certains sont condamnés pour trahison, tandis que d’autres réussissent à échapper à la justice.

L’ouverture des archives

Les archives déclassifiées après la guerre révèlent l’ampleur de l’espionnage sous Vichy, ainsi que les méthodes brutales utilisées pour maintenir le contrôle.

L’Héritage Obscur de Vichy

L’espionnage sous le régime de Vichy est une page sombre de l’histoire de la France. Il illustre les compromis et les trahisons d’un gouvernement collaborant avec un occupant oppressif. Les ombres de ces réseaux de renseignement rappellent les dilemmes éthiques auxquels les sociétés peuvent être confrontées en période de crise.

Les 16 et 17 juillet 1942, plus de 13 000 juifs, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont arrêtés à Paris et en région parisienne lors d’une opération massive connue sous le nom de "Rafle du Vélodrome d’Hiver" ou "Rafle du Vel’ d’Hiv". Orchestrée par les autorités françaises sous la pression de l’occupant nazi, cette tragédie reste un symbole de la collaboration et de la déportation des juifs en France. Retour sur cet événement marquant et ses conséquences historiques.

Contexte et Préparatifs

L’Occupation et la Collaboration

En 1942, la France est divisée entre la zone occupée par l’Allemagne et la zone libre sous le régime de Vichy. Ce dernier, dirigé par le maréchal Pétain, collabore activement avec les nazis, adoptant des lois antisémites et participant à la déportation des juifs.

L’Opération "Vent Printanier"

La rafle du Vel’ d’Hiv est décidée en juin 1942 par les autorités nazies, avec l’appui du régime de Vichy. L’objectif : arrêter un maximum de juifs étrangers résidant en France, en vue de leur déportation vers les camps d’extermination.

Les Journées de la Rafle

Des Arrestations Massives

Au petit matin du 16 juillet 1942, plus de 4 500 policiers et gendarmes français commencent les arrestations. Les familles juives sont arrachées à leur domicile, parfois dénoncées par des voisins. En deux jours, 13 152 personnes, dont 4 115 enfants, sont arrêtées.

Un Internement au Vélodrome d’Hiver

Une grande partie des personnes arrêtées est entassée dans le Vélodrome d’Hiver, situé dans le 15e arrondissement de Paris. Les conditions de détention y sont épouvantables : surpopulation, chaleur étouffante, absence de nourriture et d’hygiène.

La Déportation et ses Conséquences

Vers les Camps de la Mort

Après plusieurs jours d’internement, les victimes sont transférées vers des camps de transit comme Drancy, Pithiviers ou Beaune-la-Rolande, avant d’être déportées à Auschwitz. La quasi-totalité des personnes raflées ne reviendra jamais.

Une France Meurtrie

La rafle du Vel’ d’Hiv laisse une cicatrice profonde dans l’histoire française. Cet épisode symbolise l’ampleur de la collaboration du régime de Vichy avec l’Allemagne nazie.

Mémoire et Reconnaissance

Le Silence et la Mémoire

Après la guerre, cet événement est longtemps resté un sujet tabou. Ce n’est qu’en 1995, dans un discours historique, que le président Jacques Chirac reconnaît officiellement la responsabilité de l’État français dans la rafle.

Des Hommages Nationaux

Aujourd’hui, des cérémonies commémoratives sont organisées chaque année pour honorer la mémoire des victimes. Le Vélodrome d’Hiver, détruit en 1959, est remplacé par des monuments et plaques en souvenir de cette tragédie.

Une Mémoire Indélébile

La rafle du Vel’ d’Hiv reste un épisode sombre et douloureux de l’histoire de France. Elle rappelle l’importance de la mémoire collective pour éviter que de telles horreurs ne se reproduisent. Ce devoir de mémoire est essentiel pour honorer les victimes et transmettre les leçons du passé aux générations futures.

Jean Moulin, figure emblématique de la Résistance française durant la Seconde Guerre mondiale, incarne le courage et le sacrifice pour la liberté. Le transfert solennel de ses cendres au Panthéon le 19 décembre 1964, à l'initiative du général de Gaulle, marque un moment fort dans l'histoire contemporaine de la France. Ce geste symbolique honore non seulement sa mémoire mais aussi celle de tous les résistants. Retour sur cet événement historique.

Jean Moulin, un Homme d’Engagement

Un Préfet Résistant

Né en 1899 à Béziers, Jean Moulin est nommé préfet en 1937, devenant l'un des plus jeunes à accéder à cette fonction. En juin 1940, il refuse de collaborer avec l'occupant nazi, un acte qui lui vaut d’être arrêté et torturé. Ce refus marque le début de son engagement dans la Résistance.

Unificateur de la Résistance

Envoyé par le général de Gaulle en France occupée, Jean Moulin joue un rôle clé dans l’unification des différents mouvements résistants. Sa mission culmine avec la création du Conseil National de la Résistance (CNR) en 1943, unifiant les efforts pour libérer le pays.

L’Hommage National

Un Transfert Empli de Symboles

Le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon est un moment solennel, orchestré pour honorer son dévouement. Ce lieu, dédié aux grands personnages ayant marqué la France, accueille désormais son urne, qui représente tous ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté.

Un Discours Mémorable

Le discours d’André Malraux, alors ministre de la Culture, prononcé lors de la cérémonie, reste gravé dans les mémoires. Par des mots empreints d’émotion, il évoque non seulement Jean Moulin, mais également l'esprit de la Résistance et le prix de la liberté.

Héritage et Mémoire

Un Message Universel

Le transfert de Jean Moulin au Panthéon n’est pas seulement un hommage national. C’est aussi un appel à la mémoire collective, une invitation à transmettre les valeurs de courage, d'engagement et de sacrifice aux générations futures.

Une Figure Inaltérable

Jean Moulin demeure une figure centrale dans l’histoire de la Résistance et de la République française. Son transfert au Panthéon illustre la reconnaissance d’un pays envers ceux qui ont défendu ses valeurs fondamentales.

Un Héros dans la Mémoire Nationale

L’entrée de Jean Moulin au Panthéon symbolise le triomphe des idéaux de liberté et de résistance face à l’oppression. Ce moment historique rappelle l’importance de se souvenir et de célébrer ceux qui, par leur courage et leur engagement, ont façonné l’histoire de la France.

Le 19 décembre 1946 marque le début officiel de la Guerre d’Indochine, un conflit qui oppose la France aux forces indépendantistes vietnamiennes menées par le Viet Minh. Ce conflit, qui s’inscrit dans le contexte global de la décolonisation et de la montée des tensions idéologiques après la Seconde Guerre mondiale, est un tournant décisif pour l’histoire du Vietnam et des empires coloniaux. Cet article revient sur les causes profondes de cette guerre, son déclenchement et les premières étapes de l’affrontement.

Contexte historique : la situation en Indochine avant 1946

La domination coloniale française

Depuis la fin du XIXᵉ siècle, l’Indochine française regroupait le Vietnam, le Laos et le Cambodge. La colonisation, marquée par une exploitation économique intense et des inégalités sociales, avait suscité des mouvements de résistance dès le début du XXᵉ siècle.

La Seconde Guerre mondiale et ses répercussions

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Indochine fut occupée par le Japon, affaiblissant l’autorité française. Après la capitulation japonaise en 1945, le Viet Minh, dirigé par Hô Chi Minh, proclama l’indépendance du Vietnam, créant une situation de confrontation avec la France, désireuse de rétablir son autorité coloniale.

Le déclenchement du conflit : décembre 1946

Les tensions grandissantes

À la fin de 1946, les négociations entre la France et le Viet Minh échouèrent. La France souhaitait une autonomie limitée pour le Vietnam au sein de l’Union française, tandis que le Viet Minh exigeait une indépendance totale. Les tensions s’intensifièrent à Hanoi, où des incidents violents éclatèrent entre les deux camps.

Le bombardement de Haiphong

En novembre 1946, un affrontement dans le port de Haiphong conduisit à un bombardement massif par la marine française, causant des milliers de morts parmi la population vietnamienne. Cet événement marqua un point de non-retour et alimenta la colère du Viet Minh.

Le 19 décembre 1946 : le début des hostilités

Dans la nuit du 19 au 20 décembre, le Viet Minh lança une attaque surprise contre les positions françaises à Hanoi. Ce soulèvement armé marqua le début officiel de la guerre d’Indochine, qui allait durer près de huit ans.

Les enjeux du conflit : indépendance et idéologies

Un combat pour l’indépendance nationale

Pour le Viet Minh, cette guerre était avant tout une lutte pour libérer le pays du joug colonial. Elle s’inscrivait dans une aspiration plus large des peuples colonisés à l’autodétermination après la Seconde Guerre mondiale.

Une guerre dans un contexte global

Le conflit prit rapidement une dimension idéologique. Soutenu par l’Union soviétique et la Chine communiste, le Viet Minh devint un acteur clé de la lutte entre le bloc occidental et le bloc communiste. Pour la France, la guerre en Indochine s’inscrivait dans la défense de son empire et la lutte contre l’expansion du communisme en Asie.

Les premières étapes de la guerre

La stratégie du Viet Minh

Face à une armée française mieux équipée, le Viet Minh adopta une stratégie de guerre asymétrique, combinant guérilla et mobilisation de la population. Cette approche s’appuyait sur une connaissance approfondie du terrain et une détermination sans faille.

La réponse française

La France, de son côté, déploya d’importants moyens militaires pour tenter de reprendre le contrôle des zones occupées par le Viet Minh. Cependant, elle se heurta rapidement à une résistance acharnée et à des difficultés logistiques dans un territoire vaste et complexe.

Conséquences immédiates du déclenchement

Un conflit qui s’enlise

Dès les premières années, la guerre d’Indochine s’annonça comme un conflit long et coûteux. Les pertes humaines et financières s’accumulèrent des deux côtés, sans qu’aucun camp ne parvienne à prendre un avantage décisif.

Une implication internationale croissante

Le déclenchement de la guerre attira l’attention des puissances internationales, notamment les États-Unis, préoccupés par la montée du communisme en Asie. Bien qu’initialement en retrait, leur soutien à la France allait croissant au fil des années.

Les origines d’un conflit majeur

Le déclenchement de la guerre d’Indochine en 1946 marqua le début d’un conflit complexe, mêlant luttes d’indépendance, rivalités idéologiques et enjeux géopolitiques. Si les premières années furent marquées par une intensité militaire croissante, le conflit allait profondément transformer l’histoire du Vietnam et annoncer de nouvelles dynamiques dans la décolonisation mondiale.

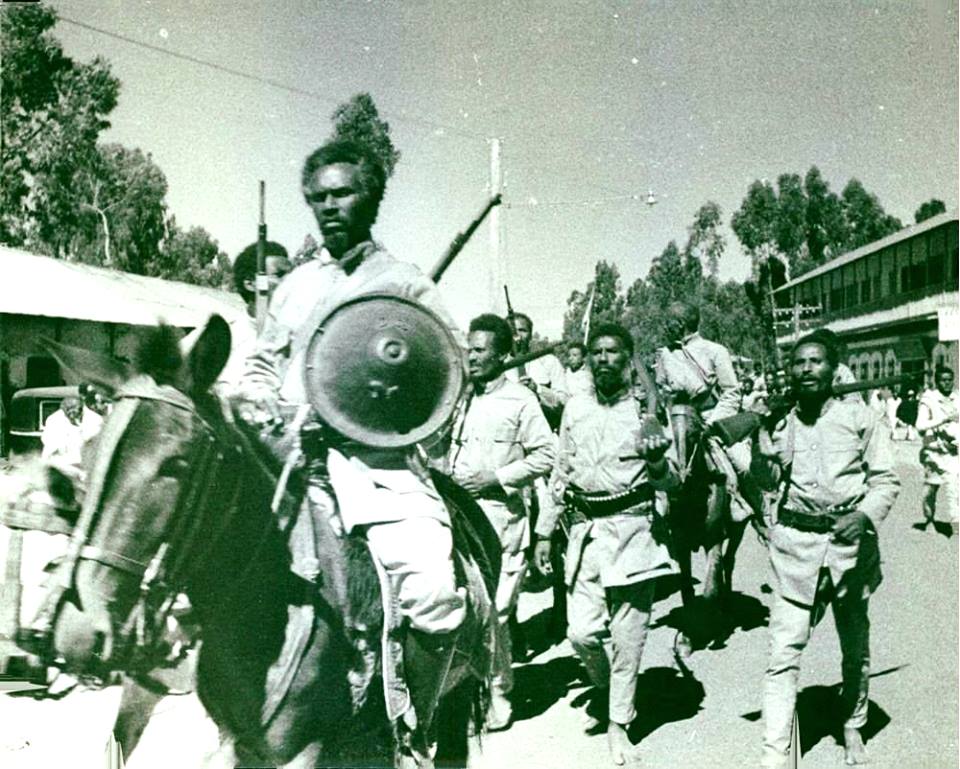

Le 3 octobre 1935, l’Italie fasciste de Benito Mussolini envahissait l’Éthiopie, un acte qui violait ouvertement les principes de paix et de coopération internationale. Face à cette agression, la Société des Nations (SDN) adopta des sanctions économiques contre l’Italie. Ce moment crucial illustre à la fois la volonté d’agir pour la paix et les limites d’une organisation internationale naissante. Revenons sur les événements, les sanctions décrétées et leurs répercussions.

Contexte historique : l’Éthiopie, cible de l’expansion italienne

Les ambitions coloniales de Mussolini

Depuis son arrivée au pouvoir en 1922, Mussolini cherchait à redonner à l’Italie une place dominante sur la scène mondiale. L’invasion de l’Éthiopie, dernier État africain indépendant, s’inscrivait dans son projet de créer un nouvel empire colonial.

Une guerre préparée de longue date

L’Italie avait déjà tenté de conquérir l’Éthiopie à la fin du XIXᵉ siècle, mais la défaite à la bataille d’Adoua (1896) restait une humiliation nationale. En 1935, Mussolini mobilisa une armée massive, justifiant l’invasion par des prétextes territoriaux et des tensions frontalières.

La réponse de la Société des Nations : des sanctions inédites

Une condamnation unanime

En tant que membre de la Société des Nations, l’Italie était tenue de respecter le pacte garantissant la souveraineté des États membres. L’agression contre l’Éthiopie fut immédiatement dénoncée par la SDN, qui qualifia cet acte de violation flagrante du droit international.

Les sanctions économiques

Le 7 octobre 1935, la SDN décréta une série de sanctions économiques contre l’Italie :

-Interdiction des exportations vers l’Italie, notamment de biens stratégiques comme le fer, le charbon et le caoutchouc.

- Blocage des crédits internationaux destinés à financer l’effort de guerre italien.

- Suspension des échanges commerciaux avec les membres de la SDN.

Cependant, des ressources cruciales comme le pétrole ne furent pas incluses dans les sanctions, limitant leur efficacité.

Les limites des sanctions et leurs conséquences

Un échec de la dissuasion

Malgré ces sanctions, l’Italie poursuivit son invasion, capturant Addis-Abeba en mai 1936 et annexant officiellement l’Éthiopie. Le manque d’unité des grandes puissances, comme la France et le Royaume-Uni, affaiblit les mesures. Par crainte de pousser Mussolini dans les bras d’Hitler, elles hésitèrent à adopter des mesures plus strictes.

Une défaite pour la SDN

L’incapacité de la SDN à empêcher l’annexion de l’Éthiopie mit en lumière ses faiblesses structurelles. Dépourvue de forces armées et dépendante de la coopération de ses membres, elle ne put contraindre l’Italie à respecter ses engagements.

Les répercussions internationales

Une montée des tensions en Europe

La faiblesse de la SDN face à l’Italie envoya un signal inquiétant à d’autres régimes autoritaires, notamment l’Allemagne nazie. Adolf Hitler en profita pour intensifier ses ambitions territoriales, convaincu que les démocraties européennes manquaient de volonté d’agir.

La question éthiopienne

Bien que l’Éthiopie ait été annexée, l’empereur Hailé Sélassié continua de plaider la cause de son pays. Son discours à la SDN en juin 1936 fut un appel à la justice et un avertissement sur les dangers de l’inaction internationale face à l’agression.

Un héritage complexe : les leçons de l’Éthiopie

Les limites de la diplomatie collective

L’épisode éthiopien souligna l’importance d’une coopération internationale forte, mais aussi les obstacles posés par les intérêts nationaux divergents. Ce fut une leçon amère pour la SDN, dont l’efficacité fut remise en question.

Un précédent pour les institutions futures

L’échec de la SDN à empêcher l’invasion de l’Éthiopie renforça la volonté de créer des structures internationales plus robustes après la Seconde Guerre mondiale, comme l’Organisation des Nations unies (ONU).

Un défi pour la Société des Nations

La décision de la Société des Nations de sanctionner l’Italie après l’invasion de l’Éthiopie fut une première tentative de défense collective du droit international. Toutefois, son incapacité à faire respecter ces sanctions souligna les limites d’une organisation sans moyens coercitifs. Cet épisode marqua un tournant dans l’histoire des relations internationales et reste un rappel des défis de la coopération mondiale face à l’agression.

Depuis sa création, l’Unicef s’est imposée comme un acteur clé dans la protection et le développement des droits de l’enfant à travers le monde. Fondée dans un contexte de crise mondiale, cette organisation a su s’adapter aux besoins changeants des enfants et des familles vulnérables. Cet article revient sur les circonstances de sa création, ses premières missions, et l’impact global de son action.

Le Contexte Historique de la Création de l'Unicef

L’après-guerre : Un Monde en Reconstruction

L’Unicef, acronyme pour Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (United Nations International Children’s Emergency Fund), a été créé le 11 décembre 1946. À cette époque, le monde se relève des ravages de la Seconde Guerre mondiale, qui a laissé des millions d’enfants sans abri, affamés, et privés d’accès à l’éducation et aux soins de santé.

Une Initiative des Nations Unies

Face à cette situation alarmante, les Nations Unies décident de fonder un organisme spécifiquement dédié aux enfants victimes de conflits. Initialement pensé comme une aide d’urgence, l’Unicef voit son mandat rapidement élargi pour inclure le soutien au développement durable des enfants et de leurs communautés.

Les Premiers Pas de l’Organisation

Les Missions Initiales

Dans ses premières années, l’Unicef concentre ses efforts sur la fourniture de nourriture, de vêtements et de médicaments aux enfants des pays dévastés par la guerre. Ses campagnes de vaccination contre des maladies comme la tuberculose et la poliomyélite marquent ses premiers succès majeurs.

Une Vision Élargie

Dès les années 1950, l’Unicef ne se limite plus à l’urgence humanitaire. Elle s’engage dans des programmes d’éducation, d’approvisionnement en eau potable et de lutte contre la malnutrition. Cette diversification reflète une prise de conscience croissante des liens entre pauvreté, santé et développement des enfants.

Une Organisation Mondiale

La Reconnaissance Internationale

En 1953, l’Unicef devient une institution permanente des Nations Unies, officialisant ainsi son rôle à long terme. En 1965, elle reçoit le prix Nobel de la paix pour ses efforts dans la protection des enfants et la promotion de la solidarité internationale.

Des Campagnes Marquantes

L’Unicef est à l’origine de nombreuses initiatives emblématiques, telles que la campagne pour l’éradication de la variole, ou encore la promotion des droits de l’enfant grâce à la Convention internationale adoptée en 1989. Ces actions renforcent son image de leader dans la défense des causes infantiles.

L’Héritage et les Défis Actuels

Un Impact Durable

Depuis sa création, l’Unicef a joué un rôle crucial dans l’amélioration des conditions de vie de millions d’enfants. Ses programmes d’éducation, de santé et de protection des droits continuent d’avoir un impact significatif dans les régions les plus vulnérables du monde.

Les Défis à Relever

Malgré ses nombreuses réussites, l’Unicef fait face à des défis constants. Les crises humanitaires, les conflits armés, et les changements climatiques posent de nouvelles menaces pour les enfants. L’organisation doit continuellement innover pour répondre à ces enjeux complexes.

Un Engagement Mondial pour les Enfants

La création de l’Unicef symbolise un engagement profond envers les générations futures. Ce fonds, né dans une période de souffrance et de reconstruction, a su se transformer en une organisation universelle dédiée à la protection des enfants. À travers ses initiatives et son impact global, l’Unicef demeure une lueur d’espoir pour un avenir où chaque enfant pourra grandir dans la dignité et la sécurité.

Le 10 décembre 1948, un événement d’une portée universelle se produit dans la salle de l’Assemblée générale des Nations unies à Paris : l’adoption de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’humanité aspire à tourner la page des barbaries passées pour se tourner vers un avenir fondé sur la reconnaissance et la préservation de la dignité humaine. Ce texte, qui n’a pas la valeur juridique d’un traité mais exerce une influence morale et politique considérable, définit une norme internationale inédite en matière de libertés fondamentales. Plus qu’un simple énoncé de principes, la Déclaration universelle marque le début d’une dynamique de défense et de promotion des droits humains à l’échelle planétaire.

Le contexte historique d’une initiative sans précédent

Les blessures de la guerre et le réveil des consciences

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le monde est en ruines, tant sur le plan matériel que moral. Les atrocités perpétrées dans les camps de concentration, les massacres de civils et les discriminations raciales et religieuses ont laissé une empreinte durable dans la mémoire collective. Les vainqueurs, rassemblés au sein des Nations unies, comprennent que la paix ne saurait être durable sans un cadre éthique commun protégeant chaque individu, quelle que soit son origine. Cette prise de conscience conduit à l’élaboration d’un texte capable de transcender les frontières et d’inscrire les droits humains comme fondement indiscutable de la société internationale.

Une coalition d’idées et de cultures

L’élaboration de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme implique des représentants issus de divers horizons culturels, politiques et philosophiques. Sous la houlette de la Commission des droits de l’homme, présidée par Eleanor Roosevelt, les débats s’enrichissent des traditions juridiques occidentales, des conceptions asiatiques du bien commun, ou encore des valeurs africaines de solidarité. Malgré leurs divergences, les délégués parviennent à forger un consensus sur l’essentiel : toute personne humaine doit être considérée avec dignité et disposer de droits inaliénables.

Le contenu visionnaire d’un texte fondateur

Des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels

La Déclaration universelle des Droits de l’Homme ne se limite pas aux libertés individuelles comme la liberté d’expression, de religion ou d’association. Elle met également en avant des droits économiques, sociaux et culturels, tels que l’accès à l’éducation, au travail et à un niveau de vie suffisant. Ce choix reflète la volonté de proposer un idéal global qui dépasse les simples garanties juridiques, assurant à chacun les conditions nécessaires à une vie digne et épanouissante.

Un instrument fédérateur

Bien que la Déclaration ne soit pas juridiquement contraignante, sa reconnaissance générale et l’autorité morale qui en découle en font une référence incontournable. Elle inspire l’élaboration de conventions internationales, de constitutions nationales et d’instances régionales de protection des droits humains. Au fil des décennies, ce texte sera au cœur de campagnes contre les discriminations, l’esclavage moderne ou la torture, alimentant le travail de la société civile, des gouvernements et des organisations internationales.

L’adoption officielle et sa portée internationale

Un vote historique

Le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations unies adopte la Déclaration universelle des Droits de l’Homme par 48 voix pour, 0 contre et 8 abstentions. Si certains États hésitent ou s’abstiennent, craignant pour leur souveraineté nationale ou contestant certaines formulations, la majorité reconnaît en ce texte un repère éthique commun, transcendant les clivages idéologiques de l’époque.

Un héritage qui perdure

Depuis son adoption, la Déclaration universelle exerce une influence considérable. Elle sert de référence aux institutions judiciaires, aux ONG, aux militants et aux défenseurs des droits humains dans leur lutte contre l’injustice et la répression. Même si le chemin vers une mise en œuvre intégrale reste semé d’embûches, son existence rappelle sans relâche que chaque individu, où qu’il se trouve, est porteur de droits essentiels. La Déclaration universelle incarne ainsi la détermination de la communauté internationale à prévenir de nouvelles tragédies et à œuvrer pour un monde fondé sur la justice et le respect mutuel.

Un jalon historique pour la dignité humaine

L’adoption de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme par l’Assemblée générale de l’ONU en 1948 marque un tournant décisif dans l’histoire contemporaine. Ce texte, fruit d’un compromis ardu entre des conceptions diverses, devient la pierre angulaire d’un ordre international aspirant à la paix, à la dignité et à l’égalité. Bien que les défis restent nombreux et que les violations des droits humains persistent dans de nombreux pays, la Déclaration universelle continue de guider les efforts en faveur de la liberté et de l’équité. Elle rappelle que la reconnaissance de la valeur inestimable de chaque être humain, même en l’absence d’uniformité culturelle, demeure le socle d’une civilisation véritablement humaniste.

Le 7 décembre 1941 reste gravé dans les mémoires comme le jour où l'histoire mondiale a basculé. L'attaque aérienne surprise menée par l'aviation japonaise contre la base navale américaine de Pearl Harbor à Hawaï a non seulement marqué l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, mais a également transformé le cours des événements internationaux. Cet article examine les motivations derrière cette attaque, les détails de l'opération, les répercussions immédiates et les impacts à long terme sur les relations internationales et la stratégie militaire.

Contexte Géopolitique Avant l'Attaque

Tensions Croissantes en Asie-Pacifique

Au début des années 1940, le Japon cherchait à étendre son influence en Asie-Pacifique, notamment en Chine et en Indochine. Cette expansion impérialiste a suscité l'inquiétude des puissances occidentales, particulièrement des États-Unis, qui imposaient des sanctions économiques et un embargo sur le pétrole en réponse aux agissements japonais.

Stratégies et Diplomatie Franco-Américaine

Les relations diplomatiques entre le Japon et les États-Unis étaient tendues. Les négociations visant à apaiser les tensions et à éviter la guerre ont échoué, poussant les dirigeants japonais à envisager des mesures militaires pour sécuriser leurs intérêts stratégiques et économiques dans la région.

Planification de l'Attaque

L'attaque sur Pearl Harbor a été soigneusement planifiée par l'amiral Isoroku Yamamoto, chef d'état-major de la flotte impériale japonaise. L'objectif était de neutraliser la flotte américaine du Pacifique, afin de permettre au Japon de consolider ses conquêtes sans intervention immédiate des États-Unis.

Déroulement de l'Attaque de Pearl Harbor

Préparatifs et Mobilisation

Le 7 décembre 1941, une flotte de 353 avions japonais a décollé de six porte-avions, prenant les forces américaines de Pearl Harbor au dépourvu. Les préparatifs comprenaient des exercices d'entraînement intensifs et une coordination méticuleuse entre les différentes unités aériennes.

L'Exécution de l'Opération Z

L'attaque, connue sous le nom d'Opération Z, a débuté à 7h48 heure locale. Les avions japonais ont ciblé les navires de guerre, les aéroports et les installations militaires, causant des destructions massives en quelques heures seulement. Des cuirassés, des croiseurs et des destroyers ont été endommagés ou coulés, tandis que des bases aériennes ont subi des pertes significatives.

Réaction Immédiate des États-Unis

La surprise de l'attaque a plongé les États-Unis dans le chaos. Les pertes humaines furent lourdes, avec plus de 2 400 Américains tués et près de 1 200 blessés. Les infrastructures militaires ont été gravement endommagées, mais la flotte américaine, bien que frappée, n'a pas été complètement anéantie, notamment en raison de la non-destruction des porte-avions.

Conséquences Immédiates de l'Attaque

Déclaration de Guerre

Le lendemain de l'attaque, le président Franklin D. Roosevelt a prononcé son célèbre discours "Day of Infamy" devant le Congrès, appelant à la déclaration de guerre contre le Japon. Cette réaction a marqué l'entrée officielle des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale.

Mobilisation Nationale

L'attaque a unifié l'opinion publique américaine en faveur de l'effort de guerre. Une mobilisation massive des ressources humaines et matérielles a été mise en place, transformant l'économie américaine en une machine de guerre efficace et renforçant la production militaire.

Répercussions Internationales

L'attaque a également eu des répercussions sur les alliances internationales. Les États-Unis se sont rapprochés des Alliés, notamment la Grande-Bretagne et l'Union soviétique, renforçant la coalition contre les puissances de l'Axe.

Impacts à Long Terme sur la Guerre et les Relations Internationales

Stratégie Militaire et Technologique

L'attaque de Pearl Harbor a poussé les États-Unis à développer des stratégies militaires innovantes et à investir dans de nouvelles technologies. La guerre du Pacifique a mis en lumière l'importance des porte-avions, des avions de chasse et des sous-marins, transformant la nature des conflits navals.

Équilibre des Pouvoirs Mondiaux

La participation américaine a été décisive dans la défaite des puissances de l'Axe. Après Pearl Harbor, les États-Unis ont joué un rôle central dans les opérations militaires en Europe et en Asie, influençant durablement l'équilibre des pouvoirs mondiaux et contribuant à la formation de l'ordre international d'après-guerre.

Mémoire et Commémoration

L'attaque de Pearl Harbor est devenue un symbole de résilience et de détermination américaine. Chaque année, des cérémonies commémoratives honorent les victimes et célèbrent la solidarité nationale, rappelant l'importance de l'unité face à l'adversité.

L'Attaque Aérienne Japonaise qui a Transformé la Seconde Guerre Mondiale

L'attaque surprise de l'aviation japonaise sur Pearl Harbor en 1941 a été un événement décisif qui a profondément modifié le cours de la Seconde Guerre mondiale et redéfini les relations internationales. Cette attaque, marquée par une planification stratégique et une exécution spectaculaire, a non seulement entraîné l'entrée des États-Unis dans la guerre, mais a également catalysé des changements durables dans la stratégie militaire et l'équilibre des puissances mondiales. En commémorant cet événement, nous honorons la mémoire des victimes et reconnaissons l'impact profond qu'il a eu sur l'histoire moderne.

Le Général Jean de Lattre de Tassigny est une figure emblématique de l'histoire militaire française, reconnu pour son leadership exemplaire durant la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Indochine. Sa nomination en tant que Haut-Commissaire en Indochine marque une étape déterminante dans les efforts de la France pour maintenir son influence dans la région face aux aspirations indépendantistes croissantes. Cet article explore les circonstances de sa nomination, les défis qu'il a affrontés, ses stratégies pour restaurer l'ordre et l'impact durable de son mandat sur l'histoire de l'Indochine et de la France.

Contexte Historique et Politique Avant la Nomination

La Situation de l'Indochine Française au Début des Années 1950

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Indochine française est confrontée à une instabilité politique croissante et à une montée des mouvements indépendantistes, notamment le Viet Minh dirigé par Hô Chi Minh. La décolonisation, en cours dans de nombreuses parties du monde, exerce une pression considérable sur la France pour qu'elle revoie sa politique coloniale.

Les Défis Internes en France

La France, après les ravages de la guerre, est en pleine reconstruction économique et sociale. Le gouvernement français est divisé sur la question de l'Indochine, oscillant entre la volonté de maintenir l'empire colonial et la reconnaissance des mouvements de libération nationale.

Les Pressions Internationales

La guerre froide et le contexte international compliquent davantage la situation. Les États-Unis soutiennent la France dans sa lutte contre le communisme en Asie du Sud-Est, tandis que l'Union soviétique et la Chine appuient les mouvements indépendantistes, intensifiant les tensions régionales.

La Nomination du Général De Lattre de Tassigny

Parcours Militaire du Général De Lattre de Tassigny

Jean de Lattre de Tassigny, héros de la Libération, a démontré ses compétences tactiques et son leadership lors de la campagne d'Italie et de la libération de la France. Sa réputation de stratège aguerri et de leader respecté le rend éligible pour des missions de haute importance.

Les Motifs de sa Nomination

Face à l'échec des tentatives précédentes pour stabiliser la région, le gouvernement français décide de nommer un leader militaire expérimenté pour reprendre le contrôle de la situation en Indochine. La nomination de De Lattre vise à instaurer une autorité forte capable de gérer les tensions et de rétablir l'ordre.

Les Objectifs Assignés

En tant que Haut-Commissaire, De Lattre est chargé de réorganiser les forces françaises, de rétablir la discipline, et de négocier avec les leaders locaux pour tenter de trouver une solution politique durable au conflit.

Stratégies et Actions en Indochine

Réorganisation des Forces Françaises

De Lattre entreprend une réorganisation complète des troupes françaises en Indochine, améliorant la logistique, la formation et la discipline. Il met en place des stratégies militaires pour contrer les tactiques du Viet Minh et renforcer la présence française dans les zones clés.

Initiatives Politiques et Négociations

Conscient que la force seule ne suffira pas à résoudre le conflit, De Lattre engage des négociations avec les leaders indépendantistes. Il cherche à instaurer un dialogue constructif pour apaiser les tensions et explorer des solutions politiques qui pourraient mener à une coexistence pacifique.

Relations avec les Forces Locales et Alliés

Le général travaille à renforcer les relations avec les dirigeants locaux pro-français et cherche le soutien des alliés internationaux, notamment les États-Unis, pour obtenir des ressources et une assistance stratégique dans ses efforts de stabilisation.

Défis et Résistances

Résistance du Viet Minh

Le Viet Minh, dirigé par Hô Chi Minh, demeure résolument indépendantiste et continue de mener des opérations de guérilla contre les forces françaises. Leur détermination et leur connaissance du terrain posent des défis constants à De Lattre.

Tensions Internes et Critiques

De Lattre fait face à des critiques au sein même du gouvernement français, certains remettant en question la viabilité de la présence française en Indochine. Il doit naviguer entre les attentes politiques et les réalités sur le terrain.

Enjeux Socio-économiques

La guerre a des impacts dévastateurs sur la population civile et l'économie de l'Indochine. De Lattre doit adresser les besoins humanitaires tout en poursuivant les objectifs militaires, ce qui complique davantage sa mission.

Héritage et Impact de sa Mission

Succès et Échecs

Bien que De Lattre ait réussi à renforcer temporairement les forces françaises et à instaurer une certaine stabilité, le conflit en Indochine persiste et s'intensifie, menant finalement à la défaite française à Dien Bien Phu en 1954.

Influence sur les Politiques Coloniales Françaises

La mission de De Lattre en Indochine a des répercussions durables sur la politique coloniale française, influençant les décisions futures concernant d'autres colonies et la gestion des conflits de décolonisation.

Mémoire et Reconnaissance

Jean de Lattre de Tassigny est reconnu pour son engagement et son dévouement, même si les résultats de sa mission restent mitigés. Son rôle en Indochine fait partie intégrante de son héritage militaire et de sa contribution à l'histoire française.

Réorganisation de l'Indochine Française

La nomination du Général Jean de Lattre de Tassigny en tant que Haut-Commissaire en Indochine représente une tentative déterminée de la France pour maintenir son empire colonial face à des forces indépendantistes en plein essor. Bien que ses efforts aient temporairement stabilisé la situation, les défis complexes et les dynamiques changeantes de la région ont finalement conduit à la fin de la présence française en Indochine. Néanmoins, le leadership de De Lattre reste une illustration poignante des efforts de la France pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la décolonisation et de la guerre moderne. Son héritage continue d'influencer les réflexions sur le rôle militaire et politique dans les contextes de conflit et de transition nationale.

L'année 1940 est un tournant décisif dans l'histoire de la France, marquée par la défaite militaire face à l'Allemagne nazie et la naissance du régime de Vichy dirigé par le maréchal Philippe Pétain. Cette formation gouvernementale a profondément transformé le paysage politique, social et moral du pays, instaurant une période sombre caractérisée par la collaboration et la résistance. Cet article explore les circonstances menant à la formation du gouvernement Pétain, les principales actions entreprises par ce régime, ainsi que les répercussions durables sur la France contemporaine.

Contexte Historique de 1940

La Seconde Guerre mondiale en France

En mai 1940, la France est plongée dans une guerre éclatante contre les forces de l'Axe. Les offensives allemandes, notamment la Blitzkrieg, mettent rapidement en déroute les armées françaises et britanniques, conduisant à une situation militaire désespérée.

L'Invasion allemande et la chute de Paris

L'avancée rapide des troupes allemandes aboutit à la chute de Paris le 14 juin 1940. Face à l'effondrement imminent, le gouvernement français est contraint de fuir vers Bordeaux, puis vers Tours, cherchant une solution pour capituler tout en préservant une certaine dignité nationale.

L'appel du 18 juin et la division nationale

Le 18 juin 1940, le général Charles de Gaulle lance son célèbre appel depuis Londres, invitant les Français à continuer la lutte. Cet appel marque le début de la résistance française, créant une fracture entre ceux qui acceptent la défaite et ceux qui choisissent de résister.

La Rencontre à Vichy et la Chute du Gouvernement Reynaud

Les Négociations entre Pétain et le Gouvernement

Face à la situation militaire désastreuse, le président du Conseil, Paul Reynaud, engage des négociations avec le maréchal Philippe Pétain, ancien héros de la Première Guerre mondiale. Ces discussions visent à trouver une issue à la crise nationale et à envisager une nouvelle gouvernance.

La Démission de Reynaud et l'Ascension de Pétain

Le 16 juin 1940, Paul Reynaud démissionne, laissant la place à Philippe Pétain, figure respectée pour sa réputation militaire. Pétain accepte de former un nouveau gouvernement, marquant ainsi le début du régime de Vichy.

Les Bases du Régime de Vichy

Le gouvernement Pétain s'installe à Vichy, dans le centre de la France, choisissant cette ville pour son isolement relatif et son symbolisme. Pétain prône une politique de "Révolution nationale", visant à restaurer les valeurs traditionnelles et à collaborer avec l'Allemagne nazie.

Les Principes et les Actions du Gouvernement Pétain

La Politique de Collaboration

Le régime de Vichy adopte une politique de collaboration avec l'Allemagne nazie, acceptant de coopérer économiquement et militairement. Cette collaboration se manifeste par la mise en œuvre du Service du travail obligatoire (STO) et la participation française à la persécution des Juifs.

La Révolution Nationale

Pétain lance une "Révolution nationale" visant à renverser les acquis de la République et à instaurer un ordre autoritaire basé sur des valeurs conservatrices, telles que l'autorité, la famille et le travail. Cette idéologie s'oppose aux idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité de la République.

La Répression et la Persécution

Le régime de Vichy met en place des mesures répressives contre les résistants, les opposants politiques et les minorités ethniques. Les lois anti-juives sont renforcées, et des rafles de Juifs sont organisées en coopération avec les autorités allemandes.

La Résistance et les Conséquences du Régime Pétain

L'Émergence de la Résistance Française

Face à l'oppression et à la collaboration, des mouvements de résistance se forment à travers le pays. Des figures emblématiques comme Jean Moulin et des réseaux tels que le Front National résistent activement contre le régime de Vichy et l'occupation allemande.

La Fin du Régime de Vichy

Avec la libération de la France en 1944, le régime de Vichy s'effondre. Philippe Pétain est arrêté et jugé pour haute trahison. Le pays entame alors une période de reconstruction et de réconciliation nationale.

Les Héritages et les Leçons de Vichy

Le régime de Vichy laisse une empreinte durable sur la mémoire collective française. Les débats sur la collaboration, la résistance et la responsabilité nationale persistent, influençant les politiques et les mémoires historiques jusqu'à aujourd'hui.

L'Ascension de Philippe Pétain

La formation du gouvernement Pétain en 1940 représente une période complexe et douloureuse de l'histoire française. Confronté à une défaite militaire écrasante, le maréchal Pétain choisit la collaboration avec l'Allemagne nazie, entraînant des conséquences tragiques pour le pays et ses habitants. Cependant, cette période est également marquée par la résilience et le courage des résistants qui ont lutté pour la liberté et la dignité humaine. L'étude de ce régime permet de mieux comprendre les défis de la souveraineté nationale en temps de crise et les implications morales des choix politiques.

Le monde de la musique classique a perdu l'un de ses plus grands génies avec la mort de Benjamin Britten, survenue le 4 décembre 1976. Compositeur britannique d’exception, il a marqué l’histoire musicale du XXe siècle par sa capacité à fusionner l'innovation moderne avec les traditions classiques. Son héritage, tant au niveau de la composition que de son engagement envers la musique contemporaine, reste inégalé. Cet article rend hommage à la vie et à l'œuvre de Benjamin Britten, en explorant son parcours, ses influences et l'impact de sa disparition.

La Vie de Benjamin Britten – Un Parcours Exceptionnel

Benjamin Britten naît en 1913 à Lowestoft, en Angleterre, dans une famille modeste mais passionnée de musique. Son talent précoce pour la composition et la musique le propulse rapidement au devant de la scène musicale britannique. Dès son plus jeune âge, Britten montre une grande aptitude pour la musique classique, mais aussi pour l’expérimentation de nouvelles sonorités.

De la Formation à l'Innovation

Après ses études à la Royal College of Music de Londres, Britten se fait remarquer en tant que compositeur et chef d'orchestre. Dans les années 1940, il déménage aux États-Unis, où il poursuit sa carrière, influencé par les traditions musicales européennes, mais aussi par le modernisme et la musique expérimentale. Sa rencontre avec le poète W. H. Auden en 1939 et leur collaboration sur plusieurs œuvres marquera un tournant dans sa carrière.

Un Engagé au Service de la Musique Contemporaine

Britten n'a jamais hésité à s'engager pleinement pour la musique de son temps. Il a toujours encouragé les jeunes talents et a composé des œuvres pour eux, dans le but de renouveler et d’enrichir la scène musicale anglaise. Ses œuvres sont marquées par une exploration constante de nouvelles structures et de nouveaux styles, s'inscrivant pleinement dans les courants modernes tout en restant accessibles à un large public.

L'Œuvre Musicale de Benjamin Britten

L'œuvre de Benjamin Britten se caractérise par une grande diversité de styles et de formes, allant de la musique symphonique aux opéras, en passant par la musique de chambre et les œuvres vocales. Parmi ses pièces les plus célèbres, on trouve Peter Grimes, The Young Person's Guide to the Orchestra et War Requiem, qui font partie intégrante du répertoire classique mondial.

Peter Grimes – Un Chef-d'Œuvre de l'Opéra Moderne

Créé en 1945, Peter Grimes est l’un des opéras les plus célèbres de Britten. Ce drame psychologique, qui explore la solitude et l'isolement d'un pêcheur en Angleterre, a révolutionné le monde de l’opéra, en apportant une dimension émotionnelle et une complexité musicale inédite. L'œuvre a profondément influencé le genre de l'opéra moderne.

War Requiem – La Force de l'Engagement Humanitaire

Composée en 1962, War Requiem est l'un des chefs-d’œuvre de Britten, une œuvre monumentale qui exprime une critique acerbe de la guerre. Cette pièce, qui intègre des textes de Wilfred Owen et combine chœur, orchestre et solistes, s'inscrit dans une réflexion humaniste et pacifiste, en particulier après les ravages de la Seconde Guerre mondiale.

L'Héritage de Benjamin Britten

Le décès de Benjamin Britten en 1976 a laissé un vide profond dans le monde de la musique classique. Pourtant, son influence perdure à travers ses compositions et son engagement envers la musique contemporaine. Britten a également créé le Festival de musique d’Aldeburgh, qui continue aujourd'hui de célébrer son héritage et de promouvoir la musique de jeunes compositeurs.

Le Festival d'Aldeburgh – Un Lieu de Mémoire et de Création

Le Festival d'Aldeburgh, fondé par Britten en 1948, est aujourd'hui l'un des événements musicaux les plus importants du Royaume-Uni. Ce festival, qui se déroule chaque année dans la petite ville d'Aldeburgh, rend hommage au compositeur et continue de soutenir la musique nouvelle, en mettant en lumière des œuvres de compositeurs contemporains.

Une Influence Durable sur la Musique Contemporaine

L'œuvre de Britten continue d'inspirer des générations de compositeurs, d'interprètes et de chefs d'orchestre. Son approche innovante, sa recherche de sonorités nouvelles et sa capacité à traiter de thèmes profonds et universels font de lui une figure incontournable de la musique classique du XXe siècle.

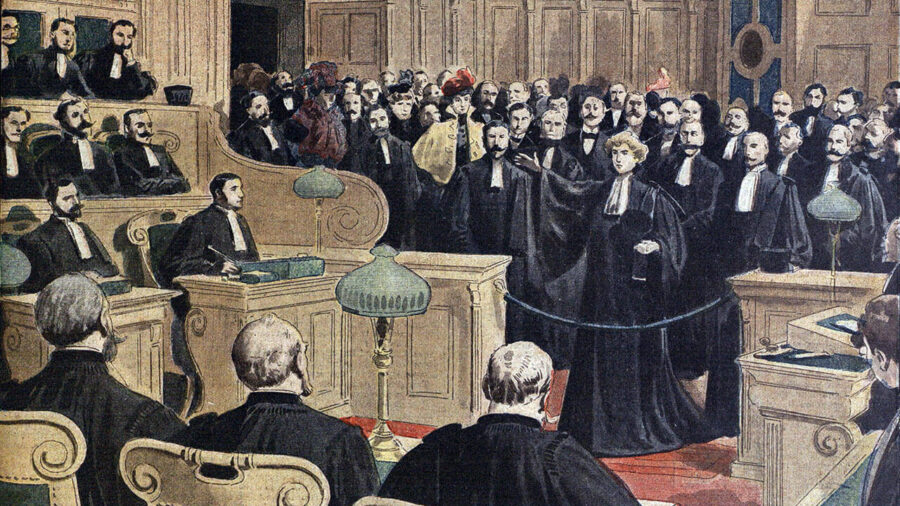

L'accès à la profession d'avocat est un droit qui, en France, est désormais ouvert à toutes les personnes diplômées en droit, sans distinction de sexe. Cependant, cette situation actuelle est le résultat d'un long parcours historique de luttes et de changements sociaux, qui ont permis aux femmes d'entrer dans un domaine historiquement dominé par les hommes. Bien que les premières femmes licenciées en droit aient dû faire face à de nombreux obstacles pour exercer leur métier, elles ont aujourd'hui pleinement leur place dans le monde juridique français. Cet article explore l’évolution du statut des femmes dans le domaine du droit en France et leur accès à la profession d’avocat.

L’Histoire des Femmes dans le Droit en France

L'accès à l’université : Une première étape décisive

L’histoire de l’accès des femmes à la profession d’avocat commence par leur admission à l’université, un droit qui leur a été refusé pendant de nombreuses années. Ce n'est qu'à partir de la fin du XIXe siècle que des femmes commencent à être admises dans les facultés de droit en France. L'une des figures marquantes de cette période est Geneviève Brière, qui obtient son diplôme de droit en 1900. Toutefois, l’université en France reste longtemps un espace masculin, et les femmes doivent faire face à des obstacles sociaux et juridiques pour poursuivre des études de droit.

Le chemin vers l'intégration dans la profession d'avocat

Bien que les femmes puissent désormais obtenir leur diplôme en droit, l’accès à la profession d’avocat est longtemps resté fermé pour elles. Ce n’est qu’en 1900 que la première femme, Madeleine Pelletier, parvient à passer l'examen du barreau. Mais malgré cette avancée, les femmes se heurtent encore à des résistances sociétales et institutionnelles qui les empêchent d’exercer en tant qu'avocates. Il faudra attendre plusieurs décennies avant que la profession d'avocat ne devienne pleinement accessible aux femmes, avec des avancées notables après la Seconde Guerre mondiale.

Les Objections Sociales et Légales au Siècle XX

La place des femmes dans la société

Les premières femmes qui tentent d’exercer la profession d’avocat se heurtent à des préjugés sociaux puissants. En effet, à cette époque, le rôle des femmes dans la société est essentiellement centré sur la sphère privée, et la profession d’avocat, liée à la représentation publique, est considérée comme inappropriée pour une femme. Les femmes avocates sont souvent perçues comme des anomalies dans un monde dominé par des traditions masculines.

Les évolutions législatives du XXe siècle

Ce n’est qu’en 1972 que la France modifie véritablement la législation concernant l’accès des femmes à la profession d’avocat. Avant cette date, bien que le diplôme de droit soit accessible aux femmes, elles ne pouvaient pas exercer la profession d'avocat. En 1972, une loi permet aux femmes licenciées en droit de passer l'examen du barreau et d'entrer dans la profession. Cette réforme marque un tournant majeur dans l’histoire des femmes dans le droit en France et marque la fin d'une ère de discrimination juridique.

Les Femmes Avocates en France Aujourd’hui

Une profession ouverte mais encore inégale

Aujourd’hui, les femmes représentent près de la moitié des avocats inscrits au barreau en France. Cependant, bien que la profession soit théoriquement ouverte à tous, des inégalités persistent, en particulier dans l’accès aux postes à responsabilité. Par exemple, les femmes sont encore sous-représentées dans les postes de direction des cabinets d’avocats et dans les grandes instances judiciaires. Malgré tout, de plus en plus de femmes parviennent à briser le plafond de verre et à occuper des fonctions de leadership, transformant progressivement le paysage juridique en France.

Les défis et les réussites