Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Le Monde du Travail

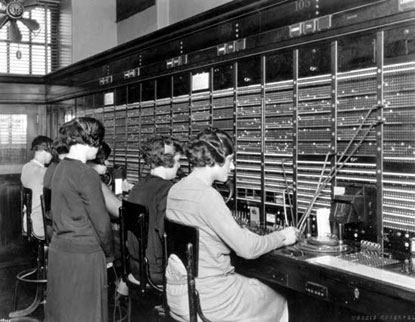

L’année 1966 marque une étape cruciale dans l’évolution des droits des femmes et de l’égalité entre les sexes. À travers le monde, des réformes politiques, des avancées législatives et des mouvements sociaux accélèrent le processus d’émancipation féminine. Ce tournant décisif s’inscrit dans un contexte de revendications croissantes pour l’égalité et la reconnaissance des droits civils et professionnels des femmes.

Contexte Historique

Un Monde en Pleine Mutation

Les années 1960 sont une période de profonds bouleversements sociaux et culturels. La montée des mouvements féministes, les revendications pour l’égalité salariale et l’accès aux postes de responsabilité marquent cette décennie. Aux États-Unis, en Europe et ailleurs, des voix s’élèvent pour dénoncer les discriminations et exiger des réformes concrètes.

L’Influence des Luttes Antérieures

Le féminisme des années 1960 s’appuie sur les acquis des générations précédentes. Le droit de vote conquis dans plusieurs pays au début du XXe siècle n’a pas suffi à garantir une égalité effective. L’accès aux études supérieures et aux professions qualifiées reste limité pour de nombreuses femmes. C’est dans ce contexte que 1966 devient une année charnière.

Événements Marquants de 1966

Création de la National Organization for Women (NOW)

Aux États-Unis, Betty Friedan et d’autres militantes fondent la National Organization for Women (NOW), une association qui joue un rôle clé dans la promotion des droits des femmes. L’objectif est d’obtenir une égalité réelle dans tous les domaines : travail, éducation, politique et famille.

Réformes Législatives en Europe

En France, des discussions s’intensifient sur l’égalité salariale et les droits des travailleuses. Au Royaume-Uni, le Equal Pay Act commence à être envisagé, ouvrant la voie à une adoption future de lois garantissant une équité professionnelle.

Changements dans le Monde du Travail

1966 voit également des avancées significatives pour l’émancipation économique des femmes. De nombreuses entreprises commencent à revoir leurs politiques d’embauche et de rémunération, sous la pression des mouvements féministes et syndicaux. Les premières discussions sur l’instauration d’un congé maternité généralisé émergent dans plusieurs pays.

Impacts et Héritage

Une Prise de Conscience Globale

Les événements de 1966 contribuent à sensibiliser l’opinion publique à la question de l’égalité des sexes. Loin d’être une revendication marginale, cette question devient un enjeu majeur dans les débats politiques et sociaux.

L’Ouverture vers les Réformes Futures

L’impulsion donnée en 1966 conduit à des réformes majeures dans les décennies suivantes. La reconnaissance légale de l’égalité salariale, l’accès des femmes à des postes de pouvoir et l’évolution des mentalités découlent en grande partie des luttes amorcées à cette époque.

Vers l'Égalité des Sexes

L’année 1966 marque un tournant historique vers l’égalité des sexes en posant les bases de nombreuses réformes et avancées. Bien que des inégalités persistent encore aujourd’hui, cette année reste un symbole de progrès et de mobilisation. Elle rappelle l’importance de poursuivre les efforts pour garantir une égalité réelle et durable entre les femmes et les hommes.

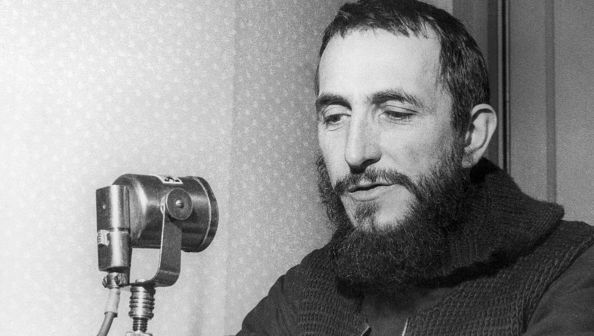

Le 1er février 1954, un événement marque profondément la conscience collective française : l’appel de l’abbé Pierre. Alors que l’hiver frappe durement les plus démunis, ce prêtre catholique, de son vrai nom Henri Grouès, lance un vibrant plaidoyer à la radio pour venir en aide aux sans-abri. Cet appel, devenu historique, déclenche une vague de solidarité sans précédent et marque le début d’un engagement durable en faveur des plus vulnérables. Cet article retrace les circonstances de cet appel, ses conséquences immédiates et son héritage dans la lutte contre la pauvreté.

Le Contexte de l’Appel de l'Abbé Pierre

La France des Années 1950

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France est en pleine reconstruction. Cependant, les conditions de vie restent précaires pour de nombreuses personnes, notamment les sans-abri. Le logement est une crise majeure, exacerbée par les pénuries et la pauvreté.

L’Engagement de l’Abbé Pierre

Depuis plusieurs années, l’abbé Pierre s’engage auprès des plus démunis. En 1949, il fonde la communauté Emmaüs, un mouvement de solidarité qui vise à aider les personnes exclues en leur offrant un toit et un travail. Cependant, face à l’ampleur de la crise, il réalise qu’une action plus large est nécessaire.

L’Appel du 1er Février 1954

Un Hiver Particulièrement Meurtrier

L’hiver 1954 est l’un des plus rigoureux du siècle. Le froid intense et la neige rendent les conditions de vie insupportables pour les sans-abri. Plusieurs décès sont signalés, suscitant l’indignation de l’abbé Pierre.

L’Appel à la Radio

Le 1er février 1954, l’abbé Pierre prend la parole sur les ondes de Radio Luxembourg (aujourd’hui RTL). Dans un discours poignant, il décrit la détresse des sans-abri et lance un appel à la solidarité : « Mes amis, au secours ! Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures… » Ses mots touchent une corde sensible dans l’opinion publique.

La Réaction Immédiate

L’appel de l’abbé Pierre provoque un élan de générosité sans précédent. Des dons affluent de toute la France : argent, couvertures, vêtements, et même des logements sont offerts. Les médias relaient largement l’initiative, amplifiant l’impact de l’appel.

Les Conséquences de l’Appel

La Création des Cités d’Urgence

Face à la mobilisation, le gouvernement français est contraint d’agir. Des cités d’urgence sont construites pour loger les sans-abri, et des mesures sont prises pour améliorer l’accès au logement. L’appel de l’abbé Pierre a ainsi contribué à une prise de conscience politique.

Le Développement d’Emmaüs

L’appel renforce également le mouvement Emmaüs, qui voit affluer des bénévoles et des dons. Emmaüs devient une organisation internationale, œuvrant pour la justice sociale et la dignité humaine dans le monde entier.

Un Symbole de la Solidarité

L’appel de l’abbé Pierre reste un symbole puissant de la capacité de la société à se mobiliser pour les plus vulnérables. Il inspire de nombreuses initiatives caritatives et renforce l’idée que chacun peut agir pour changer les choses.

L’Héritage de l’Abbé Pierre

Une Figure Incontournable

L’abbé Pierre devient une figure emblématique de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Son engagement infatigable et son humanisme lui valent l’admiration de millions de personnes.

Les Défis Contemporains

Aujourd’hui, malgré les progrès réalisés, la question du logement et de la pauvreté reste d’actualité. L’héritage de l’abbé Pierre rappelle l’importance de ne pas baisser les bras face à l’injustice.

L’Appel à la Jeunesse

L’abbé Pierre a toujours cru en la capacité des jeunes à changer le monde. Son message continue d’inspirer les nouvelles générations à s’engager pour un monde plus juste et solidaire.

L’Abbé Pierre, une Voix pour les Sans-Voix

L’appel de l’abbé Pierre, lancé le 1er février 1954, est bien plus qu’un moment historique : c’est un rappel puissant de notre responsabilité collective envers les plus démunis. Grâce à son courage et à sa détermination, l’abbé Pierre a montré que la solidarité peut vaincre l’indifférence. Son héritage continue de nous inspirer à agir pour un monde où chacun aurait sa place.

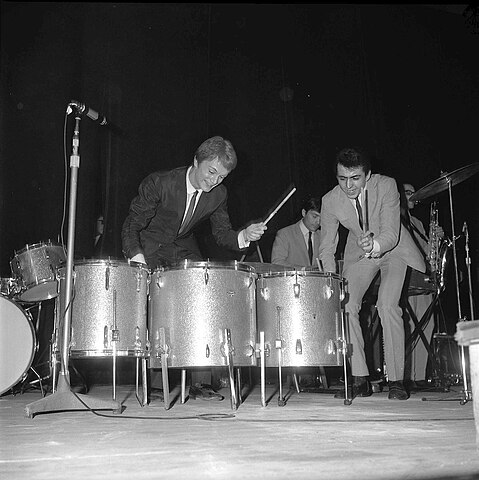

Le 1er février 1939 marque la naissance d’une légende de la musique française : Claude François. Artiste polyvalent, chanteur, danseur et producteur, Claude François a marqué des générations avec ses mélodies entraînantes, son charisme et son sens du spectacle. De ses débuts modestes à son ascension fulgurante, cet article retrace le parcours de celui que l’on surnomme affectueusement « Cloclo », et explore l’héritage qu’il a laissé dans le paysage musical français et international.

Les Premières Années de Claude François

Une Enfance entre l’Égypte et la France

Claude François naît à Ismailia, en Égypte, où son père travaille comme ingénieur pour la compagnie du canal de Suez. Baigné dans un environnement multiculturel, il développe très tôt un goût pour la musique, influencé par les sonorités orientales et les standards occidentaux.

Le Retour en France et les Débuts Musicaux

En 1956, la famille François s’installe en France après la crise du canal de Suez. Claude François commence à travailler comme batteur dans des orchestres locaux, tout en rêvant de devenir chanteur. Ses premiers pas dans la musique sont difficiles, mais sa détermination et son talent finissent par payer.

L’Ascension d’une Star de la Variété Française

Le Succès de « Belles ! Belles ! Belles ! »

En 1962, Claude François connaît son premier grand succès avec Belles ! Belles ! Belles !, une adaptation française du hit américain Girls! Girls! Girls!. Ce titre lance sa carrière et le propulse sur le devant de la scène. Son style énergique et son sens du spectacle séduisent rapidement le public.

Les Tubes Incontournables

Au fil des années, Claude François enchaîne les tubes : Le Lundi au Soleil, Alexandrie Alexandra, Le Téléphone Pleure, et bien sûr, Comme d’Habitude, qui deviendra My Way dans sa version anglaise, interprétée par Frank Sinatra. Ces chansons font de lui l’un des artistes les plus populaires de son époque.

2.3. Le Showman Innovant

Claude François ne se contente pas de chanter : il révolutionne le spectacle vivant en France. Ses concerts sont des événements mêlant danse, costumes extravagants et effets visuels. Il crée également les « Claudettes », un groupe de danseuses qui deviennent l’une de ses marques de fabrique.

La Vie Privée et les Controverses

Une Vie Amoureuse Tumultueuse

La vie privée de Claude François est souvent sous les projecteurs. Ses relations, notamment avec France Gall et avec Janet Woollacott, la mère de ses deux fils, Marc et Claude Jr., alimentent les tabloïds. Malgré les controverses, il reste un père dévoué.

Les Défis et les Combats

Derrière l’image du showman rayonnant, Claude François fait face à des défis personnels et professionnels. Perfectionniste et exigeant, il travaille sans relâche, ce qui lui vaut une réputation d’homme difficile. Cependant, son dévouement à son art est indéniable.

L’Héritage de Claude François

Une Mort Tragique

Le 11 mars 1978, Claude François meurt tragiquement à l’âge de 39 ans, électrocuté alors qu’il réparait une ampoule dans sa salle de bains. Sa disparition choque la France et laisse un vide immense dans le monde de la musique.

Une Influence Durable

Malgré sa mort prématurée, l’héritage de Claude François perdure. Ses chansons continuent d’être reprises et appréciées par de nouvelles générations. Il est considéré comme l’un des pionniers de la variété française et une source d’inspiration pour de nombreux artistes.

La Légende de « Cloclo »

Aujourd’hui, Claude François est plus qu’un chanteur : c’est une icône culturelle. Des films, des documentaires et des comédies musicales lui ont été consacrés, témoignant de son impact durable sur la musique et la culture populaire.

Étoile Éternelle de la Variété Française

Né en 1939, Claude François a marqué l’histoire de la musique française par son talent, son charisme et son innovation. De ses premiers succès à sa mort tragique, il a su captiver le public et laisser une empreinte indélébile. Aujourd’hui, « Cloclo » reste une légende, dont les chansons continuent de faire danser et rêver des millions de personnes à travers le monde.

L’année 1933 marque un tournant décisif dans l’histoire de l’Allemagne et du monde. Cette année-là, Adolf Hitler, leader du Parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP), accède au pouvoir et pose les fondations d’un régime totalitaire qui bouleversera le cours du XXe siècle. Comment un homme aux idées extrémistes a-t-il réussi à s’imposer à la tête d’une nation ? Quels événements et stratégies ont conduit à cette ascension ? Cet article explore les étapes clés de cette prise de pouvoir, ses conséquences immédiates et son impact sur l’histoire mondiale.

Le Contexte Politique et Économique de l’Allemagne

L’Allemagne en Crise

Au début des années 1930, l’Allemagne est plongée dans une profonde crise économique et sociale. Le traité de Versailles, signé en 1919, a imposé des conditions sévères au pays, entraînant des réparations de guerre colossales et une humiliation nationale. La Grande Dépression de 1929 aggrave la situation, avec un chômage massif et une inflation galopante. Ces difficultés créent un terreau fertile pour les mouvements extrémistes.

La Montée en Puissance du NSDAP

Le Parti nazi, dirigé par Adolf Hitler, profite de ce climat instable pour gagner en popularité. En promettant de restaurer la grandeur de l’Allemagne, de lutter contre le communisme et de résoudre les problèmes économiques, Hitler séduit une partie de la population désillusionnée. Aux élections de 1932, le NSDAP devient le premier parti au Reichstag, sans toutefois obtenir la majorité absolue.

Les Événements Clés de 1933

La Nomination de Hitler comme Chancelier

Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler est nommé chancelier par le président Paul von Hindenburg. Cette décision est le résultat de manœuvres politiques orchestrées par des conservateurs qui croient pouvoir contrôler Hitler et utiliser sa popularité à leur avantage. Cependant, cette stratégie s’avère rapidement désastreuse.

L’Incendie du Reichstag et les Décrets d’Exception

Le 27 février 1933, l’incendie du Reichstag, attribué à un communiste néerlandais, sert de prétexte à Hitler pour renforcer son pouvoir. Les décrets d’urgence qui suivent suspendent les libertés civiles et permettent l’arrestation massive d’opposants politiques, notamment des communistes et des sociaux-démocrates.

La Loi des Pleins Pouvoirs

En mars 1933, le Reichstag adopte la loi des pleins pouvoirs (Ermächtigungsgesetz), qui donne à Hitler le droit de gouverner par décret sans l’approbation du Parlement. Cette loi marque la fin de la démocratie en Allemagne et consolide la dictature nazie.

Les Conséquences de l’Accession au Pouvoir

La Mise en Place d’un Régime Totalitaire

Dès 1933, Hitler met en place un État totalitaire. Les partis politiques sont interdits, les syndicats dissous, et la Gestapo (police secrète) est créée pour surveiller et réprimer toute opposition. La propagande, dirigée par Joseph Goebbels, devient un outil essentiel pour contrôler l’opinion publique.

La Persécution des Minorités

Les premières mesures antisémites sont prises dès 1933, avec le boycott des entreprises juives et l’exclusion des Juifs de la fonction publique. Ces actions annoncent les persécutions massives qui suivront pendant l’Holocauste.

La Préparation à la Guerre

Hitler entame également la reconstruction de l’armée allemande, en violation du traité de Versailles. Cette militarisation progressive prépare le terrain pour la Seconde Guerre mondiale.

L' Ascension d’Adolf Hitler et la Transformation de l’Allemagne

L’accession au pouvoir d’Adolf Hitler en 1933 est un événement majeur qui a profondément marqué l’histoire. En exploitant les faiblesses de la République de Weimar et en manipulant les institutions démocratiques, Hitler a réussi à établir une dictature qui a plongé le monde dans l’une de ses périodes les plus sombres. Comprendre les mécanismes de cette ascension permet de saisir l’importance de la vigilance démocratique et de la défense des valeurs humanistes face aux idéologies extrémistes.

Le 27 janvier 1945 marque une date clé de la Seconde Guerre mondiale : la libération du camp de concentration et d'extermination d’Auschwitz-Birkenau par l’Armée rouge. Ce jour-là, le monde découvre l’ampleur de l’horreur nazie. Des milliers de survivants, émaciés et traumatisés, sont libérés, tandis que les Alliés prennent conscience du génocide perpétré contre les Juifs et d’autres minorités. Retour sur cet événement qui symbolise la mémoire et la justice.

Auschwitz : Une Machine de Mort Organisée

Un Complexe Concentrationnaire Tentaculaire

Créé en 1940 par le régime nazi, Auschwitz devient rapidement le plus grand complexe concentrationnaire et exterminatoire du IIIe Reich. Situé en Pologne occupée, il se compose de plusieurs camps, dont Auschwitz I (le camp principal), Auschwitz II-Birkenau (centre d’extermination) et Auschwitz III-Monowitz (camp de travail forcé).

L’Extermination de Masse

À partir de 1942, dans le cadre de la « Solution finale », Auschwitz-Birkenau devient un lieu central de l’extermination des Juifs d’Europe. Les déportés, transportés dans des conditions inhumaines, sont triés à leur arrivée : les plus faibles, souvent des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont directement envoyés dans les chambres à gaz. D’autres subissent le travail forcé, la faim, la maladie et les expériences médicales inhumaines menées par des médecins comme Josef Mengele.

Le 27 Janvier 1945 : La Fin d’un Cauchemar

L’Avancée de l’Armée Rouge

À la fin de 1944, les troupes soviétiques progressent rapidement vers l’ouest. Devant l’inéluctable défaite nazie, les SS organisent l’évacuation forcée d’Auschwitz. Plus de 58 000 prisonniers sont envoyés dans des « marches de la mort » vers d’autres camps, sous un froid glacial. Ceux qui ne peuvent suivre sont abattus sur place.

La Découverte de l’Horreur

Le 27 janvier 1945, les soldats soviétiques entrent dans Auschwitz. Ils trouvent environ 7 000 survivants, trop faibles pour avoir été évacués, et découvrent des tonnes de vêtements, de cheveux et d’objets appartenant aux victimes. Les images tournées ce jour-là témoignent de l’indicible : des corps sans vie, des survivants aux regards vides, hantés par l’enfer qu’ils ont vécu.

Une Mémoire Indélébile

Un Choc pour le Monde

La libération d’Auschwitz met en lumière l’ampleur du génocide. Rapidement, des enquêtes sont ouvertes et les témoignages des rescapés commencent à circuler. Des procès, comme celui de Nuremberg en 1946, permettent de juger certains responsables du régime nazi.

Un Lieu de Mémoire Universel

Auschwitz-Birkenau devient un symbole de la Shoah et de la barbarie humaine. En 1979, il est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Chaque 27 janvier, la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste rappelle l’importance de la transmission et de la vigilance face à la montée des idéologies haineuses.

Dans la mémoire collective l’horreur

La libération d’Auschwitz, le 27 janvier 1945, reste un moment clé de l’histoire contemporaine. Elle révèle au monde l’ampleur des crimes nazis et inscrit dans la mémoire collective l’horreur de la Shoah. Plus qu’une commémoration, cette date rappelle la nécessité de lutter contre l’oubli et de défendre les valeurs de justice et de dignité humaine.

Ferdinand Cheval, simple facteur rural de la Drôme, a consacré 33 ans de sa vie à bâtir un monument unique en son genre : le Palais Idéal. Ce chef-d'œuvre d'architecture naïve, construit pierre après pierre, témoigne d'une détermination sans faille et d'un imaginaire foisonnant. Comment un simple facteur a-t-il pu accomplir un tel exploit ? Plongeons dans l’histoire de cet homme hors du commun et de son incroyable palais.

La Vie de Ferdinand Cheval

Un Facteur Solitaire et Visionnaire

Né en 1836 à Charmes-sur-l’Herbasse, Ferdinand Cheval devient facteur en milieu rural. Parcourant chaque jour des kilomètres à pied, il découvre au fil de ses tournées des pierres aux formes intrigantes. Peu à peu, l’idée d’un palais inspiré par la nature et les civilisations lointaines germe dans son esprit.

Une Quête Obsessionnelle

À partir de 1879, à l’âge de 43 ans, il commence l’édification de son palais. Armé de patience et d’une simple brouette, il collecte des pierres qu’il assemble minutieusement. Son œuvre, mélangeant inspirations orientales, chrétiennes et mythologiques, prend forme au fil des décennies.

La Construction du Palais Idéal

Une Architecture Singulière

Le Palais Idéal est une œuvre unique en son genre, fusionnant différents styles et influences. Ses façades ornées de sculptures exotiques, d’animaux fantastiques et d’inscriptions philosophiques rappellent les temples d’Asie ou les édifices antiques.

Un Travail Acharné

Cheval travaille seul, nuit après nuit, après ses tournées de facteur. Pendant 33 ans, il sculpte, assemble et façonne chaque détail avec une minutie remarquable. Sa détermination sans faille force l’admiration et inspire de nombreux artistes.

La Reconnaissance Tardive

De l’Incompréhension au Chef-d’Œuvre

D’abord moqué par ses contemporains, Cheval finit par susciter l’intérêt des surréalistes et des amateurs d’art brut. André Breton et Pablo Picasso saluent son travail, reconnaissant en lui un génie visionnaire.

Un Monument Classé

En 1969, le Palais Idéal est classé Monument Historique par André Malraux, alors ministre de la Culture. Aujourd’hui, il attire des milliers de visiteurs venus du monde entier, fascinés par la ténacité et le talent autodidacte de son créateur.

Le Palais idéal de Ferdinand Cheval

Le Facteur Cheval et son Palais Idéal incarnent la force du rêve et de la persévérance. Ce monument, bâti sans formation architecturale ni soutien, illustre la puissance de l’imagination humaine. Plus d’un siècle après son achèvement, il demeure une source d’inspiration pour les artistes et les rêveurs du monde entier.

Le 21 janvier 1938, le monde du cinéma perd l’un de ses pionniers les plus créatifs et visionnaires : Georges Méliès. Illusionniste devenu cinéaste, il a révolutionné le septième art avec des films regorgeant d’inventivité, d’effets spéciaux et de poésie. Pourtant, sa carrière s’achève dans l’oubli et la pauvreté, bien loin de la gloire de ses débuts.

Comment celui qui a donné au cinéma ses premières grandes œuvres de science-fiction et de fantastique s’est-il retrouvé oublié de son vivant ? Cet article revient sur son ascension fulgurante, sa chute brutale et la reconnaissance posthume de son génie.

Georges Méliès : De l’Illusion à l’Invention du Cinéma

Un Magicien Fasciné par l’Image Animée

Né en 1861, Georges Méliès commence sa carrière comme illusionniste au Théâtre Robert-Houdin à Paris. Lorsqu’il assiste en 1895 à une démonstration du Cinématographe Lumière, il perçoit immédiatement le potentiel du dispositif et cherche à l’exploiter pour enrichir ses spectacles.

Il développe alors ses propres techniques et crée le premier véritable studio de cinéma en 1897 à Montreuil, un espace conçu spécialement pour la mise en scène et les effets spéciaux.

Le Père des Effets Spéciaux et de la Science-Fiction

Contrairement aux frères Lumière, qui se concentrent sur le réalisme, Méliès explore l’imaginaire. Il invente le stop-motion, les surimpressions, les disparitions et les décors peints, donnant naissance à un cinéma de spectacle et d’illusion.

En 1902, il réalise Le Voyage dans la Lune, son chef-d'œuvre le plus célèbre, où une fusée s’écrase dans l’œil de la Lune. Ce film de 14 minutes marque l’histoire du cinéma et influence des générations de cinéastes.

Le Déclin et l’Oubli d’un Visionnaire

L’Arrivée de la Production Industrielle

Alors que Méliès crée des mondes oniriques, le cinéma évolue vers une industrie dominée par les grandes compagnies comme Pathé et Gaumont. La demande pour des films plus réalistes et narratifs éclipse progressivement son style théâtral.

Face à cette transformation, il peine à s’adapter et ses productions deviennent obsolètes. En 1913, il fait faillite et doit fermer son studio, détruisant de nombreuses œuvres dans un acte de désespoir.

Un Cinéaste Tombé dans l’Oubli

Contraint d’abandonner le cinéma, Méliès se retrouve sans ressources. Après la Première Guerre mondiale, il vit modestement dans une boutique de jouets et friandises à la gare Montparnasse avec sa femme, Jeanne d'Alcy, ancienne actrice de ses films.

Alors que le cinéma devient une industrie mondiale, son rôle fondateur est largement ignoré par le grand public.

La Redécouverte et la Fin de Vie de Méliès

Une Reconnaissance Tardive

Dans les années 1920, des critiques et cinéastes commencent à redécouvrir son travail. En 1929, un hommage lui est rendu lors d’une rétrospective à Paris. En 1931, il reçoit la Légion d’honneur des mains de Louis Lumière, reconnaissant enfin son rôle de pionnier.

Ses Derniers Jours et Son Héritage

Georges Méliès s’éteint le 21 janvier 1938, à 76 ans, dans l’oubli médiatique malgré les hommages tardifs. Il laisse derrière lui un héritage immense, inspirant des générations de réalisateurs comme Tim Burton, Martin Scorsese et Terry Gilliam.

Son influence résonne encore aujourd’hui, notamment grâce au film Hugo Cabret (2011) de Martin Scorsese, qui lui rend un vibrant hommage.

Du Rêve à l’Éternité

La disparition de Georges Méliès en 1938 marque la fin d’un artiste incompris de son temps mais célébré aujourd’hui comme l’un des pères du cinéma moderne. Son imagination sans limite et son audace technique ont ouvert la voie aux effets spéciaux et au cinéma de genre.

Bien qu’il ait fini dans la pauvreté, son œuvre continue de fasciner et de nourrir les rêves des cinéastes et spectateurs du monde entier.

Le 19 janvier 1839 marque la naissance de Paul Cézanne, l’un des artistes les plus influents de l’histoire de l’art moderne. Originaire d’Aix-en-Provence, il a joué un rôle déterminant dans la transition entre l’impressionnisme et le cubisme, influençant des générations de peintres après lui. Cet article revient sur les origines de cet artiste visionnaire, son parcours et l'impact de son œuvre sur l’histoire de l’art.

Contexte familial et jeunesse

Une enfance en Provence

Paul Cézanne voit le jour dans une famille aisée. Son père, Louis-Auguste Cézanne, est un banquier prospère, ce qui assure à Paul une certaine stabilité financière, bien que cela ne suffise pas à garantir son adhésion immédiate au monde de l’art.

Études et premières influences

Après des études au collège Bourbon d’Aix-en-Provence, Cézanne entreprend des études de droit pour satisfaire les attentes paternelles. Cependant, sa passion pour le dessin et la peinture l’amène à suivre des cours à l’École municipale de dessin d’Aix, où il rencontre Émile Zola, un ami fidèle qui jouera un rôle clé dans son évolution artistique.

L’appel de Paris et les débuts artistiques

Un départ décisif

En 1861, contre l’avis de son père, Paul Cézanne s’installe à Paris pour intégrer l’Académie Suisse, un atelier artistique où il côtoie Camille Pissarro et d’autres figures majeures de l’impressionnisme. Malgré des débuts difficiles, il s’imprègne des courants avant-gardistes et perfectionne son style.

Une approche singulière

Cézanne, bien que proche des impressionnistes, se distingue rapidement par une approche plus structurée de la peinture. Il cherche à capter l’essence des formes et de la lumière, préparant ainsi le terrain pour les évolutions du cubisme.

Un artiste incompris devenu une référence

Une reconnaissance tardive

Pendant de nombreuses années, Cézanne peine à être reconnu par les cercles académiques et le grand public. Ses œuvres sont souvent rejetées par le Salon officiel, mais trouvent un écho favorable auprès des jeunes peintres et marchands d’art, qui perçoivent la modernité de son travail.

Une influence durable

Ce n’est qu’à la fin de sa vie que Paul Cézanne acquiert une reconnaissance institutionnelle. Ses recherches sur la composition, la couleur et la perspective marqueront profondément l’histoire de l’art, influençant Picasso, Braque et de nombreux artistes du XXe siècle.

L'aube d'un maître de la peinture moderne

La naissance de Paul Cézanne en 1839 fut celle d’un génie précurseur, qui bouleversa les codes établis de la peinture pour ouvrir la voie à l’art moderne. Son héritage demeure aujourd’hui incontesté, et son influence se ressent dans de nombreux courants artistiques. De ses débuts à Aix-en-Provence jusqu’à sa reconnaissance tardive, Cézanne incarne l’artiste visionnaire dont l’œuvre continue d’inspirer et de fasciner.

Le 17 janvier 1706, naît à Boston, dans la colonie du Massachusetts, un homme qui marquera profondément l’histoire des États-Unis et du monde : Benjamin Franklin. À la fois imprimeur, écrivain, scientifique, diplomate et homme politique, il incarne l’esprit des Lumières et contribue à l’indépendance américaine. Cet article revient sur les origines et les premières années de cet esprit novateur.

Un Enfant du Nouveau Monde

Une Famille Nombreuse et Modeste

Benjamin Franklin voit le jour dans une famille nombreuse. Son père, Josiah Franklin, est un modeste fabricant de chandelles et de savons, tandis que sa mère, Abiah Folger, élève leurs nombreux enfants avec rigueur. Benjamin est le quinzième d’une fratrie de dix-sept enfants, grandissant dans un environnement où l’éducation est valorisée, mais où les ressources financières sont limitées.

Une Éducation Brève mais Marquante

Bien que passionné par les livres et avide de connaissances, le jeune Franklin quitte l’école à l’âge de 10 ans pour aider son père dans son atelier. Il apprend cependant en autodidacte, développant un goût prononcé pour la lecture et la réflexion philosophique.

L’Apprentissage du Métier d’Imprimeur

Un Début dans l’Imprimerie

À 12 ans, Benjamin Franklin devient apprenti chez son frère aîné James Franklin, imprimeur et éditeur d’un journal local, le New England Courant. Ce travail lui permet d’accéder à une grande diversité de textes et d’aiguiser son esprit critique.

Premiers Écrits et Émancipation

Passionné par l’écriture, Franklin rédige anonymement des articles sous le pseudonyme de Silence Dogood, dénonçant les travers de la société coloniale. Ses textes rencontrent un certain succès, mais son frère refuse de le reconnaître comme un véritable écrivain. À 17 ans, Benjamin décide alors de fuir Boston pour chercher fortune ailleurs.

Une Nouvelle Vie à Philadelphie

Un Départ Audacieux

En 1723, Franklin s’installe à Philadelphie, une ville dynamique où il trouve rapidement du travail dans une imprimerie. Son intelligence et son ambition lui permettent de se faire un nom dans le milieu des publications.

Un Voyage en Angleterre

Grâce à son talent et aux opportunités qu’il saisit, il part à Londres en 1724 pour perfectionner ses compétences d’imprimeur. Ce séjour l’ouvre aux idées des Lumières européennes, qui influenceront profondément sa pensée et ses engagements futurs.

Premières Réussites et Début d’une Carrière Prometteuse

De retour en Pennsylvanie, Franklin ouvre sa propre imprimerie et fonde en 1729 le journal The Pennsylvania Gazette, qui devient rapidement un des plus influents de la colonie. Il publie également Poor Richard’s Almanack, un recueil de maximes et de conseils pratiques, qui connaît un immense succès.

Son ascension ne fait que commencer. À la fois entrepreneur, inventeur et futur homme d’État, Benjamin Franklin deviendra l’un des pères fondateurs des États-Unis.

Un Visionnaire des Lumières

La naissance de Benjamin Franklin en 1706 marque l’arrivée d’un esprit hors du commun, dont les contributions à la science, à la politique et à la culture influenceront durablement l’histoire. De son apprentissage difficile à son ascension fulgurante, ses premières années démontrent déjà une curiosité insatiable et une détermination sans faille. L’homme qui deviendra diplomate, inventeur et révolutionnaire n’était encore qu’un jeune apprenti, avide de savoir et prêt à changer le monde.

Le 10 janvier 1917 marque la disparition de William Frederick Cody, plus connu sous le nom de Buffalo Bill. Figure emblématique de l’Ouest américain, il incarne à lui seul une époque, un mythe et une aventure. De chasseur de bisons à showman mondialement célèbre, sa vie reflète les contradictions et les aspirations du Far West. Cet article retrace les grandes étapes de sa vie et explore l’héritage laissé par cette icône légendaire.

Les débuts modestes d’une future légende

Une enfance marquée par les bouleversements

Né le 26 février 1846 dans l’Iowa, William Frederick Cody grandit dans un contexte de tensions politiques et sociales aux États-Unis. Sa famille déménage fréquemment, ce qui le confronte très tôt aux réalités de l’Amérique en expansion.

Un jeune homme aux multiples talents

Dès l’adolescence, Cody travaille comme convoyeur, trappeur et messager pour le Pony Express. Ces expériences façonnent son caractère intrépide et nourrissent les récits qui contribueront à bâtir sa légende.

Buffalo Bill : du chasseur au héros national

La chasse aux bisons

Dans les années 1860, Cody se fait un nom comme chasseur de bisons pour nourrir les ouvriers des chemins de fer. Il aurait abattu près de 4 000 bisons en moins de deux ans, un exploit qui lui vaut le surnom de "Buffalo Bill".

L’émergence du héros populaire

Sa carrière prend une autre dimension lorsqu’il est recruté comme éclaireur pour l’armée américaine, participant à plusieurs conflits avec les tribus amérindiennes. Ces exploits, souvent romancés, le transforment en héros national grâce à la littérature populaire et aux journaux de l’époque.

Le showman : Buffalo Bill’s Wild West

La création d’un spectacle mythique

En 1883, Cody lance le Buffalo Bill’s Wild West Show, un spectacle grandiose qui met en scène des épisodes marquants de l’histoire de l’Ouest américain. Avec des cavaliers, des tireurs d’élite et même des Amérindiens comme Sitting Bull, il recrée une version idéalisée et dramatique de cette époque.

Une célébrité internationale

Le spectacle connaît un succès phénoménal aux États-Unis et en Europe, où Cody devient une véritable star. Son charisme et sa mise en scène captivante séduisent des millions de spectateurs, dont la reine Victoria et le pape Léon XIII.

La fin d’une époque

Un déclin économique et personnel

À mesure que l’Amérique entre dans le XXe siècle, l’intérêt pour le Far West romantisé décline. Cody subit des revers financiers, mais continue à se produire jusqu’à la fin de sa vie, fidèle à son rôle de showman.

La mort d’un symbole

Buffalo Bill s’éteint le 10 janvier 1917, à l’âge de 70 ans, dans le Colorado. Sa disparition marque la fin d’une époque, celle de la conquête de l’Ouest et des grandes légendes américaines.

Un héritage intemporel

William Frederick Cody, alias Buffalo Bill, reste l’une des figures les plus marquantes de l’histoire américaine. À travers son spectacle et sa vie, il a contribué à forger l’image mythique du Far West, à mi-chemin entre réalité et légende. Aujourd’hui encore, son nom résonne comme le symbole d’un monde à jamais révolu.

Le 10 janvier 1863 marque une étape historique dans l’évolution des transports en milieu urbain : l’inauguration de la toute première ligne de métro au monde, à Londres. Conçue pour désengorger les rues encombrées de la capitale britannique, cette réalisation novatrice posa les bases d’un réseau de transport souterrain moderne. Revenons sur cet événement marquant et ses répercussions.

Londres au cœur de l’industrialisation

Une ville en pleine effervescence

Au milieu du XIXe siècle, Londres est la ville la plus peuplée du monde, symbole de la révolution industrielle. Cependant, cette croissance rapide s’accompagne de graves problèmes de circulation, rendant urgent le développement d’une solution de transport efficace.

Un projet ambitieux

Pour remédier à ce chaos urbain, l’idée d’un chemin de fer souterrain voit le jour. En 1854, le Parlement britannique approuve la construction de la Metropolitan Railway, reliant Paddington à Farringdon Street.

L’inauguration de la première ligne de métro

Une prouesse technologique

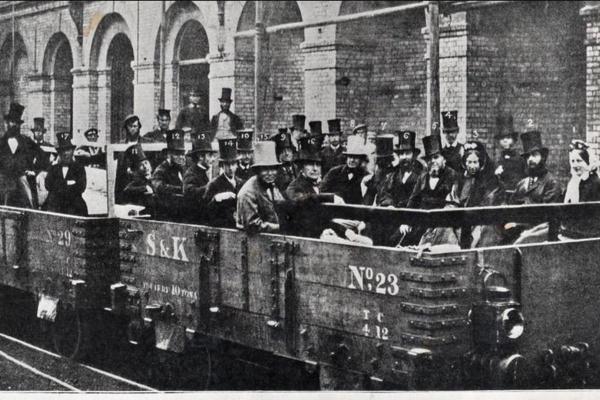

Après près d’une décennie de travaux, le Metropolitan Railway ouvre ses portes le 10 janvier 1863. Cette première ligne, longue de 6 kilomètres, utilise des locomotives à vapeur et dessert six stations. Elle représente un exploit technique et une avancée majeure pour les infrastructures de l’époque.

Une réception enthousiaste

Dès son ouverture, la ligne connaît un succès immédiat. Environ 40 000 passagers l’utilisent dès le premier jour, preuve de l’urgence d’une telle solution dans une ville saturée par le trafic.

Les défis techniques et humains

Les conditions de travail difficiles

Les travaux, réalisés dans des conditions rudimentaires, ont nécessité le creusement de tunnels sous des rues animées, mettant à rude épreuve les ouvriers. Les nuisances sonores et la pollution dues à la vapeur sont également des défis de taille.

Les premières critiques

Malgré son succès, le métro n’est pas exempt de critiques. Les locomotives à vapeur dégagent de la fumée dans les tunnels, rendant le voyage inconfortable pour les passagers. Ces défauts incitent à envisager des améliorations technologiques pour l’avenir.

L’impact de la Metropolitan Railway

Une transformation urbaine

L’ouverture de cette ligne marque le début d’une révolution dans les transports urbains. Elle inspire d’autres villes à travers le monde, qui adoptent progressivement le modèle du métro pour leurs propres besoins.

L’héritage durable

Le métro londonien, désormais connu sous le nom de "Tube", reste un symbole de modernité et d’innovation. Ses origines témoignent d’une époque où les défis de la croissance urbaine ont conduit à des solutions visionnaires.

Un jalon dans l’histoire des transports

L’inauguration de la première ligne de métro à Londres le 10 janvier 1863 est bien plus qu’un simple événement technique. Elle symbolise une avancée qui a transformé les modes de vie urbains, établissant un modèle encore suivi aujourd’hui. Ce jour-là, Londres n’a pas seulement ouvert une ligne de métro, mais aussi une voie vers l’avenir.

Le 7 janvier 1927, un événement marquant change le cours des télécommunications internationales : la première communication téléphonique entre Londres et New York. Cette prouesse technologique, résultat de décennies de recherche et d'innovations, a ouvert une nouvelle ère de connectivité mondiale. Cet exploit, qui semblait autrefois inimaginable, illustre le génie humain face aux défis techniques et aux distances géographiques.

Le Contexte Historique

Une Époque d’Innovations

Le début du XXe siècle est marqué par une révolution industrielle et technologique sans précédent. Les télécommunications, portées par l’invention du téléphone en 1876 par Alexander Graham Bell, évoluent rapidement. Cependant, la communication transatlantique reste un défi majeur en raison des contraintes technologiques et des vastes distances.

Les Premières Tentatives de Communication

Avant 1927, les échanges transatlantiques se faisaient principalement via des câbles télégraphiques sous-marins, limitant les communications à des messages écrits. Les premières tentatives de transmission vocale à longue distance, bien que prometteuses, se heurtaient à des problèmes de qualité sonore et d’interférences.

La Réalisation de la Première Communication téléphonique

Les Acteurs Clés du Projet

Cette avancée technologique a été rendue possible grâce à la collaboration entre l'American Telephone and Telegraph Company (AT&T) et la British Post Office. Ces deux géants des télécommunications ont travaillé de concert pour développer une technologie capable de transmettre la voix à travers l’océan Atlantique.

La Technologie Innovante

Le succès de cette communication repose sur l’utilisation des ondes radio à haute fréquence, qui permettent de transmettre la voix par voie hertzienne. Une station d’émission située à Rugby, en Angleterre, et une station de réception à Houlton, dans le Maine (États-Unis), ont joué un rôle central dans cette transmission historique.

Les Impacts de Cet Événement

Une Révolution dans les Échanges Internationaux

La première communication téléphonique entre Londres et New York symbolise la réduction des distances entre les continents. Elle marque le début d’une nouvelle ère où les échanges commerciaux, diplomatiques et personnels peuvent se faire instantanément, malgré les océans.

Un Tremplin pour les Innovations Futures

Cet exploit a pavé la voie à des avancées majeures, notamment le développement des câbles téléphoniques sous-marins, puis des satellites de communication. Il a également préparé le terrain pour l’émergence d’un monde interconnecté où la communication instantanée est devenue la norme.

Un Pas de Géant pour les Télécommunications

La première communication téléphonique entre Londres et New York en 1927 est bien plus qu’un simple exploit technique : elle est le symbole d’une humanité cherchant constamment à repousser les limites de la distance et du temps. Cet événement a marqué un tournant dans l’histoire des télécommunications, rendant possible le rêve d’un monde plus connecté.

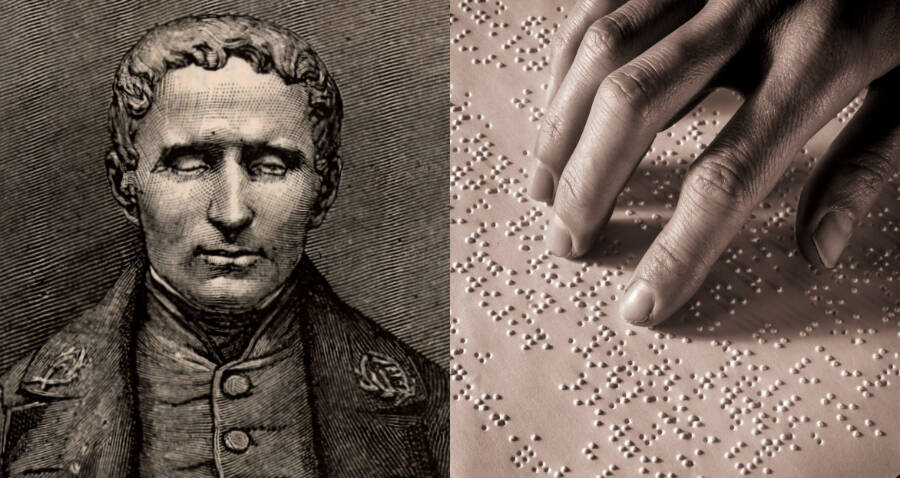

Le 4 janvier 1809 marque la naissance d’un homme dont l’invention a transformé la vie des personnes aveugles ou malvoyantes dans le monde entier. Louis Braille, malgré une cécité survenue à l’âge de trois ans, a conçu un système d’écriture universellement reconnu pour son accessibilité et son efficacité. Cet article retrace les débuts de cet inventeur exceptionnel, son enfance, et les circonstances qui l’ont conduit à révolutionner la communication pour les non-voyants.

Une naissance dans un monde rural

L’arrivée au monde d’un génie visionnaire

Louis Braille voit le jour dans le petit village de Coupvray, en Seine-et-Marne. Issu d’une famille modeste, son père, Simon-René Braille, est un artisan sellier. L’environnement rural dans lequel il grandit façonnera en partie sa détermination et son inventivité.

Une enfance marquée par un accident tragique

À l’âge de trois ans, Louis perd la vue après une blessure accidentelle causée par un outil de travail de son père. L’infection qui s’en suit affecte irrémédiablement ses deux yeux. Ce handicap bouleversera sa vie, mais deviendra aussi la source d’un défi qu’il relèvera avec brio.

Le parcours éducatif d’un enfant précoce

Une intégration au sein de l’Institut des jeunes aveugles

Grâce à son intelligence remarquable, Louis Braille est admis à l’Institut Royal des Jeunes Aveugles à Paris. Là, il découvre les limites des systèmes d’apprentissage de l’époque pour les personnes non-voyantes.

Les premières inspirations pour une nouvelle écriture

En 1821, il fait la rencontre du système de "sonographie" développé par Charles Barbier, un ancien capitaine de l’armée. Bien que complexe et peu adapté à la lecture fluide, ce système sert de point de départ à Louis pour concevoir son propre alphabet tactile.

Les prémices du braille

L’élaboration d’un alphabet révolutionnaire

À seulement 15 ans, Louis Braille développe un système simple basé sur des points en relief. Ce code permet non seulement de lire, mais aussi d’écrire, offrant ainsi une autonomie sans précédent aux personnes aveugles.

Une reconnaissance lente mais inéluctable

Malgré l’efficacité de son invention, le braille mettra plusieurs décennies avant d’être adopté officiellement. Louis Braille n’aura pas la chance de voir son système pleinement accepté de son vivant, mais il laissera derrière lui un héritage inestimable.

La naissance d’une révolution pour les aveugles

La naissance de Louis Braille ne représente pas seulement l’arrivée au monde d’un enfant, mais bien celle d’un pionnier dont l’invention a brisé des barrières pour des millions de personnes à travers le monde. Sa détermination, née dans l’adversité, reste une inspiration universelle, rappelant que les limitations physiques ne peuvent contenir la grandeur d’un esprit visionnaire.

Maurice Ravel, compositeur emblématique du XXe siècle, s’est éteint le 28 décembre 1937 à l’âge de 62 ans. Réputé pour des chefs-d’œuvre tels que Boléro ou Daphnis et Chloé, Ravel a marqué l’histoire de la musique par son style unique et son approche novatrice. Cet article revient sur les derniers instants de sa vie, les causes de sa mort et l’héritage qu’il a laissé dans le monde musical.

Les Dernières Années de Maurice Ravel

Une Santé Déclinante

Dès le milieu des années 1920, Maurice Ravel commença à souffrir de troubles neurologiques. Ces problèmes, diagnostiqués plus tard comme liés à une possible lésion cérébrale, affectèrent ses capacités à écrire et à parler. Malgré ces difficultés, son esprit créatif restait intact, même si l’exécution de ses idées devenait de plus en plus laborieuse.

Une Opération Fatale

En 1937, Ravel subit une opération chirurgicale pour tenter de soulager ses maux. Malheureusement, cette intervention, réalisée à une époque où la neurochirurgie était encore expérimentale, entraîna des complications. Le compositeur s’éteignit le 28 décembre, plongeant le monde de la musique dans le deuil.

Un Héritage Musical Inestimable

Des Œuvres qui Traversent les Siècles

Maurice Ravel est mondialement connu pour son Boléro, une pièce répétitive et hypnotique qui reste l’un des morceaux les plus joués et reconnaissables de l’histoire de la musique. Outre cette œuvre, il a composé des pièces orchestrales, des ballets et des œuvres de musique de chambre, toutes marquées par une précision et une sensibilité rares.

Un Maître de l’Orchestration

Ravel excellait dans l’art de l’orchestration, transformant de simples thèmes en paysages sonores riches et colorés. Son travail sur des œuvres comme Ma Mère l’Oye et Rapsodie Espagnole témoigne de son talent pour explorer les timbres et les textures musicales.

Une Influence qui Perdure

L’Impact de Ravel sur la Musique Moderne

Les compositions de Ravel continuent d’influencer les musiciens, compositeurs et chefs d’orchestre. Sa capacité à fusionner des traditions classiques avec des éléments de modernité en fait une figure incontournable dans les conservatoires et les salles de concert.

Des Hommages Éternels

Depuis sa disparition, Maurice Ravel a été célébré à travers le monde. Des festivals, des concerts et des publications continuent de mettre en lumière son génie musical, assurant que son nom et ses œuvres restent vivants dans la mémoire collective.

L’Héritage d’un Maître de l’Orchestration

La mort de Maurice Ravel a marqué la fin d’une carrière remarquable, mais son influence reste bien vivante. Grâce à son héritage musical, il continue de captiver et d’émouvoir des générations entières. Ravel a prouvé que la musique transcende les époques, reliant les âmes au-delà du temps.

Le 6 août 1945, la ville d’Hiroshima devient le théâtre du premier bombardement nucléaire de l’histoire, marquant une étape décisive vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cet événement tragique, suivi par le bombardement de Nagasaki, force la capitulation du Japon. Cependant, au-delà de l’impact immédiat, des zones d’ombre persistent concernant les décisions, les conséquences humaines et les traces souvent cachées de cette tragédie. Cet article explore les aspects méconnus de ce moment charnière de l’histoire.

La guerre dans le Pacifique

Une guerre d’usure

En 1945, le Japon est acculé. Les Alliés remportent victoire sur victoire dans le Pacifique, et les bombardements intensifs des villes japonaises par les forces américaines affaiblissent la capacité militaire et morale du pays.

La course à l’arme atomique

Le projet Manhattan, lancé par les États-Unis, vise à mettre au point une arme capable de mettre fin rapidement à la guerre. La décision de l’utiliser, toutefois, est controversée, certains estimant que le Japon était déjà sur le point de se rendre.

Hiroshima : L’explosion et ses conséquences immédiates

Le bombardement du 6 août 1945

À 8h15, la bombe surnommée "Little Boy" est larguée sur Hiroshima, une ville stratégique abritant des bases militaires. L’explosion provoque une destruction quasi totale, tuant instantanément des dizaines de milliers de personnes et en blessant encore davantage.

Destruction et souffrances humaines

L’impact thermique, les radiations et l’onde de choc transforment la ville en un paysage apocalyptique. Les survivants, connus sous le nom de hibakusha, endurent des blessures physiques et psychologiques, souvent ignorées pendant des décennies.

Les traces cachées : Zones d’ombre et controverses

Des données expérimentales ?

Certains historiens avancent que les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki auraient servi, en partie, de test grandeur nature pour étudier les effets de l’arme atomique sur une population urbaine. Cette hypothèse soulève des questions sur les motivations réelles derrière ces attaques.

Le silence imposé

Pendant l’occupation américaine, les informations sur les conséquences des radiations sont censurées. Les journalistes et chercheurs sont empêchés de documenter les effets à long terme, laissant une partie de l’histoire dans l’ombre.

Les victimes oubliées

Au-delà des citoyens japonais, de nombreux travailleurs forcés coréens et prisonniers de guerre étrangers présents à Hiroshima sont également décimés, mais leurs souffrances sont souvent minimisées dans les récits officiels.

Hiroshima dans la mémoire collective

La reconstruction et le mémorial

Hiroshima a été reconstruite pour devenir un symbole de paix. Le Parc du Mémorial de la Paix et le Dôme de Genbaku, restes de l’explosion, rappellent l’importance de prévenir de telles tragédies à l’avenir.

Les hibakusha et leur combat

Les survivants continuent de lutter pour la reconnaissance de leurs souffrances et militent activement pour le désarmement nucléaire. Leur voix reste essentielle pour garder vivante la mémoire de cet événement.

Un héritage mêlé de lumière et d’ombre

Hiroshima incarne à la fois la destruction ultime et l’espoir d’un monde sans armes nucléaires. Si cet épisode tragique a marqué la fin de la guerre, il laisse aussi des questions irrésolues sur les motivations, les conséquences et les responsabilités. En explorant les traces cachées de cette histoire, nous pouvons mieux comprendre l’importance de préserver la paix et la dignité humaine.

Découverts par hasard à la fin du XIXᵉ siècle, les rayons X ont transformé la science et la médecine. Ce phénomène invisible a offert une fenêtre unique sur le corps humain, initiant une ère de progrès inimaginables. Cet article retrace l’histoire fascinante de cette découverte et explore son impact durable.

Wilhelm Röntgen : À l’origine d’une révolution

Le hasard d’une découverte

En 1895, le physicien allemand Wilhelm Conrad Röntgen travaille sur les propriétés des rayons cathodiques lorsqu’il observe un phénomène étrange. Une lumière fluorescente apparaît sur une plaque couverte de sel de baryum, bien qu’aucune source lumineuse directe ne soit présente. Il identifie ce phénomène comme des "rayons inconnus", qu'il baptise "rayons X".

L’annonce scientifique et la reconnaissance

Quelques semaines seulement après sa découverte, Röntgen publie ses travaux, démontrant que ces rayons peuvent traverser les tissus mous tout en révélant les structures osseuses. Sa contribution lui vaudra le premier Prix Nobel de Physique en 1901.

Les premières applications médicales

Une fenêtre sur le corps humain

L’utilisation des rayons X en médecine débute presque immédiatement après leur découverte. Les premières radiographies permettent de diagnostiquer des fractures, des corps étrangers, et même des pathologies internes.

Les défis techniques et éthiques

Au départ, les appareils de radiographie étaient rudimentaires et exposaient patients et praticiens à des doses importantes de radiations, dont les effets nocifs n’étaient pas encore bien compris. Ces limitations n’ont pas empêché leur adoption rapide dans les hôpitaux du monde entier.

L’héritage des rayons X dans la science et la technologie

Des applications au-delà de la médecine

Outre la radiographie médicale, les rayons X jouent un rôle clé en cristallographie, permettant de découvrir la structure de l’ADN, et en astrophysique, où ils dévoilent les secrets des étoiles.

La radioprotection et la maîtrise des risques

Avec le temps, des progrès significatifs ont été réalisés pour minimiser les risques associés à l’exposition aux rayons X, grâce à des appareils plus sûrs et des protocoles rigoureux.

Un outil irremplaçable

Depuis plus d’un siècle, les rayons X continuent de révolutionner la médecine et la science. Leur découverte, bien qu’inattendue, a démontré que les merveilles de la nature cachent encore des secrets prêts à être dévoilés par l’ingéniosité humaine.

Le 18 novembre 1922, Marcel Proust, l’un des plus grands écrivains de la littérature française, s’éteignait à l’âge de 51 ans. Auteur du monument littéraire À la recherche du temps perdu, il a laissé derrière lui une œuvre colossale et intemporelle qui continue d’inspirer lecteurs et écrivains à travers le monde. Revenons sur la vie et l’héritage de cet homme dont la plume a redéfini l’art du roman.

Un parcours hors du commun : de la fragilité à la grandeur

Une jeunesse marquée par la maladie

Né le 10 juillet 1871 à Paris, Marcel Proust grandit dans une famille bourgeoise. Dès son jeune âge, il souffre d’asthme, une maladie qui l’accompagnera tout au long de sa vie et influencera son mode de vie reclus. Cette condition le pousse à développer une sensibilité accrue et une observation fine du monde qui l’entoure.

Les prémices d’un génie littéraire

Proust commence sa carrière littéraire avec des articles et des essais publiés dans des revues. En 1896, il publie Les Plaisirs et les Jours, un recueil d’histoires courtes qui révèle déjà son talent pour capturer les nuances des émotions humaines.

L’œuvre monumentale : À la recherche du temps perdu

Un projet littéraire ambitieux

En 1909, Proust se lance dans l’écriture de ce qui deviendra À la recherche du temps perdu, une œuvre en sept volumes qui explore la mémoire, le temps et la complexité des relations humaines. Inspiré par sa propre vie, il tisse un récit riche en détails et en réflexions philosophiques.

Des thèmes universels et intemporels

Le roman aborde des sujets universels comme l’amour, la jalousie, l’art et la quête de soi. Avec des personnages mémorables comme Swann, Charlus ou Albertine, Proust plonge ses lecteurs dans un univers fascinant où chaque détail a son importance.

Un style inimitable

Le style proustien, caractérisé par ses phrases longues, ses digressions et sa précision méticuleuse, a révolutionné la littérature. Il a influencé des générations d’écrivains, de Virginia Woolf à James Joyce, et continue d’éblouir les amateurs de littérature.

La disparition de Marcel Proust : une perte immense

Les dernières années de reclus

Fragilisé par sa santé, Proust passe ses dernières années confiné dans sa chambre, consacrant tout son temps à l’écriture. Il travaille d’arrache-pied à la révision de son œuvre, mais n’aura pas le temps de la terminer entièrement avant sa mort.

Une réaction unanime

La disparition de Marcel Proust suscite une immense émotion dans les cercles littéraires et au-delà. Ses contemporains saluent un génie qui a su capturer l’essence de la condition humaine avec une profondeur inégalée.

L’héritage de Proust : un géant immortel

Une œuvre toujours actuelle

Près d’un siècle après sa mort, À la recherche du temps perdu reste une référence incontournable. Elle est étudiée dans le monde entier et continue de séduire les lecteurs par sa richesse et sa profondeur.

Une influence durable

Marcel Proust a marqué l’histoire de la littérature. Son exploration du temps et de la mémoire a inspiré des disciplines aussi variées que la philosophie, la psychologie et même les neurosciences.

Un géant littéraire qui a marqué l’histoire

La disparition de Marcel Proust a laissé un vide immense dans le paysage littéraire, mais son œuvre continue de briller à travers les âges. En capturant avec une précision unique les subtilités de l’expérience humaine, il a offert au monde une réflexion intemporelle sur le temps, la mémoire et la quête de sens. Marcel Proust demeure un géant littéraire, dont l’héritage continue d’enrichir notre compréhension de l’art et de la vie.

Le 17 décembre 1903, une date mémorable dans l’histoire de l’humanité, les frères Wright, Orville et Wilbur, réalisaient l'impensable : le premier vol motorisé contrôlé. Grâce à leur ingéniosité et leur détermination, ils ouvrirent une ère nouvelle pour l’aviation et l’exploration aérienne. Cet exploit historique, réalisé à Kitty Hawk, en Caroline du Nord, reste le symbole d’un rêve devenu réalité.

Les prémices d’une révolution aéronautique

Des inventeurs passionnés et visionnaires

Originaires de Dayton, dans l’Ohio, Orville et Wilbur Wright, animés par leur passion pour la mécanique et le vol, consacrèrent des années à l’étude des principes de l'aérodynamisme. Leur fascination pour les machines volantes et leur esprit innovant les poussèrent à construire un avion capable de décoller, se stabiliser et atterrir en toute sécurité.

Un travail d’expérimentation acharné

Les frères Wright ne laissèrent rien au hasard. Après des essais sur des planeurs et des cerfs-volants pour comprendre les lois du vol, ils développèrent une hélice innovante et un moteur léger spécialement conçu pour leur aéronef, le Flyer I. Leur approche méthodique mêlait des calculs précis et des tests sur le terrain.

Le premier vol motorisé : 17 décembre 1903

Une journée historique à Kitty Hawk

C’est sur une plage venteuse de Kitty Hawk, un site choisi pour ses conditions favorables, que les frères Wright réalisèrent leur exploit. Orville fut le premier à prendre les commandes du Flyer I. Le vol dura 12 secondes et couvrit une distance de 36 mètres. Bien que modeste, ce premier vol marqua un tournant décisif dans l'histoire du transport.

Des vols successifs pour la postérité

Le même jour, les deux frères alternèrent les essais, réalisant plusieurs vols. Le plus long, piloté par Wilbur, atteignit 260 mètres en 59 secondes. Cet accomplissement démontra non seulement la faisabilité du vol motorisé, mais aussi leur capacité à contrôler la machine, une avancée révolutionnaire.

Les conséquences d’un exploit historique

Un monde transformé par l’aviation

L’invention des frères Wright changea la trajectoire de l’histoire. Leur Flyer I devint le précurseur de l’aviation moderne, influençant aussi bien les transports civils que militaires. Quelques décennies plus tard, l'avion serait un outil incontournable du monde moderne.

Des défis pour une reconnaissance mondiale

Malgré leur succès, Orville et Wilbur durent lutter pour obtenir la reconnaissance de leur invention. Leur détermination et leurs démonstrations publiques finirent par convaincre le monde de leur génie, plaçant leur nom dans l’histoire de l’aéronautique.

L’héritage des frères Wright

Des pionniers célébrés à travers le monde

Aujourd’hui, les frères Wright sont considérés comme les pères de l’aviation moderne. Leurs contributions ont jeté les bases des technologies aéronautiques que nous utilisons encore aujourd’hui.

Des leçons d’innovation et de persévérance

L’histoire des Wright inspire les inventeurs et ingénieurs du monde entier. Leur capacité à résoudre des problèmes complexes par l'expérimentation et la rigueur reste un modèle pour les générations futures.

Comment les frères Wright ont conquis les airs

En réalisant le premier vol motorisé contrôlé, Orville et Wilbur Wright ont donné des ailes à l’humanité. Leur esprit d’innovation et leur quête de progrès continuent de marquer l’histoire, nous rappelant que les rêves les plus ambitieux peuvent s’élever dans les airs.

Le 15 décembre 1966, le monde perdait l'un de ses plus grands rêveurs : Walt Disney. Visionnaire et créateur d'un univers intemporel, il a marqué l'histoire du cinéma et de l'industrie du divertissement. Son décès, à seulement 65 ans, laissa un vide immense dans le cœur de millions de fans et une empreinte indélébile sur la culture populaire. Cet article revient sur la vie, l'œuvre et l'héritage d'un homme qui a su donner vie à l'imagination.

Un Rêveur Visionnaire

Les débuts modestes

Né en 1901 à Chicago, Walt Disney grandit dans une famille modeste. Très jeune, il se passionne pour le dessin et la narration. Avec son frère Roy, il s’installe en Californie dans les années 1920, rêvant de conquérir l'industrie du cinéma.

La naissance de Mickey Mouse

En 1928, Mickey Mouse voit le jour. Avec ce personnage, Walt révolutionne le monde de l’animation en introduisant le premier dessin animé synchronisé avec du son : Steamboat Willie. Ce succès marque le début d’une carrière prolifique.

L'Empire Disney

Des chefs-d'œuvre cinématographiques

Walt Disney a marqué les esprits avec des classiques intemporels comme Blanche-Neige et les Sept Nains (1937), premier long-métrage d’animation, suivi de films tels que Pinocchio, Fantasia et Cendrillon. Chacun d’eux repoussait les limites techniques et artistiques de son époque.

La création des parcs à thème

Dans les années 1950, Walt concrétise un autre rêve : un lieu où parents et enfants pourraient partager des moments de magie. En 1955, Disneyland ouvre ses portes en Californie, devenant rapidement une destination emblématique. Ce concept novateur pose les bases des parcs à thème modernes.

Les Derniers Jours de Walt Disney

Une santé déclinante

À l'automne 1966, Walt Disney apprend qu’il est atteint d’un cancer du poumon, conséquence de son tabagisme. Malgré son état de santé, il continue à travailler sur plusieurs projets, notamment Disney World en Floride.

Un héritage en marche

Jusqu'à son dernier souffle, Walt resta impliqué dans ses œuvres. Sa mort le 15 décembre 1966 bouleversa le monde, mais il laissa derrière lui un héritage inestimable.

Un Héritage Intemporel

L’expansion de l’empire Disney

Après sa disparition, la Walt Disney Company poursuivit son expansion sous la direction de Roy Disney. Des œuvres comme Le Livre de la Jungle (1967) et des projets visionnaires tels qu'EPCOT témoignèrent de l'esprit innovant de Walt.

Une influence mondiale

Aujourd’hui, les films, les parcs à thème et l’univers Disney continuent de toucher des générations. Walt Disney a prouvé qu’avec de l’imagination et de la persévérance, il était possible de transformer des rêves en réalité.

La Fin d’une Étoile, Le Début d’une Légende

Walt Disney s'est éteint, mais sa magie demeure. Il a non seulement redéfini le divertissement, mais aussi inspiré des millions de personnes à croire en la puissance de leurs rêves. Plus qu’un homme, il est devenu une légende, dont l’héritage continue de faire rêver petits et grands à travers le monde.

Gustave Eiffel, dont le nom est aujourd’hui synonyme d’ingéniosité et d’innovation, est bien plus qu’un simple constructeur de la célèbre tour parisienne. Né en 1832, cet ingénieur visionnaire a marqué l’histoire de l’architecture et de l’ingénierie par ses projets audacieux et révolutionnaires. Cet article revient sur les débuts de sa vie, ses premières influences et comment sa naissance et son environnement ont façonné l’homme qui allait redéfinir les horizons du monde.

Les Origines d’un Visionnaire

Une Naissance à Dijon

Alexandre Gustave Eiffel voit le jour le 15 décembre 1832 à Dijon, en France. Il est issu d’une famille modeste mais ambitieuse. Son père, François Alexandre Bönickhausen, travaille comme militaire avant de se tourner vers les affaires, tandis que sa mère, Catherine Mélanie Moneuse, joue un rôle clé dans la gestion de l’entreprise familiale spécialisée dans le commerce de charbon.

Une Éducation Inspirante

La jeunesse de Gustave Eiffel est marquée par une solide éducation. Il étudie au Lycée Royal de Dijon, où il se distingue par son intelligence et son intérêt pour les sciences. Encouragé par sa mère, il intègre ensuite l’École centrale des arts et manufactures à Paris, une institution de renom qui forme les ingénieurs les plus brillants de son époque.

Les Premières Influences et Débuts

Une Passion pour les Structures

Dès son plus jeune âge, Eiffel manifeste un intérêt pour les ponts, les bâtiments et les innovations techniques. Son esprit analytique et sa curiosité le poussent à explorer les matériaux, notamment le fer, qui deviendra central dans ses réalisations futures.

Premiers Pas dans l’Industrie

Après avoir obtenu son diplôme en 1855, Eiffel commence sa carrière comme assistant ingénieur pour des entreprises spécialisées dans les travaux publics. Il se distingue rapidement par sa capacité à résoudre des problèmes complexes et à innover dans l’utilisation des matériaux.

Un Ingénieur Visionnaire

L’Exploration du Fer et de l’Acier

Eiffel est fasciné par les possibilités offertes par le fer et l’acier, des matériaux légers mais résistants. Ces métaux lui permettent d’imaginer des structures plus audacieuses et plus légères que tout ce qui avait été conçu auparavant.

La Réalisation de Projets Ambitieux

Avant même la construction de la tour Eiffel, Gustave Eiffel a participé à des projets emblématiques tels que le viaduc de Garabit et le pont Maria Pia au Portugal. Ces ouvrages témoignent de son ingéniosité et de sa capacité à repousser les limites techniques de son époque.

Héritage et Impact

Un Nom Gravé dans l’Histoire

Bien que la tour Eiffel soit l’œuvre la plus célèbre de Gustave Eiffel, son impact va bien au-delà. Il a introduit des techniques d’ingénierie innovantes qui ont influencé l’architecture moderne et les infrastructures du monde entier.

4.2. Une Source d’Inspiration

La vie de Gustave Eiffel, depuis ses modestes débuts à Dijon jusqu’à ses triomphes à Paris, inspire des générations d’ingénieurs et d’architectes. Sa capacité à imaginer l’impossible et à le transformer en réalité reste un modèle pour ceux qui cherchent à innover.

Aux Origines d’un Ingénieur de Génie

La naissance de Gustave Eiffel marque le début d’une ère de génie et d’innovation. Ses premiers pas à Dijon et son éducation rigoureuse ont jeté les bases d’une carrière qui allait redéfinir le paysage architectural mondial. Visionnaire et perfectionniste, Eiffel continue de fasciner par son héritage, rappelant que l’audace et le travail acharné peuvent transformer des rêves en structures immortelles.