Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Ephemeride

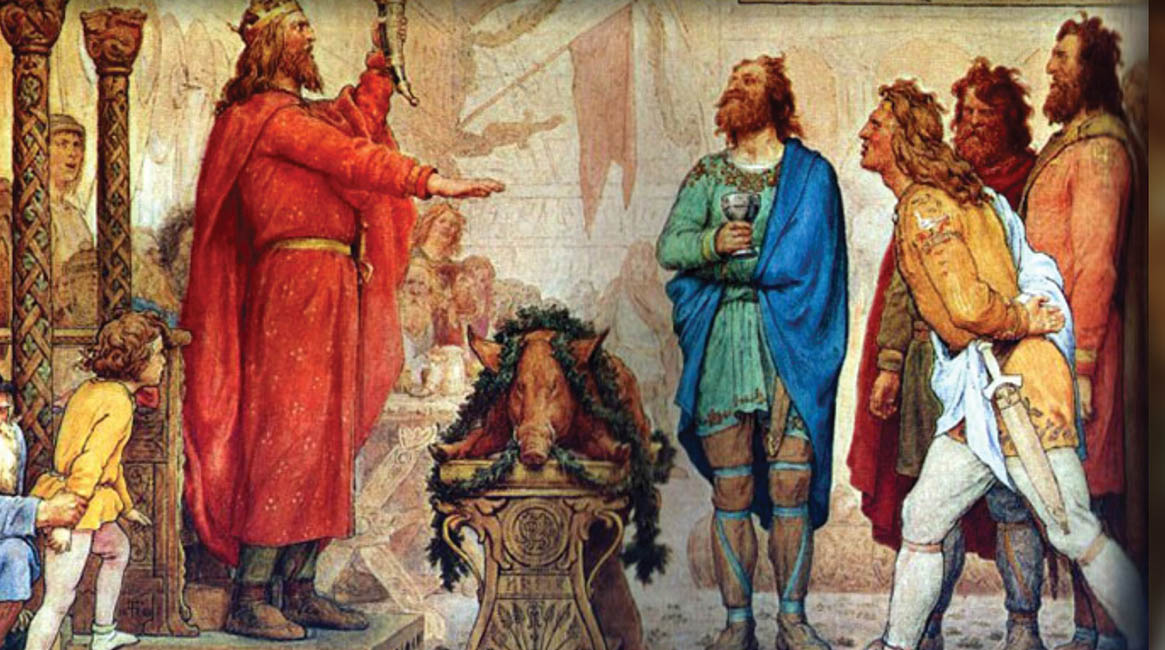

L’invasion de l’Angleterre par Guillaume, duc de Normandie, en 1066 est un événement capital dans l’histoire européenne. Cette conquête, marquée par la célèbre bataille d'Hastings, n’a pas seulement bouleversé la monarchie anglaise, mais a également jeté les bases d’une nouvelle ère politique, culturelle et sociale en Angleterre. Cet article retrace les origines de l’invasion, les événements qui ont conduit Guillaume à revendiquer le trône d’Angleterre, et les conséquences durables de cette victoire décisive.

Le Contexte Historique et la Prétention au Trône

La mort d'Édouard le Confesseur et la crise de succession

Le 5 janvier 1066, le roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, meurt sans laisser d’héritier direct, ouvrant ainsi une crise de succession. Plusieurs prétendants revendiquent alors la couronne, parmi lesquels Harold Godwinson, le puissant comte de Wessex, Harald Hardrada, roi de Norvège, et Guillaume, duc de Normandie. Guillaume affirme qu’Édouard lui avait promis le trône lors d’une visite en Normandie en 1051 et qu'Harold Godwinson avait juré de le soutenir.

Cependant, à la mort d’Édouard, c’est Harold qui est élu roi par le Witenagemot, l'assemblée des nobles anglo-saxons, provoquant la colère de Guillaume et d’autres prétendants.

Les revendications de Guillaume et la préparation de l'invasion

Guillaume, cousin éloigné d'Édouard, décide de faire valoir ses droits par la force. Il prépare soigneusement son invasion, rassemblant une armée composée de Normands, de Bretons, et de mercenaires venus de divers horizons. Pour légitimer son action, Guillaume obtient également le soutien du pape Alexandre II, qui lui accorde une bannière papale, ce qui lui permet de présenter son invasion comme une guerre juste.

Le duc de Normandie passe plusieurs mois à rassembler des troupes et à construire une flotte pour traverser la Manche, tandis qu'Harold Godwinson se prépare à défendre son royaume, également menacé par une invasion du roi norvégien Harald Hardrada.

Le Déroulement de l’Invasion

La bataille de Stamford Bridge

Avant même que Guillaume n’ait pu envahir l’Angleterre, Harold Godwinson doit d'abord affronter Harald Hardrada. Le 25 septembre 1066, Harold et son armée rencontrent les forces norvégiennes à Stamford Bridge, dans le nord de l'Angleterre. La bataille se solde par une victoire décisive des Anglo-Saxons, et Harald Hardrada est tué. Cependant, cette victoire affaiblit considérablement l’armée d'Harold, qui doit désormais marcher vers le sud pour faire face à Guillaume.

Le débarquement à Pevensey et la préparation de la bataille

Le 28 septembre 1066, Guillaume débarque à Pevensey, dans le Sussex, avec une armée d’environ 7 000 hommes. Profitant de l'absence des forces anglaises occupées dans le nord, Guillaume fortifie rapidement sa position et commence à ravager les terres alentour pour provoquer une confrontation rapide avec Harold.

Harold, après sa victoire à Stamford Bridge, marche rapidement vers le sud avec ses troupes épuisées. Il atteint la région de Hastings début octobre, où Guillaume l'attend avec son armée normande bien reposée.

La bataille d’Hastings (14 octobre 1066)

Le 14 octobre 1066, les deux armées se rencontrent à Senlac Hill, près d’Hastings. La bataille d’Hastings est un affrontement brutal et décisif qui dure toute la journée. Les troupes d'Harold, composées principalement d'infanterie anglo-saxonne (les housecarls et les fyrds), résistent initialement aux assauts de la cavalerie et des archers normands.

Cependant, une tactique astucieuse de Guillaume, consistant à simuler une retraite pour attirer les troupes anglaises hors de leur position défensive, conduit à la déroute des forces d'Harold. Vers la fin de la bataille, Harold Godwinson est tué, selon la légende, d’une flèche dans l'œil. Sa mort scelle la victoire de Guillaume, qui devient alors le maître incontesté de l’Angleterre.

Guillaume Devient Roi d'Angleterre

La soumission des nobles anglais

Après sa victoire à Hastings, Guillaume marche sur Londres. Bien que certaines poches de résistance subsistent, les nobles anglo-saxons finissent par reconnaître Guillaume comme roi d'Angleterre. Le 25 décembre 1066, Guillaume est couronné à l’abbaye de Westminster, devenant ainsi Guillaume Ier, roi d’Angleterre, connu sous le nom de Guillaume le Conquérant.

La consolidation du pouvoir normand

Pour consolider son pouvoir sur un pays récemment conquis, Guillaume distribue des terres aux barons normands et impose un nouveau système féodal, tout en réprimant sévèrement les rébellions locales. Il fait construire des forteresses dans tout le pays, comme la Tour de Londres, pour asseoir son autorité et contrôler les territoires stratégiques.

Guillaume remplace progressivement l’aristocratie anglo-saxonne par des Normands, créant une nouvelle élite qui lui est loyale. Les grandes familles anglo-saxonnes sont dépossédées de leurs terres, et une nouvelle ère commence, marquée par la domination normande.

Les Conséquences de la Conquête Normande

Les transformations politiques et administratives

La conquête normande bouleverse le paysage politique de l’Angleterre. Guillaume introduit un système féodal plus structuré, dans lequel tous les seigneurs doivent prêter serment directement au roi, renforçant ainsi l’autorité royale. Il fait également dresser le "Domesday Book" en 1086, un recensement détaillé des terres et des ressources du royaume, afin de mieux administrer ses possessions.

La conquête entraîne également une centralisation accrue du pouvoir et une redéfinition des relations entre le roi et ses vassaux, ce qui contribue à la formation d’un État anglais plus stable et plus efficace.

L’impact culturel et linguistique

L’un des aspects les plus durables de la conquête normande est l’influence culturelle et linguistique qu’elle a exercée sur l’Angleterre. Le français normand devient la langue de l’élite, de la cour et de l’administration, tandis que l’anglais anglo-saxon continue d'être parlé par le peuple. Cette cohabitation des langues conduit à un enrichissement de la langue anglaise, qui intègre de nombreux termes d’origine française, notamment dans les domaines de la loi, de la guerre, et de la politique.

Sur le plan architectural, Guillaume et ses successeurs introduisent des styles et des techniques de construction normandes, notamment avec la construction de châteaux, d’églises et de cathédrales dans tout le royaume.

Les relations anglo-normandes et européennes

La conquête de l’Angleterre par Guillaume a également un impact sur les relations internationales. Le roi d’Angleterre est désormais aussi duc de Normandie, ce qui crée des tensions récurrentes avec les rois de France. Cette double appartenance territoriale conduira plus tard à des conflits majeurs entre les deux couronnes, notamment pendant la guerre de Cent Ans (1337-1453).

De plus, la conquête renforce les liens entre l’Angleterre et l’Europe continentale, intégrant le royaume dans les réseaux politiques, économiques et culturels de la France et de l’Occident chrétien.

L’Héritage de Guillaume le Conquérant

Un roi bâtisseur

Guillaume est resté dans l’histoire comme un souverain pragmatique et impitoyable, mais aussi comme un roi bâtisseur. Sa conquête de l’Angleterre a profondément transformé le royaume, tant sur le plan institutionnel que culturel. Ses réalisations, telles que le "Domesday Book" et la consolidation de la féodalité, ont jeté les bases d’un État anglais fort et centralisé, qui survivra à de nombreuses crises.

La naissance d’une nouvelle Angleterre

L’héritage de Guillaume le Conquérant est immense. La conquête normande a marqué la fin de l’ère anglo-saxonne et l’avènement d’une nouvelle Angleterre, dominée par une aristocratie franco-normande. Les dynasties qui régneront sur l'Angleterre après lui, notamment les Plantagenêts, trouveront leurs racines dans cette conquête fondatrice.

La fusion des cultures anglo-saxonne et normande, ainsi que les transformations politiques et économiques apportées par Guillaume, ont contribué à l’émergence d’une Angleterre plus moderne, tournée vers l’Europe et prête à jouer un rôle clé dans l’histoire médiévale. L’aristocratie normande introduit de nouvelles pratiques sociales, juridiques et militaires, modifiant profondément la société anglaise. Par ailleurs, les alliances entre l’Angleterre et le continent, grâce aux possessions normandes de Guillaume, influencent durablement la politique européenne, en particulier vis-à-vis des rois de France.

L’introduction du féodalisme et des institutions administratives normandes donne également naissance à un système de gouvernement plus centralisé et efficace, qui pose les bases d’un État anglais puissant. En dépit de résistances locales et de révoltes, ce nouveau régime s’établit durablement, et Guillaume s’assure de l’obéissance de la population par une série de mesures coercitives, dont le "Harrowing of the North" (le "ravage du Nord"), une campagne militaire brutale menée en 1069 pour réprimer une rébellion.

L'empreinte de Guillaume dans l’histoire anglaise

Guillaume le Conquérant est aujourd’hui considéré comme l’un des personnages les plus importants de l’histoire anglaise. Sa victoire à Hastings en 1066 marque le début d’une nouvelle ère pour l’Angleterre, souvent vue comme une rupture majeure avec le passé anglo-saxon. Bien qu’il ait gouverné avec une poigne de fer, il a laissé une marque indélébile sur le royaume, dont la politique, la culture et la langue ont été à jamais transformées.

Son règne établit également un précédent pour l'autorité royale en Angleterre, créant un modèle de pouvoir fort, qui inspirera ses successeurs. Guillaume est non seulement le fondateur d’une nouvelle dynastie, mais il est aussi l’instigateur d’un processus d’intégration et de modernisation qui a façonné l’Angleterre médiévale et au-delà.

Une Invasion qui Redéfinit l'Histoire

L’invasion de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066 est l’un des événements les plus significatifs de l’histoire européenne médiévale. Cet acte d’audace militaire a redessiné la carte politique et culturelle de l’Angleterre, transformant une monarchie anglo-saxonne en un royaume féodal sous domination normande. La bataille d’Hastings, la prise de Londres et le couronnement de Guillaume à Westminster marquent le début d’un règne qui modifiera radicalement la société anglaise.

Les effets de la conquête normande sont encore visibles aujourd'hui, tant dans le patrimoine linguistique de l'anglais que dans les structures politiques et sociales mises en place par Guillaume. En réaffirmant l’importance du pouvoir royal et en intégrant l’Angleterre dans les courants européens, Guillaume le Conquérant a façonné le destin de l’Angleterre pour les siècles à venir, inscrivant son nom dans l’histoire comme l’un des plus grands conquérants et bâtisseurs de l’époque médiévale.

L’histoire des relations entre l’Empire ottoman et la Russie est marquée par une longue série de rivalités, notamment territoriales, politiques et religieuses. Une des confrontations les plus marquantes survient lorsque l’Empire ottoman déclare la guerre à la Russie, un événement central qui a marqué le cours de l’histoire européenne et orientale, notamment dans le cadre de la guerre de Crimée (1853-1856). Cet article explore les causes, le déroulement et les conséquences de cette déclaration de guerre, qui a redéfini les rapports de force dans la région et influencé les équilibres mondiaux.

Contexte Historique et Rivalités Ottomano-Russes

La rivalité historique entre l’Empire ottoman et la Russie

Depuis le XVIe siècle, les relations entre l’Empire ottoman et la Russie sont tendues, principalement en raison des rivalités territoriales autour de la mer Noire, de la Crimée et des Balkans. L’Empire ottoman, en déclin progressif, tente de maintenir son emprise sur ces territoires stratégiques, tandis que la Russie, en pleine expansion, cherche à accéder aux mers chaudes et à protéger les populations chrétiennes orthodoxes sous domination ottomane.

Cette tension est exacerbée par la montée du nationalisme au sein des populations balkaniques et slaves, souvent soutenues par la Russie, et par la fragilité politique croissante de l’Empire ottoman, que les puissances européennes appellent alors "l’homme malade de l’Europe".

Les enjeux religieux et géopolitiques

Au-delà des questions territoriales, le conflit entre l’Empire ottoman et la Russie est également teinté de rivalités religieuses. La Russie, puissance chrétienne orthodoxe, se présente comme la protectrice des chrétiens sous domination ottomane. De l'autre côté, l’Empire ottoman est dirigé par le sultan, calife des musulmans sunnites, ce qui confère une dimension religieuse à cette rivalité.

L'enjeu géopolitique majeur pour la Russie est l’accès aux Détroits (le Bosphore et les Dardanelles), vitaux pour son commerce et son influence en Méditerranée. L’Empire ottoman, contrôlant ces points stratégiques, devient ainsi un adversaire naturel pour la Russie dans la région.

La Crise qui Conduit à la Guerre

La question des lieux saints de Jérusalem

La crise qui conduit à la guerre entre l’Empire ottoman et la Russie trouve son origine dans un différend religieux concernant les lieux saints de Jérusalem, alors sous contrôle ottoman. Les chrétiens orthodoxes et les catholiques se disputent la protection des lieux saints de la chrétienté, en particulier le Saint-Sépulcre. La Russie se positionne en défenseur des orthodoxes, tandis que la France, alliée de l’Empire ottoman, soutient les catholiques.

En 1852, le sultan Abdulmecid Ier, sous pression diplomatique, accorde certains droits aux catholiques sur les lieux saints, au détriment des orthodoxes. Cette décision provoque l’indignation de la Russie, qui y voit une atteinte à son influence et un affront direct.

L’ultimatum russe et la réponse ottomane

En 1853, face à l'affront perçu, le tsar Nicolas Ier envoie un ultimatum à l’Empire ottoman, exigeant la reconnaissance officielle de la Russie comme protectrice des chrétiens orthodoxes dans les territoires ottomans. Le sultan rejette cet ultimatum, ce qui conduit la Russie à envahir les principautés danubiennes (la Moldavie et la Valachie), des territoires vassaux de l’Empire ottoman.

Face à cette agression, l'Empire ottoman, soutenu diplomatiquement par la France et le Royaume-Uni, décide de répondre par la force. Le 4 octobre 1853, l’Empire ottoman déclare officiellement la guerre à la Russie, marquant le début de la guerre de Crimée.

La Guerre de Crimée (1853-1856)

Les premiers affrontements navals

Les premiers affrontements de la guerre de Crimée se déroulent en mer Noire. En novembre 1853, la flotte russe remporte une victoire décisive contre la flotte ottomane lors de la bataille de Sinope, détruisant une grande partie des navires ottomans. Cette attaque, perçue comme une agression brutale, pousse la France et le Royaume-Uni à entrer dans le conflit aux côtés de l'Empire ottoman.

Le siège de Sébastopol

L’un des épisodes les plus marquants de la guerre de Crimée est le siège de Sébastopol, base navale stratégique russe sur la mer Noire. Entre 1854 et 1855, les troupes alliées franco-britanniques, avec la participation des Ottomans, mènent une campagne longue et sanglante pour prendre cette forteresse. Le siège dure près d’un an et se solde par la chute de Sébastopol en septembre 1855, affaiblissant considérablement les forces russes.

L’intervention des puissances européennes

La guerre de Crimée prend rapidement une dimension internationale. La France et le Royaume-Uni, désireux de limiter l’expansion russe en Europe et au Moyen-Orient, envoient des troupes pour soutenir l’Empire ottoman. La guerre devient ainsi un conflit majeur où les grandes puissances européennes s’affrontent par procuration.

Le Royaume de Sardaigne (futur Royaume d’Italie) rejoint également la coalition anti-russe en 1855, espérant renforcer ses alliances européennes dans la perspective d'une unification italienne.

Les Conséquences de la Guerre et du Conflit Ottomano-Russe

Le traité de Paris (1856)

La guerre de Crimée se termine par la signature du traité de Paris, le 30 mars 1856. Ce traité impose des conditions sévères à la Russie, qui doit renoncer à ses ambitions en Mer Noire et restituer les territoires conquis, notamment les principautés danubiennes, qui obtiennent une autonomie renforcée sous protection internationale.

L’Empire ottoman ressort de la guerre avec un soutien renouvelé des puissances européennes, mais la guerre révèle également ses faiblesses internes. Le traité de Paris garantit toutefois l’intégrité territoriale de l’Empire ottoman, qui est officiellement intégré dans le "concert européen" des nations.

Un impact sur la Russie

La défaite lors de la guerre de Crimée est un coup dur pour la Russie, tant sur le plan militaire que diplomatique. Cette guerre révèle l’obsolescence de son armée et de son infrastructure, incitant le tsar Alexandre II à entreprendre une série de réformes majeures, dont l'abolition du servage en 1861. La Russie, isolée diplomatiquement, est temporairement affaiblie, mais elle se concentre ensuite sur des réformes internes et l’expansion en Asie centrale.

Le déclin continu de l'Empire ottoman

Bien que vainqueur avec l’aide des puissances occidentales, l’Empire ottoman ressort affaibli de la guerre de Crimée. Les réformes entreprises après le conflit (Tanzimat) ne suffisent pas à moderniser un empire en déclin. L’ingérence des puissances européennes dans les affaires ottomanes s’intensifie, et les nationalismes des peuples soumis à l’autorité ottomane continuent de croître, précipitant l’éclatement progressif de l’empire dans les décennies suivantes.

L’Héritage de la Déclaration de Guerre Ottomane

Un tournant dans les relations internationales

La guerre de Crimée marque un tournant dans la diplomatie européenne. Pour la première fois, les puissances européennes se coalisent contre la Russie, dans un contexte de rivalités impérialistes. Ce conflit prépare le terrain pour les futures alliances et les antagonismes qui mèneront au déclenchement de la Première Guerre mondiale.

La montée des nationalismes

La guerre de Crimée, en affaiblissant à la fois l’Empire ottoman et la Russie, exacerbe les mouvements nationalistes dans les Balkans et dans d’autres parties de l’Empire ottoman. La Serbie, la Roumanie et la Bulgarie, entre autres, tireront profit de la faiblesse ottomane pour affirmer leurs aspirations à l’indépendance dans les décennies suivantes.

Un Conflit aux Multiples Enjeux

La déclaration de guerre de l’Empire ottoman à la Russie en 1853, déclencheur de la guerre de Crimée, est un moment clé de l’histoire européenne du XIXe siècle. Ce conflit met en lumière la fragilité des deux empires et annonce une ère de transformations politiques et géopolitiques profondes. La guerre de Crimée et ses conséquences montrent comment des rivalités anciennes entre puissances peuvent catalyser des changements durables dans l’équilibre des forces mondiales, tout en précipitant le déclin

La naissance de la Ve République française en 1958 marque un tournant décisif dans l’histoire politique du pays. Initiée par la crise algérienne et le retour au pouvoir du général de Gaulle, cette nouvelle Constitution redéfinit les équilibres des institutions françaises, consolidant l’autorité de l’exécutif. Cet article retrace les événements qui ont conduit à la création de la Ve République et analyse les fondements de ce nouveau régime qui demeure en place plus de six décennies après sa naissance.

Contexte Historique de la Naissance de la Ve République

Les faiblesses de la IVe République

La IVe République (1946-1958), mise en place après la Seconde Guerre mondiale, est marquée par une instabilité politique chronique. Le régime parlementaire en place, où l’Assemblée nationale possède un pouvoir prépondérant, voit se succéder 24 gouvernements en seulement 12 ans. Cette instabilité complique la gestion des grandes questions nationales, notamment la décolonisation en Afrique et en Indochine, et plus particulièrement la guerre d’Algérie, débutée en 1954.

La guerre d’Algérie et la crise de mai 1958

La guerre d’Algérie, déclenchée par le soulèvement du Front de libération nationale (FLN), plonge la France dans une profonde crise. En mai 1958, un groupe de généraux français et de partisans de l'Algérie française prennent le contrôle d’Alger et réclament le retour du général Charles de Gaulle au pouvoir. Cette insurrection menace directement le gouvernement de la IVe République, incapable de trouver une issue à la guerre et d’apaiser les tensions politiques.

Le Retour de Charles de Gaulle au Pouvoir

L’appel à Charles de Gaulle

Le 29 mai 1958, sous la pression des militaires et des colons d'Algérie, le président de la République René Coty fait appel à Charles de Gaulle, l’homme de la Libération, considéré comme le seul capable de sauver le pays du chaos. De Gaulle, qui avait déjà quitté la scène politique en 1946 en raison de son désaccord avec le fonctionnement de la IVe République, accepte de revenir à condition d’obtenir les pleins pouvoirs pour une période de six mois et la possibilité de réformer les institutions.

L’investiture et les pleins pouvoirs

Le 1er juin 1958, Charles de Gaulle est investi président du Conseil avec des pouvoirs étendus, lui permettant de gouverner par ordonnances. Le 3 juin, une loi constitutionnelle est votée, accordant au général la mission de rédiger une nouvelle Constitution. Cette réforme vise à rééquilibrer les institutions en renforçant l’exécutif, jugé trop faible sous la IVe République, et à stabiliser le régime.

La Création de la Constitution de la Ve République

Les principes directeurs de la nouvelle Constitution

Charles de Gaulle et son gouvernement confient à Michel Debré, futur Premier ministre, la rédaction de la nouvelle Constitution. Celle-ci repose sur plusieurs principes fondamentaux : un exécutif fort, une séparation claire des pouvoirs, et un rééquilibrage des institutions en faveur de la stabilité.

- Un exécutif renforcé : Le président de la République dispose de pouvoirs élargis, notamment en matière de défense, de diplomatie, et de nomination du Premier ministre. Il peut également dissoudre l’Assemblée nationale et recourir au référendum pour consulter directement le peuple.

- Un rôle central pour le Premier ministre : Bien que le président ait une position prééminente, le Premier ministre est chargé de la gestion des affaires courantes du gouvernement.

- Une séparation des pouvoirs : La Constitution consacre un système parlementaire rationalisé, où l'Assemblée nationale peut être dissoute en cas de crise, et le gouvernement peut engager sa responsabilité devant elle.

Le référendum du 28 septembre 1958

Après l’élaboration du texte, un référendum est organisé le 28 septembre 1958 pour soumettre la nouvelle Constitution au peuple français. La majorité des électeurs, 79,2%, approuve le texte, marquant ainsi la fin de la IVe République et la naissance officielle de la Ve République. Ce succès est un triomphe pour de Gaulle, qui voit ses idées constitutionnelles validées par une large part de la population.

Les Premières Années de la Ve République

L’élection présidentielle de 1958

En décembre 1958, Charles de Gaulle est élu président de la République par un collège électoral restreint, conformément à la nouvelle Constitution. Il devient ainsi le premier président de la Ve République, avec pour mission de consolider les institutions et de stabiliser le pays, notamment en trouvant une issue à la guerre d’Algérie.

La résolution de la guerre d’Algérie

La guerre d’Algérie reste un enjeu majeur pour le gouvernement de De Gaulle. Après plusieurs années de négociations, le général finit par reconnaître l’indépendance algérienne avec la signature des accords d'Évian en mars 1962. Cette décision, difficile mais nécessaire, permet de mettre fin à une guerre qui a profondément divisé la société française.

La réforme institutionnelle de 1962 : le président élu au suffrage universel direct

En 1962, De Gaulle introduit une nouvelle réforme cruciale : l’élection du président de la République au suffrage universel direct, renforçant encore davantage la légitimité et le pouvoir de la fonction présidentielle. Cette réforme, approuvée par référendum, transforme durablement le paysage politique français en instaurant un lien direct entre le président et les citoyens.

L'Héritage de la Ve République

Une stabilité retrouvée

L’une des principales réussites de la Ve République est d’avoir mis fin à l’instabilité politique chronique qui caractérisait la IVe République. Grâce au renforcement du pouvoir exécutif et à la rationalisation du parlementarisme, les gouvernements sous la Ve République sont plus stables et plus durables, permettant une gestion plus efficace des affaires publiques.

Un régime présidentiel-parlementaire unique

La Ve République se distingue par son système hybride, à mi-chemin entre un régime présidentiel et parlementaire. Le président, véritable chef de l’exécutif, dispose de pouvoirs considérables, notamment en matière de politique étrangère et de défense, tandis que le Premier ministre reste responsable devant le Parlement. Cette cohabitation des pouvoirs exécutif et législatif, bien qu’occasionnellement source de tensions, a su préserver l’équilibre institutionnel.

Une Constitution toujours en vigueur

La Constitution de 1958, bien que modifiée à plusieurs reprises, notamment avec l'introduction du quinquennat en 2000, reste le fondement des institutions françaises. Son caractère souple lui permet de s’adapter aux évolutions politiques et sociales, garantissant ainsi la pérennité de la Ve République.

Un moment charnière de l’histoire politique française

La naissance de la Ve République en 1958 représente un moment charnière de l’histoire politique française. Conçue pour répondre aux dysfonctionnements de la IVe République et à une crise profonde provoquée par la guerre d’Algérie, elle a permis de stabiliser durablement les institutions du pays. En renforçant le pouvoir exécutif et en rééquilibrant les institutions, la Ve République, largement marquée par l'empreinte du général de Gaulle, demeure aujourd’hui le cadre de la vie politique française.

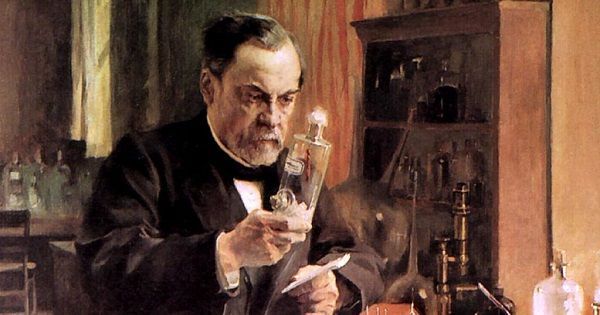

La Disparition de Louis Pasteur : L'Adieu à un Géant de la Science. Le 28 septembre 1895, Louis Pasteur, l'un des plus grands scientifiques français, s'éteint à l'âge de 72 ans. Pionnier dans le domaine de la microbiologie et inventeur du vaccin contre la rage, Pasteur laisse un héritage scientifique et médical considérable. Sa disparition marque la fin d'une ère, mais ses contributions continuent d'influencer la médecine moderne et la recherche scientifique. Cet article revient sur les dernières années de Louis Pasteur, les hommages à sa mort et l'héritage qu'il a laissé.

Les Dernières Années de Louis Pasteur

Le poids de la maladie

À partir de 1868, Louis Pasteur est frappé par une série d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) qui affectent gravement sa santé. Bien que diminué physiquement, il continue à travailler avec acharnement et à superviser les recherches menées dans son institut. Sa détermination à poursuivre son œuvre scientifique malgré sa condition inspire admiration et respect, tant en France qu’à l’étranger.

Les avancées scientifiques jusqu'à la fin

Malgré ses problèmes de santé, Pasteur reste actif jusqu'à la fin de sa vie, concentrant ses efforts sur les recherches bactériologiques et les travaux concernant la vaccination. L’Institut Pasteur, fondé en 1888, devient un centre de recherche de renommée mondiale. Pasteur y supervise de nombreuses découvertes, notamment des travaux sur les maladies infectieuses comme la diphtérie et le choléra. Ses recherches et celles de ses collègues contribuent à jeter les bases de l’immunologie moderne.

La Mort de Louis Pasteur

Le décès du scientifique

Le 28 septembre 1895, Louis Pasteur décède dans sa maison de Villeneuve-l’Étang, près de Garches, en Île-de-France. Les derniers mois de sa vie sont marqués par une grande faiblesse physique due à son AVC, mais son esprit scientifique reste lucide jusqu’au bout. Sa mort est ressentie comme une grande perte par la communauté scientifique, la France, et le monde entier.

Les hommages nationaux et internationaux

La mort de Pasteur suscite une immense vague de reconnaissance et de respect. Des hommages lui sont rendus à travers toute la France, et au-delà, les dirigeants politiques, les scientifiques, et les citoyens rendent hommage à celui qui a sauvé d’innombrables vies grâce à ses découvertes. Un service funèbre national est organisé, et Pasteur est inhumé dans une crypte située au sein de l’Institut Pasteur, à Paris, un honneur rare pour un scientifique.

L’Héritage de Louis Pasteur

Les contributions majeures à la science

Louis Pasteur laisse derrière lui une carrière scientifique exceptionnelle, avec des découvertes révolutionnaires. Parmi ses contributions les plus notables figurent la théorie des germes, qui a transformé la compréhension des maladies infectieuses, la pasteurisation, qui a révolutionné la conservation des aliments, et ses travaux sur la vaccination, qui ont ouvert la voie à la médecine préventive moderne.

Le vaccin contre la rage est probablement l’un de ses plus grands succès. En 1885, il sauve la vie d'un jeune garçon, Joseph Meister, mordu par un chien enragé, en utilisant un vaccin expérimental. Cet événement est largement considéré comme une percée majeure dans la lutte contre les maladies infectieuses.

L’Institut Pasteur : Un héritage vivant

Fondé par Louis Pasteur en 1887, l'Institut Pasteur est aujourd'hui l'un des centres de recherche les plus importants au monde. Il reste à la pointe de la recherche sur les maladies infectieuses, l'immunologie, la virologie, et la génétique. De nombreux prix Nobel de médecine ont été attribués à des chercheurs de l’Institut Pasteur, témoignant de la pérennité de l'héritage scientifique laissé par Pasteur.

Cet institut, qui porte son nom, est une institution qui reflète sa vision de la recherche scientifique comme un outil au service de l'humanité. Plus de 120 ans après sa mort, Pasteur continue d'influencer la science, notamment par l’approche rigoureuse et humaniste qu’il a incarnée.

L’Impact Culturel et Social de Louis Pasteur

Pasteur, symbole de la science au service de l’humanité

Louis Pasteur n'est pas seulement un scientifique, mais aussi un héros national. Il incarne l’image d’un homme dévoué à la recherche et à l'amélioration de la vie humaine. Son approche humaniste, qui met la science au service du bien commun, est une source d'inspiration pour les générations futures.

Au-delà de ses contributions scientifiques, Pasteur a promu une vision de la science comme force morale, capable d'apporter des solutions aux grands défis de l'humanité. Son engagement contre les maladies infectieuses et son souci de faire bénéficier les populations des fruits de ses découvertes reflètent un sens profond du service public.

Les représentations dans l'art et la culture populaire

La vie et l'œuvre de Louis Pasteur ont inspiré de nombreux artistes, auteurs, et cinéastes. Son image est immortalisée dans la littérature, la peinture, et le cinéma, notamment dans le célèbre film hollywoodien La vie de Louis Pasteur (1936), qui a contribué à forger son mythe à l'international.

De nombreuses écoles, hôpitaux, et institutions portent aujourd’hui son nom, un témoignage de l’impact culturel et éducatif de sa contribution. Pasteur est devenu une figure incontournable de l’identité scientifique et médicale en France et dans le monde.

Louis Pasteur et la Science Moderne

Les fondements de la microbiologie

Pasteur est largement considéré comme le père de la microbiologie moderne. Ses travaux sur la fermentation, la stérilisation, et les agents pathogènes ont jeté les bases des découvertes ultérieures dans le domaine des bactéries, des virus, et des microbes. Grâce à lui, la médecine et l’industrie alimentaire ont pu se moderniser considérablement.

Le développement de la pasteurisation, encore utilisé aujourd'hui pour traiter les aliments, et la mise en place des premiers vaccins sont des exemples concrets de l’influence durable de ses découvertes. En outre, son approche scientifique rigoureuse, reposant sur des expériences méthodiques et une observation minutieuse, continue d’inspirer la recherche médicale.

L’héritage philosophique et scientifique de Pasteur

Au-delà de ses découvertes concrètes, Pasteur a laissé un héritage philosophique. Sa croyance en la puissance de la science pour améliorer la vie humaine et son refus de s'incliner devant l'inconnu ont inspiré de nombreux chercheurs après lui. Sa maxime « le hasard ne favorise que les esprits préparés » reflète bien cette vision.

Aujourd'hui encore, Louis Pasteur est une figure tutélaire pour tous ceux qui, dans le domaine scientifique, cherchent à découvrir de nouvelles solutions aux problèmes de santé mondiaux, que ce soit dans la lutte contre les épidémies, les vaccins ou les innovations médicales.

La perte d'une des plus grandes figures scientifiques de l'histoire

La disparition de Louis Pasteur en 1895 marque la perte d'une des plus grandes figures scientifiques de l'histoire. Sa contribution à la microbiologie, à la médecine et à la science en général reste inégalée, tandis que son influence perdure à travers les générations. À travers l’Institut Pasteur et les nombreuses vies sauvées grâce à ses découvertes, son héritage scientifique continue d’enrichir la recherche médicale et de protéger l'humanité contre les maladies infectieuses. Pasteur demeure une inspiration pour les chercheurs et un symbole universel de la science au service du bien-être humain.

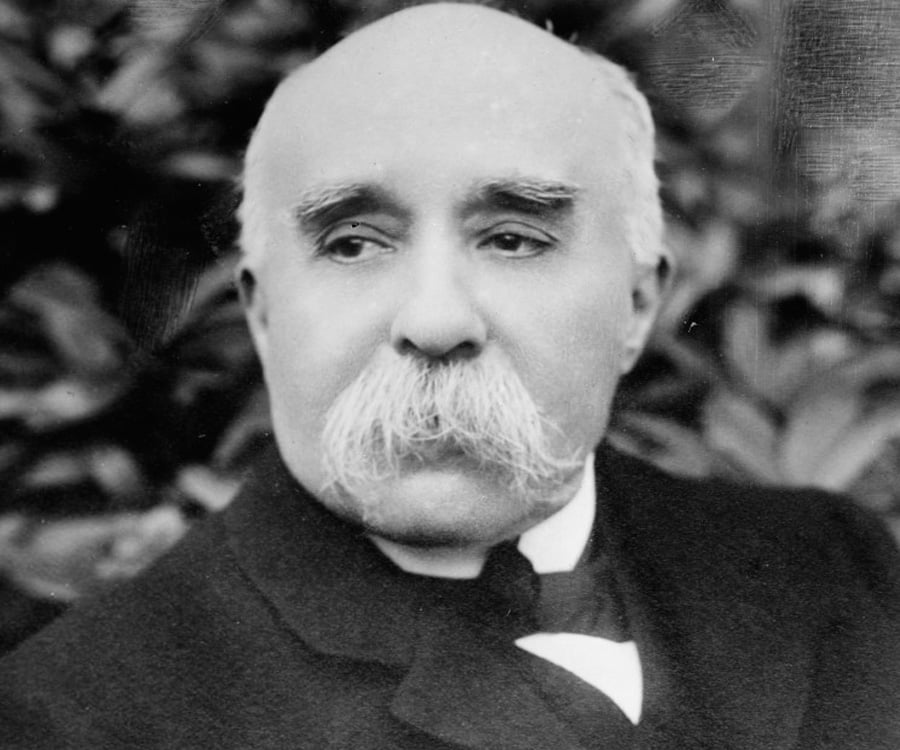

Georges Clemenceau, homme d’État et le père de la victoire, surnommé "Le Tigre", est l'une des figures les plus influentes de la politique française du XIXe et XXe siècle. Journaliste, médecin, mais surtout homme politique, il a joué un rôle déterminant dans la Troisième République, marquant l’histoire de France notamment par son rôle pendant la Première Guerre mondiale. Ce portrait se propose de retracer les grandes étapes de la vie de Clemenceau, en mettant en lumière son héritage en tant que "Père de la Victoire" en 1918.

Les Premières Années de Georges Clemenceau

Une jeunesse républicaine et engagée

Georges Clemenceau naît le 28 septembre 1841 en Vendée, dans une famille de tradition républicaine et radicale. Son père, Benjamin Clemenceau, était un ardent républicain qui influencera fortement les convictions politiques de son fils. Après des études en médecine, Georges Clemenceau se tourne rapidement vers la politique et le journalisme, influencé par les idéaux républicains et laïque.

L’exil américain et l'influence sur sa pensée politique

Jeune homme, Clemenceau passe plusieurs années aux États-Unis, où il enseigne le français et étudie de près la politique et la société américaine. Cet exil volontaire joue un rôle fondamental dans la formation de sa vision républicaine et démocratique, tout en renforçant son engagement pour la liberté de la presse et les droits civiques. Cette période influence également son anticléricalisme, qu’il appliquera plus tard en politique.

L'Ascension Politique sous la Troisième République

Débuts en politique : Un républicain radical

De retour en France, Clemenceau entame une carrière politique brillante. Élu maire de Montmartre en 1870, puis député, il se distingue rapidement par son éloquence et son intransigeance. Farouche opposant à l’Empire de Napoléon III, il est un fervent défenseur de la République et critique virulent de l’opportunisme politique.

En tant que député radical, il devient une figure centrale de l’opposition au gouvernement. Il se forge une réputation de défenseur de la justice et de la laïcité, tout en s'attaquant à la corruption et aux abus de pouvoir. C’est également à cette époque qu’il se lie avec des figures républicaines clés, telles que Gambetta et Ferry, tout en conservant son esprit indépendant et critique.

L’affaire Dreyfus et le combat pour la justice

L’affaire Dreyfus, un scandale judiciaire qui secoue la France à la fin du XIXe siècle, est un tournant dans la carrière politique de Clemenceau. En tant que journaliste et parlementaire, il devient un ardent défenseur d'Alfred Dreyfus, dénonçant l’injustice et l'antisémitisme sous-jacents de l’affaire. Ses articles dans le journal L'Aurore, notamment le célèbre "J'accuse...!" de Zola, reflètent son engagement pour la justice et l’égalité des droits.

Ce combat pour la vérité renforce son image de républicain intègre et intransigeant. Il devient un leader moral de la gauche républicaine, prêt à s’opposer à l’armée et à l’Église lorsque les principes républicains sont en jeu.

Clemenceau et la Grande Guerre

La nomination à la tête du gouvernement

En novembre 1917, au moment où la France semble au bord du désastre après trois années de guerre, Clemenceau est appelé à former un nouveau gouvernement. À 76 ans, il est nommé Président du Conseil (Premier ministre) dans une situation désespérée : les mutineries éclatent dans les tranchées, les ressources sont épuisées, et le moral du pays est au plus bas.

Le rôle de Clemenceau dans la victoire de 1918

Clemenceau prend alors des mesures décisives pour mobiliser les ressources humaines et matérielles du pays. Son leadership énergique et sa détermination inflexible lui valent le surnom de "Père la Victoire". Refusant tout compromis avec l'Allemagne, il impose une stratégie de guerre totale, renforçant l'alliance avec les forces britanniques et américaines tout en réprimant sévèrement toute forme de pacifisme ou de défaitisme.

Sa célèbre phrase "Je fais la guerre" incarne son engagement sans faille pour la victoire. Clemenceau incarne un gouvernement de combat, et son rôle est essentiel dans la résistance morale et militaire de la France jusqu’à l’armistice du 11 novembre 1918.

L'Héritage Diplomatique et Politique

Le traité de Versailles

Après la victoire, Clemenceau joue un rôle clé dans les négociations du traité de Versailles, en 1919. Bien que partiellement désillusionné par les compromis diplomatiques, il obtient plusieurs des garanties qu’il exigeait pour la sécurité future de la France, notamment la restitution de l'Alsace-Lorraine et des réparations financières de la part de l'Allemagne.

Cependant, Clemenceau est conscient des limites du traité et des frustrations qu’il pourrait générer. Il sait que les dispositions prises, bien qu'ardemment négociées, laissent un terrain propice aux ressentiments futurs, ce qui ne manquera pas de se confirmer dans les années à venir avec la montée du nazisme en Allemagne.

La fin de sa carrière et son influence durable

Après le traité de Versailles, Clemenceau se retire de la vie politique en 1920, refusant de se présenter à l'élection présidentielle. Il consacre ses dernières années à écrire et à voyager, tout en restant une figure respectée et admirée de la politique française. Il meurt le 24 novembre 1929 à Paris, laissant un héritage complexe de fermeté politique, de patriotisme et de défense intransigeante des principes républicains.

L’Héritage de Georges Clemenceau

Un modèle de leadership en temps de crise

Clemenceau est souvent cité comme un modèle de leadership en temps de crise. Son pragmatisme, son sens de la justice et son refus de se plier aux compromis faciles en font un exemple pour les hommes d'État contemporains. Son surnom de "Tigre" reflète bien la combativité et la résilience dont il a fait preuve, en particulier pendant les moments les plus sombres de la Première Guerre mondiale.

Clemenceau et la république laïque

Par son engagement constant pour la République et la laïcité, Clemenceau a joué un rôle crucial dans la consolidation de la Troisième République. Sa lutte contre le cléricalisme et son rôle dans l'affaire Dreyfus témoignent de sa vision d'une France moderne, où la justice, l'égalité, et la laïcité étaient des principes non négociables.

Georges Clemenceau est l'une des grandes figures de l'histoire de France

À travers son engagement républicain, son rôle déterminant dans la victoire de la Première Guerre mondiale, et son action en faveur de la justice et de la laïcité, il incarne une certaine idée de la France, forte, résiliente, et ancrée dans ses valeurs républicaines. Surnommé "Le Père la Victoire", Clemenceau reste un symbole d'autorité morale et de détermination politique dans l'imaginaire collectif français.

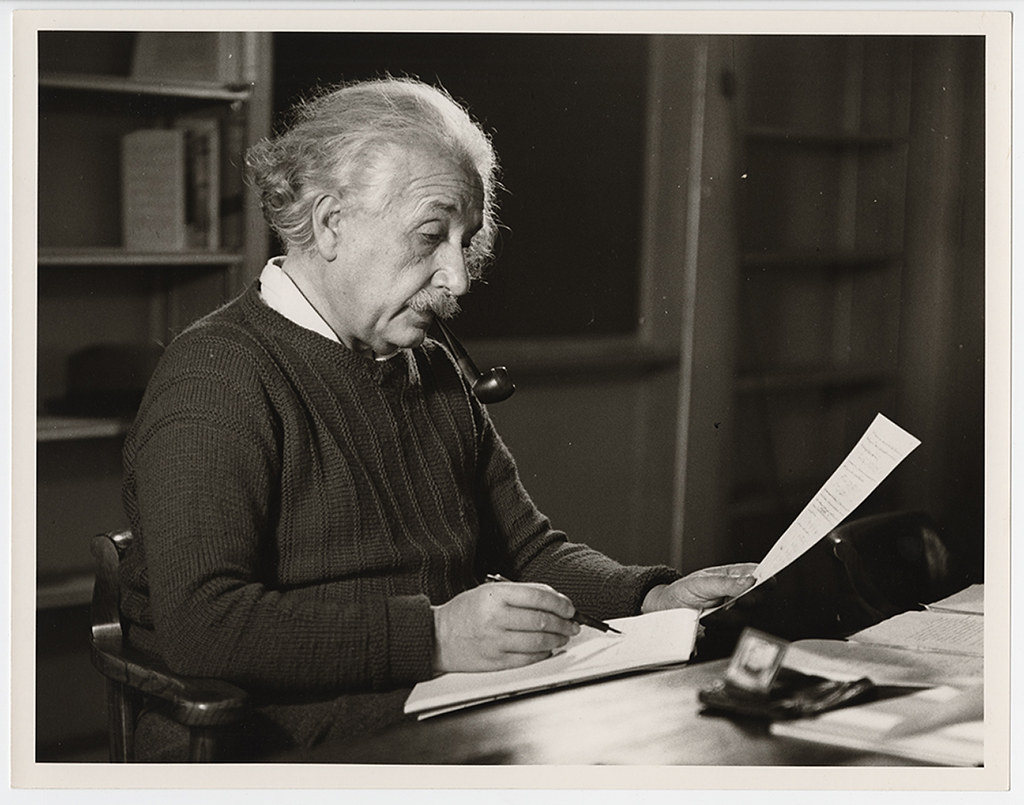

Albert Einstein, l’un des plus grands esprits scientifiques de l’histoire, a révolutionné la physique au début du XXe siècle avec sa théorie de la relativité générale et sa célèbre équation E=mc². Ces découvertes ont bouleversé notre compréhension de l’univers, des lois de la gravité à l’énergie des étoiles, et ont eu des implications profondes pour la science moderne. Cet article explore le contexte de ces découvertes, leurs implications et leur impact sur le monde scientifique et au-delà.

Le Contexte Scientifique de la Relativité

Les bases de la physique classique avant Einstein

Avant Einstein, la physique était principalement dominée par les lois de Newton et la théorie de l’électromagnétisme de Maxwell. La gravité était considérée comme une force d’attraction entre les masses, et le temps et l’espace étaient perçus comme absolus. Cependant, au tournant du XXe siècle, certaines observations et expériences, comme celles concernant la vitesse de la lumière, ne pouvaient être expliquées par la physique classique.

Les premières réflexions d’Einstein sur la relativité restreinte

En 1905, alors qu'il travaillait à l'Office des brevets à Berne, Einstein publia sa première théorie révolutionnaire : la relativité restreinte. Cette théorie, qui énonçait que les lois de la physique sont les mêmes pour tous les observateurs en mouvement uniforme, et que la vitesse de la lumière est constante dans tous les référentiels, remettait en cause la conception newtonienne de l’espace et du temps.

L'insatisfaction face à la gravitation de Newton

Bien que la relativité restreinte ait permis de réconcilier la mécanique et l’électromagnétisme, elle laissait de côté la gravité, régie par les lois de Newton. Einstein ressentait un besoin d’intégrer la gravité dans cette nouvelle vision de l’univers, ce qui le conduisit à développer une théorie plus générale.

La Naissance de la Relativité Générale

Les fondements de la relativité générale

En 1915, après près de dix ans de réflexion et de travail acharné, Einstein publia sa théorie de la relativité générale. Contrairement à la relativité restreinte, qui ne concernait que des objets en mouvement à vitesse constante, la relativité générale incluait les effets de l’accélération et, surtout, de la gravité.

L’idée révolutionnaire de la courbure de l’espace-temps

L'une des idées centrales de la relativité générale est que la gravité n'est pas une force exercée à distance, comme le croyait Newton, mais plutôt une conséquence de la courbure de l'espace-temps. En d'autres termes, la présence de masse et d'énergie déforme l'espace et le temps autour d’elle, et les objets se déplacent le long de ces courbures. C’est ainsi qu’Einstein décrivit l’attraction gravitationnelle non pas comme une force mystérieuse, mais comme une conséquence géométrique.

Les équations d'Einstein et leurs implications

La relativité générale fut formalisée à travers une série d’équations, connues sous le nom d’équations de champ d’Einstein. Ces équations permettent de décrire comment la matière et l’énergie modifient la structure de l’espace-temps, et comment cette déformation affecte le mouvement des objets. Elles prédisent des phénomènes étonnants comme la dilatation temporelle (le temps s'écoule plus lentement près d'un objet massif), les trous noirs, et même l’expansion de l’univers.

L'Équation Révolutionnaire E=mc²

L’émergence de la célèbre équation

En 1905, Einstein introduit une équation qui changera à jamais la compréhension de l’énergie et de la matière : E=mc². Cette formule, dérivée de sa théorie de la relativité restreinte, exprime que l'énergie (E) est égale à la masse (m) multipliée par le carré de la vitesse de la lumière (c²). Elle révèle que la masse et l'énergie sont interchangeables, ce qui était une idée totalement révolutionnaire à l'époque.

La signification de E=mc²

La signification profonde de cette équation est que même la plus petite quantité de matière contient une énorme quantité d’énergie. Par exemple, une très petite masse peut se convertir en une énorme quantité d'énergie, ce qui est illustré par des processus tels que la fission et la fusion nucléaire. Ce principe est au cœur de nombreuses technologies modernes, notamment les centrales nucléaires et les bombes atomiques.

Les implications scientifiques et technologiques

L’équation E=mc² a ouvert la voie à des avancées majeures dans les domaines de la physique nucléaire et des énergies. Elle est à l’origine des travaux qui ont conduit à la maîtrise de l’énergie atomique, mais aussi à des découvertes dans l'astrophysique, notamment pour comprendre les processus énergétiques à l'œuvre dans les étoiles, comme la fusion de l’hydrogène en hélium au cœur du Soleil.

Les Vérifications Expérimentales et les Révolutions Consécutives

L’éclipse solaire de 1919 et la confirmation de la relativité générale

La relativité générale fit une première grande percée en 1919, lorsque l’astronome britannique Arthur Eddington observa une éclipse solaire et confirma que la lumière des étoiles proches du Soleil était effectivement déviée par la gravité, comme l’avait prédit Einstein. Ce résultat spectaculaire fit d’Einstein une célébrité mondiale et valida une partie de ses théories.

La prédiction des trous noirs et des ondes gravitationnelles

Les équations d’Einstein ne se contentaient pas de décrire la gravité de manière classique. Elles prédisaient également l’existence de phénomènes extrêmes, tels que les trous noirs, des objets dont la gravité est si forte qu’ils déforment l’espace-temps au point d’empêcher la lumière de s’échapper. Einstein prédit également les ondes gravitationnelles, des ondulations de l'espace-temps causées par des événements cataclysmiques, telles que la collision de deux trous noirs.

Ces ondes gravitationnelles furent détectées pour la première fois en 2015, confirmant une nouvelle fois la pertinence de la relativité générale près d'un siècle après sa formulation.

L’Impact de la Relativité Générale sur la Physique Moderne

L’univers en expansion et la cosmologie moderne

L'une des plus grandes conséquences de la relativité générale fut la découverte que l'univers n'est pas statique, mais en expansion. Les travaux d’Einstein furent à la base des théories sur la cosmologie moderne, y compris la théorie du Big Bang, qui décrit la naissance de l'univers à partir d'un point singulier.

Les GPS et la relativité : applications concrètes

Bien que la relativité générale puisse sembler éloignée des préoccupations quotidiennes, elle a des applications pratiques essentielles. Par exemple, les systèmes de positionnement global (GPS) tiennent compte des effets relativistes pour fournir des données précises. La vitesse des satellites, ainsi que leur position dans un champ gravitationnel plus faible que celui de la Terre, affecte le passage du temps, une correction nécessaire pour garantir l'exactitude des données GPS.

Les répercussions philosophiques et culturelles

Les découvertes d’Einstein ne se sont pas limitées au monde scientifique. Elles ont influencé la philosophie, en particulier la compréhension du temps et de l’espace. Elles ont également alimenté des débats sur la nature de l’univers, l’illusion du temps linéaire et la relativité de l’expérience humaine. La relativité est devenue un concept fondamental dans notre manière de percevoir le monde et a influencé de nombreuses œuvres littéraires, artistiques et philosophiques.

Conclusion : L'Héritage Intemporel d'Einstein

Albert Einstein a bouleversé la physique et la compréhension humaine de l'univers grâce à la relativité générale et à l’équation E=mc². Ces découvertes ont non seulement transformé la manière dont nous voyons le cosmos et l’énergie, mais ont également ouvert la voie à des révolutions technologiques et scientifiques qui continuent de marquer notre époque. À travers ses théories, Einstein a élargi les frontières de la connaissance humaine, nous offrant une nouvelle manière de percevoir la réalité, de la structure du temps et de l’espace à la nature de la matière elle-même.

L'énigme des hiéroglyphes a fasciné les chercheurs et les passionnés d'histoire pendant des siècles. Jean-François Champollion, un linguiste français du XIXe siècle, est souvent considéré comme le père du déchiffrement des hiéroglyphes. Son travail monumental a ouvert la voie à une meilleure compréhension de l'Égypte ancienne, permettant ainsi d'explorer ses cultures, sa religion et son histoire. Cet article se penche sur la vie de Champollion, ses découvertes, ainsi que l'impact de son travail sur l'égyptologie.

La Vie de Jean-François Champollion

Origines et formation

Jean-François Champollion est né le 23 décembre 1790 à Figeac, dans le sud de la France. Dès son jeune âge, il montre un intérêt prononcé pour les langues et les cultures anciennes. À l'âge de 11 ans, il découvre le déchiffrement des langues anciennes et se lance dans l'étude du grec, du latin, de l'hébreu et, plus tard, des langues orientales.

Les voyages en Égypte

En 1828, Champollion se rend en Égypte pour étudier sur le terrain. Ce voyage est déterminant pour ses recherches, car il lui permet d'observer les monuments, les inscriptions et les artefacts égyptiens. Ses notes et ses croquis de ce voyage joueront un rôle crucial dans son travail de déchiffrement.

La Découverte de la Pierre de Rosette

L'importance de la Pierre de Rosette

La découverte de la Pierre de Rosette en 1799, pendant la campagne de Napoléon en Égypte, s'avère être un tournant décisif dans le déchiffrement des hiéroglyphes. Cette stèle en granit porte un texte en trois écritures : hiéroglyphes, écriture démotique et grec ancien. La présence de ce texte trilingue constitue la clé qui permettra à Champollion de comprendre les hiéroglyphes.

Le rôle de la pierre dans le déchiffrement

La pierre est ramenée en France où elle est exposée au Musée du Louvre. Champollion utilise la version grecque pour établir des correspondances avec les hiéroglyphes. En identifiant certains noms propres, notamment celui de Ptolémée, il commence à déchiffrer les caractères et à comprendre leur structure.

Les Principes du Déchiffrement

Les hiéroglyphes : une écriture complexe

Les hiéroglyphes égyptiens ne sont pas seulement un système de symboles représentant des sons, mais également des images symboliques qui ont des significations multiples. Champollion doit donc naviguer dans cette complexité pour réussir à les déchiffrer.

La méthode de Champollion

Champollion développe une méthode qui combine des approches phonétiques et idéographiques. Il identifie des groupes de signes, établit des règles grammaticales et démontre que certains hiéroglyphes représentent des sons, tout en d'autres véhiculent des significations complètes.

Les Découvertes et Contributions

Le succès du déchiffrement

En 1822, Champollion annonce au monde le succès de son déchiffrement dans une lettre à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Ses découvertes jettent les bases de l'égyptologie moderne, permettant aux chercheurs de comprendre et d'interpréter les textes égyptiens.

Les travaux postérieurs

Après son déchiffrement, Champollion continue ses recherches sur l'Égypte ancienne, publiant des ouvrages importants, tels que "Précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens". Ses travaux ouvrent la voie à d'autres études sur l'art, la religion et la société égyptienne.

L'Héritage de Champollion

Un pionnier de l'égyptologie

Le travail de Champollion a fait de lui une figure emblématique de l'égyptologie. Il a été le premier à démontrer que les hiéroglyphes avaient un sens phonétique et que les Égyptiens avaient développé un système d'écriture sophistiqué, en rupture avec les idées précédentes sur ces symboles.

Un impact durable sur la culture

Son déchiffrement a non seulement révolutionné la compréhension des textes égyptiens, mais a également ravivé un intérêt général pour l'Égypte ancienne. Champollion a inspiré de nombreux chercheurs et explorateurs, et son travail continue d'influencer les études égyptologiques contemporaines.

Conclusion : La Clé de l'Égypte Ancienne

Jean-François Champollion est un héros de l'histoire de l'érudition, ayant percé le mystère des hiéroglyphes et dévoilé les secrets de l'Égypte ancienne. Son déchiffrement a ouvert la porte à une compréhension plus profonde de la culture, de la religion et de l'histoire de cette civilisation fascinante. Grâce à ses efforts, les voix des anciens Égyptiens résonnent à nouveau, offrant des perspectives inestimables sur leur monde. L'héritage de Champollion perdure, rappelant l'importance de la curiosité intellectuelle et de la quête de la connaissance.

Le 8 septembre 2022, la reine Elizabeth II, monarque ayant régné le plus longtemps sur le Royaume-Uni, s'est éteinte à l'âge de 96 ans. Sa disparition marque la fin d'une ère historique, où elle a vu le monde évoluer à travers les décennies. En tant que souveraine, elle a traversé des crises politiques, des changements sociaux profonds, ainsi que des transformations globales, incarnant stabilité et continuité pour des millions de personnes. Cet article retrace les événements de sa mort, les réactions mondiales et l’héritage laissé par cette figure emblématique.

Le Dernier Jour de la Reine

La santé déclinante de la souveraine

Durant ses dernières années, la santé de la reine Elizabeth II était une source d'inquiétude pour la famille royale et le public britannique. Bien qu’elle ait continué à remplir ses devoirs officiels jusque tard dans sa vie, notamment en accueillant la Première ministre Liz Truss deux jours avant sa mort, elle avait réduit ses apparitions publiques en raison de problèmes de mobilité et d’épuisement.

La mort à Balmoral : Un lieu chargé de sens

C'est au château de Balmoral, sa résidence d'été en Écosse, qu'Elizabeth II s'est éteinte. Balmoral était un lieu cher à la reine, symbole de paix et de retraite loin de la vie publique. Entourée de sa famille proche, elle y est décédée paisiblement, marquant la fin de son règne de 70 ans. Ce lieu intime pour la reine souligne l'aspect personnel et privé de ses derniers moments.

Réactions Mondiales et Deuil National

L'annonce de la mort : Une onde de choc planétaire

L'annonce officielle de la mort de la reine Elizabeth II a suscité une onde de choc non seulement au Royaume-Uni, mais à travers le monde entier. Les médias britanniques ont interrompu leurs programmes pour relayer la nouvelle, tandis que les chaînes internationales ont rapidement diffusé l'information. Des personnalités politiques et des citoyens du monde entier ont exprimé leur tristesse et rendu hommage à la souveraine.

Le deuil national au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a immédiatement décrété une période de deuil national de dix jours, ponctuée de cérémonies publiques et d'hommages à travers le pays. La population britannique s'est rassemblée dans des lieux emblématiques, tels que le palais de Buckingham et le château de Windsor, pour déposer des fleurs et des messages en l’honneur de la reine. Le silence dans ces lieux, habituellement si animés, témoigne de l'impact profond qu’Elizabeth II avait sur son peuple.

Les Funérailles d'État d'Elizabeth II

Une cérémonie historique et solennelle

Les funérailles d’État de la reine Elizabeth II, qui ont eu lieu à l'abbaye de Westminster, ont rassemblé des dignitaires du monde entier, faisant de cet événement l'un des plus marquants de l'histoire contemporaine. De nombreux chefs d'État, membres de familles royales et personnalités mondiales étaient présents pour rendre hommage à la monarque. La cérémonie solennelle fut retransmise dans le monde entier, permettant à des millions de personnes de participer au deuil collectif.

L’inhumation au château de Windsor

Après la cérémonie à l’abbaye de Westminster, la reine a été inhumée au sein de la chapelle Saint-Georges, au château de Windsor, aux côtés de son époux, le prince Philip, décédé en 2021. Ce lieu, symbolique pour la famille royale, est à la fois un sanctuaire familial et historique, où reposent de nombreux souverains britanniques. Le retour de la reine à Windsor symbolise la clôture d’un chapitre historique et intime de l’histoire royale.

Un Héritage Unique

Un règne de 70 ans : Le plus long de l’histoire britannique

Avec 70 ans sur le trône, Elizabeth II est devenue la monarque ayant régné le plus longtemps dans l'histoire britannique. Son règne a couvert une période de changements sans précédent, de la fin de l'Empire britannique à l'émergence du Commonwealth moderne. Elle a survécu à 15 premiers ministres, de Winston Churchill à Liz Truss, témoignant de sa capacité à s'adapter aux évolutions politiques tout en maintenant un rôle apolitique.

L'importance symbolique de la reine

Pour beaucoup, Elizabeth II représentait bien plus qu’une souveraine constitutionnelle. Elle incarnait la stabilité, la tradition et le service ininterrompu à la nation. Au fil des crises politiques et sociales, telles que la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, et plus récemment la pandémie de COVID-19, sa figure royale a offert une constante rassurante. Son célèbre message "We will meet again" en 2020, durant la pandémie, illustre la capacité de la reine à toucher profondément son peuple.

La Transition vers le Roi Charles III

Le début du règne de Charles III

Avec la mort d’Elizabeth II, son fils aîné, Charles, a immédiatement accédé au trône sous le nom de Charles III. Après des décennies de préparation en tant qu’héritier, Charles a hérité d’un royaume en mutation et de responsabilités considérables. À l'âge de 73 ans, il devient le roi le plus âgé à monter sur le trône britannique.

Les défis pour le nouveau monarque

Le règne de Charles III commence dans un contexte de grands défis. Il devra maintenir l’unité du Royaume-Uni face à des pressions croissantes pour l'indépendance de l'Écosse et pour la république dans certains pays du Commonwealth. Il hérite également d’un trône marqué par la modernisation progressive et une attente de changement de la part des jeunes générations, tout en préservant l'héritage de sa mère.

La Fin d'une Ère et l'Évolution de la Monarchie

Le rôle futur de la monarchie britannique

La mort d’Elizabeth II soulève des questions sur le futur de la monarchie britannique. Si la reine était largement respectée et admirée, la monarchie en tant qu'institution fait face à des interrogations croissantes concernant sa pertinence dans le monde moderne. Des pays du Commonwealth envisagent de devenir des républiques, et au Royaume-Uni, un nombre croissant de citoyens remettent en question la nécessité de la royauté.

L’influence de la reine sur l’identité nationale

Elizabeth II a été un pilier de l'identité britannique pendant plus de sept décennies. Sa mort symbolise la fin d'une époque marquée par des traditions centenaires, mais aussi par une transition vers un monde de plus en plus globalisé et numérique. L’impact de son règne se fera sentir longtemps après sa disparition, et son héritage restera gravé dans l'histoire de la monarchie et de la nation britannique.

Conclusion : Un Chapitre Historique Clôturé, un Nouvel Horizon Ouvert

La mort de la reine Elizabeth II marque la fin d'une ère caractérisée par la stabilité, la continuité et un engagement indéfectible envers son rôle de souveraine. Au-delà du Royaume-Uni, sa disparition a suscité un émoi mondial, témoignage de son influence internationale. Alors que la monarchie britannique entre dans une nouvelle phase sous le règne de Charles III, l’héritage de la reine restera un modèle de service public et d’endurance, gravé dans la mémoire collective du Royaume-Uni et du monde entier.

La bataille du siège d’Alésia en 52 av. J.-C. marque un tournant décisif dans l’histoire de la Gaule et de l’Empire romain. Ce siège opposa les forces de Jules César, à la tête des légions romaines, aux armées gauloises dirigées par Vercingétorix, le chef arverne. La défaite des Gaulois lors de cette bataille met fin à la révolte gauloise contre Rome et conduit à l'intégration définitive de la Gaule dans l'Empire romain. Cet article retrace les événements clés du siège, les stratégies militaires mises en place et les conséquences de cette défaite pour Vercingétorix et la Gaule.

Contexte Historique et Déclenchement du Siège

Les ambitions de Jules César et la conquête de la Gaule

La conquête de la Gaule par Jules César débute en 58 av. J.-C., lors de la guerre des Gaules. Cette campagne militaire avait pour but d'étendre l'influence romaine sur la Gaule, une région divisée en plusieurs tribus indépendantes. César voyait cette conquête comme un moyen de renforcer son pouvoir à Rome et de s’enrichir.

La révolte gauloise menée par Vercingétorix

Vercingétorix, un noble arverne charismatique, réussit à unir plusieurs tribus gauloises contre l'occupation romaine. En 52 av. J.-C., il mène une révolte massive contre César, utilisant des tactiques de guérilla et de la terre brûlée pour affaiblir les forces romaines. Son objectif était de harceler les troupes romaines et de les empêcher de s’approvisionner, tout en évitant une confrontation directe.

Le Déroulement du Siège d'Alésia

La forteresse d'Alésia : Le choix stratégique de Vercingétorix

Après plusieurs défaites face à César, Vercingétorix se replie dans la ville fortifiée d’Alésia, située sur un plateau difficile d'accès et bien défendu par des fortifications naturelles. Alésia était une position stratégique, offrant à la fois une protection naturelle et une vue dominante sur la région environnante. Les Gaulois espéraient y résister assez longtemps pour que des renforts arrivent.

Les fortifications romaines : Une stratégie d'encerclement

Pour venir à bout de la résistance gauloise, César adopte une stratégie audacieuse. Plutôt que d'assiéger directement la ville, il ordonne la construction de deux lignes de fortifications. La première, appelée circumvallation, entourait Alésia pour empêcher toute sortie des Gaulois. La seconde, appelée contravallation, était destinée à repousser toute attaque extérieure venant des renforts gaulois. Ces fortifications complexes, composées de fossés, de pieux et de tours de guet, ont permis aux Romains de piéger Vercingétorix et ses troupes.

Les Tentatives de Secours et la Résistance Gauloise

L'arrivée des renforts gaulois

Les Gaulois, conscients de l'importance de la bataille, réunissent une grande armée de secours, composée de milliers de guerriers venant de différentes tribus. Leur objectif était de briser l’encerclement romain et de libérer Vercingétorix, pris au piège dans Alésia. Cependant, malgré plusieurs tentatives d’assaut sur les lignes romaines, les renforts gaulois échouent à percer les défenses de César.

La famine et le moral gaulois

À l'intérieur de la forteresse, la situation devient rapidement critique pour Vercingétorix et ses hommes. Les vivres commencent à manquer, et la famine s'installe. Le moral des troupes gauloises s'effondre à mesure que les espoirs d'une percée diminuent. Vercingétorix, conscient de la gravité de la situation, tente des sorties pour attaquer les lignes romaines, mais celles-ci sont repoussées à chaque fois.

La Fin de la Bataille et la Capitulation de Vercingétorix

L’assaut final et l’échec des renforts

Dans les derniers jours du siège, les renforts gaulois lancent une ultime offensive de grande envergure pour briser le siège. Malgré leur courage et leur nombre, ils se heurtent à la supériorité tactique des Romains et à leurs fortifications bien défendues. Après une bataille acharnée, les Gaulois subissent de lourdes pertes et sont forcés de battre en retraite, laissant Vercingétorix et sa garnison sans espoir de secours.

La reddition de Vercingétorix

Sans autre option et pour éviter une destruction totale de ses troupes, Vercingétorix prend la décision de se rendre à César. Selon les récits historiques, il se présente devant César, jetant ses armes à ses pieds en signe de soumission. Cette image est devenue l’un des symboles de la fin de la résistance gauloise face à Rome.

Les Conséquences de la Défaite d'Alésia

Le sort de Vercingétorix

Après sa reddition, Vercingétorix est emmené à Rome comme prisonnier. Il y sera emprisonné pendant plusieurs années avant d'être exécuté en 46 av. J.-C., lors du triomphe de César, une cérémonie de célébration des victoires militaires. Sa mort marque la fin de la révolte gauloise et symbolise la soumission définitive de la Gaule à l’autorité romaine.

La fin de la guerre des Gaules et l'annexion de la Gaule

La victoire à Alésia assure à Jules César un triomphe militaire et politique. La défaite des Gaulois permet l'annexion complète de la Gaule, qui devient une province de l'Empire romain. Les Gaulois perdent leur indépendance, et la culture romaine commence à s’imposer progressivement sur le territoire. Cette victoire accroît considérablement la popularité de César à Rome et pave la voie à son ascension politique.

Héritage Historique et Mémoire d'Alésia

Alésia dans l'imaginaire national

Le siège d’Alésia est devenu un événement clé de l'histoire de France, notamment en raison de la figure héroïque de Vercingétorix, souvent présenté comme un symbole de la résistance gauloise face à l’envahisseur romain. Bien que Vercingétorix ait perdu la bataille, il est célébré comme un héros national, et son image a été largement utilisée dans la construction du mythe gaulois au XIXᵉ siècle.

Les fouilles archéologiques et les controverses

La localisation exacte du site d'Alésia a longtemps été un sujet de débat parmi les historiens. Au XIXᵉ siècle, Napoléon III lance des fouilles archéologiques dans la région de l'actuelle Alise-Sainte-Reine en Bourgogne, affirmant que c’était le site d'Alésia. Bien que cette hypothèse soit généralement acceptée, elle reste controversée pour certains historiens, et des recherches archéologiques continuent dans d’autres régions.

Conclusion : Une Victoire Romaine Déterminante

La bataille d’Alésia marque la fin de l’indépendance gauloise et le début d’une nouvelle ère sous la domination romaine. Vercingétorix, malgré son courage et ses tentatives d’unifier les tribus gauloises, n’a pu résister à la puissance militaire et stratégique de Rome. Le siège d’Alésia reste un symbole fort de la résistance et de la soumission, et continue de fasciner historiens et archéologues. Au-delà de la bataille, cet événement a façonné le destin de la Gaule et de l’Europe pendant des siècles à venir.

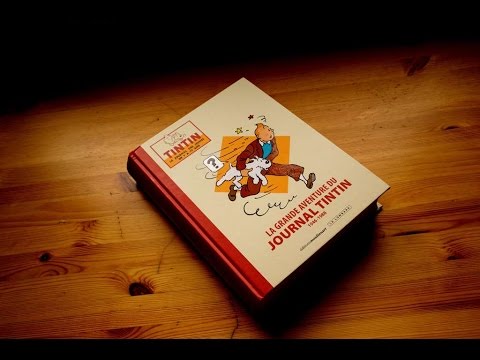

Le « Journal de Tintin » est une publication emblématique qui a marqué l'histoire de la bande dessinée en Europe. Lancé le 26 septembre 1946, ce magazine a été un pilier pour les jeunes lecteurs et a joué un rôle essentiel dans la diffusion des aventures de Tintin et de ses amis.

Contexte de la création

L'Après-guerre

Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est en pleine reconstruction. Les médias cherchent à divertir et éduquer une jeunesse marquée par le conflit. C'est dans ce contexte que Hergé (Georges Remi) décide de lancer le « Journal de Tintin ».

L'Influence de la bande dessinée

La bande dessinée est en plein essor. Des personnages emblématiques comme Mickey Mouse et Superman captivent les lecteurs. Hergé, avec son style unique et ses récits captivants, s'inscrit dans cette tendance tout en y ajoutant une touche d’aventure et de culture.

La naissance du Journal

Les Premiers Numéros

Le premier numéro, publié en septembre 1946, met en avant les aventures de Tintin, ainsi que d'autres récits illustrés. Le journal est conçu pour être hebdomadaire, offrant des histoires courtes qui captivent l'imagination des jeunes lecteurs.

Le Format et le Style

Le journal se distingue par son format de bande dessinée, ses illustrations en couleurs et ses histoires bien écrites. Hergé y introduit également des personnages secondaires mémorables, comme le capitaine Haddock et le professeur Tournesol.

Les succès et l'impact

Réception du public

Dès ses débuts, le « Journal de Tintin » connaît un immense succès. Les lecteurs apprécient les récits d'aventure, l'humour et le style graphique distinctif d'Hergé. Les ventes atteignent rapidement des sommets.

Influence culturelle

Le journal contribue à populariser la bande dessinée en Europe et influence de nombreux artistes. Les récits de Tintin touchent à des thèmes universels tels que l'amitié, la justice et la quête de vérité, ce qui leur confère une portée intemporelle.

L'héritage du Journal de Tintin

Évolution du journal

Au fil des années, le « Journal de Tintin » évolue, intégrant de nouvelles séries et des auteurs divers. Bien que la publication ait cessé en 1988, son impact perdure dans la culture populaire.

Tintin aujourd'hui

Tintin reste une figure emblématique de la bande dessinée, avec des adaptations cinématographiques et des expositions dans le monde entier. Le « Journal de Tintin » a non seulement marqué une génération, mais continue d'inspirer de nouveaux lecteurs.

Conclusion

Le premier numéro du « Journal de Tintin » représente bien plus qu'une simple publication : c'est le début d'une aventure qui a influencé des générations entières. Grâce à son mélange de récit, d'humour et d'art, Hergé a su captiver le cœur des lecteurs, faisant de Tintin une icône indémodable.

Le 16 septembre 1974, un personnage emblématique des écrans français fait sa première apparition à la télévision : Casimir, le monstre gentil. Coloré, attachant, et résolument optimiste, Casimir est l’un des symboles de la télévision pour enfants en France. Créé pour l’émission "L'Île aux Enfants", Casimir devient rapidement une figure incontournable de la télévision des années 70 et 80, offrant aux jeunes téléspectateurs un univers à la fois éducatif et ludique. Cet article revient sur les débuts de ce personnage culte et son impact sur plusieurs générations.

Contexte et Création de "L'Île aux Enfants"

L'essor des émissions pour enfants dans les années 70

Les années 1970 marquent un tournant dans la production télévisuelle pour enfants. Inspirée par des programmes éducatifs venant notamment du Royaume-Uni et des États-Unis, la télévision française cherche à créer des émissions qui allient divertissement et apprentissage. C'est dans ce contexte que naît "L'Île aux Enfants", une émission qui a pour objectif d'offrir aux jeunes téléspectateurs une aventure enrichissante et amusante.

L'idée de Casimir et ses créateurs

Le personnage de Casimir est imaginé par Yves Brunier et Christophe Izard. Leur volonté était de créer un personnage qui soit à la fois drôle, bienveillant, et maladroit, pour captiver les enfants. Casimir est conçu comme un "dinosaure orange", symbolisant un être différent, mais profondément gentil et innocent. C'est ainsi que naît ce monstre bienveillant, dont l’apparence et la personnalité sont destinées à rassurer et divertir les plus jeunes.

La Première Apparition de Casimir

Le lancement de "L'Île aux Enfants"

Le 16 septembre 1974, "L'Île aux Enfants" est diffusée pour la première fois sur la troisième chaîne française (FR3). Ce programme, qui devait initialement ne durer que quelques mois, devient instantanément un succès grâce à ses personnages uniques, son univers coloré, et ses scénarios engageants. L’émission est construite autour de la vie sur une île imaginaire où Casimir et ses amis, comme François et Léonard, vivent de petites aventures quotidiennes pleines d’humour et de bon sens.

Casimir, la star du programme

Dès les premiers épisodes, Casimir s’impose comme le personnage principal et devient rapidement l'idole des enfants. Vêtu de son habit orange à pois jaunes, Casimir est un personnage maladroit mais toujours bienveillant, symbolisant l’amitié et la tolérance. Il partage avec ses jeunes amis des leçons de vie simples mais importantes, comme l’importance de l’entraide, la curiosité intellectuelle, et la gestion des émotions.

Un Univers Enchanteur et Éducatif

Le décor de l’île aux enfants

"L'Île aux Enfants" se déroule dans un cadre coloré et imaginaire qui invite à l'évasion et à l'aventure. Cette île représente un monde sans conflits, où les personnages vivent en harmonie. Chaque épisode transporte les jeunes téléspectateurs dans ce monde de rêve, les amenant à découvrir des valeurs humaines à travers les situations comiques et touchantes vécues par Casimir et ses amis.

Les thèmes éducatifs abordés

L'émission ne se limite pas au divertissement ; elle aborde aussi des thèmes éducatifs de manière subtile. Casimir, par son innocence, fait souvent des erreurs que les enfants peuvent facilement comprendre. Mais chaque erreur devient une opportunité d’apprentissage, que ce soit sur le plan des relations humaines, des comportements ou des connaissances générales. En abordant des sujets tels que la politesse, le partage, ou la gestion des petites frustrations, Casimir et ses amis transmettent des valeurs essentielles dans un format accessible et ludique.

L'Impact Culturel de Casimir

Casimir, un personnage culte des années 70 et 80

Casimir devient rapidement une icône de la télévision française. Pour de nombreux enfants des années 70 et 80, "L'Île aux Enfants" est un rendez-vous incontournable. Le succès de Casimir dépasse les frontières de la télévision pour envahir d'autres domaines de la culture populaire : jouets, livres, albums, et même des disques musicaux. Il devient un phénomène national, incarnant la douceur et l'innocence dans une époque marquée par de nombreux changements sociaux.

La longévité du personnage

Même après la fin de "L'Île aux Enfants" en 1982, Casimir reste présent dans la culture populaire française. Des rediffusions, des apparitions dans d'autres programmes télévisés, et même des hommages en font un personnage indélébile dans les mémoires collectives. Casimir incarne une nostalgie douce pour les adultes qui ont grandi avec lui et continue d'inspirer des générations de jeunes téléspectateurs.

Casimir et les Valeurs Transmises

Un symbole de gentillesse et de tolérance

Casimir n’est pas seulement un personnage amusant et attachant, il représente aussi un modèle de tolérance et de gentillesse. Son apparence décalée et sa maladresse le rendent accessible et proche des enfants. Malgré ses erreurs, il reste toujours bienveillant, apprenant de ses expériences et aidant les autres à faire de même. Ce modèle de comportement a marqué plusieurs générations, qui ont appris à travers Casimir l’importance de la différence et de la solidarité.

Un héritage durable

L’héritage de Casimir va au-delà de sa simple apparition télévisuelle. À travers lui, de nombreux enfants ont découvert des valeurs sociales importantes, comme l’acceptation de soi et des autres, la bienveillance, et la curiosité. De plus, le personnage de Casimir a servi de pont entre les générations, créant une connexion émotionnelle entre parents et enfants qui ont partagé des moments devant "L'Île aux Enfants".

Conclusion

Le 16 septembre 1974 marque l'apparition d’un personnage inoubliable sur les écrans français : Casimir, le monstre gentil. Avec son apparence joyeuse et son comportement bienveillant, il a su conquérir le cœur de millions d’enfants. Symbole de la télévision éducative et ludique, Casimir continue de vivre à travers les souvenirs et l’héritage qu’il laisse aux générations passées et futures. "L'Île aux Enfants", avec Casimir comme star principale, reste un modèle d’émission pour enfants, combinant le plaisir du divertissement et l'apprentissage de valeurs essentielles.