Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Ephemeride

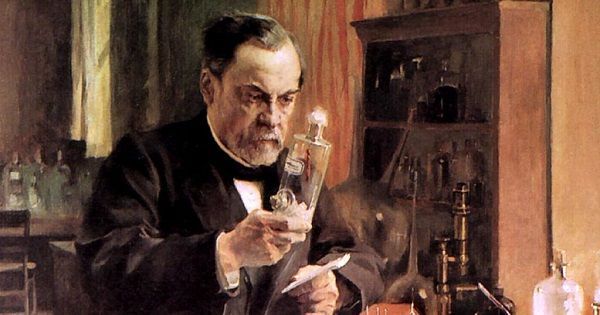

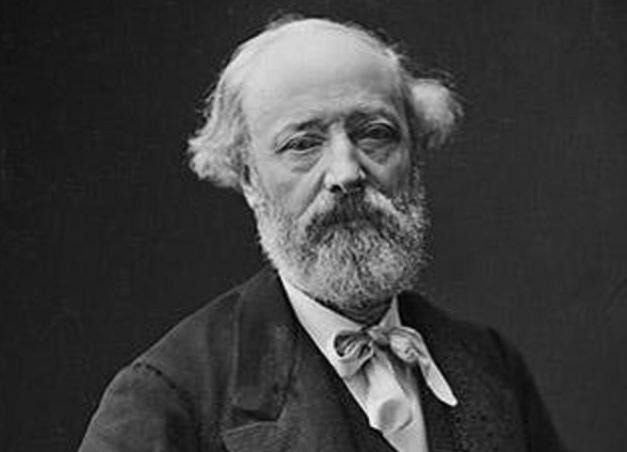

La Disparition de Louis Pasteur : L'Adieu à un Géant de la Science. Le 28 septembre 1895, Louis Pasteur, l'un des plus grands scientifiques français, s'éteint à l'âge de 72 ans. Pionnier dans le domaine de la microbiologie et inventeur du vaccin contre la rage, Pasteur laisse un héritage scientifique et médical considérable. Sa disparition marque la fin d'une ère, mais ses contributions continuent d'influencer la médecine moderne et la recherche scientifique. Cet article revient sur les dernières années de Louis Pasteur, les hommages à sa mort et l'héritage qu'il a laissé.

Les Dernières Années de Louis Pasteur

Le poids de la maladie

À partir de 1868, Louis Pasteur est frappé par une série d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) qui affectent gravement sa santé. Bien que diminué physiquement, il continue à travailler avec acharnement et à superviser les recherches menées dans son institut. Sa détermination à poursuivre son œuvre scientifique malgré sa condition inspire admiration et respect, tant en France qu’à l’étranger.

Les avancées scientifiques jusqu'à la fin

Malgré ses problèmes de santé, Pasteur reste actif jusqu'à la fin de sa vie, concentrant ses efforts sur les recherches bactériologiques et les travaux concernant la vaccination. L’Institut Pasteur, fondé en 1888, devient un centre de recherche de renommée mondiale. Pasteur y supervise de nombreuses découvertes, notamment des travaux sur les maladies infectieuses comme la diphtérie et le choléra. Ses recherches et celles de ses collègues contribuent à jeter les bases de l’immunologie moderne.

La Mort de Louis Pasteur

Le décès du scientifique

Le 28 septembre 1895, Louis Pasteur décède dans sa maison de Villeneuve-l’Étang, près de Garches, en Île-de-France. Les derniers mois de sa vie sont marqués par une grande faiblesse physique due à son AVC, mais son esprit scientifique reste lucide jusqu’au bout. Sa mort est ressentie comme une grande perte par la communauté scientifique, la France, et le monde entier.

Les hommages nationaux et internationaux

La mort de Pasteur suscite une immense vague de reconnaissance et de respect. Des hommages lui sont rendus à travers toute la France, et au-delà, les dirigeants politiques, les scientifiques, et les citoyens rendent hommage à celui qui a sauvé d’innombrables vies grâce à ses découvertes. Un service funèbre national est organisé, et Pasteur est inhumé dans une crypte située au sein de l’Institut Pasteur, à Paris, un honneur rare pour un scientifique.

L’Héritage de Louis Pasteur

Les contributions majeures à la science

Louis Pasteur laisse derrière lui une carrière scientifique exceptionnelle, avec des découvertes révolutionnaires. Parmi ses contributions les plus notables figurent la théorie des germes, qui a transformé la compréhension des maladies infectieuses, la pasteurisation, qui a révolutionné la conservation des aliments, et ses travaux sur la vaccination, qui ont ouvert la voie à la médecine préventive moderne.

Le vaccin contre la rage est probablement l’un de ses plus grands succès. En 1885, il sauve la vie d'un jeune garçon, Joseph Meister, mordu par un chien enragé, en utilisant un vaccin expérimental. Cet événement est largement considéré comme une percée majeure dans la lutte contre les maladies infectieuses.

L’Institut Pasteur : Un héritage vivant

Fondé par Louis Pasteur en 1887, l'Institut Pasteur est aujourd'hui l'un des centres de recherche les plus importants au monde. Il reste à la pointe de la recherche sur les maladies infectieuses, l'immunologie, la virologie, et la génétique. De nombreux prix Nobel de médecine ont été attribués à des chercheurs de l’Institut Pasteur, témoignant de la pérennité de l'héritage scientifique laissé par Pasteur.

Cet institut, qui porte son nom, est une institution qui reflète sa vision de la recherche scientifique comme un outil au service de l'humanité. Plus de 120 ans après sa mort, Pasteur continue d'influencer la science, notamment par l’approche rigoureuse et humaniste qu’il a incarnée.

L’Impact Culturel et Social de Louis Pasteur

Pasteur, symbole de la science au service de l’humanité

Louis Pasteur n'est pas seulement un scientifique, mais aussi un héros national. Il incarne l’image d’un homme dévoué à la recherche et à l'amélioration de la vie humaine. Son approche humaniste, qui met la science au service du bien commun, est une source d'inspiration pour les générations futures.

Au-delà de ses contributions scientifiques, Pasteur a promu une vision de la science comme force morale, capable d'apporter des solutions aux grands défis de l'humanité. Son engagement contre les maladies infectieuses et son souci de faire bénéficier les populations des fruits de ses découvertes reflètent un sens profond du service public.

Les représentations dans l'art et la culture populaire

La vie et l'œuvre de Louis Pasteur ont inspiré de nombreux artistes, auteurs, et cinéastes. Son image est immortalisée dans la littérature, la peinture, et le cinéma, notamment dans le célèbre film hollywoodien La vie de Louis Pasteur (1936), qui a contribué à forger son mythe à l'international.

De nombreuses écoles, hôpitaux, et institutions portent aujourd’hui son nom, un témoignage de l’impact culturel et éducatif de sa contribution. Pasteur est devenu une figure incontournable de l’identité scientifique et médicale en France et dans le monde.

Louis Pasteur et la Science Moderne

Les fondements de la microbiologie

Pasteur est largement considéré comme le père de la microbiologie moderne. Ses travaux sur la fermentation, la stérilisation, et les agents pathogènes ont jeté les bases des découvertes ultérieures dans le domaine des bactéries, des virus, et des microbes. Grâce à lui, la médecine et l’industrie alimentaire ont pu se moderniser considérablement.

Le développement de la pasteurisation, encore utilisé aujourd'hui pour traiter les aliments, et la mise en place des premiers vaccins sont des exemples concrets de l’influence durable de ses découvertes. En outre, son approche scientifique rigoureuse, reposant sur des expériences méthodiques et une observation minutieuse, continue d’inspirer la recherche médicale.

L’héritage philosophique et scientifique de Pasteur

Au-delà de ses découvertes concrètes, Pasteur a laissé un héritage philosophique. Sa croyance en la puissance de la science pour améliorer la vie humaine et son refus de s'incliner devant l'inconnu ont inspiré de nombreux chercheurs après lui. Sa maxime « le hasard ne favorise que les esprits préparés » reflète bien cette vision.

Aujourd'hui encore, Louis Pasteur est une figure tutélaire pour tous ceux qui, dans le domaine scientifique, cherchent à découvrir de nouvelles solutions aux problèmes de santé mondiaux, que ce soit dans la lutte contre les épidémies, les vaccins ou les innovations médicales.

La perte d'une des plus grandes figures scientifiques de l'histoire

La disparition de Louis Pasteur en 1895 marque la perte d'une des plus grandes figures scientifiques de l'histoire. Sa contribution à la microbiologie, à la médecine et à la science en général reste inégalée, tandis que son influence perdure à travers les générations. À travers l’Institut Pasteur et les nombreuses vies sauvées grâce à ses découvertes, son héritage scientifique continue d’enrichir la recherche médicale et de protéger l'humanité contre les maladies infectieuses. Pasteur demeure une inspiration pour les chercheurs et un symbole universel de la science au service du bien-être humain.

Le 27 septembre -52 avant J.-C. marque une date cruciale dans l’histoire de la Gaule et de Rome : la fin du siège d’Alésia, épisode décisif de la Guerre des Gaules, qui scelle la défaite du chef gaulois Vercingétorix face à Jules César. Cet événement emblématique constitue le point d’orgue de l’affrontement entre l’indépendance gauloise et l’expansionnisme romain.

La révolte de Vercingétorix

Une Gaule sous pression romaine

Depuis 58 av. J.-C., Jules César mène une campagne de conquête en Gaule. Il enchaîne les victoires, soumet tribus après tribus, mais l’unification des peuples gaulois autour de Vercingétorix, chef des Arvernes, change la donne en -52.

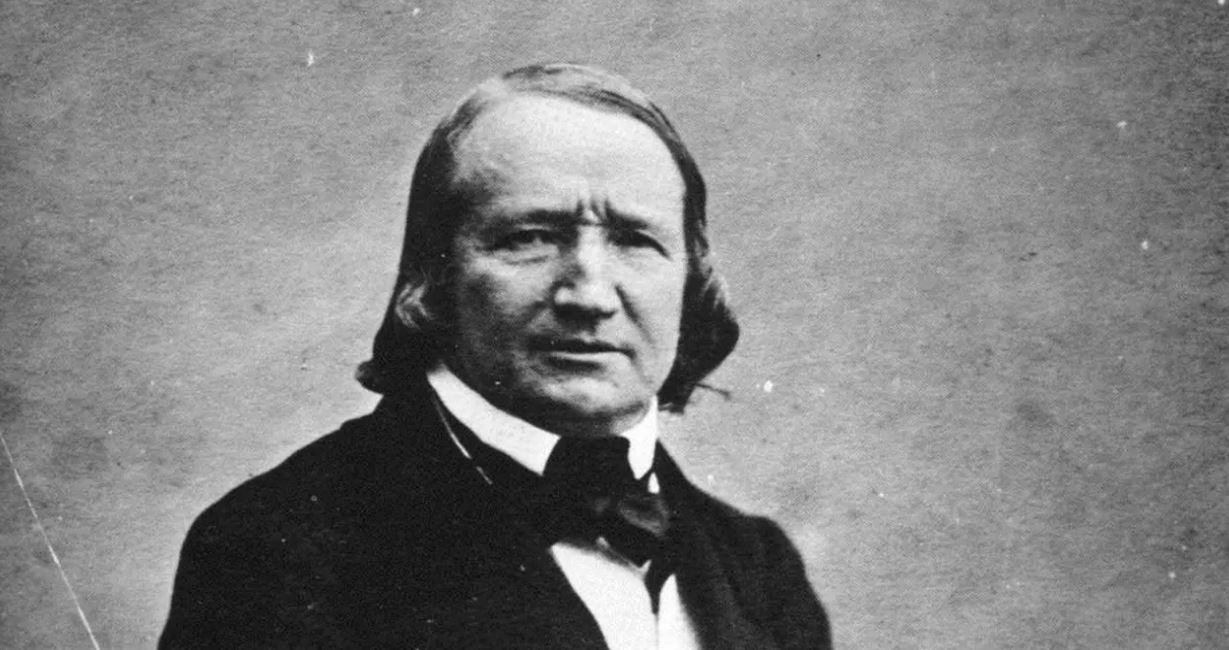

Vercingétorix, l’unificateur

Charismatique, stratège et habile orateur, Vercingétorix parvient à fédérer une coalition de tribus gauloises, jusque-là souvent divisées. Il adopte une tactique de terre brûlée et harcèle les légions romaines, leur rendant la conquête bien plus difficile. Après quelques revers, il choisit de se replier dans la place-forte d'Alésia, située sur un plateau naturellement protégé.

Le siège d’Alésia : une prouesse militaire romaine

Une situation géographique stratégique

La ville d’Alésia (aujourd’hui proche d’Alise-Sainte-Reine, en Bourgogne) est perchée sur un éperon rocheux, entourée de vallées. Vercingétorix s’y réfugie avec environ 80 000 hommes, espérant tenir le siège jusqu’à l’arrivée d’une armée de secours gauloise.

Les travaux titanesques de Jules César

Conscient de l’importance de cette bataille, Jules César fait construire deux lignes de fortifications monumentales :

Une contrevallation (ligne intérieure) de plus de 15 km, pour encercler la ville et empêcher toute sortie.

Une circonvallation (ligne extérieure) de 21 km, pour se protéger d’une armée gauloise extérieure, qui finit par arriver en renfort.

Les Romains édifient ces fortifications en un temps record, avec des fossés, pieux, palissades, tours de guet, et des pièges. C’est une œuvre d’ingénierie militaire exceptionnelle, qui montre l’efficacité de l’armée romaine.

L’étau se resserre : le double affrontement

La famine et les tensions à l’intérieur d’Alésia

À mesure que les jours passent, la situation se détériore dans Alésia. Les vivres viennent à manquer. Pour économiser la nourriture, les femmes et les enfants sont expulsés de la ville, mais les Romains refusent de les laisser passer. Ces innocents meurent de faim entre les deux lignes de fortifications.

L’arrivée de l’armée de secours

Une immense armée gauloise, estimée à 250 000 hommes, arrive pour libérer Alésia. Les Gaulois lancent plusieurs assauts contre les fortifications extérieures de César. À l’intérieur, Vercingétorix coordonne des attaques pour tenter de percer l’encerclement. Malgré une pression immense, César tient bon, déployant ses réserves au bon moment et utilisant brillamment la cavalerie germanique de ses alliés.

Le 27 septembre -52 av. J.-C. : capitulation et symbole

La reddition de Vercingétorix

Après plusieurs jours d’assauts infructueux et la défaite de l’armée de secours, Vercingétorix accepte de se rendre. Selon le récit de César, il se présente en armes dans le camp romain, descend de son cheval et jette ses armes aux pieds de César, s’agenouillant devant lui.

Cette scène, immortalisée au XIXe siècle par le sculpteur Aimé Millet à travers la célèbre statue d’Alésia, est devenue l’un des symboles les plus puissants de l’histoire de France.

Une victoire politique et stratégique pour César

La victoire à Alésia permet à Jules César de consolider son pouvoir à Rome, où ses adversaires politiques deviennent de plus en plus inquiets de sa popularité. Elle lui donne le prestige nécessaire pour entamer la dernière phase de sa carrière : la guerre civile contre Pompée et son ascension vers la dictature.

Conséquences durables de la chute d’Alésia

La fin de l’indépendance gauloise

Avec la capitulation de Vercingétorix, la Gaule perd son principal chef militaire. Bien que des poches de résistance subsistent encore quelques années, la Gaule devient officiellement une province romaine, amorçant une profonde romanisation du territoire : langue, droit, architecture, religion…

Le début d’un mythe national

Au fil des siècles, Vercingétorix devient un symbole de résistance et de fierté nationale. Sous Napoléon III, son image est glorifiée pour fédérer la France autour de racines communes. Il est souvent comparé à d’autres figures de résistance comme Jeanne d’Arc ou plus tard Charles de Gaulle.

Citation célèbre :

« J’ai voulu la liberté de mon peuple ; j’ai perdu. » – Vercingétorix (citation apocryphe, mais emblématique du personnage)

César immortalisé par sa plume

Jules César relate lui-même cette victoire dans "La Guerre des Gaules", son œuvre majeure, écrite à la troisième personne. Il y décrit sa stratégie avec précision, légitimant ses actions aux yeux du Sénat et de l’histoire. Le siège d’Alésia y occupe une place centrale.

Alésia, un nom gravé dans l’histoire

Un débat historique résolu

Pendant longtemps, l’emplacement d’Alésia fit débat. Ce n’est qu’au XIXe siècle, grâce aux fouilles archéologiques commandées par Napoléon III, que le site d’Alise-Sainte-Reine, en Côte-d’Or, est confirmé comme lieu du siège. Aujourd’hui, le MuséoParc Alésia permet de découvrir ce lieu emblématique de manière interactive.

Une leçon de stratégie militaire

Le siège d’Alésia est encore étudié dans les écoles militaires du monde entier. Il illustre l’importance de l’organisation logistique, du leadership, de la patience stratégique et de la communication psychologique en temps de guerre.

Une victoire romaine, une légende gauloise

Le 27 septembre -52 av. J.-C. reste une date fondatrice pour l’histoire européenne. Si la victoire de César scelle la domination romaine sur la Gaule, la défaite de Vercingétorix fait naître un héros tragique, éternel symbole de résistance. Entre mythe et réalité, Alésia demeure un tournant historique où se croisent génie militaire, tragédie humaine et naissance d’un héritage culturel inestimable.

Le « Journal de Tintin » est une publication emblématique qui a marqué l'histoire de la bande dessinée en Europe. Lancé le 26 septembre 1946, ce magazine a été un pilier pour les jeunes lecteurs et a joué un rôle essentiel dans la diffusion des aventures de Tintin et de ses amis.

Contexte de la création

L'Après-guerre

Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est en pleine reconstruction. Les médias cherchent à divertir et éduquer une jeunesse marquée par le conflit. C'est dans ce contexte que Hergé (Georges Remi) décide de lancer le « Journal de Tintin ».

L'Influence de la bande dessinée

La bande dessinée est en plein essor. Des personnages emblématiques comme Mickey Mouse et Superman captivent les lecteurs. Hergé, avec son style unique et ses récits captivants, s'inscrit dans cette tendance tout en y ajoutant une touche d’aventure et de culture.

La naissance du Journal

Les Premiers Numéros

Le premier numéro, publié en septembre 1946, met en avant les aventures de Tintin, ainsi que d'autres récits illustrés. Le journal est conçu pour être hebdomadaire, offrant des histoires courtes qui captivent l'imagination des jeunes lecteurs.

Le Format et le Style

Le journal se distingue par son format de bande dessinée, ses illustrations en couleurs et ses histoires bien écrites. Hergé y introduit également des personnages secondaires mémorables, comme le capitaine Haddock et le professeur Tournesol.

Les succès et l'impact

Réception du public

Dès ses débuts, le « Journal de Tintin » connaît un immense succès. Les lecteurs apprécient les récits d'aventure, l'humour et le style graphique distinctif d'Hergé. Les ventes atteignent rapidement des sommets.

Influence culturelle

Le journal contribue à populariser la bande dessinée en Europe et influence de nombreux artistes. Les récits de Tintin touchent à des thèmes universels tels que l'amitié, la justice et la quête de vérité, ce qui leur confère une portée intemporelle.

L'héritage du Journal de Tintin

Évolution du journal

Au fil des années, le « Journal de Tintin » évolue, intégrant de nouvelles séries et des auteurs divers. Bien que la publication ait cessé en 1988, son impact perdure dans la culture populaire.

Tintin aujourd'hui

Tintin reste une figure emblématique de la bande dessinée, avec des adaptations cinématographiques et des expositions dans le monde entier. Le « Journal de Tintin » a non seulement marqué une génération, mais continue d'inspirer de nouveaux lecteurs.

Conclusion

Le premier numéro du « Journal de Tintin » représente bien plus qu'une simple publication : c'est le début d'une aventure qui a influencé des générations entières. Grâce à son mélange de récit, d'humour et d'art, Hergé a su captiver le cœur des lecteurs, faisant de Tintin une icône indémodable.

Le 25 septembre 1493 marque un tournant dans l’histoire des grandes découvertes maritimes. Ce jour-là, Christophe Colomb embarque pour sa seconde expédition vers les terres récemment découvertes lors de son premier voyage. Contrairement à l'expédition initiale, principalement exploratoire, ce nouveau départ prend une tournure bien plus coloniale et stratégique. C’est le début d’une nouvelle ère : celle de la colonisation européenne systématique du continent américain.

Une seconde expédition aux ambitions bien différentes

Un retour triomphal suivi d’un nouvel ordre de mission

De retour en Espagne en mars 1493, Christophe Colomb est accueilli en héros. Ses récits de terres fertiles, de peuples exotiques et de potentielles richesses convainquent les souverains espagnols, Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon, d’organiser une seconde expédition. Mais cette fois-ci, il ne s’agit plus simplement d’explorer, mais de consolider la présence espagnole, fonder des colonies et convertir les autochtones au christianisme.

Une flotte massive pour un projet colonial

La différence est frappante entre la première expédition et la seconde. Le 25 septembre 1493, Colomb quitte le port de Cadix à la tête d’une flotte impressionnante de 17 navires et près de 1500 hommes : soldats, colons, religieux, artisans, médecins… Il s’agit d’un véritable convoi de colonisation, avec du bétail, des semences et des outils pour installer durablement une société européenne dans le Nouveau Monde.

Le voyage vers les Caraïbes : des découvertes en série

Une traversée rapide et plus maîtrisée

Grâce à l’expérience du premier voyage, la traversée de l’Atlantique se fait plus efficacement. En novembre 1493, la flotte atteint l’archipel des Petites Antilles, marquant le début d’un périple d’exploration dans les Caraïbes. Colomb découvre plusieurs îles : La Dominique, la Guadeloupe, Montserrat, Antigua, Saint-Martin… Ces noms reflètent les origines chrétiennes et espagnoles de l’expédition.

Premiers contacts et résistances indigènes

Les premiers contacts avec les peuples autochtones sont variés. Dans certaines îles, les Taïnos accueillent les Espagnols pacifiquement. Dans d'autres, notamment à Guadeloupe, les Caraïbes se montrent hostiles, refusant toute soumission. Ces tensions annoncent les futurs conflits sanglants entre Européens et peuples amérindiens.

La colonisation de l’île d’Hispaniola : l’échec du fort de la Navidad

Une découverte amère : le fort détruit

Colomb revient à Hispaniola (actuelle Haïti et République dominicaine), où il avait laissé une garnison dans un fort baptisé la Navidad lors de son premier voyage. Mais à son retour, le fort est détruit et les hommes tués, probablement par les populations locales suite à des abus des Espagnols.

Fondation de La Isabela, première colonie européenne

En réponse, Colomb fonde en janvier 1494 La Isabela, la première véritable colonie européenne sur le continent américain. Mais les difficultés s'accumulent : maladies tropicales, famine, conflits internes et résistance indigène. Cette tentative de colonisation se révèle rapidement chaotique et met en lumière l’impréparation des Européens face aux réalités du Nouveau Monde.

Une expédition à double tranchant : gloire et dérive coloniale

La mission religieuse : évangélisation ou prétexte ?

Un objectif affiché de l’expédition est la conversion des indigènes au christianisme. Des prêtres accompagnent le voyage pour baptiser les populations locales. Toutefois, cette mission religieuse sert souvent de justification à l’exploitation, voire à l’asservissement des peuples amérindiens.

Début de l’esclavage indigène

Dès cette expédition, Colomb met en place une politique d’enrôlement forcé et de déportation d’indigènes vers l’Espagne. C’est le début du système esclavagiste colonial, qui prendra une ampleur tragique au fil des décennies, notamment avec la traite transatlantique.

L’impact historique de cette deuxième expédition

Vers une colonisation systématique

Ce deuxième voyage marque un changement de paradigme : les grandes découvertes ne sont plus simplement motivées par la curiosité ou la foi, mais par une volonté de conquête, de domination et d’exploitation économique. C’est l’acte de naissance de la colonisation européenne des Amériques.

Un précédent pour les futures puissances coloniales

Les méthodes mises en place par Colomb – fondation de colonies, exploitation des ressources, utilisation de la force – deviendront la norme pour les futurs conquérants espagnols comme Cortés ou Pizarro, mais aussi pour les autres puissances européennes (Portugal, France, Angleterre, Pays-Bas).

Citation historique :

« Nous avons trouvé un autre monde. Il est maintenant à nous de le dominer. » – Propos attribués à un officier de l’expédition de Colomb.

Héritage amer d’un tournant historique

La deuxième expédition de Christophe Colomb, lancée le 25 septembre 1493, symbolise la transition d’une époque d’exploration vers une ère de domination. Si elle a élargi les horizons géographiques et culturels de l’Europe, elle a aussi jeté les bases d’un système colonial brutal, marqué par l’exploitation des peuples et des terres du Nouveau Monde. Elle reste aujourd’hui un sujet de débat, entre admiration pour l’audace maritime et condamnation de ses conséquences humaines et culturelles.

Le 23 septembre 1943, la ville de Nantes est la cible d'un bombardement massif par les forces aériennes américaines et britanniques. Dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, ce raid aérien a pour objectif de frapper les infrastructures stratégiques utilisées par l'occupant nazi. Mais l'opération entraînera la mort de plusieurs centaines de civils et détruira une grande partie du tissu urbain nantais. Ce jour tragique demeure l'un des épisodes les plus douloureux de l'histoire contemporaine de la ville.

Nantes sous occupation allemande

Une ville stratégique pour le Troisième Reich

Depuis juin 1940, Nantes est occupée par l'armée allemande. En raison de sa position sur la Loire et de ses chantiers navals, la ville joue un rôle crucial dans le dispositif logistique nazi. Les Allemands y installent des dépôts, des voies ferrées stratégiques, ainsi qu'une base arrière pour leurs sous-marins (U-Boots), non loin, à Saint-Nazaire.

La vie quotidienne sous le joug nazi

La population vit sous les règles strictes de l'occupation : couvre-feu, rationnement, présence militaire omnipresente. La résistance s'organise en secret, tandis que les actes de répression et les déportations s'intensifient. Nantes devient ainsi une cible légitime pour les Alliés dans leur stratégie de harcèlement de l'ennemi.

Le raid du 23 septembre 1943

L'opération militaire

Le 23 septembre 1943, 160 bombardiers américains décollent d'Angleterre pour frapper la gare de triage, les dépôts ferroviaires et les zones industrielles de Nantes. Ce type d’attaque a pour but de désorganiser le ravitaillement allemand. Mais l'imprécision des bombardements, aggravée par une météo capricieuse, entraîne un véritable carnage.

Un lourd bilan humain et matériel

Les bombes tombent sur les quartiers d'habitation, le centre-ville, les écoles et les hôpitaux. On dénombre plus de 1 500 morts et plusieurs milliers de blessés. Près de 50 000 Nantais se retrouvent sans logis. L'émotion est immense, même au sein des populations favorables à la Libération. Certains parleront d'une « tragédie de la Libération ».

Un traumatisme ancré dans la mémoire locale

Une population à genoux

Le bombardement du 23 septembre 1943 laisse une ville meurtrie. Les scènes de chaos, les églises effondrées, les enfants ensevelis, les quartiers rasés, tout cela hante durablement la mémoire collective. Des récits poignants de survivants racontent l'effroi, les cris, la poussière, le feu.

Polémiques et incompréhensions

Après la guerre, les bombardements alliés restent un sujet sensible. Comment justifier un tel massacre de civils, même dans un but stratégique ? Des historiens rappellent que les Alliés manquaient alors de moyens de guidage précis. Toutefois, la colère est palpable dans les témoignages. Certains critiquent l’absence de coordination avec la résistance locale, qui aurait pu éviter certains drames.

Commémorations et devoir de mémoire

Mémoriaux et plaques

Aujourd'hui, des plaques commémoratives, des stèles et des noms de rues rappellent ce jour funeste. La ville de Nantes organise chaque année des cérémonies en hommage aux victimes. Des expositions, des livres, des témoignages enregistrés entretiennent le souvenir.

Un traumatisme intégré à l'histoire de la ville

Le bombardement du 23 septembre 1943 fait partie de l'identité de Nantes. Il est enseigné dans les écoles, discuté lors de visites patrimoniales, et reste un exemple marquant des conséquences civiles de la guerre moderne.

Une journée de feu gravée dans l'histoire nantaise

Le 23 septembre 1943, en tentant de frapper les installations militaires allemandes, les Alliés infligèrent à Nantes l'un des bombardements les plus meurtriers de la Seconde Guerre mondiale sur le sol français. Si la ville fut reconstruite, la blessure reste vive dans la mémoire de ses habitants. Cette journée tragique rappelle que la guerre, même pour la liberté, a souvent un prix terrible pour les innocents.

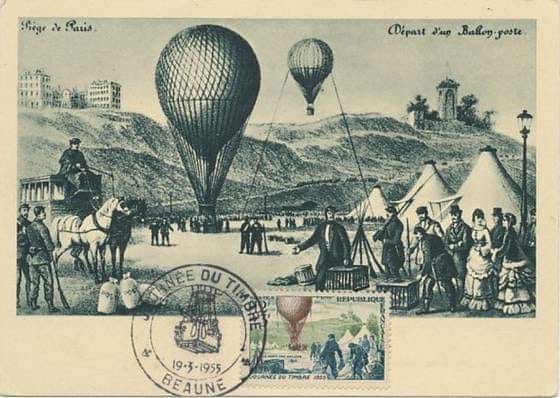

Le 23 septembre 1870, dans un contexte dramatique de guerre, naît une idée audacieuse et visionnaire : acheminer le courrier par les airs. Ce jour-là, un ballon s'élève au-dessus de Paris assiégé pour transporter des lettres hors de la capitale encerclée. C’est le début de la poste aérienne, une invention née de la nécessité, qui va marquer un tournant dans l’histoire des communications.

Paris assiégé : un contexte d’urgence

La guerre franco-prussienne

Depuis juillet 1870, la France est en guerre contre la Prusse. Les premières batailles tournent à la catastrophe pour l’armée française. Le 2 septembre, Napoléon III est fait prisonnier à Sedan. Le 19 septembre, Paris est totalement encerclé par les troupes prussiennes. Commence alors le siège de Paris, qui durera jusqu’en janvier 1871.

Une capitale isolée

Paris est coupée du reste du pays. Aucun courrier ne peut entrer ni sortir. Cette rupture de communication inquiète les Parisiens et le gouvernement de la Défense nationale. Comment transmettre des messages, organiser la résistance, informer la province ? C’est alors qu’une idée étonnante refait surface : utiliser des ballons montés pour transporter le courrier au-dessus des lignes ennemies.

23 septembre 1870 : premier vol postal en ballon

Le ballon Le Neptune

Le 23 septembre 1870, un ballon baptisé Le Neptune décolle de la gare d’Orléans à Paris. Il emporte avec lui environ 125 kg de courrier, des documents officiels et un passager : Jules Durouf, marin de profession. Le vol dure quelques heures et le ballon atterrit en toute sécurité en dehors du cercle de siège. C’est une réussite totale, saluée par les autorités et la presse.

Le début d’une véritable organisation

Ce vol inaugure une véritable « ligne aérienne » improvisée. Entre septembre 1870 et janvier 1871, 67 ballons montés quitteront Paris, transportant au total plus de 2,5 millions de lettres. Certains ballons atterrissent en province, d’autres en mer ou en territoire ennemi. Quelques pilotes seront faits prisonniers, d’autres portés disparus.

Une prouesse technique et humaine

Une logistique improvisée mais efficace

La fabrication des ballons est confiée à des ateliers improvisés. Les noms des ballons (Le Daguerre, Le Denis Papin, L’Armand-Barbès...) révèlent le patriotisme de l’entreprise. Les lettres sont écrites sur du papier pelure très fin pour réduire le poids. Le service est tarifé à 20 centimes par lettre.

Des figures audacieuses

Parmi les pilotes les plus célèbres, on trouve Nadar, célèbre photographe et aéronaute, et Gaston Tissandier, scientifique et futur fondateur de la revue "La Nature". Tous risquent leur vie à chaque mission. Le service de poste aérienne devient un véritable acte de bravoure patriotique.

L’après : un héritage durable

Une première mondiale

La poste aérienne parisienne est la première expérience opérationnelle de transport de courrier par voie aérienne. Elle préfigure les systèmes de courrier aérien qui se généraliseront avec l’avion au XXe siècle. À l’époque, c’est une innovation mondiale saluée jusque dans la presse étrangère.

Une mémoire philatélique

Les lettres transportées par ballon sont aujourd’hui des pièces très recherchées par les collectionneurs. Elles portent souvent la mention "Par ballon monté". Certaines sont conservées dans les archives nationales ou au musée de La Poste à Paris.

Une invention de guerre devenue référence

La poste aérienne, née le 23 septembre 1870 en pleine tragédie, fut une démonstration saisissante de la capacité humaine à innover sous la contrainte. Là où la guerre enfermait, les ballons ouvraient une brèche vers la liberté, la communication, l’espoir. Cette expérience pionnière restera pour toujours le premier envol d’un courrier vers l’avenir.

Le 22 septembre 1981, un train à grande vitesse quitte la gare de Lyon à Paris pour rallier Lyon-Perrache en un temps record. Ce voyage inaugural du TGV (Train à Grande Vitesse) marque le début d’une nouvelle ère pour le transport ferroviaire français. Pensé comme un symbole de modernité, de performance et de souveraineté technologique, le TGV a transformé durablement le paysage des transports en France et à l’international.

Une ambition née dans les années 1960

Les prémices d’un projet futuriste

Dès les années 1960, la SNCF réfléchit à des moyens d’accélérer ses lignes ferroviaires afin de concurrencer l’avion sur les longues distances. En 1967, un premier projet nommé "C03" envisage un train circulant à plus de 200 km/h. Mais c’est dans les années 1970, sous l’impulsion de la crise pétrolière, que l'idée prend de l’ampleur : un train rapide, électrique, sûr et économe en énergie devient une priorité.

Le soutien politique décisif

En 1974, le président Valéry Giscard d’Estaing donne son feu vert à la construction d’une ligne à grande vitesse entre Paris et Lyon, nommée LGV Sud-Est. C’est un projet ambitieux, unique au monde, reposant sur une technologie 100 % française. Le TGV devient alors un enjeu industriel et politique majeur.

22 septembre 1981 : le grand départ du TGV

Un voyage inaugural sous haute attention

Le mardi 22 septembre 1981, le président François Mitterrand inaugure officiellement le premier trajet commercial du TGV. Le train relie Paris à Lyon en 2 heures et 40 minutes, une prouesse pour l’époque. Le convoi file à 260 km/h, une vitesse révolutionnaire en 1981. Ce jour symbolise la mise en service de la LGV Sud-Est, longue de 409 km.

Une performance saluée mondialement

Ce voyage inaugural marque l’entrée de la France dans le club très restreint des pays maîtrisant la très grande vitesse ferroviaire. Le Japon avait inauguré son Shinkansen en 1964, mais la France innove par la conception intégrée du système : infrastructures, signalisation, matériel roulant… tout est conçu en synergie.

Le TGV : un symbole de la technologie française

Une réussite industrielle

Le TGV est le fruit du travail de la SNCF, d’Alstom et de nombreuses PME françaises. Il devient rapidement un fleuron industriel. En 1989, le TGV Atlantique voit le jour, suivi du TGV Nord, Est, Méditerranée, Rhin-Rhône… Jusqu’à aujourd’hui, plus de 2 700 km de lignes à grande vitesse ont été construites en France.

Une icône culturelle

Le TGV devient un symbole de modernité. Son design aérodynamique, sa ponctualité et son confort en font un modèle admiré. Il est cité dans des films, utilisé comme vitrine lors des expositions universelles, et même chanté dans la chanson populaire. Le slogan "Prenez le temps d’aller vite" résume à merveille cette révolution douce.

Les impacts durables sur le territoire français

Une nouvelle géographie des mobilités

Le TGV modifie en profondeur la carte des temps de trajet en France. Des villes comme Lyon, Lille, Strasbourg ou Bordeaux deviennent plus accessibles. On parle d’"effet TGV", qui stimule le tourisme, dynamise les économies locales et incite aux mobilités domicile-travail sur de longues distances.

Un engagement écologique croissant

Face à la crise climatique, le TGV est présenté comme une alternative verte à l’avion et à la voiture. Alimenté à l’électricité, il produit jusqu’à 90 % de CO₂ en moins par passager qu’un vol intérieur. La SNCF mise désormais sur l’hydrogène et les matériaux recyclés pour ses futures rames.

Une révolution toujours en marche

Le voyage inaugural du 22 septembre 1981 ne fut pas qu’un événement technique : il incarna une vision audacieuse du futur, un pari sur l’innovation et la durabilité. Aujourd’hui, le TGV continue de se réinventer avec les modèles InOui, Ouigo et bientôt le TGV M, prévu pour 2025. Quarante ans plus tard, la grande vitesse ferroviaire reste au cœur de la stratégie de mobilité durable de la France.

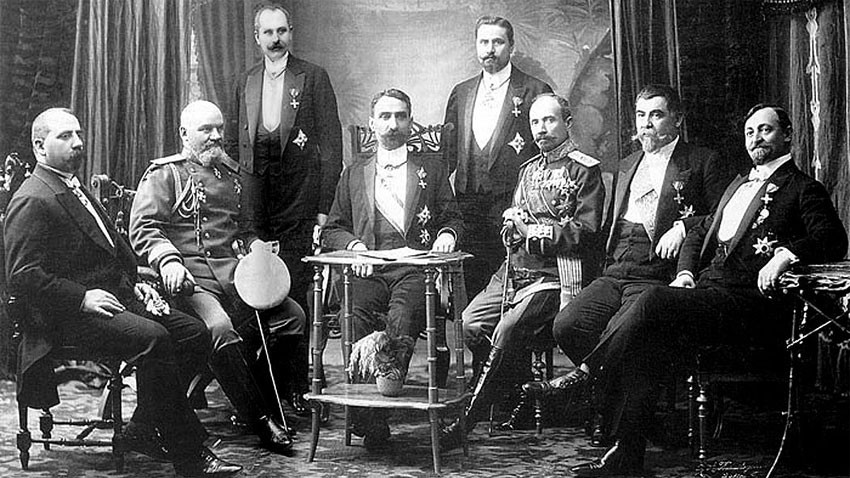

Le 22 septembre 1908, la principauté de Bulgarie proclame officiellement son indépendance vis-à-vis de l’Empire ottoman, devenant le royaume de Bulgarie. Cet événement est un jalon important dans l’histoire des Balkans, marqué par les tensions entre les grandes puissances européennes et le déclin progressif de l’Empire ottoman. Retour sur les enjeux, les protagonistes et les conséquences durables de cette proclamation.

La Bulgarie au cœur des Balkans : une histoire mouvementée

Une domination ottomane pluriséculaire

Depuis la fin du XIVe siècle, la Bulgarie est intégrée à l’Empire ottoman. Pendant près de cinq siècles, les Bulgares vivent sous une domination étrangère, avec des périodes de relative autonomie suivies de répressions. Le XIXe siècle voit naître un fort mouvement national bulgare, inspiré des révolutions européennes et soutenu par la Russie orthodoxe.

La guerre russo-turque et le traité de San Stefano

En 1877-1878, la guerre russo-turque débouche sur une victoire décisive de la Russie. Le traité de San Stefano (3 mars 1878) prévoit la création d’une grande Bulgarie autonome, sous suzeraineté ottomane mais administrée par les Bulgares. Toutefois, ce traité est immédiatement contesté par les puissances européennes, notamment l’Empire austro-hongrois et le Royaume-Uni.

Le traité de Berlin : retour à une autonomie restreinte

Le Congrès de Berlin (juin-juillet 1878) révise le traité de San Stefano : la Bulgarie devient une principauté autonome mais réduite, placée sous suzeraineté ottomane. La Roumélie orientale reste sous contrôle direct ottoman. La frustration bulgare grandit, alimentant un désir croissant d’unité nationale et d’indépendance réelle.

Le contexte international favorable de 1908

Un Empire ottoman affaibli

En 1908, l’Empire ottoman est en crise. La révolution des Jeunes-Turcs, qui éclate en juillet, affaiblit davantage l’autorité du sultan Abdulhamid II. Dans ce climat d’instabilité politique, plusieurs provinces ottomanes profitent de l’occasion pour faire avancer leur autonomie.

L’Autriche-Hongrie et la Bosnie-Herzégovine

L’Autriche-Hongrie profite de la même conjoncture pour annexer formellement la Bosnie-Herzégovine, qu’elle occupait depuis 1878. Cet acte bouleverse l’équilibre des Balkans et donne un précédent diplomatique à la Bulgarie, qui saisit sa chance d’agir à son tour.

Le 22 septembre 1908 : une proclamation historique

La déclaration à Tarnovo

Le prince Ferdinand de Bulgarie choisit la ville historique de Tarnovo pour proclamer solennellement l’indépendance du pays. Il se fait couronner roi (tsar) des Bulgares, renouant symboliquement avec l’héritage médiéval du Second Empire bulgare. La déclaration est accueillie avec enthousiasme par la population.

Une indépendance sans guerre

Fait notable : l’indépendance bulgare se fait sans effusion de sang. L’Empire ottoman, affaibli, ne réagit pas militairement. La Bulgarie paie toutefois une indemnité financière pour obtenir une reconnaissance officielle. En quelques mois, les grandes puissances reconnaissent le nouvel État souverain.

Les conséquences géopolitiques de l’indépendance

Un royaume ambitieux

Avec Ferdinand Ier comme roi, la Bulgarie devient un acteur majeur des Balkans. Elle modernise son armée et affirme ses revendications territoriales, notamment en Macédoine. Cette politique expansionniste mènera à la participation du pays aux guerres balkaniques (1912–1913) et à la Première Guerre mondiale.

Une source de tensions régionales

L’indépendance de la Bulgarie, combinée à l’annexion de la Bosnie-Herzégovine, accroît les tensions entre les grandes puissances, notamment entre l’Autriche-Hongrie et la Russie. Ces événements contribuent indirectement à la montée des antagonismes qui mèneront à la Première Guerre mondiale.

Une étape clé vers l’émancipation des Balkans

Le 22 septembre 1908 reste une date symbolique de l’émancipation nationale en Bulgarie. Elle incarne la volonté d’un peuple à se libérer d’une domination séculaire et à s’affirmer sur la scène internationale. Cette indépendance, obtenue dans un contexte de jeu diplomatique complexe, marque une étape décisive dans la recomposition politique des Balkans au début du XXe siècle.

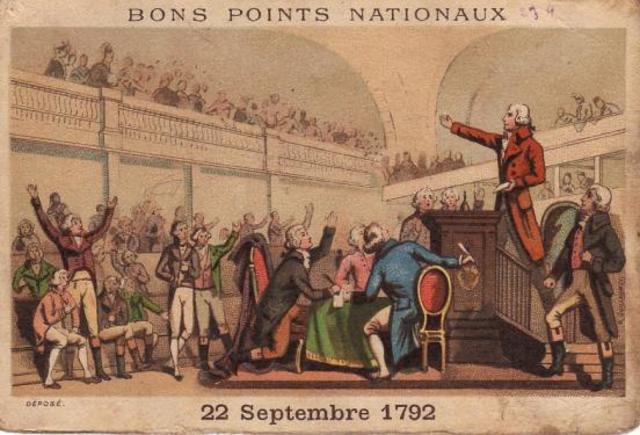

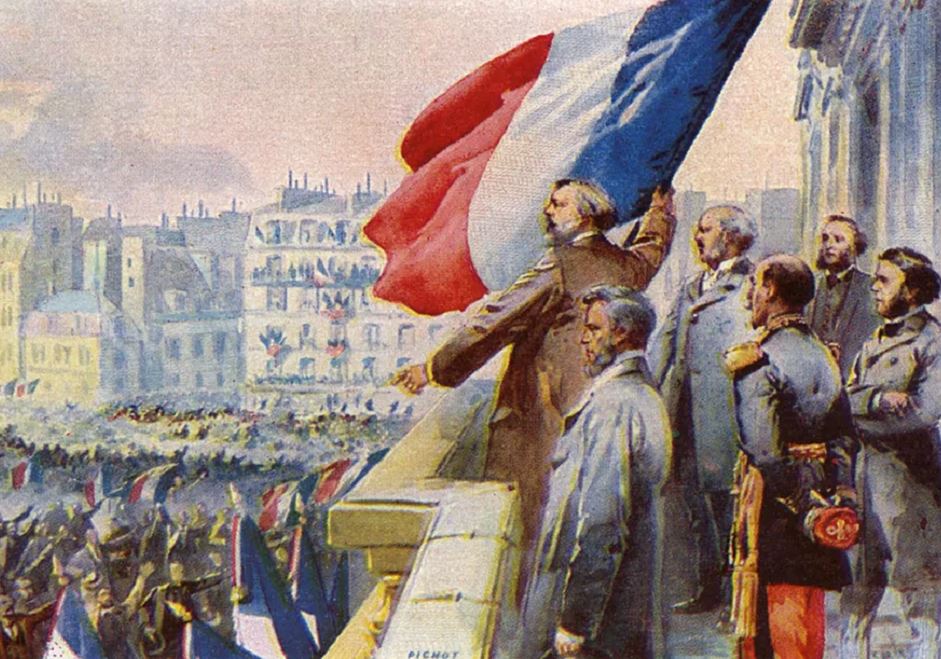

Le 22 septembre 1792 marque un tournant fondamental dans l’histoire de France : l’abolition de la monarchie et la proclamation de la République. Ce jour-là, la France entre officiellement dans une nouvelle ère politique, rompant avec des siècles de royauté héréditaire. Cet événement fondateur de la Première République est aussi le fruit de bouleversements profonds, tant politiques que sociaux, qui ont secoué le pays depuis 1789.

Le contexte révolutionnaire de 1789 à 1792

La chute de la monarchie absolue

En 1789, la Révolution française éclate à la suite de la convocation des États généraux. Loin de calmer les tensions, cette initiative du roi Louis XVI cristallise les colères sociales, fiscales et politiques. Le 14 juillet, la prise de la Bastille symbolise le renversement de l’ordre monarchique. S’ensuit l’abolition des privilèges dans la nuit du 4 août et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

La lente agonie de la royauté constitutionnelle

Entre 1789 et 1792, la France tente une monarchie constitutionnelle, mais la méfiance à l’égard du roi ne cesse de croître. La fuite de Louis XVI à Varennes en juin 1791 achève de discréditer la monarchie. L’Assemblée législative tente de préserver un équilibre fragile, tandis que les tensions avec les monarchies européennes s’intensifient. En avril 1792, la France entre en guerre contre l’Autriche et la Prusse.

10 août 1792 : le prélude sanglant à la République

Le 10 août 1792, le peuple de Paris prend d’assaut le palais des Tuileries. La famille royale est arrêtée et emprisonnée à la prison du Temple. Cet événement met fin de facto à la monarchie. Une Convention nationale est convoquée au suffrage universel masculin pour décider du sort des institutions.

Le 22 septembre 1792 : un jour fondateur

L’abolition de la monarchie

Le 21 septembre 1792, la Convention nationale tient sa première séance. Dès le lendemain, le 22 septembre, elle proclame l’abolition de la royauté. C’est ce jour que l’on considère comme l’avènement de la Première République. Ce moment hautement symbolique est aussi marqué par une rupture temporelle : les révolutionnaires décident de faire débuter un nouveau calendrier, le calendrier républicain, dont le jour 1 correspond au 22 septembre 1792, jour de l’équinoxe d’automne.

Le poids des symboles

Ce choix de l’équinoxe n’est pas anodin. Il marque un équilibre entre jour et nuit, métaphore d’un nouvel ordre politique équilibré. La République se veut fondée sur la raison, l’égalité et la souveraineté populaire. L’Ancien Régime est relégué dans l’ombre d’un passé révolu.

Une République dans la tourmente

Les divisions internes

La Première République ne connaîtra pas de stabilité. Rapidement, les divisions entre Girondins et Montagnards fragilisent l’Assemblée. Le procès puis l’exécution de Louis XVI en janvier 1793 radicalisent la Révolution. Robespierre et les Jacobins imposent la Terreur (1793–1794), période de violences politiques extrêmes.

Un modèle républicain en construction

Malgré les troubles, des institutions se mettent en place : levée en masse pour défendre la patrie, écoles républicaines, réforme des poids et mesures… Mais les idéaux de liberté, égalité, fraternité sont mis à mal par les conflits internes et les menaces extérieures.

Héritage et postérité de la République de 1792

Un modèle qui inspirera les générations suivantes

La République de 1792 jette les bases d’une culture politique républicaine qui perdurera en France. Même si la République est interrompue par le Consulat et l’Empire de Napoléon, l’idée républicaine survit, renaissant sous la Deuxième République (1848), puis s’imposant durablement avec la Troisième République en 1870.

Une mémoire toujours vivante

Aujourd’hui encore, le 22 septembre 1792 reste une date symbolique de rupture avec la monarchie absolue. Des figures comme Danton, Robespierre ou Saint-Just hantent notre mémoire collective. L’hymne national, la Marseillaise, né pendant cette période, incarne toujours les valeurs républicaines.

Une date fondatrice de l’identité républicaine française

L’avènement de la République française le 22 septembre 1792 ne fut pas seulement un acte politique : ce fut une refondation symbolique et idéologique de la nation. Si la République a connu des interruptions, son esprit est demeuré au cœur de l’identité française. Ce jour d’équinoxe, choisi comme origine d’un nouveau calendrier, continue d’éclairer le chemin d’une France en quête d’égalité, de liberté et de fraternité.

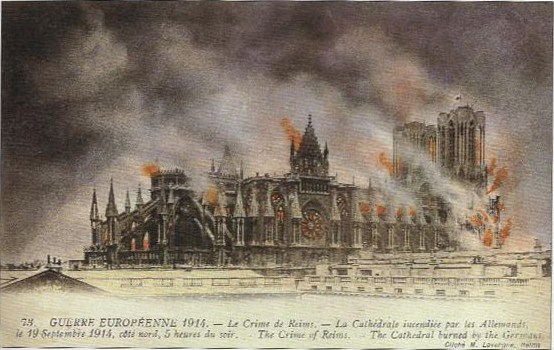

Le 19 septembre 1914, la cathédrale de Reims, joyau de l’art gothique et lieu de sacre des rois de France, est la cible d’un intense bombardement allemand. Cet acte choque le monde entier et devient un symbole de la brutalité de la guerre moderne. Plus qu’un crime contre le patrimoine, cet événement marque une fracture morale et culturelle dans le déroulement de la Grande Guerre.

La cathédrale de Reims : un monument chargé d’histoire

Le cœur spirituel de la monarchie française

Construite à partir du XIIIe siècle, la cathédrale Notre-Dame de Reims est un haut lieu de l’histoire de France. C’est ici que furent sacrés 33 rois, depuis Louis le Pieux jusqu’à Charles X. Son architecture gothique, ses vitraux somptueux et son célèbre Ange au sourire en font un trésor du patrimoine européen.

Classée monument historique dès 1862, elle est restaurée à la fin du XIXe siècle par l’architecte Viollet-le-Duc. À la veille de la Première Guerre mondiale, elle est l’un des symboles les plus puissants de l’identité française.

Une ville en ligne de front

Reims, située à une centaine de kilomètres de la frontière allemande, se retrouve dès août 1914 dans la ligne de mire des combats. Après la bataille de la Marne, les Allemands sont repoussés, mais les canons restent à portée de tir de la ville.

Le 19 septembre 1914 : un bombardement tragique

Le feu sur la cathédrale

Le samedi 19 septembre, sans justification militaire réelle, l’armée allemande bombarde Reims. La cathédrale, utilisée comme hôpital de fortune pour soigner les blessés français et allemands, est directement visée. Un obus frappe les échafaudages en bois installés lors des restaurations. Le feu se propage rapidement.

Les toitures s'effondrent, les vitraux explosent sous la chaleur, les statues fondent ou se brisent. L’Ange au sourire est défiguré. Des blessés, soignés à l’intérieur, périssent dans les flammes. L’incendie dure plusieurs jours. Ce qui fut un sanctuaire devient un brasier.

Une onde de choc mondiale

La presse internationale s’indigne. En France, ce bombardement est qualifié de "barbarie allemande". En Grande-Bretagne, on parle de "sacrilège contre la civilisation". L’image de la cathédrale en flammes fait le tour du monde. Le bombardement devient un outil de propagande pour galvaniser l’opinion publique contre l’ennemi allemand.

"Ce n’est pas seulement la France que l’on assassine, c’est l’âme de l’Europe." – Anatole France

Une guerre qui ne respecte plus rien

Le patrimoine comme cible

Le bombardement de Reims marque un tournant symbolique : pour la première fois, un monument de cette importance est visé délibérément dans une guerre moderne. Ce n’est pas un dommage collatéral : c’est une attaque contre un symbole historique et religieux.

D’autres édifices seront touchés pendant la guerre (Ypres, Louvain), mais Reims devient l’exemple emblématique du vandalisme de guerre. C’est aussi le début d’un débat qui marquera tout le XXe siècle : faut-il protéger les œuvres d’art et les monuments, même en temps de guerre ?

La mobilisation des artistes et intellectuels

Des artistes, écrivains et architectes français et étrangers prennent la plume pour dénoncer l’acte. Le célèbre peintre Claude Monet écrit au président Poincaré :

"Ce que les flammes n’ont pas détruit, c’est notre volonté de reconstruire et de vaincre."

Le bombardement suscite une vague de solidarité culturelle. Des campagnes de dons sont lancées, des expositions itinérantes sensibilisent les populations, et l’UNESCO naissante s’en souviendra dans ses futures actions de préservation du patrimoine.

Une reconstruction comme acte de foi

Après la guerre, la douleur et la volonté

À l’issue de la guerre, la cathédrale est en ruine. Pourtant, les Rémois refusent de la laisser mourir. L'État français engage un vaste projet de reconstruction sous la direction de Henri Deneux, architecte en chef des Monuments historiques. Les travaux dureront près de 20 ans.

Des vitraux contemporains, notamment ceux de Marc Chagall, seront ajoutés pour symboliser la renaissance. La cathédrale rouvre ses portes, restaurée, et devient un lieu de mémoire nationale et européenne.

Une cathédrale de paix

En 1962, dans une scène hautement symbolique, le général de Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer assistent ensemble à une messe de réconciliation dans la cathédrale de Reims. Ce geste fort efface symboliquement les blessures de 1914 et pose les bases de l’amitié franco-allemande contemporaine.

Reims bombardée : mémoire d’un outrage, symbole d’espoir

Le bombardement de la cathédrale de Reims le 19 septembre 1914 reste l’un des actes les plus tragiques et emblématiques de la Première Guerre mondiale. Ce n’était pas seulement un bâtiment que l’on attaquait, mais une mémoire collective, une foi, une culture. Pourtant, loin de céder à la haine, la France a choisi de reconstruire, de pardonner et d’avancer. La cathédrale de Reims se dresse aujourd’hui, fière et lumineuse, comme un symbole de résilience et de paix.

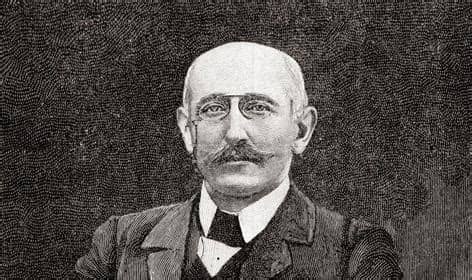

Le 19 septembre 1899, Alfred Dreyfus, capitaine de l’armée française faussement accusé de trahison, est gracié par le président de la République Émile Loubet. Cette décision ne met pas fin à l’Affaire Dreyfus, mais marque un tournant décisif dans l’un des plus grands scandales judiciaires de la Troisième République. Retour sur cet événement qui cristallise les passions politiques, religieuses et intellectuelles de la France de la fin du XIXe siècle.

L’Affaire Dreyfus : un scandale d’État

Un officier accusé sans preuve

En 1894, Alfred Dreyfus, capitaine juif alsacien de l’armée française, est accusé d’avoir livré des documents secrets à l’Empire allemand. Sans preuve formelle, il est condamné à la déportation à perpétuité en Guyane, au bagne de l’île du Diable. L’accusation repose sur un "bordereau" dont l’écriture aurait ressemblé à la sienne.

Ce verdict déclenche peu de réactions dans un premier temps, dans une société où l’antisémitisme est déjà bien enraciné. L’armée, l’opinion publique et la presse conservatrice réclament un coupable, et Dreyfus devient le bouc émissaire idéal.

L’intervention des intellectuels

En 1896, le lieutenant-colonel Picquart découvre que le vrai traître serait un autre officier, le commandant Esterhazy, mais sa hiérarchie tente d’étouffer l’affaire. C’est alors que les intellectuels entrent en scène, avec en tête Émile Zola, qui publie en janvier 1898 son fameux article "J’accuse…!" dans L’Aurore.

"La vérité est en marche, et rien ne l’arrêtera." – Émile Zola

Cet article provoque un véritable séisme politique. La société française se divise en deux camps : les dreyfusards, partisans de la révision du procès, et les antidreyfusards, attachés à l’honneur de l’armée et souvent motivés par l’antisémitisme.

Le procès de Rennes et la grâce présidentielle

Un procès en demi-teinte

En août 1899, après des années de mobilisation et de révélations, un second procès est organisé à Rennes. Malgré les preuves accablantes de son innocence, Dreyfus est à nouveau condamné, cette fois à 10 ans de prison, avec circonstances atténuantes. Le choc est immense. Le procès est largement perçu comme une parodie de justice.

La grâce d'Émile Loubet

Sous pression de l’opinion internationale, et face au risque d’un embrasement politique et social, le gouvernement de Waldeck-Rousseau décide d’agir. Le président Émile Loubet propose une grâce présidentielle, que Dreyfus accepte, bien qu’il proclame toujours son innocence. Le 19 septembre 1899, après cinq années de bagne, Alfred Dreyfus recouvre la liberté, mais n’est pas réhabilité.

Une France coupée en deux

Les dreyfusards contre les antidreyfusards

L’Affaire Dreyfus divise profondément la société française. À gauche, les républicains, socialistes, francs-maçons et intellectuels défendent les valeurs de justice, de vérité et de laïcité. À droite, les nationalistes, monarchistes, militaires et catholiques traditionnels dénoncent une machination contre l’armée.

La presse joue un rôle fondamental dans cette polarisation : La Libre Parole de Drumont distille l’antisémitisme, tandis que L’Aurore, dirigée par Clemenceau, milite pour la révision du procès.

Une crise de la République

Cette affaire révèle les failles de la Troisième République : l’instrumentalisation de la justice, le poids de l’armée dans les affaires civiles, la montée de l’antisémitisme, et la fragilité des institutions face à la pression de la rue et de la presse. Elle annonce aussi les grands combats laïques et républicains du début du XXe siècle, notamment la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905.

Après la grâce : le combat pour la réhabilitation

Un innocent toujours suspect

Bien que libre, Dreyfus reste officiellement coupable. Il vit reclus, surveillé, souvent insulté. Ses soutiens poursuivent le combat pour obtenir l’annulation du jugement de Rennes.

En 1906, après de longues procédures et la découverte de nouveaux faux, la Cour de cassation annule définitivement les condamnations. Dreyfus est réhabilité, réintégré dans l’armée avec le grade de commandant, et décoré de la Légion d’honneur.

Une victoire morale tardive

Mais Dreyfus ne retrouvera jamais la paix. Il reste marqué par le bagne et l’humiliation. Il combat toutefois dans les rangs français pendant la Première Guerre mondiale. Il meurt en 1935, sans avoir vu l’éclosion du nazisme en Allemagne, qui donnera une dimension tragique et prophétique à son histoire.

Une affaire aux résonances universelles

Les leçons de l’histoire

L’affaire Dreyfus reste un symbole universel de l’injustice judiciaire, du courage des intellectuels face à l’État, et du combat pour les droits de l’homme. Elle est étudiée dans les écoles comme un cas d’école sur les dangers du racisme, de l’aveuglement institutionnel et de la manipulation de l’opinion publique.

Une mémoire toujours vive

-

En 1985, un timbre commémore la réhabilitation de Dreyfus.

-

En 1998, pour le centenaire de "J’accuse…!", des cérémonies officielles sont organisées.

-

En 2006, l’Élysée organise une cérémonie en hommage à Alfred Dreyfus.

-

En 2021, un film de Roman Polanski, J’accuse, relance le débat public.

La grâce de Dreyfus : justice partielle, combat total

Le 19 septembre 1899, Alfred Dreyfus sort du bagne, mais la France ne sort pas encore de l’Affaire. Il faudra encore sept ans pour que justice lui soit pleinement rendue. Ce scandale, qui a révélé les failles morales de la République, a aussi permis à la vérité de triompher grâce à la mobilisation citoyenne. La grâce présidentielle n’était qu’une étape : le vrai combat, celui de la justice et de la mémoire, allait durer encore des décennies.

Le 19 septembre 1783, un événement spectaculaire se déroule sous les yeux de Louis XVI et de la cour de Versailles : un ballon à air chaud s’élève dans le ciel, emportant avec lui un mouton, un coq et un canard. Derrière cette expérience audacieuse, deux frères papetiers d’Annonay, Joseph et Étienne Montgolfier, qui rêvent de conquérir les airs. Ce vol, considéré comme le premier transport aérien d’êtres vivants, marque les débuts de l’aérostation et inaugure une nouvelle ère dans l’histoire des sciences.

Le rêve d’Icare : une ambition millénaire

Le mythe et la science

Depuis l’Antiquité, l’homme rêve de voler. Le mythe d’Icare illustre ce désir d’échapper à la pesanteur terrestre. Mais pendant des siècles, voler reste du domaine du fantasme. Ce n’est qu’au XVIIIe siècle, siècle des Lumières et du progrès scientifique, que ce rêve commence à se concrétiser.

Les progrès en physique, notamment la découverte des propriétés de l’air chaud et des gaz légers, ouvrent la voie à des tentatives audacieuses. C’est dans ce contexte que les frères Montgolfier font leur entrée.

Les frères Montgolfier : deux papetiers inventifs

Une famille d’industriels innovants

Joseph-Michel et Jacques-Étienne Montgolfier sont issus d’une famille de papetiers d’Annonay, en Ardèche. Passionnés par les sciences, ils s’intéressent à la poussée d’Archimède appliquée à l’air. Ils observent que l’air chaud, plus léger que l’air ambiant, s’élève.

Inspirés par ce principe, ils fabriquent en 1782 un premier ballon en toile et papier qui s’élève à plus de 300 mètres. Enthousiasmés par leur réussite, ils cherchent à présenter leur invention à la cour.

Le 19 septembre 1783 à Versailles : une première mondiale

Le vol du mouton, du coq et du canard

À la demande du roi Louis XVI, une démonstration publique est organisée dans les jardins du château de Versailles. Le ballon, d’un volume de plus de 2 000 m³, est décoré de motifs dorés sur fond bleu.

Pour cette première expérience avec des êtres vivants, les Montgolfier placent à bord de la nacelle trois passagers insolites :

-

Un mouton (nommé Montauciel, "qui monte au ciel")

-

Un coq

-

Un canard

À 13 heures, le ballon s’élève majestueusement sous les acclamations de la foule. Il parcourt environ 3,2 kilomètres en 8 minutes avant de retomber près de la forêt de Vaucresson. Les animaux, miraculeusement indemnes, deviennent les premiers "aéronautes" de l’histoire.

Une expérience validée par la science

Des médecins, dont le célèbre Pilâtre de Rozier, examinent les animaux à l’atterrissage : le mouton et le canard sont en parfaite santé, seul le coq a une aile blessée — probablement due à un coup de sabot du mouton pendant le vol ! Ce succès lève les dernières craintes sur les effets de l’altitude sur les êtres vivants.

Une révolution scientifique et populaire

Les Lumières dans les airs

Cette démonstration publique fait grand bruit dans toute l’Europe. Elle incarne l’esprit des Lumières : foi dans la raison, progrès scientifique, volonté de repousser les limites de l’homme. Voltaire, pourtant déjà âgé, s’exclame :

"Jamais l’homme ne fut si près des dieux qu’en montant vers eux dans un globe de feu."

Une fascination pour les ballons

Partout en France, on organise des envolées. Les ballons deviennent un phénomène de mode, représentés dans l’art, les gravures, les tapisseries, les bijoux. On parle de "ballonomanie". Le peuple rêve, les savants observent, les nobles s’enthousiasment.

Vers le premier vol habité : les suites du 19 septembre

Pilâtre de Rozier et le marquis d’Arlandes

Encouragés par le succès du vol animal, les Montgolfier préparent un vol habité. Le 21 novembre 1783, Jean-François Pilâtre de Rozier et le marquis d’Arlandes s’envolent à bord d’un ballon à air chaud au-dessus de Paris. Ils parcourent environ 9 kilomètres en une vingtaine de minutes. C’est le premier vol humain libre et contrôlé de l’histoire.

Débuts de l’aéronautique

Le vol de 1783 est considéré comme l’acte de naissance de l’aéronautique. Quelques semaines plus tard, Jacques Charles fait voler un ballon gonflé à l’hydrogène, montrant que d’autres gaz peuvent servir. L’homme est désormais capable de quitter le sol, un exploit impensable un siècle plus tôt.

Anecdotes et postérité des Montgolfier

Une innovation célébrée… mais dépassée

Ironie de l’histoire : malgré leur invention, les frères Montgolfier sont rapidement éclipsés par d’autres aéronautes plus médiatisés. Néanmoins, ils sont célébrés de leur vivant, anoblis et intégrés à l’Académie des sciences.

Hommages durables

-

En 1889, une statue est érigée à Annonay.

-

Le mot "montgolfière" devient synonyme de ballon à air chaud.

-

L’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry a longtemps porté leur nom.

-

Le brevet de l’invention n’a jamais été déposé : les Montgolfier ont offert leur invention à la France.

Un petit pas pour l’homme, un grand bond vers le ciel

Le 19 septembre 1783, sous le regard émerveillé de la cour de Versailles, l’homme fait un premier pas vers la conquête des airs. Grâce au génie de deux artisans visionnaires, le ciel cesse d’être un territoire interdit. Cette envolée animale marque le début d’une révolution technologique, scientifique et symbolique, qui aboutira deux siècles plus tard aux vols spatiaux. Le rêve d’Icare, enfin, devenait réalité.

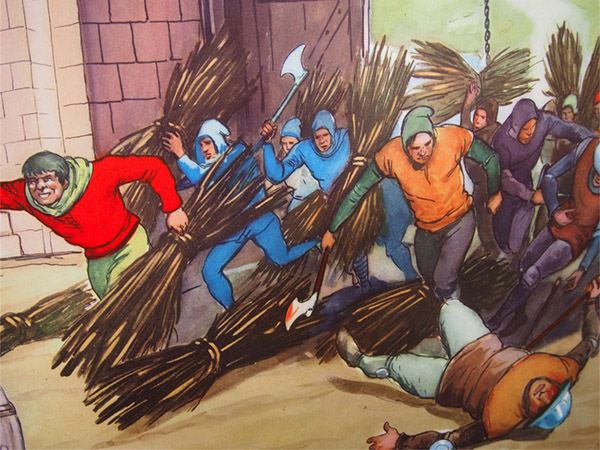

Le 19 septembre 1356, la France subit un revers historique à Poitiers. Le roi Jean II, dit Jean le Bon, est capturé par les troupes anglaises menées par le Prince Noir. Cet événement tragique marque un tournant décisif dans la guerre de Cent Ans, plongeant le royaume de France dans une crise politique et sociale profonde. Retour sur cette bataille aussi brutale que symbolique.

La guerre de Cent Ans : un contexte explosif

Une querelle dynastique qui dégénère

La guerre de Cent Ans (1337-1453) oppose la France à l’Angleterre sur fond de rivalités dynastiques et territoriales. À la mort du roi Charles IV en 1328, sans héritier mâle direct, Édouard III d’Angleterre revendique le trône de France en tant que petit-fils de Philippe IV le Bel. Mais c’est Philippe VI de Valois, cousin du défunt roi, qui est désigné.

Cette contestation de la légitimité des Valois va dégénérer en conflit ouvert. Dès lors, l'Angleterre cherche à affaiblir la France par des chevauchées destructrices, tandis que les rois français tentent de préserver leur territoire et leur autorité.

Le rôle des "chevauchées" anglaises

La stratégie anglaise repose sur la "chevauchée" : une campagne de raids rapides et violents en territoire ennemi, visant à terroriser les populations, ruiner l’économie locale et pousser le roi adverse à livrer bataille. En 1356, le Prince Noir (Édouard de Woodstock, fils d’Édouard III) mène l’une de ces chevauchées à travers l’Aquitaine, ravageant le sud-ouest de la France.

La marche vers Poitiers : une bataille inévitable

Jean le Bon prend les armes

Jean II, surnommé "le Bon" pour son sens de l’honneur et son attachement à la chevalerie, prend personnellement la tête d’une armée forte d’environ 15 000 hommes. Il veut affronter et capturer le Prince Noir, dont les troupes comptent à peine 6 000 soldats, en majorité des archers et hommes d’armes anglais aguerris.

Une position anglaise bien défendue

Le 18 septembre 1356, les deux armées se font face près de Poitiers. Le Prince Noir, conscient de sa faiblesse numérique, choisit une position défensive stratégique : il campe derrière des haies, sur un terrain étroit entouré de vignes et de bois, rendant difficile toute manœuvre de cavalerie.

Selon Froissart, célèbre chroniqueur de l'époque :

"Les Anglois s'étoient fort bien retranchés, et avoient ordonné leur bataille avec grande prudence."

Le désastre français du 19 septembre 1356

L’assaut frontal : une erreur tactique fatale

Contre l’avis de certains de ses conseillers, Jean le Bon ordonne une attaque frontale. Les chevaliers français, engoncés dans leurs armures, s’élancent contre les lignes anglaises… et tombent dans un piège mortel. Les archers anglais décochent leurs flèches en rafale, provoquant le chaos. La cavalerie française est désorganisée, piégée dans les haies et repoussée.

La capture du roi de France

Jean le Bon, malgré la déroute, combat vaillamment avec son fils Philippe, âgé de 14 ans. Il refuse de fuir, fidèle à son idéal chevaleresque. Finalement encerclé, il se rend avec panache au chevalier Denis de Morbecque, au service de l’Angleterre. La légende veut qu’il ait dit :

"Je suis le roi. Rendez-moi au Prince de Galles."

Conséquences immédiates et long terme de la bataille

Le roi prisonnier à Londres

Jean le Bon est emmené en captivité en Angleterre. Il y sera détenu au palais de la Savoy à Londres, traité avec les égards dus à un roi, mais utilisé comme monnaie d’échange politique. Son absence plonge la France dans le désarroi : son fils aîné, le futur Charles V, tente de gouverner un royaume en crise depuis Paris.

Le traité de Brétigny : une lourde rançon

En 1360, la France est contrainte de signer le traité de Brétigny, cédant une vaste portion du territoire (notamment la Guyenne) aux Anglais et s'engageant à payer une rançon astronomique de 3 millions d'écus d’or pour libérer Jean le Bon. Un véritable gouffre pour le trésor royal.

Une crise politique et sociale profonde

Cette défaite humiliante aggrave les tensions internes. La monarchie perd de sa crédibilité, le pouvoir royal est contesté, notamment par les États généraux réunis sous l’influence d’Étienne Marcel. À la même époque, la Jacquerie (1358) éclate : les paysans se révoltent contre les nobles qu’ils accusent de les avoir abandonnés.

Jean le Bon, un roi chevaleresque mais dépassé

Un roi de l’ancien monde

Jean le Bon incarne une noblesse attachée aux codes de la chevalerie, à l’honneur, au duel, au combat loyal. Face à la guerre moderne menée par les Anglais – fondée sur la discipline, les archers et les tactiques défensives – cette vision semble dépassée.

La monarchie sur la voie de la réforme

L’humiliation de Poitiers marque un tournant. Charles V, son fils, montera sur le trône en 1364 et entamera un redressement intelligent du royaume, en misant sur une armée professionnelle, des alliances diplomatiques et une meilleure gestion du royaume. La leçon de Poitiers aura été dure, mais salutaire.

Une défaite qui forge la résilience française

Le 19 septembre 1356 reste l’une des dates les plus sombres de l’histoire de France. Mais de cette défaite émergera une nouvelle vision du pouvoir, de la guerre, et du rôle de l’État. Si Jean le Bon est tombé à Poitiers, la monarchie française s’est relevée avec intelligence et ténacité, ouvrant la voie à la reconquête du royaume sous Charles V et Charles VII.

Le 17 septembre 1879, Eugène Viollet-le-Duc meurt à Lausanne, laissant derrière lui une œuvre immense d’architecte, de restaurateur, de théoricien et d’historien de l’art. Figure majeure du XIXe siècle, il redonne vie à l’architecture médiévale française, tout en suscitant débats et polémiques par ses restaurations audacieuses. Retour sur la vie et la mort d’un visionnaire qui transforma à jamais notre regard sur le patrimoine.

Eugène Viollet-le-Duc : un enfant de l’Empire passionné par l’histoire

Une jeunesse bercée par les arts

Né à Paris le 27 janvier 1814, Viollet-le-Duc grandit dans un milieu cultivé : son oncle est peintre, son père travaille au ministère de l’intérieur. Très tôt, il s’intéresse à l’architecture, mais refuse de suivre la voie classique de l’École des Beaux-Arts, jugée trop rigide. Il préfère apprendre sur le terrain, en visitant les églises romanes et gothiques de France.

C’est à l’âge de 26 ans, en 1840, qu’il reçoit sa première commande officielle : la restauration de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay. Ce sera le point de départ d’une longue carrière dédiée à la préservation — et à la transformation — du patrimoine médiéval.

Restaurer ou réinventer : la méthode Viollet-le-Duc

Une vision inédite de la restauration

Viollet-le-Duc ne se contente pas de consolider les ruines : il imagine les bâtiments tels qu’ils auraient pu ou dû être. Sa définition de la restauration est célèbre et révélatrice :

"Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné."

Cette conception, jugée audacieuse par certains, hérétique par d’autres, ouvre un débat toujours actuel sur la légitimité de la restauration patrimoniale.

Des chantiers emblématiques

Il dirige ou supervise une multitude de chantiers prestigieux :

-

Notre-Dame de Paris (1844-1864) : il rétablit les pinacles, les gargouilles, la flèche centrale (emblématique, détruite en 2019).

-

La cité de Carcassonne : il reconstitue les remparts, les toitures, les tours, souvent avec des matériaux ou styles extrapolés.

-

La Sainte-Chapelle, Amiens, Reims, Pierrefonds, Sens, Mont-Saint-Michel : partout, sa patte est reconnaissable.

Son style mêle rigueur archéologique et imagination créative, à mi-chemin entre l’historien et l’artiste.

Un théoricien et pédagogue hors pair

Le Dictionnaire raisonné de l’architecture française

Entre 1854 et 1868, Viollet-le-Duc publie un monumental Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, en 10 volumes. C’est un ouvrage de référence, richement illustré, où il détaille les techniques, les styles, les fonctions de l’architecture médiévale.

Il y développe une pensée structurée autour du principe de l’adéquation entre la forme et la fonction, et prône une architecture rationnelle. Il est un des premiers à penser l’architecture comme un système intellectuel, avant même qu’elle ne soit modernisée par le XXe siècle.

Une influence au-delà du Moyen Âge

Viollet-le-Duc ne se limite pas au passé : il imagine aussi l’avenir. Il s’intéresse au métal, aux structures, à l’usage de matériaux modernes. Il influence directement des architectes comme Gaudí, Perret ou Le Corbusier. Ce dernier dira de lui :

"Il a compris ce que c’était que la structure, bien avant les autres."

Une mort à Lausanne, loin des chantiers de France

Une fin discrète

Le 17 septembre 1879, à l’âge de 65 ans, Viollet-le-Duc meurt à Lausanne, en Suisse, où il s'était retiré pour raisons de santé. Il laisse derrière lui une œuvre monumentale, mais aussi inachevée. Jusqu’à ses derniers jours, il rêvait encore d’architecture, d’un monde structuré, équilibré, harmonieux.

Il est enterré au cimetière du Bois-de-Vaux, à Lausanne, bien que son cœur repose dans la tour du château de Pierrefonds, qu’il avait lui-même restauré.

Une reconnaissance progressive

À sa mort, il est autant admiré que contesté. Certains l’accusent d’avoir défiguré les monuments médiévaux en leur imposant une vision romantique. D’autres le célèbrent comme un génie protecteur du patrimoine.

Ce n’est qu’au XXe siècle que son œuvre est pleinement réévaluée, notamment par les architectes modernistes qui voient en lui un précurseur. Aujourd’hui, il est étudié dans les écoles du monde entier.

Une œuvre monumentale entre mémoire et invention

Un visionnaire du patrimoine

Sans Viollet-le-Duc, de nombreux monuments emblématiques de la France auraient sombré dans l’oubli ou la ruine. Il a redonné au patrimoine médiéval ses lettres de noblesse, dans une époque qui lui tournait encore souvent le dos.

Il a aussi défendu une approche scientifique de la construction, basée sur l’observation, la logique structurelle, et l’unité des matériaux. En ce sens, il a pavé la voie à l’architecture moderne, bien plus que ne le laissait penser son goût pour les ogives et les arcs-boutants.

Un style identifiable, une méthode contestée

Son œuvre soulève une question fondamentale : peut-on restaurer sans trahir ? Ses interventions ont parfois reconstruit des éléments qui n’avaient jamais existé tels quels. À Carcassonne, il dote les toitures de tuiles grises "à la nordique", choix encore critiqué aujourd’hui.

Mais c’est peut-être dans cette tension entre fidélité historique et vision créative que réside toute la richesse de son héritage.

Viollet-le-Duc : l’homme qui fit revivre les pierres du passé

Le 17 septembre 1879, la France perd l’un de ses plus grands architectes. Eugène Viollet-le-Duc laisse un héritage immense, à la croisée du génie artistique, de la rigueur scientifique et de l’imaginaire romantique. Il n’a pas simplement restauré des monuments : il a façonné la mémoire collective d’un pays en redonnant vie aux pierres muettes du Moyen Âge. Son œuvre continue de poser des questions essentielles sur la préservation, la vérité historique, et la beauté des formes.

Le 17 septembre 1863, Alfred de Vigny s’éteint à Paris dans une relative discrétion, loin du tumulte littéraire de son époque. Poète, dramaturge, romancier, mais surtout penseur lucide et mélancolique, il incarne une figure singulière du romantisme français. Retour sur la vie et la mort d’un écrivain qui préférait le silence aux salons, et dont les vers résonnent encore comme des méditations profondes sur le destin humain.

Alfred de Vigny : un aristocrate lettré en quête de sens

Une jeunesse marquée par l’ordre et le désenchantement

Né le 27 mars 1797 à Loches, dans une famille aristocratique ruinée par la Révolution, Alfred de Vigny reçoit une éducation stricte et classique. Très tôt, il est fasciné par l’Histoire, la philosophie et la littérature. Militaire de carrière, il s'engage dans l’armée mais s’ennuie profondément dans une vie de garnison sans gloire.

C’est dans l’écriture qu’il trouve son véritable terrain d’expression. Influencé par Chateaubriand, mais plus pessimiste que Victor Hugo, il devient l’un des grands noms du romantisme français.

Il écrit dans son journal :

« J’ai le mal de l’idéal. »

Un pilier discret du romantisme français

Poète des âmes solitaires

Alfred de Vigny publie en 1822 Poèmes antiques et modernes, mais c’est surtout en 1829 qu’il marque durablement la poésie française avec Les Destinées, recueil posthume considéré comme son chef-d’œuvre. On y trouve La Mort du loup, poème emblématique dans lequel il célèbre la dignité silencieuse face à la souffrance :

"Gémir, pleurer, prier est également lâche.

Fais énergiquement ta longue et lourde tâche..."

Dans ses poèmes, Vigny développe une philosophie de la résignation stoïcienne, du devoir silencieux et de la solitude du penseur face au monde.

Romancier et dramaturge en avance sur son temps

En 1826, il publie Cinq-Mars, roman historique pionnier en France, inspiré de la conspiration de ce nom contre Richelieu. L’ouvrage rencontre un grand succès et installe Vigny comme un écrivain à part.

Côté théâtre, Chatterton (1835), son drame le plus célèbre, met en scène un poète maudit écrasé par une société utilitariste. Il y dénonce déjà l’hostilité du monde moderne envers les artistes et les âmes sensibles.

Le retrait du monde : solitude et méditation

L’exil intérieur à La Charente

Dès les années 1840, Vigny se retire de la vie littéraire parisienne. Il s’installe à Angoulême, dans sa maison du Maine-Giraud, transformée en véritable havre de méditation. Il y mène une vie presque monacale, entre lectures, promenades et réflexion métaphysique.

Il rédige alors son Journal d’un poète, publié après sa mort, dans lequel il consigne ses pensées, ses désillusions politiques, ses doutes religieux et sa vision sombre de l’existence.

Il y écrit :

"Le silence est la vertu des forts."

Une rupture avec son époque

À rebours de ses contemporains plus engagés comme Hugo ou Lamartine, Vigny se détourne de la politique. Il reste à distance des révolutions de 1830 et 1848, qu’il juge trop passionnelles et éphémères. Pour lui, l’action collective est vaine, seul le stoïcisme individuel peut donner un sens à la vie.

Ce désengagement progressif contribue à le marginaliser sur la scène littéraire, bien qu’il soit élu à l’Académie française en 1845.

17 septembre 1863 : La fin d’un poète silencieux

Une mort dans la discrétion

Alfred de Vigny meurt à Paris le 17 septembre 1863, à l’âge de 66 ans, des suites d’un cancer de l’estomac qu’il avait longtemps gardé secret. Fidèle à son image de poète stoïque, il affronte la maladie avec la même discrétion et la même gravité que les héros de ses poèmes.

Ses obsèques se déroulent dans une relative indifférence publique. Contrairement à Victor Hugo, qui aura des funérailles nationales, Vigny quitte ce monde dans un silence conforme à sa philosophie de vie.

Il repose désormais au cimetière de Montmartre à Paris.

Une postérité tardive mais profonde

Après sa mort, l’œuvre de Vigny connaît une forme de renaissance critique. Des philosophes comme Nietzsche ou Camus s’y intéressent pour sa vision de l’absurde, du devoir et de la dignité.

Son stoïcisme, sa profondeur morale et sa lucidité sur la condition humaine font de lui un penseur moderne. Ses vers, souvent appris par cœur dans les écoles de la IIIe République, marquent durablement la littérature française.

Un esprit libre et solitaire au cœur du XIXe siècle

Alfred de Vigny n’a jamais cherché la gloire ni les foules. Il a préféré la solitude, le silence et la rigueur morale. Sa mort le 17 septembre 1863 passe presque inaperçue, mais son œuvre, elle, continue de résonner avec force. Poète du devoir, romancier de la fatalité, penseur du tragique humain, il demeure une figure essentielle du romantisme français, à la fois fidèle à son siècle et étrangement contemporain.

Casimir, une créature née de l'imagination des années 1970

La télévision pour enfants en plein essor

Au début des années 1970, la télévision française commence à s’intéresser sérieusement à la programmation destinée aux plus jeunes. La pédagogie, l’éducation ludique et la créativité sont au cœur des préoccupations. ORTF (Office de Radiodiffusion-Télévision Française) cherche alors à produire une émission originale qui pourrait concurrencer les programmes anglo-saxons comme Sesame Street.

C’est dans ce contexte que naît L’Île aux Enfants, une émission à mi-chemin entre l’apprentissage, la comédie et le théâtre de marionnettes, imaginée par Christophe Izard, également créateur de Casimir.

Un monstre... pas si monstrueux !

Casimir est une créature fantasque, mi-dinosaure, mi-peluche géante, dotée d’un caractère jovial. Il vit sur l’île avec ses amis humains et marionnettes dans un monde utopique où l’imagination est reine. Ce monstre orange ne fait peur à personne : bien au contraire, il incarne l’ami idéal des enfants. Son trait de caractère principal ? La gentillesse.

Il raffole du fameux "gloubi-boulga", un plat fictif aussi absurde que drôle, devenu culte. Casimir symbolise une certaine douceur éducative des années 70.

16 septembre 1974 : une première apparition historique sur les écrans français

Une première diffusion marquante

Le 16 septembre 1974, L’Île aux Enfants est diffusée pour la première fois sur FR3, avec la toute première apparition de Casimir. Le générique résonne alors dans les foyers avec cette voix enfantine chantant :

"Bonjour les enfants, vous allez bien ? Bienvenue sur l'île aux enfants !"

Le succès est immédiat. Casimir apparaît avec son sourire, ses gros yeux bienveillants et ses maladresses touchantes. Il parle aux enfants comme un ami, joue avec eux, partage ses peurs et ses découvertes. Les lettres de téléspectateurs affluent rapidement, et le personnage s’impose comme une figure incontournable de la télévision jeunesse.

Un acteur dans le costume : Yves Brunier

Le personnage de Casimir est incarné par Yves Brunier, comédien et mime, qui prête son corps et sa voix au gentil monstre. Sa gestuelle, ses intonations de voix et son investissement donnent toute la dimension humaine et attachante à Casimir.

Brunier dira plus tard :