Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Bonaparte

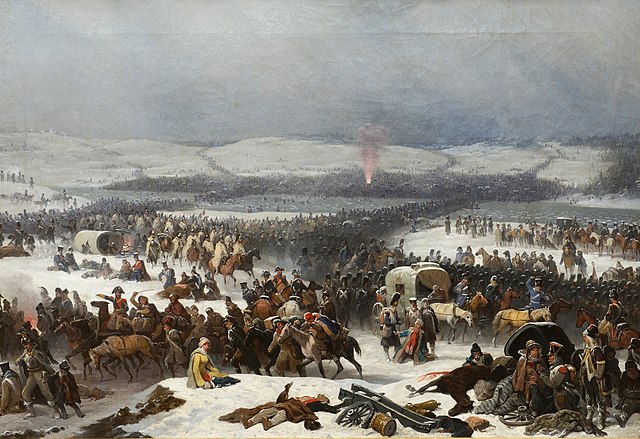

La campagne de Russie de Napoléon, lancée en 1812, est l'un des chapitres les plus tragiques de l'histoire militaire. Parmi les événements marquants, la bataille de la Bérézina est souvent vue comme un tournant crucial qui a scellé le sort de l'armée napoléonienne. Après des mois de combats acharnés et de conditions extrêmes, la Bérézina, qui se déroula du 26 au 29 novembre 1812, marqua la fin de l'invasion de la Russie. Cet article explore les circonstances de cette défaite, ses conséquences dramatiques et son impact sur le destin de Napoléon Bonaparte.

La Marche Vers la Russie – Un Conflit Imprévu

Avant la catastrophe de la Bérézina, Napoléon menait une armée d'environ 600 000 hommes à travers l'immensité de la Russie. L'objectif était de forcer le Tsar Alexandre Ier à négocier une paix favorable à l'Empire français, mais cette campagne allait se révéler être une erreur stratégique majeure.

L'Entrelacs de Stratégie et de Logistique

Napoléon, connu pour son génie militaire, sous-estima les difficultés logistiques et les conditions extrêmes auxquelles son armée serait confrontée en Russie. L'approvisionnement en nourriture, en matériel et en vivres devint un défi majeur. L'armée se retrouva lentement décimée par la faim, le froid, et les attaques incessantes des forces russes.

La Retraite de Moscou

Après l'incendie de Moscou et l'absence de capitulation de la part des Russes, Napoléon se retrouva contraint de retirer son armée de la ville. La retraite à travers la Russie se fit dans des conditions catastrophiques. Les soldats, épuisés et mal nourris, commencèrent à se disperser, dévastés par la souffrance et les conditions climatiques.

La Bérézina – L'Affrontement Décisif

La bataille de la Bérézina se déroula près du fleuve Bérézina, dans la Biélorussie actuelle. Ce fut l'un des derniers moments où l'armée napoléonienne se battit en masse avant de s'effondrer complètement.

Le Passage du Fleuve – Une Tentative de Sauvetage

Après avoir perdu une grande partie de son armée en raison de combats, de maladies et de conditions de vie déplorables, Napoléon décida de traverser le fleuve Bérézina pour rejoindre des territoires plus sûrs. Les troupes russes, dirigées par les généraux Chichagov et Koutouzov, encerclaient l'armée française de manière stratégique, tentant de détruire la dernière portion d'armée capable de se défendre.

Les Combats Acharnés

L'armée française, bien que largement inférieure en nombre, réussit à repousser les assauts russes grâce à des manœuvres habiles et à une ténacité redoutable. Cependant, le coût humain de cette bataille fut immense. Des milliers de soldats français perdirent la vie ou furent capturés. L'immense défaite était désormais inéluctable, et les restes de l'armée napoléonienne se retrouvèrent dispersés.

Conséquences et Impact de la Défaite

La défaite de la Bérézina est souvent perçue comme la fin effective de la grandeur de Napoléon. Bien que l'Empereur réussisse à échapper à la capture, la retraite de Russie est un désastre stratégique majeur.

La Désagrégation de la Grande Armée

Après la Bérézina, l'armée napoléonienne était irrévocablement brisée. En l'espace de quelques mois, Napoléon perdit la majorité de ses soldats. Les pertes humaines et matérielles furent incommensurables, et la crédibilité de son Empire fut gravement endommagée.

Le Repli Stratégique et les Répercussions Politiques

L'échec en Russie précipita la chute de Napoléon. Sur le plan militaire, il perdit une grande partie de ses alliés européens, qui commencèrent à se retourner contre lui. Sur le plan politique, l'invasion de la Russie marqua le début de la fin pour l'Empire français, même si Napoléon parviendrait à reconstruire son armée pour un temps. L'issue de la Bérézina annonça l'effondrement imminent de la puissance napoléonienne.

Tournant Crucial de la Campagne Napoléonienne

La bataille de la Bérézina, avec ses combats intenses et ses pertes humaines dévastatrices, reste un symbole de la défaite de Napoléon en Russie. Elle marqua non seulement un tournant crucial dans la campagne napoléonienne, mais aussi dans l'histoire militaire. L'incapacité de Napoléon à mener à bien son invasion de la Russie reste l'un des plus grands échecs de sa carrière, et la Bérézina incarne parfaitement la fragilité d'un empire qui semblait invincible. Ce désastre fut un prélude à la défaite finale de Napoléon et à la restauration des monarchies européennes.

Le Louvre, l'un des musées les plus célèbres au monde, incarne bien plus qu'un simple lieu de conservation des œuvres d'art : c'est un symbole de l'accès à la culture et à l'histoire. Depuis son ouverture au public en 1793, pendant la Révolution française, le Louvre a fait une place centrale à l’art dans la société, symbolisant l’idée que la culture doit être partagée et accessible à tous. Cette transformation du Louvre d’une résidence royale en un musée national accessible au peuple a marqué un tournant dans l’histoire de l’art et de la culture, modifiant la façon dont l’art est perçu et apprécié. Ce voyage dans le temps nous plonge dans l’ouverture du Louvre et son impact sur la démocratisation de l'art.

Le Louvre avant la Révolution

Du palais royal au musée

Le Louvre n’a pas toujours été le musée que nous connaissons aujourd'hui. À l’origine, le bâtiment, construit sous le règne de Philippe Auguste au XIIe siècle, était un palais royal. Il fut agrandi et modifié par plusieurs rois, notamment François Ier et Louis XIV, qui en firent une résidence majestueuse. Les collections royales étaient réservées à l’élite de la cour, et les œuvres d’art n’étaient pas accessibles au grand public.

Les premières collections royales

Les rois français commencèrent à collecter des œuvres d'art au fil des siècles, et le Louvre devint l’un des plus grands centres de collection de l’époque. Des peintures, des sculptures et des antiquités de tout le monde méditerranéen étaient accumulées pour enrichir le goût royal. Toutefois, ces trésors artistiques restaient enfermés dans les appartements et les galeries privées du palais, réservés aux seuls privilégiés.

La Révolution Française et la Transformation du Louvre

Le Louvre, un symbole de la Révolution

L'un des changements les plus radicaux que la Révolution française apporta fut l'idée que la culture devait être un bien commun, à partager avec tous les citoyens, et non un privilège réservé à l'aristocratie. En 1793, sous le gouvernement révolutionnaire, le Louvre fut transformé en musée public. Ce fut un geste symbolique fort, visant à représenter la fin des privilèges royaux et à démocratiser l’accès à l’art. La collection royale fut réorganisée et ouverte au public, faisant ainsi du Louvre un véritable temple de la culture accessible à tous.

Les premières expositions publiques

Le 10 août 1793, lors de l’ouverture du musée, des centaines de pièces étaient exposées. Les premières œuvres présentées comprenaient principalement des sculptures, des tableaux et des objets d’art pris dans les collections royales. En dépit des conditions difficiles de l'époque, le Louvre a commencé à s’imposer comme un lieu incontournable pour les amateurs d’art, offrant une expérience unique d’immersion dans l’histoire de l’art et de la civilisation.

Le Louvre après la Révolution

Napoléon Bonaparte et l'expansion du musée

Après la Révolution, Napoléon Bonaparte, devenu empereur, contribua à l'expansion et à la renommée internationale du Louvre. Il fit transférer de nombreuses œuvres d'art des territoires qu’il conquérait en Europe, notamment en Italie, en Espagne et en Égypte. Ces acquisitions ont enrichi les collections du musée, faisant du Louvre un centre d'art mondialement reconnu. Bien que de nombreuses œuvres aient été rendues à leur pays d’origine après la chute de Napoléon, ces ajouts ont marqué un tournant dans l’internationalisation des collections du Louvre.

Le musée comme lieu de partage culturel

À partir du XIXe siècle, sous la direction des différents régimes politiques français, le Louvre continua d'élargir ses collections et son rôle en tant que lieu de partage de la culture. Des réformes successives ont permis d’ajuster le musée pour en faire une institution vivante, attirant des visiteurs de tous horizons. La mise en valeur de l’histoire des civilisations anciennes, des maîtres de la peinture européenne, ainsi que des artefacts du monde entier a fait du Louvre un lieu où l’art de tous les continents et de toutes les époques se rencontre.

Le Louvre Aujourd’hui

Une institution mondiale

Aujourd'hui, le Louvre est le musée le plus visité au monde, attirant chaque année des millions de visiteurs venus des quatre coins du globe. Avec plus de 35 000 œuvres exposées dans une vaste architecture qui couvre des milliers d’années d’histoire, il est le centre névralgique de l’art et de la culture mondiale. Le musée continue d’évoluer, en offrant des expositions temporaires, des programmes éducatifs et des activités pour tous les publics.

L'ouverture numérique et l’accès à l’art

Le Louvre a également su s’adapter à l'ère numérique. Grâce à des initiatives telles que la mise en ligne de ses collections et des visites virtuelles, il permet désormais à ceux qui ne peuvent pas se rendre à Paris d'accéder à une part de son patrimoine. Ce projet de démocratisation de l’art s'inscrit dans la continuité de la mission qu'il s'est donnée lors de son ouverture en 1793 : rendre l'art accessible à tous.

Le Louvre et l'Avenir de l'Art

Les défis du musée moderne

Malgré sa réussite et son statut mondial, le Louvre doit faire face à de nombreux défis. La gestion de l’afflux massif de visiteurs, la préservation de ses collections, et l’adaptation aux nouvelles technologies sont des enjeux majeurs. De plus, dans un monde en constante évolution, le musée doit continuer à être une institution inclusive, capable de toucher toutes les cultures et de rendre l’art accessible à un public toujours plus diversifié.

L'art comme outil de compréhension mondiale

Le Louvre, à travers ses collections et ses expositions, continue de jouer un rôle essentiel dans le dialogue interculturel. Il témoigne de l’importance de l’art comme moyen d’expression universel et véhicule des messages de tolérance, de diversité et de compréhension mutuelle. En cela, il reste fidèle à sa mission originelle : ouvrir les portes de l'art au peuple, pour que chacun puisse se reconnaître dans la beauté et la richesse de l’humanité.

Portes Ouvertes sur le Monde de l'Art

Le Louvre, au-delà de son statut de musée, est un véritable symbole de la culture partagée. Depuis son ouverture au public en 1793, il a permis à l’art de traverser les frontières sociales et politiques, et de devenir un bien commun. Aujourd'hui encore, il continue de faire vivre ce principe fondamental de démocratisation de l’art, en mettant à la portée de tous la richesse de l’histoire humaine. Le Louvre reste un temple de l’art, non seulement pour les passionnés et les experts, mais aussi pour chaque citoyen du monde qui souhaite s'imprégner de l'immense héritage culturel de l'humanité.

La Bataille d'Arcole, qui s’est déroulée en novembre 1796, est l'un des affrontements les plus symboliques de la campagne d'Italie menée par Napoléon Bonaparte. Cette victoire, bien que difficile et incertaine, a marqué un tournant dans la carrière de Napoléon et dans l’histoire militaire de la Révolution française. Le pont d'Arcole, théâtre de cette bataille décisive, est devenu le symbole de la détermination et du génie stratégique de l'Empereur. À travers cette victoire, Napoléon a non seulement consolidé sa position de commandant respecté, mais a également affirmé son autorité et sa capacité à inspirer ses troupes dans les moments les plus critiques. Retour sur cette bataille et la manière dont elle a fait entrer Napoléon dans l’histoire.

Contexte Historique et Stratégique de la Bataille d'Arcole

La Révolution française et la guerre en Italie

La Révolution française, entamée en 1789, avait plongé la France dans un tourbillon de changements politiques et sociaux. En 1796, les armées révolutionnaires étaient engagées dans une guerre contre les puissances monarchiques d'Europe. Le général Bonaparte, nommé commandant de l'Armée d'Italie, s’était vu confier la mission de repousser les forces autrichiennes et piémontaises, qui menaçaient la France du sud-est. La campagne d'Italie allait devenir le théâtre de ses premiers grands succès militaires et de la construction de sa légende.

La situation à Arcole

La bataille d'Arcole faisait partie de la série d'engagements militaires entre l’armée française et l’armée autrichienne. Arcole, un petit village situé au bord du fleuve Adige, représentait un point stratégique crucial pour les forces françaises. Si Napoléon parvenait à prendre cette position, cela ouvrirait la voie à de nouvelles victoires sur le front italien. Cependant, l’Armée autrichienne, bien que battue à plusieurs reprises, résistait farouchement.

Le Déroulement de la Bataille

La manœuvre de Napoléon

La bataille d'Arcole a commencé le 15 novembre 1796. Napoléon, déterminé à briser la résistance autrichienne, a ordonné à ses troupes d’attaquer la position autrichienne en traversant le pont d'Arcole. Cependant, le terrain était particulièrement difficile, et les autrichiens tenaient fermement leur position, rendant l’assaut difficile. Les Français, sous le commandement de Napoléon, ont fait face à de violentes contre-attaques et ont dû adopter des stratégies audacieuses pour passer à l'attaque.

Le rôle du pont d'Arcole

Le pont d'Arcole est devenu l'épicentre de la bataille. Le général Bonaparte, prenant personnellement la tête des troupes, a tenté de traverser le pont pour mener un assaut direct. Ce geste héroïque, malgré les nombreuses difficultés, est resté dans les annales de l’histoire. On raconte que, pendant la bataille, Napoléon aurait gesticulé et dansé au milieu des combats, symbolisant ainsi la volonté de vaincre et la détermination inébranlable de l'armée française. Bien que la prise du pont ne soit pas immédiate, l’effort collectif des troupes françaises a permis de faire plier l’armée autrichienne.

Les Conséquences et Légende de la Bataille

Une victoire décisive pour Napoléon

Malgré les pertes subies et la difficulté de la situation, la bataille d'Arcole a abouti à une victoire stratégique pour les Français. L’armée autrichienne, épuisée et démoralisée, a été contrainte de battre en retraite, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles victoires pour Napoléon. Ce succès a renforcé sa réputation de tacticien brillant et de leader charismatique, capable de rallier ses hommes même dans les moments les plus périlleux.

L'impact sur la carrière de Napoléon

La victoire d'Arcole a marqué un tournant dans la carrière de Napoléon. Cette bataille lui a permis de se faire un nom auprès des autorités françaises et du peuple, consolidant son ascension vers le pouvoir. En effet, le succès militaire à Arcole, combiné à sa capacité à galvaniser ses troupes, a fait de lui un héros national, et une figure incontournable de la politique et de la guerre en France.

La Bataille d'Arcole dans la Mémoire Collective

L’iconographie de la bataille

La Bataille d'Arcole a été immortalisée dans de nombreuses œuvres artistiques, dont des peintures et des gravures, qui dépeignent Napoléon sur le pont d'Arcole, en train de mener ses troupes à la victoire. Ces représentations ont contribué à la construction du mythe napoléonien et ont renforcé l’image de Napoléon comme un génie militaire audacieux.

L'héritage de la bataille

La bataille d'Arcole a également eu des répercussions profondes sur le développement de la stratégie militaire. Les méthodes de Napoléon, alliant audace et souplesse tactique, ont inspiré de nombreux futurs généraux et stratèges. L’image de Napoléon “dansant” sur le pont d’Arcole a ainsi traversé les siècles, symbolisant son habileté à s’impliquer personnellement dans les combats, à diriger et à inspirer ses hommes.

Napoléon danse sur le Pont de l'Histoire

La Bataille d'Arcole a marqué une étape clé dans l’ascension de Napoléon Bonaparte et dans l’histoire de l’armée française. Ce fut une victoire symbolique, qui a mis en lumière les qualités stratégiques et le charisme du jeune général. Le pont d’Arcole, devenu un lieu mythique, incarne à jamais l’esprit de la Révolution française et l’ambition de Napoléon. Plus qu'une simple victoire militaire, Arcole a été un moment décisif dans la construction de l’empire napoléonien.

Le cimetière du Père Lachaise est bien plus qu’un simple lieu de repos éternel au cœur de Paris. Ouvert en 1804, il abrite des tombes illustres et des histoires fascinantes, des œuvres d’art monumentales et de nombreux mystères. Avec ses allées arborées et ses caveaux majestueux, le Père Lachaise attire chaque année des millions de visiteurs curieux d’en découvrir les secrets, les célébrités et les énigmes. Ce voyage explore l’histoire, les légendes et les mystères qui entourent ce cimetière emblématique de Paris.

La Création d’un Lieu Mythique

Le Contexte et les Premiers Pas

À la fin du XVIIIe siècle, les cimetières parisiens sont saturés et des lois imposent leur fermeture à l’intérieur de la ville. Napoléon Bonaparte ordonne la création de nouveaux cimetières en périphérie, et en 1804, le Père Lachaise ouvre ses portes à l’est de Paris. Nommé en l’honneur de François d’Aix de La Chaise, le confesseur du roi Louis XIV, ce lieu devait incarner une vision nouvelle de la sépulture.

Les Difficultés Initiales et la Stratégie Marketing

Au départ, le Père Lachaise attire peu de familles, en partie en raison de sa localisation excentrée. Pour attirer les Parisiens, la ville décide d’y transférer les dépouilles de célébrités comme Molière et La Fontaine, incitant ainsi les familles fortunées à choisir cet endroit comme lieu de sépulture.

Un Musée à Ciel Ouvert

Les Œuvres Architecturales et Artistiques

Le Père Lachaise est célèbre pour ses monuments funéraires artistiques et ses sculptures uniques. Des architectes et sculpteurs célèbres ont créé des caveaux grandioses pour les familles aisées, transformant le cimetière en un véritable musée d’art funéraire. Les visiteurs peuvent admirer des styles architecturaux variés, des mausolées néoclassiques aux chapelles gothiques.

Les Tombes Célèbres

De nombreux artistes, écrivains, et personnalités sont enterrés au Père Lachaise, ajoutant à sa renommée mondiale. Des tombes comme celles de Jim Morrison, chanteur du groupe The Doors, Oscar Wilde, l’écrivain irlandais, et Édith Piaf, la légendaire chanteuse française, attirent des pèlerins et des admirateurs du monde entier.

Les Légendes et Mystères du Père Lachaise

Les Apparitions Fantomatiques

Avec ses allées sombres et ses recoins cachés, le Père Lachaise a inspiré de nombreuses histoires de fantômes. Certains visiteurs affirment avoir aperçu des silhouettes mystérieuses près des tombes de certaines célébrités. Par exemple, la tombe de Jim Morrison est entourée de rumeurs d’apparitions spectrales de fans en deuil, tandis que le fantôme d’Allan Kardec, fondateur du spiritisme, serait parfois ressenti par des adeptes de l’occulte.

Les Rites et Rituels Étranges

Les croyances populaires et les légendes attirent également des visiteurs désireux de réaliser certains rituels. La tombe d’Allan Kardec est au centre de pratiques ésotériques : les visiteurs déposent des messages et des fleurs en espérant recevoir chance et protection spirituelle. La tombe d’Oscar Wilde est aussi marquée par des baisers de rouge à lèvres, un geste autrefois prisé pour symboliser l’admiration et la gratitude des fans.

Les Enquêtes Historiques et Archéologiques

Les Histoires des Personnalités Moins Connues

Le cimetière du Père Lachaise abrite des tombes de personnalités méconnues mais fascinantes. Par exemple, Adolphe Thiers, premier président de la Troisième République, et Sarah Bernhardt, célèbre actrice, reposent dans le cimetière, ajoutant de la richesse historique au site.

Les Découvertes Archéologiques

Régulièrement, des fouilles permettent de découvrir des détails sur l’évolution des pratiques funéraires. Les chercheurs trouvent parfois des artéfacts et des inscriptions anciennes, qui donnent un aperçu unique des croyances religieuses et des pratiques de deuil au fil des siècles.

Le Père Lachaise Aujourd’hui

Un Lieu de Mémoire et de Recueillement

Le Père Lachaise continue de jouer un rôle de lieu de mémoire pour les familles et les proches. Malgré sa popularité touristique, il reste un lieu de recueillement pour ceux qui viennent rendre hommage aux défunts. Des événements de commémoration y sont régulièrement organisés pour honorer les disparus et préserver le respect du lieu.

Un Site Touristique Incontournable

Aujourd’hui, le Père Lachaise est l’un des sites touristiques les plus visités de Paris, attirant des visiteurs fascinés par son histoire, son art funéraire et ses légendes. Des visites guidées sont proposées pour explorer le cimetière et comprendre la signification de ses monuments et de ses mystères.

Lieu de mémoire est aussi le théâtre d’histoires et de légendes

Le cimetière du Père Lachaise est un lieu unique où l’art, l’histoire et le mystère se rencontrent. Ce lieu de sépulture devenu lieu de mémoire est aussi le théâtre d’histoires et de légendes qui perpétuent la fascination qu’il exerce sur des millions de visiteurs. Que l’on vienne pour se recueillir, pour admirer les monuments ou pour percer ses mystères, le Père Lachaise reste une destination incontournable qui continue de captiver et d’intriguer.

Toussaint Louverture, figure emblématique de la lutte pour l'émancipation des esclaves, est souvent considéré comme le libérateur de Saint-Domingue, l'ancienne colonie française qui deviendra plus tard la première république noire indépendante au monde, Haïti. Son parcours est marqué par une détermination indéfectible à lutter contre l'esclavage et à défendre la liberté, tout en naviguant dans un contexte complexe de conflits coloniaux et de rivalités politiques. Cet article explore la vie de Toussaint Louverture, ses contributions à la révolution haïtienne, ainsi que son héritage durable.

La lutte contre l'esclavage et à défendre la liberté

La situation de Saint-Domingue au XVIIIe siècle

Saint-Domingue, riche colonie française, était un des principaux producteurs de sucre et de café, reposant sur un système d'esclavage brutal. Les conditions de vie des esclaves étaient inhumaines, alimentant des tensions croissantes au sein de la population esclave et des conflits entre les différentes classes sociales.

Les influences de la Révolution française

La Révolution française de 1789, qui prônait les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, a profondément influencé les esprits à Saint-Domingue. Les idées républicaines commencent à se répandre parmi les esclaves et les affranchis, ouvrant la voie à des revendications d'émancipation.

La montée de Toussaint Louverture

Les débuts de sa carrière

Né en 1743 dans une plantation de Saint-Domingue, Toussaint Louverture est affranchi à l'âge adulte. Il acquiert une certaine éducation et devient un leader respecté au sein de la communauté des affranchis. Son charisme et ses compétences militaires le propulsent rapidement sur le devant de la scène.

Le déclenchement de la révolte

En 1791, une révolte éclate dans la colonie, marquée par des soulèvements d'esclaves. Louverture rejoint la lutte et s'impose comme un stratège militaire talentueux, menant des batailles décisives contre les forces coloniales et renforçant sa position de leader au sein du mouvement révolutionnaire.

La lutte pour l'émancipation

L'établissement du gouvernement

En 1794, la France abolit l'esclavage dans ses colonies, et Louverture est nommé général en chef de l'armée de Saint-Domingue. Il met en place un gouvernement autonome, promouvant l'agriculture et l'industrie tout en cherchant à rétablir l'ordre après des années de conflit.

Les défis internes et externes

Malgré ses succès, Louverture doit faire face à des défis internes, notamment des rivalités avec d'autres leaders révolutionnaires, ainsi qu'à des menaces extérieures, notamment de la part de la France, de l'Espagne et des États-Unis, qui voient d'un mauvais œil son pouvoir croissant.

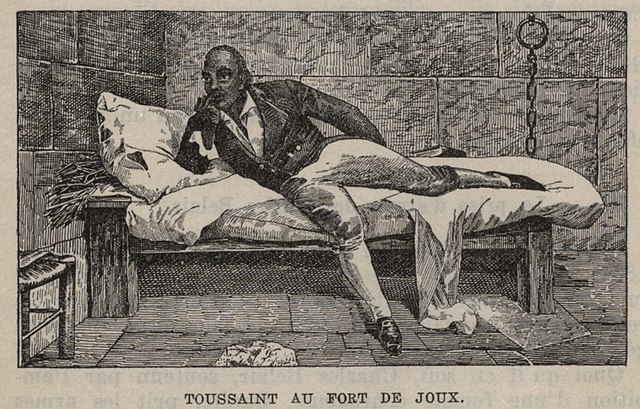

La chute de Louverture

L'invasion de Saint-Domingue

En 1801, Louverture décrète une nouvelle constitution qui établit un gouvernement autonome, mais cela attire l'attention de Napoléon Bonaparte, qui souhaite rétablir le contrôle français sur la colonie. En 1802, des troupes françaises envahissent Saint-Domingue, et Louverture est capturé et exilé.

La résistance et l'héritage

Malgré son exil, la lutte pour l'émancipation se poursuit. En 1804, Saint-Domingue déclare son indépendance sous la direction de Jean-Jacques Dessalines, marquant la naissance d'Haïti. L'héritage de Louverture perdure, et il est célébré comme un héros national et un symbole de la lutte pour la liberté.

L'héritage de Toussaint Louverture

Un symbole de la liberté

Toussaint Louverture est désormais reconnu comme un précurseur des mouvements anticolonialistes et des luttes pour les droits civiques à travers le monde. Son rêve de liberté et d'égalité continue d'inspirer les générations futures.

La mémoire de Louverture

Des statues, des monuments et des écoles portent son nom, témoignant de son importance dans l'histoire d'Haïti et au-delà. La célébration de sa vie et de son œuvre rappelle l'importance de la lutte pour la justice sociale et l'émancipation.

Des combats pour Saint-Domingue

Toussaint Louverture est bien plus qu'un leader militaire ; il est un symbole de résistance et de lutte pour la liberté. Son héritage, marqué par ses combats pour l'émancipation des esclaves et pour la souveraineté de Saint-Domingue, continue d'influencer les luttes pour la justice et l'égalité dans le monde entier. Louverture reste une figure incontournable de l'histoire de la lutte contre l'oppression et un exemple de courage face à l'adversité.

La Bataille de Trafalgar, qui s’est déroulée le 21 octobre 1805 au large du cap Trafalgar, en Espagne, est l'une des batailles navales les plus importantes de l’histoire. Cette confrontation opposa la flotte britannique, dirigée par l’amiral Horatio Nelson, à une coalition franco-espagnole. Elle marqua non seulement la domination britannique sur les mers pour plus d’un siècle, mais aussi la fin des ambitions navales de Napoléon Bonaparte. Cet article revient sur les causes, le déroulement et les conséquences de cette bataille décisive.

L’Europe en Guerre

La montée en puissance de Napoléon Bonaparte

Au début du XIXe siècle, Napoléon Bonaparte, alors empereur des Français, règne sur une grande partie de l’Europe continentale grâce à une série de victoires militaires. Cependant, le Royaume-Uni reste un ennemi redoutable en raison de la puissance de sa flotte. Pour contrer cette menace, Napoléon conçoit un plan audacieux : envahir l’Angleterre.

La stratégie navale franco-espagnole

Pour envahir l’Angleterre, Napoléon a besoin de contrôler la Manche. Il forme donc une coalition navale avec l’Espagne, et l’amiral français Pierre-Charles Villeneuve est chargé de rassembler une flotte capable de vaincre la Royal Navy. Cependant, les préparatifs sont lents et compliqués par des désaccords entre les commandants français et espagnols, tandis que les Britanniques, sous la direction d’Horatio Nelson, organisent la défense de leur territoire.

Le Déroulement de la Bataille

Les forces en présence

Le matin du 21 octobre 1805, la flotte franco-espagnole, composée de 33 navires, se trouve face à la flotte britannique, qui compte 27 vaisseaux. Bien que moins nombreux, les Britanniques bénéficient de la supériorité stratégique et de l’expérience de Nelson.

La tactique audacieuse de Nelson

Nelson adopte une tactique audacieuse pour rompre la ligne ennemie. Plutôt que de suivre les conventions de la guerre navale de l’époque en s’alignant face à l’ennemi, il divise sa flotte en deux colonnes pour attaquer la flotte franco-espagnole perpendiculairement, afin de créer un effet de surprise et de désorganisation.

La mort de Nelson et la victoire britannique

La bataille est féroce, et le HMS Victory, le navire amiral de Nelson, se distingue par son engagement dans la mêlée. Nelson est mortellement blessé au cours de la bataille, mais la stratégie britannique porte ses fruits. En quelques heures, la flotte franco-espagnole est mise en déroute. Les Britanniques capturent ou détruisent 22 navires ennemis, sans perdre un seul de leurs vaisseaux.

Les Conséquences de la Bataille

La domination maritime britannique

La victoire de Trafalgar marque le début de la domination britannique sur les mers. La Royal Navy devient incontestée, empêchant tout plan d’invasion de l’Angleterre par Napoléon. Cette maîtrise des mers permettra à la Grande-Bretagne de renforcer son empire colonial et d'étendre son influence mondiale tout au long du XIXe siècle.

La fin des ambitions navales napoléoniennes

Pour Napoléon, Trafalgar est un coup dur. Bien que ses armées continuent de triompher sur les champs de bataille européens, la perte de la flotte signifie qu’il ne pourra jamais menacer l’Angleterre directement. Son rêve de dominer également les mers s’évanouit.

La légende de Nelson

La mort héroïque de Nelson en fait une figure légendaire au Royaume-Uni. Sa stratégie, son audace et son sens du devoir en font un modèle pour les officiers navals britanniques et un héros national. Son corps est ramené en Angleterre, où il reçoit des funérailles d'État. Nelson reste, à ce jour, l'une des plus grandes icônes militaires britanniques.

Héritage de la Bataille de Trafalgar

Une bataille qui façonne l’histoire européenne

La victoire de Trafalgar a des répercussions profondes sur le cours de l’histoire européenne. En privant Napoléon du contrôle des mers, elle permet à la Grande-Bretagne de soutenir ses alliés contre l’Empire français et de jouer un rôle déterminant dans sa chute finale en 1815.

Trafalgar dans la culture populaire

Trafalgar est devenu un symbole de la puissance maritime britannique, célébré chaque année au Royaume-Uni. La place Trafalgar à Londres, dominée par la statue de Nelson, est un monument commémoratif de cette victoire historique. La bataille a également inspiré de nombreuses œuvres littéraires, artistiques et cinématographiques au fil des siècles.

La Bataille de Trafalgar fut bien plus qu'une victoire militaire : elle changea le cours de l’histoire européenne et consolida la puissance britannique pour les décennies à venir. En triomphant face à la flotte franco-espagnole, Horatio Nelson et la Royal Navy ont non seulement mis fin aux ambitions navales de Napoléon, mais ont également posé les fondations de la suprématie maritime britannique qui allait perdurer tout au long du XIXe siècle.

Napoléon Bonaparte est l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire, connu pour son génie militaire, sa capacité à transformer la France et son ambition démesurée. Mais comment cet homme, né en Corse en 1769, est-il devenu l'un des souverains les plus puissants d'Europe ? Cet article explore les étapes clés qui ont conduit à l’ascension de Napoléon, ses stratégies, ses idées, et les circonstances qui ont façonné son parcours exceptionnel.

Les débuts d'une ambition : enfance et formation

Naissance et milieu familial

Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse, dans une famille noble modeste. Son père, Carlo Buonaparte, était un avocat influent qui a joué un rôle dans la résistance corse contre la domination française. Cette enfance marquée par le patriotisme et les tensions politiques a profondément influencé sa vision du pouvoir.

Éducation militaire

À l'âge de 9 ans, Napoléon est envoyé en France pour étudier à l'école militaire de Brienne-le-Château, puis à l'École militaire de Paris. Il y reçoit une formation rigoureuse en artillerie, stratégie militaire et leadership. Ces années d'étude le préparent à une carrière militaire qui le propulsera vers les sommets du pouvoir.

La montée en puissance : carrière militaire et premières victoires

Engagement dans l'armée

Napoléon commence sa carrière militaire comme sous-lieutenant dans l'artillerie en 1785. Lors de la Révolution française, il saisit l'opportunité de se faire remarquer en participant à la défense de la ville de Toulon contre les forces royalistes en 1793. Cette première victoire lui permet d'attirer l’attention des dirigeants révolutionnaires.

Les campagnes d'Italie

En 1796, Napoléon est nommé commandant de l'armée d'Italie. Ses talents de stratège et de tacticien brillent lors des batailles contre les Autrichiens, où il remporte plusieurs victoires décisives. Son succès en Italie lui confère une immense popularité et fait de lui un héros national, posant les bases de son ascension politique.

L'ascension politique : coup d'État et établissement du Consulat

Le coup d'État du 18 Brumaire

En 1799, alors que la Révolution française est en crise, Napoléon effectue un coup d'État le 18 Brumaire. Ce mouvement, qui renverse le Directoire, lui permet de prendre le pouvoir et de devenir Premier Consul. Ce moment est crucial dans sa carrière, car il lui donne le contrôle politique de la France.

Réformes et stabilisation du pays

Une fois au pouvoir, Napoléon entreprend de nombreuses réformes visant à stabiliser la France. Il met en place le Code civil, réforme l’éducation, et établit des institutions qui renforcent l'autorité de l'État. Ces actions lui permettent de consolider son pouvoir et de gagner le soutien de la population.

De Premier Consul à Empereur : la proclamation du Premier Empire

Le sacre de Napoléon

En 1804, Napoléon se couronne lui-même empereur des Français lors d'une cérémonie grandiose à Notre-Dame de Paris. Ce sacre symbolise son ascension au sommet du pouvoir et son intention de légitimer son règne par des rites impériaux. Il cherche à établir une dynastie, marquant le début du Premier Empire.

Les guerres napoléoniennes

En tant qu'empereur, Napoléon mène une série de campagnes militaires, connues sous le nom de guerres napoléoniennes, qui lui permettent d'étendre son empire à travers l'Europe. Ses stratégies militaires innovantes et ses réformes administratives changent la carte politique du continent, mais suscitent également une forte opposition.

Les défis et la chute : conséquences de l'ambition

L'invasion de la Russie

En 1812, Napoléon lance une campagne désastreuse contre la Russie. Les conditions climatiques rigoureuses et la stratégie de retraite de l'armée russe entraînent des pertes catastrophiques pour les troupes napoléoniennes. Cet échec marque le début d'un déclin de son empire.

La chute de l'Empire

Après la défaite de Leipzig en 1813, les forces coalisées européennes réussissent à renverser Napoléon, qui est exilé sur l'île d'Elbe. Bien qu'il revienne brièvement au pouvoir en 1815 lors des Cent-Jours, sa défaite finale à Waterloo entraîne son exil définitif à Sainte-Hélène, où il meurt en 1821.

Napoléon reste une figure fascinante

Le parcours de Napoléon Bonaparte est une histoire d’ambition, de détermination et de génie militaire. Son ascension au pouvoir est le fruit d'un mélange de talent, de circonstances favorables et de stratégies audacieuses. Toutefois, son désir insatiable de conquête et de domination a également été sa perte. Napoléon reste une figure fascinante, dont l'héritage continue d'influencer la pensée politique et militaire moderne. Sa vie nous rappelle que le pouvoir, bien qu’accessible, peut être éphémère et soumis aux aléas du destin.

François-René de Chateaubriand est l'une des figures majeures de la littérature française et du mouvement romantique. Né le 4 septembre 1768 à Saint-Malo et mort le 4 juillet 1848 à Paris, il fut à la fois écrivain, diplomate, homme politique, et historien. Précurseur du romantisme en France, Chateaubriand a marqué la littérature française par ses œuvres empreintes de mélancolie, d’exotisme et de réflexion religieuse. Cet article retrace sa vie et son influence en tant que pionnier littéraire et acteur politique de son temps.

La Jeunesse de Chateaubriand

Les Premières Années en Bretagne

François-René de Chateaubriand est né dans une famille noble bretonne. Son enfance dans le château de Combourg, une imposante demeure dans un cadre austère, marqua profondément sa sensibilité. Isolé et solitaire, il développa un goût prononcé pour la nature et la réflexion intérieure, thèmes récurrents dans ses œuvres futures. Ses jeunes années furent aussi marquées par la Révolution française, qui transforma la société française et bouleversa son destin.

Le Voyage en Amérique

En 1791, pour échapper aux bouleversements politiques en France, Chateaubriand entreprit un voyage en Amérique. Ce périple lui permit de découvrir de vastes étendues sauvages, les cultures amérindiennes et un monde encore en grande partie inexploré. Cette expérience enrichira ses écrits et lui inspirera des œuvres majeures comme "Atala" (1801) et "René" (1802), qui exaltent le goût de l'aventure et l'exotisme.

Le Parcours Littéraire

Les Premières Œuvres et le Mouvement Romantique

Chateaubriand est souvent considéré comme le précurseur du romantisme en France. Dans "Atala", il décrit l’amour impossible entre une jeune Amérindienne et un Européen, et dans "René", il exprime le mal du siècle, cette mélancolie romantique propre à son époque. Ses œuvres, marquées par la grandeur des sentiments, le culte de la nature et une profonde réflexion religieuse, influenceront toute une génération d’écrivains, tels que Victor Hugo et Alfred de Musset.

"Le Génie du Christianisme" et le Retour à la Foi

En 1802, Chateaubriand publie son œuvre majeure, "Le Génie du Christianisme", dans laquelle il cherche à réhabiliter le christianisme en démontrant sa beauté et sa grandeur morale et artistique. Ce livre, écrit après son retour à la foi catholique, répond au mouvement de déchristianisation qui a suivi la Révolution française. Il y célèbre l’esthétique religieuse et la profondeur spirituelle du christianisme, ce qui lui vaut une reconnaissance tant littéraire que politique.

Le Diplomate et l'Homme Politique

La Carrière Diplomatique

Sous le règne de Napoléon Bonaparte, Chateaubriand fut d’abord un fervent opposant à l’Empire. Cependant, après la chute de Napoléon et la restauration de la monarchie, il se rapproche du pouvoir royaliste. Il occupe divers postes diplomatiques, notamment celui d’ambassadeur en Angleterre et en Suède, puis en Italie. Ces expériences enrichissent sa vision du monde et lui permettent d’écrire plusieurs essais politiques.

Ministre des Affaires Étrangères sous la Restauration

Chateaubriand atteint le sommet de sa carrière politique lorsqu’il devient ministre des Affaires étrangères sous le roi Charles X en 1822. Durant cette période, il participe activement à la politique étrangère française, notamment à l’intervention militaire en Espagne pour rétablir le roi Ferdinand VII. Cependant, ses idées libérales le mettront en désaccord avec le pouvoir conservateur, ce qui conduit à son éviction en 1824.

L’Homme d’Idées et de Mémoire

Les "Mémoires d'Outre-Tombe"

Dans les dernières années de sa vie, Chateaubriand se consacre à l’écriture de son œuvre monumentale, les "Mémoires d'Outre-Tombe", publiées à titre posthume en 1849-1850. Cet ouvrage autobiographique retrace non seulement sa vie personnelle, mais aussi les grands événements historiques dont il fut témoin. Avec une plume mélancolique et poétique, il y raconte son enfance, ses voyages, sa carrière politique et ses réflexions sur la condition humaine et la mort.

L'Influence Intellectuelle

Chateaubriand a exercé une influence considérable sur le romantisme européen, aussi bien en littérature qu’en politique. Ses œuvres littéraires, imprégnées de spiritualité, de nostalgie et d’un profond sentiment de la nature, ont inspiré des écrivains et des poètes en France, mais aussi au-delà des frontières. Son retour au christianisme et son exaltation du sentiment religieux ont joué un rôle majeur dans la réhabilitation de la foi catholique à une époque marquée par la déchristianisation.

L’Écrivain, le Diplomate et l’Homme Politique Romantique

François-René de Chateaubriand est une figure incontournable de la littérature et de la pensée française du XIXe siècle. Son œuvre, marquée par une sensibilité romantique et une grande profondeur spirituelle, a non seulement ouvert la voie à une nouvelle esthétique littéraire, mais a également influencé le paysage politique et intellectuel de son époque. Que ce soit par ses récits exotiques, ses réflexions philosophiques ou son engagement politique, Chateaubriand reste une figure complexe et fascinante, dont l’héritage perdure encore aujourd’hui.

L’Égypte ancienne, souvent qualifiée de « don du Nil », est l'une des civilisations les plus influentes de l’histoire humaine. Pendant plus de trois millénaires, elle a prospéré sous la direction des pharaons, des souverains considérés comme des dieux vivants. L’héritage des pharaons est visible à travers leurs monuments colossaux, leurs tombeaux majestueux et leurs riches contributions à l'art, la science et la religion. Cet article explore les différents aspects de cette civilisation unique, en se concentrant sur son histoire, sa culture, ses réalisations et son influence durable.

La naissance de la civilisation égyptienne

Le rôle vital du Nil

La civilisation égyptienne s'est développée le long du Nil, un fleuve qui a façonné le paysage social, économique et politique de l'Égypte. Le Nil offrait de riches terres agricoles, assurant des récoltes abondantes qui ont permis à la population de croître et à la civilisation de prospérer. La maîtrise des crues annuelles du fleuve a encouragé l'irrigation, et les Égyptiens ont bâti leur économie sur l’agriculture et le commerce.

Le Nil n'était pas seulement une source de vie physique mais aussi spirituelle. Les Égyptiens croyaient que le fleuve avait une origine divine, et ils lui vouaient un culte. Cette relation étroite avec le fleuve a conduit à l'émergence de villes puissantes et à l’unification des territoires sous un seul dirigeant, le pharaon.

L’unification de l’Égypte

Vers 3100 avant J.-C., le roi Ménès, ou Narmer, est crédité d’avoir unifié la Haute et la Basse-Égypte, créant ainsi le premier État centralisé de l’histoire. Cette union a marqué le début de l'Ancien Empire, période au cours de laquelle les pharaons ont commencé à asseoir leur pouvoir divin, représentant la stabilité et l’ordre dans le monde égyptien. Cette centralisation a permis le développement des premières grandes constructions, notamment les fameuses pyramides, qui deviendront des symboles éternels de l'Égypte.

Les pharaons et le pouvoir divin

Le pharaon, dieu vivant

Le pharaon était bien plus qu’un roi. Il était perçu comme un dieu vivant, l’incarnation du dieu Horus sur Terre et le lien entre les dieux et les hommes. Ce rôle divin lui conférait un pouvoir absolu sur le peuple égyptien. Les pharaons étaient responsables de maintenir la « Maât », un concept clé qui représentait l'ordre, la vérité et l’harmonie de l'univers.

Chaque pharaon avait pour mission de protéger l’Égypte contre le chaos et d’assurer la prospérité de son royaume. Ils prenaient également soin de préserver les relations entre les dieux et leur peuple à travers de nombreux rituels religieux et des monuments sacrés.

Les grandes dynasties pharaoniques

L’histoire de l’Égypte pharaonique est divisée en plusieurs dynasties qui se succèdent au fil des siècles. Parmi les plus célèbres, on retrouve :

- L’Ancien Empire (2700-2200 av. J.-C.) : Connu pour la construction des pyramides de Gizeh, cette période est dominée par des pharaons tels que Khéops, Khéphren et Mykérinos. L’Ancien Empire est une époque de grandeur architecturale et de centralisation du pouvoir.

- Le Moyen Empire (2050-1800 av. J.-C.) : Après une période d’instabilité, le Moyen Empire a vu le retour de la prospérité et du pouvoir pharaonique. C'est une période marquée par des réformes administratives et le développement des arts et de la littérature.

- Le Nouvel Empire (1550-1070 av. J.-C.) : C'est l’apogée de la civilisation égyptienne. Les pharaons comme Thoutmôsis III, Akhenaton, Toutankhamon et Ramsès II ont marqué cette période par des conquêtes militaires, des réformes religieuses et des réalisations monumentales, telles que le temple de Karnak et la Vallée des Rois.

Les pyramides et les tombes des pharaons

Les grandes pyramides de l’Ancien Empire

Les pyramides sont sans doute les monuments les plus emblématiques de l’Égypte antique. Construits pour abriter les dépouilles des pharaons, ces gigantesques tombeaux symbolisaient le pouvoir divin des rois et leur passage vers l’au-delà. Les trois grandes pyramides de Gizeh, construites sous les règnes de Khéops, Khéphren et Mykérinos, sont les plus célèbres et témoignent de l’incroyable ingénierie des anciens Égyptiens.

La pyramide de Khéops, aussi connue sous le nom de Grande Pyramide, est la plus ancienne et la plus grande des sept merveilles du monde antique. Elle a été construite vers 2600 avant J.-C. et continue de fasciner les historiens et archéologues par la précision de sa construction et la technique employée pour ériger de tels monuments avec les outils de l’époque.

Les tombes de la Vallée des Rois

Le Nouvel Empire est marqué par un changement dans l’architecture funéraire des pharaons. Plutôt que de construire de grandes pyramides visibles à des kilomètres, les rois choisissent de se faire enterrer dans des tombes creusées dans les falaises de la Vallée des Rois, près de Thèbes (l’actuelle Louxor). Ces tombes, dont la plus célèbre est celle de Toutankhamon, étaient richement décorées et contenaient des trésors pour accompagner le pharaon dans l’au-delà.

La découverte du tombeau de Toutankhamon en 1922 par Howard Carter a révélé au monde la richesse de l’art funéraire égyptien et l’importance accordée à l'au-delà dans la civilisation égyptienne.

Religion, croyances et société dans l’Égypte ancienne

Une société hiérarchisée et religieuse

La société égyptienne était strictement hiérarchisée. Au sommet se trouvait le pharaon, considéré comme un dieu. Suivaient les nobles, les prêtres, les scribes, et enfin, les artisans, les paysans et les esclaves. La religion imprégnait tous les aspects de la vie égyptienne. Les Égyptiens croyaient en un panthéon complexe de dieux et de déesses, chacun ayant des rôles spécifiques dans la vie quotidienne et dans l’au-delà.

Les temples étaient au cœur de la vie religieuse, et les prêtres jouaient un rôle important en entretenant les rituels et en assurant le bon déroulement des fêtes religieuses. Ils étaient également responsables des offrandes faites aux dieux et de l’entretien des statues divines.

Les croyances funéraires et l’immortalité

La quête de l’immortalité était un pilier central de la religion égyptienne. Les Égyptiens croyaient que la vie après la mort était une continuation de la vie terrestre, et ils accordaient une grande importance aux rites funéraires. Le corps devait être préservé par la momification, et l’âme devait franchir plusieurs étapes avant de pouvoir entrer dans le royaume des morts, sous la supervision du dieu Osiris.

Les rituels funéraires comprenaient la lecture du Livre des Morts, un ensemble de formules magiques et de prières destinées à guider l'âme du défunt à travers les dangers du monde souterrain et à assurer sa résurrection.

L’héritage des pharaons dans le monde moderne

Redécouverte de l'Égypte ancienne

Au cours des siècles, l'Égypte antique est tombée dans l'oubli, jusqu'à ce qu'elle soit redécouverte par les explorateurs européens au XIXe siècle. La campagne d'Égypte de Napoléon Bonaparte (1798-1801) a joué un rôle clé dans cette redécouverte. Des savants et des archéologues ont commencé à explorer et à documenter les merveilles de l'Égypte ancienne, marquant le début de l’égyptologie.

La découverte de la pierre de Rosette, qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes grâce aux travaux de Jean-François Champollion, a ouvert une nouvelle ère dans la compréhension de cette civilisation. Depuis, les fouilles archéologiques ont révélé de nombreux trésors et ont permis de mieux comprendre les réalisations des anciens Égyptiens.

L’influence durable de la civilisation égyptienne

L’Égypte antique a laissé un héritage durable qui continue d’inspirer le monde moderne. De l’architecture monumentale à la médecine, en passant par les mathématiques, la philosophie et les arts, les Égyptiens ont marqué de nombreux domaines de la civilisation humaine. Les musées du monde entier regorgent d'artefacts égyptiens, et l'intérêt pour cette civilisation millénaire ne cesse de croître.

Les pharaons, leurs tombeaux et leurs monuments continuent d'exercer une fascination profonde, non seulement pour les chercheurs et les historiens, mais aussi pour le grand public, qui voit en l'Égypte ancienne un symbole d'éternité et de mystère.

Une civilisation éternelle

L’Égypte des pharaons est une civilisation unique qui a marqué l’histoire de l’humanité par sa grandeur, sa longévité et ses réalisations spectaculaires. Les pharaons, à la fois dirigeants terrestres et divins, ont laissé un héritage architectural, artistique et religieux qui continue d’émerveiller des millénaires plus tard. Malgré les siècles qui nous séparent de cette époque, l’Égypte ancienne reste une source intarissable de fascination et de découvertes pour le monde moderne.

Notre-Dame de Paris, la cathédrale emblématique située au cœur de la capitale française, est bien plus qu’un chef-d'œuvre de l'architecture gothique. Monument historique, centre religieux et lieu de nombreux événements marquants, elle est une véritable icône du patrimoine culturel mondial. Depuis sa construction au XIIe siècle jusqu'à l'incendie tragique de 2019, la cathédrale a traversé les époques, incarnant à la fois la foi, la résilience et l’héritage artistique de la France.

La Genèse de Notre-Dame

Les origines de la construction

La construction de Notre-Dame de Paris débute en 1163 sous l'évêque Maurice de Sully, à une époque où l'architecture gothique commence à s’imposer dans toute l’Europe. L’édifice est conçu pour refléter la grandeur de l’Église catholique et servir de lieu de culte emblématique à Paris, alors capitale en pleine expansion du royaume de France.

Construite sur l’île de la Cité, au centre de Paris, la cathédrale remplace une série d’églises plus anciennes, elle-même érigée sur un site utilisé pour le culte depuis l’Antiquité. La première pierre est posée sous le règne de Louis VII, et il faudra plus de deux siècles pour achever entièrement l'édifice.

L'architecture gothique : une révolution esthétique

Notre-Dame de Paris est un exemple précoce et innovant de l'architecture gothique, un style marqué par l’utilisation de la voûte sur croisée d’ogives, des arcs-boutants, des contreforts et de grandes fenêtres ornées de vitraux. L'élévation des murs permet de percer des baies plus vastes, inondant l'intérieur de lumière colorée, notamment à travers les célèbres rosaces.

L'utilisation des arcs-boutants, une innovation à l'époque, permet de soutenir le poids des voûtes tout en libérant de l’espace pour les vitraux. Cela donne à la cathédrale son allure élancée et majestueuse. Les sculptures, notamment les gargouilles et chimères qui ornent la façade, ajoutent au caractère mystique de l'édifice.

Notre-Dame au Cœur de l'Histoire

Les sacres, couronnements et événements majeurs

Notre-Dame a été le théâtre de nombreux événements historiques. L'un des plus célèbres est le couronnement de Napoléon Bonaparte comme empereur en 1804. Contrairement à la tradition, Napoléon se couronne lui-même, marquant ainsi son indépendance vis-à-vis de l'Église.

D'autres événements marquants incluent la béatification de Jeanne d'Arc en 1909, et les nombreuses célébrations religieuses nationales. Notre-Dame est également un lieu de mémoire pour la France, comme en témoigne la messe en hommage aux victimes des guerres mondiales ou aux chefs d'État français défunts.

La Révolution française et les restaurations

Pendant la Révolution française, Notre-Dame subit des dommages considérables. Elle est pillée, ses cloches sont fondues pour fabriquer des canons, et ses sculptures sont détruites car elles sont associées à la royauté. L’édifice est même temporairement transformé en "Temple de la Raison" avant de redevenir une église catholique sous Napoléon.

Au XIXe siècle, la cathédrale est en mauvais état, mais grâce à l'influence de Victor Hugo et de son roman "Notre-Dame de Paris" (1831), un mouvement se forme pour la sauver. Le roman rappelle l'importance culturelle de la cathédrale et conduit à sa restauration par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc dans les années 1840. C'est lui qui donne à Notre-Dame son visage actuel, y compris la flèche iconique.

Les Symboles et l’Art de Notre-Dame

Les Rosaces et les vitraux

Les trois grandes rosaces de Notre-Dame sont parmi les éléments les plus admirés de la cathédrale. La rosace ouest, achevée au XIIIe siècle, représente la Vierge Marie, tandis que la rosace nord illustre l’Ancien Testament, et celle du sud, le Nouveau Testament. Ces œuvres d’art, composées de milliers de morceaux de verre coloré, racontent des scènes bibliques tout en projetant une lumière divine à l’intérieur de la cathédrale.

Les autres vitraux de la cathédrale suivent également un programme iconographique précis, conçu pour instruire les fidèles sur l’histoire chrétienne à une époque où beaucoup ne savaient pas lire.

Les sculptures et les gargouilles

Les sculptures de Notre-Dame sont un élément clé de son architecture. À la fois ornementales et éducatives, elles représentent des scènes religieuses, comme le Jugement dernier sur le portail central de la façade. Les gargouilles, qui ont un rôle fonctionnel (évacuer l’eau de pluie), sont aussi des créatures fantastiques, symbolisant la lutte entre le bien et le mal.

Les chimères de Viollet-le-Duc, ajoutées au XIXe siècle, renforcent l’aspect mystique de l’édifice. Ces créatures fantastiques semblent surveiller Paris du haut de la cathédrale, ajoutant une dimension à la fois protectrice et menaçante à l'édifice.

L’Incendie de 2019 et la Reconstruction

Le drame de l’incendie

Le 15 avril 2019, un incendie ravage une partie de Notre-Dame de Paris. La flèche de Viollet-le-Duc s'effondre sous les flammes, tout comme la toiture, détruisant une partie importante de la structure historique. Le monde entier assiste, impuissant, à la lutte des pompiers pour sauver l'édifice.

Malgré les pertes, de nombreuses œuvres d’art et reliques, comme la Couronne d’épines, sont sauvées. Les murs et les tours de la cathédrale restent debout, mais les dégâts sont immenses.

La campagne de reconstruction

Dès le lendemain de l’incendie, un vaste mouvement de solidarité s’organise en France et à l’international pour reconstruire Notre-Dame. Le président Emmanuel Macron promet que la cathédrale sera restaurée d’ici cinq ans, en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Des millions d'euros sont rapidement collectés grâce à des dons privés et publics.

La reconstruction de la flèche et des parties endommagées s’annonce complexe, avec un débat sur la manière de restaurer la cathédrale. Faut-il recréer la flèche à l’identique ou innover ? Finalement, la décision est prise de reconstruire l’édifice tel qu’il était, en respectant les plans de Viollet-le-Duc, tout en intégrant des techniques modernes pour assurer sa durabilité.

Notre-Dame dans l'Imaginaire Collectif

L’héritage littéraire : Victor Hugo et “Notre-Dame de Paris”

Le roman de Victor Hugo, "Notre-Dame de Paris", publié en 1831, a joué un rôle clé dans la redécouverte de la cathédrale et dans sa restauration au XIXe siècle. À travers les aventures du personnage de Quasimodo, un sonneur de cloches au physique difforme, et d’Esmeralda, une danseuse gitane, Hugo dépeint une société médiévale marquée par l’injustice, la foi et la beauté.

Le roman est aussi un cri d’alarme contre la détérioration des monuments historiques, et a suscité un regain d’intérêt pour le patrimoine gothique. Grâce à ce livre, Notre-Dame est devenue un symbole de l’art médiéval et un personnage à part entière de l’imaginaire français.

Notre-Dame, symbole spirituel et national

Au-delà de sa dimension religieuse, Notre-Dame de Paris est un symbole national, témoin des grandes heures de l’histoire de France. Que ce soit pendant la Révolution française, sous Napoléon, ou lors de la Libération en 1944, la cathédrale a toujours été associée aux moments charnières de l’histoire française.

Elle est également un lieu de pèlerinage pour les catholiques du monde entier, et accueille chaque année des millions de visiteurs, croyants ou simples admirateurs de son architecture. Sa dimension spirituelle et culturelle fait de Notre-Dame un monument universel.

Notre-Dame de Paris incarne à la fois l’histoire, l’art, et la spiritualité de la France

De ses origines gothiques à son rôle dans l’imaginaire littéraire, jusqu’à l'incendie de 2019, la cathédrale a traversé les siècles en demeurant un symbole puissant de résilience et de beauté. La reconstruction en cours marque une nouvelle étape dans l’histoire de cet édifice millénaire, assurant que Notre-Dame continuera d’inspirer les générations à venir.

L'énigme des hiéroglyphes a fasciné les chercheurs et les passionnés d'histoire pendant des siècles. Jean-François Champollion, un linguiste français du XIXe siècle, est souvent considéré comme le père du déchiffrement des hiéroglyphes. Son travail monumental a ouvert la voie à une meilleure compréhension de l'Égypte ancienne, permettant ainsi d'explorer ses cultures, sa religion et son histoire. Cet article se penche sur la vie de Champollion, ses découvertes, ainsi que l'impact de son travail sur l'égyptologie.

La Vie de Jean-François Champollion

Origines et formation

Jean-François Champollion est né le 23 décembre 1790 à Figeac, dans le sud de la France. Dès son jeune âge, il montre un intérêt prononcé pour les langues et les cultures anciennes. À l'âge de 11 ans, il découvre le déchiffrement des langues anciennes et se lance dans l'étude du grec, du latin, de l'hébreu et, plus tard, des langues orientales.

Les voyages en Égypte

En 1828, Champollion se rend en Égypte pour étudier sur le terrain. Ce voyage est déterminant pour ses recherches, car il lui permet d'observer les monuments, les inscriptions et les artefacts égyptiens. Ses notes et ses croquis de ce voyage joueront un rôle crucial dans son travail de déchiffrement.

La Découverte de la Pierre de Rosette

L'importance de la Pierre de Rosette

La découverte de la Pierre de Rosette en 1799, pendant la campagne de Napoléon en Égypte, s'avère être un tournant décisif dans le déchiffrement des hiéroglyphes. Cette stèle en granit porte un texte en trois écritures : hiéroglyphes, écriture démotique et grec ancien. La présence de ce texte trilingue constitue la clé qui permettra à Champollion de comprendre les hiéroglyphes.

Le rôle de la pierre dans le déchiffrement

La pierre est ramenée en France où elle est exposée au Musée du Louvre. Champollion utilise la version grecque pour établir des correspondances avec les hiéroglyphes. En identifiant certains noms propres, notamment celui de Ptolémée, il commence à déchiffrer les caractères et à comprendre leur structure.

Les Principes du Déchiffrement

Les hiéroglyphes : une écriture complexe

Les hiéroglyphes égyptiens ne sont pas seulement un système de symboles représentant des sons, mais également des images symboliques qui ont des significations multiples. Champollion doit donc naviguer dans cette complexité pour réussir à les déchiffrer.

La méthode de Champollion

Champollion développe une méthode qui combine des approches phonétiques et idéographiques. Il identifie des groupes de signes, établit des règles grammaticales et démontre que certains hiéroglyphes représentent des sons, tout en d'autres véhiculent des significations complètes.

Les Découvertes et Contributions

Le succès du déchiffrement

En 1822, Champollion annonce au monde le succès de son déchiffrement dans une lettre à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Ses découvertes jettent les bases de l'égyptologie moderne, permettant aux chercheurs de comprendre et d'interpréter les textes égyptiens.

Les travaux postérieurs

Après son déchiffrement, Champollion continue ses recherches sur l'Égypte ancienne, publiant des ouvrages importants, tels que "Précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens". Ses travaux ouvrent la voie à d'autres études sur l'art, la religion et la société égyptienne.

L'Héritage de Champollion

Un pionnier de l'égyptologie

Le travail de Champollion a fait de lui une figure emblématique de l'égyptologie. Il a été le premier à démontrer que les hiéroglyphes avaient un sens phonétique et que les Égyptiens avaient développé un système d'écriture sophistiqué, en rupture avec les idées précédentes sur ces symboles.

Un impact durable sur la culture

Son déchiffrement a non seulement révolutionné la compréhension des textes égyptiens, mais a également ravivé un intérêt général pour l'Égypte ancienne. Champollion a inspiré de nombreux chercheurs et explorateurs, et son travail continue d'influencer les études égyptologiques contemporaines.

Conclusion : La Clé de l'Égypte Ancienne

Jean-François Champollion est un héros de l'histoire de l'érudition, ayant percé le mystère des hiéroglyphes et dévoilé les secrets de l'Égypte ancienne. Son déchiffrement a ouvert la porte à une compréhension plus profonde de la culture, de la religion et de l'histoire de cette civilisation fascinante. Grâce à ses efforts, les voix des anciens Égyptiens résonnent à nouveau, offrant des perspectives inestimables sur leur monde. L'héritage de Champollion perdure, rappelant l'importance de la curiosité intellectuelle et de la quête de la connaissance.