Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Première Guerre mondiale

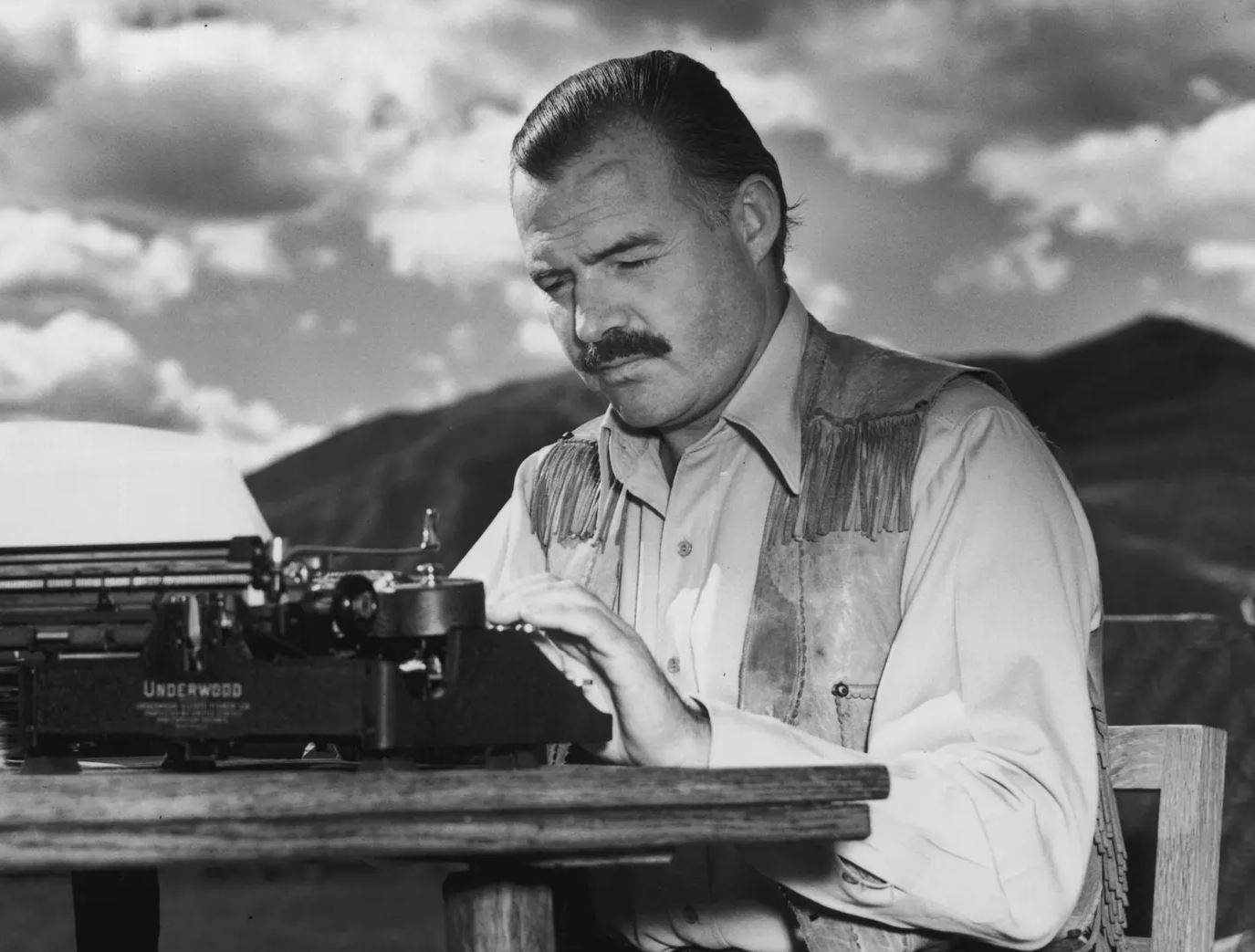

Le 2 juillet 1961, Ernest Hemingway, prix Nobel de littérature et figure mythique des lettres américaines, se donne la mort à Ketchum, dans l’Idaho. À 61 ans, celui que l’on surnommait "Papa" laisse derrière lui une œuvre majeure, faite de guerre, d’amour, d’alcool et de solitude. Ce suicide brutal clôt la trajectoire d’un homme aussi admiré qu’angoissé, reflet d’un XXe siècle tiraillé entre modernité et désillusion.

Une vie d’aventurier, de journaliste et d’écrivain

Né en 1899 à Oak Park dans l’Illinois, Ernest Hemingway incarne l’écrivain engagé dans le réel. Très jeune, il travaille comme journaliste, puis s’engage comme ambulancier pendant la Première Guerre mondiale. Blessé au front italien, il en tirera le matériau de son roman L’Adieu aux armes (1929), qui révèle son style épuré et direct.

Dans les années 1920, il s’installe à Paris et rejoint la "génération perdue" d’auteurs américains expatriés, tels que F. Scott Fitzgerald et Gertrude Stein. Son premier grand succès, Le Soleil se lève aussi (1926), témoigne de cette errance morale et spirituelle d’une jeunesse brisée par la guerre.

Un style littéraire révolutionnaire

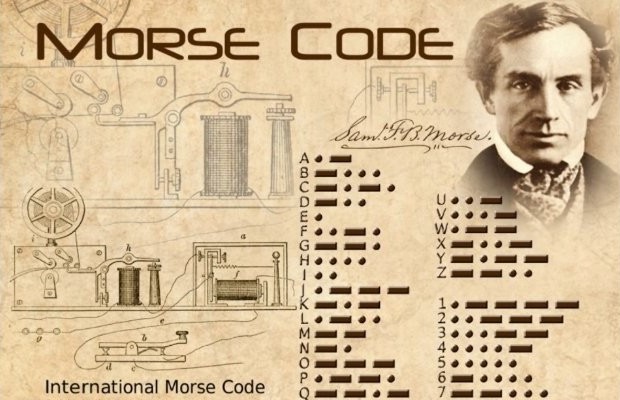

Hemingway invente un style que l’on qualifiera de "télégraphique" : phrases courtes, descriptions précises, économie de mots. Il développe ce qu’il nomme la "théorie de l’iceberg" : l’essentiel du message est sous-entendu, invisible sous la surface du texte.

Cette sobriété formelle, héritée de son métier de journaliste, fait école. Elle influence des générations d’écrivains, de Raymond Carver à Cormac McCarthy. Pour Hemingway, « tout bon écrivain est un menteur habile ».

Le romancier de la guerre et du courage

Les thèmes de la guerre, de la mort et du courage dominent son œuvre. Dans Pour qui sonne le glas (1940), il évoque son engagement auprès des Républicains pendant la guerre d’Espagne. Dans Les Neiges du Kilimandjaro ou Le Vieil Homme et la Mer (1952), il explore la solitude et la dignité face à l’échec ou à la mort.

Ce dernier ouvrage lui vaut le prix Pulitzer en 1953, puis le prix Nobel de littérature en 1954, saluant « sa maîtrise de l’art du récit et l’influence qu’il exerce sur le style contemporain ».

Une célébrité mondiale… et pesante

Hemingway devient un mythe vivant. Baroudeur, chasseur de gros gibier en Afrique, pêcheur de marlins à Cuba, il cultive une image virile, presque cinématographique. Cette posture, pourtant, masque de profondes blessures psychiques.

L’écrivain multiplie les mariages (quatre au total), fréquente les bars de La Havane, traverse la guerre civile espagnole, la libération de Paris, la Seconde Guerre mondiale. Ce rythme effréné alimente autant sa légende que son épuisement.

L’effondrement intérieur

À partir des années 1950, Hemingway entre dans une phase de dépression sévère, aggravée par l’alcoolisme et des troubles bipolaires non diagnostiqués. Il subit plusieurs électrochocs à la Mayo Clinic, perdant peu à peu sa mémoire, sa créativité et sa lucidité.

Ses proches notent son obsession de la persécution, sa peur d’être surveillé par le FBI (peur qui se révélera fondée après sa mort, selon des documents déclassifiés). L’écrivain s’isole dans sa maison de Ketchum, dans l’Idaho, souffrant de paranoïa et de désespoir.

Le suicide du 2 juillet 1961

Le matin du 2 juillet, Hemingway se lève tôt, prend son fusil préféré, un double canon Boss, et se tire une balle dans la tête dans le vestibule de sa maison. Sa femme, Mary Welsh, tente d’abord de faire croire à un accident de nettoyage d’arme. Mais très vite, la vérité s’impose.

Le suicide d’Hemingway choque le monde littéraire. Il met fin à la vie d’un écrivain qui avait tant décrit la mort, les limites humaines et l’honneur dans l’adversité.

Un héritage immense et complexe

Hemingway laisse derrière lui une œuvre dense, traduite dans toutes les langues, étudiée dans les écoles et les universités du monde entier. Son influence dépasse la littérature : il a inspiré le cinéma, la peinture, la musique.

Pour de nombreux auteurs, il incarne le modèle de l’écrivain absolu, engagé dans son époque, dans son corps, dans ses contradictions.

Citations emblématiques

« Le monde brise tout le monde, et ensuite, beaucoup sont forts aux endroits brisés. »

« Écrire, c’est facile. Il suffit de s’asseoir devant une machine à écrire et de saigner. »

Papa Hemingway, une figure tragique du XXe siècle

Ernest Hemingway meurt comme il a vécu : dans l’excès, la confrontation avec la mort, la solitude intérieure. Son suicide du 2 juillet 1961 ne fait que souligner la violence d’un monde qu’il n’a jamais cessé de décrire avec une lucidité glaçante.

Il reste aujourd’hui une figure centrale de la littérature mondiale, une icône américaine tourmentée, et un miroir de la fragilité humaine face à l’absolu.

Le 1er juillet 1903, dans une effervescence discrète mais historique, s’élance depuis Montgeron, en banlieue parisienne, la première édition du Tour de France. Ce qui n’était alors qu’un pari journalistique deviendra l’un des événements sportifs les plus suivis de la planète. À travers routes poussiéreuses et étapes dantesques, le Tour a façonné l’histoire du cyclisme, de la France et du sport en général.

Aux origines d’un mythe sportif : pourquoi créer le Tour de France ?

Une rivalité de presse et un pari audacieux

L’idée du Tour de France naît d’une concurrence féroce entre deux quotidiens sportifs : Le Vélo et L’Auto. Pour relancer les ventes de L’Auto, Henri Desgrange, directeur du journal, soutient une idée lancée par son collaborateur Géo Lefèvre : organiser une course cycliste traversant toute la France.

Ce projet novateur ambitionne à la fois de tester les limites physiques des coureurs et de captiver l’imaginaire populaire.

« Une épreuve terrible pour des hommes terriblement endurcis » — Henri Desgrange

Un parcours titanesque

Le parcours du premier Tour de France compte six étapes, de 400 à 500 km chacune, pour un total de 2 428 kilomètres. Le départ est donné le 1er juillet 1903 depuis Montgeron, près de Paris. Les villes étapes sont Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes, avant un retour à Paris.

Les conditions sont extrêmes : routes non goudronnées, vélos sans vitesses, étapes de nuit. Les coureurs doivent se débrouiller seuls, sans assistance.

Une première édition entre héroïsme et endurance

60 coureurs au départ, une vingtaine à l’arrivée

Ils sont 60 à s’élancer lors de cette première édition, venus de toute la France mais aussi de Belgique, d’Italie ou de Suisse. Parmi eux : des forgerons, des ouvriers, quelques coureurs professionnels… et un certain Maurice Garin, ancien ramoneur italo-français.

Les abandons sont nombreux, les blessures fréquentes. Certains trichent, d'autres se perdent, mais tous participent à écrire la légende.

Maurice Garin, premier vainqueur de l’Histoire

Le 19 juillet 1903, Maurice Garin remporte le premier Tour de France avec une avance écrasante. Il gagne trois des six étapes et termine l’épreuve en 94 heures et 33 minutes. Son endurance, sa régularité et sa stratégie en font un héros national.

Garin devient instantanément une figure populaire. Il dira :

« C’était plus qu’une course. C’était une lutte contre soi-même, contre le sommeil, la douleur et la route. »

L’impact immédiat et les évolutions rapides

Succès populaire et boost médiatique

Le Tour remplit son objectif : les ventes de L’Auto explosent. Le public est fasciné par ces héros modernes affrontant les montagnes et les éléments. Dès l’année suivante, le Tour devient un rendez-vous attendu.

En 1904, la deuxième édition est marquée par des scandales de tricherie et de violence, mais cela ne fait que renforcer la notoriété de l’épreuve. Le Tour devient un phénomène culturel et social.

Une course qui épouse la géographie et l’histoire

Le Tour de France devient un révélateur du territoire : les paysages, les villages, les cols. Il traverse la guerre (pause pendant les deux guerres mondiales), s’adapte à la modernité, et devient un marqueur de l’été français.

Il servira aussi à promouvoir les routes, à faire connaître les régions rurales, et à créer une narration nationale autour de l’effort et de la persévérance.

Anecdotes historiques et évolutions marquantes

Le Tour et la Première Guerre mondiale

Plusieurs vainqueurs du Tour de France périssent durant la Première Guerre mondiale, dont François Faber et Octave Lapize. Le cyclisme paie un lourd tribut, et le Tour devient aussi un hommage à ces sportifs disparus.

Les innovations au fil du temps

Du vélo à pignon fixe aux équipements modernes, des routes caillouteuses à l’asphalte lisse, le Tour n’a cessé d’évoluer. L’apparition du maillot jaune en 1919, des étapes en montagne, du contre-la-montre, des équipes sponsorisées… autant de nouveautés qui enrichissent son histoire.

Le Tour est aujourd’hui diffusé dans plus de 190 pays, suivi par des millions de téléspectateurs et considéré comme la plus grande course cycliste du monde.

Plus qu’une course : un symbole national et mondial

Le Tour de France n’est pas qu’un événement sportif. C’est un miroir de la société française, de ses mutations, de son goût pour l’exploit et l’effort collectif. Il a traversé les époques, les crises, les évolutions technologiques. Il a vu naître des légendes comme Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain ou encore Tadej Pogačar.

« Le Tour de France, c’est la France en fête, qui pédale et qui rêve en même temps » – Antoine Blondin, écrivain et chroniqueur du Tour

Une aventure née en 1903 qui roule encore pour la légende

Du 1er juillet 1903 à nos jours, le Tour de France n’a cessé de fasciner, d’émerveiller, de rassembler. Ce premier coup de pédale est devenu un mythe. Ce pari journalistique s’est transformé en institution mondiale. À chaque édition, l’esprit des pionniers de 1903 plane encore au-dessus des routes, des cols et des Champs-Élysées.

Le 28 juin 1635 marque la prise de possession de la Guadeloupe par les Français, un événement fondateur de l’expansion coloniale dans les Caraïbes. À travers ce geste, la France entame une longue histoire de domination, de conflits, d’exploitation et de résistances dans l’archipel antillais. Retour sur une conquête décisive aux lourdes conséquences humaines, culturelles et économiques.

Un contexte de rivalité européenne dans les Caraïbes

Une mer des Caraïbes convoitée

Au XVIIe siècle, les puissances européennes rivalisent pour le contrôle des terres du Nouveau Monde. Après les Espagnols, les Anglais, Hollandais et Français cherchent à s’implanter dans les Antilles pour profiter du commerce du sucre, du tabac et d’autres ressources tropicales. La mer des Caraïbes devient une zone stratégique.

La Compagnie des Îles d’Amérique

En 1635, Richelieu autorise la création de la Compagnie des Îles d’Amérique, destinée à coloniser les territoires antillais au nom de la France. Deux flibustiers, Charles Liénard de L’Olive et Jean du Plessis d’Ossonville, sont mandatés pour s’installer en Guadeloupe et y établir une colonie française durable. Le roi Louis XIII donne son aval, mais la mission est essentiellement privée et commerciale dans ses débuts.

L'arrivée en Guadeloupe : le 28 juin 1635

Une implantation sur un territoire habité

Le 28 juin 1635, les navires français accostent à la Pointe-Allègre, au nord de la Basse-Terre. Le territoire est alors peuplé par les Kalinagos (ou Caraïbes), un peuple amérindien vivant de pêche, de chasse et d’agriculture. Les relations avec ces populations sont rapidement tendues. Malgré quelques échanges, les Français imposent progressivement leur domination par la force.

La création d’une société coloniale

Les colons installent des plantations de tabac et défrichent les terres avec l’aide de main-d’œuvre servile. Au début, ce sont surtout des engagés (colons européens sous contrat de travail), mais très vite, les Français se tournent vers l’esclavage africain, considéré comme plus rentable et plus docile aux yeux des planteurs.

En quelques années, la Guadeloupe devient une colonie structurée, dotée de forts, de ports et d’une organisation administrative embryonnaire.

L’expulsion des Kalinagos : une colonisation brutale

Conflits et résistance

Les Kalinagos ne se laissent pas dominer sans réagir. De 1635 à 1640, de nombreuses escarmouches ont lieu entre les colons et les autochtones, qui connaissent parfaitement le territoire et mènent une guerre de harcèlement. Mais les armes à feu et les renforts européens ont raison de leur résistance.

Le massacre et la fuite

En 1641, une vaste offensive française menée par Charles Houël, gouverneur nommé par la Compagnie, conduit à la quasi-élimination des Kalinagos. Les survivants fuient vers la Dominique et Saint-Vincent. Ce drame, souvent occulté, marque la première grande tragédie coloniale guadeloupéenne.

L’économie de plantation et la traite négrière

L’introduction de l’esclavage africain

Pour développer les cultures commerciales (sucre, indigo, coton), les colons importent des esclaves venus d’Afrique à partir de 1644. Le Code noir, promulgué plus tard en 1685 sous Louis XIV, codifie l’esclavage dans les colonies françaises. Les esclaves constituent rapidement la majorité de la population de la Guadeloupe.

Une économie florissante… sur des bases inhumaines

Le XVIIIe siècle est l’apogée de l’économie sucrière en Guadeloupe. Les plantations enrichissent la métropole, mais au prix de conditions de vie épouvantables pour les esclaves. Le travail forcé, les châtiments corporels, les privations et l’absence totale de droits définissent l’existence de ces hommes et femmes arrachés à l’Afrique.

Comme l’écrira Victor Schoelcher plus tard : « L’esclavage est un crime contre l’humanité, même quand il s’appelle civilisation. »

Guadeloupe : entre colonisation, révoltes et abolition

Les révoltes d’esclaves

Dès le XVIIe siècle, des révoltes éclatent sporadiquement dans les plantations. Certaines communautés marronnes (esclaves enfuis) s’organisent dans les montagnes. Si elles sont souvent violemment réprimées, elles témoignent d’une volonté constante de liberté.

L’abolition temporaire puis définitive

La Révolution française abolit l’esclavage en 1794, et Victor Hugues arrive en Guadeloupe pour appliquer la loi. Mais Napoléon Bonaparte rétablit l’esclavage en 1802, provoquant de nouvelles insurrections. Il faudra attendre 1848, sous l’impulsion de Schoelcher, pour une abolition définitive dans les colonies françaises.

Héritage et mémoire de la colonisation

Une culture créole née du métissage

La Guadeloupe d’aujourd’hui est le fruit de cette histoire complexe : colonisation européenne, présence africaine, résistance amérindienne. Sa langue créole, sa cuisine, sa musique (gwoka, zouk) sont les produits d’un métissage culturel singulier.

Une mémoire encore douloureuse

La colonisation et l’esclavage laissent des traces profondes. Depuis les années 1990, des mouvements mémoriels et politiques réclament plus de reconnaissance, voire réparation. En 2001, la loi Taubira reconnaît l’esclavage comme crime contre l’humanité. Le 28 mai est devenu une journée officielle de commémoration de l’abolition.

Une date fondatrice aux multiples résonances

Le 28 juin 1635, la France prend officiellement possession de la Guadeloupe, donnant naissance à un processus colonial d’une ampleur historique. Cette date symbolise l'entrée des Antilles françaises dans l’histoire mondiale, à travers le prisme du commerce triangulaire, de l’esclavage, de la violence et du métissage. Aujourd’hui, la Guadeloupe reste un département français, mais son histoire coloniale continue de nourrir réflexions, débats et combats pour la mémoire.

Le 27 juin 1977, la République de Djibouti proclame son indépendance, mettant fin à plus d’un siècle de présence coloniale française dans la Corne de l’Afrique. Ce petit pays stratégique, situé à l’entrée de la mer Rouge, devient le dernier territoire africain sous administration française à accéder à la souveraineté. Retour sur un processus complexe, jalonné de tensions, de référendums et de luttes identitaires.

Un territoire au carrefour des influences

Une position géostratégique exceptionnelle

Djibouti occupe une position unique entre la mer Rouge et l’océan Indien, en face du détroit de Bab-el-Mandeb, passage maritime crucial entre l’Europe et l’Asie. Depuis le XIXe siècle, cette situation attire les convoitises. Les Français s’installent en 1862 après un traité avec des chefs locaux, puis fondent la colonie de la Côte française des Somalis en 1896, rebaptisée plus tard Territoire français des Afars et des Issas.

Une mosaïque ethnique sous tutelle coloniale

Le territoire est peuplé majoritairement de deux groupes ethniques : les Afars, traditionnellement proches de l’administration coloniale, et les Issas, d’origine somalie, plus nombreux et souvent plus revendicatifs. Les tensions entre ces deux groupes seront au cœur de la dynamique politique précédant l’indépendance.

Les premières aspirations indépendantistes

Le contexte de la décolonisation mondiale

À partir des années 1950, l’Afrique entière entame un processus de libération du joug colonial. La France accorde l’indépendance à de nombreux pays, notamment en Afrique de l’Ouest en 1960. Pourtant, Djibouti reste sous contrôle, en raison de son importance stratégique et de la volonté française de maintenir une présence militaire dans la région.

Les référendums controversés

Deux référendums marquent l’histoire politique du territoire :

1958 : le premier référendum, dans le contexte de la création de la Ve République, propose à Djibouti de rester au sein de la Communauté française. Le « oui » l’emporte largement, mais des accusations de fraude et de manipulation électorale sont formulées, notamment contre les autorités coloniales qui favorisent les Afars.

1967 : un second référendum confirme le maintien dans la République française. Cette fois encore, les résultats sont contestés, et les tensions interethniques s’intensifient. Le territoire est rebaptisé Territoire français des Afars et des Issas, afin de refléter officiellement cette dualité ethnique.

Vers l’indépendance : pression populaire et contexte international

Une montée de la contestation

Dans les années 1970, les revendications indépendantistes se multiplient, notamment chez les Issas, soutenus par la Somalie voisine. Le Front de libération de la Côte des Somalis (FLCS) mène des actions armées contre les symboles français. La France, de plus en plus isolée sur la scène internationale, doit faire face à la pression de l’ONU, qui recommande l’indépendance du territoire.

La décision politique française

En 1975, le président Valéry Giscard d’Estaing accepte le principe d’un référendum d’autodétermination. En mai 1977, plus de 98 % des électeurs se prononcent pour l’indépendance. Le 27 juin 1977, Djibouti devient officiellement une république souveraine. Le drapeau tricolore est descendu, remplacé par les couleurs nationales djiboutiennes.

L’indépendance proclamée : naissance d’un nouvel État

Le rôle d’Hassan Gouled Aptidon

Premier président de la République de Djibouti, Hassan Gouled Aptidon, ancien député et acteur politique de longue date, devient le visage de l’indépendance. Il s’attache à construire un État stable dans un environnement géopolitique instable, entre l’Éthiopie, l’Érythrée et la Somalie, alors en pleine effervescence.

Gouled Aptidon restera au pouvoir jusqu’en 1999, adoptant un régime présidentiel fort, parfois critiqué pour son autoritarisme mais salué pour avoir évité une guerre civile.

Une indépendance célébrée, mais fragile

Les célébrations de l’indépendance sont marquées par un immense enthousiasme populaire. Des chants, des danses et des défilés ponctuent cette journée historique. Cependant, le jeune État doit rapidement affronter des défis majeurs : pauvreté, manque d’infrastructures, dépendance économique vis-à-vis de la France, et rivalités ethniques persistantes.

La France et Djibouti : des liens post-coloniaux durables

Une base militaire stratégique conservée

Malgré le départ officiel, la France maintient une importante base militaire à Djibouti, par accord bilatéral. Ce site devient l’un des piliers de la présence française dans l’océan Indien. Aujourd’hui encore, Djibouti accueille des bases militaires étrangères, notamment américaines, japonaises et chinoises, preuve de son rôle géopolitique crucial.

Une coopération continue

La coopération franco-djiboutienne reste forte dans les domaines de l’éducation, de la langue, des télécommunications, et du commerce. Le français conserve un statut officiel à côté de l’arabe, et de nombreuses institutions djiboutiennes sont calquées sur le modèle français.

Djibouti aujourd’hui : entre stabilité et défis

Une stabilité régionale rare

Dans une région souvent marquée par les conflits (Somalie, Yémen, Éthiopie), Djibouti reste un îlot de stabilité. Son gouvernement mise sur la diplomatie, les partenariats militaires et les projets logistiques (comme le port de Doraleh ou le chemin de fer Addis-Abeba-Djibouti) pour assurer sa croissance.

Une démocratie à construire

Malgré cette stabilité, Djibouti est régulièrement critiqué pour le manque d’ouverture politique. La presse est encadrée, l’opposition bridée, et les élections entachées d’irrégularités. Les ONG dénoncent aussi les inégalités persistantes et les violations des droits de l’homme.

Une indépendance tardive mais déterminante

Le 27 juin 1977, Djibouti devient le dernier pays africain francophone à obtenir son indépendance. Cette date symbolique clôt l’ère coloniale française sur le continent et marque le début d’un nouveau chapitre pour la Corne de l’Afrique. Depuis, Djibouti s’efforce de concilier héritage colonial, diversité culturelle, et ambitions modernes, dans une région où son indépendance reste un exemple rare de transition pacifique.

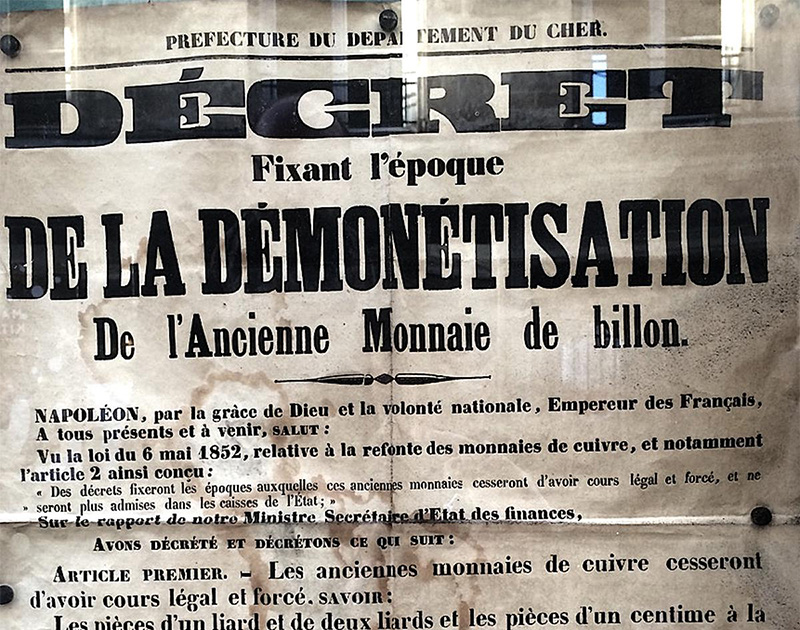

Le 25 juin 1928 marque la fin officielle du franc germinal, une monnaie emblématique qui a traversé plus d’un siècle d’histoire française, incarnant stabilité, rigueur et modernité. Mis en place par Bonaparte en 1803, ce franc métallique a accompagné l’essor industriel, les conflits mondiaux et les révolutions sociales avant d’être remplacé par une version modernisée à l’ère des grandes instabilités monétaires.

Le Franc Germinal : une réforme monétaire napoléonienne

Une réponse au chaos monétaire post-révolutionnaire

À la suite de la Révolution française, la France connaît une situation monétaire désastreuse. L’inflation galopante due aux assignats et la méfiance du peuple envers la monnaie-papier obligent les autorités à restaurer la confiance.

C’est dans ce contexte que le Premier Consul Napoléon Bonaparte, avec l’aide de ses conseillers économiques, met en place le franc germinal en l’an XI (1803), du nom du mois révolutionnaire de sa création.

Une unité monétaire fondée sur l’or et l’argent

Le franc germinal est défini comme une monnaie bimétallique :

- 1 franc = 5 grammes d’argent à 90 % de pureté

- L’or est également utilisé, avec un taux de conversion fixe par rapport à l'argent

Cette référence métallique garantit une stabilité à long terme, contrairement aux monnaies papier fluctuantes. Elle s’inscrit dans une tradition de confiance dans la valeur réelle des pièces.

Une monnaie durable, symbole de stabilité

Le franc germinal devient rapidement le socle du système monétaire français. Sa solidité inspire d’autres pays européens, notamment à travers l’Union monétaire latine, créée en 1865 avec la Belgique, la Suisse et l’Italie.

Jusqu’à la Première Guerre mondiale, il reste une des monnaies les plus respectées d’Europe, symbole de sérieux économique. Il traverse les régimes (Empire, Monarchie de Juillet, IIe République, Second Empire, IIIe République) sans perdre sa valeur de référence.

De la Grande Guerre à l’effondrement monétaire

Le choc de la Première Guerre mondiale

Avec la guerre de 1914-1918, la France abandonne le franc germinal comme monnaie courante en pratique. L’État suspend la convertibilité en or, imprime massivement de la monnaie pour financer l’effort de guerre, et recourt à l’inflation.

Le franc-papier devient la norme. Le franc germinal, bien que toujours référence officielle, n’existe plus dans les faits.

L’après-guerre : inflation et incertitudes

Les années 1920 sont marquées par une forte instabilité monétaire. La dépréciation du franc face au dollar et à la livre sterling inquiète les épargnants. Les fortunes fondent, les salaires stagnent, et la confiance dans la monnaie nationale s’érode.

C’est dans ce contexte que Raymond Poincaré, président du Conseil, décide de stabiliser le franc en le réindexant sur l’or — mais à une valeur très inférieure à celle du franc germinal.

Le « franc Poincaré » entre en vigueur en 1928, enterrant définitivement l’ancien franc germinal.

Le 25 juin 1928 : fin officielle du franc germinal

Une réforme discrète mais historique

Le 25 juin 1928, une loi monétaire officialise la disparition du franc germinal. Cette réforme consacre le franc Poincaré comme nouvelle unité de référence. La nouvelle valeur du franc est désormais 1/5e de celle du franc germinal de 1803.

Ainsi, le franc est divisé par cinq, officialisant la perte de valeur intervenue de fait après la guerre.

Ce changement marque la fin d’une époque. Le franc germinal, qui avait représenté la stabilité monétaire française pendant plus d’un siècle, cède la place à une nouvelle forme de franc, plus flexible mais aussi plus vulnérable.

Une perte symbolique pour les générations anciennes

Pour les Français attachés à la rigueur de l’étalon-or, cette disparition est un coup dur. Le franc germinal représentait une époque où l’argent avait une valeur tangible, inscrite dans le métal précieux. Sa fin est aussi celle d’un certain ordre économique napoléonien, rationnel et discipliné.

Héritage et mémoire du franc germinal

Une référence historique pour les économistes

Le franc germinal reste un cas d’école dans l’histoire économique mondiale. Il est souvent cité dans les débats monétaires comme un modèle de stabilité, en opposition aux monnaies fiduciaires modernes sujettes à l’inflation.

De nombreux économistes, notamment ceux de l’école autrichienne, le citent comme un exemple de bonne gestion monétaire fondée sur une valeur réelle.

Présence dans la culture numismatique

Les pièces du franc germinal — notamment les 20 francs Napoléon en or — sont aujourd’hui très recherchées par les collectionneurs. Leur valeur intrinsèque est renforcée par leur qualité artistique et leur importance historique.

Ces pièces incarnent un certain art de la monnaie, symbole de l’histoire française du XIXe siècle.

Le franc germinal, un monument monétaire tombé avec les orages du XXe siècle

Mis en place par Bonaparte pour restaurer la confiance monétaire après la Révolution, le franc germinal a traversé un siècle de bouleversements en restant un pilier de la stabilité économique française. Sa disparition en 1928 symbolise la bascule du pays dans un nouveau paradigme monétaire, moins attaché à la valeur réelle, plus vulnérable aux crises. Aujourd’hui encore, son souvenir nourrit la réflexion sur la valeur de la monnaie et le rôle de l’État dans sa gestion.

Le 21 juin 1943, dans une maison discrète de Caluire-et-Cuire, près de Lyon, a lieu l’arrestation qui marquera un tournant dans l’histoire de la Résistance française : celle de Jean Moulin, haut représentant du général de Gaulle sur le sol français occupé. Ce jour-là, l’unité et la structuration de la Résistance subissent un choc terrible. Le destin tragique de Jean Moulin, torturé puis assassiné par les nazis, le propulsera au rang de héros national.

Jean Moulin, unificateur de la Résistance

Un préfet républicain face à la débâcle

Jean Moulin naît en 1899 à Béziers. Haut fonctionnaire républicain, il est nommé préfet d’Eure-et-Loir en 1939. Lors de l’invasion allemande, il refuse de signer un faux document accusant à tort des soldats africains de crimes imaginaires. Battu et humilié, il tente de se suicider pour préserver son honneur.

Missionné par de Gaulle

En 1941, il rejoint Londres où il rencontre le général de Gaulle. Ce dernier le charge d’une mission capitale : unifier les mouvements de Résistance intérieure, jusque-là divisés par des courants politiques, idéologiques et géographiques. Sous le pseudonyme de Rex, Jean Moulin devient l’architecte de cette union clandestine.

Le contexte de l’arrestation à Caluire

La création du CNR

En mai 1943, Moulin parvient à créer le Conseil National de la Résistance (CNR), réunissant huit mouvements, six partis politiques et deux syndicats. C’est une avancée historique. Le 27 mai 1943, le CNR se réunit pour la première fois à Paris, rue du Four. Moulin en est le président.

Une réunion à haut risque

Le 21 juin 1943, Jean Moulin organise une réunion secrète à Caluire, dans la maison du docteur Dugoujon. L’objectif : discuter de la succession du général Delestraint, chef de l’Armée secrète, arrêté quelques jours plus tôt. Sont présents plusieurs figures majeures de la Résistance, dont Raymond Aubrac, Henri Aubry, et René Hardy.

L’arrestation par la Gestapo de Klaus Barbie

L’arrivée de la Gestapo

Vers 15 heures, des voitures de la Gestapo cernent la maison. Klaus Barbie, le sinistre « boucher de Lyon », mène l’opération. Les résistants sont arrêtés sans avoir eu le temps de fuir. Jean Moulin est identifié sous l’un de ses faux noms, « Max ».

Une trahison en question

L’arrestation soulève rapidement une question encore débattue aujourd’hui : comment la Gestapo a-t-elle su ? Des soupçons se portent sur René Hardy, le seul à être relâché. Jugé à deux reprises après la guerre, il sera acquitté faute de preuves, mais le doute persiste.

Le martyre de Jean Moulin

Une torture inhumaine

Jean Moulin est transféré au siège de la Gestapo à Lyon, au 84 rue de la République. Il y est torturé pendant plusieurs jours, mais ne parle pas. Il protège les siens jusqu’au bout, au prix de souffrances extrêmes. Son visage sera méconnaissable à sa mort.

Mort dans un train, entre Lyon et l’Allemagne

Fin juin 1943, Jean Moulin est évacué vers l’Allemagne, sans doute à destination du camp de concentration de Sachsenhausen. Il meurt pendant le transport, probablement le 8 juillet 1943. Le lieu et la date exacte de sa mort restent incertains.

Une mémoire nationale

Un héros de la République

Dès la Libération, Jean Moulin devient un symbole de courage, de sacrifice et d’unité. En 1964, André Malraux prononce un discours mémorable lors du transfert de ses cendres au Panthéon : « Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège… »

Une figure sacrée mais complexe

Sa mémoire reste presque mythique, mais aussi objet d’études critiques. Des historiens, comme Henri Noguères ou Daniel Cordier (ancien secrétaire de Moulin), ont contribué à faire émerger un portrait plus nuancé : celui d’un homme d’action, discret, souvent seul face à l’immensité de sa tâche.

Les conséquences de l’arrestation

Un coup dur pour la Résistance

L’arrestation de Jean Moulin désorganise momentanément la Résistance. Plusieurs réseaux sont démantelés, et la coordination nationale en souffre. Pourtant, le CNR survit, porté par l’élan qu’il avait suscité.

L’union perdure malgré tout

L'œuvre de Jean Moulin dépasse sa mort. L’unité qu’il a contribué à forger se maintient jusqu’à la Libération, facilitant la transition politique et la légitimité du Gouvernement provisoire dirigé par de Gaulle. Son action a préparé le terrain pour la refondation républicaine de la France d’après-guerre.

Jean Moulin, visage immortel de la Résistance française

L’arrestation de Jean Moulin à Caluire le 21 juin 1943 marque l’un des épisodes les plus sombres mais aussi les plus héroïques de la Résistance. Il incarne la France libre, l’union au-dessus des divisions, la fidélité aux valeurs républicaines face à la barbarie. Son silence, jusqu’à la mort, parle encore aujourd’hui plus fort que bien des discours.

Né le 20 juin 1899 à Béziers, Jean Moulin est l’une des figures les plus emblématiques de la Résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Préfet, résistant, unificateur des mouvements clandestins, son destin tragique en fait un héros national. Retour sur la vie d’un homme dont le nom est aujourd’hui synonyme de courage, d'engagement et de sacrifice

Les jeunes années d’un futur héros

Une enfance républicaine et engagée

Jean Moulin naît dans une famille républicaine et laïque. Son père, Antoine-Émile Moulin, est professeur d'histoire et conseiller général radical-socialiste. Cette éducation le façonne très tôt dans un esprit de justice, de liberté et d’égalité.

Dès ses jeunes années, Jean développe un goût pour l’art (il dessinait sous le pseudonyme de "Romanin") mais aussi pour les idéaux politiques. Après des études de droit à Montpellier, il devient rapidement le plus jeune sous-préfet de France en 1925, à seulement 26 ans.

Une ascension administrative remarquable

La carrière de Jean Moulin progresse rapidement. Il devient préfet en 1937, d’abord en Aveyron, puis à Chartres. Reconnu pour son sens de l’État et son humanisme, il incarne une administration républicaine ferme mais proche des citoyens. Son engagement prend une tournure décisive lorsque la France entre dans la guerre.

L’entrée en Résistance : un choix moral

Le refus de collaborer

Lorsque l’armistice est signé en 1940, Jean Moulin est toujours préfet d’Eure-et-Loir. Refusant de signer un faux document nazi accusant des soldats africains de crimes contre des civils français, il tente de se suicider pour ne pas céder à la pression allemande. Il survit, mais cet acte devient le symbole de son refus de collaborer.

Il est révoqué de ses fonctions de préfet par le régime de Vichy. Plutôt que de se résigner, Jean Moulin choisit l’ombre : il entre en Résistance, convaincu qu’unir les différents groupes clandestins est la clé pour préparer la Libération.

De la clandestinité à Londres

En 1941, il parvient à rejoindre Londres après un périple dangereux à travers l’Espagne. Là, il rencontre le général de Gaulle, chef de la France libre. Ce dernier lui confie une mission capitale : unifier les mouvements de Résistance sous l’autorité de la France libre. Jean Moulin devient alors "Rex" puis "Max", pseudonymes qu’il utilisera dans la clandestinité.

Unificateur des mouvements de Résistance

La création du Conseil National de la Résistance (CNR)

De retour en France en janvier 1942, Jean Moulin entame un travail de fourmi. Il voyage sans cesse, multiplie les contacts, apaise les rivalités. Il réussit l’exploit de rassembler des mouvements aussi différents que Combat, Libération, Franc-Tireur, les socialistes, les communistes, les radicaux, et les gaullistes.

Le 27 mai 1943, il réunit pour la première fois le Conseil National de la Résistance à Paris, rue du Four. Ce moment historique acte la coordination des forces de Résistance et la reconnaissance de l’autorité du général de Gaulle. Ce jour-là, Jean Moulin entre définitivement dans l’Histoire.

Des convictions profondément républicaines

Jean Moulin n’était ni militaire de carrière, ni chef politique. Il était un haut fonctionnaire amoureux de la République. Son combat visait à préparer une France d’après-guerre plus juste, démocratique et solidaire. Il rédige les premières lignes du programme du CNR, qui prévoient notamment la sécurité sociale, le droit au travail, et la nationalisation de certaines industries.

La trahison et l’arrestation

L’étau se resserre

Malgré les précautions, la Gestapo devient de plus en plus efficace dans sa traque des réseaux de Résistance. Le 21 juin 1943, soit un an jour pour jour après son retour de Londres, Jean Moulin est arrêté à Caluire-et-Cuire, près de Lyon, lors d’une réunion avec d’autres chefs de la Résistance.

L’arrestation reste controversée. Des zones d’ombre subsistent, notamment sur le rôle joué par René Hardy, seul rescapé de cette réunion, soupçonné d’avoir trahi. Jean Moulin est identifié, malgré ses faux papiers, par Klaus Barbie, le tristement célèbre chef de la Gestapo de Lyon.

La torture et la mort

Jean Moulin est emprisonné à Lyon puis à Paris. Il subit de terribles tortures sans jamais parler ni trahir ses compagnons. Son courage impressionne même ses bourreaux. Il meurt des suites de ses blessures, probablement le 8 juillet 1943, dans un train en direction de l’Allemagne.

Son corps ne sera jamais retrouvé avec certitude, mais la mémoire de son sacrifice survivra.

Un symbole national et universel

L’entrée au Panthéon

Le 19 décembre 1964, le général de Gaulle fait transférer les cendres supposées de Jean Moulin au Panthéon, lors d’une cérémonie mémorable. Le discours d’André Malraux, alors ministre de la Culture, reste un moment fort de la mémoire nationale :

« Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège… »

Ce discours poignant inscrit définitivement Jean Moulin dans la légende de la Résistance et dans la mémoire collective des Français.

Héritage moral et politique

Jean Moulin est devenu un modèle de courage, de résilience et de dévouement. Des lycées, des rues, des places portent son nom. Son exemple inspire encore les défenseurs de la démocratie, des droits humains, et ceux qui résistent à l’oppression, où qu’ils soient dans le monde.

Représentations culturelles

Son histoire a inspiré de nombreux films, documentaires, romans, pièces de théâtre. Il est devenu une icône de l’histoire de France, mais aussi un symbole universel du refus de la barbarie.

Jean Moulin, l’éternel résistant

L'histoire de Jean Moulin dépasse le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Elle est celle d’un homme debout face à la tyrannie, d’un républicain fidèle à ses principes jusqu’au sacrifice ultime. Son combat pour la liberté, l’unité et la justice reste un phare dans l’histoire tourmentée du XXe siècle. En se dressant contre l'oppression, Jean Moulin a rappelé à tous la force d'une conscience droite et indomptable.

Le 16 juin 1963 marque une date historique dans la conquête spatiale et l’histoire des droits des femmes : Valentina Terechkova devient la première femme à voyager dans l’espace. Ce vol, à bord de Vostok 6, la propulse à jamais dans la légende, brisant les barrières de genre dans un domaine jusque-là dominé par les hommes. Retour sur une mission audacieuse, une femme exceptionnelle, et un événement qui continue d’inspirer des générations entières.

Le contexte : la Guerre froide et la course à l’espace

Une rivalité technologique entre superpuissances

Dans les années 1960, la Guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique atteint des sommets, notamment dans le domaine spatial. Après le lancement de Spoutnik en 1957 et le vol de Youri Gagarine en 1961, l’URSS cherche une nouvelle première mondiale. Envoyer une femme dans l’espace serait un coup de maître symbolique et politique.

Un enjeu idéologique autant que scientifique

Pour Moscou, démontrer l’égalité entre les sexes en matière d’exploration spatiale permettrait de renforcer l’image d’un régime progressiste. Nikita Khrouchtchev, alors dirigeant soviétique, soutient fermement l’idée. Une sélection est organisée parmi des centaines de femmes pilotes, parachutistes et sportives de haut niveau.

Le choix de Valentina Terechkova

D’une usine textile aux étoiles

Née le 6 mars 1937 à Maslennikovo, un village de Russie centrale, Valentina Terechkova travaille dans une usine textile. Passionnée de parachutisme, elle effectue plus de 120 sauts avant d’être repérée. Sa popularité parmi le peuple, son passé ouvrier et son engagement communiste font d’elle une candidate idéale.

Une sélection stricte et un entraînement intensif

Avec quatre autres femmes, Terechkova suit une formation semblable à celle des cosmonautes masculins : tests médicaux, entraînement en centrifugeuse, vols en apesanteur, simulations de pilotage. Elle se distingue par son endurance physique et mentale, malgré des critiques internes sur son niveau académique.

Le vol de Vostok 6 : une mission historique

16 juin 1963 : lancement depuis Baïkonour

À 12h30 heure locale, la fusée Vostok 6 décolle avec Valentina Terechkova à son bord. L’URSS devient la première nation à envoyer une femme dans l’espace. Elle orbite autour de la Terre 48 fois en presque 3 jours (71 heures), parcourant plus de 2 millions de kilomètres.

Une performance exceptionnelle malgré les difficultés

Le vol ne se déroule pas sans incident : Terechkova souffre de nausées, son casque est mal ajusté, et elle rencontre un problème de trajectoire qu’elle garde secret pendant des années. Pourtant, elle accomplit sa mission avec brio, effectuant des observations de la Terre et tenant un journal de bord.

Un symbole durable de l’émancipation féminine

Une héroïne de l’Union soviétique

À son retour, elle est accueillie en triomphe. Elle reçoit la médaille de Héros de l’Union soviétique, et son image fait le tour du monde. Son message radio adressé aux jeunes filles soviétiques : « Moi, une simple ouvrière, je suis allée dans l’espace », devient emblématique.

Une carrière politique et scientifique

Terechkova n’effectuera plus de vols spatiaux, mais elle reste active dans les sphères politiques et scientifiques. Elle devient députée au Soviet suprême, puis membre de la Douma. Elle milite toute sa vie pour l’éducation des filles, les sciences et les droits des femmes.

L’héritage de Valentina Terechkova

Une pionnière inspirante

Valentina Terechkova ouvre la voie à d’autres femmes dans l’espace, comme Sally Ride (États-Unis) ou Claudie Haigneré (France). Pourtant, il faudra attendre 19 ans pour voir une deuxième femme soviétique voler : Svetlana Savitskaya en 1982. La lenteur de cette évolution démontre combien Terechkova était en avance sur son temps.

Une icône culturelle et politique

Sa figure est célébrée dans de nombreux pays, sur des timbres, des statues, des films. Elle reste un symbole puissant de courage, de ténacité et de progrès. En Russie, elle demeure une légende vivante, honorée à chaque anniversaire de son vol historique.

Citation emblématique

« Si les femmes peuvent être cosmonautes, elles peuvent tout faire. » – Valentina Terechkova

Une révolution dans les étoiles

Le 16 juin 1963, Valentina Terechkova ne devient pas seulement la première femme dans l’espace. Elle incarne un tournant dans l’histoire humaine, à la croisée de la science, de la politique et de l’émancipation. Son vol fut plus qu’un exploit technologique : un signal d’espoir pour des millions de femmes à travers le monde, montrant que le ciel n’a pas de genre.

Le 16 juin 1940 : un tournant dramatique dans l’histoire de France. Alors que le pays est en pleine débâcle face à l’Allemagne nazie, le Maréchal Philippe Pétain est nommé à la tête du gouvernement. Ce choix politique va marquer le début d’une nouvelle ère : celle de l’armistice, puis du régime de Vichy, synonyme de collaboration et de renoncement aux idéaux républicains.

Un contexte de chaos militaire et politique

Au printemps 1940, la France est envahie par les troupes allemandes. La Wehrmacht progresse rapidement, franchissant la ligne Maginot contournée par les Ardennes. Le gouvernement de Paul Reynaud est divisé sur la conduite à tenir : résister jusqu’au bout ou négocier une paix avec l'Allemagne. Reynaud, favorable à la résistance, perd le soutien de son gouvernement. Le 16 juin 1940, acculé, il démissionne.

Pétain, figure rassurante pour une France en crise

Philippe Pétain, héros de Verdun durant la Première Guerre mondiale, est vu par beaucoup comme un sauveur. À 84 ans, il incarne l’ordre et la stabilité. Le président Albert Lebrun nomme donc Pétain président du Conseil, cédant à l’opinion et à la peur ambiante. Cette nomination se fait dans un climat de panique, où la défaite paraît inéluctable.

La demande d’armistice : un choix controversé

Le 17 juin : appel à cesser les combats

Dès le lendemain de sa nomination, le 17 juin 1940, Pétain prononce un discours radiophonique célèbre :

« C’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat. »

Cet appel, entendu par des millions de Français, acte symboliquement la fin des espoirs de résistance du gouvernement légal. Il ouvre la voie à la signature de l’armistice avec l’Allemagne, qui aura lieu le 22 juin à Rethondes.

Une rupture avec les principes de la République

Pétain affirme vouloir « épargner à la France les horreurs de la guerre ». Mais ce choix d’abandonner le combat s’accompagne rapidement d’une transformation politique radicale. En quelques semaines, la République est suspendue. Le 10 juillet 1940, l’Assemblée nationale accorde les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain, mettant fin à la Troisième République.

Les conséquences immédiates : la naissance du régime de Vichy

Un régime autoritaire sous influence allemande

Le régime de Vichy, dirigé par Pétain depuis la ville thermale du même nom, adopte une idéologie réactionnaire et autoritaire. Sa devise « Travail, Famille, Patrie » remplace la devise républicaine. Le pouvoir législatif est dissous, les partis sont interdits, la presse est muselée. La collaboration avec l’Allemagne devient officielle après la rencontre entre Pétain et Hitler à Montoire en octobre 1940.

La persécution des Juifs et des résistants

Pétain et son gouvernement s’engagent activement dans la politique antisémite nazie. Le « Statut des Juifs » d’octobre 1940 exclut les Juifs de nombreuses professions. En 1942, la police française participe aux rafles, dont la tristement célèbre rafle du Vel’ d’Hiv. Dans le même temps, la répression contre la Résistance s’intensifie.

Le mythe du « bouclier » : une légende tenace

Une défense après-guerre : Pétain aurait protégé les Français

Après la Libération, certains pétainistes ont tenté de justifier l’attitude de Pétain par la théorie du « bouclier ». Selon cette thèse, Pétain aurait joué un double jeu : collaborer officiellement avec l’Allemagne tout en limitant les dégâts pour la population française.

Une théorie réfutée par les historiens

Les recherches historiques modernes ont démontré que cette théorie ne tient pas. Pétain a été un collaborateur zélé, allant parfois plus loin que ce que les nazis exigeaient, notamment en matière de persécutions raciales. Le procès de Pétain en 1945 pour haute trahison aboutit à sa condamnation à mort, commuée en réclusion à perpétuité par le général de Gaulle.

Héritages et mémoires : un passé encore sensible

Une mémoire divisée en France

La figure de Pétain reste profondément divisive en France. Certains, notamment dans l’extrême droite, continuent de voir en lui un « bouclier » ou un patriote. D’autres rappellent l’ampleur des crimes du régime de Vichy. En 2018, la polémique ressurgit lorsque Emmanuel Macron évoque Pétain comme « un grand soldat » de la Grande Guerre, tout en condamnant son rôle pendant la Seconde.

Enseigner Pétain : un devoir de mémoire

Dans les programmes scolaires français, le régime de Vichy est abordé comme une rupture grave des principes républicains. Le rôle actif de l’État français dans la Shoah y est clairement reconnu. Le 16 juillet, date de la rafle du Vel’ d’Hiv, est devenue une journée officielle de mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français.

Une date-clé qui a bouleversé la France

Le 16 juin 1940 marque bien plus que la nomination d’un nouveau chef de gouvernement. Il incarne un basculement tragique : celui d’un pays vaincu qui renonce à ses valeurs démocratiques pour se placer sous la tutelle d’un régime autoritaire et collaborateur. Ce choix, justifié à l’époque par la peur et le désespoir, reste une blessure dans l’histoire de France. Il rappelle à quel point les décisions prises dans l’urgence peuvent avoir des conséquences durables et profondes.

Le 12 juin 1929 naît à Francfort-sur-le-Main une petite fille juive allemande appelée à devenir l’un des visages les plus emblématiques de la mémoire de la Shoah : Anne Frank. À travers son journal rédigé dans la clandestinité, elle a su immortaliser la voix de millions d’innocents frappés par la barbarie nazie. Retour sur une vie courte mais profondément marquante.

Une enfance brisée par la montée du nazisme

Une naissance dans une Allemagne troublée

Anne Frank, de son nom complet Annelies Marie Frank, voit le jour dans une famille juive libérale le 12 juin 1929 à Francfort. Elle est la deuxième fille d’Otto Frank et d’Edith Holländer. L’Allemagne sort tout juste de la Première Guerre mondiale, affaiblie économiquement et politiquement, un terrain fertile à la montée des extrémismes.

Ses premières années sont relativement paisibles, mais la situation bascule dès l’arrivée d’Adolf Hitler au pouvoir en 1933. Comme des milliers d’autres familles juives, les Frank fuient le régime nazi et s’installent aux Pays-Bas, espérant y trouver la paix.

Une intégration difficile aux Pays-Bas

Otto Frank fonde une entreprise à Amsterdam et la famille commence une nouvelle vie. Anne va à l’école, apprend le néerlandais et se fait des amis. Pourtant, le spectre de la guerre plane : en mai 1940, l’armée allemande envahit les Pays-Bas. Dès lors, les lois antisémites se multiplient, restreignant sévèrement les libertés des juifs.

Le Journal : un témoignage inestimable

Un cadeau d’anniversaire devenu patrimoine mondial

Le 12 juin 1942, pour ses 13 ans, Anne reçoit un carnet à carreaux rouge et blanc. C’est le début de son journal intime, dans lequel elle racontera pendant plus de deux ans sa vie cachée dans l’Annexe secrète au 263 Prinsengracht à Amsterdam.

« J'espère pouvoir te confier tout ce que je n’ai encore confié à personne, et j’espère que tu seras une grande source de réconfort et de soutien. » — Anne Frank, 12 juin 1942

Elle y décrit avec une acuité remarquable le quotidien en clandestinité, la peur constante d’être découverts, mais aussi ses réflexions d’adolescente sur l’amour, la famille, et l’avenir.

Un destin tragique

En août 1944, la cache est trahie. Anne, sa sœur Margot, et leurs parents sont arrêtés et déportés. Anne meurt du typhus au camp de concentration de Bergen-Belsen en mars 1945, peu avant la libération. Son père Otto, seul survivant, fera publier le journal en 1947 sous le titre Le Journal d’Anne Frank (Het Achterhuis).

Une figure de la mémoire collective

Une portée universelle

Le Journal d’Anne Frank a été traduit en plus de 70 langues et vendu à des millions d’exemplaires. Son regard à la fois naïf et lucide sur la barbarie humaine a touché les lecteurs du monde entier. Ce témoignage, écrit dans une langue simple et directe, permet à chacun d’entrer en empathie avec la tragédie de la Shoah.

Un symbole éducatif majeur

De nombreuses écoles à travers le monde utilisent le journal d’Anne Frank pour aborder l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Des maisons mémorielles, comme la Maison d’Anne Frank à Amsterdam, permettent aux visiteurs de mieux comprendre son histoire.

Anne Frank incarne la mémoire de tous les enfants victimes de la guerre, mais aussi l’espoir d’un monde meilleur. Comme l’écrivait Nelson Mandela :

« Le journal d’Anne Frank m’a donné beaucoup de courage pendant mes années d’emprisonnement. »

Pourquoi Anne Frank reste-t-elle si importante aujourd’hui ?

L'actualité de son message

En un temps où les survivants de la Shoah disparaissent peu à peu, les mots d’Anne Frank restent plus que jamais essentiels. Son témoignage résonne dans les contextes de montée de l’antisémitisme, du racisme et des violences faites aux minorités.

À travers ses mots, Anne Frank nous rappelle que derrière chaque statistique se cache une vie, un rêve, une voix. Elle personnifie le devoir de mémoire, essentiel pour construire un avenir plus juste.

Un exemple de résilience et d’humanité

Ce qui frappe chez Anne Frank, c’est sa capacité à croire en la bonté humaine malgré tout. Elle écrit :

« Je continue à croire, contre toute logique, que les gens sont vraiment bons au fond d’eux-mêmes. »

Ces mots, rédigés dans l’ombre de l’horreur, sont une leçon d’humanité universelle.

Anne Frank, un héritage de lumière face à l’ombre

Anne Frank n’a vécu que 15 ans, mais sa voix continue de traverser les générations. Elle nous parle du passé, éclaire le présent, et inspire l’avenir. En célébrant sa naissance le 12 juin, nous ne commémorons pas seulement une jeune fille, mais une conscience éveillée, un symbole de courage et de vérité.

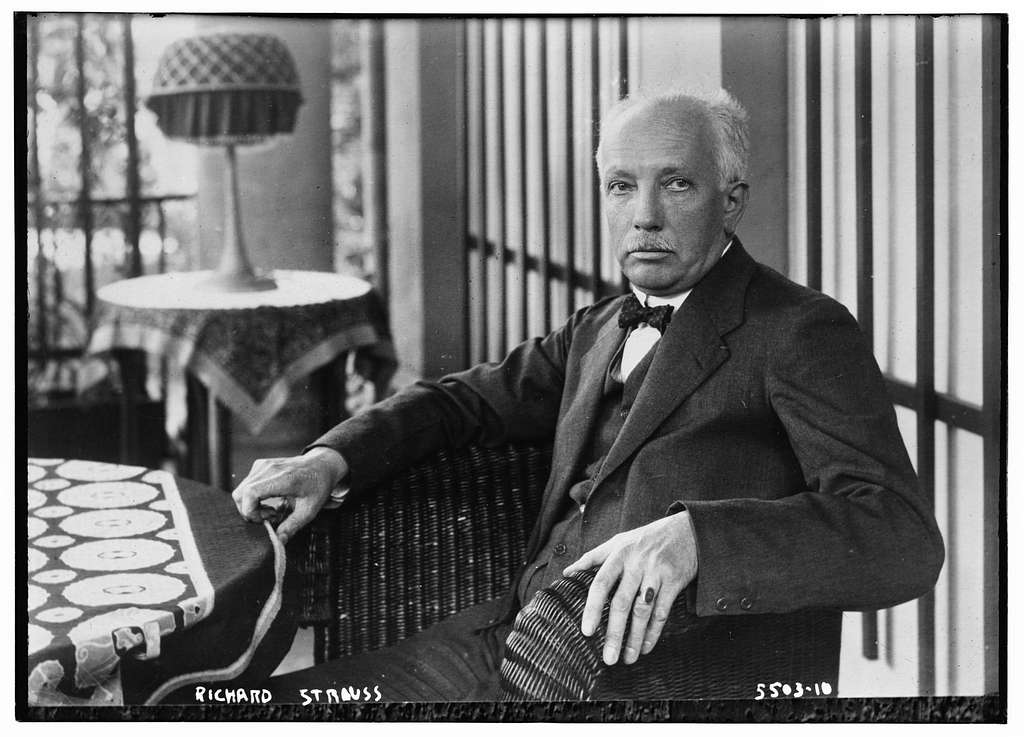

Le 11 juin 1864, à Munich, naissait l’un des plus grands compositeurs de la fin du XIXe et du début du XXe siècle : Richard Strauss. Figure majeure de la musique romantique tardive et du modernisme naissant, Strauss a marqué l’histoire par ses poèmes symphoniques, ses opéras flamboyants et son habileté à repousser les limites de l’orchestre. Retour sur la vie, l’œuvre et l’héritage d’un génie musical complexe.

Un enfant de la musique

Une famille musicale à Munich

Richard Strauss naît dans une famille très ancrée dans le monde musical. Son père, Franz Strauss, est l’un des cornistes les plus réputés de son temps, membre de l’orchestre de la cour de Munich. Bien que conservateur sur le plan musical, Franz transmet à son fils une formation rigoureuse et un amour profond de la musique.

Dès l’âge de six ans, Richard compose ses premières pièces. À dix-huit ans, il a déjà produit plusieurs œuvres pour piano, quatuors et même une symphonie. Sa formation académique et son immersion dans l’univers musical bavarois vont forger une personnalité artistique brillante et exigeante.

Une jeunesse prometteuse

Strauss bénéficie de l’encouragement de chefs d’orchestre influents comme Hans von Bülow. Ce dernier dirige en 1884 la première représentation d’une œuvre orchestrale de Strauss, Serenade pour instruments à vent. Rapidement, le jeune compositeur attire l’attention du monde musical germanique.

Le maître du poème symphonique

L’essor du genre avec Strauss

Dans les années 1880 et 1890, Richard Strauss s’illustre par ses poèmes symphoniques, un genre alors popularisé par Franz Liszt. Strauss y insuffle une puissance dramatique et descriptive inédite. Parmi ses œuvres majeures figurent :

Don Juan (1889), fougueux et audacieux

Ainsi parlait Zarathoustra (1896), inspiré par Nietzsche, rendu célèbre par le film 2001: l’Odyssée de l’espace

Une vie de héros (1898), autoportrait orchestral démesuré et ironique

L’orchestre comme outil narratif

Strauss révolutionne l’orchestration. Ses œuvres utilisent l’orchestre comme un véritable instrument d’évocation, capable de peindre la nature, les émotions humaines et les idées philosophiques les plus abstraites. Il dira : « Je peux décrire une cuillère à soupe si je le souhaite. »

Le triomphe lyrique : Strauss et l’opéra

La collaboration fructueuse avec Hugo von Hofmannsthal

Au tournant du XXe siècle, Richard Strauss se tourne vers l’opéra. Il collabore avec le librettiste Hugo von Hofmannsthal, donnant naissance à une série d’opéras parmi les plus importants de la période moderne :

-

Elektra (1909), intensément psychologique et harmonique

-

Le Chevalier à la rose (1911), hommage nostalgique à Vienne et à Mozart

-

Ariadne auf Naxos (1912, révisé en 1916), mélange innovant de comédie et de tragédie

Une musique à la fois provocante et raffinée

Strauss ose des harmonies audacieuses, des dissonances, des sujets sulfureux. Mais il conserve aussi un attachement au lyrisme et à la tradition. Cette dualité fait de lui un compositeur à la fois déroutant et fascinant.

Un compositeur dans la tourmente historique

L’Allemagne et les deux guerres mondiales

Strauss traverse deux guerres mondiales. Durant le Troisième Reich, il occupe un temps la présidence de la Reichsmusikkammer, mais ses relations avec le régime nazi restent ambivalentes. Il protège sa belle-fille juive et compose Metamorphosen (1945), une élégie poignante pour les ruines spirituelles de l’Allemagne.

Une œuvre au-delà des polémiques

Malgré les controverses, l’œuvre de Strauss transcende son époque. Sa musique, riche et nuancée, continue de fasciner les auditeurs, de nourrir les interprétations multiples et d’alimenter les débats musicologiques.

Un héritage monumental dans la musique classique

Richard Strauss meurt en 1949 à Garmisch-Partenkirchen, laissant une œuvre immense. De ses poèmes symphoniques à ses derniers lieder comme les Quatre derniers Lieder, il a su allier virtuosité, innovation et émotion. Son influence s’étend bien au-delà de la sphère germanique, et son style orchestral reste une référence pour les compositeurs contemporains.

Richard Strauss : entre tradition et modernité, le souffle du génie

Richard Strauss incarne la transition entre deux siècles, deux mondes musicaux. Il a su faire dialoguer le passé et l’avenir, le romantisme et l’avant-garde. Sa naissance, ce 11 juin 1864, marque celle d’un musicien inclassable, dont la richesse expressive et la maîtrise technique continuent d’éblouir.

Le 3 juin 1942 marque le début d'une des batailles les plus décisives de la Seconde Guerre mondiale : la bataille de Midway. Située au cœur du Pacifique, cette confrontation navale entre les États-Unis et le Japon a bouleversé le cours du conflit dans cette région du globe. Elle a permis aux Alliés de reprendre l'avantage face à un Empire japonais jusque-là dominateur depuis l'attaque de Pearl Harbor.

Le contexte stratégique de la bataille

Une montée en puissance du Japon

Depuis décembre 1941 et l'attaque surprise sur Pearl Harbor, le Japon s’est lancé dans une expansion fulgurante dans le Pacifique. Il a conquis successivement les Philippines, Hong Kong, Singapour et une grande partie de l’Asie du Sud-Est. Son objectif : établir une « Sphère de coprospérité de la grande Asie orientale » sous son hégémonie.

La stratégie japonaise à Midway

L'état-major japonais, mené par l'amiral Isoroku Yamamoto, planifie une attaque sur l’atoll de Midway pour piéger et anéantir la flotte américaine du Pacifique. L’idée est d'attirer les porte-avions ennemis dans une embuscade, tout en assurant la maîtrise de l'océan.

Le rôle crucial du renseignement américain

Ce que Yamamoto ignore, c’est que les Américains, grâce à la cryptanalyse, ont percé le code naval japonais. L’unité américaine Station Hypo, dirigée par Joseph Rochefort, réussit à identifier Midway comme la cible de l’attaque prévue. Le commandement américain, sous les ordres de l’amiral Chester Nimitz, prépare donc une embuscade en retour.

Le déroulement de la bataille de Midway

3 juin : premières escarmouches

Le 3 juin 1942, les forces japonaises s’approchent de Midway. Les avions américains repèrent la flotte ennemie et lancent une attaque initiale, peu efficace, mais qui confirme la présence de l’ennemi. L’amiral Nimitz donne l’ordre à ses porte-avions – USS Enterprise, USS Hornet et USS Yorktown – de se positionner à l’est de l’atoll.

4 juin : l’apogée du combat

Le 4 juin, à l’aube, les Japonais bombardent Midway. Les Américains répliquent en lançant des vagues successives de bombardiers. Malgré des pertes élevées, l’une de ces vagues réussit à atteindre les porte-avions japonais. En quelques heures, trois porte-avions japonais – Akagi, Kaga et Soryu – sont coulés. Le Hiryu, dernier survivant, riposte et endommage le USS Yorktown, mais il est finalement coulé à son tour.

Un tournant stratégique

Cette perte de quatre porte-avions constitue un coup sévère pour la marine impériale japonaise, tant sur le plan matériel que psychologique. Les Japonais doivent abandonner leur projet de conquête de Midway et se replier. Les États-Unis, quant à eux, prennent l’initiative dans le Pacifique.

Les conséquences à long terme

Un équilibre rompu

Midway est souvent considérée comme le « tournant de la guerre du Pacifique ». Avant cette bataille, le Japon dominait les mers. Après Midway, la supériorité navale américaine ne cesse de croître, inversant la dynamique du conflit.

Une victoire morale pour les Alliés

Le succès américain à Midway redonne espoir aux populations alliées. Après les mois sombres de 1941 et du début 1942, cette victoire montre que le Japon n’est pas invincible. Elle marque aussi la montée en puissance des porte-avions comme outil central de guerre navale, reléguant les cuirassés au second plan.

Des pertes humaines et matérielles

Côté japonais, plus de 3 000 hommes périssent, ainsi que des centaines d’avions et les quatre porte-avions d’élite de la flotte. Les Américains, bien que vainqueurs, perdent le USS Yorktown et plus de 300 soldats. Le prix de la victoire est élevé.

Midway : un héritage stratégique et symbolique

La bataille de Midway reste aujourd’hui l’un des exemples les plus frappants de l’importance du renseignement militaire, de la stratégie et de la chance dans l’issue d’un affrontement. Elle est étudiée dans les écoles militaires du monde entier comme un cas d’école d’analyse tactique. Des œuvres cinématographiques, comme le film "Midway" de 2019, ont aussi contribué à entretenir la mémoire de cet événement décisif.

Une victoire qui change la donne

En définitive, la bataille de Midway a permis aux États-Unis de reprendre l'initiative dans la guerre du Pacifique et a marqué le début de la fin pour l'expansionnisme japonais. Grâce à la combinaison de renseignement, de bravoure et de stratégie, cette bataille s’impose comme l’un des grands tournants de la Seconde Guerre mondiale.

Le 2 juin 1953, l'histoire du Royaume-Uni et de la monarchie britannique prit un tournant majeur avec le couronnement d'Elizabeth II à l'abbaye de Westminster. Ce jour-là, le monde entier fut témoin, pour la première fois à la télévision, d’un rituel millénaire mêlant faste, solennité et tradition. Plus qu’un simple événement monarchique, ce couronnement marqua le début d’une ère nouvelle, à la croisée du XXe siècle moderne et de traditions séculaires.

Une succession inattendue après la Seconde Guerre mondiale

Le décès prématuré de George VI

Elizabeth accéda au trône à l'âge de 25 ans après la mort soudaine de son père, le roi George VI, le 6 février 1952. Le monarque, affaibli par des problèmes de santé, notamment un cancer du poumon, laissa une nation endeuillée mais résolue à poursuivre son chemin sous une nouvelle souveraine.

Une princesse préparée mais jeune

La jeune Elizabeth avait été préparée dès l'enfance aux responsabilités royales, notamment après l'abdication de son oncle Édouard VIII. Malgré son jeune âge, elle était reconnue pour sa maturité, sa rigueur et son sens du devoir. La Seconde Guerre mondiale avait forgé son caractère : elle s'était engagée comme conductrice et mécanicienne dans l'Auxiliary Territorial Service (ATS).

Une cérémonie ancrée dans la tradition millénaire

L’abbaye de Westminster, lieu sacré du couronnement

Depuis Guillaume le Conquérant en 1066, tous les monarques britanniques ont été couronnés à l’abbaye de Westminster. Elizabeth II ne fit pas exception. Le lieu, chargé d’histoire, fut orné pour l’occasion de tapis, tentures, et emblèmes royaux dans une mise en scène d’une grandeur rare.

Les éléments clés du rituel

Le couronnement comprenait plusieurs étapes :

-

L’onction avec une huile sainte consacrée, moment spirituel intense où la Reine fut retirée du regard des caméras.

-

L’investiture, durant laquelle elle reçut les regalia royaux, dont l’orbe, le sceptre et l’épée.

-

Le couronnement proprement dit, avec le placement de la couronne de Saint-Édouard sur sa tête par l'archevêque de Cantorbéry.

Le serment d’allégeance, prononcé devant Dieu et le peuple, liait la souveraine à ses sujets dans une symbolique d’unité et de continuité.

Un couronnement sous les projecteurs : la révolution télévisuelle

Une première mondiale

Pour la première fois dans l’histoire, un couronnement royal fut diffusé en direct à la télévision, atteignant une audience estimée à 277 millions de personnes à travers le monde. Cet événement propulsa la monarchie dans l’ère médiatique et transforma l’image de la royauté, désormais plus accessible au peuple.

La BBC, acteur majeur de l’événement

Malgré les réticences initiales de Winston Churchill, la BBC obtint le droit de filmer la cérémonie. Plus de 11 heures de couverture furent assurées, et des milliers de Britanniques achetèrent un poste de télévision pour l’occasion.

Ce tournant médiatique contribua à forger l’image d’Elizabeth II comme une reine moderne, à l’écoute de son temps.

Le couronnement, un symbole pour le Commonwealth

Une monarchie étendue sur plusieurs continents

En 1953, l'Empire britannique s'était mué en Commonwealth, un ensemble de nations liées par l'histoire coloniale mais autonomes. Elizabeth II devint non seulement reine du Royaume-Uni, mais aussi de quinze autres royaumes, dont le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, et le Pakistan.

Des célébrations mondiales

Le couronnement fut l’occasion de grandes fêtes dans toutes les capitales du Commonwealth. Des défilés, concerts et offices religieux eurent lieu en Jamaïque, au Nigeria, en Inde et jusqu’aux îles Fidji. Cela renforça l’image d’une reine universelle, respectée bien au-delà des frontières britanniques.

Un héritage durable et une figure de stabilité

Un règne parmi les plus longs de l’histoire

Le couronnement d’Elizabeth II fut le point de départ d’un règne exceptionnel de plus de 70 ans, marqué par d’innombrables évolutions politiques, culturelles et sociales. Elle traversa la Guerre froide, la décolonisation, l’avènement d’Internet et la pandémie de Covid-19.

Une icône planétaire

Avec le temps, la reine devint une figure rassurante et emblématique, respectée tant par ses sujets que par les dirigeants internationaux. Son couronnement, immortalisé par les caméras, demeure une référence dans l’histoire des monarchies contemporaines.

Le couronnement d'une nouvelle ère pour la monarchie britannique

Le 2 juin 1953 symbolise bien plus que l'accession d'une jeune femme au trône d’Angleterre. Il marque l'entrée de la monarchie dans l'ère moderne, à la croisée des traditions médiévales et des avancées technologiques du XXe siècle. En donnant un visage jeune, féminin et accessible à la royauté, Elizabeth II incarna dès ce jour une souveraineté réinventée, à la fois fidèle au passé et tournée vers l’avenir.

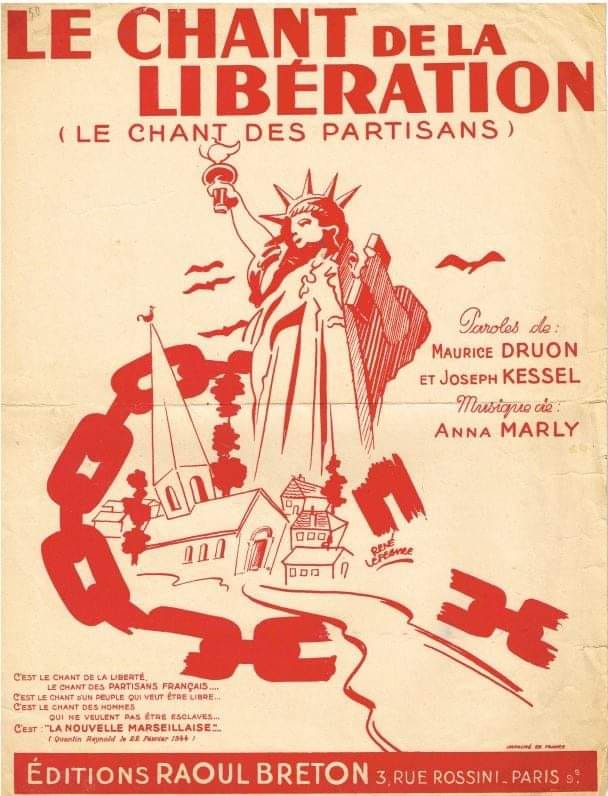

Le 30 mai 1943 marque la naissance d’un chant devenu symbole de la lutte contre l’Occupation nazie : le Chant des Partisans. Véritable cri de ralliement des résistants, cette œuvre musicale puissante est bien plus qu’une chanson : c’est une page d’histoire, un acte de résistance artistique, un emblème de liberté.

Origines et contexte historique

L’Europe sous l’ombre du nazisme

En 1943, l'Europe est à feu et à sang. L’Allemagne nazie contrôle une grande partie du continent. En France, le régime de Vichy collabore avec l’occupant tandis que les réseaux de résistance s’organisent dans la clandestinité. La propagande allemande est omniprésente, et la voix des résistants a besoin d’un outil puissant pour fédérer, mobiliser et donner de l’espoir. C’est dans ce contexte que va naître le Chant des Partisans.

Le rôle de la BBC et de la France libre

À Londres, le général de Gaulle encourage la guerre psychologique contre l’ennemi. La BBC, en diffusant des messages codés et de la musique, devient un canal vital pour les Français libres. C’est là que le chant va être composé, enregistré et diffusé pour la première fois.

Une création à trois voix : Kessel, Druon, Marly

Joseph Kessel et Maurice Druon, les plumes de la Résistance

Les auteurs des paroles sont Joseph Kessel et son neveu Maurice Druon, tous deux écrivains engagés dans la France libre. En mai 1943, ils entendent une mélodie poignante, composée par la musicienne Anna Marly. Séduits par sa puissance évocatrice, ils décident d’y mettre des mots.

Ils écrivent en une nuit un texte bouleversant, simple, martial et solennel. Le premier vers « Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? » est devenu l’un des plus célèbres de la chanson française. Ce chant n’était pas fait pour plaire mais pour réveiller, galvaniser, en appeler à la lutte.

Anna Marly, la voix oubliée

Anna Marly, née en Russie et réfugiée en France puis à Londres, compose la mélodie d’origine en 1941. C’est une marche, presque militaire, jouée à la guitare. Si son nom est longtemps resté dans l’ombre, elle est aujourd’hui reconnue comme l’âme musicale du Chant des Partisans. Elle le chantait d’ailleurs en russe à la BBC avant qu’il ne soit adapté en français.

Une diffusion clandestine et une portée immense

Un chant diffusé par la BBC

Le 30 mai 1943, la BBC diffuse pour la première fois le Chant des Partisans dans son programme destiné aux Français. Rapidement, il devient l’hymne non officiel des Forces françaises de l'intérieur (FFI) et de tous les résistants. Transmis de bouche à oreille, chanté dans les maquis, il devient un lien invisible entre tous ceux qui refusent l’oppression.

Une œuvre interdite mais omniprésente

Le chant est interdit par les autorités d’occupation. Le simple fait d’en fredonner l’air pouvait valoir l’arrestation ou la déportation. Pourtant, il se répand dans les maquis comme une traînée de poudre. Il donne une âme à la Résistance, transforme la peur en courage, la solitude en fraternité.

Une portée symbolique après la guerre

Un hymne aux morts de la Résistance

Après la Libération, le Chant des Partisans est joué lors des cérémonies commémoratives. Il devient l’un des chants les plus émouvants du répertoire français. Lors de l’entrée au Panthéon de Jean Moulin, en 1964, le chant est interprété devant la nation entière.

De l’hymne militant à l’héritage culturel

Aujourd’hui, ce chant fait partie intégrante du patrimoine historique et culturel français. Il est enseigné à l’école, interprété lors des cérémonies officielles, et même repris par des artistes modernes. En 2020, la chanteuse Zaz en a livré une version poignante lors d’un hommage national.

Citations et résonances historiques

Joseph Kessel déclara à propos de ce chant :

« C’est la Marseillaise de la Résistance. »

Maurice Druon, futur académicien, dira quant à lui :

« Ce chant était une arme. Une arme qui faisait battre le cœur plus fort. »

Même l’historien Jean-Pierre Azéma soulignera son importance :

« Peu d’œuvres ont eu un tel impact moral et politique dans la clandestinité. »

Ce que nous dit encore aujourd’hui le Chant des Partisans

Une leçon de courage

Le Chant des Partisans nous rappelle qu’en des temps obscurs, des hommes et des femmes ordinaires ont choisi de se lever, de se battre, de chanter pour la liberté. Il incarne cette résistance morale qui transcende les époques.

Une mémoire vivante

Le 30 mai est désormais une date clé du calendrier mémoriel français. Il est essentiel de rappeler aux jeunes générations l’histoire de ce chant, de ses auteurs, et de ceux qu’il a guidés dans la lutte.

Un cri de liberté gravé dans l’Histoire

Le 30 mai 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, naissait une chanson devenue éternelle. Le Chant des Partisans n’est pas qu’un hymne de guerre : c’est une flamme de liberté qui brûle encore dans la mémoire collective. Sa force tient à son authenticité, à sa simplicité et à l’espoir qu’il a su incarner. Plus qu’une œuvre musicale, c’est une déclaration d’humanité face à la barbarie.

Le 28 mai 1664 marque une date-clé dans l'histoire du commerce maritime français avec la création de la Compagnie française des Indes orientales, sous l'impulsion de Jean-Baptiste Colbert. Cet événement s'inscrit dans un contexte de rivalité économique intense entre les grandes puissances européennes, notamment les Provinces-Unies (Pays-Bas) et l'Angleterre, déjà bien implantées en Asie.

Contexte géopolitique et économique du XVIIe siècle

Au milieu du XVIIe siècle, la France cherche à s'imposer comme une puissance commerciale majeure. L’économie mondiale commence à se structurer autour des échanges maritimes, et l’Asie, riche en épices, soieries, cotons et porcelaines, devient un enjeu central. L’Angleterre et les Provinces-Unies ont déjà fondé leurs compagnies des Indes respectives depuis plusieurs décennies, et contrôlent de vastes réseaux commerciaux.

Colbert, ministre de Louis XIV, souhaite mettre en place une stratégie mercantiliste efficace pour renforcer l'économie française. Il encourage donc la création de grandes compagnies commerciales dotées de privilèges exclusifs, calquées sur le modèle des puissances rivales.

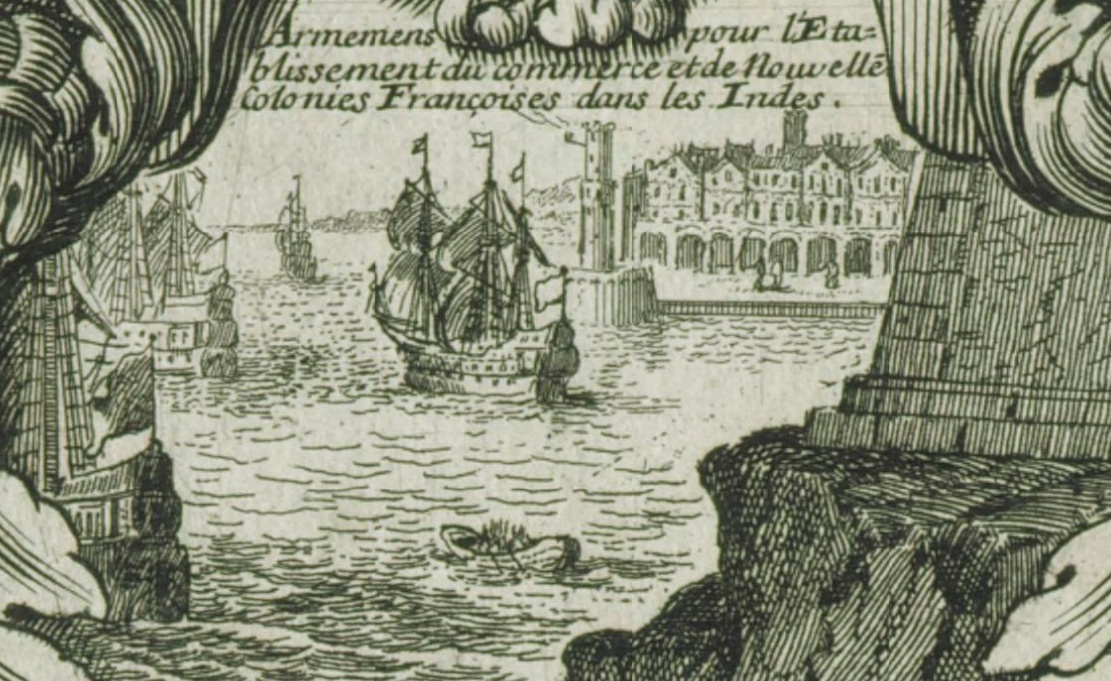

La fondation de la Compagnie française des Indes orientales

Le 28 mai 1664, par édit royal, la Compagnie française des Indes orientales est officiellement fondée. Son objectif : établir des comptoirs et commercer avec l'Asie, notamment dans les régions de l’Inde, de la Chine et de l’Insulinde (actuelle Indonésie). Elle obtient le monopole du commerce avec ces territoires pour cinquante ans.

Colbert confie la direction à des financiers influents, avec un capital initial considérable pour l’époque : 15 millions de livres. L'État participe activement en fournissant navires et armements, démontrant l’implication directe du pouvoir royal dans cette entreprise commerciale.

Les premières expéditions et les ambitions coloniales

Dès 1665, la Compagnie organise ses premières expéditions vers Madagascar, considérée comme un point stratégique pour ravitailler les navires. Bien que les débuts soient marqués par des difficultés logistiques, l'entreprise pose les bases d’une présence française en Asie.

En 1674, la Compagnie fonde son principal comptoir à Pondichéry, sur la côte est de l’Inde. Cette ville deviendra la capitale de l’Inde française jusqu’en 1954. La Compagnie établit également des établissements à Chandernagor, Karikal, Mahé et Yanaon, consolidant ainsi sa position en Inde.

Une rivalité permanente avec les autres puissances européennes

La Compagnie française doit constamment faire face aux compagnies anglaise et néerlandaise, beaucoup plus expérimentées et puissantes. Ces rivalités dégénèrent souvent en conflits armés, notamment au cours de la Guerre de Sept Ans (1756-1763), où les possessions françaises en Inde sont en grande partie perdues au profit des Britanniques.

Malgré ces revers, la Compagnie joue un rôle important dans la politique coloniale française et dans l’expansion de la culture française en Asie. Elle favorise aussi les échanges culturels, l’introduction de nouveaux produits (thé, épices, soieries) et la diffusion du goût pour l’Orient dans l’élite française.

Renaissance et déclin de la Compagnie

La Compagnie est dissoute une première fois en 1719, avant d’être refondée sous la Régence, puis connaît plusieurs réorganisations au cours du XVIIIe siècle. Elle participe activement à l’économie française mais subit les contrecoups des défaites militaires et des crises financières.

En 1769, sous Louis XV, la Compagnie est finalement dissoute définitivement, ses possessions étant reprises par l’État. Ce déclin reflète les limites de l’aventure coloniale française face à la montée en puissance de l’Empire britannique.

Héritage et postérité

Malgré son échec final, la Compagnie française des Indes orientales a marqué durablement l’histoire économique, coloniale et culturelle de la France. Elle a posé les jalons de la présence française en Inde et contribué à l’enrichissement de la culture hexagonale par l’importation de produits exotiques et d’influences orientales.

Des bâtiments, des archives et même des mots de la langue française témoignent encore de cette époque. Pondichéry reste aujourd’hui un symbole du passé colonial français en Inde, attirant historiens et touristes.

Une ambition impériale qui a dessiné les contours de la France outre-mer

La fondation des Compagnies françaises des Indes le 28 mai 1664 fut le fruit d’une volonté d’affirmer la puissance économique et politique de la France sur la scène internationale. Si leur histoire est faite de succès partiels et d’échecs relatifs, elles illustrent la dynamique coloniale d’un royaume en quête de rayonnement et d’enrichissement. Une aventure maritime et humaine qui aura façonné l'histoire mondiale.

Le 27 mai 1918 marque une date charnière dans l'histoire de la Première Guerre mondiale : le déclenchement de la troisième bataille de l'Aisne, plus connue sous le nom d'offensive du Chemin des Dames. Cette opération militaire, initiée par les forces allemandes, visait à briser le front allié au nord de l’Aisne et à s’approcher de Paris. Elle s’inscrit dans le cadre de la grande offensive du printemps 1918, également appelée "offensive Ludendorff".