Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Guerre

L'indépendance de la Belgique est un événement marquant du début du XIXe siècle, qui a remodelé la carte politique de l'Europe et ouvert la voie à la création d'une nouvelle nation. Cet article explore les causes, le déroulement et les conséquences de cette révolution belge qui, en 1830, a conduit à la séparation du pays du Royaume-Uni des Pays-Bas.

Contexte historique et causes de la révolution belge

La création du Royaume-Uni des Pays-Bas (1815)

Après la chute de Napoléon en 1815, le Congrès de Vienne redessine la carte de l'Europe pour garantir la paix. Dans ce cadre, le Royaume-Uni des Pays-Bas est créé, fusionnant les provinces du nord (les actuels Pays-Bas) et celles du sud (la future Belgique). Ce royaume est placé sous la gouvernance du roi Guillaume Ier des Pays-Bas.

Cependant, cette union est artificielle, et des tensions naissent rapidement. Les différences culturelles, religieuses, linguistiques et économiques entre le nord protestant et le sud catholique sont à la base de nombreux conflits.

Facteurs économiques et sociaux

Le sud de la Belgique est beaucoup plus industrialisé que le nord. Les Belges, notamment les élites francophones, se sentent défavorisés face aux politiques économiques du roi, qui favorisent les provinces du nord. En outre, la population flamande, majoritairement néerlandophone, s’oppose à la tentative du roi d'imposer le néerlandais comme langue administrative, provoquant un fort mécontentement parmi les classes intellectuelles et bourgeoises.

Tensions religieuses et culturelles

Sur le plan religieux, le sud catholique se heurte aux politiques libérales et protestantes du roi. Guillaume Ier soutient une vision de l'État dans laquelle l'Église joue un rôle mineur, ce qui irrite profondément la population catholique belge, notamment le clergé.

La Révolution belge de 1830

L'étincelle : La représentation de "La Muette de Portici"

Le 25 août 1830, la représentation de l'opéra La Muette de Portici au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles agit comme un déclencheur pour les tensions latentes. Cet opéra raconte l'insurrection napolitaine contre la domination espagnole et inspire un sentiment nationaliste parmi les spectateurs. Après la représentation, des émeutes éclatent à Bruxelles, marquant le début de la révolution belge.

Le soulèvement populaire

Rapidement, les émeutes se transforment en un véritable soulèvement populaire à travers tout le pays. La bourgeoisie, le clergé et les ouvriers s’unissent pour réclamer l'indépendance. Des groupes de volontaires armés, les "patriotes", s'organisent pour prendre le contrôle de Bruxelles et d'autres grandes villes comme Liège et Gand.

La réaction du roi Guillaume Ier

Le roi Guillaume Ier tente d'abord de réprimer la révolte en envoyant des troupes néerlandaises, mais la résistance belge s’avère plus forte que prévu. Après plusieurs semaines de combats acharnés, les troupes néerlandaises sont forcées de se retirer. Face à cette défaite militaire et à l'opposition croissante à l'intérieur du royaume, Guillaume Ier est contraint d’accepter la réalité : la Belgique est en train de s'émanciper.

La proclamation de l’indépendance et la reconnaissance internationale

La Déclaration d'indépendance du 4 octobre 1830

Le 4 octobre 1830, le gouvernement provisoire belge proclame officiellement l'indépendance de la Belgique. Un Congrès national est convoqué pour rédiger une constitution et définir les bases d'un nouvel État. Ce Congrès opte pour une monarchie constitutionnelle et propose la couronne au prince Léopold de Saxe-Cobourg, qui deviendra Léopold Ier, premier roi des Belges, en juillet 1831.

Les enjeux diplomatiques en Europe

L'indépendance de la Belgique représente un défi diplomatique pour les grandes puissances européennes. Le Royaume-Uni, la France, la Prusse, l'Autriche et la Russie, réunis à la Conférence de Londres, sont d'abord réticents à reconnaître un nouvel État, car cela pourrait créer un précédent pour d'autres mouvements nationalistes en Europe.

Cependant, après de longues négociations et en raison de l'influence britannique, favorable à un équilibre des puissances en Europe, l'indépendance belge est officiellement reconnue en 1831. Un traité est signé, garantissant la neutralité de la Belgique, un point crucial pour éviter une nouvelle guerre en Europe.

Les conséquences de l’indépendance belge

La stabilisation interne et la monarchie constitutionnelle

Après l'indépendance, la Belgique se dote rapidement d'institutions solides. La Constitution belge de 1831 est l'une des plus libérales de l'époque, garantissant des droits fondamentaux comme la liberté de presse, de culte et d'association. Elle établit également une monarchie constitutionnelle avec une séparation des pouvoirs, un parlement bicaméral et un roi aux pouvoirs limités.

L’influence sur les mouvements nationalistes européens

L'indépendance de la Belgique a un effet d'entraînement en Europe, inspirant d'autres mouvements nationalistes, notamment en Italie, en Allemagne et en Pologne. Bien que ces mouvements soient souvent réprimés dans l’immédiat, la révolution belge montre que l'aspiration à l'autodétermination peut se concrétiser, même dans un contexte de résistance des grandes puissances.

Une position géopolitique stratégique

La neutralité belge, garantie par les grandes puissances, place le pays dans une position géopolitique stratégique au cœur de l'Europe. Cette neutralité sera respectée jusqu'à la Première Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne violera la souveraineté belge en 1914, déclenchant une réaction internationale.

Un nouveau modèle d'État en Europe

L’indépendance de la Belgique a non seulement permis la création d’un nouvel État, mais elle a également marqué un tournant dans la gestion des conflits nationaux en Europe. Par son histoire, la Belgique a su se forger une identité propre, alliant diversité culturelle et unité politique. Son parcours symbolise l'évolution des aspirations des peuples européens au XIXe siècle, face aux grandes dynasties et aux empires multinationaux.

Cet événement historique continue d’influencer la politique belge moderne et les débats sur la souveraineté, l'identité et le fédéralisme dans un monde en constante mutation.

Le programme Lebensborn, initié par le régime nazi en 1935, représente l'une des facettes les plus troublantes de l'idéologie raciale du Troisième Reich. Mis en place par Heinrich Himmler, chef des SS, ce projet visait à encourager la reproduction de "l'élite aryenne" en créant des centres dédiés à la naissance et à l'éducation des enfants jugés racialement "purs". Ces pouponnières, disséminées à travers l'Allemagne et les territoires occupés, avaient pour objectif de façonner la future génération d'une société dominée par l'idéologie nazie. Derrière cette façade eugénique, se cachent des histoires tragiques d'enfants enlevés, de femmes utilisées, et d'identités volées.

Les Origines du Projet Lebensborn

La Vision Raciale du Troisième Reich

Le programme Lebensborn est né de l’idéologie raciale nazie, profondément ancrée dans les théories d’eugénisme et de "pureté aryenne". Hitler et ses collaborateurs croyaient en la supériorité de la race aryenne, qu’ils cherchaient à renforcer en encourageant la reproduction de personnes considérées comme "racialement pures". Cette vision formait le socle de la politique démographique du Troisième Reich, qui visait à produire une nouvelle génération d'élite, destinée à dominer l'Europe.

Himmler et la création du Lebensborn

Créé en 1935 par Heinrich Himmler, chef des SS, le programme Lebensborn avait pour objectif de soutenir la croissance démographique de la population aryenne en fournissant un environnement sécurisé et des soins aux mères considérées comme "racialement valables". Le Lebensborn (qui signifie "source de vie") encourageait la procréation entre hommes SS et femmes jugées "pures", souvent célibataires, afin de peupler l'Allemagne avec des enfants conformes aux idéaux nazis.

Les Maisons Lebensborn et leurs Fonctions

Des foyers pour mères "aryennes"

Les maisons Lebensborn étaient des centres où les femmes enceintes jugées "racialement adéquates" étaient accueillies pour accoucher dans le secret et dans des conditions privilégiées. Le programme leur offrait un soutien matériel et médical, garantissant ainsi la naissance et la croissance d’enfants "purs". Les mères célibataires qui, en temps normal, auraient pu subir le mépris social, étaient ici encouragées à avoir des enfants.

Adoption et sélection d'enfants

Au-delà de l'accouchement, le programme Lebensborn offrait aussi des services d’adoption. Les enfants nés dans ces centres, s’ils ne pouvaient pas être élevés par leurs mères, étaient souvent adoptés par des familles SS ou des familles aryennes. Ce processus renforçait l’objectif de peupler l’Allemagne de futurs citoyens répondant aux critères raciaux fixés par le régime nazi.

Un réseau à l’échelle européenne

Le Lebensborn ne se limitait pas à l'Allemagne. Avec l'extension du Troisième Reich en Europe, des foyers Lebensborn furent créés dans plusieurs pays occupés, comme la Norvège, où les nazis cherchaient à exploiter la population locale, perçue comme particulièrement "pure". Les enfants issus de relations entre soldats allemands et femmes locales étaient souvent intégrés dans ce réseau, tandis que d'autres, volés à leurs familles dans des pays comme la Pologne, étaient germanisés et élevés dans le cadre du programme.

La Vie dans les Maisons Lebensborn

Une éducation strictement encadrée

Les enfants nés dans les centres Lebensborn étaient pris en charge dans un environnement où l’idéologie nazie était omniprésente. Dès leur plus jeune âge, ils étaient soumis à un contrôle strict et à une éducation inspirée par les valeurs du Troisième Reich, visant à en faire des membres de la future élite nazie. Ils recevaient une éducation militaire, raciale et idéologique qui les préparait à occuper des postes de pouvoir dans la future société "aryenne" souhaitée par Hitler.

L’importance de la généalogie

Une attention particulière était portée à la généalogie des enfants. Les parents étaient souvent soumis à des tests et des enquêtes approfondies afin de prouver leur pureté raciale, sur plusieurs générations. Le but était de garantir que les enfants qui naissaient ou étaient adoptés dans ces foyers étaient "racialement irréprochables", selon les critères de l'idéologie nazie.

L'Impact du Lebensborn en Europe

Les enlèvements d'enfants dans les pays occupés

L’une des facettes les plus sombres du programme Lebensborn est le vol d’enfants dans les pays occupés. Des milliers d'enfants polonais, tchèques, et d'autres territoires conquis ont été enlevés à leurs familles et soumis à une germanisation forcée. Ceux qui correspondaient aux critères raciaux du régime nazi étaient intégrés dans des familles allemandes, effaçant toute trace de leurs origines. Ce processus de "vol d'identité" fait partie des crimes méconnus du nazisme.

La Norvège et les "enfants de la honte"

En Norvège, un grand nombre d'enfants sont nés de relations entre soldats allemands et femmes norvégiennes, perçues comme particulièrement "pures" par les nazis. Après la guerre, ces enfants, appelés "enfants de la honte", ont souvent été victimes de stigmatisation, tout comme leurs mères, accusées de collaboration avec l'occupant. Le Lebensborn a laissé une marque indélébile sur ces familles et sur la société norvégienne.

Les Conséquences Après la Guerre

Le destin des enfants Lebensborn

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux enfants du programme Lebensborn ont été confrontés à des difficultés majeures. Étant souvent des produits de l'idéologie nazie, ils étaient soit orphelins, soit rejetés par leurs communautés d'origine. L'intégration dans les sociétés d'après-guerre a été particulièrement difficile pour eux, notamment dans les pays où le Lebensborn avait une forte présence comme la Norvège et la Pologne.

Jugement et responsabilité

Après la guerre, plusieurs responsables du programme Lebensborn ont été jugés lors des procès de Nuremberg. Cependant, de nombreux aspects de ce programme sont restés dans l'ombre, et beaucoup de ses participants, y compris des médecins et des responsables des centres, n’ont pas été pleinement jugés pour leurs actes. Le Lebensborn représente un chapitre sombre de l'histoire nazie, où les enfants eux-mêmes ont été victimes d’une politique raciale inhumaine.

Un Héritage Traumatique

Le programme Lebensborn, destiné à façonner la future élite aryenne, a laissé des cicatrices profondes en Europe. Si l'objectif de créer une race supérieure a échoué, les enfants issus de ce programme ont dû vivre avec le lourd héritage d'un passé où leur naissance avait été orchestrée par un régime criminel. Aujourd'hui, la recherche et la reconnaissance des horreurs du Lebensborn continuent, alors que les enfants et leurs descendants cherchent à comprendre et à guérir des blessures laissées par cette expérience inhumaine.

Le 21 juin à 15h30, les membres de la délégation française arrivent à la clairière de l'armistice, dans la forêt de Compiègne, dans l'Oise. Hitler orchestre soigneusement la mise en scène de la grande cérémonie de la revanche de Rethondes, visant à humilier la France. Pour marquer cet événement dans l'histoire du Reich, le Führer fait secrètement enregistrer toutes les négociations. Une copie unique, gravée sur disques, est destinée au maréchal Pétain. Cependant, cette copie disparaîtra dans le chaos de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La récente découverte de ces enregistrements nous permet aujourd'hui de revivre, pour la première fois et de l'intérieur, le drame qui s'est joué à Rethondes.

Une Voix Méconnue du Dictateur

L'absence d'enregistrements privés

Adolf Hitler, figure centrale du nazisme et orateur redoutable, est principalement connu pour ses discours publics enflammés, largement diffusés dans le cadre de la propagande nazie. Cependant, très peu d'enregistrements privés du dictateur ont été conservés, et jusqu'à récemment, il n'existait aucune trace sonore de conversations décontractées ou personnelles d'Hitler.

Un intérêt historique majeur

Ces enregistrements cachés, réalisés sans que Hitler n'en ait conscience, représentent une source inestimable pour les historiens. Ils offrent une rare opportunité d’entendre le Führer dans un cadre informel, loin de l'image rigide et contrôlée qu'il projetait en public. Ces enregistrements dévoilent une facette plus humaine, presque vulnérable, d’un homme souvent perçu comme infaillible dans son aura d'autorité.

La Découverte des Enregistrements Cachés

Le contexte des enregistrements

Les enregistrements cachés d’Hitler ont été réalisés en 1942, à l’insu du dictateur, lors d'une rencontre avec Carl Gustaf Emil Mannerheim, le maréchal finlandais. L'occasion était une visite d’Hitler en Finlande pour discuter des stratégies militaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Un ingénieur du son finlandais, Thor Damen, a eu l’audace d’enregistrer secrètement cette conversation de près d’une heure avant d'être interrompu.

Une trouvaille inespérée

Cet enregistrement a été découvert des décennies plus tard, bien après la fin de la guerre. Conservé dans les archives finlandaises, il est resté méconnu du grand public pendant longtemps. C’est une rareté absolue, car toutes les autres communications privées de Hitler n’ont pas été documentées de cette manière, faisant de cette bande un trésor historique.

Le Contenu des Enregistrements

Un Hitler moins flamboyant

Contrairement aux discours flamboyants où il harangue les foules, Hitler apparaît ici dans un cadre détendu, discutant librement avec Mannerheim. Il est plus calme, presque réfléchi, et aborde des sujets qui diffèrent de la rhétorique habituellement répétée dans ses discours publics. Cette conversation révèle un homme préoccupé par les difficultés rencontrées par l’armée allemande sur le front de l’Est, notamment en Russie, une situation qu'il décrit comme beaucoup plus complexe que ce qu’il admettait publiquement.

Les frustrations militaires

Dans ces échanges, Hitler exprime ses frustrations quant aux performances de l'armée soviétique et à la puissance industrielle de l’Union soviétique, un facteur qu'il semble avoir sous-estimé. Il déplore aussi l’impréparation initiale de la Wehrmacht face à la résistance inattendue des Russes. Ces confidences sont en décalage total avec les proclamations de victoire imminente qu’il faisait devant le peuple allemand, révélant les doutes et les préoccupations qu’il gardait habituellement pour lui.

Les Implications Historiques des Enregistrements

Une nouvelle compréhension du personnage

Ces enregistrements offrent un regard unique sur la personnalité d’Hitler. Bien que toujours persuadé de la supériorité du régime nazi, il apparaît moins invincible que l’image publique qu'il cultivait. Cette conversation dévoile un dirigeant confronté aux réalités du conflit, loin des invectives habituelles et des promesses de victoires rapides. Ce contraste permet aux historiens de nuancer l’image du Führer et de mieux comprendre sa manière de gouverner en privé.

L'intérêt psychologique

Les enregistrements cachés d’Hitler permettent également une meilleure compréhension de sa psychologie. Plutôt que de l’entendre dans des discours soigneusement orchestrés, ces bandes montrent un homme engagé dans une discussion tactique et presque informelle, révélant une personnalité plus complexe que ce que ses apparitions publiques laissaient deviner. Les émotions qu'il exprime, telles que l'angoisse et la frustration, contribuent à offrir un aperçu plus nuancé de son état mental à ce moment crucial de la guerre.

L'Impact et la Controverse Autour des Enregistrements

Réactions des historiens et des médias

La diffusion de ces enregistrements cachés a suscité un immense intérêt, tant chez les historiens que dans les médias internationaux. Pour les experts de la Seconde Guerre mondiale, ces documents sonores constituent une pièce manquante du puzzle, offrant une vision plus intime et réaliste d’un des plus grands responsables de crimes contre l’humanité. Leur authenticité a été rigoureusement vérifiée, renforçant leur valeur historique.

Les enjeux éthiques de la diffusion

Cependant, la publication de ces enregistrements a aussi suscité des débats éthiques. Certains estiment que la diffusion de conversations privées d'un personnage aussi controversé soulève des questions morales : faut-il vraiment entendre Hitler dans un cadre détendu et presque humain ? La réponse à cette question divise, mais il est indéniable que ces enregistrements permettent une meilleure compréhension de l’histoire.

Des Documents Historiques Inestimables

Les enregistrements cachés d’Hitler constituent une source unique et précieuse pour les historiens. Ils permettent de voir au-delà de la figure publique du dictateur, offrant une perspective plus intime de l'homme derrière le régime nazi. Ces documents, tout en suscitant des débats moraux sur leur diffusion, représentent une fenêtre rare sur la psyché d’un des personnages les plus tristement célèbres de l’Histoire.

L'indépendance de l'Irak est un événement clé du 20ème siècle, résultant d'une longue lutte contre la domination étrangère. Ancien territoire de l'Empire ottoman puis mandat britannique après la Première Guerre mondiale, l'Irak accéda finalement à l'indépendance en 1932. Ce processus, marqué par des tensions internes et externes, constitue un moment fondateur pour le pays. Cet article explore les origines de l'indépendance de l'Irak, les acteurs impliqués, ainsi que les défis politiques et économiques qui suivirent.

Contexte historique et géopolitique

L'Irak sous l'Empire ottoman

Avant le XXe siècle, le territoire irakien faisait partie de l'Empire ottoman. L'Irak moderne correspondait principalement à trois provinces ottomanes : Mossoul, Bagdad et Bassora. Cette région, bien que riche en histoire, manquait d’unité politique. Les Ottomans y maintenaient un contrôle lâche, et la société était marquée par des divisions ethniques et religieuses entre Arabes, Kurdes, Sunnites, Chiites et autres groupes.

La Première Guerre mondiale et la chute de l'Empire ottoman

La Première Guerre mondiale entraîna la défaite de l'Empire ottoman et son démantèlement par les Alliés. Le territoire irakien fut occupé par les forces britanniques en 1917. La découverte de pétrole en Irak éveilla alors l'intérêt des puissances coloniales pour cette région stratégique du Moyen-Orient. À l’issue du conflit, en 1920, la Société des Nations plaça l'Irak sous mandat britannique, donnant à Londres un contrôle direct sur le pays.

Le mandat britannique et la lutte pour l'indépendance

Le mandat britannique de 1920

Le mandat britannique, officialisé en 1920 par la Société des Nations, conféra à la Grande-Bretagne le contrôle politique et économique de l'Irak. Ce régime mandaté suscita rapidement des mécontentements parmi les Irakiens, qui voyaient la domination britannique comme une forme de colonisation déguisée. Les Britanniques tentèrent d'instaurer un système de monarchie constitutionnelle en imposant Fayçal Ier, un prince hachémite, comme roi d'Irak en 1921.

La révolte de 1920

La résistance à la domination étrangère explosa avec la révolte irakienne de 1920. Ce soulèvement, initié par des chefs tribaux, des chiites et des nationalistes, fut l'une des premières grandes manifestations de rejet du mandat britannique. Bien que sévèrement réprimée par les Britanniques, la révolte incita Londres à adopter une approche plus souple en Irak, notamment en favorisant l'autonomie locale.

La montée du nationalisme irakien

Durant les années 1920 et 1930, le nationalisme irakien prit de l’ampleur. Plusieurs partis politiques, inspirés par le panarabisme et le rejet de la domination coloniale, exigèrent plus de droits pour les Irakiens et une véritable indépendance. Les intellectuels, les tribus et les dignitaires religieux jouèrent un rôle crucial dans ce mouvement. Le roi Fayçal Ier, bien qu’installé par les Britanniques, chercha à renforcer son pouvoir tout en plaidant pour une plus grande souveraineté.

L’indépendance de 1932

Le Traité anglo-irakien de 1930

Face à la pression croissante, les Britanniques négocièrent avec le gouvernement irakien un nouveau traité en 1930. Ce traité prévoyait la fin du mandat en 1932 et l'adhésion de l'Irak à la Société des Nations, marquant ainsi une étape vers l'indépendance. Toutefois, ce traité comportait des clauses qui maintenaient une influence britannique considérable, notamment par le maintien de bases militaires britanniques en Irak et un droit d'intervention en cas de menace.

La proclamation de l’indépendance

Le 3 octobre 1932, l’Irak devint officiellement indépendant, devenant le premier État arabe à accéder à l’indépendance dans le cadre de la Société des Nations. Bien que cet événement fût une victoire symbolique pour les nationalistes irakiens, la réalité de l'indépendance restait complexe. La présence militaire britannique, les intérêts économiques liés au pétrole et l’instabilité interne laissèrent le pays sous une forte influence étrangère.

Les défis après l'indépendance

Les tensions internes et ethniques

L'indépendance ne résolut pas les profondes divisions internes du pays. L'Irak restait un État multiethnique et multiconfessionnel, avec des tensions entre Arabes sunnites, Chiites, Kurdes et autres minorités. Ces divisions, exacerbées par l'absence d'unité nationale et les tentatives du gouvernement de centraliser le pouvoir, provoquèrent des tensions qui allaient marquer l’histoire du pays.

Les révolutions militaires et l'instabilité politique

L’indépendance de l’Irak ne signifia pas la fin des ingérences étrangères, ni de la lutte pour le pouvoir. Le pays entra dans une période d’instabilité politique, marquée par des coups d’État militaires fréquents. En 1958, la monarchie hachémite fut renversée par un coup d'État républicain dirigé par le général Abdul Karim Qasim, mettant fin à l'expérience monarchique de l’Irak et ouvrant la voie à une série de régimes militaires.

Les relations avec la Grande-Bretagne et les puissances étrangères

Bien que l’Irak soit officiellement indépendant, ses relations avec la Grande-Bretagne et les autres puissances coloniales restèrent tendues. L’exploitation du pétrole irakien par des compagnies britanniques et internationales provoqua des frustrations au sein du gouvernement irakien, qui voyait ses richesses naturelles exploitées au détriment du développement national. Ce mécontentement contribua à la montée de mouvements plus radicaux, comme le parti Baas, qui revendiquaient un contrôle total des ressources nationales.

L’héritage de l’indépendance irakienne

La construction d’un État moderne

L’indépendance de l’Irak ouvrit la voie à la création d’un État moderne, mais la construction nationale fut entravée par des conflits internes et des ingérences étrangères. Les efforts pour centraliser le pouvoir, moderniser le pays et instaurer un système économique stable furent continuellement remis en cause par l’instabilité politique et les guerres internes.

L’impact de l’indépendance sur le Moyen-Orient

L’indépendance de l’Irak eut un effet domino dans la région. Elle servit de modèle pour d’autres mouvements nationalistes arabes, notamment en Syrie, en Jordanie et en Égypte. L’expérience irakienne montra cependant les difficultés à surmonter les héritages coloniaux et les divisions internes dans un contexte d’ingérences extérieures permanentes.

L’évolution vers la souveraineté pétrolière

Le pétrole, bien qu’un atout économique majeur, resta une source de tension pendant des décennies. Ce n'est qu'en 1972, avec la nationalisation de l’Irak Petroleum Company, que le pays prit un contrôle réel sur ses ressources énergétiques, marquant une étape importante vers une souveraineté économique complète.

Fin de la domination coloniale au Moyen-Orient

L’indépendance de l’Irak en 1932 fut une victoire partielle pour le mouvement nationaliste irakien. Si elle marqua la fin officielle du mandat britannique, elle ne mit pas fin aux ingérences étrangères ni aux tensions internes qui continuèrent à façonner l'histoire du pays. L’indépendance irakienne est ainsi à la fois un symbole de la fin de la domination coloniale au Moyen-Orient et le début d'une lutte prolongée pour la stabilité, la souveraineté et l’unité nationale.

La réunification de l'Allemagne, survenue le 3 octobre 1990, marque un tournant majeur de l'histoire européenne contemporaine. Cet événement a mis fin à la division entre la République fédérale d'Allemagne (RFA) à l'Ouest et la République démocratique allemande (RDA) à l'Est, divisées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le processus, complexe et symbolique, a été influencé par un contexte international en pleine mutation et a eu des répercussions profondes sur la politique européenne et mondiale.

Contexte historique et politique

La division de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale

À la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, l'Allemagne, vaincue, fut divisée en quatre zones d'occupation, chacune contrôlée par les Alliés : les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, et l'Union soviétique. Cette division fut initialement envisagée comme temporaire, mais les tensions croissantes entre les Alliés occidentaux et l'Union soviétique conduisirent à la formation de deux États allemands en 1949 : la RFA (à l'Ouest) et la RDA (à l'Est).

La construction du Mur de Berlin

Symbole le plus visible de cette division, le Mur de Berlin fut construit en 1961 pour empêcher l'exode massif des Allemands de l'Est vers l'Ouest. Ce mur séparait non seulement Berlin en deux, mais incarnait aussi la scission entre les blocs communiste et capitaliste, en pleine Guerre froide.

L'évolution des relations Est-Ouest

Les relations entre les deux Allemagnes, comme celles entre l'Est et l'Ouest, furent marquées par des tensions tout au long de la Guerre froide. Cependant, à partir des années 1970, des signes de rapprochement apparurent. La politique d'Ostpolitik, menée par le chancelier ouest-allemand Willy Brandt, chercha à améliorer les relations avec la RDA et les autres pays du bloc soviétique, jetant les bases d'une possible future réconciliation.

Les causes de la réunification

La Perestroïka et la Glasnost

Dans les années 1980, l'Union soviétique, sous la direction de Mikhaïl Gorbatchev, adopta des politiques de réforme économique et politique connues sous les noms de Perestroïka (restructuration) et Glasnost (transparence). Ces réformes affaiblirent le contrôle soviétique sur les pays d'Europe de l'Est, y compris la RDA, et créèrent un climat de changements irréversibles.

Le mécontentement croissant en RDA

En RDA, le mécontentement face à la stagnation économique et à la répression politique s'accrut dans les années 1980. Le peuple commença à organiser des manifestations pacifiques, demandant des réformes, plus de libertés, et la fin du régime autoritaire. Des villes comme Leipzig furent le théâtre de manifestations de plus en plus massives, appelées les "manifestations du lundi".

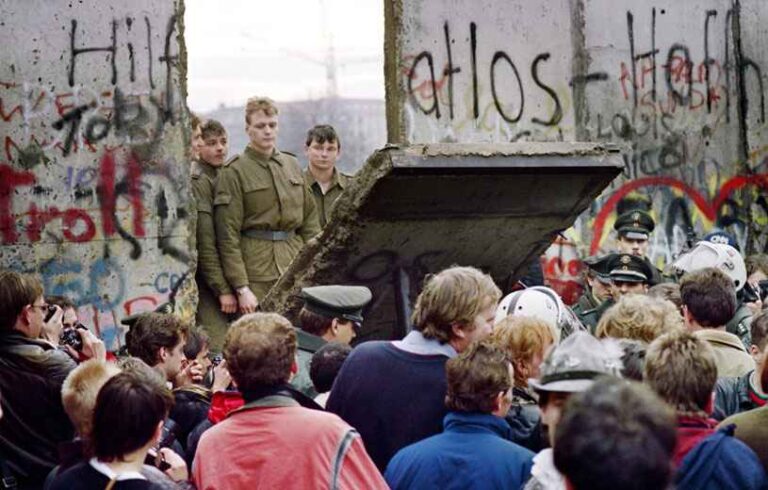

La chute du Mur de Berlin

Le 9 novembre 1989, après des mois de pressions internes et externes, les autorités est-allemandes annoncèrent de manière maladroite l'ouverture des frontières avec l'Ouest. Cette annonce provoqua une vague d'enthousiasme à travers l'Allemagne. Des milliers de Berlinois de l'Est et de l'Ouest se rassemblèrent spontanément au Mur de Berlin, provoquant sa chute symbolique.

Le processus de réunification

Les négociations diplomatiques

Après la chute du Mur, la question de la réunification devint centrale dans le débat politique allemand et international. Les négociations pour la réunification furent menées principalement par le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl, qui présenta un plan en dix points pour l’unification. La communauté internationale, notamment les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Union soviétique, fut impliquée dans les discussions pour assurer une transition pacifique.

Le Traité 2+4

Le "Traité 2+4" fut signé en septembre 1990 entre les deux Allemagnes (les "2") et les quatre puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale (États-Unis, URSS, France, Royaume-Uni). Ce traité régla les questions de sécurité et permit la réunification sous le contrôle de la RFA, tout en garantissant la souveraineté totale de l'Allemagne réunifiée.

Le rôle de l’Union européenne

La réunification de l'Allemagne ne se fit pas uniquement à l'intérieur de ses frontières. L’intégration de l'Allemagne dans l'Union européenne joua un rôle crucial pour apaiser les craintes des voisins européens, en particulier la France, qui craignait la montée d'une Allemagne trop puissante. L'Allemagne renforça son engagement européen, notamment en soutenant l'adoption d'une monnaie unique, l'euro.

Les défis après la réunification

Les disparités économiques et sociales

L'un des plus grands défis de la réunification fut de combler l'écart économique entre l'Est et l'Ouest. La RDA, sous régime communiste, avait une économie beaucoup moins performante que celle de la RFA. Les premières années après la réunification furent marquées par une récession à l'Est, des taux de chômage élevés et une migration massive vers l'Ouest.

L'intégration culturelle et politique

Au-delà des questions économiques, l'intégration des populations de l'Est et de l'Ouest présenta également des défis sur le plan culturel et politique. La culture politique en RDA, où la liberté d'expression était limitée, contrastait fortement avec celle de la RFA, plus ouverte et démocratique. Ce processus d’intégration, souvent qualifié de "réunification intérieure", prit des années.

Les tensions et le sentiment d’injustice

La transition brutale vers une économie de marché créa un sentiment de frustration et d'injustice chez de nombreux Allemands de l'Est. Le chômage, les inégalités croissantes et la perte d'identité laissèrent des cicatrices durables dans certaines régions. De plus, la transformation rapide de la RDA fut perçue par certains comme une "annexion" par l'Ouest, plutôt qu'une réunification équitable.

Unification et héritage

La réunification de l'Allemagne, bien que célébrée comme un triomphe de la paix et de la liberté, ne fut pas sans défis. Cependant, elle permit à l'Allemagne de se reconstruire comme une puissance européenne centrale, tout en réaffirmant son engagement envers la démocratie et l'intégration européenne. Aujourd'hui, bien que des disparités subsistent entre l'Est et l'Ouest, l'Allemagne est unie et joue un rôle clé sur la scène internationale.

L'Enola Gay est le nom de l'avion qui a largué la première bombe atomique sur la ville d'Hiroshima, au Japon, le 6 août 1945. Cet événement marquant de la Seconde Guerre mondiale a non seulement conduit à la capitulation du Japon, mais il a aussi soulevé des questions morales et éthiques qui résonnent encore aujourd'hui. Cet article explore l'histoire de l'Enola Gay, son rôle dans la guerre, les implications de l'usage de la bombe atomique et les débats qui l'entourent.

Contexte Historique

La Seconde Guerre mondiale et la guerre du Pacifique

La Seconde Guerre mondiale, qui a débuté en 1939, a entraîné des destructions massives et des pertes humaines sans précédent. Après l'attaque de Pearl Harbor en 1941, les États-Unis sont entrés en guerre contre le Japon, menant à une série de batailles sanglantes dans le Pacifique. Malgré des victoires alliées, la guerre se prolongeait, et le Japon montrait peu de signes de capitulation.

Le Projet Manhattan

Pour mettre fin à la guerre plus rapidement et éviter une invasion terrestre du Japon, les États-Unis ont développé le Projet Manhattan, un programme secret visant à concevoir des armes nucléaires. Sous la direction de scientifiques comme J. Robert Oppenheimer, ce projet a abouti à la création de la première bombe atomique, qui a été testée avec succès à Trinity au Nouveau-Mexique en juillet 1945.

L'Enola Gay et le Bombardement d'Hiroshima

La Mission

L'Enola Gay, un bombardier B-29 Superfortress, était commandé par le colonel Paul Tibbets. Le nom de l'avion a été donné en l'honneur de sa mère, Enola Gay Tibbets. Le 6 août 1945, l'Enola Gay décolle depuis l'île de Tinian dans les îles Mariannes, portant une bombe appelée "Little Boy", composée d'uranium-235. La mission avait pour objectif de frapper la ville d'Hiroshima, un important centre militaire et industriel.

Le Largage de la Bombe

À 8 h 15, l'Enola Gay largue la bombe sur Hiroshima. L'explosion a détruit environ 70 % de la ville et causé la mort immédiate de 70 000 à 80 000 personnes. En raison des radiations et des blessures, le bilan total des morts aurait pu atteindre 200 000 au cours des mois suivants. Cette attaque a été un tournant dans l'histoire, marquant la première utilisation d'une arme nucléaire en temps de guerre.

Conséquences et Réactions du bombardement

La Capitulation du Japon

Trois jours après le bombardement d'Hiroshima, le 9 août 1945, une deuxième bombe atomique, "Fat Man", est larguée sur la ville de Nagasaki. Ces attaques ont contribué à la capitulation du Japon le 15 août 1945, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale. Cependant, la manière dont cette victoire a été obtenue a suscité de vives controverses.

Débat Éthique et Moral

L'utilisation de la bombe atomique a soulevé de nombreuses questions éthiques. Les partisans de cette décision affirment qu'elle a permis de sauver des vies en évitant une invasion terrestre, tandis que les opposants soutiennent que les attaques étaient inhumaines et injustifiées, visant des civils et infligeant des souffrances massives. Ces débats continuent de diviser historiens, militaires et éthiciens.

Héritage de l'Enola Gay

L'Enola Gay est devenue un symbole controversé de la guerre et des armes nucléaires. Après la guerre, l'avion a été conservé et est exposé au Smithsonian National Air and Space Museum à Washington, D.C. Cependant, la décision d'exposer l'Enola Gay et la manière dont l'exposition a été conçue ont suscité des tensions et des critiques de la part de groupes pacifistes et de survivants des bombardements.

L'Impact Culturel et Historique

Représentations dans la Culture Populaire

L'Enola Gay et le bombardement d'Hiroshima ont été représentés dans de nombreux films, livres et documentaires. Ces œuvres explorent les effets dévastateurs de la guerre et de l'utilisation de la technologie militaire. Des films comme "Hiroshima Mon Amour" et "The Last Samurai" traitent des thèmes de la guerre et de ses conséquences sur les civils.

Les Leçons du Passé

Les événements entourant l'Enola Gay rappellent l'importance de la réflexion sur les décisions militaires et leurs conséquences. Les discussions sur le désarmement nucléaire, la paix et la réconciliation sont plus pertinentes que jamais à une époque où les tensions géopolitiques persistent.

Le bombardement d'Hiroshima marque un tournant dans l'histoire moderne

L'Enola Gay est bien plus qu'un simple avion militaire : elle est le symbole d'une époque où la guerre a atteint des sommets de destruction et de souffrance humaine. Son rôle dans le bombardement d'Hiroshima marque un tournant dans l'histoire moderne, et les débats qu'elle suscite continuent de résonner à travers le temps. Alors que le monde se confronte aux défis contemporains de la paix et de la sécurité, l'histoire de l'Enola Gay rappelle l'importance de se souvenir des leçons du passé et de s'efforcer d'éviter la répétition de telles tragédies.

Peint en 1937, "Guernica" est sans doute l'œuvre la plus emblématique de Pablo Picasso, une toile monumentale qui dénonce les horreurs de la guerre et plus particulièrement le bombardement de la ville basque de Guernica, durant la guerre civile espagnole. Ce chef-d’œuvre, aux dimensions imposantes et au symbolisme complexe, est devenu un symbole universel de la souffrance des civils en temps de conflit. Cet article explore l'histoire derrière "Guernica", ses éléments symboliques, ainsi que son impact politique et artistique.

Le Contexte Historique

La Guerre Civile Espagnole

En 1936, la guerre civile espagnole éclate entre les républicains, défenseurs de la République espagnole, et les nationalistes dirigés par le général Francisco Franco, soutenus par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. C'est dans ce contexte de violence et de bouleversements politiques que le bombardement de Guernica, petite ville basque, a lieu le 26 avril 1937, un événement tragique qui marquera profondément l'histoire contemporaine.

Le Bombardement de Guernica

Le bombardement de Guernica est l’une des premières attaques aériennes massives contre une population civile, orchestrée par la Légion Condor allemande en soutien à Franco. Ce raid a laissé la ville en ruines, causant des centaines de morts et de nombreux blessés. L'attaque choqua l'opinion publique internationale et devint un symbole de la brutalité fasciste.

La Commande de "Guernica"

Peu après cette tragédie, Picasso, alors exilé à Paris, est invité par le gouvernement républicain espagnol à créer une œuvre pour le Pavillon espagnol de l’Exposition internationale de 1937 à Paris. Profondément affecté par les événements en Espagne, Picasso choisit de représenter le bombardement de Guernica, marquant un tournant dans son œuvre artistique.

Une Analyse Visuelle et Symbolique de "Guernica"

Un Ouvrage Monumental

Avec ses 3,5 mètres de hauteur et 7,8 mètres de largeur, "Guernica" est une peinture à l'huile monumentale, principalement réalisée en noir, blanc et gris. Le choix de ces teintes, en écho aux photographies de l'époque, amplifie l’atmosphère sombre et dramatique de la scène. L'absence de couleur vivante accentue l'horreur et la souffrance humaine.

Les Figures Clés de la Composition

La composition de "Guernica" est dominée par des figures humaines et animales, déformées par la douleur et la violence. Parmi ces personnages, plusieurs se distinguent :

- Le taureau : Il symbolise souvent la brutalité ou la force, mais son interprétation reste ouverte. Certains y voient l'Espagne meurtrie, tandis que d'autres y trouvent une allusion à la violence aveugle des fascistes.

- Le cheval blessé : Figure centrale, ce cheval agonisant, transpercé, est souvent interprété comme une représentation de la souffrance du peuple espagnol.

- La mère avec son enfant mort : Une des figures les plus poignantes, cette mère hurlant de désespoir rappelle la Pietà chrétienne et symbolise la souffrance des innocents.

- L’homme tombé avec une épée brisée : Souvent vu comme un symbole de la résistance républicaine, cet homme à terre symbolise l’échec tragique de la lutte armée contre les fascistes.

La Lumière et la Technologie

Un autre élément clé de l’œuvre est la lampe électrique qui pend au centre de la composition. Certains y voient une critique de la modernité destructrice, évoquant la technologie mise au service de la guerre. La lampe contraste avec une bougie tenue par une figure féminine à droite, symbolisant peut-être un espoir ténu et la quête de vérité dans les ténèbres.

Une Œuvre de Protestation Politique

Un Manifeste Contre le Fascisme

Bien que Picasso ait souvent évité de se déclarer publiquement sur des sujets politiques, "Guernica" est une œuvre profondément engagée. Le tableau condamne non seulement le bombardement de la ville basque, mais il se fait également l’écho de l'oppression fasciste à travers le monde. Il devient un manifeste visuel contre la violence, l'injustice et la guerre.

L'Exposition Internationale de 1937

Lors de sa première présentation au public à l'Exposition internationale de Paris en 1937, "Guernica" fit sensation. Il servit de rappel brutal à la communauté internationale de l'horreur en Espagne et de l'urgence d'agir face à la montée du fascisme en Europe. Cependant, l’œuvre ne fut pas immédiatement comprise par tous, notamment en raison de son style cubiste et de son abstraction.

"Guernica" en Exil

Après la guerre civile, Picasso refusa que "Guernica" retourne en Espagne tant que Franco serait au pouvoir. Le tableau resta ainsi aux États-Unis au MoMA de New York pendant plusieurs décennies, devenant un symbole international de la lutte contre la tyrannie. Ce n'est qu’en 1981, après la mort de Franco, que "Guernica" put enfin retourner en Espagne, où il est désormais exposé au Musée Reina Sofía à Madrid.

L'Impact et l'Héritage de "Guernica"

Un Symbole Universel de la Paix

Au fil des ans, "Guernica" est devenu un symbole universel de la lutte contre la guerre et la barbarie. Il a inspiré de nombreux artistes, écrivains et militants à travers le monde, et est fréquemment utilisé lors de manifestations pour la paix. L'œuvre transcende son contexte historique initial pour devenir un appel intemporel contre la violence.

L'Influence Artistique et Culturelle

Le style cubiste de Picasso, combiné à la force émotionnelle de "Guernica", a profondément influencé l'art du XXe siècle. L’œuvre a non seulement marqué un tournant dans la carrière de Picasso, mais elle a aussi contribué à élargir le rôle de l’art en tant que moyen de protestation politique et sociale. De nombreux artistes modernes s’inspirent encore de cette œuvre pour aborder les thèmes de la souffrance et de la résistance.

Les Références dans la Culture Populaire

"Guernica" a laissé une empreinte durable dans la culture populaire, apparaissant dans des films, des livres et des œuvres de musique. L'image de l'œuvre a été reproduite et utilisée dans divers contextes, de l'éducation à la politique, rappelant son pouvoir de mobilisation et sa pertinence durable dans les luttes contre la violence.

"Guernica" de Picasso est bien plus qu'un tableau

L'oeuvre de Picasso "Guernica" : c'est un cri déchirant contre la guerre, une œuvre qui interpelle notre humanité et nous invite à réfléchir sur les conséquences dévastatrices des conflits. En dénonçant les horreurs du bombardement de Guernica, Picasso a créé un symbole intemporel de résistance contre la tyrannie et la brutalité. L'impact de cette œuvre se fait encore sentir aujourd'hui, et son message résonne avec force à chaque époque marquée par la violence et l'injustice.

L'expression "D'Auschwitz à Jérusalem" symbolise l'énorme tragédie de l'Holocauste et l'espoir renaissant avec la création de l'État d'Israël en 1948. Ce chemin, douloureux et chargé de mémoire, relie deux événements majeurs du XXe siècle : la destruction de six millions de juifs par le régime nazi, suivie de la fondation d'un État juif en Palestine, terre ancestrale du peuple juif. Cet article retrace cette trajectoire historique, en examinant les origines de la persécution antisémite, l'impact de la Shoah et le rôle de cet événement dans la création de l'État d'Israël.

La Montée de l'Antisémitisme en Europe

L'antisémitisme en Europe avant la Seconde Guerre mondiale

L'antisémitisme n'est pas né avec le nazisme. Dès le Moyen Âge, les juifs ont été victimes de persécutions à travers l'Europe. Ces violences étaient motivées par des préjugés religieux, politiques et économiques. Le XIXe siècle a vu l'émergence d'une nouvelle forme d'antisémitisme, fondée sur des théories raciales et pseudoscientifiques, renforcées par l'hostilité face à l'émancipation des juifs.

La montée des nationalismes en Europe centrale et orientale exacerbe les tensions. Les juifs sont souvent perçus comme des étrangers ou des boucs émissaires dans des pays en pleine mutation. La Russie tsariste, par exemple, est le théâtre de nombreux pogroms, des massacres de communautés juives qui poussent des milliers de juifs à fuir vers l'Europe de l'Ouest ou les États-Unis.

L'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne

Lorsque Adolf Hitler et le Parti nazi arrivent au pouvoir en Allemagne en 1933, ils instaurent un régime basé sur l'idéologie raciste et antisémite. Dès 1935, les lois de Nuremberg retirent aux juifs leurs droits civiques, les excluent de la vie publique et les stigmatisent.

L'antisémitisme d'État devient une réalité quotidienne pour les juifs allemands. Ils sont progressivement marginalisés, puis persécutés à travers toute l'Europe sous occupation nazie. La radicalisation du régime aboutit à la "solution finale", c'est-à-dire l'extermination systématique des juifs d'Europe.

Auschwitz, le Cœur de la Destruction

Le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau

Parmi les nombreux camps de concentration et d'extermination créés par les nazis, Auschwitz-Birkenau est le plus tristement célèbre. Ouvert en 1940 près de la ville polonaise d'Oświęcim, ce complexe se compose de plusieurs camps, dont Auschwitz I (camp de concentration) et Auschwitz II-Birkenau (camp d'extermination).

À partir de 1942, Auschwitz devient l'un des principaux lieux de mise en œuvre de la solution finale. Des millions de juifs, mais aussi des Roms, des prisonniers de guerre soviétiques et d'autres minorités, sont déportés vers ce camp. La majorité des déportés sont immédiatement envoyés dans les chambres à gaz à leur arrivée.

L'horreur de la Shoah

Le génocide des juifs, désormais connu sous le nom de Shoah, constitue l'un des crimes les plus horribles de l'histoire de l'humanité. Environ six millions de juifs furent assassinés dans les camps d'extermination, dans les ghettos ou lors d'exécutions de masse. La déshumanisation systématique, l'industrialisation de la mort et les souffrances infligées aux victimes témoignent d'une barbarie sans précédent.

L'Holocauste a laissé des cicatrices profondes dans la conscience collective juive et mondiale. Pour les survivants, la survie dans les camps n'a été qu'un premier défi, suivi de l'errance et du déracinement après la libération des camps en 1945.

Les Réfugiés et la Question Juive après la Guerre

Les survivants de la Shoah et les camps de personnes déplacées

Après la Seconde Guerre mondiale, des centaines de milliers de survivants juifs se retrouvent dans des camps de personnes déplacées en Europe. Beaucoup n'ont plus de famille ni de foyer, leur communauté ayant été anéantie par les nazis. Ils vivent dans des conditions précaires, souvent confrontés à l'hostilité de la population locale, malgré l’horreur de la Shoah.

Leur désespoir contraste avec leur désir de reconstruire une nouvelle vie. Pour nombre de ces survivants, la Palestine apparaît comme la seule option viable pour retrouver un foyer et échapper à l’antisémitisme persistant en Europe.

La montée de l'idée sioniste et l'attrait de la Palestine

Le mouvement sioniste, fondé à la fin du XIXe siècle par Theodor Herzl, prend une nouvelle dimension après la guerre. La tragédie de l'Holocauste convainc les dirigeants sionistes et une partie croissante de la communauté internationale qu'un État juif en Palestine est non seulement justifié historiquement, mais nécessaire pour assurer la sécurité du peuple juif.

Les survivants de la Shoah, appelés en hébreu les "She'erit Hapletah" (les restes des survivants), voient la Palestine comme une terre de refuge. Leur arrivée clandestine sur les côtes de la Palestine sous mandat britannique, souvent à bord de bateaux comme l'Exodus 1947, galvanise l'opinion publique mondiale.

La Route vers Jérusalem et la Création de l'État d'Israël

Le rôle de la Shoah dans la création d'Israël

Le souvenir de l'Holocauste et les souffrances endurées par le peuple juif ont joué un rôle décisif dans l'acceptation du projet sioniste par la communauté internationale. La montée des tensions en Palestine entre juifs et arabes pousse les Nations unies à proposer un plan de partage en 1947, qui prévoit la création de deux États, l'un juif et l'autre arabe.

Le 29 novembre 1947, l’Assemblée générale des Nations unies adopte la résolution 181, qui approuve la partition de la Palestine. Les juifs acceptent ce plan, tandis que les Arabes le rejettent, considérant l'immigration juive comme une colonisation injuste.

La proclamation de l'État d'Israël

Le 14 mai 1948, David Ben Gourion, leader de la communauté juive en Palestine, proclame la naissance de l'État d'Israël. Pour les survivants de la Shoah et les juifs du monde entier, cet événement marque un tournant historique : il incarne la résurrection d'un peuple et la réalisation du rêve sioniste.

Cependant, la création d'Israël déclenche immédiatement des hostilités avec les pays arabes voisins, qui refusent de reconnaître le nouvel État. S'ensuit la première guerre israélo-arabe de 1948, qui aboutit à la consolidation d'Israël, mais aussi à la Nakba, l'exode massif des Palestiniens.

La Mémoire d'Auschwitz et l'Identité Israélienne

L'impact de l'Holocauste sur la société israélienne

L'Holocauste a profondément façonné l'identité collective israélienne. La mémoire d'Auschwitz est omniprésente dans la société israélienne, rappelant constamment la vulnérabilité du peuple juif face à la menace d'extermination. Cette mémoire est institutionnalisée par des commémorations comme Yom HaShoah, la Journée du souvenir de l'Holocauste, observée chaque année en Israël et dans la diaspora.

Le souvenir de la Shoah joue également un rôle dans la politique israélienne. La défense de l’État d’Israël est souvent présentée comme une garantie contre une répétition des tragédies passées. Cela se reflète dans le concept de sécurité nationale, un pilier de la politique israélienne, qui est justifié par la nécessité d'éviter tout risque d'annihilation.

Les tensions autour de la mémoire et des politiques contemporaines

Cependant, la mémoire de l'Holocauste en Israël est aussi source de débats. Certains estiment que l'évocation répétée de la Shoah sert parfois à justifier des politiques agressives ou défensives vis-à-vis des voisins arabes ou des Palestiniens. D'autres, au contraire, insistent sur l'importance de cette mémoire pour préserver l'unité et la résilience du peuple juif.

La question de la réconciliation entre cette mémoire tragique et la recherche de la paix avec les voisins arabes et palestiniens demeure un enjeu complexe dans la politique israélienne contemporaine.

De l'ombre des camps de concentration à la lumière de l'indépendance

De la tragédie d'Auschwitz à l'espoir de Jérusalem, le chemin parcouru par le peuple juif au XXe siècle est jalonné de souffrances, de luttes et de résilience. La création de l'État d'Israël en 1948 marque une réponse à des siècles de persécutions et une solution à la tragédie de l'Holocauste. Toutefois, les blessures de cette époque continuent de résonner dans les tensions géopolitiques actuelles, soulignant la complexité du chemin vers une paix durable au Proche-Orient.

Ce voyage, de l'ombre des camps de concentration à la lumière de l'indépendance, incarne à la fois un hommage à la mémoire des victimes de la Shoah et une affirmation de la survie et de la renaissance du peuple juif.

La création de l'État d'Israël, en 1948, est l'un des événements majeurs du XXe siècle. Elle marque la concrétisation d'un projet sioniste entamé à la fin du XIXe siècle, mais également un tournant dans l'histoire du Proche-Orient. Ce processus complexe s'est inscrit dans un contexte géopolitique particulier, marqué par la fin de la Seconde Guerre mondiale, la décolonisation et la montée des tensions entre les populations juives et arabes en Palestine. À travers cet article, nous explorerons les étapes clés qui ont conduit à la naissance de l'État d'Israël, ses acteurs principaux et les répercussions de cet événement sur le plan international.

Les Origines du Projet Sioniste

La naissance du mouvement sioniste

Le sionisme est un mouvement politique et nationaliste né à la fin du XIXe siècle en Europe. Il vise à établir un foyer national pour le peuple juif en Palestine, terre historiquement associée aux racines juives. Le principal théoricien du sionisme est Theodor Herzl, un journaliste et écrivain austro-hongrois, qui, en 1896, publie son ouvrage emblématique, L'État des Juifs, dans lequel il plaide pour la création d’un État juif indépendant.

Le sionisme est une réponse aux persécutions dont les juifs étaient victimes en Europe, notamment les pogroms en Russie et l'antisémitisme croissant en Europe occidentale. Il s'agit d'une tentative d'offrir une solution à la "question juive", à travers la reconstitution d'une communauté nationale sur le territoire de la Palestine, alors sous domination ottomane.

Les premières vagues d’immigration juive en Palestine

Dès la fin du XIXe siècle, les premières vagues d’immigration juive, connues sous le nom de Aliyah, commencent à arriver en Palestine. Les colons juifs, en provenance principalement d'Europe de l'Est, s’installent sur des terres achetées légalement aux propriétaires arabes et fondent des kibboutzim et des villages agricoles. Cependant, ces implantations restent limitées et les tensions avec les populations arabes locales, initialement rares, vont progressivement s'intensifier.

La montée de l’immigration juive, combinée à l’augmentation des tensions ethniques et religieuses entre juifs et arabes, pose les jalons de la future question palestinienne.

La Palestine sous Mandat Britannique

La déclaration Balfour et ses ambiguïtés

En 1917, en pleine Première Guerre mondiale, le gouvernement britannique publie la Déclaration Balfour. Ce document promet aux sionistes la création d’un "foyer national juif" en Palestine, tout en affirmant que les droits des populations non-juives présentes sur ce territoire, principalement arabes, seront respectés. Cette déclaration marque une étape décisive dans le soutien international au projet sioniste, mais elle est également source de nombreuses ambiguïtés.

La Déclaration Balfour est perçue par les Arabes comme une trahison des promesses d'indépendance que les Britanniques avaient faites durant la guerre. Elle deviendra une source de tensions entre les communautés juives et arabes en Palestine.

Le mandat britannique et la montée des tensions

Après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations confie à la Grande-Bretagne un mandat pour administrer la Palestine, incluant la mission de faciliter l'établissement d'un foyer national juif. Durant cette période, l'immigration juive s'accélère, surtout avec la montée de l'antisémitisme en Europe dans les années 1930 et les lois raciales nazies.

Cependant, la coexistence entre juifs et arabes devient de plus en plus difficile. Les révoltes arabes contre la présence britannique et l’immigration juive se multiplient, notamment lors de la Grande Révolte Arabe (1936-1939). En réaction, la Grande-Bretagne tente d'imposer des quotas d'immigration, mais les pressions de la communauté juive internationale et la montée du nazisme en Europe compliquent la situation.

La Seconde Guerre Mondiale et l’Holocauste

L’impact de l’Holocauste sur le projet sioniste

L'Holocauste, qui a conduit à l'extermination de six millions de juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, a profondément marqué la communauté juive mondiale. Cet événement a renforcé l'urgence, aux yeux des sionistes, de créer un État juif en Palestine pour offrir un refuge aux survivants.

À la fin de la guerre, les camps de personnes déplacées en Europe regorgent de survivants de la Shoah, sans patrie ni foyer. Pour ces juifs, la création d'Israël représente une solution à leur déracinement. Le monde prend alors conscience de la nécessité de trouver une issue au sort des réfugiés juifs.

L'affaiblissement de la domination britannique

La Grande-Bretagne, affaiblie par la guerre et de plus en plus contestée sur le terrain, n’arrive plus à maintenir l’ordre en Palestine. La pression internationale, combinée à la violence des milices sionistes comme l’Irgun et le Lehi, qui mènent des attaques contre les Britanniques, précipite la décision de Londres de remettre le dossier palestinien aux Nations unies.

Le Plan de Partage de 1947

La proposition des Nations Unies

En 1947, l’Organisation des Nations unies (ONU) propose un plan de partage de la Palestine. Ce plan prévoit la création de deux États, l'un juif et l'autre arabe, avec Jérusalem placée sous administration internationale en raison de son importance religieuse pour les juifs, les chrétiens et les musulmans. Selon le plan, les juifs, bien que représentant environ un tiers de la population, recevraient 55 % du territoire, tandis que les Arabes se verraient attribuer 45 %.

Les leaders sionistes acceptent ce plan, voyant dans cette proposition une première étape vers l'établissement de leur État. En revanche, les dirigeants arabes et palestiniens le rejettent catégoriquement, estimant qu’il est injuste de leur céder une grande partie du territoire à une population immigrée.

Les réactions internationales

Le plan de partage est adopté par l’Assemblée générale de l’ONU le 29 novembre 1947. Si la communauté juive en Palestine et la plupart des pays occidentaux le soutiennent, le monde arabe le condamne fermement. Les tensions montent rapidement, et des violences éclatent entre juifs et arabes dans les mois qui suivent.

La Proclamation de l'État d'Israël et la Première Guerre Israélo-Arabe

La proclamation de l'État d'Israël

Le 14 mai 1948, quelques heures avant la fin du mandat britannique en Palestine, David Ben Gourion, chef de la communauté juive en Palestine, proclame la naissance de l'État d'Israël à Tel Aviv. Cette déclaration est immédiatement reconnue par les États-Unis et l'Union soviétique, mais elle est rejetée par les pays arabes voisins.

Pour les sionistes, c’est l’aboutissement d’un rêve long de plusieurs décennies. Mais pour les Arabes palestiniens, c’est le début de la Nakba ("la catastrophe"), marquée par l’exil forcé de centaines de milliers d’entre eux.

La Première Guerre Israélo-Arabe

Le lendemain de la proclamation, une coalition de pays arabes (Égypte, Jordanie, Syrie, Liban et Irak) déclare la guerre au nouvel État. Ce conflit, qui deviendra la première guerre israélo-arabe, durera jusqu'en 1949. Israël, malgré son armée encore peu organisée, réussit à repousser les armées arabes et à agrandir son territoire au-delà des frontières prévues par le plan de partage de 1947.

Ce conflit aboutit à des accords d'armistice en 1949, mais sans résolution du statut de Jérusalem ni de la question des réfugiés palestiniens.

Les Conséquences Géopolitiques de la Création d'Israël

Le problème des réfugiés palestiniens

Un des impacts majeurs de la guerre de 1948 est l’exode de plusieurs centaines de milliers de Palestiniens, qui fuient ou sont expulsés de leurs villages et villes lors des combats. Cet exode, connu sous le nom de Nakba, constitue encore aujourd'hui une question centrale dans le conflit israélo-palestinien. Les réfugiés palestiniens et leurs descendants continuent de revendiquer le droit au retour, tandis qu’Israël considère cette question comme une menace pour son identité juive.

L’impact sur le Proche-Orient

La création d'Israël et la première guerre israélo-arabe inaugurent une ère de tensions permanentes au Moyen-Orient. Le conflit israélo-palestinien devient l'un des enjeux majeurs de la géopolitique internationale, exacerbant les divisions entre le monde arabe et l'Occident, et alimentant de nombreux conflits ultérieurs.

Un tournant majeur dans l'histoire contemporaine

La création de l'État d'Israël en 1948 marque un tournant majeur dans l'histoire contemporaine. Pour les juifs, c'est la réalisation d'un rêve millénaire de retour à Sion, tandis que pour les Palestiniens et le monde arabe, c'est une catastrophe aux conséquences encore très présentes. Ce processus, qui s’est déroulé dans un contexte de rivalités internationales, de tragédies humaines et de conflits militaires, continue de façonner le paysage politique et géopolitique du Moyen-Orient à ce jour.

Notre-Dame de Paris, la cathédrale emblématique située au cœur de la capitale française, est bien plus qu’un chef-d'œuvre de l'architecture gothique. Monument historique, centre religieux et lieu de nombreux événements marquants, elle est une véritable icône du patrimoine culturel mondial. Depuis sa construction au XIIe siècle jusqu'à l'incendie tragique de 2019, la cathédrale a traversé les époques, incarnant à la fois la foi, la résilience et l’héritage artistique de la France.

La Genèse de Notre-Dame

Les origines de la construction

La construction de Notre-Dame de Paris débute en 1163 sous l'évêque Maurice de Sully, à une époque où l'architecture gothique commence à s’imposer dans toute l’Europe. L’édifice est conçu pour refléter la grandeur de l’Église catholique et servir de lieu de culte emblématique à Paris, alors capitale en pleine expansion du royaume de France.

Construite sur l’île de la Cité, au centre de Paris, la cathédrale remplace une série d’églises plus anciennes, elle-même érigée sur un site utilisé pour le culte depuis l’Antiquité. La première pierre est posée sous le règne de Louis VII, et il faudra plus de deux siècles pour achever entièrement l'édifice.

L'architecture gothique : une révolution esthétique

Notre-Dame de Paris est un exemple précoce et innovant de l'architecture gothique, un style marqué par l’utilisation de la voûte sur croisée d’ogives, des arcs-boutants, des contreforts et de grandes fenêtres ornées de vitraux. L'élévation des murs permet de percer des baies plus vastes, inondant l'intérieur de lumière colorée, notamment à travers les célèbres rosaces.

L'utilisation des arcs-boutants, une innovation à l'époque, permet de soutenir le poids des voûtes tout en libérant de l’espace pour les vitraux. Cela donne à la cathédrale son allure élancée et majestueuse. Les sculptures, notamment les gargouilles et chimères qui ornent la façade, ajoutent au caractère mystique de l'édifice.

Notre-Dame au Cœur de l'Histoire

Les sacres, couronnements et événements majeurs

Notre-Dame a été le théâtre de nombreux événements historiques. L'un des plus célèbres est le couronnement de Napoléon Bonaparte comme empereur en 1804. Contrairement à la tradition, Napoléon se couronne lui-même, marquant ainsi son indépendance vis-à-vis de l'Église.

D'autres événements marquants incluent la béatification de Jeanne d'Arc en 1909, et les nombreuses célébrations religieuses nationales. Notre-Dame est également un lieu de mémoire pour la France, comme en témoigne la messe en hommage aux victimes des guerres mondiales ou aux chefs d'État français défunts.

La Révolution française et les restaurations

Pendant la Révolution française, Notre-Dame subit des dommages considérables. Elle est pillée, ses cloches sont fondues pour fabriquer des canons, et ses sculptures sont détruites car elles sont associées à la royauté. L’édifice est même temporairement transformé en "Temple de la Raison" avant de redevenir une église catholique sous Napoléon.

Au XIXe siècle, la cathédrale est en mauvais état, mais grâce à l'influence de Victor Hugo et de son roman "Notre-Dame de Paris" (1831), un mouvement se forme pour la sauver. Le roman rappelle l'importance culturelle de la cathédrale et conduit à sa restauration par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc dans les années 1840. C'est lui qui donne à Notre-Dame son visage actuel, y compris la flèche iconique.

Les Symboles et l’Art de Notre-Dame

Les Rosaces et les vitraux

Les trois grandes rosaces de Notre-Dame sont parmi les éléments les plus admirés de la cathédrale. La rosace ouest, achevée au XIIIe siècle, représente la Vierge Marie, tandis que la rosace nord illustre l’Ancien Testament, et celle du sud, le Nouveau Testament. Ces œuvres d’art, composées de milliers de morceaux de verre coloré, racontent des scènes bibliques tout en projetant une lumière divine à l’intérieur de la cathédrale.

Les autres vitraux de la cathédrale suivent également un programme iconographique précis, conçu pour instruire les fidèles sur l’histoire chrétienne à une époque où beaucoup ne savaient pas lire.

Les sculptures et les gargouilles

Les sculptures de Notre-Dame sont un élément clé de son architecture. À la fois ornementales et éducatives, elles représentent des scènes religieuses, comme le Jugement dernier sur le portail central de la façade. Les gargouilles, qui ont un rôle fonctionnel (évacuer l’eau de pluie), sont aussi des créatures fantastiques, symbolisant la lutte entre le bien et le mal.

Les chimères de Viollet-le-Duc, ajoutées au XIXe siècle, renforcent l’aspect mystique de l’édifice. Ces créatures fantastiques semblent surveiller Paris du haut de la cathédrale, ajoutant une dimension à la fois protectrice et menaçante à l'édifice.

L’Incendie de 2019 et la Reconstruction

Le drame de l’incendie

Le 15 avril 2019, un incendie ravage une partie de Notre-Dame de Paris. La flèche de Viollet-le-Duc s'effondre sous les flammes, tout comme la toiture, détruisant une partie importante de la structure historique. Le monde entier assiste, impuissant, à la lutte des pompiers pour sauver l'édifice.

Malgré les pertes, de nombreuses œuvres d’art et reliques, comme la Couronne d’épines, sont sauvées. Les murs et les tours de la cathédrale restent debout, mais les dégâts sont immenses.

La campagne de reconstruction

Dès le lendemain de l’incendie, un vaste mouvement de solidarité s’organise en France et à l’international pour reconstruire Notre-Dame. Le président Emmanuel Macron promet que la cathédrale sera restaurée d’ici cinq ans, en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Des millions d'euros sont rapidement collectés grâce à des dons privés et publics.

La reconstruction de la flèche et des parties endommagées s’annonce complexe, avec un débat sur la manière de restaurer la cathédrale. Faut-il recréer la flèche à l’identique ou innover ? Finalement, la décision est prise de reconstruire l’édifice tel qu’il était, en respectant les plans de Viollet-le-Duc, tout en intégrant des techniques modernes pour assurer sa durabilité.

Notre-Dame dans l'Imaginaire Collectif

L’héritage littéraire : Victor Hugo et “Notre-Dame de Paris”

Le roman de Victor Hugo, "Notre-Dame de Paris", publié en 1831, a joué un rôle clé dans la redécouverte de la cathédrale et dans sa restauration au XIXe siècle. À travers les aventures du personnage de Quasimodo, un sonneur de cloches au physique difforme, et d’Esmeralda, une danseuse gitane, Hugo dépeint une société médiévale marquée par l’injustice, la foi et la beauté.

Le roman est aussi un cri d’alarme contre la détérioration des monuments historiques, et a suscité un regain d’intérêt pour le patrimoine gothique. Grâce à ce livre, Notre-Dame est devenue un symbole de l’art médiéval et un personnage à part entière de l’imaginaire français.

Notre-Dame, symbole spirituel et national

Au-delà de sa dimension religieuse, Notre-Dame de Paris est un symbole national, témoin des grandes heures de l’histoire de France. Que ce soit pendant la Révolution française, sous Napoléon, ou lors de la Libération en 1944, la cathédrale a toujours été associée aux moments charnières de l’histoire française.

Elle est également un lieu de pèlerinage pour les catholiques du monde entier, et accueille chaque année des millions de visiteurs, croyants ou simples admirateurs de son architecture. Sa dimension spirituelle et culturelle fait de Notre-Dame un monument universel.

Notre-Dame de Paris incarne à la fois l’histoire, l’art, et la spiritualité de la France

De ses origines gothiques à son rôle dans l’imaginaire littéraire, jusqu’à l'incendie de 2019, la cathédrale a traversé les siècles en demeurant un symbole puissant de résilience et de beauté. La reconstruction en cours marque une nouvelle étape dans l’histoire de cet édifice millénaire, assurant que Notre-Dame continuera d’inspirer les générations à venir.

Le régime nazi, sous la direction d’Adolf Hitler, a mis en place une machine de propagande massive pour influencer et contrôler tous les aspects de la vie allemande. Au cœur de cette stratégie se trouvait l’endoctrinement systématique des enfants et des jeunes. L'objectif de Hitler était de créer une génération fidèle à l’idéologie nazie, en façonnant dès le plus jeune âge la mentalité des futurs citoyens. Cet article explore la manière dont les enfants allemands ont été instrumentalisés à des fins politiques sous le Troisième Reich, ainsi que les institutions, pratiques et conséquences de cet endoctrinement.

La Jeunesse Hitlérienne et l'Organisation du Contrôle

La création de la Jeunesse hitlérienne (Hitlerjugend)

La Jeunesse hitlérienne, ou Hitlerjugend (HJ), est fondée en 1926 comme une organisation paramilitaire destinée aux jeunes garçons allemands. Dès l’arrivée d’Hitler au pouvoir en 1933, elle devient une structure essentielle du régime nazi pour encadrer la jeunesse. Tous les enfants de 10 à 18 ans sont progressivement obligés d’y adhérer, et en 1936, cela devient officiellement obligatoire. La Hitlerjugend a pour mission d’endoctriner les jeunes dans les principes du national-socialisme, notamment l’antisémitisme, le culte de la personnalité d’Hitler, et l’esprit militariste.

Les activités de la Hitlerjugend mêlent des exercices physiques, des formations militaires, et des leçons politiques. Les garçons apprennent la discipline, la loyauté envers le Führer, et le rejet de toute forme de faiblesse ou de divergence idéologique.

La Ligue des jeunes filles allemandes (Bund Deutscher Mädel)

En parallèle de la Hitlerjugend pour les garçons, la Ligue des jeunes filles allemandes (Bund Deutscher Mädel, BDM) est créée pour les filles. Cette organisation vise à former les jeunes filles selon l'idéal nazi de la femme, centré sur le rôle de la mère au foyer et sur la "pureté raciale". Les membres du BDM sont éduquées à être de futures épouses et mères, prêtes à servir l'État en donnant naissance à la prochaine génération d'Aryens. L’accent est mis sur la préparation physique, la formation aux soins familiaux, ainsi que l’enseignement des valeurs nazies.

L’Endoctrinement à l’École et dans les Médias

Les programmes scolaires modifiés sous le Troisième Reich

Les écoles deviennent des instruments essentiels du régime nazi pour promouvoir l’idéologie du parti. Dès l'âge de 6 ans, les enfants sont soumis à une éducation révisée, où les cours de biologie, d’histoire et même de mathématiques servent à enseigner la supériorité de la "race aryenne" et à renforcer les préjugés raciaux. La biologie insiste sur l’eugénisme et la nécessité d'éliminer les éléments "indésirables" de la société, tels que les Juifs ou les personnes handicapées.

L’histoire est réécrite pour glorifier le nationalisme allemand, en soulignant la prétendue supériorité des Allemands dans l’histoire européenne et mondiale. Le culte de la personnalité autour d’Hitler est également omniprésent dans l’enseignement.

La propagande dans les livres et les films pour enfants

Le ministère de la Propagande, dirigé par Joseph Goebbels, supervise la production de livres et de films destinés à la jeunesse, qui véhiculent les valeurs nazies. Des livres de contes et des manuels scolaires intègrent des stéréotypes raciaux, présentant les Juifs comme des ennemis et glorifiant les jeunes soldats allemands.

Le cinéma est également utilisé pour influencer les esprits jeunes. Des films comme "Hitlerjunge Quex" (1933), racontant l’histoire d’un jeune garçon prêt à se sacrifier pour la cause nazie, sont conçus pour émouvoir et galvaniser la jeunesse. Les enfants sont ainsi exposés à un flux continu de messages qui renforcent l'idée de leur rôle dans la construction d’un Reich millénaire.

Le Formatage Idéologique et Militaire

La formation militaire des jeunes garçons

Dès leur adolescence, les jeunes membres de la Hitlerjugend sont soumis à une formation militaire rigoureuse. Des camps d’entraînement, des exercices de tir, et des manœuvres sont organisés pour préparer les garçons à intégrer l’armée, la Schutzstaffel (SS), ou d'autres branches des forces armées. L'objectif est de créer des soldats endurcis et loyaux, prêts à mourir pour la cause nazie.

L’embrigadement militaire se double d’une glorification de la violence, présentée comme un moyen légitime de défendre l’Allemagne et d'assurer la domination aryenne. Les jeunes sont encouragés à dénoncer toute forme de dissidence, même au sein de leur propre famille, renforçant ainsi leur allégeance totale au Führer.

Les jeunes dans l’effort de guerre

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que les forces allemandes sont sur le point de s’effondrer, la Hitlerjugend est mobilisée pour défendre le Reich. Des milliers de jeunes garçons sont envoyés au front, souvent avec peu de formation et d’équipement, pour combattre aux côtés des troupes régulières. Nombre d’entre eux périront dans les dernières batailles contre les Alliés, notamment lors de la défense de Berlin en 1945.

Cette mobilisation de la jeunesse pour la guerre montre jusqu'où le régime nazi était prêt à aller pour utiliser les enfants dans ses objectifs militaristes.

Les Conséquences Psychologiques et Sociales de l’Endoctrinement

Les traumatismes des enfants soldats et des jeunes endoctrinés

L’endoctrinement des jeunes sous le régime nazi a laissé des séquelles profondes sur une génération entière d’Allemands. Ceux qui ont été élevés dans la croyance absolue aux idéaux nazis ont souvent eu du mal à se réintégrer dans une société d’après-guerre où ces croyances étaient condamnées. Les anciens membres de la Hitlerjugend, ayant servi comme enfants soldats, ont souvent souffert de stress post-traumatique, de culpabilité, et de désorientation face à la chute du régime qu’ils avaient appris à vénérer.

La rééducation après la guerre

Après la défaite de l'Allemagne nazie en 1945, les forces alliées se sont lancées dans un processus de dénazification qui visait à débarrasser la société allemande de l'idéologie nazie. Ce processus incluait également la rééducation des enfants et des adolescents endoctrinés par le régime. Des programmes éducatifs ont été mis en place pour enseigner aux jeunes les valeurs de la démocratie, de la tolérance et des droits de l’homme.

Cependant, le lavage de cerveau subi par la jeunesse allemande n'a pas été facile à inverser, et certains ont gardé des traces durables de leur formatage idéologique. La reconstruction psychologique et morale de la génération née sous le Troisième Reich a été l'un des défis majeurs de l'après-guerre.

Conclusion

Les "Enfants pour Hitler" sont le triste résultat d’une stratégie d’endoctrinement orchestrée par le régime nazi pour façonner une génération fidèle à l'idéologie nazie. Par le biais de la Jeunesse hitlérienne, de la Ligue des jeunes filles, des écoles et des médias, le régime a su manipuler les esprits les plus impressionnables afin de les convertir en soldats, mères de la nation, et défenseurs du Reich.

L'utilisation des enfants et des adolescents par les nazis souligne la brutalité du régime et son désir de contrôler tous les aspects de la vie allemande. Aujourd'hui, l'endoctrinement des enfants sous le Troisième Reich demeure un rappel des dangers des régimes totalitaires et de l'instrumentalisation des jeunes à des fins politiques et militaires.