Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Seconde Guerre mondiale

Le 23 septembre 1943, la ville de Nantes est la cible d'un bombardement massif par les forces aériennes américaines et britanniques. Dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, ce raid aérien a pour objectif de frapper les infrastructures stratégiques utilisées par l'occupant nazi. Mais l'opération entraînera la mort de plusieurs centaines de civils et détruira une grande partie du tissu urbain nantais. Ce jour tragique demeure l'un des épisodes les plus douloureux de l'histoire contemporaine de la ville.

Nantes sous occupation allemande

Une ville stratégique pour le Troisième Reich

Depuis juin 1940, Nantes est occupée par l'armée allemande. En raison de sa position sur la Loire et de ses chantiers navals, la ville joue un rôle crucial dans le dispositif logistique nazi. Les Allemands y installent des dépôts, des voies ferrées stratégiques, ainsi qu'une base arrière pour leurs sous-marins (U-Boots), non loin, à Saint-Nazaire.

La vie quotidienne sous le joug nazi

La population vit sous les règles strictes de l'occupation : couvre-feu, rationnement, présence militaire omnipresente. La résistance s'organise en secret, tandis que les actes de répression et les déportations s'intensifient. Nantes devient ainsi une cible légitime pour les Alliés dans leur stratégie de harcèlement de l'ennemi.

Le raid du 23 septembre 1943

L'opération militaire

Le 23 septembre 1943, 160 bombardiers américains décollent d'Angleterre pour frapper la gare de triage, les dépôts ferroviaires et les zones industrielles de Nantes. Ce type d’attaque a pour but de désorganiser le ravitaillement allemand. Mais l'imprécision des bombardements, aggravée par une météo capricieuse, entraîne un véritable carnage.

Un lourd bilan humain et matériel

Les bombes tombent sur les quartiers d'habitation, le centre-ville, les écoles et les hôpitaux. On dénombre plus de 1 500 morts et plusieurs milliers de blessés. Près de 50 000 Nantais se retrouvent sans logis. L'émotion est immense, même au sein des populations favorables à la Libération. Certains parleront d'une « tragédie de la Libération ».

Un traumatisme ancré dans la mémoire locale

Une population à genoux

Le bombardement du 23 septembre 1943 laisse une ville meurtrie. Les scènes de chaos, les églises effondrées, les enfants ensevelis, les quartiers rasés, tout cela hante durablement la mémoire collective. Des récits poignants de survivants racontent l'effroi, les cris, la poussière, le feu.

Polémiques et incompréhensions

Après la guerre, les bombardements alliés restent un sujet sensible. Comment justifier un tel massacre de civils, même dans un but stratégique ? Des historiens rappellent que les Alliés manquaient alors de moyens de guidage précis. Toutefois, la colère est palpable dans les témoignages. Certains critiquent l’absence de coordination avec la résistance locale, qui aurait pu éviter certains drames.

Commémorations et devoir de mémoire

Mémoriaux et plaques

Aujourd'hui, des plaques commémoratives, des stèles et des noms de rues rappellent ce jour funeste. La ville de Nantes organise chaque année des cérémonies en hommage aux victimes. Des expositions, des livres, des témoignages enregistrés entretiennent le souvenir.

Un traumatisme intégré à l'histoire de la ville

Le bombardement du 23 septembre 1943 fait partie de l'identité de Nantes. Il est enseigné dans les écoles, discuté lors de visites patrimoniales, et reste un exemple marquant des conséquences civiles de la guerre moderne.

Une journée de feu gravée dans l'histoire nantaise

Le 23 septembre 1943, en tentant de frapper les installations militaires allemandes, les Alliés infligèrent à Nantes l'un des bombardements les plus meurtriers de la Seconde Guerre mondiale sur le sol français. Si la ville fut reconstruite, la blessure reste vive dans la mémoire de ses habitants. Cette journée tragique rappelle que la guerre, même pour la liberté, a souvent un prix terrible pour les innocents.

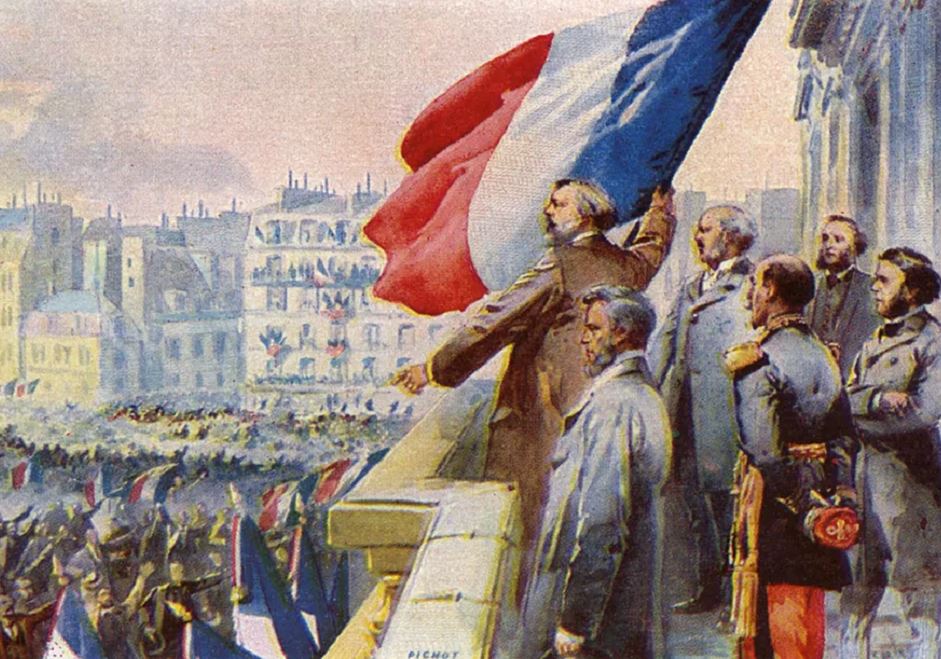

Le 4 septembre 1870, la Troisième République est proclamée à Paris, après la défaite humiliante de Napoléon III face aux Prussiens à Sedan. Cet événement marque la fin du Second Empire et le retour d’un régime républicain qui, malgré les soubresauts de l’histoire, s’ancrera durablement en France. Une journée décisive pour la démocratie française, entre chaos militaire, agitation populaire et volonté politique.

Naissance de la Troisième République

La guerre franco-prussienne et la chute de l’Empire

L’année 1870 s’ouvre sous tension. La France, dirigée par Napoléon III, entre en guerre contre la Prusse le 19 juillet. Ce conflit, motivé par une diplomatie maladroite et le désir d’enrayer la montée en puissance allemande, se révèle désastreux pour l’armée française. En quelques semaines, les défaites s’enchaînent, culminant avec la capitulation de Napoléon III à Sedan le 2 septembre 1870.

La nouvelle de cette reddition, vécue comme une trahison nationale, provoque une onde de choc dans tout le pays. À Paris, la colère populaire éclate. Le régime impérial est discrédité. L’heure est venue pour les républicains d’agir.

Une journée de soulèvement populaire à Paris

Le 4 septembre au matin, la foule se masse sur la Place de la Concorde, puis converge vers le Palais Bourbon, siège du Corps législatif. Elle exige la déchéance de l’Empereur et la proclamation immédiate de la République.

Sous la pression, les députés républicains prennent les devants. Parmi eux, Léon Gambetta, Jules Ferry, Jules Favre ou encore Henri Rochefort, tous figures majeures de l’opposition au régime impérial. Ils se rendent à l’Hôtel de Ville de Paris, symbole de la démocratie depuis la Révolution française.

Dans l’après-midi, Léon Gambetta proclame solennellement la République depuis le balcon de l’Hôtel de Ville, devant une foule immense et en liesse. C’est la naissance officielle de la Troisième République, sans violence ni bain de sang, mais dans une urgence absolue.

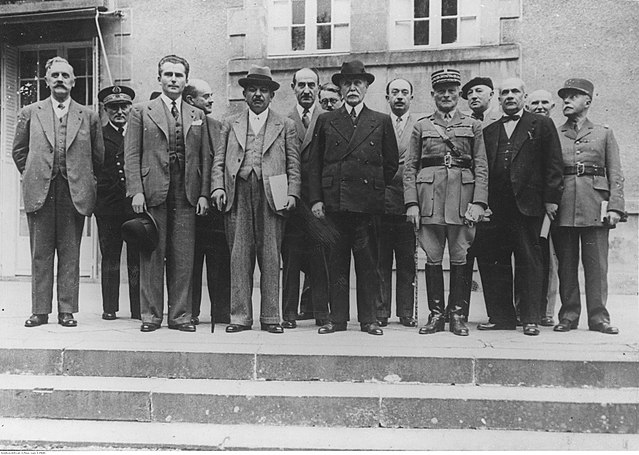

La formation du Gouvernement de la Défense nationale

Dans la foulée de la proclamation, un Gouvernement provisoire, baptisé Gouvernement de la Défense nationale, est mis en place. Il est chargé de poursuivre la guerre contre la Prusse, de défendre Paris et d’assurer la continuité de l’État.

Ce gouvernement est composé majoritairement de républicains modérés. Il inclut des personnalités comme Jules Favre (Affaires étrangères), Adolphe Crémieux (Justice) ou Ernest Picard (Intérieur), sous la présidence du général Louis-Jules Trochu.

Mais si la République est proclamée, elle ne repose encore sur aucune légitimité électorale. Il faudra attendre les élections de février 1871 pour qu’une Assemblée nationale soit élue — majoritairement monarchiste dans un premier temps.

La République proclamée, mais pas encore consolidée

Le 4 septembre 1870 ne marque pas seulement un changement de régime, mais aussi le début d’une nouvelle instabilité politique. Le Gouvernement de la Défense nationale doit affronter une situation dramatique : Paris est assiégé, la province est désorganisée, et la menace prussienne s’intensifie.

Gambetta, depuis Tours puis Bordeaux, tente d’organiser une résistance en province. Il s'envole même en ballon depuis Paris assiégé pour rallier les armées du sud. Malgré son énergie, la situation militaire reste désespérée. Le 28 janvier 1871, Paris capitule. Le traité de paix signé à Francfort en mai consacre la perte de l’Alsace et de la Moselle, un choc national.

Malgré ces débuts chaotiques, la République résiste. Elle surmonte la Commune de Paris (mars-mai 1871), les tentatives de restauration monarchique, et s'impose durablement à partir de 1875 avec l'adoption des lois constitutionnelles.

Anecdote : la proclamation improvisée d’une République attendue

Contrairement à 1848, où la Seconde République avait été proclamée après un soulèvement violent, la proclamation du 4 septembre 1870 se déroule sans effusion de sang. La foule ne cherche pas la vengeance, mais la restauration d’un idéal démocratique. Les drapeaux tricolores remplacent les aigles impériaux, et la Marseillaise résonne à nouveau dans Paris.

Une phrase célèbre de Victor Hugo, républicain de la première heure, illustre l’esprit du moment :

« La République est déclarée. Elle a été reçue avec une explosion d’enthousiasme. »

Un événement marquant dans la longue marche vers la démocratie

Le rétablissement de la République en 1870 est un moment-clé de l’histoire de France. Il marque la troisième tentative républicaine après celles de 1792 et de 1848, et cette fois-ci, elle s’inscrira dans la durée.

Ce régime va devenir le socle de la vie politique française, en dépit des crises (Affaire Dreyfus, Première Guerre mondiale, montée des extrêmes). Il jettera les bases des libertés fondamentales, de la laïcité et du suffrage universel.

La République surgit des ruines de l’Empire

Le 4 septembre 1870, la France bascule dans un nouveau chapitre de son histoire. Dans un moment de crise nationale, alors que l’Empire s’effondre sous les coups de la Prusse, le peuple et ses représentants proclament une République qui saura, malgré les épreuves, s’ancrer durablement dans le paysage politique français.

De cette journée est née une institution qui, bien que contestée et parfois mise à mal, est devenue le pilier de la démocratie française moderne. La Troisième République, issue de la défaite, incarne un espoir : celui d’un peuple qui choisit la liberté et la souveraineté populaire au cœur du chaos.

Lien Wikipédia pertinent :

Le 3 septembre 1939, deux jours après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie, la France et le Royaume-Uni entrent officiellement en guerre contre Hitler. Cette date marque le début du second conflit mondial pour les puissances occidentales, entraînant une mobilisation générale et ouvrant une nouvelle page tragique de l’histoire du XXe siècle. Retour sur cet événement décisif qui plongea l’Europe dans la tourmente.

Un climat européen sous haute tension

Depuis les années 1930, l’Europe vit sous la menace grandissante du régime nazi. Après la remilitarisation de la Rhénanie (1936), l’Anschluss avec l’Autriche (1938) et l’annexion des Sudètes via les accords de Munich, Hitler n’a cessé d’avancer ses pions. Malgré les promesses de paix de Neville Chamberlain, les démocraties occidentales comprennent que l’expansion hitlérienne ne s’arrêtera pas.

Le pacte germano-soviétique, un choc diplomatique

Le 23 août 1939, la signature du pacte de non-agression entre l'Allemagne et l'URSS (pacte Molotov-Ribbentrop) surprend le monde. Ce traité contient un protocole secret prévoyant le partage de la Pologne entre les deux puissances. C’est une véritable trahison pour les démocraties occidentales qui espéraient encore un front commun contre Hitler.

L’invasion de la Pologne, déclencheur de la guerre

Le 1er septembre 1939, les troupes allemandes envahissent la Pologne sans déclaration préalable. La Blitzkrieg (guerre éclair) s’abat sur le pays. L’aviation nazie bombarde Varsovie, les divisions blindées percent les lignes polonaises. La réaction diplomatique ne tarde pas : la France et le Royaume-Uni, liés à la Pologne par un traité d’assistance, adressent un ultimatum à Berlin.

L’ultimatum ignoré

Le 2 septembre, les diplomaties britanniques et françaises attendent une réponse allemande. Celle-ci ne viendra jamais. Le 3 septembre au matin, le Royaume-Uni déclare officiellement la guerre à l’Allemagne. Quelques heures plus tard, à 17h, la France suit le pas. La Seconde Guerre mondiale est enclenchée.

Une drôle de guerre s’installe

Malgré la déclaration de guerre, les combats n’éclatent pas immédiatement sur le front occidental. Cette période, connue sous le nom de "drôle de guerre", dure de septembre 1939 à mai 1940. Les armées françaises et britanniques restent massées derrière la ligne Maginot, tandis que les civils s’interrogent sur l’issue du conflit.

La mobilisation générale en France

Dès l’annonce de la guerre, la France mobilise des millions d’hommes. L’économie passe en mode guerre, l’information est censurée, les villes sont placées en alerte. Mais une forme de résignation et d’inquiétude domine la population. Les souvenirs de 1914-1918 sont encore vivaces.

Conséquences immédiates et symboliques

La déclaration de guerre du 3 septembre 1939 a une portée symbolique considérable. Elle marque la faillite des politiques d’apaisement et l’échec de la diplomatie face au totalitarisme. Elle montre aussi que les démocraties sont prêtes à affronter la barbarie nazie, même au prix d’un nouveau conflit mondial.

Une guerre inévitable ?

De nombreux historiens considèrent que la guerre était devenue inévitable dès le début de 1939. Le réarmement allemand, les provocations répétées d’Hitler et la passivité des puissances occidentales ont nourri un engrenage fatal. Winston Churchill déclarera plus tard : « Vous aviez le choix entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur, et vous aurez la guerre. »

Un tournant majeur du XXe siècle

Le 3 septembre 1939 n’est pas seulement une date d’entrée en guerre. C’est le jour où l’Europe bascule dans une guerre totale qui durera six ans, fera plus de 60 millions de morts et redéfinira les équilibres mondiaux. Cette décision difficile prise par la France et la Grande-Bretagne a marqué le début de la résistance contre le nazisme.

Le 31 août 1944 marque une date cruciale dans l’histoire des Hauts-de-France et, plus largement, dans celle de la France libérée de l’Occupation nazie. Alors que les Alliés poursuivent leur avancée fulgurante après le Débarquement de Normandie, la région du Nord, stratégique tant sur le plan industriel que géographique, est progressivement libérée du joug allemand. Retour sur cette journée charnière, entre batailles, ferveur populaire et enjeux militaires de grande envergure.

Un contexte tendu mais porteur d’espoir

La situation militaire en août 1944

Au cours de l'été 1944, les troupes alliées, renforcées par les succès du Débarquement en Normandie (6 juin 1944), percent les lignes allemandes. L’Opération Cobra permet aux forces américaines de progresser rapidement vers le nord et l’est de la France. Paris est libérée le 25 août. Dans la foulée, les armées alliées se dirigent vers la Belgique, traversant la Picardie, l’Artois et la Flandre.

Les Hauts-de-France sont alors sous une occupation allemande renforcée, mais l’armée allemande commence à battre en retraite face à la supériorité matérielle et numérique des Alliés.

Les Hauts-de-France : un territoire stratégique

La région est un carrefour logistique pour les troupes allemandes, avec ses ports (Dunkerque, Boulogne-sur-Mer), ses voies ferroviaires et son industrie lourde. Elle a été profondément marquée par l’Occupation : travail obligatoire (STO), répression de la Résistance, déportations.

Les Alliés savent qu’une libération rapide de cette région affaiblirait l’ennemi et permettrait d’ouvrir la voie vers l’Allemagne.

31 août 1944 : une journée décisive

Les principales villes libérées

Le 31 août, plusieurs localités des Hauts-de-France retrouvent la liberté. Amiens est libérée dès le 31 par les forces britanniques de la 2e armée du général Dempsey. Arras, ville hautement symbolique pour sa résistance, voit également le retrait des forces allemandes ce jour-là. D’autres communes comme Doullens, Albert ou encore Péronne accueillent les troupes alliées sous les acclamations de la population.

Une avancée rapide mais prudente

Les troupes alliées avancent rapidement, parfois même plus vite que prévu. La Wehrmacht, désorganisée et démoralisée, tente de ralentir la progression alliée en détruisant ponts et infrastructures. Mais les colonnes blindées alliées parviennent à maintenir leur élan, malgré des accrochages sporadiques et des poches de résistance allemande.

La Résistance locale joue un rôle crucial en fournissant des renseignements, en sabotant les voies de communication et en aidant à la sécurisation des villes avant l’arrivée des troupes alliées.

L’accueil de la population : entre liesse et prudence

Scènes de joie populaire

Partout où les Alliés passent, la population les accueille en libérateurs. Drapaux tricolores ressortis des greniers, cris de joie, fleurs jetées aux soldats : la liesse populaire contraste avec les années d’humiliation et de privation.

Dans les villages comme dans les grandes villes, on assiste à des scènes marquantes : les cloches sonnent, les enfants courent après les chars, des bals improvisés surgissent sur les places publiques.

Maisons détruites, familles endeuillées

Mais la joie est teintée de tristesse. Beaucoup de familles pleurent un père, un frère, un fils, tombé au combat ou déporté. Les destructions sont considérables, surtout dans les zones de combats. Les mines, les bombes et les sabotages laissent des cicatrices durables dans le paysage urbain et rural.

L’action des forces alliées : une opération d’envergure

Des troupes venues de toute l’Europe et d’Amérique

Les armées qui libèrent les Hauts-de-France sont composées de soldats britanniques, canadiens, américains, polonais et français. Leur coordination, bien que parfois complexe, permet une progression rapide. Les Canadiens sont notamment très actifs dans la région d’Arras et de Lens.

L'objectif : atteindre la Belgique

Le 31 août, l’objectif est clair : foncer vers la frontière belge, couper la retraite allemande, et sécuriser les ports de la Manche. Le port d’Anvers, vital pour la logistique alliée, est en ligne de mire. Dans les jours qui suivent, Lille est atteinte (le 3 septembre), puis Tournai, Bruxelles et Anvers.

Un tournant stratégique pour la suite de la guerre

L’effondrement du front allemand à l’Ouest

Avec la libération des Hauts-de-France, la ligne de défense allemande s’effondre complètement dans le nord de la France. Les forces du Reich sont contraintes de se replier précipitamment vers la ligne Siegfried, à la frontière allemande.

C’est une victoire majeure pour les Alliés, qui peuvent désormais envisager une incursion directe sur le territoire allemand.

La Résistance entre dans la lumière

Les réseaux résistants, longtemps clandestins, peuvent désormais agir au grand jour. Dans certaines villes, ce sont même eux qui prennent le contrôle avant l’arrivée des Alliés, évitant ainsi pillages ou destructions inutiles.

La Libération consacre le rôle central de ces hommes et femmes de l’ombre dans la reconquête du territoire.

Une mémoire encore vive dans la région

Commémorations et patrimoine

Chaque année, de nombreuses communes des Hauts-de-France organisent des cérémonies pour rappeler cette date charnière. Monuments, plaques commémoratives, musées (comme le Musée de la Résistance à Bondues) perpétuent la mémoire des combats et des sacrifices.

Témoignages poignants

Les récits de ceux qui ont vécu cette journée demeurent bouleversants. Une habitante de Péronne raconte : « J'avais 11 ans, je me souviens des tanks qui avançaient lentement dans la rue principale. Nous pleurions de joie. »

Ces témoignages sont précieux pour transmettre aux jeunes générations l’importance de cette libération.

Une journée symbole de renouveau et de liberté

Le 31 août 1944 reste gravé dans la mémoire collective des Hauts-de-France comme le jour où l’espoir renaquit après quatre longues années d’Occupation. C’est le début d’une reconstruction, morale et matérielle, dans une région meurtrie mais déterminée à se relever. Les Hauts-de-France entrent ce jour-là dans l’histoire de la Libération avec dignité, courage et résilience.

Le 27 août 1928, à Paris, les grandes puissances du monde signaient un accord historique : le Pacte Briand-Kellogg, qui devait mettre fin à la guerre en tant qu’instrument de politique nationale. Porté par une volonté idéaliste de bâtir une paix durable après l’horreur de la Première Guerre mondiale, ce traité marque un tournant diplomatique majeur. Pourtant, son efficacité sera très vite remise en question par la montée des tensions dans les années 1930. Retour sur un pacte aussi ambitieux qu’utopique.

Une initiative franco-américaine inédite

Aristide Briand, l’artisan de la paix

Le projet naît de l’esprit du diplomate français Aristide Briand, figure centrale de la diplomatie d’après-guerre. Déjà Prix Nobel de la paix en 1926 pour son rôle dans la réconciliation franco-allemande avec Gustav Stresemann, Briand propose en 1927 un pacte bilatéral de non-agression entre la France et les États-Unis. Il souhaite ancrer dans le droit international une renonciation à la guerre comme outil de règlement des conflits.

Frank Kellogg et l’extension multilatérale

L’idée séduit le secrétaire d’État américain Frank B. Kellogg, mais celui-ci propose une portée plus large : pourquoi ne pas inclure d’autres nations ? Sous la pression du mouvement pacifiste américain, très influent à l’époque, Kellogg pousse pour un pacte multilatéral. Le projet prend alors une ampleur internationale.

Le 27 août 1928, à Paris, le traité est signé dans le ministère des Affaires étrangères, au Quai d’Orsay, par 15 pays, dont la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et le Japon. Par la suite, près de 63 États adhèrent au pacte.

Le contenu du pacte : une ambition universelle

La guerre déclarée illégale

Le cœur du pacte est simple et révolutionnaire dans sa formulation :

« Les parties condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux. »

L'article 1 interdit la guerre comme instrument de politique nationale, et l'article 2 engage les signataires à résoudre leurs conflits par des moyens pacifiques.

Une portée morale plus que juridique

Ce qui frappe, c’est le caractère non contraignant du pacte. Aucune sanction n’est prévue en cas de violation. Il s’agit d’un engagement moral et diplomatique, sans force exécutoire.

Dans l’euphorie pacifiste des années 1920, ce pacte est vu comme l’acte de naissance d’un nouvel ordre mondial, fondé sur la coopération, la diplomatie et le droit international.

Les réactions internationales et les premières limites

Un accueil contrasté

L’initiative est saluée dans les opinions publiques, notamment en France et aux États-Unis. Des mouvements pacifistes, des intellectuels et même des religieux y voient l’espoir d’une paix universelle. On parle du "pacte pour mettre fin à toutes les guerres".

Mais certains diplomates restent sceptiques. Le pacte n’évoque ni les sanctions, ni le désarmement, ni la sécurité collective. Il ne remplace pas la Société des Nations, qui reste l’organe central de la paix mondiale.

L’absence de clauses contraignantes

Dès sa signature, on pointe la faiblesse majeure du pacte : il repose sur la bonne volonté des États. Sans mécanisme de contrôle, il ne peut empêcher une agression armée.

Un diplomate britannique dira ironiquement :

« C’est comme interdire le vol à main armée en distribuant une brochure aux voleurs. »

Les trahisons du pacte : de la Mandchourie à Munich

Le Japon et l’invasion de la Mandchourie (1931)

Trois ans à peine après la signature, le Japon, pourtant signataire, envahit la Mandchourie, territoire chinois. L’action militaire, condamnée par la Société des Nations, montre l’inefficacité du pacte. Aucun pays n’intervient.

L’Allemagne nazie et l’expansion hitlérienne

Dans les années 1930, l’Allemagne d’Hitler viole ouvertement les principes du pacte : remilitarisation de la Rhénanie, Anschluss avec l’Autriche, occupation de la Tchécoslovaquie. Là encore, aucune réaction concertée des signataires du pacte. L’accord se révèle totalement impuissant face à l’agression.

L’Italie fasciste en Éthiopie (1935)

L’agression italienne contre l’Éthiopie, menée par Mussolini, constitue une autre violation flagrante. Malgré les protestations, aucune sanction militaire n’est appliquée. Le pacte est réduit à un document symbolique, vidé de sa substance.

Une influence durable malgré l’échec

Une base pour le droit international

Même si le pacte échoue à empêcher la Seconde Guerre mondiale, il n’est pas sans héritage. Il constitue la première tentative d’interdire juridiquement la guerre dans les relations internationales.

Après 1945, le Pacte Briand-Kellogg servira de fondement juridique lors du procès de Nuremberg. Les juges invoqueront la violation du pacte pour qualifier les crimes d’agression commis par les nazis.

Vers l’ONU et le droit à la paix

Le Pacte Briand-Kellogg est considéré comme un ancêtre de la Charte des Nations Unies, signée en 1945. Celle-ci ira plus loin, en instaurant un Conseil de sécurité, un droit d’ingérence, et une force coercitive potentielle.

L’idée que la guerre peut être illégale reste au cœur du droit international moderne. De nombreux traités ultérieurs (non-prolifération, désarmement, droits de l’homme) s’inscrivent dans cette lignée.

Un symbole fragile mais fondateur

Le 27 août 1928, le monde voulait croire à la paix par la parole, aux vertus du droit sur la force. Le Pacte Briand-Kellogg, bien qu’utopique, représente un moment d’espoir et une tentative sérieuse de bâtir un monde sans guerre.

Il est aussi un témoignage des limites de la diplomatie sans moyens coercitifs, une leçon douloureuse que les années 1930 ont enseignée au prix fort.

Le 23 août 1939, à Moscou, l’impossible devient réalité : l’Allemagne nazie d’Adolf Hitler et l’Union soviétique de Joseph Staline signent un pacte de non-agression. Officiellement baptisé pacte Molotov-Ribbentrop, du nom des ministres des Affaires étrangères des deux régimes totalitaires, ce traité sidère le monde. Moins d’une semaine plus tard, l’Europe bascule dans la Seconde Guerre mondiale. Cette entente entre ennemis idéologiques marque un tournant stratégique et moral majeur dans l’histoire contemporaine. Pourquoi un tel accord a-t-il été signé ? Que contenait-il réellement ? Et quelles furent ses conséquences tragiques ?

L’Europe au bord du gouffre en 1939

Des tensions croissantes entre l’Allemagne et les démocraties occidentales

Depuis l’arrivée d’Adolf Hitler au pouvoir en 1933, l’Allemagne multiplie les provocations et les annexions. L’Anschluss en 1938, l’annexion des Sudètes puis de la Tchécoslovaquie au printemps 1939 montrent la détermination du Führer à remodeler l’Europe à son avantage. Face à cette montée des périls, la France et le Royaume-Uni hésitent entre diplomatie d’apaisement et fermeté.

L’URSS, un acteur isolé mais incontournable

De son côté, l’Union soviétique reste méfiante à l’égard des démocraties occidentales, qui l’ont tenue à l’écart des négociations de Munich. Staline craint une agression allemande, mais il redoute tout autant un isolement diplomatique face à une éventuelle guerre générale. Il explore alors une voie inattendue : une entente avec l’Allemagne.

Le pacte Molotov-Ribbentrop : contenu et intentions

Un pacte de non-agression entre ennemis idéologiques

Signé dans la nuit du 23 août 1939, le pacte prévoit que l’Allemagne et l’Union soviétique s’engagent à ne pas s’agresser mutuellement et à rester neutres en cas de conflit impliquant l’un des deux pays. Sur le papier, il s’agit d’un simple accord de neutralité, semblable à d’autres traités bilatéraux. Mais l’accord comporte une clause secrète aux implications bien plus lourdes.

Le protocole secret : le partage de l’Europe de l’Est

Dans une annexe secrète, les deux parties s’entendent sur un partage des zones d’influence en Europe orientale. La Pologne est divisée en deux, les Pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) tombent dans la sphère soviétique, tout comme la Bessarabie (actuelle Moldavie).

« Hitler et Staline se sont partagés l’Europe comme deux brigands se partagent le butin. » — Winston Churchill

Les motivations cachées des deux dictatures

Les objectifs de l’Allemagne nazie

Hitler cherche à éviter une guerre sur deux fronts. En assurant ses arrières à l’Est, il peut lancer son offensive contre la Pologne sans craindre une attaque soviétique. Le pacte lui donne la liberté d’agir rapidement, tout en gagnant du temps pour renforcer son armée.

Les calculs stratégiques de Staline

Staline, de son côté, espère éviter un affrontement immédiat avec l’Allemagne et gagner du temps pour préparer l’Armée rouge. Il voit aussi dans le pacte une occasion d’étendre l’influence soviétique vers l’ouest, notamment en Pologne et dans les pays baltes. Pour lui, c’est un coup diplomatique permettant de tirer profit du chaos européen à venir.

Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale

L’invasion de la Pologne

Le 1er septembre 1939, l’Allemagne envahit la Pologne par l’ouest. Deux semaines plus tard, le 17 septembre, l’Armée rouge envahit à son tour la Pologne orientale, conformément au pacte secret. La Pologne est rayée de la carte. La France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l’Allemagne le 3 septembre, mais pas à l’URSS.

Un accord qui ouvre la voie à la guerre totale

Le pacte germano-soviétique permet à Hitler de déclencher une guerre qu’il avait longuement préparée, sans craindre d’opposition immédiate à l’Est. Il marque la faillite de la diplomatie européenne et inaugure une période de violents bouleversements géopolitiques.

Les conséquences immédiates du pacte

L’expansion soviétique en Europe de l’Est

Profitant de l’accord, Staline annexe les pays baltes en 1940, impose des régimes communistes locaux et entame la soviétisation de ces territoires. En Finlande, il déclenche la guerre d’Hiver (1939–1940), avec des pertes énormes, mais s’empare de plusieurs régions stratégiques.

Des crimes partagés : le cas du massacre de Katyn

L’occupation soviétique de la Pologne s’accompagne de répressions massives. En 1940, plus de 20 000 officiers et intellectuels polonais sont exécutés par le NKVD dans la forêt de Katyn, sur ordre direct de Moscou. Ce crime de masse illustre l’impitoyable collaboration initiale entre les deux dictatures.

La rupture du pacte : l’opération Barbarossa

L’invasion de l’URSS par l’Allemagne en 1941

Le 22 juin 1941, Hitler rompt brutalement le pacte en lançant l’opération Barbarossa, l’invasion massive de l’Union soviétique. Staline, pris de court malgré plusieurs avertissements, voit son territoire envahi sur plus de 2 000 km de front. L’alliance des contraires vole en éclats.

Le retournement soviétique

L’URSS rejoint alors les Alliés contre l’Axe. Ironie du sort : celle qui avait facilité le déclenchement de la guerre devient un pilier de la victoire contre le nazisme. Mais le souvenir du pacte ternira longtemps l’image de l’URSS, en Occident comme dans les pays d’Europe de l’Est.

Un pacte aux répercussions historiques majeures

Une mémoire encore vive

Dans les pays baltes et en Pologne, le pacte est perçu comme une trahison impardonnable. Le 23 août est commémoré comme Journée européenne du souvenir des victimes du stalinisme et du nazisme, en hommage aux millions de morts causés par les deux régimes.

Une alliance cynique révélatrice de la realpolitik

Le pacte Molotov-Ribbentrop reste un cas d’école de diplomatie cynique, où deux idéologies radicalement opposées s’unissent par opportunisme. Il illustre combien, dans les jeux de pouvoir entre États, les principes peuvent être sacrifiés sur l’autel de la stratégie.

Quand deux totalitarismes ont précipité l’Europe dans l’abîme

Le 23 août 1939, l’Allemagne nazie et l’Union soviétique signaient un pacte qui allait sceller le destin de l’Europe. Cette alliance temporaire entre deux régimes totalitaires a permis le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, l’écrasement de la Pologne et l’annexion de territoires entiers. Ce moment historique rappelle que derrière les grandes catastrophes se cachent souvent des ententes secrètes, des calculs froids, et un mépris total des peuples.

Le 23 août 1914, dans les premières semaines du déclenchement de la Première Guerre mondiale, un acteur inattendu entre en scène : le Japon. En déclarant officiellement la guerre à l’Allemagne, l’Empire du Soleil Levant confirme sa volonté de peser sur la scène internationale. Cet événement, souvent relégué au second plan dans les récits européens de la Grande Guerre, marque pourtant un tournant géopolitique majeur en Asie et dans le Pacifique. Pourquoi le Japon a-t-il pris cette décision ? Quels en furent les enjeux et les conséquences ? Plongée dans un épisode stratégique aux résonances mondiales.

Le contexte mondial en août 1914

Une guerre européenne qui s’internationalise rapidement

Le 28 juillet 1914, l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, mettant le feu aux poudres d’un conflit latent. Très vite, les grandes puissances européennes s’engagent : l’Allemagne soutient l’Autriche-Hongrie, la Russie entre en guerre pour défendre la Serbie, et la France et le Royaume-Uni rejoignent le conflit contre les puissances centrales. Loin d’être un simple conflit européen, la guerre devient mondiale en raison des vastes empires coloniaux.

L’Alliance anglo-japonaise de 1902

Le Japon n’est pas directement concerné par les tensions balkaniques ou européennes, mais il est lié au Royaume-Uni par un traité d’alliance signé en 1902. Ce traité stipule que si l’un des deux pays est attaqué par une troisième puissance, l’autre doit lui apporter son aide. En 1914, Londres demande discrètement au Japon d’intervenir contre l’Allemagne dans la région Asie-Pacifique, en particulier en Chine, où l’Empire allemand possède plusieurs concessions.

Les raisons de l’entrée en guerre du Japon

Une opportunité géopolitique pour renforcer son influence

Depuis sa victoire contre la Russie en 1905, le Japon a montré qu’il pouvait rivaliser avec les grandes puissances. Entrer en guerre en 1914 permettrait au Japon de s’imposer davantage en Asie, en s’emparant des possessions allemandes dans la région, notamment Tsingtao (Qingdao) en Chine et plusieurs îles dans le Pacifique.

« Le Japon n’a pas combattu par loyauté envers l’Entente, mais pour ses propres ambitions impériales. » – Historien Ian Nish

Une stratégie diplomatique maîtrisée

Avant de déclarer la guerre, le Japon envoie un ultimatum à l’Allemagne le 15 août 1914, lui demandant de retirer ses navires de guerre de la région asiatique et de céder la concession de Tsingtao. L’Allemagne n’ayant pas répondu, le Japon déclare officiellement la guerre le 23 août.

Les opérations militaires japonaises en Asie

Le siège de Tsingtao

L’action militaire la plus emblématique du Japon pendant la Première Guerre mondiale fut le siège de Tsingtao, enclenché en octobre 1914. Avec l’appui symbolique de quelques troupes britanniques, l’armée japonaise assiège la base allemande fortifiée. Après deux mois de combats acharnés, la garnison allemande capitule le 7 novembre 1914. Le Japon s’empare ainsi d’un point stratégique sur la côte chinoise.

L’occupation des îles du Pacifique

Simultanément, la marine japonaise s’empare sans combat des possessions allemandes dans le Pacifique nord (îles Mariannes, Carolines et Marshall), élargissant son emprise maritime. Ces territoires seront placés sous mandat japonais après la guerre, renforçant sa position d’empire colonial.

Les conséquences géopolitiques de l’intervention japonaise

Le Japon, nouvelle puissance impériale

La Première Guerre mondiale permet au Japon de légitimer son statut de puissance mondiale. Il gagne des territoires, augmente son influence diplomatique et se place à la table des négociations à la Conférence de la paix de Paris en 1919. Il y obtient le mandat de la Société des Nations sur les anciennes colonies allemandes du Pacifique.

Une montée des tensions avec la Chine

L’occupation de Tsingtao et l’envoi des fameuses « Vingt et une demandes » à la Chine en 1915 nourrissent la méfiance chinoise. Ces revendications japonaises visent à accroître encore leur influence économique et politique en Chine, provoquant un sursaut nationaliste chinois et une rupture durable dans les relations bilatérales.

Des relations ambiguës avec les Alliés

Si le Japon combat aux côtés de l’Entente, ses ambitions coloniales et son absence d’engagement sur les fronts européens le tiennent à l’écart des décisions stratégiques majeures. La France et surtout les États-Unis commencent à voir dans le Japon un rival potentiel en Asie.

Héritages et tensions durables

Une victoire à double tranchant

Le Japon sort renforcé du conflit, mais son comportement impérialiste commence à inquiéter ses alliés. Lors de la Conférence de Versailles, sa demande d’inscrire l’égalité raciale dans la charte de la Société des Nations est rejetée, provoquant une humiliation diplomatique qui nourrira le ressentiment japonais dans les décennies suivantes.

Un prélude au militarisme des années 1930

L’occupation de territoires allemands préfigure l’expansionnisme japonais des années 1930. La guerre contre l’Allemagne a servi de test grandeur nature pour les ambitions militaires de l’empire japonais. Elle contribue aussi à développer une idéologie impérialiste fondée sur la supériorité nationale, qui mènera à la Seconde Guerre mondiale en Asie.

Quand le Japon entre dans l’Histoire mondiale par la voie des armes

Le 23 août 1914, en déclarant la guerre à l’Allemagne, le Japon prend une décision stratégique aux répercussions majeures. Plus qu’un simple acte diplomatique, c’est un moment charnière dans l’histoire du pays, qui marque son entrée dans le cercle restreint des puissances impériales. Ce choix militaire, motivé par des intérêts géopolitiques, aura des conséquences durables en Asie et sur l’équilibre mondial du XXe siècle.

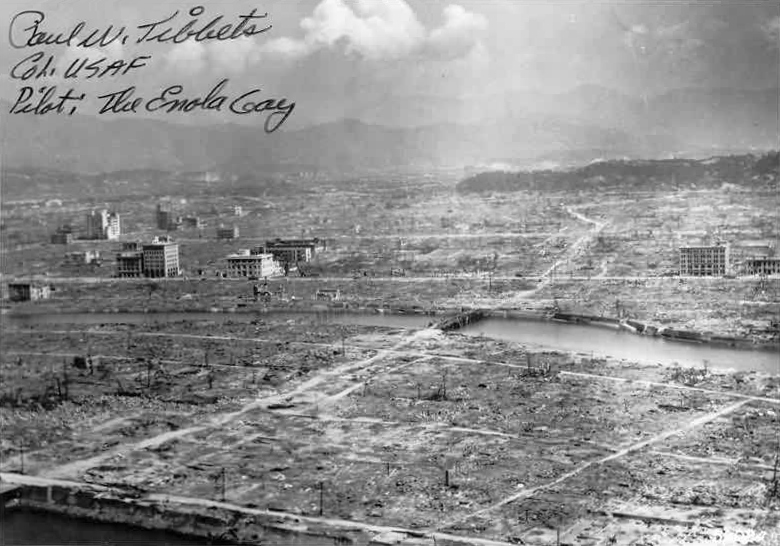

Le 6 août 1945, à 8 h 15, le ciel d’Hiroshima s’illumina d’un éclat aveuglant qu’aucun témoin n’avait jamais imaginé. En une fraction de seconde, la première bombe atomique utilisée en temps de guerre marqua l’entrée de l’humanité dans l’ère nucléaire. Comprendre les causes, le déroulement et les répercussions de ce bombardement, c’est éclairer l’une des pages les plus sombres – mais aussi les plus formatrices – de l’histoire contemporaine.

Bombardement atomique d’Hiroshima : origines, impacts et héritage durable

Aux racines d’une décision

Le projet Manhattan, lancé en 1942 par les États-Unis avec le Royaume-Uni et le Canada, mobilisa plus de 130 000 personnes dans le secret absolu. Les raisons officielles : hâter la capitulation japonaise et épargner, selon l’état-major américain, jusqu’à un million de vies qu’aurait coûté un débarquement sur les îles principales. Pourtant, des voix divergentes s’élevèrent dès juillet 1945 : plusieurs scientifiques dont Leo Szilard alertèrent le président Truman sur les implications morales de l’arme atomique – un courrier resté lettre morte.

« Nous avons créé un moyen de destruction potentiellement illimité ; il nous incombe d’en avertir le monde avant qu’il ne soit trop tard. »

— Albert Einstein, juillet 1945.

6 août 1945, 8 h 15 : l’explosion

Le B-29 Enola Gay largue « Little Boy » à 9 500 m d’altitude. Quarante-trois secondes plus tard, l’engin de 4,4 tonnes explose à 580 m au-dessus du Shima Hospital :

-

Température du cœur de la boule de feu : près de 4 000 °C.

-

Onde de choc initiale : plus de 400 m/s.

-

Rayon de destruction presque totale : 1,6 km.

Les bâtiments de bois et de papier huilé de la vieille ville s’embrasent instantanément. La cathédrale, les rizières, les lignes de tramway fondent. Trois jours plus tard, Nagasaki sera frappée à son tour. Mais Hiroshima reste le symbole premier, figé par la photographie du Dôme de Genbaku – rescapé fantomatique au milieu d’un champ de ruines.

Témoignages et chiffres humains

À la fin de 1945, 140 000 morts (sur 350 000 habitants) sont dénombrés, morts sur le coup ou des suites des brûlures et de la maladie des radiations. Le docteur Shuntaro Hida, l’un des rares médecins rescapés, décrivit les « ombres gravées sur les murs » : silhouettes carbonisées si nettes qu’elles révélaient la posture exacte des victimes au moment du flash. Les hibakusha (« personnes bombardées ») subirent ensuite leucémies et cancers à des taux sans précédent ; nombre d’entre eux durent affronter la stigmatisation sociale au Japon pendant des décennies.

Conséquences géopolitiques immédiates

-

9 août 1945 : entrée en guerre de l’URSS contre le Japon.

-

2 septembre 1945 : reddition japonaise à bord du cuirassé USS Missouri.

-

Création, dès 1946, de la Commission de l’énergie atomique américaine.

-

Début de la course aux armements : l’URSS teste sa bombe en 1949, le Royaume-Uni en 1952, la France en 1960.

Cette « logique de dissuasion » dominera la guerre froide ; paradoxalement, la peur d’une destruction mutuelle assurée contribuera à empêcher toute frappe nucléaire directe entre superpuissances.

Dimensions culturelles et mémorielles

Hiroshima devient dès 1947 un motif central de la littérature et du cinéma :

-

« Les Fleurs d’Hiroshima » de Edita Morris (1959).

-

« Hiroshima, mon amour » film d’Alain Resnais, scénario de Marguerite Duras (1959).

-

Manga « Hadashi no Gen » (Gen d’Hiroshima) de Keiji Nakazawa (1973) – témoignage autobiographique d’un jeune survivant.

Chaque œuvre rappelle la tension entre oubli et devoir de mémoire ; le Dôme désormais classé au patrimoine mondial de l’UNESCO est le pivot de cérémonies annuelles où l’on relâche des lanternes sur la rivière Motoyasu.

Avancées scientifiques et éthiques

Sans Hiroshima, les usages civils du nucléaire (énergie, médecine) auraient-ils émergé si vite ? Les tout premiers traitements par radiothérapie et l’imagerie gamma se développent dès les années 1950. Mais le traumatisme nourrit également le mouvement antinucléaire : la signature du Traité de non-prolifération de 1968, puis plus récemment le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TPNW) de 2017, doit beaucoup à l’engagement des hibakusha comme Setsuko Thurlow, lauréate du prix Nobel de la Paix.

Anecdotes et faits méconnus

-

Le pilote Tibbets baptisa l’avion Enola Gay du nom de sa mère – détail qui suscita la controverse lors de l’exposition du Smithsonian en 1995.

-

Un olivier vieux de trois siècles, transplanté en 1973, pousse encore dans le Jardin de la paix ; il est classé « arbre phénix ».

-

Certains tramways d’origine, remis en service en 1946, circulent toujours : symboles de résilience, ils portent des plaques commémoratives en anglais et en japonais.

Leçon pour le XXIᵉ siècle

Dans un monde où neuf États possèdent l’arme nucléaire et où la miniaturisation progresse, Hiroshima demeure un avertissement. Les catastrophes évitées de justesse (Cuba 1962, Kamtchatka 1983, Kargil 1999) montrent que l’erreur humaine reste la faille majeure. Comme le résumait le secrétaire général de l’ONU António Guterres lors des 75 ans de la bombe : « Le seul moyen sûr de garantir qu’aucune arme nucléaire ne sera jamais employée est de les éliminer toutes. »

Un héritage nucléaire qui interpelle encore

Le champignon d’Hiroshima s’est dissipé il y a 80 ans, mais son ombre plane toujours sur nos choix énergétiques, militaires et humanitaires. Se souvenir du 6 août 1945, c’est rappeler que la science sans conscience peut réduire une cité à la cendre en un battement de cils – et qu’elle peut, tout autant, façonner un avenir de coopération et de paix.

Le 25 juillet 1943, un événement spectaculaire secoue l'Italie fasciste : Benito Mussolini, fondateur du régime fasciste et allié d'Hitler, est arrêté sur ordre du roi Victor-Emmanuel III. Cette chute brutale marque le début de l'effondrement du fascisme en Italie et a des conséquences profondes sur le cours de la Seconde Guerre mondiale. Retour sur une journée clé qui a précipité la fin d'un dictateur et changé la face de l'Europe.

L'Italie en crise : un régime vacillant

Les défaites militaires successives

Depuis son entrée en guerre aux côtés de l'Allemagne nazie en 1940, l'Italie subit une série de revers militaires cuisants. Les campagnes en Afrique du Nord, en Grèce et en Russie se soldent par des échecs retentissants. Les villes italiennes sont bombardées, l'économie s'effondre, et le peuple, lassé, désire la paix.

La perte de confiance dans le Duce

Le culte de la personnalité entretenu par Mussolini s'effrite. Au sein même du Grand Conseil fasciste, ses soutiens se délitent. La figure du Duce, autrefois adulée, est aujourd'hui perçue comme responsable des malheurs du pays. Le roi Victor-Emmanuel III, jusque-là silencieux, commence à envisager une sortie du régime.

Une décision historique : le Grand Conseil renverse Mussolini

La réunion du 24 juillet 1943

Le 24 juillet au soir, le Grand Conseil du fascisme se réunit pour la première fois depuis le début de la guerre. Dino Grandi, ancien ministre, y propose une motion visant à restituer les pleins pouvoirs au roi. Cette motion, à la surprise de Mussolini, est adoptée par 19 voix contre 7.

Le roi reprend la main

Le 25 juillet, Mussolini est convoqué au palais royal. Pensant discuter de la situation militaire, il se présente confiant. Mais le roi lui annonce froidement sa destitution et le fait immédiatement arrêter par les carabiniers. "Vous êtes la personne la plus haïe d’Italie," lui aurait lancé Victor-Emmanuel III.

La chute du Duce : réaction et conséquences

La fin du régime fasciste ?

Après l'arrestation, le maréchal Pietro Badoglio est nommé chef du gouvernement. Il annonce que la guerre continue aux côtés de l'Allemagne, tout en entamant secrètement des négociations avec les Alliés. La population italienne accueille la nouvelle avec soulagement. Partout, les bustes de Mussolini sont renversés, les slogans fascistes effacés.

Une libération éphémère

Mais Hitler ne reste pas inactif. Le 12 septembre 1943, lors de l'opération commando « Eiche » (Chêne), les troupes allemandes libèrent Mussolini, détenu au Gran Sasso. Il devient alors le chef d'un État fantoche, la République sociale italienne, basée à Salo, au nord du pays.

Une répercussion sur le déroulement de la guerre

Un tournant pour les Alliés

L'arrestation de Mussolini permet aux Alliés de concentrer leurs efforts sur le débarquement en Italie. Le 3 septembre 1943, les forces britanniques débarquent en Calabre. L'armistice est signé secrètement avec Badoglio, puis rendu public le 8 septembre. L'Italie entre alors dans une guerre civile entre partisans et fascistes.

Le début de la fin pour l'Axe

La défection italienne affaiblit considérablement l'Axe. Hitler est contraint de mobiliser des troupes supplémentaires pour occuper l'Italie. La chute du Duce sonne le glas de l'un des trois grands leaders totalitaires de l'Europe. Après Mussolini, ce sera au tour de Hitler.

Le crépuscule d'un dictateur

La fin tragique de Mussolini

Le 28 avril 1945, après une fuite ratée vers la Suisse, Benito Mussolini est capturé par des partisans italiens à Dongo. Il est exécuté sommairement avec sa compagne Clara Petacci. Leurs corps sont exposés publiquement à Milan, symbole de la chute d'un régime honni.

Un héritage controversé

Aujourd'hui encore, la figure de Mussolini divise en Italie. Certains nostalgiques glorifient son autoritarisme, mais la majorité voit en lui un dictateur responsable de l'alignement avec le nazisme et des drames de la guerre. Son arrestation reste l'un des moments les plus marquants du XXe siècle italien.

Le jour où l'Italie a tourné la page du fascisme

Le 25 juillet 1943 incarne un moment charnière où l'Italie s'est détournée du fascisme après plus de deux décennies d'oppression. L'arrestation de Mussolini n'a pas seulement été un changement de pouvoir, mais un acte décisif vers la reconstruction d'une nation dévastée. Ce jour-là, l'Europe a commencé à entrevoir la fin de la tyrannie.

Le 21 juillet 1954 marque un tournant historique majeur : la fin officielle de la guerre d’Indochine, après huit années d’un conflit sanglant opposant la France au Viêt Minh. Cette date scelle l’échec du colonialisme français en Asie et ouvre la voie à une nouvelle géopolitique en pleine Guerre froide. Retour sur les origines, le déroulement et les conséquences de cet événement fondamental.

Les origines du conflit : de la colonisation à l’insurrection

L’Indochine française : un empire colonial complexe

Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, la France avait imposé sa domination sur l’Indochine, une entité coloniale regroupant le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Cette domination s’exerçait à travers une administration centralisée, une exploitation économique intensive et une mainmise culturelle, souvent au détriment des populations locales.

La montée du nationalisme vietnamien

Le XXe siècle voit émerger des mouvements nationalistes, notamment sous l’impulsion du Parti communiste indochinois fondé par Hô Chi Minh. Inspiré par les idées marxistes-léninistes et les exemples de libération nationale, le Viêt Minh lance une insurrection armée contre la présence française après la Seconde Guerre mondiale, dès septembre 1945.

La guerre d’Indochine (1946-1954) : une guerre d’usure et d’embourbement

Le déclenchement du conflit

Le 19 décembre 1946, les hostilités s’ouvrent officiellement avec le bombardement de Hanoï par les forces françaises. La guerre devient vite un conflit asymétrique, opposant une armée coloniale bien équipée à une guérilla populaire déterminée et appuyée par la Chine et l’URSS.

L’enlisement militaire français

Malgré ses moyens supérieurs, la France ne parvient pas à soumettre le Viêt Minh. Le conflit s’étend aux zones rurales et montagneuses, là où l’armée française perd en efficacité. L’armée coloniale s’appuie sur des troupes issues de l’Empire colonial (Maghreb, Afrique noire, légion étrangère), ce qui renforce le sentiment d’un conflit lointain et coûteux.

La bataille décisive de Diên Biên Phu

Le point de rupture survient en mars 1954 avec la bataille de Diên Biên Phu, un affrontement décisif entre les forces françaises retranchées et les troupes du général Giáp. Après 57 jours de siège, la garnison française capitule le 7 mai 1954. Cette défaite humiliante marque symboliquement la fin de l’Empire colonial français en Asie.

Les accords de Genève : l’armistice du 21 juillet 1954

Une conférence internationale sous tension

À la suite de la chute de Diên Biên Phu, une conférence internationale s’ouvre à Genève en avril 1954, rassemblant les grandes puissances (France, URSS, Chine, États-Unis, Royaume-Uni) et les délégations vietnamienne, laotienne et cambodgienne.

Le contenu des accords

Le 21 juillet 1954, les Accords de Genève sont signés, prévoyant :

-

Un cessez-le-feu immédiat entre la France et le Viêt Minh

-

Le retrait des troupes françaises du nord du Vietnam

-

La partition temporaire du Vietnam le long du 17e parallèle, en attendant des élections prévues en 1956

-

La reconnaissance de l’indépendance du Laos et du Cambodge

Une paix fragile et contestée

Ces accords marquent la fin officielle de la guerre, mais aussi le début d’un nouveau conflit larvé. Les États-Unis refusent de signer les accords, craignant une expansion du communisme dans la région. Cette méfiance pose les bases de l’implication américaine future dans ce qui deviendra la guerre du Vietnam.

Les conséquences de la fin de la guerre d’Indochine

La fin d’un empire colonial

La signature des accords de Genève acte la fin de l’Indochine française. La France perd un pan entier de son empire colonial, dans un contexte où les revendications d’indépendance se multiplient en Afrique et en Algérie.

« L’Indochine est perdue, mais ce n’est que le début. » – Pierre Mendès France, Premier ministre français de l’époque

Le traumatisme pour l’armée française

La guerre d’Indochine laisse un traumatisme profond chez les militaires français. L’expérience de la guérilla, des défaites humiliantes et du manque de soutien politique pèsera lourdement sur la stratégie française lors de la guerre d’Algérie (1954-1962), commencée quelques mois après.

L’émergence du Vietnam comme acteur stratégique

Le Viêt Minh, désormais installé au nord du Vietnam, fonde la République démocratique du Vietnam. Le sud est dirigé par un gouvernement pro-occidental soutenu par les États-Unis. La division du pays préfigure une nouvelle guerre, celle du Vietnam, qui embrasera la région pendant près de vingt ans.

Héritages et leçons d’une guerre oubliée

Une guerre méconnue mais déterminante

Longtemps éclipsée par la guerre d’Algérie ou la guerre du Vietnam, la guerre d’Indochine reste peu présente dans la mémoire collective française. Pourtant, elle fut un révélateur de la fin de l’ère coloniale et un avertissement sur les limites du pouvoir militaire dans des conflits de décolonisation.

L’importance de la diplomatie et de la médiation

La conférence de Genève a montré que même dans un contexte tendu de guerre froide, des solutions diplomatiques pouvaient éviter une extension du conflit. Cette leçon reste valable aujourd’hui, face à des tensions internationales similaires.

Une date charnière dans l’histoire coloniale et mondiale

Le 21 juillet 1954 marque bien plus que la fin d’une guerre : il symbolise la faillite d’un système colonial, la montée des nationalismes et l’entrée des puissances asiatiques sur la scène mondiale. Ce jour-là, la France tournait une page douloureuse de son histoire, tandis que le Vietnam se préparait à en écrire une nouvelle, encore plus tumultueuse.

Le 18 juillet 1936, une partie de l’armée espagnole se soulève contre la République. Ce soulèvement militaire marque le début de l’un des conflits les plus meurtriers et emblématiques du XXe siècle : la guerre civile espagnole (1936-1939). En trois ans de combats sanglants, cette guerre oppose les Républicains, défenseurs d’une démocratie réformiste, aux Nationalistes menés par le général Franco, soutenus par les régimes fascistes européens. Elle sera un laboratoire de la guerre totale, annonçant l’affrontement idéologique de la Seconde Guerre mondiale.

Un contexte explosif : tensions sociales, politiques et religieuses

L’instabilité de la Seconde République espagnole

La Seconde République, proclamée en avril 1931, promet modernisation, réforme agraire, laïcité et démocratie. Mais elle se heurte à de puissantes résistances : l’Église, les grands propriétaires terriens, l’armée et la monarchie. À gauche, syndicats anarchistes et marxistes trouvent les réformes trop timides. À droite, les conservateurs dénoncent un projet anticlérical et bolchévique.

Les élections de février 1936 voient la victoire du Front populaire, une coalition de gauche. L’atmosphère est tendue, les violences politiques se multiplient. L’assassinat du chef monarchiste José Calvo Sotelo le 13 juillet 1936 déclenche l’insurrection tant attendue par les militaires conspirateurs.

Le soulèvement militaire

Le 17 juillet 1936, la révolte commence au Maroc espagnol, puis s’étend à plusieurs garnisons d’Espagne. Le 18 juillet, elle prend une ampleur nationale. C’est le début de la guerre civile. Le général Francisco Franco, jusque-là relativement en retrait, devient rapidement le chef incontesté du camp nationaliste.

Deux camps, deux visions irréconciliables

Les Républicains : défense de la démocratie et réformes sociales

Le camp républicain regroupe des forces hétérogènes : socialistes, communistes, anarchistes, syndicalistes, républicains modérés. Ils défendent le suffrage universel, la laïcité, les droits des travailleurs, la réforme agraire. Mais cette diversité sera aussi leur faiblesse : divisions internes, luttes intestines, rivalités sanglantes comme à Barcelone en mai 1937.

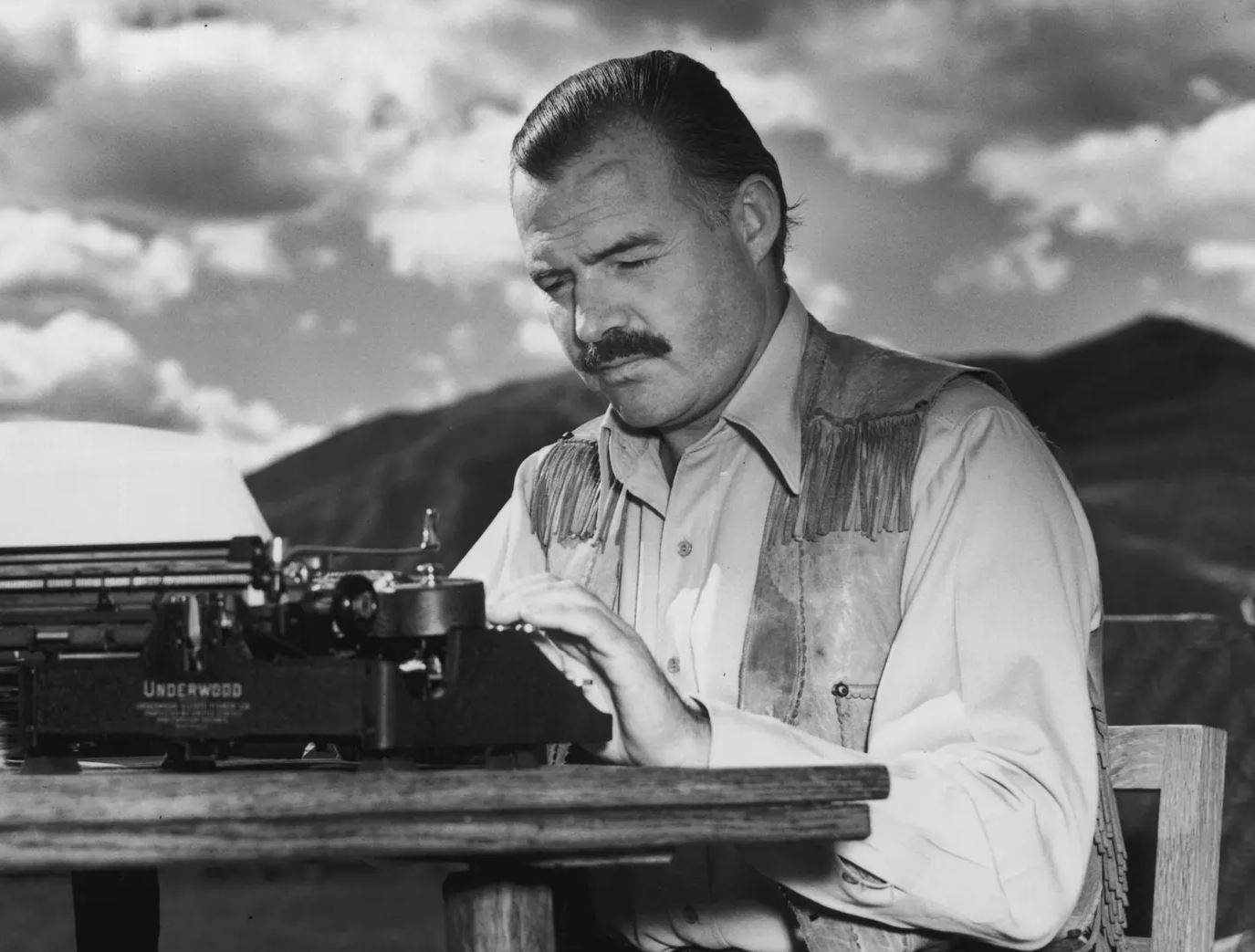

Ils reçoivent un soutien limité de l’Union soviétique et des Brigades internationales, composées de volontaires antifascistes venus du monde entier (notamment français, allemands, américains). George Orwell et Ernest Hemingway feront partie de ceux qui relateront cette guerre au nom de la liberté.

Les Nationalistes : ordre, catholicisme et autoritarisme

Franco impose une discipline de fer à une coalition de conservateurs, monarchistes, fascistes (Phalange) et traditionalistes carlistes. Ils prônent le retour à l’ordre, à la foi catholique, à l’unité de l’Espagne, et rejettent toute forme de républicanisme.

Le camp nationaliste bénéficie très tôt d’un soutien militaire massif de l’Allemagne nazie (aviation, artillerie) et de l’Italie fasciste (chars, troupes régulières). Ces appuis vont jouer un rôle décisif dans la victoire de Franco.

Une guerre d’une violence inouïe

Bombardements et terreur

La guerre civile espagnole est l’un des premiers conflits modernes où les civils deviennent des cibles. Le bombardement de Guernica par l’aviation allemande (Légion Condor) en avril 1937 fait plus de 1 500 morts et traumatise l’opinion internationale. Pablo Picasso en fera une toile symbole de l’horreur.

Des massacres de masse sont commis des deux côtés : répression de l’Église et des élites par les Républicains, fusillades et purges systématiques par les Nationalistes. La guerre devient une guerre d’extermination de l’ennemi politique.

Les chiffres de la tragédie

Entre 1936 et 1939 :

-

Près de 500 000 morts

-

Des centaines de milliers d’exilés vers la France, le Mexique ou l’URSS

-

Des villes et villages rasés

-

Un traumatisme national durable

Une victoire des Nationalistes, une dictature de 36 ans

La chute de Madrid et la fin du conflit

En mars 1939, les Républicains sont vaincus militairement. Le 1er avril 1939, Franco annonce officiellement la fin de la guerre. Il devient le Caudillo (chef) de l’Espagne. Une dictature militaire, catholique et ultraconservatrice s’installe pour plus de trois décennies.

La répression et le silence

Les premières années du franquisme sont marquées par une répression féroce : exécutions, emprisonnements, camps de travail. Toute référence à la République est effacée. L’Église retrouve son pouvoir, les langues régionales sont interdites, la censure devient totale.

Franco restera au pouvoir jusqu’à sa mort en 1975. La transition démocratique espagnole commencera seulement après cette date.

Une guerre mondiale miniature

Un affrontement idéologique précoce

La guerre civile espagnole est souvent considérée comme le prélude de la Seconde Guerre mondiale. Elle oppose déjà fascisme et démocratie, totalitarisme et libertés, propagande et vérité. C’est une guerre où l’aviation, les blindés, la terreur psychologique sont testés grandeur nature.

L’indifférence des démocraties

Les démocraties occidentales (France, Royaume-Uni) choisissent une politique de non-intervention, refusant d’aider les Républicains, par peur de provoquer un conflit plus large. Ce silence sera plus tard interprété comme une lâcheté complice.

En revanche, les totalitarismes (Hitler, Mussolini, Staline) n’hésitent pas à intervenir massivement. L’Espagne devient un théâtre d’affrontement indirect entre puissances rivales.

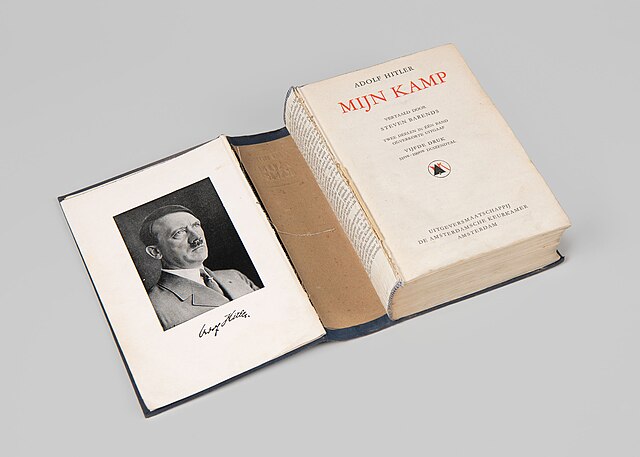

Le 18 juillet 1925, Adolf Hitler publie le premier volume de Mein Kampf (« Mon combat »), un ouvrage idéologique qui deviendra la pierre angulaire du nazisme. Écrit durant sa détention après l’échec du putsch de la Brasserie à Munich en 1923, ce livre expose la vision radicale et antisémite d’un homme qui deviendra, moins d’une décennie plus tard, le chancelier d’Allemagne. Ce texte est à la fois un manifeste politique, une autobiographie et une feuille de route pour l’avenir du Troisième Reich.

Une genèse en prison : le putsch raté de Munich

L’échec du coup d’État du 9 novembre 1923

En 1923, Adolf Hitler, leader du parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP), tente un coup d’État en Bavière : le putsch de la Brasserie (Hitlerputsch). L’opération tourne court, et Hitler est arrêté. Jugé pour haute trahison, il est condamné à cinq ans de prison, mais ne purgera que neuf mois à la prison de Landsberg am Lech.

Rédaction de Mein Kampf

C’est dans cette cellule, aidé de son fidèle acolyte Rudolf Hess, qu’Hitler commence à dicter les grandes lignes de Mein Kampf. L’ouvrage est rédigé dans un style brouillon, mélangeant souvenirs personnels, diatribes haineuses et propositions politiques. Hitler entend s’adresser au peuple allemand, mais aussi à ses partisans, afin de donner une cohérence idéologique à son mouvement.

Il y développe notamment l’idée que l’Allemagne a été trahie de l’intérieur durant la Première Guerre mondiale, par les Juifs et les marxistes – un mythe infondé mais central dans sa propagande.

Contenu idéologique : les piliers du nazisme

Un nationalisme extrême

Hitler prône une Allemagne forte, unie et débarrassée des « éléments étrangers ». Il rejette le traité de Versailles, qu’il qualifie de diktat honteux, et appelle à la reconquête territoriale, notamment à l’Est, dans ce qu’il nomme l’espace vital (Lebensraum). Il réclame une expansion vers la Russie, qu’il accuse d’être dominée par le bolchévisme juif.

Un antisémitisme obsessionnel

Au cœur de Mein Kampf se trouve une haine viscérale des Juifs, présentés comme responsables de tous les maux : défaite militaire, crise économique, déclin culturel. Hitler y écrit notamment :

« Le Juif n’est qu’un parasite dans le corps des autres peuples. »

Ce langage déshumanisant préfigure les lois raciales de Nuremberg (1935) et la solution finale mise en œuvre à partir de 1941.

La critique de la démocratie et l’appel à la dictature

Hitler rejette le parlementarisme, qu’il juge inefficace et corrompu. Il appelle à la formation d’un État autoritaire, fondé sur le culte du chef (Führerprinzip), seul capable de guider la nation. Il glorifie la discipline, le combat, la force, et méprise l’égalité et la tolérance, qu’il assimile à de la faiblesse.

Réception et diffusion : un succès croissant

Un impact initial limité

Lors de sa première parution, Mein Kampf ne rencontre pas un grand succès. Le premier volume est publié le 18 juillet 1925, le second en 1926. Les critiques sont sévères, même parmi les nationalistes. Le style lourd, confus, et les idées extrêmes limitent sa portée.

En 1928, seuls 23 000 exemplaires sont vendus. Mais avec l’ascension politique du NSDAP, les ventes explosent. Dès 1933, Hitler devenu chancelier, Mein Kampf devient un outil de propagande.

Une diffusion massive sous le Troisième Reich

L’ouvrage est alors imposé dans toutes les bibliothèques publiques, offert aux jeunes mariés, aux soldats, aux fonctionnaires. Il est traduit en plusieurs langues. On estime à plus de 12 millions le nombre d’exemplaires diffusés jusqu’en 1945.

Le livre devient ainsi un instrument d’endoctrinement de masse, largement utilisé par la propagande nazie dirigée par Joseph Goebbels.

Mein Kampf, matrice du désastre

Un programme appliqué point par point

Ce qui rend Mein Kampf si effrayant, c’est que Hitler a mis en œuvre, presque méthodiquement, les idées qu’il y exprime. La conquête de l’Europe de l’Est, la destruction du marxisme, la suppression des libertés, l’élimination des Juifs d’Europe : tout était déjà écrit.

Les historiens comme Ian Kershaw et Joachim Fest soulignent que ce texte n’était pas une simple provocation, mais un manifeste programmatique.

Un avertissement ignoré

Nombre de lecteurs de l’époque, en Allemagne comme à l’étranger, minimisent la portée réelle de l’ouvrage. Beaucoup pensent que les outrances de langage relèvent d’un style rhétorique, ou que Hitler n’aura jamais les moyens de réaliser ses projets.

Winston Churchill écrira plus tard :

« Jamais un livre n’a mieux annoncé le désastre à venir. »

Le sort du livre après 1945

Interdiction et droits d’auteur

Après la défaite de l’Allemagne nazie, les droits de Mein Kampf sont confiés au Land de Bavière, qui interdit toute réédition. Le livre disparaît des librairies pendant plusieurs décennies, bien qu’il circule sous le manteau ou à l’étranger.

Rééditions critiques et débats

En 2016, à l’expiration des droits, une édition scientifique annotée est publiée par l’Institut d’Histoire contemporaine de Munich (IfZ). Ce travail monumental de plus de 2 000 pages replace chaque phrase dans son contexte historique, déconstruit les erreurs factuelles et les logiques manipulatrices.

L’objectif : ne pas laisser le terrain aux extrémistes, mais enseigner et comprendre pour mieux prévenir.

Le 17 juillet 1951 marque un tournant majeur dans l’histoire de la Belgique : le jeune Baudouin prête serment en tant que cinquième roi des Belges. À seulement 21 ans, il monte sur le trône dans un contexte particulièrement délicat, héritant d’une monarchie fragilisée par la controverse politique autour de son père, Léopold III. Cette journée marque non seulement un changement dynastique, mais aussi le début d’un long règne de stabilité, de modernisation et de discrétion royale.

Une succession sous tension : la crise royale belge

La « question royale » qui divise le pays

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Belgique est secouée par une profonde crise politique et institutionnelle. Le roi Léopold III, accusé d’avoir capitulé trop rapidement face à l’Allemagne nazie en 1940 et d’être resté en Belgique sous occupation allemande, perd une grande partie de la confiance du peuple, en particulier en Wallonie et chez les partis de gauche.

Les divisions sont vives : manifestations, grèves, attentats et tensions communautaires secouent le pays. Le référendum de 1950, qui donne une majorité en faveur du retour du roi, ne calme pas les esprits, car il révèle une Belgique coupée en deux : 72 % de Flamands pour le retour du roi, mais 58 % de Wallons contre.

L’abdication de Léopold III au profit de Baudouin

Face au risque d’embrasement et d’éclatement du pays, Léopold III prend une décision historique : il renonce au pouvoir et transmet la couronne à son fils aîné, le prince Baudouin. Cette abdication volontaire, officialisée le 16 juillet 1951, vise à préserver l’unité nationale.

Dès le lendemain, le 17 juillet 1951, Baudouin prête serment devant les Chambres réunies, comme le stipule la Constitution belge, et devient roi des Belges.

Le jeune roi : entre devoir et prudence

Un roi formé pour régner

Baudouin, né en 1930, a grandi dans l’ombre de la guerre et de l’exil. Exilé en Suisse avec la famille royale pendant la guerre, il reçoit une éducation stricte et catholique. Son entourage le prépare dès son adolescence à un rôle politique majeur. Sérieux, réservé et pieux, il incarne une figure apaisante dans une Belgique tourmentée.

Le président de la Chambre, dans son discours du 17 juillet 1951, déclare :

« Sire, vous êtes jeune, mais le poids de votre mission vous grandit déjà aux yeux de tous. »

Une symbolique forte

Le serment du roi Baudouin est lourd de symboles. En jurant fidélité à la Constitution, il s’engage à devenir un roi constitutionnel, neutre, garant de l’unité nationale et au-dessus des querelles politiques. Il incarne l’espoir d’un renouveau, d’un apaisement.

Malgré son jeune âge, il est rapidement perçu comme un souverain sérieux et réfléchi, très attaché à ses responsabilités.

Un règne long au service de la stabilité

Une monarchie modernisée

Le règne de Baudouin durera 42 ans, jusqu’à sa mort en 1993. Durant cette période, il accompagnera la transformation de la Belgique d’un État unitaire vers un État fédéral, marquant les grandes étapes de la réforme de l’État (1970, 1980, 1988, 1993).

Il reste neutre mais actif, notamment lors de crises politiques. Son rôle devient plus symbolique que décisionnel, mais son influence morale reste forte.

Des moments marquants

Parmi les événements forts de son règne :

** L’indépendance du Congo belge (30 juin 1960) : Baudouin est présent à Léopoldville (Kinshasa), mais son discours maladroit sur le « génie du roi Léopold II » choque. Le Premier ministre congolais Patrice Lumumba lui répond sèchement, dans un échange resté célèbre.

** La crise autour de la loi sur l’avortement (1990) : Baudouin, refusant de signer la loi légalisant l’interruption volontaire de grossesse, est déclaré temporairement « dans l’impossibilité de régner ». Une première constitutionnelle.

Une figure populaire et respectée

Très discret sur sa vie privée, marié à la reine Fabiola en 1960, Baudouin cultive l’image d’un roi pieux et humble. N’ayant pas d’enfants, il dédie sa vie au service de la Belgique. À sa mort, en 1993, une immense émotion nationale et internationale souligne son rôle stabilisateur.

Un serment pour l’unité : le sens historique du 17 juillet

La date du 17 juillet 1951 ne marque pas seulement l’accession d’un nouveau roi, mais un moment de transition pour toute la nation belge. Dans un pays divisé, Baudouin devient le symbole d’une monarchie restaurée, recentrée sur son rôle d’unité, au-dessus des clivages.

Cette journée représente le début d’un règne de consensus, dans une Belgique confrontée à de profonds bouleversements économiques, communautaires et politiques. Baudouin incarne une forme de continuité monarchique, tout en s’adaptant aux mutations de la société.

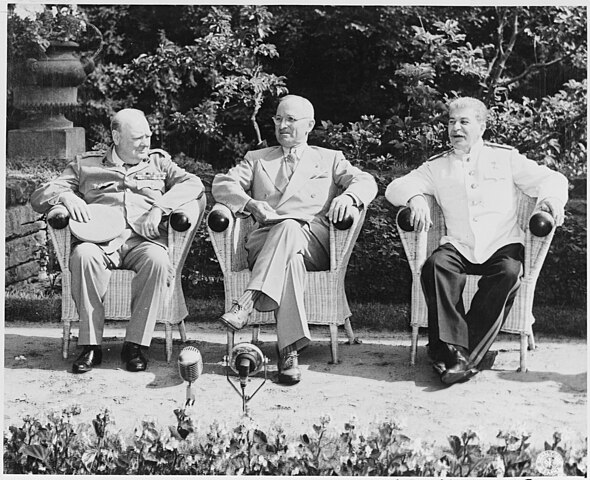

Le 17 juillet 1945 marque un moment crucial de l’histoire mondiale : l’ouverture de la conférence de Potsdam. Alors que la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin en Europe, les dirigeants des puissances alliées se réunissent pour décider de l’avenir du monde d’après-guerre. Dans cette petite ville allemande située près de Berlin, des décisions seront prises qui redessineront la carte géopolitique et façonneront la Guerre froide à venir.

Une Europe en ruines : le contexte de la conférence

L’héritage immédiat de la Seconde Guerre mondiale

À la mi-juillet 1945, l’Allemagne nazie a capitulé depuis deux mois (8 mai 1945). L’Europe est dévastée, des millions de personnes déplacées errent dans un continent en ruines. L’urgence est triple : reconstruire l’Europe, gérer les vaincus et prévenir de futurs conflits.

Les Alliés, victorieux mais divisés par des intérêts divergents, doivent s’entendre. L’Union soviétique de Staline contrôle une grande partie de l’Europe de l’Est. Les États-Unis, désormais puissance dominante, ont remplacé la Grande-Bretagne comme première force mondiale. Le Royaume-Uni, quant à lui, est affaibli économiquement mais reste diplomatiquement influent.

Les successeurs de Yalta

La conférence de Potsdam est le prolongement de la conférence de Yalta (février 1945), où Roosevelt, Churchill et Staline avaient jeté les bases de l’après-guerre. Mais entre-temps, Roosevelt est mort (avril 1945), remplacé par Harry S. Truman, beaucoup plus méfiant à l’égard des Soviétiques. Et pendant la conférence, Churchill sera remplacé par Clement Attlee, nouveau Premier ministre britannique après la défaite conservatrice aux élections législatives du 26 juillet.

Les acteurs de Potsdam : une nouvelle dynamique

Staline, l’homme fort de l’Est

Joseph Staline arrive à Potsdam en position de force. L’Armée rouge occupe Berlin et toute l’Europe de l’Est. Il entend sécuriser l’influence soviétique sur les pays « libérés » par ses troupes : Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, Bulgarie, Hongrie. Pour lui, l’idéologie communiste sert aussi à créer une zone tampon contre de futures agressions.

Truman, le président inconnu mais déterminé

Harry Truman, nouveau président américain, est un outsider. Peu connu, il surprend par sa fermeté. Quelques jours avant la conférence, il est informé du succès de l’essai nucléaire américain dans le désert du Nouveau-Mexique (projet Manhattan). Cela renforce sa position face à Staline.

Truman déclare :

« Nous devons mener le monde libre, et pour cela, nous devons montrer notre détermination. »

Churchill et Attlee : un relais britannique

Winston Churchill commence la conférence mais est remplacé par Clement Attlee à mi-parcours. Cette transition illustre le bouleversement politique interne au Royaume-Uni. Bien que moins charismatique, Attlee poursuivra les discussions avec sérieux et méthode.

Les grands enjeux de la conférence

Le sort de l’Allemagne

L’Allemagne est divisée en quatre zones d’occupation (américaine, britannique, française, soviétique). Les Alliés s’accordent sur la démilitarisation, la dénazification, la démocratisation et la décentralisation du pays. Berlin, bien que située en zone soviétique, sera également divisée.

Mais dès Potsdam, les divergences émergent sur le modèle économique et politique à imposer. L’Est se soviétise rapidement, tandis que l’Ouest s’oriente vers la démocratie libérale.

Les frontières polonaises

Un point de friction majeur est la nouvelle frontière occidentale de la Pologne, fixée sur la ligne Oder-Neisse. Cela entraîne le déplacement de millions d’Allemands, expulsés des territoires annexés. Staline impose ses vues, et les Occidentaux s’inclinent, en échange d’une coopération fragile.

Le Japon et l’ultimatum de Potsdam

Le 26 juillet 1945, les Alliés lancent un ultimatum au Japon, demandant sa reddition sans condition. Ce texte, signé à Potsdam, menace :

« Une destruction rapide et totale s’abattra sur le Japon s’il ne capitule pas. »

Ce message, ignoré par le gouvernement japonais, conduira au bombardement atomique de Hiroshima (6 août) et Nagasaki (9 août), puis à la reddition du Japon le 15 août 1945.

Une conférence aux conséquences durables

Le début de la Guerre froide

Potsdam marque un tournant. L’unité de façade des Alliés se fissure. Truman et Staline s’observent avec suspicion. Les décisions prises, bien qu’annoncées comme temporaires, instaurent une division de l’Europe qui deviendra durable.

Winston Churchill déclara en 1946 :

« De Stettin dans la Baltique à Trieste dans l’Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent. »

Les prémices de la bipolarisation du monde

L’annonce de la bombe atomique à Staline (bien qu’il en soit déjà informé via l’espionnage) change la donne : elle marque le début de la course aux armements. Les États-Unis montrent leur supériorité technologique, mais Staline accélère le programme nucléaire soviétique.

Potsdam est ainsi le berceau du monde bipolaire : OTAN vs Pacte de Varsovie, capitalisme vs communisme, guerre idéologique globale.

Le destin de millions d’Européens

Les décisions de Potsdam entraînent des déplacements massifs de populations (Allemands, Polonais, Ukrainiens, Hongrois). Les conséquences humaines sont immenses : pertes, souffrances, instabilité. Mais elles dessinent aussi les nouvelles frontières de l’Europe.

Héritage d’une conférence charnière

La conférence de Potsdam, bien qu’ayant visé à consolider la paix, fut le théâtre de tensions croissantes. Ce fut moins un traité de paix qu’un partage du monde. Si elle permit d’éviter une reprise immédiate des hostilités, elle jeta les bases d’un conflit latent qui durera près d’un demi-siècle : la Guerre froide.

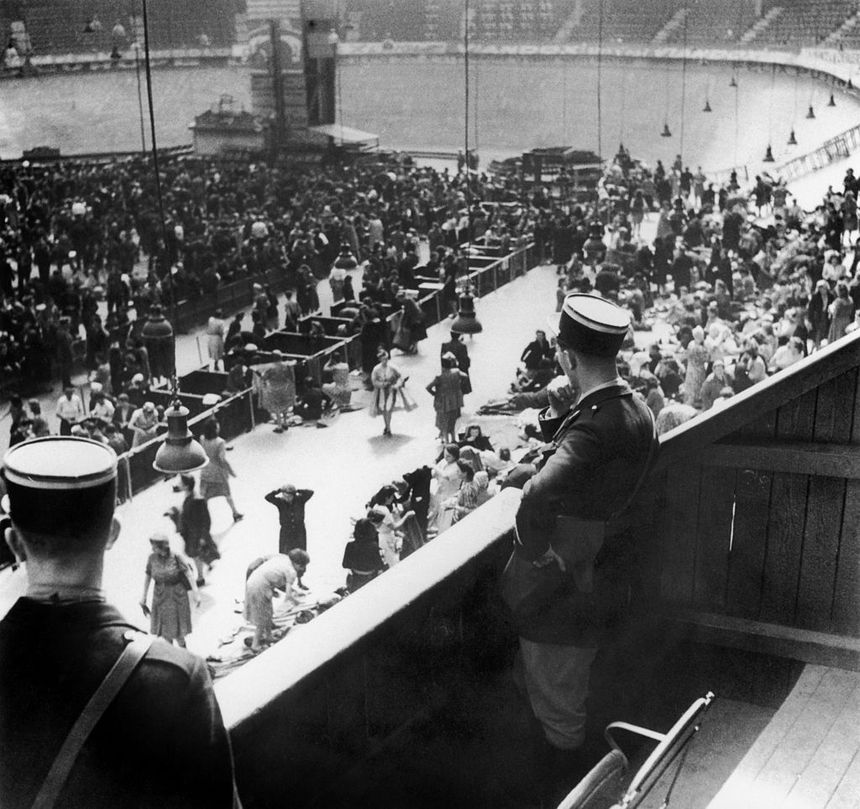

Le 16 juillet 1942 débute à Paris l’une des pages les plus sombres de l’histoire contemporaine française : la rafle du Vélodrome d’Hiver, tristement connue sous le nom de « rafle du Vél’ d’Hiv ». Ce jour-là, près de 13 000 Juifs, dont un tiers d’enfants, sont arrêtés par la police française, par ordre du régime de Vichy en collaboration avec l’occupant nazi. Ce crime d’État, longtemps occulté, marque un tournant dans la politique antisémite menée en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Retour sur les faits, les responsabilités, les conséquences et la mémoire de cette rafle.

La rafle du Vél’ d’Hiv

Une France sous occupation et collaboration

En juillet 1942, la France est divisée en deux zones : une zone occupée par l’Allemagne nazie au nord, et une zone « libre » administrée par le régime de Vichy dirigé par le maréchal Pétain. Ce dernier collabore activement avec les nazis, notamment en appliquant leurs lois raciales et en livrant les Juifs étrangers.

En vertu des accords entre Vichy et l’Allemagne, les autorités françaises acceptent d’organiser elles-mêmes des arrestations massives de Juifs étrangers vivant en France. Cette politique de collaboration est aussi motivée par la volonté d’anticiper et de contrôler les demandes de l’occupant.

Le plan de la rafle : l’Opération Vent printanier

L’opération baptisée « Vent printanier » a été décidée par René Bousquet, secrétaire général à la police, en concertation avec les autorités allemandes. Elle vise principalement les Juifs étrangers, mais très vite les enfants sont aussi arrêtés, bien que cela n’ait pas été explicitement exigé par les nazis.

Ce sont plus de 9 000 policiers et gendarmes français qui seront mobilisés pour procéder à ces arrestations dans Paris et sa banlieue, les 16 et 17 juillet 1942.

Les faits : deux jours d’horreur à Paris

Arrestations massives et déshumanisation