Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Histoire et Civilisations

La bataille de Glasgow, qui s’est déroulée du 15 au 16 octobre 1864, est un épisode marquant dans la guerre de Sécession américaine. Bien que mineure par rapport à d’autres affrontements plus connus, cette victoire confédérée dans la petite ville de Glasgow, dans le Missouri, a permis aux forces du Sud de renforcer temporairement leur position dans la région. Elle a aussi souligné l'importance stratégique des raids et des guérillas dans les derniers mois du conflit. Cet article revient sur les origines, le déroulement et les conséquences de cette bataille.

Contexte de la Guerre de Sécession au Missouri

La guerre de Sécession et le rôle du Missouri

Le Missouri, un État frontalier, était un terrain de lutte acharnée pendant la guerre civile américaine. Bien que l'État soit resté officiellement dans l'Union, il était profondément divisé entre les partisans de l'Union et ceux de la Confédération. De nombreux affrontements ont eu lieu sur son territoire, rendant la situation confuse et instable. Les guérillas confédérées, appelées bushwhackers, étaient particulièrement actives dans cette région, et la bataille de Glasgow s’inscrit dans ce contexte d’une guerre à la fois militaire et civile.

La campagne de Price en 1864

La bataille de Glasgow s’inscrit dans la campagne plus large menée par le général confédéré Sterling Price en 1864. Price avait pour mission de conduire une grande offensive au Missouri pour rallier les sympathisants sudistes, lever des recrues et obtenir des fournitures pour l’armée confédérée. En septembre et octobre 1864, Price et ses troupes parcourent l’État, menant des batailles et occupant brièvement plusieurs villes. Glasgow devient une cible importante en raison de ses ressources et de sa position stratégique.

Le Déroulement de la Bataille de Glasgow

Les forces en présence

Le 15 octobre 1864, les troupes confédérées sous le commandement des généraux John B. Clark Jr. et Joe Shelby marchent sur Glasgow. Les forces de l’Union présentes dans la ville, dirigées par le colonel Chester Harding, sont peu nombreuses et mal préparées pour un affrontement de grande ampleur. Harding commande environ 800 soldats, principalement des milices locales, tandis que les confédérés alignent environ 1 500 hommes, une supériorité numérique décisive.

Le siège et l’assaut confédéré

La bataille commence avec l’arrivée des forces confédérées autour de Glasgow. Harding, comprenant qu’il ne pourrait pas résister longtemps à une attaque directe, organise ses hommes pour défendre les principales hauteurs de la ville. Cependant, le 16 octobre, les forces confédérées lancent un assaut coordonné. Les troupes de Shelby attaquent sur plusieurs fronts, et malgré une résistance acharnée de la garnison de l'Union, Harding est contraint de se rendre après plusieurs heures de combat.

Conséquences et Signification de la Victoire Confédérée

Une victoire confédérée stratégique

La prise de Glasgow par les confédérés permet à Sterling Price de s’emparer de plusieurs milliers de fusils, d'une grande quantité de munitions et d’autres fournitures essentielles. Bien que la bataille n’ait pas changé le cours général de la guerre, cette victoire temporaire a permis aux forces sudistes de prolonger leur campagne dans le Missouri et de maintenir une pression sur les forces de l’Union dans la région.

Le déclin rapide après la victoire

Malgré cette victoire, la campagne de Price fut rapidement vouée à l’échec. Quelques jours après la bataille de Glasgow, les forces confédérées subissent une défaite décisive lors de la bataille de Westport, près de Kansas City. Cette défaite marque la fin de l’influence confédérée au Missouri. La victoire à Glasgow, bien que significative à court terme, ne fut pas suffisante pour renverser la situation globale dans l’Ouest.

Impact de la Bataille de Glasgow sur la Guerre Civile

Le rôle des petites batailles dans la guerre

La bataille de Glasgow illustre l’importance des petits engagements dans la guerre de Sécession, en particulier dans les régions frontières comme le Missouri. Ces batailles, bien que souvent éclipsées par les grandes confrontations de l’Est comme Gettysburg ou Antietam, étaient essentielles pour maintenir le moral des troupes, ravitailler les armées, et influencer la loyauté des populations locales.

Les tactiques de guérilla et de raids

La campagne de Price, dont la bataille de Glasgow fut un épisode clé, s’appuyait sur des tactiques de guérilla et de raids éclairs. Dans des territoires largement contrôlés par l’Union, les confédérés adoptaient souvent des stratégies de harcèlement plutôt que des confrontations directes à grande échelle. Ces tactiques, tout en réussissant parfois à capturer des villes et des ressources, ne purent toutefois empêcher la domination militaire de l’Union à long terme.

Un Tournant Mineur de la Guerre de Sécession

La victoire confédérée à la bataille de Glasgow a marqué un succès temporaire dans le cadre de la campagne du Missouri menée par Sterling Price. Bien que la prise de la ville ait offert aux confédérés un court répit et des ressources vitales, elle n'a pas modifié le cours général de la guerre, qui penchait de plus en plus en faveur de l’Union. La bataille de Glasgow reste toutefois un témoignage de la complexité des combats dans les États frontaliers, où les lignes de loyauté étaient souvent floues et où la guerre se jouait autant sur le terrain militaire que sur le plan psychologique et symbolique.

Le 12 octobre 1492, une date qui a marqué un tournant dans l'histoire mondiale, Christophe Colomb pose pied sur une terre qui allait changer la face du globe. Ce navigateur italien, au service de la couronne espagnole, n'avait pas conscience que sa découverte inaugurait une nouvelle ère de contacts entre l'Europe et les Amériques. Son voyage marquait le début de l'ère des grandes explorations et des conquêtes coloniales qui allaient remodeler la géopolitique et l'économie du monde.

Le Contexte Historique de l’Exploration

L’Europe à la fin du XVe siècle

À la fin du XVe siècle, l’Europe est en pleine transformation. La chute de Constantinople en 1453 aux mains des Ottomans met fin à une route commerciale cruciale entre l’Europe et l’Asie, poussant les puissances européennes à chercher de nouvelles voies maritimes vers l’Est, notamment vers l'Inde et la Chine. Le commerce d’épices, de soie et d'autres richesses orientales devenait vital pour les économies européennes.

L’Espagne et les ambitions maritimes

À cette époque, l’Espagne venait tout juste de se libérer de la domination musulmane avec la prise de Grenade en 1492. Sous le règne d’Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon, la nation cherchait à s’affirmer sur la scène internationale et à concurrencer le Portugal, alors en tête des découvertes maritimes. C’est dans ce contexte que Christophe Colomb propose un plan audacieux : atteindre les Indes en traversant l’Océan Atlantique.

Le Premier Voyage de Christophe Colomb

Un pari risqué

Christophe Colomb, convaincu que la terre était plus petite qu’elle ne l’était réellement, pensait pouvoir atteindre l'Asie en traversant l’Atlantique vers l’Ouest. Après avoir été rejeté par plusieurs cours royales, il obtient finalement le soutien des monarques espagnols. En août 1492, Colomb part de Palos de la Frontera avec trois navires : la Santa María, la Pinta et la Niña.

La traversée de l’Atlantique

Le voyage fut long et périlleux. Les équipages de Colomb, craignant pour leur vie, commencèrent à douter de la réussite de cette expédition. Après plus de deux mois de navigation, le 12 octobre 1492, la terre fut enfin aperçue. Colomb croyait avoir atteint les côtes asiatiques, mais en réalité, il avait découvert un nouveau continent.

La Découverte du Nouveau Monde

Les premières terres aperçues

La première île aperçue par Colomb et son équipage fut l’île de Guanahani, qu’il rebaptisa San Salvador. Il continua ensuite son exploration dans les Caraïbes, découvrant les îles de Cuba et d'Hispaniola (aujourd’hui Haïti et la République dominicaine). Partout où il accostait, Colomb prenait possession des terres au nom des Rois Catholiques d’Espagne.

La rencontre avec les peuples autochtones

Colomb et son équipage furent accueillis par des peuples indigènes, qu’ils qualifièrent de "gentils et hospitaliers". Cependant, les relations entre les Européens et les Amérindiens allaient rapidement se détériorer. Colomb croyait avoir trouvé une terre riche en or et en épices, ce qui renforça la volonté des puissances européennes d'exploiter ces nouvelles terres.

Les Conséquences de la Découverte

Les bouleversements économiques et politiques

La découverte de Christophe Colomb ouvrit la voie à la colonisation massive des Amériques par les puissances européennes. Cette expansion donna naissance à des empires coloniaux qui modifièrent radicalement le paysage économique mondial. Des tonnes d’or, d’argent, de nouvelles cultures comme le maïs et la pomme de terre furent transférées vers l’Europe, stimulant ainsi le développement du commerce et de l’industrie.

L’impact sur les populations amérindiennes

La découverte du Nouveau Monde par Colomb eut des conséquences désastreuses pour les peuples autochtones. Les maladies venues d’Europe, contre lesquelles les indigènes n’avaient aucune immunité, décimèrent des populations entières. De plus, l’exploitation des ressources naturelles et la mise en place de systèmes coloniaux entraînèrent l’asservissement de nombreux peuples indigènes.

Le Mythe de Colomb et son Héritage

Le héros controversé

Christophe Colomb est longtemps resté une figure héroïque, glorifié pour avoir découvert un "nouveau monde". Cependant, l’histoire moderne a réévalué son rôle, mettant en lumière les conséquences tragiques de ses expéditions pour les peuples autochtones. Il est désormais une figure controversée, à la fois célébrée pour son audace et critiquée pour les effets destructeurs de la colonisation.

5.2. Un tournant dans l’histoire mondiale

Quoi qu’il en soit, la découverte de Christophe Colomb a changé à jamais le cours de l’histoire. Elle a marqué le début d'une nouvelle ère d’échanges entre les continents, favorisant l’expansion européenne, mais aussi le choc des civilisations. La découverte du Nouveau Monde a façonné le monde moderne, et les conséquences de cet événement résonnent encore aujourd'hui.

Une nouvelle ère de l’histoire humaine

Christophe Colomb, sans le savoir, ouvrit la porte à une nouvelle ère de l’histoire humaine en découvrant le Nouveau Monde. Si son expédition est souvent célébrée comme un exploit majeur, elle rappelle aussi les ombres du passé, marquées par l’exploitation et la souffrance des peuples indigènes. La découverte de Colomb reste une pierre angulaire de l’histoire mondiale, illustrant à la fois la grandeur et la complexité des explorations humaines.

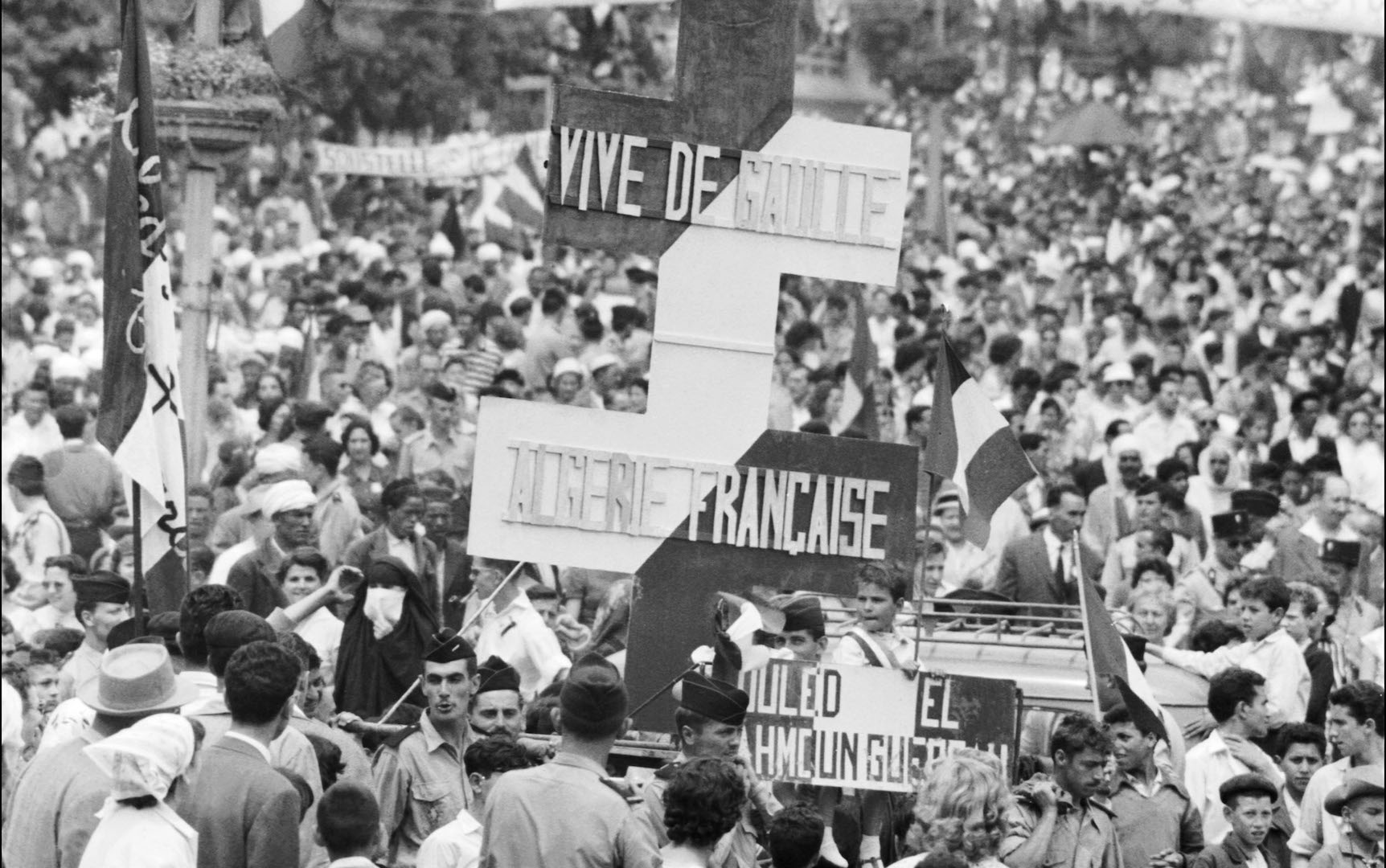

La naissance du Front de Libération Nationale (FLN) le 1er novembre 1954 représente un moment crucial dans l’histoire de l’Algérie et de son combat pour l’indépendance. En réponse à plus de 130 ans de colonisation française, ce mouvement devient le principal acteur de la lutte pour la libération nationale. Le FLN ne se contente pas de revendiquer l’indépendance, mais incarne également les aspirations d’un peuple en quête de dignité, d’identité et de justice sociale. Cet article explore les origines, la formation et l'impact du FLN sur le processus d'indépendance de l'Algérie.

Contexte Historique

L’occupation française de l’Algérie

L’Algérie est colonisée par la France en 1830, ce qui marque le début d’une longue période de domination coloniale. Pendant plus d’un siècle, le peuple algérien souffre de discriminations raciales, économiques et culturelles. Les politiques d’assimilation et de dépossessions des terres exacerbent le mécontentement et nourrissent des aspirations nationalistes au sein de la population.

Les mouvements nationalistes antérieurs

Dans les années précédant la formation du FLN, plusieurs mouvements nationalistes émergent en Algérie. Le Parti du Peuple Algérien (PPA) et l’Association des Élus Algériens (AEE) s’efforcent de revendiquer des droits pour les Algériens, mais leurs efforts sont souvent réprimés par l’administration coloniale. Ces mouvements contribuent à éveiller la conscience nationale et à préparer le terrain pour un mouvement plus structuré et radical.

La Formation du FLN

La conférence de la Soummam

En 1954, plusieurs leaders nationalistes, dont Ahmed Ben Bella, sont conscients de la nécessité d'unir leurs forces pour mener un combat plus efficace contre le colonialisme. Ils organisent la conférence de la Soummam, qui fixe les bases d'un mouvement unifié pour la libération nationale. Le FLN est officiellement créé le 1er novembre 1954, marquant le début d’une lutte armée contre l’occupant français.

Le programme du FLN

Le FLN adopte un programme qui prône la lutte pour l’indépendance, la justice sociale et l’unité nationale. Ce programme se base sur la nécessité de mobiliser le peuple algérien autour de l’idée d’une nation souveraine, libre de toute domination. Le FLN se positionne également comme un mouvement représentant toutes les couches sociales, cherchant à inclure les paysans, les ouvriers et les intellectuels dans son combat.

La Lutte Armée et la Résistance

Le déclenchement de la guerre

Le 1er novembre 1954, le FLN lance une série d’attaques contre des cibles militaires et administratives françaises à travers l’Algérie. Ce jour marque le début de la guerre d'Algérie, qui durera jusqu’en 1962. Les actions du FLN visent à établir une présence militaire dans tout le pays et à démontrer que le peuple algérien est déterminé à lutter pour son indépendance.

La répression française

La réaction de l'État français est brutale. Le gouvernement lance une répression sévère, mobilisant des milliers de soldats et utilisant des techniques de contre-insurrection. La guerre d'Algérie se transforme en un conflit brutal, marqué par des atrocités des deux côtés, mais également par la résistance acharnée du peuple algérien. Le FLN réussit à organiser des réseaux de soutien, des opérations militaires et à établir un rapport de force.

L’Internationalisation du Conflit

Le soutien international

Au fur et à mesure que la guerre se prolonge, le FLN parvient à internationaliser la question algérienne. Il attire l’attention de l’opinion publique mondiale sur la lutte du peuple algérien pour l’indépendance. De nombreux pays et organisations de gauche, notamment en Afrique et en Asie, apportent leur soutien au FLN, renforçant ainsi sa légitimité sur la scène internationale.

La conférence de la paix d’Evian

Les années 1960 voient la pression internationale croissante sur le gouvernement français pour qu’il mette fin à la guerre. Après plusieurs tentatives de négociations, la conférence de paix d’Evian est convoquée en 1962. Les accords qui en résultent mettent fin à la guerre et ouvrent la voie à l’indépendance de l’Algérie.

L’Héritage du FLN

La proclamation de l’indépendance

Le 5 juillet 1962, l’Algérie est officiellement déclarée indépendante. Le FLN, ayant joué un rôle central dans ce processus, devient le principal parti politique du pays. Ahmed Ben Bella est élu comme le premier président de l'Algérie indépendante, symbolisant la victoire des aspirations nationalistes.

Les défis post-indépendance

Malgré la victoire, l’Algérie fait face à de nombreux défis post-indépendance. La construction d'un État-nation, la gestion des tensions internes et l’établissement d’une économie autonome sont des tâches difficiles. Le FLN, devenu un parti unique, doit également faire face à des critiques croissantes sur sa gouvernance et son approche autoritaire.

Un Tournant dans la Lutte pour l’Indépendance de l’Algérie

La naissance du Front de Libération Nationale le 1er novembre 1954 est un tournant majeur dans l’histoire de l’Algérie. En unissant les forces nationalistes pour mener une lutte armée contre le colonialisme français, le FLN incarne les aspirations d’un peuple en quête de liberté et de dignité. Son héritage, bien que complexe, continue d'influencer la politique algérienne contemporaine. Le FLN reste un symbole de la lutte pour l'indépendance et un acteur central dans la construction de l'identité nationale algérienne.

Le soulèvement de Wuchang, qui a eu lieu le 10 octobre 1911, marque le début de la Révolution Xinhai, un tournant majeur dans l'histoire de la Chine. Cet événement est le point de départ d'une série de révoltes qui mèneront à la chute de la dynastie Qing, la dernière dynastie impériale de Chine. Cette révolution est un moment charnière qui symbolise les aspirations d'un peuple en quête de modernité et de changement, mettant fin à plus de deux millénaires de régime impérial. Cet article explore les origines, les événements et les conséquences du soulèvement de Wuchang ainsi que son impact sur la Chine moderne.

Le Début de la Révolution Xinhai

La dynastie Qing et ses défis

La dynastie Qing, établie en 1644, a dominé la Chine pendant près de trois siècles. Cependant, au début du XXe siècle, elle est confrontée à de nombreux défis, notamment des problèmes économiques, sociaux et politiques. Les échecs militaires, en particulier lors des guerres de l'Opium et de la guerre sino-japonaise, ont affaibli la légitimité du régime. Le mécontentement grandissant des élites intellectuelles et des classes populaires vis-à-vis de la corruption, de la pauvreté et de la domination étrangère contribue à la montée du nationalisme.

Les mouvements réformistes et révolutionnaires

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, plusieurs mouvements réformistes émergent en Chine, prônant la modernisation et des réformes politiques. Des figures telles que Liang Qichao et Sun Yat-sen commencent à plaider pour un changement radical du système impérial. La création de la Ligue jurée en 1905, une organisation révolutionnaire visant à renverser la dynastie Qing, marque une étape clé dans l'organisation du mouvement révolutionnaire. Les idées républicaines commencent à se répandre, incitant la population à aspirer à un gouvernement du peuple.

Le Soulèvement de Wuchang

Les événements du 10 octobre 1911

Le 10 octobre 1911, un groupe de révolutionnaires en désaccord avec le régime impérial se soulève à Wuchang, la capitale de la province de Hubei. Le soulèvement commence par une explosion accidentelle dans une caserne d'artillerie, ce qui attire l'attention des autorités et des soldats. Les révolutionnaires profitent de la confusion pour attaquer les installations gouvernementales. En quelques heures, ils réussissent à prendre le contrôle de la ville. Cet événement devient le déclencheur de la Révolution Xinhai, incitant d'autres provinces à se joindre au mouvement.

La propagation de la révolte

Suite au soulèvement de Wuchang, plusieurs provinces, notamment Hunan, Jiangxi et Guangdong, se soulèvent à leur tour contre le régime Qing. Les autorités, incapables de réprimer ces révoltes, voient leur pouvoir s'effondrer progressivement. Le mouvement révolutionnaire gagne en ampleur et en soutien populaire, et des armées provinciales se forment pour soutenir la cause républicaine.

Les Conséquences du Soulèvement

La chute de la dynastie Qing

Le soulèvement de Wuchang et les révoltes qui s'ensuivent entraînent la chute rapide de la dynastie Qing. Le 12 février 1912, l'empereur Puyi abdique, mettant ainsi fin à plus de 2 000 ans de règne impérial. Ce moment historique marque la fin de l'ère des dynasties en Chine et ouvre la voie à la création d'une république.

La fondation de la République de Chine

Le 1er janvier 1912, la République de Chine est officiellement proclamée, avec Sun Yat-sen comme son premier président par intérim. Cependant, la transition vers un gouvernement stable est difficile. Des rivalités internes entre différents factions politiques, ainsi que la résistance des seigneurs de guerre, compliquent la situation et rendent la période post-révolutionnaire instable.

L'Héritage de la Révolution Xinhai

Un tournant dans l'histoire chinoise

Le soulèvement de Wuchang et la Révolution Xinhai représentent un moment clé dans l'histoire moderne de la Chine. Il illustre la volonté du peuple chinois de se libérer du régime impérial et d'aspirer à la démocratie et à la modernité. Cet événement pave la voie à d'autres mouvements révolutionnaires et à des réformes qui façonneront l'avenir du pays.

L'impact sur la politique chinoise

La Révolution Xinhai inspire des générations de révolutionnaires et de leaders politiques, notamment le Parti communiste chinois. Les idées républicaines et nationalistes continuent d’influencer la politique chinoise, même après la guerre civile et l’établissement de la République populaire de Chine en 1949.

La chute de la dynastie Qing et la naissance de la République de Chine

Le soulèvement de Wuchang du 10 octobre 1911 est un jalon historique qui marque la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère pour la Chine. Les événements qui en découlent entraînent la chute de la dynastie Qing et la naissance de la République de Chine, ouvrant la voie à des changements sociaux et politiques majeurs. En tant que symbole de la lutte du peuple chinois pour la liberté et la modernité, le soulèvement de Wuchang demeure gravé dans la mémoire collective du pays et continue d'inspirer des mouvements pour la démocratie et le changement à travers le monde.

La fin du siège d’Anvers, survenue en décembre 1832, représente une étape majeure dans la consolidation de l'indépendance belge. Cet événement militaire, qui oppose les forces françaises et les troupes néerlandaises, met un terme à la longue occupation de la citadelle d'Anvers par les Néerlandais, deux ans après la révolution belge de 1830. Ce siège a des répercussions à la fois militaires et diplomatiques, accélérant la reconnaissance internationale de la Belgique comme nouvel État souverain et réaffirmant l’influence française en Europe.

Contexte Historique du Siège d’Anvers

La Révolution belge de 1830

En août 1830, les Belges se soulèvent contre le roi des Pays-Bas, Guillaume Ier, dans un mouvement qui devient rapidement une révolution nationale. La Belgique, qui était sous domination néerlandaise depuis la création du Royaume des Pays-Bas en 1815, réclame son indépendance en raison de tensions culturelles, économiques et religieuses. Les combats entre les insurgés belges et les forces néerlandaises se soldent par la proclamation de l'indépendance de la Belgique le 4 octobre 1830.

La résistance néerlandaise

Malgré la déclaration d'indépendance belge, Guillaume Ier refuse de reconnaître la souveraineté de la Belgique et conserve des garnisons néerlandaises dans plusieurs villes stratégiques, dont Anvers. La citadelle d'Anvers, sous le commandement du général néerlandais David Chassé, devient un bastion symbolique de la résistance néerlandaise. Le roi des Pays-Bas espère ainsi reprendre le contrôle du territoire belge.

Le Siège d'Anvers (1832)

La situation militaire avant le siège

En 1831, les tensions entre la Belgique nouvellement indépendante et les Pays-Bas demeurent élevées. Malgré une première tentative d'invasion néerlandaise en août 1831, connue sous le nom de la "Campagne des Dix-Jours", les efforts diplomatiques pour trouver une solution pacifique échouent. Les puissances européennes interviennent alors, notamment la France, qui soutient militairement la Belgique. La citadelle d'Anvers devient l'objectif principal de la campagne militaire pour sécuriser définitivement l'indépendance belge.

L’entrée en scène des forces françaises

Sous pression diplomatique, le gouvernement français de Louis-Philippe décide de soutenir la Belgique en envoyant une armée pour forcer la reddition des troupes néerlandaises. Le général Étienne Maurice Gérard, un vétéran des guerres napoléoniennes, est nommé à la tête des forces françaises. En novembre 1832, Gérard lance une vaste offensive contre la citadelle d'Anvers, où environ 5 000 soldats néerlandais sont retranchés.

Le déroulement du siège

Le siège d'Anvers commence le 29 novembre 1832. L'armée française, forte de 55 000 hommes et soutenue par une artillerie lourde, bombarde la forteresse de manière intensive. Les canons français pilonnent les défenses néerlandaises jour et nuit. La résistance de la garnison, sous les ordres du général Chassé, est acharnée, mais la supériorité numérique et technologique des Français finit par l’emporter.

La Capitulation de la Citadelle

Les derniers jours du siège

Après plusieurs semaines de bombardements intenses, la situation devient intenable pour les troupes néerlandaises. Les fortifications de la citadelle sont gravement endommagées, et les pertes humaines, combinées à l’épuisement des munitions et des vivres, affaiblissent la garnison. Le général Chassé, face à l’inévitable, accepte de négocier la reddition.

La capitulation du 23 décembre 1832

Le 23 décembre 1832, le général Chassé signe la reddition des forces néerlandaises. En vertu de l'accord, les soldats néerlandais sont autorisés à quitter la citadelle avec les honneurs militaires. Ce geste permet d'éviter une effusion de sang supplémentaire et marque la fin du siège. La libération de la citadelle d'Anvers est saluée comme une victoire décisive pour la Belgique et la France.

Conséquences Diplomatiques et Politiques

La consolidation de l'indépendance belge

La fin du siège d'Anvers marque un tournant dans la reconnaissance de l'indépendance belge. La prise de la citadelle met fin à la présence militaire néerlandaise sur le sol belge, renforçant la légitimité du nouvel État. En 1839, les Pays-Bas finiront par reconnaître officiellement l’indépendance de la Belgique par le traité de Londres, en grande partie grâce à l’intervention française.

Le renforcement de l'influence française en Europe

L'intervention française dans le siège d'Anvers permet à la France de renforcer son influence diplomatique en Europe. Louis-Philippe, roi des Français, utilise cette victoire pour affirmer le rôle de la France comme puissance garante de l'ordre européen, sans toutefois provoquer de conflit direct avec les autres grandes puissances. Cette opération militaire marque également l'une des premières interventions françaises dans un cadre européen post-napoléonien.

L'Héritage du Siège d'Anvers

Une victoire symbolique

Le siège d’Anvers reste un épisode clé dans l’histoire militaire de la Belgique et de la France. Il symbolise la lutte pour l’indépendance belge et la solidarité franco-belge face à une monarchie néerlandaise encore puissante. De plus, il souligne l'importance stratégique de la ville d'Anvers en tant que point névralgique pour le contrôle de l’Europe du Nord.

L'impact sur la modernisation militaire

Le siège d'Anvers mit en lumière les avancées militaires du XIXe siècle, notamment en matière d'artillerie et de fortification. Les bombardements massifs et la destruction des fortifications d'Anvers ont influencé les stratégies militaires ultérieures, y compris les concepts de siège et de guerre de tranchées, qui seront employés à plus grande échelle lors des conflits du XXe siècle.

Une période d'incertitudes et de conflits avec les Pays-Bas

La fin du siège d'Anvers en décembre 1832 scella l'indépendance de la Belgique, mettant un terme à une période d'incertitudes et de conflits avec les Pays-Bas. Ce succès militaire franco-belge eut des répercussions significatives sur le plan européen, consolidant l’autorité de la Belgique en tant que nouvelle nation et réaffirmant l'influence de la France dans les affaires européennes. Aujourd'hui, le siège d'Anvers reste une étape marquante dans l'histoire de l'indépendance belge et un exemple de la manière dont les enjeux militaires, politiques et diplomatiques s'entrelacent pour façonner l'histoire des nations.

La bataille de Perryville, qui s'est déroulée le 8 octobre 1862 dans l'État du Kentucky, est l'une des confrontations les plus marquantes de la Guerre de Sécession. Bien qu'elle soit souvent négligée par rapport à d'autres batailles plus célèbres, Perryville a eu un impact considérable sur l'avenir du Kentucky et sur la stratégie des deux camps belligérants. Cet article explore les événements clés, les conséquences de cette bataille et le rôle stratégique qu'elle a joué dans le cadre plus large du conflit.

Contexte Historique de la bataille de Perryville

La Guerre de Sécession et le Kentucky

Au début de la guerre civile américaine, le Kentucky, un État esclavagiste mais loyaliste, adopta une position de neutralité. Cependant, cette neutralité ne pouvait pas durer éternellement. Les armées de l'Union (Nord) et de la Confédération (Sud) étaient toutes deux désireuses de contrôler cet État stratégique. Le Kentucky, situé à la frontière, était essentiel pour le contrôle des ressources, des voies ferrées et des routes fluviales.

La Campagne du Kentucky

À l'été 1862, les forces confédérées, dirigées par le général Braxton Bragg, lancèrent une campagne pour prendre le contrôle du Kentucky. Leur objectif était double : sécuriser les ressources vitales de l'État et encourager les habitants pro-sudistes à se rallier à leur cause. En réponse, l'armée de l'Union, sous le commandement du général Don Carlos Buell, fut envoyée pour contrer cette avance.

Le Déroulement de la Bataille

Les Préludes de la Bataille

La bataille de Perryville se prépare dans un climat de tension et d'incertitude. Les forces de Buell, après une marche harassante, approchèrent de la petite ville de Perryville. Ce qu'elles ignoraient, c'est que les troupes confédérées étaient positionnées à proximité. En raison de la pénurie d'eau dans la région, les deux armées cherchaient désespérément à s'emparer des rares points d'eau, un facteur qui allait précipiter l'affrontement.

Les Premières Escarmouches

Le matin du 8 octobre 1862, les premiers échanges de tirs commencèrent à Perryville. Les forces de l'Union, encore en pleine arrivée, furent partiellement prises par surprise. Cependant, le manque de coordination entre les forces confédérées, divisées en plusieurs groupes, permit aux forces de Buell de se réorganiser et de préparer une défense efficace.

L'Affrontement Majeur

Au cœur de la journée, la bataille devint féroce. Les confédérés, menés par le général Hardee, attaquèrent de manière agressive les lignes de l'Union. Les troupes fédérales résistèrent avec acharnement, bien que certaines unités fussent temporairement repoussées. Des combats intenses eurent lieu sur plusieurs collines stratégiques, où les pertes humaines furent lourdes des deux côtés.

Les Conséquences Immédiates

Une Victoire Confédérée Tactique

Sur le plan tactique, la bataille de Perryville fut une victoire confédérée. Le général Bragg réussit à repousser plusieurs divisions de l'Union et à maintenir ses positions durant la majeure partie de la journée. Cependant, cette victoire fut de courte durée, car Buell, renforcé par des troupes supplémentaires, fut capable de sécuriser ses arrières et d'empêcher une percée décisive des confédérés.

La Retraite de Bragg

Malgré les gains initiaux, la situation stratégique de Bragg se dégrada rapidement. Craignant d'être encerclé par des forces de l'Union plus importantes, il prit la décision de se retirer vers le Tennessee. Cette retraite marqua la fin de la campagne confédérée au Kentucky, laissant l'État sous le contrôle de l'Union pour le reste de la guerre.

Un Tournant Stratégique

L'Impact sur le Kentucky

L'issue de la bataille de Perryville scella le sort du Kentucky. En l'espace de quelques jours, les forces de l'Union prirent un contrôle ferme sur l'État, décourageant toute tentative future des confédérés d'y revenir en force. Le Kentucky, malgré ses sympathies sudistes, resta fermement dans le camp de l'Union jusqu'à la fin du conflit.

Les Répercussions Politiques et Militaires

La bataille eut également des répercussions politiques importantes. En perdant le Kentucky, les confédérés perdirent un potentiel allié stratégique et une base de ravitaillement cruciale. De plus, la défaite lors de cette campagne renforça la position du gouvernement de l'Union et justifia les efforts du président Abraham Lincoln pour maintenir les États frontaliers dans le giron fédéral.

Le Poids de Perryville dans la Mémoire de la Guerre

Les Pertes Humaines

La bataille de Perryville fut l'une des plus sanglantes de l'année 1862. Environ 7 500 soldats furent tués, blessés ou portés disparus, un chiffre élevé pour une bataille qui, en comparaison avec d'autres affrontements comme Gettysburg, est souvent reléguée au second plan. Ces pertes eurent un impact psychologique et physique important sur les deux armées.

L'Héritage Historique

Bien que la bataille de Perryville n'ait pas la renommée d'autres batailles de la Guerre de Sécession, elle demeure un tournant majeur. Le Kentucky, resté sous contrôle de l'Union, ne deviendra jamais un théâtre d'opérations majeur pour les forces confédérées. En outre, Perryville montre l'importance des décisions tactiques dans des conflits où la logistique et la topographie pouvaient changer le cours des événements en une journée.

Un impact décisif sur le cours de l'Histoire

La bataille de Perryville, bien qu'elle ait pu être considérée comme une victoire confédérée sur le plan tactique, fut une défaite stratégique qui changea le cours de la Guerre de Sécession dans l'Ouest. Avec la perte du Kentucky, les forces du Sud durent réorienter leurs efforts ailleurs, abandonnant tout espoir de reprendre cet État clé. Perryville illustre à quel point les décisions prises sur le terrain, combinées à des facteurs comme l'accès à l'eau et la logistique, peuvent avoir un impact décisif sur le cours de l'Histoire.

En octobre 1789, un groupe de milliers de femmes parisiennes, excédées par la faim et l’injustice sociale, marche sur Versailles pour réclamer du pain et des réformes. Cet événement marquant de la Révolution française est un symbole fort de l’implication des femmes dans le combat pour la justice sociale et politique. Ce soulèvement, connu sous le nom de la "Marche des femmes sur Versailles", a joué un rôle décisif dans le renversement des pouvoirs de l’Ancien Régime et la centralisation de la Révolution à Paris.

Contexte économique et social de 1789

La crise économique et la disette

À la veille de la Révolution, la France est en proie à une crise économique profonde. L'hiver rigoureux de 1788-1789, suivi de mauvaises récoltes, provoque une flambée des prix du blé et du pain, l'aliment de base de la population. En conséquence, les Parisiens, notamment les classes populaires, souffrent de pénuries alimentaires et d’une inflation galopante qui rend le pain presque inaccessible. Cette crise alimentaire, exacerbée par les inégalités économiques, alimente la colère populaire contre la noblesse et la monarchie, perçues comme responsables de cette situation.

L’agitation révolutionnaire

Les événements de l’été 1789, notamment la prise de la Bastille le 14 juillet, ouvrent une ère de bouleversements politiques. Alors que l'Assemblée nationale constituante tente de mettre en place des réformes, les tensions sociales s'aggravent. La population parisienne, en majorité pauvre et affamée, est de plus en plus frustrée par l'inertie du roi Louis XVI et l'inaction des institutions face à la misère grandissante.

Dans ce contexte, les femmes des classes laborieuses, souvent chargées d'approvisionner leurs familles, sont particulièrement affectées. Ce sont elles qui prennent l'initiative de se mobiliser pour exiger du pain et des solutions immédiates à la crise.

La Marche sur Versailles – Un soulèvement populaire féminin

Le 5 octobre 1789 : L'appel à l'action

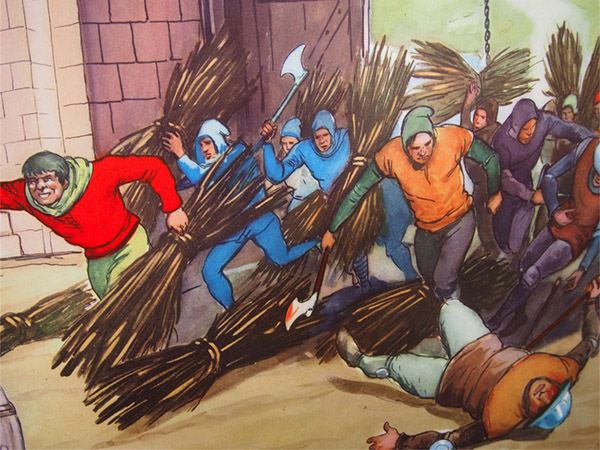

Le 5 octobre 1789, la colère atteint son paroxysme. Aux Halles de Paris, un marché central, les rumeurs de nouvelles augmentations du prix du pain circulent. En quelques heures, des centaines de femmes, principalement des poissardes (vendeuses de poisson), des ouvrières et des domestiques, se rassemblent pour manifester. Ces femmes, armées de piques, de bâtons et parfois de fusils, décident de marcher vers Versailles, le siège de la cour royale, afin de présenter directement leurs doléances au roi.

Leur revendication principale est simple : elles veulent du pain pour nourrir leurs familles. Mais au-delà de cette demande immédiate, ce mouvement porte aussi un désir de justice sociale et de participation politique.

La marche vers Versailles

Le cortège, qui compte bientôt plusieurs milliers de femmes, est rejoint par des hommes et des membres de la Garde nationale, dirigée par le marquis de La Fayette. En traversant les 20 kilomètres qui séparent Paris de Versailles sous une pluie battante, les manifestantes scandent des slogans contre l'inaction royale et la noblesse déconnectée de la réalité du peuple. Cette longue marche, à la fois pacifique et déterminée, symbolise le poids de la misère populaire et la montée en puissance de la colère révolutionnaire.

Les événements à Versailles

L’arrivée des femmes à Versailles

Arrivées à Versailles dans l'après-midi du 5 octobre, les femmes exigent une audience avec le roi. Plusieurs d'entre elles pénètrent dans l'Assemblée nationale constituante, où elles interpellent les députés sur la situation de famine à Paris. Elles insistent sur la nécessité de réformer la distribution du pain et de veiller à la baisse des prix. Un groupe de manifestantes parvient également à rencontrer le roi Louis XVI pour lui exprimer leurs doléances.

Le roi, sous pression, promet de distribuer du pain et signe plusieurs décrets déjà votés par l’Assemblée, notamment l'abolition des privilèges, dans une tentative de calmer la situation.

L’assaut sur le château

Le lendemain, 6 octobre, la situation dégénère. Tôt dans la matinée, un groupe de manifestants parvient à forcer l'entrée du château de Versailles et tente d’accéder aux appartements de la reine Marie-Antoinette, figure honnie de la population pour son faste et son insensibilité présumée face à la misère populaire. Bien que la reine parvienne à fuir in extremis, l’invasion du château marque un point de non-retour dans la confrontation entre la monarchie et le peuple.

Le roi et la famille royale ramenés à Paris

Sous la pression des manifestants et de la Garde nationale, le roi et sa famille sont contraints de quitter Versailles pour s’installer à Paris, au palais des Tuileries. Ce déplacement forcé symbolise la prise de contrôle du pouvoir par le peuple parisien et la fin de la monarchie absolue. Louis XVI devient, en apparence, un roi plus proche du peuple, mais ce déménagement scelle en réalité la fin de son autorité monarchique.

Conséquences de la Marche sur Versailles

Une victoire populaire et féminine

La Marche sur Versailles est souvent considérée comme l'un des moments les plus emblématiques de la Révolution française. Pour la première fois, les femmes jouent un rôle central dans un événement révolutionnaire majeur. Leur action ne se limite pas à des revendications économiques, elle marque aussi un tournant politique, en ramenant le roi à Paris et en affirmant l’importance de la pression populaire dans les décisions politiques.

Cette victoire féminine met en lumière le rôle essentiel des femmes dans la Révolution française, même si elles resteront, par la suite, largement exclues des droits politiques formels. Néanmoins, elles démontrent ici qu'elles peuvent être des actrices à part entière du changement.

Le renforcement du pouvoir révolutionnaire à Paris

En ramenant Louis XVI à Paris, la marche du 5 et 6 octobre accélère la centralisation du pouvoir à Paris. Le roi est désormais sous la surveillance directe du peuple et de l’Assemblée nationale. Cela marque le début d'une nouvelle phase de la Révolution, où les décisions politiques sont de plus en plus influencées par les pressions populaires et les événements se concentrent dans la capitale.

Une montée de la radicalité

Cet épisode renforce également la dynamique révolutionnaire. La violence latente, symbolisée par l'attaque du château, préfigure les périodes plus sombres de la Révolution, comme les journées de septembre 1792 ou la Terreur. La peur de la contre-révolution et la méfiance grandissante envers la monarchie alimentent une radicalisation du mouvement révolutionnaire.

Le Pain et la Révolution

La Marche des femmes sur Versailles est un des moments les plus frappants de la Révolution française, où la lutte pour le pain devient le catalyseur d’un changement politique radical. Ces femmes, animées par la faim, ont bousculé l’ordre établi et contribué à ramener la monarchie sous le contrôle de Paris. Leur action n’a pas seulement concerné une question de subsistance, mais a aussi mis en lumière l’injustice sociale et les aspirations profondes à une société plus équitable.

Cet événement démontre la capacité du peuple, en particulier des femmes, à peser sur les décisions politiques et à être les moteurs du changement dans une société en pleine mutation.

Le 4 octobre 1943 marque une date clé dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale en France : la libération de la Corse. Ce jour-là, les forces françaises libres et les troupes italiennes rebelles, appuyées par la Résistance corse, entreprennent une offensive décisive pour libérer l’île de l’occupation allemande. Cet article explore les événements ayant conduit à cette opération, son déroulement, ainsi que ses conséquences stratégiques et symboliques.

Contexte de l'opération et occupation de la Corse

L'occupation de la Corse par les forces de l'Axe

Depuis novembre 1942, après l’opération Torch (le débarquement allié en Afrique du Nord), la Corse se retrouve occupée par les forces de l’Axe, principalement italiennes et, à partir de septembre 1943, allemandes. L'île, de par sa position stratégique en Méditerranée, représente un point clé pour les forces de l'Axe afin de contrôler les voies maritimes et aériennes entre la France, l’Italie et l’Afrique du Nord.

Cependant, l'occupation italienne de l'île n'est pas des plus dures, et les Corses commencent à organiser une résistance active. Cette situation change après la capitulation de l'Italie le 8 septembre 1943, moment où l'Allemagne prend en main l'occupation de l'île et renforce sa présence militaire.

Le rôle de la Résistance corse

La résistance corse, très active depuis l'occupation, se renforce avec l’appui des mouvements communistes et des patriotes locaux. Composée de maquisards et de civils armés, elle s’organise pour harceler les troupes d’occupation par des sabotages, des embuscades et des attaques ciblées contre les convois allemands. La Résistance joue un rôle déterminant dans la préparation de la libération de l’île.

Le tournant de l'armistice italien et l'implication des troupes françaises

L'effondrement de l'Italie fasciste

Le 8 septembre 1943, l’Italie signe un armistice avec les Alliés, marquant la fin de son alliance avec l'Allemagne. En Corse, cette situation précipite le basculement des troupes italiennes, qui se retrouvent dans une position ambiguë, entre les ordres de Rome et la réalité d'une présence allemande croissante. De nombreux soldats italiens rejoignent la Résistance corse ou coopèrent avec les forces françaises libres pour combattre les Allemands.

L’arrivée des forces françaises libres

Sous le commandement du général Henri Giraud, les forces françaises libres planifient la libération de la Corse avec l’aide des Alliés. Dès le 12 septembre 1943, des troupes françaises, notamment la 1ère division française libre (DFL) et des commandos, débarquent en Corse, en particulier dans le port d’Ajaccio, pour soutenir les résistants et préparer une offensive de grande envergure.

L’opération vise à libérer l’île rapidement, avant que les Allemands n’aient le temps de renforcer leurs positions. Les Alliés considèrent la Corse comme un tremplin stratégique pour les futures opérations de libération en France continentale.

Le D-Day du 4 octobre 1943

L'offensive coordonnée

Le 4 octobre 1943, l’offensive finale pour la libération de la Corse débute. Les forces françaises libres, sous les ordres du général de Montsabert, coordonnent leurs actions avec les résistants corses et les troupes italiennes, qui ont choisi de se rallier à la cause alliée. Le plan consiste à attaquer les positions allemandes dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment à Bastia, qui est devenue le principal point de regroupement des forces allemandes sur l’île.

Les combats sont intenses, notamment dans les zones montagneuses et dans les villages, où les maquisards connaissent le terrain et mènent une guérilla efficace contre les Allemands. L’armée allemande, bien que supérieure en armement, est progressivement encerclée par cette alliance franco-corse-italienne.

La bataille de Bastia

Bastia, sur la côte nord-est de l'île, devient le point focal des combats. Les troupes allemandes s'y retranchent, espérant recevoir des renforts de la péninsule italienne. Cependant, l'encerclement progressif de la ville par les forces françaises libres et la Résistance corse affaiblit leur position. Les combats pour la prise de Bastia sont acharnés et marquent l'un des moments les plus décisifs de la libération de la Corse.

Le 4 octobre 1943, après plusieurs jours de combats, les troupes allemandes finissent par battre en retraite, marquant la fin effective de l'occupation de l'île.

Conséquences de la libération de la Corse

La Corse, premier territoire libéré de France

La libération de la Corse marque un tournant important dans la Seconde Guerre mondiale en France. L’île devient le premier territoire français métropolitain à être libéré des forces de l'Axe, près d’un an avant le débarquement de Normandie. Cela représente une victoire symbolique majeure pour la Résistance française et les forces alliées, ainsi qu'un signal d’espoir pour le reste de la France toujours sous occupation.

Un atout stratégique pour les Alliés

D'un point de vue stratégique, la libération de la Corse permet aux Alliés d'établir une base avancée en Méditerranée. Les aérodromes de l’île, libérés des Allemands, sont rapidement utilisés pour lancer des missions aériennes vers l'Italie et le sud de la France. La position de la Corse, à mi-chemin entre l’Afrique du Nord et la France continentale, en fait une base logistique essentielle pour les futures opérations alliées en Europe occidentale.

La reconnaissance de la Résistance corse

L’implication massive des Corses dans leur propre libération, avec le soutien de la Résistance, renforce l’idée d’une nation active dans sa lutte contre l’occupant. Le rôle crucial de la population locale, des maquisards et des résistants est reconnu par la France libre et le général de Gaulle, qui honore le courage et l’efficacité de la Résistance corse dans cette libération.

Une victoire décisive et symbolique pour la France libre

Le 4 octobre 1943, le D-Day corse, est une date marquante dans la lutte contre les forces de l'Axe. La libération de la Corse représente non seulement une victoire militaire, mais aussi un symbole fort de l'unité nationale et de la résistance face à l'oppression. Ce premier territoire libéré de France ouvre la voie aux futures offensives alliées et au retour de la souveraineté française sur l'ensemble du territoire.

La Corse, par sa géographie et son histoire, a joué un rôle clé dans la campagne de libération de l’Europe et a renforcé l'idée que la France, malgré l'occupation, restait debout et déterminée à se libérer de l’emprise nazie.

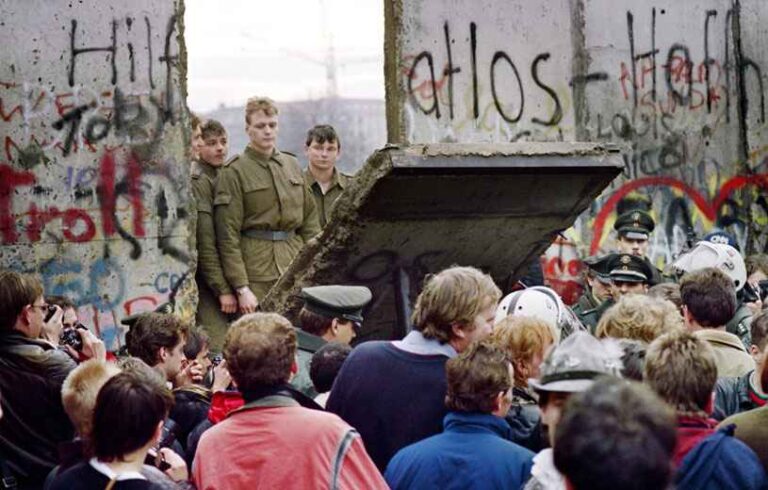

La réunification de l'Allemagne, survenue le 3 octobre 1990, marque un tournant majeur de l'histoire européenne contemporaine. Cet événement a mis fin à la division entre la République fédérale d'Allemagne (RFA) à l'Ouest et la République démocratique allemande (RDA) à l'Est, divisées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le processus, complexe et symbolique, a été influencé par un contexte international en pleine mutation et a eu des répercussions profondes sur la politique européenne et mondiale.

Contexte historique et politique

La division de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale

À la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, l'Allemagne, vaincue, fut divisée en quatre zones d'occupation, chacune contrôlée par les Alliés : les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, et l'Union soviétique. Cette division fut initialement envisagée comme temporaire, mais les tensions croissantes entre les Alliés occidentaux et l'Union soviétique conduisirent à la formation de deux États allemands en 1949 : la RFA (à l'Ouest) et la RDA (à l'Est).

La construction du Mur de Berlin

Symbole le plus visible de cette division, le Mur de Berlin fut construit en 1961 pour empêcher l'exode massif des Allemands de l'Est vers l'Ouest. Ce mur séparait non seulement Berlin en deux, mais incarnait aussi la scission entre les blocs communiste et capitaliste, en pleine Guerre froide.

L'évolution des relations Est-Ouest

Les relations entre les deux Allemagnes, comme celles entre l'Est et l'Ouest, furent marquées par des tensions tout au long de la Guerre froide. Cependant, à partir des années 1970, des signes de rapprochement apparurent. La politique d'Ostpolitik, menée par le chancelier ouest-allemand Willy Brandt, chercha à améliorer les relations avec la RDA et les autres pays du bloc soviétique, jetant les bases d'une possible future réconciliation.

Les causes de la réunification

La Perestroïka et la Glasnost

Dans les années 1980, l'Union soviétique, sous la direction de Mikhaïl Gorbatchev, adopta des politiques de réforme économique et politique connues sous les noms de Perestroïka (restructuration) et Glasnost (transparence). Ces réformes affaiblirent le contrôle soviétique sur les pays d'Europe de l'Est, y compris la RDA, et créèrent un climat de changements irréversibles.

Le mécontentement croissant en RDA

En RDA, le mécontentement face à la stagnation économique et à la répression politique s'accrut dans les années 1980. Le peuple commença à organiser des manifestations pacifiques, demandant des réformes, plus de libertés, et la fin du régime autoritaire. Des villes comme Leipzig furent le théâtre de manifestations de plus en plus massives, appelées les "manifestations du lundi".

La chute du Mur de Berlin

Le 9 novembre 1989, après des mois de pressions internes et externes, les autorités est-allemandes annoncèrent de manière maladroite l'ouverture des frontières avec l'Ouest. Cette annonce provoqua une vague d'enthousiasme à travers l'Allemagne. Des milliers de Berlinois de l'Est et de l'Ouest se rassemblèrent spontanément au Mur de Berlin, provoquant sa chute symbolique.

Le processus de réunification

Les négociations diplomatiques

Après la chute du Mur, la question de la réunification devint centrale dans le débat politique allemand et international. Les négociations pour la réunification furent menées principalement par le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl, qui présenta un plan en dix points pour l’unification. La communauté internationale, notamment les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Union soviétique, fut impliquée dans les discussions pour assurer une transition pacifique.

Le Traité 2+4

Le "Traité 2+4" fut signé en septembre 1990 entre les deux Allemagnes (les "2") et les quatre puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale (États-Unis, URSS, France, Royaume-Uni). Ce traité régla les questions de sécurité et permit la réunification sous le contrôle de la RFA, tout en garantissant la souveraineté totale de l'Allemagne réunifiée.

Le rôle de l’Union européenne

La réunification de l'Allemagne ne se fit pas uniquement à l'intérieur de ses frontières. L’intégration de l'Allemagne dans l'Union européenne joua un rôle crucial pour apaiser les craintes des voisins européens, en particulier la France, qui craignait la montée d'une Allemagne trop puissante. L'Allemagne renforça son engagement européen, notamment en soutenant l'adoption d'une monnaie unique, l'euro.

Les défis après la réunification

Les disparités économiques et sociales

L'un des plus grands défis de la réunification fut de combler l'écart économique entre l'Est et l'Ouest. La RDA, sous régime communiste, avait une économie beaucoup moins performante que celle de la RFA. Les premières années après la réunification furent marquées par une récession à l'Est, des taux de chômage élevés et une migration massive vers l'Ouest.

L'intégration culturelle et politique

Au-delà des questions économiques, l'intégration des populations de l'Est et de l'Ouest présenta également des défis sur le plan culturel et politique. La culture politique en RDA, où la liberté d'expression était limitée, contrastait fortement avec celle de la RFA, plus ouverte et démocratique. Ce processus d’intégration, souvent qualifié de "réunification intérieure", prit des années.

Les tensions et le sentiment d’injustice

La transition brutale vers une économie de marché créa un sentiment de frustration et d'injustice chez de nombreux Allemands de l'Est. Le chômage, les inégalités croissantes et la perte d'identité laissèrent des cicatrices durables dans certaines régions. De plus, la transformation rapide de la RDA fut perçue par certains comme une "annexion" par l'Ouest, plutôt qu'une réunification équitable.

Unification et héritage

La réunification de l'Allemagne, bien que célébrée comme un triomphe de la paix et de la liberté, ne fut pas sans défis. Cependant, elle permit à l'Allemagne de se reconstruire comme une puissance européenne centrale, tout en réaffirmant son engagement envers la démocratie et l'intégration européenne. Aujourd'hui, bien que des disparités subsistent entre l'Est et l'Ouest, l'Allemagne est unie et joue un rôle clé sur la scène internationale.

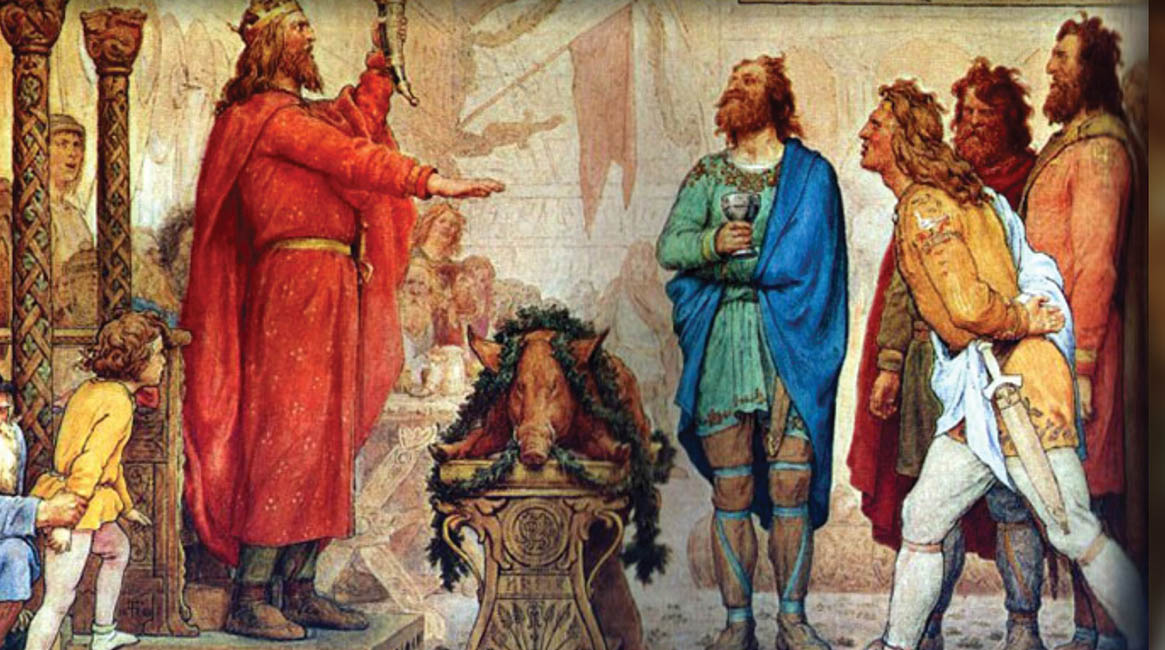

L’invasion de l’Angleterre par Guillaume, duc de Normandie, en 1066 est un événement capital dans l’histoire européenne. Cette conquête, marquée par la célèbre bataille d'Hastings, n’a pas seulement bouleversé la monarchie anglaise, mais a également jeté les bases d’une nouvelle ère politique, culturelle et sociale en Angleterre. Cet article retrace les origines de l’invasion, les événements qui ont conduit Guillaume à revendiquer le trône d’Angleterre, et les conséquences durables de cette victoire décisive.

Le Contexte Historique et la Prétention au Trône

La mort d'Édouard le Confesseur et la crise de succession

Le 5 janvier 1066, le roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, meurt sans laisser d’héritier direct, ouvrant ainsi une crise de succession. Plusieurs prétendants revendiquent alors la couronne, parmi lesquels Harold Godwinson, le puissant comte de Wessex, Harald Hardrada, roi de Norvège, et Guillaume, duc de Normandie. Guillaume affirme qu’Édouard lui avait promis le trône lors d’une visite en Normandie en 1051 et qu'Harold Godwinson avait juré de le soutenir.

Cependant, à la mort d’Édouard, c’est Harold qui est élu roi par le Witenagemot, l'assemblée des nobles anglo-saxons, provoquant la colère de Guillaume et d’autres prétendants.

Les revendications de Guillaume et la préparation de l'invasion

Guillaume, cousin éloigné d'Édouard, décide de faire valoir ses droits par la force. Il prépare soigneusement son invasion, rassemblant une armée composée de Normands, de Bretons, et de mercenaires venus de divers horizons. Pour légitimer son action, Guillaume obtient également le soutien du pape Alexandre II, qui lui accorde une bannière papale, ce qui lui permet de présenter son invasion comme une guerre juste.

Le duc de Normandie passe plusieurs mois à rassembler des troupes et à construire une flotte pour traverser la Manche, tandis qu'Harold Godwinson se prépare à défendre son royaume, également menacé par une invasion du roi norvégien Harald Hardrada.

Le Déroulement de l’Invasion

La bataille de Stamford Bridge

Avant même que Guillaume n’ait pu envahir l’Angleterre, Harold Godwinson doit d'abord affronter Harald Hardrada. Le 25 septembre 1066, Harold et son armée rencontrent les forces norvégiennes à Stamford Bridge, dans le nord de l'Angleterre. La bataille se solde par une victoire décisive des Anglo-Saxons, et Harald Hardrada est tué. Cependant, cette victoire affaiblit considérablement l’armée d'Harold, qui doit désormais marcher vers le sud pour faire face à Guillaume.

Le débarquement à Pevensey et la préparation de la bataille

Le 28 septembre 1066, Guillaume débarque à Pevensey, dans le Sussex, avec une armée d’environ 7 000 hommes. Profitant de l'absence des forces anglaises occupées dans le nord, Guillaume fortifie rapidement sa position et commence à ravager les terres alentour pour provoquer une confrontation rapide avec Harold.

Harold, après sa victoire à Stamford Bridge, marche rapidement vers le sud avec ses troupes épuisées. Il atteint la région de Hastings début octobre, où Guillaume l'attend avec son armée normande bien reposée.

La bataille d’Hastings (14 octobre 1066)

Le 14 octobre 1066, les deux armées se rencontrent à Senlac Hill, près d’Hastings. La bataille d’Hastings est un affrontement brutal et décisif qui dure toute la journée. Les troupes d'Harold, composées principalement d'infanterie anglo-saxonne (les housecarls et les fyrds), résistent initialement aux assauts de la cavalerie et des archers normands.

Cependant, une tactique astucieuse de Guillaume, consistant à simuler une retraite pour attirer les troupes anglaises hors de leur position défensive, conduit à la déroute des forces d'Harold. Vers la fin de la bataille, Harold Godwinson est tué, selon la légende, d’une flèche dans l'œil. Sa mort scelle la victoire de Guillaume, qui devient alors le maître incontesté de l’Angleterre.

Guillaume Devient Roi d'Angleterre

La soumission des nobles anglais

Après sa victoire à Hastings, Guillaume marche sur Londres. Bien que certaines poches de résistance subsistent, les nobles anglo-saxons finissent par reconnaître Guillaume comme roi d'Angleterre. Le 25 décembre 1066, Guillaume est couronné à l’abbaye de Westminster, devenant ainsi Guillaume Ier, roi d’Angleterre, connu sous le nom de Guillaume le Conquérant.

La consolidation du pouvoir normand

Pour consolider son pouvoir sur un pays récemment conquis, Guillaume distribue des terres aux barons normands et impose un nouveau système féodal, tout en réprimant sévèrement les rébellions locales. Il fait construire des forteresses dans tout le pays, comme la Tour de Londres, pour asseoir son autorité et contrôler les territoires stratégiques.

Guillaume remplace progressivement l’aristocratie anglo-saxonne par des Normands, créant une nouvelle élite qui lui est loyale. Les grandes familles anglo-saxonnes sont dépossédées de leurs terres, et une nouvelle ère commence, marquée par la domination normande.

Les Conséquences de la Conquête Normande

Les transformations politiques et administratives

La conquête normande bouleverse le paysage politique de l’Angleterre. Guillaume introduit un système féodal plus structuré, dans lequel tous les seigneurs doivent prêter serment directement au roi, renforçant ainsi l’autorité royale. Il fait également dresser le "Domesday Book" en 1086, un recensement détaillé des terres et des ressources du royaume, afin de mieux administrer ses possessions.

La conquête entraîne également une centralisation accrue du pouvoir et une redéfinition des relations entre le roi et ses vassaux, ce qui contribue à la formation d’un État anglais plus stable et plus efficace.

L’impact culturel et linguistique

L’un des aspects les plus durables de la conquête normande est l’influence culturelle et linguistique qu’elle a exercée sur l’Angleterre. Le français normand devient la langue de l’élite, de la cour et de l’administration, tandis que l’anglais anglo-saxon continue d'être parlé par le peuple. Cette cohabitation des langues conduit à un enrichissement de la langue anglaise, qui intègre de nombreux termes d’origine française, notamment dans les domaines de la loi, de la guerre, et de la politique.

Sur le plan architectural, Guillaume et ses successeurs introduisent des styles et des techniques de construction normandes, notamment avec la construction de châteaux, d’églises et de cathédrales dans tout le royaume.

Les relations anglo-normandes et européennes

La conquête de l’Angleterre par Guillaume a également un impact sur les relations internationales. Le roi d’Angleterre est désormais aussi duc de Normandie, ce qui crée des tensions récurrentes avec les rois de France. Cette double appartenance territoriale conduira plus tard à des conflits majeurs entre les deux couronnes, notamment pendant la guerre de Cent Ans (1337-1453).

De plus, la conquête renforce les liens entre l’Angleterre et l’Europe continentale, intégrant le royaume dans les réseaux politiques, économiques et culturels de la France et de l’Occident chrétien.

L’Héritage de Guillaume le Conquérant

Un roi bâtisseur

Guillaume est resté dans l’histoire comme un souverain pragmatique et impitoyable, mais aussi comme un roi bâtisseur. Sa conquête de l’Angleterre a profondément transformé le royaume, tant sur le plan institutionnel que culturel. Ses réalisations, telles que le "Domesday Book" et la consolidation de la féodalité, ont jeté les bases d’un État anglais fort et centralisé, qui survivra à de nombreuses crises.

La naissance d’une nouvelle Angleterre

L’héritage de Guillaume le Conquérant est immense. La conquête normande a marqué la fin de l’ère anglo-saxonne et l’avènement d’une nouvelle Angleterre, dominée par une aristocratie franco-normande. Les dynasties qui régneront sur l'Angleterre après lui, notamment les Plantagenêts, trouveront leurs racines dans cette conquête fondatrice.

La fusion des cultures anglo-saxonne et normande, ainsi que les transformations politiques et économiques apportées par Guillaume, ont contribué à l’émergence d’une Angleterre plus moderne, tournée vers l’Europe et prête à jouer un rôle clé dans l’histoire médiévale. L’aristocratie normande introduit de nouvelles pratiques sociales, juridiques et militaires, modifiant profondément la société anglaise. Par ailleurs, les alliances entre l’Angleterre et le continent, grâce aux possessions normandes de Guillaume, influencent durablement la politique européenne, en particulier vis-à-vis des rois de France.

L’introduction du féodalisme et des institutions administratives normandes donne également naissance à un système de gouvernement plus centralisé et efficace, qui pose les bases d’un État anglais puissant. En dépit de résistances locales et de révoltes, ce nouveau régime s’établit durablement, et Guillaume s’assure de l’obéissance de la population par une série de mesures coercitives, dont le "Harrowing of the North" (le "ravage du Nord"), une campagne militaire brutale menée en 1069 pour réprimer une rébellion.

L'empreinte de Guillaume dans l’histoire anglaise

Guillaume le Conquérant est aujourd’hui considéré comme l’un des personnages les plus importants de l’histoire anglaise. Sa victoire à Hastings en 1066 marque le début d’une nouvelle ère pour l’Angleterre, souvent vue comme une rupture majeure avec le passé anglo-saxon. Bien qu’il ait gouverné avec une poigne de fer, il a laissé une marque indélébile sur le royaume, dont la politique, la culture et la langue ont été à jamais transformées.

Son règne établit également un précédent pour l'autorité royale en Angleterre, créant un modèle de pouvoir fort, qui inspirera ses successeurs. Guillaume est non seulement le fondateur d’une nouvelle dynastie, mais il est aussi l’instigateur d’un processus d’intégration et de modernisation qui a façonné l’Angleterre médiévale et au-delà.

Une Invasion qui Redéfinit l'Histoire

L’invasion de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066 est l’un des événements les plus significatifs de l’histoire européenne médiévale. Cet acte d’audace militaire a redessiné la carte politique et culturelle de l’Angleterre, transformant une monarchie anglo-saxonne en un royaume féodal sous domination normande. La bataille d’Hastings, la prise de Londres et le couronnement de Guillaume à Westminster marquent le début d’un règne qui modifiera radicalement la société anglaise.

Les effets de la conquête normande sont encore visibles aujourd'hui, tant dans le patrimoine linguistique de l'anglais que dans les structures politiques et sociales mises en place par Guillaume. En réaffirmant l’importance du pouvoir royal et en intégrant l’Angleterre dans les courants européens, Guillaume le Conquérant a façonné le destin de l’Angleterre pour les siècles à venir, inscrivant son nom dans l’histoire comme l’un des plus grands conquérants et bâtisseurs de l’époque médiévale.

L’histoire des relations entre l’Empire ottoman et la Russie est marquée par une longue série de rivalités, notamment territoriales, politiques et religieuses. Une des confrontations les plus marquantes survient lorsque l’Empire ottoman déclare la guerre à la Russie, un événement central qui a marqué le cours de l’histoire européenne et orientale, notamment dans le cadre de la guerre de Crimée (1853-1856). Cet article explore les causes, le déroulement et les conséquences de cette déclaration de guerre, qui a redéfini les rapports de force dans la région et influencé les équilibres mondiaux.

Contexte Historique et Rivalités Ottomano-Russes

La rivalité historique entre l’Empire ottoman et la Russie

Depuis le XVIe siècle, les relations entre l’Empire ottoman et la Russie sont tendues, principalement en raison des rivalités territoriales autour de la mer Noire, de la Crimée et des Balkans. L’Empire ottoman, en déclin progressif, tente de maintenir son emprise sur ces territoires stratégiques, tandis que la Russie, en pleine expansion, cherche à accéder aux mers chaudes et à protéger les populations chrétiennes orthodoxes sous domination ottomane.

Cette tension est exacerbée par la montée du nationalisme au sein des populations balkaniques et slaves, souvent soutenues par la Russie, et par la fragilité politique croissante de l’Empire ottoman, que les puissances européennes appellent alors "l’homme malade de l’Europe".

Les enjeux religieux et géopolitiques

Au-delà des questions territoriales, le conflit entre l’Empire ottoman et la Russie est également teinté de rivalités religieuses. La Russie, puissance chrétienne orthodoxe, se présente comme la protectrice des chrétiens sous domination ottomane. De l'autre côté, l’Empire ottoman est dirigé par le sultan, calife des musulmans sunnites, ce qui confère une dimension religieuse à cette rivalité.

L'enjeu géopolitique majeur pour la Russie est l’accès aux Détroits (le Bosphore et les Dardanelles), vitaux pour son commerce et son influence en Méditerranée. L’Empire ottoman, contrôlant ces points stratégiques, devient ainsi un adversaire naturel pour la Russie dans la région.

La Crise qui Conduit à la Guerre

La question des lieux saints de Jérusalem

La crise qui conduit à la guerre entre l’Empire ottoman et la Russie trouve son origine dans un différend religieux concernant les lieux saints de Jérusalem, alors sous contrôle ottoman. Les chrétiens orthodoxes et les catholiques se disputent la protection des lieux saints de la chrétienté, en particulier le Saint-Sépulcre. La Russie se positionne en défenseur des orthodoxes, tandis que la France, alliée de l’Empire ottoman, soutient les catholiques.

En 1852, le sultan Abdulmecid Ier, sous pression diplomatique, accorde certains droits aux catholiques sur les lieux saints, au détriment des orthodoxes. Cette décision provoque l’indignation de la Russie, qui y voit une atteinte à son influence et un affront direct.

L’ultimatum russe et la réponse ottomane

En 1853, face à l'affront perçu, le tsar Nicolas Ier envoie un ultimatum à l’Empire ottoman, exigeant la reconnaissance officielle de la Russie comme protectrice des chrétiens orthodoxes dans les territoires ottomans. Le sultan rejette cet ultimatum, ce qui conduit la Russie à envahir les principautés danubiennes (la Moldavie et la Valachie), des territoires vassaux de l’Empire ottoman.

Face à cette agression, l'Empire ottoman, soutenu diplomatiquement par la France et le Royaume-Uni, décide de répondre par la force. Le 4 octobre 1853, l’Empire ottoman déclare officiellement la guerre à la Russie, marquant le début de la guerre de Crimée.

La Guerre de Crimée (1853-1856)

Les premiers affrontements navals

Les premiers affrontements de la guerre de Crimée se déroulent en mer Noire. En novembre 1853, la flotte russe remporte une victoire décisive contre la flotte ottomane lors de la bataille de Sinope, détruisant une grande partie des navires ottomans. Cette attaque, perçue comme une agression brutale, pousse la France et le Royaume-Uni à entrer dans le conflit aux côtés de l'Empire ottoman.

Le siège de Sébastopol

L’un des épisodes les plus marquants de la guerre de Crimée est le siège de Sébastopol, base navale stratégique russe sur la mer Noire. Entre 1854 et 1855, les troupes alliées franco-britanniques, avec la participation des Ottomans, mènent une campagne longue et sanglante pour prendre cette forteresse. Le siège dure près d’un an et se solde par la chute de Sébastopol en septembre 1855, affaiblissant considérablement les forces russes.

L’intervention des puissances européennes

La guerre de Crimée prend rapidement une dimension internationale. La France et le Royaume-Uni, désireux de limiter l’expansion russe en Europe et au Moyen-Orient, envoient des troupes pour soutenir l’Empire ottoman. La guerre devient ainsi un conflit majeur où les grandes puissances européennes s’affrontent par procuration.

Le Royaume de Sardaigne (futur Royaume d’Italie) rejoint également la coalition anti-russe en 1855, espérant renforcer ses alliances européennes dans la perspective d'une unification italienne.

Les Conséquences de la Guerre et du Conflit Ottomano-Russe

Le traité de Paris (1856)

La guerre de Crimée se termine par la signature du traité de Paris, le 30 mars 1856. Ce traité impose des conditions sévères à la Russie, qui doit renoncer à ses ambitions en Mer Noire et restituer les territoires conquis, notamment les principautés danubiennes, qui obtiennent une autonomie renforcée sous protection internationale.

L’Empire ottoman ressort de la guerre avec un soutien renouvelé des puissances européennes, mais la guerre révèle également ses faiblesses internes. Le traité de Paris garantit toutefois l’intégrité territoriale de l’Empire ottoman, qui est officiellement intégré dans le "concert européen" des nations.

Un impact sur la Russie

La défaite lors de la guerre de Crimée est un coup dur pour la Russie, tant sur le plan militaire que diplomatique. Cette guerre révèle l’obsolescence de son armée et de son infrastructure, incitant le tsar Alexandre II à entreprendre une série de réformes majeures, dont l'abolition du servage en 1861. La Russie, isolée diplomatiquement, est temporairement affaiblie, mais elle se concentre ensuite sur des réformes internes et l’expansion en Asie centrale.

Le déclin continu de l'Empire ottoman

Bien que vainqueur avec l’aide des puissances occidentales, l’Empire ottoman ressort affaibli de la guerre de Crimée. Les réformes entreprises après le conflit (Tanzimat) ne suffisent pas à moderniser un empire en déclin. L’ingérence des puissances européennes dans les affaires ottomanes s’intensifie, et les nationalismes des peuples soumis à l’autorité ottomane continuent de croître, précipitant l’éclatement progressif de l’empire dans les décennies suivantes.

L’Héritage de la Déclaration de Guerre Ottomane

Un tournant dans les relations internationales

La guerre de Crimée marque un tournant dans la diplomatie européenne. Pour la première fois, les puissances européennes se coalisent contre la Russie, dans un contexte de rivalités impérialistes. Ce conflit prépare le terrain pour les futures alliances et les antagonismes qui mèneront au déclenchement de la Première Guerre mondiale.

La montée des nationalismes

La guerre de Crimée, en affaiblissant à la fois l’Empire ottoman et la Russie, exacerbe les mouvements nationalistes dans les Balkans et dans d’autres parties de l’Empire ottoman. La Serbie, la Roumanie et la Bulgarie, entre autres, tireront profit de la faiblesse ottomane pour affirmer leurs aspirations à l’indépendance dans les décennies suivantes.

Un Conflit aux Multiples Enjeux

La déclaration de guerre de l’Empire ottoman à la Russie en 1853, déclencheur de la guerre de Crimée, est un moment clé de l’histoire européenne du XIXe siècle. Ce conflit met en lumière la fragilité des deux empires et annonce une ère de transformations politiques et géopolitiques profondes. La guerre de Crimée et ses conséquences montrent comment des rivalités anciennes entre puissances peuvent catalyser des changements durables dans l’équilibre des forces mondiales, tout en précipitant le déclin

Le 27 septembre -52 avant J.-C. marque une date cruciale dans l’histoire de la Gaule et de Rome : la fin du siège d’Alésia, épisode décisif de la Guerre des Gaules, qui scelle la défaite du chef gaulois Vercingétorix face à Jules César. Cet événement emblématique constitue le point d’orgue de l’affrontement entre l’indépendance gauloise et l’expansionnisme romain.

La révolte de Vercingétorix

Une Gaule sous pression romaine

Depuis 58 av. J.-C., Jules César mène une campagne de conquête en Gaule. Il enchaîne les victoires, soumet tribus après tribus, mais l’unification des peuples gaulois autour de Vercingétorix, chef des Arvernes, change la donne en -52.

Vercingétorix, l’unificateur

Charismatique, stratège et habile orateur, Vercingétorix parvient à fédérer une coalition de tribus gauloises, jusque-là souvent divisées. Il adopte une tactique de terre brûlée et harcèle les légions romaines, leur rendant la conquête bien plus difficile. Après quelques revers, il choisit de se replier dans la place-forte d'Alésia, située sur un plateau naturellement protégé.

Le siège d’Alésia : une prouesse militaire romaine

Une situation géographique stratégique

La ville d’Alésia (aujourd’hui proche d’Alise-Sainte-Reine, en Bourgogne) est perchée sur un éperon rocheux, entourée de vallées. Vercingétorix s’y réfugie avec environ 80 000 hommes, espérant tenir le siège jusqu’à l’arrivée d’une armée de secours gauloise.

Les travaux titanesques de Jules César

Conscient de l’importance de cette bataille, Jules César fait construire deux lignes de fortifications monumentales :

Une contrevallation (ligne intérieure) de plus de 15 km, pour encercler la ville et empêcher toute sortie.

Une circonvallation (ligne extérieure) de 21 km, pour se protéger d’une armée gauloise extérieure, qui finit par arriver en renfort.

Les Romains édifient ces fortifications en un temps record, avec des fossés, pieux, palissades, tours de guet, et des pièges. C’est une œuvre d’ingénierie militaire exceptionnelle, qui montre l’efficacité de l’armée romaine.

L’étau se resserre : le double affrontement

La famine et les tensions à l’intérieur d’Alésia

À mesure que les jours passent, la situation se détériore dans Alésia. Les vivres viennent à manquer. Pour économiser la nourriture, les femmes et les enfants sont expulsés de la ville, mais les Romains refusent de les laisser passer. Ces innocents meurent de faim entre les deux lignes de fortifications.

L’arrivée de l’armée de secours

Une immense armée gauloise, estimée à 250 000 hommes, arrive pour libérer Alésia. Les Gaulois lancent plusieurs assauts contre les fortifications extérieures de César. À l’intérieur, Vercingétorix coordonne des attaques pour tenter de percer l’encerclement. Malgré une pression immense, César tient bon, déployant ses réserves au bon moment et utilisant brillamment la cavalerie germanique de ses alliés.

Le 27 septembre -52 av. J.-C. : capitulation et symbole

La reddition de Vercingétorix

Après plusieurs jours d’assauts infructueux et la défaite de l’armée de secours, Vercingétorix accepte de se rendre. Selon le récit de César, il se présente en armes dans le camp romain, descend de son cheval et jette ses armes aux pieds de César, s’agenouillant devant lui.

Cette scène, immortalisée au XIXe siècle par le sculpteur Aimé Millet à travers la célèbre statue d’Alésia, est devenue l’un des symboles les plus puissants de l’histoire de France.

Une victoire politique et stratégique pour César

La victoire à Alésia permet à Jules César de consolider son pouvoir à Rome, où ses adversaires politiques deviennent de plus en plus inquiets de sa popularité. Elle lui donne le prestige nécessaire pour entamer la dernière phase de sa carrière : la guerre civile contre Pompée et son ascension vers la dictature.

Conséquences durables de la chute d’Alésia

La fin de l’indépendance gauloise

Avec la capitulation de Vercingétorix, la Gaule perd son principal chef militaire. Bien que des poches de résistance subsistent encore quelques années, la Gaule devient officiellement une province romaine, amorçant une profonde romanisation du territoire : langue, droit, architecture, religion…

Le début d’un mythe national