À regarder en ce moment

Pour prendre le temps de lire

19 Février 1980 : Mort de Bon Scott : une perte pour l'Histoire du Rock

Le 19 février 1980 marque une date noire dans l’histoire de la musique. Ce jour-là, Ronald Belford « Bon » Scott, chanteur charismatique du groupe AC…

Lire l’article

Le Massacre d’Ascq (1er avril 1944)

Dans la nuit du 1er au 2 avril 1944, le village d’Ascq, aujourd’hui intégré à la ville de Villeneuve-d’Ascq, devient le théâtre d’un massacre d’une b…

Lire l’article

Le Massacre d'Oradour-sur-Glane : 10 juin 1944

Le 10 juin 1944, quatre jours après le Débarquement en Normandie, le petit village d’Oradour-sur-Glane, en Haute-Vienne, bascule dans l’horreur. En q…

Lire l’articleUn jour comme aujourd’hui…

20 Février 1875 : Naissance d'une Pionnière de l'Aviation - Marie Marvingt

Marie Marvingt est une figure méconnue mais essentielle de l'histoire de l'aviation et du sport féminin. Née en 1875, elle s'est illustrée dans de no…

Lire l’éphéméride

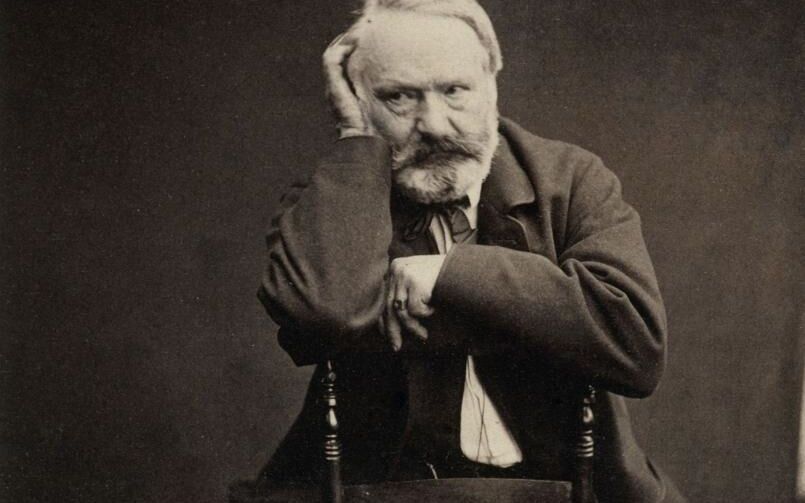

26 Février 1802 : Naissance de Victor Hugo, Géant de la Littérature

Le 26 février 1802 marque la naissance de l'un des plus grands écrivains de la littérature française : Victor Hugo. Poète, romancier, dramaturge et h…

Lire l’éphéméride

23 Février 1934 : Léopold III, l'Accession au Trône de Belgique

L'année 1934 marque un tournant dans l'histoire de la Belgique avec l'accession au trône de Léopold III, succédant à son père, le roi Albert Ier. Son…

Lire l’éphéméride