Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Le 29 mai 1953 marque un tournant majeur dans l'histoire de l'exploration humaine : pour la première fois, deux hommes atteignent le sommet du Mont Everest, le point culminant de la planète. Cette victoire symbolise à la fois la ténacité humaine, le courage face à l’inconnu et la quête éternelle de dépassement de soi.

Le Mont Everest : géant mythique de l'Himalaya

Le Mont Everest, connu sous le nom de Sagarmatha au Népal et Chomolungma au Tibet, culmine à 8 848,86 mètres d'altitude. Ce géant de l'Himalaya fascine depuis des siècles. Bien que mesuré avec précision au XXe siècle, il était déjà considéré comme un défi suprême par les alpinistes dès les années 1920.

George Mallory, célèbre alpiniste britannique, déclara un jour lorsqu'on lui demanda pourquoi il voulait gravir l'Everest : « Parce qu’il est là ». Une réponse simple, mais révélatrice de la soif d'exploration qui anime l'être humain.

Une expédition britannique historique

L’expédition de 1953 est dirigée par le colonel John Hunt, à la tête d’une équipe internationale, mais majoritairement britannique. Elle bénéficie d’une logistique imposante : 350 porteurs, 20 guides sherpas, des centaines de kilos de matériel, y compris de l’oxygène en bouteille.

Le choix des alpinistes qui tenteront l’assaut final sur le sommet est crucial. Après plusieurs tentatives échouées par d'autres membres, c’est finalement le duo formé par le Néo-Zélandais Edmund Hillary et le sherpa népalais Tenzing Norgay qui est désigné.

Le jour historique : 29 mai 1953

À 11h30 du matin, après une ascension harassante, Hillary et Tenzing foulent enfin le sommet du Mont Everest. Les conditions sont extrêmes : froid glacial, vents violents, manque d’oxygène. Mais leur détermination l’emporte.

Dans son récit, Edmund Hillary note : « Je regardai Tenzing, il me regarda, et soudain, nous savions. Nous avions atteint le sommet du monde. »

Tenzing Norgay, très respecté au Népal, y déposa des offrandes traditionnelles bouddhistes, tandis qu’Hillary prit quelques photos. Leur exploit sera confirmé plus tard, après leur retour au camp de base.

Un exploit célébré dans le monde entier

La nouvelle de leur réussite coïncide avec le couronnement d'Élisabeth II au Royaume-Uni. Le timing est parfait pour un empire britannique en quête de symboles unificateurs. Hillary est anobli peu après, et Tenzing devient une légende vivante en Asie.

Cet exploit marque aussi la reconnaissance du rôle essentiel des sherpas dans les ascensions himalayennes, longtemps relégués au second plan.

Les conséquences de cette première

La première ascension du Mont Everest ouvre la voie à des centaines d’expéditions ultérieures. Elle transforme la haute montagne en terrain d’aventure internationale, parfois au détriment de l’environnement local et des conditions de sécurité.

Aujourd’hui, des centaines de grimpeurs tentent chaque année d’atteindre le sommet. Mais le 29 mai 1953 demeure inégalé dans l’imaginaire collectif : un moment où l’homme a réellement tutoyé le ciel.

L'esprit d'aventure immortalisé

Le 29 mai 1953 ne marque pas seulement une réussite physique, mais une victoire morale. En gravissant l’Everest, Hillary et Tenzing ont gravé dans l’histoire l'idée que la volonté humaine peut triompher des plus grands obstacles.

Le 29 mai 1453 marque une date fatidique dans l’histoire du monde : la prise de Constantinople par les Turcs ottomans, menée par le sultan Mehmed II, scelle la fin de l’Empire byzantin. Ce basculement majeur a non seulement mis fin à plus de mille ans d’histoire impériale romaine d’Orient, mais il a aussi ouvert un nouveau chapitre dans l’histoire de l’Europe et du monde musulman.

Un empire millénaire à l’agonie

Au XVe siècle, l’Empire byzantin n’est plus que l’ombre de lui-même. Réduit à Constantinople et quelques territoires épars, il est encerclé par les forces ottomanes depuis des décennies. Les croisades, les querelles internes et la montée en puissance de puissances voisines ont affaibli cette grande civilisation. L’empereur byzantin Constantin XI Paléologue tente désespérément de sauver la ville, mais il ne dispose que de quelques milliers de soldats et de maigres renforts européens, notamment le génois Giovanni Giustiniani.

Le siège de Constantinople : une machine de guerre redoutable

Le siège débute le 6 avril 1453. Mehmed II, surnommé plus tard « le Conquérant », déploie une armée estimée à plus de 80 000 hommes, appuyée par une artillerie sans précédent. C’est d’ailleurs l’utilisation du canon géant construit par l’ingénieur hongrois Urban qui marque une rupture technologique : jamais une muraille n’avait été autant mise à l’épreuve par des tirs continus.

Malgré une défense héroïque, les Byzantins ne peuvent contenir indéfiniment l'assaut. Les murs de Théodose, symboles de l’invincibilité de la cité, sont percés en plusieurs points. Le 29 mai, à l’aube, les Ottomans lancent l’attaque finale. Constantin XI meurt au combat, la légende voulant qu’il ait refusé de fuir et soit tombé en soldat.

Conséquences religieuses et culturelles d’une chute

La chute de Constantinople marque un traumatisme pour la chrétienté. La « Seconde Rome » est tombée, laissant place à ce que les Ottomans vont appeler Istanbul. L’église Sainte-Sophie, joyau de l’architecture chrétienne, est transformée en mosquée. Le patriarcat orthodoxe est néanmoins maintenu, avec une autonomie religieuse offerte par Mehmed II, soucieux de s’attirer les faveurs de la population grecque.

Du point de vue culturel, cette prise provoque un exode massif des savants byzantins vers l’Occident, notamment vers l’Italie. Ce transfert de manuscrits anciens et de connaissances contribue directement à l’essor de la Renaissance en Europe. La redécouverte de textes antiques bouleverse la pensée occidentale, et la chute de Constantinople devient un tremplin involontaire pour l’humanisme.

Un nouvel empire s’érige

Pour les Ottomans, la prise de Constantinople n’est pas seulement une victoire militaire. Elle représente l’aboutissement d’un rêve impérial. Mehmed II fait de la ville sa capitale, y établit une administration centralisée, encourage la coexistence de différentes communautés religieuses et initie une ère d’expansion.

Istanbul devient un centre culturel, commercial et politique incontournable. Sous les sultans successifs, elle rayonne jusqu’au XVIe siècle comme le cœur de l’Empire ottoman, désormais héritier à la fois des traditions islamiques et de la grandeur impériale romaine.

Une mémoire encore vive

La date du 29 mai 1453 continue d’avoir une résonance forte. En Grèce, elle symbolise la fin d’un âge d’or et le début de siècles d’occupation. En Turquie, elle est célébrée comme un moment glorieux d’accomplissement national. Ce double regard reflète la complexité de cet événement fondateur.

Citations célèbres comme celle de l’historien Edward Gibbon, « La chute de Constantinople est un des événements les plus mémorables de l’histoire », témoignent de l’importance inaltérable de cette journée dans le récit de notre civilisation.

Constantinople, le crépuscule d’un monde, l’aube d’un autre

La prise de Constantinople n’est pas seulement la fin d’un empire, mais la naissance d’un nouveau monde. Ce choc géopolitique et culturel continue d’influencer les équilibres religieux, politiques et identitaires jusqu’à aujourd’hui. Elle marque la fin du Moyen Âge pour de nombreux historiens et le début d’une nouvelle ère façonnée par les échanges, les conflits et les métissages.

Le 28 mai 1972 marque une date emblématique dans l’histoire de la monarchie britannique : la mort du duc de Windsor, autrefois roi Édouard VIII. Ce décès symbolise bien plus qu’une disparition physique. Il sonne le glas d'un règne avorté et d’une crise constitutionnelle sans précédent qui bouleversa la Couronne d’Angleterre au XXème siècle.

Le roi qui abdiqua par amour

Édouard VIII devient roi en janvier 1936 à la mort de son père, George V. Mais son règne ne durera que 326 jours. Tombé amoureux de Wallis Simpson, une mondaine américaine deux fois divorcée, il provoque un véritable scandale au sein du royaume.

En tant que chef de l’Église anglicane, il lui était interdit d’épouser une femme divorcée dont les ex-maris étaient encore en vie. Refusant de choisir entre son trône et Wallis, Édouard opte pour l’abdication le 11 décembre 1936, un geste sans précédent dans l’histoire britannique.

Une abdication aux lourdes conséquences

Cette abdication entraîna une onde de choc à travers le pays. Le prince Albert, son frère cadet, monta sur le trône sous le nom de George VI. La crise déstabilisa la monarchie et mit en lumière les conflits entre traditions royales, devoir politique et choix personnels.

L’affaire passionna l’opinion publique et fit les choux gras de la presse internationale. Elle souleva aussi des questions fondamentales sur la nature du rôle royal, entre symbolisme institutionnel et vie privée.

Une vie d’exil et de regrets voilés

Après l’abdication, Édouard reçoit le titre de duc de Windsor et épouse Wallis Simpson en 1937. Ils vivent en grande partie en France, dans un exil doré, mais marqué par la distance et la méfiance persistante de la famille royale.

Malgré quelques apparitions officielles, le couple est maintenu à l'écart des affaires du royaume. Le duc tente à plusieurs reprises de retrouver un rôle officiel, sans succès. Il publie en 1951 ses mémoires intitulées A King’s Story, où il exprime sa vision des événements et sa perception du sacrifice qu’il estime avoir fait.

L’ombre d’un flirt avec l’Allemagne nazie

Le passé du duc de Windsor reste controversé. Durant la Seconde Guerre mondiale, ses liens supposés avec l’Allemagne nazie font l’objet de vives suspicions. Une visite à Hitler en 1937 et des communications interceptées alimentent les théories d’une sympathie pro-allemande.

Pour l’éloigner, Churchill le nomme gouverneur des Bahamas de 1940 à 1945. Ce poste, considéré comme une forme d’exil politique, achève de le marginaliser dans l’appareil monarchique.

Une fin discrète et une réconciliation tardive

Dans les années 1960, la santé du duc se dégrade. Il souffre d’un cancer de la gorge et d’une isolement croissant. En 1972, peu avant sa mort, la reine Élisabeth II lui rend une visite très symbolique à Paris. C’est une forme de réconciliation familiale, longtemps attendue.

Il meurt le 28 mai 1972, à 77 ans. Son corps est rapatrié au Royaume-Uni et enterré au cimetère royal de Frogmore, près de Windsor, aux côtés de son épouse, décédée en 1986.

L’héritage d’un choix personnel

La mort du duc de Windsor symbolise la fin d'une ère marquée par le choc entre devoir royal et liberté personnelle. Son histoire reste l’une des plus romantiques et controversées de la monarchie britannique.

À l’heure où les familles royales modernes tentent de concilier tradition et modernité, le cas d’Édouard VIII résonne encore, notamment à travers les choix de Harry et Meghan, souvent comparés à leurs prédécesseurs déchus.

Une fin de conte moderne aux relents de tragédie

La vie du duc de Windsor reste un mélange fascinant d’amour, de renoncement, de scandales et de regrets. Sa mort en 1972 referme le chapitre d’un roi qui a préféré l’amour à la couronne, un choix qui continue d’interroger et d’inspirer.

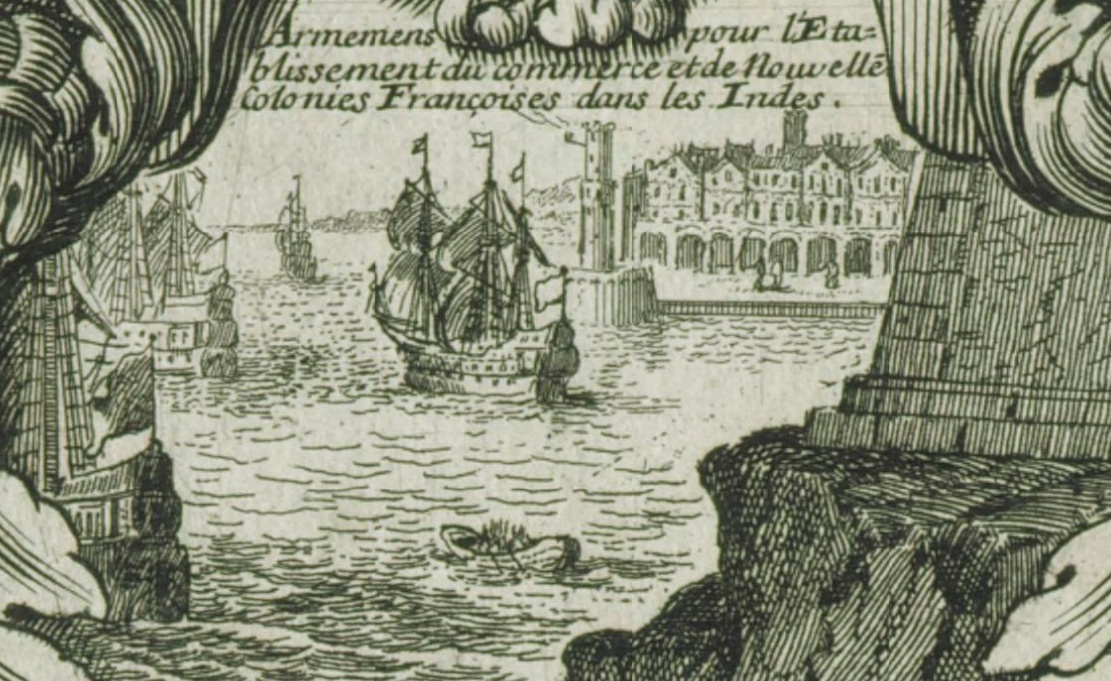

Le 28 mai 1664 marque une date-clé dans l'histoire du commerce maritime français avec la création de la Compagnie française des Indes orientales, sous l'impulsion de Jean-Baptiste Colbert. Cet événement s'inscrit dans un contexte de rivalité économique intense entre les grandes puissances européennes, notamment les Provinces-Unies (Pays-Bas) et l'Angleterre, déjà bien implantées en Asie.

Contexte géopolitique et économique du XVIIe siècle

Au milieu du XVIIe siècle, la France cherche à s'imposer comme une puissance commerciale majeure. L’économie mondiale commence à se structurer autour des échanges maritimes, et l’Asie, riche en épices, soieries, cotons et porcelaines, devient un enjeu central. L’Angleterre et les Provinces-Unies ont déjà fondé leurs compagnies des Indes respectives depuis plusieurs décennies, et contrôlent de vastes réseaux commerciaux.

Colbert, ministre de Louis XIV, souhaite mettre en place une stratégie mercantiliste efficace pour renforcer l'économie française. Il encourage donc la création de grandes compagnies commerciales dotées de privilèges exclusifs, calquées sur le modèle des puissances rivales.

La fondation de la Compagnie française des Indes orientales

Le 28 mai 1664, par édit royal, la Compagnie française des Indes orientales est officiellement fondée. Son objectif : établir des comptoirs et commercer avec l'Asie, notamment dans les régions de l’Inde, de la Chine et de l’Insulinde (actuelle Indonésie). Elle obtient le monopole du commerce avec ces territoires pour cinquante ans.

Colbert confie la direction à des financiers influents, avec un capital initial considérable pour l’époque : 15 millions de livres. L'État participe activement en fournissant navires et armements, démontrant l’implication directe du pouvoir royal dans cette entreprise commerciale.

Les premières expéditions et les ambitions coloniales

Dès 1665, la Compagnie organise ses premières expéditions vers Madagascar, considérée comme un point stratégique pour ravitailler les navires. Bien que les débuts soient marqués par des difficultés logistiques, l'entreprise pose les bases d’une présence française en Asie.

En 1674, la Compagnie fonde son principal comptoir à Pondichéry, sur la côte est de l’Inde. Cette ville deviendra la capitale de l’Inde française jusqu’en 1954. La Compagnie établit également des établissements à Chandernagor, Karikal, Mahé et Yanaon, consolidant ainsi sa position en Inde.

Une rivalité permanente avec les autres puissances européennes

La Compagnie française doit constamment faire face aux compagnies anglaise et néerlandaise, beaucoup plus expérimentées et puissantes. Ces rivalités dégénèrent souvent en conflits armés, notamment au cours de la Guerre de Sept Ans (1756-1763), où les possessions françaises en Inde sont en grande partie perdues au profit des Britanniques.

Malgré ces revers, la Compagnie joue un rôle important dans la politique coloniale française et dans l’expansion de la culture française en Asie. Elle favorise aussi les échanges culturels, l’introduction de nouveaux produits (thé, épices, soieries) et la diffusion du goût pour l’Orient dans l’élite française.

Renaissance et déclin de la Compagnie

La Compagnie est dissoute une première fois en 1719, avant d’être refondée sous la Régence, puis connaît plusieurs réorganisations au cours du XVIIIe siècle. Elle participe activement à l’économie française mais subit les contrecoups des défaites militaires et des crises financières.

En 1769, sous Louis XV, la Compagnie est finalement dissoute définitivement, ses possessions étant reprises par l’État. Ce déclin reflète les limites de l’aventure coloniale française face à la montée en puissance de l’Empire britannique.

Héritage et postérité

Malgré son échec final, la Compagnie française des Indes orientales a marqué durablement l’histoire économique, coloniale et culturelle de la France. Elle a posé les jalons de la présence française en Inde et contribué à l’enrichissement de la culture hexagonale par l’importation de produits exotiques et d’influences orientales.

Des bâtiments, des archives et même des mots de la langue française témoignent encore de cette époque. Pondichéry reste aujourd’hui un symbole du passé colonial français en Inde, attirant historiens et touristes.

Une ambition impériale qui a dessiné les contours de la France outre-mer

La fondation des Compagnies françaises des Indes le 28 mai 1664 fut le fruit d’une volonté d’affirmer la puissance économique et politique de la France sur la scène internationale. Si leur histoire est faite de succès partiels et d’échecs relatifs, elles illustrent la dynamique coloniale d’un royaume en quête de rayonnement et d’enrichissement. Une aventure maritime et humaine qui aura façonné l'histoire mondiale.

Le 27 mai 1918 marque une date charnière dans l'histoire de la Première Guerre mondiale : le déclenchement de la troisième bataille de l'Aisne, plus connue sous le nom d'offensive du Chemin des Dames. Cette opération militaire, initiée par les forces allemandes, visait à briser le front allié au nord de l’Aisne et à s’approcher de Paris. Elle s’inscrit dans le cadre de la grande offensive du printemps 1918, également appelée "offensive Ludendorff".

Contexte stratégique de l’année 1918

L’issue incertaine du conflit

Après quatre années d’une guerre d’usure sanglante, l’année 1918 commence sous le signe de l’incertitude. La Russie s’est retirée du conflit avec la signature du traité de Brest-Litovsk en mars 1918, libérant des troupes allemandes sur le front de l’Ouest. L’Allemagne cherche alors à remporter une victoire décisive avant l’arrivée massive des troupes américaines.

Le pari allemand

Le général allemand Erich Ludendorff lance une série d’offensives sur le front occidental, espérant faire plier les Alliés. Après les échecs relatifs des offensives de mars et avril, l’état-major allemand décide de frapper un coup décisif dans la région du Chemin des Dames, mal défendue par des troupes françaises épuisées.

Le Chemin des Dames : une position symbolique et stratégique

Un terrain déjà meurtri

Le Chemin des Dames, situé entre Soissons et Reims, a déjà été le théâtre de combats acharnés en 1917. La tentative française menée par le général Nivelle s’était soldée par un désastre humain, entraînant des mutineries dans l’armée française. En mai 1918, le secteur est considéré comme relativement calme, ce qui contribue à la surprise allemande.

Une défense française affaiblie

Le front est tenu par la 6e armée française du général Duchêne, mal équipée et peu préparée à une attaque d’envergure. De plus, Duchêne a repositionné ses troupes en première ligne, ce qui les rendra particulièrement vulnérables au bombardement initial allemand.

Le déroulement de l’offensive du 27 mai 1918

Un bombardement massif et soudain

À 1h du matin, les Allemands déclenchent un bombardement d’une violence inouïe, utilisant des obus explosifs et à gaz. En quelques heures, les lignes françaises sont désorganisées. À 4h, l’infanterie allemande lance l’assaut avec le soutien de troupes d’assaut spécialisées, les "Sturmtruppen".

Une percée fulgurante

Les Allemands avancent de 20 kilomètres en une seule journée, capturant des dizaines de milliers de soldats français et britanniques. Soissons est menacé, et l’armée allemande s’approche dangereusement de la Marne. C’est l’une des plus grandes avancées depuis le début de la guerre de tranchées.

La panique chez les Alliés

Les chefs alliés sont pris de court. Philippe Pétain, commandant en chef des armées françaises, tente de stabiliser le front. Foch, commandant suprême des forces alliées, mobilise les renforts américains pour enrayer l’offensive.

Conséquences de l’offensive

Une victoire tactique allemande… mais sans lendemain

Malgré l’ampleur de la percée, l’objectif stratégique n’est pas atteint. Paris reste hors de portée, et les lignes allemandes s’allongent dangereusement. L’épuisement des troupes, le manque de réserves et la réaction rapide des Alliés empêchent une exploitation durable du succès.

L’entrée décisive des troupes américaines

L’offensive du Chemin des Dames précipite l’engagement massif des troupes américaines, notamment lors de la bataille du bois Belleau en juin 1918. Les forces fraîches et déterminées des États-Unis commencent à renverser l’équilibre en faveur des Alliés.

Un tournant psychologique

L’échec de cette ultime poussée allemande mine le moral des troupes impériales et de la population allemande. À l’inverse, les Alliés reprennent confiance et passent progressivement à l’offensive à partir de juillet 1918.

Une leçon d’histoire sur la guerre moderne

L’offensive du Chemin des Dames, le 27 mai 1918, illustre à quel point la guerre moderne repose autant sur la stratégie, la logistique et le moral des troupes que sur les seules capacités militaires. Si les Allemands surprennent leurs adversaires par la rapidité de leur attaque, ils ne parviennent pas à transformer cette victoire tactique en succès stratégique.

Ce moment clé de la Première Guerre mondiale montre aussi les limites de la guerre de mouvement dans un contexte où les ressources humaines et matérielles sont profondément entamées après quatre ans de conflit mondial.

Une date à retenir dans la mémoire collective

L’attaque du 27 mai 1918 reste un des derniers grands sursauts de l’armée allemande avant le basculement du conflit en faveur des Alliés. Elle marque la fin d’une époque et annonce l’épuisement final de l’Empire allemand. Dans la mémoire française, elle rappelle les souffrances endurées par des soldats souvent sacrifiés sur un front devenu secondaire, mais décisif.

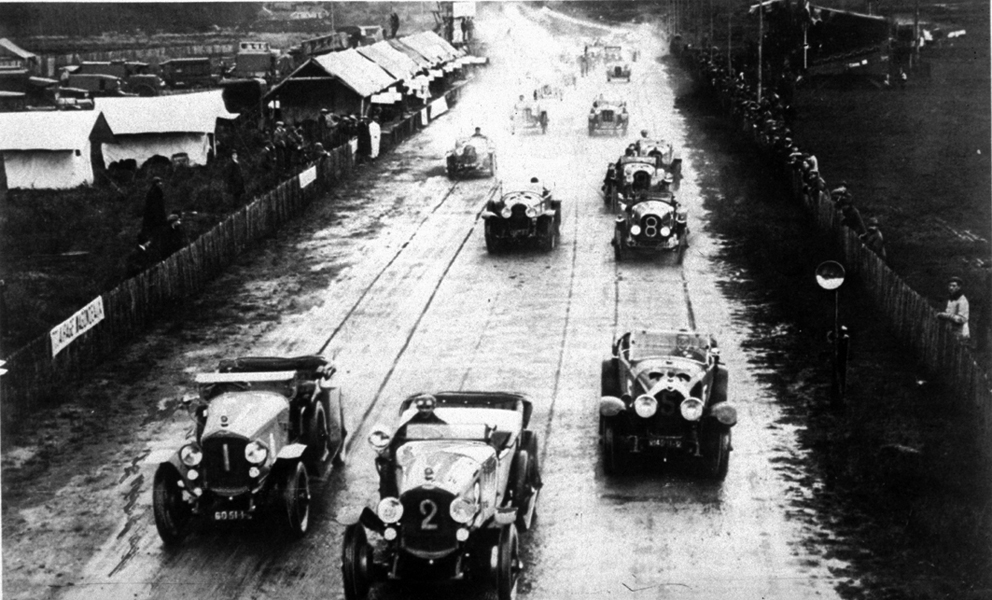

Le 24 mai 1923, sur un circuit improvisé près de la petite ville du Mans, dans la Sarthe, naissait une course d’endurance mythique : les 24 Heures du Mans. Ce qui était à l’origine une tentative audacieuse de promouvoir l’industrie automobile française allait devenir l’un des événements sportifs les plus emblématiques au monde. Retour sur cette première édition historique qui a lancé une tradition centenaire.

Les origines d'une idée audacieuse

Un projet initié par l’Automobile Club de l’Ouest

L'idée d'une course d'endurance sur 24 heures est née dans l'esprit de Georges Durand, secrétaire général de l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), en collaboration avec l'industriel Emile Coquille et le journal La Vie Automobile. À l’époque, les courses les plus populaires étaient des sprints, comme le Grand Prix de l'ACF. Le Mans voulait proposer autre chose : une épreuve de fiabilité pour mettre en valeur les qualités mécaniques des voitures de série.

Un contexte favorable

Dans la France des années 1920, l’automobile connaît un essor considérable. Le pays compte déjà plusieurs constructeurs renommés comme Renault, Peugeot ou Chenard & Walcker. L’endurance est perçue comme un excellent vecteur de progrès technique : les innovations testées en course pourront ensuite être appliquées aux véhicules destinés au grand public.

Le circuit de 1923 : un tracé improvisé

Un parcours semi-urbain

Le tracé original faisait environ 17,26 km et empruntait des routes ouvertes reliant Le Mans à Mulsanne et Arnage. Le revêtement est loin d’être optimal : graviers, poussière et conditions météorologiques incertaines rendent la conduite extrêmement périlleuse. Pas de stands modernes, pas de garages : chaque équipe installe ses outils sous des tentes ou des abris de fortune.

Sécurité rudimentaire

En 1923, aucune barrière ne sépare les spectateurs du circuit, les pilotes n’ont ni ceintures de sécurité ni casques homologués, et les éclairages de nuit sont rudimentaires. Cette première édition se déroule sous des conditions difficiles, avec des averses qui transforment certaines portions du circuit en véritables bourbiers.

Une première édition riche en rebondissements

33 voitures au départ

Le 24 mai 1923, à 16h précises, 33 véhicules s’élancent pour ce défi inédit : rouler pendant 24 heures sans interruption. Le départ n’est pas encore celui dit "en épi", instauré plus tard, mais s’effectue depuis une ligne droite classique. Parmi les marques présentes : Chenard & Walcker, Lorraine-Dietrich, Bentley, Bugatti et Excelsior.

Une bataille mécanique

L’objectif n’est pas uniquement de finir la course, mais de couvrir la plus grande distance. Les voitures doivent rouler à une moyenne minimale de 60 km/h. Les arrêts sont rares et chronométrés. Très vite, l'usure mécanique fait son œuvre : pannes de phares, boîtes de vitesses récalcitrantes, pneus crevés, carburateurs encrassés.

Le triomphe de Chenard & Walcker

Après 24 heures d’effort, la victoire revient à André Lagache et René Léonard au volant d’une Chenard & Walcker Type U 3 litres. Ils ont parcouru 2209 kilomètres à une vitesse moyenne de 92 km/h. Une performance qui impressionne l’opinion publique et assoit la réputation de la marque.

Des débuts modestes à une renommée mondiale

Un succès au-delà des attentes

Malgré des conditions de confort sommaires pour les spectateurs et les participants, l’enthousiasme est palpable. L’édition 1923 attire près de 20 000 personnes. Les journaux célèbrent la prouesse technique et humaine, et l’ACO décide rapidement de pérenniser l’épreuve.

L’essor progressif de la course

L’année suivante, la course est reconduite et attire encore plus de concurrents étrangers. En 1924, Bentley participe de nouveau avec des ambitions plus sérieuses. Le constructeur britannique deviendra dans les années suivantes l’un des acteurs majeurs de la course. La notoriété des 24 Heures du Mans grandit à mesure que les constructeurs s’en servent comme vitrine technologique.

Héritage et symbolisme des 24 Heures du Mans

Une école de l’innovation

De nombreuses innovations ont vu le jour au Mans : phares aérodynamiques, freins à disque, carrosseries en fibre de carbone, motorisations hybrides. Le circuit est un laboratoire technologique unique où chaque minute gagnée représente des années de recherche appliquée.

Une épreuve de prestige

Gagner au Mans, c’est inscrire son nom au panthéon de l’automobile. Des marques comme Porsche, Ferrari, Audi ou Toyota ont bâti une partie de leur légende sur ce circuit. Pour les pilotes aussi, remporter la course constitue l’un des plus grands honneurs, au même titre qu’un titre mondial ou une victoire en Formule 1.

Des drames et des héros

La course est aussi marquée par ses tragédies, notamment l’accident de 1955 qui fit 84 morts, le plus grave de l’histoire du sport automobile. Mais elle a aussi révélé des figures légendaires comme Jacky Ickx, Tom Kristensen (recordman de victoires avec 9 succès) ou encore les célèbres "Bentley Boys".

Le Mans 1923 : là où tout a commencé

Cette première édition des 24 Heures du Mans a posé les fondations d’une épreuve unique au monde, mêlant bravoure humaine, excellence technique et passion mécanique. Ce 24 mai 1923 marque donc bien plus qu’un simple événement sportif : il s’agit de la naissance d’un mythe.

Le 24 mai 1873 marque une date charnière dans l'histoire politique française : l'élection du maréchal Patrice de Mac-Mahon à la présidence de la République. Ce militaire de carrière, auréolé de ses exploits sur les champs de bataille, est appelé à la tête d’un régime en crise. Retour sur un destin hors du commun, entre gloire impériale et responsabilités républicaines.

Le parcours militaire d’un héros du Second Empire

Une ascension fulgurante

Né en 1808 dans une vieille famille aristocratique d'origine irlandaise, Patrice de Mac-Mahon embrasse très tôt la carrière militaire. Sorti de Saint-Cyr, il se distingue en Algérie lors de la conquête coloniale. Sa bravoure et son sang-froid lors de la prise de la Smala d’Abd el-Kader (1843) lui valent les honneurs de ses pairs et une notoriété grandissante.

La gloire de Crimée et d’Italie

Mac-Mahon gagne une renommée européenne pendant la guerre de Crimée (1855) au siège de Malakoff. C’est là qu’il lance la fameuse phrase : « J’y suis, j’y reste ! », entrée dans la légende militaire française. En 1859, il confirme son prestige en Italie lors de la bataille de Magenta contre les Autrichiens, ce qui lui vaut d’être fait maréchal de France et duc de Magenta par Napoléon III.

La chute de l’Empire et l’appel à la République

La débâcle de Sedan

Lors de la guerre franco-prussienne de 1870, Mac-Mahon est à la tête de l’armée française. Gravement blessé lors de la bataille de Sedan, il est contraint de céder le commandement, peu avant la capitulation. Cette défaite précipite la chute du Second Empire et ouvre la voie à la Troisième République.

Le climat politique de 1873

La France est alors un pays profondément divisé : monarchistes, bonapartistes et républicains s’affrontent dans les urnes comme dans les rues. La présidence d’Adolphe Thiers, républicain modéré, suscite la défiance des conservateurs. Le 24 mai 1873, il est contraint à la démission. Le choix du maréchal Mac-Mahon, monarchiste légitimiste, apparaît comme un compromis pour apaiser les tensions.

Une présidence sous haute tension

Une République à reculons

Le mandat de Mac-Mahon débute dans l’ambiguïté. Monarchiste convaincu, il n’adhère pas pleinement aux idéaux républicains. Soutenu par l’Assemblée conservatrice, il espère un retour à la monarchie. Il gouverne avec prudence, mais son autoritarisme transparaît notamment dans la dissolution de la Chambre en 1877, connue sous le nom de "crise du 16 mai".

La crise du 16 mai 1877

Cette crise politique oppose Mac-Mahon à la majorité républicaine menée par Léon Gambetta. Refusant de céder face à la volonté populaire, le président dissout l’Assemblée et provoque de nouvelles élections. Mais le peuple français confirme sa préférence pour les républicains. Isolé, Mac-Mahon comprend que son pouvoir est limité. En janvier 1879, il démissionne de la présidence.

Héritage et postérité

Un homme de devoir plus que de conviction

Mac-Mahon reste dans l’histoire comme un militaire austère et respecté, plus à l’aise dans le commandement que dans la politique. Son passage à l’Élysée marque une transition : sous son mandat, la République s’impose définitivement comme le régime de la France.

Une figure paradoxale

À la fois héros de l’Empire et garant provisoire de la République, Mac-Mahon incarne les contradictions de son époque. Son élection le 24 mai 1873 reste un symbole de cette France tiraillée entre traditions monarchiques et aspirations démocratiques.

Une date clé dans la construction républicaine

Le 24 mai 1873 n’est pas qu’un simple changement de président. C’est le moment où la France cherche son équilibre entre passé et avenir, entre sabre et suffrage universel. Le choix de Mac-Mahon, militaire respecté mais président réticent, reflète cette tension. Son mandat, bien que marqué par des conflits, aura permis d’enraciner un régime républicain désormais incontournable.

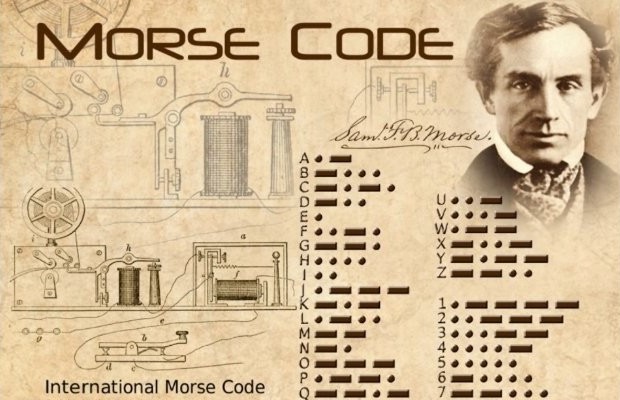

Le 24 mai 1844 marque un tournant décisif dans l'histoire des communications. Ce jour-là, entre Washington et Baltimore, Samuel Morse envoie le tout premier message télégraphique sur une ligne électrique : « What hath God wrought? ». Cet événement inaugure une nouvelle ère, celle de la transmission instantanée de l'information à distance, préfigurant les réseaux modernes dont Internet est l’héritier. Retour sur cette invention révolutionnaire, ses protagonistes et ses conséquences mondiales.

Un contexte favorable à l'essor de la télégraphie

La lenteur des communications au début du XIXe siècle

Avant l'invention du télégraphe électrique, les communications longue distance dépendaient de la vitesse des chevaux, des pigeons voyageurs ou des navires. Même les systèmes visuels comme le télégraphe optique de Chappe, inventé en France à la fin du XVIIIe siècle, restaient limités à la visibilité et nécessitaient des relais physiques.

La révolution industrielle, les avancées en électricité et la demande croissante de rapidité en matière de commerce, d’information politique et militaire favorisent un terrain fertile pour l’innovation.

Samuel Morse, un inventeur au carrefour des disciplines

Samuel Morse (1791-1872) n’était pas uniquement inventeur. Peintre de formation et professeur d’art, il s’est intéressé à l’électromagnétisme au cours d’un voyage en Europe dans les années 1830. À son retour aux États-Unis, il collabore avec des scientifiques comme Alfred Vail et Leonard Gale pour perfectionner un système de communication par impulsions électriques. Ensemble, ils mettent au point un code binaire basé sur des points et des traits : le célèbre code Morse.

Le 24 mai 1844 : une transmission historique

Un message biblique pour un moment historique

Le 24 mai 1844, une ligne de 60 kilomètres relie le Capitole à Washington D.C. à la gare de Baltimore. Samuel Morse, devant un parterre de responsables politiques et scientifiques, tape sur son appareil télégraphique le message :

« What hath God wrought? »

(traduit : « Ce que Dieu a créé »), tiré du Livre des Nombres (23:23).

Ce choix n’est pas anodin. Morse, profondément religieux, voulait marquer l’importance presque divine de ce progrès technique.

Réaction et impact immédiat

Le message est reçu presque instantanément à Baltimore, créant la stupéfaction. Pour la première fois, une information franchit des dizaines de kilomètres sans aucun support matériel visible. C’est une révolution : le temps n’est plus un obstacle à la circulation de l'information.

Le succès est tel que le gouvernement américain décide rapidement de financer d’autres lignes télégraphiques.

Une invention qui transforme le monde

L’essor fulgurant du télégraphe

Dès les années 1850, les lignes se multiplient aux États-Unis et en Europe. Le télégraphe devient un outil essentiel pour :

- les compagnies de chemin de fer pour la gestion du trafic ferroviaire

- les journaux pour la transmission des dépêches

- les armées pour la coordination des troupes

- les entreprises commerciales pour la rapidité des échanges

En 1866, le premier câble transatlantique est installé entre l’Irlande et Terre-Neuve, réduisant le délai de communication entre l’Europe et l’Amérique de plusieurs semaines à quelques minutes.

La création d’agences de presse mondiales

Le télégraphe rend possible la naissance d'agences de presse internationales comme Reuters ou l'Associated Press, qui peuvent diffuser en quasi-temps réel des nouvelles économiques, politiques ou diplomatiques. Il devient l’ossature d’une information mondialisée.

Le télégraphe pendant les conflits

Pendant la guerre de Sécession (1861-1865) aux États-Unis, Abraham Lincoln utilise le télégraphe pour coordonner les opérations militaires. Ce sera également le cas durant la guerre de Crimée ou la guerre franco-prussienne. La vitesse de communication devient un atout stratégique majeur.

Des critiques et des résistances

Comme toute avancée technologique majeure, le télégraphe n’a pas été accueilli sans crainte. Certains voyaient dans cette "magie électrique" une menace pour la vie privée, ou même une forme d’intrusion divine. D’autres dénonçaient les risques de manipulation de l’information.

Des opérateurs devenaient les premiers "internautes" : ils formaient une communauté soudée, communiquant parfois entre eux en code Morse sur des sujets personnels, en dehors de toute surveillance.

Héritage du télégraphe : l'ancêtre d'Internet

Une infrastructure pionnière

Le réseau mondial de câbles télégraphiques pose les bases des futures infrastructures téléphoniques, puis numériques. Le principe d’un réseau interconnecté de transmission de données est hérité directement du télégraphe.

Un langage universel

Le code Morse, bien que dépassé technologiquement, reste enseigné dans certains milieux (aviation, navigation) et demeure un symbole de la communication d'urgence. Il est également un langage universel, qui transcende les barrières linguistiques.

Un bouleversement irréversible

La télégraphie a changé à jamais notre rapport au temps et à l’espace. Elle a réduit le monde, initié la mondialisation de l'information, et inspiré toutes les technologies de communication suivantes : le téléphone, la radio, la télévision, Internet.

Comme l’écrit l'historien Tom Standage dans The Victorian Internet, "le télégraphe fut pour le XIXe siècle ce que l’Internet est pour le nôtre : une révolution des communications qui a redessiné la société."

Ce que la première ligne télégraphique a véritablement déclenché

Le 24 mai 1844 n’est pas seulement la date d’un exploit technique. C’est le point de départ d’une transformation planétaire. En connectant deux villes, Samuel Morse a connecté le monde entier. Grâce à cette invention, les sociétés se sont rapprochées, les affaires se sont accélérées, les guerres ont changé de nature et l’information est devenue un enjeu stratégique mondial. Le fil tendu entre Washington et Baltimore est devenu la première corde du vaste instrument de communication planétaire que nous utilisons encore aujourd’hui.

Le 23 mai 1934 marque la fin tragique et sanglante du duo criminel le plus célèbre de l’Amérique des années 1930 : Bonnie Parker et Clyde Barrow. Entre mythe romanesque et réalité brutale, leur histoire fascine encore aujourd’hui. Retour sur la traque et l'embuscade qui mirent fin à leur cavale sanglante.

Les origines d’un duo hors-la-loi

Une jeunesse marquée par la pauvreté

Bonnie Parker, née en 1910 à Rowena (Texas), et Clyde Barrow, né en 1909 à Telico (Texas), grandissent dans un contexte de grande pauvreté. La Grande Dépression jette sur eux une ombre économique pesante, qui influence leurs choix de vie. Clyde, initialement attiré par la musique, bascule rapidement dans la petite délinquance. Bonnie, quant à elle, rêvait d’une vie d’actrice ou de poétesse.

Une rencontre explosive

Leur rencontre en 1930 scelle le destin d’un couple aussi passionné que dangereux. Rapidement, ils forment le noyau dur d’un gang spécialisé dans les braquages de banques, de stations-service et de magasins. Leur parcours est jalonné de meurtres, de fuites spectaculaires et d’une notoriété grandissante alimentée par les médias de l’époque.

Une cavale sanglante à travers les États-Unis

Crimes et poursuites

Entre 1932 et 1934, Bonnie et Clyde mènent une véritable guerre contre les forces de l’ordre. Leur gang, auquel se joignent parfois Buck Barrow (le frère de Clyde) et sa femme Blanche, est responsable de la mort d’au moins treize personnes, dont plusieurs policiers. Leur style de vie nomade et leur connaissance du territoire rendent leur capture difficile.

Le rôle des médias

Les journaux de l’époque, en quête de sensations, transforment Bonnie et Clyde en figures presque romantiques. Des photos volées, notamment celles où Bonnie pose avec un cigare et une arme, nourrissent le mythe. Leur image se construit à mi-chemin entre criminels impitoyables et amants maudits.

L’étau se resserre

L’intervention de Frank Hamer

En 1934, le Texas Department of Corrections engage Frank Hamer, ancien Ranger réputé, pour traquer le couple. Hamer étudie les habitudes de déplacement du duo et anticipe leurs trajets. Il met en place un plan d’embuscade minutieux avec l’aide de plusieurs agents, dont certains originaires de Louisiane, État où Bonnie et Clyde semblent avoir trouvé refuge.

L’embuscade du 23 mai 1934

Au petit matin du 23 mai, les forces de l’ordre prennent position sur une route isolée près de Bienville Parish en Louisiane. Bonnie et Clyde, à bord de leur Ford V8, sont surpris par une salve de plus de 130 balles. Ils meurent instantanément, criblés de projectiles. La brutalité de l’attaque choque l’opinion publique, bien que beaucoup la considèrent comme une justice rendue.

Une légende posthume

L’après-mort : objets de fascination

Leur voiture criblée de balles devient une pièce de musée. Leurs vies sont adaptées au cinéma, notamment dans le célèbre film "Bonnie and Clyde" de 1967 avec Faye Dunaway et Warren Beatty. Des livres, des chansons et des documentaires perpétuent leur mémoire.

Entre mythe et réalité

Si certains voient en eux des rebelles romantiques défiant l’ordre établi, d’autres soulignent la brutalité et l’amoralité de leurs actes. Leur histoire reflète les tensions sociales de l’Amérique des années 30 et le besoin de héros — même négatifs — dans une époque troublée.

L’ombre d’un rêve brisé

La fin sanglante de Bonnie et Clyde le 23 mai 1934 symbolise l’échec d’un rêve américain dévoyé. Le couple criminel, aujourd’hui entré dans la légende, rappelle que la célébrité peut naître dans le sang et s’éteindre dans un nuage de balles. Leur histoire demeure un fascinant mélange de passion, de violence et de fatalité.

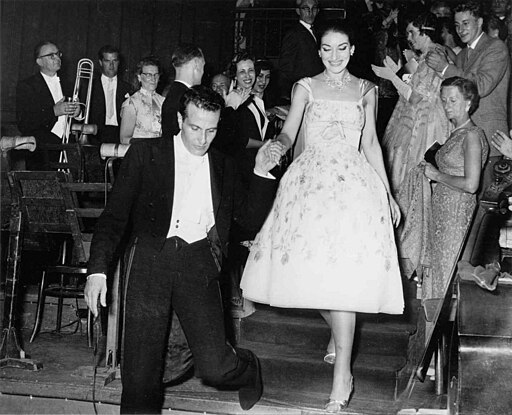

Le 22 mai 1964 reste gravé dans les mémoires comme l’une des dates les plus mythiques de l’histoire de l’opéra français. Ce soir-là, Maria Callas, la « Divina », livra une performance exceptionnelle au Palais Garnier, incarnant la puissance, la technique et l’émotion du bel canto. Retour sur cet événement légendaire qui consacra la diva grecque dans le cœur du public parisien.

Maria Callas : une étoile déjà au zénith

Une carrière forgée dans le feu du drame

Née à New York en 1923 de parents grecs, Maria Callas débute très jeune dans le monde du chant lyrique. Après des débuts difficiles en Grèce, elle perce à l'international grâce à sa voix unique, à la fois puissante et chargée d'émotion. Elle s’impose dans les années 1950 comme la grande prêtresse du bel canto, redonnant vie aux œuvres oubliées de Bellini, Donizetti ou encore Cherubini.

Sa rigueur artistique, son investissement émotionnel et sa présence scénique presque surnaturelle lui valent l’admiration du public comme des critiques.

Un style révolutionnaire

Contrairement à de nombreuses sopranos de son temps, Callas privilégie l’expressivité à la pure virtuosité. Elle transforme chaque rôle en drame humain intense, incarnant des personnages comme Norma, Tosca ou Violetta avec une vérité bouleversante. Sa voix, reconnaissable entre toutes, s’impose autant par ses fêlures que par sa force.

Le Palais Garnier : un temple lyrique à conquérir

L’attente fébrile d’un retour

En 1964, Maria Callas n’est plus aussi présente sur les scènes internationales. Ses apparitions se font rares, et chaque prestation devient un événement. À Paris, l’attente est immense. Callas n’a pas chanté au Palais Garnier depuis 1958, date d’une prestation entachée par des tensions avec la direction.

Mais en cette fin de printemps 1964, les tensions s’apaisent. Sous l'impulsion de Maurice Béjart et de Georges Prêtre, un récital exceptionnel est organisé. Le tout-Paris se presse au Palais Garnier pour entendre une Callas au sommet de son art.

Une soirée d’exception

Le récital du 22 mai 1964 est conçu comme une célébration de la diva. Au programme : des extraits de Bellini, Verdi et Puccini. Accompagnée de l’Orchestre de l’Opéra dirigé par Georges Prêtre, Callas livre une performance d’une intensité rare.

Elle interprète notamment "Casta Diva" (Norma), "Vissi d’arte" (Tosca) et "Addio del passato" (La Traviata). Chacune de ces pièces est accueillie par une ovation. Le public est debout, ému aux larmes.

Une ovation historique

Une communion entre la scène et la salle

À la fin du récital, les applaudissements durent plus de vingt minutes. Callas, visiblement émue, revient plusieurs fois saluer. Les spectateurs jettent des fleurs, crient son nom. Des témoignages parlent d’une atmosphère presque mystique, où l’émotion collective transcende le simple plaisir musical.

L’écrivain Jean Cocteau, grand admirateur de la chanteuse, aurait déclaré à son propos :

« Elle ne chante pas, elle ressuscite les morts. »

L’écho dans la presse

La presse française et internationale célèbre l’événement. Le Figaro titre : « Callas au sommet de son art, bouleverse le Palais Garnier ». The New York Times parle d’un « miracle lyrique », et Le Monde insiste sur « l’intelligence dramatique de la diva, plus vive que jamais ».

Ce triomphe parisien marque un tournant. Il est l’un des derniers grands récitals de Callas sur une grande scène. Après 1965, elle se fait plus rare, puis met fin à sa carrière en 1969.

Une soirée immortalisée par la mémoire collective

Des enregistrements et des légendes

Bien qu’aucun enregistrement officiel du récital du 22 mai 1964 ne subsiste de manière complète, certains extraits ont été captés par des passionnés. Ces enregistrements circulent encore aujourd’hui entre mélomanes comme des reliques sonores.

La soirée est également entrée dans la légende pour ses anecdotes : des spectateurs ayant vendu des biens pour acheter une place, des musiciens en larmes, une Callas transcendée par l’instant.

L’impact sur les générations futures

Le récital de 1964 reste un modèle pour de nombreuses chanteuses lyriques. Il est souvent cité dans les masterclasses comme un exemple de l’alliance parfaite entre technique, émotion et présence scénique. Des artistes comme Angela Gheorghiu, Anna Netrebko ou Sonya Yoncheva revendiquent l’héritage de Callas, et cette soirée en particulier.

Un moment suspendu dans l’histoire de l’opéra

Loin d’être une simple performance artistique, le récital de Maria Callas au Palais Garnier le 22 mai 1964 incarne la quintessence de l’opéra : un art total, où la voix devient vecteur d’émotion, d’histoire, et de vérité humaine. Ce triomphe reste l’un des sommets de la carrière de la diva et une page d’or de la musique en France.

Une soirée d’or gravée à jamais dans la mémoire lyrique

Maria Callas, ce soir de mai 1964, ne s’est pas contentée de chanter. Elle a transcendé la scène, le public, et l’histoire même de l’Opéra de Paris. Elle a prouvé qu’un récital peut devenir une expérience spirituelle, un rendez-vous avec l’éternité. En cela, cette soirée continue de faire rêver, d’inspirer, et de vibrer dans le cœur des amateurs d’art lyrique du monde entier.

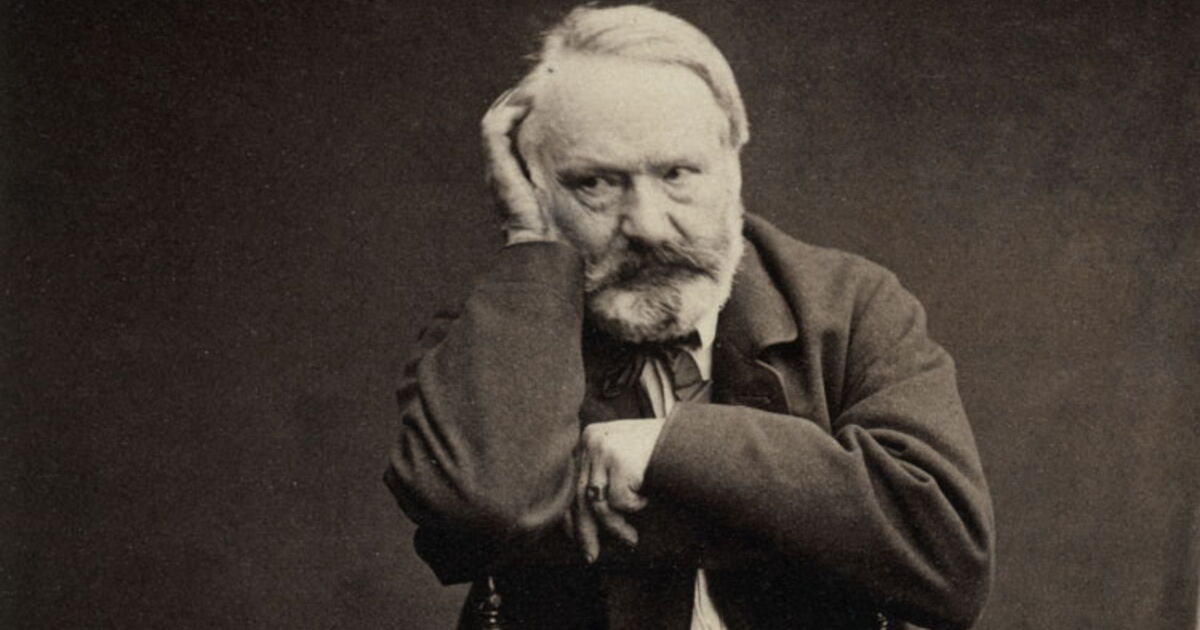

Le 22 mai 1885 marque la disparition d’un des plus grands écrivains français, Victor Hugo. Poète, romancier, dramaturge, penseur politique et figure emblématique du XIXe siècle, sa mort provoqua une émotion nationale sans précédent. Retour sur cet événement historique et l'héritage d’un géant des lettres.

Le dernier souffle d’un monument vivant

Un écrivain dans l’histoire

Victor Hugo s’éteint à l’âge de 83 ans, après une longue vie jalonnée de combats littéraires, politiques et sociaux. Auteur des Misérables, de Notre-Dame de Paris ou encore d’innombrables poèmes, il est devenu au fil du temps une figure tutélaire de la culture française. Son œuvre, traduite dans de nombreuses langues, rayonne à travers le monde.

Une mort annoncée

Au printemps 1885, Hugo est affaibli. Il souffre de congestions pulmonaires répétées. Malgré les soins et l’affection de ses proches, l’état de l’écrivain s’aggrave. Le 22 mai, il rend son dernier souffle à son domicile de l’avenue d’Eylau, à Paris, qui sera plus tard renommée avenue Victor-Hugo. Il laisse derrière lui une France endeuillée.

Un deuil national hors norme

La République pleure son poète

Victor Hugo n'était pas qu'un écrivain ; il était une conscience politique. Républicain fervent, opposant à Napoléon III, exilé à Guernesey pendant 19 ans, il incarne l’idéal républicain. À sa mort, la Troisième République décide d’honorer sa mémoire à la hauteur de son influence : des funérailles nationales lui sont accordées.

Un cortège historique

Le 1er juin 1885, plus de deux millions de personnes défilent dans les rues de Paris pour accompagner son cercueil. La dépouille de Hugo traverse la ville sur un char funèbre baptisé « le corbillard des pauvres », selon sa volonté. Il est ensuite inhumé au Panthéon, qui devient par cet acte un temple républicain pour les grands hommes de la nation.

Un legs immortel

Une œuvre multiple et engagée

Victor Hugo laisse une œuvre colossale : romans, poèmes, pièces de théâtre, discours politiques. Chacune de ses œuvres reflète ses convictions : défense des pauvres, dénonciation de la peine de mort, liberté d’expression, amour de la nature et des peuples.

Dans Les Misérables, il donne une voix aux opprimés ; dans L’Homme qui rit, il critique les sociétés de castes ; dans Choses vues, il devient chroniqueur de son temps. Hugo est partout, et toujours du côté de la justice et de l’humanité.

Une influence qui traverse les siècles

Hugo est encore aujourd’hui l’un des auteurs les plus lus et adaptés dans le monde. Son nom est associé à des valeurs universelles. Citons ses célèbres mots :

« Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. »

Les institutions françaises, les écoles, les rues, les places portent son nom. Chaque génération redécouvre ses textes, leur puissance émotionnelle et politique, leur profondeur humaine.

Une disparition, mais un esprit immortel

La mort de Victor Hugo, le 22 mai 1885, fut plus qu’un simple décès. Elle fut un moment de communion nationale, une apothéose pour un homme qui avait su incarner les idéaux de son siècle. À travers son œuvre, son engagement et sa vie, il continue de parler à l’âme des peuples. Hugo n’est pas seulement mort ce jour-là : il est devenu éternel.

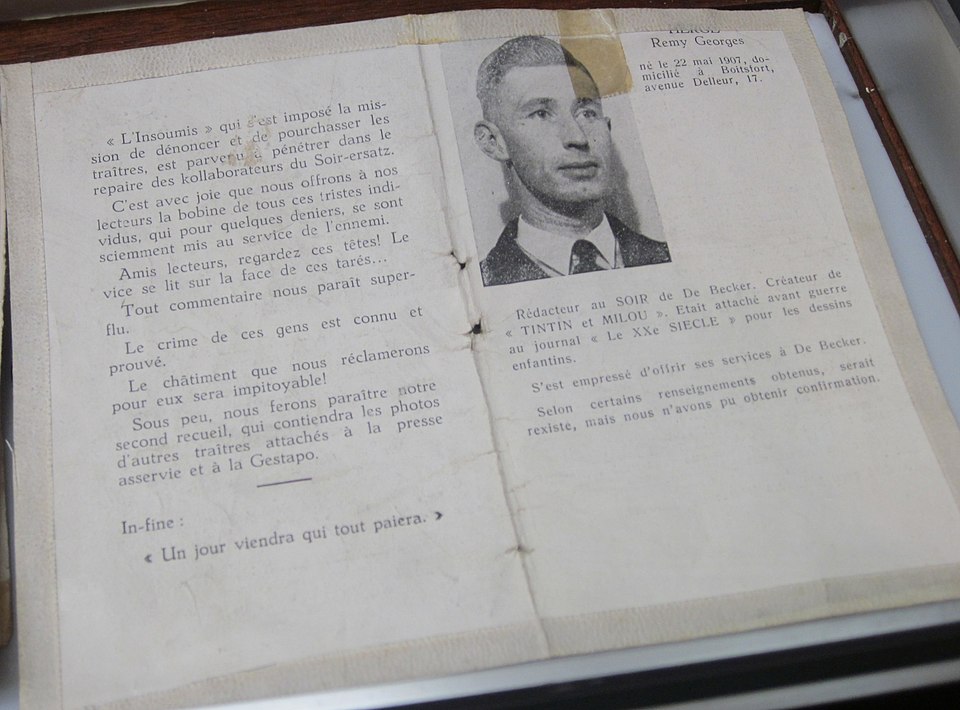

Le 22 mai 1907 naissait à Etterbeek, en Belgique, un garçon nommé Georges Remi. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais son pseudonyme, Hergé, est gravé dans la mémoire collective de millions de lecteurs à travers le monde. Car Hergé, c’est le génial créateur de Tintin, figure emblématique de la bande dessinée franco-belge et l’un des auteurs les plus influents du XXe siècle. Retour sur une vie et une œuvre hors du commun.

Une jeunesse nourrie d’imaginaire et de scoutisme

Georges Remi grandit dans un environnement modeste mais stable. Très tôt, il montre un intérêt marqué pour le dessin. C’est au collège Saint-Boniface, à Bruxelles, qu’il affine ses talents graphiques tout en s’investissant dans le mouvement scout. Le scoutisme joue un rôle déterminant dans la construction de son imaginaire. C’est là qu’il prend le totem de "Renard curieux", et qu’il commence à signer ses premières illustrations dans des publications scoutes.

Ce cadre scout va aussi inspirer certains traits fondamentaux de Tintin : son sens de la justice, sa débrouillardise, et même son style vestimentaire, très proche de celui des scouts de l'époque. C’est dans ce contexte qu’Hergé découvre l’art de raconter en images, de manière claire, efficace et universelle.

La naissance de Tintin : un héros intemporel

C’est en 1929, dans les pages du journal Le Petit Vingtième, que Tintin fait sa première apparition dans Tintin au pays des Soviets. Accompagné de son fidèle chien Milou, ce jeune reporter intrépide séduit instantanément le public. Hergé a trouvé sa formule magique : un héros neutre mais courageux, une aventure palpitante, et un dessin clair, précis, qui deviendra sa marque de fabrique.

Les albums suivants vont assoir sa renommée : Le Lotus bleu, Les Cigares du pharaon, Le Secret de la Licorne ou encore On a marché sur la Lune. Chaque récit est soigneusement documenté, nourri par des lectures, des recherches et parfois des rencontres. Par exemple, pour Le Lotus bleu, Hergé est aidé par un étudiant chinois, Zhang Chongren, qui lui ouvre les yeux sur la Chine réelle, loin des clichés occidentaux.

Le style "ligne claire" : une révolution graphique

Hergé impose avec Tintin un style graphique épuré et lisible, qu’on appellera plus tard la "ligne claire". Ce style, qui évite les hachures et privilégie les aplats de couleurs et les contours nets, influence durablement la bande dessinée européenne. Il permet une compréhension immédiate des scènes, et met en valeur l'expression des personnages et la lisibilité des décors.

Une œuvre marquée par son époque

Les aventures de Tintin reflètent aussi les grandes préoccupations du XXe siècle : colonisation, guerre, totalitarismes, conquête spatiale, course à l'or noir… Certaines œuvres ont suscité la polémique, comme Tintin au Congo, accusé de colonialisme, ou L'Étoile mystérieuse, pour ses représentations stéréotypées. Hergé lui-même reconnaîtra, avec le temps, certaines limites de ses premières productions. Il fera évoluer ses récits vers plus de nuances et de respect des cultures.

Des personnages devenus légendaires

Outre Tintin et Milou, l’univers d’Hergé regorge de personnages hauts en couleur : le capitaine Haddock et ses jurons inoubliables, le professeur Tournesol et ses inventions loufoques, les détectives Dupont et Dupond, ou encore la Castafiore et son célèbre "Air des bijoux". Ces figures participent à l’attachement profond du public à la série.

Un perfectionniste acharné

Hergé était réputé pour son perfectionnisme presque obsessionnel. Il allait jusqu'à créer des maquettes de décors, collecter des dizaines de documents photographiques, voire retarder la sortie d’un album jusqu'à être parfaitement satisfait. Il disait : « Je crois que je suis plus un raconteur qu’un dessinateur. »

Il crée les Studios Hergé pour l’épauler dans les dernières années de sa vie, encadrant une équipe d’assistants pour l’aider à maintenir la qualité de la série. Pourtant, il refusera catégoriquement qu’un autre reprenne le flambeau après sa mort.

Héritage et postérité d’un géant de la BD

Hergé meurt en 1983, laissant derrière lui 24 albums de Tintin traduits en plus de 70 langues et vendus à plus de 250 millions d’exemplaires. Il est considéré comme l’un des pères fondateurs de la bande dessinée moderne, et son influence perdure dans le monde entier.

Le musée Hergé, à Louvain-la-Neuve, retrace son parcours artistique et personnel, et continue d’attirer des milliers de visiteurs chaque année. Lien Wikipédia sur Hergé

Hergé : l’homme qui fit voyager le monde depuis son bureau

En célébrant la naissance d’Hergé le 22 mai 1907, on rend hommage à un visionnaire qui a transformé la bande dessinée en art narratif majeur. Grâce à lui, des générations entières ont rêvé, voyagé, réfléchi. Tintin n’est pas qu’un héros de papier : il est le compagnon de route de notre imagination.

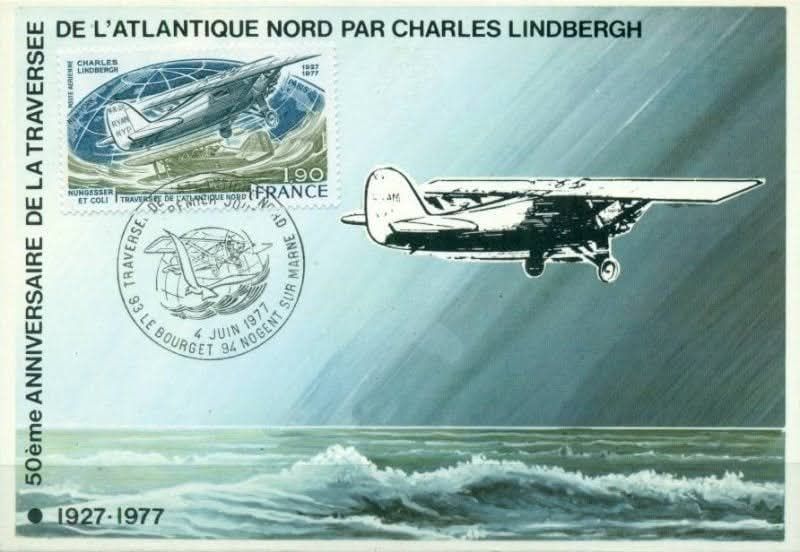

Le 21 mai 1927, un jeune aviateur américain de 25 ans nommé Charles Lindbergh atterrit au Bourget, en France, après avoir traversé l’océan Atlantique depuis New York sans escale ni assistance. Cette prouesse marque un tournant dans l’histoire de l’aviation et fait de Lindbergh un héros planétaire. Plus qu’un exploit technique, ce vol symbolise le début d’une ère nouvelle, celle de l’aviation moderne.

L’Amérique des années 1920 et la course à l’Atlantique

Une époque avide de progrès et de records

Les années 1920, surnommées les "Roaring Twenties", sont une période de bouleversements technologiques, d’innovation et de fascination pour la vitesse. L’aviation, encore balbutiante après la Première Guerre mondiale, devient un terrain de jeu et de conquête pour de nombreux pilotes téméraires.

Le Prix Orteig, doté de 25 000 dollars, est lancé en 1919 par l’homme d’affaires new-yorkais Raymond Orteig. Il promet cette somme au premier aviateur capable de relier Paris à New York (ou l’inverse) sans escale. Plusieurs tentatives ont lieu dans les années qui suivent, souvent tragiques.

Une ambition solitaire et déterminée

Charles Lindbergh, jusque-là peu connu, est un ancien pilote de l’US Air Mail. Il conçoit avec la société Ryan Airlines un avion monoplace spécialement adapté au vol transatlantique : le Spirit of St. Louis. Son audace est telle qu’il prévoit de faire le trajet seul, sans copilote ni navigateur, afin d’alléger l’appareil.

Le vol du Spirit of St. Louis : une aventure humaine et technique

Un départ sous tension

Le 20 mai 1927, à 7h52 du matin, Lindbergh décolle de l’aéroport Roosevelt Field, près de New York, par un temps brumeux et incertain. À bord, pas de radio, pas de parachute, mais 1 700 litres de carburant, un compas, un sextant et une détermination de fer.

33 heures et 30 minutes de solitude

Pendant plus de 33 heures, Lindbergh survole l’Atlantique Nord, affrontant brouillard, givrage, fatigue extrême et hallucinations dues au manque de sommeil. Il ne dort pas un instant et vole à une altitude moyenne de 3 000 mètres. Il suit la côte de Terre-Neuve, puis survole l’océan jusqu’en Irlande, l’Angleterre, puis la France.

“Je volais au-dessus d’un désert liquide sans horizon, avec pour seule boussole mon instinct et mon espoir.” — Charles Lindbergh

Une arrivée triomphale au Bourget

À 22h22, le 21 mai 1927, Lindbergh pose son appareil sur l’aéroport du Bourget, acclamé par une foule de plus de 150 000 personnes. Il devient instantanément une légende vivante. Le monde entier salue l’exploit du "Lone Eagle", l’Aigle solitaire.

Un exploit aux conséquences mondiales

Lindbergh, héros des temps modernes

De retour aux États-Unis, Charles Lindbergh est accueilli en héros. Il reçoit la Medal of Honor, fait la couverture de Time Magazine, et entame une tournée triomphale dans 48 États américains. Son courage, sa jeunesse et sa modestie en font une icône.

Il devient également un fervent défenseur de l’aviation civile, contribuant au développement de lignes commerciales et à la popularisation du transport aérien.

Révolution dans l’aviation mondiale

L’exploit de Lindbergh a un impact immédiat : le nombre de passagers aériens aux États-Unis double en un an. Les gouvernements et les compagnies investissent massivement dans l’aviation commerciale. C’est aussi une prise de conscience planétaire du potentiel stratégique et économique de l’aérien.

Un symbole pour les générations futures

Lindbergh devient une source d’inspiration pour les pilotes du monde entier, comme Jean Mermoz, Amelia Earhart, ou encore Antoine de Saint-Exupéry. Sa traversée incarne la ténacité, le courage individuel et le progrès technologique.

L’héritage d’un vol qui a changé le monde

Une empreinte indélébile dans la culture populaire

Lindbergh a inspiré de nombreux films, chansons, romans et biographies. Son Spirit of St. Louis est exposé au Smithsonian Air and Space Museum à Washington. Il est cité dans des œuvres littéraires de William Faulkner à Philip Roth.

Une figure controversée

Plus tard dans sa vie, Lindbergh est critiqué pour ses positions politiques ambiguës avant la Seconde Guerre mondiale, notamment son isolationnisme et ses discours controversés. Néanmoins, son exploit de 1927 reste unanimement reconnu comme un jalon majeur de l’histoire de l’humanité.

“L’histoire est faite par ceux qui osent.” — Citation apocryphe souvent attribuée à Lindbergh

Un vol, une légende, une nouvelle ère

Le 21 mai 1927 ne fut pas qu’un simple atterrissage : ce fut le point de départ d’un monde nouveau, où les océans cessèrent d’être des barrières pour devenir des ponts. Grâce à Charles Lindbergh, l’impossible devint accessible, et le ciel s’ouvrit à l’humanité tout entière.

Le 21 mai 1904 marque une date capitale dans l'histoire du sport le plus populaire au monde : la création de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Fondée à Paris, cette organisation allait devenir le pilier du développement mondial du football, unifiant les règles et organisant les plus grandes compétitions internationales.

Le contexte : un football en pleine expansion

À la fin du XIXe siècle, le football connaît une croissance fulgurante en Europe. Né dans les universités britanniques, le sport se diffuse rapidement sur le continent, notamment en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse et en Allemagne. Cependant, chaque pays possède ses propres règles, ses instances, et il devient urgent de créer une structure internationale pour harmoniser la pratique du jeu.

Des initiatives précédentes, comme l’International Football Association Board (IFAB) en 1886, régissaient déjà les lois du jeu, mais aucune entité ne coordonnait les relations entre nations. C’est dans ce contexte que sept pays décident de franchir le pas.

Une fondation parisienne aux allures historiques

Le 21 mai 1904, dans les bureaux de l’Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques (USFSA), situés rue Saint-Honoré à Paris, les représentants de sept pays fondent la FIFA. Ces nations fondatrices sont : la France, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, l’Espagne (représentée par le club de Madrid FC), la Suède et la Suisse.

Robert Guérin, journaliste sportif et secrétaire de l'USFSA, est élu premier président de la nouvelle fédération. Il n’a alors que 28 ans. Son objectif est clair : développer une coopération internationale autour du football, standardiser les règles et organiser des compétitions internationales.

Les premières années : entre idéalisme et réalités diplomatiques

Les débuts de la FIFA sont marqués par un enthousiasme mesuré. L’Angleterre, berceau du football, hésite à rejoindre l’organisation, préférant son indépendance via la Football Association. Elle ne deviendra membre qu’en 1905, à condition que les règles du jeu restent sous l’autorité de l’IFAB, ce qui fut accepté.

La FIFA tient son premier congrès international en 1905 à Paris, posant les premières bases d’un règlement commun. Malgré des moyens limités, elle gagne progressivement en légitimité. L’objectif ultime est d’organiser un tournoi international entre nations — un rêve qui ne se concrétisera qu’en 1930 avec la première Coupe du Monde en Uruguay.

Une expansion rapide au XXe siècle

Après la Première Guerre mondiale, le monde du football connaît une nouvelle phase d’expansion. La FIFA joue un rôle central dans cette dynamique. Sous la présidence du Français Jules Rimet (1921–1954), la fédération se transforme en une organisation influente, fédérant les fédérations nationales de tous les continents.

C’est Jules Rimet qui initie la création de la Coupe du Monde de football, dont la première édition a lieu en 1930 à Montevideo. Cet événement marquera un tournant décisif : le football devient un spectacle global. La FIFA, quant à elle, ne cessera de grandir, s’adaptant aux réalités politiques, économiques et technologiques du XXe siècle.

Un rôle central mais controversé

Avec plus de 200 fédérations membres aujourd’hui, la FIFA est l’une des plus grandes organisations sportives au monde. Elle supervise les compétitions les plus prestigieuses comme la Coupe du Monde masculine et féminine, mais aussi les Jeux Olympiques en lien avec le CIO.

Cependant, l’institution n’échappe pas aux critiques. Accusations de corruption, enjeux géopolitiques, choix controversés de pays hôtes : la FIFA a connu de nombreux scandales, notamment celui de 2015 qui a conduit à la démission de son président Sepp Blatter.

Malgré cela, l’organisation demeure un acteur incontournable du football moderne. Elle continue de promouvoir le sport dans les régions les plus reculées, investit dans l’arbitrage technologique (VAR) et soutient les programmes de développement des jeunes talents.

Héritage et symbolique d’une fondation parisienne

La création de la FIFA à Paris ne doit rien au hasard. À l’époque, la capitale française est un centre névralgique du sport international. Elle a déjà accueilli les Jeux Olympiques en 1900, et l’USFSA est alors un acteur clé du sport amateur en Europe.

La France, par le biais de figures comme Robert Guérin et Jules Rimet, a durablement marqué l’histoire du football mondial. Le siège de la FIFA est aujourd’hui situé à Zurich, en Suisse, mais l’empreinte française demeure dans les valeurs initiales : fraternité, coopération, passion du jeu.

Une idée parisienne devenue un empire mondial

Du petit bureau parisien aux gigantesques stades de la Coupe du Monde, l’histoire de la FIFA illustre l’incroyable expansion du football en tant que phénomène global. En posant les bases d’une coopération internationale il y a plus d’un siècle, les fondateurs du 21 mai 1904 ont transformé à jamais le paysage du sport mondial.

Le 20 mai 1932 marque une date inoubliable dans l’histoire de l’aviation et du combat pour l’égalité des sexes. Ce jour-là, Amelia Earhart, aviatrice américaine déterminée et visionnaire, décolle de Terre-Neuve pour devenir la première femme à traverser l’Atlantique seule à bord d’un avion. Cette prouesse héroïque ne fut pas seulement un exploit technique, mais aussi un symbole puissant de liberté, d'audace et de progrès social. Retour sur cette aventure aérienne hors norme et son immense portée historique.

Une aviatrice déjà célèbre avant son exploit en solitaire

Une passion née dans l’enfance

Née en 1897 au Kansas, Amelia Earhart découvre l’aviation à l'âge adulte, mais c’est dès l’enfance qu’elle affiche un goût prononcé pour l’aventure et l’indépendance. Inspirée par les exploits de pionniers comme Charles Lindbergh, elle obtient sa licence de pilote en 1923, devenant la 16e femme au monde à la décrocher.

Première traversée de l’Atlantique… en tant que passagère

Amelia Earhart n’en était pas à sa première traversée de l’Atlantique. En 1928, elle est la première femme à traverser l’océan en avion, mais en tant que simple passagère. Le pilote était Wilmer Stultz. Cet événement lui vaut une célébrité immédiate, mais elle déclare :

« Je n’ai été qu’un sac de pommes de terre. »

Elle se donne alors pour mission de rééditer l’exploit seule aux commandes de son appareil.

La traversée historique du 20 mai 1932

Un départ risqué depuis Terre-Neuve

Le 20 mai 1932, à bord de son Lockheed Vega rouge, Amelia décolle de Harbour Grace, à Terre-Neuve. Son objectif initial est Paris, pour marquer les cinq ans de l'exploit de Charles Lindbergh. Mais le ciel lui réserve un tout autre itinéraire.

Des conditions de vol extrêmes

Au cours des 14 heures et 56 minutes de vol, Earhart affronte des conditions climatiques redoutables : vents violents, givrage des ailes, turbulences, brouillard, et une fuite d’essence qui faillit la forcer à amerrir. Elle garde néanmoins son sang-froid, guidée par une concentration extrême et une détermination sans faille.

Finalement, elle atterrit dans un champ à Culmore, près de Londonderry, en Irlande du Nord. En descendant de son avion, elle s’adresse aux paysans médusés :

« Je viens d’Amérique. »

Une reconnaissance immédiate et internationale

Des honneurs et des récompenses prestigieuses

Son exploit est immédiatement salué dans le monde entier. Elle reçoit la Distinguished Flying Cross, devenant la première femme à en être décorée. Le président américain Herbert Hoover lui remet une médaille spéciale, et de nombreuses associations féminines la prennent comme modèle.

Une icône médiatique et féministe

Amelia Earhart devient une star internationale. Elle donne des conférences, écrit des livres et milite ardemment pour les droits des femmes. Elle affirme :

« Les femmes doivent tenter de faire tout ce que les hommes ont essayé. Lorsque les femmes échouent, leur échec ne doit être qu’un défi pour d’autres femmes. »

Elle est perçue comme une ambassadrice du progrès, à une époque où les femmes accèdent difficilement aux postes de responsabilité et aux métiers techniques.

Un héritage gravé dans les airs et dans les esprits

Une figure fondatrice de l’aviation moderne

Au-delà de son exploit du 20 mai 1932, Amelia Earhart a multiplié les records : première femme à voler à plus de 4 000 mètres, première à traverser les États-Unis en solitaire, et première à tenter un tour du monde équatorial en avion.

Une disparition qui ajoute à sa légende

En 1937, lors de sa tentative de tour du monde, elle disparaît au-dessus du Pacifique. Son corps et son avion ne seront jamais retrouvés. Ce mystère alimente encore aujourd’hui d’innombrables théories et participe à la construction de son mythe.

Une pionnière qui inspire encore aujourd’hui

L’exploit du 20 mai 1932 d’Amelia Earhart reste un moment charnière de l’histoire de l’aviation et du combat pour l’égalité des sexes. Elle a prouvé que courage, compétence et détermination transcendent les genres. Elle incarne cette force tranquille des pionnières qui, par leurs actes, ouvrent la voie à des générations futures.

Son nom est gravé dans les mémoires, sur les pistes d’aéroport, dans les livres d’histoire, et dans l’imaginaire collectif. Elle ne fut pas simplement une aviatrice, mais une aventurière de l’esprit humain.

Le 16 mai 1929 marque un tournant majeur dans l'histoire du cinéma mondial : la toute première cérémonie des Oscars s’est tenue à l’hôtel Roosevelt à Hollywood. Organisé par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), cet événement fondateur allait devenir le rendez-vous annuel le plus prestigieux du septième art. Retour sur une soirée mythique, ses enjeux, son contexte et son héritage durable.

Un contexte en pleine mutation pour le cinéma américain

L’avènement du cinéma parlant

À la fin des années 1920, Hollywood est en pleine effervescence. Le cinéma muet tire sa révérence après deux décennies de domination. En 1927, la sortie de The Jazz Singer marque le début du cinéma parlant, révolutionnant l’industrie. Le public découvre des films avec des dialogues, et les studios, en pleine expansion, investissent massivement dans cette nouvelle technologie. L’Académie, fondée en 1927, souhaite valoriser ces évolutions et les artistes qui les incarnent.

La fondation de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences

C’est Louis B. Mayer, patron de la MGM, qui initie la création de l’Academy avec un double objectif : promouvoir une meilleure entente entre les différents corps de métier du cinéma, mais aussi prévenir la syndicalisation des professionnels. Il confie à Douglas Fairbanks, grande star de l’époque, la présidence de la toute jeune institution. C’est sous son impulsion que naît l’idée de récompenser les meilleurs films, acteurs et techniciens de l’année.

Une première cérémonie sobre mais fondatrice

Un dîner privé dans un hôtel mythique

La première remise des Oscars n’a rien du faste auquel nous sommes habitués aujourd’hui. Elle réunit environ 270 personnes dans la salle Blossom de l’hôtel Roosevelt à Hollywood Boulevard. Le ticket d’entrée coûte 5 dollars. La cérémonie dure seulement 15 minutes. Pas de suspense : les gagnants sont connus depuis trois mois, publiés dans la presse.

Les premiers lauréats de l’histoire du cinéma

Le film Wings (Les Ailes) de William A. Wellman est sacré Meilleur Film. Ce drame aérien de la Première Guerre mondiale est salué pour ses effets spéciaux novateurs. L’acteur Emil Jannings reçoit le premier Oscar du Meilleur Acteur pour ses rôles dans The Last Command et The Way of All Flesh. La Meilleure Actrice est Janet Gaynor, récompensée pour trois films à la fois – une situation inédite.

Des catégories disparues ou modifiées

En 1929, il existe des catégories aujourd’hui oubliées, comme celle de la “Meilleure réalisation artistique” ou du “Meilleur film humoristique”. Seules 12 récompenses sont attribuées. La cérémonie se veut concise, mais jette les bases d’un système de reconnaissance appelé à grandir.

Une influence durable sur l’industrie du cinéma

L’essor d’une vitrine mondiale pour le cinéma américain

Les Oscars deviendront rapidement un outil d’influence et de soft power pour les États-Unis. Dans les décennies suivantes, les studios redoublent d’efforts pour produire des œuvres susceptibles de séduire l’Académie. Le prestige des statuettes dorées ouvre des portes à l’international et booste les carrières. La cérémonie s’internationalise peu à peu, intégrant des films étrangers dans ses sélections.

Anecdotes et évolutions marquantes

Parmi les faits marquants, citons Hattie McDaniel, première actrice noire à remporter un Oscar en 1940 pour Autant en emporte le vent. Ou encore Marlon Brando, qui refuse son prix en 1973 pour protester contre le traitement des Amérindiens. Les Oscars deviennent ainsi une tribune artistique et politique.

L’Académie adapte régulièrement ses règles : le vote, le nombre de membres, la diversité, les catégories évoluent. En 2009, le nombre de films nommés en Meilleur Film passe de 5 à 10, signe de l’ouverture à des œuvres plus variées.

Ce que les Oscars nous disent de notre rapport au cinéma

Une histoire de reconnaissance et de stratégie

Derrière l’éclat des robes et des discours émouvants, les Oscars sont aussi une affaire de lobbying et de campagnes millimétrées. Les studios organisent des projections, envoient des cadeaux aux votants, soignent leur image. Le “Oscar buzz” devient un enjeu majeur dès l’automne. L’idée de “film à Oscar” entre dans le langage courant, avec ses codes : biopics, grandes fresques historiques, drames intimes.

Une popularité toujours vivace malgré les critiques

Bien que régulièrement critiquée pour son manque de diversité ou certaines injustices de palmarès, la cérémonie reste un rendez-vous culturel incontournable. En 2024, près de 20 millions de téléspectateurs ont suivi la retransmission. Les Oscars inspirent des remakes internationaux (César, BAFTA, Goya, etc.) et restent un miroir des valeurs et des tendances du cinéma mondial.

Une soirée de mai qui a changé le destin d’Hollywood

La soirée du 16 mai 1929 n’a duré que quelques minutes, mais son héritage perdure depuis près d’un siècle. Ce premier dîner discret est devenu une institution planétaire, révélant des talents, marquant des générations, et reflétant les évolutions de notre société à travers le prisme du cinéma. Les Oscars ne sont pas seulement des prix : ce sont les témoins d’une histoire artistique en mouvement.

Le 16 mai 1703 marque la disparition d’un géant de la littérature française : Charles Perrault. À 75 ans, cet homme de lettres laisse derrière lui un héritage culturel inestimable. Père des célèbres "Contes de ma mère l’Oye", il a su transformer les récits populaires en chefs-d'œuvre littéraires. Cet article vous propose de retracer son parcours, ses influences, l’impact de ses œuvres, et pourquoi sa mort fut une perte majeure pour le monde littéraire.

Charles Perrault, un homme des Lumières avant l’heure

Né à Paris le 12 janvier 1628, Charles Perrault grandit dans une famille bourgeoise aisée. Après des études de droit, il entame une carrière administrative auprès de son frère aîné Pierre, haut fonctionnaire influent. Il devient vite un homme de lettres engagé, fervent partisan des Modernes dans la célèbre "Querelle des Anciens et des Modernes", qui opposait partisans de la tradition classique aux défenseurs d’un renouveau littéraire.

Perrault croyait fermement au progrès et à la supériorité des œuvres modernes sur celles de l’Antiquité. Cette vision se manifeste dans toute son œuvre, où il injecte une modernité dans des récits pourtant issus de traditions orales très anciennes.

Les Contes de Perrault : une révolution littéraire

En 1697, à l’âge de 69 ans, Charles Perrault publie anonymement Histoires ou contes du temps passé, sous-titré Contes de ma mère l’Oye. Ce recueil contient des histoires devenues mythiques comme :

-

Le Petit Chaperon Rouge

-

Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre

-

La Belle au bois dormant

-

Le Chat botté

-

Barbe Bleue

Ces contes, bien que tirés du folklore oral, sont réécrits avec élégance, humour, et une morale claire, souvent adaptée à la société de cour de Louis XIV.

“La vertu est toujours récompensée, le vice puni” – telle est la philosophie que l’on retrouve en filigrane dans l’ensemble de ses récits.

Anecdotes et inspirations

Contrairement à une idée reçue, Perrault n’a pas "inventé" ces contes : il les a adaptés. Il s’est inspiré de traditions paysannes, de récits italiens (comme ceux de Giambattista Basile), mais aussi de l’imaginaire féerique européen plus ancien. Son génie fut de les rendre lisibles par la haute société, tout en conservant une simplicité d’accès pour les enfants.

Une anecdote célèbre raconte que c’est pour amuser ses propres enfants que Perrault a commencé à mettre par écrit ces histoires populaires.

Le rôle de la morale et du contexte historique

Chaque conte de Perrault est doté d’une ou deux moralités finales. Ces maximes, en vers, sont parfois ironiques, parfois sévères, mais toujours instructives. À travers elles, Perrault enseigne la prudence, la vertu, et parfois, la méfiance envers les apparences.

Ces messages sont en adéquation avec le contexte social de la fin du XVIIe siècle, marqué par l’absolutisme royal, la montée de la bourgeoisie et une certaine méfiance à l’égard des libertins.

L’exemple du Petit Chaperon Rouge

Dans Le Petit Chaperon Rouge, la morale est explicite : il faut se méfier des "loups", métaphore des hommes séduisants et dangereux. Ce conte, souvent perçu comme enfantin, est en réalité une mise en garde pour les jeunes filles à la cour.

Une mort discrète, une œuvre immortelle

Charles Perrault s’éteint à Paris le 16 mai 1703. Sa mort ne fait pas grand bruit à l’époque. Pourtant, son œuvre traverse les siècles. Ses contes sont traduits dans des dizaines de langues, adaptés au théâtre, à l’opéra, au cinéma, à la bande dessinée et à l’animation.

Walt Disney lui-même s’est inspiré de Perrault pour Cendrillon (1950) et La Belle au bois dormant (1959).

Ses contes deviennent des archétypes, repris par les frères Grimm, Andersen, puis par les psychanalystes comme Bruno Bettelheim, qui y voient un miroir de l’inconscient collectif.

Un héritage culturel universel

L’héritage de Charles Perrault dépasse la littérature enfantine. Il a posé les bases du conte moderne, en donnant à des récits oraux une forme artistique durable. Il est aussi l’un des premiers à affirmer que la littérature pouvait s’adresser aux enfants, à une époque où celle-ci était réservée aux adultes éduqués.

Sa capacité à mêler simplicité narrative, profondeur morale et ironie subtile en fait un auteur universel, dont l’œuvre continue d’inspirer écrivains, enseignants, cinéastes et parents du monde entier.