Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Les Grandes Révolutions

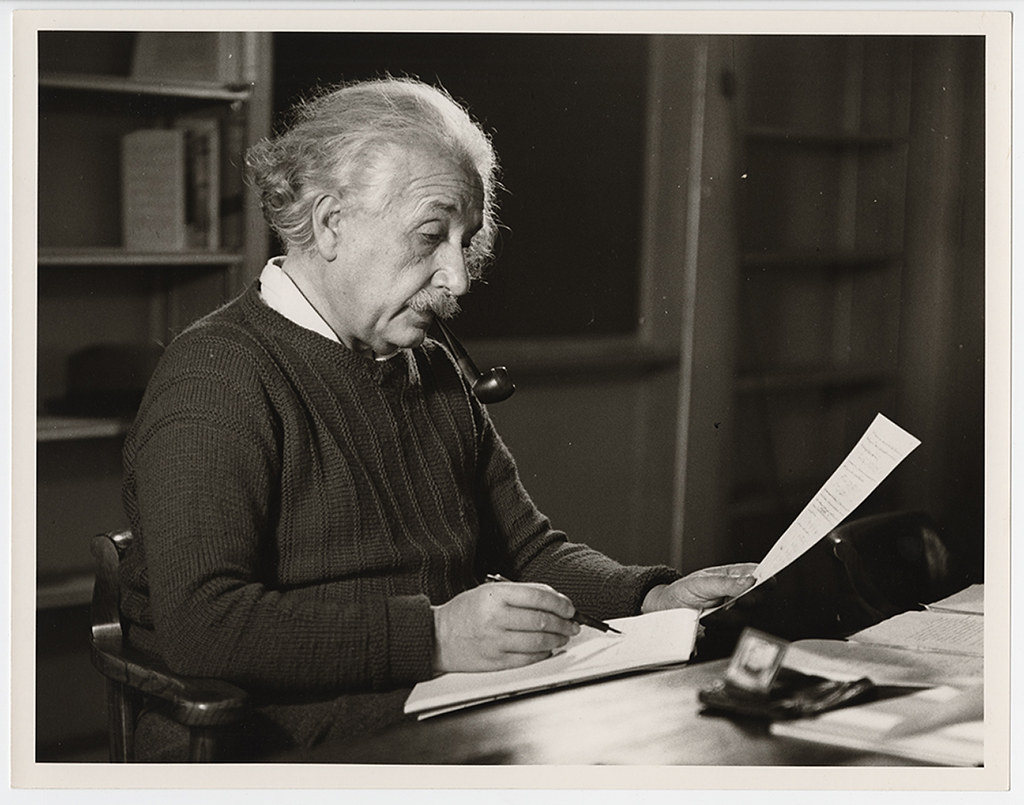

Albert Einstein, l’un des plus grands esprits scientifiques de l’histoire, a révolutionné la physique au début du XXe siècle avec sa théorie de la relativité générale et sa célèbre équation E=mc². Ces découvertes ont bouleversé notre compréhension de l’univers, des lois de la gravité à l’énergie des étoiles, et ont eu des implications profondes pour la science moderne. Cet article explore le contexte de ces découvertes, leurs implications et leur impact sur le monde scientifique et au-delà.

Le Contexte Scientifique de la Relativité

Les bases de la physique classique avant Einstein

Avant Einstein, la physique était principalement dominée par les lois de Newton et la théorie de l’électromagnétisme de Maxwell. La gravité était considérée comme une force d’attraction entre les masses, et le temps et l’espace étaient perçus comme absolus. Cependant, au tournant du XXe siècle, certaines observations et expériences, comme celles concernant la vitesse de la lumière, ne pouvaient être expliquées par la physique classique.

Les premières réflexions d’Einstein sur la relativité restreinte

En 1905, alors qu'il travaillait à l'Office des brevets à Berne, Einstein publia sa première théorie révolutionnaire : la relativité restreinte. Cette théorie, qui énonçait que les lois de la physique sont les mêmes pour tous les observateurs en mouvement uniforme, et que la vitesse de la lumière est constante dans tous les référentiels, remettait en cause la conception newtonienne de l’espace et du temps.

L'insatisfaction face à la gravitation de Newton

Bien que la relativité restreinte ait permis de réconcilier la mécanique et l’électromagnétisme, elle laissait de côté la gravité, régie par les lois de Newton. Einstein ressentait un besoin d’intégrer la gravité dans cette nouvelle vision de l’univers, ce qui le conduisit à développer une théorie plus générale.

La Naissance de la Relativité Générale

Les fondements de la relativité générale

En 1915, après près de dix ans de réflexion et de travail acharné, Einstein publia sa théorie de la relativité générale. Contrairement à la relativité restreinte, qui ne concernait que des objets en mouvement à vitesse constante, la relativité générale incluait les effets de l’accélération et, surtout, de la gravité.

L’idée révolutionnaire de la courbure de l’espace-temps

L'une des idées centrales de la relativité générale est que la gravité n'est pas une force exercée à distance, comme le croyait Newton, mais plutôt une conséquence de la courbure de l'espace-temps. En d'autres termes, la présence de masse et d'énergie déforme l'espace et le temps autour d’elle, et les objets se déplacent le long de ces courbures. C’est ainsi qu’Einstein décrivit l’attraction gravitationnelle non pas comme une force mystérieuse, mais comme une conséquence géométrique.

Les équations d'Einstein et leurs implications

La relativité générale fut formalisée à travers une série d’équations, connues sous le nom d’équations de champ d’Einstein. Ces équations permettent de décrire comment la matière et l’énergie modifient la structure de l’espace-temps, et comment cette déformation affecte le mouvement des objets. Elles prédisent des phénomènes étonnants comme la dilatation temporelle (le temps s'écoule plus lentement près d'un objet massif), les trous noirs, et même l’expansion de l’univers.

L'Équation Révolutionnaire E=mc²

L’émergence de la célèbre équation

En 1905, Einstein introduit une équation qui changera à jamais la compréhension de l’énergie et de la matière : E=mc². Cette formule, dérivée de sa théorie de la relativité restreinte, exprime que l'énergie (E) est égale à la masse (m) multipliée par le carré de la vitesse de la lumière (c²). Elle révèle que la masse et l'énergie sont interchangeables, ce qui était une idée totalement révolutionnaire à l'époque.

La signification de E=mc²

La signification profonde de cette équation est que même la plus petite quantité de matière contient une énorme quantité d’énergie. Par exemple, une très petite masse peut se convertir en une énorme quantité d'énergie, ce qui est illustré par des processus tels que la fission et la fusion nucléaire. Ce principe est au cœur de nombreuses technologies modernes, notamment les centrales nucléaires et les bombes atomiques.

Les implications scientifiques et technologiques

L’équation E=mc² a ouvert la voie à des avancées majeures dans les domaines de la physique nucléaire et des énergies. Elle est à l’origine des travaux qui ont conduit à la maîtrise de l’énergie atomique, mais aussi à des découvertes dans l'astrophysique, notamment pour comprendre les processus énergétiques à l'œuvre dans les étoiles, comme la fusion de l’hydrogène en hélium au cœur du Soleil.

Les Vérifications Expérimentales et les Révolutions Consécutives

L’éclipse solaire de 1919 et la confirmation de la relativité générale

La relativité générale fit une première grande percée en 1919, lorsque l’astronome britannique Arthur Eddington observa une éclipse solaire et confirma que la lumière des étoiles proches du Soleil était effectivement déviée par la gravité, comme l’avait prédit Einstein. Ce résultat spectaculaire fit d’Einstein une célébrité mondiale et valida une partie de ses théories.

La prédiction des trous noirs et des ondes gravitationnelles

Les équations d’Einstein ne se contentaient pas de décrire la gravité de manière classique. Elles prédisaient également l’existence de phénomènes extrêmes, tels que les trous noirs, des objets dont la gravité est si forte qu’ils déforment l’espace-temps au point d’empêcher la lumière de s’échapper. Einstein prédit également les ondes gravitationnelles, des ondulations de l'espace-temps causées par des événements cataclysmiques, telles que la collision de deux trous noirs.

Ces ondes gravitationnelles furent détectées pour la première fois en 2015, confirmant une nouvelle fois la pertinence de la relativité générale près d'un siècle après sa formulation.

L’Impact de la Relativité Générale sur la Physique Moderne

L’univers en expansion et la cosmologie moderne

L'une des plus grandes conséquences de la relativité générale fut la découverte que l'univers n'est pas statique, mais en expansion. Les travaux d’Einstein furent à la base des théories sur la cosmologie moderne, y compris la théorie du Big Bang, qui décrit la naissance de l'univers à partir d'un point singulier.

Les GPS et la relativité : applications concrètes

Bien que la relativité générale puisse sembler éloignée des préoccupations quotidiennes, elle a des applications pratiques essentielles. Par exemple, les systèmes de positionnement global (GPS) tiennent compte des effets relativistes pour fournir des données précises. La vitesse des satellites, ainsi que leur position dans un champ gravitationnel plus faible que celui de la Terre, affecte le passage du temps, une correction nécessaire pour garantir l'exactitude des données GPS.

Les répercussions philosophiques et culturelles

Les découvertes d’Einstein ne se sont pas limitées au monde scientifique. Elles ont influencé la philosophie, en particulier la compréhension du temps et de l’espace. Elles ont également alimenté des débats sur la nature de l’univers, l’illusion du temps linéaire et la relativité de l’expérience humaine. La relativité est devenue un concept fondamental dans notre manière de percevoir le monde et a influencé de nombreuses œuvres littéraires, artistiques et philosophiques.

Conclusion : L'Héritage Intemporel d'Einstein

Albert Einstein a bouleversé la physique et la compréhension humaine de l'univers grâce à la relativité générale et à l’équation E=mc². Ces découvertes ont non seulement transformé la manière dont nous voyons le cosmos et l’énergie, mais ont également ouvert la voie à des révolutions technologiques et scientifiques qui continuent de marquer notre époque. À travers ses théories, Einstein a élargi les frontières de la connaissance humaine, nous offrant une nouvelle manière de percevoir la réalité, de la structure du temps et de l’espace à la nature de la matière elle-même.

La bataille du siège d’Alésia en 52 av. J.-C. marque un tournant décisif dans l’histoire de la Gaule et de l’Empire romain. Ce siège opposa les forces de Jules César, à la tête des légions romaines, aux armées gauloises dirigées par Vercingétorix, le chef arverne. La défaite des Gaulois lors de cette bataille met fin à la révolte gauloise contre Rome et conduit à l'intégration définitive de la Gaule dans l'Empire romain. Cet article retrace les événements clés du siège, les stratégies militaires mises en place et les conséquences de cette défaite pour Vercingétorix et la Gaule.

Contexte Historique et Déclenchement du Siège

Les ambitions de Jules César et la conquête de la Gaule

La conquête de la Gaule par Jules César débute en 58 av. J.-C., lors de la guerre des Gaules. Cette campagne militaire avait pour but d'étendre l'influence romaine sur la Gaule, une région divisée en plusieurs tribus indépendantes. César voyait cette conquête comme un moyen de renforcer son pouvoir à Rome et de s’enrichir.

La révolte gauloise menée par Vercingétorix

Vercingétorix, un noble arverne charismatique, réussit à unir plusieurs tribus gauloises contre l'occupation romaine. En 52 av. J.-C., il mène une révolte massive contre César, utilisant des tactiques de guérilla et de la terre brûlée pour affaiblir les forces romaines. Son objectif était de harceler les troupes romaines et de les empêcher de s’approvisionner, tout en évitant une confrontation directe.

Le Déroulement du Siège d'Alésia

La forteresse d'Alésia : Le choix stratégique de Vercingétorix

Après plusieurs défaites face à César, Vercingétorix se replie dans la ville fortifiée d’Alésia, située sur un plateau difficile d'accès et bien défendu par des fortifications naturelles. Alésia était une position stratégique, offrant à la fois une protection naturelle et une vue dominante sur la région environnante. Les Gaulois espéraient y résister assez longtemps pour que des renforts arrivent.

Les fortifications romaines : Une stratégie d'encerclement

Pour venir à bout de la résistance gauloise, César adopte une stratégie audacieuse. Plutôt que d'assiéger directement la ville, il ordonne la construction de deux lignes de fortifications. La première, appelée circumvallation, entourait Alésia pour empêcher toute sortie des Gaulois. La seconde, appelée contravallation, était destinée à repousser toute attaque extérieure venant des renforts gaulois. Ces fortifications complexes, composées de fossés, de pieux et de tours de guet, ont permis aux Romains de piéger Vercingétorix et ses troupes.

Les Tentatives de Secours et la Résistance Gauloise

L'arrivée des renforts gaulois

Les Gaulois, conscients de l'importance de la bataille, réunissent une grande armée de secours, composée de milliers de guerriers venant de différentes tribus. Leur objectif était de briser l’encerclement romain et de libérer Vercingétorix, pris au piège dans Alésia. Cependant, malgré plusieurs tentatives d’assaut sur les lignes romaines, les renforts gaulois échouent à percer les défenses de César.

La famine et le moral gaulois

À l'intérieur de la forteresse, la situation devient rapidement critique pour Vercingétorix et ses hommes. Les vivres commencent à manquer, et la famine s'installe. Le moral des troupes gauloises s'effondre à mesure que les espoirs d'une percée diminuent. Vercingétorix, conscient de la gravité de la situation, tente des sorties pour attaquer les lignes romaines, mais celles-ci sont repoussées à chaque fois.

La Fin de la Bataille et la Capitulation de Vercingétorix

L’assaut final et l’échec des renforts

Dans les derniers jours du siège, les renforts gaulois lancent une ultime offensive de grande envergure pour briser le siège. Malgré leur courage et leur nombre, ils se heurtent à la supériorité tactique des Romains et à leurs fortifications bien défendues. Après une bataille acharnée, les Gaulois subissent de lourdes pertes et sont forcés de battre en retraite, laissant Vercingétorix et sa garnison sans espoir de secours.

La reddition de Vercingétorix

Sans autre option et pour éviter une destruction totale de ses troupes, Vercingétorix prend la décision de se rendre à César. Selon les récits historiques, il se présente devant César, jetant ses armes à ses pieds en signe de soumission. Cette image est devenue l’un des symboles de la fin de la résistance gauloise face à Rome.

Les Conséquences de la Défaite d'Alésia

Le sort de Vercingétorix

Après sa reddition, Vercingétorix est emmené à Rome comme prisonnier. Il y sera emprisonné pendant plusieurs années avant d'être exécuté en 46 av. J.-C., lors du triomphe de César, une cérémonie de célébration des victoires militaires. Sa mort marque la fin de la révolte gauloise et symbolise la soumission définitive de la Gaule à l’autorité romaine.

La fin de la guerre des Gaules et l'annexion de la Gaule

La victoire à Alésia assure à Jules César un triomphe militaire et politique. La défaite des Gaulois permet l'annexion complète de la Gaule, qui devient une province de l'Empire romain. Les Gaulois perdent leur indépendance, et la culture romaine commence à s’imposer progressivement sur le territoire. Cette victoire accroît considérablement la popularité de César à Rome et pave la voie à son ascension politique.

Héritage Historique et Mémoire d'Alésia

Alésia dans l'imaginaire national

Le siège d’Alésia est devenu un événement clé de l'histoire de France, notamment en raison de la figure héroïque de Vercingétorix, souvent présenté comme un symbole de la résistance gauloise face à l’envahisseur romain. Bien que Vercingétorix ait perdu la bataille, il est célébré comme un héros national, et son image a été largement utilisée dans la construction du mythe gaulois au XIXᵉ siècle.

Les fouilles archéologiques et les controverses

La localisation exacte du site d'Alésia a longtemps été un sujet de débat parmi les historiens. Au XIXᵉ siècle, Napoléon III lance des fouilles archéologiques dans la région de l'actuelle Alise-Sainte-Reine en Bourgogne, affirmant que c’était le site d'Alésia. Bien que cette hypothèse soit généralement acceptée, elle reste controversée pour certains historiens, et des recherches archéologiques continuent dans d’autres régions.

Conclusion : Une Victoire Romaine Déterminante

La bataille d’Alésia marque la fin de l’indépendance gauloise et le début d’une nouvelle ère sous la domination romaine. Vercingétorix, malgré son courage et ses tentatives d’unifier les tribus gauloises, n’a pu résister à la puissance militaire et stratégique de Rome. Le siège d’Alésia reste un symbole fort de la résistance et de la soumission, et continue de fasciner historiens et archéologues. Au-delà de la bataille, cet événement a façonné le destin de la Gaule et de l’Europe pendant des siècles à venir.

La dynastie des Romanov, qui a régné sur la Russie pendant plus de trois siècles, est synonyme de grandeur impériale et de tragédie. De sa fondation en 1613 à son déclin sanglant en 1917, la famille Romanov a dirigé l'un des plus vastes empires de l'histoire. Pourtant, son règne s'est brutalement terminé avec la révolution russe et l'exécution de la famille impériale. Cet article retrace l'histoire de cette dynastie, explorant ses succès, ses échecs, et les événements qui ont conduit à sa chute tragique.

La Montée au Pouvoir des Romanov

Les débuts chaotiques : La Russie avant les Romanov

Avant l'avènement des Romanov, la Russie avait traversé une période de troubles connue sous le nom de "Temps des Troubles" (1598-1613). Cette époque était marquée par l'anarchie, la famine et les invasions étrangères après l'extinction de la dynastie des Riourikides. Le pays était divisé entre plusieurs factions et aspirait à un pouvoir centralisé capable de rétablir l'ordre.

L'élection de Michel Romanov : Le début de la dynastie

En 1613, le jeune Michel Romanov, alors âgé de 16 ans, fut choisi par le Zemski Sobor (une assemblée de nobles, de prêtres et de bourgeois) pour devenir tsar. Ce choix marqua le début de la dynastie des Romanov, qui allait régner sur la Russie jusqu'en 1917. Michel Iᵉʳ rétablit la stabilité dans un pays dévasté et jeta les bases de ce qui deviendra l'Empire russe.

L'Âge d'Or des Romanov : Expansions et Réformes

Pierre le Grand : Le bâtisseur de l'Empire russe

Pierre le Grand (1672-1725), l'un des tsars les plus emblématiques de la dynastie Romanov, transforma la Russie en une grande puissance européenne. Par des réformes militaires, administratives et culturelles, il modernisa le pays. Sa fondation de la ville de Saint-Pétersbourg en 1703 en tant que nouvelle capitale symbolise son désir de rapprocher la Russie de l'Europe occidentale. Pierre le Grand agrandit également l'empire en s'emparant de vastes territoires, notamment en mer Baltique après la Grande Guerre du Nord contre la Suède.

Catherine II, la Grande : L'impératrice éclairée

Catherine II, surnommée "Catherine la Grande" (1729-1796), est une autre figure clé de la dynastie Romanov. Née princesse allemande, elle devint impératrice après avoir évincé son mari, Pierre III. Son règne fut marqué par un renforcement de l'autorité impériale, l'expansion territoriale (notamment avec l'annexion de la Crimée en 1783) et le développement des arts et des sciences. Bien que Catherine se soit intéressée aux idées des Lumières, elle n’hésita pas à réprimer durement toute rébellion, comme celle de Pougatchev.

Le Déclin et les Troubles Internes

Alexandre II et les réformes : L'abolition du servage

Alexandre II (1818-1881) tenta de moderniser la Russie, tout en répondant aux pressions croissantes pour des réformes sociales et politiques. L’une de ses plus grandes réalisations fut l’abolition du servage en 1861, qui libéra des millions de paysans. Cependant, cette réforme ne résolut pas les tensions sociales croissantes, et Alexandre II fut assassiné en 1881 par des révolutionnaires, inaugurant une période de répression accrue.

Les prémices de la révolution : Nicolas II face aux troubles

Le dernier tsar de Russie, Nicolas II (1868-1918), monta sur le trône en 1894. Son règne fut marqué par une série de crises internes et externes. La défaite humiliante de la Russie dans la guerre russo-japonaise (1904-1905), suivie par la révolution de 1905, ébranla la monarchie. Malgré la création de la Douma (assemblée législative), Nicolas II se montra incapable de réformer efficacement un système politique rigide et autocratique.

La Chute de la Dynastie Romanov

La Première Guerre mondiale : Une catastrophe pour l'Empire

La participation de la Russie à la Première Guerre mondiale fut un désastre pour le pays. Mal préparée, l'armée russe subit de lourdes pertes, tandis que le pays sombrait dans une crise économique profonde. Les pénuries alimentaires, les grèves et les révoltes se multiplièrent, alimentant le mécontentement populaire. Nicolas II, critiqué pour son incompétence militaire et politique, devint de plus en plus impopulaire.

La révolution de février 1917 : L'abdication du tsar

En février 1917, des émeutes éclatèrent à Petrograd (Saint-Pétersbourg) en raison des pénuries et du mécontentement généralisé. Sous la pression des révolutionnaires et de ses propres généraux, Nicolas II abdiqua le 2 mars 1917. Cela marqua la fin de plus de trois siècles de règne des Romanov. Un gouvernement provisoire fut instauré, mais il ne parvint pas à stabiliser la situation, ouvrant la voie à la révolution bolchevique d'octobre 1917.

Le Destin Tragique de la Famille Impériale

L'exil à Iekaterinbourg

Après l'abdication, Nicolas II et sa famille furent placés en résidence surveillée. Au fil des mois, ils furent transférés de lieu en lieu, d’abord à Tsarskoïe Selo, puis à Tobolsk en Sibérie, avant d’être finalement internés dans la maison Ipatiev à Iekaterinbourg, dans l’Oural. Isolés, ils vivaient dans l’incertitude totale quant à leur sort.

L’exécution des Romanov

Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, Nicolas II, son épouse Alexandra, leurs cinq enfants (Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, et Alexis), ainsi que quelques fidèles serviteurs, furent brutalement exécutés par un peloton bolchevique sur ordre du Soviet local. Cet acte marqua la fin définitive de la dynastie Romanov et symbolisa la rupture violente avec le régime tsariste.

L'Héritage des Romanov et la Mémoire Historique

La redécouverte des corps et la canonisation

En 1991, les corps de la famille Romanov furent retrouvés et identifiés grâce à des analyses ADN. En 2000, l'Église orthodoxe russe canonisa Nicolas II, sa femme et ses enfants en tant que martyrs. Leur tragique destin suscita une forte résurgence d'intérêt, tant en Russie qu'à l'échelle internationale, autour de la fin de l'Empire russe.

Le mythe d'Anastasia et la survie hypothétique

Un des aspects les plus fascinants du destin des Romanov est lié à la légende d'Anastasia, la plus jeune des grandes-duchesses. Pendant des décennies, des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle aurait survécu à l'exécution. Plusieurs femmes, dont la célèbre Anna Anderson, ont prétendu être Anastasia, alimentant un mystère qui n'a été résolu qu’à la fin du XXe siècle avec la découverte de ses restes.

Conclusion : La Fin d'un Empire et le Début d'une Nouvelle Ère

La chute de la dynastie Romanov représente non seulement la fin d'un régime, mais aussi la fin d'une époque. L'exécution brutale de la famille impériale symbolise la violence de la transition entre l'ancien monde monarchique et le nouveau monde révolutionnaire. Aujourd'hui encore, le destin des Romanov continue de fasciner, rappelant les complexités et les tragédies qui ont marqué l'histoire de la Russie.