Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Les Grandes Civilisations

Le 29 mai 1453 marque une date fatidique dans l’histoire du monde : la prise de Constantinople par les Turcs ottomans, menée par le sultan Mehmed II, scelle la fin de l’Empire byzantin. Ce basculement majeur a non seulement mis fin à plus de mille ans d’histoire impériale romaine d’Orient, mais il a aussi ouvert un nouveau chapitre dans l’histoire de l’Europe et du monde musulman.

Un empire millénaire à l’agonie

Au XVe siècle, l’Empire byzantin n’est plus que l’ombre de lui-même. Réduit à Constantinople et quelques territoires épars, il est encerclé par les forces ottomanes depuis des décennies. Les croisades, les querelles internes et la montée en puissance de puissances voisines ont affaibli cette grande civilisation. L’empereur byzantin Constantin XI Paléologue tente désespérément de sauver la ville, mais il ne dispose que de quelques milliers de soldats et de maigres renforts européens, notamment le génois Giovanni Giustiniani.

Le siège de Constantinople : une machine de guerre redoutable

Le siège débute le 6 avril 1453. Mehmed II, surnommé plus tard « le Conquérant », déploie une armée estimée à plus de 80 000 hommes, appuyée par une artillerie sans précédent. C’est d’ailleurs l’utilisation du canon géant construit par l’ingénieur hongrois Urban qui marque une rupture technologique : jamais une muraille n’avait été autant mise à l’épreuve par des tirs continus.

Malgré une défense héroïque, les Byzantins ne peuvent contenir indéfiniment l'assaut. Les murs de Théodose, symboles de l’invincibilité de la cité, sont percés en plusieurs points. Le 29 mai, à l’aube, les Ottomans lancent l’attaque finale. Constantin XI meurt au combat, la légende voulant qu’il ait refusé de fuir et soit tombé en soldat.

Conséquences religieuses et culturelles d’une chute

La chute de Constantinople marque un traumatisme pour la chrétienté. La « Seconde Rome » est tombée, laissant place à ce que les Ottomans vont appeler Istanbul. L’église Sainte-Sophie, joyau de l’architecture chrétienne, est transformée en mosquée. Le patriarcat orthodoxe est néanmoins maintenu, avec une autonomie religieuse offerte par Mehmed II, soucieux de s’attirer les faveurs de la population grecque.

Du point de vue culturel, cette prise provoque un exode massif des savants byzantins vers l’Occident, notamment vers l’Italie. Ce transfert de manuscrits anciens et de connaissances contribue directement à l’essor de la Renaissance en Europe. La redécouverte de textes antiques bouleverse la pensée occidentale, et la chute de Constantinople devient un tremplin involontaire pour l’humanisme.

Un nouvel empire s’érige

Pour les Ottomans, la prise de Constantinople n’est pas seulement une victoire militaire. Elle représente l’aboutissement d’un rêve impérial. Mehmed II fait de la ville sa capitale, y établit une administration centralisée, encourage la coexistence de différentes communautés religieuses et initie une ère d’expansion.

Istanbul devient un centre culturel, commercial et politique incontournable. Sous les sultans successifs, elle rayonne jusqu’au XVIe siècle comme le cœur de l’Empire ottoman, désormais héritier à la fois des traditions islamiques et de la grandeur impériale romaine.

Une mémoire encore vive

La date du 29 mai 1453 continue d’avoir une résonance forte. En Grèce, elle symbolise la fin d’un âge d’or et le début de siècles d’occupation. En Turquie, elle est célébrée comme un moment glorieux d’accomplissement national. Ce double regard reflète la complexité de cet événement fondateur.

Citations célèbres comme celle de l’historien Edward Gibbon, « La chute de Constantinople est un des événements les plus mémorables de l’histoire », témoignent de l’importance inaltérable de cette journée dans le récit de notre civilisation.

Constantinople, le crépuscule d’un monde, l’aube d’un autre

La prise de Constantinople n’est pas seulement la fin d’un empire, mais la naissance d’un nouveau monde. Ce choc géopolitique et culturel continue d’influencer les équilibres religieux, politiques et identitaires jusqu’à aujourd’hui. Elle marque la fin du Moyen Âge pour de nombreux historiens et le début d’une nouvelle ère façonnée par les échanges, les conflits et les métissages.

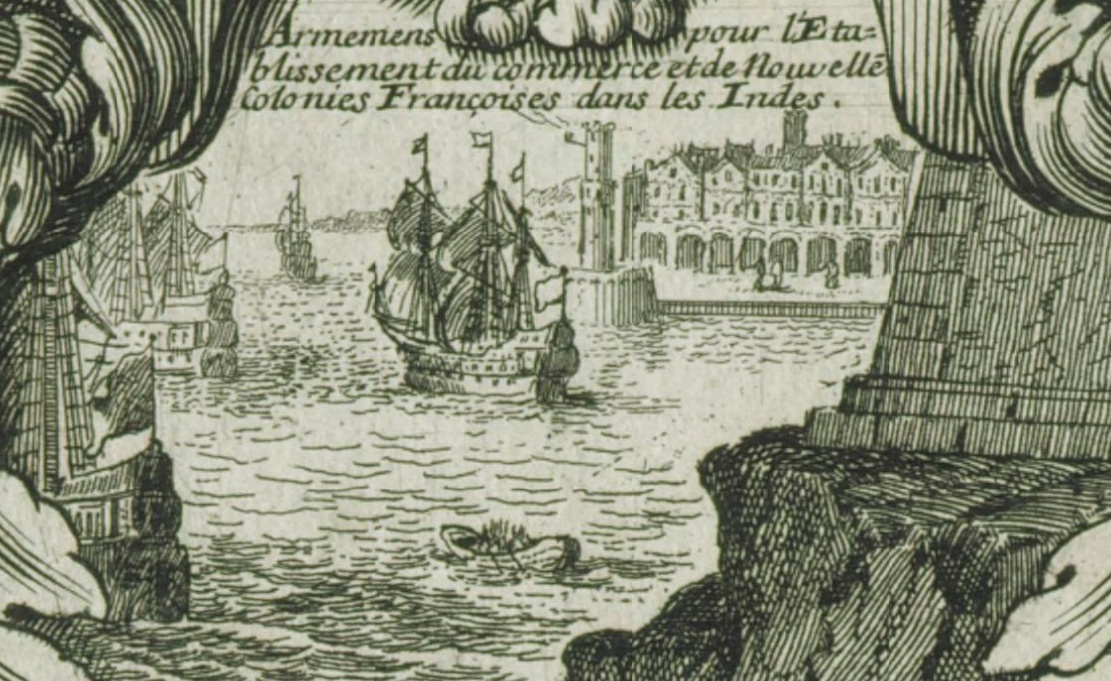

Le 28 mai 1664 marque une date-clé dans l'histoire du commerce maritime français avec la création de la Compagnie française des Indes orientales, sous l'impulsion de Jean-Baptiste Colbert. Cet événement s'inscrit dans un contexte de rivalité économique intense entre les grandes puissances européennes, notamment les Provinces-Unies (Pays-Bas) et l'Angleterre, déjà bien implantées en Asie.

Contexte géopolitique et économique du XVIIe siècle

Au milieu du XVIIe siècle, la France cherche à s'imposer comme une puissance commerciale majeure. L’économie mondiale commence à se structurer autour des échanges maritimes, et l’Asie, riche en épices, soieries, cotons et porcelaines, devient un enjeu central. L’Angleterre et les Provinces-Unies ont déjà fondé leurs compagnies des Indes respectives depuis plusieurs décennies, et contrôlent de vastes réseaux commerciaux.

Colbert, ministre de Louis XIV, souhaite mettre en place une stratégie mercantiliste efficace pour renforcer l'économie française. Il encourage donc la création de grandes compagnies commerciales dotées de privilèges exclusifs, calquées sur le modèle des puissances rivales.

La fondation de la Compagnie française des Indes orientales

Le 28 mai 1664, par édit royal, la Compagnie française des Indes orientales est officiellement fondée. Son objectif : établir des comptoirs et commercer avec l'Asie, notamment dans les régions de l’Inde, de la Chine et de l’Insulinde (actuelle Indonésie). Elle obtient le monopole du commerce avec ces territoires pour cinquante ans.

Colbert confie la direction à des financiers influents, avec un capital initial considérable pour l’époque : 15 millions de livres. L'État participe activement en fournissant navires et armements, démontrant l’implication directe du pouvoir royal dans cette entreprise commerciale.

Les premières expéditions et les ambitions coloniales

Dès 1665, la Compagnie organise ses premières expéditions vers Madagascar, considérée comme un point stratégique pour ravitailler les navires. Bien que les débuts soient marqués par des difficultés logistiques, l'entreprise pose les bases d’une présence française en Asie.

En 1674, la Compagnie fonde son principal comptoir à Pondichéry, sur la côte est de l’Inde. Cette ville deviendra la capitale de l’Inde française jusqu’en 1954. La Compagnie établit également des établissements à Chandernagor, Karikal, Mahé et Yanaon, consolidant ainsi sa position en Inde.

Une rivalité permanente avec les autres puissances européennes

La Compagnie française doit constamment faire face aux compagnies anglaise et néerlandaise, beaucoup plus expérimentées et puissantes. Ces rivalités dégénèrent souvent en conflits armés, notamment au cours de la Guerre de Sept Ans (1756-1763), où les possessions françaises en Inde sont en grande partie perdues au profit des Britanniques.

Malgré ces revers, la Compagnie joue un rôle important dans la politique coloniale française et dans l’expansion de la culture française en Asie. Elle favorise aussi les échanges culturels, l’introduction de nouveaux produits (thé, épices, soieries) et la diffusion du goût pour l’Orient dans l’élite française.

Renaissance et déclin de la Compagnie

La Compagnie est dissoute une première fois en 1719, avant d’être refondée sous la Régence, puis connaît plusieurs réorganisations au cours du XVIIIe siècle. Elle participe activement à l’économie française mais subit les contrecoups des défaites militaires et des crises financières.

En 1769, sous Louis XV, la Compagnie est finalement dissoute définitivement, ses possessions étant reprises par l’État. Ce déclin reflète les limites de l’aventure coloniale française face à la montée en puissance de l’Empire britannique.

Héritage et postérité

Malgré son échec final, la Compagnie française des Indes orientales a marqué durablement l’histoire économique, coloniale et culturelle de la France. Elle a posé les jalons de la présence française en Inde et contribué à l’enrichissement de la culture hexagonale par l’importation de produits exotiques et d’influences orientales.

Des bâtiments, des archives et même des mots de la langue française témoignent encore de cette époque. Pondichéry reste aujourd’hui un symbole du passé colonial français en Inde, attirant historiens et touristes.

Une ambition impériale qui a dessiné les contours de la France outre-mer

La fondation des Compagnies françaises des Indes le 28 mai 1664 fut le fruit d’une volonté d’affirmer la puissance économique et politique de la France sur la scène internationale. Si leur histoire est faite de succès partiels et d’échecs relatifs, elles illustrent la dynamique coloniale d’un royaume en quête de rayonnement et d’enrichissement. Une aventure maritime et humaine qui aura façonné l'histoire mondiale.

Le 27 mai 1918 marque une date charnière dans l'histoire de la Première Guerre mondiale : le déclenchement de la troisième bataille de l'Aisne, plus connue sous le nom d'offensive du Chemin des Dames. Cette opération militaire, initiée par les forces allemandes, visait à briser le front allié au nord de l’Aisne et à s’approcher de Paris. Elle s’inscrit dans le cadre de la grande offensive du printemps 1918, également appelée "offensive Ludendorff".

Contexte stratégique de l’année 1918

L’issue incertaine du conflit

Après quatre années d’une guerre d’usure sanglante, l’année 1918 commence sous le signe de l’incertitude. La Russie s’est retirée du conflit avec la signature du traité de Brest-Litovsk en mars 1918, libérant des troupes allemandes sur le front de l’Ouest. L’Allemagne cherche alors à remporter une victoire décisive avant l’arrivée massive des troupes américaines.

Le pari allemand

Le général allemand Erich Ludendorff lance une série d’offensives sur le front occidental, espérant faire plier les Alliés. Après les échecs relatifs des offensives de mars et avril, l’état-major allemand décide de frapper un coup décisif dans la région du Chemin des Dames, mal défendue par des troupes françaises épuisées.

Le Chemin des Dames : une position symbolique et stratégique

Un terrain déjà meurtri

Le Chemin des Dames, situé entre Soissons et Reims, a déjà été le théâtre de combats acharnés en 1917. La tentative française menée par le général Nivelle s’était soldée par un désastre humain, entraînant des mutineries dans l’armée française. En mai 1918, le secteur est considéré comme relativement calme, ce qui contribue à la surprise allemande.

Une défense française affaiblie

Le front est tenu par la 6e armée française du général Duchêne, mal équipée et peu préparée à une attaque d’envergure. De plus, Duchêne a repositionné ses troupes en première ligne, ce qui les rendra particulièrement vulnérables au bombardement initial allemand.

Le déroulement de l’offensive du 27 mai 1918

Un bombardement massif et soudain

À 1h du matin, les Allemands déclenchent un bombardement d’une violence inouïe, utilisant des obus explosifs et à gaz. En quelques heures, les lignes françaises sont désorganisées. À 4h, l’infanterie allemande lance l’assaut avec le soutien de troupes d’assaut spécialisées, les "Sturmtruppen".

Une percée fulgurante

Les Allemands avancent de 20 kilomètres en une seule journée, capturant des dizaines de milliers de soldats français et britanniques. Soissons est menacé, et l’armée allemande s’approche dangereusement de la Marne. C’est l’une des plus grandes avancées depuis le début de la guerre de tranchées.

La panique chez les Alliés

Les chefs alliés sont pris de court. Philippe Pétain, commandant en chef des armées françaises, tente de stabiliser le front. Foch, commandant suprême des forces alliées, mobilise les renforts américains pour enrayer l’offensive.

Conséquences de l’offensive

Une victoire tactique allemande… mais sans lendemain

Malgré l’ampleur de la percée, l’objectif stratégique n’est pas atteint. Paris reste hors de portée, et les lignes allemandes s’allongent dangereusement. L’épuisement des troupes, le manque de réserves et la réaction rapide des Alliés empêchent une exploitation durable du succès.

L’entrée décisive des troupes américaines

L’offensive du Chemin des Dames précipite l’engagement massif des troupes américaines, notamment lors de la bataille du bois Belleau en juin 1918. Les forces fraîches et déterminées des États-Unis commencent à renverser l’équilibre en faveur des Alliés.

Un tournant psychologique

L’échec de cette ultime poussée allemande mine le moral des troupes impériales et de la population allemande. À l’inverse, les Alliés reprennent confiance et passent progressivement à l’offensive à partir de juillet 1918.

Une leçon d’histoire sur la guerre moderne

L’offensive du Chemin des Dames, le 27 mai 1918, illustre à quel point la guerre moderne repose autant sur la stratégie, la logistique et le moral des troupes que sur les seules capacités militaires. Si les Allemands surprennent leurs adversaires par la rapidité de leur attaque, ils ne parviennent pas à transformer cette victoire tactique en succès stratégique.

Ce moment clé de la Première Guerre mondiale montre aussi les limites de la guerre de mouvement dans un contexte où les ressources humaines et matérielles sont profondément entamées après quatre ans de conflit mondial.

Une date à retenir dans la mémoire collective

L’attaque du 27 mai 1918 reste un des derniers grands sursauts de l’armée allemande avant le basculement du conflit en faveur des Alliés. Elle marque la fin d’une époque et annonce l’épuisement final de l’Empire allemand. Dans la mémoire française, elle rappelle les souffrances endurées par des soldats souvent sacrifiés sur un front devenu secondaire, mais décisif.

Le 8 mai 1945 reste gravé dans l’Histoire comme le jour marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Ce jour de victoire contre l’Allemagne nazie symbolise non seulement la libération des peuples opprimés, mais aussi le début d’une nouvelle ère pour l’Europe et le monde. Derrière cette date se cache une série d’événements militaires, politiques et humains d’une ampleur sans précédent. Retour sur ce moment charnière qui a changé le destin de millions de personnes.

Le contexte historique avant le 8 mai 1945

Une guerre totale et mondiale

La Seconde Guerre mondiale, déclenchée le 1er septembre 1939 avec l’invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie, s’est progressivement étendue à presque tous les continents. En Europe, le régime hitlérien avait conquis une grande partie du continent entre 1939 et 1942. Mais dès 1943, le vent tourne avec la défaite allemande à Stalingrad, puis la reconquête progressive de l’Europe de l’Ouest par les Alliés.

L'effondrement du IIIe Reich

En avril 1945, l’Allemagne est en ruines, tant sur le plan militaire que civil. Berlin est encerclée par l’Armée rouge soviétique, tandis que les forces alliées occidentales progressent rapidement vers l’Est. Le 30 avril 1945, Adolf Hitler se suicide dans son bunker à Berlin. Le 7 mai, à Reims, le général allemand Alfred Jodl signe la capitulation sans condition de la Wehrmacht. Mais ce n’est que le lendemain, le 8 mai, que l’acte est officiellement ratifié à Berlin devant les Soviétiques, donnant ainsi naissance à la "Victoire du 8 mai".

Un jour de liesse, mais aussi de souvenirs douloureux

Des célébrations dans toute l'Europe

Le 8 mai 1945 est un jour de liesse pour des millions d’Européens. À Paris, Londres, Bruxelles ou encore New York, les foules descendent dans les rues pour célébrer la fin d’un conflit qui a duré plus de six ans. Le général de Gaulle déclare à la radio : « La guerre est gagnée. Voici la victoire. C’est la victoire des Nations unies et c’est la victoire de la France. »

Une victoire endeuillée

Malgré la joie de la fin des combats, ce jour marque aussi un moment de recueillement. La guerre a fait plus de 60 millions de morts, dont environ 6 millions de Juifs victimes de la Shoah. Des villes entières sont détruites, des familles décimées, et l’Europe est un continent à reconstruire. Les survivants des camps de concentration commencent à être libérés, révélant l’horreur de la politique d’extermination nazie.

Les conséquences géopolitiques de la victoire

Le début de la Guerre froide

La victoire du 8 mai 1945 met fin au conflit, mais marque aussi le début de nouvelles tensions. L’Europe est désormais divisée entre l’Ouest sous influence américaine et l’Est sous domination soviétique. Le rideau de fer se met en place, symbolisant la ### rivalité idéologique entre capitalisme et communisme.

Naissance de l’ONU

La guerre a démontré la nécessité d’une organisation internationale capable de prévenir de futurs conflits. L’Organisation des Nations unies (ONU) voit le jour en octobre 1945, avec pour mission principale de maintenir la paix dans le monde. Elle succède à la Société des Nations, dont l’échec à empêcher la guerre est évident.

Le 8 mai dans la mémoire collective

Une commémoration annuelle

Depuis 1946, le 8 mai est commémoré chaque année en France et dans de nombreux pays européens. En 1953, il devient jour férié en France, avant d’être supprimé en 1959 par de Gaulle, puis rétabli en 1981 par François Mitterrand. Chaque année, des gerbes sont déposées au pied des monuments aux morts et une cérémonie se tient à l’Arc de Triomphe à Paris.

Un devoir de mémoire

La Victoire du 8 mai est aussi un moment fort de l’histoire mémorielle. Elle rappelle l’engagement des résistants, le rôle des forces françaises libres, le sacrifice des soldats alliés et la barbarie nazie. Elle incite les générations actuelles à se souvenir des horreurs de la guerre et à défendre les valeurs de paix, de démocratie et de liberté.

Héritages de la victoire : entre paix et vigilance

Une Europe reconstruite

Dans l’après-guerre, l’Europe entreprend un long processus de reconstruction. Le Plan Marshall, lancé par les États-Unis en 1947, aide financièrement à la relance économique du continent. Ce sera aussi le point de départ d’une coopération européenne qui débouchera sur la création de l’Union européenne.

Vigilance face aux résurgences

Le 8 mai 1945 ne doit pas être une simple date historique. Dans un monde toujours en proie à des conflits, au nationalisme et à l’autoritarisme, le souvenir de la Seconde Guerre mondiale reste une alerte permanente. Comme le disait Winston Churchill : « Ceux qui oublient le passé sont condamnés à le revivre. »

Une victoire pour l’Histoire, un message pour l’avenir

La Victoire du 8 mai 1945 est un moment fondateur du monde contemporain. Elle célèbre la fin d’un régime de terreur, la libération de millions d’êtres humains et l’espérance d’un avenir meilleur. Mais elle nous rappelle aussi que la paix est un bien fragile, qu’il faut entretenir sans relâche.

Le 7 mai 1954, la chute du camp retranché de Diên Biên Phu marquait la fin de la guerre d’Indochine et annonçait la décolonisation de l’Asie du Sud-Est. Cette bataille emblématique opposa les forces françaises du Corps expéditionnaire d’Extrême-Orient au Viet Minh, dans une vallée isolée du nord-ouest du Vietnam. Plus qu’une défaite militaire, Diên Biên Phu fut un choc politique et psychologique majeur pour la France, et un symbole éclatant de la lutte anticoloniale dans le monde entier.

Contexte géopolitique et début de la guerre d’Indochine

Les origines coloniales du conflit

L’Indochine française, formée à la fin du XIXe siècle, englobait le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Après la Seconde Guerre mondiale, les mouvements indépendantistes se renforcent, notamment le Viet Minh, dirigé par Hô Chi Minh. En 1946, les tensions entre la France et les indépendantistes vietnamiens aboutissent à un conflit ouvert : c’est le début de la guerre d’Indochine.

Une guerre asymétrique et épuisante

Durant huit ans, les forces françaises se heurtent à une guérilla déterminée et bien organisée. Le Viet Minh reçoit l’appui logistique de la Chine communiste à partir de 1949, tandis que la France est soutenue financièrement par les États-Unis dans le cadre de la lutte contre le communisme.

Pourquoi Diên Biên Phu ?

Une stratégie de piège

Le général Henri Navarre, commandant en chef des forces françaises, décide en 1953 d’établir un camp retranché dans la cuvette de Diên Biên Phu. L’objectif : provoquer une bataille décisive en attirant les troupes du Viet Minh dans un affrontement frontal où la supériorité de feu française pourrait s’exprimer.

Mais cette stratégie se retournera contre la France : le général Giáp, stratège du Viet Minh, choisit au contraire d’encercler le camp et d’y mener une guerre d’usure.

Une position vulnérable

Installée dans une vallée encaissée, à proximité de la frontière laotienne, la garnison française dépend entièrement du ravitaillement aérien. Les forces vietnamiennes, quant à elles, transportent à la main, à travers la jungle et les montagnes, une artillerie lourde jusqu’aux hauteurs dominant le camp.

Le déroulement de la bataille

L’offensive vietnamienne

Le 13 mars 1954, les combats commencent par l’assaut de la position Béatrice. En quelques jours, plusieurs points d’appui français tombent. L’artillerie vietnamienne pilonne sans relâche les pistes d’atterrissage, coupant les lignes de ravitaillement.

Pendant près de deux mois, les 15 000 soldats français, épuisés, encerclés, doivent faire face à des vagues d’assauts incessants. La pluie transforme le terrain en bourbier. La supériorité technique française ne suffit pas : les pièces d’artillerie sont détruites, les munitions s’épuisent, les blessés s’entassent dans des conditions déplorables.

Une reddition inévitable

Le 7 mai 1954, après 57 jours de siège, les dernières positions françaises tombent. Le général de Castries est capturé. Près de 11 000 soldats français sont faits prisonniers, dont beaucoup ne survivront pas aux marches forcées et aux conditions de détention.

Conséquences de la défaite

Un choc pour la France

Diên Biên Phu provoque un électrochoc dans l’opinion publique française. Pour la première fois depuis Waterloo, une armée française capitule face à une armée non européenne. Le prestige colonial est brisé.

La défaite accélère la chute du gouvernement Laniel et précipite la fin de la Quatrième République. Elle ouvre la voie aux Accords de Genève (juillet 1954), qui entérinent le retrait français d’Indochine et la division du Vietnam en deux zones.

Une victoire symbolique pour les mouvements anticoloniaux

Dans le monde entier, la victoire du Viet Minh devient un symbole fort de la lutte contre l’impérialisme. Les peuples colonisés y voient la preuve que l’émancipation est possible, même face à une grande puissance militaire. Diên Biên Phu inspire les mouvements de libération en Afrique, au Maghreb, et ailleurs.

Héritage et mémoire de Diên Biên Phu

Une bataille toujours étudiée

Diên Biên Phu est étudiée dans les écoles de guerre comme exemple d’échec stratégique. Elle illustre l’importance de l’environnement géographique, du renseignement, du moral des troupes et de l’adaptation tactique.

Des témoignages poignants

De nombreux anciens combattants ont laissé des récits marquants. Citons notamment le colonel Bigeard, célèbre pour sa bravoure, ou encore le capitaine Pouget, auteur de témoignages émouvants sur l'enfer du siège.

Le site de Diên Biên Phu aujourd’hui

La vallée est aujourd’hui un lieu de mémoire. Un musée, un cimetière militaire et les vestiges du camp français y accueillent chaque année des milliers de visiteurs. Le lieu est devenu un symbole de résilience pour le peuple vietnamien.

Une défaite française qui a changé le monde

La bataille de Diên Biên Phu dépasse largement le cadre militaire. Elle a ouvert la voie à la décolonisation en Asie et contribué à la remise en question du système colonial dans son ensemble. En brisant le mythe de l’invincibilité des puissances occidentales, elle a redonné espoir à tous ceux qui luttaient pour leur liberté.

Après une vie marquée par les conquêtes, les réformes et les bouleversements de l’Europe, Napoléon Bonaparte a vécu une fin aussi spectaculaire que tragique. Exilé sur l’île de Sainte-Hélène, il meurt loin de la France qu’il a tant façonnée. Retour sur les circonstances, les mystères et les conséquences de la mort de l'Empereur des Français.

Le déclin d’un empereur : l'exil sur Sainte-Hélène

Après sa défaite à la bataille de Waterloo en juin 1815, Napoléon Ier abdique une seconde fois et tente de fuir vers l'Amérique. Mais les Britanniques l’interceptent et choisissent de l’envoyer en exil sur l’île de Sainte-Hélène, un rocher perdu dans l’Atlantique Sud, à plus de 1 800 kilomètres des côtes africaines. Ce lieu isolé a été choisi précisément pour rendre toute évasion impossible.

Arrivé à Sainte-Hélène en octobre 1815, Napoléon s’installe à Longwood House, une résidence austère et humide. Il y vivra pendant près de six ans, surveillé de près par le gouverneur britannique Hudson Lowe, avec qui les relations sont très tendues.

Une santé qui se détériore lentement

Dès 1817, les compagnons d’exil de Napoléon constatent une dégradation progressive de sa santé. Il souffre de douleurs à l’estomac, de nausées, de faiblesse généralisée, et son moral se détériore. L’air marin, l’isolement, le climat humide et la mauvaise qualité des aliments aggravent son état. En 1821, ses symptômes s’intensifient : vomissements, fièvre, amaigrissement.

Plusieurs médecins se succèdent à son chevet, mais les soins sont rudimentaires. Le docteur Francesco Antommarchi, envoyé par sa famille en 1819, rédige des rapports médicaux détaillés mais impuissants à enrayer la progression de la maladie.

La mort de Napoléon : 5 mai 1821

Le 5 mai 1821, à 17h49, Napoléon Bonaparte meurt à l’âge de 51 ans. Ses derniers mots auraient été : « France… armée… tête d’armée… Joséphine… », selon les témoignages de ses proches. Son corps est embaumé le lendemain. Il est enterré dans la vallée du Géranium, à proximité de Longwood, selon les règles britanniques malgré sa volonté d’être inhumé en bord de Seine, « au milieu de ce peuple français qu’il a tant aimé ».

La nouvelle de sa mort atteint l’Europe plusieurs semaines plus tard, mais provoque une vive émotion. Victor Hugo écrit : « Il dort. Qu’il dorme en paix sur ce rocher lugubre. »

La controverse autour de la cause de sa mort

Officiellement, le docteur Antommarchi diagnostique un cancer de l’estomac, une maladie déjà présente dans la famille Bonaparte, notamment chez son père. L’autopsie aurait révélé un ulcère perforé et une importante détérioration de l’estomac.

Cependant, dès le XIXe siècle, certains évoquent un possible empoisonnement à l’arsenic. Des analyses modernes réalisées sur des mèches de cheveux de Napoléon ont révélé des taux élevés d’arsenic, mais les experts demeurent divisés. Certains affirment qu'il s'agissait d'une exposition environnementale, courante à l'époque (présence d’arsenic dans les teintures et papiers peints), tandis que d'autres évoquent un empoisonnement lent, possiblement orchestré par les autorités britanniques ou même des proches trahis.

Le retour des cendres : un événement national

En 1840, Louis-Philippe obtient de la Grande-Bretagne le transfert des cendres de Napoléon en France. Ce retour spectaculaire, appelé le retour des cendres, est orchestré pour redonner de la légitimité à la monarchie de Juillet.

Le 15 décembre 1840, les restes de l’Empereur sont transférés aux Invalides à Paris, dans une cérémonie grandiose en présence de milliers de Français. L’architecte Visconti conçoit un tombeau monumental au sein du Dôme des Invalides, où repose encore aujourd’hui Napoléon Ier, dans un sarcophage de quartzite rouge.

Héritage et fascination posthume

La mort de Napoléon n’a pas mis fin à son influence. Son image est utilisée par différents régimes pour incarner l’ordre, le génie militaire ou la grandeur nationale. Napoléon III, son neveu, s'en inspirera largement pour légitimer son propre pouvoir.

Des écrivains comme Chateaubriand, Lamartine ou Hugo ont immortalisé sa figure dans la littérature. Des centaines de livres, films, pièces de théâtre, musées et études historiques lui sont consacrés. Le personnage de Napoléon fascine toujours par son ascension fulgurante, sa chute brutale et sa mort solitaire.

Une fin d’empire entre mythe et réalité

La mort de Napoléon Ier à Sainte-Hélène marque la fin d’une ère. Elle symbolise à la fois la fragilité du pouvoir absolu et la grandeur tragique de celui qui a rêvé de dominer l’Europe. Exilé, affaibli mais lucide jusqu’au bout, l’Empereur est devenu une légende, entre vérité historique et mythe napoléonien. Son décès, entouré de mystères et de passion, continue de nourrir les imaginaires deux siècles plus tard.

Le 30 avril 1945 marque l’un des tournants les plus symboliques du XXe siècle : la mort d’Adolf Hitler, dictateur du Troisième Reich. Retranché dans son bunker souterrain à Berlin, alors que la ville est assiégée par les forces soviétiques, Hitler met fin à ses jours. Cet acte désespéré clôt un règne marqué par la guerre, le génocide et la terreur. Ce jour-là, l’Histoire bascule définitivement, scellant la fin du nazisme en Europe.

Un Contexte de Fin du Monde dans les Ruines de Berlin

L’encerclement de la capitale allemande

À la fin d’avril 1945, Berlin est encerclée par l’Armée rouge. Les forces allemandes sont en déroute sur tous les fronts. La ville est en ruines sous les bombardements incessants, et la population civile endure les souffrances de la guerre totale. Le bunker de la chancellerie, le Führerbunker, devient le dernier refuge du dictateur et de ses proches collaborateurs.

Un dictateur coupé du monde

Adolf Hitler vit ses derniers jours dans un isolement psychologique et physique. Retranché à 8,5 mètres sous terre, il refuse toute reddition malgré les appels pressants de ses généraux. Déconnecté de la réalité, il croit encore à des contre-offensives fantasmées. Son monde s’effondre, mais il s’accroche jusqu’au bout à l’idée d’un Reich millénaire.

Le Suicide : Un Dernier Geste de Contrôle

Le 30 avril 1945, à 15h30

Ce jour-là, Hitler met fin à ses jours en se tirant une balle dans la tête après avoir ingéré du cyanure. À ses côtés, Eva Braun, qu’il avait épousée la veille dans une cérémonie intime, choisit également le suicide. Ils avaient rédigé un testament politique, où Hitler accusait les Juifs et les bolcheviks de la guerre, refusant toute responsabilité.

Les ordres posthumes et la crémation

Conformément à ses instructions, leurs corps sont aspergés d’essence et brûlés dans le jardin de la chancellerie pour éviter toute exhibition publique, à l’image de celle de Mussolini quelques jours auparavant. Les restes calcinés seront retrouvés par les Soviétiques, mais l’annonce de sa mort ne sera rendue publique que plusieurs jours plus tard.

Une Mort Qui Marque la Fin du Troisième Reich

Les conséquences immédiates

Le suicide d’Hitler précipite l’effondrement du régime nazi. Le 1er mai, Joseph Goebbels, son ministre de la propagande, se suicide à son tour avec sa femme, après avoir assassiné leurs six enfants. Le 2 mai, Berlin capitule. Le 8 mai, la reddition sans condition de l'Allemagne est signée. Le monde entre dans une nouvelle ère.

L’impact psychologique mondial

La nouvelle de la mort de Hitler provoque une onde de choc. Pour les Alliés, c’est la fin d’un cauchemar, mais aussi le début des interrogations sur l’avenir de l’Allemagne. En URSS, Staline doute de la véracité de la mort du dictateur et fait poursuivre les investigations pendant des années. Pour les peuples occupés et les survivants de la Shoah, c’est un soulagement mêlé d’amertume : le tyran échappe au jugement.

Un Suicide Qui Ne Lave Pas les Crimes

Le poids de l’histoire

Hitler est responsable de la Seconde Guerre mondiale, qui fit plus de 60 millions de morts, et de la Shoah, qui coûta la vie à six millions de Juifs. Son suicide, loin de lui offrir une quelconque rédemption, souligne sa lâcheté à affronter les conséquences de ses actes. Il reste l’un des symboles les plus noirs de l’histoire de l’humanité.

Les procès de Nuremberg : la justice en héritage

Même absent, Hitler est omniprésent dans les procès de Nuremberg à partir de novembre 1945. Ses proches collaborateurs sont jugés et certains exécutés. Le monde découvre alors l’ampleur des crimes nazis : camps de concentration, expériences médicales, exterminations de masse.

Une Page Sombre Qui Ne Doit Jamais Être Tournée

La mémoire collective en vigilance

La date du 30 avril 1945 demeure un rappel solennel des dangers du totalitarisme, de la propagande et de l’idéologie raciste. Les musées, les films, les ouvrages d’histoire et les témoignages perpétuent la mémoire des victimes et rappellent l’ampleur du mal qu’un seul homme, avec un appareil d'État à sa solde, peut engendrer.

Citations et réflexions

Winston Churchill déclara : « La guerre est gagnée, mais la paix ne l’est pas encore. » Cette phrase illustre le long chemin vers la reconstruction et la réconciliation après l’effondrement du nazisme. Aujourd’hui encore, l’image du Führerbunker reste celle d’un lieu maudit, symbole de la chute d’un empire bâti sur la haine et la peur.

Une Fin à la Hauteur de son Régime : Obscure, Violente, Désespérée

La mort d’Adolf Hitler, dans le huis clos du Führerbunker, incarne la fin d’un régime déshumanisé. Elle ne peut être vue ni comme un soulagement, ni comme une punition, mais comme l’ultime manifestation d’un dictateur refusant jusqu’au bout la responsabilité de ses crimes. Le 30 avril 1945 n’est pas seulement une date historique : c’est un avertissement éternel pour les générations futures.

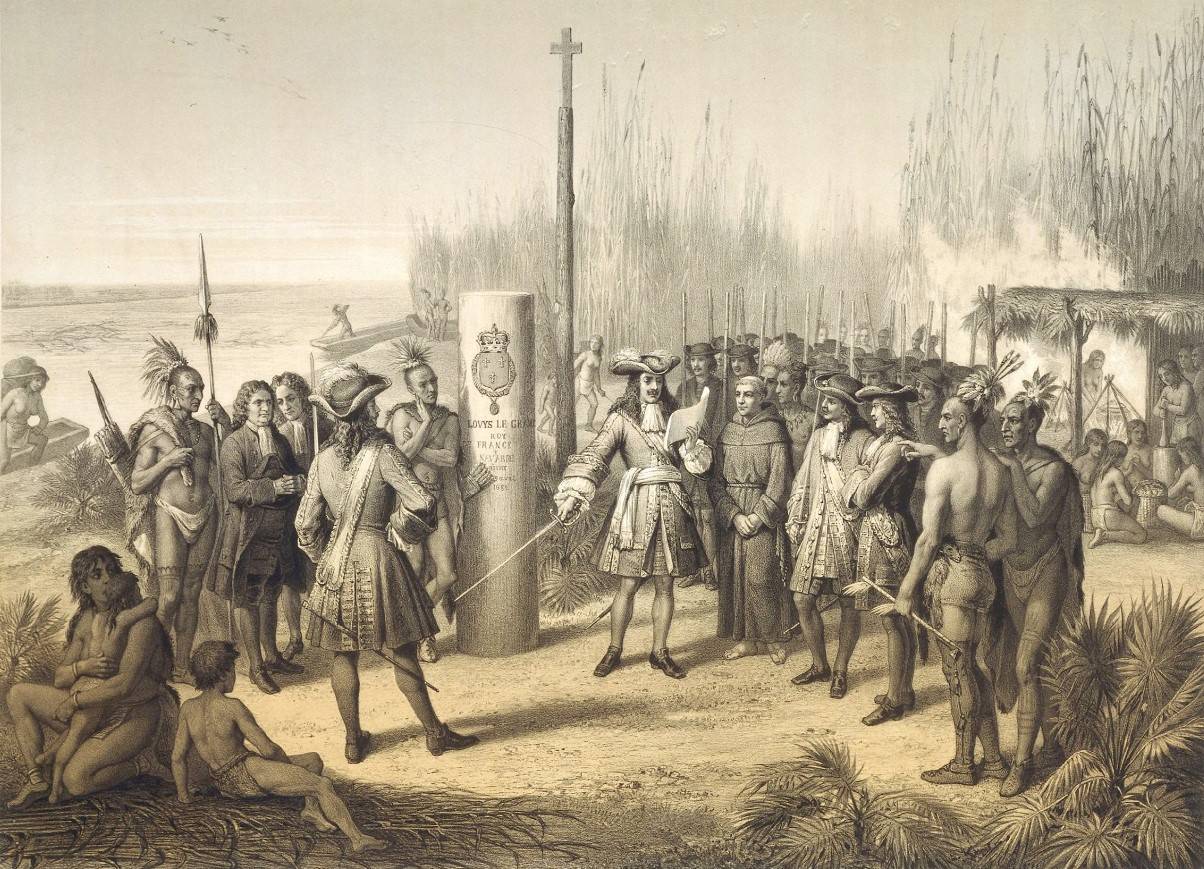

Le 30 avril 1803, un événement aux répercussions géopolitiques considérables se produit dans le plus grand secret à Paris. Napoléon Bonaparte, Premier Consul de France, vend aux jeunes États-Unis un territoire immense, la Louisiane, pour 15 millions de dollars. Cette transaction, connue sous le nom de Louisiana Purchase, double instantanément la superficie du pays acheteur et marque le début de son expansion vers l’Ouest. Retour sur une décision stratégique et les coulisses de l’une des plus grandes ventes foncières de l’Histoire.

La Louisiane française : un territoire stratégique mais difficile à maîtriser

Une colonie à l'histoire mouvementée

La Louisiane est initialement explorée au XVIIe siècle par Cavelier de La Salle, qui revendique cette terre au nom du roi Louis XIV. Elle s’étend sur environ 2,1 millions de kilomètres carrés, depuis le golfe du Mexique jusqu’aux confins des Rocheuses. Pourtant, sa gestion reste un défi permanent pour la France : peu peuplée, mal défendue, éloignée de la métropole et entourée d’intérêts concurrents — espagnols, britanniques, amérindiens.

De la France à l’Espagne, puis retour à la France

Après la guerre de Sept Ans, en 1762, la France cède la Louisiane à l’Espagne via le traité de Fontainebleau. Ce n’est qu’en 1800, par le traité secret de San Ildefonso, que Napoléon Bonaparte récupère la colonie. Il ambitionne alors de bâtir un empire colonial en Amérique, centré sur Saint-Domingue (actuelle Haïti), mais les réalités vont rapidement contrecarrer ses plans.

Les raisons de la vente : entre échecs et calculs stratégiques

L’échec de Saint-Domingue : un coup dur pour Napoléon

La clé du projet colonial napoléonien résidait dans Saint-Domingue, la colonie la plus rentable des Caraïbes. Mais l'insurrection menée par Toussaint Louverture, puis la révolte générale des esclaves, fragilise l'autorité française. En 1802, l'expédition Leclerc, envoyée pour rétablir l’ordre, échoue face à la résistance et aux ravages de la fièvre jaune. Sans Saint-Domingue, la Louisiane perd tout intérêt logistique.

La guerre se profile en Europe

Napoléon sait que la paix d’Amiens avec l’Angleterre ne tiendra pas. Une guerre contre la Grande-Bretagne paraît inévitable, et la France n’a ni les moyens ni l’intérêt stratégique de défendre une colonie aussi éloignée. Vendre la Louisiane, c’est aussi priver les Britanniques de toute ambition d’y prendre pied.

Une vente inattendue qui surprend même les Américains

Jefferson et la mission Livingston-Monroe

De l'autre côté de l’Atlantique, le président Thomas Jefferson s’inquiète de la présence française en Louisiane, craignant un verrouillage du Mississippi. Il mandate Robert Livingston, puis James Monroe, pour négocier l’achat de La Nouvelle-Orléans et de quelques territoires avoisinants, pour 10 millions de dollars.

Une proposition surprise : vendre toute la Louisiane

Contre toute attente, Napoléon propose non seulement La Nouvelle-Orléans, mais l’ensemble de la Louisiane ! Le 30 avril 1803, le traité est signé à Paris. Pour 15 millions de dollars, les États-Unis obtiennent un territoire équivalent à 22 % de leur surface actuelle. Jefferson, pourtant partisan d'une lecture stricte de la Constitution, accepte ce coup de poker historique.

Conséquences géopolitiques durables

Un bond en avant pour les États-Unis

Avec cet achat, les États-Unis doublent leur territoire. Cela leur permet non seulement de contrôler le Mississippi — artère vitale pour le commerce — mais aussi de jeter les bases de leur future expansion vers l’Ouest. La Frontière américaine vient de naître.

Le début de la fin pour les empires européens en Amérique du Nord

La vente de la Louisiane marque la fin des ambitions françaises sur le continent. L’Espagne, affaiblie, reculera progressivement, tandis que les États-Unis s’affirmeront comme une puissance montante. Napoléon, de son côté, utilisera les fonds pour préparer la guerre en Europe, sans pouvoir enrayer sa future chute.

Anecdotes et échos dans l’histoire

-

Le territoire vendu couvrait une quinzaine d'États américains actuels, dont l’Arkansas, le Missouri, l’Iowa, le Dakota du Nord et du Sud, et une partie du Colorado.

-

Jefferson lui-même doutait de la légalité de l'achat au regard de la Constitution américaine, mais le Sénat ratifie rapidement le traité.

-

En 1804, l’expédition de Lewis et Clark est lancée pour explorer ce nouvel empire à l’Ouest.

Citation célèbre

"L’achat de la Louisiane est le plus grand exploit diplomatique jamais accompli par un peuple libre."

— Historien Henry AdamsNapoléon Bonaparte modifie à jamais le visage du continent nord-américain

Le 30 avril 1803, en vendant la Louisiane, Napoléon Bonaparte modifie à jamais le visage du continent nord-américain. Ce choix dicté par la nécessité financière et stratégique a offert aux États-Unis une opportunité inespérée de croissance territoriale. Cet acte, bien qu’oublié par certains manuels d’histoire européens, est considéré aux États-Unis comme l’un des fondements de leur puissance future. Une preuve éclatante que certaines décisions, prises dans l’ombre, façonnent durablement le cours du monde.

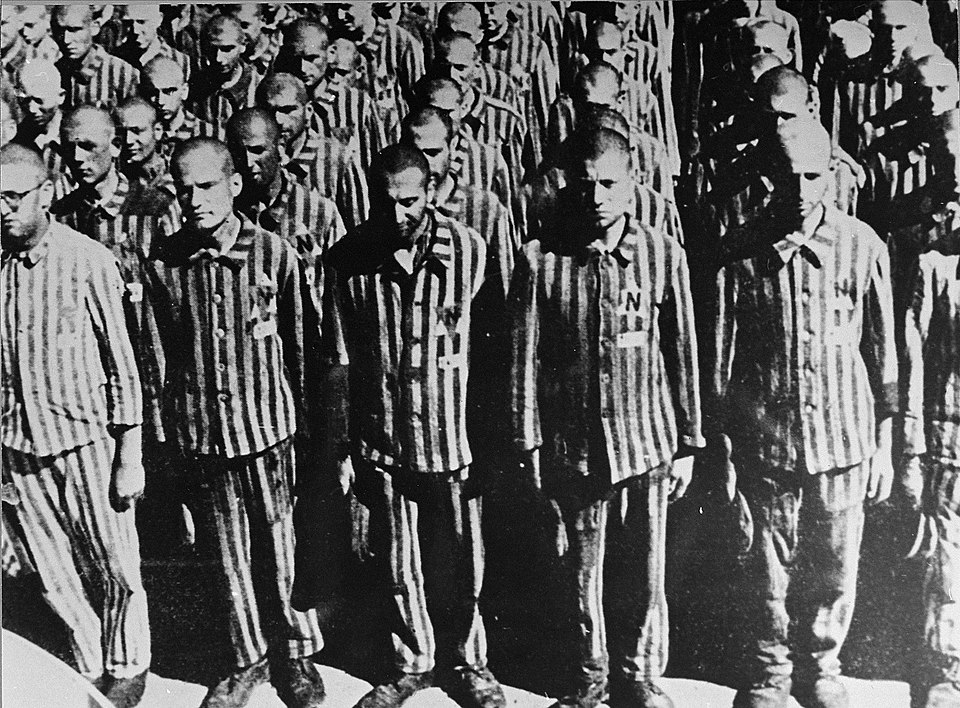

Le 29 avril 1945, à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, les troupes américaines libéraient le camp de concentration de Dachau, en Allemagne. Cet événement marqua un tournant historique, révélant au monde entier l'ampleur des horreurs du régime nazi. Retour sur une journée mémorable, symbole de la lutte contre la barbarie.

Dachau : premier camp de concentration nazi

La création de Dachau

Fondé en mars 1933, Dachau fut le premier camp de concentration mis en place par le régime nazi. Destiné initialement aux opposants politiques, il devint rapidement un modèle pour les futurs camps. Heinrich Himmler, alors chef de la police de Munich, le présenta comme "l'école de la violence".

L'évolution du camp au fil des années

Avec l'expansion de la politique antisémite nazie, Dachau accueillit non seulement des prisonniers politiques, mais aussi des Juifs, des Tziganes, des homosexuels, et toute personne considérée comme "ennemie" du Reich. Les conditions de vie étaient effroyables : travail forcé, expériences médicales, exécutions sommaires, famine et maladies.

Le contexte militaire en avril 1945

L'écroulement du Troisième Reich

Au printemps 1945, l'Allemagne nazie est en pleine désintégration. Berlin est encerclée par les Soviétiques, et les forces alliées occidentales avancent rapidement à l'ouest. La Bavière, où se trouve Dachau, est l'une des dernières régions encore sous contrôle nazi.

Les avancées américaines

La 7ème armée américaine, sous le commandement du général Patch, approche de Munich. Le 42ème et le 45ème divisions d'infanterie reçoivent pour mission de libérer la région, sans savoir encore ce qu'ils vont y découvrir.

La libération de Dachau

L'arrivée des soldats américains

Le matin du 29 avril 1945, les troupes américaines pénètrent dans le camp de Dachau. Ce qu'ils trouvent dépasse l'horreur : des milliers de corps entassés, des prisonniers à l'agonie, des charniers improvisés. Les soldats, choqués, doivent rapidement improviser des soins d'urgence pour les survivants.

Une réaction humaine et militaire

Face à la découverte de telles atrocités, certains soldats américains exécutent sommairement des gardiens SS capturés sur place. Cet épisode, connu sous le nom de "massacre de Dachau", reste controversé mais compréhensible au regard de l'état psychologique des libérateurs.

Témoignages poignants

Beaucoup de soldats et de survivants ont livré leurs souvenirs. Le lieutenant William Cowling, par exemple, raconte : « Je n'avais jamais vu ça, je n'étais pas préparé. C'était une scène de cauchemar ». Les images de la libération, diffusées peu après, marqueront durablement l'opinion publique mondiale.

Les conséquences de la libération

La révélation des crimes nazis

La libération de Dachau contribue de manière décisive à la prise de conscience internationale sur la Shoah et les crimes de guerre nazis. Lors des procès de Nuremberg, les images et témoignages de Dachau serviront de preuves accablantes.

Les soins aux survivants

Près de 32 000 prisonniers furent libérés à Dachau. Mais beaucoup étaient trop affaiblis pour survivre. Les équipes médicales militaires établirent des hôpitaux de fortune, tentant de sauver le plus grand nombre possible de rescapés.

La mémoire du camp

Après la guerre, Dachau devint un site mémorial. Aujourd'hui encore, des millions de visiteurs viennent y rendre hommage aux victimes et apprendre les leçons tragiques du passé. L'importance du devoir de mémoire est résumée par une citation gravée à l'entrée du camp : « Que ceci soit un avertissement et un souvenir ».

Un événement qui changea la conscience mondiale

La libération de Dachau, le 29 avril 1945, fut plus qu'une victoire militaire : elle fut un révélateur de l'inhumanité absolue que l'homme peut infliger à ses semblables. Cet événement rappelle l'impératif éternel de défendre les droits humains, de combattre l'intolérance, et de transmettre la mémoire pour éviter que de telles horreurs ne se reproduisent.

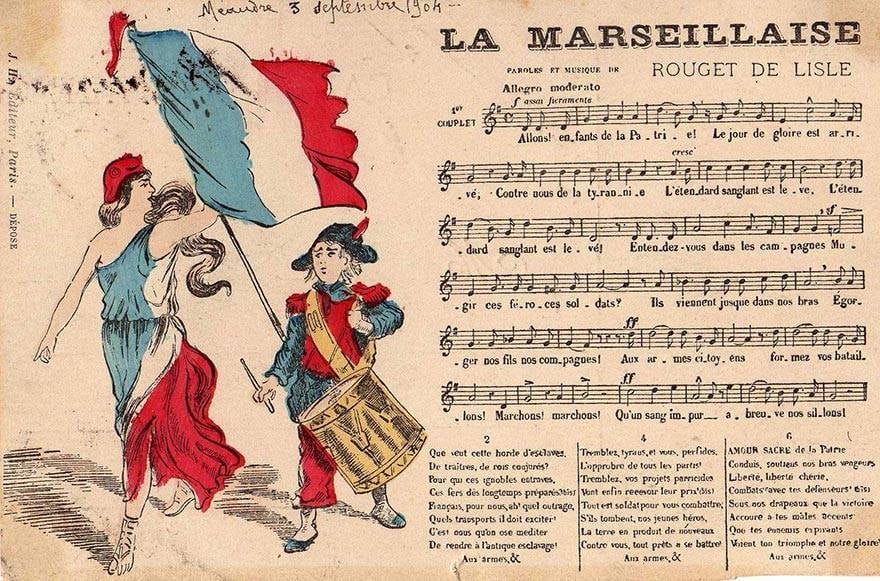

Dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, à Strasbourg, un chant de guerre composé en quelques heures par le capitaine Rouget de Lisle allait devenir l'emblème musical de la Révolution française. Ce qui fut d'abord baptisé "Chant de guerre pour l'armée du Rhin" deviendra La Marseillaise, aujourd'hui l'un des hymnes nationaux les plus célèbres au monde.

Une France en pleine tourmente

La situation politique en 1792

L'année 1792 est marquée par une extrême instabilité en France. Trois ans après la prise de la Bastille, la Révolution, loin d'apaiser le pays, continue de diviser et de radicaliser la société française. Le roi Louis XVI, bien que toujours en place, est de plus en plus contesté, et la peur d'une contre-révolution grandit.

Menace d'invasion austro-prussienne

Au printemps 1792, la France révolutionnaire fait face à une menace extérieure majeure : les monarchies européennes, notamment l'Autriche et la Prusse, s'unissent pour restaurer l'autorité monarchique. La déclaration de guerre à l'Autriche le 20 avril 1792 précipite les événements : une invasion est redoutée, et la frontière de l'Est, dont Strasbourg, est en première ligne.

Montée des tensions révolutionnaires

À l'intérieur, la situation est tout aussi tendue. Les partisans de la Révolution s’opposent violemment aux royalistes, et les tensions culminent dans les villes et les campagnes. Les clubs révolutionnaires appellent à la mobilisation générale contre "les ennemis de la liberté", et l'atmosphère est propice à l'émergence d'un chant patriotique pour galvaniser les citoyens-soldats.

Préparation militaire à Strasbourg

Strasbourg, ville stratégique proche de la frontière, vit au rythme des préparatifs militaires. Les régiments s'organisent à la hâte pour affronter une invasion possible. Dans ce contexte nerveux, la nécessité d'un chant martial pour souder et motiver les troupes devient une urgence.

La commande du maire de Strasbourg

Dietrich demande un chant patriotique

Le maire de Strasbourg, Philippe-Frédéric de Dietrich, conscient de la gravité de la situation, souhaite renforcer l'ardeur des soldats. Lors d'une soirée réunissant des officiers et des notables, il formule le souhait de disposer d'un chant patriotique, capable de transcender la peur et d'exalter l'amour de la patrie.

Objectif : galvaniser les troupes françaises

Il ne s'agit pas seulement de créer une chanson : il faut une œuvre forte, susceptible d'enthousiasmer les soldats et de symboliser l'engagement révolutionnaire contre les despotes étrangers.

Rouget de Lisle, officier et musicien amateur, se lance

Rouget de Lisle, capitaine du génie, présent ce soir-là, est sollicité pour cette mission. Passionné de musique et patriote convaincu, il accepte le défi. Inspiré par l'émotion du moment et la ferveur ambiante, il va écrire en quelques heures ce qui deviendra l'un des plus puissants chants révolutionnaires.

La genèse d'un hymne immortel

Une composition fulgurante

Dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, dans sa chambre, Rouget de Lisle compose aussi bien les paroles que la musique. Selon la légende, c'est sous le coup d'une profonde exaltation patriotique qu'il donne naissance à cette œuvre.

Écrit en une seule nuit (du 25 au 26 avril)

Le matin venu, le chant est prêt : une œuvre rapide, spontanée, née d'un élan sincère pour la cause révolutionnaire.

Inspiration mélodique controversée

Certains musicologues ont émis l'hypothèse que Rouget de Lisle se serait inspiré d'airs antérieurs, voire d'opéras italiens. Cependant, l'originalité de l'ensemble et la force du texte militent pour reconnaître la paternité pleine et entière de l'officier.

Texte enflammé appelant à la résistance

Dès les premières lignes, l'appel est sans équivoque : il s'agit de défendre la liberté contre la tyrannie. Le ton martial et exalté du chant frappe immédiatement les esprits.

Les paroles originelles

"Allons enfants de la Patrie"

Le texte s'ouvre par cet appel direct aux jeunes générations, incarnation de l'avenir de la France. La Patrie devient ici une figure quasi sacrée, qu'il faut défendre au prix du sang.

Appel aux armes contre la tyrannie

La Marseillaise dénonce les rois coalisés et appelle à lutter contre l'esclavage politique imposé par les puissances étrangères.

Thèmes de liberté et de résistance

Liberté, patrie, résistance : ces thèmes forts traversent l'ensemble des couplets, offrant un chant aussi politique que profondément émotionnel.

De Strasbourg à Paris : l'ascension d'un hymne

L'adoption par les fédérés marseillais

Rapidement, le "Chant de guerre pour l'armée du Rhin" franchit les frontières de l'Alsace pour gagner d'autres régions. Ce sont les fédérés marseillais, enrôlés pour défendre Paris, qui vont particulièrement s’approprier ce chant.

Popularisation par les volontaires du Midi

Les volontaires du Midi, enthousiastes, entonnent la chanson en montant vers la capitale. Leur accent chantant contribue à associer définitivement ce chant au nom de Marseille.

Chanté lors de l'insurrection du 10 août 1792

Le 10 août 1792, jour de l'assaut contre les Tuileries et de la chute de la monarchie, les fédérés marseillais chantent à pleine voix l’hymne révolutionnaire. Le peuple parisien, séduit par cet air martial, le reprend massivement.

Surnom "La Marseillaise" donné par les Parisiens

C'est ainsi que le chant prend son surnom définitif : La Marseillaise, en hommage aux volontaires venus du Midi.

Devenir l'hymne national

Adopté officiellement en 1795

Reconnaissant la puissance symbolique de la Marseillaise, la Convention nationale l’adopte comme hymne national de la République française le 14 juillet 1795.

Interdit sous l'Empire et la Restauration

Sous Napoléon Ier, puis sous la Restauration monarchique, la Marseillaise est interdite, perçue comme trop subversive pour des régimes autoritaires.

Réinstauré définitivement en 1879

Avec l’avènement de la Troisième République, La Marseillaise retrouve sa place officielle d'hymne national en 1879, statut qu'elle conserve encore aujourd'hui.

Postérité et symbolique

Un chant universel

Adapté dans de nombreux pays

La force de la Marseillaise dépasse les frontières françaises : elle est reprise et adaptée dans de nombreux mouvements révolutionnaires à travers le monde.

Symbole des luttes pour la liberté

Au fil des siècles, La Marseillaise est devenue l'un des hymnes les plus reconnaissables et les plus utilisés lors des combats pour la liberté, qu'ils soient politiques ou sociaux.

Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO

En reconnaissance de son importance historique et culturelle, le manuscrit original de La Marseillaise est classé patrimoine mondial par l'UNESCO.

Controverses et interprétations

Texte jugé violent par certains

Certains critiques estiment que la violence du texte (notamment l'évocation du "sang impur") est difficilement compatible avec les valeurs pacifistes modernes.

Réappropriations politiques diverses

À travers l'histoire, La Marseillaise a été reprise par tous les courants politiques, parfois de manière contradictoire, pour servir des idéologies variées.

Débats sur son enseignement

Dans l'école républicaine, l'enseignement et la pratique de La Marseillaise suscitent encore aujourd'hui des débats : entre fierté nationale, devoir de mémoire et questionnement sur son contenu martial.

Née dans le feu de la Révolution, La Marseillaise transcende son époque pour incarner l'esprit de résistance et les idéaux républicains. Ce chant composé dans l'urgence par Rouget de Lisle est devenu bien plus qu'un hymne national : un patrimoine musical universel qui continue, plus de deux siècles plus tard, à susciter émotion, fierté et débat.

Le 16 avril 1917, l’armée française lance l’une des offensives les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale : la bataille du Chemin des Dames. Sous le commandement du général Robert Nivelle, cette opération ambitieuse devait percer les lignes allemandes en quelques heures. Mais le résultat fut un désastre humain, avec des pertes colossales et un profond ébranlement du moral des troupes. Retour sur cette journée sanglante et ses conséquences.

Les Promesses d’une Victoire Rapide

La Stratégie de Nivelle

Après les échecs de Verdun et de la Somme, le général Robert Nivelle promet une offensive décisive :

-

"La percée en 24 heures" : Une attaque massive sur un front réduit.

-

Artillerie lourde pour écraser les défenses allemandes.

-

Confiance dans les troupes coloniales (tirailleurs sénégalais, zouaves).

Le Terrain : Un Cauchemar Tactique

Le Chemin des Dames, une crête entre l’Aisne et l’Ailette, est :

-

Fortifié par les Allemands (grottes, blockhaus, mitrailleuses).

-

En pente abrupte, exposant les assaillants.

-

Détrempé par les pluies d’avril, ralentissant l’avancée.

16 Avril 1917 : Le Jour du Désastre

Le Bombardement Préliminaire : Un Échec

1 200 canons pilonnent les lignes ennemies… mais :

-

Les obus n’atteignent pas les abris souterrains allemands.

-

Les barbelés restent intacts, bloquant l’infanterie.

L’Assaut : Un Massacre

À 6h du matin, les soldats français sortent des tranchées :

-

Mitrailleuses allemandes les fauchant par centaines.

-

Chars Schneider CA1 (première utilisation) s’embourbent.

-

Tirailleurs sénégalais subissent des pertes effroyables.

Bilan de la Première Journée

-

30 000 morts ou blessés côté français.

-

Aucune percée décisive, malgré quelques gains locaux.

Conséquences : Le Choc et les Mutineries

L’Échec de Nivelle

-

Nivelle limogé, remplacé par Pétain.

-

Crise de confiance dans le commandement.

Les Mutineries de 1917

-

40 000 soldats refusent de monter au front.

-

Exécutions sommaires (une cinquantaine).

-

Pétain améliore les conditions (permissions, repos).

Un Tournant dans la Guerre

-

Abandon des grandes offensives frontales.

-

Attente des renforts américains (entrée en guerre des USA).

Le Chemin des Dames, Symbole de l’Horreur de 14-18

Plus qu’une bataille, le Chemin des Dames incarne l’incompétence des états-majors et le sacrifice inutile des poilus. Aujourd’hui, mémoriaux et cimetières rappellent cette tragédie, tandis que l’histoire retient la leçon : jamais plus une guerre aussi absurde.

Le 11 avril 1945 marque un tournant dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale : la libération du camp de concentration de Buchenwald par les troupes américaines. Ce jour symbolise à la fois la fin d'un cauchemar pour des milliers de déportés et la révélation au monde entier de l'ampleur des crimes nazis. Cet événement historique reste gravé dans la mémoire collective comme un avertissement contre la barbarie.

Buchenwald : L'Enfer sur Terre

Créé en 1937 près de Weimar en Allemagne, Buchenwald fut l'un des plus grands camps de concentration du régime nazi. Conçu initialement pour enfermer les opposants politiques, il devint rapidement un lieu d'extermination par le travail forcé, la torture et les expérimentations médicales.

Le Fonctionnement du Camp

-

Organisation SS : Dirigé avec une cruauté méthodique par Karl-Otto Koch puis Hermann Pister

-

Détenus : Près de 250 000 personnes y furent enfermées (résistants, Juifs, Roms, homosexuels, Témoins de Jéhovah)

-

Conditions inhumaines : Travail épuisant, famine systématique, exécutions sommaires

La Libération : Un Choc pour les Libérateurs

Le 11 avril 1945, la 6e division blindée de la 3e armée américaine arrive à Buchenwald. Ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement :

La Scène Insoutenable

-

21 000 survivants squelettiques (dont 900 enfants)

-

Des piles de cadavres non enterrés

-

Des fours crématoires encore chauds

-

Des instruments de torture

Parmi les survivants, le jeune Elie Wiesel, futur Prix Nobel de la Paix, qui décrira cette expérience dans "La Nuit".

L'Après-Libération : Mémoire et Justice

La libération de Buchenwald ne fut que le début d'un long processus :

Les Conséquences Immédiates

-

Soins aux survivants : Beaucoup succombèrent malgré les soins

-

Procès : Le procès de Buchenwald en 1947 jugea 31 criminels SS

La Mémoire Vivante

Aujourd'hui, le mémorial de Buchenwald accueille des visiteurs du monde entier. Des survivants comme Imre Kertész (Prix Nobel de littérature) ont témoigné pour les générations futures.

Le Message de Buchenwald

Cette libération nous enseigne que :

-

La vigilance contre l'idéologie haineuse est permanente

-

Le devoir de mémoire est essentiel

-

L'humanité peut triompher de la barbarie

Une blessure ouverte sur l'histoire

Le 11 avril 1945, Buchenwald fut libéré, mais son histoire reste une blessure ouverte. En ce lieu où tant ont souffert, nous puisons la force de combattre l'oubli et de défendre la dignité humaine. Comme le disaient les survivants : "Plus jamais ça !"

Le 29 mars 1941, le régime de Vichy instaure le Commissariat général aux Questions Juives (CGQJ), une institution chargée de coordonner la politique antisémite en France. Cet organe, dirigé par Xavier Vallat, puis par Louis Darquier de Pellepoix, joue un rôle central dans l'exclusion et la persécution des Juifs sous l'Occupation. Retour sur un sombre chapitre de l’histoire française.

Contexte Historique

La France sous l’Occupation Nazie

Après la défaite de 1940, la France est divisée entre une zone occupée par l'Allemagne et une zone libre, administrée par le gouvernement de Vichy dirigé par le maréchal Pétain. Sous pression allemande, mais aussi par volonté propre, Vichy met en place des lois antisémites dès octobre 1940 (Statut des Juifs).

La Montée de l’Antisémitisme d’État

Avant même la création du CGQJ, Vichy adopte des mesures discriminatoires :

-

Aryanisation des entreprises juives

-

Exclusion des Juifs de la fonction publique

-

Recensement forcé des populations juives

Le CGQJ vient institutionnaliser cette politique.

Missions et Fonctionnement du CGQJ

Objectifs Officiels

Le CGQJ est présenté comme un organe de « régulation » de la présence juive en France, mais ses missions sont clairement répressives :

-

Appliquer les lois antisémites

-

Confisquer les biens juifs (spoliation)

-

Collaborer avec les autorités nazies

Structure et Acteurs Clés

-

Xavier Vallat (1941-1942) : Premier commissaire, antisémite convaincu

-

Louis Darquier de Pellepoix (1942-1944) : Radicalise la politique du CGQJ, collaborateur notoire

Conséquences et Mémoire

L’Accélération de la Persécution

Le CGQJ participe activement à :

-

L’internement des Juifs dans des camps français (Drancy, etc.)

-

La déportation vers les camps nazis (en coordination avec la Gestapo et la SS)

Bilan et Reconnaissance

Après la Libération, le CGQJ est dissous et certains de ses responsables sont jugés. Cependant, son existence reste une tache indélébile dans l’histoire de Vichy, illustrant la complicité française dans la Shoah.

Vichy Officialise l’Antisémitisme avec le Commissariat aux Questions Juives

La création du CGQJ le 29 mars 1941 marque une étape cruciale dans l’engagement de l’État français dans la persécution des Juifs. Cette institution, symbole de collaboration et d’antisémitisme d’État, rappelle l’importance de la mémoire et de la vigilance contre toute forme de discrimination.

Le 28 mars 1939 marque un tournant décisif dans l'histoire contemporaine de l'Espagne : les troupes nationalistes du général Franco entrent dans Madrid, mettant fin à près de trois ans de guerre civile. Ce conflit fratricide, qui a divisé le pays et préfiguré les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, laisse une Espagne exsangue et soumise à une longue dictature. Cet article analyse les derniers jours du conflit, ses conséquences immédiates et son héritage durable dans la mémoire collective.

Les Derniers Jours de la République

L'Effondrement du Front Républicain

Début 1939, la situation des républicains devient désespérée. La chute de Barcelone le 26 janvier sonne le glas des espoirs loyalistes. Le gouvernement Negrín, divisé, ne peut empêcher la dissidence au sein de ses propres rangs, avec le coup d'État du colonel Casado qui tente en vain de négocier une paix honorable.

La Marche Triomphale des Nationalistes

Franco, refusant toute capitulation négociée, lance son "offensive finale" le 26 mars. En trois jours, ses troupes avancent sans résistance sérieuse. Le 28 au matin, les forces du général Yagüe font leur entrée dans une Madrid exsangue, mettant fin symboliquement à la guerre.

Le Bilan d'un Conflit Meurtrier

Une Espagne en Ruines

La guerre laisse un pays dévasté : 500 000 morts (dont 150 000 exécutés ou assassinés), 440 000 exilés, des villes bombardées et une économie anéantie. La répression franquiste qui suit sera impitoyable, avec des milliers d'exécutions et d'emprisonnements.

Un Conflit Internationalisé

Cette guerre a servi de terrain d'essai pour les puissances fascistes et communistes. La Légion Condor allemande et les Brigades Internationales ont transformé ce conflit local en prélude de la guerre mondiale à venir, avec des innovations militaires comme les bombardements de civils (Guernica).

Les Conséquences Historiques

L'Installation de la Dictature Franquiste

Franco établit un régime autoritaire qui durera 36 ans, jusqu'à sa mort en 1975. L'Espagne reste isolée diplomatiquement jusqu'aux années 1950, payant ainsi son alignement sur l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale.

Une Mémoire Toujours Vive

Aujourd'hui encore, la guerre civile divise la société espagnole. La "loi sur la mémoire historique" de 2007 et ses développements récents montrent que ces blessures ne sont pas totalement refermées, près d'un siècle après les faits.

Madrid Tombe et l'Espagne Plonge dans la Nuit Franquiste

Le 28 mars 1939 ne marque pas seulement la fin d'une guerre, mais le début d'une longue nuit pour l'Espagne. Cette date symbolise à la fois l'échec sanglant de la démocratie républicaine et la victoire brutale d'un national-catholicisme autoritaire qui marquera durablement le pays.

La guerre d’Algérie débute en 1954, lorsque le Front de Libération Nationale (FLN) lance une insurrection pour obtenir l’indépendance du territoire, alors considéré comme une partie intégrante de la France. Les tensions entre colons européens (les "pieds-noirs") et la population algérienne musulmane, ainsi que les inégalités socio-économiques, alimentent le conflit.

Une Guerre sans Nom

Pendant longtemps, la France refuse de qualifier ce conflit de "guerre", parlant plutôt d’"événements" ou d’"opérations de maintien de l’ordre". Cette terminologie reflète la complexité et la sensibilité du sujet, tant pour les autorités françaises que pour les Algériens.

Le Chemin Vers le Cessez-le-feu

Les Négociations des Accords d’Évian

Les pourparlers entre le gouvernement français et le FLN aboutissent aux Accords d’Évian, signés le 18 mars 1962. Ces accords prévoient un cessez-le-feu immédiat, l’organisation d’un référendum sur l’autodétermination en Algérie et des garanties pour les pieds-noirs et les harkis (Algériens ayant combattu aux côtés de la France).

Le Cessez-le-feu du 19 Mars 1962

Le lendemain de la signature des accords, le cessez-le-feu entre en vigueur. Officiellement, la guerre est terminée, mais les violences ne s’arrêtent pas pour autant.

Les Conséquences Immédiates

La Fin de la Présence Française en Algérie

Le référendum du 1er juillet 1962 confirme massivement le choix de l’indépendance. Le 3 juillet, l’Algérie devient officiellement un État souverain. Des centaines de milliers de pieds-noirs et de harkis quittent le pays, souvent dans des conditions dramatiques.

Les Violences Post-Cessez-le-feu

Malgré le cessez-le-feu, des affrontements continuent entre factions rivales algériennes, et les harkis sont souvent victimes de représailles. En France, l’extrême droite, opposée à l’indépendance, multiplie les attentats.

L’Héritage de la Guerre d’Algérie

Les Cicatrices de la Mémoire

La guerre d’Algérie laisse des blessures profondes des deux côtés de la Méditerranée. En France, elle divise l’opinion publique et alimente des débats politiques pendant des décennies. En Algérie, elle est vécue comme une lutte héroïque pour l’indépendance, mais aussi comme une période de souffrances et de divisions internes.

Les Relations Franco-Algériennes Aujourd’hui

Les relations entre la France et l’Algérie restent marquées par ce passé douloureux. Les questions mémorielles, comme la reconnaissance des crimes coloniaux ou le sort des harkis, continuent de susciter des tensions.

La Fin de la Guerre d’Algérie et le Début d’une Nouvelle Ère

Le 19 mars 1962 est une date symbolique qui marque la fin officielle de la guerre d’Algérie, mais pas la fin des souffrances et des divisions. Ce conflit, longtemps tabou, reste un sujet sensible et essentiel pour comprendre l’histoire contemporaine de la France et de l’Algérie.

Le 18 mars 1871 marque le début d’un épisode révolutionnaire unique dans l’histoire de France : la Commune de Paris. Cet événement, né dans un contexte de défaite militaire et de tensions sociales, incarne une tentative audacieuse de créer un gouvernement populaire et démocratique. Cet article retrace les origines, les acteurs clés et les enjeux de cette insurrection, tout en explorant son héritage politique et culturel.

Une France en Crise

La Guerre Franco-Prussienne et la Chute de Napoléon III

La défaite de la France face à la Prusse en 1870 et la capture de Napoléon III à Sedan plongent le pays dans le chaos. La proclamation de la Troisième République ne suffit pas à apaiser les tensions, notamment à Paris, assiégée et affamée par les troupes prussiennes.

Le Gouvernement de Défense Nationale et la Colère des Parisiens

Le gouvernement provisoire, dirigé par Adolphe Thiers, signe un armistice humiliant avec la Prusse en janvier 1871. Les Parisiens, qui ont résisté pendant des mois, se sentent trahis. La décision de désarmer la Garde nationale, composée en grande partie d’ouvriers et de révolutionnaires, met le feu aux poudres.

Le 18 Mars 1871 : L’Étincelle de la Révolte

La Tentative de Reprendre les Canons de Montmartre

Au petit matin du 18 mars, les troupes gouvernementales tentent de s’emparer des canons de la Garde nationale, stockés à Montmartre et Belleville. Cette opération, perçue comme une provocation, déclenche une réaction immédiate de la population.

La Fraternisation des Soldats avec les Insurgés

Face à la résistance des Parisiens, une partie des soldats refuse de tirer sur la foule et fraternise avec les insurgés. Cet acte de solidarité scelle le destin de la journée et marque le début de l’insurrection.

La Commune de Paris : Un Gouvernement Populaire

L’Élection du Conseil de la Commune

Le 26 mars, des élections sont organisées pour former le Conseil de la Commune. Composé de révolutionnaires, d’ouvriers et d’intellectuels, ce gouvernement met en place des réformes sociales audacieuses, comme la séparation de l’Église et de l’État, l’éducation gratuite et laïque, et l’égalité des salaires entre hommes et femmes.

Les Défis de la Commune

Malgré ses idéaux progressistes, la Commune doit faire face à de nombreux défis : isolement politique, manque de ressources et menace constante des troupes versaillaises d’Adolphe Thiers.

La Répression et la Semaine Sanglante

L’Offensive des Versaillais

À partir du 21 mai 1871, les troupes gouvernementales lancent une offensive brutale contre Paris. La Semaine sanglante, qui s’ensuit, est marquée par des combats acharnés et des exécutions massives de Communards.

Le Bilan Tragique

La répression fait près de 20 000 morts et des milliers d’arrestations. La Commune est écrasée, mais son esprit de révolte et ses idéaux continuent d’inspirer les mouvements sociaux et révolutionnaires à travers le monde.

L’Insurrection de la Commune de Paris

Le 18 mars 1871 reste une date symbolique dans l’histoire des luttes sociales. La Commune de Paris, bien que brève, incarne une aspiration à la justice sociale et à la démocratie directe. Son héritage, à la fois tragique et inspirant, résonne encore aujourd’hui.

Dans la nuit du 9 au 10 mars 1945, Tokyo a subi l'un des bombardements les plus dévastateurs de la Seconde Guerre mondiale. Menée par les forces aériennes américaines, cette opération a causé des destructions massives et des pertes humaines considérables, marquant un tournant dans la stratégie alliée contre le Japon. Ce raid aérien, souvent éclipsé par les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, reste pourtant l'un des épisodes les plus meurtriers de l'histoire militaire.

La Guerre du Pacifique

La Situation en 1945

En 1945, la Seconde Guerre mondiale entrait dans sa phase finale. Dans le Pacifique, les forces alliées, dirigées principalement par les États-Unis, avaient repris l'initiative après des victoires clés comme celles de Midway et de Guadalcanal. Cependant, le Japon, bien qu'affaibli, résistait farouchement, refusant de se rendre malgré les pertes subies.

La Stratégie de Bombardement

Pour forcer la capitulation du Japon, les Alliés ont adopté une stratégie de bombardements intensifs visant à détruire les infrastructures industrielles et à saper le moral de la population. Tokyo, en tant que capitale et centre économique majeur, était une cible prioritaire.

Le Bombardement du 9-10 Mars 1945

L'Opération Meetinghouse

Le bombardement de Tokyo, baptisé "Operation Meetinghouse", a été mené par l'US Army Air Forces. Plus de 300 bombardiers B-29 Superfortress ont décollé des bases des îles Mariannes pour larguer des bombes incendiaires sur la ville.

Les Bombes Incendiaires

Contrairement aux bombes explosives traditionnelles, les bombes incendiaires utilisées lors de ce raid étaient conçues pour provoquer des incendies massifs. Le mélange de napalm et d'autres substances inflammables a créé des tempêtes de feu, détruisant tout sur leur passage.

L'Impact Immédiat

En quelques heures, une grande partie de Tokyo a été réduite en cendres. Les estimations varient, mais on estime que plus de 100 000 personnes ont perdu la vie, et plus d'un million se sont retrouvées sans abri. Les quartiers résidentiels, construits principalement en bois, ont été particulièrement touchés.

Les Conséquences du Bombardement

Les Pertes Humaines et Matérielles

Le bombardement de Tokyo a été l'un des plus meurtriers de l'histoire, surpassant en termes de victimes civiles les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Les infrastructures de la ville ont été gravement endommagées, paralysant l'économie et les communications.

L'Impact sur le Moral Japonais

Bien que le gouvernement japonais ait tenté de minimiser l'impact du raid, la population a été profondément traumatisée. Le bombardement a contribué à saper le moral des civils et a accru la pression sur les dirigeants pour qu'ils mettent fin à la guerre.

L'Héritage du Bombardement de Tokyo

Dans l'Histoire Militaire

Le bombardement de Tokyo est souvent cité comme un exemple des stratégies de guerre totale, où les civils et les infrastructures civiles deviennent des cibles légitimes. Il a également influencé les tactiques de bombardement aérien dans les conflits ultérieurs.

Dans la Mémoire Collective

Aujourd'hui, le bombardement de Tokyo est commémoré comme un événement tragique de la Seconde Guerre mondiale. Des monuments et des musées rappellent les souffrances endurées par la population civile et les leçons à tirer de cette période sombre.

Une Tragédie de Guerre

Le bombardement de Tokyo en mars 1945 reste un épisode marquant de la Seconde Guerre mondiale, illustrant les horreurs de la guerre aérienne et ses conséquences dévastatrices sur les populations civiles. Alors que le monde se souvient des événements de cette période, il est essentiel de réfléchir aux moyens d'éviter de telles tragédies à l'avenir.

Le 7 mars 1945 marque le début de la bataille de Remagen, un événement clé de la Seconde Guerre mondiale. Situé sur le Rhin, le pont de Remagen, connu sous le nom de pont Ludendorff, est devenu le point central d'une lutte acharnée entre les forces alliées et l'armée allemande. La capture de ce pont par les Alliés a permis une avancée cruciale vers le cœur de l'Allemagne, accélérant la fin du conflit en Europe.

La Fin de la Seconde Guerre Mondiale

La Situation en 1945

Au début de l'année 1945, la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin. Les forces alliées, composées principalement des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union soviétique, progressent sur tous les fronts. En Europe de l'Ouest, les Alliés cherchent à traverser le Rhin, le dernier grand obstacle naturel avant d'atteindre le cœur industriel de l'Allemagne.

L'Importance Stratégique du Rhin

Le Rhin, fleuve majeur de l'Europe, représentait une ligne de défense cruciale pour les Allemands. Les ponts sur le Rhin étaient soit détruits, soit fortement défendus pour empêcher les Alliés de traverser. Le pont de Remagen, l'un des derniers encore intacts, est devenu un objectif stratégique de premier ordre.

La Capture du Pont de Remagen

La Découverte du Pont Intact

Le 7 mars 1945, des éléments de la 9e division blindée américaine ont découvert que le pont Ludendorff à Remagen était encore debout. Malgré les tentatives allemandes pour le détruire, le pont a résisté, offrant une opportunité inespérée aux Alliés.

L'Assaut et la Sécurisation du Pont

Les forces américaines ont rapidement lancé un assaut pour sécuriser le pont. Malgré une résistance allemande déterminée et des tentatives répétées pour faire sauter le pont, les Américains ont réussi à établir une tête de pont sur la rive est du Rhin. Cette opération audacieuse a permis à des milliers de soldats alliés de traverser le fleuve.

Les Conséquences de la Bataille

L'Avancée Alliée en Allemagne

La capture du pont de Remagen a ouvert la voie à une avancée rapide des forces alliées en Allemagne. Cette percée a permis de contourner les défenses allemandes et d'accélérer la progression vers Berlin, contribuant à la défaite finale du régime nazi.

L'Effondrement des Défenses Allemandes

La perte du pont de Remagen a été un coup dur pour le moral des troupes allemandes. Elle a également exposé les faiblesses de la défense allemande, déjà affaiblie par des années de guerre et des ressources limitées.

L'Héritage de la Bataille de Remagen

Dans l'Histoire Militaire

La bataille de Remagen est étudiée dans les académies militaires comme un exemple de rapidité d'action et d'exploitation des opportunités tactiques. Elle illustre l'importance de la logistique et de la mobilité dans les opérations militaires.

Dans la Culture Populaire

La bataille de Remagen a inspiré plusieurs œuvres culturelles, dont le film "Le Pont de Remagen" (1969), qui retrace les événements de manière dramatique. Cette bataille reste un symbole de courage et de détermination.

Un Tournant Décisif dans la Seconde Guerre Mondiale

La bataille de Remagen en 1945 a été un moment clé de la Seconde Guerre mondiale, marquant un tournant décisif dans la campagne alliée en Europe. La capture du pont Ludendorff a permis une avancée rapide et a contribué à accélérer la fin du conflit. Aujourd'hui, la bataille de Remagen est rappelée comme un exemple de bravoure et de stratégie militaire, laissant un héritage durable dans l'histoire.

Le 5 mars 1953 marque un tournant majeur dans l'histoire du XXe siècle avec la mort de Joseph Staline, l'une des figures les plus controversées et influentes de l'époque moderne. Dirigeant de l'Union soviétique pendant près de trois décennies, Staline a laissé un héritage complexe, mêlant industrialisation rapide, victoire lors de la Seconde Guerre mondiale, et répression politique massive. Sa disparition a ouvert une nouvelle ère pour l'URSS et le monde entier, suscitant des questions sur l'avenir du communisme et les relations internationales.

Contexte Historique : L'URSS sous Staline

L'Ascension au Pouvoir

Joseph Staline, de son vrai nom Iossif Vissarionovitch Djougachvili, est né en 1878 en Géorgie. Après la révolution bolchevique de 1917, il a progressivement consolidé son pouvoir, éliminant ses rivaux politiques pour devenir le dirigeant incontesté de l'Union soviétique à la fin des années 1920. Sous son règne, l'URSS a connu des transformations radicales, notamment à travers les plans quinquennaux et la collectivisation forcée de l'agriculture.

Les Répressions et le Culte de la Personnalité

Staline a instauré un régime autoritaire caractérisé par une surveillance omniprésente, des purges politiques et des exécutions massives. Le Goulag, système de camps de travail forcé, est devenu un symbole de la terreur stalinienne. Parallèlement, un culte de la personnalité a été construit autour de lui, le présentant comme le "petit père des peuples" et le garant de la révolution socialiste.

Les Circonstances de la Mort de Staline

Derniers Jours et Détérioration de la Santé de Staline

Au début des années 1950, la santé de Staline a commencé à décliner. Souffrant d'hypertension et d'autres problèmes médicaux, il a progressivement réduit ses apparitions publiques. Le 1er mars 1953, il a été retrouvé inconscient dans sa datcha à Kountsevo, près de Moscou, après avoir probablement subi une attaque cérébrale. Malgré les soins prodigués par ses médecins, il est décédé quatre jours plus tard.

Les Théories du Complot