Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

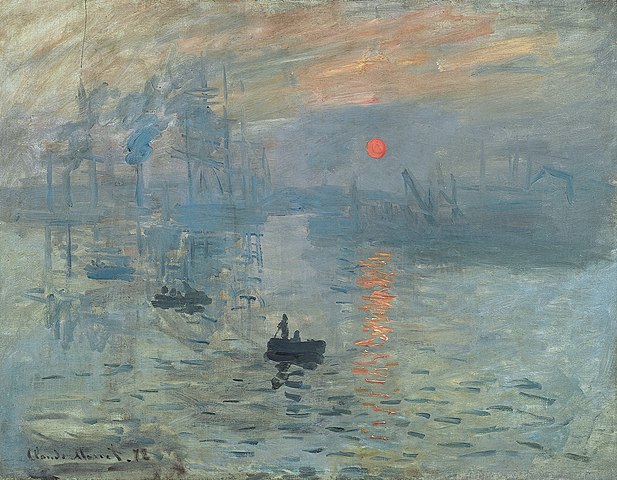

Le 13 novembre 1872, Claude Monet dévoilait pour la première fois une toile qui allait bouleverser le monde de l’art : Impression, Soleil Levant. Cette œuvre, aujourd’hui considérée comme un symbole de la peinture impressionniste, marquait alors une rupture avec les traditions artistiques de l'époque. Ce tableau a non seulement inspiré le nom du mouvement impressionniste, mais il a également ouvert la voie à une nouvelle façon de voir et de représenter le monde. Revenons sur cette présentation historique qui a marqué le début d’une révolution artistique.

Genèse d’une Œuvre Unique

Le Havre et l’Inspiration Matinale

Claude Monet a peint Impression, Soleil Levant au Havre, sa ville natale, où il est revenu pour quelques semaines en 1872. C’est en observant un lever de soleil sur le port, avec les voiles des bateaux et le jeu des lumières sur l’eau, qu’il trouve son inspiration. La lumière brumeuse de l'aube et le reflet de la lumière sur l'eau créent un effet qu’il capture en utilisant des touches rapides et visibles, une technique innovante pour l’époque. L’aspect éphémère de ce moment inspire Monet à capturer l’instant présent, sans chercher le détail réaliste, mais plutôt une impression d’ensemble.

Le Choix du Titre, un Élément Déterminant

Monet choisit de nommer son tableau "Impression, Soleil Levant", un choix de mots qui se révélera décisif. Lors de la première exposition de l’œuvre, ce titre suscite des réactions diverses, certains critiques voyant dans ce terme un manque de sérieux, voire une provocation. Cependant, ce terme "impression" définira finalement un mouvement artistique entier, et son importance s’ancre dès cette première présentation.

La Première Exposition de l’Œuvre en 1874

Le tableau Impression, Soleil Levant est officiellement présenté pour la première fois au public en 1874, lors de la célèbre "Exposition des Refusés". Monet et d’autres artistes, dont Renoir, Degas et Pissarro, participent à cette exposition pour défendre une nouvelle forme d’art en dehors des standards académiques de l’époque. Bien que peint en 1872, ce n’est qu’en 1874 que ce tableau est montré au public, marquant alors un tournant dans l’histoire de l’art.

Les Réactions Critiques et le Début d’un Mouvement

Lors de l’exposition, le tableau de Monet attire immédiatement l’attention des critiques. Louis Leroy, un critique d’art, raille cette nouvelle forme de peinture dans un article où il invente le terme "impressionnisme" pour ridiculiser les artistes. Malgré cette critique, Monet et ses collègues choisissent de revendiquer ce terme, créant ainsi un véritable mouvement artistique qui met l’accent sur la lumière, la couleur, et l’impression visuelle plutôt que sur la précision des détails.

Les Caractéristiques Innovantes de "Impression, Soleil Levant"

La Technique de la "Touche Rapide"

Monet utilise dans cette œuvre des coups de pinceau rapides et visibles, qui contribuent à l’effet d’immédiateté et de fugacité. Il ne cherche pas à décrire précisément le port du Havre, mais plutôt à rendre l’atmosphère de l’instant. Cette "touche rapide", qui deviendra une caractéristique de l’impressionnisme, donne au spectateur l’impression d’assister à un moment en train de se produire.

L'Importance de la Lumière et de la Couleur

Le choix des couleurs dans Impression, Soleil Levant reflète l’importance de la lumière dans l’œuvre de Monet. Il utilise des teintes douces, presque brumeuses, pour traduire l’atmosphère d’un lever de soleil sur l’eau. Le contraste entre les tons froids du ciel et de la mer et le rouge-orangé du soleil éclatant ajoute à la dimension immersive de la scène, accentuant l’impression de mystère et de calme.

L’Héritage de "Impression, Soleil Levant" dans le Mouvement Impressionniste

Après cette première présentation en 1874, Impression, Soleil Levant devient une œuvre iconique du mouvement impressionniste. Elle incarne non seulement le style de Monet, mais aussi les principes de l’impressionnisme en général : capturer des moments éphémères, explorer la lumière et jouer avec la couleur pour créer une sensation plus qu'une représentation exacte.

Un Modèle pour les Générations Futures

Ce tableau n’a pas seulement défini un mouvement, il a aussi inspiré des générations de peintres à expérimenter de nouvelles techniques et à se libérer des conventions académiques. Des artistes comme Cézanne, Van Gogh et même des peintres du XXe siècle se sont inspirés de l’impressionnisme et de la liberté d'expression introduite par Monet.

Une œuvre qui a Révolutionné l’Art

La première présentation d’Impression, Soleil Levant marque une date importante dans l’histoire de l’art, celle de l’émergence de l’impressionnisme, un mouvement qui allait transformer profondément la peinture et inspirer de nouvelles formes artistiques. Aujourd’hui encore, ce tableau de Monet est admiré pour son audace et son inventivité, et il continue de rappeler aux spectateurs que l’art est aussi une question d’émotion et de ressenti. Par cette œuvre, Claude Monet a non seulement capturé un moment de lumière sur le port du Havre, mais a aussi illuminé le monde de l’art en ouvrant la voie à une vision nouvelle et libérée de la réalité.

La chanson "Song for Liberty", interprétée par l'incontournable Nana Mouskouri, résonne encore avec force aujourd'hui. Enracinée dans une quête de liberté et de paix, cette chanson rappelle les luttes, les espoirs et les valeurs universelles que des générations ont portées. Nana Mouskouri, artiste emblématique, a su transmettre un message d’espoir à travers cette chanson qui trouve des échos puissants dans le monde actuel. Avec les mouvements sociaux et les appels croissants à plus de justice, "Song for Liberty" semble trouver une nouvelle pertinence. Revenons sur cette œuvre puissante et ce qu’elle nous inspire aujourd’hui.

L’Origine et le Contexte de "Song for Liberty"

Née dans les années 1970, "Song for Liberty" est une adaptation de l’air de la Symphonie n°9 de Beethoven, une œuvre synonyme de grandeur et d’universalité. Cette symphonie, et particulièrement son dernier mouvement, l’Ode à la Joie, est mondialement reconnue comme un chant d’unité et de liberté. En reprenant ce thème, Nana Mouskouri a su fusionner cette dimension musicale intemporelle avec des paroles inspirées de la paix et de la liberté, lui permettant de transcender les générations et de toucher un public international.

L’influence de Beethoven et l’Ode à la Liberté

La symphonie de Beethoven a été adoptée comme hymne européen et représente un idéal de fraternité et de paix. Ce choix musical confère à "Song for Liberty" une force symbolique. Par ce lien, Nana Mouskouri élève son interprétation au-delà de la simple chanson pour en faire un hymne à la liberté et un appel universel à la tolérance et à l’unité.

Nana Mouskouri, une Voix pour le Monde

Nana Mouskouri est plus qu’une chanteuse, elle est une messagère de paix. Connue pour sa voix claire et ses interprétations émouvantes, elle a su s’imposer sur la scène musicale internationale, devenant une figure de tolérance et d'ouverture. À travers "Song for Liberty", elle incarne les valeurs de liberté et de fraternité, prônant un monde où chacun peut vivre en paix. Ce titre se révèle être un puissant témoignage de son engagement et de sa vision d’un monde meilleur.

L’impact international de l’Artiste

Avec plus de 300 millions de disques vendus, Nana Mouskouri a su toucher un public mondial. Cette chanson, parmi tant d’autres dans son répertoire multilingue, montre à quel point son message de paix et de liberté résonne partout. En portant "Song for Liberty" dans ses tournées internationales, elle a fait de cette chanson un message de tolérance et de paix pour tous.

"Song for Liberty" dans le Monde Actuel

Dans le contexte actuel, où les droits de l’homme, la liberté d'expression, et la justice sociale sont des thèmes récurrents, "Song for Liberty" prend une résonance particulière. Cette chanson nous rappelle que, bien que le monde ait changé, les aspirations humaines restent les mêmes. À l’ère des réseaux sociaux et des mouvements de protestation en ligne, ce message se réinvente pour encourager des actions en faveur de la liberté et du respect mutuel.

Une Inspiration pour les Nouvelles Générations

Les jeunes générations, souvent impliquées dans des causes de justice sociale, peuvent trouver dans cette chanson un rappel des luttes de leurs prédécesseurs. "Song for Liberty" leur offre une perspective historique tout en ravivant leur espoir d'un monde plus équitable. À travers ses paroles et son symbolisme, cette chanson leur parle des luttes pour la liberté, un message qu’ils portent désormais dans leur quotidien.

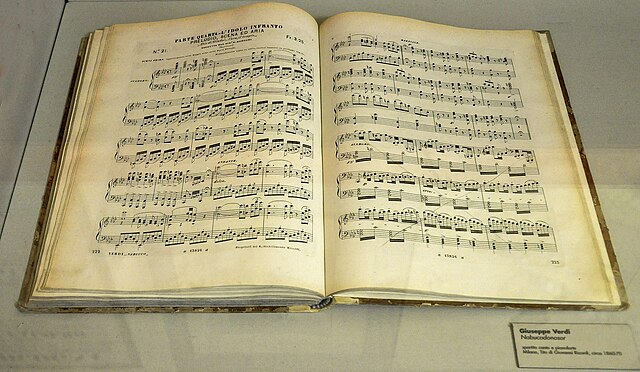

Deux Hymnes pour la Liberté

L'œuvre de Nana Mouskouri avec "Song for Liberty" n'est pas sans rappeler une autre composition intemporelle dédiée à la quête de liberté et à l'aspiration à la paix : le célèbre Chœur des Esclaves (Va, Pensiero) tiré de l'opéra Nabucco de Giuseppe Verdi. Ces deux œuvres, bien que distinctes dans leur contexte et leur époque, partagent un puissant message de liberté et de résistance face à l’oppression. En les réécoutant aujourd'hui, on perçoit des échos de solidarité universelle qui trouvent encore des résonances profondes dans le monde contemporain.

Le Chœur des Esclaves, Symbole d’Espoir et de Liberté

Le Chœur des Esclaves de Verdi est interprété dans l’opéra Nabucco, écrit en 1841. Cette œuvre met en scène le peuple hébreu en exil, chantant son amour pour sa patrie et son désir de retrouver la liberté. "Va, pensiero, sull'ali dorate" ("Va, pensée, sur tes ailes dorées") est une supplication qui appelle à l’espoir, et ce chant est devenu un symbole des luttes contre l'oppression, ayant même été repris comme hymne officieux en Italie lors des luttes pour l’unification du pays. La force de ce chœur repose dans sa capacité à émouvoir profondément, inspirant à la fois les peuples en quête de liberté et ceux qui se souviennent des luttes passées.

Verdi et la Naissance d’un Hymne Populaire

Verdi, à travers Nabucco, n’a pas seulement raconté une histoire biblique ; il a également donné une voix à l'Italie, alors divisée en plusieurs États. Le Chœur des Esclaves est devenu une sorte de cri du cœur pour la liberté et l’indépendance italienne. Dans les salles de spectacle, le public reprenait souvent ce chant avec émotion, et aujourd'hui encore, il résonne comme un symbole d'émancipation.

Parallèles entre "Song for Liberty" et le Chœur des Esclaves

L'interprétation de "Song for Liberty" par Nana Mouskouri et le Chœur des Esclaves de Nabucco partagent un message universel de liberté, mais chacun l'exprime avec des sensibilités différentes. Si le Chœur des Esclaves représente la nostalgie et l'aspiration à une terre perdue, "Song for Liberty" de Mouskouri prend une dimension plus universelle, s'adressant à l’humanité dans son ensemble. Dans les deux cas, cependant, la musique sert de moyen de résistance et de célébration de la liberté.

Deux Langages Musicaux au Service de la Liberté

Les orchestrations de Verdi et le choix de l'Ode à la Joie de Beethoven pour "Song for Liberty" offrent chacun une intensité émotionnelle unique. Alors que Verdi utilise des harmonies chorales puissantes pour traduire la douleur de l'exil et l'aspiration à la libération, Beethoven, et donc Mouskouri à travers son interprétation, exprime un espoir résilient par des mélodies célestes. Ces deux langages musicaux, bien qu’opposés, rappellent que la liberté est une valeur partagée, portée à la fois par la douleur et par l’espoir.

Héritage et Influence des Deux Hymnes dans le Monde Actuel

Aujourd’hui, le Chœur des Esclaves et "Song for Liberty" restent des sources d’inspiration, notamment dans un contexte mondial où de nombreux peuples continuent de lutter pour leurs droits et leur liberté. Ces deux hymnes rappellent à quel point les thèmes de la paix, de l’unité et de la liberté sont universels et intemporels. Dans les manifestations, les rassemblements ou les moments solennels, leur mélodie résonne toujours, portant un message d'espoir et de solidarité.

Une Transmission aux Nouvelles Générations

Ces deux hymnes peuvent également inspirer les jeunes générations, qui héritent de ce patrimoine musical et symbolique. Que ce soit dans des moments de commémoration ou d’appel au changement, ces œuvres continuent de jouer un rôle, soulignant que la lutte pour la liberté est un effort partagé et intergénérationnel.

Une ode à la liberté et à la paix

"Song for Liberty" de Nana Mouskouri et le Chœur des Esclaves de Nabucco se rejoignent dans leur mission commune : transmettre un message de paix et de liberté à travers les époques. En les revisitant aujourd'hui, on découvre que la musique est un langage sans frontières, capable de transmettre des idéaux qui défient le temps et les divisions culturelles. Ces deux hymnes sont la preuve que, quelle que soit l’époque, l’aspiration à la liberté et la justice continuera toujours d’inspirer et de rassembler les cœurs.

Le 13 novembre 2015, Paris a été le théâtre d'une série d'attaques meurtrières qui ont profondément marqué la France et le monde entier. Ces attentats, coordonnés et revendiqués par l'organisation État islamique, ont fait de nombreuses victimes et ont entraîné un choc émotionnel sans précédent. Ce jour sombre reste gravé dans la mémoire collective, et ses conséquences perdurent encore aujourd'hui. Dans cet article, nous reviendrons sur le déroulement des événements, leurs causes, et leur impact sur la société française.

Le Déroulement des Attentats

Les Premiers Signes de L’attaque

Dans la soirée du 13 novembre 2015, plusieurs groupes de terroristes ont attaqué simultanément différents lieux de la capitale, ciblant principalement des zones fréquentées. Tout a commencé aux abords du Stade de France, où des explosions ont été entendues pendant un match de football. Rapidement, l'attaque s'est étendue à plusieurs autres points stratégiques de la ville.

Les Cibles de L’attaque

Les attentats visaient des lieux de divertissement et de rassemblement : des bars, des restaurants, et la salle de concert du Bataclan, où des centaines de personnes assistaient à un concert. Les assaillants ont tiré sans distinction sur les civils, provoquant une vague de panique et de terreur.

Le Bilan Humain et Matériel

Les attaques ont causé la mort de 130 personnes et fait des centaines de blessés, dont certains gravement atteints. Les forces de l’ordre ont également subi des pertes. Ce bilan tragique a suscité une émotion internationale et déclenché des vagues de soutien pour les victimes et leurs familles.

Les Réactions Nationales et Internationales

La Réaction Immédiate de la France

En réponse à ces événements tragiques, le président François Hollande a décrété l'état d'urgence et renforcé les mesures de sécurité dans tout le pays. Des milliers de policiers et de militaires ont été mobilisés pour assurer la sécurité des citoyens. Des hommages ont été rendus aux victimes, et des rassemblements ont eu lieu dans toute la France.

La Solidarité Mondiale

Les attentats ont suscité des réactions de solidarité à travers le monde. De nombreux chefs d'État ont exprimé leur soutien à la France, et des monuments emblématiques ont été illuminés aux couleurs du drapeau français. Cette tragédie a rassemblé les citoyens de nombreux pays dans un élan de solidarité face au terrorisme.

Les Enquêtes et Conséquences Politiques

L’Identification des Terroristes

Les autorités françaises, aidées par leurs partenaires internationaux, ont rapidement lancé des enquêtes pour identifier les responsables. Les investigations ont permis de retracer le parcours des terroristes et de mettre en lumière des réseaux de radicalisation. Ces enquêtes ont révélé les failles de certains dispositifs de sécurité et ont encouragé des changements dans les politiques de renseignement.

Les Changements Législatifs et Sécuritaires

Face à la menace terroriste croissante, des mesures ont été adoptées pour renforcer les dispositifs de sécurité nationale. L’état d’urgence, initialement temporaire, a été prolongé à plusieurs reprises et a abouti à la mise en place de lois antiterroristes plus strictes. Ces changements ont eu un impact durable sur les libertés individuelles, suscitant des débats au sein de la société.

L’Impact Psychologique et Social

Le Trauma des Survivants et des Familles

Les survivants et les familles des victimes vivent encore avec les séquelles psychologiques des attentats. Nombreux sont ceux qui souffrent de stress post-traumatique et d’autres troubles liés à cette nuit tragique. Des associations de soutien ont été créées pour les aider à surmonter ces épreuves.

Le Renforcement des Mesures de Sécurité dans la Vie Quotidienne

Les attentats ont entraîné un changement dans le comportement des citoyens et une vigilance accrue face à d’éventuelles menaces. Les mesures de sécurité se sont intensifiées dans les lieux publics, modifiant la perception de sécurité au quotidien.

Le Déroulement de l'Enquête sur les Attentats du 13 Novembre 2015

L’enquête sur les attentats du 13 novembre 2015 a été l’une des plus complexes et des plus approfondies de l’histoire récente en France. Menée par les autorités françaises avec le soutien de nombreux partenaires internationaux, elle a permis de retracer les préparatifs des terroristes, de démasquer leurs réseaux et de mieux comprendre le fonctionnement de l'organisation État islamique en Europe.

L'Identification Rapide des Assaillants

Quelques heures seulement après les attentats, les enquêteurs ont pu identifier plusieurs des assaillants, grâce aux empreintes digitales et aux documents retrouvés sur les lieux des attaques. Parmi eux figuraient des citoyens français et belges, certains étant bien connus des services de renseignement pour leurs liens avec des groupes extrémistes. Cette identification rapide a permis de lancer une traque contre les suspects potentiellement encore en liberté.

La Collaboration Internationale : L’Implication de la Belgique

Les premiers éléments de l’enquête ont révélé que plusieurs des terroristes avaient des liens étroits avec la Belgique, en particulier le quartier de Molenbeek à Bruxelles, connu pour être un foyer de radicalisation. La police française a collaboré étroitement avec les autorités belges pour localiser et arrêter des complices potentiels. Cette coopération a mis en lumière l'ampleur des réseaux djihadistes européens et a permis de démanteler certaines cellules.

Les Raids et Opérations en France et en Belgique

Dans les semaines qui ont suivi les attentats, les forces de l’ordre ont mené des centaines de perquisitions dans plusieurs villes de France et de Belgique. Ces opérations ont permis de saisir des armes, des documents, et des équipements électroniques essentiels pour l'enquête. L'une des opérations les plus importantes s’est déroulée à Saint-Denis, où Abdelhamid Abaaoud, le cerveau présumé des attaques, a été tué lors d’un assaut de la police. Ce raid a marqué un tournant dans l'enquête, bien qu'il ait aussi révélé des lacunes dans le suivi de certains individus connus pour leur radicalisation.

La Traque de Salah Abdeslam

Salah Abdeslam, l’un des terroristes impliqués dans les attentats, a réussi à fuir Paris après les attaques. Sa traque est devenue un objectif prioritaire pour les enquêteurs, mobilisant d’importantes ressources en France et en Belgique. Après quatre mois de cavale, il a finalement été capturé le 18 mars 2016 à Bruxelles. Son arrestation a permis d'obtenir des informations cruciales sur le fonctionnement du groupe terroriste, bien qu’il ait initialement refusé de coopérer avec les enquêteurs.

La Déconstruction des Réseaux Terroristes

L’enquête a révélé que les attentats avaient été soigneusement préparés, avec des cellules dormantes et des logisticiens répartis à travers l’Europe. Les enquêteurs ont découvert des connexions directes avec l'organisation État islamique en Syrie, d’où provenaient les ordres et le financement. Des membres clés du réseau, opérant depuis la Syrie, ont été identifiés, et plusieurs d’entre eux ont été ciblés lors d’opérations militaires internationales.

Les Poursuites Judiciaires et le Rôle des Survivants

Après plusieurs années d’enquête, le procès des attentats du 13 novembre s’est ouvert en septembre 2021, devenant l'un des plus longs procès de l’histoire française. Les survivants et les familles des victimes ont joué un rôle essentiel en partageant leurs témoignages et en demandant justice. Ce procès a permis de comprendre l'ampleur de la préparation des attaques, et il a également offert aux survivants un espace pour exprimer leur douleur et obtenir des réponses.

Bilan de l’Enquête

L'enquête a mis en lumière des failles dans les systèmes de renseignement européens, notamment en matière de surveillance des individus radicalisés et de partage d’informations entre les pays. Elle a aussi conduit à une refonte des politiques de sécurité intérieure et à la mise en place de nouveaux dispositifs antiterroristes en France. En fin de compte, cette enquête complexe et de longue haleine a révélé non seulement la menace réelle du terrorisme transnational, mais également la nécessité d'une réponse coordonnée à l'échelle internationale pour protéger les citoyens et prévenir de nouvelles tragédies.

Paris sous le Choc

Les attentats du 13 novembre 2015 resteront une date marquante de l’histoire contemporaine de la France. Outre l’immense tristesse qu’ils ont provoquée, ils ont également entraîné une réflexion profonde sur la sécurité, la liberté et la solidarité. Face à une tragédie d'une telle ampleur, la société française a su faire preuve de résilience et de solidarité. En se souvenant de cette nuit, il s'agit aussi d'honorer la mémoire des victimes et de renforcer les valeurs de liberté et d'unité nationale.

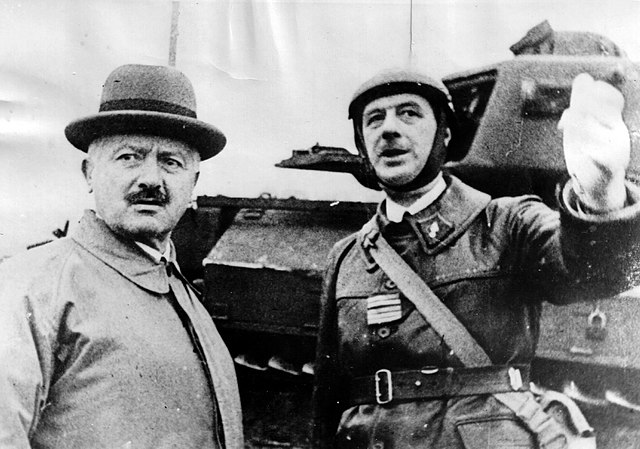

Entre 1940 et 1944, le régime de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain, met en place une propagande massive pour diffuser ses idéaux, justifier sa politique de collaboration avec l’Allemagne nazie et imposer une nouvelle vision de la France. Cet appareil de propagande, qui infiltre tous les aspects de la société, de l’éducation aux médias, est destiné à contrôler l'opinion publique, marginaliser la résistance et promouvoir un retour aux valeurs conservatrices. L'étude de cette propagande révèle les techniques employées par Vichy pour assoir son autorité et ses liens avec l'occupant allemand.

Les fondements idéologiques de la propagande de Vichy

Les valeurs du régime : "Travail, Famille, Patrie"

Le régime de Vichy promeut des valeurs traditionnelles, symbolisées par sa devise « Travail, Famille, Patrie ». Pétain cherche à rompre avec l'idéal républicain en valorisant le retour à la terre, la piété et la structure familiale traditionnelle. Cette idéologie sert de base à la propagande officielle, qui oppose le modèle du « redressement moral » de Vichy à celui de la France républicaine, perçue comme décadente et corrompue.

La collaboration comme stratégie politique

Vichy, tout en conservant une certaine autonomie apparente, adopte une politique de collaboration active avec l’occupant nazi. Cette collaboration est présentée au public comme une nécessité pragmatique pour protéger les Français et garantir une stabilité en période d’occupation. En glorifiant cette approche, Vichy tente de justifier ses actions et de légitimer ses choix politiques.

Les outils de la propagande de Vichy

Les médias sous contrôle

La presse, la radio et le cinéma deviennent les principaux vecteurs de la propagande de Vichy. Le gouvernement exerce un contrôle strict sur les contenus, imposant la censure et diffusant des messages favorables au régime. La radio, en particulier, est utilisée pour des discours patriotiques de Pétain, destinés à rassurer et influencer les masses. Les journaux, quant à eux, publient des articles glorifiant l'effort national et dénonçant les ennemis de l'intérieur, notamment les résistants et les communistes.

L'éducation et la jeunesse

Vichy met en place un système éducatif visant à former une jeunesse fidèle à ses idéaux. Les programmes scolaires sont remaniés pour enseigner les valeurs du régime, et des organisations de jeunesse, comme les Chantiers de la jeunesse, sont créées pour inculquer l’obéissance et l’attachement à la patrie. Ces efforts visent à faire des jeunes le pilier de la « Révolution nationale » de Vichy.

Cibles et stratégies de la propagande vichyste

La persécution des « ennemis intérieurs »

La propagande de Vichy contribue à alimenter l’antisémitisme et à stigmatiser certains groupes sociaux. Les juifs, les francs-maçons, les communistes et les résistants sont désignés comme des ennemis de la nation, responsables de la décadence morale de la France. Cette rhétorique sert à justifier les lois raciales de Vichy et les persécutions contre les minorités, renforçant le contrôle social et facilitant la répression.

Valoriser Pétain comme le "sauveur" de la France

Pétain est présenté comme un héros protecteur, un guide sage qui prend des décisions difficiles pour préserver la France. Cette image paternaliste est soigneusement cultivée pour inspirer le respect et l’obéissance au régime. À travers des affiches, des discours radiodiffusés et des événements publics, le maréchal est érigé en symbole de stabilité et de renouveau pour une France en crise.

Les effets et les limites de la propagande de Vichy

L'impact sur l'opinion publique

La propagande de Vichy réussit à influencer une partie de la population, qui adhère aux valeurs conservatrices promues par le régime et voit en Pétain un guide légitime. Cependant, avec le temps et les difficultés économiques croissantes, une partie des Français se montre sceptique, voire critique envers le régime. La montée en puissance de la résistance et les informations diffusées par la BBC finissent par contrebalancer la propagande vichyste.

Les contradictions et l’échec final

Les incohérences entre la rhétorique de Vichy et la réalité de la collaboration avec l'occupant deviennent de plus en plus visibles. Les exactions allemandes et la déportation de citoyens français, notamment juifs, renforcent l’hostilité au régime. En 1944, avec la libération de la France, la propagande de Vichy apparaît comme un échec : au lieu de susciter un consensus, elle a contribué à la fracture de la société française et à l’isolement du régime.

Mécanismes et objectifs sous l’occupation allemande

La propagande de Vichy a été un outil central du régime pour imposer ses valeurs, justifier sa collaboration avec l’occupant et réprimer les oppositions. En diffusant une vision idéalisée de la France traditionnelle et en glorifiant l'autorité de Pétain, Vichy a cherché à modeler l'opinion publique et à discréditer les opposants. Pourtant, cette propagande, malgré ses réussites initiales, a fini par se heurter aux réalités de l’occupation et aux aspirations des Français à la liberté. Elle incarne aujourd'hui un exemple puissant de manipulation idéologique en temps de crise et souligne les dangers d’un pouvoir autoritaire appuyé sur une propagande omniprésente.

Le 11 novembre 1942 marque un tournant dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale en France. Alors que les célébrations de l'Armistice de 1918, qui mettaient fin à la Première Guerre mondiale, devaient symboliser la paix, cette date prend une toute autre signification en 1942. En effet, c'est à cette période que les forces allemandes, jusque-là cantonnées en zone occupée au nord, investissent la zone libre, gérée par le régime de Vichy. Ce basculement militaire et politique a des répercussions majeures sur l'administration française et la résistance naissante.

Contexte historique et situation de la France en 1942

Le régime de Vichy et la zone libre

À la suite de la défaite de juin 1940, la France est divisée en deux zones : la zone occupée, contrôlée par l'Allemagne, et la zone libre, administrée par le régime de Vichy sous l'autorité du maréchal Pétain. Dans cette zone, le gouvernement de Vichy tente de conserver une certaine autonomie tout en collaborant avec les forces d’occupation. En 1942, cette collaboration est mise à l’épreuve par le contexte militaire mondial et la montée de la résistance.

La guerre et la montée des tensions en Méditerranée

L'invasion de la zone libre intervient dans le cadre de l’Opération Torch, le débarquement allié en Afrique du Nord lancé le 8 novembre 1942. Ce déploiement militaire des Alliés dans les colonies françaises d'Afrique du Nord oblige l'Allemagne à renforcer son contrôle en Europe occidentale, et notamment en France. Cette réaction rapide témoigne de l’importance stratégique de la France et du régime de Vichy pour l'Allemagne nazie.

L'invasion de la zone libre le 11 novembre 1942

L'entrée des troupes allemandes en zone libre

Le 11 novembre 1942, les troupes allemandes franchissent la ligne de démarcation, pénétrant dans la zone libre sans grande résistance. Ce mouvement marque la fin d’une relative indépendance pour le gouvernement de Vichy. Avec cette invasion, l’armée allemande prend également le contrôle de Toulon et de la flotte française, stationnée dans ce port stratégique.

La réaction du régime de Vichy

Le gouvernement de Vichy, confronté à cette situation imprévue, se retrouve contraint de s’adapter et de renforcer sa politique de collaboration avec les Allemands pour préserver un minimum d’influence. Cette perte de souveraineté pousse certains collaborateurs à s’investir davantage dans l’idéologie nazie, tandis que d’autres figures, plus modérées, prennent leurs distances, voire entrent dans la résistance.

Les conséquences de l'occupation de la zone libre

L'impact sur la résistance et la population

L’occupation allemande de la zone libre provoque une accélération de la résistance. De nombreux Français, autrefois passifs ou neutres, prennent conscience de la nécessité de lutter contre l’occupant. Ce sentiment est d’autant plus fort que l’invasion de la zone libre est perçue comme une violation de la promesse allemande de maintenir une France partiellement indépendante. Les réseaux de résistance se multiplient, ralliant des personnes de tous horizons, et les actions de sabotage contre les forces allemandes s’intensifient.

La radicalisation de la collaboration

Dès lors, le régime de Vichy intensifie ses actions répressives, notamment en collaborant davantage dans les rafles et les déportations. L’occupation de la zone libre représente aussi un renforcement de la politique antisémite et anti-résistance, avec des lois encore plus sévères. L'administration de Vichy devient un rouage essentiel de l'occupation allemande, impliquant encore plus directement l'État français dans les crimes de guerre nazis.

L' occupation allemande en zone libre

Le 11 novembre 1942, loin de rappeler l'armistice de la Première Guerre mondiale, marque une sombre étape de la Seconde Guerre mondiale en France. La fin de la zone libre plonge le régime de Vichy dans une collaboration encore plus étroite avec l'Allemagne nazie, scellant définitivement son rôle dans l’occupation de la France. Ce tournant militaire et politique accentue le clivage au sein de la société française, entre collaborateurs et résistants, et précipite la radicalisation des actions de part et d’autre.

En 1927, l’Union soviétique traverse une période de transformations et de luttes internes profondes. L’exclusion de Léon Trotski du Parti communiste en novembre de cette année incarne un tournant décisif dans l'histoire de l'URSS. Ancien compagnon de Lénine et figure majeure de la révolution d’Octobre, Trotski s'était progressivement retrouvé en désaccord avec la ligne politique de Staline, alors en pleine ascension. Ce bannissement marque la fin de son influence directe sur le parti et annonce la consolidation d’un régime autoritaire sous Staline. Cet événement reflète les tensions idéologiques et politiques qui agitent le pays, symbolisant la répression croissante des voix dissidentes.

Contexte et montée des tensions au sein du Parti communiste

Les débats idéologiques au sein de l'URSS

Dans les années 1920, après la mort de Lénine, le Parti communiste connaît des luttes de pouvoir autour de l'orientation politique à adopter. Trotski, défenseur de la « révolution permanente » et critique de la bureaucratie croissante, se heurte à Staline, partisan de la « construction du socialisme dans un seul pays ». Ces divergences marquent un profond désaccord sur la manière de mener la transition socialiste en URSS.

La marginalisation progressive de Trotski

Au fil des années, Staline parvient à renforcer son influence dans le parti, s’alliant successivement avec d’autres dirigeants pour isoler Trotski. Dès 1925, Trotski est écarté de son poste de Commissaire du Peuple aux Affaires militaires. Les pressions s’accentuent, et il est progressivement relégué à la périphérie du pouvoir. En 1927, ses critiques et son opposition à Staline sont considérées comme des menaces directes à l'unité du parti, ouvrant la voie à son exclusion définitive.

L'exclusion de Trotski et ses conséquences politiques

Le bannissement de Trotski en novembre 1927

En novembre 1927, lors du XVe Congrès du Parti communiste, la décision est prise d’exclure Trotski et ses partisans, connus sous le nom de « gauche trotskiste ». Cette décision, approuvée par une majorité des membres du parti, vise à éliminer toute opposition à la ligne officielle de Staline. Trotski est contraint de s’exiler à Alma-Ata, en Asie centrale, avant d’être expulsé d’URSS en 1929.

La répression des opposants politiques

L’exclusion de Trotski marque le début d’une série de purges visant à éliminer toute opposition réelle ou perçue. Les anciens camarades de Trotski sont surveillés, intimidés, et certains d’entre eux seront même exécutés dans les années suivantes. La mainmise de Staline sur le Parti communiste et les organes de pouvoir devient de plus en plus absolue, transformant progressivement le régime en une dictature.

Héritage et influence de l’idéologie trotskiste

La diffusion des idées de Trotski en exil

Malgré son exclusion et son exil, Trotski continue à défendre ses idées et à critiquer Staline depuis l’étranger. Il fonde la Quatrième Internationale en 1938, dans l'espoir de poursuivre son projet de révolution permanente. Ses écrits influencent de nombreux mouvements socialistes et communistes à travers le monde, formant un courant trotskiste qui perdurera bien après sa mort.

Trotski, symbole de l’opposition à Staline

Avec son exclusion, Trotski devient progressivement un symbole d’opposition au stalinisme, incarnant l'idéal d'une révolution prolétarienne mondiale et l’opposition à la répression interne. Son destin tragique — assassiné au Mexique en 1940 par un agent stalinien — accentue cette symbolique et en fait une figure historique de la lutte contre les dérives autoritaires du communisme en URSS.

Fin d'une époque au sein du Parti communiste de l'URSS

L’exclusion de Léon Trotski en 1927 est bien plus qu’un simple événement politique : elle marque un point de rupture au sein du Parti communiste et de l’histoire soviétique. Cette décision illustre les luttes de pouvoir intenses qui ont façonné le régime stalinien et jeté les bases d’un système répressif et centralisé. Trotski, par sa pensée et son opposition, a laissé une empreinte durable dans le socialisme international, devenant un modèle de résistance idéologique face à la dictature émergente en URSS.

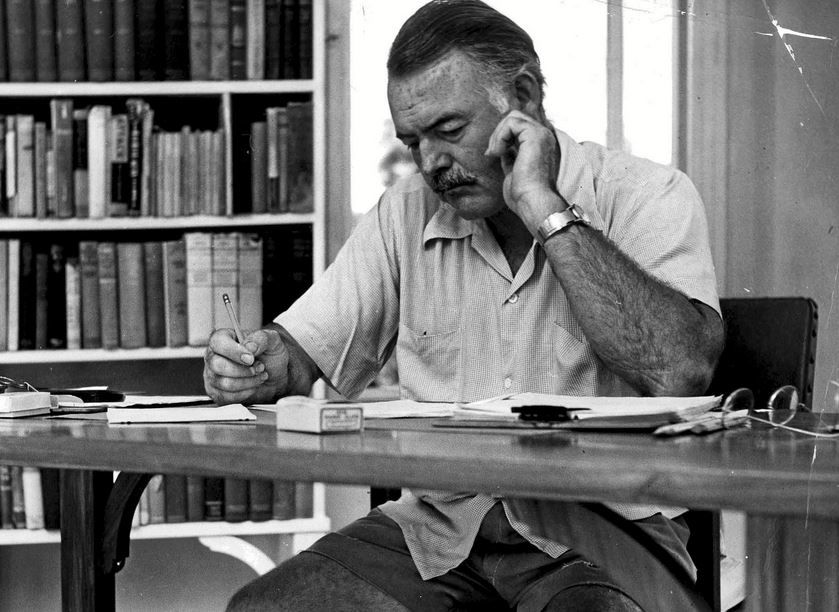

Ernest Hemingway, l'un des écrivains les plus influents du 20e siècle, est connu pour ses œuvres marquantes telles que Le Vieil Homme et la Mer et Pour qui sonne le glas. Toutefois, peu de gens savent que, dans les dernières années de sa vie, Hemingway était hanté par un sentiment croissant de persécution. Ce sentiment, loin d'être de la simple paranoïa, était alimenté par une surveillance constante de la part du FBI. Cet article explore comment et pourquoi le Bureau fédéral d'investigation a scruté la vie de Hemingway, et comment cette surveillance a contribué à l'isolement et aux difficultés mentales de l'auteur.

Hemingway, de l'écrivain célèbre à l'homme traqué

Hemingway était une figure publique, admirée et controversée à la fois. Sa plume, souvent acérée contre l'injustice et les autorités, attirait l'attention bien au-delà du monde littéraire. Le FBI, alors dirigé par J. Edgar Hoover, était particulièrement vigilant vis-à-vis des célébrités influentes, craignant que leur voix ne devienne une arme contre les institutions américaines. Hemingway, avec son intérêt pour la politique et ses voyages à travers le monde, s'est vite retrouvé sur leur radar.

La Guerre civile espagnole et ses implications

L'implication de Hemingway dans la Guerre civile espagnole, aux côtés des républicains contre le régime fasciste de Franco, lui a valu des regards suspicieux. À l'époque de la guerre froide, toute sympathie pour les républicains espagnols pouvait être interprétée comme une proximité idéologique avec le communisme. Ainsi, Hemingway, bien que critique du communisme, s'est vu étiqueté par le FBI comme un potentiel sympathisant des régimes de gauche.

La surveillance du FBI dans les années 1940 et 1950

Hemingway, sans le savoir au début, a fait l'objet d'une surveillance continue par le FBI pendant plus d'une décennie. Son implication dans des milieux progressistes et son réseau de contacts dans différents pays ont alimenté les soupçons. Des agents du FBI suivaient ses déplacements, recueillaient des informations sur ses rencontres, et accumulaient un dossier à son nom.

Des écoutes et filatures renforçant sa méfiance

Hemingway a commencé à suspecter qu'il était surveillé, confiant parfois à ses proches qu'il se sentait observé. Si cette méfiance semblait à certains exagérée, elle se basait pourtant sur des faits réels. Le FBI utilisait les écoutes téléphoniques et d'autres moyens pour garder un œil sur lui. Ces actions ont exacerbé l'anxiété de Hemingway, le plongeant peu à peu dans une spirale paranoïaque.

Les effets de cette surveillance sur sa santé mentale

Les dernières années de la vie de Hemingway ont été marquées par un déclin mental notable. Il fut interné plusieurs fois et reçut même des séances d'électrochocs pour traiter sa dépression et sa paranoïa. Dans ses dernières lettres, il évoquait souvent des "flics" qui le suivaient, et un sentiment d'oppression omniprésent. Si beaucoup de ses proches et médecins pensaient à de la paranoïa, la réalité était plus complexe.

Quand la surveillance devient une obsession

L'obsession de Hemingway pour cette surveillance n'était pas infondée. Cette pression constante, ajoutée à ses problèmes personnels, a probablement accéléré son isolement. Il était convaincu que le FBI cherchait à nuire à sa carrière et à sa réputation, et cela l’a éloigné de ses proches. Cette méfiance a pris le dessus sur sa vie, jusqu'à en devenir insupportable.

Une tragédie alimentée par la méfiance

Ernest Hemingway est décédé en 1961, après des années de lutte contre ses propres démons. Ce que beaucoup ont interprété comme une paranoïa délirante était en fait alimenté par une réalité incontestable : Hemingway était surveillé par le FBI. Cette traque, avec d'autres facteurs personnels, a contribué à plonger un génie littéraire dans un abîme de solitude et de méfiance. L’histoire de Hemingway est un rappel des impacts potentiellement dévastateurs qu'une surveillance excessive peut avoir sur la santé mentale et la vie privée, même des personnalités publiques.

Le plus long trajet en train au monde s’étend sur 18 755 kilomètres, reliant l'Europe à l'Asie en un incroyable voyage de trois semaines. Partant du Portugal pour rejoindre Singapour, cet itinéraire traverse 13 pays et offre une immersion inégalée dans la diversité des paysages, des cultures, et des modes de vie. Cette aventure est bien plus qu’un simple déplacement ; c’est une expérience de voyage unique en son genre, reliant l’Ouest à l’Est à bord de différents trains pour un parcours historique.

Un trajet mythique, une aventure au long cours

Des origines européennes jusqu’au cœur de l’Asie

Le départ se fait depuis le Portugal, à Lisbonne, puis continue à travers l’Espagne, la France, l’Allemagne, et d’autres pays européens avant de se prolonger en Asie. Ce trajet emblématique permet de ressentir l’évolution culturelle entre les pays, d’apprécier la diversité des paysages, et de redécouvrir les liens historiques qui relient l'Europe et l'Asie.

Une traversée de 13 pays

En voyageant sur ce trajet, les passagers traversent 13 nations : Portugal, Espagne, France, Allemagne, Pologne, Biélorussie, Russie, Mongolie, Chine, Laos, Thaïlande, Malaisie, et enfin Singapour. Chacun de ces pays représente une étape unique avec des cultures et des traditions variées, faisant de ce voyage une plongée dans la richesse humaine et géographique de deux continents.

Des paysages spectaculaires tout au long des 18 755 kilomètres

Une diversité géographique incomparable

Sur près de 19 000 kilomètres, le train sillonne des paysages spectaculaires et changeants. Depuis les côtes atlantiques de l'Europe jusqu'aux jungles tropicales de l’Asie du Sud-Est, chaque région traversée dévoile des panoramas uniques, parfois accessibles uniquement par le rail. Les vastes plaines de Sibérie, les steppes de Mongolie, et les montagnes de Chine offrent des vues saisissantes qui se succèdent au fil des jours.

Une traversée culturelle en continu

Outre les paysages, ce voyage est une immersion au cœur des cultures des 13 pays traversés. Les arrêts dans les capitales, villes et villages permettent de découvrir des modes de vie variés, des marchés animés, et des spécialités locales. En peu de temps, les voyageurs passent de la langue portugaise au russe, du chinois au thaïlandais, une diversité qui rend ce périple aussi enrichissant que dépaysant.

Les défis et la logistique d'un voyage de 21 jours

Une organisation minutieuse

Planifier un voyage de cette envergure demande une préparation rigoureuse. Il faut non seulement réserver plusieurs correspondances entre différents trains, mais aussi obtenir les visas nécessaires pour chaque pays traversé. Une coordination efficace permet de minimiser les risques de retards et de gérer les variations d’horaires et de fuseaux horaires.

La vie à bord du train

Pendant ces trois semaines, la vie à bord du train devient une véritable routine. Les passagers doivent s’adapter aux conditions de confort variables et se préparer à passer la plupart de leur temps dans des espaces partagés. Les repas, les pauses dans les gares, et les conversations avec d’autres voyageurs rythment ce quotidien atypique et contribuent à faire de ce voyage une expérience humaine mémorable.

Les étapes emblématiques de Lisbonne à Singapour

Lisbonne à Moscou : l’Europe et ses multiples facettes

La première partie de ce voyage relie Lisbonne à Moscou en passant par des villes iconiques comme Madrid, Paris, Berlin et Varsovie. Ce tronçon à travers l'Europe donne aux passagers un aperçu de la diversité des cultures européennes et de leurs paysages variés, allant des plaines allemandes aux paysages montagnards de la Pologne.

Moscou à Pékin : sur la route du Transsibérien

Une fois arrivés en Russie, les passagers embarquent dans le mythique Transsibérien, qui les emmène de Moscou jusqu’aux portes de la Chine. Ce tronçon est particulièrement symbolique, traversant la Sibérie, les forêts denses et les étendues enneigées pour arriver jusqu’aux steppes de Mongolie.

De Pékin à Singapour : un final au cœur de l’Asie du Sud-Est

Le voyage se termine par la traversée de l'Asie du Sud-Est. Depuis la Chine, le train traverse le Laos, la Thaïlande, et la Malaisie pour enfin atteindre Singapour. Ce dernier segment est une plongée dans les paysages tropicaux et l’effervescence des grandes villes asiatiques, un contraste marquant avec les étapes précédentes.

Une aventure humaine et culturelle

Le trajet de 21 jours reliant le Portugal à Singapour est plus qu’un record, c’est une aventure unique qui allie exploration et découverte. À bord de divers trains, les voyageurs traversent 13 pays, 18 755 kilomètres, et un monde de cultures variées. Ce périple ferroviaire est une véritable célébration du voyage lent, une invitation à voir le monde sous un autre angle et à vivre une expérience humaine inoubliable.

Le 10 novembre 1960, Édith Piaf entre en studio pour enregistrer ce qui deviendra l'un des titres les plus emblématiques de sa carrière : Non, je ne regrette rien. Ce morceau, composé par Charles Dumont et écrit par Michel Vaucaire, capte l’essence même de la chanteuse et de son parcours de vie tumultueux. Cette chanson, qui résonne encore dans les cœurs des générations successives, s’impose non seulement comme un succès musical, mais aussi comme une véritable déclaration d’indépendance et de résilience.

La genèse de "Non, je ne regrette rien"

Un moment clé dans la carrière de Piaf

À l’aube des années 1960, Édith Piaf est une figure incontournable de la chanson française. Cependant, elle traverse une période difficile, affaiblie par des problèmes de santé et les séquelles de nombreux accidents. Malgré ces épreuves, elle conserve une passion ardente pour la scène et la musique. C’est dans ce contexte que Non, je ne regrette rien voit le jour, offrant à Piaf une opportunité d’exprimer toute la force de son caractère.

Une première réaction inattendue

Lorsque Charles Dumont propose sa composition à Piaf, celle-ci, d’abord sceptique, n’y accorde que peu d’attention. Ce n'est qu'après que Dumont ait insisté pour lui jouer la chanson que Piaf est touchée par la mélodie et les paroles. Dès les premières notes, elle est frappée par l’intensité du morceau, et accepte finalement de l'enregistrer, marquant ainsi un tournant dans son répertoire.

Une composition sur mesure pour une légende

La mélodie et les paroles, fruits d’une collaboration exceptionnelle

Charles Dumont compose cette mélodie puissante et grave, en écho à la vie de Piaf, tandis que Michel Vaucaire en écrit les paroles. Le texte reflète la philosophie de Piaf, marquée par l’acceptation de ses épreuves et un refus de céder aux regrets. Ces paroles, qui célèbrent l’acceptation et la résilience, entrent en parfaite résonance avec le parcours de Piaf, et la chanteuse se les approprie d’une manière qui touche profondément son public.

Un succès immédiat et fulgurant

Lors de la sortie du disque en décembre 1960, la chanson connaît un succès fulgurant. Non, je ne regrette rien grimpe rapidement en tête des classements en France. Le public est captivé par la puissance du message et l’interprétation sincère de Piaf, qui donne l’impression de chanter pour elle-même, mais aussi pour tous ceux qui refusent de céder à la douleur du passé.

L'impact historique et culturel de "Non, je ne regrette rien"

Un hymne de résilience adopté par la Légion étrangère

La chanson, par son message de détermination, trouve un écho particulier auprès de la Légion étrangère française, qui adopte Non, je ne regrette rien comme un hymne de motivation pour ses soldats en guerre d’Algérie. Elle devient rapidement un symbole de courage, de sacrifice et de persévérance, marquant ainsi son intégration dans l'histoire française au-delà de la seule sphère musicale.

Une résonance mondiale

La portée de Non, je ne regrette rien dépasse rapidement les frontières de la France. Enregistrée peu de temps avant la mort de Piaf en 1963, la chanson gagne une reconnaissance internationale. Le refrain devient un cri de ralliement pour tous ceux qui choisissent de vivre pleinement leur vie, sans se laisser envahir par les regrets.

L'héritage intemporel de "Non, je ne regrette rien"

Un testament musical pour Édith Piaf

L’enregistrement de Non, je ne regrette rien incarne l’ultime déclaration d’indépendance de Piaf face aux difficultés. Épuisée physiquement, elle continue cependant de chanter avec une intensité rare, délivrant à travers cette chanson une sorte de testament émotionnel et artistique. Elle semble parler non seulement au public, mais aussi à elle-même, affirmant haut et fort son absence de regrets.

Une source d’inspiration pour les artistes et la culture populaire

Après sa disparition, Non, je ne regrette rien est reprise par de nombreux artistes du monde entier. Que ce soit dans des films, des publicités ou des interprétations sur scène, cette chanson devient un symbole universel de résilience. Dans le cinéma, elle est souvent utilisée pour illustrer des moments de décision ou de défi, perpétuant ainsi le message d’Édith Piaf et son empreinte culturelle.

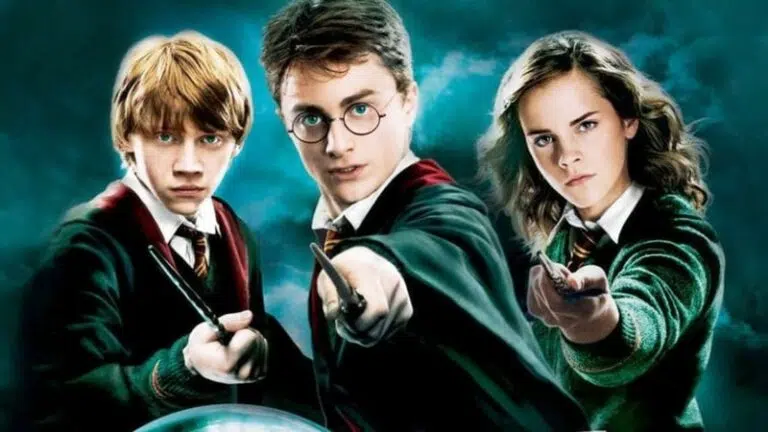

Depuis sa première parution en 1997, la saga Harry Potter, écrite par J.K. Rowling, a marqué des générations entières de lecteurs. Ce phénomène littéraire a transcendé les frontières de la littérature jeunesse pour devenir une œuvre emblématique dans la culture populaire. Comment cette série de livres, initialement destinée aux jeunes, a-t-elle réussi à séduire un public aussi large et diversifié ? Cet article vous invite à découvrir les raisons du succès mondial de Harry Potter et son impact durable sur la culture contemporaine.

L’univers magique de J.K. Rowling

Une histoire captivante

L’intrigue de Harry Potter commence de manière simple mais efficace : un jeune garçon orphelin, maltraité par sa famille adoptive, découvre qu’il est en réalité un sorcier et qu’il est destiné à accomplir de grandes choses. Ce postulat de départ, bien qu’universel, plonge le lecteur dans un monde magique empli de mystères et d’aventures.

La richesse du monde sorcier

Au-delà de l’histoire, ce qui fait la force de la saga, c’est l’univers détaillé et cohérent dans lequel elle se déroule. L’auteure a créé une myriade de personnages, de créatures et d’éléments magiques comme le Poudlard Express, le Choixpeau magique ou encore le vif d’or. Cet univers captivant et immersif est l’une des clés de l’engouement suscité par Harry Potter.

Un phénomène éditorial sans précédent

Des chiffres records pour la saga Harry Potter

La série Harry Potter est l’une des sagas littéraires les plus vendues de l’histoire, avec plus de 500 millions d’exemplaires écoulés dans le monde. Traduites en plus de 80 langues, les aventures du jeune sorcier ont réussi à séduire des lecteurs de tous âges et de toutes cultures.

Un impact économique majeur

En plus des ventes de livres, la franchise Harry Potter a généré des milliards de dollars grâce à son adaptation cinématographique, ses produits dérivés et ses parcs à thèmes. Ce succès économique témoigne de l’ampleur du phénomène Harry Potter, qui dépasse largement le cadre littéraire pour s’inscrire dans une dimension commerciale.

Des personnages attachants et intemporels

Harry, Hermione, et Ron : des héros proches des lecteurs

Les personnages principaux de la saga, Harry, Hermione, et Ron, ont tous une personnalité riche et évolutive. Les lecteurs peuvent facilement s’identifier à leurs doutes, leurs peurs, et leurs aspirations. Cette proximité émotionnelle entre les personnages et le public explique en grande partie la fidélité des fans de Harry Potter.

Un casting de personnages secondaires mémorables

Outre le trio principal, la saga est peuplée de personnages secondaires fascinants comme Albus Dumbledore, Severus Rogue, et Hagrid. Ces personnages apportent chacun une dimension unique à l’histoire, rendant l’univers de Harry Potter encore plus complexe et intéressant.

Un héritage culturel et intergénérationnel

L’impact de Harry Potter sur la culture populaire

La saga a influencé de nombreux aspects de la culture populaire, notamment le cinéma, la littérature, et même la mode. Des expressions comme "moldus" sont entrées dans le langage courant, et des éléments de l’univers de Harry Potter sont devenus des références culturelles partagées.

La communauté des fans et l’univers étendu

L’univers Harry Potter a également donné naissance à une vaste communauté de fans, avec des conventions, des forums et des fanfictions. Cette communauté active a contribué à faire perdurer la magie de la saga, même après la fin de la publication des livres et la sortie des films.

Une saga littéraire

Harry Potter n'est pas seulement une saga littéraire, c'est un véritable phénomène mondial qui a su captiver et influencer des millions de lecteurs à travers le monde. Grâce à un univers riche, des personnages attachants et des thèmes universels, la série est devenue une œuvre incontournable de la littérature moderne. L'héritage de Harry Potter se ressent encore aujourd'hui, avec des générations de fans qui continuent de partager et de transmettre la magie de ce monde fascinant.

Le 11 novembre 1973 marque une date clé dans l'histoire du Moyen-Orient. Ce jour-là, Israël et l'Égypte parviennent à un accord de cessez-le-feu mettant fin à la guerre du Kippour, un conflit bref mais intense qui a exacerbé les tensions dans la région. Ce cessez-le-feu, négocié par l'intermédiaire des États-Unis et de l'ONU, entraîne des bouleversements géopolitiques majeurs et façonne les relations futures entre Israël et ses voisins arabes. Cet article explore les causes et le déroulement de la guerre du Kippour, les termes du cessez-le-feu et les conséquences à long terme de cet accord.

Le contexte et les causes de la guerre du Kippour

Une région sous haute tension

Depuis la création de l’État d’Israël en 1948, les relations entre Israël et les pays arabes voisins sont tendues. La guerre des Six Jours en 1967, qui voit Israël occuper des territoires stratégiques comme le Sinaï, la Cisjordanie et le plateau du Golan, accroît encore les tensions. Ces territoires sont revendiqués par les États arabes, notamment l'Égypte et la Syrie, qui envisagent de les reprendre par la force.

Le déclenchement de la guerre du Kippour

Le 6 octobre 1973, jour de Yom Kippour, une fête religieuse en Israël, l'Égypte et la Syrie lancent une offensive surprise contre Israël, cherchant à récupérer les territoires perdus en 1967. Cette guerre, qui sera nommée "guerre du Kippour" ou "guerre d'Octobre", dure plusieurs semaines et met à l’épreuve les capacités militaires des deux camps. Le conflit attire l’attention internationale et pousse les superpuissances, les États-Unis et l’URSS, à intervenir diplomatiquement.

La signature du cessez-le-feu du 11 novembre 1973

Les négociations de paix

Après des semaines de combats, une trêve est instaurée grâce à la médiation des États-Unis, en particulier du secrétaire d'État Henry Kissinger. Sous la pression internationale et face à des pertes importantes, Israël et l'Égypte conviennent d’un cessez-le-feu, qui est formalisé le 11 novembre 1973. Cet accord est le premier pas vers des négociations plus étendues visant à rétablir une certaine stabilité dans la région.

Les termes du cessez-le-feu

Le cessez-le-feu met fin aux hostilités et instaure une zone démilitarisée surveillée par des forces internationales sur les lignes de front. Bien que le conflit soit officiellement terminé, la tension persiste, et les frontières restent des lieux sensibles. Ce cessez-le-feu ouvre cependant la voie à des discussions plus approfondies, qui déboucheront en 1978 sur les accords de Camp David, scellant la paix entre Israël et l’Égypte.

Les répercussions du cessez-le-feu sur le Moyen-Orient

Un tournant dans les relations israélo-arabes

Le cessez-le-feu du 11 novembre marque un tournant dans les relations entre Israël et les pays arabes. La guerre du Kippour a permis à l'Égypte de rétablir son honneur perdu lors de la guerre des Six Jours, et elle incite les dirigeants arabes à adopter des approches diplomatiques plutôt que militaires pour résoudre le conflit. Ce cessez-le-feu sera suivi d’un dialogue qui culmine avec la reconnaissance mutuelle entre l'Égypte et Israël en 1979.

Les conséquences économiques et stratégiques

Le conflit entraîne une crise énergétique mondiale, car les pays arabes producteurs de pétrole décrètent un embargo sur les exportations de pétrole vers les pays soutenant Israël. Ce choc pétrolier fait grimper les prix du pétrole et provoque une récession économique dans de nombreux pays occidentaux. Les conséquences économiques de cette guerre font prendre conscience de l'importance stratégique du Moyen-Orient sur la scène internationale.

Une trêve historique au Moyen-Orient

Le cessez-le-feu du 11 novembre 1973 met un terme à la guerre du Kippour, un conflit qui a profondément marqué le Moyen-Orient et changé la donne géopolitique mondiale. Cet accord de cessez-le-feu, en plus de mettre fin aux combats, ouvre la voie à un processus de paix entre Israël et l'Égypte, marquant le début d’une diplomatie de compromis dans la région. La guerre du Kippour et ses conséquences économiques rappellent l’importance du dialogue pour éviter de futurs conflits dans cette région stratégique.

Quand on pense aux chaînes de restauration rapide, KFC, ou Kentucky Fried Chicken, fait inévitablement partie des premières marques qui viennent en tête. Célèbre pour son poulet frit croustillant, son logo au visage souriant du Colonel Sanders et son mélange secret d'herbes et d'épices, KFC est bien plus qu'un simple fast-food. C'est une histoire d'innovation, de persévérance et de passion pour la cuisine. Cet article retrace l'origine et l'évolution de KFC, de ses débuts modestes à sa reconnaissance internationale.

Les Origines de KFC et du Colonel Sanders

Harland Sanders : L'Homme Derrière la Marque

Harland David Sanders, connu sous le nom de Colonel Sanders, est le fondateur de KFC. Né en 1890 dans une famille modeste de l’Indiana, aux États-Unis, il découvre la cuisine dès son jeune âge pour nourrir ses frères et sœurs après la mort de son père. Malgré un parcours professionnel difficile, il reste passionné de cuisine.

Le Premier Restaurant dans une Station-Service

En 1930, alors qu'il dirige une station-service à Corbin, dans le Kentucky, Sanders commence à servir des repas aux voyageurs pour arrondir ses revenus. Il développe peu à peu une recette de poulet frit en utilisant une technique de cuisson rapide et une combinaison secrète de 11 herbes et épices. Ses clients, conquis, font rapidement sa renommée locale.

L'Expansion : La Création du Modèle de Franchise KFC

La Popularité Croissante et les Premières Franchises

À mesure que le poulet frit de Sanders devient célèbre, il décide de se lancer dans la franchise pour toucher un plus large public. En 1952, il ouvre la première franchise KFC en dehors du Kentucky, dans l'Utah, avec un restaurateur local, Pete Harman. Ce succès marque le début de l’expansion rapide de KFC.

Une Recette Secrète et un Branding Unique

Le mélange unique d’herbes et d’épices, encore tenu secret aujourd’hui, devient le cœur de l’identité de KFC. Le visage de Sanders, associé à l'uniforme de colonel, devient le symbole de la marque, renforçant l'image d'un produit authentique et de qualité.

La Reconnaissance Internationale de KFC

La Montée en Puissance aux États-Unis et à l'International

Dans les années 1960, la popularité de KFC explose, et la chaîne s’étend aux quatre coins des États-Unis avant de s’internationaliser dans les années 1970. Le concept du poulet frit américain est bien reçu dans de nombreux pays, et KFC devient la première chaîne de fast-food à s’implanter en Chine, en 1987.

L'Adaptation Culturelle et le Succès Mondial

L'un des facteurs de succès de KFC à l’international réside dans son adaptation aux goûts locaux. Dans chaque pays, des recettes spécifiques et des adaptations sont proposées, tout en conservant l’identité du produit phare : le poulet frit.

La Poursuite d’une Vision : Innover tout en Préservant l'Héritage

Les Défis et Innovations au XXIe Siècle

KFC continue d’innover pour répondre aux nouvelles tendances alimentaires, notamment avec des produits sans viande, des initiatives de réduction d’empreinte écologique et une réinvention continue du menu. Ces adaptations montrent la capacité de KFC à évoluer tout en restant fidèle à l’héritage du Colonel Sanders.

L'Engagement de KFC pour la Qualité et la Responsabilité Sociale

Aujourd'hui, KFC s’efforce également de répondre aux attentes des consommateurs en matière de responsabilité sociale et de qualité, avec des politiques plus strictes sur la provenance des ingrédients et des initiatives pour réduire l'impact environnemental.

Une marque de renommée internationale

Le parcours de KFC, de l'idée modeste d'un homme dans une station-service du Kentucky à un empire mondial de la restauration rapide, est une histoire de vision et de résilience. Harland Sanders a non seulement créé un produit iconique mais a aussi bâti une marque de renommée internationale en restant fidèle à sa recette secrète et à ses valeurs. L’histoire de KFC continue d'inspirer, montrant comment la passion et l’innovation peuvent transformer une simple recette en un phénomène mondial.

Le Coca-Cola est aujourd’hui l’une des boissons les plus consommées dans le monde et un véritable symbole de la culture américaine. Mais cette célèbre boisson gazeuse n’a pas toujours été un produit de grande consommation. Sa création remonte au XIXe siècle, où elle est d’abord utilisée comme un remède médicinal. Cet article retrace l’histoire fascinante du Coca-Cola, de son invention comme tonique de santé jusqu’à sa transformation en une marque mondiale de boissons.

La Création de Coca-Cola : Naissance d'un Remède

John Stith Pemberton : L’Apothicaire à l’Origine de Coca-Cola

L’histoire du Coca-Cola commence en 1886 à Atlanta, en Géorgie, où un pharmacien nommé John Stith Pemberton invente un nouveau breuvage. Pemberton, blessé durant la guerre de Sécession, est à la recherche d'un remède contre la douleur, et comme beaucoup à l’époque, il s’intéresse aux préparations à base de coca et de vin.

Une Recette Unique : La Première Formule du Coca-Cola

Pemberton crée une boisson appelée French Wine Coca, un mélange de vin de Bordeaux et de coca (plante sud-américaine connue pour ses effets stimulants). Cependant, la loi interdisant les boissons alcoolisées à Atlanta en 1886, il modifie sa recette pour remplacer le vin par du sirop sucré. Il y ajoute de la noix de kola, riche en caféine, et de la feuille de coca. La boisson est commercialisée comme tonique pour l’énergie et la concentration, sous le nom de Coca-Cola, avec son célèbre logo dessiné par Frank Mason Robinson.

Les Premières Années de Coca-Cola : De Remède à Boisson Gazeuse

L’Engouement des Pharmacies et les Premières Ventes

D’abord vendue en pharmacie, Coca-Cola se distingue rapidement par son goût unique. Servie comme boisson gazeuse au comptoir des pharmacies, elle devient populaire parmi les habitants d’Atlanta. Son créateur, cependant, ne bénéficie pas pleinement de son succès, car il vend progressivement des parts de son entreprise en raison de problèmes de santé.

L'Expansion avec Asa Candler

En 1888, Asa Candler, un homme d'affaires d’Atlanta, acquiert les droits complets de Coca-Cola pour une somme modique. Il comprend immédiatement le potentiel de la boisson et investit dans la publicité pour en accroître la notoriété. Candler transforme Coca-Cola d’un remède local en un produit de grande consommation. Il établit le logo et le branding qui resteront longtemps la signature de Coca-Cola.

L'Expansion de Coca-Cola : De Boisson Américaine à Phénomène Mondial

La Première Usine d’Embouteillage et l'Expansion aux États-Unis

Avec la demande en hausse, Coca-Cola ouvre sa première usine d’embouteillage à Chattanooga, dans le Tennessee, en 1899. Cette étape marque le début de l’expansion nationale, permettant de distribuer la boisson au-delà d’Atlanta et d’atteindre un public beaucoup plus large. Les bouteilles de Coca-Cola deviennent alors emblématiques.

L’Internationalisation : Conquête des Marchés Étrangers

Au début du XXe siècle, Coca-Cola commence à s’exporter à l’étranger, devenant un symbole de l'Amérique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Coca-Cola est même distribué aux soldats américains à l'étranger, ce qui accélère sa popularité internationale. La boisson se développe dans de nombreux pays et devient un produit emblématique de la culture mondiale.

L’Évolution et l'Adaptation de Coca-Cola

Les Défis du XXe et XXIe Siècles

Avec le temps, Coca-Cola doit faire face à de nouveaux défis : concurrence, préoccupations pour la santé, et changements de consommation. Pour répondre aux attentes, l’entreprise introduit de nouveaux produits (Coca-Cola light, zéro sucre, Coca-Cola sans caféine) et s'adapte aux goûts locaux dans différents pays.

L'Engagement de Coca-Cola pour la Responsabilité Sociale et Environnementale

Aujourd'hui, Coca-Cola poursuit son engagement dans des initiatives de durabilité, comme la réduction des déchets plastiques et le recyclage. La marque continue de moderniser ses pratiques pour répondre aux enjeux écologiques actuels.

Une boisson mondialement connue

Depuis ses débuts comme remède médicinal à son statut de boisson mondiale, Coca-Cola a su évoluer pour devenir l'un des symboles les plus reconnaissables de la culture moderne. L’histoire de Coca-Cola montre comment une simple invention a pu conquérir le monde et s'adapter aux évolutions culturelles et sociales pour rester un incontournable. Plus qu'une boisson, Coca-Cola incarne désormais un véritable patrimoine mondial.

Le 11 novembre 1918 est une date marquante de l’histoire mondiale, car elle signe l’arrêt des combats de la Première Guerre mondiale. Cette signature de l’armistice, tant attendue après quatre années de conflit intense, est aujourd’hui commémorée dans de nombreux pays, en hommage aux millions de vies sacrifiées et pour rappeler l'importance de la paix. Cet article retrace les événements qui ont mené à l’armistice, les termes de cet accord et les cérémonies qui honorent aujourd’hui la mémoire des combattants.

Comprendre les origines de la Grande Guerre

Les tensions en Europe

Les causes de la Première Guerre mondiale remontent à des tensions entre les grandes puissances européennes, amplifiées par des alliances militaires complexes. Le déclencheur est l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche en juin 1914, qui entraîne rapidement une série de déclarations de guerre impliquant les pays de la Triple-Entente et ceux de la Triple-Alliance.

L’évolution du conflit

Dès 1914, les fronts s’installent et la guerre s’étend, devenant un conflit total mobilisant des millions de soldats. De violentes batailles se succèdent, comme celles de Verdun et de la Somme, causant des pertes humaines immenses. Ce conflit d’un genre nouveau, marqué par les tranchées et des innovations technologiques militaires, plonge l’Europe dans une crise sans précédent.

La signature de l’armistice à Rethondes

Le contexte de la négociation

En 1918, après quatre années d'une guerre sans issue, les forces de la Triple-Alliance s’affaiblissent, et les forces alliées, renforcées par l’arrivée des troupes américaines, progressent. Consciente de la situation, l'Allemagne demande un armistice pour éviter une défaite plus humiliante. La France, représentée par le maréchal Foch, mène les négociations dans un wagon situé dans la forêt de Compiègne.

Les termes de l’armistice

Signé à 5 h 15 le 11 novembre 1918, l’armistice impose à l’Allemagne de retirer ses troupes et de cesser immédiatement les combats. À 11 heures, les hostilités cessent officiellement, mettant fin à un conflit qui aura profondément marqué les sociétés européennes. Cette date devient alors un symbole de paix, mais aussi de mémoire pour les victimes de la guerre.

Le 11 novembre, journée de mémoire et de commémoration

L’instauration d’une journée de commémoration

Dès 1919, le 11 novembre est proclamé jour de souvenir pour honorer les soldats morts durant la Première Guerre mondiale. En France, chaque ville érige un monument aux morts, et à Paris, l’Arc de Triomphe devient un lieu de recueillement avec l’allumage de la flamme du Soldat inconnu, initié en 1923, pour garder vivante la mémoire des combattants.

Les commémorations aujourd’hui

La tradition perdure, et le 11 novembre est chaque année marqué par des cérémonies officielles en hommage aux soldats tombés au combat. En France, ces commémorations se tiennent autour des monuments aux morts, et une cérémonie officielle est organisée sous l’Arc de Triomphe, avec la participation des plus hautes autorités de l'État. Ces cérémonies rappellent l’importance du devoir de mémoire et sont l'occasion d’enseigner aux jeunes générations les leçons de l’histoire.

Se souvenir et honorer les héros de la Grande Guerre

L’armistice du 11 novembre est bien plus qu’une simple signature ; il symbolise la fin d’une guerre et le début d’un long processus de reconstruction. Les commémorations annuelles rappellent les horreurs de la guerre et l’importance de préserver la paix. Cette journée est un moment de recueillement et d'hommage à ceux qui ont donné leur vie, mais aussi un appel à ne jamais oublier les leçons de l’histoire.

Le Chant des Partisans, connu comme l’hymne de la Résistance française, a marqué l'histoire par son appel vibrant à la liberté et à la lutte contre l'occupation nazie. Composé en 1943, ce chant symbolise la détermination et le courage de ceux qui, souvent dans l'ombre, ont risqué leur vie pour la liberté de la France. Porté par des paroles fortes et une mélodie poignante, il est devenu un emblème de résilience pour toutes les générations. Cet article explore l’origine, les significations et l’héritage de ce chant qui résonne encore aujourd’hui comme un appel à l’esprit de résistance.

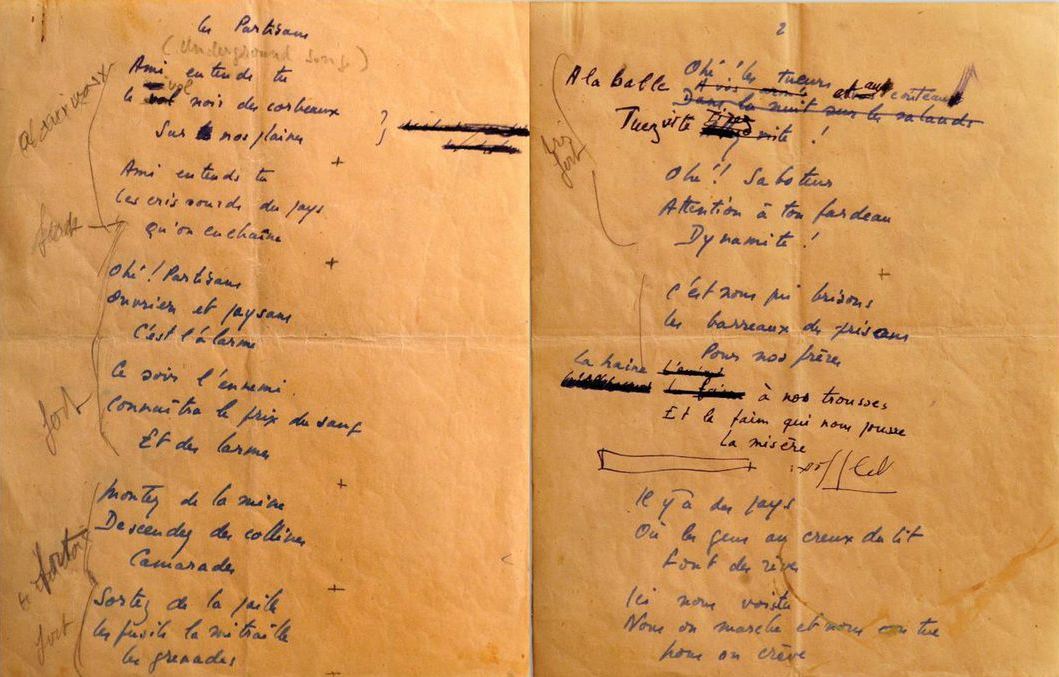

Les origines du Chant des Partisans

La naissance d’une chanson de guerre

Le Chant des Partisans naît en 1943, en pleine occupation de la France par les forces nazies. Écrit par Joseph Kessel et Maurice Druon, deux écrivains français réfugiés à Londres, les paroles sont d’abord un poème puissant inspiré par l'élan de révolte et de solidarité de la Résistance. Les deux auteurs souhaitent créer un hymne capable d’unir et de mobiliser tous ceux qui luttent pour la libération de la France.

La composition musicale par Anna Marly

La mélodie du Chant des Partisans est composée par Anna Marly, une musicienne d'origine russe également engagée dans la Résistance. Marly imagine une mélodie saisissante et entraînante, aux accents guerriers et sombres, qui évoque la détermination et le courage. Ce chant, diffusé sur les ondes de la BBC, devient rapidement un symbole pour les résistants et ceux qui les soutiennent dans leur combat.

Les paroles et leur signification

Un appel à l’action et au sacrifice

Les paroles du Chant des Partisans sont un véritable appel aux armes. Avec des mots simples et percutants, Kessel et Druon évoquent l’urgence de la situation et l’impératif de résister, même au prix de la vie. Les lignes "Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?" symbolisent la menace constante, tandis que l'invitation à rejoindre le maquis fait écho au besoin pressant de liberté.

Une métaphore de l’ombre et de la lumière

Le texte se construit sur une alternance entre l'ombre et la lumière. Les résistants y sont décrits comme des ombres dans la nuit, invisibles mais puissants, prêts à frapper l’ennemi pour faire jaillir la lumière de la liberté. Cette opposition évoque le courage silencieux et la force de ceux qui opèrent dans l'ombre, mais également l'espoir d’un avenir libéré de l’oppression.

La diffusion du Chant des Partisans

La BBC, canal de la Résistance

Grâce à la BBC, le Chant des Partisans est diffusé dans toute la France, atteignant les résistants, les civils et même les soldats alliés. La radio devient un outil essentiel de propagande pour galvaniser les Français et les inciter à résister à l’occupant. Cette diffusion permet au chant de devenir l'hymne officieux de la Résistance et de renforcer le moral des partisans.

L’impact dans les maquis et les réseaux clandestins

Dans les maquis et les réseaux clandestins, le chant est adopté comme symbole de ralliement. Il unit les résistants de tous horizons, des anciens soldats aux civils, dans un même esprit de lutte. Le Chant des Partisans est alors entonné dans les réunions secrètes, les actions de sabotage et lors des moments de recueillement, comme une prière pour la liberté de la France.

L’après-guerre et l’héritage du Chant des Partisans

La reconnaissance officielle de l’hymne

Après la Libération, le Chant des Partisans reste une référence symbolique de la Résistance et de l’honneur national. Il est interprété lors de cérémonies commémoratives et devient une partie intégrante de la mémoire collective de la Seconde Guerre mondiale. Ce chant, célébré par les anciens résistants et les nouvelles générations, incarne le souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour la liberté.

Une source d’inspiration pour les générations futures

Le message de courage et de résistance du Chant des Partisans résonne encore aujourd’hui. Les valeurs qu’il véhicule - le sacrifice, la solidarité et la lutte contre la tyrannie - sont des principes universels qui inspirent toujours les mouvements pour la liberté à travers le monde. Ce chant a également été repris et interprété par des artistes, contribuant à sa postérité et à sa résonance intemporelle.

Un chant pour la liberté

Le Chant des Partisans est plus qu’un hymne de la Résistance ; il est un cri de ralliement qui transcende les générations. Composé dans un contexte de guerre et d’oppression, il rappelle l’esprit indomptable des résistants français et l’espoir qui les animait. Aujourd’hui encore, cette chanson est un témoignage puissant de la lutte pour la liberté et un hommage aux héros de l’ombre qui, au péril de leur vie, ont défendu l’honneur et la dignité de la France.

Claus Schenk Graf von Stauffenberg est aujourd’hui reconnu comme l’un des symboles de la résistance allemande au nazisme. Aristocrate prussien et officier de la Wehrmacht, il incarne le courage et l’honneur en tentant de renverser Adolf Hitler lors de l’attentat du 20 juillet 1944. Pourtant, malgré la notoriété de ce complot, la complexité de son personnage et de son engagement sont souvent méconnues. Cet article explore la vie, les motivations et l’héritage de ce héros qui, au prix de sa vie, a tenté de libérer l’Allemagne de l’oppression nazie.

Les années de formation de Claus von Stauffenberg

Une éducation aristocratique

Né en 1907 dans une famille aristocratique prussienne, Claus von Stauffenberg grandit dans un environnement où la discipline, l’honneur et la fidélité à la patrie sont des valeurs essentielles. Dès son plus jeune âge, il est influencé par la culture militaire prussienne, qui le destine naturellement à une carrière dans l’armée.

Un intellectuel et humaniste

Passionné par la littérature, la philosophie et la théologie, Stauffenberg s’intéresse aux écrits de penseurs comme Goethe et Stefan George, dont il devient un disciple. Ces influences développent en lui une forte conscience éthique, qui le pousse à se poser des questions sur la morale et la justice, même au sein d’un système militaire rigide.

L’adhésion initiale à la Wehrmacht et le dilemme moral

Un officier prometteur dans l’Allemagne nazie

Lors de l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler en 1933, Stauffenberg, comme de nombreux militaires, adhère aux idéaux de redressement national prônés par le Führer. Il espère, comme beaucoup, voir l’Allemagne retrouver sa puissance et sa fierté. Cependant, en tant qu’homme de principes, il se heurte vite aux dérives du régime, en particulier après les premières actions brutales contre les populations civiles et les minorités.

Le basculement éthique

La Seconde Guerre mondiale confronte Stauffenberg aux horreurs du nazisme. Témoin des atrocités commises par les SS à l’Est, il prend progressivement conscience de la nécessité de s’opposer à Hitler. C’est en 1942, après la défaite de Stalingrad, qu’il décide de rejoindre la résistance allemande, convaincu que l’Allemagne doit être libérée de ce régime tyrannique pour pouvoir se reconstruire.

Le complot du 20 juillet 1944

L’organisation de la résistance militaire

Au sein de la Wehrmacht, plusieurs officiers partagent les convictions de Stauffenberg et préparent un complot pour assassiner Hitler et renverser le régime nazi. Stauffenberg devient une figure centrale de cette résistance militaire, apportant son charisme et son leadership pour coordonner les actions du groupe.

L’attentat à la Wolfsschanze

Le 20 juillet 1944, Claus von Stauffenberg transporte une bombe à la Wolfsschanze, le quartier général d’Hitler en Prusse orientale. Malgré les conditions difficiles et les risques énormes, il parvient à placer l’explosif près d’Hitler avant de s’éclipser. L’explosion survient, mais contre toute attente, Hitler survit. Ce qui devait être un coup fatal au régime se solde par un échec, plongeant les conspirateurs dans une situation périlleuse.

L'arrestation et l’exécution de Stauffenberg

La répression impitoyable