Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Eugène Adrien Ducretet, né en 1844, est une figure incontournable de l’histoire de la radiotechnique et de l’électronique. Son nom est lié à des avancées majeures dans le développement des technologies de communication sans fil et dans l’évolution de la radio. À travers son travail, Ducretet a contribué à la naissance de l’industrie de la radiophonie et a jeté les bases de nombreuses innovations qui façonneront le XXe siècle. Cet article explore les premières années de ce pionnier, son parcours scientifique et les découvertes qui l’ont propulsé au rang de figure clé dans le monde des sciences physiques et de l’ingénierie.

Les Premières Années - De la Formation à l'Innovation

Eugène Ducretet grandit dans un environnement propice à l’éveil scientifique. Son enfance, marquée par une curiosité insatiable, lui permet de développer un intérêt pour la physique et les sciences appliquées. Dès ses premières années d’études, Ducretet montre un talent particulier pour les technologies mécaniques et électriques.

Les Études de Ducretet

Après avoir poursuivi des études à l'École Polytechnique, Eugène Adrien Ducretet se spécialise dans les sciences appliquées, particulièrement dans le domaine de l’électricité. C’est au contact des grandes avancées de son époque que son esprit innovant commence à se forger. Inspiré par les travaux de scientifiques comme Hertz et Marconi, il s’oriente rapidement vers les domaines de la radiophonie et des télécommunications sans fil.

La Naissance d’un Ingénieur Visionnaire

Dès le début de sa carrière, Ducretet se distingue par ses inventions et ses recherches, qui attirent l'attention des cercles scientifiques. Ce sont ses premières expérimentations dans le domaine de la radiophonie qui marqueront le début de son empreinte dans le domaine de la radiotechnique.

Ducretet et la Radiotechnique - Une Révolution Technologique

À la fin du XIXe siècle, la radiotechnique en est encore à ses balbutiements. Cependant, Eugène Ducretet va rapidement devenir l'un des pionniers en la matière. Ses travaux sur les premières expériences de transmission radio vont le rendre célèbre et permettre d'envisager la communication à longue distance sans fil.

Les Premières Expériences de Transmission Radio

En 1898, Ducretet réussit à réaliser la première transmission radio en France, une avancée qui révolutionne les télécommunications. En développant des appareils de plus en plus perfectionnés, il rend possible la diffusion de signaux sans fil sur de longues distances. Ce progrès, qui semblait jusqu’alors impossible, va ouvrir la voie à de nouvelles applications dans le domaine de la communication.

L’Invention du Détecteur de Radio

Un autre grand moment de la carrière de Ducretet fut l’invention du détecteur de radio, un appareil permettant de capter et d’amplifier les signaux radio. Cette invention est considérée comme un véritable jalon dans l’histoire de la radiophonie, car elle permet une meilleure qualité de transmission et contribue à la propagation des premiers émetteurs de radio à travers le monde.

Un Héritage Durable - Ducretet et l'Industrie de la Radio

L'impact de Ducretet ne se limite pas à ses inventions. Sa vision d’un avenir dominé par les technologies sans fil a joué un rôle clé dans la transformation de la radio en industrie. Il fonde la société Ducretet-Thomson, qui devient l’un des leaders dans la fabrication des premiers postes de radio et des équipements associés.

L’Essor de la Radio en France

L’impulsion donnée par Ducretet à l’industrie de la radio en France est considérable. En tant que fondateur de l’une des premières entreprises de production d’appareils de radiocommunication, il contribue activement à la démocratisation de la radio et à l’essor des premières stations de radiodiffusion.

L'Influence sur la Science et la Technologie

Au-delà de ses inventions, l’héritage scientifique de Ducretet continue d’influencer l’évolution des technologies modernes. Ses travaux ont ouvert la voie à des développements majeurs dans le domaine des télécommunications et de l’électronique, dont les applications se retrouvent dans des secteurs aussi variés que la télévision, l’aviation, et les communications militaires.

Pionnier de la Radiotechnique

Eugène Adrien Ducretet est l’un des pionniers les plus influents de l’histoire de la radiotechnique. Son travail a non seulement permis la naissance de la radiophonie moderne, mais a également préparé le terrain pour de futures innovations dans les télécommunications sans fil. À travers son parcours, Ducretet incarne l’esprit d’innovation et de vision qui a marqué le tournant technologique de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Son héritage est toujours vivant aujourd’hui, non seulement dans les appareils que nous utilisons quotidiennement, mais aussi dans l’âme de l’industrie des communications modernes.

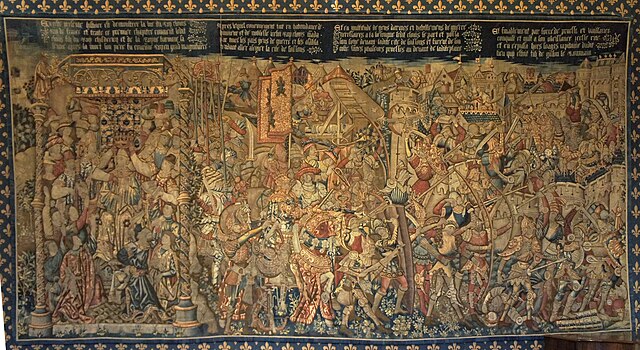

La mort de Clovis, roi des Francs, en 511 marque un tournant décisif dans l’histoire de l’Europe médiévale. Son règne, débuté à la fin du Ve siècle, a jeté les bases du royaume des Francs, qui allait évoluer pour devenir l'un des royaumes les plus puissants d'Europe. Cependant, la fin de sa vie ne signifie pas seulement la fin d'une époque, mais également l'émergence d'un héritage durable qui façonnera les siècles à venir. Cet article explore l'importance de la mort de Clovis dans le cadre de la naissance de la France médiévale et son influence sur la dynastie mérovingienne et la chrétienté.

Clovis, un Roi Visionnaire

Clovis, né autour de 466, devient roi des Francs saliens en 481, à un âge précoce. Son ascension au pouvoir est marquée par des victoires militaires et une habileté politique qui lui permettent d'unifier diverses tribus franques sous sa couronne.

L'Expansion du Royaume des Francs

Clovis a marqué son époque par son talent militaire et stratégique. En dépit des luttes internes et des conflits avec les autres peuples germaniques, il parvient à étendre considérablement son royaume, en annexant de vastes territoires, notamment ceux des Wisigoths et des Alamans, consolidant ainsi une domination quasi totale sur l’ouest de l’Europe.

L’Adoption du Christianisme

Un événement fondamental de son règne est sa conversion au christianisme vers l'an 496, après sa victoire sur le roi des Alamans, Childeric. Son baptême à Reims par l'évêque Remi est souvent perçu comme un acte stratégique, renforçant son pouvoir en tant que roi des Francs tout en marquant le début d'une alliance forte avec l'Église catholique, ce qui contribuera à l'essor du christianisme en Europe.

La Mort de Clovis – Un Royaume Fragmenté

La mort de Clovis en 511, à l’âge d'environ 45 ans, survient après un règne de près de 30 ans. Ce moment marque la fin d'une ère où le roi des Francs a su imposer son autorité, mais également le début de la déstabilisation progressive du royaume.

La Division du Royaume

À sa mort, Clovis laisse un royaume divisé entre ses quatre fils, Theuderic, Clodomir, Childebert et Clotaire, conformément à la coutume franque de partager les territoires entre les héritiers. Cette division marque un affaiblissement de l'unité du royaume et donne lieu à des rivalités fratricides qui fragmenteront peu à peu le pouvoir central.

Les Luttes pour le Pouvoir

Les conflits internes et les luttes de pouvoir entre les fils de Clovis ont des répercussions sur l'unité du royaume. Les affrontements entre les différents royaumes francs marquent la première phase d’une succession instable, mais cette fragmentation ne fait pas disparaître l’héritage de Clovis. Au contraire, elle prépare le terrain pour une dynastie capable de se redéfinir au fil des siècles.

L'Héritage de Clovis – Une Dynastie Durable

Malgré la fragmentation du royaume, la figure de Clovis et ses réalisations perdurent au-delà de sa mort. Son héritage ne se limite pas à l’unification des Francs ou à la conversion au christianisme, il est également ancré dans la naissance d'une future nation européenne.

Le Rôle des Mérovingiens

L'héritage de Clovis s'inscrit à travers la dynastie mérovingienne qu’il fonde. Bien que ses descendants aient souvent été divisés par des luttes internes, la ligne mérovingienne continuera de jouer un rôle essentiel dans la consolidation du royaume des Francs jusqu’à l’arrivée des Carolingiens au VIIIe siècle, marquant ainsi la transition vers l’Europe médiévale.

Le Christianisme comme Fondement du Pouvoir

L'alliance avec l'Église catholique, initiée par Clovis, reste l'un des aspects les plus marquants de son héritage. Cette conversion offre aux Francs une légitimité religieuse et politique qui renforcera leur autorité au sein de l'Europe chrétienne. Le rôle du clergé catholique dans l’administration du royaume et la propagation du christianisme est un legs durable de la vision de Clovis.

Fin d'une Ère, Début de l'Héritage

La mort de Clovis n’a pas seulement marqué la fin d'un roi ou d'une époque, elle a aussi ouvert la voie à l’émergence d’un héritage durable. Bien que le royaume des Francs se soit fragmenté après sa disparition, l’unité fondée par Clovis, combinée à son rôle de porteur du christianisme en Europe, a forgé les bases de ce qui allait devenir l’identité médiévale européenne. Son influence dépasse les limites de son règne et continue d'influencer la formation de l'Empire carolingien et la construction de la future France.

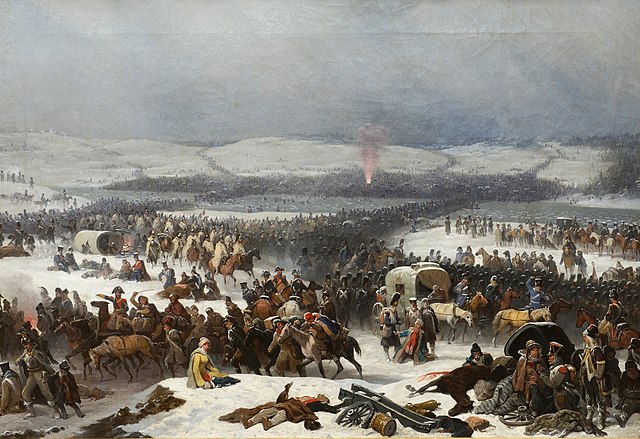

La campagne de Russie de Napoléon, lancée en 1812, est l'un des chapitres les plus tragiques de l'histoire militaire. Parmi les événements marquants, la bataille de la Bérézina est souvent vue comme un tournant crucial qui a scellé le sort de l'armée napoléonienne. Après des mois de combats acharnés et de conditions extrêmes, la Bérézina, qui se déroula du 26 au 29 novembre 1812, marqua la fin de l'invasion de la Russie. Cet article explore les circonstances de cette défaite, ses conséquences dramatiques et son impact sur le destin de Napoléon Bonaparte.

La Marche Vers la Russie – Un Conflit Imprévu

Avant la catastrophe de la Bérézina, Napoléon menait une armée d'environ 600 000 hommes à travers l'immensité de la Russie. L'objectif était de forcer le Tsar Alexandre Ier à négocier une paix favorable à l'Empire français, mais cette campagne allait se révéler être une erreur stratégique majeure.

L'Entrelacs de Stratégie et de Logistique

Napoléon, connu pour son génie militaire, sous-estima les difficultés logistiques et les conditions extrêmes auxquelles son armée serait confrontée en Russie. L'approvisionnement en nourriture, en matériel et en vivres devint un défi majeur. L'armée se retrouva lentement décimée par la faim, le froid, et les attaques incessantes des forces russes.

La Retraite de Moscou

Après l'incendie de Moscou et l'absence de capitulation de la part des Russes, Napoléon se retrouva contraint de retirer son armée de la ville. La retraite à travers la Russie se fit dans des conditions catastrophiques. Les soldats, épuisés et mal nourris, commencèrent à se disperser, dévastés par la souffrance et les conditions climatiques.

La Bérézina – L'Affrontement Décisif

La bataille de la Bérézina se déroula près du fleuve Bérézina, dans la Biélorussie actuelle. Ce fut l'un des derniers moments où l'armée napoléonienne se battit en masse avant de s'effondrer complètement.

Le Passage du Fleuve – Une Tentative de Sauvetage

Après avoir perdu une grande partie de son armée en raison de combats, de maladies et de conditions de vie déplorables, Napoléon décida de traverser le fleuve Bérézina pour rejoindre des territoires plus sûrs. Les troupes russes, dirigées par les généraux Chichagov et Koutouzov, encerclaient l'armée française de manière stratégique, tentant de détruire la dernière portion d'armée capable de se défendre.

Les Combats Acharnés

L'armée française, bien que largement inférieure en nombre, réussit à repousser les assauts russes grâce à des manœuvres habiles et à une ténacité redoutable. Cependant, le coût humain de cette bataille fut immense. Des milliers de soldats français perdirent la vie ou furent capturés. L'immense défaite était désormais inéluctable, et les restes de l'armée napoléonienne se retrouvèrent dispersés.

Conséquences et Impact de la Défaite

La défaite de la Bérézina est souvent perçue comme la fin effective de la grandeur de Napoléon. Bien que l'Empereur réussisse à échapper à la capture, la retraite de Russie est un désastre stratégique majeur.

La Désagrégation de la Grande Armée

Après la Bérézina, l'armée napoléonienne était irrévocablement brisée. En l'espace de quelques mois, Napoléon perdit la majorité de ses soldats. Les pertes humaines et matérielles furent incommensurables, et la crédibilité de son Empire fut gravement endommagée.

Le Repli Stratégique et les Répercussions Politiques

L'échec en Russie précipita la chute de Napoléon. Sur le plan militaire, il perdit une grande partie de ses alliés européens, qui commencèrent à se retourner contre lui. Sur le plan politique, l'invasion de la Russie marqua le début de la fin pour l'Empire français, même si Napoléon parviendrait à reconstruire son armée pour un temps. L'issue de la Bérézina annonça l'effondrement imminent de la puissance napoléonienne.

Tournant Crucial de la Campagne Napoléonienne

La bataille de la Bérézina, avec ses combats intenses et ses pertes humaines dévastatrices, reste un symbole de la défaite de Napoléon en Russie. Elle marqua non seulement un tournant crucial dans la campagne napoléonienne, mais aussi dans l'histoire militaire. L'incapacité de Napoléon à mener à bien son invasion de la Russie reste l'un des plus grands échecs de sa carrière, et la Bérézina incarne parfaitement la fragilité d'un empire qui semblait invincible. Ce désastre fut un prélude à la défaite finale de Napoléon et à la restauration des monarchies européennes.

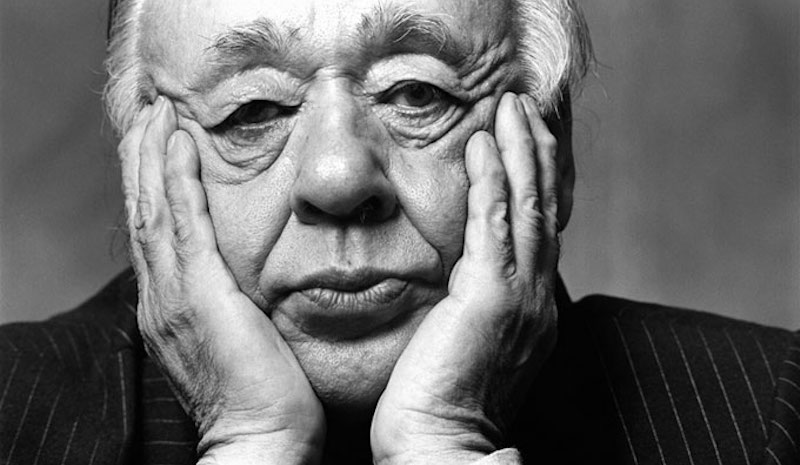

La naissance d'un écrivain peut souvent marquer un tournant dans l'histoire de la littérature et du théâtre. Eugène Ionesco, né en 1909 en Roumanie, est l'un de ces géants qui ont transformé le monde de la scène. Connu pour ses pièces absurdes et ses réflexions profondes sur la condition humaine, Ionesco reste une figure incontournable du théâtre du XXe siècle. Cet article explore ses premières années et les circonstances qui ont façonné l'écrivain et dramaturge exceptionnel qu'il allait devenir.

Les Premières Années - La Roumanie et l'Exil

Eugène Ionesco naît le 26 novembre 1909 à Slatina, en Roumanie, dans une famille bourgeoise. Sa jeunesse sera marquée par des changements géopolitiques majeurs, notamment la Première Guerre mondiale et les tensions dans la région des Balkans. La famille Ionesco, d'origine française du côté de sa mère, s'installe en France lorsqu'Eugène a 7 ans, un exil qui jouera un rôle crucial dans sa formation.

Une Enfance Partagée entre Deux Cultures

L'une des particularités de la jeunesse d'Ionesco est le mélange de cultures auquel il est exposé. D'un côté, il est nourri par la langue et la culture roumaines, et de l'autre, il grandit au contact de la langue et des traditions françaises. Cette double identité a influencé sa vision du monde, que l'on retrouve plus tard dans ses œuvres.

Les Débuts de l'Éducation

Ionesco poursuit ses études en France, d'abord à l'école primaire, puis au lycée. Très tôt, il montre un intérêt pour les lettres, mais ses premières aspirations ne semblent pas encore tourner vers le théâtre. Cependant, ce parcours scolaire en France marquera le début de son immersion dans le monde littéraire.

Le Parcours Vers le Théâtre - La Naissance d'un Dramaturge

Si Eugène Ionesco n'était pas prédestiné à devenir dramaturge, c'est bien à travers des rencontres et des expériences personnelles qu'il va se tourner vers le théâtre. Après avoir suivi des études de langue et de littérature françaises, il travaille brièvement en tant que professeur avant de se lancer dans une carrière d'écrivain. Ses premières œuvres littéraires seront influencées par la philosophie et la poésie, mais c'est le théâtre qui finira par l'absorber totalement.

La Découverte de l'Absurde

Les premières pièces d'Ionesco, telles que La Soif et la Faim (1966), montrent déjà des prémices du style qui le rendra célèbre : le théâtre de l'absurde. Il s'intéresse à la fragilité de la condition humaine et à l'incommunicabilité, des thèmes qui feront leur apparition dans ses œuvres majeures, comme La Leçon ou Rhinocéros.

L'Influence de la Seconde Guerre Mondiale

La Seconde Guerre mondiale aura une profonde influence sur Ionesco, tout comme sur de nombreux autres écrivains de l'époque. Confronté à la montée des totalitarismes et à l'absurdité du monde moderne, il intègre dans ses pièces une réflexion sur l'aliénation, la guerre et l'isolement. Cette époque devient cruciale pour comprendre la naissance de l'Ionesco dramaturge.

L'Héritage de sa Naissance - La Révolution du Théâtre

Bien que sa naissance et ses premières années n'aient pas directement révélé l'homme de théâtre qu'il allait devenir, les événements qui ont marqué son enfance et sa jeunesse ont été des catalyseurs importants pour ses futures créations. En se tournant vers le théâtre de l'absurde, Ionesco a non seulement transformé le paysage théâtral, mais a aussi offert au public une nouvelle manière de voir et de comprendre le monde.

La Réception de Ses Œuvres

Les premières œuvres de Ionesco ont été accueillies avec scepticisme par certains critiques, mais progressivement, le public et les théâtres se sont adaptés à son style unique. Des pièces comme Rhinocéros et La Leçon sont devenues des classiques du théâtre moderne, marquant l'apogée de son influence.

L'Impact Durable sur le Théâtre Contemporain

Aujourd'hui, l'héritage d'Ionesco perdure dans les théâtres du monde entier. Son approche du théâtre a inspiré de nombreux dramaturges et metteurs en scène à questionner la réalité, le langage et l'absurde. Les influences de sa naissance, de ses années de formation et de ses premières explorations intellectuelles se ressentent encore dans les œuvres contemporaines.

Avènement d'un Maître du Théâtre de l'Absurde

La naissance d'Eugène Ionesco en 1909 n'était que le début d'une carrière qui allait changer à jamais le cours de l'histoire théâtrale. Bien que ses premières années aient été marquées par l'exil et l'incertitude, elles ont constitué le terreau d'un écrivain majeur qui allait repenser les fondements mêmes du théâtre. À travers son parcours, Ionesco a laissé une trace indélébile, et son œuvre continue d'influencer de nouvelles générations de créateurs.

En 1922, l'un des archéologues les plus célèbres de l'histoire, Howard Carter, fit une découverte qui allait bouleverser notre compréhension de l'Égypte ancienne : la tombe presque intacte du pharaon Toutankhamon. Cette découverte, faite dans la Vallée des Rois, révéla des trésors d'une richesse et d'une beauté inégalées, tout en plongeant le monde dans un mystère fascinant. Dans cet article, nous explorerons les détails de cette découverte épique et son impact sur l'archéologie et l'histoire.

L'Avant-Découverte - Les Premières Pistes

Avant la découverte de la tombe de Toutankhamon, l’Égypte regorgeait déjà de nombreux trésors et découvertes archéologiques majeures. Cependant, la tombe du jeune pharaon, mort à un âge précoce, échappait encore aux archéologues. Howard Carter, accompagné de son mécène, Lord Carnarvon, avait dévoué de nombreuses années à rechercher ce qui semblait être une tombe disparue.

L'Échec et la Persévérance de Carter

Carter n'était pas un inconnu dans le domaine de l'archéologie égyptienne. Il avait déjà effectué plusieurs fouilles fructueuses, mais la découverte de Toutankhamon représentait un défi de taille. Après des années d'échec, il commença à douter de l'existence même de la tombe du jeune pharaon. Pourtant, il persista.

La Découverte - Un Moment Historique

En novembre 1922, un événement majeur allait changer la face de l'archéologie. Après avoir découvert un escalier caché dans la Vallée des Rois, Carter ouvrit une porte scellée qui menait à une chambre funéraire inédite, presque intacte.

Le Trésor Inestimable

À l'intérieur, des milliers d'objets, d'artefacts et de bijoux furent découverts, représentant l'opulence du règne de Toutankhamon. Parmi eux, le célèbre masque funéraire en or massif, une des images les plus emblématiques de l’Égypte ancienne.

La Surprise du Contenu

Contrairement à de nombreuses tombes royales, celle de Toutankhamon était pratiquement intacte, comme si le pharaon avait été enterré il y a peu de temps, et non il y a des siècles. Cela offrait une occasion unique de mieux comprendre les rituels funéraires et la vie dans l’Égypte ancienne.

L'Héritage de la Découverte

La découverte de la tombe de Toutankhamon n'a pas seulement enrichi le savoir historique, mais elle a aussi donné lieu à des mystères persistants. Les artefacts extraits ont permis d'approfondir nos connaissances sur l'art, la culture et la politique de l'Égypte ancienne, mais des questions subsistent sur les circonstances mystérieuses de la mort prématurée de Toutankhamon.

L'Impact Culturel

Au-delà des découvertes matérielles, la tombe de Toutankhamon a alimenté une fascination mondiale pour l'Égypte antique. Elle a inspiré de nombreuses expositions, recherches, et publications.

Les Controverses et la Malédiction

Le mystère entourant la mort du jeune pharaon et l’éventuelle malédiction liée à sa tombe ont fait l'objet de spéculations populaires, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à cette découverte historique.

Un Trésor Enseveli dans les Sables du Tempsn

La découverte de la tombe de Toutankhamon a marqué un tournant dans l’histoire de l’archéologie. Ce trésor exceptionnel a non seulement enrichi notre compréhension de l'Égypte ancienne, mais a aussi capté l’imagination de millions de personnes à travers le monde. Plus de 100 ans après cette découverte, l'héritage de Toutankhamon continue de fasciner et d'inspirer, soulignant l'importance de la persévérance et de la recherche scientifique dans la quête de notre histoire.

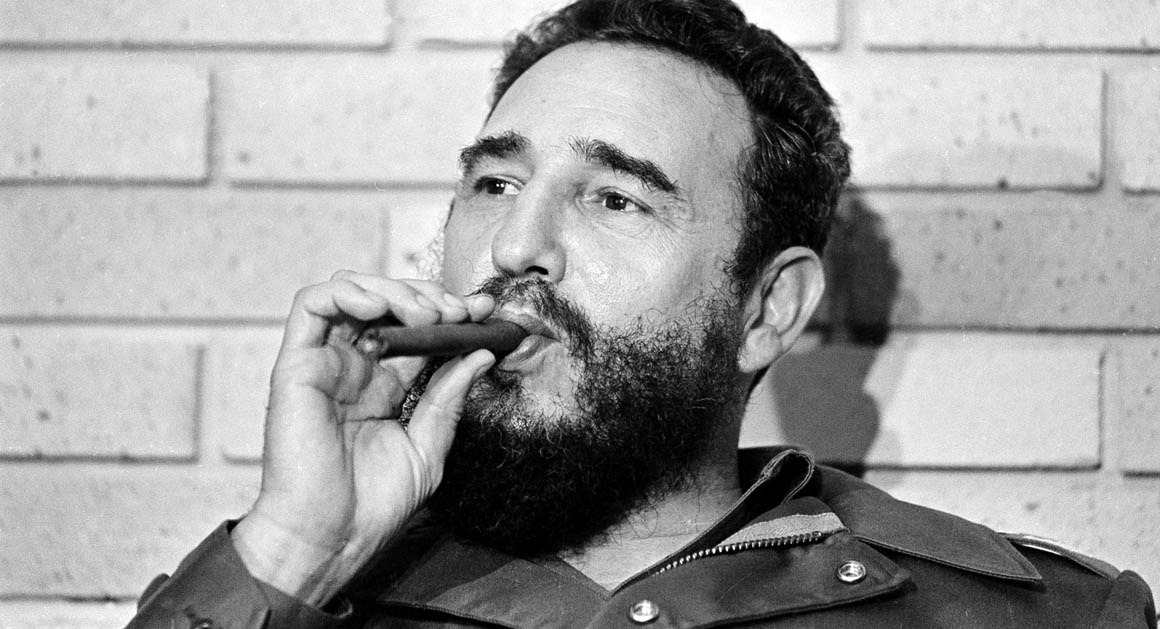

Le 25 novembre 2016, Fidel Castro, l'un des personnages les plus emblématiques du XXe siècle, s’éteint à l’âge de 90 ans, marquant ainsi la fin d'une époque pour Cuba et pour le monde. Leader de la révolution cubaine de 1959, il a dirigé le pays d'une main de fer pendant près de cinq décennies, laissant une empreinte indélébile sur l’histoire de l’Amérique latine et du monde. Son décès a suscité des réactions contrastées à travers le monde, symbolisant la fin d’une ère de confrontation idéologique entre le communisme et le capitalisme. Cet article revient sur la vie de Fidel Castro, ses accomplissements, et l’héritage complexe qu’il laisse derrière lui.

La Révolution Cubaine : Le Commencement de la Légende

Le Contexte de la Révolution

Fidel Castro naît en 1926 dans une famille relativement aisée à Cuba. Cependant, son engagement politique naît de son opposition à la dictature de Fulgencio Batista, un régime soutenu par les États-Unis. En 1953, après un échec cuisant dans sa tentative de renverser Batista, il est emprisonné puis exilé au Mexique. Là, il fonde un groupe révolutionnaire qu’il appellera "le Mouvement du 26 juillet", visant à libérer Cuba de l’oppression et à instaurer une société plus égalitaire.

La Révolution de 1959

Le 1er janvier 1959, après plusieurs années de guérilla dans les montagnes de la Sierra Maestra, Fidel Castro et ses compagnons, dont son frère Raul Castro et Che Guevara, renversent le régime de Batista. La victoire marque le début de la révolution cubaine et de l’édification d’un nouveau système politique basé sur les principes du marxisme-léninisme. Cette victoire fait de Castro un héros pour certains et un dictateur tyrannique pour d'autres.

La Construction d’un Nouveau Cuba

Réformes Sociales et Économiques

Dès son arrivée au pouvoir, Fidel Castro engage une série de réformes radicales. Il nationalise l'industrie et l'agriculture, met en place un système de santé universel et développe un programme éducatif qui rend l'analphabétisme pratiquement inexistant sur l’île. Si ces réalisations sont saluées par ses partisans, elles ont également entraîné des tensions avec les États-Unis, qui imposent un embargo commercial qui dure jusqu’à aujourd’hui.

Le Blocage et l’Isolation

L’instauration du socialisme en Cuba amène une confrontation directe avec les États-Unis, qui voient dans Castro un dangereux adversaire idéologique. Le pays se trouve alors isolé sur la scène internationale, à l'exception du soutien de l'Union soviétique. Cet isolement se manifeste par la crise des missiles de 1962, qui a failli mener à un conflit nucléaire entre les superpuissances. Cependant, grâce à une diplomatie habile, Castro parvient à maintenir son régime en place malgré les menaces externes.

Le Rôle de Fidel Castro sur la Scène Internationale

La Diplomatie et les Alliances

Fidel Castro, même s’il se concentre principalement sur la consolidation de son pouvoir à Cuba, s’illustre aussi sur la scène internationale en soutenant les mouvements de libération en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Il offre son soutien aux guérillas et aux révolutions dans des pays comme le Congo, l’Angola et le Nicaragua. Il devient ainsi un symbole de la lutte contre l’impérialisme et de l’opposition à l’ordre mondial dominé par les États-Unis.

L’Image Partagée de Castro

L'image de Fidel Castro varie profondément selon les perspectives. Pour beaucoup de Cubains et de personnes dans le monde entier, il est un symbole de résistance et de souveraineté nationale, un héros révolutionnaire. Pour d'autres, en particulier aux États-Unis et parmi les exilés cubains, il est perçu comme un dictateur impitoyable ayant réprimé les libertés et contraint son peuple à vivre sous un régime autoritaire.

La Retraite de Fidel Castro et Son Héritage

La Cession du Pouvoir

En 2006, la santé de Fidel Castro se dégrade gravement, et il cède officiellement le pouvoir à son frère Raul. Ce dernier initie des réformes économiques limitées et entame une ouverture diplomatique avec les États-Unis, culminant avec la normalisation des relations en 2014 sous la présidence de Barack Obama. Cependant, Fidel Castro reste une figure de proue de la révolution cubaine jusqu’à sa mort.

L'Héritage Contradictoire

Le décès de Fidel Castro en 2016 marque la fin d’une ère. Si certains le considèrent comme un visionnaire qui a transformé Cuba, d'autres le jugent pour ses violations des droits de l’homme et sa gestion autoritaire du pays. Son héritage reste controversé et la question de savoir s'il a amélioré ou non la vie des Cubains demeure un débat central.

Une des figures les plus marquantes et controversées du XXe siècle

Fidel Castro fut l'une des figures les plus marquantes et controversées du XXe siècle. Son leadership a façonné Cuba et influencé les événements mondiaux pendant plus de cinq décennies. À sa mort en 2016, il laisse un héritage complexe : celui d’un révolutionnaire audacieux qui a défié les puissances impérialistes et celui d'un dirigeant autoritaire qui a imposé son idéologie au prix de nombreuses libertés. Le bilan de son règne continue de diviser l’opinion publique, mais son influence sur l’histoire cubaine et mondiale est indéniable.

Le 3 janvier 1925, Benito Mussolini, leader du Parti national fasciste, annonce la prise de contrôle totale du gouvernement italien. Cet événement marque une étape décisive dans l’établissement du fascisme en Italie et dans la consolidation du pouvoir personnel de Mussolini. Ce moment de l’histoire italienne, où Mussolini obtient les pleins pouvoirs, ne représente pas simplement un changement politique, mais également le début d’un régime autoritaire qui marquera profondément l’Europe dans les décennies suivantes.

Contexte Politique Avant 1925

Une Italie Divisée et Fragile

L’Italie, unifiée en 1861, reste un pays politiquement instable tout au long des premières décennies du XXe siècle. La Première Guerre mondiale a exacerbé cette instabilité, laissant derrière elle un pays affaibli, économiquement dévasté et politiquement divisé. La guerre a également ravivé les tensions entre les différentes classes sociales, les régions et les partis politiques.

La Montée du Fascisme

Dans ce contexte de mécontentement et de crise, Benito Mussolini, ancien socialiste devenu nationaliste, fonde le mouvement fasciste en 1919. Il capitalise sur la frustration populaire, promettant l’ordre, la prospérité et une Italie forte. En 1922, il parvient à obtenir le soutien de la monarchie et des élites économiques, ce qui lui permet d’entrer au gouvernement. Cependant, sa montée au pouvoir reste fragilisée par des oppositions internes et des luttes politiques.

Le Processus de Concentration du Pouvoir

Le Premier Gouvernement Mussolini

Mussolini devient Premier ministre en octobre 1922 après la célèbre "Marche sur Rome", un événement symbolique qui montre la force et la détermination de son mouvement fasciste. Malgré sa nomination officielle par le roi Victor Emmanuel III, Mussolini n'a pas immédiatement les pleins pouvoirs. Il doit encore naviguer entre les alliances politiques et les compromis avec les forces traditionnelles de l’État.

L’Accroissement des Pouvoirs de Mussolini

Au fur et à mesure que les années passent, Mussolini travaille à renforcer son contrôle sur les institutions italiennes. Il parvient à éliminer les opposants politiques, y compris les socialistes, les communistes et les libéraux, grâce à des lois et des décrets qui restreignent les libertés publiques. En 1925, après l'assassinat du leader fasciste Giacomo Matteotti par des partisans du régime, Mussolini utilise cet événement comme un prétexte pour déclarer l’état de siège et suspendre les libertés démocratiques.

La Loi de 1925 et la Consolidation du Régime Fasciste

La Loi de 1925 : Mussolini Devient Dictateur

Le 3 janvier 1925, Mussolini annonce officiellement qu’il a pris les pleins pouvoirs en Italie. Le discours qu’il prononce à la Chambre des députés annonce son intention de gouverner par décret, mettant fin à la démocratie parlementaire en Italie. La Loi de 1925 permet à Mussolini de gouverner sans l’accord du parlement et de prendre des mesures sans restrictions juridiques. Il devient ainsi le dictateur absolu de l'Italie.

L'Impact sur les Institutions et la Société Italienne

La Loi de 1925 établit un régime autoritaire où les partis politiques sont interdits, la presse est contrôlée, et les libertés individuelles sont sévèrement restreintes. Mussolini fait de l’État une machine de propagande fasciste, réorganise l’économie sous le contrôle de l’État et commence à préparer l’Italie pour son expansion future. L’opposition est muselée, et les syndicats sont supprimés, ce qui permet au fascisme de se consolider sans véritable résistance interne.

Conséquences à Long Terme du Règne de Mussolini

L’Italie Fasciste et la Seconde Guerre Mondiale

Avec l’obtention des pleins pouvoirs, Mussolini met en place les fondations d’un régime totalitaire. Son gouvernement s’appuie sur un culte de la personnalité, l’idéologie fasciste et une politique expansionniste qui finit par conduire l’Italie dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés de l’Allemagne nazie. Mussolini tente d’imposer une dictature qui influencera l’Italie et le reste de l’Europe tout au long ### La Chute du Régime Fasciste ###

La victoire des Alliés en 1945 et la chute de Mussolini marquent la fin de son régime. Après sa capture et son exécution en 1945, l'Italie se tourne vers un modèle républicain et démocratique, rejetant les années de dictature fasciste. Cependant, l'ombre de Mussolini et de son régime demeure dans l’histoire politique et sociale de l’Italie.

L’Ascension du Fascisme en Italie

L’obtention des pleins pouvoirs par Benito Mussolini en 1925 représente le point culminant de son ascension politique et le début d’un régime fasciste autoritaire qui marquera l’histoire de l’Italie et de l’Europe. Cet événement ne fut pas simplement une prise de pouvoir, mais le début d’une ère de répression et d’intolérance qui a duré plus de deux décennies et a eu des conséquences profondes sur la politique mondiale.

Le mariage entre Louis XIII de France et l'Infante Anne d'Autriche, en 1615, marque un tournant majeur dans l'histoire de la monarchie française. Bien plus qu'une simple union matrimoniale, cet événement a joué un rôle stratégique dans le contexte des relations franco-espagnoles et dans l'affirmation du pouvoir royal. Cette alliance a permis de renforcer les positions diplomatiques de la France tout en posant les bases de la future ascension de la France sous le règne de Louis XIV.

Contexte Diplomatique et Politique du Mariage

Une Alliance Nécessaire

Au début du XVIIe siècle, la France et l'Espagne étaient des puissances rivales, mais aussi des alliées paradoxales. Le mariage entre Louis XIII, alors âgé de 14 ans, et Anne d'Autriche, une infante espagnole, répondait avant tout à des considérations politiques. La guerre de Trente Ans menaçait de perturber l'équilibre européen, et cet union visait à sécuriser la paix entre ces deux royaumes.

Les Intérêts de la Couronne Française

Le mariage visait également à limiter l'influence des Habsbourg, dynastie régnante en Espagne, sur les affaires européennes. Louis XIII, sous la tutelle de son ministre le cardinal de Richelieu, devait renforcer la position de la France en Europe en consolidant la paix avec l'Espagne et en s'assurant que la monarchie française restait stable face à ses nombreux ennemis.

Le Mariage : Une Union Souterraine de la Politique et de l'Amour

Une Rencontre Imposee par la Politique

Le mariage a été arrangé dès 1612, alors que les deux jeunes souverains étaient encore adolescents. Bien que ce fut une union d’abord motivée par la diplomatie, l’histoire raconte que les époux développèrent progressivement une affection mutuelle, malgré les difficultés initiales d’adaptation. Louis XIII, marqué par la solitude et une relation distante avec sa mère, Marie de Médicis, se trouva dans une position fragile, d’autant plus que sa jeune épouse ne parlait pas la langue française.

L'Arrivée d'Anne d'Autriche en France

Le voyage d’Anne d'Autriche à travers les Pyrénées pour rejoindre la France en 1615 fut un événement marquant, symbolisant l’engagement de l’Espagne dans ce mariage. Le cérémonial de cette entrée en France fut grandiose et témoigna de la solennité de l’alliance. Anne d’Autriche, bien que venant d’un milieu royal européen, dut surmonter plusieurs défis pour s’intégrer à la cour de France.

Conséquences à Long Terme de l'Union

Les Héritiers du Mariage : L'Avènement de Louis XIV

L'une des conséquences majeures de cette union fut la naissance de Louis XIV en 1638, le "Roi Soleil". Ce futur monarque allait redéfinir la France et marquer l’histoire européenne. L’alliance franco-espagnole avait ainsi permis à la France d’obtenir un héritier tant attendu, ce qui renforçait sa légitimité sur la scène internationale.

La Stabilisation de la Monarchie Française

Au-delà des aspects dynastiques, cette union contribua à la stabilité politique de la France. Louis XIII, sous l'influence de son épouse et de son ministre Richelieu, réussit à affirmer la centralisation du pouvoir royal, même si son règne fut marqué par des tensions internes, notamment avec les nobles et les protestants.

Une Alliance Décisive pour la France

Le mariage de Louis XIII et Anne d’Autriche fut bien plus qu’une simple alliance entre deux royaumes ; il fut le catalyseur d’une nouvelle ère pour la monarchie française, marquée par l’émergence de Louis XIV et la consolidation de l'autorité royale. Cette union diplomatique, fondée sur des intérêts politiques stratégiques, préfigura la grande puissance que deviendrait la France sous le règne de son fils, le "Roi Soleil".

Le 24 novembre 1951, un événement marqua le début d'une aventure inoubliable qui allait faire entrer Jacques-Yves Cousteau et son bateau légendaire, la Calypso, dans l’histoire de l'exploration sous-marine. Ce premier voyage était bien plus qu'une simple expédition maritime : il s'agissait d'un voyage de découverte qui allait révolutionner notre compréhension des océans et inspirer des générations d'explorateurs et de passionnés de la mer. Dans cet article, nous retraçons l’histoire de ce premier voyage, les objectifs de la mission, et l'impact que cette aventure a eu sur la marine et la science marine.

L'Origine de la Calypso

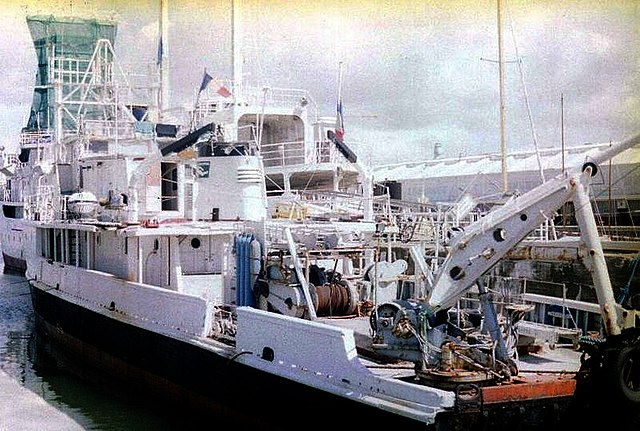

La Transformation du Hélios

Avant de devenir la célèbre Calypso, le navire avait été un ancien dragueur de mines de la marine française, l'Hélios. Acquis par Jacques-Yves Cousteau et son équipe en 1950, le bateau subit une transformation complète pour répondre aux besoins spécifiques de l’exploration sous-marine. Des installations spécialisées furent installées, notamment des laboratoires, des caméras sous-marines et des équipements de plongée. Ce changement radical permettait à l'équipage de partir en expéditions lointaines et de filmer pour la première fois les profondeurs marines de manière immersive.

Le Rôle de Cousteau dans la Mission

Jacques-Yves Cousteau, ancien officier de la marine nationale et passionné par la mer, avait un objectif clair : ouvrir au grand public les portes du monde sous-marin. Il rêvait de partager ses découvertes avec le monde entier et de sensibiliser les populations à la beauté et à la fragilité des océans. La transformation de la Calypso en un navire de recherche et d'exploration permettait de concrétiser ce rêve ambitieux.

Le Premier Voyage : Une Exploration en Méditerranée

Les Premiers Pas du Voyage de la Calypso

Le premier voyage de la Calypso débuta en 1951 en Méditerranée, un terrain de jeu familier pour l’équipe. L’expédition visait à explorer les fonds marins près des côtes françaises et méditerranéennes. Ce voyage fut une étape cruciale pour tester le matériel, les méthodes de plongée, ainsi que pour filmer des scènes sous-marines révolutionnaires, une première dans le domaine de l'exploration scientifique.

Une Technologie Innovante

À bord de la Calypso, Cousteau et son équipe disposaient de technologies de pointe, dont des caméras sous-marines spécialement conçues, comme la fameuse caméra à manivelle inventée par Cousteau lui-même. Ces innovations permettaient de capter des images sous l'eau avec une clarté inédite et de partager avec le monde des images fascinantes de la vie sous-marine. Les équipes à bord se consacraient à étudier les écosystèmes marins, l'étude des algues, et le comportement des poissons et autres espèces maritimes.

L'Impact du Premier Voyage

L'Ouverture du Monde Sous-Marin au Public

Le premier voyage de la Calypso fut un tournant dans l’histoire de l'exploration sous-marine. Les images capturées pendant cette expédition furent utilisées dans plusieurs films documentaires et émissions de télévision, la plus célèbre étant "Le Monde du Silence", qui remporta la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1956. Ce film, qui montrait les premières images sous-marines filmées par la Calypso, bouleversa les perceptions du grand public sur les océans et leurs mystères.

La naissance de l'esprit d'aventure scientifique

Au-delà de l’aspect cinématographique, le premier voyage de la Calypso marqua également un tournant dans la science marine. Il permit de réaliser des découvertes majeures concernant la biodiversité marine et la géologie des fonds sous-marins. L’expédition ouvrit la voie à de nombreuses autres explorations dans des endroits aussi variés que la mer Rouge, l'Antarctique, et même la barrière de corail australienne.

Une Aventure Scientifique Inédite

Le premier voyage de la Calypso fut bien plus qu'une simple expédition : il symbolisa le début d'une nouvelle ère dans l'exploration des océans. Grâce à Jacques-Yves Cousteau et à son équipage, le monde sous-marin n'était plus un territoire inconnu et mystérieux, mais un lieu fascinant, digne d’être exploré et compris. Le bateau, aujourd'hui un symbole de l’aventure et de la science marine, a permis à des millions de personnes de découvrir les merveilles de notre planète bleue et de prendre conscience de la nécessité de protéger les océans.

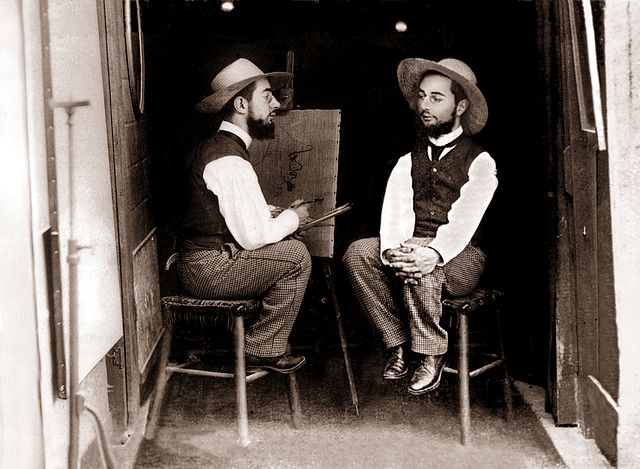

Henri de Toulouse-Lautrec, l’un des peintres les plus iconiques de la fin du XIXe siècle, est reconnu pour ses œuvres qui capturent l'énergie de Paris et la scène artistique de son époque. Cependant, son histoire personnelle est marquée par des événements et des circonstances uniques qui ont façonné sa carrière et sa vision artistique. Dans cet article, nous reviendrons sur ses premières années, de sa naissance à ses premières influences, en passant par les défis qu’il a rencontrés dès son enfance.

La Naissance d'un Artiste

Le 24 novembre 1864 : Un Jour Historique

Henri de Toulouse-Lautrec est né le 24 novembre 1864 au château de Malromé, situé dans le sud-ouest de la France, dans la région de la Gascogne. Il était le fils du comte Alphonse de Toulouse-Lautrec et de la comtesse Adèle Zoé de Toulouse-Lautrec, issus de la noblesse française. La naissance d'Henri n’a pas été un événement ordinaire. En raison de diverses complications liées à la consanguinité, une malformation osseuse se développa dans ses premières années, ce qui allait influencer son physique et ses choix artistiques à l'avenir.

L'Héritage Aristocratique

Bien que né dans une famille aristocratique, Toulouse-Lautrec a toujours eu un rapport complexe avec son héritage. Contrairement à de nombreux artistes de son époque issus de milieux plus modestes, il n’a jamais cherché à fuir son statut social, mais plutôt à utiliser cette position pour observer et représenter la société parisienne avec une intensité inédite.

Les Débuts Difficiles

Les Premières Maladies et Leur Impact

Dès son plus jeune âge, Henri souffrit de nombreux problèmes de santé, dont des fractures fréquentes et des douleurs articulaires qui le laissèrent avec un corps fragile. À l'âge de 13 ans, alors qu'il était destiné à suivre une carrière dans la noblesse, il connut une série de fractures aux jambes, ce qui contribua à sa petite taille adulte, mesurant seulement 1,52 mètre à l’âge adulte. Ces difficultés physiques ont renforcé sa sensibilité et sa capacité à capturer l’émotion brute dans ses œuvres.

L'Éducation Artistique

C’est dans la ville de Paris que Toulouse-Lautrec débuta son apprentissage artistique. Contrairement à l’image d’un enfant privilégié de la noblesse, il se tourna rapidement vers l’art, d'abord sous la direction de René Prinet puis de l’Académie Julian. Il se passionna pour le dessin et la peinture, découvrant ainsi sa vocation de peintre.

La Montée en Puissance

L'Influence de Montmartre

Dans les années qui suivirent, Henri se rendit souvent dans les quartiers bohèmes de Montmartre, où il fréquenta des artistes, des acteurs, des danseuses et des prostituées. C’est là qu’il développa son style unique, à la fois réaliste et presque caricatural, en peignant des scènes de la vie nocturne de Paris. Ses premières affiches et portraits étaient des reflets vibrants de cette vie urbaine effervescente.

La Renommée Artistique

À la fin des années 1880, Toulouse-Lautrec commença à se faire un nom dans le monde de l'art parisien. Ses affiches pour le Moulin Rouge, notamment celle de la danseuse Jane Avril, le propulsèrent au rang des artistes les plus populaires de son époque. Il était reconnu pour sa capacité à saisir l'essence des personnages qu’il peignait, capturant leurs postures, leurs regards et leurs gestes avec une grande force expressive.

De la Naissance à la Révélation Artistique

La naissance d'Henri de Toulouse-Lautrec et son enfance furent marquées par des difficultés physiques qui le poussèrent à se tourner vers l’art pour exprimer ses émotions et observer le monde qui l’entourait. Sa santé fragile ne l'empêcha pas de devenir l'un des artistes les plus influents de son époque. Son héritage, aujourd'hui reconnu mondialement, demeure une preuve de la résilience humaine et de la puissance de la créativité face aux obstacles de la vie.

André Malraux est l'un des écrivains les plus marquants du XXe siècle, à la fois romancier, homme politique et penseur. Sa carrière littéraire a été jalonnée de chefs-d'œuvre qui ont profondément marqué la culture française. Cependant, au-delà de son œuvre, Malraux incarne une époque où les enjeux politiques et philosophiques se mêlaient aux aspirations artistiques. Cet article se penche sur le parcours exceptionnel de cet homme, sa relation avec la littérature, et son ultime adieu en tant qu'écrivain, alors qu'il se dirigeait vers d'autres horizons.

Le parcours littéraire d'André Malraux

L'ascension d’un écrivain engagé

André Malraux naît en 1901, dans une famille bourgeoise qui lui donne accès à une éducation de qualité. Dès son jeune âge, il manifeste une passion pour la littérature et les grandes causes humaines. Son premier grand succès littéraire, La Condition humaine (1933), le place immédiatement parmi les écrivains les plus prometteurs de son époque. Ce roman, qui traite des luttes idéologiques et des drames de la guerre civile chinoise, dévoile son talent pour explorer les aspects sombres de l'âme humaine.

Un écrivain aux multiples facettes

Tout au long de sa carrière, Malraux publie une série d'ouvrages qui oscillent entre fiction et réflexion philosophique. Des livres comme L’Espoir (1937), qui aborde la guerre d'Espagne, ou Les Conquérants (1928), sur la révolution asiatique, témoignent de sa fascination pour les grandes luttes humaines. Mais André Malraux n'est pas seulement un écrivain engagé, il est également un intellectuel qui cherche à comprendre le monde dans lequel il vit et à traduire cette compréhension à travers ses œuvres.

La fin de la carrière littéraire de Malraux

La politique, un nouvel horizon

Malraux, après avoir connu la gloire littéraire, se détourne peu à peu de la littérature pour se consacrer pleinement à la politique. Dans les années 1940, il rejoint la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, un acte qui précède son entrée en politique après la Libération. Il devient ministre des Affaires culturelles sous la présidence de Charles de Gaulle et se concentre sur la politique culturelle, un domaine où il va laisser une empreinte durable.

Un dernier regard sur la littérature

Malgré son engagement en politique, l'écrivain Malraux n'est jamais totalement absent de la scène littéraire. Cependant, ses dernières années sont marquées par une certaine distance vis-à-vis de l'écriture. À mesure que son rôle en tant qu'homme d'État prend de plus en plus d'importance, il consacre de moins en moins de temps à ses romans et à ses essais. Il signe toutefois des ouvrages comme La Métamorphose de la jungle (1961) et Le Musée imaginaire (1965), mais ces derniers semblent plus être des prolongements de ses idées que des créations littéraires à part entière.

Le dernier adieu à l'écrivain

La reconnaissance posthume

Le décès d'André Malraux en 1976 marque la fin d'une époque. L'écrivain, qui avait vu sa carrière littéraire se muer en une aventure politique, laisse derrière lui une œuvre qui continue de résonner dans les cercles intellectuels. Cependant, avec le temps, la figure de Malraux s'est progressivement éloignée de son statut d’écrivain pour devenir celle d'un homme d'État. Ce dernier adieu à la littérature, bien qu'inévitable, n'a pas effacé l'empreinte profonde qu'il a laissée dans le monde littéraire.

L’héritage de l’écrivain

L'impact d'André Malraux sur la littérature reste considérable. Ses romans, ses réflexions sur la condition humaine, ses voyages et ses rencontres nourrissent encore aujourd'hui les débats littéraires et philosophiques. Son engagement en faveur des grandes causes humaines et sa quête de sens à travers la littérature continuent d’inspirer de nombreux écrivains et penseurs. Malraux, l'homme politique, n'a pas éclipser Malraux, l'écrivain.

De la Littérature à la Politique

André Malraux, au-delà de son rôle d'écrivain, a incarné les grandes contradictions du XXe siècle. Son adieu à la littérature, marqué par un passage vers la politique, n’a pas effacé la puissance de son écriture. Au contraire, cette transition a permis à son œuvre d’être redécouverte sous un autre angle, celui de l’homme qui a vécu les grands événements du siècle et qui les a traduits à travers son art. Sa disparition physique a marqué la fin de l’un des plus grands écrivains français, mais son héritage littéraire, politique et intellectuel continue de résonner à travers les générations.

Le Concorde, emblème du progrès aéronautique des années 60 et 70, a marqué l'histoire du transport aérien en permettant de relier Paris à New York en un temps record. Cet avion supersonique, fruit d'une collaboration entre la France et le Royaume-Uni, a incarné la quête d'une nouvelle ère pour les voyages aériens. Mais au-delà de la prouesse technique, le Concorde a symbolisé l'excellence et l'innovation dans l'aviation.

L'Ascension du Concorde : Un Projet Visionnaire

Les Débuts d'une Collaboration Internationale

Le projet Concorde a vu le jour dans les années 1950, au moment où les nations devaient collaborer pour réaliser une technologie de transport révolutionnaire. La France et le Royaume-Uni ont décidé d'unir leurs forces pour créer un avion capable de franchir le mur du son tout en transportant des passagers. Ce projet ambitieux a été lancé avec la vision de transformer la manière dont le monde voyage.

Les Défis Techniques et l'Innovation

La conception du Concorde a nécessité des avancées technologiques considérables, notamment en matière de moteurs, de matériaux et de conception aérodynamique. L'aviation commerciale n'avait jamais vu un appareil aussi sophistiqué, capable de voler à plus de deux fois la vitesse du son, soit Mach 2. Le défi était de rendre l’avion non seulement rapide mais aussi sûr et confortable pour les passagers.

Le Vol Paris-New York : Une Expérience Unique

Le Voyage Supersonique

Le Concorde a redéfini l'expérience du voyage transatlantique. Les passagers pouvaient rejoindre New York depuis Paris en seulement 3 heures et 30 minutes, soit bien moins que les 8 heures nécessaires à l'époque pour les avions traditionnels. Cette réduction drastique du temps de vol a attiré une clientèle prestigieuse, composée de chefs d’entreprises, de célébrités et de dignitaires internationaux.

L'Influence du Concorde sur le Transport Aérien

Bien plus qu'une simple ligne de vol, le Concorde a introduit des changements majeurs dans la perception du transport aérien. Il représentait non seulement une prouesse technique, mais aussi un symbole de statut social. Les passagers qui embarquaient à bord du Concorde vivaient une expérience inédite, alliant luxe et rapidité.

Les Raisons du Retrait du Concorde : Une Fin Prématurée

Les Coûts de Maintenance et l’Impact Environnemental

Malgré son succès initial, le Concorde a fait face à plusieurs obstacles qui ont conduit à sa retraite. Les coûts d'entretien élevés et l'impact environnemental de ses moteurs ont été des facteurs déterminants dans la décision de retirer l'avion du service commercial. L’avion supersonique, bien que spectaculaire, ne correspondait plus aux exigences de rentabilité et d'impact écologique des compagnies aériennes modernes.

La Dernière Volée du Concorde

Le dernier vol du Concorde a eu lieu en 2003, marquant la fin d’une ère pour le transport aérien. Bien que son service ait pris fin, le Concorde reste dans les mémoires comme l'incarnation du summum de l'aviation commerciale.

L'Héritage Supersonique

Le Concorde, avec son vol supersonique Paris-New York, a marqué une époque où l'aviation semblait capable de réaliser l’impossible. Sa rapidité, son élégance et sa technologie en faisaient un symbole de la modernité et de l’innovation. Bien que l'avion ne soit plus en service, son héritage perdure dans l’histoire de l’aviation et inspire encore aujourd'hui les ambitions futures pour des voyages aériens supersoniques.

L’assassinat de John F. Kennedy le 22 novembre 1963 à Dallas reste l’un des événements les plus marquants et controversés du XXe siècle. La brutalité de ce geste, en plein cœur de l’Amérique, a choqué le monde entier et a plongé le pays dans une période de deuil national. Mais au-delà du drame humain, cet assassinat a ouvert la porte à de nombreuses spéculations, théories du complot et interrogations sur les circonstances de cette tragédie. Cet article explore les événements de ce jour fatidique, les personnages impliqués et les impacts durables de cet assassinat sur l’histoire des États-Unis et du monde.

La Visite de Kennedy à Dallas

L'Atmosphère Politique en 1963

En 1963, John F. Kennedy, élu en 1960, se trouvait à un tournant de son mandat présidentiel. Son administration avait fait face à plusieurs défis internationaux, notamment la crise des missiles de Cuba, et à une pression croissante pour progresser sur les droits civiques à l’intérieur du pays. Kennedy était en quête de soutien pour sa réélection en 1964 et il choisit d’effectuer une tournée à travers plusieurs états du Sud pour renforcer ses liens avec l’électorat.

Le Voyage à Dallas

Le 22 novembre 1963, Kennedy arrive à Dallas, au Texas, un état connu pour ses opinions politiques conservatrices. Ce voyage avait pour objectif de regagner la confiance de l'électorat du Sud et de contrer les tensions croissantes au sein du Parti démocrate. Kennedy était accueilli par une foule enthousiaste, mais des signes de mécontentement étaient également présents, avec des manifestations contre sa politique. C’était dans ce contexte que le drame allait se dérouler.

Le Drame de Dallas : L'Assassinat de John F. Kennedy

Les Dernières Minutes Avant l'Attentat

Le président Kennedy circulait dans une voiture décapotable avec sa femme Jacqueline, le gouverneur du Texas John Connolly et son épouse Nellie, lorsqu’il entra dans Dealey Plaza. C'est là que, dans une scène qui allait marquer l’Histoire, un ou plusieurs coups de feu furent tirés depuis un bâtiment voisin, frappant le président. Le véhicule se dirigea immédiatement vers l’hôpital Parkland Memorial, mais il était déjà trop tard.

Le Rôle de Lee Harvey Oswald

Lee Harvey Oswald, un ancien Marine des États-Unis, fut arrêté peu après l'assassinat. L'enquête officielle menée par la Commission Warren conclut qu'Oswald avait agi seul en tirant trois balles depuis une fenêtre du Texas School Book Depository. Cependant, cette conclusion a été contestée par de nombreux experts et théoriciens, qui suggèrent la possibilité d'une conspiration plus large, impliquant d'autres acteurs.

Les Enquêtes et Théories du Complot : Une Vérité Controversée

La Commission Warren

La Commission Warren, mise en place par le président Lyndon B. Johnson peu après l’assassinat, conclut qu'Oswald était le seul responsable. Cependant, de nombreuses anomalies et incohérences dans le rapport ont alimenté des soupçons et des théories alternatives. Des questions ont émergé concernant le mode d’opération d’Oswald, l’angle des tirs et les circonstances exactes de son arrestation.

Les Théories du Complot

Au fil des années, de nombreuses théories du complot ont émergé autour de l'assassinat de Kennedy. Certaines suggèrent l'implication de la mafia, de la CIA, ou même de factions au sein du gouvernement américain. L'idée que des intérêts extérieurs ou internes ont orchestré cet attentat pour mettre fin à la présidence de Kennedy a persisté dans le débat public.

L'Héritage de l'Assassinat de Kennedy : Un Choc pour le Monde

Impact sur la Politique Américaine

L'assassinat de Kennedy a profondément affecté la politique américaine. La nation, qui était sous le choc, a vu la présidence de Lyndon B. Johnson marquée par une grande période de transformation, avec la signature de la loi sur les droits civiques et la guerre du Vietnam qui allait ensuite diviser encore davantage le pays. Kennedy, quant à lui, est devenu une icône du rêve américain, dont la mort prématurée a laissé un vide qu’aucun autre président n’a pu combler.

Le Souvenir et les Célébrations

Aujourd’hui, John F. Kennedy demeure une figure centrale de l’histoire moderne. Chaque année, des commémorations sont organisées en son honneur, et son héritage continue d’inspirer les générations futures. L’assassinat de Kennedy n’a pas seulement été un moment tragique dans l’histoire des États-Unis, mais un point de basculement dans la perception des institutions américaines et de leur fonctionnement.

Un Mystère Non Résolu

L’assassinat de John F. Kennedy reste un événement tragique et mystérieux dont l'impact continue d'être ressenti. Alors que les théories du complot et les débats sur la véritable nature de cet attentat perdurent, la mort de Kennedy a marqué un tournant dans l’histoire du XXe siècle, boulversant l'Amérique et le monde entier.

Charles de Gaulle est une figure incontournable de l’histoire de France. Sa naissance et ses premiers pas dans la vie ont eu une influence importante sur la trajectoire de son futur rôle dans la politique française et internationale. Cet article explore les circonstances entourant la naissance de cet homme qui allait devenir l'un des plus grands leaders du pays, le fondateur de la Ve République et un symbole de la résistance et de la grandeur nationale.

Contexte historique et familial

Une époque marquée par l'instabilité

La naissance de Charles de Gaulle a lieu le 22 novembre 1890 dans un contexte de turbulences politiques en France. Le pays, encore marqué par les répercussions de la guerre franco-prussienne de 1870, traverse une période de profonde instabilité, avec une république qui peine à s'ancrer.

Une famille d'origine bourgeoise

Charles de Gaulle est né dans une famille catholique et bourgeoise, ce qui marquera son éducation. Son père, Henri de Gaulle, est un homme respecté dans la région, enseignant et intellectuel engagé dans la vie publique. Sa mère, Jeanne Maillot, appartient à une famille bourgeoise également, ce qui confère à Charles un accès à une éducation privilégiée.

Les premières années de Charles de Gaulle

Un enfant studieux

Dès son plus jeune âge, Charles de Gaulle se distingue par son caractère. Il est un élève studieux, passionné par l’histoire et la littérature, des disciplines qui joueront un rôle déterminant dans sa formation. Son éducation sera également marquée par un fort sentiment de devoir et d'honneur, valeurs qui définiront son parcours futur.

L'ascension militaire

Le jeune Charles de Gaulle rejoint l'armée en 1909, ce qui marquera un tournant dans sa vie. Sa formation à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, puis ses premières affectations, feront de lui un officier respecté et un militaire brillant. Son caractère et son esprit de leader se forgeront au sein de l'armée, préparant ainsi le terrain pour ses futures victoires et son engagement pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le rôle de la naissance de Charles de Gaulle dans son héritage

L'héritage familial et intellectuel

La naissance de Charles de Gaulle dans une famille intellectuelle et engagée lui permet d’acquérir très tôt une vision du monde qui influencera profondément ses décisions politiques. L'influence de son père et de son éducation chrétienne forge son sens du devoir et de la responsabilité, des valeurs qu'il mettra en avant lors de son entrée en politique.

L’impact sur la France

L'ascension de Charles de Gaulle, depuis ses humbles débuts jusqu'à son rôle de fondateur de la Ve République, montre à quel point sa naissance n’était qu’un premier acte dans une vie consacrée à la grandeur de la France. Son rôle de résistant pendant la Seconde Guerre mondiale et de chef d'État l'a élevé au rang de figure historique essentielle, dont l'empreinte est encore présente dans la politique et l'esprit national français.

Une Étoile Est Née

La naissance de Charles de Gaulle ne fut que le commencement d'une vie marquée par des événements d'une ampleur exceptionnelle. Bien que son arrivée au monde fût banale au départ, son destin allait faire de lui l'un des hommes les plus influents de l'histoire de France. De ses premiers pas dans une famille bourgeoise jusqu'à son rôle de leader, Charles de Gaulle incarne l’ascension d’un homme à la destinée hors du commun.

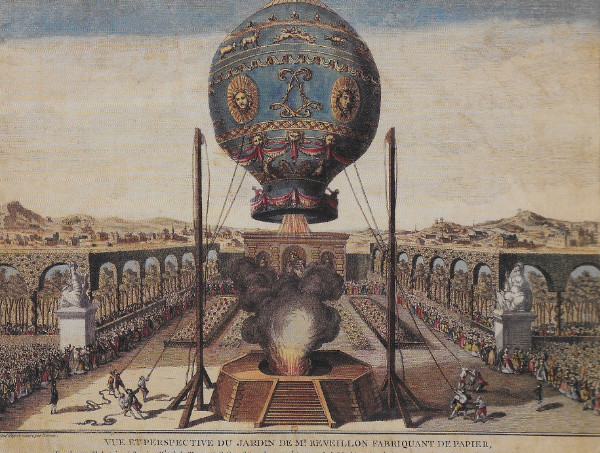

Le 21 novembre 1783 marque un tournant dans l'histoire de l'humanité : ce jour-là, les frères Montgolfier réalisent l'impensable en permettant à l'Homme de s'élever dans les airs. Cet exploit, fruit d'une ambition scientifique et d'un esprit novateur, reste gravé dans les mémoires comme le premier vol habité en montgolfière. Retour sur cet événement historique qui a ouvert la voie à l'aéronautique moderne.

Une Épopée Céleste Révolutionnaire

L'Europe des Lumières en Effervescence

Le XVIIIe siècle est une période marquée par des avancées scientifiques et techniques majeures. En France, les idées des Lumières favorisent la curiosité et l'expérimentation. Les progrès en physique et en chimie inspirent des inventeurs à repousser les limites du possible. C’est dans ce contexte que Joseph et Étienne Montgolfier, papetiers de métier, se passionnent pour l’étude des gaz et de leur comportement.

Les Premiers Essais : Les Origines de la Montgolfière

En 1782, les frères Montgolfier découvrent qu’un sac rempli d’air chaud s’élève naturellement. Cet effet est dû à la différence de densité entre l’air chaud et l’air ambiant. Encouragés par leurs premiers essais, ils construisent une enveloppe en toile et papier qu'ils nomment "montgolfière", en hommage à leur nom. Après plusieurs tests concluants, ils décident de tenter l’expérience avec des passagers vivants.

Le Jour Historique

Le Premier Vol Habité

Le 21 novembre 1783, à Paris, devant une foule impressionnante, Jean-François Pilâtre de Rozier et le marquis d’Arlandes prennent place dans une nacelle attachée à une montgolfière. Après des mois de préparation, le ballon s’élève majestueusement dans le ciel, atteignant une altitude d’environ 900 mètres. Le vol dure 25 minutes et couvre une distance de 9 kilomètres. Cet exploit est un triomphe pour la science et une source de fierté pour la France.

Une Réaction Mondiale

Cet événement suscite un engouement international. Les journaux en parlent comme d’une révolution dans les transports, et les cours royales européennes saluent l’ingéniosité des inventeurs. Cependant, certains expriment des craintes : les cieux étaient jusque-là réservés aux oiseaux, et cette intrusion humaine bouleverse l’ordre établi.

L’Héritage des Frères Montgolfier

Une Révolution Technologique

Le vol des frères Montgolfier marque le début de l’aérostation et ouvre la voie aux avions, dirigeables et autres engins volants. Leur invention inspire de nombreuses innovations dans les décennies suivantes, notamment en matière de propulsion et de matériaux.

Une Passion Toujours Vivante

Aujourd’hui, les montgolfières continuent de faire rêver. Des rassemblements et festivals à travers le monde célèbrent cette prouesse historique. Le vol inaugural de 1783 reste un symbole de la capacité humaine à conquérir l’inconnu grâce à l’ingéniosité et au courage.

Une Révolution en Plein Air

Le premier vol en montgolfière incarne l’esprit d’aventure et d’innovation des Lumières. Il rappelle que même les rêves les plus audacieux peuvent devenir réalité avec persévérance et audace. Plus qu’un exploit scientifique, cette aventure est une ode à l’exploration et à la curiosité humaine.

René Magritte, l’un des artistes les plus énigmatiques du XXe siècle, a marqué le monde de l’art par son style unique et son approche philosophique. Ce peintre belge, connu pour ses œuvres intrigantes et ses jeux visuels, a laissé une empreinte indélébile sur le surréalisme. À travers cet article, plongeons dans le profil fascinant d’un artiste qui a su transformer le quotidien en mystère.

Un artiste aux origines modestes

Une enfance marquée par la tragédie

René Magritte est né le 21 novembre 1898 à Lessines, en Belgique. Sa jeunesse fut bouleversée par le suicide de sa mère, événement qui aurait influencé son art. Cet épisode tragique, survenu alors qu’il n’avait que 13 ans, aurait nourri ses thèmes récurrents de mystère et d’étrangeté.

Les débuts dans l’art

Magritte s’intéresse à la peinture dès son jeune âge. Il étudie à l’Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, où il commence à explorer des styles variés avant de s’orienter vers le surréalisme. Ses premières œuvres, influencées par le cubisme et le futurisme, témoignent déjà de son intérêt pour la perception et l’illusion.

L’homme derrière l’artiste

Une vie discrète et ordinaire

Contrairement à l’image d’excentricité souvent associée aux artistes, Magritte menait une vie paisible et ordinaire. Installé à Bruxelles avec sa femme Georgette, il travaillait dans un atelier modeste. Cette simplicité de vie contraste fortement avec la complexité de son art.

Georgette : une muse et un soutien

Georgette Berger, qu’il rencontre à l’âge de 15 ans, est non seulement sa compagne mais aussi une source d’inspiration constante. Leur relation, solide et harmonieuse, joue un rôle central dans la carrière de Magritte.

Un style inimitable : le surréalisme selon Magritte

Une vision unique du surréalisme

Magritte se distingue des autres surréalistes par son approche. Plutôt que de peindre des scènes fantastiques ou chaotiques, il préfère transformer des objets ordinaires en éléments de mystère. Des chapeaux melons aux pipes, ses œuvres transforment le banal en intrigant.

Les thèmes récurrents dans son œuvre

Les peintures de Magritte explorent des thèmes comme l’identité, la réalité et l’illusion. Il aime jouer avec les mots et les images, comme dans son célèbre tableau La Trahison des images, où il écrit sous une pipe : "Ceci n’est pas une pipe",également le tableau célèbre "L'empire des lumières" questionnant ainsi la relation entre l’image et la réalité.

Un héritage intemporel

Une influence mondiale

L’œuvre de Magritte a influencé de nombreux artistes et mouvements, des pop-artistes comme Andy Warhol aux cinéastes comme David Lynch. Sa capacité à défier les attentes et à provoquer la réflexion continue de résonner dans l’art contemporain.

. Des musées dédiés à son art

Aujourd’hui, le Musée Magritte à Bruxelles conserve et expose une grande partie de son œuvre, attirant des milliers de visiteurs chaque année. Ce lieu témoigne de l’importance de l’artiste dans le paysage culturel mondial.

Portrait d’un surréaliste hors pair

René Magritte, bien qu’ordinaire dans sa vie personnelle, a été extraordinaire dans sa capacité à défier les conventions artistiques. Ses œuvres, oscillant entre simplicité et complexité, continuent de captiver et de faire réfléchir. Peintre de l’invisible, il a transformé notre façon de voir le monde et a solidifié sa place parmi les géants du surréalisme.

René Magritte, maître incontesté du surréalisme belge, a marqué l'histoire de l'art avec ses œuvres énigmatiques et poétiques. Parmi ses créations les plus fascinantes figure L'Empire des lumières, une série de peintures explorant les contrastes entre jour et nuit. Cette œuvre, à la fois familière et troublante, invite le spectateur à redécouvrir les limites de la perception et de la réalité.

L’Empire des lumières : une œuvre emblématique

La genèse de l’œuvre

Conçue dans les années 1950, L’Empire des lumières illustre l'univers unique de Magritte. Cette série, qui compte plusieurs versions, représente une maison plongée dans l'obscurité nocturne, éclairée par un réverbère, tandis qu’un ciel clair de jour domine la scène. Cette juxtaposition improbable, à la frontière du réel et de l’imaginaire, est caractéristique du style de Magritte.

Une peinture au-delà des apparences

Magritte joue avec les perceptions du spectateur, brouillant les repères entre le jour et la nuit. Ce contraste saisissant est une invitation à questionner la nature de la réalité et de l'illusion, thèmes récurrents dans son œuvre.

Interprétations et symbolisme

Une exploration du paradoxe

La force de L’Empire des lumières réside dans son paradoxe visuel : comment le jour et la nuit peuvent-ils coexister ? Cette contradiction symbolise le dualisme de l'existence humaine, entre lumière et obscurité, raison et mystère.

Une expérience personnelle du spectateur

Magritte souhaitait que ses œuvres soient interprétées librement. Ainsi, L’Empire des lumières suscite des réflexions multiples : certains y voient un rêve, d'autres une métaphore de l'inconscient ou encore un commentaire sur la nature de la perception.

Un impact culturel durable

Une œuvre largement reconnue

L’Empire des lumières est l'une des œuvres les plus célèbres de Magritte, souvent exposée dans les musées du monde entier. Elle a influencé des générations d’artistes et de cinéastes, fascinés par son atmosphère onirique.

Une œuvre qui inspire encore aujourd’hui

Le contraste entre le quotidien et l'extraordinaire, si cher à Magritte, continue d'inspirer des disciplines variées, de la littérature à la photographie.

L’art de révéler l’invisible

L’Empire des lumières de Magritte transcende les limites de la peinture pour offrir une expérience immersive dans le surréel. Par son paradoxe et son mystère, cette œuvre reste une source inépuisable de réflexion et d'émerveillement. Elle incarne l'essence même du surréalisme : révéler l'étrangeté du monde à travers l'ordinaire.

Le 20 novembre 1975 marque une date historique pour l’Espagne : la mort de Francisco Franco, dictateur ayant dirigé le pays d'une main de fer pendant près de quatre décennies. Cet événement bouleverse le paysage politique espagnol et ouvre la voie à une transition démocratique incertaine. Mais qui était cet homme, et quelles furent les répercussions de son décès sur l’Espagne et le monde ?

Francisco Franco, un dirigeant controversé

Les débuts militaires

Né en 1892, Francisco Franco commence sa carrière militaire dans l’armée espagnole où il se distingue pour sa discipline stricte. Il se forge une réputation solide dans les colonies africaines, devenant l’un des plus jeunes généraux de l’histoire d’Espagne.

De la guerre civile au pouvoir absolu

La Guerre civile espagnole (1936-1939) marque le tournant de sa carrière. En tant que chef des nationalistes, il s’oppose aux républicains et, avec l’aide de l’Allemagne nazie et de l’Italie fasciste, il prend le contrôle du pays. À la fin de la guerre, Franco établit une dictature autoritaire sous le titre de "Caudillo".

Les derniers jours de Franco

Un règne prolongé malgré les critiques

Franco reste au pouvoir jusqu’à sa mort, malgré une santé déclinante et une pression internationale croissante pour libéraliser son régime. Les années 1970 voient un mécontentement généralisé parmi les Espagnols, lassés par la répression politique et le manque de libertés.

L’agonie du dictateur

Hospitalisé à plusieurs reprises, Franco souffre d’une série de maladies dans ses dernières années. Son état critique s’aggrave en octobre 1975, jusqu’à son décès le 20 novembre, à l’âge de 82 ans.

L’après-Franco et la transition démocratique

Le début de la transition démocratique

La mort de Franco marque le début d’une période complexe connue sous le nom de "Transition démocratique". Le roi Juan Carlos, désigné par Franco comme son successeur, surprend le monde en initiant des réformes démocratiques.

Les défis d’une Espagne en mutation

Le pays est alors confronté à des tensions politiques, régionales et sociales. Des partis clandestins comme le Parti communiste ou le PSOE (Parti socialiste ouvrier espagnol) émergent sur la scène politique. La nouvelle constitution de 1978 transforme l’Espagne en une monarchie parlementaire.

L’héritage controversé de Franco

Les divisions de la mémoire collective

Aujourd’hui encore, Francisco Franco divise la société espagnole. Certains voient en lui le sauveur d’une Espagne déchirée, tandis que d’autres dénoncent les crimes de son régime.

Les exhumations et débats récents

En 2019, les restes de Franco sont exhumés du Valle de los Caídos, symbole de sa dictature, pour être transférés dans un cimetière plus discret. Ce geste illustre les efforts de l’Espagne pour tourner la page sur cette période sombre de son histoire.

La Fin d’une Ère en Espagne

La mort de Francisco Franco a marqué la fin d’un chapitre sombre et la naissance d’un nouvel espoir pour l’Espagne. Si son héritage reste controversé, son décès a permis au pays de s'engager sur la voie de la démocratie, un chemin semé d’embûches mais riche de promesses pour les générations futures.

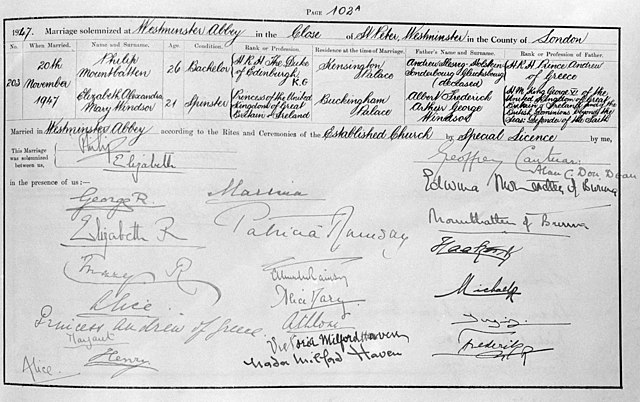

Le mariage de la princesse Elizabeth et du prince Philip, célébré le 20 novembre 1947, reste l'un des événements les plus marquants de l'histoire moderne de la monarchie britannique. Cette union, au-delà d'un simple lien d'amour, symbolisait également l'espoir et le renouveau dans une période marquée par les privations de l'après-guerre. Revenons sur les moments clés de ce mariage royal qui a captivé le monde entier.

La Princesse Elizabeth et le Prince Philip

Une Grande-Bretagne en Reconstruction

Le mariage royal se déroula dans une période difficile, où la population britannique, encore marquée par les privations de la Seconde Guerre mondiale, cherchait des symboles d'espoir. La cérémonie, bien que somptueuse, reflétait un mélange de grandeur et de sobriété, respectant les restrictions imposées par l'époque.

L’Histoire d’un Amour Discret

Elizabeth et Philip se sont rencontrés pour la première fois en 1934, lors d’un mariage familial. Mais c’est en 1939, alors qu’Elizabeth n’avait que 13 ans, que leur histoire a vraiment commencé à prendre forme. Leur correspondance régulière a posé les bases d’une relation profonde et sincère.

Les Préparatifs d’un Mariage Royal

Une Robe de Mariée Symbolique

La princesse Elizabeth portait une robe créée par Norman Hartnell, un célèbre couturier britannique. Faite de satin ivoire et ornée de perles et de cristaux, la robe était inspirée de la peinture de Botticelli Le Printemps. Le tissu avait été acheté grâce à des coupons de rationnement, un détail qui illustrait le respect de la royauté pour les réalités de la population.

Un Mariage Planétaire

Malgré la simplicité relative imposée par l’après-guerre, le mariage fut suivi par des millions de personnes dans le monde. Il fut retransmis à la radio, une première pour un mariage royal, permettant aux citoyens de nombreux pays de ressentir une certaine proximité avec la famille royale.

Le Jour J : Une Cérémonie Éblouissante

La Cathédrale de Westminster

Le mariage eut lieu à l'abbaye de Westminster, un lieu emblématique de la monarchie britannique. Plus de 2 000 invités, comprenant têtes couronnées et dignitaires internationaux, assistaient à la cérémonie.

Un Serment Émotionnant

Les vœux échangés entre Elizabeth et Philip furent à la fois émouvants et empreints de respect pour leurs devoirs royaux. Leur union marquait également une alliance importante entre deux familles aristocratiques, les Windsor et les Mountbatten.

Une Vie Ensemble : L’Héritage du Couple Royal

Un Pilier de Stabilité

Le couple est resté marié pendant plus de 70 ans, un record dans l'histoire royale britannique. Leur union a été une source de stabilité pour la famille royale et un exemple pour les générations futures.

Un Modèle de Modernité

Bien qu'ils aient respecté les traditions royales, Elizabeth et Philip ont su moderniser certains aspects de la monarchie. Philip, notamment, a joué un rôle actif dans la réforme de l'institution pour l'adapter au monde moderne.

Une Union Royale Historique

Le mariage de la princesse Elizabeth et du prince Philip demeure un moment inoubliable de l’histoire royale, témoignant d’un amour sincère et d’un engagement envers leur devoir. Cet événement a marqué le début d’un règne extraordinaire pour Elizabeth, qui deviendra la souveraine la plus durable de l’histoire britannique.

Le Procès de Nuremberg, tenu après la Seconde Guerre mondiale, a marqué une étape cruciale dans l'histoire du droit international. Ce tribunal militaire international a jugé les hauts responsables nazis pour leurs crimes contre l'humanité, offrant au monde un modèle de justice transnationale. Cet événement, symbole de justice et de réconciliation, soulève encore aujourd'hui des questions fondamentales sur la responsabilité, l'éthique et la mémoire collective.

Contexte Historique du Procès de Nuremberg

Les Racines de la Justice Internationale

La Seconde Guerre mondiale a laissé derrière elle un paysage ravagé, des millions de victimes et des atrocités sans précédent. Face à ces horreurs, les Alliés ont décidé de créer un tribunal pour juger les responsables de ces crimes, posant les bases d’un cadre juridique international.

Une Volonté d’Unité Internationale