Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

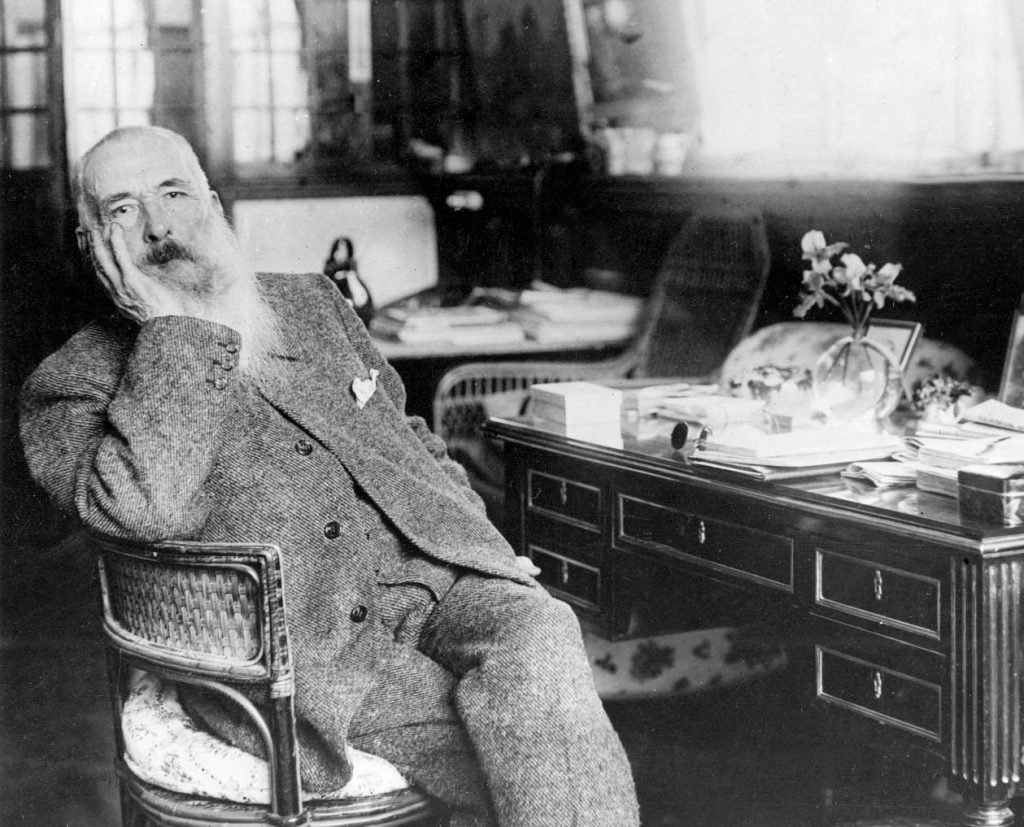

L'année 1926 marque la fin d'une ère pour l'impressionnisme avec le décès de Claude Monet, l'un de ses plus éminents représentants. À Giverny, son havre de paix et de création, Monet laisse derrière lui un héritage artistique monumental qui continue d'influencer le monde de l'art. Cet article explore les derniers jours de Monet, l'impact de son œuvre, ainsi que l'héritage durable qu'il a légué à travers ses paysages emblématiques et ses innovations techniques.

La Vie de Claude Monet à Giverny

Installation à Giverny

En 1883, Claude Monet s'installe à Giverny, une petite commune française, où il crée un jardin extraordinaire qui deviendra le sujet central de son œuvre. Ce lieu paisible offre à Monet l'inspiration nécessaire pour développer son style impressionniste unique, axé sur les jeux de lumière et les reflets dans l'eau.

Le Jardin de Monet

Le jardin de Monet à Giverny, avec son célèbre étang aux nymphéas et son pont japonais, est devenu une véritable œuvre d'art vivante. Monet y consacre de nombreuses années à la conception et à l'entretien de ses jardins, intégrant harmonieusement nature et art pour capturer la beauté éphémère des saisons.

Vie Quotidienne et Créativité

La vie quotidienne de Monet à Giverny est rythmée par sa passion pour la peinture et son dévouement à immortaliser les paysages changeants. Malgré les défis personnels et de santé, Monet continue de produire des œuvres qui repoussent les limites de l'impressionnisme, explorant de nouvelles techniques et perspectives.

Les Dernières Œuvres de Monet

La Série des Nymphéas

Parmi ses dernières réalisations, la série des Nymphéas occupe une place prépondérante. Ces toiles, caractérisées par leurs compositions expansives et leurs couleurs vibrantes, témoignent de l'évolution de Monet vers une abstraction légère, préfigurant les mouvements artistiques futurs.

Expérimentations Techniques

À mesure que Monet avance en âge, il expérimente de nouvelles techniques pour capter la lumière et les reflets de manière encore plus saisissante. L'utilisation innovante des couleurs et des coups de pinceau contribue à donner une dimension presque onirique à ses paysages.

Les Retours à la Nature

Les dernières années de Monet sont marquées par une profonde communion avec la nature. Ses œuvres reflètent une compréhension intime des cycles naturels et une volonté de transmettre la sérénité et la beauté du monde environnant.

La Santé et les Derniers Jours de Monet

Déclin de la Santé

Dans les années précédant sa mort, Monet souffre de divers problèmes de santé, notamment de cataractes, qui affectent sa vision et, par conséquent, son art. Malgré ces difficultés, il continue de peindre avec une détermination inébranlable, adaptant ses techniques pour surmonter les obstacles visuels.

Soutien Familial et Amis

Monet bénéficie du soutien constant de sa famille et de ses amis, qui l'encouragent à poursuivre son travail artistique malgré les défis. Les relations proches qu'il entretient avec ses proches lui offrent le réconfort nécessaire durant ses derniers moments.

Les Dernières Œuvres et l'Héritage Personnel

Les dernières œuvres de Monet sont empreintes de profondeur émotionnelle et de maturité artistique. Elles représentent non seulement l'aboutissement de sa carrière, mais aussi un témoignage de sa résilience et de sa passion pour l'art jusqu'à la fin de sa vie.

L'Héritage de Claude Monet

Influence sur l'Art Moderne

Claude Monet a profondément influencé l'art moderne avec son approche novatrice de la lumière et de la couleur. Son travail a inspiré de nombreux artistes postérieurs, contribuant au développement de mouvements tels que le fauvisme et l'expressionnisme abstrait.

Le Musée de Giverny

Le jardin de Monet et sa maison à Giverny sont devenus un musée dédié à sa vie et à son œuvre. Ce lieu emblématique attire des milliers de visiteurs chaque année, permettant au public de découvrir l'environnement qui a tant inspiré l'artiste.

La Pérennité de ses Œuvres

Les œuvres de Monet sont exposées dans les plus grands musées du monde et continuent d'être célébrées pour leur beauté intemporelle et leur innovation technique. Elles restent un pilier de l'art impressionniste et un symbole de la quête artistique pour capturer l'essence de la nature.

Un Héritage Impressionniste Inoubliable

La mort de Claude Monet en 1926 à Giverny marque la fin d'une vie dédiée à l'exploration artistique et à la célébration de la nature. Son héritage, incarné par ses jardins emblématiques et ses toiles révolutionnaires, continue de résonner dans le monde de l'art contemporain. Monet a su transcender les limites de son époque pour offrir une vision unique et intemporelle, faisant de lui une figure incontournable de l'histoire de l'art. À travers ses œuvres, Monet invite encore aujourd'hui à contempler la beauté et la complexité du monde naturel, perpétuant ainsi sa légende artistique.

L'année 1890 marque la naissance de Fritz Lang, un nom qui deviendra synonyme d'innovation et de vision dans le monde du cinéma. Né à Vienne, en Autriche, Lang a su transcender les barrières culturelles et artistiques pour devenir l'un des réalisateurs les plus influents de l'histoire du septième art. Cet article retrace les premières années de Fritz Lang, explore les facteurs qui ont forgé son génie créatif, et examine comment ses débuts annoncent l'aube d'une légende cinématographique.

Un Contexte Historique et Culturel en 1890

Vienne à la Fin du XIXe Siècle

En 1890, Vienne est au cœur de l'Empire austro-hongrois, une métropole vibrante connue pour son dynamisme culturel et artistique. La ville est un creuset d'idées nouvelles, où les arts, la musique et les sciences prospèrent, offrant un terreau fertile pour les esprits créatifs comme celui de Fritz Lang.

Innovations Technologiques et Naissance du Cinéma

L'année 1890 se situe à une époque où la technologie cinématographique commence à émerger. Les premières expérimentations avec la caméra et le cinéma se multiplient, ouvrant la voie à une nouvelle forme d'expression artistique. Ces innovations technologiques influenceront profondément la carrière future de Lang.

Les Premières Années de Fritz Lang

Enfance et Formation

Fritz Lang, né Friedrich Johann Lang, grandit dans un environnement marqué par la diversité culturelle de Vienne. Dès son jeune âge, il montre un intérêt pour les arts et les sciences, une combinaison qui deviendra caractéristique de son œuvre cinématographique. Son éducation et ses premières expériences artistiques jouent un rôle crucial dans le développement de sa vision créative.

Influences Artistiques et Littéraires

Lang est profondément influencé par les mouvements artistiques de son époque, tels que le symbolisme et l'expressionnisme. Les œuvres de ses contemporains, ainsi que les classiques de la littérature, nourrissent son imagination et inspirent son approche unique du storytelling visuel.

L’Éveil d’un Génie Cinématographique

Les Premiers Pas dans le Cinéma

À l’aube du XXe siècle, Fritz Lang s’immerge dans le monde naissant du cinéma. Ses premières expériences en tant qu'assistant réalisateur et scénariste lui permettent de se familiariser avec les techniques cinématographiques émergentes et de développer son propre style narratif.

Les Collaborations et les Projets Pionniers

Lang collabore avec des pionniers du cinéma, participant à des projets innovants qui repoussent les limites de la narration et de la technique. Ces collaborations sont essentielles pour affiner ses compétences et forger sa réputation dans l’industrie cinématographique.

La Vision Artistique de Fritz Lang

La vision artistique de Lang se distingue par une esthétique soignée et une narration complexe. Il aspire à créer des œuvres qui transcendent le simple divertissement, explorant des thèmes profonds tels que la moralité, le pouvoir et la condition humaine.

Vers la Légende – Les Premiers Succès

Les Films Révolutionnaires de Début de Carrière

Les premières réalisations de Lang commencent à attirer l’attention, grâce à leur originalité et à leur profondeur. Des films tels que Metropolis et M témoignent de sa capacité à marier esthétique visuelle et narration complexe, établissant sa place parmi les grands réalisateurs.

L’Impact sur le Cinéma Mondial

Les œuvres de Lang influencent profondément le cinéma mondial, inspirant des générations de réalisateurs et contribuant à l’évolution des genres cinématographiques. Son approche innovante pave la voie à de nouvelles formes d’expression artistique et narrative.

Reconnaissance et Héritage

Fritz Lang reçoit une reconnaissance internationale pour ses contributions au cinéma. Son héritage perdure, non seulement à travers ses films emblématiques, mais aussi par l’influence qu’il exerce sur les pratiques cinématographiques contemporaines.

L’Ascension d’un Maître du Cinéma

La naissance de Fritz Lang en 1890 annonce l’émergence d’une figure emblématique du cinéma mondial. De ses premières années à Vienne jusqu’à ses premiers succès cinématographiques, Lang a su canaliser son environnement culturel et technologique pour forger une carrière légendaire. Son héritage perdure, rappelant à quel point les débuts modestes peuvent mener à des accomplissements extraordinaires. Fritz Lang reste une source d’inspiration, illustrant parfaitement l’aube d’une légende cinématographique née en 1890.

L'année 1812 marque un tournant décisif dans l'histoire militaire européenne avec la campagne de Russie menée par Napoléon Bonaparte. Cette expédition ambitieuse, initialement couronnée de succès, s'est transformée en une désastreuse retraite qui a précipité le déclin de l'Empire napoléonien. Cet article examine les facteurs qui ont conduit Napoléon à quitter la Grande Armée, les événements clés de la campagne, et les répercussions durables de cette défaite monumentale.

Les Prémices de la Campagne de Russie

Les Motivations de Napoléon

En 1812, Napoléon cherchait à consolider son hégémonie sur l'Europe continentale et à imposer le Blocus continental contre le Royaume-Uni. La Russie, ayant violé ce blocus, devenait un obstacle majeur à ses ambitions impériales. La décision d'envahir la Russie était donc motivée par un désir de réaffirmer la suprématie française et de punir la Russie pour sa désobéissance.

La Composition de la Grande Armée

La Grande Armée rassemblait environ 600 000 hommes provenant de diverses nations sous domination française. Cette armée multinationale était considérée comme l'une des plus puissantes de l'époque, dotée d'une logistique avancée et d'une discipline rigoureuse. Cependant, la diversité des troupes posait également des défis en termes de communication et de coordination.

L'Avancée en Terre Russe

Les Premières Victoires et les Défis Logistiques

L'armée napoléonienne a initialement rencontré un certain succès, remportant plusieurs batailles contre les forces russes. Toutefois, l'approvisionnement en vivres et en matériel se révéla rapidement problématique. Les vastes distances et les infrastructures rudimentaires de la Russie compliquaient les lignes de ravitaillement, mettant à rude épreuve la capacité logistique de la Grande Armée.

La Bataille de Borodino

La bataille de Borodino, livrée le 7 septembre 1812, fut l'un des affrontements les plus sanglants de la campagne. Bien que techniquement une victoire française, elle n'a pas permis à Napoléon de défaire définitivement l'armée russe. Les pertes massives et l'incapacité à briser la résistance russe ont marqué le début du déclin de la campagne.

L'Occupation de Moscou

En septembre 1812, Napoléon atteignit Moscou, espérant y trouver une reddition russe. Cependant, la ville fut largement abandonnée et incendiée par les Russes, privant ainsi l'armée française de ressources cruciales. L'occupation de Moscou s'est avérée être un leurre stratégique, poussant Napoléon à entamer une retraite précipitée face aux conditions déplorables.

La Retraite Dévastatrice

Les Conditions Climatiques et leurs Impacts

La retraite de Russie fut marquée par l'arrivée de l'hiver russe, avec des températures glaciales qui ont décimé les troupes déjà affaiblies. Le manque de provisions, les maladies et l'épuisement ont considérablement réduit la force de la Grande Armée, rendant la progression presque impossible.

3.2. Les Pertes Humaines et Matérielles

La Grande Armée a subi des pertes catastrophiques durant la retraite, avec des centaines de milliers de soldats morts de faim, de froid ou victimes des combats. De nombreux chevaux et équipements militaires ont également été perdus, aggravant davantage la situation désespérée des troupes.

La Désintégration de la Grande Armée

Face aux adversités insurmontables, la cohésion de la Grande Armée s'est effondrée. Les contingents de différentes nationalités se sont repliés de manière désorganisée, facilitant les attaques des partisans russes et des troupes régulières. La retraite a ainsi marqué la fin effective de la Grande Armée telle qu'elle était organisée au départ.

Les Conséquences de l'Abandon de la Grande Armée

L'Impact sur l'Empire Napoléonien

La défaite en Russie a gravement affaibli l'Empire napoléonien, tant sur le plan militaire qu'économique. Elle a sapé la réputation invincible de Napoléon et a encouragé les coalitions européennes à se rallier contre lui, menant finalement à sa première abdication en 1814.

La Montée des Forces Anti-Napoléoniennes

L'échec de la campagne de Russie a renforcé la détermination des puissances européennes à résister à l'expansion française. Les mouvements nationalistes et les alliances anti-françaises ont gagné en influence, facilitant les défaites successives de Napoléon dans les années qui ont suivi.

L'Héritage Historique de la Campagne de Russie

La campagne de Russie est souvent citée comme un exemple classique des limites de l'expansion militaire et des défis logistiques dans les conflits de grande envergure. Elle a profondément influencé les stratégies militaires ultérieures et reste un sujet d'étude majeur dans l'histoire militaire.

Napoléon et le Naufrage de la Grande Armée en Russie

Le retrait de Napoléon de la Grande Armée en 1812 est un épisode emblématique de l'histoire militaire, illustrant les dangers de l'expansionnisme démesuré et l'importance de la logistique et des conditions environnementales dans les campagnes militaires. Cette défaite a non seulement précipité le déclin de l'Empire napoléonien, mais a également redéfini les dynamiques politiques en Europe, laissant un héritage durable dans les mémoires collectives et les stratégies militaires.

Wolfgang Amadeus Mozart, l'un des compositeurs les plus prolifiques et influents de l'histoire de la musique classique, a laissé une empreinte indélébile malgré sa courte vie. Sa dernière œuvre, le Requiem, demeure enveloppée de mystère et de légende, symbolisant à la fois son génie créatif et les circonstances tragiques de sa mort à Vienne. Cet article explore les événements entourant la composition du Requiem, la vie de Mozart à Vienne, et l'héritage durable de son œuvre finale.

Mozart à Vienne – Une Vie d’Artiste et de Défis

L'Arrivée à Vienne

En 1781, Mozart quitte Salzbourg pour s'installer à Vienne, une ville en plein essor culturel. Attiré par les opportunités artistiques et les mécènes potentiels, il espère établir sa renommée et sa fortune dans cette métropole dynamique.

La Carrière Musicale

À Vienne, Mozart s'illustre rapidement grâce à ses concerts, ses opéras et ses compositions variées. Des œuvres telles que "Les Noces de Figaro" et "Don Giovanni" renforcent sa réputation de compositeur novateur et maître de la forme.

Les Difficultés Financières

Malgré son succès artistique, Mozart fait face à des difficultés financières persistantes. Ses dépenses extravagantes et le manque de soutien constant de la part de la noblesse viennoise contribuent à une situation économique précaire.

La Composition du Requiem – Mystère et Créativité

La Commande du Requiem

En 1791, Mozart est sollicité par un mystérieux commanditaire pour composer un Requiem. Cette commande, enveloppée de secret, alimente les spéculations sur l'identité réelle du commanditaire et les intentions derrière cette demande.

Processus Créatif

Malgré sa santé déclinante, Mozart travaille intensivement sur le Requiem. L'œuvre reflète une profonde émotion et une maîtrise technique, mêlant des éléments de mysticisme et de drame théologique.

Les Collaborations Posthumes

À la mort de Mozart en décembre 1791, ses élèves et collaborateurs, notamment Franz Xaver Süssmayr, poursuivent la composition du Requiem. Cette collaboration soulève des questions sur l'authenticité et la finalisation de l'œuvre telle que nous la connaissons aujourd'hui.

La Mort de Mozart – Un Génie Éteint Trop Tôt

Les Symptômes et la Maladie

Les derniers mois de Mozart sont marqués par une détérioration rapide de sa santé. Les causes exactes de sa mort restent controversées, allant de la fièvre rénale à l'empoisonnement.

Les Derniers Jours à Vienne

À Vienne, Mozart continue de travailler sur ses compositions malgré sa condition physique fragile. Ses derniers jours sont empreints de créativité intense mais aussi de désespoir face à l'incertitude de son avenir.

L'Héritage de sa Mort

La mort prématurée de Mozart laisse un vide dans le monde de la musique. Son Requiem, inachevé, devient un symbole de son génie et de la fragilité de la vie humaine.

L’Héritage du Requiem et l’Influence de Mozart

L’Impact Musical

Le Requiem de Mozart a influencé de nombreux compositeurs ultérieurs et demeure une pièce maîtresse du répertoire classique. Sa profondeur émotionnelle et sa complexité structurelle continuent d'inspirer musiciens et auditeurs.

La Perception Culturelle

Au fil des siècles, le Requiem est devenu une œuvre emblématique, souvent associée au mystère entourant la mort de Mozart. Il est régulièrement interprété dans des contextes religieux et profanes, témoignant de sa portée universelle.

La Mémoire de Mozart à Vienne

Vienne, en tant que ville qui a vu les derniers jours de Mozart, conserve une place spéciale dans l'histoire de la musique. Des monuments, des musées et des événements commémoratifs honorent sa mémoire et son œuvre.

La Fin Tragique d’un Génie à Vienne

La fin de la vie de Mozart à Vienne et la composition de son Requiem représentent un chapitre poignant de l'histoire musicale. Malgré les défis personnels et financiers, Mozart a réussi à créer une œuvre d'une beauté et d'une profondeur exceptionnelles, laissant un héritage qui continue de résonner à travers les âges. Le Requiem n'est pas seulement une composition musicale, mais aussi un témoignage de la passion et du génie d'un maître dont la lumière s'est éteinte trop tôt.

Le monde de la musique classique a perdu l'un de ses plus grands génies avec la mort de Benjamin Britten, survenue le 4 décembre 1976. Compositeur britannique d’exception, il a marqué l’histoire musicale du XXe siècle par sa capacité à fusionner l'innovation moderne avec les traditions classiques. Son héritage, tant au niveau de la composition que de son engagement envers la musique contemporaine, reste inégalé. Cet article rend hommage à la vie et à l'œuvre de Benjamin Britten, en explorant son parcours, ses influences et l'impact de sa disparition.

La Vie de Benjamin Britten – Un Parcours Exceptionnel

Benjamin Britten naît en 1913 à Lowestoft, en Angleterre, dans une famille modeste mais passionnée de musique. Son talent précoce pour la composition et la musique le propulse rapidement au devant de la scène musicale britannique. Dès son plus jeune âge, Britten montre une grande aptitude pour la musique classique, mais aussi pour l’expérimentation de nouvelles sonorités.

De la Formation à l'Innovation

Après ses études à la Royal College of Music de Londres, Britten se fait remarquer en tant que compositeur et chef d'orchestre. Dans les années 1940, il déménage aux États-Unis, où il poursuit sa carrière, influencé par les traditions musicales européennes, mais aussi par le modernisme et la musique expérimentale. Sa rencontre avec le poète W. H. Auden en 1939 et leur collaboration sur plusieurs œuvres marquera un tournant dans sa carrière.

Un Engagé au Service de la Musique Contemporaine

Britten n'a jamais hésité à s'engager pleinement pour la musique de son temps. Il a toujours encouragé les jeunes talents et a composé des œuvres pour eux, dans le but de renouveler et d’enrichir la scène musicale anglaise. Ses œuvres sont marquées par une exploration constante de nouvelles structures et de nouveaux styles, s'inscrivant pleinement dans les courants modernes tout en restant accessibles à un large public.

L'Œuvre Musicale de Benjamin Britten

L'œuvre de Benjamin Britten se caractérise par une grande diversité de styles et de formes, allant de la musique symphonique aux opéras, en passant par la musique de chambre et les œuvres vocales. Parmi ses pièces les plus célèbres, on trouve Peter Grimes, The Young Person's Guide to the Orchestra et War Requiem, qui font partie intégrante du répertoire classique mondial.

Peter Grimes – Un Chef-d'Œuvre de l'Opéra Moderne

Créé en 1945, Peter Grimes est l’un des opéras les plus célèbres de Britten. Ce drame psychologique, qui explore la solitude et l'isolement d'un pêcheur en Angleterre, a révolutionné le monde de l’opéra, en apportant une dimension émotionnelle et une complexité musicale inédite. L'œuvre a profondément influencé le genre de l'opéra moderne.

War Requiem – La Force de l'Engagement Humanitaire

Composée en 1962, War Requiem est l'un des chefs-d’œuvre de Britten, une œuvre monumentale qui exprime une critique acerbe de la guerre. Cette pièce, qui intègre des textes de Wilfred Owen et combine chœur, orchestre et solistes, s'inscrit dans une réflexion humaniste et pacifiste, en particulier après les ravages de la Seconde Guerre mondiale.

L'Héritage de Benjamin Britten

Le décès de Benjamin Britten en 1976 a laissé un vide profond dans le monde de la musique classique. Pourtant, son influence perdure à travers ses compositions et son engagement envers la musique contemporaine. Britten a également créé le Festival de musique d’Aldeburgh, qui continue aujourd'hui de célébrer son héritage et de promouvoir la musique de jeunes compositeurs.

Le Festival d'Aldeburgh – Un Lieu de Mémoire et de Création

Le Festival d'Aldeburgh, fondé par Britten en 1948, est aujourd'hui l'un des événements musicaux les plus importants du Royaume-Uni. Ce festival, qui se déroule chaque année dans la petite ville d'Aldeburgh, rend hommage au compositeur et continue de soutenir la musique nouvelle, en mettant en lumière des œuvres de compositeurs contemporains.

Une Influence Durable sur la Musique Contemporaine

L'œuvre de Britten continue d'inspirer des générations de compositeurs, d'interprètes et de chefs d'orchestre. Son approche innovante, sa recherche de sonorités nouvelles et sa capacité à traiter de thèmes profonds et universels font de lui une figure incontournable de la musique classique du XXe siècle.

e 4 décembre 1976, Jean-Bédel Bokassa, président de la République centrafricaine, surprit le monde entier en se proclamant empereur de son propre pays. Cette décision, marquée par un coup d’État politique et une volonté d’établir une monarchie, allait non seulement redéfinir l’histoire de la Centrafrique, mais aussi marquer une période de tensions politiques et de scandales. Cet article explore l'ascension de Bokassa, les raisons derrière son auto-proclamation et les conséquences dramatiques de son empire éphémère.

L'Ascension de Jean-Bédel Bokassa

Jean-Bédel Bokassa, militaire de formation, avait pris le pouvoir en 1966 après un coup d’État qui renversa le président David Dacko. Après sa prise de pouvoir, Bokassa adopta une politique autocratique et chercha à renforcer son autorité au sein du pays. Son ambition ne cessa de croître, et au fil des années, il mit en place un régime dictatorial de plus en plus personnel et centralisé.

Du Coup d'État à la Présidence

Avant de se proclamer empereur, Bokassa avait déjà exercé une forte influence en tant que président. Son gouvernement, bien qu’initialement salué pour sa stabilité et ses réformes, devint rapidement marqué par des actes de répression, des violations des droits humains et des manœuvres politiques brutales. Toutefois, sa volonté de faire de la Centrafrique un modèle de prospérité pour l'Afrique centrale influença ses décisions.

Le Rêve d'une Monarchie

Au début des années 1970, Bokassa se mit à développer une vision grandiose de son rôle. Il rêvait d’une monarchie impériale, inspirée par les anciens empires d’Afrique et d’Europe. Sa popularité commença à décroître à cause des pressions internationales et des critiques internes, mais cette vision impériale ne cessa de le hanter.

L'Auto-Proclamation du "Empereur Bokassa Ier"

Le 4 décembre 1976, Jean-Bédel Bokassa annonça sa décision de se proclamer empereur de la République centrafricaine. Ce fut un coup de théâtre, marquant l’apogée de son pouvoir personnel. Il revêtit des vêtements impériaux et régna sous le nom d'Empereur Bokassa Ier, mettant en place une cérémonie de couronnement digne des plus grands monarques de l’histoire.

Le Couronnement Impérial

Le couronnement de Bokassa, qui coûta des millions de dollars, fut un événement fastueux et controversé. Le budget de la cérémonie, largement financé par des fonds publics, provoqua des critiques sur le luxe extravagant de l'événement, tandis que des milliers de Centrafricains vivaient dans une grande pauvreté. La cérémonie fut marquée par la présence de nombreux dignitaires étrangers, renforçant ainsi l’aspect international de l’ambition de Bokassa.

Le Symbolisme de l'Empire

L’auto-proclamation de Bokassa visait à établir un symbole fort, celui d’une nation grande et unifiée, mais il fut également perçu comme une tentative désespérée de légitimer son autorité face à une opposition croissante. Il affirmait que la monarchie impériale offrirait à la Centrafrique une place unique dans l’histoire de l’Afrique.

La Chute de l'Empire de Bokassa

L’Empire de Bokassa ne dura que quelques années. En 1979, son régime fut renversé par une intervention militaire française, après une série de crises politiques internes et de rébellions contre sa dictature. Son départ marqua la fin de son empire autoproclamé, mais aussi un tournant dans l’histoire de la Centrafrique.

L'Intervention Française et la Fin du Règne

En 1979, les rébellions internes et la pression internationale contraignirent Bokassa à fuir le pays. La France, alors alliée de Bokassa, intervint militairement pour restaurer le gouvernement de son prédécesseur, David Dacko. L’armée française mit fin à l’empire de Bokassa, et ce dernier s'exila en Côte d'Ivoire.

Un Héritage Controversé

Bien que son règne ait été court et marquée par des scandales, tels que des accusations de crimes de guerre et de malversations financières, Bokassa demeure une figure controversée. Son auto-proclame empereur et ses ambitions impériales restent un symbole d’un pouvoir personnel démesuré et d’un échec politique qui a profondément marqué l’histoire de la Centrafrique.

Le 20 septembre 1953, la Twentieth Century Fox marquait une étape historique dans l’industrie cinématographique avec la sortie de La Tunique (The Robe), le premier film projeté en Cinémascope. Cette technologie innovante, qui introduisait un format large d'écran, allait révolutionner le cinéma et donner naissance à une nouvelle ère de production. Cet article revient sur cet événement majeur et explore l'impact du Cinémascope sur la narration cinématographique et les expériences des spectateurs.

Le Cinémascope, une Innovation Technologique

Le Cinémascope, développé par la société français Henri Chrétien et acquis par la Twentieth Century Fox, fut l'une des plus grandes innovations techniques du cinéma du XXe siècle. Ce procédé de projection en anamorphose, qui permettait d’élargir l’image sans distorsion, a immédiatement attiré l’attention des réalisateurs et des spectateurs.

L’Évolution des Formats Cinématographiques

Avant l'apparition du Cinémascope, les films étaient projetés dans des formats plus étroits, tels que le 4:3, limitant la vision panoramique. Le Cinémascope offrait un rapport de 2.55:1, offrant ainsi une vue beaucoup plus immersive, idéale pour des scènes spectaculaires et les grands épics hollywoodiens.

L’Introduction au Public

Le premier film à bénéficier du Cinémascope, La Tunique, s'accompagnait d’une stratégie marketing audacieuse. Les spectateurs étaient invités à vivre une nouvelle expérience cinématographique, où l'écran large devenait un outil narratif à part entière. Le studio misait sur l'effet de surprise et l’émerveillement pour attirer les foules dans les salles obscures.

L'Impact du Cinémascope sur l'Industrie Cinématographique

L'Explosion de la Popularité du Format

Après le succès de La Tunique, le Cinémascope se répandit rapidement à travers Hollywood, avec de nombreux studios l’adoptant pour leurs productions. Ce format élargi offrait de nouvelles possibilités créatives aux cinéastes, permettant de capturer des paysages à couper le souffle ou d'organiser des scènes d'action d'une manière plus dynamique.

La Réponse des Spectateurs

Pour le public, l'introduction du Cinémascope fut un véritable choc visuel. Les premiers retours des spectateurs furent enthousiastes, enchantés par la qualité d'image et l’expérience immersive du grand écran. Les salles de cinéma se dotèrent rapidement de projecteurs capables de diffuser cette nouvelle technologie.

Le Cinémascope Aujourd'hui et Son Héritage

Si le Cinémascope n'est plus utilisé de manière dominante dans les productions modernes, son héritage demeure. Il a ouvert la voie à d'autres formats d'écran large, comme le Panavision et l'Ultra Panavision, et reste un symbole de l’ambition technologique d’Hollywood pour offrir aux spectateurs une expérience visuelle incomparable.

L'Adaptation au Numérique

Aujourd'hui, les formats numériques haute définition ont remplacé les techniques de projection analogiques, mais l'impact du Cinémascope peut encore être vu dans les films actuels qui privilégient des cadres larges pour raconter des histoires visuellement impressionnantes.

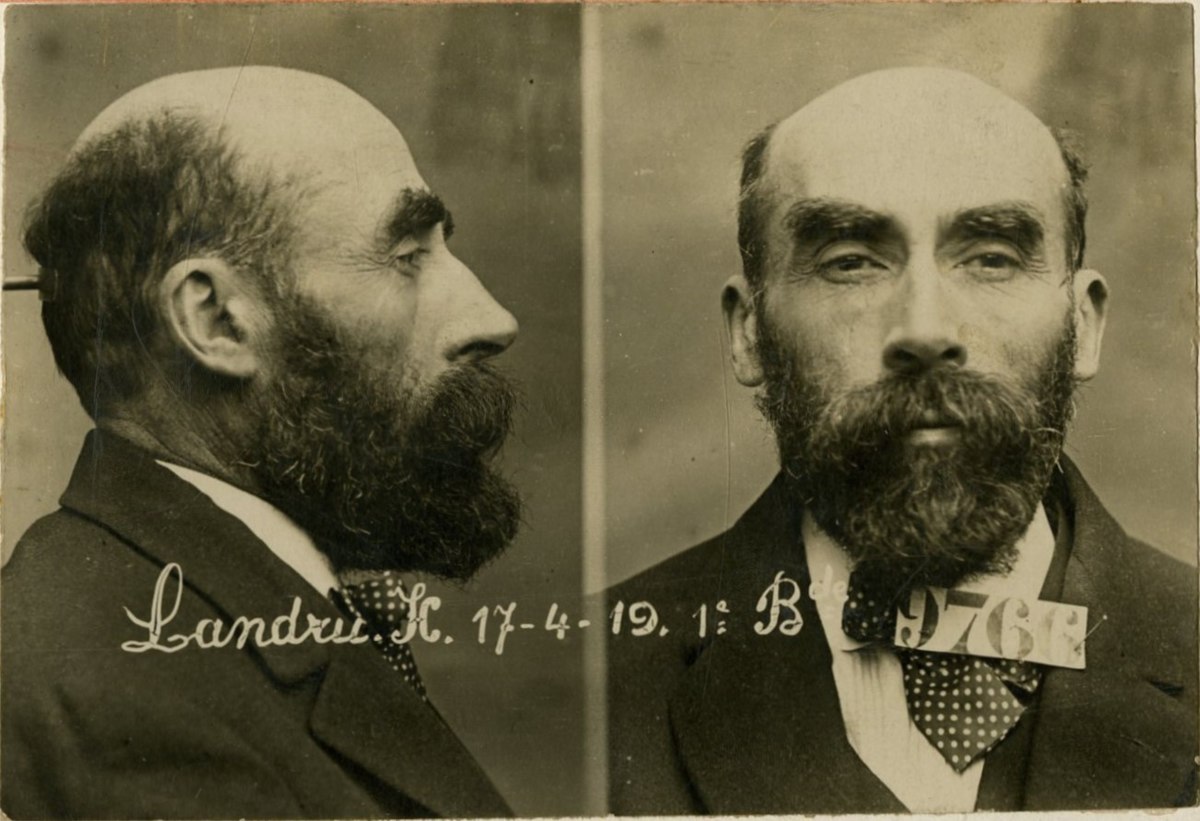

Marthe Hanau, une figure controversée de l’entre-deux-guerres, est arrêtée en 1930 pour une affaire de fraude bancaire et d’escroquerie qui secoue la France entière. Cette banquière audacieuse, qui a défié les conventions de son époque, a su se faire un nom dans un secteur dominé par les hommes. Cependant, son ascension fulgurante et ses pratiques douteuses finiront par la mener à sa perte. L'arrestation de Marthe Hanau ne marque pas seulement la fin d'une carrière, mais aussi un tournant dans la manière dont les femmes étaient perçues dans le milieu financier de l’époque.

Le Parcours de Marthe Hanau : Une Femme d'Affaires Visionnaire

Un Début Modeste, mais Ambitieux

Née en 1887, Marthe Hanau grandit dans une famille modeste, mais elle fait preuve très tôt d'une détermination hors du commun. Passionnée par les finances et les affaires, elle quitte son poste de secrétaire dans une banque pour fonder sa propre société bancaire. Elle lance en 1920 la Banque de crédit à la petite entreprise, un projet audacieux visant à fournir des prêts aux petites entreprises, un domaine jusque-là largement négligé par les grandes institutions financières.

Un Modèle de Réussite

Grâce à son tempérament d'acier et à son sens des affaires, Marthe Hanau parvient à développer rapidement son entreprise. Elle se forge une réputation de femme d’affaires brillante, mais aussi de gestionnaire audacieuse. Toutefois, ses méthodes non conventionnelles et son approche risquée attirent l’attention, non seulement des autorités, mais aussi des concurrents. Dans un monde où les femmes sont rarement autorisées à s'impliquer dans des secteurs aussi stratégiques, Marthe Hanau devient une figure emblématique et, par certains aspects, une pionnière.

L'Escalade de la Fraude : Les Premiers Signes de Doute

Des Pratiques Bancaires Douteuses

Au fur et à mesure de l'expansion de sa banque, des questions commencent à émerger concernant la gestion des fonds et la sécurité des investissements. Marthe Hanau commence à emprunter de plus en plus pour financer ses projets ambitieux, tout en manipulant des chiffres et des comptes pour masquer les déficits. Ces pratiques soulèvent des soupçons parmi ses investisseurs et les autorités financières.

L'Investigation des Autorités

Les autorités financières, alarmées par les irrégularités croissantes, décident de mener une enquête. Après plusieurs mois de surveillance et d’investigations minutieuses, il est découvert que Marthe Hanau a utilisé des pratiques frauduleuses pour attirer des fonds et manipuler des placements bancaires. Elle avait ainsi créé un réseau complexe d’emprunts et de falsifications de documents pour maintenir l'apparence de la solvabilité de sa banque.

L'Arrestation de Marthe Hanau : Le Dernier Acte

L'Interpellation et les Réactions

Le 13 janvier 1930, Marthe Hanau est arrêtée par la police à la suite des accusations de fraude et d’escroquerie. L'arrestation fait grand bruit dans la presse et dans le monde des affaires. Marthe Hanau, jusque-là perçue comme une pionnière du secteur bancaire, est désormais mise en lumière pour ses pratiques malhonnêtes. Cette arrestation révèle les tensions qui existaient entre la puissance des femmes d'affaires et la société patriarcale de l’époque, bien que certaines voix continuent de la défendre, soulignant la misogynie qui pouvait entourer les accusations portées contre elle.

Le Jugement et la Condamnation

En 1931, après un procès médiatisé, Marthe Hanau est condamnée à une peine de prison pour fraude et détournement de fonds. Bien que son parcours ait été marqué par des hauts et des bas, sa chute rapide laisse une empreinte dans l’histoire de la finance française. Sa condamnation fait de lui une figure emblématique des dangers de l'ambition excessive et des risques liés à une gestion bancaires non régulée.

L'Héritage de Marthe Hanau : Une Femme Entre Réussite et Déclin

Un Impact Durable sur le Secteur Financier

L’histoire de Marthe Hanau est avant tout celle d’une femme qui a voulu se faire une place dans un domaine réservé aux hommes. Bien que sa carrière se termine dans le scandale, son histoire reste une référence dans le domaine de la finance. Elle a démontré que les femmes pouvaient s’impliquer dans des domaines de pouvoir traditionnels, même si sa chute a aussi montré les dangers liés à une gestion risquée et mal contrôlée.

Une Vision Ambitieuse, Mais Malmenée par la Réalité

L’arrestation de Marthe Hanau souligne également les limites de l’ambition. Ses idées novatrices, son audace et sa vision étaient indéniablement remarquables, mais son manque de prudence et son utilisation des pratiques douteuses dans un secteur aussi surveillé ont conduit à sa chute. Marthe Hanau est un exemple de l’ambiguïté de l’ascension et de la chute d’une femme dans un milieu difficile, où les attentes étaient encore plus élevées en raison de son genre.

Marthe Hanau, Entre Légende et Scandale

L’arrestation de Marthe Hanau ne marque pas seulement la fin d'une carrière brillante, mais aussi un moment charnière dans l’histoire des femmes d’affaires en France. Elle reste une figure complexe : à la fois pionnière et scandaleuse, symbole de l’ambition féminine, mais aussi de ses excès. Son histoire a inspiré de nombreuses discussions sur le rôle des femmes dans le secteur financier et sur les défis auxquels elles étaient confrontées dans un monde dominé par les hommes.

Gérard Philipe, l'un des plus grands acteurs du cinéma français, a marqué l'histoire du septième art par sa présence lumineuse et son talent inégalé. Né en 1922 à Cannes, il incarne l'esprit d'une époque où le cinéma se cherche et se transforme. Sa carrière, bien que tragiquement écourtée par sa mort prématurée à l'âge de 37 ans, a laissé une empreinte indélébile sur la culture cinématographique française. Gérard Philipe est devenu, en quelques années seulement, une légende du cinéma, et son influence se ressent encore aujourd'hui.

Les Premières Années : D'une Passion à l'Engagement

Un Enfant de la Côte d'Azur

Gérard Philipe est né dans une famille bourgeoise de Cannes, où il grandit entouré d'une culture artistique et littéraire. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour le théâtre, influencé par les grands classiques et les acteurs de la scène. À l'âge de 17 ans, il décide de quitter ses études pour s'engager pleinement dans sa vocation d’acteur. Il entre au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, où il se forme aux côtés de certains des plus grands noms du théâtre français.

De la scène au cinéma

Après plusieurs années sur les planches, Gérard Philipe fait ses premiers pas au cinéma dans les années 1940. C’est à travers ses rôles théâtraux qu’il se fait remarquer par des réalisateurs qui voient en lui un acteur à la fois passionné et versatile, capable de s’adapter à des rôles aussi divers que profonds. Ses débuts sont marqués par des films comme Le Diable au corps (1947), où il incarne un personnage intense et fougueux.

La Période de Gloire : L’Apogée d’un Talent Unique

La rencontre avec le cinéma populaire

Dans les années 1950, Gérard Philipe atteint un sommet de popularité. Il devient un acteur incontournable du cinéma français et joue des rôles à la fois romantiques, dramatiques et héroïques. L’un de ses plus grands succès est son rôle dans Fanfan la Tulipe (1951), un film de Christian-Jaque où il incarne un héros emblématique de l’époque, mélangeant humour et bravoure. Ce rôle marquera son entrée définitive dans le panthéon des grandes figures du cinéma.

L'intensité de ses rôles dramatiques

Gérard Philipe se distingue aussi par sa capacité à jouer des personnages tourmentés et profonds. Dans des films comme La Belle et la Bête (1946) de Jean Cocteau, ou Le Prince de Hombourg (1950), il incarne des rôles plus complexes qui dévoilent une autre facette de son talent. Son interprétation d’un prince révolté et tragique dans ce dernier est particulièrement remarquée par la critique.

Un Héritage Prématurément Interrompu

La fin tragique

À l’apogée de sa carrière, Gérard Philipe est emporté par un cancer en 1959 à l’âge de 37 ans. Cette disparition brutale et prématurée laisse le monde du cinéma dans un profond deuil, et la France perd l'un de ses plus grands talents. Il laisse derrière lui une série de films qui continuent d'inspirer les cinéastes et les acteurs d'aujourd’hui.

La mémoire d’un artiste engagé

Au-delà de ses performances cinématographiques, Gérard Philipe était également connu pour son engagement. Proche des mouvements de gauche et des idéaux humanistes, il défendait des valeurs d’égalité et de justice sociale, à travers ses choix de rôles et son implication dans la société. Cet aspect de sa personnalité n’a fait que renforcer son image d’icône à la fois humaine et artistique.

L’Héritage de Gérard Philipe : Une Influence Durable

Une icône du cinéma français

Malgré une carrière écourtée, Gérard Philipe reste une figure mythique du cinéma français. Son nom est associé à des films qui ont traversé les générations, et son jeu d’acteur a continué d'influencer les comédiens contemporains. Chaque performance de Gérard Philipe reflète une profondeur d’âme, une puissance émotionnelle et une grâce inégalées.

Un modèle pour les jeunes acteurs

Pour de nombreux jeunes acteurs français, Gérard Philipe est un modèle à suivre. Son engagement pour un cinéma de qualité, alliant popularité et profondes réflexions sociales, est une source d'inspiration. Des films comme La Ferme des sept péchés (1952) et Le Comte de Monte-Cristo (1954) restent des références dans le répertoire du cinéma classique français.

Gérard Philipe, une Légende Indémodable

Gérard Philipe n’a pas seulement marqué son époque, il a également donné naissance à une légende du cinéma français. En l'espace de quelques années, il est devenu l'incarnation même de la jeunesse, du talent et de l'engagement. Sa disparition prématurée a privé le cinéma de l'un de ses plus brillants talents, mais son héritage perdure à travers ses films et dans la mémoire collective. Gérard Philipe demeure une figure éternelle, un acteur dont la lumière continue de briller bien au-delà des écrans.

Le 4 décembre 1642, la France perd l'un de ses plus grands hommes d'État, le Cardinal Richelieu, ministre principal du roi Louis XIII. Stratège politique hors pair, il a marqué l’histoire de France en consolidant l’autorité royale et en façonnant la politique intérieure et extérieure du royaume. Sa mort met fin à une ère où le pouvoir royal, soutenu par sa vision ambitieuse, a été renforcé. Cependant, son héritage reste complexe, entre réformes et conflits, et son influence se ressent bien au-delà de son décès.

Le Cardinal Richelieu : Une Ascension Imparable

Un homme de foi et de pouvoir

Né en 1585, Armand-Jean du Plessis de Richelieu est d'abord destiné à une carrière ecclésiastique. Il devient évêque, puis cardinal, tout en cultivant de solides liens avec la cour royale. Rapidement, il s’impose comme un conseiller influent auprès du roi Louis XIII. À cette époque, la France est déchirée par des conflits internes, notamment entre les protestants et les catholiques, et le pouvoir royal est affaibli par des factions rivales.

Architecte de la monarchie absolue

Richelieu devient ministre principal en 1624 et met en œuvre une série de réformes pour renforcer l'autorité centrale. Par son habileté politique, il s'assure que le roi exerce un pouvoir absolu, réduisant l’influence des nobles et de la noblesse de robe tout en soutenant une politique étrangère audacieuse. C’est sous son égide que la France entre en guerre contre les Habsbourg dans le cadre de la guerre de Trente Ans, visant à affirmer son rôle de puissance européenne.

La Mort du Cardinal Richelieu : Un Vide de Pouvoir

Une fin marquée par la maladie

Richelieu souffre pendant plusieurs années de problèmes de santé, notamment de la goutte et de douleurs chroniques. En 1642, affaibli par sa maladie, il se retire progressivement des affaires de l'État. Le 4 décembre 1642, il succombe à sa maladie à l’âge de 57 ans. Sa mort crée un vide de pouvoir au sein de la cour, laissant la France dans l'incertitude quant à l'avenir de ses réformes et de sa politique étrangère.

Un héritage inachevé

Au moment de sa mort, Richelieu laisse derrière lui un royaume plus centralisé, mais également une France fragilisée par des tensions internes et des ennemis extérieurs. Son décès survient alors que de nombreuses de ses politiques et réformes sont encore en cours, et qu’il n’a pas pu achever la pacification de certaines régions du royaume ni finaliser ses ambitions en matière de politique étrangère.

L’Héritage et les Répercussions de Richelieu

Un pouvoir consolidé, mais fragile

L’une des principales réussites de Richelieu fut d'avoir consolidé l’autorité du roi en éradiquant les factions qui menaçaient l'unité du royaume, telles que les protestants ou les grands seigneurs. Il réussit à instaurer un État centralisé, ce qui facilitera le développement de la monarchie absolue sous Louis XIV. Toutefois, ses méthodes autoritaires ont aussi laissé un climat de méfiance et de division parmi les nobles et une partie de la population.

Une politique étrangère audacieuse

Richelieu laisse également une marque indélébile dans la politique extérieure de la France. Son intervention dans la guerre de Trente Ans a permis à la France de prendre une place prépondérante dans la politique européenne. Il a aussi permis à la France de contrer l’influence des Habsbourg et de renforcer ses alliances avec les puissances protestantes de l’époque, notamment la Suède.

La mise en place de la Compagnie des Indes

Un autre aspect moins connu de son héritage est sa création de la Compagnie des Indes, une initiative qui visait à développer le commerce colonial et à étendre les intérêts économiques français outre-mer. Bien que cette initiative n'ait pas eu un succès immédiat, elle jeta les bases de l'expansion impériale française à venir.

La Mort du Cardinal, mais un Héritage Vivant

Bien que la mort du Cardinal Richelieu ait marqué la fin d’un chapitre important de l’histoire de France, son héritage perdure à travers la consolidation du pouvoir royal et les bases qu’il a posées pour la monarchie absolue. Sa vision de la politique, tant intérieure qu’extérieure, a façonné les contours de la France moderne. Après sa mort, son rôle dans l’histoire reste profondément influent, et les réformes qu'il a instaurées continuent de résonner dans les siècles suivants.

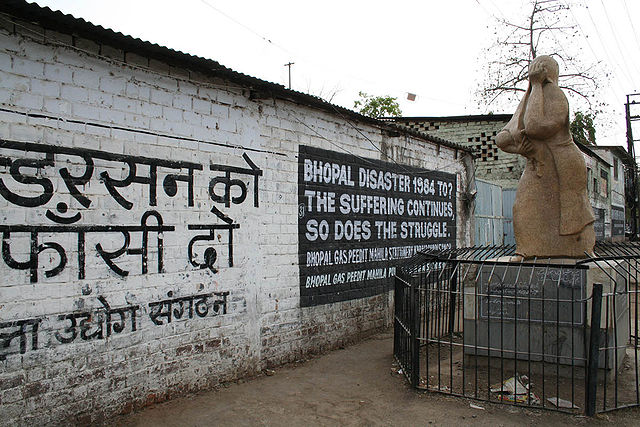

Le 3 décembre 1984, Bhopal, une ville du centre de l'Inde, est le théâtre de l'une des catastrophes industrielles les plus dévastatrices de l'histoire. Un nuage de gaz toxiques s'échappe de l'usine de pesticides de Union Carbide India Limited (UCIL), causant des milliers de morts et des centaines de milliers de blessés. Cet événement tragique met en lumière les dangers liés à une gestion industrielle négligente et laisse un héritage durable sur la sécurité des usines chimiques à travers le monde.

Le Contexte de la Catastrophe de Bhopal

Une usine au cœur de Bhopal

L'usine de Union Carbide à Bhopal était l'un des plus grands producteurs de pesticides en Inde. Elle fabriquait des produits chimiques à base de méthylisocyanate (MIC), un gaz extrêmement toxique utilisé dans la production de pesticides. L'usine, située près de zones densément peuplées, a été construite dans les années 1970 avec une vision de modernisation de l'agriculture en Inde, mais elle a rapidement souffert de problèmes de gestion et de maintenance.

L'industrialisation rapide et ses conséquences

L'Inde, dans les années 1980, était en pleine phase d'industrialisation rapide, mais avec une régulation insuffisante en matière de sécurité. Le pays n'avait pas encore mis en place des normes strictes de sécurité industrielle, et les multinationales comme Union Carbide ont souvent ignoré les risques de leurs usines, cherchant principalement à maximiser leurs profits sans investir suffisamment dans la maintenance et les protocoles de sécurité.

Le 3 Décembre 1984 : Le Drame

L'échappement du gaz toxique

La nuit du 3 décembre 1984, une série de dysfonctionnements dans l'usine de Union Carbide a provoqué une fuite massive de méthylisocyanate (MIC), un gaz mortel. En raison d'une réaction chimique mal contrôlée, le gaz s'est échappé des réservoirs de stockage, se diffusant rapidement dans l'atmosphère et couvrant la ville de Bhopal. La population, peu informée des risques, n’a pas eu le temps de se protéger.

Les effets immédiats sur la population

L'odeur suffocante et les vapeurs toxiques se sont propagées à grande vitesse, tuant des milliers de personnes sur le coup. Les habitants souffraient de difficultés respiratoires aiguës, de brûlures aux yeux et à la peau, et de vomissements. En l'espace de quelques heures, des milliers de personnes ont été prises au piège dans ce nuage mortel. Les services de santé locaux, déjà surchargés, ont été incapables de faire face à l'ampleur de la tragédie.

Le Bilan Humain et Environnemental

Un nombre de victimes inestimable

Le bilan de la catastrophe est encore aujourd'hui difficile à établir avec précision. On estime que plus de 3 000 personnes sont mortes dans les premières semaines suivant la fuite, mais le nombre total de victimes pourrait atteindre 10 000 à 20 000 personnes, en tenant compte des décès dus à des maladies à long terme, telles que des cancers, des troubles respiratoires chroniques et des malformations congénitales. Des centaines de milliers d'autres ont souffert d'effets physiques et psychologiques durables.

Des conséquences environnementales dramatiques

Au-delà des pertes humaines, la catastrophe a également eu des conséquences environnementales dévastatrices. Le sol et les nappes phréatiques autour de l'usine ont été contaminés par des produits chimiques, entraînant une pollution durable qui affecte encore les générations actuelles de Bhopal. La faune locale, ainsi que la végétation, a été gravement impactée par cette contamination.

Les Leçons et les Répercussions

Responsabilité et négligence

L'une des grandes questions soulevées par la catastrophe de Bhopal reste la question de la responsabilité. L'enquête a révélé que des erreurs humaines, un manque de maintenance, et des décisions imprudentes en matière de sécurité avaient contribué à la fuite. De plus, l'entreprise Union Carbide et ses dirigeants, notamment Warren Anderson, ont été accusés d'avoir négligé les risques en réduisant les coûts de sécurité.

Impact sur les législations et la sécurité industrielle

La catastrophe de Bhopal a conduit à des changements significatifs dans la législation internationale en matière de sécurité industrielle. De nombreux pays ont mis en place des lois plus strictes concernant le stockage et la gestion des substances chimiques dangereuses. En Inde, la Loi sur la responsabilité civile pour les accidents industriels a été adoptée pour garantir que les entreprises prennent des mesures de sécurité adéquates et qu'elles soient tenues responsables en cas de catastrophe.

L'Héritage de la Catastrophe de Bhopal

La catastrophe de Bhopal demeure un symbole de l'échec de la sécurité industrielle et de l'irresponsabilité des multinationales. Elle a révélé les dangers d'une industrialisation rapide sans régulation appropriée et a mis en lumière la nécessité d'une surveillance stricte des industries chimiques. Bien que les victimes de la catastrophe n'aient jamais reçu une réparation adéquate, la tragédie a conduit à une prise de conscience mondiale des dangers liés aux produits chimiques et a inspiré des mouvements pour une industrie plus sûre et plus responsable.

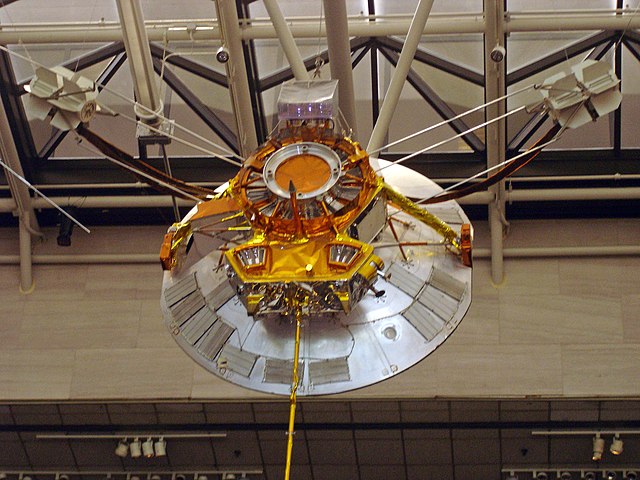

Le 3 décembre 2024, une étape révolutionnaire de l'exploration spatiale a été franchie avec la mission Pioneer X, qui a réussi son tout premier vol autour de Jupiter, la plus grande planète du système solaire. Après des années de préparation et de calculs minutieux, cet exploit marque un jalon décisif pour l'exploration interplanétaire et pour la compréhension de l'immense planète géante. Ce vol, tout en étant un défi technologique colossal, ouvre également de nouvelles perspectives sur la recherche scientifique en dehors de notre Terre.

Contexte de la mission Pioneer X

La genèse d’un projet audacieux

Lancé par une collaboration internationale entre agences spatiales de premier plan, Pioneer X est le fruit d’une vision ambitieuse : repousser les limites de l’exploration spatiale et obtenir des données jamais collectées auparavant sur Jupiter et ses lunes. Le projet a vu le jour après le succès de plusieurs missions antérieures, telles que Juno de la NASA, mais Pioneer X se distingue par ses innovations technologiques et ses objectifs scientifiques novateurs.

Un vaisseau pour l’inconnu

Conçu pour résister aux conditions extrêmes du système jovien, le vaisseau Pioneer X est équipé de technologies de pointe, notamment un bouclier thermique avancé pour survivre aux températures glaciales et aux radiations intenses près de la planète géante. Ses instruments de mesure, allant des spectromètres aux caméras haute définition, sont capables de fournir des images et des données détaillées, offrant ainsi un aperçu sans précédent de la planète et de ses nombreuses lunes.

Le vol autour de Jupiter : Un défi scientifique et technologique

Un voyage préparé depuis des décennies

Avant de réussir ce vol historique, le voyage de Pioneer X a duré plusieurs années. Lancé depuis la Terre, le vaisseau a traversé des millions de kilomètres pour atteindre son objectif. Il a bénéficié d’un parcours optimisé, utilisant la gravité des planètes et des manœuvres fines pour économiser du carburant et maximiser ses chances d’arriver avec succès à destination.

L’orbite autour de Jupiter

Le 3 décembre, après avoir franchi une série d’obstacles techniques et un parcours complexe de manœuvres orbitales, Pioneer X entre enfin en orbite autour de Jupiter. Ce vol autour de la planète permet aux scientifiques de collecter des données sur son atmosphère turbulente, son champ magnétique et ses célèbres lunes comme Io, Europe, et Ganymède. Ce succès est un tournant dans la manière dont l’humanité perçoit l’exploration spatiale et ses possibilités futures.

Les découvertes scientifiques : Une mine de données

L’atmosphère de Jupiter dévoilée

Une des premières missions de Pioneer X consiste à analyser l’atmosphère de Jupiter, notamment les formations nuageuses et les cyclones géants qui caractérisent la planète. Les données récoltées permettent de mieux comprendre la dynamique des tempêtes géantes et d’explorer la composition chimique de l'atmosphère, une quête qui pourrait aider à percer les mystères de la formation des géantes gazeuses.

Exploration des lunes de Jupiter

Le vaisseau a également envoyé des images spectaculaires des lunes de Jupiter, dont certaines, comme Europe, présentent des caractéristiques géologiques fascinantes. Des scientifiques spéculent déjà sur la possibilité de trouver des conditions propices à la vie sous la surface glacée d’Europe, et Pioneer X pourrait jouer un rôle essentiel dans la confirmation ou l’infirmation de ces hypothèses.

Un tournant pour l’avenir de l’exploration spatiale

Des possibilités infinies pour les missions futures

Le succès de ce premier vol autour de Jupiter marque non seulement un exploit technique, mais il ouvre la voie à une nouvelle ère d'exploration spatiale. Avec les données recueillies par Pioneer X, de futures missions pourront être orientées pour étudier plus en profondeur les autres géantes gazeuses comme Saturne ou même pour se préparer à des voyages interstellaires.

L'impact sur les recherches en astronomie

Ce vol historique permettra aux chercheurs de mieux comprendre la formation des planètes et la structure de notre système solaire. Les découvertes sur Jupiter et ses lunes pourraient également avoir des implications profondes sur la recherche de la vie ailleurs dans l'univers et sur la manière dont les planètes évoluent au fil du temps.

L’horizon infini de l’espace

Le premier vol de Pioneer X autour de Jupiter n’est qu’une étape dans l’ambitieuse quête de l’humanité pour comprendre les mystères de notre système solaire et au-delà. Cet exploit est bien plus qu’une réussite technique; il symbolise les progrès fulgurants que l’humanité réalise dans la compréhension de l’univers. Alors que Pioneer X continue son exploration, un monde de découvertes inattendues et fascinantes s'ouvre devant nous.

Pierre-Auguste Renoir, l'un des plus grands maîtres de l'impressionnisme, a dédié toute sa vie à la quête de la lumière. Ses œuvres, célèbres pour leur éclat et leur capacité à capter les nuances subtiles de la vie quotidienne, ont immortalisé une époque de transformation et de renouveau artistique. À travers un hommage à Renoir, nous célébrons non seulement son talent exceptionnel, mais aussi sa vision unique du monde, marquée par une profonde affection pour la lumière et les couleurs vibrantes qui la traversent.

Une vie dédiée à l'art et à la lumière

L'ascension d'un jeune artiste

Né en 1841 à Limoges, Pierre-Auguste Renoir a grandi dans une France en pleine effervescence artistique et sociale. Très tôt, il se tourne vers l'art, intégrant l'École des Beaux-Arts de Paris et se formant aux côtés des plus grands peintres de son époque. Toutefois, ce n'est qu'en rejoignant le mouvement impressionniste que Renoir trouve sa voie, un mouvement qui privilégie l’observation de la lumière naturelle et la capture des instants éphémères.

La rencontre avec la lumière

La lumière devient, pour Renoir, le véritable sujet de son art. Ses premières œuvres impressionnistes, telles que Le Déjeuner des canotiers ou Les Parapluies, révèlent son génie dans la manipulation des effets de lumière et d'ombre. Ces compositions, baignées d’une lumière douce et diffuse, illustrent sa capacité à rendre l’atmosphère unique de chaque scène, qu'il s’agisse de paysages, de portraits ou de scènes de la vie parisienne.

Les dernières années de Renoir : Un adieu à la lumière

La maladie et la quête de la beauté

Dans les dernières années de sa vie, Renoir souffre de douleurs persistantes dues à l'arthrite, ce qui entrave sa mobilité. Malgré la souffrance, il ne cesse de peindre, et sa quête de la lumière ne faiblit pas. Il modifie son approche, adaptant ses techniques pour continuer à capturer la lumière qui avait toujours été au cœur de sa vision. Ces dernières œuvres, bien que marquées par des influences plus classiques, restent une ode à la beauté et à la lumière.

La lumière comme ultime inspiration

Renoir, en dépit des limitations physiques imposées par sa maladie, trouve dans la lumière son ultime source d'inspiration. À travers ses derniers tableaux, comme Les Baigneuses ou La Danse à la Ville, il parvient à capter la lumière d'une manière encore plus intense, avec une sensualité particulière. Pour Renoir, la lumière est plus qu'un simple phénomène physique; elle devient un moyen d'exprimer la beauté pure et intemporelle.

Renoir et son héritage : Un art en lumière

Une influence durable sur l'art moderne

L'impact de Pierre-Auguste Renoir sur l'histoire de l'art est immense. Ses innovations techniques et son utilisation magistrale de la lumière ont influencé non seulement ses contemporains, mais aussi les générations suivantes. Des artistes comme Henri Matisse et Claude Monet se sont inspirés de son approche unique de la couleur et de la lumière. Renoir a ouvert la voie à une nouvelle manière de voir et de comprendre le monde visuel.

Le dernier adieu : Renoir et la lumière éternelle

Le dernier adieu de Renoir à la lumière se trouve dans ses œuvres finales, des toiles où la lumière devient une présence palpable, presque spirituelle. À sa mort en 1919, Renoir laisse derrière lui un héritage artistique où la lumière, toujours aussi vivante et vibrante, continue de briller à travers ses toiles. À travers ses dernières œuvres, il nous offre un dernier adieu à la lumière, qui demeure au cœur de son art, vibrant et éternel.

Un hommage lumineux

Pierre-Auguste Renoir, par son regard unique sur la lumière, a su capturer l'essence de la beauté humaine et de la nature. Dans ses toiles, la lumière n’est jamais un simple détail technique, mais une forme de langage, une expression de l'âme et de l'émotion. Aujourd'hui, plus d'un siècle après sa disparition, l'art de Renoir continue d'éclairer les âmes et de nous rappeler que, même dans les moments les plus sombres, la lumière reste une source infinie de beauté.

Le 2 décembre 1959, la catastrophe du barrage de Malpasset, située près de Fréjus, dans le Var, plonge la France dans une profonde tristesse et une prise de conscience aiguë des risques liés aux infrastructures hydrauliques. Le barrage, conçu pour alimenter la région en eau potable et en irrigation, s'effondre brutalement, provoquant une inondation dévastatrice qui fait de nombreuses victimes. Cette tragédie, l’une des plus grandes de l’histoire industrielle française, a non seulement bouleversé la région, mais a également entraîné une réévaluation des normes de sécurité pour les barrages en France.

Contexte de la construction du barrage de Malpasset

Un projet ambitieux pour l'approvisionnement en eau

Le barrage de Malpasset a été construit à la fin des années 1950, dans le but d’assurer un approvisionnement stable en eau pour la ville de Fréjus et ses alentours. Il était situé sur la rivière Argens, et sa conception avait pour objectif de répondre aux besoins en eau de l’agriculture et de l’urbanisation croissante dans cette région de la Côte d’Azur.

Les caractéristiques techniques du barrage

Ce barrage en arc, haut de 42 mètres et long de 223 mètres, était conçu pour retenir jusqu'à 50 millions de mètres cubes d'eau. Il s’agissait d’une structure moderne pour l’époque, qui devait résister aux conditions climatiques locales et aux variations des niveaux d’eau. Mais des défauts de conception et un manque de surveillance vont transformer ce projet en une tragédie.

Les événements du 2 décembre 1959

L’effondrement du barrage

Dans la nuit du 2 décembre 1959, après plusieurs jours de fortes pluies, le barrage de Malpasset cède. La rupture de la paroi amont du barrage libère soudainement une quantité énorme d’eau, qui dévale la vallée avec une violence inouïe. La vague de boue et d'eau atteint à grande vitesse la ville de Fréjus et les villages environnants, engendrant une catastrophe humaine et matérielle majeure.

Les conséquences immédiates

Le déluge provoqué par l'effondrement du barrage inonde rapidement les zones en aval, détruisant tout sur son passage. Des maisons sont emportées, des routes sont submergées et des milliers de personnes sont prises au piège. Les autorités locales, prises de court, mettent un certain temps à organiser les secours, ce qui aggrave encore le bilan humain de la catastrophe.

Le bilan humain et matériel

Un lourd bilan humain

Le bilan humain de la catastrophe est particulièrement tragique. On dénombre entre 400 et 500 victimes, principalement des habitants de Fréjus et des communes voisines. Le fleuve Argens, transformé en un torrent dévastateur, emporte tout sur son passage, notamment des maisons, des véhicules et des infrastructures. L'ampleur du désastre est telle que l'événement reste gravé dans la mémoire collective de la région.

Les dommages matériels

En plus des pertes humaines, les dommages matériels sont considérables. Des centaines de maisons sont détruites, des routes sont coupées, et des champs agricoles sont noyés sous les eaux. La ville de Fréjus et ses environs doivent faire face à une tâche immense de reconstruction après la catastrophe.

Les causes de l’effondrement et les leçons tirées

Les défauts de conception

L'effondrement du barrage de Malpasset est attribué à plusieurs facteurs, dont des défauts de conception et de construction. Une analyse a révélé que le béton utilisé pour la construction du barrage n’avait pas les propriétés nécessaires pour résister à la pression exercée par l'eau accumulée. De plus, la situation géologique particulière du site a été mal évaluée. Le barrage a été construit sur un terrain instable, ce qui a contribué à la rupture.

Les lacunes de la surveillance

En plus des défauts techniques, une surveillance insuffisante des conditions du barrage a également joué un rôle dans la catastrophe. Bien que des signes de faiblesse aient été observés dans les mois précédant l’effondrement, aucune action préventive n’a été prise pour remédier à ces problèmes. Cette négligence a été largement critiquée et a conduit à une refonte des normes de sécurité pour les barrages en France.

Un tournant pour la sécurité des infrastructures en France

La catastrophe du barrage de Malpasset a non seulement marqué la fin tragique de nombreuses vies humaines, mais elle a aussi révélé des failles profondes dans les systèmes de contrôle et de construction des grandes infrastructures en France. Cette tragédie a conduit à une révision des normes de sécurité, avec la mise en place de réglementations plus strictes pour garantir la sécurité des barrages et des structures similaires. Aujourd’hui, le souvenir de cet événement reste un avertissement sur la nécessité de garantir une surveillance rigoureuse et des infrastructures fiables pour prévenir de telles catastrophes.

En 1901, la firme Gillette révolutionne l'industrie du rasage en lançant le premier rasoir mécanique à lame jetable. Cette invention, signée par l’ingénieur américain King C. Gillette, transforme à jamais la routine quotidienne de millions d'hommes et redéfinit le marché du rasage. Le rasoir Gillette est non seulement une innovation technologique, mais aussi un modèle économique novateur qui introduit la vente de lames de rasoir jetables, une stratégie qui reste encore aujourd'hui un pilier des entreprises modernes.

Contexte de l’Industrie du Rasage au Début du XXe Siècle

Les méthodes de rasage avant 1901

Avant l'invention de Gillette, le rasage était un processus plus long et parfois douloureux, impliquant l’utilisation de rasoirs droits, qui nécessitaient une grande habileté pour éviter les coupures. L'entretien de ces rasoirs, qui nécessitaient des affûtages réguliers, était également une contrainte. L'innovation dans ce domaine était donc primordiale pour les consommateurs à la recherche de solutions plus simples et plus sûres.

Le marché du rasage : une opportunité d’innovation

À la fin du XIXe siècle, de nombreuses entreprises cherchaient à répondre à la demande croissante de produits hygiéniques et pratiques. Le rasage n’échappait pas à cette dynamique. Gillette, fort de son expertise dans la vente de produits utilitaires, entrevoit la possibilité de combiner la commodité d’un rasoir efficace avec la stratégie économique de remplacement des lames jetables.

L’Invention du Rasoir Mécanique

L’idée de King C. Gillette

King Camp Gillette, fondateur de la société, s’inspire de l’idée d’un rasoir facile à utiliser, sûr, mais surtout à usage jetable. La révolution réside dans la lame amovible, un concept totalement nouveau. En 1901, après des années de recherches, Gillette dévoile son rasoir mécanique à lame jetable, qui élimine la nécessité d’affûter l’instrument et le rend accessible à un large public.

L’élément clé de l'innovation : la lame jetable

Le véritable coup de génie de Gillette réside dans son modèle économique : la vente de lames jetables, produites en masse, qui permettaient aux utilisateurs de changer de lame sans avoir à investir dans un nouveau rasoir. Ce système génère un marché récurrent, une stratégie devenue emblématique dans de nombreuses industries aujourd’hui, souvent appelée le modèle "razor-and-blades".

L'Impact du Rasoir Gillette sur la Société

Un produit de masse

Avec la commercialisation du rasoir Gillette, le rasage devient plus accessible, plus rapide et plus sûr. Le rasoir mécanique permet à des millions d’hommes dans le monde entier de se raser avec une précision inédite, à moindre coût. Il devient un symbole de l’époque moderne, marquant un changement dans les habitudes de consommation et dans l’industrie du soin personnel.

L'évolution vers un empire mondial

Gillette connaît un succès fulgurant, étendant sa production et ses ventes dans de nombreux pays. Cette réussite n’est pas seulement due à l’innovation technologique, mais aussi à la vision commerciale de Gillette, qui parvient à établir un réseau de distribution international, rendant son produit omniprésent sur le marché.

Un Moment Charnière dans l’Histoire de l’Industrie

Le lancement du rasoir mécanique Gillette en 1901 est une étape décisive dans l’histoire des produits de consommation. Plus qu’une simple invention, il marque le début d’une ère nouvelle où l’innovation technologique et le modèle économique s’allient pour créer des produits à la fois fonctionnels et accessibles. L’influence de cette invention se fait encore sentir aujourd'hui dans de nombreuses industries qui suivent un modèle similaire de consommables jetables et d’abonnements.

Le Coup d'État du 2 décembre 1851, mené par Louis-Napoléon Bonaparte, marque un tournant décisif dans l'histoire de la France. Fils de l'ex-empereur Napoléon Ier, Louis-Napoléon cherche à revendiquer l'héritage de son oncle et à restaurer l'Empire. À travers ce coup de force, il met fin à la Deuxième République et s'impose comme Napoléon III, empereur des Français. Cette action décisive, bien que violente, est marquée par des choix stratégiques astucieux et une gestion habile des rapports de force politiques et militaires.

Contexte politique et social

La Deuxième République : Un régime fragile

Après la Révolution de 1848, la Deuxième République est née dans un climat de tensions et d'incertitudes. L'instabilité politique est présente, avec des divisions internes entre républicains modérés et radicaux, ainsi que des luttes de pouvoir entre l'exécutif et le législatif. Louis-Napoléon Bonaparte, élu président de la République en 1848, profite de cette instabilité pour préparer son coup.

L’ascension de Louis-Napoléon

Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, capitalise sur l'héritage napoléonien et la nostalgie de l'Empire. Son élection présidentielle en 1848 est un succès populaire, mais son pouvoir reste limité par la Constitution qui l’empêche de se représenter après son premier mandat. Cette limitation alimente sa volonté de prolonger son autorité en dehors du cadre républicain.

Le Coup d'État du 2 décembre 1851

Les préparatifs du coup de force

Louis-Napoléon, conscient de la fragilité de la République, commence à préparer son coup dès 1851. Il organise une série de manœuvres politiques, notamment en séduisant une partie de l’armée, en distribuant des faveurs aux élites et en cherchant à manipuler les mouvements populaires. Le soutien militaire et populaire devient essentiel pour sa réussite.

Le jour du coup d'État

Le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon prend la décision d’agir. Il utilise l'armée pour occuper Paris et évincer les principaux leaders républicains. Le Parlement est dissous, et des arrestations massives ont lieu. Le lendemain, un plébiscite est organisé, où Louis-Napoléon sollicite la légitimité du peuple pour son action, obtenant une victoire écrasante.

Conséquences immédiates et long terme

La fin de la Deuxième République

Le coup d'État marque la fin de la Deuxième République et la consolidation du pouvoir de Louis-Napoléon, qui se proclame empereur sous le nom de Napoléon III en 1852. Le régime autoritaire qu’il instaure repose sur le contrôle militaire, la propagande et le soutien populaire, notamment par des réformes sociales et économiques.

Le retour de l’Empire

Le retour de l’Empire marque également un changement profond dans la société française. Napoléon III cherche à stabiliser la France en imposant des réformes tout en poursuivant une politique expansionniste à l’étranger. Toutefois, ce régime sera confronté à des défis internes et externes, notamment la guerre de 1870 contre la Prusse, qui mènera à sa chute.

Le Coup d'État comme acte fondateur

Le coup d'État de Louis-Napoléon est un acte fondateur de l’histoire de la France moderne. Il illustre la manière dont une figure charismatique, avec des alliés stratégiques et un sens aigu des opportunités, peut manipuler le système politique pour instaurer une nouvelle forme de pouvoir. Bien que le régime de Napoléon III ait pris fin après la défaite de Sedan, le 2 décembre 1851 reste une date marquante dans l’histoire de la politique française.

La Bataille d'Austerlitz, également connue sous le nom de Bataille des Trois Empereurs, est l'une des victoires les plus célèbres de Napoléon Bonaparte, survenue le 2 décembre 1805. Cette bataille décisive entre l'armée française et les forces combinées russes et autrichiennes a marqué un tournant dans les guerres napoléoniennes. L'issue de cette victoire permet à Napoléon de consolider son pouvoir et de renforcer l'influence de la France en Europe.

Contexte historique

La situation en Europe avant Austerlitz

Au début du XIXe siècle, l'Europe était plongée dans un tourbillon de guerres résultant des ambitions expansionnistes de Napoléon. Après plusieurs victoires éclatantes, l'Empire français s'étendait sur une grande partie de l'Europe, ce qui a inquiété les puissances traditionnelles comme l'Empire russe et l'Empire d'Autriche.

La Troisième Coalition

Face à cette menace, une nouvelle coalition se forme, composée de l'Empire russe, du Saint-Empire romain germanique et du Royaume-Uni. Leur objectif était de freiner l'expansion de Napoléon, mais leur stratégie se heurtera à un défi majeur lors de la confrontation à Austerlitz.

Déroulement de la bataille

La stratégie napoléonienne

Napoléon, maître dans l'art de la guerre, a su manipuler l'ennemi en feignant la faiblesse pour attirer les troupes adverses dans un piège. L'armée française, bien inférieure en nombre, se positionne de manière à contraindre ses adversaires à s'engager dans une bataille décisive.

L'affrontement du 2 décembre

Le 2 décembre 1805, sur le plateau d'Austerlitz, les troupes françaises affrontent les forces alliées. La bataille se caractérise par des mouvements de troupes audacieux, une utilisation parfaite du terrain et une gestion stratégique de l'artillerie. La victoire française est écrasante, infligeant une lourde défaite aux forces alliées, et renforçant la réputation militaire de Napoléon.

L'impact de la bataille d'Austerlitz

La fin de la Troisième Coalition

La défaite de l'armée russe et autrichienne à Austerlitz a eu des conséquences majeures. Elle marque la fin effective de la Troisième Coalition et ouvre la voie à une série de traités favorables à la France, dont le traité de Presbourg.

L'héritage d'Austerlitz

La bataille d'Austerlitz est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes victoires tactiques de l'histoire militaire. Son influence s'étend au-delà de la France, marquant un tournant décisif dans les relations de pouvoir en Europe et la domination militaire de Napoléon.

Une victoire clé dans le destin de l'Empire français

La Bataille d'Austerlitz reste un symbole de la brillante stratégie militaire de Napoléon et de son habileté à manipuler ses ennemis. Elle incarne non seulement la victoire militaire, mais aussi l'apogée de l'Empire français avant sa chute. La date du 2 décembre 1805 demeure inscrite dans l'histoire comme l'un des plus grands moments de gloire pour la France.

Le 2 décembre 1804, la France assiste à un événement marquant qui restera gravé dans l’histoire : le sacre de Napoléon Bonaparte, qui devient Empereur des Français. Cette cérémonie solennelle, qui se déroule à la cathédrale Notre-Dame de Paris, n’est pas seulement un acte religieux, mais également un geste politique de grande portée. Elle marque la consolidation du pouvoir de Napoléon après la Révolution française et la fin de la Première République, tout en symbolisant un changement radical dans la structure de l’État français. Le sacre de Napoléon n’est pas seulement une mise en scène de l’ascension d’un homme, mais aussi l’affirmation d’un nouveau pouvoir impérial, fondé sur la légitimité religieuse et la grandeur de l’État. Cet article explore les événements qui ont conduit à ce sacre historique et l’importance de cette cérémonie dans la carrière de Napoléon.

Le Contexte de l'Ascension de Napoléon

1.1 Napoléon Bonaparte : De général à empereur

Avant de devenir empereur, Napoléon Bonaparte est d’abord un brillant général durant les guerres révolutionnaires. Son ascension rapide au sein de l'armée française, en particulier sa victoire en Italie et son rôle clé dans le coup d’État du 18 Brumaire (9 novembre 1799), marque le début de son pouvoir politique. Après la chute de la Révolution et la fin de la Première République, Napoléon devient Premier Consul, consolidant peu à peu son autorité. Toutefois, il n’est pas encore reconnu comme souverain absolu, ce qui le pousse à vouloir légitimer son pouvoir par un acte solennel.

1.2 La nécessité d'une légitimité

Bien que Napoléon soit déjà à la tête du gouvernement français depuis 1799, il cherche à renforcer sa légitimité face à l’opposition interne et externe. L’idée de se faire couronner empereur est soutenue par la nécessité de stabiliser la France et de consolider un pouvoir fort. Napoléon veut ainsi se poser en héritier de l’Empire romain et des grandes dynasties européennes, tout en se distanciant de l’ancienne monarchie absolue. La perspective d’un sacre religieux, en présence du pape, permet de renforcer son autorité aux yeux du peuple et de la classe dirigeante.

Le Sacre de Napoléon : Une Cérémonie Exceptionnelle

2.1 La mise en scène du sacre

Le 2 décembre 1804, la cérémonie du sacre a lieu à la cathédrale Notre-Dame de Paris, en présence d’une multitude de dignitaires français et étrangers. La mise en scène est soigneusement orchestrée pour souligner le caractère solennel et grandiose de l’événement. La participation du pape Pie VII, qui bénit la couronne et l’empereur, représente un geste fort, symbolisant l'alliance entre l'Église et le pouvoir impérial. Toutefois, ce n’est pas le pape qui pose la couronne sur la tête de Napoléon, mais ce dernier qui s’autocouronne, un geste délibéré pour signifier qu’il ne dépendait pas de la volonté papale pour gouverner.

2.2 Un sacre inédit : Le couronnement de l’empereur et de l’impératrice