Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Le 22 août 1962, une tentative d'assassinat visant le général Charles de Gaulle, alors président de la République, a lieu au Petit-Clamart, dans la banlieue de Paris. Cet attentat est organisé par un groupe de militaires opposés à la politique d’indépendance de l’Algérie conduite par de Gaulle. Cet acte, qui échoue de peu, marque un tournant dans la lutte entre les partisans de l’Algérie française et ceux favorables à l’indépendance. L'attentat du Petit-Clamart incarne la radicalisation des opposants à la décolonisation et témoigne de la tension extrême en France durant cette période charnière.

Le contexte historique et politique

La guerre d'Algérie et la politique de décolonisation

La guerre d'Algérie, qui débute en 1954, plonge la France dans un conflit sanglant et complexe. En 1958, Charles de Gaulle revient au pouvoir avec l'espoir de stabiliser la situation. Mais, en 1962, après avoir pris la décision de négocier l’indépendance de l’Algérie, il se met à dos une partie de l’armée et des partisans de l'Algérie française, qui considèrent sa politique comme une trahison.

La création de l'OAS et la radicalisation des opposants

Face à la perspective de l'indépendance algérienne, certains militaires et colons français créent l'Organisation de l'Armée Secrète (OAS), une organisation clandestine qui mène des opérations violentes pour s’opposer à la politique de décolonisation. Ce groupe devient rapidement un réseau bien organisé, capable de mener des attentats pour atteindre ses objectifs, notamment l'élimination de Charles de Gaulle.

La préparation de l'attentat

Le rôle du lieutenant-colonel Bastien-Thiry

L’attentat du Petit-Clamart est dirigé par Jean-Marie Bastien-Thiry, un lieutenant-colonel de l'armée de l'air française. Pour lui et ses complices, éliminer de Gaulle est la seule solution pour sauver l’Algérie française. Bastien-Thiry recrute des hommes déterminés et planifie soigneusement l'opération, qui doit se dérouler lorsque le cortège présidentiel est le plus vulnérable.

Les préparatifs et la logistique de l'opération

L’attentat est minutieusement préparé, avec des hommes positionnés le long de l’itinéraire du président. Le Petit-Clamart, une zone de passage fréquente pour de Gaulle, est choisi comme lieu idéal pour tendre l'embuscade. Les assaillants se procurent des armes et prévoient d'attaquer au moment où la voiture de de Gaulle ralentit.

Le déroulement de l'attentat

L'embuscade au Petit-Clamart

Le 22 août 1962, le convoi de de Gaulle quitte l'Élysée pour se rendre à l'aéroport de Villacoublay. Les conjurés, armés de fusils-mitrailleurs et postés en embuscade au bord de la route, ouvrent le feu dès que la DS présidentielle passe à leur niveau. La voiture de de Gaulle est criblée de balles, mais, par miracle, le président et son épouse sortent indemnes de l’attaque.

L’échec de l’attentat

L'attentat échoue, principalement en raison de la robustesse de la voiture présidentielle et de la rapidité du chauffeur qui parvient à accélérer malgré les tirs. L’échec de cet attentat suscite une onde de choc dans le pays et renforce la détermination de de Gaulle à poursuivre sa politique de décolonisation.

Les suites judiciaires et les conséquences

L’arrestation et le procès des conspirateurs

Après l'attentat, une enquête est rapidement menée, aboutissant à l'arrestation de Bastien-Thiry et de plusieurs complices. Le procès, très médiatisé, se tient devant un tribunal militaire. Bastien-Thiry, considéré comme l’instigateur principal, est condamné à mort et exécuté par fusillade en mars 1963. D'autres membres du groupe reçoivent également de lourdes peines.

L'impact de l'attentat sur la présidence de de Gaulle

Cet attentat marque un tournant dans la présidence de de Gaulle, renforçant sa résolution et son image d’homme d’État déterminé. L’échec de l’OAS à éliminer de Gaulle scelle le sort des partisans de l’Algérie française, tout en accentuant la volonté du président de protéger les institutions républicaines face aux menaces terroristes.

L’héritage de l’attentat du Petit-Clamart

Un symbole de la division au sein de la France

L’attentat du Petit-Clamart est devenu un symbole des luttes internes en France durant la période de décolonisation. Il incarne la violence des oppositions politiques et montre jusqu’où certains groupes étaient prêts à aller pour défendre leur vision de la France. Cet événement souligne les divisions au sein de la société française et la complexité de la transition vers un pays post-colonial.

La mémoire de l’attentat et son impact sur la politique française

L'attentat du Petit-Clamart reste gravé dans la mémoire collective, rappelant les défis auxquels la France a dû faire face dans sa transition post-coloniale. Il rappelle aussi la fragilité de la stabilité politique en période de crise et la nécessité de préserver les institutions démocratiques face aux extrémismes.

Un attentat manqué aux répercussions historiques

L'attentat du Petit-Clamart est l'un des événements les plus marquants de la présidence de Charles de Gaulle. Ce coup manqué, qui aurait pu changer le cours de l'histoire de France, symbolise les tensions extrêmes qui entouraient la décolonisation et la politique d’indépendance de l’Algérie. En échappant à cette attaque, de Gaulle est devenu un symbole de résistance, et l’affaire rappelle encore aujourd'hui les défis posés par les conflits de convictions en période de transformation politique.

En octobre 1968, le corps de Stevan Markovic, garde du corps de l'acteur Alain Delon, est retrouvé dans une décharge près de Paris. Rapidement, cette affaire prend des proportions considérables et fait la une des journaux, mêlant célébrités, scandale, et rumeurs visant les plus hauts cercles politiques français. Ce meurtre non résolu va se transformer en une affaire d’État, alimentant des rumeurs d'intrigues et de scandales sexuels, et impliquant même l'épouse du premier ministre de l'époque, Georges Pompidou. L’affaire Markovic reste aujourd'hui un mystère qui soulève de nombreuses questions sur les coulisses du pouvoir et les jeux d’influence.

Stevan Markovic et son entourage

Qui était Stevan Markovic ?

Stevan Markovic, un Yougoslave exilé en France, travaille comme garde du corps pour l'acteur Alain Delon. Homme de main et proche de Delon, Markovic mène une vie entre les cercles de la jet-set parisienne et le milieu du show-business. Sa relation avec Delon et d’autres personnalités influentes le place au cœur de certains des milieux les plus privilégiés de la capitale.

Les tensions et rivalités dans le cercle de Delon

Des tensions apparaissent entre Markovic et certains membres de l’entourage de Delon, notamment Georges Pompidou, qui est alors le principal rival politique de Charles de Gaulle pour la succession présidentielle. Markovic aurait accumulé des informations compromettantes sur des figures influentes, ce qui, selon certains, pourrait expliquer son meurtre.

La découverte macabre et les premières pistes

La découverte du corps de Markovic

Le 1er octobre 1968, le corps de Stevan Markovic est retrouvé dans une décharge de la région parisienne. Son visage est en partie défiguré, et des éléments indiquent qu'il a probablement été tué ailleurs avant d'être abandonné dans cette décharge. Cette découverte choque et intrigue la presse, qui se précipite sur l’affaire, flairant un scandale potentiel.

Les lettres compromettantes de Markovic

Avant sa mort, Markovic aurait confié à son frère Aleksandar qu'il se sentait en danger. Il laisse une lettre mystérieuse indiquant que si quelque chose devait lui arriver, Delon et Pompidou en seraient les responsables. Cette lettre alimente les rumeurs et fait de l’affaire un scandale national, car elle laisse entendre des implications d’hommes de pouvoir et de célébrités.

Les rumeurs de chantage et les accusations

Les photos compromettantes et le chantage présumé

L'une des rumeurs les plus persistantes de l'affaire est celle de photos compromettantes impliquant des personnalités influentes de la société française dans des soirées douteuses. Markovic aurait eu accès à ces photos et les aurait utilisées pour exercer un chantage sur certains individus puissants, dont Pompidou et sa femme. Cependant, l’existence de ces photos n’a jamais été prouvée, ajoutant au mystère.

L’implication de Delon et des tensions dans le milieu du cinéma

Alain Delon, ami proche de Markovic, se retrouve également mêlé à l’affaire. Bien qu'il ne soit pas directement accusé, ses liens avec le défunt et certaines fréquentations douteuses jettent une ombre sur sa réputation. L'affaire met également en lumière les tensions au sein de la jet-set parisienne, où les luttes d'influence et les jeux de pouvoir sont monnaie courante.

Georges Pompidou et les répercussions politiques

Georges Pompidou, victime d’un complot ?

Alors qu'il est sur le point de succéder à Charles de Gaulle, Pompidou se retrouve en première ligne des accusations, soupçonné d'être compromis par l'affaire Markovic. Convaincu qu'il est victime d'un complot destiné à nuire à sa carrière politique, Pompidou prend la parole publiquement pour défendre sa femme et lui-même, dénonçant une manœuvre politique.

La crise de confiance et les répercussions sur la présidence de Pompidou

L’affaire Markovic affecte l'image publique de Pompidou et crée une crise de confiance envers les institutions politiques. Bien que Pompidou accède à la présidence en 1969, cette affaire reste une ombre dans son parcours politique, entretenant une méfiance envers ses adversaires et laissant des cicatrices dans l’opinion publique.

Enquête, non-lieu et mystère non résolu

Une enquête sans coupable

Malgré des investigations approfondies, l’affaire Markovic se termine sans qu'aucun coupable ne soit identifié. Les preuves matérielles sont insuffisantes pour établir la responsabilité de qui que ce soit, et les nombreuses pistes se révèlent être des impasses. La justice prononce un non-lieu, laissant l’affaire irrésolue.

Un mystère qui perdure et ses interprétations

L’affaire Markovic reste l’un des plus grands mystères criminels et politiques de la Ve République. Des théories continuent de circuler, impliquant chantage, rivalités politiques, et jeux de pouvoir. Cette affaire a également inspiré des livres, des films, et des analyses, faisant d'elle un exemple des intrigues et scandales qui peuvent entourer les cercles du pouvoir.

Meurtre et scandale aux portes du pouvoir

L’affaire Markovic est un fascinant mélange de mystère criminel, d’intrigues politiques, et de scandale médiatique. À ce jour, la mort de Stevan Markovic demeure un mystère non résolu, mais les répercussions de cette affaire ont durablement marqué le paysage politique français. En mêlant personnalités influentes et supposés complots, elle a cristallisé les fantasmes autour des coulisses du pouvoir. Cette affaire rappelle également les effets dévastateurs que les rumeurs et les scandales peuvent avoir sur la carrière et la vie personnelle de ceux qui gravitent autour des hautes sphères de la société.

Les années 70 marquent un tournant dans l'architecture urbaine et le développement des grandes villes. Face à une urbanisation rapide et à une population croissante, les villes doivent s’adapter, et de nouveaux styles architecturaux émergent, influencés par des mouvements tels que le brutalisme et le modernisme. Cette décennie est aussi caractérisée par un besoin de fonctionnalité et de praticité, notamment avec la construction de bâtiments plus grands et plus imposants, conçus pour répondre aux défis de densité et de modernité. Cet article examine comment ces nouvelles approches ont façonné l’aspect des métropoles dans les années 70.

Contexte social et besoins urbains

Urbanisation croissante et explosion démographique

Au début des années 70, les villes connaissent une expansion démographique sans précédent. L’urbanisation rapide entraîne un besoin accru de logements, d'infrastructures et de services urbains. Cette croissance oblige les urbanistes à revoir leurs stratégies de construction pour optimiser l’espace et offrir des solutions aux citadins dans un contexte de densité de plus en plus élevée.

Changements économiques et besoins de modernisation

La période est marquée par une montée de la classe moyenne et une transformation des structures économiques. Le besoin de centres d'affaires modernes et de nouveaux types d’espaces pour les bureaux et les habitations devient une priorité pour répondre aux nouvelles aspirations sociales et économiques. La construction s’adapte pour incarner la modernité et l’innovation technique.

Styles architecturaux des années 70

Le brutalisme : un style imposant et fonctionnel

Le brutalisme devient emblématique de l'architecture des années 70. Ce style, souvent caractérisé par l'usage de béton brut et des formes angulaires massives, est adopté pour sa robustesse et son coût abordable. Les bâtiments brutalistes sont conçus pour durer et répondre aux besoins fonctionnels, sans rechercher nécessairement une esthétique séduisante. Ils deviennent vite synonymes de modernité, même s’ils sont parfois critiqués pour leur aspect austère.

Le modernisme tardif et l'influence de l'International Style

L'International Style, avec ses façades de verre et d'acier, se poursuit dans les années 70, évoluant vers un modernisme tardif. Les gratte-ciel de verre et d'acier apparaissent dans de nombreuses grandes villes, tels que New York, Paris ou Tokyo. Ce style mise sur l’élégance et la simplicité, mettant en avant la fonctionnalité et la transparence.

Les prémices du postmodernisme

Vers la fin de la décennie, les architectes commencent à remettre en question l’austérité du modernisme et du brutalisme. Le postmodernisme, qui apparaîtra plus nettement dans les années 80, commence à introduire des éléments plus décoratifs et à réintégrer la couleur et la diversité dans les façades urbaines.

Projets urbains et constructions emblématiques

Les grands ensembles et logements sociaux

Dans les années 70, de nombreux projets de grands ensembles sont lancés dans les périphéries urbaines pour répondre au besoin urgent de logements. Ces ensembles sont souvent constitués de tours et de barres d’immeubles conçus pour accueillir des milliers de résidents. Ils représentent un modèle de ville verticale, mais sont parfois critiqués pour leur isolement social et leur aspect peu accueillant.

Les centres d'affaires et l’essor des gratte-ciel

Dans des villes comme New York, Londres, ou Paris (avec le quartier de La Défense), les années 70 voient la construction de gratte-ciel et de tours de bureaux modernes. Ces immeubles symbolisent la puissance économique des grandes métropoles et offrent des espaces de travail modernes, adaptés aux besoins des grandes entreprises. Ils contribuent à redéfinir l’horizon des villes et à renforcer leur attractivité économique.

Infrastructures publiques et culturelles

Les années 70 voient également la création de nombreux bâtiments publics et culturels, tels que des centres culturels, des bibliothèques, et des musées, destinés à répondre aux besoins d'une population urbaine en pleine croissance. Des projets comme le Centre Pompidou à Paris illustrent une nouvelle approche, où les infrastructures ne servent pas uniquement des fins pratiques, mais deviennent des lieux de rassemblement et de culture.

Technologies et innovations de construction

L'usage du béton et de nouveaux matériaux

Le béton, résistant et modulable, est largement utilisé dans les constructions des années 70. En parallèle, l’essor de matériaux tels que l'acier et le verre ouvre la voie à des structures plus légères et transparentes. Cette innovation permet aux architectes de concevoir des espaces plus ouverts et aérés, et de réaliser des bâtiments aux formes et tailles impressionnantes.

Développement des techniques de préfabrication

Pour accélérer la construction, les techniques de préfabrication se répandent. Les éléments d’un bâtiment sont préfabriqués en usine, puis assemblés sur place. Cela permet de réduire les coûts et les délais, et de rendre la construction plus efficace, ce qui est particulièrement bénéfique pour les grands ensembles et les bâtiments publics.

Les critiques et défis de l’urbanisme des années 70

La critique de l’architecture brutaliste et des grands ensembles

L'architecture brutaliste et les grands ensembles sont rapidement critiqués pour leur aspect massif et inhumain. Les résidents dénoncent parfois l'isolement social que ces immeubles créent, ainsi que leur manque de charme et de chaleur. Cette architecture, bien que fonctionnelle, est accusée de créer des quartiers monotones et peu accueillants.

La crise économique et l’arrêt de certains projets

La crise pétrolière de 1973 et la récession qui s’ensuit affectent le secteur de la construction. De nombreux projets sont ralentis ou abandonnés. Les villes doivent repenser leur approche pour faire face à la crise économique, et cela marque un ralentissement dans le rythme de construction qui se poursuivra jusqu’aux années 80.

Héritage et impact de l'architecture des années 70

Un style encore présent dans nos villes

Aujourd'hui, les bâtiments construits dans les années 70 font toujours partie intégrante du paysage urbain. Certains ont été rénovés pour s'adapter aux nouveaux besoins, tandis que d'autres sont devenus des exemples emblématiques du brutalisme et du modernisme de cette époque.

L'impact sur l'architecture contemporaine

L’architecture des années 70 a aussi inspiré les architectes contemporains. Le mouvement de réhabilitation des bâtiments brutalistes témoigne d’un regain d’intérêt pour cette période. Certains éléments architecturaux des années 70, tels que l'accent sur la fonctionnalité et les techniques de préfabrication, continuent d’influencer l’architecture moderne.

Entre modernité et défis urbains

Les années 70 ont marqué un tournant dans le développement urbain et architectural des grandes villes. Entre modernité, nouvelles technologies et défis économiques, cette décennie a vu l'émergence de styles marquants et de structures emblématiques qui continuent de façonner nos villes. L’architecture de cette époque, bien que critiquée pour son austérité, a également été le reflet des aspirations et des transformations sociétales de l'époque. Elle a laissé un héritage qui perdure et inspire encore de nombreuses initiatives contemporaines.

En 1971, la France est le théâtre d'une lutte historique pour le droit à l'avortement. À cette époque, l'avortement est toujours illégal, et des milliers de femmes subissent des avortements clandestins dans des conditions souvent dangereuses. Avec le Manifeste des 343, signé par des personnalités et des anonymes, un vent de révolte souffle sur le pays. Ce manifeste marque le début d'un mouvement décisif qui mènera à la légalisation de l'avortement quelques années plus tard. Cet article revient sur cette bataille emblématique pour les droits des femmes et les étapes qui ont jalonné ce parcours vers la liberté reproductive.

Le contexte social et juridique des années 70

La loi et la répression de l’avortement

En 1971, l’avortement est interdit en France depuis la loi de 1920, qui punit sévèrement les interruptions de grossesse et même la promotion de la contraception. Les femmes n’ont pas le droit de disposer de leur corps et risquent l’emprisonnement en cas d’avortement. Cette loi archaïque reflète une société encore très conservatrice en matière de droits des femmes.

La montée des revendications féministes

À la fin des années 60 et au début des années 70, les mouvements féministes prennent de l’ampleur en France. Inspirés par les luttes sociales aux États-Unis et dans d'autres pays, des militantes françaises réclament une égalité réelle entre hommes et femmes, notamment dans le domaine du droit à disposer de son corps. Ces militantes vont jouer un rôle central dans la bataille pour la légalisation de l’avortement.

Le Manifeste des 343, un acte de rébellion

Le texte audacieux du manifeste

Le 5 avril 1971, un manifeste, publié dans le journal Le Nouvel Observateur, fait l’effet d’une bombe. Intitulé "Je me suis fait avorter", ce texte est signé par 343 femmes qui déclarent publiquement avoir eu recours à un avortement illégal. Ce geste, audacieux et risqué, vise à briser le tabou et à dénoncer l’injustice de la loi de 1920.

La mobilisation des célébrités et des anonymes

Parmi les signataires du manifeste figurent des célébrités comme Simone de Beauvoir, Françoise Sagan et Catherine Deneuve. Leur prise de position attire l’attention des médias et du grand public, donnant une visibilité sans précédent à la question de l’avortement. Cet engagement courageux incite de nombreuses autres femmes anonymes à se joindre à la lutte et à exiger le droit de choisir.

La riposte de la société et les controverses

La réaction de la classe politique et de l’Église

Le manifeste suscite des réactions vives de la part des autorités et de l’Église catholique, qui condamnent fermement cette initiative. Des politiciens conservateurs accusent les signataires de dégrader les valeurs morales de la société française. La réprobation de l’Église, très influente à cette époque, renforce l’opposition, mais aussi la détermination des militantes à poursuivre leur combat.

La mobilisation de la population et des associations

Face aux critiques, des associations comme le Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception (MLAC) se mobilisent pour soutenir les femmes. Ces associations organisent des rassemblements, distribuent des informations et soutiennent les femmes souhaitant avorter, en organisant des voyages dans des pays où l’avortement est autorisé. La bataille devient alors celle de l’ensemble de la société, avec un soutien croissant des citoyens.

Les batailles juridiques et les procès médiatisés

Les procès de militantes et médecins

En parallèle, des procès de médecins pratiquant des avortements illégaux sont largement médiatisés et créent un choc dans la société française. Ces procès mettent en lumière la réalité des avortements clandestins et les souffrances des femmes. Ils contribuent à sensibiliser l’opinion publique à la nécessité d’un changement législatif.

La résistance des femmes face à la loi

Malgré la répression, des femmes continuent de se faire avorter clandestinement, au péril de leur santé. Le mouvement féministe s'intensifie pour soutenir celles qui risquent l’emprisonnement ou des complications médicales graves. Les militantes organisent des collectes de fonds pour aider les femmes en difficulté et plaident en faveur de la liberté de choisir.

Les avancées et la victoire législative

L’arrivée de Simone Veil et la préparation de la loi

En 1974, Simone Veil, nommée ministre de la Santé, prend la décision de préparer une loi pour légaliser l’avortement. Forte de sa propre expérience de militante pour les droits des femmes, elle entreprend de convaincre les parlementaires du bien-fondé de cette réforme. Son courage et son engagement feront d'elle une figure emblématique de cette lutte.

Le vote de la loi Veil et l'avènement de la liberté reproductive

Après de longs débats et une opposition farouche, la loi est votée en 1975, autorisant l’avortement sous certaines conditions. Cette victoire symbolique marque une avancée majeure dans les droits des femmes et ouvre la voie à une société plus égalitaire. La loi Veil est aujourd'hui considérée comme une étape cruciale dans l’histoire des droits humains en France.

Héritage et impact de la bataille de 1971

Une prise de conscience collective

L’année 1971 a marqué une prise de conscience collective autour des droits des femmes et de la question de l’avortement. Les mobilisations de cette époque ont joué un rôle essentiel pour sensibiliser le public aux injustices subies par les femmes, et ont contribué à transformer les mentalités.

Les luttes féministes contemporaines

L’héritage de cette bataille pour l’avortement continue de résonner dans les luttes féministes contemporaines. Les militantes d’aujourd’hui rendent hommage à celles qui se sont battues en 1971, et s'inspirent de leur courage pour défendre les droits acquis, tout en luttant contre les menaces qui pèsent encore sur la liberté de choix dans le monde entier.

Une lutte courageuse a marqué les esprits

L'année 1971 reste gravée dans l’histoire comme le point de départ d’un combat décisif pour les droits des femmes en France. Avec le Manifeste des 343 et les mobilisations qui ont suivi, les féministes ont permis une avancée historique vers la liberté de choix. Cette lutte courageuse a marqué les esprits et continue d’inspirer les générations actuelles, rappelant que les droits acquis ne sont jamais définitivement acquis et qu'il faut rester vigilant pour les préserver.

Les années 1970 en France sont marquées par une série de prises d’otages, à la fois sur le sol national et à l’international, impliquant des citoyens français. À une époque où le terrorisme politique prend une ampleur mondiale, la France doit faire face à des situations complexes qui mobilisent les autorités et bouleversent la société. Cet article revient sur cette période tendue, entre idéologies extrêmes, opérations militaires, et changements dans la gestion de crises.

Contexte international et montée des extrémismes

Les années 70 : une décennie de violence mondiale

La France, comme d'autres nations, fait face à une montée de la violence dans un monde marqué par la Guerre froide. Des groupes extrémistes, souvent influencés par des idéologies marxistes, anarchistes ou nationalistes, emploient des méthodes radicales pour faire entendre leur cause, utilisant la prise d’otages comme moyen de pression.

L'impact des conflits au Moyen-Orient

Les tensions politiques au Moyen-Orient, notamment entre Israël et les pays arabes, ont un impact direct sur l'Europe. Les conflits régionaux entraînent des actes de violence visant les pays occidentaux alliés, avec des prises d'otages dans les aéroports, les ambassades et d'autres lieux stratégiques. La France devient alors un terrain d'action pour les groupes prônant la cause palestinienne, ce qui contribue à créer une atmosphère d’insécurité.

Les prises d'otages emblématiques en France

La prise d'otages de l'ambassade d'Irak en 1973

En 1973, un groupe armé palestinien prend en otages plusieurs personnes au sein de l’ambassade d’Irak à Paris, exigeant la libération de prisonniers palestiniens. Cet événement attire l’attention internationale et force le gouvernement français à négocier sous la pression. La crise se termine par une médiation réussie, mais laisse une empreinte durable dans la gestion des futures crises.

La prise d'otages de la rue de Grenelle en 1974

L’affaire de la rue de Grenelle est un autre exemple de la violence des années 70. En 1974, des terroristes prennent en otage plusieurs membres d’une banque dans le quartier parisien. L’intervention des forces de l’ordre se solde par la libération des otages, mais cet épisode marque les esprits et souligne la complexité de ces opérations à haut risque.

Les enjeux politiques et diplomatiques

La pression des gouvernements étrangers

Les prises d'otages de citoyens étrangers en France et de Français à l'étranger génèrent des tensions diplomatiques. Les gouvernements étrangers demandent des garanties de sécurité pour leurs ressortissants, et la France se trouve parfois contrainte d’accorder des concessions. Ces événements mettent en évidence la nécessité d’un cadre diplomatique clair pour gérer les situations de crise.

L’influence des médias sur les négociations

Avec l’émergence des médias télévisés, les prises d'otages bénéficient d'une couverture en direct qui influence les négociations. Les terroristes, conscients de leur visibilité, utilisent les médias pour communiquer leurs revendications, ajoutant une pression supplémentaire sur les autorités et suscitant l'intérêt et l'émotion du public. La médiatisation rend également la gestion des crises plus complexe pour le gouvernement.

L’intervention des forces de l’ordre et l’évolution des stratégies

La création des groupes d’intervention spécialisés

Face à l’augmentation des prises d’otages, la France crée des unités spéciales, comme le GIGN (Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale) en 1974. Ces forces d'élite sont formées pour gérer des situations d'une grande complexité et mener des opérations de libération dans des conditions extrêmes. L’action du GIGN lors des prises d'otages dans les années suivantes assoit leur réputation.

La stratégie de négociation et la gestion des otages

Au-delà des interventions armées, les années 70 voient aussi une évolution dans les stratégies de négociation. La France adopte des techniques de négociation plus subtiles pour éviter le recours systématique à la force, en développant des méthodes d’interlocution avec les preneurs d'otages afin de préserver des vies humaines et d’éviter les escalades violentes.

L’impact social et la perception publique

Le sentiment d’insécurité dans la population

La fréquence des prises d'otages dans les années 70 crée un sentiment d'insécurité et d'anxiété parmi les Français. Ces événements marquent durablement la société et suscitent des débats sur les causes profondes de la violence, ainsi que sur les réponses adéquates de la part de l’État pour protéger les citoyens.

Les critiques et soutiens face aux mesures gouvernementales

Si les interventions de l'État sont souvent soutenues, certaines voix critiquent la manière dont les crises sont gérées, notamment en raison des risques de dommages collatéraux. La décennie 70 voit l'émergence de débats publics sur l'efficacité des politiques de sécurité et de lutte contre le terrorisme, alimentant les discussions sur les droits civiques et la transparence de l’action gouvernementale.

Héritage et leçons des années 70

Les mesures préventives et législatives

Les années 70 ont poussé la France à mettre en place des législations et des mesures de sécurité renforcées. La création de groupes d'intervention, la modernisation des infrastructures de sécurité et les mesures diplomatiques en matière de protection des ressortissants deviennent des priorités.

Un tournant pour la gestion des crises dans les décennies suivantes

Cette période marque un tournant dans la gestion des crises d'otages. L’expérience acquise durant cette décennie a permis d’améliorer les réponses aux futures situations de crise, tant sur le plan opérationnel que diplomatique. La France s’est dotée d’une expertise unique dans le domaine de la négociation et de l’intervention qui continue d'influencer ses politiques de sécurité.

Une décennie de tensions et d'interventions

Les années 70 furent une période marquante pour la France, confrontée à des défis sécuritaires inédits avec la montée des prises d’otages. Face à la violence, le pays a mis en place des unités spécialisées, développé des techniques de négociation, et forgé des réponses législatives adaptées. Ces événements ont contribué à façonner la France moderne en matière de sécurité et de gestion des crises, et leur impact est toujours présent dans les politiques de sécurité actuelles.

En 1962, à la suite de la fin de la guerre d’Algérie et de la signature des Accords d'Évian, plus d'un million de personnes d'origine européenne, appelées pieds-noirs, fuient l’Algérie. Ce déplacement massif est le résultat d'un climat de violence et d'incertitude dans un pays en pleine mutation politique. L’exode des pieds-noirs constitue un chapitre douloureux pour les familles concernées, mais aussi pour la France, qui doit alors accueillir une population déracinée. Cet article explore les causes, les défis, et l'héritage de cet exode.

Contexte historique et causes de l’exode

La colonisation de l'Algérie et l'installation des Européens

La colonisation française de l’Algérie débute en 1830, et au fil des décennies, des milliers d’Européens, principalement français, espagnols, et italiens, s'installent dans le pays. Ces colons, qui forment la communauté des pieds-noirs, construisent des vies et développent une culture spécifique, marquée par une identité franco-algérienne. Cependant, leur présence est perçue comme un symbole de domination par la majorité algérienne, générant tensions et ressentiments.

Le déclenchement de la guerre d’Algérie en 1954

En 1954, les tensions éclatent avec le début de la guerre d'Algérie, un conflit de décolonisation qui oppose le Front de libération nationale (FLN) aux forces françaises. La guerre devient rapidement violente et meurtrière, marquée par des attentats, des combats, et des répressions. La communauté des pieds-noirs est prise au milieu de ce conflit, oscillant entre leur attachement à la France et leur statut de colons dans un pays en quête d’indépendance.

Les Accords d’Évian et l’indépendance de l’Algérie en 1962

Après huit années de guerre, la France et le FLN signent les Accords d’Évian en mars 1962, mettant fin aux hostilités et ouvrant la voie à l’indépendance de l’Algérie. Cependant, cette indépendance suscite des inquiétudes chez les pieds-noirs, qui craignent pour leur sécurité dans un pays où les hostilités envers les Européens sont encore vives. Face à l’incertitude, la majorité décide de quitter l'Algérie.

L'exode massif de 1962

La "valise ou le cercueil" : un départ forcé

L'expression "la valise ou le cercueil" illustre bien le choix auquel sont confrontés les pieds-noirs : partir rapidement ou risquer la violence. En effet, malgré les garanties de protection offertes dans les Accords d'Évian, la situation en Algérie se dégrade, avec des violences contre les civils européens. Les pieds-noirs, ne se sentant plus en sécurité, commencent à quitter le pays en masse.

Les conditions de départ : un voyage difficile

Le départ se fait dans des conditions chaotiques. Les familles abandonnent souvent leurs biens et leurs propriétés, emportant seulement l'essentiel dans des valises. Les ports d'Alger et d'Oran voient des milliers de personnes embarquer chaque jour pour Marseille et d’autres villes françaises. La France, peu préparée à un tel afflux, se trouve face à un défi logistique important.

L'arrivée en France : entre espoir et désillusion

À leur arrivée en France, les pieds-noirs sont accueillis avec un mélange de sympathie et d’indifférence. Les autorités françaises leur offrent un soutien, mais les moyens alloués sont souvent insuffisants. De nombreux rapatriés éprouvent un sentiment de déracinement et de marginalisation, se sentant perçus comme des étrangers dans un pays qu’ils considèrent pourtant comme le leur.

Les défis de l’intégration en France

La difficulté de trouver un logement et un emploi

L’afflux soudain de rapatriés pose des défis en matière de logement et d’emploi. Les pieds-noirs, souvent issus d'une classe moyenne en Algérie, doivent parfois accepter des emplois peu qualifiés ou temporaires pour subvenir à leurs besoins. Les gouvernements successifs mettent en place des aides et des logements temporaires, mais beaucoup de rapatriés se sentent abandonnés par l’État.

Les tensions avec la population locale

L’arrivée des pieds-noirs dans certaines régions françaises, particulièrement dans le sud, provoque des tensions avec la population locale. Ces dernières sont souvent dues à des stéréotypes et à une incompréhension mutuelle. Cependant, les pieds-noirs réussissent progressivement à s’intégrer, malgré les préjugés et les obstacles initiaux.

L'impact psychologique et culturel de l’exode

Le traumatisme du déracinement

Pour de nombreux pieds-noirs, l’exode d’Algérie représente un traumatisme durable. Le sentiment de perte de leur terre natale, d’abandon par le gouvernement français, et de déracinement laisse des traces psychologiques profondes, qui se transmettent souvent aux générations suivantes.

La préservation de l'identité et de la culture pied-noir

Malgré le traumatisme, la communauté des pieds-noirs parvient à préserver et transmettre son héritage culturel, culinaire et linguistique. Des associations se forment pour maintenir vivante la mémoire de l’Algérie française, organiser des événements commémoratifs, et perpétuer les traditions. Cette identité particulière devient une composante de la diversité culturelle française.

L’héritage de l'exode dans la société française

La reconnaissance des souffrances des rapatriés

Au fil des décennies, la France reconnaît de plus en plus la souffrance et les difficultés rencontrées par les pieds-noirs. Des lois sont votées pour offrir des compensations financières et des reconnaissances officielles aux rapatriés, bien que ces mesures soient souvent perçues comme tardives.

L’impact dans la politique et la mémoire collective

L'exode des pieds-noirs marque également la politique française, influençant les relations de la France avec ses anciennes colonies. Le souvenir de l’Algérie française et des événements douloureux liés à l'indépendance continue de susciter des débats, notamment sur le colonialisme et le devoir de mémoire.

Une histoire de déracinement et de résilience

L'exode des pieds-noirs reste un épisode marquant de l’histoire contemporaine française. Pour ceux qui l’ont vécu, c’est une période de bouleversements et de douleur, mais aussi de résilience et de reconstruction. Cet événement a façonné non seulement la communauté pied-noir elle-même, mais aussi la société française dans son ensemble, influençant les débats sur la mémoire et l’identité nationale.

Les marées noires font partie des catastrophes environnementales les plus destructrices, dévastant les écosystèmes marins, les zones côtières et impactant les communautés locales. L’un des événements les plus tragiques fut la marée noire de l’Amoco Cadiz en 1978, qui marqua l’histoire par son ampleur et les conséquences durables qu’elle engendra. Cet article explore les causes et effets des marées noires, et analyse l’exemple emblématique de l’Amoco Cadiz pour comprendre l’étendue des défis posés par ces désastres.

Les causes et mécanismes des marées noires

La navigation pétrolière et ses risques

Le transport maritime de pétrole brut est crucial pour l’économie mondiale, mais il présente d’importants risques pour l’environnement. Les marées noires résultent souvent d’accidents impliquant des pétroliers, des plateformes de forage, ou des pipelines sous-marins. Le pétrole libéré dans l’océan se répand rapidement, affectant tout sur son passage.

Les facteurs aggravants des marées noires

Les conditions météorologiques, la localisation de l’accident, et le type de pétrole transporté influencent la gravité de la marée noire. Les courants marins et les vents jouent également un rôle dans la propagation de la pollution, affectant des centaines de kilomètres de côtes en un temps relativement court.

L'Amoco Cadiz, une marée noire emblématique

Le naufrage de l'Amoco Cadiz

Le 16 mars 1978, le pétrolier américain Amoco Cadiz s’échoue au large des côtes bretonnes, en France, après une panne de gouvernail. Malgré les tentatives de remorquage, le navire se brise en deux, libérant environ 230 000 tonnes de pétrole brut dans la mer. Cet accident provoque l'une des plus grandes marées noires de l'histoire.

La propagation du pétrole sur les côtes françaises

Le pétrole, emporté par les courants, touche rapidement les côtes de la Bretagne, souillant plus de 300 kilomètres de littoral. Cette pollution affecte les plages, les marais et les habitats marins, provoquant une catastrophe écologique sans précédent pour la région.

Les conséquences pour l’environnement marin

Les écosystèmes marins et côtiers subissent des dommages sévères. Les poissons, crustacés, oiseaux marins et végétaux sont empoisonnés par les hydrocarbures. La mortalité de la faune est élevée, et les habitats sont durablement altérés, nécessitant des années de régénération.

Les répercussions humaines et économiques

L’impact sur les pêcheurs et les industries locales

Les pêcheurs bretons voient leur activité paralysée, la contamination des eaux rendant la pêche impossible pendant des mois. Les ostréiculteurs, dont les parcs sont souillés, subissent également des pertes importantes. Les pertes économiques sont estimées en millions d’euros, affectant les communautés locales qui dépendent de la mer.

Le tourisme en Bretagne affecté

La marée noire de l’Amoco Cadiz porte également un coup dur au tourisme régional. Les plages, polluées par les hydrocarbures, dissuadent les visiteurs pendant plusieurs saisons. La Bretagne, région touristique par excellence, doit mener de vastes campagnes de nettoyage pour retrouver l'attractivité de ses paysages.

Les efforts de nettoyage et de restauration

Les opérations de nettoyage

Face à l’ampleur de la marée noire, les autorités françaises, des bénévoles, et des associations écologistes se mobilisent pour nettoyer les côtes. Des techniques de pompage et de ramassage manuel sont utilisées pour retirer le pétrole des plages, mais les opérations sont complexes et s’étendent sur des années.

La restauration des écosystèmes

La restauration de la faune et de la flore impactées par la marée noire est un processus de longue haleine. Les espèces marines mettent des années à se rétablir, et certains habitats subissent des altérations irréversibles. Des programmes de suivi écologique sont mis en place pour évaluer l’efficacité des actions entreprises.

Les leçons tirées et l’évolution de la législation maritime

L’impact de l’Amoco Cadiz sur la réglementation maritime

La catastrophe de l’Amoco Cadiz souligne les failles de la réglementation maritime de l’époque. En réponse, des mesures sont prises pour renforcer les contrôles sur les navires pétroliers, améliorer les dispositifs de secours en mer, et imposer des normes de construction plus strictes aux pétroliers.

L'indemnisation et la responsabilité des entreprises pétrolières

L’affaire de l’Amoco Cadiz marque également un tournant dans la reconnaissance de la responsabilité des compagnies pétrolières en cas de pollution marine. Après des années de procès, la compagnie Amoco est condamnée à indemniser les victimes de la marée noire, un jugement qui fait jurisprudence pour de futurs accidents pétroliers.

Les avancées en matière de prévention et de réponse aux marées noires

La marée noire de l’Amoco Cadiz conduit à des avancées technologiques et organisationnelles dans la gestion des marées noires. Des équipements spécialisés, des protocoles de réponse rapide, et des exercices de simulation sont désormais mis en place pour minimiser les impacts de futurs accidents.

Catastrophe écologique

L’accident de l’Amoco Cadiz et les marées noires qui ont suivi rappellent les risques environnementaux posés par le transport pétrolier. Bien que la réglementation ait évolué pour mieux encadrer ces activités, les marées noires continuent d’affecter les écosystèmes marins et les populations côtières. L’exemple de l’Amoco Cadiz montre l’importance d’une gestion proactive et d’une responsabilité accrue pour protéger nos océans et nos littoraux.

L’introduction de la pilule contraceptive en France, au tournant des années 1960 et 1970, marque une révolution dans la vie des femmes et dans la société française. Ce petit comprimé, au-delà de sa fonction contraceptive, devient un symbole de liberté et d’émancipation, permettant aux femmes de prendre le contrôle de leur corps et de leurs choix de vie. Cet article explore l’histoire de la pilule en France, son impact sur la condition féminine, et les débats qu’elle a suscités dans un pays encore attaché à des valeurs traditionnelles.

L’arrivée de la pilule et le contexte historique

Le début de la révolution sexuelle en Europe et aux États-Unis

Dans les années 1960, un vent de liberté souffle sur les pays occidentaux, avec l’émergence de mouvements prônant l’égalité des sexes et l’émancipation individuelle. Aux États-Unis, la pilule est autorisée dès 1960, et elle devient rapidement un moyen pour les femmes de maîtriser leur vie reproductive. Cette révolution des mœurs influence la société française, où les débats sur la contraception et les droits des femmes prennent de l’ampleur.

La loi Neuwirth et la légalisation de la contraception

En 1967, après de nombreux débats, la loi Neuwirth est adoptée en France, autorisant enfin la contraception. Cette loi est un tournant dans la société française, bien qu’elle rencontre de vives oppositions, notamment de la part de l’Église et des milieux conservateurs. Toutefois, il faudra attendre 1972 pour que la loi entre véritablement en application, marquant le début d’une nouvelle ère pour les droits des femmes en France.

Les premiers pas de la pilule en France

La diffusion progressive de la pilule

Après 1967, la pilule contraceptive commence à être prescrite en France, mais son utilisation reste minoritaire au début. Les médecins, souvent influencés par leurs propres croyances et par des préjugés culturels, sont parfois réticents à la prescrire. De plus, la pilule est encore chère, limitant son accès aux femmes de classes sociales modestes.

La résistance des milieux conservateurs et religieux

L’arrivée de la pilule en France suscite un vif débat, notamment au sein de l’Église catholique qui dénonce ce qu’elle considère comme une atteinte aux valeurs familiales et à la sacralité de la vie. Dans les milieux conservateurs, la contraception est perçue comme une menace pour l’ordre moral et social, rendant difficile l’acceptation générale de la pilule dans la société française.

La pilule et l’émancipation féminine

Le contrôle de la natalité : une révolution pour les femmes

La pilule apporte aux femmes une liberté nouvelle, leur permettant de choisir quand et si elles souhaitent avoir des enfants. Pour la première fois, les femmes peuvent planifier leur vie de manière autonome, sans craindre les grossesses non désirées, ce qui leur permet de se projeter davantage dans des carrières professionnelles ou des études longues.

Une redéfinition des relations entre hommes et femmes

Avec la possibilité de contrôler leur fécondité, les femmes commencent à se libérer de la pression sociale liée à la maternité et au mariage. Les relations de couple évoluent, les femmes gagnant en indépendance, ce qui bouleverse les normes de genre et redéfinit les rôles au sein de la famille.

Les mouvements féministes et la lutte pour les droits reproductifs

La mobilisation des mouvements féministes des années 1970

Les années 1970 voient l’émergence de mouvements féministes en France qui militent pour une égalité réelle entre les sexes et pour le droit à l’avortement. Le Mouvement pour la libération de l’avortement et de la contraception (MLAC), fondé en 1973, organise des campagnes de sensibilisation et de soutien aux femmes souhaitant accéder à la contraception et à l’avortement.

La pilule, un symbole d’émancipation et de liberté individuelle

Pour les militantes féministes, la pilule incarne la liberté des femmes et leur droit à disposer de leur corps. Elle devient un symbole d’émancipation, au même titre que le droit de vote ou le droit au travail. Les féministes mettent en avant l’importance de garantir un accès facile et sans restriction à la contraception pour toutes les femmes.

La légalisation de l’avortement en 1975 et ses implications

La loi Veil et la reconnaissance des droits reproductifs

En 1975, après un combat intense, la ministre de la Santé Simone Veil fait voter la loi légalisant l’avortement en France. Cette loi, perçue comme un prolongement des avancées permises par la pilule, représente une victoire pour les droits des femmes et un jalon dans la reconnaissance de leur autonomie.

Vers une société plus égalitaire

Avec la légalisation de l’avortement, la société française reconnaît enfin le droit des femmes à maîtriser leur vie reproductive. Ce cadre législatif, ajouté à la contraception, permet aux femmes d’envisager des parcours de vie en dehors des schémas traditionnels, accélérant les changements sociaux en faveur de l’égalité des sexes.

L’héritage de la pilule dans la société française contemporaine

La normalisation de la contraception et l’évolution des mentalités

Aujourd’hui, la contraception fait partie intégrante de la vie des femmes en France, et la pilule est l’un des moyens les plus utilisés. Les mentalités ont évolué, et le contrôle de la fécondité est devenu un droit fondamental, reconnu et soutenu par les politiques publiques.

Les nouvelles questions de santé et de choix contraceptifs

Si la pilule a été au cœur des luttes féministes dans les années 1960 et 1970, des questionnements émergent aujourd’hui autour de ses effets sur la santé. De nouvelles formes de contraception sont explorées, et les débats sur la santé des femmes et leur choix en matière de contraception continuent d’évoluer.

Un tournant pour les droits des femmes

La pilule contraceptive a marqué une avancée décisive pour la liberté et les droits des femmes en France. Ce progrès, acquis grâce aux luttes féministes, a non seulement transformé la condition féminine, mais a aussi permis des changements profonds dans la société. L’accès à la contraception, en offrant aux femmes la possibilité de décider de leur vie, reste un pilier de l’égalité des sexes et de l’autonomie individuelle.

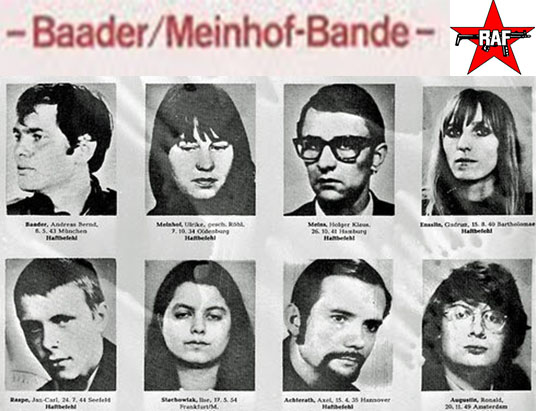

La Bande à Baader, ou Fraction Armée Rouge (RAF), est un groupe révolutionnaire allemand qui a marqué l’histoire par sa lutte violente contre le capitalisme et l’impérialisme dans les années 1970. Fondée par Andreas Baader, Ulrike Meinhof et Gudrun Ensslin, la RAF a mené de nombreuses attaques contre des cibles symboliques de l’État et du capitalisme. Cet article retrace l’histoire de ce groupe, ses motivations, ses actions les plus marquantes et l’héritage laissé par cette période d’extrémisme politique.

Le contexte de la naissance de la Bande à Baader

Les influences politiques des années 1960

Dans les années 1960, l’Allemagne de l’Ouest est en proie à des tensions politiques, influencée par les mouvements anti-impérialistes et marxistes qui gagnent en popularité dans le monde. Aux États-Unis, la guerre du Vietnam soulève une opposition massive, tandis qu’en Europe, de nombreux groupes étudiants protestent contre la société de consommation et la politique étatique.

L'émergence de la RAF dans un contexte de révolte

En Allemagne, la violence policière lors de manifestations étudiantes suscite l’indignation de jeunes militants, parmi lesquels Andreas Baader et Gudrun Ensslin, qui rêvent d’une société sans inégalités ni oppression. En 1970, après plusieurs affrontements avec l’État, Baader, Ensslin et Ulrike Meinhof créent la Fraction Armée Rouge, plus connue sous le nom de Bande à Baader, avec l’idée de mener une guérilla urbaine.

Les idéologies et objectifs de la Bande à Baader

Une lutte contre le capitalisme et l’impérialisme

La Bande à Baader adopte une idéologie marxiste-léniniste, dénonçant le capitalisme occidental et la politique des États-Unis. Les membres de la RAF se considèrent en guerre contre l’« impérialisme américain » et voient dans leurs attaques une forme de résistance armée au service du prolétariat.

La justification de la violence comme moyen de lutte

La RAF prône une révolution violente et rejette les voies de la politique traditionnelle. Ils estiment que l’État ouest-allemand est illégitime et que seule la violence permettra de renverser les élites au pouvoir. Cette approche leur vaut le soutien de certains groupes révolutionnaires, mais aussi une forte opposition de l’opinion publique et du gouvernement.

Les actions marquantes de la Bande à Baader

Les premiers attentats et braquages

Dans les années 1970, la RAF mène une série de braquages pour financer ses activités, suivis de plusieurs attentats à la bombe contre des bâtiments publics et des entreprises symbolisant le capitalisme. En 1972, le groupe organise une campagne d’attentats qui fait plusieurs victimes et marque l’opinion publique.

Le soutien et la répression de la RAF

Certains intellectuels de gauche et des étudiants apportent un soutien discret à la RAF, voyant en elle une forme de résistance au statu quo. Cependant, les autorités allemandes, soutenues par des alliances internationales, lancent une répression sévère pour démanteler le groupe. Les membres fondateurs sont arrêtés, mais leurs activités continuent à travers une « seconde génération » de militants.

Le déclin et la fin de la RAF

L’emprisonnement et la mort des dirigeants

En 1972, Andreas Baader, Gudrun Ensslin et Ulrike Meinhof sont arrêtés et emprisonnés. Leur procès, très médiatisé, devient le symbole de la lutte entre l’État et les extrémistes. En prison, certains dirigeants, dont Meinhof, se suicident, mais les circonstances entourant leur mort soulèvent des questions et suscitent des théories de conspiration.

La fin des activités de la Bande à Baader

Bien que la RAF tente de se réorganiser dans les années suivantes, elle perd en popularité et en soutien. Les actions violentes et les pertes internes érodent progressivement le groupe. En 1998, la RAF annonce officiellement sa dissolution, mettant fin à près de trois décennies de lutte armée.

L’héritage et la mémoire de la Bande à Baader

Le débat sur la légitimité de la lutte armée

La Bande à Baader continue de diviser l’opinion publique. Certains considèrent le groupe comme un symbole de résistance contre un système oppressif, tandis que d’autres le voient comme un groupe terroriste ayant causé des souffrances inutiles. Les actions de la RAF ont cependant contribué à ouvrir un débat en Allemagne sur la violence d’État et les droits individuels.

Les leçons pour la lutte contre le terrorisme intérieur

La lutte contre la Bande à Baader a aussi amené le gouvernement allemand à revoir ses politiques de sécurité intérieure, donnant lieu à des lois plus strictes contre le terrorisme. Ces réformes influencent encore aujourd’hui la gestion des groupes radicaux en Allemagne et dans d’autres pays européens.

Violence et Idéologie dans l’Allemagne des années 1970

La Bande à Baader, en dépit de ses méthodes controversées, a marqué l’histoire de l’Allemagne de l’Ouest, incarnant une période de tensions idéologiques et de bouleversements politiques. Leur héritage, bien que controversé, est une illustration des dilemmes moraux et politiques liés à la lutte contre l’oppression et à la question de la violence révolutionnaire. Aujourd’hui, la mémoire de la RAF nous rappelle l’importance de l’équilibre entre sécurité et liberté dans les sociétés démocratiques.

Philippe IV, surnommé "Philippe le Bel" pour sa beauté, règne sur la France de 1285 à 1314. Ce roi capétien, souvent décrit comme un monarque déterminé et inflexible, marque profondément l'histoire de la France. Il est connu pour ses réformes administratives, ses conflits avec le pape, et surtout pour la dissolution de l’Ordre des Templiers. Ce souverain, à la fois visionnaire et controversé, a posé les bases de l’État moderne en renforçant l’autorité royale et en centralisant le pouvoir. Son règne représente un tournant dans l'évolution du royaume de France vers une monarchie forte.

L’ascension de Philippe le Bel

Origines et montée au pouvoir

Né en 1268, Philippe IV est le fils de Philippe III le Hardi et d’Isabelle d’Aragon. Il monte sur le trône en 1285, à la mort de son père, et hérite d’un royaume en pleine expansion territoriale et politique. Dès son accession au trône, Philippe se montre déterminé à renforcer le pouvoir royal.

Le début d’un règne marqué par l’affirmation du pouvoir

Philippe le Bel commence son règne avec des ambitions claires : il veut instaurer une autorité royale incontestée en France et contrôler les différents pouvoirs qui lui font obstacle, y compris l’Église et la noblesse. Très vite, il met en place des réformes qui montrent sa volonté de créer un pouvoir centralisé.

Les réformes administratives et financières

La modernisation de l’administration

Sous Philippe le Bel, l’administration royale est restructurée. Le roi crée plusieurs conseils spécialisés (Conseil du roi, Parlement de Paris, Cour des comptes) pour renforcer le contrôle sur le royaume et rationaliser le gouvernement. Cette organisation inspire les administrations futures et crée les bases d’un État moderne.

La fiscalité et la monnaie royale

Face aux dépenses croissantes de son royaume, Philippe le Bel institue de nouvelles taxes, notamment sur les produits de consommation courante. Il cherche aussi à contrôler la monnaie en créant une monnaie royale stable, mais ses manipulations monétaires fréquentes conduisent à une inflation qui affecte durement les sujets du royaume. Ces réformes monétaires sont impopulaires et entraînent des tensions sociales, mais elles montrent aussi la volonté du roi de renforcer le contrôle économique.

Les tensions avec l’Église et le pape Boniface VIII

Un conflit pour la suprématie entre l’Église et la monarchie

Philippe le Bel entre en conflit avec le pape Boniface VIII sur la question des impôts du clergé. Le roi estime que l’Église doit contribuer aux finances royales, surtout en période de guerre. Boniface VIII, cependant, s’oppose à cette idée, affirmant la suprématie du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel.

L’attentat d’Anagni et la soumission du Saint-Siège

En 1303, le conflit culmine avec l’attentat d’Anagni, où des hommes de Philippe tentent de capturer le pape. Cet événement, bien que symbolique, montre l’audace de Philippe le Bel. Après la mort de Boniface VIII, le roi parvient à influencer l’élection de Clément V, un pape favorable à la France, et obtient même la création d’un siège pontifical à Avignon. Ce transfert marque le début de la période du "Papauté d’Avignon", qui renforce l’influence française sur le Saint-Siège.

La chute des Templiers

Les causes de la persécution des Templiers

En 1307, Philippe le Bel ordonne l’arrestation de tous les Templiers en France, les accusant d’hérésie, de blasphème, et de divers autres crimes. Si certaines de ces accusations semblent fabriquées, la véritable motivation du roi semble être d’accéder aux richesses de l’Ordre et de renforcer son pouvoir.

Un procès controversé et la fin d’un ordre légendaire

Les Templiers sont soumis à des tortures et des interrogatoires afin de les faire avouer. Le Grand Maître de l’Ordre, Jacques de Molay, finit par être brûlé vif en 1314. Cet acte marque la fin de l’Ordre des Templiers et témoigne de l’autorité implacable de Philippe le Bel, qui ne tolère aucune concurrence à son pouvoir, même spirituelle ou financière.

L’héritage de Philippe le Bel

Un royaume centralisé et une monarchie renforcée

Philippe le Bel laisse derrière lui un royaume transformé. Sa politique de centralisation administrative, bien qu’impopulaire, crée une monarchie puissante et bien organisée. Les réformes qu’il introduit préfigurent l’État centralisé et fort qui caractérisera la France sous les rois suivants.

Un règne controversé aux conséquences durables

Le règne de Philippe le Bel est souvent considéré comme marqué par la tyrannie, mais son impact est indéniable. Les changements qu’il a opérés influencent profondément la France médiévale et créent un modèle pour la centralisation de l’autorité royale. Cependant, son règne laisse aussi un royaume divisé et économiquement affaibli, préfigurant des tensions qui affecteront les générations suivantes.

Le bâtisseur de l’autorité royale en France

Philippe le Bel est un roi à la fois admiré et critiqué pour son ambition et sa fermeté. En consolidant le pouvoir royal, il a contribué à la naissance de l’État moderne et a laissé une marque indélébile sur l’histoire de la France. Sa détermination et ses méthodes, parfois brutales, reflètent un moment de transition où la monarchie s’affirme comme l’institution centrale du royaume. Sa politique, bien que controversée, établit les fondations d’un État fort, capable de résister aux crises futures.

Le 6 juin 1944, le Débarquement de Normandie marque le début de l’opération Overlord, l’invasion alliée visant à libérer la France occupée par les nazis. Cette opération, impliquant plus de 156 000 soldats alliés et d’importantes ressources maritimes et aériennes, constitue un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale. Ce jour historique, connu comme le D-Day, est planifié dans les moindres détails et reste gravé dans les mémoires pour son héroïsme et ses sacrifices. Voici la chronologie des événements, heure par heure, de cette journée mémorable.

Minuit - 3h00 : La phase aérienne commence

0h00 : Les forces aéroportées alliées

Composées de parachutistes américains et britanniques, débutent leur mission. Leur objectif est de sécuriser des ponts et des routes clés derrière les lignes ennemies pour faciliter l’avancée des troupes.

1h30 : Les parachutistes américains

Les 82e et 101e divisions aéroportées sont largués derrière les plages d’Utah et Omaha. Ils rencontrent des difficultés en raison de la dispersion des troupes, mais certaines unités atteignent leurs objectifs malgré tout.

2h00 : Les Britanniques du 6e bataillon parachutiste

Près de la plage de Sword, réussissent à capturer le pont de Bénouville, également connu sous le nom de Pegasus Bridge, coupant ainsi la route aux renforts allemands.

3h00 - 6h00 : La flotte alliée s'approche des côtes normandes

3h00 : La flotte alliée

Constituée de 6 939 navires et embarcations, s’approche des côtes normandes. C’est l’une des plus grandes armadas jamais déployées dans l’histoire militaire.

4h30 : Les bombardements navals et aériens commencent

Visant à affaiblir les défenses allemandes sur les plages. Cette préparation intensive tente de désorganiser les fortifications du mur de l’Atlantique.

5h30 : Les bombardements se poursuivent

Plusieurs tirs manquent leurs cibles en raison de la météo défavorable. Néanmoins, l’effet de surprise est maintenu et la pression s’intensifie sur les positions allemandes.

6h30 - 9h00 : Le débarquement commence sur les plages

6h30 : Les premières vagues de soldats américains débarquent

Arrivée sur Omaha Beach et Utah Beach. À Omaha, les troupes font face à une forte résistance allemande, avec de lourdes pertes dès les premiers mètres sur la plage.

7h25 : Les forces britanniques débarquent à Gold Beach

Arrivée sur Gold Beach et affrontent également une résistance, mais leur progression est plus rapide que prévue.

7h45 : Les troupes canadiennes atteignent Juno Beach.

Sur Juno Beach malgré les mines et les obstacles, elles réussissent à avancer, aidées par les chars amphibies.

8h00 : Les commandos britanniques, dont le célèbre commando Kieffer

Le commando Kieffer débarquent à Sword Beach. Ils subissent un feu intense mais parviennent à avancer et à neutraliser plusieurs positions ennemies.

9h00 - 12h00 : Les premières positions sont consolidées

9h30 : de lourdes pertes sur la plage de Omhaha

À Omaha, les troupes américaines continuent de subir de lourdes pertes mais des unités commencent à percer les lignes défensives. La progression reste lente, et la plage est un véritable champ de bataille.

10h00 : progression plus facile sur Uta Beach

Sur Utah Beach, les Américains avancent plus facilement après avoir sécurisé leurs positions. Ils réussissent à pénétrer plusieurs kilomètres à l’intérieur des terres, se rapprochant de leurs objectifs.

11h00 : arrivée des Britanniques et Canadiens sur Gold, Juno et Sword

Les Britanniques et Canadiens progressent plus rapidement à Gold, Juno et Sword, consolidant leurs positions et détruisant les points de résistance allemande au fil de leur avancée.

12h00 : Tenue du Pegasus Bridge par les Britanniques

À Pegasus Bridge, les parachutistes britanniques tiennent toujours le pont, empêchant tout contre-attaque allemande depuis l’intérieur des terres.

12h00 - 15h00 : Renforts et progression en profondeur

12h30 : Progressions des alliés sur toutes les lignes de front

Les Alliés continuent d’envoyer des vagues de renforts sur les plages pour maintenir la pression et stabiliser les lignes de front. Les pertes sont importantes, mais la progression est constante.

13h00 : sur Omaha la progression, s'améliore face à l'ennemi

À Omaha, les Américains parviennent finalement à avancer, brisant les lignes allemandes. Le moral se renforce, et les premières unités commencent à sécuriser les zones derrière la plage.

14h00 : des contre-attaques allemandes à Juno Beach

À Juno, les Canadiens repoussent les contre-attaques allemandes et atteignent les villages situés à l’arrière des lignes côtières.

15h00 : Sword Beach est sous contrôle

Sword Beach est en grande partie sous contrôle allié. Les commandos, aux côtés des troupes britanniques, continuent de progresser vers Caen, un objectif majeur pour la suite de l’opération.

15h00 - 18h00 : Consolidation des gains et progression vers l’intérieur

16h00 sécurisation des premières routes par les soldats américains

Les forces américaines à Utah sécurisent les premières routes et établissent un point de contrôle pour permettre l’arrivée de matériel lourd et de renforts.

17h00 les forces allemandes perdent en intensité

La résistance allemande s’affaiblit sur la plupart des plages. Les commandos et parachutistes continuent de tenir les points stratégiques, facilitant ainsi l’avancée des troupes alliées.

18h00 à Omaha Beach les forces américaines maitrisent

À Omaha, la situation s’améliore pour les troupes américaines, qui établissent un poste de commandement provisoire pour coordonner les prochains objectifs.

18h00 - Minuit : Renforts massifs et premier bilan de la journée

18h30 la majorité des plages sous contrôle allié

Les plages sont désormais en grande partie sous contrôle allié, bien que les combats continuent dans certaines zones. Les premières évaluations de pertes humaines sont lourdes, mais la mission de débarquement est globalement réussie.

20h00 arrivée de nouveaux renforts par la mer

Les renforts continuent d’affluer depuis la mer, et l’opération de débarquement est officiellement une réussite stratégique. Les plages sont sécurisées et servent de points d’entrée pour des milliers de soldats.

23h00 les premiers chiffres de la 1ère journée

Les commandants alliés dressent un premier bilan de la journée. Bien que les pertes soient importantes, les objectifs principaux sont atteints, ouvrant la voie à l’invasion de l’Europe occidentale et à la libération de la France.

Une journée décisive pour la libération de la France

Le 6 juin 1944 restera dans les mémoires comme un jour de courage, de sacrifice et de détermination. En l'espace de vingt-quatre heures, les Alliés ont transformé les plages normandes en un front décisif, malgré les nombreux obstacles et pertes humaines. Cet événement historique marque le début de la fin de l’occupation nazie en Europe et symbolise l’esprit de solidarité des nations alliées. La libération de la France, enclenchée par ce Débarquement, se poursuivra jusqu’à la victoire finale en 1945

Le 6 juin 1944, date historique du Débarquement de Normandie, marque un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale. Parmi les milliers de soldats alliés débarquant sur les plages de Normandie, un groupe se distingue : les Commandos Kieffer. Ce commando de marins et soldats français, unique unité française engagée dans l’assaut initial, est dirigé par le commandant Philippe Kieffer. Leur mission, cruciale et périlleuse, les place en première ligne à Sword Beach, où leur courage et leur détermination resteront gravés dans l’histoire. Cet article revient sur leur formation, leur rôle dans le Débarquement et leur héritage.

La création des Commandos Kieffer

Philippe Kieffer : un homme de détermination

Philippe Kieffer, ancien banquier franco-américain, décide de rejoindre les Forces françaises libres dès 1940. Motivé par un fort patriotisme, il se donne pour mission de former une unité de soldats français au sein des forces britanniques d’élite. Sa persévérance et son courage permettent la création d’une unité de commandos spécifiquement français, connue sous le nom de Commandos Kieffer.

La formation des commandos français

Les volontaires recrutés pour cette mission s’entraînent dans des conditions extrêmes aux côtés des commandos britanniques en Écosse. Entraînements intensifs, maniement des armes et techniques de combat rapproché : les hommes de Kieffer sont formés pour devenir une unité d’élite, prête à intervenir dans des missions de haute intensité.

Le débarquement à Sword Beach

Les préparatifs de l’opération Overlord

L’opération Overlord, nom de code du Débarquement de Normandie, implique des mois de préparation et une coordination inédite des forces alliées. Le commando de Kieffer est affecté à Sword Beach, avec pour objectif d’ouvrir la voie aux troupes alliées en neutralisant les positions allemandes fortifiées.

L’assaut sur la plage : une bataille héroïque

Le matin du 6 juin 1944, les Commandos Kieffer débarquent sur Sword Beach sous un déluge de feu ennemi. Malgré les tirs allemands et les mines, les hommes avancent avec bravoure. Ils combattent avec acharnement pour s’emparer des positions ennemies, permettant ainsi aux troupes alliées de progresser dans les terres normandes.

Les moments forts et les héros de Sword Beach

Le combat pour Ouistreham

Les Commandos Kieffer sont parmi les premiers à atteindre Ouistreham, une ville stratégique. Ils mènent des attaques ciblées pour sécuriser la zone, neutralisant des positions fortifiées et libérant des quartiers cruciaux. Ce succès contribue à l’avancée des troupes alliées vers Caen, un objectif clé pour la libération de la Normandie.

Des hommes d’exception au courage sans faille

Chaque soldat du commando Kieffer incarne le courage et le sacrifice. Parmi eux, des figures héroïques se démarquent : Louis Brière de l’Isle, Maurice Chauvet, et d’autres dont la bravoure inspire les générations suivantes. Leurs actions décisives rappellent l’importance du rôle joué par les forces françaises dans le succès du Débarquement.

L’héritage des Commandos Kieffer

La reconnaissance des héros du 6 juin

Bien que souvent méconnus, les Commandos Kieffer obtiennent progressivement la reconnaissance de leur rôle historique. Leur contribution est saluée en France et à l’étranger, et leurs actions sont commémorées lors de chaque anniversaire du Débarquement, en hommage à leur courage.

L’impact des Commandos Kieffer sur les forces spéciales françaises

Les Commandos Kieffer ont posé les bases des futures unités de forces spéciales françaises. Leur esprit d’équipe, leur formation intense et leur engagement pour la liberté inspirent encore les unités d’élite actuelles. Le commando marine de Lorient, par exemple, est en partie inspiré de cet héritage.

Les premiers Français du Débarquement

L’histoire des Commandos Kieffer est celle d’une unité d’élite animée par un patriotisme indéfectible et un courage remarquable. Ces pionniers du Débarquement à Sword Beach ont non seulement contribué au succès de l’opération Overlord, mais aussi laissé un héritage durable dans l’histoire militaire française. Leur engagement rappelle que, au milieu des forces alliées, des Français ont combattu en première ligne pour la liberté et la paix en Europe. Aujourd’hui, leur mémoire est honorée, et leur exemple continue d’inspirer.

L’Ordre des Templiers, fondé au début du XIIe siècle, fascine depuis des siècles. Guerriers pieux ou puissants financiers, détenteurs de secrets ou victimes d’intrigues, les Templiers ont laissé une empreinte durable dans l’histoire et l’imaginaire collectif. Leur ascension rapide, suivie d’une chute brutale, a engendré de nombreuses légendes, certaines les associant même au Saint Graal et à des trésors cachés. Mais qu’en est-il réellement ? Cet article explore les faits historiques et démystifie certaines croyances pour révéler la vérité sur les Templiers.

Les origines et la mission des Templiers

La naissance de l’Ordre des Pauvres Chevaliers du Christ

Les templiers, initialement appelés les « Pauvres Chevaliers du Christ », sont fondés en 1119 à Jérusalem par Hugues de Payns. Leur mission première est de protéger les pèlerins chrétiens en Terre Sainte, souvent attaqués lors de leur voyage.

Une mission militaire et religieuse

Les Templiers sont à la fois des moines et des soldats, vivant sous une règle stricte inspirée par la foi chrétienne et la discipline militaire. Leur double mission en fait un ordre unique, rapidement soutenu par l’Église et les souverains européens.

La montée en puissance des Templiers

La richesse et l’influence croissante de l’ordre

Grâce aux donations des nobles européens, les Templiers acquièrent des terres, des châteaux et des richesses considérables. Ils développent un réseau financier sophistiqué, offrant même des services bancaires aux rois et aux pèlerins. Leur influence s’étend à travers toute l’Europe et jusqu’au Moyen-Orient.

La participation aux croisades et les victoires militaires

Les Templiers jouent un rôle essentiel dans les croisades, protégeant les États latins de Terre Sainte et participant à des batailles décisives. Leur bravoure sur le champ de bataille renforce leur prestige, mais leurs pertes s’accumulent aussi au fil des années, contribuant à affaiblir l’ordre.

Le mystère et les légendes entourant les Templiers

Les Templiers et le Saint Graal

Les Templiers sont souvent associés au Saint Graal, la coupe sacrée que Jésus aurait utilisée lors de la Cène. Cette légende, popularisée au Moyen Âge et dans la littérature contemporaine, prête aux Templiers des connaissances ésotériques et des secrets religieux.

Les mythes du trésor et des connaissances secrètes

Après la dissolution de l’ordre, des rumeurs circulent selon lesquelles les Templiers auraient caché un trésor immense et des manuscrits secrets. Ce mythe alimente de nombreuses théories et expéditions, sans qu’aucune preuve tangible n’ait été trouvée.

La chute des Templiers

Le rôle du roi Philippe le Bel

Le roi Philippe IV de France, en difficulté financière, convoite la richesse des Templiers. Le vendredi 13 octobre 1307, il ordonne l’arrestation des membres de l’ordre en France, les accusant d’hérésie, de sorcellerie et de diverses pratiques immorales. Cette action marque le début de la fin pour les Templiers.

Le procès et la fin de l’ordre

Les Templiers sont soumis à des interrogatoires et des tortures afin de leur faire avouer des crimes souvent infondés. En 1312, sous la pression de Philippe le Bel, le pape Clément V dissout officiellement l’Ordre des Templiers. En 1314, Jacques de Molay, le dernier grand maître, est brûlé vif, mettant ainsi un terme brutal à l’ordre.

L’héritage et la légende des Templiers aujourd’hui

La fascination moderne pour les Templiers

L’histoire des Templiers inspire des théories et des œuvres de fiction, des romans aux films, qui renforcent l’aura mystérieuse de l’ordre. Les francs-maçons et autres groupes modernes revendiquent souvent une filiation spirituelle avec les Templiers, bien qu’aucune connexion historique directe n’existe.

L’influence historique des Templiers

L’Ordre des Templiers, malgré sa disparition brutale, a laissé un héritage dans l’histoire des ordres militaires et des institutions financières européennes. Leur modèle inspirera d’autres ordres militaires et contribuera à la création des bases de la finance moderne.

Un empire de richesse et de mystère

Les Templiers, véritables soldats de Dieu et gestionnaires d’un immense patrimoine, ont joué un rôle clé dans l’histoire médiévale. Si leur fin tragique a alimenté de nombreux mythes, les recherches historiques récentes nous permettent de mieux comprendre leur véritable impact. Entre dévouement religieux et enjeux politiques, la vérité sur les Templiers est une histoire complexe, où la réalité rejoint parfois la légende.

L’Empire inca, l’une des plus vastes civilisations de l’Amérique précolombienne, a émergé dans les Andes avec une sophistication et une organisation impressionnantes. Bien que cet empire n'ait duré qu’un peu plus d’un siècle, son héritage et ses avancées dans les domaines de l’architecture, de l’ingénierie et de l’administration continuent d’intriguer. L’histoire des Incas, de leur expansion à leur déclin face aux conquérants espagnols, révèle une société avancée mais fragile, dont la chute rapide témoigne des bouleversements de l’époque. Explorons les origines, les réalisations et la fin de ce vaste empire.

Les origines et l'expansion de l’Empire inca

Les débuts de l’Empire : de Cuzco à l’expansion impériale