Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Histoire et Civilisations

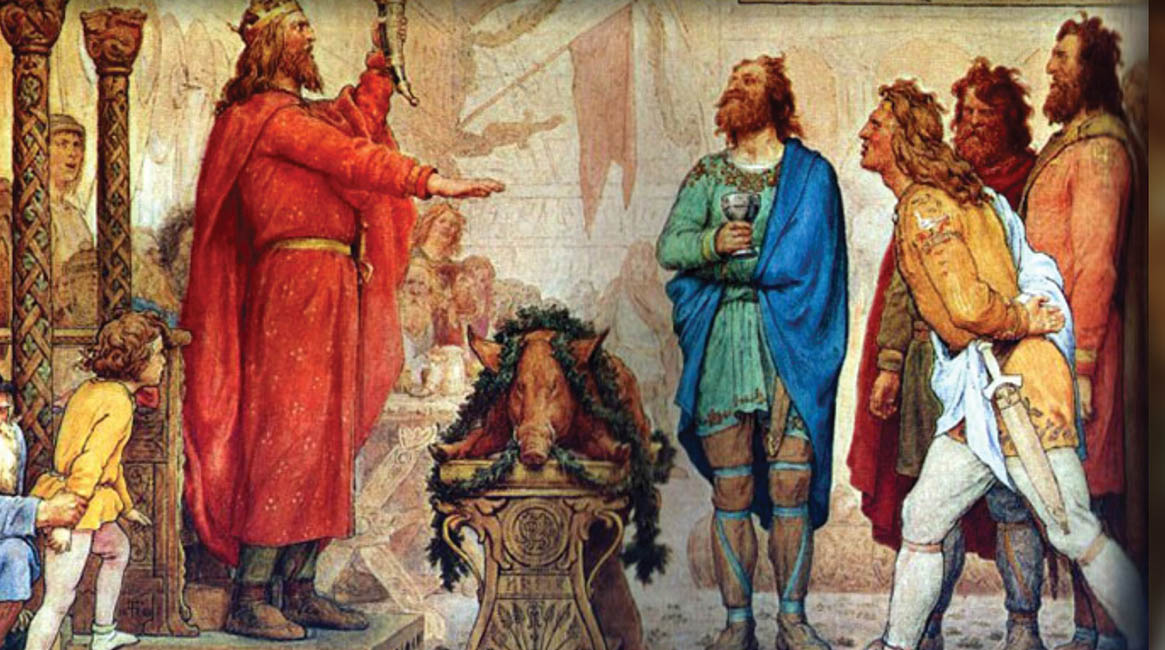

L’invasion de l’Angleterre par Guillaume, duc de Normandie, en 1066 est un événement capital dans l’histoire européenne. Cette conquête, marquée par la célèbre bataille d'Hastings, n’a pas seulement bouleversé la monarchie anglaise, mais a également jeté les bases d’une nouvelle ère politique, culturelle et sociale en Angleterre. Cet article retrace les origines de l’invasion, les événements qui ont conduit Guillaume à revendiquer le trône d’Angleterre, et les conséquences durables de cette victoire décisive.

Le Contexte Historique et la Prétention au Trône

La mort d'Édouard le Confesseur et la crise de succession

Le 5 janvier 1066, le roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, meurt sans laisser d’héritier direct, ouvrant ainsi une crise de succession. Plusieurs prétendants revendiquent alors la couronne, parmi lesquels Harold Godwinson, le puissant comte de Wessex, Harald Hardrada, roi de Norvège, et Guillaume, duc de Normandie. Guillaume affirme qu’Édouard lui avait promis le trône lors d’une visite en Normandie en 1051 et qu'Harold Godwinson avait juré de le soutenir.

Cependant, à la mort d’Édouard, c’est Harold qui est élu roi par le Witenagemot, l'assemblée des nobles anglo-saxons, provoquant la colère de Guillaume et d’autres prétendants.

Les revendications de Guillaume et la préparation de l'invasion

Guillaume, cousin éloigné d'Édouard, décide de faire valoir ses droits par la force. Il prépare soigneusement son invasion, rassemblant une armée composée de Normands, de Bretons, et de mercenaires venus de divers horizons. Pour légitimer son action, Guillaume obtient également le soutien du pape Alexandre II, qui lui accorde une bannière papale, ce qui lui permet de présenter son invasion comme une guerre juste.

Le duc de Normandie passe plusieurs mois à rassembler des troupes et à construire une flotte pour traverser la Manche, tandis qu'Harold Godwinson se prépare à défendre son royaume, également menacé par une invasion du roi norvégien Harald Hardrada.

Le Déroulement de l’Invasion

La bataille de Stamford Bridge

Avant même que Guillaume n’ait pu envahir l’Angleterre, Harold Godwinson doit d'abord affronter Harald Hardrada. Le 25 septembre 1066, Harold et son armée rencontrent les forces norvégiennes à Stamford Bridge, dans le nord de l'Angleterre. La bataille se solde par une victoire décisive des Anglo-Saxons, et Harald Hardrada est tué. Cependant, cette victoire affaiblit considérablement l’armée d'Harold, qui doit désormais marcher vers le sud pour faire face à Guillaume.

Le débarquement à Pevensey et la préparation de la bataille

Le 28 septembre 1066, Guillaume débarque à Pevensey, dans le Sussex, avec une armée d’environ 7 000 hommes. Profitant de l'absence des forces anglaises occupées dans le nord, Guillaume fortifie rapidement sa position et commence à ravager les terres alentour pour provoquer une confrontation rapide avec Harold.

Harold, après sa victoire à Stamford Bridge, marche rapidement vers le sud avec ses troupes épuisées. Il atteint la région de Hastings début octobre, où Guillaume l'attend avec son armée normande bien reposée.

La bataille d’Hastings (14 octobre 1066)

Le 14 octobre 1066, les deux armées se rencontrent à Senlac Hill, près d’Hastings. La bataille d’Hastings est un affrontement brutal et décisif qui dure toute la journée. Les troupes d'Harold, composées principalement d'infanterie anglo-saxonne (les housecarls et les fyrds), résistent initialement aux assauts de la cavalerie et des archers normands.

Cependant, une tactique astucieuse de Guillaume, consistant à simuler une retraite pour attirer les troupes anglaises hors de leur position défensive, conduit à la déroute des forces d'Harold. Vers la fin de la bataille, Harold Godwinson est tué, selon la légende, d’une flèche dans l'œil. Sa mort scelle la victoire de Guillaume, qui devient alors le maître incontesté de l’Angleterre.

Guillaume Devient Roi d'Angleterre

La soumission des nobles anglais

Après sa victoire à Hastings, Guillaume marche sur Londres. Bien que certaines poches de résistance subsistent, les nobles anglo-saxons finissent par reconnaître Guillaume comme roi d'Angleterre. Le 25 décembre 1066, Guillaume est couronné à l’abbaye de Westminster, devenant ainsi Guillaume Ier, roi d’Angleterre, connu sous le nom de Guillaume le Conquérant.

La consolidation du pouvoir normand

Pour consolider son pouvoir sur un pays récemment conquis, Guillaume distribue des terres aux barons normands et impose un nouveau système féodal, tout en réprimant sévèrement les rébellions locales. Il fait construire des forteresses dans tout le pays, comme la Tour de Londres, pour asseoir son autorité et contrôler les territoires stratégiques.

Guillaume remplace progressivement l’aristocratie anglo-saxonne par des Normands, créant une nouvelle élite qui lui est loyale. Les grandes familles anglo-saxonnes sont dépossédées de leurs terres, et une nouvelle ère commence, marquée par la domination normande.

Les Conséquences de la Conquête Normande

Les transformations politiques et administratives

La conquête normande bouleverse le paysage politique de l’Angleterre. Guillaume introduit un système féodal plus structuré, dans lequel tous les seigneurs doivent prêter serment directement au roi, renforçant ainsi l’autorité royale. Il fait également dresser le "Domesday Book" en 1086, un recensement détaillé des terres et des ressources du royaume, afin de mieux administrer ses possessions.

La conquête entraîne également une centralisation accrue du pouvoir et une redéfinition des relations entre le roi et ses vassaux, ce qui contribue à la formation d’un État anglais plus stable et plus efficace.

L’impact culturel et linguistique

L’un des aspects les plus durables de la conquête normande est l’influence culturelle et linguistique qu’elle a exercée sur l’Angleterre. Le français normand devient la langue de l’élite, de la cour et de l’administration, tandis que l’anglais anglo-saxon continue d'être parlé par le peuple. Cette cohabitation des langues conduit à un enrichissement de la langue anglaise, qui intègre de nombreux termes d’origine française, notamment dans les domaines de la loi, de la guerre, et de la politique.

Sur le plan architectural, Guillaume et ses successeurs introduisent des styles et des techniques de construction normandes, notamment avec la construction de châteaux, d’églises et de cathédrales dans tout le royaume.

Les relations anglo-normandes et européennes

La conquête de l’Angleterre par Guillaume a également un impact sur les relations internationales. Le roi d’Angleterre est désormais aussi duc de Normandie, ce qui crée des tensions récurrentes avec les rois de France. Cette double appartenance territoriale conduira plus tard à des conflits majeurs entre les deux couronnes, notamment pendant la guerre de Cent Ans (1337-1453).

De plus, la conquête renforce les liens entre l’Angleterre et l’Europe continentale, intégrant le royaume dans les réseaux politiques, économiques et culturels de la France et de l’Occident chrétien.

L’Héritage de Guillaume le Conquérant

Un roi bâtisseur

Guillaume est resté dans l’histoire comme un souverain pragmatique et impitoyable, mais aussi comme un roi bâtisseur. Sa conquête de l’Angleterre a profondément transformé le royaume, tant sur le plan institutionnel que culturel. Ses réalisations, telles que le "Domesday Book" et la consolidation de la féodalité, ont jeté les bases d’un État anglais fort et centralisé, qui survivra à de nombreuses crises.

La naissance d’une nouvelle Angleterre

L’héritage de Guillaume le Conquérant est immense. La conquête normande a marqué la fin de l’ère anglo-saxonne et l’avènement d’une nouvelle Angleterre, dominée par une aristocratie franco-normande. Les dynasties qui régneront sur l'Angleterre après lui, notamment les Plantagenêts, trouveront leurs racines dans cette conquête fondatrice.

La fusion des cultures anglo-saxonne et normande, ainsi que les transformations politiques et économiques apportées par Guillaume, ont contribué à l’émergence d’une Angleterre plus moderne, tournée vers l’Europe et prête à jouer un rôle clé dans l’histoire médiévale. L’aristocratie normande introduit de nouvelles pratiques sociales, juridiques et militaires, modifiant profondément la société anglaise. Par ailleurs, les alliances entre l’Angleterre et le continent, grâce aux possessions normandes de Guillaume, influencent durablement la politique européenne, en particulier vis-à-vis des rois de France.

L’introduction du féodalisme et des institutions administratives normandes donne également naissance à un système de gouvernement plus centralisé et efficace, qui pose les bases d’un État anglais puissant. En dépit de résistances locales et de révoltes, ce nouveau régime s’établit durablement, et Guillaume s’assure de l’obéissance de la population par une série de mesures coercitives, dont le "Harrowing of the North" (le "ravage du Nord"), une campagne militaire brutale menée en 1069 pour réprimer une rébellion.

L'empreinte de Guillaume dans l’histoire anglaise

Guillaume le Conquérant est aujourd’hui considéré comme l’un des personnages les plus importants de l’histoire anglaise. Sa victoire à Hastings en 1066 marque le début d’une nouvelle ère pour l’Angleterre, souvent vue comme une rupture majeure avec le passé anglo-saxon. Bien qu’il ait gouverné avec une poigne de fer, il a laissé une marque indélébile sur le royaume, dont la politique, la culture et la langue ont été à jamais transformées.

Son règne établit également un précédent pour l'autorité royale en Angleterre, créant un modèle de pouvoir fort, qui inspirera ses successeurs. Guillaume est non seulement le fondateur d’une nouvelle dynastie, mais il est aussi l’instigateur d’un processus d’intégration et de modernisation qui a façonné l’Angleterre médiévale et au-delà.

Une Invasion qui Redéfinit l'Histoire

L’invasion de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066 est l’un des événements les plus significatifs de l’histoire européenne médiévale. Cet acte d’audace militaire a redessiné la carte politique et culturelle de l’Angleterre, transformant une monarchie anglo-saxonne en un royaume féodal sous domination normande. La bataille d’Hastings, la prise de Londres et le couronnement de Guillaume à Westminster marquent le début d’un règne qui modifiera radicalement la société anglaise.

Les effets de la conquête normande sont encore visibles aujourd'hui, tant dans le patrimoine linguistique de l'anglais que dans les structures politiques et sociales mises en place par Guillaume. En réaffirmant l’importance du pouvoir royal et en intégrant l’Angleterre dans les courants européens, Guillaume le Conquérant a façonné le destin de l’Angleterre pour les siècles à venir, inscrivant son nom dans l’histoire comme l’un des plus grands conquérants et bâtisseurs de l’époque médiévale.

L’histoire des relations entre l’Empire ottoman et la Russie est marquée par une longue série de rivalités, notamment territoriales, politiques et religieuses. Une des confrontations les plus marquantes survient lorsque l’Empire ottoman déclare la guerre à la Russie, un événement central qui a marqué le cours de l’histoire européenne et orientale, notamment dans le cadre de la guerre de Crimée (1853-1856). Cet article explore les causes, le déroulement et les conséquences de cette déclaration de guerre, qui a redéfini les rapports de force dans la région et influencé les équilibres mondiaux.

Contexte Historique et Rivalités Ottomano-Russes

La rivalité historique entre l’Empire ottoman et la Russie

Depuis le XVIe siècle, les relations entre l’Empire ottoman et la Russie sont tendues, principalement en raison des rivalités territoriales autour de la mer Noire, de la Crimée et des Balkans. L’Empire ottoman, en déclin progressif, tente de maintenir son emprise sur ces territoires stratégiques, tandis que la Russie, en pleine expansion, cherche à accéder aux mers chaudes et à protéger les populations chrétiennes orthodoxes sous domination ottomane.

Cette tension est exacerbée par la montée du nationalisme au sein des populations balkaniques et slaves, souvent soutenues par la Russie, et par la fragilité politique croissante de l’Empire ottoman, que les puissances européennes appellent alors "l’homme malade de l’Europe".

Les enjeux religieux et géopolitiques

Au-delà des questions territoriales, le conflit entre l’Empire ottoman et la Russie est également teinté de rivalités religieuses. La Russie, puissance chrétienne orthodoxe, se présente comme la protectrice des chrétiens sous domination ottomane. De l'autre côté, l’Empire ottoman est dirigé par le sultan, calife des musulmans sunnites, ce qui confère une dimension religieuse à cette rivalité.

L'enjeu géopolitique majeur pour la Russie est l’accès aux Détroits (le Bosphore et les Dardanelles), vitaux pour son commerce et son influence en Méditerranée. L’Empire ottoman, contrôlant ces points stratégiques, devient ainsi un adversaire naturel pour la Russie dans la région.

La Crise qui Conduit à la Guerre

La question des lieux saints de Jérusalem

La crise qui conduit à la guerre entre l’Empire ottoman et la Russie trouve son origine dans un différend religieux concernant les lieux saints de Jérusalem, alors sous contrôle ottoman. Les chrétiens orthodoxes et les catholiques se disputent la protection des lieux saints de la chrétienté, en particulier le Saint-Sépulcre. La Russie se positionne en défenseur des orthodoxes, tandis que la France, alliée de l’Empire ottoman, soutient les catholiques.

En 1852, le sultan Abdulmecid Ier, sous pression diplomatique, accorde certains droits aux catholiques sur les lieux saints, au détriment des orthodoxes. Cette décision provoque l’indignation de la Russie, qui y voit une atteinte à son influence et un affront direct.

L’ultimatum russe et la réponse ottomane

En 1853, face à l'affront perçu, le tsar Nicolas Ier envoie un ultimatum à l’Empire ottoman, exigeant la reconnaissance officielle de la Russie comme protectrice des chrétiens orthodoxes dans les territoires ottomans. Le sultan rejette cet ultimatum, ce qui conduit la Russie à envahir les principautés danubiennes (la Moldavie et la Valachie), des territoires vassaux de l’Empire ottoman.

Face à cette agression, l'Empire ottoman, soutenu diplomatiquement par la France et le Royaume-Uni, décide de répondre par la force. Le 4 octobre 1853, l’Empire ottoman déclare officiellement la guerre à la Russie, marquant le début de la guerre de Crimée.

La Guerre de Crimée (1853-1856)

Les premiers affrontements navals

Les premiers affrontements de la guerre de Crimée se déroulent en mer Noire. En novembre 1853, la flotte russe remporte une victoire décisive contre la flotte ottomane lors de la bataille de Sinope, détruisant une grande partie des navires ottomans. Cette attaque, perçue comme une agression brutale, pousse la France et le Royaume-Uni à entrer dans le conflit aux côtés de l'Empire ottoman.

Le siège de Sébastopol

L’un des épisodes les plus marquants de la guerre de Crimée est le siège de Sébastopol, base navale stratégique russe sur la mer Noire. Entre 1854 et 1855, les troupes alliées franco-britanniques, avec la participation des Ottomans, mènent une campagne longue et sanglante pour prendre cette forteresse. Le siège dure près d’un an et se solde par la chute de Sébastopol en septembre 1855, affaiblissant considérablement les forces russes.

L’intervention des puissances européennes

La guerre de Crimée prend rapidement une dimension internationale. La France et le Royaume-Uni, désireux de limiter l’expansion russe en Europe et au Moyen-Orient, envoient des troupes pour soutenir l’Empire ottoman. La guerre devient ainsi un conflit majeur où les grandes puissances européennes s’affrontent par procuration.

Le Royaume de Sardaigne (futur Royaume d’Italie) rejoint également la coalition anti-russe en 1855, espérant renforcer ses alliances européennes dans la perspective d'une unification italienne.

Les Conséquences de la Guerre et du Conflit Ottomano-Russe

Le traité de Paris (1856)

La guerre de Crimée se termine par la signature du traité de Paris, le 30 mars 1856. Ce traité impose des conditions sévères à la Russie, qui doit renoncer à ses ambitions en Mer Noire et restituer les territoires conquis, notamment les principautés danubiennes, qui obtiennent une autonomie renforcée sous protection internationale.

L’Empire ottoman ressort de la guerre avec un soutien renouvelé des puissances européennes, mais la guerre révèle également ses faiblesses internes. Le traité de Paris garantit toutefois l’intégrité territoriale de l’Empire ottoman, qui est officiellement intégré dans le "concert européen" des nations.

Un impact sur la Russie

La défaite lors de la guerre de Crimée est un coup dur pour la Russie, tant sur le plan militaire que diplomatique. Cette guerre révèle l’obsolescence de son armée et de son infrastructure, incitant le tsar Alexandre II à entreprendre une série de réformes majeures, dont l'abolition du servage en 1861. La Russie, isolée diplomatiquement, est temporairement affaiblie, mais elle se concentre ensuite sur des réformes internes et l’expansion en Asie centrale.

Le déclin continu de l'Empire ottoman

Bien que vainqueur avec l’aide des puissances occidentales, l’Empire ottoman ressort affaibli de la guerre de Crimée. Les réformes entreprises après le conflit (Tanzimat) ne suffisent pas à moderniser un empire en déclin. L’ingérence des puissances européennes dans les affaires ottomanes s’intensifie, et les nationalismes des peuples soumis à l’autorité ottomane continuent de croître, précipitant l’éclatement progressif de l’empire dans les décennies suivantes.

L’Héritage de la Déclaration de Guerre Ottomane

Un tournant dans les relations internationales

La guerre de Crimée marque un tournant dans la diplomatie européenne. Pour la première fois, les puissances européennes se coalisent contre la Russie, dans un contexte de rivalités impérialistes. Ce conflit prépare le terrain pour les futures alliances et les antagonismes qui mèneront au déclenchement de la Première Guerre mondiale.

La montée des nationalismes

La guerre de Crimée, en affaiblissant à la fois l’Empire ottoman et la Russie, exacerbe les mouvements nationalistes dans les Balkans et dans d’autres parties de l’Empire ottoman. La Serbie, la Roumanie et la Bulgarie, entre autres, tireront profit de la faiblesse ottomane pour affirmer leurs aspirations à l’indépendance dans les décennies suivantes.

Un Conflit aux Multiples Enjeux

La déclaration de guerre de l’Empire ottoman à la Russie en 1853, déclencheur de la guerre de Crimée, est un moment clé de l’histoire européenne du XIXe siècle. Ce conflit met en lumière la fragilité des deux empires et annonce une ère de transformations politiques et géopolitiques profondes. La guerre de Crimée et ses conséquences montrent comment des rivalités anciennes entre puissances peuvent catalyser des changements durables dans l’équilibre des forces mondiales, tout en précipitant le déclin

La bataille de Diên Biên Phu, qui s'est déroulée du 13 mars au 7 mai 1954, est un événement clé de la guerre d'Indochine, marquant la fin de la présence coloniale française en Asie du Sud-Est. Ce conflit entre les forces du Việt Minh, dirigées par le général Võ Nguyên Giáp, et l'armée française a radicalement transformé l’histoire politique du Vietnam et a influencé la guerre froide. Cet article examine les causes, le déroulement, et les conséquences de cette bataille décisive.

Contexte et Origines de la Bataille

La guerre d’Indochine et l'émergence du Việt Minh

La guerre d’Indochine (1946-1954) est née du désir du Việt Minh, dirigé par Hô Chi Minh, d’obtenir l’indépendance du Vietnam après plus de 60 ans de colonisation française. Après la Seconde Guerre mondiale, les tensions se sont intensifiées entre les nationalistes vietnamiens et l’administration coloniale française. La situation dégénère rapidement en une guerre prolongée, opposant les forces françaises, soutenues par les États-Unis, aux combattants Việt Minh, qui bénéficiaient d'une aide de la Chine et de l'Union soviétique.

Diên Biên Phu : Un pari stratégique français

La vallée de Diên Biên Phu, située dans le nord-ouest du Vietnam, a été choisie par les Français comme position défensive stratégique pour couper les lignes de communication du Việt Minh et attirer leur armée dans une bataille décisive. En 1953, le commandement français sous le général Navarre planifie d’utiliser Diên Biên Phu comme base fortifiée pour épuiser les forces adverses par des bombardements et des assauts terrestres. Toutefois, les Français sous-estiment la capacité d’adaptation et la détermination du Việt Minh.

Le Déroulement de la Bataille

L’installation des forces françaises et la préparation Việt Minh

En novembre 1953, les troupes françaises établissent leur position dans la vallée de Diên Biên Phu. Plus de 15 000 soldats français y sont stationnés, bénéficiant d’un soutien aérien et d’armement moderne. Cependant, le terrain montagneux autour de la vallée favorise le Việt Minh, qui entreprend une préparation minutieuse sous la direction du général Giáp. Des milliers de soldats vietnamiens ont acheminé des pièces d’artillerie lourde et des provisions à travers les montagnes, souvent à pied ou à dos d’homme, pour encercler la position française.

L’assaut initial du Việt Minh

Le 13 mars 1954, les forces Việt Minh lancent leur première offensive. Ils concentrent leurs attaques sur les points stratégiques de la base française, notamment sur les collines surnommées Gabrielle, Béatrice, et Éliane. Après de violents combats, les positions françaises tombent les unes après les autres. L’artillerie Việt Minh, bien cachée dans les montagnes, écrase les défenses françaises, qui sont progressivement privées de soutien logistique en raison des attaques incessantes et du mauvais temps, rendant les largages

L'encerclement et l’effondrement des forces françaises

Au fil des semaines, la situation se détériore pour les Français. Les attaques répétées des troupes Việt Minh, soutenues par une intense artillerie, rendent les défenses de plus en plus vulnérables. Le mauvais temps perturbe également les largages de munitions, de nourriture, et de médicaments par les forces aériennes françaises. De plus, les Vietnamiens maîtrisent le terrain, utilisant des techniques de guerre de tranchées pour se rapprocher des positions françaises.

Le 7 mai 1954, après presque deux mois de siège et de combats incessants, les dernières poches de résistance françaises à Diên Biên Phu capitulent. Plus de 10 000 soldats français sont faits prisonniers. C’est la première fois qu’une armée coloniale européenne est vaincue par un mouvement nationaliste en Asie.

Les Conséquences Immédiates et à Long Terme

L'impact sur la guerre d'Indochine

La défaite de Diên Biên Phu signe la fin de la guerre d'Indochine. Quelques semaines après la bataille, les accords de Genève sont signés en juillet 1954, mettant un terme à la présence française en Indochine et scellant la division temporaire du Vietnam au niveau du 17e parallèle. Le Nord est alors sous contrôle communiste, tandis que le Sud reste sous un gouvernement soutenu par les puissances occidentales.

L’influence sur la guerre froide et la décolonisation

La bataille de Diên Biên Phu a eu un impact profond au-delà des frontières du Vietnam. Elle symbolise le début de la fin des empires coloniaux européens en Asie et en Afrique. La victoire des forces Việt Minh a également galvanisé d'autres mouvements indépendantistes à travers le monde, notamment en Algérie, où la guerre d’indépendance contre la France commençait à prendre de l'ampleur.

Du point de vue géopolitique, la bataille a marqué une intensification des tensions de la guerre froide. Les États-Unis, alarmés par la montée du communisme en Asie du Sud-Est, ont renforcé leur soutien au régime de Saïgon dans le Sud-Vietnam, pavant ainsi la voie à la guerre du Vietnam, qui éclatera quelques années plus tard.

Le Héroïsme et la Légende de Diên Biên Phu

Le général Võ Nguyên Giáp : Architecte de la victoire

L'un des grands artisans de la victoire de Diên Biên Phu est le général Võ Nguyên Giáp, dont la stratégie brillante et la patience ont joué un rôle clé dans l'effondrement des forces françaises. Sa maîtrise des techniques de guerre asymétrique et son aptitude à mobiliser des forces considérablement plus faibles sur le plan technologique, mais infiniment plus résilientes, font de lui une figure légendaire de l’histoire militaire vietnamienne et mondiale.

Le mythe de la résistance vietnamienne

Diên Biên Phu est également devenu un symbole majeur de la résistance vietnamienne contre la domination étrangère. L’héroïsme des combattants Việt Minh, capables de surmonter des obstacles logistiques presque insurmontables, a marqué l’imaginaire collectif vietnamien. La bataille est aujourd’hui célébrée comme un jalon essentiel dans la lutte pour l’indépendance, contribuant à l’unité nationale et à l’édification d’une identité vietnamienne indépendante.

Le Héritage de Diên Biên Phu

Un tournant dans l’histoire militaire

La bataille de Diên Biên Phu a profondément influencé les théories militaires, démontrant la puissance des mouvements de guérilla face aux armées conventionnelles. Cette défaite a contraint les puissances coloniales à réévaluer leurs stratégies de guerre dans les territoires occupés. L'engagement et la tactique de guerre populaire menée par le général Giáp sont étudiés dans de nombreuses académies militaires à travers le monde.

Une mémoire vivante

Le site de Diên Biên Phu est aujourd’hui un lieu de mémoire important au Vietnam. Des monuments, des musées, et des vestiges de la bataille sont préservés pour honorer les sacrifices des soldats et commémorer cette victoire historique. Pour de nombreux Vietnamiens, la bataille reste un rappel de la force de la détermination nationale face aux adversités.

Conclusion - une défaite retentissante à une grande puissance coloniale

La bataille de Diên Biên Phu est un événement marquant, non seulement pour l’histoire vietnamienne, mais aussi pour l’histoire mondiale. En infligeant une défaite retentissante à une grande puissance coloniale, les forces Việt Minh ont non seulement conquis leur indépendance, mais ont également contribué à remodeler la géopolitique mondiale dans le contexte de la guerre froide. Plus de 70 ans après les événements, Diên Biên Phu reste un symbole puissant de résistance et de triomphe contre l'oppression.

L'énigme des hiéroglyphes a fasciné les chercheurs et les passionnés d'histoire pendant des siècles. Jean-François Champollion, un linguiste français du XIXe siècle, est souvent considéré comme le père du déchiffrement des hiéroglyphes. Son travail monumental a ouvert la voie à une meilleure compréhension de l'Égypte ancienne, permettant ainsi d'explorer ses cultures, sa religion et son histoire. Cet article se penche sur la vie de Champollion, ses découvertes, ainsi que l'impact de son travail sur l'égyptologie.

La Vie de Jean-François Champollion

Origines et formation

Jean-François Champollion est né le 23 décembre 1790 à Figeac, dans le sud de la France. Dès son jeune âge, il montre un intérêt prononcé pour les langues et les cultures anciennes. À l'âge de 11 ans, il découvre le déchiffrement des langues anciennes et se lance dans l'étude du grec, du latin, de l'hébreu et, plus tard, des langues orientales.

Les voyages en Égypte

En 1828, Champollion se rend en Égypte pour étudier sur le terrain. Ce voyage est déterminant pour ses recherches, car il lui permet d'observer les monuments, les inscriptions et les artefacts égyptiens. Ses notes et ses croquis de ce voyage joueront un rôle crucial dans son travail de déchiffrement.

La Découverte de la Pierre de Rosette

L'importance de la Pierre de Rosette

La découverte de la Pierre de Rosette en 1799, pendant la campagne de Napoléon en Égypte, s'avère être un tournant décisif dans le déchiffrement des hiéroglyphes. Cette stèle en granit porte un texte en trois écritures : hiéroglyphes, écriture démotique et grec ancien. La présence de ce texte trilingue constitue la clé qui permettra à Champollion de comprendre les hiéroglyphes.

Le rôle de la pierre dans le déchiffrement

La pierre est ramenée en France où elle est exposée au Musée du Louvre. Champollion utilise la version grecque pour établir des correspondances avec les hiéroglyphes. En identifiant certains noms propres, notamment celui de Ptolémée, il commence à déchiffrer les caractères et à comprendre leur structure.

Les Principes du Déchiffrement

Les hiéroglyphes : une écriture complexe

Les hiéroglyphes égyptiens ne sont pas seulement un système de symboles représentant des sons, mais également des images symboliques qui ont des significations multiples. Champollion doit donc naviguer dans cette complexité pour réussir à les déchiffrer.

La méthode de Champollion

Champollion développe une méthode qui combine des approches phonétiques et idéographiques. Il identifie des groupes de signes, établit des règles grammaticales et démontre que certains hiéroglyphes représentent des sons, tout en d'autres véhiculent des significations complètes.

Les Découvertes et Contributions

Le succès du déchiffrement

En 1822, Champollion annonce au monde le succès de son déchiffrement dans une lettre à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Ses découvertes jettent les bases de l'égyptologie moderne, permettant aux chercheurs de comprendre et d'interpréter les textes égyptiens.

Les travaux postérieurs

Après son déchiffrement, Champollion continue ses recherches sur l'Égypte ancienne, publiant des ouvrages importants, tels que "Précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens". Ses travaux ouvrent la voie à d'autres études sur l'art, la religion et la société égyptienne.

L'Héritage de Champollion

Un pionnier de l'égyptologie

Le travail de Champollion a fait de lui une figure emblématique de l'égyptologie. Il a été le premier à démontrer que les hiéroglyphes avaient un sens phonétique et que les Égyptiens avaient développé un système d'écriture sophistiqué, en rupture avec les idées précédentes sur ces symboles.

Un impact durable sur la culture

Son déchiffrement a non seulement révolutionné la compréhension des textes égyptiens, mais a également ravivé un intérêt général pour l'Égypte ancienne. Champollion a inspiré de nombreux chercheurs et explorateurs, et son travail continue d'influencer les études égyptologiques contemporaines.

Conclusion : La Clé de l'Égypte Ancienne

Jean-François Champollion est un héros de l'histoire de l'érudition, ayant percé le mystère des hiéroglyphes et dévoilé les secrets de l'Égypte ancienne. Son déchiffrement a ouvert la porte à une compréhension plus profonde de la culture, de la religion et de l'histoire de cette civilisation fascinante. Grâce à ses efforts, les voix des anciens Égyptiens résonnent à nouveau, offrant des perspectives inestimables sur leur monde. L'héritage de Champollion perdure, rappelant l'importance de la curiosité intellectuelle et de la quête de la connaissance.

Le 8 septembre 2022, la reine Elizabeth II, monarque ayant régné le plus longtemps sur le Royaume-Uni, s'est éteinte à l'âge de 96 ans. Sa disparition marque la fin d'une ère historique, où elle a vu le monde évoluer à travers les décennies. En tant que souveraine, elle a traversé des crises politiques, des changements sociaux profonds, ainsi que des transformations globales, incarnant stabilité et continuité pour des millions de personnes. Cet article retrace les événements de sa mort, les réactions mondiales et l’héritage laissé par cette figure emblématique.

Le Dernier Jour de la Reine

La santé déclinante de la souveraine

Durant ses dernières années, la santé de la reine Elizabeth II était une source d'inquiétude pour la famille royale et le public britannique. Bien qu’elle ait continué à remplir ses devoirs officiels jusque tard dans sa vie, notamment en accueillant la Première ministre Liz Truss deux jours avant sa mort, elle avait réduit ses apparitions publiques en raison de problèmes de mobilité et d’épuisement.

La mort à Balmoral : Un lieu chargé de sens

C'est au château de Balmoral, sa résidence d'été en Écosse, qu'Elizabeth II s'est éteinte. Balmoral était un lieu cher à la reine, symbole de paix et de retraite loin de la vie publique. Entourée de sa famille proche, elle y est décédée paisiblement, marquant la fin de son règne de 70 ans. Ce lieu intime pour la reine souligne l'aspect personnel et privé de ses derniers moments.

Réactions Mondiales et Deuil National

L'annonce de la mort : Une onde de choc planétaire

L'annonce officielle de la mort de la reine Elizabeth II a suscité une onde de choc non seulement au Royaume-Uni, mais à travers le monde entier. Les médias britanniques ont interrompu leurs programmes pour relayer la nouvelle, tandis que les chaînes internationales ont rapidement diffusé l'information. Des personnalités politiques et des citoyens du monde entier ont exprimé leur tristesse et rendu hommage à la souveraine.

Le deuil national au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a immédiatement décrété une période de deuil national de dix jours, ponctuée de cérémonies publiques et d'hommages à travers le pays. La population britannique s'est rassemblée dans des lieux emblématiques, tels que le palais de Buckingham et le château de Windsor, pour déposer des fleurs et des messages en l’honneur de la reine. Le silence dans ces lieux, habituellement si animés, témoigne de l'impact profond qu’Elizabeth II avait sur son peuple.

Les Funérailles d'État d'Elizabeth II

Une cérémonie historique et solennelle

Les funérailles d’État de la reine Elizabeth II, qui ont eu lieu à l'abbaye de Westminster, ont rassemblé des dignitaires du monde entier, faisant de cet événement l'un des plus marquants de l'histoire contemporaine. De nombreux chefs d'État, membres de familles royales et personnalités mondiales étaient présents pour rendre hommage à la monarque. La cérémonie solennelle fut retransmise dans le monde entier, permettant à des millions de personnes de participer au deuil collectif.

L’inhumation au château de Windsor

Après la cérémonie à l’abbaye de Westminster, la reine a été inhumée au sein de la chapelle Saint-Georges, au château de Windsor, aux côtés de son époux, le prince Philip, décédé en 2021. Ce lieu, symbolique pour la famille royale, est à la fois un sanctuaire familial et historique, où reposent de nombreux souverains britanniques. Le retour de la reine à Windsor symbolise la clôture d’un chapitre historique et intime de l’histoire royale.

Un Héritage Unique

Un règne de 70 ans : Le plus long de l’histoire britannique

Avec 70 ans sur le trône, Elizabeth II est devenue la monarque ayant régné le plus longtemps dans l'histoire britannique. Son règne a couvert une période de changements sans précédent, de la fin de l'Empire britannique à l'émergence du Commonwealth moderne. Elle a survécu à 15 premiers ministres, de Winston Churchill à Liz Truss, témoignant de sa capacité à s'adapter aux évolutions politiques tout en maintenant un rôle apolitique.

L'importance symbolique de la reine

Pour beaucoup, Elizabeth II représentait bien plus qu’une souveraine constitutionnelle. Elle incarnait la stabilité, la tradition et le service ininterrompu à la nation. Au fil des crises politiques et sociales, telles que la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, et plus récemment la pandémie de COVID-19, sa figure royale a offert une constante rassurante. Son célèbre message "We will meet again" en 2020, durant la pandémie, illustre la capacité de la reine à toucher profondément son peuple.

La Transition vers le Roi Charles III

Le début du règne de Charles III

Avec la mort d’Elizabeth II, son fils aîné, Charles, a immédiatement accédé au trône sous le nom de Charles III. Après des décennies de préparation en tant qu’héritier, Charles a hérité d’un royaume en mutation et de responsabilités considérables. À l'âge de 73 ans, il devient le roi le plus âgé à monter sur le trône britannique.

Les défis pour le nouveau monarque

Le règne de Charles III commence dans un contexte de grands défis. Il devra maintenir l’unité du Royaume-Uni face à des pressions croissantes pour l'indépendance de l'Écosse et pour la république dans certains pays du Commonwealth. Il hérite également d’un trône marqué par la modernisation progressive et une attente de changement de la part des jeunes générations, tout en préservant l'héritage de sa mère.

La Fin d'une Ère et l'Évolution de la Monarchie

Le rôle futur de la monarchie britannique

La mort d’Elizabeth II soulève des questions sur le futur de la monarchie britannique. Si la reine était largement respectée et admirée, la monarchie en tant qu'institution fait face à des interrogations croissantes concernant sa pertinence dans le monde moderne. Des pays du Commonwealth envisagent de devenir des républiques, et au Royaume-Uni, un nombre croissant de citoyens remettent en question la nécessité de la royauté.

L’influence de la reine sur l’identité nationale

Elizabeth II a été un pilier de l'identité britannique pendant plus de sept décennies. Sa mort symbolise la fin d'une époque marquée par des traditions centenaires, mais aussi par une transition vers un monde de plus en plus globalisé et numérique. L’impact de son règne se fera sentir longtemps après sa disparition, et son héritage restera gravé dans l'histoire de la monarchie et de la nation britannique.

Conclusion : Un Chapitre Historique Clôturé, un Nouvel Horizon Ouvert

La mort de la reine Elizabeth II marque la fin d'une ère caractérisée par la stabilité, la continuité et un engagement indéfectible envers son rôle de souveraine. Au-delà du Royaume-Uni, sa disparition a suscité un émoi mondial, témoignage de son influence internationale. Alors que la monarchie britannique entre dans une nouvelle phase sous le règne de Charles III, l’héritage de la reine restera un modèle de service public et d’endurance, gravé dans la mémoire collective du Royaume-Uni et du monde entier.

La bataille du siège d’Alésia en 52 av. J.-C. marque un tournant décisif dans l’histoire de la Gaule et de l’Empire romain. Ce siège opposa les forces de Jules César, à la tête des légions romaines, aux armées gauloises dirigées par Vercingétorix, le chef arverne. La défaite des Gaulois lors de cette bataille met fin à la révolte gauloise contre Rome et conduit à l'intégration définitive de la Gaule dans l'Empire romain. Cet article retrace les événements clés du siège, les stratégies militaires mises en place et les conséquences de cette défaite pour Vercingétorix et la Gaule.

Contexte Historique et Déclenchement du Siège

Les ambitions de Jules César et la conquête de la Gaule

La conquête de la Gaule par Jules César débute en 58 av. J.-C., lors de la guerre des Gaules. Cette campagne militaire avait pour but d'étendre l'influence romaine sur la Gaule, une région divisée en plusieurs tribus indépendantes. César voyait cette conquête comme un moyen de renforcer son pouvoir à Rome et de s’enrichir.

La révolte gauloise menée par Vercingétorix

Vercingétorix, un noble arverne charismatique, réussit à unir plusieurs tribus gauloises contre l'occupation romaine. En 52 av. J.-C., il mène une révolte massive contre César, utilisant des tactiques de guérilla et de la terre brûlée pour affaiblir les forces romaines. Son objectif était de harceler les troupes romaines et de les empêcher de s’approvisionner, tout en évitant une confrontation directe.

Le Déroulement du Siège d'Alésia

La forteresse d'Alésia : Le choix stratégique de Vercingétorix

Après plusieurs défaites face à César, Vercingétorix se replie dans la ville fortifiée d’Alésia, située sur un plateau difficile d'accès et bien défendu par des fortifications naturelles. Alésia était une position stratégique, offrant à la fois une protection naturelle et une vue dominante sur la région environnante. Les Gaulois espéraient y résister assez longtemps pour que des renforts arrivent.

Les fortifications romaines : Une stratégie d'encerclement

Pour venir à bout de la résistance gauloise, César adopte une stratégie audacieuse. Plutôt que d'assiéger directement la ville, il ordonne la construction de deux lignes de fortifications. La première, appelée circumvallation, entourait Alésia pour empêcher toute sortie des Gaulois. La seconde, appelée contravallation, était destinée à repousser toute attaque extérieure venant des renforts gaulois. Ces fortifications complexes, composées de fossés, de pieux et de tours de guet, ont permis aux Romains de piéger Vercingétorix et ses troupes.

Les Tentatives de Secours et la Résistance Gauloise

L'arrivée des renforts gaulois

Les Gaulois, conscients de l'importance de la bataille, réunissent une grande armée de secours, composée de milliers de guerriers venant de différentes tribus. Leur objectif était de briser l’encerclement romain et de libérer Vercingétorix, pris au piège dans Alésia. Cependant, malgré plusieurs tentatives d’assaut sur les lignes romaines, les renforts gaulois échouent à percer les défenses de César.

La famine et le moral gaulois

À l'intérieur de la forteresse, la situation devient rapidement critique pour Vercingétorix et ses hommes. Les vivres commencent à manquer, et la famine s'installe. Le moral des troupes gauloises s'effondre à mesure que les espoirs d'une percée diminuent. Vercingétorix, conscient de la gravité de la situation, tente des sorties pour attaquer les lignes romaines, mais celles-ci sont repoussées à chaque fois.

La Fin de la Bataille et la Capitulation de Vercingétorix

L’assaut final et l’échec des renforts

Dans les derniers jours du siège, les renforts gaulois lancent une ultime offensive de grande envergure pour briser le siège. Malgré leur courage et leur nombre, ils se heurtent à la supériorité tactique des Romains et à leurs fortifications bien défendues. Après une bataille acharnée, les Gaulois subissent de lourdes pertes et sont forcés de battre en retraite, laissant Vercingétorix et sa garnison sans espoir de secours.

La reddition de Vercingétorix

Sans autre option et pour éviter une destruction totale de ses troupes, Vercingétorix prend la décision de se rendre à César. Selon les récits historiques, il se présente devant César, jetant ses armes à ses pieds en signe de soumission. Cette image est devenue l’un des symboles de la fin de la résistance gauloise face à Rome.

Les Conséquences de la Défaite d'Alésia

Le sort de Vercingétorix

Après sa reddition, Vercingétorix est emmené à Rome comme prisonnier. Il y sera emprisonné pendant plusieurs années avant d'être exécuté en 46 av. J.-C., lors du triomphe de César, une cérémonie de célébration des victoires militaires. Sa mort marque la fin de la révolte gauloise et symbolise la soumission définitive de la Gaule à l’autorité romaine.

La fin de la guerre des Gaules et l'annexion de la Gaule

La victoire à Alésia assure à Jules César un triomphe militaire et politique. La défaite des Gaulois permet l'annexion complète de la Gaule, qui devient une province de l'Empire romain. Les Gaulois perdent leur indépendance, et la culture romaine commence à s’imposer progressivement sur le territoire. Cette victoire accroît considérablement la popularité de César à Rome et pave la voie à son ascension politique.

Héritage Historique et Mémoire d'Alésia

Alésia dans l'imaginaire national

Le siège d’Alésia est devenu un événement clé de l'histoire de France, notamment en raison de la figure héroïque de Vercingétorix, souvent présenté comme un symbole de la résistance gauloise face à l’envahisseur romain. Bien que Vercingétorix ait perdu la bataille, il est célébré comme un héros national, et son image a été largement utilisée dans la construction du mythe gaulois au XIXᵉ siècle.

Les fouilles archéologiques et les controverses

La localisation exacte du site d'Alésia a longtemps été un sujet de débat parmi les historiens. Au XIXᵉ siècle, Napoléon III lance des fouilles archéologiques dans la région de l'actuelle Alise-Sainte-Reine en Bourgogne, affirmant que c’était le site d'Alésia. Bien que cette hypothèse soit généralement acceptée, elle reste controversée pour certains historiens, et des recherches archéologiques continuent dans d’autres régions.

Conclusion : Une Victoire Romaine Déterminante

La bataille d’Alésia marque la fin de l’indépendance gauloise et le début d’une nouvelle ère sous la domination romaine. Vercingétorix, malgré son courage et ses tentatives d’unifier les tribus gauloises, n’a pu résister à la puissance militaire et stratégique de Rome. Le siège d’Alésia reste un symbole fort de la résistance et de la soumission, et continue de fasciner historiens et archéologues. Au-delà de la bataille, cet événement a façonné le destin de la Gaule et de l’Europe pendant des siècles à venir.

La dynastie des Romanov, qui a régné sur la Russie pendant plus de trois siècles, est synonyme de grandeur impériale et de tragédie. De sa fondation en 1613 à son déclin sanglant en 1917, la famille Romanov a dirigé l'un des plus vastes empires de l'histoire. Pourtant, son règne s'est brutalement terminé avec la révolution russe et l'exécution de la famille impériale. Cet article retrace l'histoire de cette dynastie, explorant ses succès, ses échecs, et les événements qui ont conduit à sa chute tragique.

La Montée au Pouvoir des Romanov

Les débuts chaotiques : La Russie avant les Romanov

Avant l'avènement des Romanov, la Russie avait traversé une période de troubles connue sous le nom de "Temps des Troubles" (1598-1613). Cette époque était marquée par l'anarchie, la famine et les invasions étrangères après l'extinction de la dynastie des Riourikides. Le pays était divisé entre plusieurs factions et aspirait à un pouvoir centralisé capable de rétablir l'ordre.

L'élection de Michel Romanov : Le début de la dynastie

En 1613, le jeune Michel Romanov, alors âgé de 16 ans, fut choisi par le Zemski Sobor (une assemblée de nobles, de prêtres et de bourgeois) pour devenir tsar. Ce choix marqua le début de la dynastie des Romanov, qui allait régner sur la Russie jusqu'en 1917. Michel Iᵉʳ rétablit la stabilité dans un pays dévasté et jeta les bases de ce qui deviendra l'Empire russe.

L'Âge d'Or des Romanov : Expansions et Réformes

Pierre le Grand : Le bâtisseur de l'Empire russe

Pierre le Grand (1672-1725), l'un des tsars les plus emblématiques de la dynastie Romanov, transforma la Russie en une grande puissance européenne. Par des réformes militaires, administratives et culturelles, il modernisa le pays. Sa fondation de la ville de Saint-Pétersbourg en 1703 en tant que nouvelle capitale symbolise son désir de rapprocher la Russie de l'Europe occidentale. Pierre le Grand agrandit également l'empire en s'emparant de vastes territoires, notamment en mer Baltique après la Grande Guerre du Nord contre la Suède.

Catherine II, la Grande : L'impératrice éclairée

Catherine II, surnommée "Catherine la Grande" (1729-1796), est une autre figure clé de la dynastie Romanov. Née princesse allemande, elle devint impératrice après avoir évincé son mari, Pierre III. Son règne fut marqué par un renforcement de l'autorité impériale, l'expansion territoriale (notamment avec l'annexion de la Crimée en 1783) et le développement des arts et des sciences. Bien que Catherine se soit intéressée aux idées des Lumières, elle n’hésita pas à réprimer durement toute rébellion, comme celle de Pougatchev.

Le Déclin et les Troubles Internes

Alexandre II et les réformes : L'abolition du servage

Alexandre II (1818-1881) tenta de moderniser la Russie, tout en répondant aux pressions croissantes pour des réformes sociales et politiques. L’une de ses plus grandes réalisations fut l’abolition du servage en 1861, qui libéra des millions de paysans. Cependant, cette réforme ne résolut pas les tensions sociales croissantes, et Alexandre II fut assassiné en 1881 par des révolutionnaires, inaugurant une période de répression accrue.

Les prémices de la révolution : Nicolas II face aux troubles

Le dernier tsar de Russie, Nicolas II (1868-1918), monta sur le trône en 1894. Son règne fut marqué par une série de crises internes et externes. La défaite humiliante de la Russie dans la guerre russo-japonaise (1904-1905), suivie par la révolution de 1905, ébranla la monarchie. Malgré la création de la Douma (assemblée législative), Nicolas II se montra incapable de réformer efficacement un système politique rigide et autocratique.

La Chute de la Dynastie Romanov

La Première Guerre mondiale : Une catastrophe pour l'Empire

La participation de la Russie à la Première Guerre mondiale fut un désastre pour le pays. Mal préparée, l'armée russe subit de lourdes pertes, tandis que le pays sombrait dans une crise économique profonde. Les pénuries alimentaires, les grèves et les révoltes se multiplièrent, alimentant le mécontentement populaire. Nicolas II, critiqué pour son incompétence militaire et politique, devint de plus en plus impopulaire.

La révolution de février 1917 : L'abdication du tsar

En février 1917, des émeutes éclatèrent à Petrograd (Saint-Pétersbourg) en raison des pénuries et du mécontentement généralisé. Sous la pression des révolutionnaires et de ses propres généraux, Nicolas II abdiqua le 2 mars 1917. Cela marqua la fin de plus de trois siècles de règne des Romanov. Un gouvernement provisoire fut instauré, mais il ne parvint pas à stabiliser la situation, ouvrant la voie à la révolution bolchevique d'octobre 1917.

Le Destin Tragique de la Famille Impériale

L'exil à Iekaterinbourg

Après l'abdication, Nicolas II et sa famille furent placés en résidence surveillée. Au fil des mois, ils furent transférés de lieu en lieu, d’abord à Tsarskoïe Selo, puis à Tobolsk en Sibérie, avant d’être finalement internés dans la maison Ipatiev à Iekaterinbourg, dans l’Oural. Isolés, ils vivaient dans l’incertitude totale quant à leur sort.

L’exécution des Romanov

Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, Nicolas II, son épouse Alexandra, leurs cinq enfants (Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, et Alexis), ainsi que quelques fidèles serviteurs, furent brutalement exécutés par un peloton bolchevique sur ordre du Soviet local. Cet acte marqua la fin définitive de la dynastie Romanov et symbolisa la rupture violente avec le régime tsariste.

L'Héritage des Romanov et la Mémoire Historique

La redécouverte des corps et la canonisation

En 1991, les corps de la famille Romanov furent retrouvés et identifiés grâce à des analyses ADN. En 2000, l'Église orthodoxe russe canonisa Nicolas II, sa femme et ses enfants en tant que martyrs. Leur tragique destin suscita une forte résurgence d'intérêt, tant en Russie qu'à l'échelle internationale, autour de la fin de l'Empire russe.

Le mythe d'Anastasia et la survie hypothétique

Un des aspects les plus fascinants du destin des Romanov est lié à la légende d'Anastasia, la plus jeune des grandes-duchesses. Pendant des décennies, des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle aurait survécu à l'exécution. Plusieurs femmes, dont la célèbre Anna Anderson, ont prétendu être Anastasia, alimentant un mystère qui n'a été résolu qu’à la fin du XXe siècle avec la découverte de ses restes.

Conclusion : La Fin d'un Empire et le Début d'une Nouvelle Ère

La chute de la dynastie Romanov représente non seulement la fin d'un régime, mais aussi la fin d'une époque. L'exécution brutale de la famille impériale symbolise la violence de la transition entre l'ancien monde monarchique et le nouveau monde révolutionnaire. Aujourd'hui encore, le destin des Romanov continue de fasciner, rappelant les complexités et les tragédies qui ont marqué l'histoire de la Russie.

L'Égypte antique est souvent associée aux pyramides, ces monuments grandioses qui témoignent de la grandeur et de la sophistication de cette civilisation. Cependant, la culture égyptienne est bien plus complexe et fascinante que ses seules constructions funéraires. De son système de gouvernement à ses croyances religieuses, en passant par ses avancées artistiques et scientifiques, l'Égypte antique a marqué l’histoire de l’humanité à bien des égards. Cet article vous invite à découvrir cette civilisation au-delà de ses pyramides, en explorant les aspects essentiels qui ont forgé son identité.

Une Organisation Politique et Sociale Structurée

Le pharaon : Roi et dieu vivant

L’Égypte antique était une théocratie, où le pharaon, à la fois roi et dieu, détenait un pouvoir absolu. Considéré comme l’incarnation terrestre du dieu Horus et le garant de l'ordre cosmique, le pharaon jouait un rôle central dans la vie politique et religieuse du pays. Il était responsable des grands projets de construction, des campagnes militaires et des rituels religieux. Sa position, à la fois spirituelle et politique, faisait de lui un intermédiaire entre les dieux et son peuple.

Une société hiérarchisée et organisée

La société égyptienne était extrêmement hiérarchisée. Au sommet se trouvait le pharaon, suivi des vizirs, des prêtres, des scribes et des fonctionnaires. Les paysans, artisans et ouvriers formaient la majorité de la population, tandis que les esclaves, souvent des prisonniers de guerre, occupaient les échelons les plus bas. Cette structure sociale rigide permettait de maintenir l'ordre et d'organiser les grands projets de l’État, tels que les temples et les ouvrages d’irrigation.

La Religion, Pilier de la Civilisation Égyptienne

Un panthéon riche et varié

La religion occupait une place centrale dans la vie des Égyptiens. Ils vénéraient un panthéon complexe composé de dieux et déesses ayant des rôles spécifiques dans l'univers. Parmi les plus célèbres, on trouve Rê, le dieu solaire, Osiris, le dieu des morts et de la résurrection, Isis, déesse de la maternité, et Horus, le dieu du ciel. Chaque région avait ses divinités locales, mais le culte solaire, avec le dieu Rê au sommet, unissait l'ensemble du royaume.

Le culte des morts et l’au-delà

Les Égyptiens croyaient en une vie après la mort, ce qui explique leur obsession pour les rituels funéraires et la construction de tombes monumentales. Le défunt devait traverser un long voyage vers l’au-delà, marqué par des épreuves et le jugement d'Osiris. Le Livre des Morts, un recueil de prières et de formules magiques, aidait les âmes à franchir ces étapes. La momification, quant à elle, visait à préserver le corps pour l’éternité, garantissant ainsi l'immortalité du défunt.

Des Avancées Scientifiques et Techniques Remarquables

Une maîtrise de l’architecture et de l’ingénierie

Si les pyramides sont les monuments les plus emblématiques, les Égyptiens ont développé de nombreuses autres techniques architecturales sophistiquées. Les temples, comme ceux de Karnak et de Louxor, témoignent de leur savoir-faire en matière de construction. Ils utilisaient des matériaux comme le calcaire et le grès, et étaient capables de transporter des blocs de pierre monumentaux sur de longues distances. Leurs compétences en hydraulique étaient également impressionnantes, avec des systèmes d’irrigation avancés qui permettaient de contrôler les crues du Nil.

L’écriture : Les hiéroglyphes, outil de communication et de pouvoir

L’écriture hiéroglyphique, symbole de la civilisation égyptienne, n’était pas seulement utilisée pour les inscriptions sacrées et les tombes royales, mais aussi pour les documents administratifs et commerciaux. Le scribe, fonctionnaire hautement respecté, maîtrisait cet art complexe, qui était essentiel à la gestion de l'État. Les hiéroglyphes permettaient de consigner les lois, les comptes et les histoires des rois, assurant ainsi la pérennité de la culture et de l’histoire égyptienne.

La médecine égyptienne : Pionnière des traitements

Les Égyptiens possédaient également des connaissances médicales avancées pour leur époque. Ils pratiquaient la chirurgie, connaissaient les effets de nombreuses plantes médicinales, et avaient une vision relativement complexe du corps humain. Le Papyrus Ebers, un des plus anciens documents médicaux, contient des centaines de remèdes et de pratiques médicales pour traiter divers maux. Bien que mêlant science et magie, la médecine égyptienne reste un exemple précoce de développement médical dans l’histoire de l’humanité.

L’Art et la Culture de l’Égypte Antique

L'art au service du sacré

L'art égyptien était fortement lié à la religion et servait principalement à glorifier les dieux et le pharaon. Les peintures et sculptures avaient un rôle symbolique et spirituel plutôt qu’esthétique. Les proportions, les couleurs et les postures des personnages obéissaient à des règles strictes. Les fresques des tombes et des temples, les statues colossales et les reliefs racontaient des histoires de la vie après la mort, des victoires militaires et des rituels sacrés, tout en exaltant la puissance divine et royale.

Les bijoux et l'artisanat : symboles de prestige

Les Égyptiens étaient également de grands artisans, particulièrement dans le domaine de la joaillerie. Les bijoux en or, turquoise, lapis-lazuli et autres pierres précieuses servaient non seulement d’ornement, mais avaient aussi une signification religieuse et protectrice. Le masque funéraire de Toutânkhamon en or massif en est l’exemple le plus célèbre, symbolisant à la fois la richesse et la spiritualité de la royauté égyptienne.

Les Relations Extérieures et l'Influence Culturelle de l'Égypte

Des échanges commerciaux et culturels avec les peuples voisins

L'Égypte antique n'était pas isolée. Elle entretenait des relations commerciales, diplomatiques et parfois conflictuelles avec les peuples voisins, notamment les Nubiens, les Hittites, les Libyens, et les peuples du Levant. Les échanges commerciaux avec ces régions permettaient à l'Égypte d’importer des biens de luxe comme l'encens, les métaux précieux, et les objets exotiques. Ces interactions enrichissaient la culture égyptienne, tout en affirmant sa puissance dans la région.

Les campagnes militaires et l’expansion du Nouvel Empire

Les pharaons, surtout ceux du Nouvel Empire (1550 – 1070 avant J.-C.), ont mené des campagnes militaires pour étendre le territoire égyptien. Sous des rois comme Thoutmôsis III et Ramsès II, l'Égypte atteignit son apogée territorial, contrôlant des terres jusqu'en Syrie et au Soudan. Ces conquêtes ont permis à l’Égypte de renforcer son influence et de diffuser sa culture dans tout le Proche-Orient.

Les Grandes Dynasties et Périodes Clés de l'Égypte Antique

L’Ancien Empire et l’âge des pyramides

L'Ancien Empire (2700 – 2200 avant J.-C.) est souvent surnommé « l’âge des pyramides ». C’est à cette époque que furent construits les premiers monuments colossaux, notamment la pyramide de Djoser à Saqqarah et les pyramides de Gizeh. Ce fut une période de grande prospérité et de centralisation du pouvoir autour du pharaon, qui était considéré comme un dieu sur terre.

Le Nouvel Empire et l'apogée de la civilisation égyptienne

Le Nouvel Empire (1550 – 1070 avant J.-C.) est souvent vu comme l'âge d'or de l’Égypte antique. Durant cette période, de grands pharaons tels qu’Hatchepsout, Akhenaton, Toutânkhamon et Ramsès II ont marqué l'histoire par leurs constructions, leurs réformes et leurs conquêtes. Les temples de Karnak, Louxor et Abou Simbel datent de cette époque, témoignant de la grandeur et de l’ambition des souverains du Nouvel Empire.

La Basse Époque et les invasions étrangères

Après le Nouvel Empire, l’Égypte connut une période de déclin politique, marquée par des divisions internes et des invasions étrangères, notamment par les Assyriens, les Perses, et enfin les Grecs avec Alexandre le Grand. La dernière reine d'Égypte, Cléopâtre.

L’Égypte antique est l’une des civilisations les plus fascinantes et durables de l’histoire, ayant prospéré pendant des milliers d’années. Parmi ses figures emblématiques, deux pharaons se détachent particulièrement : Ramsès II, le roi bâtisseur, et Toutânkhamon, le jeune roi mystérieux. Leur règne, bien que très différent en termes de durée et d’impact, symbolise la grandeur et les mystères de cette ère révolue. Ce voyage à travers le temps vous plongera dans l'histoire de ces deux pharaons et dans l'Égypte des pharaons, marquée par les pyramides, les temples monumentaux et une culture fascinante.

Ramsès II, le Roi Bâtisseur

Un règne exceptionnellement long

Ramsès II, surnommé Ramsès le Grand, a régné sur l'Égypte de 1279 à 1213 avant J.-C., soit pendant 67 ans. Ce règne exceptionnellement long lui a permis de devenir l'un des pharaons les plus célèbres et les plus puissants de l’histoire égyptienne. Fils de Séthi Ier, Ramsès est monté sur le trône alors qu’il était encore jeune et a rapidement montré son ambition de laisser une empreinte indélébile.

La bataille de Qadesh et son statut de guerrier

L'un des événements marquants de son règne fut la bataille de Qadesh en 1274 avant J.-C. Opposé aux Hittites, Ramsès a su transformer cette bataille, qui n'a pourtant pas donné de vainqueur clair, en un atout politique, se présentant comme un héros et un guerrier invincible dans ses monuments. Ce combat a aussi abouti à l'un des premiers traités de paix de l'histoire, un accord entre l'Égypte et l'Empire hittite, consolidant l’influence de Ramsès.

Les monuments gigantesques : Abou Simbel et le Ramesseum

Ramsès II est souvent surnommé le "bâtisseur" pour les nombreux monuments colossaux qu'il a fait ériger à travers l’Égypte. Parmi les plus célèbres, on trouve le complexe d'Abou Simbel, où des statues monumentales du pharaon ornent l'entrée du temple. Le Ramesseum, son temple funéraire à Thèbes, est un autre témoignage de son désir d’inscrire son nom et son image dans l'éternité.

Toutânkhamon, le Pharaon Enfant et son Mystère

Un court règne marqué par la restauration des traditions

Toutânkhamon, surnommé le "pharaon enfant", a accédé au trône à l’âge de 9 ans et a régné pendant environ 10 ans, de 1332 à 1323 avant J.-C. Bien que son règne fût relativement court, il est devenu l'un des pharaons les plus célèbres de l'histoire en raison de la découverte de sa tombe presque intacte en 1922. Son règne est marqué par une tentative de restaurer l'ancienne religion égyptienne après la révolution religieuse de son prédécesseur, Akhenaton, qui avait imposé le culte exclusif d'Aton.

La découverte de sa tombe et l’incroyable trésor

La tombe de Toutânkhamon, découverte par Howard Carter en 1922 dans la Vallée des Rois, est devenue célèbre pour la richesse de son contenu. Contrairement à d'autres tombes royales, elle avait échappé aux pillards, ce qui a permis de retrouver des objets exceptionnels : le célèbre masque en or du pharaon, des bijoux, des meubles et des statues. Cette découverte a permis de lever une partie du mystère entourant le jeune roi et a ravivé l'intérêt pour l'Égypte ancienne dans le monde entier.

Les énigmes entourant sa mort prématurée

La mort de Toutânkhamon à l’âge de 19 ans reste un mystère. Différentes théories ont été avancées au fil des années, allant d'une maladie naturelle à un accident de chasse ou même un complot. Les analyses récentes de sa momie suggèrent qu'il pourrait avoir souffert de diverses maladies, ainsi que de complications dues à une malformation congénitale, mais l’absence de certitude continue de fasciner les chercheurs.

L'Égypte des Pharaons, Un Monde de Splendeur et de Symbolisme

Le pouvoir divin des pharaons

Dans l’Égypte antique, le pharaon n’était pas seulement un roi ; il était aussi considéré comme un dieu vivant. Il incarnait l’ordre cosmique, appelé Maât, et devait garantir l’équilibre entre les dieux et les hommes. Les pharaons étaient responsables des grands travaux publics, des rituels religieux et des campagnes militaires. Leurs statues et monuments grandioses témoignent de cette croyance en leur caractère divin et de leur désir de se faire immortaliser.

La religion et le culte des morts

La religion occupait une place centrale dans la vie quotidienne des anciens Égyptiens. Le panthéon égyptien comprenait de nombreuses divinités, dont Rê, le dieu soleil, Amon, le dieu créateur, et Osiris, le dieu des morts. Les Égyptiens croyaient fermement en l'au-delà, ce qui explique la complexité des rites funéraires et la construction des tombes monumentales pour les pharaons, censées les aider à accomplir leur voyage vers l'immortalité.

Les monuments : pyramides, temples et la Vallée des Rois

Les pyramides, les temples et les tombeaux comme ceux de la Vallée des Rois sont les vestiges les plus spectaculaires de l'Égypte antique. Les pyramides de Gizeh, bien que plus anciennes, sont des exemples emblématiques du génie architectural des Égyptiens. La Vallée des Rois, où Toutânkhamon fut enterré, est un autre lieu emblématique, abritant les tombes de nombreux pharaons du Nouvel Empire. Ces constructions colossales visaient à renforcer l'idée que les pharaons vivaient éternellement aux côtés des dieux.

Ramsès II et Toutânkhamon : Deux Pharaons, Deux Héritages

Le contraste entre le règne de Ramsès II et celui de Toutânkhamon

Ramsès II et Toutânkhamon ont laissé des héritages très différents. Ramsès II, avec son long règne, ses nombreuses campagnes militaires et ses immenses constructions, incarne la puissance et la stabilité de l'Égypte à son apogée. Toutânkhamon, en revanche, a régné pendant une courte période, marquée par des réformes religieuses et une tentative de restaurer l’ordre après les bouleversements de l’ère d’Akhenaton. Cependant, c'est la découverte de sa tombe et les mystères qui l'entourent qui ont fait de lui l'un des pharaons les plus célèbres.

Deux visages de la royauté égyptienne

Alors que Ramsès II est l’image du Pharaon conquérant et bâtisseur, Toutânkhamon symbolise l’aspect plus fragile et énigmatique de la royauté égyptienne. Leur popularité réside dans leur capacité à incarner deux facettes du pouvoir : la gloire intemporelle et l’héritage immortel pour Ramsès II, et le mystère et la jeunesse tragique pour Toutânkhamon.

L’Égypte des Pharaons dans la Mémoire Collective

L’éternelle fascination pour les pharaons

L’Égypte des pharaons continue d'exercer une fascination durable. Les découvertes archéologiques, les momies, les monuments colossaux et les trésors, tels que ceux de Toutânkhamon, ont fait de l'Égypte une civilisation incontournable de l'histoire humaine. Chaque nouvelle découverte relance l’intérêt pour cette période ancienne et ses mystères.

Les pharaons dans la culture moderne

Ramsès II et Toutânkhamon ont également trouvé leur place dans la culture moderne. Films, documentaires, romans et expositions consacrés à ces deux figures emblématiques continuent de captiver le public. Toutânkhamon, avec son masque d’or, est devenu une icône de l’art égyptien et du mystère archéologique. Ramsès II, quant à lui, incarne l’image du pharaon puissant et visionnaire, que l’on retrouve dans de nombreuses représentations populaires.

Conclusion : Ramsès II, Toutânkhamon et la Splendeur de l’Égypte Antique

Ramsès II et Toutânkhamon, bien qu'ayant régné à des périodes très différentes, symbolisent deux aspects essentiels de l'Égypte des pharaons. L'un, grand bâtisseur et guerrier, a laissé une empreinte monumentale, tandis que l'autre, avec son trésor et les mystères qui entourent sa vie, continue de fasciner. Ensemble, ils incarnent la grandeur, la richesse et l'influence de l'Égypte antique, une civilisation qui, même des millénaires après sa chute, continue de captiver et d'intriguer.

Ramsès, aussi connu sous le nom de Ramsès le Grand, est l'un des pharaons les plus célèbres et les plus influents de l'Égypte ancienne. Son règne exceptionnel, ses monuments colossaux et sa personnalité légendaire ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. Dans cet article, nous explorerons la vie et le règne de Ramsès, ainsi que son héritage à travers les siècles.

Qui était Ramsès ?

Origines et ascension au trône

Ramsès II, communément appelé Ramsès le Grand, est né en 1303 avant J.-C. Son père, Séthi Ier, était lui-même un pharaon puissant de la XIXe dynastie. Dès son plus jeune âge, Ramsès fut formé à l'art de gouverner et de combattre. À la mort de son père, il monta sur le trône à l'âge de 24 ans et régna pendant près de 67 ans, une durée exceptionnelle pour l'époque.

Un règne d'une durée extraordinaire

Ramsès régna de 1279 à 1213 avant J.-C., ce qui en fait l'un des pharaons ayant régné le plus longtemps dans l'histoire de l'Égypte ancienne. Cette longévité permit à Ramsès de consolider son pouvoir, de multiplier les projets architecturaux et d'assurer la prospérité de son royaume.

Ramsès et la Guerre

La Bataille de Qadesh

L'un des événements militaires les plus marquants du règne de Ramsès fut la célèbre bataille de Qadesh en 1274 avant J.-C. Opposé à l'Empire hittite, cette bataille marqua un tournant dans les relations entre les deux puissances de l'époque. Bien que le résultat de la bataille soit encore débattu, Ramsès s'en servit pour renforcer son image de grand guerrier en érigeant de nombreux monuments célébrant sa "victoire".

Le premier traité de paix de l'histoire

Suite à des années de conflits avec les Hittites, Ramsès conclut ce qui est souvent considéré comme le premier traité de paix de l'histoire. Ce traité, gravé sur des stèles et des tablettes d'argile, marque un tournant dans la diplomatie internationale antique, démontrant la capacité de Ramsès à équilibrer pouvoir militaire et diplomatie.

Le Bâtisseur de Monuments

Le Temple d'Abou Simbel

Ramsès est particulièrement célèbre pour ses œuvres architecturales monumentales. Parmi celles-ci, le temple d'Abou Simbel, creusé dans la roche, est peut-être le plus emblématique. Les colosses représentant Ramsès lui-même trônent majestueusement à l'entrée, illustrant la grandeur du pharaon et son rôle de dieu sur Terre.

Le Ramesseum

Le Ramesseum, son temple funéraire situé près de Thèbes, est un autre exemple de l'ampleur des projets architecturaux de Ramsès. Ce complexe monumental était destiné à célébrer sa gloire éternelle et à assurer que son nom soit honoré à travers les âges.

Ramsès, le Dieu Vivant

La divinisation du pharaon

Sous le règne de Ramsès, la figure du pharaon fut plus que jamais divinisée. Il était vu non seulement comme un roi mais comme un dieu vivant, un intermédiaire direct entre les mortels et les dieux. Ramsès encouragea cette vision, en faisant ériger des statues colossales de lui-même aux quatre coins de son royaume, le représentant souvent sous les traits d'Osiris, le dieu des morts.

Sa relation avec les dieux égyptiens

Ramsès se considérait comme un protégé des dieux, en particulier du dieu Amon, le dieu suprême de la théologie égyptienne. Ses temples et monuments étaient souvent dédiés à Amon et il était représenté en adoration devant lui. Cette proximité avec le divin renforça la légitimité de son règne et contribua à sa réputation d'homme "divinement choisi".

Ramsès et Sa Descendance

Une famille nombreuse

Ramsès est connu pour avoir eu une famille extrêmement nombreuse. Il épousa plusieurs reines, dont Néfertari, sa favorite, et Isis-Néféret, qui jouèrent toutes deux un rôle clé dans son règne. Il eut plus de 100 enfants, ce qui témoigne de l'importance qu'il accordait à la perpétuation de sa lignée.

Son héritage politique

Bien que Ramsès ait eu de nombreux enfants, c'est son fils Mérenptah qui lui succéda. Cependant, après la mort de Ramsès, l'Égypte entra progressivement dans une période de déclin. Malgré cela, l'héritage laissé par Ramsès en tant que bâtisseur et chef militaire perdura pendant des siècles.

Ramsès et la Postérité

Un roi immortalisé par l'archéologie

Les fouilles archéologiques menées depuis le XIXe siècle ont permis de redécouvrir les monuments et les réalisations de Ramsès. Ses temples, statues, et même sa momie sont des témoignages du soin qu'il apportait à sa propre immortalité. Aujourd'hui, les touristes et les archéologues continuent d'explorer les mystères de son règne.

Ramsès dans la culture moderne

Ramsès II est devenu une figure légendaire dans la culture populaire, apparaissant dans des films, des livres et des documentaires. Il est souvent dépeint comme un dirigeant puissant, à la fois homme de guerre et bâtisseur, qui a su incarner la grandeur de l'Égypte antique. Son nom reste synonyme de gloire, de puissance et d'éternité.

Conclusion : L'Héritage de Ramsès

Ramsès le Grand a marqué l'histoire de l'Égypte et du monde de manière indélébile. Sa capacité à gouverner avec fermeté, à bâtir des monuments durables et à mener des batailles mémorables ont fait de lui une légende. Bien qu'il soit mort il y a plus de 3000 ans, son héritage perdure à travers les âges, rappelant à tous la grandeur de l'Égypte ancienne et le pouvoir éternel des pharaons.

Le légendaire robot géant Goldorak, héros des années 70 et 80, fait son grand retour sous le nom de "Project G". Ce nouveau projet est une réinvention moderne de l'univers de Goldorak, qui promet de raviver la nostalgie des fans tout en introduisant l’icône à une nouvelle génération. Initialement lancé au Japon sous le nom "UFO Robo Grendizer", Goldorak a été largement popularisé en France et en Europe à partir de 1978. Avec "Project G", les créateurs visent à revisiter cet univers culte tout en y intégrant des technologies de pointe et une narration contemporaine. Explorons ce que "Project G" nous réserve à travers son concept, ses personnages, et ses ambitions.

Origines et Évolution de Goldorak

L'Histoire du robot culte

Goldorak est apparu pour la première fois au Japon en 1975 dans la série animée "UFO Robo Grendizer", créée par Go Nagai. L'histoire raconte les aventures du prince Actarus, réfugié sur Terre après la destruction de sa planète Euphor par les forces du maléfique roi Vega. À bord de Goldorak, un robot géant capable de se transformer en soucoupe volante, Actarus défend la Terre contre les invasions extraterrestres de Vega. Ce récit de science-fiction mêlant drame, action et espoir a marqué plusieurs générations à travers le monde.

L’impact culturel de Goldorak

En France, Goldorak est devenu un véritable phénomène culturel à partir de sa diffusion en 1978 sur Antenne 2, dans l'émission "Récré A2". Il a marqué l'introduction des animés japonais en Europe et a contribué à l’essor du genre dans les décennies suivantes. La popularité de Goldorak ne s'est jamais estompée, et il est resté dans la mémoire collective des fans de la première heure, tout en influençant de nombreuses œuvres dans les genres de la science-fiction et du mecha.

"Project G", Une Réinvention Moderne

Le concept derrière "Project G"

"Project G" vise à réintroduire l’univers de Goldorak dans un contexte moderne, tout en restant fidèle aux éléments qui ont fait le succès de la série originale. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre des créateurs japonais et internationaux, avec pour ambition de redéfinir l’héritage de Goldorak tout en s’adaptant aux attentes du public contemporain.

Le projet propose une mise à jour visuelle complète, intégrant des effets spéciaux en 3D, une animation améliorée, et des designs réinventés pour les personnages et le robot lui-même. En plus de l’esthétique, le récit sera approfondi avec des thématiques plus complexes, abordant des questions sociales, écologiques, et philosophiques, tout en conservant le cœur de l’histoire : la lutte entre le bien et le mal.

Une nouvelle équipe créative

"Project G" réunit des talents issus de différents horizons : des vétérans de l'animation japonaise qui ont travaillé sur les séries originales, ainsi que des créateurs européens et américains. Parmi eux, on retrouve Go Nagai lui-même, le créateur de Goldorak, qui participe en tant que consultant créatif, garantissant que l’esprit du personnage est respecté.

L’équipe inclut également des scénaristes et réalisateurs contemporains spécialisés dans la science-fiction et l’animation, apportant une nouvelle dimension au projet. L’objectif est de créer une série qui séduira à la fois les nostalgiques et les nouveaux venus.

Les Personnages et Nouvelles Dynamiques

Actarus, héros intemporel

Le personnage d’Actarus, prince d’Euphor et pilote de Goldorak, est évidemment au cœur de "Project G". Si dans la série originale, il était déjà un personnage torturé par son passé et par la destruction de sa planète, "Project G" explore plus en profondeur ses dilemmes intérieurs. Actarus est ici confronté à la question de son appartenance : doit-il continuer de protéger la Terre ou retrouver sa propre identité en tant que prince d'une planète disparue ? Cette nouvelle dimension rend le personnage encore plus complexe et humain.

Alcor et les personnages secondaires