Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

La naissance de la Ve République française en 1958 marque un tournant décisif dans l’histoire politique du pays. Initiée par la crise algérienne et le retour au pouvoir du général de Gaulle, cette nouvelle Constitution redéfinit les équilibres des institutions françaises, consolidant l’autorité de l’exécutif. Cet article retrace les événements qui ont conduit à la création de la Ve République et analyse les fondements de ce nouveau régime qui demeure en place plus de six décennies après sa naissance.

Contexte Historique de la Naissance de la Ve République

Les faiblesses de la IVe République

La IVe République (1946-1958), mise en place après la Seconde Guerre mondiale, est marquée par une instabilité politique chronique. Le régime parlementaire en place, où l’Assemblée nationale possède un pouvoir prépondérant, voit se succéder 24 gouvernements en seulement 12 ans. Cette instabilité complique la gestion des grandes questions nationales, notamment la décolonisation en Afrique et en Indochine, et plus particulièrement la guerre d’Algérie, débutée en 1954.

La guerre d’Algérie et la crise de mai 1958

La guerre d’Algérie, déclenchée par le soulèvement du Front de libération nationale (FLN), plonge la France dans une profonde crise. En mai 1958, un groupe de généraux français et de partisans de l'Algérie française prennent le contrôle d’Alger et réclament le retour du général Charles de Gaulle au pouvoir. Cette insurrection menace directement le gouvernement de la IVe République, incapable de trouver une issue à la guerre et d’apaiser les tensions politiques.

Le Retour de Charles de Gaulle au Pouvoir

L’appel à Charles de Gaulle

Le 29 mai 1958, sous la pression des militaires et des colons d'Algérie, le président de la République René Coty fait appel à Charles de Gaulle, l’homme de la Libération, considéré comme le seul capable de sauver le pays du chaos. De Gaulle, qui avait déjà quitté la scène politique en 1946 en raison de son désaccord avec le fonctionnement de la IVe République, accepte de revenir à condition d’obtenir les pleins pouvoirs pour une période de six mois et la possibilité de réformer les institutions.

L’investiture et les pleins pouvoirs

Le 1er juin 1958, Charles de Gaulle est investi président du Conseil avec des pouvoirs étendus, lui permettant de gouverner par ordonnances. Le 3 juin, une loi constitutionnelle est votée, accordant au général la mission de rédiger une nouvelle Constitution. Cette réforme vise à rééquilibrer les institutions en renforçant l’exécutif, jugé trop faible sous la IVe République, et à stabiliser le régime.

La Création de la Constitution de la Ve République

Les principes directeurs de la nouvelle Constitution

Charles de Gaulle et son gouvernement confient à Michel Debré, futur Premier ministre, la rédaction de la nouvelle Constitution. Celle-ci repose sur plusieurs principes fondamentaux : un exécutif fort, une séparation claire des pouvoirs, et un rééquilibrage des institutions en faveur de la stabilité.

- Un exécutif renforcé : Le président de la République dispose de pouvoirs élargis, notamment en matière de défense, de diplomatie, et de nomination du Premier ministre. Il peut également dissoudre l’Assemblée nationale et recourir au référendum pour consulter directement le peuple.

- Un rôle central pour le Premier ministre : Bien que le président ait une position prééminente, le Premier ministre est chargé de la gestion des affaires courantes du gouvernement.

- Une séparation des pouvoirs : La Constitution consacre un système parlementaire rationalisé, où l'Assemblée nationale peut être dissoute en cas de crise, et le gouvernement peut engager sa responsabilité devant elle.

Le référendum du 28 septembre 1958

Après l’élaboration du texte, un référendum est organisé le 28 septembre 1958 pour soumettre la nouvelle Constitution au peuple français. La majorité des électeurs, 79,2%, approuve le texte, marquant ainsi la fin de la IVe République et la naissance officielle de la Ve République. Ce succès est un triomphe pour de Gaulle, qui voit ses idées constitutionnelles validées par une large part de la population.

Les Premières Années de la Ve République

L’élection présidentielle de 1958

En décembre 1958, Charles de Gaulle est élu président de la République par un collège électoral restreint, conformément à la nouvelle Constitution. Il devient ainsi le premier président de la Ve République, avec pour mission de consolider les institutions et de stabiliser le pays, notamment en trouvant une issue à la guerre d’Algérie.

La résolution de la guerre d’Algérie

La guerre d’Algérie reste un enjeu majeur pour le gouvernement de De Gaulle. Après plusieurs années de négociations, le général finit par reconnaître l’indépendance algérienne avec la signature des accords d'Évian en mars 1962. Cette décision, difficile mais nécessaire, permet de mettre fin à une guerre qui a profondément divisé la société française.

La réforme institutionnelle de 1962 : le président élu au suffrage universel direct

En 1962, De Gaulle introduit une nouvelle réforme cruciale : l’élection du président de la République au suffrage universel direct, renforçant encore davantage la légitimité et le pouvoir de la fonction présidentielle. Cette réforme, approuvée par référendum, transforme durablement le paysage politique français en instaurant un lien direct entre le président et les citoyens.

L'Héritage de la Ve République

Une stabilité retrouvée

L’une des principales réussites de la Ve République est d’avoir mis fin à l’instabilité politique chronique qui caractérisait la IVe République. Grâce au renforcement du pouvoir exécutif et à la rationalisation du parlementarisme, les gouvernements sous la Ve République sont plus stables et plus durables, permettant une gestion plus efficace des affaires publiques.

Un régime présidentiel-parlementaire unique

La Ve République se distingue par son système hybride, à mi-chemin entre un régime présidentiel et parlementaire. Le président, véritable chef de l’exécutif, dispose de pouvoirs considérables, notamment en matière de politique étrangère et de défense, tandis que le Premier ministre reste responsable devant le Parlement. Cette cohabitation des pouvoirs exécutif et législatif, bien qu’occasionnellement source de tensions, a su préserver l’équilibre institutionnel.

Une Constitution toujours en vigueur

La Constitution de 1958, bien que modifiée à plusieurs reprises, notamment avec l'introduction du quinquennat en 2000, reste le fondement des institutions françaises. Son caractère souple lui permet de s’adapter aux évolutions politiques et sociales, garantissant ainsi la pérennité de la Ve République.

Un moment charnière de l’histoire politique française

La naissance de la Ve République en 1958 représente un moment charnière de l’histoire politique française. Conçue pour répondre aux dysfonctionnements de la IVe République et à une crise profonde provoquée par la guerre d’Algérie, elle a permis de stabiliser durablement les institutions du pays. En renforçant le pouvoir exécutif et en rééquilibrant les institutions, la Ve République, largement marquée par l'empreinte du général de Gaulle, demeure aujourd’hui le cadre de la vie politique française.

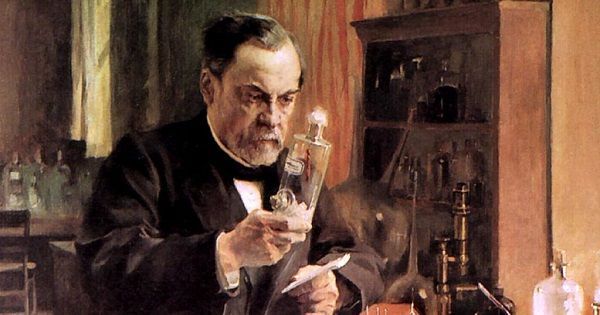

La Disparition de Louis Pasteur : L'Adieu à un Géant de la Science. Le 28 septembre 1895, Louis Pasteur, l'un des plus grands scientifiques français, s'éteint à l'âge de 72 ans. Pionnier dans le domaine de la microbiologie et inventeur du vaccin contre la rage, Pasteur laisse un héritage scientifique et médical considérable. Sa disparition marque la fin d'une ère, mais ses contributions continuent d'influencer la médecine moderne et la recherche scientifique. Cet article revient sur les dernières années de Louis Pasteur, les hommages à sa mort et l'héritage qu'il a laissé.

Les Dernières Années de Louis Pasteur

Le poids de la maladie

À partir de 1868, Louis Pasteur est frappé par une série d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) qui affectent gravement sa santé. Bien que diminué physiquement, il continue à travailler avec acharnement et à superviser les recherches menées dans son institut. Sa détermination à poursuivre son œuvre scientifique malgré sa condition inspire admiration et respect, tant en France qu’à l’étranger.

Les avancées scientifiques jusqu'à la fin

Malgré ses problèmes de santé, Pasteur reste actif jusqu'à la fin de sa vie, concentrant ses efforts sur les recherches bactériologiques et les travaux concernant la vaccination. L’Institut Pasteur, fondé en 1888, devient un centre de recherche de renommée mondiale. Pasteur y supervise de nombreuses découvertes, notamment des travaux sur les maladies infectieuses comme la diphtérie et le choléra. Ses recherches et celles de ses collègues contribuent à jeter les bases de l’immunologie moderne.

La Mort de Louis Pasteur

Le décès du scientifique

Le 28 septembre 1895, Louis Pasteur décède dans sa maison de Villeneuve-l’Étang, près de Garches, en Île-de-France. Les derniers mois de sa vie sont marqués par une grande faiblesse physique due à son AVC, mais son esprit scientifique reste lucide jusqu’au bout. Sa mort est ressentie comme une grande perte par la communauté scientifique, la France, et le monde entier.

Les hommages nationaux et internationaux

La mort de Pasteur suscite une immense vague de reconnaissance et de respect. Des hommages lui sont rendus à travers toute la France, et au-delà, les dirigeants politiques, les scientifiques, et les citoyens rendent hommage à celui qui a sauvé d’innombrables vies grâce à ses découvertes. Un service funèbre national est organisé, et Pasteur est inhumé dans une crypte située au sein de l’Institut Pasteur, à Paris, un honneur rare pour un scientifique.

L’Héritage de Louis Pasteur

Les contributions majeures à la science

Louis Pasteur laisse derrière lui une carrière scientifique exceptionnelle, avec des découvertes révolutionnaires. Parmi ses contributions les plus notables figurent la théorie des germes, qui a transformé la compréhension des maladies infectieuses, la pasteurisation, qui a révolutionné la conservation des aliments, et ses travaux sur la vaccination, qui ont ouvert la voie à la médecine préventive moderne.

Le vaccin contre la rage est probablement l’un de ses plus grands succès. En 1885, il sauve la vie d'un jeune garçon, Joseph Meister, mordu par un chien enragé, en utilisant un vaccin expérimental. Cet événement est largement considéré comme une percée majeure dans la lutte contre les maladies infectieuses.

L’Institut Pasteur : Un héritage vivant

Fondé par Louis Pasteur en 1887, l'Institut Pasteur est aujourd'hui l'un des centres de recherche les plus importants au monde. Il reste à la pointe de la recherche sur les maladies infectieuses, l'immunologie, la virologie, et la génétique. De nombreux prix Nobel de médecine ont été attribués à des chercheurs de l’Institut Pasteur, témoignant de la pérennité de l'héritage scientifique laissé par Pasteur.

Cet institut, qui porte son nom, est une institution qui reflète sa vision de la recherche scientifique comme un outil au service de l'humanité. Plus de 120 ans après sa mort, Pasteur continue d'influencer la science, notamment par l’approche rigoureuse et humaniste qu’il a incarnée.

L’Impact Culturel et Social de Louis Pasteur

Pasteur, symbole de la science au service de l’humanité

Louis Pasteur n'est pas seulement un scientifique, mais aussi un héros national. Il incarne l’image d’un homme dévoué à la recherche et à l'amélioration de la vie humaine. Son approche humaniste, qui met la science au service du bien commun, est une source d'inspiration pour les générations futures.

Au-delà de ses contributions scientifiques, Pasteur a promu une vision de la science comme force morale, capable d'apporter des solutions aux grands défis de l'humanité. Son engagement contre les maladies infectieuses et son souci de faire bénéficier les populations des fruits de ses découvertes reflètent un sens profond du service public.

Les représentations dans l'art et la culture populaire

La vie et l'œuvre de Louis Pasteur ont inspiré de nombreux artistes, auteurs, et cinéastes. Son image est immortalisée dans la littérature, la peinture, et le cinéma, notamment dans le célèbre film hollywoodien La vie de Louis Pasteur (1936), qui a contribué à forger son mythe à l'international.

De nombreuses écoles, hôpitaux, et institutions portent aujourd’hui son nom, un témoignage de l’impact culturel et éducatif de sa contribution. Pasteur est devenu une figure incontournable de l’identité scientifique et médicale en France et dans le monde.

Louis Pasteur et la Science Moderne

Les fondements de la microbiologie

Pasteur est largement considéré comme le père de la microbiologie moderne. Ses travaux sur la fermentation, la stérilisation, et les agents pathogènes ont jeté les bases des découvertes ultérieures dans le domaine des bactéries, des virus, et des microbes. Grâce à lui, la médecine et l’industrie alimentaire ont pu se moderniser considérablement.

Le développement de la pasteurisation, encore utilisé aujourd'hui pour traiter les aliments, et la mise en place des premiers vaccins sont des exemples concrets de l’influence durable de ses découvertes. En outre, son approche scientifique rigoureuse, reposant sur des expériences méthodiques et une observation minutieuse, continue d’inspirer la recherche médicale.

L’héritage philosophique et scientifique de Pasteur

Au-delà de ses découvertes concrètes, Pasteur a laissé un héritage philosophique. Sa croyance en la puissance de la science pour améliorer la vie humaine et son refus de s'incliner devant l'inconnu ont inspiré de nombreux chercheurs après lui. Sa maxime « le hasard ne favorise que les esprits préparés » reflète bien cette vision.

Aujourd'hui encore, Louis Pasteur est une figure tutélaire pour tous ceux qui, dans le domaine scientifique, cherchent à découvrir de nouvelles solutions aux problèmes de santé mondiaux, que ce soit dans la lutte contre les épidémies, les vaccins ou les innovations médicales.

La perte d'une des plus grandes figures scientifiques de l'histoire

La disparition de Louis Pasteur en 1895 marque la perte d'une des plus grandes figures scientifiques de l'histoire. Sa contribution à la microbiologie, à la médecine et à la science en général reste inégalée, tandis que son influence perdure à travers les générations. À travers l’Institut Pasteur et les nombreuses vies sauvées grâce à ses découvertes, son héritage scientifique continue d’enrichir la recherche médicale et de protéger l'humanité contre les maladies infectieuses. Pasteur demeure une inspiration pour les chercheurs et un symbole universel de la science au service du bien-être humain.

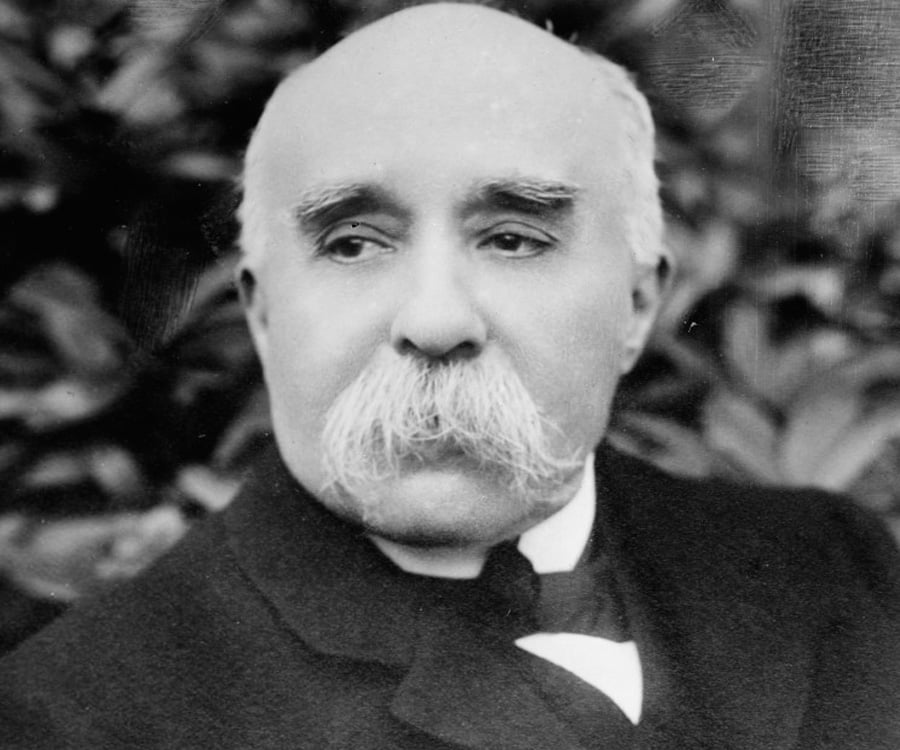

Georges Clemenceau, homme d’État et le père de la victoire, surnommé "Le Tigre", est l'une des figures les plus influentes de la politique française du XIXe et XXe siècle. Journaliste, médecin, mais surtout homme politique, il a joué un rôle déterminant dans la Troisième République, marquant l’histoire de France notamment par son rôle pendant la Première Guerre mondiale. Ce portrait se propose de retracer les grandes étapes de la vie de Clemenceau, en mettant en lumière son héritage en tant que "Père de la Victoire" en 1918.

Les Premières Années de Georges Clemenceau

Une jeunesse républicaine et engagée

Georges Clemenceau naît le 28 septembre 1841 en Vendée, dans une famille de tradition républicaine et radicale. Son père, Benjamin Clemenceau, était un ardent républicain qui influencera fortement les convictions politiques de son fils. Après des études en médecine, Georges Clemenceau se tourne rapidement vers la politique et le journalisme, influencé par les idéaux républicains et laïque.

L’exil américain et l'influence sur sa pensée politique

Jeune homme, Clemenceau passe plusieurs années aux États-Unis, où il enseigne le français et étudie de près la politique et la société américaine. Cet exil volontaire joue un rôle fondamental dans la formation de sa vision républicaine et démocratique, tout en renforçant son engagement pour la liberté de la presse et les droits civiques. Cette période influence également son anticléricalisme, qu’il appliquera plus tard en politique.

L'Ascension Politique sous la Troisième République

Débuts en politique : Un républicain radical

De retour en France, Clemenceau entame une carrière politique brillante. Élu maire de Montmartre en 1870, puis député, il se distingue rapidement par son éloquence et son intransigeance. Farouche opposant à l’Empire de Napoléon III, il est un fervent défenseur de la République et critique virulent de l’opportunisme politique.

En tant que député radical, il devient une figure centrale de l’opposition au gouvernement. Il se forge une réputation de défenseur de la justice et de la laïcité, tout en s'attaquant à la corruption et aux abus de pouvoir. C’est également à cette époque qu’il se lie avec des figures républicaines clés, telles que Gambetta et Ferry, tout en conservant son esprit indépendant et critique.

L’affaire Dreyfus et le combat pour la justice

L’affaire Dreyfus, un scandale judiciaire qui secoue la France à la fin du XIXe siècle, est un tournant dans la carrière politique de Clemenceau. En tant que journaliste et parlementaire, il devient un ardent défenseur d'Alfred Dreyfus, dénonçant l’injustice et l'antisémitisme sous-jacents de l’affaire. Ses articles dans le journal L'Aurore, notamment le célèbre "J'accuse...!" de Zola, reflètent son engagement pour la justice et l’égalité des droits.

Ce combat pour la vérité renforce son image de républicain intègre et intransigeant. Il devient un leader moral de la gauche républicaine, prêt à s’opposer à l’armée et à l’Église lorsque les principes républicains sont en jeu.

Clemenceau et la Grande Guerre

La nomination à la tête du gouvernement

En novembre 1917, au moment où la France semble au bord du désastre après trois années de guerre, Clemenceau est appelé à former un nouveau gouvernement. À 76 ans, il est nommé Président du Conseil (Premier ministre) dans une situation désespérée : les mutineries éclatent dans les tranchées, les ressources sont épuisées, et le moral du pays est au plus bas.

Le rôle de Clemenceau dans la victoire de 1918

Clemenceau prend alors des mesures décisives pour mobiliser les ressources humaines et matérielles du pays. Son leadership énergique et sa détermination inflexible lui valent le surnom de "Père la Victoire". Refusant tout compromis avec l'Allemagne, il impose une stratégie de guerre totale, renforçant l'alliance avec les forces britanniques et américaines tout en réprimant sévèrement toute forme de pacifisme ou de défaitisme.

Sa célèbre phrase "Je fais la guerre" incarne son engagement sans faille pour la victoire. Clemenceau incarne un gouvernement de combat, et son rôle est essentiel dans la résistance morale et militaire de la France jusqu’à l’armistice du 11 novembre 1918.

L'Héritage Diplomatique et Politique

Le traité de Versailles

Après la victoire, Clemenceau joue un rôle clé dans les négociations du traité de Versailles, en 1919. Bien que partiellement désillusionné par les compromis diplomatiques, il obtient plusieurs des garanties qu’il exigeait pour la sécurité future de la France, notamment la restitution de l'Alsace-Lorraine et des réparations financières de la part de l'Allemagne.

Cependant, Clemenceau est conscient des limites du traité et des frustrations qu’il pourrait générer. Il sait que les dispositions prises, bien qu'ardemment négociées, laissent un terrain propice aux ressentiments futurs, ce qui ne manquera pas de se confirmer dans les années à venir avec la montée du nazisme en Allemagne.

La fin de sa carrière et son influence durable

Après le traité de Versailles, Clemenceau se retire de la vie politique en 1920, refusant de se présenter à l'élection présidentielle. Il consacre ses dernières années à écrire et à voyager, tout en restant une figure respectée et admirée de la politique française. Il meurt le 24 novembre 1929 à Paris, laissant un héritage complexe de fermeté politique, de patriotisme et de défense intransigeante des principes républicains.

L’Héritage de Georges Clemenceau

Un modèle de leadership en temps de crise

Clemenceau est souvent cité comme un modèle de leadership en temps de crise. Son pragmatisme, son sens de la justice et son refus de se plier aux compromis faciles en font un exemple pour les hommes d'État contemporains. Son surnom de "Tigre" reflète bien la combativité et la résilience dont il a fait preuve, en particulier pendant les moments les plus sombres de la Première Guerre mondiale.

Clemenceau et la république laïque

Par son engagement constant pour la République et la laïcité, Clemenceau a joué un rôle crucial dans la consolidation de la Troisième République. Sa lutte contre le cléricalisme et son rôle dans l'affaire Dreyfus témoignent de sa vision d'une France moderne, où la justice, l'égalité, et la laïcité étaient des principes non négociables.

Georges Clemenceau est l'une des grandes figures de l'histoire de France

À travers son engagement républicain, son rôle déterminant dans la victoire de la Première Guerre mondiale, et son action en faveur de la justice et de la laïcité, il incarne une certaine idée de la France, forte, résiliente, et ancrée dans ses valeurs républicaines. Surnommé "Le Père la Victoire", Clemenceau reste un symbole d'autorité morale et de détermination politique dans l'imaginaire collectif français.

La bataille de Diên Biên Phu, qui s'est déroulée du 13 mars au 7 mai 1954, est un événement clé de la guerre d'Indochine, marquant la fin de la présence coloniale française en Asie du Sud-Est. Ce conflit entre les forces du Việt Minh, dirigées par le général Võ Nguyên Giáp, et l'armée française a radicalement transformé l’histoire politique du Vietnam et a influencé la guerre froide. Cet article examine les causes, le déroulement, et les conséquences de cette bataille décisive.

Contexte et Origines de la Bataille

La guerre d’Indochine et l'émergence du Việt Minh

La guerre d’Indochine (1946-1954) est née du désir du Việt Minh, dirigé par Hô Chi Minh, d’obtenir l’indépendance du Vietnam après plus de 60 ans de colonisation française. Après la Seconde Guerre mondiale, les tensions se sont intensifiées entre les nationalistes vietnamiens et l’administration coloniale française. La situation dégénère rapidement en une guerre prolongée, opposant les forces françaises, soutenues par les États-Unis, aux combattants Việt Minh, qui bénéficiaient d'une aide de la Chine et de l'Union soviétique.

Diên Biên Phu : Un pari stratégique français

La vallée de Diên Biên Phu, située dans le nord-ouest du Vietnam, a été choisie par les Français comme position défensive stratégique pour couper les lignes de communication du Việt Minh et attirer leur armée dans une bataille décisive. En 1953, le commandement français sous le général Navarre planifie d’utiliser Diên Biên Phu comme base fortifiée pour épuiser les forces adverses par des bombardements et des assauts terrestres. Toutefois, les Français sous-estiment la capacité d’adaptation et la détermination du Việt Minh.

Le Déroulement de la Bataille

L’installation des forces françaises et la préparation Việt Minh

En novembre 1953, les troupes françaises établissent leur position dans la vallée de Diên Biên Phu. Plus de 15 000 soldats français y sont stationnés, bénéficiant d’un soutien aérien et d’armement moderne. Cependant, le terrain montagneux autour de la vallée favorise le Việt Minh, qui entreprend une préparation minutieuse sous la direction du général Giáp. Des milliers de soldats vietnamiens ont acheminé des pièces d’artillerie lourde et des provisions à travers les montagnes, souvent à pied ou à dos d’homme, pour encercler la position française.

L’assaut initial du Việt Minh

Le 13 mars 1954, les forces Việt Minh lancent leur première offensive. Ils concentrent leurs attaques sur les points stratégiques de la base française, notamment sur les collines surnommées Gabrielle, Béatrice, et Éliane. Après de violents combats, les positions françaises tombent les unes après les autres. L’artillerie Việt Minh, bien cachée dans les montagnes, écrase les défenses françaises, qui sont progressivement privées de soutien logistique en raison des attaques incessantes et du mauvais temps, rendant les largages

L'encerclement et l’effondrement des forces françaises

Au fil des semaines, la situation se détériore pour les Français. Les attaques répétées des troupes Việt Minh, soutenues par une intense artillerie, rendent les défenses de plus en plus vulnérables. Le mauvais temps perturbe également les largages de munitions, de nourriture, et de médicaments par les forces aériennes françaises. De plus, les Vietnamiens maîtrisent le terrain, utilisant des techniques de guerre de tranchées pour se rapprocher des positions françaises.

Le 7 mai 1954, après presque deux mois de siège et de combats incessants, les dernières poches de résistance françaises à Diên Biên Phu capitulent. Plus de 10 000 soldats français sont faits prisonniers. C’est la première fois qu’une armée coloniale européenne est vaincue par un mouvement nationaliste en Asie.

Les Conséquences Immédiates et à Long Terme

L'impact sur la guerre d'Indochine

La défaite de Diên Biên Phu signe la fin de la guerre d'Indochine. Quelques semaines après la bataille, les accords de Genève sont signés en juillet 1954, mettant un terme à la présence française en Indochine et scellant la division temporaire du Vietnam au niveau du 17e parallèle. Le Nord est alors sous contrôle communiste, tandis que le Sud reste sous un gouvernement soutenu par les puissances occidentales.

L’influence sur la guerre froide et la décolonisation

La bataille de Diên Biên Phu a eu un impact profond au-delà des frontières du Vietnam. Elle symbolise le début de la fin des empires coloniaux européens en Asie et en Afrique. La victoire des forces Việt Minh a également galvanisé d'autres mouvements indépendantistes à travers le monde, notamment en Algérie, où la guerre d’indépendance contre la France commençait à prendre de l'ampleur.

Du point de vue géopolitique, la bataille a marqué une intensification des tensions de la guerre froide. Les États-Unis, alarmés par la montée du communisme en Asie du Sud-Est, ont renforcé leur soutien au régime de Saïgon dans le Sud-Vietnam, pavant ainsi la voie à la guerre du Vietnam, qui éclatera quelques années plus tard.

Le Héroïsme et la Légende de Diên Biên Phu

Le général Võ Nguyên Giáp : Architecte de la victoire

L'un des grands artisans de la victoire de Diên Biên Phu est le général Võ Nguyên Giáp, dont la stratégie brillante et la patience ont joué un rôle clé dans l'effondrement des forces françaises. Sa maîtrise des techniques de guerre asymétrique et son aptitude à mobiliser des forces considérablement plus faibles sur le plan technologique, mais infiniment plus résilientes, font de lui une figure légendaire de l’histoire militaire vietnamienne et mondiale.

Le mythe de la résistance vietnamienne

Diên Biên Phu est également devenu un symbole majeur de la résistance vietnamienne contre la domination étrangère. L’héroïsme des combattants Việt Minh, capables de surmonter des obstacles logistiques presque insurmontables, a marqué l’imaginaire collectif vietnamien. La bataille est aujourd’hui célébrée comme un jalon essentiel dans la lutte pour l’indépendance, contribuant à l’unité nationale et à l’édification d’une identité vietnamienne indépendante.

Le Héritage de Diên Biên Phu

Un tournant dans l’histoire militaire

La bataille de Diên Biên Phu a profondément influencé les théories militaires, démontrant la puissance des mouvements de guérilla face aux armées conventionnelles. Cette défaite a contraint les puissances coloniales à réévaluer leurs stratégies de guerre dans les territoires occupés. L'engagement et la tactique de guerre populaire menée par le général Giáp sont étudiés dans de nombreuses académies militaires à travers le monde.

Une mémoire vivante

Le site de Diên Biên Phu est aujourd’hui un lieu de mémoire important au Vietnam. Des monuments, des musées, et des vestiges de la bataille sont préservés pour honorer les sacrifices des soldats et commémorer cette victoire historique. Pour de nombreux Vietnamiens, la bataille reste un rappel de la force de la détermination nationale face aux adversités.

Conclusion - une défaite retentissante à une grande puissance coloniale

La bataille de Diên Biên Phu est un événement marquant, non seulement pour l’histoire vietnamienne, mais aussi pour l’histoire mondiale. En infligeant une défaite retentissante à une grande puissance coloniale, les forces Việt Minh ont non seulement conquis leur indépendance, mais ont également contribué à remodeler la géopolitique mondiale dans le contexte de la guerre froide. Plus de 70 ans après les événements, Diên Biên Phu reste un symbole puissant de résistance et de triomphe contre l'oppression.

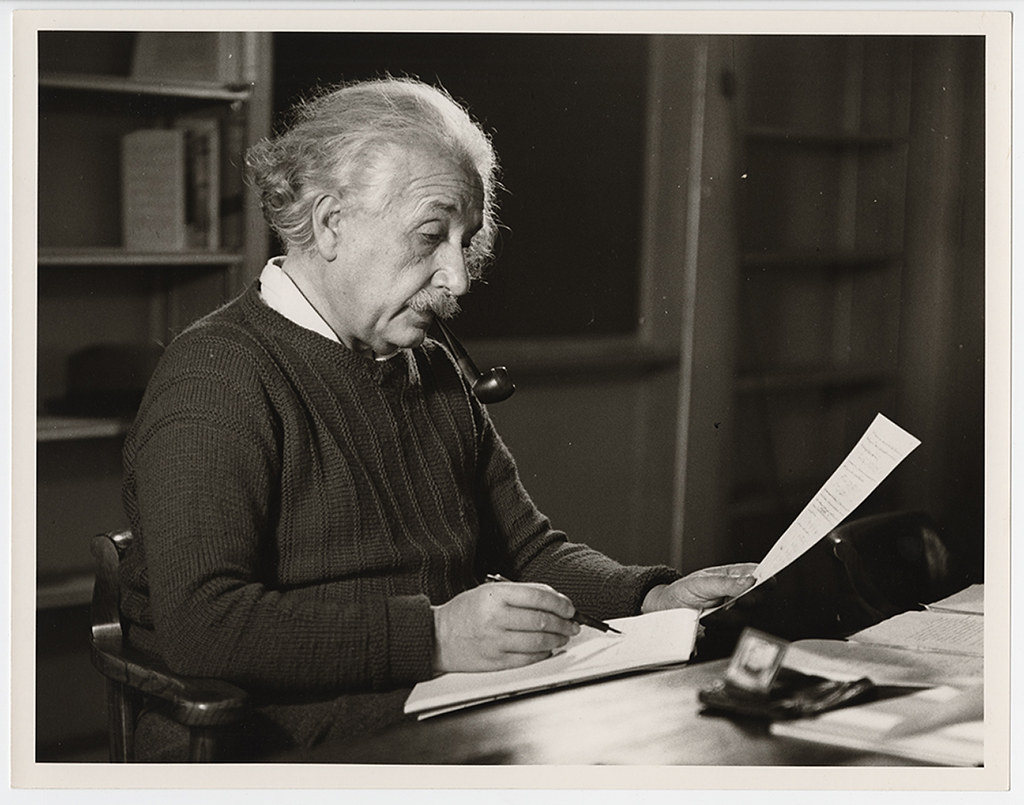

Albert Einstein, l’un des plus grands esprits scientifiques de l’histoire, a révolutionné la physique au début du XXe siècle avec sa théorie de la relativité générale et sa célèbre équation E=mc². Ces découvertes ont bouleversé notre compréhension de l’univers, des lois de la gravité à l’énergie des étoiles, et ont eu des implications profondes pour la science moderne. Cet article explore le contexte de ces découvertes, leurs implications et leur impact sur le monde scientifique et au-delà.

Le Contexte Scientifique de la Relativité

Les bases de la physique classique avant Einstein

Avant Einstein, la physique était principalement dominée par les lois de Newton et la théorie de l’électromagnétisme de Maxwell. La gravité était considérée comme une force d’attraction entre les masses, et le temps et l’espace étaient perçus comme absolus. Cependant, au tournant du XXe siècle, certaines observations et expériences, comme celles concernant la vitesse de la lumière, ne pouvaient être expliquées par la physique classique.

Les premières réflexions d’Einstein sur la relativité restreinte

En 1905, alors qu'il travaillait à l'Office des brevets à Berne, Einstein publia sa première théorie révolutionnaire : la relativité restreinte. Cette théorie, qui énonçait que les lois de la physique sont les mêmes pour tous les observateurs en mouvement uniforme, et que la vitesse de la lumière est constante dans tous les référentiels, remettait en cause la conception newtonienne de l’espace et du temps.

L'insatisfaction face à la gravitation de Newton

Bien que la relativité restreinte ait permis de réconcilier la mécanique et l’électromagnétisme, elle laissait de côté la gravité, régie par les lois de Newton. Einstein ressentait un besoin d’intégrer la gravité dans cette nouvelle vision de l’univers, ce qui le conduisit à développer une théorie plus générale.

La Naissance de la Relativité Générale

Les fondements de la relativité générale

En 1915, après près de dix ans de réflexion et de travail acharné, Einstein publia sa théorie de la relativité générale. Contrairement à la relativité restreinte, qui ne concernait que des objets en mouvement à vitesse constante, la relativité générale incluait les effets de l’accélération et, surtout, de la gravité.

L’idée révolutionnaire de la courbure de l’espace-temps

L'une des idées centrales de la relativité générale est que la gravité n'est pas une force exercée à distance, comme le croyait Newton, mais plutôt une conséquence de la courbure de l'espace-temps. En d'autres termes, la présence de masse et d'énergie déforme l'espace et le temps autour d’elle, et les objets se déplacent le long de ces courbures. C’est ainsi qu’Einstein décrivit l’attraction gravitationnelle non pas comme une force mystérieuse, mais comme une conséquence géométrique.

Les équations d'Einstein et leurs implications

La relativité générale fut formalisée à travers une série d’équations, connues sous le nom d’équations de champ d’Einstein. Ces équations permettent de décrire comment la matière et l’énergie modifient la structure de l’espace-temps, et comment cette déformation affecte le mouvement des objets. Elles prédisent des phénomènes étonnants comme la dilatation temporelle (le temps s'écoule plus lentement près d'un objet massif), les trous noirs, et même l’expansion de l’univers.

L'Équation Révolutionnaire E=mc²

L’émergence de la célèbre équation

En 1905, Einstein introduit une équation qui changera à jamais la compréhension de l’énergie et de la matière : E=mc². Cette formule, dérivée de sa théorie de la relativité restreinte, exprime que l'énergie (E) est égale à la masse (m) multipliée par le carré de la vitesse de la lumière (c²). Elle révèle que la masse et l'énergie sont interchangeables, ce qui était une idée totalement révolutionnaire à l'époque.

La signification de E=mc²

La signification profonde de cette équation est que même la plus petite quantité de matière contient une énorme quantité d’énergie. Par exemple, une très petite masse peut se convertir en une énorme quantité d'énergie, ce qui est illustré par des processus tels que la fission et la fusion nucléaire. Ce principe est au cœur de nombreuses technologies modernes, notamment les centrales nucléaires et les bombes atomiques.

Les implications scientifiques et technologiques

L’équation E=mc² a ouvert la voie à des avancées majeures dans les domaines de la physique nucléaire et des énergies. Elle est à l’origine des travaux qui ont conduit à la maîtrise de l’énergie atomique, mais aussi à des découvertes dans l'astrophysique, notamment pour comprendre les processus énergétiques à l'œuvre dans les étoiles, comme la fusion de l’hydrogène en hélium au cœur du Soleil.

Les Vérifications Expérimentales et les Révolutions Consécutives

L’éclipse solaire de 1919 et la confirmation de la relativité générale

La relativité générale fit une première grande percée en 1919, lorsque l’astronome britannique Arthur Eddington observa une éclipse solaire et confirma que la lumière des étoiles proches du Soleil était effectivement déviée par la gravité, comme l’avait prédit Einstein. Ce résultat spectaculaire fit d’Einstein une célébrité mondiale et valida une partie de ses théories.

La prédiction des trous noirs et des ondes gravitationnelles

Les équations d’Einstein ne se contentaient pas de décrire la gravité de manière classique. Elles prédisaient également l’existence de phénomènes extrêmes, tels que les trous noirs, des objets dont la gravité est si forte qu’ils déforment l’espace-temps au point d’empêcher la lumière de s’échapper. Einstein prédit également les ondes gravitationnelles, des ondulations de l'espace-temps causées par des événements cataclysmiques, telles que la collision de deux trous noirs.

Ces ondes gravitationnelles furent détectées pour la première fois en 2015, confirmant une nouvelle fois la pertinence de la relativité générale près d'un siècle après sa formulation.

L’Impact de la Relativité Générale sur la Physique Moderne

L’univers en expansion et la cosmologie moderne

L'une des plus grandes conséquences de la relativité générale fut la découverte que l'univers n'est pas statique, mais en expansion. Les travaux d’Einstein furent à la base des théories sur la cosmologie moderne, y compris la théorie du Big Bang, qui décrit la naissance de l'univers à partir d'un point singulier.

Les GPS et la relativité : applications concrètes

Bien que la relativité générale puisse sembler éloignée des préoccupations quotidiennes, elle a des applications pratiques essentielles. Par exemple, les systèmes de positionnement global (GPS) tiennent compte des effets relativistes pour fournir des données précises. La vitesse des satellites, ainsi que leur position dans un champ gravitationnel plus faible que celui de la Terre, affecte le passage du temps, une correction nécessaire pour garantir l'exactitude des données GPS.

Les répercussions philosophiques et culturelles

Les découvertes d’Einstein ne se sont pas limitées au monde scientifique. Elles ont influencé la philosophie, en particulier la compréhension du temps et de l’espace. Elles ont également alimenté des débats sur la nature de l’univers, l’illusion du temps linéaire et la relativité de l’expérience humaine. La relativité est devenue un concept fondamental dans notre manière de percevoir le monde et a influencé de nombreuses œuvres littéraires, artistiques et philosophiques.

Conclusion : L'Héritage Intemporel d'Einstein

Albert Einstein a bouleversé la physique et la compréhension humaine de l'univers grâce à la relativité générale et à l’équation E=mc². Ces découvertes ont non seulement transformé la manière dont nous voyons le cosmos et l’énergie, mais ont également ouvert la voie à des révolutions technologiques et scientifiques qui continuent de marquer notre époque. À travers ses théories, Einstein a élargi les frontières de la connaissance humaine, nous offrant une nouvelle manière de percevoir la réalité, de la structure du temps et de l’espace à la nature de la matière elle-même.

Durant la Seconde Guerre mondiale, le régime nazi, sous la direction d’Adolf Hitler, chercha à développer des armes secrètes révolutionnaires pour changer le cours du conflit en sa faveur. Ces armes, souvent désignées sous le terme de "Wunderwaffen" (armes miracles), reflètent à la fois l’ingéniosité scientifique allemande et le désespoir grandissant des nazis face à la défaite imminente. Cet article explore les principaux projets d'armes secrètes du régime nazi, leur développement, et leur impact sur la guerre et l’histoire.

Le Contexte Historique des "Wunderwaffen"

La situation désespérée de l'Allemagne nazie

Dès 1943, après la défaite à Stalingrad et le débarquement allié en Afrique du Nord, le cours de la guerre change radicalement en défaveur de l’Allemagne. En réponse, Hitler et ses généraux commencèrent à chercher des solutions technologiques pour renverser la situation. L’idée d’armes révolutionnaires, capables de vaincre les Alliés en un coup, devint une priorité pour le régime.

La vision d'Hitler pour des armes miracles

Hitler croyait fermement que des percées technologiques pouvaient offrir à l’Allemagne une chance de remporter la guerre. Le concept de "Wunderwaffen" désignait une série de super-armes censées être si avancées qu’elles donneraient un avantage décisif sur les Alliés et l'Union soviétique. Cependant, cette stratégie reposait sur des délais irréalistes et des ressources limitées, alors que l'Allemagne s'enlisait dans une guerre sur plusieurs fronts.

Les Armes V de la Terreur Aérienne

Les fusées V1 : l'arme de vengeance

Le V1, surnommé la "bombe volante", fut l’une des premières armes secrètes développées par les nazis. Lancée pour la première fois en 1944, cette arme ressemblait à un missile de croisière sans pilote. Conçue pour bombarder les villes britanniques, notamment Londres, elle créait la terreur par sa rapidité et sa capacité à frapper des cibles civils et militaires de manière indiscriminée.

Bien que le V1 ait causé des dégâts considérables, sa précision laissait à désirer, et les défenses alliées, en particulier les avions de chasse, parvinrent à intercepter une grande partie des projectiles.

Les fusées V2 : la première arme balistique

Le V2 fut l’évolution du programme de missiles, devenant la première arme balistique de l’histoire. Conçu par le célèbre ingénieur Wernher von Braun, ce missile atteignait des vitesses supersoniques, le rendant pratiquement impossible à intercepter. Il était capable de parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour frapper des cibles britanniques.

Les attaques du V2 causèrent des destructions massives, mais les retombées sur le cours de la guerre furent limitées en raison de la difficulté à produire ces armes en grand nombre et des ressources qui leur étaient allouées tardivement.

Les Avions Révolutionnaires et les Armes Aériennes

Le Messerschmitt Me 262 : le premier avion à réaction

Le Messerschmitt Me 262 fut le premier avion à réaction opérationnel au monde. Capable de voler à des vitesses largement supérieures aux chasseurs alliés, il représentait une avancée technologique majeure. Son armement lourd et sa rapidité en faisaient un danger redoutable pour les bombardiers alliés.

Cependant, des problèmes techniques, combinés à des retards de production et des pénuries de carburant, limitèrent son utilisation à grande échelle. Si ce chasseur à réaction avait été développé plus tôt, il aurait pu changer le cours des combats aériens.

Le Horten Ho 229 : l'ancêtre de l’avion furtif

Le Horten Ho 229 était un avion ailé révolutionnaire, précurseur des avions furtifs modernes. Son design unique et aérodynamique, associé à un moteur à réaction, aurait théoriquement pu permettre une meilleure dissimulation aux radars de l’époque. Cependant, ce projet resta à l’état de prototype et n’eut pas l’occasion de voler en opération avant la fin de la guerre.

Les Projets de Super-Armes et d’Armes Futuristes

Le canon V3 : l’ultime super-canon

Le V3, également appelé "canon à haute pression", fut conçu pour bombarder Londres à partir de positions en France. Ce gigantesque canon, basé sur un principe de projectiles accélérés par une série de charges explosives, devait permettre de tirer des obus à des distances inégalées. Malgré des essais, ce projet échoua en raison de problèmes techniques et des bombardements alliés qui détruisirent les installations de tir.

Les armes nucléaires nazies : un projet inabouti

L’un des plus grands mystères de la Seconde Guerre mondiale concerne les tentatives du régime nazi de développer une arme nucléaire. Des scientifiques allemands, comme Werner Heisenberg, travaillaient sur un programme nucléaire, mais ils ne purent jamais atteindre le stade de la bombe atomique en raison d’un manque de ressources, de matériaux fissiles et de coordination.

Des découvertes post-guerre ont montré que l'Allemagne n’était pas aussi avancée dans ce domaine que les États-Unis, qui finirent par développer la bombe atomique dans le cadre du projet Manhattan.

Le "Soleil noir" et les projets occultes

Certaines théories affirment que les nazis, notamment au sein de la SS, exploraient des pistes occultes et des projets technologiques secrets, comme le projet "Soleil noir", visant à exploiter des énergies inconnues. Bien que ces théories soient largement spéculatives et souvent considérées comme relevant de la science-fiction, elles montrent à quel point les fantasmes technologiques et ésotériques imprégnaient certains cercles du pouvoir nazi.

L’Héritage des Armes Secrètes d'Hitler

Les scientifiques nazis et l'après-guerre

Après la défaite de l'Allemagne, de nombreux scientifiques nazis impliqués dans le développement des armes secrètes furent capturés par les Alliés dans le cadre de l’opération Paperclip. Des figures comme Wernher von Braun, qui jouèrent un rôle clé dans le programme V2, devinrent des éléments essentiels dans les programmes spatiaux américains et soviétiques de l’après-guerre. Von Braun, notamment, contribua à la création des fusées qui emmenèrent l’homme sur la Lune.

L’influence sur la guerre froide et la technologie moderne

Les armes secrètes développées par les nazis, notamment les missiles balistiques et les avions à réaction, posèrent les bases de nombreuses technologies militaires utilisées durant la guerre froide. Les États-Unis et l’URSS se lancèrent dans une course à l’armement en grande partie basée sur les innovations technologiques découvertes à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Armes Secrètes, Mythe et Réalité

Si les armes secrètes d'Hitler n’ont pas réussi à inverser le cours de la guerre, elles ont marqué l’histoire militaire par leur avance technologique et l’ampleur de leurs ambitions. Beaucoup de ces projets étaient irréalistes ou arrivèrent trop tard pour être déployés efficacement, mais certains concepts jetèrent les bases des innovations de l’après-guerre. Aujourd'hui encore, les "Wunderwaffen" nazies sont un sujet d’étude fascinant pour les historiens, révélant la folie d'un régime en déclin, prêt à tout pour tenter de sauver son rêve impérial.

L’ordre des Templiers, officiellement appelé les Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, a marqué l’histoire du Moyen Âge par son rôle dans les Croisades et son influence grandissante à travers l’Europe et le Moyen-Orient. Pourtant, au-delà de leur histoire officielle, les Templiers sont entourés de mystères et de légendes qui évoquent des trésors cachés, des connaissances ésotériques et des secrets de pouvoir. Cet article explore les vérités et les mythes qui entourent cet ordre mystérieux.

La Fondation des Templiers

Les origines de l’ordre

Fondé en 1119 par Hugues de Payns, l’ordre des Templiers avait pour mission première de protéger les pèlerins en route vers Jérusalem, après la première Croisade. L’ordre était à la fois religieux et militaire, composé de moines-soldats prêts à défendre la chrétienté et à obéir aux règles de pauvreté, de chasteté et d'obéissance.

L’approbation papale et l’essor des Templiers

En 1129, l’Église, sous le pape Innocent II, accorde une reconnaissance officielle aux Templiers, leur offrant des privilèges considérables, comme l'exemption d'impôts et une autorité indépendante des seigneurs locaux. Cela permit à l'ordre de s'enrichir rapidement et d'acquérir de vastes propriétés en Europe et au Proche-Orient.

Une puissance financière et militaire

En plus de leur rôle militaire, les Templiers sont devenus des pionniers de la finance médiévale. Ils ont créé un système bancaire complexe, permettant aux pèlerins de déposer de l’argent dans une commanderie européenne et de le retirer en Terre sainte. Ce système, précurseur des chèques et des lettres de change, leur conféra une influence financière considérable.

Les Mystères Entourant les Templiers

Le Trésor des Templiers

L’une des légendes les plus persistantes autour des Templiers est celle de leur trésor caché. Lorsque Philippe le Bel, roi de France, ordonna l’arrestation des Templiers en 1307, il espérait s’emparer de leur immense richesse. Pourtant, le trésor des Templiers n’a jamais été retrouvé. Certains affirment qu’il aurait été caché avant l’arrestation, et que des indices concernant son emplacement sont dissimulés dans des sites historiques comme le château de Gisors ou l'île de Chypre.

Les secrets ésotériques et le Graal

Les Templiers sont souvent associés au Saint Graal dans l'imaginaire collectif. Selon certaines théories, ils auraient découvert des reliques sacrées lors de leur occupation de Jérusalem, notamment sous le Temple de Salomon. Le Saint Graal, la coupe légendaire de la Cène, serait l'une des précieuses reliques qu'ils auraient cachée dans un lieu tenu secret. Cette idée a été popularisée par des écrivains et des chercheurs ésotériques, mais elle reste hautement spéculative.

La quête de la connaissance interdite

Les Templiers ont également été liés à des connaissances occultes. Certains pensent que, lors de leurs séjours en Terre Sainte, ils auraient acquis des savoirs mystiques provenant des traditions gnostiques ou soufi. Ces théories affirment que les Templiers n’étaient pas seulement des guerriers, mais aussi des gardiens de secrets spirituels qui ont été cachés après leur chute.

La Chute des Templiers

Les raisons politiques et religieuses

L'immense richesse et le pouvoir des Templiers finirent par attirer la jalousie et la suspicion. Le roi de France, Philippe le Bel, profondément endetté auprès des Templiers, décida de mettre fin à leur influence. En 1307, il ordonna l’arrestation de tous les membres de l’ordre en France, les accusant d’hérésie, de blasphème et de divers crimes occultes.

Les procès et l’accusation d’hérésie

Sous la torture, certains Templiers avouèrent avoir renié le Christ, adoré des idoles et pratiqué des rites secrets. Ces aveux arrachés alimentèrent la légende noire de l'ordre, renforçant les croyances selon lesquelles ils possédaient des connaissances occultes ou des rituels mystiques. En 1312, l'ordre fut officiellement dissous par le pape Clément V, sous la pression de Philippe le Bel.

L'exécution de Jacques de Molay

Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, fut brûlé vif en 1314 après avoir renié ses aveux. Selon la légende, avant de mourir, il aurait maudit le roi Philippe et le pape Clément, leur prédisant une mort rapide, ce qui se réalisa effectivement dans l'année suivant son exécution. Cet événement renforça la mystique entourant l'ordre et son héritage mystérieux.

Les Templiers Après leur Disparition

La survie des Templiers en secret

Malgré la dissolution officielle de l'ordre, des rumeurs persistèrent sur la survie secrète des Templiers. Certains suggèrent que les Templiers auraient fusionné avec d'autres ordres militaires, comme les Hospitaliers ou les chevaliers Teutoniques, ou encore qu'ils auraient créé des sociétés secrètes pour préserver leurs idéaux et leurs connaissances.

Les liens supposés avec les francs-maçons

Au XVIIIe siècle, certaines loges maçonniques commencèrent à revendiquer un héritage direct des Templiers. Les francs-maçons, dans leur quête d’un savoir ésotérique, se sont inspirés de la légende des Templiers, en intégrant des symboles et des rituels prétendument issus de l'ordre médiéval. Bien que ces liens soient largement contestés, ils témoignent de l'attrait que les Templiers ont exercé sur les mouvements ésotériques modernes.

Les théories contemporaines

Aujourd'hui encore, des théories abondent sur l'existence de trésors cachés, de textes sacrés perdus ou de sociétés secrètes héritières des Templiers. De nombreux sites archéologiques et châteaux en Europe sont associés aux mystères templiers, notamment en France, au Portugal et en Écosse. Ces lieux attirent chercheurs et passionnés, à la recherche de réponses sur le véritable héritage des chevaliers du Temple.

L’Héritage Spirituel et Culturel des Templiers

Les Templiers dans la littérature et le cinéma

La légende des Templiers a marqué la culture populaire, inspirant des romans, des films et des séries. Des œuvres comme Le Pendule de Foucault d’Umberto Eco, Da Vinci Code de Dan Brown ou encore les films de la saga Indiana Jones ont contribué à perpétuer le mystère entourant cet ordre légendaire. Ces récits, souvent basés sur des faits historiques mélangés à des théories spéculatives, renforcent l’aura mystique des Templiers.

Le symbole de la quête spirituelle

Au-delà des trésors matériels ou des secrets occultes, les Templiers symbolisent également la quête spirituelle. Leur dévouement, leur discipline et leur recherche de la vérité spirituelle continuent d'inspirer des mouvements spirituels et des individus en quête de sens.

L’influence des Templiers sur les ordres modernes

Bien que l'ordre des Templiers ait disparu, son influence se fait sentir dans de nombreux ordres militaires et religieux modernes. Certains de ces ordres, comme les Chevaliers de Malte, s’inspirent directement de la structure et des principes des Templiers, perpétuant ainsi leur mémoire et leur héritage.

Les Templiers, Héros ou Gardiens de Mystères ?

L’ordre des Templiers, en l’espace de deux siècles, a laissé une empreinte indélébile sur l’histoire médiévale. Leur chute brutale et les mystères non résolus qui les entourent ont nourri des légendes qui perdurent encore aujourd’hui. Que ce soit à travers les récits de trésors cachés, de connaissances ésotériques ou d’une survie secrète, les Templiers continuent d'exercer une fascination sans égale, entre réalité historique et imaginaire collectif.

Le mystère des Cathares et leur lien supposé avec le Saint Graal est un sujet fascinant qui continue de captiver les historiens et les amateurs d’ésotérisme. Ce mouvement religieux médiéval, considéré comme hérétique par l'Église catholique, a vu son histoire intimement liée à la quête du Graal, ce mythe légendaire de la quête spirituelle et matérielle ultime. Cet article explore les croyances des Cathares, leur persécution par l'Église, et les hypothèses qui les lient au mystère du Saint Graal.

Qui étaient les Cathares ?

Origines du mouvement cathare

Le catharisme était un mouvement religieux chrétien qui s'est développé en Europe occidentale, notamment dans le sud de la France, entre le XIIe et le XIIIe siècle. Inspirés par le dualisme, les Cathares croyaient en deux principes fondamentaux : le Bien, symbolisé par Dieu, et le Mal, représenté par le monde matériel, corrompu et dominé par Satan.

Croyances et pratiques cathares

Les Cathares rejetaient les dogmes de l'Église catholique, considérant cette dernière comme corrompue et trop liée au pouvoir temporel. Ils prônaient une vie de pureté spirituelle, loin des biens matériels, et considéraient que l'âme était prisonnière du corps, lequel appartenait au monde du Mal. Leur sacrement principal était le "consolamentum", un rite de purification spirituelle.

Une société alternative

La société cathare s’organisait autour d’une hiérarchie simple. Les croyants suivaient les enseignements des "parfaits", qui étaient des figures religieuses menant une vie ascétique et spirituelle. Ce mouvement, qui prônait la simplicité et l'égalité, était en opposition directe avec la richesse et l'influence de l'Église catholique de l'époque.

La Croisade contre les Albigeois et la Fin des Cathares

La répression catholique

Le succès croissant des Cathares, en particulier dans le Languedoc, menaçait l'autorité de l'Église catholique. En 1209, le pape Innocent III lança la croisade des Albigeois pour éradiquer l’hérésie cathare. Cette guerre brutale dévasta la région et mena à la destruction de nombreuses communautés cathares.

Le siège de Montségur

Le château de Montségur, situé dans les Pyrénées, est devenu un symbole de la résistance cathare. En 1244, après un siège de plusieurs mois, les derniers Cathares qui s'y étaient réfugiés furent capturés par les troupes de l'Église. Plus de 200 d'entre eux furent brûlés vifs sur un bûcher, marquant la fin de la résistance organisée des Cathares.

L'Inquisition et la traque des Cathares

Après la chute de Montségur, l'Inquisition fut chargée de traquer les derniers Cathares restants. Beaucoup furent capturés, jugés et exécutés, tandis que d'autres s'exilèrent ou se cachèrent. Ce mouvement spirituel, autrefois florissant, disparut progressivement, mais sa légende survécut à travers les siècles.

Le Mythe du Saint Graal et les Cathares

Le Saint Graal : une quête mythique

Le Saint Graal est une des légendes les plus emblématiques du Moyen Âge. Selon la tradition, il s'agissait d'une coupe sacrée utilisée par Jésus lors de la Cène, et qui aurait ensuite été utilisée pour recueillir son sang lors de la crucifixion. Dans les récits arthuriens, il devient l'objet d'une quête spirituelle et chevaleresque, symbole de pureté et de perfection divine.

Le lien entre les Cathares et le Graal

Le château de Montségur a souvent été associé au Saint Graal dans l’imaginaire collectif. Selon certaines théories, les derniers Cathares auraient caché le Graal dans les montagnes des Pyrénées avant la chute de Montségur. Cette idée repose en grande partie sur l'aura mystique du lieu, ainsi que sur le caractère ésotérique et dualiste des croyances cathares, qui pourraient s'accorder avec la quête spirituelle représentée par le Graal.

L'ésotérisme et les symboles cathares

Le catharisme, avec sa vision dualiste du monde et son rejet des valeurs matérielles, a inspiré de nombreux penseurs ésotériques. Certains auteurs du XIXe et XXe siècles, influencés par l'ésotérisme, ont tissé des liens entre les Cathares et la quête du Graal, faisant du catharisme une spiritualité en quête d’une vérité ultime, incarnée par le Graal.

Les Théories Modernes sur les Cathares et le Graal

Les recherches archéologiques et historiques

Malgré les nombreuses spéculations, aucune preuve archéologique tangible ne relie directement les Cathares au Saint Graal. Les théories reliant Montségur à la coupe sacrée reposent sur des récits légendaires plutôt que sur des faits historiques avérés. Cependant, le mystère persiste, et des recherches continuent d’être menées pour tenter de percer les secrets des Cathares.

4.2 Le rôle de la littérature

Au XIXe siècle, des écrivains et chercheurs tels que Joséphin Péladan et Otto Rahn ont contribué à populariser l'idée que les Cathares étaient les gardiens du Saint Graal. Ces œuvres ont profondément marqué l’imaginaire contemporain, renforçant la légende autour de Montségur et des Cathares comme détenteurs d’un savoir ésotérique lié au Graal.

Le Graal et les sociétés secrètes

Certains mouvements ésotériques, comme les rosicruciens ou les templiers modernes, ont intégré la légende du Graal à leurs récits fondateurs, associant les Cathares à un savoir caché. Bien que ces théories restent largement spéculatives, elles montrent à quel point la fascination pour les Cathares et le Graal perdure à travers les siècles.

Héritage et Influence des Cathares

Le renouveau d'intérêt pour le catharisme

Le catharisme a fait l’objet d’un renouveau d'intérêt à partir du XIXe siècle, notamment en France, où les Cathares sont perçus comme des symboles de résistance à l'oppression religieuse et politique. Aujourd'hui, des festivals et des commémorations célèbrent cette histoire tragique et fascinante.

L'influence spirituelle et culturelle

Le catharisme continue d'inspirer des mouvements spirituels modernes, en raison de sa vision du monde dualiste et de son idéalisme. Le Saint Graal, quant à lui, reste un symbole puissant de la quête de la vérité ultime et de la pureté, faisant des Cathares les gardiens potentiels d'une connaissance oubliée.

Conclusion : Cathares et Saint Graal, entre Histoire et Légende

Le lien entre les Cathares et le Saint Graal, bien qu’ancré dans des spéculations et des mythes, a captivé l’imagination collective. Si les preuves historiques restent rares, le mystère qui entoure ces deux entités reflète le désir profond de l'humanité de comprendre des vérités spirituelles cachées et d’atteindre une perfection mystique. Qu’ils soient perçus comme les gardiens du Graal ou non, les Cathares ont marqué l'histoire par leur foi inébranlable et leur tragédie, et continuent de fasciner aujourd'hui encore.

La Zone 51 est devenue un symbole de mystère et de spéculation autour des phénomènes extraterrestres, des technologies avancées et des théories du complot. Située dans le désert du Nevada, cette base militaire secrète fascine les curieux, les passionnés d'ufologie et les chercheurs depuis des décennies. Cet article explore l'histoire de la Zone 51, les mythes qui l'entourent et l'impact culturel qu'elle a eu sur la société.

Histoire et Contexte de la Zone 51

Les origines de la base

La Zone 51, officiellement connue sous le nom de "Groom Lake", a été établie dans les années 1950 par l'armée américaine comme site d'essai pour des avions militaires expérimentaux, notamment le U-2 et le SR-71 Blackbird. Le gouvernement a choisi cet emplacement éloigné en raison de son accès restreint et de ses vastes étendues désertiques, offrant ainsi une certaine confidentialité pour ses activités.

La classification secrète

Bien que la base ait été créée pour des projets de défense, son existence n’a été confirmée qu’en 2013, lorsque la CIA a déclassifié des documents relatifs à ses opérations. Le caractère secret de la Zone 51 a alimenté les spéculations et les théories du complot, créant une aura de mystère qui perdure jusqu’à aujourd’hui.

Les Mythes et Légendes Entourant la Zone 51

Les théories des extraterrestres

La Zone 51 est souvent associée à des théories sur des rencontres extraterrestres et des technologies avancées. Certains prétendent que des engins extraterrestres auraient été récupérés et cachés sur le site, et que des recherches seraient menées sur la technologie extraterrestre. Ces affirmations, bien qu’infondées, ont alimenté l’imaginaire collectif et les récits de science-fiction.

L'incident de Roswell

L'un des événements qui a renforcé la mythologie autour de la Zone 51 est l'incident de Roswell en 1947, où un prétendu "disque volant" se serait écrasé dans le Nouveau-Mexique. Les théories du complot suggèrent que les débris de cet incident ont été transportés vers la Zone 51 pour y être analysés, renforçant ainsi l'idée que la base abrite des secrets extraterrestres.

L'Impact Culturel de la Zone 51

Dans les médias et la culture populaire

La Zone 51 a inspiré de nombreux films, livres et émissions de télévision, devenant un véritable élément de la culture populaire. Des œuvres comme "X-Files", "Independence Day" et "Area 51" ont contribué à façonner l'image de cette base secrète comme un lieu de mystère et d'aventure. Ces représentations ont renforcé l'intérêt du public pour l'ufologie et les théories du complot.

Les mouvements et festivals

Le mystère de la Zone 51 a également conduit à la création de mouvements sociaux, tels que le célèbre "Storm Area 51" en 2019, où des milliers de personnes ont été invitées à se rassembler pour "prendre d'assaut" la base. Cet événement humoristique a illustré la fascination persistante pour la Zone 51 et son rôle dans la culture contemporaine.

La Réalité derrière le Mystère

Recherche et développement militaire

La véritable nature de la Zone 51 repose principalement sur des projets de recherche et développement militaires. Les travaux réalisés dans cette base ont contribué à des avancées significatives dans l'aviation militaire et la technologie de surveillance. Cependant, la classification des projets a conduit à des spéculations non fondées sur des technologies extraterrestres.

La transparence et la désinformation

Le secret entourant la Zone 51 soulève des questions sur la transparence gouvernementale. Certains soutiennent que l’opacité des activités militaires alimente les théories du complot, tandis que d'autres estiment qu'il est nécessaire de protéger certaines informations sensibles pour des raisons de sécurité nationale.

L'Avenir de la Zone 51

Continuité des activités militaires

Bien que la Zone 51 soit souvent associée à des mythes extraterrestres, il est probable que la base continue d'être utilisée pour des projets de défense et de recherche militaire. Le développement de nouvelles technologies et de systèmes de défense reste une priorité pour l’armée américaine.

La fascination persistante du public

L’intérêt pour la Zone 51 ne montre aucun signe de ralentissement. Les enquêtes sur les OVNIS, les documentaires et les événements publics continuent d’attirer des foules, témoignant de la fascination durable pour les mystères non résolus qui entourent ce lieu emblématique.

Conclusion : Un Mystère Enveloppé de Secrets

La Zone 51 demeure un symbole de mystère et de spéculation, un lieu où réalité et imagination se rencontrent. Si les véritables activités de la base sont principalement liées à la recherche militaire, l’aura de secret qui l’entoure alimente des théories captivantes sur des phénomènes extraterrestres. En fin de compte, la Zone 51 incarne notre désir d’explorer l’inconnu, tout en rappelant que le véritable mystère réside parfois dans ce que nous ne comprenons pas encore.

L'énigme des hiéroglyphes a fasciné les chercheurs et les passionnés d'histoire pendant des siècles. Jean-François Champollion, un linguiste français du XIXe siècle, est souvent considéré comme le père du déchiffrement des hiéroglyphes. Son travail monumental a ouvert la voie à une meilleure compréhension de l'Égypte ancienne, permettant ainsi d'explorer ses cultures, sa religion et son histoire. Cet article se penche sur la vie de Champollion, ses découvertes, ainsi que l'impact de son travail sur l'égyptologie.

La Vie de Jean-François Champollion

Origines et formation

Jean-François Champollion est né le 23 décembre 1790 à Figeac, dans le sud de la France. Dès son jeune âge, il montre un intérêt prononcé pour les langues et les cultures anciennes. À l'âge de 11 ans, il découvre le déchiffrement des langues anciennes et se lance dans l'étude du grec, du latin, de l'hébreu et, plus tard, des langues orientales.

Les voyages en Égypte

En 1828, Champollion se rend en Égypte pour étudier sur le terrain. Ce voyage est déterminant pour ses recherches, car il lui permet d'observer les monuments, les inscriptions et les artefacts égyptiens. Ses notes et ses croquis de ce voyage joueront un rôle crucial dans son travail de déchiffrement.

La Découverte de la Pierre de Rosette

L'importance de la Pierre de Rosette

La découverte de la Pierre de Rosette en 1799, pendant la campagne de Napoléon en Égypte, s'avère être un tournant décisif dans le déchiffrement des hiéroglyphes. Cette stèle en granit porte un texte en trois écritures : hiéroglyphes, écriture démotique et grec ancien. La présence de ce texte trilingue constitue la clé qui permettra à Champollion de comprendre les hiéroglyphes.

Le rôle de la pierre dans le déchiffrement

La pierre est ramenée en France où elle est exposée au Musée du Louvre. Champollion utilise la version grecque pour établir des correspondances avec les hiéroglyphes. En identifiant certains noms propres, notamment celui de Ptolémée, il commence à déchiffrer les caractères et à comprendre leur structure.

Les Principes du Déchiffrement

Les hiéroglyphes : une écriture complexe

Les hiéroglyphes égyptiens ne sont pas seulement un système de symboles représentant des sons, mais également des images symboliques qui ont des significations multiples. Champollion doit donc naviguer dans cette complexité pour réussir à les déchiffrer.

La méthode de Champollion

Champollion développe une méthode qui combine des approches phonétiques et idéographiques. Il identifie des groupes de signes, établit des règles grammaticales et démontre que certains hiéroglyphes représentent des sons, tout en d'autres véhiculent des significations complètes.

Les Découvertes et Contributions

Le succès du déchiffrement

En 1822, Champollion annonce au monde le succès de son déchiffrement dans une lettre à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Ses découvertes jettent les bases de l'égyptologie moderne, permettant aux chercheurs de comprendre et d'interpréter les textes égyptiens.

Les travaux postérieurs

Après son déchiffrement, Champollion continue ses recherches sur l'Égypte ancienne, publiant des ouvrages importants, tels que "Précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens". Ses travaux ouvrent la voie à d'autres études sur l'art, la religion et la société égyptienne.

L'Héritage de Champollion

Un pionnier de l'égyptologie

Le travail de Champollion a fait de lui une figure emblématique de l'égyptologie. Il a été le premier à démontrer que les hiéroglyphes avaient un sens phonétique et que les Égyptiens avaient développé un système d'écriture sophistiqué, en rupture avec les idées précédentes sur ces symboles.

Un impact durable sur la culture

Son déchiffrement a non seulement révolutionné la compréhension des textes égyptiens, mais a également ravivé un intérêt général pour l'Égypte ancienne. Champollion a inspiré de nombreux chercheurs et explorateurs, et son travail continue d'influencer les études égyptologiques contemporaines.

Conclusion : La Clé de l'Égypte Ancienne

Jean-François Champollion est un héros de l'histoire de l'érudition, ayant percé le mystère des hiéroglyphes et dévoilé les secrets de l'Égypte ancienne. Son déchiffrement a ouvert la porte à une compréhension plus profonde de la culture, de la religion et de l'histoire de cette civilisation fascinante. Grâce à ses efforts, les voix des anciens Égyptiens résonnent à nouveau, offrant des perspectives inestimables sur leur monde. L'héritage de Champollion perdure, rappelant l'importance de la curiosité intellectuelle et de la quête de la connaissance.

Les congés payés représentent un droit essentiel pour les travailleurs, offrant la possibilité de se reposer et de se ressourcer tout en bénéficiant d'une rémunération. L'histoire des congés payés témoigne de l'évolution des droits des travailleurs et des changements sociétaux. Cet article explore l'origine des congés payés, leur évolution, leur impact sur la société et les défis actuels auxquels ils sont confrontés.

Histoire des Congés Payés

Les débuts du droit aux congés

L'idée des congés payés a émergé au cours du 19ème siècle, à une époque où les conditions de travail étaient souvent difficiles. Les ouvriers travaillaient de longues heures sans interruption, et les maladies et les accidents de travail étaient fréquents. Les mouvements ouvriers ont commencé à revendiquer des droits, dont celui de bénéficier de temps de repos.

L’instauration légale

C’est en France, en 1936, que les congés payés ont été officialisés avec les Accords de Matignon, permettant aux travailleurs de bénéficier de deux semaines de congés annuels payés. Cette avancée a été le fruit de luttes sociales et a marqué un tournant dans les droits des travailleurs. D’autres pays ont rapidement emboîté le pas, adaptant des lois similaires.

Les Congés Payés dans le Monde

Législation internationale

À l'échelle mondiale, la question des congés payés est abordée par l'Organisation Internationale du Travail (OIT), qui recommande des normes minimales pour la protection des travailleurs. Cependant, la durée et les conditions des congés varient considérablement d'un pays à l'autre, reflétant des contextes culturels et économiques différents.

Comparaisons régionales

- Europe : La plupart des pays européens offrent au moins quatre semaines de congés payés par an, avec des variations selon les législations nationales. La France, par exemple, est connue pour ses généreux congés payés, qui peuvent atteindre cinq semaines ou plus.

- États-Unis : En revanche, les États-Unis ne disposent pas de législation fédérale garantissant des congés payés, laissant cette question à la discrétion des employeurs. Cela a conduit à de grandes disparités dans l'accès aux congés payés.

L'Impact des Congés Payés sur la Société

Sur la santé et le bien-être

Les congés payés jouent un rôle crucial dans la santé mentale et physique des travailleurs. Des études montrent que prendre des congés réguliers réduit le stress, améliore la productivité et favorise un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Un repos adéquat permet également de prévenir le burnout et d'améliorer la satisfaction au travail.

Conséquences économiques

Sur le plan économique, les congés payés peuvent également bénéficier aux entreprises. Les travailleurs reposés sont souvent plus productifs, et les congés peuvent stimuler l'économie locale par le biais du tourisme et des loisirs. Les périodes de congé peuvent également entraîner une augmentation de la consommation, contribuant ainsi à la croissance économique.

Défis Contemporains

Les inégalités d'accès

Malgré les avancées, des inégalités persistent en matière d'accès aux congés payés. Les travailleurs précaires, les freelances et les employés à temps partiel ont souvent des droits limités. Les différences entre les secteurs d'activité aggravent également cette situation.

L'impact de la pandémie de COVID-19

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière les défis des congés payés. De nombreux travailleurs ont été contraints de prendre des congés sans solde ou de travailler à distance, soulevant des questions sur la protection des droits des travailleurs en période de crise. Les discussions sur les congés payés ont pris une nouvelle dimension, mettant en avant l'importance d'une protection sociale renforcée.

L'Avenir des Congés Payés

Évolutions législatives

Le paysage des congés payés continue d'évoluer. Dans plusieurs pays, des mouvements sociaux et politiques plaident pour l'extension des congés payés, l'égalité des droits et des protections accrues pour tous les travailleurs. Des initiatives récentes visent à intégrer des congés parentaux, des congés pour deuil et des congés pour soins aux proches dans le cadre des droits des travailleurs.

Vers une nouvelle culture du travail

Le futur des congés payés pourrait également être influencé par des changements culturels au sein des entreprises. De plus en plus, les organisations adoptent des politiques de bien-être et d'équilibre travail-vie personnelle, considérant les congés payés non seulement comme un droit, mais comme un élément stratégique pour attirer et retenir les talents.

Conclusion : Un Droit Essentiel à Préserver

Les congés payés sont un droit fondamental qui témoigne de la lutte pour le bien-être des travailleurs. Alors que des progrès significatifs ont été réalisés au fil des décennies, des défis subsistent. Il est essentiel de continuer à défendre ce droit, en veillant à ce qu'il soit accessible à tous et adapté aux évolutions du monde du travail. Dans un contexte où la santé mentale et le bien-être au travail sont de plus en plus prioritaires, les congés payés demeurent un élément clé d'une société équitable et prospère.

Henri Landru, un nom qui évoque l'horreur et la fascination, est l'un des tueurs en série les plus notoires de l'histoire criminelle française. Actif dans les années 1910, ce criminel, surnommé "le Barbe-Bleue de Gambais", a su berner ses victimes avant de commettre des actes d'une violence inouïe. Cet article explore la vie de Landru, ses méthodes meurtrières, son arrestation, et l'impact de son procès sur la société française de l'époque.

La Vie d'Henri Landru

Les débuts modestes

Henri Landru est né le 12 avril 1869 à Paris, dans une famille modeste. Après un début de carrière peu concluant dans diverses activités, il se marie en 1894 et a deux enfants. Bien que sa vie de famille semble ordinaire, Landru cache une personnalité complexe, marquée par des traits manipulateurs et un besoin de contrôle.

Le premier mariage et le déclin

Son mariage prend fin après une série de problèmes financiers et de conflits familiaux. À partir de ce moment, Landru commence à fréquenter les milieux de rencontre pour célibataires, où il rencontre des femmes en quête d'amour, ce qui deviendra son modus operandi. Ce changement de vie marque le début de sa descente dans l'horreur.

La Méthode du Tueur

L'escroc romantique

Landru utilisait des petites annonces dans des journaux pour rencontrer des femmes, prétendant être un homme d'affaires riche. Charmant et charismatique, il séduisait ses victimes avant de les convaincre de le suivre dans sa maison de campagne à Gambais. Il promettait à ces femmes un avenir radieux, leur offrant l'illusion d'une vie meilleure.

Les crimes horribles

Une fois isolées, Landru tuait ses victimes par strangulation ou par d'autres méthodes brutales, avant de les démembrer. Il brûlait ensuite les corps dans un fourneau, détruisant ainsi les preuves de ses crimes. Au total, il aurait tué entre 7 et 11 femmes, bien que le nombre exact demeure incertain. Ce comportement sauvage et méthodique le qualifie comme l'un des premiers tueurs en série modernes.

L'Arrestation de Landru

Les soupçons grandissants

Landru attire l'attention des autorités lorsque plusieurs femmes disparaissent sans laisser de trace. La police commence à enquêter et à relier ces disparitions à un certain "Landru". Des témoins l’avaient aperçu avec certaines de ses victimes, et les indices commencent à s'accumuler.

La découverte des crimes

En avril 1917, la police perquisitionne sa maison à Gambais. Ils découvrent des preuves accablantes, notamment des objets personnels appartenant à ses victimes et des restes humains calcinés. Landru est arrêté et inculpé pour meurtre.

Le Procès

Un procès sensationnel

Le procès de Landru, qui commence en 1921, est médiatisé et suscite une grande attention du public. Les détails sordides de ses crimes choquent la France, et les journaux font état de son comportement manipulateur et froid. Son attitude lors du procès, où il se présente comme une victime des circonstances, est particulièrement troublante.

Le verdict et la condamnation

Malgré les preuves accablantes, Landru ne montre aucun remords. Il est condamné à mort le 30 novembre 1921. Son procès soulève également des questions sur la responsabilité pénale et la santé mentale, mais les jurés concluent qu'il est coupable de tous les chefs d'accusation.

L'Héritage de Landru

La fascination pour le crime

Le cas de Landru a marqué l'imaginaire collectif, inspirant des livres, des films et des pièces de théâtre. Son histoire soulève des réflexions sur la nature du mal et la psyché des tueurs en série, tout en illustrant la vulnérabilité des femmes face aux prédateurs.

Répercussions sur la société

Le procès a également mis en lumière les lacunes des protections juridiques pour les femmes et a suscité des débats sur la nécessité de réformer les lois concernant les disparitions. Landru est devenu une figure emblématique de la criminalité, illustrant les dangers cachés derrière des apparences séduisantes.